堀越藤吉

牛食肉のパイオニア

堀越藤吉は、中川嘉兵衛と共に、まだ日本で牛肉が一般的に食べられていなかった時代に販売に取り組んだ、食肉産業におけるパイオニア的な存在の人物である。

ペリーの来航によって鎖国が終わりを迎え、日本が開国されるようになると多くの外国人が横浜に集まってきた。それと共に牛肉の需要が徐々に高るようになり、中川嘉兵衛や堀越藤吉のような日本人が、少しずつ牛肉の販売を始めたり、牛肉鍋の料理店を経営するようになる。はじめは恐る恐る牛肉を食べ始めた日本人だったが、それから数年後、文明開化の追い風も受けて、牛肉はあっという間に日本全体に広まることになった。

牛食肉のビジネスは堀越藤吉が自ら始めたものでは無かった。

1866年(慶応二年)から横浜の元町一丁目で「中川屋」として営業していた中川嘉兵衛が、日本人で最初の牛肉の販売を始めた人物である。この中川嘉兵衛は、翌年の1867年(慶応三年)に江戸荏原郡白金村(現在の品川区上大崎一丁目の辺り)に支店を増やすことになるが、その理由は、高輪東禅寺にあったイギリス公使館に牛肉を納入するためである。

しかしその頃、江戸には屠牛場がなく、横浜の小港にあった幕府公設の屠牛場から、わざわざ江戸まで牛肉を運んでいた。まだ冷蔵技術も無く、輸送の間に牛肉が傷んでしまう事も多かったために、横浜から運んでくるよりは江戸に屠牛場を設けたほうが便利であると中川嘉兵衛は考えるようになり、江戸で屠牛場を始めようとする。しかしまだこの頃は、屠牛や牛肉食にかなり抵抗の強い時代である。屠牛場のための土地を探しても江戸では誰も土地を貸そうというものは無く、場所探しはかなりの困難を極めたようである。

そんな中、白金村の名主だった堀越藤吉が、畑の一部を屠牛場として中川嘉兵衛に貸与することに同意する。ここで初めて堀越藤吉は牛肉と関係するようになった。そしてこの堀越藤吉の土地貸与をもって始めて、江戸で屠牛場と牛肉販売が始まることになったのである。

しかし創業者の中川嘉兵衛は、以前から手掛けていた製氷ビジネスに専念するために、「中川屋」として行ってきた牛肉販売のビジネスから手を引くことを決断する。

公使館の肉納人としての権利を「中川屋」は持っていたので、その権利ごと、中川嘉兵衛は堀越藤吉に引き継いで貰えるように相談したところ、堀越藤吉は喜んでその申し出を受けて「中川屋」を引き継ぐことになった。その後は牛肉販売だけでなく、屋号そのままに「中川屋」という牛鍋屋も開業する。これがその後に東京で大流行する元祖の牛鍋屋となった。

牛鍋屋の始まり

牛肉の販売が始まった初期の頃は、顧客は公使館あるいは外国人ばかりだった。だが、『明治事物起原』によると、多少の日本人も牛肉を買っていたことが記されている。

【 明治事物起原 】

当時の客というは、大名屋敷か旗本屋敷の仲間折助、又は浪人の如き物好きか、強がりの者に限り、普通の人は、近づくとき不快に感じ居たりし。

このように外国人以外にも客はいたが、まだゲテモノというか、物珍しさで買う客だけで、一般人にはまだまだ不快であるとして敬遠されていた食べ物であったことが分かる。

一般的にはまだこうした牛肉に対する偏見や反応があったので、実際に屠牛が始まるとなると大変な騒ぎであった。そうした人々への配慮の為だろうか、屠牛の時には、まずは穢れないようにと青竹を4本立てて、それに御幣を結び四方へ注連を張り、その中へ牛を繋いで掛け矢で撲殺していたそうである。しかも骨の間の肉まで削り取ることもなく上肉だけを取って、残りは土中深く埋めて御経を上げたと記録されている。

このような状況である。あまり消費されなかったため、屠牛してもすぐに全部を売捌くことが難しく、また冷蔵の技術もその当時はなかったので早く傷んでしまうという問題があった。

そこで腐らせない為に「中川屋」は、残った牛肉を片端から切り刻んで佃煮をつくり、竹の皮に包んで販売するという方法を取っていた。甘辛く煮ておけば、時間が経っても腐りにくく、また濃い味付けであれば牛肉の臭みが少なくなると考えてことであると思われる。

また、肉を余らせない為に牛鍋店の「中川屋」を開業し、余り肉をこの料理屋で出すことで牛肉の在庫をなくそうとした。しかし、その開店当時は中川屋はお客もなく、閑古鳥が鳴いていたようである。石井研堂の『明治事物起原』には中川屋のそんな様子が書かれている。

【 明治事物起原 】

店を開くは開きしも、一向来客なし、なきはずなり、店前を通る人さえ、この店の前は、鼻を押さえ目を閉じ、二、三軒先より、駈けて行くくらいなり。「店開きにお客が一人ないというのは、心細い」と、小言いいいい、夜の十時頃に、店を締めようとするとき、ずぶろくに酔いし、仲間二人飛び込みきたり、「さア牛肉を食わせろ、俺達はイカモノ食いだ」と、大威張りにて食いいきけり。その後とも、ときたま来る客は、悪御家人や雲助、人柄の悪い奴ばかりにて、「俺は牛の肉を食った」と強がりの道具に使うためなりし。いわゆる真面目の人は皆無なりければ、商売にはさぞ骨の折れたることなるべし。

来る客も客なれば、売り手も売り手なり。主人の藤吉も伜の清次郎も、天領の郷土にて、名主を勤め、苗字帯刀御免の家柄なりしかば、短いながら、脇差を一本差しおりたり。なお店の隅には、葡萄酒に唐物、コップ、帽子のごときものを僅少ばかり売りおりたり。それは汽船や商館の需用を充たせる残りものにて、牛肉を仕入れに行くついでに、商館のサンプル物を買いきたりて、並べおきしなりき。

このように当初は閑古鳥が鳴いていたこと。獣の異臭が嫌我、度胸試しにイカものぐいを自称するものたちが来るだけだったことが記録されている。

まだ牛肉に対する抵抗感の強い時期にあっても、堀越藤吉は、マーケティングで言うところの「ロジャースの普及理論」にあるような、イノベーターやアーリー・アダプターの層に対しての販売を熱心に行ったと思われる。イノベーターやアーリー・アダプターについては以下のような定義となっている。

全体の2.5% 冒険的で、新製品を好み、価格や評価は気にしない。

アーリー・アダプター(初期採用者)全体の13.5% 流行に敏感で、周囲の人に大きな影響力を持つ。

牛肉の普及においても、正にそのような人々の後押しを得ていたことが、『明治事物起原』に記されているので以下に引用しておきたい。

【 明治事物起原 】

当時芝新銭座に慶應義塾出来、塾長の福沢先生や、光妙寺三郎などは客筋なりし。されど、牛肉の佃煮を同塾へ持ち込むに、公然食堂に入ることを禁ぜられ、窓の口よりコッソリ売買したりきとなり。

芝に慶應大学の創設されたことから福沢諭吉や光妙寺三郎などに販売していたことが記されている。福沢は使節団として幕府から公式に何度も外国に行ったことがあり、肉食の経験者であるだけでなく推進者であった。また福沢諭吉の推奨する肉食に基づき、慶應大学の学生たちも肉を食べ始めたようである。

もうひとり名前が挙げられている光妙寺三郎も若かりし頃には、西園寺公望と共にパリで遊びまわっていた仲である。パリで牛肉には当然親しんでいたに違いない。

福沢諭吉

明治新政府は発足当初から肉食奨励のキャンペーンを大々的に展開し、1869年(明治2年)に築地に半官半民の食品会社「牛馬会社」を設立し畜肉の販売を開始した。翌年の1870年(明治3年)に、福沢諭吉はこの「牛馬會社」の依頼で『

そこには「我が国民は肉を食べないために不養生となって、生命力が不足する者が少なからずいる。これは国家にとっての損失である。肉食をしないために損失を蒙るなら、もっと肉を摂るべきである。家風だからといって病気の際に薬を使わないことが賢いといえるだろうか」と肉食を推進している。

この本の内容で面白いところを紹介しておくと、「牛肉が穢れているといっても、日本橋の蒲鉾は溺死した人間の肉をたべた鮫の肉で作ってるかもしれず、黒鯛の潮汁といっても船の艫についた人糞を食べて育った魚かもしれず、春の菜といっても小便がその葉に浸されたものである...」とまで言っている。牛肉が穢れていると言うのなら、他の食材も穢れているという訳である。このように牛肉を擁護するために、庶民をショック療法で開眼させるような極端な論理展開で語っているところが面白い。

ちなみに、私は最近、昆虫食のワークショップ等に顔を出していて、将来の昆虫食の可能性を考えることがあるのだが、他の人に昆虫食について説明しても、まだまだゲテモノ食いのように見られることが多い。そういう時には、今から150年ぐらい前の牛肉食もそれと同じような人々の眼差しがあったのではないかと考えたりするのである。

大流行する牛鍋屋

まだまだ世間には牛肉食に抵抗があった明治元年に、堀越藤吉は、芝露月町に東京で初めての牛鍋「中川屋」を開店している。これは保存環境が悪く、足の速い時代に、牛肉の余りは牛鍋店で食べてもらい消費してもらおうというアイデアからであった。

余り肉を出して腐らせない為の牛鍋屋だったが、これが大流行することになる。そして時代のニーズに合わせて雨後の竹の子の如く、牛鍋屋が開店することになる。明治元年に1件しかなかった牛鍋屋が、明治10年頃には、558軒の牛鍋屋が東京にあったとされているので、これは大変な繁盛ぶりである。

牛肉の消費量に合わせて、牛屠数も急速に伸びるようになった。中川嘉兵衛および堀越藤吉が牛屠場を始めた明治元年には東京で は1日の屠牛数は、1か2頭だったのが、1872年(明治5年)の冬に は、1日20頭にまで増加している。さらに1875年(明治8年)9月の『郵便報知』によると、東京で月500頭、横浜で月600頭が屠殺されており、翌年の1876年(明治9年)の7月には、冬から春にかけて1日に30頭(月間で約900頭)、夏になっても1日10頭が屠殺されていたという報告が残されている。

牛肉食がこれほどまで盛んになったきっかけは、「文明開化」という言葉に表される、時代の大きな変化の影響が大きかったのではないかと考える。もともと「文明開化」という言葉は福澤諭吉が、明治8年(1875年)に記した『文明論之概略』の中で、‟ Civilization ”の訳語として使ったのが始まりである。この時代「文明開化」という新しい言葉は、人々の口に膾炙し、そうした気運が広がっていったのだと思われる。

変化したのは牛肉を食べるようになっただけではない。1871年(明治4年)に断髪令が出されると、髷を結わずに散髪する風潮が強まるようになる。「ザンギリあたま(散切頭)をたたいてみれば文明開化の音がする」という句の通り、一般の人々の髪型、服装が洋式に変化するようになったのである。

こうした服装や身だしなみの変化は、明治天皇によっても推奨され、1873年(明治6年)3月6日に、明治天皇も散髪を行っている。

また明治天皇は服装だけではなく、食においても牛肉を食べ始められた。髪を切る前年の1872年(明治5年)1月24日に牛肉を食べられたことが、その当時の『新聞雑誌』には以下のようにある。

我が朝にては、中古以来肉食を禁ぜられしに、恐れ多くも天皇謂(いはれ)なき儀に思召し、自今肉食を遊ばさるる旨、宮内にて御定めこれあたりたり

ここでは天皇が牛肉を食された事、または従来の肉食忌避がいわれのないもの、迷信として斥けている。このように天皇が牛肉を食べたという事が庶民の有する抵抗感も取り除き、牛肉食は一気に庶民にへと広がっていったのである。

安具楽鍋

1871年(明治4年)

『安具楽鍋』で、「士農工商、老若男女、賢愚貧富おしなべて牛鍋食わねば開化不進奴(ひらけぬやつ)」と述べている。つまり牛鍋を食べようとしない者は文明開化できていないと批判しており、ここからも仮名垣魯は牛肉食を推進しようとしていたことが分かる。

『安具楽鍋』 河鍋暁斎の挿絵

この頃食べられていた「牛鍋」は、みそ味の鍋を中心とした味付けであった。これは獣臭さを取り除くという目的があった為と思われる。また、それまで食べられていた獣肉である、猪や鹿がそのような料理方法で食べられていた名残があり、それが牛肉にも応用されたと考えられる。

また牛肉とネギなどの野菜を味噌や醤油を使って煮る日本の伝統的料理技術を応用した調理方法も行われるようになり、その後、現在でも一般的な「すき焼き」にと引き継がれていく。すき焼きは、文字通り農具の鋤(すき)の上で焼いたのが始まりであり、関西ではこれの名残で、まずは肉を焼いてから砂糖を振りかけ、醤油を加えていく調理方法であるが、関東では牛鍋が流行したことから、その影響によって最初から焼かずにすぐに割り下を注いで煮る調理方法が取られている。

牛肉鍋の元祖、中川屋

石井研堂著『明治事物起源』には、その当時の牛鍋屋に関する記述があるので、以下に引用しておく。

【 明治事物起源 】

神楽坂の鳥金は、料理屋を止めて牛肉屋になり、続いて蠣殻町の中初、土橋の黄川田、浅草茅町の米久、黒船町の富士山など、新たに出来、中川はいまの淡路町へ本店を移す。そうなると、普よりのももんじ屋の四谷の三河屋、東両国と鍛冶町の港屋、鍛冶橋外の尾張屋など争ふて牛肉店を兼営し、鳥屋もまた牛肉を兼営するようになり(もと鳥屋なるは屋号に「今」の字を付けたるもの多し)、ついに今日の盛を見るに至れり。

中川屋

堀越藤吉が始めた、中川屋は、芝露月町(現在の港区新橋5丁目付近)に開店し東京で最初の牛鍋屋となった。牛鍋屋は良く店先に「商家高旗」と呼ばれる旗をかかげており、中川屋は「御養生牛肉」という赤い旗が特徴であった。『明治事物起源』には、その後、淡路町へ本店を移したことが述べられている。

鳥金

他にも『明治事物起源』には、神楽坂にあった鳥金についても言及している。『東京百事便』の「牛肉店」の項には「鳥金、牛込神楽坂の半腹なる南横町にあり。華美ならぬ家なればちょっと素人には知れざれども商人、仲買などの午支度するもの多し。肉の味はこの辺の家なり。西洋料理もなす」とあり、通好みの店で、牛鍋だけではなく西洋料理も提供していたと説明している。

中初

蠣殻町の中初も有名な牛鍋店だった。中村初五郎が経営者だったので、中初という屋号としたのであろう。ただし、1908年(明41年)1月に書かれた『明治事物起原』で「中初(いまはなし)」とあるので、その頃には既に廃業していたということになる。

黄川田

黄川田與七が経営する黄川田も有名であった。店の場所は土橋、あるいは芝二葉町とあるが、地名が様々に変わった為ではないかと考えられる。いずれにしても現在の新橋1丁目付近であること考えて良いだろう。

米久は、近江商人の

竹中久次(1840年 - 1913年)

竹中久次はもともと米穀商として起業したが、その後、日本人の中でも肉は好まれ大いに需要が期待されると考え、米屋の株を他人に譲り牛卸商に転向。明治16年(1883年)浅草茅町(現在の東京都台東区浅草橋)で肉の卸小売店と牛鍋屋「米久」を弟の森嶋留蔵(森嶋家の養子となった)と共に始めた。屋号の「米久」は米穀商からの名残である。

その後、1888年(明治21年)には芝にも牛鍋屋を開き千束屠殺場の払い下げを受けている。

「米久」では、米久型という庖丁を考案し、牛肉を手早くさばくことが出来たので、肉を山盛りにして提供するのが特徴となった。大正時代には高村光太郎も顧客で「いかにも身に成る米久大山盛牛鍋」と「米久の晩餐」という詩のなかでその提供方法を褒めているぐらいである。

また当時、「往来、絶えざる浅草通り。御蔵前の定舗の名も高旗の牛肉鍋」と歌われているので、浅草「米久」は非常に繁盛していたことが分かる。

大正時代になり代替わりした後も、森嶋家と竹中家は役割分担し、竹中家は東京に進出して牛を牛鍋にして売る側として、森嶋家は近江に残って牛を出荷する側としてビジネスを続けてきた。

しかし、関東大震災による被害や世界大戦による東京大空襲で大打撃を受け、昭和の統制経済などの影響もあって「米久」はやがて竹中家・森嶋家の手から離れることとなった。現在、「米久」は、東京都台東区浅草2-17-10に店舗を構えて営業しているが、元々の経営母体とは異なるものとなってしまっている。ただ兄弟の森嶋留蔵の子孫が経営するお店「

竹中久次は、牛鍋屋の経営者というだけなく食肉産業の全体で大きな役割を果たしてゆくことになる。竹中久次は、日本家畜市場株式会社の設立に貢献し、その息子の竹中久太郎はその会社の社長にも就任している。また竹中久太郎は『米久の真生命』という本も出版しており、そこでは社会への問題意識を、事業において解決しようという社会的な企業経営の意図が語られている。

このように米久は、精肉・食肉業界においても大きな成功を収めることになるのであるが、それは後に詳しく語ることにしておきたい。

尾張屋

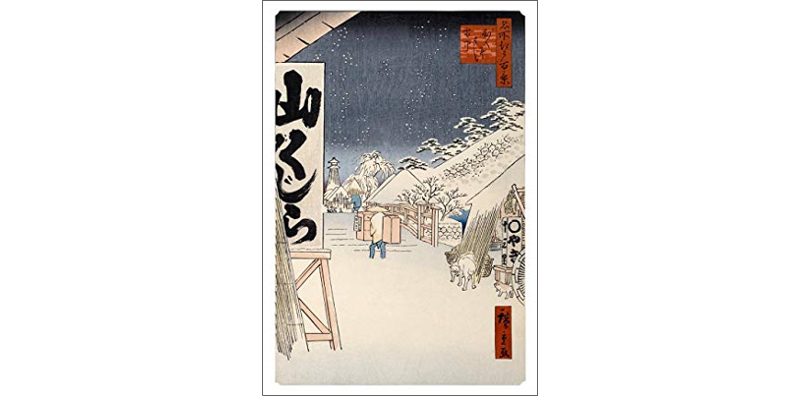

鍛冶橋外にあった尾張屋も有名である。ただ尾張屋は「ももんじ屋」という食肉の店として、明治前から営業していた。ただし牛肉ではなく、猪などの獣肉を食べさせていたようであり、歌川広重の「名所江戸百景 びくにはし雪中」という浮世絵に「山くじら」という看板で尾張屋は描かれている。この絵には、安政5年(1858年)10月の改印があるので、明治時代に入って牛肉を扱いだしたのだろう。

ちなみに尾張屋は比丘尼橋のたもとにあったが、この比丘尼橋は鍛冶橋のすぐ近くの小さな橋だったようである。今でも鍛治屋橋交差点として名前が八重洲に残っており、東京駅の近くである。

歌川広重

「名所江戸百景 びくにはし雪中」

三河屋(外神田)

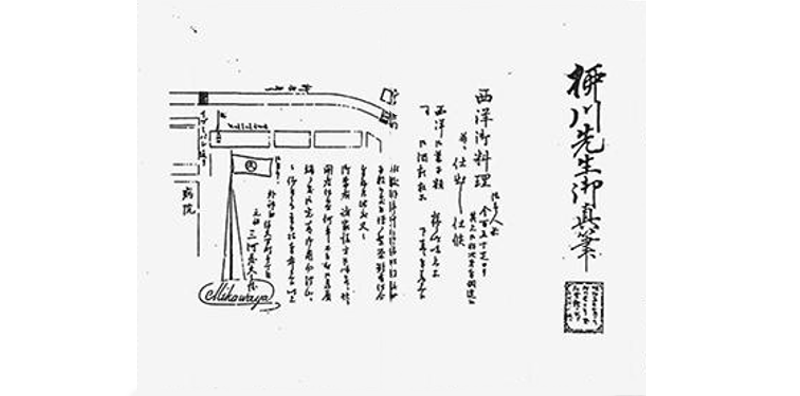

他にも牛鍋で有名な店は、1867年(慶応3年)に、三河屋久兵衛が外神田に開店した「三河屋」である。三河屋は「Mikawaya」と書かれた旗を掲げていた。三河屋久兵衛は最初、横浜で牛肉屋と西洋料理屋をやっていたが、当時の蘭学者達の勧めにより神田佐久間町一丁目(和泉橋の袂)に開業、この三河屋こそが西洋料理店の第1号とも言われている。しかしこの名店も、1923年(大正12年)の関東大震災によって閉店してしまっている。

夏目漱石も三河屋で食事しており、1912年(大正元年)12月22日に三河屋で行なわれた結婚披露宴に漱石が出席した記録もある。

三河屋引札「柳川先生御真筆」

三河屋の創業時には、洋学者の柳川春三が三河屋のために一筆描いた引札(広告)が残されている。『明治文化叢説』には、その引札の図が掲載されている。この広告には料金は金百五十疋からとある。他の広告では金値段で「上」で金二百疋、「中」で金百五十疋とうたっており、これを現在価値に換算すると、「上」は6,000円ぐらい、「中」は4,500円ぐらいということになるだろう。

野邊地尚義の項で、彼が運営した会員制高級料亭の「紅葉館」(現在の東京タワー敷地に存在)について述べたが、1881年(明治14年)紅葉館が開業したばかりの3月12日に、柳川春三の十三回忌の追悼会が行われている。

ちなみに柳川春三の死因が『洋学大家列伝』には述べられている。柳川春三は肺病を患っていたが平然と過ごし、誰も重病だと気づかなかったそうで、見舞いに来た宇都宮三郎と鰻を飽食した後に、箸をおいてから喀血して亡くなったそうである。死の間際まで食に精力的で、食通であったのだろう。このエピソードからも、柳川春三が西洋料理の三河屋を贔屓にしていたというのも頷ける。

さてこの柳川春三の追悼会には、神田孝平(元老院議官・日本最初の西洋経済学翻訳書著者)、福沢諭吉(慶応義塾大学創設者)、福地源一郎(岩倉使節団一等書記官)、加藤弘之(東京大学総長)、津田真道(オランダ留学・啓蒙思想家)、津田仙(津田塾創設者津田梅子の父)、成島柳北(朝野新聞初代)・西周・宇都宮三郎(明治工学界の先進)・箕作秋坪、他90名が参加している。

そしてこの紅葉館で行われた追悼会に、三河屋の当主の三河屋久兵衛も参列しており、創業の際に柳川春三が書いた引札(広告)を復刻したものを皆に配って故人を偲んだそうである。

柳川春三が書き、作成させたこの広告の版木は、残念ながら、三河屋が火災になった為に焼失してしまっていたが、創業時の広告を保管していた、石黒忠直や田中芳男から提供を受けて復刻し、紅葉館で行われた柳川春三の十三回忌で配布したとの事である。追悼会に参加していた面々は政治家・学者などばかりであったので、西洋料理屋の三河屋久兵衛は、少々異質な参加者であったことだろう。だがここからも三河屋と柳川春三の親しき関係がうかがえるのである。

ももんじ屋「三河屋」(四谷)

四谷にあった老舗のももんじ屋「三河屋」も有名であった。同じ三河屋という屋号であるが、先に述べた神田三河屋とは無関係である。味については他の店と比較されている文脈のなかで登場するが、それより劣るというようなあまり好意的でない記事が残されている。多分、有名な牛鍋屋で、多くの人に知られていたので、ある種の牛鍋の基準のようなものになっていたのかもしれない。

松崎天民著の『東京食べある記』に三河屋について、「三河屋は上品好みだけれども、ちっとも美味いとは思わなかったよ。」とある。

また時代はかなりさがるが、小島政二郎が1954年に出版した『食いしん坊』にも、「これは浜町になるが、百尺のお妾さんが開いていた橋本という待合風のスキ焼屋。ここは、素晴らしくうまかった。東京でこんなにうまい、しかも上品な味の牛肉の食べさせた家は戦争前にもなかった。四谷の三河屋よりもうまかった」とあり比較対象とされている。

ももんじ屋「三河屋」は江戸以来の老舗だったが、昭和6年に家庭の事情で閉店している。

食肉業の草創期

堀越藤吉が始めた牛鍋屋であったが、その後、多くの牛鍋屋が開店して一般的に消費されるようになると大きなビジネスにへとなっていった。先にも述べたように、明治元年に1軒しかなかった牛鍋屋が、明治10年頃には558軒ということなので、以下にその成長が急速であったかが分かるだろう。

上記の表を確認していただくと分かるように、過去にあった数カ所の東京の屠場は、現在は芝浦に統合されている。この芝浦屠場は東京都中央卸売市場食肉市場とも言い、東京都港区港南2丁目7-19の駅前の高層ビルの立ち並ぶに中に存在している施設である。芝浦屠場では、毎日、ウシは600頭、ブタは1200頭ほどが屠畜されている。こうした肉食産業の拡張には、堀越藤吉や中川嘉兵衛の働きを思わざるを得なのである。

初期から明治時代の半ばにかけて流行し始めた食肉の一般化に伴い、食肉加工や流通は急成長を遂げ、それによって財を築いた者たちが現れるようになる。『東京屠場雜考(四)』には、明治の中頃の食肉商の四天王として以下の4人が挙げられており、そのいずれもがビジネスにおける成功者である。

① 中川屋(神田淡路町)

その当時の中川屋は、堀越清二郎が代を継いでいる。

② 中初(日本橋吳服町)

中村初五郎が経営する肉商。同じ屋号で牛鍋屋も経営。

③ 黄川田(芝二葉町)

黄川田與七が経営する肉商。同じ屋号で牛鍋屋も経営

④ 米久(淺草橋)

竹中久次が経営する肉商。先に述べた「米久」という牛鍋屋も経営

中川屋、中初、黄川田、米久はいずれも牛鍋屋を経営していたが、それ以前にまず肉卸商でもあった。これらは食肉業界において影響力を持ち、特にその中でも「米久」の竹中久次が果たした食肉加工における東京における屠場の統合は大きな功績であるとされている。

明治20年代中頃、食肉を供給する屠殺場の数が増えたことと不況のため、食肉業者は互いの経営を圧迫するようになったことから、竹中久次と木村荘平、岩谷松平の三人が、乱立する屠殺場を買収し統廃合を計画する。こうして1892年(明治25年)12月1日に、白金共同屠畜会社の層場(白金)と東京家畜市場会社の田中町屠場(浅草千束)との両社合併して、日本家畜市場株式会社が誕生することになった。

さらに翌年には協力関係にあったほとんど運営されていなかった残りの3屠場(大崎、三ノ輪、三河島)も買収して、翌年の1893年(明治26年)には、都内の定められた5屠場の全てを独占したのである。

竹中久次と木村荘平、岩谷松平の3人は、明治時代の成功したビジネスマンとして取り上げられることが多い人物たちである。近江商人であった竹中久次については既に先に述べた通りである。

さらに残りの日本家畜市場株式会社の創設者である、木村荘平、岩谷松平の2人についても詳しく述べておきたい。

木村荘平

木村荘平(1841年7月 - 1906年4月27日)は、明治時代の日本最大の牛鍋チェーン店「いろは」を経営し、「いろは大王」と謳われた経営者である。

木村荘平は、1878年(明治11年)、当時、三田にあった明治政府の勧業寮育種場を払い下げて貰い、官設屠場の運営を一任される。また1880年(明治13年)にも政府から浅草千束にあった官営屠場であった千束村屠場の払い下げを受け、牛鍋店「いろは」の経営を始める。最初に芝区三田四国町(現在の港区芝3丁目)の1号店(第一いろは)を開店し、その後、東京市内に約20店舗のチェーン店にそれぞれ妾を配置して各店の経営にあたらせていた。つまり木村荘平には、本店の本妻を始め少なくとも20人以上の妾がいたことになる。

牛鍋チェーン店「いろは」

「いろは」という店名は、いろはにほへとの48字にちなみ、48店舗を目指して名付けられた店名であるという説が一般的な説になってしまっているようである。しかし実際は「いろは」は書を学び、学をなすための始まりであるので、木村荘平は畜産事業の拡張の手始めであることから「いろは」と名付けたのであって、深い意味はないと述べている。

「いろは」は飲食チェーン店の先駆けであった。全店舗は2階建て、派手なステンドグラスで文明開化を印象付けるハイカラな演出を行っていた。肉や酒は大量一括購入することでコストを削減し、肉商である事から良質の肉をリーズナブルな価格で提供したので人気店になり、約20店舗にまで拡張した。

妾と30人の子供たち

全店舗、各店に妾を置き、その妾に経営させるという手法もさることながら、木村荘平にはこうした妾との間に設けた男13人、女17人で合計30人の子供たちがいた。

始めは男子には自分の荘の字を頭にして名付けていたが、途中から名前に生まれた順番の数字をつけて名付けている。女子は四女までは名前を付けているが、その後は数字を名前としている。

荘蔵、荘太、荘五、荘六、荘七、荘八

荘九、荘十、荘十一、荘十二、荘十三

栄子、信子、林子、清子、六子、

長女の栄子は「木村曙」のペンネームで『婦女乃鑑』が讀賣新聞に連載され作家として成功する。男子では木村荘太は小説家となり、小山内薫、島崎藤村、谷崎潤一郎と交流をした。家族の事を回顧した自伝『魔の宴』を始め幾つかの作品を残している。

木村荘八は画家として成功。永井荷風の『墨東奇譚』の挿絵や、自分の生家だった「第八いろは」の「牛肉店帳場」を描いている。

木村荘十は『雲南守備兵』で直木賞を受賞した作家となり、木村十二は映画監督として多くの映画を撮っている。それぞれが芸術方面において傑出した才能を開花させているのは特徴的である。

第一いろは

木村荘平が「第一いろは」を開店したのは、1881年(明治14年)頃であると思われる。場所は芝区三田四国町1番地(現在の港区芝3丁目)とされ、その外観が『木村荘平君伝』には写真に残されている。(残念ながらスキャン方法が悪く画像が不鮮明である)

「いろは」第八支店

もちろん現在は建物は残っていないが、芝3丁目には「いろは通り」という名前の通りが残っている。私はかつて芝3丁目の三田通りに面したマンションに6年間ほど住んでいたので、実はかつて「第一いろは」があったのと同じ通りに面した並びで100mも離れていない場所で毎日を送っていたが、木村荘平について調べる迄「いろは通り」について全く頓着がなかった。(三田通りから一本入った住宅地にある静かな通りである)

ちなみに私の住んでいたマンションは、いろはの跡地よりも少し東京タワー寄りで、かつては芝松本町(現在は港区芝3丁目)と呼ばれていた場所であった。このかつての松本町と四国町に挟まれた通りが「いろは通り」である。

木村荘平は「第一いろは」から牛鍋屋を始めたが、その後の店舗の拡大は、本妻の「木村まさ子」の働きが大きかったのではないかと思われる。それは各店舗の拡大の際には、木村まさ子が立ち上げを行っていたような節があるからである。最初の「第一いろは」は勿論、木村まさ子が立ちあげて切り盛りしていたが、新しい妾が出来ると、木村まさ子の運営していた「第一いろは」は引き継がれて、その妾が「いろは」を経営するようになっている。

木村荘平と木村まさ子の間に生まれた実子で長女の、木村榮子(木村曙)は作家になるが、母と移り住んだ「第十いろは」の帳場でも働いていたとある。この「第十いろは」は浅草にあり、木村まさ子が隠居するまで働いていて大変な繁盛店であったようだ。

明治41年に出版された『木村荘平君伝』には、木村まさ子のインタビューも掲載されていて、娘の木村榮子のことや、家族の事情が垣間見れる興味深いものとなっている。

余談だが、三木のり平が主演の映画に「妾二十一人 ど助平一代」という1969年に公開された映画があるが、この主人公が正に木村荘平をモデルとした牛鍋屋の経営者で沢山の妾を囲っている男の話である。牛鍋店の名前も「あかさたな」という設定で、明らかに「いろは」を意識している。映画ポスターのキャッチコピーも「男なら牛なべ食べてリキつけろ!」というちょっと笑ってしまうものである。もともとはこの作品は小幡欣治原作の舞台劇「あかさたな」を映画化した喜劇作品でる。

ビジネスマンとしての木村荘平

ビジネスマンという観点から見ると、木村荘平は商才に長けていたことが分かる。先には牛鍋屋「いろは」の経営や東京家畜市場会社の設立について述べたが、木村荘平の手掛けたビジネスはそれだけではなかった。

他にも葬儀社の東京博善株式会社社長を務め、この会社は現代でも続いている。また東京本芝浦鉱泉株式会社(温泉つき割烹旅館)社長として、芝浜のリゾート化に努めた他、芝四国町で競馬場の開設も行っている。

また『サッポロビール120年史 : Since 1876』によると、木村荘平がサッポロビールの前身である日本麦酒醸造会社(ヱビスビール)の社長を、1888(明治21年)3月14日から6月26日迄のわずか3ヵ月足らずであったが務めていたことが記されている。ここからも木村荘平の多様な事業を手掛けていたことが分かる。

木村荘平の息子で、画家になった木村荘八は文章も残していて、『いろはの五色ガラスについて』の中で父親の事業を次のように回顧している。

【 いろはの五色ガラスについて 】

(明治二十六年)、甜菜の製糖会社であるとか(明治二十一年)、その同じ年まで日本麦酒会社の社長を仕め、蛹さなぎを用ゐて機械油を作る計画に与つたり(明治二十三年)、さうだと思ふと羽田の穴守に稲荷を祭ることなど率先してゐる。むしろ牛肉店のいろはは何れかといふに「枝」に当つた事業のやうなのが、ただ却つて「枝」が日に日にの現金収益を以つて「当つた」それと同時に「目立つた」といふ形ちであつたらう。

様々な事業を手掛けていたが、たまたま牛鍋が成功して目立ったのではないかという見方をしている。

しかし実際に、木村荘平がどのように「いろは」を経営していたかをみると、そこには経営の面において、木村荘平なりの方法が一貫して取られていたことが理解できる。

例えば、各店舗を巡回して売り上げをチェックするのに赤塗の目立つ人力車を使っていたようである。普通の車夫の前にもう1人、車の後ろを押すの車夫がもう1人の3人引きであった。その車夫が「イロハ!イロハ!」と掛け声を発しながら走ったのでかなり目立ち、その様は東京の新名物とまで評されていたようである。こうして木村荘平が自ら移動する広告塔となっていたのである。

また各店を任せきりにするのではなく、各店を巡回しながらマネジメントしていたという点も、現場主義という観点からすれば、きちんと管理経営がなされていたことの表れであると捉えることも出来るだろう。またこうした巡回によって、前からある成功店のノウハウが新しく出来た店舗でも共有されていたとも考えれられる。

目立つ移動は表面的には宣伝であったが、こうした店舗巡回こそがマネジメント上では重要であることを掴んでいたのかもしれない。木村荘平は移動の時間をうまく利用して、単に人目を引く宣伝を行っていたようにも思えるのである。

また「いろは」のステンドグラスを使った外装の統一性も、チェーン店として牛鍋を広めるのに貢献したと考えられる。ハイカラで目立つ外装はもとより、一目で同じ「いろは」の支店と分かる見た目も客にとってなじみやすものだったと思われる。

木村荘平の経営手腕に関しては、現代においては問われる部分も多いが、マネジメントの基本を抑えた経営管理手法が取られていたことは間違いないようである。いろは各支店の売上は芝浦旅館にあった本部に集め、肉、酒等の大口支払を一手に行い単価を下げることを行い、各店は小口支払だけを分担する中央集権的な「綜合家政」システムを築いていた。これは現代のチェーン店にも通じる手法であり、木村荘平は日本では最初期にこのシステムを既に導入していたということになるだろう。

いろはの没落

1906年(明治39年)4月27日に木村荘平が亡くなる。

いままで管理してきた木村荘平がいなくなった為にタガの緩んだ後継者の長男(木村荘蔵)夫婦は、経営を顧みず贅沢三昧の生活を始める。旅館であった芝浦が「いろは」の本店となり、木村荘蔵夫婦が、自由に金を使えるようになると、実質主義で、見えをあまり重んじなかった木村荘平の時代とは様相が変わり贅沢するようになる。このような贅沢を維持するために、高値が付くドル箱の採算店を次々に売っては当座の資金繰りに充ててゆかなければならず、継いで2年後の明治41年には15店舗に支店を減らし、その後も、明治44年までに8支店が閉鎖されて、僅か7支店を残すのみとなっている。

またこの時代には自動車が普及を始めたこともあり、まだ珍しかった高価な自動車を木村荘蔵は欲しがり、真っ先に運転を習っていたようである。

こうした木村荘蔵の杜撰な経営によって、先代が築いた堅固な家政システムは崩壊してしまい、次々に牛肉店も売り払わなければならなくなった為、結局は芝浦の旅館も倒産させてしまうことになってしまった。末期には取引銀行たる農工貯蓄銀行による不当貸付事件も発覚することになり、関係者が司法的な追及を受けるまでに至っている。

作家でもあった弟の木村荘太は、自身の体験に基づく作品『魔の宴』の中で、「兄きは習っていた自動車の運転で身をすごすことにして…自動車屋(運転手)になった」と「いろは」チェーンの悲しい崩壊の結末を記している。

岩谷松平

岩谷松平(1850年 - 1920年3月10日)は、薩摩国(鹿児島県)出身の実業家である。煙草販売の事業で財を成したが、その他も多くの事業も手掛け、竹中久次と木村荘平、岩谷松平の三人で屠殺場を買収し統廃合して日本家畜市場株式会社の社長も務める等、明治期の食肉産業でも中心的な人物であった。

岩谷松平は、日清戦争の際に軍に煙草を納入することで煙草産業の大立者となり、東洋煙草大王の異名を取るようになる。1884年に紙巻き国産タバコ「天狗煙草」を販売開始。赤い天狗をキャラクターにして大々的に売り出した。

岩谷松平の宣伝方法は独特で、天狗をイメージして、まず普段着も含めてすべて服は赤色を着用し、銀座の店も馬車も自宅もすべてを真っ赤に塗って大量のチラシをばらまいたのである。さらに新聞には大広告を打ち、銀座三丁目にあった自宅兼店舗の看板には、「勿驚(おどろくなかれ)税金たつた百萬円」、「慈善職工五萬人」と大きく書くなどして、自分の事業が国益に貢献しており、「国益の親玉」であるとアピールした。銀座にあったこの店舗は間口46mもあり、現在は松屋が建っている場所である。ここに大看板を出したということであれば、相当目立ったはずである。

同時期、木村荘平も赤塗の人力車で移動して人目を引いて、牛鍋店の「いろは」を宣伝していたが、明治のこの時代には「赤」には何か人を引きつけるものがあったのかもしれない。

岩谷松平の家族

岩谷松平も、先に述べた木村荘平と同様に多くの妾を抱えた。正妻と愛人たちに生ませた子供の総数は53人にのぼり、木村荘平の30人の子供を大きく上回っている。ここでも木村荘平と似ているところは、子供が多くなってくると子供の名前に番号が入るようになるところである。

1905年(明治38年)に煙草専売法が施行され、煙草事業が全て政府に買い上げられるようになると、岩谷松平は銀座から、渋谷に引っ越しをし、現在の代官山町・猿楽町のあたりに敷地面積13,000坪の敷地に住居を構え、そこで妾とその子供たちと住み始める。現在でも岩谷松平にちなんだ天狗坂という名前の坂が渋谷には残されており、岩谷松平の住居跡の名残を留めている。 煙草販売を止めた岩谷松平は広大な敷地で、日本人の肉食による体質の向上を考えて、養豚事業を手掛けていたようである。その様子を、岩谷松平の子供の吉田吉之助は以下のように『渋谷郷土特報』第32号「日本の人物 渋谷の人物 岩谷松平物語り(三)」の中で述べている。

【 渋谷郷土特報 】

当時、豊多摩郡渋谷町字下渋谷の屋敷内には茶畑があり、八十八夜には若芽を摘んで、手もみの茶をつくった。また、野菜畠には、その頃としては珍しい洋菜が作ってあった。赤蕪(ビート)、レイシ、蕃椒(ピーマン)、甘藍(キャベツ)、松葉独活(アスパラガス)、パセリ、セロリ、赤茄子(トマト)など。このほか、甘藷(さつまいも)と玉蜀黍(とうもろこし)は大量に作られて、季節には主食とした。

豚舎には、常時二百頭くらいのヨークシャーとバークシャーがいた。陸海軍の軍人さんなどが大ぜいで、豚を見学に来ることもあった。この人達に、とうもろこしやさつまいもにバターをぬって食べさせたり、豚肉と赤茄子の煮込みなどを作つて試食させた。

現代ではとても、渋谷の代官山付近にこのような景色が広がっていたなどは想像もつかないような様子であった。農産物は豊富であり、正に自給自足の感じがある。また比較的、大きな規模で養豚も行われていたことが分かる。さらにそこでは豚だけでなく、牛や馬もここで飼われていたそうなので、岩谷松平ならではの、煙草に代わる次の事業プランとして食肉事業は大きなものだったのかもしれない。

上記の文章を書いている吉田吉之助は、岩谷松平の実の息子であったが、9歳の時に松平が亡くなると、吉田家に引き取られて養子として育てられた人物である。その後、飲食店の経営者となり、「かつ吉」あるいは「菩提樹」というお店を出店している。私も水道橋と渋谷にある「かつ吉」で食事することがあるが、店内にある岩谷松平が広告として残した看板を拝見することが出来るため、とても興味深いのである。

この「かつ吉」にはウェブサイトに「吉田吉之助文庫」というページもあり、岩谷松平や食肉に関する興味深い記事をここからも読むことも出来る。

堀越藤吉と中川嘉兵衛

現代の牛肉食の隆盛をみると、明治初期の牛肉食の発展に大きな功績を果たした堀越藤吉と中川嘉兵衛の両名は、改めて再評価されてしかるべきだろう。

この堀越藤吉と中川嘉兵衛の関係性については、唯のビジネス的なつながりであるようにも思えるが、様々な文献に当たっていると、このふたりは親族関係にあり、中川嘉兵衛の祖父が堀越藤吉であるというような記述が見られる。

どこに出典元があるのかを探したが、私の見たところ1934年に出版された『明治文化叢説』の記が、その出所のようである。以下のその部分を引用しておく。

【 明治文化叢説 】P432

幸いその頃、天領である白金村(今の港区白金)の名主の堀越藤吉は、祖父にあたり、これに相談して、その邸内の畑の一部を借り受けた。

ここで堀越藤吉は、中川嘉兵衛の祖父であると述べられている。しかし、中川嘉兵衛は現在の愛知県岡崎市の出身なので、白金の名主の堀越藤吉とは血縁関係にあったとは考えにくい。

『明治物事起源』には次のようにある。

【 明治物事起源 】

中川屋主人(元の名前を堀越清三郎という。中川の養子となる)

ここから堀越家と、中川家は、親族関係になっていることが分かる。『明治物事起源』が出版されたのは明治41年であり、その当時に中川屋の主人となっていることを年齢的に考えると、明治30年に亡くなった中川嘉兵衛の養子となっていた可能性は十分にある。

もしかすると、製氷事業の成功により、堀越から中川に養子が取られて牛鍋屋の中川屋が経営されていたことなどの情報が混濁し、堀越藤吉は、中川嘉兵衛の祖父であるというような誤った説明が残されたのかもしれない。

ただ可能性として、中川嘉兵衛の妻である隆子が、堀越家からの嫁ならば、堀越藤吉は、中川嘉兵衛の義理の祖父という関係が成り立つのだが、その先はどうにも確かめようがなく、あとは推測するしかない。ただこの二人は日本の食肉においてはパイオニア的な存在であることは間違いないのである。

参考資料

『東京初の西洋料理店と、新聞紙の創始者 柳川春三』 神田資料室

『木村荘平君伝』 松永敏太郎 編

『いろはの五色ガラスについて』 木村荘八

『吉田吉之助文庫』 かつ吉資料館

『明治事物起原』 石井研堂

『肉食之説』 牛馬會社

『安愚楽鍋』 仮名垣魯文

『東京屠場雜考(一)』 竹内貞一

『東京屠場雜考(二)』 竹内貞一

『東京屠場雜考(三)』 竹内貞

『東京屠場雜考(四)』 竹内貞一

『東京屠場雜考(五)』 竹内貞一

『東京屠場雜考(終章)』 竹内貞一