広瀬淡窓

広瀬淡窓について

広瀬淡窓(1782年5月22日-1856年11月28日)は、江戸時代の儒学者で、教育者、漢詩人である。19歳の時に大病を患った為に、家督を弟に譲り学問の道を目指すようになる。その後、眼の病も患うようになり、医者から目を使いすぎると、中年以降には失明してしまうと言われたことから、経書の本文のみを読書するようになる。こうして文字の小さい注釈を読まず、注釈にとらわれない自分なりの解釈を行うようになったことにより、広瀬淡窓の思想は独自なものとなったのである。

広瀬淡窓

広瀬淡窓1782年5月22日-1856年11月28日)

広瀬淡窓は、1805年(文化2年)24歳の時に、大分県日田市豆田町にある長福寺の一角を借りて初めの塾を開き、これを桂林荘、そしてその後には咸宜園という私塾に発展させた。

咸宜園は淡窓の死後も、弟の広瀬旭荘や林外、広瀬青邨等以降10代の塾主によって1897年(明治30年)まで存続・運営され続けた。塾生は日本各地から集まり、入門者は延べ4000人を超える日本最大級の私塾となったのである。

広瀬淡窓の弟子について

塾出身者には、高野長英や大村益次郎、清浦奎吾、上野彦馬、長三州、横田国臣、松田道之などがいた。他にも

桂林荘・咸宜園について

広瀬淡窓が開いた学びの場所は、現代的に言えば全寮制のキャンパスとでも云ったところであろうか。こうした学問と生活が一緒になった場所で、学生は学び、寝食を共にして切磋琢磨していたのである。学び舎は時代の変遷によっ以下の3つの場所で開かれていた。

1805年~ 成章舎:豆田町大坂屋林左衛門の持ち家を借家して転居し開塾。

1807年~ 桂林園:豆田裏町(現在は日田市城町の一画)、現在は公園になっている。

1817年~ 咸宜園:堀田村(現・日田市淡窓町)

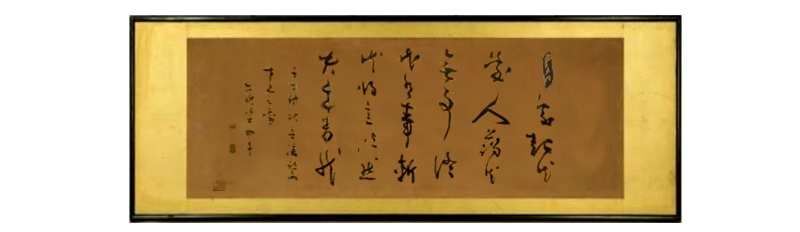

広瀬淡窓は成章舎で学問の教育を始め、その後、手狭になると桂林園を開き、さらに学生が増えるに伴い咸宜園を開校することになった。そこでの学びの様子は「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」という漢詩から伺い知ることが出来る。実はこの漢詩にこそ、広瀬淡窓の考える学生のあるべき学問への姿勢が顕著に示されていると言う事が出来るだろう。よって以下にその漢詩を引用する。

【 桂林荘雑詠 諸生ニ示ス 】広瀬 淡窓

休道他郷多苦辛

同袍有友自相親

柴扉曉出霜如雪

君汲川流我拾薪

【 詠み 】

道(い)ふを休(や)めよ 他郷苦辛(くしん)多しと、

同袍(どうほう)友有り 自(おのづか)ら相(あひ)親しむ。

柴扉(さいひ)暁に出づれば 霜 雪の如し、

君は川流(せんりう)を汲め 我は薪(たきぎ)を拾はん。

【 意味 】

他郷での勉学には、つらいと言うのはやめなさい。

そこには一つの半纏を分かち合う、苦労を共にする仲間がいて自然と仲良くなるのだから。

塾舎の柴の折戸を開けて外に出てみると、霜は雪のように白く降りている。

さあ、君は川に行って水を汲んできたまえ、私は山でたきぎを拾ってこよう。

私は郷里は大分県で、小学生の頃から「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」をよく聞かされていた為、今でもこの漢詩を暗唱することが出来る。子供の頃はよく分からなかったが、大人になった今では、改めて、この中にこそ広瀬淡窓の教育理念が集約されているのをはっきりと感じることが出来る。桂林荘は広瀬淡窓が学校を始めてまだ初期段階であったが、その頃から教育における軸のようなものがしっかりと定まっていた事、さらにそれに基づいた学問と学びの環境の提供がしっかりと行われていた事が理解できる。

先進的な教育制度

この当時の咸宜園の教育方針は、他と比べてかなり先進的なものであった。まずはこの咸宜園のような私塾が出来るまで、学問は武士階級の子弟にのみに開かれているだけで、一般庶民が学ぶことが出来る場所はあまり無かった。広瀬淡窓は、学業においては、身分・出生によらず、平等であるべきだという教育理念をもっていたので、武士階級の子弟にのみではなく、庶民にも学ぶ機会を開いたのである。こうしたダイバーシティのある学習環境を実現すべく、広瀬淡窓が定めた当時においては先進的な学内制度の幾つかを紹介したい。

「三奪 」

まず入学金を納入し名簿に必要事項を記入すれば、誰でもいつでも入塾することができた。また全ての塾生が平等に学ぶことができるように「三奪の法」が導入されており、身分・出身・年齢などのバックグラウンドには捉われず学ぶ環境があった。

この制度により、従来の武家中心の

「三与」

『試験の社会史』天野郁夫著の中には、封建時代にありながらその束縛から自立した空間の実現のために、三与という内規も設けられていたと述べられている。それは、塾生相互の学問的競争、 上級者から下級者に対する「半学半教」、さらに塾生による塾内自治の制であった。塾生にはそれぞれ、咸宜園を運営するための仕事が割り当てられていたのである。

「月旦評 」

咸宜園の学科は、四書、五経、諸子、和漢の歴史、詩文などであり、素読、輪読、輪講、会講、講義、独見、質問、推敲などの形式で学んだ。日常の課業で得た点、月九回の試業で得た点が毎月末集計され、19段階ある月旦評の昇級を決定する資料となった。この月旦評によって淡窓は門生の勤怠を把握し、皆にもそれを明らかにすることで門生の勤学意欲を向上させた。

こうした、当時の封建社会の学校には見られなかった、実力主義こそが咸宜園教育の特徴であると言える。もともと、この月旦評とは、『後漢書』の中にある言葉で、試験の結果を踏まえて行われる容赦のない人物批評を現わしている。咸宜園では朝5時起床、6時から輪読が行われ、夜の10時の就寝まで学習が行われていた。こうした学問の成果が目に見えて分かりやすく、かつそれを反映できるように月旦評は機能しており、身分や出身ではなく、実力主義によってのみ塾内では上級に上がれるようになっていた。

学生の内訳

咸宜園の名簿によれば、学生の年齢の幅は、下は7歳から、上は 59歳までと幅広い年齢層である。しかし中心的な年齢層は16歳から21歳までで、平均年齢は 18.9歳となっていた。

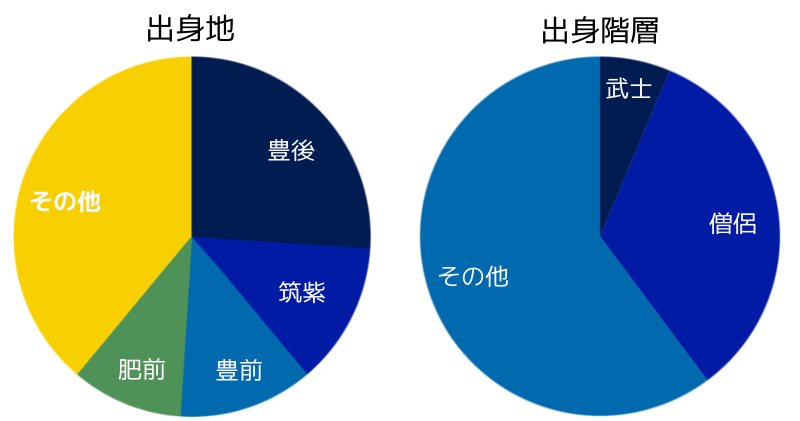

出身地は64カ国という広範囲から集まってきていたが、やはりその中心は日田を含む豊後からの学生が全体の1/4を占めていた。その次に、筑紫、豊前、肥前といった日田に比較的近い地域からの学生が続いている。さらには九州だけでなく、四国や大坂、本州北端から日本海側の農村地域といった、遠くても比較的に交通の便が良い地域を中心に遠方からでも広範囲に学生が集まっており、出身地はかなり多様性に富んでいたものと考えられる。

明治30年に塾が閉鎖されるまでの92年間、4617人の塾生が名簿に登録され、多くの咸宜園で学んでいた事が記録されている。

咸宜園学生内訳

咸宜園学生内訳左:出身地 右:出身階層

学生の出身階層は、その内訳は武士6.4%、庶民93.6%(内 僧侶33.8%、その他60.8%の内訳は医師が恐らく最も多く、以下、豪商、豪農、若干名の神官、画家、詩人、その他の順で続くと考えられている)というものであった。

この当時の学校とは昌平黌あるいは藩校といった、武士階級の子弟のみを対象とした教育機関だけであった。しかし、この内訳をみると、いわゆるこの当時の学校と異なり、庶民の為に開かれた学校という特徴を如実に感じることができる。

カリキュラム

咸宜園の学科は、四書、五経、諸子、和漢の歴史、詩文などであり、素読、輪読、輪講、会講、講義、独見、質問、推敲などを学ぶ形式で行われた。

「三奪」「月旦評」はよく咸宜園の教育方法で取り上げられているので、よく目にするのであるが、実際に咸宜園でどのような事が学ばれていたのかに関しては語られていることが少ない。よってここではその学習内容とその意図について説明を加える事としたい。

四書

四書とは以下の4つの書物を総称したものである。

『大学』- 孔子の弟子曾参の作とされた書

『中庸』- 孔子の孫、子思の作とされる書

『論語』- 孔子と弟子たちの言行録

『孟子』- 孟子とその弟子たちの言行録

五経

五経は、儒教で基本経典とされる5種類の経書である。

『詩』- 中国最古の詩篇で周代に作られた。

『書』- 政治史・政教を記した中国最古の歴史書。

『礼』- 行事で規定された動作や言行、服装や道具の総称

『易』- 商の時代から蓄積された卜辞を集大成した書

『春秋』中国春秋時代に関する編年体の歴史書

こうしたテキストは総称して「四書五経」と言われる。中国では元朝以降、官吏登用試験である科挙の科目に「四書五経」が取り入れられており、古来から多くの学生がこれを学んできた。

咸宜園ではこうしたテキストを基にして、素読、輪読、輪講、会講、講義、独見、質問、推敲を繰り返して学ぶことが行われていた。

現在では、こうした中華圏での書物を学ぶ機会は少なくなっているが、日本では江戸時代後期まで、こうした漢文によるテキストが学問の柱であるとして学ばれていたのである。

こうした「四書五経」をテキストに学ぶのは、咸宜園だけが行っていた特異なものではない。これらを学ぶことは昌平黌あるいは各藩校においても行われており、近世の日本においての学問の軸、あるいは知識における基本的な共通言語であったことが分かる。

例えば、二宮尊徳が薪を背負って読書に励んでいたそのテキストは『大学』であったが、これは「四書五経」が、学問においてどれほど一般的であったかを示すものとなっているだろう。

詩学を取り入れたカリキュラム

咸宜園で特徴的なのは、カリキュラムに詩文が入っていることである。学生は漢詩や作詩を学ぶことになった。広瀬淡窓はこの詩文をたいへん重要視したようである。広瀬淡窓は『淡窓詩話』という著書の中で、詩について論じてあり、詩を学ぶことの重要性を明らかにしている。

『淡窓詩話』にはひとつのエピソードが記されており、興味深い点であるので、その部分の原文を以下に引用する。

【 淡窓詩話 上巻 】

予詩ヲ推敲スルニ就テ。悟入シタルコトアリ。予ガ父ハ俳諧ヲ好メリ。其話ニ。或人

この広瀬淡窓が取り上げたエピソードを、安岡正篤が『活眼 活学』で現代訳を述べて解説しているが、それが理解し易いので以下に引用しておく。

【 活眼 活学 】 安岡正篤

広瀬淡窓の話に、ある俳人の弟子が「板の間に下女とり落とすなまこかな」という俳句を作った。そうすると先生が、これは道具立てが多いと言って却下した。これでは下女が主か、板の間が主か、なまこが主か、はっきりせんわけであります。そのうち弟子が一考して「板の間にとり落としたるなまこかな」と下女を省略しました。そうすると先生は、だいぶ良くなったが、まだいかん。というので更に苦心惨憺、遂に「とり落しとり落したるなまこかな」とやったところが、先生がそれでこそ本当の句だと評したということであります。こういうところに、こちらの方の精神がよく表われております。

安岡正篤がここで広瀬淡窓の述べたエピソードを引用した真意は、よけいなものを削ぎ落すことで、逆に本質が浮かび上がり、より豊かなイメージが膨れ上がるという事である。ゆえに、

枝葉末節に捉われて物の本質を失うということは

俗人のことである。

達人は枝葉末節を捨てて、正鵠を把握する。

上記のように解説を述べている。つまり本質を見失わないためには「引き算」の発想が求められるということを示している訳である。

詩学を学び、その精神を獲得するならば、人は対峙する物事を把握し、その本質を突き詰めて理解する能力を磨くことができるようになるに違いない。そのために広瀬淡窓は、咸宜園でのカリキュラムに学問としての詩学を加えたのであると私は考えている。

広瀬淡窓のこのエピソードを聞いた時に、以前、あるプロのカメラマンから聞いた写真についての話を思い出した。そのカメラマンは「写真」という芸術表現と、「絵画」という芸術表現の違いについて私に語ってくれた。

そのカメラマンが言うには、まず写真というものはマイナスの美学であり、絵画はプラスの美学であるということであった。つまり絵画は真っ白なキャンバスに向かい、いわゆる無の状態に様々なカタチや色を加えて表現を行う。それに対して、写真が捉えようとする対象は現実にすでに存在しているものである。よって写真家はその対象をどのように切り取って捉え、それを表現として示すかが問われているのであり、写真家がそれに対して行えることは、如何に対象を削ぎ落して(つまり、本質から排除すべき現実に存在するものをフレームの外に取り除くことにより)本質を捉えるかどうかが重要だという事であった。

詩学の重要性は、単に芸術上において必要な能力を磨くということだけに留まらない。こうした対象の本質を見抜き、それを捉えて対処・判断できる能力は、為政者にとっても重要な能力であるに違いない。過去、中国の科挙(官僚試験)においては、詩が重要な課目になっていたが、そこにはこうした能力の育成を意図するものであったからに他ならない。

過去の偉大な漢詩人たちは、いずれも官僚・役人であり、その中のある者たちはスーパーエリートであった。( 柳子厚の項を参照 )彼らは政治家として大成するために科挙試験において詩を学び、そこから独自の詞的世界観を描くようになった者たちであった。(ただそのほとんどが左遷された者たちであるところにも大変に重要な意味があると私は考えているが、ここでは大脱線を控えてその詳細を記すことは控えたい)

いずれにせよ詩学を通して磨かれる能力はたいへん重要なもので、その本質を見誤ってしまうと、咸宜園とは、単に詩を学ぶ優雅な町学舎であるというように捉えてしまうことになりかねない。そうなると広瀬淡窓の教育理念の本質を見失い、その真意を理解することは出来ないだろう。

同じ大分県出身の福沢諭吉は『福翁自伝』で、青年の頃に漢籍を学んだ「晩香堂」という塾について述べている。この「晩香堂」は、白石照山という儒学・漢学者が現在の大分県中津市に開いた塾である。福沢諭吉は先生であった白石照山の言葉を以下のように回顧し記している。

【 福翁自伝 】

私の先生は亀井が大信心で、余り詩を作ることなどは教えず寧ろ冷笑していた。広瀬淡窓のことなどは、彼奴は発句師、俳諧師で、詩の題さえ出来ない、書くことになると漢文が書けぬ、何でもない奴だと言って居られました。

白石照山は、江戸幕府のエリート育成機関の昌平黌に6年間もの間在籍しており、しかもその成績は抜群に優秀であった。そのため白石照山は、在学中に昌平黌では詩文係を務めていた程である。その後、大分県中津市に戻り私塾の「晩香堂」を開き、そこで福澤諭吉をはじめとして、朝吹英二、荘田平五郎、増田宋太郎といった初期の慶應義塾の中核を担う人物を育てたのである。このように白石照山は、広瀬淡窓とはまた違ったアプローチで、今日の教育の基礎に通じる大きな功績を遺した大分の注目すべき人物であった。

さてこの白石照山は中津が本拠地であり、しかも武士階級に属しかつ幕府のエリート校である昌平黌で学んだ人物である。これに対して、広瀬淡窓は同じ大分県日田市を本拠地とする商家の出である。よって白石照山は、これを快く思わず、広瀬淡窓を低く見る傾向があったのかもしれない。こうした偏見が、残念なことに、詩文をカリキュラムに取り入れていた、広瀬淡窓の教育方針の真意を見誤らせたと私は感じている。

安岡正篤 の広瀬淡窓観

『淡窓詩話』のエピソードを基にした安岡正篤の観点を先に紹介することができたので、さらに安岡正篤が、広瀬淡窓をどのように捉えていたのかについても詳しく述べておくことにしよう。

残念ながら広瀬淡窓の咸宜園は、同時代に吉田松陰が開いていた松下村塾に比べるとその知名度はまだまだ低い。これには広瀬淡窓が、何らかの思想を唱えたとか、政治家として活躍したとか、この時代に何らかの影響を及ぼしたというような、直接的で分かりやすい事績が無い事が理由かもしれない。しかし、広瀬淡窓に対する安岡正篤の評価は高く、かつ、その評価は本質を見抜いたものとなっている。例えば、その雅号である淡窓の「淡」意味に関して、安岡正篤は次のように語っている。

【 現代活学講話選集7 王陽明 】

「

正徳元年(1506年)のことであります。南京の諫官の職にあった硬骨の

という書状を上奏したのですが、果たして劉瑾らの怒りに触れ、アッという間に錦衣衛の獄に投ぜられてしまったのであります。

ところで崔銑という人には『崔

それで初めて私も気がついて、なるほどなと思って、あれこれ調べたら崔銑の『崔後渠集』にあることが判明したというわけであります。人間というものはときどき、自分で思いついて訂正しますから、正確には「六然」も一字違うところがある。その他はすべて『崔後渠集』と同じであります。

自処超然。処人

よく藹然とは何ですかと聞かれるが、これは草冠で、藹然というのは、春になって木々が一斉に青々と伸びる、春万物の新しく栄える姿です。これが藹然。「人に処するに藹然」ということは、つまり人に対しては、いかにもその人が活き活きと気持ちを感ぜしめられるような雰囲気をいいます。人によっては、いかにもその人に接すると、いい気持ちにさせられる人と、粛然として、ひきしまるような感じをさせられる人とか、いろいろあります。この藹然というのは、いかにも春のような気持ち。春、草木が気分よく青々と伸びる、栄える、そういう誰にもいい気持ちにさせることです。

それから有事斬然というのは唐代の俗語です。すっきりしている、何か問題があるときに、うろたえたりへこたれたりしないで、すっきりしているという言葉です。無事澄然とは、無事の際には、ちょうど水が澄んでいる、澄みきっておる状態のこと。得意澹然とは、得意のときにはあっさりしていること。いかにも得意満面ということがなく、あっさりしている。「澹」は「淡」という字と同じです。たいていの人は淡い、味がない、味が薄いという意味に使っておるが、これはごく初歩の解釈で、これは真義ではない。それだから、

「君子の交わりは、淡として水のごとし、というけれど、それじゃあつまらんじゃありませんか」

という質問が出る。

「君子の交わりは淡きこと水のごとし、水のように味がないというのでは、小人の交わりは甘きこと

という、それは淡の本当の意味が解説されないからんであります。

淡(澹)については、私の『東洋的学風』にも書いております。

「茶というものは、日本で千年以上も昔から、挽茶の節会や、行茶の儀に用いられてきた。中国では、遠く周代から用いられている。元来心気を爽やかにする薬であったことは言うまでもない。その茶を栽培するには、塵埃のかからぬ浄境の、欲を言えば、近くに川の流れがあって、朝な夕な川霧がかかり、太陽の直射が避けられ、やがて日が昇ると共に徐々に晴れ渡る、そういう所が良い。その浄境に栽培された茶の良い新芽を摘んで作るのだから芽茶である。茶はそもそも煎ずるものである。湯加減を良くして、その芽茶を第一煎で、中に含まって糖分の甘味を賞する。次に第二煎で、茶の中のタンニンの持つ渋味が出てくる。子供は皆甘いものが好きである。人間も未熟な者を甘いという。それが色々と生の経験を積んでくると渋くなる。しかし、渋い、というのは甘いの反対や相克ではない。甘さが内奥に融けこむのである。現にタンニンを分解すると、カテキンという甘味が抽出される。この茶を三煎すると、始めて苦味が出てくる。化学的に言えば、カフェインの所為である。これは中枢神経にはたらいて、睡気を覚まし、心気を爽やかにし、強心利尿によって疲労を救う。人間もこの苦味が出てこなければならない。良薬は口に苦い、苦言を好むほどの人間でなければ話せない。もっともその滋味秘訣を知らないで、いきなり折角の芽茶に熱湯を注いて、甘いも渋いもなく、苦々しくしてしまうのが『

さて、甘い・渋い・苦いは畢竟偏味である。その至極は、もはや甘いとも渋いとも苦いとも、何とも言えないうまい味である。例えば老子にはそれを『無味』という。『無味』とは『味が無い』ではない。『偏味でない』ことである。何とも言えない、うまい味のことである。これを別にまた『淡』という。淡とは味が薄い、味が無いということではない。『君子の交わりは淡として水の如し』(『荘子』山木)とは水のように味が薄いということではない。水のように何とも言えない味、それこそ無の味ということである。事実、人間皆死に臨んで水を欲する。『

話がとんでもない方向に飛んでしまったが、ともかく「得意澹然」の澹とはそういう意味であります。実は『崔後渠集』によると、この「澹」が「欿」になっておる。「得意欿然」とある。人間は得意になる、有頂天になるともう十分、十二分というふうに満足するが、そうじゃない。人から見て、いかにも得意なときにも、本人は一向にそうでない。何か足りないような心境を持っておる。これが本当の「欿然」であり「澹然」であります。

六番目は「失意泰然」。失意のときにも泰然自若としていること。勝海舟先生は幕末・明治の多事多難に処して、それこそ彼はこの「六然」を身をもって体験する。あるいは体行、行じていたのでしょう。失意のときにあっても何でもないように振る舞う。これなかなか難しいことで、これが本当に体得、体現することができれば、大した人物であります。それこそ真の自由人であります。

以上、かなり長い引用になったが、ここにも安岡正篤の広瀬淡窓観の一端が述べられていると言っても良いだろう。改めて、ここで説明されている勝海舟も座右の銘とした「六然」について述べておきたい。

『自処超然』自分を絶えず突き放し眺めること。

『処人藹然』人と和やかな気持ちで接すること。

『有事斬然』何か事があっても、どんどん実行すること 。

『無事澄然』何も事がないときは、水のように澄んだ気でいること。

『得意澹然』物事が上手くいっていても淡々とした態度を示すこと。

『失意泰然』失意のときにも泰然自若としていること。

六然:勝海舟 書

この5番目にある「得意澹然」について安岡正篤は多くを割いて述べている。つまり「淡」=「澹」の真の意味についてである。安岡正篤は、他の著書でもこの「淡」について何度も述べており、そこでは必ず広瀬淡窓についても合わせて言及されている。

まず安岡正篤は、淡窓の「淡」につて、多くの人はこの意味を勘違いをしている。そして、この「淡」を説明するため茶の味を引き合いに出して、その真味についての解説を行った。この点、再び安岡正篤の言葉を引用して、また別角度から「淡」の味というものを考察してみることにしたい。

お茶という物はいわゆる煎茶からだんだんと発達して参りましたが、ご承知のように煎茶の三煎と申しますように、煎茶では湯加減を大事にして、三度点てます。

第一煎は湯加減をよくして、まず茶の中に含まれておる甘味を舌の先で味わう。茶の甘味を楽しむ、これが第一煎、その次にまた湯加減を吟味して、茶の中に含まっておる苦味を味わう。これは主としてタンニン。第一煎の糖分に対する第二煎の苦味。これを楽しむのです。これは甘味と苦味と全然別の物のように普通人は考えるのですけれど、そうではなくて、甘味の発達したものが苦味でありまして、苦味の中には言うに言えない甘味、普通の甘味の持たない苦味がある。これを味わえなければ茶人とはいえない。

ところが真理というものは実に面白いものでありまして、最近科学者がこのタンニンを分析しまして、タンニンの中からカテキンという成分を抽出しました。このカテキンという物は甘いものです。その甘いカテキンがタンニンの中に含まれておる、そこが面白いと思うのです。

- 中略 -

だから人間もあの人はなかなか苦味があるなんていうのは、その中に微妙な甘味を持った苦味でなければ本当の苦味ではないわけです。苦言というものは甘言よりも一段と好い。甘言というのは大体悪く使いますね。ところがこれはあらゆる学問もそうでありまして、まあ味覚という点からいいますと、甘味、甘い味覚というのは、女子供というと女性に悪いですけれども、女子供皆喜びますね。

ところが苦味になってくると、子供は大体好きません。女も好かぬ者が多い。未開人になりますと苦味というものは欲しません。皆甘味を好く。

だから彼奴は甘い奴だというのは、これは未熟ということです。未発達の段階を言う。だんだん甘いのが甘くなくなって、苦味が出てくる風にならぬと、どうも発達したものではないということがこれでもわかる。茶の第二煎はこれです。

ところが更に第三煎で、今度は何を楽しむかというと、茶の渋味を楽しむ。甘味から苦味、苦味から渋味になる。この渋味というのは味覚の中の非常に発達したものです。だから人間も甘い奴から苦い奴になり、さらに渋い奴になってくる。人間の趣味でも思想でもなんでもそうですね。そうなってゆく。

その極致、そういう甘味とか苦味とか渋味とかいうものを通り越した極致を「淡」という。だから『論語』とか『老子』とかを読みますと、そういうことはちゃんと解説されております。つまりもう甘いとか苦いとか渋いとか、何ともいいようのない味、その至れる味を淡というのです。

で、それは他のどんな味にもないものですから、同時に「無」の味というわけです。だから淡と無は一連の味であります。無味というてもいいわけだが、それでは人がわからないから、それを淡という字で表します。

- 中略 -

広瀬淡窓の淡窓という雅号などはそこから出ておる言葉です。

このように安岡正篤は述べて、広瀬淡窓の「淡」は無味、ひいては至味であると説明している。またそのことに意識的である故に、広瀬淡窓は、自己の雅号を「淡窓」としたのであると述べている。

当サイトは『美味求真』のためのものなので、当然フィジカルな意味での「味」というものに関して様々に論じる必要があるが、それ以上に、安岡正篤が、広瀬淡窓の雅号から語った「至味」については、よりフィロソフィカルな面から、そこに深い意味が存在しているのを理解できる。よって私は、フィジカルな意味での「味」だけでなく、フィロソフィカルな意味での「味」についても、より積極的に語られなければならないと思っている。「味のその先」ともいえる、究極の行き着く先にこそ「淡」があることを我々は知っていなければならず、『美味求真』の目指す、至味とはこの「淡」に通じるものであることを必ず理解していなければならないだろう。

安岡正篤について論じているなかで、私はいまここで『

【 菜根譚 】

醲肥辛甘真味 くどい味は真味ではない

真味只是淡 真の味は「淡」にこそある

神奇卓異非至人 奇抜な奴はまやかしである

至人只是常 平凡な人こそが本物である。

『菜根譚』は中国明代末期に書かれたものであるが、その本質を非常によく捉えていると思う。ここで述べられている「淡」も先に述べたのと同じように至味を表している。またそこでは単に味について語っているだけでなく、あるべき人物像としての「淡」についても言及されている。

ここで広瀬淡窓を語るにおいて、その対極としてあえて同時代に松下村塾という私塾を開いていた吉田松陰を引き合いに出しておきたいと思う。

同じ時代の教育者として、吉田松陰は激情的であり、行動的、かつその時代の若者に対する感化力の高さゆえに維新に繋がる精神的な原動力として名を遺した人物であると言える。よって黒船密航を試みたり、安政の大獄での斬首という結果は、こうした特質の現れであると考える事もできるだろう。

それに対して、広瀬淡窓は病弱であったことも原因があるのか、同時代の吉田松陰に比べて控えめで、パフォーマンス的にも弱い印象を受けるかもしれない。実際に、吉田松陰と比べると、歴史的な比重は教科書で扱われている分量に示されている通りである。やはり吉田松陰の陰に隠れてしまっている印象はぬぐえないのである。

しかしながら「淡」という観点から見てみるとどうだろうか。また違った評価が、広瀬淡窓には加えられるべきであることが明らかになってくるのではないだろうか。その重要な一点を鋭くかつ本質を間違えることなく見つめていたのが、先に述べた安岡正篤であったと私は思う。ゆえに安岡正篤は豊後という中央から離れた、九州のこの賢人について幾度となく言及したのである。

またさらに『菜根譚』に照らし合わせてみると、広瀬淡窓の本質的な価値はさらに深まりをもっていることを我々に気付かせてくれる。そこでは「くどい味は真味ではなく、真の味は淡にある」と述べられており、それは人物にも当てはまるとしているのである。吉田松陰を濃い味とするならば、広瀬淡窓はその名に示されてる通り淡味である。私はこうした観点から、今、改めて広瀬淡窓を捉えなおし、再発見すべきではないかと考えている。

ファッションにおける「淡」

安岡正篤は茶の味から「淡」について述べていたが、こうした本質的なものはすべての事物に共通して存在することは言うまでもないだろう。その事を示す為に、ここからはファッションにおける本質的なものについても語っておきたい。

男性ファッションに関して、もしあなたが通人であれば必ず「ボウ・ブランメル:Beau Brummell」という人物について知っているに違いない。彼は17世紀から18世紀を生きたダンディズムの始祖と云われる人物であり、男性ファッションを語るにおいては決して外せない重要人物である。

ボウ・ブランメルは、現代の洗練されたスーツスタイルの礎を作ったともされており、その装いは精練されており、非の打ち所のない身だしなみであったと言われている。しかし、ブランメルのお洒落は決して派手ではなく、むしろ地味であった。ボウ・ブランメルの言葉に、

「道行く人々が振り返って君を見るならば、君の着こなしは間違いだ」

というものがある。つまりこれは過剰に装うのではなく本質的な美を装うべきであるということを述べた言葉であると私は考えている。つまりここにこそ彼の「淡」がある。

男性のファッションと、女性のファッションは根本的な部分で全く異なっている。女性のファッションは華やかさや、一時的なうつろいゆく美(流行)のようなものを身に纏うという装いこそが、エレガンスさやセンスの反映であるのに対して、男性のファッションはこうした外面的なものではなく、内面的なものに対して装いが行われる事が求められるという違いがある。

つまり男性のファッションにおいては、その人自身のもつ内面に以上に、外面を過剰に装おうとすることは避けなければならないのである。なぜならば、装いにおける男性の真の価値は内面にこそあり、その内面の

それゆえに男性のファッションは「淡」こそが、その真骨頂であるべきなのである。

画家のサルバドール・ダリは、女性の存在に関して発言を求められた際に

「愚かであるには最高の存在である」

と述べている。誤解のないように言っておくが、これを女性蔑視の発言と捉えて批判的するようでは、表面的で浅はかな理解でしかないだろう。

私はこのダリの真意を、女性には、男性に無い華やかさや美しさがあり、それが女性を一層魅力的にしているという事を逆説的表現で言い表したものであると捉えている。実際にダリは女性という存在に常に魅了された男性であった。特にその妻となったガラの存在は非常に大きく、彼の作品に何度も表出する、絶対的な創造の源泉とも言える存在であった。

このダリの言葉を、今度は逆に男性に当てはめてみると、「愚かである男性は、最低の存在である」と言い換えることも出来る。つまり男性にとっては内面的なものこそが重要であり、それが男性を魅力的なものとしていることを理解していなければならない。

そのように考えると、やはり男性はその内面の表出を妨げるような、つまり、ブランメルが述べたような「道行く人々が振り返って見るような着こなし」は明らかな間違いであることを理解するようになるだろう。それは女性だけに許された特権的なファッションの在り方であり、男性はむしろ内面的な表出である「淡」を目指した装いをすることで、ダンディズムの本質に迫らなければならないのである。

街を歩くと、時として毒蛾のような奇抜なファッションの男性に出くわすことがある。あるいはブランド品を過剰に身に着けた男性というのもいる。こうした男性が、このように装う事が出来るのは「その人物に内面というものが無いからではないだろうか?」と私は考えてしまう。そしてそれは女性的なファッションの装いと同じベクトル線上にあり、男性が行うべきではない装いである。自分の内面のスカスカさをファッションという名の虚飾で胡麻化しているようにしか見えないのである。男性は「淡」にこそ、そのファッションの本質があり、ジャンルや場所は違えどボウ・ブランメルも正にそのような本質を捉えていたがゆえに、こうしたダンディズムを目指したのである。そういう意味において、ボウ・ブランメルのダンディズムと「淡」は同じものであったと私は考えている。

「山荘 無量塔」

ファッションにおける「淡」について述べてきたが、ここから空間における「淡」についても少し述べておきたい。本来であれば、ここで茶室とか日本庭園を引き合いに出すことで、その事を明瞭に語ることはできると思うのであるが、広瀬淡窓に合わせて少し目先の異なった空間の場所について語ることにしてみたい。

「淡」を意識した空間のひとつとして、大分県の湯布院にある「山荘 無量塔」という旅館についても書くことにしよう。私は大分に住んでいた時、「山荘 無量塔」という宿の食事を頂いたり、バーによく通っていた。この旅館は全国でも有名な旅館で、湯布院でも三大宿(あとふたつは亀の井別荘と玉の湯)として名を知られている。この「山荘 無量塔」には「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」因んだ名前があちらこちらの建物に付けられており、それぞれに意味を持たせられている。

私が良く行っていたバーは「Tan's Bar」というが、これは広瀬[淡]窓から取られている。また客室棟は「楽」「袍」「相」「暁」「汲」と名付けられている。そしてお料理が食べられる本館は「柴扉堂」という名前である。始めて伺ったときに、これらが広瀬淡窓の漢詩から取られている事をすぐに見抜いたのは、私の弟の方だった。「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」をもう一度確認していただくと分かるが、それらの漢字が確かに詩の中で使われているのが分かるだろう。このように広瀬淡窓の漢詩から名前が付けられているのは、元々、経営者の藤林氏が日田から湯布院に移ってきたことに縁があるようである。

私が始めて「山荘 無量塔」を訪問した際に、駐車場付近でたまたま藤林氏をお見かけしたのだが、スーツと靴(スーツは紺、シューズは明るいブラウンであった)湯布院の田舎の人とは明らかに異なる洗練された雰囲気がありかなり印象的であった。もっともその時には、私も20代前半だし、それが経営者の藤林氏だとは分かっていなかったのだが、非常に印象的であったので今でもその時のことを覚えているのである。その後も何度かうかがっているうちにバーカウンターで藤林氏とご一緒する機会があり、幾度となく話をしたことを思い出す。(藤林氏はお酒は飲まれない方であったが)

そこで藤林氏がマイフェイバリットシングスがサウンド・オブ・ミュージックの曲だったんだという話をしていたので、私は、敬愛する作曲家リチャード・ロジャースと作詞家オスカー・ハーシュタイン Jr、さらに、ロレンツ・ハートのことを話したのだが、それは今でも良い思い出である。

(藤林晃司氏さんは2010年に亡くなられた)

今でも、時折、「山荘 無量塔」を訪れると、藤林氏が創立した無量塔のコンセプトの深くに、広瀬淡窓の理念が息づいているのを感じることができる気がする。先に、茶、ファッションについても述べてきたのと同じ、空間における「淡」がこの「山荘 無量塔」には存在しているのを感じる。

敬天思想

広瀬淡窓がどのような思想の持主であったかを説明しておきたい。広瀬淡窓の哲学的な著作は『

この三著書のなかの特に『約言』で述べられている「敬天思想」こそが広瀬淡窓の思想のコアの部分である。

広瀬淡窓は「敬天思想」について、主に『約言』の中でその思想を語っている。特にその中では、天、および天命、天道にについての重要性が言及されているが、ここでいう「天」とは何の事をさしているのであろう。広瀬淡窓はそのことを『約言』の第二則で以下のように述べている。

【 約言 】

その万物の生何くより出で、而してその死何くに帰するや。誰かこれを寿夭し、誰かこれを窮達するや、固より吾人の測知する所にあらず。古昔の聖人、仰ぎて観、俯して察して、宇宙の理を窮め、以て彼の蒼々の中、主宰者の存する有るを知る。乃ちこれを尊んで上帝と曰う、なお人間に帝王あるがごときなり。

広瀬淡窓は「天」は確かに存在する―つの実体であり、この実体は空間及び時間を超え、しかも宇宙の最高主宰者として万能であり、全知全能であることを明らかにしている。

絶対なるもの無限なるものをギリシャ語では「ロゴス:λόγος」という。その事が聖書のヨハネ1章1節で言及されている。「はじめに言葉(ロゴス)があり、言葉は神であった」

これを仏教では「如」といい、中国では「天」であると述べてる。よってここで広瀬淡窓が述べる「天」とはロゴスや如と共通したものと捉えることが出来るのかもしれない。

こうした天についての存在を述べたうえで、敬天思想の根幹を、『広瀬淡窓の自然観について』という論文ののなかでは、以下の様に説明されている。

【 広瀬淡窓の自然観について 】 杜 栄

淡窓哲学の中では、「天」は無数の事物をすべて包容する実在体であり、世界にある万事万物はまったく天より出るとされる。天は、無上の権威及び至らざる所なき能力を備えている。だから、人間は天に対する畏敬の情を抱くのである。世上の一切の秩序と、自然界の変遷、王朝の交替、人間の倫常秩序、尊卑貴賤、災難異変など、天が皆しからしめているのである。天は最高の主宰者である故、人間は必ず天を敬わなければならない。天意に対して従順で、天が規定する道に違反することはできない。ただ敬天してはじめて安身立命することができるのであり、敬天が最高原則となってすべてに通じている。そこで、淡窓は「六経の旨、一言にして壺すべし、敬天是れなり」(『約言』第則)という。

広瀬淡窓の思想の中核は「敬天思想」であると言われているが、まさにこの「天」の絶対的存在故に、「天」を敬い、その道(天道)に沿って生きることが重要であることを述べているのである。

私の個人的な感じ方では、この「天」は、日本の八百万の神々よりは、ニュアンス的に聖書で言及される一神教的な、絶対神的な存在との相関性の方が高いように思える。

しかしこれが何らかの神のような存在を意味しているかというと、そうでもない。

なぜなら広瀬淡窓自身、この「敬天思想」が仏教に基づいてはいないと『約言或問』の中で何度も述べているからである。自分は仏教を学んだものではなく、聖人を通じて「天」というものに関しては詳しいが、仏教に関しては詳しくないと述べつつ、それが仏教と同じものでは無いとしている。つまり先に述べた仏教の「如」と「天」はかならずしも同じであるとは言えない。であるのでキリスト教で述べられるロゴスや神とも同じであるとするのは、広瀬淡窓の「天」に関する趣旨とは同一視すべきでは無いと考えた方が良いだろう。

敬天愛人

後年、「敬天思想」は、西郷隆盛(南洲)の考え方にも現れるようになる。西郷隆盛の座右の銘は「敬天愛人」というものであり、この言葉を西郷隆盛は揮毫しており、その書が残されている。

西郷隆盛:「敬天愛人」

西郷隆盛の遺訓集である『南洲翁遺訓』には、「敬天愛人」について以下のように書かれている。

【 南洲翁遺訓 】

道は天地自然の物にして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也

(現代訳)

道というのはこの天地のおのずからなるものであり、人はこれにのっとって行うべきものであるから何よりもまず、天を敬うことを目的とすべきである。天は他人も自分も平等に愛したもうから、自分を愛する心をもって人を愛することが肝要である。

「敬天」は天をおそれ敬うこと。「愛人」は人をいつくしみ愛すること。こうした言葉を西郷隆盛は座右の銘として、自身それを行動規範としていた。こうした西郷隆盛の考えにも、広瀬淡窓と同じ、敬天思想が読み取れるのではないだろうか。

西郷隆盛だけに止まらず「敬天愛人」という銘は、その後、京セラの創業者である稲盛和夫の座右の銘として引き継がれる。稲盛氏は、京セラ株式会社を創設し、「敬天愛人」を社是に掲げているのである。この社是は現代でも続いており、その経営における大きな拠りどころとなっているように思われる。京セラ株式会社の社是・経営理念の中で稲盛氏は以下のように述べている。

【 心をベースに経営する 】 稲森和夫

京セラは、資金も信用も実績もない小さな町工場から出発しました。頼れるものは、なけなしの技術と信じあえる仲間だけでした。会社の発展のために一人ひとりが精一杯努力する、経営者も命をかけてみんなの信頼にこたえる、働く仲間のそのような心を信じ、私利私欲のためではない、社員のみんなが本当にこの会社で働いてよかったと思う、すばらしい会社でありたいと考えてやってきたのが京セラの経営です。

人の心はうつろいやすく変わりやすいものといわれますが、また同時にこれほど強固なものもないのです。その強い心のつながりをベースにしてきた経営、ここに京セラの原点があります。

西郷隆盛から、稲盛会長へと引き継がれた「敬天愛人」という理念は、維新の時代のリーダーの在り方として、さらに後代にはビジネスマネジメントという分野において、その両者を成功に導いてきたという事実は注目に値するべきであろう。

稲盛会長が「敬天愛人」を座右の銘とするに至った経緯として考えられる理由は、まずは稲盛会長の出身が、西郷隆盛と同じ鹿児島であり、郷土の先人から学んだという事が挙げられるだろう。

もうひとつは、稲盛会長は、西郷隆盛が語った言葉が記録されている『南洲翁遺訓』から学び、そこから影響を受けた為である。こうして西郷隆盛の考え方を学び、それに共鳴し「敬天愛人」を銘としたと考えられている。

この二つが主要な理由であると思われるが、その他にも「敬天愛人」に対する理解を深めるにおいて、安岡正篤が記した書籍の影響も大きかったと考られる。

稲盛会長は、安岡正篤の『

ここで再び安岡正篤を軸に「敬天思想」について再び語り始めるのには訳がある。先に広瀬淡窓に関する安岡正篤の評価と見解を述べたが、安岡正篤が取り上げ、稲盛和夫氏によっても何度も言及される『陰隲録』は、その昔から広瀬淡窓によっても取り上げられてきた書籍だからである。

まず袁了凡が著した『陰隲録』のあらすじについて簡単に説明しておきたい。

「袁了凡は代々学者の家に生まれ、将来医の道に進もうと考えていた。あるとき孔という不思議な老人が家を訪れ、学海少年の将来の職業や寿命などを予言する。その後身の上に起こったことがことごとく孔老人の言うとおりになっていったので、彼は徹底した宿命論者となっていた。役人になった後に、教えを請いたいと思っていた雲谷禅師を訪ねる。雲谷禅師にこれまで人生の話をすると、孔老人の宿命論のままに生きようとする学海の姿勢を大馬鹿者と叱咤し、人は自らの力で立命できると語る。彼は禅師の話に強く感動し、その教えに従い、徳性を充広し、善事を力行し、多くの陰徳を積んだ。すると孔老人の予言は段々と当たらなくなっていった。寿命は53歳で死ぬと言われていたが74歳まで生き、子に恵まれないと予言されていたが一子天啓をもうけることができた。」

上記が『陰隲録』の簡単なあらすじである。

廣瀬淡窓は、体が弱く、長生きは難しいと思われていた。しかし『陰隲録』を読み因果応報について考えるようになる。以降、良いことをしたら白丸を1つつけ、食べすぎなどの悪いことをしたら1つ黒丸をつけていき、白丸から黒丸の数を引いたものが1万になるように目指して「万善簿」をつけ始める。こうして善を為し、天を敬い、天地自然の法則である因果応報の法則に従って、善行を積み重ねることで、一万善を12年7ケ月の67歳の時に達成し、さらにその後も善行を積み、75歳まで長生きした。

このように敬天思想の核としての『陰隲録』の存在は大きい。広瀬淡窓は、この書により、因果応報を悟り、そこから善行を積み重ねる事や、天を敬う事の生き方の指針を得たからである。

西郷隆盛の「敬天愛人」を銘とする京セラの稲盛和夫会長も、この『陰隲録』について何度も言及し、因果応報や敬天についての説明を行い、こうしたフィロソフィをビジネスにおける仕事の目的や意味、そしてその先にある生き方において実践するように後進の経営者に教えている。

広瀬淡窓と稲盛和夫氏の思想的関係は直接的に語られることは無いが、『陰隲録』を介した関心と解釈において、広瀬淡窓の哲学と、稲盛和夫氏のフィロソフィは近いものがあると私は思う。その深いところで、広瀬淡窓の敬天思想は、稲盛和夫氏に直接的であれ、間接的であれ、何らかの影響を及ぼしているのではないだろうか。

西郷隆盛と稲盛和夫氏は「敬天愛人」という座右の銘において、その影響が語られることが多い。しかしながら広瀬淡窓と西郷隆盛との「敬天思想」における関係性について語られることは少ないようである。

西郷隆盛がどのように「敬天愛人」という言葉にたどり着いたかに関しては明確にされていない。ただ西郷隆盛は、佐藤一斎の『言志四録』に深く影響を受けたことは確かであり、西郷隆盛が自身で手書きでそれを写しをとった『言志四録』も存在している。またそれを西南戦争の時にも携行していたとされているので、確かに『言志四録』は西郷隆盛にとって重要な座右の書であったことが分かる。この『言志四録』の著者の佐藤一斎の愛弟子に中村正直という人物がいた。その中村正直が1872年に著したのが『敬天愛人説』で、この著書を通して西郷隆盛は「敬天愛人」という言葉に出会い、それを座右の銘として選んだのではないかと考えられている。

しかし「敬天」という部分に特に注目することにより、広瀬淡窓が、西郷隆盛に与えた何らかの影響の可能性も考慮することが出来るのではないだろうか。

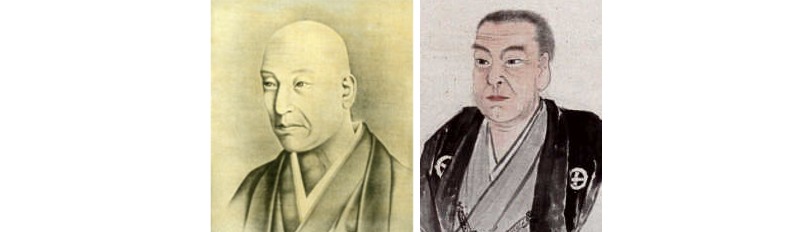

平野五岳という人物

広瀬淡窓の咸宜園に11歳で入塾した生徒で

後にも述べる日本銀行を開行することになる松方正義は、日田県知事のときに平野五岳の絵に感嘆し、彼の書画を東京に持ち帰り、その絵は後日、大久保利通をへて明治天皇に差し出されることになったという。

さて、こうした類まれな画の才能を持っている平野五岳であったが、西郷隆盛の肖像を描いている。実は西郷隆盛の肖像画を描いた画家で、実際に面識があったのは平野五岳だけである。平野五岳は、西南戦争が始まる4か月前に明治政府の大久保利通から依頼を受けて、西郷隆盛の蜂起を思いとどまらせるように説得するため鹿児島を訪問し西郷隆盛に面会したとされている。

もともと平野五岳と西郷隆盛の交友は、文久二年(西南戦争の15年前)冬以前あたりから、京都で始まったようである。また維新後も、西郷が日田に立寄った時に専念寺で互に酒を酌み交わして半日を過ごしたとある。

こうした西郷隆盛との交友の際に、師である広瀬淡窓の敬天思想を土台に何らかの意見の交換が行われたかもしれない。両者は気心の知れた仲であっただけでなく、思想的に共通するプラットフォーム(敬天)を持っていたのである。直接的にではないまでも、少なくとも間接的な何らかの形でこうした内容の話は行われたと考えるべきだろう。

(左)平野五岳

(右)平野五岳の描いた西郷隆盛肖像画

平野五岳が西郷隆盛と西南戦争前に面会し、説得できたかどうかに関しては諸説ある。実際には面会できなかったという話もある。いずれにせよ、大久保利通が平野五岳を送り込んだという事は、薩摩藩出身の大久保が、五岳を高く評価していたことの表れである事には間違いない。また西郷隆盛も、豊後の日田という薩摩からそう遠くない場所で「敬天思想」を育み、多くの塾生を感化し続けた広瀬淡窓と、その弟子であった平野五岳のことは意識していたはずである。普通に考えると、誰かを説得する為には、その者を説得できるだけの者、あるいは影響力の有る者が普通は送り込まれる。西南戦争という国家大事を踏みとどまらせようという面会である、単に交遊があるという以上に、平野五岳が広瀬淡窓の弟子であったということは、「敬天愛人」を座右の銘として掲げる西郷隆盛を動かすことができる何らかの可能性があると考慮された結果であったに違いない。

こうした要素を考えると、やはり西郷隆盛は、何らかの形で広瀬淡窓の敬天思想からも影響受けていたかもしれないし、直接的ではないとしても少なくとも意識はしていたに違いないと思われる。こうした広瀬淡窓の敬天思想の存在無しには「敬天愛人」という座右の銘は生まれなかったのかもしれないだろう。

そう考えると、現代の経営においても広瀬淡窓の思想は、西郷隆盛を経て、稲盛和夫会長の「敬天愛人」という座右の銘のもとにも受け継がれていると言っても良いのではないだろうか。では、ビジネスと敬天はどのように関連しているのだろうか。こうした点を明らかにする方法として、以降、江戸時代の豊後日田でみられたビジネスにおける理念あるいは倫理観のようなものがどのようなものであったかについても述べておくことにしたい。

ビジネスにおける敬天

実際、広瀬淡窓の「敬天思想」は、広瀬淡窓の生きた時代である江戸後期のビジネスにおいても、現代の企業の掲げるのと同様の理念のようなものとして重要な役割を果たしてきた。

その事を、広瀬淡窓の本家である広瀬家、および同じ地域の日田という都市で、各商家が、どのように事業経営を行っていたかを紐解くことによって明らかにしてみる事としたい。

日田という都市の性格

日田、現在の「大分県日田市」は九州の物流の要の場所にあり、多くの特産品が日田を経由して各地域に運ばれていた。薩摩、肥後、肥前の産物は日田を経由して、豊後あるいは豊前の海岸にある都市(中津など)を経て海運で上方(関西)まで運ばれていたようである。確かに内陸の物流拠点という観点で地図を見ると、日田は非常に重要な場所に位置していることが分かる。

現在では九州の物流の拠点は鳥栖市に置かれている。これは九州を横断あるいは縦断する高速道路のジャンクションが鳥栖に位置しており、多くの物流会社の拠点や、生産工場の拠点が鳥栖に置かれているようである。この鳥栖ジャンクションは完成当時は「東洋最大規模のジャンクション」と言われており、私も乗り換えで何度も苦労したことがある。

かつての日田は、現代の鳥栖市と同じような要の部分として機能しており、商業都市として賑わっていたことを想像することは難しくない。

当時の通過基準は石米であったが、生活物資の売買は金銀貨で行われていた。つまり米を金銀貨に換金する必要があった訳である。物流の中心地となっていた日田では、米を金銀貨、あるいは金に換金する必要、また金貨幣本位制(東日本)と銀貨幣本位制(西日本)の相互通貨の両替の必要があり、こうした換金や両替という金融サービスが求められた。こうした役割は「

日田は豊臣秀吉の時代(1593年:文禄2年)に幕府直轄地して定められ、江戸時代になってもその制度は継続されることになった。よって日田は大名が割り当てられるのではなく、天領として幕府による直轄支配が行われる場所となった。そのため、日田は幕府が派遣する郡代(代官)による支配という方法が確立された。

日田は島津氏、細川氏、鍋島氏、黒田氏という外様雄藩との地理的な関係も深いため、日田に任命される郡代(代官)は九州諸藩の動静監視の重要な役割も担っていた。つまりこの事からも、日田が要所にあったことが分かる。

こうした天領のような直轄支配においては、税収を円滑に行うために、税の徴収と預かり役が任命されたが、それが「掛屋」であった。つまり掛屋は単なる両替・貸付を行う金融業者というだけでなく、税金の徴収から運用の役割も担っていたのである。

日田の代表的な掛屋は「七軒衆」あるいは「八軒士」と呼ばれており、以下の家(屋号)が掛屋としての業務を任されていた。

広瀬 (博多屋)

千原 (丸屋)

草野 (升屋)

山田 (京屋)

森 (

合原 (俵屋)

手島 (伊豫屋)

他にも三松、日隈、中村といった商家も掛屋を任されていたようで、各家は経済的に成功して大きな富を得ていたことが記録されている。

こうした掛屋は年貢を納めるまでの資金を貸付けなどの方法で運用することが許されていた。こうした貸付業者は「

ただし大名への貸付は、必ず日田郡代を通して行われたため、もし貸付金の不払い、滞納があるならば、郡代に訴えられ、その不始末が幕府に通じることとなる為、その返済は厳重に守られた。またその貸付金には、日田郡代の資金が入っている為、大名たちはその踏み倒しを行うことは出来なかった。

このように日田の掛屋(日田金)はリスクのない貸付を行い、資金運用することが出来たのである。その結果、他の地方の貸付業者も、日田金に資金を入れ、運用してもらうことを望んだため、大坂、博多、長崎の資本も導入されるようになり、日田は九州金融の中心となっていった。

もともと日田のなかでも特に豆田町、隈町を中心に、油、醤油醸造業、酒造業といった生活物資を生産・販売する業者があり、その地に居住し、商業活動を行っていた。こうした業者が、商業活動で蓄積した資産を、高利での貸付に回すようになってゆく。こうした商人が掛屋としての指定を受け、より大きな資金を運用に回すことで、さらに大きな富を得るようになっていったのである。

こうした日田金、つまり掛屋として活躍したふたつの商家を取り上げてみたい。ひとつは千原家、そしてもうひとつは広瀬淡窓の属する広瀬家である。

千原家ついて

日田の掛屋の大きな商家として、千原家および広瀬家は外すことが出来ないだろう。この両家には『千原家文書』や『広瀬家文書』という記録が残っており、その当時の経済活動の詳細を知ることが出来るようになっている。

さて、まずは千原家であるが、この家は酒造業から隔地間商業、大名貸へと事業を展開した日田掛屋のうちでもかなり有力な商家であった。小倉藩と密接な関係を持っていたり、長崎廻米を請け負っていたことからも、そのビジネスは日田という一地域だけに止まらず、かなり広範囲に及んでいたことが分かる。

特にその創業の酒造業は、現在でもオーナーを代えて続いており「薫長酒造」として存在している。薫長酒造のウェブページをみると酒蔵の歴史が以下のように説明されている。

【 薫長酒造 】

薫長酒造の酒蔵はこの地で江戸期に酒造業を行っていた日田随一の豪商「千原家」から受け継いだもので、昭和7年に福岡県の酒造会社の四男(冨安豊)が冨安合名会社の日田醸造場として創業したのが始まりです。日田が最も繫栄した時代に建てられた酒蔵群は建築物としても大変価値のあるものです。

薫長酒造には資料館があり酒蔵見学ができるので、その当時の醸造の様子を伺い知ることができるようになっている。

さて以前、家族で日田の豆田町にある古民家を改装したお店で食事をしていた時に、二組しか入れない部屋の隣の席に、漫画家で江戸風俗研究家の杉浦日向子がちょうどやって来たことがあった。その頃、杉浦さんはNHKの「お江戸でござる」という人気番組で江戸風俗の解説をしておられた。少しお話すると、その日は薫長酒造に見学に行ってから、食事に来たと言っていたのが今でも印象に残っている。

もうひとつ印象に残っているのが、毎週「お江戸でござる」を見ていたにも関わらず、杉浦日向子を前にして、母が番組名がなかなか出てこず、アレアレと言っていると、見かねた杉浦さんが自ら「お江戸でござる」と教えてくれたことである。

千原家は、慶長年間に筑後から日田郡城内村に移住し、農業を営み、そのかたわらで油、醤油の製造・販売を始め資本を蓄積するのに成功した。元禄年間になると千原家は酒の醸造業に本業をうつし、資本を増加させた。天明3年に日田郡代から掛屋として八軒衆のひとりに任命され、大名貸しを始める。

例えば小倉藩との関係は文政10年(1827)の貸金から始まり、安政元年(1854)には小倉藩御用達となっている。他にも小倉分家、中津、森、秋月、府内、田代、福岡、久留米、柳川、島原、杵築、日出、唐津、大村といった11藩に対して貸付を行っている。

記録によると歌詠橋の建設や、岳滅鬼峠新道という山道の開拓のための資金提供をおこなっており、後に述べる広瀬家と同様、公益のための資金を出しており、富を社会に還元するということも行っていたようである。

広瀬家ついて

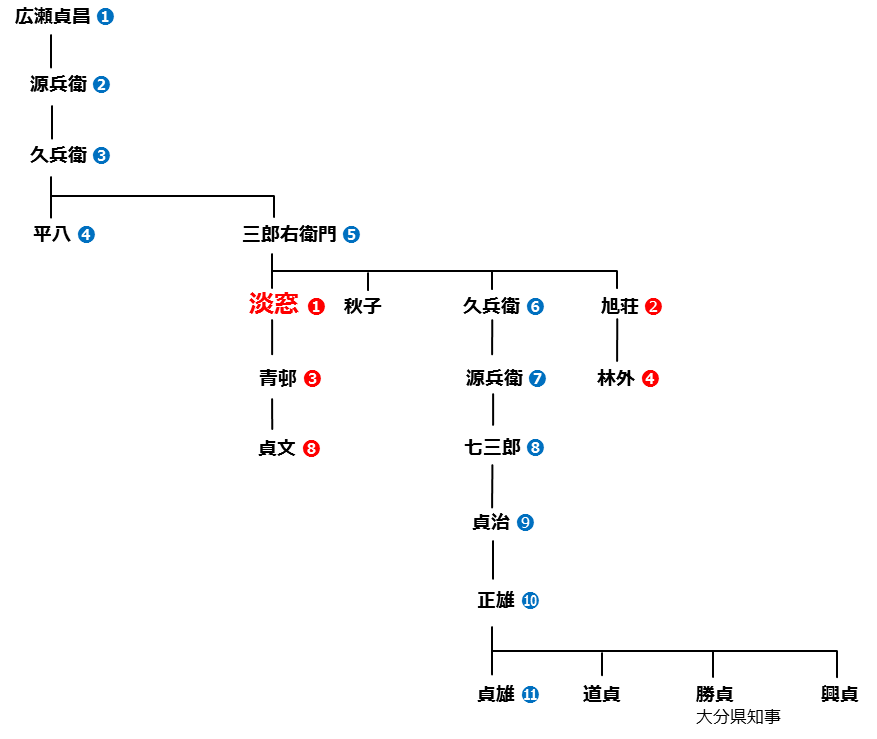

日田における広瀬家の始まりは、1673年(延宝元年)に、18歳であった初代広瀬五左衛門貞昌が、博多から天領であった豊後国日田(現在の大分県日田市)に移住し、掛屋「堺屋」を開業したことに端を発する。この「堺屋」は、後に屋号を「博多屋」と改名した。

家系図を見て頂くと分かるように、広瀬家にはふたつの系統により構成されている。ひとつは青く番号を付けた経営者としての系統であり、もうひとつは赤で番号を付けた教育者としての系統である。(数字は何代目に相当するかを表している)

1673年(延宝元年)に、初代の広瀬五左衛門貞昌が、日田で掛屋として開業することで、そのビジネスの歴史が始まることになる。

その後も、日田において広瀬家は、確実に家業を拡大させたようである。四代目の広瀬平八(号は秋風庵、月花)と、五代目の広瀬三郎右衛門(号は長春案、桃秋)の頃から大名貸を始めて諸藩の御用達として、その事業規模を拡大させていた。

六代目の広瀬久兵衛(南陔)に至って、さらにそのビジネスは飛躍的な発展を遂げるようになる。広瀬久兵衛は単に掛屋としてだけではなく、公共事業や今でいう経営コンサル的な働きをするようになり、各藩の財政立て直しや再建に協力するようになっている。

七代目の広瀬源兵衛(南窓)のときには、御用達・大名貸・献金などによって扶持を受けた大名・旗本は、九州34藩中20藩に及んだとされており、この時期が掛屋としての、博多屋(広瀬)の最盛期であった。

六代目 広瀬久兵衛の公共事業

天保期以降の広瀬家の経営は,大名財政と密着して展開することになり、単に大名貸しを行うだけでなく、経営や再建に携わるようにまでなる。こうした事業の拡張は特に広瀬淡窓の弟である、広瀬久兵衛の時代に見られるようになる。以下は広瀬久兵衛が関与した公共事業や再建事業のリストである。

1831年(天保2年)田代皿山仕法の借財のため出銀

1832年(天保3年)府内藩の銀札建直しのため出銀

1842年(天保13年)久兵衛が府内藩銀札場と莚会所の経営を委任

1844年(弘化元年)田代銀会所の経営

1849年(嘉永2年)福岡藩生蠟会所の経営

1852年(嘉永5年)田代生蠟会所の経営

1859年(安政6年)再度の府内藩莚会所の経営を引受

広瀬久兵衛は、その当時の日田郡代であった

また、この水路の完成により、町の中心部を流れていた中城川の水量が増えた為、かねての懸案であった三隈川通船計画が実行され、日田地方から水運によって筑後地方への水上貨物運送も始められるようになった。

この小ヶ瀬井路の開発だけでなく、広瀬井手および元治水井路の開通。先に述べた千原家と共同で歌詠橋(大月橋)の工事資金を提供したり、川原隧道・石畳道の工事も手掛けている。

広瀬久兵衛

広瀬久兵衛1790年(寛政2年)-1871年(明治4年)

1826年(文政9年)からは、塩谷郡代に請われて、各地の新田開発、干拓事業を広瀬久兵衛は手掛けるようになる。以下のリストは広瀬久兵衛が関係した新田開発事業である。

群中新田:宇佐市

高砂新田:宇佐市

順風新田:宇佐市

乙女新田:宇佐市

浜高新田:宇佐市

沖須新田:宇佐市

神子山新田:宇佐市

岩保新田:宇佐市

久兵衛新田:宇佐市

呉崎新田:宇佐市

北鶴田新田:宇佐市

南鶴田新田:宇佐市

机張原・庄の原開拓:大分市

千早新田:福岡県糸島市

上記のように現在の宇佐市を中心とした各所で新田開発をおこなっている。新田開発には数年を要し、かつ開拓時には現場に移り住んで事務を執ったとされており、献身的にこの事業に携わったことが理解できる。

広瀬久兵衛と塩谷郡代の関係

広瀬久兵衛が先述したような公共事業を行った背景には、塩谷郡代(塩谷大四郎)との関係が大きく影響している。

1817年(文化14年)に塩谷大四郎は、幕府の直轄地の天領日田に代官として任命され赴任してくる。塩谷大四郎は着任してからの19年間、代官から郡代へと出世して大きな開発やインフラ整備を何度も行い、積極的な行政行使を行ってきた。そしてこうした事業の最も重要な協力者が、六代目で広瀬淡窓の実弟、広瀬久兵衛だったのである。

ここで少し塩谷郡代について考察したい。

塩谷大四郎は、丹後,但馬代官,摂津,播磨代官,大坂堤奉行廻船兼蔵取締等を歴任して、1817年の48歳の時に日田代官として赴任してきている。関西方面から九州の一地方の代官に任命されたことは、ともすると左遷のように思われるかもしれないが、それは間違いである。日田代官は出世コースであり、日田代官に任命されると、今度はそこから西国筋郡代へと昇格するという出世ルートが準備されていたからである。日田金を始めとする金融における重要地であることと、物流においても重要な拠点であったことを考えると、日田は九州における幕府の最重要地であり、そこを任される人材が、いかに優秀であるかが求められているかが分かるであろう。この日田代官→西国筋郡代という出世コースを、羽倉秘救、塩谷大四郎、池田岩之丞がたどっている。

日本銀行と大分

この日田郡代の出世コースは、後の日本銀行の出世コースを、私に連想させる。日銀には大分支店があるのだが、この大分支店長を務めると日銀総裁への出世の道が開かれていた時期があった。

まずこの支店を大分に開いたのは、日銀において絶対的な存在で2期の総裁を務め、「法王」という異名があった一萬田尚登である。さらに同じく大分出身でその後輩である三重野康、そして白川方明も日銀大分支店長を経て日銀総裁となったのである。

これは単なる偶然だろうとか、無理のある結びつけのように思われる方もいるかもしれない。しかし、これが偶然とは言えないような経緯がない訳でもない。

明治維新後、日田県知事に松方正義が任命される。これは立ち上がったばかりの明治政府は資金が不足していた為、松方正義を日田に送り込み、日田金を吸収しようという意図があったとされている。実際にこの当時の日田の掛屋は、松方正義の前の郡代の時代から、戦争のために多くの献上金を差し出す事が求められたり、廃藩置県により、各藩への貸付の回収が難しくなる等の苦難の時代であった。

さて話を戻すと、日田県知事に任命された松方正義は、塩谷大四郎を非常に高く評価していた。郡代として塩谷大四郎は、日田の掛屋をうまくコントロールして資金を引き出すことで、新田開発等の急進的な行政を断行した人物であったからである。よって松方正義も同様に、日田から新政府の為の資金をどれだけ供出させることが出来るかが重要な関心事であったと考えられる。

この松方正義は、日田県知事の後は、中央に戻り大蔵省官僚として財政畑を歩むようになる。明治10年(1877年)にパリを中心とするフランスに滞在し、フランス蔵相レオン・セイとコンタクトを持つ。そして帰国後、明治15年(1882年)に松方正義は、レオン・セイのアドバイスのもと「日本帝国中央銀行」現在の日本銀行を日本銀行を創設することになる。

広瀬隆の『赤い楯』によるともと、松方正義にアドバイスしたレオン・セイはロスチャイルド家の「使用人」であり「番頭」であったとされている。よって松方正義の日銀創設には、大きくロスチャイルド家の思惑が働いているという事が述べられている。

日本銀行を創設した松方正義は、その後、内閣総理大臣を2度、大蔵大臣を7度も務め、維新後の日本政府において重要な立場を占める人物となった。この松方正義が、初代の日田県知事であり、さらに塩谷大四郎に影響を受けた人物であったこと、さらに日本銀行の創設者であり、その後、大分出身の一萬田尚登が日本銀行の総裁となり、大分支店を設立したことは、その後の日本銀行の総裁人事において何らかの相関性があると言えるのかもしれない。

松方正義が、その後に重要ポストの歴任した経緯を見ると、初期明治政府における日田県知事としての大きな功績が土台にあると思われる。その功績とは、幕藩体制の崩壊に伴う日田掛屋からの資金吸収であったと考えられる。明治時代後の日田掛屋のビジネスの収縮、それから現代に至るその様子を見ると、松方正義はかなりの額を日田の地から都合することが出来たのではないだろうか。

広瀬久兵衛の公益的な視点

こうした官と民の緊密な関係は、ともすると利権や癒着を生み、問題となり易いと思われるのであるが、広瀬久兵衛の行動は、そうした個の利益に捉われたものでは無く、高い公益の理念に支えられたものであったようである。

なぜならば塩谷郡代が着任から行ってきた新田開発は、実際には生産性の向上に直結しておらず、むしろ日田の掛屋たち、特に広瀬久兵衛にとっては大きな負担に他ならないものであり、収益的にもマイナスであったようである。

ただ広瀬久兵衛の時代に、広瀬家(博多屋)は日田郡代の掛屋に選ばれという点におては、ビジネス的にはメリットがあったと言えるだろう。他にもこれまでの歴代の郡代、特に羽倉秘救とその息子の羽倉簡堂と、広瀬家は長らく良好な関係あり、それは咸宜園の保護という意味において兄の広瀬淡窓にとっても大きなメリットになっていた。つまり高圧的な一時的な支配下にあっても、長期的な視点から郡代との関係を捉えると、それは広瀬家にとって重要なものであったと考えられる。またそうした時期でも塩谷郡代に従い、資金提供を行いながら働いていたのは、やはり広瀬久兵衛が公益的な視点も持ち合わせていたからに他ならない。

広瀬久兵衛は以下のような言葉を残している。

【 広瀬久兵衛 】

義欲の事、人は欲なく者はあらず。さりながら義に偏き候時は欲をも捨て申すべき事に候

【 文意 】

義と欲のことについて見ると、まず人で欲のない人はいない。しかし、考えが欲よりも義に傾いく時には、欲の方を捨てなければならないのである。

このような言葉から、広瀬久兵衛が公共工事に参画していたその真意を組み取れる。私欲のためではなく、やはり公益のためにこうした事業に参画していたという事が理解できるのである。

その事は、こうした公共工事に対する広瀬久兵衛の取り組み方からも理解できる。現代のビジネスにおいてもそうであるが、経営者(マネジメント層)はオフィスであぐらをかいているだけでは駄目で、実際に常に現場に出向いてみて、現場の空気に触れることによってマネジメントを行わなければ分からない事が非常に多い。

広瀬久兵衛もまた、現場に何度も赴き現場を監督していた。特に三年半に渡る、呉崎新田の開発の際には、現場に家を建てて移住して、自身で笠をかぶり土工と共に働いたと言われている。

この新田開発が始まる際に、広瀬淡窓は、弟の広瀬久兵衛に、こうした負担が大きく難しい工事には携わらないように諫めたが、それに対して広瀬久兵衛は次のように述べている。

【 懐旧楼筆記 】

当県ノ官府ニ出入スル者多シ、皆時勢ヲハカリテ、利アレバ進ミ、不利ナレバ退ク、是家ニ外ノ産業アル故ナリ。我家ハシカラス他ノ産ナシ。只官府ニ事フルノミヲ以テ業トセリ。故ニ我身ヨリシテ、妻子ニ及フ迄、一衣一飯皆官府ノ賜ニアラザルナシ。庶人ト雖モ、其恩義士大夫ノ禄ヲ食ム者ニ異ナラス。汝宜シク官府ヲ以テ、累世重恩ノ君主ト思フヘシ。必一時ノ利害ヲ以テ、進退ヲネスヘカラス。明府ハ更代シ玉フトモ、ソノ時ニアタル人、即我カ恩人ナリ。

【 文意 】

日田の官府に出入りする業者は多いが、皆はその勢力を鑑みながら、利益がでそうであれば参加し、利益がなければ退くのであるが、それはこうした家々にそれぞれの家業がある為である。我家はそのようなことは無く、官府に仕える事だけがその事業である。よって私自身はもとより妻や家族に至るまで、衣食住のすべては官府によってもたらされたものである。民間人ではあるとはいえ、その恩義は官職にある役人と同じである。よって官府は代々に渡る君主である。ただ一時の利益のために進んだり退いたりするべきではない。郡代は代々交代することになるが、それでもその時に任じられた人こそが、自分にとっての恩人なのである。

広瀬久兵衛はこのように述べて、豊前の新田開発に向かったという。この言葉からも、私利私欲の為ではなく、郡代に対する信頼と、恩義ゆえに、公共事業に参画したことが理解できる。広瀬淡窓は、新田開発を行う事で、民衆に負荷がかかり、しかも失敗するならば民衆の不満や怒りが向かってくる事や、一揆のようなリスクがある事までを述べて、広瀬久兵衛を諫めるのだが、こうしたリスクを取っても新田開発に参画したということろに、広瀬久兵衛の真剣さを感じ取ることが出来る。

しかも、それを証しするように、各事業の現場に赴いて工事を管理し、家まで建てて現場に住んでまで仕事を遂行したということは、こうした意思に対する行動の表れに他ならないといえるだろう。

自然哲学と社会科学

広瀬淡窓に関しては、その思想や、咸宜園を中心とした教育に関しては研究や多くの論文が存在しているが、広瀬淡窓と、その弟である広瀬久兵衛を同時に取り上げて、その相関性に関して語られたものはほとんど存在していない。

私としてはむしろ、広瀬淡窓のその哲学がどのように広瀬家のビジネスに影響したのか、あるいは広瀬家のビジネスがどのように咸宜園の運営を支えたのかについてもっと語られるべきではないかと思っている。

広瀬淡窓に関しては「自然哲学系」の論文や書籍が存在している。またその弟の広瀬久兵衛に関しては日田の掛屋や日田金というテーマをベースに、「経済学系」の論文や書籍が存在する。しかし、その両方からこの兄弟について十分には論じられていないと私は考えている。

哲学者や思想家は、自然哲学のサイドから広瀬淡窓について語れても、社会科学の観点からビジネスについては語ることはできない。逆に、経済学者は、経済の観点からそのビジネスについて語れても、アカデミックな側面から哲学について語ることが出来ない。この故に、広瀬兄弟の相互関係について論じたものは少ないのである。ただ「歴史小説」のような分野においては、その自由度の故に、こうした視点から広瀬兄弟について描かれたものがある。

そのなかのひとつ、作家の童門冬二が『和魂和才―世界を超えた江戸の偉人たち』の中で、広瀬兄弟について述べている部分が大変興味深い。

【 和魂和才―世界を超えた江戸の偉人たち 】

淡窓は弟の久兵衛と仲がいい。終始、

「わたしが学問に専念できるのも、おまえが家を継いで商売を引き継いでくれたからだ」

と感謝していた。したがって、咸宜園における教育の過程でも、時折淡窓は弟の久兵衛の話をした。

「弟の久兵衛は、別にわたしの弟子ではないが、このように学問を実際面に役立てている」

という話をする。したがって、淡窓の教えはそのまま、久兵衛がおこなう経営によって実証された。兄と弟が、

「学問と実践」

の実例を示し続けたのである。門人たちには非常にわかりやすい。実例が目の前にあるからだ。そうなるとこの実例は、今度は門人たちがそれぞれの郷里に戻ったときに、口コミで伝えられる。これがさらに、

「広瀬淡窓、久兵衛兄弟」

の名を高めていった。とくに久兵衛の主張である、

「自分は商人として、絶対に権力者に献金や贈賄はおこなわない。上納するのはチエだけだ」

という主張は非常に説得力があったし、また、

「商人としては珍しい生き方だ」

と好感をもたれた。つまり、

「ともすれば汚れがちな商人のなかで、潔癖で清い商いをおこなう商人の模範」

として、久兵衛の名も兄とともに日本中に知れわたっていったのである

このように広瀬兄弟の相互関係が述べられている。

童門冬二は東京都に入都、目黒区役所係員から、東京都立大学理学部事務長、広報室課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画調整局長、政策室長を歴任した作家であり、都庁在職中は、美濃部亮吉都政3期12年を知事のスピーチライターとして支え、都庁首脳として活躍した。

童門冬二は自身の実務経験から、人間管理と組織の実学を歴史の中に再確認し、小説・ノンフィクションの分野に新境地を拓いたと言われている。このように童門冬二は、その実務経験から経営と理念や哲学を同時に語れる作家である。

実はわたしは20代のときに叔父さんに勧められて、ケネディが尊敬する日本人として取り上げた人物であるとして注目された、童門冬二の『小説 上杉鷹山』を読んだことがあった。なぜなら上杉鷹山はもともと高鍋藩出身であり、うちの親族はその近くが地元だからである。そこで述べられている上杉鷹山の藩立て直し、およびその支配方法には、ケネディが共感しただけあってキリスト教的精神に近しいものがあるという印象を持った記憶がある。

この童門冬二が広瀬兄弟について書いている内容には、アカデミックな視点からだけでは書けない要素が含まれており非常に興味深い。このように「哲学」と「経営」がクロスオーバーに語られることによって始めて、この兄弟の業績は、よりハッキリとした輪郭を現すに違いないと私は思っている。

CSRからCSV

近年、ビジネスにおいてCSRやCSVという考え方が導入されてきている。

CSRとは「Company Social Responsibility」の略語であり企業の社会的責任を意味する。

CSVの方は「Creating Shared Value」の略語で、共通価値の創造を意する言葉である。

共に最近のビジネスの世界では重視されている視点である。こうした視点は、社会における企業の役割を果たし、顧客の共感を勝ち得ることで関係性を強めるという意味においても、また倫理的な面からも正しくあることでより持続性の高いサステナブルなビジネススタイルである。

以前にCSRが注目された時期には、日本のCSRとして、石田梅岩や近江商人の「三方良し」が頻繁に取り上げられていた。「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の三つの「良し」であり、売り手と買い手がともに満足し、また社会貢献もできるのがよい商売であるということを表した言葉でである。

CSRは21世に入り欧米のビジネススクールでも取り上げられ、こうした考え方がサステナブル(Sustainable)とかエシカル(ethical)という現代的なビジネスマネジメントのように取り上げられるようになったが、日本には昔からこうした要素のビジネススタイルは存在しており、こうした社会に奉仕するという仕方のビジネスが行われていたのである。

私は、CSRがクローズアップされたこの流れで、広瀬淡窓の「思想」や広瀬久兵衛のビジネスにおける姿勢がもっと取り上げられてしかるべきではないかと考えていたが、その当時から現在に至るまで、やはりまだ取り上げられることが少ないというのが実状である。その原因は、広瀬淡窓と広瀬久兵衛に関する研究が「哲学」と「経済」というように、個々が分離したまま、クロスオーバーすること無しに行われてしまったからであると考えている。そのため、この現代に通じる、サステナブルでエシカルなビジネス理念が見落とされてしまっているのである。

例えば、広瀬淡窓の「敬天説」をビジネスに当てはめれば、当然、ビジネスにおいて不正直さや、不義を行うことは許されないであろう。絶対的な存在者としての「天」がそれを罰するからである。

また社会や従業員といったいわゆるステークホルダーに対する道義的責任やその公益性を重視するのであれば、先に述べた「敬天愛人」のような考え方にも底通してくるに違いない。

4000人近くの学生を集めて、天道を教え説く、広瀬家の一員が塾長を務める咸宜園という教育機関を有しながら、そのビジネスにおいて広瀬家(博多屋)が私欲、私利を追及するような真逆の経営を行っていたという事であれば、掲げる教育方針は説得力を持たなかったであろう。

もしそうであれば、咸宜園が江戸時代最大の私塾としての運営を行い、4000人もの学生を集めることはできなかったに違いない。こうした学問や人材育成を起点とする教育という軸は、多くの共感を呼び、ここで培われた学びの経験は同窓会組織として、全国にその価値をシェアできるネットワークを形成することになったに違いない。

こうした組織も、広瀬家のビジネスにおいても有効に作用したであろうと推測されるし、そのような学問を起点とした思想的な共感(Creating Shared Values)によって形成されたネットワークは生涯に渡る強固な関係となったことは説明するまでもないだろう。

改めて日田という都市

江戸時代、日田は金融・経済的な拠点であり、かなり重要な役割を果たし、大きな富が流入した都市であることは理解して頂けたと思う。しかし、その日田は、豪華であるとか、華美で消費的な都市であるという印象があまりない。これは掛屋というビジネスの性格上、そこで得た富を消費に回すのではなく、それを再投資することに使っていた為であると考えられる。

この事を理解するにおいて、金沢という都市と対比させて述べてみたいと思う。

金沢という都市

金沢は地方としてありながら前田藩百万石の本拠地として、豪華な文化が花開いた都市である。蒔絵をあしらっった漆器や、九谷焼などの工芸品は高級品である。また金沢は「空から謡(うたい)が降ってくる」と言われているように、室町のころから、能楽における声楽が舞台以外でも習いごとや娯楽として親しまれてきた場所である。こうした文化を背景として、料亭文化や、お座敷文化が花開いている。

金沢と近江

「近江の千両天秤、加賀の百両妾」という言葉がある。これは滋賀商人と金沢商人の違いを表した言葉である。近江(滋賀)商人は千両稼いでもまだ天秤棒を担いで行商するのに対して、金沢(加賀)商人は、百両稼いだら妾を持つという意味である。この言葉は金沢という都市の消費的な文化的性格を非常に良く言い表している。こうした消費的な文化を背景として、金沢には様々な文化が生まれたのである。経済学的な観点からこの都市を見ると、以下のように分類が可能であるだろう。

・加賀:ヴェルナー・ゾンバルト『恋愛と贅沢と資本主義』

・近江:マックス・ウェーバー 『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

金沢(加賀)は消費的な都市である。それはヴェルナー・ゾンバルト(Werner Sombart)によって描かれている消費による経済発展が奢侈によって促進されているモデルに当てはまる。ゾンバルトは贅沢と恋愛と資本主義の関係が近距離になっていたことを証ししているのであるが、すぐに妾をもつという事は、恋愛や奢侈、さらに消費との相関性が非常に高い行為であると言えるだろう。

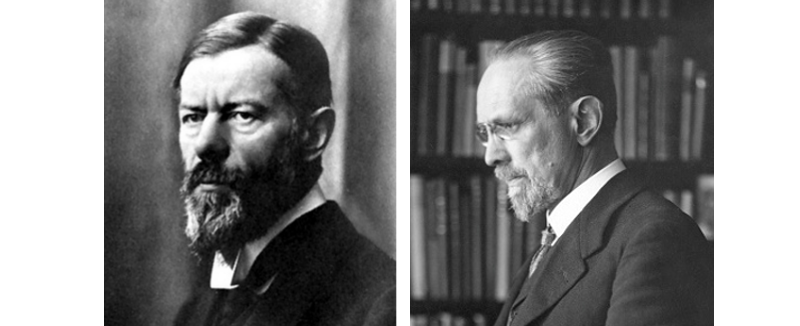

(左) マックス・ウェーバー

(右) ヴェルナー・ゾンバルト

それに対して、前に述べた「三方よし」を大切にする近江(滋賀)はマックス・ウェーバー(Max Weber)的な要素が当てはまる場所であると言える。マックス・ウェーバーは『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の中で、カルヴァンの述べた「予定説」に基づき、プロテスタント信者たちは、世俗内において、信仰と労働に禁欲的に励むことによって、社会に貢献するようになった事。そしてこうした禁欲的プロテスタンティズムの価値観が、結果的に「利潤の肯定」と「利潤の追求の正当化」を生み出したということを明らかにしている。

つまり禁欲的労働により生み出した富は、消費という私的な欲望のために向けられるのはなく、さらなる労働と利潤のために再投資され、それがさらなる富をつくり出すという循環を生み出したのである。

日田におけるビジネススタイル

日田商人に話を戻すと、日田における富の扱いは、金沢と正反対の、近江商人にみられるようなスタイルが取られていたと考えるべきであろう。それはマックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で述べたような、その富は奢侈消費に向かうのではなく、その富は利潤のために再投資されるというスタイルである。

こうした理由の故に、江戸時代には金融の中心地として、莫大な富が日田に集中したにも関わらず、その都市に残されている遺産は慎ましやかなものに感じられるのである。日田では、豪華絢爛な建築物や、美術品や、料理や色街といった過剰な消費文化が希薄である。

例えば日田の郷土料理に「たらおさ」がある。これは鱈のエラと内臓を干したもので、巨大な歯ブラシのような姿をした乾物を水で戻し、適当な大きさに切ったものを醤油や砂糖とともに甘辛く煮込んだ料理である。言ってみると鱈の残り物でつくる料理であり、見た目にも、何を煮込んだものなのかを想像することが難しく、初めてだとその外観にちょっとギョっとする。こうした料理をみても、華美さを求めるというよりは、質素倹約という要素が日田という都市には感じられるのではないだろうか。

たらおさ

こうした日田における文化を見てゆくと、奢侈に偏らず、むしろ堅実で華美に走ることのない、質実剛健という性格を有していることが理解できる。こうした都市の雰囲気は、掛屋を中心として豪商が得た富は、高額商品や嗜好品に対する消費という方法で、社会に還元されるという方法が取られなかったからだと思われる。むしろその還元方法は、インフラ整備や新田開拓、あるいは貸付資金であったり、事業への投資という方法であった。

さらに日田には、広瀬淡窓という思想家の存在と、咸宜園という学問の施設が存在した。実は、この事こそが日田という都市を性格付る最大要素であったのではないかと考えている。しかも日田の主要な商人が広瀬家であった訳でもあるので、こうした要素が、この都市のアトモスフィアおよびビジネススタイルに色濃く表れていたであろう事は否定できないだろう。

ここに私は「敬天思想」と「プロテスタント」が、それぞれの異なる国、あるいは地域で行われていたビジネスに及ぼしたであろう影響の共通性を感じるのである。

この共通性に関しては、いみじくも経済学者の竹越与三郎が、1920年(大正9年)に出版した『日本経済史』第6巻のなかで述べている、日田の掛屋についての指摘が、それを裏書きしているように感じる。

【 日本経済史』第6巻 】

日田にもまた、掛屋を生じたりき。掛屋は其初単に代官の用達たるに過ぎざりしが、久しうして後、其勢力拡張し、九州一円の諸侯に対して、金銀を貸興し、渺然たる山間の一邑なる日田に九州に於けるは、恰かも、十五世紀に於ける和蘭が、欧州諸国のために、銀行者たりしが如きものあり。

ここで竹越は、日田の掛屋について、15世紀のオランダがヨーロッパ諸国の銀行であった事に類似していると述べている。ここで述べられている15世紀は間違いで、厳密に言えば17世紀のオランダのことではないかと私は思う。17世紀のオランダは間違いなく世界の金融の中心地であった。

特にアムステルダムでは1609年に「アムステルダム銀行」が設立されている。さらにこの当時、オランダ国内では両替商が505種類の金貨と341種類の銀貨を扱っていたとされているので、正にヨーロッパの金融の中心地でもあった事は確かである。また加えて言えば、1602年にオランダ東インド会社が設立されていることも世界の富が集中する間違いのない大きな要因になったであろう。

つまりこの当時のオランダは、先の述べたようなプロテスタント中心の国家であり、マックス・ウェーバーが『プロ倫』で述べたとおりの事態が正に進行していた絶頂期でもあった。そのオランダと日田を、竹越が比較・言及したというところに面白さがあると私は考えている。やはり思想と経済活動は密接に関連し合っており、それぞれを切り離して分析するだけでは十分とはいえないのである。

先に、私は広瀬淡窓と、その弟である広瀬久兵衛の双方が、同じ研究フィールでもっと語られ、研究されるべきであると述べたが、その根源的な理由はここにある。広瀬淡窓は単に一学者として日田にいた人物であるというだけでなく、その都市の精神的な支柱として、その死後も影響を及ぼし続けたと思われるし、その弟の広瀬久兵衛によってビジネス理念は確立し、日田をビジネス(金融)における中心地に成長させたのだと考えている。

よって広瀬淡窓に軸をおいた思想的な研究においても、ビジネスとの関連性がもっと語られてしかるべきであるし、また広瀬久兵衛に軸をおいた経済学的な視点においても、哲学や思想的な関連性がもっと語られるべきであろう。これらが相互に研究されることで、私は、広瀬淡窓という人物とその偉業が、さらに別の面でも明確になってくると考えている。こうした両者の関係性は論文で書かれているものはあまりない。しかし歴史をベースにした小説では、取り上げられており、先に述べた『和魂和才: 世界を超えた江戸の偉人たち』童門冬二や、『霖雨』葉室麟の中ではそれらのことが活き活きと描かれているので、ぜひ参考にして頂きたいと述べるだけに留めておきたい。

咸宜園というビジネス

広瀬淡窓は咸宜園の塾長として、その経営を行っていたが、実際の経営状態はどのようなものだったのだろうか。この教育ビジネスがどのように広瀬家のビジネスと関係していたのか、あるいは、どのように経営されていたのかを明らかにしたい。

現代のビジネススクールを例にあげて説明すると、ハーバードビジネススクール(HBS)、および、MITにはスローンスクール、UCLAにはアンダーソンスクールがある。これらは大学と切り離された得率採算性が取られており、どの学校でもダィレクターの主要な業務はファンドレイジングである。

つまりビジネススクールは、独自にお金を集めて、生徒をリクルーティングしながら、学校運営・経営を行っている訳である。逆にいえば、経営を教える学校で、その学校が経営を行っていないとすると、そこで教えている内容には全く説得力を持たないことになる。経営を教えている者が、実は経営を行ったことすらないなどというのは噴飯ものの話である。実はこうした誤った傾向は、ビジネスをアカデミックに捉えようとする学校においてよく見られることである。

咸宜園は私塾であり、当然、収入が無ければ当然その学校は終わってしまうだろう。咸宜園は約90年に渡って続けられたので、私塾としての経営は上手く行われたと考えられる。こうした観点から考えると、広瀬淡窓は教育者であったが、経営者でもあったという視点を忘れるべきではない。

教育を一種の聖職とみなすあまり、教育と金の関係性を語るのは不謹慎であるというような見方をする傾向が一般的にはあるが、広瀬淡窓はボランティアで教育を行っていた訳ではない。もしそれがボランティアで行われたものであったするならば、90年間も咸宜園は続けられなかっただろう。しかもその教育は義務教育のようなものでは無く、より自身を成長させるための教育(Higher Education)として行われたものである。この点をきちんと踏まえたうえで、広瀬淡窓の咸宜園を、現代の義務教育と同じレベルで論じることは避けなければならないであろう。

国立大学の独立行政法人化において、大学が独自採算性のもとに経営を行ってゆくことが求められるようになっているが、このことに反対する意見の中心には「教育は神聖なものである」というような考え方がその根本にあるように思われる。よって国がその費用を捻出しサポートすべきであるという論に着地することになる。またこうした国からのサポートが途絶え、大学が独自採算により運営を行わなければならなくなることで学費の高騰を懸念する意見もある。

また基礎研究といったリサーチ分野は国益として、国が大学を援助すべきだという考えがあるのもある意味では正論である。ただそれを言うのであれば、日本の大学数についてもまずは不要・必要について真剣に考慮する必要があるに違いない。

例えば世界で高い教育の質が評価されている英国では167校の大学しかない。しかし日本の大学数は平成29年度の統計で764大学、2,307学部、5,146学科も存在している。しかもまだ新しい大学が毎年新設され続けているというのが現状である。つまり大学が多過ぎで、本来は集中的に資金がつぎ込まれて成長させなければならない研究分野や優秀な人材育成に十分な投資が行われておらず、薄く広く資金が配られているので、突出した研究分野や人材が育たなくなっているとは考えられないだろうか。ただ闇雲に基礎研究のために教育に国は投資すべきであるとする前に、まずは本当に資金をつぎ込むべき大学であるのか真面目に検討することも必要かもしれない。

もちろん教育が尊いものであることは、疑念の余地すらないと私は確信している。広瀬淡窓自身、教育に関しては以下のように述べている。

「人材を教育するのは、善の大なるものなり」

このように述べることにより、その貴重さを示している。

咸宜園は私塾であったので、その運営費用は自分たちで賄っていた。その内訳を考えてみることとしたい。

私塾の費用

咸宜園の費用であるが、まずは入学金が100疋(約3万円)、年2回の授業料が各100疋(約3万円)と定められていたようである。よって年間に現代の金額に換算して6~9万円ほどで学ぶことが出来たという計算になる。

リチャード・ルビンジャーは『私塾』のなかで、入学金(束脩)と、授業料(謝儀:盆暮れの2回)が収入であり、広瀬淡窓の最盛期の年収は135両程であったと算定している。これを現代の金額に換算すると1620万円程となる。咸宜園の授業料は、この当時に存在した他の私塾と比較してもかなり安いのであるが、それでも生徒数が多いための、高額の収入を得ていたようである。

蘭学塾、伊東玄朴の主催する「象先堂」は、入学金が1両2分2朱(約19万5,000円)くらいだったと記録されている。

また福沢諭吉が在籍した、緒方洪庵の「適塾」の入学金は現在の価格で5万円程度であった。また月謝は、福沢諭吉の「福翁自伝」によると月額1分2朱から3朱(30,000~35,000円)とあり、年間費用は現代に換算すると36万円程であったということが記されている。

吉田松陰の松下村塾は貧しい者は無料であった。松下村塾そのものは40年ほど続いていたが、もっとも有名な吉田松陰が主宰していた時期は1857年(安政4年)から1858年(安政5年)の1年間ほどしかない。

咸宜園のビジネスメリット

咸宜園としての収益構造を、入学金と授業料という観点からだけ見てきたが、ここからはそれ以外の咸宜園が持つビジネスメリットに注目してみたい。

咸宜園には数千人におよぶかつての生徒を同窓生として有する、江戸時代の最大の私塾であった。この事が広瀬家の本業である掛屋として、さらにはそこから派生したビジネスコンサルタント的な広瀬家の事業においても大きなメリットをもたらしたと考えられる。なぜなら広瀬久兵衛は、広瀬淡窓を通じて、卒業生・同窓生の人脈を活用し情報収集を行い、それをビジネスに活かすことが出来たからである。

寝起きを共にし、かつ学び合ったこのかつての学生組織は、広瀬家にとって大きなメリットをもたらしたのは間違いだろう。広瀬久兵衛は、兄の広瀬淡窓に相談することが出来た。これは現代的に考えると、事業と別にシンクタンクのようなリサーチ機関を持っていたことに該当するのではないだろうか。つまり広瀬家のビジネスは、この組織を通して必要な人材や情報にアクセスすることが出来たのである。そうした咸宜園のビジネスメリットは金銭上の数字で表すことが難しいが、この当時の掛屋としての広瀬家の収入が莫大なものであったことを考えると、さらには広瀬久兵衛の事業が単なる掛屋ではなくビジネスコンサルティングのようなフィールドまで拡張していた事を考えると、咸宜園の存在そのものが広瀬家の本業(掛屋)においていかに重要なものであったかということが分かるだろう。

こうした一種、産学連携のようなスタイルを、広瀬淡窓と広瀬久兵衛はこの当時から積極的に行い、教育・研究とビジネスにおける相互のビジネスメリットを出していたものと考えられる。こうした連携を考えても、この二人がビジネスという観点から見ても優れていたと言えるのではないだろうか。

もちろん、広瀬淡窓が行おうとしたことは、ビジネスによる利潤だけを追求するおざなりな教育産業のようなものではなかった。むしろあくまでも人材を育成するための教育を中心としたものであったのは間違いない。

ただ、ここで私が触れておきたいのは、教育機関を立ち上げて、それをサステナブルなものとして運営し続けた原動力である。どのような教育理念でも一時的にでも人気を博せば、教育者としてメディアで取り上げられ、もてはやされるかもしれないが、こうした教育理念を実現し、それを永続的に行う事には非常に難しい事であったに違いない。

病弱で短命であると一時は言われていた広瀬淡窓は、75歳までその確固たる不動の理念のものとに生き、教育者としてその生涯を閉じたのである。

そしてこうした広瀬淡窓の一生は、正に「淡」というものであったに違いないのである。

参考文献

『近世私塾の教育史的研究』 長岡翠子・橋本有里子

『淡窓詩話』 広瀬淡窓

『活眼 活学』 安岡正篤

『現代活学講話選集7 王陽明』 安岡正篤

『菜根譚』 洪應明

『ダンディズム~栄光と悲惨』 生田耕作

『太陽 1996年10月号 特集-小さくて贅沢な宿 』 平凡社

『広瀬淡窓の教育思想の系譜』 田中加代

『歎異抄講読(第七章について)』 細川巌師述 より

『塩谷郡代による豊前・豊後の新田開発』 西江錦史郎

『江戸時代後期天領日田における経世学の形成』 西江錦史郎

『日田金の基礎的研究(上) 』 安藤保

『日田金の基礎的研究(中) 』 安藤保

『日田金の基礎的研究(下) 』 安藤保

『恋愛と贅沢と資本主義』 ヴェルナー・ゾンバルト

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』 マックス・ウェーバー

『「天領日田の一風景」 ・三絶僧・平野五岳と明治維新』 矢野宣行

『私塾』 リチャード・ルビンジャー

『霖雨』 葉室 麟

『咸宜園の財政 塾主の会計記録より見た』 井上義巳