夏越 の祓

茅 の輪くぐり

「夏越の祓」は、年の半ばの6月の晦日(30日)に行われる行事である。半年分のケガレを落とし、残りの半年の健康と厄除け祈願を行うのがこの行事の目的である。この時期なると多くの神社で「夏越の祓」の為に茅の輪が据えられ、参拝者はそれをくぐってから参拝を行うことになる。

「夏越の祓」に対して「

もともとは宮廷で一年に二回、半年ごとに行われていた厄除け祈願の「

またこの祓を「はらい」と読むか、あるいは「はらえ」と読むべきか迷うのだが、『古事記傳』巻6のなかで本居宣長は、「はらい」とは自らが祓うことであり、「はらえ」とは祓ってもらうことであると説明している。よって夏越の祓は「はらえ」と読むべきであろう。

さて民間で行われてきた「夏越の祓」であるが、それまでは茅の輪を身に着けるだけだったものが、江戸時代になると、人がくぐれるほどの大きさの茅の輪になり、茅の輪くぐりが行われるようになる。この茅の輪は、茅萱(ちがや)を束ねてつくられており、他にも茅だけでなく、藁(わら)や菅(すげ)でつくられることもある。参詣者はこれをくぐれば病災を免れられるとされ、手順に沿って三回くぐることが行われるようになる。

茅の輪くぐりの手順は、まずは左廻りで一回正面に戻り、今後は右回りに二回目をくぐり正面にもどり、三回目は左廻りでくぐって正面に戻り、最後にそのまま真っ直ぐにくぐって輪を抜けて参拝を行う。

またくぐる際には一周目、二周目、三周目と以下の歌を唱えることにもなっている。(神社によって異なる)

一周目:『拾遺和歌集』00292 詠み人知らず

水無月の 夏越の祓をするひとは 千歳の命 伸ぶと言うなり

二周目:『後拾遺和歌集』和泉式部 作

思うこと みなつきぬとて 麻の葉に 切りに切ても 祓いつるかな

三周目:詠み人知らず

宮川の 清き流れに 禊せば 祈れることの 叶わぬは無し

これらの歌から「夏越の祓」にはどのような事が関係しているのかを考察してみたいと思っているが、まずは宮廷行事としての大祓がいつ、どのように始められたのかを説明することから始めることにしよう。

大祓の起源

大祓の起源は、伊邪那岐命(イザナギ)が黄泉の国から戻った時に

この禊によって、『日本書紀』および『古事記』で中心的な役割を果たす神々が生まれたことになるので、やはり水による禊は、祓(はらえ)において重要であったことが理解できる。

茅の輪の三周目の歌「宮川の 清き流れに 禊せば 祈れることの 叶わぬは無し」は、禊のことを歌っており、大祓と禊が深い関係にあることを示している。ここにある宮川とは、伊勢神宮外宮を流れる宮川のことであるとされている。宮川の名前の由来は、伊勢神宮の外宮豊受宮の禊川が縮まって「宮川」と呼ばれるようになったと言われている、こうした歌をみても、かつては川でしっかりと禊をして祓に臨んでいたものと思われる。

現在では禊をしないまでも、神社でまずは手水をまずつかい、それから茅の輪をくぐるのが手順とされているのは、その表れであると言えるのかもしれない。

文献記録に見られる大祓

大祓の初見は『古事記』仲哀天皇の段であり以下のように書かれている。

【 古事記 】中巻

坐殯宮、更取國之大奴佐而奴佐二字以音、種種求生剥・逆剥・阿離・溝埋・屎戸・上通下通婚・馬婚・牛婚・鷄婚之罪類、爲國之大祓而

【 訳文 】

仲哀天皇の遺体をモガリの宮殿に移し、国中から「ぬさ」を集めた。その宮殿で、(スサノヲが犯した天つ罪の)生剥、逆剥、畦離、屎戸、(国つ罪の)上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚の罪を集め、国の大祓というケガレを祓う儀式を行った。

ここでは仲哀天皇が崩御して殯(モガリ)の宮殿に移されたとある。殯とは死者を埋葬するまでの長い期間、遺体を納棺して仮安置し、遺体の腐敗から白骨化までを確認することで、死者の最終的な「死」を確認することである。これは現代でも行われていて、昭和天が崩御した際にも殯が行われている。また平成天皇が退位を表明された際にも「重い殯の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀に関連する行事が,1年間続く」と述べておられ、遺族の負担を軽減する為にも生前退位を希望されたのである。

天つ罪とは、種種(種を撒いたうえから撒くこと)、生剥(生きたまま馬の皮を剥ぐこと)、逆剥(足の方から逆さまに皮を剥ぐこと)、畦離(田の畦を崩すこと)、溝埋(田に水を引く灌漑用の溝を埋めて水を通さなくすること)、屎戸(糞を撒き散らすこと)と定められており、これらは全て、高天原でスサノヲが行ったとされている罪である。

国つ罪は、地上で犯される、上通下通婚、馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚といった地上の民の犯す倫理的な罪のことである。

このように仲哀天皇の崩御に合わせて天つ罪と国つ罪といった国中のケガレを除こうとする目的で行われているので「大祓」とは個人のための祓いではなく、国の為に行われるケガレを除くための祓いであった事が分かるだろう。

さらに時代は下がり、大宝元(701年)に大宝律令が施行され、大祓は正式な宮中の年中行事に制定されることになる。大宝律令の原文は現存していないが、757年に施行された養老律令がおおむね大宝律令を継承しているのでとされているので、養老律令の大祓条を引用しておく。

【 養老律令 】神祇官 大祓条

6月、12月の晦日の大祓には、中臣は御祓麻〔おおぬさ〕を奉ること。東西の文部は祓の刀を奉り、祓詞を読むこと。それが終わったならば、百官の男女は、祓所に集合すること。中臣は祓詞を宣すこと。卜部は解え除きをすること。

ここでは大祓のための

朱雀門の前に親王、大臣などの京の官僚が集って大祓詞を中臣氏が読み上げて、国民の罪や穢れを祓った。

またここには卜部氏が

卜部氏は亀卜を行う氏族であったが、こうした神事にも携わるようになり、吉田氏と姓を変えてからは吉田神社を統括する等、祭祀における主要な氏族になっていった。

『延喜式』五巻:定齋王の項には、卜部氏の者が解除の儀式を行ったとあり、これは天皇即位に伴い不祥・邪気などを退けるために行われたはずである。その後に大祓も行われることが定められていることからも「大祓」に伴なって「解除」も行われることがあるが、これらは根本的には異なったものであることを理解してく必要があるだろう。この『延喜式』は『大宝律令』の施行細則として定められたものであるので、より詳しい情報になっている。

その他にも大祓の儀式の様子は『貞観儀式』,『北山抄』,『江家次第』などの文書からも知ることができるので、興味があれば参考にして頂きたい。

夏越の祓の起源

『備後国風土記』は奈良・飛鳥時代に編纂が始められた文書なのだが原文は失われ残されていない。しかし逸文が鎌倉時代中期に卜部兼方によって記された『釈日本紀』には残されおり、そこに茅の輪に関する大変に重要なエピソードが含まれている。

【 釈日本紀 】巻七 [素菱鳴尊乞宿於衆神]

備後国の風土記に曰く。疫隈の国社。昔、北海に坐しし武塔神、南海の神の女子をよばいに出でいますに、日暮れぬ。彼の所に将来二人ありき。兄の蘇民将来は甚だ貧窮。弟の将来は豊饒で屋倉一百ありき。ここに、武塔神宿る所を借りるに、おしみて借さず。兄の蘇民将来は借したてまつる。すなわち粟柄を以って座となし、粟飯等を以って饗たてまつる。ここにおえて出で坐す。のちに、年を経て、八柱の子を率いて還り来て詔りたまひしく、我は将来の報答を為す。汝の子孫、その家にありやと問いたまふ。蘇民将来、答えて申ししく。己が女子、この婦と侍りと申す。すなわち詔りたまひしく。茅の輪を以って腰の上に着けさしめよ。詔にしたがひて着けさしむ。すなわち、夜に蘇民の女子一人を置きて、皆ことごとく殺し滅ぼしてき。すなわち、詔りたまひしく。吾は速須佐雄能神なり。後の世に、疫気あれば、汝、蘇民将来の子孫といひて、茅の輪を以って腰に付けるある人は将にのがれなむと詔たまひしき。

『備後国風土記』に記されていた記述によると、裕福な弟の蘇民将来が断った為に、貧しい兄の蘇民将来が、速須佐雄に宿と食事を提供する。その行いのゆえに再びスサノオが訪れて、茅の輪を腰の上に付けておくように指示され、その夜、茅の輪を付けていたその娘を除いで全て殺されてしまったとある。ここから茅の輪を身に着けることで、災厄から身を守ることができるとされるようになり、後には茅の輪くぐりという行事に発展したものと考えられる。

茅の輪

ここでまず注目したいのが「茅の輪」がどのようなものだったかである。茅の輪を腰に下げておくと災厄を免れるとする説もあるが、原文を確認すると「以茅輪 令着於腰上 隨詔令着」とある。これを現代訳にすると「茅の輪を以って腰の上に着けさせなさい。その命令に従って茅の輪を着けさせた」となるだろう。

ここから考えると茅の輪を腰にぶら下げたという着け方ではなく、帯かベルトのように腰に巻いたと考える方が理にかなっているように思える。実際に後代に行われるようになる茅の輪くぐりでは、何度も茅の輪をくぐるので、そこからイメージしても茅の輪は体に巻いて身に着けたという方が正しいように思えてくる。

蘇民将来

この話にはさらに注目すべき点がある。それは茅の輪を着けていなかった者たちが

もてなしを行った蘇民将来が殺されたというのは理不尽に思えるかもしれない。しかしこの時に、兄と弟の蘇民将来が両方殺されたとするのならば、そこに何らかの意味を見出すことは可能であるように思える。

『二十二社註式』祇園社(群書類従)には、『備後国風土記』と全く同じような話が述べられている。違いは、兄の名前が蘇民将来、弟の名前は巨旦将来であることや、助かったのは娘だけでなく、妻も助かったという点である。ただ茅の輪を着けていない者は皆ことごとく殺されたことは共通している。つまり蘇民将来も巨旦将来も殺されているのである。

『二十二社註式』は文明元年(1469年)に吉田兼倶が撰したもので、こちらは蘇民将来と巨旦将来と兄弟の名前が分けられている。しかし原文の『備後国風土記』は713年から編纂が始められたものであり、逸文が残されている『釈日本紀』も鎌倉時代末期の1300年頃に編纂されているので、こうした年代から考えると、もともとはこの兄弟の名前は同じ蘇民将来であったと考えるべきである。よって弟が殺されたかの言及は『二十二社註式』にはないのだが、蘇民将来として同様に殺されたものと考えるほうがやはり順当であろう。

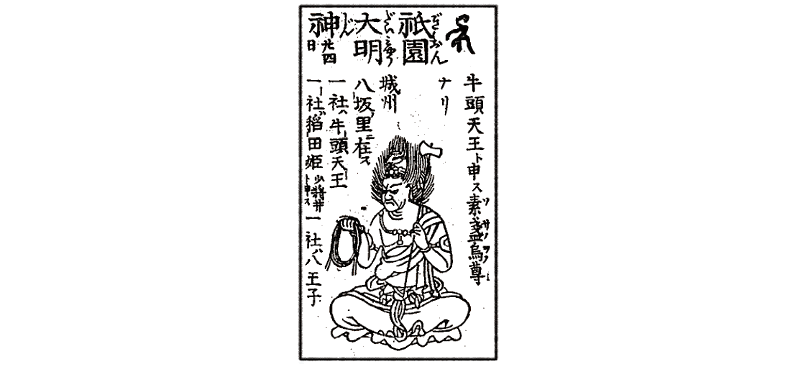

上記の絵は12世紀(平安~鎌倉時代)頃に書かれたものであるが、天刑星が疫神である牛頭天王を喰らっている図である。天刑星は、もともと天界にいて星々を司るとされる中国の道教神なのだが、日本では、祇園社の祭神として祀られる牛頭天王の同体異名とも考えられ習合(神々が混同ないしは同一視される)されることになる。

喰われる疫神である牛頭天王は、その後、時代を経るごとに喰う神である天刑星と同一視されるようになるのである。

さて蘇民将来の理不尽とも思える話から引き出せる教訓のようなものはあるのだろうか。それは荒ぶるスサノオ=牛頭天王のような神の前では、茅の輪を着けることによってしか生き残る事は出来ないということぐらいだろう。

そこには日ごろの行いや功徳を積むことなどは一切関係なく、助かる道はその時に茅の輪を着けていたかどうかという一種の免罪符のようなものに頼るしかなかったと考えるべきかもしれない。

災厄、特に自然災害や疫病のようなものは、誰かれ構わず遭遇するものである。こうした種類の災厄を牛頭天王(スサノヲ)の荒ぶる力と考えるのであれば、そうした災厄に遭わない為に過去の人々が行えたことは、その標的から外れることを祈って茅の輪を着けるようなことしかなかったのかもしれない。

そうした過去の人々の恐れと思いが茅の輪には込められており、それが夏越の祓として現代まで続けれてきたのではないかと思うのである。よってこうした理不尽な災厄から身を守るためには、それに纏わる様々なゲン担ぎのようなものとして茅の輪くぐりが生まれていったのは納得できる事である。

「大祓」と「夏越の祓」

このように「大祓」と「夏越の祓」の起源を見ると、そもそもその始まりが異なったものであることが分かってくる。大祓はあくまでも国家的なものであり天皇を中心に行われる儀式であった。それに対して夏越し祓は民間に根ざした行事として現代まで伝えられ発展してきたものである。

先程、大祓の初見は仲哀天皇の崩御の時のことであると述べたが、その際にスサノヲが犯した、生剥、逆剥、畦離、屎戸といった天津罪が祝詞で読み上げられて祓われているところは興味深い。なぜなら国家行事としての祓において、もともとスサノヲの犯したとされる行為が祓われるのであるが、それと同時に民間行事である夏越の祓においても『備後国風土記』にあるようスサノヲが関係し、茅の輪による祓が関係しているからである。

つまりスサノヲは、祓われるべき罪を生み出す対象でありながら、同時に人々が祓えをもってスサノヲの殺戮への恐れの対象にもなっているということになる。

スサノヲは災厄をもたらす神であり、こうした恐れの気持ちが、スサノヲへの崇敬の念につながったのであろう。京都の八坂神社や、東京の日枝神社を始めとしてスサノヲを祀っている神社は数多いが、このような荒ぶる神を恐れ敬い、祟ることのないように祈るというのは神社の原始の姿であったはずだと思うのである。

八坂神社について

京都の繁華街に近い八坂神社は、京都の観光場所としても有名で多くの観光客を集める場所である。しかし八坂神社という名前は、1868年に明治の新政府が進める神仏分離令によって改称された神社名であって、それまでは感神院または祇園社と呼ばれていた。八坂神社は祇園祭の神社であり、神社の前には花街の祇園が広がっている。これらの名称は元の名前の祇園社に由来しており既にこの地域に根付いていたのに、なぜわざわざ明治時代になって改称されたのだろうか。

京都:八坂神社

これはその当時の祇園社(八坂神社)が祀っていた神々が仏教と神道が融合したものだったからでる。仏教が渡来してから日本人の信仰では、仏教が神道化し、神道も仏教化して神仏習合が行われた。これは本地垂迹という考え方で、仏陀(如来)が日本人を救おうとして跡を垂れた(垂迹・顕現)神が祀られていたということになる。

また中世になり大陸から朝鮮半島を経て入ってきた神々もまた、神道と仏教の混在した日本の宗教の中に取り入れられ混沌とした信仰形態が形作られていった。そうしたなかで祇園社も、スサノヲを祀りながら、同時にスサノヲと薬師如来は同じ神(仏)であるとして祀り、またそれに牛頭天王という疫神が合わさったものが明治時代まで祇園社で信仰されていたのである。

こうした中、明治新政府が神仏分離令といわれる法令を発布される。「神祇事務局達」では、下記のような通達が出されている。

一、 中古以来、某権現或いは牛頭天王之類、其の外佛語を以って神号に相称へ候神社少なからず候、いずれも其の神社之由緒委細に書付け、早や早や申し出づ可く候。

一、 佛像を以って神体と致し候神社は、以来相改む可く候事。

最初の項目では牛頭天王の類とわざわざ指定され、こうしたものを神として神社で祀る事を禁じている。つまりこれは八坂神社に対して言えばスサノヲと牛頭天王を一緒に祀ってはならないという明治政府からの禁止令である。

また二項には仏像を御神体にした神社はこれを改めるようにという指示が出されてる。八坂神社にはかつて境内に薬師如来堂もあったが、それも取り壊されている。また牛頭天王像もあったようだが明治時代の始まりと共に払われ牛頭天王との関係については今では一切排除されている。こうした廃仏毀釈の経緯を経て、祇園社は、仏教や中世以来の異形の疫神が排除されて八坂神社となったのである。

牛頭天王像:津島 興禅寺

同じく京都には賀茂神社があり、こちらは宮中の祭祀に深く関係した歴史を持ち、天皇との関係も深く公的な要素の強い神社である。それに対して、八坂神社(祇園社)は民間(庶民)の神社であった。こうしたことも、八坂神社が厄除を強く意識した、スサノヲや牛頭天王のような荒ぶる異形の神を祀ることに繋がったのだと思う。強力な疫神を祀ることで、疫病から自分たちを守ろうとしたのである。まさに毒をもって毒を制すというのはこういった事を言うのではないだろうか。

実際にこの八坂神社の祭り「祇園祭」は厄除のための祭りであって、祇園祭の鉾はそうした厄神や悪霊を寄り付かせるための依代(よりしろ)となっている。鉾は市中を練り歩き、これに悪霊を寄り付かせて燃やしたり川に流したりする事で厄を祓ったのである。また山鉾巡行は、それによって悪霊を八坂神社(祇園社)まで追い込むための山車であり、そうした疫神や悪霊をさらに強力な疫神の牛頭天王のもとで封じこめるという意味があった。このように現代でもスサノヲ(実際には牛頭天王)との関係が非常に深いのが八坂神社なのである。

牛頭天王 と祓の発展

なぜ牛頭天王のような異形の悪霊退散神が民間の人々の信仰を集めるようになったのだろうか。これは大きく疫病の流行が関係していた。昔の災厄とは、これすなわち地震や疫病の流行のことである。

特に京都の夏は高温多湿になり、体に変調をきたす時期が正に夏越の祓の行われるみな水無月(旧暦6月)である。つまり現在の暦で言えば8月のお盆前後の真夏の盛りである。

日本の建築様式を見ても分かるように、もともと日本の家は冬に温かく過ごす事よりは、夏の暑さにいかに対応するかを考えて建てられていることが分かる。障子や衾と言った紙素材の取り外し可能な仕切りや、庭園に水を引き込んだり、風通しの良い空間を作ったりすることが重要視されている。

これは夏の暑さで生気が削がれないようにするためであり、冬の寒さは着こんだり火を焚いたりして凌げるのに対して、夏の暑さだけはどうにもならなかったからであろう。現代の我々のようにクーラーや扇風機のある生活から考えると、過去の京都の夏の過ごし方は健康にも直結する重要な要素であったのである。

また夏には疫病が流行することが多かった。特に高温多湿の時期にはウィルスが活発になるため、過去には多くの人々が夏の体力の落ちている時期に感染し亡くなったようである。当然、昔にはウィルスの存在自体、分からなかったので、疫病は悪霊がもたらす厄によるものと信じられ、夏の厄除けは特に重要なものと思われていたのである。よって京都では夏には、水無月という菓子を食べて厄を祓い、鱧を食べて生気を養いうというような食文化を育んできたのである。

千年前の疫病流行の記録

鳥羽上皇の命により、藤原通憲が編纂した『本朝世紀』には、994年(正暦5年)に悪疫が流行したことを記録している。同年4月8日条には以下のようにある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)4月8日条

是京中臥病乏食輩被行也。道路病人連々不絶。

ここには京の市中で病が流行し始め、路上に多くの人々が行き倒れて絶えなかったとある。またそれから一週間後にも次のような記載がある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)4月16日条

左京三条南油小路西有小井。水「々」濁泥深。尋常不用。而或狂夫云。飲此水者。皆免疫病云。仍都人士女。舉首来汲。男女提桶瓶。貴賤貯匜盥。偏恐病死之灾。千萬不尋妖宮真偽者也。

左京の三条大路と油小路の交差する辻から西入るところに湧いている小さな井戸があったこと。その井戸からは通常であれば濁っていてとても飲めないような水なのに、これを飲むと疫病を免れると言って、都の人々は男も女も貴人も庶民もこぞって水を汲み、それを桶や壷、タライや水差しに貯めておき、病死の災いを恐れたとある。

ここからも疫病が流行り、デマが広がって多くの人々がそれを信じたことが書かれている。現代でもコロナ禍でマスクやトイレットペーパー、あるいは納豆まで買い貯めしようとする人々が行列をつくったり、福島原発事故の際には必死になってワカメを食べたりしていた人がいたが、この辺りは千年前の人々と何ら変わるところが無い。

翌月の6月には更に疫病は深刻化し次のような記述がある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)6月10日条

京畿外國疫病滋。病死無際。仍或恐奇夢閉門。或稱物怪不仕。如此之間。上下無勤。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)6月16日条

今日妖言、疫病可横行。都人士女。不可出行云々。

暑さのピークに達する6月(現在の8月)になると不穏な疫病についての記事が頻発する。特にこれらの記事では、疫神が洛中を横行するという流言があり、家々は門を閉ざしたこと。さらには全ての者が勤めを中止したとあり、正に現代で言うところのソーシャル・ディスタンスとロックダウンが行われたことが読み取れる。この辺りもコロナ禍の現代と何ら変わらないのは非常に興味深い。

こういうパニック時には必ず流言があるが、現代でもSNSを使った良かれと思っての拡散希望が混乱を招いたのと同じく、千年前も不安を煽る流言(妖言)が流れたというのを読むと、千年前から我々は一向に進歩してないなと思わされるのである。

素戔嗚:牛頭天王の守り札

習合により天刑星の姿が牛頭天王になっている。

こうした疫病を恐れて、庶民たちは祇園社(八坂神社)で祈りを捧げたであろうし、そうしたなかで牛頭天王は厄除けの神として庶民の信仰を集めたのであろう。またこのように夏というのは特に疫病の発生しやすい時期であって、この季節に行われる夏越の祓がこうした厄と疫病をさけるためにも重要な行事として根付いていったことは想像に難くない。その事は今でも京都で「蘇民将来子孫也」の「粽」が飾られており、祇園祭が続けられていることによっても表されているのである。

紙の人形

和泉式部の歌「思うこと みなつきぬとて 麻の葉に 切りに切ても 祓いつるかな」は、茅の輪くぐりの2周目で唱えられる歌だが、この歌に麻の葉が詠まれている意味を説明しておくことにしたい。

昔は夏越の祓では麻の葉を川に流すことが行われていた。麻の葉に願いを込めて流すことで、厄を払い、ケガレも振り払い無病息災を祈ったようである。

麻は神事に用いられる神聖な素材で、夏越の祓では、榊に紙垂(しで)をつけた大麻(おおぬさ)で祓いが行われる。紙垂は木綿(ゆう)で作られており、これは麻や楮から作られた繊維を織って作られる神事には欠かせない道具となっている。

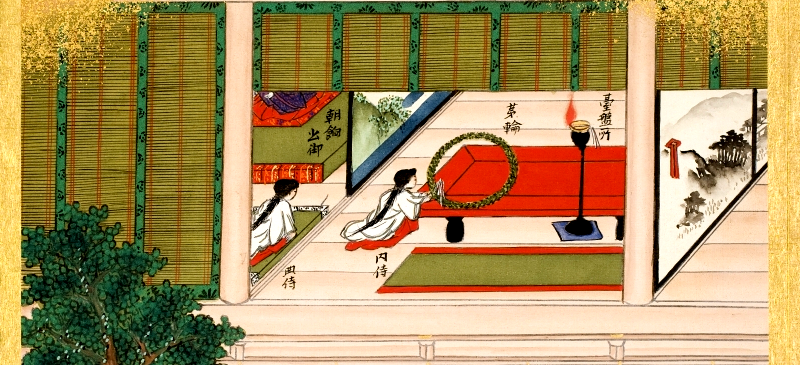

先に「夏越の祓」は民間のものであると述べたが、実は天皇も後代になると宮中で夏越の祓を行事として行うようになっている。

直径1m程の山科家が準備してた茅の輪が宮中に運ばれて、女官が持ち上げる茅の輪を、天皇は左足から入って三回くぐっていた。その際には右手に麻の葉を持ち、「水無月の 夏越の祓をするひとは 千歳の命 伸ぶと言うなり」を唱えていた。その後、茅の輪は廷臣や女官にも廻されて宮中での夏越し祓は行われていた。最後にこの茅の輪は鴨川に流されたとされている。

ここでも天皇が麻の葉を持って茅の輪くぐりをしているので、やはり麻の葉もまた夏越し祓と関係性の強いものであることが分かる。

現代では神社によっては紙の人形に名前を書いて奉じて燃やすところや、それを川に流すようなところもある。これは本来、麻で行っていたものが次第に紙の人形に変わっていったものではないかと推測される。

和菓子の水無月

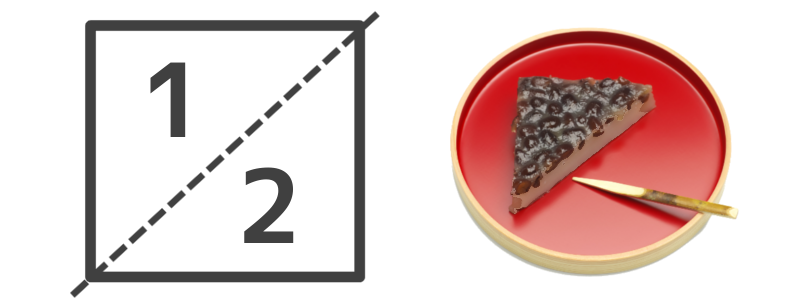

京都では6月の晦日(最後の日)になると食べられる「水無月」という菓子がある。水無月はもともと6月のことなので、まさに夏越の祓の時期に合わせて食べられる菓子である。

水無月

水無月は三角の形をした和菓子で、白いういろうの上面に甘く煮た小豆をのせて固め、三角形に切り分けたものである。なぜこの菓子が夏越の祓と合わせて食べられているのだろう。

氷とういろう

もともと昔は宮中ではこの日に氷室から切り出された氷が運ばれ食されていた。平安時代に施行された『延喜式』には製氷職は、宮内省主水司に属しており、氷を作るための氷室を管理していたことや、その為の氷室のあった場所も記録されている。当時は夏の氷は貴重なものであり、氷室の氷を口にすると夏痩せしないと信じられていた。しかし氷は単に夏の暑さからの爽快さだけでなく、食品保存と食品が傷むのを防ぐ意味でも重要なものであったに違いない。

これは余談だが、日本での牛肉販売を明治時代に始めるようになる「中川嘉兵衛」という人物がおり、最初は食肉業社だったが、食肉保存の必要や、医療の需要から製氷業に事業転換して大きなビジネス的な成功を収めている。これは宣教師であり医者だったヘボン(ローマ字ヘボン式の考案者)のアドバイスによるものであり、後年の中川嘉兵衛は大きな財をなすことになる。これは、昔は氷がいかに貴重なものであったかを理解するうえで助けとなるだろう。

江戸時代になると旧暦6月1日は「氷室の節句」として祝われるようになり、暑さをしのぐために氷室から氷が切り出され、少しは流通するようになったが、まだまだ庶民は氷を簡単に口にすることは出来ず、宮中の貴族にならって氷をかたどった菓子が作られるようになる。この菓子が水無月だったのである。こうした由来が示すように、白いういろうの部分は氷室の氷片を表しているのである。

和菓子:水無月

また三角形のカタチはこれも氷を表しているという見方や、また夏越の祓は一年の中日であることから、正方形を斜めに半分にした形で表しているとする見方もある。

小豆

水無月のうえの小豆にも意味がある。赤い色は邪気を払うものであるとされていたからである。神社や鳥居などが赤く塗られているのもその為である。また豆は「魔滅」にも通じ、魔を滅する縁起の良い食材であると考えらえていた。

こうした意味を考えると、かき氷の「氷あずき」は、水無月と同じようなコンセプトであることに気付かされる。現在、氷はとても安価に手に入るものとなってしまったが、考えようによっては「氷あずき」は考えられないくらい高価な食べ物だったと言えるだろう。

季節感のズレ

現在、夏越の祓を行うことや、水無月を食べるのは旧暦ではなく、現在の暦の6月30日に行われることが多くなっている。本来は旧暦の6月晦日なので、現在のお盆の時期頃の行事で夏の最高に暑い盛りである。

こうした体の免疫が落ちて、夏バテするように頃に夏越の祓は行われていたのである。高温多湿の京都では、食べ物も傷みやすく、体の疲労を回復するためにも、昔の人は今の人以上に食べ物に気を使ったのかもしれない。京都は旬に敏感で、この時期にはこの食材を食べるとされているが、これは旬の栄養価の高い食材を食べる事だけでなく、それによって季節感も味わえるような工夫にもなっている。

しかし暦が太陰暦から太陽暦に変わった明治時代以降、行事と食に多少のズレが生じるようになってしまった。例えば3月3日の雛祭りには女の子の節句であることからハマグリを食べる習慣になっているが、実は現在の暦の3月3日ではハマグリの身はまだ小さく旬であるとは言い難い。

夏越の祓も本来は現在の8月の気候のなかで行われていたが、まだ盛夏に至らない時期に行われている。またその時期に食べる水無月も本来であれば氷に見立てて食べられるはずなのに、まだ梅雨の肌寒い日のあるなかで食べることになってしまうことは少し趣を削がれるような思いである。

こうした事は、昔から定められた行事と、暦の上でのズレであるので、旧暦も常に参照しながら食材の旬と向き合い、免疫力をUPさせるような食事を心がけてみられるのはどうだろう。それだけで旬にも敏感になるし、またより美味しい食材を、一番おいしい時期を逃さずに頂けるのは贅沢なのである。

旬とは、月のうちの上旬、中旬、下旬として表わされるように、10日間区切りである。たった10日間のうちにどんどんと食材の旬が移り変わってゆく日本では、季節に敏感であるだけで豊かさを感じられて最高である。(暦を細分化した二十四節気や七十二候という区切りもある)

例えば、まだ「走り」の出始めのものを食べる時には珍しいさがあるし、旬のど真ん中であれば何を食べても美味しいし、数も多くなるのでそれだけ経済的に美味しいものがたくさん食べられる。またその食材の終わりの「名残り」の時期も、最後にその食材を食べて来年を待つ楽しみがある。こうした新旧の旬の食材を上手く取り混ぜて料理で提供するのが、料理人の感性と腕と言うことになるだろう。

江戸の食文化では、初鰹に高い値段を払って食べることで「粋」を表現したが、これは高ければ高いほど有難がられるようなものだった。そこには「宵越しの銭は持たない」のような価値観にも相通じるものがあるだろう。

それに対して京の食文化は華やかに見えるが、実は質実剛健で、旬の食材に敏感で(食材の単価が安くなる)余り物を出さないようにする料理である。こうした京の食文化から見ると、江戸の食文化の大金を払って買う食はとても粗野(江戸のことばでは野暮)に見えたことだろう。また江戸の食文化から、京の食文化を見るとチマチマとした細工の多い料理で、出汁は薄いしケチ臭いと感じたかもしれない。

ここで私は京料理が上だとか、江戸料理が下だとか言うつもりはない。ただ食文化とはその土地や文化に根差したものであるので、それをとやかく言って貶める事こそが最も粗野で野暮であるとだけは言っておきたい。

「夏越の祓」からも分かるように、京という都市に住むことは災厄や疫病との戦いだったのである。こうした疫病に打ち勝つためにも、京の食は免疫力を高める、実用性のある質実剛健なものでありながら、それをどのように華のあるものに高めようかという試行錯誤の積み上げが行われてきた結果でもある。そしてそれが京に特有の食文化を作り上げてきた基礎にはあったに違いない。

コロナ禍の今夏に

2020年はコロナ禍によって世界で大きな疫病に対する影響が引き起こされている。こうした中にあって、日本でもソーシャル・ディスタンスや、ロックダウン、自粛要請のような言葉がよく聞かれる日々が続いている。

しかし歴史を見てゆくと、京という都市で生活する人々は千年以上前から疫病というリスクは常に身近にあり、それと戦い続けてきたことが分かってくる。確かに多くの人々が住む都市では疫病は伝染し拡散される危険性が非常に高いのは、今日の東京やニューヨーク、ロンドン、パリのような大都市での感染者数からも明らかである。

現在のコロナ禍のなかで、我々はともするとほんの数十年のスパンの中だけの視点で見て大騒ぎすることがあるが、先人の経験から未だ我々は学ぶことが多くあり、同じような過ちは繰り返さないためにも過去のそうした過去の経験を改めて振り返ってみる必要があるのではないか。

千年の歴史の中で育まれてきた京都の食文化は、そうした過酷な経験の積み重ねによっても構成されている。ともすると華やかさや、洗練された外面だけに目を向けてしまいがちであるが、実際には医食同源とも言える「食」による免疫システムがしっかりとそこには組み込まれており、なおかつ旬を捉えて健康に良いものを美味しく食べようというコンセプトが根底にあることを見逃すべきではない。

今回は西暦994年の疫病を特に取り上げたが、他にもいくつもの疫病の記録が残されている。例えば『日本書紀』に「五年、國內多疾疫、民有死亡者、且大半矣。」とあり、崇神天皇五年の記録では、疫病によって民の半数が亡くなったとある。

こうした疫病に対する予防意識として行われてきたのが「夏越し祓」だったのだろう。よってその時期に食べる料理も非常に重要だったはずである。なぜならば食と健康は直結しており、薬やサプリメントや予防接種のない時代は食べるものだけが、その人の持つ免疫力を高める手段だったからである。

現代人の我々は、旬や季節に関係なくいつでも食材が手に入り、流通も昔とは考えられないほど進歩しているので、どんなに遠方で取れた作物や魚介であっても食べることが出来るようになっている。

しかしその反面、旬に対して無頓着になってきているというマイナス要素もあるように思われる。四季のある日本人は季節の変わり目に敏感であると言われているが、食に対する感性もまた同様である。その季節の旬の食材を見極めて、その美味を楽しむことも日本人の長所ではないだろうか。

今回のコロナ禍によって「命を守る」という言葉も意識されるようになり、よく聴いたように思うが、我々が命を守り、健康に生きながらえるためには、それが植物であれ、魚類であれ、動物類であれ他の何らかの生物の命の犠牲の上に成り立ったものであることも忘れてはならないだろう。 我々、人間が免疫力をつけて命を守るためには、他の命からの力添えが必要なのである。

コロナ禍の中、今年の夏越し祓の行われる晦日は、そんなことを考えながら、旬の食材のありがたさに思いを馳せつつ水無月を頂くことにしたい。

参考文献

『年中行事大成』. 巻之1 速水春暁斎 画図

『拾遺和歌集 20巻』 藤原長能・源道済 撰

『後拾遺和歌集』 藤原通俊 撰

『神代正語常磐草 : 3巻』 細田富延

『御霊会に関する一考察(御霊信仰の関係において)』 伊藤信博

『釈日本紀』 卜部兼方

『二十二社註式』 塙保己一 編

『明治維新廃仏毀釈』 圭室諦成

『明治文明綺談』 菊池寛 著

『本朝世紀』 信西(藤原通憲) 編