四條流

四條家について

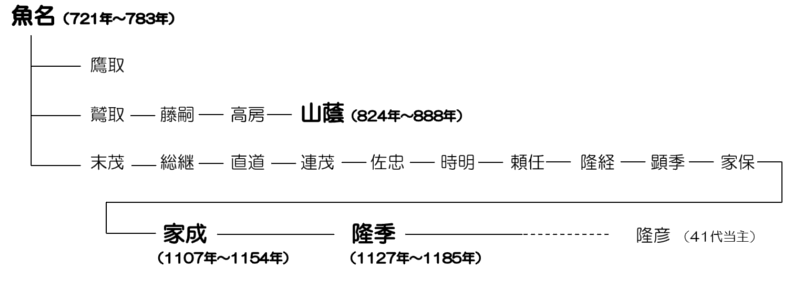

四條流とは、四條家によって代々守られてきたとされる庖丁流派である。四條家は

『日本料理法大全』の説明では、四條家は、藤原北家の藤原

羽林

それまでは口伝、直伝しか存在していなかったが、四條流庖丁道の大意を長享三年(1489年)に

藤原山蔭が創始した庖丁式を、四條家が家職として伝えてゆくことになったとされているが、その根拠となる当時の正式な記録は残されていない。四條家はもともとは雅楽でいうところの「笙」を司る家であることは記録が残されているが、庖丁式の専門家である事に関しては、その時代に書かれた歴史のどこにも触れられてはいないのである。

では、どのように四條家は庖丁式を司る家系となり得たのであろうか。家系図からそのことを明らかにしてみたい。

この家系図にはポイントとなる人物を大きな太字で表した。まず四條家では藤原魚名が始祖であるとされており、ここまで四條流庖丁式の起源は遡れるとしている。そしてさらに重要な人物として藤原山蔭を挙げており、彼が魚名からの庖丁式を引き継ぎ、確立させたとしている。その後、家成が白河天皇の御前で鯉庖丁を披露したという公式な記録がある。さらにその子の隆季が四條を名乗るようになり、四條家という姓を名のるようになったのである。以下、13代目の藤原隆季、以降の当主のリストを掲載しておく。

13代目 藤原隆季(1127年 - 1185年)

14代目 藤原隆房(1148年 - 1206年)

15代目 四条隆衡(1172年 - 1254年)

16代目 四条隆親(1203年 - 1279年)

17代目 四条房名(1229年 - 1288年)

18代目 四条隆名( ? - 1322年)

19代目 四条隆宗( ? - 1358年)

20代目 四条隆郷(1326年 - 1410年)

21代目 四条隆直(1357年 - 1436年)

22代目 四条隆盛(1397年 - 1466年)

23代目 四条隆量(1429年 - 1503年)

24代目 四条隆永(1478年 - 1538年)

25代目 四条隆重(1507年 - 1539年)

26代目 四条隆益(1531年 - 1567年)

27代目 四条隆昌(1556年 - 1613年)

28代目 四条隆術(1611年 - 1647年)

29代目 四条隆音(1637年 - 1670年)

30代目 四条隆安(1663年 - 1720年)

31代目 四条隆文(1689年 - 1738年)

32代目 四条隆叙(1730年 - 1801年)

33代目 四条隆師(1756年 - 1811年)

34代目 四条隆考(1781年 - 1801年)

35代目 四条隆生(1793年 - 1857年)

36代目 四条隆謌(1828年 - 1898年)

37代目 四条隆愛(1880年 - 1938年)

38代目 四条隆徳(1907年 - 1977年)

39代目 四条隆貞(1918年 - 1993年)

40代目 四条隆元(1945年 - )隆貞の長男

41代目 四条隆彦(1953年 - )隆貞の三男

※ 四條流の系図については『大日本人名辞書』にある記載を参考とした。

初代とされる藤原魚名や藤原山蔭の関係は『御家元庖丁道御縁記』という由緒書きがあり、それが裏付けとされている。この文書は宮内庁書陵部蔵『四條家庖丁道入門関係書』のなかにあるとされており、この全文の現代語訳が『宮中のシェフ鶴をさばく』西村慎太郎著に記載されているので、まずはそこから引用し詳しく述べてゆく事としたい。

【 御家元庖丁道御縁記 】

そもそも最初の庖丁道御家元というのは四条家の元祖である河辺左大臣藤原魚名公をはじまりとして、四条家に昔より庖丁古伝の式方を伝えているために四条流と称した。皇国は万国に比べて山海の魚や鳥に至るまでたいへんおいしい味の食材があるというが、そのおいしさの味わい方を知らなかった。これを残念にお思いになった魚名公は庖丁道を編み出し、山蔭中納言へ委ねた。山蔭卿は稀代の御名人であったため、庖丁道の秘術に尽力して世に伝え、御当家(=四条家)にその奥義を授けた。

その後、十一代後の家成卿は故実を正して、有職はもちろん、いくさの出陣の御祝儀に至るまで庖丁式の式法を定めた。保延二年(1136年)に白河天皇の御前において鯉庖丁を勤めて、公卿、殿上人の目を驚かせた。

現在の庖丁流派四條流の当主である四條隆彦は四十一代目であり、そこから逆に遡ってゆくと藤原魚名がまさに四十一代前に当たるため、ここからも藤原魚名を始祖とするスタンスを取っていることが分かる。しかしこの藤原魚名が庖丁式に関係したという、この当時の公的な記録は一切存在していない。しかし四條家の私文である『御家元庖丁道御縁記』には魚名が庖丁道を編み出し、それを今度はさらに山蔭へ委ねたとしている。

年代をみてもらうと分かるが、魚名が死んで、山蔭が生まれるまで41年間も隔たりがある。そしてこの隔たりを埋めうるような庖丁に通じた人物の存在は一切記録されていない。よって庖丁式が本当に魚名から山蔭に伝えられたかに関してはかなりの疑問である。さらに魚名および藤原山蔭が庖丁式を行ったという当時の記録も一切存在していない。

この藤原山蔭は、天皇の料理を準備する内膳職を司っていた高橋氏の先祖である

藤原山蔭(824年-888年)

こうした神格化されている人物を、四條流としては何としても、庖丁式における権威を帯びるため、家系に取り込んでおきたいと思ったに違いないだろう。実際に山蔭と四条家は、その祖を魚名に持つという所は同じであるが、魚名の息子の代から別れる別系統になっている。(四條家は魚名系統、山陰は山陰系の祖となるがその後この系統は断絶した)こうした家系系統を越えて、秘伝ともいえる庖丁式の情報伝達が、ライバルとも言える他家に行われたと考えるのは極めて不自然である。さらに魚名から山蔭の間にある、何十年もの時間的な隔たりや、家系統によるつながりの薄さも含めて、この関係性が成立するとは非常に考えにくい。

よって「魚名公は庖丁道を編み出し、山蔭中納言へ委ねた」というような記述は、四條家の庖丁式の権威を高めるための方便であったと考えるべきだろう。しかし後代になり、四條家の祖先にあたる藤原家成が白河天皇の前で鯉庖丁を行ったという事実は『古今著聞集』の中に記録があるので、藤原家成がその技術を持っていたことは間違いないと思われる。

さらにその息子の隆季が四条に住まいを構えたことから四條家を名乗るようになったとするならば、むしろこの辺りを、四條家庖丁道の祖とすべきではないかと思う。それでもあくまでも魚名まで遡るという事に四條流が拘るのは、やはり山蔭をその流れに取り込もうとする権威付けが目的としか、私には感じられないのである。

四條家の祖として、その源流を藤原魚名とすることは正しい。しかし四條流庖丁道の祖を魚名に求める事には無理があるのではないか。そこをゴリ押してまで魚名とするには、山蔭との繋っておきたいとう意図の現れであると思うが、そもそも系統が異なるので、そこに祖を求めるのは無理があり、こじつけのようになってしまっていると言わざるを得ない。実際、藤原山蔭と四條家本流との関係に関しては、庖丁式を執り行うどの団体の記述をみてもあいまいな説明であり、なぜ藤原山蔭以降の家系が四條家とつながるのかが明快に説明されないブラックボックスのようになってしまっている。(実際、山陰系は断絶しているのである)

よって四條流庖丁道の祖をどこに置くかというのであれば、庖丁式の記録の残されている家成、あるいは四條を名乗った隆季あたりを祖とするのが正しいように思う。それを無理に魚名まで遡ろうとするので、『御家元庖丁道御縁記』にあるような、魚名が庖丁道を編み出し、山蔭中納言へ委ねたというような歪曲を行わなければならなくなってしまうのである。

『御家元庖丁道御縁記』であるが、これは四條家の私文であり、はっきりとした書かれた年代は分からない。先に述べた『宮中のシェフ鶴をさばく』西村慎太郎氏は、他の書『浮鯛抄』との対比、および引用の可能性から、書かれた年代が19世紀初めごろであるとしている。さらに西村氏は、この『御家元庖丁道御縁記』をもって四條家は庖丁道を家職化しようと試みたとしている。

実は四條家が庖丁と関係したとされる要素で『御家元庖丁道御縁記』が書かれる前に存在する、客観的な記録は以下が主なものである。

『古今著聞集』 1140年に白河天皇のまえで家成が鯉庖丁を披露

『四條流庖丁書』 1489年に

『武家調味故実』 1537年に出された料理の本。主に鳥料理の調理法と盛り付け(ディスプレイ的)の方法を解説した書である。著者は不明とされているが、奥書には、四條隆重(1507-1539)より伝授されたとある。

魚名や山蔭がその祖であるとした書である『御家元庖丁道御縁記』は19世紀前半ごろに書かれたと考えられる。この縁起に関して西村慎太郎氏は、家職としての「創出」および「再発見」の為であったとしている。つまり、四條家で過去の先祖の記録を当たり、そこに断片的な庖丁式や料理に関する記録が見られたことから、それを家職化しようという意図的な動きがあった、そしてそれが幕末から進み、確立されていったのではないかと説明している。

つまり半分は本当であるが、半分は史実に基づかないフィクションで『御家元庖丁道御縁記』は成立しているという事のようである。いずれにしてもこれらは家職を守り、それを強固にするための家の歴史に対する創出的な追記(悪く言うと改竄)だったのではないかと考えられるのである。

こうした背景も考えると、家職としての庖丁道を確立しようとする四條家の『御家元庖丁道御縁記』の記述も、ある程度、なぜ、そしてどのような意図のもとに書かれたのかを推測することが出来る。また同時に、なぜ四條流包丁道が、藤原魚名や藤原山蔭までもを持ち出さなければならなかったのかという事も見えてくるのではないだろうか。

26代目 四條隆重

『武家調味故実』に関係した、四條家の26代目にあたる四條隆重についても説明を加えたい。『尊卑文脈』によると隆重の生没年は1507年~1539年である。この時代の日本は戦国時代であり、公家の立場も不安定であり安泰とは言えない状況にあったと考えられる。

こうした中、四條隆重は1536年に31歳で駿河の

宮中のシェフ、鶴をさばく―江戸時代の朝廷と庖丁道

西村慎太郎 (著)

西村慎太郎は『宮中のシェフ、鶴をさばく』の中で、四條隆重に関して「弱々しい公家が戦国大名を頼って逃れて来て、父親が亡くなってしまったことで、無常観や社会への不安に耐えかね、精神錯乱に陥ってしまったという哀れなイメージが想起されるかもしれない」と述べている。

またこの当時、四條隆重が伝授したという『武家調味故実』が残されているが、なぜこの書物の制作に関与し、またなぜ隆重が駿河に下向したかについて以下の様に分析している。その部分を同書の中から引用する。

【 宮中のシェフ、鶴をさばく p187 】

四條隆重は先祖の技である庖丁を生かして、各地で営業を展開しようとする。そのためには伝授する秘伝が不可欠であり、『武家調味故実』の原型を作り上げる(そこには本物の庖丁人とのタッグが必要であろう)。秘伝と由緒を創出して、いざ、駿河国へ下向。乱世を「庖丁一本」で渡り歩こうとした。『武家調味故実』が伝来していることから、隆重の思惑は成功したといえよう。ただし、隆重の狂気と急逝によって、若干九歳で四條家を相続した

このように述べて四條隆重の行動を推測している。西村慎太郎は四條隆重の行おうとしていた事は「家職としての庖丁道、創出と再発見」であるとしている。つまり過去に庖丁で技をもっていた4代目の四條隆成のような祖先がおり(隆成の庖丁の事績は『古今著聞集』六二六段に記されている)こうした庖丁で身を立てていた先祖が、記録を見ると確かに過去にはいたという意識が、四條家には代々あったはずであると説明している。

さらに次のようにも述べている。

【 宮中のシェフ、鶴をさばく p185 】

技に対する認識が継承され、秘伝を作り、文書化され、相伝されたものが家職である。しかし、四條家の場合、家職になっているようには思えない(少なくとも、そのような資料は皆無である)。おそらく、鎌倉・室町時代の四條家は大臣を輩出するほどの最高級の貴族であり、技を伝えて身を立てていたわけではなく、あくまで「最も古い時期の祖先が持っていた技」という意識に過ぎなかったものと思われる。しかし自己の存在が脅かされ、何とかして生き抜こうとする時、先祖の技という伝説が役立つなら、使わない手はあるまい。戦国時代真っ只中の四條隆重はそんな状況下にいた。

このように述べて四條隆重の行おうとしていた事は「家職としての庖丁道、創出と再発見」であるとしているのである。

さてここで、当初の疑問に立ち返ってみたい。つまり「四條隆重が生間流を破門したのは事実かどうか」という問題である。もしそれが事実があるとするならば、これまで積極的に庖丁の技に携わってこなかった四條家が、突然、四條隆重の代になって、庖丁で身を立てようとし始めた事と、この破門の原因に何らかの因果関係があると考えられないだろうか。

その原因として『武家調味故実』の成立が、深く関係しているのではないかと私は考えてる。そもそも『武家調味故実』は、割く事、つまり庖丁使いの技についてだけでなく調味の仕方についても語られている書である。後で引用するが、四條流の秘伝の中には庖丁人と料理人は異なると説明している。つまり庖丁式で鯉や鶴をさばいて見せるのが身分の高い公家などであり、それらが庖丁人であって料理人はそれに含まれないとしてある。そして料理人とは、庖丁人に従い、文字通り調理を行う者たちであるというような事が記されている。

そうなると四條隆重が『武家調味故実』を記すことには矛盾が生じることになる。つまり割くこと、切ることにおいては何らかの庖丁人としての秘伝を四條家は有していたかもしれないが、調味に関しては全くの素人であったに違いないからである。それだけでない。四條隆重が庖丁の事で身を立てようとしたのは、乱世を生き抜くため過去の先祖の歴史に乗っかっただけの処世術でしかなかった事は先に明らかにした通りである。そうであるならば一層、『武家調味故実』を記すことなど四條隆重には出来るはずもなかったに違いなく、この記述の作成に当たっては、料理人の誰かが介在していることは間違いないのである。

そこで考えられるのが生間流との関係である。(「生間派」についてはこちらを参照)

私は『武家調味故実』の成立の過程において、生間流は四條隆重と何らかの関係を持ち、それ故に、『武家調味故実』が出来上がったのではないかと推測している。

実際はどうだったかは確かめる術はないが『武家調味故実』の成立に生間派が関係していたことを前提として、そこからの破門の原因を推測する事としてみたい。

まず四條家は庖丁人の家系である。つまり庖丁人とは、高橋家や大隅家そして四條家のような庖丁式を執り行う歴史と伝統のある家系に属する者によって占められていた。一方の生間家は、この当時は料理人としての位置づけでしかなく、実際に厨房で料理を作るだけの者であった。

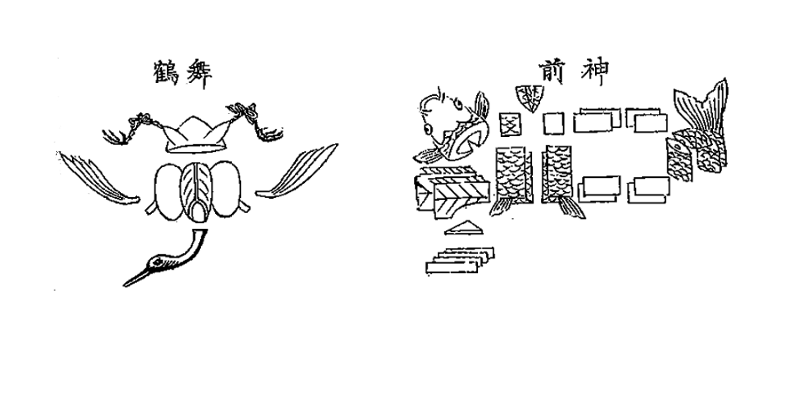

もちろん高い位の者だけに許された、鯉や鶴を使っての式庖丁はこの当時には行っていない。その代わりに10代目、兼隆の時代に足利義満の前で鮟鱇釣庖丁を披露したということが記されている。また四條隆重の門人であり、破門されたと考えられる16代目の生間兼長も天正16年に秀吉の前で鮟鱇釣庖丁を披露したとされ、その息子の17代目の兼秀も慶長2年に八條宮智仁親王の前で鮟鱇釣庖丁を披露している。

ここで気になるのは、鮟鱇釣庖丁ばかりを披露しているところである。本来ならば、庖丁式では三鳥五魚と言って 鳥は鶴・雉・雁、そして魚は鯉・鱸・真鰹・鯛・鮒だけが使われることになっている。しかも魚は鯉が最上とされており、一般的に庖丁式では鯉が用いられるのが通常である。しかし、初期の生間家では、鯉の庖丁式ではなく、何度となく鮟鱇釣庖丁の披露を行っているだけなのである。

私は、ここに庖丁における家の格式が出ているのではないかと考えている。つまり生間家は鯉の庖丁式を行わなかったのではなく、

鮟鱇は非常にグロテスクな外見の魚である。しかも深海魚で骨がないのでブヨブヨしているため、俎板にあげることが出来ないの為に、吊るして口から水を大量に注ぎ込んで安定させてから、吊るし切りにするのである。

この当時、上流階級の食卓には鰯でさえ「いわし」という名前が「

一方、鯉や鶴の庖丁式は神事として行われ奉納されたり、天皇の前でお祝いの席で行われる技術であった。こうした対比を考えると、庖丁人である四條家と、料理人でしかない生間家の格式には歴然とした開きがあったことは間違いない。いわゆる庖丁式という公的な庖丁の見せ場は、庖丁人と呼ばれる格式の高い家系には許されていたが、単なる料理人でしかない生間家には許されていなかったと推測される。こうした格式の開きのゆえに、鯉や鶴で庖丁の技を披露することが出来なかった彼らが、唯一行うことが出来たのが、下等な魚類とされている鮟鱇を使った釣庖丁だったのではないか。

しかしながらこの時期の生間家当主であった生間兼長は、実際に料理において高い技術を有していたであろうことは間違いない。なぜなら時の権力者(足利義輝・豊臣秀吉・徳川家康)への重要な宴席の料理を担当し、その都度、褒美を頂いているからである。この当時の生間派は格式は無いものの料理おける間違いのない技術を有していたと言えるだろう。

四條隆重は、料理に関して、特に調味の事にも触れた『武家調味故実』なる料理書を作り、戦乱の世における収入の立て直しを決めると、まずは生間家を含む料理人に声をかけて協力を要請した可能性が非常に高い。四條隆重が生間流の秘伝の公開を迫ったか、あるいは勝手に秘伝とされているような情報の一部を勝手に公開してしまい、生間家とゴタゴタがあったかもしれない。もっと酷いことを推測すると、家の格式を盾にして、生間家の料理に関する情報を、そっくりそのまま四條家に取り込もうとしたとも考えられなくもない。

この時、四條隆重は必死であったはずである。今まで料理に関してはズブのド素人であるにも関わらず収入激減の為に「庖丁道」を持ち出したくらい、背に腹は代えられない状況であったのかもしれない。何とかして見出した家職としての庖丁を、駿河に下向してまで新たな収入源として創出しなければならなかったのである。四條隆重はその後、狂気に陥ったとあるので、実際はメンタルが弱いタイプの人物であったのかもしれない。このように、当時から何らかの切迫した状況に追い込まれていて、庖丁に関する知識を手段を選ばずにでも、ものにしなければならない立場に置かれていたのかもしれない。

こうした一連の流れのなかで、何らかのトラブルが起こり、四條隆重が生間派を破門するという結果に至ったのかもしれないし、あるいは生間派が主張するように、門人であった事、さらには破門されたことは、まったく謂れのない事だったのかもしれない。いずれにしても残された記録は双方でまったく食い違った意見なのである。

余談であるが、四條家は「笙」も家職とするように定められており、庖丁だけでなく、音楽にも精通していた。実際に長い歴史を見ると、庖丁よりも、むしろ「笙」こそが家職として中心であったかもしれないくらいである。

四條隆重も音楽に通じていたのか、後奈良天皇が四條隆重に郢曲を伝授させたという記録が『言継卿記』に残されている。

現代になると41代目の当主である四條隆彦がドラマーから、家を継いで庖丁式を復活させることになるが、案外、音楽の方でも大成することも出来たかもしれない。

【 戦国時代の宮廷生活 】著者: 奥野高廣

後奈良天皇は東宮の時代に、豊原統秋から笙を(永正十二年十月)、四辻季経から万秋楽を(大永元年九月二十九日)、四辻公音から筝の伝授を受けた(天文四年三月二十六日、同四月三日)。天文元年(1532年)十月に楽奉行山科言継に楽道の再興につとめるように下命した(『ニ水記』)。また四條隆重にたいし、持明院基規に郢曲を伝授させた(『言継卿記』天文元年正月二十一日条)。技能保存のためである。

四條隆謌 について

生間派が破門されたと書かれている四條家の文書『御家元庖丁道御縁記』は、19世紀の初期に作られたとされている。この文書も趣旨としては四條家の庖丁家としての正当性を証明し、権威付けをするためである。なぜこの文書がこの時期につくられたのか。それは四條隆重の生きた戦国時代に『武家調味故実』を作ったのと同様、それから約250年後の19世紀前半においても『御家元庖丁道御縁記』を作ることで、四條家の庖丁道としての権威を家職として利用しようという動きがあった為ではないかと西村慎太郎は述べている。

そう考えると先祖が生間流を破門にしたという事績は、権威を高めるためには外せない部分だったに違いない。

こうした動きに関与してた可能性のある四條家の人物は、年代的に考えると以下の誰かという事になる。

33代目 四条隆叙(1730年 - 1801年)71歳

34代目 四条隆師(1756年 - 1811年)55歳

35代目 四条隆考(1781年 - 1801年)21歳

36代目 四条隆生(1793年 - 1857年)64歳

37代目 四条隆美(1815年 - 1834年)20歳

38代目 四条隆謌(1828年 - 1898年)70歳

宮家からの生間派に関する事実確認(1791年)に対して、四條家として「生間流は門人であったことは無い」と答えることが出来たのは、時代的にみると33代目の隆叙、あるいは34代目の隆師しか該当しない。彼らが宮家に対してこのように答えていながら、その裏で『御家元庖丁道御縁記』を作り、そこに生間派は四條家から破門されたという記述を含めたというのは考えにくいので除外する。

さらにこのリストを見ると隆考と隆美は早死にしてしまっているので、彼らが庖丁の再家職化を促進する動きを行った可能性は低い。

こうした要素から、私はまずは四条隆生が、庖丁による家職化を始めた可能性があると考えている。なぜなら四條隆生は、先代の早世とその息子の早世も経験しており、今後の四條家の不先行きを憂慮したはずである。よって何らかの方法で四條家を活性化するために庖丁とその家職化に向けた何らかの動きをした可能性があるのではないかと私は考えている。またそれは19世紀の初期に『御家元庖丁道御縁記』が成立したという事であれば、その生涯期間とも年代的に結びつけることが可能である。

このように四条隆生が当主であった期間は、四條家にとって不安定な時期であったが、こうした時期に庖丁を家職化しようという動きは、過去の祖先である四條隆重が行った動きとシンクロしているように思われる。

さらに四条隆生の次男で、早死にした四條隆美の弟の

四條隆謌にとっての困難な時期は、文久3年(1863)に「八月十八日の変」が起こったことに始まる。この当時、四條隆謌は35歳である。この政変により攘夷を進めていた四條隆謌を含む7人の公家たちは都を離れ、長州藩を頼って西に逃れなければならなかった。これが「七卿落ち」と言われている事件であった。そして彼らは慶応3年(1867年)迄、約5年間に渡って九州の大宰府に滞在し、都に帰る事が出来なかったのである。

この「七卿落ち」の時期こそが四條隆謌にとって最も不安定な時期であったに違いない。さらに言うと、この事は300年以上前に先祖の四條隆重が駿河に下向していた時期と似ていると言えるかもしれない。この5年間の間に四條隆謌は、先行き不透明な今後の事を憂慮して、過去の四條隆重と同じように庖丁道で一旗揚げようと考え始めたという可能性もある。

松平容保が藩主であった、会津藩の御台所頭の細谷栄吾が弘化四年(1847年)1月17日に四條家から免状を得た際の記録が『弘化四丁未正月十七日会津藩中細谷栄吾庖丁道御免許為拝授参殿之一巻』に残されている。この免許発行の儀式を四條隆謌が、父、隆生が体調不良のため、代わりに執り行っている。

これに対して免許を受けた細谷栄吾は金を渡している。「太刀・馬代」として四條家に金一両、隆謌に金100疋、四條家の家臣2名にも金100疋づつ、近習衆にも銀3匁づつ、下部へ銀2匁と記録されている。

また嘉永5年(1852年)にも楯野喜兵衛に、さらに慶應元年(1865年)美濃国関の門人に免許が発行されている。こうした発行には見返りとしての金銭授受があったはずであるので、四條家としては庖丁道を家業として推進して行くことのメリットは大きかったはずである。

しかし、四條隆謌はその後の明治時代へ変わりゆく世の中で重要な働きを行い、その人生の後半は、陸軍中将正四位勲二等侯爵に昇り、元老院議官・貴族院議員を務めるようになる。よってこの辺りになると庖丁に関係した四條隆謌に関する情報はまったく無くなってしまう。どうも何らかの不安定さに家が陥った時に、四條家は庖丁を家職として取り戻す傾向にあるようだ。

ちなみに後でも詳しく述べるが、41代目の現在の当主は四條隆彦である。四條隆謌から数代、四條家の38代目~40代目までは庖丁に取り立てて特に何も関係していなかったが41代目になってから突如、再び庖丁家としての四條家=庖丁が家職である事が押しだされ活動するようになった。元々、四條隆彦には2人の兄(長男:四条隆元 二男:四条隆資)がいるが、その兄たちは既にサラリーマンとして仕事に就いていた為、その当時、ロックドラマー(ある意味、見方によっては不安定な仕事をしている立場)であった隆彦が、41代目を継ぐことになったということがNHKのドキュメンタリー番組「日本の旧家 四條流料理道を守って1200年 - 東京都・四條家」で長男の四条隆元の口から語られていた。

このように四條家の過去からの経緯を見ると、家系の中で、何らかの不安定で先行きが不透明な状態が生じた場合にも、救済策として過去から受け継いできた庖丁の事が取り上げられ、それにより食ってゆけるような仕組が機能しているように思われてならない。言い換えると家系に組み込まれたセーフーティーネットとでも言えるだろうか。

藤原山蔭について

さてここで藤原山蔭について語っておきたい。藤原山蔭は磐鹿六雁命と並んで、日本料理の世界において神格化されている人物である。彼がその料理の世界において、何を成し遂げたのかをここで詳しく説明するとともに、藤原山蔭のに対する認識に一石を投じる事としたい。

さて藤原山蔭について正史の中には料理について語られている文献は無い。ただ四條家に関係する文献には、第58代光孝天皇から藤原山蔭は料理法を教えるように任されたとされているものが存在するようである。この事に関して四條家41代当主の四條隆彦が『歴史の中の日本料理』という著作のなかので以下のように説明している。

【歴史の中の日本料理】四篠隆彦著

光孝天皇は、四篠山蔭卿と話しをしている中で、自分が料理を行うのにさいし、さまざまな命を奪っていることにこころを痛めている事、とはいえ、人間も食事をしなければ生きていけないということを相談し、その上で、食べ物に使われる素材のすべての命に感謝を、そして祈りを捧げるという意味において、庖丁捌きの掟を定めるように命じられたのです。

ここでいう「命」とは、魚などの命は当然のことながら、光孝天皇は植物にも成長するということで命を感じられており、その植物の命に関しても同様に感謝をささげるということを考えていらっしゃったのです。

要するに、自分が生きて健康でいられるのは、食事をしているからであり、その食事をしているということに関しては、動植物全ての命をいただいている上に自分の健康や生命が生かされているということをお考えになられたのではないでしょうか。

またNPO法人・四條司家食文化協会のウェブでは、藤原山蔭との関係においては以下のような説明もある。

【四條家の歴史】

四條司家は、日本料理の祖神と崇められている四條流の祖、四條中納言藤原朝臣山蔭卿から始まります。 平安初期、第五十八代光孝天皇は料理に造詣深くあらせられ、自ら庖丁をとられて数々の宮中行事を再興されました。 四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました。

山蔭卿は、天皇のお考えに従い、且つ自己の工夫も加えて、そこに平安料理道の基礎路線を確立しました。それが四條流庖丁、料理道の根源です。 しかし山蔭卿は宮中の料理法を教えましたが、一般臣下に利用できる料理の普及と指導に重点を置いたのです。

そして、その頂点に庖丁儀式があります。

いずれも光孝天皇が、料理に関することを藤原山蔭に託したことが示されている。この託したものが「庖丁式」であり、四條家は「庖丁式」を代々引き継ぐ家系であるという事を述べている。しかし、実際はどうだったのだろうか? この事について語るにあたり、まずは光孝天皇がどのような人物であったかを説明しておく必要があるだろう。

光孝天皇について

光孝天皇は、陽成天皇の後の、西暦884年に第58代天皇として即位した人物である。

光孝天皇が即位する前、つまり陽成天皇の時代、

この時、光孝天皇はすでに55歳であった。通常10代~20代で天皇として即位していたこの時代においては、異例の高齢になってからの即位であった。

ではなぜこのような高齢の光孝が天皇になれたのか? それは光孝天皇が藤原基経に逆らわない、扱いやすい人物だったからである。実際に光孝天皇は政治の事は藤原基経に任せて、自分ではそれに携わることはなかった。こうした背景ゆえに藤原基経は、朝廷において継続的に実権を握り続けることになる。それまでは幼い天皇に変わって摂政として政治を司ることは行われていたが、大人の天皇に変わって政治を行う立場である関白という職はなかった。つまり藤原基経が初の関白となって光孝天皇に代わって政治を行ったのである。

このように光孝天皇は、政治や権力闘争からは距離を置く人物であり、政治に関与する事よりも、風流を解する温和なとして捉えられている。政治の世界で「神輿は軽い方がいい」という言葉があるが、藤原基経からすると、光孝天皇は正にそのような人物であったに違いない。

実際、光孝天皇とはどのような人物だったのだろうか。ここで幾つか光孝天皇に関するエピソードを幾つか紹介したい。

① 即位した時の記録

『古事談』には陽成天皇の廃位後にどのように光孝天皇が即位したかについて書かれている。

「やぶれたる御簾の内に、縁破れたる畳に御坐して、本鳥二俣に取りて、傾動の気無く御坐し」

これは藤原基経が、光孝を天皇にするために自宅を訪問した時の記述である。御簾も畳の縁も破れており、そこに座していたとある。このように光孝は質素(貧しい)な生活をしていたことが分かる。また『古事談』には続けて以下のような記述もある。

光孝天皇、親王ノ時、町人ノ物ヲ借用シ給フ事 小松帝親王之間、多借用町人物。御即位之後、各参内責申。仍以納殿物、併被返與云々。

ここでは光孝天皇が、まだ親王の位にあった間、町人から沢山の物を借りていので、天皇に即位したときに「貸した物を返してくれ」と、御所に町人が督促に押し寄せた事。さらにそれを納殿の物で返却したことが記されている。最初の部分ではだ多少は清貧のようにも感じられるが、ここまでくるともう本物の貧乏である。

② 雉の足

『大鏡』には光孝天皇がまだ親王であった時、時の権力者であった藤原良房の宴会に参加した時のエピソードを記している。

【 大鏡:太政大臣基経より 】

良房のおとどの大饗にや、昔は親王たち、かならず大饗につかせ給ふことにて、わたらせ給へるに、雉の足はかならずもる物にてはべるを、いかがしけむ、尊者の御前にとり落してけり。 陪膳する人、親王のおまへのをとりて、惑ひて尊者の御前に据うるを、いかがおぼしめけむ、御前の大殿油を、やをらかいけたせたまひける。

むかしは親王たちは必ず大饗に出席されるならわしであり、

③ 料理(自炊)を行っていた天皇

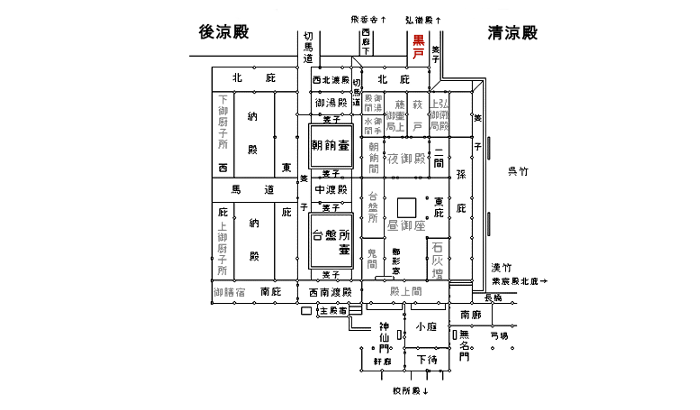

『徒然草』の第百七十六段なかで吉田兼好は、光孝天皇がみずから黒戸と呼ばれる宮中の場所(厨房)において自炊を行っていたと記している。

【 徒然草 】

黒戸は、小松御門、位に即かせ給ひて、昔、たゞ人にておはしましし時、まさな事せさせ給ひしを忘れ給はで、常に営ませ給ひける間なり。御薪に煤けたれば、黒戸と言ふとぞ。

【現代訳】

清涼殿の黒戸御所は、光孝天皇が即位した後、かって一般人だった時の自炊生活を忘れないように、いつでも炊事ができるようにした場所である。薪で煤けていたので、黒戸御所と呼ぶのである。

黒戸御所は宮中の一間。清涼殿から弘徽殿に通じる廊の、その中央西向きに黒戸とよばれる戸口があり、そこで光孝天皇は自分で料理を行なっていたとされている。天皇が自ら料理を行うというのは、かなり異例のことであっただろう。

吉田兼好が示しているように、黒戸は煮炊きし、自炊するための場所であった。よって火を焚くために煤けていたのである。故に黒戸は包丁さばきを見せたり、包丁式を行うような場所とは無縁の場所であったと言える。

④ 和歌

光孝天皇には多くの人に知られている次の有名な和歌がある。

「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」

これはまだ親王であった時に光孝天皇が詠んだ和歌である。春に若菜を摘む様子を描写しているが、この若菜は七草粥等、料理に使うものであった。ここで述べられている「君」とは、一般的には思いを寄せる女性と考えられているようであるが、考えようによっては、馳走を振る舞うための仲の良いお客、あるいは美食仲間とも考えられないだろうか? 食材を集め、料理する楽しみを詠った和歌であるとも読める。自分で料理を行う光孝天皇であれば、このように読むことも可能であるだろう。そうであるならば、雪を物ともせず、まだ冷たい土から、伸び出てきた春の若菜の食材としての鮮烈さと、光孝天皇の手料理でもてなす暖かい気持ちが伝わってくる句であるとも読める。

光孝天皇と藤原山蔭

以上、4つの光孝天皇に関するエピソードを挙げておいた。こうしたエピソードから光孝天皇の人となりが浮かび上がってくるのではないだろうか。時の権力者である藤原基経が、なぜ光孝天皇を即位させたのか。それは彼のおかれた立場の弱さにあったのかもしれない。もともと光孝天皇は、天皇に即位する可能性の非常に薄い立場にあった。故に55歳のその時にも、誰も彼が即位するとは思わなかったに違いない。

しかも、その生活ぶりは簡素で貧しいものであった。例えば借金の返済を条件に、藤原基経を関白に据え、政治に関与しないという条件が示されたとするとどうだろう。それは光孝天皇にとって悪い話ではなかったかもしれない。

さらに宴会で配膳者が、思わず光孝天皇の膳から雉の足を取って、主賓の膳に置いたというエピソードも、光孝天皇のやさしさというか、人の良さや気弱さが伝わってくる。配膳者も彼の雰囲気からか、軽んじてか、この人なら怒鳴らないだろうと思わず雉の足を取ってしまったかもしれない。光孝天皇も明かりを消して目立たないようにしたというのも、やさしさの現れであると同時に、置かれた立場の弱さと恥ずかしさであったのかもしれない。そしてそれを見た藤原基経にとってはピンとくるものがあったに違いない。つまり将来、彼なら天皇になっても御しやすいと考えたのではないだろうか。

さて、ここから光孝天皇と藤原山蔭の関係を推測してみたい。ここでもう一度、NPO法人・四條司家食文化協会のウェブにある文章を引用しよう。

【四條家の歴史】

四條司家は、日本料理の祖神と崇められている四條流の祖、四條中納言藤原朝臣山蔭卿から始まります。 平安初期、第五十八代光孝天皇は料理に造詣深くあらせられ、自ら庖丁をとられて数々の宮中行事を再興されました。 四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました。

山蔭卿は、天皇のお考えに従い、且つ自己の工夫も加えて、そこに平安料理道の基礎路線を確立しました。それが四條流庖丁、料理道の根源です。 しかし山蔭卿は宮中の料理法を教えましたが、一般臣下に利用できる料理の普及と指導に重点を置いたのです。

そして、その頂点に庖丁儀式があります。

この説明に、私は幾つか腑に落ちない点がある。

まず藤藤原山蔭を祖とする点である。四條家と藤原山蔭は関係しているが、藤原山蔭の系統の子孫は途絶えており、四條家は藤原山蔭とは繋がっていない。よって「山蔭卿から始まる」という表現は適切ではないと思われる。

またここには「四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました」とある。自ら料理を行われた光孝天皇の事である。もしかすると藤原山蔭を招き、料理を振るわれたこともあったかもしれない。そこでの光孝天皇の関心事は「味」であり「割くこと」つまり「庖丁式」の新様式を打ち出すことなどでは無かったのではないか? それがなぜその頂点として庖丁式へとつながってしまうのかが良く分からない。

なぜなら、その当時の庖丁の事は、内膳司である高橋氏の独占状態であり、不動の権威を持っていた時代である。この権威を守ろうという高橋氏の思いは、先に述べた安曇氏との地位争いの過程を振り返って頂くと理解できるに違いない。

その権威の中に割って入って、新機軸の「庖丁式」を始めようという行為を、政治的な事柄には一切関与しなかった光孝天皇がやるだろうか? しかも毎日の天皇の食事は高橋氏を長とする内膳司によって供えられるのである。もしそのような事を行えば、かなりギクシャクとした日常関係が清涼殿で繰り広げられることになったはずである。なぜならそれは高橋氏の権威と利権と家職を脅かそうとする行為だからである。

こうした不和を引き起こすような、従来から存在している権威や利権を排除するような行動を光孝天皇が推し進めたとは、その性格上からとても考えられないのである。

光孝天皇と藤原山蔭が料理について話あったとすれば、高橋氏の権威によって占められている分野である「割く」こと、つまり庖丁式などの範疇とは競合しない「味わい」に関する関心事だったのではないだろうか。

もしかすると光孝天皇と藤原山蔭がこのような会話をしたのではないかという推測のもと、以下に、その会話を再現してみることとした。時代は西暦885年の事である。

光孝天皇と藤原山蔭の会話推測

| 天皇 | 口には出さなかったが、今日の晩餐料理は酷かったのう。カタチや色どりは見事なのじゃが、何とも味がどうにもこうにも...。 |

山蔭 | 確かにでございますな。高橋氏の割き方は素晴らしゅうございましたが、味がどうにもぼんやりとしておりましたなあ。 |

|---|---|

| 天皇 | その通りじゃ。あの者たちの料理には、朕が食べたいと思うような味がせんのじゃ。 |

| 山蔭 | 御意。それがしも何時もそう感じておりまする。 |

| 天皇 | 例えば彼らの里芋の切り方はみごとなのじゃが、朕は皮の近くのアクも残るような荒い味の方が好きじゃ。

それにあんなに身を切り捨てるのも惜しい。

それから春の山菜も、彼らの灰汁抜きは徹底し過ぎておる。何だか食べ物に苦みもエグミもなくて生命力というものが感じられん。 |

| 山蔭 | 御意。彼らの料理は割き方だけでございますな。帝の仰られる通りにございます。

そう言えばかつて、帝にご馳走になりました早春の摘み草料理。あれがそれがしには忘れられませぬ。帝がお詠みになれました

「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」 あの句を思い起こさせるような、生命力を感じさせられる素晴らしい品々でございましたな。 |

| 天皇 | そちは舌が肥えておる故、腕の振るいがいもあるというものじゃ。そう言えば、そちの料理の腕前もなかなかのものよのう。 |

| 山蔭 |

とんでもござりませぬ。それがしの料理など、帝の心尽くしのお料理の足もとにも及びませぬ。 |

| 天皇 |

天皇に即位してからというもの、内膳職の作ってくる料理はカタチばかりで、心が感じられん。旨くないのはその理由かのう。

割き方が良くても味が駄目なら価値がないのじゃ。

また汁物が廻り回ってやっと運ばれてくるので、冷め切っていて、いつもぬるい。これも耐えられんのう。

たまには、焼きたてのメザシや、温かい汁物をあっさりと食べてみたいのう。 |

| 山蔭 |

そうでございますなあ。それがしも今年で六十二歳でございます。年を取ると帝の仰ったような食事が本当に恋しくなり申す。

この季節に春の山菜を食べると、苦みがまた何ともいえませんなあ。

あと新たな年に、その季節の食材を食べると、美味いのは勿論でございますが、また一年、無事に生きたことを心の奥深くで噛みしめる思いでございます。 |

| 天皇 |

そちの言う事はもっともじゃ。朕も今年で五十七歳じゃ。そちの言うように、その季節の心尽くしの旨いものを食べるのは感慨深い事だのう。 |

| 山蔭 |

この先、それがし、どれくらい生きるか分かりませぬが、この腕を振るって、帝にもぜひ季節の美味を味わって頂きとうございます。 |

| 天皇 |

そうじゃのう。そちは内膳職の高橋のような料理とは違った方法で、朕の為、時折、その腕を振るってはくれぬか?

技巧に偏らない季節の美味を作って楽しみ、それを人生の老いを共有できる仲間と一緒に味わいたいのじゃ。 |

| 山蔭 |

御意。喜んでお仕えさせて頂きまする。 |

もしかすると上記のような会話が行われたかもしれない。

四條家の謂れの中にある説明では「若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました」とあり「そして、その頂点に庖丁儀式があります」という唐突な結論に導かれているが、むしろ光孝天皇と藤原山蔭の真意は、上記のような「味わい」を中心とした上記のような会話に帰結してゆくべきと考えるべきではないか?

この会話から2年後に光孝天皇は亡くなり、その1年後に藤原山蔭も亡くなってしまう。こうした老いの中で、彼ら2人がどのような味を求めるようになったかについては、現代でも同じように年を重ねると我々がどのような好みになってゆくかという事で推測するしかない。少なくとも庖丁で技巧を凝らした外見重視の料理ではなく、子供のころから日常食として食べてきた素朴でありながら滋味に富んだ、季節感のある料理を求めたのではないかと推測するのがむしろ自然であるように私には思われる。

この会話は歴史に基づかない単なるフィクションでしかないという批判的意見は当然あることだろう。しかしこうした意見に対しては、四條流庖丁式の根拠も、過去に誰かが書いた、限りなくフィクションに近い、改竄すら権威づけのために行われてきた私文を根拠としたものなのであるとだけ返答するに留めておきたい。

『美味求真』で述べられる包丁流派

木下謙次郎は『美味求真』の中で、庖丁流派に関してあまり良い評価していない。いや、むしろこうした流派の料理はかたちにとらわれ過ぎて、味の本質を見失ったものであると評している。

四章の「日本料理人および流派」にある附 四條流、大草料理の一瞥では、その考えが明確に述べられていると考えられる。以下、その箇所を引用しておく。

附 四條流、大草料理の一瞥

四條流および大草流の料理法は前にすでに概説しているように(室町時代)とにかく形式または儀礼に偏重しており、料理の内容や味に関しては、却ってあまり顧みられていないという傾向にある。魚の捌き方、野菜の作り方、四季の物と称するものについてそれぞれ手続きがあり、包丁の持ち方、魚箸の使い方、俎板の置き方、装束の着方、扇子の捌き具合に至るまで、千曲萬折、繁字褌体、名付けられす表現できないものがある。料理は見るためのものとなり、食品で作る細工物と呼べるようなものとなっている。その折紙、または秘伝と称されているものを見ると、思わせ振りで、勿体つけただけのものでしかなく、官僚的傾向が、形式や外観に重きを置くようなものであるとするならば、日本の旧式な料理こそが最も官僚的傾向を表しているものであると言えるだろう。こうした傾向ゆえにその論じているものは品質、季節、火加減、滋味に付いてではなく、食材によって上下の差別を定めるようなことである。例えば鯉を魚の最上位であるとし、鶴を鳥の最上位とし、獣は四つ足であるゆえに一概に穢れ物として排斥するのである。そしてまた徒らに時期に外れた食材であってもそれを重要視する傾向がある。雪の中にタケノコを求めたり、冬にスイカを貴重とし、すべてのこうした珍しいものを手に入れることを誇りとしているが、その他方では食忌、または食べ合わせを唱え、範囲は非常に多様でありそれらを容易に記憶することは難しい。四條流には鯉の料理法に四十通りの手続きがあり、大草流では大根の切り方に五十通りに近い方法を数え、すべて庖丁を使う前には必ず呪文を唱えることが通例になっているようである。本書は一々これらの方法を記述する暇はないが、この詳細を知りたければ園部家伝書、大草流相伝書、十二因縁書、七五三相伝折紙、体様旧式巻を読んでみると良いだろう。

このように述べて、庖丁式流派に基づく日本料理の問題点を浮き彫りにしている。ここで述べられている問題点を書き出すと以下のようになるだろう。

・形式または儀礼に偏重 - 官僚的傾向にある。

・切り方が重視され、料理の内容や味が顧みられていない。

・料理は見るためのもので、食品で作る細工物になっている。

・食材そのものに上下があり、旬のような季節感がないがしろである。

こうした流派の料理法は余りに形式儀礼に偏ってしまっており、その結果として料理そのものの内容が空洞化に陥ってしまっているとしている。日本料理はあまりにも形式だけを重視してきたために、味や栄養という概念がうとんじられ、美味に対する求真が行われているとは言い難いものとなってしまっているのである。

また『美味求真』の中では、割き方においては、口腔から肛門までの管を切断することでその肉を汚すことがないようにと再三注意している。しかし庖丁式流派では、食道から腸にかけての消化管を真っ二つにする方法が取られている。

その問題点は三章「割く正しからざれば食わず」の部分で、次のように説明されている。

魚類の割き方で最も注意を要するのは、原則としてどんな部分にでも庖丁で腸を切断していけないという一点だけである。腸は腹内で曲折しているが、もともとは口と肛門へとつなぐ一本の管に他ならない。ゆえに肉を割くにあたり、口と肛門を接続したままにしておくことは自然に従う主義であるとする。 さらにそれだけでなく、腸を切断することが無ければ、内臓の汚物が肉を汚すことが無い。従って肉を水で洗うような必要も生じないのである。

四條流、大草流の料理書を見ると、鳥を引き廻して首を切り向こうに置く等とあり、まず鳥の頭を無遠慮に刎ねるのを原則としている。現在、東京の料理人の多くは、鶏、鼈を割くのにまずはその頭を刎ねるのを基本としている。これは何れも特殊な理由があるためではなく、ただ邪魔者をまずは取り除く為であるのだが、こうして嘴と肛門とを連結する腸管の一部を断つことは非常に不自然な方法であると言えるだろう。 もし鼈の頭を刎ねる理由が、噛みつかれることを恐れてという事であるならば、これは料理人と鼈との対決と見るべきである。料理人は武器を手にして、丸腰の鼈に対し、不意打ちによってその首を切りつけるとも言えるので、これは最もひどい料理法である。

庖丁式では、食材に触れずに、包丁刀と真菜箸だけで割く為に、必然的に真っ二つにする方法になってしまわざるを得ないのであるが、これでは衛生的な面で問題を懸念せざるを得ない。またそれにより汚れた肉を洗う必要が生じるならば味を損なうという点でもやはり問題は残るのである。

庖丁文化論

『美味求真』は1925年に上梓されたが、それから50年後の1974年に『庖丁文化論』が

江原は『庖丁文化論』の中で以下のようにも述べている。

【 庖丁文化論 】

「それでは、日本料理の未来史はどうあるべきか。……結論的にひとことでいうなら、特殊な料理屋料理(とその料理人)を権威の頂点とするピラミッド型の価値体系を御破算にすることである。家庭料理を料理屋料理に隷属させる食事文化の形態をうちこわして、根本的に作り変えることである。……料理屋料理を、家庭料理の根本に還すことである。その方向以外に、日本料理を敗北から救うてだてはないだろう」

このように述べて、木下謙次郎と同様の包丁流派に対する懐疑的な見方を示しているのである。この辺の話は、江原恵と共に活動を共にした遠藤哲夫氏の「ザ大衆食」にも詳しい。以下はそのブログのなかで述べられている興味深い部分の引用である。

数年前、廃刊だか休刊になるまえの『アサヒグラフ」の表紙を妙な写真が飾った。貴族風の衣冠束帯の男が、ギラリと刀のような庖丁をかざして、その刃にじっとみいっている。かれは日本料理に君臨してきた「日本料理四条流宗家」の当主である。

アサヒグラフ99年2月22日号。表紙を飾る写真。衣冠束帯の男が、大きなまな板の前で、右ひざをたて右手に「庖丁刀」といわれるものをかざし、左手の「真魚箸(まなばし)」といわれるもの、先をまな板に立て、顔は庖丁刀を仰いでいる。まな板の上には、鯉の頭の切ったのや、他の部分の切れ身が、わけありげに配置されている。そして、雑誌タイトル文字の5倍以上もありそうな大きな活字で、「四條司家 日本料理道庖丁道の精華」とあるのだ。

庖丁をかざしているのは「四條司家41代当主 四條隆彦」さん。一昨日は、高橋家の当主と書いてしまったが、ま、じつは、ごたぶんにもれず伝統芸なるものは、それを守ると称している家のごたごたがあってややこしい。四條流もいくつか流派があるし、われの家こそは正統という感じで勝手に系譜をつくってしまうし、高橋家が古い本家本元のはずなのだけど、どうなっているんだろうね、調べてみますわ。とにかく、「四條流」は、日本料理界に君臨してきたことだけは確かだ。

表紙を開けると、またもや一枚写真で、庖丁刀の大写し。活字の文言は、表紙と同じ。ずいぶん念が入っている。

そして、つぎの見開き、右ページの写真は、「四條流庖丁儀式」の写真である。そして、その左ページに「四條家流庖丁書」の絵写真と「41代隆彦による『龍門の鯉』」なる写真。まだ料理の写真はない。この本文の最初にあたる位置に、庖丁儀式がくるところに、四條流が君臨する日本料理の特徴がある。

四条司家というのは、「日本料理四条流」の一流派の家元なのである。

日本料理に家元がある!四条流なんていう流派がある、そのことをおれが知ったのは、前にも書いたような食のマーケティングの仕事についたあと、1972年のはずだ。そして、それがただならぬ影響力を持っていることも知ったのだった。

新しいメニューの開発や料理写真など撮るときの料理の制作のために、クライアントである食品メーカーの顧問になっている料理学校の先生と仕事をする。その料理学校は当時とても有名な学校の一つで校長は有名人。で、ただの校長かと思っていたら、四条流のとても偉いひとだと聞かされた。で、おれと仕事をする先生、つまり校長の弟子で、校長に代わって校長の名前の料理原稿をつくったりするひとなのだけど、「日本料理というのは、四条流からはじまる伝統料理を日本料理というのであって、家庭の料理は日本料理ではない」とおれにいったのだ。

おれは、驚いて、その先生の顔をみた。「では、家庭の料理、それからこうして作って雑誌に載せる料理、それは日本料理ではないのですか」おれはいった。「そうですこれは家庭料理であって、日本料理ではありません」と先生はいうのだ。「では学校で教えているのは、日本料理なのですか」おれはいった。「日本料理を教えるのが基本ですが、家庭料理も教えます」と先生はいった。「日本料理と家庭料理の違いはなんですか」とおれはいった。「四条流を継いでいるかどうかでしょう、この学校でやる料理は、それにもとづいていますから、ということになっているのですよ」と、その先生はニヤリ笑った。

ま、あらましそのような会話があった。おれは、頭が混乱した。

四條隆彦氏

現在の四條家は四十一代の四條隆彦氏が当主となっている。1996年にNHKで「日本の旧家 四條流料理道を守って1200年 - 東京都・四條家」と題された番組が放送された。これは四條隆彦氏を中心に、四條司家の庖丁式の技を受け継ぐ様子が記録されたドキュメンタリーである。

このドキュメンタリーで四條隆彦氏が、ロックバンドの頭脳警察のヴォーカル、PANTAと話すシーンがある。作家の谷村志穂がインタビュアーとなってこの対談が挿入されてあるのだが、私はここがなかなかの見どころになっていると思っている。

PANTAの頭脳警察は、政治的に過激な歌詞とラディカルなライブパフォーマンスによって、発禁や放送禁止、コンサート会場への出入り禁止など、活動初期に数々の「伝説」を残したバンドである。なぜそんなロックと四條隆彦氏が関係あるのか? と思われるかもしれない。実は四條隆彦氏はかつてはロックバンドのドラマーであり、1977年にPANTA& セカンドで活動を行ったミュージシャンだったのである。現在でも時折ライブに参加してドラムを叩いているようである。

四條隆彦氏は、ジョージ四條として、Family Plan、液体真珠、セカンド、泉洋治&Spankyといったバンドでドラムを叩いており、先鋭的なロックミュージシャンとして活躍していた。そして私はこうしたギャップのある活動に非常に共感を覚える。ロックの観点からは惜しむべき人材の損失となったと言えるだろう。

以下、このドキュメンタリーに収録されている、PANTAと四條隆彦の会話を記しておきたい。

| PANTA | 僕はね、結構ドラムにはうるさいんですよ。正直言ってね、彼はいわゆる数少ないダイナッミックなドラマー。小技を使わないで、テクニックで押すんじゃなくパワーでドッカンドッカン。 |

谷村 | 一時期、ずっと一緒にやってらして、その後すこし離れてらっしゃる時期があって、また良くお会いになってらっしゃるそうですね。 |

|---|---|

| PANTA | うん、非常にパーソナルな付き合いで。家を継ぐことになった時に、あまり迷惑をかけちゃいけないと思ってね、こっちも遠慮してたし。彼は彼で一生懸命で鯉が魚屋から二匹届いて今練習している、とか練習にいそしんでる時代があってね。その時、しばし会ってなかったのかな。その頃はね、妙によそよそしいんだよね。何でって言うと「こうしてないとついついでちゃうんですよ」なんてね。 |

| 隆彦 | やっぱりバリバリでバンドの世界にいると、バンド用語の世界じゃない。それから急に言うと、例えばポロッと出ちゃう時もあるしね。それやっぱ自分でセーブしとかなきゃいけない。 |

PANTA | だって逆さ言葉使っちゃマズイでしょう。最初はすごい疲れたみたい、精神的に。すごく意識して自分を自分でつくっていた部分があって結構プレッシャーっていうのかさ、四條家を守って行かなければいけないという重圧が、この肩に圧し掛かってきた訳だから大変だったと思うよ。 |

| 隆彦 | 一番大変のは、対人間だから、人間の付き合いに苦労するかな。いままでみたいな感じではね、ロックの世界とは違うから。しかも目上の人ばかりだりだし、そういうのは年と共に自然になってきたって言うかな。 |

| PANTA | でも風格にじみ出てきたよ。 |

ところでPANTAといえば、頭脳警察である。このバンドはもともとPANTAと石塚俊明(トシさん)の二人で始められた。そういえば友人の芸術家:雪野恭弘氏と共に、彼が良く行っていた新宿ゴールデン街にある「クラクラ」というバーを訪問した時、お店にトシさんがいたのを思い出した。昔、雪野氏(現在、大分市在住)が大久保に住んでいた時に、頭脳警察のトシさんとは飲み友達で百人町にある「宿場」という居酒屋等で飲んだくれていたらしい。

「クラクラ」はトシさんと雪野氏が昔から行っていたお店で、タコ八郎もそこを常に拠点としていたらしく、お店には彼の胸像が置いてあるくらいである。

このお店は、「はみだし劇場」を主宰していた外波山文明の経営している店である。1970年に佐々木昭一野が演出した「さすらい」というドキュメンタリー的な傑作ドラマがあったが、その中で旅回りの劇団員を演じている外波山文明はインパクト最高である。ちなみに「さすらい」の前半部分で出演している「友川かずき」も「クラクラ」の常連である。残念ながらその日は友川かずきには会えなかったが、外波山さんやトシさんとお店で同席できたのは面白かった。

話が脱線することになったが、四條隆彦氏とPANTAとのつながりは、こうした芸術家やミュージシャンとの相互の交流も意識させる。四條流が庖丁式の世界の中で置かれている地位の良し悪しはさておき、また日本料理の抱えている問題はさて置き、四條隆彦氏がロックドラマーであるという事実は、実は私が彼を高く評価する一因なのである。

さいごに

ここまで四條家に関する庖丁式について説明してきた。四條流に関しては「庖丁人」の項目の中でも説明してあり、そちらも読んだ頂ければ理解を深めて頂けるのではないかと思う。

参考資料

『宮中のシェフ、鶴をさばく: 江戸時代の朝廷と庖丁道』

『御家元庖丁道御縁記』 四條家私文

『四条流庖丁書』

『日本料理法大全』 石井治兵衛 - 大倉書店 大正12

『庖丁文化論』 江原恵 - 大倉書店 大正12

『まないた文化論』 江原恵 - 大倉書店 大正12