ワインにおけるマリアージュの真意

近年、ワインにおける楽しみ方として、マリアージュという言葉が一般的に用いられるようになってきている。マリアージュとはワインと料理の組み合わせに関して用いられる言葉であるが、私はワインを常飲しているヨーロッパと、ワインが普及し始めてまだ数十年でしかない日本との間には何らかの相違があるのではないかという仮説を持っている。本文では、日本人と西洋人の間にあるマリアージュにおける相違とは何か?なぜそのような相違が存在するのかという根拠を示しながらマリアージュにおける真意を明らかにする事としてみたい。

そもそもマリアージュとは何か

マリアージュ(mariage とはワイン) と料理の相性を指す用語である。日本には幾つかのワインに関する協会が存在し、ワイン文化の啓蒙や普及に尽力している。こうした団体は教育プログラムを主宰しており、こうしたカリキュラムの中にはマリアージュに関係する内容が当然のように含まれている。

一般的にはワインと料理を合わせる場合、以下のような要素を考慮すべきであると言われている。

① 色の似ているもの同士を合わせる

(赤ワインには牛肉、鴨肉、羊肉など、白ワインには豚肉や鶏肉、魚など)

② 味が似ているもの同士を合わせる

(デミグラスソースのたっぷりかかったハンバーグなどにはこってりしたメルローの赤ワインを合わせてみる。まろやかなクリームソースのパスタ

にはまろやかなシャルドネの白ワイン等)

③ 味が対極にあるもの同士を合わせる

(乳臭く塩気の強いブルーチーズには、フルーティーな香りで極甘口のリースリング等)

④ 産地が同じもの同士を合わせる

(テロワール:土壌、気候などを合わせた土地の総合的な環境からできたワインと料理を合わせる)

その詳細においては多少異なる場合があるとしても、大まかには上記のような要素が挙げられており、こうした定石に基づいてワインと料理の組み合わせが選択され、これをもってマリアージュと定義されているようである。つまりマリアージュを理解するためには、ワインについて知っているだけでは不十分で、料理についても知っていることが大切という事である。このようにワインにも料理にも通じることによって始めてマリアージュと言われるような組み合わせを食卓において実現することが可能になると言えるだろう。

ただ、ここで挙げたようなマリアージュに関する条件は、あくまでも一般的な傾向しかなく、実際にはイレギュラー(例外)が多数存在する。こうした実情があるにもかかわらず、どちらかと言うと日本人はこうしたセオリーを法則化し、ワインを観念的に捉えようとする傾向にあるように思う。その原因は、日本で行われているワインについてのソムリエ試験のような記憶学習を前提とした教育スタイルが土台にある為ではないだろうか。マリアージュとはあくまでも一般的な傾向でしかなく、味わいに絶対正解はない。よって知識だけでそれらの全てをカバーすることは出来ないというのが、まずは前提としてあることを理解している必要があるだろう。

長い歴史を有するワインを常飲する文化圏の国々では、日本とは違い、もっと感覚的にワインと料理を組み合わせることがごく普通に行われている。それは記憶力や暗記力から選択されるワインと料理の組み合わせのようなものではなく、むしろ日常の食体験の中から自然に取捨選択されるものであると言えるのかもしれない。よってある地域で作られているワインが、その地域の郷土料理と相性が良いのは、正にその事の裏付となっているのである。

日本人特有の食法「口内調味」

現代の日本人のワインに対する接し方、およびそれに伴うマリアージュの多様性は、過去と比較すると格段に幅広くなってきていると言える。日本には和食を始め、中国料理、フランス料理、イタリア料理、エスニック料理を始め様々種類のレストランが存在しており、それに伴う多様なマリアージュの組み合わせが存在するからである。

ただし、こうした食の多様性は過去数十年で急速に進展してきた傾向でしかない。これまでの日本人にとっての食のバリエーションとは、いわゆる和食を中心とした料理だけであり、それに添えられる食中酒とは日本酒であった。こうした和食と日本酒というバックグランドを持つ日本の食文化においてマリアージュはどのように位置づけられるべきなのだろうか。

私は日本の食文化の歴史で特に注視しなければならないのは「口内調味」であると考えている。口内調味とは、日本人特有の食事方法である。もともと日本人にとって食の中心は「米」であり、中世以降、日本人の食事は高盛飯と言う方法で御飯がよそわれ、食膳の中心に据えられ、そしてそれを囲むように少量のおかずが配置されるというスタイルが確立されていった。まずは御飯を口に含み、その後におかずを口内に含むことで味付けを行いながら食事が行われていたのである。つまりこれは御飯とおかずのマリアージュという状態とでも言えるのかもしれない。

春日大社の神饌:中央に高盛り飯

江戸時代の記録によると、日本人は一日に五合ほどの御飯を日常的に食べていたことが記されている。これは現代人の3~6 倍の消費量である。こうした大量の米をどうして食べることが出来たのか。それには二つの理由が考えられる。

① おかずの量(少)

② 塩分濃度(多)

過去の日本人のおかずの量は少なかった。おかずは御飯を食べる為に添えられるものであり、御飯こそが「食」の中心であったからである。よって御飯に添えられたおかずとは、干し小魚や、梅干し、昆布であり、中世ではそれに塩や煎り酒のような調味料が添えられていた。こうした少量のおかずであっても、塩分が高く、味付けが濃かった為の、少量のおかずで、多量の御飯を食べることが可能だったのである。

こうした食文化の背景ゆえに「口内調味」は、必然的に日本人の食事方法として確立されてきたと言えるだろう。現代でもその延長線上に、食事の際には「三角食べ」を行うように推奨する雰囲気がある。また同じものだけを食べ続けるのは良くない食べ方であるとして「かたづけ食べ」「一丁食べ」のような食における禁止行為をあらわす言葉も存在している。現代では「三角食べ」というような表現になっているが、実際には、これは「口内調味」によって食事をする方法を言い表している。「三角食べ」を推奨する背景には、もともと日本人のもつ口内調味という方法があり、それが下敷になっているという訳である。

口内調味とそのマリアージュ

日本人の食事方法である口内調味について述べてきたが、これを取り上げた事には重要な理由がある。この口内調 味について、玉村豊男氏は著書『食卓は学校である』のなかで次のように述べているので以下に引用しておきたい。

口のなかに入れた食物の咀嚼を途中で止めたまま、口を半開きにしておいてそのまま次の食物や液体を放り込むの は、けっこう微妙な運動神経を必要とする作業です。(中略)そもそも彼らにはそんな高等な技術を要する芸当は やれと言われてもできないのです。欧米人は、ほぼ例外なく、できないと断言してよいでしょう。

ここでも指摘されているように、口中調味は、実は日本人が行うかなり特徴的な食べ方である。味つけのない白い御飯を、口のなかで咀しゃくしながらごはんとおかずを交互に食べて、他のおかずで味つけをするのは日本独自の食事方法であり、西洋にはそうした食べ方の文化は存在しない。

むしろ先ほど述べた日本での食の禁止行為とされている、「かたづけ食べ」「一丁食べ」こそが、西洋では普通に行われている食事方法である。例えばフランス料理のコースを思い浮かべると分かるように、前菜、スープ、メインというように料理は一皿ずつ運ばれてくる。そしてそれをひとつずつ順番に食べてゆくのは正に「かたづけ食べ」である。このような料理構成は日本人の食法と、西洋人の食法が異なっていることの根本的な要素として存在しているのである。

では、こうした食文化・食法のバックグラウンドの相違のあるなかで、我々、日本人が捉えているマリアージュと、西洋人の捉えているマリアージュは果たして同じものであると言えるのだろうか?また日本人と西洋人の食法の違いが、マリアージュという概念に何らかの相違をもたらし得るのだろうか?続いてこの点に関する説明を試みることにしてみたい。

マリアージュの本質

私がマリアージュの本質について考えるようになった契機は、『専門料理 2012 年4月号』(柴田書店)に掲載されていた記事を読んだことにある。勝山酒造の伊澤泰平氏と、エディション・コウジ シモムラの下村浩司氏の対談でワインと日本酒の違いについて語られており、そこで実験的に「生ハムのしゃぶしゃぶ」という方法で、赤ワインおよび日本酒の違いについて検証するということが行われていた。

(添付資料①を参照の事)

生ハムのしゃぶしゃぶ(生ハムを日本酒に浸して食べる)

日本酒 - 日本酒と生ハムでは旨味が持続する。

赤ワイン – 生ハムの油分はキレるが、旨味も断ち切られる。

検証によって上記の点が指摘されている。

西洋の料理は肉中心の料理であり、必然的に油の強い料理となる。よってこうした料理を食べ続ける為には、赤ワインに含まれているタンニンによって、口内にある油分を洗い流しながら食事するのが効果的である。ただこれには旨味も断ち切ってしまうというマイナス面もある。これに対して日本酒は肉の旨味を増幅させる効果があるという長所がある。

(ただしこれは生ハムであるから成立することであり、ステーキのような油分の多い食材の場合には、日本酒では油分の切れが十分でないかもしれない)

こうした検証を踏まえて私がマリアージュにおいて改めて注目すべきであると感じている点は、料理とワインが食されるタイミングである。まず西洋人が肉を食べる際に赤ワインを飲む目的の一因は、油を断ち切るという点で効果的であるからである。よってその食べ方は、肉を口に含み、咀嚼して味わい、嚥下するという一連の流れがあり、その後にワインを口に含んで油分を断ち切り、香りや味と共に料理とワインのマリアージュを楽しむのである。

それに対して、日本人は口内調味という習慣によって、西洋人のそれとは異なった部分でマリアージュを感じている可能性があるかもしれない。つまり肉を口に含み、咀嚼して味わい、嚥下するという一連の流れとほぼ同じタイミングで、ワインを口に含んで、口内調味の延長線上でのマリアージュを実現しようとする食法を取っている可能性が高いのである。

日本人の我々は、どちらかというと、この後者のマリアージュを行う方法を、古くから無意識的に実践してきたと考えられる。そしてそれに調和するように、肴をこしらえ、酒と肴を同じタイミングで口に含み旨味を増幅させる方法で酒は飲まれてきた。例えば酒盗やスルメのような酒のつまみは日本酒と一緒に食べられて口内に入れられる。それに対してチーズやドライフルーツのようなつまみとワインは、日本のつまみのように同時に口内に入れられるのではなく(同じタイミングで口内に入れられない)、別個に口に入れられ、その余韻のような部分でマリアージュが実現されている。

マリアージュについて語る際に、このような日本人と西洋人の食法の違いについて指摘したうえで、マリアージュとは何かについて語ろうとしている論説をあまり聞いたことが無い。しかし日本人である我々の食文化にワインが根付きつつある近年、改めて過去から日本の食文化に根付いている酒と料理の関係性の延長線上において、我々がどのようにワインを捉えることが出来るのかを、日本人の食法という切り口から捉えなおしてみる必要があるのかもしれない。

本文においてはこうした観点からマリアージュにおける真意に迫るための試みとして書かれるものであり、特に料理とワイ

ンの関係に焦点を当てて考察することにする。

現代西洋料理の傾向とマリアージュ

『専門料理 2012 年4月号』で勝山酒造の伊澤泰平氏は別の点も指摘している。それは現代のフランス料理が伝統的な料理法よりも、バターや生クリームの量を抑えた軽い仕上がりを目指すように変化してきているという点である。これは1970 年代から始まる、ポール・ボキューズ、アラン・シャペルらが始めた「ヌーベル・キュイジーヌ」という料理方法で示された手法の延長線上の傾向である。こうした「ヌーベル・キュイジーヌ」のかつての料理人たちが日本食からインスパイアされたように、現代の名シェフたちの多くも、日本食に影響を受けてイノベーティブな料理を発表し続けている。

例えば分子ガストロノミーの第一人者であるスペイン「エル・ブリ」のシェフであったフェラン・アドリアも、日本に来て銀座の「壬生」で柚子を知り、その料理から大きなインスパイアを受けたと語っている。

2009年に開かれた最初の「世界料理サミット」(資料②を参照のこと)、に私は出席したのだが、その際にフェラン・アドリアは彼のセッションのなかで、銀座の「壬生」の料理長の石田廣義氏をステージ上に招き、料理人や料理関係者、報道陣など数千人の聴衆を前にして、「私を始めスペインの多くのシェフに新しい生命をくださった人」として絶賛していた。これは日本料理の影響が、ヌーベル・キュイジーヌ以降の西洋料理においてひとつの大きな流れになっているのを理解するにおいて印象的な出来事であったと記憶している。(このセッションの始まる直前に、フェラン・アドリアが私たちの席の隣に座っていたので会話することが出来たのは良い思い出である)

実は、このような西洋料理の変化に伴い、従来から飲まれてきたワインは、料理に対して味が強すぎる傾向にある。先に述べたように料理は全体的に軽い傾向にシフトしているので、従来求められていたような強いボディのワインは食事には合わなくなってきているのである。例えば高級志向のナパのワイン等は、あまりにも濃くそれだけで完結しているので料理に合わせるという点では非常に限定的になってしまっている。

一般的に強いボディのあるものは高級ワインであるので、料理の変化と共に、こうした高級ワインの飲まれるシェチェーションは特に大きく変化しつつあると言えるだろう。こうしたワインは料理と合わせるというよりは、ワイン単体で飲まれる傾向になってきている。しかしマリアージュという観点からはワインは料理と合わせてこそ真の価値があるのではないだろうか。よってこのような傾向が進展する事によって、ワインの飲まれ方は、料理とワインの多様性のある組み合わせを土台とした、感覚的にワインを選択してゆくという方法から、より知識偏重的なワイン単体の飲み方にシフトしつつあるように思われてならない。

ワインと料理とのマリアージュを追及するのであれば無限の多様性が存在する事になるので、より感覚的にワインを料理に合わせた方法で選び取る事にならざるを得ないが、ワインを単体で飲むと言うことになると、それにまつわる知識やブランド的な側面がより強く意識されて飲まれることになる。なぜならそこには無限の選択肢が存在するのではなく、ワインそのものに対する知識と対峙すれば良いからである。よってワイン単体で飲むことを好む人を見ていると、それを頭(知識)で飲んでいるのではないかとすら思ってしまう人々がいる事が多々ある。

(ワイン単体を嗜好するワイン通には、どちらかと言えばロジカルな人が多いのも、味に絶対正解のある飲み方であることにも関係しているのではないかと私は推測している)

マリアージュの真髄とは何か

現代的な料理への変化によって、従来的な高級ワインと料理の間に微妙なズレが生じるようになってきているのを感じる。高級で有名なワインの銘柄になればなるほど、料理とのマリアージュによってその魅力を引き出す機会が少なくなってきていると言えるのかもしれない。

こうした傾向に対して一石を投じる意味も込めて、敬愛するレイモン・オリヴェ(Raymond Olliver)の書いた『フラン

ス食卓史』からの以下の白眉の部分を抜粋して紹介することにしたい。

【 フランス食卓史 】 P120

私はある日妻が兎のシベ(煮込み)にオーブリオン1945 年を使っているのを見て、写楽の絵を包装紙に使われたようなショックを受けた。このようなことは心臓に悪い。しかし、なんと、それは私がこれまでに経験したもっとも美味なシベとなった。妻の料理の才能を傷つけないような空恐ろしいことは私にはできない。だが、この成功がオーブリオンによるものであることは神かけて間違いない。ぶどう酒を使った料理には、同じ酒を飲みものとして出す。従って、このシベに添える飲みものはオーブリン45 年しかない。勿論その日、私は二枚の写楽の絵を失う事になった。この形式は守られてもよいと思うし、それがオーブリオンときけばさらに魅力的である。

何という豊かさであろう、何という洗練であろう。この文章を読んだ時に、感じたレイモン・オリヴェの感性の鋭さをどのように言い表せば良いのか言葉を私は未だに持ち合わせていない。何気なくこの文章を読んだのは、香港から日本に帰国する機上のエコノミー席での簡素な食事の後だった。しかしそんな場所でこの文章を読んで味わったあの豊かな感情だけは、何とも得難いものであった。あえて言うと、この文章を読んでその凄さを理解できること事こそが豊かさであり、その文章を読んだ私はあの機上において最も食における理解においての豊かさを味わうことの出来た者のひとりであったと確信している。それはファーストクラスの誰よりも豊かな「食」的体験であったのは間違いないと断言できる。

Raymond Oliver

レイモン・オリヴェは、1948 年に買い取ったレストラン「グラン・ヴェフェール」のオーナーであり、フランス料理の研究家でもあった。ジャン・コクトーを始めとする多くの文化人を顧客としており「食」において、非常に洗練された人物であった。(昔、始めてパリに行った時に、マドレーヌ寺院の在る通り“rue Royale”にあったグラン・ヴェフェールの前でレイモン・オリヴェを思い感慨に浸った思い出がある。)

ここで改めて指摘しておきたいのは、ワインと料理の関係の究極型である。この事を考えるにおいて、このレイモン・オリヴェのエピソードはかなり興味深く、マリアージュとは何かに関する重要な示唆を与えてくれる。いや、むしろこう言うことこそがマリアージュの真髄であると声を大にして語るべきであると思っている。真のマリアージュの型がどのようなものかに関して、このエピソードは非常に秀逸なのである。

日本酒と塩、ワインとチーズ

米から酒を醸す食文化圏においては、酒を飲むのに塩を肴にする事が昔から行われてきた。例えば『漢書』食貨志下には「夫レ塩ハ食肴ノ将、酒ハ百薬之長」とあり、塩が肴にされていた事が分かる。また李白も「題東渓公幽居」という詩のなかで「客到レバ但ダ知ル留メテ一酔スルコトヲ、盤中ニハ惟ダ水精塩有ルノミ」と詠じているが、これらも酒を飲む際に塩を肴にしていたことを示している。

日本でも、『徒然草』の215 段に北条時頼が味噌で酒を飲んだ話が残されているが、これも塩味と酒の関係性を表したエピソードとして捉えることも出来るだろう。また『三養雑記』二の対酌奇事には、天保二年の頃、讃岐国高松に津高屋周蔵という酒豪がいて、その肴は玄米と生塩であったと記されている。日本酒を飲むのには升が使われているが、塩が酒の肴にされていたので、升の角に塩を乗せて日本酒は飲まれていた。これも塩と酒のマリアージュを示唆するものであると言えるだろう。

日本酒を塩で呑む

このように、中国や日本のようなアジア圏の米を原料とする酒文化圏では、酒の肴に塩が用いられ、酒と塩のマリアージュが行われてきたことが分かる。

しかしこれと同じことがワインというヨーロッパの酒文化圏で行われているだろうか。実際に塩舐めながらワインを飲むなどという話は聞いた事が無い。つまり塩とワインのマリアージュはあり得ないのである。

ワインの肴に相当するものは何かというと、それはもう絶対的にチーズである。実際に西洋では一般的にチーズをあてにしてワインが良く飲まれている。例えば高級なフランス料理店では、食後に残った赤ワインを、チーズを肴にして飲むというのは確かに通っぽいオーダーである。また19 世紀フランスの食通ブリア・サヴァランは「チーズのない食事は、片目のない美女のようなものだ」と言っているが、こうした言葉からもフランスにおけるチーズの位置付けをはっきりと理解できる。

ワインをチーズで飲む

さらに先述したレイモン・オリヴェも『フランス食卓史』で、食後のチーズについて次のように述べている。

【 フランス食卓史 】 P135

チーズは食事の最後の要である。多くのぶどう酒を供する正餐では、チーズの時にそれまでの酒を試してみたい。チーズをさかなにぶどう酒を味わうのは嗜好を確認する最良の方法である。食事の間にはほんの触れあう程度にしか知りえなかったものをより深く理解し、その理解をいやまして深めることになる。私がいう要とはそういう意味合いの事なのだ。

レイモン・オリヴェはチーズが食事の最後の要であるとしている。チーズとのマリアージュによって、より一層、ワインの個々が持つ奥深さを知りえる事が可能となることを説明しているのだが、この記述からも、ワインとチーズにおける関係性を理解することが出来、さらにはマリアージュを土台とするワイン文化の深さも読み取れるのではないだろうか。

こうした事象を対比してみると、日本人と西洋人のマリアージュにおける味覚の組み立て方や嗜好に相違があることを明確に理解できるようになるに違いない。ここでは日本酒に対する「塩」と、ワインに対する「チーズ」を取り上げたが、このふたつは双方の味覚を表す特徴的なエレメントであると言えるだろう。さらにこの主要要素から派生するものを他の食品に展開してゆくと以下のようになるだろう。

「塩」 - スルメ、メザシ、カラスミ、味噌、鮭トバ、塩辛、酒盗、ウルカ、沖漬け、漬物...

「チーズ」 - 牛乳、バター、生クリーム、卵、ベシャメルソース、生ハム、脂肪分...

まずは「塩」であるが、こうなってくると日本酒は、御飯の延長線上にあるかのように思われる。かつての日本人が大量の御飯に対して、少量で塩分濃度の高いおかずを食べていたように、その名残として酒肴は日本人の嗜好の中に存在していると言っても良さそうである。子供の頃「酒飲みは御飯を食べない」と聴かされていたが(私は米とおかずを食べながらビール、それは御飯と酒の位置づけが同じを飲むのが好きだが…) スタンスにある事に起因するものだからではないからかと私は考えている。

これに対して西洋の「チーズ」にまつわるイメージは油分(oil, fat)である。このような口内にねっとりとまつわりつく重厚な食のテクスチャは、こってりとした料理とか、カロリーの高い料理を連想させる。つまりワインで油を洗い流しながら、こうした口内の状態をリセットして次の一口の味わいを高めることが必要なのである。

このように考えると、食文化の相違を背景として、飲料と食事に関して次のようなタイミングの相違があると考えられる。

日本人 – 料理がまだ口内にある状態、つまり咀嚼しながら、あるいは嚥下した直後に酒は口に含まれる。

西洋人 – 料理を咀嚼し、嚥下した後、次の食事の一口に入る前に、間をおき酒を口に含むイメージ

では次にこうしたタイミングの相違があるのであれば、それがどのようにマリアージュに関係するのかを検討することにしたい。

再考されるべきマリアージュの認識

日本人には口内調味という食法があり、それに準じるように日本酒は飲まれてきた。こうした日本人の料理と日本酒を合わせる関係とタイミングは、ワインも同様であると考えて良いだろう。この仮説が成立するのであれば、日本におけるワインの飲み方や、嗜好は当然、西洋のそれとは異なるはずである。そして現にそれを裏付けるように日本人のワインの嗜好は西洋のそれとはまったく同じものという訳ではない。

まず、口内調味をするという嗜好性から導き出される日本人の求めるマリアージュとは、口内に入る食べ物あるいは嚥下直後の口内状況で起こりえるワインとのマリアージュであると考えられるだろう。よって日本人の嗜好するマリアージュとは、西洋人の求めるマリアージュとは異なり、ワインも西洋人と比較してそこまで厚みの無いものが好まれることになる。なぜならば西洋人は食べ物を嚥下した後にある、余韻と言った方が良いだろうか…そうした口内に残る味覚にワインを合わせるのに対し、日本人は素材そのものの旨味を引き出すために、料理とワインを合わせようと望むからである。

西洋の料理を考えると、ワイン自体に強い味があってもそれを料理に合わせやすいという背景がある。特にそれが肉料理の場合は、口内に残る脂質を洗い流すという目的ゆえにより濃いワインが求められることになる。また特に古典的な料理にワインを合わせようとするのであれば、グランクリュと呼ばれるようなワインであることや、熟成年数が高く、ワインもフルボディの高級ワインが求められるのである。

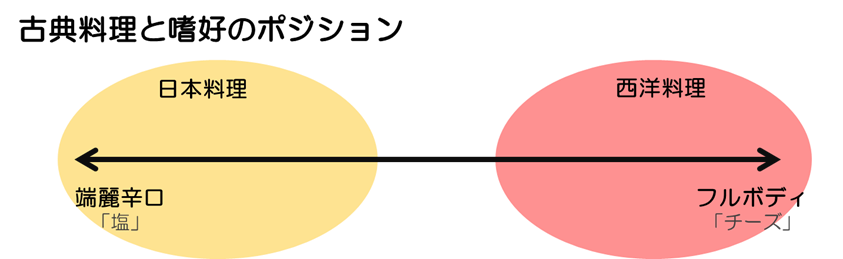

以下に古典的な料理と、現代的な料理との嗜好を示す。

図1

図1は、古典的な料理の嗜好と、酒に対する嗜好を表したものである。100 年ほど前は、料理に対する価値観は、日本人と西洋人の間でこのような乖離があったものと考えられる。

酒に関しても、その料理の嗜好と調和して、日本料理においては端麗辛口、西洋料理ではフルボディを最も良しとする価値観であった。これは日本料理が魚介類を素材とした料理を中心としたものであるのに対して、西洋料理が肉類を中心とした料理であることにも調和していると考えられるだろう。

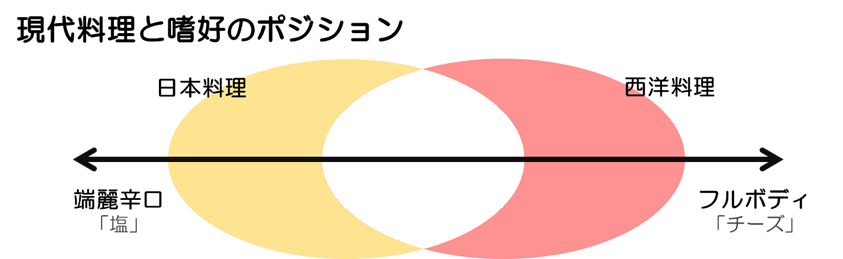

図2

図2は、現代の料理の嗜好と、酒に対する嗜好を表している。日本人も、西洋人も共に料理における嗜好が、古典的なものと比べてオーバーラップするようになってきている。以前は西洋人に敬遠されてきたような生魚で構成される、刺身や寿司のような日本料理も、今では当たり前に海外で受け入れられるようになっている。逆に我々日本人が積極的に肉を食するようになったのも明治時代以降の事である。

こうした変化に伴い、現代の西洋料理は、古典料理よりはバターや生クリームの量を減らした軽く素材の持ち味を生かすようなシンプルな料理に、また日本人の嗜好の方も過去よりは厚みのあるワインにも合う料理構成へと変化しつつある。こうした変化が料理の嗜好におけるオーバーラップを生むようになってきていると言えるだろう。

それに伴い、料理に合わせる酒にも変化し、かつての日本酒は端麗辛口をもって良しとする傾向にあったが、現代ではより厚みのある日本酒が求められるようになってきている。またワインにおいてもフルボディの重厚なものは、特定の料理(例えばメインの最後の肉料理だけ)以外には合わせにくくなっているという傾向にあると言えるのかもしれない。

『専門料理 2012 年4月号』で「生ハムのしゃぶしゃぶ」という方法を通して、日本酒とワインのマリアージュの違いが比較されていたが、図1 と図2 のポジションからも、生ハムの置かれたポジションが中間的な位置にある事が理解できる。生ハムには塩分があり、また脂肪分も含まれている。よって図2 で示されているような日本料理と西洋料理が重なった場所に位置していると言えるだろう。

つまり日本人は塩分という要素から日本酒をマリアージュすることが出来、西洋人は肉および脂肪分という要素からワインをマリアージュ出来るという訳である。こうした観点から見ると、勝山酒造の伊澤泰平氏が「生ハムのしゃぶしゃぶ」で比較を示したこの方法は、絶妙な選択であったと言えるだろう。

マリアージュと料理の新機軸

1995 年、田崎真也が第8 回世界最優秀ソムリエコンクール優勝した頃、ラジオでのインタビュー番組があり、録音していたものをかつて何度も聴いていたが、その中に非常に興味深い話があったので紹介しておくことにしたい。

その番組のなかで田崎真也は料理の風味の話をしていた。例えばイチゴと塩辛を合わせることをイメージしてもしっくり来ない。しかし塩辛と柑橘類であればイチゴよりもイメージしやすい。さらに限定して塩辛と柚子であればぴったり合うイメージとなる。イチゴも柚子も果物持つ酸という部分では同じ味の構成要素であるが、これらの、合う、合わないはどこに違いがあるのかと言うと、それは「風味」であり、その風味でマッチングさせてゆくのは可能であると語っていた。

このイメージは何年も私の記憶の中で味覚のイメージに影響を与え続けてきたのであるが、先ほど述べた、2009年「世界料理サミット」でフェラン・アドリアが、「日本にきて柚子を知ったときには衝撃的であった」と語った言葉を聴いた時に、田崎真也の語っていた「風味」の話が、それとリンクしたのであった。

西洋に存在していない柚子は、その「風味」によって、今までイメージ出来なかったあらゆる素材を結び付け得る可能性を西洋のシェフたちに示したのである。フェラン・アドリアが推し進めた、現代料理の分子ガストロノミーなどは、特にそのような意外な素材の組み合わせが行われており、そこから新しい料理が生まれ続けている。

また田崎真也の「風味」の話が、リンクしたもうひとつの経験がある。

それは2002 年にパリにある三ツ星レストランの「ピエール・ガニエール」を訪問した際に出された料理の体験である。そのガニエールの料理は革新的で印象的であった。ピエール・ガニエールというシェフは、非常に天才肌の人物で、フランス中部のサン=テティエンヌに出した店でミシュラン三つ星を獲得しながら、自分の料理を実現させるための採算度外視な素材を使う事が経営を圧迫して破産により閉店してしまう。しかしその後、出資者を得てパリに店を出して三つ星に返り咲いた。ちなみに「ピエール・ガニエール」すぐ近所にまだパリにいた吉野健(ヨシノタテル)の「ステラマリス」があったのを思い出す。

さてそのピエール・ガニエールであるが、2001 年からフランスの物理化学者エルヴェ・ティスと協力し、当時、新しい料理法に取り組んでいた。訪問した時に出された料理は「冬野菜の三皿」といって三種類の野菜を自分で混ぜ合せて食べるものであったし、魚のイトヨリにチョコレートを合わせる一皿であった。またワインも魚に赤を合わせ、肉に白ワインを合わせるというスタイルで、かなりセオリーを打ち破ろうとする革新的なスタイルであったと記憶している。

フェラン・アドリアもピエール・ガニエールも、既存の組み合わせを越えようとする試みであったように思うが、その新しい素材の合わせ方として「風味」というものに重きが置かれていたように思う。

マリアージュに関して、その一般的な定義として本文の冒頭で四つの点を示したが、この中には「風味」で合わせると言うような要素は含まれていない。そもそも「風味」とは何の事であろうか。「風味」とはかなり抽象的な概念であるように思う。或る定義によると風味とは、

食品の香り、味、食感など口に入れた時に生じる感覚をまとめていう言葉。風味、香味とも言う。

とある。英語では「風味」は「flavor」と訳されている。いずれにせよ、こうした抽象的な概念に対して、分子ガストロノミーは科学的あるいは数値的な方法で応じる試みであるように思われる。しかしながらこうした科学的なアプローチが、どのように感覚的あるいは感性的で抽象的な食的方法で各シェフが表現できるか、それが大きなポイントになるように思われる。

マリアージュにおける変化と今後の可能性

現代ではグローバル化に伴い世界中の料理が共有され、味覚の幅は過去のどのような時代にも増して広がりつつある。それに伴い料理は変化し続けており、それは間違いなくワインの嗜好にも反映されるようになっている。料理とワインにはあらゆる組み合わせが想定されなければならず、その幅と奥行きは無限である。よってマリアージュとは記憶や知識によって実現されるものではなく、もっと感覚的で抽象的な概念によって新たなマリアージュが見出されてゆかなければならないと考えられる。

かつて日本的な意味でのマリアージュと、西洋的な意味でのマリアージュには大きな乖離が存在していた。しかし、現代では日本料理および西洋料理の変化(嗜好の変化)により、その大きなギャップは埋められつつあると言えるだろう。こうした変化の進行に伴い、昔はセオリーによって正しいマリアージュであるとされていた料理とワインの組み合わせは、古典的なセオリーとなり、現代では必ずしも正しいとは言えないようになっているものもあるかもしれない。

「口内調味」という日本人の食法の特徴から、過去の日本人の考えるマリアージュはその根本から、西洋のそれとは異なるものであったかもしれないが、西洋の料理も、日本料理の影響を受けて変化しつつあるので、日本人にとっては古典的料理以上に、現代料理においてはマリアージュを実現させ易くなっており、さらなる広がりと発展性の可能性があると考えられる。

こうした点をさらに突き詰めて考えるのであれば、今後のマリアージュには無限の組み合わせがあると認識すべきである。よってマリアージュは知識学習に依存したセオリーに捉えられるのではなく、むしろもっと直感的なところからマリアージュを実現するような発想を培うようになることが、料理にも、そしてワインにも求められるようになってきると考えるべきであろう。

PDFファイルの記事ダウンロードはこちらから

参考文献

『専門料理 2012 年4月号』 柴田書店

『フランス食卓史』 レイモン・オリヴェ(Raymond Olliver)

『食卓は学校である』 玉村豊男

『日本人の米飯における本質』 河田容英

『フェラン・アドリアと壬生』 Web : 食の平和歳時記クラブ