包丁人

庖丁人と料理人

庖丁人とはどのような人の事を指すのだろうか?

一般的には庖丁人とは料理人のことであると考えられているかもしれない。しかし、例えばフランス料理、イタリア料理のような西洋の料理人を、庖丁人と呼ぶのにはなんだか少し違和感がある。それでも庖丁人=日本料理人ということになると、なんだか我々にはしっくりくるイメージになってくる。

しかしコトはそんなに単純ではない。これまた日本料理に携わるすべての人を庖丁人と呼んでも良いのかと言うと、専門家の意見によれば、それもまた違っているようである。『四條流秘伝抄』なるものにはその違いが述べられている。以下はその引用である。

【 四條流秘伝抄 】

現今庖丁人と料理人とは古来両者の間には厳然たる区別のあるものなり。庖丁人は庖丁式から料理義礼式一切を弁へ司り、板元料理人の教導訓育の任に当たる役なり。

古来料理人は板元に配属し、板元は庖丁人の教示により調膳を司る者にして、更に料理人は板元の指図に従い料理の雑事に専念するものなり。

古来より庖丁人は貴顕高位の方、殿上人の是を学びたるなり。

庖丁の由来には料理流派の差別なく同一の伝えあり。

庖は庖犠氏の庖にして、丁は刃の韻を云うなり。

料理否食物を司る事は、直接間接に生命を司るの業にして、

内に省み謹厳の態度を以て最新留意し事に当たるべきなり。

爼に向ふにもその理法を心得、爼上の所作を弁へその理法に従ひ形、

配置、配色の理法を知る要なからんや。即ち庖丁せしものは、朝拝の座に、荒切りせしものは宴酔に、残宵は五行の座に置き、庖丁刀は常に四徳の座に置くべきなり。

ここでは庖丁人と料理人は、全く違うと述べられている。しかもそれだけでなく、階級が分かれていて庖丁人は料理人よりの上に位置しており、料理人は庖丁人の指図のもと調理を行う人であるとしている。またそれ以外にも、庖丁人は、貴族階級あるいは殿上人といった、位の高い人々が学び、それを行うものであることが述べられている。

四條流から派生した生間流という流派がある。これにも秘伝があり『生間流式法秘書』の四巻には「包丁人と料理人との区別の事」という項目があるので、そこで述べられている文章を以下に引用する。

【 生間流式法秘書 四巻 】

庖丁人と料理人との区別の事

庖丁人を料理人というものあり、古人も庖丁人と料理人の階級あるを知らずして刀を取り魚鳥を切るものを料理人と同一視し、これがせんさくをなさず杜撰にかかげし書あり、これによりて世人も同様に会得し者あり。これらは門外漢の知る所にあらざるゆえ、深くとが免ず。元来庖丁人は庖丁式、禮法、庖厨の規矩、塩梅の事を司り。板元、料理人の泰斗となりて教授す故に、むかしより料理人は板元に隷属し、板元は庖丁人の教えを受けて調膳の事を司るものなり。

庖丁人のことは古より貴顕の人々これを学び、又、天道を掌どり叡覧あらせられし事は、我朝に於いて未だこれあるを聞かず、これを以て庖丁人と料理人との階級に大差ある事は火を見るよりも明らかなり。庖丁人は世に多くならざるゆえ、板元、庖丁人の事を学びてこれを兼ね、料理人は板元に学びて庖丁人の事秘をなす。これより庖丁人と料理人との階級をみだしたるゆえ門外漢の同一視するも無理ならぬ事也。

甚だしきに至りては庖はくりやと読て台所の事也、丁は仕丁の丁の字にて、めしつかひし事也。台所のめしつかひというなどと得たわがほに云いえることのあえれども、これらは文字になづけたる牽強附會の説にて取るにたらず。庖丁と云う事は志さい秘することにて門外漢の知る所にあらず口伝。

『四條流秘伝抄』も『生間流式法秘書』も共に秘伝であるにも関わらず、ここで述べられている内容は殆ど同じである。四條流から生間流は派生したので根本は同じという事なのだろう。いずれにせよ、どちらも庖丁人と料理人の間には大きな差があり、決して同一ではないと述べられているところは同じである。階級で示せば庖丁人 → 板元 → 料理人となっていて、そこに厳然としたヒエラルキーが存在することを伝えている。

庖丁人と秘伝書

『美味求真』では四條流、大草流の二ついて主に言及されているが、他にも現存する庖丁式流派として、生間流、四條園流、進士流、園部流といった流派もある。

こうした各流派の秘伝書を読んでいくと、庖丁人とは実際に料理を作る人ではなく、貴族的な特権階級に属している人々で、儀式的に庖丁を振るう者であることが分かる。そして彼ら庖丁人が板元に教え、その教えを授けられた板元が、今度は料理人たちを教育すべきであるということが記されている。

普通なら、ここに違和感を感じるに違いない。つまり日常的に料理をしない者(公家や貴族)が、料理法をありがたくも下階級の者どもに伝授するということである。実際に彼らが伝えることが出来るものは料理の実践であろうはずがなく、言ってみれば

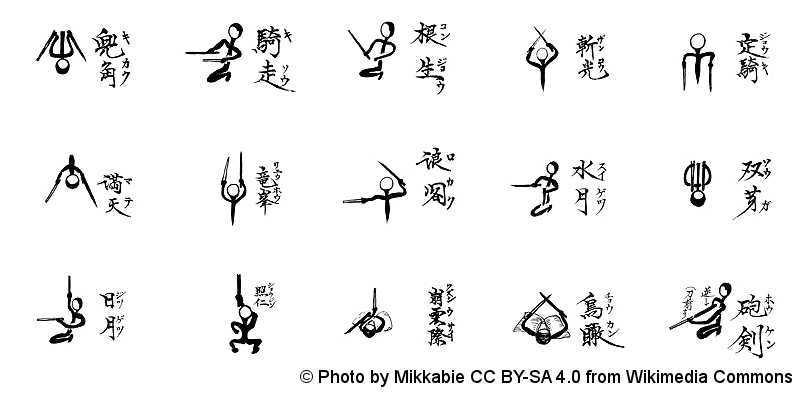

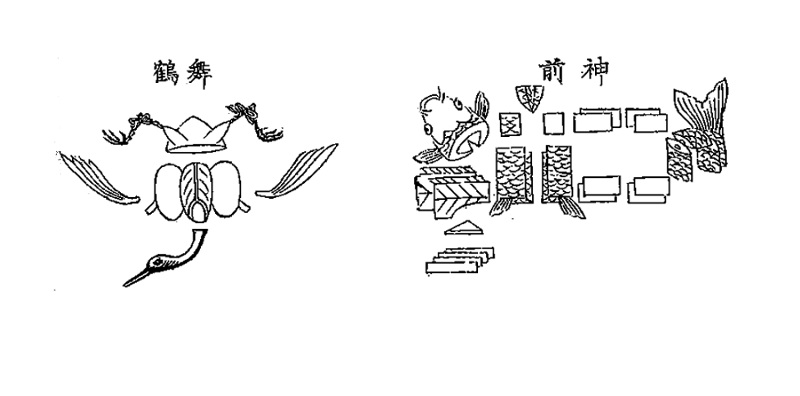

例えば大草流は、密教や修験道、神道との関係が深いため、庖丁式の際には呪文を唱えたり、声を出さず念じることがある。また基本として「真」「行」「草」の三つの型(三才)があり、それにさらに三つの型が加わるので「三才九式」という合計九の型を使う。また庖刀式の動作、振りは「法、裁、断、構、決」の5つに分かれているが、これがさらに数多くの型を持ち、そのうちのいくつかが組み合わさって弧儀と呼ばれる儀式となり、庖丁式において披露される。

こうした一連の動きについて大草流の秘伝である『牽牛勒法』に記されているので、そのことを以下、引用する。

【

当流供養包丁のうち蓮を扱う型九つあり、特にこの型はその季を七夕より盆明けまでを本位とすなれど別に供養事の旨を語りはざるものなり。勒法は常に包丁というより彫り刻むという旨にてなすべし。俎支度は草の型にてなすべきものなれど、次第によりては真の型にて許さることあり。

【 式次第 】( ※赤字は大草流の構え )

常のごとく真の礼より始むるべし、鞘はらいは素返しにてすぐさま陰に構つて向一文字に突くなり。転刃のち斬俎の法、陽にて為し

まづ向にむけて天にあげ定騎直にて

包丁の儀は落帆風の裁きより崩雲際の裁きにて為し疎瞰にてまとめ、その詳細図は別巻図にて伝う、要は牽牛の意なるが星と伝う彫り刻まれしその勒の様を以って伝はりしものなり。盛裁もその様を以って為す常のごとく

以上の型は草弧の箸裁きより鞘おさめに至る式具浄めのすべてに難あり。めりはりとは、勒に心を配り静の中に風格のある

心をもとにての包丁事ゆへ、ゆめゆめ侮ることなかれ。

このように庖丁人の行う庖丁式は、形式的で、

庖丁人は、板元に教示し、板元が調膳を司り、料理人が雑事を行うとあるが、その庖丁人の持つとされる知識というものは長らく秘伝とされており、一般には公開されることのない、正にブラックボックスであった。しかし現代では、こうした文献の公開が進み、その幾つかは我々がいつでも参照することが出来るようになっている。

こうした秘伝とされてきたような文献を見ると、改めてそれが味の追及という観点においてはあまり注意が払われていないということが理解できる。なぜならば庖丁人は、調理技術や味の追及とは基本的には関係のない人々であったからである。つまり庖丁人の行う庖丁式とは、伝統的に行われてきた神事や披露するための技巧として、公家や上級武士だけによって限定的に披露されるものだったからである。

よって庖丁人とは、庖丁式という文化的な伝承を担う者であり、料理人そのものとはその根本から異なるものであることを理解していなければならないだろう。問題は「庖丁式」のような文化的な伝承を料理人が担うようになり、その伝承を守る事と料理を行うことが混同され、庖丁人としての伝承的な神事が、料理人の為の権威付けとして利用されるようになってしまったことにある。

そしてこの事は現代に至るまで日本料理の根幹にある種の深い根を下ろしている。

日本料理の厨房組織

日本料理店の厨房には、庖丁流派の秘伝書に記されている内容に即したヒエラルキーが定められている。まず基本的に庖丁人と呼ばれる者は厨房には居ない。なぜなら庖丁人とは料理そのものとは離れたところにいる、身分の高い知識階級の人だからである。厨房の運営は庖丁人により教示されたとされる板元によって切り盛りされる。この板元は板前と同じ意味で、厨房にはトップである

次の位に

さらにその下には

日本料理のこうした厨房組織の根底には、

日本料理が、あくまでも「割く(切る)」ことこそが重要な料理であると見なしていることは、料理人や料理長を、板前、花板、次板、脇板のように、「割く(切る)」のに必要な俎板と関連付けて呼んでいることからも理解できるだろう。

こうした日本の厨房組織の構成は特徴的である。なぜなら調理場における職務内容(割くこと、あるいは烹ること)とその地位がシンクロしているからである。このような要素は西洋料理の世界には無い。よって日本料理のこうした厨房組織のありかたは、やはり「割く(切る)」ことが最も重要な要素であることを示唆するものとなっていると言える。割くこと、つまり切ることに対するその高い位置付けは、他国の料理文化に見られない特徴なのである。

これから実際に他国の料理文化における厨房組織の形態をこれから比較し、日本料理の厨房組織がいかに特徴的であるか、かつその根底にあるものを説明しながら浮き彫りにしてみたい。

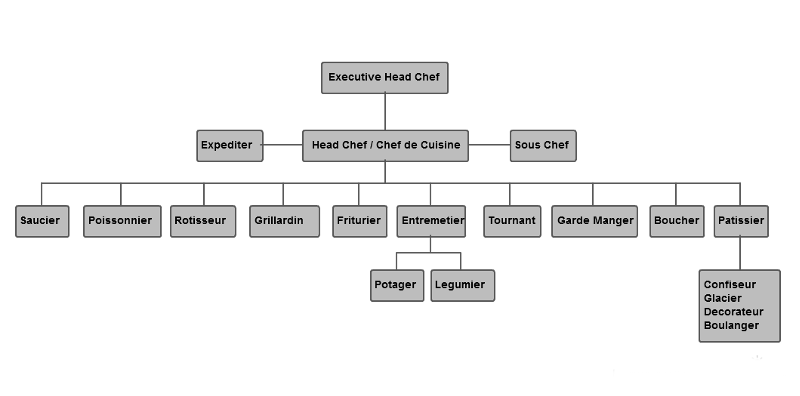

西洋料理の厨房組織

日本料理の厨房組織に対して、西洋料理では厨房組織がどのようになっているかを説明しよう。まずはフランス料理のセザール・リッツと共に歴史的なホテル・リッツを作り上げ、その料理を担当したオーギュスト・エスコフィエの功績からである。彼はブリゲード・ド・キュイジーヌ(仏:Brigade de cuisine、“料理の旅団”)という厨房組織を作り上げ、厨房を機能的に運営した。こうした厨房の組織運営は、イポリート・テーヌが記した王宮で厨房組織の延長線上の系譜にあると見て間違いであろう。

その組織の特徴的なものを幾つか挙げることにしたい。

「シェフ・ド・キュイジーヌ:Chef de cuisine」

料理長。厨房の全権責任者。

「スーシェフ・ド・キュイジーヌ:Sous-chef de cuisine」

副料理長。シェフの下で厨房の管理を行う。

「シェフ・ド・パルティ:Chef de partie」

部門料理長。特定の料理の調理を専門とする厨房の部門管理責任者。

「ソーシエ:Saucier」

ソース、暖かいオードブルを調理し、肉料理を完成させる。

「ロティシュール:Rôtisseur」

焙り焼き、直火焼き、揚げ物料理のチームを統括。

「ポワソニエ:Poissonnier」

魚と魚介類料理を調理。

「パティシエ:Pâtissier」

菓子職人。デザートおよび他の食後の菓子を調理。

「コミ:Commis」

使用人。

“Brigade de cuisine”

オーギュスト・エスコフィエは現代フランス料理の先鞭をつけた重要なシェフであり、彼の著した『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』は現代でもフランス料理の世界において、避けて通れないバイブル的な存在である。このエスコフィエの作り上げた厨房組織におけるマネジメント・システムこそがブリゲード・ド・キュイジーヌなのである。

この組織の詳細を見ていくと、分業制とその管理に重きが置かれてたマネジメント・システムであることが見えてくる。厨房の頂点に君臨する、総責任者であるシェフは、全従業員を監督し、レストランの支配人と共にメニューと新たなレシピを創作し、食材の購入し、見習いを訓練し、調理場の清潔で衛生的な環境を維持・運営することが仕事である。このシステムにおけるシェフの役割とは、自分が自ら料理人として調理をするというよりはマネジメントを行い、厨房が円滑に機能することに重きが置かれたものとなっている。

例えばアラン・デュカスは複数店舗(2016年では3軒)でミシュランの3星を取得しているのだが、これはまさにマネジメントとしての仕事の功績の故であると言わざるを得ない。アラン・デュカスが厨房で働いていなくても、そのすべてのレストランで3星店であり続けているということは、アラン・デュカス自身のマネジメント能力が根底にあり、厨房をコントロールすることで、彼の目指す料理の「味」が実現できているからに他ならないのである。

こうしたフランス料理の組織体制は、特定の個人技によってそのレストランの良し悪しを左右するというようなものではなく、シェフの哲学や理念あるいは味の実現を目指すための

、組織的チームとしての戦略である。

これに対して日本料理の花板と呼ばれる立場は、いわゆる「割く(切る)」技術に依存した地位であり、個人プレー重視の傾向にあると言える。よって調理における他のスタッフ(料理人)は、花板の「割く(切る)」という料理工程を引き立たせるための雑用なのである。実際に『四條流秘伝書』には「料理人は板元の指図に従い料理の雑事に専念するものなり」と記されているが、正にその通りの組織体制が敷かれているのである。

中国料理の厨房組織

日本料理の厨房組織と、西洋料理(フランス料理)の厨房組織を説明したが、それに加えて中国の厨房組織に関しても説明を加えたい。中国では『周礼』に厨房組織に関する記述があり、天官家宰(宰相として国を治める者)が飲食調理のことも司らなければならないという官制が敷かれていたことが記録されている。さらに『周礼』にはその天官家宰を始めとした厨房組織が人数も含めてどのように役割分担されているのかも示している。

膳夫:王とその家族の食事の管理と、試食。

食医:王の飲食のバランスや、味の配合を管理。

庖人:畜獣家禽類の食品材料および調理の係。

内餐:宮廷内方の食膳の仕事を担当。

外餐:祭祀の供物および賓客の接待等で、外部のご馳走の仕事を担当。

亨人:すべての料理の煮方であり、水火の加減を管理を行う。

甸師:穀類、野菜、果実、薪炭材料の仕事を担当。

獣人:野獣や野禽を担当。

漁人:魚類担当。

鼈人:スッポン、甲殻類の漁獲の担当。

腊人:乾魚、干肉の部門。

酒正:酒の政令、造酒の方式などの仕事。

酒人:酒の実際の製造および保管の仕事。

漿人:水および清涼飲料の部門。

凌人:氷および冷蔵庫の部門。

籩人:竹器に盛る食物の係。

醢人:皿に盛る供物および肉醤を担当。

鹽人:塩を取り扱う部門。

冪人:料理品の上に布を覆い、ホコリや蠅を防ぐ役割。

『周礼』を確認すると、天官家宰(宰相)直轄で、王の食卓を管理していたことが分かる。しかも王の食事に関するこの組織体制は『周礼』の冒頭から説明されている。つまりそれほど「食」は国家に関わる重要な仕事として位置づけられていたと理解しなければならない。

中国の厨房組織も、まずは全体を管理する者がおり、その下に食材を中心に並行的に各部門が担当が割り振られた組織構成となっている。よってこれは先に述べた西洋料理の厨房組織と基本的に同じ体制である言って良い。

『周礼』の書かれた時期は定かでないが、周公旦 (西暦前12世紀)が周王国の太平を築いた制度を記録したという太古までさかのぼるという説すらある。しかし実際には前漢末期(西暦前2世紀頃)に古伝承を集めて編纂されたようで、どのように成立したかに関するはっきりとした年代は定かになっていない。しかし、『周礼』こそが厨房組織に関する記述としては世界最古の資料である事は間違いないであろう。

和・洋・中の違い

さて、ここから日本料理、西洋料理、中国料理の組織構成を比較してみたい。まず厨房における最高責任者という点では、花板(和)と、シェフ(洋)と、膳夫(中)は同じ立場である。しかしシェフや膳夫が総監督あるいはマネージャーとしての立場であるのに対し、日本料理の花板はプレイング・マネージャーの立場である。西洋・中国料理のシェフは自分で個々の料理を作り上げるというよりは、全体を監督して厨房が円滑に運営されることを目指して管理する立場にある。しかし日本料理の花板は、もちろん下の者を監督する責任はあるが、その最も重要な仕事は、職人として持っている自分の技術を料理において振るう事である。

日本料理、西洋料理、中国料理のいずれも基本的にその組織にはピラミッド型のヒエラルキーが存在しているように見える。しかし、しっかりと比較してみるとそこに大きな相違があることに気づくだろう。

まず、日本料理の組織は他と異なり、調理工程に対してヒエラルキーが存在している。つまり、割くこと(切ること)、茹でる事、煮る事、焼くこと、揚げるという、調理工程の役割によって地位が分けられている組織体制が特徴である。

これに対して、西洋・中国料理の組織体制は管理組織である。管理者であるトップは厨房を統括する人であるので必ずしも実際に料理を作る人である必要はない。また厨房における役割分担も、料理の工程ではなく、魚料理を作る者、肉料理を作る者、デザートを作る者というように料理の食材ジャンルによって、フラット(並列)に、その担当が分かれている事も日本料理とは異なっている。

西洋料理のシェフは自分で

こうしたマネジメント能力が問われる洋・中の組織に対して、日本料理は花板の「割く(切る)」ことにおける、他の追随を許さない卓越した技術こそが重視されてきた。そして料亭においてはその技術によって料理が提供されることがいつも求められて来たのである。つまり花板は、彼自身のその技術力によって厨房におけるトップとしての地位が確立されており、マネジメントは二の次と見なされている。花板は管理者としてではなく、あくまでも職人であることが第一に求められ続けてきたのである。

私はここで、和と洋のふたつの厨房組織を並べて、どちらが優れているとか、劣っているかを論じようとしうつもりはない。ここで指摘しようとする私の関心事は、こうした組織形態の相違の根本には一体何があるのかという1点だけである。

日本料理における厨房の組織形態をみると、あくまでも「割く(切る)」ことを重要視するあまり「割く(切る)」という料理工程を中心にして階層化された厨房組織が形成されてきたと考えられないだろうか。つまり「割く(切る)」という行為をより高め、それを神格化するために、このような独自のヒエラルキーが日本料理界には形成されてきたという仮説が成り立つ。

こうしたヒエラルキーを長年に渡って支え、それを保持し続けてきたのが庖丁流派であり、それがゆえに日本料理における厨房組織の在り方が、他国のそれと異なっていると考えられる。

割主烹従 の背後にあるもの

割主烹従という考え方によって、つまり調理工程によってそのヒエラルキーが形成されている厨房組織は、先に述べたように日本だけである。権威と結びついた庖丁流派の影響は非常に大きく、それらが日本料理のおける価値観の形成においても大きな影響を及ぼしたと推測できる。

好意的に考えるならば、こうした日本料理のスタイル(厨房組織においても)は世界と比べても個性的で、高いオリジナリティを有していると言えるかもしれない。しかし木下謙次郎は『美味求真』の中で、庖丁流派が重視してきたこうした日本料理の独自性と考えられているようなものの根幹は、形式や見た目だけを重視するの要素でしかないこと、またそれが本質的な至味の追及(求真)につながっていないことを明らかにしている。

その証拠に、日本の厨房組織形態は意図的に「味」を追求する組織ではなく、技術を、特に割くことを中心とした料理工程を追求する組織であることを重視して来た。見た目の飾りや、そのための技術は必要な事であるかもしれないが、料理の本質において考えると、こうした技術的なことはすべて「味」に従属すべきであり、見た目に「味」が従属するような料理は、本来のあるべき料理の姿から逸脱していると言わざるを得ない。

再び厨房組織について

先ほど、和・洋・中の厨房組織について説明したが、日本料理の厨房組織の特徴を、日本特有の歴史的な伝統として重視すべきであると考える方もあることだろう。無論、私もそのことに異論を唱えるつもりは無い。こうした組織の在り方が「味」の追及を、おざなりにしていないのであれば、それは全く問題ないのである。

ただし、伝統という観点のみから、これを妄信的に重視すべきであるとする意見であれば、ひとつ異論を唱えておきたい。それは、そもそも日本の厨房組織がどのようなものであったかを紐解くことから見えてくる。

それは遡ること、大宝律令制定の時代である。天皇の食事を掌る組織は

別当:他の官司の職務全体を統括・監督する地位に就いた時に補任される地位。

奉膳:内膳司の長官に相当する。定員二名。主に高橋・安曇の両氏が長官職を担当した。

典膳:内膳司の次官に相当。定員六名。

令史:内膳司の 主典に相当。定員一名。

膳部:内膳司の職員。定員四十名。調理役。

造餅長:製餅調理員。

作木器:木器製作員。定員は二人。

作土器:土器製作員。定員は九人。

五畿内諸国の

大膳大夫:定員は一人。正規定員外の権大夫が一人いた。

大膳亮:定員は一人。正規定員外の権亮が一人いた。

大膳大進:一名

大膳少進:一名

大膳大属:一名

大膳少属:一名

主醤(ひしおのつかさ):二名

主果餅(くだもののつかさ):二名

史生(ししょう)

職掌(しょくしょう)

使部:三十名

直丁:二名

駈使部:八十名

率分勾当:諸国からの調を別に分けて収納する役。

主菓餅:定員は二人。菓・餅をつかさどった役。

主醤:定員は二人。醤をつかさどった役。

他に、鵜飼・江人・網引・未醤戸などの雑供戸があった。

このように大宝律令制定時(701年)から内膳司と、大膳職は共に組織化されていたことが理解できる。その組織は中国の『周礼』に見られる組織と似た、マネジメントのための組織形態であることも容易に見て取れる。その理由は簡単で、唐の律令を参考にして、日本のこの官制は定められたからである。よってこの官制が唐のものと似ているのは当然なのである。

この組織体制で、実際の調理は膳部が行っていた考えられるが、ここで示されているヒエラルキーの中からは「割くこと」に関する優位性は読み取ることは出来ない。つまり、飛鳥・奈良時代の厨房組織は、室町時代以降から派生した庖丁で割くことを中心とした厨房組織とは異なっていたことが理解できる。かつての日本では、中国的な組織形態のもとに料理の提供が行われていたのである。

こうして見ると、日本では最初から「割く」ことを重視して重んじるという風潮はなく、大宝律令制定時から後の時代のどこかで、何らかの転機があり、割くことに対する重みづけが行われるようになったと考えられる。となると、「割く」という調理工程を重視する、日本料理特有のヒエラルキーはいつから、どのように始まったのかという疑問に向き合わなければならないであろう。

ここから「割くこと」が重視されるようになったと推測されるターニングポイントを取り上げて説明を行うことにしたい。

「高橋家」と「安曇 家」の確執

【 補足説明 】

天皇の行う最も重要な祭祀は「大嘗祭」である。これは天皇が即位して最初に行う新嘗祭であり、即位中で1回だけ行われる。

天永2年(1111年)まで書き続けられたとされている『江家次第』によると、「鮑汁漬」は高橋氏、「海藻汁漬」は安曇氏の担当であったことが記載されている。

また大正天皇の大嘗祭の後の大正4(1915年)に発刊された『御即位及大嘗祭』に記載されている大嘗祭神饌の内訳を確認すると、しっかりと「鮑汁漬」と「海藻汁漬」が含まれていことが分かる。よってこの二品は1000年以上を経た現代の大嘗祭神饌においても祭祀で用い続けられているのである。

さて、その並びは先に高橋氏、その後に安曇氏という順番で長らく行われていた。しかしこの並び方に関する論争が、大宝律令が定められてから約15年後から始まることになる。以下にその経緯を説明する。

① 霊亀二年(西暦716年)

安曇宿禰刀が、祭礼の儀式において高橋氏が先に並び、安曇氏がその後に並ぶのは受け入れられないと意義を唱え始める。これに対して高橋朝臣平具須比は、神事の際に御膳に仕えることが出来るのは高橋氏だけであり、そもそも安曇氏がこれに参加することが間違えていると反論。この時は天皇が、高橋氏が前を、その後に安曇氏が続くのが正しいという説を「累世神事」を根拠に唱えて論争を収めている。

② 宝亀六年(西暦775年)

この論争が起こってから60年後、神事の際に安曇宿禰

この事件に対して、両氏に罰が与えられたが、高橋氏は天皇に対して自分には咎がないことを主張し、それが認められ、安曇氏だけがより重い罰を受けることになる。

こうした一連の事件に対して、安曇宿禰広吉は私記の捏造を行い対抗する。高橋氏が景行天皇の代から仕え始めたという記録があるのに対して、安曇氏は高橋氏よりも二代古い崇仁天皇の代から仕え始めたとする説を書き加えたのである。( ※ 日本書紀によると安曇氏は応神天皇の代から仕え始めており、高橋氏の仕えた景行天皇よりも四代後からである。 )

しかしこれにより安曇氏が、高橋氏の前に並ぶのは歴史的に正しい根拠があるとされるようになる。そのため高橋氏はそれに従わざるを得ず、これ以降、高橋氏は安曇氏の後ろに並ぶことになった。

③ 延暦八年(西暦789年)

正当性を確認するため、朝廷は、高橋氏および安曇氏の両家に私記の提出を要請。この際に、高橋氏から出された文書が『高橋氏文』である。

④ 延暦十一年(西暦792年)

提出から三年後、太政官が安曇氏の私記が書き加えられたものであることを指摘する。よって高橋氏の起源こそが正しく、安曇氏の起源には偽りがあるとした。しかし桓武天皇はこの件に関して「累世神事」を根拠に、やはり安曇氏も神事を行うには正当な家系であるとして、二氏の間で一回づつ前後を入れ替えて並ぶという方法を提案して仲裁を行った。

しかし、この方法に安曇宿禰継成は納得せず、6月、12月の

「高橋氏文」について

さて先の高橋氏と安曇氏の論争に関して、延暦八年(西暦789年)に朝廷に提出されたという氏文に注目してみたい。高橋氏は『高橋氏文』を提出し、その正当性を主張した。ここで記述されている

この『高橋氏文』は全文は残っておらず逸文だけが『本朝月令』『政事要略』『年中行事秘抄』に残されている。

さてここで『高橋氏文』に記されている高橋家の起源、

【 高橋氏文 】

口に出すのも恐れ多い巻向日代宮(まきむくのひしろのみや)で天下をお治めになった景行天皇の治世五十三年八月、天皇は群卿たちに詔して仰せられた。

「私が愛しい子を思うことは、いつになったらやむであろうか。小碓王(おうすのみこ)[またの名を

天皇は

このとき、大后が磐鹿六獦命に仰せられた。

「この浦で、霊妙な鳥の鳴き声が聞こえた。それは、“ガクガク”と鳴いていた。その姿を見たいと思う」

そのため、磐鹿六獦命が船に乗って鳥のところまで行くと、鳥は驚き、他の浦へ飛んでいった。なおも追いかけて行ったが、ついに捕らえることはできなかった。そこで、磐鹿六獦命は呪いをかけていった。

「鳥よ、お前の声を慕って姿を見たいと思ったのに、他の浦に飛び移って姿を見せなかった。今から以後、陸に上がってはならぬ。もし陸に降りることがあるならば、必ず死ぬぞ。海中を住処とせよ」

帰るとき、船の艫のほうを振り返って見ると、魚がたくさん追いかけてきた。そこで、磐鹿六獦命が角弭の弓を泳ぐ魚たちのなかに入れると、魚が弭にかかってきて、たちまちたくさんの魚を獲ることができた。そこで、その魚を名づけて、“頑魚(かたうお)”と呼んだ。これを今の言葉で“カツオ”という。[今、角を釣り針の柄をにしてカツオを釣るのは、これに由来する]

船は潮が引くことに遭って渚の上に乗り上げ、動けなくなった。船を掘り出そうとすると、大きな白い蛤がひとつ出てきた。磐鹿六獦命は、カツオと蛤の二種類の品物を捧げて、大后に献上した。

すると大后は、そのことをお誉めになりお喜びになって仰せられた。

「それをおいしく美しく料理して、天皇のお食事に差し上げなさい」

そのとき、磐鹿六獦命は、「六獦が料理をさせて奉りましょう」と申し上げ、

このとき、天皇が仰せになるには、「これは、誰が料理して進上したものか」とお尋ねになった。そこで、大后が申し上げた。

「これは磐鹿六獦命が献上したものです」

すると天皇はお喜びになり、お褒めになって仰せになられた。

「これは、磐鹿六獦命一人の力で行ったことではない。天にいらっしゃる神が行われたものである。大和の国は、行う仕事によって名をつける国である。磐鹿六獦命は、我が皇子たちに、また生まれ継ぐ我が子々孫々までに、永遠に長く、天皇の食事に関わる職掌に清め慎んで従事し、仕え申しあげよ」と、

また、「この仕事は、多くの伴が立ち並んで奉仕するものとせよ」と仰せになり、東西南北の諸国から人を割き移して、大伴部と名づけ、磐鹿六獦命へお与えになった。

また、諸氏の氏人や東方諸国の国造十七氏の童子を、それぞれ一人づつ献上させ、平坏と領布をお与えになって、彼らの統括を委ねられた。「山野海河は、ヒキガエルの渡る果てまで、船の通う果てまで、海の大小の魚、山のさまざまの獣など、お供えするすべてのものを統括し取り仕切って奉仕せよ」と任じられた。

「このように委ね任じることは、私ひとりだけの意思ではない。これは、天にいらっしゃる神のご命令であるぞ。我が王子・磐鹿六獦命よ、諸々の伴たちを督励し統率して慎み勤めて奉仕せよ」と仰せられ、祈誓されて委ね任じられたのである。

このとき、上総国の安房大神を御食つ神としてお祀りして、若湯坐連らの始祖・意富売布連の子の

同じ年の十二月、天皇は東国から伊勢国の綺宮へお帰りになった。治世五十四年甲子の九月、伊勢から大和の纒向宮へお帰りになった。

五十七年丁卯の十一月、武蔵国の知々夫大伴部の祖である

纒向朝の歳次癸亥の年から、はじめて貴い詔勅をうけたまわり、膳臣という氏姓を賜って、天皇の御食に斎み慎んで奉仕し、いまの朝廷の歳次壬戌の年に至るまで、合わせて天皇の御世なら三十九代、年なら六百六十九年を重ねてきたのである。[延暦十一年]

ここで注目したいのは、高橋氏の先祖である磐鹿六雁命が、

【 日本書記 】

五十三年秋八月丁卯朔、天皇詔群卿曰「朕顧愛子、何日止乎。冀欲巡狩小碓王所平之國。」是月、乘輿幸伊勢、轉入東海。冬十月、至上總國、從海路渡淡水門。是時、聞覺賀鳥之聲、欲見其鳥形、尋而出海中、仍得白蛤。於是、膳臣遠祖名磐鹿六鴈、以蒲爲手繦、白蛤爲膾而進之。故、美六鴈臣之功而賜膳大伴部。十二月、從東國還之、居伊勢也、是謂綺宮。

上記、日本書紀の内容は、基本的に『高橋氏文』と同じ内容である。しかし先の『高橋氏文』では磐鹿六雁命が天皇に

磐鹿六雁命と鰹の記述

磐鹿六雁命は後年、料理神として神格化され、庖丁人および料理人の崇敬の対象となる。その磐鹿六雁命が献上した料理が、白蛤の膾であるよりは、明らかに鰹を割いた膾である方が、庖丁を振って活躍する磐鹿六雁命の姿をイメージさせやすかったのは間違いないだろう。

つまり高橋氏は、私記である『高橋氏文』に対して、意図的に、正史の『日本書紀』には記載のない鰹を食材として新たに付け加えたのではないかと言うのが私の仮説である。そしてその理由は、庖丁で食材を割くという調理工程を、より際立たせる為である。

単に料理の神様であるとするならば、古の料理の記録が残っているだけで十分だったかもしれない。しかし、料理の神様が、庖丁で鳥魚すら割いていないという事になれば恰好がつかないと考え始めたとするならばどうだろう。そうなると『日本書記』の記録にある白蛤の料理だけでは、崇敬の対象とするには弱くなってしまうように思えないだろうか。

もし律令制度の奈良・飛鳥時代において、すでに庖丁で割くことが重要視されていたのであればどうだろう。『高橋氏文』において高橋家の包丁職としての権威を高めようと、そこに鰹を割いたエピソードも意図的に盛り込もうとしたとしてもおかしくない。

先ほど、高橋氏と安曇氏の優位性に関して、安曇氏が私記に改竄を加えて、高橋氏との序列において優位に立とうとしたことを述べた。そして実際に、一時的にではあるが、改竄が功を奏し、安曇氏は高橋氏よりも並びにおいて優位に立ったのである。

そう考えるとこれと同じことが、高橋氏の私記である『高橋氏文』においても行われた可能性も否定できない。私記はその氏の歴史や出来事を記録することで、その氏の特権や、専門職制を守るための根拠として機能してきた。特に安曇氏との優位性を競うような厳しい立場に置かれていた高橋氏にとって、何らかの権威付けに寄与するような加筆を行う動機は十分にあったに違いない。

また安曇氏を意識しなくても、庖丁で割くことにおける重要性が増し加わってくるにつれて、料理に関する特権と強く結びついた高橋氏にとっては、一層の歴史的な何らかの権威性を獲得するために、私記に対して加筆を行った可能性も否定できない。

さらに言えば「割くこと」に対しての重要性が増したがために、鰹が付け加えられたのかもしれないし、あるいは鰹に関する記述が付け加えられたことで「割くこと」が重要視されるようになったのかもしれない。いずれにしてもこの時代がある種のターニングポイントとなり、現在の日本料理と言われる世界における「割くこと」を基盤としたヒエラルキーが形成されてゆくようになった可能性を考えることが出来るのである。

そして高橋氏が、朝廷における料理での中心的な役割を占めるようになることにより、磐鹿六雁命とそのエピソードにおける神格は一層高まったとも考えられる。

四條家について

ここまででどのように高橋氏が庖丁職における権威を得てきたかについて述べてきた。では現在の庖丁式における権威となっている四條流は、どのように始まり、庖丁式における権威を得てきたのだろうか。この点を説明するにあたり、まずは四條家について説明することから語って行きたい。

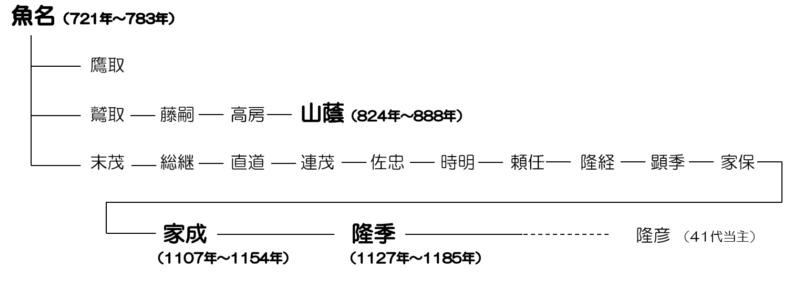

『日本料理法大全』の説明では、四條家は、藤原北家の藤原

庖丁式に関しては、藤原山蔭の確立したものが高橋家により伝えられていたが、さらに新たに四條(藤原・羽林)隆季を始祖とする四条家に対しても家職として伝えられてゆくことになり「四條流」は庖丁式の分野でその権威を確立していったとされている。

※「四條流」の詳細に関してはその項を参照のこと。

それまでは口伝、直伝しかなかったが、四條流庖丁道の大意を長享三年(1489年)に

藤原山蔭から伝えられたであろう庖丁式が、四條家に対しても家職として伝えられてゆくことになったとされているが、その根拠となる当時の正式な記録は残されていない。四條家はもともとは雅楽でいうところの「笙」を司る家であることは記録が残されているが、庖丁式の専門家である事に関しては、正史のどこにも触れられてはいないのである。

では、どのように四條家は庖丁式を司る家系となり得たのであろうか。家系図からそのことを明らかにしてみたい。

この家系図にはポイントとなる人物を大きな太字で表した。まず四條家では藤原魚名が始祖であるとされており、ここから庖丁式の起源は遡れるとしている。そしてさらに重要な人物として藤原山蔭を挙げており、彼が魚名からの庖丁式を引き継ぎ、確立させたとしている。その後、藤原家成が白河天皇の御前で鯉庖丁を披露する。さらにその子の隆季(ここから四條家が始まる)が四條を名乗るようになったという流れである。

この関係性の裏付けとして『御家元庖丁道御縁記』という由緒書きが宮内庁書陵部蔵『四條家庖丁道入門関係書』のなかにあるとされており、まずはそこから紐解いてゆきたい。この『御家元庖丁道御縁記』の現代語訳が『宮中のシェフ鶴をさばく』西村慎太郎著に記載されているので、まずはそこから引用を行う事とする。

【御家元庖丁道御縁記】

そもそも最初の庖丁道御家元というのは四条家の元祖である河辺左大臣藤原魚名公をはじまりとして、四条家に昔より庖丁古伝の式方を伝えているために四条流と称した。皇国は万国に比べて山海の魚や鳥に至るまでたいへんおいしい味の食材があるというが、そのおいしさの味わい方を知らなかった。これを残念にお思いになった魚名公は庖丁道を編み出し、山蔭中納言へ委ねた。山蔭卿は稀代の御名人であったため、庖丁道の秘術に尽力して世に伝え、御当家(=四条家)にその奥義を授けた。

その後、十一代後の家成卿は故実を正して、有職はもちろん、いくさの出陣の御祝儀に至るまで庖丁式の式法を定めた。保延二年(1136年)に白河天皇の御前において鯉庖丁を勤めて、公卿、殿上人の目を驚かせた。

現在の当主である四條隆彦は四十一代目を名乗っているので、そこから逆に遡ると藤原魚名がまさに四十一代前に当たる。この藤原魚名であるが、庖丁式に関係したという、この当時の公的な記録は一切存在していない。しかし『御家元庖丁道御縁記』には魚名が庖丁道を編み出し、それを今度はさらに山蔭へ委ねたとしている。

年代をみてもらうと分かるが、魚名が死んで、山蔭が生まれるまで41年間も隔たりがある。そしてこの隔たりを埋めうるような庖丁に通じた人物の存在は一切記録されていない。よって庖丁式が本当に魚名から山蔭に伝えられたのかは、はなはだ疑問である。さらに山蔭が庖丁式を行ったという当時の記録も一切存在していない。

この藤原山蔭は磐鹿六雁命と同様、料理において神格化された人物である。四條家が庖丁式における権威を帯びるためには藤原山蔭は何としても、その家系に取り込んでおきたい人物であることは間違いないだろう。実際に山蔭と四条家は、その祖を魚名に持つという所は同じであるが、魚名の息子の代から別れた系統になっている。こうした家系系統を越えて、秘伝ともいえる庖丁式の情報伝達が行われたと考えるのは極めて不自然である。このように魚名→山蔭の間にある、何十年もの時間的な隔たりや、家系統によるつながりも含めて、この関係性が成立するとは考えられない。

よって魚名が山蔭に委ねたというような記述は、四條家の庖丁式の権威を高めるための方便であったに違いないと考えるべきだろう。しかし後代になり、家成が白河天皇の前で鯉庖丁を行ったという事実は『古今著聞集』に記録があり、家成がその技術を持っていたことは間違いないだろう。

さらにその息子の隆季が四条に住まいを構えたことから四條家を名乗るようになったとするならば、むしろこの辺りを、四條家庖丁道の祖とすべきであると考えられるが、あくまでも魚名まで遡るという事に拘るのは、やはり山蔭をその流れに取り込みたいという意図がある為と、私には感じられてならないのである。

よって四條家の祖としては、その源流を藤原魚名とすることは正しいが、四條流庖丁道の祖を魚名に求める事には無理がある。そこをゴリ押してまで魚名とするには、山蔭との繋がろうとする為であると思うのであるが、その後の家系的なつながりから見てもそこには無理があり、こじつけのようになってしまっていると言わざるを得ない。実際、藤原山蔭と四條家本流との関係に関しては、庖丁式を執り行うどの団体の記述をみてもあいまいな説明である。

よって四條流庖丁道の祖をどこに置くかというのであれば、庖丁式の記録の残されている家成、あるいは四條を名乗った隆季あたりを祖とするのが正しいように思う。それを無理に魚名まで遡ろうとするので、『御家元庖丁道御縁記』にあるような、魚名が庖丁道を編み出し、山蔭中納言へ委ねたというような歪曲を行わなければならなくなってしまうのである。

『御家元庖丁道御縁記』であるが、これは四條家の私記であり、はっきりとした書かれた年代は分からない。先に述べた「宮中のシェフ鶴をさばく」西村慎太郎氏は、他の書『浮鯛抄』との対比、および引用の可能性から、書かれた年代が19世紀初めごろであるとしている。さらに西村氏は、この『御家元庖丁道御縁記』をもって四條家は庖丁道を家職化しようと試みたとしている。

実は四條家が庖丁と関係したとされる要素で『御家元庖丁道御縁記』が書かれる前に存在する確かなものは以下に挙げるだけである。

『古今著聞集』 1140年に白河天皇のまえで家成が鯉庖丁を披露

『四條流庖丁書』 1489年に

『武家調味故実』 1537年に出された料理の本。主に鳥料理の調理法と盛り付け(ディスプレイ的)の方法を解説した書である。著者は不明とされているが、奥書には、四條隆重(1507-1539)より伝授されたとある。

魚名や山蔭がその祖であるとした書である『御家元庖丁道御縁記』は19世紀前半ごろに書かれたと考えられる。この縁起に関して西村慎太郎氏は、家職としての「創出」および「再発見」の為であったとしている。つまり、四條家で過去の先祖の記録を当たり、そこに断片的な庖丁式や料理に関する記録が見られたことから、それを家職化しようという意図的な動きがあった、そしてそれが幕末から進み、確立されていったのではないかと説明している。

つまり半分は本当であるが、半分は史実に基づかないフィクションで『御家元庖丁道御縁記』は成立しているという事なのである。先に高橋氏と安曇氏の確執において、私記が果たした役割を思い出してほしい。安曇氏は仕えた天皇の年代を加筆することで有利になろうとした。また高橋氏も正史にない磐鹿六雁命が鰹を割いたという記述を付け加えたのではないかという疑いがある。いずれにしてもこれらは家職を守り、それを強固にするための家の歴史に対する創出的な追記(悪く言うと改竄)だったのである。

こうした背景も考えると、家職としての庖丁道を確立しようとする四條家の『御家元庖丁道御縁記』の記述も、ある程度、なぜ、そしてどのような意図のもとに書かれたのかを推測することが出来るのではないか。さらになぜ藤原魚名や藤原山蔭までもを持ち出さなければならなかったのかという事も見えてくるのである。

藤原山蔭について

さてここで藤原山蔭について語っておきたい。藤原山蔭は磐鹿六雁命と並んで、日本料理の世界において神格化されている人物である。彼がその料理の世界において、何を成し遂げたのかをここで詳しく説明するとともに、藤原山蔭のに対する認識に一石を投じる事としたい。

さて藤原山蔭について正史の中には料理について語られている文献は無い。ただ四條家に関係する文献には、第58代光孝天皇から藤原山蔭は料理法を教えるように任されたとされているものが存在するようである。この事に関して四條家41代当主の四條隆彦が『歴史の中の日本料理』という著作のなかので以下のように説明している。

【 歴史の中の日本料理 】四篠隆彦著

光孝天皇は、四篠山蔭卿と話しをしている中で、自分が料理を行うのにさいし、さまざまな命を奪っていることにこころを痛めている事、とはいえ、人間も食事をしなければ生きていけないということを相談し、その上で、食べ物に使われる素材のすべての命に感謝を、そして祈りを捧げるという意味において、庖丁捌きの掟を定めるように命じられたのです。

ここでいう「命」とは、魚などの命は当然のことながら、光孝天皇は植物にも成長するということで命を感じられており、その植物の命に関しても同様に感謝をささげるということを考えていらっしゃったのです。

要するに、自分が生きて健康でいられるのは、食事をしているからであり、その食事をしているということに関しては、動植物全ての命をいただいている上に自分の健康や生命が生かされているということをお考えになられたのではないでしょうか。

またNPO法人・四條司家食文化協会のウェブでは、藤原山蔭との関係においては以下のような説明もある。

【 四條家の歴史 】

四條司家は、日本料理の祖神と崇められている四條流の祖、四條中納言藤原朝臣山蔭卿から始まります。 平安初期、第五十八代光孝天皇は料理に造詣深くあらせられ、自ら庖丁をとられて数々の宮中行事を再興されました。 四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました。

山蔭卿は、天皇のお考えに従い、且つ自己の工夫も加えて、そこに平安料理道の基礎路線を確立しました。それが四條流庖丁、料理道の根源です。 しかし山蔭卿は宮中の料理法を教えましたが、一般臣下に利用できる料理の普及と指導に重点を置いたのです。

そして、その頂点に庖丁儀式があります。

いずれも光孝天皇が、料理に関することを藤原山蔭に託したことが示されている。この託したものが「庖丁式」であり、四條家は「庖丁式」を代々引き継ぐ家系であるという事を述べている。しかし、実際はどうだったのだろうか? この事について語るにあたり、まずは光孝天皇がどのような人物であったかを説明しておく必要があるだろう。

光孝天皇について

光孝天皇は、陽成天皇の後の、西暦884年に第58代天皇として即位した人物である。

この時代、

この当時、光孝天皇は55歳。通常10代~20代で天皇として即位していたこの時代においては、異例の高齢になってからの即位であった。

ではなぜこのような高齢の光孝が天皇になれたにか? それは光孝天皇が藤原基経に逆らわない、扱いやすい人物だったからである。実際に光孝天皇は政治の事は藤原基経に任せて、自分ではそれに携わることはなかった。こうした背景ゆえに藤原基経は日本初の関白という位に付き、朝廷において継続的に実権を握り続けることになる。光孝天皇は政治や権力闘争からは距離を置く、風流を解する人物として捉えられている。

ここで光孝天皇に関するエピソードを幾つか紹介したい。

① 即位した時の記録

『古事談』には陽成天皇の廃位後にどのように光孝天皇が即位したかについて書かれている。

「やぶれたる御簾の内に、縁破れたる畳に御坐して、本鳥二俣に取りて、傾動の気無く御坐し」

これは藤原基経が天皇にするため光孝を訪問した時の記述である。御簾も畳の縁も破れており、そこに座していたとある。このように光孝は質素(貧しい)な生活をしていたことが分かる。また『古事談』には続けて以下のような記述もある。

光孝天皇、親王ノ時、町人ノ物ヲ借用シ給フ事 小松帝親王之間、多借用町人物。御即位之後、各参内責申。仍以納殿物、併被返與云々。

ここでは光孝天皇が、まだ親王の位にあった間、町人から沢山の物を借りていので、天皇に即位したときに「貸した物を返してくれ」と、御所に町人が督促に押し寄せた事。さらにそれを納殿の物で返却したことが記されている。

② 雉の足

『大鏡』にはまだ光孝天皇が親王であった時、藤原良房の宴会に参加した時のエピソードを記している。

【 大鏡:太政大臣基経 】

良房のおとどの大饗にや、昔は親王たち、かならず大饗につかせ給ふことにて、わたらせ給へるに、雉の足はかならずもる物にてはべるを、いかがしけむ、尊者の御前にとり落してけり。 陪膳する人、親王のおまへのをとりて、惑ひて尊者の御前に据うるを、いかがおぼしめけむ、御前の大殿油を、やをらかいけたせたまひける。

むかしは親王たちは必ず大饗に出席されるならわしであり、

③ 料理(自炊)を行っていた天皇

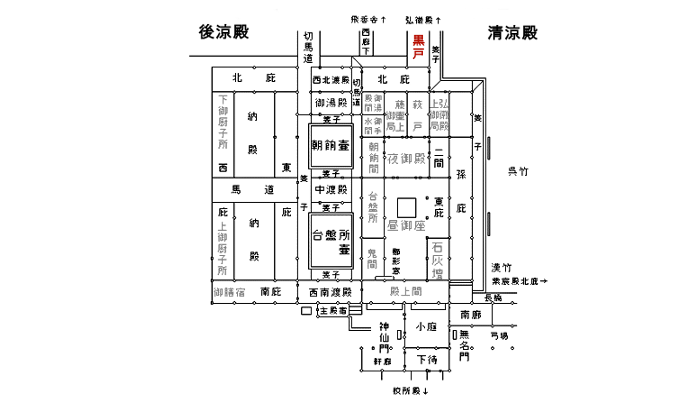

『徒然草』の第百七十六段なかで吉田兼好は、光孝天皇がみずから黒戸と呼ばれる宮中の場所(厨房)において自炊を行っていたと記している。

【 徒然草 】

黒戸は、小松御門、位に即かせ給ひて、昔、たゞ人にておはしましし時、まさな事せさせ給ひしを忘れ給はで、常に営ませ給ひける間なり。御薪に煤けたれば、黒戸と言ふとぞ。

【現代訳】

清涼殿の黒戸御所は、光孝天皇が即位した後、かって一般人だった時の自炊生活を忘れないように、いつでも炊事ができるようにした場所である。薪で煤けていたので、黒戸御所と呼ぶのである。

黒戸御所は宮中の一間。清涼殿から弘徽殿に通じる廊の、その中央西向きに黒戸とよばれる戸口があり、そこで光孝天皇は自分で料理を行なっていたとされている。天皇が自ら料理を行うというのは、かなり異例のことであっただろう。

吉田兼好が示しているように、黒戸は煮炊きし、自炊するための場所であった。よって火を焚くために煤けていたのである。故に黒戸は包丁さばきを見せたり、包丁式を行うような場所とは無縁の場所であったと言える。

④ 和歌

光孝天皇には多くの人に知られている次の有名な和歌がある。

「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」

これはまだ親王であった時に光孝天皇が詠んだ和歌である。春に若菜を摘む様子を描写しているが、この若菜は七草粥等、料理に使うものであった。ここで述べられている「君」とは、一般的には思いを寄せる女性と考えられているようであるが、考えようによっては、馳走を振る舞うための仲の良いお客、あるいは美食仲間とも考えられないだろうか? 食材を集め、料理する楽しみを詠った和歌であるとも読める。自分で料理を行う光孝天皇であれば、このように読むことも可能であるだろう。

光孝天皇と藤原山蔭

以上、4つの光孝天皇に関するエピソードを挙げておいた。こうしたエピソードから光孝天皇の人となりが浮かび上がってくるのではないだろうか。時の権力者である藤原基経が、なぜ光孝天皇を即位させたのか。それは彼のおかれた立場の弱さにあったのかもしれない。もともと光孝天皇は、天皇に即位する可能性の非常に薄い立場にあった。故に55歳のその時にも、誰も彼が即位するとは思わなかったに違いない。

しかも、その生活ぶりは簡素で貧しいものであった。例えば借金の返済を条件に、藤原基経を関白に据え、政治に関与しないという条件が示されたとするとどうだろう。それは光孝天皇にとって悪い話ではなかったかもしれない。

さらに宴会で配膳者が、思わず光孝天皇の膳から雉の足を取って、主賓の膳に置いたというエピソードも、光孝天皇のやさしさというか、人の良さや気弱さが伝わってくる。配膳者も彼の雰囲気からか、思わず軽んじてか、雉の足を取ってしまったのだろう。光孝天皇も明かりを消して目立たないようにしたというのも、それを見た藤原基経にとってピンとくるものがあったに違いない。つまり彼なら天皇になっても御しやすいと考えたのではないだろうか。

さて、ここから光孝天皇と藤原山蔭の関係を推測してみたい。ここでもう一度、NPO法人・四條司家食文化協会のウェブにある文章を引用しよう。

【 四條家の歴史 】

四條司家は、日本料理の祖神と崇められている四條流の祖、四條中納言藤原朝臣山蔭卿から始まります。 平安初期、第五十八代光孝天皇は料理に造詣深くあらせられ、自ら庖丁をとられて数々の宮中行事を再興されました。 四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました。

山蔭卿は、天皇のお考えに従い、且つ自己の工夫も加えて、そこに平安料理道の基礎路線を確立しました。それが四條流庖丁、料理道の根源です。 しかし山蔭卿は宮中の料理法を教えましたが、一般臣下に利用できる料理の普及と指導に重点を置いたのです。

そして、その頂点に庖丁儀式があります。

この説明に、私は幾つか腑に落ちない点がある。

まず藤藤原山蔭を祖とする点である。四條家と藤原山蔭は関係しているが、藤原山蔭の系統の子孫は途絶えており、四條家は藤原山蔭とは繋がっていない。よって「山蔭卿から始まる」という表現は適切ではないと思われる。

またここには「四條家に深い御縁のある天皇であられるので若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました」とある。自ら料理を行われた光孝天皇の事である。もしかすると藤原山蔭を招き、料理を振るわれたこともあったかもしれない。そこでの光孝天皇の関心事は「味」であり「割くこと」つまり「庖丁式」の新様式を打ち出すことなどでは無かったのではないか? それがなぜその頂点として庖丁式へとつながってしまうのかが良く分からない。

なぜなら、その当時の庖丁の事は、内膳司である高橋氏の独占状態であり、不動の権威を持っていた時代である。この権威を守ろうという高橋氏の思いは、先に述べた安曇氏との地位争いの過程を振り返って頂くと理解できるに違いない。

その権威の中に割って入って、新機軸の「庖丁式」を始めようという行為を、政治的な事柄には一切関与しなかった光孝天皇がやるだろうか? しかも毎日の天皇の食事は高橋氏を長とする内膳司によって供えられるのである。もしそのような事を行えば、かなりギクシャクとした日常関係が清涼殿で繰り広げられることになったはずである。なぜならそれは高橋氏の権威と利権と家職を脅かそうとする行為だからである。

こうした不和を引き起こすような、従来から存在している権威や利権を排除するような行動を光孝天皇が推し進めたとは、その性格上からとても考えられないのである。

光孝天皇と藤原山蔭が料理について話あったとすれば、高橋氏の権威によって占められている分野である「割く」こと、つまり庖丁式などの範疇とは競合しない「味わい」に関する関心事だったのではないだろうか。

もしかすると光孝天皇と藤原山蔭がこのような会話をしたのではないかという推測もと、以下に、その会話を再現してみることとした。時代は西暦885年の事である。

光孝天皇と藤原山蔭の会話推測

| 天皇 | 口には出さなかったが、今日の晩餐料理は酷かったのう。カタチや色どりは見事なのじゃが、何とも味がどうにもこうにも...。 |

山蔭 | 確かにでございますな。高橋氏の割き方は素晴らしゅうございましたが、味がどうにもぼんやりとしておりましたなあ。 |

|---|---|

| 天皇 | その通りじゃ。あの者たちの料理には、朕が食べたいと思うような味がせんのじゃ。 |

| 山蔭 | 御意。それがしも何時もそう感じておりまする。 |

| 天皇 | 例えば彼らの里芋の切り方はみごとな六方剥きなのじゃが、朕は皮の近くのアクも残るような荒い味の方が好きじゃ。

それにあんなに身を切り捨てるのも惜しい。

それから春の山菜も、彼らの灰汁抜きは徹底し過ぎておる。何だか食べ物に苦みもエグミもなくて生命力というものが感じられん。 |

| 山蔭 | 御意。彼らの料理は割き方だけでございますな。帝の仰られる通りにございます。

そう言えばかつて、帝にご馳走になりました早春の摘み草料理。あれがそれがしには忘れられませぬ。帝がお詠みになれました

「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪はふりつつ」 あの句を思い起こさせるような、生命力を感じさせられる素晴らしい品々でございましたな。 |

| 天皇 | そちは舌が肥えておる故、腕の振るいがいもあるというものじゃ。そう言えば、そちの料理の腕前もなかなかのものよのう。 |

| 山蔭 |

とんでもござりませぬ。それがしの料理など、帝の心尽くしのお料理の足もとにも及びませぬ。 |

| 天皇 |

天皇に即位してからというもの、内膳職の作ってくる料理はカタチばかりで、心が感じられん。旨くないのはその理由かのう。

割き方が良くても味が駄目なら価値がないのじゃ。

また汁物が廻り回ってやっと運ばれてくるので、冷め切っていて、いつもぬるい。これも耐えられんのう。

たまには、焼きたてのメザシや、温かい汁物をあっさりと食べてみたいのう。 |

| 山蔭 |

そうでございますなあ。それがしも今年で六十二歳でございます。年を取ると帝の仰ったような食事が本当に恋しくなり申す。

この季節に春の山菜を食べると、苦みがまた何ともいえませんなあ。

あと新たな年に、その季節の食材を食べると、美味いのは勿論でございますが、また一年、無事に生きたことを心の奥深くで噛みしめる思いでございます。 |

| 天皇 |

そちの言う事はもっともじゃ。朕も今年で五十七歳じゃ。そちの言うように、その季節の心尽くしの旨いものを食べるのは感慨深い事だのう。 |

| 山蔭 |

この先、それがし、どれくらい生きるか分かりませぬが、この腕を振るって、帝にもぜひ季節の美味を味わって頂きとうございます。 |

| 天皇 |

そうじゃのう。そちは内膳職の高橋のような料理とは違った方法で、朕の為、時折、その腕を振るってはくれぬか?

技巧に偏らない季節の美味を作って楽しみ、それを人生の老いを共有できる仲間と一緒に味わいたいのじゃ。 |

| 山蔭 |

御意。喜んでお仕えさせて頂きまする。 |

もしかすると上記のような会話が行われたかもしれない。

四條家の謂れの中にある説明では「若き頃から料理を作ったり味わったりなさるお相手に同じ趣味をもつ山蔭卿をお選びになりました」とあり「そして、その頂点に庖丁儀式があります」という唐突な結論に導かれているが、むしろ光孝天皇と藤原山蔭の真意は、上記のような「味わい」を中心とした上記のような会話に帰結してゆくべきと考えるべきではないか?

この会話から2年後に光孝天皇は亡くなり、その1年後に藤原山蔭も亡くなってしまう。こうした老いの中で、彼ら2人がどのような味を求めるようになったかについては、現代でも同じように年を重ねると我々がどのような好みになってゆくかという事で推測するしかない。少なくとも庖丁で技巧を凝らした外見重視の料理ではなく、子供のころから日常食として食べてきた素朴でありながら滋味に富んだ、季節感のある料理を求めたのではないかと推測するのがむしろ自然であるように私には思われる。

この会話は歴史に基づかない単なるフィクションでしかないという批判的意見は当然あることだろう。しかしこうした意見に対しては、四條流庖丁式における家職としての根拠も、過去に誰かが書いた、限りなくフィクションに近い、歴史の改竄すら権威のために平気で行われてきた私記を根拠としたものであるとだけ返答しておくに留めておきたい。

『美味求真』で述べられる包丁流派

木下謙次郎は『美味求真』の中で、庖丁流派に関してあまり良い評価していない。いや、むしろこうした流派の料理はかたちにとらわれ過ぎて、味の本質を見失ったものであると評している。

四章の「日本料理人および流派」にある附 四條流、大草料理の一瞥では、その考えが明確に述べられていると考えられる。以下、その箇所を引用しておく。

【 附 四條流、大草料理の一瞥 】

四條流および大草流の料理法は前にすでに概説しているように(室町時代)とにかく形式または儀礼に偏重しており、料理の内容や味に関しては、却ってあまり顧みられていないという傾向にある。魚の捌き方、野菜の作り方、四季の物と称するものについてそれぞれ手続きがあり、包丁の持ち方、魚箸の使い方、俎板の置き方、装束の着方、扇子の捌き具合に至るまで、千曲萬折、繁字褌体、名付けられす表現できないものがある。料理は見るためのものとなり、食品で作る細工物と呼べるようなものとなっている。その折紙、または秘伝と称されているものを見ると、思わせ振りで、勿体つけただけのものでしかなく、官僚的傾向が、形式や外観に重きを置くようなものであるとするならば、日本の旧式な料理こそが最も官僚的傾向を表しているものであると言えるだろう。こうした傾向ゆえにその論じているものは品質、季節、火加減、滋味に付いてではなく、食材によって上下の差別を定めるようなことである。例えば鯉を魚の最上位であるとし、鶴を鳥の最上位とし、獣は四つ足であるゆえに一概に穢れ物として排斥するのである。そしてまた徒らに時期に外れた食材であってもそれを重要視する傾向がある。雪の中にタケノコを求めたり、冬にスイカを貴重とし、すべてのこうした珍しいものを手に入れることを誇りとしているが、その他方では食忌、または食べ合わせを唱え、範囲は非常に多様でありそれらを容易に記憶することは難しい。四條流には鯉の料理法に四十通りの手続きがあり、大草流では大根の切り方に五十通りに近い方法を数え、すべて庖丁を使う前には必ず呪文を唱えることが通例になっているようである。本書は一々これらの方法を記述する暇はないが、この詳細を知りたければ園部家伝書、大草流相伝書、十二因縁書、七五三相伝折紙、体様旧式巻を読んでみると良いだろう。

このように述べて、庖丁式流派に基づく日本料理の問題点を浮き彫りにしている。ここで述べられている問題点を書き出すと以下のようになるだろう。

・形式または儀礼に偏重 - 官僚的傾向にある。

・切り方が重視され、料理の内容や味が顧みられていない。

・料理は見るためのもので、食品で作る細工物になっている。

・食材そのものに上下があり、旬のような季節感がないがしろである。

こうした流派の料理法は余りに形式儀礼に偏ってしまっており、その結果として料理そのものの内容が空洞化に陥ってしまっているとしている。日本料理はあまりにも形式だけを重視してきたために、味や栄養という概念がうとんじられ、美味に対する求心が行われているとは言い難いものとなってしまっているのである。

また『美味求真』の中では、割き方においては、口腔から肛門までの管を切断することでその肉を汚すことがないようにと再三注意している。しかし庖丁式流派では、食道から腸にかけての消化管を真っ二つにする方法が取られている。

その問題点は三章「割く正しからざれば食わず」の部分で、次のように説明されている。

魚類の割き方で最も注意を要するのは、原則としてどんな部分にでも庖丁で腸を切断していけないという一点だけである。腸は腹内で曲折しているが、もともとは口と肛門へとつなぐ一本の管に他ならない。ゆえに肉を割くにあたり、口と肛門を接続したままにしておくことは自然に従う主義であるとする。 さらにそれだけでなく、腸を切断することが無ければ、内臓の汚物が肉を汚すことが無い。従って肉を水で洗うような必要も生じないのである。

四條流、大草流の料理書を見ると、鳥を引き廻して首を切り向こうに置く等とあり、まず鳥の頭を無遠慮に刎ねるのを原則としている。現在、東京の料理人の多くは、鶏、鼈を割くのにまずはその頭を刎ねるのを基本としている。これは何れも特殊な理由があるためではなく、ただ邪魔者をまずは取り除く為であるのだが、こうして嘴と肛門とを連結する腸管の一部を断つことは非常に不自然な方法であると言えるだろう。 もし鼈の頭を刎ねる理由が、噛みつかれることを恐れてという事であるならば、これは料理人と鼈との対決と見るべきである。料理人は武器を手にして、丸腰の鼈に対し、不意打ちによってその首を切りつけるとも言えるので、これは最もひどい料理法である。

庖丁式では、食材に触れずに、包丁刀と真菜箸だけで割く為に、必然的に真っ二つにする方法になってしまわざるを得ないのであるが、これでは衛生的な面で問題を懸念せざるを得ない。またそれにより汚れた肉を洗う必要が生じるならば味を損なうという点でもやはり問題は残るのである。

庖丁文化論

『美味求真』は1925年に上梓されたが、それから50年後の1974年に『庖丁文化論』が

江原は『庖丁文化論』の中で以下のようにも述べている。

【 庖丁文化論 】

「それでは、日本料理の未来史はどうあるべきか。……結論的にひとことでいうなら、特殊な料理屋料理(とその料理人)を権威の頂点とするピラミッド型の価値体系を御破算にすることである。家庭料理を料理屋料理に隷属させる食事文化の形態をうちこわして、根本的に作り変えることである。……料理屋料理を、家庭料理の根本に還すことである。その方向以外に、日本料理を敗北から救うてだてはないだろう」

このように述べて、木下謙次郎と同様の包丁流派に対する懐疑的な見方を示しているのである。

日本料理と和食

以上、ここまでで庖丁人についての考察を述べてきた。

庖丁人とは庖丁式を行う、高貴な人であると秘伝書は伝えているが、それは割くことだけに特化した、料理の味とはまったく関係ないものである事を理解して頂けたのではないかと思う。

それだけでない。庖丁人のバイブルである秘伝書には「庖丁人と料理人との階級に大差ある事は火を見るよりも明らかなり」と述べられており、庖丁式を家職化してきた庖丁人とされる人々にとっては、割く事こそが重要な行為であり、自分たちが料理人と一緒にされることを拒む傾向にあることも理解できたはずである。そしてこれは日本料理とそれを司る人たちが一般的な日本における「食」の感覚と乖離してしまっていることを示す要素であると言っても良いだろう。

では我々が考えるべき日本の料理とはいかなるものであるのだろうか?

日本には、自国の料理を現す言葉が二通りある。ひとつは日本料理、もうひとつが和食である。一般的にはこの二つにはっきりした境界が引かれておらず、日本人である我々は、何となく感覚的にどちらも使っているのが現状である。

日本料理と和食、この二つの言葉にはどのような違いがあるのだろうか。その違いと起源について熊倉功夫氏は「日本の伝統的食文化としての和食」の中で以下のように説明している。

「日本の伝統的食文化としての和食」

日本料理も和食も、当然、文明開化の時代に西洋料理(洋食)が生まれた時、これに対してできた言葉で、日本料理は石井泰次郎の『日本料理法大全』(明治31年)において一般化したものである。和食の初見はまだ見出せないが、さらに時代は下るであろう。しかし、日本料理といった時のイメージは、料理屋で提供される高級料理のイメージがあり、家庭食に重点を置いて日本食文化の全体を見ようとすれば和食という言葉の方がふさわしい。

簡単にまとめると

・「日本料理」という言葉が生まれたのは明治時代である。

・「日本料理」は高級料理のイメージ

--------------------------------------------------------

・「和食」は、日本料理という言葉よりも後である。

・「和食」は家庭料理に重きをおいた日本食文化の全体

上記のようになる。

これを突き詰めて言うと、日本料理と和食は違うものであると言える。しかし言葉の定義や違いがあまり明確でなく、双方の言葉の意味するところが曖昧になっているので、その違いが分かりにくくなっているのではないだろうか。

2013年12月にユネスコの無形文化遺産( Intangible Cultural Heritage )に和食が登録された。この注目すべきポイントは日本料理という言葉ではなく、和食という言葉で登録されたという事である。ユネスコの正式な登録名称は「Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year」である。日本語で言うと「和食:日本人の伝統的な食文化 -正月を例として- 」という表記になっている。よって特定の何らかの日本の料理が認定されたのではなく、日本の食にまつわる文化全体が無形文化遺産の対象とされたということであると理解する必要がある。

この登録内容をみると、和食の特徴として以下のような点が定義されている。

(1) 多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。

(2) 健康的な食生活を支える栄養バランス

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿や肥満防止に役立っています。

(3) 自然の美しさや季節の移ろいの表現

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。

(4) 正月などの年中行事との密接な関わり

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。

また一般社団法人 和食文化国民会議が行っている和食の定義も参照する。そこには以下のように示されている。

和食とは、米飯を主食とし、ご飯に合った汁・菜・漬けもの及び多様な菜によって構成される献立を基本に、正しく箸や椀などを使う日本の食習慣である。

味わいは、だしからとられるうま味をベースとし、醤油、味噌、酢、などの伝統的な調味料を用いてつくられる。その意味で粉食のうどんや蕎麦も和食である。また伝統的なスシや郷土の食はもちろん、日本で育まれ培われて日本人の生活に定着しているものは和食の範囲に含まれる。

和食はおおむね低脂肪であることで日本人の健康に貢献している。

和食は、主として国産の食材を使い、四季おりおりの自然の恵みに対する感謝の念とこれを大切にする精神に支えられ、地域や家族をつなぐ日本人の生活文化である。

この定義を見ると、庖丁人たちが重視してきた「割くこと」つまり切ることにおける「和食」の比重はそんなに高くないことに気づかされる。こうした庖丁式や割烹で重要視されてきたものは、和食の範疇ではなく、どちらかというと日本料理の側に分類されているからである。

ユネスコに和食が登録されたことで、日本の食に対する関心は世界で高まりつつあるとされている。しかし実際にどれくらいの

こうした関係性を見ても、和食として認識されている我々の日常生活の「食」と、割主烹従という概念を持つ日本料理が、その内容において似て非なるものである事に気づかされるのである。

ユネスコの登録申請に関して、実は日本に先行して、韓国が自国の宮廷料理を無形文化遺産として申請していたのだが、結局は拒否され登録されなかったという経緯があった。その理由はユネスコ条約の本来の意図は “危機に瀕している文化” を保護することにあり、したがって宮廷料理のような特定階層向けの高級食は、その目的に沿わないというものであった。

このような韓国の事例から考えると、もし日本が、日本料理、つまり料亭料理を日本の食文化であるという打ち出し方で、ユネスコへの申請を行っていたとすれば間違いなく現在のような認定を得ることは出来なかっただろう。

ユネスコはそうした厳しい審査基準を設けて、無形文化遺産の認定を行っている。和食はそうした背景で認定された「食」であり、現在、我々日本の和食を含めて5種類が無形文化遺産の認定を受けている。以下、その5つを挙げておく事とする。(2016年11月現在)

フランスの美食術

Gastronomic meal of the French

メキシコ伝統料理

Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm

地中海料理

Mediterranean diet

トルコのケシケキ料理

Ceremonial Keşkek tradition

そして和食である。

これらの認定された理由は、その食が文化と結びついており、その食が危機に瀕していて保護される必要があるという根拠に基づいたものである。

例えばトルコのケシケキ料理は、トルコの中心的な料理では無いが、結婚式や雨乞いの儀式などで振る舞われる宗教的な料理で、歌を歌いながら音楽に合わせて小麦を脱穀しすりつぶす独特な調理法であることが評価され認定に至った。

またフランス料理は有名ではあるが、ファーストフードの台頭などにより、その食文化を守るのが難しくなっていることが認定理由の背景にある。

こうした食と文化、そしてその食の危機感を思う時に『庖丁文化論』の 江原恵の言葉は、今、この時代にとても意味深い示唆を我々に残すものとなっているように感じられる。最後にその言葉をもう一度、引用して最後の締めくくりとしたい。

【 庖丁文化論 】

「それでは、日本料理の未来史はどうあるべきか。……結論的にひとことでいうなら、特殊な料理屋料理(とその料理人)を権威の頂点とするピラミッド型の価値体系を御破算にすることである。家庭料理を料理屋料理に隷属させる食事文化の形態をうちこわして、根本的に作り変えることである。……料理屋料理を、家庭料理の根本に還すことである。その方向以外に、日本料理を敗北から救うてだてはないだろう」

参考資料

「和食の歴史」 熊倉功夫 - モダンメディア 61巻9号2015

「日本料理の歴史」 熊倉功夫 - Occasional Paper No8 なにわの食文化

「ユネスコ無形文化遺産に登録された本当の理由」 熊倉功夫インタビュー

「四条流庖丁書」

「大草家料理書」 作者不詳

「大草殿より相伝之聞書」 作者不詳

「藤原仲麻呂の乱前後の高橋氏の動向 - 高橋・安曇両氏対立の背景 -」 浅野真一郎

「近世の内膳司について」 須田 肇

「論争する氏と天皇-『高橋氏文』の祭肥技術と起源神話をめぐって-」 三品泰子

「日本料理法大全」 石井治兵衛 - 大倉書店 大正12

「Le guide culinaire(英語)」 Auguste Escoffier

「Le guide culinaire(フランス語)」Auguste Escoffier

「庖丁文化論」 江原恵 - 大倉書店 大正12

「まないた文化論」 江原恵 - 大倉書店 大正12

「高橋氏文」逸文 天璽瑞宝サイト