四條園流

この

園基氏 について

園基氏は庖丁の名手として、『徒然草』の二百三十一段で取り上げられている。以下、そのエピソードの文語および口語訳を引用したい。

【 徒然草二百三十一段 】

園の別当入道は、さうなき

大方、ふるまひて興あるよりも、興なくてやすらかなるがまさりたる事なり。まれ人の饗応なども、ついでをかしきやうにとりなしたるも、誠によけれども、ただ、その事となくてとり出でたる、いとよし。人に物を取らせたるも、ついでなくて、「これを奉らん」と言ひたる、まことの志なり。惜しむよしして乞はれんと思ひ、勝負の負けわざにことつけなどしたる、むつかし。

【 口語訳 】

園の別当入道は、比類なき料理名人である。ある人のもとで、立派な鯉を出したので、人々は皆、別当入道の包丁さばきを見たいと思ったが、軽々しく言いだすのもどうだろうとためらっていた所、別当入道は心得た人で、「この頃、百日間毎日鯉を切ることにしてございますのを、今日欠かすわけにはまいりません。道理をまげて申し受けましょう」といってお切りになったのは、たいそうその場にふさわしく、趣のあることだと人々が思ったと、ある人が、北山太政入道殿に語ったところ、「このような事は、私はひどく煩わしく思えます。切る人がいなければ、お任せください。私が切りましょうと言っていたなら、なおよかったであろう。どうして百日の鯉など訳の分からないことを言うのだろうか」とおっしゃったので、納得したと人が語られたことを、私も納得した。

だいたいにおいて、趣向を凝らして興があるより、興はなくても素直なのが、勝っていることである。客人をもてなすのでも、時宜にかなって取り繕うのも、本当にいいのだが、ただ、別段のことでもなく持ち出したのが、大変いい。人に物を与えるのも、何のきっかけもなく「これを差し上げます」と言ったのが、本当の真心である。惜しむふりをしてありがたがられようと思い、勝負に負けたことにかこつけて接待するのは、嫌味なものだ。

このように『徒然草』では、勿体ぶって包丁さばきを見せた

この北山太政入道殿とは、

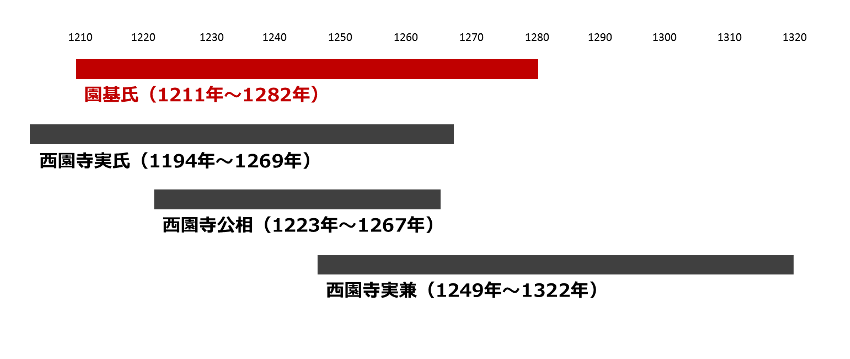

まず徒然草に記されている「切る人がいなければ、お任せください。私が切りましょうと言っていたなら、なおよかったであろう。どうして百日の鯉など訳の分からないことを言うのだろうか」と園基氏を批判したのは、甥の西園寺実兼であり、この二人には38歳も年齢差がある。(園基氏が年上)

またこの実兼の実父である西園寺公相は、園基氏の娘と結婚をしており、園基氏は公相の義理の父という姻戚関係にある。公相は、この園基氏の娘との間に

こうした姻戚関係に有りながら、38歳も目上で、かつ親族に当たる園基氏に対して批判的な意見を述べた理由には、西園寺実兼の園基氏に対する何らかの侮りのようなものがあったからではないかと推測する。

西園寺家が所有していた文書に『

この名簿に関して『中世の院御厩司について - 西園寺家所蔵「御厩司次第」を手がかりに - 』と題する論文に興味深い記述がある。『御厩司次第』には歴代の御厩別当を勤めた代々の者の名前が列挙されているが、その他の資料では名前があるのに、この『御厩司次第』には意図的に名前が削られている四名の者が存在する。その一人に該当するのが園基氏である。

論文には、その理由が以下のように述べられている。

【 中世の院御厩司について 】

園基氏は、四条天皇への譲位に伴う後堀河院庁開設にあたって御厩別当に補されている。このとき西園寺実氏は、執事別当であった。承久の乱後、後高倉院政が行なわれ、ついで後堀河親政となったが、親政の間は実氏が後院御厩を管掌していたと思われる。そのあとをうけて御厩別当となった基氏は、後堀河院の生母北白河院の弟であるとともに、実氏にとっても父方の祖母の兄弟で、のちに息公相の岳父にもなっており、姻戚関係にあった。寛元四年(―二四六)後嵯峨院庁発足に伴い、公相が執事別当の土御門顕定より

<中略>

御厩別当の職務が無実化していた室町時代の最末期に、わざわざ西園寺家が御厩別当であることの正当性を示す必要があったとすれば、その目的は御厩別当職というよりも、同職と不可分の関係にあった会賀・福地牧を領有する正当性の主張であったに違いない。つまり、他家が御厩別当に補任されることで、両牧を知行せんとするのを、阻止しようとしたものだと考えられる。

このように西園寺実氏が、御厩別当の職を西園寺家で独占するために、園基氏を一時的に御厩別当に任じたことが説明されている。つまりまだ幼なかった息子の西園寺公相が、やがて大人となって御厩別当を勤められるようになる迄の「つなぎ役」として任じられたと言えるだろう。

そう考えると、園基氏の娘が、西園寺公相の妻となったことも政略的な意図を感じられるし、園基氏も義理の息子であるに西園寺公相に御厩別当を引き継ぐことは当たり前のように思える。さらにうがった見方をすれば、西園寺実氏は園基氏に、御厩別当の職を息子に譲ると事を最初から約束したうえで、自分の息子と園基氏の娘を結婚させ親族関係を結んだのかもしれない。

いずれにしても西園寺実氏にとって、園基氏はとても役に立つ存在だったということになるだろう。こうした手の込んだことをしてまで、西園寺家が御厩別当に固執し独占しようとしたことには大きな理由がある。その理由を理解するには、御厩別当であることにどのようなメリットがあるのかを知る必要があるだろう。その利点については、網野善彦・著『日本の歴史をよみなおす』の以下の引用から理解を深めることが出来る。

【 日本の歴史をよみなおす:西園寺家の所領 】

こうした神社、寺院、貴族の荘園の分布から、その戦略を確かめてみますと、たとえば賀茂社、鴨社の荘園、御厨は確実に海を目指しており、それも瀬戸内海、北陸の浦や津・泊を持つ場所に確保されていることがよくわかります。伊勢神宮は東海道の太平洋岸に御厨を多く持っていますし、岩清水八幡宮も、瀬戸内海から山陰に荘園・

天皇家、摂関家、さらに平氏についても同じことが言えますが、最近調べていて非常に面白かったのが西園寺家の所領の分布です。この家は中世、東の王権である鎌倉幕府にたいする京都の王権―朝廷の窓口の役、つまり、朝廷側で東の王権にたいする「外交」の窓口になっている

この家の所領の分布を調べてみますと、まず別邸を宇治の

そのほか宇治川につづいて、巨椋池という大きな池があったのですが、そのほとりから淀川にかけて点々とある牧を、西園寺家はその所領にしています。牧は川の屈曲部に柵を設けて馬や牛を飼うので、都のそばの

また、厩には馬借や車借が属していますから、西園寺家はこうした交通業者にも支配をおよぼしていますが、牧は川辺にあり、かならず港と結びついていて、水上交通と陸上交通の接点になっています。このように馬や牛と船はセットになっており、牧と河海の交通の結びつきは非常に強いのです。

さらに西園寺家の独自の所領も、宇治川、巨椋池、淀川沿いに点々とあることがわかります。そのうえ鴨川と桂川の合流地点で、淀川にも近い所に院の大宮殿、鳥羽殿がありますが、その管理者にも西園寺家はなっており、鳥羽殿に付属する所領もその支配下に入っています。たとえば、

さらに淀川から大阪湾に出て瀬戸内海にいたる海の道を見ますと、瀬戸内海への入口、摂津・播磨あたりにも所領を持っていますが、要港下津井を持つ備前国

そのうえ、鎌倉前期から伊予国を事実上、世襲的な知行国にしており、建武新政の一時期をのぞき、室町時代を通じて伊予国は西園寺家が知行国として押さえています。とくに伊予の中でも、藤原純友が根拠にした

さらに宇和島郡の真向かいにあたる豊後(大分県)の

このように見てきますと、宇治川からはじまって淀川、瀬戸内海を通って北九州、さらに肥前の松浦郡、五島列島までを、西園寺家は自らの所領として、河川、海上の交通を押さえていることになります。

前にものべたように、西園寺公経は中国大陸、宋に唐船を独自に派遣して貿易をやり、十万貫という銭を鎌倉時代の中頃に輸入しており、西園寺家の財力は大変なものだったのですが、これはこのように列島内の海上交通を支配していたから、こういう貿易ができたともいえるのです。これによっても明らかなように、このころの貴族は、じつに用意周到に交通の要地を押さえていたのです。

このように西園寺家は、交通の要地を領地としておさえることで大きな富を生み出していた事が分かる。この中でも説明されているように御厩別当という役職は、牧を管理する事とセットにされていたため、御厩別当を他家に取られることは領地を失うことを意味していた。またそれだけでなく水上交通と陸上交通を支配する権限も失うことになった。つまり西園寺家の御厩別当職に対する執着の理由はここにあるのだ。

『御厩司次第 』のつくられた訳

『御厩司次第』に話を戻してみたい。これは西園寺家が作った歴代の御厩別当の名簿であるがそこには以下の順番で記されている。

(※本当は実氏は御厩別当になったことはなく、園基氏が御厩別当であった)

↓

↓

↓

↓

(この間に

↓

↓

上記のように『御厩司次第』は西園寺家嫡流の当主だけが、世襲のように御厩別当を占めてきたかのように歪曲された記載が行われている。よって園基氏や吉田定房のような西園寺家ではない人物はこの記録から抹消されている。もともとこの『御厩司次第』は西園寺家が御厩別当を独占するための正当性を主張するために作られた文書である。こうした文書における、園基氏の扱われ方をみても、園基氏はつなぎとしての役割を果たしただけであったように思えるのである。

こうした西園寺家と園家の力関係が背後にあったため、実兼は38歳も年上で、かつ義理の父にあたる園基氏に対して、批判的な意見を述べる事が出来たのではないだろうか。

徒然草にある記述

徒然草には鯉に関する記述が百十八段にあり、その話が西園寺実兼のエピソードにつなげられて語られている。二百三十一段との関係においても興味深いので、この部分も考えてみたい。

【 徒然草 百十八段 】

鯉の羹食ひたる日は、鬢そゝけずとなん。膠にも作るものなれば、粘りたるものにこそ。

鯉ばかりこそ、御前にても切らるゝものなれば、やんごとなき魚なり。鳥には雉、さうなきものなり。雉・松茸などは、御湯殿の上に懸りたるも苦しからず。その外は、心うき事なり。中宮の御方の御湯殿の上の黒御棚に雁の見えつるを、北山入道殿の御覧じて、帰らせ給ひて、やがて、御文にて、「かやうのもの、さながら、その姿にて御棚にゐて候ひし事、見慣はず、さまあしき事なり。はかばかしき人のさふらはぬ故にこそ」など申されたりけり。

【 口語訳 】

鯉こくを食べた日は髪の毛がボサボサにならないという。鯉の骨は接着剤の材料になるからネバネバしているのだろうか。

鯉だけは天皇の目の前で調理しても問題ない大変ありがたい魚である。鳥で言えばキジが一番リッチだ。キジやマツタケは皇居の台所にそのままぶら下がっていても見苦しくはない。その他の食材は、汚らわしく見える。ある日、中宮の台所の棚に雁が乗っているのを、お父様の北山入道が見て、帰宅早々、手紙を書いた。「雁のような下手物が、そのままの姿で棚に乗っているのを見たことがない。世間体が悪いことである。一般常識を知っている者が近くにいないからこうなる」と意見した。

ここで登場する人物、北山入道は先ほど登場した

吉田兼好は鯉の話から、それが庖丁式で使われ天皇のまえで調理される貴重な魚である事、さらには料理の各素材の格式を引き合いに出して語り、そこから中宮の御方の御湯殿の上の黒御棚に雁が置かれていたことを問題視した西園寺実兼の見解について取り上げている。

まず、指摘しておきたいのは、ここで語られている常識とは、故実に基づいた常識ということである。ここにある、料理の素材の格式に関しては『四条流庖丁書』で書かれている事と一致していて、そこには「美物(びぶつ、美味しいもの)の上下の事 上は海の物、中は川の物、下は山の物。一応そうした定めがあるが、雉に関しては別に決まりがある。川の物を中にしているが、たとえ海の物でも、鯉にまさる海の魚はいない。ただ鯨は鯉より先に出してもいいが、それ以外は鯉を上位にして置くべきである」また「鳥といえば雉のこと也」 とも書かれている。また鳥は鷹が獲ったものが最上であり、雉や鶴以外のものは下等と見なされていた。つまり兼好と実兼の見解も『四条流庖丁書』それと同様のものであり故実に通していた事を理解することが出来る。ゆえに西園寺実兼は宮中に雁が置かれていることに意見したし、吉田兼好も故実を引き合いにしながら、まずは鯉の話から始めて、最終的には実兼の見解を紹介するという話の展開を行っている。

徒然草からの推測

さてここから、飛躍的な論理の展開を行いたい。それはもしかすると西園寺実兼が、庖丁さばきにおいて、なかなかの腕前の持ち主だったのではないだろうかという推測である。もともと庖丁式の技術は、高貴な位の人たちのもてなしや、たしなみのようなものであった。西園寺実兼は琵琶の名手としても知られていたので、それだけでなく庖丁式のような技能も兼ね備えていた可能性はあるだろう。また実兼は雁が置かれていることに意見をしており、兼好もこの話を鯉や雉のような食材の気品や位といった故事から始め、それを実兼の見解にへと積み上げているので、当然の事として実兼が庖丁故事にも精通していた事を暗に示そうとしていたとも考えられる。

さらに徒然草の二百三十一段は、園基氏の「百日鯉」というような言い方を、西園寺実兼が非難している話であるが、逆に考えると、西園寺実兼は、もし自分が園基氏と同じように鯉を切るように勧められたらもったいぶった言い回しは避けて、すぐに包丁さばきを見せると言っているようにも思える。

つまり西園寺実兼は、自分的には園基氏と同じ位の腕前を持っていると自負しており、こうした自信が、園基氏のとった行動に対して批判として現われたとも考えられなくもない。現代の我々の観点からすると、園基氏の百日鯉というような理由で包丁さばきを見せるのは、謙虚で慎ましく、そんなに悪くない前置きの様にも思われる。こうした言い訳に対してあえて批判を述べる者がいるとすると、それは自分が園基氏と同じく位、あるいはそれ以上の腕前を持っているという自信のある者であって、このように同じレベルに両者が揃い立ったうえで、どちらの包丁さばきが上かというような競争に付随して、包丁さばきを見せるための前置きの言い方がどうのこうのという批判に展開するのではないだろうか。

例えば、先輩と後輩のグループが一緒にカラオケに行ったとしよう。

「先輩、森山直太朗の『さくら(独唱)』を歌ってくださいよ』と言われた歌が上手で評判の先輩は

「森山直太朗の歌は、あまり歌ったことないんだよね~。まあ春は桜ソングの時期だし盛り上がるので歌うか」と言って歌いだしたとする。それを聞いて

「もったいぶりやがって」と思う後輩がその中にいるとするなら、明らかに、その先輩に対して個人的に良い感情を最初からもってないか、あるいは、俺の方がその歌は上手いと自信たっぷりな奴のどちらかだろう。

そう考えると西園寺実兼の真意は次のようなものだったかもしれない。

「義理の父の園基氏はもう年だし、包丁さばきの腕前は自分の方が上ではないか。園基氏は百日鯉のような話をして、自分の包丁さばきを見せることを遠慮するが、そのようなもったいぶった言い回しは面倒である。自分だったら二つ返事で勇んで包丁さばきを披露してやるのに」

推測の域を出ないが、上記のようなことを考えていたのかもしれない。

吉田兼好が徒然草の二百三十一段で示した見解も気になる。園基氏の百日鯉のエピソードの教訓として「趣向を凝らして興があるより、興はなくても素直なのが、勝っていることである」と兼好は述べて、西園寺実兼の考え方を支持している。

現代の我々の感じ方であれば、園基氏の方法でも、西園寺実兼の考え方でもどちらもそんなに悪くないように思える事は、先にも述べた通りである。むしろ園基氏のような控えめな感じは、吉田兼好にとって批判の対象となるよりは、むしろ評価されるべきであるような印象がある。それなのになぜ吉田兼好は園基氏を退け、西園寺実兼の考え方を支持したのだろうか。

その理由については推測の域を出ないが、西園寺実兼は政治的に力のある人物であっただけでなく、感性の面においても有能な人物だからというのがひとつの理由なのかもしれない。西園寺実兼は、琵琶の奏者としてもすぐれていた事に加え、鎌倉時代の中後期に後深草院二条が綴った『とわずがたり』で登場する「雪の曙」のモデルでもあるとされている。こうした感性の部分でも吉田兼好は優れた人物して西園寺実兼を捉えており、彼には共感を抱いていたのかもしれない。

さらには西園寺実兼が故実に通じていたであろうことも、その理由としてあげておくべきであろう。前に述べたように徒然草 百十八段の「一般常識を知っている者が近くにいないからこうなる」と意見したというエピソードは、西園寺実兼が故実に通じていた事を示唆するものである。

西園寺実兼が、庖丁故実に通じていて、しかも包丁さばきもなかなかの腕前だったとするならば、西園寺実兼と園基氏という人物の位置関係について、さらに深く考慮する必要があるだろう。

園基氏は包丁さばきの達人として、四條流を学び、四條園流の創始者となった。時代を経て伝統があればそこに重みもあるだろうが、この当時はまだ名前も知られていない新興で亜流の庖丁づかいである。四條流を下敷きにしていたとしても、そこから出て新流派を興すという事は、そこに何らかの軋轢を生んだ可能性もあったことだろう。

庖丁さばきは上手いが、本流の四條流からドロップアウトした園基氏に対する風当たりは強かったかもしれない。また四條園流という新流派に対する周りの不信感もかなりあったのではないだろうか。

それに対して西園寺実兼は故実にも通じており、庖丁づかいも巧みであったとすると、四條流の庖丁を使う者であったと考えられる。伝統的な流派に属し、故実を守るコンサバティブなスタイルであったとすると、園基氏が始めたばかりの新興の四條園流に対して、あまり良い印象を持っていなかったと考えるのは不自然ではあるまい。園基氏の百日鯉に対する批判的意見も、このような観点から見ると何故だか腑に落ちるような気がするのではないか。

吉田兼好の意見

『徒然草二百三十一段』の百日鯉で、吉田兼好は、西園寺実兼に同意する見解を示しており、園基氏の方法に批判的な立場を支持している。その理由の根拠は、「西園寺実兼は故実に通じており、それに基づいて行動できる感性の高い人物に兼好は共感していたからではないか?」という推測に基づいたものであることは既に述べた通りである。

それ以外の理由も庖丁流派という観点から、ひとつ挙げておきたい。

吉田兼好の本名は

卜部氏は古代より卜占を司り神祇官を出す神職の家柄であり、父兼顕は吉田神社の神職であった。

この吉田神社であるが、起源は貞観元年(859年)、藤原山蔭が一門の氏神として奈良の春日大社四座の神を勧請したことに始まっている。そして鎌倉時代以降は、卜部氏(後の吉田家)が神職を相伝するようになった。

吉田神社は藤原山蔭が始めた神社である。昭和32年以来、藤原山蔭は料理の神様として、吉田神社の末社の山蔭神社に、庖丁の神、料理・飲食の祖神として祀られるようになっている。神として祀られたのは近年になってからであるが、四條流の庖丁道において重要人物とされている藤原山蔭が吉田神社を創始したことは、父の兼顕がその神官であった兼好にとって、料理や包丁に対する価値観にも何らかの影響を与えることになったはずである。

吉田兼好が『徒然草二百三十一段』で園基氏が語った百日鯉を批判的に述べている事と、園基氏が四條流から別れて出て、新たな四條園流を始めた事は、無関係とは言い切れないと思う。そこには吉田兼好の見方に何らかの影響を与えているはずである。

園基氏に対し、西園寺実兼は故実に通じ、四條流の使い手であったとすると、吉田兼好はやはり園基氏ではなく、西園寺実兼の意見を尊重することになるのではないか。『徒然草二百三十一段』で吉田兼好が西園寺実兼に同調し、園基氏を批判した理由も、案外そのような個人的な主観に原因があったのかもしれない。

結びに

四條園流について見てきたが、その背後に様々な事情が存在していた事を『徒然草』から読み解くことが出来る。さらに包丁故実は深く権力者に結びついていることも理解して頂けたのではないだろうか。包丁式流派はここで取り上げている「四條園流」だけでなく四條流、大草流、進士流、生間流、園部流といった流派もある。また包丁人の記事からもその理解を深めて頂けるに違いない。

参考資料

『四条流庖丁書』

『日本の歴史をよみなおす(全)』 網野善彦