大草流

大草流の起源について

大草氏は、鎌倉時代に足利氏の任国であった三河国額田郡大草郷(愛知県額田郡幸田町)が出身地の一族である。最初の記録は正平三年(1348年)には四条畷合戦で高師直軍の先陣を駆け、大草三郎左衛門が討死したことが『太平記』に記されており、それが歴史に見られる大草氏に関する最初の記録である。

料理道に関しては、1380年頃に室町幕府将軍の足利義満の料理人となった大草三郎左衛門公次が創始者とされているが、確認できる史料は存在していない。史料上で確認できるのは『花営三代記』に応永卅一年(1424年)2月の記録で、ここでは大草三郎左衛門尉公範が将軍の御前で白鳥・鯉をさばいた事が記されている。

公家の流儀であった四条流より分かれ、武家の流儀として大草流は起こされたとされている。もともと足利家に仕えていたこともあり、室町時代の大草氏は、将軍家庖丁士となり、将軍家で祝い事があった際にその膳などを調進する役割を担うようになってゆく。

在京して軍家庖丁士・幕府奉公衆として活動するようになり、都に近い所を本拠とした方が活動しやすいため、それまでの本拠地であった三河との関係を切り、若狭国西部にあたる青郷(大飯郡・遠敷郡、福井県大飯郡高浜町を中心に、小浜市・京都府舞鶴市にも及ぶ)にその本拠地を移すことになる。

この事は『福井県史 通史編2』に詳細な説明があるので、以下に引用する。

【 福井県史 通史編2 】

第三章 守護支配の展開

第三節 室町幕府と国人

二 奉公衆と室町幕府料所

若狭の奉公衆 大草氏

建武三年(1336年)、越前の南朝方の勢力に対した北朝方の人物として大草伊豆守がみえる(弘文荘所蔵文書二号『福井県史研究』一〇)。また康永元年、天竜寺綱引・禄引に臨んだ足利尊氏・直義の小侍として大草弥九郎公重(二〇歳)が知られ(『天龍寺造営記録』同年十二月五日条)、文和三年、足利義詮が近習一四名に山城国日吉田を領知させたなかに大草孫十郎公顕の名があり(レ函六〇)、さらに、将軍の直轄軍である馬廻衆の一揆契状に「大くさ持継」がみえるなど(越前島津家文書五七号『古文書研究』一五)、近習としての活動が知られる。

『康正引付』では、大草次郎左衛門が三河国大草郷(愛知県幸田町)の段銭を納入しており、ここが本貫の地と考えられる。しかし大草氏と若狭との関係は、康安二年(1362年)に斯波家兼に与えられた三方郡田上保地頭職が大草十郎の支配地であったことや(資8 大音正和家文書六九号)、文明八年に大草公友が大飯郡大宝寺の遺跡を一乗寺に寄進していることによって知られる(資9 中山寺文書一八号)。さらに文明九年に大草三郎太郎が料足二五〇貫文の返済に大飯郡青荘の年貢を充てるように命じられ(『政所賦銘引付』)、同十五年には大草三郎左衛門尉公友が借銭の質券地に青郷内の保小和田と難波江村両村の代官職を入れていたとあるから(同前)、時期は確定できないものの、「永享番帳」の作成された文安元年から同六年以降、大草氏が奉公衆に編成されるとともに料所青郷が預け置かれたと考えられる。さらに、大草氏は郷内難波江城に拠って大成寺の開基となったと伝えられる(『若州管内社寺由緒記』)。

その後、青郷は武田元光の請負地となり、天文七年に元光はさらに三年の請負期間の延長を幕府に要請している(資2 成簣堂文庫所蔵文書五号)。そのため大草三郎太郎公広は、三年の約束が過ぎると武田元光から青郷が返還されるよう幕府に要請している(『大館常興日記』天文十年二月二十七日条)。永禄八年(1565年)には織田信長の使者として大草大和守がみえ(資2 東大史料編纂所 戦国武将文書一号)、その支配下に組み込まれていったと考えられる。

歴代の大草氏

記録に残されている大草氏の人物のリストを以下に示す。

- 大草三郎左衛門尉公経(宗家初代:四条畷合戦で討死)

<世系中絶>

- 大草三河守公重(足利義輝に仕える。細川藤孝(幽斎)の招きで丹後国田辺に赴き没す)

- 大草三河守公政(義輝に仕えたのち、徳川秀忠に仕える。寛永元年死去)

- 大草冶左衛門

上記の人物たちは大草氏の嫡流である。大草流の始祖とされている鶴を割いた大草三郎左衛門公次は嫡流ではないので上記のリストには含んでいない。

このように大草氏(家系)と大草流(庖丁道)は、ある程度、切り離して論じなければならないようである。大草三郎左衛門公次、以降、室町時代の将軍への料理を担当していたとされているが、料理における大草氏の家系の記録はなく、四條家のように世襲というようなかたちでその奥義が代々引き継がれたという訳では無さそうである。

足利将軍家に仕えていた大草氏は、その後、江戸幕府旗本となるが、料理における大草流は江戸初期に絶えたとされている。

大草流の書物

大草流に関係する書物は『大草家料理書』(天文19年 1550年)および『大草殿より相伝之聞書』が群書類従に収録されている。これらの書物が書かれた正確な時代は明らかでないが、室町時代ごろに成立したものと考えられており、初期の料理本として非常に貴重なものとされている。

他にも『

大草流の秘伝

【

当流供養包丁のうち蓮を扱う型九つあり、特にこの型はその季を七夕より盆明けまでを本位とすなれど別に供養事の旨を語りはざるものなり。勒法は常に包丁というより彫り刻むという旨にてなすべし。俎支度は草の型にてなすべきものなれど、次第によりては真の型にて許さることあり。

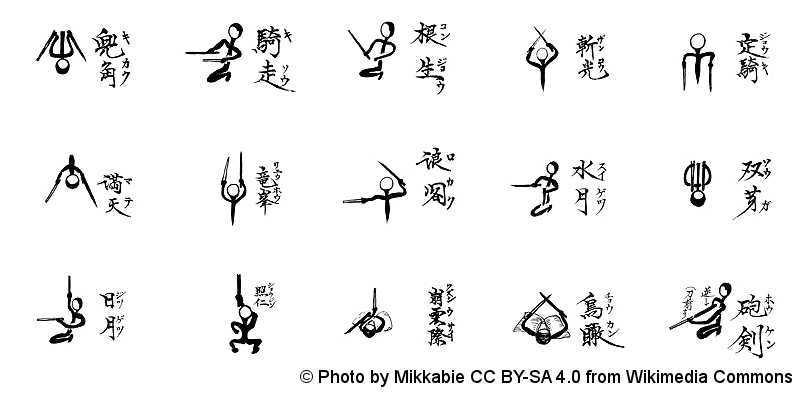

【 式次第 】( ※赤字は大草流の構え )

常のごとく真の礼より始むるべし、鞘はらいは素返しにてすぐさま陰に構つて向一文字に突くなり。転刃のち斬俎の法、陽にて為し

まづ向にむけて天にあげ定騎直にて

包丁の儀は落帆風の裁きより崩雲際の裁きにて為し疎瞰にてまとめ、その詳細図は別巻図にて伝う、要は牽牛の意なるが星と伝う彫り刻まれしその勒の様を以って伝はりしものなり。盛裁もその様を以って為す常のごとく

以上の型は草弧の箸裁きより鞘おさめに至る式具浄めのすべてに難あり。めりはりとは、勒に心を配り静の中に風格のある

心をもとにての包丁事ゆへ、ゆめゆめ侮ることなかれ。

このように庖丁人の行う庖丁式は、形式的で、

庖丁人は、板元に教示し、板元が調膳を司り、料理人が雑事を行うとあるが、その庖丁人の持つとされる知識というものは長らく秘伝とされており、一般には公開されることのない、正にブラックボックスであった。しかし現代では、こうした文献の公開が進み、その幾つかは我々がいつでも参照することが出来るようになっている。

こうした秘伝とされてきたような文献を見ると、改めてそれが味の追及という観点においてはあまり注意が払われていないということが理解できる。なぜならば庖丁人は、調理技術や味の追及とは基本的には関係のない人々であったからである。つまり庖丁人の行う庖丁式とは、伝統的に行われてきた神事や披露するための技巧として、公家や上級武士だけによって限定的に披露されるものだったからである。

よって庖丁人とは、庖丁式という文化的な伝承を担う者であり、料理人そのものとはその根本から異なるものであることを理解していなければならないだろう。問題は「庖丁式」のような文化的な伝承を料理人が担うようになり、その伝承を守る事と料理を行うことが混同され、庖丁人としての伝承的な神事が、料理人の為の権威付けとして利用されるようになってしまったことにある。

そしてこの事は現代に至るまで日本料理の根幹にある種の深い根を下ろしている。

大草流から分かれた進士流

室町時代末期に、細川晴元に仕えた進士次郎左衛門尉が進士流を大草流から分かれて創始したとされている。室町時代に入り、京都においては公家社会だけだなく武家社会においても料理における重要性が求められるようになった。こうした武家社会における料理と言う新たな需要は、これまで公家に仕えてきた庖丁家ではなく、武家出身の氏族がそれを担うようになってゆく。大草氏も武士として戦に参加した歴史をもっており、その流れから派生した進士氏も同じ武家の出身である。

こうした武家の料理流派が室町時代に起こるようになったことには理由がある。この後、時代は戦国時代の乱世に入ってゆくが、武家の台頭により、その勢力と利権の争いは激しさを増し、権力者は毒殺の可能性も考慮しなければならなくなる。そうなると信頼できる武家の部下の者が料理をすることが安心につながったと考えられる。この件に関しては後ほど詳しく述べることにしたい。

広島大学文学部には「進士文書」が所蔵されおり、その中には、南北朝・室町期の進士氏は足利将軍ゆかりの地に進士氏が所領を有しており、将軍と近い立場にあったこと、また進士氏が、将軍の食膳の調理を行う供御職を世襲しているのは、室町時代に、その畠山流の庖丁道の仕立て方、庖丁式、食事作法など膳部一切が、旗本であった進士次郎左衛門尉へ伝えられたからであると記されている。このように進士氏は将軍により信頼を得ていたことが伺える。

先にも述べたように、古代以来権力者の暗殺には毒が使われることが多かったため、足利将軍家における調理は特に信用できる譜代の家臣に任されていたのであろう。大草流を確立した大草氏は将軍の元服など儀式での料理を担当し、これとは別に進士流は仁木、細川、畠山各氏に仕えて饗応料理の吟味役を務めたとされている。

明智家と進士家のつながり

記録に出てくる進士氏を調べると、明智光秀との関係性が深いことが分かる。明智家と進士家は相互に婚姻関係を結び、数代前からかなり強い密接な血縁関係あった。また『明智氏一族宮城家相伝系図書』によると

『明智氏一族宮城家相伝系図書』

光綱生得多病 而日頃身心不健也 因家督之一子設不 故ニ父宗善之命蒙 甥ノ光秀養 以テ家督為 光秀ハ光綱之妹婿進士勘解由左右衛門尉信周之次男也

このように『明智氏一族宮城家相伝系図書』には、明智光秀の父である明智光綱には病気であり子どもが出来なかったため、進士勘解由左右衛門尉信周(進士信周)の次男を養子としてもらい受け、その養子を明智光秀として家督を継がせたことが記録されている。つまり明智光秀はもともとは進士家の出であったということになる。

さらに記録を見ると、光秀の血縁上の父である進士信周は、光秀の養父である明智光綱の最初の妹を嫁にしたが26歳で亡くなると、今度は光綱の2人目の妹と再婚している。ここにも明智家と進士家の関係性の強さが伺える。

他にも記録として熊本の安國寺に『土岐系圖』が残されており、そこには明智光秀は土岐系山岸氏の山岸信周(進士勘解由左右衛門尉信周)の次男ではなく四男だとしてある。しかも明智光秀の死後(山崎の戦い)、光秀と共に落ち延びて死んだはずとされた進士作左衛門貞連は、光秀の実の長兄である進士美作守の二男であるとしてあるので、実際には叔父と甥にあたる人物であったことが解る。この進士作左衛門は『細川家記』によると、明智光秀が山崎の戦いに敗れ、勝竜寺城を出て最後まで光秀に従った七騎のうちの一人であり、光秀と共に死んだはずとされたが、実は死んではおらず、後に細川家に仕え忠興嫡子の忠隆付きになった。また関ヶ原後の忠隆廃嫡時にも忠隆に従い加賀まで行くが、後に前田家預かりの身となったとされている。

その事を『綿考輯録』は記録してあり、進士作左衛門について次のように述べている。

『綿考輯録』

親を進士美作守と申候て、光寿院様御妹婿也、作左衛門は明智殿ニ奉公、最後まて供致したる七騎の内なり、其後忠興君被召仕候由此比ハ御奉公ハ不仕候而、幽齋君より少扶持を被下置候処、籠城仕、大手杉馬場口の受取にて相働申候、其後忠隆(忠興長男)之御供仕、北国に罷越、御牢人被成候節、加州ニ御預ヶ置数年罷在、江戸にてハ三齋君・忠利君へも御目見仕候由、三齋君御従弟の御続也、寛永の末比作左衛門は果、其子牛之助も忠利君江御目見仕、御脇差なと被為拝領候、牛之助加州にて弐百五拾石取候由、馬廻組なり、平野弥次右衛門、加州に居候時之組衆にて候由、其故を以、慶安元年弥次右衛門を尋候て、肥後に来候、右有増の次第、弥次右衛門より申上候、書付伝来いたし候、御家に御奉公候由に候得とも、被召出候哉もわかり不申候

光秀と共に死んだのではなく、細川家に仕えたことが記されている。この記録を見ても料理に関することはなく、大草氏と同様に、進士氏も室町時代以降は武家として存続するが、料理には深い関係を持たなくなってしまったようである。

武家の庖丁流派

足利の室町時代に武家においても料理の重要性が高まる。これは富と権威の増加に伴い、武家においても重要なファクターとなっていった。

鎌倉時代から武家には正月に御家人から将軍に料理を献上する「椀飯」という儀式があった。当初は鯉一匹など簡単な物であったが、室町時代になり武家の経済的政治的優位が確立し、幕府政治の本拠地も公家文化の影響が深い京に移るに至って、料理の品数も増え、料理自体にも派手な工夫が凝らされるようになった。

さらに南北朝時代には公家の

また、室町時代の長禄3年(1459年)正月25日に将軍足利義政が御所において

室町時代には主従関係を確認する杯を交わすため室町将軍や主君を家臣が自邸に招く「

室町時代の中期頃には、このように複雑になった本膳料理を専門に調理する料理流派が成立するようになる。それまで公家の料理流派として存在していた四條流に対して、新興の料理流派が「大草流」そして「進士流」として存在するようになった。

毒殺の危険性

戦国時代になると各国の勢力争いが激しくなり、謀反や下剋上が見られるようになる。明智光秀が「本能寺の変」で織田信長を討ち取ったのはこの時代の最も象徴的な出来事であったことは間違いないだろう。こうした謀略の手段として毒殺も良く見られた。

足利直義

「黄疸」の病が実は「鴆毒」だったのではないかとうわさされた事が『太平記』には記されている。「鴆毒」に関しては後ほど説明を加える。

足利義植

食膳に毒を盛られた。京都に連れ戻されて龍安寺に幽閉された。この時、義材が毒を盛られる事件が起き、富子の指示によるものだと噂された。『続日本史. 巻5』にも毒殺について記されている。

足利義栄

室町幕府第14代将軍の義栄を松永久秀が毒殺しようとしたことに関して『阿州将裔記』で言及している。

「永禄九年十月八日に被相果、義親に逝去弾正鴆毒をあたへけるという沙汰あり」

とあり松永久秀が、弟の松永喜内を用いて義栄を暗殺しようとしたが撃退され、仕方ないので鴆毒を盛って毒殺を命じた事が述べられている。しかしこの後には毒を盛ったというのはさすがに嘘だろうと述べている。

その真偽は定かではないが、ここで指摘したいのは、毒が使われたのではないかという疑念があったことであり、この事は毒殺が広く行われていた可能性があったことを裏書きする記述となっているように思われる。

蒲生氏郷

『蒲生軍記』によると氏郷は毒殺によって死んだとされている。

加藤清正

『新東鑑』には秀頼の代わりに毒入りの饅頭を食べたとのエピソードが記されている。

ここには挙げていないものも含めて、戦国時代に行われた毒殺は多く記録されている。但し毒殺はその死の検証が困難だったからか、毒殺説の真偽の判定が困難であり、様々な異説が記されている。

しかしここで注目すべきことは、毒殺の疑いが述べれらていることであって、こうした殺害の可能性が問われたということは、毒殺に対する恐れも権力者は無視することの出来ないものとなっていたと考えなければならない。そうすると食事における毒殺の危険性を考慮するようになり、やはり信頼できる部下である武家の氏族に料理の事を任せるようになるのは必然であるように思われる。こうした要素が「大草流」や「進士流」といった武家の新興料理流派が、この時代に活躍するようになった原因としてあったのだろう。

「鴆毒」について

『養老律』『の「盗賊律」第7毒薬条には毒の種類が示されている。

「

とあり、毒薬の種類について述べている。「

実際には亜ヒ酸との説が有力であるとされている。

経書『周礼』の中に鴆毒の作り方と思われる記述がある。

まず、五毒と呼ばれる毒の材料を集める。なぜなら「医師は医の政令をつかさどる。“毒薬”をあつめ、それで医事を行う」とされているからである。

この五毒を素焼きの壺に入れ、その後三日三晩かけて焼くと白い煙が立ち上がるので、この煙でニワトリの羽毛を燻すと鴆の羽となる。さらにこれを酒に浸せば鴆酒となるという。煙で羽毛を燻るのは、気化した砒素毒の結晶を成長させることで毒を集める、昇華生成方法の一種ではないかと思われる。日本でも、亜砒焼きと呼ばれた同様の三酸化二ヒ素の製造法が伝わっている。

鴆毒に関しては中国の文献にも古来から多くその存在が確認されている。以下、鴆毒について書かれている文献である。

『史記』呂太后本紀

『漢書』斉悼恵王伝・趙隠王伝・霍光伝・楊雄伝・王莽伝

『後漢書』質帝紀・安思閻皇后紀・霍{言+胥}伝・単超伝

『魏志』高貴郷公髦紀

『晋書』高祖宣帝紀・孝宗穆帝紀・石崇伝・庾懌伝

『宋書』周朗伝

『南史』斉本紀高帝

『旧唐書』李訓伝・賈直言伝

『新唐書』李訓伝・楊収伝・賈直言伝

『南唐書』雑芸伝

参考資料

『室町幕府御教書の紹介』 井上幸治

『日本料理の歴史』 熊倉功夫

『

『物のイメージ-本草と博物学への招待』「鴆鳥-実在から伝説へ」 真柳 誠

『東京の老舗 京都の老舗』 駒敏郎