伊勢貞丈随筆纐纈 の巻

著者の伊勢貞丈について

さて伊勢貞丈が生まれる前の1683年、江戸幕府は儀式や典礼を司る役職として

彼らは、公式の場における礼儀作法を諸大名に伝授することが職分であり、その際、相応の謝礼を受けることが黙認されていた。そしてこの事が忠臣蔵の話に繋がってくるのである。赤穂藩主の浅野内匠頭は、勅使御馳走役を命じられ、朝廷からの使者に対する食事接待のしきたりに関して吉良上野介に教えを請わなければならない立場にあった。しかし、付け届けが少なかったため軽んじられたか、その無知を侮辱されたかの何らかの理由で、松之大廊下での刃傷事件(1701年)が起こってしまうのである。

その後の忠臣蔵の話はよく知られているので割愛するが、有職故実を語るにおいて、私がここで吉良上野介をあえて引き合いに出したのは、意図的な作為があっての事であるとまずは明らかにしておきたい。なぜならそれは有職故実をネガティブに語る意図をもっているためだからである。この記事では、この有職故実が料理に何をもたらしたのかについての説明を後に加えてゆきたい。

その著書について

『美味求真』で取り上げられている『伊勢貞丈随筆 纐纈の巻』という書は「安斉随筆」とも呼ばれる。これは伊勢貞丈の号が安斎である為である。この『安斎随筆』は全32巻(あるいは30巻)で構成されており、16巻以降が纐纈の巻に当たる。

庖丁式について

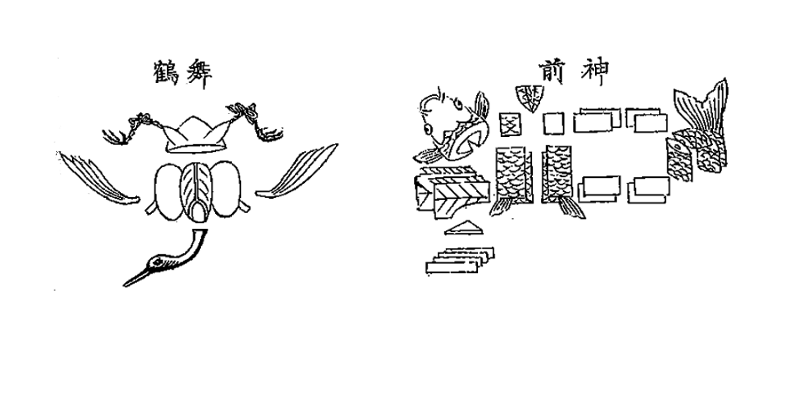

平安時代より伝わる、庖丁式とは、烏帽子・直垂、あるいは狩衣を身にまとった庖丁師により執り行われる儀式である。庖丁師は大まな板の前に座り、食材に直接手を触れず、右手に庖丁、左手にまな箸を持ち、食材を切り分け、並べる一連の行為を儀式として行う。

「美味求真」では、主に四條流、大草流の二つについて言及されている。この二家は庖丁式を執り行う有職故実に長けた家系である。他にも現存する庖丁式流派として、生間流、園流、園部流といった流派もあり、それぞれの流派の説明をまずは述べておきたい。

『日本料理法大全』の説明では、四條家は、藤原北家の藤原

また四條家は、先に述べた小笠原流や伊勢流のような、有職故実に精通した家系でもあった。

庖丁式に関しては、もともと藤原山蔭の確立したものが高橋家により伝えられていたが、さらに新たに四條(藤原・羽林)隆季を始祖とする四条家に対しても家職として伝えられてゆくことになる。これは四條家が有職故実として知識と専門性を有していた為と私は考えている。こうして「四條流」は確かなものとして庖丁式の分野でその立場を確立してゆくことにってゆくのである。

※「四條流」の詳細に関してはその項を参照のこと。

それまでは口伝、直伝しかなかったが、四條流庖丁道の大意を長享三年(1489年)に

1380年頃、室町幕府将軍の足利義満の料理人であった大草三郎左衛門公次が、大草流の創始者とされている。また室町時代末期には、細川晴元に仕えた進士次郎左衛門尉が

広島大学文学部には『進士文書』が所蔵されており、南北朝・室町期の進士氏は足利将軍ゆかりの地に所領を有していたことが記されている。将軍の食膳の調理を進士氏が世襲しているのは、室町時代に、庖丁道の一つ畠山流の由来、その仕立て方、庖丁式、食事作法など膳部一切を旗本進士次郎左衛門尉へ伝えたことにより進士流という料理の流派が起ったことに起因しているとしている。その後、進士氏が供御職を世襲していったのである。

古代以来権力者の暗殺には毒が使われることが多かったため、足利将軍家における調理は特に信用できる譜代の家臣に任されていた。大草流を確立した大草氏は将軍の元服など儀式での料理を担当し、これとは別に進士流は仁木、細川、畠山各氏に仕えて饗応料理の吟味役を務めている。

※「大草流」の詳細に関してはその項を参照のこと。

大草流の書物は『大草家料理書』および『大草殿より相伝之聞書』という書物が『群書類従』に収録されている。

『生間流式法秘書』によると、貞観元年(859年)に藤原中納言政朝が勅命を奉じ、式包丁なる儀式を定めたことで始祖となっている。

この政朝から有頼→有衡→國光→忠輔→相継→相國→國重さらに兼廣を経て、その子である兼慶(1196年)が、源頼朝公に仕え、生間の姓と定紋三ツ藤を賜り、この時から生間を名乗り、生間流が始まっている。

※「生間流」の詳細に関してはその項を参照のこと。

『日本料理法大全』には、「

この

※「四條園流」の詳細に関してはその項を参照のこと。

『日本料理法大全』の中には、江戸時代の1630年頃、四條隆重より庖丁式の伝授を受けた、園部新兵衛が発祥させた流派が、園部流であるという内容の記載がある。

園部新兵衛から三代目の園部和泉守正時という庖丁人が、三河松平氏に仕えており、松平元康(徳川家康)が天下人となって江戸幕府を創始すると、その流れで「四条園部流」が幕府の台所を預かることとなった。これにより江戸時代には各藩へも園部流の普及が進むことになったのである。

『美味求真』で述べられる包丁流派

木下謙次郎は「美味求真」の中で、庖丁流派に関してあまり良い評価していない。いや、むしろこうした流派の料理はカタチにとらわれ過ぎて、味の本質を見失ったものであると評している。

四章の「日本料理人および流派」にある附 四條流、大草料理の一瞥では、その考えが明確に述べられているので、以下、その箇所を引用しておく。

附 四條流、大草料理の一瞥

四條流および大草流の料理法は前にすでに概説しているように(室町時代)とにかく形式または儀礼に偏重しており、料理の内容や味に関しては、却ってあまり顧みられていないという傾向にある。魚の捌き方、野菜の作り方、四季の物と称するものについてそれぞれ手続きがあり、包丁の持ち方、魚箸の使い方、俎板の置き方、装束の着方、扇子の捌き具合に至るまで、千曲萬折、繁字褌体、名付けられす表現できないものがある。料理は見るためのものとなり、食品で作る細工物と呼べるようなものとなっている。その折紙、または秘伝と称されているものを見ると、思わせ振りで、勿体つけただけのものでしかなく、官僚的傾向が、形式や外観に重きを置くようなものであるとするならば、日本の旧式な料理こそが最も官僚的傾向を表しているものであると言えるだろう。こうした傾向ゆえにその論じているものは品質、季節、火加減、滋味に付いてではなく、食材によって上下の差別を定めるようなことである。例えば鯉を魚の最上位であるとし、鶴を鳥の最上位とし、獣は四つ足であるゆえに一概に穢れ物として排斥するのである。そしてまた徒らに時期に外れた食材であってもそれを重要視する傾向がある。雪の中にタケノコを求めたり、冬にスイカを貴重とし、すべてのこうした珍しいものを手に入れることを誇りとしているが、その他方では食忌、または食べ合わせを唱え、範囲は非常に多様でありそれらを容易に記憶することは難しい。四條流には鯉の料理法に四十通りの手続きがあり、大草流では大根の切り方に五十通りに近い方法を数え、すべて庖丁を使う前には必ず呪文を唱えることが通例になっているようである。本書は一々これらの方法を記述する暇はないが、この詳細を知りたければ園部家伝書、大草流相伝書、十二因縁書、七五三相伝折紙、体様旧式巻を読んでみると良いだろう。

このように述べて、庖丁式流派に基づく日本料理の問題点を浮き彫りにしている。ここで述べられている問題点を書き出すと以下のようになるだろう。

・形式または儀礼に偏重 - 官僚的傾向にある。

・切り方が重視され、料理の内容や味が顧みられていない。

・料理は見るためのもので、食品で作る細工物になっている。

・食材そのものに上下があり、旬のような季節感がないがしろである。

こうした流派の料理法は余りに形式儀礼に偏ってしまっており、その結果として料理そのものの内容が空洞化に陥ってしまっているとしている。日本料理はあまりにも形式だけを重視してきたために、味や栄養という概念がうとんじられ、美味に対する求真が行われているとは言い難いものとなってしまっているのである。

また『美味求真』の中では、割き方においては、口腔から肛門までの管を切断することでその肉を汚すことがないようにと再三注意している。しかし庖丁式流派では、食道から腸にかけての消化管を真っ二つにする方法が取られている。

その問題点は三章「割く正しからざれば食わず」の部分で、次のように説明されている。

魚類の割き方で最も注意を要するのは、原則としてどんな部分にでも庖丁で腸を切断していけないという一点だけである。腸は腹内で曲折しているが、もともとは口と肛門へとつなぐ一本の管に他ならない。ゆえに肉を割くにあたり、口と肛門を接続したままにしておくことは自然に従う主義であるとする。 さらにそれだけでなく、腸を切断することが無ければ、内臓の汚物が肉を汚すことが無い。従って肉を水で洗うような必要も生じないのである。

四條流、大草流の料理書を見ると、鳥を引き廻して首を切り向こうに置く等とあり、まず鳥の頭を無遠慮に刎ねるのを原則としている。現在、東京の料理人の多くは、鶏、鼈を割くのにまずはその頭を刎ねるのを基本としている。これは何れも特殊な理由があるためではなく、ただ邪魔者をまずは取り除く為であるのだが、こうして嘴と肛門とを連結する腸管の一部を断つことは非常に不自然な方法であると言えるだろう。 もし鼈の頭を刎ねる理由が、噛みつかれることを恐れてという事であるならば、これは料理人と鼈との対決と見るべきである。料理人は武器を手にして、丸腰の鼈に対し、不意打ちによってその首を切りつけるとも言えるので、これは最もひどい料理法である。

庖丁式では、食材に触れずに、包丁刀と真菜箸だけで割く為に、必然的に真っ二つにする方法になってしまわざるを得ないのであるが、これでは衛生的な面で問題を懸念せざるを得ない。またそれにより汚れた肉を洗う必要が生じるならば味を損なうという点でもやはり問題は残るのである。

日本料理と西洋料理の厨房組織

和食料理店に行くと、主人である

この次に

さらにその下には

こうした板場のヒエラルキーにも

日本料理のこうした組織体制に対して、西洋料理の世界ではどのようになっているかを説明したい。セザール・リッツと共に歴史的なホテル・リッツを作り上げ、その料理を担当したオーギュスト・エスコフィエはブリゲード・ド・キュイジーヌ(仏:Brigade de cuisine、“料理の旅団”の意)というレストランでのチームシステムを作り上げた。

ここでは細かく全てを説明することがないが、特徴的なものを幾つか挙げることにしたい。

「シェフ・ド・キュイジーヌ:Chef de cuisine」

料理長。厨房の全権責任者。

「スーシェフ・ド・キュイジーヌ:Sous-chef de cuisine」

副料理長。シェフの下で厨房の管理を行う。

「シェフ・ド・パルティ:Chef de partie」

部門料理長。特定の料理の調理を専門とする厨房の部門管理責任者。

「ソーシエ:Saucier」

ソース、暖かいオードブルを調理し、肉料理を完成させる。

「ロティシュール:Rôtisseur」

焙り焼き、直火焼き、揚げ物料理のチームを統括。

「ポワソニエ:Poissonnier」

魚と魚介類料理を調理。

「パティシエ:Pâtissier」

菓子職人。デザートおよび他の食後の菓子を調理。

「コミ:Commis」

使用人。

オーギュスト・エスコフィエはフランス料理史において、決して外すことの出来ない重要なシェフであり、彼の著した『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』は現代でもフランス料理の世界においては、避けて通れないバイブル的な存在であると私は考えている。そしてそのエスコフィエの作り上げた厨房におけるマネジメント・システムこそがブリゲード・ド・キュイジーヌなのである。

この組織の詳細を見ていくと、分業制とその管理に重きが置かれてたマネジメント・システムであることが見えてくる。厨房の頂点に君臨する、総責任者であるシェフは、全従業員を監督し、レストランの支配人と共にメニューと新たなレシピを創作し、食材を購入し、見習いを訓練し、調理場の清潔で衛生的な環境を維持・運営することが仕事である。このようにシェフの役割とは、自分が自ら料理人として働くというよりはマネジメントを行い、厨房が円滑に機能することに重きが置かれたものとなっている。

例えばアラン・デュカスは複数店舗でミシュランの3星を取得しているのだが、これはまさにマネジメントとしての仕事の功績の故であり、実際に彼自身が厨房で動き回る姿はあまり見られないと言われている。それでも3星店であり続けているということは、その巧みなマネジメント能力が根底にあり、それが実際に料理の味に通じて現れているからだろう。

日本、西洋の厨房組織の相違点

さて、ここから日本料理の組織と、西洋料理の組織に考察を加えてゆきたい。まず厨房における最高責任者という点では、花板とシェフは同じ立場である。しかしシェフが総監督あるいはマネージャーとしての立場であるのに対し、花板はプレイング・マネージャーのような立場にあるように思われる。西洋料理のシェフは自分で個々の料理を作り上げるというよりは、全体を監督して厨房が円滑に運営されることを目指す立場である。しかし日本料理の花板は、もちろん下の者を監督する責任はあるが、その最も重要な仕事というのは、自分が職人として持っている技術を料理において振るう事にある。

また日本料理、西洋料理の双方でも、基本的にその組織にはピラミッド型のヒエラルキーが存在している。一見するとこの双方は似ているように思えるかもしれない。しかし、私はここには大きな相違があることを指摘しておきたい。

まず、日本料理の組織は、調理における工程とその役割に対してヒエラルキーが存在している点に注目するべきだろう。それは、割くこと(切ること)、茹でる事、煮る事、焼くこと、揚げるという、調理工程の役割によって位が分けられている組織体制である。

これに対して、西洋料理の組織体制は管理組織であり、シェフは厨房を統括する人であるので必ずしも実際に料理を作る人である必要はない。また厨房における役割分担も、料理の工程ではなく、魚料理を作る者、肉料理を作る者、デザートを作る者というように料理のジャンルによって分かれているというところも日本料理とは異なっている。

西洋料理のシェフは自分で

私はここで、このふたつの厨房組織の形態のどちらが優れているとか、劣っているかを論じるつもりはない。ここで指摘しようとする私の関心事は、こうした組織形態の相違の根本には一体何があるのかという点である。

日本料理における厨房の組織形態をみると、あくまでも「割く(切る)」ことを重要視するあまりが故に、「割く(切る)」という料理工程を軸に階層化された厨房組織が形成されたと私は考えている。その背後には厨房という単位を越えた、もっと大きな勢力が存在しているからであり、それが庖丁流派の存在であると言えるのではないか。こうした庖丁流派の官僚的な権威主義が、昔から日本料理の厨房におけるヒエラルキーの根幹にあり、それが西洋料理の機能主中心の厨房組織と、日本料理における厨房組織の在り方を異ならせているように思えるのである。

割主烹従の背後にあるもの

割主烹従という考え方によって、つまり調理工程の担当部分によってそのヒエラルキーが形成されている厨房組織は、日本ぐらいなのではないだろうか。その理由として、海に囲まれた海産物の豊富な地域性がそうさせたとか、あるいは食べ物を生で食べる文化がそうさせたと、簡単に説明付けることも出来るのかもしれない。しかし、こうした要因を以上に、権威と結びついた庖丁流派の影響は実際に非常に大きく、それらが日本料理の厨組織におけるヒエラルキーのありかたに関与したであろうし、日本料理のおける価値観の形成においても大きな影響を及ぼしたと推測できる。

好意的に考えるならば、こうした日本料理のスタイル(厨房組織においても)は世界と比べても個性的で、高いオリジナリティを有していると言えるかもしれない。しかし木下謙次郎は『美味求真』の中で、庖丁流派が重視してきたこうした日本料理の独自性と考えられているようなものの根幹とは、形式や見た目だけを重視するのものでしかないこと、またそれが本質的な至味の追及(求真)につながっていないことを明らかにしている。

その事は『美味求真』の三章総論の冒頭で以下のように語られている通りである。

本章で料理の通則として論じるのは四條流ではない。また大草流でもなく、何々の流派の創始者によるものでもない。

有職故実 と料理

このページはもともと、伊勢貞丈とその随筆についての記事であったが、いつものように大幅に脱線してしまった感が否めない。しかし、この記事によって有職故実に関する知識が昔からいかに重要視され、有職故実に基づく形式やしきたりが権威と結びついたものであったのか、特に料理の分野において明らかに出来たのではないかと思っている。

歴史や格式という点で有職故実が大きな役割を果たしてきたことは否定するつもりも、批判するつもりもない。ただ有職故実に基づく形式的な手続きを守り行うことによって、最も根本的なはずである料理の「味」を追求するという部分が軽視されてきたという事実は問題である。

『美味求真』はその辺りの、日本料理の根底にあるとされる庖丁流派の問題について触れ、その弊害についても述べているのだが、実はそこが『美味求真』が時代と共に葬り去られようとしている要因にもなっているように感じられてしまうのである。

『美味求真』は出版された当時、好評を博しベストセラーとなり広く普及した本である。そして単にベストセラーであるだけでなくその内容は現代においても通用する、間違いのない良書であると私は確信している。

しかしながら今回、調査を行いこの記事を書くにあたり日本料理界に伝統的に君臨する庖丁流派がいかに大きな壁となってきたかを改めて確信するとことなり、それを考えると、やはり『美味求真』のような反庖丁流派の本は、日本料理界にとっては当然、埋没してしまってもらう方が好都合であった本だったに違いないと思うに至った。

『美味求真』から約50年後の1974年。『庖丁文化論』という本が江原恵によって上梓されており、これも料理に関する良書である。この本の中で江原は、和食はいたずらに「包丁遊芸」を誇り、それにこだわったがゆえに敗北したと、有職故実に偏った日本料理のありかたを告発している。そのためか、この本もその後の料理界における扱いが非常に低いものになっているのはとても残念である。

これで、この記事は終わりとするが、日本料理の包丁流派と料理に関しての記事は「包丁人」の記事の中でさらに深堀して説明することにしたい。

参考資料

「安斉随筆」鶴の庖丁 伊勢貞丈

「庖丁式が作られた理由」 稲葉敏明

「和食の歴史」 熊倉功夫 - モダンメディア 61巻9号2015

「日本料理の歴史」 熊倉功夫 - Occasional Paper No8 なにわの食文化

「四条流庖丁書」

「大草家料理書」 作者不詳

「大草殿より相伝之聞書」 作者不詳

「日本料理法大全」 石井治兵衛 - 第一出版 1965年

「Le guide culinaire(英語)」 Auguste Escoffier

「Le guide culinaire(フランス語)」Auguste Escoffier