天麩羅

天麩羅の起源

世界に知られる日本の代表的な料理のひとつに「天麩羅」がある。握り寿司や天麩羅は外国人がイメージする日本料理として広く知られているが、実際にはそこまで大昔から日本人が食べてきた伝統的な料理という訳ではない。これらの料理は江戸時代中期から後期になって庶民にも広がった料理で、言っても250年ぐらいの歴史しかないのである。

それにも関わらず天麩羅の起源はどこか曖昧で、テンプラという料理名がどのように始まったかについてすら明快な答えが残されてはいない。そこでまずはその語源から天麩羅を考えることで、この料理が一体どのような料理だったのかを明らかにすることにしてみたい。

天麩羅の語源

天麩羅はポルトガルから伝来した料理であると考えられている。南蛮貿易の時代に宣教師が伝えた料理が天麩羅だったとされているが、その語源についてはっきりしたことが分かっていない。『テンプラ史論』遠山英志(著)にはいくつかの天麩羅の語源について説明されているので紹介しておきたい。

① ポルトガル語のテンペロ説

天麩羅の語源はポルトガル語のテンペロ(tempero)がテンプラに訛ったものだという説である。このテンペロはポルトガル語で調理、調味料を意味する言葉であり、明治42年に読売新聞で評論家の青柳有美がテンプラの語源はテンペロ(tempero)であると主張した。大正14年には『長崎市史・風俗編』で古賀十二郎もポルトガル語のテンペロ説であるとしている。

1935年-1940年版のOxford English Dictionary(オックスフォード英語辞典)でも日本語 tenpura (てんぷら) の語源は、ポルトガル語 tempêro (調味料:seasoning, taste)であるとしている。

さらに料理研究家の奥村彪生は『歴史街道』平成2年3月号で次のようにポルトガル語のテンペロ説を説明している。

【 歴史街道:平成2年3月号 】

「テンペロ」とは「味付けをする、もしくは「油、塩、酢を合わせたもの(ソース)」という意味の言葉で、「油で揚げる」という意味の言葉ではありません。しかし、ポルトガル人がフリッター(揚げ物)を作っている最中に、「何をしているのだ」と尋ねられ、ちょうど塩コショウをしていたので「テンペロ(味付けしている)と答えたのを聞いた日本人が揚げ物のことを「テンペロ」というのだと勘違いしたのだろうと、考えているのです。こういうケースは言葉がよく通じない状況下では生じることです。

なぜポルトガル語のテンペロがテンプラになったのかという経緯に関しては、単なる勘違いというのがこの説の理由である。これだと言葉の響きが若干似たポルトガル語を無理やり引っ張ってきて取って付けたのとあまり変わらない。つまりこれはテンプラという言葉の響きに合うポルトガル語を何とかうまく当てはめているだけで、たまたま似た響きだったテンペロをテンプラの語源とした少々乱暴な説のようにしか思えない。

わたしはこのポルトガル語のテンペロ説をどうしても受け入れることが出来ない。後でも詳しく説明するが、天麩羅にまつわる起源や語源は非常に重い歴史が背後にある。聞き間違い、勘違いでテンペロがテンプラになったとするこの説は、軽薄で響きが似た言葉を当てただけの思いつきでしかない。

しかしながらこのポルトガル語のテンペロ説は、テンプラの語源として最も支持され広く受け入れられている。しかしわたしは歴史的な背景の考察を通してこの説に対して最も否定的な見解をもつようになっており、とうてい受け入れがたい説である。その理由については後程、詳しく説明を加えることにしたい。

② ポルトガル語のテンポラス説

カトリックでは「天上の日の祭り」のことを、ポルトガル語でテンポラス(temporas)と言い、この日には肉ではなく魚を食べたことからテンポラスの名前がテンプラになったという説がある。『広辞苑』にはテンプラがポルトガル語のテンポラ(tempora)からであるとしてその意味を「斎時の意ともいう」と説明している。 」

しかし『テンプラ史論』遠山英志(著)ではこの説には、ポルトガル人が関与していながら正確にテンポラス(テンポラ)という言葉で伝わらず、微妙に差異があるテンプラになってしまったのは何故かという疑問を呈している。またイエズス会宣教師(ポルトガル人)の報告書を見ても、四旬節や聖金曜日に行われる鞭打ちの苦行についての詳細な記述はありながらも、精進食についての具体的な記述がない。ポルトガル人が魚の衣揚げを精進食に使っていたのであれば、当時の日本人にとってはこの上ないご馳走となったはずで、こうした教化的な内容をイエズス会宣教師が公開を前提として作成される年報に記していないことも疑問視している。そう言われると日本での出来事を詳細に記述したルイス・フロイスの『日本史』でさえも、不思議なことにこうした料理についてはまったく言及されていない。

このように遠山英志はテンポラス説に否定的な意見を述べている。わたしは全面的に賛成ではないが、このポルトガル語のテンポラスがテンプラに変化した可能性はあると考えている。その詳細も後程追って詳しく説明することにしたい。

③ スペイン語のテンプロ説

スペイン語の寺院のテンプロ(templo)が転化してテンプラになったする説である。テンプラは南蛮人の教会で作られ食べられていた料理であることから、語源はテンプロ(寺院)ではないかという見方がこの説の根底にある。

しかし明治17年刊の『学藝志林』所収「外国語原考」で大槻文彦は、このテンプロ説を「牽強ナルへシ」として、これをテンプラの語源とするのは無理があるという見解を述べている。

また『テンプラ史論』で遠山英志は、教会の料理は魚の揚げ物よりも鳥獣肉の方がはるかに多く、前者がキリスト教教会の料理という前提に立ったのでなければ、この説に説得力はないとしている。つまり肉料理の方がよりテンプロ(寺院)と呼ばれるに適した料理だったにもかかわらず、魚の方にその名称が振られているのはおかしいだろうということである。よって遠山英志は、テンプラに近い呼称を探していてテンプロにたどり着いたに過ぎないのがこの説なのだという見方をとっている。

④ スペイン語のテンプランサ

これは『テンプラ史論』で遠山英志が押している自説である。スペイン語のテンプランサ(templanza)という、飲食の節制や節約を意味する言葉が転訛してテンプラになったのではないかという説である。ポルトガル語にも同じ意味でテンペランカやテンペランテという言葉が存在している。しかし音韻からするとテンプランサこそが最もテンプラに近く、これが転訛されてテンプラになったのではないかというのが遠山英志の主張である。

また遠山英志は『日本人と西洋食』P32で村岡實の記した以下の部分を引用して自説を補強している。

【 日本人と西洋食 】

ポルトガル、スペインの宣教師が建設した日本各地のセミナリオ、コレジョには多くの日本人が彼らと起居をともにしていたし、そこの台所で下働きする日本人にとって「テンペラル」「テンペロウ」「ペンぺランカ」「テンペランテ」「テンプランザ」といった言葉は耳にたこができるくらい聞かされていたはずである。そうしたことを考えると、少々こじつけがましくなるかもしれないが、セミナリオやコレジョの台所と食卓で毎日使われている「テンペラル」「テンペロウ」を聞きなれた日本人が油料理がいつの間にか日本式発音に変化するいっぽう、漢字の当て字を考え出して「天麩羅」となったのではないだろうか。

ここで遠山英志は、テンプラの語源として村岡實の説明は「テンプランサ」に力点をおいたものではないとしながらも、テンプラの起源とされる①②③のような言葉はいずれもテンプラへの音韻の転訛が難しく、これらが訛転したと考えるには無理があるとしている。しかしテンプランサはテンプラに近く訛転の可能性が高いと述べている。

確かに音韻上では違和感の少ないのはスペイン語のテンプランサなのかもしれない。しかしこれでは結局、遠山英志もテンプラの語源は音韻の範疇にしかその答えを求めていないということになる。つまり結局は似た言葉探しが行われているに過ぎないということになってしまっている訳である。

世界的な観点からのテンプラ起源説

先に4つのテンプラの語源となる説を紹介したが、いずれの説も音韻からのアプローチから考えられたものであり、どのようなポルトガル語あるいはスペイン語がテンプラという音に近いかということだけが前提として考えられ、それに該当しそうな近しい音韻を持つ言葉が選び出されただけのようにしか思えない。

なぜ日本ではこのような推測がテンプラの起源で行われているのか? それはポルトガル語あるいはスペイン語にはテンプラという名前と内容が合致する料理が存在していないからである。テンプラという料理そのものはポルトガル人宣教師が伝えたことがほぼ定説として受け入れられているにも関わらず、テンプラという名前の料理が本国には存在していないのはなぜなのか。天麩羅のルーツをたどるにはまずこの点が解き明かされる必要があるに違いない。

しかしこれを解明するにはテンプラが伝えられた日本側の歴史だけからだけの考察では限界がある。むしろ視点を拡大させてこの当時の世界(ポルトガル、スペイン)がどのような社会、政治、商業、宗教の構成になっていたのかをしっかりと把握しておく必要がある。そしてそれを知ったうえでテンプラがどのような語源の料理なのかを初めて明らかにすることが出来るに違いない。

ポルトガル、スペインの料理

テンプラあるいはそれに近しい発音のポルトガル、スペインの料理は存在していないが「魚の衣揚げ」は存在する。それはスペイン語で「Pescado frito,Pescaíto frito :ペスカド・フリート」という伝統的な料理である。この料理は主にスペインのアンダルシア、セビリアやコルドバなど南海岸で食されており、他にもスペイン国内ではカタロニア、バレンシア、カナリア諸島でもペスカド・フリートは食べられている。さらにはフランスのプロヴァンス、イタリアの沿岸地域、ギリシャといった地中海沿岸の地域でもペスカド・フリートはよく食べられている料理として知られている。

これは正にテンプラの原型とも言える料理で、魚に小麦粉の衣をつけてから油で揚げた料理である。本来であればテンプラがポルトガルから伝えられた料理であることを認めるなら、真っ先にこのペスカド・フリートが原型としてあって、それが日本でテンプラとして広がったと考えるはずである。しかし先に示したように、テンプラの始まりについては語源ばかりに注意が払われていて、原型となった料理そのものがどのようなものだったかについてはほとんど論じられてこなかった。

その理由はペスカド・フリートという料理名が、テンプラとは明らかに違っているからであろう。この両方の料理の近しさがあまり顧みられてこなかった理由は、テンプラの起源を探す研究が、料理そのものよりも、まず料理名ありきでそれに紐付く意味を探そうとするだけの方法によって行われてきたことも理由であろう。そこで本論ではポルトガル語やスペイン語のテンプラに似た語源を探すのでなく、ペスカド・フリートという料理がどのように日本に伝えられたのか、さらにはなぜこのペスカド・フリートという料理名が正確に伝わらずに、ポルトガル語やスペイン語の料理名ではないテンプラという言葉で伝えられたのかを明らかにすることにしたい。

中世ポルトガル・スペインの歴史

ペスカド・フリートという料理はもともとポルトガルでもスペインの料理でもなく、ユダヤ人の料理である。中世のイベリア半島(スペイン、ポルトガル)には多くのセファルディ系のユダヤ人が定住していた。ユダヤ教徒社会の二大勢力にはアシュケナジーとセファルディがあり、前者は東欧系のユダヤ人、後者はスペイン系ユダヤ人を指している。今日、セファルディと呼ばれているのは中世にイベリア半島に住んでいたユダヤ人の子孫たちのことである。

1492年は、イベリア半島の歴史において大変重要な年である。なぜなら718年から始まったとされる国土回復運動(レコンキスタ)がこの年になってようやく完了したからである。この年にイスラム教徒をイベリア半島から追い出すことに成功し、それ以降は強固なカトリック信仰国家を確立してゆくことになる。 このレコンキスタを完成させたのはスペイン・カスティリャの女王だったイサベル1世、同じくスペイン・アラゴンの国王のフェルディナンド5世のふたりで、彼らは結婚して夫婦となり共同統治を行った。さらに異教徒をスペインから追い出したこのカトリック両王はカトリック教会の保護を非常に積極的に推し進めていったのである。

こうしたなか、1492年はセファルディ系のユダヤ人にとって全く別の意味で大きなターニングポイントとなった。この年の3月31日にイサベル1世が「すべてのユダヤ人はキリスト教に改宗して洗礼を受けるか、4カ月以内に国外退去をするように」という「ユダヤ教徒追放令」を発したからである。これによって十数万のユダヤ人がまずは隣国ポルトガル、さらに他にも多くのユダヤ人が地中海沿岸の他の国に移住することを余儀なくされた。

しかしそのポルトガルでもスペインと同じく、1496年11月にユダヤ教徒の国外追放令が発せられてしまう。さらに1580年にはポルトガルはスペインに併合されることになった。これによってイベリア半島のセファルディと呼ばれたユダヤ教徒たちは非常に危機的な状況となった。ユダヤ教とその習慣を守るものたちはさらに移民となりイベリア半島を出て、主に地中海沿岸各地に移住をしたが、ユダヤ人の中にもキリスト教に改宗してポルトガルやスペインに留まるものもいた。こうしたユダヤ人たちは「新キリスト教徒」(コンベルソ:converso)と呼ばれた。

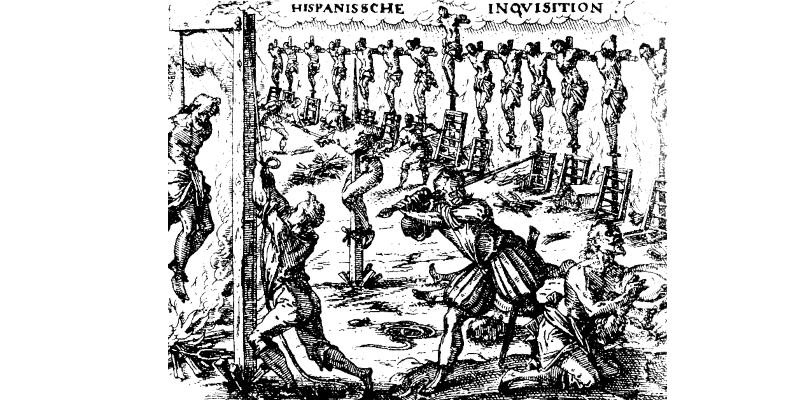

しかしながらキリスト教に改宗したからといって、これらのユダヤ人がかならずしもキリスト教社会に受け入れられた訳ではない。実際にはこうしたユダヤ人の新キリスト教徒(コンベルソ)たちは、スペイン語古語で豚を意味する「マラーノ:marrano」と呼ばれることで蔑まれていたからである。またこうしたユダヤ人たちも表面上はキリスト教徒に改宗していたが、その実、ユダヤ教徒としての習慣を固く守り続けていた。その為に密告や異端審問によってユダヤ教の習慣を守るユダヤ人は見つけだされ、火刑によって多くのユダヤ人たちが死に処せられていったことが記録に残されている。

15世紀後半のスペイン異端審問所の初代長官に就任したトルケマダは特に有名な異端審問官であり、その在職期間中に約2000人のユダヤ人を焚刑に処したと考えられている。トルケマダ自身もまたコンベルソの出身であることから同じユダヤ人たちを異端審問によって迫害していたことになる。これは同じくユダヤ人の血を引きながらユダヤ人を強制収容所で粛清したヒットラーと同じ行為である。

スペインの異端審問よる火刑

異端審問で刑に処された裕福だったユダヤ人の財産は没収され教会に収められていたので、異端審問によるユダヤ人迫害は教会にとっての財源になっていた。またユダヤ人金融業者の処刑によって借金が帳消しになることからも、異端審問所への密告や謂れのない告発が多発したとされている。マラーノと呼ばれたイベリア半島のユダヤ人たちはこうした異端審問による処刑の恐怖と隣り合わせで日々生活していたのである。

ペスカド・フリートという料理

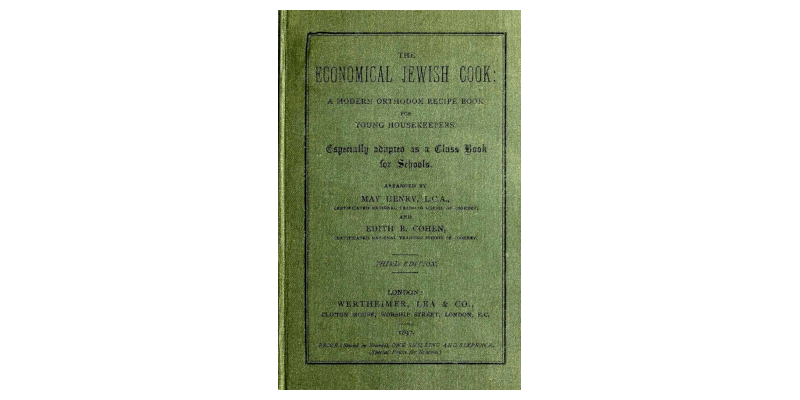

ペスカド・フリートは典型的なユダヤ人の料理だった。よってまずは過去のレシピ本から、それがどのような料理だったのかを明らかにしておきたい。1897年に出版された『The Economical Jewish Cook』の「To Fry Fish」の項には次のようなレシピが掲載されている。

【 The Economical Jewish Cook 】筆者訳文

魚を綺麗に処理し、適当な大きさに切って完全に乾かしておきます。溶き卵を準備し、別に小麦粉、コショウ、塩は皿にいれて混ぜておきます。最初にこの皿の調味料に浸し、次に卵に浸します。油が適切な温度に達したら、魚を黄金色に炒めます。かごのふたに柔らかい紙を敷いて油気を切ります。

油が冷めたら、濾して瓶に注ぎいれておき、蓋をしてもう一度使用できるようにします。これは再び魚にのみ使用できます。

卵を節約するために、卵に少量の水を混ぜます。

The Economical Jewish Cook:1897年刊

この本のタイトルを直訳すると『経済的ユダヤ料理』ということになる。サブタイトルには「若い家政婦のための現代正統派のレシピ」とあるので、この本が出版されたのはユダヤ人女性のための家庭向けの料理本としてであったことがわかる。英語で出版された本だからか、この魚の料理名がペスカド・フリートであるとは明示されていないが、このレシピはセファルディに由来する衣揚げであることには間違いない。

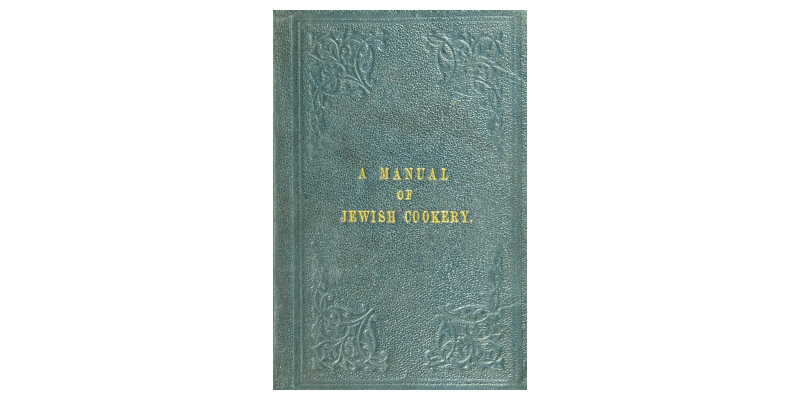

他にも『The Jewish Manual; or practical information in Jewish and modern cookery, with a collection of valuable recipes and hints relating to the toilette』という1847年に出版されたユダヤ人料理の本があり、こちらのレシピも以下に紹介しておく。

【 The Jewish Manual 】筆者訳文

溶き卵を入れた皿を用意し、魚をその中に入れてひっくり返して満遍なく表面を覆うようにします。それに小麦粉を振りかけ魚が完全に覆われるようにします。最高のフライ油をたっぷりと鍋に入れて熱します。油のなかで魚をやさしく、きれいな茶色になるまで揚げます。終わったら布の上に置いて油を排出します。

魚を入れる際には油が泡立たなくなるように細心の注意を払う必要があり、そうしないと油っぽくなってしまいます。油を濾して瓶に注ぐと、2〜3回使えます。 この方法で準備された魚は通常冷めた状態で提供されます。

The Jewish Manual:1847年刊

こちらの本にもペスカド・フリートの名前は出ていない。だが料理方法からそれがセファルディに由来した魚料理であることは明らかである。その証拠に黄色くハイライトした部分に注目して頂きたい。ここではこの料理が出される時には「通常冷めた状態で提供される」とある。普通に考えると揚げ物は、揚げたてが一番美味いように思えるが、ユダヤ料理では揚げた魚というのは冷まして食べることが通常となっている。その理由とは何だったのだろうか?

ユダヤ人たちが冷めたペスカド・フリートを食べていたのにはきちんとした理由があった。なぜならユダヤ人は安息日(英語: Sabbath)を守らなければならないという戒律があり、彼らはユダヤ教徒として忠実にその戒律と伝統に従っているからである。この安息日にユダヤ人は労働をしてはならないことになっており、それは旧約聖書の次のような記述に基づいている。

【 出エジプト記 20:10,11 】

七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに、天と地と海と、その中のすべてのものを造って、七日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。

この戒律はモーセの十戒の4番目に含まれており、ユダヤ人たちにとって安息日を守る事は絶対であった。ユダヤ人は一日が日没から始まり翌日の日没迄であるとカウントしているので、安息日は、毎週、金曜日の日没から土曜日の日没迄ということになる。しかも旧約聖書の 出エジプト記35:3 には、「安息日にはあなたがたの住まいのどこでも火をたいてはならない」とあり、安息日の期間中は調理してはならないことになっていた。このため厳格なユダヤ教徒は、金曜日の日没前までに食事の支度をしておいて、安息日の金曜日の夜から土曜日の日が沈むまでは調理を行わない。つまりこうした安息日を守るために食べる料理として生まれたのがペスカド・フリートだったのである。金曜日の日中にタラを植物油で揚げておき、翌日土曜の朝のシナゴーグでの礼拝後の遅い朝食やランチでペスカド・フリートは食べられた。時間が経ってもサクサクと軽く食べられることからユダヤ人が好んで食べる料理としてペスカド・フリートは広まったのである。

ポルトガル、スペインに住む、スペイン系ユダヤ人の「セファルディ」と呼ばれる人々によって安息日に食されてきた料理がペスカド・フリートだったが、この料理こそが天麩羅の起源とされるべきだろう。しかし、そうなると今度はなぜユダヤ教由来のこうした料理が日本に伝えられたのかという点に疑問を感じる方があると思う。なぜならば一般的に日本の天麩羅とは、ポルトガル人のキリスト教宣教師が伝えたのが定説とされているからである。ユダヤ教の料理が、キリスト教の宣教師によって伝えられたとするのは大きな矛盾があるように思えないだろうか。こうしたねじれた関係を解き明かす為には、イエズス会の宣教師がどのような人々で構成されていたのかを詳しく見てゆく必要がある。

イエズス会宣教師

イエズス会は、1534年にイグナチオ・デ・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらによって創設された。1540年にローマ教皇パウルス3世により承認されたばかりの当時はまだ新興の弱小会派でしかなかった。こうした背景ゆえにイエズス会はより新しい信者を獲得し拡大する為、まだ未開とされていたアジアなどの遠方への宣教師派遣を積極的に行なったのである。しかしながらこの時代にアジアまで宣教師として赴くことは決死の覚悟が必要とされたはずである。長く遭難の恐れもある航海や、殉教の可能性すら彼らの前には常に待ち構えていたからである。

こうしたリスクの高い航海を経てまでアジアに行こうというのは、現在置かれた自分の境遇を打破しようという野心的な人物だったに違いない。大航海時代にポルトガルやスペインから飛び出した人々に貿易商人がいた。彼らは船で海外に乗り出し、航海によって世界の各地で貿易を行うことで大きな利益を手にしていたのである。実はこうした商人に多くのユダヤ人が含まれていたことから、この当時のポルトガル・スペインにおいて新キリスト教(コンベルソ)の置かれていた立場がいかに過酷なものだったかということが見えてくる。

彼らはキリスト教に既に改宗はしていたが、異端審問の嵐が吹き荒れている時代である。いわれのない告げ口や、密告によって、ユダヤ人たちは、いつなんどき異端審問にかけられてもおかしくない立場に置かれていた。実際に何千人ものユダヤ人はユダヤ教の習慣を守っていたことを理由に火刑に処されて命を落としていたのである。

またユダヤ人たちは古語のスペイン語で豚を意味するマラーノと呼ばれ、当時の社会で蔑まれ閉塞感のあるなかでの生活を強いられていた。しかし時は大航海時代である。こうした差別や閉塞感を打破して、さらにひとやま当てようというユダヤ人であれば、ポルトガル・スペインを離れた新天地での貿易ビジネスで、新キリスト教徒としての自身の活路を見出そうとするのは当然の選択だったように思える。

これと同じような状況が宣教師にも当てはまる。実際にイエズス会には新キリスト教徒のユダヤ人が多く含まれており、そうしたユダヤ人たちが宣教師として日本での布教活動を行っていたのである。これは貿易商人と同じく、ポルトガル・スペインにおける自分たちユダヤ人としての立場ゆえに向けられる蔑みや、異端審問による迫害から逃れるためだったのかもしれない。あるいはローマカトリックのイエズス会に入会し、さらには宣教師にまでなることでキリスト教への傾倒を示し、家族および親族におよぶ迫害の脅威を回避しようとした可能性もある。

では実際にどのようなユダヤ人宣教師がイエズス会におり日本で活動していたのか。次のその数名を取り上げて彼らについて説明をしておきたい。

ルイス・デ・アルメイダ

西洋医学を日本に導入して日本初の病院を作ったルイス・デ・アルメイダ(Luis de Almeida:1523-1583)はリスボンでユダヤ教からカトリックに改宗したコンベルソの家庭に生まれたユダヤ人であった。1552年に日本にやってきたアルメイダは貿易商人としてその後、日本とマカオを行き来して多くの富を手にしている。アルメイダは1555年に日本でイエズス会に入会して布教活動を始めている。神父としての活動を始めてからも、貿易への投資を続け、病院の資金を調達しており、慢性的な財政難に苦しんでいた日本の教会にも私財を寄進して日本でのキリスト教の発展に貢献した人物である。

アルメイダはもともとビジネスマン(貿易商人)であり、宣教師として日本に来た訳ではなかったことや、イエズス会に入会した後も貿易ビジネスで資金を稼いでいたところなどにもユダヤ人的な二重性がこの人物に表れているように感じる。また宣教師でありながら、医学にも長けており、日本で最初の病院を設立しているが、この時代は、まだ宗教は科学や医学と相反するものであったことを考えるとかなり新規性に富んだ試みだと言えるだろう。例を挙げるとガリレオ・ガリレイが地動説を唱え、第1回異端審問所審査でローマ教皇庁検邪聖省から、こうした説を唱えることがないように注意を受けたのが1616年のことである。こうした時代背景や、当時の人々の科学や医学に対する認識の低さから考えるとアルメイダが医学知識を身に着けていたということは注目すべき点だろう。

つまりこうしたアルメイダの、宗教とビジネス、宗教と医療のような相反する要素を持ちながらキリスト教宣教師としても布教活動をしていたところに、いかにもマラーノ的な二重性を感じ取ることが出来るのである。こうした傾向はアルメイダだけのものではなく、ポルトガル本国のユダヤ人であれば皆同様に似た傾向にあったはずである。なぜならコンベルソたちはキリスト教徒でありながら、密かにユダヤ教の教理や慣習にも従うという二重性のなかを生きていたからであり、またそれこそが新キリスト教徒としてこの時代を生き抜くための術であったからである。よってこうした二重性は当時のコンベルソたちには多く見られる傾向であり、逆に言えばこうした傾向を兼ね備えていなければユダヤ人たちは当時のキリスト教国ではまともに生きていけなかったということにもなるだろう。

ペドロ・ゴメス

ペドロ・ゴメス(Pedro Gomez:1535年 - 1600年)はイエズス会日本準管区長を務めた宣教師であったが、この人物もユダヤ系の出身だった。ペドロ・ゴメスは、スペイン・マラーガ県アンテケラに生まれ、1553年にアルカラ・デ・エナレスのアルカラ大学在学中にイエズス会に入会している。その後1555年~1559年までコインブラ大学付属として創設されたイエズス会のコレジオ・デ・アルテにおいて教養科目を教えている。1563年に東洋布教の希望を出し、ようやく1579年になって承認され、リスボンを出発し、ゴアを経て、マカオに到着している。

1583年(天正11年)の夏に破船を経験しながらもようやくマカオから日本にたどり着き、府内のコレジオでポルトガル人神学生の哲学と神学の教育を行うようになった。1590年(天正18年)にはペドロ・ゴメスは日本準管区長となり、名実ともにイエズス会日本教会を指導する立場となったのである。

ペドロ・ゴメスは日本で「講義要綱」3部作を構成する「天球論」,「魂論」,「神学要綱」を記している。特に注目すべきは「天球論」であり、これは天文学と自然学の議論を混合させたテキストになっている。『ゴメス「天球論」の成立と構成 : イエズス会日本コレジオの宇宙論教科書とその欧文原典』平岡隆二によると、ペドロ・ゴメスの「講義要綱」で扱われる内容は、ヨーロッパでは通常は神学課程に進む前の哲学課程で学ぶべきものだが、ペドロ・ゴメスは日本のコレジオでは神学課程の最終段階に位置付けており、ここに大きな独自性があるという指摘をしている。

こうしたカリキュラムの構成から、ペドロ・ゴメスは神学の最終過程であるにもかかわらず「天球論」という自然科学をあえて重視して意図的に据えたのではないかということが推測される。確かに「天球論」の各論的な内容はルネサンス期のオーソドックスなものでしかない。しかしそれでも神学的学習過程の最終段階で科学という相反するようなカリキュラムが組まれているところに、ペドロ・ゴメスのユダヤ的な二重性をどうしてもわたしは感じざるを得ないのである。そもそもコインブラ大学に所属していた時にペドロ・ゴメスは主席王室天文学者のペドロ・ヌーニュスの学生でありかつ同僚でもあった。このペドロ・ヌーニュスは異端信仰の濃厚なコンベルソであったとされており。彼らの天文学という真理探求の過程においても、コンベルソという関係を下敷きにした知識伝授が行われたということは非常に興味深い点であると指摘しておきたい。

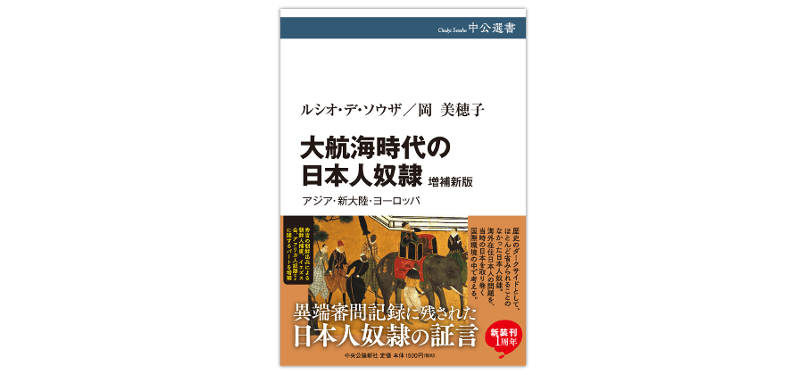

他にもペドロ・ゴメスについてはユダヤ人商人のルイ・ペレスという人物との関りが記録されている。『大航海時代の日本人奴隷』ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)では、ルイ・ペレスという人物が異端審問を逃れてポルトガルを脱した後、ゴア、マカオを経て、1588年8月16日に日本に到着してから約3年間長崎に滞在したこと。その際にペレス一家が四旬節の期間中に肉食を行っているとして、それを知った日本人キリシタンが怒りを抱いて、イエズス会日本準管区長のペドロ・ゴメスに訴え出た時のことが書かれている。

『大航海時代の日本人奴隷』ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)

日本人キリシタンに訴えられたのは、ルイ・ペレスとその一家はキリスト教に改宗しているという立場でありながら、実際はユダヤ教の習慣の下にあり、キリスト教で定められていた四旬節や聖金曜日に肉を絶たなければならないという決まりを守っていなかったからである。

しかし訴えを受けたペドロ・ゴメスもユダヤ人だったのである。またルイ・ペレスに健康上の理由から肉食を許可していたのもルイ・ペレスやイエズス会であり、こうして日本人キリシタンに槍玉に挙げられたルイ・ペレスに対してむしろ同情的な言葉が述べられている。

そもそもイエズス会はルイ・ペレスを優遇しており、マカオから日本に出る際にも、かなり融通を利かせて異端審問の網の目から守るようにして出国できるように手配したのもイエズス会のマカオの管区長であった。(この管区長はルイ・ペレスを逃した後、自ら命を絶っており、何か普通を超えたかなり特別な配慮がこのユダヤ人に払われたと考えた方が良いだろう) こうした理由の背後には、ルイ・ペレスがイエズス会に対して莫大な資金提供を行っていたからかもしれない。マカオと同様に、日本においてもルイ・ペレスはイエズス会の庇護を受けていた様子がうかがえる。

最終的にルイ・ペレスは捕らえられて、ドミニコ会によって異端審問にかけられ1597年にアカプルコに到着前の船上で死亡している。異端審問の際にルイ・ペレスの奴隷などからの様々な証言が聴取され、ルイ・ペレス一家のユダヤ教に基づいた食習慣などが記録に残されることになったのだが、そこからもルイ・ペレスがユダヤ教の戒律を守る食事であったことが明らかになっている。

ペドロ・ゴメスは宣教師として、ルイ・ペレスは商人として共にユダヤ人として日本に滞在していた。ルイ・ペレスは表向きはキリスト教徒として生活はしていたが実際はユダヤ教の戒律を守って生活するという二重性を有していた。イエズス会でユダヤ人であればルイ・ペレスのような境遇におかれた人物のことも良く理解できたに違いなく、ともすると宣教師であってもユダヤ的な習慣は断ち切りがたく、例えば食習慣においても二重性(キリスト教的な食習慣とユダヤ的な食習慣の両方)を行っていた可能性さえ考えられる。

クリストヴァン・フェレイラ

クリストヴァン・フェレイラ(Cristóvão Ferreira:1580年 - 1650年)はポルトガル出身のカトリック宣教師として1609年に日本に到着した。その後、日本管区の管区長代理を務めていたが、1633年10月18日に長崎で捕縛され、同日の拷問によってキリスト教を棄教している。

フェレイラはこの時、天将少年使節団のひとりだった中浦ジュリアンと共に「穴吊り」という拷問を加えられている。穴吊りとは、深さ2メートル、直径1メートルの穴を掘り、その上に櫓を立てて受刑者をその穴に逆さづりにする刑である。受刑者は頭が充血しないように、こめかみ部分に十字の穴が空けられ、ここから血が穴に滴り落ちた。また臓器の反転を防ぐために胴体はきつく縄で縛り上げられた。これらは受刑者がすぐに死んでしまうのではなく、苦痛を長引かせるための方法であった。また受刑者は中央が丸くくりぬかれた板二枚で腰を挟むようにして吊るされたので、外から見えるのは吊るされた腰から下の部分だけとなった。受刑者はこの板によって真っ暗闇の穴の中にいることになり、穴には汚物が貯められたので、これは精神的にも肉体的にも大きな苦痛を感じる過酷な拷問となった。中浦ジュリアンは4日間の穴吊りにされた後、1633年10月21日に息絶え殉教している。

中浦ジュリアン、ジョアン・マテウス・アダミ、フェレイラ他、全部で8人がこの時に穴吊りにされたが、7人が殉死している。そのなかで唯一フェレイラだけが穴吊りにされて5時間後に棄教してしまったのである。その後はフェレイラは沢野忠庵という名前を与えられ、長崎奉行所の扶持をもらいながら目明しとしてキリシタンを見つけ出して処罰する側となって生きる道を選び、その一生を日本で終えたのである。

フェレイラがユダヤ人であったかについては定かではないが、小岸昭は著書『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』に「棄教者沢野忠庵のマラーノ性」という章をもうけ、「クリストヴァン・フェレイラのマラーノ的特徴」という項でフェレイラの示したそのマラーノ(ユダヤ)性を述べている。マラーノの生涯が二重経歴によって特徴づけられていることをスピノザなどの生涯を引き合いにして指摘しているが、フェレイラの生涯もまさにそれに重なるかのようなものであり、そこにフェレイラのもつマラーノ性が透けて見えるように思われるのである。

棄教したフェレイラは1636年に『顕偽録』というキリシタン宗門の真偽を論じた批判書を著している。この書は漢文で書かれており、奉行所の指図によってフェレイラと儒学者が合作したものであるとされてはいるが、序文では確かにフェレイラが書いたという建前にはなっている。この書の中でフェレイラは、ロゴス中心主義的なカトリック教会の不寛容さに対して批判を加えており、まさにこの視点は、ポルトガル・スペインにおいてマラーノが受けてきた不寛容さ、異端審問による迫害と火刑による死の危険性といった側からのものである。こうした視点での語り口も、フェレイラのマラーノ性(あるいはマラーノだったのでは)がもたらしたものであるように思われる。

またフェレイラは『顕偽録』の他にも、天文学書『天文備用』や医学書『南蛮流外科秘伝』を残している。天文学は先に述べたペドロ・ゴメスの延長線上に位置するものであり、医学書はルイス・デ・アルメイダの延長線上に位置する。こうした他のマラーノ宣教師たちが取り組んだ、天文学や医学といった神学に対峙する科学的分野でもフェレイラは業績を残したところからもそのマラーノ性が読み取れるのではないだろうか。

イエズス会とユダヤ人

イエズス会は新興の会派でありながら急速に世界中に拡大して信者を獲得していった。この背後にはイエズス会とコンベルソの深い関係があったからではないかと考えられている。イエズス会にかくも多くのコンベルソが含まれていたことは、イエズス会がこうしたコンベルソの人々を積極的に受け入れていたというだけでなく、むしろそこにはコンベルソであるユダヤ人との何らかの利害関係があったとみてしかるべきであると思われる。

そもそもイエズス会は1534年8月15日、イグナチオ・デ・ロヨラとパリ大学の学友だった6名の同志、スペイン出身のフランシスコ・ザビエル、アルフォンソ・サルメロン、ディエゴ・ライネス、ニコラス・ボバディリャ、ポルトガル出身のシモン・ロドリゲス、サヴォイア出身のピエール・ファーヴルがパリ郊外のモンマルトルの丘の中腹のサン・ドニ大修道院教会堂で「モンマルトルの誓い」を立てたことから創始されることになった。

しかしこの創設メンバーの背景について、ケヴィン・イングラムはその著書『Converso Non-Conformism in Early Modern Spain : Bad Blood and Faith from Alonso de Cartagena to Diego Velázquez』で、ロヨラの母方の祖母は商人であり、この時代の商人の多くはユダヤ人であったことからロヨラの家系はユダヤ人につながっていたのではないかとしている。なぜならロヨラがパリに滞在した1528年~1535年までの間、ロヨラと彼の仲間は、研究のためにコンベルソ商人の財政的援助を受けていたからである。またロヨラは、スペインのブルゴス出身の複数のコンベルソ商人とコンタクトがあり、彼らはイエズス会設立以降も支援者となっていることも指摘している。

さらに同書では、二代目イエズス会総長となるディエゴ・ライネス、さらにもう一人のイエズス会創始者のニコラス・ボバディリャがコンベルソであったこと。さらにシモン・ロドリゲス、アルフォンソ・サルメロン、さらにフランシスコ・ザビエルもコンベルソだった可能性があるとしている。

後半の3人およびロヨラらがユダヤ系であったかについてはまだ推測の域を出ない説であるように思うが、それでも彼らが新しい会派を興したことそのものが、イエズス会の創設メンバーがコンベルソを中心として構成されていたことを示すものとなっているようにも考えられる。なぜなら当時は「血の純潔」が重要視され、既存のカトリック教会のなかでコンベルソ出身の者が高い地位や特権のある役割を与えられることはなかったからである。こうしたなかロヨラを始めとしたイエズス会の創設者たちは、コンベルソである自分たちが新会派を興すことで自分たちの置かれていた状況を打破しようとしたとも考えられなくもない。

さらにはコンベルソ商人たちとの強いネットワークはイエズス会の急速な成長を間違いなく促進した主要な要素である。実際にイエズス会士たちは日本で布教するとともに、南蛮貿易の窓口としての役割を果たしており、仲介や価格の設定、さらには日本人を奴隷として海外に売り飛ばすビジネスにも関与していた。当然こうした貿易品の中には、日本の当時の武将たちが欲した「種子島」つまり火縄銃といった武器が含まれており、イエズス会は現代でいうところの「死の商人」であり「人身売買の口利き屋」でもあったということになる。

以下の図は、狩野内膳が描いた南蛮屏風(右隻)であり、南蛮船が到着した場面が描かれている。

スペイン、ポルトガルとの交易の様子を描いた「南蛮屏風図」は16世紀末期から17世紀半ばを中心に制作され、90件以上が確認されている。こうした屏風絵が数多く描かれた理由は、富を運んでくる南蛮船は宝船をイメージさせ、めでたいテーマとして好まれたからであると考えられている。こうした幾つもの屏風絵を見てゆくと気づかされるのは、到着した南蛮船のカピタン(船長)を迎えるイエズス会修道士たちがそこに必ず描かれていることである。その理由はイエズス会士が通訳として貿易の仲立ちをするためのように思えるが、彼等も単にそうした理由だけでわざわざ出向いて迎えている訳ではなかったのである。なぜならイエズス会は貿易そのものの主たる仲介者であり南蛮船が運んでくる物資は、イエズス会を経済的に潤すための商品だったからである。イエズス会は指定させた場所に船を呼ぶことができたので、南蛮貿易で富を得たい、あるいは鉄砲が欲しい戦国武将たちはイエズス会を保護し宣教のための許可を与えなければ南蛮人との貿易を行うことが出来なかった。イエズス会はこうした立場を最大限に活用していたと言っても良い。

高瀬弘一郎の論文『キリシタン宣教師の軍事計画-下-』には、1599年2月25日にイエズス会士ペドロ・ダ・クルスが書いたイエズス会総長・会長宛ての書簡が紹介されている。この書簡を書いたペドロ・ダ・クルスはスペインのセゴビア出身で、1590年に天正少年使節団の帰国と共に来日しているので、この書簡が書かれた時には日本に滞在して10年目を迎え、日本社会や為政者の様子を十分に現実的に分析・理解していたはずである。その書簡(Archivum Romanum Societatis Iesu Jap. Sin. 13-Ⅱ)の一部を以下に引用しておきたい。

【 ペドロ・ダ・クルスのイエズス会総長宛の書簡 】

日本人をしてわれわれに連合させるための独特な手立がある... 即ち、陛下(スペイン国王)がポルトガル人のナウ船のカピタン達に対して、われわれ(イエズス会)に敵対する殿達や、その家臣でわれわれに敵対する者、あるいは自領にパードレを迎えたり改宗を許したりしようとしない者には、貿易に参加させないように命ずることである。これは信じられないほど有効な手段である...

領主達がこの貿易に参加できるのはパードレ達の仲介によることのためと、その他これに付随した事情により、われわれは彼等の領内にどんどん入ってゆくことが出来るのである。また殿達がこれを望まなければ、即ち彼等がキリスト教に敵対しているところから、主に生糸を扱うこの貿易に自領の商人が参加するのを許さないようなら、商人達は国外に立去ってしまえばよい。殿は商人が他国に去らないように自ら反省し、態度を和らげるであろう...

そして高位聖職者も、敵対する殿達やその家臣達を生糸貿易(それはマカオの代理人によってのみ売られる)に参加させないように監視すべきである。

この書簡からイエズス会が貿易を利用していたこと、さらに布教を許可しない権力者に対しては貿易を制限することが効果的な手段であると考えていたことが分かる。そしてこれがイエズス会が貿易に積極的に関与していたことの理由ともなっている。またこのことはイエズス会と、商人たちが強い結びつきがあったことを示すものと言える。本来であれば商人たちはより大きな利益が出せるところであれば何処へでも寄港したいと思うはずであるが、あくまでもイエズス会の意図に沿って貿易を続けていたのである。このことからもイエズス会が貿易に深く関与していたこと、さらには利害以上にイエズス会と商人を強く結びつける何かが貿易が始まった当初からそこにはあったことを暗示しているようにも思う。それこそがイエズス会の根本に潜むコンベルソ性であり、貿易ビジネスそのものが多くのコンベルソ商人によって操業されていたとするならば、イエズス会とコンベルソの貿易商人との強固な関係性の背後にある共通性や関係性が存在することが見えてくるのではないだろうか。

ペドロ・ダ・クルスはかなりラディカルな意見の持ち主だったようで、貿易ビジネスへの介入からさらに踏み込んで、日本に対する軍事力による制圧の方法までも提言している。

【 ペドロ・ダ・クルスのイエズス会総長宛の書簡 】

日本は海軍力が非常に弱く、兵器が不足している。そこでもし国王陛下が決意されるなら、わが軍は大挙してこの国を襲うことが出来よう。

このようにペドロ・ダ・クルスは日本の軍事力の弱い部分を分析している。引用はしないが他の個所では、まず四国を制圧すること、また塩田を奪うことなど日本征服の具体的な攻略方法までも提案しているのは驚きである。イエズス会は軍事的な戦略も併せ持っており、最終的には日本を軍事力でもって属国化するという意図があったことがこの書簡からうかがい知ることが出来る。スペインの「無敵艦隊」アルマダが日本に侵攻してくる可能性もあったかもしれないと想像させる、かなりアグレッシブな提案である。さらにこの書簡は日本だけにとどまらず中国征服も視野に入れており、ペドロ・ダ・クルスは次のようにも提言している。

【 ペドロ・ダ・クルスのイエズス会総長宛の書簡 】

(日本征服後)中国征服の事業のために、勇敢な兵隊を安価に日本から調達することが出来る... この征服事業は大した武力なしでも成就することが出来る。それは、中国人は通常武器を用いず、また日本人にまさる強力な兵隊はいないからである。

日本征服後の中国征服には日本人兵士を投入することが効果的であるという提案を述べている。こうした書簡がイエズス会の総長に送られていることを見ても、イエズス会という組織は単なる宗教会派ではなかったことは明らかである。貿易を背景とした経済交渉力で日本をコントロールしようとしていたことや、さらには日本の状況を的確に分析して送り、来るべき日に備えて本国の国益の為に軍事的な画策も行っていたのである。彼らは宗教家というよりは、経営コンサルタントか、軍事コンサルタントのようであり、むしろ上層部に求められていたミッションは、実はこうした分野だったのではないかと思わせられるところがある。

コンベルソの宣教師によって伝えられたテンプラ

イエズス会の宣教師の構成を見てゆくと、イエズス会内にはコンベルソ出身の宣教師たちが多かったこと。さらにはイエズス会そのものもコンベルソ出身の者たちが上層部にいたこと。またイエズス会はコンベルソが中心となって行われたであろう貿易活動や貿易商人たちと密接な関係にあったこと。こうした理由から日本におけるイエズス会宣教師たちはユダヤ的な要素を併せ持つ存在であったことが考えられる。フランシスコ・ザビエル以来、日本で行われてきたイエズス会の布教活動の積み上げの途上にクリストヴァン・フェレイラのような人物がおり、彼が棄教をしたという事そのものにもイエズス会に深く根差す、二重性やコンベルソの影響の大きさを感じさせられるのはわたしだけではないだろう。こうした迫害下にあってはコンベルソである宣教師たちはどのような思いでその時代を生きたのであろうか。

一時期は破竹の勢いで信者を増やしていたイエズス会であったが、一転して迫害による困難な時代に入ってゆく。まず豊臣秀吉がキリスト教を禁令にして、宣教師たちに国外退去を命じた。その後1597年にフランシスコ会員7名、イエズス会関係者3名、信者16名の合計26人のカトリック信者を長崎で磔の刑に処している。後にこの時に処刑されたキリシタンたちは「日本二十六聖人」として聖人の列に加えられることになる。

その後、江戸時代になった1622年の「元和の大殉教」では、イエズス会、フランシスコ会、ドミニコ会の司祭9人と修道士16名が火刑に処され、他30名の信者が斬首に処されている。こうしたキリシタンへの迫害によって、牛肉料理や魚を油で揚げるペスカド・フリートのような料理もキリシタン特有のものとして認識されるようになっていったのかもしれない。江戸時代には「踏み絵」が隠れキリシタンを見つけ出すために使われていたが、日本ではこうした特殊なキリシタン由来の食習慣も自身がキリシタンであることを示す、ある意味危険なものとなったことだろう。

確かにこうした迫害や殉教は、個人の立派な信仰が試されるものであったに違いない。多くの日本のキリシタンたちは、迫害や処刑によって困難な時代を生きてきたことは称賛に値することであろう。しかし眼を転じてみると、これと全く同じことがポルトガルやスペインにおいてユダヤ人に対して行われて行われてきたことも決して忘れてはならない。日本においてキリスト教(カトリック)の信者たちは被害者であったが、同時に全く同じ時代のポルトガルやスペインにおいては、キリスト教(カトリック)はユダヤ人たちに対する残忍な加害者であったのである。しかも異端審問によりカトリック教徒が殺してきたユダヤ人の人数は、日本におけるそれを圧倒的に上回っているという意味においては、カトリックの負っている血の罪は遥かに重い。

そう考えると日本にやってきたユダヤ人宣教師は、本国ではユダヤ教を守るコンベルソとして迫害され、日本ではキリスト教徒として迫害されたということになる。こうした経験は彼らにとって二重に過酷なものであったに違いない。こうした状況に置かれた彼らが伝え、食べてきたペスカド・フリートとは、まさにマラーノである彼らの二重性を写し出すような料理だったと言っても過言ではないだろう。それはユダヤ教の安息日を守る料理でありながら、同時にキリスト教の金曜日の食習慣を守る料理でもあった。つまりキリスト教的な戒律を守りながら、同時に伝統的なユダヤ教の戒律・習慣も同時に守ることが出来る非常に都合の良い「食」だったのである。

こうしたイエズス会の組織のもつ背景を理解するならば、イエズス会宣教師たちがテンプラを日本に伝えたのだという定説がより現実味を帯びてくるように思える。イエズス会のなかでもユダヤ人系宣教師たちは、生まれながらにコンベルソの家庭で育ち、日常的にペスカド・フリートを食べていたはずである。よって彼らにとってこうした料理は非常に親しみ深い、馴染みのあるものだったはずである。

しかし、これだけではペスカド・フリートという料理が日本に伝えられたことの説明にはなっていても、日本でその料理がなぜテンプラという名前が付けられたかについての説明にはなっていない。それを明らかにする為には、ペスカド・フリートがどのような料理だったのかを、今度はキリスト教の食習慣と合わせて考える必要があるに違いない。よって次にカトリックの食習慣を説明し、テンプラがどのように関係しているのかを論じることにしたい。

カトリックと断肉食

ペスカド・フリートはユダヤ人の安息日に良く食べられていた料理であることは既に説明した通りである。それに対してキリスト教にもこれと同様に食に関する制限が課せられていた。教皇ニコラス1世(858-867年)が肉食を禁じる戒律を制定してから、カトリック教徒は、四旬節と聖金曜日の期間中に肉を食べてはならないことになっていたのである。四旬節(Lent)とは、キリストの復活祭の46日前の水曜日から復活祭の前日までの期間のことである。この期間中にカトリック教徒は肉を絶つことでキリストの苦しみを分かち合うのである。聖金曜日(Good Friday)とは復活祭(Easter)前の金曜日のことで、この日にカトリック教徒は肉絶ちを行ってきた。またそこから毎週金曜日は肉を食べないという習慣も生じるようになったようである。

しかし1962年から1965年に開かれた第二バチカン公会議の後に調整が加えられ、金曜日に肉食を慎む戒律は,フランス・カナダ・イタリア・メキシコ・アメリカその他の国々で次々に事実上廃止されることになった。現在ではほとんどのカトリック教徒が金曜日に肉を食べてはならないという習慣の下にはいないが、カトリック教国で金曜日に肉を食べられるようになったのはごく近年になってからである。

T.G.I. Friday's

もともと金曜日を神に感謝するということから「花金」のようなニュアンスを持つ「Thank God It's Friday」という言葉があり、この言葉を店名に掲げて創業した「T.G.I. Friday's」というレストランチェーンがある。T.G.I. Friday'sは1965年にニューヨークで創業後、急成長を遂げ2020年2月には世界中に869店舗を展開する大規模な外食チェーンにまで拡大している。これだけの店舗数である、実際に世界の主要都市を旅するとT.G.I. Friday'sをいたるところで目にする。現在はテキサスに本拠地を置いており、アメリカナイズされた空間で食事をするというコンセプトなので、ドカンとした肉(バーガー、リブ、ステーキ)をガッツリ食べるイメージがT.G.I. Friday'sにはある。

現代におけるこうしたT.G.I. Friday'sのような外食チェーンの成功の要因というものには、やはり1965年に終了した第二バチカン公会議でカトリック教徒の肉絶ちが緩められたことが大きく影響しているのは間違いないだろう。もともと金曜日は肉絶ちをする習慣が1150年以上前からカトリック教徒にはあったのである。仮にもしそうした習慣が現代まで続けられていたとするならば間違いなくT.G.I. Friday'sのような店名とそのメニュー構成は成立しなかったはずである。そもそも金曜日(FRIDAY)には肉を食べない日であるのに、肉をガッツリ食べる店でT.G.I. Friday'sの店名などあり得なかっただろう。金曜日は肉を食べずにむしろ自粛すべき日だったからである。

現在の企業スローガンは、"Give me more Friday's"である。こうしたスローガンからも、斎日の金曜が真逆の楽しむ日になったという時代の大きな価値観の変化を示すものとなっているだろう。

マクドナルド

世界最大のハンバーガーファーストフードチェーンのマクドナルドには「フィレオフィッシュ:Filet-O-Fish」という商品がある。しかしこのフィレオフィッシュはマクドナルドの母体が始めたメニューではなく、1962年にオハイオ州シンシナティのマクドナルドのいちフランチャイジーが販売を始めた商品である。

フィレオフィッシュ:Filet-O-Fish

なぜフィレオフィッシュを販売し始めたかというと、店の周囲にはカトリックの信者が多く、四旬節の時期、さらには金曜日になると客足が遠のいてしまっていたからである。「1962年」という年にフィレオフィッシュは販売が開始されたというところが重要で、この時はまだカトリック教徒たちは金曜日には必ず肉絶ちをすることが宗教的に求められていたのである。そうした背景から生まれたのがフィレオフィッシュだったのであり、金曜日の売り上げを落とさないための打開策としてのメニューだったのである。また魚の切り身を衣で包んでフライにしたというところにも斎日食としての意味があったとも考えられる。しかし、現在ではそうした宗教的な背景は薄れ、人気のメニューとして世界中のマクドナルドで販売される主力商品にまで成長を遂げている。

イエズス会宣教師の肉食

イエズス会の宣教師たちは異文化に対応する高い能力を身に着けていたが、こと「食」においてはどうだったのだろうか。日本人は本来、獣肉食をタブー視して口にすることのない民族であったので「獣肉」、特に牛肉を食べるということにはかなり強い抵抗感を持っていた。しかし日本がこうした文化にあるからといってイエズス会の宣教師たちが全く牛肉を口にしなかったという訳ではない。例えば高山右近はジュスト(Justo)というキリシタン名をもつ代表的なキリシタン大名であったが、牛をワカ(ポルトガル語・スペイン語でVACA)と呼んで食べていたことが分かっている。

こうした食習慣を伝えたのは当然、高山右近が洗礼を受けてクリスチャンになったイエズス会(高山右近に洗礼を施したのはガスパル・ヴィレラである)によるものである。イエズス会宣教師に勧められて高山右近も牛肉を口にするようになったものと考えれる。

こうした高山右近と牛肉に関するエピソードが、細川家の記録をまとめた『綿考輯録』第10冊の1590年(天正18年)6月の記録に含まれている、(出典を『細川御家譜』とするものもあるがこれは『綿考輯録』と同じもので単にタイトル違いである)

【 綿考輯録 】第10冊

其比蒲生氏郷忠興君御同道にて高山右近大夫長房陳所江御見廻被成候ニ、高山ハ元来吉利支丹なれは牛を求置て振廻れしか、一段珍敷風味とて度々御尋被成候。

これは小田原征伐の際の出来事である。高山右近の陣中に蒲生氏郷と細川忠興が訪問した際に、キリシタンの高山右近は彼らに牛肉をふるまい、それが非常に美味だったことから、彼らは度々、牛肉を食べに高山右近のもとを訪れたとある。ここから高山右近はよく牛肉を食べていたことが理解できるだろう。

蒲生氏郷はキリシタン大名でありレオンという洗礼名をもっていた。また細川忠興はキリシタンではなかったが、明智光秀の娘のお玉を娶り、お玉は洗礼を受けこの頃には既にイエズス会に属するキリシタンとして細川ガラシャとなっていた。こうしたキリシタン人脈から考えると、彼らは小田原征伐の前から既に牛肉を食べた経験があり、この時に始めて牛肉を口にしたというようなことは無さそうである。小田原での記述を見ても、牛肉を食べることへの抵抗感は無さそうなニュアンスの記述になっているからである。その証拠に、蒲生氏郷と細川忠興はその後も何度か高山右近を陣を訪問して牛肉を食している。つまりキリシタンであるならば、日本人であったとしても様々な機会に牛肉を食するようなことがあったのではないかということがここから読み取れるのである。そうであればイエズス会宣教師も、日本という食肉を忌避する環境にはあったとしても、牛肉などの獣肉を食べることが出来ていたと考えてしかるべきだろう。

高山右近(ジュスト)

この時に高山右近が蒲生氏郷と細川忠興に振舞ったとされる、この牛肉料理そのものに関する詳しいレシピ情報は『綿考輯録』のなかには無い。ただ牛肉を食べたとだけあり、料理方法については推測するしかないのだが、日本風のレシピに寄せようとした再現料理に方法にわたしは反対である。先からずっと記してきたように、牛肉はイエズス会宣教師が伝えたもので、それまで牛肉の調理法など日本には皆無であった。よってその調理法は牛肉を日常的に食べている宣教師から伝えられた調理法をなぞったものであったに違いない。また牛肉を食べ始めた日本人はキリシタンだけである。牛肉を食べることにおいては先例がないためやはり宣教師に倣って同じ調理方法で食べることを望んだのではないだろうか。またそれにはゴア、マカオ、マラッカなどに渡航して海外を経験して戻ってきた日本人修道士たちの牛肉の食べ方の影響もかなり大きかったはずである。また同1590年6月20日に天正遣欧少年使節が長崎に帰国したが、これは小田原征伐の最中の出来事でもある。時期的には直接とは言い難いがこうした海外からの牛肉の食べ方は、宣教師の行き来によって日本にもたらされていたはずであり、日本風の料理再現にするよりは、むしろポルトガルあるいは各植民地の影響を受けた食べ方で再現することが望ましいとわたしは考えるのである。

『戦国の食術』,『武士のメシ』の著者、永山久夫はこの時の高山右近の牛肉料理を、ゴボウや大根と煮込んだ牛鍋であるとして、完全に現代のいわゆる和風のテイストで再現してしまっている。これでは例えて言うと、フランス料理を食べに行って牛鍋が出されたようなものである。確かに獣肉は昔から猪や鹿がごく一部で食べられていたので、こうした獣肉の食べ方の延長線上に「鍋」という料理方法で再現したことは理解できる。しかしこれでは完全に大航海時代のイエズス会との近しい関係や、キリシタンに改宗した大名(高山ジュスト右近)の持つ進取の気性が無視された再現となってしまっている。高山右近の進取の気性とはどのようなものか。それを分かりやすく俗っぽく表現すると「新しい物好き」,「舶来好き」,「外国かぶれ」,「バタ臭さ」となるだろう。残念ながら「鍋」ではこうした視点が完全に欠落してしまっているのである。

高山右近がどのような価値観を持っていたのかを裏付けるようなことが、フィリップ・レクリヴァン著『イエズス会』P54に次のように書かれている。「説教を聞き、ポルトガル風の衣服を身につけ、十字架を胸にかけることが当時の権力者の周辺ではお洒落とされていた」。高山右近は正にこうした時代のファッションリーダー的な存在であり、こと「食」においてもこれと同様の志向にあったと考えてしかるべきである。

長崎県農林技術開発センター:畜産研究部門研究調整室の松尾雄二の論文、『文献にみる牛肉料理について』では、高山右近の供した料理がア口ス・コム・ワ力(Arros com vacca)だったのではないかと推測している。わたしにとってはこちらの方が、明らかにしっくりくる明晰な分析である。

松尾雄二の論文ではア口ス・コム・ワ力の作り方を、「薄切りにした牛肉の赤身に塩、胡槻をして、あらかじめ油で妙め別皿に取り、別の鍋にオリーブ油を入れ、たっぷりのニンニクと洗った米を妙め、サフランで黄色く色をつけた湯を加えて炊き、あとで牛肉を入れて蒸す」と紹介している。

アロス(Arros)は米のことで、ワカ(Vaca:スペイン語ではバカと発音)は牛そのものを表す言葉である。よってレシピにあるように米と牛肉を合わせた料理が、ア口ス・コム・ワ力ということになる。この料理が特徴的なのは、胡椒やサフランといった香辛料が使われているところで、これは大航海時代にインドやアフリカやアジア諸国で広く交易を行ったポルトガル・スペインならではの要素であると言えるだろう。

ア口ス・コム・ワ力はサフランで米を炊くために黄色に染まっている。これと似た料理の黄飯(おうはん)が郷土料理として大分県には伝えられている。黄飯が郷土料理として食べられている地域は、かつてドン・フランシスコ大友宗麟が治めた豊後(特に大分県の臼杵では有名)、細川忠興が治めた豊前小倉藩(豊後国東、速見を含む)の一部である。黄飯はくちなしで米を炊いた料理であるが、これは本来はサフランで炊かれたアロス・コム・ワカであって、時代の経過とともにいつの間にか郷土料理として定着したのだろう。

わたしも実際にア口ス・コム・ワ力がどのような料理かを調べてみたのだが、この料理名称だとあまり情報がなく、むしろアロス・コン・カルネ(Arroz con Carne)の方が情報があるので現代ではこちらが一般的であるように思える。ワカ(Vaca)は牛そのものを表す言葉であるが、カルネ(Carne)は牛肉である。よってアロス・コン・カルネも同じ種類の料理として、高山右近が蒲生氏郷と細川忠興に供した料理として挙げることも可能だろう。

アロス・コン・カルネ:Arroz con Carne

現代では南米のスペイン語圏で一般的な料理であるが、スペインでもやはり昔から食べられてきたのが、このアロス・コン・カルネ(Arroz con Carne)という料理である。他にもアロス・コン・ポヨ(Arroz con pollo)という米と鶏肉を合わせた料理があり、むしろこちらの方がより一般的なようであるが、鶏肉を牛肉に変えることでアロス・コン・カルネになる。その料理レシピは以下のようになっている。

①にんじん、玉ねぎ、トマトを小さく立方体に切ります。肉も切っておきます。

②鍋で油を熱し、玉ねぎ、にんにく、黄ピーマンを炒めて中火で5分ほど煮ます。その後、トマト、肉、水を一杯を鍋に加えて10分間煮ます。

③洗っておいた米と2カップの水とサフランを加えます。また豆、エンドウ豆、にんじんも加えてよく混ぜ、中火で15分。 その後、弱火で5分間にて出来上がりです

日本人の主食である米を使った牛肉料理こそが、ア口ス・コム・ワ力、あるいはアロス・コン・カルネのような料理であり、いままで牛肉というものを食べたことがなかった日本人は、ポルトガル人やスペイン人が食べているレシピで牛肉料理を食べるしかアイディアがなかったはずである。 よって当時の牛肉料理を再現する際に参考にできるのは、マカオ、ゴア、モザンビークのようなポルトガル人が築いてきた港湾都市に残される東西文食化が融合した料理だろう。それらの都市の料理の特徴は、ポルトガル人が貿易の拠点とするために発展させたという経緯が示すように、交易品だったスパイスが上手く豊富に用いられているところにある。ア口ス・コム・ワ力、あるいはアロス・コン・カルネも、今までの日本人だったら食べたこともないような新しい料理だったに違いないが、進取の気性に富んだ高山右近のようなキリシタン大名であれば、これを積極的に試したことだろう。

また高山右近が食べたと考えられる口ス・コム・ワ力は、単なる思い付きや、あてずっぽうで推測された料理などではない。そこにはきちんとした根拠が存在するのである。それはかつて宣教師たちが牛肉料理で信者たちをもてなした料理の記録に基づいている。『異国叢書. 續 豊後篇上巻』にある「1557年10月28日付,平戸発,パードレ,ガスパル・ビレラのインド及びヨーロッパのイエズス会のパードレ及びイルマン等へ贈りし書簡」を確認すると以下のような記述がある。

【 1557年10月28日付,平戸発,パードレ,ガス

パル・ビレラのインド及びヨーロッパのイエズス会のパードレ及びイルマン等へ贈りし書簡 】

当日は大いなる祝日なりしが故に、約四百人のキリシタン一同を食事に招きたり。但し多数のキリシタンは既に去り、山のキリシタン等は来たざる者多からしなり。この食事の為め我等は

牡牛一頭を買ひ、其肉と共に煮たる米を彼らに饗せしが皆大なる満足を以って之を食したり。

これは1557年(弘治3年)4月18日の出来事である。ここにある「大いなる祝日」とは復活祭(Easter)のことで、この日は四旬節が空けた日なので、この日から肉を食べても良いことになる。当然、宣教師たちは習慣に従って肉を食べるので、復活祭を祝うために集まっていた日本人キリシタンたちも牛肉料理を振舞われることになったのである。

書簡によるとその料理は「牛肉と煮た米」とあり、ここから出された料理はア口ス・コム・ワ力、あるいはアロス・コン・カルネのような料理だったと推測されるのである。

宣教師側の主観から、「この牛肉料理を日本人キリシタンたちが大いなる満足を以って之を食した」と記録しているが、実際のところはどうだったのかは疑問である。復活祭を祝ったのは集まった約400人とあるが、多数のキリシタンたちは帰ってしまったという説明もあり、これは牛肉を食べさせられることを恐れての辞退だったというようにも読める。また残ったキリシタンたちも、復活祭とそれに伴う宗教儀式の後だったからだろう、宗教的な祝祭の高揚感に包まれたまま宣教師のもてなしに従って、まるで聖餅を口にするかのように生まれて初めての牛肉を何の抵抗感もなく食べてしまったのかもしれない。

つまりここで言いたいのは、数百年も肉を食べることなく、食肉を禁忌してきた日本人が、宗教的な思想や習慣の影響下では容易にその壁を超えることが出来たということである。こうした信仰による力が、それまで日本人が長年もっていたタブーを一気に突き崩していったというところに、後にキリシタンへの迫害が始まった際に、市井のクリスチャンたちが自身の命を投げ出してまで殉教していった動力に通じているのではないだろうか。

高山右近は、1581年3月21日に統治下の高槻で復活祭の祭典を行い、畿内のキリスト教信者1万数千名が集ったとされている。高山右近はイエズス会宣教師のオルガンティノと親しい関係にあり、この年の復活祭期間中にも共に高槻にいたと思われる。肉解禁日の復活祭もオルガンティノと高山右近は共にいて、イースター料理(牛肉料理)でキリストの復活を祝ったのではないだろうか。

こうした祝日の料理は、間違っても牛肉をゴボウと大根で味噌仕立ての「鍋料理」などではなく、復活祭にふさわしい西欧由来のものだったと思うのである。こうしたキリシタンとして培われてきた経験こそが、その後の高山右近のキリスト教的な食べ物やその習慣に対する考え方に深い影響を及ぼしていたであろうことは容易に推測できる。

このようにイエズス会宣教師はもちろん、日本人キリシタンたちも宣教師にならって牛肉などの肉食を行っていたことが理解できる。しかしながら肉食を行ってもキリスト教徒の戒律として、四旬節、聖金曜日、毎週金曜日の肉断ちが守られており、その日には肉に代わる何らかの料理が斎日食として食べられていたはずである。ではそれがそのようなものだったのかを次に考えてみることにしよう。

宣教師の斎日食

イエズス会宣教師たちが、斎日に食べていた食事はどのようなものだったのだろうか。そうした斎日食に関する記録は残されておらず、どのようなものを宣教師たちが食べていたのかはっきりしていない。ただ肉を絶たなければならないということから主に魚を食べていたのではないだろうかということは当然のごとく推測される。先にイエズス会宣教師には、ユダヤ人でコンベルソ(あるいはマラーノ)と呼ばれた者が多く含まれていたことを述べたが、そうしたイエズス会の成員構成から考えると日本に在留していた宣教師たちが斎日食とした食べ物には、ペスカド・フリートのようなユダヤ人由来の料理が含まれていたと考えられる。

キリスト教徒は金曜日に肉断ちをしなければならないという戒律があり、一方ユダヤ人には金曜日の夜から土曜日の夜までは安息日で仕事をしてはならないという戒律があった。つまりキリスト教もユダヤ教も金曜日に食に関する守らなければならない戒律があったということになる。こうした戒律に相当する日に、コンベルソ出身の宣教師であれば、ペスカド・フリートを斎日食として食べようとするのはごく当然のことであるように思える。

しかしながらペスカド・フリートを公に食べることはかなりはばかられることだったに違いない。なぜならペスカド・フリートとはユダヤ人由来の料理であり、しかもユダヤ教の戒律を守るために安息日に良く食べられていた典型的な料理だったからである。よってこれをキリスト教の宣教師が表立って食べることには問題があったと考えられる。この時代、本国のポルトガル・スペインでは多くのキリスト教に改宗したユダヤ人(コンベルソ)が異端審問によって次々に火刑にされていた。表向きには改宗していたとしても、実際にはユダヤ人の習慣である安息日を守り続けている者たちは密告によって暴かれ、それを理由に処刑されていたのである。当然、その中には安息日(金曜日あるいは土曜日)にペスカド・フリートのような料理を食べていることから、それが露見して異端審問にかけられた者もあったはずである。

つまりペスカド・フリートは、キリスト教の金曜日の肉断ちにも非常に向いている料理でありながら、それを食べることは即ちユダ人であることを自白するような矛盾をはらんだ料理だったのである。南蛮貿易が始まっていたこの時代の日本においても、既にユダヤ人への蔑視はあったようで、長崎に住む改宗ユダヤ人が金曜日に肉を食べているとして教会に訴える日本人キリシタンがいたり、子供たちにすら「ユダヤ人」と呼ばれながら追いかけまわされたということが『大航海時代の日本人奴隷』ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)のなかで説明されている。

こうしたポルトガル・スペインの状況、さらには日本においてでさえユダヤ人が蔑視されていたという状況を合わせて考えると、ペスカド・フリートを食べるということはかなり問題のある行為だったということになる。よってイエズス会宣教師のコンベルソたちは、ペスカド・フリートを表立ってではなく、人目に付かないように食べていた可能性がある。それでも異国の地であるので、何らかの機会に日本人にこのペスカド・フリートが供される機会もあったのかもしれない。このような時に、その日本人は間違いなく初めて見るその料理がどのようなものかを宣教師に尋ねたであろう。その時に宣教師は日本人たちに、この料理について何と答えただろうか。

結果的に、宣教師たちはこの料理名がペスカド・フリートであるとは教えなかったということになるだろう。なぜならば現在、この料理はテンプラと呼ばれる良く由来の分からない名前で定着しているのが現実だからである。つまり宣教師がその名前をはっきりとは教えなかったことが、そもそもテンプラの語源が良く分からなくなったことの原因だとわたしは考えている。

料理名を聞かれた宣教師はそれをペスカド・フリートとは教えなかった。いや正確に表現するならば「

考えてみるとこれは上手い返答の仕方である。キリスト教的に肉を食べてはならない金曜日であれば、これは魚料理なので確かに斎日食であり、ユダヤ教からしても日没前に揚げておいたものであれば安息日の食である、つまりキリスト教から見てもユダヤ教から見ても金曜日に食べられるべき戒律を守るための料理ということになる。これはユダヤ人宣教師にとっては大変に都合の良いことであった。先にユダヤ系の宣教師たちはマラーノとしての二重性に置かれていたことを述べたが、ペスカド・フリートという料理も同様に、キリスト教の戒律に従う料理でありながら、同時にユダヤ教の戒律に従うためにも食されるという二重性をもつ料理だったのである。こうして料理名のペスカド・フリートは表に出ることなく、抽象的にただテンポラスとして教えられ、やがてテンプラで定着したものと考えられるのである。

ペスカド・フリートの別形態

このように見て行くと、やはりペスカド・フリートがテンプラの原型としてあったのではないかという推測が成り立つように思われる。そしてこれと同じような魚の衣揚げは、別の地域でも食べられるようになっている。イギリスには魚を衣に包んで油で揚げる料理にフィッシュ&チップスがある。これはタラ(コッド:Cod, あるいはハドック:Haddok)をバッターと呼ばれる衣を付けて揚げたものに、ポテトフライを添えた料理である。フィッシュ&チップスはイギリスの国民的な料理であり、世界的にもイギリスを代表する料理である。しかしイギリスのフィッシュ&チップスは、イギリスにおいて純粋培養で生まれた料理ではなかった。実際フィッシュ&チップスは、ペスカド・フリートに由来するもので、日本のテンプラと同様に、スペイン系ユダヤ人の「セファルディ」がもたらした料理だったのである。

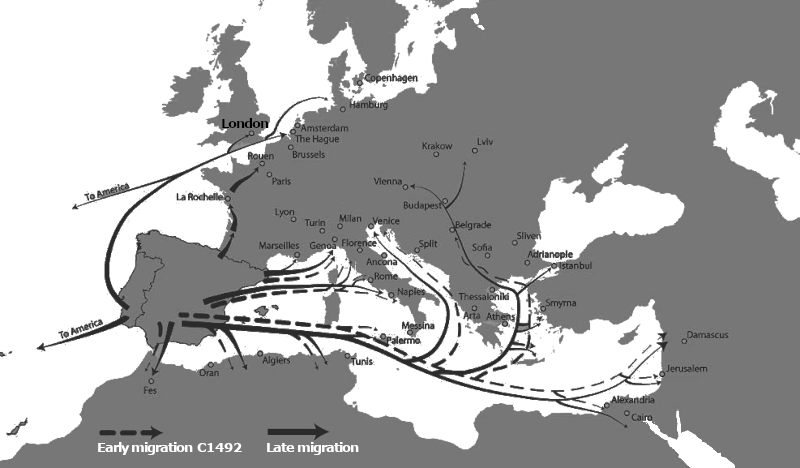

1492年にイサベル1世が「すべてのユダヤ人はキリスト教に改宗して洗礼を受けるか国外退去をするように」という命令を発してから、イベリア半島に住んでいたセファルディたちはイベリア半島から各地に移住を始めた。この1492年という初期段階から移住を始めたユダヤ人たちは、キリスト教への改宗を受け入れず、ユダヤ教の習慣を守ろうとしたセファルディたちだった。彼らはキリスト教に改宗するよりはむしろ他国に移住してでもユダヤ教の信仰とその習慣を守とうとした人々である。

下の図はセファルディたちがどのように拡散したかを表しており、初期(Early Migration)のセファルディの移動先をとどると、現在、ペスカード・フリートが食べられているエリアと正に合致している。ペスカード・フリーとはイベリア半島以外では、地中海沿岸のフランスのプロヴァンス、イタリアの沿岸地域、ギリシャで食べられているが、それは地図で示されているセファルディが移動していったエリアと同じである。その理由は初期に移動したセファルディたちが、これらの地域にペスカード・フリートをも伝えたからだと推測できるだろう。

1492年の追放後のセファルディ移民の動き

これに対してイベリア半島に住み続けたセファルディたちもいた。彼らはキリスト教に改宗して新キリスト教徒(コンベルソ)と呼ばれた人々である。しかしキリスト教に改宗してもセファルディたちはマラーノ(豚)とも呼ばれて差別され、異端審問などによって火刑にされて粛清されていった。こうした迫害を受けて、その後もセファルディたちはヨーロッパ各地に分散し移住してゆくことなる。

イギリスにもフィッシュ&チップスが定着した過程が、パニコス・パナイー著の『フィッシュ・アンド・チップスの歴史-英国の食と移民』では解説されている。フィッシュ&チップスという料理がどのように英国に伝えられ、どのように見なされてきたかについて明らかにしている。フィッシュ&チップスはユダヤ人の料理であり、かつては労働者階級と貧困を象徴するような料理として低くみられてきたことが同書では明らかにされている。これにはそもそもこの料理がユダヤ人由来であること、さらには移民たちによって販売されてきたことが理由である。

イギリスにおけるユダヤ人の歴史

1290年にエドワード1世がイギリス国内からユダヤ人全員を追放して以来、ユダヤ人はイギリス国内から完全に締め出されていた。しかし1656年にクロムエル政権は、重商主義政策の流れのなかでユダヤ人を呼び戻すことを決定する。これによってユダヤ人のイギリス流入が始まり、18世紀に入るとオランダから多くのセファルディが流入することになったのである。しかし18世紀イギリスに流入したユダヤ人たちは、いわゆる難民で、飢餓を逃れ、慈善にすがることを目的としてイギリスにやってきた人々であった。この辺りは現代のイギリスも抱えている移民問題と基本的には変わらないように思う。現在はイギリス国内に住むユダヤ人たちは裕福なイメージがあるが、それとは別の中東系の貧困に苦しむ難民たちがイギリスを目指すようになりこれが問題となっているのである。

こうした18世紀ユダヤ人難民の一部は保身の為にキリスト教に改宗していたが、家庭では堅くユダヤ教の習慣を守るマラーノ・ユダヤ人と呼ばれていた人々で、言語はもとより、ユダヤ教の習慣や宗教儀式を固く守り、食物や衣服に関する戒律を保持していた。よって当然ながら安息日も守り、その時に食べるためのペスカド・フリートのような料理もイギリス国内に持ち込まれることになったのである。

ハンナ・グラス(Hannah Glasse)によって出版された『The Art of Cookery Made Plain and Easy(Edinburgh 1781)』P150には「サケを始めとするあらゆる種類の魚につかえるユダヤ式保存方法」と形容されたレシピが掲載されている。

【 The Art of Cookery 】

サケかタラ、あるいは何でもよいので大ぶりの魚を用意し、頭を落とし、きれいに水洗いし、クリンプト・コッド(生きた状態のタラをさばいて切り身にし、しばらく塩水につけてから茹でたもの)を作る時のように切り身し、布巾でしっかりと水気をとる。小麦粉をまぶし、溶き卵をつけ、たっぷりの油で揚げる。きれいなきつね色になれば、揚げ上がりである。取り出して油を切り、しっかり乾いて冷めるまで待つ。

ハンナ・グラスのこの著作は1747年に初版が出されてから重版を重ねており、18世紀の最も重要な英国料理の本であるとされている。ハンナ・グラスはこの本を主に家事使用人向けに書いており、その中には英国で最初に本に収録された英国に帰化したインド料理(カレー)レシピも含まれている。このような当時のイギリス社会情勢から見てゆくと、ユダヤ式と題して魚を衣をつけて揚げる方法がこの本に収録されたことは、イギリス国内にユダヤ人移民が急増していたことがその理由であると理解できる。

1781年版のハンナ・グラスの著作に、保存法としてではあるが魚に衣をつけて揚げる方法が記載されていることはかなり意味深い。まだフィッシュ&チップスとしての料理は確立されていないにしても、その萌芽をこのレシピに見ることは出来るだろう。こうしたユダヤ式の料理方法が18世紀の料理書に掲載さえていることからも、ペスカド・フリートのような魚の料理方法が、この時代に伝えられ、徐々に一般的になり、現在のフィッシュ&チップスのようなイギリスの国民食にへと成長したことを表しており、それは我々日本人にとっても非常に興味深い史実となっているのである。なぜならイギリスという島国にたどり着いたユダヤ人セファルディの料理がフィッシュ&チップスとしてイギリスを代表する国民食に定着したように、同じく極東の島国の日本においても、ユダヤ人セファルディの料理が日本食を代表する天麩羅という料理に発展して行ったからである。こうした西洋・東洋の共通点は、見過ごすべきではないし、天麩羅の今一つ曖昧なその起源を考えるにおいても、これは無視することが出来ない要素となっていることを理解しておかなければならないだろう。

フィッシュ&チップスの成立の過程に関する詳細は、「フィッシュ&チップス」の項目で詳細を記しておくので、この天麩羅と合わせてぜひ参考にして頂きたい。

ペイシーニョシュ・ダ・オルタ

ここまで魚の衣揚げを見てきたが、他にもテンプラの元であると考えられている料理を紹介しておきたい。それはペイシーニョシュ・ダ・オルタというインゲン豆に衣を付けて揚げたポルトガル料理である。このペイシーニョシュ・ダ・オルタはポルトガル語で「Peixinhos da Horta」と記され「畑の小魚」という意味がある。

ペイシーニョシュ・ダ・オルタ

(Peixinhos da Horta)

この料理は見た目もかなり日本の天麩羅に近いので、一見するとこの料理こそが天麩羅の直接の起源ではないかと考えてしまうかもしれない。実際にBBCなどの海外メディアは、この料理を日本の天麩羅の起源であるとして2017年に『The truth about Japanese Tempura』(日本料理、天麩羅の真実)という記事まで出している。しかしわたしはペイシーニョシュ・ダ・オルタだけを取り上げて天麩羅の起源とすることには疑念がある。

まずこの料理名はポルトガル語で「Peixinhos da Horta」である。Peixinhosは小魚の意味で、Hortaには菜園や庭園の意味がある。ここからこの料理名は「畑の小魚」と訳せるのである。確かに衣に覆われていて、その姿が見えないので魚の揚げ物のようにも見える。しかし「畑の小魚」という名称そのものが、もともと魚の揚げ物料理があることが前提としてあり、その料理に豆の揚げ物料理が似て見えることからこのように名付けられているように思える。その元の料理とは、もちろん小魚に衣を付けて揚げたペスカド・フリートではないか。そうなるとやはりペスカド・フリートが主たる料理で、ペイシーニョシュ・ダ・オルタは後からできた料理であると考えられる。よってペイシーニョシュ・ダ・オルタを天麩羅の起源であるとするのは本末転倒であり、やはり主たる料理のペスカド・フリートを起源とすべきではないだろうか。

またペイシーニョシュ・ダ・オルタで使われるインゲン豆についても考えておきたい。インゲン豆はよく天麩羅のタネとして食べられているので、ここからもペイシーニョシュ・ダ・オルタを天麩羅の起源と考えるのは理解できる。しかし現在の定説では、インゲン豆は1654年に帰化僧の隠元隆琦が明から日本に持ち込んだ野菜であるとされている。この由来から隠元隆琦の名前を取ってインゲン豆と呼ばれるようになったのである。つまりインゲン豆が日本に伝えられたのは、1639年にポルトガル船の来航禁止以降ということになり、日本でキリスト教が禁教となり宣教師たちが追放された後ということにもなる。そうなるとインゲン豆をつかったペイシーニョシュ・ダ・オルタそのものが、日本に伝えられ天麩羅となったとするのには無理があるように思える。

ただインゲン豆の原産地は南米であり、隠元隆琦よりも先にポルトガル人たちによって日本に持ち込まれた可能性は否定できないだろう。そうであれば1654年以降になって日本にインゲン豆が持ち込まれたという定説は否定されなければならないだろう。

さらにもしも当時の日本にインゲン豆がなかったのであれば、ポルトガル人が他の野菜を代用品として揚げることを日本人に教えた可能性も考慮されなければならない。しかし日本は海に囲まれた水産物が豊富な地域である。そもそもペイシーニョシュ・ダ・オルタがペスカド・フリートの代用であったとするならば、インゲン豆の代用野菜を使って作られる料理は、代用の代用料理である。よって他の野菜を探すというよりは、まずはペスカド・フリートのような魚を使った揚げ物料理が先行して食べられたとやはり考えられるのである。

BBCのペイシーニョシュ・ダ・オルタを天麩羅の起源とするこの記事は、世界的に有名になった天麩羅という日本料理の起源についてある意味では一石を投じるものだったかもしれないが、インゲン豆が日本に伝えられたとされる年代とのズレや、ペスカド・フリートの存在についても言及されておらず、これだけを取り上げて天麩羅の起源とするのは少し根拠が弱いものであるように感じられる。

パタニスカ

ここで同じポルトガル料理のパタニスカ(Patanisca)を取り上げておきたい。この料理はバカリヤウという干しダラを水で塩抜きしてから、卵と小麦粉パセリを混ぜてフライにしたものである。パタニスカはポルトガル人宣教師やスペイン人の船乗りが日本に伝えたと言われ、これが薩摩揚げの起源であるとも言われることがある。

パタニスカ(Patanisca)

パタニスカも魚料理であること、さらに油で揚げる料理であることから大きな括りで考えるとペスカド・フリートと同じ範囲内にある料理であるように思われる。よってこうした魚料理は、キリスト教の斎日食として食べられていたことだろう。写真を見てみると魚を磨り潰して揚げてあるので、確かに薩摩揚げのように見えなくもない。

しかし実際には薩摩揚げの起源は、戸時代の薩摩藩藩主島津斉彬公の(1809年 - 1858年)の時代の料理であるとされている。もともとは魚のすり身を油で揚げた琉球料理「チキアギ」があり、琉球との交易で伝わり、これが薩摩藩に伝わり、改良されて薩摩揚げとなったとされている。既にこの時代はポルトガルとの貿易や国交が完全に遮断されていた時代なので、パタニスカをもって薩摩揚げの起源とするのはかなりの無理があるだろう。

薩摩揚げは地方によってその呼び名が変わる料理でもある。東日本では「薩摩揚げ」と呼ぶが、西日本ではこれを「てんぷら」と呼ぶ。さらに鹿児島ではまた特殊で、県民はこれを「つけあげ」と呼んでいる。しかしなぜこのような異なる名称になってしまったのかは定かでないとされている。

薩摩揚げ

わたしが考えるに、もともと天麩羅は、関東では「胡麻揚げ」、関西では「つけあげ」と呼ばれていた。これがやがて天麩羅に統合されていったが、こうした揚げ物の種類を区別するためにも、関東では「胡麻揚げ」という胡麻油で揚げた料理の別物として「薩摩揚げ」と呼ばれたのではないだろうか。また西日本では、いわゆる天麩羅も薩摩揚げも一緒の名称の「てんぷら」で区別しにくいものになっている。しかし天麩羅も薩摩揚げも元は魚を油で揚げた料理であることから、こうした調理方法の料理をまとめて「てんぷら」としたのかもしれない。

ここでテンプラの語源と合わせて考えてみると、テンプラが斎日食を意味するテンポラスだったということであれば、魚を使った料理で、かつ油で揚げたものであれば、キリスト教の金曜日の肉断ちの戒律には抵触しないので、薩摩揚げのような料理もまたテンポラス(斎日食)の範疇に含まれることになる。こうした理由で、西日本では魚を揚げた料理であれば、何でも「てんぷら」と呼ぶようになったのかもしれない。つまり、長崎を含む西日本で「天麩羅」も「薩摩揚げ」も同じく「てんぷら」と呼ばれているところに斎日食を意味するテンポラスこそが、その語源的なところあることを示しているように思われるのである。

最後に鹿児島で「つけあげ」というのは、琉球料理「チキアギ」が転化したというのが理由のようだが、言葉の響き的には隔たりがあり、なかなか苦しい理由のようにも思える。鹿児島県人は、さつまいもを「唐いも」と呼ぶのと同じく、「薩摩揚げ」とわざわざ薩摩で出来たことを言い表す必要がないので、単に「つけあげ」と呼ぶことにしたのかもしれない。また鹿児島のこの「つけあげ」には砂糖が入っていて甘く味付けされている。「長崎天ぷら」も同じく衣に砂糖が入れられ甘く味付けされていることを説明しているが、これは砂糖がふんだんであった地域である九州料理の特徴であるともいえる。

再びテンプラの語源

天麩羅の起源について考察を語ってきたが、海外から伝搬されたこの料理を考察するにおいては、グローバルな視点を持たなければその本質には迫ることが出来ないだろう。なぜならば、この時は大航海時代であり、宣教や貿易によって今まで以上に急速に世界的な行き来が盛んになった時期である。こうした移動による交流や移民といった要素を抜きにして、文化や食がどのように成立していったかを語るのはナンセンスである。こうしたグローバルな視点が、天麩羅についての今までの食文化研究分野には欠けているように感じられるし、これがある意味、天麩羅の起源についての諸説を生み、決定的な論証がなされていない現状をとなっている印象すらある。

先にも取り上げたように、現在のテンプラの語源は、「調味」を意味するテンペロが主要説になっている。しかしこうした説に対しては、最後に改めて繰り返し否定的な見解を付け加えておきたい。実際には魚の衣揚げという料理は、国土を追われたり、異端審問による迫害、火刑による死、殉教や移民となって貧困と蔑視され、社会的にも軽視された存在の人々が守り伝えてきた料理なのである。サクッと“軽く”揚がったテンプラとは、実は多くの人々の命や生き抜く為の術が関係する非常に“重い”歴史を背負った料理だったのである。こうした背景を無視して、単なる勘違い、聞き間違いで済ませるようなテンペロ説が、天麩羅起源の主要説として支持されていることに、わたしはかなり大きな疑念を持たざるを得ないのである。

天麩羅の起源は、やはりイベリア半島で異端審問や迫害にあったコンベルソと呼ばれたユダヤ人の料理、ペスカド・フリートであろう。その料理がなぜテンプラという全く違った料理名として伝えられた理由は、この料理を日本にもたらしたポルトガル人(コンベルソの出身のイエズス会宣教師たち)が、その料理名をハッキリとは教えなかった(教えられなかった)ことに原因があるのではないかと推測する。よって料理名は斎日を意味するテンポラとだけ抽象的に、しかもどこか曖昧な要素を残して教えられ、やがて日本ではこれがテンプラとして定着していったのであろう。

このようにテンプラの起源をたどると、どうしてもユダヤ人の歴史にも言及せざるを得ない。それにはペスカド・フリートという典型的なユダヤ人由来の料理がその根本にあるからである。

16世紀のユダヤ人たちはイベリア半島でマラーノと呼ばれ、表向きはキリスト教に改宗しながら、ユダヤ教の習慣や戒律を守り続けてきた。こうした異端審問による処刑と常に背中合わせの自身のおかれた環境を生き抜くために、ユダヤ人たちは二重性を身に付けなければならなかったことは本論において既に説明した通りである。そしてその多くの部分は、小岸昭の『マラーノの系譜』あるいは『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』に負っていることを最後に付け加えておきたい。

『マラーノの系譜』と『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』小岸昭(著)

こうしたユダヤ人における二重性、さらにはそうしたユダヤ人が初期のイエズス会宣教師には多く含まれており、日本という異国の地で、禁教・迫害によってまた異なる更なる二重性を保持しなければならない状況が生じたことは大変に重い事実である。

わたしは料理を研究する者として、こうしたユダヤ人のもつ二重性という歴史研究者の考察のうえに、料理の分野からそれと同様の傾向が見られることを天麩羅を通して明らかにしたいと考えている。本論ではペスカド・フリートというユダヤ料理は、まさにそうした二重性を負ってきた料理だったのではないかという推測のもと天麩羅という料理の起源を語ってきたが、今後もこうした大航海時代のユダヤ人を取り巻く歴史の解明と歩みを共にしながら、天麩羅料理に対する一層の解明が行われることを期待したい。

最後に

今回は天麩羅の始まり、語源について深く掘り下げたが、もともとはそれに加えて、江戸時代に天麩羅料理がどのように庶民に広がり、どのように現在のように発展したのかも扱うはずであった。しかし起源説の部分だけでかなり長文となってしまったので、その部分は割愛したが、今後、「天麩羅 その2」でそうした部分にも改めて説明を加える機会を持つことにしたいと考えている。また本論の作成にあたり、スペインでの情報、アドバイスを頂いたGEC Japan 、日西協会の宮坂氏にも謝意をここで述べておきたい。

参考資料

『テンプラ史論』 遠山英志

『大航海時代の日本人奴隷』 ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)

『The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan』 Lúcio De Sousa

『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』 小岸 昭

『マラーノの系譜』 小岸 昭

『沈黙』 遠藤周作

『フィッシュ・アンド・チップスの歴史-英国の食と移民』 パニコス・パナイー

『Converso Non-Conformism in Early Modern Spain : Bad Blood and Faith from Alonso de Cartagena to Diego Velázquez』 Kevin Ingram

『ゴメス「天球論」の成立と構成 : イエズス会日本コレジオの宇宙論教科書とその欧文原典』 平岡隆二

『The Case of Christovao Ferreira』 Hubert Cieslik

『Sacred Space and Ritual in Early Modern Japan: The Christian Community of Nagasaki (1569‐1643)』 Carla Tronu Montane

『大航海時代と日本』イエズス会のアジア不況とコンベルソ問題 岡美穂子

『キリシタン宣教師の軍事計画-上-』 高瀬 弘一郎

『近世長崎町におけるイエズス会と托鉢修道会の対立について』 トロヌ・カルラ

『文献にみる牛肉料理について』 松尾雄二

『文献にみる長崎の江戸時代初期以前の牛肉食について』 松尾雄二

『イエズス会』 フィリップ・レクリヴァン

『キリシタン宣教師の軍事計画-下-』 高瀬弘一郎

『Histoire Des Vingt-six Martyrs Du Japon Crucifiés A Nangasaqui, Le 5 Février 1597』 Domingo Bouix

『Encyclopaedia Judaica』 Fred Skolnik, Editor in Chief

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』 Hannah Glasse

『The truth about Japanese tempura』 David Farley