南蛮屏風図

南蛮屏風図とは?

南蛮屏風図とは、日本の港に来航したポルトガル船と、ポルトガル人や黒人乗組員たちの荷揚げの様子や、提督(カピタン)の上陸場面が描かれた屏風絵のことである。またそこには日本で南蛮船を迎える宣教師や、荷揚げされる数々の品々、珍しい動物、それを見物する人々なども描かれている。南蛮屏風図の多くは南蛮貿易の行われていた安土・桃山時代から江戸時代の初期にかけて制作され、約90点が現存するとされている。

南蛮屏風図のなかでも特に有名なものが、狩野内膳(1570~1616)の作である。内膳の落款を伴う南蛮屏風は以下の5点が確認されている。

・神戸市立博物館の所蔵(神戸市博物館本)

・文化庁の九州国立博物館委託所蔵(文化庁本)

・リスボン国立博物館(リスボン国立博物館本)

・(川西家旧蔵本)

・(アメリカ人所蔵本)

以降は( )で括った赤字で記した名称で各屏風図を表記する。

南蛮屏風図の多くは作者不詳とされているなか、狩野内膳の作品だけには落款があり作者が分かるようになっている。それが上記の5点であり、そのなかでも特に有名で取り上げられることが多いのが神戸市博物館本の南蛮屏風図(正式名称:紙本金地著色南蛮人渡来図)である。

他の南蛮屏風図にも狩野内膳の落款はあるが、描画のタッチが明らかに異なっていることから、実際にはそれらの作品を手掛けたのは息子の狩野一渓ではないか、さらには狩野内膳の工房が分業制によって南蛮屏風を作成したのではないかという可能性が考えられている。

こうした評価のなか神戸市立博物館本は、狩野内膳自身が関与した特に可能性が高いと考えられている。また重要文化財に指定されていることからも、現存する狩野内膳「南蛮屏風図」のなかで特に注目すべき作品であると言える。そこでまずは狩野内膳が直接制作したとされるこの神戸市立博物館本を取り上げ、その詳細を見てゆくことから始めることにしたい。

神戸市立博物館蔵「南蛮人渡来図」

神戸市立博物館本は、六曲一双で構成されている。六曲というのは六枚のパネルで構成されているということであり、一双ということは左隻と右隻の二つでひとつのセットになっているということである。この神戸市立博物館本は、左隻に異国の地からの南蛮船の船出が描かれており、右隻に南蛮船が到着した長崎の様子が描かれている。

この南蛮屏風を論じるに際しては以下の3つのポイントがあると考えている。

① いつ描かれたのか?

② いつ頃の様子が描かれているのか?

③ 発注主は誰だったのか?

まずは作者の狩野内膳とはどのような人物だったかを考えると共に、それを基にして3つのポイントを考察してみることにしたい。

狩野内膳

狩野内膳には幾つかの名前があり、はじめ久蔵と云ったが重郷を名とするようになる。法名は一翁、或いは一翁斎であり、内膳というのは号である。狩野内膳の経歴がどのようなものかは、息子の狩野一渓が記した『丹青若木集』に詳しく漢文で記されているのだが、分かりにくいので訳文で記しておく。

【 丹青若木集 】

我が家が画工であることは頗る本意ではない。かつて我が家系は摂州太守の荒木村重の家臣であり、代々武門の棟梁であった。荒木村重が信長に滅ぼされたあと、祖父の重光は水から離れた魚、羽を無くした鳥のように流浪の年を過ごしていた。

父重郷(久蔵)は九歳の頃、根来寺の密厳院で書を習っていたが、ひたすら図画を描き、文字は書かなかった。祖父がそれを制したが図画を描くことは止まず、模写は続けられた。一日で覚鑁像を模写したが、その姿はとてもよく似ており、筆力は粉本を超えていた。祖父は止むおえず、狩野派法眼松栄に弟子入りさせた。法眼は重郷の才能を認め、狩野姓を名乗ることを許して一族とした。時に18歳のことであり、内膳重郷と号した。その頃、小出播磨守吉次が新邸を造営するにあたって、図画の制作を重郷に命じた。重郷が嬰児遊戯図を描いたところで、小出邸に関白秀吉が渡御し、彼の画図に目をとめてとても気にいった。関白は重郷を召し出して画工に任じた。その評判はとても高いものとなり、当時の大名、高家らは皆、彼の図画を賞玩したのである。しかし悲しいかな元和2年夏4月3日に、47歳で死去してしまった。法名は一翁斎と号した。

父の狩野内膳は、荒木村重の家臣だった池永重光(『古画備考』には池永という名字であるとされている)の息子とある。また同書では主家が織田信長に滅ぼされてから池永重光が各地を放浪したこと。狩野内膳は9歳の時に根来密厳院に入ったが、字を書くことよりも、絵を描くことに才能を表し、その為に狩野松栄の門人となったという経緯が記されている。その18歳の時に狩野姓を許され、内膳と称するようになったとある。狩野を名乗ることを許されるぐらいであるので、かなりの腕前であったことがここからも感じられる。その後、小出氏従五位下播磨守源吉次のところで「嬰児遊戯図」を描いたが、それが豊臣秀吉に気に入られ、召し抱えられており、豊臣家との関係が深い絵師だったことが分かる。

文献には記録が無いが、1591年ないしは1592年に狩野光信(師匠の狩野松栄の孫)と共に、肥後国名護屋城の障壁画制作に参加したと考えられ、その間に長崎にも赴いた可能性が考えられている。「南蛮屏風図」にはその時の体験が活かされてか、ポルトガル人の衣装や、宣教師の衣装、さらには南蛮船やキリスト教の宗教に関する詳細な描写が巧みになされている。

① いつ描かれたのか?

神戸市立博物館本は正確な制作年が分かっていない。しかし狩野内膳の落款があり、1588年に内膳を名乗るようになった頃から、没年の1616年の間のどこかの時期に描かれたという大まかな予想はできる。さらに描かれている対象物からヒントを得て、いつ頃から制作されたのかを絞り込むことも可能である。その対象物とは南蛮屏風図:左隻に描かれている象である。

それまでの日本人の描いた象は、実物を目にする機会がなかったことから霊獣として描かれ、実物とは異なる独特の表現であった。しかしこの南蛮屏風図では陰影のある手法で描かれたリアルな象が描かれている。なぜ狩野内膳はこのようにリアルな象を描くことが出来たのだろうか?

アビラ・ヒロンが記録した『日本王国記』には、1597年にマニラから来たスペインの使節が、ドン・ペドロと名付けられた象を秀吉に献上した時のことが次のように記されている。

【 日本王国記 】

象は太閤がやって来るのを見るやいなや、象使いの命令で地面に三度ひざまずき、鼻を頭の上にもち上げて、大きな吠声を放った。国王(豊臣秀吉)は驚嘆して、あれは一体何事かとロレンソに訊ねられた。相手は、すでに殿下をそれと存じあげていましたので、あのようなご挨拶をいたしたのでございますと答えた。太閤はいたく感嘆して、名前はあるのかと訊ねられた。すると人々はドン・ペドロと呼んでおりますと言った。太閤は下にこそ降りなかったが座敷のはじまで近づいて行って、ドン・ペドロ、ドン・ペドロと二度呼びかけた。すると象は再び同じようなお辞儀をしたので、太閤はいたく満悦して、「さて、さて、さて」と言いながら、幾度か気ぜわしく手をたたいた。

このように象を献上された秀吉はたいそう喜んだことが記録されている。

またこれとは別に、『当代記』にも象が日本にやって来たことを示す記述がある。

【 当代記 】

唐より象来、其毛の色如猪、象遣共に渡、長は六騎之馬に長計也、ふとくなり合たり、飲合は以鼻用之、象つかいの騎(ノル)時は、折膝を乗する、此年又象来、自右象長高し、年も増す、始之象は六七歳也、廿六七歳迄も長高く成と云々

これは1597年(慶長2年)の記録で、この年に唐からも象が来た事、さらにそれとは別の象(これが豊臣秀吉に献上された)が日本にやってきたことも記録されている。

さらに『鹿苑日録』にも次のようにも記録されている。

【 鹿苑日録 】

廿四日。自呂宋国有使僧。黒象一隻并銀盤・銀椀等十六種進献。象到日本者三十五六已前。贈豊後太守大─(ドモ)之由聞之。不見之。今度初見之

1597年7月24日に呂宋国(フィリピン)から象が秀吉に贈られたことが記されている。またこの中には情報として、これよりも前(35,6年前)に豊後大名の大友宗麟にも象が贈られたことがあったとも記されている。

こうした記録からしても、秀吉のお抱え絵師だった内膳は象を間近で見る機会があったのは間違いない。それだけでない、この当時、珍しい動物の象(ドン・ペドロ)を一目観ようと一般の人々が殺到して死者まで出たとも記録されている。

【 日本王国記 】

大勢の人々が象を見ようと駆けつけて来たので、いくら棒で打ち叩いても群衆を立ち退かせることはできなかったばかりか、遂には国王の家来(クリアード)たちが多数、百人の獄卒を連れてやって来て道を開けさせなければならなかったし、幾人かの死者を出したほどであった。

こうした記録からこの当時の多くの人々が象を直接見ることが出来たことが理解できる。同様に狩野内膳も実物の象を見たのは間違いなく、これが南蛮屏風図で象を写実的に描写することが出来た理由だろう。そうなるとこの南蛮屏風図が描かれたのは少なくとも1597年以降であるということが明らかになってくる。

描き終えられた年代

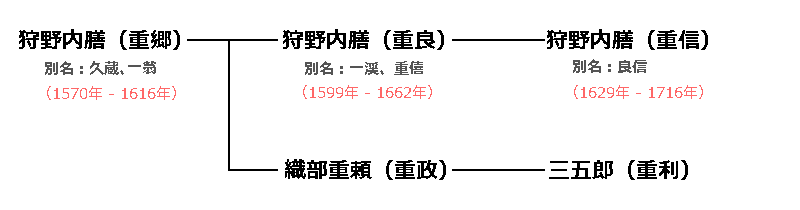

さらに今度は描き終えられた年代を検討したい。普通に考えれば狩野内膳の没年の1616年迄であるとするのが妥当ではあるが、実は簡単にそうであるとは言い切れない。なぜなら狩野内膳の息子の狩野一渓、さらには孫の狩野重信も内膳の号を名乗り、内膳の落款を使っている可能性が考えられるからである。よって狩野内膳の落款があったとしても必ずしもすべての作品が狩野内膳(重郷)によるものとは言えず、可能性として別の狩野内膳、つまり息子の狩野一渓(重良)や孫の狩野重信の作も混在している可能性を考えるべきかもしれない。

神戸市立博物館本には、初代:狩野内膳没年の1616年以降に描かれた可能性を示す理由がある。1949年(昭和24年)にこの南蛮屏風は改装されており、この時に屏風の下張りに1655年(明暦元年)の日付の入った書状が使われていたことを資産家で美術コレクターであり、前の所有者だった池長孟が、『蔵南蛮美術総目録』で明らかにしている。池長孟は、1951年(昭和26年)、戦災を免れた美術館の建物とコレクションの全てを神戸市に寄贈しているので、まだ自身が所蔵している時に改装してこの下張りを見つけたということになる。もしこの下張りがオリジナルなものだったとすれば、この南蛮屏風が描かれたのは1655年以降ということになる。この時期、狩野内膳は既に没していたが、息子の狩野一渓はまだ存命中であるので、その没年である1662年までこの南蛮屏風が作成された可能性を延長して考えなければならなくなる。

美術史家の西村貞は、狩野内膳の代表作「豊国神社祭礼図」と、神戸市立博物館本「南蛮屏風図」作者は異なっていると『南蛮美術』で指摘している。その理由は「両者の落款の書体に雲泥の相違がある」からである。しかもこうした理由からこの屏風が描かれたのは、狩野内膳の没年である1616年迄であるとは必ずしも断定することは出来ないとさえ述べている。

これに対して浮世絵複製家で研究者でもある高見沢忠雄は『南蛮屏風』で西村貞への反論を次のように述べている。

「だいたい屏風の装漢は、屏風の蝶番が紙であるから50年も経たないうちに破損するのが常である。その改修の時、屏風絵の裏張りは新しい反古紙によって裏打ちされるので、その裏張りの紙によって屏風絵の時代を決定することはできない」

つまり高見沢忠雄は、神戸市立博物館本「南蛮屏風図」は狩野内膳の没年の1616年以前に、やはり狩野内膳自身によって描かれたのだとしている。

このように専門家の間でも意見が分かれており、神戸市立博物館本「南蛮人渡来図」が描かれた年代をはっきりと断定することが出来ないのだが、その制作年の範囲を改めてまとめてみることにしたい。

まず制作年を最も遡るとインド象が秀吉に贈られ、狩野内膳がそれを目にすることが出来た1597年であるということには間違いないだろう。

さらに後年に制作の可能性を求めるのであれば、落款の不統一性や、下張りに使われていた紙から、初代:狩野内膳だけでなく、内膳と名乗り制作していた息子の狩野一渓の没年である1662年も検討すべきかもしれない。さらに三代目:狩野重信も内膳を名乗っているので、これを含めると没年の1761年迄という非常に長く漠然としたものになってしまうことになる。もう少し年代を限定的にするためにも、さらに他の南蛮屏風との比較を行い、もう少し制作年代の絞り込みが可能であるのかを考える必要があるだろう。よって次に、九州国立博物館に委託されている文化庁所有の「南蛮人渡来図」を取り上げて考察を深めることにする。

文化庁「南蛮人渡来図」

文化庁本の南蛮屏風図は、1903年(明治36年)にバイエルン王国のループレヒト王太子が来日した際に、京都でこの南蛮屏風図を入手して持ち帰り、ドイツで長年所蔵されていた作品である。その後この屏風はミュンヘンのヴィッテルスバッハ家補償基金の所蔵となっていたが、2001年(平成13年)からは文化庁の所有となり、現在は九州国立博物館に委託されている。

文化庁本の右隻は失われていて、現存しているのは異国からの船出を描いた左隻だけである。しかしその屏風の中に見られる貿易および宗教に関するモチーフの数は他の同様の5点の南蛮屏風絵と比べて最も多く、この屏風が原典に最も近い作品だとされる根拠となっている。狩野内膳の南蛮屏風図は、この屏風図、あるいはさらに何らかの元図が存在しており、それを参考にして、様々な南蛮屏風図は制作されたのではないかとも考えられているようである。つまりモチーフの多さという観点からは、この文化庁本がもっともオリジナルに近い貴重なものであるということになる。

世界地図

この南蛮屏風図には、中央上部に南半球の地図が張り付けられており、これは他の狩野内膳作の南蛮屏風図には見られない特徴である。この地図が南半球のものであることから、失われた右隻には北半球の地図があったものと推測されている。

海野一隆は論文、『地球図をあしらった南蛮屏風 : 在ミュンヘン本について』のなかで、この地図は方眼図法世界地図における副図を利用したものであり、これを同じ特徴を持つ南半球図が描かれた地図が3種類だけ存在するとしている。それは、「東京国立博物館地図屏風」

、「南蛮文化館所蔵の地図屏風」

、「カリフォルニア大学・バークリー校所蔵(三井文庫旧蔵)の地図屏風」である。

その中の東京都国立博物館の屏風地図には「寛永」と年号が入っていることから、「東京国立博物館地図屏風」の作成時期は1624年(寛永元年)より前には遡れないとし、同じ南半球の地図がある文化庁の南蛮屏風もそれと同様に1624年以降の作品だったのではないかという推測を述べている。

そもそもこの南半球の地図が入った文化庁の南蛮屏風こそが狩野内膳が描いた原本ではないか(あるいは原本に限りなく近い)とされていること、さらにはこの作品が1624年以降の作品だったとするのであれば、文化庁本にから派生したと考えられる神戸市立博物館蔵の南蛮屏風も、やはりこれと同時期、あるいはもっと後の時代に制作されたと見るべきではないだろうか。そうなると本来考えられていた制作年代がかなり下がることになってしまうのだが、それでも裏張りの用紙が1655年(明暦元年)のものであったということを照らし合わせて考えると辻褄が合うようになってくる。

また文化庁が運営するサイト「文化遺産オンライン」には、神戸市立博物館本「南蛮人渡来図」が描かれた年代について以下の様に言及されている。

【 文化遺産オンライン 】

慶長十一年(一六〇六)に豊国社に奉納された「豊国祭図」(重要文化財)は内膳の基準作であるが、本図との間には主題・作風ともにかなりの懸隔がある。あえて両者を比較するならば、「豊国祭図」の方がどちらかといえば古様であることから、本図は慶長後半期頃の作となろう。

ここで言及されている「豊国祭礼図」とは、豊臣秀吉七回忌を記念して1604年(慶長9年)8月に行われた祭典であり、狩野内膳はこれを1606年に完成させている。ここから「南蛮人屏風図」が描かれたのは1606年よりも前ではなく、「豊国祭礼図」完成以降であるとしている。

こうした種々の見解を照らし合わせると、南蛮屏風について言えることは、これら一連の南蛮屏風が制作されたのは文化庁の示す見解に従えば少なくとも慶長年間(1596年 - 1615年)の後半から、つまり1606年以降から、制作が始まったと考えなければならないということになる。こうした見解を踏まえて、次に「② いつ頃の様子が描かれているのか?」を考慮することにしたい。

② いつ頃の様子が描かれているのか?

神戸市立博物館本「南蛮屏風図」は1591年の長崎が描かれているとする見方をする人がある。その理由は、南蛮屏風図にある、上陸したカピタン・モールを迎えるイエズス会宣教師の中心人物を、当時まだ日本に滞在していたアレッサンドロ・ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)であると見なしているからである。

確かに南蛮船は1591年8月19日には長崎に到着している。『The Dream of Christian Nagasaki: World Trade and the Clash of Cultures 1560-1640』 Reinier H. Hesselink(著)では、この時のカピタン・モールはロケ・デ・メロ・ペレイア(Roque de Melo Pereia)であり、ロケ・デ・メロ・ペレイアの率いる南蛮船(ナウ船)が長崎に到着すると鍋島直茂と森可成の手の者たちが船を包囲して封鎖されてしまったことに言及している。こうした事態に対処するために、ロケ・デ・メロ・ペレイアは長崎のキリシタンやイエズス会宣教師の助けを借り、京都所司代であった前田玄以を通じて豊臣秀吉に本件の苦情を訴えている。

ここで言及されている長崎のキリシタンとは当然、政治的にも立場のある人物であったことは間違いなく、当然、長崎のイエズス会とも近しい関係にあったはずである。また京都所司代であった前田玄以の二人の息子はキリシタンになっており、イエズス会宣教師や長崎のキリシタン権力者の意見に配慮を示して秀吉への執り成しを行ったと考えられる。

9月26日に秀吉は、こうした封鎖が不当なものであるとして、ロケ・デ・メロ・ペレイア一行が交易を行うための許可を正式に与えている。秀吉のこの通達は10月初週かあるいは二週目になってからようやく長崎に届けられたと考えられる。つまりロケ・デ・メロ・ペレイアの一行は8月に長崎には到着していたが、上陸が許を得て交易が開始されるには10月まで待たなければならなかったのである。南蛮船の到着前の7月頃から長崎には堺や京の有力商人たちが集まっていたが、9月になっても交易が一向に開始されず、3ヵ月経っても交易再開の目途が立たなかったことから10月には商人たちは既に長崎を離れてしまっていた。このためのロケ・デ・メロ・ペレイアの一行は交易の開始が遅れたことから14ヵ月間、日本に滞在することになり、結局、日本を発ったのは翌年の1592年10月9日となっている。

アレッサンドロ・ヴァリニャーノは1590年に天正使節団と共にゴアから日本に到着し、1593年まで日本に滞在している。よって1591年には確かに日本にいたことになる。この屏風絵が1591年の南蛮渡来を描いているのであれば、イエズス会士の黒服を着た人物がヴァリニャーノである可能性は高いだろう。

この時期、秀吉の朝鮮出兵のために肥前名護屋城の建設が始まっている。『松浦古事記』によると1591年10月上旬から普請(建設)が始まり、翌年の1592年3月に秀吉が名護屋城入りしたと記されている。そこからすると名護屋城の建設は8ケ月という短期間で行われたということになる。この名護屋城建設期間中に、狩野内膳は狩野光信と共に、肥後国名護屋城の障壁画制作に参加したと考えられ、翌年には長崎に赴いたと思われる。ここから考えると狩野内膳の名護屋および長崎滞在は、ヴァリニャーノやロケ・デ・メロ・ペレイアの長崎滞在期間と重なっており、こうして見聞きしたことが南蛮屏風図に反映されたのだと言えなくもない。

このように1591年の南蛮船来航が、狩野内膳の一連の南蛮屏風に大きな影響を与えた可能性は否定できない。しかしながらこれをもって1591年の図であると断定することも出来ないのである。なぜならこの図はカピタン・モールとその一行が到着した場面であり、到着時には名護屋城の普請が始まったばかりである。また狩野内膳は翌年の1592年に長崎に行ったと考えられるが、それ以前の1591年10月に終わっていた長崎上陸場面を実際に見ることは出来なかったはずである。

さらに大きな1591年説を揺るがすのは、文化庁本と神戸市立博物館本の制作年である。こうした南蛮屏風図が制作されたのは、狩野内膳の時代ではなく、息子の狩野一渓だったのではないかとする意見に従うのであれば、狩野一渓(1599年 - 1662年)はまだ生まれておらず1591年の様子を体験から描くのは不可能である。

さらにもう一点、神戸市立博物館本が1591年の様子ではないことを示しているのは、ここにイエズス会士だけでなく、フランシスコ会の修道士も描かれていることである。フランシスコ会は清貧を旨としており、灰色の服を纏いそれを腰の位置で縄を締め、裸足という身なりが特徴である。屏風には2名のフランシスコ会修道士がイエズス会の修道士と共にカピタン・モールを迎えに向かっており、それとは別に岸辺に一人、さらに南蛮船上にもう一人、計4名のフランシスコ会宣教師の姿が描かれている。イエズス会はポルトガルの利益に繋がっていたが、フランシスコ会の方はスペインの利益と繋がっており、彼らは対立的な関係にあった。記録によるとフランシスコ会が日本に来たのは1593年であり、それまではイエズス会のローマ法王への働きかけによって日本での宣教は独占的にイエズス会だけが行なっていたが、そこにフランシスコ会が割込んできたのである。

ここから考えると、フランシスコ会修道士が描かれている神戸市立博物館本は、1591年の様子を描いたものではあり得ないことになる。1591年に長崎の到着したロケ・デ・メロ・ペレイアの船には当然ながらこうした競合するフランシスコ会の修道士を乗せているはずはなく、そうであればこの屏風絵は、間違いなく1591年の様子では無いということになる。

先にも述べたが、精密な象が描かれていることから、少なくともこの屏風が作成されたのは1597年以降であることになるが、そうであれば1591年から少なくとも6年以上が経過してようやく狩野内膳はこの屏風を完成させたことになる。こうした時間の経過から記憶が混濁して、その後、日本に入ってきたフランシスコ会修道士を描き込んでしまったという苦しい推測も成り立つかもしれない。しかし順当に考えると、この屏風絵に描かれている様子はやはり1591年の出来事ではなく、もっと後代になってからのものであると考えるべきだろう。この点に関して、ここでひとつの仮説を述べることにしておきたい。

「南蛮屏風図」制作への仮説

狩野内膳は実際に長崎に出向き、交易の様子を体験し、それを実際に見聞きする事が出来たと思われる。しかしそれが1591年10月のカピタン・モールの長崎上陸だったかはかなり疑問がある。その理由として考えられるのが、名護屋城の建設が始まったのが10月からであり、かなりの突貫工事で全体の作業が進められていることである。狩野内膳は襖絵の作成で名護屋城に向かい、その翌年の1592年に長崎に出向いたと考えられているが、これは名護屋城の完成後の1592年3月以降であると見るべきだろう。あるいはその後にも狩野内膳は長崎に出向き、カピタン・モールの長崎上陸を眼にした可能性も否定できない。

1591年-1592年について言えば、カピタン・モールの長崎上陸は1591年10月で既に終わっているので、実際にこうした光景を目にすることは出来なかったに違いない。しかし南蛮人たちがマカオに帰国するために長崎を発ったのが1592年10月9日であり、その滞在期間に狩野内膳が長崎を訪問したのであれば、長崎で多くの南蛮人を観察することは十分に可能だったはずである。

よって狩野内膳は、長崎訪問時にその時の様子を詳細にスケッチして、ストックとしてパーツのように持っていたのではないか。そしてそれらが後の時代になって全体として統合され六曲一双の南蛮屏風図として組み立てられたのではないだろうか。そういう意味においては、5つあるすべての南蛮屏風図の作者は狩野内膳ということにもなるだろう。しかし狩野内膳の死後も、その仕事を引き継いだ息子の狩野一渓が、工房全体の分業作業のなかでさらに幾つかの南蛮屏風図を仕上げて完成させたとするならば、制作年代に生じる齟齬があることも腑に落ちるように思える。

こうした要素から総合的に判断してわたしは、現在残存している一連の狩野内膳の落款入りの南蛮屏風図は、いずれも狩野内膳自身が作成したものではなく、狩野内膳の息子の狩野一渓(内膳とも名乗った)が、彼の工房と共に南蛮屏風図を作成して、内膳の落款を押したのではないかと考える。これは神戸市立博物館本の下張りに1655年(明暦元年)の日付の入った書状が使われていたという事実や、文化庁本にある南半球地図があることから、この屏風の作成時期が1624年(寛永元年)以上は遡れないとする説を重視する見方とも調和したものである。

実際に南蛮屏風図の詳細を見て行くと、左隻と右隻にある部分的な配置が入れ替わっていたり、また細部が省略されたり、付け加えられている屏風図のバリエーションが存在していることが確認できる。こうした入れ替えが行われている理由には、やはり狩野内膳のスケッチが数多く存在しており、それが狩野一渓によって様々に再構成され、それぞれの屏風絵として組み立てられたという可能性を示唆しているように思われるのである。

そうなると息子の狩野一渓が、父と同じ狩野内膳を名乗り、同じ落款を使った何らかの理由と意図があったと考えるべきであろう。

もし一連の南蛮屏風図が制作されたのが、狩野内膳の没した1616年以降であるならば、時代はキリスト教禁令下となり、キリシタンたちは厳しい迫害によって苦しめられていた直中ということになる。さらに1637年~1638年には島原の乱が起き、これによって江戸幕府は更に激しい弾圧を加えるようになり、日本におけるキリスト教そのものが厳しい状況下に置かれるようになった。当時は隠れキリシタンたちを見つけて処罰することが行われていた時代である。このような危険な屏風図の発注は、かなりのリスクを伴うものだったのではないだろうか。ではどのような者がこのような南蛮屏風図を発注したのだろうか。次にそれを3番目の考察ポイントとして考えてみることにしたい。

③ 発注主は誰だったのか?

南蛮屏風には1591年の様子が描かれていると考える人々は、発注者は豊臣秀吉であったと考えている。狩野内膳は豊臣秀吉のお抱え絵師であり、こうした流れから考えると、狩野内膳が豊臣秀吉のためにこうした南蛮屏風図を描いたと考えるのは当然であるように思える。しかもこの屏風図には明らかに秀吉が贈られたとされるドン・ペドロをモデルにしたと思われる象が描かれている。さらに左隻の異国の様子が描かれた屏風の中央に、輿に乗る老人が描かれている。この人が担ぎ上げて運ぶ輿はパランキンと呼ばれ、これも秀吉に献上され、秀吉は大変このパランキンを気に入り移動手段としていたということである。ここから、左隻の異国図に描かれるこの人物は秀吉であり、朝鮮半島や中国制圧後にはインドまでその勢力範囲を広げるという秀吉の野望の実現を描いたと考える意見もある。

こうした推測を行う人々は、この南蛮屏風図は少なくとも秀吉の死に間に合わせるように描かれたと考えており、『当代記』、『鹿苑日録』、『日本王国記』の記録にある、1597年(慶長2年)7月24日(象が秀吉に献上された日)から、秀吉の死の1598年8月18日迄の間に完成し、秀吉に献上されたと考えているようである。

しかし実際には南蛮屏風図の発注者は不明であり、どのような経緯で狩野内膳が描いたのかの詳細は分かっていない。この時代は、権力や財力のある者や寺社が発注者となって絵師に描かせることが多く、そこには必然的に発注者の意向が色濃く反映されることになったはずである。そのことに関しては後程、詳しい説明を加えることで発注主がどのような人であったのかの推測を述べたいと思うが、現時点では文献による証拠も存在していないため、発注者は不明であるということに止めておきたい。

ただよく注視しておかなければならないのは、この時代にこうした画業を手掛けていたのが狩野派であり、画業における中心勢力として数多くの作品を手掛けていたということである。狩野内膳も狩野派の一絵師であり、この一派がどのような性格を有し、どのような立場にあったかも検討することでも南蛮屏風図とはどのような作品だったのかを考察すべきであろう。

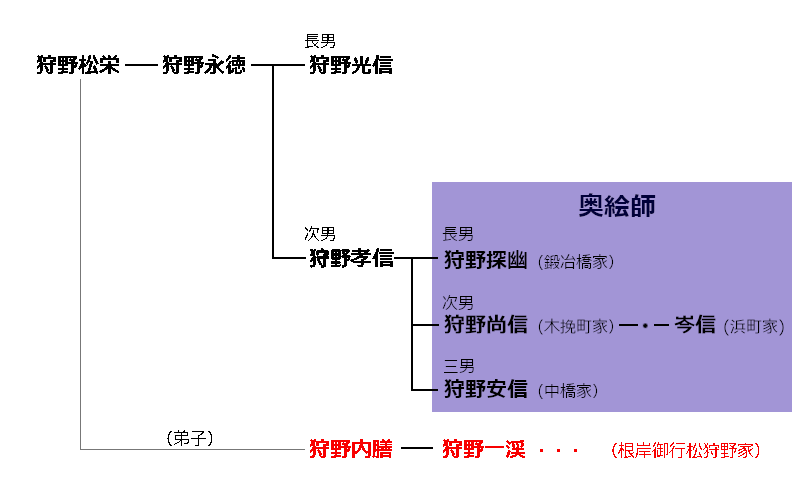

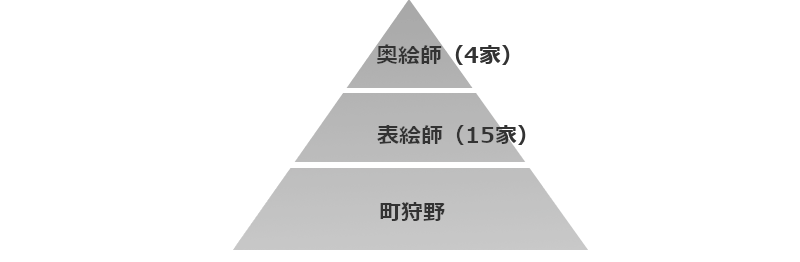

狩野派とは?

狩野派は、親・兄弟などの血族関係を主軸とした画家集団で、約4世紀間の長期にわたって日本の画壇に君臨した絵師集団のことである。江戸時代の狩野派は、狩野家の宗家を中心とした血族集団と、全国にいる多数の門人からなる巨大な画家集団からなるピラミッド型の組織を形成することでその地位を不動のものとしていった。

こうした集団の頂点には「奥絵師」と呼ばれる格式の高い4家が定められていた。その4家とは狩野探幽(狩野孝信の長男)の系統の鍛冶橋家、狩野尚信(孝信の次男)の系統の木挽町家、狩野安信(孝信の三男)の系統の中橋家、そして狩野岑信の系統の浜町家である。つまり狩野家の直系の一族の者たちが「奥絵師」として狩野派頂点にいた訳である。次いで格式の高いグループが「表絵師」であり15家で構成されていた。狩野内膳の系統は、この「表絵師」に属していた。さらにその下には公儀や寺社の画事ではなく、一般町人の需要に応える「町狩野」が位置付けられていた。

狩野内膳は、狩野松栄の弟子となって狩野姓を名乗るようになったので、狩野内膳とその子孫たちは狩野家の血を引いているという訳ではない。よって主要な画事はやはり主家「奥絵師」である一族が中心となっておこなわれていたはずであり、幕府や寺社から依頼される大きな仕事はこうした「奥絵師」が優先的に行なっていたものと考えられる。まずはこうしたヒエラルキーが狩野派の内部にあり、これによって狩野家の世襲は保たれると共に、粉本(お手本)を元にして狩野派の絵は描かれ、同じ系統の絵を生み出すことになっていった。これが狩野派の組織的な特徴である。

奥絵師(4家)

1 中橋狩野家

2 鍛冶橋狩野家

3 木挽町狩野家

4 浜町狩野家

表絵師(15家)

1 駿河台狩野家

2 山下町狩野家

3 深川水場町狩野家

4 稲荷橋狩野家

5 下谷御徒士町狩野家

6 麻布一本松狩野家

7 本所緑町狩野家

8 勝田狩野家(狩野良信「重信」 実家)

9 神田松永町狩野家

10 芝愛宕下狩野家

11 浅草猿屋町代地狩野家

12 浅草猿屋町代地家狩野分家

13 根岸御行松狩野家(狩野内膳の系統)

14 築地小田原町狩野家

15 芝金杉片町狩野家

上記のような奥絵師(4家)を頂点に、表絵師(15家)、さらに町狩野というようなヒエラルキーが狩野派を形成していたことを考えると、狩野派内には、当然のように主家に対する忖度や遠慮のようなものがあったとは考えられないだろうか。主家からの供される画法や画論、また粉本は絶対であり、こうした絶対的なガバナンスが狩野派の求心力でもあったと考えられる。そして狩野派内でこうした世襲の4家を頂点とした体制が長期にわたって続けられたことは、このヒエラルキーがいかに強固なものであったかを示すものとなっている。

狩野派の組織構造

こうした狩野派内のピラミッド型の組織を考えると、狩野内膳やその子孫がなぜ南蛮屏風図のモチーフを選び、それを数多く生み出したのか、その理由が推測できそうに思える。狩野派特有のモチーフや画法は狩野派の血族が築き上げてきたものである。主家は粉本を作成して、狩野派全体はそれに沿って襖絵・屏風絵の作成を行っていた。そうした主家に対して狩野内膳、あるいは子孫(根岸御行松狩野家)は意図的に離れて従来とは異なる新しいモチーフを題材にして作品を描こうとしたと考えたのではないだろうか。

南蛮屏風図は、狩野光信、狩野孝信といった狩野家本流の作家たちも描いた可能性は指摘されているが、それらの作品はいずれも落款を伴ってはいない。唯一、狩野内膳のみが南蛮屏風図に落款を入れ、自身の作品であることを証していることからも、南蛮屏風図というテーマに対する内膳の注力の度合いの違いのようなものを感じることが出来るのである。

こうして生み出されたのが南蛮屏風図だったとするならば、これは非常に興味深いテーマであると言えるだろう。狩野内膳も自身で長崎に行った経験がそこには反映されているのかもしれず、そこで南蛮人に接して良く観察する機会があったのかもしれない。そこからこうしたモチーフに取り組むことで、狩野派内での独自性を見い出そうとしたのではないだろうか。

豊国祭礼図 屏風

「豊国祭礼図屏風」は狩野内膳の代表作とされているだけでなく、狩野内膳が間違いなく手掛けたものであるとして学術的にも認められた作品になっている。現在は豊国神社宝物館の所蔵となっている重要文化財である。「豊国祭礼図屏風」は南蛮屏風図と同じく、六曲一双で左隻・右隻で構成されている。ここで描かれているのは1604年(慶長9年)の8月に、豊国神社で8日間にわたって行われた豊臣秀吉七回忌祭典の情景である。「豊国祭礼図屏風」は、片桐且元(かたぎりかつもと)が、豊臣家のお抱え絵師だった狩野内膳に依頼して描かせ、祭礼から2年後の、1606年(慶長11年)に、豊国神社に奉納されたということになっている。

豊国祭礼図屏風(狩野内膳):左隻

「豊国祭礼図屏風」の発注主は、表向きは片桐且元ということになっているが、実際は淀君と豊臣秀頼の意向で描かれた屏風絵であることに間違いない。『豊国祭礼図を読む』黒田日出雄著では、この屏風絵で高台院(豊臣秀吉の正室で「おね」あるいは「北政所」としても知られている)が意図的に醜悪に描かれており、その理由は高台院が徳川家康に接近したことから、淀君との間に確執が生まれ、そのことが狩野内膳をしてこのような表現を取らせることになったとしている。

「豊国祭礼図屏風」にも幾つかのバージョンが存在しており、『豊国祭礼図を読む』では以下の3つが取り上げられている。

① 豊国神社本(狩野内膳)

② 妙法院本(狩野孝信)

③ 徳川美術館本(岩佐又兵衛)

同書ではこれらの異なるバージョンが①②③の順番で作成されたことを示しており、それぞれがどのような経緯でつくられたのかの理由が説明されている。

『豊国祭礼図を読む』黒田日出雄

②の妙法院本そのものは失われており現存していない。しかし残された模本(写し)の「妙法院模本」が妙法院に残されており、それによって妙法院本がどのようなものだったのかを理解することが出来るようになっている。黒田日出雄は、妙法院本は、高台院が狩野孝信作に発注したもので、①の豊国神社本で、狩野内膳が醜悪に描いた高台院の描写を訂正するかのように制作されたという考察を述べている。

この妙法院本は、1611年(慶長16年)の秀吉の十三回忌に制作が始まったと考えられ、完成後に公開されたのは1612年(慶長17年)4月17日、場所は豊国神社「下陣」に於いてであった。妙法院本は、狩野派の主家である狩野孝信に発注され、制作されているが、ここに非常に大きな意味があるように思える。なぜなら狩野内膳は狩野派の支家の人物であり、その支家の手がけた作品を、今度は主家の狩野孝信がまったく同じモチーフで、それをあたかも訂正するかのように新しく描いているからである。

高台院が狩野孝信に新たに「豊国祭礼図屏風」を発注した意図は、権威的に狩野内膳よりもさらに上位にある主家の狩野孝信に描かせることで、先に描かれた「豊国祭礼図屏風」を無効なものとすること。そして狩野孝信が描いたバージョンの方を正式・公的なものとして取り換えることにあったように思われる。先に言及した狩野派内の組織構造から考えると、狩野孝信本が公開された後は、やはり狩野内膳作の①豊国神社本の存在感は薄れてしまうことになったはずであり、新しく狩野派の主家:狩野孝信によって描かれた「豊国祭礼図屏風」が完成・公開された後、狩野内膳の「豊国祭礼図屏風」は人目に触れることも少なくなってしまったはずである。つまり醜悪に描かれた高台院の姿は、表に出されなくなったということであり、これによって②妙法院本(狩野孝信)の発注主(高台院)の目的は遂げられたと見るべきだろう。

狩野派の内部関係

ここで「豊国祭礼図屏風」を引き合いに出して考えたいことは狩野派内の組織構造であり、そこからなぜ狩野内膳が「南蛮屏風図」というモチーフを手がけるようになったかということである。狩野内膳は「豊国祭礼図屏風」という豊臣家による発注の大きな仕事を成し遂げたが、その後は、同じような種類の仕事を行っていない。例えば「洛外洛中図」もこの時代に数多く制作されたモチーフであり、現在では170点近くの作品の現存が確認されている。「豊国祭礼図屏風」を描いた狩野内膳であれば、こうした種類の作品を残していてもおかしくなかったはずであるが、狩野内膳の作とされる「洛外洛中図」は存在していない。

岩佐又兵衛は、狩野内膳の弟子だった可能性も考えられている人物で、狩野内膳が「豊国祭礼図屏風」を描いた後に、同様に別バージョンの「豊国祭礼図屏風」を描いており、それが③徳川美術館本である。岩佐又兵衛はその後に「洛外洛中図」(舟木本)も描いているが、このような大きな仕事は、「豊国祭礼図屏風」によって得た評価によってもたらされたものであったと考えられる。最初に「豊国祭礼図屏風」を描いたのは狩野内膳であるので、同様に「洛外洛中図」の依頼が他からあっても本来であれば不思議ではないが、狩野内膳にはそのような作品はない。

勿論、そうした屏風絵を描くためには、まずは発注者がいて「洛外洛中図」のような作品の制作を依頼されることが前提として必要である。「豊国祭礼図屏風」以降、狩野内膳がこのような作品を手がけていないことからすると、そのような発注者は現れなかったと考えるべきであろう。その理由を単に発注が無かったとしてかたづけるのは簡単である。しかし江戸時代前期だけでも約80種類ものバージョンの存在する「洛外洛中図」である。「豊国祭礼図屏風」という大作を手掛けた狩野内膳に声が掛からなかったというのには何かしら違和感があるように思える。よって狩野内膳が「洛外洛中図」を手掛けなかったのは、発注されなかったというよりは、こうした作品の発注が見送られていたと考える方がしっくりくるのではないか。では狩野内膳にそのような発注が無くなっていた理由とは何だったのだろうか?

明確な記録が存在する訳ではないので、その理由は残された事実から推測するしかない。その中でも特に、狩野内膳が手掛けた「豊国祭礼図屏風」に対して、あたかも修正版のように主家の狩野孝信による「豊国祭礼図屏風」が描かれたということは考えておかなければならない大きな要素である。これにより、狩野内膳の「豊国祭礼図屏風」はケチのついた、訳あり作品と捉えられるようになった可能性が考えられないだろうか。狩野主家は、各地の大名や寺社から依頼される大きな仕事を采配して各絵師たちに割り振りするプロジェクトマネジメント的な仕事も役割のひとつであった。よって当主だった狩野孝信は、これ以降、狩野内膳にそうした大きな仕事を任せることを減少させたと推測することも可能であろう。

さらにもうひとつの要素は、権力的な力関係の変化である。狩野内膳は秀吉の存命中からお抱えの絵師であり、豊臣家と繋がる深い関係にあった。「豊国祭礼図屏風」が(淀君)から発注されたのも、当然のことながらこうした信頼関係があってのことは明らかだろう。高台院が意図的に醜悪に描かれたのも、真の発注主である淀君の意向が反映されたからであることに間違いなく、こうした婉曲的な非難の片棒を狩野内膳が担っていたということからも、そこに深い信頼関係があったことを感じることが出来る。

「豊国祭礼図屏風」が発注された1604年は、まだ豊臣家は権力を失っておらず、徳川家康もまだ完全に権力を掌握していなかった時代である。しかし徳川家康に権力が集中するようになり、1615年の「大坂夏の陣」を最後に豊臣家が完全に力を失うと、状況に大きな変化が生じることになった。狩野内膳が没したのは1616年5月18日であり、狩野内膳はもちろん、その息子の狩野一渓も強力だった豊臣家の後ろ盾を失い、またかつて有していた豊臣家との深い関係から、江戸幕府や有力な寺社からの注文を受けることも激減してしまったことだろう。これにより狩野内膳、狩野一渓の親子は、狩野派内の位置関係においても微妙な立場に立たされるものとなったのではないかと推測される。

よってこうした狩野内膳の立場こそが、「南蛮屏風図」を数多く描かせる原因となったのではないかと推測できるのではないだろうか。

狩野内膳と南蛮屏風図

狩野内膳がいつから「南蛮屏風図」を描き始めたのかについて、前半で考察を述べさせていただいたが、1610年頃以前に描かれていたとする考えにわたしは反対である。実際に文化庁は、「豊国祭礼図屏風」との関係から「南蛮屏風図:神戸市立博物館本」が描かれたのは「慶長後半期頃の作となろう」という見解を述べている。その理由として、慶長11年(1606年)に豊国社に奉納された「豊国祭礼図」を狩野内膳の基準作とするならば、「豊国祭礼図」と「南蛮屏風図」との間には主題・作風ともにかなりの懸隔があること。さらに「豊国祭礼図」の方が古様であることを挙げている。

先にも述べたように、狩野内膳の「豊国祭礼図」が、狩野孝信の「豊国祭礼図」によって代わった(修正された)のが1612年(慶長17年)であったことから見ても、狩野内膳が「南蛮屏風図」を描き始めた時代がその頃だったという理由になるのかもしれない。こうした年代的なつながりから推測してみても、狩野内膳は仕事が激減したと考えられる慶長年間後期に、新たな活路を見出すために「南蛮屏風図」を描き始めたと推測することも可能であるように思える。

しかし実際に現存する狩野内膳の「南蛮屏風図」がどの時代に描かれたかについての研究を見てゆくと、先に既に説明したようにどうしても17世紀に入ってから制作されたと見ることの方が理にかなっているように思える。そうなると狩野内膳の没年の1616年と辻褄が合わなくなることから、何としても「南蛮屏風図」が描かれた年代を、狩野内膳の生きていた年代(1616年以前)に収めようとするのだが、必ずしもその必要は無いとわたしは考えている。

なぜなら狩野内膳の息子の、狩野一渓も内膳を名乗っており、現在残されている「南蛮屏風図」のほとんど(あるいは全て)の制作者は狩野一渓であったとしてもおかしくないからである。狩野一渓は、1599年(慶長4年)誕生 - 1662年(寛文2年)没であり、先に説明した「南蛮屏風図」が描かれた17世紀に入ってから、さらには狩野内膳の没した1616年以降に南蛮屏風図が描かれたという考え方とも一致する。

また狩野一渓が記した『丹青若木集』には、狩野一渓の息子の「重信」のところにも内膳とあり、少なくとも三代に亘って狩野内膳を名乗っていたことが理解できる。このように狩野内膳を世襲で名乗っていたことが、「南蛮屏風図」の作者が実際は誰であったのかを分かりにくくしているのと共に、どの時代にこの作品が制作されたかに関しても混乱をきたしている原因となっていると考えられる。

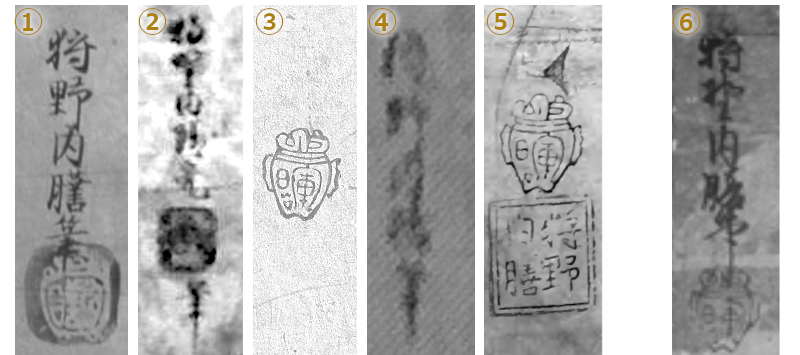

署名と落款

ここで「南蛮屏風図」の作者に関する混乱の一端となっている落款を取り上げておきたい。狩野内膳の落款は数種類存在するが、それには少なくとも三人の狩野内膳がいたこともその理由となっているように思われる。「蔵書印データベース」では重信とある落款を指して「内膳のものか」と分類しており、その典拠を『捃印補正』にある「号一翁/称内膳」という説明に求めているが、これは典拠そのものが間違いではないかと考えられる。一翁という号は初代の狩野内膳の号であり、初代内膳の名は重郷であり重信ではない。(『扶桑名画伝』にも「重信とあるのは誤なり」とある)

『日本書画落款大事典 上巻』でも同じ落款が取り上げられており、そこには「〔名〕久蔵、内膳、重郷、重信」とある。つまり初代の狩野内膳は重信と名乗っていたとしてこの落款が初代:狩野内膳に属するとしているのである。また江戸時代末期狩野派の狩野栄信の次男、朝岡興禎によって編纂された画人伝『古画備考』にも、狩野内膳の個所に「重信」という記載がある。しかし実際に初代の狩野内膳が重信と名乗っていたのだろうか?

初代:狩野内膳の息子で二代目:狩野内膳(一渓)が記した『丹青若木集』には、父親の名前を重郷としており、重信という名前については全く言及していない。それとは別に、自分の息子の名前を重信であるとしていることから、やはりこの落款は初代:狩野内膳のものではなく、三代目の狩野内膳(重信)のものと見なす必要があるのではないだろうか。参考文献の落款に関する情報よりも、身内の記した情報を重視するのであれば、この落款は初代の狩野内膳のものではなく、三代目の狩野重信のものと考えるべきであろう。

狩野派の多くの絵師たちは墨壺を落款として用いており、この落款の意匠もそれに倣った狩野派由来のものである。初代内膳は「重郷」、二代目内膳は「重良」、三代目内膳が「重信」であり、落款の記載とも合致する。狩野重信を名乗る狩野派の絵師は、永徳、休宅、式部、宗知、春悦、語弁、一翁、友元など複数いるために判断が難しいのだが、それでも『捃印補正』は上記の落款を狩野内膳と判断している。しかし内膳を名乗ったのは父、子、孫の三人であり、このため多くの文献がその落款を初代:狩野内膳のものとしてしまったことで更なる混乱が生じたように思える。

このような落款の混乱は、三代にわたって内膳を名乗り、様々な落款をそれぞれが使っていることから生じているように思われるのだが、実はこうした落款の用い方や、同じく三代が内膳を名乗っていること自体に何らかの理由があったのではないかと推測しているので、次にその仮説を述べることにしたい。

内膳という名前

狩野内膳は「顧」や「暉」の落款をつかっていることが、成澤勝嗣の『狩野内膳考』で指摘されている。特に「暉」の落款に関しては、初代:狩野内膳の作であることが確かとされる「平敦盛像」や「豊国祭礼図屏風」に用いられていることから、初代:狩野内膳の作品であることを判断するにはひとつの有力な材料となるだろう。

これに対して「顧」の款印は文化庁本で用いられているが、これが初代の狩野内膳の作品であるのかどうか確証がないとしている。これと同様の見方は以前からあったようで『日本初期洋画の研究』昭和20年刊で西村貞は以下のように述べている。

【 日本初期洋画の研究 】

教徒豊国神社所蔵の豊国祭礼屏風は彼の畢世の力作として有名であるが、ただしこの豊国祭礼屏風の書者内膳と上記南蛮屏風(文化庁本)の書者内膳とが同一人物であるかどうかは甚だ疑はしい。むしろ率直に云えばこれらの南蛮屏風に示された内膳の名款は、後代の飛込み落款と考定してほぼ大過なきに近いものである。

このように落款から判断するならば、豊国祭礼図と南蛮屏風図(文化庁本)の落款が異なっており、同一人物であるかどうかは甚だ疑わしいとまで西村貞は述べている。よって豊国祭礼図を初代狩野内膳(重郷)の作であるとするならば、南蛮屏風図は息子の二代目狩野内膳(重良)の作であると考えるべきではないだろうか。

また西村貞は、南蛮屏風に示された内膳の名款は、後代の「飛込み落款」であるとしている。この意味は狩野内膳以外の人物が屏風図の制作を行い、狩野内膳の落款印を押したということである。これについて、先の『狩野内膳考』の成澤勝嗣も同様に、内膳工房とも言うべき制作者集団の存在があったことを想定しており、それが「飛込み落款」として屏風図に押されたと考えている。

こうした「飛込み落款」の存在が、何代目の狩野内膳が手掛けた作品なのか、あるいは工房が手掛けたもので実際には狩野内膳が直接関与した作品なのかどうなのかを不明確にしている要因である。現存する狩野内膳とされている5つの南蛮屏風図にある、墨書き落款と落款印をまとめると以下のようになる。※「」で囲まれた文字は款印である。

① 神戸市立博物館の所蔵(神戸市博物館本)狩野内膳筆 白文方郭壺印「内膳」

② 文化庁の九州国立博物館委託所蔵(文化庁本) 狩野内膳亮「顧」筆

③ リスボン国立博物館(リスボン国立博物館本)「暉」

④ 川西家旧蔵本 左隻:狩野「狩野内膳」 右隻:狩野内膳筆(款印なし)

⑤ アメリカ人所蔵本 「暉」「狩野内膳」

参考

⑥ 豊国祭礼図 狩野内膳筆「暉」

このように現存する5つの狩野内膳作とされる南蛮屏風図」と「豊国祭礼図」のそれぞれの落款は異なっている。また墨書きの款書の有るものと無いものがある。こうした落款の用い方からもこれらの南蛮屏風図が初代:狩野内膳という一人の人物によって同一期間に作成されたものではないことを示しているようにも思われる。この中では⑥豊国祭礼図だけが狩野内膳の作であることが確実視されており、⑥と①~⑤までの「南蛮屏風図」に入っている落款を比較するならば筆跡や款印の種類、あるいは款印の位置が異なっていることに気づかされる。こうした落款や画法の違いを見るためにも、ここで改めて残りの南蛮屏風図の詳細も取り上げて考察することにしたい。

リスボン国立博物館所蔵「南蛮人渡来図」

1954年にリスボン国立博物館はこの南蛮屏風をコレクションに加えている。しかしこの南蛮屏風図に関しては狩野内膳の作品であるかどうかについての様々な議論があり、それが狩野内膳の作品とすることを疑問視する声もあることは先にも記した通りである。

成澤勝嗣は『狩野内膳考』のなかで「人物をはじめ、樹木や岩の形姿は全く形式化して、もはや南蛮屏風への関心が好奇心、共感から離れて、遊楽志向へと変質しつつある」として、これが狩野内膳自身の作品ではなく、内膳工房とも言うべき制作者集団による作品であることを想定している。その理由はこのリスボン国立博物館本には款記が無く、単に「暉」の款印が押されているだけだからである。

この落款は「豊国祭礼図」でも使われているのと同じ落款なのだが、狩野内膳が死んでも落款印は残る訳で、狩野内膳の死後にもこうした落款印が使用されたと考えるべきだろう。

アメリカ人所蔵本「南蛮人渡来図」

次にアメリカ個人蔵本も確認しておきたい。関西にあった作品が発見され、2011年にクリスティーズの競売でアメリカ人の個人コレクターが落札したのがこの南蛮屏風である。落札額は日本円に換算すると約5億3千万円(USD 4,786,500)となっているが、実際にこの南蛮屏風図は狩野内膳によって描かれたものなのだろうか。

この南蛮屏風は落札後にボストン美術館で2015年に展示公開されており、その資料から落款を確認すると「暉」の印が押されているだけで款記は書かれていないことが分かる。これだけだとリスボン国立博物館本と同じであるが、アメリカ個人蔵本にはもう一つ、上記の「暉」の印の下に「狩野内膳」と書かれた角印が押してある。しかしこの角印が他で用いられておらず、落款について言及されている書籍の『古画備考』,『捃印補正』,『日本書画落款大事典 上巻』を確認したが、どこにもこのような落款印の記載がなく、これが初代:狩野内膳の手掛けたものであるという根拠とするには非常に難しく思える種類のものである。

川西家旧蔵本「南蛮人渡来図」

最後に川西家旧蔵本を取り上げておきたい。この南蛮屏風は但馬出石藩主であった小出家に伝来したもので、80年以上も公開されることもなく戦災で既に焼失したと考えられていた。しかし2017年(平成29年)に九州国立博物館で行われた「新桃山展」で公開され現存していることが確認されている。

この屏風は左隻と右隻とで異なる落款がある。右隻にはただ狩野内膳筆と款書があり、落款印は押されていない。左隻には狩野とだけ款書があり、その下に落款印が押されている。しかしわたしの手持ちの画像資料だけではどのような印なのかをクリアに判別することが出来なかった。それでも調査をしていると『國華』352号 1919年刊に田中豊蔵の「豊国祭の屏風に就て」という論文が掲載されており、このなかに川西家旧蔵本に関する大変興味深い落款についての説明が「豊国祭礼図」との関係から記されていたので引用することにしたい。

【 國華 352号 】

(豊国祭礼屏風について)この屏風には一双とも向て左端の方に狩野内膳とあって、鼎形の印が用ひられている。印文は重郷とも重信とも読みがたく、もとより古画備考に挙げてある「顧」の字の印でもない。強て読まうとすれば「重昌」であるが、そんな名乗は内膳にはない。寧ろ「暉」の一字に読むのが最も自然なやうな気がするが、何の意味かわからない。

之によって思出すのは現に京都帝国大学に、但馬の人、河本氏の寄託して居る南蛮人朝貢の図の屏風(川西家旧蔵本)である。是が同じく狩野内膳の筆で、画も落款も豊国祭の屏風と正しく一筆である。この南蛮の図は普通世にあるものと全く同構図で、恐らく古画を臨したものであろう。その向て左の半双には、向て右の端へ狩野と落款して、方形内鼎式の全く読みがたき白文印(是又「顧」とは読めない)を押し、又向て右の半双には、向て左の端へよせて狩野内膳筆と落款し、印を用ひない。

川西家旧蔵本は左隻と右隻で落款が異なっている。しかも左隻には「方形内鼎式の全く読みがたき白文印」があるとしている。つまりそこには「暉」でも「顧」でもない、また異なる款印が押されているということになる。これもまた狩野内膳がこの屏風を実際に手掛けたのかについて疑問の余地を残すところとなっている。実際に田中豊蔵も「恐らく古画を臨したもの(手本・原本をそばに置いて見て描いたもの)であろう」と述べており、この屏風絵が狩野内膳自身の作ではないという見解を示している。

混乱する狩野内膳

ここまで考察してきた3つのポイントを改めて振り返ってみたい。

① いつ描かれたのか?

② いつ頃の様子が描かれているのか?

③ 発注主は誰だったのか?

この3つの質問の答えはいずれもが不明瞭である。その主たる原因は、どの狩野内膳が、どの南蛮屏風図を描いたのかを明確に定める事ができず、屏風図のタッチと款印、款記に統一性がなく一貫性がないことにある。このように狩野内膳作とされる屏風図がちぐはぐである理由は、間違いなく作者が複数存在していたからである。実際に、初代:狩野内膳(重郷)、二代目:狩野内膳(重良)、三代目:狩野内膳(重信)のいずれもが内膳を名乗っており、狩野内膳は複数人いたということは確かである。

しかし、そうであるとするならば、それぞれ自分作品がどれかを敢えて分かりにくくしてまで、全ての作品を狩野内膳としたその真意とは何だったのだろうかという疑問が残ることになる。よって次にその理由についての考察を、キリスト教が禁令となった時代背景と合わせて述べることにしたい。

南蛮屏風図を狩野内膳筆とした理由

先に述べた南蛮屏風について考察すると、初代:狩野内膳重郷は、現存している南蛮屏風図をどれも描いていなかったという可能性すらある。南蛮屏風図が作成されたのは少なくとも「豊国祭礼図」以降のことであると考えられるので、その後の款記、款印の使い方を見ても、その後に描かれた「南蛮屏風図」のどの現存する作品も、「豊国祭礼図」の共通性を見出すことが難しいものとなっている。そうなると南蛮屏風図を描いたのは、二代目の重良と、三代目の重信の可能性が考えられる。それでは何故彼らは内膳を名乗り、同じ「暉」や「顧」の款印を流用し誰を示すのかを不明瞭にしたのだろうか。

その理由は、南蛮屏風図で扱われているキリスト教と宣教師が、この当時の時代背景と照らし合わせてどのように扱われていたのかという事から推測できるのではないか。江戸時代に入るとキリスト教は禁教令によって、日本においては公然と信仰する事が出来なくなっていた。その経緯を狩野内膳に関する情報と共に以下に記しておきたい。

1586年 秀吉、宣教師を追放

1596年 秀吉、禁教令を出し26人が長崎で殉死

1597年 インド象(ドン・ペドロ)が到着

1605年 キリシタンが75万人になる

1606年 豊国祭礼図屏風奉納

1612年 幕府直轄地での禁教令

1614年 キリシタン国外追放(高山右近)

1616年 狩野内膳死去

1619年 禁教令(京都大殉教)

1622年 元和の大殉教

1633年 フェレイラ棄教、中浦ジュリアン殉死

1637年 島原の乱

狩野内膳の晩年になると禁教令が出されて、宣教師やキリシタンは国外退去させられ日本に滞在することが難しくなった。キリシタン大名だった高山右近でさえマニラに追放されており、キリシタン迫害の時期にあったことが分かる。また狩野内膳の死後になると本格的なキリシタンに対する弾圧が始まり、多くの宣教師やキリシタンが殉死している。こうした弾圧に対する反動として島原の乱が起き、敗戦以降に信仰を守ろうとする者たちは「隠れキリシタン」となって潜伏するようになった。しかしこうした隠れキリシタンたちも密告や踏み絵などであぶり出されて処刑されていたのである。

こうした時代になっても南蛮屏風図は制作されたと考えられるが、禁教令が出され、迫害が始まった時期にこうしたモチーフを扱うことは非常にはばかられることだったに違いない。なぜならそこには宣教師が描かれており、中には南蛮寺(キリスト教教会)や、祭壇にはキリストも描かれて、左隻には聖家族を暗示するようなモチーフも描かれているからである。こうした屏風そのものが信仰の対象物となる可能性もあったとするならば、幕府はこうした屏風絵も取り締まりの対象として廃棄あるいは処分を行ったはずである。

こうした最中にあっても狩野内膳の系統は、南蛮屏風図の制作を続けていたと推測される。この当時の美術品の制作は、依頼者の発注によって始めて成立するものであったので、南蛮屏風図が制作されたということは、こうしたモチーフを好む財力のある発注者がいたということを意味している。これら発注者が装飾性の高さからこのモチーフを発注したのか、あるいは宗教的な目的のためのものであったのかは定かでない。しかしこうした南蛮屏風図の多くは制作者が不明とされていることに、このモチーフが持っていた危うさのようなものを感じる事ができるのではないだろうか。

こうした時代背景にあって唯一、落款があって制作者かはっきりしているのが狩野内膳の作品である。他の作家が名前を明らかにしていないのに対して狩野内膳だけが作者名を明らかにしたのは、狩野内膳が「南蛮屏風図」を得意としており、これを一族が専門的に受注して制作していたからではないだろうか。もちろん全体的な傾向として風俗画という類のものには落款を入れないという傾向があることも確かである。しかしそうであれば、なぜ狩野内膳の落款は南蛮屏風図に入れられたのかについての説明も求められることになるだろう。よってそこに落款が入っていたことそのものからも、初代:狩野内膳が没した1616年以降、二代目の重良、三代目の重信が受注して制作を行っていたと考える糸口を見出せるかもしれない。

キリスト教禁令という時代背景から考えて、南蛮屏風図を制作することは表立って言えることではなかったことは間違いない。そのことが二代目の重良、三代目の重信が同じく狩野内膳を名乗ったことにも関係しているのではないかと推測される。

キリスト教が禁令になり南蛮屏風図を制作しにくい状況にはあったが、当時の富裕層や権力者の中には、南蛮屏風図のようなエキゾチックで豪華絢爛、煌びやかな屏風図を求める声があったと考えられる。南蛮屏風図は七福神の乗る宝船(マレビト)のような、外界から富をもたらす縁起の良いテーマでもあり、こうしたお目出度い豪華な装飾品を発注する数寄者がいたとしても不思議ではないだろう。

しかし南蛮屏風図を制作する狩野一渓、狩野重信には、大きなリスクがあったことは間違いない。なぜならそこに描かれているのは十字架を屋根に頂く南蛮寺であり、キリスト教の宣教師たちであり、それに続く日本人信者も描かれているからである。これらを描くことは、江戸幕府に見つかれば咎められ処罰の対象となった可能性もある。

そうした処罰を回避する方法として考えられたのが、屏風図が完成した年代を不明瞭にすることだったのではないか。つまり1616年に没した父の狩野内膳の作と取れるような落款を押すことで、この屏風が完成したのがキリスト教禁令前のものであり、禁教後にキリストや宣教師やキリシタンを描いたのではないという言い逃れができるようにしたと考えられるのである。そうなると狩野一渓や狩野重信があえて父や祖父と同じ狩野内膳を名乗ったことも納得できるように思える。同じ内膳を名乗ることは混乱をきたすように思えるが、自分の作品として内膳の落款を押すことには嘘がない。また自分の作品としてそれを証しするという意味においてもひとつの抜け穴であるようにも思われる。実際に狩野派のなかには、父の名を、息子が引き継いだため、どの作品がどちらのものかが分からなくなっているというケースが存在しており、狩野内膳を子孫が名乗ったところでこれがレアなケースであるとは必ずしも言い難い。しかしそれが南蛮屏風図であるということになると、少し話が違ってくるように思えるのである。

つまりキリスト教禁令の最中に制作された南蛮屏風図は、その作者をすべて狩野内膳とすることで、その作品がキリスト教禁令前に制作されたものであるという抜け穴となっていた可能性が考えられる。どの狩野内膳が、どの南蛮屏風図の作品を制作したかが明らかでなく、さらには落款の使い方にも混濁が見られるのはこうした背景が関係しているからではないだろうか。

狩野内膳は南蛮屏風を描いたか?

過去から幾人かの有力な研究者たちが、現存する5つの「南蛮屏風図」を指して、実際には元本が存在していて、それを基にこれら南蛮屏風図が制作された可能性を示唆する説明をしている。先にわたしは、狩野内膳がスケッチを残しており、後代の子孫たちがそれを再構成して「南蛮屏風図」を制作していったという仮説を述べたが、それとは別に、狩野内膳が現代では失われてしまい現存していない「南蛮屏風図」を制作していた可能性も挙げておきたい。

後でも詳しく述べるが、「南蛮屏風図」はそれぞれの場面がパーツ化しており、組み替えたり、ある屏風ではそれに別要素を加えたり、またある屏風では取り除いたりといったことが行われている。こうした組み替えによる再構成が数パターンある「南蛮屏風図」で行われていることは、受注主に合わせてカスタマイズした「南蛮屏風図」を制作していたことを示しているようにも思われる。こうした制作方法が取られていることを考えると、すべての要素が盛り込まれた、元本とも言うべき「南蛮屏風図」が、真の作者である初代:狩野内膳重郷によって制作されていた可能性は十分にあるだろう。

残念ながら、こうした作品は世に出てきておらず、既に失われているのかもしれない。よってこの仮説も実際にそうした作品が出てこないのであれば、それはあくまでも「絵に描いた餅」と同じで、あくまでも仮説どまりのものとなってしまうだけのものだろう。それでも残された5つの狩野内膳とされた「南蛮屏風図」から、元本にはあったであろう各パーツを追ってゆくことは可能であるように思える。なぜなら5つの南蛮屏風図はいずれも基本的な構成は共通しており、細部に多少の違いがあるぐらいの相違点だからである。こうした方法を基にして、狩野内膳のグループは比較的長期にわたって南蛮屏風図を量産していた可能性も推測できそうである。ではこのグループとはどのような人々によって構成されていたのであろう。まずはその足掛かりとして、以下に『丹青若木集』、『古画備考』、『扶桑名画伝』に基づいた狩野内膳の系図を示しておきたい。

初代:狩野内膳(重郷)

過去の文献から狩野内膳について調べて真っ先に感じたことは情報が錯綜しているということである。狩野内膳は、重郷であるが『古画備考』では重信とあり、むしろこちらの名前の方が主として記載されている。それに対して『扶桑名画伝』重郷では「重信は誤りなり」とあり名前についての齟齬が見られる。こうした齟齬は名前だけでなく狩野内膳の出自に関する記録にもみられる。息子の一渓の記した『丹青若木集』では(池永)重光の息子であると記されているが、『古画備考』の赤字の注釈には池永重元とある。しかしその父親についての情報はさらに錯綜しており、『扶桑名画伝』重郷では、狩野一庵(狩野泰光)という北条氏照(あるいは氏政)に仕えた家臣で、秀吉の小田原征伐の際に、 天正18年6月23日に八王子城で討死した人物ということになっており、全く異なる人物に代わっている。

二代目:狩野内膳(重良)

このような記述情報の錯綜は、息子の狩野内膳重良でも同様に見られ、画を父・重郷と同じ狩野松栄に学ぶとあったり、あるいは狩野光信に学ぶとあったりとゆらぎがある。『扶桑名画伝』では、年代から考えて松栄の孫の光信の門人と考えた方が良いと述べている。

三代目:狩野内膳(重信)

次に孫に当たる狩野内膳(重信)について『扶桑名画伝』では、『丹青若木集』に記載されている内膳重信という名前が間違いであると述べている。正しい名前は主膳良信であるとして、この間違えの理由を主と内、良と重の取り間違えであると述べているのである。しかしこの説明そのものが間違えである。なぜなら『丹青若木集』は父親の一渓(重良)の記した書である。息子の名前を間違えることはあり得ないのである。仮に写本の段階で間違えたとしても、他の様々な書で、内膳重信であることは証されているのでこの名前で間違えはない。

名前混濁の理由

このように狩野内膳の三代に関数記録は、名前の取り扱いや、誰の門人だったかについて間違いや混乱によって錯綜している。この理由を記録によるミスと見るべきか、あるいは意図的なものであるかは確かめようがない。しかし実際に、どの狩野内膳の作品を見ても、それをどの狩野内膳が描いたのかが不明瞭になっていることや、あえてそのような混乱を生じさせるような落款の使い方が各屏風図になされていることから、わたしはこれを意図的なものであると考えるようになった。

なぜなら南蛮屏風図の多くは、キリスト教禁令下の最中に制作されたものだったからである。これらの南蛮屏風の作者の名義はすべて狩野内膳とすることで、禁教とされる前のものであるということにして、幕府の咎めがあっても言い訳できるようにしておいたと考えられるのである。家系図を見ると初代:狩野内膳から絵師となり、長男の重良はもちろん、次男の織部重頼もまた絵師であることが分かる。さらに織部重頼の息子の三五郎(重利)も絵師となり、狩野内膳の一団を形成したことが分かる。

先にも『狩野内膳考』において成澤勝嗣が、内膳工房とも言うべき制作者集団の存在があったことを想定しており、それが「飛込み落款」として屏風図に押されたと述べたが、こうした身内の絵師たちが、狩野内膳の死後に内膳工房を形成していた可能性が十分にあり得る。よって彼らは内膳の款印を自分たちが制作した南蛮屏風図に押すことが出来たし、それを内膳作という事も出来たのである。

ここで再び、狩野本家との関係に注目してみたい。そもそも狩野内膳は狩野家の血を引く人物ではなく、狩野松栄が才能ある門人の、狩野内膳(重郷)に狩野を名乗る許可を与えたことが起源であり、こうしてその子孫に至るまで絵師となったのである。

彼らは狩野派という組織の中において活動していたが、そもそもこうした位置づけにどのような思いを持っていたのだろうか。狩野内膳(重郷)は絵の才能を見出され、絵師になったことからそれを天職として捉えていたと推測できる。しかし二代目の狩野一渓(重良)は、またそれとは異なる感情があったのではないかと考えられる。重良は「吉野花見図屏風」 (アメリカのリッチモンドにあるVirginia Museum of Fine Arts所蔵)があるが、他の作品は父のものと混同され不明な点が多い。描いた絵画作品よりも、画題や中国画論を集めた『後素集』や、画人伝を集めた最初の美術史書である『丹青若木集』が有名であることから、むしろ歴史家や学者としての才のある人物だったと考えられる。

狩野一渓(重良)は自著の『丹青若木集』で自身の家系について次のように述べている。

【 丹青若木集 】

吾家為画工頗非素意也

【 訳文 】

我が家は(武門の家で)画工となるのは、すこぶる素意(本意)ではない。

これは狩野内膳一族の総意というよりは、これを記した一渓(重良)自身の捉え方であるように思える。なぜなら父の狩野内膳(重郷)は生まれつき絵を描くことを好んでいたと『丹青若木集』に記されており、仕方なくというよりは、むしろ積極的に画工の道を志したというように読めるからである。よって「素意ではない」のは息子の一渓(重良)の思いであったに違いない。ここからも一渓(重良)は画業そのものよりも、むしろ画工を研究する方に関心があったのではないかと推測出来る。またそれと同時に狩野派の中の一支家として色々と思うところがあったのではないだろうかと考えられる。

まず一渓(重良)は狩野光信(右京)の門人であった。しかしその師である狩野光信は「下手右京」と酷評され、現代になるまで高く評価されてこなかった人物である。Wikipediaや新聞記事を始めとする幾つかの記述の中に、『本朝画史』で「下手右京」と酷評されているとあり、『本朝画史』全5巻を2回も通読してみたがその箇所が一向に見つからない。『本朝画史』にある記述は、「狩野光信は永徳の嫡子であり、右京進と称する。絵様が父の意に沿わないものであった故に家法を伝授されなかったが、一族の者や父の門人に従って懸命に努め家法を得た」とあるだけでどこにも狩野光信が下手だったとは書かれていない。むしろ『本朝画史』には続けて「花草鳥虫を描き、大和絵の風情は軽く柔らかで愛すべきものがあり、玉澗(破墨山水画で知られる中国南宋の画僧)に倣い、父に及ばずといえども非凡であった」として称賛しているのである。

調べてゆくと『本朝画史』という出典そのものが誤りであることが判明した。出典元は必ず辿らないと信用できないので必ず自分で探して読むことにしているが、いい加減な出典引用でかなりの分量の書物を再読することになり、多くの時間を食ってしまった...いい加減な引用に頼るのはやはり危険ということであろうか。よってここで正確な出典である二つの書物、『三暁庵随筆』と『林羅山文集』を引用しておき今後の調査を行う人の為の一助としておきたい。

【 三暁庵随筆 】狩野興意の事

狩野光信兄弟は親に似合わず至極の下手にて候

【 林羅山文集 】再書佐久間将監所蔵之画軸之後

元信 松永(栄) 永徳 光信 高信 守信 世々相承然 光信獨拙

【 訳文 】

元信 松永(栄) 永徳 光信 高信 守信といった狩野家の者の内で、ひとり光信だけが拙である。

こうした上記の二文書で、光信は至極の下手、あるいは稚拙であるという評価が与えられている。しかし本当に狩野光信は下手だったのか。現代では研究が進み狩野光信は再評価されるようになっている。黒田泰三が記した『狩野光信の時代』や、『狩野光信への"酷評"再確認』では酷評への理由と再評価すべき理由が記されている。そこでは狩野光信への厳しい評価の理由に、狩野光信の作風に理知的さや穏やかさがあるがゆえに、当時の戦国武将たちの好みとは合わなかったことを挙げつつ、さらに父の永徳の意に従わない絵を描いていたことや、永徳が排斥しようとしていた長谷川派と接近したことも狩野光信の酷評への原因になったのではないかと指摘している。

こうした狩野光信への酷評に対して、逆に狩野光信を高く評価しているのが『丹青若木集』である。

【 丹青若木集 】

筆力軽活而強厚也、人物手足為小、兼長于花禽鳥矣、豊臣関白秀吉公殿中画花草、胡蝶来画花遊戯、見之人皆感稱矣

【 訳文 】

筆力が軽活であり、かつ強厚である。人物を手足まで綿密に描き、また花禽鳥を描くのに長けていた。豊臣秀吉の殿中に描かれた花草に、胡蝶が来て花と戯れていたのを見て人々は称賛した。

『丹青若木集』では狩野光信の絵を高く評価しており、秀吉の殿中でみられた画力の高さを証明するようなエピソードも披露している。『丹青若木集』の著者は、狩野光信の門人の狩野一渓(重良)なので、師の作品を無理に称賛していると考える人もあるかもしれないが、それは間違いであろう。なぜなら狩野一渓の作品もまた、師である狩野光信の作品のような理知的さや穏やかさを感じさせる大和絵風の優美で叙情的な画風だからである。残されている狩野一渓の「吉野花見図屏風」は正にそのような作品であると言えるだろう。

狩野光信とその門人の狩野一渓の画風は大和絵風の優美で叙情的な画風であったが、狩野派の本筋である狩野永徳の画風は対照的に勇壮でスケール感に溢れる力動的な表現であった。狩野派全体はこうした永徳のスタイルを守って描くことを重視していたので、狩野光信のスタイルは狩野派内で異端視されていたはずである。よってこうした狩野光信の画風は狩野派全体からは受け入れがたいものであるとみなされ、それが「右京下手」という酷評につながったのだと考えられている。

また狩野光信が、長谷川派と接近を図ったことも狩野派内で否定的に評価されることになった原因であろう。なぜなら父の狩野永徳は長谷川等伯と長谷川派を排斥しようとしており、受注をめぐって長谷川等伯とは常にしのぎを削っていたからである。

しかし狩野光信は父・永徳の死後、当主になると父とは反対に長谷川派との交流を推し進めることになる。先ほどから何度か言及している肥前名護屋城での仕事では、狩野光信が、長谷川等伯の長男の久蔵と目される人物と分担して襖絵制作を行った記録が残されている。小瀬甫庵『太閤記』巻十三:名護屋旅館御作事衆に次のようにある。

【 太閤記 】巻十三

一、山里書院五間六間 太田和泉守 座敷何れも狩野右京亮画之画善也。

一、山里御座之間 同人 児童之色絵有、長谷川平蔵(久蔵?)図之。

この記述から狩野光信(右京)と長谷川平蔵(久蔵の間違いか?)が共に肥前名護屋城に赴いて、襖絵を制作したことが分かっている。まだ26歳で狩野派の当主となったばかりの狩野光信だったが、こうした記録からも長谷川派に対する歩み寄りの姿勢があったことがうかがえるようである。

それだけでない。この記録は狩野内膳について考えるにおいても非常に重要な意味を持っている。なぜなら狩野内膳が肥前名護屋城に行って襖絵の制作に携わり、かつ長崎まで足を伸ばしたという文献記述は存在しておらず、実は『太閤記』にあるこの記録から敷衍してそのことが推測されているに他ならないからである。狩野内膳が後に「南蛮屏風図」を描いたことから、これは長崎に行って見聞きしたことを描いたのだろうと考えられてきただけである。つまり狩野内膳が、狩野光信と共に肥前名護屋城に行ったのか、あるいは行ってないのかすら定かではないため、他にも存在する記録の断片からその可能性をさらに明らかにしておく必要があるということになる。

その理由を幾つか挙げておきたいが、まず狩野内膳が名護屋に行ったと考えられる理由のひとつ目は、狩野内膳と狩野光信との関係性の近さにある。この当時、狩野内膳はまだ21歳ぐらいの才能ある若手絵師であった。そうであれば必然的に狩野派の一員として新当主の狩野光信をサポートする役目として派遣され、名護屋での仕事に携わったと考えてしかるべきだろう。

その狩野内膳に、息子の狩野一渓が生まれたのはこの肥前名護屋城建設から8年を経た1599年である。狩野内膳は、この長男を狩野光信の門人にしているので、ここからも相互に強い信頼関係にあったことをうかがい知ることが出来る。その狩野一渓も成長して絵師となるが、その作品が師の狩野光信のスタイルに近いことは、狩野内膳の息子たちもまた狩野光信に同調するスタンスを持ち続けていたことを裏付けるものであろう。

さらに言うと狩野内膳の次男の織部重頼(池永重頼)は、狩野長信から画を学んでいる。狩野長信は、内膳の師の狩野松栄の息子であり、狩野光信から見て年下の叔父にあたる。黒田泰三の『狩野光信への"酷評"再確認』では、狩野長信が、狩野光信と近しい関係にあり合作を行った可能性があることも述べている。またこれは後程詳しく説明するが、狩野光信と同様に狩野長信も長谷川派に接近しており、この2人の目指す方向性にも共通するものがあったことが考えられる。

こうした各人物のスタンスから、狩野派内には以下のようなグループの存在があったことが推測される。

狩野内膳(父)

狩野光信(師) ← 狩野一渓(長男)

狩野長信(師) ← 織部重頼(次男)

このグループは長谷川派にも接近したということから見ても、考えや志向を同じくする集団だったのではないかと考えられる。先程、狩野光信は当時の狩野派内にあって異端的なスタイルであったと述べたが、狩野永徳以来の狩野派スタイルを守ろうとする人々からすれば、過去に狩野永徳が築き上げてきたスタイルに叛旗を翻すような、狩野光信や、それに近しい狩野内膳や狩野一渓のような者たちからなる新興グループは抵抗分子のような存在とみなしたのではないだろうか。

狩野光信の死後、狩野探幽が狩野派のなかで中心的な存在となってゆくが、この狩野探幽は再び長谷川派を排斥する方向に向かい、狩野永徳からの狩野派の系譜にある絵師として、狩野派を語る上では大きな存在となった。つまり狩野永徳が確立したスタイルとは異なる画風をこのグループは狩野派内に持ち込もうとしたが、やがて排除され消滅したということになる。これが狩野光信をして「右京下手」という更なる酷評につながった理由だと言えるのだろう。

では次にこのグループの長谷川派への接近がどのように行われたのかを説明することにしたい。

狩野派と長谷川派

まず言っておかなければならないのは、狩野派と長谷川派は「犬猿の仲」だったということである。同時代を生きた稀代の絵師、狩野永徳と長谷川等伯は特に険悪な関係にあった。良く言えば互いに競い合ったライバルということになるのだろうが、対立が激化する当時はそんな悠長なことは言ってられなかっただろう。狩野派は、新興の長谷川派を排斥すべき存在と見なし、何としても消し去りたかったに間違いない。こうした長谷川派との対立こそが、先にも述べた狩野派の官僚的で強固なヒエラルキー組織を生み出す要因になったのではないかと考えるぐらい、狩野派は、狩野派スタイルの画法を絶対的なものとして尊守しようとしたのである。

こうした時代にあって、狩野永徳の息子で、新たに当主となった狩野光信の長谷川派への接近は、狩野派内でも賛否両論があったに違いない。しかし狩野光信は、『本朝画史』に「絵様が父の意に沿わないもの」とある。つまり狩野光信は、父、狩野永徳とはまったく異なる画風の追求を行っていたのではないだろうか。そういう意味では、先に述べた名護屋城での襖絵の制作を長谷川派と共に行ったことは大きなターニングポイントとなったはずである。

また狩野光信からみて、年下の叔父にあたる狩野長信も、狩野光信と共に長谷川派に接近した人物であると考えられる。黒田泰三の『狩野光信への"酷評"再確認』にはその理由が次のように説明されている。

【 狩野光信への"酷評"再確認 】P19

すなわち長信は、長谷川派が既に制作していた京都の悪所における遊楽図の影響を受けて、狩野派にあっては当時未着手であった享楽的な遊楽図を手がけることになったと考えられるのであるが、それは、あくまでも狩野派の棟梁である光信の指示にもとづくものであったのではないか。長信は、光信との共同制作で学習し、その指示を仰ぐことで長谷川派の芸術性を受容したが、その活動を通して、狩野派は遊楽図という新たな風俗画の領域を開拓することになったのではないか。そこに永徳や探幽とは異なる光信の時代の意義を見いだすことができると考えたのである。

光信との共同制作によってその重厚な人物面様式を継承し、さらに長谷川派の悪所を舞台とした風俗画を学んだ長信の美的特質は、しかしながら、孤立していったのではないかと私は考えている。

狩野内膳次男の織部重頼の師だった狩野長信も長谷川派に接近したひとりである。こうした長谷川派との接近が理由で、狩野探幽の台頭によりやがて狩野長信は狩野派主流から排除された(孤立していった)と考えられる。

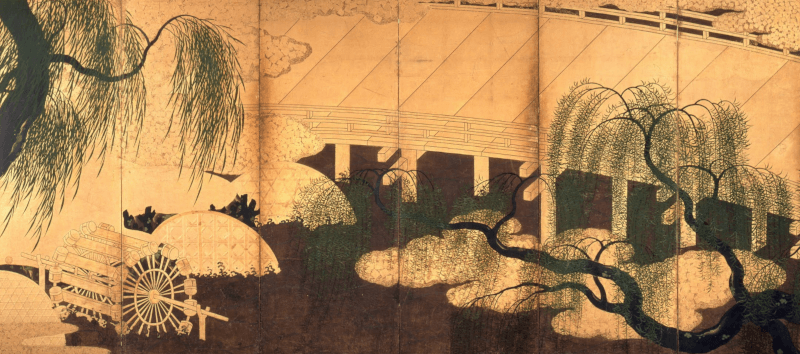

量産される「柳橋水車図屏風」

狩野内膳の長谷川派への接近の痕跡も確認しておきたい。先にも紹介した「豊国祭礼図」の中には、長谷川派の制作していた「柳橋水車図屏風」が二か所も書き込まれているのは、狩野内膳が長谷川派への好意を持っていたことを示す最も顕著な例であると言える。狩野派の作品のなかに、対立する長谷川派の作品が登場するというのは本来であれば有り得ないことだったはずだが、狩野光信のグループに属する内膳はこのような方法で、長谷川等伯に対するオマージュのようなものを表現したのかもしれない。

香雪美術館に所蔵されている長谷川等伯自身が描いたとされる「柳橋水車図屏風」は、両端に「等伯」(朱文方印)を有しており、間違いなく等伯本人の作であるとされている。これをプロトタイプにして長谷川派の絵師たちは屏風画を量産したと考えられ、現在20点以上の「柳橋水車図屏風」が現存していることが確認されている。上記に掲載してある「柳橋水車図屏風」は群馬県立近代美術館に所蔵されており、長谷川等伯の次男の長谷川宗宅が制作した、数ある「柳橋水車図屏風」のうちのひとつである。

こうした同パターンの屏風図がたくさん現存することは、この時代に「柳橋水車図屏風」がいかに大ヒットし、長谷川等伯に屏風図の発注が多数入ったこと。さらにそうした注文に応えるために長谷川派一門が共同して量産化を進めたことを示している。このような人気を博していた狩野派と敵対関係にあった屏風絵を、狩野内膳が自身の屏風図の中に描き込んだことは、長谷川派との関係を知る上でも重要なポイントになると言えるだろう。

狩野内膳は長谷川派の「柳橋水車図屏風」を、自身の作品である「豊国祭礼図」に描き込んだのも、狩野光信と同様に長谷川派に接近していたからであることは間違いない。こうした関係がいつから始まったのかは定かでないが、狩野内膳が狩野光信と共に肥前名護屋城に出向いていたとするならば、そこで長谷川派との関係が築かれたと考えられるのである。こうした狩野光信や長谷川派のつながりから考えると、やはり狩野内膳は肥前名護屋城の襖絵作成の仕事に携わっていたと考える方が妥当でないかと思える。

さて先に「豊国祭礼図」は、1606年に豊国社に奉納されたことを述べたが、その6年後の1612年(慶長17年)に、狩野孝信によって再び同じテーマである「豊国祭礼図」が奉納されることになる。なぜこのような作品制作の重複と同社への奉納があったかというと、これは狩野内膳が描いた「豊国祭礼図」をある意味葬り去る為の手段であったと言っても良い。なぜなら狩野内膳は淀君の意向に沿って高台院(お寧)を醜悪な老女に描いており、これを修正するような意向で、高台院の影響のものと新たに描き直されたのが狩野孝信の「豊国祭礼図」だからである。

ここで重要なポイントは、この修正と言ってもおかしくない「豊国祭礼図」の制作を行ったのが狩野孝信だったというところである。狩野孝信は狩野光信の弟であり、父の狩野永徳のスタイルを継承する力強い筆法を特徴とする画風であった。また狩野孝信は狩野探幽の父であり、やがてはこの狩野孝信の子孫たちが狩野派全体の中心を占めるようになるのである。

ここで考えなければならないのは、なぜ二度目の「豊国祭礼図」制作が、狩野光信、狩野長信そして狩野内膳を含む新しいスタイルを推し進めようとするグループの者ではなく、狩野永徳の価値観を継承する派閥の中心人物である狩野孝信によって行われたのかということである。

この背後を見てゆくと、このことには様々な思惑を孕んだ力関係が存在していることが見えてくる。最初の「豊国祭礼図」は淀君・秀頼が狩野内膳に発注したものであったが、その後に狩野孝信に発注された「豊国祭礼図」は高台院がその発注者であると考えて良い。豊臣家の中でも、屏風絵をめぐりこうした互いの力関係があったことは、『豊国祭礼図を読む』で黒田日出雄が既に指摘している通りである。

しかしこれとは別に、狩野派内部においても、改革派と保守派とも言うべき両派の鬩ぎあいのようなものが行われていたことも見逃してはならない。二回目の「豊国祭礼図」は狩野孝信が注文を受けて、高台院の姿を描き直すことで高台院が面子を保ったのと同じように、狩野孝信は自身の「豊国祭礼図」には長谷川派由来の屏風絵「柳橋水車図屏風」を描かないことで、永徳由来の狩野派本筋としての面子も保ったのである。

その後、狩野孝信の長男の狩野探幽が狩野派のなかで中心的な存在になってゆくに従って、ますますこうした長谷川派に歩み寄ろうとするグループ排除の動きは強まっていったのである。

狩野光信の没後、こうした新興グループは徐々に狩野派内において力を失っていったと考えるべきだろう。そのグループメンバーのひとりと考えても良い狩野長信は、1618年の狩野孝信、623年の狩野貞信の没後には狩野派内の筆頭に挙げられるような人物にはなっていたが、その後は狩野探幽のサポート役となり、徐々に狩野派の中心から離れていった感がある。また狩野派の当主は狩野孝信の三男の狩野安信となり、狩野派の絶対的な体制づくりを進めたことで盤石な基盤が据えられ、その後は狩野派を中心とした日本美術の流れが作られていったのである。

こうした狩野派内の勢力関係において、狩野内膳、さらには息子たちの狩野一渓や織部重頼がどのような立場に置かれたのかを推し量ることは難しくないだろう。狩野内膳は、狩野光信の進めようとした父・狩野永徳とは異なる別の画風を目指そうとする方向性に同調したと思われ、長谷川派への接近もまたそうした志向に基づいたものであったことは既に先にも触れた通りである。こうした狩野派本筋の意向に沿わない立場を取ったことによって、狩野家の血筋ではない狩野内膳の一族は、狩野光信の死後、やがて狩野派内の中心的な立場からは外れていったものと考えられる。

狩野光信が没して、息子の狩野貞信が狩野派当主になったが、まだ年少だったことから狩野光信の弟の狩野孝信が後見人となっている。よって狩野光信が没した1608年(慶長13年)から狩野孝信が没した1618年(元和4年)までの10年間は、実質的には狩野孝信が狩野派内において最も有力な中心人物であったことになる。この時期はちょうど政権が豊臣家から徳川家に移る過渡期であり、権力がどこに移っても狩野派が生き残ることが出来るような拠点配置を狩野孝信は行っている。狩野派の本拠地で朝廷のある京都を狩野孝信自身が拠点とし、大阪には豊臣家と縁故の深い門人の狩野山楽や狩野内膳。江戸の徳川には当時の宗家でまだ若い当主の狩野貞信と、自身の長男の狩野探幽を売り込むことで、権力者の移行に備えた万全を期した方策を取ったのである。

結果からすると、豊臣家が滅亡し徳川江戸幕府が権力を握ったので、狩野派内の勢力図もそれに合わせて動いてゆくことになる。江戸幕府側の狩野探幽は、その後、二条城襖絵などで大きな仕事を果たし押しも押されもせぬ狩野派の中心的人物となっていった。それに対して豊臣家と親密だった狩野山楽は、豊臣家との関係があまりにも深かったことから豊臣方の残党であると嫌疑をかけられてしまい、処刑されそうになっていたところを公家の九条家の助命によって恩赦を受けて助かっている。これと同じような状況は狩野内膳にも起きたと考えられ、狩野内膳とその一族にとっても豊臣氏滅亡以降は困難な時期だったのではないかと考えられる。

この時期、狩野内膳の一族は二重の意味で先の見えない状況にあった。ひとつは先に述べた豊臣家の滅亡である。これによって強力なパトロンからの後ろ盾を失うことになってしまい、大口の注文が全く無くなってしまったということになる。そしてもうひとつは、狩野光信を中心としたグループの狩野派内での失速である。狩野光信が没したのが1608年(慶長13年)、その後、「大阪の陣」で豊臣氏が滅びたのが1615年であるので、ほぼ同時期に重要なクライアントと、自分たちが属する狩野派内での強い後ろ盾を相次いで失ったということになる。

こうした時期に、狩野内膳とその一族が手掛け始めたのが「南蛮屏風図」だったのではないかと推測されるのである。よってここから、なぜ「南蛮屏風」を、そしてどの狩野内膳がそれを描いたのか、さらになぜ作者がはっきりとしないかたちで量産したのかを考えてみることにしたい。

量産される「南蛮屏風図」

狩野内膳が属していた狩野光信のグループは、長谷川派に接近したということは既に説明した通りである。こうした関係から、狩野内膳と長谷川派の間にはつながりが生まれており、長谷川派が量産していた「柳橋水車図屏風」は、狩野内膳の一族(工房)が制作した「南蛮屏風図」の先例となっていたのではないだろうか。

長谷川派は、長谷川等伯だけでなくその息子などを加えて、屏風絵の量産化を行っている。まずプロトタイプを長谷川等伯が制作し、それを基にして等伯の息子だけでなく作者不明の絵師も含めて数名で量産したのであろう22点の「柳橋水車図屏風」が現存していることが確認されている。狩野内膳一族はこうしたシステムを参考にしたのではないだろうか、あるいは真似して見様見真似で同じような量産システムを築いたのかもしれない。いずれにしても「柳橋水車図屏風」と同じような制作体制が取られ、実際に5点が現存しているのが狩野内膳の「南蛮屏風図」なのである。

こうしたシステムの下で「南蛮屏風図」が狩野内膳工房で作られたとするのであれば、落款や款印の不自然な用い方や、ばらつきの理由が説明できるのではないだろうか。狩野内膳の落款が入っていたとしても、それは必ずしも狩野内膳が手掛けたというものではなく、複数の絵師が共同して、あるいは誰かが中心になって複数人で作成し、それに款印が押された可能性が考えられるからである。

狩野内膳がこうした量産システムを採用したという事実からも、狩野内膳と長谷川派との間に近しい関係があったことがうかがえる理由となっている。狩野内膳は狩野派に属する絵師でありながら、「豊国祭礼図」に「柳橋水車図屏風」を描き込んでいる。これは狩野内膳自身がこの作品対する共感を持っていたか、あるいはあまり表に出なかった狩野内膳と長谷川等伯を始めとした長谷川派との親しい関係が前提として存在し、それが理由で描かれたのでないかと推測される。こうした関係性を下敷きにして考えると、屏風絵の量産システムのノウハウやアイディア自体が長谷川派から狩野内膳の一族(工房)にもたらされたのではないかと考えられるのである。

1598年(慶長3年)の豊臣秀吉の死によって、長谷川等伯は最大のスポンサーを失うことになり、かなりの危機感を抱いていたはずである。こうした状況のなかで、等伯は自身の価値を高めるため、1599年(慶長4年)に本法寺へ『涅槃図』を寄進し、「自雪舟五代」を落款として用いることで自身が雪舟から5代目にあたると主張し始める。このようにして雪舟の名を全面に押し出し、自らの画系と家系の伝統と正統性を宣言したことによって、以降は大寺院から次々と受注することになったのである。つまり長谷川等伯は、自身のブランディング化を行うことで、自ら豊臣秀吉と言う最大のスポンサーの穴を埋めるための新たな受注先を獲得することに成功したのである。この時、長谷川等伯は60歳になっていたが、以降は寺院を中心に作品を手掛け多くの国宝・重要文化財が寺に残されることになっている。

この時期に長谷川等伯の一族で構成される工房で制作されたのが、長谷川等伯がプロトタイプとして完成させていた「柳橋水車図屏風」であった。これを基にして、等伯の息子たちや弟子たちが量産を行ったが、この長谷川等伯ブランドの屏風絵が大いに人気を博することになり、流行することになったのである。こちらは寺院だけではなく大名や有力者、豪商といった顧客層向けに制作し、彼らに訴求する繊細かつ風雅なデザイン、金箔張による盛り上げ胡粉を多用することで豪華な仕上がりとすることで大いに売れたのである。

狩野内膳が「豊国祭礼図」のなかに「柳橋水車図屏風」を描き込んだのも、実際に高台院もまた「柳橋水車図屏風」の所有者のひとりであり、実際に手元にこの屏風があったからではないだろうか。当時流行していたこの屏風図は、時代のアイコンとして、それを所有することそのものが、ひとつのステイタスのようになっていたということも考えられる。そういう事実に基づいて狩野内膳は「豊国祭礼図」に「柳橋水車図屏風」を描いたとも考えられるのである。

いずれにしても秀吉の死後、危機的な状況にあった長谷川派は、「雪舟五代」を標榜するセルフブランド化によって大口寺院の受注を獲得するようになり、さらには「柳橋水車図屏風」などの屏風図の量産により多くの富裕層からの受注を獲得しその存在感を示していったことは間違いないのである。

長谷川派と狩野内膳が直面した危機感

長谷川派が豊臣秀吉の没後に経験したのと同じ危機的な状況を、狩野内膳とその一族が経験することになったのは、長谷川等伯よりも少し後の、1615年(慶長20年)の豊臣家の完全な滅亡からであろう。確かに狩野内膳にとっても長谷川等伯と同様に、1598年(慶長3年)の豊臣秀吉の死は大きな痛手であったことは間違いない。しかしそれでも淀君や秀頼からの信頼を狩野内膳は勝ち得て「豊国祭礼図」を制作し、それ以降も豊臣家との強いつながりを保っていた為に、まだ危機的状況と云う程までには追い込まれていなかったのかもしれない。また狩野派という、いわゆる現代で云うところの大企業のような組織に属していることから、安定的な仕事や収入もあったと考えられる。

しかし近しい関係にあった狩野派当主の狩野光信が1608年(慶長13年)に亡くなり、その後、豊臣家が滅亡すると、狩野派内部においては強い後ろ盾を失い、外部においては強力なスポンサーを失うという立て続けに二重の危機的状況に置かれることになった。これは長谷川等伯とその一族が豊臣秀吉の没後に感じた危機的状況と同じであると考えられないだろうか。

そうした最中に狩野内膳が打開策として始めたのが「南蛮屏風図」の量産化だったのではないかと推測される。しかしこれは長谷川派が行っていた「柳橋水車図屏風」のシステムを踏襲したものであるため、狩野派内では間違いなく好意的に受け入れられなかったはずである。しかしそれでも狩野内膳一族に、背に腹は代えられない危機的状況があったとするならば、こうした決断に踏み切ったこともまた仕方ないことだったと考えることが出来る。

もしも狩野内膳が、長谷川派に敵対する姿勢や立場を取っていたのであれば、このような長谷川派の成功事例をなぞるというようなことはしなかっただろう。つまり長谷川派の成功例を取り入れたというところにも狩野内膳は長谷川派と近しい関係があった(少なくとも狩野派にあった敵対的関係にはいなかった)ということが理解出来る。

1615年(慶長20年)の「大坂の陣」によって豊臣家が滅亡した翌年の、1616年(元和2年)4月3日に狩野内膳は47歳で没することになる。こうした狩野内膳の晩年に、息子たちのための収入源を残すために、何らかの方策を考慮したものと考えられる。その方法のひとつが、狩野内膳自身の作品「南蛮屏風図」を量産化することであったとしてもおかしくはないだろう。実際に長谷川派はそれによって成功を収めており、狩野内膳はその成功例に倣うことで置かれた状況を打開しようとしたのではないか。

よって南蛮屏風図が狩野内膳によって描かれたのは、この時期であったと考えるのが最も濃厚であるように思える。そしていみじくもこの時期(慶長年間後半)という期間は、文化庁が掲載する「南蛮屏風図」の描かれたとする時期にも正に合致しているのである。

狩野内膳一族のブランディング

また長谷川等伯は「雪舟五代」を名乗ることで多くの寺院からの受注を可能にしたが、後代の狩野内膳の子孫もまた長谷川派にならってか、そのようなブランド化を試みたのではないかと思われる痕跡がある。狩野一渓の記した『丹青若木集』によると、父の狩野内膳は、荒木村重の家臣だった池永重光の息子としているにもかかわらず、後代に記された『扶桑名画伝』ではいつの間にか藤原姓になっており以下のような説明がなされている。

【 扶桑名画伝 】

姓は藤原狩野氏 諱は重郷

上記は狩野内膳の説明であるが、藤原狩野氏であるとされている。また『扶桑名画伝』ではその先祖が、北条照氏あるいは北条氏政の家臣だった狩野一庵という人物の息子が狩野内膳だったという今までとは異なる説明になっている。豊臣秀吉の小田原征伐で小田原が落城後は、荒木村重の元に身を寄せていたとある。その後、小出播磨守吉次のために描いた「嬰児遊戯の図」を見た豊臣秀吉が、狩野内膳を召し出したというところからは『丹青若木集』と同じである。

『扶桑名画伝』には嘉永七(1854年)という編纂者の堀真格による自序があり、狩野一渓が『丹青若木集』を記してから約200年後の書物であることが分かっている。このようにかなり後代になってから編纂された書物であり、その間にいつしか狩野内膳の子孫は藤原姓ということで定着していたようである。しかしこれはかなり問題のある内容で、やはり正確な情報であるとは言えない。そもそも小田原征伐の後に荒木村重に身を寄せたことになっているが、小田原征伐が行われたのは1590年(天正18年)であり、その時代には既に荒木村重は他界している。これは『丹青若木集』の説明である、狩野内膳の父:今池重光が、荒木村重の家臣であったという経歴との整合性を保つための誤情報だろう。

こうした誤りが記述されるようになった理由は、『太閤記』12巻の情報を誤解釈しているところにある。同書の八王寺落城の条には「討ち死にした狩野一庵(狩野泰光とも)の長子が狩野主膳正である」と記されている。しかしこの狩野主膳正が、狩野内膳と同一人物であるはずがない。(そもそも狩野正膳とあり狩野内膳ではない)しかしその子孫はこの人物を狩野内膳と同一人物であるとして、狩野一庵を祖とする、新しい家系の履歴を作り上げたと考えられる。

また『扶桑名画伝』には、狩野内膳の子孫の根岸御行松狩野家、その11代目の狩野祐信家系から次のような引用がある。

【 扶桑名画伝 】

狩野一庵男一翁初名主膳号重郷以繪業

【 訳文 】

狩野一庵の息子の一翁、主膳を号とし重郷を名乗っていた。絵師をもって家業とした。

このように後年の根岸御行松狩野家(狩野内膳家系)は、狩野一庵を自家の祖に取り込むという間違えた解釈を加えている。これは単に間違えたというよりは、意図的にこのような解釈を加えたと見た方が良いだろう。なぜなら狩野一庵は、藤原為憲(藤原南家工藤氏)を祖とする伊豆狩野氏の家系だからである。こうした祖に直結させることで、狩野内膳の子孫は藤原姓も名乗るようになり、出自の質を高めようとしたのである。

狩野内膳一族のマーケティング

狩野内膳あるいはその一族は、長谷川派の「柳橋水車図屏風」の量産化をモデルに「南蛮屏風図」の量産化を進めたものと推測されるが、こうした屏風図をどのような層を顧客として制作していたのかを考えてみるべきだろう。実はこれは先に検討した「③発注主は誰だったのか?」にも通底する要素である。

まず長谷川等伯が「雪舟五代」と称したセルフブランディングを行うことで、今までよりも幅広い宗派の寺院からの受注を得ることが出来たことは先に述べた通りであるが、狩野内膳子孫もやがて藤原姓を名乗るようになることで、自家の出自をより高めることでブランディング化を行ったと思われる。実際に藤原姓であることを示すようになったのは、「南蛮屏風図」の制作・売却を行っていた時期から時代が下がるのではないかと考えられる。しかしその根拠とした情報源が『太閤記』の曲解であることから、『太閤記』が出版された1626年(寛永3年)以降から始められていた可能性も推測出来るのかもしれない。

ただ1650年頃に狩野一渓が記した『丹青若木集』には、一切藤原氏に関係した出自に関する記述はないことから、当時はまだ狩野一庵や藤原氏との関係は意図されておらず、藤原姓が実際に狩野内膳の子孫(根岸御行松狩野家)によって用いられるようになるのは、それ以降であるということは見ておくべきだろう。

狩野内膳の一族は「南蛮屏風図」をどのような層の顧客あるいは発注主に向けて制作したのだろうか。そのモチーフから考えて、当時の有力顧客となり得た寺社でなかったことは間違いない。なぜならそこに描かれているのはキリスト教宣教師たちの姿であり、そのようなものを寺社が発注・購入することはあり得ないからである。

また京を中心に活動し「柳橋水車図屏風」を寺院や権力者・有力者に向けて販売していたと考えられる長谷川派の顧客層とも真っ向から被ることも避ける必要があったはずである。なぜならば狩野内膳やその子孫が「南蛮屏風図」の量産化を始めたのは、長谷川派への接近の結果として、長谷川派の取っていた量産方法に倣ったものだったはずだからである。よって長谷川派の顧客層とは異なるセグメントに向けたマーケティング・販売が行われたと考えられる。

狩野内膳は元々、豊臣氏のお抱え絵師であったことから大坂を拠点としており、地理的に考えると堺などの豪商との関係があったことが推測される。こうした豪商たちも南蛮船来航の際には長崎に出向いて貿易品の売買に参加していたので、南蛮屏風図にあるような場面を度々経験する機会にも恵まれていたはずである。よってそのような場面を描いた屏風絵を、そうした豪商が発注する、あるいは購入するということは十分に有り得る話である。

よって狩野内膳、およびその工房が量産化を行った南蛮屏風図の顧客とは、特に堺などの豪商を中心とした層だったのではないかと考えられるのである。

寺社であれば商家と違い倒産というものが無いので、何百年も美術品は保存され、現代に伝えられている場合が多いが、商家の場合は栄枯盛衰が激しいため、年月を経て途中で売却されて行方の分からなくなったものや、処分されてしまったものも多かったことだろう。それに加えて屏風図のモチーフがキリスト教にも関係していることから表に出されることもなく仕舞い込まれてしまい朽ち果てしてしまったものや、商家の廃業や倒産によって処分されてしまい行方知れずになってしまったものも少なくなかったと思われる。

狩野内膳の落款入り南蛮屏風図は5つが現存しているが、これに加えて狩野内膳が自ら手掛けたプロトタイプも存在していた可能性がある。よって少なくとも6つ以上の屏風絵が存在していたことになるが、顧客層が商家であることを加味すると、失われてしまった屏風絵があり、本来であればまだ他にも制作された南蛮屏風図が多数あったのではと考えられるのである。

長谷川派の作成した「柳橋水車図屏風」が22種類現存していることは、この屏風図がいかに人気を博していたのかを示している。さらにそのモチーフは純粋にデザインや美術品としての価値があり、政治や宗教的な変遷に左右されなかったことも、保存され現代まで多くが現存していることの理由であろう。この屏風図の制作数の母数は、今となっては確かめようがないが、それでも同一のモチーフでこれだけの屏風図が現存していることは、長谷川派はそれに応えるための量産化の体制を準備しており、そうした注文をこなしていたことを意味している。

それと同様に狩野内膳の工房でもこのような量産化体制を整えて屏風図作成を行ったとすれば、他にもまだ多くの南蛮屏風図が存在していたものと見なすべきであり、狩野内膳が手掛けたプロトタイプも含めて、そのような南蛮屏風図が今後発見されるのを何としても期待したいところである。

狩野内膳没後の狩野一渓

1616年(元和2年)4月3日に狩野内膳が没すると、長子でまだ17歳だった狩野一渓(重良、重僖)が跡を継ぐことになる。まだ若年だったことから後見人が付いた可能性もあるが、それが誰だったのかについての記録はどこにも残されていない。それでも狩野内膳の一族をサポートしていた可能性のある人物として「狩野長信」を挙げておきたい。なぜなら狩野長信は、狩野内膳と共に狩野光信のグループにいた仲間であったし、それだけでなく長谷川派とも関係を持っていたからである。もし狩野内膳が「南蛮屏風図」の量産化を長谷川派に倣って開始していたのであれば、子孫の今後を狩野長信に託したことは間違いなく最適な人選だったという事になるだろう。

1625年(寛永2年)、狩野一渓は将軍徳川家光に御目見えし江戸幕府の御用絵師となったことが『古画備考』に記されている。狩野一渓は幕府に仕えて江戸に住み、朝鮮へ献上するための朝鮮屏風を制作する仕事に携わるようになったようである。

興味深いことに同じ年の1625年(寛永2年)に、狩野長信は法橋に叙されている。ここまで一線で活躍していた狩野長信だったが、数年前から狩野派内でも既に狩野探幽のサポートという立場になっており、それを機に後進を育てる役割を務めるようになっていたのではないだろうか。しかも狩野長信は江戸幕府草創期から御用絵師として活動しており、この年の狩野一渓の登用には、狩野長信の何らかの口添えが働いていたとしてもおかしくはないように思える。

狩野内膳の晩年から、狩野一渓が幕府に登用されるまでの期間は、一族にとっては苦難の時期だったと考えられる。特にこの時期の狩野内膳の死は、一族にとって最も大きな痛手だったはずである。長男の狩野一渓はその後、自家の事業ポートフォリオを改めて見直す必要に迫られた事だろう。そのなかのひとつに「南蛮屏風図」の量産が含まれており、それは継続的に行われたのだと考えられる。この量産化はまだ狩野内膳存命中に始められていたのかもしれず、だとすればその始まりの可能性は、狩野孝信が「豊国祭礼図」を制作し直して奉納した、1611年から「大坂の陣」が始まり豊臣家の雲行きが怪しくなった1614年迄の間であったことが想定される。

狩野一渓は絵師としてだけではなく、画論あるいは画師の歴史についても造詣が深く二冊の書物を記している。一つは中国の画師や画論について書かれた『後素集』である。これは1623年(元和9年)、まだ24歳の時に記しており、1625年(寛永2年)に幕府の御用絵師になる前である。この時期はまだ困難の最中であり、こうした期間中に『後素集』が書かれたということは注目すべき点であると言えるだろう。

もう一冊は1648年~1655年(慶安~承応)の間に記された『丹青若木集』で、日本における画史が最初に記された書である。これを狩野一渓が記したのは40代後半から50代初め頃で、晩年の書である。

このような書を記したところから考えると、父の狩野内膳は技巧に優れた絵師だったのに対して、息子の狩野一渓は論理派であったと考えられる。こうした狩野一渓の長所は、父の作品を解析し、その技巧を学び取って量産するという部分に特に上手く活かされたのではないだろうか。

狩野一渓の息子で次の当主は狩野良信(重信)だが、この人物は養子で、元々は江戸時代前期の狩野派重鎮の勝田竹翁(別名:養景あるいは陽谿)の子供である。勝田竹翁は狩野派の表絵師:勝田狩野家の初代であり、この人物もまた狩野長信から画技を学んだとされている。1630年(寛永7年)からは、三代将軍家光の「御部屋絵師」となり、帯刀を許されて御用を勤め、朝鮮通信使が来訪した際には返書や屏風制作を行ったことが『古画備考』39巻に記されている。

狩野長信の弟子であったこと、さらに幕府の御用絵師となったこと、そして朝鮮通信使に関係した屏風制作に携わっていたことは狩野一渓と同じであり、仕事仲間として、また狩野派の表絵師として近しい立場にあったことが、狩野良信(重信)を養子としたことに繋がったのだろう。こうして同じ位の狩野派表絵師の家からの養子も迎え、代々幕府の御用絵師となった狩野内膳の子孫(根岸御行松狩野家)は、この頃には地位的にも、経済的にも安定していたと考えられる。

南蛮屏風図の量産化に生き抜く方法を求めた狩野内膳一族であったが、やがては屏風図作成にも陰りが見え始める。それがキリスト教禁令であり、幕府が厳しい取り締まりを行い、キリスト教を日本から根絶しようとしたことにより、南蛮屏風の受注は減り、そもそもそうしたテーマでの屏風制作を続けること自体が許されないことになっていったものと思われる。

狩野一渓が幕府の絵師となったのは1625年、正にキリスト教禁令によって南蛮屏風図の量産化にも、限界が見えてきたころだったのではないだろうか。幕府の御用絵師となった後は、その扶持をもらいながら南蛮屏風図の制作を行うことは問題であるので、この頃から狩野一渓が南蛮屏風図の制作に関与することは無くなっていったと考えられる。つまりキリスト教の禁令下と、狩野一渓の幕府登用が、その後に南蛮屏風図を制作しなくなった理由なのではないか。

「南蛮屏風図」の結論

最後に改めて狩野内膳筆とされる「南蛮屏風図」を振り返ってみたい。その原型は狩野内膳が手掛けて制作したものであるかもしれないが、プロトタイプとも言えるその作品は失われてしまったと考えるべきだろう。しかしその狩野内膳が描いたプロトタイプ、あるいはスケッチを基にして、狩野内膳自身が、あるいは息子の狩野一渓が「南蛮屏風図」の量産化を行ったと考えられる。現在残存している5点の「南蛮屏風図」はそのようにして制作された「南蛮屏風図」群のなかの幾つかであり、他にもこのような方法で制作された「南蛮屏風図」は存在したかもしれないし、あるいはこれから発見される可能性があってもおかしくはない。

一連の「南蛮屏風図」の制作者が狩野内膳であるとされながら落款の用い方に統一性がなく、制作年代もはっきりとしていないのは、こうした背景に基づいているのではないかと考えられる。そもそも「南蛮屏風図」に描かれているモチーフそのものがキリスト教禁令によって公に出来ないものとなったことや、狩野内膳の置かれた狩野派内の立場的・経済的な困難な状況を打破するための方法として量産化が行われたことも、誰が作者だったのかが不明瞭となった原因であるとも考えられるだろう。

本稿ではわたしの推測に基づいて「南蛮屏風図」の制作者が誰であるのか、さらにはどのように描かれてきたのかについての背景をここまで綴ってきたが、今後、さらに狩野内膳とその一族に関する研究が進み、文献・歴史的証拠の発見を通して「南蛮屏風図」に関する詳細がより明らかになってゆくことを期待しつつ、ここで一旦筆を置くこととしたい。

追記:南蛮屏風図の登場人物

ここまで狩野内膳について述べてきたが、そもそもこの考察は「南蛮屏風図」に描かれているひとりの人物について考えることから始まったものであることを述べておきたい。本来はこの人物が誰であるのかを特定しようというところから「南蛮屏風図」について書き始めたので、はじめの主目的を果たすには、どうしてもその部分を書かなければ本稿そのものが意味を為さないように感じている。しかしながらここから書くことは、先の狩野内膳や南蛮屏風図に関する考察にも増して、わたしの個人的な推測が多く含まれるものであると考え、あえて別立ての「追記」としてその考察を記しておくことにしたい。

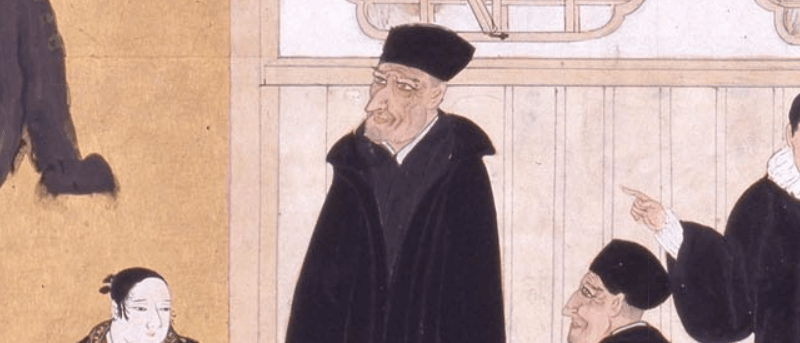

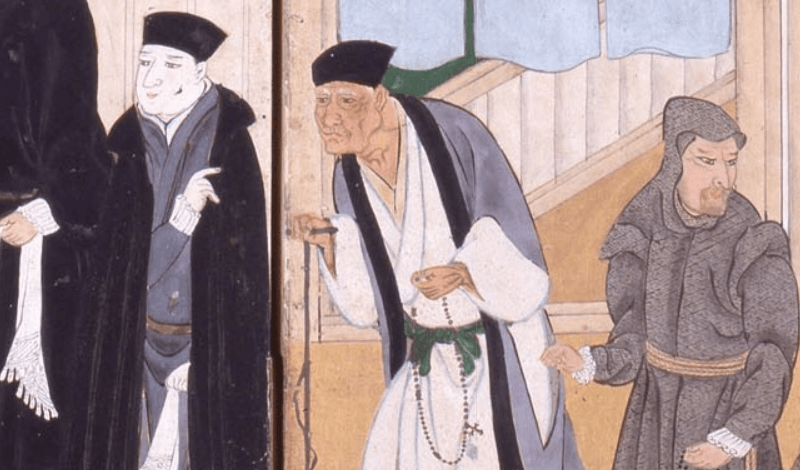

さて「南蛮屏風図」に登場している注目すべき人物は下図の老人である。

右手に杖、左手にロザリオを持ち、イエズス会士と同じ帽子を被っているこの人物はイエズス会にかなり近しい人物だったと推測される。もちろん狩野内膳はこの人物が誰かを特定しておらず、この人物に関しては様々な憶測がある。よってまずはその幾つかを紹介することから始めることにしたい。

結城了悟 の説

結城了悟(1922年10月17日 - 2008年11月17日)は、イエズス会司祭・キリシタン史研究者でセビリャ出身のスペイン人だったが、1978年に日本に帰化し結城了悟に改名している。結城了悟は『ロレンソ了斎―平戸の琵琶法師』で、この人物が日本人イエズス会員のロレンソ了斎(1526年 - 1592年)だとする見方を述べている。

ロレンソ了斎は (1526年 - 1592年「天正19年12月20日」) イエズス会のイルマン(修道士)として宣教に携わった日本人である。ロレンソ了斎は、肥前白石(現在の平戸市)にて生まれ、生まれつき片目が見えず琵琶法師として生計を立てていたと記録されている。しかしフランシスコ・ザビエルと出会って洗礼を受け、ロレンソという洗礼名となりキリスト教の布教活動に従事するようになる。

ルイス・フロイスも何度かロレンソ了斎について『日本史』の中で言及しているので、以下に引用しておく。

【 フロイス日本史 】第1巻 織田信長編 I

ロレンソは、外見上ははなはだ醜い容貌で,片眼は盲目で、他方もほとんど見えなかった。しかも貧しく穢い装いで、杖を手にして、それに導かれて道をたどった。しかしデウスは、彼が外見的に欠け、学問も満足に受けないで、読み書きもできぬ有様であったのを、幾多の恩寵と天分を与えることによって補い給うた。すなわち、彼は人並み優れた知識と才能と、恵まれた記憶力の持主で、大いなる霊感と熱意をもって説教し、非常に豊富な言葉を自由に操り、それらの言葉はいとも愛嬌があり、明快、かつ思慮に富んでいたので、彼の話を聞く者はすべて驚嘆した。

【 フロイス日本史 】第2巻 織田信長編Ⅱ

『あの方(ロレンソ)は、片眼は見えず他の方の眼もほとんど何も見えませんし、まだ異教徒であった頃には生計を立てるために、手には杖を持ち背には琵琶を負い、家々で琵琶を弾き、そして機知に富んだ着想を語って歩く物乞いに過ぎませんでした。しかも彼は都地方の人ではなく、日本の片田舎である肥前の国の、しかも賤しい家の生まれでありました。

このように元々ロレンソ了斎は、無学な琵琶法師で貧しい家の出身であることを述べている。また目が見えずハンディキャップがあったことについても言及されている。しかしその語りは人を引き付けるところがあり、多くの日本人をキリスト教に導いたとされている。またロレンソ了斎は、宣教師に随行して、織田信長や豊臣秀吉とも面会しており、その澱みない語り口ゆえに時の権力者たちにも大きな印象を残したとされている。

1586年(天正14年)5月、60歳のロレンソ了斎はコエリョ神父を伴って大阪城の豊臣秀吉を公式訪問しており、秀吉から厚遇を受けたことが記録に残っている。狩野内膳が豊臣秀吉に召し抱えられたのは狩野内膳と名乗ることが許された1587年(天正15年)以降と考えられるので、この機会に狩野内膳とロレンソ了斎が直接会うことは不可能だったはずであるが、ロレンソ了斎が残した印象は強いものがあったので、この人物の逸話について良く知っていた可能性はあるだろう。

また1591年に狩野内膳が肥前名護屋城の襖絵制作を兼ねて長崎を訪問した際に、ロレンソ了斎と会った可能性があることを結城了悟は述べているが、ロレンソ了斎が没したのが1592年2月3日で、和暦では天正19年12月20日である。この時期は肥前名護屋城の建築の最中であり、長崎で直接会ったというのはかなり確証の薄い話でしかない。また先にも記したようにそもそもその時期に狩野内膳が長崎を訪問したという事自体に文献的な証拠もない。また1591年に南蛮船が来航しているが、南蛮屏風図にあるような場面は、同年の10月を待たなければならなかった為、その時、ロレンソ了斎は数カ月前に既に没している。よって現実では、その場面にロレンソ了斎が登場するということはあり得ないということになるだろう。

ただ狩野内膳が後年、宣教師や長崎あるいは南蛮船来航の話を聞き、また記録には無いが長崎を訪問した際にキリシタンからロレンソ了斎について聞かされていたり、れに加えて豊臣秀吉との関係や逸話を知っていたりしたのならば、印象的な人物としてそれを後年になって屏風絵にも描き込んだという可能性はあるだろう。いずれにしてもリアルな象が描きこまれていることから、この屏風絵が完成するのは1597年以降でならなければならず、1591年からある程度の期間が経過した後になって描き始めた作品であると言えるだろう。

こうした詳細から考えると、その可能性は否定できないが、この絵に描かれた人物が間違いなくロレンソ了斎であるとは必ずしも言えないということになるだろう。

山田無庵の説

山田無庵(1947年-1993年)は英文法研究のかたわら、千利休の研究していた人物で、『キリシタン千利休―賜死事件の謎を解く』という著書でこの人物が千利休であるという説を述べている。

しかしこうした推測は、この屏風図が1591年以前の長崎が描かれているという前提に基づいたものであり、そうでなければその説は成立しないことになる。歴史を見ると、千利休は1591年4月21日に死去しており、利休が没してから4ヶ月後にロケ・デ・メロ・ペレイアは長崎に到着しているので、そもそもこの南蛮屏風に描かれているのは1591年の様子ではないということになる。しかし先にロレンソ了斎であるという説についても、後年描かれた屏風絵なので時代を問わない様々なイメージの集積であるとするならば、年代的な齟齬は問題ない。

山田無庵は、キリスト教が禁じている自殺(切腹)を利休が必ずしも行なったのではない点に力を入れた説明を行なっている。山田無庵は利休がキリシタンであったとしており、もし利休が本当にキリシタンであったのであれば、切腹は教理に反するため利休は切腹を行えないことになる。よって利休が自身で行なったと考えられている切腹についての反駁を同書で行なっている。

切腹(自殺)が行われなかった点には納得できる論理展開がなされているが、利休がキリシタンであったのであれば、なぜ大徳寺とあれ程までに深い関係にあったことが説明されておらず、こうした関係性についても説明が十分に為されなければ利休をキリシタンであったとすることはかなり無理がある説であるようにわたしには思えた。

他にもその根拠として、描かれた人物が茶人のような服装をしていることや、杖を手にしていることも挙げているが、こうした外見的な要素を主要な根拠とするのであれば、この人物をロレンソ了斎とする説ともあまり大きな違いはない。ロレンソ了斎も目が悪かったので杖をついていたであろうし、また絹の良い服(白服?)を着ていたこともイエズス会の記録にあるからだ。

自説の前に

このように南蛮屏風図に描かれた老人が誰だったかについては上記を始めとした様々な解釈があるのだが、狩野内膳が、それが誰であるのかを明らかにしていない以上、それを誰とする各々の解釈があっても良いのかもしれない。そこでわたしも第三軸として別のこの人物についての解釈を述べておきたいと思う。しかしその前に狩野内膳筆とされる「南蛮屏風図」の他のバージョンで、この人物がどのように描かれているのかを確認することから始めることにしたい。

結城了悟の「ロレンソ了斎説」も、山田無庵も「千利休説」も共に「神戸市博物館本」の南蛮屏風図のみを取り上げて、この人物が誰であるのかを述べている。5種類現存している他のバージョンを見てゆくと、まず「川西家旧蔵本」には「神戸市博物館本」同じような身恰好をした人物が描かれており、明らかに同じ人物であることが分かる。「文化庁本」は残念ながら左隻しか現存しておらず、右隻に描かれているこの人物がどのように表現されていたのかは確かめる術がない。よって残りの「リスボン国立博物館本」と「アメリカ人個人所蔵本」との3つの対比からこの人物に関する考察を行うことになる。

「リスボン国立博物館本」

「リスボン国立博物館本」にはこの人物がどう描かれているか、下図を確認して頂きたい。

服の色が異なっているが、背中が曲がった姿勢や、ロザリオを手にしているところや同じ形をした杖をもっていることから、この人物が「神戸市博物館本」と「川西家旧蔵本」描かれている老人に該当することは間違いない。しかし異なっているのは服の色だけでないところが重要である。「神戸市博物館本」と「川西家旧蔵本」ではこの老人は宣教師たちの一団の中に描かれていたが、この「リスボン国立博物館本」では後方の日本人長崎役人たちの一団の中に描かれている。この違いはこの人物が誰かを考えるにおいてかなり大きい。

「神戸市博物館本」と「リスボン国立博物館本」を比較すると、長崎役人と思われる武士たちは明らかに同じような身なりと持ち物を持ち、同じような姿勢をしている。「神戸市博物館本」はこの武士の一団の真ん中に若い武士が描かれているが、この人物がロザリオを手にした老人に置き換えられていることが分かる。先にこの南蛮屏風図には狩野内膳の描いたプロトタイプがあった可能性があることについて述べたが、そのプロトタイプではどちらだったのか。今となってはそれを知る手立てが無いが、いずれにしても量産型においては、自在にこうした人物の配置換えが行われているということは注目しておくべき点であると言える。

「アメリカ人個人所蔵本」

続いて「アメリカ人個人所蔵本」に描かれている老人の位置に注目して頂きたい。

「アメリカ人個人所蔵本」では、老人は宣教師の一団でもなく、武士の一団からも離れて、長崎で貿易品を扱う店内にいる老人として描かれている。この老人も服装が少し異なっていることや、屋内にいることから杖は手にしていないものの、ロザリオは手にしていることや、帽子や背中の曲がり具合からして、やはりあの老人の姿が描かれたものだと言えるだろう。ここに描かれた老人は、既に宣教師と行動したロレンソ了斎のような人物ではなく、長崎商人のひとりとして描かれているように思える。

異なる老人の位置

このように幾つかの南蛮屏風図を見てゆくと、必ずしも老人の描かれている位置が同じではないことが分かってくる。ではその理由はどこにあるのだろうか。先にも述べたように一連の南蛮屏風図は、まず狩野内膳がプロトタイプを制作し、そのプロトタイプに基づいて、各南蛮屏風図が制作されたと考えられる。これには狩野内膳が自ら関与したものもあれば、あるいは工房が制作してそれに狩野内膳の落款(飛込み落款)が入れられたものもあったと考えて良いだろう。そうであれば狩野内膳の描いたプロトタイプの南蛮屏風図が一体どのようなものだったのだろうかと興味が湧いてくるのではないか。しかしながら狩野内膳が描いたプロトタイプとされる南蛮屏風図は現存しておらず(あるいは始めから存在していなかったかもしれず)、それを確認することは、もし現存しているとするならばその発見を待たなければ不可能である。

そうした狩野内膳筆のプロトタイプがあったと仮定すると、各種存在している狩野内膳作の南蛮屏風図のなかでも、そのプロトタイプとされる狩野内膳自身の作品に最も近い配置や描写や構図で描かれたものが、原型を留めているという意味において、より古いものであり、さらには狩野内膳の関与によって作成された可能性もあると見なすことが出来るはずである。

しかし現存する5つの南蛮屏風図は、いずれも描かれた年代は特定されておらず、どの屏風図が古く、どの屏風図が新しいのかも不明である。現存する狩野内膳の南蛮屏風図の中でも、描かれているモチーフが多いことから「文化庁本」を最もプロトタイプに近いものだったのではないかとする意見がある。ただ残念なことに文化庁本は左隻だけしか現存しておらず、右隻が失われている為に老人の位置がどのようなものであったのかを確認することは不可能である。

しかしながら、段々とキリスト教に対する弾圧が加えられるようになった社会情勢と照らし合わせると、ある程度の制作された順番は推測出来そうに思える。まず「文化庁本」と「神戸市立博物館本」であるが、左隻に注目するとこれらにはキリストの画が異国の地にある塔らしき建物のなかにしっかりと描き込まれている。また「神戸市立博物館本」の右隻には、長崎のキリスト教寺院内で行われている礼拝の様子が描かれており、そこにも祭壇にキリスト像が描かれているのが見える。こうした宗教色の強いモチーフはキリスト教の禁令が出された時代には本来であれば描いてはならないものだったに違いない。

それに対して「リスボン国立博物館本」ではそうしたキリスト像が上手く処理されている。右隻ではキリストの画があった建物自体が無くなり、左隻ではキリスト教寺院で礼拝が行われている様子は描かれているものの、キリストの画がどのようなものかは建物内部で死角に入っていて屏風自体には描かれてはいない。

さらに「アメリカ人個人所蔵本」を見ると、左隻は「リスボン国立博物館本」と同様に建物自体が削られキリストの画は描かれていない。右隻では祭壇があり、キリストの画の一部が見えているのだが、やはり死角になって見切れており、キリストの画の全体が隠れて見えないようになっている。よって全体的に見てモチーフの選択の仕方は「リスボン国立博物館本」と同じであるとみなすべきだろう。

こうした描かれ方から狩野内膳の「南蛮屏風図」は以下の2つに大別できる。

A群 「神戸市立博物館本」

「文化庁本」

「川西家旧蔵本」

B群 「リスボン国立博物館本」

「アメリカ人個人所蔵本」

普通に考えれば、A群のようにキリスト画が屏風図内に描かれているものは、江戸時代初期に2回出された禁教令(1612年~1619年)以前に描かれたものであると見なすべきだろう。よってB群が描かれたのはキリスト教禁令後で、意図的にキリストの画を描かないことで、咎が及ばないように、あるいは屏風図そのものが崇拝の対象とならないように配慮したものと考えられる。禁令後はキリシタンへの取り締まりが強化され、踏み絵が隠れキリシタンの発見にも使われるようになっていたことを考えると、そうしたイコン(icon)を描くことは非常に危険なことだったと考えるべきだろう。

踏み絵

このような背景から考えると、まずA群が制作され、禁令後にB群が制作されたと考えるのがシンプルで腑に落ちるように思える。しかし実際にはそう簡単に結論付けることは難しいようにも思える。なぜならこの時代の絵師たちは、自分たちの表現のために作品を作っていたのではなく、あくまでも発注主の意図にそった作品を制作することが最も重要であったからである。そう考えると必ずしもA群 → B群という順番で南蛮屏風図が制作されたとは言えなくなる。なぜなら発注者がキリスト教に好意を示す者だったり、あるいはキリシタンということであれば、キリスト教禁令下にあってもキリスト教色の強い南蛮屏風図を制作するように求めたことだろう。それとは反対にキリスト教にはあまり興味がなく、他所から富が満載で運ばれてくる宝船のようなお目出度いイメージを装飾とするために南蛮屏風図を求めるような発注主であれば、キリスト教禁令前の時代だったとしても、キリストの画をわざわざ描き込むようなことは特に求めなかっただろう。そのような発注主であれば、極端な言い方をすればそれが南蛮屏風図であろうが、船に乗った七福神であろうが一向に構わなかったはずだからである。

ただし上記で考えられるような注文は希なものであったと考えられることと、またそれぞれ同じようなタイプの作品がどちらにも複数現存していること、さらにキリスト教禁令という影響は非常に大きかったはずであることから、A群 → B群という制作順番をセオリーとして考えるべきであろう。

それに加えて先にも述べたように、B群「リスボン国立博物館本」は他作品と比べて狩野内膳の関与している痕跡が薄く、これは狩野内膳自身の作品ではなく内膳工房とも言うべき制作者集団によるものであると『狩野内膳考』で、論文執筆者の成澤勝嗣が指摘している。つまりB群に属する、「リスボン国立博物館本」および「アメリカ人個人所蔵本」は、狩野内膳の関与が薄い、あるいはまったく関係していない作品であると考えた方が良いのだろう。

その根拠は、A群 → B群という順番で想定した場合、B群が描かれたのがキリスト教禁令発布以降(1619年)ということになり、その時には狩野内膳は既に没していたからである。よってこれを描くことが出来たのは狩野内膳以外に、内膳の款印を使うことが出来た者であるということになる。そしてその者たちというのが、狩野一渓であり、あるいはその一族から成る工房だったということになる。

また先に狩野内膳の一族による、「南蛮屏風図」の大量生産の可能性を述べたが、A群 → B群のように社会情勢が大きく変化する期間に亘って長期に制作されたこと。さらにその故にこそ、制作者が狩野内膳ひとりであるはずがなく、複数人によって制作されたものであることを証しするものとなっているように思えるのである。

老人は誰だったのか?

この老人は、幾つかの「南蛮屏風図」で異なる位置に描かれているが、それにはやはりキリスト教禁令が大きく関係していると考えて良いだろう。まずA群の宣教師の一団のなかに描かれた老人は、かなりイエズス会との関係が深い人物であるように描かれている。この老人自身もイエズス会の人間であり、描かれているような日本を管轄するような宣教師とも近しい存在だったように思える。そういう見方であれば、この人物を安直にロレンソ了斎とする見方も可能なのかもしれない。

しかしB群についてはまた異なる見方が必要である。「リスボン国立博物館本」では武士の一団の中に描かれており、この老人が長崎行政や南蛮貿易を管理するような立場の人物であるというようにも読めそうである。実際に長崎には「町年寄」と呼ばれる、長崎自治を司る4人が豊臣秀吉によって任命され、彼らが長崎(内町)を長崎奉行と共同して管理していたのである。さらに彼ら4人はいずれもがキリシタンであり、イエズス会宣教師とも深い関係を築いていた。よってロザリオを手に、武士の一団と共にカピタン・モールの上陸に立ち会うこの老人は、長崎「町年寄」のうちのひとりだったというようにも読めそうである。

さらに「アメリカ人個人所蔵本」に目を向けると、老人は店舗内にいる。この老人は、キリシタンではあるがこの店のオーナーでもあるかのような印象があり、これから上陸してきた南蛮人との取引を行ったり、貿易を行う商人であるという印象の描かれ方である。長崎(内町)の自治を行ってきた「町年寄」たちは、いずれも元々ビジネスマンであり、海外貿易にも従事してマカオやマラッカ、ルソンでも交易の経験も有しており、交易品を売買する商売を営んでいたとしても不自然ではない。

こうしたB群に描かれている老人の位置から考えると、この人物は「町年寄」だったのではないかという推測も可能であろう。実際に当時の「町年寄」のメンバー4人を以下に挙げておく。

・ 後藤宗印(トメ・ソイン)

・ 高木勘右衛門了可(タカキ・ルイス)

・ 町田宗賀(モロ・ジョアン)

・ 高嶋了悦(ジェロニモ)

彼等4人は、最初は「頭人」と呼ばれ長崎の自治を行っていたが、豊臣秀吉が直接、彼らに長崎(内町:中心部)自治を任せることを決定し「町年寄」と役職名を変更させた。彼らはみなキリスト教徒であり、各自がクリスチャンネームを持っていた。こうした町年寄たちについては、特に後藤宗印という人物に関するエピソードからさらに説明を加えることにしたい。

後藤宗印

天正14年から15年にかけて秀吉が九州平定した際に、秀吉は1587年(天正15年)6月19日にバテレン追放令を出し、翌6月20日にガスパール・コエリョに20日以内に国外退去を命じている。このような政策変更は長崎では重大事であった。なぜなら遡ること17年前の1570年(元亀元年)から、長崎はキリシタン大名の大村純忠(ドン・バルトロメオ)によってイエズス会に寄進されており、イエズス会の領地だったからである。

しかし豊臣秀吉のキリスト教禁令と宣教師追放に伴い、長崎はイエズス会から取り上げられ、秀吉の直轄地(天領)に組み込まれることになった。このようにイエズス会の追放と治世方法の変更に伴い、秀吉の命によって上記の4名は正式に町年寄として長崎内町を治めることになったのである。 だがイエズス会宣教師追放直後から、このような決定が下されるまでの期間中、これら4人の頭人(町年寄)たちは大きな不安を感じていたはずである。なぜならば彼らはいずれもキリシタンであり、宗教的にも治世においてもその多くをイエズス会に依存していたからである。つまり彼らはキリシタンでありながらも宣教師追放を決定した秀吉に従わなければならない立場となったのである。

こうした背景のなか、後藤宗印が代表して名護屋に滞在中の秀吉に謁見することになった。この時の秀吉の反応は良好なもので、秀吉は頭人たちに従来通り長崎内町を治めるようにと命じて彼らの役名を頭人から町年寄に変えたのである。またその時に、後藤宗印は秀吉から猩々緋の陣羽織を賜ったとある。猩々緋は「紅粉鯛」でも詳しく説明してあるが、猩々緋とはコチニールで染めた羅紗(毛織物)で非常に珍しく高価なものであった。このように長崎町年寄を代表して後藤宗印が秀吉に謁見したということ。さらにはそれによって自分たちの自治権を得ることが出来たこと。また猩々緋の陣羽織を秀吉が与えたことから考えても、後藤宗印の出自や風貌にはどこかノーブルなものがあったのかもしれない。

こうした豊臣秀吉との関係も踏まえて、「南蛮屏風図」に描かれている老人は、長崎町年寄のなかでも特に後藤宗印(1545年頃-1627年)だった可能性もまた一考すべきではないかと考えている。また後藤宗印はイエズス会宣教師にとっても重要な人物であった。後藤宗印はイエズス会がマカオから持ち込んだ活版印刷機を使い、『どちりな・きりしたん』、『おらしよの翻訳』,『ひですの経』などのキリスト教本の日本語版出版を行っている。

『ドチリナ・キリシタン』(ラテン語:Doctrina Christiana)はイエズス会によって作成されたカトリック教会の教理本で、日本で刊行された『ドチリナ・キリシタン』は現在、後藤宗印が出版したものを含めて以下の4種類、4冊だけしか残されていなのでかなりの稀覯本である。後藤宗印版の『ドチリナ・キリシタン』は、現在イタリアのカサナランセ文庫(Biblioteca Casanatense)が所蔵している。

このように後藤宗印は、自身がキリシタンだったことからイエズス会宣教師とも深い関係にあり、また町年寄として長崎の中心部(内町)の自治に中心人物であった。また同時に貿易も手掛けていたビジネスマンであったことから、この人物が南蛮屏風図に描かれたとしても何の違和感もないだろう。南蛮屏風図が制作された年代が、良く言われている1591年ではなく、慶長年間後半(1606年~1615年)とするならば、この時の後藤宗印は既に65歳を超えている年齢である。ここからも南蛮屏風図に描かれた老人の年齢との齟齬は無く、むしろ後代のこの時代になってロレンソ了斎や、千利休が描かれたとするよりは、長崎の人物をモデルにした後藤宗印のような人物が描かれているとしたほうが違和感を感じないように思える。

よってわたしは、この老人を「長崎町年寄」の誰か、さらに踏み込んで言うと後藤宗印だったのではないかと推測するのである。しかし実際には南蛮屏風図が描かれたのがいつだったのか。また描かれている情景はいつものか。そして発注主がだれであったかが正確に分からない以上、先にも述べたようにそれを誰とするのかについては各々の解釈があっても良いのかもしれない。

南蛮屏風図が描かれたのが、1597年~1616年迄の間であれば、この老人がロレンソ了斎のような日本人キリシタンだった可能性は高くなるように感じる。これはA群に属する南蛮屏風図で、この老人の位置がイエズス会宣教師の一団として描かれていることを根拠とすることが出来るだろう。

それに対して老人の位置が、宣教師から離れて、長崎武士(役人)に囲まれているものや、商店の中に描かれているものはB群に該当する。これらの南蛮屏風図がキリスト教禁令の進められた1616年以降に制作されたのであれば、A群で描かれた老人の位置は変更され、同時に描かれた老人の立場もまた変わった印象になっていることにも説明がつくように思われる。このように時代が下がってから描かれた南蛮屏風図であれば、「町年寄」として長崎の自治に関与し、かつキリシタンとして活動し、1622年に獄中で殉死したとも考えられる後藤宗印がそこに描かれていてもおかしくはないだろう。

南蛮屏風図における老人の描かれ方の分岐点はどこにあるのかというと、やはり1616年という狩野内膳の没年であり、A群を手掛けたのは狩野内膳、あるいは狩野内膳の関与する工房であったと考えられる。1616年に狩野内膳が没してからは、狩野一渓が主導してこうした南蛮屏風図の量産を試みたと考えられ、それらがB群に該当するものとなっているのだろう。

最後に

以上、南蛮屏風図についての考察を述べてきたが、実はこうした考察を進めることになった発端は、江戸時代に書かれた料理書「鯛百珍料理秘密箱」に記されている、後藤流という長崎に由来する料理流派であった。当時の長崎について調べてゆく中で南蛮屏風図がどのように描かれていったのかについて考察を深めることになったのであるが、本来のわたしの最大の関心事は、その後藤流とは一体どのような由来をもつ流派だったのかということである。

仮説として後藤宗印を始めとして、幕末まで長崎で町年寄を世襲してきた後藤家に由来するものであることを示しているので、関心がある方は、ぜひ「長崎てんふら」の項を読んでみて頂ければ幸甚である。

また長崎料理(卓袱料理)の調査から、「天麩羅」についても調査しており、これもまた南蛮由来の料理であることからどこか南蛮屏風図とそこに描かれている風俗との関係性もあると感じている。食文化の分野から、美術史や歴史にもアプローチすることにより、また異なる観点や気づきがあるものと考えており、今後もそうした切り口から食だけに留まらず、広い分野での考察を述べてゆきたいと考えている次第である。

参考資料

『南蛮美術』 西村貞

『南蛮屏風』 高見沢忠雄

『狩野内膳考』 成澤勝嗣

『丹青若木集』 狩野一渓

『古画備考』 朝岡興禎

『当代記』第三卷 松平忠明

『鹿苑日録』第二卷 辻善之助

『日本王国記』 アビラ・ヒロン

『南蛮美術総目録』 市立神戸美術館

『地球図をあしらった南蛮屏風 : 在ミュンヘン本について』 海野一隆

『The Dream of Christian Nagasaki: World Trade and the Clash of Cultures 1560-1640』 Reinier H. Hesselink

『豊国祭礼図を読む』 黒田日出雄

『捃印補正』 石隠

『日本書画落款大事典 上巻』 日本書画落款大事典刊行会編

『日本初期洋画の研究』 西村貞

『國華 351号 1919年刊 P56~63:狩野内膳筆豊国大明神臨時祭図屏風』 藤懸静也

『國華 352号 1919年刊 P100~102:豊国祭の屏風に就て』 田中豊蔵

『後素集』 狩野一渓

『本朝画史』 狩野永納

『三暁庵随筆』 三暁庵静隠

『林羅山文集』 林羅山

『狩野光信の時代』 黒田泰三

『狩野光信への"酷評"再確認』 黒田泰三

『太閤記』 小瀬甫庵

『日本美術史学史序説(5)』 田中日佐夫

『内膳南蛮屏風の宗教性』 小林千草

『狩野内膳系南蛮鬟風についての一考察』 塚本美加

『南蛮屏風の変遷』 成澤勝嗣

『南蛮―NAMBAN―昇華した芸術』 西南学院大学博物館2015年度秋季特別展

『新・桃山展 - 大航海時代の日本美術』 西南学院大学博物館2015年度秋季特別展

『Portugal, Jesuits and Japan, spiritual beliefs and earthly goods』 Victoria Weston

『Harbouring Expectations - The Littoral as Contact Zone in the Visual Arts of Japan and the Netherlands around 1600』 Joachim Rees / Nora Usanov-Geissler

『When Worlds Collide—Art, Cartography, and Japanese Nanban World Map Screens』 Joseph F. Loh

『ロレンソ了斎―平戸の琵琶法師』 結城了悟

『フロイス日本史』第1巻 織田信長編 I:将軍義輝の最期および自由都市堺 ルイス・フロイス著 松田毅一, 川崎桃太訳

『フロイス日本史』第2巻 織田信長編 Ⅱ:信長とフロイス ルイス・フロイス著 松田毅一, 川崎桃太訳

『ロレンソ了斎の豊後府内滞在の記録 - ロレンソ了斎の生涯に沿って』 久保田典彦

『十六・七世紀イエズス会日本報告集 第1期 第1巻』 松田 毅一 他 (翻訳)

『キリシタン千利休―賜死事件の謎を解く』 山田無庵

参考図版

狩野内膳筆 南蛮屏風 ①

狩野内膳筆 南蛮屏風 ②

狩野内膳筆 南蛮屏風 ③

狩野内膳筆 南蛮屏風 ④

狩野内膳筆 南蛮屏風 ⑤

狩野内膳筆 豊国祭礼図

岩佐又兵衛筆 豊国祭礼図

狩野一渓筆 吉野花見図屏風

長谷川等筆 柳橋水車図屏風

狩野孝信筆(推定) 唐船・南蛮船図屏風