ラ・ヴァレンヌ

料理人のラ・ヴァレンヌ

ラ・ヴァレンヌ(François Pierre de la Varenne:1618-1678)は、17世紀フランスの料理人である。

彼の実際の名前はフランソワ・ピエールであって、後に続くラ・ヴァレンヌというのは自分で名乗り始めた通称である。このラ・ヴァレンヌという通称は、一世代前に料理人から侯爵にまで出世したギヨーム・フーケ・デ・ラ・ヴァレンヌ(Guillaume Fouquet de la Varenne:1560-1616)という人物に由来しており、フランソワ・ピエールは、この人物の名前に付く「ラ・ヴァレンヌ」を自身も名乗ることで、料理人としての立場に権威付けをしようとしたと考えられる。

16世紀に侯爵となったラ・ヴァレンヌこと、ギヨーム・フーケについても説明しておきたい。彼はフランス王アンリ4世の妻、マリー・ド・メディシスの料理人だったが、やがてアンリ4世に仕え始め、政治家となり、知事さらには侯爵にまで出世した人物である。ちなみにギヨーム・フーケは王立郵便サービスを一般に開放し近代フランス公共郵便サービスの創設に貢献した人物としても知られている。この料理人出身のギヨーム・フーケは後に「ラ・ヴァレンヌ」をその名に付すようになるが、後代の料理人フランソワ・ピエールはそれにあやかり、同じくラ・ヴァレンヌを名乗るようになったのである。

そもそも「ラ・ヴァレンヌ」とはギヨーム・フーケの領地名を意味する権威的な呼称であったが、フランソワ・ピエールはこれを自身の通称として用いることで料理人としての権威を高めようとした。見る人によっては同じラ・ヴァレンヌを名乗っていることから、料理においてフランソワ・ピエールがあたかもギヨーム・フーケの後継者であるかのように感じたのではないだろうか。やがてその本名以上に、フランソワ・ピエールはラ・ヴァレンヌとして知られるようになり、現在ではラ・ヴァレンヌといえば、ギヨーム・フーケ以上に、これから語る料理人のラ・ヴァレンヌのことを指すまでになっているのである。

実はこうした経緯で名前が付けられていることから、ラ・ヴァレンヌを説明するものの中には、料理書筆者のフランソワ・ピエールと、侯爵にまでなったギヨーム・フーケを混同し間違えて説明しているものが少なくない。しかし両者は全く無関係な人物でありラ・ヴァレンヌについて調査する場合には混合することがないよう注意が必要である。

ラ・ヴァレンヌは日本語では他にもヴァレーヌとも表記されることもあるが、本稿では統一してラ・ヴァレンヌと表記することにしたい。そして同時にラ・ヴァレンヌという名前の経緯には、こうした背景があったということをも理解しておいて頂きたい。なぜならここからもラ・ヴァレンヌの性格や、考え方を汲み取ることが出来るからである。本稿では、こうしたラ・ヴァレンヌの人物像の詳細も折に触れて描き出すことにする。

ラ・ヴァレンヌの来歴

ラ・ヴァレンヌは1615年あるいは1618年のいずれかの年にブルゴーニュのシャローヌ・シュル・ソーヌで生まれた。料理人となったラ・ヴァレンヌは、デュクセル侯爵 (ルイ・シャトン・デュ・ブレ:Louis Chalon du Blé)に仕えるようになる。デュクセル侯爵はコルマタン領主であり、ラ・ヴァレンヌが生まれたシャロン・シュル・ソーヌ県知事も務めた人物である。

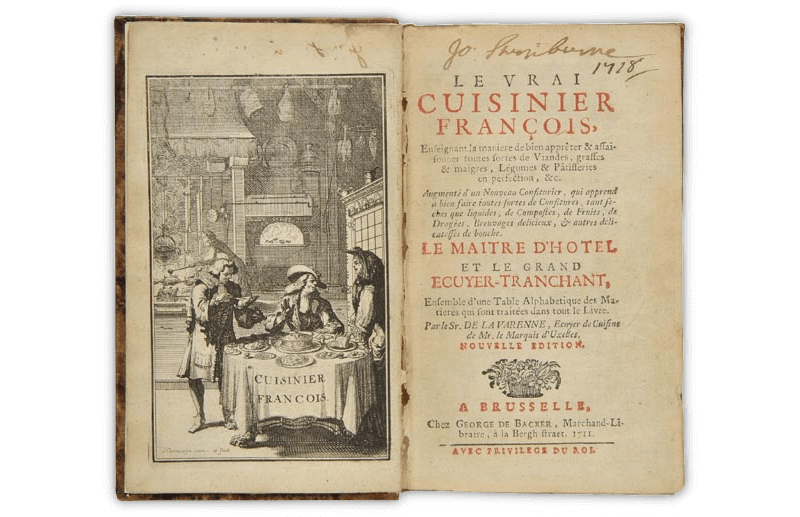

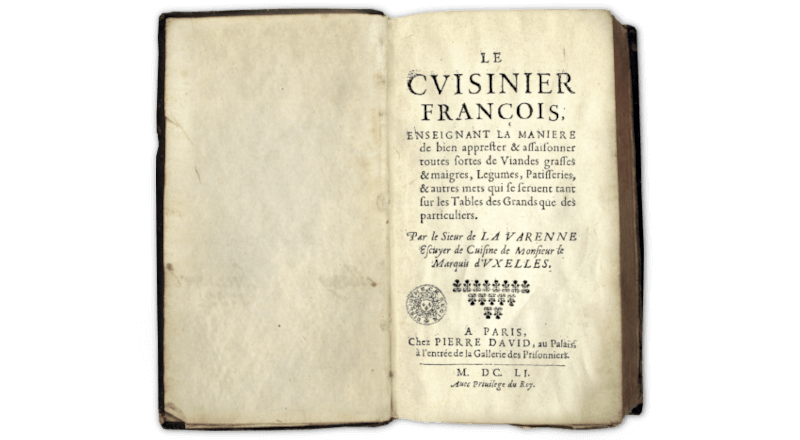

ラ・ヴァレンヌの著書『Le Cuisinier François』を確認すると、ラ・ヴァレンヌはデュクセル侯爵の元で10年間仕えていると記しており、ここからラ・ヴァレンヌが自身の料理書をデュクセル侯爵に献じた理由が分かる。実際にタイトルページをみると、そこには著者であるラ・ヴァレンヌの名前と共に、主人のデュクセル侯爵の名前が掲載されているのを確認出来る。

この主人デュクセル侯爵の名は、ラ・ヴァレンヌ考案の料理法「デュクセル」として現在でも残っている。当時は料理名や料理方法に王侯貴族の名前を付けることが一般的であり、それは同時に大変名誉なことでもあった。17世紀~18世紀に誕生したベシャメル、コルベール、マントノン、スービーズなど王侯貴族の名前が付いた料理は現代でも使われている料理名である。これらの料理名は、彼らが抱えていた料理人が考案した新しい料理であり、当時の料理人たちは自分の主人の名前を料理に冠することで敬意を表していたのである。ラ・ヴァレンヌが考案したデュクセルも、そうした料理法のひとつであると考えられている。(デュクセルについては後半に、さらには別項目「デュクセル」で詳しい解説を加えることにしたい)

こうした料理人としての経験を経て、ラ・ヴァレンヌが1651年に出版したのが『Le Cuisinier François』である。この料理書の出版はかなり画期的であった。なぜなら中世フランスで、通称タイユヴァンことギョーム ティレルが出版した料理書『Le Viandier:ル・ヴィアンディエ』以降、ようやく約300年以上を経て特筆すべきフランス語の料理書が登場したからである。同書の詳しい内容については後で語ることにしたいが、この料理書の登場によって、中世から続けられてきた料理方法が打ち破られ、近代的な料理方法に移行する嚆矢となったということだけはまず先に述べておきたい。

1678年にラ・ヴァレンヌはディジョンで亡くなり、約60歳でその生涯を閉じた。ラ・ヴァレンヌが歴史上の人物として取り上げられることは無いが、この人物がその後のフランス料理に残した影響は非常に大きかった。ラ・ヴァレンヌの革新的な料理書によって、その後のフランス料理は中世的方法を脱却して、近代的な方法へと前進することになっていったからである。

ラ・ヴァレンヌの料理書

ラ・ヴァレンヌは料理人としてだけでなく、料理書の著者としても優れていた。そのことはラ・ヴァレンヌが料理名をアルファベット順にするなど、今までにない新しい掲載方法を採用していることからも理解できる。こうした記述方法の採用によってラ・ヴァレンヌは自身の料理書に、漏らさず、体系的に料理のレシピを書き記そうとしたと思われる。1694年になってようやくアカデミー・フランセーズがフランス国内最初の辞典を出版したことを考えると、それに先行すること30年以上も前にアルファベット順表記を採用したことは、それだけで驚きと評価に値するはずである。

以下に一般的にラ・ヴァレンヌの著作と考えられている料理書の出版年とタイトルをまとめて記しておく。

1651年 『Le Cuisinier François』 ★

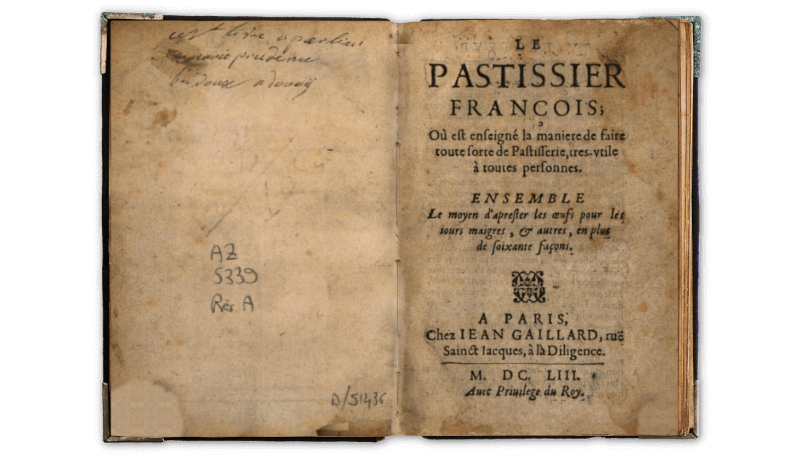

1653年 『Le Pâtissier François』(作者でない)

1655年 『Le Pâtissier François』(作者でない)

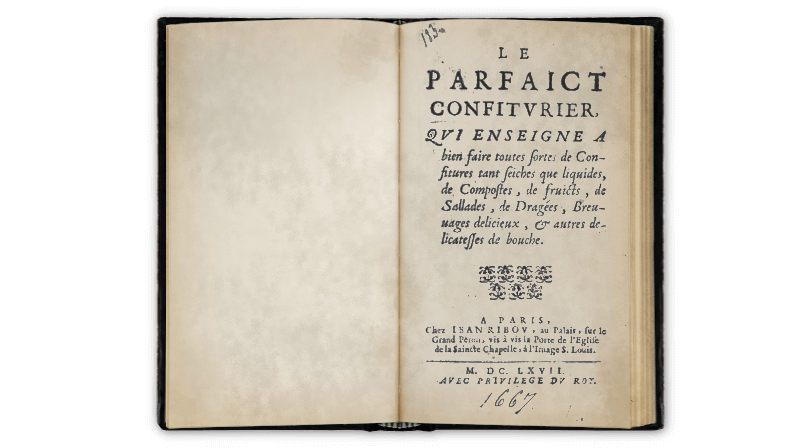

1660年 『Le Parfaict Confiturier』 ★

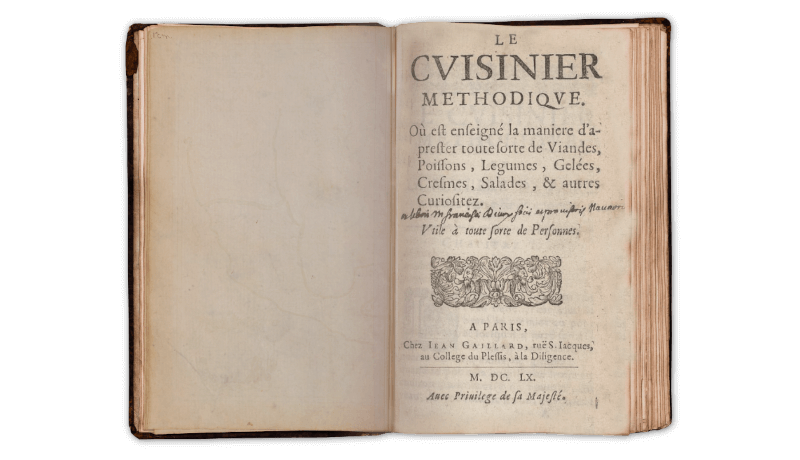

1660年 『Le Cuisinier françois methodique』(作者でない)

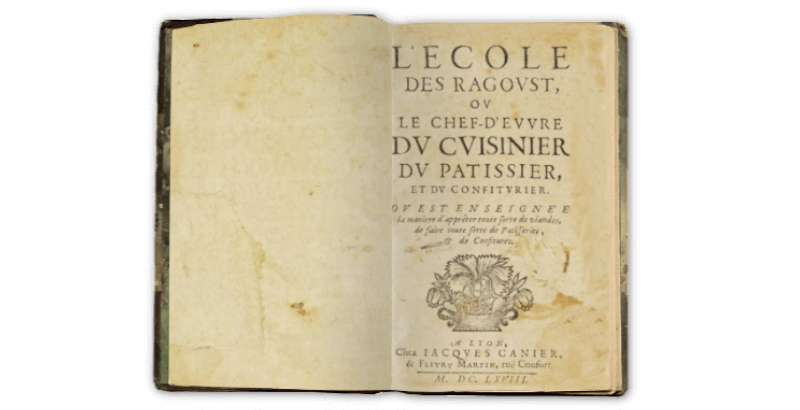

1668年 『L'ecole des ragoust』(作者でない)

このリストで注意を要するところは、ここに挙げた料理書が必ずしもすべてラ・ヴァレンヌによって書かれたものではないということである。1651年刊『Le Cuisinier François』と、1664年刊『Le Parfaict Confiturier』の★付きのふたつは、ラ・ヴァレンヌによって書かれたと考えて良さそうである。しかしその他の料理書は本当にラ・ヴァレンヌの著作物なのかは非常に疑わしい。わたしがそう考える嫌疑の根拠を、疑わしいラ・ヴァレンヌの料理書が出版された経緯や背景を紐解きつつ説明することにしたい。

1651:Le Cuisinier François

ラ・ヴァレンヌ最初の料理書『Le Cuisinier François』で、この日本語タイトルは『フランスの料理人』と訳出出来る。しかしこのタイトルの意味については異論もあり、料理史家のクリスチャン・ギイは『An Illustrated History of French Cuisine』p.54 のなかで、ラ・ヴァレンヌの本名がフランソワ・ピエール(François Pierre)であること、さらにはラ・ヴァレンヌ自身も「料理人フランソワ」を自称していたことから、この料理書タイトルの意味は『料理人フランソワ』だという見解を述べている。諸説あるが、本稿では『Le Cuisinier François』は、一般的な『フランスの料理人』として表記する。

料理書『フランスの料理人』は、新しい時代の革新的な料理レシピが記された間違いのない名著である。内容そのものの価値が非常に高いのは当然であるが、ラ・ヴァレンヌの料理書はそれとは別に、稀覯本としての価値が非常に高いことが知られている。

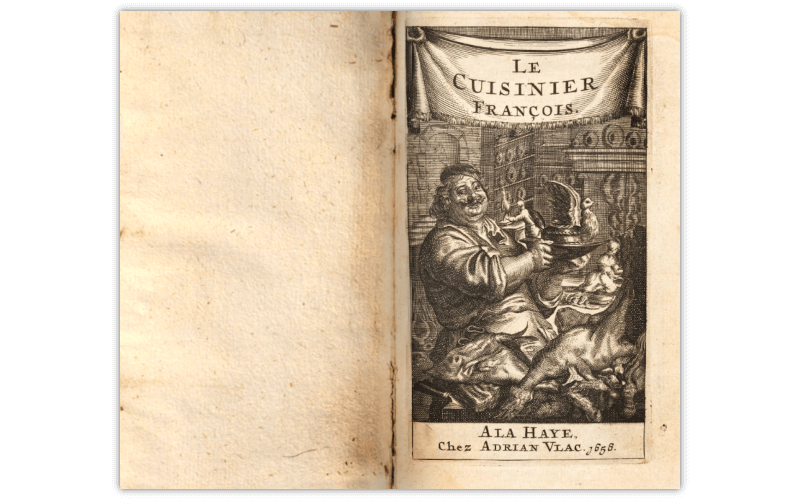

上図は1656年にハーグの書店エイドリアン・ヴラックによって出版された『Le Cuisinier François:フランスの料理人』で、印象的な扉絵が付いていることから人気の高い稀覯本である。ラ・ヴァレンヌの料理書は、料理書としての価値も非常に高いが、実はそれとは別に稀覯書としての価値も高く、驚くほど高額で取引されている。こうした詳細は次に紹介する『Le Pâtissier François』のなかでも合わせて説明することにしたい。

1653:Le Pâtissier François

『Le Pâtissier François』は、日本語にすると『フランスのパティシエ』というタイトル名となる。翻訳者によってはこれを『フランスの菓子職人』と訳出する場合があるが、これは必ずしも正確な翻訳ではない。なぜなら当時から現在に至るまでフランスのパティシエの仕事の範疇は、菓子だけでなくパイ生地などをつかった総菜類も含まれているからである。実際に同書ではオムレツなど約60種類もの卵料理も含まれている。よってパティシエを単に菓子職人とするとニュアンスが少し異なってしまうことになる。よって本稿ではこの料理書を『フランスのパティシエ』と表記することにしたい。

最初に出版された『フランスの料理人』は料理中心の内容であり、パティスリー関連のレシピは限定的で一部巻末に掲載されているのみである。それに対して『フランスのパティシエ』は、テリーヌ、ケーキ、タルト、パイ、フリッター、ビスケット、さらに卵料理のレシピがふんだんに掲載されている。このようなふたつの書籍の性格の違いを根拠に、『フランスのパティシエ』は、『フランスの料理人』を補うための続編として出版されたと考える研究者は少なくない。しかし実際のところ様々な理由から『フランスのパティシエ』はラ・ヴァレンヌの著書であるとは言えない。その根拠となる理由を幾つか挙げながら解説を進めることにしたい。

『フランスのパティシエ』は

なぜラ・ヴァレンヌ著作とされたのか

『フランスのパティシエ』がラ・ヴァレンヌの著作であると信じられるようになったのは、フランス料理古書文献の研究家のジョルジュ・ヴィケール(Georges Vicaire:1853-1921)が、『フランスのパティシエ』の著者はラ・ヴァレンヌである可能性が高いと目録に記したことが原因である。書誌学者のヴィケールには『Bibliographie gastronomique』あるいは、『Manuel de l'amateur de livres du xixe siècle』全8巻といった著作があり、フランス古書を収集する者にとってこれらの文献目録は必携の書となっている。そのヴィケールの記した見解が後世に与えた影響の大きさは言うまでもない。

辻調グループの創設者で、かつフランス料理研究家であった辻静雄も、1981年刊 辻静雄ライブラリー6『料理人の休日』p.34で、ヴィケールの料理書目録がいかに重要であるかについて次のように述べている。

【 料理人の休日 】

フランス料理の本を集めるのにまず必要なのは、ヴィケールという人の『ビブリオグラフィー・ガストロノミック』、つまり料理書目録で、1890年に出版されている。今では手に入れ難いものだが、これなしには仕事は、全くはかどらないともいえる。ヴィケールは数千冊におよぶ書物を渉猟し、適切な解題を与えてくれている。

辻静雄は料理稀覯本のコレクターであり、その著作のなかで所有している稀覯本について良く言及することがある。その辻静雄もヴィケールの書籍目録を参照しながらコレクションを拡張していたのである。こうした古書の料理書を収集するのであれば、ほぼ常識的に所有していなければならない一冊、それがヴィケールの『ビブリオグラフィー・ガストロノミック』ということになる。

わたしも17世紀~19世紀の料理書調査のために、ヴィケールの料理書目録を良く参照することがある。辻静雄はこの目録すら手に入れにくくなっているとかつて述べたが、現代ではフランス国立図書館(BnF)を始め、各大学や研究機関がデジタルアーカイブ化してウェブで全公開しているので『ビブリオグラフィー・ガストロノミック:Bibliographie gastronomique』はいつでも参照可能である。現代は大変良い時代になったと言えるが、逆に言えばこうした稀覯本や歴史的文献はどんどんデジタルアーカイブ化して、世界に発信してゆくことこそが教育・研究機関の務めになってきたと言える。

デジタルアーカイブの発信機能のない大学や、図書館が貴重書を購入する場合があるが、こうした機関は購入しても宝のように後生大事に書庫の奥深くに仕舞い込んでしまい、決して外部に公開しようとしない。これはいわゆる秘匿という行為に他ならない。こうした所蔵の仕方は時代のニーズにそぐわないし、社会全体のアカデミックな進歩を阻害する行為でしかないのでぜひとも早急に改めて頂きたい。また個人的にはそうした機関に貴重な稀覯本は絶対に購入して欲しくない。なぜならそうした機関に買われた貴重書はある意味、単なるデッドストックになってしまっているからである。

さてヴィケールに話を戻して、料理書目録の『Bibliographie gastronomique』p.664 を確認すると、確かに『フランスのパティシエ』の著者はラ・ヴァレンヌではないかというヴィケールの見解が記されている。併せてヴィケール以前に出版された料理書目録を確認したが、どの目録にもこの料理書の著者をラ・ヴァレンヌするものは存在していない。つまりヴィケールが『フランスのパティシエ』の著者がラ・ヴァレンヌという可能性を最初に示したのである。

ヴィケールがこうした見解を述べたのは、もちろん何らかの根拠があったからだと考えられる。そのひとつとして挙げられるのが『フランスのパティシエ』の書物としての希少性と価値の高さである。実はこの料理書は、非常に珍しくかなり高額で取引される稀覯本である。19世紀にこうした稀覯本収集が高まりをみせるようになり、以来、古書コレクターの世界で『フランスのパティシエ』は伝説的な一冊としてマニア垂涎の的となってきた。

よってここからは、『フランスのパティシエ』が稀覯本としてどのような価値と位置づけにあるのかを解説しつつ、なぜヴィケールが著者をラ・ヴァレンヌとしたのかの理由に迫ってみることにしたい。

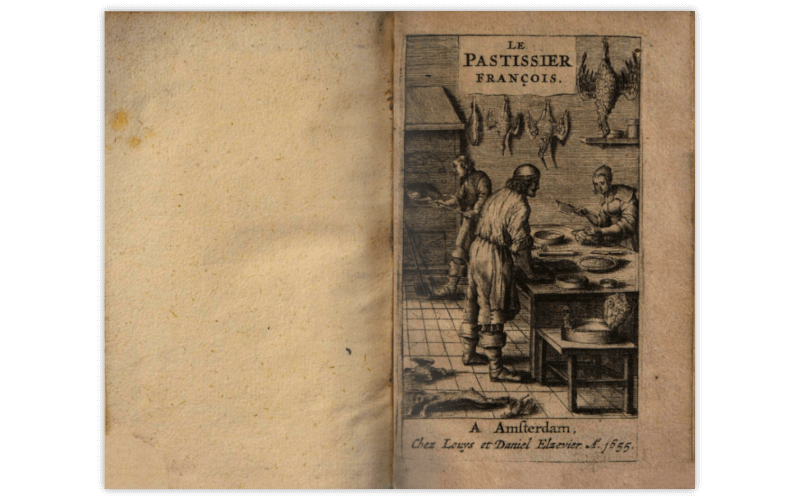

稀覯本『フランスのパティシエ』

『Le Pâtissier François:フランスのパティシエ』は有名な稀覯本であり、コレクターあるいは稀覯本に通じている人であれば『フランスのパティシエ』を知らないなどということは絶対にあり得ない。なぜなら『フランスのパティシエ』はレア中のレア書籍であり、収集家であれば誰もが自身のコレクションに加えたいと憧れる究極の一冊だからである。

1655年にオランダ・アムステルダムで出版された、上図のエルゼヴィル版が最も希少性が高い一冊として知られている。この書籍を印刷・出版したのはエルゼヴィル(Elzévir)という版元である。エルゼヴィルは、美しい活字と正確な印刷、片手に収まる程の極めて小型の書物を特徴としており、稀覯本収集家に大変人気の高い出版書店だった。エルゼヴィルは1580年にオランダのライデンで製本業および書店として創業し、ライデン大学の出版物などを手掛けてきた。その後、子孫はアムステルダムにも進出し、1712年の廃業までの約150年にわたって数多くの質の高い書籍を出版してきたのである。

現在、オランダに本拠地を置くエルゼビア(Elsevier)という国際的な出版社があるが、このエルゼビア社は、エルゼヴィルの廃業後、1880年に新規に創業したまったくの別会社である。しかしエルゼビア社は、かつてエルゼヴィルが1620年に採用した下図のプリンターズ・マークを引き継ぎ、これを会社のロゴとして用いている。

エルゼヴィルの意匠は、ニレの木に葡萄の蔓が巻き付き、賢者と共にラテン語で「ひとりではない」を意味する「Non Solus」が記されている。これは学術の徒にとって書物は友であること。また学術的なサポートをエルゼヴィルが書籍出版を通して担うという意思の現われであったと読み解くことも出来る。

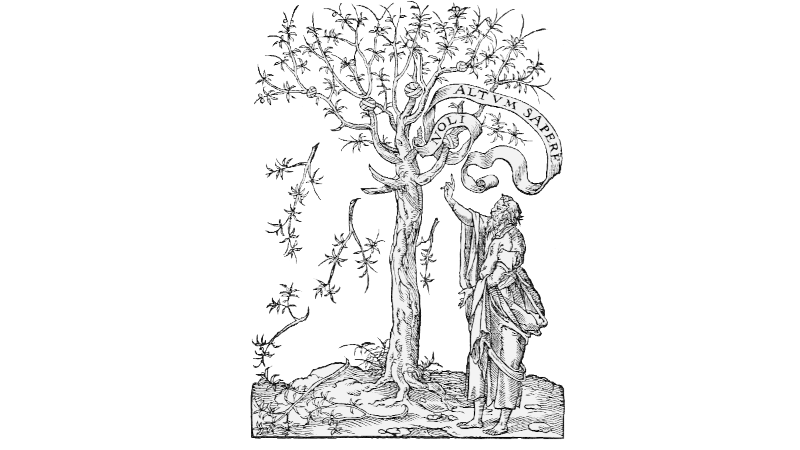

簡単にではあるが、このプリンターズ・マークがエルゼヴィル家によって採用された経緯についても述べておきたい。まず16世紀の出版業界にあって注目すべき人物は、古典学者にしてパリの印刷業者だったロベール・エティエンヌ(Robert Estienne:1503-1559)である。この人物は『ラテン語類語辞典』や『聖書:ウルガタ訳』などを出版して高い評価を得ていた。そのロベール・エティエンヌが使っていたプリンターズ・マークが下図である。

先行していたパリを拠点とするロベール・エティエンヌと、後発のライデンを本拠地としたエルゼヴィルの意匠モチーフが類似していることは一目瞭然である。エルゼヴィルがロベール・エティエンヌを意識して出版事業を開始したことは、こうした意匠モチーフの同一性からも明らかである。ロベール・エティエンヌの意匠には新約聖書の『ローマ人への手紙11章20節』のラテン語引用の「Noli altum sapere」(高ぶるな)が記されている。ライデンで創業したエルゼヴィル家は、既に先行していたロベール・エティエンヌにならい、同じように木と賢者をプリンターズ・マークに採用したのであろう。

1638年にエルゼヴィルの分家は、ライデンとは別にアムステルダムに新たに印刷所を設立し、かなり質の高い学術関連書籍の出版を始めるようになった。『フランスのパティシエ』は、こうした時期にアムステルダム・エルゼヴィル家によって出版された一冊である。アムステルダム・エルゼヴィル版『フランスのパティシエ』の扉ページには、フクロウ、オリーブの木、盾を持った女神ミネルヴァの意匠になっており、これに「Ne extra oleas」というモットーが記されている。1642年にアムステルダム・エルゼヴィル家のルイ・エルゼヴィルによってこの意匠が始めて使用され、後継者のダニエル・エルゼヴィルもこれを用いたことから、アムステルダム・エルゼヴィル家独自のブランドとしてこの意匠は認知されるようになっていった。

アムステルダム・エルゼヴィル家が、意匠に女神ミネルヴァを使い始めたことには理由がある。それはミネルヴァが戦いの女神であると同時に、知恵を司る女神だからである。

さらに言うと、オランダ最古で1575年創立のライデン大学があり、この大学の紋章にもミネルヴァが描かれている。エルゼヴィルはライデン大学の出版を手掛けてきた印刷業者であり従来から深い関係にあった。こうした経緯もあって、アムステルダム・エルゼヴィル家はライデン大学と同じミネルヴァを、新設された事業のプリンターズ・マークに採用することにしたのであろう。

Universiteit Leiden

ライデン大学紋章

アムステルダム・エルゼヴィル家の意匠には、「Ne extra oleas」というモットーが記されている。これは「オリーブの木の内に」という意味で、アリストパネスの『かえる』ギリシャ語の一節: ἐκτὸς οἴσει τῶν ἐλαῶν (v. 993-995)をラテン語訳にした引用である。かつて競馬が行われた競技場には乗り越えてはならない境界線としてオリーブの木が植えられていた。したがって「Ne extra oleas」は、知性によって迷走することがないよう「人間の英知の範囲内にとどまること」を意味している。

アムステルダム・エルゼヴィル家のこのモットーは、先に紹介したパリで出版業を行なっていた、ロベール・エティエンヌの意匠にある「Noli altum sapere」(高ぶるな)を意識しつつ、自身も謙虚であることをモットーに印刷事業を行なっていたことの証ではないだろうか。

19世紀になると稀覯本の収集が盛んになり、エルゼヴィル社の書籍は印刷技術の高さと、工芸品的な価値から人気を集めるようになる。こうしたエルゼヴィルの書籍中でも、『フランスのパティシエ』は最も入手困難とされ、伝説的な稀覯本として紹介されるようになっていった。エルゼヴィルの他の全ての書籍を収集しようとしても、最後にどうしても入手出来ない一冊が『フランスのパティシエ』だったこともコレクター熱を煽る要因だったとされている。

エルゼヴィル版の希少性

エルゼヴィルの書籍は重要なコレクションであることから価値が高く、それに応じたかなりの高価格帯で取引が行われている。そのなかでも特に『フランスのパティシエ』が高価なのは、この書籍の残存数が非常に少ないからである。これには理由があり、厨房などの料理の現場で使われる料理書の類は、汚れ、傷ついたり、そのまま捨てられてしまうことが多く、必然的に生き残る書籍がかなり限られてしまうからである。

後でも詳細は取り上げるが、19世紀の初期には現存する『フランスのパティシエ』が2部しか確認されていないと、ある文献目録が記したことから、当時から同書はエルゼヴィル版収集家の間で垂涎の的となってきた。その後、何冊もの『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版は発見されたが、それでも尚、依然として希少性が高く高価で取引される最も有名な稀覯本であることに間違いない。

わたしの知る限り、現在の日本には二冊の『フランスのパティシエ』が存在している。一冊は目白大学図書館(公開デジタルアーカイブ化無し)、もう一冊は京都の古書店の所蔵である。前述した辻調グループの創設者の辻静雄は、著名な料理稀覯本のコレクターであったが、さすがに『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版は所有していなかったようである。なぜなら辻静雄が所有していたならば、必ずどこかにそうした稀覯本について書いていたはずだからである。しかし彼は『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版の所持について一切言及していない。ここからするとやはり辻静雄のコレクションに『フランスのパティシエ』は含まれていなかったと考えるべきだろう。

余談だが、辻静雄は所有する稀覯本を何処で、幾らで購入したのか、どのような経緯で入手したのかを良く自著のなかで明らかにしている。うがった見方をすれば、それらは自慢話にしか聞こえなくもないのだが、かつて辻静雄がフランス料理の稀覯本をコレクションする世界有数の収集家であったことは間違いのない事実である。

例えば辻静雄は著書の『料理に「究極」なし』で、「ヴァンサン・ラ・シャペル」という18世紀の料理人の『Le Cuisinier Moderne』全5巻(1742年初版だと推測される)を、フランスの著名な料理人のレイモン・オリヴェから譲ってもらったと記している。稀覯本には蔵書票が張られているので、過去の所有者が誰だったのかが分かるようになっており、誰が所有者だったのかという来歴もその稀覯本に付加価値を与える要素なのである。

日本で流通している料理稀覯本の目録を見ていると、なぜかレイモン・オリヴェの蔵書が市場に流れているのを良く眼にする。わたしはレイモン・オリヴェの蔵書が日本に入って来たルートは主にふたつしかないと考えている。ひとつはレイモン・オリヴェと個人的に親しかった辻静雄。そしてもうひとつは辻静雄がレイモン・オリヴェに紹介して、結婚に至った日本人女性の角田鞠である。

わたしは、辻静雄、あるいは角田鞠の所有していたレイモン・オリヴェの稀覯本が、日本古書市場に流れていった可能性が非常に高いのではないかと考えている。辻静雄は間違いなく有数の稀覯本コレクターだったが、それにも関わらず現在ではその蔵書はもちろんのこと、蔵書目録すら公開されていない。これらの蔵書は辻調グループが引き継いだ可能性も考えられるが、これもアーカイブ化されておらず、蔵書目録も出されていないようである。

こうした状況を踏まえ、わたしは既に「辻静雄所蔵の稀覯本コレクションは散逸している」のではないかと推測している。コレクターの死後、そのコレクションが売却されるのは良くある話であり、遺族による稀覯本コレクションの崩壊はそんなに珍しいことではない。というより歴史的な例から見るとこうした収集品の散逸はむしろ必然であると言うべきであろう。しかし辻調グループが背景にあることを考えると、学術的にも貴重なそれらの蔵書を散逸させてしまったとしたら、それは大変残念なことである。あるいは未だ辻調グループがこれらの蔵書を所持している場合、それらを後生大事に仕舞い込んで公開すらしないのであれば、それは逆にかなり罪深いことである。後進のアカデミックな料理学や食文化の発展のために少なくとも目録は公開すべきだし、貴重書籍はデジタルアーカイブ化して公開するぐらいのことをしなければ、教育機関としての社会的な責務を十分に果たしているとは言えないのではないか。

辻調グループには「辻静雄料理教育研究所」が設置されている。こうした研究所があり、蔵書も存在していながら、まさか目録公開もアーカイブ化公開も行わないなどとはとても考えられないので、やはり辻静雄の稀覯本コレクションは散逸したと考えているのである。そして、このような料理稀覯本のコレクターとして知られた辻静雄ですら、『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版を所有していなかったということであるので、同書がいかに入手困難で珍しい稀覯本だったのかを良く理解して頂けるのではないかと思う。

『愛書狂』生田耕作 編訳

エルゼヴィル版がいかに稀覯本として高い価値があったのかについては、『蔵書狂』生田耕作 編訳 に収録されているアレクサンドル・デュマ作「稀覯本余話」を読んで頂ければ良く理解できるはずである。ここで取り上げられる稀覯本が正に『フランスのパティシエ』なのである。

今から30年以上前にこの本を読んで以来、デュマの短編「稀覯本余話」に登場する生田耕作が『仏蘭西風菓子製法』と訳した料理書は長らくわたしを魅了してきた。この時から16~17世紀に誕生したエルゼヴィルという出版書店名とこの料理書名はわたしの記憶に刻まれたのであるが、実は生田耕作が題したこの『仏蘭西風菓子製法』こそが、ここで取り上げている『Le pastissier françois』だったのである。未だ現物を拝見する機会を得てはいないが、かなり以前にどこかでこの料理書が展示されるという記事を読んだこともある。その時は残念ながら展示会に出向くことができなかったが、こうした機会もあり、折に触れて『フランスのパティシエ』はいつもどこかに引っかかっている書籍だった。

上図は1980年に出版された、わたしも所有している復刻版表紙である。興味深いことにこの表紙には、『フランスのパティシエ』にあるのと同じ、エルゼヴィルのプリンター・マークのミネルヴァとオリーブの木が描かれている。デュマは短編「稀覯本余話」のなかで、エルゼヴィル版は余白が広ければ広い程高価であること。またアンカットといって製本の為に余白がカットされていないものが非常に高価であることを説明している。これに因んで、表紙にもエルゼヴィルの意匠のカットを挿入したのであろう。

余談だがデュマはこの本のなかで、『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版は見開きから遊び紙が5枚あると記している。現在、デジタルアーカイブが公開されているのは、「バイエルン州立図書館所蔵の一冊」と、「所蔵元が公開されていない一冊」のふたつだけである。いずれもエルゼヴィル版の詳細を確認するには不完全なスキャンになっていて、前者はプリンター・マークの入っている扉ページがスキャンされておらず(前ページが透けてそのページがあることは確認できる)、後者は扉ページはあるものの、書籍表紙から遊び紙や、過去所有者の蔵書票、挿絵がスキャンされておらず欠落している。このような不完全なスキャンは意図的に行われたのではないかとも思えるのだが、他の実在する『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版も比較対象としてぜひ手に取って確認してみたいところである。

エルゼヴィル版の価格

ここで実際に1653年刊エルゼヴィル版『Le pastissier françois』がどの位の価格で取引されているのかについても言及しておきたい。世界的にアンティーク・オークショニアとして知られているクリスティーズが、2007年2月14日に開催したオークションで同書は「GBP35,400(日本円にして約650万円)」で落札されている。また日本で『Le pastissier françois』を販売してる京都にある書店の価格は「495万円」である。いずれにしても一冊数百万単位という高額な書籍なのである。

もうひとつ、クリスティーズで行われたオークションに、1656年にエイドリアン・ヴラック(Adrian Vlacq)がハーグで出版した『Le Cuisinier François』と、1653年刊エルゼヴィル版『Le pastissier françois』を一冊にまとめた合本版が出品されている。稀覯本二種類を組みあわせて製本したというこのとんでもない一冊は、2023年3月23日のオークションで「EUR69,300(日本円にして約1100万円)」で落札となっている。

ヴィケールがラ・ヴァレンヌを著者とした理由

ここまで『Le pastissier françois』がいかに高価な稀覯本だったかについて説明をしてきた。わたしは、エルゼヴィルが『Le pastissier françois』を出版したという事実にヴィケールが重きを置き過ぎたことが、作者を誤ってラ・ヴァレンヌだと判断した原因だと考えている。

実際にヴィケールは『Bibliographie gastronomique』664列目 で、『Le Pâtissier François:フランスのパティシエ』がラ・ヴァレンヌの著作のひとつである可能性を述べている訳だが、料理文献を当たる学者やコレクターたちは、皆一様にヴィケールの目録を指針としていたことからその影響は大きく、ヴィケールの述べたひとつの可能性は、いつの間にか定説となり、結局はラ・ヴァレンヌが著者であると信じられるようになってしまったのである。

ヴィケールが作者を誤ってラ・ヴァレンヌとした理由は次の3つが考えられる。

理由のひとつ目は、19世紀当時、エルゼヴィル版の『Le pastissier françois』は、非常にレアで高額な料理書だったことである。こうした価値ある宝石のごとき書籍である。作者不詳というよりは、同時期にベストセラーを出していた料理人ラ・ヴァレンヌが著者に該当する人物だとヴィケールが考えたのも不自然ではないように思える。

ふたつ目の理由は、1658年刊エルゼヴィル版の『Le Cuisinier François』と『Le pastissier françois』のタイトル名の類似性である。前者がラ・ヴァレンヌの著作であることは確実だが、後者にはこれと似た「フランスの」という書名が付けられており、料理につづいてデザートが語られるという続編とも思えるような流れになっている。ヴィケールは、こうした書名からこの両書の著作者をラ・ヴァレンヌであると考えたのではないだろうか。

最後の理由は、ヴィケールの料理書目録に先行して、1863年に出版されたJ.C.ブリュネ(Jacques Charles Brunet)の目録に、それを示唆するかのような記述が存在していたからである。ヴィケールはこれに注意を惹きつつ、発展的に著者をラ・ヴァレンヌであると述べている。この辺りの経緯については、後ほど詳細を解説することにしたい。

ヴィケールの出版した料理書出版目録、『ビブリオグラフィー・ガストロノミック:Bibliographie gastronomique』は、料理書収集家にとって指針となる特別で権威的な書となっていったが、この文献目録によって作者がラ・ヴァレンヌであるという間違った認識が浸透することになり、それが現代にいたるまで続いているのである。

では次に、なぜ『Le pastissier françois』の作者がラ・ヴァレンヌではあり得ないのか。その理由についても解説を行うことにしたい。

『フランスのパティシエ』の著者が

ラ・ヴァレンヌでない理由

書誌学者のジョルジュ・ヴィケールは、『Le pastissier françois』の作者をラ・ヴァレンヌとしたが、幾つかの理由から同書はラ・ヴァレンヌの著作ではないと結論付けることが出来る。以下、その4つの理由を述べることにしたい。

① 作者に関する言及がない

『Le pastissier françois』には作者がラ・ヴァレンヌであるとはどこにも記されていないことが、同書の作者がラ・ヴァレンヌではないことの理由である。

『フランスの料理人:Le Cuisinier François』というタイトルに続き、『フランスのパティシエ:Le Pâtissier François』というタイトルの料理書が出版されたことから、これがあたかも続編のような印象を与えているが、もしそうであれば尚更のこと、この続編の作者がラ・ヴァレンヌであることが、同書でより強く打ち出されているべきであろう。そうすることによって評判を獲得することが出来るだけでなく、先行してベストセラーとなっていた『フランスの料理人』と共に販売部数の増加が見込まれたはずだからである。

先にも名前に関する説明をしたように、ラ・ヴァレンヌは、料理人から侯爵になったギヨーム・フーケ・デ・ラ・ヴァレンヌの名を借りて、ラ・ヴァレンヌと名乗るようになった人物である。こうした誇り高き人物が自身の著作、しかも続編に自身の名前をクレジットしないことは考えにくい。

こうした理由から考えると、『Le pastissier françois』に作者名がないのは、これがラ・ヴァレンヌの続編などではなく、しかもラ・ヴァレンヌ自身の著作物ではないことを示しているとも言える。『Le pastissier françois』は、やはり後代になってラ・ヴァレンヌの著作であると信じられるようになっただけの料理書なのである。

② 異なる読者層と記述方法

さらなる理由はこの料理書が対象とする読者層と、それに合わせたレシピ記述方法の違いである。『フランスの料理人』は細かい調理手順は省略されており、この料理書の対象者はある程度、既に料理に関する知識を有するプロフェッショナルな料理人に向けて書かれたと考えられている。しかしそれに対して『フランスのパティシエ』は、火にかける時間や分量などが詳細に記述されており、読者層はブルジョワ層の素人を対象としたものであると考えられる。こうした記述方法の違いや、読者層の違いを考えると、この料理書がラ・ヴァレンヌによって書かれたとは言えない。

③ クオリティーの違い

『フランスのパティシエ』は稀覯本としての価値は非常に高いのだが、先に紹介した『フランスの料理人』と比べると明らかに内容が劣っているという評価である。書誌学者のアルフォンス・ウィレムス(Willems, Alphonse:1839-1912)などは1880年のエルゼヴィル研究書『Les Elzevier; histoire et annales typographiques』P.301-302(NO.1187)のなかで、これを「取るに足らない平凡な本」と酷評し、内容に見合わない高騰ぶりに批判的意見を述べている。

また料理史研究者のアン・ウィーランは『西洋料理の巨匠とその料理』において、パティシエ(Pâtissier)は、料理人(Cuisinier)はまったくの別物であり、『フランスの料理人』を著してからわずか2年後に同一の作者が異なる文体と内容で第二書を書くとは信じがたいと述べている。

また料理研究家のバーバラ・ウィートンも『Savoring the Past:味覚の歴史』第六章(注釈21)のなかで、『フランスのパティシエ』の作者がラ・ヴァレンヌであるとは、ヴィケールが唱えはじめたが、「はたしてヴィケールはこの二つの作品を読んだのであろうか」と疑問を呈している。

こうしたクオリティーの違いからしても、やはり『フランスのパティシエ』はラ・ヴァレンヌであるとするのはヴィケールの誤りであったと考えるべきだろう。

④ 他の書籍目録から

ヴィケールの料理書目録は確かに権威ある書物であるには違いないが、これだけ膨大な料理書すべてをヴィケールがひとりだけで収集し目録の編纂をしたという訳ではない。先にも出版された過去の書籍目録を参照しながら作成したのである。よってヴィケールに先行して出版された文献目録を時系列でたどることで、どのように『フランスのパティシエ』エルゼヴィア版が文献目録において論じられ、この作者がラ・ヴァレンヌであると信じられるようになっていったのか、その過程を確認することが出来るようになっている。

1822年:シモン・ベラール目録

シモン・ベラール(Simon Bérard:1783-1859)が1822年に出版した『Essai bibliographique sur les éditions des Elzevirs les plus précieuses et les plus recherchées, précédé d'une notice sur ces imprimeurs célèbres』は、エルゼビィル書籍の解説書である。「同書p.92」で、現存する『Le Pâtissier François』は2冊のみであり、一冊は120フラン(現在の価格に金で換算して約40万円)、もう一冊は60フラン(約20万円)で販売されたと記録している。

シモン・ベラールの著書で注目すべきところは、エルゼビィルの出版した『Le Pâtissier François』を詳細に解説していながら、どういう訳かこの書跡の作者について全く言及していないところである。その理由はそもそも同書籍には作者のクレジットがないことから作者不詳というのが一般的であり、ラ・ヴァレンヌが著者だったなどとは誰も全く考えていなかったからだろう。

1851年:シャルル・ピーテルス目録

次に、シャルル・ピーテルス(Charles Pieters)が1851年に出版した、『Annales de l'imprimerie elsevirienne; ou, Histoire de la famille des Elsevier, et de ses éditions』を取り上げておきたい。この書籍名を日本語にすると『エルゼヴィル印刷の歴史、またはエルゼヴィル家の歴史と出版書籍』であり、エルゼヴィルが出版した書籍の目録になっている。

この中には『フランスのパティシエ』エルゼヴィル版に関する次のような説明がある。

【 Annales de l'imprimerie elsevirienne; ou, Histoire de la famille des Elsevier, et de ses éditions 】p.275

この小さな本は、その出来栄えが凡庸であるにもかかわらず、エルゼヴィルの小判コレクションの中で最も人気があり、おそらく最も高価なもののひとつである。しかし、あまりにも珍しいという評判は覆され、1843年に私は拙著『Analyse des matériaux les plus utiles, pour de. futures annales de l'imprimerie des Elzévier』において、私は5冊を報告し、それ以来、さらに5冊(私の知る限りでは2、3冊であるが、確信が持てないものに加えて)出会っている。1853年にゲントで300フランと数フランで売られたもの、1847年4月21-24日にパリで323フランで売られたもの、1849年にモンタランのカタログに掲載されたもの、1850年にリヨンのギヨーム・カタログに掲載されたもの、そして最後にイギリスのブライトンの書店ガンチアが自身のカタログの一冊に14ギニー、つまり375フランで掲載したものである。一方、1673年の公式カタログによると、あまり売れなかったのかダニエル・エルゼヴィエは、この本をわずか12オランダ・ソルで販売している。

こうした報告から1822年には2部しか確認されてなかった『Le Pâtissier François』エルゼヴィル版が、1854年に10部の存在が確認されたことが分かる。ここには価格も記されているが、いずれも当時の金価格を基準にしてこれらを現代価格に換算すると、1847年323フラン(約92万円)、1853年300フラン(約89万円)、375フラン(110万円)という高額で取引されるようになっていたことが分かる。ちなみに1673年にエルゼヴィルが出版して販売していた新品の『フランスのパティシエ』の価格は12オランダ・ソル(約3200円)程度しかなく、後年になって凄まじいプレミア価格が付いたことになる。

この報告になかでも作者が誰だったのかについてはまったく関心が払われておらず、ラ・ヴァレンヌついては皆無である。同書に対して綿密な調査が行われていながら作者に関する言及がないということは、やはり当時、この料理書の作者は不詳という認識だったからだろう。

1863年:ブリュネ目録

書誌学者のジャック・シャルル・ブリュネ(Jacques Charles Brunet:1780–1867)も、1863年に出版した『Manuel du libraire et de l'amateur de livres』第4巻p.426 のなかで『フランスのパティシエ』について言及している。

同書でもエルゼヴィア版の希少性と、それ故に高価格で取引されてきた経緯が語られており、1819年に101フラン、1839年に221フラン、1847年に280フラン、1847年4月に325フランが支払われた等、本の価格が高騰していった様子を読み取ることが出来る。また注目すべき次のような記述もある。

【 Manuel du libraire et de l'amateur de livres 】第4巻p.426

エルゼヴィルによって印刷された有名な『フランスのパティシエ』と対を成し得る『フランスの料理人』は実在するのだろうか?あぁ、わたしはそれに肯定的に答えることはどうしても出来ない。もしエルゼヴィルがそのような宝物を出版していたとしても、もはやその痕跡は残っていないからである。もし存在していればこれ以上のものはあり得ないが、この種の異質な珍品の愛好家に対してわたしがお勧めできるのは、1656年にデン・ハーグで印刷された、ド・ラ・ヴァレンヌ著の小型版『Le Cuisinier françois』だけである。この12折版は、1655年に『フランスのパティシエ』も収録され、わずか4フランで販売されている。(LA VARENNE:886を参照)

ここで注目すべきは、ブリュネがエルゼヴィル版の『フランスの料理人』が存在するかもしれないという確証の薄い言及をしていることである。現存するエルゼヴィル版がなく、ブリュネ自身もその存在する可能性は無いと考えていたようであるが、こうした意見によって、『フランスのパティシエ』と『フランスの料理人』の両書が対をなす価値ある料理書だという価値観が広まったことは間違いないだろう。

1880年:ウィレムス目録

アルフォンス・ウィレムス(Alphonse WILLEMS:1839-1912)は、ベルギー人でブリュッセル大学教授を務めたアリストパネスの研究者である。エルゼヴィルについても造詣が深く、解説・目録書の『Les Elzevier: histoire et annales typographiques:エルゼヴィル:タイポグラフィの歴史と年譜』を1880年に出版している。

ウィレムスは『フランスのパティシエ』が29部現存していることを示し、目録でそれぞれの書籍の来歴や所有者を記録している。この時代になると『フランスのパティシエ』は4,000~6,000フランの価格帯になっていたようで、発見された部数は増えたにも関わらず約10倍の価格で取引されるようになっていたことが書かれている。

ウィレムスは『フランスのパティシエ』を、書店のジャン・ガイヤールがパリで出版したものであり、エルゼヴィル版はその再版であるとしているだけで、この著者が誰なのかについては一切言及していない。

1890年:ヴィケール目録

先のブリュネの意見を引用しつつ、ヴィケールは『フランスのパティシエ』と『フランスの料理人』の両書について次のような意見を述べている。

【 Bibliographie Gastronomique 】633

確たる証拠がない以上、断言するつもりはないが、『フランスのパティシエ』の著者は、1651年に出版された『フランスの料理人』の著者ラ・ヴァレンヌ氏である可能性がかなり高いと思われる

…

私たちは、ラ・ヴァレンヌが『フランスのパティシエ』の作者であると確信しているが、この意見には異論があるかもしれない。

ヴィケールは『フランスのパティシエ』がラ・ヴァレンヌの著作であるという可能性を述べているが。それはブリュネの示した可能性を敷衍したものであり、ヴィケール自身もあまり確信のあるとは言えない語り口でそうした可能性を述べているだけである。

このようなブリュネ~ヴィケールの言説が、やがて彼らの目録文書の評価に伴って事実化されてしまい、あたかもこれが定説でもあるかのように固定化されてしまったというのが経緯のようである。

ブリュネも、ヴィケールも実際に読んでみると、確信的にはっきりと両書の著書がラ・ヴァレンヌであるとは述べていない。時代と共に、権威ある文献目録の編纂者として評価を得た両者が、単に可能性として述べた意見が、いつのまにか後世の人々によって事実化してしまっただけなのである。このような彼らの意見がいつのまにか定説化されていった過程を確認するならば、『フランスのパティシエ』の著書をラ・ヴァレンヌとするのはやはり間違いであると考えざるを得ないのである。

『フランスのパティシエ』の作者は

ラ・ヴァレンヌではない

ここまで4つの理由を挙げてきたが、こうしたラ・ヴァレンヌが著者であり得ない情報を十分に理解するならば、『フランスのパティシエ』という料理書は明らかにラ・ヴァレンヌではない別の人物によって書かれた料理書だということが分かるはずである。

『フランスのパティシエ』は確かにエルゼヴィルが出版したレアな稀覯本であるが、エルゼヴィルの本でしかも入手が困難であることが前提としてあるため過剰に評価されてしまっている感がある。過去には幾人もの書誌学者たちが、この本を取り上げてこの料理本のレアさを説明しているが、書籍そのものの質や、内容については低い評価しか与えていない。よってやはりエルゼヴィルが出版していながら残存部数が非常に少ないということが、『フランスのパティシエ』をこのような評価と価格に押し上げているだけだと言えるだろう。故にこうした高価な稀覯本に更なる付加価値を 与えるためにラ・ヴァレンヌを作者とする誤った見方が浸透したと考えられるのである。それは次に取り上げる『ラグーの学校』において同じことが言える。

1660:Le Confiturier François

1660年にラ・ヴァレンヌが第二作として出版したと考えられるのが『Le Confiturier François』である。この日本語タイトルは他の日本語文献にならって『フランスのジャム職人』と本稿でも記載する。特徴は、前作が料理を中心とした内容であるのに対して、こちらの方は砂糖漬け、シロップ漬け、果物の煮込み、マジパン、砂糖入り飲料といった菓子類を中心に書かれていることである。

多くの研究者は『フランスのジャム職人』をラ・ヴァレンヌの著作であるとみなしているが、実際のところはどうなのだろうか。『フランスのジャム職人』にはラ・ヴァレンヌの名前が作者としてクレジットされておらず、この料理書の作者がラ・ヴァレンヌであることを示す根拠は乏しいように思える。

先にも取り上げた、『フランスのパティシエ』も初版から数版にわたってラ・ヴァレンヌのクレジットがなく、実際に『フランスのパティシエ』はラ・ヴァレンヌによって書かれたものではないことは先にも説明した通りである。こうした背景を考えると、同じ理由から『フランスのジャム職人』も、本当にラ・ヴァレンヌの著作なのかという疑問が生じたとしてもおかしくはない。そこでまずは『フランスのジャム職人』がラ・ヴァレンヌによって書かれたと考えられている根拠が何かを説明しておくことにしたい。

文体の類似

前作の『フランスの料理人』はある程度料理を理解しているプロ向きに書かれたことから分量や時間などの詳細な説明が省かれている。『フランスのジャム職人』もそれと同様の文体で書かれており、詳細な説明は省かれている。先に取り上げた『フランスのパティシエ』はこの部分で、『フランスの料理人』とは大きく異なり、分量や時間について詳細に説明されている。アン・ウィーランやバーバラ・ウィートンといった料理史研究家たちは、こうした記述方法の違いを指摘して、『フランスのパティシエ』がラ・ヴァレンヌの作ではないとしている。

それとは反対に『フランスのジャム職人』の内容は、文体的にも『フランスの料理人』と齟齬がなく、同じような方法で記されていることから、先の研究家たちも、『フランスのジャム職人』がラ・ヴァレンヌの作であるという意見に対しては好意的である。この時代の主要な料理史研究家に、フィリップとマリー・ハイマン夫妻(Philip & Mary Hyman)がいるが、彼らも『フランスのジャム職人』はラ・ヴァレンヌの作品であると認めている。

許可書に残る作者名記載

1660年刊『Le Confiturier François』は書名タイトルが変更となり、1667年からは『Le parfaict confiturier』として出版されるようになった。この日本語タイトルは、既に訳出された他の日本語文献に従って、わたしも『完全なるジャム職人』と表記することにしたい。さてこの『フランスのジャム職人』がなぜ、7年後に『完全なるジャム職人』に名前を変える必要があったのかを説明する文献はどこにもなく、これについては、後ほどわたしの推測を述べることにしたい。いずれしても、当時同じ内容でタイトルの異なるふたつのラ・ヴァレンヌ著作が流通していたということだけは事実だったのである。

先に取り上げた料理文献目録編纂者のヴィケールも『Bibliographie gastronomique』p.501 に、『完全なるジャム職人』はラ・ヴァレンヌの著作だという見解を述べている。その根拠はこの料理書の出版書店のジャン・リボウ(Jean Ribou)が得た出版許可証(1664年12月6日付の許可で、1667年4月4日に印刷完了の情報がある)のなかに著者をラ・ヴァレンヌだとする記載が存在するからである。

しかしこうした根拠が存在しても、まだ証拠は希薄だとして、『フランスのジャム職人』と別名の『完全なるジャム職人』をラ・ヴァレンヌの著作だと認めない研究者もいる。それは次に述べる当時の複雑な出版事情が原因であると考えられる。

剽窃・類似書の流行

現代のような著作権がしっかりと定められていなかった時代は、剽窃による料理書の出版が行われることは珍しくなかった。1660年刊『フランスのジャム職人』もその例に漏れず、4年後の1664年にジャン・グラン(Jean Goulin)なる人物を著作者として『Le Confiturier François』という全く同じタイトルと内容の料理書が出版されている。

また1662年にも、『L'escole parfaite des officiers de bouche:完全なオフィシエ・ド・ブーシェの学校』という作者不詳の司厨長(オフィシエ・ド・ブーシェ)向けの料理書も出版されているが、ここに含まれる「Le confiturier royal」は砂糖菓子に関する内容で類似したものとなっている。

因みにこの時代に「L'escole:学校」をタイトルに冠する料理書が人気を得ていたが、こうした料理書は複数の料理書の合本という特徴がある。つまり一冊の料理書で、料理からパティスリーさらには砂糖菓子といったあらゆるジャンルの知識を身に付けることが出来るという意味で「L'escole:学校」なのである。

こうした料理書は確かにお得感はあるのだが、逆に言うと単に寄せ集めとなってしまっている感は免れられない。実際に出版書店も、既存の料理書を盗用したり、言い回しを変えたりして、このような合本を幾種類も出版しているだけで、これが品質の低下と類似書の流布をまねくことになった。また調査していると、こうした剽窃された書籍の蔓延によりオリジナルがどこにあるのかが分かりにくくなっており非常に混乱させられるのである。

書名変更の経緯

ここからなぜ『フランスのジャム職人』→『完全なジャム職人』へと書名が変更されることになったのかについて、わたしの考察を述べておきたい。そもそもラ・ヴァレンヌは1651年刊『フランスの料理人』で人気を博した料理書著者であり、「フランスの云々」をタイトルに冠することでシリーズ化しようとするのはごく自然な流れである。よって『フランスのジャム職人』というタイトル名を一貫して用いた方が明らかに販売には有利である。それにも関わらず、あえて書名を変えてしまった理由とは一体何だったのだろうか。

1660年初版『フランスのジャム職人』の出版書店はパリのジャン・ガイヤール(Jean Gaillard)だった。しかしこの出版権は、別の出版書店ジャン・リボウ(Jean Ribou)に譲渡されることになった。ジャン・リボウは、1667年にこれを『完全なジャム職人』という新しい書名を変えて出版することにした。

このジャン・ガイヤールとジャン・リボウというふたつの出版書店から、『フランスのジャム職人』→『完全なジャム職人』という書名変更の理由を探ることにしたい。

ジャン・ガイヤール(Jean Gaillard)

ジャン・ガイヤールが、1653年初版『フランスのパティシエ』の出版書店でもあったことは、非常に重要な事実であり見過ごすことは出来ない。先にも述べたように『フランスのパティシエ』は実際にはラ・ヴァレンヌの著作ではなく、先にラ・ヴァレンヌが出版した『フランスの料理人』の人気にあやかって付けられた書名である。これが後代になってラ・ヴァレンヌの著作であると誤って信じられるようになってしまったことは、先に既に説明した通りである。

その『フランスのパティシエ』を手掛けたジャン・ガイヤールが、その数年後、今度は『フランスのジャム職人』を手掛けて出版したのである。『フランスのパティシエ』はもともと作者不詳であり、240年近く後になってからヴィケールが作者をラ・ヴァレンヌだとした料理書である。ジャン・ガイヤールが手掛けた『フランスのジャム職人』にも同様に作者名のクレジットがどこにも記されていない。このことから同書が『フランスのパティシエ』と同じ経緯で出版されることになった可能性がある。つまり『フランスのパティシエ』の作者がラ・ヴァレンヌでないのであれば、同じ時期に、同じ出版書店ジャン・ガイヤールから出された『フランスのジャム職人』の作者も、やはりラ・ヴァレンヌではないはずである。

因みに同じくラ・ヴァレンヌの著作だと誤って認識されている『L'ecole des ragoust:ラグーの学校』という料理書を後で取り上げるが、このオリジナルは1660年にジャン・ガイヤールが出版した『Le Cuisinier françois methodique:体系的料理人』であり、1668年に書名を変えて別の出版書店から出版されたのが『ラグーの学校』なのである。この辺りの経緯は後に同書に関する箇所で詳しく説明するので参考にして頂きたい。ただここで指摘しておきたいのは、『フランスのジャム職人』→『完全なジャム職人』へと書名が変更があったのと同じように、『体系的料理人』→『ラグーの学校』という、ジャン・ガイヤールが初版を出した料理書がタイトルを変更して再版され、かつそのどちらの料理書も、後の時代にラ・ヴァレンヌのものであるとされたという経緯である。

つまりジャン・ガイヤールはラ・ヴァレンヌの料理書とされる、『フランスのパティシエ』初版、『フランスのジャム職人』初版、『ラグーの学校』オリジナル版:体系的料理人の三冊に深く関係していたということになる。ジャン・ガイヤール自身は、これらの料理書の著者がラ・ヴァレンヌであるとはどこにも記していないにも関わらず、これらの料理書が後世になってラ・ヴァレンヌの著作だとされるようになったことに大きな違和感がある。一般的にラ・ヴァレンヌの著作であるとされている『完全なジャム職人』も、実はラ・ヴァレンヌの著作ではないという可能性も考慮されなければならないとわたしは考えているのである。

このような説明をすると、ジャン・ガイヤールが意図的にラ・ヴァレンヌの著作が誰か分からなくするよう混乱させたとか、あるいは剽窃された料理書を出版していたとか思われるかもしれない。しかしジャン・ガイヤールにそのような作為的な意図があったことはまったく読み取れない。実際にジャン・ガイヤールが出版してきた料理書にはラ・ヴァレンヌの名前などどこにもクレジットされておらず、これはジャン・ガイヤールが手掛けてきた出版物にはそもそもラ・ヴァレンヌが一切関与していないことを示しているように思える。

ジャン・ガイヤールは出版者であると同時に、かなり知性ある人物であることがうかがえる。『フランスのジャム職人』には「I.G」という署名の人物が序文を書いているが、この書名の綴りは昔の方法で「Iean Gaillard」の略である。よってこれを書いたのはジャン・ガイヤール自身だと考えられる。この序文には、ホラティウスの『Ars Poetica:詩論』や、ウェルギリウスの『Eclogues:牧歌』からラテン語の詩句が引用されている他、聖書の箴言24:13-14にあるソロモンの言葉も引用しつつ、甘味覚と知恵の価値を語ろうとしており、文体とも相まってこの人物の学識の高さがうかがえる内容となっている。

ラ・ヴァレンヌがなぜジャン・ガイヤールから『フランスのジャム職人』を出版することになったかの経緯は不明である。ジャン・ガイヤールが『フランスのパティシエ』の次なる料理書として、ラ・ヴァレンヌにこの企画を持ちかけたのか、あるいは『フランスのパティシエ』を出版していることから、ラ・ヴァレンヌがここから次作を出版しようとしたのかもしれない。あるいは最初からジャン・ガイヤールは、ラ・ヴァレンヌとは無関係だったということも有り得る。いずれにしてもジャン・ガイヤールのような学識の高い人物が、剽窃や作者を改変して出版を行なったとは考えにくく、そこには悪意ある利益誘導のための意図はなかったものと思われる。

実のところ、こうした出版経緯の背景や実際にどのようなことがあったのかについての資料は少なく、将来になっても明らかにされる可能性のない謎の多い部分である。ラ・ヴァレンヌの著作物に関しては、その真偽が定かでないものも含まれており、どのような出版書店がこれらの料理書を出版したのかという観点から本当にラ・ヴァレンヌが作者であるかを見極めることが出来るのではないかと考えている。

ジャン・リボウ(Jean Ribou)

さらに次に『フランスのジャム職人』の出版権を得たのは、ジャン・リボウ(Jean Ribou)である。彼がなぜ、先行して販売されていたジャン・ガイヤールの書名を変えて『完全なジャム職人』として1667年に出版したのか、その理由も考察しておくことにしたい。

先に1662年刊の『L'escole parfaite des officiers de bouche:完全なオフィシエ・ド・ブーシェの学校』を取り上げたが、この料理書を出版したのがジャン・リボウである。『完全なジャム職人』に先駆けて、こうしたタイトルの料理書を既に出版していたことを考えると、先のジャン・ガイヤールが書名タイトルに「フランス(François)の云々」を含めることにこだわりがあったのと同じように、出版書店ジャン・リボウは「完璧な(Parfaite)云々」をタイトルに含めることにこだわりがあったのではないかと思えてくる。先行して販売していた『完全なオフィシエ・ド・ブーシェの学校』が売れ評判を得ていたことから、ジャン・リボウは「完璧な(Parfaite)云々」をブランド化、あるいはシリーズ化するため、書名を『完全なジャム職人』に変更して販売したのではないだろうか。

しかしこうした経緯を逆に考えてゆくと、『完全なジャム職人』は本当にラ・ヴァレンヌの著作なのかという疑問が再燃することになる。なぜならジャン・リボウが出版したバージョンにもラ・ヴァレンヌの名前は記載されていないからである。先に説明したように、ヴィケールが指摘する、「出版許可書にラ・ヴァレンヌの名がある」ことから、『完全なジャム職人』は間違いなくラ・ヴァレンヌのものだという認識が浸透しているが、もしこれがラ・ヴァレンヌの著作であるのならば、なぜジャン・リボウはその事を前面に出さずに販売しようとしたかが理解できないことになる。

(あえて説明の付く理由として考えられるのは、タイトルを変え、作者名も出さないことで、ラ・ヴァレンヌの預かり知らないところで出版しようとするという不誠実な対応 [著者に支払う必要が無い] の為だったか、あるいはラ・ヴァレンヌが自身の名前が前面に出ることを嫌ったということぐらいだろうか)

さらに学識高く、オリジナル版を手掛けてきたジャン・ガイヤールとは異なり、ジャン・リボウには出版書店としての立場に疑念を感じさせるところがある。ジャン・リボウが1662年に出版した『完全なオフィシエ・ド・ブーシェの学校』は剽窃の寄せ集めで作られたものでしかなく、『フランスのパティシエ』と『フランスのジャム職人』といったいずれも先にジャン・ガイヤールが出版していた料理書の完全なるコピーである。

ジャン・ガイヤールがどのように『フランスのジャム職人』の版権をジャン・リボウに渡したのかは定かでないが、既にジャン・ガイヤールが出版していた料理書を剽窃して、勝手に出版までしていたというのは何とも不可解な話である。このジャン・リボウが申請して取得した「出版許可書」に作者名がラ・ヴァレンヌだとあることが、主要な『フランスのジャム職人』および『完全なジャム職人』の著者をラ・ヴァレンヌとする主要な根拠となっているが、ジャン・リボウの出版業界における行動を追ってゆくと、こうした申請においても何らかの虚偽が含まれていたのではないかという疑念も生まれてくる。

剽窃・出版される料理書

ジャン・リボウが出版した『完全なジャム職人』だったが、その後も、剽窃され言い回しを変えながら出版は続けられた。例えば1698年に出版された『Traité de confiture ou Le nouveau et parfait confiturier:ジャムに関する論文、あるいは新しく完全なジャム職人』が正にそのような料理書であったことを、料理史研究家のバーバラ・ウィートンは『Savoring the Past:味覚の歴史』第六章(注釈20)のなかで、次のように述べている。

【 Savoring the Past 】

この作品 『フランスのジャム職人』 は剽窃され、言い回しを変えた上で Traité de confiture ou Le nouveau et parfait confiturier と題して再編成された。

このように『ジャムに関する論文、あるいは新しく完全なジャム職人』は剽窃によって出版された料理書であることを明らかにしている。この料理書を出版したのはトーマス・ガイヤール(Thomas Guillain)であり、先に紹介したジャン・ガイヤールの息子である。つまりもともと父親が初版を出した『フランスのジャム職人』は、『完全なジャム職人』という書名として他で出版(ジャン・リボウ)されることになり、これを今度は息子のトーマス・ガイヤールが剽窃・再編成し別タイトルで出版するという複雑な経緯があったということになる。

こうした複雑に剽窃し合う関係は、次に紹介する、ラ・ヴァレンヌが著者だとみなされている『L'ecole des ragoust:ラグーの学校』においても同様に見られる。

1668:L'ecole des ragoust

1668年刊の『L'ecole des ragoust:ラグーの学校』は、一般的にラ・ヴァレンヌの著作だとみなされている。この当時、数種類出版された「~の学校」というタイトルの料理書はいずれも、数冊の料理本が合本になっており、一冊で料理からデザート、さらにはテーブルのしつらえまで広範囲にカバーされていることが特徴である。

実際に1668年初版の『ラグーの学校』を確認すると、扉ページに四つ料理書名が掲載されており、これらを統合して一冊の料理書に仕立てられていることが分かる。『ラグーの学校』は『体系的料理人』、『フランスのパティシエ』、『フランスのジャム職人』、『テーブルの布類の様々な折り方と、様々な形に仕上げる方法』で構成されている料理書なのである。以下は同書に含まれているこれら4種類の各書の扉ページである。

① Le Cuisinier François et Methodique

② Le Pâtissier François

③ Le Confiturier François

④ La Maniere de plier toutes sortes de ling de Table & en faire toutes de figures

『ラグーの学校』の著者をラ・ヴァレンヌとするのはかなり不確かである。なぜならこの料理書には作者のクレジットがなく、当初は作者不詳の料理書だったからである。さらにパティシエ、コンフィチュール(ジャム)、テーブルの布類の折り方が記されている②~④の書は、いずれもラ・ヴァレンヌのものとされている料理書から流用されているが、そもそもこれら流用元の各書もラ・ヴァレンヌの著作なのかすら不確かである。

さらに料理に関するパートになっている①は、1660年に出版された『Le Cuisinier françois methodique:体系的料理人』から流用されたものである。つまり『ラグーの学校』は既にある料理書からの寄せ集めで、その全体は剽窃で成り立っているということになる。

ヴィケールは『Bibliographie gastronomique』502-503 のなかで、『体系的料理人』はラ・ヴァレンヌの著作だとしており、故に『ラグーの学校』もまたラ・ヴァレンヌの著作だと判断している。しかしヴィケールは何を根拠にそのような判断を下したのだろうか。

『ラグーの学校』には「フランスの云々」と題する3種類の料理書+1で構成されており、ヴィケールはそれら各書が、単独でもすべてラ・ヴァレンヌの著作だという見解を取っている。これらが単に合本になっただけであることからヴィケールは『体系的料理人』もまたラ・ヴァレンヌの著作だと判断したのだろう。しかしラ・ヴァレンヌの著作を集めた合本とするならば、ここで加えられるのは、『体系的料理人』ではなく、確実にラ・ヴァレンヌが著した『フランスの料理人』の方こそが加えられるべきである。

ジャン・ガイヤールはラ・ヴァレンヌの著作と目されている料理書の初版本を3つも出版しているが、いずれも著者名は不明である。そのパリ:ジャン・ガイヤールが出版した『ラグーの学校』は、やがてラ・ヴァレンヌの地元リヨンでも出版されることになった。そして1688年刊『ラグーの学校』では、さしたる根拠もなく、ついに扉ページにラ・ヴァレンヌの名前が掲載されることになったのである。さらに1727年刊『新・ラグーの学校』でもラ・ヴァレンヌがクレジットされており、この頃になるとラ・ヴァレンヌが作者であるという見方が完全に固定化されるようになったことが理解できる。当然、ヴィケールの見解もこれに基づいており、故に『ラグーの学校』をラ・ヴァレンヌの著作と判断したのだと考えられる。

1688年版 『L'Ecole des ragoûts』

1727年版 『Nouveau cuisinier françois, ou l'école des ragouts』

1727年版 『Nouveau cuisinier françois, ou l'école des ragouts』

上記ふたつの版はリヨンで出版されたが、両書はいずれもラ・ヴァレンヌ没年の1678年以降に出版されており、ここにも何らかの意味があったはずである。

まず名著『フランスの料理人』を執筆し、地元のリヨンで活躍したラ・ヴァレンヌの名前は、リヨンの料理書出版業者にとってかなり説得力のあるブランドであったと考えられる。ラ・ヴァレンヌの死後、リヨンの出版書店はその名前を利用して『ラグーの学校』の販売部数を伸ばそうとしたのではないだろうか。こうした販売目的の故にラ・ヴァレンヌの死後になって、ラ・ヴァレンヌのクレジットが入った『ラグーの学校』が出版されるようになったことが考えられる。

加えて料理研究家のバーバラ・ウィートンは、『Savoring the Past:味覚の歴史』第六章(注釈34)のなかで、『ラグーの学校』と『フランスの料理人』を比較すると、「レシピの質も作業方法もかなり劣っており、同じ著者の作品であるとは考えにくい」と述べている。つまりクオリティーの低さからも、『ラグーの学校』はラ・ヴァレンヌの著作ではないということが判断できるはずである。

こうしたいくつかの理由をもとに考察すると、ヴィケールの『ラグーの学校』の著者をラ・ヴァレンヌだとするのは間違いだと言えそうである。確かにヴィケールの目録は、広範囲に料理書が網羅されており便利で有用な一冊である。しかし当時の調査範囲や手段にも限界があり、そこに間違えが無いとは必ずしも言い切れないだろう。やはり文献に当たる際には、こうした情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、しっかりと自分自身で読み判断することの重要性を改めて痛感させられることになった。

『フランスの料理人』を解説

ここまでラ・ヴァレンヌの著作について考察してきたが、ここからは彼の代表作である『Le Cuisinier François:フランスの料理人』の内容を特に掘り下げて解説することにしたい。『フランスの料理人』は現代に通じるフランス料理の基礎となる方向性を示した重要な料理書であり、研究者であればこれを語らずして現代フランス料理のルーツを理解することが出来ないほど必読の一冊である。

ラ・ヴァレンヌ以前の料理は、まだ中世由来の料理方法を色濃く残しており、スパイスを過剰に用い、パンをつなぎにするなど、味が濃く重い料理スタイルが主流だった。しかし17世紀~18世紀にかけて、こうした古臭い料理スタイルが徐々に排除されるようになり、フランス料理は洗練された現代的な料理スタイルに向い始めるようになる。ラ・ヴァレンヌの著した『フランスの料理人』は、こうした新しいフランス料理の嚆矢として草創期に出版されており、当時としては革新的な料理書だったのである。

ラ・ヴァレンヌが登場するまでのフランス料理は、タイユヴァンことギヨーム・ティレル(Guillaume Tirel:1310-1395)が著した『Le Viandier:ル・ヴィアンディエ』に基づいたもので、ここで取り上げられているような中世色の強い料理が、近世まで高級料理のスタンダードとして食べられていた。『ル・ヴィアンディエ』は1486年~1615年の130年間に24版を重ねており、これがいかに息の長い料理書だったのかを理解できる。だが逆に言えば、この期間中のフランス料理はほとんど進歩が無かったということになる。17世紀初頭のフランス料理は、まだ中世由来の料理方法を色濃く残す、洗練とは程遠い前時代的な料理だったのである。

ノルウェーの研究家ヘンリー・ノティカ―(Henry Notaker)は、中世から近世にフランスで出版された料理書をまとめ、『A History of Cookbooks: From Kitchen to Page Over Seven Centuries』、さらには『Printed cookbooks in Europe, 1470-1700 : a bibliography of early modern culinary literature』を出版している。現代の研究者はノティカ―の資料を基にして料理文献の検索や確認を行うことも多く、非常に重要な研究成果となっているのだが、そのノティカ―が挙げた1600年~1650年の間にフランスで出版された料理書は、以下のわずか4冊だけである。

・De Serres O. (1600). Theatre de l'Agriculture. Paris: Jamet Metayer.

・De Casteu L.(1604). Ouverture de Cuisine. Liege: Leonard Streel.

・Anonymous.(1607). Le Tresor de Sante. Lyon: Estienne Servain.

・Guybert P. (1633). Toutes les Oeuvres Charitables. Paris: Jean Jost .

このように料理書の出版が低迷していた時代の1651年に『フランスの料理人』は出版されたのである。その内容は当時の料理を変える革新的なものであり、正にフランスの料理史を語るにおいては欠かすことの出来ない重要な一冊となったのである。

『フランスの料理人』が出版されて以降、フランスで多数の料理書が出版され始めるようになった。アラン・ジール(Alain Girard)は、論文「 Le triomphe de La cuisinière bourgeoise」のなかで、17世紀後半(1650年以降)に出版された料理書は75冊、総数は9万冊以上という概算を述べている。この中には、既に説明したように『フランスの料理人』から複製・盗用した書籍も含まれており、かなり大量の料理書が市場に出回っていたことが分かる。17世紀前半には4つの料理書しか出版されていなかったことを考えると、『フランスの料理人』は元ネタとして料理書出版における起爆剤のような役割を果たしたとも言えるだろう。

ではここからラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』に掲載した料理がどのような点で革新的だったのかを解説することにしたい。

料理のイノベーション

ラ・ヴァレンヌは新しい、『フランスの料理人』を出版を通して「独自の料理方法」を公開した。これはラ・ヴァレンヌが、デュクセル候の元で働いてきた期間に身に付けたものであり、そのことをラ・ヴァレンヌ自身は同書序文で次のように述べている。

【 フランスの料理人 】序文

高貴とは言いがたい私の生い立ちは、私に偉大な精神をもたらさなかったが、それでも自分の責務を決して忘れることのない気構えを授けてくれました。あなたの屋敷で10年間働き、私は精妙な料理の秘訣を発見しました。僭越ながら申し上げると、王侯・貴族、フランス軍の元帥を始め、多くの高貴な人々の賛同を得ながら、この職務を果たしてきたのです。

...

あなたに仕えた名誉を文字にするため、筆をとることにしました。こうして「あなたの台所のエキュイエ」と題するささやかな書物を書き上げました。

ラ・ヴァレンヌ自身が序文で明らかにしているように、彼が『フランスの料理人』で著した新しい料理は、主人のデュクセル侯爵に仕えていた10年の期間中に考案した「精妙な料理の秘訣」である。ここでラ・ヴァレンヌが発見した新しい料理方法は、中世由来の料理方法と決別したもので、今までにない革新的な料理だった。つまりラ・ヴァレンヌは、当時のフランスの料理界におけるイノベーターだったということになる。

今までにない目新しいものは一般の人々に直ぐには受け入れられにくい。特に料理においてはそうした保守的な傾向が強く、人々はこれまで食べてきたものや、料理の味を変えたがらないのが普通である。それでは過去の価値観と対立しかねない、ラ・ヴァレンヌの革新的な料理は当時の人々にすんなりと受け入れられたのだろうか。

これについては当時の読者の反応、つまり同書が重版を続けたという結果から肯定的な結論を下すことが出来る。1651年初版の『フランスの料理人』は、オレリアン公フィリップ(1747-1793)の時代にまで実に30版を重ね、100年以上に亘って出版され続けたベストセラーとなったのである。

出版の翌年1652年には早くも第3版が重版され、さらに翌年の1653年には『The French Cook』というタイトルで英語版がロンドンで出版されている。こうした時を経ずして重版したり翻訳本が出版されたりした経緯を見ても、当時の人々が『フランスの料理人』の料理を受け入れ、好評であったことが理解できる。

中世の料理スタイルを否定するイノベーティブな料理でありながら、ラ・ヴァレンヌのスタイルが当時の人々に受け入れられたのは、彼の料理が時代のニーズに沿ったものであったからに違いない。時代的に料理の洗練にフランスが向かいつつあったのか、あるいはラ・ヴァレンヌが革命的にそうした料理スタイルを推し進めたのかは何とも言えないが、『フランスの料理人』がフランス料理におけるひとつの大きなターニングポイントとなった事には間違いない。

デュクセル侯爵

ラ・ヴァレンヌは仕えていたデュクセル侯爵に対して、『フランスの料理人』序文で大げさとも評される献辞を述べている。これは当時の料理書では一般的で、仕える主人(パトロン)に対して料理人としての成果物(生み出した新しい料理やソース、料理書)を献じることで敬意を表したからである。実際に料理やソースには王侯貴族の名前が付けられているものや、実際にそうした人物たちに捧げられた料理書は多数存在している。評論によっては単に、そうした料理人の主人だったというだけで名前を残したと評する向きもあるが、必ずしもそれだけであると言い切れないとわたしは考えている。なぜならそうした主人は、新しい料理を生み出す料理人の良き理解者であったはずだからである。

当時のお抱え料理人にとって、自分の仕事を成立させ、満足させなければならない相手はただ一人、自分の仕える主人だけである。どのような優れた料理人であっても、主人を料理で満足させること無しに、雇われ続けることは出来なかったはずである。

ラ・ヴァレンヌが新しい「精妙な料理の秘訣」を見出したのは、10年もデュクセル侯爵に仕えていた期間中であり、なおかつ『フランスの料理人』を出版した1651年当時もまだラ・ヴァレンヌは、デュクセル侯爵に仕え続けていた。つまりデュクセル侯爵は、ラ・ヴァレンヌが自身のために供する料理に十分満足しており、彼を召し抱え続けていたということになる。デュクセル侯爵は、中世由来の伝統的な料理でなく、ラ・ヴァレンヌのイノベーティブな料理に対する良き理解者だったのである。

先にも一般的に人は食というものに対しては保守的な傾向にあることが多いと述べたが、デュクセル侯爵は食に対して進取の気性に富む、モダンで洗練された人物像であったことが見えてくる。こうした主人に仕え続けられたからこそ、ラ・ヴァレンヌが新しい「精妙な料理の秘訣」を見出し、それを料理書として著わすことが出来たと言えないだろうか。デュクセル侯爵は単にラ・ヴァレンヌの主人だったからというだけでなく、むしろ新しい料理を理解し、擁護することが出来る能力をもった人物だったと考えるべきであろう。

どのデュクセル侯爵に仕えたのか

デュクセル侯爵は代々受け継がれる爵位なので、歴史上数人のデュクセル侯爵が存在している。ラ・ヴァレンヌが仕えたデュクセル侯爵は、ルイス・シャロン・デュ・ブレ(Louis Chalon du Blé, marquis d'Uxelles:1619-1658)である。しかしこのデュクセル侯爵はさしたる歴史的な事績がないことからか、あまり取り上げられることがなく、誤ってフランス軍元帥となった息子のニコラ・シャロン・デュ・ブレ(Nicolas Chalon du Blé:1652-1730)にラ・ヴァレンヌが仕えたと記述しているものが多い。

ニコラ・シャロン・デュ・ブレは、ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』を出版した翌年の1652年生まれなので、ラ・ヴァレンヌがこのデュクセル侯爵に仕えたということはあり得ない。ラ・ヴァレンヌの主人だとして誤って息子の肖像画が良く掲載されており、取り違えないためにも注意が必要である。デュクセル侯爵の家系については「Geneanet」で確認するようにして頂きたい。

ついでだがラ・ヴァレンヌの肖像画も誤って掲載されている場合が非常に多いということも指摘しておきたい。上記の肖像画をラ・ヴァレンヌのように掲載している記事を良く眼にするが、これはフランス人医師のピエール・フランソワ、ペルシー男爵(Pierre-François, Baron de Percy:1754–1825)の肖像画であり、ラ・ヴァレンヌとはまったく無関係である。デンマークにある「MAD」のような料理教育機関でさえこの肖像画を間違えてラ・ヴァレンヌと取り違えているので注意が必要である。

料理のデュクセル

ラ・ヴァレンヌが考案したと言われている有名な料理レシピのひとつはデュクセル(duxelles)である。デュクセルはそれ自体が料理というよりは、詰め物やペイストリーのフィリング、ソースに加えて用いられるもので、マッシュルーム(シャンピニオン)を刻みエシャロット、タイムやパセリ等のハーブ、黒胡椒を細かく刻んで混ぜ、バターでソテーしてペースト状に煮詰めてつくられている。

デュクセル(duxelles)

しかしこの「デュクセル」、あたかもラ・ヴァレンヌが仕えていた主人(デュクセル侯爵)の名前から命名したように思われているが、実際にはラ・ヴァレンヌが直接「デュクセル」の名前でレシピを説明している箇所は『フランスの料理人』にはない。ラ・ヴァレンヌは「シャンピニオン・ア・ロリウィエ:Champignon à l'Oliuier」のレシピを掲載しているのみで、これが後にデュクセルと呼ばれるようになっただけなのである。

【 フランスの料理人 】p.113

74. Champignon à l'Oliuier

シャンピニオンの汚れを落としてよく洗った後、4等分に切り、水にさらして土を落とす。2枚の皿で玉ねぎとフェルジを挟んで火にかけ水分を飛ばす。バターを準備して、新しく加えたパセリとシブールを加えフリカッセする。その後に煮込み、よく火が通ったら、クリームあるいはブラマンジェを添えて提供する。

確かにマッシュルームをバターで炒め、煮込んでいることから、これが後に「デュクセル」として知られるようになったと言える。しかしラ・ヴァレンヌはこれをはっきり「デュクセル」と命名しておらず、後代になって、便宜上ラ・ヴァレンヌの主人の名から「デュクセル」と付けられたということになるだろう。現代の料理研究書・論文のなかには、当時の料理人が主人に敬意を表してその名前を料理名としていたとして、デュクセルを例に挙げて説明する場合がある。しかしこうした経緯(ラ・ヴァレンヌの著書にはデュクセルという料理名はない)を考えると、少なくともデュクセルについては、そうした目的で「デュクセル」という料理名が付けられたのではないことが分かってくる。

現代でもデュクセルはまだフランス料理のなかで用い続けられている手法であり、由来はともかく、これがラ・ヴァレンヌと関係したものであることは興味深いエピソードであるとは言えるだろう。

ソース・オランデーズ

ラ・ヴァレンヌは始めて料理書でソース・オランデーズ(sauce hollandaise)を紹介した料理人である。そのレシピについて以下のような説明をしている。

【 フランスの料理人 】p.117

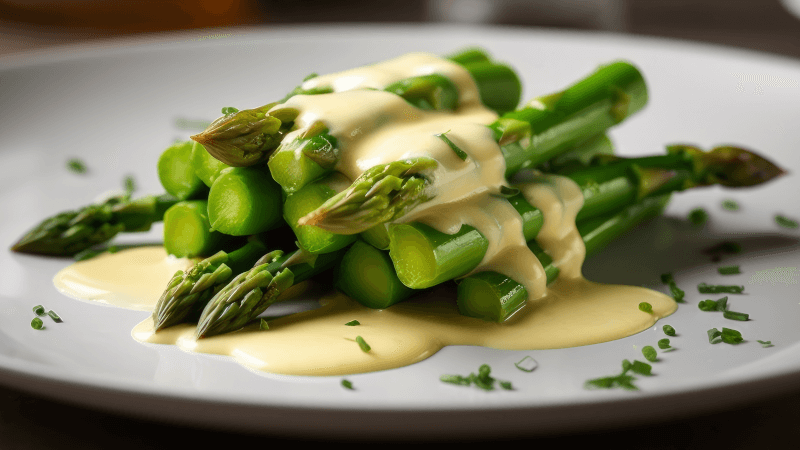

86. Asperges à la sauce blanche.

大きなアスパラを選び、根元を掃除して洗い、これをあまり長く茹ですぎないようにし、茹で上ったら水気を切っておく。新鮮なバターと少量の酢、塩、ナツメグ、そして卵黄でソースを作る。ソースが分離しないように注意するように。適当な具材でよく飾り提供する。

ラ・ヴァレンヌはこのレシピを「アスパラガスの白いソース」と題しているが、バターとレモン果汁と卵黄を使用して乳化させてあり、実際の内容はソース・オランデーズと同じものである。

ソース・オランデーズ(sauce hollandaise)

ソース・オランデーズはフランス語で「オランダのソース」という意味である。オランダ戦争(1672-1678)でフランスが勝利したことを起源とするなど名前の由来については諸説存在しているが、正しいところは不明である。しかしこのソースは20世紀フランス料理の巨匠オーギュスト・エスコフィエが5種類のマザー・ソースのひとつソース・アルマンドをソース・オランデーズに置き換えたことでフランス料理を代表する主要なソースとなった。

最初に記録されたソース・オランデーズのレシピは、ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』に掲載した「アスパラガスの白いソース」ということになる。これも先のデュクセルと同じく、ラ・ヴァレンヌが名付けた訳ではなく、後からオランデーズと呼ばれるようになったソースということになる。ただ1651年に既に言及されていたソースが、現代に至るまで脈々と用いられ続けていることは、ラ・ヴァレンヌの料理書が現代料理の礎として重要であったことを証しするものとなっている。

ソース・ベシャメル

ラ・ヴァレンヌはソース・ベシャメル(Sauce béchamel)の考案者だとされており、様々な文献・資料でこのソースが最初に文献に登場したのが『フランスの料理人』だと述べている。しかしそう説明する文献・資料のどれもが具体的に『フランスの料理人』のどの個所を指してソース・ベシャメルについてラ・ヴァレンヌが書いたのかを明示しているものは非常に少ない。なぜなら実際には『フランスの料理人』の中にソース・ベシャメルの名前はまったく登場しておらず、また現代のベシャメルと合致するようなレシピもないからである。

調理中のソース・ベシャメル(Sauce béchamel)

そもそもベシャメルをどのように定義するかも重要である。小麦粉とバターでルーがつくられ、それに牛乳(クリーム)を加えるという基本要素が重要であるとするならば、それらの要素が欠けている場合、それをベシャメルとすべきかという疑問がある。

こうした定義に照らし合わせて『フランスの料理人』を最初から最後まで確認してみても、こうした要素を満たすレシピは確認することは出来ない。これだけ様々な文献・資料でラ・ヴァレンヌとソース・ベシャメルの関係が語られているにも関わらず、ベシャメルの名称は元より、それに類するレシピですら『フランスの料理人』には存在していないようなのである。やはりラ・ヴァレンヌはソース・ベシャメルと無関係なのだろうか。

ルイ・ベシャメイユ侯爵

そもそもソース・ベシャメル(Sauce béchamel)は、ルイ・ベシャメイユ(Louis Béchameil:1630-1703)という人物の名前の Béchameil が、béchamelle あるいは béchamel に変化して定着するようになったソース名である。ルイ・ベシャメイユはオルレアン公爵家の監督、さらにはルイ14世の執事を務め、1671年にシャトー・ノインテルを購入、1691年にノインテル侯爵位を取得してベシャメイユ・ド・ノインテル侯爵となった人物である

一説によるとシャトー・ノインテルの厨房で、ソース・ベシャメルが誕生したことになっているが、これはルイ・ベシャメイユ自身が考案したのではなく、彼に関係する料理人がこのソースを生み出し、ルイ・ベシャメイユに由来する名前(ベシャメル)が付けられたと考えるべきだろう。ただこれが正しいとするならば、ラ・ヴァレンヌを考案者とする説は完全に否定されなければならなくなる。ではソース・ベシャメルは、いつ、どこで、どの料理人が考案したのだろうか。

ソース・ベシャメルの誕生について、回想録作家のクレキ侯爵夫人(Marquise de Créquy:1704 or 1714–1803)が、『Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803』第7巻14章 のなかで次のような興味深いエピソードを取り上げている。これはソースに名前を残したベシャメイユをうらやむエスカル老人の言葉である。

【 Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803 】

ベシャメイユ・ド・ノインテル侯爵は考案の優先権を主張し、良く知られた白いソースに自分の名前を冠する光栄に浴した人物である。

エスカル老人はいつも言っていた。

「ベシャメイユはなんて幸運なんだろう! 私は彼が生まれる20年以上も前から、薄くスライスした鶏の胸肉にクリームを添える方法を知っていたのに、自分の名前をこのソースに付ける特権には恵まれなかったのだ」

このエピソードはクレキ侯爵夫人の生まれる前の出来事であり、しかもこの作品はクレキ侯爵夫人が書いた文章をクルシャン伯爵というペンネームの人物(ピエール・マリー・ジャン・クサン・ド・クルシャン:Pierre-Marie-Jean Cousin de Courchamps:1783-1849)が脚色したり、勝手な出典元を作り上げて引用した信憑性の薄い書籍である。よってこれを全面的に信用することは出来ないが、この話はある程度有名な逸話として伝え残っていたのかもしれない。そうなるとルイ・ベシャメイユがこのソースの誕生に関係していたことはまったくのフィクションという訳ではなさそうである。

ラ・ヴァレンヌが考案し、ルイ・ベシャメイユに敬意を表してこれをベシャメルと名付けたという意見がある。しかしこうした意見には歴史的根拠がなく、正しいと主張するのは不可能である。わたしはこうした意見には懐疑的であり、ラ・ヴァレンヌがソース・ベシャメルの考案者ではないと考えている。次にそう考える理由の幾つかを挙げておくことにしたい。

最初の理由は、ラ・ヴァレンヌ自身が、ソース・ベシャメルという名前そのものについて言及しておらず、かつそれに類するソースの記載もないことである。『フランスの料理人』に具体的な記述がないのにも関わらず、実際、何をもって多くの解説者が、ソース・ベシャメルの考案者をラ・ヴァレンヌとしているのか、その根拠はまったく分からない。こうした誤った説が流布したのは、『フランスの料理人』を詳細に読み込んだり確認すること無しに考案者をラ・ヴァレンヌとしたことが原因であろう。

ラ・ヴァレンヌは以前の料理とは違い、確かに小麦粉を多用したレシピを掲載している。しかし掲載されているレシピのいずれも、あるものはバター、またあるものは牛乳(クリーム)が欠落しており、そのどれもがベシャメルとしての定義の要件を満たしていないのである。

二つ目の理由は、ソース・ベシャメルというソース名が文献に登場するのが、1733年に「ヴァンサン・ラ・シャペル」が英語で著した『現代の料理人』だからである。そのレシピは次のように掲載されている。

【 現代の料理人 】第3巻 p.138

ヒラメ:Turbots (a la Bechameille)

パセリとネギを非常に小さくみじん切りにして、鍋にたっぷりのバターの塊と、パセリとネギ、みじん切りにしたエシャロットを数個入れ、塩コショウ、ナツメグ、小麦粉少々で味付けする。コートブイヨンで茹でたヒラメを取り出してバラバラにして鍋に入れる。少量のクリーム、牛乳、または少量の水を入れて火にかけ、かき混ぜてソースを濃くする。その後、味を整えて盛り付け、温かい状態でコースの最初に提供する。

ここにはバター、小麦粉、牛乳(クリーム)と現代に通じるソース・ベシャメルに必要な要素が揃っており、タイトルにもあるように明らかにベシャメルのスタイルになっている。そしてこれが料理におけるベシャメルという名称の初出である。ソース・ベシャメルを説明するもののなかに、ラ・ヴァレンヌがベシャメルへの賛辞として捧げたソースがソース・ベシャメルとなったと何処にも書かれていない大嘘の説明をしているものがある。こうした誤りの原因は、その原典がどこにあり、実際に何と書かれているのかを確かめることなしに、他の情報を鵜呑みにして転写したことが原因である。

ソース・ベシャメルの名前は、ラ・ヴァレンヌが1651年に『フランスの料理人』を著してから実に約80年以上を経て、ようやくヴァンサン・ラ・シャペルの時代になって文献に確認されたということになる。この時、ラ・ヴァレンヌが亡くなってから既に55年後、ルイ・ベシャメイユ侯爵も亡くなってからも既に30年後が経過している。こうした時間的なギャップも、ラ・ヴァレンヌが考案者の可能性が低いことの根拠として考慮されるべきであろう。

以上の理由から、わたしはソース・ベシャメルの考案者をラ・ヴァレンヌだとすべきかは検討を要すると考えている。ソース・ベシャメルはフランス料理の根幹にある重要なソースだが、それでもその起源は不明瞭な部分が多く諸説存在している。ここではラ・ヴァレンヌを最初とするという見解には異議を呈するにとどめ、このソースの来歴に関する詳細は「ソース・ベシャメル」に委ねることにしたい。

ブフ・アラモード

ブフ・アラモード(Bœuf à la mode)は伝統的なフランス料理で、牛肉とニンジンをハーブで風味付けし、ワインでゆっくりと時間をかけて煮込んで調理が行われる。

ブフ・アラモード(Bœuf à la mode)

現代では短縮してブッフ・モードという料理名にもなっているが、このレシピを最初に料理書に掲載したのがラ・ヴァレンヌである。『フランスの料理人』には次のような説明がある。

【 フランスの料理人 】p.50

53. Bœuf à la mode

牛肉よく叩き、棒状に切った背脂をラルデ針で刺し込む。鍋に入れてブイヨンを注ぎ、ブーケガルニ、各種スパイスを加えて煮る。煮汁が少なくなるまで肉を煮込む。ソースとともに供する。

実にシンプルな古典的な料理ではあるが、名前にア・ラ・モード(à la mode)つまり「流行の」と付けられているので、当時は最先端の料理だったからということであろう。このレシピを料理書に掲載したのはラ・ヴァレンヌに違いないのだが、これを考案したのがラ・ヴァレンヌであるかどうかについて、物理学者で、かつ分子ガストロノミー研究家でもあるエルヴェ・ティス(Hervé This)は、ウェブサイト「Les Nouvelles Gastronomiques」の記事で問題提起をしている。エルヴェ・ティスは1643年の文献で既にこの料理について言及されているとして、ラ・ヴァレンヌがブッフ・ア・ラ・モードの考案者ではないとしている。(しかしエルヴェ・ティスはその出典をここで明らかにしていない)

現在ブフ・アラモード、あるいはブッフ・モードは、ブフ・キャロット(bœuf carottes)とも呼ばれ、ニンジンを加えて煮ることが定番であるとされている。しかしラ・ヴァレンヌのレシピを見ても分かるように、草創期にはニンジンは加えられていない。

ラ・ヴァレンヌの『フランスの料理人』から5年後の、1656年に出版されたピエール・ド・リュン(Pierre de Lune)が著した『Le Cuisinier』には、ブフ・アラモードのレシピが以下のように掲載されている。

【 Le Cuisinier 】p.50

21. Bœuf à la mode

それをよく叩いてラードを刺す。フライパンで焼いて、これを白ワイン1杯、水2杯、ブーケガルニ、塩、コショウ、月桂樹の葉、ライム、キノコ6個を加えた容器に移す。この容器をテリーヌの生地で覆って弱火で調理する。調理が終わったら、熱したラードに小麦粉を溶かしたものを加え、器に盛ってレモン汁を加える。

基本的にはラ・ヴァレンヌのレシピと同様であるが、ピエール・ド・リュンのレシピには、ワイン、ライムやレモンでマリネ―ドされた酸味が加えられており、より現代に近いものとなっている。しかしこの時代のレシピには、いずれもニンジンは含まれておらず、これが加えられるのはもっと後代である。実際にはジュール・グフェ(Jules Gouffé)のレシピにニンジンが加えられているのを確認できるので、19世紀頃からブッフ・ア・ラ・モードに入るようになったものと考えられる。

いずれにしてもブフ・アラモードは、ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』に掲載したことで広く後代まで伝搬したのであり、ここにもラ・ヴァレンヌの功績を確認することが出来るのである。この料理の詳細については「ブフ・アラモード」を参照して頂きたい。

ビスク

現代のビスク(Bisque)は、甲殻類を使ったポタージュのことを指し、オマール(英語ではロブスター)やエクルヴィス、エビなどを素材に用いるのが一般的である。

ビスク(Bisque)

現代のビスクとは異なり、17世紀~18世紀までのビスクは主に鳩やウズラなどを料理素材に用いた鳥類肉のポタージュのことだった。こうしたビスクのレシピの初出もラ・ヴァレンヌによるもので、1651年刊『フランスの料理人』には、鳩のビスク(bisque de pigeonneaux)と、半分にした鳩をつかったデミ・ビスク(Demi bisque)の2種類を掲載している。

【 フランスの料理人 】1651年 初版 p.4

鳩のビスク(Bisque de pigeonneaux)

鳩をきれいに洗い、トゥルセ(Trousser:鳩のわき腹に切れ目を入れ足を差しこむ)の処理をしてから湯がき、細かいハーブの束と一緒にポットに入れ、最高のブイヨンで煮詰める。焦げないように注意する。次に、パンを乾燥させ、これを鳩のブイヨンで煮込み、よく味付けしてから、鳩、鶏冠、仔牛の胸腺肉、シャンピニオン(マッシュルーム)、羊のジュ、ピスタチオをガルニチュール(添えもの)にして、レモンを添えて供する。

【 フランスの料理人 】1651年 初版 p.19

デミ・ビスク(Demie bisque)

やや大きめの鳩を半分に割り、ビスクと同様に調理し、同様の方法でガルニチュールを添え味付けを施す。可能であれば、ビスクと同様に良い出来栄えになるようにして提供する。

これらの甲殻類を用いないビスクに、現代人の我々は珍しさを感じるかもしれない。しかし当時のビスクはもともとはラ・ヴァレンヌらのレシピにあるように、鳥類等を素材にしたポタージュが主流だったのである。

ビスクの由来

レシピを記したのは確かにラ・ヴァレンヌであるのだが、それ以前の文献にビスクは既に登場していることから、ビスクそのものをラ・ヴァレンヌが考案した訳ではないようである。実際にビスクの始まりも、正確な語源も不明である。しかし幾つかの説があり、語源をたどることでラ・ヴァレンヌが記したビスクの背景をさらに深く理解できる。

1690年にアントワーヌ・フュルティエール(Antoine Furetière:1619-1688)が編纂した 『フランス語辞典:Dictionnaire universel』p.274 では、ビスクの語源のひとつがノルマンの方言「potio acerba」に由来するとしている。ラテン語で potio は飲み物、acerba には酸っぱいと苦いの両方の意味があることから「酸っぱい、あるいは苦い飲み物」という意味にとれる。こうした名前から当時のビスクは刺激のある味わいを特徴としていたことが推測できる。

実際にラ・ヴァレンヌの鳩のビスク(bisque de pigeonneaux)のレシピを確認してみると、煮る時には「黒くなるのを防ぐ」とあり、これは焦げないように、あるいは煮詰まり過ぎないようにと解釈することが出来る。また煮込む際にはハーブも一緒に入れ、最後の仕上げにはレモンを添えるとある。こうした説明から、ビスクに関して用いられているラテン語「acerba」の意味は、苦いの方ではなく、酸味のある飲み物と解釈すべきであることが分かる。

さらにフュルティエールは別のビスクの語源についても言及している。それは複数煮込むという調理方法から、語源にラテン語の"bis cocta"という言葉が当てられ、これがやがてビスクとして定着したという指摘である。bisは2度を意味し、coctaは料理のことなので「2度調理した」という意味となる。初期のビスクのには必ずベアティーユ(béatilles)が加えられた。ベアティーユとは、鶏冠、仔牛胸腺肉、肝臓、シャンピニオンやアーティチョークの芯などの食材でつくられる高級な付け合わせのことである。かつてのビスクは鳩のポタージュを調理するだけでなく、それに合わせるベアティーユも別に二度調理してつくられる料理だったのである。このように複数回の加熱が必要であったことから語源が示すような調理内容とも合致する。そういう意味でもこの語源説は、非常に説得性のあるものだと言えそうである。

このようにビスクの由来には深いものがある。こうした歴史やビスクが時代によってどのように変化してきたのかは「ビスク」に詳細を記してあるので参照して頂きたい。

プロフィットロール

今日のフランスでは、プロフィットロール(Profiterole)とは、ペイストリークリームあるいはクレーム・シャンティイやアイスクリームを詰めたシュー菓子で、表面にチョコレートソースをかけたもののことを言う。

プロフィットロール(Profiterole)

その歴史の詳細は、「プロフィットロール」をご確認頂きたい。プロフィットロールは16世紀初頭に文献でその存在を確認できるが、当時はまだ小麦粉で焼かれたパンの一種というような扱いだった。しかし17世紀に入ると、このパンがポタージュの具として中に入れられるようになる。

こうしたタイプのプロフィットロールの料理方法を最初に記したのがラ・ヴァレンヌである。1651年初版の『フランスの料理人』に「ポタージュ・ド・プロフィットロール:Potage de Profiterolles」のレシピが掲載されているので引用しておく。

【 フランスの料理人 】1651年初版

Potage de Profiterolles

作り方は以下の通りである。まずは小さなパンを5、6個ンを取り、上部に小さな穴を開けて中身を取り除く。その後、パンの蓋と側を乾燥させし、パンを軽く油で焼くかラードで炒める。次に良質のブイヨンでパンを煮込み、このパンをポタージュに入れて、鶏冠、仔牛の胸腺肉、ベアティーユ、トリュフ、シャンピニオンをパンに詰める。パンが浸るまでブイヨンを注ぐ。供する前に上に余分の油を捨てる。

中身をくり抜いて中に様々な具材を詰めてポタージュに入れるとある。これは以前のプロフィットロールとは異なる用い方で新しい調理法である。それまでのプロフィットロールはあくまでもパンとして食べられていたが、ラ・ヴァレンヌはポタージュの一部としてこれを用いたのである。

プロフィットロールをポタージュに入れるということから、クルトン(浮き身)のような感じを想像するが、実際は沢山具材が入っているポタージュというイメージである。かつて食卓には大きなスープ鉢が置かれ、各自がレードルですくって食べるようになっていた。このポタージュには、複数のプロフィットロールがゴロゴロと入っており、加えてベアティーユ(肉の具材)も多種添えられていた。現代人の我々からするとポタージュというよりも一品料理のような感じになっていたことだろう。

またプロフィットロールのサイズ感を表すのに「小さい:petits」という形容詞が使われている。ラ・ヴァレンヌ以前はこうした記述がないので、プロフィットロールは普通のサイズだったと思われる。その後、プロフィットロールは小さなサイズでつくられるようになるが、これはポタージュの具材として使われるようになったことと深く関係しているのではないだろうか。サイズを小さくしたのは、プロフィットロールが大きすぎるとポタージュとして食べにくかったからかもしれない。

18世紀の間もプロフィットロールはラ・ヴァレンヌが記した方法。つまり中身をくり抜いて具材を詰め、他の具材と共にポタージュに入れるという調理方法が続けられそれが主流となっていた。この調理法はラ・ヴァレンヌの考案したものと考えられており、18世紀の料理にたちに大きな影響を与えたと言えるだろう。

やがて19世紀になると、プロフィットロールはデザートへと変化するようになり、現代では完全にデザートの部類に属することになってしまったが、この辺りの経緯や詳細については、「プロフィットロール」をご確認頂きたい。いずれにしてもラ・ヴァレンヌがプロフィットロールの新しい料理での活用法を始め、この調理方法が、後の時代の料理人に支持され続けたのは確かな事実なのである。

ブーケガルニ

ブーケガルニ(bouquet garni)はハーブ類を束ねたものである。タイム、ローレル(月桂樹の葉)、パセリ、セージ、ローズマリーなどが紐で括って束ねられる。これを鍋に入れて一緒に煮込むことで肉や魚の臭みを消し、料理への風味を付けが行われる。

ブーケガルニ(bouquet garni)

中世から17世紀まで臭み消しや風味付けには海外貿易によってしか入手できないスパイスが用いられており、豪華な料理とは、それ即ち高価なスパイスをふんだんに用いた料理ということであった。しかしラ・ヴァレンヌは、スパイス類に代わってハーブ類をふんだんに用いた料理を紹介している。フレッシュなハーブ類はフランス国内でも容易に入手出来るだけでなく、料理を健康的にし、また味に清冽さを与えるものとなった。こうしたハーブを束ねたブーケガルニを使った新しい調理方法のレシピを最初に記したのがラ・ヴァレンヌだったのである。

当時はまだブーケガルニという名称ではなく、単にブケ「bouquet」とだけ記されている。このブケがハーブ類をまとめたブーケガルニのことであるが、ラ・ヴァレンヌはこのブケが何のことかを料理書のなかで具体的には説明していない。ここからラ・ヴァレンヌは、料理のプロを想定してこの料理書を記したことや、料理人のなかでは当時既にブケがどのようなものであったか認識されていたものと考えられる。故に、ブーケガルニはラ・ヴァレンヌが考案したものではなく、あくまでも料理書に最初に記したという点で評価されるべきであろう。

実際に1651年刊『フランスの料理人』の中には、11種類のポタージュでブーケガルニが使われている。さらに10種類のラグー類でもブーケガルニが使われており、こうした鍋で煮込む料理の多くにブーケガルニが加えられている。こうしたスパイスに代わるハーブを中心とした香味付けは新しい料理の特徴だったのである。

ラ・ヴァレンヌの功績

ここまでラ・ヴァレンヌの著作『フランスの料理人』の内容をみてきたが、当時はかなり斬新で画期的な料理書であったことを理解して頂けたのではないかと思う。最後にラ・ヴァレンヌがどのようにフランス料理に変革をもたらしたのかを改めてまとめて説明しておきたい。

パン → 小麦粉

それまでソースやラグーにはパンあるいはパンを煮込んでとろみ付けが行なわれていたので、もっさりとした重い質感の料理が中心だった。しかしラ・ヴァレンヌは小麦粉を用いることで、より軽く仕上げる方法を掲載した。

『フランスの料理人』には昔からあったパンを煮込むという方法が完全に除かれている訳ではなく、いくつかそうした古い料理方法の記載も残されている。しかしラ・ヴァレンヌが用い始めた小麦粉をつかったルーなどの手法は、現代まで続くフランス料理の根幹的ともいえる部分となっており、ラ・ヴァレンヌの功績は非常に大きかったことが理解できる。

ラード → バター

中世由来のそれまでの料理はラードの使用が中心だったが、ラ・ヴァレンヌはこれを牛乳由来のバターに代えることで健康的で軽い味わいの料理を実現した。現代でもフランス料理というと、小麦粉やバターを使うイメージがあるが、これはラ・ヴァレンヌが始め現在まで受け継がれてきた手法が基礎になっている。

またラ・ヴァレンヌのレシピを確認すると、ラグーなどの肉の煮込み料理では、加熱によって出てきた表面の脂を他の皿などに取り除くなどの調理工程が含まれている。こうした脂を除くという手順をみても、ラ・ヴァレンヌが中世由来の重く胃に負荷のある料理から脱却して、健康的な料理をつくろうとしていたことが読み取れる。

スパイス → ハーブ

中世由来の料理には大量のスパイスが用いられていた。なぜなら当時のスパイスは中東やインドなど遠方から貿易によってのみ得られる高級品であることから、上流階級の人々はこうした料理を好んで食べていたからである。さらにスパイスには肉などの料理素材の臭みを消し、日持ちさせることが出来るという効果も備えている。こうした理由から当時の高価な料理にはスパイスがふんだんに用いられていたのだが、過剰なスパイスの使用は胃には大きな負担となっていた。

ラ・ヴァレンヌはこのようなスパイスの用い方を減らし、代わりにハーブ類をもちいることで料理に新鮮さや清冽さや軽さをもたらした。スパイスはフランス国内で産することは出来ないが、ハーブ類はフランス国内のどこでも調達し易い。このようにスパイスの使用が減ることで、肉や魚などの料理素材は、より新鮮なものであることが求められるようになり、これをハーブと合わせることで新鮮な料理として提供されるようになった。

それまで腐敗しないよう肉や魚にスパイスを用いて臭みを消したり保存していた料理は旧来のものとなり、料理素材そのものにも新鮮さが求められるようになったのである。こうした調味方法の変化は、料理の味に繊細さを与え、またこれは健康にとっても良いものとなった。

野菜料理

それまでの料理書は肉や魚料理を中心としたものだったが、ラ・ヴァレンヌは野菜の料理のレシピも掲載している。当時のフランスでは新しい野菜がはいってくるようになり、人々はそうした新しく珍しい野菜を珍重した。そうした野菜は、アーティチョーク、カリフラワー、グリンピースなどがあり、ラ・ヴァレンヌはこうした野菜料理のレシピを料理書に含めている。

フランス料理の転換点

フランスは美食の国として知られており、フランス料理はそうした美食術の極みともいうべきものの集大成として現在でも評されている。こうしたフランス料理がいつから始まったのかというと、それはラ・ヴァレンヌの時代からである。

それまでのフランス料理は粗野で洗練されておらず、不健康で体に負荷の大きい料理だったと言って良いだろう。ラ・ヴァレンヌは様々な新しい料理方法を紹介することで、今までフランス料理にはなかった健康的な洗練性と軽さを料理にもたらしたのである。

現代、我々が想像するようなフランス料理の根源にはラ・ヴァレンヌの料理があり、それが現代にまで受け継がれていることは見過ごすことの出来ない重要な部分である。1651年刊の『フランスの料理人』は400年近く昔に書かれた料理書であるが、ここで記されたエスプリが現代のフランス料理にも息づいていることを理解していただけるのではないだろうか。間違いなくラ・ヴァレンヌは当時の料理に転換点をもたらし、現代まで続くフランス料理の基礎を築いた重要な人物なのである。

Referrence:参考資料

Author unknown. (1660). Le Cuisinier françois methodique. chez Jean Gaillard Et Chez Iean Ribov. Paris.

Author unknown. (1662). L'escole parfaite des officiers de bouche. Chez la veuve Pierre David. Paris.

Author unknown. (1653). Le pastissier françois. Chez Iean Gaillard. Paris.

Author unknown. (1655). Le pastissier françois. Elzevier. Amsterdam.

Author unknown. (1689). Traité de confiture ou Le nouveau et parfait confiturier. T. Guillain. Paris.

Author unknown. (1727). L'école des ragouts. chez Léonard de La Roche, Libraire.

Bérard, S. (1822). Essai bibliographique sur les éditions des Elzevirs. Paris : Firmin Didot. Paris.

Brunet, J,C. (1863). Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Firmin Didot. Paris.

Créquy, R, C, F. (1873). Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. Cousin de Courchamps, Pierre-Marie-Jean. France.

Furetière, A. (1690). Dictionnaire universel,. Reinier Leers. Rotterdam.

Guy, C. (1962). An illustrated history of french cuisine. Bramhall House. New York.

La Varenne, François Pierre de. (1651). Le cuisinier françois. P. David. Paris.

La Varenne, François Pierre de. (1667). Le cuisinier françois. Chez Iean Ribou, au Palais sur le Grand Peron. Paris.

Leon G. Fine. (2020). The Transformative Influence of La Varenne's Le Cuisinier Francois (1651) on French Culinary Practice. Raimundo Garcia Del Moral, University of Granada, Spain.

Notaker, H. (2017). A History of Cookbooks: From Kitchen to Page Over Seven Centuries. Univ of California Press. California.

Notaker, H. (2010). Printed Cookbooks in Europe, 1470-1700. Oak Knoll Press. New Castel, Delaware.

Pieters, C. (1851). Annales de l'imprimerie elsevirienne; ou, Histoire de la famille des Elsevier, et de ses éditions. Chez C, Anndot-Braeckman.

Poulain, J.P. and Neirinck, E. (1992). Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Édition LT Jacques Lanore. Paris.

Scully, T. (2006). La Varenne’s Cookery The French Cook; The French Pastry Chef; The French Confectioner. Prospect Books (UK).

Vicaire, G. (1890). Bibliographie gastronomique. P. Rouquette et fils. Paris.

Willems, A. (1880). Les Elzevier: histoire et annales typographiques. G.A. van Trigt. Bruxelles

Wheaton, B. K. (1983). Savoring the past : the French kitchen and table from 1300 to 1789. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.

日本語参考資料

『愛書狂』 生田耕作(著)

『料理人の休日』 辻静雄(著)

『料理に「究極」なし』 辻静雄(著)

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ・ウィートン(著) 辻美樹(訳)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子(訳)