中川嘉兵衛

食肉のパイオニア

『美味求真』で言及されている中川嘉兵衛と堀越藤吉は、日本における牛肉食のパイオニアとされている人物である。そもそも、明治時代に入るまで日本人は牛肉は一般的に食べられておらず、その当時の日本人は牛肉を食べるなどとは思いもよらなかっただろう。

しかし文明開化が進むと牛肉食は広がりをみせ、現代に見られるような肉食文化が日本に花開くことになった。日本の和牛はその肉質において世界でも高く評価されており、松坂牛、米沢牛、但馬牛、佐賀牛のようにブランド化した高級和牛は、単に名声だけでなく、それに合った確かな品質と味が保証された、海外の肉には無い良質の味わいがある。

しかし日本の肉食の歴史を振り返ると、肉食はどちらかというと忌むべき行為であるとみなされてきた。その初期の記録としてよく取り上げられるのが、天武天皇の治世(675年)に勅令として公布された、最初の肉食禁止令である。『日本書紀』にその記述があるので以下引用しておく。

【 日本書紀 】

庚寅詔諸國曰 自今以後 制諸漁獵者 莫造檻 及施機槍等類 亦四月朔以後 九月三十日以前 莫置比滿沙伎理梁 且莫食牛 馬 犬 猿 鶏之肉 以外不在禁例 若有犯者罪之

ここでは、毎年4月~9月末までの農耕期間に、牛、馬、猿、犬、鶏の食用と狩猟を禁止するという命令が記されている。(ただ鹿と猪はこれに含まれていなかった)

こうした肉食を禁じる勅令や、仏教の伝来により肉食を忌む習慣が後代にも影響したのか、その後も何度か肉食禁止令が出され、鎖国が敷かれた江戸時代になってからは牛肉は食肉の対象とされなくなっていたようである。

(肉食がまったく行われてなかった訳ではないが、どのように行われていたかについての説明はまた別の機会にゆずりたい

しかし明治時代になると日本人の食に大きな変化が見られるようになる。牛肉を食べることが文明開化の象徴と考えられ、牛肉を使った「すき焼き」が流行し始めたのである。

このような「すき焼き」を始めとする牛肉食が流行する数年前から、中川屋嘉兵衛はそれを見越して、江戸時代末期の1867年(慶応3年)に、武蔵国荏原郡今里村(現在の白金)の名主だった堀越藤吉から土地を借りて牛屠場を開設していたのである。その後、中川屋嘉兵衛は製氷ビジネスに本格的に乗り出したために肉食業から手を引くことになるが、地主であった堀越藤吉が「中川屋」の屋号をそのまま引き継いでビジネスを行い、牛鍋の店も繁盛させている。

こうした経緯を見ると、この中川嘉兵衛と堀越藤吉は確かに初期の牛肉食販売におけるパイオニア的な存在であったと言える。

現代は牛肉食が非常に盛んになり、牛肉はレストランメニューの内でも中心的な存在である。こうした日本に花開いた食肉文化は、草創期に試行錯誤しながら始めた彼らの功績のうえにあるとも言えるだろう。

ではその先駆者、中川嘉兵衛とはどのような人物だったのか。本註釈では歴史に取り上げられることのない、この人物について掘り下げて述べてみることにしたい。

中川嘉兵衛 という人物

中川嘉兵衛(1817年~1897年)は三河国額田郡伊賀村(現在の愛知県岡崎市)生まれた。

16才の時に京都で儒学を学び、40歳ぐらいの頃、横浜が開港したというニュースを聞き、国際化の時代の到来を察して移住。幕末に異人相手の商売を志して英語を修めたとあるので、ビジネスパーソンとして進取の気性に富み、かつ非常に先見の明のある人物であったことが分かる。

中川嘉兵衛

中川嘉兵衛は横浜に出て来て、最初、塵芥処理の人夫などをしていたが、アメリカ人医師のデュアン・B・シモンズ(Duane B. Simmons)に認められてその雇人となる。シモンズとの交流から外国人の飲む「牛乳」の需要に目をつけるようになり、1861年(文久元年)に横浜の洲干弁天付近で搾乳・牛乳販売業を始め、壜詰をした牛乳をシモンズを通して外国人に販売し始める。

この搾乳業がようやく軌道に乗りかけた頃、横浜の洲干弁天付近(関内)にあった中川嘉兵衛の搾乳場は火災にあい、乳牛2頭もろとも焼失してしまう。火災の報を聞いたシモンズは、馬で駆けつけ、焼死した乳牛をみて、「中川は牛の丸焼きをつくった」と冗談をとばして悲嘆に暮れる中川を元気づけたという。後に中川嘉兵衛が牛食肉業に着手するようになったことを考えるとこれは大変面白いエピソードである。

中川嘉兵衛はこの災厄に屈することはなかった。今度は北方村の天沼(現在の、港の見える丘公園周辺)を拠点にビジネスを始める。そこにはイギリスの第20連隊が駐屯していたのでトワンテ山(20連隊:トゥエンティに由来している)と呼ばれている場所であった。中川嘉兵衛はイギリス軍の食料用達商として、野菜や果実を納入しながらイギリス兵と懇意になってパンの製造を教えてもらい、やがてパン製造・販売を開始する。

さらに兵士達と交流するなかで牛肉が美味であることや、その栄養価を理解し、その後、日本人で最初の牛肉販売業にも乗り出すことになったのである。

中川嘉兵衛は、将来は西洋の食文化が普及・流行するようになることを予測し、牛肉や牛乳を販売するビジネスを始めたようなので、かなりの先見の明がある人物だったということになるだろう。またマーケティング分野においても先進的な人物で、この当時、まだ始まったばかりの新聞というメディアに注目して、そこに広告を掲載して自社商品の宣伝を行っていた。

1867年(慶応三年)3月版の「万国新聞紙」第7集には、中川嘉兵衛が出した広告が残されており、これは日本語新聞に掲載された広告第1号ということになっている。

パン、ビスケット、ホットル

此品私店に御座候。御求め願い奉り候

横浜元町一丁目、中川屋嘉兵衛

この広告から、中川嘉兵衛はパン製造の他に、ビスケットなども製造、さらには洋酒の販売も手掛けていた様子がうかがえる。さらに同じ「万国新聞紙」の12月には牛肉販売に関する以下の広告も掲載している。

各国公使館用辨の為、牛肉店高輪へ開候處、御薬用方々諸家様より御用仰付被、日に増繁栄仕、遠路運び出来兼候に付、今般柳原へ出張売弘申候問、澤山御買取之程願い奉り候。

江戸柳原請負地 中川屋某

この広告の内容は、「各国の公使を顧客として高輪に牛肉店を開業したが、注文も多く繁盛しており遠方の配達が難しいため、今回は現在の神田須田町(神田柳原請負地)にて出張販売します...」というものである。

その他にも「横濱中川屋 出店高輪 英吉利館波止場側 中川屋」という名義で、牛肉の効用、肉の良し悪しの等級、等級による料理法を図解した広告も出稿されていることが『明治物事起源』には記録されている。

この当時は英字新聞が中心で、広告が掲載されている「万国新聞紙」は英国人宣教師のぺーリーがその年(1867年)の1月に発行し始めたばかりの日本語新聞であった。こうした新しいメディアとして登場したばかりの新聞を活用して、宣伝を日本語新聞の創成期から早速行っていたところにも中川嘉兵衛の商才をうかがい知ることができるのである。

当時の食肉加工業事情

横浜にある外国人居留地で最初に行われた屠牛は、1860年(万延元年)の春に、オランダ人の元船長フフナーゲル(Huffnagel)が開業した日本最初のホテルの「横浜ホテル」で行われている。

開国以来、横浜外国人居留地では外国人の増加が増加した為に食肉の需要が高まっていた。こうした中で外国人居留地にあるアイスラー・マーティンデル商会(アメリカ85番地)が食肉業者の第一号としてビジネスを開始するようになる。しかしこの頃は屠牛場が日本にまだ無く、牛肉は、中国、朝鮮、アメリカから輸入されて供給されていた。

こうした状況を改善して欲しいとする外国側の要求により、1865年(慶応元年)に幕府は北方村字小港に、日本初の公設の屠牛場を設けることにした。これによって少しは牛肉の供給事情が改善された為か、翌々年の1867年(慶応三年)までに、横浜居留地には外国人が経営する食肉店数は7軒に増加している。

中川嘉兵衛は、1866年(慶応二年)から横浜の元町一丁目で牛肉の販売を始める。さらにその翌年の1867年(慶応三年)には江戸荏原郡白金村(現在の品川区上大崎一丁目の辺り)に支店を増やした。これは中川嘉兵衛のその当時の顧客である、高輪東禅寺にあったイギリス公使館に牛肉を納入するためである

しかし当時、まだ牛肉は手に入りにくく品薄であった。しかも冷蔵技術も無かった為に、横浜の小港にあった公設の屠牛場から、江戸まで移送する際に牛肉が傷んでしまう事も多かったという。そこで中川嘉兵衛は、横浜から牛肉を運ぶより江戸に屠牛場を設けたほうが便利であると考え、江戸で屠牛場を始めようと計画した。

しかし、まだまだ屠牛や牛肉食にはかなり抵抗の強い時代である。屠牛場のための土地を探しても江戸では誰も土地を貸してくれず、場所探しは困難を極めたようである。

だが白金村の名主だった堀越藤吉が、畑の一部を貸与してくれることになり、中川嘉兵衛はそこで屠牛場と牛肉販売店を始めることが出来た。こうして1867年(慶応三年)5月から、ついに江戸において、初の牛肉販売が始まることになったのである。

だがその後しばらくして、中川嘉兵衛は別のビジネス(製氷ビジネス)に専念するために、牛肉販売や公使館への肉卸の権利を、土地の持ち主であった堀越藤吉に譲り他業に専念することになる。

中川嘉兵衛と氷ビジネス

江戸で屠牛場を始める6年前の1861年から、中川嘉兵衛は横浜で氷室建設の許可を受け、富士山麓で採氷をはじめていた。これは牛肉販売よりも5年も早く取り組んでいた事業であることは驚きである。

なぜ氷か?それは牛肉と牛乳を取り扱う上で、腐敗防止や品質保持は大きな課題だったからである。また中川嘉兵衛はヘボン式ローマ字の創設者で医師のヘボン博士に会って、食品衛生における氷の有益性を教示されている。このヘボンとの出会いを通して、氷のニーズが将来的に高まることを予想した嘉兵衛は、かなり早い時期から本格的な製氷の事業化を決意していたからである。

最初のチャレンジは1861年、富士山麓で採氷した氷を横浜に運ぶことであった。まず富士山麓鰍沢に165㎡の製氷池を造り、100㌧2千個の氷塊を得て採氷搬出した。木箱におが屑を詰めたものに氷をいれて、馬で静岡市の江尻港まで運び、そこから帆船を借りて横浜まで輸送を行った。しかし採氷時に100㌧もあった氷は、航海中に大半がとけて、横浜到着時にはわずか8㌧しか残らず1715両(約5億円)の損失という完全な失敗に終わってしまった。その後も氷事業は思うようにいかず、諏訪湖、日光、釜石、青森と、本州の寒冷地を北上しながら採氷し、横浜に輸送を続けた。しかしそのいずれもが失敗に終わり、この事業はなかなか成功を見ることはなかった。

それでも中川嘉兵衛は、氷事業に全財産をつぎ込み、今度は北海道に渡航。函館・五稜郭の製氷に適した良好な水質と船便の利便性の高さに注目するようになる。それまでの5回の失敗にめげず、さらにはヘボン師の強い激励により他の事業をなげ打ち、函館の榎本武揚の援助も得ながら、まずは北海道開拓使・黒田清隆から五稜郭における7年間の採氷専取権を獲得することに成功した。

1867年(慶応三年)、北海道函館にわたり、全財産を投入して6回目の挑戦をする。しかし、その年は暖冬のため薄い氷しかできず、250㌧の氷を横浜に回送するも大損失となり窮乏のどん底に陥入ってしまった。

それでも屈することなく、2年後の1869年(明治元年)、中川嘉兵衛は7回目の挑戦の末についに良質で厚さ40センチの天然氷約500㌧を採氷し、それらを京浜地区への輸送して販売することに成功したのである。

くしくもその年の5月には、函館五稜郭に立てこもっていた榎本武揚軍が官軍に敗れ、新政府が誕生して新しく明治という年号に代わった変革の年でもあった。

その後、氷事業は順調に成長し、翌年の1870年の生産量は600㌧、さらに1873年には1200㌧に増加させ、1882年には3,400㌧を採氷するまでになっている。

1871年に函館の豊川町に3500㌧の収蔵可能な貯氷庫を建設し、さらに1873年には日本橋の箱崎町に大型氷室を建設。その後、嘉兵衛は、清国、韓国、シンガポール、インドなどへの輸出にも着手し、1873年から77年までの4年間での輸出数量は、約8000㌧にも達したとされている。

またその期間の4年間の純利益は、今日の貨幣価値に換算すると38兆円という莫大な利益であったと記録されている。(中川嘉兵衛伝~その資料と研究~、香取国臣編)

函館氷の宣伝ビラ

牛肉の販売においてもマーケティングに力をいれていたのと同じように、嘉兵衛は五稜郭で切り出した氷を、「函館氷」と命名しブランド化して販売をおこなった。当時、日本市場を独占していたのはアメリカから輸入されていたボストン氷だったが、函館氷はボストン氷よりも価格が安く、品質も良好だったことから、それと差別化して函館氷を売り込んだのである。函館氷は、主な顧客である横浜居留地の外国人医師の支持を集め、ボストン氷との販売競争を制することになった。

さらに、中川嘉兵衛はアメリカから採氷機を導入して、手作業で行っていた採氷を効率化して、低価格化に努めたので、函館氷は広く出回るようになり、それまでセレブしか手に入れられなかった氷が庶民にも流通するようになり、氷の一大ブームが庶民に起こった。

ここでも中川嘉兵衛は新聞を使った広告で、まだ高価なものであった「氷」を一般的なものとして庶民にアピールしてゆく。宮武外骨『文明開化―広告篇』にも採用された「氷室会社売出しの氷」という東京日日新聞明治5年壬申5月7日付け掲載記事が以下である。

【 文明開化―広告篇 】

夏日氷を用候事ハ只炎暑を凌候のミならず西洋諸国に於てハ各種の病症に用ひまた魚類獣肉牛乳蒸菓子水菓子酒類青物にすべて腐敗しやすきものに氷を添ヘて囲置ばいつ迄も新鮮也故に暑中の氷ハ世上必要の品に御座候間私共数年苦心勉励の上漸く近年研究致し北海道の清水に産し候氷を戴取地方官の御検査を請函舘氷室に貯蔵致し当節東京に氷室を移し申候就てハ恐多くも宮内省御用仰付られ病院御用も仰付られ冥加至極に奉存候最早逐日暑気彌増ニ付今日ヨリ発売仕候尚処々取次所も出来候間御手寄にて多少に限らず御求め下され候様伏て奉希上候

氷定価 一斤 四銭 四百文ノコト也

氷室会社 中川嘉兵エ

佐藤 終吉

この広告の内容は、「夏には氷で暑さが凌げるだけでなく、西洋では病気治療や、食物保存においても使われている事。私たちは氷を苦心の末、北海道の清水からつくり、官の検査を通過したものを東京の氷室に貯蔵しており、こうした氷は宮内省御用達となったり、病院でも注文を受けている。暑さが増す今日、氷の販売所も増えいますので多少にかかわらずぜひお求めください」といった内容である。

ここでも先の牛肉販売のビジネスで培った広告マーケティング手腕が遺憾なく発揮されていると言える。やはり新聞(メディア)を使いながら、今までの顧客層である専門分野(医療)での利用や、セレブ需要だけではなく、新しい顧客となる庶民層に氷を上手くアピールすることに成功したのである。

この広告を取上げたのは、世相風俗研究家の宮武外骨である。この人物については雑誌『広告批評』主宰者である天野祐吉が注目すべき明治時代のジャーナリストとして何度も取り上げており、また赤瀬川源平も『外骨という人がいた』という本を記して、その独特の視点について高く評価をしている。時代に敏感だった宮武外骨の眼に止まり、取り上げられた中川嘉兵衛の広告は、その当時においてはかなり印象的なものであったと言えるだろう。

中川嘉兵衛は1877年(明治10年)に東京・上野公園で行われた第一回内国勧業博覧会に函館氷を出品し、一等賞を受賞するが、これも自社製品のブランド力を上げるにおいては効果的だった。函館氷はただ受賞したというだけではない。中川嘉兵衛は、その賞牌に龍の紋章が記されていたことから、今度はその商品名を「龍紋氷」と改名する。こうした受賞した「氷」という付加価値の高い商品としてのブランディングにより、粗悪な氷も普及し始めたこの頃に、自社製品とまがい物との差別化を明確にし販売量を拡大させることに成功したのである。

1890年(明治23年)、それまで氷をつくってきた五稜郭外壕の貸与規則が変更されて競争入札になったので、亀田郡神山村に製氷池を新設しさらに事業の拡張を進めた。しかし1896年(明治29年)、北原鉦太郎に天然製氷の事業を譲り東京に居を移した。東京に移動後は、天然氷から、機械製氷時代の到来を見越して、機械製氷会社の創設を計画する。これも中川嘉兵衛がビジネス的に見て時代の動向に非常に敏感であったことの証であろう。それまで機会製氷は、天然氷に比べて、健康面や品質の点で市場に懸念があったが、徐々に時代はよりコストの安い機会製氷が主流になってきていたからである。こうした変化を中川嘉兵衛は感じ取り、今後のマーケットのことも考えて、機械製氷会社を立ち上げたものと思われる。

中川嘉兵衛は晩年まで精力的にビジネスに取り組んだが、機械製氷会社の創業の前年の1897年(明治30年)1月4日に東京都越前堀の自宅で80才の高齢でその生涯を閉じた。

中川嘉兵衛のビジネススタイル

中川嘉兵衛は先見の明のある人物であった。それは江戸末期にこれからは英語が必要と考え、英語を習得して外国人相手のビジネスを始めた事。さらには、それが牛肉、牛乳、パンのような駐留外国人にとって必要不可欠な「食」であった事。さらにはそこから食品保存の重要性から氷事業へとシフトさせた事。またその死の前年まで将来を見越して、自然の採氷事業から、製氷事業へ転換させようとしていたこともそれを裏付けている。

また中川嘉兵衛は、リスクを恐れすチャレンジし続けるビジネスマンでもあった。ビジネスが良い時も、悪い時にも果敢に新規ビジネスに挑戦し続けた姿勢は敬意に値する。火災により搾乳場が焼失した際も、新しいビジネスであるイギリス駐屯軍隊への食料用達商として、野菜や果実の納入し、日本でも草創期にパン製造を開始している。また江戸で最初の民間による屠牛場の開設したこともその表れである。さらには採氷事業では6回の失敗を経たのち、7回目にしてようやく成功を収めたが、この事業の成功の背後には中川嘉兵衛のチャレンジ精神と、強い信念のようなものがあったからに違いない。

中川嘉兵衛はチャレンジャーであったが、かと言って単に夢の実現のために、ギャンブル的にビジネスに投資するような人物ではなかった。氷ビジネスで成功を収めた後、その他の事業として、苹果(へいか、りんご)の栽培、鱈肝油の製造などを手掛けている。また1879年(明治12年)には開拓使庁から物産大取次を務める等、本業の氷ビジネス以外の事業ドメイン(事業ポートフォリオ)をもつことでリスク分散もしていたと思われる。

明治から大正の時代には多くの実業家が出て、その中には一時期で莫大な富を築いた者たちがいた。しかし、こうした実業家には、山本唯三郎のようなヤマ師としての性格を有する者が多く存在している印象がある。

しかし彼らとは対照的で、中川嘉兵衛にはチャレンジングで、リスクの高い事業に挑みながら、堅実で真摯に事業に取り組む姿勢が常に感じられる。

中川嘉兵衛のビジネスを調査する過程において、私には先入観なくある印象を感じた。それはビジネススタイルが非常にプロテスタント的であるという印象である。それはカルバンが示した予定説にあるように、プロフェッション(奉仕すべき職業)に専念することや、マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で示した態度でもある。

中川嘉兵衛は性篤実で、人に対して謙譲かつ慈善を好んだと評価されている。また実際のビジネスでは、プロフェッション(職業)に専心し、小さなビジネスから得た利益を、次のビジネスに再投資するというスタイルを幾度となく取っている。このような再投資を繰り返してビジネスを大きくするスタイルは、正に『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』でウェーバーが考察したプロテスタント的な要素であると思われる。

実際に中川嘉兵衛の人生に関係した、先に述べたヘボンやシモンズといった外国人との交流から調べてゆくと、興味深い事に、中川嘉兵衛のキリスト教徒としてのまた別の側面が浮かび上がってくる。

それを理解するためにも、次に中川嘉兵衛を取り巻く人脈関係や、その信仰から、中川嘉兵衛の人となりに迫ってみたいと思う。

中川嘉兵衛を取り巻く人脈

中川嘉兵衛という人物を語るにおいて、彼がクリスチャンであったという事実を見なければ、その人となりを語ることは不十分であると思う。40歳頃になって横浜に出てきたと思われる中川嘉兵衛は、横浜という地においてビジネス的なつながりとオーバーラップして信仰におけるつながりも得ることになった。ここでは中川嘉兵衛の人脈関係から、中川嘉兵衛の人となりを説明することとしたい。

中川嘉兵衛とヘボンとのつながり

『横浜プロテスタント史研究会報』2015.5.1 NO. 56には「ヘボン博士に導かれた二人の男― 中川嘉兵衛と中川愛咲 ―」という中川嘉兵衛から5代目にあたる松岡正治氏の興味深い記事がある。そこにはヘボン博士の出会いと信仰の関係が次のように描かれている。

【 横浜プロテスタント史研究会報 】

ヘボン博士との出会いは、嘉兵衛が眼病を患い、診療、治療を受け辞去しようとした時、ヘボン曰く、「あなたの病気は治った。しかしいまだ恐ろしい病気が潜んでいる。しかしこの本を読めば治る」と言って渡されたのが漢訳の聖書であった。嘉兵衛は其の後、求道者となり、1874年(明治7年)7月、写真家の下岡蓮杖等と共にバラ師より、洗礼を横浜の海岸教会で授かっている。夫人の隆子は一年後の1875年、タムソン師より洗礼を受け熱心な信徒となっている。

ヘボン博士とは、ジェームス・カーティス・ヘボン(英語: James Curtis Hepburn、1815年3月13日 - 1911年9月21日)で、米国長老派教会の医療伝道宣教師として日本に来日した人物である。ヘボン式ローマ字の考案者として、また明治学院大学を創設し、初代総理に就任。日本の教育にも貢献した人物である。

James Curtis Hepburn

ジェームス・カーティス・ヘボン

中川嘉兵衛はヘボンから治療を受けただけでなく、その後の人生における大きな転機へと導かれたと言っても良いだろう。中川嘉兵衛は米国長老派教会(プロテスタント)への信仰に導かれ、それだけでなくビジネス(プロフェッション)においても大きな影響を受けたのである。ヘボンは中川嘉兵衛に以下のような重要な示唆を与えている

1.今後の医療には氷が沢山必要であり、食料保存にも氷が欠かせない事。

2.牛肉はこれからの日本人にとって大切な食料となる事。

3.世界には未だ日本で行われていない石油の発掘のような事業がある事。

4.イエス・キリストを信じ、自分と同じように他人を愛する事。

中川嘉兵衛のその後の人生を見てゆくと、その時にヘボンから与えられた示唆を、中川嘉兵衛が実行していたことが見えてくる。氷のビジネスも、牛肉のビジネスもヘボンのアドバイスに基づいて取り組んでいたとも考えられるだろう。ヘボンは中川嘉兵衛のなかでは、精神的には牧師であり、事業においては方向性を示してくれるコンサルタントのような存在だったのかもしれない。

ヘボンは横浜の外国人居留地で私塾「ヘボン塾」を開いたが、そこで後に第20代総理大臣になる高橋是清、また初代の三井物産社長となる増田孝、丸善の創業者の早矢仕有的といった経済人も学んでいる。彼らも中川嘉兵衛と同様に、ビジネスにおける先進的な見方や、アドバスを得たのではないだろうか。

中川嘉兵衛は信仰を持ち、ヘボンやシモンズを始めとした外国人との深い交流を持つ事で、ある種のビジネスネットワークのようなものに入ることが出来たとも考えられる。実際に中川嘉兵衛はキリスト教の信仰をもつことで、イギリス公使にも信用され、横浜の英国駐留軍の食料納入業者に指定された。また公使館への食料納入も任されていたのは、外国人との人脈、あるいはその信仰による理由が大きかったに違いない。

中川嘉兵衛の友、シモンズ

また中川嘉兵衛と仲が良かったシモンズとはどのような人物だったのか。

デュアン・B・シモンズ(Duane B. Simmons, 1834年-1889年)は医師でアメリカ・オランダ改革派教会(プロテスタント:改革派)が日本に初めて派遣した宣教師であった。シモンズは宣教師として、1859年5月にS・R・ブラウンとグイド・フルベッキと共にニューヨークを出帆し、同年11月にブラウンと一緒に横浜に上陸する。しかし宣教師を翌年に辞任。そして辞任後は医師として日本に留まり、医療と医学教育に力を注ぐ人物となった。

Duane B. Simmons

デュアン・B・シモンズ

シモンズは、丸善の創業者の

先に述べたように、中川嘉兵衛は牛乳販売のビジネスを、シモンズからのアドバイスと、外国人ネットワークを通した販売から始めているので、医師でかつ元宣教師であったこの人物から大いに刺激を受けたものと考えられる。

1870年(明治3年)、医師シモンズは、発疹チフスで苦しんでいた福澤諭吉を治療したことがきっかけで、福澤とは生涯親交を結ぶことになる。

興味深い事に『明治事物起原』の「人造氷の始まり」には、福沢の学生と関係者がこの病気治療のために日本で初めて人造氷を得て治療したとある。もしかすると治療を行ったシモンズが氷を必要とした為、人造氷がつくられたのかもしれない。さらに飛躍して考えると、中川嘉兵衛は福沢、さらには仲の良かったシモンズとの関係から、医療における氷の必要性を実感し、氷をビジネスとして実現させるべく打ち込んだとも考えられるのである。

宣教師 バラ

ジェームス・ハミルトン・バラ(James Hamilton Ballagh、1832年-1920年)は幕末から明治初期にかけて来日したアメリカ・オランダ改革派教会派遣(プロテスタント)のアメリカ人宣教師であった。1874年(明治7年)7月、中川嘉兵衛は、このバラから横浜の海岸教会で洗礼を受け、正式なプロテスタント教徒となっている。

James Hamilton Ballagh

ジェームス・ハミルトン・バラ

横浜のプロテスタントは、「改革派教会」と「長老派教会」のふたつの教派からの宣教師が入り、別個に宣教活動が行われていた。同じプロテスタントでかつカルバン主義に基づいているが、その教理には多少の違いがあり、根本的には別教派・別組織である。

中川嘉兵衛が影響を受けたヘボンは長老派教会であり、仲の良かったシモンズ、そして洗礼を受けたバラは改革派教会の宣教師なので、基本的には別の教派に所属する宣教師であったということになる。しかしこれらの宣教師は、日本で活動するにおいては、教派を超えて日本初のプロテスタントの教会である日本基督公会を設立することになる。これは横浜バンドと呼ばれる、改革派教会と長老派教会の混成メンバーから成る集まりである。

本来はこうした教派の混成はありえないのであるが、草創期の日本におけるプロテスタントの布教活動においては、異なる教派が合流することで実績を残すことになった。

バラは精力的に日本人の信者を増やし、多くの日本人に洗礼を行っている。1865年に、バラは日本で初めて鍼灸師の矢野元隆に洗礼を行い、矢野は日本で最初に洗礼を受けたプロテスタントの信徒となった。その後、1874年に中川嘉兵衛は、洗礼を受けているので、創成期とまでは言えなくとも、かなり早い段階で日本人プロテスタント信者になった人物として数えられるだろう。

ちなみに中川嘉兵衛は改革派教会のバラから洗礼を受けたが、中川嘉兵衛の夫人の隆子は、翌年の1875年、長老派教会のディビッド・タムソン(David Thompson、1835年-1915年)から洗礼を受けている。

中川嘉兵衛とフルベッキの関係

グイド・フルベッキ(Guido Herman Fridolin Verbeck 1830年-1898年)はオランダ出身で、アメリカに移民となり、日本に宣教師として派遣され人物である。

フルベッキは改革派のプロテスタント宣教師であり、1859年5月にS・R・ブラウンと、後に中川嘉兵衛と仲良くなるシモンズと共にニューヨークを出帆して日本に向かった。

Guido Herman Fridolin Verbeck

グイド・フルベッキ

中川嘉兵衛とフルベッキの直接的な関係は記録に見られない。しかし横濱という土地で、彼らが互いに面識があったことは容易に想像できる。なぜならフルベッキとシモンズは共にアメリカから宣教師として一緒に来日した仲間であり、そのシモンズと中川嘉兵衛は仲が良かったからである。さらには中川嘉兵衛はプロテスタントとして教会に属していた事も理由として挙げられるだろう。

フルベッキについては、日本における最初期の写真家である上野彦馬が撮影した「フルベッキ群像写真」が残されていることで語られることが多い。これはグイド・フルベッキとその娘を囲んで、上野彦馬のスタジオで撮影された44名の武士による集合写真で、フルベッキが佐賀藩の藩校「致遠館」の学生らとともに撮った写真ではないかと言われている。

写っている人物たちは、有名な幕末の志士であるとして、その個々に様々な人物説があり、坂本龍馬や西郷隆盛や勝海舟といった維新の志士、さらには伊藤博文や大久保利通といった明治政府をつくった人物たちが写っているとも言われているが真偽のところは定かでない。実際のところは該当されている有名人は眉唾ものであると考えられているが、こうした激動の時代にフルベッキが、「致遠館」の若者と交流があったことは間違いなさそうである。よってフルベッキを囲む若者たちには、その後に難からの人脈が生まれたのではないかと考えてしまうのである。

岸田吟香 と中川嘉兵衛

岸田吟香は、ヘボンと共に辞書編纂に携わった人物であり、ビジネスマンでもあった。岸田吟香もまた、中川嘉兵衛と同様に患者としてヘボンに出会い、ヘボンに見込まれて、日本最初の英語で書かれた日本語辞典の『和英語林集成』を編纂する。

岸田吟香

またビジネスマンとしても有能で、銀座2丁目にあった薬品販売会社「楽善堂」の経営者であった。ヘボンより硫酸亜鉛を主成分とする液体目薬の処方を教わり「精綺水」を販売しており、これが日本で最初に販売された液体目薬である。

岸田吟香は「精綺水」のマーケティングにおいても先進的で、明治時代の風俗を取り入れた錦絵広告や、新聞広告などに力を入れて販売を拡大させた。こうした巧みな宣伝効果により、「精綺水」は有名な売薬となったのである。

目薬:精綺水

その後、日本で最初の邦字新聞の発行であるわが国最初の邦字新聞「海外新聞」を創刊。明治六年(1873年)に東京日日新聞に入り記者、編集者として手腕を発揮する。

中川嘉兵衛と岸田吟香は仲が良かったようで、岸田吟香の書いた文章には「元町に住む中川嘉兵衛氏とは親しき間柄にて云々」という記述がある。

中川嘉兵衛と岸田吟香は、1869年(明治2年)には中川嘉兵衛と氷の販売を手掛けているので、単に親しい間柄だったというだけでなく、ビジネスパートナーでもあったという事になる。

他にも日本石油(株)の社史の『日本石油史』をみると、新潟地区の石油採掘調査を当時の民部省に中川嘉兵衛と岸田吟香の連名で提出したことが記されている。ふたりの提出した文書は、漢学の素養を感じさせる文体であり、高く評価されたそうである。中川嘉兵衛は、16歳の時に儒学者の巌垣東園の塾に入り塾頭にまでなっているので、そこで学んだ漢学の素養がここで発揮されたものと思われる。また岸田吟香は記者として文章を書くことが生業であったので文書作成はお手のものだっただろう。

新潟で採油した油はアメリカに送られ、ヘボンの斡旋で行われた検査で良質のものと判明し、許認可も得る事にも成功したそうだが、実際の採掘事業開始にまでは残念ながら至らなかったようである。

ヘボンは早期から石油業を行うように、彼らに進めていた可能性がある。中川嘉兵衛には、牛肉・牛乳、製氷、石油ビジネスを勧めていたが、中川嘉兵衛は、ヘボンの助言に従ってそれらのビジネスの全てを手掛けようとしたことは興味深い。

ヘボンの元から多くの実業家が育ち、かつそうした実業家たちはヘボンのアドバイスに従い、巨万の富を生み出していたことを考えると、ヘボンはその当時の日本のビジネス界のフィクサーだったのではないか、と思ってしまうのは私だけだろうか...。

さて岸田吟香について補足して述べておこう。

岸田吟香の四男は画家の岸田劉生であり、岸田劉生の有名な作品の「麗子像」は、岸田吟香の娘(岸田劉生の妹)がモデルになっている。

また『美味求真』の観点から外せない岸田吟香についてのエピソードがある。岸田吟香は「卵かけ御飯」を食べた日本で初めての人物とされ、周囲に卵かけご飯を勧めたとされている。

卵を生で御飯にかけるというのは、ありそうでそれまでの料理文献には記されていないようである。そうなると岸田吟香こそが間違いなく「卵かけ御飯」の元祖ということになるだろう。

岸田吟香は卵かけ御飯を周りに勧めているので、やはり中川嘉兵衛も卵かけ御飯は一緒に喜んで食べていたのではないだろうか...とも想像するのである。

私はイギリスに数年住んでいたが、卵を生で食べるのはサルモネラ菌の危険があるとされており、生で食べるという習慣そのものが存在しない。ただこれは生卵の黄身であって白身はその限りではない。例えばカプチーノの泡は卵の白身を泡立てたメレンゲであり、ペルーのカクテルのピスコサワーなどは白身をピスコというお酒と混ぜてシェイクする。つまり白身は世界でも生で飲食されているのだが、海外では生の黄身には危険と抵抗感があって決して生では食べられない。そしてそれは世界各国共通した認識なのである。

ただ日本では衛生管理が徹底されている為に安心して生卵を食べる事が出来るようになっているそうである。なので世界でも日本だけで生卵が一般的に食べられているのだが、そういうことであれば岸田吟香は世界レベルで元祖、ミスター卵かけ御飯と言えるのかもしれない。

近年、卵かけ御飯はTKGとも呼ばれて日本人の我々にはたいへんポピュラーである。個人的には、卵かけ御飯と納豆を混ぜるのも好きだが、これはもう外国人からすると恐ろしく考えられない食べ方ということになるのだろう。

さらに余談だが、1976年公開の映画ロッキーには生卵を5つコップに割入れて一気飲みするインパクト大のシーンがある。日本人の我々でも生卵5つは見ているだけで胸焼けしそうであるが、西洋人であれば、このカットなしの生卵の一気飲みシーンはびっくりしたはずである。ロッキーと言えば良く引き合いに出される印象的なシーンなのだが、イタリア系移民で貧しいなかでハードトレーニングをこなしているロッキーという人物像を描くのにはかなり効果的な方法だったことは間違いない。

岸田吟香もなかなかハングリー精神の強そうな風貌であるが、実際にハングリーに様々な困難や事業を手掛けて実業家として成功した人物となった。ロッキーといい、岸田吟香といい、生卵は案外、ハングリー精神を培いガッツを見せるには効果的なのかもしれない。

中川愛咲 と中川嘉兵衛

中川愛咲(1867年 - 1921年)は、中川嘉兵衛の次男であり、細菌学者となった人物である。中川愛咲もまたヘボンとの強い繋がりがあり、11歳で洗礼をうけてプロテスタントになっている。

中川愛咲

Isaac (Aisaku) Nakagawa

明治40年に出版された、『慶應義塾五十年史』には明治30年以前の慶應幼稚舎卒業の著名人名簿があり、その中に「ドクトル 中川愛咲」としてその名前が記されている。幼少の頃に慶應幼稚舎に通っていたが、その後、13歳から中川愛咲は築地大学校に入学して学んでいる。

この築地大学校は、もともと横浜にあったヘボン塾が築地に移転して築地大学校と改称した英学学校である。初代の校長には、父・中川嘉兵衛に洗礼を行ったJ.C.バラが就任している。こうした沿革からも、ヘボン、バラといった横浜宣教師と教育、そしてその学校に息子を入学させた中川嘉兵衛との関係もうかがい知れる。

この築地大学校はプロテスタント(長老派)的な教育理念のもと、尾崎行雄などの明治時代に活躍した人材を育成してきた、その当時の日本で最高の教育機関であった。築地大学校の創設時は1868年であるが、これは東京大学創設年の1877年よりも約10年ほど早く、一時期は築地大学校が東京大学とも呼ばれていたようである。

1881年(明治14年)に中川愛咲は築地大学校に入学したが、その2年後の1883年(明治16年)に、築地大学校は、先志学校(プロテスタント改革派)と統合することになり、新し学校名が「東京一致英和学校」となる。この統合は単に2校が統合したということだけでなく、日本において、プロテスタントの「長老派」と、プロテスタントの「改革派」が、より融合されていったことの表れであると捉えるべきだろう。

2校の統合から2年後の1885年(明治18年)に中川愛咲は18歳で卒業しているので、卒業校は、東京一致英和学校ということになっている。ちなみに東京一致英和学校は、中川愛咲の卒業の2年後に、東京一致神学校と統合されることになり、築地から白金にキャンパスが移って「明治学院大学」が創設され、初代総理にヘボンが就任することになる。

つまりこれはプロテスタント系の異なる教派の、アメリカ合衆国長老教会、アメリカ・オランダ改革派教会、スコットランド一致長老教会の学校が融合し、「明治学院大学」という教育機関として成立したということである。

日本のプロテスタント教会は、本来ならばあり得ない無教派合同という組織体制で進められていたが、その無教派合同のスタイルがプロテスタント系の諸教育機関の統合というかたちにおいても現れることになったのが、「明治学院大学」の創設である。

こうした状況のなかで、すべてをまとめ上げて「明治学院大学」の初代総理にヘボンが就任したことは、プロテスタント系の諸教派間の協力関係においても、またプロテスタントを核とした日本での教育活動においても、ヘボンの存在感がいかに大きかったかを示していると思う。(教派に基づく学校の変遷は明治学院大学の資料「発展系図」から確認できる)

これは余談だが、ヘボン塾の女子部は、ヘボンの同僚で女性宣教師のメアリー・キダーが教えていた。その女子部は洋学塾にへと発展し、その学校が「フェリス女学院」となったということも付け加えておきたい。

先にも述べたように、その当時の日本に基幹産業をつくるというようなビジネスにおいてヘボンの存在は大きいものだったが、また生活や生き方の行動規範ともいえる宗教においても、さらには源流ともいえる教育においても、この当時の日本におけるヘボンの存在は大きかったことが良く理解できる。

中川愛咲の留学

1886年(明治19年)19歳の青年になった中川愛咲は、ヘボンの夫人であるクララの帰国に同行して渡米した。その後、ヘボンを保証人として、ヘボンの母校であるプリンストン大学に入学した。

どうもヘボンは、中川愛咲には神学を専攻してもらいたかったらしい。実際に中川愛咲は、洗礼をうけたクリスチャンであり、留学前から日曜学校教師や栄教会執事を務め、ヘボンとも親しくしていたからである。

しかもヘボンの母校のプリンストン大学は、アイビーリーグの8校のうちのひとつであり、伝統と権威のある大学である。大学の創設は、プロテスタント長老派にさかのぼり、隣接する牧師養成機関であるプリンストン神学校と創立の起源が同じであった。つまりプリンストン大学は、神学校として非常に優秀で伝統のある大学なのである。自分の卒業校の神学部に入り、神学の道を究めて欲しいと考えるのは、先輩としてのヘボンの立場であれば分からないでもない。

しかし、中川愛咲は神学部ではなく、理学部を選択する。その辺りの路線変更の意図は分からないが、以降、中川愛咲は、自然科学系、医学系の勉学に打ち込むことになるのである。興味深い事に、「1889年6月19日のニューヨークタイムズ紙」に、プリンストン大学の中川愛咲の名前掲載されている。

留学における経緯をみると、ヘボンが、中川嘉兵衛の息子の中川愛咲の留学の為に、ねんごろなサポートしているので、ここからも中川家とヘボンの交流の深さがうかがえる。横浜の中川家は、ヘボン邸の谷戸橋をはさんだ向かい側にあり(港の見える丘公園フランス山入口付近)、家族ぐるみでのさかんな交流があったことは間違いないようである。

中川愛咲の名前

ここで改めて愛咲という名前について考えてみるたい。

日本人としては変な名前であるが、外国人であれば一般的なアイザック(Isaac)という名前となる。名前を付ける時に、始めから外国人との交流を考えてつけられた名前であろうことが考えられる。ヘボンとの家族での交流や、中川愛咲への留学サポート、さらには神学部に進んでもらうことを希望していたことを考えると、愛咲の名付け親(Good father)は、ヘボンだったのではないかと推測するのである。

こうした外国名に近い名前は、森鴎外の子供たちの名前にも見られる。森鴎外もヨーロッパ留学でハイカラなセンスを身に着けており、将来の子どもたちが海外に出てゆくことも考えて名前を付けたのだろう。その名前は、於菟:オットー(長男)、茉莉:マリ(長女)、杏奴:アンヌ(次女)、不律:フリス(二男)、類:ルイ(三男)という具合である。

私も知り合いに、呈人と書いて、テイトと読む知り合いがいたが、これも親が外国人に覚えてもらいやすい為にそう名付けたという事だった。確かに、日本人の名前は外国人には馴染みがなく、分かりにくいようで、私の名前は「容英」と書いて「やすひで」と読むのだが、私のまわりのイギリス人たちは江戸っ子のように「ヒ」と「ス」の連続した発音が難しいらしく、「やしひで」とか「やすしで」というように発音していた。中には「Yasu hide」というスペルから呼びやすいように「ヤスハイド」と呼ぶ知り合いもいたぐらいである。最後には発音が面倒なので単に「Yasu」とだけ呼ばれるようになったが、外国人になじみ深い発音の名前は、呼びやすく、覚え易いのである。

ここでさらに脱線するが...。中国人は外国に住むようになると、名前の発音が難しいからか自分の好きな外国名を名乗るようになる。あるとき、私の知り合いのイギリス人の家庭に、中国人の18歳の女の子がホームステイすることになったのだが、その女の子が「バイオレット:Violet」と名乗った時に、イギリス人の知り合いがそれは変だと笑ったことがある。バイオレットはかなり古風な名前らしく、日本でいうところの「トメ」とか「ハツ」のような昔の名前と同じということになるのだろう。確かにそう言われると、バイオレットには、ビクトリア朝的なニュアンスが感じさせられるのである。

最近は日本でもキラキラネームなるものが流行っているようであるが、やはり名前といものは時代と世相を表すものであると実感させられる。

中川愛咲の名前に話を戻すと、英語名のIsaac:アイザックは聖書の登場人物で、日本ではイサクと発音される。イサクは、アブラハムの息子であり、ヤコブの父である。聖書の歴史をみると、イサクの子のヤコブの12人の息子たちが12部族を形成し、イスラエルが建国してゆく過程が描かれている。

またイサクの父のアブラハムは神に指示にしたがい、快適な都市として繁栄していた故郷のウルの地を離れ、約束の地カナン(パレスチナ)へ旅立った人物である。敢えて言うと、父・中川嘉兵衛にその像をダブらせることも出来なくない気がする。その2代目としての愛咲(イサク)なのであるが、聖書にある「イサクの燔祭」というエピソードに表されているように、イサクは神と父に忠実に従う人物であったので、そうした思いも込めて愛咲と名付けられたのかもしれない。

こうした名前の由来は、私の憶測でしかなく、その説明は深読みし過ぎと思われる方もおられるかもしれない...。よって別の説も述べておきたいと思う。アブラハムは100歳にして嫡子のイサクを奇跡的に授かるのだが、中川嘉兵衛も50歳にして次男の愛咲を授かっている。高齢になって子供を授かったことから、アブラハムにあやかり、愛咲(イサク)と名付けられたのではないだろうか。

いずれの説にせよ、聖書から名前が取られているところに、さらにはアブラハムの息子のイサクの意味が、愛咲にも投影されているように思えるので、ヘボンのアドバイスか、あるいは名付け親であることの可能性を私は感じてしまうのである。

中川愛咲の学歴・職歴

プリンストン大学に入学した中川愛咲は、1889年(明治22年)、22歳でプリンストン大学理学部・卒業(理学士)取得する。その後、コロンビア大学医学部、エデンボルグ大学の病理婦人科、エジンバラ大学臨床病理学で学び、ニューヨーク州市立大学で医学博士(ドクトル、メヂチーネ)を取得している。

その後も、ライプチッヒ大学医学部 外科・皮膚科・精神病科、およびウイーン大学医学部 細菌・内科・耳鼻科、最後にベルリン大学医学部 外科・内科・小児科を学び、1893年(明治26年)に26歳で日本に帰国する。この時代に海外留学を行い、これほどの学位を取得した日本人はかなり稀である。

帰国後、すぐに東京・京橋区南鍋町一丁目八番地(現在の築地)で開業した。しかしその後、1895年(明治28年)に28歳で伝染病研究所の助手に採用されることになる。この研究所は、細菌学者の北里柴三郎を所長とする私立の研究機関であり、ここで中川愛咲は北里柴三郎の助手を3年務め、多くの論文を残している。

1894年(明治27年)27歳 『英和新辞林』 F.W.Eastlakeと共著

1895年(明治28年)28歳 『Plague』北里柴三郎と共著

1896年(明治29年)29歳 『細菌写真』 病原菌の写真集

1896年(明治29年)29歳 『伝染病研究講義』

1896年(明治29年)に伝染病研究所を中川愛咲は退職し、31歳の若さで仙台第二高等学校の衛生学・法医学の講師に就任、翌年、教授に昇進している。

その後、妻の光の結核の療養のため40歳で辞表を提出し退職した。退官後は大磯で悠々自適の生活を送り、1921年(大正10年)53歳の生涯を終えた。

中川家のその後

中川愛咲の留学や、その研究の為の資金を支えたのは、中川嘉兵衛はもちろん、12歳年上の兄で、機械製氷の社長を務めた中川佐兵衛もかなり協力的に資金提供を行っていたようである。

1897年に東京・本所に設立した機械製氷は、中川嘉兵衛の後を継ぎ、長男の中川佐兵衛が社長になる。その後、1907年に東京製氷と共存共栄を図るため合併することになり、新会社・日本製氷として再スタートすることになる。設立当初は中川佐兵衛が社長を務めたが、その2年後には、後に「製氷業界のドン」と呼ばれることになる和合英太郎に交代しており、その後の業績に関する記録は見当たらなかった。

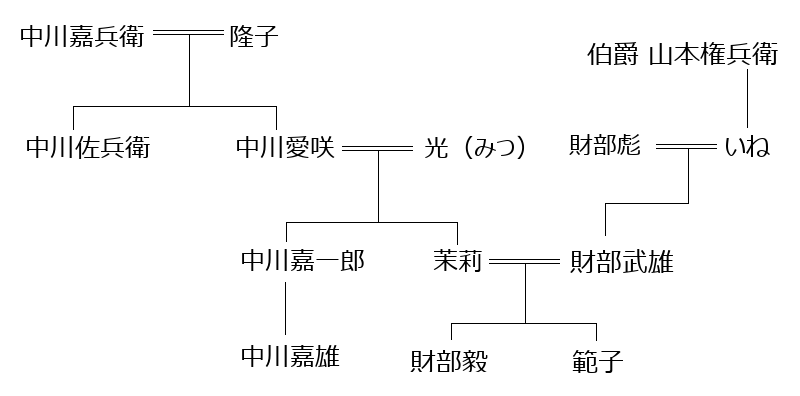

中川家が、どのように続いていったかは、以下の図を参照頂きたい。

牛乳や、牛肉という、まだ世間一般では奇異の飲食であると思われていたものをビジネスにし、それが、現在では確固とした食文化として成立させた中川嘉兵衛の功績は大きかった。また、中川嘉兵衛が成功させた次の採氷ビジネスによる、氷の一般人までの普及によって食のバリエーションが大きな広がりを見せるようになったことは言うまでもないだろう。

明治時代になって始めて様々なモノ、サービスが日本に入り始めることになるが、そのほとんどが横浜から広がり、現代に見られるように一般的なものとなっている。

そう考えると日本の「食」における中川嘉兵衛の貢献度はとても高い。牛肉の美味がグルメとして普通に語られるようになった今の時代、中川嘉兵衛の功績は再び注目され評価されてしかるべきではないだろうか。

参考文献

『中川屋嘉兵衛<白金>』 DEEP AZABU.net

『新聞広告事始め』 春原昭彦

『食とくらしをかんがえる こおらす』 株式会社ニチレイ

『横浜 中区史』7章 北方地区 横浜市

『製氷事業の発達史』 神奈川県氷雪販売業生活衛生同業組合

『横浜プロテスタント史研究会報 2015.5.1 NO. 56』 松岡正治