「もっちり」への考察

「もっちり」とはどのような食感なのか

日本人は「もっちり」あるいは「もちもち」とした食感を好む傾向がある。そもそも、この「もっちり」とはどういうもので、なぜ日本人がこの食感を好むのか、それをここで今一度考えてみることにしたい。

世界の国々と比較すると「もっちり」は日本人の好む特徴的な食感であることが分かってくる。我々日本人は「もっちり」とした食感を普通に味わっているので、あまり考えたことがないかもしれないが、他国の人や、他国の食文化圏で育った人であれば、日本の「もっちり」が特別な食感であることに気付くに違いない。なぜなら日本人の感じる「もっちり」を的確に言い表す的確な言葉が外国語にはなかなか見つからないからである。

「もっちり」あるいは「もちもち」に該当すると考えられる英語を外国人に尋ねると、それは「Chewy」であるとする意見が多く聞かれる。この単語を辞書で確認すると以下のように説明されている。

Chewy /tʃúːi

『研究社 新英和中辞典』

1〈食物など〉容易にかみこなせない

2〈キャンディーなど〉かむ必要のある

『Eゲイト英和辞典』

(食べ物が)かみごたえのある

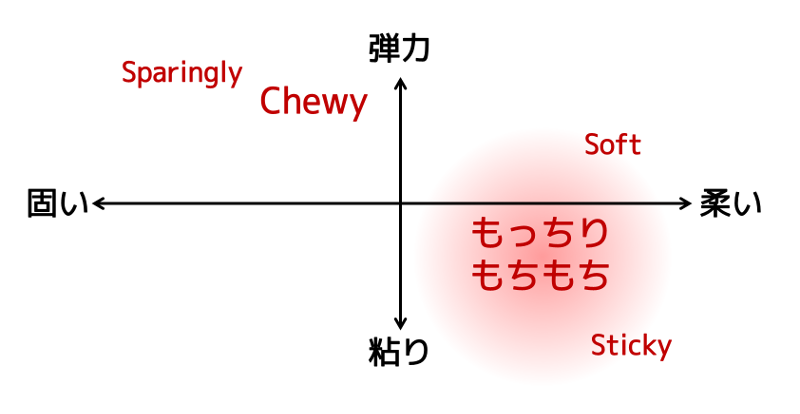

英和辞書によると「Chewy」とは「噛む」こととの関係から説明されている食感を表す言葉という説明になっている。これに対して国語辞典での「もっちり」,「もちもち」の定義を確認すると以下のようにある。

もっちり

『デジタル大辞泉』

弾力があって柔らかく、ねばりがあるさま。多く食感にいう。

もちもち

『精選版 日本国語大辞典』

ねばっこく、歯切れの悪いさまを表わす語。食物にいう

『デジタル大辞泉』

食物が柔らかく、粘りけのあるさま。「もちもち(と)した食感」

『大辞林 第三版』

(主に食品についていう)腰が強く、弾力性のあるさま

Chewyともっちりの比較

英和辞書に書かれている「Chewy」と、国語辞典で説明されている「もっちり」,「もちもち」の意味を比較すると差異があるのを感じないだろうか。なぜならChewyとはどちらかと言えば日本人が考えているよりも、もっと固い食品を表現する言葉であるように思えるからである。その食感はもっとしっかりとした弾力のある食べ物を表しているように思える。

それに対して国語辞書での「もっちり」,「もちもち」は、弾力よりは柔らかさや粘り気を意味しているようだ。ただ『大辞林 第三版』では腰や弾力という要素が示され、他の辞書よりも固い食品として「もちもち」を捉えているようだ。しかしそれでも英和辞書にある「Chewy」の食感と比べるとならば、まだ柔らかい食品を指しているように思える。

「Chewy」の他にも「Springy」や「Soft」や「Sticky」など様々な「もっちり、もちもち」を表すとされている英語はあるが、そのいずれもが日本人的な感覚の「もっちり」,「もちもち」からは少しずれているように思えるのである。

つまり英語には、日本人の感じている「もっちり」,「もちもち」を正確に表現する言葉はないのではないか。そもそも言語とはその言語を話す文化圏から生まれる言葉であり、言葉と文化は密接に結びついている。よってそうした文化や感覚が異なる言語間でこのようなズレが生じることはあり得ることである。

よってここから「もっちり」,「もちもち」を考えるにあたり、まずは日本人にはどのような食文化のバックグランドがあって、それがこの食感、「もっちり」,「もちもち」にどのように反映されているのかをしっかりと掴んでおくことがどうしても必要だと言えるだろう。

なぜ日本人はもっちりが好きなのか?

「もっちり」,「もちもち」は、語感から分かるように、もともとは餅に対する食感を表現するための言葉であったと考えられる。こうした餅の食感は、餅米を搗いて粘りのある柔らかな状態にすることによって生まれる。よってまずは米からつくられる餅の食感が前提としてあって、やがてその食感が他の食品にも広げられることで「もっちり」,「もちもち」と表現されるようになっていったことが理解できる。つまり日本人にとって「もっちり」,「もちもち」の絶対値は餅の食感にあると言えるだろう。このような基準が日本人にあることを考えると、やはり英語の「Chewy」は、「もっちり」,「もちもち」とは異なった食感であると言わざるを得ない。

では日本ではこの「もっちり」という食感は、どのように他の食品に対しても応用されてきたのだろうか。それを語るに際して、まずはいくつかの食品分野で受け入れられている「もっちり」から検討してみることにしたい。ここまで「もっちり」,「もちもち」との併記で進めてきたが、少しややこしくなるので、これ以降はこの食感を「もっちり」という表記に統一して話を進める事にしたい。

パスタ

まずはパスタの「もっちり」とした麺から考えることにしたい。

イタリア料理の代表とも言えるパスタは、日本でも手軽に食べられる一般的な料理になっている。特にもっちりとした麺のナポリタンは日本人に好まれているが、それもそのはず、ナポリタンの発祥は横浜にあるホテルニューグランドで、二代目総料理長の入江茂忠が考案した日本特有の性格をもつ料理だからである。

ホテルニューグランドのナポリタン

初代料理長:サリー・ワイル

1927年(昭和2年)12月1日に開業したホテルニューグランドの初代料理長は、パリのホテルから招聘されたスイス人のサリー・ワイル(Saly Weil:1897年 - 1976年)が務めた。サリー・ワイルの在任時の1934年のホテルニューグランドのメニューが残されており、そこには「スパゲチ・ナポリテーイン:Spaghetti Napolitaine」という料理が記載されている。しかしこれは、現在で呼ばれているところのナポリタンとは全く異なる料理であると見なすべきだろう。

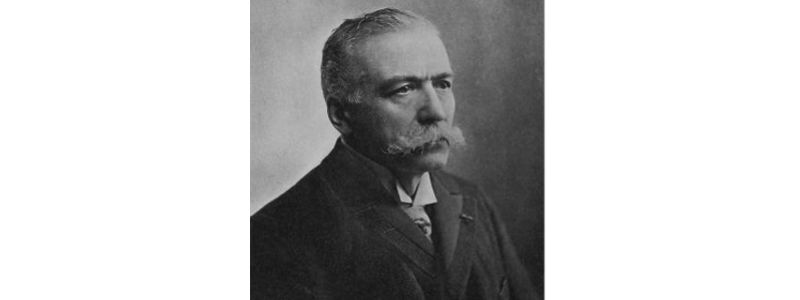

サリー・ワイル

Saly Weil:1897年 - 1976年

サリー・ワイルは、パリのホテルリッツの総料理長だったオーギュスト・エスコフィエ(Auguste Escoffier)の料理に傾倒していた。このエスコフィエの著書の『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』には「Garniture à la Napolitaine(ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌ)」という名のパスタ料理が収録されており、これを基にしてホテルニューグランドではスパゲチ・ナポリテーインが提供されていたと考えられる。ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌのレシピについて『ル・ギード・キュリネール』に次にように記されている。

【 Le guide culinaire 】

ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌ:Garniture à la Napolitaine

(牛、羊の塊肉や鶏料理に添える)

• スパゲッティ 500 g を茹で、おろしたグリュイエールチーズ 50 g とパルメザンチーズ 50 g、トマトピュレ 1 dL であえる。バター 100 g を加えて仕上げる。

•【別添】肉をブレゼあるいはポワレ、ポシェしたフォンをソースに仕上げる。

元来、ガルニチュール(Garniture)とはメイン料理の付け合わせとして出される料理のことである。つまり肉などのメイン料理に合わせて出されたパスタがこのガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌであった。

しかしサリー・ワイルはこれを付け合わせとしてではなく、一品料理の「スパゲチ・ナポリテーイン」として提供したのである。それまで日本ではフランス料理はコースでしか食べられていなかったが、サリー・ワイルはホテルニューグランドに新たにアラカルトを導入することで、誰もが気軽に料理を食べるように工夫したことが良く知られている。こうした工夫のひとつとして、サリー・ワイルは本来は付け合わせとしての料理を、気さくな一品料理として独立させたのではないかと考えられる。よって間違いなく「スパゲチ・ナポリテーイン」は、エスコフィエの「ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌ」の延長線上にある料理だったと考えるべきだろう。

オーギュスト・エスコフィエ

Auguste Escoffier:1846年 - 1935年

サリー・ワイルの出していた「スパゲチ・ナポリテーイン」は、エスコフィエのレシピに忠実に従ったものであり、現在のナポリタンのように、玉ねぎ、ピーマン、ハムなどの具材は入っておらず、それとは一線を画した異なる料理であったに違いない。

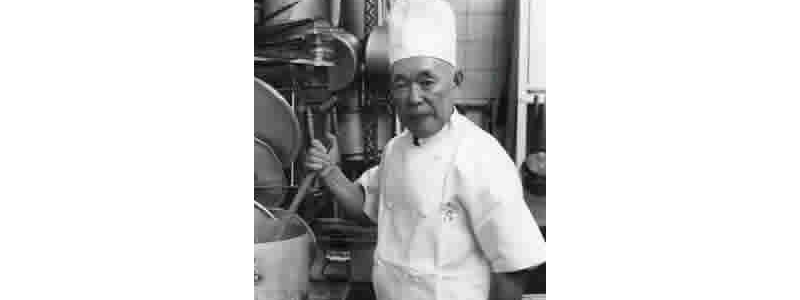

二代目料理長:入江茂忠

先にも述べたように、ナポリタンの発祥はホテルニューグランドの二代目総料理長だった入江茂忠であるとするのが定説となっている。入江茂忠は、進駐軍の兵士が食べていた、具なしのケチャップスパゲティをヒントに、生のトマトで作ったソースに玉ねぎやハムといった具材を合わせナポリタンをつくったと伝えられている。また入江茂忠はナポリタンに欠かせない重要な要素を導入した。

入江茂忠

ホテルニューグランド二代目料理長

その方法とはパスタ麺を、一度茹で上げ、一晩寝かせてから調理することである。麺を前日から準備しておいて、これをオーダーごとに炒め、余分な水分を飛ばす方法でナポリタンは調理された。こうすることで麺に「もっちり」とした食感が生まれるようになったのである。実はこれがナポリタンには重要で、日本人向けにこれを始めたのが入江茂忠であったということなので、やはりナポリタンの発祥は、入江茂忠が料理長を務めていた戦後のホテルニューグランドにおいてなのである。

麺を茹でて一晩寝かせる方法は、現在でもホテルニューグランドで提供されるナポリタンで行われている。ただホテルニューグランドはこうして「もっちり」させた麺に、ケチャップを合わせてナポリタンをつくることは行ってはいない。

センターグリル:石橋豊吉

現在の一般的に認知されているナポリタンに欠かせない要素は、麺がもっちりしていることと、ケチャップが使われていることである。このふたつの要素が合わさったナポリタンが誕生するのは、創業昭和21年(1946年)の横浜・野毛にある老舗洋食屋「センターグリル」であった。創業者の石橋豊吉が味付けにケチャップを用いたのが現在の定番ナポリタンの先駆けである。

石橋豊吉

センターグリル創業者

石橋豊吉は19歳で、旧横浜居留地にあったセンターホテルに就職する。当時のセンターホテル料理長は久野岩吉で、グランドホテルで勤めていた人物であった。このセンターホテルを昭和13年(1938年)の初夏に、ホテルニューグランドの料理長のサリー・ワイルは買収したのである。こうして石橋豊吉はサリー・ワイルのもとで料理人として働くことになった。

しかしその翌年の昭和14年(1939年)、石橋豊吉は24歳の時に帝国ホテルに転職する。この時の帝国ホテル料理長は8代目の石渡文治郎であった。石渡文治郎はパリのホテルリッツで生前のエスコフィエの薫陶を受けた人物であった。ちなみに石橋豊吉が帝国ホテルに入ったのと同じ年に、後に帝国ホテルで第11代目料理長となる村上信夫も見習いとして入社している。村上信夫は、「石渡文治郎のメニューはエスコフィエの料理そのものであった」と語っている。つまりセンターグリルの創業者の石橋豊吉は、エスコフィエに強い影響を受けた料理長たちのもとで働き、多くのことを吸収したということになるのだろう。

昭和19年(1944年)初頭、石橋豊吉は軍需工場に狩り出され翌年に敗戦をむかえた。敗戦の翌年、昭和21年(1946年)12月にセンターグリルを開店。帝国ホテルでの経験から石橋豊吉は強くエスコフィエの料理に影響も受けていたと思われるが、それを町場の庶民的なレストランに合わせて提供するには様々な工夫が求められたことだろう。当時、トマトは一般的な食べ物ではなく、物資不足で食材も限られていた。そこで比較的入手しやすいケチャップがトマトの代わりに使われたが、そのことが後にナポリタンの味わいを決めるには大きな要素となったのである。また麺は日本人に合うように、まず茹でておいてから半日~1日寝かせたものが調理された。このようにして今でいうところのナポリタンが完成し日本中に広がっていったのである。

余談:付け合わせについて

余談であるが、洋食屋で出されるプレートには付け合わせに少しだけナポリタンがついてくることがある。これは昔からの付け合わせの定番であり、すでに様式美として定着しているようにも思われる。しかし通常、洋食屋ではライスも食べるので、米と麺という炭水化物が重複するナポリタンの付け合わせが添えられるのを不思議に思う人もあるのではないだろうか。しかしこれを突き詰めてゆくと、やはりエスコフィエにその源流がある。

「洋食」と「弁当」の付け合わせ

先の述べたように、エスコフィエは著書の『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』で「Garniture à la Napolitaine(ガルニチュール・ア・ラ・ナポリテーヌ)」という名の付け合わせを紹介している。

エスコフィエの影響を受けたサリー・ワイルが、この付け合わせのスタイルを多用したとすれば、日本のフランス料理草創期のシェフたちはこうした付け合わせとの取り合わせに大きな影響を受けたことだろう。

またセンターグリルの石橋豊吉のように、ホテルのレストランでの修行を積み、街のレストランで洋食屋を始めたシェフであれば、ガルニチュール(付け合わせ)としてメインの料理を引き立てる目的で、皿の上に同じくそうしたパスタを配することには何の違和感もなかったに違いない。

よって、こうしたエスコフィエのレシピがあって、それに影響を受けたサリー・ワイル門下のフレンチ創成期のフェフたちがこのガルニチュール(付け合わせ)を用いだしたことから、その延長線上にある洋食レストランではナポリタンが付け合わせとして出されるようになっていったと考えられる。近年は洋食屋でナポリタンの付け合わせが出されることも少なくなっているようである。それでも今でもお皿を陶磁器ではなく銀色のプレートで出す洋食店では、ほぼ間違いなくナポリタンの付け合わせが出てくるので、それには何故だか少し懐かしい気分にさせられる。

このエスコフィエに由来したガルニチュール(付け合わせ)は、面白いことにスーパーやコンビ二の弁当にまで影響を与えてきた。確かにそう言われると、弁当にもなぜかナポリタンが付け合わせとして添えられていることに気づかされるのではないか。焼魚弁当や、幕内弁当のような和のテイストの弁当にはさすがにナポリタンが付けられることはないが、洋食由来のハンバーグ弁当やミックスフライ弁当には高確率でナポリタンの付け合わせが弁当の中にひっそりと添えられているはずである。

最近はケチャップの味と色が付いていない、白いままのスパゲッティが弁当に添えられていることが多くなってきたように思う。しかしどうやらその役割は、下に敷いて弁当を運ぶ時に少し斜めになってもメインとなるおかずがズレてしまわないようにするためとか、弁当の中で他のおかずの収まりを良くするストッパーのような実用性が目的のようである。

しかし本来、弁当に添えられているスパゲッティというのはエスコフィエに由来する、ガルニチュール(付け合わせ)としての役割から生じたのである。洋食にも弁当にも、ご飯があるのにも関わらず、同じ炭水化物のスパゲッティが付け合わせとして添えられるのは、正統なフランス料理に由来する深い意味が存在するということなのである。

パスタの茹で方

ナポリタンの由来とその他もろもろを説明する前置きが長くなってしまったが、まずパスタを取り上げたのは、これはパスタが日本人の嗜好である「もっちり」を説明するのに非常に良い例となっているからである。

イタリアの国民食ともいえるパスタは、イタリアでは「アルデンテ:al dente」で茹でるのが常識であるとされている。アルデンテを直訳すると「歯に~」という意味であって、これはパスタ麺の茹であがりの「歯ごたえのある状態」を示す言葉である。イタリア人にとって麺がオーバーボイルド(茹ですぎ)であることは好まれておらず、総じてパスタはアルデンテであるべきとされている。さらに細かく見て行くと、イタリアの北部と南部でもパスタの好みの硬さは異なっているようで、南部になるほどより固い茹で上りが好まれているようである。

NHKの番組で、新橋にある「カフェテラスポンヌフ」というお店のナポリタンが取り上げられていたが、このお店も麺を十分に茹で4時間は寝かせてからでないと使わないとしていた。なぜならこうすることで麺に「もっちり」とした食感が生まれるからである。このお店のオーナーの信夫健二氏も、「注文きてからゆでる店なんてありえない」と語っていた。

番組では、イタリア人で本格イタリア料理店の「エリオ ロカンダ イタリアーナ」を経営するエリオ・オルサーラがこのお店を訪問してナポリタンを食べる場面があったが、やはりイタリア人の彼にとっては、日本のナポリタンはオーバーボイルドでイタリアではちょっとあり得ない麺の状態であること、またイタリアでは1日に何度もパスタを食べるので茹ですぎたパスタは消化に良くないので食べられないのだとコメントしていた。

面白いことに同じ番組内で、逆にナポリのレストランを「アルポルト」の片岡譲氏が訪問する場面もあったが、今度は「パスタの茹で方が固すぎて胃の調子が悪くなった」とコメントしていた。この意見の相違は一体どこにあるのだろうか。この話はパスタの茹で方について全く矛盾する意見であり、その理由は二つの観点から考えなければならないだろう。ひとつは「体質」の観点からであり、もうひとつは「嗜好」の観点である。

茹で方と日本人の「体質」

イタリアで言われている「茹ですぎパスタは消化に良くない」という見方を、我々日本人はどのように捉えるべきだろうか。消化に良くないとされる原因として、次のようなことが考えられている。

パスタには小麦由来のデンプンとグルテンが含まれており、茹でるとデンプンが湯に流れ出すことになる。これによってパスタにはバランス的にグルテン(タンパク質)が多く残ってしまうことが、茹で過ぎると消化が悪くなる原因であると考えられている。またナポリタンのような料理は、一度茹でてから数時間、冷まして置くことが重要だが、これだとデンプンが老化して固まるため、再び水分や消化酵素が入り込めない状態となってしまう。つまりこれが消化が悪くなる原因であるとされているようだ。

こうしたことから理由から、イタリア人は茹で過ぎたパスタは消化に良くないと考えるようであるが、こうした原因からだけでナポリタンのような「もっちり」パスタを良くないと判断してしまうのも拙速であるように思える。

なぜなら日本には食べ物に対して「腹持ちが良い」という表現も存在しているからである。これは食後に時間が経ってもすぐにはお腹が空かないという、ある食品に対するポジティブな表現だが、これは先ほど述べた「消化しにくい」というネガティブ表現とも表裏一体となっているようにも思える。「腹持ちが良い」代表的な日本の食べ物はやはり餅にとどめを刺すのだが、このように「もっちり」とした食べ物は「腹持ちの良い = 消化が遅い」という事と同義なのかもしれない。

こうした観点から見るならば、腹持ちの良い、もっちりとしたパスタは日本人にとって好ましい食感であるだけでなく、食べ物としても実用的で理にかなった料理方法であるようにも思えてくるのである。

さらに医学的な消化という観点から日本人の好む「茹で過ぎ」,「もっちり」に対する仮説を検討してみたい。まず考えられそうなのが胃腸での消化能力である。かつて日本人は草食で、欧米人は肉食の食生活であることから、日本人の腸は欧米人の腸よりも長いと言われてきた。しかし統計的な調査によってそれは間違いである事が証明されており、実際には日本人の腸も、欧米人の腸も大きな差異はないことが明らかになっている。ここから考えると、医学的に日本人の腸の長さが消化しにくい「もっちり」を嗜好する傾向との相関性があるとは言えない。

続いてわたしは日本人と欧米人の消化酵素の違いに注目してみる事にした。これはパスタに含まれているタンパク質、特にグルテンに対する消化能力ということになる。しかし実際にデータを見てゆくと小麦を中心とする食文化にある欧米でグルテンによって引き起こされるセリアック病の患者が増えているという統計や、日本でも小麦アレルギー等によるグルテンフリー食品に対する関心が高まってきていることを考えると、ここからも日本人と欧米人の体質的な違いから、食の好み(もっちり)の違いがあるとする仮説は成立しないという結論に至った。

茹で方と日本人の「嗜好」

イタリア人はアルデンテを追及するが、日本人はもっちりした食感を好む。この相違には、食文化を基盤とした根本的なところに嗜好の違いがあるからだろう。先に「もっちり」に合致する英語は無いと述べたが、同じくイタリアにも日本人の言う「もっちり」に合致する言葉は無いのかもしれない。

海外からきたイタリア料理のパスタに対しても「もっちり」を上手く適応し自家薬籠のものとしてしまうところは日本人の得意技であり、イタリア人もこれには舌を巻くしかないだろう。しかしこれは逆に考えると、日本人の「もっちり」に対する深い嗜好を明らかにするものとなっているように思える。

市販のもっちりパスタ商品例

これは国民食ともなったカレーに対しても言える事である。もともとカレーはインド料理であるが、日本人はイギリス経由で入ってきたカレーを自国の料理のようにしてしまったとは言えないだろうか。インドでは細長くパサパサとしているのが特徴のインディカ米が主流であるが、こうした米にはトロミのないサラリとしたカレーが合う。日本のカレーは、日本の米(ジャポニカ米)に合うように進化した料理であって、ジャポニカ米の粘りやもちもちした食感に合うようにトロミがあるルーになっているのである。

パスタもそれと同じで、ナポリタンのようなパスタは明らかに日本人の「もっちり」に対する嗜好に合わせて、意図的に芯がなくなるまで茹で(over boiled)、かつ時間をおくことで「もっちり」した食感を実現しているのである。

先に「体質」という観点から、日本人のもっちり好きを考察しようとしたが、実際は日本人と欧米人に体質的な大きな相違点はなく、やはり日本人のもっちり好きは、日本の食文化が培ってきた嗜好にこそ原因があるように思える。よって次に考察する必要があるのは、なぜ日本人は「もっちり」という食感を嗜好するようになったのかという、その原因についてである。

日本人にもっちり嗜好 があるのはなぜ

日本人がもっちりとした食感を好む理由は、日本人の好んで食べている米のもっちりした食感から生じたものであることは間違いないだろう。世界中で食べられている米は大きく分けると「ジャポニカ米」と「インディカ米」である。まずはこれらの米の違いを明らかにしておきたい。

ジャポニカ米

形は円形でインディカ米のように長くない。炊き上げると、ふんわりと柔らかく、独特の弾力と粘り気がある。炊くと水分を多く含むため、ふんわりと柔らかくつやが出る。ジャポニカの栽培地は日本、朝鮮半島、中国の淮河以北、台湾が中心である。

インディカ米

米粒が細長くアミロース含量が高くて粘り気が少ない。独特の香りがあるのも特徴である。栽培はインドからベンガル地方のバングラデシュなどの南アジア、タイをはじめとするインドシナ半島、中国中南部、インドネシアといったアジア諸国。さらにはカスピ海沿岸、アメリカ合衆国、ラテンアメリカなど気温の高い地域で作られている。

餅と祝祭

日本人の日常的に食べている米は「ジャポニカ米」という品種である。よってこの米の粘り気や弾力が日本人の好む食感の基本であることは言うまでもない。こうした米の食感こそがモチモチとしたものを日本人が好むようになった原因として考えられる。さらにこうした粘りのある米(糯米)によって餅がつくられる。餅は正月や祝い事で振る舞われるハレの日の料理である。こうした日本人の嗜好と、もちっとした味わいがセレブレーション(celebration)と結びつけられて食べられてきたことも、「もっちり」という食感が日本人に愛されるようになった原因ではないだろうか。

例えば家を建てる際に、上棟式でもちが撒かれる。これは建物の

正月には餅を食べる機会が多いが、これも新年を祝っての食事であったり、新年の習慣として行われている。また鏡餅を飾るのも餅の持つ神聖さや力から培われてきたものである。日本人は古来から稲に「

他にも日本では奇数が重なる日を幸多い日であると考え、それを節句として祝ってきた。1月7日の尽日(人日)、3月3日の上巳、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽であり、これらは五節句と呼ばれている。この五節句でも餅は重要な役割を果たしていて、1月7日の七草粥には餅が入れられ、雛祭りには菱餅が、端午の節句では粽や柏餅を、七夕では索餅、重陽の節句では餅が搗かれたり、そのすぐ後の中秋の名月では団子が供えられるなど、祝いと餅との深い関係がうかがえる。

こうした祝祭の記憶と食べ物が日本人の中には結びついていて、そうした思いが「もっちり」への嗜好として現れるようになっていったのではないだろうか。餅にはめでたさや、祝いの意味があり、こうした幸せな体験の記憶は我々日本人にとっての豊かさや喜びの慶びの感情とも直結している。

また我々日本人は社交のなかで互いに物を送り合う習慣がある。お歳暮や、お中元、さらには相手を訪問するときの「手土産」や、受取る側から言う「おもたせ」のようなものがそれにあたるが、得てしてそういう場合には菓子が選ばれ贈答品として喜ばれている。平安時代には菓子とは一般的に果物(fruits)のことであった。これは菓子という漢字が表す通りである。また他にも唐菓子として大陸から渡ってきた菓子も珍重されていたが、それらの多くは

中世になると饅頭のような菓子が大陸から伝わり食べられるようになる。室町時代にはそれぞれの専門的な菓子店が京にあり、饅頭は「塩瀬」、棹物は「黒川」(今のとらや)、餅は「川端道喜」がそれぞれの菓子をつくっていた。こうした菓子は公家や上級武士の贈答品として用いられ、天皇や公家はもちろん、織田信長や明智光秀、徳川家康にもこれらの菓子店とも関係していた話が残されている。

こうした菓子の進化というものは「もっちり」とした食感の実現を目指したものであり、その後、菓子が庶民にも普及していったことを考えても、そこに「もっちり」への強い憧憬のようなものが日本人にあったのではないかと感じてしまうのである。

西洋ではパンのような小麦を使った主食の延長線上に、パティスリー (pâtisserie) としてのスイーツが存在している。よってパン屋(bakery, boulangerie)がスイーツも扱うのが一般的となっている。西洋が主食である小麦にバターや砂糖を合わせることで菓子をつくってきた食文化圏であるのに対して、日本では主食である米を加工してスイーツをつくってきたというのは興味深い点である。スイーツは飢えを満たしたり、栄養を摂取するための実用的な食であるというよりは、心を満たすための食であるように思う。つまりスイーツは祝祭や喜びを共に分かち合うための象徴的な食べ物であるとも言えるだろう。そういう意味においても餅や、その食感である「もっちり」は、日本人にとって特別な存在となっているのではないだろうか。

ジャポニカ米と日本人

さて日本人の好む「もっちり」食感は、主食である米に大きく依存したものであることについては理解頂けたかと思うが、他にも米を主食とする国々はアジア圏に多く存在する。米食文化圏のなかでも特に日本人が「もっちり」を好むようになったはなぜなのか。それは日本で栽培されている米の種類や特徴に理由を求める事が可能であろう。

先にジャポニカ米とインディカ米の違いについて述べたが、世界の米生産量における占める割合についても検討しておく必要がある。その割合を見るとジャポニカ米は世界の米生産の15%ほどしかなく、世界的な主流品種はインディカ米なのである。つまりジャポニカ米を好む嗜好の人々は世界的に見ると少数派なのだ。こうした日本人の米への嗜好の偏りから考えるならば、日本人独特の「もっちり」という食感も、当然のように世界的にみても少数派であり、特有の感覚であると考えられないだろうか。

日本人がいかにジャポニカ米を嗜好しているかは過去の事例からも容易に理解できる。

1993年、冷害で日本で米が不作になった為に緊急措置として日本政府の要請でタイから米が大量に輸入されたことがあった。この日本への大量の輸出のために、タイ国内では米価格が高騰して、餓死者も出るなど混乱が生じたとされている。一方、日本人にはタイ米(インディカ米)はかなり不評で、大量に売れ残って不法投棄されたり家畜の飼料にされたり、果ては産業廃棄物として処理されたそうである。こうした日本人がタイ米を好まなかった話はタイにも伝えられ、タイではそれを悲しむ声が挙がったそうである。

これも日本人の特殊な嗜好を表している一例であると言える。我々日本人は、やはり粘る米を求める民族であり、それに対する嗜好はかなり強いものがある。これは日本人の米の品質が高いから云々の話ではなく(確かに非常に手間がかかっており品質は間違いなく高いのであるが)、むしろこれは嗜好の問題であるとしか言いようがないだろう。

こうした日本人の好む「もっちり」は基本的に米によるものであると考えれるが、これを他の食品にも拡大して、どのように「もっちり」が日本人に好まれているのかを検討してみることにしたい。

もっちり食パン

パンはもともと欧米由来の食べ物であるが、戦後、日本でも広く普及し一般家庭でも日常的に食べられるようになった。朝食にはパンを食べるという家庭は多いだろうし、子供たちも給食ではパンを食べる。仕事をもつ大人でも昼食には手軽に食べられるパンを好む人も多く、そうなるとかなりの人が1日に2食はパンを食べているという食生活を送っていることになる。また京都は和食の中心地であるというイメージがあるが、実はパンの消費量も高く、京都人はパン好きであると言われている。

どういう訳か欧米からもたらされたパンにも、日本人は「もっちり」食感を求めていて、特に御飯の代わりとも言えるであろう食パンにおいては「もっちり」を打ち出した商品がすでに多数存在し、販売されている。

市販のもっちり食パンの商品例

2020年3月、ある大手パン製造メーカーが「もっちり」食感を実現させるために食パンに臭素酸カリウムを加えて製造すると発表した。これはSNSなどでちょっとした話題となった。なぜなら臭素酸カリウムは1953年に厚労省によって添加物としての使用を認可され、かつてはどこのパン屋でも一般的に使われていた添加物であったが、1970年代になると臭素酸カリウムには発ガン性があるとされ、臭素酸カリウムの使用に対して反対運動が起こったほど危険視された添加物だったからである。

その後、1992年には国連の食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)が、臭素酸カリウムについて「小麦粉処理剤としての使用は適切ではない」との見解を示したことから国内メーカーは使用の自粛を始めるようになっていった。

世界では、1990年にはイギリス、1993年にドイツ、1994年はカナダ、2001年にはスリランカ、2005年にはあの中国でさえ臭素酸カリウムの食品への使用を禁止している。他にも臭素酸カリウムの使用を禁止しているのはEU、ナイジェリア、ブラジル、ペルーといった国々であり、現在では臭素酸カリウムの使用が許可されている主要国はアメリカと日本だけになっている。

こうした世界の潮流と逆行するように、この大手パン製造メーカーは2004年から2014年まで臭素酸カリウムを使ったパンを製造し続けていた。なぜなら2003年以来、厚生労働省は改良ポストカラムHPLC法(パン1kgあたり0.3μg以下の臭素酸が検知できる検査)で検出されなければ、パン製造での臭素酸カリウムの使用を認可しているからである。しかし2014年に、厚生労働省の基準を満たす国内の臭素酸カリウム製造業者が生産を中止したことから、この大手パン製造メーカーも臭素酸カリウムを使用したバンの製造を中止することになった。

しかしこの大手メーカーは2020年3月から臭素酸カリウムの使用を再開し、これを公的に発表している。この大手メーカーは使用再開の理由を「臭素酸カリウムによって酸素が発生し、小麦中のタンパク質が酸化されることで、グルテンの構造がよくなり、できあがったパンは水分が保たれ、キメが均一でやわらかくしっとりとした食感となる」としている。つまりこれを要約すると「もっちり」した食感が得られるということである。

臭素酸カリウムを使って製造される食パン

コピーは「ほんのり甘くて、もっちり美味しい」

かつては海外でもパンに臭素酸カリウムが使われていたが、これは必ずしも「もちっり」とした食感を得るためではない。その目的はパンが直ぐに堅くなってしまわないようにする事と、膨張によってカサ増しするためであった。なぜなら欧米人にとって「もっちり」は必ずしも必要な食感ではないからである。

このように臭素酸カリウムは、パンは固くなって味を低下させないという意味で賞味期限を延ばすことが出来るだけでなく、膨張によって小麦量を減らす事ができるという経済的なメリットも得られることから世界各国で使用された時代があったのだ。現在は日本以外では、唯一アメリカで臭素酸カリウムの使用が許可されているが、アメリカでの臭素酸カリウム使用は経済的な目的を主としたものであると考えて良いだろう。

それに対して、この日本の大手メーカーが2020年から臭素酸カリウムの使用を再開した主目的は食感にある。実際にこの大手メーカーは「臭素酸カリウム使用製品は、薄く伸びたグルテン膜がデンプン粒を包み込むことで、デンプンからの水分の逸失を最小限に留めることができるため、パンの老化が遅く、しっとりとした食感と良好な香りが長く持続します」と述べている。つまり臭素酸カリウムの使用は美味しさの期限を延ばし、「もっちり」という食感を長期に渡って実現するためであることを示しているのである。

消費者の側からすると臭素酸カリウムの使用につていは賛否両論あるだろう。ただここではその賛否については深く論じる事はしない。ただ言えるのは、わたしはこの大手メーカーの製造する臭素酸カリウム使用の食パンは選ばないということである。なぜならわたしには既に愛好している無添加・自然酵母の生食パンがあり、そのパンは明らかにこの大手メーカーの臭素酸カリウム使用食パンよりも、味も「もっちり」感も優れた食パンだからである。(唯一及ばないのは値段の安さだけ)

ただこの件に関してわたしが興味深く思うのは、この大手メーカーは臭素酸カリウムを使用することのリスクを取ってまで、食パンへの臭素酸カリウム使用を再開したという経営判断を行ったということである。ここで言うリスクとは企業にとっては「臭素酸カリウムによる健康に関する消費者からの悪評」であり、消費者にとっては「健康が害される可能性が必ずしもゼロとは言えない食品を口にする」ということになるだろう。

こうした予想される消費者の声があることを理解していながら、それでもなおかつ臭素酸カリウムを使用する経営的な判断基準となったのは、もちろん科学的に焼成の段階で臭素酸カリウムを完全とまでは断言できないにしても除去はできているとが測定されていることが理由だろう。しかしそれ以上に、臭素酸カリウムを使用した食パンの方が従来製品よりも「売れる」とこの大手メーカーの経営陣が判断したことにその理由は尽きるはずである。

つまり消費者が従来から持つ、臭素酸カリウムについて不安視する声を凌駕出来る程の味が、臭素酸カリウム使用によって比較的安価に実現でき、かつその味ともっちり感を消費者は選ぶはずだという判断を経営陣がしたということになる。

ここまで「もっちり」について考えてきたが、逆に言えば日本人の内奥にある「もっちり」という食感に対する欲求はかなり強いものであることが、この例からも証明できるのではないか。少し極端な表現をさせて頂くと、日本の消費者は、多少は自分の健康リスクを犯す可能性があっても「もっちり」を選ぶのだということになる。この大手メーカーの臭素酸カリウム再使用の経営判断には、そうした日本人の強い嗜好を後ろ盾とした統計的計算に基づくものであるように思えるのである。このような大手メーカーがした経営判断から考えても、そこには日本人の嗜好と「もっちり」という食感との切っても切り離せ無い深い関係があることが見えてくるに違いない。

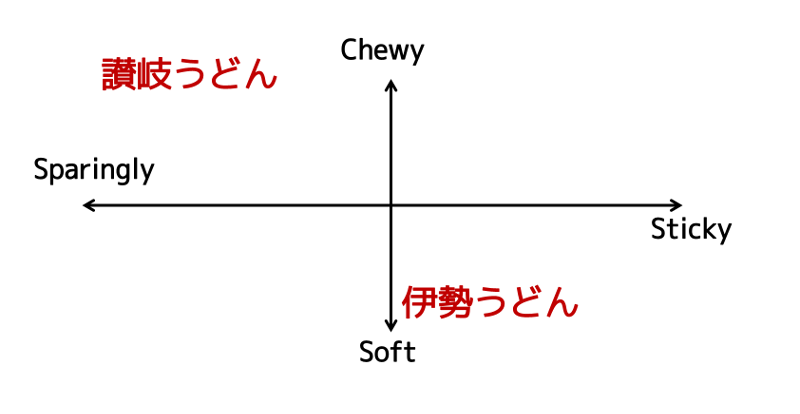

もっちりうどん

うどんもまた、「もっちり」という食感で表現されることの多い食品である。しかしうどんは地域によってはコシを求めるところもあれば、柔らかさを求めるところもあり、その「もっちり」には幅があるように思える。つまり「もっちり」のなかにもバリエーションがあって、それが「もっちり」の定義を難しくしているとも言える。うどんについて考察することで、そうした「もっちり」の幅を見てゆくことにしたい。

市販のもっちりうどん商品例

讃岐うどん

讃岐うどんは、香川県(旧讃岐国)の特産うどんで、もっちりとしたコシの強い麺で知られている。讃岐うどんは噛んだときにはっきりとその特徴が分かる。茹で上がった麺はもっちりとした感じになっているが、これはでんぷん質にアミロースよりも、内麦粉を使用することでアミロペクチンを多く含む国産小麦を使用することで実現された食感である。

讃岐うどん

讃岐うどんではコシが重視されているが、それを実現するには麺の茹で方が大事だとされている。讃岐うどんの茹で上がりは、中心部分の水分は約50%、それに対して外側部分は約80%になるように茹でられる。こうすることで内側と外側の水分量に差が生まれ、最初噛んだときには軟らかいが、内側は固く感じる。こうした食感のコントラストがうどんのコシになるのである。こうしたコントラストにこそ讃岐うどんの特徴があり、軟らかさと噛み切るときの弾力がコシともっちり感を生み出すのである。また茹で上がった讃岐うどんの麺には角があり、こうした麺の状態からもコシの強さが感じ取れるようになっている。

讃岐うどんは人気が高く、讃岐うどん系のお店は日本中で展開し拡大している。

伊勢うどん

伊勢うどんは、三重県伊勢市で食べられているうどんである。うどんにツユはなく、底にある、たまり醤油に鰹節やいりこ、昆布等の出汁を加えた、黒く濃厚なタレを、太い麺にネギを絡めて食べる。伊勢うどんは麺が特徴的である。麺は極太で直径1cm前後のものが使われる。この太い麺は長時間かけて柔らかくゆで上げられることで、非常に柔らかく、もちもちした食感である。

伊勢うどん

ある意味、讃岐うどんと伊勢うどんは対極の関係にあり、香川県で讃岐うどんを食べて育った人には伊勢うどんはまったく受け入れられない食感だろう。伊勢うどんには、讃岐うどんでいうところのコシというものが全くないからである。

伊勢神宮参拝客の定番は、おかげ横丁で赤福と伊勢うどんを食べることだろう。ここで県外からきた人は初めて伊勢うどんを食べてあまりのコシのなさにびっくりするようである。

伊勢うどんの始まりは、江戸時代に遡る。浦田町橋本屋七代目である小倉小兵がお蔭参りの参詣客へと供するためにうどん屋を開業したことに端を発する。すぐに参拝客に提供できるように常に茹で続け、必要量を釜揚げしていたため、茹で時間を気にしなくて良いうどんが提供されていたようである。

これは「お伊勢焼き」という魚料理と同じ発想なのであろう。江戸時代にお伊勢参りがブームになり、年間で数百万人という参拝客が伊勢に押し掛けるようになると、多くの客に料理を提供するのが非常に難しくなる。特に焼き魚は外側からじっくり焼くために中まで火が通って焼きあがるまでかなりの時間がかかる。それを解消するために「お伊勢焼き」が行われていた。その調理方法は、まず大きな鍋で大量の魚を茹でる。そうして魚の中まで熱を通しておいて、茹で上がった魚の表面に焼け火箸で焦げ目をつけるのである。これは現代の低温調理の方法にも低通する調理方法であるようにも思える。

伊勢うどんも同様のコンセプトで、やはり多くの参拝客をさばくためには、どうしてもこうした茹で方が必要だったのかもしれない。味の観点からか、現在では「お伊勢焼き」は行われていないが、伊勢うどんはクセになると、たまりを使ったコクのある甘辛いタレが浸みこんだ、あの柔らかいコシのない麺の虜になるようである。ただ伊勢うどんについてのレビューや解説を読むと、柔らかい麺であるとは言いながら必ず「もっちり」というキーワードも使って説明されている。つまりコシはないとは言われながらも、伊勢うどんもやはり「もっちり」の範疇にあると言えるのある。

うどんの食感

コシという点で讃岐うどんを代表させて述べたが、同じくコシともっちり感を重視するうどんには「五島うどん」がある。また伊勢うどんのように柔らかくもっちりした食感は「福岡うどん」も同様である。そう考えるとうどんにおける「もっちり」という食感には幅があることが分かるだろう。

うどんマッピング

讃岐うどん・五島うどんは茹でたての麺を重視するところはイタリアパスタで言うところのアルデンテに近いものがある。それに対して伊勢うどん・福岡うどんは茹で時間が長いのはナポリタンに代表される和製パスタに特徴が表れているとも言えるだろう。

日本人の感じる「もっちり」には幅があるが、特にうどんという視点から「もっちり」を捉えると、その幅の広さを理解しやすいように思える。こうした「もっちり」という範疇においても細分化された要素があることも、日本人の「もっちり」に対するこだわりのようなものが反映された結果であると考えられるだろう。

ガム、グミ

先に「もっちり」の英語はChewyという意見が多いことは述べたが、ChewyからChewng Gum(チューインガム)という商品の名称が付けられている。ここから分かるようにChewyと噛むことは関係性が高いのだが、このチューインガムの弾力も、欧米と日本では明らかに異なっている。

チューインガムといえば、アメリカ大リーグの選手たちが試合中にも噛んでいるが、口元を見ているとかなり力強く噛んでいるのが分かる。それもそのはずで、アメリカのガムは日本のガムよりも固く弾力があるからである。日本のガムの柔らかさに慣れていると、海外のガムの固さと弾力にびっくりする。

またグミの食感も同じで、欧米のグミはかなり弾力がある。それに慣れていると日本のグミはフニャッとしているように感じる。わたしはHARIBOのグミ(Star Mix)が好きで海外に住んでいた頃はよく食べていたし、今でも海外に行くと空港などで必ず買って帰るようにしている。(最近は日本でも売られているところが増え手に入りやすくなった)

HARIBO と日本で市販されているグミ

ドイツのHARIBOのグミはかなり弾力があり、それに対して日本のグミはかなり柔らかい。もっと正確に表現すると「もっちり」しているというのが正しい表現であるように思える。実際に市販されているグミにはパッケージに「もっちり」あるいは「もちもち」という表現を記載することで、その食感を伝えようとしている。こうした食感は海外の菓子にはなく、これもやはり日本人特有の食感であることが分かる。そしてその食感は餅に根差したものと言えるのだろう。

日本人は何処から来たのか?

ここまで「もっちり」を軸に、日本人が好むこの食感がどこからもたらされたものであるのか、さらにはその根本にあるものは何かについて考えて来た。「もっちり」とは欧米人にない、日本人が特に好む食感である事、またそれ故に英語などの他の言語では「もっちり」を正確に伝える事は難しいことを明らかにしてきた。

さらに「もっちり」を日本人が好む理由として、日本人が食べて来た「米」にこそ、その原因があるのではないかという仮説も述べた。実際に日本人の食べている米はジャポニカ米という、世界でも主流にない品種で、炊いた時に、もっちりと粘る米という特徴をもっている。こうした米を嗜好するエリアはアジアの中でも限定されており、日本人はさらにもっちりと粘る米の改良を目指して常に新しい品種を開発し続けている。ちょっと昔にはササニシキが好まれていた時代があったが、それがコシヒカリに代わり、今では「あきたこまち」や「ゆめびりか」さらには「ななつぼし」等の様々な品種が店頭に並ぶようになっている。これらはいずれも、もっちりと粘る米であり、こうした米はすべて品種改良のなかから生まれてた新しい現代のジャポニカ米なのである。

長江流域から来た米

日本人の好む米の遺伝子を解析すると、それは長江流域にまで遡るものであることが科学的に明らかになった。中国の北部はコーリャンや粟を主とした穀物のエリアであるが、中国南部の長江流域は米を中心とした耕作地帯となっている。なぜなら長江流域の気候は米作りに適した気候だったのだろう。さらには水耕栽培を行う為には豊富な水資源が必要になる。こうした好条件を兼ね備えていたのが長江流域であり、このエリアから太古に、我々、日本人は米と共に日本に移動してきた民族ではないかと言う説が近年では主流になりつつある。

実際に日本の習慣をみても、中国の『荊楚歳時記』にある習慣が、そのまま難なく受け入れられて、昔から日本で定着していることも興味深い。この書籍は中国南方の荊楚地方(長江中流域)の年中行事を記した月令なのだが、例えば日本でも行われている5月5日の端午の節句にちまきを食べる等は、もともとはこの地方の伝統行事でああり、『荊楚歳時記』にもその事が記されている。

それだけでない。長江流域で養蚕の文化が太古に始まったと考えられているが、その養蚕も日本で盛んに行われるようになり、これもまた長江流域からもたらされたものであったことは間違いないだろう。養蚕は米と共に日本にもたらされたと考える学者もおり、この地域と日本の食文化や産業が、昔から結びついていたことがうかがえるのである。加えて日本神話と天皇と養蚕の関係の詳細について「養蚕」の項に詳しく記してあるの興味あればご一読頂きたい。

さいごに

「もっちり」という単なる食感ひとつを取上げてみても、それですら我々日本人のアイデンティティと深く関係した要素がそこから引き出せることは興味深いことである。何世代にもわたって食べ続けてきた、植物学分類の便宜上ジャポニカ米と名付けられた日本の米は、単に日本人の腹を満たしてきただけでなく、日本人としての嗜好や食文化をも創り出す根幹であったことは既に説明した通りである。

かつてフランスの政治家であり美食家でもあったブリア=サヴァランは、その著書『美味礼賛』のなかで「君が何を食べるか言ってみたまえ。君が何者であるかを言い当てよう」と述べた。我々が先祖代々から食べ続けてきた「食」は、正に我々が日本人であることを遺伝子レベルで実感させるものであるに違いないし、「もっちり」という食感を好むのはそうした要素の表れの一端ともなっているに違いない。

さらにブリア=サヴァランは「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」とも述べている。我々の先祖が選び取って、育て、食べてきた、もっちりする粘り気のある米とは、単なる嗜好の域を越えて、日本人としての本質とは何かにまで迫る案件(matter)なのである。

もしもあなたが何かを食べる機会に、ふとそこに「もっちり」を感じるようなことがあるとするならば、この拙稿を思い出して頂けるようなことがあれば幸甚である。

参考資料

『伝説の総料理長 サリー・ワイル物語』 神山典士

『食品衛生法で定められた臭素酸カリウムの使用基準等について』 山崎製パン株式会社

『食パン中の残存臭素酸量に及ぼす製パン条件および還元剤の影響』 山崎製パン株式会社

『臭素酸カリウムの製パンにおける有効性と安全性の確認』 山崎製パン株式会社

『Potassium Bromate/Iodate in Bread and Bakery Products』 Centre for Science and Environment

『臭素酸カリウムについてのQ&A』 日本生協連安全政策推進室

『Toxicological Properties of Potassium Bromate』 Andrzej Starek

『日本人とアメリカ人の大腸の長さは違うのか?』 永田 浩一 他

『小麦グルテンの酵素水解物中のペプチドの呈味性』 石井 克枝 他