佐藤垢石

佐藤垢石とはどんな人物か?

佐藤垢石「本名:亀吉」(1888年 6月18日 - 1956年7月4日)は文筆家であり、釣り人である。佐藤垢石は非常に変わった人物であり、その生き方は破天荒、まさに畸人と呼ばれるに値する自由奔放、豪放磊落な人物であった。

1888年に群馬県前橋市(当時の群馬県群馬郡東村)で生まれ、前橋中学(現在の群馬県立前橋高等学校)に入学するが、校長排斥を要求しストライキを指導したため退学処分を受ける。

その後、早稲田大学に入るが中退。報知社(後の報知新聞社)の入社試験に合格し入社し新聞記者となる。その頃から酒を飲んでは問題を起こして、何度も首になるのだが、首になっても平気で出社してきて元の自分の席を占領し続け、他の人間を寄せ付けず、結局そのまま自分の場所に居座ることを続けたという。

1928年 [昭和3年] に報知社を退職するが、料理屋で芸者を上げてどんちゃん騒ぎをして、その退職金を数日で使い切る。この頃から佐藤垢石として文筆業に専念するようになる。

雅号の「垢石」とは、釣り用語が由来である。鮎は水中の石の表面につく水コケを食用とし、この水ごけを「垢」と呼び、垢の食べ跡を観察して魚の所在を判定するという。正に鮎釣りを各地でおこなってきた、佐藤垢石ならではの雅号であると言えよう。佐藤垢石と鮎に関しては「鮎」の記事を参照して頂きたい。

佐藤垢石

佐藤垢石の書いたエッセイの多くは「青空文庫」でかなりの数が読めるので、ぜひ一読して頂きたい。なかでも「たぬき汁」が名作であるといわれているが、佐藤垢石の書く食べ物の話は、普段は食べる事がないような動物についてであったり、部位であったりして、どれも非常に面白い。例えば、狸、狐、鼬、猪、鹿、河童などの肉について書いてあったり、陰茎を食べる事についても書いてあったりするのであるが、これが何とも佐藤垢石っぽいのである。

「すっぽん」と題するエッセイがある。(そのエッセイはこちらから『すっぽん』)

このエッセイには、重松代議士とその二人の娘、御手洗蝶子と二宮美代子が登場する。この重松代議士とは、元衆議院議員の重松重治のことである。

この重松重治は、柳ケ浦村議、宇佐郡議、大分県議、鉄道会議臨時議員を経て、大正9年から連続して7期衆院議員をつとめた。実は、木下謙次郎とも第14回、15回の衆議院選挙で同じ大分選挙区で戦った関係にある。また実業の分野では、郡米穀商業組合長、国東鉄道、柳浦銀行の各取締役も務めている。

さて、この重松重治と、佐藤垢石は仲が良かったようで「すっぽん」を読むと、娘たちも含めて家族ぐるみでの付き合いがあり、何度か家にスッポンを食べに招かれている。佐藤垢石も大分県宇佐を流れる

佐藤垢石のこのエッセイでの注目すべき点は、スッポンの割き方である。

【 すっぽん 】 : 佐藤垢石

父君重松氏の家では、代々すっぽん料理が好きであった。邸内に泉水を掘り、すっぽんを蓄えている程である。であるから、蝶子夫人は娘の時代から父君に指図されて、すっぽんの割烹に経験を積んできた。妹の美代子夫人が、これを学ばぬはずはないのである。さりながら、夫人の腕で一貫目の大すっぽんを裂き得たとは、ほんとうに敬服の外はない。

すっぽんを割烹する法は、いろいろあろうけれど東京風に、すっぽんに絹の端を咬くわえさせておいて、首の伸びたところをその付け根から截たち落とし、続いて甲羅を剥いでゆくのは、当たっていないのである。

まず甲羅の裾の柔らかいところを掴んで俎上に運び、腹の甲を上向けにするとすっぽんは四肢を藻掻もがいて自然のままに起き上がろうとする。その動作を注視していると、首を長く伸べて吻の先を俎につけ、これを力に跳ね上がろうとするから、機を逸せず、その長い首を左の手で固く握る。まずこうすれば、すっぽんの鋭い歯に噛まれる恐れはないという。そこで左手に吊るしたまま塩ですっぽんのからだを丁寧に洗う。それから、俎の上に尻尾を下にえんこさせ、縦に上から強く押さえてさらに首を引くくらいの気持ちで首を引き出し、上甲の首の付け根に包丁を差し込んで深く切り下げる。こうすると、首と首を動かす筋肉とが縁を断ってしまうから、首は自由を失う。自由を失った首は、もう何処どこへも噛みつくことができなくなるのだ。こうなれば、どこを掴んでもよろしい。首を下に逆さにすると、切り口から血が流れ出る。

これは『美味求真』のなかで木下謙次郎が述べている割き方と全く同じである。重松重治は大分県柳ヶ浦、木下謙次郎は大分県安心院が郷里であったが、こちらも同じ地域であり、その為にスッポンの割き方は必然的に同じになるのだろう。しかもその双方が駅館川のスッポンを最上として賞味しているのも興味深い。

この割き方を書いた佐藤垢石も、この部分は『美味求真』をかなり参考にしたのではないかと思う。(鼈:スッポンの項を参考)

木下謙次郎も、重松重治もそうであるように、大分県のこの地方では同じような方法でスッポンを割いているようだ。このようにスッポンを通じても人々のつながりが存在していたことが分かる。佐藤垢石は木下謙次郎、重松重治、布津純一といったこの地域の名士と交友があったのである。

『諸国友釣り自慢』と題する佐藤垢石のエッセイには次のような一節がある。

【 諸国友釣り自慢 】

全国いずれの川にも大抵は、お国自慢の鮎が棲んでいる。

政友会の木下謙次郎さんは、郷里大分柳ヶ浦で注ぐヤッカン(駅館)川の鮎が、日本一だと自慢する。多年政敵として戦ってきた、同じ柳ヶ浦の民政党の代議士 重松重治さんも、このことばかりには意見が一致している。

とある。なーんだ、やっぱり皆、すっぽんを介した仲間なのである。意見は分かれていても、ことスッポンに関しては同意見であるとは非常に面白い。だが厳密にいうと、『美味求真』で木下謙次郎は、海からも源流からも距離のある内陸地の安心院のスッポンこそが最高であると述べているが、重松重治の地元は駅館川の河口近くの柳ヶ浦である。よって同じ川であっても産地となる流域の点は多少意見が異なっていたかもしれない。

すっぽんの割き方の違い

木下謙次郎が述べているすっぽんの割き方は、大分県の

しかし、それに一石を投じる、別の割き方を知る機会を、私は得ることが出来たので紹介しておきたい。

大分県の駅館川のスッポンとは別に、静岡県の浜松でもスッポンの養殖が行われている。

先日、「服部中村養鼈場」の服部社長の所で、服部社長のスッポン料理を頂いたのであるが、こちらのスッポンも非常に美味であった。育てたスッポンは、京都の「大市」に卸しているということなので、品質も、また味も間違いなく素晴らしい。

この服部社長の先祖にあたる服部倉治郎と、中村正輔による事業の成功が、日本におけるスッポンとうなぎの本格的養殖の幕開となったとされている。現在でも浜名湖を中心に、養殖が盛んであるのは、この事に起因しているのである。養殖成功後、大正3年(1914年)に 株式会社 服部中村養鼈場を設立し事業を継続して現在に至っているので、創業して100年以上の企業という事になる。

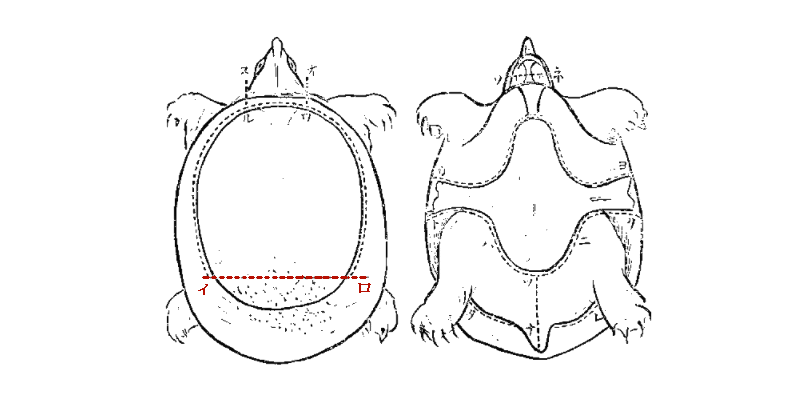

服部中村養鼈場の創業者の服部倉治郎が『通俗すっぽん料理』という本を、明治42年12月に出版しており、この本でスッポンの割き方に関して非常に興味深い方法を述べている。ここでは、木下謙次郎を始めとする安心院スタイルとはまた別の方法で、スッポンを割き始めている。そこではまず、甲羅の後方から横に切り裂いて、そこから血を出す方法を案内しているのである。

私は、『美味求心』でスッポンの割き方を読んでいたので、甲羅から割く方法はあまり良い方法とは言えないのではないかと感じていたが、読み進むと、この方法の長所と理由が『通俗すっぽん料理』ではしっかりと述べられており、かつその点に深く納得させられたので以下に引用したい。

【 通俗すっぽん料理 】

何故「イ-ロ」(※切断場所を図で示した部分)の部分から切断するかと云うに、血液が最もよく此の部分から出るからであります、然るに馴れない方は頭から切る事が御座いますが、此所から切るとすっぽんは直ぐに死んでしまう為めに、血の出様が非常に不足であるばかりでなく調理するにも亦不便であるのでございます。

このように説明してあり、首の付け根に刃物を入れる、いわゆる「安心院スッポン割き方スタイル」とは異なった、一線を画す方法を示している。この方法は、『美味求真』で述べられている方法よりも、実はさらに合理的な方法であり満足のゆく方法であるのではないかと私は考えている。

「つり人」編集長

大いに脱線したが、再び話を佐藤垢石に戻して説明を続けたい。

佐藤垢石は、1946年(昭和21)7月号として創刊号が出た『つり人』の編集主幹を務めた。1945年8月が終戦であるので、それから1年後の創刊である。物資も不足する中で、趣味の釣りを打ち出した雑誌の存在価値は非常に大きなものであったに違いない。

『つり人』のウェブサイトでは、創刊号について「B5判72頁の薄い作りで、カラーはわずか4P。紙質もお世辞にもよいものとはいえません。写真だって巻頭にモノクロ写真がこれまた4Pあるだけです」というように、創刊号が粗末な作りであったように述べてあるが、私はそうは思わない。むしろ戦後の混乱期にこのような趣味の専門誌が発行されたことは、驚異的であったに違いない。

確かに今と比べて雑誌の体裁は粗末なものであったかもしれない。しかし中ボロは着てても心は錦、中身は素晴らしいものであった。まず題字は小杉放庵によるものであったし、7月創刊号の表紙絵は岸波百草居であった。

続く8月号の表紙絵は何と「藤田嗣治」、9月は「中川一政」、10月と11月合併号は「麻生豊」、12月号は「川端龍子」が描いた。本文の執筆者も井伏鱒二、坪田譲治、瀧井孝作、正木不如丘、益田甫、森下雨村、土師清二が書いており、釣をしない者にまで評判となったらしい。こうした文化的な関係者を揃えられたのも、佐藤垢石の働きかけの結果なのだろう。

それだけでない。創刊号には、この雑誌の趣旨が「創刊之詞」として掲載されており、この詞をみると、その意義や、精神性の高さが現れている。雑誌の編集者全員の意思を代弁した言葉であるので、誰が書いたものかは示されていないが、当然、佐藤垢石が主筆となって書かれた文章であることには間違いない。以下、創刊号から「創刊之詞」を引用する。

【 つり人 - 創刊之詞 】

釣は、人類の原始時代から、吾々と深い因縁を持つているらしい。子供は、すべて釣を好む。吾等の遠い祖先のやうな無心の姿で、子供は釣っている。

釣らう。無心の姿で、釣するために釣らうではないか。

戦争中は、時局に合わせるために、心身の練成であるとか、体位の向上であるとか、健全娯楽であるとか、いろいろの理屈をつけて竿をかつぎだした。そして、世間に憚ること一通りや二通りではなかった。

釣りは、元来そんなものではない。人間の生活の、ありのままのものだ。釣することは、なにかの為になるなどと考えるのは、もうそれは釣りではない。静かに、釣らう。虚心の姿で竿を握らう。

吾等同好の者数人相謀って、このたび釣魚雑誌「つり人」を創刊することに決した。吾等はもとより、釣りの職業人ではないのである。街の素人である。釣場についても、釣法についても、幼い知識しか持たぬ。従って読者諸賢に、釣法の指導も、釣場の案内も満足にはできまいと思ふ。しかし、なにかの相談相手にだけはなれようと思う。

そんな気持ちで、雑誌を製作したい。そして、読者と共に楽しく遊び楽しく釣らうと考えるのである。

これからは、ますます用紙の不足を告げて行くらしい。印刷方面のことも、意に任せぬことがないのである。しかし吾等は、あらゆる困難を克服して、出来る限りの豪華な、明朗な、そして着実な雑誌を多くの釣人に送りたいという方針のもとに努力しよう。

いつまでも、御指導と御愛読を給わらんことを希ふ次第である。

「釣らう。無心の姿で、釣するために釣らうではないか」というあたりも、佐藤垢石らしい、自由さが溢れた言葉であるように感じる。

創刊から5年後の1951年(昭和26年)になると佐藤垢石は、かつて『水之趣味』の編集を手掛けていた竹内始萬に『つり人』を受け渡し、竹内始萬はつり人社の社長となる。

佐藤垢石のエッセイ『釣り旅千里』には、竹内氏萬と東京駅から共に、宮崎県まで釣旅行する話が書かれており、気心の知れた親しさが伝わってくる。同じ旅行について竹内氏萬も『行雲流水記紀行編』というエッセイを書いている。この時、竹内氏萬は水之趣味社顧問という立場であった。この宮崎への釣り旅行は昭和23年のことであったようで、この頃から親密さが増し、竹内氏萬がつり人社社長就任という流れになったのではないかと思われる。

佐藤垢石による代筆

佐藤垢石が代作者として関わった本が何冊か存在しているらしい。そのうちのひとつ、呉清源(囲碁の棋士)の随筆は話を聞いて佐藤が代筆したものとされている。(佐藤垢石は自身でも『呉清源』というエッセイを書いている) その根拠は川端康成である。川端は自著の『呉清源棋談』のなかで、呉清源が日本語が書けず佐藤垢石が代筆したと菊池寛に述べているくだりがある。

【 呉清源棋談 】

「莫愁」や「望郷」が「中央公論」に出たころ、菊池寛氏は私に

「君、呉清源の随筆は実にいいね。」

「いいですけれど……。」

と、私はためらったが、私としては菊地氏をだませないので

「しかし、呉さんが書いたんぢゃありませんよ。代筆です。」

「嘘だよ、君、そんなことがあるもんか。

呉清源でなければ書けない文章だよ。」

「呉さんは、日本文は書けませんよ。

佐藤垢石さんが書いたんですよ、呉さんの話を聞いて…。」

菊池寛氏は不服さうであった。

川端康成が、菊池寛に明かしているように、佐藤垢石は呉清源の代筆者であったらしい。こうした経緯を見ると、同様に『続々美味求真』も、佐藤垢石によって書かれた可能性が高いと考えられる。佐藤垢石が代筆したという話は『美味しんぼ』の原作者、雁谷哲氏のブログ「今日もまた」に書かれているのだがその根拠が書かれている原典が分からず現在まだ調査中である。どなたか情報をお持ちの方は、ぜひお教えいただきたい。

さて様々な人の代筆(ゴーストライター)を務めることを可能にしたのは、佐藤垢石のもつある種の文才ではないだろうか。それはその人物になりきり、あたかもその人が書くような文体で文章を書くことが出来る能力である。

往年のフランス映画界にジャン・ギャバンという渋い俳優がいた。そしてそのジャン・ギャバンの日本語吹き替えの声優はすべて森山周一郎が務めていた。ある日その吹替映画を見て、ある視聴者が真面目に「ジャン・ギャバンってすごく日本語が上手いんだねぇ」というコメントをしたというエピソードを森山自身が語っているのを見たことがある。それほどジャン・ギャバンという俳優の持つ雰囲気と、森山周一郎の声が合っていたという事だろう。

ジャン・ギャバン:Jean Gabin

佐藤垢石のライティングもそれと同じような能力と言えるのではないだろうか。菊池寛ですら、呉清源は日本文が書けないのに、すっかり本人が書いたと信じて疑わなかったというのは、逆に、佐藤垢石の高い文章能力を裏付けるものであるように思われる。その人物がもっている雰囲気を文体というカタチに転換して書くので、あたかもその人が書いたように感じて、それを読む人は疑わないのであると思う。ちなみにかつてアイドル時代の松本伊代が自著『伊代の女子大生(モテ)講座』を出版したときに、どんな本ですかとインタビューされて「まだ読んでないので分かりません」と答えたことがあったが、これもゴーストライターにまつわる面白話であると言えるだろう。

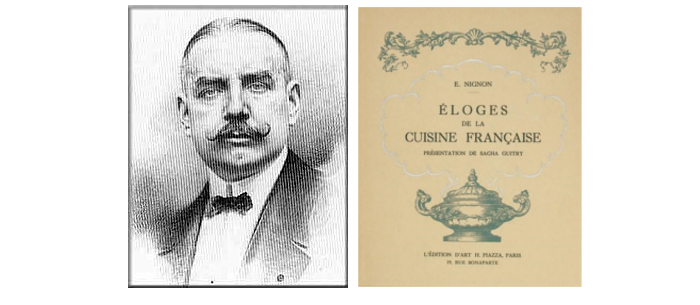

さてフランス料理人(レストラン・ラリュのオーナー)でいくつかの著作を残しているエドワール・ニニョン(Edouard Nignon ,1865-1934) という人物がいた。彼は料理に関するいくつかの著書を残しているが、実際はベルトラン・ゲガン(Bertrand Guegan)という碩学な人物が書いたのだと辻静雄が書き残している。このベルトラン・ゲガンという人物もかなり面白い人物で、文学的な教養が素晴らしい人物であるので、いつか調べてどこかに記載しておきたいと考えている。ちなみに「大統領の料理人」というフランス映画でニニョンの『フランス料理賛歌』が引用されていたが、あの格調高い文章を書いたのが実はニニョンではなくゲガンであることを知っている私は、思わずクスッとしてしまうのである。

このベルトラン・ゲガンの話は、 佐藤垢石の代筆の話を思い起こさせるものである。よってぜひとも『続々美味求真』の佐藤垢石説の出典を確認したいと思っている。

参考文献

『青空文庫』 佐藤垢石作品集

『通俗すっぽん料理』 服部倉治郎

『行雲流水記紀行編』 竹内始萬

『垢石釣り紀行』 佐藤垢石