西園寺公望

西園寺公望について

西園寺公望(1849年~1940年)は内閣総理大臣を務めた政治家である。また只の政治家というだけではなく、通人として、料理においても鋭い感覚をもっている人物として評価が高い。

1871年から1880年までの9年間、フランスに留学し、ソルボンヌ大学で法学者アコラスに師事し、パリ留学時代を同じ下宿で過ごした親友で、後のフランス大統領になるクレマンソー、

西園寺公望

西園寺公望

西園寺は公費留学生として年1400ドルの支給を受けていたが、これは一般の公費留学生より400ドル多い金額で優遇されていた。これは当時の国会議員の年収の2倍近い金額である。しかし西園寺は400ドルを返納し、また国が公費留学生を減らす方針を決めると、公費援助を辞退して私費留学生となった。

この留学費が西園寺家や徳大寺家にとっても大きな負担となっていたのは間違いなく、1878年からの最後の2年間の滞在期間は明治天皇のお手元金から300ポンドが支給されることになった。ただ西園寺はかなりの浪費家だったようで、その事を裏付けるパリ滞在中の次のようなエピソードが記録されている。

「酒の肴に硝子破」

『英雄の片影』大月ひさ 著 (文学同志会, 1902) の中に「酒の肴に硝子破」と題する次のようなエピソードが記されている。

西園寺公望が、パリに滞在していた際に、公園を従者をつれて散策していると美しい館があった。その館の美女に迎えられるままに酒を飲み、音楽の演奏を聴いていたが酩酊してしまい、あやまって館の窓ガラスを背中で寄りかかり割ってしまう。

主人が出て来て、その行為を咎めるだけでなく、聞き捨てならない罵声も浴びせたが、西園寺公はそれを聞き流し、いくら弁償すれば良いのか尋ねると、主人は強気にふっかけてきて、1枚は50フランであると告げた。

西園寺公はそれは日本円で10円ぐらいだ、良いものを見せてやるので主人も一杯飲めと言い、それからさらに4~5枚のガラス窓を蹴破って微塵にし、脚の届かない場所もその辺にあるもので破って窓に穴をあけ、酔い覚めの風にあたりながら一献を傾けたのを見て、主人も美人も肝をつぶしていると、西園寺公は心地良いと言いながら窓ガラス代の200円をさらりと投げ付けて立ち去った。

「西園寺公望の鏡割り」

『赤毛布 : 洋行奇談』 熊田宗次郎 編 (文禄堂, 1900)にも「西園寺公望の鏡割り」と題する次のようなエピソードが記されてある。

公爵西園寺公望がかつてパリに留学していた時、光妙寺三郎と共にあるレストランで食事をしていると、たまたま若い女性が鏡の前で身なりを整えていて誤って鏡を少しばかり壊してしまい、75フランの損害金を店から請求されるが、この女性は容姿が美しいが、その内面はスレた女性であったので、この金を自分で払うのは馬鹿馬鹿しいから誰か代わりに払ってくれる人がいないかと見回すと、西園寺公望が目にとまった。

彼は日本の通人であるので、自分に代わって払ってくれるものと、西園寺公望の前に進み出て、哀れげに事情を説明し「助けて頂き、自分に代わって損害金を払ってください」とお願いすると、西園寺公望は日本人の気構えを見せるのはここであると思って「よし、自分が代わって支払おう」と言うと、その女性は大いに喜んで「そのお金を渡しに渡して下さい、自分で払ってきますから」と言うが、西園寺公望はそれを拒否して「もし金を渡したならば、あなたは弁償金を値切って30か40フランだけ支払い、その差額を着服すだろう、そんな手には乗らない」と言いながら笑っていた。

その女性は「そうであれば、損害金を払えば、鏡はこちらのものになるので、鏡を自分にくれないか」と言ったが、西園寺公望は「駄目だ、お前に鏡を与える理由はない」と拒否した。隣にいたボーイが「ならば私にくれないか」と言うと、西園寺公望は「お前もそういうことを言うのか、自分は鏡が必要のなのだ、これを見ろ」と言いながらステッキで鏡を打ち壊し始めると、女性もボーイも呆気に取られて見ているだけだった。しかし今度は他のボーイが西園寺公望の前に出て「ガラスの破片が頭に当たって痛むので幾らかの損害金を払ってほしい」とゆすると、西園寺公望は「よろしい。おまえの頭は幾らだ?自分が損害金を払えば、その頭は自分の物だ。鏡のように微塵に砕いてやろう」と言いながらステッキを振るっていまにも撃とうと身構えると、ボーイはびっくり仰天して「赦してください」と言いながら頭を抱えて逃げ出したので、西園寺公望と光妙寺三郎は腹を抱えて大笑いした。

このような記録を見ると、西園寺公望はとんでもない「

西園寺正宗 と呼ばれた刀

パリに留学していた若き日の西園寺が、フランスの上流階級に売りさばいていたのがこれらの刀である。これは西園寺が遊興費を稼ぐためにパリの古道具屋で無銘の刀を二束三文で買い求め、“正宗”と銘を記し、鍛冶屋に彫らせた偽物であった。金銭が尽きるとこの刀を高額で売り払って稼いでいたらしい。

ここからも豪勢にパリで遊興していた西園寺公望のバックグランドをうかがい知れる。こうした規格外の遊びをしていたことが、晩年の通人としての資質にへと繋がっていったものと考えられる。

パリ留学時代の西園寺公望

パリ留学時代の西園寺公望

帰国後の西園寺公望

帰国後、1881年に中江兆民らと『東洋自由新聞』を創刊し、社長となって自由民権運動の一翼を担うことになったが、勅命により退職することになり、政治家としての活動を始める。

1906年(明治39年)には内閣総理大臣に任じられ、第1次西園寺内閣、第2次西園寺内閣を組閣した。この時代は西園寺と桂太郎が交互に政権を担当したことから「桂園時代」と称されていた。その後は首相選定に参画するようになり、1916年(大正5年)からは正式な元老となった。その後も政治に影響力を持ち続け、1940年に老衰で亡くなる。享年92歳であった。

本来は、帰国後からの政治家としての部分が西園寺公望の伝記では最も重要な部分になるのだが、私が取り上げる註釈においては、ここを掘り下げるのではなく、あくまでも「食」との関係から西園寺公望を取り上げてゆきたい。

料理における西園寺公望

京味と西園寺公望

西園寺公望は

この西音松の四男が、現代の日本料理を牽引してきた「京味」の

西音松については、息子の西健一郎が折に触れて語っているのと、西音松の著書『味で勝負や美味い昔の京料理』が残されているので、料理人・西音松の力量を、我々は今でもうかがい知ることができる。しかしながら息子の西健一郎という料理人のフィルターを通して見ると、父・西音松の凄さがさらに一層引き立つのである。

西健一郎は、17歳で料理の道に入り、たん熊で修業し、頭角を現し、30才で独立する。独立して始めた店「「京味」は食通が集うようになるが、その栄光の陰で西健一郎は「本当に客に記憶に残る『奥のある味』が出せていないのではないか」と悩むようになったという。そこで父・音松に土下座して改めて教えを請う。

こうして30才半ばから西健一郎は、父のもとで2度目の料理修業を始める。口数少なく、厳しい父の横でじっと作業を見つめる日々が始まる。父、西音松は月の半分を東京で過ごし、半月を京都の丹波にある家に帰るという生活を10年間行いながら、多くを語らず、息子に料理を伝えてゆく。こうした父との仕事を見ながら西健一郎は少しづつ、父・音松の卓越した料理哲学を学んでいった。親子の厳しくも温かい修業の日々は、父が86才でなくなるまで10年続けられたという。

西健一郎は、父親の音松について以下のように語っている。

「親父は私に輪をかけて、料理一筋の人でした。私が若い頃は親父のもとで働くこともなく、言葉を交わしたことさえほとんどありませんでしたが、晩年の十二年間はこの店で月の半分を過ごしてくれて、そこで初めて料理の真髄を学ばせてもらった気がします。具体的な調理技術だけでなく、料理人としての姿勢、心構えを教わったことが、その後の私の料理人生に光を与えてくれました。」

また音松の語った言葉として

「変わったもんと美味いもんとは違う」(料理の王道)

「いま、目の前にあるもんで作るのが料理人や」(旬を活かす)

「これでいいちゅうのはひとつもない。それをいうのは死ぬ時や」(死ぬまで勉強)

という父親の言葉を紹介し、西健一郎は次のようにも語っている。

「今は、私が若い者に言うてますけど、それは自分自身への戒めでもある。ひとつひとつの言葉を自分で噛みしめながら言うてますよ。料理人という仕事は、いちばんいい時季の、最高に味ののった素材を見極めて、手を加えることで本来の美味しさ以上のものに引き上げること。手のかけ方いかんで同じ素材がよくもなれば、悪くもなるもんです。より美味しく、より奥のある味を引き出すために、何をどうするのがよいのか考えなければいいものはできません。親父の言うてたように、まさに死ぬまで勉強です」

西健一郎の料理人としての姿勢、そしてそれを教え込んだ父親の西音松のストイックさには卓越したものがある。これも西園寺公望のもとで料理人として仕事をしていた経験から、自身で吸収し身に着けてきたことでもあるのかもしれない。

ちなみに西音松は、たん熊、瓢亭でも働いていた事がある。現在、瓢亭十四代当主の高橋英一が子供の頃の思い出を『京都企業の実力 効率を求めない独創経営のしたたかさ』著者: 財部誠一著 のなかで語っている部分があるので以下、抜粋する。

高橋英一氏は小学校から帰るやいなや調理場に駆け込む少年だった。とにかく料理が好きで、調理場で職人たちの様子を見るのが堪らなく好きだったという。

<中略>

ある朝、英一少年がいつものように調理場を駆けまわっていた時、水嚢を支えていた竹にズボンの裾がひっかかり、せっかく水切りしたもの(出汁)がちゃぽんと落ちてしまった。

「馬鹿もん」

大声が飛んできた。声の主は瓢亭で煮方をしていた西音松氏だった。後に西園寺公望のお抱え料理人となった名人であり今、東京で最も評判の高い日本料理屋「京味」の主人である西健一郎氏の父である。

「西音松さんにこっぴどく怒られたのが、私と出汁の最初の出会いでした」

高橋英一氏は1939年生まれなので、この話が小学校の頃と言うことであれば、1950年頃の話となる。しかし西園寺公望が亡くなったのは1940年であるので、瓢亭の後、西園寺公望のお抱え料理人になるというは年代計算が合わない。また1940年の調理師番付で西音松は「西の横綱」となっており、それから10年後、西音松が瓢亭で煮方であるというのも首を捻らざるを得ない。

(現在、瓢亭の出汁は、15代目の高橋義弘が取っているが、そういう意味では瓢亭においては当主に次ぐ、2番手という意味にとることも出来るかもしれない)

西音松は瓢亭、たん熊にもいた。年代的にこの本には間違いがあるのではないかと思うが、もう少し背景を調べ、後日、加筆することとしたい。いつの時期に何年ぐらい西園寺公望のところで西音松がお抱え料理人を務めていたのかというのも、私の個人的に非常に興味のある部分である。

1940年 調理師番付

1940年 調理師番付

北大路魯山人の述べる西園寺公望

陶芸家で美食家としても有名な北大路魯山人は、西園寺公望を稀代の美食家として高く評価している。『西園寺公の食道楽』というエッセイでは、西園寺家の食卓の様子が垣間見られる内容が分析されている。

1932年年の5・15事件の後、天皇は後継者推薦の西園寺公望に下命し、これに奉答して後継者が決まるという流れであったため、西園寺公望は静岡県の興津にある坐漁荘から駿河台にある東京邸に対座していた。そこので様子が、5月28日付の「東京朝日新聞」記事にあるとして魯山人は引用している。

「東京朝日新聞」1932年年5月28日付

園公滞京中、駿河台付近の人々の不思議がったのは、園公邸から時折田舎めいた煙の立ち上る事で、これは老公が松薪でたいた飯でなければ口にせぬからで、また魚屋などへの注文もたひの目玉だけとか、たひのわき腹一寸四方だけとか、おかぶ三銭とかいふ鳥のすり餌のやうな微妙な御注文なので、“光栄”とは感じながらも、いささか恐れいってゐたのは園公の駿河台経済戦線に及ぼした珍影響であった

ここで魯山人は「松薪でたいた飯」「鯛の目玉」「鯛の脇腹一寸四方」「おかぶ三銭」といった西園寺公望の所望する素材について分析している。ここで「西園寺公は、かねて噂に聞いているように、たべものにはなかなかやかましい人だなということがわかる」と述べて、その食通ぶりを高く評価している。

松薪でたいた飯

魯山人は「松薪とは、くぬぎ薪の間違いではなかろうか。松薪で飯を炊くというのはあまり聞かない。松薪はヤニの多いものだから火力が一気に上がるし、煤煙もきつくて、飯を炊くのには適しないように思う。多分くぬぎ薪のまちがいだろう」と述べて新聞記事の間違いを正している。くぬぎで炊いた飯は火力の具合が非常に良いとして、魯山人自身も何度もくぬぎで飯を炊いたことを述べている。

鯛の目玉

魯山人は「西園寺公がどうして食っておられるかという料理の話だが、たいは目玉と言っても、目玉だけ抉り抜いて料理することはないから、目玉の周辺の肉なり骨なりに擁護されて、その中に点じられている目玉を周辺とともに料理することになるのだが、これは焼いて食う法もある。煮て食う法もある。しかし、ふつうは潮の吸いものにすることを常とする。これが一番目玉を食うのに適する料理と言えるであろう。焼いて食う場合は、俗に言うたいの頭の山椒焼きと言うのであって、山椒の粉末の入った醤油で付け焼きにすることを言うのだが、煮付けて食う場合は、俗に言うあら煮という調理になる。また、たいかぶらと言って、たいとかぶらをいっしょに煮るもの、また、たい豆腐と言って、たいと豆腐を煮るものなぞになる。たいの目玉は生で食うようなことはないから、まず、目玉の食い方は、この三通りをもって終る。」と食べ方を分析している。

かくいう私も、この文章を読んでから、鯛は必ず目玉の周囲も食べるようにしている。確かにゼラチン質の部分が非常に美味である。

鯛の脇腹一寸四方

「脇腹一寸四方と言うのは、実際は一寸四方ではなかろうから、やはり、二寸四方ぐらいなことに訂正して話を進めよう。これも焼いて食う。煮て食う。吸いものにもするが、糸作りにして、刺身にして食うのは、食道楽のよろこぶところだ。刺身の仕方の手順は、内外の皮を去って、これを細く作る。これをたいの細作りとか、糸作りとか言っている。また薄塩を振り、甘酢を用い、甘酢作りとして食うのも、替り刺身として乙なものである。

脇腹は背肉からみて非常に脂肪に富んでいて、すこぶる美味いものだ。ただし、肉がかたいから、園公は生で食っておられるかどうかは疑問だ。これを煮て食う場合は、背肉よりもかえってやわらかになり、そして内外の皮がなかなか美味い。だから、公の如きは酒だしのかった、あっさりとした汁仕立てで、しょうがの絞り汁でも落として、薄身を煮て食っておられるかもわからない」

と述べて、魯山人は細かく幾通りかの食べ方までも予想している。

その注文の仕方から魯山人は、西園寺公望が間違いのない美食家であると述べている。通常は辛辣で歯に衣着せぬ魯山人が、こうまでも褒める西園寺公望が、いかに卓越した美食家であったかが理解できる。しかし現代の政治家にもこれほどまでの美食家がいるだろうか。料亭接待、料亭会談は今でも行われているだろうが、かつての政治家=美食家が持っていた通人としての「粋」や「精錬さ」といった資質が、現代の政治家には欠如してしまっているのでは?と思われてならない。

かつて小沢一郎が、大衆居酒屋の「日本海庄や・赤坂通り店」がお気に入りであるということが、よく報道されていた頃がある。これが彼の、庶民感覚を持ち合わせている事を大衆に示すためのパフォーマンスであるのか、あるいはそうで無いのかはともかくとして、それとは別に「食」におけるしっかりとした自分のアイデンティティを持っていることは政治家には必要な資質でもあると考えられないだろうか。そして、それこそが政治家でもあったブリア=サヴァランが

『美味礼讃』で述べた

「君が何を食べるか言ってみたまえ。君が何者であるかを言い当てよう」

「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」

という言葉に集約されてゆくのはないかと考えている。

西園寺公望の日常の食

美食家として名高い西園寺公望西園寺公望は、日常食としてどのようなものを食べていたのだろうか。もともと西園寺家は上流階級であったので、舌が肥えていたことは間違いない。よく「食は三代」と言われるが、幼少期から美食に接していなければ、本物はなかなか生まれないのである。

西園寺公望の幼時に保育に当たったのは相模という乳母であった。彼女は男勝りで、教養もあった女性だったそうだが、彼女から手ほどきを受けて公望は7~8歳からたばこも酒も知っていたらしい。後のフランス留学でも見せる桁外れのインテリ不良の感じは、この頃から醸成されていたのではないだろうか。

さて、その後の食生活はどのようなものだったのか。残されている記録からその片鱗を垣間見ることにしてみたい。

著者: 出久根達郎『雑誌倶楽部』には西園寺家の食事の様子が引用され描かれている箇所がある。

1913年に創刊された「料理の友」という雑誌があり、この紙面の「料理報國」には著名人に対するアンケートで「相当の高齢に達せられ而も矍鑠として人生の旅路を享楽していらっしゃる方の日常の御食事や、特に御好みになるものなどうかがわせて頂けたら」というものがあり、ここに「西園寺家台所」が公望の食事にいて答えている。この当時、西園寺公望は86歳。元老としてまだ政界ににらみを利かせていた時期である。

朝はオートミールに牛乳、昼はフランスパンに赤ブルゴンニユウ、料理(日本食)五品、果物、菓子、夕はフランスパン、日本酒に、日本料理六品、それに果物と菓子。

西園寺は若い時にフランス留学している。それ以来、フランスパンを嗜好しているのだろう。日本料理でご飯を食べないのは珍しい。

このように西園寺家台所が、晩年の西園寺公望の食事を明らかにしている。この当時、西園寺公望が86歳ということであるので、この記事自体は1936年頃に書かれたものであることが分かる。実は他の記録で西園寺公望は85歳(1935年頃)に、米食をやめ、パン食にしたとされている。なので上記の献立にはご飯は入っておらず、フランスパンが日本料理に添えられているという奇妙な形式になっているようである。

先の述べた魯山人のくぬぎ薪で飯を炊いているのではという分析があったが、この時はまだ82歳であったので、まだ米食を行っていた最後の時期になる。この後数年でフランスパンを常食するようになったのは興味深い。

パン食になったのは脚気対策、現代で言うところの糖質制限のような健康配慮のためか、あるいは過去の思い出深いパリへの郷愁の為だろうか。西園寺公望が若かりし頃、パリでの生活を綴った手紙に「何時に何を食べた」という内容が多くあり

『欧羅巴紀遊抜書』

朝五つ頃、茶菜及びパンなど少々喫す。

正午、パン、鶏肉、吸物、青物、酒少々。

七つ、パン、ソップ、魚類、牛肉或いは羊、芋、ニンジンなどの煮もの、果物、ブド―酒。

というような内容の記述が多々含まれている。やはり若い時からフランスパンを食べなれており、こうした若い時に培った習慣ゆえに、晩年になってからのパン食にもあまり違和感なく切り替えることが出来たのではないだろうか。只、私にとしては静岡県興津にある坐漁荘に住んでいながら、どのようにしてフランスパンを入手していたかが少し気になる所である。

なだ万との関係

若いころから「灘万」(現在の「なだ万」)を贔屓にしていて、興にのると丸裸に褌いっちょうになり、杯洗で酒をあおったていたらしい。「二代目灘万のおかみは布袋さまだが、初代の女主人は、どうして江戸前のなかなかいい女だった」と西園寺公望は語っている。

「なだ万」は、1830年以に、初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき料理屋を大阪で創業したことに端を発する。1870年には長崎料理(卓袱料理)を基調とした大阪料理の店「灘萬楼」を開業。明治中ごろからは、綜合食料品店を開設して、今日のスーパーマーケットの先駆者となり、当時としては最新商品であるパンを売り出し始めているが、この頃は、西園寺公望がパリから帰国した時期でもあり、西園寺公望も灘万からパンを購入していた可能性もあるだろうし、また逆に、これは推測の域を出ないが、西園寺公望の帰国が灘万のパン販売にも関係しているのかもしれない。

西園寺公望と灘万の関係はその後も続き、1919年(大正8年)には西園寺公望公がパリ講和会議に出席するために、灘万から3代目の楠本萬助が板前2人を連れて欧州随行料理人として同行している。現地で日本食パーティーを開くため、船倉には日本食が5トンも積み込まれていたという。

西園寺公望の欧州訪問は、1919年1月14日に出港し、同年の8月24日帰国であったので、半年以上の長期に渡って灘萬三代目・楠本萬助は西園寺と行動を共にしていたことになる。

その他にも西園寺公望と灘万との関係は深く、灘万から料理人が派遣されて西園寺家の料理は作られていた。しかし同じ献立では気に入らなかったために、西園寺家に出入りする料理人はかなり苦労したようである。しかも気に入らないと箸をつけないので、たいていの料理人は一年と続かず、4年続いたものが珍しがられるほどであったと言われている。

好物は羊のステーキや鮭のバター焼き、庶民の魚や、サンマなどで、朝は毎日「おみおつけといり卵、それも土鍋で底にこげつき加減がなかなかむつかしく大粒のいり方」をしたものでなければならなかった。ホウレンソウのおひたしと納豆なども食べることがあったらしい。

これだけ見ると親しみやすい庶民的な献立であるが、そのクオリティにおいて、料理人に対する要求は非常に高いものであったのだろうと想像される。

その事は、西音松の著書『味で勝負や美味い昔の京料理』や、西健一郎の『日本のおかず』を読むとうかがい知ることが出来る。シンプルな献立であっても、妥協せず手間をかけるだけで、幅と深さと奥行きを料理にもたらすことを可能にしている。そして西園寺公望の日常食においても求める「味」とは、そのようなものだったのではかなろうかと推測できるのである。

西園寺公望の美食家エピソード

また鰻に関して秋山徳蔵が西園寺公望の味覚の鋭さを述べた次のようなエピソードがある。

ある日、秋山徳蔵が河岸で天然鰻の上物を選りすぐり、産地が分からず鰻屋の「大和田」のものですと西園寺公に土産で持参して進呈したところ、翌日電話が掛かってきて

「あれは本当に大和田のものか?」と問い詰められて、正直に謝ったという。

ドイツ公使時代には「ドイツは食べ物がわるといふので、ひまさへあればパリへ遊びに行き」、第一次文相を終えた後に行ったフランスでは「台所に降りて来て鯖の皮のむき方」などを講釈し、日本に居るときには漬物を漬けたりすることもあった。

また水にもこだわりがあり「ルルドの鉱泉」を取り寄せてブランデーと一緒に愛飲していた。洋酒もやかましく、桂太郎公爵供応のブランデーは口に合わぬので、つねに 持参したくらいであった。ブルゴーニュ産の葡萄酒が好みで、好きな日本酒の銘柄は「島鯛」であった。

西園寺公望に関する、美食家エピソードは多く残されている。確かに稀代の美食家として日本を代表する人物であったと言えるだろう。

西園寺公望の文化人的側面

西園寺公望はパリ留学中、ドイツ大使を務めた船越光之丞の紹介によりジュディット・ゴーチエ “Judith Gautier” と親交があり『

『蜻蛉集』の挿絵は明治時代の日本の洋画家である山本

山本芳翠は料理が得意で、フランスに住む日本人が日本食を食べたくなると、芳翠の下宿に行って料理をご馳走になったらしく、本来は法律家志望だった黒田清輝も山本芳翠の料理を食べに訪れているうちに洋画家になるように薦められ、法律家から洋画家に転向している。西園寺公望と山本芳翠のパリ滞在は2年ほどしかシンクロしていないが、この間、西園寺公望が山本芳翠の料理を食べたかは不明である。

ジュディット・ゴーチエについて

西園寺公望が『蜻蛉集』の翻訳で助けた、ジュディット・ゴーチエでについて、若干、脱線の感もあるが詳しく述べておきたい。

彼女は、テオフィル・ゴーチエ “Théophile Gautier” (「ジゼル」などの小説を書いた作家) の娘である。先に述べた『

山本芳翠 「西洋婦人像」

ジュディット・ゴーチエは作家・詩人として多くの作品を残しており、代表作として『白い象の伝説』Mémoires d'un éléphant blancという児童文学をミュシャの挿絵で刊行している。

ジュディット・ゴーチエは明るく楽天的な性質だった。幼少から父のテオフィル・ゴーチエの影響で、自宅サロンでフランスを代表する芸術家、作家らと交流をもっていたし、社交的で魅力的であったので人気の高い女性であった。私生活では1866年に作家のカチュール・マンデスと結婚しているが、数年ですぐに離婚する。ちなみにルノアールは「ピアノの前のマンデスの娘たち」と題する絵を描いているが、そのモデルはジュディット・ゴーチエの娘ではなく、後妻との間の娘たちである。

カチュール・マンデスと離婚した後、ジュディットは幾人かの芸術的な才能を持った男性と恋愛関係にあったことが残された書簡から分かっている。

Judith Gautier

1845年8月25日 - 1917年12月26日

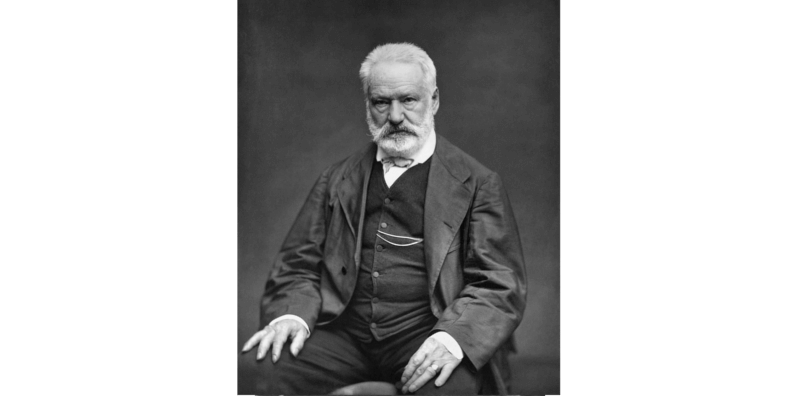

ヴィクトル・ユゴー

まずは『レ・ミゼラブル』の著者ヴィクトル・ユゴーとの恋愛関係を語ろう。

鹿島茂が、ユゴーの事を「性の蒸気機関車」と描写しているように、ユゴーは性に関しては躊躇や抑制や道徳心に関しては無縁な人物であった。『結婚、不義密通そして愛 : ユゴー・サンド・ドビュッシー』と題する小潟昭夫の論文によると、ユゴーは、サラ・ベルナール等を始めとして数多くの女性たちと見境なしに関係を持っていたことが記されている。なぜこうした事が伝えられているかと言うと、ユゴーはこうした女性たちとの関係について暗号を使いながら日記をつけていたからである。

Victor Hugo

1802年2月26日 - 1885年5月22日

1872年8月11日に、ユゴーはジュディット・ゴーチエと関係を持つことになる。この時ユゴーは72歳、ジュディット・ゴーチエは27歳であるので43歳差である。しかもヴィクトル・ユゴーと父親のテオフィル・ゴーチエは家族ぐるみでの長きに亘っての親交があった。かつてパリのPlace des Vosges 8番地にテオフィル・ゴーチエは住んでいたが、1832年に隣のPlace des Vosges 6番地にヴィクトル・ユゴーが引っ越してきた。(1847年までヴィクトル・ユゴーは6番地に住んだ)その間、ユゴーは毎週日曜日にはゴーチエの家族を招いていたという事である。

ジュディット・ゴーチエは1845年生まれであるので、ユゴーと父のテオフィルは、彼女の誕生前からの付き合いである。しかしテオフィル・ゴーチエは晩年に病床にあり、経済的に困窮するようになってしまう。この時に給金の支給の為にユゴーが働きかけを行ったりと何かと世話を焼くようになり、娘のジュディットとも何度も会っていた為に男女の関係になったようである。その時、ユゴーはジュディットに「ようこそ、女神、死に行くものはお前に挨拶する」という詩を書いて彼女を口説いている。それを以下に引用しておきたい。

死と美は二つの深いものである

沢山の闇と蒼穹を含んでいて

まるで同等に怖ろしく豊穣な二人の姉妹だ

同じ謎と同じ秘密をもっている

おお 女たちよ! 声 眼差し 黒髪 ブロンドの編み毛よ

輝け、私は死ぬほど恋しい!輝きと愛と魅力を持ちたまえ、

おお 海の波間に混ざっている真珠よ

おお 小暗い森の輝ける鳥たちよ!

ジュディットよ、私たち二人の運命は互いに近い

私の顔とあなたの顔を見るならば

あなたの目には神々しい深淵が現れるのが見え

そして私の魂には星屑が散りばめられた深淵が感じられる

私たちは二人とも天空に近いところにいる、マダム

だってあなたは美しく、私は年老いているのだから。

タイトルにある「女神」とはジュディット、「死に行くもの」とはユゴー自身のことである。この詩でユゴーは美女と老人、美と死を、ふたりの関係を土台として巧みに表現している、年齢差を逆手に取ったなかなかの口説き文句である。ユゴーの口説きが成功しているので、やはり詩人・作家でもあり感性の近いジュディットは、ユゴーの詩に深い感銘を受けたに違いない。

リヒャルト・ワーグナー

ジュディットは音楽家のリヒャルト・ワーグナーとも男女の関係にあった。ワーグナーといえば「マイスタージンガー」「ニーベルングの指輪」「トリスタンとイゾルデ」など数々の名曲を残し、ヒトラーが神聖視した大音楽家である。

Wilhelm Richard Wagner

1813年5月22日 - 1883年2月13日

ジュディットとリヒャルト・ワーグナーの出会いは1869年の夏である。ワーグナー評を書いたジュディットは、リヒャルト・ワーグナーに手紙を出した事から文通が始まり、トリープシェンにあるワーグナーのところに2週間、3人で訪問し滞在することになる。この時の同行者のひとりは、最初の夫で詩人のカチュル・マンデス、そしてもうひとりは小説家で後に「未来のイヴ」を書くヴィリエ・ド・リラダンである。この当時、ジュディットは24歳であり、リラダンもまだ31歳の無名の時代であった。

ただこの時には、ジュディットとワーグナーは関係を持ってはいない。しかしワーグナーは、ジュディットにかなりの関心をもったようで、上機嫌になって庭の木に登ったり屋根に登ったりしたことがワーグナーの妻の日記に書かれている。ちなみにワーグナーはこの時、54歳であった。

ジュディットとリヒャルト・ワーグナーが男女の関係になったのは7年後の1876年の第1回バイロイト音楽祭の期間中である。この辺りの経緯に関しては『ワーグナーの愛したジュディット・ゴーチエ,そして日本』という金沢公子の論文に詳しいので参考にされたい。

しかもこの時はワーグナーの大作「ニーベルングの指輪」が4日間をかけて初演されているので、ワーグナーにとってはかなり重要な時期であったはずである。しかし、そのような多忙な期間中にも関わらず、ジュディットの滞在先を一人で訪問し、彼女の足元に座り東洋的なエレガンスにうっとりしたことが、その後にジュディットに送った手紙の中で回想されている。

ちなみにジュディットがバイロイトに到着したのは8月20日で、彼女の誕生日は8月25日である。よってワーグナーは彼女の誕生日をその期間に特別な方法で祝ったことも想像される...。

同年の9月2日にジュディットがバイロイトを去る際に、ワーグナーがジュディットに送った手紙を以下に記す。この時ワーグナーは63歳である。

今朝あなたを抱いたのは、もうこれっきりのことなのだろうか。いやそんなことはない。またお会いしましょう。ぜひ会いたい。あなたが好きだ。さようなら。どうか私にやさしく。

残されたジュディットへの手紙を読むと、かなりワーグナーはジュディットにメロメロだったことが分かる。こうしたジュディットへの思いは、ワーグナーの次作の「パルジファル」の創作意欲に大きな影響を与えることになる。

こうした手紙のやり取りは頻繁に行われ、1878年2月15日にワーグナーの方から断絶を宣告するまで1年半ほど続けられた。現在でもワーグナーとジュディット間で交わされた手紙はフランス国立図書館に所蔵されている。

ワーグナーはそれから5年後の1883年2月13日、ヴェネツィアにて旅行中に客死する。作品でも私生活でも女性による救済を求め続けたワーグナーが最後に書いていた論文は「人間における女性的なるものについて」であり、その執筆中に以前から患っていた心臓発作が起きて死んでいる。この最後の論文の作成過程においてもジュディットの影が感じられなくもないだろうか。

ワーグナーにしても、ユゴーにしても芸術における巨頭の二人と恋愛関係にあったジュディットは相当に魅力的な女性であったのだろう。こうした彼女との関係において、著名なこの二人の芸術家は作品を生み出すための想像力を得ることが出来たのである。そうした意味でもジュディットはディーヴァ(女神)であり、また同時にファム・ファタール(femme fatale)であったと言えるかもしれない。

フランス在住の日本人たち

ジュディットはワーグナーと分かれるころから『蜻蛉集』の翻訳と出版に関心を持ち始めていたようである。以前からジュディットは東洋、および日本通として知られていたようである。

ワーグナーもジュディットを中国・日本通と認めていたようである。バイロイトのジュディットの滞在先ではシノワズリーの部屋でうっとりしていたし、その後のジュディットへの手紙のなかでも日本の着物や、襦袢を手にいれて欲しいと頼んだりしている。

ジュディットが日本に関心を持つようになったきっかけは1862年にロンドンで行われた万国博覧会である。テオフィル・ゴーチエはこの万国博覧会を見るために家族と共にロンドンに滞在しており、この期間中に、まだ17歳のジュディットは2人の日本人に会うのだが、その事が契機となって日本に関心を持つようになったと語っている。

その後『蜻蛉集』を出版するにあたり、西園寺公望にフランス語への散文訳を頼み、光明寺三郎(カフェで鏡をたたき割った人物)への献辞を述べ、山本芳翠に装丁と挿絵を頼んでいる。このように3人の日本人の協力を得て『蜻蛉集』は世に出た事になる。この当時、ジュディットのサロンには様々な日本人のインテリが出入りしていたようで、そので文化的な親交があったようである。

1888年になるとジュディットは日本を舞台にした『微笑を売る女:La marchande de sourires』を刊行する。そしてこの戯曲は西園寺公望に捧げられており、ページの始めに彼に対する献辞が記載されている。(Le Marquis SAIONJIとある)

西園寺公望はパリで女性にモテたという話であるが、日本に深い関心をもつジュディットは西園寺公望に深い関心を示したことは間違いないだろう。しかしそれが、さらに深い関係になったかどうかに関しては、記録に無いので何とも言えない…。ただユゴー43歳差、ワーグナー32歳差を考えるとジュディットはフケ専かもしれず、4才年下のまだ青い西園寺は恋愛の対象としてはどうだったか…。

ただ作家のテオフィル・ゴーチエやヴィクトル・ユゴー、作曲家のリヒャルト・ワーグナーといった時代を超えて受け入れられている大芸術家たちと深い関係にあったジュディット・ゴーチエのような女性と、西園寺公望は交流を持ち、そのサロンに迎え入れられたというのは、西園寺公望が間違いなく高い文化的資質を有していたことを示すエピソードであると言えるだろう。

参考資料

『赤毛布 : 洋行奇談』 : 熊田宗次郎 編 (文禄堂, 1900)

『英雄の片影』 : 大月ひさ 著 (文学同志会, 1902)

『陶庵随筆』 : 西園寺公望 (陶庵) 著,国木田独歩 編

『西園寺公 巴城留学時の奇行事件』 : 小泉策太郎

『欧羅巴紀遊抜書』 : 西園寺公望

『西園寺公望関係文書(橋本実梁旧蔵)4』 : 西園寺公望書簡

『西園寺公望関係文書(橋本実梁旧蔵)6』 : 西園寺公望書簡

『蜻蛉集』 : 西園寺公望、ジュディット・ゴーチエ

『結婚、不義密通そして愛 : ユゴー・サンド・ドビュッシー』 : 小潟昭夫

『ワーグナーの愛したジュディット・ゴーチエ,そして日本』 : 金沢公子