興津彦 、興津姫

興津彦は

又娶天知迦流美豆比賣、生子、奧津日子神、次奧津比賣命、亦名、大戸比賣神、此者諸人以拜竈神者也

この二神は日常の食べ物を煮炊きし、命をつなぐのに大事な

かつては竈から立ち上る煙が家の盛衰の象徴でもあった。昔は火種が絶えて火が消えてしまうと、再び火を起こすことは大変な仕事であったため、竈の火が消えるということは、その家庭の経済生活が破滅したことを意味するものであった。『古事記』には仁徳天皇が人家の竈から炊煙が立ち上っていないことに気づいて3年間租税を免除したことが記録されているが、これは竈の状態と経済状況が目に見えて分かりやすくリンクしていたということを示している。よって生活の根源をなすこの二神は、竈神としていかに人々の生活に密着して崇められていたかが分かるだろう。

奥津日子神、奥津比売神の「奥津」は「かまど」の下の燃え残りをオキまたはオキ火(熾火)ということから生れた。また興津姫の別名である

いずれにしても竈神というのは大変に古い神であって、我々の祖先が土間で火を使う生活を始めたときから信仰されてきたと考えられている。台所の火を司る竈神は、火を使って調理される食物を通して、家族の生活のすべてを支配する力を発揮する存在だったのである。よって

興津彦、興津姫の名前は『古事記・日本書紀』に登場してはいるが、その中には特に詳しい事績が記されていない。おそらく朝廷から庶民までよく知られた神である竈神と同じ神霊であるので、加えて説明する必要がその当時はなかったのかもしれない。その性質は

仏教における興津彦、興津姫

もともとは神道の神である興津彦、興津姫であったが、時代の変遷とともに、仏教の中にへと組み込まれてゆく。修験道や日蓮宗が祀った神仏習合の神のなかに三宝荒神がいるが、この三宝荒神は通常、如来荒神、

三宝荒神

日蓮が述べたことを記録していると伝えられる『御義口伝』 (昭定2695)の「陀羅尼品六箇の大事、第三の鬼子母神の事」には「三宝荒神は十羅刹女なり」とある。つまり三宝荒神を十羅刹女は同じものであるという、ちょっと驚く新たな解釈である。

十羅刹女とは、人の子を食うとされる鬼子母神の娘である。羅刹は鬼の形相という意味で、十人の鬼形の女(鬼女)のことである。三宝荒神は九万八千の夜叉眷属を有するとされておりそこには鬼女も含まれている。ここから日蓮は、三宝荒神と鬼女である十羅刹女は同じであるという解釈を導き出したのであろう。

そして、これが引いては三宝荒神が一般家庭においては、それまで知られていた台所の竈神から、シンプルに荒神にへと変化していったという事の謂れであると思われる。

古代には火の精霊として崇められていたものが、神代の時代に興津彦、興津姫という名が与えられ、その後、仏教の流入により三宝荒神、および荒神という名前に変わる事で、次第に民衆の生活に根付いていったというプロセスが読み取れるのである。

荒神について

ここまでで興津彦、興津姫という神が、荒神とどのように結びついたかを説明したが。この二神はその時代によって名前を変えてはいるが仏教をベースとした「荒神」となることで、より一般民衆の生活に根付いてポピュラリティーを獲得するようになったと言えるだろう。

ここでそのことを体験として感じることができたエピソードを述べておきたい。

私は子供時代を木下謙次郎と同じ、大分県で過ごした。

その地元では田植えが終わると「荒神」という祭りが毎年行われている。

この祭りは、神面を付けた若者が「荒神」と「水神」に扮して、子供たちを追いかけ回すのである。その荒神が付けている「面」が、独特の異様な形相の面であったことを今でも覚えている。(水神は面を付けていなかったと記憶している)子供たちは「荒神!荒神!くそ荒神!」と叫びながら荒神を挑発して、竹田んぼの中を走って逃げ回るのだが、荒神につかまってしまうと田んぼの泥を体中に塗りたくられてしまうのである。こうしてその年の、稲の育成と豊作を祈るというのが、この祭りの趣旨であったと思う。

我々、子供はすばしっこかったし、荒神役の若者はあまり足が速くなかったから、荒神につかまることなくいつまでも逃げていたのであるが、地元の老人から、「荒神に捕まって泥をぬられないと駄目だ」と叱られ、最後にはわざと泥を塗られた記憶がある。

子供の頃は、良く分からなかったが、そうしないと祭りが成立しなかったのだろうな...とか、この祭りの主役である荒神は、豊穣神的な要素を強く持っている神であるので、豊作を祈る祭りだったんだな...とか、今になるとこの祭りの意味が明確に理解できて懐かしく思う。

ところで同じ大分県南部の佐伯市宇目木浦鉱山には「木浦鉱山すみつけ祭り」という奇祭がある。これはダイコンの切れ端に鍋墨を塗り付け誰彼となく「祝わせておくれ」といいながら顔に墨をつけてまわるというもので、多くの墨を塗られるほど幸せが訪れると言われている。参加者は顔が炭で真っ黒になる祭りである。

地区の若者が長さ5mもの竹に、約1,500枚の飾り紙を付けたご神体「大幣」(おおべい)を飾り、荒神による舞を先頭として地区の中を練り歩く。その際には「大幣」を担いで回る。

各戸を厄払いする荒神は打ち鳴らす太鼓にのって家の中と外で舞い、家の人は酒やご馳走で一行をおもてなしする風習である。

火の神様、荒神の赤い面や衣装は木浦鉱山で産出していたスズの紅色鉱の多産を願っているためと言われている。

山神社を出た荒神一行は地区の厄払いを終え熊野神社の鳥居に大幣を立てて、すみつけ祭りは終了となるようである。

この祭りの正式な名称は「山上がり祭り」であり、1600年ごろに始まったとされている。

旧暦の正月11日、鉱山の守り神「山ん神」に安全を祈願した。

祭りの起源としては、落盤事故があった時に、家で墨をつけて遊んでいて助かった若い男性が真っ黒だったことから、鉱山の安全を願って墨をつけるようになったという説がある。

私の子供の頃に経験した「荒神祭り」も「木浦鉱山すみつけ祭り」も共通点がある。 それは(泥あるいは炭)を塗りたくられるという事である。私の経験した「荒神祭り」は泥で、「木浦鉱山すみつけ祭り」の方は、文字道理に墨を塗るようであるが、この双方の塗るものは本来の趣旨においては、竈の「煤」あるいは竈の中に残る「炭」であったのではないかと思う。 泥や墨を祭りの参加者に塗るのは、一同が皆「醜」となり荒神のもつという九万八千の夜叉眷属となること。 つまり荒神により近しい存在になり、祭りによって豊穣や安全を祈願するという事を意味しているのだと思う。 この「醜」という処がポイントで、注目したい部分であるので詳しく説明したいと思う。

まずその前に、もう一点「木浦鉱山すみつけ祭り」についてであるが、これは元々、鉱山での安全を祈願する祭りであった。

この祭りの行われる木浦鉱山地区は、傾山(標高1602m)の東側山麓に位置し九州でも最も山深い村落のひとつである。

「木浦鉱山地区」をクリックすると、地図が出るので見ていただけると分かるが、すぐ近くに「トトロの森」というのがある。ここにはバス停があってそのバス停名が「ととろ」という。またアニメの「となりのトトロ」と雰囲気がそっくりなので、多くはないが人を集めているようである。ある日突然に誰かは分からないが「猫バス」の看板を設置した人がいたらしく、山奥に「猫バス」が出現したとして話題になったこともある。

アニメのトトロは「もののけ」と子供たちが夏のひと時を過ごすという、どこか懐かしくノスタルジックであり楽しい作品だったが、

見方によれば、異界と人間世界の中間的なところで行われたある種の眷属と、まだ人ならざる者(子供)との交流の物語でもある。

木浦鉱山地区はまさにそんな雰囲気の場所なのである。さて、その木浦鉱山では、かつて全国屈指の銀山であり、銀やスズといった鉱物を産出していたという。

となるとこうした金属原料のとれる場所という事から必然的に、「もののけ姫」で描かれていたような、

「醜 」について

「

まず孔子は「竈神妻子は老婦の祭りだから、正式にやる必要はない」と 『禮記』で述べているが、 この意味を深堀りするところから始めるべきであろう。

一般的にはこの解釈として、竈まわりの務めは婦人のものであるので、家族の序列に合わせて竈神の序列もあまり高いものとは見なされていなかった。それ故に孔子はこのように述べたのであると考えられる。しかし老婦の祭りであるという部分に注目すると、つまり女性の祭祀ということになると、そこに現代でも続くある傾向が見えてくるのではなかろうか?アジアの国々に残る、様々な老婦あるいは女性を中心とした祭祀には非常にプリミティブなものが多く見られる。例えば沖縄のノロやユタのような存在や、青森の恐山のイタコを思い浮かべて頂くと良いだろう。

宗教学者の鎌田東二は神主に関して『祭司の身体』という論文のシャーマニズムに関する観点のなかで「神主(かんぬし)」とは、本来、神道における女性のシャーマン的人物を指す言葉であった、と述べて、以下の6人の女性について言及している。

(1)神話時代の神がかりする女神のアメノウズメノミコト

(2)神武天皇の后で日本最初の皇后のホトタタライススキヒメ

(3)三輪山の神妻・ヤマトトトヒモモソヒメ

(4)邪馬台国の卑弥呼(ひみこ)

(5)神功皇后

(6)沖縄(琉球)の尚氏王朝の最高女神官・

このようにシャーマン・巫女のような存在のものは、男性よりも女性に圧倒的に多いとされている。 特に東アジアにおけるシャーマンは女性が圧倒的に多い。それに対し、北米ネイティブアメリカンやイヌイットのシャーマンは男性優勢である。こうした点を取り上げると、一概に女性とプリミティブなものを、簡単に結び付けるのでは間違いのように思えるかもしれない。しかし興味深い事に、彼らはシャーマン修行時に女装し、女性として生活する。そうして両性具有性を獲得して始めて強い力を手に入れると言われている。つまり男性がシャーマンとなろうとするならば、やはり女性的なものを獲得しなければシャーマンとして活動はできないのである。

このように幾つかの例を列挙しつつ何を言いたいのかと云うと、老婦あるいは女性を中心とした祭祀には非常にプリミティブなものが多く、それが現代に至るまで脈々と受け継がれているという事である。

こうした女性中心とした祭祀には原始性があり、太古からの母神信仰に根差した力強さが存在している。

つまり、孔子が言った「老婦の祭りだから」という言葉の背後には「その祭りは制度として定められたものではないプリミティブ(原始的)なものだから」という意味が感じ取れるのである。孔子のこの言葉が記録されている『禮記』は、もともと礼の倫理的意義について解説した古説を集めた編集書籍である。よって祭祀に関して、制度的で確立されたものを重んじるという趣旨が重視されている。こうした文脈においては制度的に確立されていないプリミティブ(原始的)なものは必然的に軽視されたと考えることができるのではないだろうか。

つまりそれは制度的なもの、あるいは理性的なものではなく、もっと「性」とか「食」といった生存における本能的あるいは本質的な欲求や直感的なものに訴えかけるような祭祀であったと推測できる。こうした理性や知性のもっと奥深くに根源的に存在するものに対して孔子は、原始的であると感じたのであると思うし、ともすると『禮記』に記されているような儀礼的(Ritual)なものと比較して、こうしたプリミティブな信仰には「迷信的なもの」「如何わしさ」あるいは「眉唾的なもの」を感じていたのかもしれない。なぜならそれは、昔からあまりにも庶民に根深く浸透しており、あまりにも一般大衆的でありすぎであったからかもしれない。いずれにしても竈神という存在に関して、孔子はそれを重要視していなかったということははっきり分かる。

さて、ここで竈神の原始的(Primitive:プリミティブ)さと、そこに含まれる「醜」との関係を明らかにしてゆきたい。

古代社会においては異形の者は特別な力を有するとみなされていた。よってそうした力を得るために、異形の者を崇め、同時に祭祀においては異形の者となるべく外面を装ったのである。

例えば自然界の力ある野獣や猛禽のような姿を借りたり、過剰な装飾品や服装を身に着けることである種の力を身に纏おうとした。そしてそれは確かに原始的な方法であったという事ができるだろう。実際に現代でもシャーマンと呼ばれるような人は、そのような異形の装いをすることで狼や他の獣になり、旅をしたり、幻視を見たりするのであるが、それは原始的(Primitive:プリミティブ)であることと直結したものであると考えられる。

これに対して、文化の発達した社会にいては儀礼的(Ritual:リチュアル)なものを祭祀というかたちで最も重視するようになる。こうした社会においては、先述したような動物そのものになることによって力を得ようとすることや、人ならざる者に自分の身を変えてそこから力を得ようとすることは遠ざけられている。その社会ではこうしたものを象徴的に記号として扱うことはあっても、それそのもに成り替わろうとすることは無く、むしろこうしたものから離れて、儀礼的ものによって力を示そう、あるいは力を得ようとするのである。なぜなら、それこそが権威と、その権威の正当性の示威に密接に関係しているからである。文化や政治が成熟した社会においては、儀礼により力を示し、民を治めようとするのである。いみじくも先ほど竈神を重要視しない発言を行った孔子の言葉は、『禮記』に記されているのであるが、その『禮記』こそが儀礼を重視する趣旨を持った書物なのである。

こうした相違を念頭に置いて考えるならば、プリミティブな異形の者としての姿が、文化の発達した社会にいては「醜」として映ることは言うまでもない。 しかしながら権威を基盤として成り立つ儀礼的(Ritual)なものに誰もがなびいてきたという訳ではない。むしろそうした理性的なものを超えて、頭ではなく、直感的なもので人々を魅了し続ける原始性(Primitive)なものに、むしろ為政者は脅威を覚えてきたのではなかっただろうか。こうしたプリミティブさを排除する行為のゆえに、縄文人は弥生人に取って変わられ、邪馬台国が消え大和朝廷が立ち上がってきたのは必然的な歴史であったと思われる。

つまりこうしたプリミティブな「醜」とは、権威社会が意図的に排除しようとしてきた、反社会的な「力」であると推測できる。そしてこうした力を恐れて、その「醜」は社会の恥部として支配者によって切り捨てられてきた部分でもある。

よって太古に根源を有する祝祭あるいは儀式においては、それを取り戻そうとするかのように「醜」を装うのである。

また原始的な祀り方においては、その本来性の意味を取り戻そうとするために「醜」を重要視するのである。

興味深いことに「醜」には単に「醜い」という意味以外の要素も持ち合わせている。昔に記載された神話に「醜」とは、強く恐ろしいことの意味も有していることが示されている。例えば『古事記』の中には「此は葦原醜男と謂(い)ふぞ」という記述がある。原文では「此者、謂之葦原色許男。」とあり

その父である須佐乃男命は、大穴牟遅命を蛇のいる部屋や蜂とムカデのいる部屋に寝させたりして結婚に反対する。しかし大穴牟遅命は、須佐乃男命の髪を部屋の柱に縛りつけ妻を連れだして一緒になったことから、須佐乃男命はあきらめて大穴牟遅命に大国主神の名を与え、須勢理毘売命を本妻とするよう告げる。ここで注目すべきは、あの乱暴者として高天原から追い出されたスサノオを葦原醜男であるオオクニヌシが制したという点である。この事は、葦原からきた醜男(しこを)、つまり、「醜」には、確かに強く力ある者を意味する要素も含まれていることを裏書きしている。このようにプリミティブな祝祭あるいは儀式においては「醜」を装うことで力を得ると記したが、まさにこの事がそれもに関係していると言えるだろう。

正史に載らない興津彦、興津姫の事績

竈神である興津彦、興津姫に関して、古事記・日本書紀には詳しい事績が語られていない。その理由は、興津彦、興津姫も庶民までよく知られた神霊であるが故にあえて詳細を説明する必要はなかったと当時は思われていたからだと考えられている。また古代から存在していたプリミティブな火の精のような、神とはまだ言えない、カミのようなものが、便宜的に名前を変えて日本における神道における神として取り込まれていった時代でもあった。それが竈神においては、興津彦、興津姫となっていったのである。

さらにその後、浸透してきた仏教が主流になってくると、今度は、興津彦、興津姫と名付けられた神が、三宝荒神という所謂「荒神」という一般的に知られた名称に変わり仏教に取り込まれてゆく。

ここでも竈神は、神仏習合により便宜上「荒神」という名前で仏教に取り込まれ、本流の仏とはまた違った異質な存在となっている。しかも鬼と同等の存在として定義されており、その取り巻きの九万八千の夜叉眷属も含めて、神であるのか、異形の「もののけ」なのか、良くわからないポジションが充てられている。仏教伝来においても、この神は切り捨てられることなく、むしろ融合化が行われ生き続けたのである。

このように竈神が、様々に名前を変えて、継続的に存在することになったのは、日本の文化的背景が大きく関係しているに違いないと私は考えている。例えば西洋であればキリスト教のような一神教が浸透することで、それまでの異教の神々(Paganism:ペイガニズム)は表面上は、完全に排除されていったのである。こうしてキリスト教の伝搬と、それを国教化したローマ帝国の権力の拡張は、歩を共にして進められてきたのである。そしてそれは異民族に対する精神的な部分も含めた完全な支配化とも直結していた。

しかし、日本には中央集権的で絶対的な権威者を中心に置くという政治体制・文化構築を良しとはしなかった。これは河合隼雄が『中空構造日本の深層』で指摘していることであり、意識的に中心を「

「竈神-興津彦、興津姫-荒神」はすべて同じ神であり、根源的には原始から存在していたカミのような存在であったはずである。こうした原始からの存在が排除されることなく、現代まで並行して祀り続けられているところに日本の深層構造の本質を見ることができるのである。

こうした日本の構造の故に、時代と地域を越えて、例え正史に記録されていない場合でも断片的になった様々な情報をつなぎ合わせて、語られない神の事績をも描き出すことが可能となる。ではどのように興津彦、興津姫、つまりプリミティブな竈神の事績を追及することは可能なのか。

ここからが歴史学ではなく、民俗学の分野となる。つまり民話や昔話の中に、竈神(興津彦、興津姫)の事績は豊富に埋もれており、そこから間接的にその事績を描き出すことが可能なのである。では次に、竈神の項目でも引用した民話を再度引用し、違った観点から註釈を加えてみたい。

①

昔、張郎という貧しい男が母と暮らしていた。貧しいので二十五歳になっても嫁の来手もなかったが、母親が伝手をたどり、両親を亡くした十七歳になる丁香という娘が嫁いで来た。この嫁は働き者で気立てがよく老母にもよく仕え、財を増やす才覚もあったため、五年も経つと家はたいそう豊かになったが、そうすると張郎は怠け癖が出て、丁香にばかり働かせて遊び歩き、諌める丁香を殴りさえした。ついには李大紅・小紅(二紅)という美人姉妹に魅惑され、些細なことで丁香をなじり、ついには一方的に離縁状を叩きつけて家から追い出してしまった。丁香は荷車と牛と服二着だけを与えられ、山奥に行って小屋を建て、荒れ地を開墾した。

張郎はさっそく李姉妹を家に入れ、二人の美しい妻と毎日遊んで暮らした。母は息子たちの放蕩ぶりに苛立ちながら死んだ。丁香が十年かかって作った家の財産は三年で食いつぶされ、貧乏になると、二人の妻は逃げて家から出て行った。張郎は博打に明け暮れて住む家も失い、ワラ小屋を作って住んだが、ある晩、火を点けたまま眠ってしまい、ボヤを出して火と煙で失明してしまった。二本の杖にすがってあちこちの家で残飯を貰う乞食になり果て、「野垂れ死んで犬に食われたなら、犬の腹が俺の棺桶だ」と嘆いた。

それから数年が過ぎた。盲目の張郎は、ある日、ある家に物乞いに入った。優しい声の女の人がとても美味しい卵とじうどんをご馳走してくれた。食べていると中に四、五尺もある長い髪の毛が入っていて、その先に、歯ざわりからして黄金製らしいかんざしが結んであった。張郎は(うっかり落としたのだろう、しかし売ればいい金になる)と思ってこっそり手の中に隠した。食べ終わると女の人が言った。

「こんなうどんを前に食べたことがあるでしょう」「目が見えなくても声は聞けるのに、前の奥さんが判らないの?」

ようやく、張郎はその女の人が前の妻の丁香であり、かんざしは故意の施しだと気付き、卵とじうどんは彼女の得意料理だったことを思い出した。張郎は恥じて走り出し、丁香の止めるのも聞かずに竈に飛び込んで出てこなくなり、そのまま焼け死んでしまった。

後に丁香が老いて死ぬと、人々はこの夫婦の絵を竈の上に貼るようになった。丁香の勤勉さを学び、張郎の愚かさを真似ないようにするためだと言う。張郎は悔い改めたので竈の神となり、丁香はその妻になった。毎年十二月二十三日に竈神は天に昇り、その年の家庭の様子を報告する。人々はいい報告をしてもらおうと、『竈神、元の名は張、馬に跨がり籠提げて、竈を抜けて玉帝に会う。天に昇って祝いを述べ、下界の平安を守る』と歌いながら、絵の竈神の口に飴を塗りつける。

参考文献

「竈王爺的来歴」/『中国民間文学集成遼寧巻撫順市巻上』

「かまど神の由来(二)」/『ことばとかたちの部屋』(Web) 寺内重夫編訳

『昔話 伝説の系譜 東アジアの比較説話学』 伊藤清司著 第一書房 1991.

この「張郎と丁香」に関する民話は、いろいろなバージョンがあり中国では広く知られている話のようである。

張郎という情けない夫が、竈神となる話であるが、今回は「醜」という観点から考察を加えてみたい。

張郎は落ちぶれ、施しを受けた相手が丁香であることが分かると「恥じて」竈に飛び込んで死ぬのである。

この「恥じて」という部分が「醜」と密接に関係していると考えている。なぜならば精神的な意味において「醜」は「恥」と同義で、自らに対し卑下の気持ちを込めて使われる場合があるからである。(例:醜を天下にさらす)

こうした言葉の背景を考えるならば、自身を恥じた張郎は「醜」のゆえに竈で死に、そして竈神となったのである。ゆえに竈神は「醜」なのである。

日本にも同様の民話が数多く存在しており、特に東北のある地方では竈に竈神の面を飾る習慣があるが、これも「醜」と言える異形の相をしている。それは、ここで述べたような竈神の成り立ちの民話にも起因していると思われる。

「台所の竈神」

さらに「醜」について考察を深めることにする。 様々な論文等を調べてもあまり論じられておらず、私は不満に思っている点がある。それは妻の「丁香」の容姿についてである。 この民話は、伊藤清司の指摘する「竹一本に、塩一升」の話に準じるものであり、「炭焼き長者・再婚型」と言いわれるタイプである。これは夫が竹一本(富運がない)であり、妻が塩一升(富運がある)であるという前提があり、夫が妻を離縁し、そのために夫が落ちぶれてしまう。それに対して妻は富むという話の構造となっている。 この種の民話において妻の容姿に関して説明されているものはあまり無い。 ただ話の内容のように、美しい女に夫が魅せられたため、「塩一升」タイプの妻を離縁するというところは多くの話で共通している。つまり夫を魅了する美しい女に対して、相対的に妻は「醜」なのである。 このタイプの話では、妻は勤勉であり、家を富ませる女性像でありにもかかわらず、その夫は、心はなれて他の女にうつつを抜かすようになるのがパターンである。その原因を考えると、描写されていない妻の容姿を推測する材料になるのではないだろうか。

「張郎と丁香」に関する民話は、日本では「炭焼き長者の話」という多くのバージョンが存在する話と同じ構造を持っている。 伊藤清司は「炭焼き長者の話:柳田国男と松本信廣」という論文の中で、柳田国男が注目していた炭焼き長者の民話に注意を引いている。 その中でも柳田は『豊後伝説集』郷土史籍蹟伝説研究会刊の「内山の炭焼き長者」という話を好んで引用し、大野郡の三重町のこの話(別名:真名野長者)こそが、日本中に見られる炭焼き伝説の発祥の地であると断定している。その根拠は、宇佐八幡に近く、黄金伝説のよりどころとなることに基づいた判断であった。しかしアジア内で共通の民話が発見され、研究が進んだ今日、柳田の説が正しいとは言えなくなってきている。伊藤清司この論文においても柳田の間違いを示唆していても、やはりハッキリと間違いと断定できていないところにアカデミックの世界のしがらみのようなものを感じてしまう。

興味深いことにこの論文では、松本信廣が大陸でも同類の話が存在することを指摘し、炭焼き長者の話は日本だけにとどまるものではないことを発表すると、柳田国男が松本信廣を叱責したという逸話が述べられている。世界を見てきた南方熊楠が、その頃から他国の逸話を紹介しながら比較研究を述べていたのに対し、柳田国男の研究における視点の狭さには以前から同意しかねる部分があったのだが、自分の説に異論を提出した松本信廣を叱責したというエピソードを知り、人間的な狭量さゆえに、研究においても視野狭窄な部分が見られたのではないかという思いを改めて個人的に印象付けさせられる事になった。松本信廣は非常にアグレッシブな人であったようだ。彼は慶應義塾で教鞭を取っていた柳田國男に私淑していた時期があるが、その柳田の説に対して反証するとはなかなかの度胸である。ちなみに松本信廣は日本人の東洋学者として最初の文学博士の国家学位を受けた人物である。柳田国男と別意見を述べたのは博士号を取得した後であったそうだが、これが博士号取得前であれば彼は最初の博士号を取得者とはなり得なかっただろう。

さて大きく脱線したが、「張郎と丁香」の話のなかに書かれてもいない妻の容姿を「醜」とするのは想像力の広げすぎと思われる読者の方もおられるかもしれない。しかし、それに類似した似たような構造をもつ他の説話を比較検証すると、容姿について書かれている説話もいくつか存在するのである。その中のひとつ、柳田国男が注目していた「炭焼き長者」の話は以下のようになっている。

『豊後伝説集』郷土史籍蹟伝説研究会刊

「京に醜い容貌のために縁の遠い玉津姫という姫君がいた。三重にいる炭焼き小五郎を尋ねよとの神のお告げを信じ、苦難の長旅の末に小五郎を探し当てた。彼は貧窮を理由に固辞するが、結局は二人は夫婦になった。ある日、姫が持参の小判を渡し、炭焼きに買い物を頼んだ。出かけた小五郎は途中、淵で遊ぶ鴨を見て小判を小石のつもりで投げつけた。鴨は飛び立ち小判は沈む、で以下嘆く姫に「あんな物なら炭焼く窯にいくらでもある」と言い、こうして炭焼き夫婦は金山の持ち主になり、真名野長者と讃えられた。」

これは「炭焼き長者・初婚型」と言われるタイプの説話である。 この種類の他の逸話では「玉津姫は十歳の時に体や顔一面に黒いあざが現れ、醜い形相となり果てた。このため降るようにあった縁談も絶えて、家族共に嘆く日々だった」というように説明が加えられている。 よって他のこうした同様の構造を持つ説話があり、そこにもし妻の容貌が説明されていなかったとしても根本的には同構造を有しているがゆえに、妻の容貌は「美では無い」あるいは「醜」であったと考えることが出来るに違いないのである。

竈神との関連すると良いのは「山の神」である。山の神は、田の神でもあり、春に山から下りて来て田の神となり、秋の稲刈りの終了と共に山へと帰って山の神となると云われている。この山の神は、男性が奥さんのことを「山の神」という表現で云うことからも分かるように女性神である。

面白いことに、紛失した物があると山で男根を露出すると見つかると云われていたり、山で迷った時は小便をすると迷わなくなるという話もある。これは山の神が女性神だからである。さらには山の女神はグロテスクな男根と海の醜いオコゼを喜ぶともされているが、その理由は、自らが醜いせいだからであるとされている。そしてこうした山の神・田の神、そして竈神はいづれも原始的な女性神なのである。ここからも竈に関するエピソードに出てくる女性→竈神は「醜」であることを裏付ける根拠とすることが出来るのではないだろうか。

さて『豊後伝説集』に話を戻すと、「玉津姫」に関して、柳田国男は『海南小記』 の中で、その名が同型説話で「玉依姫」あるいは「玉世姫」として登場していることに言及している。それら複数の名前に共通する「玉」は霊を意味しており、それゆえ彼女たちは等しく神霊の憑依する女、つまり巫女、神の妻であることを示している。

こうした「醜」であり、かつ神霊による「力」を持つこの女性像こそが、竈神、引いては「興津姫」あるいは日蓮が述べた「鬼子母神・十羅刹女(鬼女)」にへと集約されて行ったと私は考えている。

古事記では、兄の興津彦には特に付加的な名前が無いが、妹の興津姫の方には「

では兄の興津彦の役割はどうだろうか。

興津姫の持つ存在とはまた別のイメージを感じさせられる。

そのイメージは「ユーモラスさ」や「どこか抜けた」トリックスター的なものである。

竈神の項でも触れた「ひょっとこ」は、火男から来た言葉であり、タタラで働く火男や冶金・鍛冶師は、火口を片目で覗き込むから目を傷めて片目になると言われている。また「火男」は風を送る「火吹き男」であり、「吹く神」つまり「福の神」になったと言われており、これらはいずれも竈神と関係していることが分かる。

ひょっとこの表情はユーモラスであり、人を笑わせる芸能で使うお面でもある。

しかし、このひょとこ、単にユーモラスなだけでなく、富とも結びついているが、それはやはり竈のイメージと直結しているからであろう。「炭焼き長者」でも主人公の男は、金に頓着がなく、妻の渡したお金を投げ捨ててしまうような抜けたところがある男である。その説話を読み進むとそれは金を山ほど持っているからということが分かるのだが、その金は窯の中なのである。

以下ふたつ、興津彦、つまり男性神の方の特徴を示す伝承を紹介したい。

② チョン・カオとティ・ニ (ベトナム)

昔、チョン・カオとティ・ニという夫婦がいた。結婚して数年経っても子供ができず、夫は次第に妻に暴力を振るうようになり、ついには些細なことで離縁して追い出した。夫を愛していたティ・ニは泣きながら遠い遠い地へさまよって行き、そこでファム・ランという男と再婚した。

一方、チョン・カオは妻を追い出したことを後悔して、家を捨てて妻を探しに出た。そのうちに路銀も尽きて乞食となったが、旅を続けた。

ある日、チョン・カオは物乞いをするために一軒の家の門に立った。そこはティ・ニの再婚先の家だった。チョン・カオは妻に気付かなかったがティ・ニはすぐに分かり、哀れんで招き入れ、食事や酒を与えて厚遇した。そのうちにチョン・カオは眠ってしまったが、ティ・ニは今の夫に過去を知られることを恐れて、前夫を庭にうずたかく積み上げられた藁束の中に寝かせて藁で覆い、自分も床に就いて眠った。

やがて、出かけていたファム・ランが帰って来た。彼は、明日は灰を(肥料として)田に撒こうと思い、庭の藁束に火をつけた。可哀想に、チョン・カオはそのまま焼け死んでしまった。パチパチと燃える音で目を覚ましたティ・ニは、この有様を見て自分も火の中に飛び込んで死んだ。すると、ファム・ランも妻の後を追って火に飛び込んで死んでしまった。

天の玉皇上帝は三人を哀れんで、ずっと一緒にいられるようにと、三人を

彼らは毎年(陰暦)十二月二十三日に天に呼び戻され、一年間の下界の出来事を玉皇上帝に報告する。この日をタオ・クアン節 Tet Tao Quan と言い、紙製の男物の帽子二つと女物の帽子一つ、水盤に入れた生きた大きな鯉を供える。竈の神たちは新しい帽子をかぶって、鯉に乗って昇天するのだと言う。

参考文献

『ベトナム人と日本人』 穴吹 允著 PHP研究所 1995.

『家族を守る先祖の霊』/『大学教授のベトナム講座』(Web) 武越日(穴吹 允)著

③ 竈神の起り (日本 千葉県:上総長生郡)

昔、ある村に一人の百姓があり、旅から戻る途中の夜ににわか雨にあって、道端の道禄神の森の陰で雨宿りをしていた。すると森の前を馬に乗って行く人があり、暗い所から声をかけた。「道禄神はお宿ですか、今夜は何村にお産が二つあります。これからご一緒に生まれ子の運を決めに参りましょう」と。すると森の中から返事があって、「折角お誘いくださったけれども、今はちょうど雨宿りの客があって、手が離せませんから宜しく願います」と言う。馬に乗った人は「左様ならば一人で行ってきます」と言って、馬の足音が遠くなった。

何村というのは自分の村のことだったので、これは不思議なことだと気に留めていると、しばらく後に馬の主が帰って来て、「本家の方は男の子、分家の方は女の子、女は福分があって男は運がありません。これを夫婦にすれば女房の運で栄えるでしょう」と言った。

百姓が急いで村に帰ってみると、ちょうど自分の家に男の子が生まれ、隣の分家では女の子が生まれていたので驚き、早速に相談をして、今から隣同士で縁組の約束をした。

二人が大きなって夫婦になると、確かに家は栄えたが、亭主はそれを女房の運が良いおかげだとは思えず、だんだん気に入らないことも増えてきて、赤飯を炊いて赤牛に結わえ付け、その赤牛に女房を乗せて、強いて遠くの野原へ追い放してしまった。

女房は泣きながら赤牛の行くままに任せていると、次第に山に入って、山中の一軒家の前に来て止まった。その家の主人が親切な男であれこれ世話してくれ、他に行くところもないので、その家の嫁になった。するとその家の暮らしはよくなっていって、後には数多の男女を召し抱えた何不自由のない身分になった。

一方、女房を追い出した本家の方では損をするようなことばかりが続いて、次第に身上が左前になり、しまいには親代々の田畑まで手放して、零落して笊売りになってしまった。笊売りはあちこち売り歩いているうちに、ひょっこりと、山の中の立派な一軒家にやって来て、持っていた笊を残らず買ってもらった。それから後も、他では全然売れないので、毎日のようにこの家に来ては笊を買ってもらっていた。

そんなある日、その家のおかみさんがつくづくと笊売りの顔を眺めて、「どうしてお前さんはそのように落ちぶれたか、元の女房の顔も見忘れてしまったか」と言った。笊売りは、それが前に赤牛に乗せて追い出した自分の女房だと初めて気がついて、びっくり仰天して泡を吹いて死んでしまった。

女房はそれを見て哀れに思い、密かに死骸を竈の後ろの土間に埋めて、自分で牡丹餅をこしらえて供えた。外に出ていた家族や使用人たちが帰ってくると、今日は竈の後ろに荒神様を祀って、そのお祝いに牡丹餅をこしらえたから、幾らでも食べるようにと言った。

これが始まりで、今でも百姓の家では、牡丹餅をこしらえて竈の神のお祭りをするのだそうだ。

参考文献

『日本の昔話』 柳田国男 新潮文庫 1983

このように男性の登場人物が凋落する様子や、駄目な様子が描かれているところに、この話のパターンが見られる。こうした落ちぶれた男性の様子が、竈神の異形でありながら、どこかユーモラスさを感じさせる容姿に現れているのかもしれない。

『台所にかけてある竈神』

家の中の神

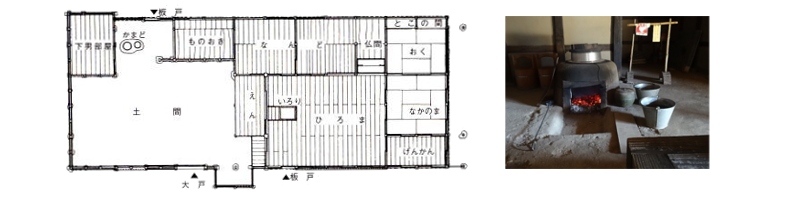

家の中における、神の居場所として『竈神と厠神 異界と此の世の境』飯島吉晴 著(p.107)に興味深い点が指摘されている。

「民家の間取りをみると、土間、板の間、座敷の三つが並んでおり、住居空間の歴史的変遷のあとを示しているが、そこに祀られる神々にもそれが反映している。土間には水神、火の神、厩神など土着の精霊的性格の強い神が祀られ、板の間にはエビス・大黒などの福神が、さらに座敷には村の鎮守や伊勢の皇大神宮などの由緒ある中央や地方の大社の神々が祀られている。こうした多様な家の神々のなかで、もっとも家族の生活にかかわりが深く、また古いと思われるのは、やはり土間に祀られる神である。土間の神はじゅうぶん神になりきっておらず、神よりカミと書いたほうがよいほど精霊に近い存在で、特別の祭日をもたず、祠さえもないものも多い。」

この指摘は非常に面白い。確かに日本家屋の住居空間における神様に割り当てられた配置を調べると、日本人が辿ってきた神に対する歴史的変遷が分かるとされている。

土間 - 縄文時代(水神、火の神、厠神)

板の間 - 弥生時代(招福神:エビス・大黒)

座敷 - 大和以降(鎮守や伊勢の皇大神宮)

このように住居空間の歴史的変遷とともにそこに祀られる神様の性質が変化しているのである。もともと家(竪穴式住居)は炉を家の中心にされていたので、その名残の故に、日本家屋では土間に祀られる神様は、縄文から引き続いているプリミティブな竈神(火の神)なのである。

実は、竈神の醜さ、ユーモラスさ、そしてどこか土着的で垢抜けない感じは、こうしたプリミティブさに起因しているに違いないと私は考えている。

土間はどうしても土間(土を固めた床)でなければならない理由が存在しているのである。それは火を使うことからくる防火性や安全性という必然だけに起因するのではなく、竈神がそこいいるという文化的な暗黙の了解を下敷きにしたものであると考えられる。故にその場所(台所)はよりプリミティブな空間・雰囲気が保たれておく必要性があったのではないだろうか。

つまりそうすることでカミである竈神の居心地の良い場所を確保するためである。

土間の事は「ニワ」とも云う。土間は外から内への延長であり、台所は外と内の中間的な場所に位置している。また厠に至っては、かつては母屋から切り離し、外に作られている場合が主であった。

つまり、土間を外に近い場所とすると、板の間は土間と座敷をつなぐ中間エリアであり、外と内をつなぐ場所である。さらにその奥に座敷があり、家の最も重要な場所として奥座敷がある。こうしたレイヤーが昔の家屋には設けられていて、そのレイヤーが成立した年代と対応しているのである。奥にいけば行くほど新しい神がおり、重要視されているという訳である。土間には竈神のような精霊の類に近いカミがいるのに対して、奥座敷の床の間には天照大神の掛け軸がかかっているとか、あるいはそこに仏壇、あるいは神棚が置かれているという事である。

旧家住宅

私も子供の頃、夏休みになると祖母の家に毎年滞在していた。古い家で、土間があり、台所も土間のタタキで、風呂は薪で沸かす五右衛門風呂で蓋を沈めて風呂に入っていた。土間のひんやりした感じと、火を焚いた煤けた空間の感じを今でもはっきりと思い出す。竈神の空間とはまさにそういう空間であるのだろうと私は認識している。

また祖母の家の厠は離れに在って、母屋から切り離されていた。よって厠、風呂、台所は家の中と内の中間のような場所であることを今でも実感できる。

一時期、火を炊く場所が家の恥部に当たるのはないかという仮説をもって、現代の住宅も観察していた時期がある。たぶんかつての家の記憶があるからであろう。現代住宅でも家の裏手に回ると、そこに湯を沸かすためのボイラーが置かれている場合が多い。さらに面白いことに、そのボイラーは外にあるためか、雨風を避けることが出来るようにと云う配慮からだと思うのだが、屋根が付けられていたり、囲いが作られていたりしており、何かが祀られてでもいるかのような、ちょっとした

住宅の裏に設置されているボイラー

これには現代においても、家の火に関係した場所に、竈神のような配慮や祀る感覚が残っている為だと考えている。よって住宅の裏手には、何か独特の空間の雰囲気があるのを感じる。

またお勝手口という出入り口の存在も特異である。このお勝手口は台所に設けられているが、玄関は来客や何らかの特別な日だけしか使用せず、家人は日常の出入りの際には、このお勝手口を利用するのである。しかもお勝手口は、普通は家の裏手の台所に直結した場所にある。

私がイギリスに住んでいたときも、何件かの家庭を訪問する機会があったが、何故か同じような習慣のようで、玄関から出入りせずにお勝手口からほとんどのイギリス人も出入りしていた。

あるいは海外映画を見ても、お勝手口が無い家(マンション等)でも、家に帰るとまずはキッチンに行き、冷蔵庫を開けて牛乳や何かドリンクを飲むというシーンが良くあるような気がする。

これらは我々人間が普遍的な感覚的として持つ、外から内に入る前に、外と内をつなぐ空間にまずは入ることで気圧調整をするかのように、家という空間にフィットしようとする行為であるかのように私には思われるのである。

家の外と内、そしてそこに息づくプリミティブな感覚は、生活のスタイルは大きく変化しているとしても、時代を超え、あるいは地域や文化を越えて、共有させる何かを含んでいるのかもしれない。

これはハイ・カルチャーに基づいたものではなく、プリミティブなものだからであり、人間の根源的な部分で共有できるようなものであるのかもしれない。

参考文献

『竈神と厠神 異界と此の世の境』 飯島吉晴

『祭司の身体』 鎌田東二

『中空構造日本の深層』 河合隼雄