羽倉簡堂

羽倉簡堂はどんな人物か?

羽倉簡堂(1790年12月6日 - 1862年7月29日)は江戸時代後期の儒学者である。

父の羽倉

儒学者であるが、食に関する書も記しており、それが『養小録』と『饌書』である。

木下謙次郎は『美味求真』の中で何ヵ所か、羽倉簡堂の『養小録』からの引用を行っている。よってこの項目の後半では『美味求真』で引用された羽倉簡堂の記述を分析することにしてみたい。

羽倉簡堂(通称:外記)は、父親の羽倉秘救(通称:権九郎)が大阪代官を勤めていた寛政5年(1793)に大阪城外の代官屋敷で生まれる。簡堂の誕生直後、父親の秘救は日田代官を命ぜられることになり、羽倉家の家族は生まれたばかりの簡堂を伴って大阪から日田に移住することになる。

羽倉家と広瀬淡窓の関係は長く、広瀬淡窓が記した『懐旧楼筆記』には寛永6年(1794年)の記録として以下のように記されている。

【 懐旧楼筆記 】

羽倉明府予ヲ召シテ。前ニ於テ孝経ヲ講セシメ玉フ。同時ニ館林清記。熊谷登モ召サレタリ。是ハ句読ヲ試ミラレタリ。終リテ後、褒章ノ辞アリ。賜物モアリ。此時、明府ノ男、永吉ト云フ人、年五歳ナリシカ。側ニ坐シテ講ヲ聴キ玉ヘリ。後ニ陽三郎、左門、外記ノ称アル。

このように、日田代官(西国筋郡代)羽倉(秘救)権九郎に『孝経』を講義したことが記されている。褒美を賜ったことも記されているが、この時、広瀬淡窓はまだ13歳である。しかも評価者として館林清記、熊谷登も同席していたとあり、それでも尚、褒美を受けているので、広瀬淡窓の能力が、若い頃から如何に優れていたかを理解できるだろう。

また日田代官、羽倉秘救の息子で、まだこの当時は「永吉」と呼ばれていた、5歳の羽倉簡堂(外記)も同席していたと記されている。つまりこの時こそが、羽倉簡堂と広瀬淡窓の始めての出会いであったはずである。

さらに羽倉簡堂と広瀬淡窓の関係は続く。享和2年(1802年)、羽倉秘救は、21歳の広瀬淡窓に、月に6回『四書五経』を講義するように願い、息子の簡堂と共に淡窓から学問の教えを受けた。よって羽倉簡堂は12歳の時から、広瀬淡窓について本格的に学び始めることになる。広瀬淡窓、広瀬

羽倉簡堂が学んだ咸宜園

羽倉簡堂が学んだ

先ほど述べたように、羽倉簡堂は、父親と共に1802年から学び始めているので、実際は咸宜園の前身である桂林荘、成章舎の時から、広瀬淡窓の下で学んでいたことになる。よって広瀬淡窓の生徒としては第一期生と位置づけても良いだろう。

広瀬淡窓が私塾を始めた文化2年(1805年)の最初の弟子は『懐旧楼筆記』によると2名であったとある。最初は、これが羽倉親子を示している可能性を考えたが、その弟子の名前が昇道と賢枝とあるので、どうもそうでもないようである。これは桂林荘~咸宜園という私塾に羽倉簡堂が所属して学んだというよりは、広瀬淡窓を家庭教師のように自宅に招いて講義を受けていたからではないかと考えている。ただいずれにしても羽倉親子は、かなり初期から広瀬淡窓とのつながりがある人物たちであったというのは間違いない。

さて咸宜園は、江戸時代の中でも日本最大級の私塾となり、約90年間で、ここに学んだ入門者は約4,800人程に及んだとされている。塾出身者には、高野長英や大村益次郎、清浦奎吾、上野彦馬、長三州、横田国臣、松田道之などが含まれている。羽倉簡堂も大なり小なり、こうした人物たちとのつながりも広瀬淡窓を通してもっていたと考えられるだろう。

広瀬淡窓は「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」という漢詩を詠んでいるが、ここに咸宜園と、その前身であった桂林荘で学ぶための、学生のあるべき姿勢が示されている。以下にその漢詩を引用する。

【 桂林荘雑詠 諸生ニ示ス 】広瀬 淡窓

休道他郷多苦辛

同袍有友自相親

柴扉曉出霜如雪

君汲川流我拾薪

【 詠み 】

道(い)ふを休(や)めよ 他郷苦辛(くしん)多しと、

同袍(どうほう)友有り 自(おのづか)ら相(あひ)親しむ。

柴扉(さいひ)暁に出づれば 霜 雪の如し、

君は川流(せんりう)を汲め 我は薪(たきぎ)を拾はん。

【 意味 】

他郷での勉学には、つらいと言うのはやめなさい。

そこには一つの半纏を分かち合う、苦労を共にする仲間がいて自然と仲良くなるのだから。

塾舎の柴の折戸を開けて外に出てみると、霜は雪のように白く降りている。

さあ、君は川に行って水を汲んできたまえ、私は山でたきぎを拾ってこよう。

羽倉簡堂もこのような環境の中でまなぶ学生との交流があったのかもしれない。私は郷里が大分県であるので、小学生の頃から「桂林荘雑詠 諸生ニ示ス」は良く親しみ、何度も聞かされていたので記憶している。今でも空で暗唱できるくらいである。

この咸宜園の教育方針は、かなり先進的なものであったと思われる。

まず入学金を納入し名簿に必要事項を記入すれば、誰でもいつでも入塾できた。また全ての塾生が平等に学ぶことができるように「三奪の法」が導入されており、身分・出身・年齢などのバックグラウンドには捉われず学ぶことが出来た。

これらは、現代で言えば、ゼロベース思考で学ぶ姿勢を持つ事や、学びの場にダイバーシティが必要である事と共通している。これらは現代においても非常に先進的で重要な学びの要素・環境であると私は考えているし、現在、私が運営に携わっているビジネススクールにおいても、これと同様の姿勢が保たれていることこそが非常に重要であると思っている。

羽倉簡堂と広瀬家

羽倉簡堂は1808年に父を亡くし、その後、日田代官職を継ぎ、1年後には武毛(武蔵・上野・下野)・房総・駿河など各地を歴任することになる。しかし日田を離れてからも、羽倉簡堂は広瀬家とは親しくしていたようである。

『贈従五位廣瀬旭荘先生小傳』には広瀬淡窓の弟で、咸宜園塾主2代目の広瀬旭荘が江戸の羽倉簡堂のもとを訪れたことが記録されている。

天保八年三十一歳二月、仲兄南の家用を帯ひ江戸に行き直に羽倉簡堂を訪へり、簡堂は幼にして淡窓先生の句読を受けし恩誼もあり先生を待つこと甚た厚く我家に寄寓せしめて當代知名の学士文人に其才を揄揚せり、當時簡堂博洽の学と経済の才とを挾み時に用ひられ賢良の名隆々として起り士人喜んで之と遊へり、而して淡窓先生の名は已に儒林に重くして先生の才も亦世に聞へつ、簡堂の勢力を以て先生の才名を鼓吹せし事とて時の大家皆髪を握りて之に接せさるなく才を恃みて嵎を負うもの皆舎を避けて之を待てり、此行眞に先生が大都に名を馳せし好機なりし。先生江戸に在ること八旬余にして羽倉氏を辞し帰途を木曾街道に取り泉州堺に帰りしが遠思樓詩鈔初編の上木竣功せしを以て之を携へて九月日田に帰りたる。

ここには1837年に広瀬旭荘が、江戸の羽倉簡堂のもとに80日程滞在したことが記されている。子供の頃から咸宜園で学んだ羽倉簡堂には、広瀬一族に対する並々ならぬ恩情があったと伝えられている。

この頃、羽倉簡堂は、老中水野忠邦の抜擢により御納戸頭兼勘定吟味役に就任していた。

また同時期、学問における功績から広瀬淡窓は永世苗字帯刀を許されるようになる。この褒章は羽倉簡堂の推挽を、老中である水野忠邦が後押しした為であるとされている。さらに広瀬旭荘も、羽倉簡堂の推挙によって幕府か、あるいは水野忠邦へ仕官の話しが進んでいたようである。つまり広瀬旭荘の江戸訪問は、こした幕府への仕官の目的があったとされている。

しかし、その後、状況が一変する。水野忠邦が老中を免職となり、羽倉簡堂もそれに合わせて免職となってしまうのである。これにより広瀬旭荘の、江戸での仕官の可能性は失われてしまったとされている。

いずれにせよ、こうした様々なサポートの部分で羽倉簡堂が動いて、便宜を図ろうとしていたことは間違いないようで、これらはやはり広瀬家に対して、恩義を感じていたことの現れであると思われる。

『美味求真』で引用された羽倉簡堂

木下健次郎は、3カ所で羽倉簡堂の書いた部分を引用している。

まず最初は「三章 総論」の部分である。

木下健次郎は『養小録』は、素材には注意を払っているが、煮方、割き方にはあまり重きを置いていないようであると述べて、羽倉簡堂は煮炊き割烹には

ともすると、この羽倉簡堂に関する箇所は、批判的な意味あいで書かれているように思われるかもしれないが、その真意は前後の文脈から考えて理解する必要がある。

まずここでは3名の料理論が取り上げられている。一人目は蘇東坡であり、二人目は羽倉簡堂であり、三人目は『随園食単』を書いた袁枚である。

文脈をみると、三者三様、それぞれスペシャリストとして「食」についての蘊蓄を書いているが、それぞれに何かが欠落しているということを木下健次郎は指摘しようとしていることが分かる。

蘇東坡 - 煮方、割き方に注意を払っているが、素材が疎かな傾向にある。

羽倉簡堂 - 素材に注意を払っているが、煮方、割き方は疎かである。

袁枚 - 煮方には注意を払っているが、割き方と素材の旬に関しては疎かである。

つまり、上記の様にそれぞれが「帯に長く襷に短し」という部分があるとして、その後に、節に分けて論理展開を行うための導入・序論としている。この三章は、続く内容が、三つの節に分けられており、それぞれは以下のようなテーマに基づいた説明・論理展開が行われている。

第一節 : 「旬、素材」時ならざれば食わず

第二節 : 「割き方 」割く正しからざれば食わず

第三節 : 「煮方 」その醤を得ざれば食さず

蘇東坡、羽倉簡堂、袁枚の著書のそれぞれの食における長所となるポジション、あるいは短所を把握しておくと、確かにその後に説明される上記3点の内容を、容易に理解し易くなるに違いない。

さてその比較の中で『美味求真』には、羽倉簡堂が記した『養小録』の以下の部分が引用されている。

絲不如竹,竹不如肉

煮不如炙,炙不如生

上段の部分は『樂府雜錄』からの引用であり、実はこれは音楽について語っている言葉である。

「糸(弦楽器)は竹(管楽器)に及ばず、竹(管楽器)は肉(人の声)には及ばない」と述べているが、これは人の声には、いかなる楽器もかなわないという事を意味した言葉である。

実は最初、この言葉の翻訳がうまく出来ず、出典を探して、その文脈から内容を確認して始めてこの意味するところを理解し、翻訳することが出来た。こうした漢文を引用するところも、羽倉簡堂があらゆる中国古典に通じていたことの現れであると思う。

さらに羽倉簡堂は『樂府雜錄』のこの言葉をもじって、「煮不如炙,炙不如生」と述べており、これが食の奥義であるとしている。この意味は「煮ることは炙ることに及ばず、炙ることは生に及ばない」である。つまり煮る事よりも、炙る事よりも、生の料理こそが最上であるということを述べているという訳である。

このことは羽倉簡堂が、『養小録』のなかで素材が重要であることを説く、そのテーマと調和している。つまり、素材そのもの味を引き出し、調理法によってゴテゴテと手を加える事よりも、シンプルな方法で味わうべきであるという考え方である。

クロード・レヴィ=ストロース

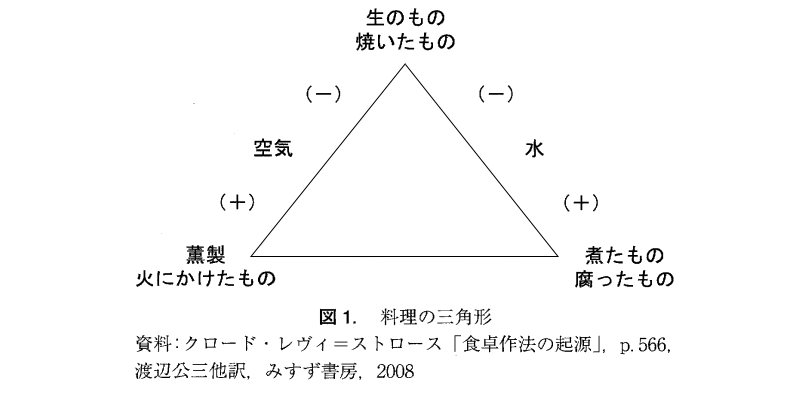

羽倉簡堂の、この「煮不如炙,炙不如生」という言葉をさらに発展させて、フランスの文化人類学者,クロード・レヴィ=ストロースの考えにも言及しておきたい。 『食卓作法の起源』でレヴィ=ストロースは「料理の三角形」として以下のモデルを提示している。

上記の図のようにレヴィ=ストロースは「生もの」「火にかけたもの」「腐ったもの 」を三つの頂点とする料理の三角形モデルを呈示し、このモデルについて次のように説明を加えている。

① 焼くこと

焼くことは、肉を、文化的な道具も、空気も、水も媒介とせずに、変換させるもの「火」に直接かける過程である。この過程は部分的なものに過ぎない。焼肉は部分的に調理されたものに過ぎない。

② 煮ること

煮ることは、生の食物を、自然の腐敗に類似した、変質した状態に変える過程であるが、煮ることは水と、文化の物体である容器という媒介を必要とする。

③ 燻製

燻製は緩慢ではあるが完全な調理の過程であり、しかも文化的な道具の媒介をともなわずに、空気の媒介によって行われる。

レヴィ=ストロースは、料理とは、三頂点が《生もの》《火にかけたもの》《腐ったもの》のカテゴリーにそれぞれ対応するような三角形をなす意味の場の中に位置を占める一つの体系を前提とするとしている。

また《火にかけたもの》は《生もの》の文化的変形であり、これに対して《腐ったもの》は《生もの》の自然の変形であるとして、文化と自然の二項対立があることを示している。

さらにレヴィ=ストロースは、この図式に関して、論文「料理の三角形」(1969)の中で、「料理体系の中では、グリル焼は、ただ焼くことから区別され、蒸気で蒸すことは、煮ることから区別され、さらにフライにすること(これは水の代わりに油を用いるという点で煮ることの一形式である)というカテゴリーが加えられている」として、料理の方法には、さらに複雑なモデルがあることを示している。

このようにレヴィ=ストロースは他の分野で用いてきた、二項対立の構造を、料理の分野にも持ち込んで説明しようと試みている。料理に関してレヴィ=ストロースが提唱するその二項とは「文化と自然」である。

確かに我々は、ものを食べることにより、文字通り日常的に、われわれ自身(文化)と、食物(自然)との同一化を成し遂げるための行為を続けていると言えるだろう。つまり料理するという事は「自然」を「文化」に変形させる普遍的な手段であると言える訳である。

このような見方をすると、料理や物を食べるということは、無意味な行為ではなく、食べるという事以上の何らかの意味を有するものであることに気付いて頂けるのではないかと思う。つまり儀礼や祝祭のような、特別な日には、食べるものが昔から決められていたり、ある食べ物は男性のみに適しているとされたり、またある食べ物は女性のみに適しているとされていたりするのは、調理して食べるという行為そのものが、文化的なバックグランドに関係した、何らかの意味を有するということの現れなのである。

Claude Lévi-Strauss

料理におけるそうした意味について、レヴィ=ストロースは、煮たものではなく、焼いたものが、高い社会的地位に結びついていることは、普遍的な文化的特徴であり、このために、煮た食物は、比較的民主的な型の社会においてのみ高く評価されると説明している。

また焼いたものと、煮たものの違いを次のように述べている。

【 料理の三角形 】西江訳23ページ

煮ることは、肉とその汁とをまるまる保存する手段を与えるが、これに対して焼くことは破壊と損失を伴っている。このように、一方は節約を意味し、他方は浪費を意味する。後者は貴族的だが、後者は庶民的である。

例えば祝祭や儀礼的な場においては肉のロースト(丸焼き等)が供されるが、火によるこうした調理法は、素材を著しく損壊する方法である。そしてこうしたロス(失われる物)の多い料理法こそが、特別なもてなしに通じているという普遍的な概念が、あらゆる地域において共通して見られる。故に、どのような地域であっても、火をともなうこうした料理法(ロースト)は、メインに位置付けられるような料理方法であると説明されている。

それに対して、煮るという料理方法は、その肉のもっている汁も含めて余さず鍋の中で失われるものが無いように調理される方法である。それは権威を誇示するためのものではなく、むしろ皆と共有することを促進したり、コミュニケーションを通して協調することを目的としたものである。例えば日本には「鍋料理」があるが、これは直箸で料理を取り、皆で鍋を囲んで和気あいあいと、互いが仲良くなるために食べる料理であると見なされている。故に、先に述べたローストのような料理と比べて、平等を期するための日常的で庶民的な料理とみなされている訳なのである。

イギリスの例を挙げておくと、イギリス人はクリスマスには七面鳥のローストを食べ、日曜日の昼には一番重い食事としてローストビーフを食べる。これは食べ物と、特定の日が一括りにされていて、その食事に何らかの意味があることを象徴している。

かつて私が住んでいたウエストヨークシャー地方で、地元のローカル(労働者階級)な人たちは、昼食をディナー、夕食をティーと言っていた。これは昼食が一番重い食事であることを示している。そしてサンディ・ディナー“Sunday Dinner”、つまり日曜日の昼食こそが一番重要な食事になるのである。そしてこの日に、ローストビーフなどの肉を食べるという訳である。

それと対照的に、シチューのような煮込み料理は、あくまでも家庭的な料理であって、公式な場にあってはメインデッシュとはなり得ない位置付けになっているのである。

レヴィ=ストロースと羽倉簡堂

レヴィ=ストロースは料理における普遍的とも言える構造について述べていたが、これを羽倉簡堂の述べた「煮不如炙,炙不如生:煮ることは炙ることに及ばず、炙ることは生に及ばない」と比較して考えてみたい。

まず、火を用いて調理するという観点からすると、レヴィ=ストロースの意見と、羽倉簡堂の意見は、真っ向から対立する意見となる。レヴィ=ストロースは火を使い、熱を加えることで、食べ物を文化的に加工することについて述べているが、羽倉簡堂は、火を敢えて使わない事により、食物を洗練することについて語っているからである。

この点を考慮するに際して、まずは「生」という食物がどのようなものを指すのかについて検討する必要があるだろう。

日本料理において「生」であるということは、調理されていない状態とは明らかに異なっていることは、日本人であれば誰もが理解している事である。例えば刺身や寿司は、生の魚介類を用いて調理された特徴的な日本を代表する料理であり、それらは家庭料理と言うよりはむしろ、プロの洗練された料理に属している。

こうした「生」の料理に関して『食べる人類誌』で著者のフェリペ・フェルナンデス=アルメストは以下のように述べている

【 食べる人類誌 第一章 】

現代文化を自認する社会では、生といわれる食べ物のほとんどが念入りに調理されてテーブルに運ばれる。わざわざ“生といわれる食べ物”とことわるのは、“生”というのは文化的につくられた概念であり、少なくとも文化によって手を加えられた概念だからだ。

欧米では肉や魚を生で食べることはめったにないので、生の肉や魚がテーブルにならぶと、破壊や危険、野蛮な習慣や未開状態といった余計なイメージが頭に浮かぶ。中国人は昔から、未開民族をその文明の程度に応じて“生”と“熟”に分類した。これと同じように世界を観念的に分類する考えは、欧米でよく見られる。欧米の文学的伝統ではずっと、生肉を食べたがるのは未開で血に飢えた、胃袋の欲求を抑えきれない人間だとされてきた。

西洋料理の代表的な“生の”肉料理といえばタルタルステーキだろう。

今日知られているこの料理には、過剰なほど文明の手が加えられている。たとえば、肉はやわらかく縮れた鮮やかなミンチにされるし、調理は通常、生であることを埋め合わせるかのように、レストランのテーブルの脇で儀式のようにおこなわれる。香辛料、新鮮なハーブ、春タマネギやタマネギの芽、ケーパー、アンチョビ、酢漬けのコショウの実、オリーブ、卵といった風味の増すための材料を、ウェイターが仰々しい手つきでひとつずつ混ぜ合わせていく。このほかにも文明によって認められた生の肉料理や魚料理はあるが、みな等しく自然の状態とはかけ離れている。ありのままにかなり手が加えられ、手の込んだ仕上げによって未開状態がやわらげられる“生ハム”は燻製によってかなり保存処理されている。カルパッチョは洗練された手際でごく薄くスライスされる。オリーブオイルをふりかけ、飾りにコショウとパルメザン・チーズをのせるまでは、誰もそれを食べようとは思わない。

欧米でいま流行のスシは、ほんとうに生の魚を使う。調理するといっても酢とショウガをほんの少し使うだけだ。だが、スシを構成するのはおもに白飯である。生の状態に戻っているという点では刺身のほうが上だが、それでも調理は非常に手がこんでいる。魚は切れ味のいい包丁で透けるほど薄く切らなければならず、盛りつけもあくまでも美しくなければならない。だからこそ、生ものを食べているのにかえって洗練されたものを食べているような感じが強くするのだ。

このように「生」であることと、「生の料理」には大きな乖離があることが示されている。「生の料理」が洗練さと関連付けて述べられており、むしろここでは羽倉簡堂の言うような「煮不如炙,炙不如生」、つまり生こそ最上というニュアンスさえ含んでいるように感じられる。

さて、ここで再びレヴィ=ストロースにたち返ると、レヴィ=ストロースの述べる「生」の状態は、火にかけられていない、未調理の状態のことを指して述べていることが分かる。レヴィ=ストロースは二項対立のなかで「火にかけられもの:自然」と「腐ったもの:文化」という図式を示しているのみで、「生」であること(手をくわえられていない食物)に関してはそこに特別な意味を付与していない。

よって、料理を語る文脈のなかで、文化人類学的な観点から語られている「料理」をここに混ぜるのは多少強引かもしれないが、あえて『美味求真』の文脈の中にレヴィ=ストロースを入れると、以下のようなポジションとして捉える事が出来るだろう。

蘇東坡 - 煮方、割き方に注意を払っているが、素材がおろそかな傾向にある。

羽倉簡堂 - 素材に注意を払っているが、煮方、割き方は疎かである。

袁枚 - 煮方には注意を払っているが、割き方と素材の旬に関しては疎かである。

レヴィ=ストロース - 煮方、焼き方には注意を払っているが、素材がおろそか。

ここではレヴィ=ストロースが、素材がおろそかという表現を使っているが、上記3名との対照ための「素材がおろそか」という表現であり、厳密には「生の料理について論じていない」あるいは「生が料理のありかたとして成立することに言及されていない」という事を指している。つまり「火にかけたもの」および「腐ったもの(煮たもの)」という二項の料理に言及していながら「生のもの(生の料理は成立している)」という料理に関しては、その意見が述べられていないという意味において「疎か」なのである。

中国料理はどのようなものにも火を通す方法で調理を行う。よってレヴィ=ストロースが基本的に言及している西洋料理のポジションと同じものとなっていることが理解できるだろう。

それに対し日本料理は、そのポジションを中国料理および西洋料理と大きく異ならせているのが特徴であると云える。このように「生」であることを尊ぶことは、世界的にみても、非常に特異な料理文化であるのだ。

中華料理、西洋料理、日本料理はそれぞれ調理のアプローチが異なっているが、どれが良く、悪いというように優劣を競う為のものではなく、またさらにすべての要素(焼く、煮る、蒸す、燻製、生)を含んでいることが優秀な料理であるということを証明しようという訳でもない。

むしろそれぞれの文化というコードに基づいて、異なるダイバーシティが存在し、料理における幅を広げている事を、我々は楽しむことが出来るのである。こうした文化人類学的な観点からより、それぞれの文化を理解する事、あるいはその文化に基づいて生み出された料理そのものを楽しむことことそが、ガストロノミー(美食学)の悦楽であるといえるのではないだろうか。

羽倉簡堂の姿勢

さて『美味求真』の三章には、もうひとつ羽倉簡堂の述べた言葉が『養小録』の冒頭の部分から引用されている。

水族論 灘産美於淵産 狭産美於江産

これは「水族では灘産は淵産より美味であり、峡産は江産よりも美味である」という意味である。さらに詳しく、その意味するところを明らかにしておくと「海の魚は緩やかなところに棲むものより、流れの激しい場所に棲むものが美味であり、川魚は緩やかな河口付近のものよりも、上流の流れの激しい場所に棲むものが美味である」という事になる。

三章の「時ならざれば食わず」の節の、素材の旬を重視する文脈のなかで、この羽倉簡堂の言葉は取り上げられている。こうしたところからも、先の「生の料理」を最上とした、羽倉簡堂の素材に対する真摯な見方が明らかになるものと考えられるのである。

羽倉簡堂の『養小録』を読んでいると、どうしてもアルケストラトスを思い出してしまう。この紀元前4世紀頃のギリシャの詩人もやはり素材に対する真摯な料理姿勢をもっていた人物であった。彼も羽倉簡堂の述べた「煮不如炙,炙不如生」に、大いに賛同することは間違いないだろう。

参考文献

『養小録』 羽倉簡堂

『饌書』 羽倉簡堂

『食べる人類誌』 フェリペ・フェルナンデス=アルメスト

『食卓作法の起源』 クロード・レヴィ=ストロース 渡辺公三他[訳]

『生のものと火を通したもの:Le cru et le cuit』 レヴィ=ストロース

『構造人類学』 レヴィ=ストロース

『レヴィ=ストロース』 エドマンド・リーチ 吉田禎吾[訳]