マドレーヌ

フランス菓子マドレーヌ

マドレーヌはフランスを代表する菓子である。シンプルながらしみじみとした味わいがあり、日本でも古くから愛されてきた、懐かしい洋菓子のひとつとして選ばれることがある。昔から良く食べられてきたからだろうか、あるいは家庭でも作られるお菓子だからか、人それぞれマドレーヌには何らかの思入れがあるようで、それらはどうも子供の頃に食べたマドレーヌが原体験としてあるようだ。ひとくちにマドレーヌといっても、奥深くあなどれないお菓子なのである。

マドレーヌ:Madeleine

広く愛され、ポピュラーなだけに、マドレーヌがどのようなお菓子なのかをまずはしっかりと理解しておきたい。『ラルース・フランス料理小辞典』翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉に掲載されているレシピは以下の通りである。

【 ラルース・フランス料理小辞典 】

MADELEINE(マドレーヌ)[菓子]ふるった小麦粉250g, 砂糖25g, 溶かしたバター250g, 卵4個, 塩1つまみ, 香料で作った生地を使う小形の菓子。-小麦粉、砂糖、卵、塩をはじめに木しゃもじでよくかきまぜておき、溶かしたバターと香料を加える。マドレーヌの形のくぼみが6~10個ついた型にバターをぬり、小麦粉をふって、生地を流し入れる。弱火のオーブンで25分焼く。

マドレーヌは小麦粉、卵、砂糖、バターでつくられる焼き菓子である。こうしたシンプルな配合から、派手ではないがしっかりとした確かな美味しさが感じられる味わい深い菓子となる。そしてこうした素朴な味わいには、やはり紅茶を添えていただきたい。なぜならマドレーヌの味は繊細であり、コーヒーのような刺激のあるものよりは、紅茶の控えめな味わいの方が感覚的にしっくりくるからである。フランスはコーヒー文化の国であるが、それでもフランス人は「マドレーヌには紅茶」という感覚に強く共感するようである。それは何と言ってもフランス人作家のプルーストによるところが大きいからだろう。

マルセル・プルースト

マルセル・プルースト(Marcel Proust:1871-1922)はフランスを代表する小説家である。プルーストは生涯のほとんどをパリで過ごし、代表作の『失われた時を求めて』(À la Recherche du temps perdu)を、その死の時まで執筆し続けた。

マルセル・プルースト:Marcel Proust

『失われた時を求めて』は膨大な長編小説として知られているが、その第一篇『スワン家のほうへ』のなかにマドレーヌが登場する有名な文章があるので以下に引用しておく。

【 失われた時を求めて 】 高遠弘美 訳

ある冬の日のこと、家に帰ってきた私が寒がっているのを見た母は、私の習慣に反してではあるけれど、少し紅茶をのんだらどうかと勧めてきた。最初私は断ったが、なぜか思い直した。母は溝の入った帆立貝の貝殻で型をとったように見える、「プチット・マドレーヌ」と呼ばれる、小ぶりのぼってりとしたお菓子をひとつ持ってこさせた。やがて私は、陰鬱だった一日の出来事と明日も悲しい思いをするだけだろうという見通しに打ちひしがれて、何の気なしに、マドレーヌのひと切れを柔らかくするために浸しておいた紅茶を一杯スプーンにすくって口に運んだ。とまさに、お菓子のかけらにまじったひと口の紅茶が口蓋に触れた瞬間、私のなかで尋常でないことが起こっていることに気がつき、私は思わず身震いした。ほかのものから隔絶した、えもいわれぬ快感が、原因のわからぬままに私のうちに行きわたったのである。

…

この力強い喜びはどこから来たのか? それは紅茶とお菓子の味(goût)に関係があるものの、それをはるかに超えたもので、同じ性質のものではあり得ないと私は感じた。

紅茶や菓子の味とつながっているような気もするが、それをはるかに超えた、同じ性質のものではない気がした。

主人公が紅茶に浸したマドレーヌを口にしたとき、過去の出来事を思い出し、そこからストーリーは展開してゆく。ここでプルーストが、自身の記憶を、紅茶やマドレーヌと結びつけたのは大変に興味深いところである。このように特定の香りを嗅いだときに、記憶や感情が思い出されることを、現代では「プルースト効果」あるいは「プルースト現象」と呼び、その心理現象を次のように定義している。

【 嗅覚と自伝的記憶に関する研究の展望 】 山本晃輔

匂い手がかりによる自伝的記憶の想起現象は,一般的に,プルースト現象(Proust phenomenon)として知られている。プルースト現象とはある匂いとの遭遇を契機に,突如としてその匂いと結びついた過去の出来事があたかもそれを追体験しているかのようにありありと思い出される現象を示す。この現象は,作家プルーストによる “失われた時を求めて”(Proust, 1913)のなかで極めて象徴的に述べられたことから,プルースト現象と呼ばれるようになった。

「プルースト現象」には「匂い」が深く関係していると説明されている。他にも幾つかの「プルースト現象」に関する説明や定義を比較検討してみたが、そのいずれもが「匂い」によって過去の出来事を思い出し追体験するという内容であった。しかし、実際の『失われた時を求めて』のマドレーヌに関する該当部分を確認すると「味:goût」であって直接的に「匂い: l’odeur」と書かれている箇所はない。一カ所だけ「匂いと風味:l’odeur et la saveur」と間接的に言及されている記述があるのみである。よって実際にはプルーストが「マドレーヌと紅茶」について直接的に書いた表現は「味:goût」,「saveur:風味」だけということになる。ただ風味とは、味と匂いの両方が含まれるので、これをもってプルースト現象は「匂い」として捉えられていると言えるのかもしれない。

プルーストは作品推敲の段階で、「味:goût」,「匂い: l’odeur」,「saveur:風味」の書き換えを行なっていることが分かっているし、また未発表原稿のなかでは、紅茶に浸した固くなったパン、トースト・パン(pain grillé)やビスコッティという様々な異なる記述が行われたことも確認されている。こうした微妙な、「味:goût」,「匂い: l’odeur」,「saveur:風味」という感覚の違いを示すために、プルーストは繊細な書き分けを何度か行っていたことがうかがわれるのである。

主人公の心を深く動かしたのが、紅茶に浸したマドレーヌの「味」だったのか、あるいはマドレーヌを浸した紅茶の「香り」だったのかはともかく、プルーストがその解釈に「曖昧さ」を残す記述をしたということが、わたしの最も注目するところである。味や匂いは、抽象的なもので、記憶と結びつけられやすいものであることは東洋・西洋を問わず共通して見られるところである。よって味覚・嗅覚というものは記憶のような曖昧なものに結びつきやすいものとなっている。それを理解頂く為に、わたしがそのことをいつも感じさせられる二首を以下に紹介しておきたい。

古今集:紀貫之

人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞむかしの 香ににほひける

さあ人のことはどうか分からないが、ふるさとには、梅の花が咲いて、昔と同じ香りがしていることだろうなあ。

伊勢物語/古今和歌集:よみひとしらず

五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする

五月を待って咲きはじめた橘の花の香りをかぐと、昔つきあっていたあの人の袖の香りがした。

これらは共に過去を想う歌である。そうした過去の記憶が「香り」つまり匂いに紐づけられていることに注目しておきたい。匂いは形や姿が無く抽象的な概念であるので、やはり記憶とどこか連動したところがあるのかもしれない。プルーストの紅茶に浸したマドレーヌの味(匂い)から想起されたプルースト効果は、平安時代の和歌で既に詠まれていたとも言えるだろう。

もうひとつ指摘しておきたいのは、日本の和歌で登場する花は繊細で香りもかすかに匂うというところである。これは西洋の蘭(ラン)や薔薇(バラ)のような花とは対照的である。西洋の花は香りが強く濃厚であり、こうした花の香りからは、あまり繊細で儚(はかな)げな記憶を引き出すことはイメージしにくいように思える。

実はブルーストがマドレーヌという菓子を取り上げたことと、それが紅茶に浸されたものであったということは繊細な記憶の回想の始まりにおいて、かなり重要だったと考えられる。例えばこれがコーヒーとチョコレートのような組み合わせだったとすると、また記憶の種類も異なるものだったと思える。強く主張する存在感のある味ではなく、しみじみと美味いマドレーヌの味や、繊細な紅茶の香りだからこそ、主人公は自身でも忘れていたような記憶を引き出し、その表現をそのまま引用するならば「口に触れた瞬間、私は身震いした」のではなかろうか。

プルーストは未発表原稿のなかで紅茶に浸した、固くなったパン、トースト・パン、ビスコッティという別パターンの記述を試みていたが、それらのいずれもが、味が控えめで強くないところに、どこかマドレーヌに共通するものがあるように思える。こうした方向性が『失われた時を求めて』で結実することになり、この作品を語るときに紅茶に浸したマドレーヌは欠かすことが出来ない重要な要素となったのである。

マドレーヌについて語るうえで、まずはプルーストの作品について長く説明することになったが、これはマドレーヌという菓子の性格や、またそれがどのような人々やサロンで好まれ、食べられてきたのかということを考えるにおいては実は非常に重要なポイントである。マドレーヌは、どこか懐かしさを感じさせる、控えめで、しみじみと美味い菓子なのである。こうしたマドレーヌの性格がどこからもたらされたのか、まずはその起源から考えてみることにしたい。

マドレーヌの起源

有名な菓子であるのにも関わらず、マドレーヌには確実な起源説がない。1843年に歴史家のシャルル・デュモンは、「誰が発明したのかという疑問は、おそらくずっと残るだろうし、不明なままであろう」と述べており、すでにこの時代にマドレーヌの起源は曖昧だったことが理解できる。それでも幾つかの起源説が存在しているので、まずはそのなかで最も有力と思えるスタニスワフ・レシチニスキ(Stanisław Leszczyński:1677-1766)が関係する説を最初に紹介しておくことにしたい。

スタニスワフ・レシチニスキは傀儡で1704年にポーランド王となったが、5年後の1709年には既に王位を失い、亡命してアルザスで暮らすことを余儀なくされていた。こうした期間中の1725年、娘のマリー・レクザンスカ(当時22歳)が、ルイ15世(当時15歳)と結婚することになる。これにより再びポーランド王となる後ろ盾を得て、1733年に再度王位につくことになるが、そのわずか2年後に退位。その後、1737年からロレーヌ公として、フランスのロレーヌ地方北東部を治めるようになる。マドレーヌが誕生するのは、スタニスワフ・レシチニスキがロレーヌ公としてこの地を治めていた時である。

スタニスワフ・レシチニスキ

Stanisław Leszczyński:1677-1766

1755年、スタニスワフ・レシチニスキは、コメルシー城(Château de Commercy)で宴会を開いたが、喧嘩したパティシエが厨房から出て行ってしまい、デザートが出せなくなってしまった。そこでメイドの女性が、ありあわせの材料で祖母に習ったという菓子を作り、宴会の参加者に出したところこれが大絶賛を浴びたのである。これがマドレーヌ起源の最有力説であると考えられている。

別伝ではこのメイドは、同じくコメルシーに住むペロタン・ド・バルモンド夫人(Mme Perrotin de Barmond)の料理人で、マドレーヌ・ポミエ(Madeleine Paumier)だったとするものもある。似たようなエピソードが何パターンか存在し、しかも記述によって少しずつ内容が異なるなど確証性に欠けるように思える部分もあるが、ロレーヌ地方のコメルシーという都市の出来事というところや、スタニスワフ・レシチニスキが関係しているところは一致しているので、これらをもってマドレーヌの起源であるとするのは一理あるように思える。

また小説家のアレクサンドル・デュマの書いた『Le Grand dictionnaire de cuisine:大料理事典』(1870年出版)でも、マドレーヌがスタニスワフ・レシチニスキに関係していることや、マドレーヌ・ポミエの伝えたとされるレシピを紹介していることから、やはりコメルシーの起源説を支持する記述内容となっている。

このマドレーヌの誕生逸話は、ロレーヌ公スタニスワフ・レシチニスキの居城のコメルシー城が舞台である。スタニスワフ・レシチニスキは1744年にこの城を引き継ぐと、コメルシーを美しく改装し、贅沢な庭園を造った。コメルシー城は現在も残されており、スタニスワフ・レシチニスキを偲ばせる観光地のひとつとなっている。またコメルシーは、マドレーヌの誕生の地として知られるようになり、この地で生産されるマドレーヌは名産品として広く販売されるようになった。このようにマドレーヌ製造販売が産業化され消費されるようになったのも、スタニスワフ・レシチニスキに関係したコメルシー起源説のおかげということになるのだろう。

ヴェルサイユのマドレーヌ

スタニスワフ・レシチニスキの居城のあるコメルシーで生まれたと考えられるマドレーヌだが、その後、スタニスワフ・レシチニスキが、フランス王ルイ15世の王妃となっていた娘のマリー・レクザンスカにマドレーヌを送ったところ、ヴェルサイユの王宮でマドレーヌが大人気となった。

このようなフランス王室、貴族の中に持ち込まれたマドレーヌのレシピを最初に文献に記したのは、18世紀の料理人で多数の料理書の著者でもあるムノンである。1755年にムノンが出版した『Les soupers de la Cour:宮廷の夜食』には、ガトー・ア・ラ・マドレーヌのレシピが掲載されているので以下に引用しておきたい。

【 Les soupers de la Cour 】第1巻 P282

Gateaux a la Madeleine

Sur une liver de farine, il faut une livre de beurre, huit oeufs blanc & jaune, trois quarterons de sucre fin, un demiverre d'eau, un peu de citron verd rape, ou citron confit hache tresfin, fleurs d'orange pralinees; paitrissez tout rnsemble, & en faites de petits gateaux, que vous servez glaces de sucre.

小麦粉1ポンドに、バター1ポンド、卵白と卵黄8個、上質の砂糖1ポンドの4分の3、コップ半分の水、すりおろしたライムまたはレモンの皮を非常に細かく刻んだもの、オレンジフラワーのプラリネを加え、全体をこねて小さなケーキ型にして、砂糖でコーティングして提供する。

ムノンはフランス料理史に足跡を残す重要な人物であるが、個人についての情報が少ないことから、長年謎の多い人物であるとされてきた。しかし近年調査が進んで、ムノンはスタニスワフ・レシチニスキの娘のマリー・レクザンスカの料理人として働いていたことが分かったのである。(詳細は「ムノン」を参照して頂きたい)

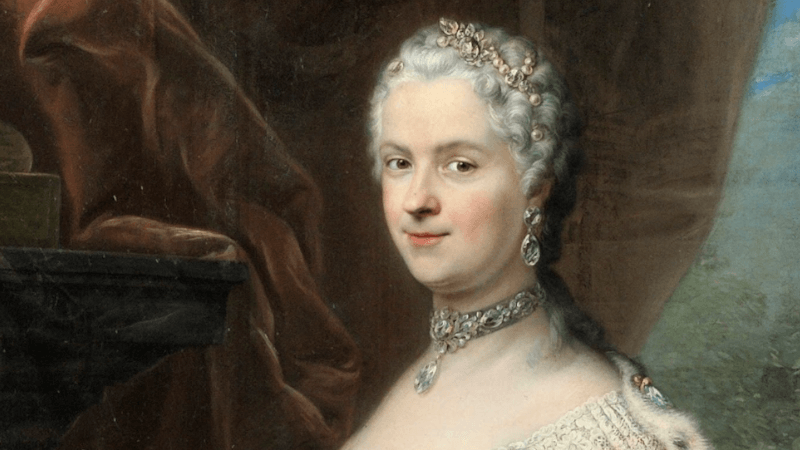

マリー・レクザンスカ

マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyn'ska:1703-1768)は、スタニスワフ・レシチニスキの次女である。父と娘の姓が違っているのは、ポーランド語読みはレシチニスキであるが、フランス語読みだとレクザンスカになるからである。マリー・レクザンスカは、1725年にルイ15世と結婚して、その後に2男8女を産んでいる。長男のルイ・フェルディナンの息子がルイ16世となるので、マリー・レクザンスカはルイ16世の祖母ということになる。

マリー・レクザンスカ:Marie Leszczyn'ska

しかしルイ15世は1734年頃から、何人もの公的愛妾を持つようになり、マリー・レクザンスカとは疎遠になり始めていた。1745年にはポンパドゥール夫人を公妾として側に置くようになり、ポンパドゥール夫人を中心に文化・芸術・思想が花開き、ポンパドゥール夫人も自身が政治にも関与することで宮廷内で大きな影響力を持つようになっていった。マリー・レクザンスカはルイ15世の正妃であるが、こうした時代の寵児になった公妾のためか、あまり表舞台で取り上げられることのない影の薄い王妃となってしまっている。

ジョゼフ・ムノン

料理人のムノンが、いつからいつまでマリー・レクザンスカに仕えていたのか、正確な期間は分からない。ただムノンが1739年に最初の料理書を出版していることから、既にその頃にはマリー・レクザンスカの料理人を引退していたものと考えられる。しかしムノンが最初のマドレーヌのレシピを1755年に記したということは、マドレーヌの起源説と合わせて考慮すると、かなり早い時期にそのレシピを知って書き記したということになる。こうした情報の早さからも、ムノンがマリー・レクザンスカの料理人として働いていたということが裏付けられるように思える。ムノンは引退後もマリー・レクザンスカの料理人たちと関係を持ち、情報共有することが出来ていたのではないだろうか。マドレーヌのレシピが記されている『Les soupers de la Cour:宮廷の夜食』は、王侯貴族の高級料理のための料理書である。よってここに最初のマドレーヌのレシピが記されているということは、やはりマドレーヌは、スタニスワフ・レシチニスキから、娘のマリー・レクザンスカへと伝えられ、それがヴェルサイユ宮殿で大人気となったということの裏付けでもあるように思われる。(詳細は「ムノン」を参照)

二コラ・ストレー

二コラ・ストレー(Nicolas Stohrer)は18世紀を生きたパティシエである。二コラ・ストレーは、始めスタニスワフ・レシチニスキのもとで働いていたが、1725年にマリー・レクザンスカがルイ15世と結婚してヴェルサイユ宮殿に移ると、付き従ってマリー・レクザンスカのパティシエとして働くようになる。その後、二コラ・ストレーは独立し、1730年にモントルグイユ通り 51番に店を開いた。この店「Stohrer」の経営者一族は代わったが現在でも300年近く営業を続け、パリ最古の菓子店として存在している。

先に紹介したムノンがどれぐらいの期間マリー・レクザンスカの料理人として働いていたのかは不明である。しかし案外、二コラ・ストレーと同じように、最初はスタニスワフ・レシチニスキの料理人であったムノンが、マリー・レクザンスカに従ってヴェルサイユ宮殿に入ったのではないかと推測している。スタニスワフ・レシチニスキは娘の嫁入りにあたり、高い技術と知識を持つ優秀な料理人とパティシエを付けてフランス宮廷に送り出したのではないだろうか。そのように想像すると、スタニスワフ・レシチニスキの娘に対する親心を感じるが、それと同時に、亡命してアルザスでくすぶっていたスタニスワフ・レシチニスキが、娘の婚礼というチャンスを活かして再起しようとしていたのを感じる。スタニスワフ・レシチニスキにとって、美食はひとつの外交上の切り札だったのである。

さてパリにある菓子店ストレーは、ババ(Baba)というお菓子がスペシャリテである。実は、このババもスタニスワフ・レシチニスキに由来するお菓子なのである。そのことを『食通年鑑』を編集していた19世紀の美食家、グリモ・ド・ラ・レ二エール(Grimod de La Reynière)が、1807年に出版した『Manuel des amphitryons:主人必携』で次のように説明している。

【 Manuel des amphitryons 】

ババはポーランドの菓子で、ポーランド王でロレーヌとバールの大公だったスタニスワフ・レシチニスキが考案したものである。ババはサフランとカシスが主な調味料だが、上手に作る方法を知っている料理人はほとんどいない。例えば、M.ルジェ(M. Rouget)のような一流のパティシエに頼るのが無難である。頻繁に作ることができれば、失敗する可能性は低くなる。

またグリモ・ド・ラ・レ二エールの言及を補うように、1997年版の『ラルース料理辞典:ジョエル・ロブション編』では次のように解説されている。

【 Larousse Gastronomique 】

ババは、ロレーヌ地方に亡命したポーランド王だったスタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766)が、クグロフ(kouglof)があまりにも乾燥していると感じ、ラム酒を振りかけることを思いついたことがきっかけだと言われている。『千夜一夜物語』の熱心な読者だった彼は、この料理を自分の好きな英雄の「アリババ」にちなんで、「ババ」と名付けたと言われている。このケーキはナンシーの宮廷で大成功を収めた。

スタニスワフ・レシチニスキのもとでパティシエだったストレーは、このレシピを完成させ、パリのモントルグイユ通りにある自分の店の名物料理として、シンプルに「ババ」という名前で提供するようになった。1850年頃、ババに触発されたパティシエたちが、ボルドーでは「フリブール:fribourg」、パリでは「ブリア・サヴァラン:brillat-savarin」(これが後に「サヴァラン」となる)、「ゴレンフロ:gorenflot」などを作り出していった。

ここでもババはスタニスワフ・レシチニスキに由来する菓子であると説明されている。もともとアルザス地方にはクグロフという菓子があるが、スタニスワフ・レシチニスキは食べやすいよう酒を染み込ませることを考えたようである。当時はまだラムという蒸留酒が普及していなかったので、実際にスタニスワフ・レシチニスキがかけた酒は、マラガワインのような甘めの酒だったのではないかと考えられている。パリのストレー(Stohrer)でもラム・ババの販売を始めたのは1830年頃だとしており、有名なラム・ババが一般的になるのはスタニスワフ・レシチニスキの死後ということになるだろう。

マドレーヌの項なので、ババについて深く語ることはしないが、それでもマドレーヌやババの由来に、スタニスワフ・レシチニスキが関係しているということは興味深い。スタニスワフ・レシチニスキはヴォルテールやルソーとも親交があり、食、文化、芸術に深い理解を示した人物だった。そのことをこれら菓子にまつわる由来話は示すものともなっている。

巡礼由来のマドレーヌ起源説

別のマドレーヌ起源説に、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の時代からとするものがある。マグダレナという若い女性が、この巡礼のシンボルである貝殻の形をしたケーキを巡礼者に出したのが始まりで、これがフランスに伝わったという。サンティアゴ・デ・コンポステーラは聖ヤコブが祀られている巡礼の到着地であり、この都市には帆立貝のモチーフがいたる所に見られる。フランス語では、帆立貝のことを「聖ヤコブの貝」(coquille Saint-Jacques、コキーユ・サンジャック)と呼ぶ。聖ヤコブはもともと漁師であったことや、聖ヤコブのシンボルが帆立貝だからである。マドレーヌは帆立貝の型であることから、これをマドレーヌの起源の根拠とする見方もある。

マドレーヌが帆立貝の型で焼かれることから、この説も一見するともっともらしく思えるのだが、わたしはこの説の信憑性はもっと問われるべきであると考えている。なぜならばマドレーヌの繊細な味わいは確かに素朴ではあるが、それと同時に宮廷文化を背景に人気を得ることが出来た優雅さや繊細さも持ち合わせる菓子だからである。華やかな宮廷を背景に食べられていた菓子と、巡礼者の苦行の旅のための菓子とでは、その本質的な性格は必然的に大いに異なってくるように思える。

またマドレーヌのような繊細な味わいを楽しむには、やはり紅茶が最も合う飲み物である。しかし18世紀フランスの紅茶はまだ高価であり、当時は上流階級の飲み物としてしか知られておらず、庶民にまで紅茶を日常的に飲むという習慣が広がることはなかった。こうした背景から考えてもマドレーヌには宮廷文化的な要素があるのが感じられる。よってボロボロになってようやくたどり着く巡礼者向けの菓子を起源とするよりは、その繊細さゆえにフランス宮廷に由来する菓子だったとする方が、しっくりくるようにも思える。

またルイ14世はサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼に対する制限を課し、実質的に巡礼を禁止する措置を導入した。これにより18世紀から19世紀にかけて巡礼は衰退することになった。マドレーヌの誕生が18世紀頃であることから考えると、やはり聖ヤコブや、サンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼とこれを結びつけようとするのは違和感があるように思える。

結果的にサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼を起源とする説は、マドレーヌの形が帆立貝であることに多くを負っているように思えるが、そもそも本来のマドレーヌの形がなぜ帆立貝であるのか、またさらに突き詰めると、マドレーヌの形はそもそも帆立貝の形をしていたのかということも問われるべきであろう。

なぜマドレーヌは貝型なのか?

マドレーヌが貝殻の型で焼かれることにも何らかの意味があるのだろうか。これを聖ヤコブの巡礼と関係付けて起源とするのは拙速であるように思える。それを理解するためには、マドレーヌが誕生した当時の美的価値観がどのようなものだったか、その背景を理解することも重要ではないだろうか。

17世紀~18世紀のフランスは、バロックおよびロココの時代である。バロック様式とは、16世紀後半から18世紀初頭にかけてヨーロッパで広まった芸術の様式であり、バロックという言葉は「いびつな真珠」を意味している。ロココ様式は、美術史で使われる用語で、バロック様式に続く美術様式である。ロココ様式は18世紀のルイ15世のフランス宮廷から始まり、やがてヨーロッパ全体に伝搬することになった。

ロココ(Rococo)は、ロカイユ(rocaille)に由来する言葉であり、ロカイユとは岩の意味である。バロック時代のグロット(庭園洞窟)は貝殻で装飾された岩組を特徴としたが、これが1730年代に流行することになる。やがて貝殻の曲線を多用したインテリア装飾はロカイユ装飾(ロカイユ模様)と呼ばれるようになった。豪壮・華麗なバロック様式に対して、ロココ様式は優美さや繊細さを特徴としており、正にスタニスワフ・レシチニスキ、あるいはその娘でルイ15世に嫁いだマリー・レクザンスカ、そしてムノンの生きた時代の美的価値観を支える様式であったと言っても良い。

マドレーヌの貝型は、こうしたロココ様式を反映した、フランス宮廷文化を背景に誕生した菓子だったと考えることが出来るのではないだろうか。マドレーヌが貝殻の形をしているのは、当時のフランスにあった美的価値観が反映されたものだったからかもしれない。こうした経緯を考慮するならば、やはりマドレーヌの起源は巡礼由来の説に勝って、スタニスワフ・レシチニスキがその由来に深く関係した起源説の可能性の方が非常に高くなると言える。

ルイ15世の正妃だったマリー・レクザンスカは、父親に由来する菓子:マドレーヌをもってヴェルサイユのサロンで人々をもてなしたことだろう。その際には紅茶が供されたと思われる。このようなマドレーヌの繊細な味わいの組み合わせは、後代、作家のマルセル・プルーストが小説『失われた時を求めて』で「紅茶に浸したマドレーヌ」を登場させたことで、さらにフランス人の価値観に深く刻み込まれることになったのだと思う。

宮廷サロンのマドレーヌ

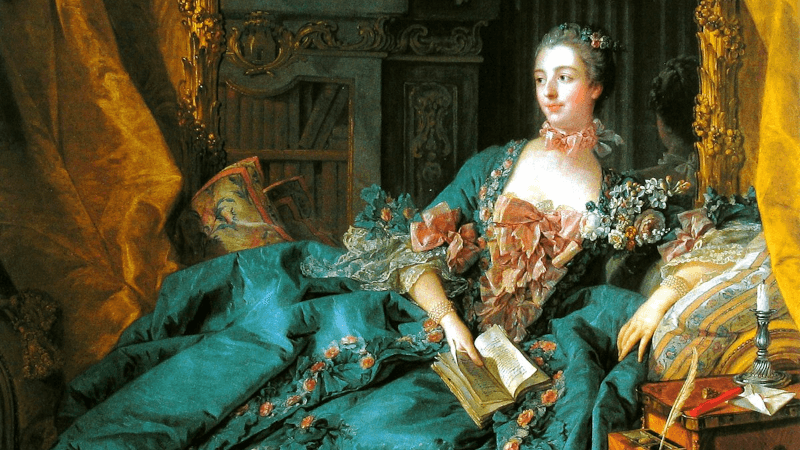

ルイ15世は正妃のマリー・レクザンスカだけでなく、多くの女性を公妾としていたフランス国王であった。そのなかでも特に、マダム・ポンパドゥールという美貌と才能のある公妾が有名である。彼女のサロンは先進的な思想家や知識人たちを引き付け、コーヒーやチョコレートのような刺激の強い飲食物でもてなしを行なっていた。こうした時代の寵児を集めた華やかなサロンに対して、マリー・レクザンスカのサロンは地味な感じであったことは否めない。しかしマリー・レクザンスカのサロンで供されていた菓子のマドレーヌが、王宮で人気を博し大ヒットすることになったのである。

このように正妃と公妾のサロンは、対照的だったと思われる。そもそもロココ時代のファッション・リーダーはマダム・ポンパドゥールである。彼女こそがロココの牽引者であり、ロココ様式というものはマダム・ポンパドゥールの価値観が強く反映されたものだったと言っても過言ではないだろう。彼女のサロンにはヴォルテールやディドロなどの啓蒙思想家が集い、陶磁器のセーヴル陶磁器工場は、マダム・ポンパドゥールの出資を受けて王立窯として繁栄することになった。またマダム・ポンパドゥールは画家のブーシェを重用し、セーヴル陶磁器工場や、ゴブラン織工場で生産される工芸品のデザインを任せていた。さらにはブーシェには宮廷劇場の舞台デザインから舞台衣装、各種の室内装飾、マダム・ポンパドゥール自身のドレスやアクセサリー類のデザインも行わせていたのである。つまりマダム・ポンパドゥールはロココそのものを体現していたとも言える。

マダム・ポンパドゥール(1721-1764)ブーシェ作

さてマドレーヌに話を戻すと、マリー・レクザンスカの供する菓子マドレーヌもまた、やはり時代の価値観を反映して貝を模したロココ様式の型に入れて焼かれたのではないだろうか。マリー・レクザンスカは内障的で静かなイメージであるが、やはり時代のロココ的な価値観は、マドレーヌという菓子にも深く影響を与えていたと思われる。こうした時代背景を考えるならば、やはりサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼の過酷な旅に由来してマドレーヌが帆立貝の型で焼かれたことが主たる理由であるとは思えなくなってくる。

マドレーヌが、スタニスワフ・レシチニスキ、あるいは娘のマリー・レクザンスカに由来していること。さらにはそのレシピを最初に記して出版したのがムノンであったということは、単なる偶然ではなく、何らかの関係があったからだと考えさせられてしまうのは私だけではないだろう。スタニスワフ・レシチニスキ(ロレーヌ公)が、ロレーヌ地方にあるコメルシー城でマドレーヌを食べたのは「1755年」であったとされている。ムノンが最初にマドレーヌのレシピを記した料理書を出版したのも1755年であったことを考えると、ここにも何らかの関わりがあるように思えてならない。逆の発想からするとムノンが1755年にレシピを記したことにかこつけて、1755年にロレーヌでマドレーヌが始まったとする起源説が生まれたのではないかとも言えそうである。

ムノンがマドレーヌの起源に関係しているという説はまだ存在していないが、ムノンがマリー・レクザンスカのもとで料理人を務めていたことが明らかになった今、今後はこの可能性も検討され調査が進むのではないかとわたしは考えている。これはマドレーヌの形が帆立貝の型に入れられて焼かれているということと、どこかつながるものがあるようにも思える。よって次にマドレーヌがどのように帆立貝の型になっていったのか、その経緯を考察することにしたい。

帆立貝の形はいつから

ロココ由来のマドレーヌは、その時代の美的価値観を反映して貝の形に焼かれたと思われるが、本当にその時代のマドレーヌは貝の形をしていたのだろうか。こうした疑問がわたしの頭をよぎったのは、ムノンが1755年に記した『Les soupers de la Cour:宮廷の夜食』にあるマドレーヌのレシピを見なおしたことが理由である。 (そのレシピは先に引用してあるのでこのリンクから参照)

このムノンのレシピがマドレーヌの文献初出だが、ここには焼く工程説明が省略されている。そのためにどのような型に流し込んでマドレーヌを焼くのかは分からない。こうしたレシピの書き方から見て、当時は型に流し込まずに、そのまま天板に生地を載せて焼いていたのかもしれない。現代人の我々は、帆立貝の型で焼かれることがマドレーヌであるように思っているかもしれないが、当時はそのような型に流し込んで焼くという概念そのものがなかったのかもしれない。

もうひとつ、わたしがマドレーヌが始めから貝の形をしていたのかについて疑問を持つようになった理由は、他の起源説である。それは19世紀前半に、パティシエのジャン・アヴィス(Jean Avice)が、アスピック型で焼いてマドレーヌを発明したという説である。このジャン・アヴィスはフランス革命前にマリー・アントワネットのパティシエを務め、フランスの首相や外務大臣を務めたタレーランの厨房で働いていた人物である。またジャン・アヴィスは現在に通じるシュー生地のレシピを考案した人物であり、フランス料理の大巨匠となるアントナン・カレームの師でもあった。

ジャン・アヴィスがパティシエとして後世に残した影響は大きいのだが、マドレーヌの考案者だったとするのは明らかに間違いである。なぜならムノンがマドレーヌのレシピを記したのは1755年であり、ここからしてマドレーヌは18世紀中頃には既に存在していた菓子だったからである。しかしわたしはこの説には見過ごせない点があると思う。それはマドレーヌをアスピックの型に入れて焼いたという部分である。逆に言えば「それまでマドレーヌは型に入れて焼かれてはいなかった」ということになるのではないだろうか。つまりそれまでマドレーヌは帆立貝の型であるとは決められていなかったということになる。

ジャン・アヴィスが使ったのはアスピック型とあるだけで、実際にはそれが帆立貝型だったのかどうかまでは分からない。これ以前の文献を見ても、マドレーヌを型に入れて焼くというレシピの記載が無いことから考えると、やはりジャン・アヴィスが最初に型に入れてマドレーヌを焼き始めた可能性が高いように思える。

19世紀前半のマドレーヌ

こうした貝型がいつから実際に使われるようになったのか。この疑問を解明するために、過去に出版されたフランス料理書の調査を行なった。過去に出版された料理本からマドレーヌのレシピの変遷を追うことで、マドレーヌがどのような形に焼かれるようになったのかを明らかにすることにしたい。

1807年刊 『Le cuisinier impérial』

1807年にアンドレ・ヴィアール(André Viard)によって出版された『Le cuisinier impérial』には、パテ・ア・ラ・マドレーヌ(Pâte à la Madeleine)のレシピがある。ここには焼き方について以下のような指示がある。

【 Le cuisinier impérial 】

Pâte à la Madeleine

型またはいくつかの小さな型にバターを塗って、中に配置する。 低温のオーブンで焼く。

ここで注目すべきことは、レシピには「小さな型」とあるだけで、マドレーヌ型(帆立貝型)と指示されていないことである。この内容からすると、小ぶりのものであればどのような型であっても良いような書き方である。その理由は、現代のようにマドレーヌに決まった金型が、当時はまだ存在していなかったからではないだろうか。これは「ジャン・アヴィスがアスピック型を使って焼き始めたと」いう起源説とも調和しているように思える。

このヴィアールの料理書が、19世紀早期からマドレーヌのレシピを紹介しているという点は重要である。19世紀はフランス革命を経て、社会的な価値観が大きく変化した時代である。料理も同様で、王侯貴族という階級が無くなり、それまで彼らに仕えていた料理人たちは、自身で料理店を開き、上流ブルジョワジーのもとで働くようになった。つまり王政が崩壊したことで、料理そのものも大きな変革が求められるようになった時代だったのである。

しかしこうした激変の時代に、後世に伝えられるべき二人の料理の巨匠が登場することになった。ひとりはアントワーヌ・ボーヴィリエ、そしてもうひとりはアントナン・カレームである。ここから彼らの料理書を紐解き、19世紀前半のマドレーヌの形を確認することにしたい。

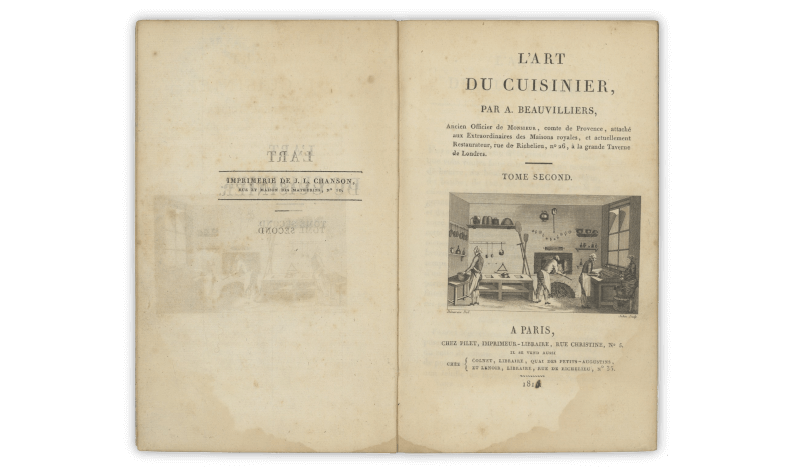

アントワーヌ・ボーヴィリエ

1814年刊 『L'art du cuisinier』

次の資料はアントワーヌ・ボーヴィリエ (Antoine Beauvilliers:1754‐1817)という、18世紀の後半にパリで最初の本格的なレストラン「ラ・グランデ・タヴェルヌ・ド・ロンドル」を経営した有名な料理人の著作である。1814年に出版された名著『L'art du cuisinier』第2巻には次のような重要なマドレーヌについての説明があるので、原文も合わせて引用しておく。

【 L'art du cuisinier 】

Gâteau à la Madeleine.

Cassez dix œufs; séjDarez les blancs des jaunes; ajoutez aux jaunes trois quarterons de sucre en poudre , une pincée de citron vert haché et un peu de sel fin; battez le tout ensemble, comme pour un biscuit; joignez-y une demi-livre de farine passée au tamis , et mêlez le tout; incorporez dans cet appareil une demi-livre de beurre fin clarifié; prenez six blancs d'œufs; fouettezles : lorsqu'ils seront bien pris , mclez-les légèrement dans votre pâte; vous aurez beurré des petits moules à Madeleine; remplissez-les de cette pâte, et mettez-les cuire à un four doux; observez qu'à leur faut plus de cuisson qu'à des biscuits : si vous n'avez pas de petits moules, faites une grande caisse de papier; mettez-y cette pâte; faites cuire , et coupez ce gâteau en losange, ou comme il vous plaira, et servez.

卵を10個割り、卵黄と白身を分けておく。卵黄に4/3の砂糖、刻んだレモン少々、塩少々を加え、ビスケットと同じように全体を泡立て、ふるった小麦粉1/2ポンドを加え、全体を混ぜ合わせる。これに0.5ポンドの上質な澄ましバターを混ぜる。卵白6個をよく泡立て固まったら生地と軽く混ぜ合わせる。

小さなマドレーヌ型があればバターを塗り、生地を詰めて、オーブンで弱火で焼く。なおビスケットよりも長くオーブンで焼く必要がある : 小さな型がない場合は、紙で大きな型を作り、その中にこのペーストを流し入れて焼き、これをガトー・ロザンジュ(ダイヤモンド型:菱形)かお好みの形にカットして盛り付ける。

注目すべきところは「小さなマドレーヌ型:petits moules à Madeleine」と言及されているところである。この頃には専用のマドレーヌ型というものがあり、マドレーヌを焼く場合は、こうした型に入れて焼かれるようになっていたものと考えられる。しかしボーヴィリエはその型がどのような形状のものかは特に言及していない。

さらに興味深いことに、ここでは一度に多くのマドレーヌを作る方法も説明されている。大きなマドレーヌを焼き、ガトー・ロザンジュの形、つまり菱形にカットして小さく分けて出す方法である。この方法から考えると、当時のマドレーヌはその形が帆立貝型であることに必ずしも限定されていなかったことが読み取れる。

ちなみに1824年には、ロンドンで英訳されたボーヴィリエの著書『The art of French cookery』が出版される。マドレーヌの説明を確認すると、『L'art du cuisinier』と全く同じ説明である。マドレーヌ型の存在に言及しているところは重要で、当時イギリスでもマドレーヌはこうした型をつかってつくられていたと思われる。しかし当時のイギリス人たちはフランスのことを知らなければ、帆立貝型で焼くことなど考えもしなかっただろう。このボーヴィリエの英訳著書では型について何も語られておらず、各地で思いおもいの型をつかってマドレーヌは焼かれていたのではないだろうか。

1837年刊 『Le nouveau Cuisinier Royal』

アントワーヌ・ボーヴィリエの死後、1835年に出版された料理書である。マドレーヌについては次のような説明が書かれている。

【 Le nouveau Cuisinier Royal 】

ボウルに小麦粉1ポンド、砂糖同量、バター半ポンド、オレンジフラワー少々、卵6個を入れて全体を混ぜ、バターを塗った型に入れて、オーブンで弱火で焼く。

ここでも型にバターを塗り、流し込むことまでは書かれているが、型そのものにどのようなものを使うべきかについては言及されていない。つまり帆立貝型でなければならないとは指示されていないのである。こうした書籍からマドレーヌを追ってゆくと、18世紀前半のマドレーヌは必ずしも帆立貝型に焼かれてはいなかったと言えそうである。

アントナン・カレーム

フランス料理の巨匠、アントナン・カレーム(Marie-Antoine Carême dit Antonin Carême:17832‐1833)は、フランス料理史に欠かすことの出来ない最重要人物のひとりである。カレームの父親は石工職人をしており、貧しい家庭の16番目の息子として産まれた。子供の時からレストランに働きに出され、頭角を現すようになる。17歳の時にタレーランの目に留まり、対外関係省が置かれていたオテル・ドゥ・ギャリフェのパティシエだったジャン アヴィスも師匠のひとりとなる。(主たるカレームの師匠はパティシエのシルヴァン・バイイである)アントナン・カレームの師匠たちはいずれもパティシエであり、カレームはもともとパティシエとして認められた人物だったのである。

菓子の専門家であるにも関わらずアントナン・カレームがマドレーヌに言及している回数は少ない。アントナン・カレームの菓子は、古代の神殿や廃墟などの建築物を模した、壮大なの構築物であり、それに比べるとやはりマドレーヌは地味で家庭的な感じの菓子だからかもしれない。それでも当時の巨匠だったカレームがマドレーヌについてどのように言及をしていたのかは、当時を知るために非常に重要である。以下、数冊の記述を取り上げてみることにしたい。

1814年刊 『Le pâtissier royal parisien』第1巻

まず最初に取り上げるのは1814年に出版された『Le pâtissier royal parisien』P422である。カレームはここで「Ermitage Parisien」という菓子の作り方を説明しており、その工程のなかでマドレーヌ型を使う説明をしている。これはマドレーヌそのものの説明ではないが、使うマドレーヌ型が「petits moules à Madelaines cannelés」であると書いている。これはカヌレと同様に「ひだある小さなマドレーヌ型」という形状を意味すると思われ、金型の溝状のヒダによって貝殻のような形状をしていいたのではないかと推測される。

しかしなぜカレームはこのようなマドレーヌ型の説明をする必要があったのだろうか。もしマドレーヌが昔から帆立貝型と決まっていたのであれば、このようなまどろっこしい表現はせずに、単に帆立貝型とだけ記したはずである。つまり、こうした説明であるというところに、当時のマドレーヌが決まった形でつくられてはいなかったということが見えてくるのである。

1815年刊 『Le pâtissier royal parisien』第2巻

この本の正式タイトルは『Le pâtissier royal parisien ou Traité élémentaire et pratique de la pâtisserie ancienne et moderne』である。翻訳すると「パリの王室御用達パティシエ、あるいは古今東西の菓子作りの初歩的かつ実践的な論考」という長い書名になる。この中にマドレーヌのレシピの記載があり、以下6種類のマドレーヌについて説明されている。

・ MADELEINES AU CÉDRAT

・ MADELEINES AU RAISIN DE CORINTIIE

・ MADELEINES AUX PISTACHES

・ MADELEINES AUX CEDRATS CONFITS

・ MADELEINES AUX ANIS BLANCS

・ MADELEINES EN SURPRISES

この本でカレームはかなり詳細にマドレーヌの作り方を解説している。わたしはこの時代の料理文献をかなり読んできたが、ここまで念の入った詳細で分かり易い説明はない。また澄ましバターを型に注ぎ、バターで焼き型の表面をコーティングしてからそのバターを生地に戻し、その生地をマドレーヌ型に流し込むという方法を紹介しており、カレーム自身もこの方法が最良だろうというコメントも書き加えているぐらいである。

さて肝心のマドレーヌ型についてであるが、澄ましバターを注ぐ等の詳細な説明はあるが、マドレーヌ型そのものがどのような形状なのかの説明はまったく書かれていない。カレームが使っていたマドレーヌ型は、帆立貝の形をしていたのかどうかは謎のままである。

1836年刊 『French cookery』

この本はアントナン・カレームの死後、1836年にロンドンで出版された英訳本である。正式なタイトルは、『French cookery: comprising L'art de la cuisine francaise, Le patissier royal, Le cuisinier parisien』である。つまりこの本は、カレームが生前に出版した『L'Art de la cooking française au XIX e siècle』、『Le patissier royal』、『Le cuisinier parisien』を一冊に集約した料理本である。

この本に掲載されているマドレーヌに関する情報は、先に述べたフランス語版に掲載されている内容と全く同じであり、ただ英訳されただけだと言って良い。英語版の掲載個所も参考までに示しておくことにしたい。

・ マドレーヌ型について P228

・ マドレーヌのレシピについて P259

19世紀前半の料理の巨匠だったカレーム、およびボーヴィリエの著作からマドレーヌ型の形状を探ろうとしたが、はっきりとした形状に関する記載というものはなく、19世紀前半のマドレーヌは、まだ必ずしも帆立貝型につくられてはいなかったと思われる。

19世紀中頃のマドレーヌ

19世紀中頃にイギリスに、フランス料理のシェフとして活躍したイタリア系英国人のチャールズ・エルミー・フランカテリ(Charles Elmé Francatelli:1805-1876)がいる。彼はパリの料理学校で学び、それからアントナン・カレームの元で働いてシェフ・パティシエとしての技能を習得した。その後、イギリスに帰国してキャリアを積み、1841年にはヴィクトリア女王直属の料理長兼給仕長となり、その後も高級クラブやホテルなどの料理長を歴任した料理人である。

フランカテリは生涯で4冊の料理書を出版しており、以下にその料理書のリストを示しておく。

・ 1846年『The Modern Cook』

・ 1852年『A Plain Cookery Book for the Working Classes』

・ 1861年『The Cook's Guide and Housekeeper's & Butler's Assistant』

・ 1862年『Royal English and Foreign Confectionery Book』

フランカテリは、『The Modern Cook』にマドレーヌのレシピを掲載しているので、そこに記されている内容を説明しておきたい。

1846年刊 『The Modern Cook』

『The Modern Cook』はフランカテリの最初の著作で、「現代料理」というタイトルである。これにはサブタイトルも付いていて、「あらゆる分野の料理芸術のための実用的なガイドブック:大規模な施設にも個人家庭の使用にも適応できる」とあり、利用目的や読者層は広範囲にわたるものを想定して書かれている。

この料理本のP404には、1290番目の掲載レシピ「マドレーヌ」がある。マドレーヌを流し込む型の説明は以下のように書かれている。

【 The Modern Cook 】

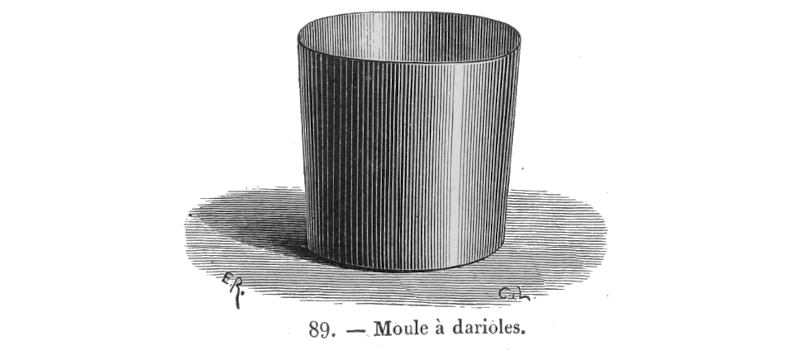

a sufficient number of small fluted or plain dariole or madeleine moulds

十分な数の、ひだ付の型、プレーンなダリオール型、またはマドレーヌ型

フランカテリはカレームの弟子だけあり、カレームの言及していた「ひだ付の型」をマドレーヌ型にしている。次はプレーンなダリオール型である。ダリオールとは、フランスで中世から使われてきた円錐台の形をした小さな料理用の型である。言ってしまえば金属製のカップのことである。そして最後がマドレーヌ型だが、これも例によってどのような形状をしているのかは詳しく説明されていない。

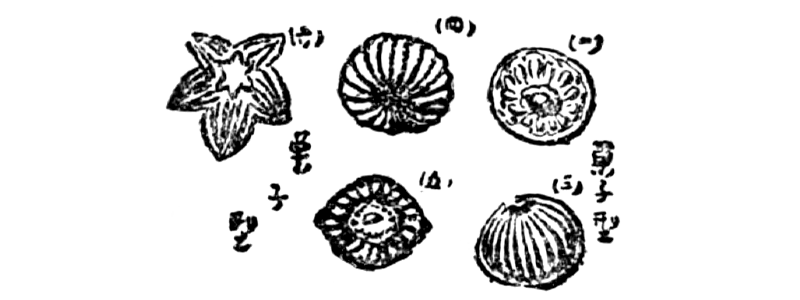

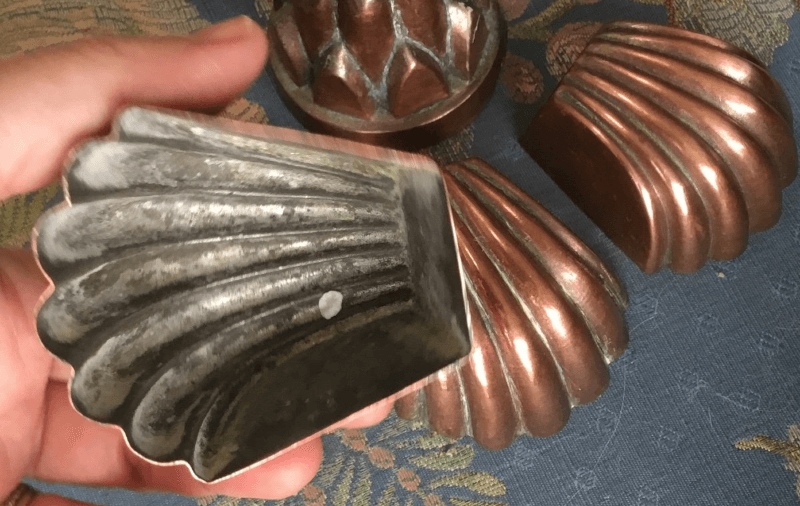

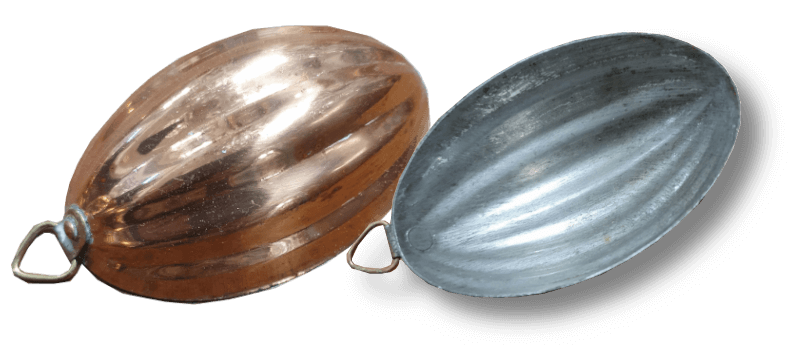

左と中央:fluted mould 右:plain dariole mould

いずれにせよ、この時代のマドレーヌは、帆立貝型と限定されず、さまざまな型に流し込まれ焼かれていたということになるのだろう。いつのまにかフランスのマドレーヌは帆立貝型に限定されるようになってゆくが、日本ではフランスと異なり、ひだ付型(fluted mould)がマドレーヌの形として多く見られる。日本ではこうしたマドレーヌ型のことを「菊型」と呼ぶのだが、この件についてはもっと後で詳しい説明を行うことにする。

19世紀初頭から中盤までの、つまりジャン・アヴィス→カレーム→フランカテリという三代の師弟関係のマドレーヌを確認したが、具体的にマドレーヌ型がどのような形状なのかは非常に分かりにくい。しかしもう少し時代が下がり19世紀後半になると、料理書の中に図版が入るようになるので、これによってマドレーヌの形が明確になってくる。こうした19世紀後半の料理書を取り上げ、以降はその形状を説明することにしたい。

19世紀後半のマドレーヌ

19世紀後半の料理書には図版がより多く含まれるようになり、これによって当時のマドレーヌがどのような形状をしていたのか、具体的に把握することが出来るようになっている。そうした図版を含む料理書を、以下紹介することにしたい。

ジュール・グフェ

ジュール・グフェ(Jules Gouffé:1807-1877)は、フランス人シェフ兼パティシエである。グフェは、2 Rue Saint-Merriで菓子店を開いていた父のもとで学び始め、この店によく訪れていたカレームにわずか17歳でその才能を認められた。グフェは7年間カレームのもとで働き、師のスタイルを完全に自身のものにしたことから「装飾的料理の使徒:l'apôtre de la cooking décorative」の愛称で知られるようになった。カレームがジュール・グフェに与えた影響は非常に大きく、そのことはグフェの著書に残された図版の数々からも明らかである。

ジュール・グフェは4冊の料理書を出版している。

・ 1867年『Le Livre de Cuisine』

・ 1869年『Le Livre des conserves』

・ 1872年『Le Livre de soupes et des potages』

・ 1873年『Le Livre de Pâtisserie』

ジュール・グフェの著作は図版が豊富であり、様々な菓子の形状を確認するに非常に良い条件がそろっている。ジュール・グフェの著作にあるマドレーヌについての個所を紹介することにしたい。

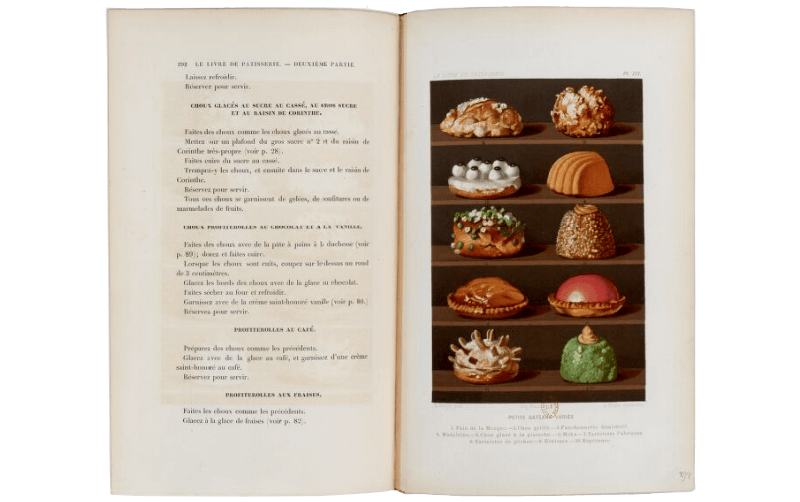

1873年刊『Le livre de pâtisserie』

ジュール・グフェが晩年に著した菓子の本が『Le livre de pâtisserie』である。英語版のタイトルは『The Royal Book of Pastry and Confectionery』で1874年に弟でパティシエだったアルフォンソ・グフェによって翻訳されロンドンで出版されている。この本の特徴は何と言ってもE.ロンジャの油絵とデッサンによる10枚のクロモリトグラフと137枚の木版画が収められていることで、質の高い図版を堪能することが出来る。この料理書のなかに以下のマドレーヌの図が掲載されている。

何冊もの文献を調査する中で、この料理書もざっと目を通していたのだが、最初このマドレーヌの図版を見逃してしまっていた。後の方にマドレーヌのレシピが記載されている部分があり、そこを読んでゆくと図版のページが指定されていたので、戻って確認するとこの図が掲載されていたという訳である。なぜ見逃していたかというと、現代のマドレーヌと形があまりにも異なり、その印象が違ったものだったからだろう。

現代のマドレーヌは、もっと薄く平たい形をしているが、この当時のマドレーヌは、ぼってりしていて短く丸みを帯びた形だったようである。このマドレーヌには溝があり。これを帆立貝の型だと言えるのかどうかはさておき、今までの文献でははっきりとは語られていなかった貝に近い形状になっていることは理解できる。

興味深いことに、マドレーヌのレシピのところではなく、別の菓子「PELERINES A LA MARMELADE DE POMMES A LA CANNELLE」の作り方のところでもマドレーヌ型が使われており、ここにマドレーヌ型に関する以下の説明がある。

【 Le livre de pâtisserie 】P297

Beurrez très-légèrement des moules à madeleine, en coquille

貝殻のマドレーヌ型に軽くバターを塗る

それまでの主要な料理文献ではっきりとは言及されてこなかったマドレーヌ型が、貝殻の形状であることをここで言及しており、かなり重要なポイントだと言えるだろう。また同書の別のレシピには、次のような他の表現も見られる。

【 Le livre de pâtisserie 】P351

Remplissez des moules à madeleine à forme de griffe.

爪のような形のマドレーヌ型に(生地を)詰める

確かにこのような型だと、猫の手(爪)のような形状に見えなくもない。いずれにしても19世紀後半のマドレーヌ型は、ぼってりとした丸みを帯びた形状につくられていたと考えるべきなのだろう。

『Le livre de pâtisserie』にはマドレーヌそのもののレシピももちろん説明されており、P298~P301迄に以下の7種類が掲載されている。

・ MADELEINES AU CEDRAT

・ MADELEINES AU RAISIN DE CORINTHE

・ MADELEINES EN SURPRISE A L'ANANAS

・ MADELEINES EN SURPRISE AUX FRAISES

・ MADELEINES EN SURPRISE AUX PISTACHES

・ MADELEINES EN SURPRISE AUX ABRICOTS

・ MADELEINES EN SURPRISE A LA CREME D'AVELINES

レシピを確認すると、リストの上位ふたつはマドレーヌ型で作られているが、残りはすべてダリヨール型に入れてつくるという指示がある。こうしたレシピ内容をみても当時のマドレーヌは帆立貝型で焼かれるべきだというような強い制約のようなものは無かったのではないだろうか。

ぼってりした貝殻型のマドレーヌ、およびダリヨール型のような貝とは異なる形状のマドレーヌが存在していたことは、19世紀後半のマドレーヌの特徴だったのである。

20世紀のマドレーヌ

20世紀に入るとマドレーヌの形は、帆立貝型に定着し始めるようである。料理書には写真も掲載されるようになり、より当時のマドレーヌ型がどのようなものだったのかを理解しやすくなっている。20世紀の文献も紐解き、マドレーヌの形状を紹介することにしたい。

1911年刊『La Pâtisserie』

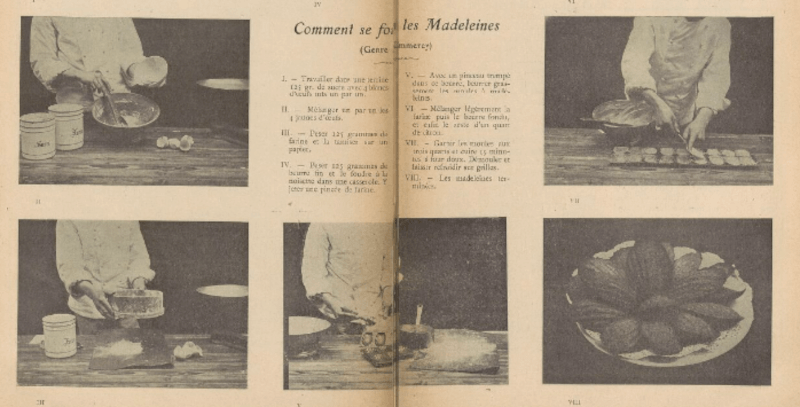

1911年に出版された『La Pâtisserie』 G. Dumont著には多くの写真が掲載され、具体的に当時のマドレーヌの形がどのようなものだったかを理解できる。同書のP100,101にはマドレーヌの作り方が一連の写真入りで紹介されている

掲載されているマドレーヌは帆立貝型で、しかも現代のマドレーヌと同じ長くて薄型である。この頃には既にこうした帆立貝型で、かつ金型も天板に複数の帆立型の窪みのあるマドレーヌ型が普及し始めていたようである。

このレシピには「Genre Commercy:コメルシー型」という記載があり、このような長くて薄型の帆立貝型のマドレーヌが、当時のコメルシー由来のものであることが示されている。このことから分かるように、長くて薄型の帆立貝型のマドレーヌはコメルシー特有の型であり、これがやがてフランス全土に広がったのである。19世紀後半までは、短く丸みを帯びたマドレーヌ型だったが、やがてコメルシーのマドレーヌ型に取って代わっていったということになるだろう。その理由と考察は後に述べることにするが、現在のような帆立貝型のマドレーヌが定着した時期というのは、料理書の調査から19世紀末から20世紀の初頭にかけてのことだったということが理解できるようになるのである。

1941年刊『Cuisine avec et sans tickets』

フランス料理界の巨匠:プロスピエール・モンタニエが、1941年に出版した『Cuisine avec et sans tickets』にもマドレーヌのレシピがあり参考にしておきたい。そこには「Madeleine de Commercy」として、マドレーヌ誕生の地であるとされるコメルシーの名を冠する名前になっている。以下は掲載されているレシピである。

【 Cuisine avec et sans tickets 】

コメルシーのマドレーヌ

分量:砂糖250グラム、小麦粉200グラム、バター250グラム、卵5個、レモンシュガー25グラム。操作:ボウルに砂糖と卵2個、レモンシュガーを入れる。これらが白くなるまで泡立てる。次に、他の卵を1つずつ加え、なおかつ作業する。混ぜ合わせたものが盛り上がってきたら、小麦粉と澄ましたバターを加え、冷ます。冷たいバターを塗った専用の型に入れ、オーブンで焼く。

このレシピでは「専用の型」という表現が出ている。この型が具体的にどのような形をしているのかまでは説明が無い。ここでコメルシーのマドレーヌであると宣言しているからには、やはりこの専用の型は薄く長い「帆立貝型」でなければならないだろう。ここでモンタニエが言及している「コメルシーのマドレーヌ」は、3年前に刊行された『La Pâtisserie』の写真で示されていたような明らかな「帆立貝型」のマドレーヌであったに違いない。昔のマドレーヌと、新興の「コメルシーのマドレーヌ」は形が違うことをモンタニエはラルース料理辞典で明らかにしている。その部分を確認しておくことにしたい。

1937年刊『Larousse gastronomique』

『Larousse gastronomique』でモンタニエは「Madeleines ordinaires:普通のマドレーヌ」と、「Madeleine de Commercy:コメルシーのマドレーヌ」の両方を掲載している。両者のレシピの違いは粉や砂糖やバターの配合が異なるのは当然のことであるが、コメルシーのマドレーヌの方には英語版では「Special butterd madeleine mould」とあり、型そのものが他のマドレーヌと異なっていたのだと読める。その形は平たく長い帆立貝型だったはずであり、現代ではこれを普通のマドレーヌ型と捉えているが、当時はコメルシー産であることを特徴付けるマドレーヌ型だったと考えて良さそうである。

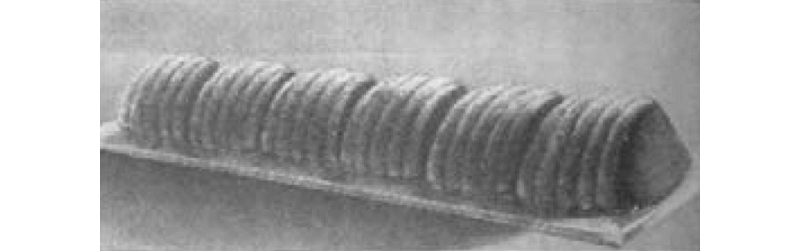

フランス語版初版のマドレーヌの項には、以下の写真が掲載されており「Madeleines faites dans des moules anciens」、つまり古い型で作られたマドレーヌというキャプションが付いている。

19世紀の型で焼かれたマドレーヌが6つ並んでいる写真なのだが、現代人はこれを見て直ぐはマドレーヌだとは分からないだろう。しかし19世紀~20世紀初頭迄は、一般的なマドレーヌの形というものは、このように短く丸みを帯びたものが主流だったのである。ではなぜ現代のマドレーヌは平たく長い帆立型になったのだろうか。それを考えるにはコメルシーのマドレーヌの背景を理解する必要がある。

コメルシーのマドレーヌ

コメルシーは、スタニスワフ・レシチニスキに由来するマドレーヌの町として知られている。しかし昔から伝統的に現在のようなマドレーヌのかたちに作られていたという訳ではない。コメルシー出身の郷土史研究家で、弁護士や判事を務めながら多くの歴史著作を残したシャルル・エマニエル・デュモン(Charles-Emmanuel Dumont:1802-1878)が、1843年に出版した『Histoire de la ville et des seigneurs de Commercy』第3巻P272 は、19世紀当時のマドレーヌの形を伝えるにおいてかなり重要な資料である。

この本はコメルシーの歴史について書かれているので、レシピが記載されている訳ではなく、あくまでも当時の地元産業(特産)という観点からマドレーヌを取り上げている。しかしその歴史背景についての言及には興味深いものがあるため、該当部分を以下に引用しておく。

【 Histoire de la ville et des seigneurs de Commercy 】第3巻P272

(コメルシーは)マドレーヌの製造が特徴である。これはペニ(paigne)と呼ばれる貝(帆立貝の古称)の形をした小さな菓子で、重さは約90~100グラム、長さは12cm、幅は8cm、厚さは4cm、端になるほど厚みがなくなる。

この菓子の発明と輸入は、ポーランド王の料理人のものとされ、また彼の料理人だったマドレーヌのものとする説もあるが、その起源についてはまったくの不明である。スタニスワフ王がこの町に来る以前から、コメルシーにゆかりのある最も古い菓子職人が作っており、当時は今よりも劣るものだったが、愛好家に好まれてきた菓子であった。しかし誰が発明したのかという疑問は、おそらくずっと分からないままだろう。

その名前の由来は不満足な推測にしか過ぎないが、マドレーヌと呼ばれていたデュ・ファルジス夫人への賛辞とするのが妥当であろう。

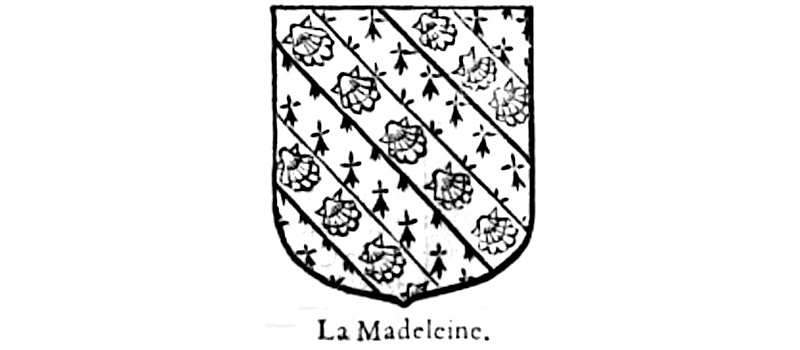

一般的にマドレーヌと呼ばれているこの菓子は貝の形をしている。これと似たような貝がサン・ジャック(St-Jacques)と呼ばれているが、この貝は別名でマドレーヌとも呼ばれたと考えられる。この推測を裏付けるのは、マドレーヌ家の紋章に貝殻が含まれていることであり、貝殻はマドレーヌ家を表すものだったからである。*1

いずれにせよ、発明した人物は、いつの日かこの菓子がこの小さな町で重要な地位を占めるようになるとは到底予見できなかっただろう。1817年まで、この菓子はほとんど進歩せず、30サンチームという高価な値段は多くの消費者にとってコストパフォーマンスの良いものとは思われていなかった。そこで、ある菓子職人が商売敵に対抗して、価格を下げ、レシピをみんなに配布公開することにした。これに対して他の業者は自分たちも価格を半分に下げ、品質をさらに向上することでしかこの窮地を脱することができないと話し合ったのである。この価格競争によってフランスの消費者たちが得をしたのであれば、マドレーヌ業者たちはそれによってさらに大きな利益を得たことになる。

年間生産量は2万個で、1個15サンチームでマドレーヌを販売すると30,000フランの売上となる。

この数量の場合諸費用

3,700㎏の砂糖、評価額... 7,400フラン

3,350㎏の小麦粉......... 1,700フラン

3,350㎏のバター......... 4,000フラン

54,000個の卵............ 2,600フラン

合計................... 15,700フラン

利益................... 14,300フラン

約1400パックに必要な木材、レモン、その他の細々とした付属品のコストを引いても、少なくとも40%の利益は残ることになる。このような付属品のコストにはあまり関心が払われていないかもしれないが、今でもヴォージュ産のモミで箱は作られ、年間で4,000フランものコスト削減になっている。

近隣の町はこのお菓子を真似ようとしたが、コメルシーのマドレーヌほど美味しいものはない。*2

実際、この町のマドレーヌ生産者にも一長一短はあるが、一般的にはどこも丁寧につくられている。その中でも特に良い生産者として挙げられるのがコロンブ家で、昔から評判が良く高い評価を受けている。

*1

『Tableaux généalogiques』Jean Le Laboureur著には、ド・ラ・マドレーヌ家の紋章が、同盟を結んでいたド・ゴクール家の紋章と共に描かれている。

*2

ポーランドの戦いの時にコメルシーの若い数人の兵士が、戦地のポーランドに赴いた際にマドレーヌのペーストが様々な他の菓子に使われていることに気づき、「これは本当にスタニスワフ王がコメルシーに持ち込んだものだ」と確信したそうである。

デュモントの歴史書の中には、19世紀のコメルシーのマドレーヌに関して特筆すべき情報が含まれている。まずはその重さである。当時(1847年頃)のマドレーヌは約90~100グラムとあるので、かなりずっしりとしたマドレーヌだったことが分かる。現在は約25グラムに定められているので、これと比べると当時は4倍の重さがあったことになる。またその大きさは、長さ12cm、幅8cm、厚さ4cmで、現代のマドレーヌよりも一回り大きいサイズである。特に厚さは2倍かそれ以上あると言っても良い。現代のマドレーヌは平たく薄くなっているのだが、この時代のマドレーヌはぼってりとした形だったことがここから裏付けられる。

デュモントはその由来をスタニスワフ・レシチニスキに関係しているとはしながらも、コメルシーではもっと昔から食べられていたという説を述べている。一般的に知られている、スタニスワフ・レシチニスキの宴会でマドレーヌという名前の女性が祖母由来の菓子を急遽焼いたという説を考えると、少なくともその祖母はマドレーヌを以前から焼いていたということになるので、確かにもっと古くからマドレーヌはコメルシーで食べられてきたのだと言えそうである。

デュモンは、帆立貝のかたちの理由について他と異なる説明を行なっている。それはマドレーヌとも呼ばれるデュ・ファルジス夫人(Madeleine du Fargis:?-1639)への賛辞から帆立貝のかたちに焼かれるようになったという説明である。なぜ帆立貝のかたちかと言うと、マドレーヌ家の紋章には帆立貝が含まれているからである。『Tableaux généalogiques』 Jean Le Laboureurr著 に紋章があると説明されているので確認してみたところ、確かにP115に帆立貝を意匠とした紋章がある。

多くの説明は帆立型の根拠をサンティアゴ・デ・コンポステーラへの聖地巡礼に結び付けているが、そもそもマドレーヌは昔から宮廷で好まれてきた菓子であり、巡礼を根拠とする説明よりは宮廷・貴族階級由来の説明の方がよりしっくりくるように思える。少なくとも当時のコメルシーでは、聖地巡礼が理由で帆立貝型に焼いていたということは理由では無かったはずである。もしそうであれば、デュモンは当然のようにそれを理由として記したはずだからである。しかし1843年の段階で、デュモンは聖地巡礼を起源とする説については一切言及していない。

デュモンはこのようにマドレーヌに関する諸説を紹介しているが、「誰が発明したのかという疑問は、おそらくずっと分からないままだろう」と述べており、やはりマドレーヌそのものの起源について確かなことは不明なままであるとしている。マドレーヌは当時からその起源が不明瞭な菓子だったのである。しかしながらコメルシーからマドレーヌが広がったこと。さらにマドレーヌはフランスだけでなく世界中で知られる菓子となっていることは、現在の我々もよく知っている動かしがたい事実である。ではどのようにマドレーヌは地方の小さな町のコメルシーから広がることになったのだろうか。

コメルシーでのマドレーヌ販売

実はコメルシーがマドレーヌの町として知られるようになるのは、鉄道による人々の移動や物流が可能になってからである。1852年7月26日にパリからナンシーを経てストラスブールへ至る新しい鉄道が開通した。コメルシーはこの路線の沿線上にある。さらに1874年10月13日、地元の法令によってコメルシー駅のプラット・フォームで女性たちがマドレーヌを販売する許可が与えられることになった。

コメルシー駅でマドレーヌを販売する女性:1905年頃

上記の写真は1905年頃に撮影されたコメルシー駅の様子である。列車が到着すると、女性たちは籠を手にしてマドレーヌを鉄道の乗客に向けて、プラット・フォームで自分たちの店のマドレーヌ店名を大きな掛け声を上げながら販売した。こうした販売方法は日本の駅弁の販売とどこか共通するところがあるように思える。

写真の奥に給水タンクが見えるが、当時は石炭を燃やした熱で水を沸騰させて駆動する蒸気機関車だったことから、コメルシー駅でも給水が行われた。こうした長めの停車時間にもマドレーヌ販売は行われたのである。「他の写真」でも確認すると、給水タンクと駅舎の間に小屋があり、ここにマドレーヌ籠が置かれ、列車が到着すると女性たちがプラット・フォームに出て販売をしていたようである。これによってコメルシーのマドレーヌはパリにも届けられ、沿線上の都市で広く知られ有名になっていった。

先にコメルシーのマドレーヌの形状は、長くて平たく帆立貝型を特徴としていると述べたが、どうも最初からそのような形をしていたという訳ではなさそうである。1865年に出版された『Le nouveau pâtissier-glacier français et étranger』にはコメルシーのマドレーヌのレシピが掲載されており、そこには「Moules a griffe」つまり「爪の型」という形状で説明されているからである。つまり駅のプラット・フォームでの販売が始まる前のマドレーヌ・ド・コメルシーは、19世紀に特有の丸みを帯びた筋の入ったかたち(貝型?)だったのである。

この本の著者ピエール・ラカム(Pierre Lacam)は美食家の逸話や偉大なシェフたちの伝記にも通じており、こうした逸話を集めて出版している。また料理人としてはマカロンで有名なラデュレのシェフを務めるなど、一流のパティシエとしても活躍した人物である。よって当時のコメルシーのマドレーヌの型についても、しっかりとした根拠があって記載した信頼のおけるものであることは間違いない。

ピエール・ラカムの記録から分かることは、1865年当時は、まだコメルシーのマドレーヌは丸みを帯びた短いものだったということである。これがやがて薄く平たい形に変化していったということになるのだろう。ではなぜコメルシーのマドレーヌは、現在のような形状になったのだろうか。次にその理由を考えてみたい。

形状が変化した理由

文献記録からコメルシーのマドレーヌが、現在のような形状に変っていったのは19世紀後半から20世紀の初めにかけてであったことは明らかである。しかしなぜそのように変わったのかの理由が書かれていないため、その原因については推測するしかない。以下、ふたつの観点から形状の変化の理由を述べることにしたい。

① 量産化の必要性

形状が変化した転機は、販売数の拡大に伴い量産化が求められるようになったことだと考えられる。当時からマドレーヌは職人が手工業で焼いていたが、より効率的な方法でマドレーヌを生産することが必要になったはずである。1874年に駅のプラット・フォームでの販売が法的に許可され、女性たちが販売を始めてからは販売数が急増した。生産者はこれに応じる必要があったはずだと考えられる。

こうした必要性からマドレーヌの形状に手が加えられたのではないだろうか。それはつまりもっと量産しやすい形状にしたということである。それまでのマドレーヌ型は、一個一個が単独の型であったが、帆立貝型のマドレーヌ型は、一つの天板に8個あるいはそれ以上の数の窪みをつくり一気に焼けるようにした。これによってオーブンの中での取り扱いや、生産工程も効率化され、より多くのマドレーヌを一度に作れるようになったに違いない。19世紀の、ぼってりとした丸みのあるマドレーヌ型は、アンティーク市場で探してもそれぞれが単独のものだけである。薄く平たい帆立貝型になってから、複数の型がひとつの天板に集められたマドレーヌ型が流通するようになったようである。

こうした形状の変化によりマドレーヌの焼き上がり時間は短縮されたはずである。19世紀のマドレーヌは握りこぶしより一回り小さい位のぼってりとした形だった。分厚いため中に火が通るまでに時間を要したはずである。しかし平たくすることにより短時間で中まで十分に火を通すことが出来るようになった。これによって短時間でたくさんのマドレーヌを生産することが出来るようになったはずである。

コメルシー駅のマドレーヌ販売は、1874年から1939年まで行われていた。最盛期は1日に2,500個、約60Kgのマドレーヌが生産されていたそうである。まだ手工業的手法でマドレーヌがつくられていた時代は、何とかして効率的に量産することが必要であり、そうした理由によって形状が変化していったものと推測されるのである。

② 販売のための必要性

コメルシーのマドレーヌは、先の郷土歴史家のデュモンによると90g~100gだった。これが徐々に小さくなり、戦前は30gにまで減少し、現在は25gになっている。こうした軽量化は、時代のニーズに合わせたものだったのかもしれない。これによって値段も下げられることになり、誰もが手軽に購入できるようになった。こうすることでそれまで高価だったマドレーヌは大衆化することになったのである。

18世紀および19世紀の料理書を見ると顕著であるが、マドレーヌという菓子は、宮廷料理、あるいは高級料理のレシピが記された本の中にしか掲載されていない。最初にレシピが掲載されたのは『宮廷の夜食』であり、その後もこうした路線のオート・キュイジーヌの料理書にのみマドレーヌのレシピは掲載されてきた。その後、マドレーヌのレシピは海を渡り、英訳されてイギリスでも出版されたが、こうした料理書には王室を意味する「Royal」が書籍タイトルには必ず付けられている。これは先に既に紹介したカレームやボーヴィリエの英訳書籍のことであるが、こうした料理書にマドレーヌのレシピが記載され、高級料理として伝えられていったというのは重要なポイントである。こうした事実からもマドレーヌが当時は高級料理に含まれるものとして扱われていたことが分かる。マドレーヌはあくまでも高級料理の範疇にあり、大衆的な料理書には掲載されてこなかった菓子なのである。

1847年に歴史家のデュモンは、かつてマドレーヌの値段が30サンチームであったと述べている。フランスの庶民の一食のパン代と比較すると、マドレーヌの値段は3倍から6倍という計算になるので確かに高価で、贅沢品だったということになる。

しかし19世紀中盤からの価格競争によって、マドレーヌはコメルシーにおいて大衆の菓子として広く知られるようになっていった。そこには菓子のサイズを小さくすることで値段を下げるなどのマーケティング的な戦略もあったことだろう。販売者側は値段が下がることでより多くのマドレーヌ数を販売できれば良いわけで、結果的にこの販売方法は成功したということになる。そのことはマドレーヌのサイズや重量が段階的に下げられてきたことに如実に表れているとも言えるだろう。二度の世界大戦を経て、原価の変動をみながら販売業者はマドレーヌの大きさを必要に迫られて縮小させてきたのかもしれないが、それ以上に利益を出しながら商売を続けるためにも、形状の変化は重要だったはずである。

業者はこのような方法で利益を確保することが出来るのだが、消費者側の視点からすれば、マドレーヌのサイズダウンは、満足感が減少することに繋がりかねない。そこで販売者側はより多くを販売し、お得感を演出するためにも、見た目の大きさを維持して、値段を下げたように見せることが大切だったはずである。薄く平たい帆立貝型のマドレーヌのかたちは、そうしたニーズからコメルシーで広がったのではないだろうか。

厚みは減少したとしても、見た目で長さと幅が大きく代わらなければ、消費者は極端に縮小したとは感じなかったはずである。大量生産と、こうした値段と重量の段階的な引き下げによって、マドレーヌは18世紀後半から19世紀初頭にかけて徐々に大衆に浸透していったのである。

マドレーヌの大衆化

このようにマドレーヌとしてのレシピ配合は維持しながらも、見た目(量)と、価格の微妙なコントロールが行われてきたことがその歴史から読み取れる。先に私の述べたマドレーヌとの大衆化とは正にこのようなことであり、それまで宮廷や高級料理に含まれていたこの菓子レシピは、一般的な大衆菓子として大量に生産されるようになり、広くフランス各地に広がっていったのである。コメルシーはその中心地であり、鉄道の発達によって「帆立貝型」のそれまでよりも薄くて平たいマドレーヌが、いつの間にか定番の型として当時の人々に認知されるようになっていったのである。こうした変化があった年代は、コメルシーがパリ~ストラズブール間に鉄道が開通した1852年に始まり、1874年にコメルシー駅のプラット・フォームでマドレーヌが販売されたことにより加速されたと思われる。こうした販売方法は1939年には終了することになるが、この頃には既にマドレーヌは良く知られたコメルシーの帆立貝型に定着していたものと思われる。

その期間(1874年~1939年)は、まさに作家のマルセル・プルーストが生きた時代とオーバーラップする。こうしたマドレーヌにおける時代背景から、わたしはプルーストが取り上げた「紅茶に浸したマドレーヌ」に更なる意味づけが与えられるはずだと考えている。この点に関しては後ほど、再びプルーストについて述べることでその詳細な説明をすることにしたい。

コメルシーのマドレーヌ生産者たち

1843年に出版したデュモンのコメルシー歴史書にも記されていたように、この当時からコメルシーには既に幾つかのマドレーヌ生産者がいたことが分かる。その中でも特に良い生産者として挙げられるのがコロンブ家(Maison Colombe)である。コメルシーの初期マドレーヌの歴史において、コロンブ家の果たした役割は重要であった。

コロンブ家

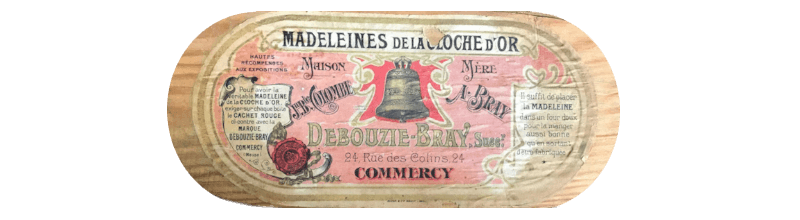

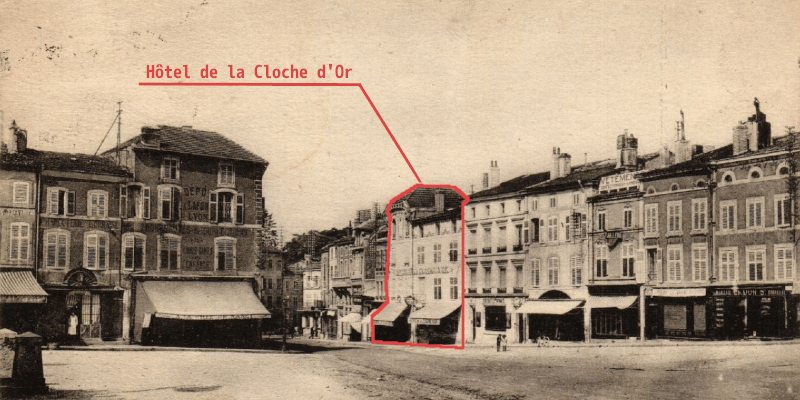

1766年にスタニスラスが亡くなった後、パンタレオン・コロンブ(Pantaleon COLOMBE)が宮廷由来のマドレーヌのレシピで独立したとされており、それはデュマが『Le Grand dictionnaire de cuisine』に記載したマドレーヌ・ポミエに由来するレシピだったようである。また歴史家のデュモンも、コロンブは「優れたパン職人の中でも昔から評判がよく、正義感の強い一家であった」と好意的な評価を述べており、コメルシーで成功していた一族だったことが分かる。実際にコロンブ家は、マドレーヌ店の「Cloche d'Or:クロッシュ・ドール」(金の鐘)や「Cloche d'Argent:クロッシュ・ダルジャン」(銀の鐘)を経営していた。またホテルの「l'hôtel de la Cloche d'Or」も経営するなど、マドレーヌを中心に他のビジネスも広げていたようである。

コメルシーのマドレーヌ店名のほとんどには、クロッシュ(鐘)が含まれており、どれも同じような名前で識別しにくい。これは宮殿の近くにあるサン・パンタレオン教会に、ロレーヌ公(スタニスワフ・レシチニスキ)が一番大きな鐘を贈ったことに由来している。こうした理由からマドレーヌの箱には教会の鐘の絵が描き込まれているのである。こうした屋号や商標からもマドレーヌの起源にスタニスワフ・レシチニスキが関係していること。さらには宮殿のレシピが伝えられたことで、コメルシーでマドレーヌ生産・販売が盛んになったという由来が感じさせられる。

ブレイ家

初期のマドレーヌ販売の中心的立場だったコロンブ家だったが、ビジネスはジャン・ブレイ(Jean Bray:1818-1891)に売却され、その後はブレイ家が中心になってマドレーヌ製造・販売を手掛けることになった。しかしジャン・ブレイの子供たちが、いわゆる「お家騒動」によって喧嘩・分裂してしまうことになる。

クロッシュ・ドール

兄の Carles Abel BRAY(1847-1877) は、24 Ru Colinsに店舗があった「Cloche d'Or:クロッシュ・ドール」でマドレーヌを生産・販売した。マドレーヌ箱のラベルには一時期「COLOMBE」と「A・BRAY」が併記されているのは、コロンブ家由来の店で、兄のアベル・ブレイが販売していたからである。

その後、Carles Abel BRAYの娘のJeanne Henriette Marie BRAY(1876-1958)が結婚し、夫のGabriel Charles Émile DEBOUZIEがマドレーヌ事業にも携わるようになったことからラベルには「DEBOUZIE‐BRAY」と記載されるようになった。

その後、クロッシュ・ドールはウルリッヒ家(Ullrich)に売却された。経営者のマルセル・ウルリッヒは、マドレーヌにベーキングパウダーを使用、さらにトンネル式ガスオーブンの導入により、1982年には1時間200kg、1週間15トンものマドレーヌ製造を可能にした立役者である。このようにウルリッヒ家はマドレーヌ生産に貢献したが、現在は既に廃業してしまい、クロッシュ・ドールのブランドは消滅してしまっている。

オテル・ド・ラ・クロッシュ・ドール

弟のCarles Henri BRAY(1858-1890)は、「l'hôtel de la Cloche d'Or:オテル・ド・ラ・クロッシュ・ドール」を受け継ぎマドレーヌの生産を続けた。ラベルに「H・BRYA」とあるのはその為である。興味深いことに対立両方のマドレーヌ店のパッケージラベルには「successeurs あるいは succ」の記載があり、自分たちこそが正当な後継者であるとの主張が行われている。こうした親族間の対立も、競争による品質の向上やマドレーヌの発展を促進したとも言えるかもしれない。

オテル・ド・ラ・クロッシュ・ドールは、街の繁華街の 13 rue Bas-de-la-Place にあった。建物のファサードはエクトール・ギマール(Hector Guimard)のデザインで、アールヌーボーの建物だったことが写真やラベルに描かれたイラストから感じられる。

その後、オテル・ド・ラ・クロッシュ・ドールも売却され、フランソワ・フラノ(Francis FRANOT)によって経営が行われたが、現在は廃業して無くなっている。かつて店舗だったアールヌーボー調の建物も残ってはおらず、かつてここでマドレーヌが作られていたという痕跡はない。

兄弟の確執によって分裂することになったマドレーヌ会社であるが、こうした経緯は、Geneanet などで家系をたどってゆくと良く理解できる。例えば父親のジャン・ブレイの子供を確認しても、兄のAbel BRAYと、弟のHenri BRAYの両方が一緒に記載されておらず親族関係が非常に分かりにくくなっている。これはその後の子孫が系図を作成する際に、それぞれが相手の兄弟を父親のジャン・ブレイの系図から外している為であろう。最初は家系のつながりが見えにくく、わたしも混乱させられたのだが、関係が見えてくると、こうしたところにも過去にあった両家の確執のようなものがあるのを感じさせられことは、一応付け加えておきたい。

グロジャン家

1928年にフェルディナンド・グロジャン(Fernand GROJEAN)が創業したマドレーヌ商品が、ア・ラ・クロッシュ・ロレーヌで、8 place Charles de Gaulle に店舗がある。ここで伝統的な木箱に入れられた良質なバターでつくられたマドレーヌを購入することが出来る。

現在はサン・ミッシェル(St Michel)という大手食品メーカーの傘下にあり、年間約5,000トンのマドレーヌを生産し、ヨーロッパ中に販売している。こうした生産数の増加によって、フランス中で日常的にマドレーヌは食べられるようになり、フランス人の国民食と言われるまでになっている。20世紀~21世紀にかけてマドレーヌ・ド・コメルシーの大量生産が可能になったことで、かつての高級菓子のマドレーヌは大衆性を獲得するに至ったのである。また同時にフランス人にとってマドレーヌと言えば、コメルシーの薄く平たい型が一般的なかたちとして認識されるようになっていったのである。

ジンズ家

コメルシーではもう一件、1951年創業のLa Boîte à Madeleinesがマドレーヌの製造と販売を行なっている。もとはパン製造を行なっていたが、2002年にジャン・ピエール・ジンズがパン製造を辞めて、マドレーヌ作りに専念することを決め現在に至っている。製造の様子を見学できるようになっていることから、観光客が良く訪れる観光スポットにもなっているようである。

マルセル・プルースト再び

ここまでマドレーヌがどのように始まり、広まっていったのかを説明してきた。ここからは最初に言及したマルセル・プルーストの作品『失われた時を求めて』に戻って、プルーストが小説のなかで言及したマドレーヌがどのようなものだったのかを考察してみることにしたい。まず有名なマドレーヌと紅茶のところで、プルーストがどのようなマドレーヌの形状かを説明する箇所を原文のフランス語で引用しておく。

【 À la Recherche du temps perdu:失われた時を求めて 】

Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Madeleines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d’une coquille de Saint-Jacques. puis faire entrer dans sa lumière.

上記の原文のこの箇所を、現在出版されている主要な翻訳者たちはどのように翻訳しているのだろうか。以下引用しつつ比較することにしたい。

高遠弘美 訳:第一篇「スワン家のほうへ 1」P116:光文社古典新訳文庫

母は溝の入った帆立貝の貝殻で型をとったように見える、「プチット・マドレーヌ」と呼ばれる、小ぶりのぼってりしたお菓子をひとつ持ってこさせた。

吉川 一義 訳:「スワン家のほうへI」P111:岩波文庫

母が持って来させたのは、溝のあるホタテ貝の殻に入れて焼き上げたような「プチット・マドレーヌ」という小ぶりのふっくらとしたお菓子だった。

鈴木道彦 訳:第一篇「スワン家の方へ 1」P108:集英社文庫

母は「プチット・マドレーヌ」と呼ばれるずんぐりしたお菓子、まるで帆立貝の筋のはいった貝殻で型をとったように見えるお菓子を一つ、持ってこさせた。

井上究一郎 訳:第一篇「スワン家の方へ 1」筑摩書房

彼女はお菓子をとりにやったが、それは帆立貝のほそいみぞのついた貝殻の型に入れられたように見える、あの子づくりでまるくふとった、プチット・マドレーヌと呼ばれるお菓子の一つだった。

プルーストのマドレーヌの型の説明には何とも言えない違和感のようなものを常々わたしは感じていた。それは何ともまわりくどいマドレーヌの形状についての説明であることがその理由である。上記四つの翻訳から分かるように、プルーストの言及するマドレーヌは「帆立貝のような」という表現がつかわれており、帆立貝の型であるとはっきり断言せずに曖昧な表現になっているのである。敢えて言えば、帆立貝に見えなくもないが、何か他のものにも見えそうなマドレーヌの型について述べているように思える。

またこの帆立貝らしきマドレーヌの型に付随して使われている「ぼってりとした」,「ずんぐりした」,「まるくふとった」という表現は、現代人の我々が想像する一般的なマドレーヌの型とはさらに乖離しており、現代人の読者はこのかたちに混乱させられるかもしれない。ちなみに専門の翻訳家ではない、作家や文学者はここをどのように翻訳しているのか引用しておこう。

角田光代 訳:第一篇「失われた時を求めて 全一冊」:新潮モダン・クラシックス

母は女中に命じて、紅茶とマドレーヌ菓子を用意させた。ほたて貝の貝殻のような模様の入った、ふっくらした菓子である。

鹿島茂夫 訳:「失われた時を求めて」の完読を求めて:PHP研究所

母は「プチット・マドレーヌ」と呼ばれるお菓子を持ってこさせた。それは帆立貝の筋の入った貝殻で型をとったようなかたちをしていた。

マドレーヌの型を説明するのに「ような」という表現は同様につかわれ、その型が帆立貝であると明示するような翻訳はやはり行われていない。ただ先の専門翻訳家の訳と比べるならば、現代人の我々が想像するマドレーヌの型に近いものであるように思える。なぜなら彼らの翻訳するマドレーヌには、「ぼってりとした」,「ずんぐりした」,「まるくふとった」という要素が完全に欠落しているからである。角田光代には「ふっくらした」という表現があるが、これは形状だけでなく食感にもあてはまる表現であり、厳密に言えばぼってりとした感じを伝えるものとなってはいない印象である。よって現代人の読者は、間違いなく一般的に知られている、薄く平たい帆立貝型のマドレーヌのことを想像しながらこの箇所を読むことになるだろう。

しかしプルーストが記したマドレーヌは、我々の知っているのとは異なる型をしたマドレーヌについて言及していることは明らかである。既に研究者たちも指摘しているように、プルーストはこの箇所にマドレーヌを採用する前は、紅茶に浸した固くなったパン、トースト・パン(pain grillé)、ビスコッティといったものを紅茶との組み合わせで書いていた。しかし最終的にはマドレーヌで決定稿が出されたということは、マドレーヌの方がより「口に触れた瞬間、私は身震いした」という感覚や、そこから導き出される記憶の導入部にふさわしいとプルーストが感じたということである。

こうした数度の推敲を経て最終的に選ばれたマドレーヌである。そうであれば、ここで念入りに説明されているマドレーヌの型というものに、プルーストにとってはそうでなければならない、必然的で重要な意味が込められていることは想像に難くないはずである。ではなぜプルーストはこうしたマドレーヌの型について、詳細かつ曖昧な説明をすることになったのだろうか。

マドレーヌ形状の変化

このことを説明するにおいて、先に述べたマドレーヌの形状がどのように変化してきたのかを比較するならば、そこに込められたプルーストの意図を導き出すことが出来るように思う。なぜならプルーストの生涯(1871-1922)は、コメルシーでつくられたマドレーヌがパリでも知られるようになり、フランス中に拡散するようになった時期と正にオーバーラップするものだからである。それはコメルシー駅でマドレーヌが売られるようになった1874年から、駅での販売が終了した1939年までの期間である。これはコメルシーのマドレーヌが、フランス国内で広く知られると共に、段階的にその形状を変化させてきた期間でもある。

マドレーヌの故郷コメルシーでは、18世紀からマドレーヌがつくられてきた歴史を有している。しかし当初のマドレーヌは現代のような平たい形はしていなかった。デュモンの歴史書(1847年刊)の中には、マドレーヌは約90~100グラムとあり、長さ12cm、幅8cm、厚さ4cmと説明している。よって当時のマドレーヌはぼってりとした形だったことが理解できる。

鉄道が開通し、駅でマドレーヌが売られるようになると、マドレーヌはそれまでよりも大量に生産する必要が生じるようになった。これによって段階的にマドレーヌの重量は引き下げられ、第二次世界大戦前には30gにまで減少し、現在は25gに設定されるまでに減少している。またそれに伴ってマドレーヌの型は薄く小さくなり、焼時間の短縮、販売個数の増加、販売単価の引き下げを実現してきた。コメルシーのマドレーヌ生産販売業者は、19世紀末から20世紀初頭にこのような変化を段階的に加えることでマドレーヌの生産と販売数を増加させてきたのである。その結果、現代の我々が直ぐに思い描くような、帆立貝の形をしたマドレーヌが、フランスではスタンダードになったのである。

プルーストの選んだマドレーヌ

こうした背景を知るとプルーストが取り上げたマドレーヌが、現代のマドレーヌのイメージとは異なる理由を理解できる。プルーストの時代、マドレーヌの形状は過渡期にあり、「ぼってりとした」,「ずんぐりした」,「まるくふとった」かたちから、明らかに帆立貝であると分かるような平たいマドレーヌ型にへと変化していったのである。

プルーストの描いたマドレーヌが「ぼってりとした」,「ずんぐりした」,「まるくふとった」ものだったのは、それがマドレーヌ・ド・コメルシー(コメルシー産)ではなかったからである。正確にいうと、まだ現代のような薄く平たいマドレーヌが、プルーストの幼少期にはまだ存在していないマドレーヌ型だったからと言うべきだろうか。プルーストは子供時代に食べたマドレーヌのかたちを、ここでどうしても説明する必要があり、そのために曖昧なマドレーヌの帆立貝のフォルムについての言及になっているのである。

プルーストが『失われた時を求めて』の執筆を始めた頃には、既にコメルシーのマドレーヌはパリでも知られ、第一篇の『スワン家の方へ』が出版された1913年頃には、マドレーヌ・ド・コメルシーといえば、帆立貝型であることが鉄道輸送によって広く浸透していたはずである。よってプルーストが単にマドレーヌとだけ記したのであれば、当時の人々が想像するのは、薄く平たいマドレーヌになっていたのかもしれない。プルーストはそれを避けるために、念のいった分かりにくいマドレーヌの型についての描写をわざわざ書いたと思われる。

プルーストにとって「ぼってりとした」,「ずんぐりした」,「まるくふとった」マドレーヌは、子供時代に食べたマドレーヌのかたちであり、幼少期の回想につなげるためにも、ここで口にするマドレーヌのかたちは、絶対にこのような型でなければならなかったはずである。よってプルーストの、念のいった曖昧なマドレーヌの説明の趣旨は、薄く平たいマドレーヌ、つまり当時普及していて一般的になっていたマドレーヌ・ド・コメルシーではないということである。プルーストの描いたこのマドレーヌのかたちは、彼にとって幼少期の思い出につながる大切なものであり、これを新しいマドレーヌの型と一緒にされることをプルーストは嫌ったと考えられる。

さらにもうひとつプルーストが、紅茶に浸したマドレーヌが「マドレーヌ・ド・コメルシー」ではないことを暗に示唆したと考えられる理由を述べておきたい。それは当時のマドレーヌ・ド・コメルシーに紐づいていた可能性が考えられる「スノッブ」という要素である。プルーストは自分の幼少期のマドレーヌ体験が、これと結び付けられるのを嫌っていたのではないかと思える。その理由を述べるに当たり、まずはマダム・ド・カッサンについて語る必要がある。

マダム・ド・カッサン

マドレーヌ・ド・コメルシーが広がった理由に、パリ・ストラスブール間に鉄道が開通し、コメルシー駅でマドレーヌが販売されたことは既に説明した通りである。これに加え、パリでマドレーヌ・ド・コメルシーが有名になったもうひとつの理由がある。これにはマダム・ド・カッサン(Madame de Cassin)というパリの社交界で有名になった女性が大きく関係している。

マダム・ド・カッサン

Madame de Cassin:1831-1921)

マダム・ド・カッサンは田舎のコメルシー出身の女性である。だが彼女は莫大な財産を得て、数々の絵画をコレクションする富豪として知られるようになった。また1889年11月20日にマルセイユのイタリア総領事だった、カルカノ侯爵ランドルフォ・カルカノ(1842-1906)と結婚したことで、ランドルフォ・カルカノ公爵夫人(La marquise de Landolfo-Carcano)という社会的にステイタスのある立場も得ている。彼女の絵画コレクションで特に注目を集めることになったのが、1870年に初公開されたマリアーノ・フォルチュニーの「La Vicaría」購入である。当時注目されたこの絵画を、マダム・ド・カッサンは7万フランで手に入れ大きな評判となったのである。(これを現在価値に換算すると約1億4千万円である)

1912年に出版された、『Catalogue des tableaux modernes』は、ランドルフォ・カルカノ侯爵(当時既に死去)と公爵夫人ことマダム・ド・カッサンが所有していた美術品目録である。272点の美術品等が掲載されており、所蔵内容を確認してゆくとレンブラントやルーベンスといった大御所。さらにルソーやコロー、ドレの作品や、ロダンの彫刻、そしてプルーストが鍾愛していた画家のユベール・ロベール(Hubert Robert)のデッサンまでもが含まれている。ちなみにこの目録には手書きで価格帯が書き込まれており、これがまた非常に生々しい。

マダム・ド・カッサンがどれくらい裕福だったかというと、彼女の住んでいた邸宅が、シャンゼリゼ通り沿いの凱旋門の真ん前、現在は大使館になっている建物であると説明すると分かってもらい易いかもしれない。1860年から終生ここに住み、大金を費やして美術品をコレクションしたのである。ではこのマダム・ド・カッサンとは、一体どのような人物だったのだろうか。

マダム・ド・カッサンの生い立ちと生涯

マダム・ド・カッサンの出生地はコメルシーで、コメルシーに保管されている出生証明書には1831年1月26日誕生との記録がある。そして彼女の本名は、アンヌ・マリー・アデル・コーザン(Anne Marie Adèle Caussin)と記されている。彼女の父親は、コメルシーから10Kmほど南に下った、メニル=ラ=オルニュ村の出身で、コメルシーに引っ越してきて衣服の染色業を仕事にしていた。豊かではなく、彼女はまだ8歳の頃から、服作りや粉引きなどの家を手伝わなければならなかったようである。

その後、カッサンは、貴族のモンフォルテ家でメイドとして働くようになり、当家の長男のフィリッポ・モンフォルテと関係を持ち、19歳の時に娘を産んだが、フィリッポ・モンフォルテはその娘を認知することはなかった。この娘の名前は出生記録によると、ガブリエル・エマ・オーギュスティーヌ・アルボルケルクと登録されている。これはこの娘に姓を与えるため、鉱山技師で建築請負業を営むプロスペール・アントワーヌ・アルブルケが協力した為である。しかしカッサンとアルブルケの婚姻の形跡はなく、娘の身元を保証するという立場だけで名前が記されたと思われる。

プロスペール・アントワーヌ・アルブルケは、パリ市政改革の時代に、ナポレオン3世のために、今日のパリの原型をつくったジョルジュ・ウジェーヌ・オスマン(1809-1891)の元で右腕として働くようになり、1852年から1870年の間に40,000戸以上の建物を建設して莫大な財を成した。マダム・ド・カッサンは、こうした時代にアルブルケルクに連れられて開通したばかりの鉄道でパリにやって来たと考えられる。その後、彼女もアルブルケの元か、あるいはランドルフォ・カルカノ侯爵の愛人としてか、いずれにせよ莫大な財を手にすることになったのである。1867年には凱旋門の前に邸宅を築いているが、このような場所に邸宅を建てることが出来たのも、パリ市政改革で活躍したアルブルケの関与が理由であるようにも思える。

マダム・ド・カッサンは、当時の嗜好に合わせ、当時、批評家の評価や知名度を得ていた画家たちの作品、そして何よりも、彼らが出品したサロンで脚光を浴びていた画家たちの作品を買い集めた。当初の大部分は、ルソー、コロー、クールベ、デュプレ、ドービニー等のバルビゾン派の画家たちの作品であった。こうした新興の画家たちの作品に加え、1870年から1875年にかけて市場に出回った、ルーベンス、レンブラントなどの巨匠たちの作品も買い占めるようになる。

出自が卑しい人、あるいは伝統的な貴族以外の人が巨万の富を得る場合によくあることだが、マダム・ド・カッサンがパリの新興ブルジョワジーの成金として注目されるようになると、彼女に対して多くの批判、意見、コメントが浴びせかけられるようになった。「成り上がり」や「成金」は、突如として財を築いた人々を貶める表現だが、当時は、階級社会の色濃い時代である。高価な絵画を買い漁るマダム・ド・カッサンに対する上流社会の人々の風当たりはかなり強かったと思われる。

マダム・ド・カッサンとマドレーヌ

裕福になったマダム・ド・カッサンは自宅にサロンを開いて社交界の人々をもてなしている。こうした来客の為に、コメルシーからパリに到着する列車で毎日マドレーヌを取り寄せ、それをサロンで提供していた。自宅は美術品に囲まれ、さながらアートギャラリーか美術館のようであったので、このサロンに参加する招待客は様々な美術品を鑑賞することが出来たであろう。またそうした美術品を鑑賞する機会に、人々はコメルシーから届けられたマドレーヌをこのサロンで賞味したはずである。

マダム・ド・カッサンの供するマドレーヌ・ド・コメルシーは故郷の想いへの表れの一端である。他にもマダム・ド・カッサンはコメルシーの女子校(現在のロワーズセンター)の設立に積極的に参加し、慈善活動や病院にも寄付を行なった。こうした彼女の貢献に応えて、コメルシーは彼女の生まれたDerrière la Halle通りを、1907年4月2日から カルカノ通り:Rue Carcano(現在はAvenue Carcano)という名称に改名している。またコメルシーに建物、絵画を中心とした数々の芸術作品を寄贈しており、今でも議事堂にある、画家エドモン・プティジャンの「ロラン村」は、マダム・ド・カッサンが寄贈したものである。

不遇なコメルシー時代を過ごしたマダム・ド・カッサンだったが、故郷に対する想いは強かったようで、死後、コメルシーの墓地に埋葬され、「マダム・ド・カッサンの霊廟」は墓地入り口すぐ左脇に、ひときわ大きな霊廟として建てられているのが確認できる。こうした故郷への想いはサロンで供されるマドレーヌにも反映されていたのではないだろうか。彼女が毎日、パリまで運ばせるマドレーヌ・ド・コメルシーは、故郷コメルシーへの郷土愛がその理由だったはずである。

しかしパリの社交界の人々は、マダム・ド・カッサンがサロンで提供するマドレーヌにそれとは異なるニュアンスを感じていたはずである。過去のぼってりとした不明瞭なかたちではなく、小ぶりで薄く平たく、すっきりと帆立貝型のマドレーヌにモダン、あるいは洗練のようなものを感じたのではないだろうか。しかもそれが供される空間は、パリ中心の高級住宅であり、壁のあらゆる場所には当時最高かつ高価な美術品で埋め尽くされていたのである。このような空間で、新しい形のマドレーヌ・ド・コメルシーを食べた社交界の人々は、そこに何か「スノッブ:snob」なものを感じたはずに違いない。それはマダム・ド・カッサンやその絵画コレクションに対する批判と同じである。そうした彼女のスノッブさが、彼女に対する批判の根底にはあったと言っても良いだろう。

これは例えが適切かどうかは分からないが「金持ちがプライベート・ジェットでわざわざ北海道までラーメンだけを食べに行く」、マダム・ド・カッサンが毎日コメルシーから運ばせるマドレーヌは、そんな現代の感覚に近いものがあるように思える。正にこうしたスノッブ(俗物)なニュアンスを、当時の社交界の上流階級の人々は感じ取っていたはずである。

こうしたマダム・ド・カッサンのサロンに、プルーストも招待され、実際にマドレーヌを口にしていた可能性がまったく無かったとは言い切れない。なぜならマダム・ド・カッサンとプルーストは同時代にパリを生きただけでなく、裕福さや階級の面においても交流があってもおかしくない立場だからである。また社交界にも出入りしており、美術好きのプルーストであれば、マダム・ド・カッサンのコレクションに興味を持ったはずであり、そのサロンに参列したことも十分に考えられる。

こうした機会にプルーストはマドレーヌ・ド・コメルシーを食べたのかもしれない。あるいはサロンに参加しなかったとしても、パリの耳目を集めた美術サロンで供されるマドレーヌのことは聴き知っていたのかもしれず、やがてこのような型がマドレーヌの主流と変ってゆく経緯をプルーストは感じていたことだろう。プルーストはパリで流行し始めた新興のマドレーヌ・ド・コメルシーというものに、マダム・ド・カッサンに絡む何かスノッブさのようなものを感じていたのではないだろうか。

マドレーヌ・ド・コメルシーは19世紀末から20世紀初頭にかけて徐々に厚みと重量を減らし、より明確な帆立貝型に近づいていった経緯があるが、わたしはここにもマダム・ド・カッサンのアドバイス(介入)があったのではないかと推測してしまう。なぜなら彼女は間違いない大口の固定客の一人であったはずであり、また地元コメルシーの名士でもあった。もしかするとマドレーヌ製造業者も彼女の注文に応えて、より都会的なマドレーヌ・ド・コメルシーの型を目指したと考えられなくもない。こうしたマドレーヌが選ばれ、彼女のサロンで供されたのであれば、やはりプルーストは、マドレーヌに紐づくスノッブさの要素を嫌うがゆえに、それとは異なる念のいった分かりにくい不定形なマドレーヌの描写を『失われた時を求めて』で行ったのではないか。

プルーストがわざわざ「ずんぐりしたマドレーヌ」と描写したのは、そのマドレーヌがマドレーヌ・ド・コメルシーではないことを示すためである。そうした違いを明らかにするために、どうもプルーストは意図的に詳細な形状の描写をここで行なったと思えるふしがある。繰り返しになるが、それは少年時代の思い出のマドレーヌがずんぐりした型であったこと、さらに大人になり執筆を始めた時代のマドレーヌの型は平たい型に代わってきていて、そこにモダンというかスノッブさのような意味合いが含まれるようになっていたこと。プルーストはこうした要素が、自身の幼年期の体験に結びつくことを嫌って、わざわざ幼年期に食べたマドレーヌの型を描写したと考えられるのである。

マドレーヌ型

ここで再びプルーストの述べたマドレーヌの型を確認してみることにしたい。当時のマドレーヌの型は先にも引用した、1873年にジュール・グフェが出版した『Le livre de pâtisserie』にある。この図版のように、確かに当時のマドレーヌはぼってりした型だったのである。

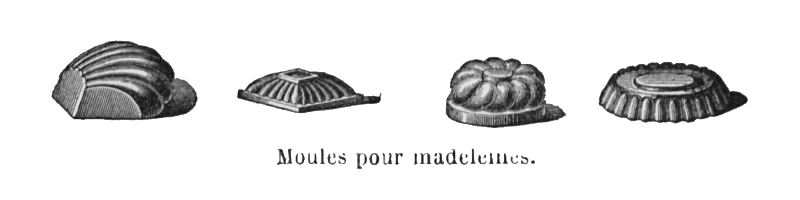

菓子は食べものなので、そのものを数百年後まで留めておくことが出来ないが、マドレーヌは型で焼く菓子なので、19世紀後半のマドレーヌの金型は残されているはずである。そう思いフランスのアンティークサイトを調べてみると、確かにぼってりした19世紀のマドレーヌ型が結構な数、出品されていた。現在のマドレーヌ型に比べて確かに深く、まるっこい型になっており、帆立貝とするには少し厚みがあり過ぎるようにも思える。

19世紀のマドレーヌ型

現在のマドレーヌ型は複数の窪みが一枚の天板にあり、一度の数個のマドレーヌを焼けるようになっているため、オーブンに入れても水平に保て安定性がある。しかし当時の型はひとつずつ独立した型のため、マドレーヌ型も厚みがありながらも焼くときに安定するよう、丸くなっておらずむしろオーブンとの接地面は安定するようになっていて、その先がぐっと丸みを帯びて深くなっている。

19世紀の料理書では、マドレーヌ型のことを帆立貝型とは表現せずに「griffe」つまり「爪」と表現しているものがあるが、こうした深いマドレーヌ型を見ると、何か動物の手のようにも見えることから、確かにそのような描写も当てはまるように思える。

現代のパティシエで、マドレーヌは帆立貝型でなければならないと思っている方がいるが、それは必ずしも正しいとは言えない、なぜならはっきりとした現在のような帆立貝型で焼かれるようになるよりずっと前に、マドレーヌは様々なかたちで焼かれてきたからである。深めのぼってりしたマドレーヌ型もそうだが、マドレーヌ型というのは様々に変化してきたという歴史がある。例えばコメルシーの観光局長、Vincent Lacorde氏がウェブに公開した内容をパンフレットにまとめた『La madeleine, histoire d’une spécialité』には次のような説明がある。

1870年8月、首相とプロイセン軍とともにコメルシーに入ったばかりのビスマルクの秘書は、日記にこう記している。「家の戸口には、”マドレーヌ工房”(fabrique de madeleines)という看板をよく目にすることがある。これは小さなメロンの形をした焼き菓子で、フランスでは非常に評判が高い。そこで、私たちは数箱のマドレーヌを国へ送ることにした」

ここにはコメルシーで作られていたマドレーヌの型がメロン(melon)とある。そこでそのようなマドレーヌ型を探したところ、やはりメロン(瓜)型のものがアンティーク市場で見つかった。やはり当時のコメルシーでは貝型だけでなく、異なる型でもマドレーヌが作られていたのである。

19世紀の瓜(melon)マドレーヌ型

ここで強調しておきたいのは、コメルシーで19世紀後半に生産されていたマドレーヌは、必ずしも現在のような薄い帆立貝型のマドレーヌで統一されていた訳ではなかったということである。かつてマドレーヌ型はそれぞれ異なる型で焼かれていたのであろう。そしてそうした前時代のマドレーヌは全体的にぼってりした厚みのある型だったはずである。

昔のマドレーヌの型と比べて、現代のマドレーヌはより洗練された型になっていると思われる方があるかもしれないが、実際の菓子の歴史を見ると、必ずしもそうであるとは言えない。なぜなら19世紀以前のマドレーヌというものは、宮廷や貴族階級の高級料理(オートキュイジーヌ)に含まれるもので、マドレーヌのレシピは主に高級料理のための料理書にのみ記されてきたからである。この型は現代人の我々からするとぼってりしているように思うが、実際は非常に洗練された優雅で高価なお菓子だったのである。

それに対して現在のマドレーヌは、はっきりとした帆立貝の型をしており、小さく作られている。時代の洗練を経て、次第にこのような完成型に至ったものと思われる方があるかもしれない。しかしこれは、いかに材料を減らしも大きく見せることが出来るか、あるいは、いかに短時間で焼き上げて効率的に大量生産することが出来るかという目的を達成するために培われてきた型だったとも言える。これこそが先にも指摘したマドレーヌの大衆化・庶民化の影響である。

現代人の我々がイメージするマドレーヌは、貝型で焼いた表面に、へそ(ブードット:Boudotte)と呼ばれる膨らみが出来ている。当然ながら、過去のぼってりしたマドレーヌにはそのようなヘソはなかった。ヘソが出来ることが重要視されるようになるのは、マドレーヌが薄く平たくなり、そこにベーキングパウダーが使われるようになってからである。ベーキングパウダーが製品化されたのは20世紀に入ってからであり、コメルシーではクロッシュ・ドールを引き継いだマルセル・ウルリッヒが、かつて薬局で働いていた父親のアンリ・ウルリッヒのアドバイスを基にして加えるようになったのが始まりである。マルセル・ウルリッヒはトンネル式ガスオーブンの導入したりと大量生産に力を入れた人物であり、ベーキングパウダーはその目的にも叶ったものだったと言えるだろう。

ベーキングパウダーの使用により、マドレーヌはより膨らみ易くなった。「ヘソ」が出来るのは、こうした作用によるものだが、見方を変えるとこれは単なる材料費削減の為の手法でもある。確かにふっくらとは仕上げることは出来るが、もともと18世紀や19世紀のレシピを見ると、マドレーヌとはそのようなお菓子ではなく、もっとしっかりとした、リッチな味わいの菓子であったことが理解できる。

20世紀の著名な料理研究家に、アメリカ人のジュリア・チャイルドがいる。彼女のマドレーヌのレシピにベーキングパウダーは一切入っていない。こういうレシピを見ると、流石に分かってるなとわたしは感心する。なぜなら彼女のレシピはマドレーヌがオート・キュイジーヌ(高級料理)の延長線上にあることの本質をしっかりと理解し、その系譜を確実に受け継いでいるからである。ちなみに最初に紹介した『ラルース・フランス料理小辞典』翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉にレシピにもベーキングパウダーは入っていない。確かにレシピには物語が含まれている。パティシエの多くは、そうした本質を見ずしてかたちばかりを真似ようとするが、それは自身の技術不足や勉強不足を露呈してしまうことに他ならない。

現代のフランス人はごく日常的に、国民食と言っても良いぐらいにマドレーヌを食べている。しかしそのマドレーヌにはベーキングパウダーや膨張剤がはいっており、流通する多くの大量生産されるマドレーヌにはバターではなく植物油が代わりに使われている。マドレーヌはひとつの産業であり大きなビジネスなのである。わたしが先ほどから再三言っている、マドレーヌの大衆化というのは、こういう事実に表れている。コメルシーのマドレーヌはフランスに、いや今や世界中に広がった有名な菓子となったが、その形状の変化には一長一短があったと言えるだろう。ただここでわたしが指摘しておきたいのは、フランスで一般的になった、マドレーヌ・ド・コメルシーの型こそが正統なマドレーヌであると盲信して、その型に沿うことがマドレーヌの必須条件であるかのような見方をするのはどうかということである。この後に日本特有とされているマドレーヌの型についても言及するが、これは本当の意味でマドレーヌの本質とは何かを理解するのに良い例になると考えているのでぜひ参考にして頂きたい。

プルーストが口にしたマドレーヌが、ぼってりした型だったことから理解できることを改めて解説しておきたい。これは19世紀末にプルーストがそうした種類のマドレーヌを食べていたということであり、こうした高級菓子を幼少の時に食べていたプルーストの家は、やはり資産家であったということなのである。大衆化された薄いマドレーヌ・ド・コメルシーは、プルーストの記憶のマドレーヌにそぐわないものだった。これが念を入れてプルーストがマドレーヌについて描写した理由であり、実はそうした“ぼってりしたマドレーヌ”こそが、18世紀~19世紀のオート・キュイジーヌの系譜にある、高級で本物のマドレーヌである。作中で語られるわたし(それはプルースト自身でもあるが)の記憶を引き出した発端となるマドレーヌは、こうした豊かでしっかりとした特徴ある味わいのマドレーヌだったからこそ、特別な感情と記憶を蘇らせることができたのだとも言えるのではなかろうか。

日本のマドレーヌ

ここからは日本のマドレーヌについても語ることにしたい。実はマドレーヌはわたしにとっても思い出深いお菓子であり、母が焼くマドレーヌはやはり深く記憶に残っている。こうした記憶は個人的なものであるが、多くの人が持つ記憶とも共鳴するところがあるのではないかと思う。少なくとも日本人の我々がプルーストの小説に共感することが出来るのも、こうした体験があってのことに違いない。

さて日本のマドレーヌについて語る際に必ず言われるのが、日本のマドレーヌの独特な型である。日本のマドレーヌは、フランスのような帆立貝型ではなく、菊型と呼ばれるかたちに焼かれている。なぜ日本ではこのような型でマドレーヌが焼かれるのかを説明したもののなかに、パン・ド・ジェーヌというお菓子が日本に伝わった際、これがマドレーヌと混同され、その型をマドレーヌの型にしてつくられたからであると説明するものがある。

しかし、この説明にわたしは前から腑に落ちないところがある。なぜならマドレーヌよりもずっとマイナーで知名度もない菓子がパン・ド・ジェーヌである。なぜこのような菓子の方がマドレーヌよりも先に日本に入ってきたのだろうか。しかもマドレーヌの原材料は、日本でも簡単に手に入るようなものばかりだが、パン・ド・ジェーヌはアーモンドやアーモンドパウダーを使う菓子である。昔の日本を考えると、マドレーヌよりも圧倒的に手に入りにくい材料で作られる菓子である。マドレーヌを差し置いて、パン・ド・ジェーヌが日本に入って来る理由が見当たらないのである。

こうした日本特有のマドレーヌ型について、このような説が生まれた前提としてあるのは、マドレーヌは帆立貝型に焼かれるべきものであって、そうでない型のものはマドレーヌとは言えないという思い込みである。確かに現代のフランスにおいて、マドレーヌが帆立貝型をしているのは一般的であるが、これはマドレーヌがあまりにも大量生産化され広く大衆にまで行き渡ったことが理由であることは先に説明した通りである。19世紀までのマドレーヌは、ぼってりした貝のような型や、メロン型、爪型と表現される様々な型で焼かれてきた菓子であり、今のような薄く平たい帆立貝型が主流になったのは20世紀になってからである。つまり偏った見方をしている人の多くは、大衆向けに後から出てきた型をマドレーヌの正統で本物の型であると称揚していることになる。

菊型のマドレーヌ

菊型を日本だけの特有の型であるとするのも間違いであることを、フランスの文献をかたっぱしから探して見つけた図版を引用して明らかにしておきたい。取り上げるのは1896年に出版された『La cuisinière de la campagne et de la ville ou La nouvelle cuisine économique 』という Louis-Eustache Audot著の料理書である。

左端はこれまでずっと説明してきた、ぼってりした貝のマドレーヌ型である。そして右端のマドレーヌ型は明らかに日本の菊型と呼ばれるマドレーヌ型と同じものである。他にも様々なマドレーヌ型の図版が掲載されていることから分かるように、19世紀のマドレーヌは必ずしも帆立貝型だけで焼かれていた訳ではなかった。さらに言うと、菊型のマドレーヌ型もまた、フランス由来のものだということである。

日本のマドレーヌ文献

日本にマドレーヌが伝えられたのは明治時代である。鎖国を辞め、開国したことで西洋文化が次々に日本に入ってくるようになる。西洋菓子はこうした流れで、日本でも紹介され、まだ少数ながら食べられるようになっていった。ビスケットやチョコレートはそうした時代に入って来た主要な西洋菓子だったが、マドレーヌの歴史についてはあまりしっかりとしたことは分かっていない。当時の日本で出版された文献を調査してみたので、マドレーヌがどのように登場しているのかを以下に示しておきたい。

1873年(明治6年)

1873年というかなり早い時期に須藤時一郎が著した 『万宝珍書』食料之部 に「スポンジビスキット」のレシピが掲載されている。名前こそ英語名であるが、レシピ内容を良く読んでみると、これがマドレーヌと同じものであることが分かる。わたしはこれが最初の日本の文献に見られるマドレーヌに関する説明ではないかと考えており、そのレシピを以下に引用しておくことにしたい。

【 万宝珍書 】食料之部

スポンジビスキット

十二ヶの鶏卵の黄(きみ)を三十分の間攪和せし後、小細末ふるいたる羊糖一斤半を加へ浮泡する迄攪和し即ち上小記したる鶏卵の白みをもまた十分浮泡するまで攪和して前の三品を混交し細砕をしたる二ヶの櫞皮を共に小麦粉十四オンスを投入して牛酪を布きたる模型の中に入れ一時の間烈火の焼窯に於いて蒸し其焼徹せる前にその上に精養なる洋糖少許を飾り掛くべし

著者の須藤時一郎は幕末の旗本、明治期には大蔵官僚・銀行家・政治家として活躍した人物で『実業家百傑伝』にも取り上げられている。1863年(文久3年)に、幕府の遣欧使節の池田筑後の守に随行して横浜鎖港談判使節団の一員としてエジプトなどを経由しながらフランスまで行きナポレオンⅢ世に謁見している。こうしたフランス滞在の経験があったことからもレシピを記載することが出来たのではないかと思われる。

記載レシピの基本的な内容物はマドレーヌと同じであり、レモンを砕いたものを入れることや、事前に型にバターを塗っておくことは、フランスの昔のマドレーヌレシピに共通して記述されているポイントである。よってこのレシピはマドレーヌであると考えて良い。ただし型(模型)については、その形状に関する指定は特に述べられていない。しかしビスケットとあることから、そのサイズは大きいものではなく、やはりマドレーヌのサイズに近いものだったと考えるべきだろう。

1907年(明治40年12月刊)

『和洋菓子製法』 亀井まき子 著

「マデレン」として記載されている。注記があり「マデレンの型は西洋食器販売店にあり介殻(かいがら)の如き形状を為せるブリキ製のものなり」とある。貝殻のようなという表現だけなので、その形状が帆立貝であるとははっきりと断定できないが、ここで説明されている貝殻という指摘は興味深い。

。

1912年(明治45年4月)

『作りくだもの教へくさ』 加藤春次郎 (天狗堂主人) 著

「マダレーム」という名称でレシピが記されている。マドレーヌのかたちについての明確な説明は無いものの「皿輪型」と説明している。またどのような経緯からかこの時代以降、マドレーヌにはレーズンを入れ、ジャムを塗るように指示するものが散見されるようになる。これは本来のマドレーヌのレシピからはかなり逸脱したレシピで、この後このような独自解釈のレシピが幾つかの料理書に見られるようになっている。

現代でもマドレーヌにナッツを入れたり、表面をチョコレートなどでコーティングしりするものがあるが、こうしたアレンジは何も目新しいところはなく、明治時代からやっていた事と基本的には同じである。ただこれをもってマドレーヌの範囲内とするかの解釈は様々であろう。現代のマドレーヌに何か新しいアレンジを施そうとするパティシエもあるが、それは過去にも行われてきたことをなぞっているだけであり、その多くはマドレーヌからの逸脱となってはいないだろうか。

1914年(大正3年)

『和洋菓子調製法 : 家庭実用』 東京割烹女学校 著

「ガトード、マトレン」として記載されているが、これはガトー・ド・マドレーヌ(gâteau de madeleine)のことである。マドレーヌ型が「武力(ブリキ)の菓子型」とあるが、その形状についての詳細な説明はない。

1916年(大正5年)

『日本菓子宝鑑』 保坂幸三郎 編

「マダレーム」と説明があり、武力皿輪型(ブリキさらわがた)に入れて焼くと説明されている。このレシピもレーズンを入れ、ジャムが塗られており、本来のマドレーヌレシピから乖離しているように思える。

1917年(大正6年)

『家庭和洋菓子の拵へ方 : 秘伝公開』 秋穂益実 著

「ガトード、マトレン」とある。ここではマドレーヌの型について言及されてはいないが、他と同じくそれが「武力(ブリキ)の菓子型」であることが説明されている。

1922年(大正11年)

『西洋菓子の拵方』 東京割烹講習会 著

菓子名が「レージンス・ドロップ・ケーキ」とあり、レーズンの入ったケーキである。名前は異なるものの、レシピを確認すると、実質はマドレーヌである。当時の日本ではマドレーヌにレーズンを混ぜるということが良く行われていたので、名前が異なってはいるが、このレシピ内容から考えるとこれもマドレーヌの範疇(アレンジ)と見なしたいと思う。この本の注目すべきところは、以下のように型の挿絵が掲載されていることである。

これらは円形ではあるが貝殻にも見えなくもなく、帆立貝型と菊型の中間にある型とみなすことが出来そうである。こうした型を本文では「ケーキ・チン」と述べているが、これは英語で「Cake Tin」、つまりブリキ製のケーキ型という意味である。

西洋菓子の先駆者たち

19世紀末から20世紀初頭にかけて西洋菓子を習得するためにフランス人のもとで西洋菓子づくりの修業をしたり、フランスに渡ったりした日本人たちがいた。やがてそうした人物たちが西洋菓子の伝搬と普及に大きな役割を果たし、現在のように洋菓子が日本でも一般的に食べられるようになったのである。ここからはそうしたパティシエ(菓子職人)を取り上げ、日本における過去のマドレーヌ像がどのようなものだったのかを探ってゆくことにしたい。

凮月堂 :米津松造

凮月堂の五代目当主の大住喜右衛門は洋菓子づくりを始めることにし、当時の番頭だった米津松造を洋菓子研究のため横浜に派遣した。これにより1872年(明治5年)にはリキュール・ボンボンやビスケットの洋菓子の製造を開始した。また1872年(明治5年)に最初の暖簾分けのシステムによって、番頭だった米津松造を独立させ、米津松造は両国若松町に米津凮月堂を開業している。こうした経緯から考えると、米津松造が横浜で洋菓子を学んだのは1872年以前のことではないかと考えられる。

1877年(明治10年)に政府主催の「第1回国内勧業博覧会」が上野公園で開催された。凮月堂本店は「菓糕」、米津松造の若松店は「乾蒸餅(ビスケット)」を出品し鳳紋賞を受賞している。これを機に凮月堂は本格的な洋菓子販売をより進め、1874年(明治7年)に「宝露糖」と名づけたボンボン・ド・リコールド(リキュール・ボンボン)を発売。1886年(明治19年)にはシュークリームやアイスクリームも製造するようになった。

この頃の米津松造は、横浜85番館で働いていた谷戸俊二郎を当時としてはかなり高額な月給80円で雇用している。谷戸俊二郎氏はフランス人のシャリー・ヘイの元で働いていた。当時、横浜85番館にあった菓子店は、ペィル・フレール商会であり、日本の洋菓子の歴史を語るにおいて重要な店である。この店については後でまた詳細を説明することにしたい。

米津凮月堂は明治17年 (1884年)にシュークリーム、キャンディーを発売、明治25年 (1892年)にはマロングラッセ、マシュマロ(真珠麿)発売し、明治30年 (1897年)から宮内庁御用達となっている。

凮月堂:米津恒次郎

米津松造の息子、米津恒次郎は、本場ヨーロッパでお菓子作りの修業をした日本で最初の人物である。米津恒次郎1884年(明治17年)18歳の時、アメリカに旅立ち、エレメンタリー・スクールに入学して語学勉強から始めた。3年間のアメリカ滞在後、ロンドン、パリに移ってヨーロッパのお菓子事情をつぶさに観察し、合計6年間の海外滞在期間を経て、1890年(明治23年)に日本に帰国した。

米津恒次郎は帰国後、サブレーやデセール、ワッフル、アップルパイの販売を始め、本格的なフランス料理や菓子を紹介した。1903年(明治36年)、大阪で開かれた第5回内国勧業博覧会に、シュガー・ウェファース、チョコレート・ウェファース、マシュマロ、サブレー、カルルス煎餅を出品して留学の成果を披露している。

米津恒次郎は、食に関する理解を深め研究するために設立された「大日本食物會」のメンバーに名を連ねている。この会には他にも当時の料理界の有識者として知られていた 石井治兵衛、野邊地尚義(紅葉館の主人)、柳楢悦、四條隆平、丸山清吉(平清の主人)などが含まれている。

1890(明治23)年5月17日に「第一回月次小集会」が偕楽園で開かれているが、これに帰国したばかりの若干24歳の米津恒次郎がメンバーとして迎えられたことは注目すべきである。海外の技術をもって帰国した米津恒次郎がいかに高く評価されていたかここから理解できるだろう。

アメリカ、ヨーロッパ帰りの米津恒次郎だったが、当時の凮月堂にマドレーヌの記録はなく、凮月堂でマドレーヌの販売を始めたのはもっと後になってからのようである。

村上開新堂 :村上光保

村上開新堂の初代、村上光保は明治天皇の東京遷都に同行し、宮内省大膳職となった人物である。1870年(明治3年)に国家政策の一環として横浜で洋菓子と西洋料理の製造技術習得を命じられている。この時に師事したのがフランス人のサミュエル・ペィル(Samuel Peyre)であるとされている。この人物は先に述べた、ペィル・フレール商会を経営する兄弟のひとりである。しかしサミュエル・ペィルが日本に来たのは、1874年(明治7年)頃とされており、その時は横浜84番地にあったオリエンタル・ホテルに勤めていたとされている。その翌年の1875年、兄弟のジャン(Jean Peyre)が来日し、12月17日に80番地に洋菓子店を開いている。

1874年に村上光保は麹町山元町で村上開新堂を創業しているので、師事したタイミングは、1847年にサミュエル・ペィルがまだオリエンタル・ホテルに勤務していたごく短期間のことだったということになるだろう。

サミュエル・ペィル

サミュエル・ペィルは横浜で菓子店を開いたパティシエである。村上開新堂の村上光保が師事したのがサミュエル・ペィルであるが、それと同様に谷戸俊二郎の師事したフランス人のシャリー・ヘイという人物が、実はサミュエル・ペィルと同一人物ではないかという見方もある。以下にサミュエル・ペィルの来歴を記しておきたい。

1874年(明治 7年)に来日:84番地のオリエンタル・ホテル勤務

1875年(明治 8年)に80番地に洋菓子店を兄弟のジャンと開店(ペィル・フレール商会)

1878年(明治11年)6月24日に洋菓子店を移転

1879年(明治12年)兄弟のユージ―ヌとジュールが来日

1879年(明治12年)6月15日にホテル(Hotel Pyre Freres)開始

1882年(明治15年)8月8日、隣の83番地からの出火で、ホテル全焼

1882年(明治15年)12月4日に85番地に再起をはかり菓子店を開店

1883年(明治16年)サミュエル・ペィル帰国

村上開新堂の村上光保は、1874年の短期間だけサミュエル・ペィルの在籍するオリエンタル・ホテルで学んだと考えられる。その後、ミュエル・ペィルは兄弟のジャンと菓子店を80番地に開いている。1878年に84番地にあったオリエンタル・ホテルのフランス人経営者のボナが、20番にあるグランドホテルを買収して移転したことから、かつて勤務していた84番地に移転して菓子店を開いた。その翌年にはホテル(Hotel Pyre Freres)も開業していることからビジネスは順調だったようである。しかし1882年に火事によってホテルは全焼してしまい、隣の85番地で12月4日に菓子店を再開したようであるが、これにサミュエル・ペィルが携わっていたのかは定かではない。その後、弟のウジェーヌ・ペィルが一人で洋菓子店を20年間は経営した記録が残っているだけなので、サミュエル・ペィルの記録が途絶えることから1883年(明治16年)に既に帰国したものと考えられる。

凮月堂で勤務することになった谷戸俊二郎は85番地で働いていたということから、勤務していたのは1882年(明治15年)12月4日以降ということになる。サミュエル・ペィルは帰国していた可能性は高く、シャリー・ヘイなる人物が、サミュエル・ペィルと同一人物である可能性は低いのではないかと考えられる。サミュエル・ペィル帰国後、ペィル・フレール商会で働いていた他の外国人に師事していたということではないだろうか。

サミュエル・ペィルが横浜でマドレーヌを販売したという記録はない。この事は19世紀の日本で、マドレーヌはまだ一般的でなかったということを示すものとなっている。

コロンバン:門倉國輝

門倉國輝はコロンバンの創業者である。門倉國輝はパリの 4, リュ・カンボン(Rue Cambon)にあった著名店、コロンバンで修業した後、帰国してコロンバンを創業し、多くのフランス菓子を日本に紹介した。

パリ菓子店のコロンバン(Colombin)は無くなってしまい、現在は高級ファッション店が軒を連ねる通りとなっている。シャネルの創業者のココ・シャネルも1910年にカンボン通り21番地で最初の帽子店を始めており、1927年迄にはこの通りに5つの建物(23番地から31番地)を所有するまでになっていた。ココ・シャネルは「カンボン通りは私の領域」と公言していたそうであるが、確かにさもありなんという感じである。しかも店のある通りの向かい側がホテル・リッツで、ここにシャネルは住んでいた。このように仕事場と生活の場が近かったことから、当時はココ・シャネルもコロンバンの顧客のひとりだったのではないかと想像する。さてコロンバンの店舗のあった場所は、現在、皮肉にも Yoji Yamamotoとピエール・エルメになっている。入っている店は変わっても外観が保たれているところは流石パリである。

パリで菓子修業をした門倉國輝の前半生の経歴を紹介しておくことにしたい。

1893年(明治26年)誕生

1904年(明治37年)11歳で横浜の米津凮月堂で見習

1907年(明治40年)15歳の時に三田の東洋軒で修行

1909年(明治42年)17歳で三田の東洋軒で製菓部次長

1915年(大正 4年)宮内省の大膳寮員を拝命

1918年(大正 7年)大膳寮員終了

1921年(大正10年)8月からパリに向かいコロンバンで修業

1922年(大正11年)春に日本に帰国

門倉國輝は米津凮月堂の出身であった。まずは最初ここで修業を始め、東洋軒で勤務するようになり、製菓部次長にまでなっている。その後、宮内省の大膳寮員となり大正天皇にお菓子やアイスクリーム、料理を作る役目を担った。当時の大膳寮は、後に「天皇の料理番」として知られるようになる5歳年上の秋山徳蔵が、初代の宮内省大膳職厨司長(後の宮内庁管理部大膳課主厨長)として仕切っていた。門倉國輝はヨーロッパで修行を経験したこの秋山徳蔵に大きな影響を受けたようである

秋山徳蔵は、1920年~1922年まで宮内省の命によって再び渡仏して料理の研究を続けるようになるが、門倉國輝も秋山徳蔵を追うようにパリへ修業のために向かうことになる。門倉國輝が1921年~1922年までコロンバンで修行することが出来たのも、もしかすると秋山徳蔵の紹介や手配があったからではないだろうか。

パリのコロンバンで働いた門倉國輝は、攪拌機、アーモンドの皮剥き機、ブドウの種抜き機、シュークリームの種つくり機、チョコレート型抜き機など最新の製菓用機器を知り、これらの機器を購入し、1922年(大正11年)春に帰国した。コロンバン修業時代に門倉國輝は技術力を認めた社長のジョゼフ・オドーヌは、門倉國輝が日本での「コロンバン」名前を使用する許可を与えている。門倉國輝は帰国の2年後、1924年(大正13年)3月に大森に日本初の本格的なフランス菓子店コロンバン商店を創業している。

マドレーヌに関しては初期のコロンバンの社史などを見ても、どういう型だったのか、そもそも当時からマドレーヌを販売していたのかどうかすらも明らかでない。中には現在のような帆立貝型で販売したと説明している記事もあるが、こうした説明には十分な根拠がなく、多くは間違ったものだとわたしは考えている。わたしがそう考える理由は続く説明のなかで示すことにしたい。

秋山徳蔵

秋山徳蔵は日本における初期洋食を語るには外すことの出来ない最重要人物である。1909年(明治42年)から1914年(大正3年)までの5年間をヨーロッパで修業しており、始めにベルリンのホテル・アドロン。その後パリの日本大使館の紹介により、オテル・マジェスティックで2年間修業。その後はキャフェ・ド・パリで半年、オテル・リッツ・パリでオーギュスト・エスコフィエの下で半年働いた経験を有している。

帰国後の1914年(大正3年)から、初代の宮内省大膳職厨司長として働き、後に「天皇の料理番」として知られるようになった。宮内省の命により再び1920年から渡仏して1922年に帰国しているが、翌年の1923年にフランス料理を解説した『仏蘭西料理全書』を出版している。この料理書は1600ページ以上におよび、菓子だけでも187ページもの分量が割かれ、当時としては圧倒的なフランス菓子の情報量である。

秋山徳蔵が師事したオーギュスト・エスコフィエの著作『ル・ギード・キュリネール』にガルニチュール・マドレーヌ(Garniture Madeleine)という付け合わせが登場しているが、紛らわしいがこれは菓子のマドレーヌと全く関係はない。ただ秋山徳蔵の『仏蘭西料理全書』にも、これと同じレシピが掲載されていることから、間違いなく『ル・ギード・キュリネール』を基にして、秋山徳蔵は『仏蘭西料理全書』を書いたのだと理解できる。

秋山徳蔵の『仏蘭西料理全書』であるが、あれだけ菓子について詳しくレシピを掲載しているにも関わらず、どういう訳かマドレーヌのレシピが掲載されていない。ただしマドレーヌ型を用いた他の料理や菓子について、わたしが確認して数えた限り11か所で言及(マドレン型あるいはマドレーン型と記載)されており、マドレーヌ本体のレシピが無いにも関わらず、マドレーヌ型は頻繁に登場している。ただいずれのレシピにも形状に関する詳細な説明はない。

しかし、マドレーヌ型が使われている全てのレシピや、盛付方の方法を確認すると、その型は現在のような帆立貝型では無いことは明らかである。むしろ、もっと深さがあって、安定した形状であることが読み取れる。日本で昔から一般的だった「菊型」と言われるマドレーヌ型を念頭において、秋山徳蔵は説明しているようにしか考えられないのである。秋山徳蔵が特にマドレーヌ型の形状について特徴的な説明を加えなかったというところにも、当時は菊型が一般的であったことが理由であるようにも読み取れる。

では当時のパリではどうだったのだろうか。秋山徳蔵の『仏蘭西料理全書』を著したのは1923年、第二回目のフランスを始めとした海外研修から帰国した翌年である。秋山徳蔵はオテル・リッツでオーギュスト・エスコフィエの下で働いた経験もあり、そうした料理の現場で使われていた器具やレシピが正確に伝えられていることから、当時のマドレーヌ型は必ずしも帆立貝型だけでは無かったと理解出来る。

髙田壮一郎

髙田壮一郎は、福岡県久留米出身の画家、高田力蔵の息子である。パリで製菓の修業後、1960年3月31日にCADOT(カド)を創業した。父親が川端康成と交流があったことから、川端康成がこの菓子店の顧客だったことでも知られている。2017年に閉店し、跡地は現在「マドレーヌ駒込」というマンションになっている。

CADOTは、マドレーヌの型をフランスから日本へ持ち帰って最初に帆立貝型で作り始めた店であるとされている。当時の日本では菊型がマドレーヌの定番であったことから、まだ帆立貝型のマドレーヌは珍しく、「そんなのマドレーヌじゃない!」と非難された時代もあったようである。現代はこれと全く逆転現象が起きていて、フランスで主流となっている帆立貝型でない菊型のマドレーヌの方が本当のマドレーヌでないと思い込んでいる人がある。マドレーヌの歴史を見てゆくと必ずしもこうした型によって本物かどうかを判断することはナンセンスであると言っても良いのではないか。

むしろわたしはマドレーヌの本質がそこに宿っているのかを重視すべきだと考えている。実際にCADOTのマドレーヌは帆立貝型であったが基本的にはヘソがないタイプであった。その理由は箱詰めに便利だったということもあったのだろうが、ベーキングパウダーを使わないなどの方法で作られていたからではないかと思うのである。

なぜ日本のマドレーヌは菊型なのか?

現代のフランスに流通している帆立貝型マドレーヌと、かつて日本で主流だった菊型マドレーヌの分岐点はどこにあったのだろうか。その理由として考えられるのは、かつて日本人のパリの修業先が、いずれもオート・キュイジーヌ(高級料理)を中心とした系譜上にある一流店であったことが考えられる。こうした料理の現場では、当時流行り始めていたコメルシーから届けられるマドレーヌと同じ型は用いられていなかったのではないだろうか。なぜならかつてのマドレーヌ・ド・コメルシーは、コスト削減と大量生産化によって大衆化を目指して生産されたマドレーヌである。よって当時の一流店では、現在のフランスで流通するようになったマドレーヌ型は用いられていなかったことが考えられる。

さらに19世紀後半から20世紀の初頭にかけて、パリのマドレーヌは様々な型で焼かれており、それは現代のような帆立貝型だけに限定されたものではなかった。こうした幾つか選択することも出来たマドレーヌ型のなかから、ヨーロッパに修業に来ていた秋山徳蔵を始めとした料理人たちは、優先的に菊型を選んだのではないだろうか。その理由を彼らのバックボーンに求めることが出来るかもしれない。

秋山徳蔵は宮内省大膳職厨司長として天皇に生涯に亘って仕えた料理人だった。またコロンバンの門倉國輝も宮内省大膳職を経てフランスに渡っているし、帰国後に開業したコロンバンは直ぐに宮内省(現宮内庁)へ納品を開始している。さらに遡ると、凮月堂も明治30年 (1897年)から宮内省御用達であったし、現在も皇室や宮内庁と非常に関係の深い菓子店である。また村上開新堂は、そもそも創業者の村上光保が明治天皇の東京遷都に同行し、宮内省大膳職として菓子づくりを学び創業した店である。これらの菓子店および料理人たちはいずれも天皇や皇室と深い関りを有する歴史がある。こうした背景から考えると、菊型の菓子は皇室の菊紋をイメージさせることから、彼らにとって非常に魅力的な型であったはずに違いない。少なくとも何の縁もゆかりも無い帆立貝型よりは視覚的に圧倒的に優れていたはずである。

また菊型が日本で使われれるようになったと考えられる別の理由は汎用性である。また菓子作りの道具があまりなかった草創期は、汎用性のある道具が求められたと考えられる。実際に秋山徳蔵の『仏蘭西料理全書』では、間違いなく菊型であると考えられるマドレーヌ型が、アイスクリームなどの他のデザートでも使われている。この型は使い易いものだったと考えられ、実際にこの型であればタルトレットも焼くことが出来たと思われる。こうした汎用性ゆえに、当時の日本では菊型のマドレーヌ型は普及したのではないだろうか。

マドレーヌの型を云々言う場合、帆立貝型でなければマドレーヌでないという意見は非常に多いのだが、それは間違いであることを再三ここで強調しておきたい。日本の洋菓子の草創期の料理人たちは、コメルシー産の大衆向けマドレーヌを知らずして、あるいは修業先がパリのリッツやコロンバンであったことから新興の薄く平たい帆立貝型を知らずして帰国した可能性がある。こうした草創期の料理人が持ち帰って伝えた菊型というマドレーヌ型が、その後も伝えられマドレーヌとして日本に定着したのである。

その後、フランスではコメルシー産マドレーヌが席巻することになり、フランスではマドレーヌの型と言えば、即ち平たい帆立貝型だということになってしまった。しかしマドレーヌが誕生した経緯や、その後のマドレーヌの歴史やレシピ、残された19世紀のマドレーヌ金型をきちんと確認すれば、かつての高級料理に属していたマドレーヌは、そのような型では無かったことは明らかなのである。これはプルーストが詳細にあのような表現でマドレーヌを説明しなければならなかった理由でもある。プルーストがマドレーヌに関する箇所で示そうとしていたのは、当時ポピュラーになりつつあったコメルシー産の安っぽい大衆向けのマドレーヌではなく、自身が幼少の時から口にしていたオート・キュイジーヌに属するタイプのマドレーヌだということなのである。

マドレーヌから知るプルーストの真意

プルーストの文学を理解するうえにおいて、わたしは現代のフランス人よりも、日本人の方がマドレーヌの理解においてアドバンテージを有しているのではないかと思うことがある。なぜなら現代のフランス人は、プルーストの「紅茶とマドレーヌ」を読んだ時に、ほぼ全員が薄く平たくへソのあるマドレーヌ・ド・コメルシーを想い浮かべるはずだからである。しかしそれはプルーストが言いたかったマドレーヌとは本質的には別物である。

しかし日本人の我々はどうだろうか。個人的なことを述べておくと、わたしはプルーストの「紅茶とマドレーヌ」について知った時、帆立貝型ではなく、いわゆる菊型のことを念頭においてマドレーヌを考えてしまっていた。その理由はわたしも子供の時に食べたマドレーヌが、母親の焼いた菊型マドレーヌであったからだと思う。他にもマドレーヌについて書いている人々の記事を読むと共通して感じるのは、子供の頃に食べたマドレーヌの懐かしさについてである。どういう訳か菊型マドレーヌには昭和を感じさせる懐かしさがあるらしい。

社交界に出入りするようになったプルーストは、サロンなどでマドレーヌ・ド・コメルシーを良く眼にするようになっていたのではないか。しかしそのような薄く平たいマドレーヌではなく、ぼってりした昔のマドレーヌを口にすることで始めて、プルーストの描く主人公は記憶が喚起され得たのである。このようにプルーストがマドレーヌ型の違いを描き分けようとしたのは、マドレーヌ型の変化がプルーストの人生の期間中に起きていたからである。プルーストがあえて旧来のマドレーヌ型に言及することで、過去の回想へと読者を誘おうとしたことを考えると、未だに懐かしさを感じさせる、あの菊型マドレーヌを持つ我々日本人は、プルーストの感じたあの感覚を追体験するうえで、現代フランス人よりも、そこに共感しやすい感覚をもっているのではないかと思えるのである。

このようにマドレーヌは大変味わい深い菓子である。ただその起源には不明なところが多く、それぞれが思い思いの通説を流布しているだけのように思える。今回はマドレーヌに関する文献記録や、マドレーヌそのものの記録を客観的に紐解くことにより、期せずしてプルーストが、小説『失われた時を求めて』のなかで描こうとしたマドレーヌの型がどのようなものだったのかを深堀することにもなった。そしてプルーストが述べた、マドレーヌのそのかたちには重要な意味が込められていたことも理解できたのではないかと思う。

マドレーヌは単なる菓子でしかないが、こうした食べ物から文化や歴史にまつわる深い意味を汲み取ることが出来るし、また個人に絡む記憶や体験を解きほぐすことも出来そうである。我々はこうした食べ物についての背景をもっと良く知ることで、文学や芸術作品における、より深い理解に至ることが可能であるのかもしれない。マドレーヌに対して行ったこのような調査が、今後の翻訳家や文学研究者のための一助となるようであれば誠に幸甚である。

参考資料

『À la Recherche du temps perdu』 Marcel Proust

『Le Grand dictionnaire de cuisine』 Alexandre Dumas

『Les soupers de la Cour』 Menon

『Manuel des amphitryons』 Grimod de La Reynière, Alexandre-Balthazar-Laurent,

『Dictionnaire Larousse Gastronomique』1997 de présidé par Joël Robuchon Comité gastronomique (Auteur)

『Dra. Oetkera przepisy : dla skrzętnych gospodyń』 Druki ulotne

『Le cuisinier impérial』 André Viard

『L'art du cuisinier』 Antoine Beauvilliers

『Le nouveau Cuisinier Royal』 Antoine Beauvilliers

『Le pâtissier royal parisien』Tome 1 Antonin Carême

『Le pâtissier royal parisien』Tome 2 Antonin Carême

『French cookery』 Antonin Carême

『The Modern Cook』 Charles Elmé Francatelli

『Le livre de pâtisserie』 Gouffé, Jules

『La Pâtisserie』 G. Dumont

『Cuisine avec et sans tickets』 Prosper Montagné

『Larousse gastronomique』1937 Prosper Montagné

『Histoire de la ville et des seigneurs de Commercy』Tome 3 Charles-Emmanuel Dumont

『Tableaux généalogiques』 Jean Le Laboureurr

『Le nouveau pâtissier-glacier français et étranger』 Pierre Lacam

『Les Compagnons de la Madeleine』 Vincent Lacorde

『Telech Histoire des compagnons 』 Marcel Ulrich

『La madeleine, histoire d’une spécialité』 Vincent Lacorde, président de l'office de tourisme de Commercy

『Catalogue des tableaux modernes』 Collection. Art. Landolfo Carcano

『Anne Marie Adèle Caussin, (1831-1921). Coleccionismo y mecenazgo en París durante el Segundo Imperio』 Avelino Fernández García-Rancaño

『La cuisinière de la campagne et de la ville ou La nouvelle cuisine économique 』 Louis-Eustache Audot

参考資料(日本語)

『ラルース・フランス料理小辞典』 翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉

『失われた時を求めて』第一篇 スワン家の方へ 高遠弘美 訳 :光文社古典新訳文庫

『失われた時を求めて』第一篇 スワン家の方へ 吉川 一義 訳 :岩波文庫

『失われた時を求めて』第一篇 スワン家の方へ 鈴木道彦 訳 :集英社文庫

『失われた時を求めて』第一篇 スワン家の方へ 井上究一郎 訳 筑摩書房

『マドレーヌの「風味」:『失われた時を求めて』における想起の語り』 中野知律

『嗅覚と自伝的記憶に関する研究の展望』 山本晃輔

『万宝珍書』食料之部 須藤時一郎

『実業家百傑伝』 坪谷善四郎

『和洋菓子製法』 亀井まき子

『作りくだもの教へくさ』 加藤春次郎 (天狗堂主人)

『和洋菓子調製法 : 家庭実用』 東京割烹女学校

『日本菓子宝鑑』 保坂幸三郎

『家庭和洋菓子の拵へ方 : 秘伝公開』 秋穂益実

『西洋菓子の拵方』 東京割烹講習会

『横浜居留地のホテル史 (1) (1859-1899)』 澤 護

『横浜居留地のホテル史 (2) (1859-1899)』 澤 護

『横浜居留地のホテル史 (3) (1859-1899)』 澤 護

『日本洋菓子史』 日本洋菓子協会連合会

『日本洋菓子史』 池田文痴菴

『仏蘭西料理全書』 秋山徳蔵