鮎

アユという魚

始めに個人的な意見を言わせて頂くと、私はアユが魚の中で一番好きである。海の魚の王者は「鯛」で、川魚の王者がアユという意見もあるが、私は鯛よりもアユの方が好きだ。鯛は確かに王者の風格があるが、アユは繊細で優美な魚なので川魚の王者というよりも、王女の方がしっくりくるように感じている。

アユ(鮎、香魚、年魚、銀鱗魚、Plecoglossus altivelis)

アユの良さは季節感にもある。6月頃から天然のアユが解禁になって出回り始め、8月に美味さのピークを迎え、9月、10月には落アユとなり、11月、12月頃までにはその一生を終える。鮎は年魚と呼ばれているように、川で生まれ、その川を翌年に遡上して帰って来る回遊魚だが、1年しか生きられない儚くも繊細な魚なのである。しかしアユの遡上の勢いは生命力に溢れた力強いもので、まさに夏を代表する季節感のある食材であると言えるだろう。

アユの名前

アユは各地方の川に遡上するからか、各地で様々な名前で呼ばれている。こうしたアユの名前からもアユという魚のもつ意味を理解できるに違いない。まずは幾つかのアユの呼び名を紹介しておきたい。

細鱗魚

アユには細鱗魚という名前がある。この名前は鱗が小さいことから付けられた名前である。『和名抄』には次のように説明がある。

【 和名抄 】

鮎

本草云、鮧魚、{上音夷、} 蘇敬注云、一名鮎魚{上奴兼反、阿由。漢語抄云銀口魚、又云細鱗魚。崔禹食經云、貌似鱒而小、有白皮、無鱗。春生夏長秋衰冬死、故名年魚也

【 訳文 】

鮎

『本草』でいう鮧魚のことである。上の音は夷である。『蘇敬本草注』は別名では鮎魚という。上の音は、奴兼の反切である。

このように『和名抄』では、細鱗魚の出典が『漢語抄』にあることを示している。『崔禹食経』の引用もあり、そこにはアユには鱗がないと説明しているが、実際には小さな鱗があるので間違えている。

細鱗魚というアユの名称は、『日本書紀』にも記載があり、これは神功皇后がアユを釣って戦いの勝敗を占った記述の部分である。その場面は以下のようにある。

【 日本書紀 】

皇后勾針爲鉤、取粒爲餌、抽取裳縷爲緡、登河中石上而投鉤祈之曰「朕、西欲求財國。若有成事者、河魚飲鉤。」因以舉竿、乃獲細鱗魚。時皇后曰「希見物也。希見、此云梅豆邏志。」故時人號其處曰梅豆羅國、今謂松浦訛焉。是以、其國女人、毎當四月上旬、以鉤投河中、捕年魚、於今不絶、唯男夫雖釣、以不能獲魚。

【 訳文 】

皇后は針をまげて釣針をつくり、米粒を餌にして、衣服の糸から緡(釣り糸)を取って川の中の石の上に登り、釣針を投げて、誓約(ウケイ)をして言った。「わたしは西方の財国を求めようと思う。事が成就するならば河の魚よ、釣り針を呑め」竿をあげると、細鱗魚(アユ)が釣れたので皇后は言った。「これは珍しい」希見は梅豆邏志(メズラシ)と読む。それでこの時代の人々はその場所を梅豆羅国(メズラノクニ)と言うようになった。今、松浦(マツラ)はこれが訛ったからである。それでその国の女性は4月の上旬に、鉤を河中に投げて年魚(アユ)を捕るということを今でも絶えずやっている。ただし、男は釣っても魚は獲れない。

この誓約(ウケイ)によって、神功皇后は三韓征伐の成功を確信することになる。このようにして神功皇后が占いで釣った魚が細鱗魚(アユ)だったことから、後年に、魚偏に占いで「鮎」という名前で呼ばれるようになったとされている。

この誓約(ウケイ)は、新羅に出兵する三韓征伐の前であり、九州の松浦郡で行われたとされている。松浦郡とは、現在の長崎県(肥前国、一部は現在の佐賀県)にあった郡である。『肥前国風土記』には、神功皇后は玉島の小川の側で釣り針を投げて祈誓したという記述がある。これは唐津市を流れる玉島川で今でもアユが取れる川である。

神功皇后が吉凶を占ったように、玉島の川は神意を問う場として伝えられており、玉島は古来占いなどの神事が行われた土地であったことが示されている

この松浦ではアユを女性が獲るというのも興味深い記述である。後代、『万葉集』の大伴旅人の「松浦河に遊ぶ序」(5-853序)を記しているが、そこで玉島で遊覧した時に出会ったアユを釣る少女たちについて詠んでいる。大友旅人の序文である。

【 万葉集 】

私はたまたま松浦の地に行って風景を楽しんで歩き、少しの間、玉島の淵に立って遊覧していると、すぐに魚を釣る少女らに逢った。花のような顔は並べるものが無く、輝くような姿は比べるものが無い。まるで柳の葉を眉の中に見せ、桃の花を頬に咲かせているようである。その心は雲よりも気高く、風雅な様は世に抜きんでていた。そこで私は尋ねた「みなさんはどこの郷の誰の家の娘でしょうか、あるいは神仙の女人でしょうか」。少女たちは皆笑って答えて言うには「わたしたちは漁夫の家の者です。草庵に住む賤しき者どもで申し上げるべき郷も家もありません。名前などお教えできる身分にはありません。ただ生まれながらに水に親しみ、心を山に遊ばせるのが好きなだけです。時には洛水の浦に臨んでいたずらに美しい魚を羨み、あるいは巫山の峡に臥して雲や霞を眺めています。今、高貴なお方に偶然に出逢い、感動に耐え切れずに心の中を打ち明けました。心の中を打ち明けたからにはどうして結婚の約束をせずにおられましょう」。私は答えて言った「よく分かった。つつしんでお気持ちを承け賜わりましょう」。しかし、時に日は西に沈み、馬を駆って帰らねばならなかった。ついに心の中の思いを述べ、歌を贈って次のように言った。

大友旅人は現在の年号の「令和」の基になった梅花の宴を主宰した人物である。大友旅人は風流な人物だったのだろう。ここではこの少女たちを玉島の川の上流に住まう神仙の女に見立てて序文を書いている。

大友旅人は、神功皇后の故事を踏まえた上で松浦の女たちを神仙の女に見立てたのだろう。玉島の川には、4月上旬になるたびに釣り針を河中に投げ入れてアユを捕る習わしが伝わっていたようなので、ここからもアユという魚と女性の相関性の深さが読み取れるのである。

太古から卑弥呼の例もしかり、占いは女性によって担われてきたものであったが、ここからも「鮎」という魚には、女性や占いが関係していることを読み取れそうである。

先にアユは川魚の王者というよりは、川魚の女王とした方がしっくりくると述べたのも、この辺の相関性が与える印象だろうか。繊細かつ優雅なアユの姿はやはり女性的なものを連想させる。大友旅人もそういう感覚からか、女性と鮎を共に詠っている。

松浦川 川の瀬光り 鮎釣ると

立たせる妹が 裳の裾濡れぬ

さて神功天皇の日本書紀の記述には、アユに二つの名称で言及されている。ひとつ目が細鱗魚であり、もうひとつは年魚である。細鱗魚の方はウロコの細かさが名前の由来である事は既に述べた通りである。それに対して年魚の方はアユの生態に関係した名称である。

年魚 (アユの寿命は一年)

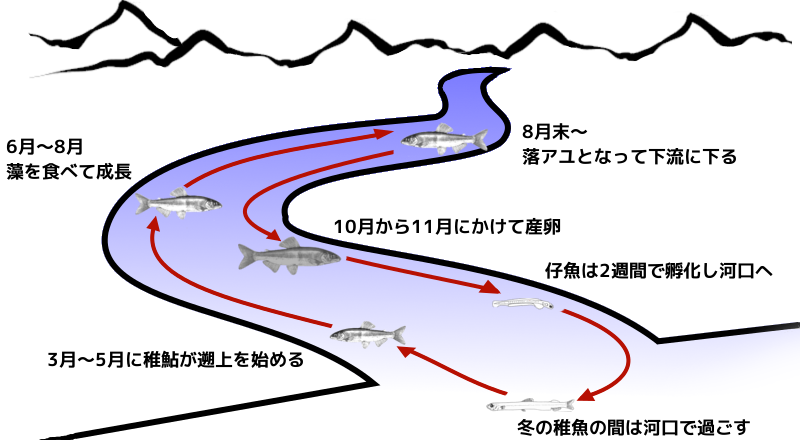

アユは1年しか生きられない回遊魚である。こうした生態から昔の人はアユのことを「年魚」と呼んだのである。

川を遡上する魚には鮭もいるが、鮭の方は海に出てから3~5年間、ベーリング海やアラスカ海を何度か回遊し、その後に川に戻ってきて遡上を始めるのでアユよりもかなり長生きである。これに対してアユは海に出ても遠洋までは行かずに河口にとどまり、春になると川を遡上して上流を目指し、その年で死んでしまうというところが大きく違っている。

また鮭は生まれた川に必ず帰って遡上するが、アユはサケと異なり生まれた川に帰るのではなく一番条件の良い川を遡上する性質をもっている。ただ生まれた川の河口から あまり遠く離れないので、ほとんどのアユは生まれた川を遡上することになる。アユは母川回帰をしているように思われるのだが、実際にはそうした本能はないようである。

肉食から草食へ

仔魚~稚魚の時はプランクトンなどを餌として食べる肉食魚である。これが遡上を始めると草食魚に変わりアユは珪藻だけを食べるようになる。これがアユの大きな特徴であり、それが味にかなり大きな影響を及ぼしている。

「春」

3月~5月になって川の温度が10℃前後に暖まると、5~6cmに育ったアユの稚魚は遡上を始めたる。この頃からアユは

「夏」

6月から8月にかけてアユは縄張りを求めてどんどんと遡上を行い上流へと向かうが、途中、中流に居ついて遡上を止めるアユもある。この頃になるとアユの体長は20cmほどになり、最も美味しい時期となる。

「秋」

8月末から、産卵のために上流から中流に下るようになる。これを「落ちあゆ」と呼ぶ。雌が腹に卵を持つようになるのもこの時期からである。雌のアユは10万個以上を産卵し、産卵の際には、メス一尾に対して何十尾ものオスが集まり、一斉に放卵・放精が行われるのも特徴である。 10月以降、産卵が盛んに行われ、川によって異なるが11月頃をピークに12月頃までで産卵が行われる。産卵を終えたアユは力尽きてその生涯を閉じることになる。

「冬」

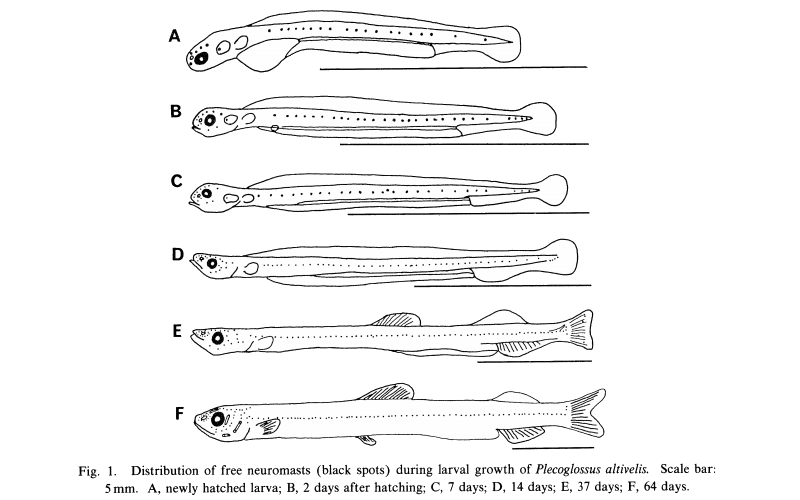

アユの卵は産卵後、2週間ほどで孵化しそのまま河口へと流される。孵化したばかりの仔魚の体は半透明で腹に卵黄を有している。これを栄養分として数日以内に河口にまで下らなければアユの仔魚は死んでしまう。一旦、上流までのぼった親アユは産卵の為に中流まで下ってくるが、これは中流の環境が産卵に適しているのは勿論であるが、さらには仔魚が河口に到達しやすくする為でもあるように思われる。河口から40kmは離れた場合は孵化した仔アユは海まで辿りつくことが難しいと考えられている。

こうして河口に到達したアユの仔魚は、動物性プランクトン等を食べて成長して稚魚となり、春から始まる遡上に備えることになる。

錆鮎

秋になり、産卵期に入るとアユには背に鉄錆のような淡い斑紋が生じるようになる。またアユの体側面は茶色っぽくなり、さらに黒く変色してきて鱗のヌメリもなくなりザラザラしてくる。こうしたアユのことを錆鮎(さびあゆ)と呼ぶ。こうしたアユの色の変化は婚姻色で、産卵期になると雄だけに見られるようになる変化である。産卵を終えたアユは精力を使い果たし、衰弱して川の流れによって流され死にその一年の生涯を閉じることになる。

香魚

アユの別名の、香魚はアユのもつ香りにある。特に5月、6月から藻を食べて育ったアユは、特有のスイカのような匂いを発するようになる。わたしはかつて魚卸売市場の仲卸で数年間アルバイトをしていたことがあるが、アユの季節になると何百、幾千ものアユが箱に入れられてセリ場に山積みされる。その側を通ると、本当にスイカの様な香りが辺りに立ち込めているのである。なかにはキュウリの匂いという人もある様だが、大量のアユの匂いを嗅いでいた私にとっては、アユの香りはスイカの香りである。

一匹、二匹だとそうでもないが、アユの大群を前にすると、その香りは物凄くよく分かり、その名称の香魚そのままである。

アユがその様に香る理由は、アユが川底に生えた藻を食べていることにある。良くアユはハラワタを食べると言うが、それはアユの食べている藻が理由である。

もともとアユは回遊魚で、卵から孵ると稚魚の期間を河口付近の海で成長する。それから遡上を始めるのが4月から5月頃ということになる。

この頃のアユは稚鮎と呼ばれるが、この時期のアユはまだプランクトンや虫を食べる肉食なのだが、成長するに従って藻を食べ始めて草食になる。

良く稚鮎を有難がる人があるが、稚鮎とはまだ肉食、あるいは肉食から草食への過渡期であって、藻を食べて育ったハラワタをもつ香り高いアユの良さはまだそこにはない。つまりまだアユの真味には到達していないのが稚鮎であり、珍しさからか稚鮎を喜ぶというのはあまり感心しないのである。

そもそも日本の鮎の遡上する川は、稚鮎の時期は禁漁期間になるために、稚鮎は獲らえてはならない。よって琵琶湖の様な場所に生息する、回遊も、遡上もしない鮎の稚鮎ということになるのだが、明らかに成魚としてのアユの魅力にはまだ及ばない。

北大路魯山人は、アユの本当に旨い時期は、稚鮎から成魚になってから、メスが卵を孕む前までと言っているが、わたしも全く同感である。これまた子持ちのアユを有難がる人もいるが、その良し悪しについては、後で魯山人のアユについての文章を紹介するなかで述べることにしたい。

また、中にはアユのハラワタを除いてから食べようとする人もあるそうだが、これは愚の骨頂であり、お話にならない愚行である。これはアユの真髄を捨て去るもっともやってはならない食べ方なのである。

また多くの魚はハラワタを除くことから、ハラワタから腐ってくるのを防ぎ新鮮さを保とうとして、ハラワタを除こうとする人もあるが、これもやるべきではない。

なぜなら旬の時期のアユは、藻を食べてハラワタに蓄えているので、それによって防腐効果が得られることになるからである。つまりアユの場合は、ハラワタがあることで逆に腐りにくくなっているのである。他の魚はとにかくアユだけはハラワタは最後に腐る部分なのであり、それを決して取り除くべきではなく、むしろそこにこそアユの真味が存在するのである。

神武天皇と鮎

神功天皇よりもずっと前の、神武天皇の時代にアユは登場したとする説がある。しかしそこには「魚」とあるだけでアユとはっきりとは書かれておらず、それが本当にアユだったかどうかは定かではない。以下はその該当箇所である。

【 日本書紀 】

又祈之曰「吾今當以嚴瓮、沈于丹生之川。如魚無大小悉醉而流、譬猶柀葉之浮流者柀、此云磨紀、吾必能定此国。如其不爾、終無所成。」乃沈瓮於川、其口向下、頃之魚皆浮出、隨水噞喁。

【 訳文 】

また(神武天皇は)誓約をした。

「わたしは今、嚴瓮を丹生之川に沈める。もし魚の大小にかかわらず、マキの葉が流れるように酔っぱらって浮かび上がって流れたら、私は必ずこの国を治めるだろう。もし、そうならなかったら全ては失敗する」 と言いすぐに瓶を川に沈めました。その瓶の口が下に向けられ、しばらくすると、魚が皆浮かび上がり、水面に出てきて口を出してパクパクとした。

ここでは、神武天皇が高倉山で敵に包囲されたとき、「酒を入れた

確かに原文を見てみると、そこには「魚」と書いてあるだけで、それがアユであるとは明言していない。このウケイが行われたのは9月5日、あるいは6日とある。これは現在の暦にすると10月頃なので、アユの産卵期のシーズンにあたり、ここからもそれがアユだったという可能性は引き出せそうである。

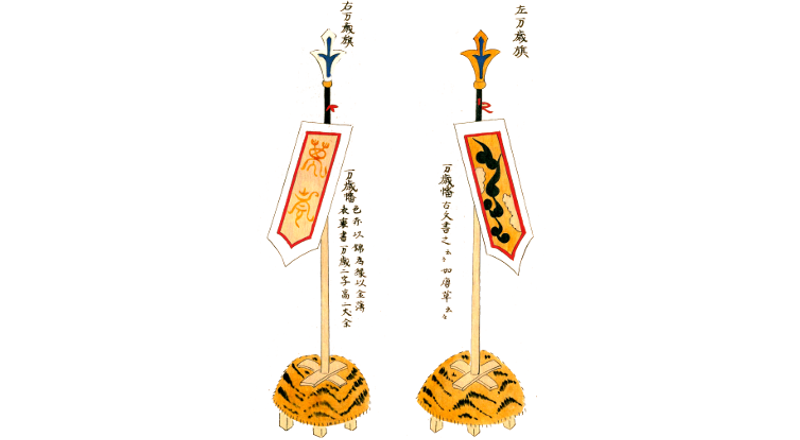

さらにこの魚をアユだとする根拠を天皇の即位式で掲げられる「

この万歳幡には「万歳」の文字とともに、神武天皇が丹生川に沈めた厳甕とアユの絵が描かれている。ここから神武天皇が獲った魚とはアユとする根拠とする説があるのだが、これについては一考を要する必要がある。なぜならばかつての万歳幡は『礼儀類典図会』にある下図のようなもので、本来は「厳甕とアユ」が描かれている意匠ではなかったからである。

実は万歳幡に「厳甕とアユ」の意匠が採用されたのは昭和の即位式からであり、天皇の即位式において神話的な意匠の力を借りることで、現在の天皇の神性を高めようとするのがその目的であった。大正の即位式で用いられたが萬歲幡の図が『御大礼図譜』にはあるが、その萬歲幡にはまだ厳甕とアユの意匠は描かれてはいない。

また昭和の即位式の写真が『皇室皇族聖鑑』にあり、ここに今までにない新しい「厳甕とアユ」の意匠が用いられた萬歲幡の写真が掲載されている。このように厳甕とアユが萬歲幡と強く結びつけられたのは昭和初期からなのである。

1940年(昭和15年)11月10日に、「紀元二千六百年式典」が昭和天皇・香淳皇后臨席の下、宮城外苑で挙行されたが、この式典でも厳甕とアユを用いた萬歲幡は用いられ、また式典に合わせて発行された記念切手にも厳甕とアユの意匠が採用されている。

切手の原画を制作したのは切手画家の木村勝である。しかしこの切手を見た画家の樋畑雪湖は、考証が不十分であるとして木村勝を叱りつけたという。その理由は、①神武天皇は、川に酒を流すために厳瓮を下向きにしたはずで、切手のデザインで厳瓮はが上を向いているのはおかしい、②川魚であるアユと青海波の組み合わせは間違えているというふたつの点である。

さらに他の間違いもある。魚類学の権威であった末広恭雄博士は、これがアユであれば、背鰭と尾鰭との間にあるべき脂鰭(あぶらびれ)が描かれていないのはおかしいとして、この図柄が誤っていることを『魚と伝説』のP16-17で指摘している。

このようにアユが意匠として用いられるようになったのは昔からのことではなく、近代になってからであり、これをもって神武天皇の獲った魚がアユであるとするのは根拠として弱いことが分かる。この魚をアユであるとする見方は、やはり神功皇后が誓約(ウケイ)でアユを釣ったことに影響されたものではないだろうか。

宮中でのアユ

神武天皇の獲った魚がアユなのかは定かでないが、それでも天皇とアユの関係は非常に深いものがある。料理の故実の中では昔から「鯉」を最上の魚としており、アユは美物の中には加えられてはいない。それでも儀礼や祭祀においてアユは神饌として用いられてきた。

例えばかつて宮中で供えられた鏡餅には、押鮎といって鮎を塩漬けにして重石で押したものが餅の上には載せられていたことは注目すべきである。

もともと宮中では正月に「宮中雑煮」が配られていた。正月に花びら餅と菱餅、ゴボウ、味噌などが大量にそれぞれ別の桶に入れられて禁中(=御所)に納められ、これらが禁中勤めの人々ひとりひとりに、花びら餅に菱餅、ゴボウ、味噌をのせて配られた。さらにそれらは、ふたつに折ってその場で食べられたり、持ち帰えられたりされていた。ゴボウは元々は鮎の塩漬けだったらしく、江戸時代になって鮎の代わりに、午房となったようである。こうして振る舞われたものを、公卿は「宮中雑煮」と呼んで慣わしていた。これは平安時代の新年行事「歯固めの儀式」を簡略化したもので、江戸時代の初めごろから、宮中のおせち料理の一つとして定着する事になったとされている。

この「宮中雑煮」が後代になると、花びら餅とも呼ばれる、ごぼうと白味噌餡とピンク色の餅を求肥で包んだ和菓子となる。花びら餅に挟まっているゴボウは本来はアユだったのである。

このように天皇のいる宮中ではアユは儀礼的に重要な役割を果たしており、主要な節目では用いられたり、食べれらたりしていたのである。こうした天皇とアユの関係からも、神武天皇の獲った魚もアユであったとしてもおかしくないとは考えられる。

わたしの思うアユの美味

アユには様々な調理方法がある。甘露煮、干物、背越し、洗い、フライなど様々であるが、アユの料理は塩焼きにとどめを刺すといっても過言ではないだろう。上手な料理人の焼いたアユは絶品で、メイラード色を帯びていて頭からかぶりついて食べることが出来る。

私はアユは全部食べることを信条としているので、頭が上手く焼けていることを重視している。上手な人の焼いたアユは頭もしっかりと焼けていて本当に旨い。また塩の振り方が上手いこともアユの塩焼きには重要である。満遍なく、それでいて程よく塩がふられたアユはしっかりと味がして、かつアユのもつ繊細さを維持している。

尾鰭やヒレにやたらと飾り塩をする料理人がいるが、これはアユの焼き方として間違えている。アユは強火の遠火で短時間で焼き上げるので、そもそも飾り塩などをしてヒレが焦げるのを防ぐ必要がない。よって飾り塩をしてあるアユは、焼き手の火加減そのものに問題があるとみなすことにしている。

また先に述べたように、わたしはアユは全身全部余さず食べることにしているので、飾り塩など余計なことをされると塩っぱくてヒレまで食べられない。よってヒレには絶対に余分な飾り塩はして欲しくないのである。新鮮な生きアユならば焼くと自然とヒレは立つし、遠火の強火で焼かれたアユはヒレを焦がすことはない。よって過剰な飾り塩は焼き手の力量のなさのあらわれでしかないのである。

またどのような塩を使うかももちろん重要である。京料理ではアクを引いた塩が焼物には使われるが、やはり塩そのものが旨くないと、アユの旨さを引き立てることができず残念なものとなってしまう。

塩に関しては、わたしは北の塩と南の塩理論という自説をもっていてそれを実践している。これは海外はフランスの塩で言えば「ゲランドの塩」と「カマルグの塩」である。日本の塩で言えば「能登の塩」と「沖縄の塩」である。これらの塩は相反する性格を有する塩であり、料理によって使い分けることでその効果を発揮する。

面白いことに南の塩は全体を調和させるのに適しているのに対して、北の塩は素材の輪郭をハッキリさせパリッと仕上げるのに適している。よって煮物のような料理には南の塩、焼き物には北の塩を、使うことにしている。

もちろんアユの塩焼きには北の塩の性格を有する塩を使って欲しい。こうした塩はアユの旨さの輪郭をハッキリとさせてくれるからである。美しく焼き上げられたアユのパリッとした皮と、立ち上る香気にこうした塩がぴったり合うのである。こうして塩もしっかりと選ばれたものが振られ、味付けされていれば最高の食体験が楽しめることは間違いない。

清流を遡上するアユの姿も美しいが、それと同じくらい綺麗にメイラードを纏って焼き上げられたアユも美しい。そしてその皮目はパリッと焼き上げられており、それに包まれた身は蒸されたようにホクホクしている。これをエメラルドのような色合いを帯びた蓼酢に合わせて食べる。そんなアユの焼き物が理想である。

アユについては多くの芸術家や作家も語り作品を描いている。ここから北大路魯山人と佐藤垢石というふたりの語るアユについて取り上げ語ってみることにしたい。

北大路魯山人 とアユ

北大路魯山人は陶芸家であり、画家、書家であり、同時に星岡茶寮を監修した美食家でもあった。

魯山人は中村竹四郎とふたりで1919年(大正8年)に京橋に美術骨董店「大雅堂美術店」を開店し、1921年(大正10年)に、店の2階で会員制割烹「美食倶楽部」を始める。その後、関東大震災で焼失した後は芝公園に「花の茶屋」を開き、大正14年(1925年)に「星岡茶寮」を開店している。だが魯山人の横暴さと、美食への金銭的な浪費から中村竹四郎は魯山人を解雇することになる。

魯山人のこうした態度は、魯山人の人間的な資質に問題があった為とも読めるし、一方では妥協のない美食への追求が極まったことの結果であった為とも読める。いずれにしても書や陶芸と同じように、魯山人の美食への追求は年々高く評価されるようになってきており、その美的価値観については伝説的に語られるようになっている感すらある。

魯山人は食に関することを多く書き残しているが、その中でもアユにまつわる話はとても多く、さすがに稀代の美食家と評されるだけあって的確にアユの料理方法や食べ方について語っている部分もあり感心させられるところも多い。以下に魯山人が書いたアユについての文章を紹介しておくことにしたい。

魯山人のアユの塩焼き

魯山人はアユは焼き方が重要であると述べている。しかしアユを焼くことはかなり難しいので、アユの焼物を味わうには一流の料理店に頼る方が良いこと、さらに家庭でアユを上手く焼けないからといって恥ずかしことではないと言っている。アユはそれ程難しい焼物であり、アユの焼物の本質が何であるかを魯山人は次のように書いている。

【 鮎の食い方 】

見るからに美味うまそうに、しかも、艶つややかに、鮎の姿体を完全に焼き上げることは、鮎を味わおうとする者が、見た目で感激し、美味さのほどを想像する第一印象の楽しみであるから、かなり重要な仕事と考えねばならぬ。

中略

鮎は容姿が美しく、光り輝いているものほど、味においても上等である。それだけに、焼き方の手際のよしあしは、鮎食いにとって決定的な要素をもっている。

アユの焼物は美しいことが味の一部でもあり重要であると指摘している。 またアユの調理法では塩焼きが一番であることを次のように述べている。

【 鮎の食い方 】

鮎はそのほか、岐阜の雑炊とか、加賀の葛の葉巻とか、竹の筒に入れて焼いて食うものもあるが、どれも本格の塩焼きのできない場合の方法であって、いわば原始的な食い方であり、いずれも優れた食い方ではあるが、必ずしも一番よい方法ではない。それをわざわざ東京で真似てよろこんでいるものもあるが、そういう人は、鮎をトリックで食う、いわゆる芝居食いに満足する輩ではなかろうか。

やはり、鮎は、ふつうの塩焼きにして、うっかり食うと火傷やけどするような熱い奴やつを、ガブッとやるのが香ばしくて最上である。

様々な料理法があるが、魯山人はやはり塩焼きが一番であると述べている。

魯山人の求めるアユの内臓

アユは内臓を食べてこそ価値があることを魯山人は述べている。その価値については以下のように書いている。

【 鮎を食う 】

食べるにははらわたを抜かないで、塩焼きにし、蓼酢によるのが一番味が完全で、しかも、香気を失わないでよい。醤油をつけて照り焼きなどにすれば、醤油の香りや味醂に邪魔され、その天稟の香気は、たちまち滅してしまう。また、そのはらわたを抜いてしまったのでは、鮎そのものの味覚価値は語るまでもないことになってしまう。

【 鮎のはらわた 】

鮎のどの部分が一番美味かと言えば、はらわたを持った部分である。もちろん、新鮮でなくてはいけない。頭も特殊な味はあるが、四、五寸にもなると、ガブッと快く骨ごと食うわけにはいかないから、まず食わない人が多い(もっとも、食通は頭から食いつき、味わった後、カスを吐き出すが)。また尻尾の方、排泄口のある下のほうは美味くもないから、鮎食いは問題にしない。そこで、頭と尻尾の部分を除いた中間部、そこがなんと言っても一番美味い。

鮎は背の上部、ことに頭に近いほど、多くの脂肪を持っている。そして、この脂肪の下側がはらわたで、脂肪とわたとの両側を備えたこの部分が、一番美味とする所なのだ。

いずれもアユははらわたの部分が美味であるとしており、この部分を味わわなければ意味がないと述べている。はらわたこそがアユを最も美味にしている部分なのである。

そのはらわたに関して、魯山人は『食道楽』の作者の村井弦斎が「東京人のアユの食べ方ははらわたを除いて食べる」と書いているが、それはおかしいとして次のように批判している。

【 弦斎の鮎 】

例えば、あゆについていうなら、『食道楽』の著者村井弦斎などのあゆ話にはこんなミスがある。「東京人はきれい好きで贅沢だから、好んであゆのはらわたを除き去ったものを食う」ここが問題なのだ。東京人がきれい好きだからわたを抜いて食うというのは大間違いであり、東京人がきれい好きというのは、この場合、余計なことだ。

要するに、村井弦斎が東京人かどうか知らぬが、彼のあゆ知らずを物語っている。はらわたを除き去ったあゆなどは、ただのあゆの名を冠しているだけのことで、肝心の香気や味を根本的に欠くので、もはや美味魚としてのあゆの名声に価しないものである。

魯山人はこのように村井弦斎を批判している。アユのはらわたこそが重要であるので、それを除くべきでないということをこの『弦斎の鮎』だけでなく、他にも『インキチ鮎』というエッセイでも取り上げて、再三、批判しているのである。

わたしは村井弦斎がそのような粗雑なことを書いていた記憶がなかったので、ふと本当にそのようなことを書いたのかが気になり始め村井弦斎の著書を片っ端から読んでみたが、未だにそれに該当する部分を見つけ出せないでいる。

村井弦斎がそんなミスを書くとは思えないので、一般的に東京人がはらわたを除いて食べていると書いたものを、魯山人が村井弦斎がはらわたは食べないと言っているとしたのではないかと思っている。

魯山人の書いたものは調べてみると結構勝手な解釈で批判していることがあるので、出典元を確かめずには鵜呑みにできないところがある。魯山人は主張が強いので、ともするとそれが絶対的な意見のように読者は感じてしまうことがあるが、わたしは魯山人の言うことは(味の感性も含めて)何でも鵜呑みにすべきではないと考えている。

そうした魯山人の間違いは、「蜀志」でも指摘してあるので興味あればご確認頂きたい。

魯山人のアユの食べ方

魯山人はアユの食べ方についても自分の好みを詳しく述べている。

【 鮎の食い方 】

かくて、化粧塩に、その形を整えた鮎が食膳にのぼったとする。この場合は、箸で身をむしったり、首ごと背骨を抜いて(京、大阪の人が得意に頭から骨抜きをやる癖)骨なしの姿をパクパクやったりしないで、小口かぶりに頭から順次にかぶって食うのが、真に鮎食いの食い方である。もちろん、骨は吐き出すことだ。

頭と腹の部分とを食い残し、背肉ばかりを食うようなのは言語道断で、せっかくの鮎も到底成仏しきれない。

その鮎を塩焼き、魚田、照り焼き、煮びたし、雑炊、フライと、無闇に料理の建前を変えて、鮎びたりにさす悪風がある。これは知恵のない話であって、慎むべきことだ。ことに新鮮な鮎をフライに揚げるなどは、愚の骨頂と言うべきだ。

このように魯山人はアユは頭からかぶりつくのが正しいとしている。ただ骨は吐き出すとあるので、魯山人はアユの骨までは食べなかったようである。わたしはアユは全部食べることにしているので頭も骨も食べる。この辺は好みの問題と、どこまで固いものをかみ砕いて食べれるかの違いということになるだろう。

魯山人はアユのフライにつては、これを愚の骨頂と批判している。確かに香り高い天然鮎をこのような調理で食べる事はもったいないと思うので、わたしもこの批判には一部同調する。しかしアユをフライにして出すようなことをするのは、きちんとした日本料理店ではほとんどない。日本料理ではやはりアユは焼物とすることを最重要視しているように思う。

どちらかといえばフライは、西洋料理店がアユのシーズンに旬の食材として出してくるケースが多いのではないか。ただこのアユが曲者であって、西洋料理店では天然アユをわざわざ仕入れて、それをフライに料理して出してくるようなことはまれで、フライになるそのほとんどは養殖アユなのである。

養殖アユの場合は、エサは珪藻ではないので香気を楽しむという根本的な部分が失われている。よって養殖アユを使った調理方法であれば焼物にこだわる必要はないのかもしれない。ただ天然でないアユを食べることに、アユとしての本質的な価値があるのかというのはまた別問題であるとも言えるだろう...。敢えて言えばこうした養殖アユを食べる場合であれば、フライと言う調理方法も目先の変化として時としてアリかな...ということになるだろうか。

養殖アユについては後で詳しく説明することにしたい。

魯山人の選ぶアユ

調理方法や食べ方は勿論だが、魯山人はどのようなアユを選ぶのかを最重要視していた。実際に魯山人は一番良いアユの時期や産地についても何度となく書き残している。

【 料理メモ 】

*食べ頃はあゆのとれ出した若あゆから七月初旬まで。さばのように大きく成長したのはまずい。卵子を持つまでが一等美味。

*あゆの産地ではめいめいお国自慢をしているが、結局はだいたいとれたての新鮮なのをすぐ食べること。

*はらわたをぬかないはらもちにかぎる。東京に来るのははらわたをぬいたもの九分九厘。買うときにこのことを留意すること。

【 鮎ははらわた 】

鮎の美味いのは大きさから言うと、一寸五分ぐらいから四、五寸ぐらいまでのものである。それ以上に大きく育ったものは、第一香気が失われ、大味で不味い。卵を持ち始めると、そのほうへ精分を取られるためか、香気を失うばかりでなく、肉が粗野になり、すべてに下品になる。

魯山人は、4.5cm~15cmぐらいのアユが美味く、大きく成長し過ぎたアユはまずいと言っている。また時期は若アユからとしているので5月頃に遡上を始め、肉食から草食になって珪藻を食べるようになる頃から、7月初旬迄でが美味であると述べている。実際にアユの解禁日は6月に入ってからなので、魯山人の言うベストシーズンにアユを食べれる期間は一ヵ月~一カ月半ぐらいということになるだろうか。

また多くの人は、卵を持つ子持ちアユを喜ぶが、魯山人は卵を持つようになると、精分が取られるようになるので香気がなく味が落ちるとしている。これも魯山人がアユが最も美味しくなるシーズンが7月初旬迄とする事と調和している。魯山人はどうも成熟しきる前の若鮎を好んでいたようである。

魯山人の好んだアユの産地

魯山人はアユの味は渓流激瀬で育ったものが良いとしている。しかし「東京であゆをうまく食うなどというのは断念した方がよい。多摩川にもいることはいるが、川が適しないためか、さっぱりだめだ。かつて多摩川のあゆでうまいのを口にしたことがない」と述べて、東京ではアユの最高のものは入手できないとしている。

魯山人は特に京都は丹波、和知川のアユを好んでいたようで、次のように評価している。

【 鮎の名所 】

あゆのいいのは丹波の和知川(由良川)がいちばんで、これは嵐山の保津川の上流、亀岡の分水嶺を北の方へ落ちて行く瀬の急激な流れで、姿もよく、身もしまり、香りもよい。今のところここ以上のを食ったことがない。

このように魯山人は丹波の和知川のアユを最上としている。

しかし同時に魯山人は「あゆの産地ではめいめいお国自慢をしているが、結局はだいたいとれたての新鮮なのをすぐ食べること」とも述べている。実際にアユの取れる良い川は各地にあるが、だいたい地元の人々は自分の側を流れる川のアユこそが最上であるという。

この理由は明らかで、地元の人はその川の新鮮な獲れたてのアユを日常的に食べているからである。こうした地元の人々がわざわざ他の川まで行って、そこで獲れたアユを口にしてまで比較するような機会はそうないだろうし、また、もし送られてきた他の場所のアユを食べるようなことがあっても、地元の川で獲れたアユと比べて鮮度という点では比較にならないほど劣るものとなっているはずである。つまり新鮮なアユを食べている限り、その地元のアユこそが最高に美味いという訳である。

インチキ鮎

魯山人はこうしたことを分かっていながら、星岡茶寮で和知川からアユを運んで食卓に載せたことをわざわざ『インチキ鮎』というエッセイで次のように書いている。

【 インチキ鮎 】

わたしはあゆを汽車で京都から運ぶ際に担にない桶をかついだまま汽車に乗り込ませ、車中でちゃぷんちゃぷんをやらせたものであった。もちろん駅々では水を替えさせたが、想い起こしてみると、ずいぶんえらい手間をかけて東京に運んできたものである。

魯山人は、村井弦斎のわた抜きアユ批判や、冷凍アユ、さらには鮮度の落ちたアユにタレをつけて照り焼きに仕上げる「源平焼」、また冷凍ストックされていて安くなったアユなどをインチキ鮎と呼んでいる。しかし魯山人が京都の和知川から桶に入れた電車に乗せて、水を替えながら東京まで運んだアユにも同様に問題があったのではないか。そもそもアユを遠方から生かして運び星岡茶寮で出されることが、真の美味の探求という要求に応えたものとなっていたのかどうかは甚だ疑問だからである。

当時の交通のことも考えると、アユは長時間の移動でも生かされていたとは言え、その負荷は著しく高くアユの品質を損ねるものとなったはずである。こうしたことを考えると、このような負担をかけてまで和知川から車と電車を乗り継いで遠路から運ばれたアユと、魯山人が批判的に述べた多摩川の獲れたてのアユとではどちらが美味のだろうかと考えさせられる。

わたしは両者を比較すると後者の多摩川の獲れたてのアユの方がまだ美味だったのではとすら思ってしまうのである。このような疲弊したアユは、既に多摩川のアユよりも下のレベルに落ちていた可能性すらあったかもしれない。よってこうした愚行を経てまで供されるアユもまた魯山人の批判するところのインチキ鮎と呼ばれて然るべきであると思う。

なぜそんなことをしたのか?

そこには魯山人の和知川のアユへのお国自慢に近いものがあったのではないかと推測するのである。一見すると遠方から水を替えながらわざわざ汽車にのせてまで運んできたことを魯山人のこだわりのように読むことも出来るかもしれないが、ことアユに関しては魯山人自身が批判的に用いる「愚の骨頂」がこの行為には当てはまるように思う。そういう意味では魯山人が並べて批判した「インチキ鮎」には、魯山人自身が、わざわざ遠方から運ばせたアユも加えておくべきという事になってしまわないだろうか。まあこうしたアユは星岡茶寮につどう政財界の著名人を喜ばせることには効果絶大だっただろうが...。

八百善 の水、星岡茶寮 のアユ

魯山人の和知川アユの話は、わたしに江戸時代の料亭、八百善で一両二分の茶漬けが出されたエピソードを思い起こさせる。『寛天見聞記』には、美食に飽きた通人が数名、八百善を訪れ、「極上の茶漬け」を注文したところ、半日ほど経ってやっと出てきたのが見たところ普通の茶漬けと香の物だった。この茶漬けの代金が一両二分(3万〜5万円)もするというので客がその理由を尋ねたところ、茶漬けの、お茶のために早飛脚を仕立て 玉川上水の取水口まで水を汲みに行かせたとのこと。それを聞いた通人たちは「さすが八百善」と納得したようである。

玉川上水の取水口は、羽村取水堰といって現在でも東京都水道局によって管理されている。つまり八百善は茶漬けのために多摩川の水を汲みに行かせたということになる。この話はわざわざ遠くから茶漬けのために水を汲んできたというところに一両二分という大金の価値があり、それを客も感心して喜んだという内容になっているように思える。

しかし実際はこれはパフォーマンスであって、本当の意味での美味求真からは大きく外れたものであったように思う。さらにこれは付加価値のようなものに大金を費やすことを「粋」とした江戸文化の反映であったとも捉えられるだろう。よってこうしたものに大枚をはたくことを、通人(何をもって通人とされたのかは謎であるが...)とされる客は喜び、さすが八百善としてこれを評したのである。

これを同じ雰囲気を魯山人の和知川アユに感じる。なぜなら、そもそもアユを東京まで運ばせたことは京的な「雅」ではなく、江戸の「粋」に通底しているように思えるし、さらに言えば、それは江戸を代表する料亭の八百善の茶漬けを下敷きにしたものであるように感じられるからである。

もともと東京は江戸の価値観がそのまま残っていて、初鰹のように借金してでも無理して食べることに「粋」を感じる土壌があった。よって江戸時代の初鰹は高ければ高いほど有り難がられ、それが江戸っ子としての「粋」をアピールするチャンスでもあったのである。

しかし値段が高額であることと、その初鰹が美味であることは必ずしもイコールの関係にはない。魯山人の和知川アユはある意味そこに目をつけたものだったとするならば、妄信的に高いことに価値があると考える美食倶楽部の客には間違いなく和知川アユはウケたはずである。それを「粋」と呼ぶのか、それとも「俗」と呼ぶのかは受け手次第であると思うが、味そのものを追求するという意味においては、魯山人の自慢する和知川アユは、わたしにとって首をかしげるところである。

当時と違い、現代では流通網や、輸送技術、冷凍・解凍技術の進歩により、各地の極上のアユを賞味することに障壁が無くなりつつある。よってそれだからこそ、今まで以上に釣りたてのアユを味わう事には大きなバリューがあるのだと言いたい。もしそうしたアユを味わいたいのであれば、アユが移動するのではなく、それを求めて人が移動すれば良いだけである。

あの時代に東京の赤坂にあった星岡茶寮で無理に和知川のアユを出そうとするので、魯山人は無理に和知川のアユを運ばせたが、実際にそれが美味の求真を実現するものとなっていたのかどうかについては大いに疑問なのである。

魯山人、トゥール・ダルジャンでの醜態

魯山人は稀代の食通のように言われているが、こだわりが強すぎるからだろう、時として自我の主張ゆえにその本質を見失ったことをする傾向にある。例えばパリにある鴨料理の名店のトゥール・ダルジャン(Tour d'Argent)に行った時の様子が次のように語られている。

【 すき焼きと鴨料理――洋食雑感―― 】

私はポケットに用意していた播州竜野の薄口醤油と粉わさびを取り出し、コップの水でわさびを溶き、卓上の酢でねった。私の調理法がどうやら関心を買ったらしく、タキシードに威儀を正したボーイたちがテーブルの前に黒山のように並んで、成り行きいかにと見つめていた。敢えてうぬぼれるわけではないが、かかる格式を重んじる店で、こんな仕方で調理したのは前代未聞のことであろう。並んでいるボーイ連中の関心も当然のこととうなずかれる。

【 すき焼きと鴨料理――洋食雑感―― 】

出された葡萄酒が不味い。これが葡萄酒かと言いたいほど不味い。それもそのはず、一本七十円ぐらいの安物だ。

こんな安い葡萄酒を好かぬ私は、

「上等のブランデーはないか」

と、たずねた。すると、

「良いのがあるからどうぞ」

と、地下室に案内された。

見ると、葡萄酒の壜が、ほこりにまみれて何万本も寝ころんでいる。その酒倉のちょっとした席で待っていると、

「わざわざこんなところに来てくださって光栄に存じます」

というようなことを言って、マネージャーのような人が持ち出したのがたいへん美味かった。彼は、

「お気に召したら、どうぞ、いくらでもお飲みください。プレゼントいたしましょう」

と言う。さすがにそのブランデーは上等であった。そこで同行の士が珍しがって杯を重ねるとよろしくないので、「プレゼントだからと言って、いい気になって飲むのは日本人の恥だ」と、たしなめた。

はっきり言ってここでの魯山人は最低な客である。

トゥール・ダルジャンは客の前で骨からエキスを絞り出して鴨の血と煮詰めたソースを作り、切り分けた鴨に合わせてサーブする名店であるが、魯山人はそのソースの味も確かめずに(きちんと文章全体を読むとそのソースをまったく味わっていないことが分かる)、持参した播州竜野の薄口醤油と粉わさびを取り出して鴨を食べている。

これは魯山人の味への偏狭さを明らかにしてしまった事例だとも言える。まずフランスまで来ているのにソースの味も見ずに、日本風の食べ方を押し通したところなどは言語道断である。またその文章中には、

「料理屋で、身銭を切って食べるのになんの遠慮がいるものか。こちらがお客だ。もっと堂々と言ってくれ給え」

と通訳を通して丸ごとの鴨を注文しようとしていたことも書かれており、こうした態度にも非常に不愉快なものを感じさせられる。

また醤油とわさびで食べたことも大いに疑問視されるべきである。もし星岡茶寮にフランス人が客として来たときに、彼らが出されたアユの焼物に、バターとクリームを使ったソースをかけたら、魯山人は間違いなく激怒し、星岡茶寮から締め出したはずである。魯山人がトゥール・ダルジャンでやったことは正にそういうことである。

こうした態度は、他国の食文化を尊敬して受け入れようという気持ちが微塵もなく、その国の食文化を否定する行為であり、偏狭なナショナリズムに通じるあやうさのようなものすら感じさせられる。

トゥール・ダルジャン(Tour d'Argent)

また飲み物のチョイスも意味が分からない。葡萄酒が安物で不味いとして、わざわざカーヴまで案内してもらいブランデーを選んでいる。鴨にブランデーを合わせて食べようというのである。百歩譲って鴨にトゥール・ダルジャンのあの有名な、レバーを潰してマデール酒とコニャック酒を合わせ、最後の一滴までしぼりとった血とあわせて煮詰めたソースで食べるのであればまだ許せる。

しかし魯山人がブランデーと合わせて食べようとしていたのは、焼いた鴨肉に薄口醤油にわさびというほとんど和食だったのである。これでは魯山人はまったくの味音痴ではないか。

パリの高級店に入った魯山人には、自分なりに日本人としての料理を極めたという驕りのようなものがあったのかもしれない。あるいはブランデーはその当時、非常に高級なものであったので、馬鹿にされないように何でも高いものを注文して料理に合わせるようなトンチンカンなことをしたのかもしれない。前者にせよ、後者にせよ、いずれにしても魯山人が一番嫌う半可通がやりそうな行為を、魯山人はトゥール・ダルジャンでやってしまっている。

トゥール・ダルジャンの店のスタッフの眼には、とにかく金に糸目をつけずに高いのを持って来いと息巻く東洋人の客、さらにはトゥール・ダルジャンの命とも言えるようなソースまで否定してやりたい放題する厄介な老人が来たぐらいにしか映っていなかったことだろう。当然、醤油をかけた鴨料理にブランデーを合わせようとした魯山人に対して、ソムリエは口元に薄笑いを浮かべて慇懃無礼に対応したのではなかろうか。ブランデーのプレゼントとはそういう意味であったはずである。

しかも魯山人は同行者に「プレゼントだからと言って、いい気になって飲むのは日本人の恥だ」と、たしなめているが、わたしとしてはお前こそが日本の恥なのだと言いたい。このようなくだりを得意げに文章にする辺りが魯山人の俗物的なところであり、まあそうした俗なところと、彼の作品にある大胆で独創的なところがあいまって始めて魯山人作品を輝かせる魅力となっているのだと言えるのかもしれない。

しかしこと魯山人の味については、こうした事例からも分かるように疑ってかかることも時には必要である。魯山人の言葉を鵜呑みにして、あたかもバイブルに書かれているかのように妄信することは危険であることだけは述べておきたい。ことアユに関しては黄金律(golden rule)とも言える意見も含まれて入るが、そこには魯山人の好みも強く反映されているので、若鮎が良いとか、アユは丹波の和知川が最上という意見は参考程度にとどめておくぐらいが丁度良いように思えるのである。

佐藤垢石 とアユ

佐藤垢石(1888年 6月18日 - 1956年7月4日)は群馬県出身の文筆家であり、稀代の釣り人である。佐藤垢石は非常に変わった人物であり、その生き方は破天荒、まさに畸人(奇人)と呼ばれるに値する自由奔放、豪放磊落であった。

佐藤垢石は、報知社(後の報知新聞社)に入社し新聞記者となるが、酒を飲んでは問題を起こして、何度も新聞社を首になるのだが、首になっても平気で出社してきて元の自分の席を占領し続け居座ることを続けたという。

1928年 [昭和3年] に報知社を退職するが、料理屋で芸者を上げてどんちゃん騒ぎをして、その退職金を数日で使い切る。この頃から佐藤垢石として文筆業に専念するようになった。釣りや食に関するエッセイを書き、また雑誌『釣り人』の創刊者として、戦後日本の釣り人口の増加に貢献した人物である。

雅号の「垢石」とは、アユは水中の石の表面につく水コケを食用とするので、苔(垢)の食べ跡を観察してアユの所在を判定するということから付けられた。これは正に各地でアユ釣りをしてきた佐藤垢石ならではの雅号であると言えるだろう。

佐藤垢石はアユを語らせるには正にうってつけの人物なのである。

佐藤垢石の好むアユ

佐藤垢石の好むアユは、魯山人の好むアユと対称的で面白い。これは釣りの通人と、料理の通人との対比からくるものなのだろうか。佐藤垢石は次のようにアユの好みを述べている。

【 秋の鮎 】

今月下旬になれば、腹の粒子も育ってくるであろう。人によっては、鮎は肉よりも粒子にうま味があるという向がある。それは人の好き好きであるから当否は別として、腹一杯に卵を抱えた大鮎もまた立派だ。その大鮎は、落ち鮎の頃とならなければ得られないのである。富士川で落ち鮎が釣れるのは、今年は十月に入ってからであろう。身延線の十島駅、稲子駅、芝川駅などがいいと思うが、さらに下流の富士駅地先も絶好の場所だ。

鮎の姿と香を好む人は、この富士川の落ち鮎を忘れてはならないのである。

【 香魚と水質 】

鮎は、七月下旬から八月中旬にかけて肥育の極に達した頃を至味といわれているが、初秋の風、峡谷の葛の葉を訪れる候に、そろそろ卵巣のふくれてきた大鮎は、また棄てがたいのである。腹に片子を持つと腸の渋味に、濃淡の趣を添えて、味聖の絶讃を買う。しかも、錆鮎の頃と異なって、脂肪も去らず肩の付け根から胴へかけ、肉張りが充分厚いのである。

一般的には7月下旬から8月中旬にかけてのアユが最高であるとされているが、佐藤垢石の好みはもっと後の、腹に子を持つようになる落ち鮎の10月頃であるとしている。

先に魯山人の好みのアユを説明したが、魯山人の好みはまだ稚鮎から若鮎の7月初旬迄が美味であると述べている。成魚になるとアユの大きさは20cm~30cmになるが、魯山人は4.5cm~15cmぐらいのアユが美味く、大きく成長し過ぎたアユはまずいと言っている。

ここからして佐藤垢石と魯山人のアユの好みは正反対である。これを佐藤垢石っぽく女性の好みで表現すると、魯山人がロリコン好みであるのに対して、佐藤垢石は年増好みということになるだろう。人の好みは千差万別、好みの女性のタイプもまたしかりである。自分の好みに人を従わせようなどとはそれこそ野暮である。味の好みもまたそれと同じではないか。

佐藤垢石も魯山人も、万人受けするありきたりな味でなく、しかも両極端ではあるが、それぞれの好みの味をしっかりと把握していたということが重要である。

それにしても女性で言えば年増好み、落アユを好む辺りは流石に佐藤垢石っぽいなと唸らされる。若鮎を好むなんてのはやはり佐藤垢石っぽくないのである。こうした秋深まる時期のアユへの好みを、佐藤垢石はさらに次にようにも語っている。

【 香魚と水質 】

水が冷えれば冷えるほど、頭と骨がやわらかになる。秋の出水が上流の簗の簀に白泡を立て、注ぎ去れば跡に大きな子持ち鮎が躍っている。その頃は、冷え冷えと流水が足にしむのであるが、鮎の骨は一層やわらかである。秋鮎の骨は、棄てるものではない。

ここで佐藤垢石は子持ち鮎の別の良さも語っている。それはこの時期の鮎の骨は一層やわらかであるということである。

先の述べたようにわたしもアユの骨は食べる派なので、佐藤垢石の言う「秋鮎の骨は、棄てるものではない」には大いに賛同するところである。ここでも佐藤垢石と魯山人は対照的である。魯山人は頭からかぶりついて骨は吐き出すと言っている。それに対して佐藤垢石は骨ごと食べてしまうのである。この辺もどうしようもなく佐藤垢石らしい一面であろう。

ちなみにアユも成長すると骨が硬くなるので、落アユの骨は固く食べれなくなるのが普通である。ただ秋の冷水にいる子持ちアユは骨が柔らかであり、この時期のアユのなかでも骨まで食べれるということなのであろう。ただ佐藤垢石はどのシーズンでもアユは骨まで食べたのではないか。わたしも何時でもアユは骨まで食べるのでそう思うのである。

佐藤垢石の好むアユのはらわた

佐藤垢石も魯山人と同様に、アユの至味は、はらわたにこそあると述べる。なぜならアユの香気は、はらわたから発せられるものだからである。佐藤垢石は『香気の尊さ』で次のように述べている。

【 香気の尊さ 】

釣ると直ぐ腸を取り出して、籠に入れる人があるが、それは鮎の本質を棄ててしまうのと同じである。鮎が人に好まれるのは清淡の味もさることながら元来特有な高い香気にあるのであるから、香気と渋味を尊ぶ腸を棄てては鮎を理解しないも甚だしい。

また頭と骨にも特別な香気がある。これは落ち鮎頃のかたくなったのでは口にできないが、七、八月のまだ柔らかい頃には、頭も骨も共に食うと本来の味と香気が舌に応えるのである。

ここで佐藤垢石は「はらわた」を除くことの愚を戒めている。ここを食べずしてやはり香魚の真髄を味わうことは出来ないということだろう。

さらに面白いのは、佐藤垢石が頭と骨にも香気があると言っていることである。7、8月の柔らかい時期に頭も骨も共に食うと香気を感じられると言っているが、これはアユそのものがこの時期に強い香気を纏うようになるためである。柔らかい時期に骨まで食べれると佐藤垢石は書いているが、先に紹介したように「落アユの骨も棄てるものではない」と佐藤垢石は書いているので、結局、どんな時期であっても頭も骨は全部食べていたということなのだろう。

魯山人は柔らかい稚鮎を食べていたが骨は吐き出していた。それに対して佐藤垢石は固い落アユであっても骨まで食べていたというのも面白い。本当に対照的なアユ喰いの畸人な二人だったのである。もうこうなるとどちらが良いとか駄目とか論じるのはつまらないことである。それぞれの好みの感性のままに食べれば良いのであって、やはり自分の趣味を他人に強要することこそが野暮であることがはっきりしてくる。アユ喰いは本当に深いなと感心させられる。

川の違いによる、アユの違い

佐藤垢石は釣り人で、各地の川でアユを釣り歩いた経験から、通常に無い視点からアユと川の関係を語っている。佐藤垢石は川によってアユに良し悪しがあるのは、川の岩質と関係しているからであるとして、次のように説明している。

【 香魚と水質 】

筆者の経験したところによると、鮎の品質と岩質には深い関係があると思う。つまり、鮎の育った川の石の質によって、味と香気とに確然とした差が生まれてくるというのである。

水源地方に、古生層つまり水成岩の層を持った川の鮎は品質が上等である。これに引きかえ、水源地方の山塊が火成岩である川に育った鮎は味も劣り、香気も薄い。殊に、河原に火山岩が磊々としている川の鮎は、まことに品質がよくないのである。これは、古生層の岩の間から滴り落ちる水は、清冽な質を持ち、それから発生する水垢は、少しの泥垢も交えないので純粋であるからよく鮎の嗜好に適している。ところが、火成岩の山塊を水源とする川の水は、水成岩のそれのように清冽ではない。従ってそこに発生する水垢の質は上等とはいえないのである。

そればかりではない。川底にある水成岩の石の面は滑らかであるから、鮎が石の面の垢をなめるに都合よくできている。これと反対に火成岩の石の面は甚だ粗荒である。鮎の口を損ないやすいことが知れよう。良質の水垢を豊かに食った鮎は香気が高く肉が締まり、泥垢を食った鮎は匂いが薄く、肉がやわらかである。こんなことを頭において鮎を見れば、食味に一段の興趣を添う。

このように水成岩の川と、火成岩の川とでアユの品質に大きな違いがあることを説明しいる。この違いを表にまとめると以下のようになるだろう。

水成岩の川 |

火成岩の川 |

|

|---|---|---|

岩質 苔質 水質 アユの香り アユの肉質 |

滑らか 良い 澄んでいる 香気が高い 締まっている |

荒い 悪い 濁っている 香気がない 柔らかい |

水成岩の川がアユにとって良いのは、川底の岩が平たく滑らかなので良質の珪藻が食べ易い場所に付きやすいこと。また水も澄んでいるため川底まで光が差し込み新しい珪藻が育ちやすいからである。

それに対して火成岩の方は、岩の表面がゴツゴツしており、アユが珪藻を食べにくいために、あまり香気のない、締まりのない肉となってしまう。また水質に濁りがあるため、こうした泥垢を食ったアユの香気は薄くなるのである。

こうした岩や川の特性によるアユの違いを論じるのは釣り人の佐藤垢石ならではの視点であって、かなり興味深い。

佐藤垢石は東京を流れる多摩川を例として取り上げて、川の性質を『香魚と水質』で論じており、ここでも水成岩と火成岩の川の性格の違いとアユの育成の違いを説明している。

この説明から多摩川がどのような性質を持った川で、時代と共にどのように変化したのかを理解できるとともに、かつての多摩川のアユがどのように良質のものだったのかを知ることが出来る。

【 香魚と水質 】

多摩川の水源地方、山梨県北都留郡一帯は花崗岩(火成岩)の層に掩われているが、ひとたび武蔵の国へ入ると古生層の露出を見せて、それが小河内、日原、御岳にまでも押し広がっている。だから、羽村の堰から下流は地質が悪いにも拘わらず良質の水垢を発生する水成岩の転石が、河原に磊々としていたからである。こんな関係で、東京に近い多摩川の鮎の質はまことに優秀であった。お隣の、悪質の火成岩を河原の転石に持つ相模川の鮎に比べれば、食味も姿も水際立って優れていた。

ところが、東京が次第に大きな姿になるに従って、多摩川の水はことごとく上水道に奪われてしまった。甲州や武州の山奥の水成岩の割れ目から、一滴ずつ滴り落ちた水の集まりは羽村の堰で塞き上げられ、東京市民の喉をうるおすのである。そこで、羽村から下流の多摩川の水は多摩川本来の水とは全く縁を絶って、いまでは、僅かに一本の支流秋川を合わせるのみで、他は全部田用水の落ち尻か、川敷からわき出た水ばかりである。昔とは、全く水の質を異にするようになったのである。何で食味を誇るに足る上等の鮎が得られよう。

この説明によると多摩川は、水源から上流にかけては火成岩による川であるが、東京に入る中流辺りから水成岩の川にへと変わると説明されている。かつてはこの水成岩に変化した中流で上質のアユが取れていたということになるだろう。

ただ残念ながら、多摩川の水質は大きく変化したことも記されている。佐藤垢石も指摘しているように、多摩川の水質が大きく変わるのは羽村からである。

江戸時代に、江戸の市中に水を供給するために玉川上水が作られたが、この取水ポイントが羽村に作られたことが大きく多摩川の水質を変えることになったと思われる。

後にここには玉川上水に水を引き込むために堤が作られ、上流からの多摩川の水が引き込まれて、玉川上水に流されて首都圏の水を賄うようになってゆく

先に八百善が一両二分という高額な茶漬けを客に出したと述べたが、その八百善が飛脚を出して水を汲みに行かせたのがこの羽村である。

つまり玉川上水から江戸まで引き込む水の手前の多摩川から汲まれた水を使って八百善は茶漬けをつくったということであろう。それほど多摩川上流の水は澄んでいて美味しかったということになるだろう。つまり一両二分(3万〜5万円)という高価な茶漬けの意味は、多摩川のここで汲まれた良質の水にあったのである。

かつての多摩川は非常に水質の良い川で、やはりそこで獲れるアユもかつては素晴らしいものだったのかもしれない。

佐藤垢石のアユの食べ方

佐藤垢石は新鮮なアユが最も美味であるとしている。どんなに立派なアユでも釣ってから時間が経つと味が落ちるので、すぐに賞味することを薦めている。『秋の鮎』ではそのことを次のように述べている。

【 秋の鮎 】

鮎は、六、七十匁に育てば立派なものだ。自分で釣った鮎を、そのまま家へ持ち帰って焙って食べればこれを至味という。ところで私は、八月下旬美濃国上保川の上流郡上郡地先でとれたのであるという五、六十匁の大鮎を、築地のさる料亭で食べて見た。けれど姿が立派であっただけで、味も香も消え失せていた。これは、産地から長い旅を二、三日、氷詰となってきたために、氷に香と脂肪を吸いとられてしまったためである。だから、自分で釣った鮎を、直ぐその夜食べるに越したことはない。

産地から長旅のためにアユの味が落ちていたとある。やはりアユは釣ったものをすぐに食べるのが最も美味であると言うことだろう。

佐藤垢石は、幾つかアユの料理方法を紹介している。

【 香気の尊さ 】

塩焼きの焼き方は、誰でも知っているから略するが、鮎田楽でんがくにするには本焼きにして枯らしたものにほんとうの味がある。串に刺して火鉢の灰に立て、上から新聞紙をかぶせて火気の逃げないようにしておくと、一時間半か二時間の後には肉の中の水分が蒸発して本焼きとなる。それを風通しのいい所へ一両日籠に入れて吊るしておくと焼き枯らしとなるから、これを食べる時に取り出し再びあぶり直した上へ味付け味噌を塗り、更に一度火にあぶりコンガリと味噌がこげたならば、食膳にのせるのである。こうした田楽ならば香気が高くてまことに美味おいしい。

煮びたしにするには、焼き枯らしたものを鍋の水に入れ、ひたひたになるまで煮つめ味をつけるのだが、これを釜の中の炊いたばかりの飯に入れ鮎飯にすると喜ばれる。鮎飯にするのは、鮎の数が少なく家族一同の口へ平均にくばれない時がいい。

それからキャベツの葉か、ぬらした障子紙三、四枚に包み、灰の中へ埋めて上から火を焚くか炭火をおこすと鮎は蒸焼きになる。これも素敵に美味おいしいのである。

魯山人はアユの塩焼き以外には、背ごしや洗いを好んでいたが、佐藤垢石はここにあるように鮎田楽、にびたし、蒸し焼きといった素朴でワイルドな料理を好んだ。ここでも魯山人と佐藤垢石は対称的である。

釣り人であった佐藤垢石は、釣ってすぐに出来る料理も紹介している。

【 香気の尊さ 】

鮎を出して二枚に割き薄く塩して、河原の石にはり付け日光に晒さらして干物とすれば珍味として賞玩するに足りる。これはまことに贅沢な食べ物で、人に贈っても甚だ喜ばれるであろう。それから腸も棄てぬ方がいい。

弁当箱か空壜へ入れて塩をかきまぜて持ち帰れば一週間にはウルカとなる。

川原で釣ってすぐに料理できる干物である。しかもウルカも得られて一挙両得である。これも釣り人ならではのワイルドな料理と言えるだろう。

NHKの「アユ躍る清流の四季 和歌山・古座川」という番組で、トントン釣りの名人(峯地さん:アユじい)が、釣ったばかりのアユの腹を、石を割ってつくったナイフで割いて、梅干しをほぐしたものをアユに塗ってから、それを握り飯にのせてアユ鮓のようにして食べていたが、これもワイルドで美味そうな食べ方である。またアユじいは、釣った魚をそのままパクリと食べていたが、これもこだわりの食べ方であるという。ここまでいくともう釣り人でしか絶対に味わうことが出来ない領域である。一見すると粗野だが、こうした非常に精錬された鮮烈さを味わう食べ方もまたアユの魅力だと言えるだろう。

アユの盛り付け

こまでで様々なアユに関することを考察してきたが、アユの盛り付け方法についても考えることにしたい。北大路魯山人は「器は料理の着物」と言ったが、美味に調理されたアユであれば、それにふさわしい皿や盛り付けがほどこされることで、よりその美味さは引き出されるはずである。

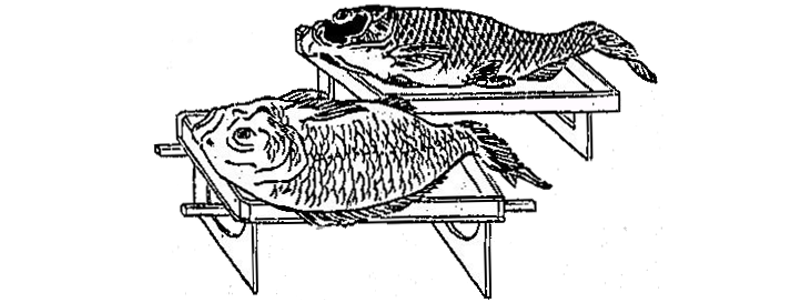

日本料理には魚の盛り付け方に決まりがあって、頭を左側に向けることや、腹の側を客に向けて盛り付けるのが決まりになっている。よって通常は以下のような向きで出されているようである。

実はこの盛り付け方は「海の魚」の方法であり、「川の魚」の場合は、海の魚とは異なる方法で盛り付けられなければならない。日本料理には「海腹川背」という言葉があり、海の魚は左向きにして腹の側を向ける。川魚の場合も頭を左側にして出すのだが、海の魚と異なり、背中を手前に向けて出すのが川魚の盛り付けの方になっている。つまり下の写真のような盛り付け方が正しい川の魚の盛り付け方ということになる。

故実に基づいた盛り付け方では、アユは頭を左側にし、背中を客側に向けて出すというのが正式である。しかし、こうした決まりを知らなければ、背を手前にした盛り付けには違和感のある人があるかもしれない。

諸書物を調べると、各書で魚の盛り付けについての項で、海魚と川魚の盛り付けの違いについて言及されている。まず明治25年に出版された『日本諸礼独稽古』岡野英太郎 編には次のようにある。

【 日本諸礼独稽古 】

一尾なれば臺を横に頭と先方の右に海魚なれば腹、河魚なれば背を先方に向く

ここには、相手に対して魚の頭を右に向け(食べる人にとっては左に向け)、海魚は腹を、川魚であれば背中を向けて出すとある。これは「海腹川背」の原則に従ったものと言えるだろう。

しかし、ことはそう簡単ではない。他にも文献を当たってゆくと、小笠原流礼式書の中に次のような記述も見つかった。

【 小笠原新撰諸礼式 】臺に魚載せようの事

魚一つの時ハ、臺を横にして頭を我左りへなし、海の魚ハ腹を向ふへ、背を向ふへむけて載せるべし。

小笠原流では海の魚は腹を向こう側、河の魚は背中を向こう側にするとある。つまり「海腹川背」とは全く正反対の方法である。こうした「海腹川背」と異なる方法に混乱させられ、どの方法が原則なのか混乱することになったが、次の『小笠原御家流礼式図解』でその疑問が解消されることになった。

【 小笠原御家流礼式図解 】魚鳥臺積み様

臺に積む魚一尾ならば臺を横にして頭を我が左に為す。海魚は腹を向ふへ為し、川魚は背を向ふに為し。

というように小笠原流の特有の「海腹川背」と反対の方法が書かれているが、この項のタイトルには「魚鳥臺積み様」とあり、以下のような挿絵がある。

挿絵では鯛(海の魚)も、鯉(川の魚)も共に左を向いているが、鯛(海の魚)は背中が手前に、鯉(川の魚)は腹が手前になっており「海腹川背」とは正反対の飾りつけになっている。

しかし、ここには「魚鳥臺積み様」とタイトルがあるように、これが皿への盛り付けではないことが分かる。つまりこの方法は、魚そのものを客に披露して見せる際に出してくる時の盛り方の説明だったのである。『礼法かゞみ』では同じ方法が「魚披露の心得」として説明されており、この方法が皿への盛り付け方とは別物であることを明確にしている。

よって魚の盛り方は次の表のようにまとめることが出来る。

海の魚 |

川の魚 |

|

|---|---|---|

頭の向き 台への盛方 皿への盛方 |

左 背向き 腹向き |

左 腹の向き 背向き |

台への載せ方と、皿への載せ方が異なるために、始めはかなり混乱させられることになったが、このような違いが原因であったことを記しておきたい。しかし、なぜこのような盛り方が決められたのついてその由来が気になる方もおられるののではないだろうか。

次に皿への盛り方と、なぜそのように盛るようになったのかを説明することにしたい。

皿への盛り付け方とその理由

台への盛り方が、皿への盛り方の「海腹川背」と正反対の方法であることから混乱しそうになる。しかし皿への盛り付けの方には、やはり「海腹川背」が絶対的な原則として存在している。ただし「海腹川背」とは魚の焼き方のことであるという説もあり、こちらにも注意が必要である。

確かに「海の魚は身から、川の魚は皮から焼く」というのがある種の原則として存在する。ただ魚の状態や、魚の種類によって様々であるので、必ずしもこのような原則に基づいて魚は調理されることはなく、ケースバイケースで料理されているのが実情のようである。

よってここでは「海腹川背」はあくまでも皿への盛り付け方を意味する原則としてとらえることにしたい。そしてなぜそのような方法が取られるようになったのかを考察してみよう。

この考察に際して、わたしは様々な古典文献を当たってみたが、きちんとした出典として「海腹川背」について言及されたものや、その理由が説明されたものが見つからなかった。よってこの原則は、基本的には料理人の間に口伝的に伝えられてきたものだったのかもしれない。

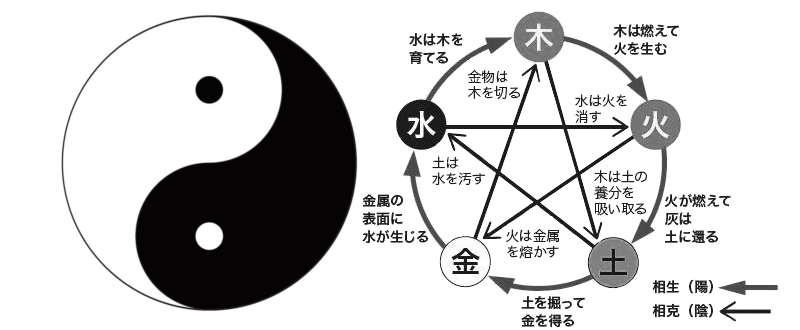

ただ料理には「陰陽五行説」の考え方が強く影響しており、魚の盛り方も同様に、陰陽五行説に基づいて考えるべきである。つまりここから「海腹川背」の理由を解き明かすことが出来るに違いない。

陰陽五行説

日本料理は奇数を陽数、偶数を陰数としている。例えば器が三,五,七枚と揃えられたり、刺身の数も三,五,七切れというように盛られるのはこの為である。こうした陰と陽の要素、さらには五行のバランスを取りながら料理は盛られることになっている。

さらに平たい皿や丸い皿は「陽」、深い皿や角のある皿は「陰」というように使い分けることも行われる。

また和包丁は片刃で陰の面と陽の面がある。歯の傾斜が付けられている面が陽であるので、陽の面で切られたマグロやアジやサバのような魚は、陰の角皿に盛られることになる。それに対してフグやヒラメなどの薄引きで切られる魚は、包丁の陰の面で切られるので丸い陽の皿に盛られることになる。

このように陰と陽がバランスを取るように盛り付けがなされなければならないという原則が日本料理の根底にはある。日本料理にはこうしたコンセプトに基づいたものであることを理解したうえで、魚の盛り方を陰陽五行の諸要素を当てはめながら考察してみることにしたい。

それを考察するにあたり、海腹川背にという盛り方に関係しそうな要素を陰陽五行を基に以下のように表にしてみた。

陽 |

陰 |

|

|---|---|---|

生息地 方向 魚の種類 |

海 右 海魚 |

川 左 川魚 |

こうした要素から海を考えると、海にも流れがあることが明らかになる。陽である海は、右に向かって流れがあることになっている。魚は流れに逆らって遡上する配置で置かれることで清冽さを表現するため、海の魚は左向きで腹を手前にして盛り付けられる事になる。

海の流れの方向(左→右)

これに対して陰の川の流れは、右から左に向かって流れていることになっている。よって川の流れに逆らって遡上する川魚は右側を向くことで表現されなければならない。しかし、頭が右向きというのは料理の盛り付けの絶対的な原則を破ることになるので、回転させて頭を左向きにするという方法が取られる。こうした理由から川魚は背中を手前にして盛られることになるのである。

こうすることで、川魚が、右から左に流れている川の流れに向かって遡上する様を表現しつつ、陰陽五行の原則にも従った盛り付けにもなっているのである。

川の流れの方向(右→左)

わたしが初めてこの盛り方を見たのは、まだ二十代の始め頃のことで、その頃に足しげく通っていた湯布院にある「無量塔」という旅館で食事を頂いていた時のことであった。その当時は背中側で盛られていることに特に頓着がなかったのだが、一緒に会食していた方から、これがアユの正統な盛り方であることを教えてもらった思い出がある。彼は若い時にアユの養殖場でアルバイトをしていたことがあったのでアユには詳しく、アユは背中を手前にして盛ることを知っていたのである。

それからはアユを食べるたびに、どちらの向きで盛り付けられるのかを注意して見てきたが、魚全般は腹を手前にすることが定着している為か、川魚の背を手前にして出してくるところは年々減ってきているように思える。特に川魚は季節的な要素が強く年中獲れるわけではないので、海魚よりは皿に載せられる機会は少なく「海腹川背」の原則は薄れてきているのかもしれない。

本来、アユは背を手前にすべきであるが、背を手前にして盛り付けることに違和感があるためか、折衷案としてアユの焼物を立てて出してくるところが多くなってきているように思う。

本来は背中を見せるところであるが、それに違和感がある為にこのような方法がとられているのかもしれない。もともとアユが背を手前にして盛るようになった理由として、人が川を上から覗き込んだ時に、魚が川の中を泳いでいる様からとする説がある。こうした要素から考えると、アユを立てて盛るというのは、正統な盛り方に多くの人が違和感を持つようになっている今の時代、陰陽五行説におけるセオリーをしっかりと守りながらアユを盛り付ける方法のひとつの解決策になっているように思えるのである。

養殖アユと天然アユ

養殖アユと天然アユの違いについても言及しておきたい。養殖アユと天然アユの決定的な違いは腸(はらわた)である。その理由は簡単で、養殖のアユと天然アユは決定的にエサが異なっているからである。

まず天然のアユは幼魚〜稚魚の時代にプランクトンや虫を食べて育つ肉食魚である。しかし天然アユは、遡上を始めて成長するようになると珪藻だけを食べる草食魚に変化する。こうしたエサの違いがもたらすアユの味の違いは大きいのである。

エサの違い

アユの季節が近づくと、まず琵琶湖の子鮎が出回るようになる。まだアユの解禁前なのでこれを珍しさから珍重するが、琵琶湖のアユは基本的には地付きの魚で遡上を行わないので、珪藻を食べて育ついわゆる天然アユではない。大きさも成魚になっても小さいままの肉食魚で、そのまま一生を終えるのが琵琶湖の子鮎なのである。

よってアユの最も良いシーズンの真っ盛りの夏になっても、琵琶湖の肉食の子鮎だけを有難がって食べるのはナンセンスであって、本当にこの時期に食べるべきなのは川を遡上している最中の、香り高い草食の天然アユなのである。それほど天然アユのもつ香気や清冽さは他に代えがたいものがある。そしてこれこそが、天然アユは何が何でも腸(はらわた)を食べなければならない絶対的な理由なのである。

これに対して養殖のアユの餌は、珪藻ではなく、ずっと魚粉などを中心とした肉食魚のためのエサが与えられ続けるので草食魚にはならない。残念ながらこれだとどうしてもアユの持つ、あの香り高さや清冽なあの感じからは遠のいてしまうのである。

昔は養殖アユのエサとしてイワシが与えられていたようで、養殖アユはイワシの味がすると言われたようである。魯山人も『若鮎の塩焼き』というエッセイの中で次のように書いている。

【 若鮎の塩焼き 】

養殖のあゆはなんといっても池の中でいわしやさなぎの餌を与えられて急激に育つため、鰭が発達せず、腹部が張っていたずらに太っている。匂いを嗅いでみると、ほんとうのあゆにあるような香ばしさがなく、いわしかなにかのようないやな匂いがある。焼いてもそんな匂いがする。

魚というのは香りを味わうのだと教えられたが、その魚の中でも特に香りが命のアユがこのような香りなのは致命的である。それならば養殖アユなどを食べずに、むしろイワシを食べていた方がよっぽど美味しいぐらいである。

ちなみに養殖アユのエサが売られているので、袋の裏に記載された成分を見てみると以下のような配合になっている。

【 養殖アユのエサ 】

・ 動物質性飼料 : 魚粉 (約60%)

・ 穀類 : 小麦粉・でん粉・パン粉 (約25%)

・ 植物性油かす類 : 大豆油かす(6%)・米ぬか油かす(4%)

・ その他 : 小麦胚芽、第三リン酸カルシウム、海藻粉末、

飼料用酵母、マリーゴールド、食塩... (5%)

養殖アユのエサはほとんど魚粉であるので、やはり養殖アユは肉食のままであるということになる。このエサは海藻粉末なども入っており、少しは天然アユに近づけようとしているが、これが安いエサになればなるほど、魚粉の割合は高くなり、その他に含まれる様々な栄養成分は取り除かれることになる。ついでだが天然アユのエサ成分も示しておきたい。

【 天然アユのエサ 】

・ 植物 : 川で育った珪藻 (100%)

天然アユと養殖アユにはこうした大きなエサの違いがある。これだけ違うエサで育つのである、天然アユと養殖アユの味に大きな違いがあるのは言わずもがなである。

脂の違い

養殖アユと天然アユの違いは脂のノリ方にもある。養殖アユは脂肪がつきすぎていてズングリした体型をしている。これに対して天然アユはほっそりとしているのである。昔の文献を読むと、アユはよく笹の葉に喩えられているが、これはアユのほっそりとした体つきから表現されたものである。

脂がのっているので養殖アユの方がジューシーで良いのではという人があるが、これも間違いである。アユは脂を食べるための魚ではなく、はらわたの香気を味わう魚である。よって上手いアユの焼き手は串にアユを打ってから、遠火の強火で一気に脂を落としながらアユを焼いてゆく。

焼きながら表面に満遍なく脂が覆うようにして、アユの表面は少し黄色を帯びたメイラード色で覆われることになり、これは滲み出た脂が表面を覆ってうまく焼けているからである。

さらに滲み出た脂で頭まで食べるように焼き上げられたアユの姿は芸術的でさえある。頭も骨も全て食べたいわたしにはこれこそが正に理想の焼き方なのである。

これに対して養殖アユは脂が出すぎであり、脂が多いため、身にしまりがない。当然であるが珪藻を食べていないので身に香気もない。

天然のアユはある程度遡上して成長すると、縄張りを持って他のアユが自分のテリトリーに入ってくるのを追い払おうとする。これは川底の良質の珪藻を独占するためである。こうした性質を利用して、アユそのものを囮に使ったアユの友釣りがおこなわれるのである。こうした激しい競争を生き抜いた天然アユは、黙っていても餌を与えられる養殖アユとは全くの別物なのである。

ちょっと例えが悪いが、この両方のアユの生き方の違いはアスリートとニートほど隔たりがある。これ程、養殖アユと天然アユには大きな差があることをぜひ覚えておいて頂きたい。草食でありながらアグレッシブで獰猛な天然アユは、肉食でのんびり育った養殖アユとは比べられないぐらい美味なのである。

体型とは別に天然アユにはある特徴が見られるようになる。縄張りを持つようになったアユには、追い星と呼ばれる黄色い点が体の側面に見られるようになるのである。

先に「日本書紀」の中に神功天皇がアユを釣って占ったことを述べたが、この時、アユを釣るのに神功天皇が黄金の針を使った為に、玉島川のアユの口元は黄色を帯びているのだとする言い伝えすらある。

それ程、天然アユは縄張りを持つと黄色を帯びて、強く自己主張を始めるのであり、この時期こそが正にアユの旬なのである。食材となる生き物の味は、何を食べているかによって大きく変わることを知っていることは重要である。

養殖アユも多少の黄色をおびているが、その理由は先の挙げた養殖アユのエサを確認して頂きたい。エサのなかにマリーゴールドが入れられているが、これが養殖アユに色を付ける役割を果たすのである。高い養殖アユ用のエサにはマリーゴールドが入っているが、安いエサには入れられていない。いずれにしても養殖アユの黄色は、アグレッシブに生きている事の証ではなく、人為的に付けられるものなのである。

エサの重要性はどのような食材でも同じである。例えばスペインのイベリコ豚から作られる生ハムは有名であるが、最も良質なものはベジョータと呼ばれている。イベリコ豚というと、ドングリを食べていることで有名なので、イベリコ=ドングリを食べて育った豚と思っている方がおられるかもしれないがそれは間違いで、イベリコ豚の中にはドングリを好んで食べる豚もあれば、ドングリを好まず全く食べない豚もいるのである。

イベリコ豚は最後にモンタネッラと呼ばれる森での放牧期間にドングリをたくさん食べて成長する。このモンタネッラの期間は10月から翌年の1月までの4ヶ月間であり、この期間で約150kgまで肥育されたイベリコ豚だけがベジョータと呼ばれるようになる。

このモンタネッラの期間にドングリをたくさん食べずに十分に肥育出来なかった為に、その後に穀物飼料を与えられて育ったものをレセポという。

またドングリを食べずに穀物飼料をだけで育ったイベリコ豚はセポあるいはピエンソとも呼ばれる。

このようにイベリコ豚はそのエサの種類によって呼び分けられているのだが、これはドングリを食べるか否かでその肉質にかなり大きな違いが出るからである。

魚の味も同じで、やはりどんなエサを食べているかで、その肉質も味も大きく変わることになる。アユは特に繊細で養殖と天然には格段の違いが出てくる。そしてこうした違いの決定的な要因は草食なのか、それとも肉食か。つまり川底に生えている珪藻を食べて育ったのか、あるいは飼料を与えられて肉食アユとして育てられたのかという違いにこそあると言えるのである。

さいごに

ここまでアユについて蕩々と長く語ってきたが、これらは全てわたしのアユへの愛から湧き出たものであることをご理解頂きたい。そして機会があれば季節の天然アユの香気をぜひ味わって頂きたいと思うのである。

アユは良く清流を好むと言われるが、これにも理由がある。水の透明度の高い清き流れの川は、川底まで太陽の光が差し込みやすく、それによって川底に生えるアユのエサとなる珪藻が育ちやすいからである。よって清流には質の良い珪藻が育ち、それがアユの質を高めるのである。

夏前の時期には、日本の各地で川が氾濫することが多いが、アユの遡上する清流と言われる川々も梅雨の時期に荒れることがある。もちろんそうした水害で被害を被った方々への心配は尽きないが、同じくその川のアユのことも思わずにはいられない。川が荒れると珪藻が流されてしまいアユのエサが少なくなってしまう。また濁流に流された川の水は濁ってしまい、川底も泥で覆われる為に、川石に珪藻が育たなくなってしまうのである。またアユは澄んだ川でないと泥も珪藻を食うときに飲み込んでしまうので香りが落ちてしまうことになる。

そうした川を地元として生活する人々も、アユの遡上を楽しみにしていたであろう。そういう点からもアユの遡上する川沿いで大雨の被害を被られた方々の少しでも早い復旧を心から祈りたい。

日本は四季があり季節によって旬の食材が様々に多様に変化する。アユはこうした食材のひとつであり、正しく日本の夏を代表する美味なのである。

さて魯山人の絶筆は「美味は何でも年中あります」というものだった。まさにその通りであり、それが日本の食の豊かさなのである。

参考資料

『魚と人生』 田中茂穂

『魚と水産業』 田中茂穂

『A Catalogue of the Fishes of Japan』 田中茂穂

『魚介と芸術』 金井紫雲

『芸術資料. 第四期 第二册』 金井紫雲

『日本魚介図譜. 第1輯』 伊藤熊太郎 画

『日本魚介図譜. 第2輯』 伊藤熊太郎 画

『残されたる江戸』 柴田流星

『明治天皇御一代』 富岡福寿郎, 大井徹翁 著

『割烹の宝庫』 清水福一郎

『写真解説日本の釣』 松崎明治

『煮くたれて』 河東碧梧桐

『池田湖産陸封アユ仔・稚魚の成長に伴う分布と食性の変化』 立原 一憲, 木村 清朗

『稚魚を求めて』 内田恵太郎

『アユ稚仔魚の側線系感覚器の形態変化と刺激受容方向』 向井 幸則, 小林 博, 吉川 弘正

『礼法かゞみ』 日野節斎

『日本諸礼独稽古』 岡野英太郎

『小笠原新撰諸礼式』 青木恒三郎

『小笠原御家流礼式図解』 名倉知秋