布と大嘗祭 ②

麁服 と繪服

「布と大嘗祭 ①」では、麁服と繪服とはどのような布なのかを説明した。

そこで明らかにしたのは、麁服の方は阿波国の忌部氏が大嘗祭のために調進することが定められていたので、阿波国(徳島)から献上されること、さらに繪服はかつて三河国で上質の絹糸が生産されていたので、三河国(愛知)から糸が献上され、それをつかって繪服が織られていたということである。

通常であれば繪服のように、献上するその品物が上質であるがゆえに大嘗祭で用いられるというのがもっともで分かりやすい理由だろうが、麁服はそのようなものではない。品質はともかく(もちろん献上される品質は高いことは前提である)として、あくまでも阿波国忌部氏によってそれが調進されることが重要視されているのである。よってそこには阿波国忌部氏でなければならない特別な理由が存在するはずであると考えるべきであろう。

本稿では麁服を調進する忌部氏に注目することで、その意味を明らかにしたい。多くの論文や書籍では、『延喜式』で阿波忌部氏が麁服を調進すると定められた根拠を『古事記』,『日本書紀』の神話的な記述に求めようとするのであるが、こうした部分は参照資料としながら、本稿では主に、飛鳥・奈良時代の実在し記録に残されてる忌部氏の人物(忌部子首)を考察することによってアプローチを行っている。なぜならこのような忌部氏の個人に注目することによって、氏族全体としての忌部氏のもつ傾向を新しい角度からより深く理解できると考えたからである。

こうして得られた忌部子首に対する考察を通して分かったことは、忌部子首は忌部氏の中で最も注視して語られるべき存在の人物であり、この人物への言及なしには麁服の本当に深い部分は到底語り得ないということである。よってこの忌部子首という人物を通して麁服の意味を改めて考察してゆくことにしたいと思う。

飛鳥・奈良時代の忌部氏

これから見てゆく時代がなぜ飛鳥・奈良時代なのか。その理由はヤマト王権によって律令制度が導入され、中央集権国家体制が確立されたのがこの時代だからである。さらにこの時代に『古事記』,『日本書紀』などの国史書の編纂が行われ、それまでの国の歴史がここで一旦集約され文書として固定化されたこともその理由である。

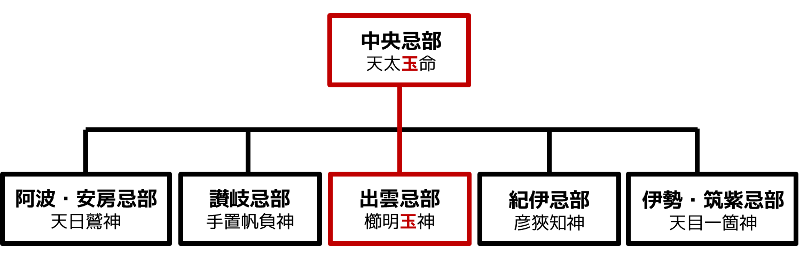

さらに忌部氏の個人の確かな記録が存在するようになるのもこの時代からである。この時代の忌部氏はどのような活動をしていたのであろうか。忌部氏は日本の各地域に点在しているが、麁服を最初に忌部氏に求めたヤマト王権との関係を知るためにも、朝廷との関係の深かった中央忌部氏(現在の奈良県橿原市を拠点とした忌部氏)に特に注目してその歴史を見て行くことにしたい。

蘇我氏と忌部氏の関係

まず注目しておかなければならないのは、中央忌部氏は、蘇我氏の台頭によって力を付けてきた一族だったということである。中央忌部氏の拠点は蘇我氏の拠点に近く、もともと忌部氏はこの地で勾玉を作ることを得意とした一族であったと考えられている。蘇我氏の本拠地とされているのは、現在の奈良県橿原市曽我町(真管駅周辺)あたりである。この地では5世紀後半から6世紀前半までの期間に蘇我氏によって営まれたとされる全国最大規模の玉造りの集落跡、「曽我遺跡」が発見されている。この遺跡は橿原バイパスの道路工事の際に発見され、発掘調査が行われた後には埋め戻され現在は道路になっている。

万葉集には柿本人麻呂が読んだこの地域にまつわる以下の歌が残されている。

【 万葉集巻十二、3087番 】

真菅よし 宗我の河原に鳴く千鳥 間無しわが背子 わが戀ふらくは

【 意味 】

曾我の川原に鳴く千鳥のように絶えずあなたに私は恋しています。

歌の冒頭の「真菅よし」は、曾我にかかる万葉集ではこの句だけにしか使われていない特殊な枕詞である。この真菅は蘇我氏の本貫地の地名でもあるが、この句の様々な解説をみると、「真菅よし」とは曾我川のほとりで取れた良い菅(すげ)という植物を指した、土地賞めの枕詞であるとする説明がほとんどである。しかしここは蘇我氏の本貫地とされる地である。勾玉や管玉が蘇我氏によって作られていた背景を考えると「真菅よし」は、私にはこの地で生産された管玉のような加工生産物を賞めた枕詞であるように思える。

例えば他の句の枕言葉を見ると「青土(あをに)よし」は奈良にかかる枕詞であり、これは奈良で生産される顔料の青土を賞めた枕詞である。また「麻裳よし」は紀にかかる枕詞であり、これは紀伊国が上質の麻裳を産した事に由来する。ここから考えると「真菅よし」も単にその土地の植物を賞めた枕詞ではなく、その地で産された管玉(勾玉)に対する称賛の名残なのではないかと考えることもできそうである。

今でも真管駅を始め、曾我町には真管の付く名前が各所に残されており、地名と玉造りと関係の深さをうかがい知ることが出来る。こうした地名や万葉集の歌こそが、かつては曽我遺跡で行われていた大規模な玉造りの質の高さを裏付けるものとなっているのではないか。

この曽我遺跡を含む曽我(蘇我)町の南には橿原市忌部町があり、ここに忌部氏の祖神が祀られている天太玉命神社がある。この地こそが中央忌部の本拠地であり、地理的に見ても蘇我氏との非常に近い関係にあったことが明らかである。こうした関係から、蘇我氏の勾玉づくりには、後に祭祀を担当することになる忌部氏も関与していたものと考えられる。そういう観点からも「曽我遺跡」は、蘇我氏と忌部氏の関係において重要な意味をもっていると考えられる。

天太玉命神社 本殿

「曽我遺跡」では、玉類は勾玉 (まがたま) ・管玉・小玉・丸玉・棗玉 (なつめだま) ・切子玉・子持勾玉の他,各種滑石製模造品が発見されており、これら石材の95%が和歌山紀ノ川流域の滑石,山陰の碧玉,北陸の緑色凝灰岩から集められたものである。他にも岩手県久慈の琥珀 (こはく) 、新潟糸魚川の翡翠 (ひすい) 、水晶、瑪瑙 (めのう) 、埋木、ガラス等の原材料となる石が遠方から集められている。

こうした石の原産地の多様さから、かつては原石が採れる産地で玉造りが行われていたが、蘇我氏の権力が強まった5世紀末~6世紀初頭頃に、蘇我氏は自身の本拠地である橿原に加工する場所を移動・集中させたものと考えられる。こうして蘇我氏は勾玉の生産を独占的に握ることで、その権力を強めていったのである。

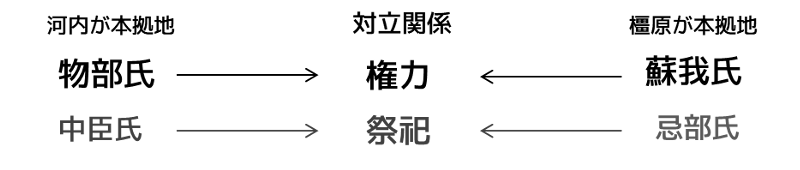

「蘇我氏,忌部氏」と「物部氏,中臣氏」の対立

6世紀になると、仏教受容問題と権力闘争が重なって、蘇我氏はもうひとつの有力豪族の物部氏と激しく対立することになる。こうした対立関係にあって、反仏教を掲げる物部氏と中臣氏は、仏教を擁護する蘇我氏に対抗するために結びつきを強めていった。

それに対抗するために、蘇我氏はそれまでは橿原において勾玉を生産させていた忌部氏に対して、祭祀としての役割を付与することで、物部氏と中臣氏に対抗すべく自分たちの権力を強めようとしたのではないだろうか。

この頃(6世紀前半)から突然に中央での勾玉造りは行われなってゆく。こうしたことから忌部氏の役割も玉造りから、祭祀の道具を作ることや、祭祀そのものを執り行う役割にへと、蘇我氏の後押しにより完全にシフトしていったと推測される。かつて忌部氏は、権力の象徴、あるいは祭祀に用いる勾玉を生産するという役割を担っていたが、こうした玉造りに携わってきた歴史が、記紀の「天岩屋戸」で神器を備えるという役割になって表現されたのではないだろうか。

こうした忌部氏に向けられた急速な職掌の変化が、6世紀前半に曽我遺跡で行われていた勾玉造りが急速に衰退し、打ち捨てられていったことの理由でもあると考えられる。

蘇我氏に対抗するために、物部氏は中臣氏と手を結ぶことになるが、これは蘇我氏の推進する仏教を排除するには、旧来からの祭祀を行う一族とのつながりが重要と考えたからだろう。また物部氏の本拠地は、駒山の西側の河内国渋川郡(現・大阪府東大阪市衣摺)であり、中臣氏の本拠地も同じ河内国の丹比郡であった。つまり蘇我氏と忌部氏と同様に、物部氏と中臣氏も地理的に近しい関係にあったということになる。

こうした二氏(物部氏,中臣氏)に対抗する為にも、蘇我氏は仏教を推進しながらも、その反面、祭祀を行う氏族としての忌部氏を重用し、祭祀としての役割をさらに強化することも必要だったのではないだろうか。

このような背景を考えると、忌部氏の祭祀への関与は、蘇我氏の権力を背景にしたものであることが分かってくる。ずっと後の世代になって祭祀を独占する中臣氏を忌部氏が訴えることになるのだが、こうした両氏の対立の根本には、かつての蘇我氏と物部氏との権力闘争が深く関係していることも考慮に入れておかなければならないだろう。

587年に用明天皇が崩御すると、物部守屋が穴穂部皇子を擁立しようと挙兵するが、最後には蘇我馬子に敗北し殺害されることになる。いわゆる「丁未の乱」である。これ以降、蘇我氏はさらに絶大な権力を持つようになり、一方の物部氏は衰退してゆくことになる。そして当然ながら物部氏の側に付いていた中臣氏にとっても、蘇我氏の全盛期は厳しい時代であったことは言うまでもない。

こうした背景を考慮するならば、絶大な権力を掌握していた蘇我氏の強い後押しを、この当時の忌部氏は得ていたはずである。こうした後押しを背景に、忌部氏は中臣氏に対抗すべく、祭祀を職掌とすることを確立しようとしていたと推測される。5世紀末~6世紀初頭頃に曽我遺跡で玉造りが行われ、その後に急速に玉造りが衰退したことを考え合わせると、特に6世紀初頭頃から中央忌部氏は祭祀(祭祀の道具を備える)を職掌とする氏族として知られるようになっていったと考えられるだろう。

しかし一時的な強い権力の下に組することは諸刃の剣である。結果的に蘇我氏が衰退すると共に、強力な後ろ盾を失った忌部氏の祭祀職としての評価も弱まることになったと考えられる。

大化の改新

645年から始まった「大化の改新」は忌部氏にとっても大きな転換点となった。

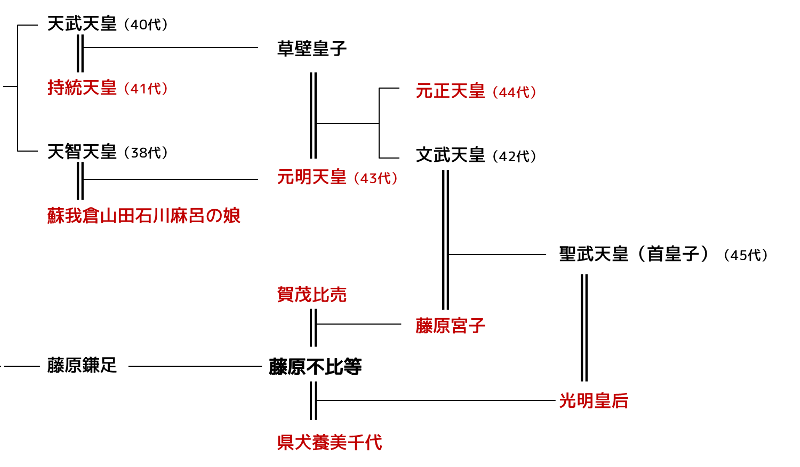

中臣鎌足と中大兄皇子(後の天智天皇)は、当時政権を握っていた蘇我入鹿を暗殺し、入鹿の父の蘇我蝦夷を自殺に追いやることで実権を握るようになる。いわゆる「乙巳の変」である。その後、天智天皇から中臣鎌足は藤原の姓を賜ることになり、中臣氏の中でも、この藤原を名乗る子孫が宮廷内において政治的な権力を持つようになり、その後の数百年以上もの長きにわたって日本の権力の中枢に関与し続けることになる。

こうした藤原氏の政治権力を背景にして、この時代を境にして中臣氏の方が忌部氏よりも祭祀において重用されるようになっていったのである。

当時の記録にある忌部氏の人物

このような6世紀後半~8世紀前半の時代を背景にして、中央忌部氏たちがどのように当時の歴史に記録されているのかを見てゆくことにしたい。それにより「大化の改新」で蘇我氏からの強力な後ろ盾を失った忌部氏が、時には藤原氏と中臣氏と協調し、時には対抗しながら最終的には凋落にへと向かっていった過程を追って見ることにしたい。こうした詳細を描き出すことによって、忌部氏の祭祀という職掌が、一連の過程のなかでどのように確立されていったのかをより鮮明にすることも出来ることだろう。

忌部首子麻呂

忌部氏の個人が最初に記録に登場するのは、忌部首子麻呂からである。『日本書紀』大化元年(645年)7月14日条に、神幣を賦課するため忌部首子麻呂が美濃国に遣わされることになったという記録が残されている。

この年は大化の改新の始まりの年であり、6月12日に中臣鎌足と中大兄皇子が蘇我入鹿を殺害したことから始まる。この事件によって孝徳天皇が即位。その即位にあたり、蘇我倉山田

ちなみに孝徳天皇にこの進言をした蘇我石川麻呂は、蘇我入鹿の従兄弟であるが、中臣鎌足と中大兄皇子の側に付いて、蘇我入鹿の殺害に加担した人物である。こうした功から同年、改新政府に右大臣に任命されている。

蘇我入鹿と蝦夷の死をもって蘇我氏は滅びたとように思われているが、蘇我氏そのものの氏族名が消えてゆくのはまだ後の事であり、蘇我倉山田石川麻呂が右大臣として残ったことは、忌部氏にとっても良かったと思われる。こうした事の表れとして忌部首子麻呂が奉幣使として美濃に派遣されたのであると思うし、それを推挙あるいは任命したのも発案者であった蘇我石川麻呂、自身であった可能性すらある。

「大化の改新」は忌部氏にとってもひとつの大きな転換点であったといえるだろう。また同時に忌部氏の一族の個人の初見が、この忌部首子麻呂の記録である。逆に言えば忌部氏の歴史を考えるにおいて、忌部氏の祭祀についての公的な文書による根拠は、この7世紀中頃の忌部首子麻呂までしか遡れないということになる。つまり祭祀を職掌としながらも、太古から天皇に仕えてきたような歴史ある氏族ではなかったということだろう。

また忌部首子麻呂に付けられている「

忌部佐賀斯

孝徳天皇の時代に神官頭を務めていた人物として『古語拾遺』に説明がある。この『古語拾遺』には神官頭について「今の神官伯なり」と註釈があるが、その役割について『古語拾遺』には、王族・宮内・礼儀・婚姻・占いの事を司るとあり、これらは基本的に神官伯の職務とは異なるものである。よって忌部佐賀斯の役職であった神官頭をもって、忌部佐賀斯が神官伯だったと考えるべきではない。

神官伯とは、神祇官の長官で、祭祀を掌る官位の最高職であった。中臣氏からは多数の神官伯は出たが、忌部氏から神官伯はひとりも輩出されなかったというのが正しい認識である。

忌部佐賀斯には二人の息子がおり、長男が忌部子首、次男に忌部色弗である。この二人の息子の時代に忌部氏の全盛期を迎えることになる。

忌部色弗

忌部佐賀斯の次男である。名前は

『日本書紀』690年1月1日の持統天皇即位式では、兄の忌部子首ではなく、弟のほうの忌部色弗が神璽の剣・鏡を天皇に奉る役目を務めている。さらに『安房国忌部家系』斎部宿禰本系帳を調べると、息子の忌部夫岐麻呂が安房忌部氏本流を継いだことになっている。

忌部色弗は兄の子首よりも早く出世している。『続日本紀』701年6月2日に死亡記事があり、その時の忌部色夫知の官位は「正五位上」であったが、壬申の乱での功績により死後に「従四位上」の官位が贈られたとある。これにより兄の忌部子首は、弟よりも四官位も下になってしまうが、それが何を意味していたのかについては後ほど詳細を説明することにしたい。

忌部子首

忌部子首は、忌部佐賀斯の長男であり、忌部色弗の兄である。忌部子首には、

忌部子首については他の忌部氏の人物よりも多くの事績が残されており、この人物についてはかなり詳しく語っておかなければならないだろう。本来、本稿は忌部氏が調進する麁服についてのものであるが、ここから大きく紙面をさいてこの人物について説明と考察を行う。なぜならば忌部子首という人物について語り尽くさないのであれば、忌部氏そのものについて、さらには麁服について理解する事ができないと私は考えるからである。

忌部

忌部氏のなかでも個人の記録が多いと言っても、忌部子首の情報はほんの一握りしかない。歴史上の人物として取り上げられることもなく、正直にいってマイナーな人物であり、名前すら読むことができない人も多いのではないかと思う。実際に名前の表記も、子首、首、小人、子麿と幾つかあり混乱しやすい。

こうした人物だが、その当時の時代背景や、『古事記』,『日本書紀』が編纂されていった過程。さらには歴史的にこの時代の有名人物だった藤原不比等との比較から、驚くほど多くの推測・仮説を引き出すことが可能であることが明らかとなった。本稿においてはそうした忌部子首にまつわる様々な可能性を検証し、提唱するものであり、ぜひそうした面からも、この忌部子首という1300年以上前に没した人物を鮮烈に感じていただきたいと考えている。

忌部子首の登場

忌部子首の記録の初見は『日本書紀』天武元年(672年)に起きた「壬申の乱」の項であり、そこには「忌部首子人、令戍古京」とある。つまり天武天皇の側に付いて古京(現在の奈良県高市郡明日香村一帯にあったと想定される飛鳥京)を守ったことが功績として初めて記録されている。

この記録では忌部子首の

また他の理由としては天武天皇の時代から大嘗会(祭)が始まったと考えられているので、その大嘗会において忌部氏は祭祀を掌る一族として何らかの貢献をしたのかもしれず、そのことが「連」の姓を獲得することにもつながったのかもしれない。

このように忌部子首の連姓の獲得は、単に新しい姓を得たというだけでなく、忌部氏には祭祀を行う理由たる祖神があり、忌部氏はその神の子孫であることが公的に受け入れられた画期的な出来事であったに違いない。この時の様子が『日本書紀』には以下のように記録されている。

【 日本書紀 】

天皇、御于向小殿而宴王卿於大殿之庭。是日、忌部首首賜姓曰連、則與弟色弗共悅拜。

【 訳文 】

天武天皇は向小殿で、王族とその臣下たちと大殿の庭で宴会を行い、この日、忌部首首(忌部子首)に連の姓が与えられた。これを忌部子首は弟の忌部

天武9年(680年)1月8日の宴会の際に、並み居る王族とその臣下たちの前で、忌部子首にだけ、天武天皇は「連」の姓を与えたのである。こうした扱いは非常に喜ばしく光栄な事であったに違いない。ゆえに、忌部子首はこの事を弟の色弗と二人で共に喜んだのであろう。ちなみに忌部子首は後に『日本書紀』の編纂者に選ばれ、執筆にも関係したと考えられている。この個人的な内容(弟と喜んだ)を含むプライベートとも思えるエピソードも、もちろん忌部子首の意向で『日本書紀』に挿入されたのだろう。

このように弟と喜んだことを見ても「連」の

| 主に奈良盆地周辺の地名を氏の名としている豪族に与えられた姓である。地名が氏についていることから、臣の姓はもとは皇室に従属して、皇室と共にヤマト王権を確立した畿内周辺の豪族大王家と並ぶ一族であると考えられている。このように臣はヤマト王権で最高の地位の姓であった。

臣には蘇我氏、巨勢氏、紀氏、平群氏、葛城氏、波多氏、阿部氏、穂積氏等の代表的な豪族が含まれている。 |

|

ヤマト王権の成立に重要な役割をはたした豪族に与えられた姓が連である。連の多くは神別系の有力氏族で、早くからヤマト王権に服属し、軍事や祭祀など特定の職能を専管する地位にあった。連の姓をには、大伴氏・物部氏・中臣氏・土師氏・弓削氏・尾張氏等が含まれている。 |

|

ヤマト王権のもとで世襲的職掌をもって奉仕する集団を伴(とも)と呼んだが、そうした集団を管掌する中央の首長に伴造の姓が与えられた。姓には、造(みやつこ)、首(おびと)、直(あたひ)などがあり、忌部氏はこのなかの「首」の地位にいたが「連」に昇格した。 弓削氏、矢集氏、服部氏、犬養、舂米、倭文など一族に加え、秦氏、東漢氏、西文氏などの有力な帰化人達にも伴造の姓は与えられた。 |

|

代表的な地方豪族にこの姓が与えられた。こうした地方の豪族もヤマト王権の地方官に組みこまれ、そこには地方で部民を率いている伴造の地位にある者も含まれた。国造には、君(きみ)、直(あたい)の姓が多く与えられている。 |

忌部氏の首→連の昇進の背景には、忌部子首が「壬申の乱」の際に天武天皇の側について貢献した実績が評価されたと見ることも出来るが、それだけで連の姓を獲得できたとは言えない。なぜなら壬申の乱の功賞には、官位の叙位や賜封はあるが、賜姓の例はないからである。しかも壬申の乱から9年も経過しているので、壬申の乱における功績をもって忌部氏に連の姓が与えられたとは考えるべきではないだろう。

こうした姓制度とその内容を見ると、一時的に功績をあげたことが上の姓が与えられた理由であるというよりも、むしろこの時代になって始めて、忌部氏が太玉命の子孫であることが公的に認められたことの方に、より大きな理由があったように思われる。

八色の姓

さらに忌部氏の姓について注目すべき出来事がある。連の姓が与えられた4年後の天武13年(684年)に、新しい氏姓制度の「八色の姓」が導入されることになったのである。この新姓制度の元で、先述したそれまでの氏姓制度は廃止され、もと皇族には真人、有力な臣だった一族には朝臣、有力な連には宿禰が与えられ、帰化姓諸氏や国造の諸氏には忌寸が授けられることになった。

この「八色の姓」の制度が導入によって、忌部子首は「

| 天皇の近親とそれ以降の天皇・皇子の子孫に与えられた姓。 | |

皇族以外の臣下の中で、事実上一番上の地位にあたる姓。 |

|

奈良末期以降有力な氏に与えられた姓。忌部はここに含まれた。 |

|

かつて |

|

造の姓を対象にした新しい姓と考えられている。特定の職業に通じ、技術で仕える氏族に与えられた姓とされている。 |

|

元は最高位だったが、6番目に格下げされ地方豪族が保持する姓となった。旧氏姓制度と、新氏姓制度でこの姓を混同しないように要注意である。 |

|

もとは2番目の姓だったが、7番目に位置づけられ地方の豪族が保持する姓となった。 |

|

8番目の最下位の姓で、県 (こおり) を治める首長に与えられることになっていた。 |

さて八色の姓で、新たに制定され忌部が賜った「宿禰」という

そのことは、平安時代初期、弘仁6年(815年)に嵯峨天皇の命によって編纂されることになる古代氏族名鑑の『新撰姓氏録』にもはっきり表れている。『新撰姓氏録』には全部で1182の氏姓が記録され、各氏はその出自によって「皇別」,「神別」,「諸蕃」と3つに分類されている。以下のその分類内容を示しておく。

| 天皇家、あるいは皇室の一門の中で臣籍降下した分流・庶流の氏族である。 | |

天津神・国津神の子孫が神別に分類されている。神別はさらに3つに細分化され全部で404氏の記載がある。 ・天神:ニニギの天孫降臨した際に付き随った神々の子孫、109氏。 ・天孫:ニニギから3代の間に分かれた子孫、265氏。 ・地祇:天孫降臨以前から土着していた神々の子孫、30氏。 『新撰姓氏録』で忌部氏(斎部)はこの神別→天神の中に記録されている。 |

|

主に渡来人が諸蕃に分類され、渡来人系の326の氏族が記録されている。諸蕃はさらに5分類され、「百済」104氏、「高麗」41氏、「新羅」9氏、「加羅」9氏、「漢」163氏、さらにそれ以外の氏族が117氏挙げられている。 |

後代になり、忌部子首から4代後の斎部広成が『古語拾遺』を記して、大同2年(807年)に平城天皇に上撰することになるが、そこで忌部氏の祖は太玉命(フトダマ)であると述べている。『新撰姓氏録』は弘仁6年(815年)の編纂なので、『古語拾遺』から7年後に出されたことになる。既に『新撰姓氏録』は斎部広成の主張がしっかりと盛り込まれているので、この時代には忌部氏の祖神が明確に定められ、一般に認知されていたということになるだろう。

こうした一連の記録を検討すると、やはり大化の改新から忌部子首の時代頃に、祭祀を掌る一族としての忌部氏が定まっていった過程のようなものが見えてくる。そうするとやはり6世紀前半頃から蘇我氏のもとで祭祀を扱うようになった忌部氏が、ようやく徐々にその働きが知られるようになり、7世紀頃から祭祀を扱う一族として何とか一般に認知されるようになったように思える。つまり忌部氏は祭祀を扱う一族ではあるが、太古から存続してきた豪族のように歴史を遡る事が出来ない、中興の氏族だったということになるだろう。

その理由は、7世紀後半の680年になってようやく連の姓が与えられたことである。つまりそれまで忌部氏は、神の子孫の家系として公的には認められていなかったということになる。

さらにもうひとつの理由は、大化の改新まで忌部氏に属する者の個人に関する記録がないことである。先に述べたように、忌部氏の人物についての公的文書での初見は、645年に美濃国派遣された忌部子麻呂という人物についてであるのだが、この人物の記録は忌部本宗家の家系には登場しておらず、忌部氏の中でも実際にどういった位置や親族関係にある人物だったのかが定かでない。いずれにせよ、この時になるまで個人としての忌部氏は誰も歴史に登場していなかったということだけは間違いのない事実である。

645年は大化の改新の始まりの年であり、この時代の忌部子麻呂という人物が忌部氏の初見であることは間違いない。ここからは推測になるが、中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中にて暗殺した「乙巳の変」のときに、同じ蘇我氏でも蘇我入鹿の従兄弟にあたる、蘇我倉山田石川麻呂は中大兄皇子・中臣鎌足の側についており、さらにこの忌部子麻呂は蘇我倉山田石川麻呂に近い側の立場であったのかもしれない。それゆえに忌部子麻呂は奉幣使に任命されて美濃に遣わされたのではないだろうか。

忌部氏の家系を『安房国忌部家系』斎部宿禰本系帳で調べたが、ここには忌部子麻呂については記載されておらず、忌部子首との関係が確認できない。ここからも忌部子麻呂は、同族ではあるが、忌部子首とはまた別の系統の忌部氏であったと考えられる。さらにこの忌部氏は、蘇我倉山田石川麻呂に近しい関係にあったのではないか。

それに対して、滅ぼされてしまった蘇我氏本宗との強い関係を築いていたのが、忌部子首や、『古語拾遺』を著した斎部広成にへと繋がる中央忌部本宗家だったのではないか。この中央忌部の本宗家は6世紀前迄には蘇我本宗家との強い関係を築いていたと考えられている。しかし蘇我氏本宗家が滅ぼされ「大化の改新」が進められた天智天皇の時代には厳しい立場にあったと考えられる。ただ忌部子麻呂のように蘇我倉山田石川麻呂に近しい者も一族にいたことは忌部氏にとっては幸いしたのかもしれない。

しかし時代は二転三転する。672年に天智天皇の後継者の大友皇子系統に対して、大海皇子が起こした「壬申の乱」からさらに流れが変わり、その後、天武天皇の時代が訪れたことは、中央忌部氏本宗にとっては良い出来事であった。しかもこの「壬申の乱」にはまだ若かったと思われる忌部子首が参戦しており、天武天皇の側に付いて、古京の守備で功績を残したのである。

こうした時代の流れと相まって、忌部子首は宿禰の姓を得ることとなり、それが忌部氏全体の価値を押し上げていったと考えても良いだろう。そしてこの忌部子首の活躍こそが、忌部氏が太玉命という祖神の子孫であるという事、そしてそれゆえの忌部氏の祭祀という職掌の正当性と、その認知をより確立する原動力となったと思われる。こうした流れのなかで、後年に忌部氏が祭祀を掌ることを強く証拠付ける根拠ともなる国史編纂に、忌部子首が任じられたことはかなり重要な出来事であった。

『日本書紀』編纂メンバーの忌部子首

忌部子首は、首→連→宿禰と

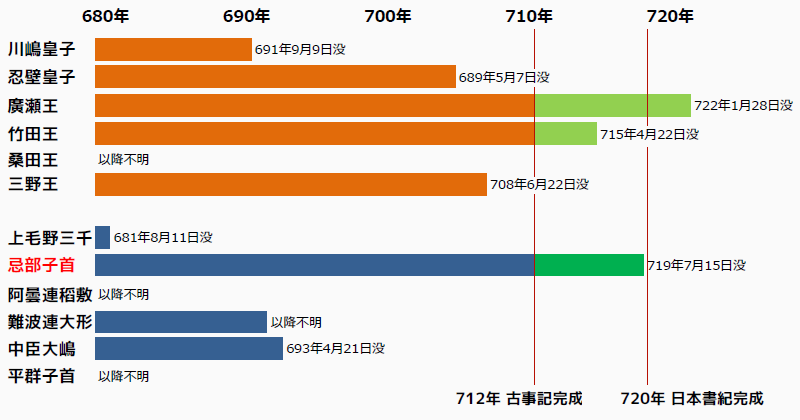

こうした連→宿禰への姓の獲得の背景には、忌部子首がこの直後に『日本書紀』の編纂メンバーに選ばれていることも大きく影響しているだろう。天武天皇10年(681年)に天武天皇は、川島皇子、忍部皇子らに詔して「帝紀及び上古の諸事を定めしめた」とあり、『日本書紀』編纂がこの時から始まったことを示している。この編纂の始まりについて『日本書紀』に以下のように記されている。

【 日本書紀 】 天武10年3月17日

丙戌、天皇御于大極殿以詔、川嶋皇子・忍壁皇子・廣瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首、令記、定帝紀、及上古諸事。大嶋・子首、親執筆以録焉。

【 訳文 】

天武天皇10年3月17日。天皇は大極殿で、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下の上毛野君三千・小錦中の忌部連子首・小錦下の安曇連稲敷・難波連大形・大山上の中臣連大嶋・大山下の平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸々のことを記し定めさせた。大嶋・子首は自ら筆でもって記録を行った。

天武天皇10年(681年)に天智天皇は『日本書紀』の編纂を指示し、この編纂メンバーに6人の王族と、6人の豪族を選出したとある。このような12人を国史編纂に参画させたことからも天武天皇のこのプロジェクトに対する意気込みのようなものが見て取れる。

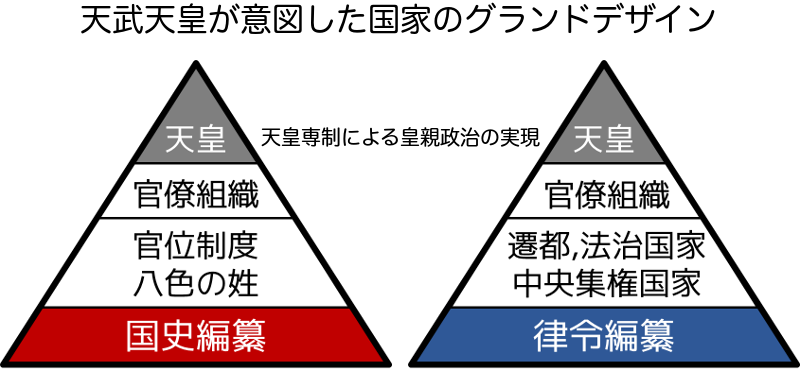

天武天皇にとって国史編纂がどれほど重要であったかをまずは説明しておきたい。そもそも国史編纂は、律令編纂と並ぶ二つの国家プロジェクトであったと位置付けるべきであろう。この両プロジェクトを実現させることで、天武天皇はより権力集中を強化し、天皇専制による皇親政治を実現させようとしたのである。

天武天皇が進めた二大編纂プロジェクト

天皇専制による皇親政治を実現するために、天武天皇が行ったのが二つの文書編纂プロジェクトであり、ひとつが国史編纂、そしてもうひとつが律令編纂である。これらは単なる文書編纂ではなく、それぞれの文書が天皇を支える政治・権力基盤であったという事を見落とすべきではない。しかもこのふたつの文書編纂は、天武天皇が目指す国家のためのグランドデザインに直結しており非常に重要なものだったのである。

この二つの文書編纂プロジェクトはグランドデザインであり、大きな構想概要のように描かれてはいるが、その実現のためには具体的で明確な方法でもって進められていたことは明らかである。そのことはこのプロジェクト実現のために10年ごとの区切りを設けるというタイムスケジュールによって進められていたのではないかと思われる。

それを概観するにあたり、可能であればまずは以下の年表をダウンロードして頂き、ぜひこれから説明する内容と照らし合わせて確認してみて頂きたい。この年表は、藤原氏(中臣氏)と忌部氏、つまり藤原不比等と忌部子首、さらには律令編纂と国史編纂を対比することを目的として作成してある。また下記の年表に掲載したそれぞれの出来事には『日本書紀』や『続日本紀』へのリンクを埋め込んであるり、そこからいつでも原文を参照することも可能である。

こちらからダウンロードして下さい

まず注目頂きたいのは681年という年である。「壬申の乱」が起きたのが671年であり、それを経て天武天皇が天皇位を勝ち得ることになったので、この681年という年は、天武天皇の治世が始まってから10年目にあたる年ということになる。この天武天皇の治世の開始から10年を経た後に、この編纂プロジェクトが始められており、ここから見ても10年をひとつの目安として681年に新しいことが始められたこと、さらにはその後も10年ごとをひとつの里程標のようなものとして二つの文書編纂プロジェクトは進められてきたような印象がある。

天武天皇が治世を始めてから10年目にあたる681年に、この二つの文書編纂プロジェクトを開始したことには、そこに大きな意味があると考えるべきである。天武天皇はこの頃、10年の治世を経て、兄である天智天皇由来の反対勢力を押さえ込み、安定した治世と権力行使を行えるようになっていたものと思われる。こうしたなかで着手されたのが律令編纂と国史編纂であった。天武天皇はさらなる未来の治世を見据えて、このようなグランドデザインを描き、その治世を確実なものにしようとする意図を間違いなくそこに込めていたはずである。

よってこの二つの文書編纂プロジェクトは単なる文書作成のようなものではなく、数百年先の将来を見据えて天皇専制による皇親政治を実現させ、それを維持するための基盤となるはずだったのである。

ではそれらの編纂はどのように進められていったのだろうか。まずは簡単ではあるが、各編纂プロジェクトの概要と、その実現におけるスケジュールについて説明することからそれを始めることにしたい。

律令編纂

天武天皇の時代にはまだ律令制度は確立しておらず、内外に先進国家であること、さらには天皇の権力を示すために律令編纂によって国家制度を確立する必要があった。奈良・飛鳥時代の制度は、律・令・格・式で構成されており、律は刑法で、令は社会制度を規定する行政法である。格は律令の不足を補う改正法、式は律令と格の施行細則であるが、これはかなり後代になって『弘仁格式』あるいは『延喜式』として正式に施行されることになる。

またこの時代は天皇が代わるのに合わせて何度も遷都が行われたが、新しい都市計画を進め運営してゆくためには、法律(律令)を確立することが重要だったはずである。そういう意味においても律令制度は、都の発展と拡大、さらにはそれが天皇の権威の源として必要なものであった。よってまだ律令が定められていない天武天皇の治政下にあっては、何としても律令制の導入は早急に行わなければならない重要事項だったのである。

加えて時間的な観点から律令編纂について説明しておきたい。年表を見ていただくと分かるように律令編纂における大きな成果は、『日本書紀』』689年(朱鳥4年)6月29日条にある、飛鳥浄御原律令発布 (22巻)の完成と、さらに重要なのは、『続日本紀』701年(大宝元年)8月3日条にある、大宝律令の完成である。

さらに加えると、その施行は定かでないとされているが、718年(養老2年)に完成したとされる養老律令も挙げることができるかもしれない。

いずれにせよ、こうした年代的な経緯を見ると、681年(天武天皇10年)二つの文書編纂プロジェクトを開始されてから、10年をひとつのタームとして律令編纂は常に行われ続け、編纂される度に、編纂物の完成という成果を出してきたことが分かる。

また律令編纂は、国史編纂と比較すると、編纂の詔が出されてから完成して成果を挙げるまでの期間が非常に早い。これは後に説明する藤原不比等の手腕によるものであったはずで、これも律令編纂と国史編纂を対象的なものにしている特徴として捉えておくべきであろう。

国史編纂

国史編纂を単なる文化事業のようなものを見なしてはならない。なぜなら国史編纂によって公開される歴史は、天皇に仕える氏族の姓や官位の根拠に紐づいており、国史で定められるその氏族の歴史的根拠や、先祖の活躍がそれぞれの氏族の価値や官位および出世に影響するものだったからである。

先に述べたように、天武天皇の時代に「八色の姓」の制度が導入されたが、こうした姓制度の基盤には国史編纂が大きく関係していたに違いない。また「八色の姓」の制度は、官位制度とも直結しており、高い官位に就くためには、もともと高い位にある姓の出身でなければ絶対に就くことが出来ないようになっていた。つまりこうした生まれながらの優劣を認めさせ、強固な官位の位置づけを確立させるためにも国史編纂は重要なプロジェクトだったのである。

国史編纂におけるタイムスケジュールを見てみると、681年の国史編纂の開始から、『続日本紀』720年(養老4年)5月21日条にある『日本書紀』完成の記事まで40年間もの歳月を費やしたことになっている。これは単に国史編纂プロジェクトが開始されてから40年後にポンと成果物としての『日本書紀』が公開されたというようなことではない。むしろそこに至るまでの紆余曲折と、里程標のような仕方で、その都度10年ごとにカンフル剤のように注入されてた国史を完成させるための施策があったことを読み取らなければならない。

そのひとつが編纂開始10年後の『日本書紀』691年8月13日条にある18氏豪族への墓記提出であり。また編纂30年後の711年に出された『古事記』編纂の詔とその翌年の『古事記』の完成である。こうした過程を経て、最終的に720年に国史編纂プロジェクトは『日本書紀』を生み出し、編纂開始から40年後にして、ついに最終的な完成に至ったのである。

年表を参照して頂くと分かりやすいが、確かに10年をひとつのタームとして二つの文書編纂プロジェクトは並行して進められてきたことが確認できる。さらに律令編纂と国史編纂を比較すると違いが明らかになってくるのは編纂に対するスピード感である。

律令編纂が常に短期で成果を挙げているのに対して、国史編纂は遅々として進まず、一向に完成を見ることが出来ていない。こうした双方の編纂へのスピードの違いは、もちろん編纂すべき内容が根本的に異なっていることが理由としてあげられるだろうが、それ以上にそれぞれの編纂にはどのような人物が携わっていたのかという点が重要であると考えられる。

こうした違いについて語るには、律令編纂には藤原不比等、国史編纂には忌部子首と、これら二人の人物を並べて比較検討する必要があり、この詳細については後述することにしたい。

この国史編纂が実際にどのような方法で進められたのかについては詳細記録が全く残されていないため、その編纂プロセスについては推測するしかない。

まずメンバーとして挙げられている6人の皇子は、編纂そのものの実務や執筆を行うのではなく、名誉職および管理職のような立場で選ばれたと考えるべきだろう。よって実質、編纂を中心になって進めていたのは、他の6人の豪族からなるメンバーであったと考えられる。

また『日本書紀』には実際に執筆したとされる人物について「大嶋・子首、親執筆以録焉」と記している。まずはこの大嶋と子首が誰かを特定しておくことが重要である。大嶋は明らかに中臣大嶋のことである。そしてもうひとり「子首」とあり、これを忌部子首とする見方があるのだが、それは完全な間違いである。分かりにくい事に、この国史編纂メンバーの中に「子首」という名前の人物が二人(忌部子首と平群子首)が含まれていることが、この混乱をきたしていることの原因である。『日本書紀』の記載方法は、官位の高い人物から必ず順番に記述されるようになっており、この子首は、中臣大嶋の次の並びとなっているので、そこからするとこの「子首」は間違いなく平群子首の方ということになる。つまり6人中の下の官位から2人の人物が執筆担当に充てられたということになる。

こうした人事背景からすると忌部子首は、国史編纂にあまり関わっていなかったのではないかと思われるかもしれないが、むしろ逆である。編纂には40年もの年月を要したのである。よって私はその期間中のどこかで忌部子首が『日本書紀』編纂の執筆・実務の中心メンバーになっていった時期があったはずであると考えている。この理由については以下の6つの項目に対する考察からその証を導き出す事が可能である。

① 681年からの官位停滞から

② 691年の有力豪族の編纂資料提出から

③ 702年の出世再開から

④ 712年の『古事記』完成から

⑤ 708年の出雲守(国司)就任から

⑥ 720年の『日本書記』完成から

以降その理由の6つをひとつづつ取り上げて詳しく説明することにしたい。

① 681年からの官位停滞から

そのことを考慮するにおいて、『日本書紀』の編纂作業は約40年という長きに渡る期間を要してついに完成に至ったという事実を必ず思いに留めておかなければならない。つまり40年もの時間の経過があったならば、国史編纂メンバーのそれぞれの官位や置かれた立場も当然大きく変化したことになる。

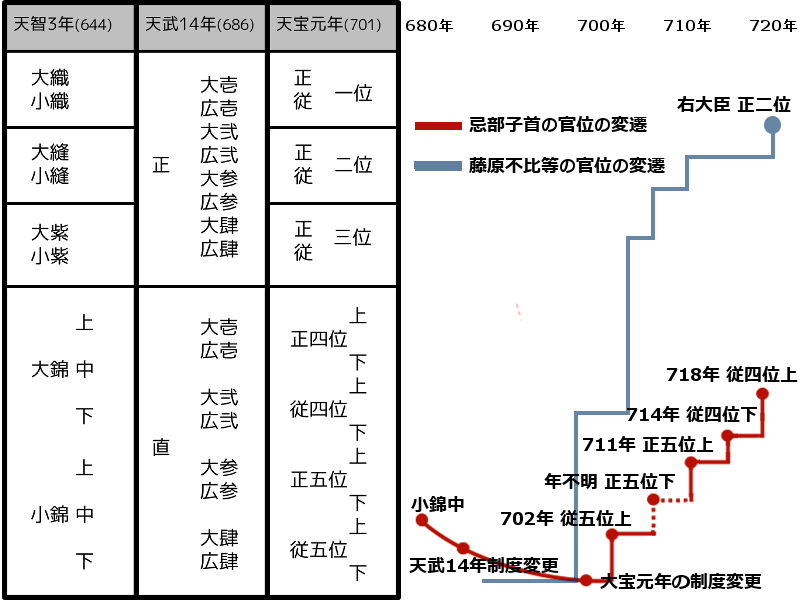

忌部子首が681年に編纂メンバーに選ばれた時の官位は「小錦中」であったと記されている。これは大宝律令前に制定された旧官位の呼び名であり、これを新しい官位にピッタリと対応させることは難しいが、おおよそ従五位(最低でも従五位下)に相当する中級の官位にあったということになるのではないか。つまり忌部子首は豪族の編纂メンバーの6人の中で、上から2番目の官位に位置していたということになる。

また国史編纂詔の出された681年、執筆を担当したとされる中臣大嶋は大山上とあるので律令制での官位は「正六位」ぐらいで、もうひとりの平群子首は大山下とあるので律令制度では「従六位」ぐらいの下級官位にあったということになる。

官位制度そのものを見てゆくと「従五位」にひとつのラインがあって、従五位以上からいわゆる貴族の位階とされている。よってこれを超えられるかどうかで身分に大きな違いがあった。こうした五位を境にした傾向は律令制度が定められたこの時代から明治時代に至るまで続けられていたのである。

よって壬申の乱で活躍し、宿禰の姓を得てさらに従五位相当に昇官した、この当時にまだ若かった忌部子首の前には大きな出世への道が開かれていたと言っても良いだろう。

国史編纂が命じられてから3年後の684年に「八色の姓」制度が導入されることになり、中臣氏および平群氏は共に、宿禰よりも上級の朝臣の姓に昇格することになる。これを受けて執筆者のひとりであった中臣大嶋は、686年に大肆(従五位上)、690年には神祇伯を務め、693年に死亡した時には大弐(従四位上)への出世を果たした。

平群子首に関しては、681年の執筆を担当したという記録以外には何もその後の記録が無いので分からないが、朝臣の姓でありながら出世の記録がないことから早世したのではないかと推測される。

一方の忌部子首の官位はどうだったかというと、悲惨なことに20年もの間ずっと昇進が無く、大宝元年に官位制度が定まってからも従五位下に留まっていたようである。大宝2年(702年)になってやっと従五位上に昇格した記録があるので、正確に言えば少なくとも21年以上は同じ位置の官位に留め置かれていたということになる。この長期間に渡って昇進出来なかった理由については後で言及するが、忌部子首の人生の前半の急速な昇進具合から考えるならば、この停滞には何か大きな理由があったはずに違いないと考えざるをえない。

上記の図では、藤原不比等と忌部子首を後で対比して語ろうと考えていることもあり、藤原不比等の官位変遷も分かるようにしてある。忌部子首と藤原不比等は年齢もかなり近く、死亡年も1年違いで、忌部子首が没した翌年に藤原不比等も没している。よってこの二人は正に同じ時代を生きたと者同士であったと言える。(但しふたりの官位には大きな差があるが)

編纂が始まって10年、さらに有力氏族の資料が提出されてからもう10年、合計すると20年間、忌部子首はこの期間中に一切昇進していない。2回の官位制度の変化により、小錦中 → 大肆あるいは小肆 → 五位下となっているので、一見すると新制度の官位にスライドしているようにも思えるが、実質的には官位は制度の変更と共に微妙に下っている。こうした官位の停滞をからも忌部子首はこの時期、国史編纂に没頭しながらも成果を出す事が出来ないというジレンマ、あるいは大きな壁にぶち当たっていたと考えられる。つまりこうした官位の上がらない状況こそが、いかに忌部子首が、成果の一向にあがらない国史編纂に深く関係していたかを証するものとなっているのではないだろうか。

さて他の執筆者との官位を見ると、中臣大嶋は編纂開始から5年後には既に五位上に昇格しており官位で忌部子首を抜いてしまっている。また681年当時に、他にも忌部子首よりも下の官位だった、安曇稲敷、平群子首(難波大形は692年以降)はいずれも以降の記録が途絶えており、早世した、少なくとも国史編纂からはドロップアウトしたということが予想される。

国史編纂の豪族メンバーで唯一、忌部子首よりも上の官位にあった上毛野君三千は、編纂メンバーに選ばれた約5ケ月後に死亡しており、しかも中臣大嶋も693年3月11日に死亡しているので、681年の国史編纂開始から約十数間ほどで、忌部子首以外のメンバーのほとんどは死んでしまったか、あるいは編纂そのものからもドロップアウトしていたと思われる。

■は王族、■は豪族の編纂者

また国史編纂を指示した天武天皇も5年後の686年9月9日に崩御しており、その他にも皇族メンバーで編纂を任され筆頭に挙げられていた川島皇子も691年9月に亡くなっているので、10年が経過しようとしていた国史編纂プロジェクトはまとまりを欠き、暗礁に乗り上げた感があったのではないだろうか。

こうした中で、国史編纂者メンバーとして残され、かつ官位が最も低くなっていた忌部子首は、編纂開始から10年目ぐらい以降からは実質的に編纂の実務的な役割を行って担わなければならなくなっていたと考えられる。しかし10年が経過しても国史編纂は一向に進展しておらず国史の完成には至っていない。

なぜ国史編纂は進まず、何十年もの期間を費やすことになったのだろうか。

まず国史編纂にはそれに関する様々な豪族たちの歴史も関係していた。よってそこには権力や、その氏族に独占的に任されている家職の正当性との紐付けが関係しており、歴史において一族の位置付けがどのようなものとされるのかは非常に重要であった。こうした様々な氏族のバックグランドを考えると容易に国史を編纂できない状況が見えて来る。各豪族たちは編纂される歴史から不利益を被らないようにする必要があったはずであるし、また有力な豪族たちは自分たちに有利な歴史を作り上げようと何らかの圧力を編纂者に加えていたであろうことも想像に難くない。こうした状況が、忌部子首の官位が上がらないこと。そしてこれには国史編纂が一向に成果を出せていなかったことに現れているのではないだろうか。またこのような国史編纂で成果の出せないことによる忌部子首の官位の停滞にこそ、この人物が中心的に国史編纂を進める立場に置かれていたと考える理由なのである。

② 691年の有力豪族の編纂資料提出から

国史編纂の進展には大きな遅れが生じていたからだろう、天武天皇が国史編纂の詔を出してから10年が経過した、691年8月13日に新しく即位したばかりの持統天皇が18氏族に対して、家系図やその氏族に伝わる氏文(家の歴史)などの文書・資料が含まれた墓記を提出するようにと詔を出している。こうした各氏族の歴史も参照しながら国史編纂を促進しようとするのがその狙いだったと考えられる。

以下は『日本書紀』に記録されている、提出を求められた有力氏族たちである。

【 日本書紀 】

大三輪・雀部・石上・藤原・石川・巨勢・膳部・春日・上毛野・大伴・紀伊・平群・羽田・阿倍・佐伯・采女・穗積・阿曇

上記の18氏族に対して氏族の記録の提出が求められており、さらに国史編纂メンバーに含まれている氏族は黄色でハイライトしてある。このように国史編纂に携わるように任命された、藤原(中臣)、上毛野、平群、安曇にも資料の提出が求められているのだが、どういう訳か編纂メンバーであるにも関わらず、忌部氏と難波氏には記録の提出が求められていない。

その理由として考えられるのは、難波氏はもともとは日下部氏という渡来系の氏族であり、1世紀ほど前の記録は多く有していたのかもしれないが、古来からの記録に関してはあまり保有していなかった為であると思われる。だがもう一方の忌部に対して資料の提出が求められていないことは大変に不可思議である。祭祀を掌る忌部氏は多くの貴重な記録を有していたはずであり、基本的に編纂メンバーに含まれる各氏族はこうした歴史的資料に関係していることも理由だったのではないだろうか。忌部子首が編纂メンバーに選ばれたのは、以前からの蘇我氏との関係によって忌部氏が有することになったアーカイブス(帝紀と旧辞)に着目された結果であったのではないかと考えている。実際に忌部子首が国史編纂メンバーに選ばれてから116年後に、その子孫である忌部広成によって『古語拾遺』が記されるが、そもそもこの『古語拾遺』とは、もともと忌部氏が受け継いできた記録の断片を元にして書かれた文書であったに違いない。こうした経緯から考えても、当然、提出すべき貴重な氏族の資料を忌部氏が有していたことは間違いなさそうである。

それではなぜ忌部氏には資料の提出が求められなかったのだろうか。この点については以下の3つの仮説を検討することで、その理由を明らかにすることが出来るのかもしれない。

⑴ 忌部氏は18氏族ほどのの量の資料が無かった。

⑵ 18の有力・重要氏族の歴史だけが考慮された。

⑶ 忌部子首が編纂を行うので自身の氏族の資料提出は必要ない。

まず ⑴ についてであるが、先に述べたように、この国史編纂メンバーにはその氏族そのものが歴史的な資料を有していることが重要であり、それが理由で選ばれたとも考えられる。しかも忌部氏は蘇我氏との関係から、あるいは祭祀という職掌から考えても多くの資料を有していたはずである。

『日本書紀』620年(推古天皇28年)に、聖徳太子と蘇我馬子が『天皇記』,『国記』と『臣連伴造国造百八十部幷公民等本記』を編纂したとある。これらの書は残存していないので内容は推測するしかないが、『天皇記』は皇室の系譜を記したもの、『国記』は国の歴史、そして『臣連伴造国造百八十部幷公民等本記』は天皇に仕えていた豪族の奉仕に関する記録である考えられている。つまり蘇我氏は『古事記』,『日本書紀』の編纂前から国史編纂に聖徳太子と共に取り組んでいたのである。

これらの文献は後世に伝わらなかった原因は、645年に起きた「乙巳の変」が原因である。これを界にして蘇我本宗家は滅びてしまう。しかも『日本書紀』645年(持統天皇4年)6月13日には、追い詰められた蘇我入鹿が舘に火を放ち『天皇記』,『国記』,その他の珍宝を焼いて自殺したとある。この時に蘇我氏の有する歴史的に貴重なアーカイブスは失われてしまったのである。

興味深いことに、この火災から船恵尺(ふねのふびとえさか)が『国記』を取り出して中大兄皇子へ献上したと記録されている。しかしその『国記』も現代には伝わっていない。その理由は『国記』が蘇我氏のための歴史観であり、中大兄皇子や中臣鎌足にとっては受け入れられない内容だったからかもしれない。また船恵尺がそれを蘇我邸から持ち出したということから、船恵尺も『国記』編纂に少なからず関与していたとも考えられている。

こうした背景があるのならば、蘇我氏のもとで祭祀を行っていた忌部氏にも、『天皇記』,『国記』,『臣連伴造国造百八十部幷公民等本記』といった書に自由にアクセスすることが許されていたのではないだろうか。またさらに踏み込んで推測すると、忌部氏もこれらの書の編纂そのものにも関与していた可能性が考えられる。なぜなら祭祀を行うには、その裏付けとなる歴史や過去から連綿と続けられてきた様式がどういうものかを理解していることが必要かつ重要だからである。

蘇我氏が忌部氏をして祭祀を担わせようとしたのであれば、蘇我氏の歴史的知識のアーカイブスであるこれらの書から忌部氏が学ぶことを許可した、あるいは推奨したと思われる。また蘇我氏本宗家が滅びてから約40年後に、忌部氏の中から忌部子首が国史編纂に選ばれた理由には、忌部氏に『天皇記』,『国記』と『臣連伴造国造百八十部幷公民等本記』の記録が断片的に残されていたか、一族の者に語り継がれていたか、あるいは忌部氏の者が編纂に関与していたからであるとも言えるのかもしれない。このように忌部氏は蘇我氏との関係から、多くの情報を知りうる立場にあったと思われる。こうしたことを考えると ⑴ は該当しないということになるだろう。

また ⑵ についてであるが、まずは提出が求められた氏族の属性からみておくと、18部族中の14氏族までは「八色の姓」で朝臣を賜っている上級氏族で構成されている。こうした氏族は長い歴史を持つだけに多くの資料を持っていた可能性が高い。よって詔によって資料提出が求められることになったのは必然であったと言える。

朝臣の姓の次が宿禰であり、先述したように忌部氏の姓は宿禰である。だが朝臣に劣る、宿禰の姓だからという理由で資料提出が求められなかったとは言えない。なぜなら記録の提出を求められた大伴、安曇、佐伯の3氏族は、忌部氏と同じ宿禰の姓だからである。よって忌部氏も有力・重要氏族のひとつとして資料提出を求められてもおかしくはない。よって ⑵ の理由も該当しないと言える。

こうした消去法によって ⑴ と ⑵ の仮説は排除しておきたい。よって私は ⑶ の理由で忌部氏は資料を提出する必要がなかったのではないかと考えている。国史編纂指示から10年が経過した691年には、初期編纂メンバーはほとんど残っておらず、唯一、忌部子首だけが初期メンバーとして編纂における実務を行っていたと考えられるからである。

このように忌部子首が中心的に編纂に携わっているのであれば、わざわざ忌部氏に資料提出の詔が出されなかったとしてもおかしくはない。なぜなら、むしろ忌部氏(忌部子首)は資料を受け取る側の立場にあったからである。つまりこうした背景から検討することによって、忌部子首はこの頃(691年頃)には既に国史編纂における実務的に主要な立場にいたのではないかと私は考えるのである。

このように各氏族から集められた資料を基にして、再びより多角的な視点で国史編纂を進めることが出来るようになったが、こうした情報が追加されたからといって編纂作業がすんなりと進行した訳ではなかった。なぜなら『日本書紀』という国史編纂の完成はそこからさらに約30年間を経た、720年になってようやく成し遂げられたからである。

なぜ国史編纂にそこまで時間を要したのかは明らかにされていない。しかし有力氏族から集積された資料を基にしてひとつの国史文書を制作するという文書作成・編集作業そのものが難しかった為に30年もの時間を要したというようなことはないだろう。何が困難だったかといえば、18の有力氏族の資料を集める事で、今度はこれら氏族のコンセンサスを取りながら、より各氏族の意向と歴史を反映した国史を作成することが求められるようになったという事が、逆に国史編纂をより難しくしたのではないだろうか。こうした利害の入り混じった複雑な状況が、編纂を再び暗礁に乗り上げさせ、編纂のために長期の期間が費やされることになった原因になったという印象を私は拭いきれない。

しかもこうした先の見えない、成果も出せていない国史編纂に携わることは、自身のキャリアに傷をつけるようなもので、国史編纂から10年、さらには20年と経過すると国史編纂の任務に関係することそのものが嫌がられるようになっていったのではないかとすら思われる。

③ 702年の出世再開から

約20年間も出世とは縁が無かった忌部子首だったが、『続日本紀』大宝2年(702年)3月11日に「従五位上」に昇進したという記録がある。またその2年後の『続日本紀』慶雲元年(704年)11月8日には忌部子首が伊勢神宮の奉幣使を務め、幣帛、鳳凰鏡、窠子錦を供えたと書かれている。

この702年を境に長いブランクを経て忌部子首は官位を上げ始めた事、またそれまでの記録にはなかった祭祀に関する事柄にも関係し始めている事は注目すべき点である。これ以降も記録には記されていないが704年~708年までのどこかで、忌部子首は官位をさらにひとつ上げ「正五位下」になっているはずである。さらに『続日本紀』和銅元年(708年)3月13日には出雲守に任じられたことが記録されている。

さらに出世は続き、『続日本紀』和銅4年(711年)4月7日には「正五位上」に、さらにその3年後の『続日本紀』和銅7年(714年)1月5日には「従四位下」となり、そこから4年後の『続日本紀』養老2年(718年)1月5日には「従四位上」にまで昇進している。つまり702年からの出世再開を機に15年間で5段階もの官位を上げたことになる。

なぜ忌部子首が702年(大宝2年)を境にして、急速に官位を上げてゆくことになるのかを考察してみたい。まず702年の忌部子首の昇官の前後にあった特筆すべき出来事は以下となる。

・ 『続日本紀』701年 6月 2日 弟:忌部

・ 『続日本紀』701年 8月 3日 大宝律令の完成

・ 『続日本紀』701年12月27日 聖武天皇誕生

---→ 『続日本紀』702年3月11日 忌部子首「従五位上」に出世

・ 『続日本紀』702年12月22日 持統天皇 崩御

まず弟の忌部色夫知の死であるが、これも契機であったと言えるだろう。『続日本紀』702年12月22日によると色夫知が没した時の官位は「正五位上」であったが、壬申の乱での功績により死後に「従四位上」の官位が贈られたとある。これによって忌部色夫知は2階級あがったことになる。同時にこの記録から忌部色夫知は、もともと兄の忌部子首よりも生前に2官位も上の立場にあり、さらに死後には4官位も上になったことが分かる。

さらに忌部の職掌である祭祀に関して見ると、『日本書紀』690年1月1日の持統天皇即位式では、兄の忌部子首ではなく、弟の忌部色夫知が神璽の剣・鏡を天皇に奉る役目を務めている。この即位式では、物部の石上麻呂が盾を立て、中臣大嶋が壽詞を述べており、祭祀に関係した物部氏、中臣氏は正に氏族を代表する人物が持統天皇のもとに進み出てその氏族の職掌を果たしたことが分かる。忌部氏においては、こうした重要な役割を、なぜか兄の忌部子首ではなく、弟の忌部色夫知が務めたということには大きな意味があるように思える。

死後に忌部色夫知は壬申の乱の功績で「従四位上」となるが、不思議なことに『日本書紀』には、兄の忌部子首の働きに関する記録があるにも関わらず、その官位からさらに大きな働きをしたと推測される弟の忌部色夫知の戦功については何も言及されていない。『日本書紀』の編纂に忌部子首がかなり関与していたであろう事、さらには連の姓が与えられた時(680年1月8日)に、忌部子首と色夫知が兄弟で共に悦んだというプラーベートに近い記録が収録されていることを考えると、何故、弟の忌部色夫知の壬申の乱での戦功が削られたか、あるいは言及されなかったかについては大いに疑問が残る。

こうした忌部色夫知の昇進の理由を、私は持統天皇と忌部色夫知の関係にあったのではないかと推測している。弟の忌部色夫知は持統天皇と近しい関係にあり、重用されていたのかもしれない。それに対して兄の忌部子首は、持統天皇からはあまり評価されておらず重用されていなかったものと考えられ、それが兄弟間の官位の開きにも反映されたのではないだろうか。

持統天皇が行った『日本書紀』690年1月1日にある即位式には3人の人物が登場するが、彼らはいずれも特に持統天皇に重用されていたお気に入りの人物たちだったのではないかと思われる節がある。その中のひとりの物部氏の石上麻呂は、持統天皇の時代に重用され特に官位を上げた人物であった。もともと石上麻呂は壬申の乱の時に持統天皇の夫である天武天皇に敵して戦い、最後の最後の大友皇子の自殺まで一、二の舎人と共に従った人物である。このように天武天皇に敵対した立場でありながら、持統天皇の時代、701年(大宝元年)3月19日に従三位中納言。同年3月21日に正三位大納言。さらに翌年の702年(大宝2年)8月16日に大宰帥に昇進している。同年の12月22日に持統天皇は没しているので、確かに持統天皇の指示のもとで大きく官位を上げた人物だったということになるだろう。

もうひとりの中臣大嶋も、690年(持統天皇4年)1月1日に神祇伯、没した693年(持統天皇7年)3月11日には直大弐であったことから、天武天皇の崩御後に持統天皇の元で、従五位から正四位までとおよそ5〜6段階とかなりの官位を上げたことになる。

忌部色夫知が、石上麻呂や中臣大嶋と同じように持統天皇の即位式に関係したことで「従四位上」にまでなることが出来たのであるとすれば、それを通して、忌部色夫知がいかに持統天皇と近しい立場にあったのかが見えてくる。それは逆に言えば、忌部色夫知の出世こそが、いかに忌部子首がこの時代に中心から遠ざけられ冷遇されていたかを裏付けるものとなっているだろう。そしてその冷遇が官位の停滞に表されており、故に弟に大きく官位の差をつけられることになったと思われる。さらに推測すると、こうした忌部子首の出世を妨げていたのは、この当時で既に20年間にも及んでしまった結果の出ない国史編纂の停滞にその理由があるのではないか。

興味深い事に、忌部子首と同じく国史編纂のメンバーであった忍壁皇子(別名:刑部親王)も、持統天皇の時代には忌部子首と似たような状況にあった。持統朝での忍壁皇子の事績はまったく伝わっておらず、その官位も停滞しているので、この時期の忍壁皇子は、持統天皇から疎まれ不遇の時代にあったのではないかと考えられている。

しかし文武朝に入ると、700年(文武天皇4年)6月17日に藤原不比等らと大宝律令の選定を命じられることになり、翌年の701年(大宝元年)8月3日に「大宝律令」を完成させている。これを機に忍壁皇子は急速に出世をするようになり、701年(大宝元年)8月3日にそれまでの大参(五位)から三品(三位)に官位を上げ、持統天皇が亡くなった後、703年(大宝3年)1月20日には知太政官事に就任して太政官の統括者にまで昇りつめている。

忍壁皇子はもともとは国史編纂のメンバーであったが、そこから律令編纂メンバーにへとスライドして、翌年に大宝律令を完成させ、早期に成果を出したことが出世につながったのだろう。また結果のあげられない国史編纂から律令編纂への所属変更、さらに持統天皇の死というタイミングで急速に官位を上げることが出来たことの背後には藤原不比等の存在があったはずである。そもそも国史編纂のメンバーであったはずの忍壁皇子が、大宝律令編纂メンバーへ選抜された経緯には、既に飛鳥浄御原律令の制定に貢献し宮廷内で力を付けつつあった藤原不比等が関与していた可能性が十分に推測される。そう考えると、律令編纂という枠組みを通して、忍壁皇子は藤原不比等に取り込まれていった人物であると見なす事が出来るのではないだろうか。

藤原不比等について言えばこの時代、701年8月3日に大宝律令を完成させ、同年12月27日に文武天皇に嫁いだ娘の藤原宮子が首皇子(後の聖武天皇)を産んでいる。しかし翌年の702年12月22日の持統天皇の死によって、藤原不比等は強い後ろ盾のひとつを失うことになった。藤原不比等は、律令編纂プロジェクトで成果を収めることで求心力を得てはいたが、これから孫を天皇にすることで藤原家の権力を強めてゆこうと画策している最中の持統天皇の死は大きな痛手であったに違いない。こうした時代背景と危機感とのタイミングから、次に不比等が目を向けたのが国史編纂プロジェクトだったのではないかと推測されるのである。

先述したような藤原不比等の思惑と、藤原不比等が律令編纂プロジェクトでは忍壁皇子を取り込むことで成功を収めることが出来たことを考えるならば、藤原不比等は国史編纂プロジェクトにおいて重要な責務を負っていたと考えられる忌部子首に対しても、同様のプロセスを通して取り込もうとしたのではないか。そしてその表れが、702年(大宝2年)3月11日の忌部子首の20年以上のブランクを解消する従五位上への出世であり、また704年(慶雲元年)11月8日の中臣氏からではなく、忌部氏を代表して忌部子首が伊勢神宮奉幣使を務めたことにあるように思える。つまりこれら忌部子首の出世や重用にも、藤原不比等が背後で介入した可能性があるというのが私の推測である。

これによって藤原不比等が望んだのであろう『日本書紀』編纂における新たな編集方針、あるいは改竄の痕跡は後に詳しく述べることにするが、いずれにしても20年間も干されていた忌部子首が、702年から再び出世を始める理由を考察するならば、それこそが忌部子首の国史編纂プロジェクトへの中心的な責務を暗示するものであったように思えるのである。

④ 712年の『古事記』完成から

『古事記』は、その序文から、711年(和銅4年)9月18日に

『古事記』は、天武天皇が当時28歳の稗田阿礼に『帝紀』や『本辭』などの文献を「誦習」させたていたものを、その後に元明天皇が、太安万侶に稗田阿礼の「誦習」を基に編纂させることで完成に至ったという経緯が『古事記』序文に書かれている。ここで登場する稗田阿礼こそが、『古事記』成立において最も重要な人物であるにも関わらず、稗田阿礼については『日本書紀』にも『続日本紀』にも一切言及されておらず、非常に謎に包まれた人物である。

こうしたことから稗田阿礼は実在しない人物であるとして『古事記』そのものが偽書であると考えられたり、あるいは本居宣長や平田篤胤、また折口信夫によっても稗田阿礼は女性であると考えられてきたり、また梅原猛は稗田阿礼は藤原不比等であると主張したりと様々な見解があり、残された記録の不明瞭さを理由に稗田阿礼の人物像については様々に憶測されてきた。

私は『日本書紀』つまり国史編纂のメンバーだった人物が、当然『古事記』編纂にも関与しており、その人物こそが稗田阿礼である可能性が非常に高いと考えている。よって私はその中の一人、忌部子首こそが稗田阿礼であると推測しているのだが、これからその理由を述べると共に、同時にその理由が『日本書紀』という国史編纂を忌部子首が長期にわたって主導的に行っていたことに基づくものであったことを示しておきたいと思う。

忌部子首が匿名で稗田阿礼を名乗ったのでは?

稗田阿礼には詳しい記録がなく謎めた人物であるとされている。その業績に比してこの人物に対する情報があまりにも少ないことから様々な見解が出されているが、本稿では稗田阿礼という名前は匿名であり、実際には忌部子首が誦習したものが『古事記』となったのであると考える。

しかし『古事記』は元明天皇に対して献上されたものである為、匿名で出されるなどという事はあり得ないという見方があるかもしれない。確かにそうであるが、天皇に対して提出された『古事記』の編者がどうしても匿名でなければならず、しかも天皇もそれを良しとする理由があったとするならばどうだろう。つまりその理由が何かを十分に説明し尽くす事が出来るのであれば、匿名説であってもこれに説得力を持たせる事が出来るのではないだろうか。まずは『古事記』の序文にある、記述者の太安万侶が書いた稗田阿礼についての説明から見ておきたい。

【 古事記 】序文

時に舎人有りき。姓は稗田、名は阿礼、年は是れ廿八。人と為り聡明にして、目に度れば口に誦み、耳に払るれば心に勒しき。即ち、阿礼に勅語して帝皇日継及び先代旧辞を誦み習はしめたまひき。然れども、運移り世異りて、未だ其の事を行ひたまはざりき。

『古事記』序文で太安万侶は、天武天皇の命で稗田阿礼が「誦習」していた『帝皇日継』と『先代旧辞』を書き記して編纂したと述べているが、まずはこの意味をどのように解釈するかということが非常に重要である。

『古事記伝』で本居宣長は、太安万侶がこの序文を記した時にはまだ稗田阿礼が生きていた事、さらに天武天皇が口授させた帝紀旧辞を稗田阿礼が暗記して、そのまま太安万侶に伝えたものが『古事記』であるという説を述べている。この解釈を受け入れるとするならば、稗田阿礼は驚異的な記憶力の持ち主であるということになるだろう。天武天皇が稗田阿礼に口授させてから、元明天皇が太安万侶に『古事記』編纂を命じる迄には少なくとも25年は経過している。天武天皇が稗田阿礼に口授させたのが28歳の時の事であるとしているので、『古事記』が編纂された時には少なくとも53歳以上にはなっていたという計算になる。また28歳当時、稗田阿礼は舎人という役職であったとされているが、これほどの能力と知識を有している人物であれば、53歳以上もの年齢になっていればそれなりの官位を得ている人物となっていたと考える方が理にかなっているだろう。しかし稗田阿礼に関する記録はどこにも見えず、こうしたことから本居宣長および平田篤胤は、稗田阿礼は女性であったのだとして、稗田阿礼が歴史の記録に残されていないことの理由を説明しようとした。

しかし稗田阿礼が舎人であると記されている以上、あくまでも稗田阿礼は男性であることを前提として考える方がより現実的である。よってもし本居宣長および平田篤胤の「稗田阿礼:女性説」という長らく受け入れられてきた主張に高い可能性があるとするのであれば、「稗田阿礼:匿名説」という、天皇に匿名が使われるような事はないという否定意見があるとしても、それが男性の誰かであるとする説の方が、より現実的で理にかなっており、受け入れやすいものであるよう私には思われる。

舎人で女性であることと、その人物が匿名であるということ、そのどちらもが現実に特定され得ない人物を想定しているという点では、双方にあまり大きな開きは無いように思える。つまり匿名も非現実的な仮説ではないと見なすことができるのではないか。よって私は、女性説を否定して、むしろ匿名説という観点から稗田阿礼が忌部子首であるという仮説を基にその理由を述べることにしたい。

まず考慮しておきたい情報は、天武天皇の命令で稗田阿礼が「誦習」したということである。この「誦習」について本居宣長は、稗田阿礼の目に触れたものは即座に言葉にすることができ、耳に触れたものは心に留めて忘れないという能力から、「誦習」とは帝紀旧辞を暗誦することであったとしている。しかし近年の研究によって「文字資料の読み方に習熟する行為」が誦習であったことが確かめられている。これは国史が漢字で編纂されようとしていた時代には特に重要な行為であったと言える。なぜなら『日本書紀』のように漢字で記された場合には、時の経過と共にその読み方の音(訓読み)が失われてしまう可能性があったが、『古事記』では万葉仮名で書かれているため、その音(読み)が残されたのである。例えば人名などの名詞を表す漢字で、どのように読めば良いのかがわからない場合でも『古事記』を参照することで読み方が分かるようになっている。

本居宣長を始めとした国学者は「稗田阿礼は女性」とする説を支える理由として、「誦習」における「語り」と「記憶」能力の卓越性が、女性的な能力に裏打ちされたものであることも理由をしてきた。これが拡大解釈されることで稗田阿礼はアメノウズメの子孫であるというような見解がかつては幅を利かせていたような時代もあった。しかし実際は「誦習」とはそうしたシャーマニックで神懸かり的な能力に依存しているというよりは、むしともっと理性的で、知性的な能力によるものであることが明らかになってきたのである。こうした近年の研究成果も、稗田阿礼という人物像に迫るためには重要であり、実際には「誦習」がそのような能力に基づいたものであるのならば、歴史文書に関する知識を持ち、実際に編纂に長年携わってきた忌部子首こそが、以前にも増して稗田阿礼の人物像と合致しているように思えてくるのである。

近年の研究では特に『古事記』序文の信憑性が考慮されるようになってきているようである。『口語訳 古事記』の三浦佑之は、A:『日本書紀』にある編纂指示と、B:『古事記』にある編纂指示を比較するならば、『古事記』序文には絶対的な矛盾があるとして太安万侶が書いたとされる『古事記』序文に対する信憑性を大いに疑問視している。

AもBも共に天武天皇が出した指示であるので、以下にその内容を記しておく。

A:『日本書紀』天武10年(681年)3月17日条

天武天皇10年3月17日。天皇は大極殿で、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下の上毛野君三千・小錦中の忌部連子首・小錦下の安曇連稲敷・難波連大形・大山上の中臣連大嶋・大山下の平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸々のことを記し定めさせた。大嶋・子首は自ら筆でもって記録を行った。

B:『古事記』序文

天武天皇の仰せられましたことは「わたしが聞いていることは、諸家で持ち傳えている帝紀と旧辞が、既に真実と違い多くの僞りを加えているということである。今の時代にその間違いを正さなかつたら、幾年もたたないうちに、その本旨が無くなってしまうだろう。これは国家組織の要素であり、天皇の指導の基本である。そこで帝紀[帝の系図]を整理記録し、旧辞[旧い出来事]を調査検討しようと思う」と仰せられました...そこで阿禮に仰せ下されて、帝紀と旧辞とを読み習わしめられました。

三浦佑之は、もしB:『古事記』序文を正しいとみるならば、天武天皇は、A:『日本書紀』天武10年(681年)3月17日条にある「帝紀及び上古の諸事」を文書として書き記す事と、『古事記』序文にある「帝皇日継及び先代旧辞」の誦習という、まったく性格の異なった二つの史書編纂事業を同時に行おうとしていることはおかしいと指摘している。つまりこれら二つの史書編纂事業は、まったく矛盾した、相反する行為であって、もしも『古事記』序文にいうような史書編纂が指示されたのであれば、『日本書紀』天武10年3月17日条にあるような皇子や臣下に対する史書編纂の命令はそもそも必要ないことになるとも述べている。

よって三浦佑之は、A:『日本書紀』天武10年(681年)3月17日条の記事と、B:『古事記』序文とにある矛盾から、どちらかが嘘をついていると考えざるを得ないとして、『古事記』序文の信憑性を問題視している。さらに三浦佑之は、仮にもし同じ人間がこの二つの事業を同時進行させたのだとすれば、この命令者である天武天皇は分裂症だと言わざるをえないとまで述べており、この二つの指示が大いに矛盾したものであることを強調している。

確かにこの二つの異なる天武天皇の編纂指示は大きな矛盾を含んでいると言える。しかし、唯一ある条件下においては、この異なる矛盾にも思える指示は重要、かつ意味のあるものとなると私は考えている。つまりその条件とは、『古事記』の稗田阿礼と、『日本書紀』の編纂者が同じ人物であった場合である。この条件下でのみ天武天皇の指示は意味あるものとして成立するのではないか。つまり「誦習」に長けた稗田阿礼という匿名の人物が、なおかつ国史編纂メンバーに選ばれた場合のみ、天武天皇の二つの編纂指示は矛盾のないものとなるということである。その編纂者は帝紀旧辞の古の読みを、漢文で編纂される国史編集において生かすだけでなく、古文書に通じる事でより正確性をもって編集作業に携わることにもなったであろう。これが稗田阿礼が匿名の人物として『古事記』の編纂に関わり、かつその人物は681年の天武天皇が指示した『日本書紀』編纂メンバーの中にいる人物でもあろうと私が考える理由でもある。そしてその編纂メンバーに含まれている忌部子首こそが、稗田阿礼ではないかと私は推測するのである。

加えて稗田阿礼の年齢的な部分も考慮しておきたい。稗田阿礼は天武天皇から「誦習」を指示された時に28歳であったと記されている。これを忌部子首に当てはめてみたい。忌部子首の初見は『日本書紀』天武元年(672年)7月3日に壬申の乱で古京を守備したという記録である。忌部子首の出生年は不明であるので、この時の年齢を20歳前後(弟の色夫知は十代後半)と仮定するならば、ちょうど28歳ぐらいの年齢の年が681年に当たり、その年齢で忌部子首は国史編纂メンバーに選ばれたということになる。実際には稗田阿礼が西暦何年に天武天皇から「誦習」を指示されたのかは明確でなく不明なのだが、A:『日本書紀』の記事と、B:『古事記』の序文の指示が一人の同一人物に矛盾なく与えられたとするのであれば、681年(天武10年)こそが、まさにその年であったと言えるのではないだろうか。

こうした凡その年齢的な考察からも、忌部子首は稗田阿礼に該当する人物であると推論するのである。

ちなみに梅原猛は、藤原不比等を稗田阿礼であると主張しているが、それは不比等も舎人であったであろうこと、また不比等の誕生年は659年(斉明5年)であることから、まさに天武天皇崩御の年に28歳に当たるため、この年に天武天皇から指示されたのではないかとその理由を述べている。しかし天武天皇の崩御した686年は、同年5月24日に天武天皇が発熱、同年6月10日に天武天皇の病気の原因は草薙剣が祟っている為であることが占いで判明、それ以降も天武天皇の体調は回復せず、特赦や大赦についての記述や、神仏に対する祈祷が行われた記事が続き、最終的には同年9月9日に天武天皇の崩御となっている。こうした崩御前の時期に、天智天皇と親密であった中臣鎌足の息子の不比等を召して、わざわざ「誦習」を指示したと考えるよりは、『日本書紀』天武10年(681年)3月17日条で国史編纂を指示したのと近しいタイミングで、稗田阿礼なる者に「誦習」を指示したと考える方が理にかなっていないだろうか。もし天武10年(681年)に「誦習」を指示が行われていたとするならば、不比等はまだ22歳前後ということになるので、28歳とする梅原猛の説には全く合わない事になる。

ここまで仮説を述べてはきたが、そもそも稗田阿礼という存在が匿名であるということであれば、稗田阿礼が男性なのか女性なのか、あるいは舎人だったのかどうか、さらには年齢がその時に28歳だったのかどうかという事すらあまり意味を為さないように思える。そもそも匿名であるということは、それを「誦習」したとされる人物が誰だったのかをはっきり分からないようにするためのものである。天武天皇がこのような指示をした時代に稗田阿礼という人物が、舎人であり28歳で優秀な人物であったという情報の断片は、ある程度はその人物が誰であるのかを指し示していながらも、どこかでそれを曖昧にさせるための嘘が入っているのかもしれない。そしてそれこそが稗田阿礼が男性であるのか女性であるのかを本居宣長や平田篤胤を始めとした様々な著名な国学者をミスリードしてきた要因であったのではないかと思うのである。

また舎人であったという事に関して言えば、壬申の乱の翌年の『日本書紀』673年5月1日にある、臣・連・伴造で仕官しようとする姓の者は大舎人から仕官するという定めに沿って考えなければならない為、かなり多くの人物が当てはまる情報ということになる。なぜ多くの人物に該当するかと言うならば、ほとんどの姓(かばね)を有する子息たちは、最初は舎人を経験することになったからである。つまり舎人とはいわゆる登竜門のような役割であったので、そこから考えると、年齢はさておきかつて舎人であったと述べる太安万侶の情報は、そういう意味において嘘は無かったとも言えるだろう。

当時28歳という年齢についての言及があるが、そこには特に何の根拠も存在していないのかもしれない。ただし匿名であっても、多くの虚構のなかに少なくともひとつの真実は込めておく事が、その人物そのものが虚構などではなく、実在した人物であることをどこかで証しする事にもなるのではないかと私は思う。そしてヒントを与えるかのように、その真実を込めた部分こそが年齢だったのではないだろうか。なぜならば彼らが行っているのは国史編纂という年代を扱う仕事であり、そのことを考えると、編纂する年代と関連する年齢こそに真実を込めたのではないかと思うのである。よって『日本書紀』673年5月1日に28歳ぐらいの年齢であった可能性をもつ忌部子首は、年齢的な観点からも稗田阿礼に合致するのではないかと考えている。

ここでなぜ稗田阿礼という匿名で書かれなければならなかったのかについても言及しておきたい。まず『日本書紀』天武10年(681年)3月17日に選ばれた国史編纂メンバーが12人であったことには重要な意味がある。実際に国史編纂は氏姓制度や官位制度に直結しており、氏族の有する歴史は、その氏族の者がどのような官位を得る事が出来て、どこまで出世することが可能なのかという事と非常に深く関係していた。つまり国史編纂によってアウトプットされることになる歴史書には、各氏族の利害に抵触する非常にセンシティブな要素を孕んでいたのである。よって不利益を被る事になる氏族からの批判を分散し、ある氏族だけが有利になるようなバランスを欠いた記述を避ける為にも、より客観性を高めることが求められたはずであり、そのために12人もの皇子も含む国史編纂メンバーが選ばれたのではないだろうか。

しかしそうした氏族の利害を左右するような情報を含むことになるであろう歴史書であるにも関わらず、『古事記』は、たった一人の人物の「誦習」に頼って編集されたものであり、しかもそれは元明天皇から詔が出されて4ヶ月余りという驚くほど短期間で完成されている。こうした編纂方法では、それが個人の主観によってのみ作られた歴史であると批判されても全く反論の余地がないのではないか。つまりこうした非難をかわす為にも『古事記』は匿名で編纂される必要があったのではないだろうか。また特定の個人(忌部子首)の利害がそこに関係していないことを示す為にも、それは稗田阿礼という匿名でのみ出されたと考える事も出来るだろう。

さらに『古事記』が完成するまでの期間についても検討しておく必要がある。『日本書紀』が完成するまでに要した時間は約40年である。そこから考えると『古事記』完成までの4ヶ月余という期間は信じられないほどの短期間である。このような短期間で編纂が完了した理由は、『古事記』は始めから完成に近い状態であったか、あるいはアウトラインがほとんど出来ていたからではないだろうか。それを太安万侶が万葉仮名化することで『古事記』は短期間で完成に至ったものと思われる。

こうした完成に近い国史文書、あるいはアウトランを作り出すためにはどうしても数年間もの期間を要して、国史編纂に携わっていたであろう経験のある人物でしか成し遂げられないはずである。先ほど「誦習」について説明したが、かつて信じられていたように「誦習」というものが、暗記して、それを諳んじて語ることであるとするのであれば、4ヶ月余という短期間で『古事記』を完成させる事も可能だったかもしれない。なぜならそれは稗田阿礼の驚異的な記憶力に基づいて、既に頭の中で完成されているものだからである。しかし「誦習」とは暗記ではなく、むしろ「文字資料の読み方に習熟する行為」という知的かつ理性的な能力に基づいたものであることが明らかになることによって、4ヶ月余という『古事記』完成の期間はもっと異なるところにその理由があるとしか考えられなくなる。そしてその異なる理由とは『古事記』は既にかなり完成されたところから正式に編纂が始められたのではないかという仮説である。

この仮説が成立するためには、やはり長期間をかけて編纂に携わっていた人物がこれに関係していることが必要であり、そうでなければ4ヶ月余という短期間での『古事記』編纂は成し遂げられなかったに違いない。実際にそうした人物は忌部子首を除いて他に見当たらず、これもまた、稗田阿礼が匿名のために用いられた名前であって、実際はそれが忌部子首であると私が考える根拠なのである。

さらにもう一点考慮しておかなければならないのは、国史編纂に対する藤原不比等が介入した可能性である。先に既に述べたように、『続日本紀』701年8月3日の大宝律令の完成、さらに『続日本紀』701年12月27日の聖武天皇誕生、そして『続日本紀』702年12月22日にある持統天皇の死を経て、自分の孫である首皇子(将来の聖武天皇)の天皇即位を確実なものとするために、藤原不比等はこの頃から、歴史を操作するために国史編纂プロジェクトに介入を始めたのではないかと考えられている。

そうした不比等の意向から離れて、ある程度の編纂者の自由度をもって『古事記』が編纂されたとするのであれば、『古事記』という書物は当然ながら不比等にとって国史編纂の成果物として許容できるものでなかったに違いない。こうした不比等の『古事記』編纂に対する否定が『古事記』が完成してからもお蔵入りになって公開されなかった事、さらには後に完成する『日本書紀』のなかで一切言及されていないという事象によって現れることになったのではないかと思われる。

後年、本居宣長は『古事記』こそが独自の価値を持った史書であるとして、『日本書紀』よりも『古事記』の方を高く評価することになるが、これも『古事記』の方がより純粋に国史やその思想に沿った記述が行われているという判断からだけではなく、やはり誰か(藤原不比等)によって加えたであろう『日本書紀』に対する潤色を見抜いての見解だったのかもしれない。

このように国史編纂には各氏族の利害関係が濃厚に関係している事や、後には藤原不比等の介入があった事を合わせて考えると、『古事記』を「誦習」したとされる稗田阿礼なる人物は、どうしても匿名で周囲のコンセンサスを取る事なしに編纂を進めることで歴史書として何らかの成果物を残したいという思いがあったのではないだろうか。それは天武天皇が指示してから30年という、国史編纂が座礁しかけていた時期であり、これ以上の国史編纂の停滞を解消するために、主観的編集とも言える方法で『古事記』として結実することになったのではないか。こうした経緯と編纂方法で出された書であることから、匿名とするために稗田阿礼としたのだと思われるが、実際にはこの人物こそが忌部子首だったのではないか。

ここまで述べてきたように、もし稗田阿礼が忌部子首であるとするのであれば、忌部子首は天武天皇によって『日本書紀』のための国史編纂メンバーに選任されていただけでなく、それに加えて帝紀旧辞を「誦習」するというさらに特別な任務も与えられていたという事になる。そしてこの「誦習」というスキルは国史編纂においても他にも増して重要な貢献を果たすことになったであろうことは間違いない。不思議なことに『日本書紀』のなかには、先行して編纂が終了しているはずの『古事記』からの引用はなく、『古事記』そのものについてさえ一切言及されていないのであるが、忌部子首という人物をブリッジにして双方が参照されたことを考えるならば、『古事記』と『日本書紀』の相互の記述が基本的に同じ流れによって編纂されていることにも納得がゆくのではないだろうか。そしてこれこそが私が、忌部子首が国史編纂において重要な役割を果たして中心的に編纂を進めた人物だったのではと推測する理由のひとつなのである。

⑤ 708年の出雲守(国司)就任から

忌部子首が国史編纂において中心的な役割を果たしていたと考える理由を、『続日本紀』和銅3年(708年)3月13日にある、忌部子首が出雲守に任じられたことから考察したい。元々、中央忌部氏は、出雲の櫛明玉命(クシアカルタマノミコト)を祖神とする出雲国忌部と深い関係にあった。この出雲国忌部氏は品部として祭祀のために玉を貢納する役割を担っており、中央忌部氏はそれを用いて祭祀を行っていたと考えられる。

出雲国忌部氏が玉造りを行うという職掌にあったことは非常に深い意味があると私は考えている。なぜならば5世紀末~6世紀初頭頃の蘇我氏は、現在の奈良県橿原市曽我町(真管駅周辺)にある「蘇我遺跡」の場所で大規模な玉造りを行っており、その玉造りには忌部氏も関係していたと考えられているからである。また蘇我氏は元を辿ると出雲から大和に進出し、祭祀や玉造りを職掌とする部族でもあったと考える説を唱える人もある。もしそうであるとするならば、出雲国忌部氏の一部が蘇我氏に付き従って出雲から大和に移動して、蘇我氏のもとで玉造りを始めたとは考えられないだろうか。そしてもしそうであるとするのであれば、中央忌部氏は元は出雲国忌部氏から派生したのかもしれず、忌部氏の原初の本貫地は出雲であったということになるのかもしれない。

大和に進出した中央忌部氏は、蘇我氏の元で玉造りを行っていたが、6世紀初頭に玉造りが廃れると、央忌部氏は祭祀を執り行うという新しい職掌を獲得するようになっていったと考えられている。蘇我氏の本貫地である橿原市曽我町には「蘇我遺跡」が見つかり、そこでは大規模な玉造りが行われていたことが明らかになっている。蘇我氏と共に忌部氏は玉造り祭祀に従事したのであれば、その元はどこから始まったのかということが疑問となるに違いない。蘇我氏と共に忌部氏は出雲から大和にやって来たという事はあくまでも推測でしかないが、その後の蘇我氏と忌部氏の関係を見ると、そこには整合性があるように思われるのである。

中央忌部氏にこうした背景があるのならば、出雲守となって現地に赴任することになった忌部子首は、そこで一族の出自に関係する深い歴史に触れる機会を得た可能性があったかもしれない。

もし稗田阿礼が出雲守の忌部子首であるのならば、『古事記』の中に、かくも多くの出雲を舞台とした大国主や素戔嗚にまつわる神話的な記述が多く含まれていることに納得させられるに違いない。また、忌部子首はこのような出雲で得た記録を『古事記』に含める事で、かつての蘇我氏や忌部氏の祖の記憶をも国史に盛り込もうとしたのではないかとも推測される。また忌部子首は出雲での経験を通して、中央氏族だけでは知り得ない国史編纂には必要であるに違いない豊かな各地方の記録が存在している事を理解し、こうした各地の歴史から知り得た多くの情報も、続けられている国史編纂に含めるべきでないかと考えるようになったのかもしれない。

忌部子首が出雲守となり、出雲に赴いたこと。その4年後に『古事記』は完成し、その中には出雲神話が多く含まれていること。こうした要素は忌部子首が、稗田阿礼と同一人物であるとするのであれば腑に落ちるように思える。このように忌部子首は、出雲で知り得たことを『古事記』の神代の部分に多く取り入れたと推測されるのだが、残念ながら『古事記』から8年後に完成することになる『日本書紀』の方では出雲神話の部分が簡略化され、かなり削除されてしまっている。これは稗田阿礼(忌部子首)がその部分に重要性を見出したにも関わらず、それを完成間近の『日本書紀』編纂者たちは重要なものとは考えなかったという見解の相違の(あるいは公にしたくない情報を意図的に削除した)表れとみなすべきだろう。

稗田阿礼(忌部子首)が出雲神話のどこにその重要性を感じたのかと推測するならば、やはり素戔嗚や大国主のような、蘇我氏や忌部氏の祖につらなることになる神話にあったはずである。このように自分の祖につながる可能性を出雲神話に見い出したことで、稗田阿礼(忌部子首)は『古事記』の中に出雲神話の多くの部分を取り入れたとも考えられる。そしてそれゆえに忌部子首は、稗田阿礼という匿名で『古事記』に携わったのではないだろうか。

忌部子首はこうした地方の歴史に触れることで、また別の角度から国史編纂の可能性を感じたのかもしれない。稗田阿礼として『古事記』を完成させた後には、『日本書紀』というまだ完成していない国史編纂プロジェクトにおいても、出雲のみならず各地の歴史も取り込もうとするアイディアを忌部子首は進めようとしていたのかもしれない。

⑤-1 出雲国風土記

こうした歴史編纂の必要性の流れを受けてか、『古事記』完成の翌年、『続日本紀』和銅6年(713年)5月2日に、各地方に対して『風土記』編纂の官命が下されることになる。これは忌部子首が出雲守として出雲に赴き、そこで豊かな歴史的情報に触れた事。さらにはそこに残された歴史的情報が『古事記』に収録されることで編纂における成果が得られたことに触発されたからではないかと推測される。

国史編纂プロジェクトに携わる忌部子首の発案が関係していたのかもしれない『風土記』編纂は、和銅6年(713年)5月2日に天皇の詔として出されて開始されている。よってここから各地方の歴史についても本格的な編纂が行われ始めたと考えるべきであろう。忌部子首が『風土記』編纂を推奨したと考えられる理由については後述したいが、いずれにしても忌部子首が出雲守という経験を通して、さらには国史編纂メンバーの一人として、地方の歴史の重要性を訴えた可能性は高く、『風土記』編纂が承認されて天皇の命令(詔)が出されたということは、これもまた忌部子首が国史編纂に中心的に携わっていたことの証であるように思えるのである。

地方各地のどのような『風土記』が現存しているかと言うと、まず『出雲国風土記』がほぼ完本で残されており、その他にも『播磨国風土記』、『肥前国風土記』、『常陸国風土記』、『豊後国風土記』が一部欠損した状態ではあるが残されている。またその他の地方の風土記も存在したと考えられているが、現在では後世の書物に逸文として引用された部分が残されているだけなので、実際にそのよう地域の風土記が完成したのかどうかについては全く不明となっている。

ただ言えることは、忌部子首が出雲守に任命されたお膝元の出雲では、ほぼ完本としての『風土記』があり、それが後世にまで引き継がれたという点で抜きんでているという事である。そしてそれは忌部子首が出雲守だったという事と無関係ではないだろう。その理由は次に述べる出雲氏との関係からも理解できるでと考えている。またこうした事が、忌部子首が『古事記』さらに『風土記』の編纂において、さらにまだこの時代(風土記編纂の詔が出された713年当時)には完成されていなかった『日本書紀』編纂においても欠くことの出来ない存在であったことを裏付けているように思えるのである。

⑤-2 出雲果安 との関係

忌部子首と、出雲国造という出雲の地方支配者だった出雲果安との関係も重要である。『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日には、出雲国造として、出雲果安が「出雲国造神賀詞」を奏上したという記録があり。これが行われた716年は、忌部子首が出雲守を務めた最終年であったことには注目しておかなければなければならない。

出雲国造とは、天穂日命(アメノホヒ)を初代とする、出雲氏の長が代々出雲大社の祭祀と共に受け継いできた称号である。出雲氏は南北朝時代の康永年間に千家家と北島家の2家に分裂したが、それからも代々継承されており、現在では84代目の千家尊祐が出雲大社の宮司を務めている。

出雲国造の家紋

『出雲国造伝統略』によると、出雲果安は天穂日命から数えて24代目の出雲国造である。忌部子首が出雲守として赴任していた時期に、出雲果安は出雲国造であったので、互いに関係していたのは間違いないだろう。ここから716年に出雲果安が行った「出雲国造神賀詞」を奏上に忌部子首が関与していることが推測される。

出雲果安が出雲国造となったのは『出雲国造伝統略』によると、和銅元年(708年)とある。(就任した月日までは不明)

そして忌部子首が出雲守に任じられたのが、『続日本紀』和銅3年(708年)3月13日とあるので同じ年に、出雲果安は出雲国造に、そして忌部子首は出雲守(国司)に就任したということになる。

忌部子首が任期を終えて次に出雲守になったのは、これもまた文書編纂に長けた氏族の出である船秦勝である。『続日本紀』霊亀2年(716年)4月27日に任官しているので、忌部子首は船秦勝に交代するまでの8年間、出雲守を務めたということになる。実は国司(出雲守)を8年間も務めるというのはかなり異例なことなのである。と言うのも706年に国司の任期は4年であると定められたばかりであり、それ以前も国司の任期は6年間だったからである。よってその規定を超えてまで例外的に出雲守を忌部子首が国司を8年務める為には、どうしても忌部子首でなければならない何らかの正当な理由があったということになる。その理由がどのようなものであったかについては後ほど追って述べることにしたい。

さて一方の出雲果安であるが、彼は出雲国造を14年務めたとあるので、忌部子首が出雲守の役職であった期間中は、まるまる出雲果安と共に働くという非常に近しい関係にあったことが分かる。養老5年(721年)に出雲国造が出雲果安から、息子で25代目の出雲広島(廣嶋)に代替わりしているが、出雲国造は完全な世襲であるためこの年に出雲果安は没したものと考えられえる。忌部子首が没したのが養老3年(719年)7月15日であるので、その2年後に出雲果安は没したということになる。出雲果安も忌部子首も出生年は不明であるが、その関係性や死亡年から同じ世代で、同じ時代を生きた者同士だったと推測される。

また忌部子首は、24代目出雲果安の息子の、25代目の出雲広島とも面識があったはずであろう。出雲広島が出雲国造になるのは忌部子首の死後であるが、忌部子首が出雲守に在任中には、出雲果安と共に、当然、次代の出雲広島も忌部子首に関係することも多かったと考えられるからである。さらに『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日には、出雲果安が朝廷に出向き「出雲国造神賀詞」を奏上した際には、他に110人余りが出雲国造の出雲果安と、出雲守の忌部子首と共に雲国から朝廷に赴いており、進位・賜禄されたと思われる記録がある。こうした出雲からの一団に忌部子首も同行して、出雲から朝廷に赴いたと考えられる。なぜならこれをもって出雲守の任期が終了となり、出雲果安が奏上した翌々月に新しい出雲守の船秦勝が『続日本紀』霊亀2年(716年)4月27日に任じられることになったからである。つまり忌部子首にとっては、出雲果安による「出雲国造神賀詞」奏上こそが最後の出雲守としての仕事であり、彼のなかでは非常に重要な意味を持っていたのではないかと私は考えている。それがどのようなことを意味するものであったのかは後述することにしたい。いずれにせよ、こうした忌部子首にとっても重要な出雲からの朝廷への奏上である。そうであるとするならば息子の出雲広島も110人余の進位・賜禄対象者に含まれていたと考えるのは当然であり、忌部子首は出雲広島とも面識があったと見なすべきであろう。

後に、この息子の25代、出雲広島が『出雲国風土記』の編纂を監修し完成させることになる。『出雲国風土記』巻末には天平5年(733年)2月30日に勘造とあり、実際に編纂した秋鹿郡人と神宅臣金太理の名前、さらに総括的責任者として出雲果安の息子で、25代目出雲国造の出雲広島の名前が記されている。

『出雲国風土記』の完成は、忌部子首の死後14年を経過してしまっているが、国史編纂に対する忌部子首の思いの一端はこの『出雲国風土記』においても達せられたということになるだろう。

このように忌部子首が出雲守の時代から『出雲国風土記』は始まることになったが、『出雲国風土記』は特殊なことに朝廷から出向いて行った国司(忌部子首)が編纂監修するのではなく、地元の国造が編纂を行うという方法を取っている。日本史学者の関和彦は「和銅6年(713年)に太政官が発した風土記編纂の官命により、出雲国国司(忌部子首)は出雲国庁に出雲国造の出雲臣果安を招き、出雲国風土記の編纂を委嘱した」と述べている。もしかするとこうした経緯で『出雲国風土記』編纂は忌部子首の意向によって当時の出雲国造であった出雲果安に委ねられたのかもしれず、最終的にそれを息子の出雲広島が完成させたということになる。いずれにしても中央主導で編纂が行われたのではなく、あくまでも地元主導で編纂が行われたのが『出雲国風土記』の特徴であったという事は非常に重要であったと思われる。

なぜ忌部子首はこのような編纂方法を取ったのであろう。その理由については書かれておらず、推測するしかない。考えられるのは以下の点である。

・ 中央主導による潤色を避ける為

・ 忌部子首は古事記の完成によって編纂には一区切り付いていた為

・ 忌部子首の年齢の為

まず最初の理由である「中央主導による潤色を避ける為」であるが、これは忌部子首が国史編纂を行うなかで身をもって体験したことであったのかもしれない。様々な利害の交錯する中で歴史を編纂することは非常に困難であり、時には真実を埋もれさせ、改竄するら行われる事があった事だろう。こうした圧力のなかで国史編纂を進めてきた忌部子首は、その弊害について熟知していたはずである。またこうした利害や権力闘争に国史編纂が利用されようとすることにより、天武天皇から国史編纂の指示が出されてからこの時に既に32年が経過していたが、まだ正式な国史は完成しておらず暗礁に乗り上げて停止しているという状態であった。

こうした状況を鑑みて、忌部子首は中央の意向にそって『風土記』が編纂されるよりは、むしろ地元の出雲国造によって編纂される方が好ましいと考えたのかもしれない。またこの時に、忌部子首は出雲守として5年目という任期に入っており、通常であれば4年任期であることを考えるといつ交代が行われてもおかしくない状況にあったと言えるのかもしれない。こうした自分の任期後のことも考慮して『風土記』編纂を出雲国造に委嘱したのではないだろうか。

次に考えられるのは「古事記の完成により編纂には一区切り付いていた為」であり、これは先に述べた、稗田阿礼が忌部子首ではないかという仮説に沿ったものである。もしそうであるとするならば、『風土記』編纂開始の前年に、忌部子首は『古事記』を完成させているので、この時には国史編纂という長年取り組んできた所謂ライフワークのような作業に、自分のなかで既に一区切りを付けていたという事も考えられる。

また『古事記』では既に多くの出雲神話を取り上げており、再度、自分が編纂を行っても、『風土記』にも同様の方向性からの編纂が繰り返されるだけかもしれず、むしろ異なるもっと出雲寄りの視点を通して新たに編纂が行われた方が良いと考えたのかもしれない。

『風土記』編纂に携わらなかった最後の理由は「忌部子首の年齢」である。既にこの時、忌部子首は少なくとも60代になっていたものと考えられる。よって編纂に携わろうとするには体力も気力も衰え始めていたからではないか。

忌部子首は、681年から国史編纂にずっと携わってきたと考えられるが、『風土記』編纂の指示が出た翌年『続日本紀』714年(和銅7年)2月10日になって、新たな国史編纂メンバーとして紀朝臣清人と三宅臣藤麻呂の二人が追加で任命されている。681年から国史編纂メンバー変動に関する記事はなく、ずっと当初のメンバーが中心になって編纂は行われていたと考えられるが、この時既に33年経過しようとしており、その中には既に没した人物(はっきりと記録で分かるのは、川島皇子、忍壁皇子、三野王、上毛野三千、中臣大島)がいる。また翌年の715年には竹田王が没し、他の没年が記録されていない国史編纂メンバー(桑田王、安曇稲敷、難波大形、平群子首)も、目立った官位の記録もなく、その時にまだ生存していたのかについても確かではない。つまりこの時に生きていた確かな記録があるのは、忌部子首と広瀬王、さらに翌年に没することになる竹田王だけということになる。

こうした国史編纂メンバーの高齢化と編纂者の減少から、紀朝臣清人と三宅臣藤麻呂の二人が国史編纂メンバーに加えられたと考えられるが、これから6年後の720年に『日本書紀』が完成したことを考えると、この増員は国史編纂が本格的に再開したことの表れであると捉えるべきであろう。またこの増員には藤原不比等の歴史操作という思惑も働いていたと考えられているが、その事については後述することにしたい。

いずれにせよ、忌部子首は『古事記』編纂を稗田阿礼として完成させたことで、自分の仕事はある程度達成されたと考えていたのかもしれない。その年齢(61歳ぐらい)でもあり、また出雲守として出雲という地に赴任していることから、編纂メンバーとして籍は残しつつも、実質的な編纂作業からは引退しているような状態にあったものと推測される。こうした状況から考えても、出雲における『風土記』編纂には忌部子首が自ら携わる事がなかったと推測するのである。

⑤-3 出雲国造神賀詞 の奏上

出雲守となった忌部子首は任地の出雲に赴き、出雲国造の出雲果安、およびその一族とは非常に良好な関係を築いていたものと思われる。先に述べた『出雲国風土記』の編纂においても、中央の国司が主導して進めるという方法ではなく、むしろそれを出雲果安に託したということは互いに対する信頼関係が培われていたことの証でもあると捉えられるだろう。

こうしたなかで「出雲国造神賀詞」が奏上されたことは意味深いことである。「出雲国造神賀詞」とは、出雲国造が朝廷に赴き天皇に対する言祝ぎを奏上するという儀式である。この時、出雲国造は出雲神話を語り、過去に祖先がどのように天皇に貢献したかの歴史を示すのである。

忌部子首は、国史編纂者という立場から、間違いなく出雲から多くの情報を吸収することが出来たはずである。そしてそれが『古事記』の中に出雲神話として記されることになったと思われ、これもまた出雲国造である出雲果安との関係を通して得られた知識であったと考えられる。

出雲果安は一族の歴史知識を忌部子首に伝え、忌部子首はその情報を軽視することなく、国史編纂者の立場から重要なものと見なして『古事記』の中に含めたのではないだろうか。実際に出雲神話が『古事記』には多く記されていることから、そこには互いの知識レベルにおける信頼関係のようなものがあったとも推測される。

そうした信頼関係の表れとして『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日に行われた、出雲果安が出雲国造として「出雲国造神賀詞」を奏上した記録を考察してみたい。

716年は元正天皇が即位した年であり、「出雲国造神賀詞」は元正天皇への祝詞として奏上されたが、これは直接、天皇に行われたのではなく、神祇大副・中臣人足がそれを受け、その祝詞を元正天皇に奏聞するという方法で行われた。これはその時の出雲果安の官位が正七位上と低かったことが理由ではないかと思われる。

この日、出雲果安は斎戒を済ませて神賀詞を奏上しており、他にも百官らも物忌みを行ったと記録がある。ここからこの神賀詞奏上が、単なる祝詞としてのものではなく、祭祀的な性格を強く帯びたものであったことがうかがえる。記録によると出雲果安の奏上を初めとして、その後も117年間にわたり合計15回の出雲国造神賀詞の記録が残されている。それらのすべての出雲国造が斎戒・物忌みを行ってから奏上に臨んでいるので、最初の記録にある出雲果安がひとつの「型」をこの時に作ったと言える。また記録によると、この奏上によって出雲果安だけでなく、朝廷に同行したと思われる110人余りも位階と禄をを与えられたとあり、出雲からこれだけの人数が奏上のために朝廷に参上し、代表して出雲国造の出雲果安が神賀詞の奏上を行っているので、ここからも出雲の人々にとって「出雲国造神賀詞」は重要かつ大きなイベント(祭祀)であったことが理解できる。

そもそもなぜこのような祭祀が天皇の即位に併せて、この年から定期的に行わることになったのだろうか。こうした大人数が関わる祭祀行事には、当然ながらそれを企画・立案した者がいたはずであり、その者とは出雲守の忌部子首ではないか。なぜならば忌部子首はこの年に8年の出雲守の任期を終了することになっており、この記録は、都に帰還するタイミングに合わせて、出雲国造を始めとした110人余りを率いて奏上が行われたようにも読めるからである。実際にこの後に新しい出雲守が任じられているので、忌部子首はこの神賀詞奏上を最後の目立った仕事として任期を終えたことになる。

その後も出雲国造神賀詞奏上は行われ、記録では出雲国造が潔斎を行い、国司・出雲大社祝部とともに改めて都に入って天皇の前で奏上したとある。ということは国司、つまり出雲守が出雲国造と共に都に入るという「型」も、忌部子首が計画して出雲果安の奏上した716年から成立したものと考えられる。以降の出雲国造神賀詞奏上では、国司が伴って都に入ることになっており、ここからも716年には忌部子首が出雲果安と共に任期を終えたタイミングで都入りしたと考える方が順当であろう。

そうなるとなぜ出雲国造神賀詞の奏上を忌部子首が企画したのかという疑問が生じることになる。この部分に関しては記録にないので推測に頼るしかないが、私はこれを忌部子首が、出雲国造と組んで新しい祭祀を作り出そうとしていたからではないかと考えている。新しい祭祀を作り出すことには、歴史が深く関係しており、忌部子首は出雲守の任期中に、出雲神話のなかにそうした深い歴史に繋った祭祀の可能性を見出したのではないだろうか。実際に『古事記』の中には出雲神話が多く含まれることになり、その中でも大国主の国譲りの部分などは特に、ヤマト王権の正当性を示し、また原初の日本という国の成り立ちを語る上でも非常に重要部分となった。

この時既に祭祀は中臣氏と忌部氏を中心に掌られていたが、忌部子首は、出雲国造と手を結ぶことでこの祭祀における立場を強め、中臣氏を牽制しようとしたのではないだろうか。確かにこの時代はまだ中臣氏と忌部氏は祭祀における立場は拮抗したような状態にあったかもしれない。よってまだ後の時代に子孫の忌部広成が『古語拾遺』を書いたような、祭祀職において中臣氏にまだ圧倒されているというような状況にはなかったかもしれない。しかし姓で見ても、中臣氏は上位の朝臣にあり、忌部氏はひとつ下位の宿禰である。よって官位もそれに準じたものとなり、出世のスピードもまた就くことの出来る官位の高さも中臣氏に劣っていた。こうした中臣氏との差を、忌部氏は既にこの当時から度々感じさせられていたはずである。

さらに最も大きな要素として、藤原不比等の台頭もその理由として挙げておきたい。まず藤原不比等は、忌部子首が出雲守に任じられたのと同じ『続日本紀』708年(和銅元年)3月13日に右大臣に昇進している。つまり藤原不比等と忌部子首の間には圧倒的な官位の差があった。この時代、藤原不比等は大宝律令を完成させ、平城京遷都という大きなプロジェクトを成功させている。こうした中で、権力基盤を確かなものとするために次に重要視し着手し始めたと考えられるのが国史編纂である。

興味深いことに、天武天皇は681年(天武10年)に、国家基盤となる二つのプロジェクトを同時に立ち上げている。ひとつは律令編纂プロジェクトであり、もうひとつが国史編纂プロジェクトである。藤原不比等はずっと律令編纂プロジェクトに属してきた人物であるので、本来であればそこに介入するようなことは門外漢であると見なされるようなものであったに違いない。よって権力を得た藤原不比等は、自分自身が国史編纂プロジェクトに直接携わることなく、あらゆる間接的な方法を使って藤原・中臣に有利になるような記述への圧力、あるいは改竄や変更、修正や削除などの物言いなどを行っていた可能性がある。忌部子首と藤原不比等が国史編纂において、意見を交わし戦わせたとか、直接的な圧力があったという記録はないが、結果として最終的に不比等が『日本書紀』を藤原氏に都合の良いように書き換えたという見解は現代の多くの学者に共通した認識となっている。

よって忌部子首と出雲国造(出雲果安)の連携は、祭祀において中臣氏よりも優位になろうとする目的に加えて、むしろ国史編纂において藤原不比等を牽制し、藤原氏に都合の良いように国史を容易に改竄させまいとすることに主目的があったようにも思えるのである。

その理由のひとつは、忌部子首と出雲国造(出雲果安)のチームが、『古事記』に出雲神話を挿入したことにある。実際に『古事記』に含まれている神話の三分の一程が出雲についての神話である。忌部子首が、こうした出雲神話を実際に出雲に伝わる神話であるとして収録するために、出雲国造の協力が必要だったはずである。また出雲果安もそれを編纂された国史として『古事記』に収録するためには忌部子首が必要だったはずである。よってそこには連携とも言える協力関係があったものと思われる。

『日本書紀』と『古事記』を比較すると、『日本書紀』の方は出雲神話がかなり削られている。だがそのことが、逆に忌部子首と出雲果安の連携を感じさせるものとなってはいないだろうか。なぜなら出雲神話は藤原不比等には不必要かつ不本意な内容であり、しかもそこには排除しなければならない理由があったに違いないからである。

こうしたことから藤原不比等は、出雲神話に関する記述を『日本書紀』には含めず、出雲神話を含めた『古事記』をお蔵入りにすることにしたのではないだろうか。実際に『古事記』は成立してから上代・中古・中世を通してほとんど顧みられてこなかった。国史として編纂、完成されたが一般に読まれることのない非公開の書だったのである。

ちなみに『古事記』は約100年後の平安初期に『弘仁私記』序で言及されたことでその存在がやっと知られることになった。だがその後も参照本ぐらいの存在であるとしか評価されなかったようで、鎌倉時代に『古事記裏書』というごく簡便な注釈が記された程度でしかなく、本居宣長が評価するまで『古事記』の評価は低いものだった。また『古事記』は『日本書紀』や『続日本紀』にも言及されておらず、同時代の文献のどこにも言及がないために偽書ではないかと考えられるようになった。特に太安万侶が書いたとされる「序文」は疑わしいとされ、先にも述べたようなその真を問う様々な見解が投げかけられている。

こうした『古事記』のこれまでの背景を考えると、仮に藤原不比等が『古事記』をお蔵入りにしようとしたのであれば、その手立ては成功していたように思える。出雲神話の含まれた『古事記』は長らく忘れ去られた書として、あるいは偽書として扱われてきたからである。こうした観点から考えると、後の時代の藤原氏の誰かが『古事記』にわざと疑わしい序文を付け加えることで、『古事記』本文にまで疑義が及ぶように画策したとも推測出来そうであるがここではあまりそうした推測には触れることはしないでおこう。

藤原不比等の、国史『日本書紀』改竄については様々に論じられているが、ここからは逆の視点で、忌部子首と出雲果安が『古事記』に独自に加えた神話の可能性を論じてみたい。ただこれは先ほどから説明しているように稗田阿礼が、忌部子首であるという仮説が前提である。

まず出雲という地において、出雲守と出雲国造であった忌部子首と出雲果安が連携することになった可能性は先に説明した通りである。こうした関係から彼らが『古事記』のかなりの分量を割いて出雲神話を挿入したと推測できる。しかし彼らがこうした神話を挿入した本当の目的は何だったのだろうか。

好意的な立場からその目的を考えると、出雲神話はヤマト王権の正当性を、これまでの神話とは異なる角度から明らかにしようとしたという見方が出来る。そしてそれは国史編纂を指示した天武天皇の意向にまったく沿ったものである。しかし、もし彼らが中央から離れた出雲の地において新たな神話を創出しようとしたのであればそれとはそれとは全く異なる見方をしなければならなくなる。

例えば忌部子首が国史編纂を進めるなかで、忌部氏としての立場を高めていくための方法を模索したとするならばどうだろう。ただそれは藤原不比等が権力によって強引に『日本書紀』に行ったと同じような挿入・改竄・削除といったあからさまな方法ではなかったはずである。藤原不比等のような手法は、強引かつ力ずくで史実を捻じ曲げるものであり、これは時の権力者でしか行えない方法だからである。

だが忌部子首が出雲守となり、赴任先の出雲国造である出雲果安との関係を深めてゆく中で、同じく祭祀をあつかう一族として神話による権威の獲得を考えるようになって行ったとするならどうだろうか。まずは出雲氏に伝わる神話を掘り起こして、それを編纂することで国史のなかに含めることから始めようと考えたのかもしれない。これは忌部氏にとっても一族の歴史に厚みを持たせるためには大いにメリットがあったはずである。なぜなら中央には既に忌部氏に勝る、名だたる歴史を有する多数の豪族たちが存在しており、彼らは既に神話と歴史の中において動かしがたいまでに確固とした場所を占めていた。つまり歴史編纂によって忌部氏がより中央で祭祀を掌り、力を増してゆく為には、あえてその厚い層に割って入るよりも、新しい神話の領域を開拓した方が良いと考え、それが出雲だったのではないだろうか。まだ評価が定まっておらず、かつ中央氏族の有する神話よりも古いとされた出雲神話の中に忌部氏としての立場を生み出す事で、今まで以上に忌部氏としての立場を高める方法を模索しようとしたのではないか。

しかも忌部子首がそのように考えるようになった土壌は始めから出雲に存在していたとも言える。なぜなら出雲には神戸忌部(現在の玉湯町の東半部から東忌部町・西忌部町にかけての呼び名)という地があり、出雲忌部氏が昔からここで玉造りを行っていたからである。中央忌部の忌部子首はこのつながりにも何らかの神話的な端緒を感じたのではないだろうか。またそうした出雲とのつながりを増幅することで、さらには出雲神話の中に忌部氏が関係することで、祭祀における忌部氏の立場がより重要視されるようになると考えたと思われる。

実際に出雲にはそうしたまだ粗削りな神話的要素のかけらのようなものが多数存在しており、それらを繋ぎ合せることで、この時代に出雲神話の体系のようなものを忌部子首と出雲果安は作り出すことを試みようとしていたのかもしれない。

ここで改めて『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日ある出雲果安が行った「出雲国造神賀詞」を奏上について考えておきたい。そもそも出雲国造神賀詞とは何だったのかというと出雲氏の遠祖であるアメノホヒ神がいかに国譲りにおいて貢献したかという神話を語り、天皇の正統性を示して寿ぐことである。それがどのようなものかが『延喜式』の神話に部分を以下に引用しておきたい。

【 延喜式 】第八巻 祝詞 「出雲国造神賀詞」

高天原の尊貴なる神、高御魂命が皇御孫命に天の下の大八嶋国の国譲りを仰せになられました時に、出雲臣達の遠祖、天穂日命(アメノホヒ)を国土の形成を覗う為にお遣わしになられました時に、幾重にも重なった雲を押し分けて天を飛翔し国土を見廻られて復命して申し上げられました事は、「豊葦原の水穂国は昼は猛烈な南風が吹き荒れるように荒ぶる神々が騒ぎ夜は炎が燃えさかるように光り輝く恐ろしい神々がはびこっております。岩も樹木も青い水の泡までもが物言い騒ぐ荒れ狂う国でございます。然れどもこれらを鎮定服従させて皇御孫命には安穏平和な国として御統治になられますようにして差し上げます。」と申されて、御自身の御子、天夷鳥命に布都怒志命を副へて天降しお遣わしになられまして荒れ狂う神々を悉く平定され、国土を開拓経営なされました大穴持大神をも心穏やかに鎮められまして大八嶋国の統治の大権を譲られる事を誓わせになられました。

その時大穴持命(オオクニヌシ)の申し上げられますには、皇御孫命のお鎮まり遊ばされますこの国は大倭国でありますと申されて御自分の和魂を八咫鏡に御霊代とより憑かせて倭の大物主なる櫛厳玉命と御名を唱えて大御和の社に鎮め坐させ、御自分の御子、阿遅須伎高孫根命の御魂を葛木の鴨の社に鎮座せしめ、事代主命の御魂を宇奈提に坐させ、賀夜奈流美命の御魂を飛鳥の社に鎮座せしめて皇御孫命の御親近の守護神と貢りおいて御自分は八百丹杵築宮に御鎮座せられました。

このように「出雲国造神賀詞」は、アメノホヒは地上の悪神を鎮めるために地上に遣わされ、地上の様子を天照大神にきちんと報告し、子のアメノヒナドリおよび剣の神経津主神と共に地上を平定したと述べている。『古事記』や『日本書紀』による記述では任務を遂行しなかったということになっているが、「出雲国造神賀詞」では大いに貢献したという事になっており、ここに大きな見解の違いがあると言えるだろう。

霊亀2年(716年)2月10日に出雲果安が行った「出雲国造神賀詞」は、これと同じ内容ではなく、もっと異なるものであったと考えられる。上記の奏上は『延喜式』に収められているが、これが撰録されたの927年(延長5年)であるので、出雲果安が行った奏上は200年前ということになる。『出雲国造神賀詞の神話』で瀧音能之は、『延喜式』にみられる「出雲国造神賀詞」をもって、霊亀2年(716年)2月10日に奏上された「出雲国造神賀詞」と同じものであるとすることには大きな問題があると述べている。

つまり最初に奏上された「出雲国造神賀詞」はもっと異なる内容であっただろうとしているのだが、それはどのような内容だったのだろうか。私はそれが忌部子首と出雲果安の関係から、より『古事記』に近いものだったのではないかと考えている。なぜなら先に述べたように、もしこの両者が連携する事で祭祀における重要なポジションを確保したいとするのであれば、同じ神話が共有されていることが必要だからである。もし忌部子首が稗田阿礼であり、『古事記』編纂者であるのならば、当然、連携により作り上げる出雲神話体系はそれに沿ったものになっていたことだろう。

現在、私たちが見る事のできる『延喜式』は、『古事記』とも『日本書紀』とも異なる見解の神話である。よって最初は『古事記』と共有された内容で「出雲国造神賀詞」は奏上されていたものが、時代の経過と共に忌部氏の凋落することで関係が解消されてゆき、出雲国造としての独自性が生まれることで、次第に「出雲国造神賀詞」の内容を変化させていったのではないか。それが『延喜式』収録された内容であると考えられる。

同論文のなかで瀧音能之は「忌部子首は帝紀・旧辞にも詳しかったと思われることから、子首によって「出雲国造神賀詞」の国譲りの神話の部分が記・紀との間に問題が生じないように調整されたと考えることもできるように思われる」と述べている。私もこの意見に賛同しており、そうであるのならば『延喜式』収録された内容とはもっと異なるものであったに違いない。

門脇禎二は『出雲古代史』のなかで、「出雲国造神賀詞は国司忌部宿禰子首と出雲国造果安の談合によってととのえあげられたもの」と述べている。これはかなり明瞭に言い切った見解であって、私も賛成である。そして談合が行われたということであれば、彼らが目指したその先にあったのは「新しい神話の創出」ということだったのではないだろうか。そしてそれは『古事記』の編纂の段階から始められており、それが出雲神話となって『古事記』のなかに含まれるようになったのではないだろうか。つまり霊亀2年(716年)2月10日に奏上された「出雲国造神賀詞」は、すでに完成された『古事記』に沿ったものであり、その神賀詞奏上をプロデュースした忌部子首の意向にそったものであったと考えるべきであろう。

⑤-4 出雲国造神賀詞の神宝 献上

「出雲国造神賀詞」の中では、天皇を寿祝するだけでなく、神宝の奉献することも含まれている。以下のようにも奏上されている。

【 延喜式 】第八巻 祝詞 『出雲国造神賀詞』

ここに天皇様の親愛せられます皇祖の神の仰せられますには、汝天穂日命は天皇様の長久の大御世をいつまでも変わる事無く御守護申し上げ、盛大なる御世として繁栄せしめ奉れと仰せ賜りましたお言葉を国造代々伝えて参りました通りに斎事をお仕え申し上げてこの朝日の差し昇る良き日に当たりまして神の礼白臣の礼白として御世の寿祝を祝福する神宝を奉献致します事を奏します。

神宝を奉献すると述べて、この後に奉献物についての説明がある。それは、白玉・赤玉・青玉・横刀・白馬・白鵠・倭文布・蔵儲鏡及び聖なる水であり、こうしたものが奏上と共に天皇に献じられとある。この中の白玉・赤玉・青玉は勾玉のことであり、白玉は水晶、赤玉は瑪瑙、青玉は碧玉である。このように神宝に勾玉が多く含まれていることが、非常に出雲的であると言える。なぜなら出雲は勾玉の生産地であり、特に花仙山の山麓を流れる忌部川や玉湯川の流域の忌部神戸にはかなり多くの玉造遺跡が残されており、出雲の玉造遺跡の約三分の二がこのエリアに集中している。特に古墳時代にこのエリアで玉造りは盛んに行われ、その後も奈良・平安時代まで継続されたとみられる遺跡が残されている。

【 日本書紀 】第八巻 祝詞

一書曰、素戔嗚尊、將昇天時、有一神、號羽明玉、此神奉迎而進以瑞八坂瓊之曲玉。故、素戔嗚尊、持其瓊玉而到之於天上也。

【 訳文 】

一書によると、素戔嗚が天に昇ろうとしていた時に、名を羽明玉(ハアカルタマ)という一柱の神が現れた。この神は素戔嗚を迎え、瑞八坂瓊之曲玉(ミズノヤサカニノマガタマ)を素戔嗚に渡した

。

ここでは別名の羽明玉という名前で登場しているが、櫛明玉神が素戔嗚に瑞八坂瓊之曲玉を渡している。続く記述では、この瑞八坂瓊之曲玉が天照大神とのうけいで使われたということになっており、その勾玉が後代になって八坂瓊之曲玉として三種の神器に組み入れられる事となる。

また『古語拾遺』で櫛明玉神は『日本書紀』と同様に素戔嗚に瑞八坂瓊之曲玉を与えたことが説明されているが、それに加えて、天照大神が天岩戸に隠れた時に使われた真榊の枝に懸けられた八坂瓊之五百箇御統玉は、櫛明玉神が作ったものであったとも説明している。さらに同書の「造祭祀具の斎部」では天富命が斎部の諸氏を率いて種々の神宝、鏡・玉・矛・盾・木綿・麻などを作らせた事、さらに櫛明玉神の孫は御折玉を造り、その子孫が今は出雲にあり、毎年貢物と共に玉を奉ると述べている。

つまり櫛明玉神は忌部氏と非常に深い繋がりがあり、よって出雲忌部氏は玉造りを行うという特殊な技能を持った一族だったということである。玉造りが行われていた中心地である玉湯川沿いにある玉作湯神社の周辺や、花仙山の西側に流れる忌部川の流域が正にそのエリアに該当する。この忌部川を遡ると上流に忌部神社があり、その神社の御祭神は中央忌部が祖神としている太玉命である。

先にも述べたが中央忌部の本貫地とされる奈良県橿原市忌部町にある忌部神社も同じく太玉命を祀る神社である。つまりここのエリアは出雲忌部氏だけではなく、古来から中央忌部氏とも深い関係にあったのではないかと考えられる。よって中央忌部氏と地方の各忌部一族との関係は以下のようになっていると考えられる。

このように中央忌部が各地方の忌部氏を束ねているという関係にあったことは明らかである。中央忌部氏はそれぞれの地方の忌部氏を品部として抱えており、祭祀に必要なものを、各地方の忌部氏が供給し、それをもって中央忌部氏は祭祀を掌っていたと考えられる。その中でも特に出雲忌部氏は玉造りという職掌から、他の地方の忌部氏と比べて、かなり中央忌部氏と深い関係にあったように思える。奈良橿原市の蘇我遺跡でもかなり大規模に玉造りが行われていた形跡があり、中央忌部氏も玉造りに従事していたことを考えると、やはり中央忌部氏と出雲忌部には直結した太い繋がりのある感は拭えない。いやむしろ中央忌部氏は、出雲忌部氏が大和に出て行った一族ではないかと感じさせられるほどである。忌部子首が『古事記』において出雲神話を多く含めたことや、5世紀から6世紀の初めまで央忌部氏は蘇我遺跡の場所で玉造りを行っていたのであれば、出雲忌部氏 → 中央忌部氏という関係が成り立つように思えないだろうか。

地方忌部を考察する人のなかには、我が地元の忌部こそが忌部氏の祖であると考えるようであるが、その根拠を『古事記』,『日本書紀』に求める限り、中央忌部氏の忌部子首と出雲国造が作ろうとした歴史の範疇を越えられない為、やはり無理のある説でしかないと言うことになる。なぜならばこの時代になって、忌部子首と出雲国造らによって『古事記』,『日本書紀』の編纂の過程でこれらの地方忌部の神々は公に配置されることになったに過ぎないからである。

よって自らの地こそが忌部の祖であるとする根拠を、後代に書かれた記述の断片的であったり、未完成に終わった地方の『風土記』に求めるしかなくなっているのだが、それもまた忌部子首の発案によって始められたとするのであれば、その根拠は中央忌部による従属的範疇を出るものではない。さらに完成して公表された『出雲国風土記』が完本として残っていることも、出雲忌部氏 → 中央忌部氏の強い関係を裏付けるものであるように思われる。

また未完成や未公表の『風土記』について考えると、その地方で『風土記』を完成させる(あるいは公表)ことが出来なかったという事実そのものにこそ、残されたその文書の断片には、その信憑性について大いに疑念が差しはさまれるべきである。なぜならその時代に完成できず公表されなかった文書は、後代になっていくらでも記述を書き加えたり、付け加えたりすることが可能なものとなってしまっているからである。『古事記』,『日本書紀』を見ても分かるように、人はいくらでも後から自分に都合の良いように書き換えを行うのである。公表された国の正史である『古事記』,『日本書紀』においてもそうである。ましてや未完成の『風土記』であれば、いわんやをやである。

このように、そもそも未完の『風土記』や、風土記の断片を根拠とするのは問題がある。それだけでなく根拠とする『風土記』が公開されなかった、あるいは未完になってしまった理由を、この『風土記』には天皇家に都合の悪いことが書かれている等の良くある謀略説に据えるのであれば、それは私にとってはますます根拠を欠いた無理のある説であるとしか思えない。それは所謂、怪文書であり歴史と呼べるものではない。

⑤-5 出雲大社建立

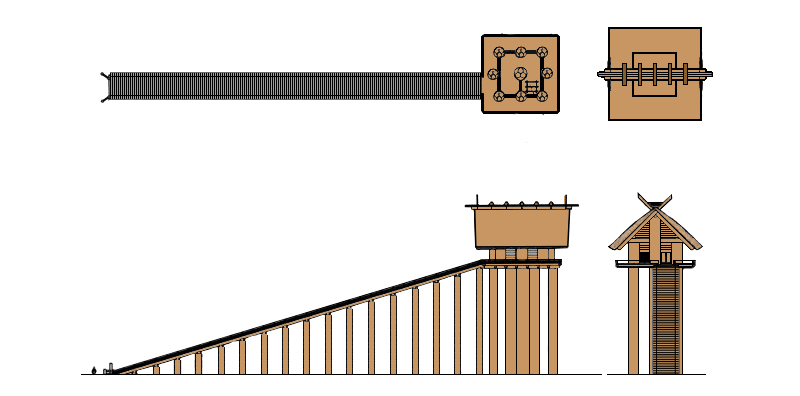

平安中期の源為憲が記した教養書『

【 口遊 】

謂大屋根。今案。雲太。謂出雲城築明神

殿。在出雲郡。和二。謂大和国東大寺大仏殿。在添上郡。京三。謂大極殿八省

【 現代訳 】

雲太(出雲大社)、和二(大寺大仏殿)、京三(京都大極殿)

いわゆる大きな(高い)建物で雲太とは出雲にある出雲大社。

和二とは大和国にある東大寺大仏殿。京三とは京都の大極殿である。

『口遊』は971年に編纂された書なので、平安時代中期には出雲大社の大きさは既に良く知られていたということになる。『口遊』は児童向けの学習教養書であったので、この当時は誰もがこの3つの巨大な建物のことを知っていたのだろう。これら大きな建物のなかでも抜きんでて出雲大社が大きかったことは筆頭に挙げられていることから分かる。

本居宣長は 『玉勝間』巻13「同社(出雲大社)金輪の造営の図」で、出雲大社本殿に残されていた平安時代末頃の平面図を公開している。その中でこの図は千家俊信から写し取り送ってもらったと説明している。千家の千家俊信が伝えたもので確かなものであるだけでなく、この原本は現代では公開されており同じものである事が明らかになっている。

ちなみに本居宣長に写しを送った千家俊信は第75代出雲国造千家俊勝の次男であり、また第76代出雲国造の千家俊秀の弟であった。ちなみに千家俊信は国学者であり、これはあまり指摘されていないが、千家俊信の玄孫が小泉セツになり、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻となった人物である。出雲神話を語り伝えて来た一族の小泉セツが、夫の小泉八雲に語り伝えた「怪談」が、また別のかたちで語り伝えられているというのは興味深い話である。

脱線してしまったが話を戻そう。この説明のなかで注目すべきは本居宣長が説明している神殿の大きさである。『玉勝間』には以下のような説明がある。

【 玉勝間 】

出雲大社、神殿の高さ、上古のは三十二丈あり。中古には十六丈あり。今の世のは八丈也。古の時の図を、金輪(カナワ)の造営の図といひて、今も国造の家に伝へもたり、其図、左にしるすが如し。此図、千家国造の家なるを、写し取れり。心得ぬことのみ多かれど、皆ただ本のまゝ也、今世の御殿も、大かたの御構は、此図のごとくなりとぞ。

『玉勝間』の本居宣長の解説によると、上古には32丈(96m)もの高さであったとしている。ただいくら何でもこの高さを実現させるのは不可能だろう。

平安時代になると、出雲大社の高さは16丈(48m)で引橋は長一町(109m)とある。少し現実的になってくるが、それでも木造としてはかなりの高層建築であり、現在で言えば15階建てのビルに相当する高さである。

最終的には8丈(24m)の高さに再建され、これが現在の出雲大社の高さになっている。

出雲では「8」という数字が重要で、スサノオが読んだ「八雲たつ 出雲八重 垣妻ごめに 八重垣つくる その八重垣を」という歌でも「8」が何度も強調されている。「大嘗祭と酒」の

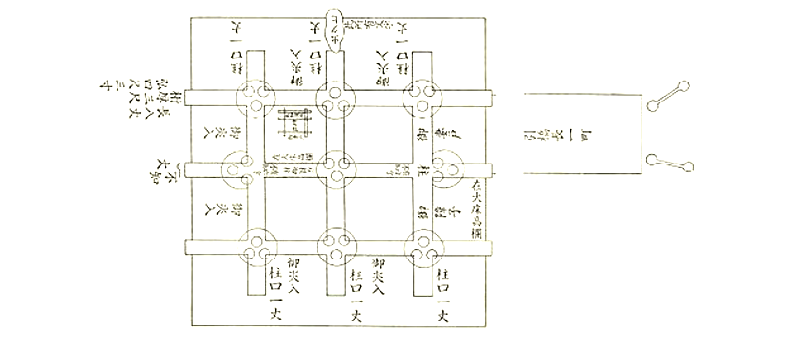

いずれにしても昔から出雲大社は高さで知られており、こうした構造を支えるために、図を見ると分かるように3本柱を金(カネ)の輪で縛って一本の柱にして建てられていたようである。こうした構造であることから、この図面は「金輪御造営差図」と呼ばれている。

このような巨大な建物が実在したかどうかについては様々な意見が交わされてきた。しかし2000年の出雲大社移転工事の時に、3本柱を金(カネ)の輪で縛って一本にした心柱と宇頭柱が発見され、その実在が証明されることになった。私も博物館でこの心柱と宇頭柱の実物を見たがかなりの迫力であり、これを本居宣長が見たら何を思ったであろうかとしばし感慨に浸ったものである。

だが柱の根元跡は発見されても、それが実際に48mの高さまでそびえ立っていたかの証明にはならない。発見された心柱と宇頭柱の根元は鎌倉時代のものらしく、実際にその高さがどれほどのものだったのかは、今後の調査と研究成果を待つことにしたいと思う。

出雲大社の創建についてはいくつかの異なる情報がある。『古事記』には、大国主神は国譲りに応じる条件として、皇孫の住処の様に太く深い柱で、千木が空高くまで届く立派な天之御舎(あめのみあらか)という宮を、出雲の多芸志(たぎし)の浜に造ったと述べられている。

それに対して『日本書紀』には、国譲りに応じた大己貴命の為に、千尋もある縄を使い、柱を高く太く、板を厚く広くして天日隅宮(あめのひすみのみや)を建てたとある。

いずれにしても国譲りを受けて天津神が、国津神のために高い神殿を建てた事だけは共通しており、これが神話上の出雲大社の創建であると考えられる。本居宣長はこの時代の大社の高さは32丈(96m)もあったとしている。実際の高さはさておき『古事記』,『日本書紀』のいずれもが出雲大社が高い建物であったことを共通して示唆しているのは注目すべき点であろう。

さらに『古事記』には後代の記録として、垂仁天皇の皇子の本牟智和気(ホムチワケ)は言葉を発しなかったが、これが出雲の大神の祟りであることが分かり、出雲に遣わして大神を拝ませると、本牟智和気は喋れるようになった。これを聞いた垂仁天皇は大変喜んで出雲に「神宮」を造らせたとある。

また『日本書紀』の659年(斉明天皇5年)7月15日の条には、出雲国造に命じて「神之宮」を修造させたとある。

出雲大社の社伝によると垂仁天皇の時が第1回、斉明天皇の時が第2回の造営とある。垂仁天皇の記述はまだ神話的な要素があり史実としては弱いのだが、第2回の造営は間違いなく出雲で行われたものであると考えられる。だがこの「神之宮」がどれくらいの高さだったのか、またどれくらいの大きさだったのかについては明らかでない。現在の出雲大社は島根県出雲市大社町杵築東にあるのだが、この「神之宮」は、築地の出雲大社から車で1時間ぐらい東に行ったところにある熊野大社であったのではないかと考えられている。

このように出雲大社の創建は多芸志とあったり、斉明天皇の時代に修造されたのは熊野町の「神之宮」であったりとその場所は一定ではなく、現在の出雲大社の場所である杵築になるまでには幾度かの変遷があったことがうかがえる。ではいつから現在の場所に出雲大社は建てられたのだろう。

出雲大社(杵築)の場所はどのようにして決まったのか?

『系図集覧』には出雲国造家系図があり出雲果安の項に「斎竟奏神賀詞至于 始而移杵築之地」と説明がある。つまり出雲果安の時代に杵築に移ったのだという事がここから分かる。先にも述べたように、出雲果安が出雲国造になったのは708年であり、忌部子首が出雲国司となったのも同じ年で『続日本紀』708年3月13日である。

つまり出雲大社の移動と建立を踏まえて、新しく出雲果安が出雲国造となり(あるいは出雲果安に国造が代わるのに合わせて出雲大社の移動が決まったのかもしれない)、また朝廷の側はそれに合わせて忌部子首を国司として出雲に送り込んだということになる。

こうした出雲大社の杵築への移動は、平城京遷都とも深く関係していた。水林彪の論文『古代天皇制における出雲関連諸儀式と出雲神話』によると、伊勢神宮 - 平城京跡 - 出雲大社を線で結ぶと東西の一直線上に並んでいることが指摘されている。旧暦の正月に伊勢神宮の東彼方から太陽が昇り方角は、真北を0度、真東を90度とすると約104.6度となる。伊勢神宮を起点としてこの角度の延長線上にあるのが、平城京であり、出雲大社というラインとなる。これはオカルトや神秘主義者が考えるような不思議な一致ではない。むしろこれを水林彪は大陸から伝えられた高度の測量技術で意図的計・画的に配置されたものであるとしている。つまり用意周到に行われた緻密な計算の結果として、これらの位置決めは行われたという訳である。

この時代の測量技術はすでにかなり高度なもので、例えばこの時代には既に、藤原京から、遷都された平城京の間には南北に平行する三本の縦貫道の上ツ道、中ツ道、下ツ道がそれぞれほぼ4里の間隔で通っており、藤原京からこの道をつかって真北に向かうと平城京にたどり着くように設計されていた。こうした都市設計を見ても当時の測量技術は優れており、そうした測量技術から伊勢神宮 - 平城京跡 - 出雲大社のラインは導き出されたと考えられる。

繰り返しになるがこうした神殿や都の配置は、偶然やオカルト的なものではなく緻密な計算に基づいたものであるということである。そうなるとなぜこのような配置が行われたのかを深く考える必要がある。なぜなら測量も含めてそのための調査に費やされた労力はかなりのものだったはずだからである。そこから考えても伊勢神宮 - 平城京跡 - 出雲大社がひとつのラインに並んでいることには、そこに何らかの意味があると考えるべきである。

私はこうした同一ライン上に並んだ配置が行われたことは、平城京遷都を政治的に正当化するための説得材料として使われたからだと推測している。つまりこのラインに、こらからの益々の天皇と国家の繁栄を祈り、またそれを東の伊勢神宮(アマテラス)と、西の出雲大社(オオクニヌシ)が守護を得るという意味を込めようとしたのではないか。さらにこのようなグランドデザインを下敷きにとして、平城京という場所がいかに最も遷都先としてふさわしいかを主張した者がいたはずであり、そしてそれは間違いなく平城京遷都を推進していた藤原不比等だったに違いないと思うのである。

平城京遷都の際には、左大臣の石上麻呂は旧藤原京に残り、右大臣の藤原不比等が元明天皇を伴って平城京へと移動している。こうしたことからも遷都をめぐり、反対勢力と遷都推進派の政治的な攻防があったことは容易に想像できる。このような遷都を巡る政治的な議論のなかで、伊勢神宮 - 平城京跡 - 出雲大社を同一ライン上に配置するというグランドデザインは遷都を正当化する理由として提示されたのではないだろうか。こうした理由はインパクトがあるものだったであろうし、このようなプレゼンテーションを通して藤原不比等は遷都を正当化し、かつ推進することで、旧来からの豪族を旧京に縛り付け、競争相手がいなくなった新しい都の平城京で絶大な権力を手にいれようとしたのだと推測できる。

ここでラインが引かれた順番と時期を考えてみることにしたい。

①伊勢神宮、②平城京、③出雲大社とする。まず①伊勢神宮は太陽神の座す神宮として5世紀には存在していたと考古学から考えられるので、最も古い伊勢を起点としてラインが引かれたと考えられる。③出雲大社が杵築の場所に定められ、それに合わせるために②平城京が奈良に築かれたと考えるよりは、まず②平城京の場所が正月の太陽が昇る伊勢神宮とのラインで決められ、この①②のラインの延長線上に収まるように③出雲大社も杵築に移転されたと考えるべきであろう。

これらは全て完全な計画のもとに進められたはずであり、その為にはかなりの下調べの時間が費やされたはずである。こうした配置が成立するには、出雲大社が平城宮の遷都計画と連携・情報共有を行いながら(その設計・準備段階も含む)、出雲杵築に場所に選定て建てられたことを示唆している。

平城宮造営地の確定は、『続日本紀』707年(慶雲4)2月19日条に「諸王臣の五位已上に詔して,遷都の事を議らしめたまふ」とある日から、実際に平城の地が定められ遷都の詔が発せられた『続日本紀』708年(和銅元年)2月15日までの1年弱の期間で決められたと推測される。

それからあまり期間を置かずに、出雲でも出雲大社建設のための場所が定められたということになるだろう。それには高度の測量技術が必要であり、こうした技術をフル活用して出雲「杵築」という場所が導き出されたものだと思われる。

このような背景を考慮すると、平城京遷都は出雲大社の移動も含めて、かなり重要な国家プロジェクトだったことが分かってくる。こうしたグランドデザインに基づいて、実際に平城京遷都は『続日本紀』710年(和銅3年)3月10日条に行われたと記されている。

一方の出雲大社建設に関しては何の記述も残されていない。しかし先に ⑤-3 出雲国造神賀詞の奏上 で示したように、『続日本紀』霊亀2年(716年)2月10日に出雲果安が出雲国造として「出雲国造神賀詞」を奏上していることから、この時期に建設も終わったことが推測される。それはこの年に8年という異例の忌部子首の出雲守の任期が終了したということからも裏付けられるはずである。

708年(和銅元年)に出雲国司と出雲国造となった二人は、8年間の時を経て、それぞれが無事にプロジェクトを成功させたことになり、そのことが716年の「出雲国造神賀詞」奏上の実施に繋がっていったと思われる。またその時には同行した110人もの出雲の者たちにも位階と禄が与えられたとあるが、単に「出雲国造神賀詞」奏上ついて行ったからという訳ではなく、当然ながら彼らも何らかの大きな貢献が朝廷に対してあったと考えるべきであり、それが長期にわたる大規模建設工事に関係したものだったと推測しても突飛な推測ではないだろう。こうした出来事の端々にも、大きなプロジェクトが出雲で一旦の成果(出雲大社の完成)を出したことを証しているように思われるのである。

梅原猛は、忌部子首の出雲守就任によって、藤原不比等が歴史を自分に都合の良いように書くための機会を得たという見方をしている。しかし、実際に出雲守(国司)である忌部子首に課せられたタスクの重要性と重さを知ると、地方に出されたとか、閑職に追いやられたというニュアンスはそこには微塵もなく、むしろ国家のグランドデザインに直結するような、重要な役割を果たすことが期待されていたことが分かってくる。藤原不比等にとっても忌部子首は欠くべからざる人材になっていたのではないだろうか。

忌部子首は祭祀を掌る氏族であり、また同時に国史編纂者でもあった。ヤマト朝廷にとって、権力を強めるためにその正当性を証明する、いわば国譲りをした側である出雲を取り込み、神職としての出雲国造を従えて、天照大神を祀る伊勢神宮とのセットで新しい神話を創出するためには、忌部子首は他に類を見ないほど最適な人材であり、他にはこれほどの人物はいなかったことだろう。これが8年もの長期の出雲国司という任期に表されているに違いなく、これは朝廷による正に適材適所な人事が行われた結果であったと言える。

実際に平城京への遷都についての詔が出されたのが『続日本紀』708年(和銅元年)2月15日であり、この翌月の『続日本紀』708年(和銅元年)3月13日に朝廷は忌部子首を出雲守に任命している。しかも同日に平城宮造営のため、大伴宿禰手拍が造宮卿に任命されたという記事が『続日本紀』708年(和銅元年)3月13日条にある。つまり国家プロジェクトの平城京遷都と、出雲での大社建設を担う人材が同じタイミングでアサインされたことになり、これも如何に忌部子首に与えられた任務と責務が重いものであったのかを理解する手がかりとなるだろう。さらにこうした記録から、平城京遷都は出雲大社の移動と一緒に確定された国家的なプロジェクトだったとも言えるのである。

出雲では何が起こっていたか?

先ほど梅原猛の「忌部子首は出雲に追いやられた」という説明に言及したが、これは半分は当たっているが、半分は間違いであると言えるのかもしれない。なぜなら忌部子首は出雲守となり、国家的な遷都に関係するプロジェクトの重要な部分を任されることになったからである。そこには左遷のようなニュアンスはない。しかし同時に忌部子首は出雲に赴任することで国史編纂プロジェクトメンバーからは遠ざけられることになった。重要な役職を与えながら、実質は中央から遠ざけるというのはいかにも藤原不比等が行いそうな事であるが、これをどう判断するかについては歴史学の今後の見解の深まりを期待したいところである。単純に梅原猛のように編纂から遠ざけられたと見るのか、あるいはもっとそこには深淵な意図が働いていたのかは分からない。

ただ忌部子首は、遷都に関係するプロジェクトを出雲で果たしながら、同時に国史編纂プロジェクトにおいても何らかの試みを続けていたのであろうと私は推測する。中央での国史編纂には十分に携われなくなったとしても、30年間以上にわたって携わってきた国史編纂のための基礎資料は有しており、これを基にして忌部子首なりの編集方針に基づいた国史が編纂されたのではないか。そしてそれこそが太安万侶が稗田阿礼の誦習によって編纂したとされる『古事記』なのではないかと私は考えるのである。

もしも忌部子首が中央の国史編纂メンバーから外されたとしても、忌部子首は無策にそれをただ黙って見ていたという訳ではなかったはずである。出雲という地で、出雲国造と共に、出雲神話を国史に大胆に取り入れる事で、中央とは異なる視点から国史編纂を始めたのではないだろうか。これが『古事記』の方に、出雲神話が多くの記載されていることの理由ではないか。またそれは同時に忌部氏としての歴史に基づいた祭祀職を守るための試みでもあったに違ない。

実際に忌部子首が出雲守になってから4年後の712年(和銅5年)に『古事記』は完成している。そして更にその4年後に、出雲国造の出雲果安によって出雲国造神賀詞が行われて出雲の存在感が中央においても示された後、忌部子首の出雲守の8年という異例の任期は終了したのである。

このように平城京遷都と出雲大社の杵築への移動。さらには忌部子首の出雲守の就任と、出雲国造の出雲果安の就任。さらには忌部子首の8年間という異例の出雲守の任期と、その任期終了の理由が出雲大社建立であること。その結果として忌部子首の任期の終わりに出雲国造神賀詞が行われたことは、この年に出雲大社が完成したことを示していると言えよう。

こうした忌部子首の置かれていた背景から検討して、私は『古事記』は忌部子首によって編纂されたものであると考え、また国史編纂においても忌部子首こそが主要な人物だったであろうことを提唱するのである。

忌部子首 出雲守就任にまつわる5つの点から

ここまでで「⑤ 忌部子首の出雲守就任から」として上記5つの点を考えてきた。忌部子首が出雲に赴任したこともそうだが、⑤-1で述べたように「出雲国風土記」を含む各地方の『風土記』編纂が進められることになったのは、編纂に長らく携わってきたと考えられる忌部子首の意見を踏まえた決定だったのかもしれない。

また⑤-2で述べたように出雲国造の出雲果安との関係もかなり深いものであったことが分かった。これは単に出雲国司という中央から送られてきた行政官と、出雲国造という地元の有力者という関係ではなく、もっと相互の利益を目指した提携関係のようなものであったと考えた方が良いだろう。それは門脇禎二が『出雲古代史』のなかで使った言葉、「談合」が最もピッタリとするように思える。

さらに⑤-3「出雲国造神賀詞」奏上にからも、国史編纂に携わる忌部子首ならではの調整力がうかがえる。出雲国造の奏上する神話の内容と、その当時は完成していた『古事記』、あるいは編纂途上の『日本書紀』との内容に齟齬がないのかを理解し、調整し得るのは忌部子首だけであっただろう。ここからも出雲守になった忌部子首が、国史編纂メンバーに席を置き、編纂で発言力を持っていた様子がうかがえる。

⑤-4「出雲国造神賀詞」の献上物の勾玉に注目したが、ここからも中央忌部氏と出雲忌部氏の関係が深い事を理解頂いたと思う。こうした関係から『古事記』には出雲神話が含まれるようになったのではと推測するのである。ただこれは忌部子首が稗田阿礼であるという仮説に基づいており、忌部子首が稗田阿礼であるのかどうかについては、まだこれからの検証・研究調査の成果に期待するしかない。ただ私は『古事記』のような文献が、4ヶ月あまりで完成したことや。そこに出雲神話が多く含まれること、その数年後に「出雲国造神賀詞」奏上が行われたことを考慮するならば、やはり忌部子首が何らかのかたちで『古事記』に深く関係しているはずであると思わざるを得ない。また勾玉で繋がる、出雲忌部氏と中央忌部氏の関係、さらには忌部氏の出自からもその答は将来導き出されるのではないかと期待したい。

⑤-5では出雲大社の移動を考慮した。もとは神魂神社あるいは熊野神社から移動して、現在の出雲大社のある杵築に据えられたと考えられている。この移動には平城京遷都が関係しており、そのための国家プロジェクトの一環としての忌部子首は出雲守就任したであろうことは見逃すべきではない。

このように「⑤ 忌部子首の出雲守就任」では、5つの細目を立てて考察を進めてきたが、こうした要素を検討するならば、やはり忌部子首は、国史編纂において中心的であり、かつ重要なポジションでそれに携わってた人物であると結論づけることが出来るに違いない。

⑥ 720年の『日本書記』完成から

『日本書記』の完成という事象を通して、忌部子首が国史編纂において主要な役割を果たしていた時期があったことを理解できる。『続日本紀』720年(養老4年)5月21日に『日本書紀』が完成したことが記されている。国史編纂は681年(天武10年)から始まり、約40年目(正確には39年)にしてついにここに完成することになったのである。

何とか完成にこぎつけたのは、その6年前の『続日本紀』714年(養老4年)2月10日に、編纂再開のため、紀朝臣清人、三宅臣藤麻呂という新たな国史編纂メンバーが加えられたことが大きな理由であろう。最終的にこの2人による主導で編纂は進められ、ついに『日本書紀』は完成に至ったと言える。

このような新規参入メンバーにより、編纂が再開された714年(養老4年)2月10日以降からは、忌部子首はあまり編纂には関与することがなくなってしまったと考えられる。なぜならこの時に忌部子首は既に60歳を越えており、編纂は高齢の忌部子首には負担だったと考えられるからである。もし関係していたとしても、中心になって編纂を進めるような役割では既になく、顧問やアドバーザー、あるいはご意見番のような立場となっていたのかもしれない。

あるいは先に述べたように、もしも『古事記』編纂を忌部子首が行ったのであれば、国史編纂に対して彼自身の内では既に区切りのようなものがついており、出雲国司の大役も無事に務めたことから、この頃には編纂には関与することがなくなっていたのかもしれない。このことはその前年に始められた『風土記』に対しても、忌部子首は国司という立場であるにもかかわらず編纂を主導することはせず、それを出雲国造に任せていることからも、同じような推測が導きだせるのかもしれない。

『日本書紀』編纂再開に広瀬王は関与していない

さらに忌部子首がこの時期には編纂に関与していなかった可能性は、既にこの時には30数年が経過していたことも理由としてあげることが出来る。この期間中に天武天皇が定めた681年開始の国史編纂メンバーの多くは既に亡くなってしまっていた。忌部子首も620年の『日本書紀』の完成の前年(619年7月15日)に亡くなり、結局最後までその完成を見る事はできていない。

国史編纂メンバーの中では唯一、広瀬王だけが『日本書紀』の完成を生きて見ることが出来ているが、この時すでに広瀬王は編纂メンバーからは外されていたようである。なぜならば『日本書紀』が完成して天皇に上撰したのは、長期間にわたって国史編纂を見てきた広瀬王ではなく、後からメンバーに加えられたと思われる舎人親王だったからである。しかもこの舎人親王は、後に藤原不比等の娘・光明子の立后に関係したり、藤原不比等の4人の息子を推したりして藤原四子政権の成立に協力した、かなりの藤原氏に近しい親王となる。

つまりここから推測すると、国史編纂が始められてから約30年後の714年(養老4年)2月10日以降から、新しい編纂メンバーが増員され、旧編纂メンバーはあまり編纂には関与することがなくなってしまったと思われる。実はここに国史編纂の大きなポイントがあり、この前と後を比較することで、かつての旧国史編纂が忌部子首を中心に行われたものだったことを理解することが出来るのである。まずそれには『日本書紀』にどのような改竄が行われたのかを説明する事から始めることにしたい。

『日本書紀』改竄の痕跡

忌部子首が編纂再開の頃には主要編纂メンバーではなかったと考えるもうひとつ理由は、『日本書紀』に対して加えられた潤色である。歴史学では後に書き換えられたり、都合の良いように記述されたりする部分を潤色という言葉を用いて表現するが、ここでは分かりやすいようにはっきりと「改竄」と記すことにしたい。

実は『日本書紀』には一旦書かれてから、その後の公表までに改竄された痕跡があり、どの部分が改竄されたのかがある程度まで明らかになっている。なぜこのようなことが分かるのかというと、改竄されたと見られる部分の漢字の使い方にある。『日本書紀』は漢文で書かれているが、これは『日本書紀』が国内に向けた歴史書であるだけでなく、それ以上に中国を意識した歴史書だったからである。しかしその中に収められている和歌や注釈は万葉仮名で書かれており、その漢字の使い方から作述者の特徴が分かるようになっている。ここの漢字の使い方でネイティブとノンネイティブのような違いまで見分けられるようになっているのである。さらに言うと『日本書紀』にはそもそも漢文の文法が間違えている箇所もあり、こうした漢字の用法に書き手の特徴が出ることから、それによってノンネイティブによって後から書き換えられた箇所が分ってしまうのである。

こうした書き換えの個所の研究は、森博達の『日本書紀の謎を解く―述作者は誰か―』のなかに詳しいが、ここで簡単にその説明をしておく。森博達は『日本書紀』は表記の性格によって次の3つに分類できるとしている。、

① α群:巻14~21 ・ 巻24~27

② β群:巻 1~13 ・ 巻22~23 ・ 巻28~29

③ 巻30

まず①のα群から見てゆくと、森博達はα群の作術作者は万葉仮名の清濁異例から判断すると中国人の一世(ネイティブ)だとしている。さらに言うと巻14~21は続守言(しょくしゅげん)が、そして巻24~27は薩弘恪(さつこうかく)がそれぞれ持統天皇の時代に述作したとしている。

続守言も薩弘恪も渡来人でありネイティブであった。さらに彼らは音博士(おんはかせ)として大学寮に属し漢音による音読を教える役職にあった。続守言については『日本書紀』巻26に660年の戦争で百済の捕虜となり、献上されて来日したと説明されている。この説明部分は薩弘恪の担当個所なので、この経歴は薩弘恪が続守言から聞いたことを記したのであろう。さらにこうした憶測でこの記述が書かれているということは、すでにこの時代には続守言は没していたと思われる。こうした要素からα群は持統天皇の時代に述作が始まり、701年頃には終わっていたものと森博達は考察している。

続守言も薩弘恪がα群を担当したとする理由は他にもある。続守言と薩弘恪は持統天皇の時代に三回も賞賜されており、特に二回目の賞賜は、『日本書紀』691年8月13日条の18氏族に対する墓記の進上が命じられた翌月の9月4日に行われ銀20両が与えられている。こうした賞賜は、国史編纂での彼らの述作に対して行われたものであると考えられ、ここからも渡来人である彼らが作文を持統天皇の時代に行ったと考えられる。

②のβ群の述作は文武天皇の時代から始まったと考えられる。なぜなら『日本書紀』にはふたつの種類の暦が使われているからである。まずα群では元嘉暦という古い暦が使われており、それに対してβ群では儀鳳暦という文武2年から使われ始めた暦が使われている。つまり古い内容の記述になるほど新しい暦が使われ、新しい記述の方には古い暦が使われるというねじれた暦の使い方になっているのだ。

ここから分かることは、『日本書紀』巻14〜29までは先に述作が行われており、巻1〜13は、その後に述作が行われたことである。つまりβ群(巻1〜13)が儀鳳暦で書かれていることは、β群は文武天皇の時代に述作されたことの証拠なのである。

森博達はβ群の述作者を山田史御方でないかと推測している。もともと山田史は移民系氏族であり、御方は学僧として新羅に留学し、帰国後は還俗して大学で教えた人物である。確かにβ群の述作者としては最も適した人物であるように思われる。

次に③の『日本書紀』巻30であるが、これは持統天皇の時代の記述である。この巻30は、『続日本紀』714年(養老4年)2月10日にあるように、紀朝臣清人、三宅臣藤麻呂に国史編纂が任されてから述作されたものであると森博達は述べている。

官位からして紀朝臣清人が主に巻30を述作し、三宅臣藤麻呂が既に述作済みであったα群とβ群に対して改竄(潤色)、加筆を行ったとしている。紀朝臣清人は『日本書紀』編纂後に「文章の師範」として文章博士となり従四位下まで出世した。それに対して三宅臣藤麻呂はその後の記録には登場していないことから、紀朝臣清人がいわゆるアカデミックに真っ当な編纂というキレイな仕事を行い、三宅臣藤麻呂は改竄や加筆という汚れ仕事を担当したと推測される。

なぜ714年(養老4年)2月10日に編纂者となった三宅臣藤麻呂が改竄と追記を行ったと言えるのかは、「倭習」と言う日本語の発想に基づいた漢字・漢文の誤用や奇用(特殊用法)が、α群、β群に所々見られることが理由である。これらの誤りをネイティブや、漢文に通じていた者であれば犯したとは考えられず、ある程度は漢文がかける日本人がそれを行った故の痕跡であると考えられる。

森博達の『日本書紀の謎を解く―述作者は誰か―』では、α群のなかで倭習が最も集中している記事が3ヶ所あるという。ひとつ目は巻25「孝徳天皇」の時代の「大化詔勅」、次に巻24の「乙巳の変」、そして三つめが「上宮家滅亡」に関する記述である。

こうした改竄の目的は、改竄された部分から考えると、律令国家をつくった基とされる天智天皇と藤原鎌足を英雄視し、かつ山背大兄王(上宮家)を聖人化することで、滅ぼした蘇我入鹿の極悪さを引き立てるためである。こうした改竄は藤原氏にとって都合の悪いことは省き、過去の事績を虚飾するために行われている。よってこうした改竄が行われたのは、この当時の権力者であった藤原不比等の意向によるものであることは間違いないとされている。

忌部子首は国史編纂を通じて、渡来人でありネイティブであった続守言や薩弘恪といった人物たちとα群の部分では共に仕事を行ったはずであり、またβ群の部分でも森博達の推測するように山田史御方との編纂を進めたのかもしれない。いずれにせよ、国史編纂という後世に残す国の重要文書である。またこの国史が日本国内だけでなく、世界(中国)にも示されるものであったことを考えると、念入りなネイティブによる文章作成、ネイティブチェックを経て、編纂は注意深く進められたものと考えられる。こうした編纂作業を数十年も続けてきた忌部子首が、最後の最後になってこのように杜撰な、やっつけ仕事のようなことをするとはとても考えれない。『日本書紀』の上撰は、藤原不比等の死が迫っていることから見切り出発で行われたとされているが、こうした杜撰な文章作成からも、さらには改竄の痕跡からも、忌部子首が714年からの国史「再」編纂にはあまり関与していなかったことが理解できそうである。

『日本書紀』上撰のタイミング

こうして編纂が完了した『日本書紀』は、620年5月21日に上撰されることになった。なぜこのタイミングだったのかについても考察してみたい。先に述べたように『日本書紀』は藤原不比等の意向に沿って改竄が行われたことや、その目的が藤原氏の正統性を証する為、引いてはその家系につながる首皇子(後の聖武天皇)の天皇即位を確実なものとするためであったというのが大方の意見である。

前節で説明したように不比等は720年(養老4年)3月に病にかかったことから『日本書紀』上撰が急がれたのであろう。研究者によると『日本書紀』にはまだ未定稿の部分があるとされているが、それにもかかわらず620年5月21日にそのまま『日本書紀』は完成稿として上撰されてしまった。藤原不比等はそれを見届け、同年の8月3日に亡くなっている。つまり藤原不比等の死が迫っていた為に、『日本書紀』は未完成ながら急いで上撰されたということになるであろう。

私もこうした見解には賛成である。明らかに藤原不比等の死の前に上撰が急いで行われた痕跡が『日本書紀』には残されている。よってこうして一刻も早く上撰されようとした事そのものが、藤原不比等が『日本書紀』に改竄を加えた事の理由となっているとも言えるだろう。

しかしさらにもう1点、『日本書紀』がこのタイミングで上撰された別の要因として、忌部子首の死も挙げておきたい。忌部子首は『日本書紀』上撰の前年の619年(養老3年)7月15日に亡くなっており、この事も『日本書紀』上撰のタイミングには関係があるように思われるからである。忌部子首は長年に渡る国史編纂に取り組んできた中心人物であったので、『日本書紀』が上撰される際には少なくとも何らかの見解を述べることが出来る立場にあったかもしれない。藤原氏にとって都合の良いように改竄が行われていたとすれば問題であるとして改竄が指摘し、問題点を明るみにするようなこともあったかもしれない。また忌部子首の忌部氏は、藤原氏の元である中臣氏と祭祀を掌る一族であるので、あまりにもバランスを欠いた中臣氏および藤原氏を賞揚するような記述は、忌部氏の立場を守るために対抗が生じる可能性も改竄者は考えたことだろう。

そう考えると藤原不比等にとって忌部子首は、改竄された『日本書紀』の上撰するにおいては目の上の瘤のような存在だったのではないかと思えるのである。つまり忌部子首は、改竄された『日本書紀』を上撰しようとするならば確実に抵抗勢力になりうる存在と藤原不比等が見なしていたとすればどうだろうか。

もしそうであれば、忌部子首の死の翌年の『日本書紀』上撰は、藤原不比等にとっては非常に都合の良いタイミングだったと考えられる。

こうした『日本書紀』に対して加えられた改竄の経緯、さらには忌部子首の死と、藤原不比等の死に挟まれた約1年間という絶妙なタイミングで『日本書紀』が上撰されたことには、やはり忌部子首が、国史編纂において40年以上前から取り組みその経緯や知識にも精通していた事。さらにかつては中心的な編纂者であったということを暗に示しているように思われるのである。

藤原不比等と忌部子首

ここからは藤原不比等と忌部子首を比べて、この時代にどのようなことが起きていたのかを考察してみることにしたい。藤原不比等は藤原氏の礎を築き、この時代をリードした歴史上の超有名人である。

それに対して忌部子首はまったく知られておらず、名前の漢字を見てもその読み方すら分からない方も多いのではないかと思う。同じ忌部氏のなかでは、忌部子首の玄孫にあたる『古語拾遺』を記した斎部(忌部)広成の方がまだ有名なくらいである。しかし忌部子首こそが、忌部氏のなかで最も重要な事跡を残した重要な人物であり、その生涯は改めて評価されるべきであると私は考えるのである。

藤原不比等と忌部子首を比べるのは釣り合わないように思われるかもしれないが、681年に天武天皇掲げた国家のグランドデザインでは、ふたつの大きなプロジェクトが同時進行していたことは先に示した通りである。ひとつは国史編纂であり、もうひとつが律令編纂である。

国史編纂に携わってきたのが、ずっと説明してきた忌部子首であり、律令編纂に携わっていたのが藤原不比等である。これらの二大プロジェクトに対して藤原不比等と忌部子首がどのように関わり、それを成し遂げてきたのかを知るのは、より深く奈良・飛鳥時代の輪郭を浮き彫りにするには重要なことであろう。そういう意味では歴史研究ではあまり取り上げられてこなかった忌部子首が国史編纂にどのように関係してきたかについて光を当てる事は、国史編纂の背後にどのようなことがあったのかをより明確にするのに役立つのではないかと思う。

では忌部子首と藤原不比等を比較するにあたって、まずは藤原不比等についても簡単ではあるが説明することにしておきたい。

藤原不比等という人物

藤原不比等(659年 - 720年)は藤原鎌足の次男として生まれ、11歳で父の鎌足がなくなり、13歳の時に「壬申の乱」が起きる。これにより近江朝の側が破れ、天武天皇の時代となる。もともと近江朝寄りだった中臣一族は、天武朝初期の頃には朝廷の中枢から一掃されたが、まだ若い不比等は特に処罰が与えられなかったようである。しかし父を失い有力な後ろ盾を持たない不比等は大舎人という下級官人から立身しなければならなかったと考えられている。

このように若き不比等は鎌足の息子でありながら、天武天皇の治世ではそんなに楽な立場には置かれていなかったことが分かる。こうした中で、不比等はどのような方法で出世を考えたのだろうか。興味深い事に、父の鎌足と同様に、不比等も中臣氏の家職である祭祀に、自分の将来を見出さなかったところは共通していたようである。『日本書紀』644年(皇極3年)1月1日条では、大化の改新前のまだ官位も高くなかった中臣鎌足が神祇伯の職を再三固辞したと述べられている。その翌年に乙巳の変を起こし、大化の改新を経て、鎌足は出世することになった。

それと同様に、息子の不比等にもあまり祭祀に関係した記録がない。父を亡くして後ろ盾を失っていた不比等は、同じ中臣氏のなかでは祭祀職に自分の出世の活路を見出すことが出来なかったからではないだろうか。なぜならば祭祀職の要職は同族の別の中臣家によって占められており、確かにそのなかに割って入るのは困難に思えたからであろう。

また父の鎌足は神祇伯を断っているように、不比等も祭祀そのものには始めから関心がなかったのかもしれない。中臣氏は祭祀を掌る一族であったので、蘇我氏が仏教を推進しようとした時には、中臣勝海が物部氏と共に反対している。結果、これが「丁未の乱」につながり物部守屋が蘇我氏に敗れて、物部氏と共に中臣氏の力は大きく削がれてしまう事になる。これは鎌足が生まれる27年も前の事件であったが、その後の蘇我氏の繁栄の陰で、中臣氏が置かれた状況には厳しいものがあったに違いない。こうした事も関係してか、中臣氏は祭祀を重要視する一族であるにも関わらず、鎌足は長男の定恵を僧侶とし、まだ10歳ぐらいの定恵を遣唐使とともに唐へ送っている。定恵は玄奘の弟子の神泰法師に師事し、帰国したが23歳の若さで亡くなっている。祭祀を掌る一族でありながら僧侶にするとは真逆の行為であるように思われるが、これも祭祀職から離れようとする鎌足の考えを表していたのかもしれない。

僧侶になった兄の定恵に対して、不比等は、父の鎌足を亡くした11歳から

また天智天皇の命令により鎌足は天智元年(668年)に近江令編纂に携わったとされている。実際に制定されておらず、その存在も定かではない近江令ではあるが、この当時から鎌足は律令編纂に対する将来の可能性のようなものを感じていたのではないだろうか。ここから不比等を田辺史大隅に託したことの意図が理解出来るように思える

藤原不比等の文献での初見は『日本書紀』689年(朱鳥4年)2月26日条であり、30歳頃だった不比等(記述では「

同じ年の『日本書紀』689年(朱鳥4年)6月29日条には、飛鳥浄御原律令が発布 (22巻)されており、これに藤原不比等は大きく貢献したものと考えられる。なぜならこの2カ月少し前に、飛鳥浄御原律令の編纂に携わっていた草壁皇太子が28歳で没したからである。こうしたなかで藤原不比等が草壁皇太子に代わって飛鳥浄御原律令を発布にいたるように尽力したのではないかと考えられている。

681年に天武天皇がふたつの大きな編纂プロジェクト(律令と国史)によって国家のグランドデザインを示すが、この時に草壁皇太子は律令編纂の責任者として任じられている。その草壁皇太子と藤原不比等は律令編纂を通して深く交流があったのだろう。東大寺正倉院の宝物目録である『国家珍宝帳』(リンク先サイトのP17)には、かつて所蔵されていた「黒作懸佩刀」という護り刀があったことが記載されている。現物は失われており現存してないが、これは草壁皇子から不比等に授けられた刀で、後に藤原不比等からその孫(不比等にとっても草壁皇子にとっても孫)にあたる聖武天皇に譲られたと伝えられている。そもそも正倉院とは、不比等の娘の光明皇太后が、不比等の孫である夫の聖武太上天皇ために東大寺に奉献した献納品のための蔵である。黒作懸佩刀がまだ無名の不比等に対して草壁皇太子から与えられていたということからも、不比等の律令編纂における能力や、草壁皇太子からの信頼の高さがうかがえる。またその娘や孫がその刀を大切にし、それを正倉院に納めたことからも、黒作懸佩刀が非常に重要な意味をもっていたであろうことが推測される。いずれにしても黒作懸佩刀こそが、草壁皇太子と藤原不比等の結びつける強い関係の象徴として大切に保管されていたことは間違いない。

藤原不比等の仕事の特徴

藤原不比等の仕事の特徴は「結果とスピード」である。律令編纂における藤原不比等の仕事の速さは、国史編纂を大きく凌駕している。689年の飛鳥浄御原律令では、草壁皇子の早世という障害を乗り越えて、同年の発布にこぎつけている。また『続日本紀』700年(朱鳥15年)3月15日条には飛鳥浄御原律令改定の詔が文武天皇によって出されるが、その翌年の『続日本紀』701年(大宝元年)8月1日条には大宝律令が完成したことが記録されている。またその後は平城京遷都を確実に成功させ、さらに晩年には養老律令の編纂も手掛けている。

こうした藤原不比等の事績からは、スピード感をもって確実に仕事を成功に導くリーダーシップのようなものが感じられる。それに対して国史編纂の方は、コンセンサス重視だったためか、あるいはリーダーシップを発揮できる人物に欠いていたからか一向に成果の上がらない年月が何十年も続いている。

藤原不比等が、仕事の速さとリーダーシップを発揮できた要因は、もちろん律令編纂者としての不比等の能力によるものだったはずであるが、それ以上に、後ろ盾となる権力者との関係を構築することができたことである。先の草壁皇子との関係もそうであるが、草壁皇子の死後、皇子の母である持統天皇を支え、また草壁皇子の息子の文武天皇、さらに草壁皇子の妃だった元明天皇、さらに持統天皇の娘の元正天皇と歴代天皇の信頼を得て、大きく躍進したのである。

それだけではない、不比等の娘の宮子は、草壁皇子の息子の文武天皇の夫人となって首皇子を授かっており、この首皇子が後に天武天皇となることで藤原氏から天皇が輩出されている。先にも述べたようにこの天武天皇は藤原不比等の孫にあたる。そして天武天皇は光明皇后を妃として娶ることになるのだが、この光明皇后は藤原不比等の母違いの娘なのである。こうした血縁関係によって藤原氏の朝廷中枢における権力強化はますます進んで行ったのである。

こうした物事の成り行きから藤原不比等の先見性というのだろうか、先を読む能力のようなものを感じ取れる。さらにこのような戦略的に人脈を築いてゆく方法を見てゆくと、藤原氏の策略家としての一面も明らかになってくる。藤原氏は権力闘争において常にアグレッシブであり、そつがなく、時には狡猾で手段を選ばないという印象があるが、中臣鎌足 - 藤原不比等の時代からこうした要素が節々に垣間見えるのは大変に興味深いことである。

681年 天武天皇のグランドデザイン再検証

ここで今一度、天武天皇の示したグランドデザインに立ち返りたい。天武天皇は、国史編纂と律令編纂というふたつの柱によって、権力集中を強化し天皇専制による皇親政治を実現させようとしたが、実際に天武天皇の考えは実現したと言えるだろうか。

藤原不比等は律令編纂で確実な成果をあげ、それによって律令国家としての基盤がこの時代の日本において形成されることになったことは間違いない。しかし天武天皇が思い描いていたような「強い天皇を中心とした国家組織」というものは実現しなかった。なぜなら律令編纂の立役者だった藤原不比等の思惑は、天武天皇のそれとは異なっていたからである。不比等は天皇中心の皇親政治を実現させようとしたというよりは、天皇を国主として頂きながら、自身の一族、つまり藤原氏による実質的な権力掌握の実現を目指したからである。実際には不比等はそこまで考えてはおらず、単に自分の孫である首皇子(聖武天皇)の天皇即位を願っていただけなのかもしれない。しかしその事そのものが天皇をも取り込んだ藤原氏の支配体制の確立に直結したものであることは否定は出来ないだろう。

こうして藤原不比等は、天武天皇の示したグランドデザインに含まれる律令編纂と国史編纂を実現させることにはなったが、天皇を中心とした皇親政治を実現という天武天皇の理想とした国家のプランにおいては、それを緩やかに、内部から解体してしまったと言える。これによって藤原氏を中心とした独占的な官僚組織が国家の中枢を占めるようになってしまってしまい、結果的にその後何百年もの間、実質的な日本支配は藤原氏によって行われることになったのである。

藤原不比等の国史編纂への介入

法律に通じていた若き藤原不比等は、律令編纂という大きなプロジェクトを成功させることで頭角を現し、律令編纂の分野においては無くてはならない重要人物となった。律令編纂を通して得た評価と人脈によって、娘を天皇の妃に嫁入りさせ、平城京遷都というプロジェクトも実現させる。

こうした国家の柱となるグランドデザインのひとつを完全に掌握した藤原不比等が、次に手がけようと考えたはずなのが、もうひとつのグランドデザインの柱である国史編纂である。

当時の国史編纂は遅々として進まず、まったく成果が出せておらず正に暗礁に乗り上げたプロジェクトであったように推測される。その証拠に、国史編纂に取り組んでいた国史編纂メンバーたちはいずれも出世できずに官位は停滞しており不遇の身をかこつていた。こうした状況は忌部子首はもちろん、忍壁皇子(別名:刑部親王)も同様であり、さらには他の国史編纂メンバーの幾人かは、その後の記録から全く姿を消してしまっている。

特に大宝律令が完成・実施された701年頃(国史編纂開始から20年経過)には、成功を収めた律令編纂チームと、結果の出せない国史編纂チームのコントラストは非常に大きいものであったに違いない。こうした背景のある国史編纂プロジェクトに、当時飛ぶ鳥を落とす勢いのあった藤原不比等が介入することは容易だっただろう。ただ結果を出し続ける律令編纂の中心人物である藤原不比等からの、結果の出せない国史編纂メンバーへの圧力がどのようなものだったかは想像するしかない。それでも国史の完成という結果の出ない現状を逆手に、不比等は国史編纂に介入したであろうことは容易に想像できることである。

ただしそれは表立っては行われなかったはずであろう。なぜならば681年に天武天皇肝いりで始められ、国史編纂はその時にアサインされたメンバーが中心である。律令編纂チームに所属する不比等には、当然、他領域の国史編纂に対しては表立って口出しすることは憚られたはずである。介入があったとしてもそれは水面下で行われたはずであるし、もっと率直に私の推測を述べさせて頂くのであれば、それは官位をチラつかせた一本釣りのような方法だったのではないかと思うのである。

忍壁皇子などはその典型で、もともとは国史編纂メンバーであり、出世が滞っていたが、700年(文武天皇4年)6月17日に、藤原不比等らと共に大宝律令の選定を命じられることになり、翌年の701年(大宝元年)8月3日に「大宝律令」を完成させる。これを機に忍壁皇子が急速に出世をするようになったのは、明らかに不比等の口利きによって律令編纂メンバーに加えられ、すぐに結果を出せたことによるものだろう。

藤原不比等は忍壁皇子を手元に置くことで、国史編纂に介入するための足掛かりを得たのではないだろうか。

藤原不比等と忌部子首のつながり

当時、国史編纂を中心的に進めていたと考えられる忌部子首に対しても、藤原不比等からのコンタクトがあったことが当然の事として推測される。この当時の忌部氏の出世頭は、忌部子首ではなく弟の忌部色弗(色夫知:しこふち)である。当時の弟の忌部色弗は正五位上にあり、兄の忌部子首はまだ従五位下と2官位もの差がついていた。

こうした立場にあった忌部子首は、もし私が藤原不比等であるならば、迷わずに篭絡しようと狙うターゲットである。しかも大宝律令が施行される二カ月前(6月2日)に忌部色弗は亡くなったばかりで、忌部色弗は死後に従四位上というさらに2官位も上の官位が贈られている。つまり兄の忌部子首は弟よりも4官位も下という屈辱的な立場にあったと言って良い。

701年は不比等にとって律令編纂がしっかりとした成果を上げた直後であり、次の一手を考える時でもあったに違いない。その次のステップとして、官位が上がらず停滞していた忌部子首へのアプローチは丁度良い絶好のタイミングのように思えたことだろう。

まず最初にはっきりさせておくと、公的な記録の中に藤原不比等と忌部子首が接触したというものはどこにも存在しない。公式にも非公式にもそうした言及はどこにも記録されていないのである。よって藤原不比等と忌部子首の関係は、実際に記録されている官位や役職の変遷のタイミングや、その当時の政治に彼らがどのように関係していたかに基づいて推測するしかない。

こうした前提に基づいて実際に記録を確認してみると、翌年の『続日本紀』702年3月15日条の記録に、20年以上も出世が無かった忌部子首が従五位上に出世したとあるのはかなり意味深い。これは非常に小さな記事だが、背後にある意味には見過ごせないものがある。これを忌部子首が不比等に篭絡されたと見るか、あるいは出世頭の弟の忌部色弗の死によって次の忌部氏を率いてゆく立場となったからと見るべきかと様々に解釈することが可能であろう。しかし藤原不比等が、忌部子首にはコンタクトしたであろうと思われる背景や、同じ国史編纂メンバーの忍壁皇子が不比等による取成しによって出世した始めたことから考えても、私は明らかに前者(忌部子首の篭絡)であると推測する。そう考える根拠を示すにあたり、702年に忌部子首に起こった出来事をさらに深く掘り下げて考察してみることにしたい。

まず忌部子首の仕事について私が推測していることを述べておきたい。それは藤原不比等が早い段階で家職の祭祀職に興味を持たなかった(あるいは祭祀職に就けなかった)のと同じように、忌部子首もまた家職の祭祀職には携わろうとしなかったのではないかということである。忌部子首が祭祀よりはむしろ国史編纂に携わることに自分の天職を見出していたとするならばどうであろう。それは不比等が律令編纂にこそ自分の出世の道を見出してそれを実現させたのと同じ生き方であったとは言えないだろうか。そういう意味で、忌部子首も藤原不比等も同じ時代を生き、家職にすがって一定官位を保証された生き方よりは、チャンスを狙って成果を挙げ、さらなる出世を実現したいと望むような野心的な価値観を持っていたのかもしれない。

『日本書紀』690年1月1日に記録されている持統天皇即位の大嘗祭では、長子の忌部子首ではなく、弟の忌部色弗が鏡を奉る役割を務めている。こうした大役を長子である忌部子首が果たしていないことからも、この時期に忌部子首は祭祀職から離れていたことを確認することが出来る。そしてそれは忌部子首が祭祀よりも、国史編纂に対する強い思い入れを持っていたということに理由を求めることが出来るのかもしれない。忌部子首は、祭祀という家職を弟の忌部色弗に任せて、自分は祭祀からは身を引いていたのではないか。大嘗祭での忌部色弗の働きはその結果であると言えるのかもしれない。そして家職である祭祀に専念した忌部色弗は順調に出世を果たすことで、兄に先行して順調に正五位上にまで登ることが出来たのではないか。

それに対して忌部子首は結果の出ない国史編纂という泥濘に足を取られていた感がある。出世も出来ず、編纂も進まないという八方塞の状態である。

しかしそれも701年迄であった。20数年に及ぶ停滞を打ち破って、702年から突然の出世が再開する。それは701年6月2日に弟の忌部色弗が亡くなったことに端を発しているようにも見えるのだが実際はどうだったのだろうか。

翌年の『続日本紀』702年2月13日条の記録には注目すべきものがある。

【 続日本紀 】702年2月13日条

是日。爲班大幣。馳驛追諸國國造等入京。

この日、「朝廷が大幣を頒布する為に諸国の国造たちが京に集められた」とある。大幣とは、神が宿る

ただこれについて書かれた論文や著述を見ると、大幣を幣帛あるいは弊物と註釈してある。幣帛あるいは弊物とは、布帛,紙,金銭,器具,神饌といった神に奉献する物を総称した言葉であり、これらは別名で

林兼明は『神に関する古語の研究』で、「みてぐら」の本義は神に奉納する「

さて、木綿や麻等といった布を神事のために供える事は忌部氏の職域であり、阿波忌部か安房忌部を通して調達されたものを、中央忌部氏が備えたと推測される。忌部氏における祭祀職はかつては弟の忌部色弗が担っていたと考えられるが、忌部色弗の亡き後、忌部子首がこれを行ったのではないかと考えられる。なぜならば、その翌月の3月11日に忌部子首は従五位上に出世しており、これは諸国の国造に大幣を頒布したことに関係したものであったに違いないからである。さらにその証拠にこの同じ日の3月11日に忌部子首と共に出世したのは、中臣朝臣意美麻呂、中臣朝臣石木、忌部宿祢狛麻呂、菅生朝臣國桙、巫部宿祢博士、忌部宿祢名代の7人である。しかも彼らはいずれも祭祀に関係した氏族の者たちであった。ちなみに忌部氏はここに3人含まれているが、狛麻呂は忌部子首の子息、名代は忌部色弗の子息である。ここからも忌部子首の出世は、2月13日の大幣頒布に基づいたものであったことが分かる。

忌部子首の出世の理由となった「諸国の国造を集めての大幣の頒布」とは、そもそも何を意味していたのだろうか。まずはそのことも理解しておくことが重要であろう。

大幣の頒布の意味は、それ以降の記述から理解できる。『続日本紀』702年2月20日条には次のような記述がある。

【 続日本紀 】702年2月20日条

任諸國國師

ここには、2月13日に諸国の国造が集められた7日後の20日、諸国に国司が任命されたとある。国司とは中央から地方諸国に赴任する役人であり、朝廷は中央の意向を理解する国司を派遣して地方を管理し、律令下における中央集権国家を確立させようとしたのだと考えられる。

さらに8日後の、『続日本紀』702年2月28日条では、次のような命令が発せられている。

【 続日本紀 】702年2月28日条

諸國司等始給鎰而罷

これは国司に任ぜられていた中央官人に「

さらに同年の4月13日条には次のような記事がある。

【 続日本紀 】702年4月13日条

詔定諸國國造之氏。其名具國造記。

上記は諸国の国造を定め、その名前が中央に登録されたという記事である。地方の国造にとって、これは単に名前が登録・管理されたというだけの楽観的なものではない。朝廷はこれによって、前年に施行された大宝律令が地方でもしっかりと施行されるように国造を管理しようとしており、そのための登録である。これによって地方の有力者であった国造も例外なく、律令における画一的な支配体制のもとに組み込まれたということになるだろう。

こうした背景から考えると、『続日本紀』702年3月15日条にある、忌部子首の20年以上もの官位停滞を脱して出世が行われたことは、何らかの背後関係があってのことであると考えられそうである。702年のこの出来事以降の記事には『続日本紀』704年(慶雲元年)11月8日条に伊勢神宮の幣帛使を忌部子首が務めたことが記されている。また『続日本紀』708年(和銅元年)3月13日条には、忌部子首が出雲守に任命されたとあり、以降の忌部子首の役割は年々重要なものとなってゆく。