日本人の米飯における本質

日本人である我々はどのような食事をすることで、その命を保ち、現代までその命をつないできたのだろうか。フランスの美

食家であったブリア=サヴァランの名著である『美味礼讃』(1825 年)には次のような言葉がある。

「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」

La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.

(Physiologie du goût, 1825, III)

食事が国の命運を左右するなどとは大袈裟だと思われるかもしれない。私も以前はそれ程この言葉の意味するところをあまり深く考えてはいなかったが、ある時、発酵学者の小泉武夫氏が登場する講演会に参加する機会があり、そこで、「日本人は納豆と米を食べて遺伝子をつないできたのだから、米と納豆(発酵食)を食べるのが良いのだ」という発言を聴いて、そこで始めてブリア=サヴァランの言葉の真意を理解できた思いがした。

生物学者のリチャード・ドーキンスは、その著書『利己的な遺伝子』で、我々の遺伝子は、肉体という乗り物(Vehicle)を必要としていると述べている。遺伝子にとって肉体は単なる箱でしかない。その我々の肉体は先祖と同様に昔から食べられてきた食物によってカタチ作られ、支えられている。そう考えると日本人としてのアイデンティティや遺伝的な特質等の全ては、我々、日本人という国民が昔から食べてきた食物にかなりの多くの部分を負っていると言えるのではないだろうか。

こうした視点に立つと「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」というブリア=サヴァランの言葉は大きな意味を持っているように強く感じられるはずである。考えようによっては「日本食」と言われているものは、我々日本人としての遺伝子が必然的、かつ無意識に選び取ってきた食物・食材・調理法であるのかもしれない。何をどのように食べるのかという事、あるいは食における「なつかしさ」とは、実は我々のアイデンティティの根幹にも直結する非常に深い問題なのである。

例えば、たとえ数日の海外旅行であったとしても、旅の途中に日本食レストランを見つけると駆け込んだり、帰国すると、蕎麦や寿司、あるいはそれに類する和食的なものを食べたいと思ったりするは日本人の誰もが経験するところではないだろうか。それは単に日本的な食事を懐かしむというだけなく、遺伝子的な深さで、こうした食をカラダが要求していると言っても過言ではないのかもしれない。

日本人はどれほど米を食べてきたか

日本人の食の中心は何かと言えば、それはもう間違いなく御飯である。日本人は稲作が始まった歴史の始まりから、稲作を中心とした祭祀や、食文化を築き、米によってその生命を支えてきたのである。中世の時代に描かれた食事の様子を見ると、ごはんは高盛り飯(たかもりめし)になっている。現代の日本では、ごはんは茶碗にふっくらとよそわれるのが通常であるが、昔に行われていた高盛り飯とは、御飯を茶碗に山盛りにして、その茶碗に収まりきれないくらい高く盛り上げる方法である。しかも高く盛り上げるためには、飯を盛る時には固く押し付けてよそわなければ高くは盛れないので、中身もぎっしりと詰まっており、現代のようなフワっとしたものではなかった。さらにこの高盛り飯には箸が突き立てて供されてもいたようである。

春日大社の神饌:中央に高盛り飯

現代では高盛り飯は、死者の枕元に供える枕飯として扱われる。さらに高盛り飯に、箸をつきたてるのも葬式を連想させるため、こうした行為は避けなければならない行為として認識されるようになっている。しかし昔は、高盛り飯が一般的であり、飯に箸を突き立てて出されることも何ら違和感の無い事であった。

米を食べる量

高盛り飯が一般的であった事からも分かるように、かつての日本人は一度の食事で、現代人と比べてかなり多くの米を食べていたことが明らかになっている。記録を見ると成人男性であれば一日五合ぐらいは平均的に食べていたとされている。現代では一日一合か二合を食べるかどうかぐらいの量であるので、五合という量は、かなり多い量であると言えるだろう。

では以下、実際にどれ程の米が食べられていたのかを記録から検証してみることにしたい。

『梅津政景日記』

江戸時代の秋田藩家老・梅津政景が書いた日記が『梅津政景日記』であり、元和6年1月11日の記述に普請(土木工事)のための扶持米に関する次のような記録がある。

参勤往復二十日分は一日一升ずつ、越後滞在十日分は一日七合五勺ずつ、都合三十日分の朝昼晩三度扶持方として、米二斗七升五合(元和6年一月十五日条)

参勤交代では一日一升、普請の対応中も約1升の米が支給されたことが分かる。

江戸時代、家来は基本的に一日玄米五合を一日扶持として支給されていた。米は給料でもあったので、必ずしも支給されるこれらの米を全て食べていたという訳では無いだろうが、それでも支給される米は、生活における食の中心的な部分を占めていた事は間違いないだろう。

『一日十銭生活』

時代は下がり明治時代でも現代人と比べて多くの米が食べられていた。大正7年に発刊された赤津政愛の『一日十銭生活』という本には、「労働者でなくても少し強健な者は四合以上の飯を要する」と述べられており、成人男子で四合ほどの御飯を食べていたことが分かる。

『家の経済 名安価生活法』

また長田秋生が大正4年に記した『家の経済 名安価生活法』という本では、夫婦と老婆の家庭で米の消費量が一か月で3斗5升とあるので、一日の米の消費量はこの一家で11~12合ということになる。老婆も加えて3人で割ってみても一人3~4合近い飯を食べていたことになる。

『雨ニモマケズ』

宮沢賢治の『雨ニモマケズ』は遺稿メモで、賢治の死後(昭和8年死去)に発表された。そこにも食に関する以下のような言及がある。

雨ニモマケズ

風ニモマケズ

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ

丈夫ナカラダヲモチ

慾ハナク 決シテ瞋ラズ

イツモシヅカニワラッテヰル

一日ニ玄米四合ト

味噌ト少シノ野菜ヲタベ…

宮沢賢治の一日の米の消費量が四合であったことを自身で述べているが、『雨ニモマケズ』の内容から考えても、四合の御飯は突飛な量ではなく、その当時の他の人からも見ても、自分のことのように共感を得られる量であったに違いない。

『仰臥漫録』

正岡子規と言うと体が弱い俳人の印象があるが、正岡子規の日記である『仰臥漫録』を見ると、その食事量は圧巻である。特に御飯の量がすごく、以下に引用した日だけでも11碗は食べている。

九月二十七日 曇 (陰暦八月十五日)

朝飯 ヌク飯4碗 アミ佃煮 ハゼ佃煮 奈良漬け 牛乳5勺ココア入り 菓子パン少々

昼飯 マグロの刺身 煮ナス 奈良漬け 粥3椀 梨1個 焼き栗5,6 缶詰パイナップル

間食 牛乳5勺ココア入り 菓子パン 塩煎餅10個

夕食 サツマ4碗(これは小鯛の骨を焼いて、良く叩いて粉にして味噌に合わせて

飯にかけて食べるしかも鯛の身は生で味噌に混ぜてある)

枝豆 揚げ物1つ 缶詰の鳳梨

他の日の食の記録も、『仰臥漫録』に記録されているが、同じくらいの量の飯を日常的に食べていた事が記録されている。正岡子規は、常時10碗ぐらいは御飯を食べていたようである。

日本陸軍の食事

明治時代、大正時代と軍隊における食料は米が中心であった。軍隊での一人当たりの米消費量は一日6合とされていた。御飯を炊いて戦場でも食べることが出来るように、日露戦争から兵士ひとりにつき、ひとつのアルミニュウム製の飯盒(はんごう)が支給されるようになる。飯盒は一回で4合の米を炊くことが出来るが、朝炊いておいて、残りを昼に食べ、夜に炊くというような方法で食されていたようである。

日清・日露戦争で日本陸軍が悩まされた問題は脚気(かっけ)である。この原因はおかずが貧弱で、白米ばかりを食べていたことにあるのだが、逆に言えば、それ程、軍隊において御飯が食における主要な部分を占めていたということの証拠あると考えられるだろう。

日本陸軍の兵士は、白米ばかりを食べていた為に脚気になったのである。この問題に関しては、この当時の陸軍医のトップであった森鴎外の負う責任は大きい。その当時、不明だった脚気の原因に関して論争がおこるが、その原因が白米偏重であると鴎外は認めず、細菌が原因だと主張し、陸軍の食事を改善させなかったのである。 日本海軍がこの問題にすぐに対処したにも関わらず、陸軍上層部は、幕末から続いた兵糧における白米偏重主義を変えられず、多くの脚気患者を出す事になった。

米食の減少傾向

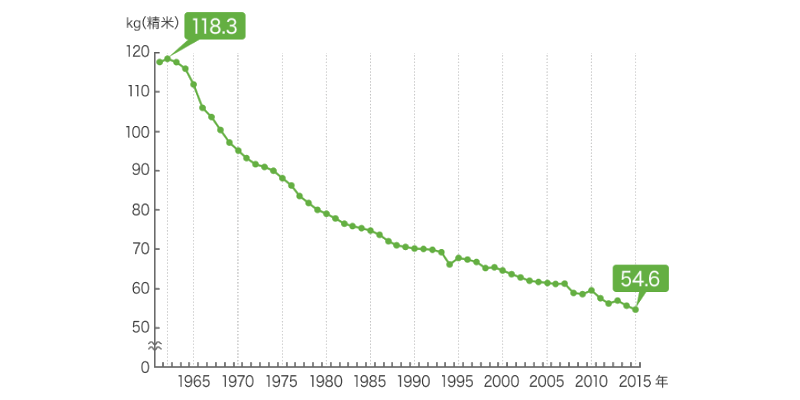

このように、かつての日本人は現代では考えられない程の量の米を食べて命をつないできたのである。しかし日本人米消費量は年々減少傾向にあるという統計データが農林水産省「食料需給表」で公表されている。

米の年間の一人あたり消費量の推移

日本の米消費量の減少には二つの理由があると考えられる。

ひとつはおかずの充実である。後で述べるが、昔の日本ではおかずは非常に少量であった。しかし現代になり、おかずの量が増える事で、結果的に御飯の量が減ってしまったと考えられる。

もう一つは食生活の欧米化である。これは単にパンを食べるようになった事で米の消費が落ちたというような単純なものではなく、味の嗜好における変化にその根本的な原因があるように思われる。つまり過去の日本人と比べて、現代の日本人はオイルや肉を今まで以上に消費するようになったことで、味の嗜好が変化したのである。

この味の嗜好への変化が、必然的に最初の理由として挙げた「おかずの量の増加」とも関係しているのではないかと考えられる。この点に関しては、後ほど、詳しく述べたいと思う。

前半は御飯の歴史について、分量や消費量について述べてきたが、後半はおかずについて述べることにする。なぜならば、日本人の食文化で御飯とおかずは、主従関係にあり、おかずについて語ることによって御飯そのものの本質も語る事ができるに違いないからである。

日本人の食べてきた「おかず」とは

先に述べたように、日本人の食生活は大きく変化を遂げたのであるが、そもそも我々日本人は、現代に至るまで、おかずとしてどのようなものを御飯と一緒に食べてきたのだろうか。それを考慮するにあたり、まず、日本では昔からあくまでも御飯が食事の主(メイン)であったことをきちんと認識していなければならない。つまり御飯が「食」の中心に存在しており、それに付属して、おかずがあるという相互の関係のスタンスである。

これを説明する為に、まずは「おみお付け」を取り上げることから語り始めることにしたい。「おみお付け」とは味噌汁のことであるが、漢字で書くと「御御御付」となる。なぜこのような漢字表記になるのかというと、それは女房詞に“膳の飯につけて出す汁物”と言う意味の「つけ」に、接頭語「御」をつけた「おつけ」という言葉があり、その「おつけ」をさらに丁寧にして「御御(おみ)」をつけたものが「御御御つけ」(おみおつけ)となったからである。(ちなみに丁寧に言う「おごはん」は、「御御飯」である。)つまり丁寧な言葉が何度も重なりこのような言葉になったのである。さて、ここで注目すべきは、「御」の字を外した核となる部分の「付け」である。付けとは汁のことであるが、なぜ付けかと言えば、御飯という主に付属している汁だからである。こうした古来の文字表記を見ても、御飯と汁の関係性を推測することが出来るのではないだろうか。

和食の定義を、「一汁三菜」と説明している団体もあるが、この言葉には御飯は入っていない。なぜならば御飯は当然、食事には入っているものだからである。中世から日本の料理は本膳料理を発展させ、二汁五菜、三汁七菜、さらには三汁十五菜と様々な形式があった。注目すべきはどのような料理でも御飯が出され、そして汁が付いている事である。

現在の大分市である府内に、フランシスコ・ザビエルと同様に滞在した、ルイス・フロイスは『ヨーロッパ文化と日本文化:Europa esta Provincia de Japao』 という本の中で、その当時の日本人の食事を以下のように説明をしている。

われわれはスープが無くとも結構食事をすることができる。日本人は汁が無いと食事ができない。

ルイス・フロイスは織田信長にも謁見した宣教師であり、戦国時代の諸大名(フロイスは大友宗麟についても、臼杵からポルトガルのイエズス会に送った書簡で言及しており、府内にも来ていたものと思われる)とも面識があり、他にも『日本史』という著作も含め、幾つかの重要な歴史的な記録を外国人視点からの残した人物であった。

西洋ではスープはコース料理のひとつとして単独で出されるが、日本の場合は、御飯を食べる際に汁が付くというのが必須として付けられる。フロイスは、日本人は汁がないと食事ができないとしているが、正しくは汁が無いと御飯が食べられないという事になるのではないだろうか。しかも昔の人は5合ほどの御飯を食べたと言うことなので、それほどの米を食べる為の汁物の存在は、今以上に必要であったことは推測に難くない。こうした点を見ても、御飯を食べる為の、汁物の存在という位置づけに、改めて気付かされるのである。

口中調味

中世から日本の料理は「口中調味」という方法で食されてきた。口中調味とは御飯を口に含み、それからおかずを食べて口の中で噛んで合わせる事で味付けをして、味わって食べる方法である。よって、おかずは御飯を食べるために、数種類が少量供えられることになる。こうしたおかずを、ひとつ、ないしは数種類、御飯と一緒に口に含んで調味しながら食べるのである。おかずは多くの御飯を食べる為に添えられているので、塩分の強いものであった。

先に述べた、宣教師のルイス・フロイスも同じ『ヨーロッパ文化と日本文化:Europa esta Provincia de Japao』 の中で、日本人の食べているおかずについて次のように記録している。

ヨーロッパで甘い味を人々が好むのと同程度に、日本人は塩辛い味を喜ぶ。

われわれの間では、食事の時に塩が無くても大した不都合はない。日本人は塩が欠乏するとむくんだり、病気になったりする。われわれは彼らの汁を塩辛く感じる。彼らはわれわれのスープを塩気が無いと感じている。

このように、外国人の味覚からすると、日本人の料理の味は塩辛く感じられたことが分かる。これはおかずと御飯を一緒に口に含んだ時に、その塩味を御飯に移して、口中調味して塩味を薄めて食べる為である。

子どもの頃を思い出すと、学校給食では「三角食べ」という方法が推奨されていた。これはパンと牛乳とおかずを交互に食べる方法であり、このような食べ方をしなければ駄目だというような教育を受けた覚えがある。さらにマナーとして避けなければならない食べ方として、「片付け食い、ばっかり食い、ばっかり食べ、一丁食い」という言葉がある。これも色々なものを交互に食べることを目的としたものである。

しかし、西洋の、あるいは現代のコース料理の提供方法を見るとどうだろうか。ひとつの料理が、一皿ずつ順番に提供される方法が取られている。これは、いわゆる「片付け食い」と同じであると言えるだろう。

そもそも、学校給食の「三角食べ」というような方法は、日本特有の昔から行われてきた口中調味という方法をベースにして、その延長線上に創作された近代のマナーであると私は感じている。というのも、パンと牛乳は良いとして、牛乳と和風のおかずとの組み合わせるなどとは如何なものだろうか。また米飯給食が始まった時にも、子供ながらに御飯と牛乳を一緒に合わせるのは絶対におかしいと感じていた。これらの不協和音を起こすような取り合わせで、これらを交互に「三角食べ」しなさいと、マナーという名のもとに教えるのは食育などでは無く、子供の味覚破壊に他ならない。

正確に言えば「三角食べ」することの真意とは、口中調味をしなさいと言う事なのである。よって本当に口中調味によって味覚の長所を発揮することが出来るのは、昔から日本で食べられてきた、御飯と、少量で、塩味の強いメザシや、荒巻鮭、すっぱく塩の効いた梅干しのような和食なのである。それを無理やり、学校給食に、マナーという大義名分という名を借りて推進する方法には大きな疑問がある。もし「三角食べ」のようなものをマナーとして推進したいのであれば、古来の日本の料理を見直して、口中調味の真意を理解した上で、学校給食を改革すべきだろう。

もしそれがマナーであるとするならば、フランス料理やイタリア料理は成立しなくなってしまうだろう。一品ずつ出されるサービス方式は、もともとはロシア方式と呼ばれていたものである。実は、昔、フランス料理は日本料理と同じように一度に全部出される方式であったのだが、時代と共に、温かい料理を温かく食べる方法に変化したのである。ロシアのような寒冷地で行われていたサービス方法がナポレオンの時代から取り入れられるようになり定着したのであるが、こうした方法は現代では日本料理でも茶懐石のスタイルの延長線上で行われるようになっている。

日本の米消費量の減少

先に、日本の米消費量の減少として二つの理由を述べた。

① おかず量の増加

② 嗜好の変化

この二つの要素は相関関係にある。つまり、おかずの量が増加したために、昔の日本の御飯に合わせたようなおかずは変化することになる。例えば塩分の強いタイプの料理は、おかず量の増加と共にマイルドになったに違いない。その量によって強い塩分は必要ではなくなったからである。その逆もまた真で、おかずが食べやすくなったことにより、おかずの分量はさらに増加し、それにより御飯の分量は必然的に減少することになったとも考えられる。

こうした新しい種類のおかずの分量増加に伴い、食べやすく、口当たりの良いおかずが求められるようになる。現代になり、こうした食生活の変化を背景に、欧米の料理を中心に様々な料理が入ってくるようになり、現代の日本人の料理の嗜好は大きく変化したのである。

これは私の感覚的な私見であるが、現代の若者よりも、年配者の方が塩分に対する嗜好がどちらかというと強いのではないかと思う。例えば荒巻鮭やメザシ、さらには梅干しに対する塩分に対する寛容度あるいは要求度は、年配者の方が高いと思う。また高血圧の問題があるにも関わらず、若者世代の味噌汁よりも、年配者層の味噌汁の方は塩分が高いものを嗜好するように思う。もちろん塩分は肉体を酷使する職業の人、スポーツを行う人にとっては不可欠なので、基本的には若者の方が嗜好性は高いのは当たり前ではあるのだが、年配者が若かった頃と現代の若者世代とを比べてと言い換えると分かりやすいのかもしれない。実際には人の料理の嗜好などは殆ど変わる事は無いので、平均してみると今でも、私が推測したように、年配者の塩分摂取は、若者の平均よりも多いという結果となるのかもしれない。

日本の米消費量の減少

最近は糖質制限ダイエットが流行しており、分解して糖分に変化する炭水化物を敬遠する人が増えているようである。つまり御飯を食べる量を減らして、糖質制限をしようとする方法である。極端な方法で、肉などを好きなだけ食べても良く、御飯を含む炭水化物だけを避けるようにするという「ローカーボダイエット」という方法もある。こうしたダイエット方法や知識の普及によって、米の多食は避けられるようになり、その消費量の減少は加速していると言えるのかもしれない。

炭水化物を抜くダイエットをしていた知り合いがいたが、彼が、「炭水化物を取らないようにして、その部分をおかずだけで補うとようにすると、食のコストが非常にかかるようになった」と言っていた。

実際に食の歴史を見ても、人類が飢餓と戦うにおいて炭水化物である穀類は大きな貢献を果たしてきたのは事実である。小麦、米、芋類の主要な栄養成分である炭水化物は世界中のどの地域でも食べられている。人類のお腹を満たすという点では、炭水化物の占める役割は非常に大きいのである。よってローカーボダイエットのような方法は、飢餓から脱した、飽食の地域にのみに見られる特有な食生活であると言えるだろう。これまでの人類の歴史は、いかに効果的に腹を満たすか(栄養を摂取できるか)という事が追及されてきたのであり、米を始めとする炭水化物はエネルギー源として効率的な食品であった。

事実、世界の米消費ランキングはそれを裏付けるような結果である。日本人の米の消費量一人あたりのランキングは世界で50位とそんなに高くない。以下の表が世界の米消費ランキングのトップ10である。

1位:バングラデシュ おにぎり約10個半(473g)

2位:ラオス おにぎり約10個(445g)

3位:カンボジア おにぎり約9個半(436g)

4位:ベトナム おにぎり約9個(398g)

5位:インドネシア おにぎり約8個(364g)

6位:ミャンマー おにぎり約8個(345g)

7位:フィリピン おにぎり約7個(325g)

8位:タイ おにぎり約6.5個(306g)

9位:スリランカ おにぎり約6.5個(295g)

10位:マダガスカル おにぎり約6個(283g)

上記の、一人当たりの米の消費ランキングを見ると、上位のほとんどが後進国で占められている。その理由は貧しさとの相関性である。統計データは無いが、逆に考えると、おかずの量が多い国こそが先進国であると言い換えても良いだろう。つまりおかずが多ければ多いほど、食費はコスト高になるからである。よって後進国は、おかずよりは、むしろコストの安い米を消費することで、そこから栄養と満腹感を得ていると考えられる。(戦後の日本も正にそのような時代であった)

西洋型の食事は肉を中心とした食事ということになるが、元来、アジア人はそれとは対照的に米を中心とした食事を行ってきたと言えるだろう。西洋型の食事は体型的な成長や、力強さという点ではメリットがあるが、実際には非常に消費的で吸収率および燃費効率の悪い食事である。それに対してアジア人の行う米食を中心とし、おかずを少量にした食事は、非常に効率的であり、かつ栄養の吸収に優れており、米食を行うアジア人は、持久力において、西洋人と比べて格段に持続性が高いことが報告されている。

これは『美味求真』の中でも、菜食主義で米食を行うインド人が西洋人に同伴してヒマラヤの高山に登る時、西洋人が早い段階から動けなくなるのと対照的に、山岳登攀でも疲労が見られないと指摘している通りである。

結びに

簡単にまとめてみると、日本の御飯食とは以下の点がポイントに集約されると思われる。

・ 昔は五合ぐらいの御飯を毎日食べていた。

・ おかずは少量、塩分の強いものが食べられていた。

・ 日本人は口中調味を行い、食事を行っていた。

口中調味に関しては、玉村豊男氏が著書『食卓は学校である』のなかで次のように述べている。

口のなかに入れた食物の咀嚼を途中で止めたまま、口を半開きにしておいてそのまま次の食物や液体を放り込むのは、けっこう微妙な運動神経を必要とする作業です。(中略)そもそも彼らにはそんな高等な技術を要する芸当はやれと言われてもできないのです。欧米人は、ほぼ例外なく、できないと断言してよいでしょう。

ここでも指摘されているように、口中調味は、実は日本人が行うかなり特徴的な食べ方なのである。味つけのない白いごはんを、口のなかで咀しゃくしながらごはんとおかずを交互に食べて、他のおかずで味つけをするのは日本独自の食事方法であり、西洋人にはそうした食べ方の文化は存在しないのである。

よって日本人は、味付けされていない御飯は多めに、それに対して他のおかずは、少量でありながら濃い(塩分が強い)味付けであることが求められている訳である。ともすると、こうした料理は塩分過多になって健康に悪いと考えるかもしれないが、実はそうではない。おかずが少量だからである。塩分が多いのは御飯を沢山たべるためのものであるので、全体的にみると塩分摂取は抑えられていたはずである。現代日本人が食べているおかず量の感覚から考えるので、塩分を取り過ぎているように感じられるかもしれないが、おかずは少量であるので、実際の塩分量は過剰では無かったと推測できる。

確かに口中調味は、外国人には難しい食べ方かもしれない。西洋料理ではひとつの皿には、ひとつの味あるいはひとつのテーマで作られた料理を盛る事が常である。それに対して日本料理では「八寸」のような、様々な酒の肴のような料理の小品が一皿に盛られて季節が表現される。日本の一汁三菜もそれと同様のコンセプトであり、御飯を美味しく味わう為のおかずや汁としての位置づけであるので、口中調味によってその美味しさを倍増させることができるのである。

PDFファイルの記事ダウンロードはこちらから

参考資料

『利己的な遺伝子』 利己的な遺伝子

『一日十銭生活』 赤津政愛

『雨ニモマケズ』 宮沢賢治

『仰臥漫録』 正岡子規

『ヨーロッパ文化と日本文化』 ルイス・フロイス

『食卓は学校である』 玉村豊男