帆足万里

その人物像

帆足万里(1778年~1852年)は、現在の大分県日出町の儒学者であり、1832年(天保3年)からは日出藩家老となり財政改革を行った人物である。

引退後は私塾の

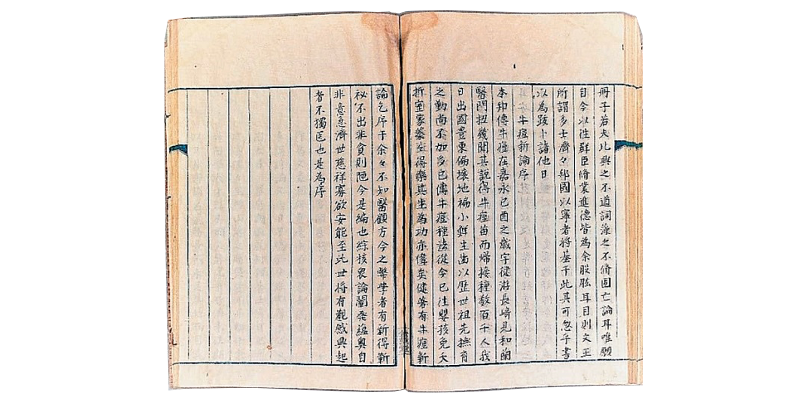

帆足万里の著書『

帆足万里は他にも数冊の著書を残している。帆足万里は「日本人が漢詩文をつくるのは、本場中国の学者にはかなわない。しかし、中国古典を理解するために、漢文をしっかりと学ばなければならない」という考え方を持っていた。また帆足万里は「文を学ばざれば能く古経に通ずることはなし」と述べ、文を学ぶことによって古体(古経)の文体を習得することを重視した。この古体とは、秦漢以前の文であり、こうした古体を学ぶことで、帆足万里は古体に則った、格調の高い文体で書くことが出来たのである。また帆足万里は漢文に翻訳した『井樓纂聞』等の書籍も出版しているが、これも古体に則った文体となっている。以下に帆足万里の著作一覧を記しておく。

『四書標註』

『五経標註』

『国語標註』

『荀子標註』

『列子標註』

『宗名臣言行録標註』

『入学新論』

『窮理通』

『東潜夫論』 帆足万里自筆本

『修辞通』

『井樓纂聞』 戸次道雪の事績が書かれている「梅岳公遺事」を漢翻訳

『巌屋完節』 高橋紹運の事績を漢翻訳

『肄業餘稿』

『仮名考』

『西崦遺稿』

『日出孝子論』

『四代家詩選評』

『傷寒論新註』

『医学啓蒙』

『梅岳公遺事』

『橘山遺事』

『帆足先生文集』

帆足万里の学問的バックグラウンド

帆足万里は寛政3年(1791年)の14歳の時に、豊後豊岡小浦で私塾菊園を開いていた

その後、帆足万里は遊学を始め、21歳の時に大阪にあった学問所の懐徳堂で中井竹山のもとで学ぶ。実は、師である脇蘭室も中井竹山の懐徳堂で学んでおり、その関係で、帆足万里も懐徳堂で学ぶことになったのだと思われる。

また京都では皆川淇園からも学んでいる。皆川淇園は門人数1300人と言われた私学・弘道館を享和2年(1802年)に開校しているが、帆足万里は弘道館の開校前に京から豊後に戻っているので、実際には弘道館で学んではいない。しかし淇園の門人帖の「有斐斎受業門人帖」には、帆足万里の名前が記録されているので皆川淇園のもとで学んだ一人であるのは間違いないと言えるだろう。

享和元年(1801年)24歳の時には、日田の広瀬淡窓を訪問している。広瀬淡窓に紹介を受けたのだろう、その後、筑前に赴いて、広瀬淡窓の師であり、私塾・亀井塾を開いていた、亀井南冥と、息子の昭陽と会い交流している。

帆足万里は、多くの門下生を教育し、幕末から明治にかけて活躍する多くの人材を輩出した。中江兆民の漢学の師であった岡松甕谷(東京大学教授)、福澤諭吉の父の福澤百助、中村栗園(近江国水口藩儒)などが帆足万里の弟子であった。

13代藩主:木下俊敦 の時代

帆足万里は、天保三年(1832年)に、藩主・木下

ただ帆足万里の改革の成功に誰もが賛同したのかは疑問が残るところである。帆足万里は天保6年(1835年)2月に、病を理由に家老を辞職している。つまり帆足万里が家老職にあったのは、3年弱ほどの期間しかない。

帆足万里の後裔の、帆足

また帆足図南次は、辞任の理由を以下のように説明している。

【 帆足万里 】

根本は彼の峻厳果断に過ぎた改革を片っ端から壊わしていった砂状にあきたらなかったからであり、辞退の動機の一半は忠誠剛直な彼と藩の機会主義者たちとの間に籍した感情の対立である。

帆足万里の大胆な改革は、やはり日出藩内にある抵抗勢力に阻まれ、受け入れられるものではなかったのだろう。そこには帆足万里の志半ばにしての挫折があったものと思われる。

帆足万里の辞任後には、関勝之(関焦川)が家老となっているが、この人物は万里の帆門十哲の一人であるので、帆足万里の意思を引き継いで、日出藩の改革を進めたと思われる。関勝之は『関勝之家老日記』を書き残しており、日出藩家老の在任中の天保7年(1836年)11月〜12月13日迄の記録が残されている。この記録からも、帆足万里の意思を引き継いだ関勝之の行動が読み解けるように思える。

帆門十哲の人物を以下に記しておく。

府内 岡松甕谷(おかまつおうこく)

府内 毛利空桑(もうりくうそう)

日出 勝田季鳳(かつたきほう)

日出 関 焦川(せきしょうせん)

日出 吉良子禮(きらしれい)

日出 米良東喬(めらとうきょう)

中津 中村栗園(なかむらりつえん)

宇佐 野本白厳(のもとはくがん)

杵築 元田竹渓(もとだちくけい)

亀川 後藤伯園(ごとうはくえん)

14代藩主:木下俊方 の時代

天保13年(1842年)、65歳の帆足万里は、豊後南端村目刈(日出町南端目刈)に家塾「西崦精舎(せいえんしょうじゃ) を開いて門弟と移り住む。地図を見ていただくと分かるが、かなりの山奥であり、ここからも日出藩とは距離を置こうという、帆足万里の心境が読み取れそうである。この地で学問に専念し『東潜夫論』,『入学新論』などを著述した。しかし、弘化4年(1847年)になると、国内外の危機的状況に対する焦燥の念と、日出藩の状況に対する失望から、突如として妻と岡松甕谷(後に東京大学教授)ら数名のを連れて京坂へと学問の旅にでることになる。京都には約一年間、東福寺採薪亭に居し『仮名考』を著している。

帆足万里が出奔したのは4月10日であるが、同年の8月16日は、かつて帆足万里を家老に起用した13代藩主・木下俊敦が病気を理由に次男の俊方に家督を譲って隠居している。よって帆足万里が藩の許しを得ず、脱藩同然で京に旅に出た理由には、木下俊敦の引退の時期に、次期の藩主・木下俊方の家臣のグループの勢力が強くなったことにあるのではないかと推測する。

木下俊方が新藩主になると旧体制の者たちが再び台頭を始め、帆足万里の改革精神も、また帆足万里の門弟は藩の上層部から排除されていったのではないだろうか。木下俊方は体が弱く、藩の政治は家老を中心に行われたようである。こうした日出藩の将来に対する悲観的な見方が、帆足万里を門弟を連れての学問の旅に駆り立てたものと思われる。

だが嘉永元年(1848年)、門弟の説得に応じて翌年に帰藩した帆足万里は、再び西精舎での教育生活へと戻ることになる。

15代藩主:木下俊程 の時代

木下俊方は、藩主になってから7年後、嘉永7年(1854年)7月2日に江戸で23歳の若さで死去。それに伴い、弟の木下俊程が日出藩主を継ぐことになる。木下俊方は、師事していた帆足万里の高弟の米良東喬 (めらとうきょう)を重用している。

米良東喬は帆門10哲の一人で、帆足万里が家老職を引き受けた時に藩学を任せていた人物である。米良東喬は、帆足万里が亡くなった後、万里の墓に刻まれた碑文の撰者ともなっており、今でも墓にその文章を読む事が出来る。(帆足文簡先生墓碑銘)

新藩主の木下俊程は、米良東喬を通じて帆足万里の理念に共感したと思われる。かつて帆足万里が行っていた試みをなぞるような政策を実行しているからである。

22歳で藩主になった木下俊程は、安政五年(1858年)に、日出藩校の「致道館」を日出城内二ノ丸に創立。「致道館」には8歳以上の子弟は必ず入学するように決められ、修了の期を設けずに教育を受ける事が出来るようになっていた。

さらに木下俊程は、致道館だけでなく、武道場も造り、学問や武芸を振興している。また質素倹約に努め、条目を定めて風紀の矯正を図り、杉やヒノキ、ハゼなどの植林事業を展開して殖産にも力を入れている。他にも飢饉に備えて米などを蓄える救倉を設置した他、西洋医術を取り入れ、領内に天然痘が流行すると種痘を行わせている。

さらに幕末には、西洋式の兵制を採用し、兵法改革にも力を入れている。そのため、帆足万里の家老辞職後の後を引き継いで家老となった、帆門10哲の関勝之(関焦川)の長男の関讃蔵(造とも記載される)や、宇佐郡佐田村の

この大砲を製造のための顧問に関讃蔵を推薦したのも帆足万里である。またそのために、賀来惟熊に反射炉の生産をつくるように命じたのも帆足万里である。彼らがこうした事業に取り組み始めたのは嘉永5年(1852年)からであり、これは帆足万里の死亡年でもある。

日出の郷土歴史家の大竹義則の著した『陽城人物像』、あるいは『大分県偉人伝』によると、「この兵法改革は、藩主・木下俊程が企てたもので、米良東嶠、秋山太郎、そして関讃蔵に立案を命じ、その兵法改革案の稿は振武流と命名された」とある。米良東嶠や関讃蔵といった帆足万里の弟子たちがこの兵法改革に関わっており、また晩年の帆足万里自身も、この計画のために弟子の関讃蔵を推薦し、賀来惟熊に反射炉を作らせ、大砲鋳造を命じていることから、この兵法改革は、かなり帆足万里の意見が、藩主・木下俊程に聞き入れられ実行されたのだと思われる。

また先に述べた風紀の矯正、倹約、産業振興、西洋医術の導入などは、帆足万里が家老として進めていた改革が一旦は挫折したコンセプトと同じものであるように思える。つまり、藩主の木下俊程は、帆足万里にアドバイスを仰ぎ、高弟の米良東喬を重用することで、藩の改革を行ったものと考えられる。

一時は家老として挫折し、またその後、日出藩に幻滅して京に出奔した帆足万里であったが、その最晩年は有意義な日々となっていたのではないだろうか。

また木下俊程は学問においても聡明な君主であったようで、「豊衡山存稿(ほうこうざんそんこう)」という漢詩などをまとめた文集を著しているが、その中には帆足万里の『西崦遺稿』に寄せた序文も含まれている。このことからも木下俊程は、帆足万里を尊敬し、それを政治に反映させていたことが理解できる。

木下俊程は、自身も勉学を良くする名君であった。また自ら漢詩も読んでいるので、ここからも木下俊程の学識の高さをうかがい知ることが出来ると共に、学問における漢詩を重視した帆足万里の影響も感じられるのである。

嘉永5年(1852年)6月14日、帆足万里は75歳でその生涯を閉じたのである。

木下謙次郎とのつながり

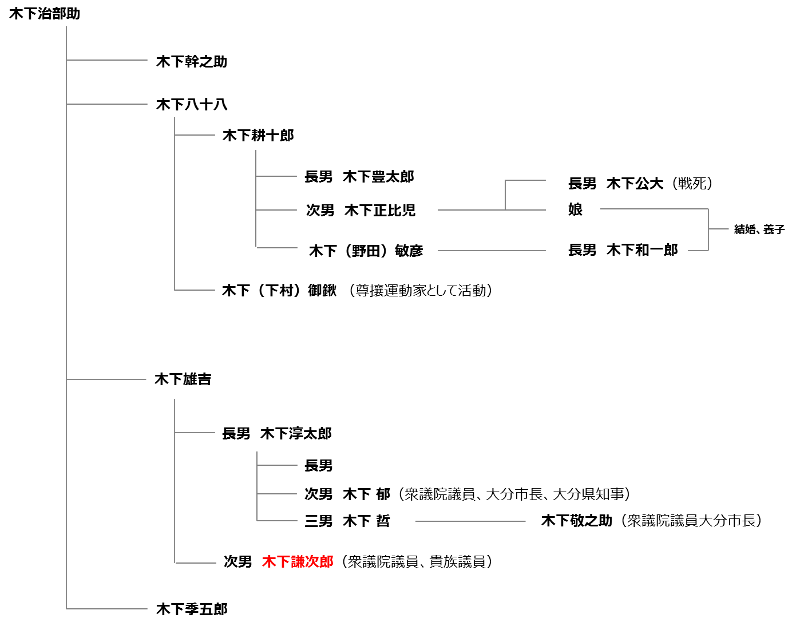

『美味求真』の中で、木下謙次郎は帆足万里とのつながりについて語っている。木下謙次郎の祖父である、木下治部助は帆足万里と交流があった人物である。現在の安心院にある、木下家に帆足万里は何度か足を運び、そこで鼈(スッポン)を食していたようである。

木下家には帆足万里が、鼈を食べて残した詩が残されている。

双渓合處豁平川

沃野膴々千頃田

誰向山樊築精舎

讀書擉鼈送餘年

この詩は帆足万里が、木下謙次郎の祖父である、木下治部助に贈った、木下治部助その人とその生活について詠まれている詩である。木下謙次郎は『美味求真』で、この詩が「安心院村の風景を余すところなく写し取っている」と述べている通り、1行目と2行目では安心院という土地が、津房川と新貝川という二つの川が交わる場所であることや、その地には豊かな田が広がっている様子が詠われている。

3行目について、私は初めは、帆足万里が西崦精舎を開塾するときに、祖父の木下治部助が、安心院から山を越えて20kmほど離れた西崦精舎の場所まで出向いて、設立の協力したという読み方をしていた。しかし、木下謙次郎の帆足万里の説明をよく読んでみると、同じ文脈のなかで荒れてしまった実家の屋敷のことを「かつての精舎」と述べているので、この精舎は、安心院にある木下家の屋敷と読むべきであると理解した。そうなると、祖父の代、つまり木下治部助が、日出から山を越えて安心院に定住し、そこに屋敷を築いたと読むべきであろう。そうなるとこの帆足万里の詩から、木下家のルーツは日出にあるということが分かる。日出藩は、代々、木下氏が藩主を務めてきたが、安心院の木下氏も、それと関係する家系の可能性を感じるが、まだその点については調査の必要があるので仮説として述べるに止めておきたい。

さて帆足万里の詩に話を戻して4行目に注目すると、ここからは祖父の木下治部助が、その余年(晩年)を読書をし、すっぽんを突く余生の日々を送っていた様子が分かる。安心院の豊かな自然のもとで学問的な生活を送り、野趣ありかつ美味な食生活を楽しんでいる風流な姿が浮かんでくる。

下村御鍬

帆足万里の西崦精舎では130人が学んだとされている。木下治部助が帆足万里と交友があったことから、木下謙次郎の父親の、木下雄吉か親族の誰かが帆足万里の弟子としてその元で学んでいたか、あるいは何らかの交友があった可能性も考えられる。

安心院:木下家系図

帆足万里の門下生の一人には木下健次郎の従兄弟関係にある下村御鍬(下村次郎太)がいた。下村御鍬は天保14年(1843年)に生まれているので、帆足万里の死亡年が1852年なので、その当時は9歳ぐらいである。よって年齢的に帆足万里とはギリギリで面識があったかどうかぐらいであるが、帆足万里の筆頭弟子の米良東嶠の元で学んでいたので、間接的にではあるが、下村御鍬は間違いなく思想的な影響を帆足万里から受けることになったと思われる。こうした影響からか、25歳ぐらいの時に下村御鍬は、御許山騒動に加担して、勤王の志士として活動している。

御許山騒動で挙兵したのこのグループが、なぜ花山院隊と称したのかには理由がある。それは挙兵にあたり、尊攘派公家である花山院家理を推戴して豊前に入ってもらい、朝廷の後ろ盾を得ようとしていたからである。

この花山院家理を豊前に呼び寄せる時に、下村御鍬が重要な役割を果たしている。下村御鍬は京都に上り、咸宜園で共に学んだ同窓の児島長年(児島備後介)に頼んで花山院家理の豊前入りを要請していたのである。花山院家理はそれを受け入れて、慶應三年12月10日に、御許山騒動に加わるために周防国久賀村まで下向してくるが、九州へ渡る直前の周防室積において拘禁されてしまい、京都へ護送されることになる。最終的に花山院家理は篠山藩に幽閉されてしまい、結局は御許山騒動も鎮圧されてしまったのである。

この時代には帆足万里は既に亡くなっていたが、花山院隊の若者たちに与えた影響は大きかったに違いない。帆門十哲に含まれている毛利空桑は、尊王攘夷派であり、それを説くために精力的に各地に出向いている。また帆足万里も『東潜夫論』で、海防強化を中心とする富国強兵策や、文教中心の皇室の在り方、また王室としての天皇制を標榜した論を説いている。また帆足万里は『東潜夫論』を書き終えた頃に、京に弟子を連れて旅立つが、その目的は、皇室を中心とした大学をうち建てるためであった。こうした考えは、後の時代に盛り上がってきた尊王攘夷という考え方に影響を与えたであろうことは想像に難くない。

こうした師たちに感化され、花山院隊は御許山騒動に至ったと考えられる。特にリーダーだった佐田秀は歌人としても優れており、約4000首にも及ぶ万葉集の全歌を暗誦していたとされている。また佐田秀は物集高世に師事して歌や国学を学び、その明晰な頭脳と卓越した記憶力から「万葉以後の名人」と師匠から激賞された人物である。

先に述べた、帆足万里が反射炉と大砲鋳造を薦めた賀来惟熊は、宇佐郡佐田村の人物であるが、実はこの地は佐田秀の出身地でもある。帆足万里は、小銃ではなく大砲を主とした戦争方法に代わってゆくであろうと指摘し、それが佐田村での反射炉や大砲鋳造に至るのだが、まさにその地で育った佐田秀には、こうした火力兵器の力を応用することで御許山騒動を成功に導けるのではと考えたのかもしれない。御許山騒動の初動で、豊前四日市陣屋を襲撃して佐田秀は大砲二門を奪っていることからも、戦いにおけるその重要性を認識していたことは確かであろう。

また下村御鍬も、日出の米良東嶠に師事し、さらには日田の咸宜園でも学んでいるので非常に優秀な人物であったことは容易に想像できる。しかも、佐田秀も下村御鍬もともに現在の安心院の出身であり、この両者は、かなりのインテリでかつ文化人でもあった。こうした所謂、文系人物たちが御許山騒動のような行動を起こしたその核には思想的にかなり強いものが存在していたことに違いなく、そこには帆足万里の思想があったはずであると私には感じてならない。

布津純一

また木下健次郎は『美味求真』を啓成社から出版しているが、この啓成社の社長を務めていたのが布津純一である。布津純一の出身地は大分県宇佐郡天津村布津部(現:大分県宇佐市下庄)で、木下健次郎の郷里の安心院と近い場所である。『美味求真』の出版のバックグランドには、布津純一と木下健次郎の親しい関係があったことは想像に難くない。

布津純一の家族に関する記述が『帝国大学出身名鑑』に以下のようにある。

妻 キワ 明治二七生、大分、帆足恒雄長女 大分県立高女出身

妻キワの父親である帆足恒雄は医師であるが、その帆足恒雄の父親は、帆足亮吉であり、その父親が帆足万里である。つまり布津純一の妻キワは、帆足万里の曾孫にあたり、布津家は、帆足家とも親族関係にあった。こうしたつながりを見ても、木下家、帆足家、布津家が、互いに親しい関係にあったことが理解できる。

さいごに

木下謙次郎の育った安心院は田舎であるが、こうした土地で、学問に打ち込み、様々な学術的な素養を持って育ったことが、博覧強記の知識で持って『美味求真』という食に関する本を書かせたのだと理解できる。

また木下家と、帆足万里の関係から、思想的にも帆足万里の何らかの影響は木下謙次郎にもあったのではないかと思われる。従兄弟の下村御鍬が「御許山騒動」において勤王の志士として行動しているが、それも帆足万里の門下生として学び、思想的な影響を受けたためであった。

『美味求真』には、漢文の引用がたくさん含まれており、それらが白文で書かれている。この本がベストセラーになったことを考えると、これは当時の人々の漢文知識が高かったことを裏付けるものであろう。現代では逆に、それが内容を分かりにくくしているというデメリットもあるが、現代語訳の『美味求真』には翻訳を付ける事で対処してある。

木下謙次郎の漢文知識がどこからもたらされたのかを考えると、その故郷が安心院であるので、やはり教育の核として帆足万里の影響があり、漢文を読み込み理解することこそが学習の根幹である気風があったからではないかと思う。

木下謙次郎の地元の安心院は、スッポンの産地である。その祖父の木下治部助は、帆足万里と親しく交わり、また安心院を訪れた帆足万里のためにスッポンを割いて振る舞い、一緒に舌鼓を打ったに違いない。それは帆足万里が、木下治部助に送った詩から容易に想像できることである。

序文の中で、北里柴三郎が「最も脂の乗っているところは鼈の項である。深淵の水をすくって鼈が何匹生息しているかを霊感するのは著者自らの話であるかのようにも読める。このカ所がこの本におけるいわゆるシュンであろう」と述べているように、木下謙次郎は、スッポンの筆舌に尽くしがたい美味について、またスッポンそのものについても自分の安心院での経験から記したのである。

格調の高い漢文を書き、西洋の学問にも通じた帆足万里が、安心院のスッポン料理を木下家との交流のなかで共に楽しんだ様子を思うと、何故か心温まるものを感じ嬉しくなってしまうのは私だけだろうか。

参考文献

『帆足万里』 帆足図南次(ほあしとなじ)

『帆足万里』 帯刀次六

『大分県偉人伝』 大分県教育会 編

『帆足万里全集. 上巻』 帆足記念図書館

『帆足万里全集. 下巻』 帆足記念図書館

『帆足万里の「荘子解」について』 連 清吉

『帆足万里』 ウェブ

『明治維新と大分県』 佐藤節

『第7章 大夢翁著述の中から』 土屋元作

『勤王家青木猛比古先生』 下川勝三郎

『宇佐郡人物大鑑. 上巻』 網中春汀

『帝国大学出身名鑑』 校友調査会

『帆足先生的収蔵』 キントウン