北村祐庵 (幽庵焼 き)

江戸時代の美食家、北村祐庵

北村祐庵 [ 1648年(慶安元年) - 1719年(享保4年) ] は、堅田浦の西ノ切(現在の神田神社辺り)、現在の滋賀県大津市本堅田の豪農の北村家に生まれた江戸時代の茶人である。号には幾つかの表記があり、堅田幽庵、堅田祐安(北村祐庵、北村幽庵)と記されることもある。

千宗旦の四天王の一人だった藤村庸軒に師事して茶を習い、天和元年1681年頃には師の庸軒と共に「天然図画亭」(居初氏庭園)を造り、作庭・茶室設計にも独特の手腕を発揮している。

北村祐庵は美食家としても知られ、「幽庵焼き」という調理法を創案した人物だと言われているが、その説は誤りであろう。(その理由に関しては後ほど詳しく文献を紐解きながら説明する事にしたい)

ただ北村祐庵が優れた味覚をもっていたのは間違いなく、まずはそのエピソードを紹介することから幽庵焼きの由来を語り始めることにしたい。

北村祐庵:「肖像集 10」

1648年(慶安元年) - 1719年(享保4年)

味覚鋭敏

北村祐庵がどのような人物だったのかは『近世畸人伝 巻之四』という書籍のなかで詳しく紹介されている。ここには北村祐庵は、味を見分ける事、易牙のようであったと書かれている。易牙とは、中国の春秋時代、斉の桓公に仕えた中華料理の基礎を作ったとも言われる料理人で、「淄澠の水を混ぜても、嘗め分けることができた」と『淮南子』に書かれている。

淄澠とは、斉の国(現在の中国山東省)にあった

【 列子:說符 】

孔子曰:「淄、澠之合,易牙嘗而知之。」

【 訳文 】

孔子曰く「淄水と澠水を混ぜても、易牙(斉の桓公の調理人)は嘗めて見分けるであろう」

易牙のいた斉の首都は「

料理人にとって水は重要なものであり、日常的に料理に使う水の味を見分けるというのは、料理人の易牙にとっては重要なことであったに違いない。こうした易牙のエピソードも凄いのだが、それに匹敵するほど鋭敏な味覚を持っていたのが北村祐庵という訳である。

水の味を見分ける

『近世畸人伝 巻之四』には、まず北村祐庵が水の味に鋭敏であったことについてのエピソードが収められている。北村祐庵は茶の湯の為に琵琶湖の水を使っていた。水は

余談だが、南北朝時代から室町時代初期にかけて「闘茶」という競技があり、茶の点て方や香りや味から産地を当てて勝敗を競う遊びが盛んに行われていた。茶の味を見分けるのに水の質が非常に重要で、その当時の茶人が水のうまさの順は「一に山水、二に秋の雨水、三に川水、四に井戸水」であるとしている。

闘茶は廃れ、現在では茶香服(ちゃかぶき)と呼ばれる茶の味を見分ける競技が行われているだけだが、何と言っても茶にはやはり「水」が重要であることは言うまでもない。北村祐庵も茶人であったので、水には敏感で、琵琶湖の場所によって味を効きわけることは必要なスキルだったことだろう。

料理の味を見分ける

『近世畸人伝 巻之四』にはさらに、料理に関しても北村祐庵の味覚が鋭敏だった話が幾つか収められている。同書で北村祐庵は、中国の「符朗」であるとも比べられている。

このように符朗は味の鋭敏さで知られていたが、北村祐庵はそれに比するぐらいの鋭敏さをもっていたということになるだろう。以下、北村祐庵のエピソードを記しておく。

串を見分ける

北村祐庵がある人の所で、豆腐の田楽を御馳走になった時のことである。豆腐の串を取上げて、この串の竹は遠くから来ものであると言うので、主人が厨房に確認すると、果たしてそれは浪花からきた竹を削ったものであることが分ったのである。

よく豆腐は水が重要で、水の美味しいところで作られる豆腐は美味いといわれるが、北村祐庵は豆腐そのものを跳び越えて、田楽串の味を評しているのはちょっと行き過ぎの感すらある。だがこれも北村祐庵の味覚の鋭さの一端を伝えるエピソードであることには間違いない。

砕菜 の羹

またある家で、砕菜の羹を御馳走になった事があるが、その時に、北村祐庵が「この菜は男性がたたいたものでしょうか?」と尋ねるので、主人が厨房に尋ねると正にその通りであった。北村祐庵は「男のたたいたものは粗く、女の力でたたいたものの方が良いので、今後は女にせさると良いでしょう」と薦めたという。これほどでの違いが分かる北村祐庵だったので、自分で人を招くような時には一汁一菜であっても気を抜くことはなかったとされている。

俎板

琵琶湖の鯉や鮒を調理する時、数枚の俎板を使っていたという。鱗を剥がす用の俎板から身を切る俎板迄、次々に俎板を代えて使っていたのである。これは俎板からなまぐささが移るのを嫌っての方法であったという。

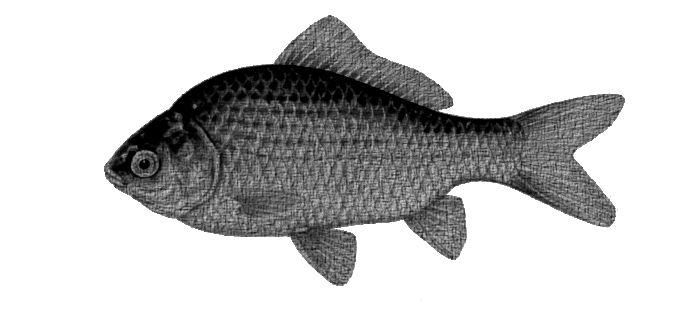

源五郎鮒

ある日、京の茶湯の友が「有名な堅田の源五郎鮒を食べさせてくれ」と頼むので、「では数日後に」と北村祐庵は約束して別れた。後日、北村祐庵の家に招かれると、籠に数十匹もある見事な鮒が準備されている。これを見た客は「これは名物、見事」と感嘆して座敷に通された。

食事が始まり丁重なもてなしを受けたが、源五郎鮒は少ししか出てこないので「先ほどは沢山の鮒を見かけたがこれはどうした訳か?」と尋ねると。北村祐庵は笑いながら「源五郎鮒をお望みであったので、真の源五郎鮒を差し上げたのです。真の名物は数十匹に一匹か二匹であったも手に入らないぐらい珍しいものです」と答えると、食い地の張った客たちは赤面したと『近世畸人伝 巻之四』にはある。

源五郎鮒

現在でも滋賀県の堅田は、鮒漁が行われており「鮒鮓」で有名な土地である。もともとは源五郎鮒が鮒鮓には使われていたが、現在では源五郎鮒に似た、似五郎鮒(ニゴロブナ)が使われるようになっている。両方とも漁獲量が激減しており、両種とも絶滅危機種指定されており手に入りにくくなっている貴重な魚である。

このエピソードから、北村祐庵の時代でも既に源五郎鮒はかなり貴重だったことが分かるのだが、環境が変わった現代では、残念ながら、源五郎鮒も似五郎鮒(ニゴロブナ)も、ますます手に入りにくく価値も価格も高いものになってしまっている。このようにもともと価値ある琵琶湖の五郎鮒に対しても、北村祐庵はさらに素材を吟味する厳しい目をもって選んで客に供していたことを考えると、間違いなく美食家であったということが分かるだろう。

鮒はそんなに食材としては魅力のあるようなものに思えないかもしれないが、実は好事家を引き込む魅力に満ちた食材であるようで、臨川王であった蕭宏は毎日300匹もの鮒魚の頭を食べたという記録がある。また『美味求真』でも木下謙次郎は自身で鮒の頭を好んで食べることを述べているし、また鮒鮓の通人は頭を好んで食べていて、鮒鮓の頭を茶漬けにして食べるのが美味であると言う。

幽庵 焼きとは

北村祐庵は「幽庵焼き」という調理法を創案したとされている。「幽庵焼き」は基本的には、酒・みりん・醤油を同割り(1:1:1)にした幽庵地(漬け地)に食材を漬け置いてから焼く調理方法のことである。ただしこの配合は必ずしも決まったものではなく、むしろ選ぶ食材や漬け込み時間によって配合を変える必要はあるだろう。例えば白身の魚は幽庵地に漬け込んでおいてからそんなに時間を要せずに焼くことが出来るが、赤味の魚や肉類であれば、白身魚よりも長めに漬け込んでおいた方が味のバランスが取れるといった具合である。

北村祐庵が考えた調理法であるとされている事から「幽庵焼き」は、「祐庵焼」とも書かれるが、このふたつは全く同じ調理法のことである。

また幽庵地に輪切りにした柚子を入れて漬け込んでから焼く方法もあり、こちらは「

また味噌幽庵といって、白味噌に漬け込んでから焼く調理法もある。白味噌も甘味が強いので、白身よりも濃く脂ののった赤味の魚の方が合うだろう。ただこちらも北村祐庵が考案した調理法ではなく、後代になって行われるようになった方法だと考えられている。

焼く時にはよく表面の汁気をきってから焼くようにしなければならない。また幽庵地には酒と味醂が入っているので焦げやすく、特に火加減には気を使うべきである。中火にかけて何度か返して表面に刷毛で幽庵地を塗りながら焼くと、表面も艶やかで、綺麗に火が入り美しく調理できる。

幽庵焼きへの考察

北村祐庵が江戸時代に考えたとされている幽庵焼であるが、現代ではサワラ、タチウオ、カマスなど白身の魚。赤味であればブリやカジキなどが主に使われている。しかし北村祐庵の地元であった滋賀県堅田という場所は海から離れていたので、北村祐庵はやはり琵琶湖で獲れる淡水魚を使っていたと考えられている。

かますの幽庵焼き

琵琶湖に生息している淡水魚であれば、鮒や鯉等だが、これぐらいのサイズの魚であれば幽庵焼には向いていそうである。琵琶湖には他にもモロコや稚鮎のような魚も生息しているが、これらの小ぶりな魚は、味わいが繊細で、身にも厚みが無いので幽庵焼きには向いてなさそうである。やはり幽庵焼は、身にボリュームのある魚の切身が合うので、もともとは琵琶湖に生息する鯉や鮒といった魚が幽庵焼には選ばれていたのだろう。

辻嘉一の著した『懐石傳書 焼物』では、「幽庵焼き」について、琵琶湖では産卵期にフナが大量に取れるので、保存のきかない川魚の保存法として醤油に漬けることが考案されこと。さらには「柚庵焼き」のような柚を入れる幽庵地は、北村祐庵が考えたことではなく、後から加えられたものであるとしている。

いずれにしても幽庵焼きは「付け焼」という焼き物の手法の一種で、照り焼きにも近い調理方法ということである。しかし、これらの調理法と幽庵焼きが異なることを決定的づける特徴がある。それは幽庵地という漬けダレを準備し、そこに食材を一定時間、漬け込むというプロセスが加えられている点にある。

本来、幽庵地には柚は入れられず、傷みやすい淡水魚(鮒)の保存性を高める為の実用性のものであったので、醤油の配合は多く、塩分濃度の高いものであったはずだと考えられる。

こうしたもともとの幽庵焼きの成り立ちを考えると、酒・みりん・醤油を同割り(1:1:1)とした漬け地の意味を理解できる。かつては保存する必要性から、この配合に必然性があったに違いない。だが現代では、この幽庵地では濃く感じられるため、料理人によっては内容の比率を変えたり、加水した薄めの幽庵地での漬け込みが行われているようである。

幽庵焼きと淡水魚

もともとは琵琶湖の淡水魚が幽庵焼きで調理されていたはずだが、現在の幽庵焼きには海魚を用いるのが一般的で、淡水魚を幽庵焼きにして食べるのはまれなようである。淡水魚の鯉には「鯉こく」のような味噌をつかって臭みを消した調理方法が良く行われており、また鮒の方も鮒鮓のような食べ方が一番知られている。かつては鮒を幽庵焼きにしていたのかもしれないが、現在では鮒、あるいは鯉のような淡水魚を幽庵地に漬け込んで、幽庵焼きにして食べることはほとんどない。

こうした幽庵焼の食材選択の変化を考えると、幽庵焼きという調理方法は、淡水魚よりはむしろ、海水魚の方が相性が良いということになる。海から離れた内陸にある堅田という土地で手に入る魚は、物流の面から考えると、淡水魚よりは海水魚の新鮮さは圧倒的に劣っていたはずである。このような鮮度の落ちてしまった海水魚を、如何に美味く食べることが出来るかというところに幽庵焼きのポイントがあったのかもしれない。

先に述べたように、漬けダレの幽庵地は、味醂、醤油を同比率で割り、水を加えないものであった。よってこの漬けダレはその当時のものとしてはかなり味の濃厚なものだったものと考えられる。この幽庵地を、淡白な味わいの淡水魚に用いると、幽庵焼きの味の厚みに負けてしまい、淡水魚のもつ味わいを消してしまうことになるだろう。

幽庵焼きと海水魚

それに対して海魚はどうだろうか。物流が十分に発達してい無い時代であるので、鮮度が十分でなくても、幽庵地への漬け込みによって味わいをカバーし、臭みを除き、より焼き物を美味に調理できたのではないだろうか。こうした手法は海魚が貴重で高価な土地であるからこそ生まれた工夫であるとも推測できる。

また幽庵焼きには、時間をかけて漬け込むという一手間があるので、海から離れた場所であったとしても、例えば、浜辺で獲れた魚を捌いて幽庵地に漬け込んでから運ぶという極端な方法を取るのであれば、港に近い鮮度の魚での調理を実現できる。

いずれにしても幽庵焼きは、漬け置く時間が必要とされるので、火を使わない料理と比べて素材の鮮度がシビアに問われない料理方法である。それ故に内陸の堅田に住んでいた北村佑庵は、鮒に対する保存方法・調理方法として、さらには鮮度の落ちつつある海魚をより美味しく食べる方法として幽庵焼きを創案したと言えるのかもしれない。

内陸であれば当然、海岸よりも物流コストがかかるので、海水魚は必然的に高価な食材となったことだろう。また幽庵地も、その当時はまだ高価だった調味料や酒をふんだんに使っており、それを水で薄めるような事もなかったので非常にコスト高な調理方法であった。例えば味醂はこの当時、調味料ではなく高価な飲み物であり、上酒の約3倍、下酒では6.4倍、米価と比較しても3倍の値段であった。このように、含まれている調味料も、現在のようにふんだんに使えるものではなかった時代背景を理解しておく必要がある。

こうした当時の状況から考えると、遠方から運ばれてきた海魚食材と、リッチな調味料で下準備された幽庵焼きは、かなり高級な調理方法だったと結論付けることができる。こうした背景を考慮するならば、幽庵焼きは、美食家であった北村祐庵ならではの贅沢な魚の食べ方だったと言うこともできるのかもしれない。

幽庵焼きとメイラード反応

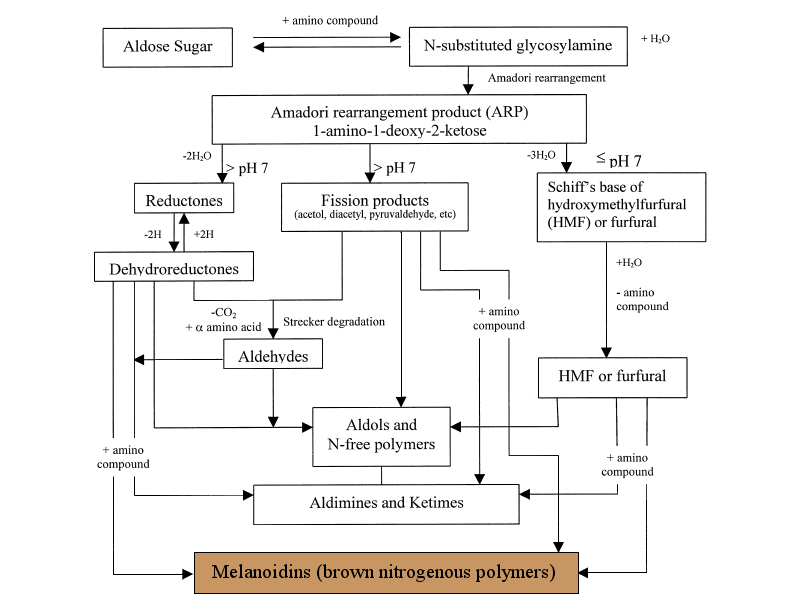

幽庵焼きは漬け込みを行うため、それによって食材に下味をつける効果を期待できるが、それだけでなく食材の表面をパリッと照りのある焼き方に仕上げるメイラード反応(Maillard reaction)が得られやすいという長所も併せ持っている。

メイラード反応(アミノカルボニル反応ともいう)とは、食材に含まれるアミノ酸やタンパク質と、糖が結びついて化学反応を起こし、褐色物質であるメラノイジンや香味成分を生成する状態である。加熱によってタンパク質に含まれるアミノ酸と糖が反応すると、キツネ色に色付くが、これこそがメラノイジンという褐色物質ができる反応によるものである。我々は表面に焼き色がついた、ジュウジュウと音を立てるステーキ等を美味しそうに感じるが、実はそれもメイラード反応によるものだと言って良いだろう。

幽庵焼きの場合は、通常の焼き物よりも更に、メイラード反応を引き起こしやすい。なぜなら幽庵地には、味醂や酒が入っており、これらの糖成分がメイラード反応を誘発するからである。こうしたメイラード反応によって、表面はパリッと仕上がり、中に水分を留めてふっくらと魚を焼き上げられることが幽庵焼きの美味さの理由のひとつとなっている。

幽庵焼きによるメイラード反応は、表面の味醂や酒によって容易に得られるため、例えば「鮎の塩焼き」のような焼物と比べると、メイラード反応を引き出すための高度なテクニックはそこまで求められないように思うかもしれない。

しかし実は幽庵焼きで、表面の糖成分(カラメル反応)だけでなく、食材そのもののタンパク質成分まで火を通して、タンパク質と糖によるメイラード反応を引き出すためには、非常に高度なテクニックが必要なのである。

幽庵焼きが中火〜弱火で焼かれるのは、強火だとメイラード反応から急速に焦げの段階にまで急速に進んでしまうからであって、焦げを避けながらメイラード反応を幽庵地の塗られた下の食材タンパク質からどこまでメラノイジンの生成を引き出すことができるか、それこそが幽庵焼きの真骨頂であると私は考えている。

実際に非常に上手く調理された幽庵焼きは、魚の表面に焼き色がついていながら、それでいてかつ表面にはしっとりと濡れそぼっているような光沢があり、その身にはジューシーさが留められているので、ふっくらと仕上げられている。これは表面が早い段階で、カラメル反応あるいはメイラード反応を起こすことにより、その内部に水分が保たれているからである。

このように、味付けをしながら、かつメイラード反応による焼き物の効果も得られる事を考えると、幽庵焼きは科学的な側面においても非常に効果的な調理方法であると言えるだろう。

幽庵焼きと牛肉

近年、幽庵焼きの手法は牛肉ステーキにも応用されるようになっている。その際には、柚味噌を加えた幽庵地に漬け込む事で、肉に味付けをしながら旨味を引き出すような下ごしらえが行われるのが一般的である。牛肉食材を用いる場合には通常の幽庵地ではなく、柚味噌が使われる事が多いのは肉素材そのものの味が厚いので、それに負けないように調味にも厚みを持たせる為である。

牛肉の柚子味噌幽庵焼き

味噌に漬け込むならば、肉を加熱した際に表面へのメイラード反応が引き出しやすくなるというメリットもある。この際に使われている味噌は、アミノ酸と糖分を多く含んだ白味噌である。メイラード反応はタンパク質と糖が加熱によって結びつくと効果的に引き起こされるが、このような白味噌を幽庵地に選択することで、肉を焼いた時に得られるメイラード反応を、より効果的に、さらに複雑に引き起こすことが可能になる。

また柚子も加えられているが、こうした柑橘の酸は、ショ糖のブドウ糖と果糖への分解を促進し、加熱による効果的なカラメル反応も引き起こすことになるので、焼き色をつけ香ばしく仕上げるには効果的な方法であると言える。

以下の図はアミノ酸と還元糖が結びつくことでメイラード反応が起こり、メラノイジン(Melanoidin)によってキツネ色に焼きあがる過程を示したものである。味噌の作用により、こうしたメイラード反応はより促進されので、味噌による肉(タンパク質)の幽庵焼きは効果的であることが分かる。

現代の幽庵焼は、味噌が加えられたり、柚子が加えられたりと調理方法の幅が広げられてきた。ただしこの方法を幽庵焼きとするかに関しては一考を要する必要があるかもしれない。なぜならば、味噌を使う、さらには柚子をつかう方法は、厳密に言えば本来の幽庵焼きの枠から外れてしまっていると見なされる場合があるからだ。

これを検討する上で、まず私は、幽庵焼きの調理方法の本質的な目的は以下のふたつに集約されていることを明らかにしておきたい。

① 食材を漬けて下味をつける。

② 表面をパリっと仕上げる。(メイラード反応により)

もし幽庵焼きという調理方法の本質が、この2点にあるのだとすれば、味噌や柚子を加えることもまたその目的に叶っていると言える。そうであるのならば、これらを加えても、その目的にかなっていれば幽庵焼きとして成立するのである。また昔は使われていなかった牛肉のような食材が日本料理にも加わっているが、こうした食材の変化に対応して幽庵焼きに味噌を使う方法が加わることも、時代に則した調理方法として受け入れられる必要があると言えるだろう。

文献からの幽庵焼き

北村祐庵その人自身については、伴蒿蹊・三熊思孝が『近世畸人伝 巻之四』で紹介したことから、その卓越した味覚能力が知られるようになった。しかしながらこの本には、北村祐庵が幽庵焼きを創案したことについては何も言及されていない。そこで幽庵焼きの初見が文献の何処にあるのかを江戸時代から明治の料理本で調査することにした。調査対象とした文献は、1643年に刊行された『料理物語』から江戸末期の1863年刊行の『四季献立会席料理秘嚢抄』までの220年間に発行された料理本50冊である。

『料理物語』(1643年)

まず調査した料理本は『料理物語』で、この本が出版されたのが、1643年(寛永20年)であるので、北村祐庵が生まれる5年前に出版されたことになる。ここには当然「幽庵焼き」は記載されてはいないが、「焼物之部」の項があり、ここに「鮭やきて」という「幽庵焼き」に似た焼物がある。酒に堪り醤油を加え、柚子汁を入れるとあるので幽庵焼きに近い料理だが、そこには味醂がまだ加えられていない。

『料理秘伝抄』(1670年)

次に調べたのが『料理秘伝抄』である。出版されたのは1670年(寛文10年)であるので、北村祐庵が22歳の時である。『料理秘伝抄』は、先の『料理物語』の影響をかなり受けていて、同じ挿絵も使われている。分類方法も似ており、焼物の項には『料理物語』に載っている料理法が同じように書かれている。しかしこちらには「幽庵焼き」あるいはそれに類似した料理方法の記述の記載はない。

『合類日用料理抄』(1689年)

「幽庵焼き」は食材を幽庵地に漬けることに特徴があるが、幽庵地は、醤油、酒、味醂で構成されることは先にも述べた通りである。そこで料理に「味醂」が使われているかどうかという観点から調べてみると、料理に味醂が使われた最も古い記述は『合類日用料理抄』にあることが分かった。

この『合類日用料理抄』は1689年に出版された本であり、北村祐庵が41歳の時に出版されたことになる。『合類日用料理抄』に記されているのは味淋酎を使用した鳥醤(調味料)である。その作り方として、鶉あるいは雲雀を塩漬けにしてたものを細かくたたいてから、糀を入れ、それから味淋酒を入れて鳥醤をつくるとある。だがこれはあくまでも調味料であって料理ではない。そしてここにも「幽庵焼き」に近い料理法の記載はない。

『万宝料理秘密箱』(1785年)

味醂を料理に使うという方法を始めて押しすすめたという点で、『万宝料理秘密箱』は先進的な本である。この料理本の初版は1785年(天明5年)の刊行であるので、北村祐庵の没後66年に世に出たことになる。

ここには10種類の味醂をつかった料理が記載されているが、蒸す料理が中心であり、まだ焼物では味醂が使われていない。

あえて近そうな料理に「赤貝和煮」という料理があり、醤油と酒、そして味醂を加えて調理されているが、これは煮る料理であり焼物ではない。

『素人庖丁』(1820年)

焼物に始めて味醂が使われた料理本は『素人庖丁』からである。この本は初編~第三編からなっていて、味醂を使った料理は三編の中にしかない。第三編は1820年(文政3年)に刊行されているので、北村祐庵の没後101年経てから出された本である。味醂を使った焼物きの料理法は、

「付け焼き」:レンコンを醤油と味醂で焼いたもの。

「御手洗焼き」:かし芋を醤油と山椒と味醂で御手洗焼きにしたもの。

「猟焼豆腐」:豆腐・葛・椎茸・かいわりを醤油と酒と味醂で付け焼きにしてる。この料理の説明に「3~4度付けて炙ると光沢が出る」とあり、今でいう「照り焼き」のような型が見られる。

以上、『素人庖丁』第三編には3種類の味醂を使った焼物が記載されているが、ここにもまだ「幽庵焼き」のような魚や肉を漬け込むスタイルの焼物は含まれていない。

『料理通』(1822-1834)

江戸随一の料亭と評された江戸山谷の八百善の主人だった栗山善四郎によって著されたのが『料理通』である。4編から成り、文政5-天保11[1822-1834]に書かれたとされてるので、北村祐庵の没後から少なくとも103年は経てから刊行された本である。

『料理通』では38種類もの味醂をつかった料理が記載されており、この時代になるとかなり味醂がふんだんに料理にも用いられるようになったようである。先の『素人庖丁』と同じ時代に『料理通』は刊行されており、味醂を使う料理も増えている。よって1820年代になってから味醂が普及するようになり、コストもかなり下がってきた為に料理にも応用されるようになったと思われる。

『料理通』で使われている味醂を使った焼物と思われる料理は以下である。

「いぼぜの片身おろし味醂漬け」

「鯖味醂漬け」

「比目(ヒラメ)味醂焼き」

「塩引鮭味醂漬け」

「鮭みりん漬け」

「鱒味醂漬け」

これらには詳細が書かれていないので、味醂と合わせて醤油と酒も漬け地に使われたかどうかがはっきりとは分からない。しかし少なくとも今まではほとんど料理に使われることがなかった味醂が、様々に使われるようになり、味醂に漬けてから焼くという事が良く行われるようになったことがはっきりと理解できる。八百善は一流の料亭だったが、そこで出される味醂を使った料理は当時はかなり珍しく、最新の最先端の料理だったと考えられる。このような珍しく革新的な料理の数々が客を引きつけていたので、八百善は伝説的な江戸時代の料亭として現在まで語り継がれているのであろう。

『料理通』にある料理は、かなり幽庵焼きに近いものである。しかしこれらの料理名には「幽庵焼き」という明確な名称は与えられていない。それでも江戸時代後期になってようやく、味醂に魚を漬け込んだ「幽庵焼き」に近い調理法が行われるようになったことは注目すべき点であるだろう。

1820年代になるまで、味醂は料理にはなかなか使われることがなかったが、『料理通』は贅沢に38種類もの味醂をつかった料理を掲載している。実はこの当時の最新の調味料である味醂を、贅沢に用いるところに八百善の料理が美味いと評価された一因があると私は考えている。

喜田村香城が書いた『五月雨草紙』には、八百善の「ハリハリ漬」についての逸話が記されている。会谷士順という医官が、舅の家で食べた「ハリハリ漬」があまりに美味であった為、その製造者を問うたところ、それは八百善のものであるという。そこで小さな陶器の入れ物を持たせて買いに行かせたところ、代金が300疋(6000円~8000円ぐらい)であるという。あまりに高いのでどんな製法かと尋ねると、「手前どものハリハリ漬けは、選び抜いた尾張産の大根一把から極細の二本、三本を抜き出し、辛みを出さないよう水を使わず味醂で洗って漬けるので高価になります」との事であった。

この逸話からも八百善が味醂を惜しげもなく料理に使っていることが分かるが、こうした味醂使いは従来までの料理には無かった方法であり、これが八百善の特徴であったことが明らかである。味醂の使い方が当時の美味な料理の大きなポイントであったと考えられるのである。

北村祐庵は創案者ではない?

料理に味醂が使われるようになった経緯をみると、1820年頃の江戸時代後期に入ってからやっと料理に味醂が使われるようになったことが分かる。北村祐庵の生きた時代は江戸時代中期 [ 1648年(慶安元年) - 1719年(享保4年) ]であるので、味醂を使った料理が『料理通』などの本で紹介されるようになる約100年以上も前に、北村祐庵が「幽庵焼き」を創案したとするのはやはり無理があるだろう。

ただ、よく調べてみるとそれまで全く味醂を食材に使った料理が全くなかったという訳ではない。『料理塩梅』(玉里文庫本)が1668年(寛文8年)に刊行されているが、この異校が『料理塩梅』(加賀文庫本)として1690年(元禄3年)に出版されており、この中にだけ「うなぎの蒲焼き」に関する記述が存在し、そこでは味醂が使われた以下のような記述がある。

「去 味醂醤油を濃いかけて」

このように、うなぎに味醂と醤油をかけてから焼く調理方法を説明している。ただ正本とされる玉里文庫本では、うなぎの焼き方で味醂を使うという記述にはなっておらず、これは加賀文庫本だけに存在する記述である。よってこの加賀文庫本にある味醂の使い方は、かなり特異なものであると捉えておくべきだろう。

この蒲焼きと幽庵焼きとの共通性は、味醂と醤油が使われているところである。しかしウナギの蒲焼きは、漬けダレに時間をおいて漬け込むという訳ではなく、塗って焼くだけなので、幽庵焼きと同じものであるとは言えない。

ウナギは脂も強く、こうした素材の味わいに負けない調味が施される必要があった為、そこから蒲焼きには味醂と醤油が必然的に使われたと考えられる。ウナギの料理は室町時代の後期に「うじまる:宇治丸」と呼ばれて既に存在していたが、まだその当時には珍しかった最新調味料の醤油が使われているという点でも、それは画期的な最新料理であった。

室町時代には醤油、江戸時代では味醂といい、ウナギという食材はいつの時代にも最新の調味料が用いられ、また調理技術においても、背開きや、腹開き、さらには蒸してから焼くような手の込んだ方法で扱われてきた大変興味深い特異な食材である。このようにウナギは通常の食材とは異なる特別な料理法が施され進化してきた。こうした食材ゆえに、『料理塩梅』(加賀文庫本)には、この時代としては非常にイレギュラーな、味醂を用いた調理方法の記述が残されたものと考えられる。

ここで改めて幽庵焼きの起源に関して検討を要する点は、「幽庵焼きは、もともと琵琶湖の淡水魚の鮒に対して行われた調理方法だった」とする説明である。本来は鮒のような淡水魚に、醤油や味醂や酒といった漬けダレを用いたのが始まりだったはずだが、こうした方法は味のバランスを欠いているように思える。うなぎのような濃い味のものに対する調味としては合うが、淡水魚のような食材に幽庵地は合わないだろう。実際に現代の幽庵焼きは主に海水魚に対して用いられている調理法となっており、さらにそこから進化して今では牛肉にさえ用いられる手法にまでなっている。

こうした経緯を検討すると、やはり北村祐庵が、江戸時代中期に幽庵焼きを創案したとは考えられない。その理由を改めて、まとめて列挙してみると以下のようになる。

① 幽庵の時代は味醂は非常に高価な飲み物であった。

② 味醂の料理使用は幽庵の時代から100年後。

③ 淡水魚に幽庵焼きは合わない。

先にも述べたように味醂はもともと非常に高価で、上酒の三倍以上の価格で取引されていた。よって味醂はその当時は料理には使われるものようなものではなかったはずである。その味醂を、醤油と酒と同割り(1:1:1)にして高価な幽庵地を作るが、この時代の他の文献と比較しても、こうした味醂使いのレシピは現実的なものではないように思える。

また北村祐庵が堅田の人物あることから、鮒の保存のために幽庵焼きが始まったかのように説明されることがあるが、これにも疑問がある。なぜなら幽庵地の味の強さには淡水魚の味わいは合わないからである。こうした要素を考えると、やはり「幽庵焼きは北村祐庵が創案したものではない」と考えるほうが理にかなっているように思われる。

幽庵焼はいつから始まったのか?

北村祐庵が「幽庵焼き」を創案したのでないとするならば、では「幽庵焼き」は一体いつから始まったのか。江戸時代の文献には「幽庵焼き」という明確な表記はどこにも存在していない。実は江戸時代には幽庵焼きと呼ばれる調理方法はどこにも存在していなかったのである。

1923年(大正12年)に石井治兵衛・石井泰次郎によって著された日本料理をまとめた重要な書物である『日本料理法大全』を調べてみたが、そこにも幽庵焼きの記載はなかった。私は『日本料理法大全』を、フランス料理で言うと、オーギュスト・エスコフィエが記した『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』に該当するものであると考えている。こうした料理の本が、1900年代の前半に、西洋、東洋の双方で発行されてたのは、この時代が料理文化のひとつの熟成期であった事、さらには過去と現代の料理のひとつの節目としての時期だったからだと考えている。

『日本料理法大全』はそれほど重要な料理書で、様々な料理方法を集約した本でもあるのだが、残念ながらここにも幽庵焼きについての記載はどこにもない。これほど広範囲に料理の詳細を扱っている書籍に幽庵焼きについての記述が無いということから考えると、この調理法が行われるようになったのは、間違いなくそれ以降、つまり昭和に入ってから認知されるようになったからだと考えるべきである。

では幽庵焼きは、どのようにその名を得たのだろうか?これを考慮する前に、まず幽庵焼きを創案したのは北村祐庵であるというのは誤りだと認める必要がある。なぜなら北村祐庵の時代には味醂は料理に使われておらず、彼の死後、約100年以上たってからやっと食材に味醂が使われた料理が一般的に登場することになったからである。

こうした背景から、幽庵焼きという料理名がどのように名付けられたのかについて、二つの仮説を述べることにしたい。

① 北村祐庵が名前の由来である

幽庵焼きの名前は、単に堅田に北村祐庵という茶人がかつており、彼が抜群の味覚センスを持っていたことから、後代になってその名前にあやかって付けられた料理名であるというのが、私の第一の仮説である。

幽庵焼きについての文献による初見をまだはっきりとは見つけ出せていないが、幽庵焼きを積極的に用いてきた有名な昭和の料理人ということになると、「辻留」の辻嘉一、あるいは「吉兆」の湯木貞一があげられるだろう。この二人は同世代であり、活躍を始めた時代は19430年代〜1940年代からである。これ以降から幽庵焼きが浸透し始めるが、この二人が書いた書籍において幽庵焼きは良く取り上げられる調理法となっている。

この二人の料理スタイルが茶懐石をベースとしたものだったことはよく知られており、このような茶懐石の料理人達によって、幽庵焼きがつくられるようになっていったことは、幽庵焼きの名前の始まりを解き明かす一つのヒントとなるように思われる。

つまり醤油と酒と味醂に漬け込んだ焼物料理が茶懐石で用いられるようになると、ある人物がその料理に名前を付けることを考えたに違いない。それは料理人であるというよりも茶人であったように思える。

その名前は同じ茶人であり過去に抜群の味覚を持っていた人物、つまり北村祐庵から幽庵焼きという名前を取って名付けたとするならば、ごく自然なことであるかのように思われる。なぜならば食通で知られた人物の名前を取って料理名にすることは古今東西を、問わずよく行われていることでもあるからである。

例えば紀元前のローマ時代の執政官にルクッルスという美食で知られた人物がいたが、彼の名前は西洋料理では豪華な食事そのものを表す言葉となり、後代に彼の名前を冠する料理がいくつも生まれた。先に触れた、『ル・ギード・キュリネール:Le guide culinaire』にはルクッルスの名を冠した料理のレシピが複数含まれており、その料理名を挙げると以下のようになる。

Veloute d’Ecrevisses a la Lucullus

Croustades Lucullus

Darne de Saumon a la Lucullus

Tournedos Lucullus

Poularde Lucullus

Supremes de Faisan Lucullus

Cailles Lucullus

Souffle Lucullus

またルギード・キュリネール以降も、ルクッルスの名前を冠した料理は創り作り続けられている。例えばクッルスの名前を冠した料理に、Lucullus de Valenciennes(ヴァランシエンヌのルクッルス)という料理があり、この料理は1930年に、フランスのヴァレンシエンヌで誕生した名物料理となっている。

Lucullus de Valenciennes

(ヴァランシエンヌのルクッルス)

ルクッルスと同じように、北村祐庵もまた、美食家であるということからその名前が幽庵焼きとして単に付けられただけではないだろうか?

こうした事例を鑑みて、私は「幽庵焼き」というその名前は茶懐石に通じた茶人によって付けられたものではないかと推測している。明治から昭和初期にかけて、料理の世界は、茶の湯との関係を深めてゆくことになるが、こうした過程のなかで、茶人による懐石料理への注文やアドバイスのもと「幽庵焼き」と言う調理方法が編み出され、名付けられたとも考えられるのである。

いずれにしても茶懐石のもてなしにおいて、主人となる茶人が、同じく茶人で食通であった北村祐庵のエピソードとともに幽庵焼きを客に供したのであれば、それは客に精練された印象を与えるものとなったことには違いないだろう。

② 柚庵焼きが名前の由来

二つ目の推測は「柚庵焼き」という料理方法である。この調理方法は、幽庵地に柚子の輪切りを入れることで、柚子の風味を食材に加えることから付けられた名前であると考えられている。一般的には「幽庵焼き」がベースとして存在し、その亜流として「柚庵焼き」があるという認識だが、もし「幽庵焼き」も「柚庵焼き」も同じ時期に成立した調理法で、同様の調理方法範囲内にあるものとするならばどうだろうか?

もしもともと「柚庵焼き」という柚子を入れる焼物の調理方法があり、柚子をつかう焼物であることから、その料理方法が「柚庵焼き」と呼ばれていたとするならば、後代になって、その名前の響きから食通であった茶人の北村祐庵と結びつけられ、それが「幽庵焼き」と名付けられた可能性が考えられないだろうか。

もしそうであれば、もともと「柚庵焼き」という調理法があって、後から北村祐庵から名を借りた「幽庵焼き」が生まれたことになる。実際に北村祐庵が「幽庵焼き」の創案者であったのであれば、はなからこのような推測は成立しないが、北村祐庵が幽庵焼きの創案者でないのであれば、この「柚庵焼き」先行説も無下に否定することは出来なくなるだろう。

実際の料理の現場でも「幽庵焼き」と「柚庵焼き」の定義が曖昧であり、柚子を入れた調理方法でも「幽庵焼き」と呼んでいるようである。現在では白味噌を使う方法も加わっており、ますますその境界は分かりにくくなっているように思える。

もし柚子をいれる「柚庵焼き」という調理法の名前があったとして、そこに北村祐庵の由来の「幽庵焼き」という名前が後から加えられたとするならば、それが理由で「柚庵焼き」と「幽庵焼き」の区別に曖昧さが生まれたという推測も出来そうである。こうした厳密な線引きがあまりなされていないところにも、「柚庵焼き」→「幽庵焼き」という可能性があると私は考えている。

辻留と幽庵焼き

以上、二つの私の推測を述べてみたが、いずれも幽庵焼きに関する推測であって、文献による根拠はまだ得られていないので調査を進める必要がある。追って調査の結果が得られたならば、その詳細を公表することにしたい。

まだ調査途上ではあるが、幽庵焼きを考えるにあたり、私は「辻留」の存在を意識せずにはいられなくなっている。

「辻留」は1902年(明治35年)に、京都で辻留次郎が創業した仕出し店である。初代・辻留次郎は、裏千家の13世家元の鉄中宗室[圓能斎](1872年-1924年)から茶懐石について学び、お茶席等に料理人が出向いて懐石料理をつくる出張専門の料理店というスタイルを確立している。

1954年からは二代目の辻嘉一(1907年-1988年)が、「辻留」を東京・赤坂に店を構えて営業を始めているが、京都にある本店では今でも店にお客を迎えるスペースを設ずに仕出しのみの営業を行っている。

「辻留」が裏千家との深い関係あったことは大変意味深い。なぜなら「幽庵焼き」は、裏千家の茶懐石のなかから生まれた調理法であると考えるからでる。これはあくまでも私個人の説であるが、かなり真実味の高い仮説ではないかと思っている。ここで私が推測する「幽庵焼き」が名付けられた過程を記しておきたい。

20世紀初頭に、裏千家の茶懐石のなかで、醤油と味醂と酒に漬け込んだ魚を焼物にした料理が供されるようになった。この料理を作り始めたのが、裏千家専属の仕出し屋であった「辻留」の辻留次郎だったのではないだろうか。そしてその料理を客に茶室で供する際に、裏千家十三代の圓能斎鉄中宗室がこの料理に「幽庵焼き」と名付けて供するようになったのかもしれない。その名前の由来は、もちろん食通であり、千宗旦の孫弟子の茶人だった北村祐庵からである。

しかしこの料理方法が急速に世間には広まることがなかった。なぜならばこの料理は茶懐石と言う閉じた空間で、裏千家によってのみ供される料理だったからである。またこの当時の「辻留」は仕出し屋であったことも「幽庵焼き」が一般に知られることのなかったことのもうひとつの理由であると思われる。もし「辻留」が、客を取る料理屋のような業務形態であったならば、「幽庵焼き」という料理を出す店として世間で評判になったことだろう。

またこの時代は「辻留」は東京に進出しておらず、京都だけの営業であった。こうした諸要素が、『日本料理法大全』から「幽庵焼き」が取りこぼされた原因でもあったと考えている。

その後「辻留」は、二代目の辻嘉一が当主となる。辻嘉一はメディアなどに積極的に出演し、多くの著書を記す事で料理の啓蒙にも努めた人物である。その辻嘉一が、初代・辻留次郎に伝えられた「幽庵焼き」を広めることで、一般に「幽庵焼き」が知られるようになっていった。辻嘉一は『懐石傳書 焼物』などで「幽庵焼き」について説明を行っているが、著書等でその調理方法を記す事でも「幽庵焼き」を広めることに貢献したものと思われる。

ただ二代目の辻嘉一には「幽庵焼き」の名付けに関する正しい経緯が十分には伝えられなかったのかもしれない。これが「幽庵焼き」は北村祐庵の創案という誤った説が浸透する事に繋がってしまった顛末ではないかと推測している。

美味求真と幽庵焼き

「幽庵焼き」の記述を調べるにあたり、『美味求真』のなかで「幽庵焼き」について言及されていないかを確認した。しかし、その中には「幽庵焼き」については一切言及されておらず、唯一、北村祐庵について以下の記述があるだけである。

【 美味求真 】

江州堅田の医師、北村祐庵は、その味によって魚類鳥類の産地を言い当てたと伝えられ、中国にも同様の記録が多くみられる。

ここで北村祐庵が魚類鳥類の産地を言い当てたと木下謙次郎は述べている。しかし、『近世畸人伝 巻之四』には、水と串については場所を言い当てたと述べているが、食材の産地を言い当てたと言う記録はない。不審に思い他の文献を探したところ『新撰庖丁梯』に、「物の味を知ること海内の一人者。なめれば魚肉、きのこ、野菜、木、竹、水、石などの出所の善悪分かつこと神のごとし」とあったので、ここが出典元であることがはっきりした。

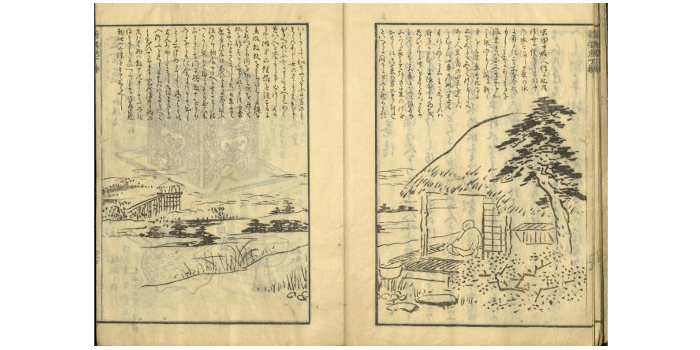

『新撰庖丁梯』が刊行されたのは、1803年(享和3年)であり、『近世畸人伝 巻之四』が刊行されたと思われるのは1797年(寛政9年)なので、年代的な開きは5年ほどしかない。しかも『新撰庖丁梯』には挿絵入りの見開きページで『近世畸人伝 巻之四』がそっくりそのまま抜粋されているので、『新撰庖丁梯』にある記述はそれを受けてのものだったと考えられる。また北村幽庵は、千宗旦の弟子だった藤村庸軒に師事していたので、茶人の間では有名な人物として知られていたのかもしれない。

『新撰庖丁梯』

しかしながら、これら二つの書物が刊行されたのは、北村幽庵が1719年(享保4年)に亡くなってから80年以上も経ってからである。その中には多少の伝説的な要素も含まれているのかもしれない。例えば北村幽庵は茶人であったので、水を見分けることにおいては類まれな能力を持っていたことだろう。こうした能力が後代になると敷衍されて、何時からか食べ物の産地までも食べ分けるというような話になっていったのかもしれない。

北村幽庵から紐解いて「幽庵焼き」という調理方法を見てきたが、茶人で食通というその存在から、北村幽庵こそが「幽庵焼き」の創案者であるという事が定説のようになっていったものと推測される。しかし実際は、北村幽庵は「幽庵焼き」の創案者ではなく、茶懐石の中から「幽庵焼き」という料理方法が広がってゆくなかで、あたかも北村幽庵が創案したものであるかのような誤解が生じたのではないかというのが私の推測である。

「北村祐庵」という人物と、「幽庵焼き」に関する詳細を記してきたが、このトピックスに関してこれほど多くが記述されたものは私の知る限りにおいては無いと思う。こうした説明が、今後、日本料理の調理方法における理解を深めるための一助となれば大変幸甚である。

参考資料

『近世畸人伝 巻之四』 伴蒿蹊, 三熊思孝 著

『肖像集 10』 栗原信充//画

『懐石傳書 焼物』 辻嘉一

『Dehydrated Foods, Chemistry of Browning Reactions in Model Systems』 J. E. Hodge

『Maillard Reaction Products in Processed Food:Pros and Cons』 Deborah Markowicz Bastos, Érica Monaro

『料理物語』 著者不明

『料理秘伝抄』 著者不明

『合類日用料理抄』 西村半兵衛

『万宝料理秘密箱』 器土堂主人

『素人庖丁』 淺野高造著 ; 法橋玉山画

『料理通』 栗山善四郎

『料理塩梅』 塩見坂梅庵

『新撰庖丁梯』 杉野駁華

『古典料理の研究-2-料理塩梅集について』 松下幸子、吉川誠次

『江戸期におけるみりんの料理への利用 : みりんの食文化と変遷』 大江,隆子[他]

『日本料理法大全』 石井泰次郎

『Le Guide culinaire』 Auguste Escoffie

『吉兆味ばなしII』 湯木貞一

『解題 近代日本の料理書(1861 ~ 1930)』 東四柳祥子 江原絢子