ハーキュリーズ

ジョージ・ワシントンのシェフ

ハーキュリーズ (Hercules:1748–1812) は、初代アメリカ大統領のジョージ・ワシントンのお抱えシェフとして活躍した黒人奴隷である。ハーキュリーズは奴隷ではあったが、厨房で余った食材・料理を売る特権をジョージ・ワシントンから与えられていた為、一般男性の年収以上の約200ドルを稼いでいた。この当時、アメリカの首都はフィラデルフィアに置かれており、彼の料理の美味しさは街でかなりの評判であった。またハーキュリーズは料理を販売して得た稼ぎを服飾に使い、ファッショナブルに装っていたことからダンディな人物としても知られていた。

ハーキュリーズ (Hercules:1748–1812)

そんなハーキュリーズだったが、1786年11月に息子のリッチモンドが窃盗をはたらいとことが発覚し、ジョージ・ワシントンは、これを親子で逃亡するための準備だと疑った。そのためハーキュリーズのシェフ職を解任し、自身のプランテーションがある、バージニアのマウント・バーノン(Mount Vernon)に移動させ、そこでの重労働に割り当てたのである。

これを不服に思ったハーキュリーズは、1787年2月22日にひとりでマウント・バーノンから逃亡する。ハーキュリーズは逃亡奴隷としてニューヨークにたどり着き、ハーキュリーズ ポージー(Hercules Posey)という名前で暮らすようになる。ハーキュリーズは逃亡生活を続けていたが、ジョージ・ワシントンの死亡によって自動的に翌年の1801年1月1日に奴隷から解放されることになり、最後には自由人となった。しかしその翌年の1802年5月15日にニューヨークで64歳で死亡しその生涯を閉じている。

ハーキュリーズの記録

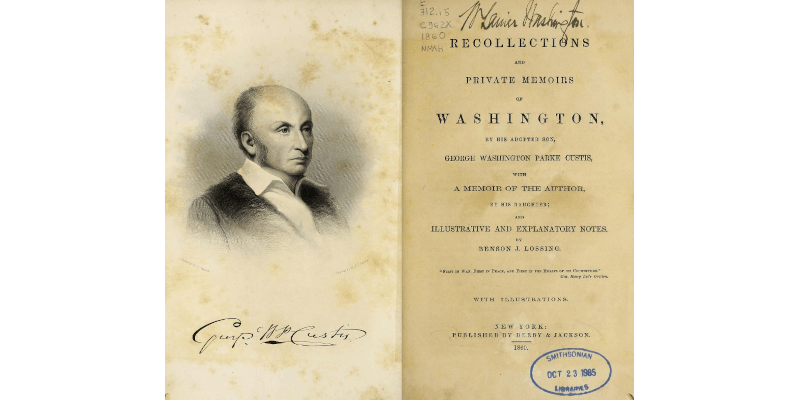

ハーキュリーズが最も人生で輝いていたのは、フィラデルフィアの時代だろう。この時の様子をジョージ・ワシントンの孫だったジョージ・ワシントン・パーク・カスティス(George Washington Parke Custis:1781-1857)が、回想録『Recollections and private memoirs of Washington』のなかに記している。

この本が出版されたのは1860年で、60年以上前のジョージ・ワシントンに関する逸話が綴られている。当時のジョージ・ワシントン・パーク・カスティス(以下、単にカスティスと記載)は早くに両親を亡くし、大統領の義理の孫であったことからフィラデルフィアの大統領官邸で家族となり一緒に住んでいた。よってここには、彼が10代の時に直接そこで見聞きした貴重な内容が記されていることになる。この本のなかにはハーキュリーズについても言及されているので、その部分を以下に引用しておきたい。

【 Recollections and private memoirs of Washington 】

料理長は、現代風に言えば有名な芸術家ということになるでしょう。彼はハーキュリーズという名前でしたが、親しみを込めて「ハーキュリーズおじさん」と呼ばれていました。バージニアの広大な領地のどこででももてなしが行われていた古き良き時代、そうした若い頃からハーキュリーズおじさんは自分の担当する料理の秘伝を学び、初代大統領就任当時のアメリカで彼は最も優れた料理人でした。彼は黒褐色の男性で、体格は普通より少し大きい程度でしたが、彼の名前(ヘラクレス)に劣らないほどの素晴らしい筋肉の持ち主でした。

料理長は厨房を清潔に保つことに喜びを感じていました。厨房は、彼の鉄の規律の下にあって、もしテーブルやドレッサーにシミや斑点が見つかったり、調理器具が磨かれた銀のように輝いていないようなことがあれば、彼のスタッフには災いが下ることになります。このような不出来をしでかした不運なスタッフには、すぐさま容赦のない処罰が下されたからです。執事、そして家族全員が、この料理長に対して尊敬の念を抱いて接していました。

ハーキュリーズおじさんが最も輝いていたのは、木曜日か議会の晩餐会のための準備中でした。この宴会で彼は、半ダースのエプロンとナプキンを必要としました。このような喧騒の中でも、秩序と規律が守られていることは驚きです。彼のスタッフたちは彼の命令を実行するために四方八方に飛び回り、一方、偉大な主精霊のようなハーキュリーズは、同じ瞬間にどこにでも存在しているように見えました。

雪のように白いエプロン、絹のショートパンツとストッキング、そしてパウダーをたっぷりつけた髪をした執事が最初の料理をテーブルに置くと、時計は4時を告げ、ハーキュリーズの仕事は終了となります。各州の議員たちが晩餐会の美味しい料理について語りあっている間に、料理長は夜の遊歩の身繕いをするために退席するのでした。厨房の残りの食材から得られる報酬は、年間100ドルから200ドルになったでしょう。

しかし、彼はこの大金をファッションに惜しみなく使ったのです。リネン類は例外なく白くて上質なもので、黒い絹の短パン、黒い絹のウエストコート、黒い絹のストッキング、よく磨かれ足の大部分を覆う大きなバックルの付いた靴、ベルベットの襟と明るい金属ボタンの付いた青い布のコート、時計入れからぶら下がる長い鎖、二角帽子と金のハンドルの付いたステッキというコーディネートで、大統領のキッチンを任される有名なダンディー(当時はダンディーもいました)の盛装はいつも完璧でした。

このような服装で、料理長は必ず玄関を出てゆき、ポーターが低くお辞儀をすると、すぐにお辞儀を返していました。舗道でくつろいでいる仲間たちと一緒に合流すると、彼はマーケット通りを進んで行きます。多くの人がこのような特別な風采の人物を眼にして少なからず驚き、彼を知っている人は、60年近く前の最も洗練されたスタイルを身にまとったジェントルマンでダンディーなこの人物から敬意の挨拶のお返しを受けようと、正式な敬意を表する仕方でお辞儀をしていたのです。

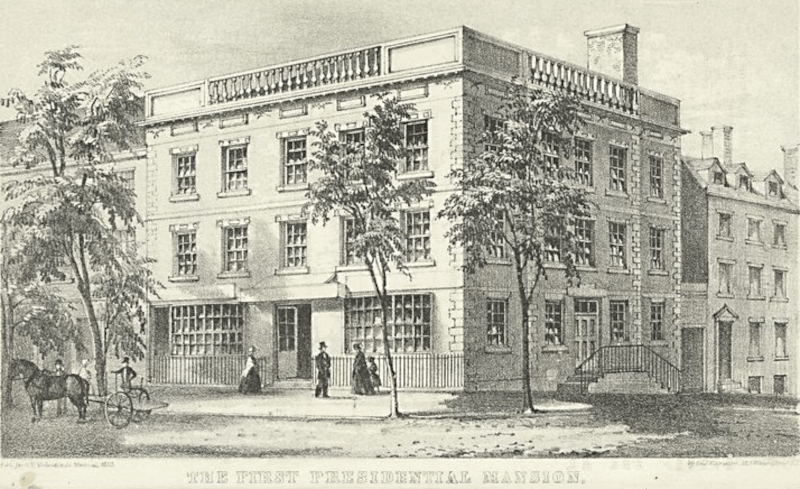

これはハーキュリーズが、フィラデルフィアの大統領官邸でシェフを務めていた1790年11月から1796年11月までの様子である。以前アメリカの首都はニューヨークにあり、1790年にフィラデルフィアに首都が移されることになった。ジョージ・ワシントンはニューヨーク時代の大統領官邸料理人には不満をもっていたようで、フィラデルフィアに大統領官邸が移されるタイミングで、自身の領地のマウント・バーノンでシェフを務めていたハーキュリーズをフィラデルフィアに連れてきたのである。こうして1790年11月から、ハーキュリーズはフィラデルフィアの大統領官邸で仕事をするようになった。

1781年生まれのカスティスは、新しい首都のフィラデルフィアに来た時はまだ9歳である。ジョージ・ワシントンの大統領任期が終わった1797年の16歳になる迄、大統領官邸に住んでいたので、ハーキュリーズの作る食事を日常的に食べていたということになる。カスティスのハーキュリーズについての記憶が鮮明であるのは料理が美味だったことは勿論だが、ハーキュリーズの性格も見かけも個性的だったことがその理由であるように思われる。このカスティスが残した記述から、ハーキュリーズの人物像がどのようなものだったのかを探ってみることにしたい。

ハーキュリーズの性格

カスティスの記述から、ハーキュリーズは仕事に実直で、真摯に向き合う男だったことがうかがえる。特に清潔さを重要視していたことから、かなり仕事では厳しく神経質な部分もあったのではないだろうか。ミスや見落としに対してかなり厳しく叱っていたことから、一緒に働くスタッフたちはいつもピリピリしながら仕事をしていたと思われる。こうした厳しさや実直さから、ハーキュリーズにはラーメン屋の頑固オヤジのような雰囲気がイメージされる。仕事に一途で厳しい人物像がハーキュリーについての説明から浮かんでくるのである。

またハーキュリーズはシェフだったが、カスティスから芸術家であるとも描写されている。一途で自分の信念や美学があり、どんなことがあってもそれを曲げずに最後まで貫き通す。そのような我の強さや、発言力・自己主張の強さがハーキュリーズにはあったものと思われる。当然であるが芸術家であると言われるからには料理の腕前も相当なものだったのだろう。

ハーキュリーズの仕事

ジョージ・ワシントンはどちらかというと簡素な服装をしており、質実剛健を好む人物だったようだ。その好みは料理にも表れているように思える。ジョージ・ワシントンは、魚料理を好んでいたことをカスティスが記している。確かに豪華な肉ではなく、魚の方を好んだというところにも、簡素さを好んだジョージ・ワシントンの性格が現れているように感じる。

こうしたジョージ・ワシントンの傾向から考えると、ハーキュリーズをフィラデルフィアの大統領官邸のシェフに据えたのも、料理の豪華さや味の云々というよりは、清潔の面でしっかりしていたことが理由だったとも考えられそうである。

他の記述を読んでも、料理の味や、豪華さにうるさいイメージがないジョージ・ワシントンが、ニューヨークの大統領官邸の料理に不満だったとするのは何らかの理由があってのことなのだろう。考えられる理由は、その時のシェフが、よほど酷い味の料理を出していたか、あるいは根本的に厨房の清潔さが保たれていない環境で調理が行われていたかのどちらかである。この点については後程説明を加えるが、残された書簡を読み解くと、ジョージ・ワシントンの性格通り、その理由が後者だったことが理解できるようになる。

またこの事は、神経質なまでに清潔さを追求する仕事をしていたハーキュリーズにも反映されているのではないかと思う。ハーキュリーズは大統領のそうした好みを知っていて、それに叶う清潔で安全な料理を作り、提供し続けていたのである。ハーキュリーズは宴会の為に半ダースのエプロンとナプキンを必要としたのも、そうした清潔さの追求の為である。ハーキュリーズがこうしたジョージ・ワシントンの好みをしっかりと理解し、そのツボを抑えていたのは最もなことである。なぜならハーキュリーズは子どもの頃からマウント・バーノンの厨房で働いており、こうした経験を通して、ジョージ・ワシントンの好みを知っていたからである。

ハーキュリーズの料理は、清潔さだけに優れていたのではなく、味の面でも素晴らしかったに違いない。なぜならフィラデルフィアの街で、ハーキュリーズの料理は評判だったからである。大統領官邸の料理は、街の人々もお金を払って味わうことが出来た。ハーキュリーズはそれによって年間100ドルから200ドルは稼いでいたはずだとカスティスは記しているからである。それは他の人々もハーキュリーズの料理の美味しさを認めていたことの証である。

ここからして黒人奴隷だったハーキュリーズは有能なシェフであったこと。またその料理は美味なものであり、シェフとしての腕前は高い評価を受けていたことが理解できる。

ハーキュリーズの服装

奴隷の基本的な生活必要物は、主人によって賄われていた。ハーキュリーズは奴隷だったので、住まいは大統領官邸内の4階に与えられており、またシェフなので当然食費もかからなかった。そんな高収入の黒人奴隷だったハーキュリーズが最もお金を使っていたのはファッションである。

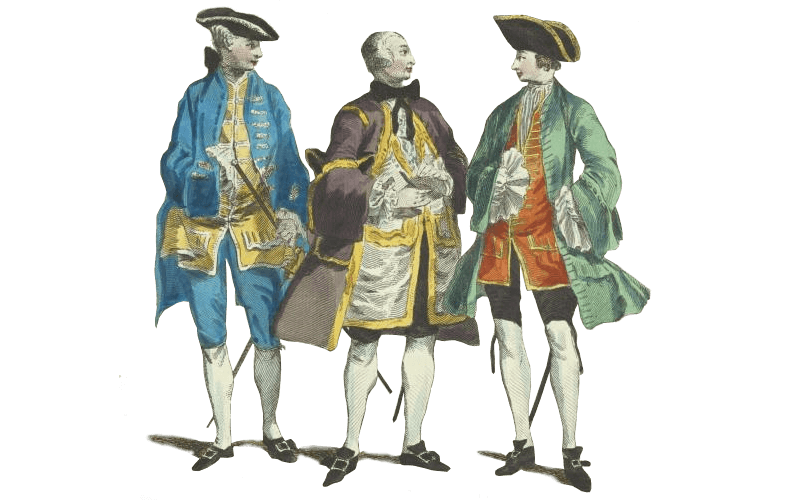

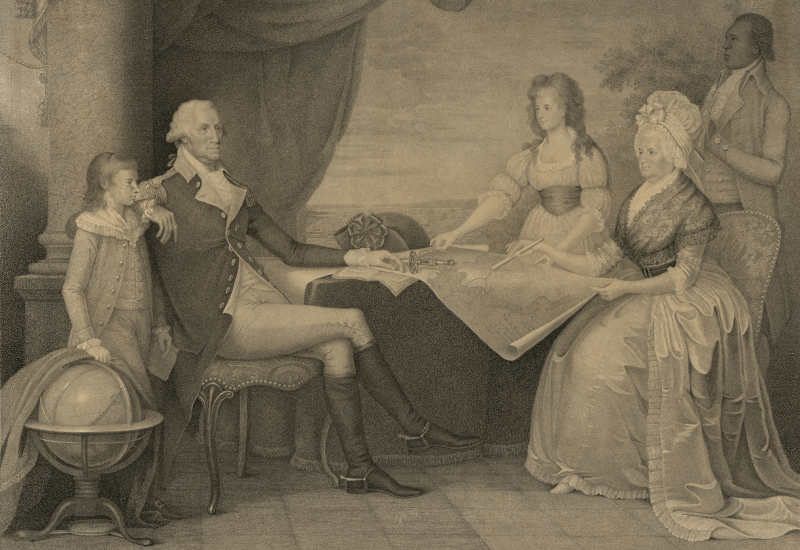

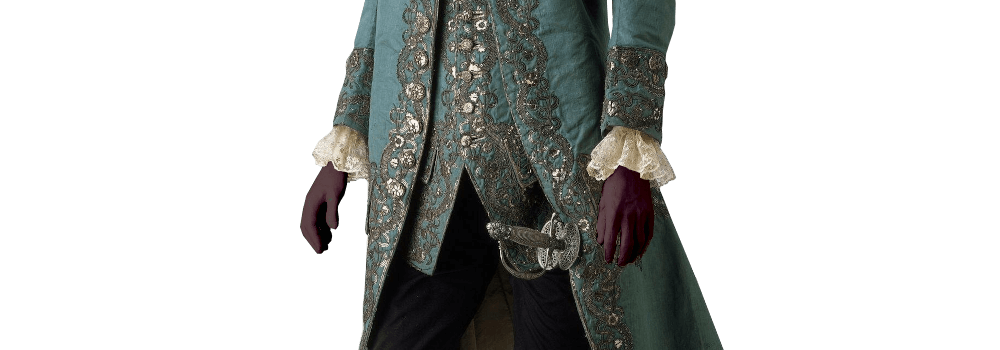

カスティスはハーキュリーズが本物のダンディだったと述べている。上図は18世紀当時の男性の服装である。当時の男性は帽子を被って半ズボンを履き、コートを羽織っているのが正装とされていた。ハーキュリーズの服装は正にこうしたフォーマルな装いである。

しかし19世紀に入ると男性の服装は大きく変化を遂げるようになった。これはファッションの中心地のフランスで、フランス革命が起きたことが大きな影響を与えている。革命によってそれまで貴族的な雰囲気の豪華で華美なロココ的な服装は敬遠されるようになり、男性の服装は、よりシンプルで動きやすいものにへと変化していったのである。よってカスティスがこの文章を書いた1860年頃には、もうかつてハーキュリーズが装っていたような豪華な服装は着用されてはいなかったことだろう。カスティスにはこうした豪奢な服装への回顧心や、そうした一分の隙もない完璧な装いをしていたハーキュリーズの鮮明な記憶があり、そのダンディぶりを褒め称えたのだろう。

その特徴を取り上げて、ハーキュリーズのダンディさを紐解いてみたい。

ハーキュリーズの帽子

ハーキュリーズはコックドハット(Coked Hat)と呼ばれる帽子を被っていたと記されている。これは日本語で二角帽子あるいは三角帽(Tricorne Coked Hat)と呼ばれるものである。かつては男性は皆、公式の場所では帽子を被るのが常だった。しかし19世紀になると、シルクハット(Top Hat)のような帽子に変わり、その後は山高帽へと変わっていった。1860年代のカスティスにとってコックドハットは、かつて良く被られていたクラシカルな良き時代の帽子という印象だったと思われる。

ハーキュリーズのコート

ハーキュリーズは青色のコートを着ていたとある。それにはベルベットの襟と明るい金属ボタンが付いていたとあり、当時のコートはこういう装飾が非常に重要だったのである。コートといっても現代の冬に寒さをしのぐために着る服ではなく、当時はコートが正装用の上着として用いられていた。

金属ボタンなどの装飾は贅沢品の証であり、当時の貴族たちは襟周りや、袖のカフスにこうした装飾を施して、階級の高さと富を誇示していたとされている。また高級な男性服になると、服に細かで繊細な刺繍が施され、これもまた紳士のファッションには重要な要素だった。ハーキュリーズのコートには刺繍が施されていたかまでは分からないが、それでもベルベットなどの高級素材や、高級染料の青で染められた布の服を着ていたということは、かなりの金額を服につぎ込んでいたということを表している。

コートの中に着る服は、ウエストコート(waistcoat)と呼ばれるが、これも黒い絹製であったことから高価なものだったと考えられる。

ハーキュリーズの靴

当時の靴の特徴は、くるぶし部分に大きなバックルが付けられていたことである。これは装飾でもあるが、実際には足に合わせてピッタリと履けるように靴のサイドを締める役割も果たしていた。

バックルは、シルバーやラインストーンが埋め込まれた精巧で高価なものであり、当時の貴族階級の者たちはこうしたバックルの付いた靴を履いていた。バックルは高価なものだったので、靴を買い替えると取り外され、バックルだけ新しい靴に付け替えて使われていたようである。よってこの時代の残されている靴の多くにバックルが無くなっているのはこれが理由である。

現代でもこのスタイルの名残があるのが、モンクストラップという靴である。もともとは中世に修道士が履いていたベルト付きのサンダルが起源であるとされているが、文献もなく検証されずに現代までこのような名前で呼ばれている。しかし18世紀の宮廷ではこうしたバックル付きの靴が一般的であり、奴隷であったハーキュリーズもそのような靴を履いていたのである。ハーキュリーズの靴には、足を覆う大きなバックルが付いていたということなので、バックルそのものも高価であったことが推測される。

パリ時代のトーマス・ジェファーソンを題材にした『Jefferson in Paris』(邦題:ジェファソン・イン・パリ/若き大統領の恋)という映画がある。冒頭に黒人の息子(ビヴァリー・ヘミングス)が、トーマス・ジェファーソンが父親であることの証拠として遺品を見せるシーンがある。その遺品のひとつが靴のバックルで、そのバックルのアップが、そのまま時代を越えてパリのベルサイユ宮殿の階段を登るトーマス・ジェファーソンの足元に代わり、遺品となるバックルが付いている靴がアップで写し出されるという演出になっていた。この時代はそういう貴族的ファッションの時代であり、ハーキュリーズもそうしたダンディズムを目指していたことが服装の趣味から推測される、

ハーキュリーズのアクセサリー

ハーキュリーズは金のハンドルのついたステッキを使っていたとある。ハーキュリーズの服は、短パン、ウエストコート、ストッキングすべて絹製で、しかも黒色だったとある。黒人は肌の色からか、アクセントに金色が非常に良く似合う。またハーキュリーズの時計入れからぶら下がる長い鎖についてもカスティスは言及しているが、この鎖も金色だったのかもしれない。全体が黒のコーディネイトに挿し色的に金色が入り、上着はブルーという配色であり、やはりハーキュリーズはとてもファッショナブルな印象がある。

こうした格好で街を歩くハーキュリーズはとても目立っただろう。またきちんとしたマナーを身に付けていたことから、人々の敬意も得ていたことがこの描写から理解できる。

ハーキュリーズは両極を兼ね備える興味深い人物である。それは奴隷でありながら貴族的な身なりをしていたこと。またファッショナブル(Snob)な者は時として軽薄になりがちなのだが、彼の仕事の仕方は実直・厳格そのもので厳しかったこと。さらには普通であれば奴隷は蔑まれ低く見られる立場であるが、ハーキュリーズは仕事仲間にも、またフィラデルフィアの街の人々の敬意も勝ち得ていたこと。こうした矛盾するような両極端の要素をハーキュリーズは内面と外面に持ち合わせていて、そのことをハーキュリーズ自身も楽しんでいたように思える。このようにフィラデルフィアの大統領官邸でシェフとして生活していた時期のハーキュリーズは、奴隷という立場でありながら仕事も生活も充実し、最も輝いていた時期だったはずである。

こうした時期にハーキュリーズはどのような料理をつくりまた評価されていたのであろうか。実際にはハーキュリーズの料理レシピは残されていない。しかしどのような料理を作っていたのかは分かっているので、そこからハーキュリーズの料理と、その評価を考えてみることにしたい。

ハーキュリーズの料理

ハーキュリーズがどのような食事を出していたのかは、ジョージ・ワシントンの食卓に招かれた議員のテオフィルス・ブラッドベリー(Theophilus Bradbury)の手紙で確認することが出来る。この人物は1795年12月26日に娘に宛てた手紙の中でどのような料理が出されたのかを次のように記している。

【 From Theophilus Bradbury to Mrs. Hooper, 26, Dec, 1795 】

先週の木曜日,私は大統領と,副大統領,マサチューセッツの上院議員や代議員,その他の議員たち,全部で20人ほどと一緒に食事をする機会に恵まれました。テーブルの中央には、長さ6フィート、幅2フィートほどの両端が丸みを帯びた食卓用家具が置かれており、これは木に金箔を貼ったものか金属を磨いたもので、高さは1インチほどしかなく銀色の縁があります。中央にはパリ石膏の台座があり、その上に彫像が置かれていました。また両端にも同じ非常に優雅な男女の像が装飾のために置かれていました。

食器は周囲に置かれ、ローストビーフ、子牛、七面鳥、鴨、家禽、ハムなど、プリン、ゼリー、オレンジ、リンゴ、ナッツ、アーモンド、イチジク、レーズン、各種ワイン、パンチなどが優雅に並べられていました。6時に退席しましたが、キャンドルが灯されてから1時間以上経っていました。ワシントン夫人以外の女性は、我々と一緒に食事をしてはいません。私たちの給仕をしたのは、制服を着た4、5人の召使いたちでした。

これは1795年12月24日(木)の定例の晩餐会の様子である。丁度、翌日がクリスマスであり、もしかするといつもの木曜日の食事よりも豪華になっていたかもしれない。そしてこの料理を準備していたのはハーキュリーズであることに間違いない。ハーキュリーズの料理は英国式をベースにしたものだったとされているが、このメニューも、やはりイギリスの影響を感じさせられる料理である。ローストビーフや七面鳥が食卓に載せられており、確かにクリスマスの食事の雰囲気が伝わってくるメニューとなっている。

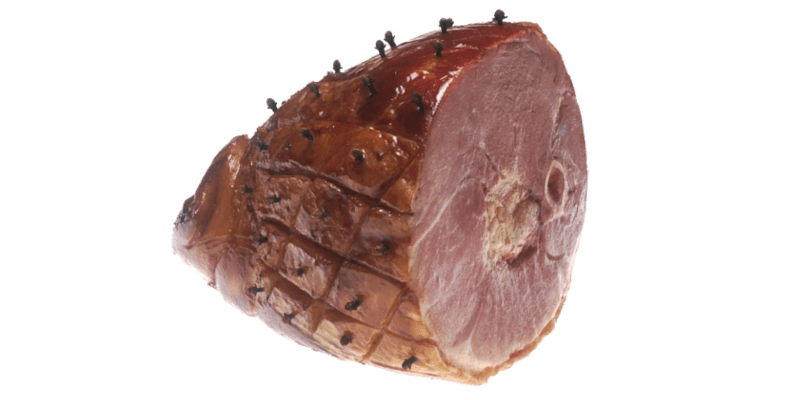

ここにはハムが含まれているが、これはバージニアハムのことを指しているはずである。バージニアでは17世紀からカントリーハムとも呼ばれる食肉加工品が作られていて、昔から良く知られていた。 その中でも最も有名なのはスミスフィールド(Smithfield)で作られるスミスフィールドハム(Smithfield Ham)である。こうしたハムはピーナッツと桃を食べるレイザーバック豚からつくられ、肉に甘い風味があることが高く評価されている。こうしたバージニアのカントリーハムは、まず塩漬けを行い、その後にゆっくりヒッコリーで燻製させてから最低 1年間熟成させることで独特の風味が与えられることになる。

クローブを添えてローストしたハム

バージニアハムは、18世紀~19世紀には既に海外でも評価を得ていた。トーマス・ジェファーソンがパリに駐在していた時には、食卓にバージニアハムを供して招待客をもてなしていた。さらにイギリスのヴィクトリア女王は、バージニアのスミスフィールドハムの有名な顧客でもあった。

現在でもバージニアハムは高級料理として供されている。ジョージ・ワシントンも、その後に大統領となる、トーマス・ジェファーソンやジェームズ・マディソンもバージニア出身であり、初期の大統領たちにも愛されたバージニアならではの地元の味ともてなしの料理だったということになるだろう。

ハーキュリーズも、バージニアにあるマウント・バーノンで料理を学びシェフとなったので、当然、バージニアハムに親しみがあり、晩餐会にはこうした料理を良く出していたのではないだろうか。 またトーマス・ジェファーソンの奴隷シェフだったジェームズ・ヘミングスもバージニアのモンティチェロでシェフをしていたことから、バージニアハムを用いた料理を供していた。現在でもアメリカのファインダイニング系の伝統的な料理ではバージニアハムが用いられているが、それはこうしたアメリカ建国初期の高級料理の流れがあってのことだと考えられる。

アイスクリーム

アイスクリームは、 トーマス・ジェファーソン がフランスに駐在していた期間中に知り、これを持ち帰って以降、アメリカでも広く受け入れられたとされているデザートである。トーマス・ジェファーソンは自身でもバニラ・アイスクリームのレシピを記録しており、その手書きの「レシピ文書」はアメリカ議会図書館に現在保管されている。こうした記録から、アイスクリームは、トーマス・ジェファーソンが初めてフランスからアメリカに伝えたものであるとか、彼のシェフだったジェームズ・ヘミングスがアメリカにおけるアイスクリームづくりの祖であるように言われる場合があるのだが、そうした説はすべて間違いである。

なぜならアイスクリームそのものは、トーマス・ジェファーソンが持ち帰る前からアメリカで食べられていたからである。つまりトーマス・ジェファーソンが始めてアメリカ人でアイスクリームを食べたという訳でも、トーマス・ジェファーソンによって始めてアイスクリームがアメリカに伝えられたという訳でもない。なぜなら18世紀の半ばには既にアイスクリームに関する情報が複数の文献に現れており、まだ一般的ではなかったものの既にアイスクリームはアメリカで食べられていたことが分かっているからである。

ジョージ・ワシントンはアイスクリームを重視していて、これを人々に供していたことが記録に残されている。その時期は近いものの、トーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスがパリから帰国する以前から、アイスクリームを作っていたことが分かる根拠を文献中に見つけることが出来る。こうしたアイスクリーム作りを任されていたのは、シェフのハーキュリーズだったはずである。ではその証拠を考慮するに先立ち、アメリカにおけるアイスクリームの歴史から紐解いて説明を加えることにしたい。

アメリカ:アイスクリームの歴史

アメリカで初めてアイスクリームが文書に登場するのは、1744年5月19日にメリーランド州知事だったトーマス・ブラーデンが招いたパーティーの客人、ウィリアム・ブラックが書いた『ウィリアム・ブラックの日誌:Journal of William Black』である。ウィリアム・ブラックは晩餐会の席上で、ストロベリーとミルクのアイスクリームが提供されたと書いている。

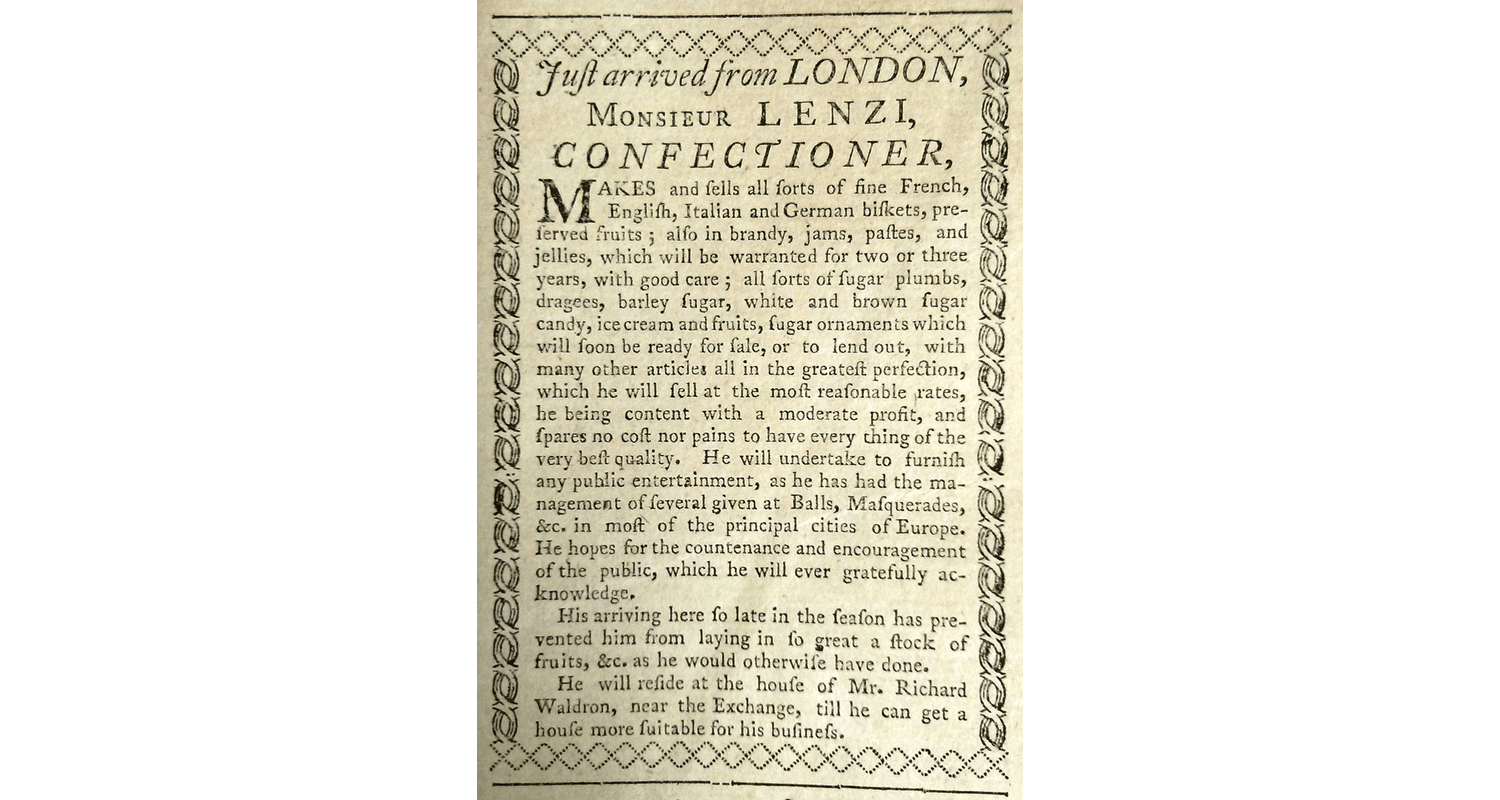

さらに1773年11月25日,『ニューヨーク・ガゼット紙』の4ページに、アメリカで初めてアイスクリームについて言及した広告を、菓子職人のフィリップ・レンジ(Phillip Lenzi)が掲載した。当時のフィリップ・レンジはロンドンからニューヨークに到着したばかりで、ジャム、ゼリー、ペストリー、シュガー プラム、アイスクリームといったスイーツを販売することを告知している。この時代の仕出し屋やシェフは、特別注文で限られた顧客のためにアイスクリームを用意することがあった。

その後、フィリップ・レンジは1777年5月12日付の『ニューヨーク・ガゼット紙』と『ウィークリー・マーキュリー紙』に再びアイスクリームについての広告を掲載している。広告では顧客のご愛顧に感謝しながら、ハノーバースクエアへの店舗移転について告知して、「ほぼ毎日、アイスクリームを食べられるかもしれない」と述べている。つまりこの時代からアイスクリームは既にアメリカに存在し、消費されていたということである。

1773年11月25日,『ニューヨーク・ガゼット紙』の4ページ

アメリカで最初に掲載されたアイスクリーム広告

ジョージ・ワシントンとアイスクリーム

アイスクリームを、大統領だったジョージ・ワシントンは大変に気に入ったようである。ジョージ・ワシントンがどれほどアイスクリームにお金を払っていたのかを示す興味深い記録が残されている。

大統領のジョージ・ワシントンが自身で書き残した『Financial Papers:1784年5月16日』には、マウント・バーノンに「Cream Machine for Ice:アイスクリーム製造機」を£1,13.3で購入したという記録がある。ここからするとジョージ・ワシントンは1784年というかなり早期からアイスクリームをつくり食べていたということになる。当然、ジョージ・ワシントンが自分でつくっていたのではなく、当時マウント・バーノンの厨房で働いていたハーキュリーズがアイスクリームづくりをしていたはずであろう。そうなると、ジョージ・ワシントンとハーキュリーズの始めたアイスクリームは、トーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスのそれより間違いなく早かったということになる。

ジョージ・ワシントンは1790年の夏に、アイスクリームに約200ドルという大金を費やしている。この話はジョージ・ワシントンがいかにアイスクリームが好きだったかを語るうえで、必ず引き合いに出されるエピソードである。しかし本当にジョージ・ワシントンはアイスクリームが好きだったのだろうか。まずはこの200ドルという価値と、その根拠について詳しく説明しておくことにしたい。

まずこの金額を「MeasuringWorth.com」という計算サイトで、当時の200ドルを現在価値(2020年)に換算してみた。200ドルを消費者物価指数を基準に現在価値に換算すると$6,509となる。これは日本円にして80~90万円ぐらいということになるだろうか。しかし同じ金額を相対労働所得を基準に現在価値に換算すると$298,034となり、3000万円以上もの金額となる。このように基準によって大きな開きがあるので、現在価値の換算は非常に難しいのだが、現代と比較するとアイスクリームはかなり高額だったことだけは間違いない。そのアイスクリームが本当はどれぐらい高額だったのか、感覚的にその価値を掴んでもらえるよう、比較基準となる金額を次にふたつ示しておく。

まず先ほど説明したように、ハーキュリーズの年間収入が $100~$200であった。この金額は当時の一般人年収よりも高い稼ぎとされており、ハーキュリーズはここから豪華な衣装を購入していたので、これを基準にするとジョージ・ワシントンがアイスクリームにかけた費用は相当なものであったことが分かる。

もうひとつは大統領となったトーマス・ジェファーソンが、1801年に大統領官邸で雇用したフランス人シェフのオノレ・ジュリアンの給料である。月$20が彼の給金だったので年収は$240である。アイスクリームにかけた費用が、大統領官邸のシェフ年収と同じぐらいだったということになると、やはりかなり高額な出費だったと言えるはずである。

アイスクリーム代、200ドルの根拠

ジョージ・ワシントンが、1790年夏のアイスクリームにかけた費用が「約200ドル」であると様々な参考文献や説明には明記されているが、それらの多くにはこの数字の出典元がどこにあるのかが付されていない。そこでこの数字の根拠を調べてみると、約200ドルの根拠はマウント・バーノンに保管されている領収書に基づいた金額であることが分かった。

この購入が行われた1790年夏は、初代大統領になったジョージ・ワシントンが1年間だけ首都となったニューヨークに住んでいた期間である。領収書「Account with Joseph Corre, 1790 April 15 - July 7」は、ジョーゼフ・コレ(Joseph Corré)という商人が発行しており、ジョージ・ワシントンは彼から多額のアイスクリームやデザートを購入している。ジョーゼフ・コレはフランス人で、戦後ニューヨークに滞在した英国陸軍将校の元料理人であった。当時の大統領官邸は 41 Broadway, NY の「Alexander Macomb House」であったが、ジョーゼフ・コレの自宅(店舗兼か?)は 55 Wall Street, NY にあったのでかなりのご近所である。こうした利便性もあって御用商人としてジョーゼフ・コレからスイーツやアイスクリームを購入していたのだろう。

ジョーゼフ・コレの領収書の内訳を見ると、1790年4月15日に「Dinner Drest」とある。これは整えられた夕食という意味で、ケータリング(仕出し)のようなものであろう。この日は第二代大統領となるジョン・アダムス(当時は副大統領)とその妻のアビゲイル・アダムス、また第三代大統領となるトーマス・ジェファーソン(当時は国務長官)、連邦最高裁判所の初代長官だったジョン・ジェイが大統領一家と会食しており、そこでジョーゼフ・コレの料理が供されたと考えられる。トーマス・ジェファーソンは食通として知られた人物で、昨年末にパリから帰ったばかりだったので、フランス人のジョーゼフ・コレの料理を供したのはそうした配慮が関係していたのかもしれない。

また4月29日には、ジョージ・ワシントンが上院議員たちと食事をしているが、この日も「Dinner Drest」を注文していることから、ジョーゼフ・コレの納品によってディナーが準備されたということになる。

ここから見えてくるのは、ジョーゼフ・コレは単にアイスクリームを販売していただけでなく、ニューヨーク時代の大統領官邸で供される食事のもてなしにおいても有用な役割を果たしていたということである。ジョージ・ワシントンはそれまで 1 Cherry Street, NY にあった「Samuel Osgood House」に住んでいたが、1790年2月23日から 41 Broadway, NY にあった「Alexander Macomb House」に引っ越している。結局この大統領官邸も、首都のフィラデルフィア変更に伴い1790年8月30日迄の6カ月間しか滞在していない。こうした仮住まいとも思える期間に、どのような食事で招待客をもてなすかを考えた結果、ジョーゼフ・コレのケータリング料理は高価であっても、実用的かつ利便性があると考えたのではないだろうか。ジョージ・ワシントンはシェフに不満があり、フィラデルフィアに移動してから、マウント・バーノンからハーキュリーズを連れてきて大統領官邸のシェフにしているが、こうした経緯からも当時(ニューヨークや初期フィラデルフィア)の官邸内に有能なシェフを見つけられていなかったことが読み取れる。

ニューヨーク大統領官邸の御用商人だったジョーゼフ・コレに対する支払いはポンドで行われている。それが分かるのは領収書の金額がポンドで書かれているからである。これらの領収書をたどると、1790年夏にジョージ・ワシントンがアイスクリームにかけた合計費用は、「£51.6s:51ポンド6シリング」だったことがわかる。確かに領収書のひとつ「Account with Joseph Corre, 1790 April 15 - July 7」を確認するとアイスクリームが含まれた支払いがポンドで行われていることが確認できる。こうした領収書のアイスクリーム分を合計すると £51.6s になり、これをドルに換算すると約200ドルになるという訳である。つまりジョージ・ワシントンはドルではなく、ポンドで支払っていたことから、様々な文献では、約200ドルというあやふやな数字が引用・掲載されていたのである。

ちなみにこの領収書の内訳を見るとアイスクリーム関連の購入とは別に、マカロニ、ビターアーモンド、キャラウェイシードの購入も行われている。ここからもジョーゼフ・コレが軽食やスイーツ、アイスクリームの専門業者としてジョージ・ワシントンの様々な注文を受けていたことが理解できる。

ワシントンはアイスクリーム好きだったのか?

ここまで高額な支払いをジョージ・ワシントンが行なったことから、ジョージ・ワシントンはかなりのアイスクリーム好きだと考える人がいるかもしれない。しかし実際にジョージ・ワシントンがどれだけアイスクリームを好んで食べていたのかについて正確なことは何も言えない。ただ言えるのは、ジョージ・ワシントンは明らかにアイスクリームで人々をもてなしていたということである。そしてそれは政治的な交渉や人々の懐柔において大きな効果があったと考えられる。アイスクリームへの約200ドルという高額出費はそういう意味であり、必ずしもジョージ・ワシントンの個人的な贅沢のための浪費と捉えるべきではない。

実はアイスクリームを好んで用いていたのは、実はジョージ・ワシントンの妻、マーサ・ワシントンの方だったのではないかと思われるので、その理由を述べておくことにしたい。

ワシントン夫妻は、毎週決まったスケジュールに議員や役人、外国の要人、その他の著名人などを迎えることにした。そしてこうした社交的なレセプションを「レヴィー:Levees」と呼んでいた。初代大統領ジョージ・ワシントンはこのような場を通して一般市民に接する機会を持ち、市民の方もまた大統領にアクセスする機会を得ることで、始まったばかりの合衆国政府と大統領職そのものに威厳ある公的イメージを持たせようとしたのである。

こうした場を設けるにあたり、ジョージ・ワシントンはそれをどのように行うべきかについて数名に書簡を書き送り、財務長官のアレキサンダー・ハミルトンの『From Alexander Hamilton to George Washington, [5 May 1789]』や、副大統領のジョン・アダムスの『To George Washington from John Adams, 17 May 1789』の書簡によるアドバイスを取り入れレヴィーを実施することにした。大統領のレセプションを意味する言葉「レヴィー:Levees」は、アレキサンダー・ハミルトンのアドバイスからそのまま使われるようになっている。

こうしたアドバイスを受けて、ジョージ・ワシントンは大統領在任中の8年間、火曜日の午後3時から4時の間に、男性のみを対象としたレヴィーを開催していた。またワシントンは、毎週木曜日に政府高官とその家族のために夕食会を開いた。また妻のマーサ・ワシントンもファーストレディ主催のレヴィーを、金曜日の夜8時から10時まで男女のゲストを招いて開催した。

先にアイスクリームを納入していたジョーゼフ・コレの領収書について説明したが、高価なケイタリングを納入した1790年4月15日、および4月29日は、いずれも木曜日であり、定例の晩餐会のものだったことが分かる。またアイスクリームの納入記録も木曜日あるいは金曜日に集中しており、レセプションの際にアイスクリームが提供されたであろうことが容易に想像できる。

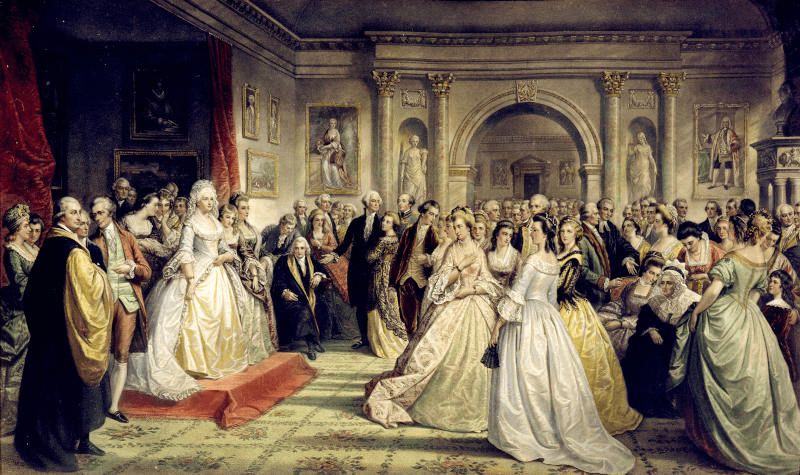

上図は毎週金曜の20:00から行われていた、マーサ・ワシントン主催のレセプション(Leeves)の様子である。大勢の着飾った男女が集うなか、壇上のマーサ・ワシントンを中心にしてこの会が行われていたことが分かる。やや中央に黒い服を着て立って壇上のマーサ・ワシントンの方に手を差し延べているのが大統領のジョージ・ワシントンである。このレセプションはマーサ・ワシントン主催なので、あくまでも大統領は控えめに描かれている。ここに描かれている男女も全て実在の人物であり、実は誰が誰なのかを特定出来るようになっている。この絵の中にはアレキサンダー・ハミルトン夫妻、ジョン・アダムス夫妻、ジェームズ・マディソン夫妻にトーマス・ジェファーソンと長女のマーサ・ジェファーソン・ランドルフが描かれている。(登場人物について知りたい方は、こちらの「The Library Company of Philadelphia:Cornelia King 講義」を参考にして頂きたい)

マーサ・ワシントンのレセプションが社交的でカジュアルであるのに対し、火曜日(15:00-16:00)に行われるジョージ・ワシントンの男性に対するレセプションは非常にフォーマルで堅苦しいものであったことが報告されている。『Familiar Letters on Public Characters, and Public Events』には、レセプションで大統領は握手をせず、フォーマルな礼をして客を迎え、黒いベルベットのスーツに白いベスト、黄色の手袋、半ズボン、銀の靴バックルを着用し、儀礼用の剣とコックドハット(Coked Hat)という18世紀のフォーマルな服装で、フォーマルな挨拶を交わしていたことが記されている。

先にカスティスのハーキュリーズについての回想を引用したが、そこにはハーキュリーズが4時にシェフの仕事を終えて、着替えて街に繰り出した様子が説明されていた。面白いことに、その時の恰好が、レセプションの日のジョージ・ワシントンの姿にそっくりダブるように思える。しかも挨拶の仕方までジョージ・ワシントンの姿にそっくりである。ハーキュリーズは主人のジョージ・ワシントンをモデルに、そっくり真似た装いをしていたのではないだろうか。

ハーキュリーズは奴隷だったので教育を受けておらず、知性もマナーもなかったはずなのに、何故そのように装い、道行く人々にフォーマルな挨拶を返すことが出来たのか。それはシェフとして大統領の傍にいて、招待客へのフォーマルなマナーや身のこなし方、そのファッションを見聞きして学ぶことが出来たからだろう。(この部分は掘り下げて、ハーキュリーズの性格や思考を分析したいところだが、それは次の機会に譲ることにしたい)

火曜日とは対照的に、金曜日の夜に行われるマーサ・ワシントンの主催するレセプションは、リラックスしたものだったので多くの参加者が集まっていた。ジョージ・ワシントンはこれに簡素な服装で参加し、女性たちとも自由に会話した。マーサ・ワシントンは主催者として訪問者を迎え入れ、参加者は皆、最初にマーサ・ワシントンのもとに挨拶に出向き、それから人々との社交を楽しんだとされている。金曜日のレセプションに参加する女性たちは皆、高価なドレスを着て、ヘアスタイルは贅沢でおしゃれな装いで出席していたので、さながらヨーロッパの王宮や貴族のサロンのような雰囲気であったという。

1790年代初頭、ワシントンとその支持者である連邦党の政策に反対するため、対立政党となる民主共和党が結成された。民主共和党の中心人物はトーマス・ジェファーソンや、ジェームズ・マディソンといった南部出身者であった。彼等は大統領官邸で行われるレセプション(Leeves)は、王政由来の貴族的で反共和的なものであるとして厳しく批判していた。しかしこうしたレセプションは以降も続けられ、批判者だったはずの四代目大統領のジェームズ・マディソンの時代には、大統領の妻であるファース・トレディが政治に於いて果たす重要な役割を担う場となっていった。

マーサ・ワシントンがレセプションでどのように人々をもてなしていたのかについては、ジョン・アダムスの妻、アビゲイル・アダムスが姉のメアリーに1790年7月27日に書いた手紙から知ることができる。

【 Abigail Adams to Mary Smith Cranch, 27 July 1790 】

彼女(マーサ・ワシントン)は夏に紅茶とコーヒーケーキとレモネードとアイスクリームでもてなしています。

1790年7月27日ということは、ニューヨークで2軒目の大統領官邸「Alexander Macomb House」で行われたレセプションについての言及であり、マーサ・ワシントンはアイスクリームで人々をもてなしたとある。これは間違いなくジョゼフ・コレが納入したアイスクリームである。夏の暑い時期に行われたレセプションで、まだ非常に珍しかったアイスクリームは人々に涼を与えただけでなく、会話を円滑にする活性剤のような役割も果たしたのではないだろうか。

ワシントンが大金をアイスクリームにかけた理由

ここまでで、ジョージ・ワシントンがアイスクリームが好きだったのかを検証してきた。ジョージ・ワシントンがアイスクリーム好きと考えられている理由として挙げられているのが、1790年夏に約200ドルもの大金をアイスクリームに支払ったからである。しかしこれは大統領が自分で食べるためのもので無かったことは明らかである。しかもアイスクリームは妻のマーサ・ワシントンの意向で購入されたものと考えた方が良さそうである。なぜならアイスクリームは金曜日に行われる、マーサ・ワシントン主催のレセプション(Leeves)の華だったからである。ここでアイスクリームを出すことで、金曜日のレセプションは人々の話題になり、こうした楽しみも目的に、多くの人々がマーサ・ワシントンのレセプションに参加したことだろう

アイスクリームによるもてなしとは、こうした効果を意図的に狙って行われていたと考えて良いだろう。これは適切な例えか分からないが、現代で言えば、キャビアがいつも山盛りに出されているパーティーに参加するような感じだろうか。当時のアイスクリームはキャビアに匹敵するほど高価だったのである。これが1790年夏に、ジョージ・ワシントンがアイスクリームに莫大な出費を行ったことの真相なのである。

フィラデルフィアに移り、ハーキュリーズが厨房に入ったことで、こうしたレセプションの莫大な出費が抑えられるようになったことは、ジョージ・ワシントンには何者にも代えがたいことに思えたのではないだろうか。ハーキュリーズは食材の残りを街で販売したり、息子のリッチモンドを大統領官邸の厨房に入れることが出来たが、こうした特権が与えられた理由には、ハーキュリーズによって大きなコストダウンが実現されたことがその背景にあったからだと推測出来るのである。ではフィラデルフィアでどのようにアイスクリームが作られ供されていたのかを見てゆきたい。

フィラデルフィアのアイスクリーム

1790年11月に首都は一時的にフィラデルフィアに移されたが、ワシントン夫妻はそこでのレセプションでもアイスクリームを供している。先のアビゲイル・アダムスが、フィラデルフィアから書いた書簡には次のような記述がある。

【 Abigail Adams to Cotton Tufts, 6 February 179[1] 】

火曜日の3時から4時まで、大統領はレセプションを行います。

木曜日には、大統領が事前に招待した人たちを招いて、豪華な夕食会を開くのが常で、いつもしっかりと人選がなされています。

金曜日の夜、ワシントン夫人の居間は、生まれも育ちもいい人たちでいつもいっぱいになります。時には、英国女王の部屋と同じくらい、知的で美しい女性や礼儀正しい廷臣でいっぱいになることもあります。ここではコーヒーや紅茶、アイスクリーム、レモネードなどでもてなされ、互いにおしゃべりしながら歩き回ります。蝋燭の光は美しさを引き立て、女性の姿を素敵に照らしだします。こうした光景が7時から9時まで続き、長居するのはエチケットに反します。この時間内に人々はやってきたり、先に帰ったりしています。

ここでも火曜日の大統領主催のレセプション、木曜日の晩餐会、金曜日のマーサ・ワシントンのレセプション(Leeves)について言及されている。その中でも特に金曜日には、アイスクリームが出されるのが定番だったようである。先のニューヨークとは異なり、移動したフィラデルフィアで行われていたレセプションおよび晩餐会で出される食事やデザートは、ハーキュリーズの手掛けたものだった。ニューヨークではケータリングやアイスクリームに莫大な金額を支払わなくてはならなかったが、ハーキュリーズによって厨房でこれらを準備できるようになったことで、コストの大幅な削減が可能になったものと考えられる。

コスト削減の理由は、奴隷シェフのハーキュリーズがアイスクリームを作ることで、外部から購入する必要が無くなっただけではない。なぜなら夏季には氷自体が入手しにくく貴重なものだったからである。つまり氷そのものが非常に高価だったのである。現代では夏でも氷を人工的に簡単に作り出すことが出来るが、当時は冬の間に天然の氷を切り出して、氷室で冷蔵しておく方法でしか夏に氷を入手する手段がなかった。しかしフィラデルフィアの大統領官邸ではこの問題も解決されることになった。

ジョージ・ワシントンの氷室

フィラデルフィアのジョージ・ワシントンが、いつもアイスクリームを提供することが出来たのは、大統領官邸の敷地内に冷蔵力の高い氷室(アイス・ハウス:ice house)があり、そこに氷が年中冷蔵されていたからである。(フィアデルフィア大統領官邸の敷地図:アイスハウスの場所)

このアイスハウス内には、直径13フィート(4m)の八角形をした穴(アイスピット)が掘られており、その深さは18フィート(5.5m)あった。壁面は石が積まれ、底には砂利が敷かれて保冷できるようになっていた。冬の期間中に近くのスクールキル川から何トンもの氷が切り出されてこの氷室に運ばれ、その氷は翌年10月か11月頃までは保存可能であったという。

このことから、ハーキュリーズは氷室の氷をつかって、年間通していつでもアイスクリームを作ることが可能だったということである。そしてジョージ・ワシントンの珍しいアイスクリームのもてなしは招待客を大いに喜ばせたに違いない。当時は、これだけの大掛かりな設備を備えなければ長期の保冷は難しく、氷そのものの調達というものが困難だった。ニューヨークで支払われた驚くような高額アイスクリームの費用は、そもそも夏季には、氷の値段が高額であることが理由であったはずである。しかしフィラデルフィアでは大統領官邸に氷室が備えられていたことから、ニューヨークで購入していた頃よりも、格段に安価にアイスクリームを提供することが可能になったのである。こうしたアイスクリームが晩餐会や、レセプションで出されたことも、ハーキュリーズの料理の評価を高める要因となったと考えられる。

さらに大統領官邸の氷室に関しては興味深い話がある。フィラデルフィアの大統領官邸の所有者はロバート・モリスで、これをジョージ・ワシントンは賃貸して大統領官邸としていた。ロバート・モリスはこの物件を購入したのは、前の所有者だったリチャード・ペンからである。よって1781年~1782年にこの敷地に氷室はつくられたと考えることが出来る。実際に1782年に屋敷を訪問した、フランス市民となった英国の弁護士ジョージ・グリーブは、この時に氷室について言及している。またジェイコブ・ヒルツハイマーの日記には、「1782年2月12日に、ロバート・アーウィンにワゴンと2頭の馬を貸与して、川からマーケット・ストリートにあるロバート・モリスの氷室に氷を運ぶのを手伝った」とある。

実はこのロバート・モリスの屋敷(後の大統領官邸)を、ジョージ・ワシントンは以前から良く訪問していたのである。ジョージ・ワシントンは氷室に興味を持ち、氷室の建設方法や機能に関するアドバイスをロバート・モリスに求めた。その時の手紙が以下である。

【 From George Washington to Robert Morris, 2 June 1784 】

P.S わたしの家に一杯だった氷はもうなくなってしまいました。お願いですがあなたの氷室のサイズ、建物の方法、管理方法などの説明を転送していただければ大変助かります。

私の家は主に雪で一杯にしていました。雪の保冷をお試しになったことはおありでしょうか。 保存が上手く行っていないのはこの為なのでしょうか。

このようにジョージ・ワシントンは、ロバート・モリスにアドバイスを求めている。ここから分かることは、ジョージ・ワシントンの家(マウント・バーノン)にも氷室があったか、氷の保存がなされていたこと。さらにロバート・モリスの氷室は保冷能力が優れていたことである。ジョージ・ワシントンは雪を集めて保冷していたようだが、これにも問題があるのかを確認したいと思ったようで、どこに原因があるのかと、ロバート・モリスの氷室がどのような構造なのかをジョージ・ワシントンは教えてもらおうとしている。

これについてのロバート・モリスの返信が以下である。

【 To George Washington from Robert Morris, 15 June 1784 】

私の氷室は深さ約5.5m、大きさ25平米で、底には粗い砂利を敷き、氷から溶け出た水はすぐにそこに染み込み排水されるようになっています。よって底が粘土や何か硬い物質があれば必要となる排水溝は必要ではありません。通常は氷室を掘るのには丘の側面が好まれていますが、これは丘を切り開いた場合は簡単に水を排出することが出来るからです。

私の氷室の壁は、地表から1.5メートルの深さまではモルタルなしの石造りで作られています。(これをドライウォールという) 深さ1.5メートルから地地表と同じ高さになる部分まで表面をモルタルで固めてより強固にしてあります。

また穴から60cm後ろを、60cm掘って別の壁の土台を据えてあります。このように氷を入れる穴の全体を囲むように土台を据えて、この土台の上に、地面から高さ3mの壁で囲い、それに屋根を付けています。この壁はかなり厚く、石とモルタルで外側を荒く打設します。私の氷室は、屋根の下に板で釘付けにした天井をつけてあります。この天井と屋根の板との間の空間をすべて藁で埋めて、太陽の熱の影響を受けないようにしてあります。

氷室の穴底には、長さ60cmほどの木のブロックをいくつか置き、その上に、氷を冷やし水を通すための間仕切りを敷いてあります。こうして氷は砂利から60cm離して仕切られ、溶けた水が少しでも氷と接触して無駄にならないように、徐々に浸み出て排水できるようになっています。梁の上にも板を敷き、さらに万全を期して梁の下に天井部分を釘付けして、天井部分のスペースには藁を詰めました。北側から氷室に入るための扉を取り付け、穴から氷を取り出す時には、床の中央に取り付けたトラップドアを利用できるようにしてあります。

氷室の穴に氷を入れる際には、氷を細かく砕いて、重い棍棒か、舗装用のバトンで叩き固めるのが良いと思います。よく叩けば、しばらくして一つの氷の固まりになり、鑿や斧でなければ切り取れないようになります。雪の保冷は、ある年に試したことがありますが、6月で全て溶けてしまいました。氷でしたら10月か11月まで保存することが出来ます。もし穴がもっと大きくて、もっとたくさんの氷を貯蔵できれば、クリスマスまで冷蔵することが出来るでしょうし、氷が近くにあればあるほどより長く保存することが可能です。

ロバート・モリスはこのように自邸の氷室とその構造を詳しく書き送っている。また雪ではなく、氷を保存した方が長期保冷できること。さらに保存する方法として、氷を細かく砕いて氷室に入れておくと、一つの大きな氷の塊になり、より長期保存に耐えられるようになると教えている。ジョージ・ワシントンは雪の保冷についても尋ねていたが、ロバート・モリスは前に試したことがあり、雪だと6月までしか持たないと述べて、比較して氷の方が長期保冷に向いていることを説明している。

ジョージ・ワシントンはこうした情報を基にして、マウント・バーノンに自身の氷室を新たに作ったか、あるいは改築したのであろう。ジョージ・ワシントンが氷室に関する情報を問い合わせたのは、1784年6月2日であったが、その少し前の5月16日に、「Cream Machine for Ice:アイスクリーム製造機」を£1,13.3でマウント・バーノンに購入している。つまりこの頃のジョージ・ワシントンは、氷室やアイスクリームに対して関心があり、マウント・バーノンでこれを良く食べていたことが考えられる。1784年には既にハーキュリーズはマウント・バーノンのシェフとして働いていたので、ジョージ・ワシントンの氷室に関する試行錯誤のもと、新しく購入したばかりのアイスクリーム製造機を用いて、かなり早期からアイスクリーム作りに取り組んでいた料理人だったということになる。

それから7年後、つまり1801年からジョージ・ワシントンはフィラデルフィアの大統領官邸に住むことになったが、この邸宅はロバート・モリスによって提供されたものである。かつてジョージ・ワシントンは何度もこの邸宅を訪問しており、その敷地内にある氷室についてロバート・モリスに尋ねていたのは先に取り上げた手紙の通りである。その氷室を自由に利用できるようになったことで、フィラデルフィアではよりアイスクリームを提供しやすくなったはずである。ハーキュリーズがフィラデルフィアに呼ばれた理由も、当初は料理の為と言うよりは、アイスクリーム作りの経験があったことの方が大きかったのではないかとも考えられる。その理由については後の説明で述べたいと思う。(後の「大統領官邸の厨房」で理由説明を行っている)

その後も、大統領時代のジョージ・ワシントンはアイスクリームの提供に力を入れ続けた。1792年5月に2ドル50セントで「錫製アイスクリーム型」を購入し、さらに1795年6月には7ドルで、同じくアイスクリーム型を追加購入している。この理由はアイスクリームを提供する数を増やす必要があったからかもしれない。またその翌年の1796年6月には、アイスクリーム・スプーンを5シリングで購入していることは、その裏付けであるように思える。

1799年12月14日にジョージ・ワシントンが亡くなった後、マウント・バーノンの在庫目録を秘書だったジョン・エイトケン(John Aitken)が作成した。その目録『Inventory of the contents of Mount Vernon』には「2 pewter ice cream pots」、つまり2つのピューター製のアイスクリーム・ポットが含まれている。これは政界から引退したジョージ・ワシントンが、自宅でも引き続きアイスクリームを作らせていたということを意味する。

このようにジョージ・ワシントン大統領と、ファースト・レディのマーサ・ワシントンは、フィラデルフィア大統領官邸のレセプションや晩餐会、さらに引退後のマウント・バーノンでも、当時はまだ珍しく貴重なアイスクリームで人々をもてなしていたということである。

かつて氷室に深い関心を示していたことや、様々なアイスクリーム関連の購入品が存在していることは、ワシントン夫妻が、いかにアイスクリームを人々をもてなすためのキラーコンテンツとして捉えていたかということの証であるように思われる。

ハーキュリーズとヘミングス

ハーキュリーズとジェームズ・ヘミングス。この両者は同じ時期(1790-1793)に首都フィラデルフィアで生活している。そうなると気になるのは、ハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスらには交流があったのかということになる。だが文献などを調べても、残念ながらこの両者に交流があったという記録はどこにも残されてはいない。しかし他に残された歴史的な情報から、彼らが会っていた可能性は説明出来そうに思える。次にわたしがそう思う5つの理由を述べることにしておきたい。

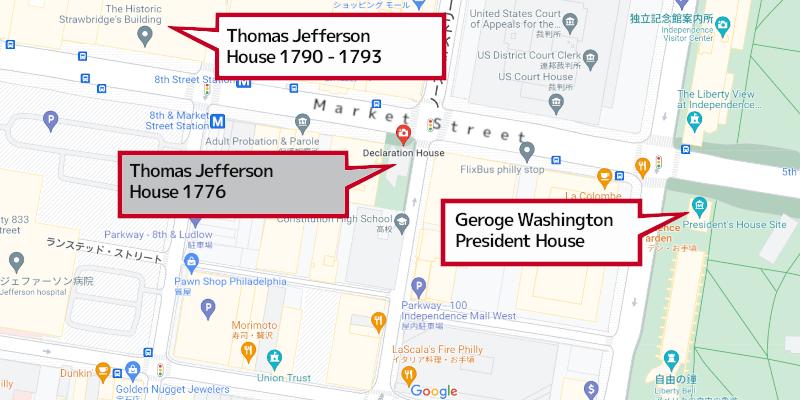

1. 住居が近くである

フィラデルフィアの大統領官邸は、当時はマーケットストリート(別名:メインストリート)と呼ばれる通りにあった。かつての大統領官邸の住所は、現在の 6th Market Street にあたり、そこには大統領官邸を記念してPresident's House Siteというモニュメントが建てられている。当時は大統領のジョージ・ワシントンと共に、ハーキュリーズもこの場所に住んで生活していた。カスティスも書いているように、ハーキュリーズは仕事が終わって「大統領官邸の玄関を出るとマーケットストリートを進んでいった」とあるが、これはハーキュリーズの仕事場兼住まいの大統領官邸がマーケットストリート沿いにあったからである。

一方、当時は国務長官だったトーマス・ジェファーソンが住んでいた場所は、同じマーケットストリート沿いで、現在は The Historic Strawbridge's Building が建っている場所である。このビル入口に記念プレートがはめ込まれていて、1790年~1793年の間、トーマス・ジェファーソンが住んでいたことが説明されている。シェフのジェームズ・ヘミングスもここに住んでいたということになるが、この場所は大統領官邸から350mしか離れていない。

フィラデルフィアには他にもトーマス・ジェファーソンが住んだ家があり、現在は「Declaration House」と呼ばれる記念館になっている。トーマス・ジェファーソンはここで独立宣言を書いているが、住んでいたのは1776年である。つまりこれはハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスがフィラデルフィアに来る前なので、彼等が出会っていたかどうかという観点からは時代がずれている。(一応参考までに地図にはグレイで示しておいた)

ハーキュリーズがフィラデルフィアに連れてこられた1790年代当時、トーマス・ジェファーソンも、大統領官邸のあるMarket Street沿いに住んでいたことから、お互いかなり近い位置関係で生活していたことを理解頂けるだろう。同じシェフという役割のハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスである。さらには彼らの住む場所が近くであることからも知り合いだったと考えて違和感がないように思える。

2. 同じ黒人奴隷でシェフという立場

1790年のフィラデルフィアに住む黒人は82.2%が自由人だった。1790年に行われたフィラデルフィアで行われた国勢調査(Census)の結果を実際に集計してみると、黒人自由人が1321人であるのに対して、黒人奴隷は234人という結果となった。これはフィラデルフィアが如何に開かれた都市だったかを示すものとなっている。フィラデルフィアに住む17.8%の黒人奴隷の多くは資産家や農場主、事業者や職人の住所に登録されており、使用人や従業員として働いていた。1790年当時のフィラデルフィアの人口は30,709人で、黒人の全体に占める割合は5%、さらに黒人奴隷の割合は0.7%と非常に少なく希な存在であった。

フィラデルフィアには、半年以上滞在した黒人奴隷は解放され自由人となるという法律があった。そのためフィラデルフィアに住む白人主人たちは、6カ月が近づくと、奴隷を一時的にフィラデルフィアから他の地域に連れ出し、6カ月の滞在歴をリセットして戻してフィラデルフィアに滞在できるよう対処していた。ジョージ・ワシントンもトーマス・ジェファーソンも南部(バージニア)の地主であり、所有する奴隷たちをこのような抜け道を使って、黒人奴隷たちを手元に置き続けていたのである。

ハーキュリーズも、ジェームズ・ヘミングスもフィラデルフィアに6カ月以上滞在するようなことがあったが、それでも奴隷からの解放を主人に宣言してはいない。ハーキュリーズは奴隷シェフであることで、大統領官邸の残り食材を使い年間約200ドルを稼ぎ出していたし、ジェームズ・ヘミングスもパリから帰国の際に、主人であるトーマス・ジェファーソンと何らかの奴隷解放に関する約束がなされ、給料も支払われていた。 奴隷の立場に甘んじてはいても、彼らは大統領のシェフとして、さらには国務長官のシェフとして、国を代表する人々に料理を提供するというやりがいのある仕事を任されていたことが、彼らに自尊心を与え、その当時は彼らを奴隷の立場にまだ留まらせていたのかもしれない。

このようにフィラデルフィアという街で、似た立場で仕事をしていた彼らである。むしろ互いに知り合いでなかったとする方が考えにくく、フィラデルフィアでは少数派の黒人奴隷として、またシェフとして、互いに何らかの交流、意見の交換などがおこなわれていたのではないだろうか。

その後、1796年2月5日にジェームズ・ヘミングスは奴隷から解放され自由人となる。解放されてからジェームズ・ヘミングスはフィラデルフィア(その後にボルチモア)にも住んだとされているが、自由人になってからも、同じくフィラデルフィアに住むハーキュリーズと会う機会があったかもしれない。同年11月、ハーキュリーズはシェフを解任され脱走することになるが、前年に同じシェフでありながら奴隷から解放されたジェームズ・ヘミングスの存在にも、何か触発されるものがあったのではと思えるのである。

3. アイスクリームという共通点

トーマス・ジェファーソンと、そのシェフだったジェームズ・ヘミングスは、アイスクリームを始めてアメリカに伝えたと誤って理解されている。しかし実際の歴史は異なり、アイスクリームはずっと前からアメリカでも食べられていたのである。それでも彼らがフランスの文化や料理を紹介したことで、アイスクリームがアメリカでさらに広がった可能性は否定できない。ジェームズ・ヘミングスがフランスで料理を学んだ経験は貴重なもので、その中にはアイスクリーム作りに関する技術も含まれていた。

こうしたパリ帰りのシェフの持つ料理技術に、ハーキュリーズも当然ながら深い関心を示したはずである。その中でも特にアイスクリームの技術に対してはかなりの興味と関心をもったに違いない。なぜなら彼の主人のジョージ・ワシントンはアイスクリームを用いたもてなしに非常に力を注いでいたからである。実際にニューヨークではかなりの金額をアイスクリームに投じてレセプションに参加する人々へのもてなしを行っていた。それと同じアイスクリームによるもてなしをフィラデルフィアで任されたハーキュリーズである。当然、そのために質の高い完璧なアイスクリームを提供することを目指していたことが考えられる。よってより高度な技術を求めて、同じ町、しかも同じ通りの向かい側に住むジェームズ・ヘミングスに接触したと考えてもおかしくない。

実際にトーマス・ジェファーソンが記録した「手書きのアイスクリームのレシピ」は、18もの工程から成る洗練されたものであった。さらにそのアイスクリームレシピは、卵やクリーム、ヴァニラビーンズなどが使われ、明らかに香りや味わいの面で従来のアイスクリームに勝るものだった。ジェームズ・ヘミングスはこのようなレシピに基づいたアイスクリームを作り、当時のアメリカ人を感心させていたはずである。

一方、ジョージ・ワシントンのためにアイスクリームを作るハーキュリーズも、そのクオリティを上げるべく常に改良を重ねていたと推測される。なぜならジョージ・ワシントンは1784年に「アイスクリーム製造容器」を購入したのを皮切りに、1792年5月には「ピューター製アイスクリーム型」を購入し、さらに1795年6月には再びアイスクリーム型を追加購入している。これはより良い機材を導入して、アイスクリームの量と質を高めるためだったのだろう。実際にピューター製(錫にアンチモンや銅などを加えた合金)の容器は冷却しやすく、また保冷にも優れており、アイスクリームには最適なものだったはずである。1784年に購入されたアイスクリーム型は1ポンド13シリング3ペンスで購入された。フィラデルフィア時代に購入された1792年のものは2.50ドル、1795年の機材は7ドルと3倍近い値段になっている。こうしたアイスクリーム作りにかける金額や機材面からも、ハーキュリーズが常にアイスクリームのクオリティをあげるべく、努めていたことが考えられるのではないだろうか。

二人がフィラデルフィアに住み始めた1790年、ハーキュリーズの年齢は42歳ぐらいで、ジェームズ・ヘミングスは25歳ぐらいである。料理に携わってきた経験はハーキュリーズの方が長いが、それでもバージニアのマウント・バーノンという田舎で培われた元来イギリス系の白人の好む調理の経験しかない。それに対してジェームズ・ヘミングスはまだ若かったが、フランスではシャンティイ公のキッチンなど超一流どころで料理の修行した経験があった。またパリのオテル・ド・ランジャックで料理長としてフランスの政治家や思想家にも料理を供していたことから、期間こそ短いがフランス料理の高い調理技術と洗練されたエスプリを習得して帰国した料理人である。これは例えて言えば、現場の叩き上げ職員と、高級エリート官僚のような違いである。

こうした相反する二人であることや、こと料理におけるレシピというものは、そう簡単に他人に明かすようなことはないはずであることから、彼等が互いに交流していたというのは考えにくいようにも思える。しかしそれでも彼らには互いに交流すべき理由があったとわたしは考えている。

トーマス・ジェファーソンはフランスから帰国後に国務長官に就任する。ジョージ・ワシントン大統領のもとで働くと同時にフランスで得たワイン知識を活かして、大統領のためのワイン・コンサルタントとして、フランスワイン輸入手配を行っている。その時にトーマス・ジェファーソンが発注したワインリストを参考までに以下に示しておきたい。

【From Thomas Jefferson to Joseph Fenwick, 6 September 1790】

大統領と私のためにいくつかのワインを受け取り、私に転送するよう依頼します。

M. la comte de Lur-Saluce

30ダース(大統領用のシャトー・ディケム)

10ダース(私用)

M. de Mirosmenil, vin de Segur

20ダース(大統領用のシャトー・ラフィット)

Madame de Rozan

10ダース(私用)

Monsieur Lambert at Frontignan

10ダース(大統領用のワイン)

5 ダース(私用)

トーマス・ジェファーソンはワイン愛好家だったので、自分のためにリストにあるようなワインを求めたという面もあっただろうが、ジョージ・ワシントンの場合は、自身がワインを飲んで楽しむために購入したのではなく、招待客をもてなすためのワインとしてこれらを求めたと考えるべきであろう。つまり自身がワインについて詳しくはなかったことから、トーマス・ジェファーソンのようなフランスワイン通からの知識とアドバイスが必要だったということになる。

こうしたジョージ・ワシントンとトーマス・ジェファーソンの関係上、フランスワインだけでなく、フランスのアイスクリームについても、アドバイスや技術関連の会話がなされていたことは容易に想像できる。実際にジョージ・ワシントンがトーマス・ジェファーソンを通して発注したワインは非常に高価で上質のものである。(それは現代でも高い評価のある高級ワインである)こうしたクオリティーを求めるジョージ・ワシントンの意図は、ワインだけでなく、アイスクリームに対しても注がれたと考えるべきであるように思える。

二人の奴隷シェフの意思とはまた別のところ、つまりその主人たちの意向のもと、彼等は引き合わされ、アイスクリームを介した技術提供や、意見交換のようなものが行われた可能性があったのではないだろうか。

4. フィラデルフィアという街の特徴

1790年代のフィラデルフィアという都市は一時的に首都となることによって料理が発展した場所でもある。先に挙げたアイスクリームは正にそれを表す先進的な例である。この時代のフィラデルフィアでアイスクリームが根付き、ここを基点にアメリカ各地でアイスクリームが広がっていったとも考えられる。

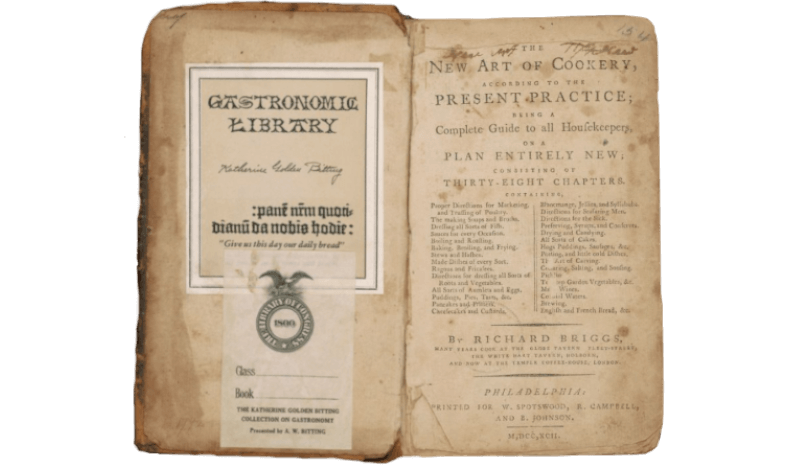

わたしの敬愛する料理史研究家のカレン・ヘス(Karen Hess)は、アメリカでアイスクリームのレシピが記されたとはっきり分かる文献が、1792年にフィラデルフィアで出版されたリチャード・ブリッグス(Richard Briggs)の『The New Art of Cookery』P399であるとしている。

しかしこの料理本の由来を調べてみると、実際にはアメリカ人によって書かれた料理書ではなく、1788年にロンドンで出版された『The English art of cookery』を定本として、アメリカ向けにタイトルを変えて出版されたものであることが分かった。著者のリチャード・ブリッグスもロンドンでレストラン(Temple coffee house)を経営するオーナーシェフでイギリス人である。

だが、ここで注目すべきなのは、1792年のフィラデルフィアで初めて、アメリカの料理本にアイスクリームのレシピが掲載された料理本が出版されたという事実である。ここからしてもフィラデルフィアが、いかにアイスクリームと深く関係した都市であったかが理解できるのではないだろうか。こうしたアイスクリームに対する関心の高さは、ワシントン夫妻のレセプションでアイスクリームを振舞っていたこと。あるいはフランス帰りのトーマス・ジェファーソンがフィラデルフィアの自邸に他の人を招いた際に、ジェームズ・ヘミングスもまた、アイスクリームを提供したであろうこと。こうした当時の二大シェフが近場に住み、アイスクリームを始めとした美味な食べ物を生み出していたということ。こうした条件が重なり、アイスクリームの文化がフィラデルフィアに醸成されていったのではないだろうか。

アメリカでアイスクリーム・レシピが初めて掲載・出版された料理書『The New Art of Cookery』に改めて注目しておきたい。なぜならアメリカのアイスクリーム史という観点から見ると、この料理本はかなり重要な一冊となっているからである。この本についてここで少し深堀りすることにしたい。

この料理本をフィラデルフィアで出版したのは、W. Spotswood、 R. Campbell、B. Johnson の三人である。筆頭に名前のある William Spotswood(1753-1805) は本屋と出版社を経営しており、会社はフィラデルフィアの大統領官邸のあったマーケットストリートとチェストナッツストリートの間、フロントストリート西側にあったことが『Just published a catalogue of new books, sold wholesale and retail』を確認することで断定することが出来た。この内容から W. Spotswoodは、本だけでなく、文具品や薬、香水も販売していたようである。さらに1785年,1791年,1794年の記録を『The Philadelphia Directory』という住所録から確認することが出来たので以下に掲載ページのリンクと住所を記しておく。

『The Philadelphia Directory, 1785』

Spotswood & Co., booksellers & printers, Front between Chestnut and Market 地図

『The Philadelphia Directory, 1791』

227 S. Front St., Spotswood, William, printer, also at 5 Letitia Court 地図

『The Philadelphia Directory, 1794』

Spotswood William, printer, bookseller and stationer, 69, High St. 地図

William Spotswoodは、『Columbian Magazine』という雑誌の発行にも携わり、1786年から1792年まで出版者として名前が掲載されている。(その後、この雑誌は『The Universal Asylum』と名前を変更) William Spotswoodの発行した出版物目録や、幾つかの書籍内容を確認しておいたが、内容も方向性もばらばらである。専門的な出版社というよりは、幅広い内容の書籍を扱う本屋・出版社だったということになるのだろう。そのなかの一冊が『The New Art of Cookery』という料理書で、他に料理関連の書籍は出版していない。

二人目の Robert Campbell も本屋・出版社を兼ねており、フィラデルフィアのChestnut Streetと2nd Streetが交わる角に店舗があった。住所は以下のようになっている。

『1790 census』

Campbell, Robert (Book seller; S.). No people listed as living here; probably a place of business only.

『The Philadelphia Directory, 1791』

Campbell Robert, bookseller and stationer, 54 So. Second St 地図

そして三人目が Benjamin Johnson である。『The Philadelphia Directory, 1791』を確認すると「Johnson Benjamin, printer, 147, High St.」地図 と記載がある。 フィラデルフィアの High Street とは、街のメインストリートのマーケットストリート(Market Street)の別名である。

こうしてみると全ての出版社が大統領官邸の近くに店を構え、フィラデルフィアでメディアとしてのビジネスを行っていたということになる。こうした出版活動のなかに『The New Art of Cookery』という料理書が含まれ、そのなかにアメリカで最初に出版されたであろうアイスクリームのレシピが含まれているというのは興味深いところである。これはフィラデルフィアが首都となり、洗練された料理文化や、アイスクリームが入って広まり始めた機運があったからだと思われる。

フィラデルフィアの街にこうした料理(アイスクリーム)に対する機運が高まっていたことも、ハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスが共に知り合いであったことの理由として挙げておきたい。彼らはフィラデルフィアにおけるアイスクリームの基礎を築いた人物たちであり、同時にアメリカにおけるアイスクリームの広がりに何らかの貢献をしたことは間違いないと言えるだろう。

5. ファッションから

ハーキュリーズはファッションにかなりの金額を費やし、豪華な装いをしていたことは先に述べた通りである。わたしはハーキュリーズがファッションに関心を持っていたことが、ジェームズ・ヘミングスに繋がるものと考えている。ジェームズ・ヘミングスがどのような服装をしていたのかについて残されている記録はないが、それでも数年間パリに住んでいた事から考えると、黒人奴隷ではあったが、当時のアメリカのなかでかなり洗練されたファッションだったことは容易に想像される。

ジェームスヘミングスの主人だったトーマス・ジェファーソンでさえ、最初パリでは、「バージニアの野人」と自分で言うほど、田舎者でパリでは垢抜けないファッションだったようである。しかし数年間の滞在で洗練され、パリの社交界でも通用するほどの優雅さとマナーを身に付けたようである。こうした主人のもとで働き、パリの社交界の人々に料理を提供していたジェームズ・ヘミングスもまた、パリの優雅さと洗練されたファッションセンスを有するようになっていたと思われる。

フィラデルフィアの街で、こうした黒人のジェームスヘミングスは目立った存在だったと思われる。同じ黒人奴隷であれば、ハーキュリーズも当然、ジェームスヘミングスには注目したであろうし、またファッションを通じて互いに交流があったことも考えられなくもない。

ハーキュリーズは1790年にフィラデルフィアにやってきたが、その最初から、カスティスの描いたようなファッショナブルでダンディな存在だったという訳ではないだろう。なぜならハーキュリーズがフィラデルフィアに来たばかりの時はまだバージニアのマウント・バーノンから出てきたばかりの田舎奴隷であり、また金もなく服装に大金を費やすことは出来なかったはずだからである。よってハーキュリーズがファッショナブルな人物として知られるようになったのは、フィラデルフィアに来てから数年後、金を稼ぎ始めてからのことと考えられる。

それとは異なり、ジェームズ・ヘミングスは最初から洗練され抜きん出た存在であったことに間違いはない。フランス・パリに5年間滞在し、その後もニューヨークに1年、その後、フィラデルフィアにやってきたのである。こうした経験と、ヨーロッパの文化を身に付けていたジェームズ・ヘミングスは、当時のアメリカの黒人のなかで最もファッショナブルな存在だったはずである。しかもジェームズ・ヘミングスは白人と黒人の混血であり、またその妹のサリー・ヘミングスはトーマス・ジェファーソンの愛人であったことから、当時の黒人奴隷とは明らかに異なる雰囲気や洗練された容姿をしていたことが想像される。ハーキュリーズは、このようなジェームズ・ヘミングスの存在に大いに感化・影響を受け、自身もまたファッションに大金を投じるようになったのではないだろうか。年齢的にはハーキュリーズの方が年長で料理経験も豊富だったが、まだ若者のジェームスヘミングスは同じ黒人奴隷シェフでありながら羨望の存在だった可能性がある。こうした背景からもハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスの交流の可能性は読み取れるように思われる。

1 - 5 の観点を考慮して

以上、5つの観点からハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスの交流の可能性を考えてみたが、やはりこれらの条件を考慮すると、彼等が個人的に繋がっていたと考えるのは理にかなったことであるように思える。彼らに交流があったのかはさておき、アメリカ初期のフィラデルフィアに、その後、アメリカのファインダイニングに大きな影響を与えることになる二人のシェフがいたことはやはり見過ごすことが出来ない。彼らが残した料理の影響は計り知れなく大きいものがあり、彼等の残した料理スタイルの礎の元に、アメリカの食文化は築き上げられていったのである。

アメリカは歴史が浅い国であるため、食においても歴史のない、文化の無い国であるように思われている場合が少なくない。確かにアメリカという国だけを考えると、歴史は浅いように思えるかもしれない。しかし食文化とは人によって作られるものであり、人は太古から存在し続け、常に何らかを食べながらそれを子孫に伝えてきたのである。アメリカという国としての食文化は浅くとも、アメリカを作ってきた人々の培ってきた食文化が様々に融合されたものが、アメリカの食文化の根底に存在していることを考えると、アメリカそのものの歴史とはまた別に、その根底にヨーロッパ移民、アメリカ原住民、アフリカ奴隷の食が融合されて築かれた独特の食文化が存在していることに気付かされるはずである。

アメリカの食文化というと、どうしても表層的にハンバーガーや分厚いステーキのようなものを考えてしまいがちである。しかし、さらに深い歴史を調べてゆくと、アメリカの食文化の根底には奴隷としてアメリカに連れてこられた黒人奴隷たちの影響があらゆるところに見られるのである。近年まではこうした黒人の食文化のアメリカへの影響が取り上げられることは希であった。なぜなら黒人奴隷は、白人に差別される存在であり、彼等が食文化を作り上げた功績というものに眼が向けられることが無かったからである。しかし近年、調査や研究が進むことでアフリカ・アメリカンの食文化影響が大きなものであったことに対する再評価が進んでいる。ここで取り上げたハーキュリーズや、ジェームズ・ヘミング の存在は正にそのような再評価の動きのなかでようやく取り上げられ語られるようになった過去の偉大なシェフたちなのである。

ニューヨークの大統領官邸のスタッフ

ここからはジョージ・ワシントン大統領官邸で、当時どのような人々が働いていたのかを説明しておくことにしたい。1789年-1790年までニューヨークの大統領官邸、さらには1790年から1797年までのフィラデルフィア大統領官邸は、白人と黒人奴隷を合わせて20人ほどのスタッフで構成されていた。まず大統領官邸に住んでいたジョージ・ワシントンの家族は以下である。

主人:ジョージ・ワシントン

妻 :マーサ・ワシントン

義娘:エレノア・パーク・カスティス(ネリー)

義息:ジョージ・ワシントン・パーク・カスティス(ワシー)

ジョージ・ワシントンには実子が無かった。妻となったマーサ・ワシントンは、先の夫が亡くなりジョージ・ワシントンと再婚した女性である。彼女の先夫との間の子供たちも成人後、早くに亡くなり、孫にあたるネリーとワシーを実子として育てた。ニューヨークの大統領官邸の中核をなしていたのはこの家族4人であった。

ジョージ・ワシントンを含む4人の家族に加えて、白人・黒人のスタッフたちが、大統領官邸の維持管理のために働き、官邸に住んでいた。こうした人員配置から大統領官邸の厨房がどのような組織で料理が作られていたのかを明らかにしたいと考えている。その為にも、まずは可能な限り大統領官邸内で働くスタッフを取り上げ、説明を加えることにしたい。大統領官邸内には、男女および白人黒人が働いていたので、次のように印と色分けをすることにしておく。

□ 白人男性

□ 白人女性

■ 黒人男性

■ 黒人女性

秘書

□ トビアス・リア:Tobias Lear(上級秘書官)

□ ポリー・リア:Polly Lear(リアの妻)

トビアス・リアは1784年から1799年のジョージ・ワシントンの死まで上級秘書として仕えた人物である。1790年4月18日にトビアス・リアは妻のポリーと結婚して夫婦で大統領官邸に住むようになった。しかし数年後、ポリーは1793年にフィラデルフィアで流行した黄熱によって大統領官邸内で亡くなっている。

秘書の仕事の中でジョージ・ワシントンとトビアス・リアは多くの書簡を交わした。特に1790年のニューヨークからフィラデルフィアへの移転の際に頻繁に手紙が交わされている。トビアス・リアはニューヨークから荷物を送り出し、フィラデルフィアに前乗りして大統領官邸の準備を進めるにあたり、マウント・バーノンに滞在していたジョージ・ワシントンに状況を伝えるため手紙を書き送ったのである。

当時のジョージ・ワシントンは首都移転という政治的な仕事も抱えていたはずであるが、同時に大統領官邸内のスタッフをどのように揃えて運営するのかについてもかなり気を使っている、そのことは大統領官邸の運営やスタッフ人選についての判断や指示をトビアス・リアに書き送っていることからも明らかである。二人の間に交わされた書簡は243通残されており、それらを全て読んでみると、わたしはジョージ・ワシントンにとって国家を治め管理することと、家庭を治め管理することは正に同じことであったのだと感じることが出来た。家政という言葉があるが、まさに家を整えることは、ジョージ・ワシントンにとって政治活動と同じくらい大仕事であったということだったのだろう。

またトビアス・リアと交わした手紙の内容と、「 Household Account Books:会計簿」から大統領官邸で勤務したスタッフの名前や、動向、性質、さらには不祥事も含めて確認することが出来るようになっている。まずは他の秘書の名前も以下に記しておきたい。

□ デビッド・ハンフリーズ大佐:Col. David Humphreys(次席秘書官)

□ ウィリアム・ジャクソン少佐:William Jackson(秘書)

□ ロバート・ルイス:Robert Lewis(秘書)

ジョージ・ワシントンの文書はトビアス・リア上級秘書官を中心に作成されていた。さらにデビッド・ハンフリーズ大佐は次席秘書官で、公式文書の多くを執筆し、ウィリアム・ジャクソン少佐は副官のような立場として仕事をしていた。また若きロバート・ルイスは常に大統領に随行し、夫人のマーサ・ワシントンの社交的な補佐官としてもその役割を果たした。

大統領官邸の秘書たちは、主に文書作成などの政治に関係する外的な仕事を行っていた。これに対して大統領官邸内の実質的な運営・管理といった内的な仕事を任されていたのが執事(Stewart)である。では次に大統領官邸の執事の役割と、執事を務めた人物たちに注目しておきたい。

執事

□ サミュエル・フランシス:Samuel Fraunces(執事)

サミュエル・フランシス(Samuel Fraunces:1722年頃 — 1795年)は、ジョージ・ワシントンの執事を、1785年5月~1790年2月までニューヨークで務めた。1790年2月から1791年5月までの一時、執事の仕事を離れていたが、再び1791年5月~1794年6月までの3年間、執事の仕事をフィラデルフィアの大統領官邸で務めた。

サミュエル・フランシス のニックネームが、ブラックサム"Black Sam" だったことや、西インド出身であることから黒人だと思われていた時期があり、今でも黒人と間違えて説明してあるものがある。しかし実際、サミュエル・フランシスは白人男性であり、黒人であるという説明は間違いである。その理由を次に列記しておきたい。

ジョージ・ワシントンは秘密結社フリーメーソンのメンバーだったが、サミュエル・フランシスもまたフリーメーソン(オールド・ホランド・メイソン・ロッジ No.8会員)だった。当時、黒人はフリーメーソンのメンバーになることは出来なかったので、サミュエル・フランシスは間違いなく白人である。

ニューヨークにやってきたサミュエル・フランシスは、1755年にジェームス・タガート(James Taggert)と共にブロードウェイとウォーレンストリートの南西角(現在の住所は 259 Broadway, New York)に酒場:メーソンズ・アームズ(the Mason's Arms)を設立している。この酒場の名前はサミュエル・フランシスがフリーメーソンのメンバーだったことに由来しているはずである。ここからもサミュエル・フランシスが白人であったことが裏付けられる。

またサミュエル・フランシスは、当時は黒人がメンバーになることはできなかったトリニティ教会の教会員でもあった。1757年にサミュエル・フランシスがエリザベス・ダリー(Elizabeth Dalley)と結婚したのもトリニティ教会である。ここからもサミュエル・フランシスは白人であったことが分かる。

さらにサミュエル・フランシスには選挙権があり、財産のある白人男性に制限されていたニューヨークの有権者名簿にもサミュエル・フランシスの名前が記載されている。さらに1790年国勢調査記録 『Heads of Families at the First Census of the United States Taken Taken in the Year 1790』(三列目の上から2番目にSamuel Frauncesの名前がある)には、サミュエル・フランシスが白人男性として他の家族4名と奴隷1名と共に登録されている。こうした数々の証拠から、サミュエル・フランシスは白人であったと断定できる。

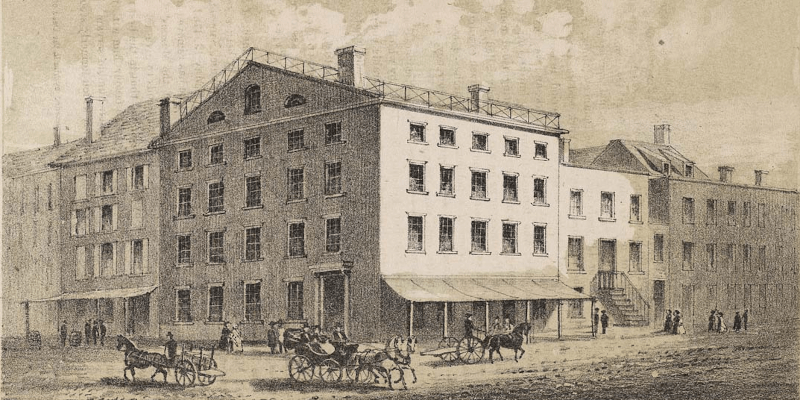

フランシス・タバーン(Fraunces Tavern)

サミュエル・フランシスはジョージ・ワシントンの執事になるが、もともとは酒場のオーナーだった。1755年に始めたメーソンズ・アームズを始め、その後も幾つかの酒場の経営者となった。1762年に、最初に始めた酒場:メーソンズ・アームズを抵当に入れ、パール通りとブロードウェイの角(現在の住所は 54 Pearl Street New York)にある屋敷を購入しクイーンズ・ヘッド・タバーン(Queen's Head Tavern)をオープンした。

フランシス・タバーンは、レストランとして食事を提供することに加えて、ケータリングによる食事の配達も行い、さらにボトル入りスープ、ケチャップ、ナッツ、果物や野菜のピクルス、カキ、ゼリー、マーマレードなどの保存食販売も行っていた。居酒屋には宿泊室が5室あり、宿屋としてのビジネスも手掛け、さらには会合、パーティー、レセプション、カードゲーム場も備えた施設だった。

1776年

ジョージ・ワシントンは、1776年4月13日、ニューヨークに到着した日に補佐官たち他3人とクイーンズヘッド・タバーン(後のフランシス・タバーン)で食事をした。その時の支払記録をジョージ・ワシントンは『Expenses of Journey to New York, 4–13 April 1776』に「Dinner at Sam's - [£]5.3.6」と書き残している。ジョージ・ワシントンはこの時に初めて店を訪れたと思われ、それ以降、ニューヨークにいる時にはこのサミュエル・フランシスの店を何度も訪れることになる。

最初の訪問から約2週間後、1776年5月1日にもジョージ・ワシントンは店で食事をしている。この時の領収書はフランシス・タバーン・ミュージアムに保管されているようである。

また1776年6月6日には、フィラデルフィアからニューヨークに帰ってきたジョージ・ワシントンが、妻のマーサ・ワシントンと共にサミュエル・フランシスの店で食事をした。会計記録の『Expense Account of Journey to and from Philadelphia, 21 May–12 June 1776』には「No. 10 Saml Frances, Alias Black Sam for Dinner - [£]3.14.0」と記録されてる。

その後、1776年6月14日にはニューヨーク州議会主催による晩餐会が行われた。この晩餐会はニューヨーク州議会がジョージ・ワシントンを招き、ニューヨーク州議会がすべての支払いをしている。日程調整の為の議事録が『Journals of the Provincial Congress』に残されており、それによると1776年6月12日(水)の行われた会議内容の最後に、二日後の金曜日、ジョージ・ワシントンの都合に合わせて会食することが決まっている。ただそれがどの店なのかまでは議事録に記されていない。しかし6月14日の晩餐会のニューヨーク州議会宛ての請求書がフランシス・タバーン・ミュージアムには保管されているということなので、この晩餐会はフランシス・タバーンで行われたのだという裏付けが取れる訳である。

こうした1776年に残された幾つかの記録が興味深いのは、当時の店名が「クイーンズヘッド・タバーン」ではなく、「サミュエル・フランシスの店」のようなはっきりしない記載になっていることである。1776年という年は、7月4日にアメリカ独立宣言に始まり、8月27日には22,000名のイギリス軍がロングアイランドに上陸、このロングアイランドの戦いでアメリカ軍は敗戦。9月15日にはニューヨーク・マンハッタンが陥落するというように、アメリカの独立の歴史で重要かつ緊張した期間であった。サミュエル・フランシスの店はアメリカ独立派の人々の集まる場所であったし、またサミュエル・フランシス自身もアメリカ独立を支持する立場であった。こうした時代のニューヨークの情勢や顧客である人々の層から考えると、当時は既に「クイーンズヘッド・タバーン」という店名はそぐわないものとして看板は代えられていたのかもしれない。そもそもこの店名は当時のイギリス国王ジョージ3世の妻、シャーロット女王に因んで付けられていた。イギリス支持派と混同されることを避けて、1776年頃にはサミュエル・フランシスの存在を前面にした店名で通っていたのではないだろうか。

ニューヨークがイギリス軍に占領された為、サミュエル・フランシスはニュージャージー州エリザベスに逃亡した。しかし1778年6月に捕らえられイギリス軍のジェームズ・ロバートソン将軍の料理人をしていたようである。こうしたイギリス軍での立場を諜報活動に活かし、アメリカに有利な情報を流して貢献したことがアメリカ独立戦争後に評価されている。

1783年

終戦間近の1783年、ジョージ・ワシントンと主要スタッフは、5月4日から8日までの数日、デウィント・ハウス(DeWint House)に本部を置き、イギリス軍のガイ・カールトン将軍とニューヨーク市からのイギリス軍撤退のための最終交渉を行った。サミュエル・フランシスは、この時の食事を準備したと伝えられている。外交交渉において食事は重要な位置を占めており、こうした食事の貢献もあってか、会議は友好的に進められ、5月6日にアメリカの主権は認められることになったのである。

アメリカが独立を勝ち得て終戦となった1783年以降にサミュエル・フランシスは店名を正式にフランシス・タバーンに変更したと考えられている。アメリカ独立のための戦勝の喜びの晩餐においても、フランシス・タバーンは重要な役割を果たした。

例えば1783年11月25日、当時のニューヨーク州知事ジョージ・クリントンは、英国によるニューヨークの避難と米国による領有を祝して公開晩餐会を開いた。この晩餐会が行われたのはフランシス・タバーンで、祝賀のために13回も乾杯が行われている。この乾杯の数は独立したばかりのアメリカが13州だったからなのだろう。この時の領収書が残されているので引用しておきたい。

【 請求書 】

Entertainments

November 25th 1783

His Excellency Governor Clinton To Saml. Fraunces Dr.

To an Entertainment… £30.,,4,,0

To 75 Bottles of Madeira at 8/ … 30

To 18 Ditto of Claret at 10/ … 9,,

To 16 Ditto of Port at 6/ … 4,,16..

To 24 Ditto of Porter at 3 / … 3,,12..

To 24 Ditto of Spruce at 1/ … i,,4,,

To Lights 60/ Tea & Coffee 64/ … 6,,4,,

To Brokeg … 2,,2,,

To Punch … 10..10..

£97..12..

請求書の内訳を見ると、マディラワインや赤ワイン(クラレット)やポートワインなどの飲料中心で料理が含まれていない。13回も乾杯が行われたということなので、飲酒中心の祝勝会が行われた様子がうかがえる。この日は100人ほどが参加していたということで、請求額が£97,12とかなりの金額になっている。

その後も祝勝会のためか、何度もフランシス・タバーンをジョージ・ワシントンは利用したようで、国立議員図書館には1783年11月26日~12月3日までの請求書『George Washington to Samuel Fraunces, November 26, 1783 Reel 116』が保存されている。

1783年12月4日、故郷のマウント・バーノンに帰るジョージ・ワシントンは、フランシス・タバーンのロング・ルームと呼ばれる会場で、独立戦争に参加した米国の士官のために「カメ肉の祝宴:turtle feast」を主催した。この会は戦争を終えたジョージ・ワシントンが、共に戦った約30人の将校へ別れを告げるための会だった。この時、サミュエル・フランシスはフランシス・タバーンの主人として、この料理の手配を行い「ウミガメのスプ」を供している。ジョージ・ワシントンがニューヨークを離れる最後の日もフランシス・タバーンを利用したということは、サミュエル・フランシスに対する親しみの情からかもしれず、それが後に執事となるように要請したことに繋がっていったと思われる。

1783年から、正式にこの酒場は経営者の名前を冠したフランセス・タバーン(Fraunces Tavern)と呼ばれるようになる。独立戦争の際には、社交場と革命の議論と活動の中心地であったが、アメリカ独立後は、フランシス・タバーンに国務省、財務省、陸軍省のオフィスが置かれるようになり、ニューヨークが首都だった1789年から1790年にかけて、アメリカ政府機関の建物としても重要な役割を果たすようになった。フランシス・タバーンは現在でも残されていて、1階がレストラン、2階から4階までがフランシス・タバーン・ミュージアムになっている。フランシス・タバーンはニューヨークの老舗レストランとなり、かつ展示によって独立戦争時代の歴史を伝える貴重な場所となっているが、これは後にジョージ・ワシントンの執事となったサミュエル・フランシスが経営していた酒場だったからである。

1789年

大統領となったジョージ・ワシントンは首都となったニューヨークに戻ってくることになり、1789年4月23日から 1 Cherry Street, NY にあった「Samuel Osgood House」に家族と共に住み始めた。

1785年にフランシス・タバーンをジョージ・パワーズ(George Powers)に売却していたサミュエル・フランシスは、この時期からジョージ・ワシントンの執事を務めるようになっていたた。

フランシス・タバーンを経営していたからか、サミュエル・フランシスは執事としても有能な人物であった。執事はシェフではないので必ずしも料理を作るという訳ではないが、サミュエル・フランシスはデザートを準備することに秀でていたようで、この部分がジョージ・ワシントンに特に評価されていた。ジョージ・ワシントンが秘書のトビアス・リアに宛てた手紙で以下のようなサミュエル・フランシスへの評価を述べている。

【 From George Washington to Tobias Lear, 20 September 1790 】

フランシスは優秀な料理人であるだけでなく、上品なディナーを提供する方法を知っており、それらのドレッシングを手伝い、デザートを準備し、ケーキを作る。

ジョージ・ワシントンは、サミュエル・フランシスの仕事を評価していたが、1790年2月23日に最初の大統領官邸「Samuel Osgood House」を出て、次の大統領官邸に引っ越しするタイミングで解任してしまう。その理由はサミュエル・フランシスが大統領官邸のスタッフでワインを消費していたことが理由である。サミュエル・フランシスの解任後、新たに執事になったのがジョン・ハイド(John Hyde)である。

次の執事

□ ジョン・ハイド:John Hyde(執事)

□ ジョン・ハイドの妻(料理、洗濯)

サミュエル・フランシスの解任後に、新しく執事として雇われたのはジョン・ハイド(John Hyde)という人物である。ジョージ・ワシントンは、ニューヨークの二軒目の大統領官邸の「Alexander Macomb House」(住所: 41 Broadway, NY )に、1790年2月23日から住み始めるが、このタイミングでジョン・ハイドは執事として大統領官邸のスタッフの管理を行うようになった。さらにジョン・ハイドの妻も共に大統領官邸で働くようになった。この妻の名前は記録に無いため不明であるが、彼女が料理や洗濯に従事したことは分かっている。

新しい執事として就任したジョン・ハイドだったが、幾つかの問題があったことが、ジョージ・ワシントンとトビアス・リアの交わした手紙の内容から読み取れる。

1. デザートづくりの能力不足

まずジョン・ハイドは初代執事だったサミュエル・フランシスと異なりデザートを準備する能力が無かった。そのためジョン・ハイドの妻がその役割を担っていたようである。ジョージ・ワシントンはたサミュエル・フランシスがやっていた仕事を、ジョン・ハイドが妻と二人でないと果たせないことに対する不満を感じていたようである。またジョン・ハイドの妻に仕事の負荷がかかっていることも懸念していることが読み取れる。

当時は執事には招待客をもてなすため、デザートづくりの能力が求められていたようである。例えばグルメで知られたトーマス・ジェファーソンが大統領に就任した際、大統領官邸のための執事を探していたが、その際に必要な条件として「誠実さとデザートづくりの能力」のふたつを挙げている。実際にトーマス・ジェファーソンが雇っていた執事たち(エイドリアン・プティとエティエンヌ・ルメール)はいずれもデザートの能力を兼ね備えていた。

このように客をもてなすにおいて、食後のデザートは大きな位置を占めており、それは執事の持つべき能力として捉えられていたようである。しかしジョン・ハイドにはそうした能力がなく、そのことはジョージ・ワシントンに外部業者への大きな支払いをもたらすことになった。それが2番目の懸念点である。

2. 多額のアイスクリーム費用

先にも述べた通り、大統領のジョージ・ワシントンは、1790年の夏にアイスクリームのために多額の費用の支払いを行っている。このことからジョージ・ワシントンがアイスクリーム好きであるように思われているが、それは間違いで、そうした出費は招待客をもてなすために購入されたアイスクリームへの支払いがされたからである。

本来であれば、アイスクリームはジョン・ハイドによって準備されることが理想だったはずであるが、彼にはデザートを作る能力がないことから外注するしかなく、それが当時の大統領官邸管理のためのコストを大幅に押し上げることになってしまっていた。アイスクリームは御用商人だったジョーゼフ・コレから購入されており、年間で約200ドルの請求が残されている。

1790年の6月からレセプションが行われるようになり、特に金曜日には多くの招待客をもてなす必要からアイスクリームに対する出費が増加したはずである。しかし執事であるジョン・ハイドは、こうした出費に対して有効な手段を講じることが出来ていなかったことが理解できる。この時の多額のアイスクリームへの出費の一因はここにあると見ても良いだろう。

3. ワインの消費量

さらなる懸念点はワインの消費量である。同じくジョージ・ワシントンとトビアス・リアの交わした手紙の内容から約半年が経過した時点で、ワイン消費量がサミュエル・フランシスが執事だった時に比べて、かなり増えていたことが問題視されている。トビアス・リアがジョージ・ワシントンに送った1790年9月26日付の手紙では、ジョン・ハイドが執事になってからのワインの消費に関する記録が検討され、余分な消費があったことが計算されている。

その計算によると、ジョン・ハイドが執事になって3月13日から9月までに27ガロンもの多くのワインが余分に消費された(あるいは消えた)ことになっている。前執事のサミュエル・フランシスの解任理由が、無駄なワイン消費にあったことを考えると、前任者以上の不自然なワイン消費があったということはやはり問題である。

4. 賃上げ交渉

残されているジョージ・ワシントンと秘書のトビアス・リアの手紙から、ジョン・ハイドは賃上げ交渉をしていた様子が読み取れる。こうした要求を受けて、トビアス・リアがジョン・ハイドとその妻と話し合いをして、彼等が大統領官邸に留まるかどうかの協議を行っている。

この時はちょうどアメリカの首都がニューヨークからフィラデルフィアに移されるタイミングであり、彼等が仕事を継続するかどうかは、彼等がフィラデルフィア移住を受け入れるかどうかということにも関係していた。このような移住の必要性や職務負担の大きさが賃上げ交渉の条件として彼らから出されていたものと考えられる。

こうした話し合いのなかでトビアス・リアは、ジョン・ハイドの手配する食卓の経費が高額であることや、ハイドの請求書や酒類の消費量の問題について率直に伝えたことをジョージ・ワシントンに手紙で報告している。さらにトビアス・リアは彼らに、賃上げは無いこと、職務の軽減もないことを伝え、それでも大統領官邸での仕事を続けるのかどうかを、彼等の判断に委ねたと伝えている。

結果としてジョン・ハイドとその妻はフィラデルフィアに移住して、執事の仕事を継続することになった。しかしフィラデルフィアに移ってから半年も経たない1791年2月に大統領官邸の執事を辞職した。3月にも金を受け取っているので、3月までの勤務ということになる。この辞職の理由は、他の使用人との問題があったからと考えられている。しかし先に挙げた1-4の理由を考えると、やはりジョン・ハイドはあまり質の高い執事ではなかったという感じは否めない。

サミュエル・フランシスが再び執事に

ジョン・ハイドが去り、同年の1791年5月からサミュエル・フランシスが再び執事として大統領官邸を任されることになった。結局は解任したサミュエル・フランシスが再びフィラデルフィアでも執事として戻されたのである。1790年~1791年の大統領官邸の内部マネジメントを分析すると、大きな混乱と変動があったことが分かる。

まず大統領官邸が3回も変わっている。これは首都がニューヨークからフィラデルフィアに変更になったことも理由としてはあるが、官邸の都市や官邸のサイズや施設に合わせて、運営方法やスタッフ人数を変えなければならず混乱をきたしていたものと考えられる。

こうした変更や必要なスキルを持つフタッフが揃わなかったことがアイスクリームに代表されるような不必要な莫大な出費が生じた原因にもなっている。これに加え、1791年5月から、木曜日の公式晩餐会や、金曜日のレセプションが加わることになり、大統領の支払うべきコストは一気に増大したものと考えられる。

こうした混乱は人事的な部分にも反映されている。一番重要なポジションでる執事が短期間で入れ変わり、結局はサミュエル・フランシスが再び執事になったというのは正にその表れであろう。こうした時期に大統領官邸の厨房とハーキュリーズを含めた料理人がどのように構成され、仕事が行われていたのかを説明することにしたい。

黒人スタッフ

ここ迄はジョージ・ワシントン大統領官邸の管理部門で働く白人スタッフを取り上げたが、ここからは実務的な役割を果たした白人と黒人スタッフを取り上げて説明を行うことにしたい。ニューヨーク時代からそうだったが、大統領官邸にはジョージ・ワシントンが自身の領地であるマウント・バーノンから連れて来た黒人奴隷たちも働いていた。以下は大統領官邸で働いた黒人奴隷たちである。

■ ウィリアム・リー:William Lee(侍従)

■ ウィリアム・オズボーン:William Osborne(侍従)

■ クリストファー・シールズ:Christopher Sheels(侍従)

■ ジャイルズ:Giles(馭者)

■ パリス:Paris(厩舎係)

■ オースティン:Austin(厩舎係)

■ モール:Moll(メイド、乳母)

■ オニー・ジャッジ:Oney Judge(メイド)

「ウィリアム・リー」はアメリカ独立戦争中に、ずっとジョージ・ワシントンの傍らに仕え、遠征にも従軍していた奴隷である。彼は両膝を負傷して身体に障害を負っていたことから治療のため、ジョージ・ワシントンの大統領就任時にはニューヨークの大統領官邸のスタッフに加わっていないが、医師の助けを借り、遅れて大統領官邸に入り、まだ若いクリストファー・シールズの助けを借りながらジョージ・ワシントン仕えた。

ニューヨークの大統領官邸には7人の奴隷がマウント・バーノンから連れてゆかれ働くことになったと言われているが、この7人にウィリアム・リーが入っていないのは後からニューヨークのスタッフに加わった為である。

ウィリアム・リーは、大統領官邸がフィラデルフィアへの移転するタイミングで侍従を辞め、引退してマウント・バーノンに戻っている。ジョージ・ワシントンには124人の奴隷がいたが、1799年に奴隷から解放され自由人となる。ジョージ・ワシントンの意志で完全に解放されたのはウィリアム・リーだけだが、これはウィリアム・リーのジョージ・ワシントンに対する忠実さへの評価ということになるだろう。

「ウィリアム・オズボーン」はニューヨーク時代からジョージ・ワシントンに侍従として仕え、フィラデルフィアにも移住したが、1793年にフィラデルフィアで流行した黄熱病の為に大統領官邸で死亡した。ちなみに秘書のトビアス・リアの妻、ポーリーも同時期に大統領官邸内で黄熱病で亡くなっており、この時の流行病の深刻さが理解できる。

「クリストファー・シールズ」は10代の頃から、ニューヨーク、さらにはフィラデルフィアの大統領官邸でジョージ・ワシントンに仕え、1799年のジョージ・ワシントンの死に際しては、その死の床に立ち会った奴隷である。

「ジャイルズ」は馭者としてニューヨーク時代から働いていたが、1991年秋に何らかの障害のために馬に乗れなくなり、その役割はジョージ・ビアード(George Beard)に引き継がれた。ジャイルズは引退することになり、その後はマウント・バーノンに留まることになった。

「パリス」はニューヨーク時代から厩舎手として馬の世話をする役割が与えられていた。1791年春にジョージ・ワシントンは南部ツアーを行い、若いパリスもそれに同行したが、ジョージ・ワシントンはその時のパリスの態度が気に入らなかった。こうしたことからパリスはフィアデルフィアの大統領官邸に戻されず、マウント・バーノンに残されることになった。

「オースティン」はマウント・バーノンで生まれウェイターとして働いていた。女性奴隷のオニー・ジャッジとは異父兄弟である。大統領官邸内での仕事の特定は出来ないが、厩舎係やフィラデルフィアで購入した商品をマウント・バーノンに運ぶなどの仕事が割り当てられている。1794年に脳卒中と思われる症状で亡くなっている。

「モール」はマーサ・ワシントンのメイドとして仕えた黒人女性奴隷で、ジョージ・ワシントンのフィラデルフィアの大統領任期の終了迄、大統領官邸で働いた唯一の女性である。

「オニー・ジャッジ」はマウント・バーノンで生まれた混血の女性奴隷で白人の父親と、黒人奴隷の母ベティの間に産まれた。先の黒人奴隷のオースティンとは異父兄弟で、母親が同じベティである。

16歳の時にニューヨークの大統領官邸で働き始め、マーサ・ワシントンの付き人となったが、激しい気性で知られるマーサの孫娘エリザベス・パーク・カスティス・ローへの結婚祝いとして贈られことを知らされるとフィラデルフィアの大統領官邸から逃亡した。

1796年5月24日のペンシルバニアガゼット(フィラデルフィア)の広告には、オニー・ジャッジを見つけた人には10ドルの礼金が払われるという広告が掲載された。広告ではオニ―・ジャッジの容姿を、そばかすが多く、非常に黒い目とふさふさした髪をした、色白のムラートの少女であり、中背で、細身で、華奢な体型で、年齢は20歳くらいと伝えている。オニー・ジャッジは連れ戻されることなく、逃亡奴隷という立場のまま、1848年2月25日(75歳)でニューハンプシャー州グリーンランドで亡くなった。

厨房スタッフ

次にニューヨークおよびフィラデルフィアの大統領官邸の厨房で働いていた厨房スタッフについても言及しておきたい。記録にある厨房スタッフは以下の者たちである。

□ リード夫人:Mrs Read(キッチンメイド)

□ レイチェル・スイス:Rachel Lewis(キッチンメイド)

□ オーギュスト・ラムイール :Auguste Lamuir(料理人)

□ ジョン・ヴィカー:John Vicar(料理人)

□ オノレ・ジュリアン:Honore Julien(料理人)

□ ブラウン:Mr. Brown(料理人)

■ ハーキュリーズ:William Osborne(料理人)

■ リッチモンド:Christopher Sheels(下働き)

□ ジャンティ:Gentil(料理人)

「リード夫人」は、ニューヨークの最初の大統領官邸のキッチンで働いていた女性である。しかし彼女のサービスは満足のいくものではなく、正直さについても疑問視されるような人物であった。フィラデルフィアの大統領官邸の執事に就任したサミュエル・フランシスは、昔のつながりからかリード夫人を再び雇おうとしたが、ジョージ・ワシントンはトビアス・リアの手紙『From George Washington to Tobias Lear, 19 June 1791』のなかで、「この考えは永遠に放棄するのがよい」と述べて、リード夫人の再雇用は絶対にありえないという意思を表明している。

「レイチェル・ルイス」はその娘と共に、リード夫人に代わってニューヨークの大統領官邸で料理を担当した。しかしこの女性たちも、ジョージ・ワシントンにとって満足な料理人ではなかった。彼がトビアス・リアに宛てて書いた手紙『From George Washington to Tobias Lear, 9 September 1790』のなかで、「ルイス夫人とその娘の汚い姿は、私たちの新しい住居の主要な応接室において、心地よい姿ではない(キッチンは常にそうであるように)だろう」と述べている。

ルイス夫人とその娘は清潔感に欠けていたと思われ、また彼女たちの仕事場であるキッチンもまた清潔さが保たれていないとするジョージ・ワシントンの見方が述べられている。

こうした理由から彼女たちのフィラデルフィアでの採用は見送られ、新たにハーキュリーズが加わることになる。ハーキュリーズは自身の服装は勿論、厨房を清潔に保つことにかなりの神経を使っているので、彼女たちとは真逆であり、そこをジョージ・ワシントンは気に入っていたとも考えられる。

「オーギュスト・ラムイール」はフランス人シェフだったが、わずか1カ月間だけしかニューヨーク大統領官邸の厨房で働いていない。その時期は、ジョン・ヴィカーが5月に大統領官邸のキッチンに入る前であり、あくまでもつなぎとしての役割だったことが推測される。

「ジョン・ヴィカー」は、1790年5月にニューヨークの2番目の大統領官邸からシェフとして雇われた。ジョン・ヴィカーはもともとはボルティモアに住んでおり、ジョージ・ワシントンがボルティモアに宿泊するときの定宿だったファウンテンズ・イン(Fountains Inn)のオーナーだったダニエル・グラント(Daniel Grant)の仲介で採用されたようである。よってジョン・ヴィカーは、当時ファウンテンズ・インで働いていたか、あるいはかつて働いていた料理人だったと考えられる。

ジョン・ヴィカーはニューヨークとフィラデルフィアの大統領官邸で料理人を務めており、シェフとしての料理の評価は高かったのだが、デザート(ケーキ)を作れないという弱点があった。執事だったジョン・ハイド夫妻が辞めて大統領官邸を去った翌月、1791年4月には High St.(Market Street) 59 の菓子職人:ジョセフ・ドラクロワ(Joseph Delacroix)に3日間分のデザートを外注した記録がある。それに対して5月25日に17.44ドル(デザート費)という一般的な人の月給に相当する高額な外注費が支払われている。こうした記録からもジョン・ヴィカーがデザートを準備出来なかった料理人だったことが読み取れる。

1791年5月11日から執事がサミュエル・フランシスに代わると、ジョン・ヴィカーは彼の下で働くことを嫌ったようである。半年でフィラデルフィアでの仕事を辞め、1791年5月16日に大統領官邸を出ることになる。この辺りの経緯については詳細が記されていないが、そこには何らかの確執のようなものがあったのではないかと思われる。またジョン・ヴィカーは、先の執事のジョン・ハイドとの繋がりがかなり強かった印象があり、こうしたことも辞職に関係していたのではないかと推測される。

「オノレ・ジュリアン」は後に、ワシントンD.C.に建てられた大統領官邸でトーマス・ジェファーソンのシェフとなった人物である。ジョージ・ワシントンにも雇われていた時期があり、1794年12月の会計記録に、「pd (Julian) cook 3 mos. wages Dec 1」とあり、オノレ・ジュリアンが3カ月間大統領官邸で料理人として働いていたことが記録されている。

後にオノレ・ジュリアンがトーマス・ジェファーソン大統領官邸のシェフとして採用される際に、推薦者でフランス公使だったフィリップ・ドゥ・レトンブ(Philippe de Létombe)は、彼がジョージ・ワシントン大統領任期の最後の4カ月間働いたと手紙『To Thomas Jefferson from Philippe de Létombe, 26 March 1801』で述べている。

一方、ジョージ・ワシントンの会計記録の最後の4カ月間の記録には一切、オノレ・ジュリアンの名前は登場しておらず、代わりにジャンティ(Gentil)という料理人が雇われ、1797年3月7日に全額支払いが行われたことが記録されている。

このような記述比較から、フィリップ・ドゥ・レトンブがトーマス・ジェファーソンに伝えた、オノレ・ジュリアンがジョージ・ワシントン大統領のシェフだった期間は最後の4カ月間というのは間違いで、正確には1794年12月からの3カ月間だったということになるのだろう。

「ミスター・ブラウン」は会計帳簿に一時的に雇われた料理人として登場しているが、直接的に名前が記載されていない料理人のひとりである。よって彼がどの時期にフィラデルフィアの大統領官邸で仕事をしたかは定かでないが、その期間が短期であることには間違いない。なぜ彼が大統領官邸で料理人として働いていたことが分かるのかというと、サミュエル・フランシスが引退してから大統領官邸の執事を務めたフレデリック・キットが手紙『To George Washington from Frederick Kitt, 15 January 1798』の中でブラウンについて言及しているからである。

ハーキュリーズ

「ハーキュリーズ」については既に多くを説明した通りである。少し付け足すと、マウント・バーノンに連れてこられたのは10代の頃で、料理はマウント・バーノンの厨房で働いていたドール(Doll)とネイサン(Nathan)という奴隷シェフたちから学んだ。ハーキュリーズがフィラデルフィアで働くようになったのは42歳頃であり、その頃にはマウント・バーノンでマスターシェフを務めていたものと思われる。

ハーキュリーズは1790年11月にフィラデルフィアに到着し、大統領官邸で働き始めた。ここで注目すべき点は、白人シェフだったジョン・ヴィカーと、黒人奴隷シェフのハーキュリーズが約半年間同じ厨房で働いていることである。彼らの厨房での上下関係に関しては明記されていないが、ジョン・ヴィカーが半年でフィラデルフィア大統領官邸を辞めたことや、彼がデザートを作ることが出来なかったということから、ハーキュリーズとの実力差のようなものが明らかになり始めていたのではないかと推測される。

サミュエル・フランシスが執事に再就任する際にも、ジョージ・ワシントンはハーキュリーズをシェフとして重用することを認めさせていることからも、フィラデルフィア大統領官邸の厨房において、ハーキュリーズの存在が重要視されるようになっていることがうかがえる。またジョージ・ワシントンの会計記録には、ハーキュリーズが観劇やサーカスを見に行く費用も支払っている。これもハーキュリーズに対する配慮や重用しているが故の費用だったと見ることも出来そうである。

ハーキュリーズが中心となった厨房では、女性のキッチンメイドや、短期的に雇われた料理人がサポートを行っていたようである。ジョージ・ワシントンの会計記録には数日間だけ雇われた料理人への支払記録が散見される。先に記したオノレ・ジュリアンやブラウン以外にも一時的に雇われた料理人が他にもいたかもしれない。こうした複数の料理人たちが短期間だけ何度か雇われていた理由は、やはりフィラデルフィアにあった黒人奴隷は6ヶ月間の滞在以降は自由人となるという法律の為だろう。よってハーキュリーズは半年ごとに定期的にフィラデルフィアを離れなければならず、その穴埋めとして他の料理人が数日間から数か月間の短期間だけ散発的に雇われていたものと考えられる。

ジョージ・ワシントンの会計帳簿には、他にも120ドル/月の料理人たちに対する支払記録が何度かあり、こうした支払記録からも複数の料理人が必要に応じて雇われ、給料が支払われていたものと考えられる。そしてこれら料理人たちを厳しくまとめて厨房を統括・運営していたのが黒人奴隷のハーキュリーズだったということになるのだろう。

「リッチモンド」はハーキュリーズの息子で、ハーキュリーズの要望でフィラデルフィアの厨房で働くことになった。ただこの息子が原因でハーキュリーズはシェフを解任されることになってしまう。

シェフ解任と逃走

ハーキュリーズはフィラデルフィア大統領官邸の厨房を完璧に仕切っていたが、1796年11月にシェフを解任されてしまう。この原因は息子のリッチモンドの窃盗であり、この窃盗を知ったジョージ・ワシントンは、ハーキュリーズ親子が自由を求めて逃走しようとしているのではないかと疑い、マウント・バーノンに彼らを送り返して野外での重労働に従事させることにしたのである。

ちなみにジョージ・ワシントンの会計記録には、1797年3月7日に、ジャンティ(Gentil)という料理人に対する2か月分の支払が行われている。ハーキュリーズが厨房からいなくなった代わりに、この人物がジョージ・ワシントンの最後の大統領官邸の料理を務めていたものと思われる。

ハーキュリーズがマウント・バーノンから逃走したのは1797年2月22日である。実はこの日はジョージ・ワシントンの65歳の誕生日にあたり、この日、ジョージ・ワシントンはフィラデルフィアにいた。ジョージ・ワシントンの誕生日は盛大に祝われ、鐘の音と大砲の発砲で幕を開け、ディナーと優雅な舞踏会がリケッツの円形劇場で行われている。その舞踏会は華麗さ、味、優雅さにおいて、おそらく米国内の同様の娯楽に勝るものはないと表現されており、エンターテイメントに溢れた盛大な催しとして行われたことが分かる。

そのような華麗で華やかな日に、ひっそりとハーキュリーズがジョージ・ワシントンのもとから逃げ出したのは意味深い。主人の誕生日を祝うということでマウント・バーノンでも祝賀ムードにあり、ハーキュリーズは逃走しやすかったかもしれない。またフィラデルフィアのジョージ・ワシントンも盛大なパーティーの後ということもあり、ハーキュリーズ捜索の為の初動が遅れたということもあったはずである。いずれにしてもハーキュリーズはそのまま逃走して、ジョージ・ワシントンのもとに帰ることはなかった。

その後、ジョージ・ワシントンはハーキュリーズの捜索を続けていたようである。かつての執事だったフレデリック・キットは、1798年1月に、ハーキュリーズがフィラデルフィアに潜伏していることをジョージ・ワシントンに手紙「To George Washington from Frederick Kitt, 15 January 1798」の中で伝えている。

しかしその後、ハーキュリーズはニューヨークに移住した。ウェストポート歴史協会の Sara Krasne がハーキュリーズのその後を調査したところ、バージニア州で生まれ、1812年5月15日に64歳で死亡してニューヨーク市の第二アフリカ墓地に埋葬されたハーキュリーズ・ポージー(Herculas Posey)という人物のインデックス・レコードを発見したのである。ポージーという姓は、ハーキュリーズがジョージ・ワシントンの奴隷となる前の所有者の名字である。

元々ハーキュリーズの所有者は、バージニアのジョージ・ワシントンの隣人だったジョン・ポージー(John Posey)だったが、未払いのローンの担保としてジョージ・ワシントンに買収されたのがハーキュリーズだった。逃亡奴隷だったハーキュリーズはあえてポージーを名乗ることで、その素性を分かりにくくしたのだろう。

ハーキュリーズはニューヨークで料理人およびケータリング業者として働いていたことが分かっている。逃亡奴隷だったことからあまり目立った動きをすることは控えていたと思われる。しかし、ハーキュリーズは正式に法的に解放され自由人となった。それはジョージ・ワシントンが自身の死後、奴隷たちを解放する意向を述べた遺書を残していたからである。よってジョージ・ワシントンの死の1799年12月14日、その後の手続きによって1800年にハーキュリーズも奴隷から解放され自由人となっていたのである。

ハーキュリーズは、結果的に最後はジョージ・ワシントンの元を去ることになったが、それでも大統領の任期中、ジョージ・ワシントンとその家族、また招待客のために美味しい料理を作ることによって、高い評価を得ていた事には間違いない。アメリカ草創期の歴史において、黒人の奴隷シェフがそうした働きをしていたというのは実に注目すべきことであるし、トーマス・ジェファーソンの黒人奴隷の料理人だった ジェームズ・ヘミングス と合わせて語られなければならない主要人物であると言えるだろう。

ハーキュリーズの肖像

長い間、スペインのマドリッドのティッセン・ボルネミッサ美術館に所蔵されているギルバート・スチュアート作の黒人の肖像画がハーキュリーズであると信じられてきた。しかし2017年に、専門家の調査により、この絵はハーキュリーズを描いたものでは無いということが最終的に明らかになった。しかもその肖像画は技法が異なることからギルバート・スチュアートによって描かれたのではないこと、さらには肖像画の服装はコックの服装をしているのではなく、当時のドミニカの自由人の服装であることも明らかになった。つまり肖像画はハーキュリーズとは全く無関係だったのである。

『The General's Cook』2018年刊

『A Birthday Cake for George Washington』2016年刊

ジャーナリストで小説家、さらに歴史家(?)のラミン・ガネーシュラム(Ramin Ganeshram)は、2018年に自身の小説『The General's Cook』の表紙にこの肖像画を用いているが、丁度その頃にこの肖像画がハーキュリーズのものではないことが明らかになった。(2017年にハーキュリーズではないとの指摘がなされたので、実際は表紙として採用されたのは調査報告公開後だったということになる)

他にも2016年にラミン・ガネーシュラムはハーキュリーズに関する子供向けの絵本『A Birthday Cake for George Washington』を出版している。しかしこの児童書は発売と共に多くの批判的な見解が寄せられ、出版社(Scholastic)はこの書籍の返品もしくは市場から回収(リコール)の決断をするに至っている。その理由はハーキュリーズとその娘のデリア(Delia)が、奴隷主人のワシントンのために、嬉々としてケーキ作りをする描き方が、奴隷制度下の黒人奴隷の描き方として適切でないと批判されたからである。確かに読んでみると奴隷という立場に喜びをもっているような描き方は疑問を感じさせられる。実際にこの絵本に対して、School Library Journalは「非常に問題がある」としており、さらにKirkus Reviewsは「不完全で、奴隷制の不誠実な扱い」と批判的なコメントを出している。

作者のラミン・ガネーシュラムは、最後の注で、その翌年のジョージ・ワシントンの誕生日に、ハーキュリーズは娘を残してひとりで逃亡し、それ以降は再び戻ることはなかったという史実を述べている。しかしながら当時の奴隷がどのように扱われていたのか、あるいはハーキュリーズがなぜ家族を捨ててまで逃亡しなければならなかったのか、こうした奴隷の置かれていた理不尽な背景や、過酷な境遇のようなものを大きく割愛してしまい、作品本文では主人のジョージ・ワシントンに対して忠実に働く、幸せな奴隷の姿としてのみハーキュリーズが描かれたことが多くの人に違和感を感じさせたことは事実である。

実を言えば私個人も、このようなラミン・ガネーシュラムの『The General's Cook』表紙のハーキュリーズの肖像画の見切り採用や、『A Birthday Cake for George Washington』での当時の黒人奴隷の切り取り方はあまり褒められるものではないと感じた。しかも彼女の著作はいずれもフィクション色の強いハーキュリーズに関する歴史であり、アカデミックな歴史家という印象も薄い。さらに言えば、ラミン・ガネーシュラムはこうした一連の問題の後、ハーキュリーズについてのほぼ唯一無二の有識者として多くのメディアに登場するようになったのである。こうしたことが良いことだったのか悪いことだったのかはさておき、黒人奴隷のシェフであり、しかもごく近年まで無名だったハーキュリーズの存在に光が当たることになったという意味では、彼女が何らかの貢献したとも言えるのだろう。

児童書に描かれる黒人

さて多くの批判の対象となった『A Birthday Cake for George Washington』であるが、この問題についてはもっと異なる多面的な見方が必要であるように思える。確かにラミン・ガネーシュラムの黒人奴隷の描き方は、子供向けの児童書としてはかなり偏りのあるものだったのかもしれない。しかしそれ以上に、出版社(Scholastic)がそうした声に反応してリコールに応じて絵本の買取と回収を始めたことの方に、さらなる違和感を感じた人々もいたことは見落とすべきではないだろう。

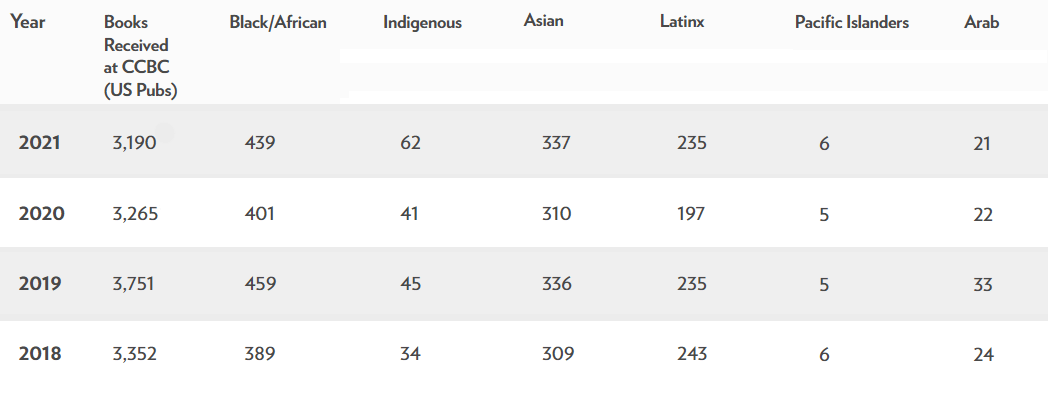

その違和感を語る前に、まずはアメリカの児童向けの図書において黒人(ブラック/アフリカン)がどのような頻度で扱われているかを示しておく必要がある。ウィスコンシン大学に本拠を置く「児童図書協同センター(CCBC)」の調査によると、2021年度にCCBCが受け取った3,190冊の児童書のうち、ブラック/アフリカンが扱われる児童書は13%である。以下のその推移を示しておくことにしたい。

児童書(アメリカで出版)の人種統計

児童図書協同センター(CCBC)」の調査

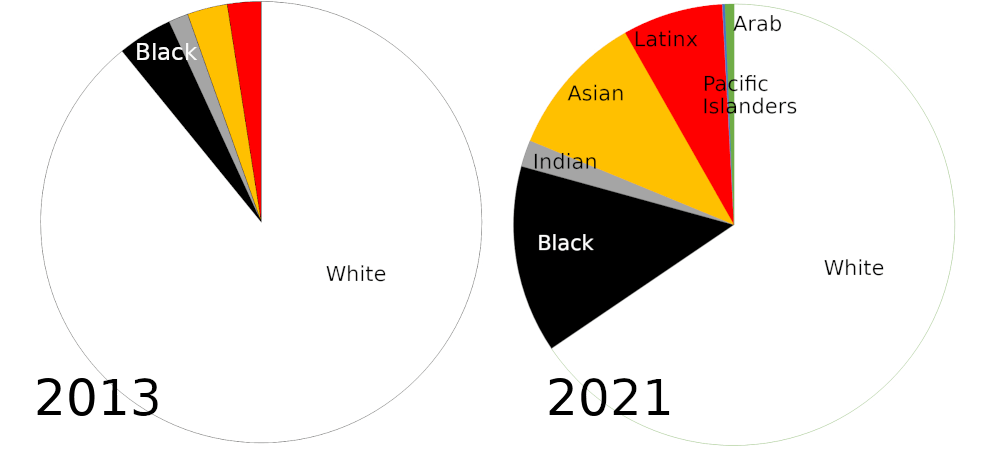

近年は様々な人種の児童書が出版されるようになってきたが、2014年までブラック/アフリカンを扱った児童書の出版は年間200種類(全体で約3000冊以上が母数)を越えることはほぼなかった。下の円グラフは2013年と2021年を比較したものである。

児童書(アメリカで出版)の人種比率

児童図書協同センター(CCBC)」の調査

近年(2021年)のデータではかなり黒人が描かれた児童書は増えてきたが、2013年のデータでは黒人が描かれた児童書は全体の2.9%しか出版されていない。こうした状況を児童書作家のクリストファー・マイヤーズは「児童文学のアパルトヘイト」と表現している。確かにこの表現は言い得て妙で、児童文学の世界では、黒人を描くことが締め出されてきたと言っても可笑しくない現状が出版界には実際に存在しているのである。

こうした背景が前提としてあることを知るならば、『A Birthday Cake for George Washington』に対する批判的意見に対して、出版社(Scholastic)が結果的にリコール対象としてしまったという事実は、言論に対する危機につながるあやうい統制や圧力のようなものの存在をどこか感じないだろうか。

この絵本がリコールされた時に、全米反検閲連合(National Coalition Against Censorship)は、「言論の自由を本質的な人権と社会変革に必要な前提条件として重視する人々は、物議を醸すという理由で本が流通から排除されるたびに警戒をすべきである」という見解を述べている。つまり黒人とその歴史や人権といった内容に抵触するものを扱うことで物議を醸すのであれば、今後はこうした児童向けの出版物から黒人の歴史を扱うことそのものが排除される可能性があることを危惧しなければならないということである。むしろより大きな視点からこの問題を捉えるならば、こうした統制や規制が言論に対して行われることこそ、より深刻で広範囲にわたる人権侵害に当たると言えるのではないだろうか。

作者のラミン・ガネーシュラムもこの件について、児童図書評議会の多様性ページに掲載された手紙の中で、次のように自身の本について述べている。

現代社会では、ひとりの人間の内に、矛盾する二つのまったく異なる真実が存在するようなことはあり得ません。ある人は他人を奴隷にしていながら、同時にその奴隷を尊敬するようなことができるでしょうか?

これを理解するのは難しいですが、かつてはそうしたことが事実としてあったということだけは確かなのです。こうした歴史を拒み消し去ることは一部の人々には慰めを与えるかもしれません。しかしそれでは最終的に、私たち全員から真の理解の可能性を奪い、歴史を表層的なものに貶めてしまうことになってしまうのです。

(ガネーシュラム 2017)

単純に嫌悪感を抱かせるという表面的な理由だけでリコールの対象とした出版社の判断そのものにも問題があったとも言えるのかもしれない。批判を受けた出版社は、自己検閲を行ってそれを取り下げてしまったのであるが、むしろそのことは言論に対する自由への問題と違和感を感じさせることになった。

つまりこの事は、この児童書の中で黒人がどのように語られたかという問題もそうだが、同時に黒人の歴史の一部を語るにおいて出版社が著者から奴隷制の別の物語を提示する機会を奪ったということも問題なのである。こうした問題は、このケースだけには留まらない。こうした事例がつくられることにより、他の出版社も黒人に関する児童書を出版することに対しては、今まで以上に躊躇するようになる可能性が考えられないだろうか。この事は少ない割合でしか出版されていない、黒人があつかわれる児童書の割合が再び低下してしまうことにもつながりかねない可能性につながっているのである。

ポリコレと黒人(ブラック/アフリカン)

こうしたことを考えると、確かにハーキュリーズという人物を描くことは難しい。なぜならば大統領のジョージ・ワシントンに重用され、特権的な立場や、自由な裁量が与えられた幸福な奴隷だったという描き方も出来れば、大統領のもとから逃亡しなければ自由を得られず、その後も隠れて生き続けなければならなかった黒人奴隷だったという描き方も出来るからである。ただわたしの見解を述べておくと、どのような描き方であったとしても、そしてそれが批判の対象になったとしても、この大統領のシェフだったという黒人奴隷の存在そのものが歴史の闇に葬られ、人々に忘れられてしまうよりはすっと良いのである。

この事はハーキュリーズだけでなく、ジェームズ・ヘミングスにも当てはまることである。今までは特に光が当てられず、あまり取り上げられることも無かった存在の黒人奴隷であるが、近年になって再評価が進み、彼等の事績が改めて評価されるようになっているのは間違いなく重要なことであるとわたしは感じている。こうした有能だった黒人奴隷の存在が無視されるよりは、彼等について様々な側面から今まで以上に語られることの方がより貴重な機会ではなかろうか。

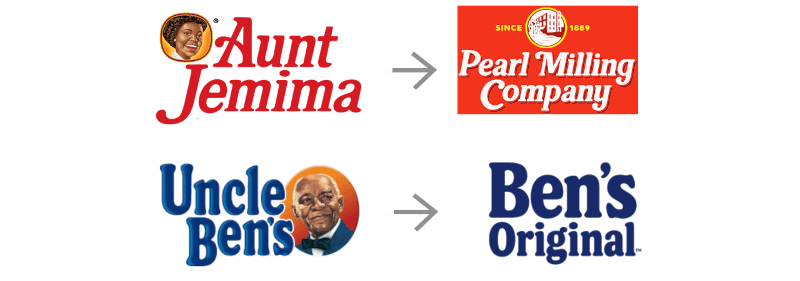

ジェームズ・ヘミングスのなかで、わたしはアメリカでの急進的なポリティカルコレクトネス(ポリコレ)によって、黒人イメージが食品業界のロゴや、商標から排除されているという現状を紹介した。アント・ジェマイマ(Aunt Jemima)という黒人女性が描かれたブランドは、Pearl Milling Companyという全く新しいブランド名に置き換えられ、アンクル・ベンズ(Uncle Ben's)は、黒人男性の画像・意匠を消去して単に Ben's Original という文字だけになっている。大手の食品パッケージからは黒人のイメージというものは払拭されてしまったのである。

これと同じことが、思想や言論と直接関わっている出版業界も浸透しているのは言うまでもない。そうしたポリコレ的な極端な主張が進むことで、アメリカにおける黒人や有色人種の歴史認識において、より多面的で、様々な観点からの情報が得られる機会が奪われてしまっているのではないかとわたしは思うのである。

ブラック・ライブス・マターのように黒人の権利を守るための運動が盛んに行われるようになっている反面、黒人に対する言論の扱いが、「触らぬ神に祟り無し」のような暗黙のプロトコルに従ってしか語られないようになっているのではないだろうか。もしそうだとするのであれば、これからのアメリカ社会のなかで黒人の得ることになる自由や権利と云うものは、これまで黒人が築いてきた歴史や文化とは切り離された表層的なものとなってしまうことだろう。

そういう意味においても、アメリカの食文化を語る際には、草創期から料理への影響を与えたはずの黒人奴隷のシェフたち、つまりハーキュリーズやジェームズ・ヘミングスについてもっと語られるべきである。このようにしてアメリカ食文化の成り立ちがさらに深く解明されるようになると共に、アメリカ食文化の形成に重要な役割を果たしてきた二人の黒人奴隷シェフの存在がより評価されるようになることをわたしは心から願いたい。

彼等が黒人奴隷だったという理由から、奴隷制批判の観点や文脈からだけでその功績が語られてしまうのであれば、それは彼等にとっても本意でないはずである。(言うまでもないが、もちろんそうした奴隷制批判の観点から彼らについて語ることもある意味必要である)

アメリカ食文化の歴史のなかで彼らがもたらした功績が、黒人であるということで与えられるハンディのようなもののうえで評価されてしまうようなことがあれば、彼等の本質的かつ絶対的な料理における力量や功績というものが、逆にぼやけてしまうことにすらなりかねない。

彼等は黒人だから料理を任されていたのではなく、他の白人に勝る卓越した技量や知識と経験を身に付けており、それゆえにシェフとして活躍することが出来たのである。こうした部分もしっかりと理解・認識して語られる必要があるとわたしは思うのである。

こうした状況に関する例を挙げておきたい。現代のポリコレ的な考え方が浸透したアメリカでは、白人の求職者と、黒人の求職者が来て、どちらか一方しか採用できない場合に、仕事の能力が同じだったとしても黒人の方を採用しなければならないという圧力がどうも存在するようである。またそうした配慮が過度に進んでいる昨今、例え能力が劣っていたとしても黒人を採用しなければならないと考える企業も増えているようである。こうした現象は、2020年にノーベル文学書を受賞した詩人のルイーズ・グリュック(Louise Glück)が、「白人である自分が受賞するとは思わなかった」と語ったコメントともどこか通底するものがあるように思える。

こうしたポリコレ的な観点からアメリカの食文化史をたどろうとするならば、ハーキュリーズもジェームズ・ヘミングスも黒人であるという理由だけで、お飾りであるかのように食文化の歴史で取り上げられてしまうことにもなりかねない。しかし実際にはそのような忖度無くしても、ハーキュリーズもジェームズ・ヘミングスも絶対的な実力のゆえにアメリカ食文化史における歴史に名を残すべき優れたシェフたちだったのである。こうした彼らのもつ真の実力は、ポリコレ的な観点や、奴隷制度反対の観点から語られてしまうと逆に失礼になるぐらいまでに薄められることになってしまう。よってポリコレのような観点からではない、真に彼らの実力を評価する動きがこれから進むようになることをわたしは心から願うのである。

ハーキュリーズのレシピ

黒人奴隷シェフとしてハーキュリーズは大きな功績を残しているが、彼が残したレシピというものはひとつも存在していない。それでも他の人が書き残した料理書から、ハーキュリーズがどのような料理を作っていたのかをうかがい知ることが可能である。

その重要なヒントとなるのが、ジョージ・ワシントンの妻でファースト・レディだった、マーサ・ワシントン(Martha Washington)が所蔵していた料理本である。マーサ・ワシントンは多くの料理書を所有していたはずであるが、現在は2冊の料理書だけが現存している。こうした料理書にどのようなレシピが記載されているのかを紐解くことでハーキュリーズの料理の傾向を知ることが可能になるはずである。なぜならばハーキュリーズはあくまでも奴隷のシェフという立場であり、主人の意向や嗜好に沿った料理を作ることが当然ながら求められていたはずだからである。

当時のアメリカ上流階級の女性について調べると、その多くが自身でレシピを記録したものを残していることが分かる。こうしたことから、当時の女性にとって自家に伝わるレシピを受け継いで、それを娘たちに伝えることは、ある種、女性としてのたしなみのようなものだったのではないかと思えるぐらいである。1824年に、 メアリー・ランドルフ という女性によって『The Virginia Housewife』という、アメリカ料理史において外すことが出来ない重要な料理書が出版されたが、これもまた当時の上流階級の女性が行っていた料理レシピ収集・記録の延長線上にあるものだと考えることも出来るだろう。

しかしそうしたレシピを記録し残すことと、彼女たちが自分自身で料理を行うこととはまた別の話である。なぜなら上流階級の屋敷には黒人奴隷たちが働いており、実際の料理はそうした黒人奴隷によってまかなわれていたからである。よって上流階級の女性たちが行うことは、レシピに基づいた料理を、そうした黒人奴隷の料理人たちに伝えて、そうした料理が提供できるように管理することであった。

当時のアメリカ上流階級の白人たちの多くはイギリスから移住してきた人々、あるいはその子孫たちであり、基本的には彼らの生活様式はイギリスのそれに則ったものであった。よって彼らの食べていた料理もイギリスの料理が基本であり、イギリスで出版された料理本がアメリカでも同様に出版され読まれていたのである。ちなみにアメリカ人が最初に出版した料理本は、1796年にアメリア・シモンズが出版した『American Cookery』である。つまりそれまではずっとイギリス人が出版した料理書に従って、アメリカ白人の上流階級では料理が行われていたということになる。

このようにアメリカの上流階級の白人たちは、アメリカでもイギリス由来の料理を食べていた。しかしそれを調理していたのが、アフリカから連れてこられた奴隷やその子孫たちであることから、二つの食文化が時間をかけてゆっくりと融合を始めるようになる。その顕著な現れとして挙げられるのが、料理にアフリカ由来の野菜や食材が用いられるようになったことである。トマトやオクラなどの野菜、あるいは米は、アフリカから連れてこられた黒人と共にアメリカに伝えられ、奴隷が主に食べていた食材であったが、これらは徐々に上流階級の食卓にも浸透するようになっていった。また黒人たちがゆっくりと時間をかけて火を通す調理方法も受け入れられるようになり、こうした方法は、現在ではBBQとして広く知られるようになっている。

アメリカの「食」というと直ぐに思い出されるのは、ハンバーガーやコーラのようなファーストフードではないだろうか。こうした食事からアメリカの「食」というものには繊細さや洗練さが欠けているとして軽視する傾向があるように思う。確かにアメリカはまだ新しく歴史の浅い国である。しかし食というものを語るには、国の歴史とは異なる観点が必要であることを何度も喚起しておきたい。、なぜならまだ国は若くとも、アメリカを作ってきたのは「人々」であり、彼等にその先祖と歴史がある以上、その先祖が食べて来た食文化の系譜が必ずその背後に存在するはずだからである。

例えばイギリスから移動してきた東海岸北部の白人であれば、イギリスの由来の歴史と食文化が背景にある。またアメリカ南部(ルイジアナ州)などではフランスやスペイン系白人が植民地化して住んでいたことから、ヨーロッパの食文化の影響が強く残っている。こうした料理の説明は クレオール料理 で述べているので参考にして頂きたい。またもともとアメリカに住んでいたネイティブアメリカンにも独特の文化や食のスタイルがあり、奴隷として連れてこられたアフリカ人にも深い食文化の歴史が存在している。

その後も、イタリア移民や中国人を中心としたアジア人の移民によって様々な食文化が時代と共に常に混じり合いながら発展していったのがアメリカの食文化である。このようにディアスポラともいうべき状況を経て、様々な食文化がアメリカに集まり混合することで、折衷的に形作られていったのがアメリカ初期の食文化の核であることを見落としてはならない。

よってアメリカの食文化を語るときには、アメリカ建国から語り始めるだけでは駄目で、それ以前のヨーロッパにはどのような食文化があったのか、ネイティブアメリカンは何を食べていたのか、またアメリカに連れてこられたアフリカ人たちはどのような調理方法で料理をしていたのか、そうした部分にまで踏み込むことも必要なのである。そうした観点からアメリカの食文化を考えるのであれば、アメリカには食文化が無いとか、食文化が浅いとはおいそれとは言えなくなるはずである。

さて、いつものように前説が長くなったが、ここからはマーサ・ワシントンが所有していた二冊の料理本を取り上げることにしたい。

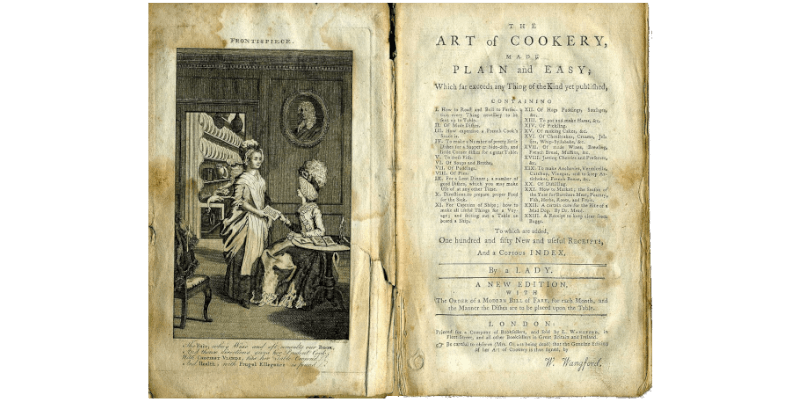

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』は、1747年に初版がロンドンで発行され、その後も重版し続け40版にまで達したとされている。この書籍は18世紀で最も重要な英国料理の本であると評価されており、当時の料理がどのようなものであったのかを確認するには外すことの出来ない重要な書籍である。この料理書の著者はハンナ・グラス(Hannah Glasse)というイギリス人女性である。

マーサ・ワシントンは、出版場所も出版年数の記載も無いが、1763年出版と推測される『The Art of Cookery Made Plain and Easy』を所有していた。この本は現在、マウント・バーノンにあるフレッド・W・スミス国立図書館に所蔵されていて、ジョージ ワシントン研究のための特別コレクションに指定されている。

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』には、正に当時のイギリス料理を特徴付けるレシピが記載されており、ここからマーサ・ワシントンが目指した料理のスタイルが、イギリス由来のものであったことが理解できる。マーサ・ワシントンはもてなしの際などに、この料理書を手元においてメニューの選定を行なったり、料理レシピを料理人たちに伝えて、この本のなかにあるメニューで招待客を饗したのではなかろうか。

先にも何度か言及したアイスクリームであるが、マーサ・ワシントンは金曜日のレセプションには良くアイスクリームで人々をもてなしていた。当時はまだ珍しかったはずのアイスクリームは人々を引き付けたであろうし、こうしたもてなしに人々は驚き、関心したに違いない。このアイスクリームの作り方のレシピが、1755年に出版された『The Art of Cookery Made Plain and Easy』第5版に掲載されているので以下に引用しておく。

【 To Make Ice Cream 】

TAKE two Pewter Basons, one larger than the others ; the inward one must have a close Cover, into which you are to put your Cream, and mix it with Raspberries or whatever you like best, to give it a Flavour and a Colour. Sweeten it to your Palate ; then cover it close, and fet it into the larger Bason. Fill it with Ice, and a Handful of Salt ; let it stand in this Ice three Quarters of an Hour, then uncover it, and stir the Cream well together ; cover it close again, and let it stand Half an Hour longer, after that turn it into your Plate. These Things are made at the Pewterers.

【 訳文 】

ふたつの大きさの異なるピューター製(錫にアンチモンや銅などを加えた合金)の容器を用意します。内側に蓋付の容器を使い、そこにクリーム、ラズベリーやお好みのものを混ぜて味と色をつけ、口当たりよく甘くしたら、蓋をしてから大きいほうの容器に入れます。大きい容器には氷と一握りの塩を入れ、氷の中で45分ほど放置した後、蓋を開け、クリームをよくかき混ぜてから再び蓋をします。さらに30分放置してから皿に盛り付けます。このようにアイスクリームはピューター製の容器で作られます。

1755年に出版された版で既にアイスクリームの作り方が紹介されている。マーサ・ワシントンの所有していた『The Art of Cookery Made Plain and Easy』は少なくともこの版よりも数年後の1763年頃の版であり、これをその頃から所有していたとするならば、かなり前からアイスクリームを作る方法は知っていたということになる。

ちなみに先にも説明したようにジョージ・ワシントンがピューター製のアイスクリーム容器をマウント・バーノンに初めて購入したのは、1784年5月のことで、1ポンド13シリング3ペンスの支払記録が残っている。つまり少なくともこの時迄には、アイスクリームの作り方と、アイスクリームを作るための道具がセットで揃えられたということになる。

マウント・バーノン所蔵のアイスクリーム容器

ジョージ・ワシントンとマーサ・ワシントンは、こうした容器やレシピを準備はしたが、当然ながら彼等が自らマウント・バーノンでアイスクリームを作っていたのではない。まず彼らが料理本を読んでアイスクリームの作り方を学び、それを厨房の黒人奴隷の料理人たちに伝えて作らせたのである。1784年の時点で既にハーキュリーズはマウント・バーノンのシェフとして働いていたはずなので、その頃からアイスクリームを作り始めたものと考えられる。そうなるとハーキュリーズがアイスクリームを作り始めたのは、アメリカでアイスクリームの祖のように言われているトーマス・ジェファーソンとジェームズ・ヘミングスよりも明らかに早かったということになるだろう。

ジョージ・ワシントン夫妻は、ヨーロッパに住むことは無かったが、それでも料理書を通して、いち早くアイスクリームを始めとした珍しい料理やデザートに通じており、それらを供することで人々をもてなしていたというのは非常に興味深い事実である。こうしたところからも、マウント・バーノンの料理、つまりハーキュリーズの料理は、イギリスの料理スタイルを意識したものだったということが理解できるのである。

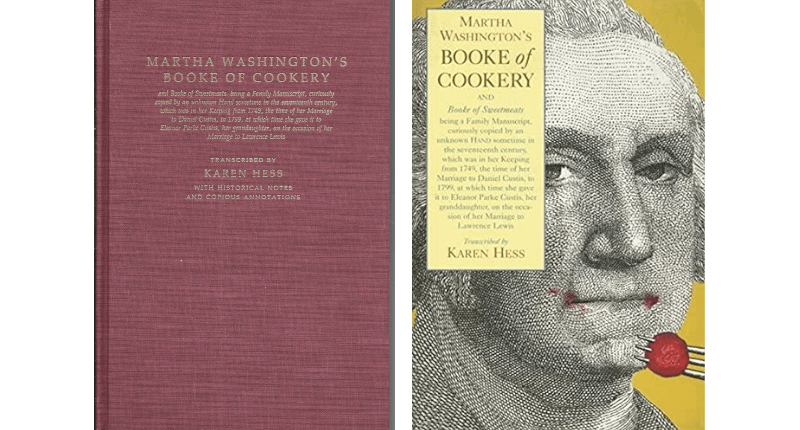

『Martha Washington's Booke of Cookery』

現存するマーサ・ワシントンが所蔵していた2冊目の料理書は、『Martha Washington's Booke of Cookery』という手書き写本である。1892年にこの写本が売りに出された際に、ペンシルバニア歴史協会(The Historical Society of Pennsylvania)が購入して現在に至っている。

『Martha Washington's Booke of Cookery』

残念なことにペンシルバニア歴史協会は『Martha Washington's Booke of Cookery』をオンラインでは公開しておらず、その原本からのその内容を確認することは出来ない。得てして小中規模の歴史館や美術館は、貴重な書籍を所蔵していてもそれを後生大事な宝のように秘匿して、オンライン上では公開しない傾向にある。これは日本国内の施設でも、海外の施設でも同様である。ネット社会の現代である。そうした貴重な書籍は中世の修道院(薔薇の名前)のように隠匿するのではなく、もっと積極的にオンラインで世界に向けて公開して研究者や、関心をもつ人々のために役立てて欲しいものである。貴重な書籍が、個人所有になることの次に、小中規模の歴史館や美術館の所蔵となってしまうことが人類の宝の持ち腐れになる可能性があり、こうした隠匿傾向は即座に解消してもらいたいと調査しながらいつもわたしは感じさせられる。

原本は直接オンラインでは確認出来ないが、わたしが敬愛する料理史研究家のカレン・ヘス(Karen Hess)が、写本の編集を行い、注釈を付してコロンビア大学出版局から1981年に刊行しているので、その内容の全てを確認することが出来る。ちなみにカレン・ヘスのその注釈書『Martha Washington's Booke of Cookery』Karen Hess編集は、アメリカのこの時代の料理研究者にとって必携の一冊であり、わたしも手元において良く参考にすることが多い書籍となっている。

その他にもモンティチェロの学芸員だったマリー・ゴーベル・キンボール(Marie Goebel Kimball)が1940年に編纂した、『Martha Washington's Booke of Cookery』もある。わたしは他にも彼女が同1940年に出版した『Thomas Jefferson's Cook Book』も持っているが、マリー・ゴーベル・キンボールの著書には誤りが散見され、しかもレシピは1940年当時に合わせて著者の意向で好きなように改変されているので全く推薦できない書籍となっている。

当時のマリー・ゴーベル・キンボールはモンティチェロを保存し、史跡として運営するためにトーマス・ジェファーソン記念財団の修復委員会に任命されていた。しかしわたしは当時のモンティチェロの修復・保存方法には問題を感じており、その事も彼女の著作物への信用に影を落とすものとなっている。

実はトーマス・ジェファーソンには黒人奴隷のサリー・ヘミングスという愛人がいた。彼女はシェフの ジェームズ・ヘミングス の実妹であった。モンティチェロにあるサリー・ヘミングスの部屋は、トーマス・ジェファーソンの寝室に隣接していたのだが、モンティチェロを公開するに当たり、1941年に委員会はこの部屋を潰して、あろうことか観光客男性用の公衆トイレに改築してしまったのである。こうした誤った(意図的な?)改築は、近年になって行われた再発掘によって明らかにされ、ようやく2018年になって本来のサリー・ヘミングスの部屋が復元されたのである。

実はトーマス・ジェファーソンが、黒人奴隷のサリー・ヘミングスを愛人にして6人の子供をもうけていたことは今世紀に入るまで公に認められてこなかった歴史である。しかし当然、専門家である当時の委員会は、少なからずそうした可能性や事実を知っていたのではないだろうか。それにも関わらずこうした改装が行われた背景には、黒人奴隷の愛人の存在を消し去る為の意図的なものだったのではないかとわたしは疑念を抱いているのである。たしかに1940年当時は黒人に対する強い人種差別があり、偉大な大統領として尊敬を集めていたトーマス・ジェファーソンが、黒人奴隷を愛人として子供たちをもうけていたなどとは口が裂けてでも言えない状態だったのではないだろうか。こうした史実に反してでもトーマス・ジェファーソンを擁護(評判を落とさないように)した委員会のメンバーのひとりがマリー・ゴーベル・キンボールだったのである。こうした真実を都合よく変えるような姿勢は、彼女が編纂した書籍レシピにも随所に見られ、しかも説明の記述内容にも間違えが多い。こうしたことから、わたしは彼女はあまり信用の置けない研究者であるとみなすようになった。

マリー・ゴーベル・キンボールは、1944年にトーマス・ジェファーソン研究によって、モンティチェロで最初の学芸員に任命されているが、果たしてそれに見合う資格が彼女にあったのかも再検討されるべきだとわたしは考えている程である。現在のモンティチェロの研究機関は驚くほど質が高く、わたしはその研究内容をほぼ絶対的なものとして信頼し、かつ深い敬意も抱いている。実はトーマス・ジェファーソンとサリー・ヘミングスが愛人関係にあったことは、財団のモンティチェロ研究員が遺伝子調査まで行い公式に発表したことであるし、また唐突に発見され最高額でオークションで落とされたトーマス・ジェファーソンボトルのワイン(シャトーラフィット・ロートシルト1776年)が偽物であることもモンティチェロ研究員が明らかにしたことである。わたしはこうした、史実を重んじ、忖度や研究対象であるトーマス・ジェファーソンに不利になるような内容でも正確に発信する現在のモンティチェロの学芸員の素晴らしい姿勢を称賛している。

『Martha Washington's Booke of Cookery』 Karen Hess 編

こうした研究者たる姿勢は、カレン・ヘスの『Martha Washington's Booke of Cookery』にはしっかりと貫かれており、カレン・ヘスがこの書籍を出版したのは、ある意味、マリー・ゴーベル・キンボールの同タイトル書籍に対するアンチテーゼだったのではないかと感じさせられるほどである。カレン・ヘスは、マーサ・ワシントンの写本を転記し、逐語的に各レシピを紹介して、後に解説を付けるスタイルを取りながら料理の用語や手順を正確に説明している。

古典的な料理文献解釈や解読には、どうしてもそうした手順や参照の仕方が必要となる。日本の古典を例に挙げると、『豆腐百珍』という有名な豆腐料理ばかりを扱った料理書が、天明2年(1782年)5月、つまりワシントン率いるアメリカが、イギリスと戦っていた年に刊行されている。この古典的な料理書は物珍しさから、現代でも『豆腐百珍』関連本が多数産み出されているのだが、そのほとんどは、先に指摘したマリー・ゴーベル・キンボールの書いたようなスタンスのものが多く、どうも正確性や信頼に欠けたものが多いために参考にしようと思えるものはほぼ存在しない。だがわたしは、これを調査するときは『豆腐百珍』の原文と、『料理百珍集』原田信男(編)、『豆腐百珍』福田浩 (著)の3つを必ず並列に参照することで手掛かりにするようにしている。原文はもちろん、他2冊も深い研究と調査によって書かれた素晴らしい良書だからである。原田信男の編纂した本はアカデミックなアプローチで、カレン・ヘスと同じように逐語的に各レシピを解説してある。また福田浩の著作の方は、自身が経営する東京・大塚にあった「なべ家」で江戸料理を実践的に作り続けてきた経験が生かされている。両書こそが、原文参照のための最高の組み合わせであるとわたしは確信している。

例えも含めて少々回りくどかったが、ここで最もわたしが言いたいのは、カレン・ヘスが編纂した『Martha Washington's Booke of Cookery』は、真摯な研究姿勢によって書かれた書籍であることから、マリー・ゴーベル・キンボール編纂の書よりも明らかに価値が高いということである。ではこの本にマーサ・ワシントンがどのように関係しているのかを説明しておきたい。

『Martha Washington's Booke of Cookery』はマーサ・ワシントンが著した書籍でもなければ、写本にした書籍でもない。マーサ・ワシントンが所有していたからこのような書名が付けられているだけである。マーサ・ワシントンがなぜこの写本を所有することになったのだろうか。

彼女はジョージ・ワシントンと結婚する前に、ダニエル・パーク・カスティス(Daniel Parke Custis)と結婚していた。先のマリー・ゴーベル・キンボールは、この料理写本はマーサ・ワシントンの最初の義母フランシス・パーク・カスティスが著したものであり、1757年に先夫のダニエル・パーク・カスティスが亡くなってしまい、この料理写本はマーサ・ワシントンに引き継がれたのだと説明している。そしてマーサ・ワシントンは、この写本を孫娘のエレノア(ネリー)・パーク・カスティスに渡したとしている。こうした説明の根拠は、この写本自体に次のように記されているページがあるからである。

【 Martha Washington's Booke of Cookery 】

“This book, written by Eleanor Parke Custis’s great grand- mother Mrs. John Custis, was given to her, by her Beloved Grandmamma Martha Washington-formerly Mrs. Daniel Custis.”

【 訳文 】

この本はエレノア(ネリー)・パーク・カスティスの曾祖母のジョン・カスティス夫人によって書かれたもので、彼女の最愛の祖母マーサ・ワシントン(元ダニエル・カスティス夫人)から彼女に贈られたものです。

上記がこの写本の来歴である。しかしこの来歴は明らかに後世になって加筆されたものであり必ずしも正確なものであるとは言えない。もし仮にこうした来歴が正しいものであるとするのであれば、この料理書は『Mrs. John Custis's Booke of Cookery』と呼ばれなければならないだろう。なぜなら著者はマーサ・ワシントンの義理の母、ジョン・カスティス夫人だからであり、マーサ・ワシントンはそれを持っていたに過ぎないからである。この来歴が書かれたページの筆跡を、マーサ・ワシントンやエレノア(ネリー)・パーク・カスティスが残している手紙を比較にしてみたが、当然ながら全く異なる筆跡である。よってこのページは、もっと後世になってから空きページに第三者の何者かによって加筆されたはずである。エレノア(ネリー)・パーク・カスティスが亡くなったのは1852年である、この本が売りに出され、ペンシルバニア歴史協会がこの本を購入したのが1892年であることから、この期間中にこの本の価値を上げるためか、あるいは当事者がいなくなって来歴が不確かになるのを避けるためだったのか、このような追記が行われたものと考えられる。

『Martha Washington's Booke of Cookery』の原本にはこのような加筆ページがあり、この写本を著したのはジョン・カスティス夫人(フランシス・パーク・カスティス)であったとしている。マリー・ゴーベル・キンボールはそれを史実として受け止め、自著でもそのような説明を行っているが、原本に記載されているレシピを確認すると、必ずしも著者がフランシス・パーク・カスティスだとは言えない内容であることが分かって来る。

カレン・ヘスは、この料理書は、1675年頃にイギリスの特権階級の一族である何者かが編集し、その後、何者かによってアメリカに持ち込まれ、何らかの形でマーサ・ワシントンの手に渡ったものだという見解を述べている。なぜならこの料理写本に記されているレシピを分析すると、そのレシピ内容は王政復古時代の料理に則したものであり、マーサ・ワシントンが最初の夫ダニエル・カスティスと結婚した1750年頃は、この写本に書かれているような料理のスタイルは既に時代遅れのものとなっていたからである。時代で言うと1660年~1688年のステュアート朝、チャールズ2世やジェームズ2世の時代の料理である。つまりこの写本に記されているレシピ内容は三四半世紀(約75年)は前に作られていた料理のものであり、義理の母:ジョン・カスティス夫人が記したとしても計算に合わないことになる。

当然わたしも、マリー・ゴーベル・キンボールの原書そのままの説明よりも、むしろ後者のカレン・ヘスの説明を正しいものとして支持している。そもそもこの料理書が、書いたはずの本人の名前を冠して「フランシス・パーク・カスティスの料理書」と呼ばれず、単なる所有者でしかないマーサ・ワシントンの名前を冠していることにも違和感があった。だがレシピ内容がかなり古いと言う事から、やはりこの料理書を書いたのはフランシス・パーク・カスティスではないとすれば、これらの違和感は解消され話の筋が通ってくるように思えてくる。

現段階ではまだ調査中なのだが、ここでわたしの推測する『Martha Washington's Booke of Cookery』の来歴というものも述べておきたい。まず、カレン・ヘスの見解と同様に、この写本は第三者から購入するか譲られるかしてマーサ・ワシントンの手に渡ったと考えられる。マーサ・ワシントンは他にも、既に紹介したイギリス人のハンナ・グラスの『The Art of Cookery Made Plain and Easy』も所有していたことから、他にもこの写本と合わせて数冊の料理書を持っていたと考えて良いだろう。

この時代の他の女性たちを見ると、多くの女性が自家に伝わるレシピを書き残しているのだが、実はマーサ・ワシントンが書き残したレシピというものは存在していない。これは当時の良家の夫人としては珍しいケースで、もしかしたらマーサ・ワシントンは料理が苦手だったか、あるいは料理をつくることそのものには関心がなかったのかもしれない。しかしながら夫人の立場として料理は家を管理するのに重要な部分でもあることから、料理書を所有していたものと考えられる。他の良家の夫人たちは、親から代々引き継いだ料理レシピブックというものを持っていたが、マーサ・ワシントンにはそうした受け継いだものがなく、そこの部分を埋めるために、古い料理写本を買い求めるかして手元に置くことで補完していたのではないだろうか。

ジョージ・ワシントンと結婚後、マーサ・ワシントンはアイスクリームのようなデザートにかなり力を入れて人々をもてなしている。こうした当時の最新かつ先端的な「食」を取り上げることで、伝統的で歴史ある自家に伝わるレシピを使ってのもてなしが出来ないという弱い部分をカバーしていたのではないかと推測するのである。つまり料理写本は、古いレシピが伝えられていないという穴埋めをするために、マーサ・ワシントンは所持していたのではないかとわたしは考えるのである。

Eleanor (Nelly) Parke Custis

エレノア(ネリー)・パーク・カスティス

この写本が、孫娘のエレノア(ネリー)・パーク・カスティスに贈られたということも重要なポイントである。当時の良家では、娘が嫁ぐ際に、あるいはそのタイミングに合わせてレシピを伝えていたが、それと同様のことが、この料理写本を使って代替的に行われたのではないだろうか。マーサ・ワシントンが自身でレシピを書き残すことは行っていないので、マーサ・ワシントンが直接的に孫娘のネリーに伝えるワシントン家の料理レシピというものは無かったものと思われる。まったく無かったかというと、そうい訳ではなく、実はハーキュリーズのような使用奴隷の料理人たちが、そうした料理レシピを口伝のような方法で受け継いでいたものと考えられる。これが言ってみればワシントン家の料理ということになっていたはずだろう。こうした背景からするとハーキュリーズの逃亡は、ワシントン家にとっては単にひとりの奴隷を失ったというだけでなく、ワシントン家を特徴付ける味も失われたということを意味していたとも言える。

ハーキュリーズ逃亡後、マーサ・ワシントンはネリーに伝える料理のレシピは、そういう意味において存在していなかった。娘が嫁ぐ際に与えられるレシピは、当時はなかば儀礼的かつ伝統のようなものになっていたようで、それを持たないマーサ・ワシントンは、ネリーにこの料理写本を与えることによってその代わりとしたものと考えられる。これがマーサ・ワシントンがこの料理写本を入手して所持し続け、それが後にネリーに贈られた理由ではないだろうか。この写本の役割は代々受け継がれることにあったことから、そこに記載されているレシピが必ずしも実用的である必要は無かったと言える。よってそこに記されているレシピが古典的で前時代的なものでしかなかったとしても何ら問題ではなく、ただただ子孫に受け継がれ大切に保管されてきたのだろう。

ネリーの死後、遺族は遺品を売り出すことになるが、その際に先に述べた来歴部分を加筆することで、この料理写本の価値を高めることを行った可能性がある。あるいはその来歴が分からなくならないように、注釈として書き加えられたのかもしれない。いずれにしても、この写本の著者が誰だったのかを正確に理解していない第三者が、伝えられた話を基にしてこの来歴を加筆したと考えられる。

ハーキュリーズの料理レシピで書き残されたものは存在していないが、マーサ・ワシントンの所持していた料理書の2冊が、いずれもイギリス由来のものであったということは、ワシントン家で食べられていた料理の傾向を把握するにおいて重要なヒントを与えるものとなっている。こうした書籍を参考にして、ジョージ・ワシントンやマーサ・ワシントンが料理の方向性を決めていたのであれば、ハーキュリーズの作る料理というものは、やはりイギリス的なものであったと結論付けることが出来るのである。

さいごに

本稿ではハーキュリーズという18世紀末に活躍した黒人奴隷のシェフを取り上げたが、アメリカの料理文化における彼の功績は、もっと評価され、歴史的に取り上げられるべきであろう。それに関してはトーマス・ジェファーソンの黒人奴隷だったジェームズ・ヘミングスについても同様で、同じ時代のフィラデルフィアの、しかも近所にこのような能力のあるシェフたちが住んでいたというのは興味深いところである。

当時のフィラデルフィアは、アメリカ最大の食の都市であった。デラウェア川に面した賑やかな国際港があり、香辛料などが豊富に入ってきていたことから、インド、南インド、西インド諸島からの様々な食べ物や料理の影響を受けていたクロスカルチャラルな都市でもあった。

ハーキュリーズの基礎はイギリス由来の料理であり、ジェームズ・ヘミングスの基礎はフランス料理であった。素材も料理も様々な文化と人種が入り混じっていたフィラデルフィアは、この時代にあって特別な地域であったと思われる。こうした都市の食の歴史、さらにはアメリカの食文化の歴史はより理解される必要があるし、さらに今後は新たに黒人(ブラック/アフリカン)の食文化的な視点も加えながら語られなければならないと考えるのである。こうした存在として初期アメリカで突出していたハーキュリーズとジェームズ・ヘミングスが、そうした文脈のなかでこれからはより語られるようになることを是非とも期待したい。

参考資料

『Recollections and private memoirs of Washington』 George Washington Parke Custis

『Recueil des habillements de différentes nations, Volume premier』 T. Jefferys

『The Pennsylvania magazine of history and biography』 [Philadelphia] Historical Society of Pennsylvania.

『Familiar Letters on Public Characters, and Public Events』 William Sullivan

『The President's House in Philadelphia』 Independence Hall Association

『The New Art of Cookery』 Richard Briggs

『Just published a catalogue of new books, sold wholesale and retail by W. Spotswood, printer & bookseller』 Spotswood, W.

『The Philadelphia Directory, 1785』 Philadelphia

『The Philadelphia Directory, 1791』 Philadelphia

『The Philadelphia Directory, 1794』 Philadelphia

『Journals of the Provincial Congress』

『The General's Cook』 Ramin Ganeshram

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』 Hannah Glasse

『Martha Washington's Booke of Cookery』 Marie Goebel Kimball

『Martha Washington's Booke of Cookery』 Karen Hess

『Martha Washington's or the mother's cook book : a compendium of cookery and reliable recipes:1902』 Katherine Golden Bitting Collection on Gastronomy (Library of Congress)

『Martha Washington Cookbook On Adapting Historical Recipes』 Manuscript Cookbooks Survey

『The Whitehouse Cookbook (1887)』 Mrs. F.L. Gillette

Virginia Ham

『Smithfield: Ham Capital of the World』 Patrick Evans-Hylton

『Virginia Ham: The Local and Global of Colonial Foodways』 Megan E. Edwards

Ice Cream

『The encyclopedia of American food and drink』 John F Mariani

『Lake County Star, 14 August 1914 P7』 Lake County Star

『Woman in Repubrication of Court』 The Library Company of Philadelphia

『Ice Cream』 Mount Vernon Ladies’ Association

Philadelpia

『Early Philadelphia, 1682-1800』

『Annals of Philadelphia』 John F Watson

『The Philadelphia Directory 1785』 Philadelpia

『Market Street』 Encyclopedia of Greater Philadelphia

『Mapping Historic Philadelhia 1791 Directory & 1790 US Census』 THE MAGAZINE OF EARLY AMERICAN DATASETS

『BUSINESSES ON THE 1790 CENSUS of Philadelphia』 THE MAGAZINE OF EARLY AMERICAN DATASETS

Ramin Ganeshram

『A Birthday Cake for George Washington』 Ramin Ganeshram

『“Slavery with a smile” - the media controversy about children’s literature on the topic of slavery and the rhetoric of the publishing industry』 Ewa Klęczaj-Siara,

『Books by and/or about Black, Indigenous and People of Color 2018-』 Cooperative Children’s Book Center

『New statement about the picture book "A Birthday Cake for George Washington"』 Scholastic Inc.

『Washington Post:George Washington’s 1795 Thanksgiving celebrated liberty. But the chef behind the feast had none』 Ramin Ganeshram

『INTERVIEW WITH RAMIN GANESHRAM, AUTHOR OF THE GENERAL’S COOK: A NOVEL』 Nichole Louise