長崎てんふら

『鯛百珍料理秘密箱』レシピ一覧

長崎てんふらのレシピ

長崎てんふらは、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されている50番目のレシピである。『鯛百珍料理秘密箱』原文には以下のような説明がある。

【 鯛百珍料理秘密箱 】長崎てんふら

鯛を三まいにをろし、見合に切りて、うどんの粉に、よくいにんの粉を、半分合、また黒ごまを入て、右、魚をかき廻し、油にてあげるなり、是後藤流てんふらなり

長崎てんふらは、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されている50番目のレシピである。『鯛百珍料理秘密箱』原文には以下のような説明がある。

【 鯛百珍料理秘密箱 】長崎てんふら

鯛を三まいにをろし、見合に切りて、うどんの粉に、よくいにんの粉を、半分合、また黒ごまを入て、右、魚をかき廻し、油にてあげるなり、是後藤流てんふらなり

【 長崎てんふら訳文 】

鯛を三枚におろし、見合うように切っておく。

うどん粉に薏苡仁の粉を半分入れ、黒ごまを入れたものに、切った鯛を入れてかき回して、油で揚げる。これが後藤流天麩羅である。

長崎てんふらは、文字通り長崎発祥の天ぷら料理である。しかし、この天ぷらは我々が一般的に知っている天麩羅とはかなり異なる特徴を持っている。他にも現代の長崎には「長崎天ぷら」という郷土料理があり、これもまた、いわゆる普通の天麩羅とは異なるレシピによって調理される。よって以降、一般的に我々が認識している料理を「天麩羅」。長崎郷土料理のものを「長崎天ぷら」。最後に江戸時代に書かれた『鯛百珍料理秘密箱』にあるレシピのものを「長崎てんふら」と区別して記載することにしたい。まずは郷土料理の「長崎天ぷら」がどのような料理かを確認しておきたい。そのうえで江戸時代の「長崎てんふら」がどのようなものであったのかを説明の述べることにする。

長崎天ぷらは、長崎の郷土料理として地元で親しまれている。「長崎天ぷら」はポルトガルから伝来した料理であると考えられていて、その調理方法が現在まで伝えられている。

長崎天ぷら

長崎天ぷらは、ポルトガル、オランダ、中国などの様々な料理をベースに生まれた「卓袱料理」に含まれている料理でもあり、以下のような特徴を持っている。

① 衣が分厚い

② 衣にしっかり味付けしてある(甘みがある)

このように「長崎天ぷら」に2つの大きな特徴がある。では以下それぞれの特徴の詳細を説明することで「長崎天ぷら」がどのようなものかを明らかにすることにしたい。

長崎天ぷらは衣は分厚くぼてっとしており、江戸前の天麩羅のように、揚げている途中に衣を落として正面に花を咲かせる(衣をまとわせる)ようなことはしない。よってアメリカンドックのようにタネは衣でしっかりと覆われ、ベニエや、フリッターのような感じに衣が仕上げられている。

ベニエ(Beignet)とはフランス語で「揚げた生地」という意味である。世界中に様々なスタイルのベニエがあり菓子として作られることもあるが、揚げ物料理としてもつくられる。ベニエの生地は、小麦、卵黄と卵白で作られる。まずはボウルで卵白を泡立てメレンゲをつくり、別のボウルでも卵黄と塩とビールを入れて混ぜ、これに小麦粉を少しずつ加えて混ぜる。最後にメレンゲを加え、泡をつぶさないように全部をサックリと混ぜ合わせる。泡が入るので衣は厚くなるが、外側はサックリ、中はジューシーに仕上げることが出来るのである。

フリッター(fritter)は英語であるが、語源はラテン語で「揚げ物」を意味する「frictura」である。このことから揚げ物料理全般を総称してフリッターと呼ぶ場合がある。衣は小麦粉の衣に泡立てた卵を混ぜ合わせて作られ、こちらも泡を含ませることでふっくらとした効果を得られるようになっている。

長崎天ぷらもベニエやフリッターと同じようなタイプの衣で揚げられる。通常の天麩羅は卵と水を混ぜて卵水(水500ccに対して卵1個)を作っておき、これに小麦を加えて衣とする。よってこの衣を油で揚げると、衣に含まれた水分が蒸発することになりサックリと揚がる。

これに対して「長崎天ぷら」は卵水を使わない。また普通の天麩羅よりも卵を多く使い、卵白は泡立てて混ぜることもある。さらには卵水を使うのではなく、卵に小麦をそのまましっかりと混ぜ合わせたものを衣とする。

「長崎天ぷら」の衣には、塩、薄口醤油、砂糖などを加え、しっかりとした味付けが行われる。味付けの特徴は衣に砂糖が加えられているので、天ぷらに甘みが感じられることろである。これは長崎が江戸時代に貿易窓口として栄えていたので、貴重だった砂糖が入手しやすくふんだんに使う文化が根付いていたことが理由である。「長崎天ぷら」は衣にしっかりと味が付いているため、天つゆなどにをつけずにそのまま食べられている。

「長崎天ぷら」の揚げ方には注意が必要である。なぜなら砂糖が入っているため160℃ぐらいの通常の天ぷらよりも低温で揚げなければ焦げてしまうからである。温度が高すぎると焦げてしまい、温度が低いと油が重くサクッと揚がらなくなるため油の温度管理が重要である。

江戸時代に書かれた『鯛百珍料理秘密箱』にある「長崎てんふら」は、現在のわたしたちが知っている天麩羅とも、長崎の郷土料理の「長崎天ぷら」とも大きく異なっている。まず「長崎てんふら」には、「長崎天ぷら」の大きな特徴である砂糖が使われていないだけでなく、塩や薄口醤油も入っておらず味付けがされていない。さらにこの長崎てんふらの衣には、卵がまったく使われていない。

他の「長崎てんふら」のレシピの特徴は、小麦粉(うどん粉)に加えて、薏苡仁の粉が混ぜられていることである。薏苡仁とはハトムギのことで、江戸時代の大本草学者の小野蘭山は『草綱目啓蒙』には薏苡仁が日本に伝えられたのは享保年間(1716〜1732)であったと述べている。つまりこの時代はまだ薏苡仁の粉は珍しいものであった。

また「長崎てんふら」は、衣に黒ゴマを混ぜるので香ばしさがある。しかし「長崎天ぷら」には黒胡麻を衣にまぜるようなことはしないので、なぜ長崎てんふらには黒胡麻を混ぜられているのかは不思議である。

江戸では天麩羅のことを胡麻揚げとも呼んでいたが、これは胡麻油で揚げていたからである。あるいは胡麻揚げと言う場合はタネは野菜が使われる精進揚げのことを指し、魚肉を使う天麩羅と区別して胡麻揚げと呼んでいたからとも考えられる。いずれにしても江戸には胡麻揚げと呼ばれた揚げ物があったが、衣に胡麻をまぜるようなことは行われていなかった。

この黒胡麻を混ぜることは長崎てんふらの特徴であり、その後、郷土料理となった長崎天ぷらには胡麻は混ぜられないことから考えると、この方法は後藤流独自の方法だったと推測される。この後藤流とはどのような流派だったのかを探ってゆくこととしたい。

長崎てんふらは、現在の郷土料理の長崎天ぷらと大きく異なっている。『鯛百珍料理秘密箱』にある長崎てんふらは、後藤流の天ぷらであると説明されており、当時の長崎でも特徴的な天ぷらだったのではないかと推測される。この後藤流とはどのような料理流派だったのだろうか。『鯛百珍料理秘密箱』には、この長崎てんふらだけでなく、長崎後藤流漬鯛、後藤流酢煎鯛、長崎後藤流鎧煮という料理レシピが掲載されており、ここから後藤流とは、それなりの流派あるいは料理に関する知識を有する者か、あるいはそれを実践する一団がそう呼ばれたのではないかと考えられる。

しかしながら後藤流がどのような流派だったのかを調べてみても、歴史の記録のなかには明確な料理流派としての後藤流の存在はどこにも言及されておらず存在が確かめられない。そこでわたしなりに後藤流とはどのような流派だったのかについて以下のような3つの仮説を立ててみることにした。

仮説① 後藤流は、上方の流派だった

仮説② 後藤流は、後藤宗印に関係した流派だった

仮説③ 後藤流は、高尾鍋島の流派だった

上記3つの仮説を検討することで、後藤流とはどのようなものだったのかを浮き彫りにすることにしたい。

後藤流についての記録を、長崎に関する書物のなかに探してみたが、どこにも料理流派としての後藤流の記述は見つからなかった。長崎というと卓袱料理ということになるので、豊後中津の田中信平が1784年(天明4年)記した『卓子式』や、1797年(寛政9年)に廣川獬が刊行した『長崎見聞録』、森島中良が1787年(天明7年)に刊行した『紅毛雑話』などを確認したが、いずれの書物にも後藤流などという流派の存在については言及されていない。

そこで仮説として、後藤流とは長崎料理(卓袱料理)の影響を受けながら、他の地域で活動する流派だったのではないかと考えた。なぜなら『鯛百珍料理秘密箱』は京に住んでいたと考えられる器土堂主人によって書かれており、後藤流は京あるいは大坂で活動していた可能性も考えられるからである。

「長崎てんふら」のレシピでは衣には卵が使われていない。関西では卵を衣に使わないので、これもまた長崎から出てきた後藤流が、長崎から離れた場所(京や大坂)で活動していたのではないかと考えるようになった理由にもなっている。

さらに推測を拡大して、当時の京には医師の後藤昆山(1659年-1733年)の医学流派が後藤流と呼ばれて活動しており、これと関連性があるのではないかと考えた。医食同源の観点から、『鯛百珍料理秘密箱』はこの医学流派のことを指して後藤流と言及したのではないだろうか。興味深いことに器土堂主人の他の作品の『万宝料理秘密箱』には次のようなレシピがある。

【 万宝料理秘密箱 】

是を又薬酒にするときは附子一兩肉桂一兩蓮肉二兩、右三味ずいふんずいふんこまかに粉にして、右の酒の中へ合すへし。いづれも、能煎立して鍋をぬきおろし、よく冷して壺へ仕込べし。但し寒の内に仕込ば翌年土用迄も持べし。此薬酒の方は長﨑後藤流の秘傳なり。右の酒を小皿一はいに常の酒一はい合セ温めて、朝と夜とに服ば第一精氣の薬なり。又料理には一夜塩の鯛をむして甘露卵をかけ出すへし。

これは薬酒のレシピである。しかもこのレシピは後藤流の秘伝であると『万宝料理秘密箱』では説明されている。秘伝としていることからすると少なくともある程度の年月を経て伝えられてきたはずであり、薬酒であるのならば医学が関係していたとしてもおかしくはない。よってこから推測して、京を中心地とした後藤昆山の医学の後藤流がこれに該当すると考えられなくもない。

後藤昆山

だがことはそう簡単ではない。なぜならこの後藤流は必ず「長崎後藤流」と様々なヶ所で長崎とは不可分の関係にあるかのように説明されており。やはり長崎をベースにした流派であると考えなければならないよう意識されるからである。また薬酒以外の後藤流料理のレシピを確認すると、医学と結びつけられない純粋な料理のレシピだけしかなく、やはりこれを医学後藤流とするには無理があるように思える。よって仮説としては、他国の別ジャンル(医学)の後藤流がこれに該当するのではないかと考えてみたが、やはりこの仮説はかなり無理があるという結論に至った。やはり後藤流は長崎のものであり、他国の流派であるとは考えるべきではなさそうである。

後藤流は、後藤宗印に由来するという仮説を述べる前に、まずは長崎の後藤家初代の後藤宗印という人物、さらにはその子孫である長崎の後藤家について説明しておく必要がある。わたしはこの後藤家が、料理で言うところの後藤流であると有力視しているで、その裏付けとなる文献を探し続けているが、残念ながら今のところそれを明確に裏付ける文献を見つけることが出来ていない。あくまでも後藤家=後藤流というわたしの仮説であはるが、それに基づいて「長崎てんぷら」とは何かを説明することにしたい。

後藤宗印(1545年頃-1627年)は長崎に移住し、町人達の指導的な役割を担う町年寄を務めた人物だった。後藤宗印は文莱(ブルネイ)、カンボジア(柬埔寨)、暹羅(シャム)行きの朱印状を下付され、朱印船2隻を各国に渡航させて海外貿易を行っていたので、国際的なビジネスマンとしても成功した人物であった。

また後藤宗印は熱心なキリシタンでもあった。洗礼を受けていたのでトメ:Thome(トマスあるいはトーマスの意であろう)というキリシタン名をもっており、『どちりな・きりしたん』、『おらしよの翻訳』,『ひですの経』などのキリスト教本の日本語版出版にも携わっている。

『ドチリナ・キリシタン』(ラテン語:Doctrina Christiana)はイエズス会によって作成されたカトリック教会の教理本である。日本でも刊行された『ドチリナ・キリシタン』は現在、後藤宗印が出版したものを含めて以下の4種類、4冊だけしか残されておらずかなりの稀覯本である。下図の赤枠で囲ったものが後藤宗印が出版したバージョンである。

・バチカン図書館蔵 刊行年、刊行地共に不明の国字本

・東洋文庫ミュージアム蔵 1592年(文禄元年)発行の天草版ローマ字本

・徳川ミュージアム蔵 1600年(慶長5年)発行の長崎版ローマ字本

・カサナテンセ図書館蔵 1600年(慶長5年)発行の長崎版国字本

後年、明治維新でも活躍することになるイギリスの外交官のアーネスト・サトウ(Sir Ernest Mason Satow)は、実は傑出した日本の古書収集家でもあった。アーネスト・サトウは『日本社耶蘇會刊行書志』(Ernest Mason Satow:The Jesuit Mission Press in Japan,1591-1610)を編纂し、その中で、後藤宗印が1600年(慶長5年)に『どちりな・きりしたん』を印刷して発行したこと、さらにこの書籍がイタリアのカサナランセ文庫(Biblioteca Casanatense)に所蔵されていることを記している。さらに同書では『どちりな・きりしたん』にある以下の表記を示している。

【 The Jesuit Mission Press in Japan,1591-1610 】

DOCTRINA CHRISTAM. | Nagasaqvi ex Officina | Goto Thome Soin typhographi Societatis IesV,

上記は長崎版の『どちりな・きりしたん』の扉に記載されている。アーネスト・サトウは長崎の町年寄(Nagasaqvi ex Officina)の後藤トメ(Thome)宗印(Soin)が、イエズス会(Societatis IesV)によってこの本を刊行したことを明らかにしている。後藤宗印は、こうした刊行に関係しているところからも、江戸時代のキリスト教において果たしたその役割が非常に大きなものであったことが理解できる。

またアーネスト・サトウは同文書で、『どちりな・きりしたん』が美濃紙に摺られていることや、草體漢字交じり平仮名文で書かれていることも記している。このように後藤宗印は貿易によって得た財産を、布教のために使うことで、当時のキリスト教のために大いに貢献した人物であったことは間違いなさそうである。

『どちりな・きりしたん』は、キリスト教の教理を説明するためにイエズス会が記した書籍である。こうした書籍を日本で刊行したことからも後藤宗印はイエズス会とはかなり深い関係にあったことが分かる。

読者のなかには、当時、日本に入ってきたキリスト教が単なる一宗教のように思われる方がいるかもしれないが、実際には新興の勢力のイエズス会、清貧を旨とする聖フランチェスコがアッシジで始めたフランシスコ会、また『神学大全』を記したトマス・アクィナスの所属したドミニコ会といった会派に分かれ、それぞれの会派が競合して日本での布教活動を行っていた。

最初は1549年(天文18年)に日本で初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルが所属したイエズス会だけが日本で布教を行っていた。これはイエズス会が初めに日本に宣教師が入ったこともあるが、このイエズス会がローマ教皇に働きかけ、1585年に日本における布教の独占が認められることになったことも大きい。しかし1600年に教皇クレメンス8世は、それまでイエズス会のみに認可されていた日本での宣教活動をすべての修道会に正式に認めた。これにより日本に。フランシスコ会やドミニコ会の宣教師も日本で布教を開始することになったのである。これによってキリスト教各会派の競合が始まることになる。

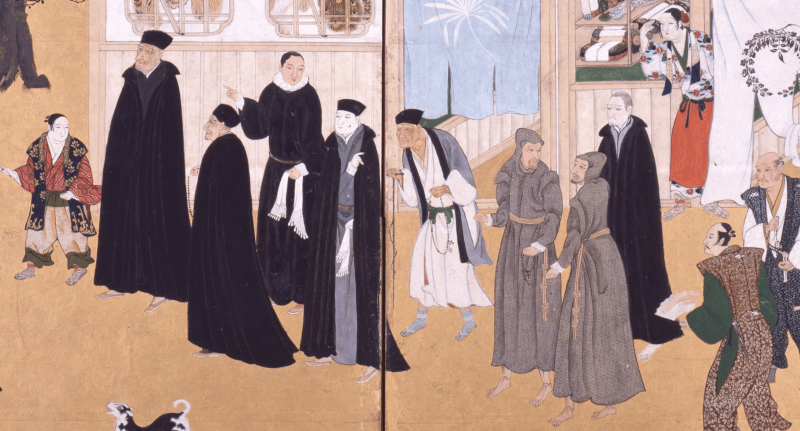

南蛮屏風(右隻)狩野内膳

イエズス会(黒服)とフランシスコ会(灰服)の宣教師

当時はポルトガルおよびスペインがカトリックの中心的な国であったので、日本にやってきた宣教師たちは、会派のいかんを問わず主にポルトガル人とスペイン人で構成されていた。日本に伝えられた「天ぷら」は、ポルトガル人宣教師が伝えたというのが定説になっているが、こうした背景があることを考えると簡単にポルトガル人が伝えたと決めるべきではないようにも思える。なぜならスペイン人が伝えた可能性も否定は出来ないからであり、もしかするとテンプラの語源はスペイン語の可能性も考えられるからである。こうしたテンプラの語源については諸説あり、定説というものはない。この詳細については「天麩羅」の項で詳しく説明しておくのでご確認願いたい。

当時の貿易においてはポルトガル船とスペイン船が日本に乗り入れ、布教と相まってビジネスの機会を拡大させていた。各会派にはスペイン人もポルトガル人も横断的に所属していたことは先にも述べた通りである。例えば同じイエズス会中でもフランシスコ・ザビエルはスペイン人、信長とも面会したことがあるルイス・フロイスはポルトガル人であった。またフランシスコ会もドミニコ会も同じく、スペイン人やポルトガル人の僧侶が入り混じり宣教師として布教のために日本を訪れていた。

こうした背景と照らし合わせて見ても、ポルトガル、あるいはスペインの料理が日本に入ってきて、それが「テンプラ」と呼ばれ定着していったことはまず間違いないだろう。しかし天麩羅に関する起源考察において、日本に入ってからの経緯については様々に研究されているが、合わせてこの天麩羅の元となる料理が、ポルトガル、スペインではどのような料理だったかについての考察はほとんどなされていない。むしろわたしは、これをしっかりと知らなければ、天麩羅の根源には到達することはなく、むしろその本質を見誤ってしまうのではないかと考えている。

実際に日本の天麩羅とまったく同じ料理は、ポルトガル、スペインには存在していない。これはポルトガル、スペイン由来の料理が、何らかのかたちで日本で独自の進化を遂げて、現代に見られる天麩羅になっていったからである。よってその原型となる何らかの料理がポルトガル、スペインにはあったはずである。その料理は魚を衣をつけて揚げた、スペイン語で「Pescado frito,Pescaíto frito :ペスカド・フリート」という料理である。

ペスカド・フリートは、スペインのアンダルシア、セビリアやコルドバなど南海岸の伝統的な料理で、他にもカタロニア、バレンシア、カナリア諸島で食べられている。またフランスのプロヴァンス、イタリアの沿岸地域、ギリシャといった地中海沿岸の地域でも食べられる。

しかしこのペスカド・フリートは、スペイン系ユダヤ人の間で用いられるスペイン語方言(Judeo-Spanish)で呼ばれる料理名であり、実際に魚に衣をつけて油で揚げる料理方法はユダヤ人のものだったのである。

Pescado frito(דגים מטוגנים)ペスカド・フリート

ユダヤ人たちがペスカド・フリートを食べていたのにはそれなりの理由があった。なぜならユダヤ人は安息日(英語: Sabbath)を守らなければならないという戒律があり、彼らはユダヤ教徒として忠実にその戒律と伝統に従っていたからである。この安息日にはユダヤ人は労働をしてならないことになっており、それは旧約聖書の次のような記述に基づいていた。

【 出エジプト記20:10,11 】

七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は六日のうちに、天と地と海と、その中のすべてのものを造って、七日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。

この戒律はモーセの十戒の4番目に含まれており、ユダヤ人たちにとって安息日を守る事は絶対であった。ユダヤ人は一日が日没から始まり翌日の日没迄であるとカウントしているので、安息日は、毎週、金曜日の日没から土曜日の日没迄ということになる。旧約聖書の出エジプト記35:3には、「安息日にはあなたがたのすまいのどこでも火をたいてはならない」とあり、安息日の期間中は調理で火を扱うことができないことになっていた。このため、厳格なユダヤ教徒は金曜日の日没前までに食事の支度をしておいて、安息日の金曜日の夜から土曜日の日が沈むまでは調理を行わない。そこで金曜日の日没前に調理しておいて、安息日に食べる料理として生まれたのがペスカド・フリートだったのである。この料理は、金曜日の日中にタラを植物油で揚げておき、土曜の朝のシナゴーグでの礼拝後の遅い朝食やランチで食べられていたようである。ペスカド・フリートは冷めてもサクサクと軽く食べられることからユダヤ人に好まれた料理だったのである。

ペスカド・フリートはポルトガル、スペインに住む、スペイン系ユダヤ人の「セファルディ」と呼ばれる人々によって食されてきた料理であった。ちなみに世界のユダヤ人はアシュケナジーとセファルディに大別されており、前者は東欧系のユダヤ人、後者はスペイン系ユダヤ人を指している。このイベリア半島に居住していたセファルディの人々が衣で揚げた魚料理を安息日に食べていた料理、それがペスカド・フリートだったのである。

わたしはこの料理こそが天麩羅の起源であると考えている。しかしなぜユダヤ教由来のこの料理が日本に伝えられたのかという点に疑問を感じる方がいるのではないだろか。なぜならば一般的に日本の天麩羅は、ポルトガル人のキリスト教宣教師が伝えたというのが定説となっているからである。こうした矛盾した関係を解き明かす為には、その当時のイエズス会宣教師たちがどのような人々で構成されていたのかを詳しく見てゆく必要がある。

イベリア半島のキリスト教勢力と領土は、718年から1492年までに行われた国土回復運動(レコンキスタ)によって拡大し、イスラム教徒に対する強固なカトリック信仰国家を確立していった。レコンキスタを完成させた女王のイサベル1世とフェルディナンド5世のカトリック両王はカトリック教会の保護に積極的であり、そのため1492年にすべてのユダヤ人はキリスト教に改宗して洗礼を受けるか、4カ月以内の7月31日迄に国外退去をするようにという命令を発したのである。これによって十数万のユダヤ人がまずは隣国ポルトガルに逃れることになった。しかしポルトガルでも1496年11月にユダヤ教徒の国外追放令が発せられ、さらに1580年にはポルトガルがスペインに併合されることになり、イベリア半島のセファルディと呼ばれたユダヤ人たちは非常に危機的な状況となった。

こうしたユダヤ人追放令のなかで、ポルトガル、スペインに残ったセファルディは、ユダヤ人ではあるがキリスト教徒に改宗し「新キリスト教徒:コンベルソ」と呼ばれるようになってゆく。しかしながらキリスト教に改宗したからといって、これらのユダヤ人がかならずしもキリスト教社会に無条件で受け入れられたという訳ではなかった。実際にはこうしたユダヤ人の新キリスト教徒たちは、スペイン語古語で豚を意味する「マラーノ」と呼ばれ蔑まれ差別の対象とされていたのである。こうしたユダヤ人たちも表面上はキリスト教徒に改宗はしていたが、その実、ユダヤ教徒としての習慣を固く守り続けていた人々でもあった。その為に密告や異端審問によってユダヤ教の習慣を守るユダヤ人は見つだされ、火刑によって多くのユダヤ人たちが死に処せられていったことが記録に残されている。

15世紀後半のスペイン異端審問所の初代長官に就任したトルケマダは特に有名な異端審問官であり、その在職期間中の12年間で1万3000人のコンベルソたちを焚刑に処したと言われている。裕福だったユダヤ人の財産は処刑によって没収され教会に収められたことから、異端審問によるユダヤ人迫害は教会にとっての財源になっていた。またユダヤ人金融業者の処刑によって借金が帳消しになることからも、異端審問所への密告や謂れのない告発が多発したとされている。マラーノと呼ばれたイベリア半島のユダヤ人たちはこうした異端審問による処刑の恐怖と隣り合わせで日々生活していたのである。

こうした過酷な状況のなかで、新キリスト教徒のあるユダヤ人たちは、異端審問の厳しいポルトガルやスペインという場所に甘んじて生きるのではなく、新たな生きる術と成功をヨーロッパ以外のまだ知られていない未開の土地に見出そうとした。時はまさに大航海時代である。そこであるユダヤ人は改宗した宣教師として、またあるユダヤ人は貿易商として船に乗り込み、アフリカ、インド、アジアの諸国を目指したのである。

こうして日本に到着したユダヤ系の宣教師には、西洋医学を日本に導入して日本初の病院を作ったルイス・デ・アルメイダ(Luis de Almeida:1523-1583)、またイエズス会日本準管区長にもなったペドロ・ゴメス(Pedro Gomez:1535年 - 1600年)が挙げられる。

また棄教して沢野忠庵として日本人として後半生を生きた宣教師のクリストヴァン・フェレイラ(Cristóvão Ferreira:1580年 - 1650年)という人物にも注目すべきかもしれない。彼の出自がユダヤ人かどうかはっきりしないが、小岸昭は『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』のなかで「クリストヴァン・フェレイラのマラーノ的特徴」という項を設けてそのユダヤ性を考察している。さらにフェレイラと同じく日本で棄教して岡本三右衛門として生きたジュゼッペ・キアラ(Giuseppe Chiara:1602年 - 1685年)にもそうしたマラーノ的要素を見出せるかもれない。遠藤周作は『沈黙』という小説をフェレイラとジュゼッペ・キアラを軸にして書いており、この作品はマーティン・スコセッシ監督によって映画化もされた。

映画:沈黙ーサイレンスー

彼らの所属していたイエズス会は、1534年にイグナチオ・デ・ロヨラやフランシスコ・ザビエルらによって創設され、1540年にローマ教皇パウルス3世により承認されたばかりの新興の会派でしかなかった。よってイエズス会は、より新しい信者を獲得し拡大する為にもまだ未開とされていたアジアなどの遠方への宣教師派遣を行っていたのである。ただこの時代にアジアまで宣教師として赴くことは決死の覚悟が必要とされたはずである。長く遭難の恐れもある航海や、迫害によって殉教する可能性が彼らの前には常に待ち構えていたからである。

しかしこうした過酷な状況こそが、新キリスト教徒(マラーノ)にとっては異端審問の過酷さから逃れ、自身のキリスト教徒および宣教師としてアイデンティティを確立するためには必要だったのではないか。これは同時にキリスト教宣教師として生きながら、自身のなかのユダヤ性を守り続けるための手段でもあったと考えられる。それは宣教師だけでなく、貿易商人として活躍したマラーノたちにとっても同じだったはずである。彼らは異端審問から逃れてゴア、コチン、マラッカ、マニラ、マカオ、長崎を拠点としながら宣教や貿易に従事し、各々がユダヤ人としての自身の居場所をこの世界のどこかに見出そうとしていたのである。

このようにイエズス会宣教師には多くのマラーノ、つまり新キリスト教徒であるユダヤ人が含まれていたことを考えると、天麩羅という料理の起源にまた違った側面からアプローチする必要性が見えてくるに違いない。なぜなら魚を衣揚げした料理はポルトガルかスペイン人宣教師によってもたらされたが、こうした料理、つまりペスカド・フリートというのは元々はユダヤ人が伝統的に食べていた料理だったからである。そうなると、なぜこうしたユダヤ人の料理を宣教師が日本に伝えたかという疑問が生じることになるだろうが、実はこの事こそが宣教師に多くのユダヤ系が含まれていたという事実を裏書きするものとなっているに他ならない。

南蛮屛風(右隻):イエズス会宣教師たち

料理と言うのは不思議なもので、その民族の習慣や歴史、さらにはアイデンティティと深く結びついている。よってその料理を食べる習慣は、その料理を食べる集団と、その料理を食べない集団を分けるものともなり、それを食べない集団は、それを食べる集団を排他的に差別し、迫害することがある。つまり食べる料理で、自分と異なる集団を嫌悪し、それを認めようとしない感覚が我々人間にはあるのだ。例をあげると、アメリカで「フライドチキンとスイカ」を食べるというのは黒人を差別する表現であるとされている。またイギリス人はフランス人のことを「カエル」と呼ぶことがあるが、これはフランスのカエルを食べる食文化を蔑視してのことである。我々日本人も同じで、かつては肉食文化の国々、あるいは肉食そのものを嫌悪していた。またかつて一部の地域ではサイボシや油かすといった食べ物は被差別民の食べ物であるとして蔑まれていた。

こうした食とアイデンティティという背景から考えてゆくと、宣教師がペスカド・フリートを食べることが何を意味していたかについては大変に興味深いものがある。本国であるポルトガル、スペインでこれを食するのは、ユダヤ人であり、それを食べていることを知られるのは異端審問による死をも意味することでもあった。なぜならペスカド・フリートはユダヤ教の安息日に食べられる料理であり、毎週金曜日から土曜日にかけて火を使わない料理を食べる事はユダヤ教の習慣を守っていることを意味していたからである。つまりペスカド・フリートとはユダヤ人のアイデンティティに直結する料理でありながら、それを表立って食べる事は憚られる命がけの料理だったということになる。実際にこの時代にはユダヤ人の安息日に火を使わないという密告によっても多くのユダヤ人が、改宗してもユダヤ教を守っているとして異端審問にかけられ処刑されていたのである。

日本にやってきたユダヤ系宣教師は、異端審問の厳しさからある程度解放され、本国よりは気兼ねなくペスカド・フリートを食べていたものと考えられる。しかも日本はこの当時は獣肉を食べない習慣だったので、外国人にとって獣肉の入手がそもそも難しかったはずである。こうした環境下でエネルギーを得るためにはペスカド・フリートは彼らにとって食べることの必然性のある料理だったとも言えるだろう。

またカトリックには聖金曜日や四旬節という習慣があり、この時には肉を食べないという戒律がある。ちなみにマクドナルドにはフィレオフィッシュというバーガーがあるが、これはキリスト教の影響の強いオハイオ州シンシナティのマクドナルドのフランチャイジーで生まれた料理で、金曜日にハンバーガーの売り上げが落ちる事から、この日に食べる魚を使ったハンバーガーとして考え出されたメニューであることを言い添えておきたい。

これと同様にユダヤ系の宣教師たちは、聖金曜日や四旬節には肉を食べないという戒律、また日本人が獣肉を嫌い魚を良く食べる民族であるという事とも合わせて、ユダヤ人由来の料理のペスカド・フリートをむしろ積極的に食べていたものと考えられる。

宣教師たちが食べていたこうした料理に、日本人の信者たちが関心をもったことは間違いない。キリスト教では聖金曜日や四旬節の食べ物に関する戒律と教えがあり、宣教師にとっても、またそれに従う日本人信者にとっても食習慣や禁忌には敏感でなければならなかったはずだからである。また信者が宣教師に食事を供してもてなす際にも、宣教師の食べていた故郷の料理でもてなしを行いたいと願ったことも容易に想像できる。

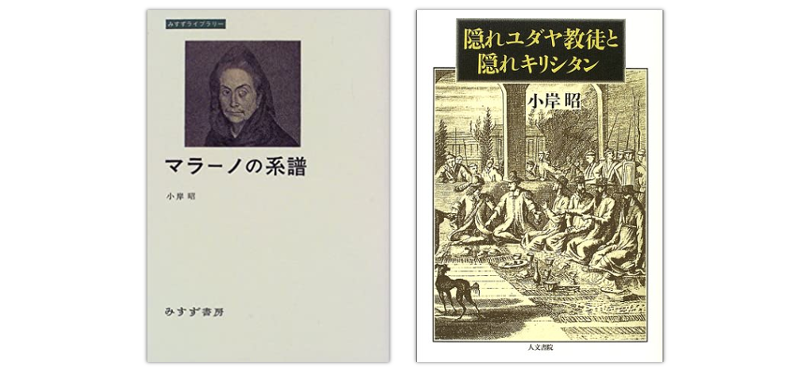

しかしこの料理名を尋ねられた時に、ユダヤ系宣教師たちは日本人に何と答えるべきだったのだろうか。彼らが率直に、ユダヤ系スペイン語方言の「Pescado frito:ペスカド・フリート」という本当の料理名を伝えることは非常に憚られたはずである。なぜなら本来ならば、この料理を安息日に食べる事はユダヤ人としてのアイデンティティの証であり、それだけでなくユダヤ教の戒律のなかで必要なことでもあったからである。キリスト教の宣教師として日本で布教する自分たちにとって、この料理を伝える事は、ユダヤ教の習慣を持ち込むとみなされると感じたのではないだろうか。また生来のポルトガル人宣教師の目も気にする必要もあったはずである。そうしたマラーノと呼ばれた新キリスト教徒の宣教師たちは、いわばこうした二重性のダブルスタンダードのなかで生きていた訳で、こうした状況を小岸昭は『マラーノの系譜』あるいは『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』のなかで説明している。これらの書物は見えざる彼らの内にある矛盾や葛藤のようなものを明らかにしており非常に興味深い。

『マラーノの系譜』と『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』小岸昭(著)

結果からすると、宣教師たちはペスカド・フリートという料理名をはっきりとは日本人の信者たちには伝えなかったということになる。ユダヤ人宣教師たちはこの料理名を「テンプラ」という何故だか良く分からないポルトガル語由来とされる抽象的な名称で伝えたのではないだろうか。これが天麩羅という料理の起源を曖昧にしている要因ともなってしまっているのではないだろうか。

天麩羅という名前の起源に関して詳しくは「天麩羅」を確認頂きたいと思うが、その中でも可能性の高いと思われる一説をここでは紹介しておきたい。

遠山英志の著した『テンプラ史論』という天麩羅の起源と語源を考察した本があり、その中で天麩羅の語源には「カトリックでは天上の日の祭りのことをテンポラス(temporas)と言うこと。また「斎日」にも肉食が禁じられ魚料理を食べたことから、「斎日」を意味するポルトガル語のテンポラスがやがてテンプラとして日本に定着した」という一説があることを述べている。ただこの説について遠山英志は懐疑的であり、その理由を以下のように述べている。

【 テンプラ史論 】

イエズス会宣教師達(ポルトガル人)の本国への報告に「四旬節の聖金曜日に行われる鞭打ちの苦行」について詳細な記述があるものの、精進食についての具体的記載はない。もし、ポルトガル人が魚の衣揚げを精進食に使っていたとするなら、当時の日本人であればこの上ない御馳走として受け止めたに違いない。これは教化的な内容であるから、イエズス会宣教師達がその様子をば公開を前提として作成される年報に記載しても何ら不思議はない。ポルトガルの宣教師、ルイス・フロイスの『日本史』にも全く登場していない。

このような分析でテンポラス(temporas)が天麩羅の語源であるとする考え方に遠山英志は反対している。確かに宣教師達が本国に詳細に書き送った報告書のなかに、斎日食である魚の衣揚げに関する記述が欠落しているのは不思議である。日本人にとっては魚の衣揚げは日頃の食事よりも粗末で自制するための料理であるというよりは、むしろ斎日食でありながらいつも以上の御馳走となってしまっているということであれば、日本人信者が持っている、こうしたキリスト教国とは異なる価値観をこと。さらには彼らにとって四旬節に食べる食事が御馳走とならないための他の斎日食に関する提案や指示を仰ぐ内容の書簡が送られたはずだからである。

しかし逆の見方をすると、宣教師達が本国への報告書・書簡で日本での斎日食について取り上げなかった、あるいは触れなかった、あるいは触れようとしなかったことにこそ、魚の衣揚げの料理が公に語るには憚られる料理だったことを裏付けるものであるように思える。なぜならそれらを伝えたのはユダヤ系の宣教師だったからである。イエズス会の宣教師達は長崎を起点にして布教して信者を増やしていったが、こうしたユダヤ系の宣教師達が残した料理がテンプラとしてこの地の長崎キリシタンに伝えられ、これが伝搬し、さらには江戸で天麩羅となったと考えられる。

こうした背景を考慮すると、宣教師が伝えた魚の衣揚げの名前を尋ねた日本人に対して、彼らがどのように答えたのかを推測できそうである。彼らはそれをペスカド・フリート(Pescado frito)であるとは明確には教えなかったはずである。いや彼らはそれを「教えなかった」のではなく、正確に言えば「教えられなかった」と言うべきだろう。なぜならペスカド・フリートという魚に衣を付けて揚げる料理は、ユダヤ人がユダヤ教の戒律を守るために食べてきた典型的な料理だったからである。よってその料理名を尋ねられても、単にそれを斎日食(四旬節の食)を意味するテンポラス(temporas)とだけ抽象的に伝えたのではないか。確かに斎日食という表現であれば、キリスト教徒にとって、ユダヤ教徒にとっても嘘のない、間違いのない表現である。これが天麩羅の語源が諸説あり、定説がないことの理由のひとつではないかとわたしは考えている。

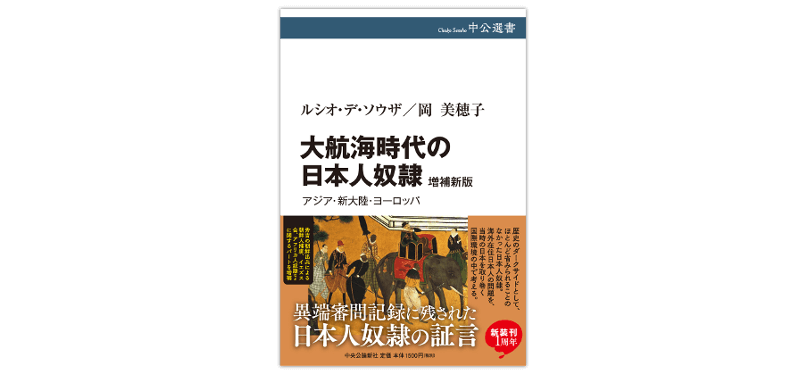

キリシタンであった後藤宗印は、イエズス会と深い関係にあり、様々な宣教師とも面識がありよく知られた人物だったことは間違いない。また後藤宗印は長崎の自治を任された町年寄であり、長崎に貿易ビジネスのためにやって来た南蛮人とも交流があった。『大航海時代の日本人奴隷』ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)には、当時の長崎において後藤宗印がユダヤ系の新キリスト教徒(コンベルソ)とどのような接触があったのかについて興味深い記述がある。

『大航海時代の日本人奴隷』

ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)そもそもこの書籍は、戦国時代の日本国内にも奴隷とされた人々が多数存在していたこと、そしてそうした日本人奴隷がポルトガル人によって海外に連れ出されていたという史実を明らかにするために書かれている。さらにそれを裏付ける事例として、豊後国で生まれ誘拐によって奴隷となったガスパル・フェルナンデスと呼ばれた日本人奴隷と他日本人奴隷の二名がメキシコに渡っていたことを示す史料をたどりながら、他にも日本人奴隷が世界各地に存在していたことを明らかにした大変興味深い書籍である。

さらにこの書籍では日本人奴隷(ガスパル・フェルナンデス)の主人であるポルトガル商人のルイ・ペレスという人物についても掘り下げた説明がなされており、特にこの部分は食文化の観点から見ても大変に興味深い。このルイ・ペレスはユダヤ系の新キリスト教徒(コンベルソ:マラーノ)であった。ルイ・ペレスがポルトガルを離れて遠くインドやマカオ、さらにが日本まで家族で来たのは異端審問から逃れるためだったのだが、最終的には異端審問にかけられ1597年にアカプルコに到着前の船上で死亡している。

ルイ・ペレスは、ポルトガルを脱してからゴア、マカオを経て、1588年8月16日に日本に到着している。以降、ルイ・ペレスは家族と共に約3年間も長崎に滞在することになる。興味深いことに、この期間中、後藤宗印がルイ・ペレスとも交流があったことが明らかになっている。なぜならルイ・ペレスは長崎の島原町に住んでおり、その家は同じ町年寄だった高木勘右衛門了可の兄弟の高木アントニオが所有する借家(現在の長崎地方裁判所)だったからである。後藤宗印の自宅はその向かい(現在の長崎地方検察庁)に位置していたので、こうした位置関係からも互いに親しい交流があったことは容易に推測できる。実際に当時の町年寄だった後藤宗印(トメ・ソイン)、高木勘右衛門了可(タカキ・ルイス)、町田宗賀(モロ・ジョアン)はルイ・ペレス一家と親しく交流があった。彼らは町の有力者であり、かつキリシタンであった。長崎の中心地である島原に居を構えていたことからペレス一家は裕福であったことは間違いなく、当然、近所に住んでいた町の有力者たちとは飲食を共にする機会があったことだろう。また後藤宗印は、こうした交流からユダヤ系の料理のペスカド・フリートを口にする機会もあったのかもしれない。

これは推測でしかないが、もしこの料理を後藤宗印が気に入り、あるいは宣教師を含む外国人饗応のためにこれを自宅でも作れるようにと教えてもらったレシピが、代々の後藤家のレシピとして伝えられたとするならばどうだろうか。このようにして作られるようになった料理が「長崎後藤流てんふら」だったと考えることも可能であるように思われる。

『大航海時代の日本人奴隷』には長崎でのペレス一家の食についての記述も含まれている。なぜならペレス一家が四旬節の期間中に肉食を行っており、これを知った日本人キリシタンは怒りを抱いて、先にも述べた当時のイエズス会日本準管区長だったペドロ・ゴメスに訴え出たからである。

キリスト教では金曜日の肉食は禁じられていたが、その禁を犯してまでペレス一家は肉を食べていたようである。このことはペレス一家がキリスト教徒に改宗していながら、実際はユダヤ教の習慣の方を優先していたことを意味している。ユダヤ教の戒律では金曜日から土曜日にかけての安息日では、火を用いた料理が食べられることはなかったが、事前に調理しておいた冷めたパストラミ、コーンドビーフやローストビーフのような料理は食べられていたのである。このような肉料理を四旬節であるにも関わらずペレス一家が食べていたことが告発の対象となったのである。

こうした告発に対して、ペレスが肉料理を食べていたのは老いと病のためであり、それも神父に許可を得て食べていたのだという説明により、ようやく両者の争いは収まったことも記録されている。

日本人のキリスト教徒にはこの頃既にユダヤ人に対する嫌悪感があったようで、以降ユダヤ系であることが明らかになったペレス一家に対する風当たりは非常に強いものとなった。ペレス一家と親しくしていたポルトガル人と日本人の証言によると、彼らは子供たちにすら「ユダヤ人」と呼ばれながら追いかけまわされていたようである。ユダヤ人、あるいはユダヤ的なものはこの時代の日本においても嫌悪されていたことを示すエピソードであろう。

なぜこうした記録が残されているかと言うと、後にルイ・ペレスは日本を離れマニアに到着して数年後、逮捕され異端審問にかけられたからである。これによってルイ・ペレスがユダヤ教の戒律を守る異端の暮らしをしていたか否かの詳細が調べられることになった。特にその中でもルイ・ペレスがどのような食習慣であったかについて、綿密な証言が周辺から聴取されていることは興味深い。

結果的にペレスは奴隷たちの証言によって、ペレス一家はバターと豚肉を食べないことや、食べてもそれを吐き戻していた事。日本ではユダヤ教の儀礼(コーシェル)に従って雌の仔牛を殺していたことが明らかにされた。こうした食習慣はユダヤ教の戒律に基づいており、こうした判断材料を基にして異端審問所でペレスは異教徒として有罪判決を受けることになってしまったのである。

こうしたルイ・ペレスが食べていたものが異端審問による有罪判決の決め手となったことや、日本においても食べているものによって批判され、ユダヤ人であるとして嫌悪感をもって遇されていたことは、当時のキリスト教における改宗ユダヤ人がどのような扱いを受けていたのか、さらには彼らが守る食習慣が、キリスト教信者にどのように見られていたのかを明らかにする例となっていると言えるだろう。

同じユダヤ人の食習慣であっても、尊敬されていた宣教師の紹介した魚の衣揚げ(ペスカド・フリート)は、それが例えユダヤ料理だったとしても日本人信者に受け入れ易いものだったと思われる。さらにペスカド・フリートは肉料理ではなく、魚料理であったことも日本人の食習慣に受け入れられ易かった理由だったとも考えられる。いずれにせよ、このペスカド・フリートは、やがてテンプラという名称として長崎に根付いたのである。そしてこれこそが「長崎てんふら」の起源でもあったのだ。

ここで再び「長崎てんふら」を伝えたとされる長崎後藤流について考えてみることにしたい。まず日本の天麩羅というものは、その名前の起源すらはっきりと分かっていないが、これがユダヤ人に由来する料理であったことにはまず間違いない。一般的には天麩羅の起源となる料理は宣教師が伝えたとするのが受け入れられている説となっているが、そのことには非常に深い意味が付与されていることになる。なぜならイエズス会には改宗したユダヤ系宣教師たちが含まれていたが、そうした宣教師たちがユダヤ人由来のこの料理を日本人に伝えたと考えられるからである。そうした宣教師たちは、改宗によってこうしたユダヤ的なものを一切否定して排除したというよりは、むしろ異国の地において自分たちが生来培ってきた価値観をむしろ守って生きていたのではないかということすら推測される。

こうした宣教師たちが長崎で活躍していた時代に、長崎においてユダヤ人がすでに蔑視され、嫌悪された存在であったことはルイ・ペレスの例から既に説明した通りである。こうした背景があったことを考えると、キリスト教に反するユダヤ人由来の料理は、やはりテンプラと名前を変えたとしても、やはり公の場で食べることはやはり憚られる時代があったのではないかと考えざるを得ない。長崎後藤流のテンプラもそのような類の南蛮料理と思われるので、あまり表立ってふるまうことが出来ない料理だったとみなすべきではないか。なぜならばこの料理は、ある一面はキリスト教に反する価値観をもつ邪教のユダヤ教徒に由来する料理であり、また別の面では禁教とされ江戸幕府から激しい迫害にあっていたキリシタン宣教師由来の料理でもあったからである。こうした「隠れ」の二重性もまた、小岸昭が『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』において、本国ではマラーノ(改宗したユダヤ人)と蔑視され、日本においてキリシタンが迫害されるという、二重の意味での「隠れ」の立場を余儀なくされたことを明らかにしたユダヤ人キリスト教宣教師の立場にも通底するものがある。

さて長崎後藤流という料理法の存在については様々な文献を当たってみたが、どこにもその存在を見出すことが出来なかったことは先に述べた通りである。なぜ文献に後藤流が見出せないのか。これは後藤流の料理法がキリシタン宣教師と近しい存在から生まれたものであり、あまり公にその料理が外部に披露されることがなかったことに理由があると推測することもできるのではないか。『鯛百珍料理秘密箱』が書かれた1785年頃になるとこうした風潮は薄らいでいたと考えられるが、キリシタンへの迫害が激しかった江戸時代初期であれば、この料理はキリシタン宣教師との関係を暗示するものとなるので、公に披露することが避けられたのでないかと考えれらる。

こうした料理流派としての後藤流の可能性を念頭に置きつつ、キリシタンとしての後藤宗印の後半生がそのようなものであったのか、さらにはその子孫がどのような道をたどったのかを明らかにしておきたい。

長崎町建の頃、町の支配を任せられた者は頭人と呼ばれ、この任には、高嶋了悦(ジェロニモ)、高木勘右衛門(ルイス)、後藤宗印(トメ)、町田宗賀(ジョワン:ヨハネ)の4人があたった。彼らはいずれもキリシタンであった。1592年(文禄元年)からは頭人は、町年寄と改称されたが、後藤宗印はそれ以降も町年寄として長崎の治世を行う立場としての役割を果たしたことが記録されている。

しかし1626年(寛永3年)になり長崎住民に対する棄教命令が出されてから事態は大きく急変する。まず町年寄のひとり高木勘右衛門(作右衛門:ルイス)はいち早く仏教に改宗しキリシタン弾圧を行なう側に立った。後藤宗印も幕府から任命された町年寄という立場上、自らキリスト教を棄教し、人々が信仰を捨てるように働きかけることが求められたはずである。しかし後藤宗印はキリスト教の信仰を捨てず、その為に江戸に召喚されることになった。

この時に後藤宗印と共に長崎を出たのは、三男の後藤順了(ミゲル)である。さらに町年寄だった町田宗賀(モロ・ジョアン)とその息子の町田ペトロだった。しかし『我国開国時代海洋発展の偉人』によると、後藤宗印は信仰を棄てずに捕らえられて投獄され、1627年(寛永4年)11月24日に80余歳で獄死したとある。

また同じく信仰を捨てなかった町田宗賀は、1632年(寛永8)12月18日に奥州の二本松にある供中(ぐちゅう)河原刑罰場で火刑に処され他13名のキリシタンと共に殉教している。『長崎根元記』には「町田家が滅ぶ」とあり、息子の町田ペトロも同様にどこかで処刑されたものと考えられる。

これに対して後藤家の子孫は長崎で居住し続け、町年寄を代々世襲する有力者としての地位を保ち続けた。これは後藤宗印の息子たちのキリスト教を棄教しての転身が理由であり、次に後藤宗印の息子たちがどのようにその時代を生きたのかを述べることにしたい。以下に『長崎地役人総覧』から引用した代々の後藤家当主の名を挙げておく。

① 後藤庄左衛門貞之 1592年 町年寄 - 1626年 隠居(宗印)

② 後藤庄左衛門貞朝 1526年 町年寄 - 1658年 没

③ 後藤庄左衛門貞光 1658年 町年寄 - 1672年 隠居

④ 後藤庄左衛門貞次 1672年 町年寄 - 1682年 没

⑤ 後藤庄左衛門茂直 1682年 町年寄 - 1694年 没

⑥ 後藤庄左衛門茂辰 1694年 町年寄 - 1702年 没

⑦ 後藤総左衛門貞雄 1702年 町年寄 - 1726年 没

⑧ 後藤新左衛門貞高 1726年 町年寄 - 1744年 没

⑨ 後藤総左衛門貞栄 1744年 町年寄 - 1780年 没

⑩ 後藤五郎左衛門貞郁 1780年 町年寄 - 1801年 没

⑪ 後藤総左衛門定尭 1801年 町年寄 - 1815年 没

⑫ 後藤市之丞貞成 1815年 町年寄 - 1853年 隠居

⑬ 後藤総左衛門貞治 1847年 町年寄 - 1865年 没

⑭ 後藤五郎左衛門貞紀 1866年 町年寄

後藤家の二代目が後藤貞朝である。

キリシタン棄教命令によって、長崎の町年寄の構成には様々な変化があった。町田宗賀の処刑により町田家は没落したが、これに高木彦右衛門永貞が交替して加わることになる。さらに1697年(元禄10年)には薬師寺久左衛門が町年寄に加わり、1699年(元禄12年)には外町常行司の福田伝次兵衛、久松善兵衛の二家が加わった。その後も変遷を重ね、文政5年(1822年)以降は、高嶋の二家、高木、薬師寺、福田の二家、久松の二家、後藤と、合わせて9家が町年寄を務めていたと記録されている。

このように町年寄は追加されてもなお、後藤家が依然として町年寄という役職であり続けたのには何らかの大きな理由があったに違いない。それは後藤宗印の息子たちが父親の死後にキリスト教を棄教したことである。その経緯を説明する前に、まずは以下に後藤宗印の子供たちの名前を記しておきたい。

長男 貞朝庄左衛門

次男 了順(ミゲル)

三男 宗善半三郎

四男 宗安

長女 妙圓

五男 某 五左衛門(後に大阪に居住)

後藤宗印の子供たちで、特に次男の後藤了順(ミゲル)に注目しておきたい。この人物は伴天連(バテレン:ポルトガル語のパードレに由来)であったとされているので、単なる一信者ではなく司祭である。『長崎古今集覧』(リンク先は目録だけだが、『長崎文献叢書』は『長崎古今集覧』が含まれており内容はこちらからご確認願いたい)には次のような記述がある。

【 長崎古今集覧 】

南蛮伴天連中庵、同了伯、日本伴天連了順、此三人も邪教を退きしが、切支丹の法は只魔術にして人を迷わしめ国を奪う謀りとなるよし自白す。...其上三人の證文の奥書を致さば重ねて邪宗に帰るべからずと云より、邪法の目あかしとなり、三人存命の中は如此奥書有...

ここでには三人の転び伴天連(バテレン)が登場する。「転び」とはキリスト教を捨てることであり、こうした者たちは転びバテレンと呼ばれた。かつて彼らは司祭であったが棄教して、今度は逆に隠れキリシタンを見つけだして棄教させる役割を長崎奉行所の扶持(給料)をもらいながら行う役目に就いていたのである。

まずその一人目に中庵とあるが、これは沢野忠庵、つまりかつて宣教師だったクリストヴァン・フェレイラ(Cristóvão Ferreira:1580年 - 1650年)のことである。

二人目の了伯とは、荒木了伯(トマスあるいはペドロ・アントニオ)のことである。ここには南蛮人(ポルトガル人)伴天連とあるが、これは誤りで、荒木了伯は実際は日本人で、セミナリオを卒業してから留学生としてローマに派遣され、1612年にローマで司祭となった人物である。その後1615年に帰国したが長崎で捕らえられて棄教、その後は荒木了伯と称した。

三人目が了順(ミゲル)である。この人物こそが後藤宗印の次男の後藤了順である。了順はイエズス会のセミナリヨを卒業して神学院に学び、国外追放によってマニラに渡るが。その後、1618年(元和4年)に帰国して教区司祭として活動していた。しかしこの後藤了順も転んで棄教することを選び、フェレイラたちと共に長崎奉行所でキリシタンの吟味役として働くことになったのである。

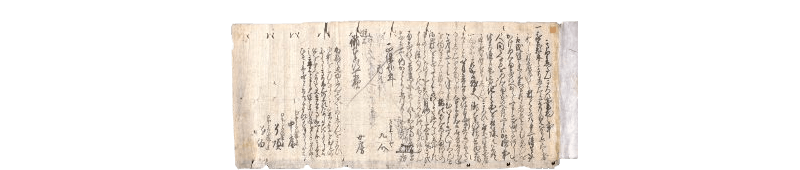

目あかしとして長崎奉行所に仕えるようになった三人が署名した「きりしたんころび証文」が長崎の西勝寺に残されている。この文書は1645年(正保2年)に九介夫妻がキリスト教を棄教することを誓ったもので、その証人として沢野忠庵(クリストバン・フェレラ)、了順(後藤了順)・了伯(荒木トマス)の順で最後に誓書が書き添えてある。

「きりしたんころび証文」

迫害によって棄教した転宗者たちは、もう二度とキリスト教に立ち返らないことの証するために、神仏に誓う起請文の形式でこのような「ころび証文」を書いた。これは日本の神仏に対する誓詞だけでなく、デウス、サンタ・マリア、諸天使、聖人等にも棄教を誓うという内容で、「西勝寺由緒書」によると書き損じたためにこの「きりしたんころび証文」が西勝寺に残ったということである。

断絶してしまった町田宗賀の一族とは異なり、後藤家は、後藤宗印の死と後藤了順の棄教と長崎奉行所への協力によって存続が可能となったと考えられる。徳川歴代の記録が記された『徳川実紀』のなかの家光の時代の記録が『大猷院殿御実紀』であり、1628年(寛永5年)5月29日(リンク先の48ページ目)の条には後藤家に関する次のような記述がある。

【 大猷院殿御実紀 】

府にて死せし後藤宗印が家屋は、庄左衛門にわたし、資財は庄左衛門、半三郎両人に下さるべし。邪教転ぜざるものは諸役をおもく命ず。

ここから長崎を出た後藤宗印が江戸(府)で死んだ事が確かめられる。『朱印船貿易史』川島元次郎(著)によると、この時に後藤宗印は「拘禁され幽囚中死去したこと明らかなり」と記しており後藤宗印が獄中死したという見方を示している。

しかしこれに対して「聖パウロ女子修道会公式サイト」では、後藤宗印はキリシタンとして江戸に召喚され、嘆願上を幕府に提出するが、将軍から返事はなく、待っている間に川の辺に作った小屋で死亡したという説明がされている。

いずれにしても後藤宗印の家屋と財産は、長男の後藤庄左衛門貞朝、他にも三男の後藤宗善半三郎に与えられということから、後藤宗印の子供たちは棄教したか、あるいは始めから信仰はなく、父とは異なる生き方を選んだということが明らかになっている。また後藤貞朝が屋敷と財産を相続し、かつ町年寄という役職を続けられたということから、次男の後藤了順も1628年の時点で既にキリスト教を棄教していたものと考えるべきだろう。なぜなら家内の者がキリシタン司祭であったとするならば町年寄として示しがつかず、その役職は与えられなかったはずだからである。

『大猷院殿御実紀』にある記録は、後藤宗印が死んでから一年半ほど後のことである。ここから考えると、後藤宗印の死と同じ時期に、後藤了順は転んだと考えた方が良いだろう。これは推測であるが、拘禁されていた後藤宗印と後藤了順の親子は穴吊りのような拷問に処され、父の後藤宗印は死に、息子の後藤了順はその時に棄教したのではないだろうか。後藤宗印の死については何故か曖昧に表現されており説明もはっきりしないし、どのような死に方だったのかも良く分からない。これは後世の後藤家の人々が初代の死について明確にしたくない何かがあったからではないかと考えられる。実際に後藤宗印は長崎市寺町晧臺寺に葬られ、精光院殿梅岳寒居士という仏教戒名まで与えられており、これは後藤宗印が生きていたとすればかなり不本意なことだったに違いない。だが遺族はそこまでして父親のキリシタンとしての過去を抹消したかったのではないか。こうしたことからしても後藤宗印は、家族にとっては不名誉と感じるような拷問で命を落とし、この時に了順の方は棄教したと考えるのもあながち的外れな推測ではないように思えるのである。

ちなみに穴吊りという拷問によって宣教師クリストヴァン・フェレイラでさえも棄教しており、この時に同じく穴吊りにされた天正使節団のひとりだった中浦ジュリアンの方は殉教している。穴吊りとは肉体的にも精神的にも苦痛を伴う恐ろしい拷問だったのである。こうした穴吊りのような拷問を後藤了順も経験した可能性は十分に考えられる。

こうした可能性を考えてゆくと、幕府が転んだばかりの後藤了順に財産を与えるはずもなく、むしろキリシタンに戻らないように監視が必要な存在とみなしていたことは間違いない。逆に後藤了順の立場になって考えると、父が同時期に殉教し、司祭の自分が棄教してしまったという事実は、彼の生涯に非常に重くのしかかるものとなっていたことであろう。そしてそこには、描かれはしなかったが遠藤周作の『沈黙』のような暗く重く苦しい決断があったはずなのである。

こうした大きな犠牲のうえで、長男で二代目の後藤庄左衛門貞朝は長崎町年寄としての立場を守ることが可能となり、その後も後藤家は幕末まで長崎の町年寄の役割を世襲的に務めることが出来たのである。

後藤貞栄は後藤家9代目である。後藤貞栄は長崎会所調役という役職に就任したが、これは一代限りではあるが帯刀を許可されるという非常に名誉ある長崎の実権を握る役職であった。この長崎会所調役という役職は1764年(明和元年)に長崎奉行によって設置された長崎会所を統括する最高責任者である。

後藤貞栄がこのような役職に就いたということは、後藤家が長崎において順調にその地位を築いたということを意味している。後藤貞栄は1780(安永9年)に死去するまで、16年間も長崎会所調役の役職を務め続けている。

後藤貞栄の死後5年間もこの役職は空席だったことや、その後、1785年(天明5年)になって薬師寺藤左衛門種栄と久松善兵衛忠祗が任命され、それからは町年寄2人が常にこの役に任じられることとなったことから、長崎会所調役という役職がいかに重要であることや、後藤貞栄がいかにこの役割に適任であり上手くこなしていたのかを理解できる。

この9代目の後藤貞栄の時代が、後藤家がまさに長崎において絶頂だった時代であり、この時代が1785年の『鯛百珍料理秘密箱』が書かれた時代とも重なっている。よって当時長崎で最も力のあった後藤家に伝わる料理が、長崎後藤流の料理としてこの本の中のレシピとして掲載された可能性は十分にあっただろう。こうしたことから『鯛百珍料理秘密箱』の中に、「長崎てんふら」,「長崎後藤流漬鯛」,「後藤流酢煎鯛」,「長崎後藤流鎧煮」という4種類の料理レシピが掲載されることになったのではないか。

長崎市寺町にある晧臺寺に後藤家墓地(地図)がある。現在この墓地は市指定史跡となっており、ここには明治維新まで14代にわたって町年寄を勤めた後藤家代々の墓がある。正面中央奥が後藤宗印の墓であり、向かって右から2代・3代と墓碑が配列されているのだが、5代茂直、14代貞紀の墓碑はない。

後藤家墓地

『朱印船貿易史』によると、著者の川島元次郎は、後藤家の系図と同じく長崎の町年寄であった高嶋家と高木家の系図を見比べ「後藤家と婚聚を通じ血縁離れ難きものあるを見たり」と述べている。長崎という土地にあって町年寄であるこれら一族は、長崎における上流階級社会を形成して互いの後継者を補完しあい、権力を保持し続けるためにこうした婚姻関係による親族化を進めていたものと考えられる。

例えば同じく長崎町年寄を代々勤めた久松家の7代目は久松善兵衛忠恒であるが、この人物は養子で、もともとは後藤家10代目で町年寄だった後藤五郎左衛門貞郁の次男だった。また後藤家14代目は後藤洲次郎貞幹であるが、この人物は高嶋家からの養子だった。

町年寄の家は互いに婚姻・養子関係によって固く結ばれていたものと考えられる。このように長崎という限定された相互の関係性の濃い土地において、後藤流という料理はどこが出元かということを考察すると、やはりこの後藤家以外の他にどこにもそれを求めることは出来ないとわたしは思うのである。

後藤流は大名の料理流派だった可能性もある。『鯛百珍料理秘密箱』には「後藤流酢煎鯛」という料理も紹介されている。この料理の説明に「これは今、御大名方にて第一とする御料理なり」とあり、大名の食する料理だった事が分かる。ここから考えると後藤流とは大名に召し抱えられた料理方の流派だった可能性も検討する必要があるだろう。

長崎に関係する大名家に肥前後藤氏がいる。肥前後藤氏は藤原利仁の末裔であり平安時代末期以降、代々武雄の地を領してきた一族である。歴代当社のなかの19代の後藤貴明は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将であり、ルイス・フロイスの『日本史』にも度々「後藤殿」として登場している。

後藤貴明は、肥前大村の第11代当主だった大村純前の庶子である。しかし大村純忠が大村氏の跡継となったため、後藤氏に養子に出されたのである。

大村純忠は日本最初のキリシタン大名であり、ドン・サンチョという洗礼名を持つキリシタンであった。また天正遣欧使節を派遣し、長崎を開港して南蛮貿易を始めている。これに対して後藤貴明は、大村のとなりの武雄を拠点として、大村純忠と幾度も戦いを行っている。これは後藤貴明が本来であれば継ぐはずであった大村氏の養子となった大村純忠を敵視していたことが理由だったと考えられている。

後藤貴明は大村氏と敵対しつつも、龍造寺氏とは同盟関係にあった為に、後継ぎは龍造寺氏から養子をもらって継がせなければならなかった。こうして継いだのが龍造寺氏の出で後藤貴明の養子となった後藤家信である。ルイス・フロイスの『日本史』にもこの後藤家信について言及されており、後藤家信がイエズス会長崎副管区長ガスパール・コエリョへ使者を出して、自分の入信と領地の寄進を条件にイエズス会と交誼の締結を申し出たことが記録されている。これは実現こそしなかったものの、ここからは後藤氏がイエズス会と非常に近しい関係にあったことがうかがえる。

後藤家信の息子の茂綱の代になり、1628年(寛永5年)頃に佐賀藩主鍋島勝茂より鍋島の姓を賜ることになる。これにより後藤氏は、佐賀鍋島藩の親類として改姓して鍋島を姓として名乗るようになる。こうして以降は後藤姓ではなく、武雄鍋島となったのである。

佐賀鍋島家と親類同格の立場にあった武雄鍋島家は、もとは後藤であったことから、この家系に料理の後藤流が関係していたとも推測できなくもない。佐賀藩は長崎に近く、幕府によって福岡藩と1年交代で警備を行うように命じられていた。よって武雄という土地には長崎からの物資や情報や文化が流入していたことは間違いないだろう。

例えば長崎から北九州を結ぶルートは長崎街道、別名でシュガーロードと呼ばれているが、これは長崎に輸入された砂糖が、このルートを通って輸送された為に、この沿線上に砂糖をふんだんに使った食品が残されていることから付けられた名称となっている。かつてわたしは小城市を訪ねたときに、ある御宅に招かれてご馳走になったことがあるが、その時に出された善哉(ぜんざい)がとても甘く、また肉桂を少し効かせた味わいでとても美味しかったことを思い出す。小城は羊羹が有名で、やはりシュガーロードにある土地ならではの砂糖の使い方であったと記憶している。

武雄鍋島家の所領であった現在の武雄市もこのシュガーロード上に位置しており、長崎の食文化の影響を受けていた土地柄となっている。この武雄鍋島家はもとは後藤家でもあったことから、長崎後藤流には武雄鍋島家、あるいはそれに関係した藩士が関係しているのではないかという推測ができるのかもしれない。

実際に食文化における鍋島藩と長崎の関係は深く、江後迪子の記した『長崎奉行のお献立』では長崎と各藩の大名と長崎の関係が明らかにされている。鍋島藩で言えば、『蓮池藩文書』,『小城鍋島文書』,『諫早家日記』,『諫早家文書』といった文書を取り上げて、これら鍋島支藩がどのように長崎の食文化の影響を受けていたかを示している。実際にこれらの藩では唐風の料理が食べられていたり、さらには卓袱料理の献立で、もてなしが行われたいた記録がある。このような長崎からの食文化の影響が鍋島藩(現在の佐賀県)でも大きかったことからも武雄鍋島家の前の姓である後藤から、料理の後藤流が発生した可能性があったのかもしれない。

先の述べた長崎町年寄の後藤宗印に出自に関して、『郷土先賢列伝』は「後藤宗印が、肥前国杵島郡領主 後藤中務大輔貞明の息子」であると述べている。また『朱印船貿易史』で著者の川島元次郎は、後藤家の家系図に「父者肥前国杵島郡領主 後藤中務大輔貞明」と記されていることを述べている。

ここからすると、後藤宗印を初代とする長崎町年寄の後藤家は、もともとは藤原利仁の末裔である肥前後藤氏の出自であったということになる。そうなると仮説②と仮説③はオーバーラップすることになり、双方の仮説はどこか根底で繋がっていることになってくる。つまり後藤流とは、後藤宗印を初代とする後藤家の料理でありながら、かつその源流を辿ると武将で肥前国領主だった後藤氏にも遡れる流派ということになる。

しかし後藤宗印の出自を調べると他にも様々な説があることが明らかになってくる。『朱印船貿易史』で著者の川島元次郎は大正9年11月に後藤家の末裔の高嶋貞太郎を訪ねて系図一巻を拝見したことについて述べている。この系図は宝暦6年8月に8代目の後藤貞栄が編纂したもので、そこには別伝として後藤宗印が周防山口の生まれであり、大内家の庶流だとする説を紹介している。しかもこの説は博学で知られ長崎聖堂学頭、書物改添役兼唐通事を務めた廬草拙と、代々後藤家の臣従を務めた中島随素が伝えた後藤宗印の出自とあり、これは傾聴に価する情報であると言える。

だが後藤宗印の出自に関する別伝はこれだけにとどまらない。

さらなる別伝として後藤宗印は「京都の人で、毛利家に属して長崎での役職に就いた」という説もある。もし後藤宗印が京都の出身であるとするならば、後に宗印の五男の五左衛門という人物が上方(大坂)に居住するようになったというのも何らかの繋がりや親族を頼ってということもあったのかもしれない。そうであれば、この後藤五左衛門の子孫が上方で長崎後藤流を名乗ったとも考えかれる。そうなると仮説①「後藤流は、上方の流派だった」という可能性も全く芽が無いとは言い切れないように思えてくる。

しかしこの京都出身であるという別伝は、先の中島随素が、子供の中島東麓に宛てた覚書の情報である。しかし中島随素は周防山口と合わせて複数の後藤宗印の出自に関する説を述べて情報が錯綜している感があり、これが必ずしも正確な言い伝えであるとは思えない。

後藤宗印の出自に関する言い伝えは幾つかあるが、こうしたいくつかの説を考え合わせると、後藤宗印は単なる貿易商人ではなかったように思える。実際に後藤宗印はポルトガル領との貿易の先駆者であったが、その為には資金や情報、あるいは権力や利権のような力が求められたことが推測される。つまり力ある戦国武将の後ろ盾の故に貿易を成功させることが出来たのではないだろうか。

さらに後藤宗印は長崎の町年寄(最初は頭人と呼ばれた)のひとりとして長崎を治めていたが、『長崎県の歴史』 山川出版社によると、町年寄(頭人)の発祥は、流浪の武士だったとも、キリシタン大名の長崎純景(甚左衛門)の家士だったとも考えられている。つまり町年寄達はいずれも単なる商人ではなかったということである。

また後藤宗印には、豊臣秀吉に謁見したエピソードも残されている。

天正14年から15年にかけて秀吉が九州平定した際に、秀吉は1587年(天正15年)6月19日にバテレン追放令を出し、翌20日にはガスパール・コエリョに通知して20日以内に国外退去を命じた。こうした政策変更は長崎では今後の治世のありかたに大きく影響する重大事であった。なぜなら遡ること17年前の1570年(元亀元年)から、長崎はキリシタン大名の大村純忠(ドン・バルトロメオ)によって寄進され、イエズス会の領地となっていたからである。

しかし豊臣秀吉のキリスト教禁令と宣教師追放に伴い、長崎はイエズス会から取り上げられ、秀吉の直轄地(天領)に組み込まれることになった。この秀吉の命令によって長崎代官に任命された村山等安が外町を治めることになり、内町はかつて頭人と呼ばれた者たちが町年寄として治めるように命じられた。そしてこうした天領である長崎の統治方法は、その後の江戸・徳川の世になっても引き継がれていったのである。

この時の秀吉の命により町年寄としてイエズス会追放の後の長崎内町を治めることになったのが、先に述べた後藤宗印(トメ・ソイン)、高木勘右衛門了可(タカキ・ルイス)、町田宗賀(モロ・ジョアン)、高嶋(四郎兵衛)了悦の四人である。だがこうした決定が下されるまでは、これら頭人(町年寄)たちは大きな不安を感じていたはずである。なぜならば彼らはいずれもキリシタンであり、宗教的にも治世においてもその多くをイエズス会に依存していたからである。つまり彼らはイエズス会から離れて、キリシタンでありながらも宣教師追放を決定した秀吉の決定に従わなければならない立場となったのである。

こうした背景のなか、長崎代官となった村山等安の薦めによって、後藤宗印は名護屋に滞在中の秀吉を訪れて謁見することになった。この時の秀吉の反応は良好なもので、秀吉は頭人は従来通りに長崎内町を治めるようにと命じて彼らの役名を頭人から町年寄に変えている。また後藤宗印には猩々緋の陣羽織を賜ったとある。猩々緋は「紅粉鯛」でも詳しく説明してあるが、コチニールで染めた羅紗(毛織物)で非常に珍しく高価なものであった。このように長崎町年寄を代表して後藤宗印が秀吉に謁見したということ。さらにはそれによって自分たちの自治権を得ることが出来たこと。また猩々緋の陣羽織を秀吉が与えたことから考えても、後藤宗印の出自や風貌にはどこかノーブルなものがあったからではないかと考えさせられる。これもまた後藤宗印がどこかで武将の後藤氏と繋がっていたのではと考えさせられる要素ともなっているのである。

以上3つの仮説を述べたが、いずれの説も正確な文献に基づくものではないので、後藤流がどのようなものかはいまだに推測の域を出ない。しかし長崎という地名が冠せられていることや、後藤という姓であることから考えると、やはり後藤宗印との何らかの関りが後藤流にはあったのではないかと考えざるを得ない。実際に先に述べた仮説はいずれも後藤宗印を初代とする後藤家との関係が推測されるものであり、後藤流の正確な由来に関しては今後の文書研究・解明による成果を期待したいところである。

さてここからは「長崎後藤流」の魚の衣揚げという料理についての歴史的背景を、先に述べた仮説に補足するようなかたちでもう少し付け加えて述べておきたい。

豊臣秀吉が、1587年(天正15年)6月に禁教令(バテレン追放令)を出し、長崎はイエズス会領から、秀吉の直轄地(天領)となったが、その後も後藤宗印を始めたとしたキリシタンの町年寄である長崎自治は任されていた。これがその後も宣教師たちが長崎で布教活動を続けることが出来たひとつの理由であったと考えられる。この頃は宣教師の国外退去命令は出されていたが、キリシタンに対する激しい迫害はまだ始まっておらず、実際に布教も黙認という状態であった。ゆえにイエズス会日本準管区長だったペドロ・ゴメスやルイス・フロイスらは日本にとどまり長崎での布教活動を続けることが出来ていたのである。

長崎の内町の自治を行う町年寄の4人はいずれもがキリシタンであったので、長崎に滞在する宣教師たちとの関係は非常に強いものがあった。

上図は先にも紹介した南蛮屏風(右隻)の一部で、狩野内膳(1570年~1616年)の作である。この屏風には異国からの航海を経て日本の港へ到着した南蛮船、貿易品の荷揚げ、上陸したカピタン一行、彼らを出迎えるイエズス会宣教師とフランシスコ会修道士が描かれている。日本での布教はイエズス会だけが独占的に行っていたが、1600年に教皇クレメンス8世がすべての修道会に正式に日本での宣教活動を認めたことで他の会派も日本での布教が行えるようになっていた。この絵にフランシスコ会修道士が描かれていることから、この屏風絵が描かれたのは1600年以降から、マードレ・デ・デウス号事件によってイエズス会が貿易に関与できなくなった1610年までの期間の様子ということになる。(実際にはフランシスコ会は1600年以前から日本に入って活動しており、1597年には7名のフランシスコ会宣教師が豊臣秀吉の命令によって処刑されている)

この屏風絵で注目しておきたいのが、修道士たちに交じり老齢の日本人キリシタンが行動を共にしていることである。右手に杖、左手にロザリオを持ち、イエズス会士と同じ帽子を被っているのでこの人物はイエズス会にかなり近しい人物だったと推測される。狩野内膳はこの人物が誰かを特定してはいないが、『ロレンソ了斎―平戸の琵琶法師』で結城了悟(旧名:Diego Pacheco López de Morla)は、この人物が日本人イエズス会員のロレンソ了斎(1526年 - 1592年)だとする見方を述べている。また『キリシタン千利休―賜死事件の謎を解く』では山田無庵がこの人物を千利休であるとしている。このように諸説あるのだか、わたしはこの人物が後藤宗印だったとしてもおかしくはないと考えている。

さらに後藤宗印は町年寄として長崎を治める立場であり、南蛮貿易や南蛮人との接触も多く、長崎に滞在する南蛮人たちをコントロールしなければならない立場にあった。よって船が到着したのであれば、日本に滞在している修道士たちと共にカピタンに面会しに出向くということは当然の職務のうちのひとつだったと考えられる。実際に屏風絵には威厳のあるイエズス会の修道士が描かれており、傘を掲げられている上陸してきたカピタンとこれから面会するという場面なのだろう。そこにこのキリシタン老人が同行しているということは、この人物がそれなりの地位のある人物だったということがうかがえる。

またイエズス会にとっても後藤宗印は重要な役割を果たす人物であった。秀吉の禁令以来、一応表向きはイエズス会は日本から追放になっていたので、彼らが長崎で活動するには町年寄の後藤宗印のような有力者の支援が必要だったことは間違いないだろう。さらに経済やビジネスにおいても、イエズス会がそうした経済活動を自らが積極的に行うのではなく、有力商人である後藤宗印に稼がせておいて寄進させることが彼らの宣教活動においても効率的であったことは言うまでもない。実際にイエズス会は印刷機を日本に持ち込んでキリシタン版の制作を行っていたが、資金の都合などから、後藤宗印に印刷機を託して出版活動を行わせていた。こうした出版されたのが先にも紹介した『どちりな・きりしたん』である。つまり後藤宗印はイエズス会の宣教活動においても、また経済活動においても、さらに政治的な活動においても欠かすことが出来ない人物だったということになるだろう。

狩野内膳の南蛮屏風図に関しては様々な説があるが、文献などの確たる証拠はないのでどうしても推測に頼ざるを負えず、この自説も含めて、どれも曖昧で思い込みの強いものになってしまいがちになってしまっているように思える。よって南蛮屏風図の老人を後藤宗印であるとする説は、あくまでも推測として「南蛮屏風図」の項で分けて説明することにするので参考にして頂きたい。

いずれにせよ、こうした強い後藤宗印とイエズス会の結びつきや、イエズス会には改宗ユダヤ人が含まれていたことを考えると、「長崎てんふら」はユダヤ人由来の料理のペスカド・フリート(Pescado frito)に由来するものであることが推測され得る。よってそうした料理がイエズス会との関係の強かった後藤宗印の家に伝えられた可能性は十分にあるだろう。こうした後藤家に蓄積された料理のレシピを指して、『鯛百珍料理秘密箱』の作者の器土堂はそれらのレシピを「後藤流」として収録したのではないだろうか。

「後藤流長崎てんふら」という料理は、天ぷらの起源であると考えられている宣教師が伝えたものが原型としてあることは間違いないだろう。しかし先にも述べたように、もともと魚の衣揚げはユダヤ人が好んで食べた安息日の料理であった。しかしこうした料理を当時のスペインやポルトガルで食べることは、それすなわちユダヤ教の慣習を守り行っているとみなされ異端審問にかけられる可能性のある危険なことであった。よってユダヤ人にとって安息日にこの料理を人前で食べることは、はばかられることだったと考えられる。

これと同様のことが日本でも起きたのではないだろうか。つまりユダヤ人宣教師(新キリスト教徒)の持ち込んだユダヤ料理の魚の衣揚げは、長崎の日本人キリシタンに伝えられ、この地の料理として根付いていったものと考えられる。だだしこの料理の由来をユダヤ人宣教師たちが明確にしなかったことから聖金曜日や四旬節の斎日食を意味するテンポラス(temporas)とだけ伝わり、これがやがてテンプラになっていったと思われるのである。

いずれにしてもこの魚の衣揚げという料理は数奇な運命にあったようで、スペインやポルトガルにおいてもこれを食べる者はユダヤ人とみなされ迫害の対象となったのであり、遠く離れた日本においてもこれを食べるものはキリシタンとして迫害の対象となりうる料理だったということになる。

こうした観点から「後藤流長崎てんふら」のレシピを見てゆくと、後年になって長崎に根付いていった郷土料理の「長崎天ぷら」と異なっていることにも何らかの理由があったのではないかと考えられる。後藤宗印はイエズス会宣教師やポルトガル人商人、またコンベルソ(ユダヤ人改宗者)であったが最終的に異端審問にかけられたルイ・ペレスのような人物とも親しい交流があった。ここから考えても、長崎の「後藤家」に「後藤流長崎てんふら」のレシピが関係していると考えることは突飛な発想ではないように思われる。つまりユダヤ系キリスト教宣教師という複雑な立場にあったポルトガル人・スペイン人が、この原型となる料理を長崎に伝え、そのレシピが後藤家に残されたのが「後藤流長崎てんふら」なのではないかと、わたしは考えるのである。

スペイン系ユダヤ人の「セファルディ」の魚の衣揚げは、ポルトガル・スペインでユダヤ人たちによって特にユダヤ教安息日に密かに食べられていた料理である。それと同じように日本においてもキリシタンの料理として密かに食べられていた時期があったと考えられる。よって後藤流の長崎てんふらは、後世になって郷土料理として知られるようになったスタイルとは一線を画した、よりユダヤ人の料理に近いものだったのではないかと考えられないだろうか。

「後藤流長崎てんふら」には衣に砂糖は使われていないが、このことは、この料理が日本に伝えられたまだ初期段階の性格を留めているためと考えられる。つまり砂糖の使用は後世になって長崎に砂糖が潤沢に輸入され、豊富に使われるようになったことから生じたレシピであり、元々は「Pescado frito:ペスカド・フリート」のように、衣には味を付けることのない料理だったはずだからである。よって「後藤流長崎てんふら」に砂糖が使われていないのは、この料理レシピがより古いものであり、それはやはりユダヤ料理にその原型があるためではないかと見なすべきだろう。

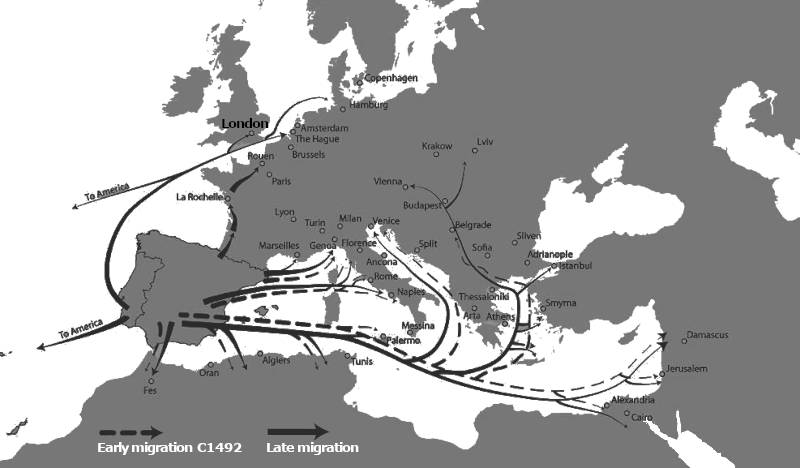

スペイン系ユダヤ人の「セファルディ」に由来する料理が、日本の天ぷらだとするのであれば、他の地域にもそれと類似した料理が伝えられていたとしてもおかしくない。1492年にイサベル1世の「すべてのユダヤ人はキリスト教に改宗して洗礼を受けるか国外退去をするように」という命令が発せられてから、イベリア半島に住んでいたセファルディたちは各地に移住を行うようになっていった。この1492年を境にして初期に移住を行ったのはユダヤ教とその習慣を固く守るセファルディたちだった。

これに対してイベリア半島に住み続けたセファルディたちもいた。彼らはキリスト教に改宗して「新キリスト教徒:コンベルソ」と呼ばれた人々である。しかしキリスト教に改宗してもセファルディたちはマラーノ(豚)と呼ばれて差別され、いわれのない異端審問などによって火刑にされて粛清されていったのである。こうした迫害を受けて、その後もセファルディはヨーロッパ各地に分散し移住していった。

1492年の追放後のセファルディ移民の動き

『Encyclopaedia Judaica』

上記の地図はセファルディたちがどのように移住していったのかを表しているが、一部のセファルディたちはイギリスにも移住している。こうしたユダヤ人たちがイギリスに伝えたのが今やイギリスを代表する料理となっているフィッシュ&チップス(Fish and Chips)である。パニコス・パナイー著の『フィッシュ・アンド・チップスの歴史-英国の食と移民』では、フィッシュ&チップスという料理がどのように英国に伝えられ、どのように見なされてきたかについて明らかにしている。実はフィッシュ&チップスはユダヤ人移民の料理であり、かつては労働者階級と貧困を象徴するような料理だったことが同書では明らかにされており、これがユダヤ人由来の料理だったことも原因だったことが理解できる。

パニコス・パナイー著の『フィッシュ・アンド・チップスの歴史-英国の食と移民』

イギリスという島国にたどり着いたユダヤ人セファルディの料理がフィッシュ&チップスとしてイギリスを代表する国民食に定着したこと。さらには同じく極東の島国の日本においても、日本食を代表する天麩羅という料理に発展して行ったことは興味深い。

イギリスにおいてフィッシュ&チップスのルーツがユダヤ人「セファルディ」にあることが明らかであることに照らし合わせると、日本の天麩羅もやはりユダヤ人料理が伝わったことに起源があると考えるべきであると思う。

日本にどのようにしてセファルディの料理が伝搬したのかは既に説明した通りであるが、日本の天麩羅料理の研究は、こうした料理伝搬における世界的、あるいは歴史的な視点が欠落したまま、ポルトガル語やスペイン語の語感や発音の類似性などの観点からだけで天麩羅の起源を探ろうとしているだけである。天麩羅の始まりについては様々な諸説があるのだが、いまひとつはっきりとしないものが多いのはこの為であろう。こうした観点とも照らし合わせて、今後は天麩羅が、ユダヤ人「セファルディ」料理に由来するものであることがより明らかになってゆくことをわたしは希望しているのである。

「長崎てんふら」は料理として見ただけでは、それ以上でもそれ以下でもない単なるレシピでしかない。しかしその背後にある歴史や、その料理が伝えられた理由を考察するとかなり深いものが背景として存在することが明らかになってくる。これがやがて天麩羅として現在の日本料理を代表する一品になっていったことには非常に感慨深いものがある。

天麩羅はサクッと揚げられた軽い仕上がりが真骨頂だが、その背後にはポルトガル・スペインでのユダヤ人の火刑による死や、日本でのキリシタン迫害や拷問による死を経て伝えられた料理であり、その事実には非常に重いものがある。かなりの長い文章になってしまったが「軽い天麩羅の、実は重い話」として、この歴史を天麩羅を食べるときにでも思い出して頂ければ幸甚である。また「天麩羅」の項でも同様にその起源に考察しているので参照して頂ければ幸甚である。

鯛の身を適当な大きさに切る。

小麦粉を水で溶き、黒ゴマを入れてよく混ぜる。

↓

鍋にサラダ油を170℃に熱する。

鯛の身に衣をつけて油で揚げる。

↓

塩を添えて出す。

『長崎奉行のお献立』 江後迪子

『長崎地役人総覧』 旗先好紀

『Encyclopaedia Judaica』 Fred Skolnik, Editor in Chief

『草綱目啓蒙』 小野蘭山

『卓子式』 田中信平

『長崎見聞録』 廣川獬

『紅毛雑話』 森島中良 編

『どちりな・きりしたん』 イエズス会

『日本社耶蘇會刊行書志』 アーネスト・サトウ

『隠れユダヤ教徒と隠れキリシタン』 小岸 昭

『マラーノの系譜』 小岸 昭

『沈黙』 遠藤周作

『テンプラ史論』 遠山英志

『日本史』 ルイス・フロイス

『The Case of Christovao Ferreira』 Hubert Cieslik

『The Great Martyrdom in Edo 1623』 Hubert Cieslik

『大航海時代の日本人奴隷』 ルシオ・デ・ソウザ、岡美穂子(著)

『The Portuguese Slave Trade in Early Modern Japan』 Lúcio de Sousa

『The Dream of Christian Nagasaki: World Trade and the Clash of Cultures 1560-1640』 Reinier H. Hesselink

『我国開国時代海洋発展の偉人』 日本海事振興会 編纂

『大猷院殿御実紀』 国立公文書館デジタルアーカイブ

『朱印船貿易史』 川島元次郎

『郷土先賢列伝』 長崎市小学校職員会 編

『フィッシュ・アンド・チップスの歴史-英国の食と移民』 パニコス・パナイー

『はとむぎ(惹鼓仁ヨクイニン)考』 小石秀夫 他

『おいしい九州』長崎シュガーロード 九州観光情報サイト「九州旅ネット」

『日本キリシタン物語』 聖パウロ女子修道会(女子パウロ会)公式サイト