川端道喜

御ちまき司 川端道喜

京都では、5月5日の節句に粽(ちまき)を食べる習慣がある。

それに対して東京(江戸)では端午の節句には「柏餅」を食べるのが一般的である。柏餅は徳川九代将軍家重あるいは十代将軍家治の頃に江戸で生まれ、その時代からようやく広く食べられるようになったので、まだ250年程の歴史しかない。それに対して粽の方は、屈原を起源に、2000年以上前から節句では食べられているので文化的にも歴史的にも深い意味合いをもつ食べ物である。

日本での粽に関する記述は、927年に完成した『延喜式』三九巻 内膳式に「粽料糯米二石」とあり、これが文献での粽の初見である。

また、931年-938年に編纂された

『倭名類聚鈔』にも「

これらの記述から、粽が平安時代の始めごろには大陸から日本に伝えられており、既に食べられていたことが理解できる。

粽は室町時代から、米を使ったものだけでなく、餅を葛餅に替えるなど様々に変化を遂げて進化を遂げてきた。今回取り上げる川端道喜は室町時代に創業し、現代まで続けられてきた約500年以上の歴史を持つ御菓子店である。この項では、この御菓子店の歴史や企業理念を通して「粽」とそれを取り巻く文化の本質に迫ってみたいと思う。

川端道喜の粽

現在の川端道喜は『水仙粽』と『羊羹粽』の2種類を販売している。

『水仙粽』は吉野葛と砂糖のみで作られていてシンプル、『羊羹粽』は吉野葛に小豆こしあん、砂糖を合わせたものである。「半返し」の状態の葛生地を、一本につき4~5枚の笹の葉で包んで、藺草(イグサ)で束ねて茹でて作られている。茹でたときに発する笹の葉の香りも、粽を引き立てる重要な要素となっているのだが、良い笹の葉を手に入れるのも年々難しくなってきているようである。

川端道喜の水仙粽

川端道喜は、5本の粽をひとつに束ねて販売している。 単に粽といっても、川端道喜の粽は恐ろしいぐらい手間がかかっており、笹の葉の準備から、餡の練り方、粽の湯がき方、また湯がき方によって甘さを引き算してちょど良いところにもってゆく技術などを知ると、これほどの手間をへて作られていることに頭の下がる思いである。さらにまたそれを口にすると、今度はその香りと、喉越しと、美味さにひとり頷き頭を垂れてしまう。

京都の老舗、川端道喜

京都の和菓子屋と言うと、間違えなく名前が挙がるのが「川端道喜」である。川端道喜の創業は今から500年以上前の室町時代は文亀三年(1503年)で、その頃から粽などの菓子を作り続けるので正に老舗中の老舗である。

「御ちまき司 川端道喜」という店名が正式名称となっていることからも分かるように皇室御用達の粽をメインとして代々菓子を作り続けてきたという点で、他の和菓子店とは一線を画する存在である。さらに皇室に納品する御菓子店は幾つかあるが、そのなかでも川端道喜を特別なものとしているのは、室町時代から天皇の住む御所に餅を毎日届け続け、それを明治時代になり天皇が京都から東京に移動するまでの約350年間以上に亘って続けてきたことにあるだろう。御〇〇司は、皇室御用達の業者だけが使える名称であるが、その名前が表すように川端道喜は御ちまき司として、名実共に皇室との長い歴史と深い関係を持つ御菓子店なのである。

なぜ川端道喜が、餅を毎日届けるようになったかと言うと、室町時代後期、応仁の乱によって都は荒れてしまい御所の財政がかなり逼迫していたことに理由がある。

当時、困窮状態にあった後柏原天皇(在位:1500年11月16日 - 1526年5月18日)を助けるために、川端道喜(その前身の餅屋渡辺)が餅を毎朝献上することを始めたとされている。後柏原天皇は「御朝は、まだか」と献上される餅を待ちわびていたと言われている。やがてその餅は

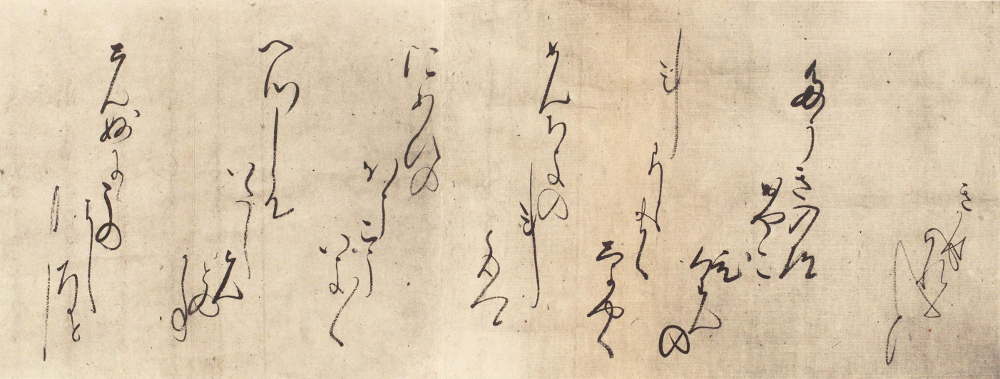

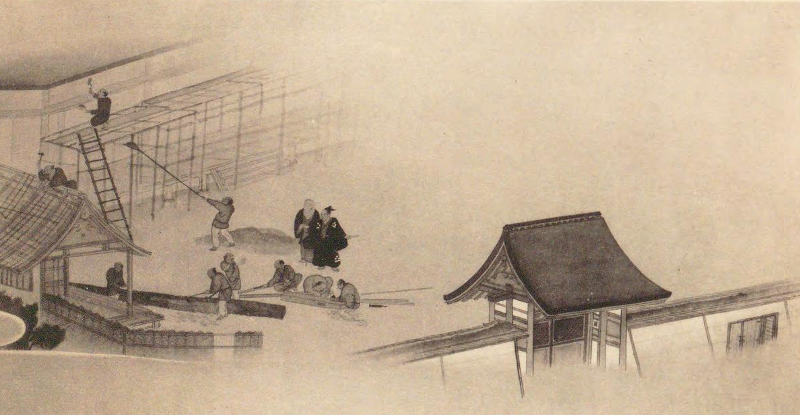

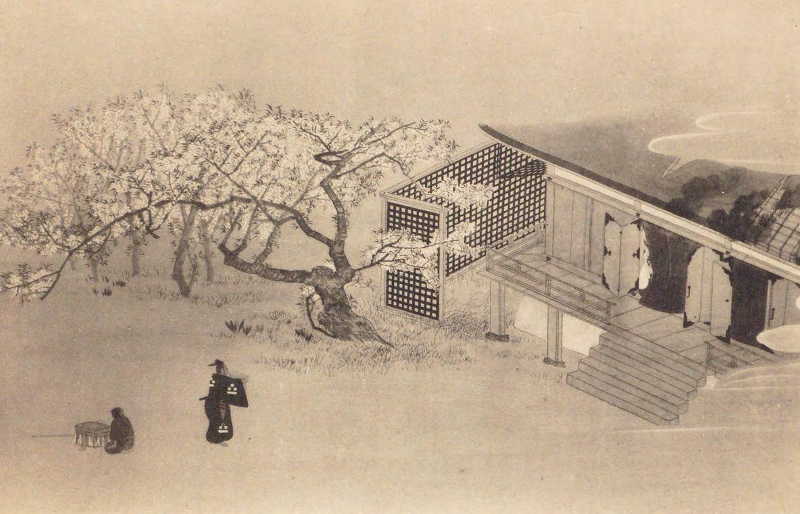

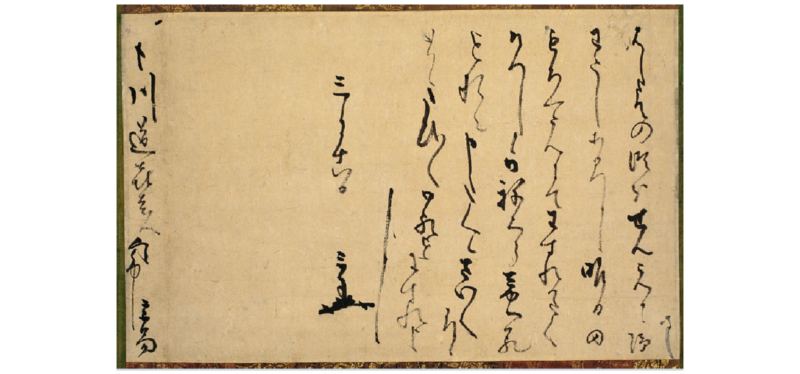

『川端道喜文書:家の鏡』には御朝物を届ける姿が描かれているが、そこには財政的に苦しかったため、御所が所々荒れていて手入れされていない様子もうかがえる。

餅献上の様子:塀が壊れ草が生えている

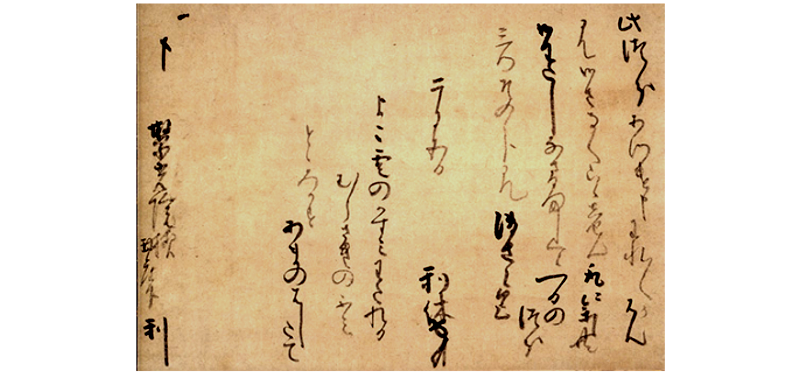

天皇が経済的に困窮する状況は数代続いていたが、正親町天皇の在位していた天正5年(1577年)、織田信長が京に上洛すると資金を投じて御所の修復を命じたため、ここにきてようやく荒れ果てた御所の普請(建築工事)が行われる事になった。この時の御所修繕工事に、初代の川端道喜とその息子は「六丁町」という地域組織の一員として参加し大いに貢献したとされている。京都御所には現在でも、道喜門(リンクから門を見ることが出来る)と呼ばれる門が残されているが、これは当時、川端道喜が、工事を監督する工事奉行として資材搬入の勝手口として使っていた門である。この道喜門は工事後も閉じられることなく、その後、代々の川端道喜が御所に餅を献上する為に使われるようになった。工事に携わる道喜親子の絵が「川端道喜文書:家の鏡」に残されているので、以下に掲載しておく。

天正5年の改修工事の様子

中央の黒い服を着た二人が道喜と息子と思われる

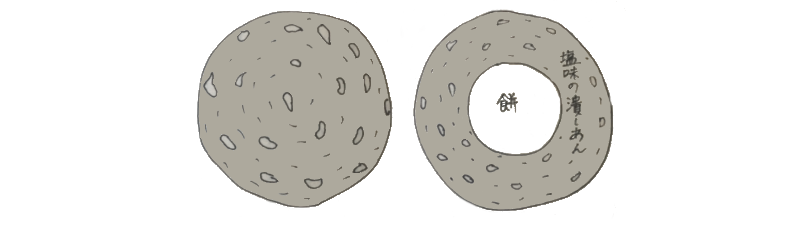

さて、御所へ毎日献上されていた餅は一体どのようなものだったのだろうか?

記録によると、当時は、砂糖などはまだ希少で高価なものだった為、餡は少しの塩で炊いた小豆餡が用いられたとされている。そしてその塩餡で餅を包んだものを6つ、毎日、御所まで行き川端道喜の当主が献上していたという。

献上する際には、朱塗りの器に餅が入れられていた。さらにそれをもうひとまわり大きな朱塗りの器に入れ、今度はさらに唐櫃に入れられた。この唐櫃の両端には晒布を輪にしたものがかけられ、その輪に青竹を通して二人で担ぎ、御所の庭まで運ばれていた。その献上の様子は、描かれた絵を見て頂くと良く分かるだろう。

御所に着くと、餅は長橋の局(

しかし時代が下がり、後水尾天皇(在位: 1611年5月9日 - 1629年12月22日)の時代になると献上された餅は食べられなくなり、朝食の前に餅を眺めるという「

餅献上の様子:御所の屋根が傷んでいる

江戸時代の「朝餉の儀」の記録を見ると、御朝物(餅)は土器の上に6つ並べられて三方にの上に置かれており、その餅には箸で縦と横に印がつけられている。これは献上された餅が人手ではなく清められた箸で持たれたということを表す印であるとされているが、あるいはこの印は饅頭の上には必ず十文字に印が付けられていた事とも関係しているのかもしれない。(詳細は何曾の項でも説明しているので興味のあるかたはご参照頂きたい。)

天皇は毎朝この餅を見るのが日課となり、餅の前で天皇は箸を取り、それで食べられたという見立てが行われ、それから下げられた。「朝餉の儀」は食べる目的ではなく儀式としてのみ行われ、天皇は「朝餉の儀」の後に、それとは別に朝食を取るようになっていったのである。こうした御所で行われる儀礼のために、約350年間にわたり、代々の川端道喜の当主が餅の献上を続けてきたというのは興味深い歴史であると言えるだろう。

献上されていた餅

『和菓子の京都』川端道喜著より

献上されていた餅の味は、現代の嗜好とはまったく異なっているので、とても旨いと言えるものではなかったのかもしれない。

ある時に明治天皇がこの餅を陪臣に餅を食べさせたことがあったそうだが、陪臣があまりに不味く目を白黒させて四苦八苦する姿を笑って面白がり、汁粉にすると良いとアドバイスしたとも伝えられている程である。この御朝物は、餅を核にしてその周りを塩餡で包んだ野球のボールよりも少し大きいものだったらしいので結構なボリュームである。甘い餡に慣れた現代人にとっては、塩餡だけでこのボリュームを食べきるのはなかなか困難かもしれない。

川端道喜文書について

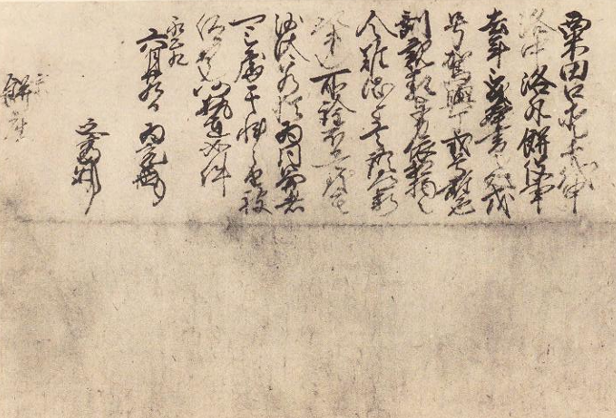

川端家には『川端道喜文書』という川端道喜の歴史を裏付ける文書が保管されており、これらの文書から歴代の当主の様子や、室町・戦国時代の歴史を紐解くことが可能である。この文書には「豊臣秀吉朱印状」「正親町天皇女房奉書」「室町幕府奉行人奉書」等の貴重な文書も含まれており、川端道喜が天皇との深いつながりを有していたことを理解できるだけでなく、その働きや貢献に応じて、庇護や特権を得ていたことも分かるようになっている。

川端道喜の創業は1503年とされているが、文献によって商売をしていたことが裏付けられているのは1511年の『室町幕府奉行人奉書』からである。ただこれは創業時の餅屋渡辺(後の川端道喜)に対する直接のものではなく、京餅座の権利を得た「餅座」という組合に対して保護を約束することを記した文書であるため、当然ながらまだ道喜の名前は文章中にはない。しかし、この文書が川端家に残されていることから、現在の川端道喜がこの頃からすでに餅屋として商いを始めていたことの確かな証拠となっているという訳である。

『川端道喜 家の鏡』

『川端道喜 家の鏡』は、

『川端道喜 家の鏡』は、その皆川淇園が巻頭の辞を書き、また全体のディレクションを行っているのだが、実際の文章は、門弟の一人で、皆川淇園の実弟であった富士谷成章の子の、富士谷御杖(成元)が書いており、挿絵は原在正という絵師が担当している。(先の掲載してある献上の様子や、改修の様子を描いたのが原在正の絵である)

川端道喜の歴史を知るうえで『川端道喜 家の鏡』は重要な文書なので、まずはその内容を以下に要約することから始めておきたい。

川端道喜の始まりは、山城国紀伊郡鳥羽村の渡辺氏にある。渡辺進という者がおり、この進の娘に、同じ村に住む中村五郎左衛門を婿に取り、この五郎左衛門が入道して道喜と名乗ったことから始まる。この道喜が家業を始め、京の川端町に移り住むことになる。それまで渡辺氏は三つ星に一文字の紋をつかっていたが、かつて道喜は久我氏に仕えていたことがあり、その縁のゆえあって笹りんどうの紋を賜った故に、紋は笹りんどうに切り替えられ、それが現在でも使われている。

この時代、世の中は大いに乱れ、御所も荒れ果て、天皇の食事まで不自由な時代となった。道喜はそのことを憂慮して元祖道喜餅を作り、それを献上するようになった。この時、道喜は褐染(からぞめ)の素抱を着ていたので、宮中では餅のことを「かちん」というようになったという。また道喜は餅を硯箱に入れて献上していたことから、後世これに倣って菓子は硯蓋に入れられるようになったが、その起源は道喜にあるという。

御所では正月二日に、御酒、鏡餅、蛤の三種を供えるがこれを道喜の家が準備を行った。また御所の火は、浄められた火が必要とされたが、毎年の新しい火は川端道喜の竈の火が使われた。

後柏原天皇の時代、永正8年(1511年)に餅を司るものとして認められ奉書を受けるが、食い物にも乏しく餅を盗み、狼藉をはたらく者があり、翌年の永正9年に道喜の家を保護するための『室町幕府奉行人奉書』が与えられ、制札を門に立てておくことで狼藉を抑えた。

道喜が鳥羽村から京に移ってきた年代は明らかでないが、人家は少なく、御所には門が無く、溝が掘られて道喜の家に沿って溝川が流れていた。こうした場所ゆえに「川はたの道喜」と呼ばれていたが、それがやがてそれが川端という姓に変わり、その町も川端町と言うようになったとされている。

数年後、正親天皇の時代に御所がますます荒れ果て、修理する人もなかった為、道喜は私財を投げうって修理に取り掛かる。道喜は奉行に任ぜられ、朝夕に木材や竹を運び、職人を出入りさせるため、南門の横に穴門を作るが、この門は道喜門と名付けられた。

こうした道喜の働きにに対して1577年(天正5年)に『正親町天皇女房奉書』が与えられた。女房奉書とは、御所の女官がかいたものであるが、実際は天皇が言ったことを書いているので、実質は天皇からの感謝状のようなものであると考えても良い。

またこの時代は信長の上洛に伴い、京都所司代は信長家臣の村井貞勝が任じられ、行政および治安維持にあたっていた。1577年(天正5年)道喜は、その働きによって村井貞勝から諸役免除のための文書を受け取っており、その文書は現在も残されている。

天正12年には天下人となった豊臣秀吉の五奉行のひとり、前田玄以から改めて許状を賜っている。

ざっとではあるが、『川端道喜 家の鏡』は、以上のような内容である。この『川端道喜 家の鏡』を基にして、詳細部分やそれに関する分析について以降、詳述してゆくことにしたい。

『川端道喜 家の鏡』のその先

ここから『川端道喜 家の鏡』で言及されている川端道喜の歴史について、以下の3人の人物との関係からさらなる検討を加えてみたいと思う。

① 明智光秀と道喜

② 山科言継と道喜

③ 千利休と道喜

こうした人物たちとの関係に考察を加えることで、さらに川端道喜の歴史に迫ってみたい。

① 明智光秀と道喜

『川端道喜 家の鏡』には川端道喜が、豊臣秀吉と明智光秀が山崎の戦いで対陣していた時、陣中に粽を献上し、お茶を度々賜ったことや、明智光秀の陣にも同様に粽を送ったという興味深い記述がある。

【 川端道喜 家の鏡 】

秀吉公、光秀か罪をせめて山崎にて御対陣ありし比、御陣へちまきをまゐらせたりしことありき。さる由緒によりてにや、御茶もかくたひたひたまひしならん。又光秀か陣へも粽をおくりし事世にしる所となり。

【 現代訳 】

秀吉が、光秀の反逆をせめて山崎で対陣した際に、秀吉の陣に粽を届けたことがあり、こうした由緒で、度々、秀吉にお茶をご馳走になったことがある。また光秀の陣にも粽を送ったことは世間でも知られている事であった。

川端道喜は単なる餅屋ではなく、天正5年(1577年)に京に上洛した織田信長が御所の修復を命じた工事において、地域をとりまとめて中心的な働きをした有力者でもあった。それゆえ織田の家臣たちとの関係も深く、こうした繋がりがあったので豊臣秀吉と明智光秀の両陣にちまきを届ける事が出来たのではないだろうか。

特に明智光秀は、信長が京都所司代に任じた村井貞勝と共に、信長が京都を完全支配下に置いた後の京都の治安維持や朝廷・貴族・各寺社との交渉、御所の修復、使者の接待、京都馬揃えの準備などを行っており、京の町衆とは多くの接点を持っていたことであろう。こうした時期に、川端道喜が、村井貞勝から『村井貞勝折紙』を受け取って諸役免除されていた事は、織田家臣との関係性の深さを示していると言えるし、またその書状は、光秀との連名あるいは、光秀から発せられたものであったとしてもおかしくない程のものだったとも考えられる。

それの裏付けとして、実際に川端道喜とに同じく当時から餅屋を営んでいた「

明智光秀

このように明智光秀と、餅屋(菓子屋)には、様々なエピソードが残されているが、その理由には、明智光秀が茶にも通じた精錬された文化人であったからである。光秀は茶の席で、あるいは贈答品として川端道喜の粽や塩瀬の饅頭に親しんでいたのではなかろうか。

『閑際筆記』の粽エピソード

明智光秀と粽に関する他のエピソードが『閑際筆記』にはあり、以下のような記載となっている。

【 閑際筆記 】 藤井懶斎

日州光秀、既ニ織田公ヲ弑メ、桃花坊ニ在ス。洛人粽ヲ献ズ。光秀、菰葉ヲ脱セ不(ス)シテ之ヲ啖(クラ)ウ。一人、之ヲ望ミ見ニ曰ク、「斯人、大君ノ器ナシ。何ヲ以テ天ノ下を有也(タモタンヤ)」ト。不(フ)日ニシテ寇(アタ)至ル。

【 現代訳 】

明智光秀は、既に織田信長を殺し、桃花坊(左京一条)にいた。京の人が明智光秀に粽を献上したが、明智光秀は、笹の葉を取らずに食べてしまった。これを見た人が、「この人は大君の器ではない。何を以って天下を保つことが出来るだろか」と言った。日を経ずして討ち取られてしまった。

『閑際筆記』は正徳五年(1715年)に藤井懶斎によって、光秀の死から133年も後になってから書かれた書物である。記録された当時までこのエピソードが人々の間には伝えられていたのかもしれないが、これを史実としては認めにくい。

気が動転していた為に笹の葉を取らずに粽を食べてしまったことから、光秀には天下人の器がないという趣旨が述べられているが、そこには謀反人としての明智光秀をネガティブに表現するためのニュアンスが込められているように感じられる。

しかし実際のところはどうだったのだろうか?

それを考慮するにあたり、まずは光秀のスケジュールを再検討してみたい。

光秀は、6月2日の本能寺の変の後、京を離れて坂本城に戻り、4日に瀬田の橋を渡って、5日になってようやく安土城に入っている。これは本能の変の後、光秀の安土侵攻を遅らせようと瀬田の橋が破壊され、仮橋を工事するのに時間を要したからである。

安土城に入ると光秀は、信長貯蔵の金銀財宝から名物を強奪して、それらを自分の家臣や味方に与えたと記録されている。その後、6月8日に安土を発って9日に再び京に戻ってくる。これは昇殿して朝廷に銀500枚を贈る為であった。また同日、五山や大徳寺に銀各100枚を贈っている。(『兼見卿記』より)

こうした献上金は当然、安土城の信長貯蔵の財宝から持ち出されたものであったと予想される。だがこの大盤振る舞いは光秀にとって、今後の自分を有利な立場にし朝廷を味方にするために必要な処置だったはずである。朝廷との取成しのため、光秀と親しかった吉田兼見が勅使として大きな役割を果たしたが、その吉田兼見にも銀50枚が贈られているのは、明智光秀と吉田兼見の関係の近さを裏付けるものとして注目すべき点である。

またこうした献金の過程のなかで、お返しや、今後の光秀に期待する、吉田兼見か他の公家あるいは僧なども含めた誰かが、祝いの品やもてなしの品として9日に「粽」を贈った可能性は十分にあっただろう。しかし光秀は、同日晩に秀吉の東上を知り、これを迎え撃つためのに京(御所)を離れ、上鳥羽に出陣することになったので、京に戻ってきてから滞在できたのは9日のうちの半日程だけであったはずである。

『閑際筆記』の粽に関するエピソードは、光秀が「桃花坊」にいた時であると述べている。桃花坊とは左京一条のことなので、この時に光秀は御所のすぐ近くにいた事になる。それを考慮すると『閑際筆記』が伝える粽のエピソードは、光秀が献金のために御所を訪れた6月9日である可能性が考えられる。

川端道喜は御所の西側の左京区の正親町に店を構えて毎朝、御朝物を御所に納めていた。よって光秀に贈られた粽は、御所との関係や位置関係を考慮しても、やはり近所にある川端道喜のものであったという事になるだろう。

6月9日の出来事を詳細に調べると、光秀が取り乱したと考えられる可能性も全く無かったという訳でもないことが分かってくる。まずそのひとつは、先に述べた秀吉が毛利との和平交渉をまとめて、驚くべきスピードで東上を始めたという知らせが入ったことである。これを受けて光秀は京滞在を切り上げて、同9日晩に上鳥羽に出陣しなければならなくなった。秀吉の「中国大返し」には、光秀もその予想外のスピードに驚かされ、緊急な対応を迫られることになったに違いない。

そして二つ目は、9日に、最も頼みにしていたであろう細川藤孝と忠興の親子が、光秀の側に付かないことを知ったことである。それを知った光秀は、同9日に細川藤孝に以下の書状を送っている。

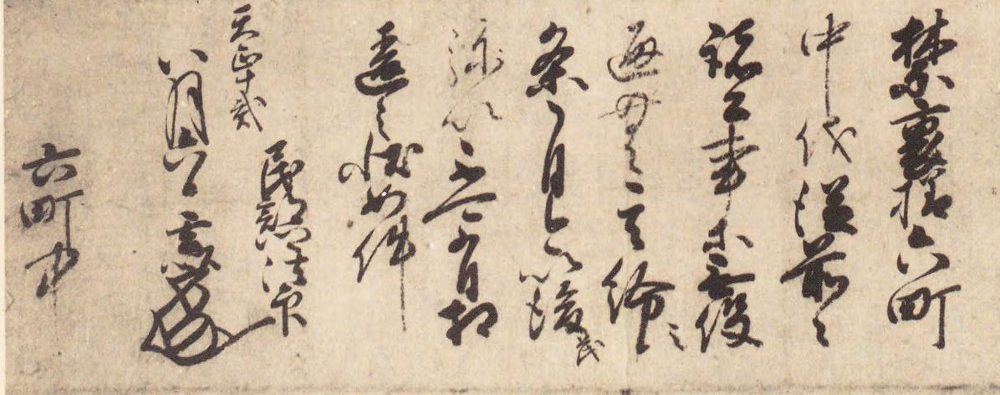

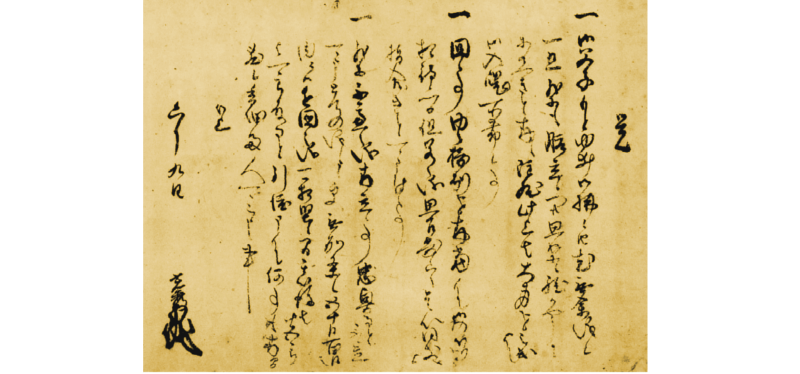

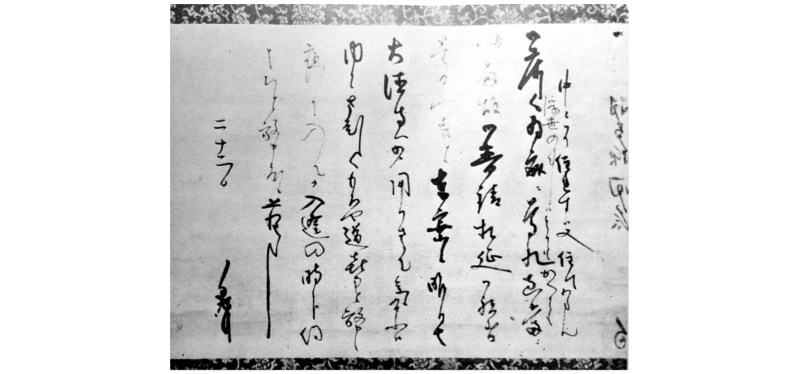

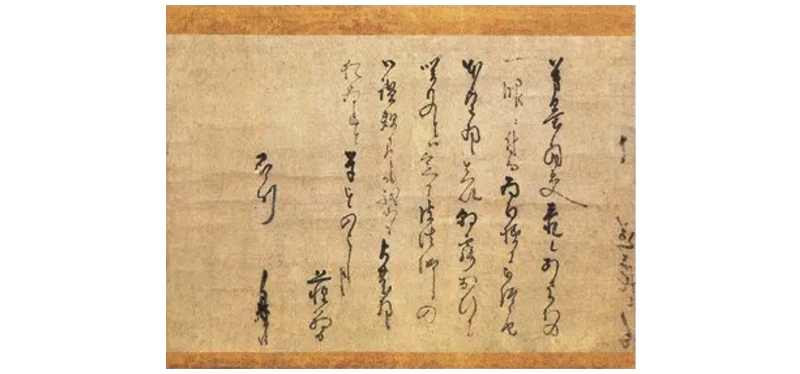

『明智光秀覚条々』(天正10年6月9日)

東京永青文庫蔵

【 明智光秀覚条々 】

覚

一 細川藤孝と息子の忠興が、髷を切って信長の喪にふくしている ことを聞いて、非常に腹をたてたけれど、二人の立場を考えたら仕方ないかと怒りを静めた。でも今からは、自分の味方をしてもらいたい。

一 自分の味方をしてくれたら、新たに摂津国をやろうと考えている。摂津国より若狭国をもらいたい、というのであればそのようにしてもよい。

一 我々が信長を倒したのは、細川忠興などをりっぱな大名に取り立てたいと思ったからだ。五十日から百日の内には、周辺の国々は平定してしまうつもりなので、その後は、それらの国々は、自分の息子や忠興にやるつもりでいる。

以上

六月九日 光秀(花押)

6月9日、この文書を光秀は細川藤孝に送り、細川親子を何とか懐柔し味方にしようと努めている。6月9日という日は、光秀にとって非常に多忙を極めた日となったに違いない。当日、安土から京都入りして吉田兼見に会い、その手引きで御所での献金を行い、さらには五山に対しても献金するが、その後、秀吉の東上の知らせを受けて上鳥羽まで陣を進めなければならなくなった。こうした目まぐるしく状況が変化するなかで、この手紙が書かれたことを考えると、その時の光秀の感情の上がり下がりまでもが垣間見えるように思える。

こうした状況の中で、怒りに任せて、あるいは悔しさからか粽を笹ごと噛み切ろうとする光秀の姿をイメージすることも出来そうである。事実はどうだか分からないが、これに川端道喜の粽が関係していたのではないかと考えると、歴史の太い縦糸に、様々な細い横糸が絡んで一枚の布が織られてゆく感があり感慨深いものがある。

さて、明智光秀は

本能寺の変の直後ということであれば戦場の中という特殊な状況下であるので、粽の食べ方に関しても、また話が違ってくるように思える。興味深いことに川端道喜には、光秀と粽に関する逸話が残されているそうである。川端道喜では「茶の嗜みのあった光秀のこと故、懐紙の代わりに笹を扇状に広げて口元を隠しながら召し上がったのではないか」と伝わっているということである

きちんとした席であれば、茶の湯に通じた光秀は『閑際筆記』にあるような笹ごと粽を食らうようなことをしないはずである。しかし混乱・雑然とした状況下ではどうだろう。懐紙も準備されていない戦場のなかでも、懐紙に見立てて笹を広げて粽を食べたという行為には、茶の湯に通じた光秀ならではの優雅さのようなものを逆に感じさせられはしないだろうか。

『閑際筆記』のバイアスがかかっているように思われるエピソードよりも、粽を収めた川端道喜に残された言い伝えの方が、私には信憑性があるように感じられてならない。

『林鐘談』~ 頼山陽の粽エピソード

書かれた年代ははっきりしていない『林鐘談』という俗書にも同じような光秀と粽に関するエピソードがある。そこでは光秀が粽を葉ごと食べたのは、本能寺を起こす数日前、愛宕神社を参詣した時の出来事だとしてある。

この『林鐘談』を出典元にしたのだろう、江戸時代後期の学者・頼山陽は、明智光秀が愛宕神社で笹ごと粽を食べてしまったことを「本能寺」という漢詩にしたためている。以下に頼山陽の漢詩を引用しておく。

【 本能寺 】

本能寺、溝幾尺 本能寺、溝は幾尺ぞ

吾就大事在今夕 吾、大事を就すは今夕に在り

茭粽在手併茭食 茭粽手に在あり 茭を併せて食ふ

四簷楳雨天如墨 四簷の楳雨 天墨みの如し

老阪西去備中道 老の阪 西へ去れば 備中の道

揚鞭東指天猶早 鞭を揚げて東に指せば 天猶ほ早し

吾敵正在本能寺 吾が敵は正に本能寺に在り

敵在備中汝能備 敵は備中に在り 汝能く備へよ

【 現代訳 】

本能寺の溝はどれほどの深さか

大事を行なうのは今夜しか無いであろう

笹粽を手にして、笹ごと食べてしまった。

あたりには梅雨が降りしきり、

天は墨のように真っ黒である。

老ノ坂から西へ向かえば備中に出られる。

逆に東に向かって鞭を上げれば

早朝であり、空はまだ薄暗い。

「我が敵は本能寺にあり」

だが本当の敵は備中にあり、備えをすべきなのだ。

頼山陽は「

里村紹巴 という人物

この愛宕山での粽エピソードは「愛宕百韻」での出来事である。「愛宕百韻」とは、本能寺の変の数日前、天正十年(1582年)5月24日(あるいは28日ともされている)に、明智光秀が愛宕山の西坊威徳院で催した連歌会のことである。

「ときは今 あめが下しる 五月かな」

これは愛宕山の連歌会での光秀の発句だが、これを光秀謀反の決意表明であると考える人もある。私はその説には否定的で、語る事も多いのだが、ここではあくまでも粽にクローズアップして語るので深く言及することは控えたい。

さて、この連歌会「愛宕百韻」に参加したのは以下の9人である。

1. 明智光秀

2. 明智光慶 - 光秀の長子

3. 東六郎兵衛行澄 - 光秀の家臣

4. 里村紹巴 - 連歌師

5. 昌叱 - 里村紹巴門の連歌師

6. 心前 - 里村紹巴門の連歌師

7. 行祐 - 愛宕西之坊威徳院住職

8. 宥源 - 愛宕上之坊大善院住職

9. 兼如 - 猪名代家の連歌師

参加者で注目しておきたいのは赤字で名前を記してある里村紹巴である。紹巴は単なる連歌師というだけでなく、織田信長、豊臣秀吉、三好長慶、細川幽斎などの武将とも交流を持ち、ネットワーカーとしての役割をも果たした人物である。特に古今伝授を相伝されていた細川幽斎とは長い交流があり、そこには洗練されたテイストを理解する者同士で奥深い付き合いがあったに違いないことが推測される。

また里村紹巴は、先にも登場した公家の吉田兼見とも深い交流があったことが分かっている。実際に里村紹巴は、吉田兼見の日記である『兼見卿記』に何度も登場しており、そこから里村紹巴が吉田兼見を通じ、明智光秀や細川藤孝とも深く繋がっていることがうかがえる。

さらには里村紹巴が、商人であり文化人でもある津田宗及、林宗二といった人々と交流していたことも注目すべきである。

津田宗及は堺の豪商・天王寺屋の当主であったが、茶の湯にも精通した人物で、千利休と並んで、天下三宗匠として挙げられているほどの数寄者であった。

また権力者との交流も盛んで、天正2年(1574年)2月3日には、岐阜城での茶会の後に織田信長からもてなしを受け、津田宗及の膳を、信長が自ら運んできたことが『宗及他会記』には書かれている。ここから宗及は、その経済力と審美眼のゆえに信長でさえ一目置く人物であったことが分かるだろう。さらに信長亡きは、豊臣秀吉にも信頼を得て茶湯者八人衆の一人として数えられ厚遇されている。豊臣秀吉が北野天満宮で開催した大茶湯(北野大茶湯)では、津田宗及は、今井宗久、千利休とともに茶頭として茶会を行っている。

また林宗二(1497~1581)は先に述べた饅頭屋の塩瀬の当主で、

こうした三河との繋がりの故か、饅頭の創始者である林浄因から数えて七代目、里村紹巴とも交流のあった林宗二が、天正三年の長篠の戦の際に、徳川家康の陣中に「本饅頭」を献上している。

この本饅頭とは、小豆こし餡に蜜付けした大納言を入れ、ごく薄い皮で包み蒸しあげたもので、家康が出陣の際に、本饅頭を兜に盛って軍神に供えて勝利を祈願したことから兜饅頭とも呼ばれるようになった。この「本饅頭」は塩瀬総本家の御菓子として現在でも作り続けられている。

元来、御菓子というものは、縁起物であったり、儀礼の際に用いられたりするものであった。よって、それを扱う者たちは、それなりにそうした故実や儀礼に通じている必要があったし、また菓子を贈る事、あるいは供えることそのものが権威や儀礼に関係していたのである。

現代でも贈答用の菓子が、どのような時に、どのように贈られているのかを考えると、現代人の我々も経験的に、室町時代に御菓子の持っていた意義を容易に理解できるのではないかと思う。

ここで挙げた室町時代にまで創業をさかのぼることが出来る「川端道喜」および「塩瀬」のような御菓子店は、その家業の御菓子屋であるがゆえに、豊富な人脈を持つネットワークのノード(結び目)のような存在となっていたのではないかと考えられる。このような御菓子屋は、人と人を結ぶ重要な役割を果たしていたので、彼らを単なる御菓子屋の当主でしかないと見なすのでは誤りである。歴史的観点からこうした御菓子店を軸にした人と人の関係性を紐解くことで、新たな解釈を得たり、あるいは違った角度から再確認するための新たな資料が掘り起こせるのではないかと私は考えているくらいである。

さてこうした人的交流や、参加者たちの洗練されたテイストを考えると「愛宕百韻」で出されたのかもしれない粽の存在が俄然気になってくる。光秀や里村紹巴を始めとした連歌師たちが集う席ということであれば、御所に納められる程のクオリティーの川端道喜の粽が選ばれた可能性も十分に考えられる。

もともと光秀が愛宕山に登ったのも、毛利・四国攻めの戦勝祈願が主旨であった。この当時の愛宕山には、愛宕神社と五坊六院の寺院が共存していた。そこで戦勝祈願は神社で、そして連歌会は寺(西坊威徳院)で行われたのである。こうした戦勝祈願の供え物として粽が準備されたという事であれば、いい加減なものは選ばれなかっただろう。その主旨を考えても、また、もし直会(なおらい)のようなかたちで粽が食べられたということであれば、選ばれた粽は川端道喜のものであったと、やはり私は期待したい。

愛宕粽

「愛宕百韻」が行われた愛宕山には、かつて愛宕粽という名産品があったようで、こちらの粽が「愛宕百韻」では用いられたのではないかという見方をする方がおられるかもしれない。実際に十五代目の川端道喜・道夫も『京の和菓子』で、そのような見解を述べている。

愛宕粽については、『俳諧毛吹草』に「愛宕粽(アタゴチマキ)参詣之道者土産に用之」とあり、確かに参拝者の土産用に売られていた事は確認できる。しかしこの『俳諧毛吹草』が松江重頼によって書かれたのは1638年で、それ以上昔に愛宕粽について書かれた文献はどうもなさそうである。つまり、愛宕粽が作られるようになったのは光秀のエピソードが元ネタになっており、愛宕山で売られ有名になっていったのも後の時代からであろう。

愛宕神社へ粽を奉納すると歯形がつく(歯が丈夫になる=健康になる)と言われていたようだが、これは光秀が粽を噛んだことに由来すると考えられる。ここからも愛宕粽が土産用に作られるようになったのは光秀以降ではないかと推測できる訳である。

現在、愛宕山では粽は売られておらず、しんこ(志んこ)餅という、ねじれた形をした餅が名物になっている。1777年に書かれた『富貴地座位』上巻の京都名物のランキング目録には、「上 愛宕しんこ」とあり、粽に関する言及は見られない。よってもうこの時代になると、愛宕名物の粽はしんこ餅に取って代わられていたと考えて良いだろう。

愛宕山の道中は、鳥居本の一の鳥居から愛宕神社まで五十丁に分けられているが、基点となる鳥居本の一の鳥居の脇に創業400年の平野屋が店を構えている。こちらのお店の名物は、鮎と志んこ餅である。創業してからの年数や、お店の名物が志んこ餅であることから考えても、愛宕粽が名物とされたのは、あまり長い期間ではなく、比較的早い段階でしんこ餅に代わったのではないか。

さらに愛宕神社の縁起を見ても、粽に関する記述は特に書かれてはいない。やはり愛宕粽は、光秀以降に名物とされた一時的なものであったのだろう。

光秀と粽エピソードのまとめ

こうして見てゆくと、光秀が粽を笹ごと噛んだことには幾つかの異なるエピソードが存在していることが理解できる。改めてその種類をまとめてみると以下のようになる。

① 5月24日あるいは28日:愛宕百韻

② 6月 2日:本能寺の変の直後

③ 6月 9日:安土から入洛した日

④ 6月12日頃:山崎の戦い

①の愛宕百韻の説は『林鐘談』が出典であり、愛宕山で粽を噛んだというものである。

また②③の説は『閑際筆記』が出典で、粽に関するエピソードは、光秀が「桃花坊」(左京一条)にいた時であると述べられていることが理由である。

④の出典は『川端道喜 家の鏡』で、そこでは山崎の戦いの時に、秀吉の陣にも、光秀の陣にも粽を送ったことが書かれている。

このようにいつ粽を食べたのかに関しては様々なバリエーションのエピソードが存在している。しかし、いつどのように粽を食べたかに関して、最も真実を告げている可能性のあるのものは、川端道喜に残されているものであると私は思う。多分、他のエピソードは川端道喜のエピソードに尾ひれはひれが付いて後から生じたのではないだろうか。川端道喜に残されている話は、光秀を肯定的に捉えた話であるのに対して、他のエピソードはネガティブなニュアンスが込められている点にも注目すべきである。これは敗者に対する否定的な見方が、粽の食べ方にまでネガティブな表現で語られるようになったことに理由があると考えた方が良いだろう。

こうした中にあっても、唯一、川端道喜に残されているエピソードだけが光秀に肯定的であるというところも、道喜と光秀の何らかの関係の近さを示すものとなっているように私には思えてならない。

② 山科言継と道喜

川端道喜十五代目の川端道喜道夫が書いた『和菓子の京都』という本では、渡辺進の存在と、皆川淇園の監修した『川端道喜 家の鏡』について以下のように述べている。

【 和菓子の京都 P169 】

皆川淇園がとんでもないまちがいを書いてしまった。つまり創業年数はできるだけ前にもっていき、おまけに創業者 渡辺進を抹殺しておいて、渡辺の業績も実は初代道喜のものであったというふうに書き直してしまったのです。そうしますと、日本の天皇の中には百何十歳という人がいるのと同じような記述になっていて、年齢的にも計算が合わなくなる。

このように述べて、実際の創業者で業績を残したのは渡辺進からだったのではないかという見解を示している。道喜が死亡したのは1592年(天正20年)7月26日であるが、生年月日は不明となっている。『川端道喜 家の鏡』では、後柏原天皇の時代(永正年間:1504-1521)に餅を献上し始め、『室町幕府奉行人奉書』が永正9年(1511年)に与えられたことも初代の道喜の功績のように書かれているが、仮に道喜が二十歳の時にその奉書を受けたとしても、死亡年から計算すると百歳以上は道喜が生きた事になってしまうので明らかに無理がある。よって実際の創業者は渡辺進であり、餅の献上を始めたのも渡辺進からであったと考えた方が良さそうである。

十五代目の川端道喜・道夫は『和菓子の京都』の中で、渡辺進と道喜の間にもう一代いた可能性もあると述べている。十五代目はその理由を明確に著書では述べておられなかったが、先に述べた年代的な齟齬は勿論、他の理由もあったからだろう。

『山科言継卿記』には公家の山科言継と餅屋渡辺(後の川端道喜)との交流に関する記録が含まれており、そこには道喜の父ではないかと思われ、かつ『川端道喜 家の鏡』にも含まれていない四郎左衛門という人物についての言及がある。私はここに「一代、渡辺進と道喜の間に人物がいるのではないか」と十五代目が考えた理由があるのではないかと思っている。

『山科言継卿記』は、公家でかつ医師でもあった

天文21年(1552)6月13日【原文】

【 山科言継卿記 】

自薄所取次,正親町町人餅屋四郎左衛門,自去年六月所労,腰不立云々 ,脈之事申候間, 薄令同道, 近所於山国所(禁裏仕丁), 脈取之, 脚気之様也,則帰宅,薬の事申候間,令思案可遣之由返答。

ここでは公家の薄以緒の紹介により(渡辺)餅屋四郎左衛門が言継に診察を依頼したことが記されている。言継は、近所で禁裏に仕える山国宅で診察を行い、餅屋四郎左衛門の病気は脚気であるとして薬を処方している。

※ この餅屋四郎左衛門が道喜とどのような関係性にあるかについての詳細は後述する。

天文21年(1552)6月21日【原文】

【 山科言継卿記 】

餅屋四郎左衛門薬佛底之由申候, 同薬七包遣之,同愛洲薬廿服遣。

餅屋四郎左衛門が薬が底をついたと言って、前と同じ薬を7包と、愛洲薬を20包渡したとある。興味深いのは同じ日に勸修寺父子と合って、ちまきで一杯飲んでおり「ちまきにて一盃有之」とある。医者としての報酬は食べ物などが多かったことから、この時の粽は間違いなく餅屋渡辺が当日に持ってきたものと考えてまず間違いないだろう。

同年7月2日にも「餅屋へ薬共令調合, 獨寄十包, 愛洲薬卅服等遣之」とあり、四郎左衛門のために追加で薬を調合しているのが分かる。続く16日にも「正親町餅屋へ, 同薬十三包遣之了」とあるので薬は引き続き四郎左衛門に投与されていたようである。

病気が良くなったからか、以降、四郎左衛門への薬の処方については記されていない。しかし医師である言継に対する感謝からか、同年8月1日には「正親町餅屋より鈴一對」とあり、当時は正親町にあった餅屋渡辺が、言継がコレクションしている鈴を一対で贈ったことが分かる。言継が好きなものを贈っているので、ここからも言継への感謝の気持ちが見て取れる。

ここまでが『山科言継卿記』に記されている渡辺四郎左衛門についての記述である。この後、渡辺家の者が登場する記述は11年後の永禄6年の以下のものとなる。

永禄6年(1563)6月9日【原文】

【 山科言継卿記 】

渡辺餅屋後室依薬本服とて,得利,糉一折,干鮭一,送之。

ここには後室(未亡人)とあるので、既にこの年には先に述べた四郎左衛門は死去しており、今回は未亡人となった四郎左衛門の妻が言継の薬の処方を受けている。そのお礼として糉や干鮭が贈られているが、その中に含まれている「糉」とは粽(ちまき)の事であり、やはり渡辺家のスペシャリテが贈られているのは興味深い。

『山科言継卿記』に、後室(未亡人)とあることから、渡辺四郎左衛門は、天文21年(1552)~永禄6年(1563)の間には既に亡くなっていたことが分かる。『川端道喜 家の鏡』と照らし合わせて鵜呑みにすると、年代的にはこの渡辺四郎左衛門が渡辺進という可能性もある。

だが『川端道喜 家の鏡』では、渡辺進が、婿養子として渡辺五郎左衛門(道喜)を次の当主としたとある。つまり、渡辺進と道喜は実際の親子関係には無い訳だが、四郎~五郎という数字の繋がる名前からは、そこに実際の親子関係があったのでは?という疑問も感じられる。こうなると渡辺四郎左衛門と渡辺五郎左衛門は実際の親子関係にあるという見方も出来なくもない。

そうなると、先に述べた四郎左衛門が、渡辺進によって山城国鳥羽村から婿として呼ばれて渡辺家に入り、一代おいた四郎左衛門の息子の渡辺五郎左衛門が入道して道喜となったという可能性が考えられそうである。先に述べたように十五代目の川端道喜・道夫は、「渡辺進と道喜の間にもう一代(四郎左衛門と推測される)がいた可能性もある」と述べている。十五代目がそう述べた理由は、年代計算的なところや、この辺の世代間の繋がりを考えてのことだったのだろう。

確かに『川端道喜 家の鏡』は、渡辺進と道喜の功績を混同し、間違えた説明をしている。またそれだけでなく、実父の四郎左衛門と、息子の渡辺五郎左衛門(道喜)までも一緒くたにして、あたかも道喜一人の事績のようにして記述してしまっているのである。

永禄7年(1564)11月【原文】

『言継卿記』には、『川端道喜 家の鏡』で登場する渡辺五郎左衛門という人物の名前は出てこない。その代わりに『言継卿記』では、この時代の餅屋渡辺家の当主が弥七郎であると記している。

『川端道喜 家の鏡』で渡辺五郎左衛門として記述されている人物は、『言継卿記』にある弥七郎と同じ人物のことなのだろう。生きた時代から見ても、また山科言継との交流の深さから見ても、この弥七郎こそが、後に道喜を名乗るようになる人物であることは間違いないようである。

『言継卿記』からは弥七郎(道喜)には少なくとも二人の息子がいたことが分かる。永禄7年(1564)11月11日に元服を迎えた長鶴丸。もうひとりが千代松である。長鶴丸が長男と考えられるが、そうなるとこれが後の二代目当主となる「道初」という事になるだろう。この道初は、始め久我氏に仕えたことから川端道喜の紋が笹りんどうとなったということなので、この道初も川端道喜の初期における主要人物として数えられるべきであろう。

(『川端道喜 家の鏡』には、道喜がゆえあって久我氏に仕えたとしてあるが、家系図をみると道初が久我氏に仕えたとあり、ここにも記述内容に齟齬がある)

さてその後も、餅屋渡辺・弥七郎(道喜)は、山科言継との交流を盛んに続けている。

永禄8年(1565)1月8日には「渡辺弥七郎到, 一盃勸了」とあり、言継は新年に訪問してきた餅屋渡辺・弥七郎(道喜)と一緒に酒を飲んでいる。

また同年7月6日には「渡辺弥七郎以下各来, 碁将基等有之」ともあり、山科言継は渡辺弥七郎と将棋や囲碁をしている。その他にも、永禄10年1月2日、永禄11年1月2日、永禄13年1月28日、元亀2年1月24日と、新年の挨拶のために渡辺弥七郎が言継を定期的に年始の訪問していることからも互いに親しい関係にあったことが理解できる。

元亀年間の餅屋渡辺

『言継卿記』に渡辺弥七郎としての名前が最後に出ているのは、元亀2年12月4日の日記で、そこには「愚亭月次和歌会有之...渡辺弥七郎等也」とあり、渡辺弥七郎が定例の和歌の会に参加したことを記録している。これ以降は渡辺弥七郎の名前は登場しなくなる。

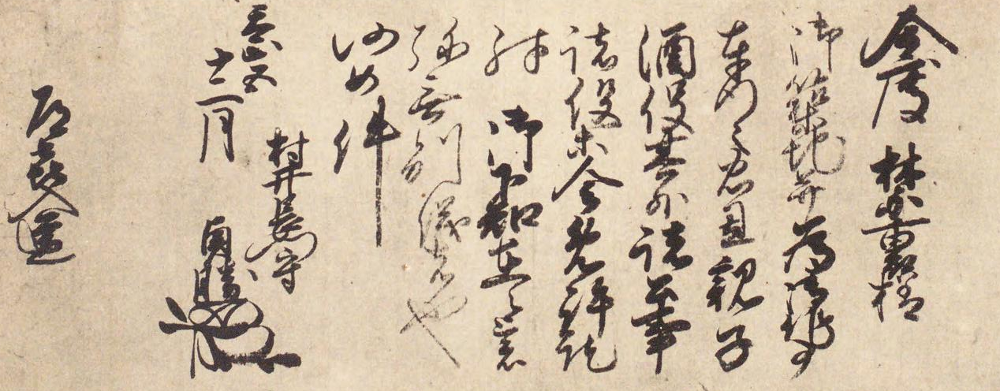

渡辺弥七郎の名前が見られなくなった後、「道喜」の名前が初めて登場するのは、翌年の元亀3年8月3日付の室町幕府奉行人連署奉書である。この奉書は『川端道喜文書』に収められているので以下に転写しておく。

【 室町幕府奉行人連署奉書 】

佐子上臈局被官人中村五郎左衛門入道 道喜 居屋敷地子井諸商売諸公事役、同關兵士見入役以下事、被免除畢、向後不可有相違、若違反之族在之者、可被所厳科候條、宜存知之由、所被仰下也、仍下知如件

元亀三年八月三日

散位平朝臣 判 (松田秀雄)

佐兵衛尉神 判 (諏訪晴畏)

ここ文書が道喜という名前の初出である。よって渡辺弥七郎が出家して入道となり、道喜を名乗るようになったのは、渡辺弥七郎の名前が最後に記録されている山科言継の日記、元亀2年(1572年)12月4日から、「室町幕府奉行人連署奉書」に道喜の名前が初めて出てくる元亀3年(1573年)8月3日までの約8ヶ月の間のどこかであったと考えられる。つまり渡辺弥七郎は、中村五郎左衛門と同じ人物であり、最終的には道喜を名乗るようになったのである。

疑問として残るのが「渡辺四郎左衛門が渡辺進であるのか?」あるいは「渡辺進の後のもう一代いる人物であるのか?」というところだろう。不明瞭な部分も多いが、年代的にしっくりくる「間に一代あるかもしれない」という説を採用すると、以下のような世代関係性が見えてくる。

『川端道喜 家の鏡』はすべての功績・事績を初代の川端道喜に集中させようとする誤った編集になっているが、実際は数人・数代の人物によってその礎は築かれており、以下のような世代関係にあったに違いない。

渡辺進(創業者)

↓

※ 四郎左衛門(『家の鏡』には無いが『言継卿記』で言及)

↓

中村五郎左衛門 = 渡辺弥七郎 = 道喜(初代)

↓

長鶴丸 = 渡辺又七 = 道初(二代目)

渡辺進の存在

本来は渡辺進が創業者ではあるが、『川端道喜 家の鏡』では、創業の功績はどちらかというと道喜に集約され、渡辺進の存在があまり表に出ないように書かれている。これには理由があって、渡辺進が法華一揆に関係していることが原因のようである。

天文年間、京の六条本圀寺などの日蓮宗(法華宗)寺院を中心とした信仰が多くの町衆に浸透し、こうした町衆は法華衆と呼ばれるようになった。渡辺進は、この法華衆に組する人物だったようである。この法華衆が勢力を拡大し始めると、やがて比叡山延暦寺の間に緊張を生むようになった。そしてついに天文5年(1536年)7月23日に延暦寺・六角勢が総勢6万人を動員して京に押し寄せ、法華衆2万との戦争が始まったのである。

この戦いで延暦寺・六角勢が放った火は大火となり、京都は下京の全域、および上京の3分の1ほどが焼失してしまったとされている。最終的に28日に本圀寺が陥落することで法華衆は洛外に追放されることになり、多くの法華宗の者達は堺への移住を余儀なくされた。6年後、天文11年(1542年)になってやっと京への帰還が許されるようになったとされている。

法華衆であった渡辺進も、京から追放され堺に滞在したものと考えられる。こうした法華衆の追放により、京では急速に世代交代が行われることになる。新しい世代が家業を引き継ぐことになる中、餅屋渡辺も、創業者の渡辺進を失い、息子がその商いを継承していったのであろう。

こうした出来事を背景にして、15代目の川端道喜・道夫は、川端道喜の創業は、渡辺進からというよりも、初代道喜からというように考えるべきだろうと述べておられ、その始まりを創業ではなく「操業」という言葉をあえて使って説明しておられる。よって『川端道喜 家の鏡』では、川端道喜の始まりの年は、文亀3年(1503年)としているが、正しくは法華一揆を境に京の町衆が一気に代替わりすることになった、天文5年(1536年)からの操業とするのが正確だと言える。

『川端道喜 家の鏡』には、道喜が久我氏に仕えていたことがあると書かれている。さらに今まで渡辺家の家紋は、三つ星に一文字だったものを、久我氏から賜った笹りんどうの紋に変えたとある。ただこの説明も、『川端道喜 家の鏡』は、道喜に事績を集約させようとする意図で記されたからではないだろうか。なぜなら『川端道喜 家の鏡』に含まれている家系図には、道喜ではなく、息子の道初が、久我氏に仕えていたとあるからである。

いずれにしても、家紋が代えられた事が重要で、その理由は、渡辺進が法華衆として京から一時的に追放されたことにあると考えられる。御所や支配者との関わり合いが深くなっていった餅屋渡辺は、道喜の頃、あるいはそれ以降の代になると、対外的な要素を考慮して、渡辺進の事績を控えるようになったと考えられる。よって4代目道喜・道怡の頃になると、渡辺姓そのものも使われなくなり、川端姓にへと代えられたのではないだろうか。そしてこれらはすべて渡辺進が法華一揆に加担していたことを一掃するためだったと考えられる。

また創業時の『川端道喜 家の鏡』の記述の不鮮明さや、誤りと思わる記述も、渡辺進の存在を強調しないようにする為だからではないか。ただそれでも渡辺進から初代の道喜が果たした役割は大きく、彼らの存在が後の代に及ぼした影響は少なからざるものがあったことは間違いない。

特に初代道喜は様々な人物との交友を広げ、商いの基礎を築いたという点でも興味深い人物となっている。ここまで『言継卿記』の記録から見てきたように、初代道喜(渡辺弥七郎)は公家を含む様々な人物と確かに交流し、彼らに認められた人物であったことは明らかである。

また『川端道喜文書』に、天皇家はもとより、織田信長の命により奉行職を務めていた村井貞勝や、豊臣秀吉の代になると前田玄以からの奉書が残されていることから、京の支配者層の人々とも実務的なつながりを有していたことも分かる。

さらに興味深いことに、道喜のこうした活発な交友関係は、文化人との交流においても広げられていた。ではそのことを次項の「 ③ 千利休と道喜 」から明らかにしてゆく事にしたい。

③ 千利休と道喜

初代道喜は、天皇や武将だけでなく、文化的な分野においても様々な人物との交流を広げていたことが分かっている。先に述べた公家の山科言継との交流もその一つの表れであると言えるだろう。川端道喜は商人ではあるが、連歌会などにも参加しており、文化人との深い人脈もうかがえるのである。こうした文化人とのつながりの中でも、初代の道喜と千利休が深い交流関係にあった事は最も注目すべき点である。

千利休(1522年 - 1591年)

利休は、最晩年の天正18(1590)年8月17日から19年閏1月24日にかけての6ヶ月間に百回(正確には96回)に及ぶ茶会記の記録、『利休百会記』を残しており、この内の2回に道喜は招かれている。

『川端道喜 家の鏡』には、この百会記が天正10年の出来事であったと書かれているが、これは明らかな間違いである。正確には利休が切腹する天正19年2月28日の前年、つまり天正18年の11月15日、および12月24日に道喜は利休の茶会に招かれているというのが正しい。(これに関しては単なる誤植の可能性もある)

以下、『利休百会記』にある、道喜が参加した、天正18年11月15日と、天正18年12月24日の2回の茶会で使われた茶器とメニューを挙げておく。

【 天正18年11月15日(霜月十五 夜) 】

餅屋道喜

同 又七

茶室二畳敷

一、桐の小釜 一、はけ物水差し 一、小棗

一、薬師堂天目 一、茶杓折ため 一、めんつう

焼物 鯛 くろめ 汁 みそやき

菓子 ふのやき めし

【 天正18年12月24日(極月廿四 昼) 】

松田庄右衛門

尾池清左衛門

道喜

茶室四畳半

一、四方釜 一、瀬戸水差 一、大棗

一、木守茶碗 一、折ため 一、備前つぼ

一、欲于庵墨跡

麩油上々酢 みそ焼汁

午房けしみそ

菓子 ふのやき くり

以上

千利休が切腹死するのは翌年の2月であるが、その前年に行われた茶会に2回も道喜は招かれている。特に天正18年11月15日では、道喜だけでなく、息子の又七、後の道初(二代目道喜)も招かれており、これは道喜親子が、利休からその文化的な技量を認められていた証であると考えるべきだろう。道喜は、利休と同じく武野紹鴎を師としていたとされており、ふたりは兄弟弟子という関係にあった可能性がある。ただ『川端道喜 家の鏡』では、道喜が利休の弟子であったという異なった記述になっており齟齬が見られる。しかしこの齟齬は、道喜が最初は利休と共に武野紹鴎の弟子であったが、武野紹鴎が亡くなった1555年以降のどこかで利休の弟子になったからではないかと15代目の川端道喜・道夫は推測している。

いずれにしても道喜と利休との間には、そのセンスやテイストにおいて高いレベルで共有できるような、何らかの共通した感性が互いにあったことだけは間違いないだろう。

この日の茶会は二畳の茶室で行われているが、そうなると現在は国宝になっている待庵に道喜親子は招かれた可能性もある。この空間に男が3名、膝を詰めて相対している様子を想像してみて頂きたい。もともと茶道とはそのようなものではあるが、この日は、感性を研ぎ澄ます緊張感の中にも、ある種の親密さや、気のおけない関係故のリラックスした雰囲気がそこにはあったのではなかろうか。

その事は茶釜の選択にも表れているように思える。「百会記」全96回の茶会で使われた茶釜のうち、最も使われたのは、「四方釜」という銘をもつ茶釜で、48回も使われており、続いて「霰釜」という銘の茶釜が11回と続く。しかし道喜親子が招かれた11月15日の茶会では、これらの釜ではなく「桐の小釜」が使われている。しかもこれは道喜親子を茶室に招いたときの1回限りで他の茶会には使われてはいない。

この茶釜の選択は、ありきたりではないもので道喜をもてなそうという利休の配慮だと考えられる。利休は、道喜のセンスを高く評価していたに違いなく、その日に使われた他の茶器からもそれを読み取ることが可能である。

ここから私が利休が道喜を認めていたと考える根拠として、その日に使われなかった「橋立壺」という利休愛用の茶壺についても言及しておきたい。

橋立壺

「橋立壺」は利休百会でも23回と最も良く使われた利休好みの茶壺である。だが道喜親子が参加した11月15日の茶会では、茶壺そのものが用いられず、12月24日の茶会では備前壺が使われており、道喜の前には橋立壺は現れていない。

利休好みでありながら、橋立壺が道喜の前では使われなかったのには理由があると私は考えている。その理由は、利休は橋立壺を、過去、道喜に貸し出していたからである。もしかすると利休から借り受けていた時に、道喜も橋立壺を床に置き、茶会を行ったのかもしれない。つまり利休は、道喜が見慣れた茶壺を用いるよりは、目新しいもので道喜をもてなそうとしたのではないだろうか。その意図は、道喜親子の茶会にだけ「桐の小釜」が茶釜として用いられたことにも表されているように思われる。こうして、侘(わび)の中にも新鮮さや驚き、期待感を利休は演出しようとしたのではないだろうか。

利休が道喜に橋立壺を貸し出していたことは、『千利休筆消息』という利休が道喜に宛てて書いた直筆の手紙から明らかになっている。その文面は以下である。

『千利休筆消息』道喜への手紙

【 千利休筆消息 】

はしたてのつほせん元に御

わたしあるへく候昨日の

もち一たんにてわすれかたく

そんし候かねくらしゆへ御礼

を折々申たく候さい/\にて候

まゝたひ/\御礼をわすれ申候

かしく

三月十八日 宗易(花押)

川道喜老へ 宗易

人々御中

この手紙の中で利休は、「道喜に貸していた茶壺(はしたてのつほ)を、せん元(人名)に受け取りに遣わしたこと、昨日贈られた餅が忘れがたい味であったことなど」を道喜に書き送っている。ここから、橋立壺は道喜に貸し出されて、暫く道喜の手元にあったのだということが分かる。

この手紙に、利休百会で、利休が道喜に対して橋立壺を使わなかった理由を求めることが出来るだろう。つまり利休は、まだ道喜にまだ見せていない茶器でもてなそうとしたので、道喜にとっては見慣れた橋立壺は使わなかったのである。さらにそれ故にこそ茶釜は桐の小釜のような、あまり用いていないものを揃え、茶会を道喜親子の為に行ったのではないか。

橋立壺を利休が道喜に貸与していたというのはかなり意味深い事実である。それは利休がいかに道喜を信頼し、茶の湯においても道喜のセンスを認めていたかを示す証拠だからである。

もともとこの橋立壺は将軍足利義政の遺愛と伝えられる品で、織田信長の手に渡り、それから利休が所有するようになった大名物である。利休は名物や唐物偏重の道具立てを行うこうことはなかったが、この橋立壺だけはかなり愛用しており、様々な茶会記にもしばしば登場する利休にとって非常に思い入れの強い茶壺であった。

山上宗二も『宗二記』のなかでこの橋立壺について「名人の一世所持の壺なれば、御茶の事ならびに御壺の形、土、クスリ、いずれも言語を絶し候」と述べ絶賛している。

橋立壺の存在を知った秀吉はこの壺を所望したというが、利休はこの申し入れを決して受入れようとしなかった。天正19年(1591年)になると急速に利休と秀吉の関係は緊張を帯びたものになっていったが、その理由は利休が橋立壺を譲らなかったことにあると推測されており、これが利休切腹の一要因であるとも考えられている。

最終的に秀吉の逆鱗に触れた利休は、堺に蟄居を命じられ、その後、京都に呼び戻されて切腹を命じられ、享年70歳の生涯を閉じたのである。

利休は1591年(天正19年)2月28日に切腹したが、その死の23日前の2月5日に、大徳寺・聚光院に宛てて手紙を出している。これは手紙の中に歌が詠まれていることから『横雲の文』と呼ばれており、現在では五島美術館に所蔵されている。以下、手紙の内容である。

【 横雲の文 】

此の壺預け申し候。我々が判にて御座無く候わば、自然取りに参り候とも御渡しなさる間敷候。一日の壺、三つの其の分にて御座候。以上。

二月五日 利休(花押)

よこ雲の霞渡れる

むらさきの 踏み

とどろかす

あまのはしたて

聚光院 様 玉床下

【 訳文 】

「この壺(橋立の壺)をお預け申します。みずからの判を加えた書状なしには、誰が取りに参ろうとも、お渡しにならないでください。先日お預けした茶壺三つも同様にお願いいたします。以上。

二月五日 利休(花押)

横雲の霞渡れる紫の 踏み轟かす天の橋立

聚光院 様 玉床下

この手紙からは、死を目前にした利休が、何としてでも秀吉には橋立壺を渡さまいとする不退転の決意のようなものが感じられる。それは橋立壺という名物を手放したくないという物欲や執着のようなものから発せられたのではなく、利休の茶人としての矜持のなせるものからであったのは明らかである。橋立壺はその象徴として捉えられるべきであり、利休は死をかけて、茶人としてのその矜持を貫いたと言える。

さて、こうした謂れのある橋立壺であるが、そのバックグランドを考えると、命を賭して迄、利休が守り抜こうとしていた橋立壺が、川端道喜に貸与されていたという事実にこそ、利休と道喜の間にあった深い信頼関係や、茶への感性における互いに対するリスペクトのようなもの感じざるを得ないのである。

吉野秀雄と寒食帖

ちょっと脱線するが、この話と合わせて触れておきたいのが、吉野秀雄が『やわらかな心』に書いている一文である。

【 やわらかな心 】吉野秀雄

わたしはかつて東坡の「黄州寒食詩巻」の原本をK家から借り受け、二三日起居をともにしたことがあつたが、この巻に関する限り、東坡本文の書と山谷跋文の書とでは、だんぜん東坡の方が上で、ほぼ問題はない。

現在は台湾の故宮博物館に所蔵されている「黄州寒食詩巻」(通称「寒食帖」)の原本が、2、3日ではあるが、俳人の吉野秀雄の自宅にあって、それを眺めて過ごしたことを語っている。私も故宮博物館で、東坡の「寒食帖」の原本を見ることが出来たが、それはガラスの展示ケース越しであった。開館してすぐに見に行ったので、独占状態でじっくり見ることが出来たのだが、その東洋の宝とも言える「寒食帖」が吉野秀雄の自宅に置かれていたというのは驚愕の事実である。

なぜそのような貴重な東洋の宝ともいうべき書が、吉野秀雄の自宅にあったかと言うと、この当時、「寒食帖」は佐野屋という商家の当主であった菊池惺堂が所有していたからである。菊池惺堂が、関東大震災の時に火事から「寒食帖」を命がけで救った逸話は台湾で有名であるらしい。実際に「寒食帖」には下部が少し焼け焦げているが、これは「寒食帖」が関東大震災の大火をギリギリで生き残った証である。

さて吉野秀雄は単に俳人であるというだけでなく、書にも非常に通じた人物であった。よって菊池惺堂は、その眼力を見込んで「寒食帖」を吉野秀雄に貸し出したのだろう。

他にも、小林秀雄が書いた『真贋』の中には、偽の良寛の書をつかまされて、それを偽と分かったとたんに一文字助光の名刀で縦横十文字に切ってバラバラに切り捨てた話が書かれている。実はその鑑定を行ったのが吉野秀雄である。

良寛の書にも通じていた吉野秀雄の鑑定眼・審美眼を、小林秀雄は深く信頼し認めていたのだろう。そうでなければ良寛の書かもしれない軸を切り捨てることなど、とてもできなかったに違いない。

このエピソードは、吉野秀雄が如何に「書」を見るということにおいて、並々ならぬ力量を有していたかを我々に理解させるものであるが、それと同様のことが、利休が橋立壺を、道喜に貸し出したこととも表れているのではないかと私は考えている。物の価値の分からぬものには、どんなに素晴らしいものを与えても、何の意味もなさないという事を意味する「猫に小判、豚に真珠、馬の耳に念仏」ということわざは正に云い得て妙である。利休が命に代えてでも秀吉に渡そうとしなかった橋立壺を、道喜には貸与した事は、利休が間違いなく、道喜の審美眼や、物事の価値を見抜く力のある人物であったことを理解し、認めていたことの表われに他ならない。

現存する橋立壺には、底に利休の花押が墨書きされており、壺蓋裏の「橋立」の文字は小堀遠州の筆によって書かれたものである。この橋立壺は、利休と道喜の関係を今に伝えるという点においても重要な壺であると言えるだろう。ただし現存するこの壺は渡し壺と呼ばれるもので、本来の橋立壺と比べると小ぶりなものである。

渡し壺とは、本来の茶壺に入りきれなった茶葉を入れるための壺である。山上宗二の『宗二記』には、橋立壺は7斤(約4.2Kg)の容量であるとしているが、現存している橋立壺の容量は小さくそれに合ったものでないので、明らかに橋立壺そのものとは異っている。本壺は最終的には秀吉に召し上げられ、前田利長に伝わったそうであるが、金沢で消失してしまったとされている。

利休の手紙から

切腹する前に利休が送った手紙が数通残されている。その中でも、細川忠興(三斎)に宛てた手紙に「引木鞘の文」というものがある。これは天正19年閏正月[2月]22日に書かれた手紙である。

【 引木鞘の文 】

只今、大徳寺より帰宅いたしました。ほとほと疲労困憊し、すぐに横になってしまいました。遅くなりましたが「引木の鞘」を進上します。万事お目にかかり、ご挨拶、お礼を申します。

閏(壬)二十二日

羽与様 休

人々御中

大徳寺の山門に置かれた利休の木像が秀吉の逆鱗に触れることになり、この問題に対処する為に、利休はこの日に大徳寺を訪れていたのだろう。利休はこうした疲労困憊のなか「引木の鞘」を細川忠興(羽与)に譲る旨を手紙で伝えている。ゆえにこの手紙は「引木鞘の文」と呼ばれている。引木の鞘」とは、高麗茶碗雲鶴狂言袴「挽木鞘」とも書かれる朝鮮茶碗の事である。

大徳寺の山門の問題がかなり気になっていたのだろう。同日の22日、利休は再び筆をとり、同じく細川忠興に以下の二通目の手紙を書いている。

利休が細川忠興に宛てた手紙 二通目

【 念封書裏上書 】

〆 羽与様 回答

中々に住れすハ又住てわたらん

浮世の事ハとてもかくても

御床しく存處二尊礼過當々々扔雨故御普請相延御執著たるへきと奉察候

昨日者大徳寺へ小用御さ候て参候けふハ内にさひしく

もちや道喜なと放申候夜に入候て御入逢の時分伺申ちと放申度候

恐惶かしく

二十二日 易 (花押)

【 訳文 】

〆 羽与(忠興)様 回答

なかなかに 住まれずばまた住みてわたらん

浮き世のことはとてもかくても

お目にかかりたく思っていたところへ、お手紙いただき幸いです。雨のために普請が日延べとなり、かえって結構だったと拝察しています。昨日は大徳寺へ少用があって参りました。今日は内心さびしく感じまして餅屋道喜とよもやま話などして気を紛らわしています。少し話したい事があり、夜になってから伺います。

敬白

二十二日 易 (花押)

「引木鞘の文」と同日、すぐ後に、利休が忠興に宛てた手紙は和歌から始まっている。その意味は「浮き世のことは色々あるけど、何とか辻褄を合わせて生きて行こう」というものである。まだ切腹による死を覚悟したものではないが、それでも大徳寺の山門問題に絡んだ切迫感のようなものがそこにはあるのが感じられる。一通目では足りなかったのか、同じ日に又、手紙を送り、それだけでも足りず夜にも会いに行くというのである。この利休の慌ただしさに、不穏な心境を読み取れるのではないだろうか。

さてこの手紙で注目すべきは、こうした心境にあった利休が、その日(2月22日)に川端道喜と会って話していることである。そのことからも道喜に対する、利休の信頼度の様なものを感じ取れるのではないか。当然、道喜はこの日、大徳寺の山門問題について利休から聞かされたはずである。また細川忠興の手紙のなかで道喜について言及していることも注目すべきである。個人的に宛てた手紙に道喜の名前が書かれているくらいである、細川忠興も道喜のことを良く知っていたに違いない。

この手紙は、「利休百会記」以降、利休の死が近づいている最中でも、利休と道喜が深い親交で結ばれていたことを垣間見せてくれる貴重な資料である。

宛先不明の利休の手紙

小松茂美著の『利休の手紙』には、日付と宛先が削除された利休の書簡が紹介されている。

いつ誰に宛てて書かれたのかは不明だが「橋立壺で今生の限りとして一服差し上げたいのでせめて午の刻、否早朝にお出かけ下さい」というのが手紙の内容である。

この内容から推測すると、この手紙が書かれたのは、大徳寺山門を機に利休が困難な状況に置かれることになった天正19年閏正月[2月]22日から、利休が大徳寺に橋立壺を預けその手元から離れた2月4日の約2週間のあいだに書かれた事に間違いない。

この2週間弱の期間のどこかで、橋立壺の茶会を利休は行ったと思われるが、その茶会の客に道喜が含まれていたとしてもおかしくないと私は思う。実際に利休切腹の一カ月前の閏正月[2月]22日に道喜は利休と会っており、そこではこの問題に関する話し合いが行われたに違いない。また同22日に忠興に利休が送った手紙から察するに、この問題に関して利休は酷くナーバスになっていたことがうかがえる。しかもこの問題は自分の生死がかかっているだけでなく、秀吉の権力にも抵触する政治的な要素も含んでおり、他言することが憚られるような内容である。おいそれとは誰でも招いて茶を振る舞うというような心境と状況にはとてもなかったことだろう。

こうしたバックグランドから考えて、この橋立壺の茶会に招かれた可能性がある3人を挙げておきたい。まず最初のふたりは、細川忠興と古田織部である。彼らは、利休が橋立壺を大徳寺に預けてから9日後の2月13日に、蟄居する為に京を離れて堺に下る利休を見送っている。それだけでなく彼らは利休救済のために奔走しており、当然、この問題について利休から相談されていたはずである。ゆえに利休は彼らのために自ら茶杓を削り、実直な細川忠興にはゆがんだ茶杓の「ゆがみ」を渡し、歪んだ織部焼を生み出す事になる古田織部には、真っ直ぐな茶杓の「泪」を渡す。彼らのために、利休が最後に橋立壺で茶会を行ったと想像することは難しくない。秀吉に仕える彼らの武将としての立場故に、招待の手紙からは日付と宛先が削除されたと考える事も出来るのではないだろうか。

そしてもう一人、橋立壺の茶会に招かれた可能性のある人物として、道喜も可能性のひとつとしてあげておきたい。なぜなら道喜は利休から他言が出来ないような複雑な問題について閏正月22日に既に語りあったと思われるふしがあるからである。

また利休が橋立壺を道喜に一時貸していたというのも重要である。手元においてつくづく眺めることができた橋立壺である、道喜も橋立壺に対する思いがあったに違いなく、利休はよき理解者であるが故に橋立壺を道喜に貸与したのであれば、最後の別れに、橋立壺を交じえて一服する相手として、道喜もまた最適な人物であったに違ない。

川端道喜の家には茶掛け(掛物)になっているふたつの利休の文書が残されていた。ひとつは「今朝...」から始まる手紙、そしてもうひとつが「夜前...」という手紙で、二つで一対になっていたそうである。しかし「今朝...」の方は江戸時代に消失してしまい今は残っていないという。そして「夜前...」の方は現在でも川端道喜に残されているが判読不可能とのことである。

さて橋立壺の茶会の手紙であるが、この手紙の書き出しも「夜前到来...」から始まっていて、道喜に宛てて書かれた手紙を思わせるものである。こうした諸要素も考慮してみると、橋立壺の茶会に道喜が招かれた可能性も捨てきれないように思えるのである。

朝顔の茶会

藤村庸軒が、師の元伯宗旦の茶話を聞き書きしたものを久須美疏安が編纂した茶書『茶話指月集』には「朝顔の茶会」についてのエピソードが収められている。

【 茶話指月集 】

ある時、利休の屋敷の庭一面に朝顔が咲き、たいそう見事であるとの太閤に申しあげた人があったので、それを見ようと朝の茶会に出向いたところ、朝顔の庭を見回したがどこにもない。不機嫌になったが招じられるまま茶室に入ると、そこに、たった一輪の色鮮やかな朝顔が床に活けてあった。

太閤をはじめとした参加者は、眼が覚めるような心地がし、利休はたいそうな褒美に預かった。これを世にいう利休のあさがおの茶の湯である。

利休は無数に咲く朝顔ではなく、ただ一輪の美しさで、秀吉をもてなしたとされているのが「朝顔の茶会」である。

実は道喜も別日に行われた「朝顔の茶会」に招待されており、それに関係した手紙が二通残されている。そこから利休が道喜のために「朝顔の茶会」を行ったことが分かっているのだが、さてそれは秀吉に対して行われた「朝顔の茶会」と同じコンセプトによるものであったかについては疑問がある。それを解き明かすために、まずは利休が道喜に送った一通目の手紙から見てゆくことにしたい。

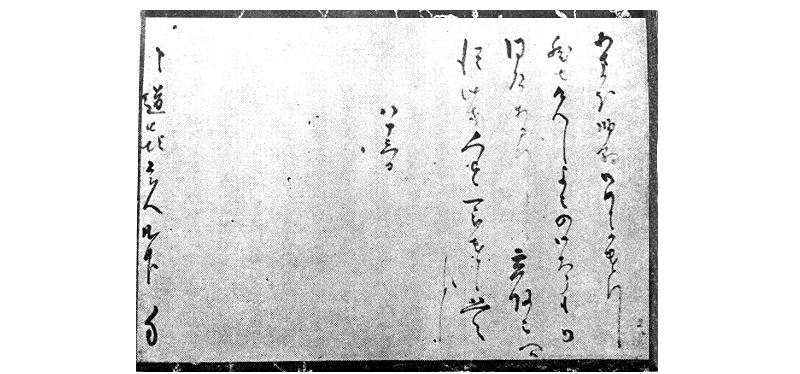

利休が道喜に宛てた招待状

あさがほ明朝御めにかけ候べく候。

然は、げんじよみの法師も

御同道あるべく候。立阿みへは

従此方人を可被遣候。恐々

かしく。

八□十三日

(封)道喜老人机下 易

【 訳文 】

朝顔を明朝にお目にかけます。

それに源氏読みの法師も

ご同行下さい。立阿弥へは

こちらから人を遣わして呼ぶことにします。

八月十三日

(封)道喜老人机下 易

この手紙は利休が道喜に宛てた、朝顔の茶会への招待状である。ここには「源氏読みの法師」もご同行下さいとある。この法師は、道喜と親しい関係にあるからだろうか、明朝の朝顔の茶会に同行下さい(お誘い下さい)と道喜に伝えている訳である。

この手紙には、もうひとり

道喜はこの手紙に対して、参加の旨を伝えた返事を書いたからだろう。それに対して利休は即刻、以下のような返事を送っている。

利休が道喜に宛てた返信

徳川美術館蔵

(端裏切封上書)

「道喜老貴報 易」

芳墨拝受、

一服に付而、

本望存候。

咲ものとは、定て

御賛歌にて候か。我等も大慶存候。

恐惶敬白

即刻 易(花押)

【 訳文 】

芳墨を拝受しました。かたじけなく存じます。

朝顔の一服の茶事をおもしろしと仰られたのは

本望に存じます。朝露をおびて

咲くものとは、さだめて、かの源氏読みの法師の

御讃歌でしょうか。我らもたいへん喜んでいます。

後はお目にかかった上で申しあげることにします。

敬白

即刻 易(花押)

道喜は返信の手紙と共に、「朝顔の茶会」への招待のお礼として芳墨を利休に贈ったようである。また道喜は「朝顔の茶会」を大変興味深いと感じ、その事を利休に返信でしたためたと思われる。さらに利休の招待を、道喜は源氏読みの法師に伝え、源氏読みの法師は「朝顔の茶会」に関する何らかの和歌を詠み、それを道喜は手紙で利休に伝えた様である。

その和歌を利休はよほど

さて、ここで注目すべきなのは、なぜ利休が「朝顔の茶会」を催し、道喜を招待したのかという事である。そもそも「朝顔の茶会」は、他の朝顔の花を無くして、床に一凛だけ残したところが利休の凄さのように言われているが(秀吉もそれをもって褒美を与えているのだが...)果たして利休の本当の真意がそこにあったかを再検討する必要があるのではないかと私は考えている。なぜなら『茶話指月集』では、「朝顔の茶会」について言及した後に、「附」として次のような記述があるからである。

【 茶話指月集 】

「附」

かかるように咲きたる花を皆はらひ捨て、一輪床にいけて人をおもしろがらすのは、休(利休)が本意にあらず、いかにという説あれども、朝かほを興にて茶湯つかうまつれと仰せられるるうえは、一輪床にいけたるが休の物すきのすぐれたる所なり。その後、遠州公の比より露地に花をうえられず、是も茶湯の花を一段賞翫の義なり。

ここでは、利休が朝顔の花をすべて落として、床に一凛だけ飾ったのは、朝顔で茶の湯を準備するようにと命じられたからやったまでで、これは利休の本意ではないと述べている。また利休の孫弟子(古田織部の弟子)だった小堀遠州は、露地に花の咲く木を避け植えることがなかったとある。

この

そこで茶の湯における「花」、そして露地についてどのような考え方があるのかを『茶窓閑話』からさらに紐解いておきたい。

【 茶窓閑話 】

紹鴎が利休へ路次の事をしへる(教える)とて

‟心とめて 見ればこそあれ 秋の野の 生にまじる 花のいろいろ”

此歌にて得心せよとありしとかや。しかればそのかみは路次にも花咲く木草をきらはざりしが。小堀遠江守(政一)其座敷の花を賞鑑させんとて。路次に花ある木を

ここには紹鴎が利休に露地について教えた際に、和歌でもってそれをよく理解するようにと言っている。その和歌とは

心とめて 見ればこそあれ 秋の野の

生にまじる 花のいろいろ

この和歌からは、自然のなかの多様な秋の野の花に心をとめて見るようにという教えが読み取れる。こうした野の花に対する美的な観点は、利休が残したとされる「利休

つまり茶の湯における「花」とは、あくまでも茶の湯を引きたてるものであり、花そのものが目立つ存在であるべきではないこと。しかしながら野の花のように控えめでありながらも、剰余を取り除いた少ない要素だけで花咲く野を想起させるものでなければならないということを示しており、これが茶の湯における「花」の在り方の本質を教えるものとなっている訳である。

ここにはさらに、小堀遠州が「座敷に飾られた花を観賞するため露地には花の咲く木は植えなかった」ともある。小堀遠州は、茶室の花と、庭園の花が重複することは興を削ぐとして禁止しており、後の茶道界ではそれが慣習となって花の咲く木は植えられなくなったようである。後代になると、これが単なる表面的な決まり事であるだけになってしまい、深いその本質部分は失われてしまっているが、その本質は花咲く野を想起させるものであることを、この和歌を通して理解しなければならないのである。

本来であれば、招待された客は茶室の中に入って「秋の野の 生にまじる 花のいろいろ」をイマジネーションし、感じなければならない。しかし、露地で花を見せてしまうならばどうだろう。それは招待客の、どこまでも拡張できるはずの野の草花や原野に対するイマジネーションを限定的で偏りのあるものとしてしまうことになるのではないだろうか。花を露地で見せないのはそれを嫌ってのことなのである。露地には花の咲く木は植えないことになっている本質はそこに在るのである。

こうした背景を考えると、庭に咲く多くの朝顔を摘花したうえで行われた、秀吉の為の「朝顔の茶会」は、利休の目指す本質に沿ったものでは無いことが明らかになってくる。つまり床に飾られる花は、その一輪の朝顔(象徴)を通して、野外で満開に咲き誇る朝顔の花々(本質)を起想させなければならないはずなのに、その本質の方を一掃して潰してしまい、象徴でしかない一輪の朝顔の方を賞揚しているのが秀吉への「朝顔の茶会」だったからである。

よって私は、利休の「朝顔の茶会」の本質は、それを見事だとした秀吉の解釈とは全く異なったところにあったに違いないと考えている。つまり、そこには利休の、権力者である秀吉に対しての俗物的な見方に対する批判や、抵抗感が含まれていたのではないだろうかというものである。

ここから先は私の個人的な推測でしかないが、一応の見解を述べておきたい。

まず朝顔とは朝に咲きすぐに萎れてしまう儚い花である。朝の茶会ということであれば、多くの朝顔は、朝日の登る前の、まだ咲ききらぬうちに全て摘花されたのであろう。その内のひとつが床に飾られたとしても、それもまた昼には儚く萎れてしまう存在である。

戦国の世には、多くの者が戦によって命を落としてきたが、乱世の戦いを生き抜き、太閤にまでのし上がってきた秀吉は、多くの死者の屍のうえにその地位を築いてきたという意味においては、正に、選ばれて床に飾られた一輪の朝顔のようであったことだろう。

つまり摘花された多くの朝顔のような人々の犠牲の上に、秀吉の権力と繁栄は成り立っていたのである。それでも繁栄や権力というものもまた永続的なものではない。朝顔が日が昇るとすぐに萎れてしまうかのように、儚く、一時的なものでしかないのである。

もしかすると、このような隠喩を利休は「朝顔の茶会」には込めたのではないかと思われるふしがある。なぜならば「朝顔の茶会」は、利休が七則として定めた「花は野にあるように」というコンセプトから逸脱しているからである。象徴するものでしかない「床の朝顔」を貴んで、その本質である「庭の多くの朝顔」を駄目にしてしまう行為は、侘びという美的観念のはき違えに他ならない。

「美しい花がある、花の美しさというものはない」

これは小林秀雄が『当麻』の中で述べた言葉だが、この言葉は本質的な「美」というものが一体何処にあるのかを示唆するものであると私は感じている。つまり茶の湯においては、茶室に象徴的に花を活けることで野にある花の美しさをイメージさせる訳であるが、そのイメージは「花の美しさ」という概念的なものであるのかもしれない。そのイメージの先には、実在として野には「美しい花があり」、そこに存在しているのである。

そういう意味においても「朝顔の茶会」には[本質:リアル、存在するもの]と[象徴:レプリカ、模造]を意図的に裏返して秀吉に提示して見せた、ある種の茶番のようなものであったのではないかと考えるのである。

それでは「朝顔の茶会」に込められた意味とは何だったのか?

私が思うにこれは利休なりの秀吉に対する批判、あるいは文化における戦いにおける秀吉に対する当てつけのようなものだったのではないか。そして俗物である秀吉は、利休の予想した通りに「朝顔の茶会」の本質を見誤り、それを見事として褒美を与えたのである。

この婉曲的な表現は、一流の文化人だけが理解し得る究極的な権力者批判であったに違いない。利休がこうした婉曲的な表現をする人物であったことは「千鳥の香炉」にまつわるエピソードなどからも容易に推測できる事である。(千鳥の香炉に関するエピソードは『茶話指月集』に出典があり、興味のある方は参照されると良いだろう)

こうしたバックグランドを検討するならば、後日、道喜を招いて利休が行った「朝顔の茶会」は、秀吉のそれとは全く異なった意味合いがあったとしか思えない。この茶会の参加者は以下の4人である。

・ 千利休

・ 道喜

・ 立阿弥

・ 源氏読みの法師

利休と、道喜はさておき、他の2名の参加者の立阿弥と源氏読みの法師というメンバー構成から、「朝顔の茶会」の本質の趣旨を読み解いてみたい。

招待客のひとりで、利休の知り合いでもある立阿弥は、先に述べたように堺の「伊勢屋立阿弥」のことなのかもしれないが、実際の詳しいことは分っていない。ただ利休と親しいことから、同じ堺の町衆だったという可能性は高いように思われる。

それでもこの人物が立阿弥という阿弥号を名乗っていることは大いに注目すべきである。何故ならこの立阿弥という号は、花に関係した技能を有する人物が名乗る号であるからである。室町時代には同朋衆として足利将軍に仕え、立花(りっか)の御用をつとめた立阿弥という人物が数人登場している。同朋衆とは、将軍の近くにいて芸事をはじめ、もろもろの雑務を担当するようになった人々である。そしてこの同朋衆は必ず阿弥号を持っていたとされている。つまり立阿弥は、将軍の近くで花を飾る事において優れた人物であったという訳である。

ちなみに他にも様々な阿弥号を名乗るものがおり、猿楽(能)であれば良く知られている世阿弥や観阿弥、さらには音阿弥、作庭の善阿弥、唐物奉行を担当した能阿弥・芸阿弥・相阿弥、香、茶の千阿弥(千利休の祖父とされる)などがおり足利義教・義政の同朋衆を務めていた。よって立阿弥もそのした者達と同じ立場にあったということになるだろう。

まずはこの立阿弥と名乗る人物の記録を見ておきたい。

最も古い記録では、足利義教の時代の『満済准后日記』永享2年(1430年)3月16日条に、醍醐寺新造会所の座敷飾りを奉行したのが立阿弥であったとするものである。

また『蔭涼軒日録』文明18年(1486)2月10日条には、立阿は病気であるにもかかわらず、義政から呼び出されて「花」を立てさせられ、みごと褒美を与えられたとある。

他にも『長禄二年以来申次記』以降の古記録には、代々立阿弥が、禁裏へ献上する七夕の「花」を立てる役割をになったことが記されている。

こうした様々な記録を見ると、立阿弥という号の性格は花を立てること(飾ること)に関係したものであることが理解できる。ただし足利義教に仕えた記録のある立阿弥から、利休と親しかったと思われる立阿弥までは約160年間もの隔たりがあるので、その間に歴代の複数の立阿弥が存在していたのは間違いない。

利休の「朝顔の茶会」に招待された立阿弥が、このような花を立てることに通じた者が名乗る阿弥号を持っているということは非常に興味深い事である。つまり、この茶会が朝顔という花をテーマにした茶会であり、そこに立阿弥が参加したということは、「朝顔の茶会」は思い付きで開かれたようなものでなく、周到に考え抜かれ、かつ文化的ハイレベルで、洗練されたものであったと見なすべきではないだろうか。またそれほどの者でなければ「朝顔の茶会」の本質を理解できないものであったかもしれないとするならば、花を立てる立阿弥は、それ以上に該当する者がいないのではないかと思えるぐらい、最適な参加者であったと私は思うのである。こうした観点から考えても、「朝顔の茶会」の立阿弥への招待には、深い意味があるように思われるのである。

利休の二通目の手紙には「我等も大慶存候:我らもたいへん喜んでいます」という記述があり、私はその部分がかなり気になっている。この「我ら」が、もし利休と立阿弥のことだとすると、この「朝顔の茶会」は、二人のコラボレーションのようなかたちで行われた可能性もあったのかもしれない。花は専門家である立阿弥が行い、茶の湯は利休が行う、その「朝顔の茶会」に招待客として、道喜と源氏読みの法師が参加したということであれば、利休が「我ら」という言葉を使った意味が腑に落ちるように思われる。

いずれにせよ、花の専門家である立阿弥がそこにいたということから「朝顔の茶会」は、非常に高いレベルのものであったことだけは間違いないと言えるだろう。

源氏読みの法師

本名が分からないが、利休の手紙の中で「

二通目の手紙から、利休がその法師の歌を大変喜んだ様子がうかがえる。さらに道喜が書き送った手紙に対して、即刻、利休は返信を書き送っていることからも、その和歌に感じ入った利休の感情が読み取れる。

さて、ここからがポイントで、まずはこの時、源氏読みの法師が詠んだ和歌とはどのようなものだったかを考える必要があるだろう。

道喜が利休に書き送った手紙は現存していないので、その和歌がどのようなものだったのかは想像するしかない。ただ手紙には「朝霧おひて咲もの」という、その和歌に含まれていたと思われる句があるので、やはり朝顔に関する和歌が詠まれたことには間違いなさそうである。そしてその和歌は利休と道喜を唸らせた程、素晴らしく良く出来た和歌であったに違いない。そうでなければ道喜はその和歌をわざわざ利休に書き送らなかったはずだし、利休もそれを喜ばなかったはずである。しかも利休の手紙には、ここではすべては書かない(後ほど会ってから語りましょう)と述べている。このことはその和歌の深さを暗示しているとも言えないだろうか。

その和歌は想像するしかないが、その法師が、源氏読みの法師と呼ばれており、ゆえに当然『源氏物語』にも精通していたであろうということも考慮しなければならない。よってその和歌は『源氏物語』からの引用、あるいは何らかの意味を下敷にした和歌であった可能性が十分に考えられる。

興味深い事に、『源氏物語』第20帖には「朝顔」という巻がある。ここには光源氏が若い頃から熱をあげていた朝顔という通称の姫君が登場する。この姫君は高貴の出自であったので光源氏の正妻候補に幾度か名前が挙がっていた女性だった。この姫君(朝顔)は、光源氏に好意を寄せてはいたものの、光源氏の恋愛遍歴と彼と付き合った女君たちの顛末を知るにつけ、妻になろうとまでは思わず、光源氏の求愛を拒み続け、折に触れて便りを交わす風流な友情に終始していた。本当は光源氏を思っているのだが、それゆえにやがては出家し、生涯独身を通すことも考えている女性、それが朝顔の姫君である。

その朝顔の巻は次のような内容である。

ある秋の朝、光源氏が霧をながめていると、枯れた花の中に朝顔がひっそりと目立たず咲いていた。源氏は、むかし朝顔の花を贈った朝顔の姫君に、頼りなげに咲き既に変化してしまった色合いの朝顔をわざわざ選んで、手紙にそれを添えて、次の歌を送る。

見しおりの つゆわすられぬ 朝顔の

花のさかりは 過ぎやしぬらん

この和歌の意味は「以前に見たあなたのお顔(朝顔)が片時も忘れられません、その朝顔の花の盛りは過ぎてしまったのでしょうか」というものである。それに対して朝顔の姫君からは次の歌が返ってくる。

秋果てて 霧の

あるかなきかに うつる朝顔

その和歌の意味は「秋が終わって霧のたち込めた目の粗い垣につるがからみつき、あるかなきかの思いで衰えていく朝顔でございます」というものである。

冒頭の「秋はてて」には、現在の自分の状況と心境を、晩秋の朝顔に例えて表現したもので、朝顔の季節も終わってしまい、垣に頑なにからみついて、いるかいないのか人にはわからないほどの状態で色あせてゆく朝顔を、今の自分の姿に投影して伝えているのである。

ここから源氏読みの法師が詠んだ和歌がどのようなものであったかを、多少読み解けるような気がしてくる。当然、源氏読みの法師の中には、朝顔とは、はかなく、一時は鮮やかに咲いても、あっという間に色褪せて枯れてしまう花であるということは、この朝顔の巻から離れがたいイメージとして持っていたのは間違いだろう。そうであれば、源氏読みの法師が詠み、利休が感嘆した和歌は、「朝顔の茶会」を豪華なものとするものや、栄華をきわめるような趣旨のものとして称揚するような和歌ではなかったはずである。むしろそれは古歌の教養に基づいた、朝顔のはかなさを和歌に込めたものであったはずである。

もしそうであるならば、利休が秀吉のための行った「朝顔の茶会」の趣旨は、一般的に認識されているそれとは、全く趣を異にしたものであるということになる。それは私が先に述べたような、絶大な権力を有する秀吉の栄華は儚く一時的なものでしかないこと、そしてそれが利休の秀吉に対する権力批判に通底しているのではないだろうか。

ここに源氏読みの法師が「朝顔の茶会」に呼ばれた意味がありそうである。つまり源氏読みの法師は、そうした利休の意図を見抜き、あるいは理解して、朝顔のモチーフを使いながらそのような和歌を詠んだのではないだろうか。こうした和歌が、利休と道喜を感心させたのではないかと私は推測するのである。

「朝顔の茶会」の本質としてあるもの

こうした4人のメンバーで行われた「朝顔の茶会」は、明らかに秀吉のものとは異なり、その本質に迫る、より洗練されたものだったと思われる。この「朝顔の茶会」が行われたのは何年は定かでないが、手紙に書かれた日付から、8月14日早朝であることが分かる。ただこれは旧暦にあたるので、現代ではそれが9月中旬頃ということになるだろう。

こうした時期を考えても、夏の盛りが過ぎ、秋の気配が深くなり始めた頃。つまり『源氏物語』の朝顔が詠まれた「秋はてて」に向かう頃に4人は集まり「朝顔の茶会」を行ったと見るべきである。そこで見た朝顔はどのようなものだったのだろうか。それは光源氏が朝顔の姫君に送った、頼りなげに咲き色合いもあせた朝顔だったのではないだろうか。

利休にとって、秀吉の朝顔の茶会は「表」として朝顔の美を表現しているような方法で行われたが、その「裏」には、絶大な権力者として美にも介入しようとする秀吉に対する批判が込められたものであったと思う。秀吉は黄金の茶室を作り、数々の名物の茶器を集め、一輪の朝顔を絶賛したが、それは本質的には利休の価値観と相容れぬものであったに違いない。

利休は「朝顔の茶会」というものは朝顔の終わりの頃の時期に成立するものであると思っていたのかもしれないが、立派な朝顔が咲いているという話を聴いた秀吉は、利休に茶会を命じ、利休の意を解せずに押し寄せたのではないか。こうして「朝顔の茶会」としての逸話が残されたというようにも解釈できる。そのような秀吉に対して、利休が朝顔の花々を無くして迎えたというのは、その「裏」の意味を解する者だけが、その本質を見抜くことが出来るという意図が込められた、ささやかな抵抗であったのではないか。秀吉への「朝顔の茶会」にはこうした意味があったのだと私には感じられてならないのである。

一方、道喜が招かれた朝顔の茶会は、秀吉に対して行われた朝顔の茶会に対して「裏」のようなかたちで内々にひそやかに行われた。しかしその茶会は、利休の本心が現れているという意味においては「表」である。つまり最も表現したい、本質的な価値観が遺憾なく発揮された茶会がそれであったと思う。そしてその茶会には「侘び」や「冷え枯れ」のようなものが込められたていたに違いない。

ふたつの異なる朝顔の茶会ではあるが、秀吉の方は、真夏の最盛期に行われたと思われる。なぜならその時期は朝顔が満開だったからである。それに対して、道喜の招かれた朝顔の茶会は、花の数も少なく、もう花の終わりの頃、枯れつつある時期であった。この時期にこそ、利休は朝顔の茶会は行われるべきであると考えていたに違いない。そしてそれこそが利休の価値観と合致したものであったのだと私は思う。こうした茶会に川端道喜が招かれているというところにも、道喜が美における本質的な価値観やセンスを持っていることを利休が認めていたことの証拠となっているのである。

利休と道喜の人間関係

先に述べたように、川端道喜の家にふつたつの茶掛け(掛物)にされた利休の手紙が残されていた。ひとつは「今朝...」から始まる手紙、そしてもうひとつが「夜前...」という手紙で二つで一対になっていた。

残念ながら「今朝...」の茶掛けの方は既に焼失してしまって現物はなくなっているということだが、15代目の川端道喜・道夫が、著書『

今朝もち一折先づにしの御前に貴胎し申し又御辺に向し候、長門殿には御請け有るへし御女房衆にことつけ申し参して御もり申しもち上り候 さよう

心ろし可へ申し候 かしく

十三日

道喜まいる けふ 易

この手紙から、利休が道喜の餅を「西の御前」に献上したことが分かる。ただその餅を献上した「西の御前」が誰のことを指すのかは推測するしかない。

志田延義の『続・歴史の片隅から』には、「千宗易から川端道喜への手紙」という一文があり、上記の手紙は「利休がロビイストとして餅を御所に納入するのに仲介したことを示すもので、この手紙が書かれたのは天正5年3月以降から12月迄の13日であったのではないか」と述べている。つまり「西の御前」とは天皇の御座所を示すものであり、利休は天皇のもとに餅を献上したという見方を取っていることになる。

しかし、15代目の川端道喜・道夫はそのような見方はしておらず、その著書『酒帘』の中で、西の御前とは天皇のことではなく織田信長ではないかと述べている。

「西の御前」をどう解釈するか、それはこの手紙が書かれたのがいつだったのかを見ることで推測することが可能であると私は考えている。確かにこの手紙には年号が書かれておらず、日付の13日しかないので、正確にそれがいつだったのかを確定することはできないように思える。しかし手紙には京都所司代の村井貞勝(村井長門守)が、長門殿として登場しているのがヒントになるかと思う。村井貞勝が、長門守に任じられたのは天正3年(1575年)7月23日であるので、当然、この手紙はそれ以降に書かれたということになる。

さらに「西の御前」という言葉をどのように解釈するかも重要である。何に対しての「西」であるかと言うと、それは禁裏(御所)ではないかと私は思う。信長は足利義昭を奉じて京に上洛し、永禄12年(1569年)2月2日に足利義昭の居城として二条城の築城に着手した。工事は突貫工事で70日間ほどで終了し、足利義昭は翌年の永禄13年(1570年)4月4日には移り住んだとされている。この二条城があったのは、現在の京都府京都市上京区にある「平成女学院大学」の敷地にあたる場所である。この場所は御所の隣である西側に位置しており、「西の御前」という言葉が正に当てはまりそうな立地である。よって天皇のいる御所に対して、その西側にいる将軍の居城という意味でも「西の御前」という呼び方をするのは自然であるように思われる。

しかしこの二条城を居城としていた足利義昭は、やがて信長と対立するようになる。こうした緊張感が高まった天正元年=元亀4年(1573年)3月に義昭は二条城を拠点に信長に対して挙兵する。これに対して信長は二条城を残して上京の地域をすべて焼き払い、包囲することで義昭に圧力をかけたが、正親町天皇の仲介により一旦和睦することになる。

だが同年7月に、今度は義昭は二条城を出て宇治の槇島城で挙兵を行う。しかし信長はこれを鎮圧することにより、最終的には室町幕府は実質的に滅ぶことになってしまった。

同年7月21日、信長はこの二条城へ入り、同日、朝廷へ改元を申し立てを行い、年号は元亀から天正に改められたのである。(改元要求は本来将軍の権限で行われるため、信長が二条城に入って改元を要求したことには、信長に将軍としての権限があることを表明するものでもあった)

その後、二条城に残った天主や門は、天正4年(1576年)に解体され、安土へ運ばれて築城中の安土城に転用されることになり、消滅することになる。安土城は天正4年(1576年)正月中旬から土木工事が始まっているので、それまでは二条城の建物自体、足利義昭が出て行って信長が入った天正元年(1573年)7月21日以降も、少なくとも天正4年(1576年)の数ヶ月間は引き続き存続していたものと思われる。

だが信長は天正4年(1576年)4月、新しい二条城を、御所から見て南側の下京(現在の烏丸御池:京都まんがミュージアム)に築くことを決め、その普請を村井貞勝に命じている。そして翌年の閏7月6日に信長は初めて入邸して二条城に滞在したとある。

同じ二条城と言う名前であるが、それぞれの場所は異なっており、足利義昭が居た御所の西隣りにある二条城は旧二条城で、信長が自分の為の築いた二条城は烏丸御池に位置する新二条城として区別しておく必要がある。

また余談だが、現存している京都の二条城は家康の時代に再建されたもので、これも異なる場所であり、これら三ヶ所の二条城のそれぞれを混同しないようにしなければならない。

こうした背景を考えると天正5年(1577年)7月に信長の居城となる新二条城が完成するまで、京における信長の施政における拠点は何処にあったのかという疑問が生じる。記録によると信長はこの期間、京に来た場合には、そのほとんどを妙覚寺に滞在している。妙覚寺の隣が新二条城であったので、工事の期間中はとなりの妙覚寺から進捗を見ていたのではないかと思われる。

信長は妙覚寺が気に入っていたのか、京に滞在する場合には、妙覚寺に合計18回も滞在している。ここに宿泊し茶会なども催しているが、あくまでもプライベート空間として京滞在中に妙覚寺を利用していただけのようである。妙覚寺では公家等との面会を断ることもあったようなので、信長は妙覚寺を公的な空間としては利用していなかったのではないかと考えられる。

十五代目川端道喜・道夫が推測する「西の御前」は信長であるという考えに従うならば、新二条城が完成するまでは、信長が政治的な拠点として公的に認められていたのは御所の西側に位置する旧二条城であったと思われる。将軍の足利義昭の居なくなった後、京を実質支配していたのは信長であるが、政治的な中心地として、将軍御所は引き続き求心力は持ち続けており、旧二条城にはそれがあったに違いない。信長もそれを理解しているが故に、一旦、旧二条城に入り、そこから将軍の特権事項である改元を提案したのである。

こうした当時の人々の認識を鑑みると、利休が信長のことを「西の御前」と表現したのは、当時の共通認識としては当然のことであったのではないかと思える。

さらにそこから推し量ると、この利休の手紙が書かれたのは、村井貞勝が長門守に就任した天正3年(1575年)7月23日から、新二条城が完成して、信長が正式に居城として、さらには政治的にも拠点を移した、天正5年(1577年)7月6日迄の2年間であるという仮説が成り立つ。

この2年間で、何月かまでは不明なので、手紙に日付のある13日に限定して、信長が京に滞在していた日を調べると以下の2日だけが該当することになる。

・ 天正3年(1575年)10月13日

・ 天正4年(1576年)11月13日

調べてみると、特に天正3年(1575年)10月13日の方は、信長が岐阜から京に入った日にあたり、妙覚寺に滞在している。4ヵ月ぶりの京訪問であり、このタイミングで利休が信長のもとを訪問し、道喜の餅を信長に献上したというのは十分あり得る話である。

それだけでなく信長が京に到着した10日13日から数日後の、10月28日、信長は京都や堺の茶人17人を招き茶会を催しているが、その茶頭を務めたのが利休であったことが『信長公記』の記録にある。しかも『信長公記』に利休の名前が登場するのは、この時が初めてである。しかもその茶会の場所は滞在先の妙覚寺であった。(『信長公記』には妙光寺と記載があるが、妙覚寺の間違いである)

この妙覚寺での茶会は、信長にとって非常に重要なものだったに違いない。なぜなら『信長公記』には、10月21日に三好康長(笑岩入道)が「三日月」の茶壺を信長に進上しており、この茶会でその茶壺が使われているからである。この茶会で使われた茶器は以下のようなものであった。

【 信長公記 】

御座敷の飾、一、御床に晩鐘、三日月の御壺、一、違棚に置物。七つ台に白天目。内赤の盆につくもがみ。一、下には合子しめきり置かれ、おとごせの御釜。一、松島の御壺の御茶、一、茶道は宗易。各生前の思ひ出、黍き題目なり。已上。

リストを見ると、「三日月」の茶壺、「つくもがみ」、「松島」の御壺の御茶といった大名物の道具が含まれている。山上宗二は、これらの名物の由来を『宗二記』に記しているが、その中でも「三日月」が今回使われていることには特に重要な意味がある。それまで「三日月」は三好氏の所有物だったが、それが信長に進上されたことは、三好氏が信長に降伏して従うことへの象徴的な意味があったからである。

また「三日月」は政治的に意味が有るだけでなく、利休自身にとっても意味深いものであったはずである。『宗二記』に「三日月」は、三好実休が所有する時代に戦乱に遭い、河内国高屋城にて六つに割れ、これを堺の宗易(千利休)が継ぎ直したとある。三好実休は、永禄4年(1561年)、高屋城を畠山に奪われてしまい、さらに翌永禄5年(1562年)3月に三好実休は久米田の戦いで戦死しているので、よって「三日月」が割れたのもこの頃ということになるだろう。

かつて堺は三好氏に実質的には支配されており、利休はその御用商人であった。それを裏付けるように『宗二記』には、利休が三好実休に珠光茶碗を千貫で売ったことが記されている。つまりこの頃の利休は、三好氏と茶道を通じた深い取引関係にあったので、利休が割れた「三日月」を漆で修復したというのは間違いないと思われる。

それから数年後、自分が修復した茶壺の「三日月」を使い、三好氏から、今度は信長の茶会で茶頭を務めることになった利休の心理はいかがなものだっただろうか。

この手紙が書かれたのが天正3年には、兄・三好康長の降伏により、堺の実質的な支配者は信長へと既に完全に代わっていたのである。こうした背景を考えるならば、もし利休が、さらに信長との関係を深めるためようとするのであれば、信長が京に到着したその日に、道喜の餅を携えて信長に面会して挨拶をしておくことは必要なことであったに違いない。実際に、利休は、この天正3年(1575年)の8月から9月に行われた、信長の越前の一向一揆掃討戦のために鉄砲玉千発を調達しており、その件に関して信長から感謝状を受け取っている。それが「織田信長黒印状」として現在も表千家に保管されているのであるが、そこからも利休は堺の商人として、ビジネスの面での信長との関係を非常に重要なものと考えていたことは明らかである。

また利休の思惑は、茶の湯の方面にも広っていたはずである。10月28日に行われることになっていた、自分が茶頭を務める茶会を円滑に行い、成功させたいという思いがあったことは容易に想像できる。この日に招かれていたのは京都や堺の茶人17人であるが、彼らは茶人であるだけでなく、その多くはビジネスマンでもあった。この茶会では「三日月」を始め大名物が中心に使われていたので、この茶会の雰囲気は一種、美術オークションのようなものであったのかもしれない。当然それらの名物は信長の所有物であるので、競売で購入することは出来ないが、こうした数寄者を集めて名品をさらすことで、それらの茶道具は目利きのできる者たちの垂涎の的となり、その価値はますます高く跳ね上がるようになっていったのではないかと考えられる。

茶頭をつとめた利休には、単に茶を点てるだけの役割ではなく、むしろオークショニアのように、名物の魅力を演出し、さらにその価値をどんどんと高めるような役割を果たすことも期待されていたのではないだろうか。実際に、そうした目利きの確かさや、そうした名物の価値をプロデュースするということに利休は長けており、信長が支配を拡大してゆく過程において、こうした価値ある茶器が、信長に従う武将たちに領地の代わりの褒賞として与えられることで、信長の支配体制の確立において価値を持つようになっていったことは見逃せないだろう。こうした意味においても、天正3年(1575年)10月28日の茶会は、利休が信長とのビジネス関係においても、また茶の湯においても、より深いコネクションを築く為にも重要な機会であったと見なすべきだろう。

それだからこそ、天正3年(1575年)10月13日の意味は非常に重要になってくるのではないだろうか。利休の残した手紙は、どの年月の13日に書かれたかは定かでないが、こうした背景を検討するならば天正3年10月の可能性は色濃くなってくるように思える。

こうした背景を考えると、この時期に利休が道喜の餅を携えて信長へ献上したということは、利休が意図をもって道喜を行政側に仲介しようとした可能性あったとも推測できそうである。

先にも紹介した、志田延義が『続・歴史の片隅から』のなかで、この手紙が書かれたのは天正5年3月以降から12月迄の13日であったと推測しているが、その根拠は、天正5年に道喜が、御所の修復で大きな働きをしたこと、さらにその働きゆえに御所から感謝状を受けたことや、京都所司代の村井貞勝から諸役免除のための文書を受け取っていることにある。

だが、利休が手紙で書いた「西の御前」が信長であり、その時代背景を考慮してゆくと、むしろそれは天正5年ではなく、利休が信長との関係を深めることで重用されるようになっていった時期。つまり天正5年よりも前の、天正3年頃だったと考えるほうが理にかなっているように思われる。

つまり、道喜はこうした利休の仲介により、政治的上層部とのつながりが既にあった故に、天正5年の御所修復においては、道喜が地域(六丁町)を代表してそれに貢献することができたと考えられるし、また様々な行政側からの、特権や免除を得ることが出来たものと思われる。こうしたコネクションは天正5年になってバタバタと成し遂げられたのではなく、むしろ利休の仲介により、もっと前の天正3年頃から、道喜の存在というものが既に行政機関にも意識されるものとなっていて、その結果として、天正5年に道喜は、御所修復を任される立場に選ばれたと考えるほうが正しいように思う。

以上の理由から、天正3年(1575年)10月13日、つまりこれが手紙が書かれた日であり、この日に、利休は道喜の餅をもって信長のところに行き餅を献上したのではないかと私は考えるのである。また利休にとっても信長との関係を深めなければならない大切な時期に、献上品として道喜の餅を選んだことは、道喜の餅の品質に対する絶対的な信頼感があったからには他ならないが、それ以上に、道喜という人間と利休との間にある信頼関係がそれをさせたと考えられる。

こうしたところからも、利休と道喜の親しくかつ信頼し合う関係を垣間見ることが出来るのは興味深いところであり、また、未だあまり語られていない道喜の人物像を浮き彫りにするためにも、今後はさらなる考察が期待されるところであろう。

ふの焼

利休との関係について述べてきたが、このサイトは「食」に関するものであるので、最後に利休に関係した菓子についても言及しておきたい。

『利休百会記』の全96回中69回(菓子に「ふ」としかない記述を含めると72回)の茶会で「ふの焼」という菓子を利休は出している。茶菓子のなかでは最多であるので、「ふの焼」は正に利休好みであった事が分かる。この「ふの焼」は、水で溶いた小麦粉を薄く焼き、味噌を塗ってクレープのように巻いたお菓子であるとされている。また味噌の替わりに山椒味噌か砕いた胡桃を巻いたものもある。

ふの焼

川端道喜が参加した2回の茶会、天正18年11月15日および天正18年12月24日の両方の茶会で「ふの焼」は出されている。御菓子を商売にする道喜に対して2回も出されている事から、利休はかなり「ふの焼」に自信があり、気に入っていたことが分かる。あるいは利休は「ふの焼」をつくって茶会で提供するにあたり、御菓子屋であり、また茶会に招くような関係にあった川端道喜に何らかのアドバイスを求めたとも考えられなくもない。

ただ先に述べた橋立壺を道喜のための茶会で用いなかったことを考えると、天正18年11月15日および天正18年12月24日の両方の茶会で「ふの焼」が出たという事は、「ふの焼」は利休のオリジナルであったと考える方が理にかなっているように思われる。

川端道喜と御所の鏡餅

川端道喜には、正月から師走までの宮中行事の御用品を記録した、『御定式御用品雛形』という絵巻物が残されている。これは明治天皇が東京に遷都した際、他の菓子店のように東京に移っていかなかった十二代目の川端道喜・正興が、東京御所においても、過去と同様に正月の備え物を準備する事ができるよう大膳所に伝えるためのものであった。

塩瀬や、黒川(虎屋)などの御菓子店が江戸に拠点を移す中、なぜ川端道喜は東京に移らなかったのかについて、15代目の川端道喜・道夫は、「天皇は一時的に東京に移ったが、また京都に戻ってくると考えたからだろう」としている。いずれにしても、天皇の東遷を機に、文書として川端道喜の正月鏡餅の記録は後世に残されたのは間違いの無い事のようである。

さて「御定式御用品雛形」には、道喜が毎年末に御所にお納めした正式な鏡餅の図が含まれており、「正月御居御鏡餅」として以下のように描写されている。

御所に納められた鏡餅は、白木の三宝に据えられている。三宝には柚子、橙、みかん、かち栗、ころ柿などの果実が配置され、うらじろやゆずり葉で装飾される。その三宝の上に紅白の大きな鏡餅は乗せられることになる。さらにその上に円形の白い餅が12枚、それからその上に紅色の菱形の12枚の餅が重ねられる。

餅の上には「ほんだわら」という海藻、昆布、串柿2本を重ねて置き、頂点には砂金餅・伊勢海老を「くれない」という水引で括ったものが重ねられている。

これが御所での正式な鏡餅で、この鏡餅を川端道喜は、明治天皇が東京に遷都するまで毎年これを準備してきたのである。

だがこの鏡餅は、川端道喜が御菓子屋となった室町時代から供えられていたという訳ではなく、江戸時代になってから定着したスタイルである。

平安時代から、宮中では正月に「歯固めの儀」という行事が行われてきた。この儀式は、長寿を願って天皇に固いものを謙譲するというもので、その儀式が時代の変遷と共に鏡餅に転化されていったという経緯がある。

久安2年(1146年)頃に作成したと考えられている『類聚雑要抄』には、宮中行事や調度の詳細が記録されているが、その中に「歯固めの儀」についての言及がある。この記録を見ると、確かに平安時代から正月には硬いものが供されていたことが確認できるだろう。元来、こうした儀礼的な食は、箸を手にして前にするだけで食べたというように見立てられ、実際に食する料理ではなかったのだが、この「歯固めの儀」で供されていた鏡餅を含む、様々な食品は、時代が下がると共に変化を遂げて、食品として宮中では振る舞われるようになってくる。

15代目道喜・道夫の書いた『和菓子の京都』には、正月に、はなびら餅や菱餅、ゴボウ、味噌などが大量にそれぞれ別の桶に入れて、禁中(=御所)に納められていたとあり、これらが禁中にお勤めの方々ひとりひとりに、花びら餅に菱餅、ゴボウ、味噌をのせて配られたこと、さらにそれらはふたつに折ってその場で食べたり持ち帰ったと述べている。ゴボウは元々は鮎の塩漬けだったらしく、江戸時代になって鮎の代わりに、鰯が使われ、最終的に午房となったようである。

こうして振る舞われたものを、公卿は「宮中雑煮」と呼んで慣わしていた。これは平安時代の新年行事「歯固めの儀式」を簡略化したもので、江戸時代の初めごろから、宮中のおせち料理の一つとして定着する事になったようである。

菱葩餅

菱葩餅は、通称で花びら餅とも呼ばれる、ごぼうと白味噌餡とピンク色の餅を、餅もしくは求肥で包んだ和菓子である。この和菓子の起源が、先に述べた鏡餅や、宮中で正月に配られた「宮中雑煮」なのである。

菱葩餅はかつて正月の「歯固めの儀」で供されていたものを簡略化したものであり、菱葩餅を構成する各要素には、その要素の名残を見ることができる。

『高橋大隅兩家祕傳供御式目』という絵巻物が江戸時代中期に作成されている。ここには『類聚雑要抄』,『山槐記』等に記録されている、宮中行事の際に天皇に差し上げられていた御膳を復元したものが描かれている。

ここでは、「歯固めの儀」で供されていたものとして、蕪や大根、魚や雉肉、塩鮎などが描かれている。もともとこうしたものが正月には宮中で準備され、並べられていたのである。この中には鏡餅の膳も含まれており、その膳だけを以下に拡大表示しておく。

説明書きを見ると、鏡餅の上にはユズリ葉(杠葉)が2枚敷かれ、その上には大根1本と二匹(一双)の鮎、さらには橘三成(江戸時代になると一成)を載せるとある。「歯固めの儀」では鮎が重要な位置を占めているが、こうした鮎と餅の組み合わせにも、その傾向を見ることが出来るのである。図によっては鮎が一匹しか描かれていないものがあるが、『類聚雑要抄』には一双とあるので二匹が描かれていないものは正しくはない。鮎は「年魚」とも言い、一年でその生涯を終える魚で、年ごとの再生や、あるいは占いと関係する魚であることから、正月は生のものが手に入らないが、押鮎(塩漬け鮎)を準備しておき、それが鏡餅に用いられていたようである。後年になると、この押鮎の見立てとしてゴボウが入れられるようになったのである。

「若あゆ」と呼ばれる和菓子が全国で販売されているが、これは楕円形に焼き上げたカステラ生地で求肥、若しくは小豆餡をつつみ、半月形に整形し、焼印で目とひれの印をつけた菓子のことを言う。興味深い事にこの菓子は鮎のカタチに作られる。

よく目にする菓子なのであまり意識しなかったが、ふとよく考えてみると菓子なのに魚のカタチとは何だか違和感を感じないだろうか。(魚形とスイーツの組み合わせは世界の定番スイーツをみてもあまりなく、これ以外であるのは鯛焼きぐらいか...)

原型は租庸調として布を納めていたという故事にあやかり作られたそうであり、求肥を包んで成形した調布(ちょうふ)と呼ばれる菓子のようである。これがいつ頃か鮎に似せて作られるようになったようだが、なぜそのようなカタチになったのかについては詳しくは分かっていないようである。

菓子:若あゆ

だが「歯固めの儀」で供されていた鏡餅や、それが菱葩餅へと変化していった過程を考えると、こうした影響が、「若あゆ」という菓子のカタチに何らかの影響を与えたのではないかと思わざるを得ない。もともと鏡餅には鮎が添えられていたし、その後の菱葩餅もゴボウに代わる前には鮎の塩漬けが挟まれていた。このような経緯が「若あゆ」のカタチに影響しているのではないだろうか。この変遷については、いずれ機会があればその理由について調査を行い公開してみたいと思う。

川端道喜の菱葩餅

川端道喜に伝わる文書で、先にも述べた『御定式御用品雛形』には鏡餅に続いて、正月二日に準備される「御買物始」という図絵が描かれている。この図では、三宝の上に12枚の、紅色の餅と丸い白餅を重ねたものが並べられ、各々その上にカチ栗、榧の実、飴、押し味噌、二匹の鮎といったものを様々並べて載せて調進し、鏡餅とともに宮中で飾られていたということである。

ここでも鮎を二匹を餅の上に載せているので、平安時代から続く鏡餅のスタイルが保持されている。さらに鏡餅の構成要素であった積み上げられていた各12枚の紅菱餅と白丸餅は、二日の「御買物始」では一枚づつ紅白対になって並べられている。これは正月一日に飾られた鏡餅が、歯固として食することが出来るように解体された状態になったものであるように思える。

先にも述べたように、これが「宮中雑煮」として宮中で配られたとも考えられる。丸餅と紅菱餅を味噌を塗り、塩鮎を挟んで折りたたんだものが渡されたのであろう。こうした「御買物始」の餅が、菱葩餅の原型になったようである。現在では鮎の代わりにゴボウになっているが、その源流には宮中での「鏡餅」あるいは「歯固」で出されていたものであることが理解できる。

菱葩餅は、餅を二つ折りにして、押鮎(塩漬け鮎)を挟んで出されていたという起源も、どこか菓子の「若あゆ」の起源とも繋がっているように感じられる。また餅を二つ折りにした形も「若あゆ」と類似しているように感じる。正月から始まる「菱葩餅」、そして年のなかばの6月頃から出回り始める「若あゆ」は、そのお菓子のシースンも表裏の関係にあり、相互のつながりを感じさせる菓子となっている。

川端道喜の御菱葩

現在の川端道喜の御菱葩は、白い丸餅の葩餅と、紅い菱形の餅の菱餅を重ねていたことにちなみ、外側の白い餅生地の中に、紅い菱形の餅を隠して淡くぼかしてある。「宮中雑煮」と言われていた餅が、現在のようなスタイルの菱葩餅になったのは、12代目道喜の正興が試行錯誤の上に創り出してからであると言われている。

この御菱葩の誕生は、茶道の裏千家と深い関りがある。明治維新の頃、裏千家の11代目・千宗室(玄々斎)(1810 - 1877)は、初代の利休が正親町天皇に献茶した実績を踏まえ、この献茶行事が自分の時代においても再興されることを願っていた。やがてそれが認められ、実現する事になり、実際に慶應2年(1866年)の正月に献茶を行うことが出来たのである。千宗室はこの喜びを流儀一門で分かち合う為に、御所から持ち帰った恩賜の「御菱葩」(川端道喜が毎年まかなっていた餅)を砕いて寿饅頭に混ぜ、初釜用の菓子として祝っている。

だがその翌年、天皇は東遷して東京に拠点を移す事になり、通例行事としての献茶は早くも潰えてしまう。それでも11代目・千宗室は、12代目・川端道喜(正興)に宮中献茶を記念して「御菱葩」の創作を依頼したのである。こうして創り出されたのが「御菱葩」であり、それが一般的に広くつくられ知られるようになったのが「はなびら餅」である。

現在でも、裏千家の初釜で御菱葩は供されていて、川端道喜は一月の間は御葩餅ばかりをつくるため、他の菓子の注文は受けられない。御菱葩は裏千家のために作られている御菓子であるけれども、一般の人でも12月に御菱葩をはばかり、「こころみの餅」という名称になったものを分けて頂くことが出来るようになっている。

川端道喜の系譜

『川端道喜 家の鏡』には、代々の川端道喜の当主の記録も収められている。これをもとに、代々の川端道喜の系譜も記しておくことにする。

【 歴代の川端道喜 】

創業 渡辺進

:

四郎左衛門

:

1代目 道喜( - 1592)

↓

2代目 道初( - 1608)

↓

3代目 宗柳( - 1628)

↓

4代目 道怡( - 1686)

↓

5代目 常悦(1646 - 1690)

↓

6代目 温勝(1654 - 1718)

↓

7代目 義知( - 1717)

↓

8代目 有蕃(1711 - 1772)

↓

9代目 愼政(1751 - 1816)

↓

10代目 正珍(1781 - 1836)

↓

11代目 正秀(1812 - 1850)

↓

12代目 正興(1852 - 1886)

↓

13代目 正路( - )

↓

14代目 正房(1908 - )

↓

15代目 道夫(1930 - 1990)

↓

16代目 伸政(1955 - 2000)代行:知嘉子

↓

17代目 安里人(1988 - )

創業してから約500年の歴史を通して、御菓子作りの技術が伝えられてきたことを考えると非常に感慨深いものがある。ただその根本にあるものは、単なる技術ではなく、御菓子を商う事に対する、ぶれない理念や信念のようなものの存在であると私は思う。

川端道喜には起請文があり、これが川端道喜がどのように菓子を作り販売するかのスタンスを明確に示すものとなっている様に思われる。

【 川端道喜 起請文 】

一、正直なるへきは無論の事、表には家業大切に内心には欲張らす品を吟味して乱造せさる事

一、聲なくして人を呼ふという意、味ふ事

右祖先傳来之遺訓、確と相守稼業相續可仕依而如件

祖先の遺訓として守るべき事として、正直である事、家業は大切にしながらも利益重視になることなく、また菓子の質を落とすことなく乱造しないことを命じている。また「声なくして人を呼ぶ」という言葉にも深いものがある。良いものを変わらず追求し続けて作り続けるという姿勢こそ、川端道喜が約500年もの間にわたって御菓子を作り続けてきた原動力であり、それこそが顧客を川端道喜に引きつけてきた要因なのではなかっただろうか。

先に、伝えられてきた技術と述べたが、技術そのものも当然のように大事だが、それ以上に、川端道喜に流れる理念こそが(理念という言葉を使うこと自体が薄っぺらくなってしまうことに躊躇を感じるが)、川端道喜をして、川端道喜ならしめている重要な要素になっているのではないかと思う。

ひとつひとつの御菓子作りの技術を見てみると、恐ろしく手間のかかることを、愚直に(この言葉が最適ではないと分かっているが、これ以上に合う言葉が見つからない)、しかも手を抜かずに時間をかけてでもしっかりやっているだけのように思える。ここで「しっかりやっているだけ」と述べてしまったが、実は、それこそが最も難しく絶対に何処にも真似することの出来ない、川端道喜を唯一無二の存在にしている主要素なのだと思う。そしてこうした仕事によってつくられた御菓子にこそ川端道喜の魂が宿っているように私には感じられてならない。

その魂の片鱗を、十五代目の川端道喜・道夫は、著書『酒帘』の中で語っているので、引用した以下の部分からぜひそれを感じて頂きたい。

【 酒帘 】「かまどの火」

永い年月をかけて引き継がれてきたものが、今、何の役に立つのかと聞かれると、当惑するが、赫赫と燃え立つかまどの前で、時流に棹さす事が、たとえ流されても己に忠実な努力の証だと教えられた様な気がする。その流れは予想だに早く、止まる事も出来ず、逆行等は及びもつかず、棹さす事の無駄は、天邪鬼とも愚かとも承知して、不格好に流され、流されながら曾祖父は御維新を渡ったし、十一代も十代も足もとをまさぐりながら棹をさした筈だ。

「時流に棹さす」と述べておられるが、近代における川端道喜の遅々とした歩みは正にそのようなものだったように思われる。近代化の大きな流れのなかで、東京に拠点を移して大きな店舗を構える同業者もあれば、近代的な方法で大量生産のための設備投資によってビジネスを拡大させていった同業者もあったことだろう。そんな中にあって川端道喜のスタンスは、常にブレることなく「時流に棹さす」ことを続けてきたのである。

これはある人から見れば恐ろしいほど不器用な生き方であるが、同時にその恐ろしいほど不器用な生き方は、恐ろしいほど器用な手仕事によって長年にわたって支え続けられてきたという重みをもっているのである。これから更に時代が大きく変わる中、それでも川端道喜は、時流に乗った器用な生き方をして、不器用な(手を抜いた)仕事がまかり通ることを選ぶよりは、きっと「時流に棹さす」生き方を選び続けてゆくことだろう。

なぜなら、それもまた、川端道喜をして、川端道喜ならしめている重要な要素なのだから。

川端道喜の粽

川端道喜の粽を手にするといつも、人手で笹に包まれイグサで結わえられたその外観にプリミティブなものや、粗野なものを感じながらも、それと同時に、恐ろしく洗練された美しいオブジェのもつ存在感や、力強さのような何かをひしひしと感じさせられる。

こうしたものは、ひどく時間のかかった手仕事からしか絶対に出来ないものであるし、また食べ終わった後に残るすごい量の笹の葉を見て、これをひとまとめにして編みあげて粽がつくられていることに唯々感心させられるのである。

川端道喜の粽が美味である事は、すでに多くの人が語っていることであり、その美味さについて今更私が加えて何かを語ることの必要はなさそうである。ただこの文章を通して、室町時代に創業した道喜という人物、そしてその道喜の魂とも言えるべきものが、脈々として現代でも川端道喜で作り出される御菓子には宿っていることだけはしっかりと喚起しておきたいと思う。そしてそれこそが、川端道喜の粽が美味であることの源泉でもあると私は粽を食べながら思うのである。

参考文献

『川端道喜 家の鏡』 皆川淇園 編纂

『和菓子の京都』 十五代目 川端道喜・道夫

『酒帘』 十五代目 川端道喜・道夫

『利休の書簡』 桑田忠親

『図書』岩波書店 2018/5 「笹に吹く風」 川端知嘉子

『閑際筆記』 藤井懶斎

『宗及他会記』 津田宗及

『山科言継卿記』 山科言継

『茶話指月集』 千宗旦

『本能寺の変直後までの吉田兼和の生き方と交友関係』 田端泰子

『利休の茶の湯』 鈴木恵子

『懐石について (第2報) : 利休の茶風と懐石の内容 について』 久保田 明

『水の富貴寄』 橘井栄助