水無月

和菓子の水無月

毎年6月の晦日(最後の日)になると食べられる「水無月」という和菓子がある。水無月は「夏越の祓」と呼ばれる行事との関係した菓子で、厄を払うために食べることからこの時期を代表する和菓子なのである。水無月とはもともと日本の和暦で6月のことであり、この6月に「夏越の祓」は行われる。このように和菓子の水無月はこの時期に食べられ、夏越の祓とも切っても切れない関係にある特徴的な菓子なのである。

水無月

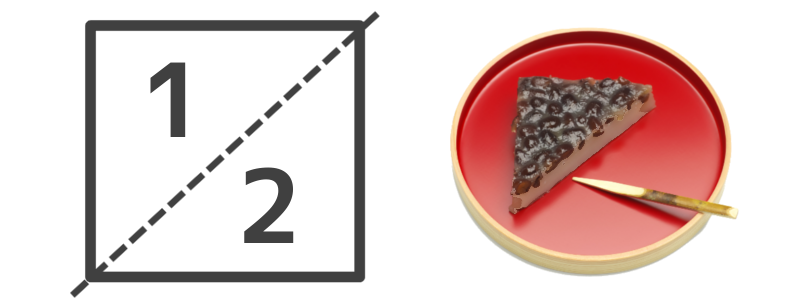

水無月という和菓子はふたつの要素で構成されている。ひとつは上面を覆う甘く煮た小豆である。そしてもうひとつは二等辺三角形をした白いういろうである。こうした要素にはそれぞれ意味があり、まずはここから水無月の意味を紐解いてゆくことにしたい。

小豆の意味

水無月のうえに小豆が用いられていることにも意味がある。なぜなら赤い色は邪気を払うとされているからである。例えば神社や鳥居などは赤く塗られているが、これにも同様の意味があり、水無月に赤い色(小豆)が用いられていることは無病息災を願うためである。また豆は「魔滅」にも通じており、魔を滅する縁起の良い食材であると考えられてきた。これも水無月に小豆が用いられている理由である。

こうした意味を考えると、かき氷の「氷あずき」は、水無月と同じようなコンセプトだということに気付かされるのではないだろうか。現在、氷はとても安価に手に入るものとなってしまったが、昔の「氷あずき」は考えられないくらい高価な食べ物だったはずである。また同時に氷と小豆は、昔から日本人の感覚にマッチングする組み合わせだったとも言えるだろう。

ういろうと氷

水無月の白いういろうの部分は氷の見立てになっていて、夏の暑い時期に食べられたことから納涼感を演出するようになっている。もともと昔の宮中では夏の最中に氷室から切り出された氷が食されていた。当時は夏に氷を食べることは特権階級にのみに許された贅沢だったのである。

平安時代に施行された『延喜式』には製氷職が宮内省主水司に属していたことが記されている。当時は夏の氷は貴重なものとして珍重され、氷室の氷を口にすると夏痩せしないと信じられていた。同時に氷は単に夏の暑さから爽快感を与えるだけでなく、食品保存の意味でも重要であった。

江戸時代になると旧暦6月1日は「氷室の節句」として祝われるようになり、暑さをしのぐために氷室から氷が切り出され多少は流通するようになった。しかしまだまだ簡単に庶民は氷を口にすることは出来なかった。こうした背景から氷をういろうで見立てた水無月がつくられるようになったのである。つまり白いういろうの部分は昔のひとが憧れた夏の氷室から切り出された氷片を感じてもらうために使われているのである。

さらに水無月の三角形のカタチは氷を表しているという見方がある。さらに夏越の祓は一年の中日であることから、正方形を斜めにちょうど半分にしたカタチで表しているという見方もある。

和菓子:水無月

諸説あるのだが、いずれにしても水無月のういろうのカタチは、氷や一年の半分のこの時期に深く関係した菓子であるという事には間違いない。水無月とは、和菓子の世界では暑くなる6月最後の日には必ず食べなければならない風物詩なのである。

夏越の祓とは?

水無月を食べる時期に行われる「夏越の祓」とはどのような行事なのだろうか。「夏越の祓」とは、年の半ばの6月に行われ、半年分のケガレを落とし残りの半年の健康と厄除け祈願するのでこの行事である。この時期なると多くの神社で「夏越の祓」の為に茅の輪が据えられ、参拝者はそれをくぐってから参拝を行うことになっている。

茅の輪

6月(水無月)に行われる「夏越の祓」に対して、12月の晦日(31日)には「

もともとは宮廷で一年に二回、半年ごとに行われていた厄除け祈願の「

またこの祓を「はらい」と読むか、あるいは「はらえ」と読むべきか迷うところである。しかし『古事記傳』巻6のなかで本居宣長が、「はらい」とは自らが祓うことであり、「はらえ」とは祓ってもらうことであると説明している。「夏越の祓」とは厄を払ってもらう行事であることから、これは「はらえ」と読まなければならないということになる。

江戸時代の夏越の祓

さて民間で行われてきた「夏越の祓」であるが、江戸時代になると人がくぐれるほどの大きさで茅の輪くぐりが行われるようになった。この茅の輪は、茅萱(ちがや)を束ねてつくられており、他にも茅だけでなく、藁(わら)や菅(すげ)でつくられることもある。参詣者はこれをくぐれば病災を免れられるとされ、手順に沿って三回くぐるようになる。

茅の輪くぐりの手順は、まずは左廻りで一回正面に戻り、今後は右回りに二回目をくぐり正面にもどり、三回目は左廻りでくぐって正面に戻り、最後にそのまま真っ直ぐにくぐって輪を抜けて参拝を行う。

またくぐる際には一周目、二周目、三周目と以下の歌を唱えることにもなっている。(神社によって異なる)

一周目:『拾遺和歌集』00292 詠み人知らず

水無月の 夏越の祓をするひとは 千歳の命 伸ぶと言うなり

二周目:『後拾遺和歌集』和泉式部 作

思うこと みなつきぬとて 麻の葉に 切りに切ても 祓いつるかな

三周目:詠み人知らず

宮川の 清き流れに 禊せば 祈れることの 叶わぬは無し

これらの歌から「夏越の祓」にはどのような事が関係しているのかを考察してみたい。まずは宮廷行事としての大祓がいつ、どのように始められたのかを説明することから始めることにしよう。

大祓の起源

大祓の起源は、伊邪那岐命(イザナギ)が黄泉の国から戻った時に

この禊によって、『日本書紀』および『古事記』で中心的な役割を果たす神々が生まれたことになるので、やはり水による禊は、祓(はらえ)において重要であったことが理解できる。

茅の輪の三周目の歌「宮川の 清き流れに 禊せば 祈れることの 叶わぬは無し」は、禊(みそぎ)のことを歌っており、大祓と禊が深い関係にあることを示している。ここにある宮川とは、伊勢神宮外宮を流れる宮川のことであるとされている。宮川の名前の由来は、伊勢神宮の外宮豊受宮の禊川が縮まって「宮川」と呼ばれるようになったと言われている、こうした歌をみても、かつてはこの川でしっかりと禊をして祓に臨んでいたものと思われる。

現在では禊をしないまでも、神社でまずは手水をまずつかい、それから茅の輪をくぐるのが手順とされているのは、その表れであると言えるのかもしれない。

季節感のズレ

本来、夏越の祓を行い水無月を食べるのは旧暦の6月晦日であり、この時期は現在の暦にするとお盆の頃ということになる。つまりかつて夏越の祓は真夏の暑さの盛りに行われる行事だったということになる。

夏になるとひとは体の免疫が落ちて夏バテするようになる。特に京都のような盆地で高温多湿の地域では食べ物も傷みやすく、昔のひとは体の疲労を回復するために食べ物には非常に気を使わなければならなかった。京都は旬に敏感で、時節によって定められた旬の食材を積極的に食べるというセオリーがあるが、これは季節感を味わうという感覚的な目的だけでなく、それ以上に旬の時期に栄養価が高くなった食材を食べるという栄養や健康にも叶ったものだった。夏越の祓は、本来であればこうした気候の最中、つまりひとが最も体が弱り、体調を崩しやすい時期に行われてきた行事だったのである。

しかし明治時代になり、暦が太陰暦から太陽暦に変わると、行事と食の間に多少のズレが生じるようになってしまった。ひとつの例を示しておくと、3月3日の雛祭りには女の子の節句であることからハマグリを食べる習慣がある。しかし旧暦の3月3日とは異なり、現在の3月3日は旧暦ではまだ1月半ばである。つまりハマグリの身は小さくまだ旬に達しているとは言い難い状態なのである。また旧暦3月3日(現在の4月中旬頃)は干満の差が一年でもっとも大きい大潮の干潮時になる。昔はこの日に海浜や干瀬が広がることから、海岸で潮干狩りをする風習があったが、これもこの時期に旬のハマグリが獲られ食べられた理由のひとつである。

夏越の祓もかつては現在の8月の猛暑の時期に行われるはずだったのが、暦の変更によってまだ盛夏に至らない時期に行われるようになってしまった。この時期に食べる水無月も本来であれば氷に見立てて食べるべきはずであるが、まだ梅雨の肌寒い日もあるような時期に食べなければならないため、時として少し趣を削がれるようなこともある。

こうしたズレは、旧暦で定められた日本古来からある行事日と、新しい暦の行事日がうまくフィットしていないことに原因である。皆さんも旧暦も常に参照しながら食材の旬と向き合い、免疫力をUPさせるような食事を心がけてみられるのはどうだろう。それだけで旬にも敏感になるし、また一番おいしい時期を逃さずに美味しい食材を味わえる贅沢さに気付いてもらえるに違いない。

季節感と旬

旬とは、月のうちの上旬、中旬、下旬として表わされるように、10日間の時期的な区切り単位である。しかしながら、たった10日間でどんどんと食材の旬が移り変わってゆく日本では、季節に敏感であるだけで豊かさを感じることが出来る。(暦を細分化した二十四節気や七十二候という区切りもある)

例えば、まだ「走り」の出始めのものを食べる時には珍しいさがあり、旬のど真ん中であれば何を食べても美味しく、数も多くなるのでそれだけ経済的である。またその食材の終わりの「名残り」の時期も、最後にその食材を食べて来年を待つ楽しみがある。こうした新旧の旬の食材を上手く取り混ぜて料理で提供するのが料理人の感性と腕前である。

江戸の食文化では、初鰹に高い値段を払って食べることで「粋」を表現したが、これは高ければ高いほど有難がられるというポトラッチ的な性格を有する価値観である。これは「宵越しの銭は持たない」のような江戸っ子特有の気質と美学が反映されたものだと言えるだろう。

これに対して、京の食文化は一見華やかに見えるがその実は質実剛健で、旬の食材に敏感で(食材の単価が安くなる)こうした素材を余すところなく使おうとする料理である。こうした京の食文化から見ると、江戸のように大金を払って「粋」だと喜ぶ食は、とても粗野(江戸のことばでは野暮)に見えたはずである。また逆に江戸の食文化から京の食文化を見ると、チマチマとした細工の多い料理ばかり出してくるし、出汁は薄いのでケチ臭いと感じたことだろう。ここで私は京料理が、いや江戸料理が上だとか下だとか言うつもりはない。ただ食文化とはその土地や文化に根差したものであるので、互いにそれをとやかく言って貶める事こそが粗野で野暮なのであるとは言っておきたい。

こうした食と旬や暦と関連した生活習慣が、昔の人々の暮らしと生活の知恵を支えていたが、明治時代になって暦が代わってから暦の文化と、実際の食の暦にズレが生じるようになってしまったのは少し残念なことである。現代人の我々は、時には旧暦も意識しながら、季節の旬を味わうことも大切なのではないだろうか。

京、夏の食

昔の京の建築物を見てゆくと、夏の暑さと、冬の寒さのどちらがより過酷だったのかが理解できる。実際に見てゆくと、多くの家屋が夏を快適に過ごすことを主眼として建てられている。そのことは障子や襖などで部屋が自由に区切られ、風通しを良くするためにいつでも開け放つことが出来るようになっていること。さらに建物内部に中庭が造られそこから熱気が抜けるようになっていることから理解できる。つまりいかに夏を快適に過ごすかが京の家屋では重要なポイントだったのである。

盆地に位置する京の都では、過酷な夏の暑さをいかに乗り切るかに注意が払われていた。現代のようにクーラーの無い時代である。寒さは火を焚くなり、布団を重ねるなりして何とか暖をとることはできるが、暑さばかりは何とも出来なかったからである。

こうした夏の時期、人が密集して居住している都では頻繁に疫病が発生することになった。暑さで免疫機能が落ちている最中、幾度も疫病の流行によって多くの人々が命を落としたことが記録に残されている。つまり冬の寒さよりも、夏の暑さの方が多くの人が亡くなる要因になっていたのである。つまり京の建物が夏をいかに乗り切るかを考えて造られているのは、生き抜くための知恵の現われだったのである。

「夏越の祓」という観点から見てゆくと、京で都市生活を営むことは、それすなわち災厄や疫病との戦いだったということが理解できる。このような疫病に打ち勝つためにも、京の食は免疫力を高める、実用性のある安価で質実剛健なものでなければならなかった。京の料理とは、こうした経済的で質実さを併せ持った食材を用いながら、如何に華のあるものに高めるのかという試行錯誤が行われてきた結果として生み出された料理なのである。

また猛暑であっても、いかに気分的にも涼しく過ごすかも大切なことだった。和菓子の水無月は正にそうした涼しさを演出する風物詩であり、こうした時期に好んで食べられてきた菓子なのである。いまでも京都では、夏越の祓の時期に水無月が良く食べられておりこうした伝統がしっかりと息づいている。

祇園祭とはどのような祭りか

祇園祭は毎年7月に行われる八坂神社の祭礼で、京都を代表する最も有名な祭りである。祇園祭には1000年以上の歴史があり、かつては祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)と呼ばれていたが、明治時代に祇園祭と改名された。祇園祭の起源は、863年(貞観5年)に最初の御霊会(ごりょうえ)が行われたことに端を発している。まずはこの御霊会がどのような祭礼だったのかを説明することから始めたい。

祇園祭の起源:御霊会

最初に御霊会が行われた863年(貞観5年)には、咳病(がいびょう)あるいは、咳逆(がいぎゃく)と呼ばれる咳を主症状とした病が流行し、多くの人々が亡くなったと記録されている。医学博士の富士川游が大正12年に出版した『日本医学史講』の流行性感冒(インフルエンザ)の項で、「歴史上には咳嗽疫 しわぶき病等の名で書いてある。これらは何れも大流行している。医療正始にはインフルエンザもまたこれに属すと書いてある」としている。

つまり863年(貞観5年)に流行した咳病はインフルエンザであり、こうした流行病の蔓延を防ぐ為に御霊会は開催されたのがその起源だということになる。現代人の我々はウィルスや細菌の存在を知っているが、平安時代の人々はこれら流行病の原因が目に見えないウィルスであるなどと想像することすら出来なかった。よって理解できない疫病が蔓延してゆく原因を「祟り」だと考えたのである。

御霊とは「みたま」とも読む。平安時代の人々はこうした御霊が不慮の死を遂げた場合に、死霊あるいは怨霊となって個人や社会に祟り疫病や天変地異を引き起こすのだと信じていた。このような「祟る」死者の怨霊を鎮めなだめようとして行われたのが御霊会だったのである。

こうした御霊会が行われた背景には、当時流行していた咳病によって宮中の皇室関係者が相次いで亡くなったことが理由でもある。『日本三代実録』の記録では嵯峨天皇の皇子で大納言だった源定(みなもとのさだむ)が1月3日に、同じく嵯峨天皇の皇子で大納言の源弘(みなものとのひろむ)が1月25日に共に咳病で亡くなって

当時、咳病が流行していたことは『日本三代実録』が次のように記述している。

【 日本三代実録 】貞観5年5正月21日条

廿一日甲申。停内宴。以天下患咳逆病也。

二十一日、内宴を中止した。国中で咳病が蔓延しているためである。

【 日本三代実録 】貞観5年5正月27日条

廿七日庚寅。於御在所及建禮門。朱雀門。修大祓事。以攘災疫也。』賑給京師飢病尤甚者。自去年冬末。至于是月。京城及畿内畿外。多患咳逆。死者甚衆矣。

二十七日、天皇の御在所、建礼門と朱雀門で大祓を行なった。疫病の災いを祓うためである。京で飢えて病に苦しむ者に食料等の給付を行なった。去年の冬の末から今月にかけて、京を始め全国で多くの者が咳病を患い死者も多く出た。

富士川游は『日本医学史』で、863年(貞観5年)の流行病を取り上げ、肺炎、流行性感冒(インフルエンザ)あるいは助膜炎ではないかと見立てている。いずれにしても咳を顕著な症状として多くの人々が亡くなったのは記録にある通りの事実であり、こうした疫病を鎮めるために最初の御霊会が行われることになったのである。

最初の御霊会は863年(貞観5年)に行われた。『日本三代実録』には開催日が5月20日であったことや、その行事の詳細が記録されている。御霊会では無実の罪に抗議するため絶食死した崇道天皇。事実無根の謀反の罪によって幽閉され、飲食を絶たれて自殺した伊豫親王。そして伊豫親王の母で共に自害した藤原吉子。観察使だったが死刑に処された藤原仲成、あるいは藤原広嗣。謀反の罪を被せられ伊豆へ流される途中で病死した橘逸勢。謀反に問われたが後に無実であるとされた文室宮田麻呂。こうした過去に不遇の死を迎えた人物たちの祟りを鎮めるようと、6つの霊座を設けて供物が捧げられ、仏教経典の読経、歌舞音曲や民衆参加の踊りが行われことが述べられている。

つまり咳病という疫病の流行の原因は、これら先に挙げた無念の死を経験した人物たちの祟りが原因であると解釈されたということである。このような彼らの祟りを鎮めるために御霊会が行われという経緯は注目すべきである。なぜなら現在でもそうであるが、祇園祭の本質は「祟り」を取り除くことを主目的としているからである。

しかし貞観5年に行われた御霊会によって祟りが取り除かれたと、当時の人々は考えなかったようである。なぜならその後も国を揺るがすような天変地異が起き、いまだ人々は理由の分からない不安な状態にあったからである。

貞観6年(864年)富士山噴火

最初の御霊会が行われた翌年の864年(貞観6年)から、富士山の噴火活動が活発化し866年(貞観8年)まで続いている。こうした富士山の噴火活動のすさまじさは『日本三代実録』貞観6年5月25日に記述されている。これは文献記録に残る富士山最大の噴火記録として「貞観大噴火」と呼ばれている。

この時に富士山からは約14億m3にも及ぶ溶岩が噴出し、溶岩流によって当時あった剗の海(せのうみ)と呼ばれる大きな湖が埋没した。そのために分断された2つの湖が現在の西湖と精進湖となって残っている。またこの時の溶岩流のうえに森林地帯が再生した広大な場所が現在の青木ヶ原樹海である。ここからもこの時の富士山の噴火活動がいかに深刻な自然災害であったかが理解できるだろう。

貞観11年(869年)陸奥貞観地震

自然災害は富士山だけにとどまらなかった。数年後の869年(貞観11年)5月26日に、陸奥で貞観地震が起き、多数の犠牲者を出した。この地震の震源地は2011年の東日本大震災に近く、地震の規模はマグニチュード8.3、あるいはそれ以上であると推定されている。東日本大震災がマグニチュード9.1だったので、同規模の大地震で当時の地域にも甚大な被害がもたらされたことは想像に難くない。

東日本大震災と同様、地震そのものによる被害も大きかったが、その後に押し寄せてきた津波によっても甚大な被害があったことが『日本三代実録』に記録されている。そこには「雷鳴のごとき海鳴りが聞こえ、潮は湧き上がり、川は逆流し、海嘯が長く連になって押し寄せ、直ぐに城下に達した。内陸部まで果てが分からないぐらい水浸しになり、原野も道路も大海原になった。船で逃げることも山に避難することも出来なかった千人ほどが溺れ死に、後には田畑も人々の財産も、ほとんど何も残らなかった」と津波の恐ろしさを伝えている。

貞観11年(869年)御霊会

貞観5年に御霊会が行われたにも関わらず、幾度も支援災害が発生したことから、貞観11年(869年)に再び御霊会が開催されたことが『祇園社本縁録』に記録されている。この年の6月7日に卜部日良呂が66本の矛を建てたこと、6月14日に神輿で祭礼をおこない、これを祇園御霊会と呼び、毎年恒例の祭りとしたと記されている。これがいわゆる現代では祇園祭と呼ばれている行事の起源であるとされている。

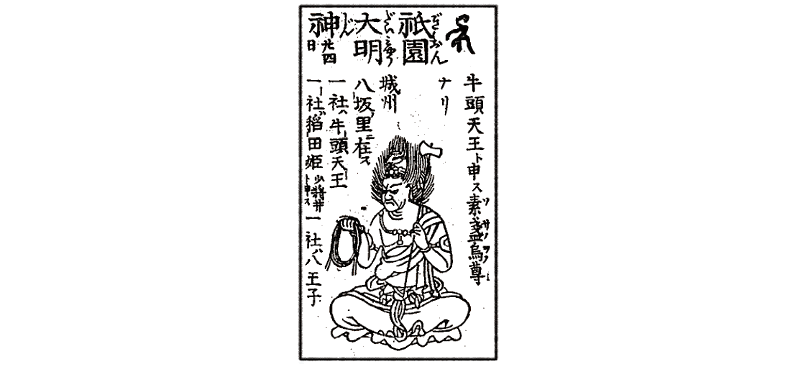

この時に牛頭天王が祀られたと説明するものがあるが、そのような記述は『祇園社本縁録』にはなく、牛頭天王が登場するようになるのはずっと後の時代になってからである。つまり牛頭天王がこの時に祀られるようになったとするのは後付けである。(牛頭天王については後で詳しい説明を加えることにする)

いずれにせよ祇園祭が御霊会から発展的に始まったということは、祇園祭の持っている祟りを祓うという中心的な要素が深く関係していることを示すものとなっていることに間違いない。祇園祭は疫病や天変地異といった災いが祟りによるものだと考えていた昔の人々によって始められ、その祟りをどのように避けることが出来るのかを願いながら発展してきた祭りなのである。

八坂神社と祇園祭

京都の繁華街に近い八坂神社は、京都の観光場所としても人気が高く多くの観光客が訪れる最も人気の高い場所のひとつだろう。しかし八坂神社という名前は、1868年に明治の新政府が進める神仏分離令によって改称された神社名であって、それまでは感神院または祇園社と呼ばれていた。八坂神社は祇園祭を主催する神社であり、神社の前には花街の祇園が広がっている。これらの名称は元の名前の祇園社に由来しており既にこの地域に長らく根付いていたのに、なぜわざわざ明治時代になって改称されたのだろうか。

京都:八坂神社

改名の理由は祇園社(八坂神社)が祀っていた神々は仏教と神道が融合したものだったからでる。そもそも祇園という言葉自体が釈迦が説法を行った祇園精舎という寺院に由来しており、これが神社名になっていることも本来であれば不自然である。こうした混濁は仏教が渡来して日本人の信仰が、神道と仏教が習合したことが理由である。これは本地垂迹と呼ばれる考え方で、仏陀(如来)が日本人を救おうとして姿を変え、神としても祀られるようになったことに由来している。

また中世になり大陸から朝鮮半島を経て入ってきた神々もまた、神道と仏教の混在した日本の宗教の中に取り入れられるようになり、混沌とした信仰形態が形作られていったことも理由である。そうしたなかで祇園社も、スサノヲを祀りながら、同時にスサノヲと薬師如来は同じ神(仏)であるとして祀り、またそれに牛頭天王という疫神が習合していった。こうした日本古来の神、仏、中世に持ち込まれた異形の神が、明治時代まで祇園社で信仰されていたのである。

しかし明治時代になると新政府は「神仏分離令」という法令を発布する。これに基づいて「神祇事務局達」が発せられ下記のような命令が施行された。

一、 中古以来、某権現或いは牛頭天王之類、其の外佛語を以って神号に相称へ候神社少なからず候、いずれも其の神社之由緒委細に書付け、早や早や申し出づ可く候。

一、 佛像を以って神体と致し候神社は、以来相改む可く候事。

最初の項目では「牛頭天王の類」とわざわざ指定して、こうした異神を神社で祀る事を禁じている。つまり明治政府は「神祇事務局達」で八坂神社に対して、スサノヲと牛頭天王を一緒に祀ってはならないと禁止したのである。

また二項には仏像を御神体にした神社はこれを改めるようにという指示が出されてる。八坂神社にはかつて境内に薬師如来堂もあったがこの時に取り壊されている。また牛頭天王像もあったようだが明治時代の始まりと共に払われ牛頭天王との関係については今では一切排除されている。こうした廃仏毀釈の経緯を経て、祇園社は仏教や中世以来の異形の疫神を排除して八坂神社となったのである。

牛頭天王像:津島 興禅寺

同じく京都には賀茂神社があり、こちらは宮中の祭祀に深く関係した歴史を持ち、天皇との関係も深く公的な要素の強い神社である。それに対して、八坂神社(祇園社)は民間(庶民)の神社として発展した。こうしたことも、八坂神社が厄除を強く意識した、スサノヲや牛頭天王のような荒ぶる異形の神を祀ることに繋がったのだろう。強力な疫神を祀ることで、逆にちまたの弱い疫神や悪霊たちから自分たちを守ろうとしたのである。まさに毒をもって毒を制すというのはこういった事を言うのではないだろうか。

実際にこの八坂神社の祭り「祇園祭」は厄除のための祭りであって、祇園祭の鉾はそうした厄神や悪霊を寄り付かせるための依代(よりしろ)となっている。鉾は市中を練り歩き、これに悪霊を寄り付かせ、最後には燃やしたり川に流したり、また祇園社(八坂神社)に奉納して牛頭天王の力で厄を祓おうとしたのである。祇園祭で行われる山鉾巡行は、それによって悪霊を八坂神社(祇園社)まで追い込むための山車であり、そうした疫神や悪霊をさらに強力な疫神の牛頭天王のもとで封じこめるという意味があった。このように現代でもスサノヲ(実際には牛頭天王)との非常に深い関係にあったのが八坂神社なのである。

牛頭天王 と祓の発展

なぜ京の都で、牛頭天王のような異形の悪霊退散神が民間の人々の信仰を集めるようになったのだろうか。これには疫病の流行が大きく関係していた。昔の災厄とは、先にも述べたようにこれすなわち祟りの影響による地震や疫病の流行のことである。では実際に1000年以上前の京の都で、どのような疫病が流行したのかその記録を参照してみることにしてみたい。

千年前の疫病流行の記録

鳥羽上皇の命によって藤原通憲が編纂した『本朝世紀』には、994年(正暦5年)に悪疫が流行した記録がある。同年4月8日条には以下のようにある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)4月8日条

是京中臥病乏食輩被行也。道路病人連々不絶。

ここには京の市中で病が流行し始め、路上に多くの人々が行き倒れて絶えなかったと記されている。またそれから一週間後にも次のような記載がある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)4月16日条

左京三条南油小路西有小井。水「々」濁泥深。尋常不用。而或狂夫云。飲此水者。皆免疫病云。仍都人士女。舉首来汲。男女提桶瓶。貴賤貯匜盥。偏恐病死之灾。千萬不尋妖宮真偽者也。

左京の三条大路と油小路の交差する辻から西入るところに湧いている小さな井戸があったこと。その井戸は濁っていてとても飲めないような水なのに、これを飲むと疫病を免れると言って、都の人々は男も女も貴人も庶民もこぞって水を汲み、それを桶や壷、タライや水差しに貯めて病死の災いを恐れたとある。

ここからも疫病の蔓延によって、デマが広がり多くの人々がそれを信じたことが分かる。現代のコロナ禍でもマスクやトイレットペーパー、あるいは納豆まで買い貯めしようとする人々が行列をつくったり、福島原発事故の際には必死になってワカメを食べたりしていた人がいたが、この辺りは千年前の人々と何ら変わるところが無い。

さて千年前の記録に戻ると、翌月の6月には疫病は更に深刻化したようであり、次のような記述がある。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)6月10日条

京畿外國疫病滋。病死無際。仍或恐奇夢閉門。或稱物怪不仕。如此之間。上下無勤。

【 本朝世紀 】994年(正暦5年)6月16日条

今日妖言、疫病可横行。都人士女。不可出行云々。

暑さのピークに達する6月(現在の8月)になると不穏な疫病についての記事が頻発するようになった。これらの記録では、疫神が洛中を横行するという流言があり、家々は門を閉ざしたこと。さらには全ての者が勤めを中止したとあり、正に現代で言うところのソーシャル・ディスタンスとロックダウンが行われたことが読み取れる。この辺りも現代にコロナ禍で行われたことと何ら変わらないのは非常に興味深い。

こういうパニック時には必ず流言があるが、現代でもSNSを使った良かれと思っての拡散希望が混乱を招いたのと同じく、千年前も不安を煽る流言(妖言)が流れたというのを読むと、千年前から我々は一向に進歩してないなとつくづく思わされるのである。

素戔嗚:牛頭天王の守り札

習合により天刑星の姿が牛頭天王になっている。

こうした疫病を恐れて、庶民たちは祇園社(八坂神社)で祈りを捧げたであろうし、そうしたなかで牛頭天王は厄除けの神として庶民の信仰を集めたのであろう。またこのように夏というのは特に疫病の発生しやすい時期であって、この季節に行われる夏越の祓がこうした厄と疫病を回避するためにも重要な行事として根付いていったことは想像に難くない。現代でも京都では祇園祭の時期に「蘇民将来子孫也」の「粽」が飾られているが、こうした習慣にも牛頭天王が深く関係しているのである。

夏越の祓と茅の輪の起源

かつての祇園社(現在では八坂神社)で昔から素戔嗚尊(スサノヲ)が主神として祀られてきたが、そのスサノヲには茅の輪に関する逸話が残されている。

『備後国風土記』は奈良・飛鳥時代に編纂された文書で、残念ながら原文は失われおり残っていない。しかしその内容は鎌倉時代中期に卜部兼方によって記された『釈日本紀』に逸文が残されている。ここにスサノヲと茅の輪に関する大変に重要なエピソードが含まれているので以下に引用しておきたい。

【 釈日本紀 】巻七 [素菱鳴尊乞宿於衆神]

備後国の風土記に曰く。疫隈の国社。昔、北海に坐しし武塔神、南海の神の女子をよばいに出でいますに、日暮れぬ。彼の所に将来二人ありき。兄の蘇民将来は甚だ貧窮。弟の将来は豊饒で屋倉一百ありき。ここに、武塔神宿る所を借りるに、おしみて借さず。兄の蘇民将来は借したてまつる。すなわち粟柄を以って座となし、粟飯等を以って饗たてまつる。ここにおえて出で坐す。のちに、年を経て、八柱の子を率いて還り来て詔りたまひしく、我は将来の報答を為す。汝の子孫、その家にありやと問いたまふ。蘇民将来、答えて申ししく。己が女子、この婦と侍りと申す。すなわち詔りたまひしく。茅の輪を以って腰の上に着けさしめよ。詔にしたがひて着けさしむ。すなわち、夜に蘇民の女子一人を置きて、皆ことごとく殺し滅ぼしてき。すなわち、詔りたまひしく。吾は速須佐雄能神なり。後の世に、疫気あれば、汝、蘇民将来の子孫といひて、茅の輪を以って腰に付けるある人は将にのがれなむと詔たまひしき。

まず最初に説明しておくべきは、ここに登場する「武塔神」はスサノヲと習合する神ということである。文中でもこの武塔神が自身のことを「速須佐雄能神なり」と語っているように、これはスサノヲに関する逸話なのである。

さてこの『備後国風土記』に記されていた記述によると、蘇民将来という二人の兄弟がおり、裕福な弟の蘇民将来が断った為に、貧しい兄の蘇民将来が速須佐雄に宿と食事を提供したこと。その行いのゆえに再びスサノオが訪れて、茅の輪を腰の上に付けておくように指示され、数年後に茅の輪を付けていたその娘を除いで全て殺されてしまったとある。ここから茅の輪を身に着けることで、災厄から身を守ることができるとされるようになり、後には茅の輪くぐりという行事に発展したものと考えられる。

茅の輪

ここでまず注目したいのが「茅の輪」がどのようなものだったかである。茅の輪を腰に下げておくと災厄を免れるとする説もあるのだが、原文を確認すると「以茅輪 令着於腰上 隨詔令着」とある。これを現代訳にすると「茅の輪を以って腰の上に着させなさい。その命令に従って茅の輪を着させた」となるだろう。

ここから考えると茅の輪を腰にぶら下げたという着け方ではなく、帯かベルトのように腰に巻いたと考える方が理にかなっているように思える。実際に後代に行われるようになる茅の輪くぐりでは、何度も茅の輪をくぐるので、そこからイメージしても茅の輪は体に巻いて身に着けたという方が正しいように思えてくる。

蘇民将来

この話にはさらに注目すべき点がある。それは茅の輪を着けていなかった者たちが

もてなしを行った蘇民将来が殺されたというのは理不尽に思えるかもしれない。しかしこの時に、兄と弟の蘇民将来が両方殺されたとするのならば、そこに何らかの意味を見出すことも可能であるように思える。

『二十二社註式』祇園社(群書類従)には、『備後国風土記』と全く同じような話が述べられている。違いは、兄の名前が蘇民将来、弟の名前は巨旦将来であることや、助かったのは蘇民将来の娘だけでなく、その妻も助かったという点である。ただ茅の輪を着けていない者は皆ことごとく殺されたことは共通している。つまり蘇民将来も巨旦将来も殺されたと考えるべきだろう。

『二十二社註式』は文明元年(1469年)に吉田兼倶が撰したもので、こちらは兄弟の名前が、兄が蘇民将来、弟が巨旦将来というように分けられている。しかし原文の『備後国風土記』は713年から編纂が始められより古いものであり、さらに逸文が残されている『釈日本紀』も偏差が鎌倉時代末期の1300年頃であることから、『二十二社註式』と比べて100年は古い。こうした成立年代を比較すると、もともとこの兄弟の名前は同じ蘇民将来として伝えられたはずだと考えるべきであろう。『二十二社註式』にも蘇民将来も巨旦将来も生き残ったとは書かれていないので、皆と同様に殺されたと考えるべきだろう。

上記の絵は12世紀(平安~鎌倉時代)頃に書かれたものであるが、天刑星が疫神である牛頭天王を喰らっている図である。天刑星は、もともと天界にいて星々を司るとされる中国の道教神なのだが、日本では、祇園社の祭神として祀られる牛頭天王の同体異名とも考えられ、天刑星と牛頭天王は習合(神々が混同ないしは同一視される)されてゆくことになる。喰われる疫神の牛頭天王は、その後、時代を経るごとに喰う神である天刑星そのものとなっていったのである。

さて蘇民将来の理不尽とも思える話から引き出せる教訓のようなものはあるのだろうか。それは荒ぶるスサノオ=牛頭天王のような神の前では、茅の輪を着けることによってしか生き残る事は出来ないということぐらいだろう。

そこには日ごろの行いや功徳を積むことなどは一切関係なく、助かる道はその時に茅の輪を着けていたかどうかという一種の免罪符のようなものに頼るしかなかったと考えるべきかもしれない。災厄、特に自然災害や疫病のようなものは、誰かれ構わず遭遇するものである。こうした種類の災厄を牛頭天王(スサノヲ)の荒ぶる力と考えるのであれば、そうした災厄に遭わない為に過去の人々が行えたことは、その標的から外れることを祈って茅の輪を身に着けるようなことしかなかったのかもしれない。

そうした過去の人々の恐れと思いが茅の輪には込められており、それが夏越の祓として現代まで続けれてきたのである。よってこうした理不尽な災厄から身を守るためには、それに纏わる様々なゲン担ぎのようなものとして茅の輪くぐりが生まれていったのは納得できる事である。

水無月とコロナ禍

2020年はコロナ禍によって世界中で大きな影響を受けることになり、ビジネスや社会生活全般において大きなダメージがあった。当時はソーシャル・ディスタンスや、ロックダウン、自粛要請といった言葉を何度も聞かされた記憶がある。

しかし歴史を見てゆくと、京という都市で生活する人々は千年以上前から疫病というリスクが常に身近で、絶えずそれと戦い続けてきたことが分かってくる。確かに多くの人々が住む都市では疫病は伝染し拡散される危険性が非常に高いことはかつて東京やニューヨーク、ロンドン、パリのような大都市で多数のコロナ感染者を出したことからも明らかである。

我々はコロナ禍のような疫病の流行に直面すると、ほんの数十年のスパンの視点だけで大騒ぎしてしまう。しかし先人の歴史的な数百年、あるいは千年前の経験から未だ十分に学ぶべきことは多くあるのではないだろうか。我々は同じような過ちを繰り返さないためにも、時には過去のそうした出来事を振り返ってみる必要があるに違いない。

今回は西暦994年の疫病を特に取り上げたが、他にもいくつもの疫病の記録が残されている。例えばもっと古い記録もあり、『日本書紀』に「五年、國內多疾疫、民有死亡者、且大半矣。」とある。これは崇神天皇五年に、疫病によって民の半数が亡くなったという大打撃の記録である。

疫病に対抗する食(薬)

こうした疫病に対する予防意識として時代と共に培われてきたのが「夏越し祓」のような行事だったはずである。またこうした行事が行われる時期に食べる料理も非常に重要であった。なぜならば食と健康は直結しており、薬やサプリメント、予防接種のためのワクチンなどない時代は、食べるものだけが、その人の持つ免疫力を高める唯一の手段だったからである。

現代人の我々は、旬や季節に関係なくいつでも食材が手に入れることが出来るようになっており、流通も昔とは考えられないほど進歩しているので、どんなに遠方で取れた作物や魚介であっても、いつでも好きな時に食べることが出来るようになっている。

しかしその反面、流通の発達と、季節を問わずに食材を入手することが出来るようになったことから、旬に対して無頓着になってきているというマイナス要素もあるように思われる。四季のある日本人は季節の変わり目に敏感であると言われているが、食に対する感性もまたそれと同様である。その季節の旬の食材を見極めて、その美味を楽しむことは日本人の長所ではないだろうか。

コロナ禍の最中には「命を守る」という言葉をよく聴いたように思うが、我々が命を守り、健康に生きながらえるためには、それが植物であれ、魚類であれ、動物類であれ他の何らかの生物の命の犠牲の上に成り立ったものであることも忘れてはならない。我々、人間が免疫力をつけて命を守るためには、他の命からの力添えが必要だからである。

菓子:水無月の楽しみ

「お菓子は別腹」という言葉があるが、健康に資する料理とはまた別に、菓子は我々にまた違った観点から食の楽しみをもたらしてくれる。夏の食欲が減退して細くなる時期でも、水無月のような氷に見立てた菓子は清涼感を与え、人々の食欲と食べることの喜びを刺激してきたに違いない。事実、6月末が近づいてくると、「水無月を食べなないと」と想いソワソワするのはわたしだけではないはずだ。

水無月

かつて夏の暑い盛りに食べられていた水無月は、現代ではこれから暑い夏の始まりを告げる風物詩になってしまった感がある。それでも過去の人々の疫病に対する恐れと、それを退治する神々への畏敬の念を感じながら水無月を頂くことにしたい。水無月という菓子が、今でも変わらずこの時期の人気菓子であることには、ここまで述べてきた背景を理解いただいたのであれば誰もがご納得頂けることだろう。しかしそれ以上に水無月が人々に愛される菓子なのは、水無月そのものが美味しいということも忘れてはならない。

今年(2024年)も水無月を今月(6月)に口にすることが出来ることを慶びつつ、かつての人々が疫病や天変地異を恐れながらも、時節にあった旬の食材や、見立てによる納涼感を味わっていたことを想いながら、水無月を買いに出かけることにしたい。

参考文献

『年中行事大成』. 巻之1 速水春暁斎 画図

『拾遺和歌集 20巻』 藤原長能・源道済 撰

『後拾遺和歌集』 藤原通俊 撰

『神代正語常磐草 : 3巻』 細田富延

『御霊会に関する一考察(御霊信仰の関係において)』 伊藤信博

『釈日本紀』 卜部兼方

『二十二社註式』 塙保己一 編

『明治維新廃仏毀釈』 圭室諦成

『明治文明綺談』 菊池寛 著

『本朝世紀』 信西(藤原通憲) 編