フランソワ・マラン

フランソワ・マランについて

フランソワ・マラン(François Marin)は18世紀の料理人である。生年も没年も定かでなく、マランの生涯について残された記録は少ないが、まずはジュスネル夫人(Mme de Gessner)の料理人だったということが分かっている。その後、ルイ15世とその公妾のマダム・ポンパドールと近しい関係にあったスービーズ公(Prince de Soubise)のメートル・ドテル:司厨長(maître d'hôtel)に就任した。フランソワ・マランは、王侯貴族たちの下で働いた経験を持ち、高級料理に関する知識を有していたことから、1739年に『コーモスの贈り物』という料理書を出版した。

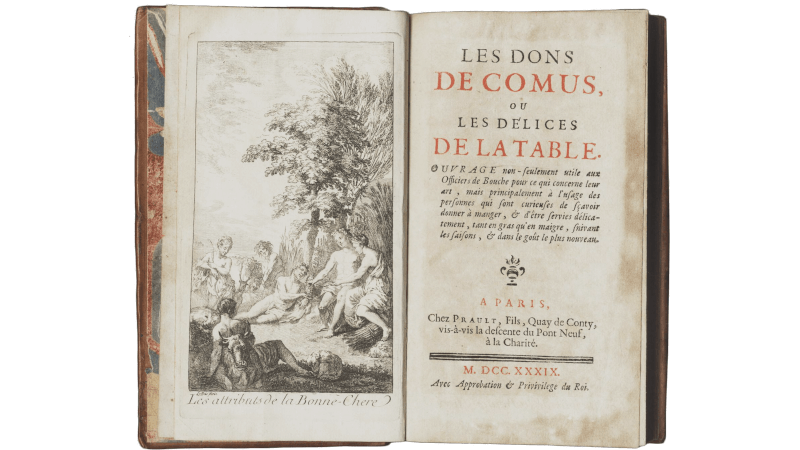

フランソワ・マランの著書、『コーモスの贈り物』の正式なフランス語書名は『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』である。これを日本語タイトルにすると『コーモスの贈り物 あるいは食卓における悦楽』となる。マランはこの料理書を「ヌーベル・キュイジーヌ」と呼ばれる新興の料理を紹介するために著した。

フランス料理について詳しい人であれば「ヌーベル・キュイジーヌ」と聴いてすぐに思い浮かぶのは、1970年代にフランス料理界を席巻した料理スタイルのことではないだろうか。しかし現代のヌーベル・キュイジーヌに先駆けること200年以上も昔に、既にヌーベル・キュイジーヌと呼ばれる料理はフランスに存在していたのである。

フランソワ・マランの著作『コーモスの贈り物』は、18世紀のヌーベル・キュイジーヌを語る上では外すことの出来ない優れた料理書であり、当時のヌーベル・キュイジーヌがどのようなものだったのかを知るためにも非常に貴重な資料となっている。

ヌーベル・キュイジーヌ(Nouvelle cuisine)は、フランス語で「新しい料理」という意味である。20世紀のヌーベル・キュイジーヌは、伝統的なそれまでのフランス料理とは異なり、バターやクリームの使用量を極限まで抑え、特に健康や体形に配慮したものだった。また料理そのものも軽く繊細であり、斬新な盛りつけ方を特徴とする料理は見た目にも美しく、当時のフランス料理でかなり流行したスタイルとなった。

18世紀のヌーベル・キュイジーヌと、20世紀のヌーベル・キュイジーヌはまったくの別物だが、前の世代の古典的なフランス料理を刷新する、新しさを目指す料理だったという点では双方が共通している。

そこでまず始めに18世紀のヌーベル・キュイジーヌがそれまでの古典料理と比べてどのように新しかったのかを説明することから始め、そのうえで『コーモスの贈り物』がどのような料理書かを解説することにしたい。

18世紀のヌーベル・キュイジーヌ

ヌーベル・キュイジーヌは、それまでの伝統的料理とは、コンセプトのまったく異なる新しいアプローチによる料理だった。当時のヌーベル・キュイジーヌを特徴付ける要素は、「新しい調味」,「新しいソース」,「健康的な食事」である。よって次にヌーベル・キュイジーヌがこれらの諸要素をどのように反映していたのかを説明しておくことにしたい。

「新しい調味」

中世に由来する伝統的なフランス料理は、アジアやアラブからの輸入によって調達された貴重で高価な香辛料(胡椒,シナモン,サフラン,クローブ等)を大量に用いることを特徴とする料理であった。これに対してヌーベル・キュイジーヌは、輸入されたスパイス類を過剰に用いることは止め、その代わりにフランス国産の香草類(エシャロット,シブレット,ケーパー等)を用いた。このようなスパイスの量を抑えた料理が、18世紀ヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴である。

料理の提供方法も時代と共に変化した。中世までの料理は豪華な大宴会形式のもてなしが中心だったが、18世紀から親密で少人数で行われる深夜の会食(スぺ・アンティーム)が重要視されるようになる。こうした食事方法の変化によって、見た目の豪華さよりも、「味」の良さが重視・優先されるようになったのである。中世の料理には高価なスパイス類が過剰に用いられたが、これは上流階級の人々、王侯貴族たちが自分たちの権力や財力を誇示するためのものであった。つまりスパイスは必ずしも味を良くするための重要要素ではなかったということである。

これに対してヌーベル・キュイジーヌは、「味」,「新鮮さ」,「自然さ」を求める当時の価値観が反映された料理であった。かつてスパイスは傷んだ肉を誤魔化す目的もあって過剰に使われていたが、こうしたスパイスの使用方法は廃され、代わりに新鮮な肉と、フランス国産の香草類が用いられるようになった。スパイス量の低減によって素材そのものの味が分かるようになり、料理の調味には繊細さが求められるようになったのである。

またかつて乳製品は貧しい人々のための食品とみなされていたが、18世紀にはむしろ上流階級の人々によって積極的に消費される食材となった。デザートにおける乳製品のバリエーションは増加し、数多くの種類のアイスクリームやクリームが作られるようになった。それまで果物を中心としていたデザートに、氷や乳をつかった菓子が加えられたのも大きな特徴として捉えておくべきだろう。

「新しいソース」

それまでのフランス料理のソースは、脂肪分があまり含まれておらず、酸味の強い、濃い味付けが行われていた。さらにソースにとろみを付けるために、パン、アーモンド、卵の黄味がつなぎとして加えられていた為、もっさりとしていた。

しかしヌーベル・キュイジーヌは、ソースに含まれる酢の量を減らし、代わりにバターや小麦粉を用いた。これによって中世由来の、とろみのある濃厚でもっさりとしたソースは時代遅れであるとみなされるようになった。ソースのベースは、バターや乳から成る軽くて繊細で、よりナチュラルなものにへと変化したのである。

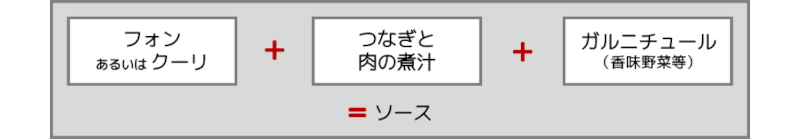

さらにソースのベースには、肉汁やクーリ(coulis:野菜・甲殻類のピュレ)が使われるようになり、やがてこれがフォン(fond)へと発展していった。このようなソースを軽くする方法は、当時のヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴であったと言えるだろう。

「健康的な料理」

『コーモスの贈り物』は、従来の古典料理は健康面で問題があり、必ずしも料理が人々に幸福をもたらしてこなかったと批判し、それに対してヌーベル・キュイジーヌは、不健康さを廃した健康的な料理であるとしている。先にも説明したように、中世由来の料理ではスパイスが過剰に用いられ、濃い味付けだった。こうした味付けに加えて、ソースが重く消化不良を引き起こしていたことから、本来は鋭気と活力をもたらすはずの料理が健康を損なう要因となっていたことが明らかになってきたのである。

それに対してヌーベル・キュイジーヌは、料理の味付けや、ソースを改良することで人体への負担を減らし、より健康的な料理を目指したのである。また思想家のジャン・ジャック・ルソーが提案したように、この時代には菜食が勧められ(肉食の量を減らし)、乳製品を摂取するという価値観が社会に浸透するようになった。かつての食習慣を見直し、官能性の追求よりも健康的であることがヌーベル・キュイジーヌでは重視されたのである。

ヌーベル・キュイジーヌ論争

このように18世紀のヌーベル・キュイジーヌは「新しい調味」,「新しいソース」,「健康的な食事」という面で、それまでの料理とは異なる大きな変革をもたらした。しかしこのような新しい料理に、すべての人々が賛同したという訳ではない。当然ながら当時の社会には、革新的なヌーベル・キュイジーヌを歓迎する人もあれば、保守的で古典的な料理を守ろうとする人もいた。こうした新旧の価値観の違いがあったことから、ヌーベル・キュイジーヌが登場すると賛否両論、その是非についての論争が激しく交わされるようになった。

こうした論争に参加したのは、当時の知識人たちである。18世紀は「知的体系」が大きく変化した時代である。中世までは教会に属する聖職者たちが知識人としての役割を担ってきた時代である。よって17世紀~18世紀になるまで、知識というものは基本的にキリスト教の教義を根底としたものであり、キリスト教から逸脱するような知識は排除され、絶対に認められることはなかった。

しかし17世紀~18世紀は啓蒙思想の時代となった。それまでの保守的なキリスト教僧職者を中心とした知識人と、革新的な啓蒙思想に触発された知識人が、さまざまな分野で、その価値観の違いから論争を始めるようになったのである。こうした論争における論題には、「料理」つまりヌーベル・キュイジーヌも例外なく取り上げられ、両陣営に分かれて論じられることになった。

フランソワ・マランが『コーモスの贈り物』を出版した1739年は、そうした「知的体系」の変化の過渡期に当たる。丁度このようなタイミングに出版されたマランの料理書は大きな物議を醸すことになり、特に『コーモスの贈り物』の序文を主戦場に新旧の知識人たちが「料理論争」を繰り広げたのである。こうした背景ゆえに、フランソワ・マランの『コーモスの贈り物』は、料理書の歴史において非常に重要な一冊となったのである。

『コーモスの贈り物』序文

『コーモスの贈り物』序文は、当時の料理論争の論点がどこにあったのかを理解するうえで非常に重要である。よって論争となった序文を以下に掲載しておく。

【 Les Dons De Comus:コーモスの贈り物 】序文

料理は、必要や喜びのために発明された他のすべての芸術(技術)と同様、人間の天才的な才能によって完成され、それが洗練されて繊細さを有するようになった。私はここでその始まりの歴史を語るつもりはないので詳細は述べないが、初期の人類の生活は、アメリカの人たちの生活に似ていたに違いない。彼らの所有物は生活必需品に限定され、余分なことを考えず、ただ自然の欲求や本能、または気候によって得られる様々な生産物の他には何にも喜びを見い出してはいなかったことだろう。しかし古代の人々の調理方法は進歩し、文明国では料理もまた技術の進歩と歩調を合わせて顕著なものとなった。アジアでは食卓の豪華さと繊細さをアッシリア人とペルシャ人が発祥させたが、これらの民族がこれほどまでに贅を尽くすことができたのは気候の良さが少なからず寄与していたことに間違いない。

歴史家はその後の人々の質素な生活を賞賛しているが(クセノフォン・サイロペディア)、いつも人々はクレソンだけを食べていただけでなく、味覚の喜びと快楽に対して飽くなき追求をしていたことが分かっている。ギリシャ人は、あらゆる芸術を完成させ、あらゆる快楽を洗練させることができる天才であったため、食卓の楽しみを無視することはなく、その料理人は歴史上でも有名となった。

しかしスパルタ人は例外である、なぜなら彼らの共同体の食事からは、繊細さと余分なものは厳しく追放されていたからである。彼らが知っていた唯一の調味料は、運動と食欲だけであり、厳格さとシニカルさに貫かれていた。彼らは黒いスープ(jus nigrum)を食べていたとの記録があるが、これはウサギの内臓で作られたものだった。さらに彼らの厳格さは、食べ物の性質や質よりも、その調理方法の簡便さにあらわれている。ひとつの例を挙げておくと、あるスパルタ人が買ったばかりの魚を調理してもらおうとしたところ、店の主がチーズ、酢、油が必要だと告げた。するとそのスパルタ人は「もし味付けが必要であったならば、その魚は買わなかっただろう」と答えたという。

それに対してアテネ人はギリシャ人の中で最も官能的であったことに間違いない。わたしの記憶違いでなければ「最も繊細な肉は最も小さな肉であり、最も精巧な魚は最も小さな魚である」というアテネの美食家の有名な格言がある。

ローマ人は、ギリシャ人の文化に磨きをかけ、ギリシャ人の味をすべて受け継いだ。ローマで人気のある料理人は大抵ギリシャの出身であり、全世界の戦利品で豊かになった征服者たちは、繊細さと壮大さ、豊かさを料理に結実させた。イタリアに建設されたギリシャの都市、ナポリ、タラント、シバリスはいずれも美味な料理で有名な都市であり、食卓に喜びをもたらす優れた料理は、恐らくこれらの都市からカプアやローマにも伝わったのだろう。ギリシャ人の独創的な料理技術は、ローマの豪華さを輝かせることになったが、やがて世界を支配するようになったローマ人たちは、すぐに彼らの巨匠を上回ることになった。

食卓の豪華さはローマの最も豊かな財産を飲み込み、アビス (Fabius Gurges) と呼ばれる著名な浪費家、アピシウス、ミロといった著名な放蕩者たちは、過剰な美食と洗練によって不滅の存在となった。特に「ルクッルス」の食への飽くなき浪費と官能性については、今日ではとても信じられないようなことが記録されている。彼の食卓は莫大な富によって維持されており、膨大な支出によって賄われていた。彼はナポリ近郊の海辺に美しい家を持っており、ヨーロッパ、アジア、アフリカが提供する肉や魚などの希少なものを、いつでも豊富に手に入れることが出来たのである。『プルターク英雄伝』には、彼の贅沢をよく特徴付けるエピソードが収められている。ある時、病気だったポンペイウスは、医者からツグミを食べるようにと命じられた。しかし当時は季節外れの夏だったため、ツグミは政敵のルクッルスの家でしか見つけることはできなかった。ポンペイウスはルクッルスにそれを請うことをしたくなかったので、医師に「ルクッルスが官能的でなかったのならば、自分(ポンペイウス)は死ななければならないのか」と言ったとされている。

教皇たちの食事は言うまでもなく豪華なものとなり、それを求めるあまり、ローマの歓楽と氾濫がどれほど過剰なものになっていたのかは、度々制定された食事に関する贅沢禁止法(ファニア法)から推測することができる。また、肉やその他の食べ物の消費量を1日あたり一定量に規制する法律も公布された(コルネリア法)

またカトーの言葉を信じるなら、ローマでは魚が牛一頭よりも高く売られるようになり、淡水魚(コイの一種)を7000エキュで購入する者がいたほど過剰になっていたことから、食料の価格を定める法律も制定されたのである。最後に、客の数さえも規制する法律(オルキア法)があり、一定の費用を超えた者に対するファニア法の罰則が、食事の提供者と招待客の双方に課されることになっている。

このように法外な価格になってしまった特定の食材は、法律によって規制や禁止されていたことから、その代わりにキノコやトリュフ、高級ハーブなどの食材を使う習慣が始まるようになる。恐らくラグーの起源はこれに関係しているのではないかと考えられている。いずれにせよ、外国から多大な費用をかけてこうした食材や香辛料が輸入されるようになり、贅沢さが増すようになったことは確かである。古代ローマの風刺家は、こうした食材に対する激情を鮮やかに描いている。「リビア人よ、耕すのはそこそこにして、トリュフを送ってくれ。それならばトウモロコシは自分たちのものにしておいても良いから」

こうしたテーマに立ち入り過ぎるならば、序文の範囲を超えてしまうことになるだろう。現代人は、ギリシャ人やローマ人からあらゆる芸術を手本にして学んできたが、それは料理についても同様であり、古代にその多くを負っているのは驚くべきことである。「ペトロニウス」の『トリマルキオの饗宴』を注意深く読むだけでも、現代人がローマ人から多くのものを受け継ぎ、これを完成させたと納得できるはずである。(Macrob. l. 3. chap. 13)

古代の作家は、ローマで教皇が謁見した日に行われた素晴らしい宴の描写を残している。その順序は驚くべきもので、多かれ少なかれ、今日の私たちが提供する食事の方法と同じである。我々はローマ人の料理を超えることができたのだろうか? これを判断するには証拠が必要であり、それは学術的な領域に踏み込むことになるため、私の職業はそれに適しているとは言えない。しかし一般的な観点から古代と現代を比較考慮するならば、その贅沢さはほぼ同等だと言っても良いだろう。現代のルクッルスたちは、古代の豪華さに比べてほとんど何も欠けたところはない。ローマ人たちは主に豊富さと希少性を追求しており、おそらくこの2つの点では、我々は彼らに劣っている。しかし我々は芸術性と多様性においては彼らを越えたと言えるだろう。

イタリア人はヨーロッパ全体を洗練させ、彼らこそがフランス人たちに料理を作る方法を教えたのである。わたしはここで、祖先と現代の我々の生活を比較することや、過去と比べて料理がどのように進歩したのかを詳述することはしない。我々もローマ人と同様に、食事の支出を節制する法律を持っていたが、現代のある著者の指摘(『Essai sur la nature du commerce en général. Traduit de l'anglois』)にもあるように、かつて我々の祖先の時代には贅沢品だったものが、今では一般的になり、我々にとってはもはやそれらは贅沢品ではなくなってしまっている。よって王たちが節制するために出した古い法令を根拠に、我々の祖先の方が現代よりも優れた食品を得ていたと結論付けることは出来ない。フランスは、2世紀以上も前(16世紀)から美食で既に知られていたが、控えめに言っても、現在ほど美食が洗練され、繊細な味付け、清潔さによって提供されるようなことは過去にもなかったはずである。よって今日ではプロの料理人や美食家の間で、キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)とキュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は明確に区別されるようになっているのである。

古い料理はフランス人がヨーロッパ中に広めたもので、20年も前には一般的に行われていたものである。キュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は、キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)を基礎としているが、簡素で無駄がなく、装飾的でもない。しかもその種類は多様性に富んでおり、整然としたものなのでより高い技術が問われている。キュイジーヌ・アンシエンヌ(古典料理)は複雑かつ計算しつくされた料理である。これに対してキュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は化学であると言っても良い。現在の料理人にとって、科学とは食品分析、消化、栄養素の抽出である。よってより軽く栄養度の高い液体を抽出し、複数の味がしっかりと感じられるように、それらを配合し、調和させることが重要なのである。それは画家が複数の色を混ぜて、オリジナルで調和のとれた色の配合をするようなものである。様々な味を組み合わせることで、繊細かつ味覚に訴える味わいを作り出し、すべての風味を和合させることが必要なのである。

わたしには健康について、現代料理が古典料理より優れているかの判断はできない。もしこの問題を扱うとしても、わたしの立場は医師と美食家の中間であることから、前者とは関係を持つことを望まず、後者の意見も尊重しなければならない。料理がその技術によって生命を短縮してきたのだという非難があるが、それでも料理全般を正当化することは、私にとってそれほど難しいことではないように思われる。

医者はソースをつくるシェフに対抗することしか考えていないと言われるが、両者を和解させることは不可能なのだろうか? それとも食物の種類、質、調理法、あるいは食物の乱用や過剰摂取が、食物に悪意を持たせているのだろうか? 味覚の優れた人の寿命は、他の人のそれよりも必ず短いのだろうか? 私は経験上、このような問いには少なくとも賛成と反対の両方の答えがあるのだと考えている。

しかし、食卓の楽しみを台無しにするような急性疾患は誰のためのものか。官能を残酷に罰する不屈の痛風。また古代ギリシャ人の風刺作家(サモサタのルキアノス)が、独創的に「病気の女王」と呼んだ痛風という病がもたらされるのはなぜか。実際には不摂生による影響の結果が痛風なのだが、不当にも何の変哲もない料理という芸術が、いつもその問題の原因として非難されるのである。有名な医師のM. Hequet(『消化に関する論文』)は、ほとんどの病気が消化機能の欠陥によるものであることを示している。それでは料理人の本来の目的とは何だろうか? それは、肉料理の下処理と調理によって消化を容易にし、胃の機能を促進することである。そのため料理人は固形の食物から抽出して、それを人工的なクーリ(ソース)にまで変えてしまうことすら出来る。

また料理場の清潔さは、健康にどの程度貢献しているのだろうか? 料理人の提供するのは、ほとんどが濾過器を通し、火によって十分に浄化されたものである。よってどんなに粗い肉でも、本来の臭みある成分を除去することは可能である。時にはそれが過ぎて、肉が完全にその自然な特性や味を失い、まったく逆の味や特性を持つようになることがあるが、これはあまりにも行きすぎた例だと言えるだろう。

もし私がこれらの考えをここでさらに詳しく説明するならば、細部にまで踏み込み過ぎてしまうことになるだろう。わたしはより優れた弁護人に料理の擁護を任せることにし、世界最高の医師のひとりが料理の技術を軽んじなかったことを、「栄光ある記念碑」であるとして指摘することだけにここは留めておきたい。わたしの本にはシラクソースと呼ばれる非常に流行しているソースの作り方が書かれている。これは実際には古いソースではあるが、医師であるシラク氏のアイディアによって改良されたものである。

フランスの大貴族の中には、楽しみのために料理について話すことを軽視することのない人々がいる。その洗練された味覚こそが、優れたオフィシエ(料理人)の育成に大きく貢献してきたのである。「肉体的な味覚」と「精神的な味覚」は共に等しく、それぞれ異なる器官や繊維組織がもたらす感覚に依存している。よってこれら双方の味覚が洗練されたと言うことは、それぞれの属する器官が洗練されたということを証明するものとなっている。よってわたしは「肉体的な味覚」を通しても、「精神的な味覚」にも共通するような、何らかの繊細な原理を理解することが出来るのではないかと考えている。

ここからも、わたしの目的は、料理方法を学ぶことではないことを理解して頂けるのではないかと思う。料理方法については、古今東西の料理に関する著作がいくつも存在しており、ぜひそれらを参照して頂きたい。[...]

上記が問題となった、1739年初版の『コーモスの贈り物』序文である。

この序文で語られる重要な趣旨は、「料理の発展が真の意味で人類の幸福に寄与してきたのかどうか」というところにある。確かに高度な料理技術の進展により、料理はより複雑多様なものとなり、食べる側は飽きることなく食の快楽を堪能できるようになった。しかしそれが人々の真の幸福と健康にとって良いものだったのかどうかはまた別の話である。この序文が火種となって18世紀の知識人を巻き込んでゆき、その議論は単に「料理:Cuisine」の範疇だけに留まらず、文明史観や社会的問題としても論じられたのである。

『コーモスの贈り物』が出版されたのは正に啓蒙主義の時代である。この後フランスでは、1748年にモンテスキューが『法の精神』、1759年にヴォルテールが『カンディード』、そして1762年にルソーが『社会契約論』を出版しており、こうした思想家たちも料理論争に加わることになった。

またこの時代、フランスで最初の百科事典となる『百科全書』の編纂が、ディドロとダランベールを中心とした啓蒙思想家たちによって進められていた。彼らは啓蒙思想家としての立場から新しい料理(ヌーベル・キュイジーヌ)を擁護する立場をとっている。『百科全書』の中にある「料理」の項目は、『百科全書』の最多の項目数を執筆したルイ・ド・ジョクールが担当しており、当サイトの『百科全書』には、その全文を掲載してあるので、ぜひその内容も確認・比較して頂きたい。読んで頂くとすぐに理解できるはずだが、そこに記されている「料理」の説明は、『コーモスの贈り物』序文で行われている論理展開と同じものである。間違いなくジョクールは『コーモスの贈り物』序文を念頭に置きつつこの記事を書いたはずである。

序文を書いたのは誰か

当時、大きな論争となったこの序文を書いたのは誰なのか。

1739年に出版された初版本と、1740年に出版された第二版の両方にだけ、先に引用した序文が掲載されている。この序文が論争の中心であったにもかかわらず、どういう訳かこの書籍内で作者名が記されておらず、これを書いたのが誰なのか示されていない。序文を読んでみると、あたかもこれを書いたのがフランソワ・マラン自身であるように思える個所がある。例えば「シラクソース」について言及する箇所で、「わたしの本にはシラクソースと呼ばれる非常に流行しているソースの作り方が書かれて...」とあり、本文筆者のフランソワ・マラン自身がこの序文の作者のようにも思えるのだが、そうした体裁が取られているだけで、実際には他にこの序文の作者がいたのである。

第一版、第二版の序文著者

書誌学者のジョルジュ・ヴィケール(Georges Vicaire)が1890年に出版した『美食文献目録』(Bibliographie gastronomique) P284-P285で、この序文を書いたのはイエズス会士のピエール・ブリュモワ(Pierre Brumoy)と、ギョーム・イアサント・ブージャン(Gullame Hyacinthe Bougeant)の二人であると説明している。つまり彼らはゴーストライターとしてこの序文を書き、フランソワ・マランが序文も記したような体裁にしたというわけである。本来は保守派であるはずの僧職者が、ヌーベル・キュイジーヌを支持する序文を書いたというのは興味深いところである。作者名が明かされていない背景には、こうした立場的な問題があったことも理由なのかもしれない。

この序文は、先に述べたように旧体制の保守派の知識人と、革新的な思想を推進する啓蒙思想を中心とした知識人との間に論争を引き起こすことになったが、それと同時に、一介の料理人でしかないフランソワ・マランが、あまりにも気取った物言いをすることに対する嘲笑の声も広がった。それによって『コーモスの贈り物』序文や、ヌーベル・キュイジーヌそのものを批判する小冊子が出版されるようになった。

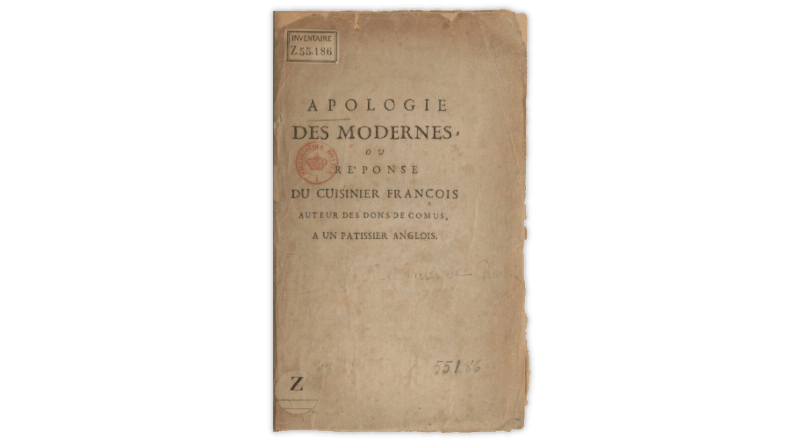

そうした批判的な出版物に、「英国人パティシエ:Patissier Anglois」という匿名の人物が記した、『イギリスの菓子職人からフランスの新しい料理人への手紙:Apologie des modernes, ou Réponse du cuisinier franc̜ois auteur des Dons de Comus a un patissier anglois』がある。この匿名作者はヌーベル・キュイジーヌの料理人が「魚に肉の風味を与え、肉に魚の風味を与え、野菜にはまったく風味を与えない」と否定的な意見を述べている。つまりヌーベル・キュイジーヌが、あまりにも器用に様々な味を組み合わせた料理であるため、もはや誰も自分が何を食べているのかすら理解出来なくなってしまっていると批判したのである。

この匿名作者「「英国人パティシエ」であるが、実際はプリニウスの『博物誌』を翻訳した学識者のムーニエ・ド・ケルロン(Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1702-1780)であることが明らかになった。そこでフランソワ・マランは、ムーニエ・ド・ケルロンに質問状(挑戦状)を突き付けることにしたのである。これによって『コーモスの贈り物』第二版 1740年刊には、「英国人パティシエ」ことムーニエ・ド・ケルロンの書いた『イギリスの菓子職人からフランスの新しい料理人への手紙』も含めて出版されることになった。

フランソワ・マランは、敢えてこうした批判を著書に含めることで、自分自身は職務に徹しているだけで、このような批判は気にしていないことを示そうとしたようである。実際にマランは、『コーモスの贈り物』が賛否両論の評判を呼んだことから、今で云う「炎上マーケティング」のような経緯で有名な料理人になった。こうした立場ゆえにマランは、ムーニエ・ド・ケルロンの批判を受けて立つというスタンスを取ったのだろう。

しかもマランはスービーズ公の司厨長(maître d'hôtel)に就任することになったことから、『コーモスの贈り物』を出版したことは、論争や批判的意見があったことも含めて、いろいろな意味でマランの人生にとって有利に働いたとみなすべきだろう。

第三版の序文著者

それまで『コーモスの贈り物』は一冊本だったが、1742年版(第三版)からは三冊本に大幅に増幅され、レシピ内容もより詳細に記されるようになった。それに伴い、イエズス会士によって書かれた序文が別のものに差し替えられることになる。これは序文が引き起こした料理論争が広がり過ぎたことで、より記述内容に正確性が求められた為かもしれない。そして新しい序文は、なんと先の『コーモスの贈り物』序文を批判した、ムーニエ・ド・ケルロンによって書かれているのである。

『コーモスの贈り物』本文内容

『コーモスの贈り物』は、あまりにも序文に注意が向けられたことから、序文だけが論じられ、料理書の内容そのものの価値はあまり評価されてこなかった印象がある。なぜなら大きく拡大した論争の中心にいたのは料理人たちではなく、知識人たちであり、彼らは各料理の内容(レシピ)そのものを論点とはしていなかったことがその理由である。

よってここからは『コーモスの贈り物』の内容について説明することで、この料理書がその後のフランス料理に与えた影響と、ここで語られる料理の本質的な価値について説明することにしたい。

『コーモスの贈り物』の目的

初版、第二版は一冊本で出版されている。よって料理名は記載されていても、レシピなどは詳しく書かれていない場合が多い。なぜなら『コーモスの贈り物』は、料理人ではなく、ヌーベル・キュイジーヌという新しい料理を、最新流行の方法でサービスするメートル・ドテルの為の教科書として出版されたからである。そのことは『コーモスの贈り物』の扉ページにある、タイトルの赤字に続いて書かれている説明からも明らかである。

オフィシエ・ド・ブッシュ(メートル・ドテル)の芸術に役立つ著作であるだけでなく、肉の日、肉なしの日の両方について、四季折々、最新の嗜好に従って食事を出し、また趣のあるやり方でサービスされることに関心のある人々の使用に供する。

扉ページにある宣言の通り、フランソワ・マランはサービスを説明することを目的として『コーモスの贈り物』を出版したのであり、これがレシピ詳細の省略されている理由である。マラン自身が、「既に多数の料理書は存在しており、食物の最新ファッションを説明する本の方が、料理レシピを説明する本よりも重要である」と述べているのは、そうした目的で『コーモスの贈り物』が書かれているからであろう。つまり『コーモスの贈り物』の内容は、上流階級の主人が季節と場合によって考える料理のリスト集であって、料理人に調理方法のレシピを伝えるためのものではなかったのである。

しかし第三版以降の『続・コーモスの贈り物』ではその方向性が変化している。これまでのサービス向け内容だけではなく、第三版からは料理人に向けた、料理レシピの説明が増補されたのである。このように記載内容が増えたことから、三冊本として出版されることになった。

以下各巻となる。(いずれも1758年出版本)

・『コーモスの贈り物』第一巻

・『コーモスの贈り物』第二巻

・『コーモスの贈り物』第三巻

三冊本となりレシピの詳細が記されたことで、『続・コーモスの贈り物』は料理人にも向けた料理書として参照されるようになった。1787年に出版された第五版が最後のバージョンとなったが、18世紀を代表するフランス料理史における重要な料理書として『コーモスの贈り物』は評価され続けている。

『コーモスの贈り物』の特徴:フォン

初期版はメートル・ドテル向けサービスの為の『コーモスの贈り物』であったが、例外的にストック(ブイヨン)の項だけは詳細なレシピを記載した説明を行なっている。実はこの部分こそがマランがその後のフランス料理に大きな影響を残した記述であり、ヌーベル・キュイジーヌ料理書のなかでも特に革新的な箇所である。

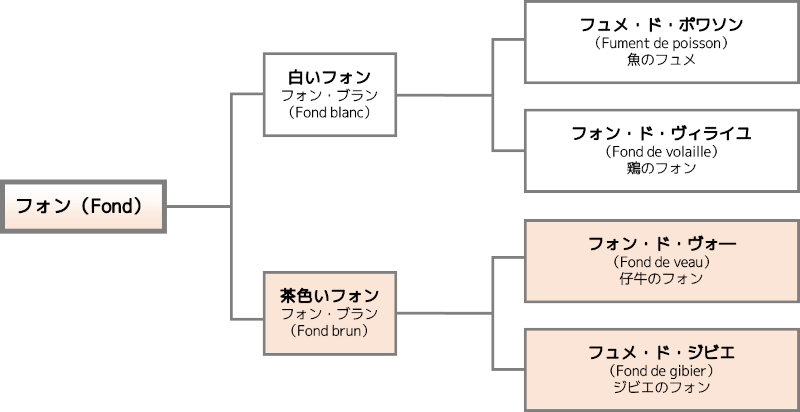

現代のフランス料理では、フォン(Fond)と呼ばれる粘稠度を高めた出汁をベースにしてソースがつくられている。実はフォンは、フランソワ・マランが編み出し、これをソースに用い始めたのである。そしてこれこそがマランの注目されるべき最大の功績なのである。

ここで先にフランス料理で用いられる、フォンとブイヨンという出汁の違いについて説明を加えておきたい。フォンとブイヨンも同じ出汁であるが、濃度や粘度に違いがあり、現代のフランス料理ではそれぞれの使い分けが行われている。まず濃く粘度のあるフォンはソースに用いられ、それに対し澄んだブイヨンの方はポタージュやスープに用いられるのが一般的である。

フランソワ・マランがフォンを始めたとされているが、実際にマランは自身の料理書で「フォン」という表現で言及はしていない。マランはソースのベースとして、ブイヨンについて言及をしており、マランはブイヨンを「ソースの魂」としている。しかしこれは現代ではブイヨンではなくフォンと表記し直した方が分かり易いのかもしれない。

ただマランは、「カンテサンス(精髄)およびレストラン(栄養食)」についても言及しており、これが現代のフォンに該当するものである。ブイヨンも用いながら抽出されるカンテサンス(精髄)は、明らかに濃厚なものであり、これをフォンであるとみなすべきだろう。さらにこれを用いてソースがつくられていることからも、これが正にフォンに該当するものであると言えるはずである。

『コーモスの贈り物』第5章は、ブイヨンやソースについて説明している項であり、ここにブイヨンおよびフォンの詳細なレシピが記載されている。以下にその重要な記述を引用しておくことにしたい。

【 コーモスの贈り物 】第5章

ソースの魂またはブイヨン、濃厚なブイヨン

「ブイヨンはソースの魂」であるため、まずは美味しいブイヨンは丁寧に、そしてできるだけきれいに仕上げたものでなければならない。必要なブイヨンの量に応じて、スライスした牛肉4~6リーブル(1.8kg~2.8kg)、大きな仔牛のすね肉、雌鶏1羽、香りのよい経年ヤマウズラ1羽を入れる; すべてを良く混ぜて煮てアクを取り除き、塩を適量加えて非常にマイルドに仕上げる。

ブイヨンを煮込み始めてから4分の1の段階で、ニンジン、パースニップ、カブ、ポロネギ2本(前のブイヨンで湯通ししておいたもの)を加える。4分の3の段階で味見をしてから、セロリ小1束、クローブ2片、パセリの根、玉ねぎ4個(すべて湯通ししておく)を加える。ブイヨンが完璧に煮込まれたら、次の用途に使用するために、よく脱脂して透明に澄ましておく。

カンテサンス(精髄)およびレストラン(栄養食)

よく洗った清潔な錫製の鍋の底に、玉ねぎの輪切りを敷き、そのうえに牛の骨髄を少々、焼き上がって白くなった仔牛肉のスライスを並べ、さらにヘルシーで脂肪分の少ないスライスしたハムを数枚、パースニップとニンジンの皮を数枚のせる。

〆たばかりの肥えた雌鶏をよく洗い、四肢を切って砕いて熱した鍋に入れ、そのうえに薄切りにした脂肪を巻いてローストした仔牛肉と、スライスしたハムを数枚のせる。2パイントのカンテサンス(真髄)を得るには、4~5リーブルの仔牛と、鶏肉、4オンスのハムが必要であることに注意すべきである。

鍋の中にすべてのものを整えた状態で、鍋にコップ1杯のブイヨンを入れよく混ぜて、最初は強火にかける。なぜなら弱火にすると、肉に火が通らずに肉汁が出てしまい、これが肉の表面に付着して固まることになる。その結果、肉汁が鍋の底に溜まることで得られるレストラン(栄養食)ができなくなってしまうからである。

肉に火が通ったら鍋を中火にし、15分ほどかけて肉汁を出す。ブイヨンを加えて鍋にくっつかないように注意しながら煮詰め、レストラン(栄養食)の刺激が強すぎたり、濃すぎたりしないように量を調整する。

ソースをつくる際には、こうして出来たカンテサンス(精髄)に、味や風味を伝える数種類の材料を加えることでよりソースの多様性を高めることができる。多くのオフィシエ(料理人)は、このカンテサンス(精髄)にニンニク、クローブ、バジル、マッシュルームなどの風味の強いものを入れるが、私は最もシンプルな方法を好み、それが最もおいしく健康に良いと信じている。

さまざまな種類のジュ(jus)や、ハムのエッセンスやクーリ(Coulis)と呼ばれるものについては、もうほとんど使用されないので説明はしない。しかし、食事を作るためにジュが必要だと仮定するならば、良質の仔牛肉のジュをできるだけきれいに抽出し、先ほど説明したようなブイヨンを加えるべきである。

ブロンドソースも、良質の仔牛肉、少量のハム、上質なフレッシュバターを使って、すべてを慎重に時間通りに煮て仕上げなければならない。他にもさまざまなソースがあるが、これらのソースのすべては「ブイヨンこそが魂」である。 スープ、オードブル、前菜、アントルメなど、食事のおいしさは、その基礎であるブイヨンにほぼ全面的に依存しているというのは、味覚の優れた人なら誰もが言うことである。

マランはここで、ソースの元となるフォンについて説明している。マランはこれをブイヨンとしているが、その内容からして、ここで記されている濃縮したブイヨンは、実際には現代のフランス料理で云う所のフォン(Fond)に相当する。マランはフォンを編み出し、これをソースに用いる方法を記した最初の料理人だったのである。

またさらに注目すべきは、カンテサンス(精髄)およびレストラン(栄養食)への説明である。カンテサンス(Quintessence)とは、ラテン語でクィンタ・エッセンチア(quinta essentia)のことであり「第5の元素」を意味する。これは数字の5を意味する「Quint」と、元素・要素を意味するエッセンス「essence」が組み合わさって出来た言葉である。よってカンテサンスとは、最も純粋で最も濃縮された、地球、空気、火、水に続く第5の本質(エッセンス)を意味している。

さらにレストラン(栄養食)の方は、現代の食事をする店舗の「restaurant」と全く同じスペルである。もともと中世のレストランは、「元に戻す」という意味の動詞「restore」に由来した言葉だった。しかし16世紀初頭から「レストラン」は、回復食というように食物に関係する意味を持つようになり、17世紀半ばには「濃縮した肉汁で作られたブイヨン」を指すようになった。さらにフランス革命後の18世紀半ばから、ブイヨンが販売される場所、つまり食事を供する場所をレストランと呼ぶようになり、これが現代に至っている。よってマランの時代は、まだ食事をする場所をレストランとは呼んでおらず、レストランは濃縮したブイヨンのことを意味していたのである。

フランソワ・マランが説明しているように、カンテサンスやレストランは非常に手間のかかる濃縮された出汁である。これがフォンとしてフランス料理で用いられ、ソースのベースとして定着するようになる。様々な素材を組みあわせて出汁(Fond)を抽出して、これを基にさらにソースをつくる方法が、今までになかったマランの新しい料理方法であり、実はこれこそが18世紀ヌーベル・キュイジーヌが革新的だったことの理由なのである。

『コーモスの贈り物』序文は、「キュイジーヌ・モデルヌ(現代料理)は化学であると言っても良い。現在の料理人にとって、科学とは食品分析、消化、栄養素の抽出である。よってより軽く栄養度の高い液体を抽出し、複数の味がしっかりと感じられるように、それらを配合し、調和させることが重要なのである」と言っている。

当時のヌーベル・キュイジーヌは、特に化学との関連が強調されており、フランソワ・マラン自身もこうした料理と化学の間にみられる関係に注目していたはずである。その事は特にカンテサンスやレストランといったフォンの抽出方法を発明していることからも明らかである。

こうした化学的な視点が料理に持ち込まれるようになったことで、18世紀ヌーベル・キュイジーヌはストックを用いて様々な新しいソースを生み出すようになった。マランはこのような、これまでの伝統的料理に無かった新しい方法を『コーモスの贈り物』第5章に記したのである。興味深いことに、第5章にはもうひとつ「斎日のブイヨン」についても記されている。これはキリスト教の「肉断ちの日」のためのレシピであり、これも合わせて以下に引用しておく。

斎日のためのブイヨン(Bouillon Maigre)

斎日(肉断ちの日)のための料理、肉を使った料理を問わず、ポタージュ、前菜、メインディッシュ、デザートの料理では、良質なブイヨンのベースが必要なので、その作り方を説明しておく。

清潔でよく洗った錫鍋に、作りたいブイヨンに対して適量のエンドウ豆を入れる。エンドウ豆は7分から8分ほど茹でるが、完全に茹で過ぎるとブイヨンが濁ってしまうため、半分から3/4程度で茹でる。ブイヨンは非常に透明でなければならない。これを漉して別の清潔な鍋に移し、上質のバター1片と、適時湯通ししたニンジン、パースニップ、カブ、タマネギ、セロリ、ポロネギ、パセリの根などを加える。塩、パセリと長ネギの束、クローブ、メース、コリアンダー、バジルを適当な割合で加える。全体を弱火でゆっくりと煮立て、根菜類が完全に調理されるまで煮込む。その後、静かに休ませておく。このブイヨンは、すべてのポタージュやオイユ(oilles)という煮込み料理に適しており、これらに適切な色合いを与える。

清潔な鍋に、玉ねぎのスライス、バター1塊、ニンジンとパースニップの皮、よく洗ったコイの切り身、カワカマスの切り身、テンチとウナギの切り身を並べる。その上に、タマネギ、ニンジン、パースニップのスライス数枚、マッシュルーム数個、先ほどのエンドウ豆のブイヨンを少々加える。鍋にしっかりと蓋をして、45分じっくりと蒸し煮にする。その後、ジュに軽くとろみをつけ、根菜のブイヨンで溶く。これを鍋に戻して火の前に置き、中身を30分間煮込み、魚の泥臭さがなければ、素晴らしいブイヨン(=フォン)の完成である。

繊細でデリケートなソース、ブロンドソース、エクルビスソース、その他無限にあるソースはすべて、今説明したのと同じ方法を使い、鯉で作ることができ、目的や組み合わせの種類に応じて調整する。

マランが記した上記のレシピは、基本的にはキリスト教で「肉絶ちの日」、つまり斎日のための肉の入らない料理に用いるための出汁であるが、現代では魚料理に用いるためには必要な出汁となっている。この出汁はフェメ・ド・ポワソン(fumetde poisson)と呼ばれ、非常に汎用性のあるフォンの一種となっている。

マランが編み出したフォンは、その後の料理(ソース)のベースとなり、こうしたフォンを基本としながら新しいソースが作られるようになっていった。

このように18世紀にフランソワ・マランがフォンを編み出し、それを『コーモスの贈り物』で紹介したことで、フランス料理のソースは進歩を遂げ、多種多様に複雑化することになったのである。

ヌーベル・キュイジーヌのソース

中世由来のフランス料理のソースは酸味が強く、過剰にスパイスが加えられていた。またパン、アーモンド、卵の黄味がつなぎであったことからもっさりとしたものだった。しかしヌーベル・キュイジーヌ以降、ソースに含まれる酢の量は減らされるようになり、つなぎにはバターや小麦粉が用いられるようになった。これによりソースは軽く繊細で、よりナチュラルなものにへと変化していったのである。

さらにソースのベースには、肉汁やクーリ(coulis:野菜・甲殻類のピュレ)が使われるようになり、やがてこれがフォン(fond)にへと発展することになる。当時のソース発展にフランソワ・マランが果たした役割は非常に大きく、このようなソースを軽くする方法は、当時のヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴となっている。『コーモスの贈り物』でも取り上げられている「ソース・シラク」は18世紀ヌーベル・キュイジーヌを代表するソースである。よってこれを取り上げ、その背景を詳しく解説することにしたい。

ソース・シラク

「ソース・ア・ラ・シラク:sauce à la Chirac」は、『コーモスの贈り物』序文で、わざわざ言及している程、当時のヌーベル・キュイジーヌの典型的なソースだったようである。しかもこのソースを料理書で最初に紹介したのはマランである。これが実際にどのようなソースだったのかを『コーモスの贈り物』から追うことにしたい。

まず1739年の初版本を確認してみると、目次にはソース・ア・ラ・シラクの掲載が P137 と書かれているが、これが誤植で、実際に掲載されているのは P187 である。しかもソースの説明は「同じ味で作られる。シンプルな雰囲気を奪わない限り、方向性が適切であればばアレンジすることも可能」というかなり簡易な説明だけである。つまり「ソース・ア・ラ・シラク」そのものの具体的な説明はなく、そのひとつ前に掲載されている「ソース・ア・イヴォワール:Sauce à l'ivoire」と基本的には同じものという雑な説明だけなのである。しかもこのソース・ア・ラ・シラクの説明を読んでも、ひとつ前のソース・ア・イヴォワールを参照せよという明確な指示すらない。実際にわたしはこれがひとつ前のレシピのことなのか、あるいはひとつ後に掲載されているレシピを指しているのかを確かめるまで、どちらのことを言っているのか迷ったぐらいである。

「ソース・ア・ラ・シラク」は序文の中でも、わざわざ取り上げて紹介したヌーベル・キュイジーヌを代表するようなソースであるにも関わらず、実際の取り上げ方はかなりぞんざいな扱いだという印象をもった。最初に誤植、さらに当該箇所の説明も薄く、結局はどのソースかもはっきりしない記載だからである。

「ソース・ア・ラ・シラク」という名称は、当時の医師、ピエール・シラク(Pierre Chirac:1650-1732)に由来するソース名である。しかし18世紀の文献を調べてみると、このピエール・シラクという医師の評判があまり良くなく、なぜこのような名前を付けたのか首をかしげてしまう程である。よってここで医師のピエール・シラクについても説明を加え、ソースとの関連を考えてみることにしたい。

医師:ピエール・シラク

ピエール・シラクは黄熱病やペストなどの治療に取り組み、オルレアン公爵、その後はルイ15世の専属医師を務め、科学アカデミー会員に選ばれている。こうした彼の高い評価と実績が、『Histoire de l'Académie Royale des sciences - Année 1732:王立科学アカデミーの歴史 - 1732年』で詳しく説明されており、当時のフランスでピエール・シラクは最高の医師としての名声を得ていたことが分かる。

またピエール・シラクは大変な野心家であり、ルイ15世の専属医師になったのを機に、医学に外科を含めてアカデミーフランセーズに加えようと働きかけていたと記録されている。ピエール・シラクの死の直前の1731年に「王立外科アカデミー」が設立されたが、この創設者のラ・ぺイロニーとピエール・シラクは深い友人関係にあった。こうした関係から考えると、当時の医学界におけるピエール・シラクの影響の大きさがうかがえる。

当時はまだ「外科」という医療ジャンルはアカデミックなものとして認められていない時代だった。実は、外科がアカデミー・フランセーズ(フランス学士院)に含まれることになったのはようやく19世紀(1820年)になってからである。つまりそれまで「外科」は、単なる技術職や職人的な仕事であって、アカデミックとしては認められていなかったのである。ゆえに当時の外科医たちは、床屋の職業組合に属し、学者としては扱われていなかった。彼らの仕事は「髭を剃る、血を抜く、分娩させる」だけに限定されていたのである。そうした外科的技術が理髪店の仕事だった名残が日本では、白と赤と青の看板(海外では白と赤)にシンボルとして示されている。

このような当時医師が置かれていた立場と、医学的な地位向上を目指して、ピエール・シラクは王の専属医師として強い影響力を行使しようとしていた。当時はシラク自身に大きな権威が付与される医学組織創設も目指していたようで、こうした部分からも、ピエール・シラクが野心的であったことが理解できる。

ピエール・シラクには、あまり良くない評判も記録に残されている。例えば、『Secret memoirs of the court of Louis XIV : and of the regency』には、ピエール・シラクの誤った医療判断について述べられている部分がある。

サヴォイアのアデレードの看病をエリザベート・シャルロット・ドルレアンがしていた際、彼女の汗が引くのを待ってから瀉血をした方が良いのではと進言したが、ピエール・シラクらは素人の考えとして聞き入れなかったと述べている。実際にピエール・シラクらがアデレードに瀉血の処置を行った直後、それまで火のように赤かった彼女の肌は死人のように青白くなり、重篤な状態になったという。エリザベート・シャルロット・ドルレアンは、この誤った医療処置がアデレードの死期を早めたのではないかと述べている。

他にも、サン=シモン伯爵が記した『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』に、バリー夫人の治療にピエール・シラクとガルスが当たっていた際の事件についての言及がある。ガルスが処方した万能薬を服用して夫人が回復に向かい始めると、ピエール・シラクは自分の評判を気にし始めるようになる。そこでガルスの睡眠時間の隙に瀉下薬を夫人に服用させ、その為にバリー夫人は死んでしまったというかなり故意の殺人に近い、医療過誤の記録となっている。

また『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』には、1723年8月9日、ラ・ぺイロニーの執刀によってデュボア枢機卿の手術が行われ、これにピエール・シラクも出席していたことを言及している。その手術は5分で終了したが、その際にデュボア枢機卿は、泣き叫び、激しく暴れたことや、手術の翌日の8月10日の朝5時に亡くなってしまったこと。さらにデュボア枢機卿は、執刀医のラ・ぺイロニーとピエール・シラクに対して死ぬまで罵り続けたと記している。

『Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence』には「シラクの人物像と悪名」というおだやかならざる項目がある。その内容は、ピエール・シラクが王立植物園(Jardin du Roi)の園長職を得るための依頼をサン=シモン伯爵にしたことについてである。

それまでこの庭園は「王立薬用植物園:Jardin royal des herbes médicinales」と呼ばれ、医学的な薬用の植物を育てることを目的として運営されていた。よってこの植物園長には代々医学界の人物が就任することになっていた。しかし丁度この時期、王室医師職と植物園長職は分離することが決定され、庭園は医学とは無関係になり、単にジャルダン・デュ・ロワ(王の庭園)という名前に改名されることになった。こうした決定によって、本来であればピエール・シラクは王立植物園長の職に就任することが出来なくなっていたのだが、権力者たちに根回しを行い、結局二つのポストを兼任・独占して、9代目の庭園長として亡くなるまで任期(1718‐1732)を務めている。しかもその期間中、ピエール・シラクは新しく決定された庭園の充実の方よりも、医学的な利益を優先させたとされている。

サン=シモン伯爵は、ピエール・シラクの貪欲さについて、彼は名誉も、誠実も、おそらくは宗教さえも知らない人物であり、「王立植物園」には薬草は置かず、何ら維持のための手立ても取らず自分のために利用して荒廃させたと批判している。

なぜシラクはソース名になったのか

ピエール・シラクはいわくつきの医師だったが、18世紀ヌーベル・キュイジーヌのソースに名前を残すことになった。なぜこの医師の名前が付けられたのだろうか。

ピエール・シラクは問題ある人物だったようだが、オルレアン公爵、やルイ15世の専属医師を務めたという大きな実績があった。これはスペインに遠征したオルレアン公爵をピエール・シラクが治療して治したことがきっかけである。オルレアン公爵は、自身の怪我が治ったことからある種盲信に近い信頼をピエール・シラクに寄せていたようで、これが理由で、先に挙げたピエール・シラクの問題ある医療判断や行動があってもオルレアン公爵はピエール・シラクを解雇することはなかった。しかもオルレアン公爵がルイ15世の摂政を務めるようになると、ピエール・シラクはルイ15世の専属医師としても起用されることになったのである。

ヌーベル・キュイジーヌは、過去の料理とは異なり、健康に気を遣う料理を目指していた。しかも医師のシラクによってこのソースは改良されたと『コーモスの贈り物』序文で言及されている。こうした経緯があり、当時の有名医師であるピエール・シラクの名前から「ソース・ア・ラ・シラク:シラク風ソース」と名付けられたのである。

ソース・イヴォワール

ここから「ソース・ア・ラ・シラク」がどのようなものだったのか解説したい。先にも少し説明したようにこれは「ソース・イヴォワール:Sauce à l'ivoire」と基本的には同じである。よって「ソース・ア・ラ・シラク」を理解するために、マランの説明する「ソース・イヴォワール」のレシピを確認しておきたい。

1739年『コーモスの贈り物』初版

フランソワ・マランは「ソース・イヴォワール」のレシピを次のように説明している。

【 コーモスの贈り物 初版:1739年刊 】Sauce à l'ivoire

Cette sauce se fait ordinairement avec la meme viande sur laquelle on doit la servir. C'est une espece de braise blanche bien foncee, mouillee avec de bon bouillon & de l'huile, & des tranches de citron.

このソースは通常、盛り付ける肉と同じもので作られる濃く白い煮込み料理のようなもので、良質なブイヨンとオイル、スライスしたレモンの風味を添えたソースである。

イヴォワールとはフランス語で象牙のことで、ソース・ア・イヴォワールの由来は、ソースの色がアイボリー(象牙:乳白色)だからである。ここで言及されているブイヨン(フォン)がどのようなものかは、「白い煮込み料理」という記載から考えると、後にフォン・ド・ヴィライユと呼ばれるようになる「白い鶏のフォン」である。

1758年『コーモスの贈り物』新版

『コーモスの贈り物』の重版により、「ソース・イヴォワール」のレシピも改定され詳しい説明が加えられている。次に1758年刊のソース・イヴォワールのレシピも以下に掲載しておく。

【 コーモスの贈り物 新版:1758年刊 】Sauce à l'ivoire

Cette sauce n'est autre chose, qu'une petite braise blanche, bien. foncée, qui- se fait avec la viande; qu'on veut servir; poulet, poularde, cuisses, ailerons ou autres. Foncez votre casserole avec quelques tranches d'oignons, tranches de veau, petites tranches de jambon, quelques bardes de lard bien légères; mettez votre viande dessus, & la recouvrez avec les mêmes choses, un bouquet de fines herbes, deux ou trois gousses d'ail, assaisonnez à l'ordinaire. Faites suer sur des cendres chaudes , & mouillez avec du vin de Champagne &. du consommé. Achevez de faire cuire à très-petit feu bien couvert. Passez la sauce, dégraissez, & servez avec votre viande, jus de citron.

Ces sortes de sauces demandent un bon corps & un goût bien moélleux, car la mine ne prévient point.

このソースは肉から作られるソースで、鶏肉、プーラルド(雌の肥育鶏)、もも肉、手羽先など、料理で出す肉に合わせて作られる。鍋に玉ねぎのスライス、仔牛肉のスライス、ハムの小さなスライス、薄く切った豚バラ肉を敷き詰め、その上に肉を置く。同じ材料で上から覆い、香味野菜の束(ブーケガルニ)、2~3片のニンニクを入れて通常通りに調味する。熱い灰の上(弱火)で軽く炒め、シャンパーニュとコンソメを加え、弱火でしっかりと蓋をして完全に火を通す。出来上がったソースは濾して脂を取り除き、レモン汁をかけて肉と一緒に提供する。

このソースは良いボディと豊かな風味を見た目以上に出す必要がある。

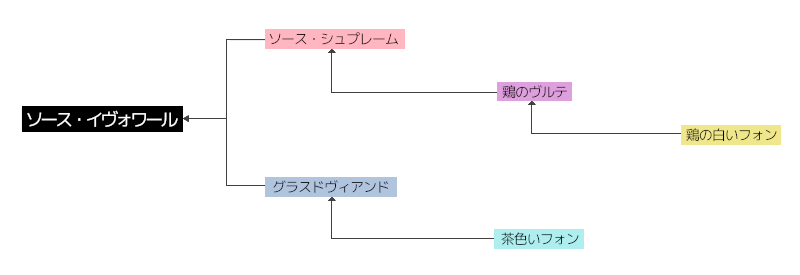

このレシピでは鶏を使うことが指定されており、やはりフォン・ド・ヴィライユ「白い鶏のフォン」を用いてソース化したものが「ソース・イヴォワール」だったと理解できる。しかしこうしたフォンの使い方と、それを基にしたソースの作り方は、時の経過によってかなり複雑なものへと発展することになった。

1903年『ル・ギ―ド・キュリネール』

最終的に「ソース・イヴォワール」がフランス料理でどのように作られるようになったのかを、巨匠のオーギュスト・エスコフィエが1903年に出版した『ル・ギ―ド・キュリネール』で確認することにしたい。20世紀初頭になると、ソース・イヴォワールは以下のような複雑な構成で作られるソースになっていた。

上図のように、ソース・イヴォワールは、様々なフォンやソースから成る複雑な「入れ子」状態であることが分かる。ソース・イヴォワールを準備するためには数種類のフォンとソースが必要となる。『ル・ギ―ド・キュリネール』には、それぞれのレシピが以下のように記載されている。

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P151

ソース・シュプレーム 1ℓに、ブロンド色のグラス・ド・ヴィアンド 大さじ3杯を加え、象牙のようなくすんだ色合いにする。低めの温度でしっとり仕上がるよう茹でた鶏に添える。

ソース・シュプレーム:Sauce supême

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P134

鶏のヴルテ(フォンドヴルテ)に生クリームを加えてなめらかに仕上げたもので、これを正しく作った場合は「白さが際だつ繊細さのある」仕上がりでなければならないとされている。

鶏のヴルテ:Velouté de volaille

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P134

• とろみ付けの材料……バターを用いて作ったブロンドのルー625 g

• 鶏の白いフォン(フォンドヴォライユ)……5ℓ

• 作業手順……ルーをフォンに溶かし込む。フォンは冷たくても熱くてもいいが、フォンが熱い場合にはソースが充分なめらかになるよう注意して溶かす。混ぜながら沸騰させる。微沸騰の状態を保ちながら、浮いてくる不純物を完全に取り除いていく。この作業はとりわけ細心の注意を払って行なう。

• 加熱時間と不純物を取り除く作業に必要な時間……1時間半。その後、ヴルテを布で漉して陶製の鍋に移してゆっくり混ぜながら完全に冷ます。

鶏の白いフォン:Fonds de volaille

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P128

• 主素材……仔牛のすね、および端肉10kg、鶏の手羽やとさか、足、手羽など、または鶏がら4羽分、廃鶏3羽

• 香味素材……にんじん800 g、玉ねぎ400 g、ポ

ワロー300 g、セロリ100 g、ブーケガルニ(パセリの枝100 g、タイム1 枝、ローリエの葉1枚、クローブ4 本)

• 使用する液体と味付け……水12ℓ、塩60 g。

• 作業手順……肉は骨を外し、紐で縛る。骨は細かく砕く。鍋に肉と骨を入れ、水を注いで塩を加える。火にかけ、浮いてくるアクを取り除き香味素材を加える。

• 加熱時間……弱火で3 時間

【原注】このフォンは火加減を抑えて、出来るだけ澄んだ仕上がりにする。アクや浮き脂は丁寧に取り除く。

グラス・ド・ヴィアンド:Glace de viande

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】1917年版 P40

茶色いフォン(エストゥファード)を煮詰めて作る。煮詰めて濃くなっていく途中、何度か布で漉して、より小さな鍋に移しかえていく。煮詰めている際に、丁寧にアクを引くことが澄んだグラスを作るポイントである。煮詰めている際には、フォンの濃縮具合に応じて、火加減を弱めていくこと。最初は強火でだが、最後の方は弱火にしてゆっくり煮詰める。スプーンを入れてみて、引き上げた際に、艶のあるグラスの層でスプーンが覆われ、しっかり張り付いているくらいが丁度いい。要するに、スプーンがグラスでコーティングされた状態になれば良いということである。

茶色いフォン:Fonds brun ou Estouffade

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P127

(仕上がり10 L 分)

• 主素材……牛すね6kg、仔牛のすね6kg または仔牛の端肉で脂身を含まないもの6kg、骨付きハムのすねの部分1 本(前もって下茹でしておくこと)、塩漬けしていない豚皮を下茹でしたもの650 g

• 香味素材……にんじん650g、玉ねぎ650g、ブーケガルニ(パセリの枝100g、タイム10g、ローリエ5g、にんにく1片)

• 作業手順……肉を骨から外す。骨は細かく砕き、オーブンに入れて軽く焼き色を付ける。野菜は焼き色が付くまで炒める。これらを鍋に入れて14ℓの水を注ぎ、ゆっくりと、最低12時間煮込む。水位が下がらぬように、適宜沸騰した湯を足すこと。大きめのさいの目に切った牛すね肉を別鍋で焼き色が付くまで炒める。先に煮込んでいたフォンを少量加えて煮詰める。この作業を2~3 回行ない、フォンの残りを注ぐ。鍋を沸騰させて、浮いてくる泡を取り除く。浮き脂も丁寧に取り除く。蓋をして弱火で完全に火が通るまで煮込んだら、布で漉してストックしておく。

【原注】フォンの材料に牛の骨などが含まれている場合には、事前にその骨だけで12~15 時間かけてとろ火でフォンをとるといい。フォンの材料を鍋に焦げ付くくらいまで強く焼き色を付けるのはよろしくない。経験からいって、丁度いい色合いのフォンに仕上げるには、肉に含まれているオスマゾーム)の働きのみで充分である。

このように20世紀の「ソース・イヴォワール」は、非常に手の込んだ、高度なソースである。当時のソースの多くは、多かれ少なかれ「ソース・イヴォワール」と同じように複雑な組み合わせによって作られており、フランス料理はかなり綿密に構築された料理へと発展を遂げていた。これを高度に進化したとみなすか、あるいは複雑になり過ぎて素材そのものの味を保てなくなっているとみなすかについては賛否両論があるべきかもしれない。

もともとの「ソース・イヴォワール」、つまりこれは「ソース・ア・ラ・シラク」の事でもあるのだが…。これらのソースは旧来のフランス料理を否定する新料理(1740年代ヌーベル・キュイジーヌ)を代表する最も象徴的なソースであったはずである。それは『コーモスの贈り物』序文でも取り上げられたソースであったことからも明らかである。

しかしこのソースも、20世紀の初頭には高度で複雑化した非常に手間を要するものとなってしまった。その後に興った新料理(1970年代ヌーベル・キュイジーヌ)とはこうした複雑なソースの在り方を否定し、シンプルで重みのない味わいを提唱することになる。つまりかつてのヌーベル・キュイジーヌは、次のヌーベル・キュイジーヌによって否定されたのである。このような歴史を見てゆくと、料理嗜好の変化と変遷には興味深いものがある。前世紀の屍を越えてゆくかのように、それを否定しながら新しい料理というものは産まれてゆくのだろう。

ソース・スービーズ

フランソワ・マランは、スービーズ公こと、シャルル・ド・ロアン(Charles de Rohan:1715-1787)にメートル・ドテルとして仕えていた。スービーズ公はルイ15世の友人であり、その愛妾だったマダム・ポンパドゥールの庇護を受けながら出世して、フランス元帥を経て、ルイ15世とルイ16世の2代にわたって大臣を務めているが、同時にたくさんの愛人をかかえた放蕩者としても悪名高い人物である。

スービーズ公(Charles de Rohan:1715-1787)

ソース・スービーズは、このスービーズ公に由来するソースとされている。当時の上流階級では自身で料理をすることや、新しいソースに自分の名前を付けることが流行していた。ただ実際に新しい料理を考えていたのはお抱えの料理人たちであったことは言うまでもないだろう。彼らは主人に敬意を表して(実際には自分の雇われ料理人としての立場を確実なものとするため)、主人の名前を料理に付けていた。結果そうした人名由来の料理が幾つも現代に残ったのである。

こうした時代背景を見てゆくと、スービーズ公に仕えていたフランソワ・マランが、このソース・スービーズに関係している可能性があるように思えないだろうか。よってここからソース・スービーズの詳細と、マランがこのソースに実際に関与する可能性があったのかを検討してみることにしたい。

エスコフィエのソース・スービーズ

基本的にソース・スービーズとはどのようなソースなのかを理解することが重要である。まずはそのレシピをオーギュスト・エスコフィエの『ル・ギ―ド・キュリネール』で確認しておきたい。

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P154 Sauce Soubise

このソースには2つの異なるレシピがある:

1. 玉ねぎ500gを薄切りにして湯通しする。玉ねぎはしっかりと水気をきって、バターを加えて蒸し煮にする。これに濃厚なベシャメルソース1/2ℓ、塩少々、白コショウ少々、砂糖少々を加える。軽く煮込んで布で漉し、バター80gと生クリーム1/2ℓを加えて仕上げる。

2. 上記と同様に玉ねぎを薄切りにしたものを下茹でし、脂身を敷いた適当な大きさのロシア式片手鍋に、カロライナ米120g、ホワイトコンソメ7dℓ、砂糖ひとつまみ、バター25gを入れて煮込んだものを布で濾し、上記と同様にバターと生クリームを加えて仕上げる。

【注釈】

ソース・スービーズは、ソースというよりはむしろクーリであり、真っ白な仕上がりにしなければならない。ベシャメルを用いた作り方のほうが米を用いるよりも美味しいので、ベシャメルソースの方が好ましい。なぜなら、より滑らかな口あたりのクーリになるからである。その一方、米を使うとよりしっかりした仕上がりになる。どちらにするかは、組みあわせる料理で決めるべきである。

ソース・スービーズとは玉ねぎを用いることを特徴とした、白いソースのことである。

結論から先に述べておくと、わたしはフランソワ・マランが、スービーズ公のためにこのソースを考案していないと考えている。なぜなら彼の著書『コーモスの贈り物』には、ソース・スービーズに関する記述がどこにも存在しないからである。また、私がそう考える理由を、このソースが文献に登場した時期と、このソースの構成の両面から説明することにしたい。

カレームのソース・スービーズ

文献にソース・スービーズが始めて登場するのは、マランの時代よりも100年近くも後になって出版されたアントナン・カレームの料理書である。しかもカレームはこれを明確にソースとして紹介してはおらず、ポタージュに加える「à la soubise」という名で登場させているだけである。ソース・スービーズがいつ生まれたのかを探るためにも以下にそのレシピ内容を引用しておく。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】P142

POTAGE DE PURÉE DE LENTILLES A LA SOUBISE

(レンズ豆ピュレのポタージュ、スービーズ風)

上記のようにレンズ豆のピュレを作った後(ひとつ前のレシピで既に説明されている)、以下の方法で準備したスービーズを加える:

玉ねぎ4個を半分に切り、両端を取り除き、スライスして数分間湯通しする; コンソメをスプーン4杯分加える; 沸騰し玉ねぎがピュレ状になったら、すぐに炒め、ベシャメルソースをスプーン1杯加え、チーズクロスで濾す:

これにレンズ豆のピュレに加え、澄ませる。

食べる直前に、スープチュレンにポタージュを注ぎ、バターで焼いたクルトンを添えてサーブする。

ここでカレームは「スービーズ風:à la soubise」としか記していないが、このレシピと、先のエスコフィエのレシピを比較すると、ここに記されている内容は明らかにソース・スービーズである。よって1833年出版のこの料理書『 L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第一巻こそがソース・スービーズについての最初の言及ということになる。ちなみに明確にソース・スービーズとして説明した最初の料理書は、この3年後の1836年にロンドンで出版された『The Young Cook's Guide』である。ここでは羊のカツレツに合わせるソースとして「Sauce Soubise」のレシピが説明されている。

スービーズ公は料理が好きだったとか、玉ねぎが好きだったことに因んでソース・スービーズという名前が付いた等、諸説あるが、実際にこのソースが生まれたのは、マランの時代よりももっと後になってからのはずである。スービーズ公に仕えたマランの料理書に、あるべきソース・スービーズの説明がないのはこれが理由である。

またソースの構成も、ソース・スービーズが生まれたのはもっと後の時代、つまり19世紀のカレームの時代だったことを示している。次にこうした理由を説明することにしたい。

19世紀:カレームのソース構成

アントナン・カレームはフランス料理の大巨匠である。カレームがこのような評価で敬われ続けている理由のひとつは、カレームがソースを体系化して数々の異なるバリエーションのソースを生み出すことを可能にしたことにある。それまでのソースは単独で個々の素材からつくられていたが、カレームは「グランドソース」という4つの基本的なソースを元にして、これに他素材を組み合わせることで様々なソースを生み出したのである。

カレームの庇護者であった、フランス宰相のタレーランが「フランスには360のソースと3つの宗教があり、イギリスには3つのソースと360の宗教がある」と言ったのは象徴的である。これはフランスとイギリスの違いを表現する名言であるというだけでなく、同時に当時のフランスが圧倒的に食の文化における深さと多様性をもっていたことを示している。フランスは当時のヨーロッパのどの国よりも優れた美食の国として君臨していたのである。

こうしたカレームの功績によって、当時のフランス料理は前の時代と比べてさらに多種多様な新しいソースを用いるようになっていた。そしてこれこそが更なるフランス料理の進化を促し、世界に冠たる料理大国として認められるようになった理由のひとつでもある。

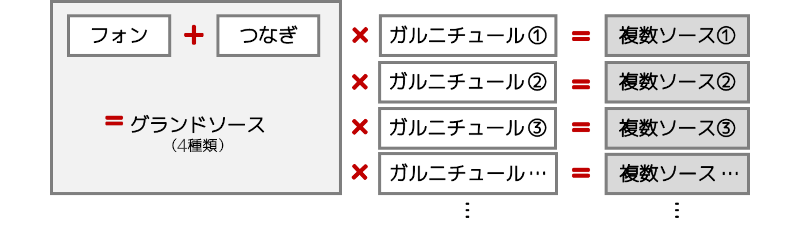

18世紀のソースは、マランの貢献によって進化した。マランはフォンを編み出し、これを用いながらより美味しいソースを作り出したのである。中世の時代から用いられてきた過剰なスパイス類や、とろみを出すためのアーモンドや小麦の代わりにフォンを用い始めたことで、ソースの味はより繊細、かつ複雑な味わいをもつようになった。つまりマランによって18世紀のソースの構成は下図のようなものとなったのである。

18世紀:マランの時代のソース構成

(完成された幾つかのソース)

しかし19世紀に入ってカレームが体系的に組み合わせによって新しいソースを幾種類も生み出す方法を確立すると、さらにソースは多様性と複雑さを獲得することになる。カレームはエスパニョール、ヴルーテ、ベシャメル、アルマンドといった4種類のソースを「グランドソース」と名付け、これに幾つかの異なる材料を組みあわせることで、下図のように様々なバリエーションのソースを作ることを可能にした。つまり既に完成されたソース(グランドソース)に何かを掛け合わせるということが19世紀のソースの特徴となったのである。

19世紀:カレームのソース構成

(組み合わせにより無数のソースが派生)

こうしたソースの歴史を背景にして、改めてソース・スービーズの構成に注目してみたい。ソース・スービーズは玉ねぎをペースト状にしたものに、グランドソースのひとつであるベシャメル・ソースを加えた構成である。こうしたグランドソースに他の素材を加えて、新しく異なったソースをつくるという構成は、18世紀のフランソワ・マランの時代にはまだ存在していない方法であり、19世紀になってカレームが提唱したソースの作り方である。こうした構成からソース・スービーズは、スービーズ公が考え出したソースでも、彼に仕えていたマランが関与したものではないことが明らかになってくる。なぜならソースの歴史と照らし合わせると、ソース・スービーズは明らかに19世紀のソースの特徴を備えたものだからである。

ソース・スービーズは、マランの時代よりももっと後世になってつくられるようになったソースである。スービーズ公には、他にもコンスタンティンという料理人が仕えていたことが知られており、わたしはソース・スービーズの考案者はこの人物ではあいかと考えている。そうした詳細を「ソース・スービーズ」で解説してあるので、さらなる詳細を知りたい方は参照して頂きたい。

コーモス(Comus)とは?

最後にフランソワ・マランの料理書『コーモスの贈り物』というタイトルそのものにも注目しておきたい。ここで取り上げられているコーモス(あるいは英語ではコーマスと発音)とは、お祭り騒ぎ、祝祭に関係したギリシャ神話の神で、ComusあるいはKomosとも表記される。 戯曲作家の ベン・ジョンソン は1618年に初演された『Pleasure Reconciled to Virtue』という仮面劇作品に、このコーモスを登場させており、次のように紹介している。

【 Pleasure Reconciled to Virtue 】

First father of sauce, and deviser of jellie;

ソースの最初の父であり、ゼリーの考案者

またジョン・ミルトンも1634年に初演された『A Masque Presented at Ludlow Castle』の中で(日本語タイトルは『仮面劇コーマス』)で、バッカスとキルケーの子供で、官能と堕落を象徴する神としてコーモスを描いている。純潔な女性(LADY)に酒を入れたグラスと魅力的な料理で誘惑する場面が描かれ、コーモスは彼女を堕落に導こうとするのである。以下の挿絵は、わたしの好きな画家のエドマンド・デュラックがミルトンの戯曲『仮面劇コーマス』のために描いたもので、この本は1954年に1500部限定で出版された稀覯本である。

しかしながらこのような17世紀に描かれたコーモス像は、ギリシャ時代には付与されていなかったイメージであり、この時代になって創出された新しいコーモスの神格である。現代ではコーモスをディオニュソス(バッカス)の息子と説明するものがあるが、古典ではそのような説明はなされておらず、17世紀につくられたイメージがそのまま定着してしまったことにその原因があるように思われる。

イギリス人のベン・ジョンソンや、ジョン・ミルトンの仮面戯曲に、どれほどの影響や認知度がフランスであったのかは測りかねるが、題名に「コーモス」を冠する料理書が出版されたぐらいである。当時の人々にとって何がしかの共有できるイメージというものがコーモスにはあったものと考えられる。コーモスは祝祭の神であることから、そもそも酒や料理と深い関係を持つ神であることは容易に想像できる。フランソワ・マランもこうしたイメージから自著のタイトルにこの神の名前を取り入れたのだろう。つまり『コーモスの贈り物』とは、それ即ちフランソワ・マランがこの料理書を通して伝えようとする新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)のレシピということだったのではないか。

さらに17世紀に新しく付け加えられることになった「コーモス」の神格からも、深い意味を汲み取ることが可能であるように思える。例えばベン・ジョンソンはコーモスを「ソースやゼリーの父あるいは発明者」と呼んだ。フランソワ・マランの『コーモスの贈り物』においてもソースの重要性が強調されていることは、そこに共有されるべきイメージが存在していたからではないか。

当時はまだ、クーリやジュの方が重要視されていたが、フランソワ・マランはフォン(fond)を用いてソースをよりなめらかに仕上げ、味と濃さを煮詰まり具合で調整する方法を編み出していた。このようなソースを要とする革新的な方法を通して、ヌーベル・キュイジーヌの新手法を提示したのである。フランソワ・マランは自身で『コーモスの贈り物』を「キュイジーヌ・モデルヌ」(現代料理)の要約であると述べているが、このような従来とは異なるフォンを加えたソースの使い方や、その位置付けにその一端が確かに現れている。

17世紀以降、ミルトンによってコーモスは官能的かつ堕落のイメージと結びつけられてゆくが、こうした要素とコーモスもまた、料理を論じる際に引用されるものとなっているように思える。特に序文では、従来の料理が必ずしも健康に資するものでは無く、美食への飽くなき追求の結果、官能性への傾倒と堕落を引き起こしたと批判している。コーモスと料理を結びつけることで、祝祭的で人々に良い料理を提供する神と、官能的で人々を堕落に誘惑する神としての二面性を明らかにしているのである。こうしたコーモスの持つ両面性が、料理書『コーモスの贈り物』序文で指摘されており、コーモスはそのことを象徴的に示す存在として、この料理書の題名として付けられたように思える。

マランの功績

フランソワ・マランが18世紀の料理人の立場で、『コーモスの贈り物』を出版したことは、当時のヌーベル・キュイジーヌの在りかたに大きな影響を与えることになった。この料理書「序文」を巡って当時の知識人たちが議論を戦わせたことは、当時の変化しつつあった社会、あるいは文化的な価値観の影響をヌーベル・キュイジーヌが受けたものであったからだろう。こうした時代のニーズに合わせた革新的な料理を推進したマラン自身と、彼が残した料理書の意義は非常に大きなものがある。

もうひとつはフランソワ・マランがフォン(fond)を編み出したことである。これによってフランス料理のソースはさらなる進化を遂げ、より繊細で美味しいものになったのである。18世紀のフランスは、啓蒙思想の影響により、新しい思想や価値観が広がった時代である。またそうした思想の影響によってフランス革命が起き、社会構造が大きく変化することになった。

フランス料理にヌーベル・キュイジーヌが登場したことは、時代の必然であったとも言えるのかもしれない。こうした時代に活躍した料理人は、フランソワ・マシアロ(François Massialot)、ジョゼフ・ムノン(Joseph Menon)、フランソワ・マラン(François Marin)たちであり、彼らは料理書を記して後世にその記録を伝えたという点でも共通している。こうした彼らの功績の上に、現代のフランス料理は成り立っていることから、既に古典となってしまった彼らの料理書を研究することは現代のモダン・フレンチを理解するには欠かすことが出来ない知識であるように思える。

フランス料理というと、20世紀の大巨匠だったオーギュスト・エスコフィエ以降のことが語られることが多いが、当サイトで紹介している、他のフランス料理の巨匠たちについても参考にして頂き、フランス料理史についての理解を深めて頂ければ幸甚である。

参考資料

『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』 François Marin

『Apologie des modernes, ou Réponse du cuisinier franc̜ois auteur des Dons de Comus a un patissier anglois』 Meusnier de Querlon, Anne-Gabrie

『L'éloge de Pierre Chirac par Fontenelle』 Jean-Jacques PEUMERY

『Portraits de Medecins』 Jean-Yves Gourdol

『Bibliographie Gastronomique』 Georges Vicaire

『Histoire de l'Académie Royale des sciences - Année 1732』 Académie des sciences (France)

『Pierre Chirac, premier médecin du Roi, et le projet avorté d’une Académie de médecine à Paris (1731-1732)』 Alexandre Lunel

『Secret memoirs of the court of Louis XIV : and of the regency』 Philadelphia : G. Barrie

『The memoirs of the Duke of Saint-Simon on the reign of Louis XIV and the regency』 London : Chapman & Hall

『Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence』 Saint-Simon

『Le guide culinaire』 Auguste Escoffier

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』Tome 4 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『L'art de la cuisine française au XIXe siècle 』Tome 1 Marie-Antoine Carême

参考資料(日本語)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子訳

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ ウィートン (著), 辻美樹 (翻訳)

『フランス料理の歴史―その栄光の軌跡』 ジョルジュ・ブロン (著), 杉 富士雄 (翻訳)

『季刊フランス料理』第7号 P88 三洋出版貿易

『季刊フランス料理』第10号 P156 三洋出版貿易