フランソワ・マシアロ

フランソワ・マシアロの人物像

フランソワ・マシアロ(François Massialot:1660年-1733年) は17世紀の後半から18世紀を生きた料理人であり、フランス料理史を語る上で欠かせない重要人物である。マシアロが生まれたのはリムーザン地方で、その後はパリやヴェルサイユで活躍した。しかしマシアロについて残された情報は少なく、修業時代にどのようなシェフに師事したかなどについては全く分かっていない。

マシアロは「エキストラ:臨時雇い」の料理人であり、特定の雇用先に常駐するお抱え料理人ではなかった。当時、臨時雇いで宴会料理を準備する、凄腕料理人たちから成る料理集団が存在した。彼らはケータリングの権利を持っていたので、王侯貴族の館に短期間雇われて料理することが許されていたのである。マシアロはそうした集団(ギルド)に所属する料理人であり、ギルドの仕事で、シャルトル公、オルレアン公フィリップ1世(ルイ14世の弟)と、その息子のオルレアン公フィリップ2世、オーモン公、エストレ枢機卿、ルーヴォワ侯爵の宴会料理を手掛けている。

臨時雇い(エキストラ)というと、常勤の料理人に比べて大したことないと思われそうだが、実は逆である。当然ながら王侯貴族の館には常勤の料理人がいた。それでも臨時雇い(エキストラ)に宴会料理を依頼するのは、それなりの理由があったからである。例えば、その宴会が非常に重要で失敗の許されない場合、さらには招待客が感動するような料理を提供することが求められる場合には臨時雇いの料理人が招集された。なぜなら彼らは、常勤の貴族のお抱え料理人よりも、圧倒的に味、技術、演出で勝る、凄腕の料理人たちだったからである。

日本料理でも似たようなことを聴いたことがある。料亭はここぞという時に、外から板前さん(

またかつては「流れ板」と呼ばれる、決まった店に属せず板場を転々とする一匹狼の料理人もいた。店のほうも、調理師会から派遣されてくる料理人なしには立ち行かないという状況もあり、「流れ板」に頼らざるを得ないという時代があったようである。こうした時代のことは漫画の『流れ板 竜二』や、映画の『流れ板七人』などで雰囲気をつかむことは出来るが、こんな話も今は昔である。

話が少し逸れたが、マシアロが属していた、臨時雇いの「エキストラ」とはそれに近い存在であると言えるかもしれない。だがこうしたフランスの料理人たちは、世間に背を向けた日本の「流れ板」とは異なり、その技術の高さゆえに自信と誇りに満ちていた。マシアロは自分たちのことを、「自らを王侯貴族と名乗る料理人」と著書の『王室とブルジョワ家庭の料理人』序文で記述している。マシアロたちがこのように自信に満ち溢れていたのは、彼らの顧客たちが王室を含む上流貴族たちであったこと、さらに彼らは驚くほど高額な報酬を得て仕事をしていたからであろう。

パリで最も優れた料理人

マシアロが所属していた料理集団は、「パリで最も優れた料理人:Les meileurs cusiners de Paris」という評価を得ていたと文献にある。『Mercure de France : dédié au Roy』1728 aout P1895は、1728年7月9日に、ロルジュ公爵が、長男のデュルフォール公爵とポワティエ夫人との結婚のために宴を催した際の記録である。ここには「パリで最も優れた料理人」が、絶妙な味わいの新しい煮込み料理を披露し、そのサービスと料理は驚くほど素晴らしいものだったとある。

このような宴会を取り仕切ることができる「パリで最も優れた料理人」たちは、高額な報酬でなければ雇うことが出来なかったので、顧客は王侯貴族たち、あるいは、かなり豊かなブルジョワジーに限られていた。こうした料理人たちは、主に冬の期間中に王侯貴族によって雇われ、主人が地方の別邸に移る時期になると解雇された。正に彼らは季節労働者、臨時雇いの労働者だったのである。バーバラ・ウィートン著『Savoring the past:味覚の歴史』は、彼らがどのように仕事をしていたのかを次のように述べている。

【 Savoring the past:味覚の歴史 】

饗宴などの特別な食事のための料理人は、その都度集められ絶え間なく変化していた。彼らは様々な家で色々な同僚と働くことによって、自分たちの職場で起こっていることを幅広く知ることができた。こうした状況は、情報や技術革新の迅速な伝播には理想的であった。加えて、標準化された要素を組み合わせる調理法は、変化するスタッフに完璧に適していた。高度な教育を受けた料理人は、新しい雇われ先で急にファルス、クーリ、ブイヨンを作るよう命じられても、速やかに手際よく仕上げることができた。調理場にはチームワークが必要とされたが、同時に雇用の大部分は短期的であったので、一人一人の胸のうちに競争心がかき立てられた。他の仲間とうまくやっていかなければならないが、やがて彼らと一つのポストを奪いあうことも十分に考えられたのである。

当時の雇われ料理人たちは、調理に関する高い技術を共有していたことから高度な料理をチームで効率的に仕上げることができた。また彼らの組織内でも互いにライバルとして切磋琢磨しなければならない状況があり、これが個々の料理人の腕を磨くことにつながっていた。この集団が「パリで最も優れた料理人」とされたのも、こうした背景があったからであり、料理長(シェフ・ド・ブーシュ)も務めたマシアロは、この料理のエリート集団のなかでもかなり有能な料理人だったはずである。

queux , cuisineirs , porte-chappes

マシアロが自身で直接言及している訳ではないが、マシアロが所属していたのは、「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」という名称をもつケータリング専門の集団(ギルド)である。なぜなら当時それぞれの職種は専門的な職域が明確に区切られており、あるギルドの職権を他のギルドが侵害することは許されなかったからである。ケータリングを生業とすることを許されていたのは「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」というギルドだけである。よって必然的にマシアロが所属していたのはこのギルドしかあり得ないということになる。

当時のパリには食料関係だけで25のギルドが存在しており、肉屋、魚屋、ワイン商、さらにはトレトゥール(総菜)、パティシエ、ロティスール(肉焼き)、そして「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」(仕出し・ケータリング)と細分化されていた。またそれぞれの組織は国王の勅許(王様の許可)を得ており、これなくして他の者がその職域の仕事をしてはならないことになっていた。つまりそれぞれのギルドは国王に許可された仕事だけに限定され、他のギルドに許されている仕事を侵害してはならなかったのである。例えば魚屋のギルドに属する者は肉を売ることが出来なかったし、肉屋であっても肉を焼くことはロティスール(肉焼き屋)の職域であり、ローストした肉を肉屋が販売することは出来なかった。

もし他のギルドの職域に抵触するような仕事をした場合は、罰金や業務停止の処分が課され厳しく処分された。また個々の料理人は、最初はこうしたギルドの会員であるマイスター(親方)のもとで規定された年数の修行が定められており、独り立ちしてからもギルドに所属していなければならなかった。なぜなら国王勅許によって守られたギルドの傘下にいなければ、個々の料理人はその仕事をする許可が得られなかったからである。

「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」は後発の組織だったが、力のあるギルドだったと思われる。なぜなら1599年にアンリ4世の勅許を得て、すべての結婚式や宴会の料理を備える独占権を得ているからである。これはかなり有利な決定であり、関係団体や他業界からかなりの反対があったものと予想される。しかし「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」はこうした反対を押し切ってこの利権を行使することで、以降、ロティスールやパティシエ等のギルドの者が、屋敷に出向いて料理をつくることを不可能にしてしまった。

このように「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」だけにケータリングという仕事が認められていたことを考えると、数々の王侯貴族の宴会を手掛けていたマシアロは、間違いなくこのギルドに所属していたことがはっきりしてくる。

よってここからは、マシアロが所属していた料理エリート集団「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」の解説を通して、マシアロが置かれていた料理人としての立場がどのようなものだったのか理解を深めておくことにしたい。また当時のギルドがどのような構成になっていたのか、さらにはそれが当時果たしてきた役割について解説することで、フランス料理産業がどのように現代のような事業形態になっていったのかについても語ることにする。

「産業の記録」- パリのギルド

18世紀当時のフランスでギルドがどのような役割を果たしていたのかを理解するのに欠かせない書籍がある。それは1897年にルネ・ド・レスピナス(René de Lespinasse:1843-1922)が著した『Les métiers et corporations de la ville de Paris』である。

1897年刊:Histoire générale de Paris

『Les métiers et corporations de la ville de Paris』

パリの歴史:パリの職種と同業者組合

この書籍は全3巻で構成され、食料品系ギルドは第1巻で扱われている。料理人・ケータリング業(Cuisineirs - Traiteurs)の項目は6章P299から始まっており、ここに「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」に関する言及がある。

まずは食品系ギルドそのものの歴史が語られている。1300年にパリ知事だったギョーム・ティブーストが食肉に関する条例を発布したことを取り上げ、食肉産業のギルドが誕生することになった。1468年になると、このギルドは、豚肉販売者(シャルキュトリエ)と、肉焼き職人(ロティスリー)の2つに分けられた。さらに1581年にアンリ3世が、パン職人(boulangers)、肉焼き職人(rôtisseurs)、パティスリー職人(pâtissiers)にギルドを細分化した。続いて1599年にはアンリ4世が、食肉業者、ソーセージ製造業者、ブラックプディング製造業者、油脂取扱業者のギルドを新たに定め、この時にケータリングを扱うギルド(queux- cuisiniers)が承認されることになったのである。

続いて1599年に出された12条項からなるアンリ4世の特許状によって「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」は結婚式や祝宴を取り仕切る独占権が定められた。一方で競合する他のギルドたちは、この決定によってかなりの不利益を被ることになった。特にロティスリー(肉焼き)のギルドは、独自に料理を供することが出来なくなり、もし宴会などで肉を提供する場合は、キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップのマスターの許可が必要となった。こうしたキュ,キュイジニエ,ポルト=シャップの独占権に対して、ロティスリーのギルドは抗議を続けていたが、1628年7月29日にようやく「ゆで肉3皿とフリカッセ3皿までは許可を得ずとも店内で販売できる」という認可を得ることが出来たぐらいである。

それでもキュ,キュイジニエ,ポルト=シャップの独占権は揺らぐことはなかった。1642年にはルイ13世によって、さらに1645年にはルイ14世によって彼らの権利は再認され、彼らの職権は盤石化した。だがこうした独占権に対する他の競合ギルドからの不満や訴訟は絶えることがなく幾度となく裁判が行われている。

「裁判の記録」

弁護士のルイス・マノリー(Louis Mannory:1696-1777)が、1748年にキュ,キュイジニエ,ポルト=シャップの弁護を行なった記録が文献で残されている。この記録はルイス・マノリーの自著 『Plaidoyers et mémoires, contenant des questions intéressantes, tant en matières civiles, canoniques, & criminelles, que de police et de comerce:民事、規範、刑事、警察、商業問題における興味深い問題についての嘆願書と回想録』第10巻 に収められており、キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップについて理解するための重要な情報源である。

ルイス・マノリーの弁護内容を確認すると、ギリシャからローマ、それがフランスに伝わったという料理の歴史から語り始めている。この辺りは当時料理論争の火種として注目されていたフランソワ・マランの『コーモスの贈り物』の影響を明らかに受けているように思える。実際の弁護にこのような情報は必要ないように思えるが、当時はこうした大局的な歴史観から語ることがある種教養の表明であり、同時に当時の人々に知性を印象付け、説得性を持たせるためにも必要なことだったのかもしれない。

この弁護内容を確認するとルイス・マノリーは、丹念に過去の勅許の歴史を確認して、ケータリング・ギルドの権利の正統性を明らかにしている。合わせてキュ,キュイジニエ,ポルト=シャップが他のギルドとの権利関係で何度となくもめた歴史についても言及しており、他ギルドとの問題が絶えなかった様子も理解できる。

レストランが始まった経緯を、フランス革命で王侯貴族の雇っていた料理人たちが職を失った為、町で開業したからだと説明するものが多い。確かにそれも理由のひとつだろう。しかしこうした裁判記録を紐解いてゆくと、当時は国王勅許の下で各分野の専門ギルドに対してあまりにも強固な利権が保証されていたことから、現代の飲食店のようなビジネスを始めることが出来なかったのだということが見えてくる。だが後にフランス革命によって国王勅許で守られていたギルドの利権はご破算になってしまった。これによりパリで爆発的にレストランが増加することになったのである。

ギルドだけに与えられた利権によって、なぜ当時のパリで飲食店営業が出来なかったのか、一例を挙げて説明しておこう。1708年3月29日、ワイン商人のギルドは、ロティスリーとほぼ同等の権利を取得することが出来た。つまりワインを販売しながら肉料理の提供を行うことが可能になったのである。しかしそれには条件があり「仕出し人や料理人の気配、肉の陳列がないこと」となっていた。しかも店内でワインを提供して飲ませることが許されているのは、宿と居酒屋だけだったので、ワイン商は店で料理を提供できるようになっても、店で客にワインを提供して飲ませることは出来なかった。

他方、宿と居酒屋はワインの提供が許可されていたので、客は宿や店内でワインを飲むことが出来たが、料理はロティスリーで購入したものを持ち込むか、肉屋で買った生肉を宿屋の主人に焼いてもらうしかなかった。宿はそうした生肉を焼いて客に供する許可は得ていたのだが、基本的にローストした肉を販売できるのはロティスリーにだけ許されていた権利だったのである。

つまりワインボトルを売る店で料理を食べることが出来るようになっても店内でワインは飲めず、ワインを店内で飲める居酒屋では料理を提供することが出来ないという何とも悩ましい権利関係の制約に縛られていたのである。

結局、どのようにして現代のような飲食店が始まったのかと言うと、まずは料理ではなくスープを販売する店が現れたことが発端となった。その店はスープのことをレストラン(resutaurant:回復食)と呼び店内でこれを提供し始めた。そしてレストラン(回復食)はあくまでも薬の一種であり、店内で食事は提供していないと主張したのである。苦しいこじつけのように思えるが、実際に裁判が行われ、この店は勝訴したのである。これにより同様にスープを売って店内で飲ませる店が増え始め、やがて普通に店内での飲食が可能になっていったのである。こうした経緯から、食事を提供する場所はレストランと呼ばれるようになり、現代に至っている。

この辺りの経緯は「レストラン」の項で説明してあるので興味のある方はご確認願いたい。

さて話を戻すとルイス・マノリーの弁護記録には、「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」というギルド名称の由来について興味深い言及がある。queux, cuisineirsは共に料理人を意味しているが、ポルト=シャップ(Porte-chapes)と呼ばれるのは、「彼らが自宅で調理した肉や煮込みを熱く保ち、街に持ち出すためにポルト=シャップと呼ばれる錫製の深い中空の帽子のようなもので覆っていた」ことに由来すると同書のP114-115で説明している。このチャップは町のあちこちに配られ振る舞われたが、その数は7,8個に満たなかったとある。これは彼らの料理は大量に配布されるのではなく、高級なケータリングとして少数だけ準備されたことを示している。

マシアロの仕事

このようにマシアロが所属する、パリで最も優れた料理集団「queux, cuisineirs, porte-chappes:キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」は、臨時雇いの料理人で構成されているギルドであり、この組織に所属していたマシアロは当然のごとく特定の主人に仕えるようなことはしなかった。

当時、料理人たちが料理書を出版する際には、必ずと言って良い程、序文で料理人の主人(雇い主)に対する献辞を述べている。それに対してマシアロの料理書にはそのような献辞が記されていない。このことからもマシアロには特定の主人がおらず、臨時雇いの料理人だったことが裏付けられている。

このような料理ギルドに所属していたマシアロは、料理の腕に優れていただけでなく、料理を論理的・体系的に捉え、これを文章として書き残す能力においても優れた人物でもあった。マシアロの料理書が特に画期的だったのは、それまでの料理書とは違いアルファベット順に項目を並べて記載したことである。当時、まだフランスには百科事典は存在しておらず、1751年から1772年まで20年以上もの年月をかけて全巻完成した『百科全書』を待たなければならなかった。マシアロの料理書は、これに先駆けること60年程前であり、早くもアルファベット順の記載を採用したことはかなりの先進性の現れであると言えるだろう。

マシアロは2冊の料理書を書き残しており、マシアロの記した料理書から、マシアロの料理における功績がどのようなものだったのかを明らかにすることにしたい。

マシアロの著書

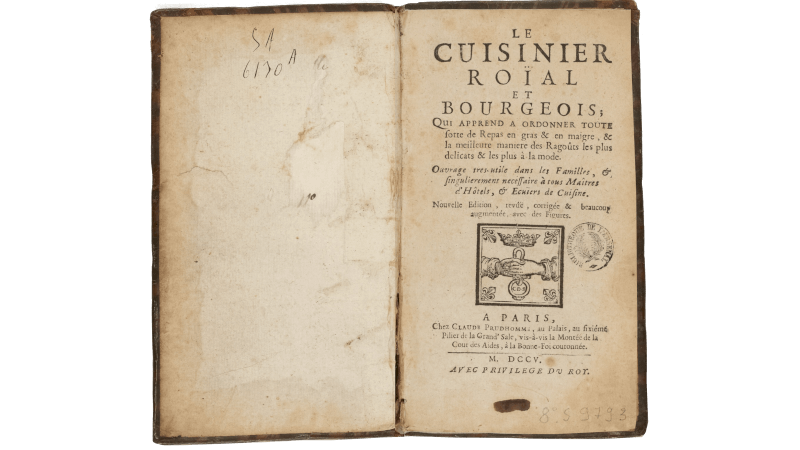

マシアロが最初に出版した料理書は『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』であり、アルファベット順に記述が行われた画期的なものだった。この料理書は人気を博して重版され、後に英語にも翻訳されている。以下その一覧である。

『王室とブルジョワ家庭の料理人』

1691年『Le Cuisinier roïal et bourgeois』初版

1693年『Le Cuisinier roïal et bourgeois』第2版

1698年『Le Cuisinier roïal et bourgeois』第3版

1702年『The Court and Country Cook』英語版

1705年『Le Cuisinier roïal et bourgeois』新版

1712年『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』第1巻・第2巻

1721年『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』第1巻・第2巻

1729年『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』第1巻・第2巻・第3巻

1734年『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』第1巻・第2巻・第3巻

1740年『Le Nouveau Cuisinier royal et bourgeois』第1巻・第2巻・第3巻

『王室とブルジョワ家庭の料理人』はマシアロの代表的な著作であり、新版、改定版も含め様々な版で刊行されてきた。1702年にはフランス国内だけでなく、ロンドンで英語版が出版されており、このことからもマシアロの著書への評価の高さがうかがえる。研究者が良く引用するのは1705年版であるが、それはこの版が初版本に近い性質を持ちながら、さらにその完成度を高めたエディションだったからである。1721年からは全2巻、さらに1729年には全3巻に増補され、書名の冒頭に「新」を意味する「Nouveau」が付け加えられるようになった。

最初にアルファベット順で料理名を掲載した本を出版したのはマシアロだったが、これはこの料理書が専門家向けのものだったことを意味している。アルファベット順なので利用者は、厨房で交わされる料理用語を直ぐに調べることが出来たはずである。また名前を知ってはいても詳細までを覚えていないレシピがある場合は、検索して直ぐに正しいレシピを参照することもできたはずである。そもそも料理の用語を知らなければ、逆引きするということすらも出来ないはずなので、ここからもマシアロの料理書は専門家向けに書かれたと考えられる。

ここでわたしの個人的な経験を話しておくことにしたい。私の父はわたしが小学生になる時に図鑑を購入し、中学生になる時は『ブリタニカ百科事典』を購入した。子供が成長して質問に答えられないことがあっても、ここから答えを自分で見つけることが出来るようにということらしかったのだが、母親は営業セールスマンに説得されたのではないかと言っている。当時はTBSが『ブリタニカ百科事典』の販売をしており、紙質はお札に次ぐほど良質の紙が使われている。実際にブリタニカ百科事典の真ん中の1ページの紙の両端をつまんで持ち上げてみると、あの一冊の全重量が紙の1ページにかかっても『ブリタニカ百科事典』の紙は破れない。確かに紙質は丈夫で素晴らしく、母親はこれを営業マンに見せられて父親は購入を決めたのではないかと言っていたぐらいである。

その経緯はともかくとして、自宅の専用本棚(父は『ブリタニカ百科事典』専用本棚も購入した)に『ブリタニカ百科事典』が鎮座することになり、いつでも自由に読むことができたので、五十音順(英版だとアルファベット順)に並べられた知識というものに昔から親しんできた。こうして日常的に『ブリタニカ百科事典』を読んで理解したことがある。それは何かを調べる時だけ百科事典を検索して該当する箇所を読むよりも、百科事典はランダムに、あるいは始めから通して読むことに価値と面白みがあるということである。

コナン・ドイルの『シャーロック・ホームズの冒険:赤毛連盟』で登場人物が『ブリタニカ百科事典』を「A」から順番に「B」に達する直前まで書き写しをさせられる場面があるが、これは知的好奇心を満たすには最高の楽しみ方であると思う。百科事典というものは、検索のための都合上、アルファベット順(五十音順)で編纂されているが、それはあくまでも便宜上のものでしかない。むしろそうした実用的な用法は置いておいて、自由に通しで読むべきものであるというのがわたしの持論である。これによって得られる横断的な知的逸楽は素晴らしいものなので、是非ともネット世代の人々にもこのような「知的好奇心をかき立てる回り道」の楽しみ方を味わって欲しい。

フランスで最初に出版された百科事典は『百科全書』だが、1751年から1772年まで20年以上もの年月をかけてようやく完成した。1571年6月にまずは第1巻が「A~Azymites」を網羅して出版された。当時の読者たちは、アルファベット順に掲載された各項目を、次の巻が出版されるまで時間をかけて最初から読んだはずである。(第2巻が出版されたのは翌年1752年1月である)

現代の我々にとって百科事典というものは、始めから全巻完成したものであることが当たり前で、未完の百科事典などあり得ないと思うのではないか。なぜなら必要な時に検索して、該当部分の個所が無ければ百科事典の意味を為さないと考えているからである。よって現代人の感覚からすると百科事典というものはいつも始めから全巻そろっていなければならないものである。

しかし『百科全書』の編纂と出版の経緯を見てゆくと、必ずしも百科事典はそうしたものでは無かったことが見えてくる。当時の人々は必要な時に必要なページだけ開いて確認するだけではなく「読みもの」として百科事典を捉えていたのではないだろうか。

こうした背景から考えるとマシアロの『王室とブルジョワ家庭の料理人』も、当時の料理書がそうであったように、知識人たちの読み物として人気を博していたのかもしれない。さらに当時は貴族階級の人々も自分で料理することが流行していた時代だったこともその可能性の要因として挙げておきたい。

同時にアルファベット順に列記されていることから実用的な用い方もされた可能性も考えられる。マシアロは雇われ料理人だったので、プロジェクトベースで様々な料理人と不定期に短期間だけ働くことが多かっただろう。そうした経験からアルファベット順の料理書の必要を感じたのではないだろうか。

マシアロの料理書はアルファベット順だったので、厨房で使われる用語が何を意味するのか、またそれがどのような料理で、どのようなレシピなのかを直ぐに確認するのに有用な書物だったはずである。様々な料理の現場に出向き、そこで集められた色々な料理人と働く中で、このような料理書編纂の方法を考えたことが推測される。こうした手法でマシアロが自著を編集したのは『百科全書』の60年前であったことも評価に加えられてしかるべきであろう。

『コンフィチュール、リキュール、フルーツに関する新しい調理法』

マシアロのもう一冊の著書は『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits:ジャム、リキュール、フルーツに関する新しい調理法』である。先の『王室とブルジョワ家庭の料理人』と比べて地味な評価であるが、ほぼ同時期(1年違い)に双方の初版が出版されていることから、この時期、マシアロがかなり文筆活動に力を入れていたことがうかがえる。以下、同書の様々な版を列記しておくことにする。

1692年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』初版

1698年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』第2版

1705年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』新版

1712年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』新版

1734年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』第3巻

1740年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』新版

1791年『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』第6版

マシアロのあまり取り上げられることのない著作であるが、実際に調べてみると意外に幾つものバージョンがあったり、重版されたりしており、当時から良く読まれていた料理書だったことが分かる。『王室とブルジョワ家庭の料理人』が料理を中心とした内容であるのに対して、『コンフィチュール、リキュール、フルーツに関する新しい調理法』の方はデザートが中心であり、双方は欠けた内容を互いに補い合うことに書かれたものであったと考えられる。

ちなみに、正式タイトルは長く、『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, et les fruits : avec la maniere de bien ordonner un dessert, & tout le reste qui est du devoir des maîtres d'hôtels, sommeliers, confiseurs, & autres officiers de bouche : suite du Cuisinier roïal & bourgeois : egalement utile dans les familles, pour sçavoir ce qu'on sert de plus à la mode dans les repas, & en d'autres occasions』である。

これを日本語で記載すると『コンフィチュール、リキュール、果物の新しい調理法:デザートの適切な注文方法と、メートル・ドテル、ソムリエ、パティシエ、その他のオフィシエの仕事の方法: 「王室とブルジョワ家庭の料理人」の続き: 家族の食事やその他の機会に何が最もファッショナブルな提供であるかの理解』である。もちろん専門家のために書かれた料理書であったが、同時にそうした専門家からサービスを受ける側の人々にも向けたものだったことがこのタイトル名から理解できる。

『王室とブルジョワ家庭の料理人』

ここからは歴史的に重要な料理書として必ず取り上げられる、『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』を深く掘り下げて考察してみることにしたい。このタイトル名を日本語訳にすると『王室とブルジョワ家庭の料理人』となる。このタイトルが示すようにここで扱われる料理は、王室の最高級料理から、一般市民のブルジョワまでの幅広いものであることが分かる。しかし一概にブルジョワといっても階級も資産も様々である。

『Le Cuisinier roïal et bourgeois』の正式なフルタイトルはかなり長く、『Le cuisinier roïal et bourgeois ; qui apprend a ordonner toute sorte de repas en gras & en maigre, & la meilleure maniere des ragoûts les plus delicats & les plus à la mode. Ouvrage tres-utile dans les familles, &, singulierement necessaire à tous maîtres d'hôtels, & ecüiers de cuisine』である。

このタイトルには、メートル・ドテルや料理人にとって必要不可欠な書物であるだけでなく、個々の家庭でも役立つと記されている。ここからしてこの料理書の対象は、一般的なブルジョワ家庭というよりは、執事や料理人を雇えるような上流富裕層のブルジョワ向けであることが分かるだろう。

1791年にマシアロは『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』を出版し、その後の1746年にムノンは『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』を出版している。このようなブルジョワ向けの料理本が出版され、それらの料理書がベストセラーとなったことも17世紀末から18世紀中期の特徴である。この時代に王侯貴族を中心としたオート・キュイジーヌ(高級料理)は目覚ましい発展を遂げたが、ブルジョワ向けの料理も同様の進歩を遂げることになる。マシアロの料理書『王室とブルジョワ家庭の料理人』はこうした需要にも応えたことで歴史に残る一冊となったのである。

マシアロの著書には分量などの詳細な説明がない。これは料理書が主にプロフェッショナルな料理人を対象にしていた為だと考えられている。さらにマシアロが、そうした料理人の中でも「キュ,キュイジニエ,ポルト=シャップ」のような料理のエリート集団のことを念頭において自著を記したとするならば、分量を省いた簡略的な記載であったことも納得のゆくことであるように思える。

またマシアロは、オフィシエ・ド・ブーシェ(officier de bouche)として働いていたとあるが、これは宴会を取り仕切る際の一時的な役割だったと思われる。オフィシエ・ド・ブーシェとは、メートル・ドテル(司厨長:maître d'hôtel)と同じ役割である。よって宴会の際にマシアロは全権を得て料理を準備していたと言うことになる。マシアロの料理書はメートル・ドテルに向けても書かれており、そのことは料理書のタイトルからも理解できる。もちろん自分自身も同様の経験なくして、このような指南書は書けない訳で、ここからもやはりマシアロの優れた経験や有能さを計り知ることが可能である。

マシアロは、シャルトル公、オルレアン公フィリップ1世(ルイ14世の弟)と、その息子のオルレアン公フィリップ2世。オーモン公、エストレ枢機卿、ルーヴォワ侯爵といった王侯貴族の宴会料理をソー城、ムードン城、ヴェルサイユといった場所で手掛けている。マシアロのこうした経歴は、『Le Cuisinier roïal et bourgeois』初版に、自身が手がけた宴会のメニューとして記録されている。つまりここに掲載されているメニューを紐解くならば、マシアロが当時、誰にどのような料理を作っていたのかを知ることが出来るという訳である。

マシアロの料理

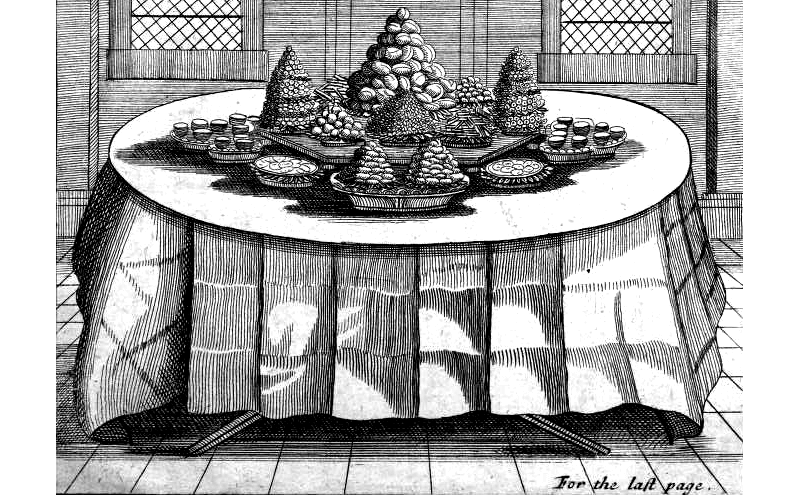

マシアロの時代にどのように料理が供されていたのかをまず説明しておく必要がある。現代のフランス料理はコース仕立てになっていて、一皿ずつ順番に料理が運ばれてくるようになっているが、これはロシア式サービス(Service à la russe)と呼ばれる方法で、19世紀になってからようやく始まった新しい給仕の仕方である。それまで伝統的に行われていのはフランス式サービス(Service à la française)と呼ばれる給仕方法で、一度に沢山の料理をテーブルに並べるのが一般的だった。

フランス式サービスは、「第1のサービス」,「第2のサービス」,「第3のサービス」という3部構成になっていた。サービスごとにメインとなる大皿料理を中心にして複数の料理がテーブルに並べられ、食卓に着く人は自分の食べたい料理を自身で取る、あるいはテーブルの遠くに置かれた料理は給仕人に取ってもらい各々が好きなものを食べていた。これがマシアロの時代の宴会様式だったのである。

キュイジニエとオフィシエ

「第1のサービス」,「第2のサービス」はいわゆる料理の部類であって、ここで出される食事を担当するのは料理人(キュイジニエ:cuisiner)と呼ばれる人々である。これに対し「第3のサービス」はデザートであり、これを担当するのはオフィシエ(officier)と呼ばれる人々である。翻訳によっては誤ってこれを将校とか行政官と訳してしまっている酷いものがあるが、ここで言うオフィシエとは料理人である。デザートや乳製品などは厨房とは異なる涼しい場所(オフィス)で調理されていたことから、冷たい料理やデザート類を調理する者たちはオフィシエと呼ばれるようになった。

18世紀のテーブルセッティング

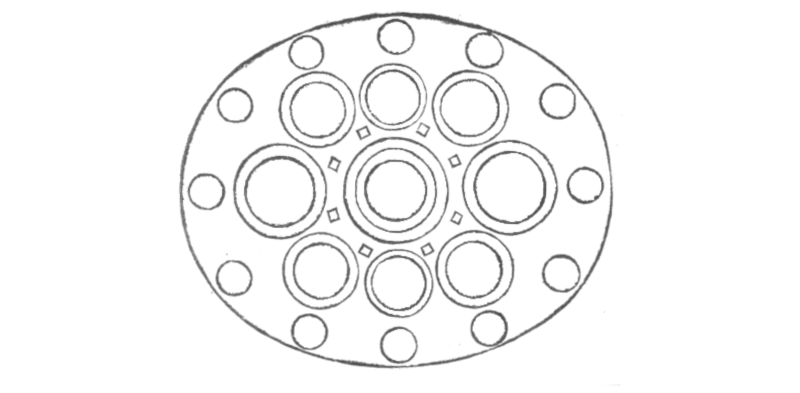

料理は大皿、中皿、小皿で構成されており、これらの各皿が対称になるよう配置された。マシアロは12人の食卓を例に配置図も掲載しているので、以下を確認して頂きたい。

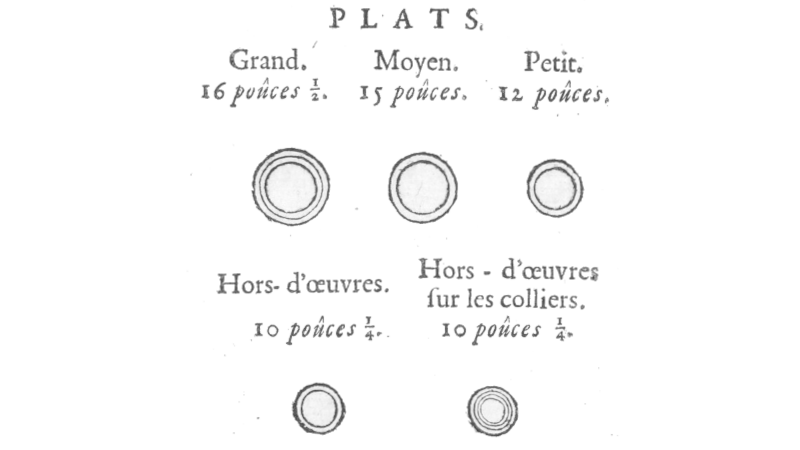

皿の大きさも、以下のようなサイズに分類されていたので、上図と比較してどこに、どのような皿が置かれることになっていたのかを確認して頂きたい。

Grand(大皿):16.5inch → 42cm

Moyen(中皿):15.0inch → 38cm

Ptiit(小皿):12.0inch → 30cm

hors d'œuvre(オードブル皿):10.25inch → 26cm

hors d'œuvre(オードブル皿 縁有り):10.25inch → 26cm

まとめるとマシアロの時代は第1,第2,第3のサービスに別れており、かつそれぞれのサービスごとに、たくさんの皿に盛られた料理が一度に出されていた。テーブルセッティングには決まりがあり、そうしたセオリーに従って料理は並べられ、準備されなければならなかったのである。

こうした食における儀礼は、古今東西同じようなものがある。日本でも室町時代に七五三の本膳料理が発達することになるが、日本でも、あるいはフランスでも食における儀礼様式が確立されたというのは興味深いところである。但し日本は奇数を用いたセッティングであるのに対して、フランスでは偶数を用いたセッティングという違いがある。こうした違いは、日本が非対称(アシメトリー:asymmetry)と奇数を陽数として重んじていたのに対し、フランスでは西洋庭園にも反映されているような対称(シンメトリー:Symmetry)を重視する価値観であることに由来している。

マシアロの基本料理メニュー

マシアロが手掛けた宴会とそのメニュー内容を紹介することにしたい。まず『王室とブルジョワ家庭の料理人』初版、最初のP1~P4に掲載されているのは、12名が食卓に着くことを想定した1月と2月のメニューのサンプルである。

第1のサービス

スープと前菜(ポタージュとアントレ)

スープ二品

鳩のビスク:中皿

去勢鶏(シャポン:chapon)の根菜添え:中皿

アントレ二品:中皿

温かいヤマウズラのパテ

トリュフ風味の肥育鶏(プーラルド),フリカンド添え

メイン

ふたつのロ・ド・ビフ:大皿

仔牛マリネのフライ添え

上から滴った肉汁をかける

オードブル

鳩のプペトン

ウズラのブレゼ

鶏の詰め物、キノコのクーリ添え

ウズラのソース・エスパニョール

第2のサービス

ロースト二品

小さな七面鳥,ヤマウズラ,小さな鶏,ベカス,ヒバリ添え

子羊1/4のロースト

アントルメ

中央深皿にクリームパイ:フィユランティーヌ,フルロン,ミルクドーナツ添え

アントレ二品:中皿

パン・オー・ジャンボン:トーストとレモンブレッド添え

生ハムとその他のセイボリー

オードブル

ブラン・マンジェ

フォアグラ

アスパラガスのサラダ

トリュフのコート・ブイヨン

第3のサービス

フルーツとジャムなど

料理ではなくオフィシエの担当なのでここでは詳しく触れない

マシアロは、1691年2月15日にシャルトル公爵(Philippe II, Duke of Orléans)が、ある令嬢のためにこれと同様の食事を饗したと述べている。その時のロースト料理のひとつは、肥育鶏(プーラルド)2羽、穀物鶏4羽、ピジョン・ド・ヴォリエール。もうひとつは、川鳥、ヤマウズラ4羽、ベカス(ヤマギシ)4羽、ベカシーヌ(タシギ)12羽であったとしている。マシアロがこうした料理の詳細を説明していることからして、この宴の料理を準備したのが彼自身であったことが裏付けられる。

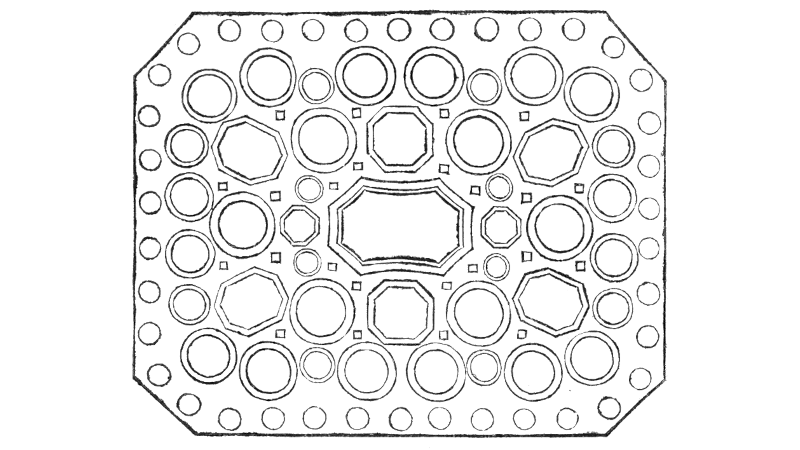

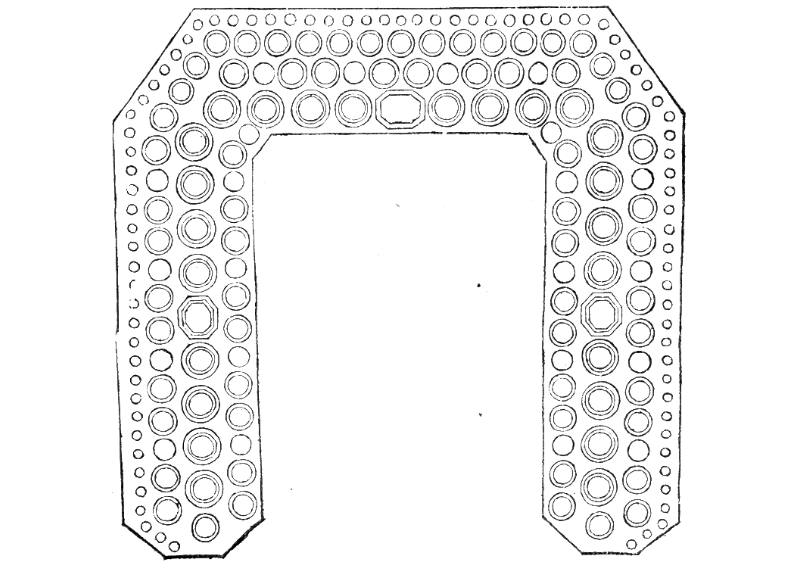

宴会用テーブルセッティング

料理構成やテーブルセッティングは基本的な型があった。マシアロは「この食事を基本にして、人数やカトラリーの数に比例して食器の数を増やしたり大きさを変えたりして、他の食事の順番や盛り付けを大きくすることが簡単である」と述べ、これを基にして宴会のサイズは拡張可能であると説明している。実際に『王室とブルジョワ家庭の料理人』には参加者人数を増加させた場合の配列図も示しているので、合わせて以下に示しておくことにしたい。

2月,3月の料理例

2月あるいは3月の料理例として、マシアロは以下のようなメニューを掲載している。

第1のサービス

アントレ

仔ウサギ(Lapreaux)とヤマウズラ(Perdrix)のパテを盛り、

それにヤマウズラのクーリやその他のラグーを添える。

人数に合わせて20~30匹の小鳩を詰めたププトン(バロティーヌ)に、

様々な付け合わせを添えたもの。

ブリュソール(Brusolles)の煮込みにクーリをかけた一皿

リードヴォー(子牛胸腺)の詰め物にラグーをかけた一皿

揚げた若鶏のマリネ,肥育鶏の英国風ロースト,ラグー添え

フィレ肉スライスとハムの一皿

コロッケの一皿

肥育鶏の切り身とキュウリの一皿

ラグーの詰めものをしたフリカンドの一皿

第2のサービス

ロースト

既に出されたアントレとテーブルの人数に比例して、

季節のジビエを使った大皿料理3皿と、四方にサラダを4皿。

アントルメ 12皿

ファヴォワール、ハム、舌の詰め物を添えた料理とボローニャソーセージを添えた一皿

クリームのパイ、タルテレットを添えて

様々な色のゼリーのブランマンジェ

アスパラガスのクリームソース添え

モリーユ茸のクリームソース

リ・ド・ヴォーとクレット・サルシーのラグー仕立て

仔牛胸腺肉のマリネ揚げの一皿

フォワグラ・ア・ラ・クレピーヌのグリルの一皿

去勢鶏(シャポン)のロニョンの一皿

パン・オー・ジャンボン

トリュフの一皿、コート・ブイヨン添え

仔牛の胸腺肉、マッシュルームとモリーユ茸のラグー

1690年3月28日、ムッシュー・ラングロワ(Pierre LANGLOIS de la FORTELLE:1657‐1719)が、オルレアン公爵のためにこれと同様の料理で饗したとマシアロは説明している。このオルレアン公爵は、フィリップ1世 (Philippe I, Duke of Orléans)のことで、ルイ14世の実弟でブルボン=オルレアン家の初代当主である。この宴会ではオルレアン公爵のためだけに、卵入りの肥育鶏と去勢鶏の健康に配慮したスープが特別に用意された。

このメニューで注目すべきはコロッケ(クロケット:Croquette)である。コロッケのレシピを料理書に記したのは実はマシアロが最初で、ここでの言及が文献初出である。日本ではコロッケは庶民的な料理のように思われているが、本来は高級料理のメニューに含まれるような一品である。また日本人の我々はジャガイモのコロッケを想像するが、当時のフランスではジャガイモには毒があると考えられていた為、18世紀中頃になって農学者のアントワーヌ=オーギュスタン・パルマンティエ(Antoine-Augustin Parmentier)が広めるまでフランスでは食べられていなかった。よってここでマシアロの説明するクロケットは、現代の日本人が想像するようなコロッケではない。

クロケット:Croquette

そもそも日本のコロッケと、フランスのクロケットは異なるもので、日本でいうクリーム・コロッケが、フランスで云うクロケットである。このクロケット(クリーム・コロッケ)はソース・ベシャメルで作られているが、当時のマシアロがどのようにクロケットを料理していたのかを確認しておきたい。『王室とブルジョワ家庭の料理人』でクロケットがどのように調理されていたのかが説明されている。

【 王室とブルジョワ家庭の料理人 P7 】

肥育鶏、鶏、ヤマウズラはローストにするが、これは詰め物にするためだけに使われる。例えば、クロケットの詰め物は、これらの鳥の胃袋と腿肉が使われ、アントレのために少しの切り身が残される。この詰め物は、湯通しした脂身、調理した仔牛の頭、湯通しした仔羊の胸腺肉、刻んだトリュフとマッシュルーム、骨髄、牛乳に浸したパン粉、各種上質のハーブ、少量のクリームチーズと生クリームで作られる : この詰め物はフリカンド、クロケット、フィレ・ミニョンに使う。クロケットは卵大の丸い形をしており、同時にパン粉をつけ、皿に盛り、ラードで揚げて熱々のうちに供する。

ソース・ベシャメルについて直接は言及されていないものの、牛乳やクリームチーズや生クリームが使われており、マシアロのクロケットは、現代のクリームコロッケを思わせるものだったことが分かる。ただし詰め物に使われる肉類は多種多様で、クロケットが高級料理だったことは間違いない。

また続けてマシアロはクーリ(Coulis)について以下のようにも言及している。

【 王室とブルジョワ家庭の料理人 P8 】

家禽の残りはラグーを変化に富ませ、また様々なクーリを作るのに用いられる。クーリは型に入れて焼いた肉、ウズラ、プーラルド、鶏肉、ハムエッセンス、牛肉、仔牛の肉汁から作ることができる。アントレとアントルメのラグーは別の鍋で、上質なハーブの束を添えてそれぞれ準備する。クリームがあるものは、良質なヴァンヴ・バター(beurre de Vanvre)かそれに類するもので、それぞれのラグーに少量の小麦粉を加えなければならない。

ここで提案されているクーリは、かつてのフランス料理で用いられていたスパイスや酢を過剰に用いたものではなく、肉から得られる旨味が凝縮したものであり、これにつなぎとしてバターやクリーム、さらにハーブ類を用いるように指示していることから、マシアロの料理は、18世紀に興隆することになるヌーベル・キュイジーヌの先駆けであったと理解できる。

これらの料理はルイ14世の弟のオルレアン公爵に出された料理だったが、マシアロの説明では、健康に配慮した家禽類のスープや、クロケットのようなやわらかいもの、クーリも胃に負担を与えない軽い方法で作られていることが分かる。こうした料理内容から、当時のオルレアン公爵は体調不良だったと思われる。あるいはこのメニューがスぺ(夜食)であるという説明もあり、これが軽めに仕上げられた料理の理由なのかもしれない。いすれにしてもマシアロの料理は健康的でかつ最先端のもので、当時の人々にとって珍しい料理が食卓に並べられたということである。

3月の料理例

1690年3月26日のオルレアン公爵の晩餐のメニューを、マシアロは『王室とブルジョワ家庭の料理人』 P9~P10 に掲載している。メニュー内容は以下の通りである。

第1のサービス

ポタージュ

仔羊レバーのクーリを添えた去勢鶏のポタージュ

仔羊の頭肉に野菜のピュレ、仔羊の足肉を添えて

肥育鶏のビスク

グランドアントレ

大きな牛肉ステーキ

仔牛胸肉のラグー・ファルシ

若鶏のフリカッセ、若鶏のマリネ添え。

プチアントレ

マトンチョップのグリル

去勢鶏の白い胸肉から取った小さなブイヨン

第2のサービス

ロースト

去勢鶏のパン粉焼き、ハト3羽と若鶏3羽を添え

マトンのモモ肉をパン粉で焼き、同じように付け合わせたもの

仔牛ロース肉のマリネ

鴨のロースト2羽:ソースをかける

ウサギ2羽の料理

肥育鶏のパン粉焼き(小皿)

アントルメ

アーティチョークのラグー

トリュフとフォアグラのラグー

クリームタルトとブランマンジェ

マッシュルームのパン粉オーブン焼き

新鮮卵のユグノット風料理

パン・オー・ジャンボン

リンゴのフリット

塩漬け料理:2皿

この日は復活祭であり、肉断ちの斎食期間から解放されたことから、各種の肉を多用した、肉中心の料理メニューとなっている。

公爵の日常料理

公爵の日常的な料理は、野菜の季節に応じて代えられることがあるが、基本的には以下のようなスープや料理によって構成されている。貴婦人の料理は、通常各コースに大きなスープ、大きなロースト料理、アントルメ1皿、小皿で2皿が出されるとある。

ポタージュ

去勢鶏を使ったヘルシーなスープ

去勢鶏あるいは鳩のビスク

卵入り肥育鶏のスープ

アントレ

仔牛胸腺肉のロースト、美味なソース

肥育鶏のロースト2つ、ラグー

鳩肉の煮込み

ロースト

仔牛ロース肉、鳩3羽と若鶏3羽を半分して刺したものを添えて、

もう半分はバード(Barde:肉を脂で覆いローストする)

パン粉をまぶしたマトン薄切り、上と同じものを添える

ウサギ2羽の串刺し

鳩肉のロースト

公爵の日常食は基本的には上記のようなメニュー構成になっている。マシアロは、これに加えて季節に合わせた素材の取り合わせのリストを P12~P15 に掲載している。上記の日常的なメニューは季節によってリストにあるような食材に入れ替えられるということである。ここではリストは取り上げないが、リンクから詳細を確認頂くことが可能である。

4月のメニュー

1690年4月10日、元トリノ国王大使で、シャルトル公爵の総督を務めるダルシ侯爵の自宅で、以下のメニューと同様の料理が供されたとマシアロは述べている。

第1のサービス

ポタージュ

二種類のポタージュ:

鳩のビスク

肥育鶏のヘルシースープ

アントレ

マトンのファルシ

肥育鶏のラグー

仔牛胸肉のファルシ

鳩のバジル風味、小さな詰め物

真ん中に大きな牛肉

第2のサービス

ロースト

季節に応じた様々な家禽からなるロースト料理の大皿

サラダ2種

アントルメ

パン・オー・ジャンボン

クレーム・ブリュレ

仔牛胸腺肉(リ・ド・ヴォー)とフォアグラのラグー

アスパラガスのソテー

以上、各サービスでそれぞれ7皿

ここで特筆すべきはクリーム・ブリュレ(crème brûlée)がメニューに含まれていることである。このクリーム・ブリュレをフランスの料理書に掲載したのもマシアロが最初であり、1691年刊の『王室とブルジョワ家庭の料理人』初版 P219 に最初のレシピが掲載された。

クレーム・ブリュレ(crème brûlée)

器の大きさに合わせて卵黄を4つか5つ準備する。小麦粉をひとつまみ加えてよく混ぜ、牛乳を1パイントほど少しずつ加える。またオレンジの皮もレモンの皮と同じように刻んで加えると「Crême brûlée à l'Orange」となる。よりデリケートにするには、砕いたピスタチオやアーモンド、オレンジフラワー・ウォーターを一滴加えると良い。火のついたストーブでクリームが鍋底につかないように注意しながら絶えずかき混ぜる。よく火が通ったら、オーブンで熱した器にクリームを注ぎ、皿の縁にクリームがくっつくのがわかるまで再びオーブンで加熱する。その後、引き戻してその上に砂糖をたっぷりとまぶす。熱して赤くなっているストーブ・シャベルを火から下ろし、砂糖とクリームを焼き美しい黄金色になるように焦がす。飾りには、フィユランティーヌ、小さなフリュイ、メレンゲなどサクサクとした菓子を切って載せる。好みでクリームの上を砂糖で固めることも出来るが、そうでなく、そのままアントルメとして提供することも可能である。

クレーム・ブリュレの上記レシピを紹介したのはマシアロだが、クレーム・ブリュレそのものはスペインのクレマ・カタラーナ(Crema catalana)に由来するのではないかと考えられている。クレマ・カタラーナのレシピは、カタルーニャ語で書かれた料理書、1324年『Llibre de Sent Soví』や、1520年『Llibre del Coch』に、ヤギの乳と卵から作られた「llet cuita」または「lluixell」の名前で掲載されている。やがてこれがフランスに伝わり、クレーム・ブリュレとして知られるようになったと考えられている。

クレーム・ブリュレ(crème brûlée)

いずれにしてもクレーム・ブリュレの文献初出はマシアロの著作であり、マシアロ自身もこのクレーム・ブリュレを得意として饗していたことが、メニューに何度か登場していることからも理解できる。 他にも4月の食事メニューは2つ掲載されており、これらもダルシ侯爵の自宅でシャルトル公爵とその夫人のために1690年4月18日に饗されている。

5月のメニュー

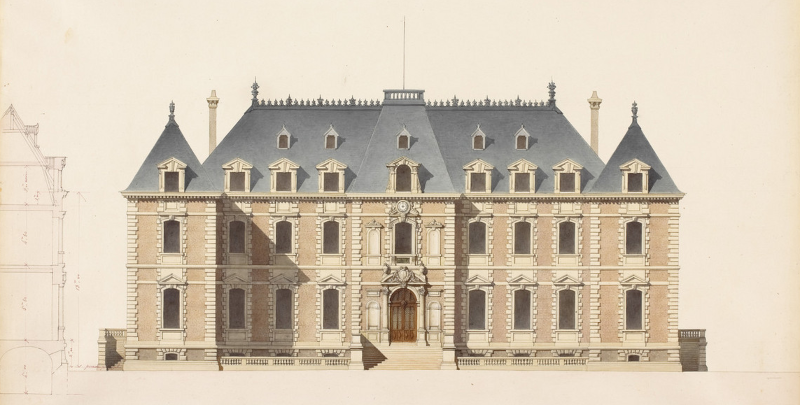

当時の海軍大臣だったセニュレー侯は、1690年5月14日に自邸のソー城(château de Sceaux)で、僧正、公爵、令嬢、シャルトル公爵を招き、その従者全員にも同様の食事を振る舞った。マシアロはこの時のメニューを自著に掲載している。

マシアロはソー城での大規模な宴会の記録のなかで、この時に使用された調理器具は、小さな手鍋60個、大小の丸鍋20個、大小の調理鍋20個、串30本。また準備のためにシェフと助手を合わせて36人の厨房係が仕事をしたと述べている。ここからもこの宴会の規模が推測できる。以下にその時のメニューを紹介しておく。

第1のサービス

16種類のポタージュ

鳩のビスク 4皿

若鶏ファルシのポタージュ,レタスのファルシ添え 4皿

グリーンピース入りガチョウのポタージュ,アスパラガス穂先添え 3皿

小さな七面鳥,白いチコリ添え 3皿

ボウルで提供されるオイル 2つ

アントレ

「大皿4と中皿12のアントレ」

リヴィエール仔牛(ルーアンで肥育された)のランプ肉と

カツレツをハットレット(hattelettes)と呼ばれる小さな串で刺したもの 大皿1

リヴィエール仔牛の腿肉を半分に割り,サルピコンを詰めたもの 大皿1

羊の脂身入りロースト,揚げパンとマトン・チョップのマリネ添え 大皿2

「中皿12品」

仔ウサギのタルト 中皿2

鳩のタルト 中皿2

温かい七面鳥のパテ 中皿2

牛肉の塩漬け,刻んだハムを載せる 中皿2

詰め物をした小さな鶏肉のロール 中皿2

ミロトン(牛肉,野菜に,トマトを煮込みオーブンで焼いた料理) 中皿2

オードブル

32種類:皿は全てオードブル皿

鳩のバジル風味 2皿

若鶏のハム添え 2皿

ヤマウズラのローストとソース・エスパニョール 2皿

フィレミニョン(牛ヒレ肉)とラグー 2皿

牛ヒレ肉のキュウリ添え 2皿

若鶏のフリカッセ クリーム煮 2皿

ローストしたウサギ半身にハムソースをかけたもの 2皿

羊フィレ肉のモリーユ茸の煮込み 2皿

詰め物をした若鶏の煮込み 2皿

炙った詰め物をした若鶏にラグーをかけたもの 2皿

詰め物をした肉のフリカンド 2皿

ハム詰めものをした仔牛の胸腺肉 2皿

マダム・シモンヌ風詰め物レタス 2皿

串刺しした仔牛の胸腺を焼きラグーをかけたもの 2皿

詰め物のないフリカンド 2皿

仔牛肉ミートローフ 2皿

第2のサービス

ロースト

鶏肉、狩猟肉、イノシシ肉、子豚などあらゆる食材を使った、スープと同じ数の16皿のロースト料理

サラダ 小皿10

アントルメ

ハムの大きなパテ 大皿2

肥育鶏と羊肉のパテ 中皿2

ブランマンジェ 中皿2

塩漬け 中皿2

子牛の耳の詰め物 中皿2

ガランティーヌ(ゼリー風の冷製肉料理) 中皿2

アスパラガス 中皿2

オードブル

オードブルは22種類、10種類のサラダと合わせて、第1のサービスと同じ数にする。

ミネドロワ 2皿

豚足のサント・ムヌー風 2皿

ハッテレット(仔牛胸腺肉とレバーをパン粉にまぶして焼いた小さな串) 2皿

ハムのソースをかけたアーティチョークの芯 2皿

パン・オー・ジャンボン 2皿

モリーユの詰め物とマッシュルームのラグー 2皿

鶏冠の詰め物とフォアグラの煮込み 2皿

去勢鶏の白いタルト 2皿

エンドウ豆のクリーム煮 2皿

去勢鶏の白身肉を詰めたリッソール(パイ皮に詰め物をして油で揚げる) 2皿

クレーム・ブリュレ 2皿

このような料理を作るには、前日から始める必要がある。夕方に大きな鍋を3つか4つ火にかけ、たくさんの肉、ハーブの束、玉ねぎを丸ごと加える。同時に大量の若鶏と若雌鶏、数羽のローストしたヤマウズラを調理し、湯通しした脂身とともに、食事当日に作る詰め物に使用する。ポタージュに関しては、ジュとクーリを分けて作る必要があり、これはアントレとアントルメにおいても同様である。またラグーに入れる、シブール(葱)とパセリをたくさん刻んでおくことや、様々な束の香草も準備しておくことも必要である。多くのヤマウズラ、鳩、鶏のクーリも必要になるが、それらもそれぞれ別々に作っておく。

かなり大規模な宴会料理であり、マシアロはオフィシエ・ド・ブーシェ(司厨長)として36人の料理人を束ね、厨房で円滑に料理を提供するための役割を果たしたものと考えられる。この宴会が行われたソー城は、セニュレー侯の父親で、ルイ14世の財政総監だったジャン=バティスト・コルベールが買い取り拡張した屋敷である。

長男だったセニュレー侯はソー城を受け継ぎ邸宅としていたことから、何度かここで盛大な宴会を開いている。例えば5年前の1685年、セニュレー侯は、コンデ公ルイ3世とルイ14世の庶子ルイーズ・フランソワーズの結婚の祝宴をソー城で催しており、その時にはルイ14世も出席している、よってセニュレー侯はこのような饗応の方法や手配、誰に何をどのように任せれば良いのかを十分に心得ていたと理解できる。

セニュレー侯は、1690年5月14日に上記のメニューの宴会を開催したが、そのわずか5か月後の1690年11月3日に亡くなってしまった。この時期、フランス宮廷では不審死が続いており、その代表的な突然死した人物は、この宴会を催したセニュレー侯、他にもルーヴォワ侯爵、そしてルイ14世の弟のオルレアン公爵が挙げられている。興味深いことに、彼らはいずれもマシアロが手掛けた料理に関係している人物たちであり、『王室とブルジョワ家庭の料理人』の冒頭に掲載されている料理メニューは、いずれも彼らのためにマシアロが準備したものである。この辺りの詳細については、本稿の後の方でその詳細を語ることにしたい。

鳩のバジル風味

セニュレー侯のメニューだけでなく、他にメニューにも掲載されている「鳩のバジル添え」について解説を加えておきたい。『王室とブルジョワ家庭の料理人』P367には次のような説明がある。

【 Pour faire des Pirgeons au basilic:鳩のバジル風味 】

鳩を良く炙り、背中に少し切れ目を入れる。脂身をよく挽いて、パセリ、バジル、チボルを加えて味付けした詰め物を鳩に入れる。この鳩をブロス、クローブと一緒に、玉ねぎ1個、ヴェルジュ少々、塩を加え鍋で煮込む。これを溶き卵で巻きパン粉を付けて包む。この鳩を一羽ずつ順番に、熱したラードで、きれいな色になるまで揚げる。その後に再びパセリと一緒にまた揚げる。これはサイドディッシュに盛り付ける準備ができたときに飾るためである。

マダム・シモンヌ風詰め物レタス

このメニューにある「マダム・シモンヌ風」の調理方法について、マシアロは『王室とブルジョワ家庭の料理人』P285で次のように説明をしている。

【 a la Dame Simone:マダム・シモンヌ風 】

ダム・シモーヌ風にレタスを詰めるには、固く巻いているレタスを選び、熱を感じる程度のお湯で湯通ししてから、取り出して水気を切っておく。 調理した若鶏肉と去勢鶏の肉、調理したハム数枚、キノコ数個、上質なハーブと一緒に刻む。 すべてに味付けをして、パン粉2つかみと、詰め物の質に応じて卵4~5個を加える。レタスの芯にこれらを詰める。 詰めた後、しっかりと結んで上質のブイヨンで煮る。この調理中に卵黄を使用した滑らかなブラン(ソースの一種)を作る。レタスを取り出した後に、しっかりと水気を切って、このソースに浸しておく。これにより、レタスは温かさを保つことができる。

17~18世紀にかけて、レタスは宮廷などで上流階級の人々が好んで食べていた野菜だった。もともとレタスはエジプト原産であるが、イタリアを経由してフランスのアヴィニョンの教皇によって伝えられた。当時はまだ珍しい野菜だったレタスをルイ14世は好んで良く食べていたと伝えられている。特に熟成したレタスの芯は砂糖漬けにされ、「天使の喉もと:gorge d'ange」と呼ばれ大変人気のあるコンフィとして珍重されていた。料理だけでなく、デザートとしてもレタスは食べられていたのである。

「マダム・シモンヌ風」というのはレタスを使った詰め物料理であるが、当時のレタスの珍しさと貴重さから特別な料理に属していたものと考えられる。この料理が上流階級の宴会で出されていたのも、こうしたレタスという素材の歴史的背景があってのことなのである。

7月・8月のメニュー

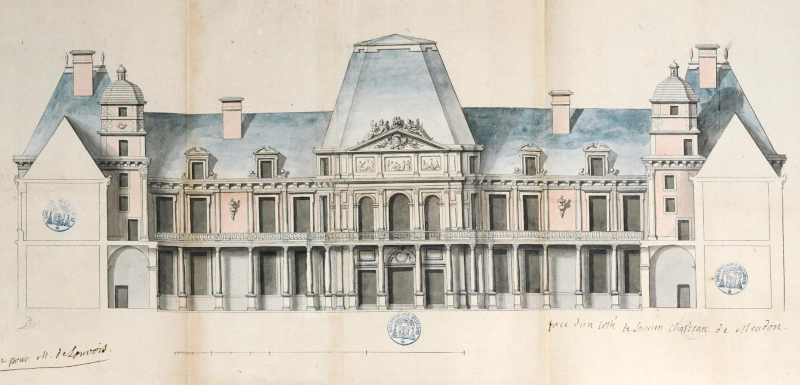

ルーヴォワ侯爵(François-Michel le Tellier, Marquis de Louvois:1641年1月18日-1691年7月16日)は、陸軍大臣を務めた人物で政治家である。ルーヴォワ侯爵は、1689年(あるいは1690年か)8月25日にムードン城(château de Sceaux)で、僧正、公爵、マダム、シャルトル公爵、令嬢、宮廷の従者全員に食事を提供している。この宴会場に3つのテーブルが置かれ、各テーブルには以下の料理がそれぞれ提供された。つまり3倍の量の料理が準備されたということになる。

ではルーヴォワ侯爵が自邸のムードン城(Château de Meudon)で開催した宴会メニューを紹介することにしたい。

第1のサービス

ポタージュ

鳩のビスク 2皿

野菜の千切りポタージュの肥育鶏添え 2皿

ウズラのバジル風味 2皿

エンドウ豆と鴨肉 2皿

キュウリに去勢鶏の詰め物をしたポタージュ 2皿

オイルポタージュ 2皿

キャセロールのポタージュ 2皿

根菜のポタージュ 2皿

カブの若鶏詰めポタージュ 2皿

ポロウネギとガチョウのポタージュ 2皿

七面鳥とチコリのポタージュ 2皿

アントレ

鳩のタルト 2皿

ウサギのパテ 2皿

マトン肩肉のロワイヤル 2皿

ウズラの蒸し煮 2皿

肥育鶏のハムラグー(Saingaraz)添え 2皿

肥育鶏の詰め物クリーム添え 2皿

牛肉と玉ねぎのキャセロール(Mirotons) 2皿

パン・デ・ヴォ(仔牛) 2皿

テリーヌ 2皿

鴨と牡蠣のアントレ 2皿

大きなアントレ 以下2皿

ひとつ目はローストビーフ,マトンチョップ添え

ふたつ目は仔牛レバー,仔牛チョップのフリットと腿肉ミンチ添え

オードブル

クロケット 2皿

ソーセージ・フランクフルト 2皿

ソーセージ・ロワイヤル 2皿

仔牛のイタリア風 2皿

鳩のフェンネル風味 2皿

詰め物をした肥育鶏鶏の蒸し煮 2皿

鳩のバジル風味 2皿

若鶏のタルト 2皿

若鶏のサント・ムヌー風(煮てから焼く) 2皿

ブイヨン 2皿

若鶏のマリネ 2皿

鳩のホワイトソース 2皿

パン・デ・ペルドリ(ウズラ) 2皿

第2のサービス

ロースト

ロースト料理22種類:

あらゆる種類の大きな牛肉,羊肉,仔牛肉

あらゆる種類の鶏肉,ジビエ,猪肉,子豚,雉肉とサラダ

アントルメ

24皿のアントルメ:

パテ・ド・ジャンボン 2皿

雉料理 2皿

タンとソーセージの塩漬け 2皿

去勢鶏のホワイトソースパイ,タルトを添え 2皿

アアプリコット・マーマレードを挟んだクリスピー・パイ 2皿

ブランマンジェ,様々なゼリー添え 2皿

胸腺肉ドーフィンヌ添え,胸腺肉のフリット 2皿

ブランマンジェのベ二エ,ベニエ・ア・ロー添え 2皿

豚足のサント・ムヌー風 2皿

ミネドロワ 2皿

ハッテレット(仔牛胸腺肉とレバーをパン粉でまぶして焼いた串) 2皿

ガランティーヌ 2皿

オードブル

パン・オー・ジャンボン 2皿

キノコのクリーム風 2皿

鶏冠のモリーユ茸詰め 2皿

アーティチョークの芯 2皿

オムレツ,挽いたハム載せ 2皿

甘いオムレツ 2皿

リンゴのベニエ 2皿

クレーム・ブリュレ 2皿

リッソール 2皿

フォアグラ 2皿

トリュフのクール・ブイヨン 2皿

上記のようなマシアロの記したメニュー構成でムードン城での宴会は行われた。

ムードン城(Château de Meudon)

豚足のサント・ムヌー風

マシアロのメニューのなかに良く登場する料理のひとつに「豚足のサント・ムヌー風」がある。1435年にシャルル7世がサント・ムヌー(Sainte-Menehould)の小さな宿屋に立ち寄ってこれを食べたという記録があり、かなり昔から知られていた料理だったということが分かる。「豚足のサント・ムヌー風」には他にもエピソードがある。フランス革命によってヴェルサイユ宮殿をルイ16世と家族(マリー・アントワネットと子供たち)は脱出したが、ルイ16世が途中でサント・ムヌー村に立ち寄り、「豚足のサント・ムヌー風」を貪り食っていた為に遅れてしまい、結局はヴァレンヌ(Varennes)で捕まってしまったというものである。

しかし実際のところはそのような事実は無い。なぜこうした逸話が残されたかというと、革命派のカミーユ・デムーラン(Camille Desmoulins)が、ルイ16世の逮捕の理由を説明するパンフレットにこのような事実無根の記述をしたからである。これはルイ16世を中傷するためのものであり、緊急事態に大食にふける貪欲な人物像を悪意でもって描こうとしたからである。実際にアレクサンドル・デュマは『料理大全』のなかでルイ16世のエピソードの真偽について述べ、それが誤りであることを指摘している。しかしサント・ムヌー村と言えば、やはり「豚足のサント・ムヌー風」であり、今でもこの地を代表する有名な料理である。

マシアロも幾つかのメニューにこの料理を含めていることから、上流階級の人々もこの地方料理を好んで食べていたことがうかがえる。マシアロは『王室とブルジョワ家庭の料理人』P199で「豚足のサント・ムヌー風」のレシピについて次のように説明している。

【 Pieds de Cochon à la Sainte-Menehout:豚足のサント・ムヌー風 】

豚足をよく清潔にし、半分に切って各足をそれぞれ紐で縛る。鍋を用意し、まず豚背脂の薄いシートを敷き、次に豚足の層、香草の層を重ねる。再び豚足の層、薄い脂身の層を交互に重ね、すべての豚足を鍋に入れるまでこの手順を繰り返す。

次に、良質なエスプリ・ド・ヴァン(蒸留酒)を少し、アニス、コリアンダー、ローリエの葉、1パイントの白ワイン、調味料を鍋に加え、全体を。豚背脂の薄いシートで覆い、鍋の周囲を厚紙でしっかりと覆って封をし蓋と鍋が完全に密閉されるようにしておく。そしてこの状態で炭火にかけ、約10〜12時間かけてゆっくりと煮る。火力は強すぎず、豚足がしっかりと時間をかけて煮えるよう注意深く調理する必要がある。豚足が煮えてから冷まし、これにパン粉をまぶしてグリルで焼き、アントルメとして熱々で提供する。

サント・ムヌー風の料理の特徴は、先に豚足を柔らかくなるまで煮ておき、それからパン粉を付けてグリルすることである。これによって表面のサクサク感と、中のトロトロ感のコントラストが生まれるのである。

あいつぐ急死

ここまでマシアロが料理を提供してきた王侯貴族たちのメニューを見てきたが、それらはいずれも当時の有力な人物たちであった。その中には、当時の海軍大臣だったセニュレー侯(1651年 - 1690年11月3日)、陸軍大臣を務めたルーヴォワ侯爵(1641年 - 1691年7月16日)、さらにルイ14世の弟のオルレアン公爵(1640年 - 1701年6月9日)が含まれている。しかし彼ら三人にはある共通点が存在する。それは彼らが同じような時期にいずれも急死したことであり、またその死因に対する疑念から死亡解剖が行われたということである。

左:セニュレー侯、中:オルレアン公爵、右:ルーヴォワ侯爵

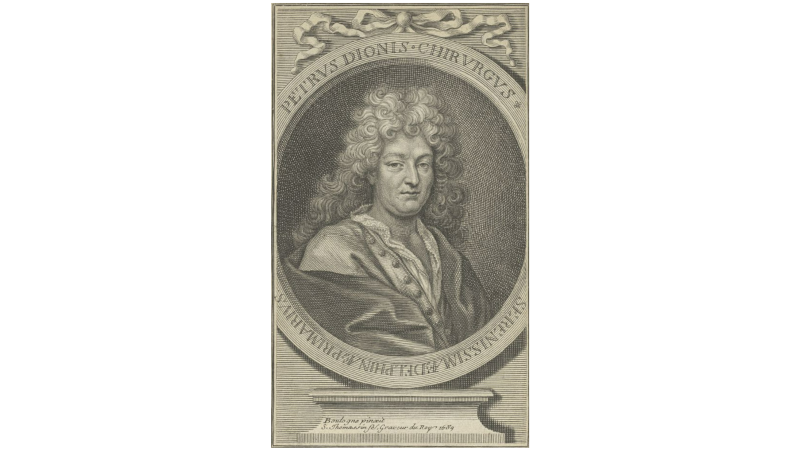

彼らの解剖を手掛けたのは医師のピエール・ディオニス(Pierre Dionis:1643-1718)という外科医師である。ピエール・ディオニスは『突然死についての論文:Dissertation sur la mort subite』の中で、解剖の結果によって得られた情報から彼らの三人の急死の原因について医学的な立場から死因を特定している。

また1984年のロジェ・リュリエール(Roger Rullière)の医学論文『ピエール・ディオニによる、1690年から1709年までのルイ14世宮廷での突然死:Les morts subites à la Cour de Louis XIV de 1690 à 1709, d'après Pierre Dionis』は、ピエール・ディオニスの当時の解剖結果から得られた情報を基にして、現代医学の観点から彼らの急死の原因を考察している。こちらも非常に興味深い内容となっており是非参考にして頂きたい医学論文である。

マシアロはいずれの3人の王侯貴族のために宴会料理を作ったが、セニュレー侯はその5か月後、ルーヴォワ侯爵もその翌年に亡くなっている。いずれもマシアロが宴会料理を手掛けた3人が急死したというのは穏やかならざる印象がある。しかしわたしは、ここでマシアロが料理人という立場を利用して毒殺を行なったというような推測を述べるつもりは毛頭ない。毒殺について取り上げると、陰謀説のようなものを語ろうとするのではと思われるかもしれないが、そうした観点から語るつもりもない。

ここで強調しておきたいのは、当時、こうした急死に対して人々が何らかの不信感を抱かなければならない理由があったということである。急死による死亡解剖もそうした理由があったからこそ行われたのであり、その理由はなんだったのかをこれから説明しておくことにしたい。

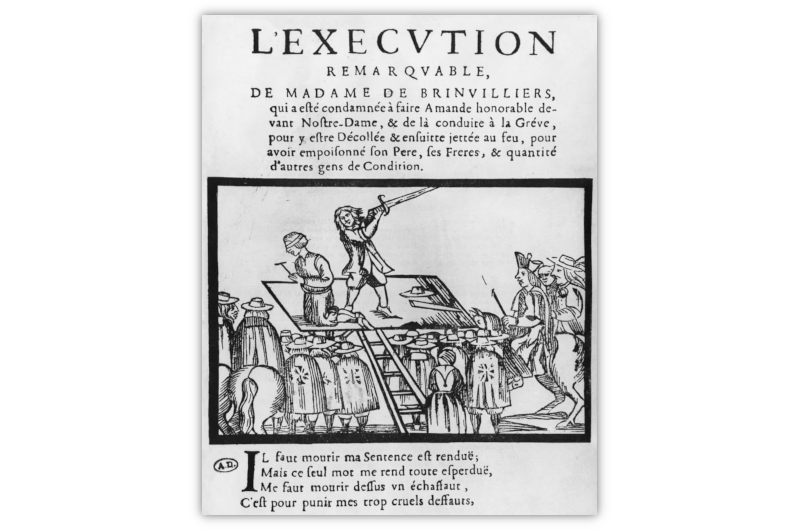

1677年~1682年:毒物事件

急死に対する不信感の背景にあったものは、1677年~1682年に著名な貴族が毒殺と魔術の罪に関与して有罪判決を受けた「毒薬事件」(フランス語: affaire des Poisons )というスキャンダルであろう。この毒物事件によって、442人の容疑者が調べられ、367件に逮捕命令が出された。そのうち218件に対して刑が執行され、有罪判決者のうち36人が処刑、5人はガレー船に送られ、23人が追放・流刑を宣告された。 ルイ14世治世の期間、毒薬が流通し、毒殺が横行するようになっていたのである。

この毒物事件で有名なのがブランヴィリエ侯爵夫人(Madame de Brinvilliers)である。彼女は毒殺による連続殺人犯であり、身内を含む多くの人々を毒薬で殺した。こうした行為が明らかになり逮捕された後、彼女は厳しい尋問にかけられた末に、1676年7月17日に公開処刑によって斬首、その遺体は火あぶりにされた。この辺りの経緯については澁澤龍彦の『毒薬の手帳』に詳しいので、興味ある方はぜひとも参照して頂きたい。

ブランヴィリエ侯爵夫人の処刑

しかしその後も毒殺事件は後を絶たず、その数年後に、ラ・ヴォワザン(La Voisin)という女性の黒魔術師が毒薬製造・販売を行い数々の毒殺事件に関係したとして逮捕された。しかも彼女の顧客の中には、ルイ14世の公式王室愛人のモンテスパン夫人がいたことが更なる大きなスキャンダルにへと発展する。実際にモンテスパン夫人は、ルイ14世の寵愛を取り戻すためにラ・ヴォワザンに黒ミサの儀式を行なうよう依頼したとされ、その儀式ではモンテスパン夫人が祭壇に裸で横たわり、その体に生贄になった胎児の血が注がれたという。結局、こうしたスキャンダルが原因でモンテスパン夫人はルイ14世から完全に退けられるようになり、魔女ラ・ヴォワザンは1680年2月22日に火刑に処された。

このように当時のパリは、黒魔術や錬金術を応用した媚薬販売、さらには毒薬による殺害行為が非常に横行していたのである。こうした当時の時代背景を考えると、急死という不自然な死に方は、人々に即、毒殺の可能性を連想させるものとなっていたと思われる。よって先の王侯貴族三人の急死によって行われた解剖と検死にはそうした意味合いもあって実施されたものだと思われる。ではここからは実際に、彼ら各々の死因は一体何だったのかを紐解いてゆくことにしたい。

1690年死亡:セニュレー侯

セニュレー侯は、マシアロが手掛けた大宴会から数ヶ月後に亡くなっている。当時はセニュレー侯はまだ39歳であり、急死には何らかの問題が関係していたように考えられるのであるが実際のところはどうだったのだろうか。

セニュレー侯の解剖を担当したのは、『突然死についての論文:Dissertation sur la mort subite』を書いた医師として先に紹介した、ピエール・ディオニスである。

彼はこの論文のなかで、セニュレー侯には1年前から心臓病の症状があったこと、また死後の解剖では胸郭にしこり(腫瘍)があったと指摘している。また大静脈、大動脈、肺動脈の血栓があることも述べているが、これについてはディオニスが「赤っぽい色」と血栓について述べていることから、現代医師のロジェ・リュリエールは、こうした色からこれは死後に生じた血栓であって、これが直接的な死因だったのではないとしている。つまりあくまでも持病の心臓病が死因であり、実際には急死ではなかったという判断である。

1690年死亡:ルーヴォワ侯爵

医師ピエール・ディオニスは、ルーヴォワ侯爵の解剖も担当している。しかもディオニスは、ルーヴォワ侯爵の死を看取っているので、どのような状況で急死したのかその出来事を『『突然死についての論文』で詳細に記している。

1691年7月26日、ルーヴォワ侯爵は自宅で楽しく食事をした後、参事会に出向く。そこで国王への書簡を読んでいる途中、非常に気分が重くなった為に中断して退出することにした。ルーヴォワ侯爵は自分の部屋に戻る際、自室に続く回廊で従者のひとりに、できるだけ早く医師ピエール・ディオニスを呼んでくるように命じた。

ピエール・ディオニス自身は、ルーヴォワ侯爵が丁度服を脱がされている時に部屋に到着したようである。ルーヴォワ侯爵が窒息しそうな苦しみと心臓の痛みを訴えた為、あらゆる治療薬を飲ませたがそのまま息を引き取ったと記している。

その後、ピエール・ディオニスは他の医師たちと共に、ルーヴォワ侯爵の検死を行った。脳は自然な状態で非常に良好、胃は夕食に食べたもので満腹、胆嚢には小さな結石がいくつかあり、肺は腫れて血で一杯。また心臓が枯れ、たるみ、濡れた麻布のようになっており、心室には一滴の血液もなかったと述べている。

こうした観察と剖検報告を基に、現代医師のロジェ・リュリエールは、当時50歳だったルーヴォワ侯爵の死因は急性肺水腫を伴う心筋梗塞であったとしている。つまりルーヴォワ侯爵もまた毒殺などではなく、突発的な病状の発症による死亡だったということなのである。

1701年死亡:オルレアン公爵

ピエール・ディオニスの『『突然死についての論文』によると、国王の唯一の弟であるオルレアン公爵は、自邸のサン=クルー城(Château de Saint-Cloud)で上流階級の人々を招いて晩餐会を開いていたところ、頭を殴られたような衝撃によって言葉を失い、脳に依存するすべての運動機能を失ったとしている。またオルレアン公爵はその日の夜には亡くなってしまったこと、更に24時間後にピエール・ディオニスが検死したところ、脳室に入りきらないほどの血液が流れ込んでいたと記録している。

さらにピエール・ディオニスは、オルレアン公爵はよく食べるが、運動をまったくせず、瀉血(血を意図的に抜くこと)をしていなかったことが原因であったと分析している。実はピエール・ディオニスは血液循環器系を専門分野としており、瀉血を非常に重要視していた医師だった。現代では瀉血は有効視されていないが、当時の医学では瀉血は健康を保つうえで効果のある必要な治療と考えられていたのである。しかしオルレアン公爵は瀉血を嫌い、こうした治療を受けてはいなかった。ディオニスはこのことがオルレアン公爵の死因であると考えたようである。

オルレアン公爵死亡の経緯について、サン・シモンの『回想録』第三巻のなかにも詳細な記録がある。まず前日の6月8日、オルレアン公爵は兄のルイ14世と食事のために面会したが、そこで激しい口論になったことを記録している。それでもオルレアン公爵はいつものようによく食べ、朝の豊富なチョコレート、果物、ペストリー、ジャム、お菓子も全て平らげたとある。

しかし同日、オルレアン公爵は自邸のサン=クルーに戻り、そこでの食事中にリキュールワインを注いでいたとき、急にどもり始め、手で何かを指していても言葉にならず、同席者はスペイン語を話しているのと思っていたこと。さらに寝室に運ばれて瀉血が施され、催吐剤を投与したが結局オルレアン公爵は亡くなってしまったことを記している。

実はオルレアン公爵の最初の妻、ヘンリエッタも毒殺の可能性があったことから、その死因については様々な意見がある。こうした前例からオルレアン公爵の急死についても毒殺を含む何らかの問題があったのではないかと考えられたようである。しかし現代医師の観点から医師のロジェ・リュリエールは、オルレアン公爵の死因は脳卒中であるとしている。つまり先に述べた他の二人と同様、オルレアン公爵もまた他殺の可能性は無く、病気が原因であったということになる。

毒薬、食事、健康

ここまでで、17世紀後半のパリで毒薬による殺人が横行していたこと、また先に取り上げた三人の急死は不審死(解剖が行われた)として捉えられてきたことを述べてきた。ルイ14世が黒魔術、毒薬といったものを火刑法廷の導入によって一掃したとはいえ、人々のなかには未だに毒薬に対する恐怖は燻り続け、こうした恐怖心に相対するかのようにフランスで美食文化が花開いていったのである。それと同時に人々は、いかに健康的な食品を摂取するかとうことにも関心を持ち始めるようになり、上流階級の人々はより健康的な美食を求めるようになっていった。

18世紀にフランスの美食はひとつの爛熟期を迎えることになるが、このような高度に洗練された美食への飽くなき追求は、先にのべたような歴史的背景の上に築かれたものだったことを見落とすべきではない。18世紀に入るとヌーベル・キュイジーヌ(Nouvelle cuisine)が流行することになるが、これは中世に由来する体に負担をかける食事とは全く異なる、より健康的な食事を取るための技術でもあった。つまりヌーベル・キュイジーヌとは、それまで大量に使われてきた高価なスパイスの量を減らし、アーモンド粉などでもっさりとした食感のつなぎを、乳やバターなどを用いることで軽く仕上げた、消化に良く体への負担を減らすことを目指した料理だったのである。

その詳細は「ヌーベル・キュイジーヌ」の項で確認して頂きたい。

新しい料理(Nouvelle cuisine)

ヌーベル・キュイジーヌとは、フランス語で新しい料理という意味である。マシアロはこうしたヌーベル・キュイジーヌの先鞭を付けた人物として認知されており、実際にマシアロのメニューやレシピを見てゆくと、ヌーベル・キュイジーヌの萌芽のようなものが感じられる。

マシアロはクリーム・ブリュレのレシピを最初に料理書に記したことでも評価されているが、当時、乳製品は貧しい人々の食べ物とされていた。ヌーベル・キュイジーヌでは料理やデザートに乳製品を積極的に用いるようになるが、マシアロの時代頃からこうした「乳」の用い方が積極的に進められたと考えて良いだろう。

またメニューの中には「Blanc:白い」と銘打った料理も散見される。中世由来の料理は、スパイスを用いた、茶色く色の濃い煮込む料理が主だったが、マシアロの料理は新鮮でスパイスよりもバジルなどのハーブを用いた明るい色合いの料理になっている。肉類についても、赤い肉ではなく、鶏や仔牛、仔羊(ラム)、ウサギなどを積極的に用いており、白い色合いの料理を目指している印象がある。特に鶏肉においては、肥育雌鶏(プーラルド:Poularde)、去勢鶏(シャポン:Chapon)、若鶏(プーレ:Poulet)と詳細に記されており、料理の方向性によって使い分けがなされていることが分かる。これらは白い肉として、ヌーベル・キュイジーヌでは積極的に用いられた素材である。

ヌーベル・キュイジーヌには化学的要素が取り入れられるようになる。ソースやフォン、クーリにおいては特に、旨さの要素を抽出するための化学的なアプローチが進められた。こうして得られることになった抽出された美味しさの根源は、ブイヨンあるいはレストラン(回復食)、カンテサンス(精髄)と呼ばれた。しかしこのような抽出方法は、かなり錬金術の影響を受けたもので、料理人たちのこうしたアプローチの仕方も錬金術を意識してのことであるのは言うまでもない。錬金術師たちはエリクサー(elixir)と呼ばれる不老長寿の霊薬・万能薬の生成を目指していたのだが、その反面、化学的知識によって生成された毒物も生み出してきたのである。

このような錬金術的な過程やアプローチを通して、この時代の料理はさらなる洗練へと至ったのである。先ほど、ヌーベル・キュイジーヌにおける「白い要素」,「白い肉」について述べたが、これは錬金術における「黒化:ニグレド」から「白化:アルベド」に変換するという過程が下敷きになっている。つまり中世由来の黒く(茶色く)濃い色をした煮込み料理ではなく、白い料理を作ることは、より洗練された段階にあることを示すものだったのである。当時の料理にはそうした錬金術的な影響があり、そうした錬金術的なコンセプトを料理に転用しながら新しい料理手法は生み出されていったのである。このような錬金術的な料理手法がどのようなものであったのかについては、マシアロの次の世代に活躍することになる「ムノン」の項から詳細をご確認願いたい。

料理と医学

17世紀フランスの毒薬の流行と急死事件について注目してきたが、こうした背景を経てフランス上流階級に健康的な美食に対するニーズが高まるようになり、これがヌーベル・キュイジーヌ興隆の原動力になっていった。実際にヌーベル・キュイジーヌの論点は、「それまでの料理が人間のため(健康)に有益なものだったのか、さらに料理はそうした観点からして本当に進歩しているのか」という文明史観的な観点を含んでいた。

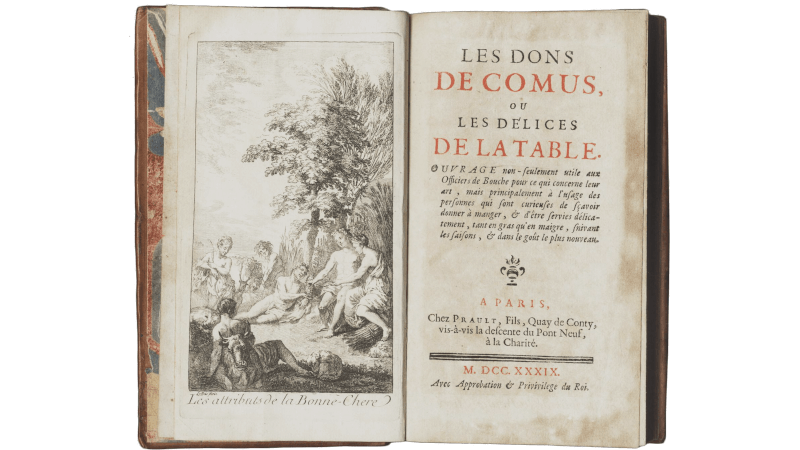

1739年にフランソワ・マランが出版した『コーモスの贈り物』に掲載された序文は、当時の知識人を巻き込んだ論争へと発展した。これはこの本が単に料理について書かれたものではなく、先に述べたような文明史観を問うものだったからである。故に当時の新旧の知識人たちは自身の思想的立場からこぞってこの論争に参加することになった。こうした論争がどのようなものだったのかの詳細は「フランソワ・マラン」および「百科全書」の項で確認して頂きたい。

『コーモスの贈り物』は、ヌーベル・キュイジーヌのための料理書であることから、当然ながらそれまでの料理とは異なり、健康的で胃に負担をかけない料理レシピを中心としている。こうした料理の変化は、かつてフランス宮廷で起こっていた毒殺や急死という問題が少なからず関係していたはずである。なぜなら料理は病気の原因ではなく、むしろ有益で人々の健康を維持するものでなければならず、こうした前時代の料理を否定することがヌーベル・キュイジーヌのコンセプトでもあったからである。

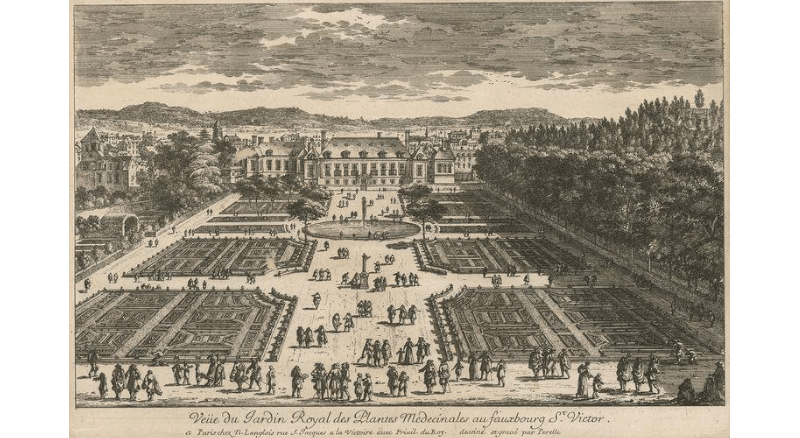

『コーモスの贈り物』序文には「ソース・ア・ラ・シラク:sauce à la Chirac」というソースが取り上げられている。このソースは医師のピエール・シラク:Pierre Chirac(1650-1732)に由来するソースである。このピエール・シラクは外科を専門とし、外科医療の進歩と地位向上に貢献した人物である。同時にピエール・シラクは、王立植物園(Jardin du Roi)の9代目の庭園長に就任し、亡くなるまで任期(1718‐1732)を務めている。医師がなぜ植物園長なのかと思われる方もあるかもしれないが、この王立植物園は、その始まりにおいて薬草と深く関係していたことから歴代の園長職は医師が就任する機関だったのである。

実は先に取り上げた急死した三人の解剖を行った医師のピエール・ディオニス(Pierre Dionis:1643-1718)もまた、この王立植物園(Jardin du Roi)の外科に所属しており、ここで「血液循環による解剖学」を教えていた人物であった。実は王立植物園とは、医療における先端研究が行われていた場所だったのである。

もちろん王立植物園は、珍しい果樹や新しい種類の野菜が栽培されていた場所であり、「食」との関係においても重要な場所であった。当時、この園長で医師でもあるピエール・シラクの名がソース名に付けられたということは、料理人、あるいは料理書著者たちが医学にも関心を寄せ、医学からの影響を受けるようになっていたことの表れである。

そのことはヌーベル・キュイジーヌが医学的、かつ健康面にも配慮したアプローチの料理であったことからも明らかである。そういう意味でもマシアロが著した料理書『王室とブルジョワ家庭の料理人』は、まさにそうしたヌーベル・キュイジーヌの先駆けであり、間違いなく、その後に興隆することになるヌーベル・キュイジーヌに大きな影響を与えることになった重要な一冊だったと言えるだろう。

こうしたヌーベル・キュイジーヌへのつながりや、時代背景から、マシアロの著書を読み返してみると、改めてマシアロの料理書に含まれる料理レシピは、当時の最先端であったと気付かされる。新しい料理(Nouvelle cuisine)の源流にマシアロの存在があり、彼の功績によって後のフランス料理史が形作られるようになっていったという事実は決して見過ごされるべきではない。

ラ・シャペルとマシアロ

マシアロと同時代を生きた料理人、ヴァンサン・ラ・シャペル(Vincent La Chapelle:1703-1745)はマシアロのライバルとも言うべき関係にあった。ここで少しヴァンサン・ラ・シャペルという人物についても紹介しておきたい。

ヴァンサン・ラ・シャペルは1733年にロンドンで『The Modern Cook』を英語で出版している。フランス人の彼がなぜ英語で料理書を出版したのかと言うと、ヴァンサン・ラ・シャペルは1732年~1734年まで、オランダのハーグで英国大使のチェスターフィールド伯爵:フィリップ・スタンホープ(Philip Dormer Stanhope, 4th Earl of Chesterfield)に料理人として仕えていたからである。よって『The Modern Cook』初版にはチェスターフィールドに対する献辞、あるいは少し大げさにも思えるような賛辞が記されている。

2年後の1735年にはオランダ・アムステルダムでフランス語版の『Le cuisinier moderne』も出版、さらに1742年にも全5巻の改訂版が出され後世に非常に大きな影響を残した。この人物の詳細に関しては「ヴァンサン・ラ・シャペル」で説明することにしたい。

マシアロとヴァンサン・ラ・シャペルの対立

先ほど紹介した、1733年出版の『The Modern Cook』であるが、この本の内容の1/3は、マシアロの『王室とブルジョワ家庭の料理人:Le Cuisinier roïal et bourgeois』から剽窃であることを、料理研究家のフィリップ&マリー・ハイマン夫妻(Philip & Mary Hyman)が1979年の論文『ラ・シャペルとマシアロット:18世紀の確執 ‐ La Chapelle and Massialot: an 18th century feud』で明らかにしている。これを巡りマシアロとヴァンサン・ラ・シャペルは対立していたようである。

しかし今度はマシアロが1739年に出版した『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』で、ラ・シャペルの54種類のレシピが剽窃されることになる。だがマシアロの没年は1733年であるとされているので、実際にこれらの剽窃を行なったのはマシアロの後継者の誰かか、出版社だったのかもしれない。あるいはマシアロの没年そのものが間違えている可能性もあることから、正確なことは何とも言えない。

こうした剽窃に対してラ・シャペルは1742年出版の『Le cuisinier moderne』4巻、あるいは5巻の最後に「王室とブルジョアの料理人についての発言:Remarques sur le Cuisinier royal et bourgeois」という項を設けて激しく批判している。こうしたラ・シャペルの批判からだろうか、1742年および、1748年~1750年版のマシアロの『新・王室とブルジョワ家庭の料理人』からは、ラ・シャペル由来のレシピが削除されている。

こうした彼らのレシピを巡る争いはさておき、マシアロのレシピは、ラ・シャペルによって引用(盗用)され、さらにラ・シャペルがそれに洗練をもたらしたというのが研究者の見解となっている。こうした剽窃の詳細と経緯については「ヴァンサン・ラ・シャペル」で詳しく解説してあるので参考にして頂きたい。

問題や論争があったものの、ヴァンサン・ラ・シャペルは後世の偉大な料理人、カレームやエスコフィエに高く評価されることになる。マシアロとヴァンサン・ラ・シャペルは激しく対立していたものの、この両者の革新的な料理への取り組みが、その後のフランス料理を進化させたと言って良い。

マシアロ(古典)の功績

最後にマシアロがどのような功績をフランス料理に残したのかを改めて示しておきたい。マシアロはお抱え料理人ではなく、激しい競争が行われていたケータリング・ギルドに所属する料理人で、様々な王侯貴族の邸宅で、重要な宴会の料理を担っていた。こうした経験が、さらに料理を進化させ、かつ洗練させたものと考えられる。実際にマシアロは最先端の料理をつくり、提供していたのである。こうした料理のレシピやスタイルが、直ぐ後に始まるヌーベル・キュイジーヌに大きな影響を及ぼしたのである。

17世紀~18世紀のフランス料理史の研究において、マシアロは外すことの出来ない重要人物のひとりであり、今後もこの人物の調査が進むことで、更なるフランス料理の歴史やレシピが明らかになることを期待したい。またこうした古典が研究されることで、今後のモダン・フレンチ料理は揺るぎのない価値観とイデオムを獲得することが出来るはずである。よって現代のフランス料理人たちには、是非ともこうした古典的な料理への研究と研鑽を続けることで理解を深めるようにして頂きたい。改めてフランソワ・マシアロの料理書が再評価されることを願いつつ、ここで本稿を終えることにしたい。

番外編(追記)

ここからは本稿で記載しなかったマシアロに関する幾つかの追記しておきたい。まず始めに、なぜこれから記すことを本稿に入れなかったのかと言うと、ここで述べることは、まだ歴史的あるいは文献的な裏付けが十分に取れていないからである。よってここに記すことは、現段階では私の仮説、推測であり、はっきりとした根拠に基づいていない内容である。こうした理由から本稿とは分けて、ここに番外編(追記)記すことにした。

白い料理

17世紀後半~18世紀に、つまりマシアロの時代から、ヌーベル・キュイジーヌの時代にかけて、「白い肉」を用いることや、それを使った「白い料理」が多くなり、それらが価値ある料理として認められるようになっていった。それまでの料理は、スパイスを多用した料理であり、色や味付けも濃く、体に負担のある重いものだった。しかし料理素材が多様化したことで、鶏や仔羊、仔牛の肉が良く用いられるようになり、さらに斎日食(肉断ちの日)に食べられる魚料理も進歩したことで、健康的で軽い「白い料理」が食卓で良く供されるようになった。

またこの時代から、それまで貧しい人々の食べ物とされてきた乳製品が、上流階級の人々にも受け入れられるようになり、乳製品を用いた料理が増加することになった。特にデザートにおいては、それまで果実中心だったものに加え、乳製品(牛乳、クリーム、バター)で作られる菓子へと変化していった。

ここで黒パンと白パンの違いを述べておきたい。まず黒パンは貧しい人々のためのライ麦から作られるパンで、保存が効くが非常に固く、ワイン、スープ、水などでふやかしたり、スープに入れて煮込んだりして食べられていた。これに対して白パンは上流階級の人々が食べていたパンで、小麦から作られる柔らかで高級なパンとして富裕層によって消費されていた。こうしたパンの違いからも「白さ」は高級なイメージを喚起するものだったことが理解できるはずである。

このように「白い料理」あるいは白い食べ物は、当時の上流階級の人々の食べる高級な食品として認知されていたということになる。そしてこうした傾向は17世紀後半頃から特に強くなっていったと考えられ、階級を見分けるステイタスを象徴するものとなったと考えられる。

毒物検知のため(不純物を見つける)

他にも上流階級、あるいは王侯貴族がこうした「白い料理」を求めるようになった理由として、1677年~1682年の毒物事件が大きく関係しているのではないかと推測している。澁澤龍彦の『毒薬の手帳』には、1906年にラカッサーニュ博士の作成した、フランスの毒殺事件統計『法医学概論』が引用されているので以下に引用しておく。

1830年-1835年 115件

1840年-1845年 250件

1850年-1855年 294件

1860年-1865年 191件

1870年-1875年 99件

1880年-1885年 49件

1890年-1895年 54件

1895年-1900年 34件

この統計は1830年~1900年までの少し後代の記録になるが、それ以前の17世紀~18世紀にかけても毒殺が横行していたはずであることは、毒物事件(1677年~1682年)からも明白である。当時は技術的に毒殺の検出が難しく、自然死として処理されたものが多かったはずなので、正確な数字を割り出すことは困難だろうと推測される。それでもこの期間の毒殺統計記録を探しているので、見つけ次第何とか公開したいと考えている。

当時は毒物として、トリカブト、ヒキガエル毒、さらにヒ素が用いられていた。こうした毒物は殺害を目的とする相手の料理や飲み物に混入されたので、上流階級の人々は毒殺を回避するため様々な手段を講じなければならなかった。例えば食事の前に、いわゆる毒見役を置き、検分が終わったものだけを食べたり、毒に反応するとされる銀の食器を用いたりしている。

こうした毒物(不純物)が料理に混入するのを防ぐという意味においても「白い料理」は上流階級に好まれたのではないだろうか。なぜならば白色は他の不純物が加えられた場合に見分けやすい色だからである。それまでの濃い色の煮込み料理は不純物を加えても気づかれにくいが、「白い料理」の場合だとそうはいかない。 色の変化などから毒物の混入を発見し易かったかもしれないし、また白い料理に毒物を混入することは難しいため、ある種の抑止力にもなっていた可能性もある。つまりこの時代から「白い料理」が、特に上流階級に好まれるようになった理由のひとつには、毒物を検知し易いということがあったのではないかと推測するのである。

毒物検知のため(色反応)

先にも述べたように、王侯貴族が銀の食器を用いたのは、毒物に銀が反応しやすいからだと言われている。毒物の混入した食べ物や飲み物に銀は反応して、色が黒ずむため、銀食器を毒の検知として用いたとされている。しかし実際は、銀が反応して黒ずむのは硫黄と反応するからであり、純度の高いヒ素には硫黄が含まれていない為に毒の検知はできないのである。しかしこうした迷信や盲信のようなものから、銀食器は昔から毒物混入の対処策として用い続けられてきたのである。

同じ時代にフランスでは18世紀から、つまりルイ15世とマダム・ポンパドールの時代に王立窯のセーヴルで陶磁器がつくられるようになり、王侯貴族たちはそれまで輸入だけに頼っていた陶磁器を食器として用いるようになった。こうした陶磁器は、色が白く美しいことから珍重されたが、他にも「磁器に毒入りの食物が入れられると粉々に壊れる」と信じられてもいた。確かに高価で価値あるものだったので王侯貴族は食卓でも陶磁器を用いたのであるが、毒殺の横行していた時代は、このような陶磁器の迷信的な効果にも期待して、毒殺対策のためにこぞって陶磁器を所有しようとしたのだと推測される。

推測のまとめ

毒殺が非常に流行していた時代だったからこそ、「白い料理」が尊ばれるようになったこと。さらにヨーロッパでも生産されるようになった白く美しい陶磁器を食器として食卓で良く用いるようになったという推測を述べてきた。マシアロの活躍した時代は、まさにそのような毒殺の歴史とオーバーラップしており、食を担う料理人たちは、このような問題にも配慮しなければならなかったと思われる。こうした配慮はその先にある健康的な食事を提供するということに繋がっていったとも考えられる。

こうした時代のニーズは「白い料理」を生み出すことになり、実際にマシアロは幾つかの白い料理のレシピを『王室とブルジョワ家庭の料理人』に加えていることをメニューから確認出来る。こうしたマシアロの生み出してきた料理方法やレシピが、次の時代に流行する「ヌーベル・キュイジーヌ」に引き継がれていったのである。

毒薬に対する「白い料理」と「白い陶磁器」。これらはまだ仮説・推測の段階であり、根拠となる文献調査や、裏付けとなる資料の確認と発見がまだまだ必要である。調査は引き続き行ない、こうした推測を補強する裏付けが取れ次第、本稿のほうに組み込むことにしたい。こうしてマシアロの生きた時代の背景や、人々の価値観を更に描き出すことが出来れば、マシアロの生涯とその功績をより補強し、マシアロの料理人としての評価を高めるものとなると考えている。

参考資料

『Le Cuisinier roïal et bourgeois』1691 François Massialot

『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs et les fruits』1692 François Massialot

『Savoring the Past』 Barbara Ketcham Wheaton

『Les métiers et corporations de la ville de Paris』 René de Lespinasse

『Llibre de Sent Soví』 Catalan Edition

『Llibre del Coch』 Nola, Rupert de

『Grand dictionnaire de cuisine』 Alexandre Dumas

『Dissertation sur la mort subite』 Pierre Dionis

『Les morts subites à la Cour de Louis XIV de 1690 à 1709, d'après Pierre Dionis』 Roger Rullière

『Mémoires』 Saint-Simon

『Les dons de Comus』 François Marin

『The Modern Cook』1733 Vincent La Chapelle

『Le cuisinier moderne』1742 Vincent La Chapelle

『Histoire des cuisiniers en France』Chapitre premier. Les cuisiniers en quête d’un statut (1800-1840) Alain Drouard

『Petits Propos Culinaires 2:La Chapelle and Massialot: An Eighteenth-Century Feud』 Hyman, Philip and Mary

『Les liaisons savoureuses : réflexions et pratiques culinaires au XVIIIe siècle』 Beatrice Fink

日本語参考資料

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ・ウィートン(著) 辻美樹(訳)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子(訳)

『フランス料理の歴史―その栄光の軌跡』 ジョルジュ・ブロン (著), 杉 富士雄(訳)

『毒薬の手帳』 澁澤龍彦

『パンの歴史とフランス人』 武末祐子