ムノン

ムノンについて

ムノンは18世紀フランスの料理人である。

またムノンは多数の料理書の著作者でもあり、ムノンの著作によって18世紀のフランス料理はさらなる発展を遂げることが出来たと言っても良い。こうしたムノンの料理書を通して、現代の料理研究者たちは18世紀当時の料理を再現することが出来るようにもなっている。こうしたことからムノンはフランス料理史において欠かすことの出来ない重要人物として位置付けられてはきたが。ムノンに関する個人的な情報はほとんど残されておらず謎の多い人物であるとされてきた。

明らかになりつつあるムノン像

ムノンについて書かれてきた出版物を確認しても、ムノンの素性は良く分かっていないという説明になっている。しかし2020年以降、調査の進展によりムノンの人物像が明らかになってきた。特に2021年5月にフランス国立図書館 (BnF:Bibliothèque Nationale de France) が、「BnF Catalouge General:フランス国立図書館総合目録」においてこの人物をジョゼフ・ムノン(Joseph Menon)であると特定したことは大きな進展だったと言えるだろう。

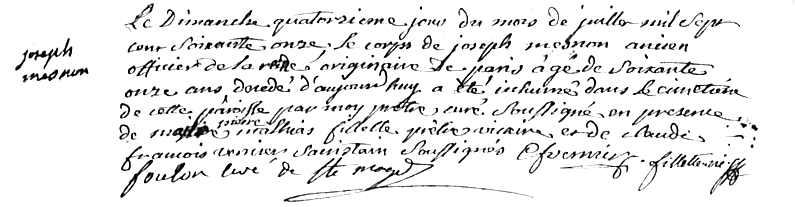

フランス国立図書館がそれまでムノンとしてしか知られていなかった人物を、ジョゼフ・ムノンであると特定したのは、クリスチャン・プラット(Christian Prat)によって新たな記録が発見されたからである。その記録とは、ノルマンディー地方のウール県ヴェルヌイユ・シュル・アヴルのラ・マドレーヌ旧教区の「出生、結婚、埋葬:BME」で、「埋葬記録」:左ページの最下段 にその記載がある。1771年7月14日に埋葬された71歳のジョゼフ・ムノン、この人物こそが、料理人・料理書著者のムノンであることが特定されたのである。

ムノンの妻

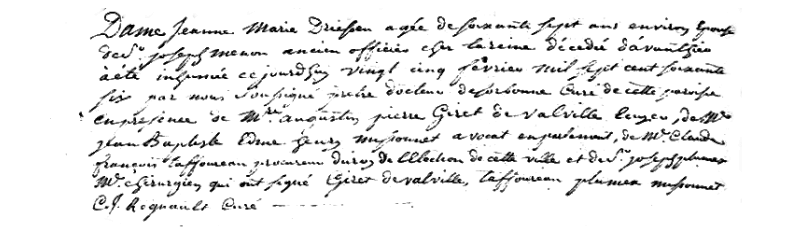

こうした調査によりジョゼフ・ムノンの妻が、ジャンヌ・マリー・ドリーセン(Jeanne-Marie Driessen)という女性であることも突き止められた。彼女は夫のムノンよりも先の、1766年2月23日に約67歳で亡くなり、2日後の25日にノジャン・シュル・セーヌ (オーブ) に埋葬されたという記録が残されている。

ジャンヌ・マリー・ドリーセン(ムノンの妻)埋葬記録

ムノンの娘と娘婿

ジョゼフ・ムノンとジャンヌ・マリー・ドリーセンの間のひとり娘が、ルイーズ・ムノン(Louise Menon)である。彼女は1734年4月にパリで生まれ、母親の亡くなった翌年の1867年5月8日に、学者のルイ・デュピュイ(Louis Dupuy)と結婚したことが「Archives notariales (Liasses) | 04/1766-1768」の婚姻記録から確認できる。(右ページの上から7番目)

ルイーズ・ムノンの夫(つまりムノンの娘婿)となった、ルイ・デュピュイは、1709 年11月23日に生まれたフランスの学者で、『Théâtre de Sophocle:ソフォクレスの悲劇』などの著作を残している。ルイ・デュピュイはイエズス会で学んだ後、「Journal des savant」という学術誌を30年間主催し、1756年にはパリのフランス文学院(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)に入会。1773年から1783年まで事務局長を務めた後、1795年4月10日に死去している。

ムノンのひとり娘で、ルイ・デュピュイの妻となったルイーズ・ムノンもまた文学的素養があった。彼女は芸術系のアカデミー・デ・アルカディア(Académie d'Arcadie)の会員であり、ラテン語、イタリア語、英語、ドイツ語の言語知識を持つ才女であった。また、まだ未婚だった時には、当時の知識人として名高いヴォルテールとも書簡を交わしていたことが、「ヴォルテールの手紙:1756年6月20日」から確認されている。さらに『Dictionnaire historique portatif des femmes célèbres』第3巻P212-213には、1758年にアルガロッティ伯爵の作品『L’Assemblée de Cythère』の翻訳を行ったのがルイーズ・ムノンであることも明らかになった。彼女は1809年12月30日に75歳で亡くなり、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬されている。

このように近年なって、ようやくムノンの生涯と家族関係が明らかになってきた。こうした記録から、ムノンが単なる料理人ではなく、教養ある文学人であること。そしてそうした素養こそが彼をして多くの料理書を書かせたのだという背景が見えてくるように思われる。

ムノンの著作

ジョゼフ・ムノンは数多くの料理書を記している。先ほど紹介した、娘や義息の文学的な素養から考えると、ムノンもまた文章によって体系的に知識をまとめて伝えるということに長けていた、あるいはそうした環境下にある人物だったことが理解できる。まずは以下にムノンの記したと考えられている著作を年代順に挙げておくことにしたい。

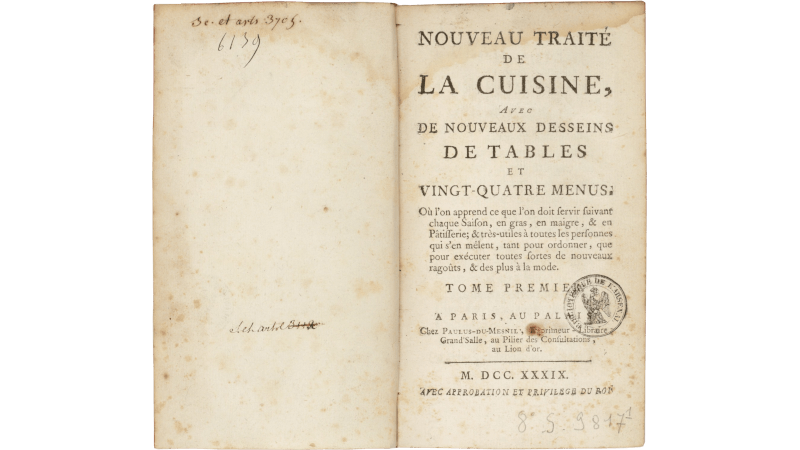

1739:『Nouveau Traité de la Cuisine』第1巻 ・ 第2巻

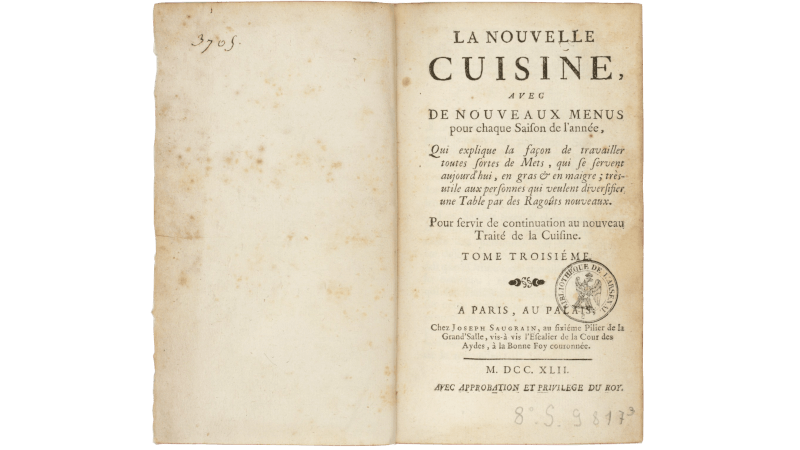

1742:『La Nouvelle Cuisine』全3巻

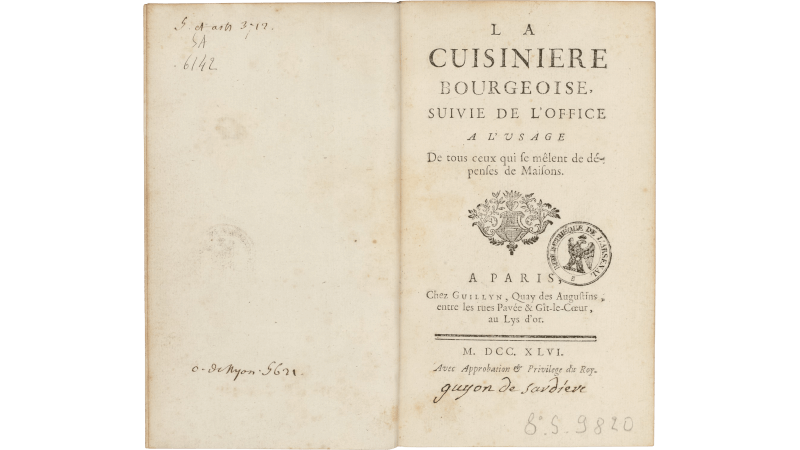

1746:『La Cuisinière Bourgeoise』

1749:『La Science du Maître d'Hôtel Cuisinier』

1750:『La Science du maître d'Hôtel Confiseur』

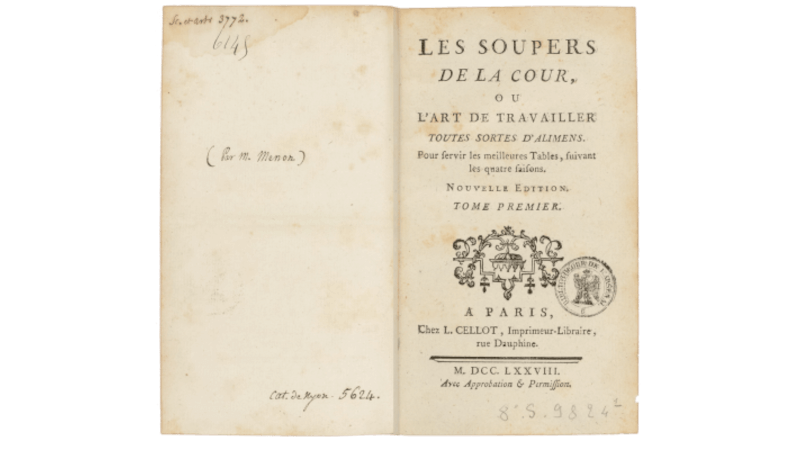

1755:『Les Soupers de la Cour』第1巻 ・ 第2巻 ・ 第3巻 ・ 第4巻

1758:『Traité Historique et pratique de la Cuisine』第1巻 ・ 第2巻

1758:『Cuisine et Office de Sante』

1759:『Manuel des Officiers de Bouche』

1761:『Almanach de Cuisine』

1761:『Almanach d'Office』

同じタイトルの料理書が数巻あるので、膨大な料理レシピがまとめられ、かなりの文章量になっている。ムノンはこれらの著書を1739年から1761年の22年間で記したということになる。しかし実際にはここで挙げているすべてが、必ずしもムノンの著作という訳ではない。例えば1761年に出版されたAlmanach~からなる2冊の書籍は、フランス国立図書館(BnF)のリストには掲載されておらず、所蔵もされていない。また研出版社の違いから『Les Soupers de la Cour』をムノンの著作から外す研究者もいるぐらいである。

ムノンが自身の作品に、著者名を入れずに出版していたことがこうした混乱の理由であるとも言えるが、いずれにしても、ムノンがかなり多産な料理書の著者だったということだけは間違いないだろう。

さらにムノンの扱う料理範囲の幅の広さという特徴も見過ごすべきではない。ムノンの代表作、あるいはベストセラーになっている著書は、1746年に出版された『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』と、1755年に出版された『Les Soupers de la Cour:宮廷の夜食』である。

『ブルジョワの女料理人』

前者の『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』は、『町人の食卓』 戸部松実訳(『幸福の味わい : 食べることと愛すること』の中に収録)として翻訳されており日本語でも読むことが出来る。この書籍の日本語タイトル『町人の食卓』は意訳だが、これを直訳すると『ブルジョワの女料理人』ということになる。つまりこの料理書は、この時代に台頭してきた市民階級の人々に向けて書かれたのである。またCuisinièreとあり、男性ではなく女性名詞の料理人として記されていることも重要である。当時の女性料理人の地位は低かったことは、J.J.Hechtの著した『The Domestic Servant Class in 18th Century England』から理解できる。 P142 には、1750年:イギリスの男性シェフの給料は£60であったのに対して、 P149 から、1953年:イギリスの女性料理人の給料が£8しかなかったことが分かる。当時の男性と女性の料理人には大きな格差があったことは明らかである。つまりムノンは市民階級でかつ女性料理人という二重にこれまで評価されてこなかった層の人々に向けてこの料理書を記したのである。

『ブルジョワの女料理人』の料理レシピは、贅沢さや手間を追求した料理ではなく、ある程度簡略化したものであるが、それでも上流階級の人々であっても満足できるレベルの多様な料理の実現を目的として記されている。こうした実用性の高さと、フランス王政の衰退とフランス市民階級(ブルジョワジー)の台頭に伴い、この料理書は19世紀に入ってもなお重版を続け大ベストセラーとなったのである。

『宮廷の夜食』

それに対して後者の『Les Soupers de la Cour』は、高級な宮廷料理を扱う料理書である。このタイトルの日本語訳は『宮廷の夜食』である。夜食(Soupers)とあるので軽い食事のことを扱っていると思われるかもしれないが、それは間違いである。なぜなら18世紀にはそれまでの前世紀の大宴会のような料理形式はあまり好まれないようになり、スぺ・アンティームと呼ばれる内々で親しい人々を招いて夜遅くまで豪華な食事を取ることが上流階級・貴族たちのなかで流行するようになっていたからである。よって夜食とは称していても、簡素で簡易的な料理が供されたのではない。むしろここで扱われる料理は豪華絢爛さを追求した本格的な宮廷料理であり、こうした需要に応えて、ムノンはフランスでオート・キュイジーヌ(Haute Cuisine)と呼ばれる高級料理のレシピを料理書『Les Soupers de la Cour:宮廷の夜食』のなかで紹介したのである。

フランス語でオーダーメイドで作られるハイブランドの高級ファッションのことをオート・クチュール(Haute Couture)というが、オート・キュイジーヌは料理の分野のそれに当たる。ちなみにファッションで高級既製服のことはプレタポルテというが、この当時、市民階級のための料理はキュイジーヌ・ブルジョワーズ(Cuisine Bourgeoise)と呼び分けされており、正に似たような位置づけになっていた。つまりムノンは前者の『La Cuisinière Bourgeoise』と、後者の『Les Soupers de la Cour』の両方を著すことで、市民階級の人々からも、また貴族階級の人々からも幅広い支持を得ていたのである。

ヌーベル・キュイジーヌの料理書

さらにムノンが最初に記した料理書の『Nouveau Traité de la Cuisine』も取り上げておきたい。この料理書タイトルを日本語に翻訳すると『新料理概論』となる。実は1740年代のフランスでは新しいスタイルでつくられる料理の機運が高まっており、伝統的な料理を打破して新しく革新的な料理が生み出されるようになった。ムノンの『新料理概論』は正にそうした時代を促進する重要な料理書であり、18世紀半ばの新しい料理の誕生に大きく貢献したと言えるだろう。

ムノンは『新料理概論』の数年後に、『La Nouvelle Cuisine』を記している。このタイトルの『ヌーベル・キュイジーヌ』はそのものズバリ、「新しい料理」という意味のフランス語である。

フランス料理について詳しい人であれば「ヌーベル・キュイジーヌ」と聴いてすぐに思い当たるのは、1970年代にフランス料理界を席巻した料理スタイルの「ヌーベル・キュイジーヌ」のことだろう。それは旧来のフランス料理とは一線を画した、軽く繊細で、斬新な盛りつけ方を特徴とした料理である。

「ヌーベル・キュイジーヌ」を代表するシェフには、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、トロワグロ兄弟、ミシェル・ゲラール、ロジェ・ヴェルジェ、レイモン・オリヴェらが含まれている。1970年代に料理評論家のアンリ・ゴーとクリスティアン・ミヨによって発刊されたレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ:Gault et Millau」は、こうした料理スタイルを盛んに取り上げ、「ヌーベル・キュイジーヌ」という名前を付けて世界に広めたのである。このことから現代の多くの人はまずはこちらの「ヌーベル・キュイジーヌ」を直ぐに思い浮かべるに違いない。

しかしこれから解説するのは、これより200年以上も昔の1740年代に興ったヌーベル・キュイジーヌ(新しい料理)である。過去にも同じ名称で、ムーブメントとして料理における価値観の転換が進んだ時代があったというのは興味深い事実である。時代は繰り返すというが、タッキングするかのように循環を繰り返しながら技術や文化というものは進歩してゆくものなのだろう。1740年代のヌーベル・キュイジーヌは、20世紀のヌーベル・キュイジーヌとは内容が全く異なるものだが、それでも前時代の料理を覆そうとしたという方向性においては同じものだったと言える。

1740年代に興隆した「ヌーベル・キュイジーヌ:新料理」が、当時の人々にすんなりと受け入れられたという訳ではない。むしろヌーベル・キュイジーヌに対しては批判的な意見もあり、ヌーベル・キュイジーヌという料理の在り方を巡って論争が繰り広げられたぐらいである。その論争は単にヌーベル・キュイジーヌだけに留まらず、料理を通した文明観にまで拡張され、旧体制派の知識人と、啓蒙主義者を中心とした新体制派の知識人に分かれ議論が交わされた。

この辺りの論争がどのようなものだったのかについては「百科全書」、あるいは「フランソワ・マラン」を参考にして頂くとより詳しく理解して頂けると思う。この論争の渦中にあったのは、ムノンと同時代にヌーベル・キュイジーヌを推し進めたフランソワ・マラン(François Marin)の著書『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table:コーモスの贈物』である。1739年に出版されたこの料理書の序文に書かれた「料理の進歩は人類にとって有益だったのか」に関する見解が、料理・文化について、やがては文明論の観点にまで拡大され論争のテーマとなっていったのである。

もちろん、ムノンは1739年に『新料理概論』、さらには1742年に『ヌーベル・キュイジーヌ』を出版しているので、当初は完全なヌーベル・キュイジーヌの推進者として、このような論争に深く関係したことは明らかである。またこうした論争を通して、これに深く関わっていた啓蒙主義者たち(ヴォルテール、ディドロ、ダランベール等)とも親交があった可能性すら推測される。

ムノンのポジション

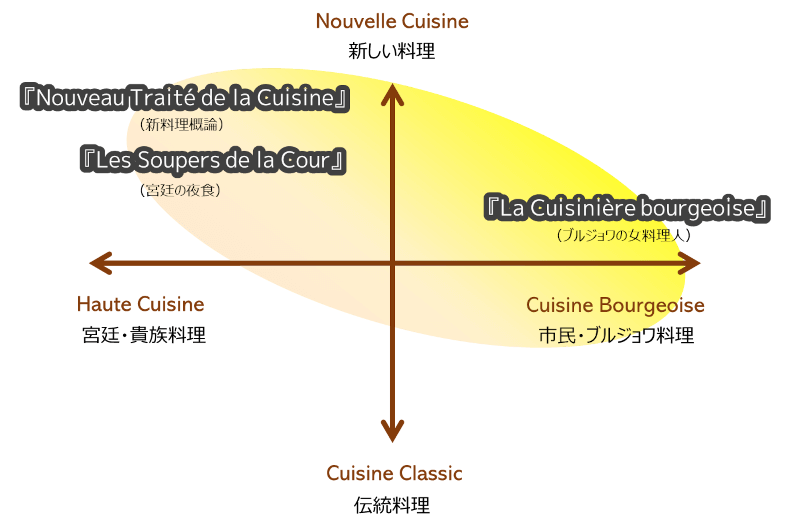

先ほどわたしは、ムノンの料理書が対象とする社会階層への幅の広さについて言及した。確かにムノンの代表作の『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』からは、特にそうした傾向を読み取ることが可能である。しかし、これに加えて、『新料理概論』や『ヌーベル・キュイジーヌ』といった著作を通して、料理における新旧の幅(新しい料理‐伝統料理)もムノンは拡張したと言えそうである。こうしたムノンの料理書におけるポジショニングを、マトリックスで以下のように表すことができると考えている。

ムノン料理書のマトリックス

ムノンが料理書を記したのは、既存の価値観が変化しつつある時代だった。フランス王政は衰退を始め、ブルジョワジーと呼ばれる中産市民階級が台頭し始めていた。こうした社会的な現象が、当時の料理に絶大な影響を与えたことは言うまでもない。なぜならば、それまでのフランス料理文化(オート・キュイジーヌ)は、王や貴族階級といった上流階級の人々によってのみ支えられてきたものだったからである。つまりこのような上流階級層の人々が好んだ、豪華で高消費型の大宴会料理というものが衰退し始めたのが、この時代の背景としてあったことを決して見過ごしてはならない。

最終的にフランス革命(1789年~1795年)によってそれまでの価値観は一変した。それによって料理人たちは宮廷での仕事を失い、そこから離れることを余儀なくされたのである。こうした料理人たちが町で飲食業を始めるようになるが、これがレストランの草創期にあたり、ブルジョワ階級を中心とした料理文化が生み出される契機となっていったのである。これはフランス料理における重要なターニングポイントであるが、今回はムノンの解説であることから、そのことに関する詳細な説明はまた別の機会に譲ることにしたい。

ただここで強調しておきたいのは、ムノンがこれらの料理書を著したのは正にそのような過渡期の時期だったということである。そうした時代の変化を見抜き、料理という分野において、新しい料理(ヌーベル・キュイジーヌ)と、新しい対象層(ブルジョワジー)に向けて書物を記したムノンの功績と先見の明はもっと理解・評価されてしかるべきものだろう。

ヌーベル・キュイジーヌ

ここで1740年代に興隆してきたヌーベル・キュイジーヌがどのようなものであったのかを簡単に解説しておきたい。まずヌーベル・キュイジーヌ以前の中世からのフランス料理は、アジアやアラブからの輸入によって調達された、貴重で高価な香辛料(胡椒,シナモン,サフラン,クローブ等)を大量に用いることを特徴とする料理であった。またソースは脂肪分が含まれておらず酸味の強いものだった。さらにソースにとろみを付けるため、パン、アーモンド、卵の黄味が加えられていたことも特徴である。

これに対してヌーベル・キュイジーヌでは、輸入されたスパイス類を過剰に用いることは止め、その代わりにフランス国産の香草類(エシャロット,シブレット,ケーパー等)が用いられるようになった。またソースの酢の量は減らされ、バターや小麦粉が用いられるようになった。さらにソースのベースには、肉汁やクーリ(coulis:野菜・甲殻類のピュレ)が使われるようになり、やがてこれはフォン(fond)へと発展していった。このようなスパイスとソースの変化は、ヌーベル・キュイジーヌの大きな特徴であると言えるだろう。

料理の提供方法も時代と共に変化した。中世までの料理は豪華な大宴会でのもてなしが中心であったが、18世紀から親密で少人数で行われる深夜の会食(スぺ・アンティーム)が重要視されるようになる。こうした食事の取り方の変化によって、見た目の豪華さよりも、より「味」の良さが優先され求められるようになった。中世からの料理では高価なスパイス類が過剰に用いられたが、これは上流階級の人々、王侯貴族たちが自分たちの権力や財力を誇示するためのものであった。つまりスパイスは必ずしも味を良くするための重要要素ではなかったということなのである。

これに対してヌーベル・キュイジーヌでは、「味」,「新鮮さ」,「自然さ」を求める価値観が料理に反映された。スパイスの過剰な使用は廃され、代わりに新鮮な国産の香草類を用いるようになったのもこれが理由である。またかつて乳製品は貧しい人々のための食品とみなされてきたが、18世紀からはむしろ上流階級の人々によって積極的に消費されるような食材となった。これにより、中世から用いられてきた、とろみのある濃厚でもっさりとしたソースが、やがてバターや乳からつくられる軽くて繊細で、よりナチュラルなものにへと変化していったのである。またデザートにおいての乳製品のバリエーションは増加し、数多くの種類のアイスクリームやクリームが作られるようになっていった。それまで果物を中心としていたデザートに、氷や乳が用いられるようになったというのも大きな特徴として捉えておくべきであろう。

こうしたヌーベル・キュイジーヌの変化への背景には、農業生産地が南フランスから北フランスに拡張したことや、牛の飼育と牛乳の生産が増加したという農業・酪農の変化が関連している。また当時の思想や社会的な価値観も料理に大きな影響を及ぼすことになる。ルソーの「自然回帰」の考えは当時の人々に受け入れられ、その象徴として、乳製品は上流階級の人々によって盛んに消費されるようになっていった。ルソーの著作の登場人物である、『新エロイーズ』のジュリや、『エミール』のソフィーは、無垢であり、肉よりも乳製品を好む性格として描かれていることにも注意を引いておきたい。

『新エロイーズ』は18世紀に最も出版された最大のベストセラーで137回も重版したことを考えると、こうした乳製品に対する価値観というものは、18世紀のフランス社会に広く受け入れられたものであったことを理解することができるだろう。

マリー・アントワネット

この時代の上流階級層のファッション・リーダー的な存在だったマリー・アントワネットも乳製品を嗜好していた。彼女は疑似的な酪農の村(王妃の村里)をトリアノン宮に建て、ここでかなり積極的に乳製品を楽しんでいた。18世紀に乳製品が如何に上流階級に受け入れられるようになっていったのかについては、「百科全書」 や 「クレーム・シャンティイ」で詳しく説明してあるのでぜひ参照して頂きたい。

ムノンとヌーベル・キュイジーヌ

上流階級のための高級料理(オート・キュイジーヌ)は、18世紀中盤からヌーベル・キュイジーヌの影響を受けるようになっていった。こうしたヌーベル・キュイジーヌの料理スタイルは、王侯貴族・上流階級だけでなく市民階級(ブルジョワジー)の料理にも取り入れられていったのである。

1746年にムノンが著した『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』は大きな転機となる料理書である。なぜならばこうした料理書の出版を機に、上流階級の人々が食べていた料理が、市民階級の家庭料理に取り入れられてゆくようになるからである。ムノンの料理書で紹介されているブルジョワ家庭向けの料理レシピは、宮廷料理に比べれば当然ながら数も少なく、料理工程もシンプルになっているのだが、本質的な部分は宮廷料理のスタイルに則ったものになっている。つまりムノンが記した料理レシピは「宮廷モデルを簡素化」したものだと言える。

こうした上流階級のためのフランス料理がブルジョワジーへと拡大されてゆくプロセスは、フランス革命によってさらに大きく前進することになる。宮廷や貴族に雇われていた料理人たちは仕事を失っていたことから、街でレストランを開き始めた。これによって宮廷の料理方法や、技術が簡易化されながら、ブルジョワジーの人々によって広く消費されるようになった。また安い賃金でブルジョワ家庭に雇われているような女性の料理人でも、ムノンの料理書から宮廷料理と、ヌーベル・キュイジーヌのエッセンスを習得することで、家庭料理にもそれを活かすことが出来るようになったのである。

実際に、『ブルジョワの女料理人』は売れ続け、1746年から1800年までに67回も重版している。タイトルから考えると、もともとこの料理書の読者層は、あまり裕福ではなく女性料理人しか雇えないブルジョワ階級の家庭をターゲットにしたものだったはすである。しかしながら実際の読者層は、貴族の下で働く料理人や、富裕層のブルジョワ階級の人々、および彼らに雇われた料理人たちであった。これほど重版しベストセラーとなった理由は、上流階級層のプロフェッショナルな人々もまた、このムノンの料理書を購入していたからなのである。

こうしたアッパー層の人々がムノンの料理書を購入した理由とは何だろうか。それはこの時代に躍進していた「ヌーベル・キュイジーヌ」が背景にあったからである。高級料理に携わってきた料理人たちも、この料理書をヌーベル・キュイジーヌの入門書のようにして、手軽にヌーベル・キュイジーヌの方向性とエッセンスを理解しようとしたのではないだろうか。長期にわたって『ブルジョワの女料理人』が重版した理由は、こうした上流階級層やプロの男性料理人に多くの読者がいたからなのである。

ムノンは、先にも紹介したようにヌーベル・キュイジーヌについての専門的な料理書の『Nouveau Traité de la Cuisine』と『La Nouvelle Cuisine』を、『ブルジョワの女料理人』の前に既に出版していた。しかしこれらの料理書よりも『ブルジョワの女料理人』が売れ続けベストセラーとなった理由は、この料理書がヌーベル・キュイジーヌという新しい料理スタイルを理解するのに最適だったことと、より幅広い層の読者層に訴える内容だったことにあるのではないだろうか。こうして『ブルジョワの女料理人』は多くの読者を獲得することが出来、その後のフランス料理に大きな影響を残すことになったのである。

ムノンと錬金術

17世紀、18世紀は錬金術が盛んな時代だった。錬金術とは化学的手段を通して卑金属から価値ある貴金属(金)を精錬しようとする技術のことであり、錬金術の研究によって化学技術は大きく発展を遂げるようになった。現代の料理史研究家・社会学者のジャン=ピエール・プーランは、2004年刊の『Histoire de la cuisine et des cuisiniers』(日本語訳では『フランス料理の歴史』)や、論文『L'essence et la saveur』において、ムノンの記した料理書も錬金術からも大きな影響を受けているとしている。錬金術と同様に、調理技術も素材に火を用いて価値ある成果物(様々な美味な料理)を生み出すことから、料理技術も錬金術と同じ要素を含むと当時の料理人は考えたのかもしれない。こうしたジャン=ピエール・プーランの観点からのムノンについての言及は興味深いので、ここで錬金術との関係も説明しておくことにしたい。

17世紀、18世紀にブイヨン、クーリ、フォンに対する技術は非常に大きく進歩した。

ブイヨン:肉または野菜をボイルした茹で汁。

クーリ :古くは前もって作られる肉を煮詰めたソース。

現在は野菜や甲殻類を煮詰めて得られる液体。

フォン :牛や仔牛、鶏からとる香味をつけたブイヨン。

こうした調理技術の進歩とともに、素材のなかから取り出された旨さの本質というものが、一体どこからもたらされたのかという、一種化学的とも言える問題や方法論が研究されることになる。ジャン=ピエール・プーランは、こうした調理技術の研究の根底に錬金術の影響があり、ムノンも錬金術的な要素を応用しながら料理レシピを説明していると指摘している。そこで錬金術において金を得る過程と調理技術を対比して示しておく。

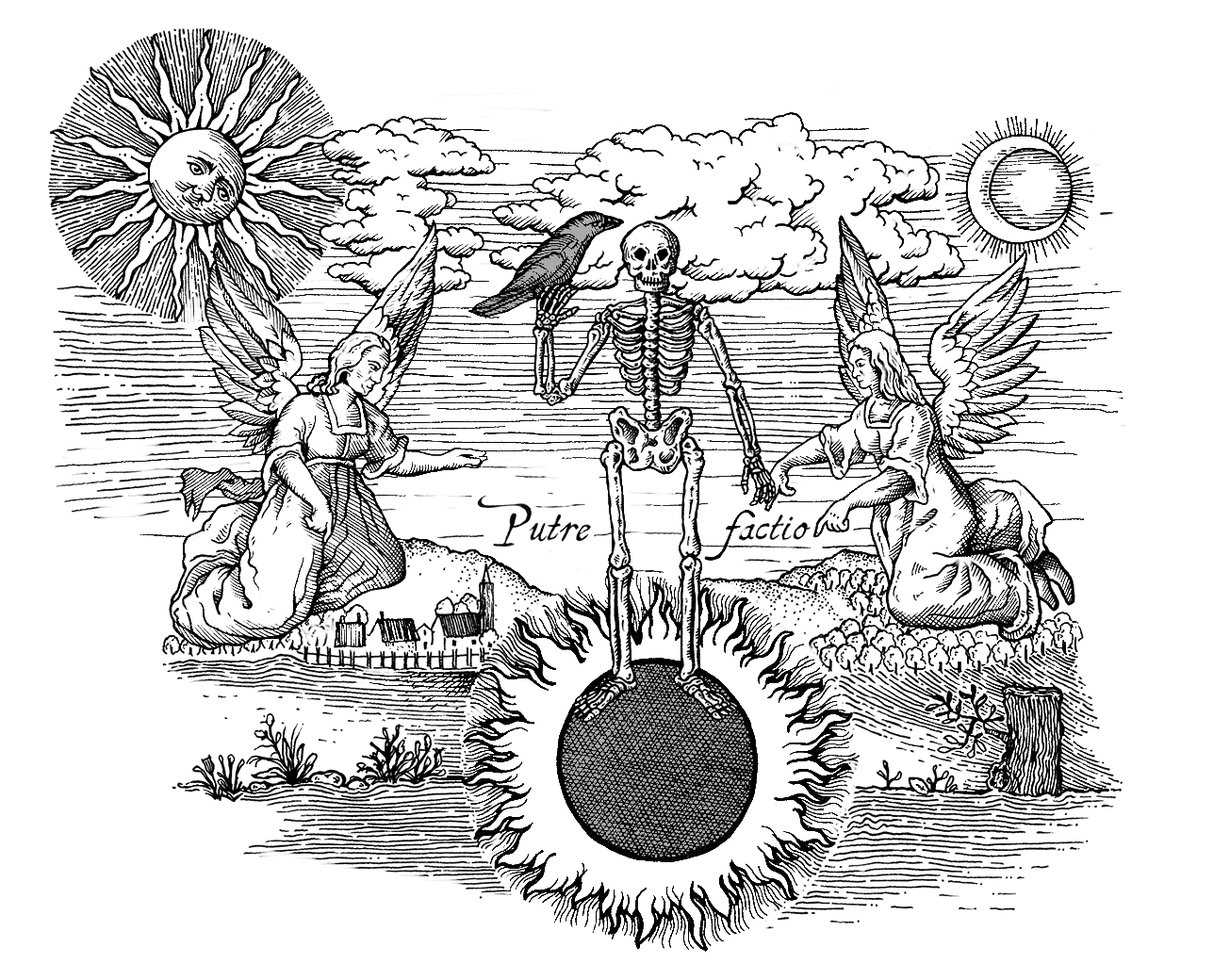

黒化:ニグレド(Nigredo)

錬金術の第一段階は腐敗を意味する「黒化:ニグレド」である。これは物質の個性化、浄化、不純物の燃焼であり、それを経て不純な状態にある物質は、解体(溶解)され、液体化される。これは「黒の作業」とも言われる。

この過程を料理では肉素材の扱いに対応したものであるとしている。まず肉を美味くするために何日間か寝かせ熟成が行われる。これは肉の中に含まれるアミノ酸を熟成によって高める効果であり、熟成は腐敗と非常に近しい要素をもっている。よって肉の熟成、あるいは発酵という調理方法は、錬金術の第一段階である黒化、あるいは黒の作業と呼ばれるものに相当すると言えるだろう。

また溶解と液化とは、素材を鍋で長時間煮ることで得られる効果である。肉は長時間火にかけられることで肉汁が染み出してくる。これによってクーリあるいはソースというものが作られることになるが、その過程はまさに溶解と液化に相当するものである。ムノンは『ブルジョワの女料理人』のなかで「クーリをおいしくするためには、鍋にぴったりと蓋をして弱火にかけ、肉から肉汁が出るのをまたなければならない」と述べており、この過程が黒の作業の溶解と液化であると言う訳である。

Johannes Daniel Myliusの著した錬金術の書『Philosophia Reformata』には挿絵とともに錬金術の過程が説明されているが、錬金術で言うところの黒化は、カラス、髑髏、黒い太陽に象徴されている。

このような化学変化の過程は、過去の人々にとっては神秘的なものだったはずである。錬金術の歴史は魔術や神秘主義と密接に結びついているが、それは当時の人々の化学変化に対する不可思議さが背景にあるが故のことだったのだろう。現代では錬金術は化学に、占星術は天文学、夢占いは心理学にへと変化したが、こうした学問においてはオカルト的な要素は排除され、よりサイエンスとして現代では認識されるようになっていったのである。

17世紀、18世紀はそうした錬金術の影響を受けていた時代であり、調理技術もまた錬金術的なアプローチを通して成長を遂げることになった。その中でも特にクーリやフォンといった肉の旨味の抽出において、錬金術の概念が持ち込まれ、それが調理に応用されるようになったのである。後年になり「オスマゾーム」という物質があると考えられるようになるが、この物質もまた料理における錬金術的なアプローチから考え出されたものであると言えよう。ムノンよりも後の19世紀初頭に活躍した美食家のブリア=サヴァランや、料理人のアントナン・カレームたちは「オスマゾーム」について熱心に語っているが、ムノンの生きた時代とその著書にはまだ「オスマゾーム」に関する言及はない。

白化:アルベド(Albedo)

錬金術で黒化に続く、次の段階が白化である。錬金術師たちはこの段階を、土から生まれた人間の肉体に宿る魂が、水と空気に変性する過程であると表現している。これは白の作業とも言われ、白鳥によって象徴されている。黒化によって得られた物質は、次の白化で、再結晶化、あるいは精神的浄化が行われることになる。こうした過程は錬金術師の用いる「アタノール」と呼ばれる炉の中で進行することになる。ゆっくりと制御された燃焼によって物質が浄化された結果、錬金術師は「長寿の霊薬:エリクシール」,「万能薬:パナセア」,「飲む黄金」と呼ばれる液体が得られると考えていた。

白化の過程は、まさに料理におけるクーリやソースの煮詰めと仕上げに相当するものである。スイス人シェフでアカデミー・ド・キュイジーヌの創設者だったジョゼフ・ファーヴル(Joseph Favre:1849-1903)は、1889年に出版された『Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire』で、「完璧に煮詰め、理にかなった組み合わせで、純粋で繊細な非の打ち所のない味をもったソース、これこそ黄金の液体に他ならない」と述べている。この部分を、料理史学者のジャン=ピエール・プーランが取り上げ、料理と錬金術との関係を示唆しているのは興味深いところである。そもそもジョゼフ・ファーヴルは、アントナン・カレームの信奉者であるだけでなく、料理と化学との関連について研究しており、1877年にジュネーブでラ・サイエンス・キュリネールという団体を立ち上げ、『La Science Culinaire』の発刊していた人物だからである。

ジャン=ピエール・プーランは、ムノンの著書のひとつである、1749年刊『La Science du Maître d'Hôtel Cuisinier』の記述を取り上げ、この時代の錬金術による調理技術について関連性を述べているので、その部分を以下に引用しておきたい。

【 La Science du Maître d'Hôtel Cuisinier 】

La Cuisine subtilise les parties grossieres des aliments, dépouille les mixtes qu’elle employe, des sucs terrestres qu’ils contiennent : elle les perfectionne, les épure, & les spiritualise en quelque sorte. Les mets qu’elle prépare, doivent donc porter dans le sang une plus grande abondance d’esprits plus purs & plus déliés.

【 翻訳 】

料理とは、食べ物の粗野な部分を希薄化する、つまり料理のあつかう食べ物のかけらから、それが含んでいる卑俗な成分をとり去ることである。すなわち食べ物を磨き上げて、純化する、いわばある種の精神性を与えることだ。作られた料理は、最も純粋でかつ繊細な精髄を、おのずから豊かにあふれさせているべきものなのだ。

ジャン=ピエール・プーランは、あたかもムノンがこれを記したかのように引用しているが、実際にこれが書かれている箇所は序文の、アカデミー・フランセーズのメンバーだった学者のエティエンヌ・ローレオー・ド・フォンスマーニュ( Étienne Lauréault de Foncemagne:1694‐1779)の記述である。この論文タイトルは『Dissertation sur la cuisine moderne』で、この意味は「現代料理に関する論文」である。その内容は、1739年出版のフランソワ・マラン著『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table:コーモスの贈物』の序文論文を踏襲するもので、同じくかつてのローマで行われていた美食術・料理術に対する批判を下敷きに、現代料理のあるべき健康的な方法を示すという流れになっている。

さてこの内容に注目すると、ここで言う粗野な部分を取り除くことは、まさに錬金術言うところの黒化(ニグレド)に相当する。またそれを通して磨き上げ純化するという過程は白化(アルベド)に当たると言えよう。これを通して精神性を与えるとか、また精髄を溢れさせるという踏み込んだ言及は、やはり錬金術の影響のなせるところであると感じさせられるものがある。やはり時代背景から考えても、ムノンを含む当時の知識人や料理人の技術への向き合い方は、錬金術から何らかの影響を受けたものであったと考えるべきであることを気付かせてくれる。

赤化:ルベド(Rubedo)

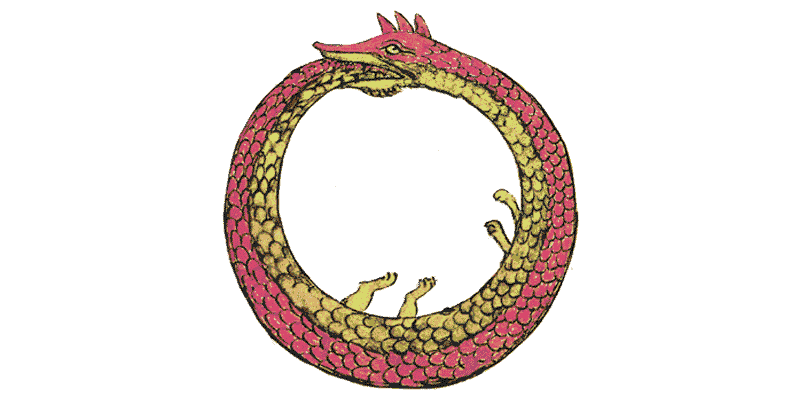

錬金術では、黒化から白化、最終的には赤化:ルベド(Rubedo)という状態にいたることを目的としている。 これは神人合一、有限と無限の合一という状態であり、始まりと終わりが結ばれる循環を意味する。赤化の象徴は、不死鳥(フェニックス)であるが、それは不死鳥は死んでも再び灰の中から生まれ変わるからである。つまり錬金術における各サイクルの始まりと終わりを結ぶことが、不死鳥として象徴的に示されているのである。また赤化は、太陽、王冠を頂いた王、火と精霊、両性具有のイメージと結び付けられている。これらも「赤」という色や、「火」というエレメント、さらには有限と無限の合一というイメージを表すものであると言えるだろう。

他にもウロボロスに象徴されることもあるが、これも円環状になっていることで有限と無限の合一を意味する。調理技術において赤化:ルベドへの言及はなされることは無いようだが、蒸留においてスピリッツを作る際に用いられる蒸留機は、ウロボロスを象徴とするものになっている。なぜなら蒸留は、いったん蒸留した物質を残留物のなかに戻し、またこれを蒸留するという工程を循環して行うからである。こうした反復が、始まりと終わりを結合して循環するウロボロスのイメージになっているのである。

かつては赤化とは別に、黄化:キトリニタス(citrinitas)という変容と完成を意味する段階もあったのだが、15世紀以降は、赤化:ルベドに統合されるようになっていった。こうした段階に至ることで金が得られるのだが、錬金術ではそれは同時に不死を得ることとも結び付けられていった。その為に錬金術師たちが必死に求めたのが「賢者の石」だったのである。賢者の石とは、卑金属を金に変える際の触媒となると考えた霊薬、あるいは人間に不老不死の永遠の生命を与えるエリクサーであると考えられている。

このように錬金術は古代において、さらには中世から近代においても大きな影響を及ぼしてきたものであることは間違いない。錬金術と同じく、火を用いて異なる成果を生み出すことが求められていた当時の料理人にとって、こうしたイメージを調理技術のなかに取り入れようという試みは必然的なものだったと思わせられるところがある。

ムノンの料理と化学(錬金術)

ムノンの料理書の中には、直接的に錬金術について触れる記述はないものの、料理を合理的・化学的に捉えて、新しい料理のセオリーを言語化して料理書として著したところは、ムノンが間接的に錬金術の影響下のもとで料理を行なっていたからと考えるべきだろう。

ヌーベル・キュイジーヌの料理人でかつ料理書の著者でもあったムノンは、かつての調理方法から脱皮して、さらなる純化、洗練化を進めることで、新しく、かつ料理のあるべき姿を模索していたのではないかと思う。なぜなら1740年代というヌーベル・キュイジーヌの時代は、料理術、ひいては料理を通した文明観のようなものが知識人によって論争の対象とされていたからである。当然ながら知識人たちは錬金術の知識を知っていたはずであるし、そこに神秘的な要素がありはしたものの、それが今日の化学に底通するものであったことを考えると、錬金術のコンセプトに則った調理技術というものは非常に合理的であったとも言えるだろう。

ムノンがこうした錬金術の価値観による影響下にあったことは、レシピの詳細を確認することで理解することが可能である。例えば仔牛肉の扱いは、そのことを理解するための顕著な例であると言えるのかもしれない。

フィリップ・ジエは仔牛肉について、フランス人が、成長した動物の濃厚な味わいを好むよりも、若い動物の柔らかく、軽く、デリケートな味わいを愛でていたことに言及しているが、それよりも重要な点として、仔牛肉の方が白身であることの方が、この時代は重要な意味を持っていたと主張している。何故ならば白い食べ物は精神の滋養であるのに対して、黒い食べ物は肉体労働の滋養であるという図式が当時のフランス階級社会には存在していたからである。つまり白い肉は、白いパンと同様に社会的階層の優位を食卓で表徴するものだったということである。こうした価値観の背景にはやはり先ほど述べたような錬金術の存在が見え隠れするように思える。黒化を経て、白化に至った食べ物を、再び黒化することを嫌い、あくまでも仔牛の白身肉をそのまま活かそうとするのが当時の調理方法だったのだろう。

仔牛のロースト

こうした錬金術的な価値観からムノンの料理書を見直してみると、やはり仔牛の料理方法は、特別に配慮して白身を生かす調理方法になっている。こうしたところにもムノンに与えた錬金術的な部分を感じ取ることができるのではないだろうか。さらに言うと、これは日本料理における陰陽五行にも通底するように思える。陰陽五行は神秘性の部分からも読み解くことが可能であるが、それがあまりにも日本文化になじんでしまっていることから、我々はこれを文化的価値観(CODE)のようなものとして常識的なレベルで感覚的に受け入れている。例えばヒラメのような薄造りは丸い皿に盛り、タイやマグロのような平造りの刺身は角皿に盛らなければならない。これには包丁の左右(陰陽)どの面で切って刺身が調理されるのかということと、皿の種類(丸皿は陽、四角皿は陰)のバランスで決まっているのだが、我々は特段その理由を考えること無しに感覚的に両方の皿を使い分けている。先ほどの仔牛肉の黒化と白化に関するフランス人の感覚も、深く掘り下げるのであれば錬金術に由来する神秘性のある理由が存在するのかもしれないが、日常的にはフランス人はより感覚的に仔牛肉を白く調理することを身に付けていると考えた方が良いのかもしれない。

左:薄造りの刺身(陰)は、丸皿(陽)に盛る

右:平造りの刺身(陽)は、角皿(陰)に盛る

さてそのフランスでは、20世紀の1970年代からヌーベル・キュイジーヌが始まる。これを経て、その後に分子ガストロノミーが注目を集めることになった。分子ガストロノミーは料理をもっと化学的なアプローチから再構築するという試みとして評価されていたが、既に18世紀のヌーベル・キュイジーヌの担い手のひとりだったムノンは、錬金術的な方法を料理の下敷きとすることで、同じく化学的で合理的な理論というものを調理術に持ち込んでいたと言えそうである。今後はこうした観点からもムノンの料理書を読み解くことで、今までに十分に指摘されてこなかった新たな評価が加えられるようになるのではと私は考えている。

ムノンの料理書における献辞

当時の料理書の多くには、最初の部分に王侯貴族のような料理人たちの主人に対する献辞が書かれている。これは一般的には自身の雇い主、つまり主人に対して語られるものであり、料理書を著す料理人たちは、これによって主人からの雇用手当の増加を期待したり、長期の雇用期間を実現しようとしたのである。

しかしムノンの料理書にはそうした献辞は一切含まれていない。ムノンは自著にすら自分の名前を記載せず、しかも献辞にも雇い主が記されていないことから人物の特定が難しい謎の多い人物だと考えられてきた。しかしそうした記述がないことから、逆にムノンが料理書を執筆していた時代の彼の立場を推測できるのではないだろうか。

料理書に著者名が無いというのは、当時はそれほど珍しいことではなかったので、ムノンはそれを記さなかったのかもしれない。よって著者名が無いことにはそれほど特別な意味はないと考えるべきだろう。しかしムノンの著作物を見るならば、それが当時のオート・キュイジーヌ(高級料理)に携わってきた人物の著作であることは明らかである。こうした料理人たちはチームで結束しており、複数の王侯貴族のもとで一時的に雇われて仕事を行なっていた。そうした料理の現場で作られる料理のレシピや料理方法は、高度なノウハウであり、それが彼らの専門性とその価値を高めていたことに間違いはない。しかしムノンはそうした知識を、料理書を記すことで一般に向けて公開したのである。ここに自身の存在を明らかにすることがためらわれる理由があったのではないかと考えられる。

献辞が無いことは、ムノンが料理の専門集団に属していたことや、ムノンが料理書を著し始めた頃は、既にお抱え料理人の立場を離れ、執筆によって生計を立てていたことに理由があると考えられる。当時は本を出版しても現在のように著者自身が著作権を持つことが認められ始めたばかりで、印税という考え方そのものもまだ十分ではなかった。そこでムノンは自身が出版に関係したり、また著作を沢山記すことで、料理書の執筆だけで生計を立てることが可能になっていたのではないだろうか。特に『ブルジョワの女料理人』は、重版となったベストセラーであり、出版社との契約がどのようなものになっていたのかは定かでないが、これもまたムノンの生活を支える大きな要素であったと考えて間違いないだろう。

つまりムノンは料理人であったが、独立した専門の料理書作家として後年は活躍したというところで、それまでのフランスの料理書やその著者たちとは異なっていた。しかし料理書作家の著書だからといって、その料理書が流行として消費されるだけの浅薄なものでなかったことは明らかである。このことはムノンの著書が19世紀に入ってからも重版されていたことが証ししている。ムノンの料理書の内容は、自身の料理人としての経験や専門知識に裏打ちされたものであり、これがムノンの記した料理書の価値を高めているのである。

ムノンの料理書に献辞が記されていないという事実に、ムノンの料理書作家として生計を立ててゆくことの決意と自信のようなものを汲み取ることができるように思える。フランス料理というと、現代人の我々はエスコフィエの料理を既に古典として捉えているような向きもあるが、それよりもさらに時代を遡った18世紀に記されたムノンの料理書からも、我々はまだ学ぶことが大いにあるのではないだろうか。そういう意味でも古典的な料理の理解と解釈は重要であり、それら無しには新しい料理は産まれることはないだろう。

確かに新規性の高い料理は現代に多く見られるようになっているが、こうした新規性を獲得するためにも古典料理についての知識がより重要になるものと考えられる。なぜならばそうした古典的な基本知識が無ければ、作られる料理は浅く表面的なものとなってしまうからである。古典は料理人のひとりひとりが、自身のスキルと知識の裾野を広げることが、より料理の高みを目指すための土台となるはずである。こうした観点からも古典料理は、現代においても意識され続けなければならない重要な要素を含んでいることを認めていなければならない。そうした意味においてもムノンが伝えた料理は、現代の料理人にとっても貴重なものであると言えるのである。

ムノンの雇用先

ムノンの著書には献辞が無いが、これはムノンが雇われ料理人ではなかったことが理由であることは既に述べた通りである。しかしながらこれは料理書の出版を始めた1739年以降のことであって、それまではムノンも料理人として王侯貴族の誰かに雇われて働いていた時期はあったはずである。ただずっとムノンがどのような人物の下で料理をしていたのかまでは分っていなかっただけである。

しかし調査によって、ムノンは王室ルイ15世の正妃だったマリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska)の厨房で働いていたことが分かったのである。ここから考えるとムノンはヴェルサイユ宮殿内で調理を行っていたということになる。よってムノンの著作のなかに見られる宮廷料理についての記述は、こうした実経験から得られた知識だったのだろう。

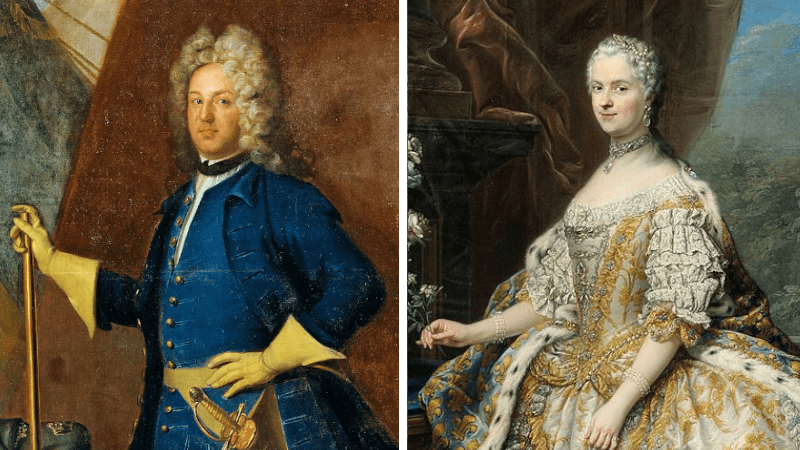

この妃マリー・レクザンスカの父親は、スタニスワフ・レシチニスキ(Stanisław I Leszczyński)という傀儡のポーランド王だったが、王位を失ってしまい、亡命して一家はアルザスで暮らすことを余儀なくされていた。その期間中の1725年に、娘のマリー・レクザンスカ(当時22歳)が、ルイ15世(当時15歳)と結婚することが決まったのである。

左:(父)スタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766)

右:(娘)マリー・レクザンスカ(1703-1768)

ムノンが、スタニスワフ・レシチニスキあるいはマリー・レクザンスカのアルザス亡命時代から仕えていたのかどうかにつての記録はまだ見つかっておらず定かでない。しかしながら、料理本の執筆を始めたのが1738年であることを考えると、その頃には遅くともマリー・レクザンスカの料理人を辞めていたことだけは確かであるように思われる。

菓子:マドレーヌの起源

さて、傀儡のポーランド王でアルザスに亡命していたスタニスワフ1世レシチニスキには料理に関する逸話がある。それはお菓子のマドレーヌである。マドレーヌというお菓子は、スタニスワフ・レシチニスキに仕えていた(あるいはペロタン・ド・バルモン侯爵夫人に仕えていた)マドレーヌ・ポールミエという女性の料理人が、ありあわせの材料と厨房にあったホタテの貝殻を使い、祖母から教わった菓子をスタニスワフ・レシチニスキの為に作ったことが由来とされている。マドレーヌ誕生の逸話は他にも幾つかあるのだが、どうもこれが一番有名な話として広く知られているようである。

マドレーヌ:Madeleine

他にもフランスの首相や外務大臣を務めたタレーランの厨房で働いていたパティシエのジャン・アヴィス(Jean Avice)が19世紀にアスピック型で小さなケーキを焼いてマドレーヌを発明したという説がある。このジャン・アヴィスはフランス革命前にマリー・アントワネットのパティシエを務め、その後も現在に通じるシュー生地のレシピを考案した人物として知られている。よってこの人物をマドレーヌの起源とするのも正しい説のように思えるが、マドレーヌはもっと早い時期からつくられていた菓子であった。

なぜなら、1755年にムノンが出版した『Les soupers de la Cour:宮廷の夜食』に、ガトー・ア・ラ・マドレーヌのレシピが既に記載されているからである。ちなみにこれがマドレーヌのレシピが最初に記された文献である。

【 Les soupers de la Cour 】第1巻 P282

小麦粉1ポンドに、バター1ポンド、卵白と卵黄8個、上質の砂糖1ポンドの4分の3、コップ半分の水、すりおろしたライムまたはレモンの皮を非常に細かく刻んだもの、オレンジフラワーのプラリネを加え、全体をこねて小さなケーキ型にして、砂糖でコーティングして提供する。

ムノンがこのレシピを記したのが1755年なので、マドレーヌは18世紀中頃には既に存在していたということになる。よって19世紀になってタレーランに仕えていたジャン・アヴィスがマドレーヌを考えたという説は明らかに誤りである。他にも1758年にトーマス・サウスウェル子爵に仕えるジャコバイト難民だったフランス人の使用人が、「パステル・ア・ラ・マドレーヌとその他の小さなデザート」を用意したことが始まりであるとする説もあるが、これもムノンがレシピを記載して出版した以降なので間違いである。

さらには、マドレーヌの起源を、スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の時代からとするものがある。マグダレナという若い女性が、この巡礼のシンボルである貝殻の形をしたケーキを巡礼者に出したのが始まりで、これがフランスに伝わったという説である。サンティアゴ・デ・コンポステーラは聖ヤコブが祀られている巡礼の到着地であり、この都市には帆立貝のモチーフが至る所に見られる。フランス語では、帆立貝のことを「聖ヤコブの貝」(coquille Saint-Jacques、コキーユ・サンジャック)と呼ぶ。聖ヤコブはもともと漁師であったことや、聖ヤコブのシンボルが帆立貝だからである。マドレーヌは帆立貝の型をしているので、それもこれを起源説とする理由として挙げられている。

マドレーヌは基本的に帆立貝の型に入れられて焼き上げられることから、この説も一見するともっともらしい起源説のように感じられるのだが、やはりこの説も間違いであろう。なぜならばマドレーヌの繊細な味わいは素朴ではあるが、やはり宮廷文化を背景として人気を博したものだからである。こうした繊細な味わいを楽しむには、やはり紅茶に合わせるのが一番である。18世紀当時は紅茶はまだ高価であり、当時のフランスでは上流階級の飲み物としてしか普及せず、庶民にまで広がることはなかった。こうした背景からもマドレーヌには宮廷文化的な要素があり、ボロボロになってようやくたどり着く巡礼者向けの起源とするのは考えにくいのである。

なぜマドレーヌは貝型なのか?

さらにマドレーヌが貝殻の型で焼かれることにも意味がある。これを聖ヤコブの巡礼と関係づけるのは間違いで、当時の美的価値観がどのようなものだったかを推し量って考える必要がある。17世紀のフランスは、バロックおよびロココの時代である。バロック様式とは、16世紀後半から18世紀初頭にかけてヨーロッパで広まった芸術の様式であり、バロックという言葉は「いびつな真珠」を意味している。ロココ様式は、美術史で使われる用語で、バロック様式に続く美術様式である。ロココ様式は18世紀のルイ15世のフランス宮廷から始まり、やがてヨーロッパ全体に伝搬することになった。

ロココ(Rococo)は、ロカイユ(rocaille)に由来する言葉であり、ロカイユとは岩の意味である。バロック時代のグロット(庭園洞窟)は貝殻で装飾された岩組を特徴としたが、これが1730年代に流行することになる。やがて貝殻の曲線を多用したインテリア装飾はロカイユ装飾(ロカイユ模様)と呼ばれるようになった。豪壮・華麗なバロック様式に対して、ロココ様式は優美さや繊細を特徴としており、正にスタニスワフ・レシチニスキ、あるいはその娘でルイ15世に嫁いだマリー・レクザンスカ、そしてムノンの生きた時代の美的価値観を支える様式であったと言っても良い。

マドレーヌの貝型は、こうしたロココ様式を反映した、フランス宮廷文化を背景に誕生した菓子だったと考えるべきだろう。マドレーヌが貝殻の形をしているのは、当時のフランスにあった美的価値観が反映されたものだったからである。こうした経緯を考慮するならば、やはりマドレーヌの起源は他の説に勝ってスタニスワフ・レシチニスキに関係したものである可能性は非常に高いと言える。

ルイ15世の正妃だったマリー・レクザンスカは、父親に由来する菓子:マドレーヌをもってヴェルサイユのサロンで人々をもてなしたことだろう。その際には紅茶が供されたのではないだろうか。マドレーヌの繊細な味わいは、作家のマルセル・プルーストが後代になって小説の『失われた時を求めて』の冒頭で記すことになる、紅茶に浸したマドレーヌの味が記憶と結びつけられて語られるような、はかなげで優雅さと密接に結びついている。

宮廷サロンのマドレーヌ

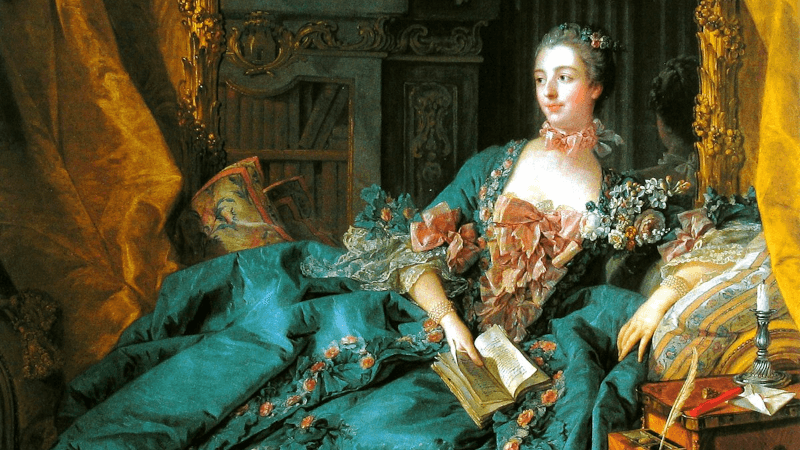

ルイ15世は正妃のマリー・レクザンスカだけでなく、他にもマダム・ポンパドゥールという美貌と才能のある女性を公妾としていた。彼女のサロンは先進的な思想家や知識人たちを引き付け、コーヒーやチョコレートのような刺激の強い飲食物でもてなしを行なっていた。こうした時代の寵児を集めた華やかなサロンに対して、マリー・レクザンスカのサロンは地味な感じであることは否めない。しかしマリー・レクザンスカのサロンで供されていた菓子のマドレーヌが、王宮で人気を博し大ヒットすることになったのである。

このように正妃と公妾のサロンは、対照的だったと思われる。そもそもロココ時代のファッション・リーダーはマダム・ポンパドゥールである。彼女はロココの牽引者であり、ロココ様式というものはマダム・ポンパドゥールの価値観が強く反映されたものだったと言っても過言ではないだろう。彼女のサロンにはヴォルテールやディドロなどの啓蒙思想家が集い、陶磁器のセーヴル陶磁器工場は、マダム・ポンパドゥールの出資を受けて王立窯として繁栄することになった。またマダム・ポンパドゥールは画家のブーシェを重用し、セーヴル陶磁器工場や、ゴブラン織工場で生産される工芸品のデザインを任せていた。さらにはブーシェには宮廷劇場の舞台デザインから舞台衣装、各種の室内装飾、マダム・ポンパドゥール自身のドレスやアクセサリー類のデザインも行わせていたのである。つまりマダム・ポンパドゥールはロココそのものを体現していたとも言えるだろう。

マダム・ポンパドゥール(1721-1764)ブーシェ作

さてマドレーヌに話を戻すと、マリー・レクザンスカの供する菓子マドレーヌもまた、やはり時代を反映してか貝を模したロココ様式の型に入れて焼かれた。そしてこれこそがその時代の価値観を反映するものであったと言えるのではないだろうか。マリー・レクザンスカは内障的で華美ではないイメージであるが、やはり時代のロココ的な価値観は、マドレーヌという菓子にも深く影響を与えていたのである。こうした時代背景を考えるならば、やはりサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼の過酷な旅に由来してマドレーヌが貝型で焼かれたとは考えにくいのではないだろうか。

マドレーヌが、スタニスワフ・レシチニスキ、あるいは娘のマリー・レクザンスカに由来していること。さらにはそのレシピを最初に記して出版したのがムノンであったということは、単なる偶然ではなく、何らかの関係があったからだと考えさせられてしまうのは私だけではないはずである。マドレーヌの起源説を調べると、スタニスワフ・レシチニスキ(ロレーヌ公)が、ロレーヌ地方にあるコメルシー城でマドレーヌを食べた「1755年」であるとするものが多い。ムノンが最初にマドレーヌのレシピを記した料理書を出版したのが1755年であったことを考えると、ここにも何らかの関りがあるようにわたしには思えてならない。もしかするとムノンが1755年にレシピを記したことにかこつけて、1755年にロレーヌでマドレーヌが始まったとしたようにも思えるのである。

ムノンがマドレーヌの起源に関係するとした起源説はまだ存在していないが、ムノンがマリー・レクザンスカのもとで料理人を務めていたことが明らかになった今、この可能性も今後は検討され調査が進む可能があるのではないかとわたしは考えている。マドレーヌに関しては「マドレーヌ」の中でもかなり詳しく説明しているので、こちらもぜひ参考にして頂きたい。

ムノンの功績

最後にムノンのフランス料理の残した功績に改めて注意を引いておきたい。まずムノンはヌーベル・キュイジーヌの提唱者であったということは重要である。それまでのフランス料理に変革をもたらしたということはムノンの功績の欠かすことの出来ない部分である。これにより、それまで重厚で不必要にスパイス類を多用した料理から、より軽く健康的な料理に変わることになった。

さらに重要なのは『ブルジョワの女料理人』のように、宮廷の王侯貴族にではなく、ブルジョワ階級(市民階級)のための料理書を記したことである。確かにこの書籍はブルジョワのための料理書ではあったが、そこに記されているレシピは宮廷料理の簡易版であり、より手間と時間をかけずに美味な料理を再現できる方法である。よってブルジョワの家庭向けに書かれてはいたが、実際には上流階級の王侯貴族の料理人たちもこうした料理書を参考にしたものと考えられる。

ムノンの死後、フランス革命が勃発して王侯貴族は没落することになり、召抱えられていた料理人たちは職を失い、レストランを開業するようになる。こうした時代の流れのなかで、それまで金と時間を惜しまずつぎ込んでつくられていたフランス料理のオート・キュイジーヌ(高級料理)は変革が求められることになったが、ムノンの料理書はそうしたニーズを先取りしたものであったということができるだろう。実際に『ブルジョワの女料理人』が19世紀になっても重版され続けていたのは、こうした理由によるものだったと考えられる。

このようにムノンは、王侯貴族向けのオート・キュイジーヌ(高級料理)においてはヌーベル・キュイジーヌによって革新を提唱し、ブルジョワ階級向けの料理のおいては、当時の高級料理の簡易版を提唱することで、フランス料理の変遷と歴史に大きな影響を残したのである。こうしたムノンの功績のうえに現代のフランス料理は成り立っており、現代のヌーベル・キュイジーヌや分子ガストロミーという変遷も、料理のスタイルそのものは異なるものとは言え、その方向性や本質的なコンセプトは同じようなものだったと思われる。

ムノン個人の人物像については、ようやく近年になって明らかになってきたところであるが、今後も調査が進展することで、新たにムノンに関する情報が加えられ、よりムノン個人についても理解が深まってゆくようになる可能性がある。これまでフランス料理史において大きな功績を残してきたにも関わらず、不明であるとされてきた料理人・料理書著者としてのムノンに対して、今後はさらなる再評価が進むことを希望しつつ、ここでムノンについての説明を終えることにしたい。

参考資料

『Qui pourra m’aider à tirer totalement Joseph Menon de l’anonymat immérité dans lequel il croupit depuis le XVIIIe siècle ?』 Christian Prat

『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table:コーモスの贈物』 François Marin

『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』 Joseph Menon

『Les Soupers de la Cour:宮廷の夜食』 Joseph Menon

『Nouveau Traité de la Cuisine』 Joseph Menon

『La Nouvelle Cuisine』 Joseph Menon

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』Tome 4 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『The Domestic Servant Class in 18th Century England』 J.J.Hecht

『Histoire des cuisiniers en France XIXe-XXe siècle』( Alain Drouard

『Histoire de la cuisine et des cuisiniers』( Jean-Pierre Poulain

『L'essence et la saveur』 Jean-Pierre Poulain

『Philosophia Reformata』 Johannes Daniel Mylius

『Christie's - Cookbook Auction』 Adrien Legendre

参考資料(日本語)

『幸福の味わい―食べることと愛すること (十八世紀叢書)』 ジャンティ ベルナール (著), ムノン (著), 中川久定 (編集), 村上陽一郎 (編集), 戸部松実 (翻訳)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子訳

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ ウィートン (著), 辻美樹 (翻訳)

『マリー・アントワネットは何を食べていたのか』 ピエール=イヴ・ボルペール (著), ダコスタ吉村花子 (翻訳)

『黒魔術の手帳』 澁澤龍彦

『料理書=哲学書 文化史の史料としての「ブルジョワの女料理人」』 増田都希

『17世紀における印刷術の発展とフランス食文化』 松本孝徳, 持田明子