クレーム・シャンティイ

クレーム・シャンティイとは

クレーム・シャンティイ(Crème Chantilly)とは、生クリームを泡立てて作るホイップドクリーム(Whipped Cream)のことである。クレーム・シャンティイはフランス語、ホイップドクリームは英語の呼び方で、名前は違えど実質的にはまったく同じものであると言っても良い。これに加えてフランスでは別にクレーム・フェッテ(Crème fouettée)という名称も存在している。人によっては砂糖を加えているものをクレーム・シャンティイ、生クリームを泡立てただけのものをクレーム・フェッテと呼び分けているようである。

わたしの手元にある、『ラルース・フランス料理小辞典』翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉の「クレーム・シャンティイ」の項を参照すると以下のように説明されている。

【 ラルース・フランス料理小辞典 】

クレーム・フェッテ(Crème fouettée)、シャンティイ(Chantilly)といわれる泡立てたクリーム。濃い生クリームが元の倍になり、ごく軽くなるまで泡立てたもので、最後にバニラ糖を入れて甘くする。

このようにクレーム・フェッテ(Crème fouettée)もクレーム・シャンティイ(Crème Chantilly)も同じ項目の中で語られており、名称が異なるだけで同じものであるという扱いになっている。1938年に出版された、原書となる初版本『Larousse gastronomique』P375-376も確認したが、やはりクレーム・フェッテ(Crème fouettée)もクレーム・シャンティイも同じものであるとしている。

『ラルース・フランス料理小辞典』は、プロスペール・モンタニエ(Prosper Montagné,1865-1948)によって1938年に出版された『Larousse gastronomique:ラルース料理大事典』の妙本である。そして著者のプロスペール・モンタニエは、オーギュスト・エスコフィエと並んで当時のフランス料理に大きな影響を与えた人物であるとして高く評価されている。そのモンタニエは、クレーム・フェッテとクレーム・シャンティイを特に分けて定義していない。

では同時代のフランス料理の大家オーギュスト・エスコフィエは、クレーム・シャンティイをどのように定義しているのだろうか。オーギュスト・エスコフィエが著したフランス料理の重要書『Le guide culinaire:ル・ギ―ド・キュリネール』の1903年初版からその部分を引用しておく。

【 Le guide culinaire 】P723

Chantilly à la). – Crème fraîche moulée au fouet, sucrée à raison de 250 grammes au litre. Se parfume à la vanille ou aux essences de fruits, et s'apprête au dernier moment, autant que possible.

Chantilly à la). – 泡立て器で泡立てた生クリームに、1リットルあたり250gの割合で甘さを加えたもの。バニラやフルーツエッセンスで香り付けをすることもでき、これらは最後に加えられる。

このようにオーギュスト・エスコフィエは、クレーム・シャンティイを甘いクリームであると定義している。確かに『Le guide culinaire』では、クレーム・シャンティイを用いるのはデザートだけに限定されており、デザートのレシピが掲載されている後半にならないとクレーム・シャンティイは登場しない。

それに対してクレーム・フェッテ(Crème fouettée)の方はどうだろうか。残念ながら『Le guide culinaire』では、クレーム・フェッテを取り上げて、これを明確に定義していない。またモンタニエの『Larousse gastronomique』のようにクレーム・フェッテとクレーム・シャンティイが同じものであるともわざわざ述べるようなこともしていない。

しかし、『Le guide culinaire』全体を通して読んでゆくと、クレーム・フェッテの方は、デザートだけでなく料理に対しても用いられていることが分かってくる。料理ではどちらかというと魚介類の料理に合わせて用いられることが多く、ソースや装飾にクリームを加えたり添える場合、より軽く仕上げるためクレーム・フェッテを用いているようである。

さらにクレーム・フェッテは料理に加えて、デザートにも用いられている。こうした用法からするとクレーム・フェッテは、やはりクレーム・シャンティイと同じものであるように思われるかもしれない。しかしレシピの詳細を良く読むと「甘くしたクレーム・フェッテ」という表現がある。他にも幾つかのレシピを確認するとどうも砂糖が加えられてないホイップドクリームのことを、クレーム・フェッテと呼んで用いている印象がある。このことがクレーム・フェッテがデザートだけではなく、料理にも良く用いられていることの理由であろう。

クレーム・シャンティイは砂糖を含み甘くしたもの、クレーム・フェッテは砂糖が加えられてないものと呼び分けられるようになったのは、『Le guide culinaire』の影響が大きかったように思われる。著者のエスコフィエは、後世のフランス料理に非常に大きな影響を与えた人物である。フランス料理の技法を集約した重要な書物『Le guide culinaire』にはクレーム・シャンティイとクレーム・フェッテの違いは明確に定義されてはいないものの、暗黙のニュアンスで双方に対する異なった定義づけがなされたものと考えられる。

先にクレーム・シャンティイとクレーム・フェッテは基本的に同じものであると述べた。そうなると同じものなのになぜ異なる名前が付けられるようになったのかという疑問が生じるはずである。

その答えを探るに当たって、クレーム・シャンティイという名前にはどのような由来があるのかを知ることが重要だろう。そこでまずはホイップドクリームの歴史の全体を概観し、そのなかからクレーム・シャンティイの名前の由来を考えてみることにしたい。

ホイップドクリームの歴史

先にも述べたように、クレーム・シャンティイはクレーム・フェッテとも呼ばれている。また英語ではホイップドクリームである。これらは名前が単に異なるだけで、その本質は同じものであることから、まずは生クリームを泡立ててつくるクリーム全般のことを「ホイップドクリーム」と統一表記にして今後の説明を進めることにしたい。なぜなら歴史を紐解くと、さらに様々な異名が出てくるので説明の混乱を避けるためである。よって便宜上、「ホイップドクリーム」と表記するが、もちろんこのなかにはクレーム・シャンティイも、クレーム・フェッテも含まれているという認識でこれからの説明を読んで頂くと分かり易いと思う。

まず始めに、ホイップドクリームに関する過去の文献をたどることで、その変遷を確認することにしたい。

1542年

『Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale』

クリストフォロ・ディ・メッシスブーゴの料理書

最初のホイップドクリームに関する記述は、1542年にクリストフォロ・ディ・メッシスブーゴ(Cristoforo di Messisbugo)がフェラーラで出版した『Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale(宴席:食べ物と諸々の道具立ての構成)』のなかにある。「neve di latte:ミルクの雪」という名称が何度が登場しており、これがホイップドクリームに関する最初の文献と考えられる。泡立ったクリームの見た目は、正に雪のようであり、このような名前で呼ばれるようになったのだろう。

この料理書からホイップドクリームは、16世紀には現在のイタリアで既に作られ存在していたことが分かる。ではこれが、いつどのようにフランスに伝えられたのだろうか。こうした説明のなかで良く語られるのが、カトリーヌ・ド・メディシス(メディシスはメディチのフランス語読み)とフランソワ2世の結婚である。カトリーヌ・ド・メディシスは、フィレンツェの銀行家・政治家のメディチ家の娘で、この結婚によって多くの洗練された文化がフランスに持ち込まれたのだと言われている。

このカトリーヌ・ド・メディシスの結婚の際に、アイスクリーム、フロランタン、マカロン、シューといった菓子類と共に、ホイップドクリームの技術もフランスに持ち込まれたという説が語られることがある。しかしカトリーヌ・ド・メディシスがこれらをフランスに持ち込んだかどうかについて正確なことは何も言えない。なぜならばそのことに関する文献はどこにも存在しておらず、裏付けとなる証拠がないからである。しかも、どうもこの時代の洗練された文化と称するものは、何でもカトリーヌ・ド・メディシス由来にする傾向があって、ホイップドクリームのフランス伝来説もまた、確たる証拠もなくカトリーヌ・ド・メディシスに結び付けられて語られているだけのようにも思える。

カトリーヌ・ド・メディシスとフランソワ2世の結婚式は1533年10月28日にマルセイユで行われた。先ほど紹介したクリストフォロ・ディ・メッシスブーゴの料理書が、1542年にフェラーラで出版されたことを考えると、年代的な齟齬は無く、カトリーヌ・ド・メディシスの結婚と共にフランスに伝えられたと考えても不自然さはない。しかしながら実際にはそれを裏付ける文献はなく、カトリーヌ・ド・メディシスがフランスにホイップドクリームを伝えたとするのは単なる憶測でしかない。よってここでは、彼女の結婚によって伝えられた可能性は非常に高いと言うだけに留めておきたい。

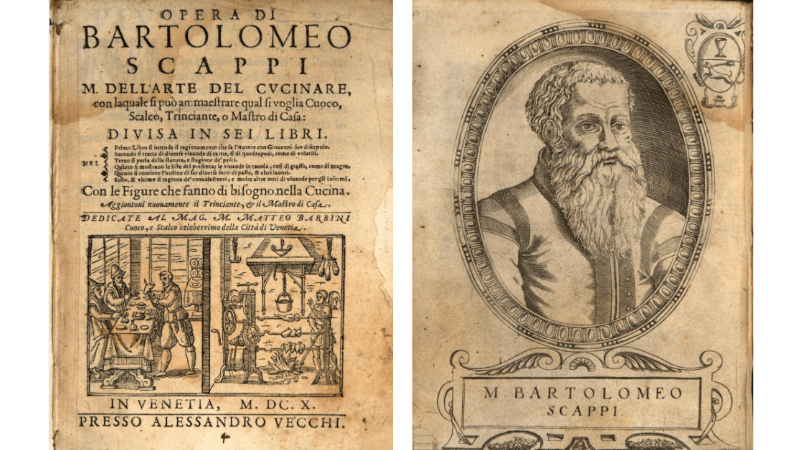

1570年

『Opera dell'arte del cucinare』

バルトロメオ・スカッピの料理書

ルネッサンス期のイタリアでシェフとして名を残したバルトロメオ・スカッピ(Bartolomeo Scappi:1500–1577)もホイップドクリームについて言及している。彼はバチカンの枢機卿や教皇に仕えた有名な料理人で、1570年に『Opera dell'arte del cucinare』という料理本を出版している。この本のなかに「neve di latte:ミルクの雪」としてホイップドクリームのことが何度も言及されている。

『Opera dell'arte del cucinare』には以下の個所にホイップドクリーム「neve di latte」の記述がある。

『Opera dell'arte del cucinare』

§2:3ページ目下から5行目

Ho anco considerato che appresso al detto cortile starebbe bene vn camerino, che si potessero conseruare ogli, strutto, butiro, lardo, & ognisorte di sapori, e far neve di latte,

中庭に小さな部屋を準備し、そこでオイル、溶かした脂肪、あらゆる種類の香辛料を保存し、ホイップドクリーム(ミルクの雪)づくりをすると良いだろう。

バルトロメオ・スカッピは、キッチンとは別にこうした保存室や乳製品を扱う部屋を設けることの必要性を述べている。『Opera dell'arte del cucinare』には道具や設備の説明をするための多くの興味深い挿絵が含まれている。ここに描かれている挿し絵から、当時のホイップドクリームづくりの様子を理解することが出来る。以下の挿絵の左下には「乳製品を作るための涼しい場所:Luochi freschi dove fa lavoreri de latte」という記述があり、バルトロメオ・スカッピはこのような場所でホイップドクリームを作るようにと勧めている。

まず挿絵の右側の職人は、木製のバターチャーン(撹拌機)でクリームを搔き混ぜ、バターを作っているところである。この職人の下には「Latte mele si fa」というキャプションがついていることから、クリームに甘味を混ぜたバターか、あるいは無塩バターを作っているのではないかと考えられる。挿絵の左側の職人には「Si fa lauoreri di latte」というキャプションがあり、革袋を抱えていることから、これも牛乳(latte)をつかったバター作りの様子であることが分かる。

挿絵の中央は、器にミルクを入れてホイップしている職人の姿である。その下には「neveve si fa」というキャプションがあり、これは「雪作り」という意味である。現代人の我々から見ても、使われている道具から、これがホイップドクリームを作っている姿であることが一目瞭然だろう。

当時はまだ金属のホイッパー(泡立て器)というものは無く、エニシダや柳のような、しなる植物の枝を束ねて泡立てていた。ホイップドクリームのホイップ(Whip)は鞭という意味があり、この単語に泡立たせるという意味があるのも、このように撓る(しなる)枝でかき混ぜる、あるいは鞭打つような動きで作られていたことに起因するのではないか。

さらに器にも言及しておきたい。『Opera dell'arte del cucinare』には以下のような説明がある

『Opera dell'arte del cucinare』

§44:10ページ目下から3行目

Vasi di legno con altri ordegniper far neve di latte

ホイップドクリーム(ミルクの雪)を作るための工夫が施された木製の器

当時は金属製のものではなく、現代人からすると冷却の面で違和感があるが、主に木製の器が使われていたようである。さらに他にも数か所で「neve di latte」は登場している。

『Opera dell'arte del cucinare』

Book4のff.169v

neve di latte servita con zuccaro sopra

ミルクの雪の上に砂糖をのせて

コース料理のメニュー構成一覧に含まれるデザートとして「neve di latte」の記述が数か所ある。上記引用には「neve di latte servita con zuccaro sopra」とあり、これはホイップドクリームに砂糖をかけたものである。この他にも幾つかメニューを見てゆくと「neve di latte」単体がデザートとしても登場している。このことから考えると、この「neve di latte」には最初から砂糖が加えられていたものと思われる。「neve di latte servita con zuccaro sopra」とは、さらに表面に砂糖をかけて、甘味を追加したものだったのだろう。つまり初期のホイップドクリームとは砂糖が加えられたものが前提であり、砂糖ありと砂糖なしの区別というものはなかったようである。

いずれにしても「neve di latte」はメニューに何度か登場していることから、非常に人気の高いデザートだったことが分かる。それを作る為の苦労は勿論だが、雪のようなふわりとした口当たりは格別であり、珍しい食べ物として当時の人々は驚きをもってこの食べ物を称賛したことだろう。

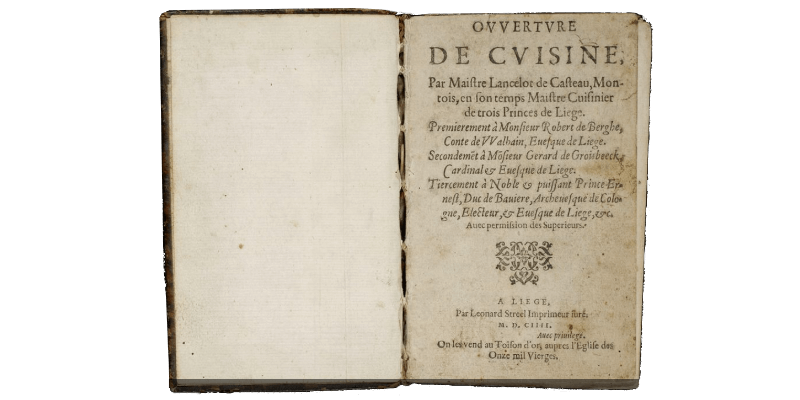

1604年

『Ouverture de cuisine』

ランスロ・ド・カストーの料理書

リエージュ(現在のベルギーの都市)の大司教たちの料理長を務めていたランスロ・ド・カストー(Lancelot de Casteau)という人物がいた。彼が1604年に出版した『Ouverture de cuisine:料理への道』にホイップドクリームは登場する。そこに記載されている「Pour faire neige」は間違いなくホイップドクリームの作り方である。「Pour faire neige」は「雪の作り方」という意味で、当時のフランスで、ホイップドクリームはその外見から「雪:ネージュ」と呼ばれていたようである。 そのレシピについて以下のような説明がある。

【 Ouverture de cuisine 】P123

Pour faire neige

鍋に生クリーム、砂糖4オンス、ローズウォーター4オンスを用意し、清潔な小さな泡立て器を使って30分ほどクリームを強く叩き、その後そのままにしておく。泡が雪のように積もってくるので、網じゃくしで雪を持ち上げ皿に移して雪だけが溜まるようにする。雪が十分に積もるまで、もう一度クリームを泡立てる。そして小皿に盛り、ローズマリーの小枝を挿し盛り付ける

先に紹介した2冊はイタリア語で書かれた料理書だったが、この『Ouverture de cuisine』はフランス語で書かれている。イタリアで考え出されたホイップドクリームの作り方は、この頃には人気を得て各地に広まっていったと思われる。この料理書はベルギーで出版されているが、当然、フランスでも同様にホイップドクリームの作り方は伝えられ、作られ始めていたことは間違いないだろう。

『Ouverture de cuisine』のレシピが、イタリア由来のものであることの証拠は、ここで説明されているレシピがそのまま、先に挙げた『Opera dell'arte del cucinare』の挿絵と完全に合致していることからも明らかである。挿絵ではミルクを搔き混ぜているとなりに、網ジャクシが置かれ、その手前の皿には山盛りになったホイップドクリームが描かれている。ここからも16世紀後半から17世紀の初頭にかけてイタリア由来のホイップドクリームがフランスやベルギー等に伝搬したことを理解できるのである。

1654年

『Les delices de la campagne』

ニコラ・ド・ボネフォンの料理書

ニコラ・ド・ボネフォン(Nicolas de Bonnefons)は、農学者でガーデニングに関する本の著者として知られた人物である。料理に関する書籍も出版しており、これが1654年に出版された『Les delices de la campagne』である。

この料理書の60章に「Cresmes Façonnées」のレシピがあり、牛乳の上にできたクリームを集めて泡立て、リネンを挟んだ小さなバスケットにこれを入れて水気を切ってから皿に移して保存する方法や、生クリームに少量の卵白を加えて泡立てる方法について述べている。またこれに砂糖を混ぜてスイートクリームとすることについても言及されており、これをホイップドクリームとみなすことが出来るだろう。

1715年

『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits』

フランソワ・マシアロの料理書

フランソワ・マシアロ(François Massialot,1660-1733)の詳細な経歴は分からないが、彼はリム―ザン地方の出身で、臨時雇いの料理人集団のひとりとして、シャルトル公、オルレアン公、ルヴォア候の厨房で働いた経験を有する料理人であった。マシロワは1691年に『Le cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』という名著を残しているが、今回取り上げるのはその後に書かれた『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits:果物、リキュール、砂糖漬けのための新解説書』の1715年版である。

マシアロの前作、『王室とブルジョワ家庭の料理人』は、主にキュジーヌと呼ばれる料理をつくる厨房の料理人に向けて書かれた料理書だったが、『果物、リキュール、砂糖漬けのための新解説書』の方は、オフィスと呼ばれる場所で、デザートを担当する料理人(オフィシエ)に向けて書かれた料理書である。よってこの料理書の内容の中心はデザートである。

この料理書の第31章は「Crèmes & Fromages」と題し、乳製品と果実を使ったデザート類のレシピが多数掲載されている。数種類のクリーム、アイスクリーム(glace)、ホイップドクリームのレシピを確認出来、大変興味深い章であることからこの章全体を日本語に訳出しておいた。そのレシピ内容については、第31章「Crèmes & Fromages:日本語」をご確認して頂きたい。

さてこの料理書に掲載されているホイップドクリームのレシピをふたつ引用しておく。

【 Crème fouettée:クリーム・フェッテ 】

1パイントの甘いクリームを、必要な量に応じてボウルに入れる。その中に、お好みで粉砂糖、粉ガム・トラガカント少々、オレンジフラワー・ウォーターを入れ、ホイッパーでよく泡立てると膨張してくる。膨らんだら少し休ませてからスキマーで持ち上げ、磁器にピラミッド型に盛り付け、ライムの皮の砂糖漬けのラルドンを周りに添えて提供する。

このクリーム・フェッテのレシピは16世紀とほぼ同じであり、また現代でもそこに大きな違いは無い。先にクレーム・シャンティとクリーム・フェッテの違いについて、砂糖が入っているか否かで呼び分けていることを述べたが、18世紀初頭のこの料理書では、クリーム・フェッテに砂糖は入れられており、しかもまだクレーム・シャンティイという名前はどこにも記載されていない。ここからすると、まずクリーム・フェッテと先に呼ばれたものが、やがてこれがクレーム・シャンティイと呼ばれるようになったことを理解できる。

もうひとつは「雪」を意味する、イタリア語で「neve」、フランス語で「neige」という言葉が用いられるレシピである。以下は同書にある「Crème en neige:雪のクリーム」の引用である。

【 Crème en neige:雪のクリーム 】

ボウルに、新鮮な卵の白身を含む甘いクリーム1パイント、粉砂糖スプーン4杯、オレンジフラワー・ウォーターを5、6滴入れ、ホイッパーでよく泡立て、膨らんだらスキマーで持ち上げ、底にはガーゼを敷いた小さな籐かごに入れる。1時間ほどかけ水気を切り、磁器皿に盛りつけて完成。

先のクリーム・フェッテとの大きな違いは、卵白を混ぜて泡立てていることである。いわゆるメレンゲとホイップドクリームを合わせるような方法でクリームが作られているということになる。

ウフ・ア・ラ・ネージュ

Œufs à la neige

18世紀後半のフランスの菓子に「ウフ・ア・ラ・ネージュ:Œufs à la neige」(英語ではEgg snow)という、卵白に砂糖を加えて泡立てたメレンゲに熱を通して固め、クレーム・アングレーズに浮かべたデザートが登場する。16世紀~17世紀では牛乳由来のクリームを泡立てたものに対して、「雪:ネージュ」という言葉が用いられていたが、18世紀になると「雪」の表現はどうも卵白を泡立てた系のデザートに対してのみ用いられるようになったようである。これに対して乳クリームを泡立てたものは、泡立ちを意味する「fouettée」の表現が主にその名称に用いられるようになった。

こうした名称の変遷も、クレーム・シャンティイという名称が始まった経緯を考えるうえで、何らかのヒントになっているように思える。16世紀~17世紀は乳製品は貧者の食べ物とされていたことから、直接的に乳製品を示唆する言葉ではない「雪」が当てられていたのではないだろうか。しかし18世紀からトレンドの食品になるとその必要はなくなり、むしろ乳製品であることを直接的に示す「クリームを泡立てた」を意味するクリーム・フェッテが中心的になっていったと推測される。

こうした経緯からしても、確かにホイップドクリームの最初はやはり、クリーム・フェッテという名称が先に存在しており、この書籍が書かれた1715年はまだクレーム・シャンティイという名称すら存在していなかったと考えるべきだろう。では次にいよいよシャンティイの名前が付けられた料理書に注意を向けて見ることにしたい。

クレーム・シャンティイの文献初見

ここまで現代のホイップドクリームにつながる、16世紀~17世紀に書かれた料理書に注目してきた。そもそもホイップドクリームはイタリア語で「neve di latte:ミルクの雪」と呼ばれ、フランス語でも「neige:雪」という名称であったことを理解いただけたと思う。つまり元々はホイップドクリームの外見的な特徴である、ふんわりした白い色がその名称の由来だったのである。これに対してクレーム・シャンティイは外見的な要素とはまったく関係のない名称である。

ホイップドクリームは16世紀に既に存在していたが、クレーム・シャンティイという名称が文献に登場するのは、200年ほど後の18世紀中頃に入ってからである。次にシャンティイが登場する文献を取り上げ、それがどのように記されているのかを明らかにしておきたい。

1750年

『La science du maître d'hôtel confiseur』

ジョセフ・ムノンの料理書

ジョセフ・ムノン(Joseph Menon)は、18世紀のフランスで最も多作な料理本の著者として知られている。ムノンが1750年に出版した『La science du maître d'hôtel confiseur』のなかに、「fromage à la chantilly」のレシピが掲載されている。これがクリームにシャンティイの名称が結びつけられた最初の文献であると考えられる。そのレシピを以下に引用しておきたい。

【 La science du maître d'hôtel confiseur 】

Fromage à la Chantilly,

Prenez une pinte de bonne crème double,mettez-y une cuillerée d'eau de fleurs d'orange, il faut fouetter cette crème jusqu'à ce qu'elle soit bien montée en neige, autant que des blancs d'œufs que vous fouettez pour faire des biscuits à la cuilliere. Prenez un citron que vous râperez sur une demie livre de sucre que vous ferez sécher à l'étuve , ensuite vous le pilerez & le passerez au tamis, pour le mettre dans la crême & les bien mêler ensemble, vous laisserez le tout dans la terrine jusqu'à ce que vous le mettiez à la glace. Ce fromage se met dans son moule & ne se travaille point comme les autres ; vous aurez soin d'avoir de l'eau chaude pour tremper votre moule dedans pour le détacher , il faudra cerner le haut de votre fromage avec un couteau autour du moule, afin de ne le tremper qu'à moitié dans l'eau.

シャンティイ風のフロマージュ(アイスクリーム)

良質なダブルクリーム1パイントに、スプーン1杯のオレンジフラワーウォーターを入れ、卵白を泡立ててスポンジビスケットを作るのと同じように硬くなるまで泡立てます。レモン1個を砂糖1kgの上にすりおろし、スチーマーで乾かし、砕いてふるいにかけてからクリームに入れてよく混ぜ合わせ、氷に入れるまで全体をボウルに入れたままにしてなじませておきます。このクリームは型に入れた後は、チーズのように簡単に型から取り出すことができません。よって型から外すには、まずお湯に浸す必要があり、クリームの上部は型の周りにそってナイフで隙間をつくり、水に半分だけ浸すようにして取りださなければなりません。

レシピのタイトルから、これをフロマージュ(チーズ)のレシピであると思うかもしれないが、実際にレシピの内容をよく読むとチーズではなく、アイスクリームのレシピだということが分かる。イタリアにはメリンガータ(Meringata)というアイスケーキがあるが、これに近いイメージだろうか。

フロマージュと表現しているのは、乳(Milk)を型に入れて固めてあるからである。これはまだアイスクリームというものが一般的でなかった時代の代替表現だと思われる。当時はアイスクリームを意味するグラッセ(glacé)という言葉があり、氷菓子でシャーベット状のものを指していた。これに対してフロマージュ・グラッセは牛乳の入ったアイスクリームのことを指したようである。同書には他にも数種類の乳系アイスクリームが記載されているが、これらは全てフロマージュと表記されている。

さてこの本で言及されているフロマージュ・ア・ラ・シャンティイ「Fromage à la Chantilly」というデザート名に改めて注目しておきたい。なぜムノンはシャンティイという名前をこのデザートに冠したのだろうか。その理由は、他のアイスクリームレシピと比較することで特定出来そうである。この料理書で挙げられているアイスクリームの基本型は、「Fromage glacé à la crème」であり、これは卵と生クリームを使い、冷やしてアイスクリームにしたものである。これに対して「Fromage à la Chantilly」の方は、生クリームをホイップして冷やしてアイスクリームにしてある。つまりシャンティイの名前には、生クリームを泡立てたという要素が特徴として入っていることが分かる。

シャンティイという名前と、泡立てた生クリームがどのように結びつくようになったかの理由をはっきりとは断定できないが、ホイップドクリームとシャンティイを結びつける最初の言及が、ホイップドクリームを凍らせてアイスクリームにしたものだったということは大変に興味深い事実である。つまりホイップドクリームそのものをシャンティイと呼んだのではなく、あくまでもアイスクリームに対して「シャンティイ風」という名前が付けられたのである。いずれにしても、この料理書を境にシャンティという名称が登場し、泡立てたクリームがシャンティイと結びつけられるようになっていったことに間違いなさそうである。

このムノンという人物については、「ムノン」の項で詳細を説明しておくので、ぜひ参照して頂きたい。

1755年

『Les soupers de la cour』

ジョセフ・ムノンの料理書

先ほど言及したジョセフ・ムノン(Joseph Menon)は、数冊の料理書を著しており、1755年に出版したのが『Les soupers de la cour』である。この料理書の第4巻P313の中には「Fromage à la chantilly glacé」という、先に紹介したのとほとんど同じ内容のアイスクリームのレシピが記載されている。

ムノンが1750年に出版した『La science du maître d'hôtel confiseur』では、「Fromage à la chantilly」というレシピ名だったが、数年後に出版されたこちらのほうでは、「Fromage à la chantilly glacé」と名前にグラッセ(glacé)が付け加えられ、よりアイスクリームであることが強調されたレシピになっている。

ムノンはいずれの料理書でも、シャンティイ風(à la chantilly)と名付けたレシピにホイップクリームを用いているのだが、ホイップドクリームそのものをクレーム・シャンティイとは呼ばず、冷却してアイスクリームにしたものを「Fromage à la chantilly glacé」として紹介している。よってムノンが、クリームをホイップしてあるのでシャンティイ風としているのか、あるいはホイップしたクリームを凍らせているのでシャンティイ風としているのか、判断に迷うところである。いずれにしてもムノンが、ホイップドクリームに関係したものに「シャンティイ風」という名称を最初に付け、これを料理本に記したことに間違いはない。

1814年

『L'art du cuisinier』

アントワーヌ・ボーヴィリエの料理書

18世紀のフランスの料理人、アントワーヌ・ボーヴィリエ(Antoine Beauvilliers)という人物も料理書を書き残している。ボーヴィリエは、1782年にパリで最初の本格的なレストラン「グランド・タヴェルヌ・ド・ロンドル:Grande Taverne de Londres」を開店した人物である。

1814年にボーヴィリエが記した料理書、『L'art du cuisinier』第2巻のなかに「tartelettes à la Chantilly:タルトレット・ア・ラ・シャンティイ」というお菓子のレシピが掲載されているので以下に引用しておく。

【 L'art du cuisinier 】tartelettes à la Chantilly

タルトレット・ア・ラ・シャンティイ

アーモンドペーストに細かい砂糖を回しかけて、小麦粉の代わりに砂糖をまぶして生地を伸ばします。生地が厚紙ほどの厚さになったら、普通の小さなパイと同じように小さな丸いペストリーカッターで切り取って、同じ生地で高さ4分の3インチ、同じ厚さの帯を作り、縁を溶いた卵白で少し濡らしておきます。パントリーや天井に紙を敷き、それらが互いに触れないようにタルトを配置し、風通しの良いところで乾燥させます。乾燥したらオーブンの入り口の熱の弱い場所に入れて、焼き色がつかないぐらい、あるいはほとんど色がついていないぐらいに焼きます。これにシャンティー風クリーム(Officeの記事を参照)を詰めます。夏場であれば、イチゴを敷き詰めて、ちょっとしたデザートにすることもできます。

このタルトはホイップドクリームを詰め物にしていることから、「tartelettes à la Chantilly:タルトレット・ア・ラ・シャンティイ」という名前が付いていることが分かる。注目すべきはここで「Crêrne à la Chantilly」として、それがホイップドクリームであることを述べているところである。さらに注釈として「Office」に書かれているクレーム・ア・ラ・シャンティイの記事を参照するようにとあるのだが、実際に調べてもそこにはクレーム・ア・ラ・シャンティイの説明がどこにも書かれていないのである。(肝心のところであるが、当時の料理本を調べるとこういうことが良くある)

ちなみに当時の料理書の後半は、「オフィス:Office」という章になっているのが一般的である。当時の厨房はキュイジーヌ(Cuisine)とオフィス(Office)のふたつに分かれていた。キュイジーヌには大きな暖炉があり料理全般が作られる場所であり、これに対しオフィスでは冷たいもの、保存食、砂糖菓子が作られていた場所であり、サラダや食事の最後の第3サービスで出されるものもオフィスで調理されていた。よって料理書でいうところの「オフィス:Office」の章というのは、主にデザート類が記載されることになっている。さらに説明を加えておくと、当時はキュイジーヌをシェフが管理していたのに対して、オフィスではオフィシエ・ドオフィス(officier d'offfice)と呼ばれる料理人が管理していた。つまり料理の厨房組織と、オフィスの厨房組織は別に分けられており、そこで働く料理人のことはオフィシエ(officier)と呼んでいたのである。

余談だが、日本語に翻訳された18世紀の料理について書かれた、ある歴史の本を読んでいると、翻訳者がこのオフィシエ(オフィスで働く料理人)のことを「官職保有者」と訳していた。オフィスというと事務的な印象があることから、このような翻訳を行ったと思われるが、これは当時の厨房組織の形態を知らなかったが故の誤訳である。

さて話を戻そう。『L'art du cuisinier』のオフィスの章を調べても、クレーム・シャンティイの説明は無いが、一カ所、クリームビスケットの項に、シャンティイに関する言及があったのでこれを引用しておくことにしたい。

【 L'art du cuisinier 】Biscuits à la Crème

クリームビスケット

卵10個に対して、砂糖10スプーン、小麦粉6スプーンを用意します。卵黄と砂糖、白身を別々に泡立てて、先に述べたように生地を作ります。卵黄と白身を合わせると、シャンティのチーズ(Fromages à la Chantilly)のように、50スーの生クリームができます。クリームを器具で混ぜ、そこに小麦粉を入れて、ビスケットをケースに入れて、オーブンで焼き上げます。

ここには「Fromages a la Chantilly」のように…とあるが、レシピの文脈から、これはホイップしたクリームであることが理解できる。しかし、「Fromages a la Chantilly」は、先に取り上げたムノンの料理書『La science du maître d'hôtel confiseur』1750年刊では、ホイップドクリームを凍らせたアイスクリームのことだったはずである。これがボーヴィリエの料理書では、いつの間にかホイップドクリームそのもののような記述になってしまっており、しかも卵白と卵黄まで加えられたものになっている。このように当時のシャンティイの付くクリームには、まだ記載内容にブレがあるというのも見逃せない。その理由は、まだクレーム・シャンティイなるものがしっかりと確立されておらず、解釈によってそれぞれの料理人が勝手なアレンジを加えていたからだろう。

実はこの辺りに、クレーム・シャンティイの名前のヒントがあるようにも思える。ムノンの時代からボーヴィリエの時代にかけて、シャンティイと名の付く乳製品はアイスクリームだったり、フロマージュと呼ばれたり、クリームそのものを指す言葉としても用いられた。このような名前と対象の関係の不安定さから考えても、ホイップドクリームのことをフランスでクレーム・シャンティイと呼び始めたのも、18世紀中半から19世紀最初の頃であることが理解できる。

フランス革命が起きたこの時期は、料理の歴史においても激動と変革の時代であった。18世紀中半はヌーベル・キュイジーヌという料理スタイルが登場し、こうした料理の在り方を巡って哲学的論争が知識人によって繰り広げられたのである。こうした論争の背景について知りたい方は「百科全書:料理」の項を参考にして頂きたい。

またこの期間にフランス料理技術は爛熟期を迎えており、凄まじく手の込んだ複雑な料理が供されていた。その料理の複雑さは、料理技術も機器も進化した、現代のフランス料理でも追いつけないほどである。こうした最中に1789年から1795年にかけてフランス革命が起こり、それまで宮廷や貴族のもとで働いていた料理人たちは働き先を失い、新たな仕事場として町でレストランの開業を始める。こうした変化の激しい時代とクレーム・シャンティイの名前の定着期間は重なっており、これが名前と対象のブレをもたらしている一つの要因ではないかとも思われる。

詳細な分析は後に述べることにして、引き続きクレーム・シャンティイの記述のある過去の料理書の歴史を追ってみることにしたい。

1820年

『Le cuisinier royal』第10版

アレキサンドル・ヴィアールの料理書

アレキサンドル・ヴィアール (Alexandre Viard)が、1820年に出版した『Le cuisinier royal』第10版 P395 にクレーム・シャンティイの名称を確認することが出来る。

現在は「Crème Chantilly」というのがフランス語のホイップドクリームの名称であるが、先のボーヴィリエの料理書、あるいはこの料理書でもまだ「Crème à la Chantilly」という表記である。フランス語の「à la」とは”~風”という意味であり、この当時はまだ「シャンティイ風のクリーム」という不明確な名称だった。しかも他にもこの本の中にはシャンティイを冠する幾つかの料理レシピも掲載されている。ポタージュの項にはバリエーションのひとつとして「A la Chantilly」というレンズ豆に卵とバターをつかったスープが掲載されているし、また「Garbure au Hameau de Chantilly」という、フランス南西部でかつてガスコーニュと呼ばれていた地方の、牛肉を使ったガルビュールという郷土料理のレシピが掲載されている。またパティスリーの項には「Sultane à la Chantilly」というケーキのレシピが掲載されている。つまりシャンティイという名称が、あらゆる料理に付けられ始めたのである。

最も注目すべきは先にも言及した「Tartelettes à la Chantilly:タルティーヌ・ア・ラ・シャンティイ」のレシピである。タルトの生地を焼き、それにホイップドクリームを詰め、砂糖やオレンジフラワー・ウォーターやバラの香りを付け、夏であればイチゴで飾るデザートである。これは先のボーヴィリエの料理書に記されているレシピと香り付けの部分を除いてほぼ同じものである。やはりホイップドクリームを使うことから、このデザートにはシャンティイ風という名前が付けられていたということになるのだろう。

このレシピの中で「Fouetté ou à la Chantilly」および「Crème à la Chantilly」についても言及されている。クリームの詳細は「Crème à la Chantilly」を参照するようにと指示があるが、実際に指定されている箇所(office)を調べても「Crème à la Chantilly」の項は無い。なぜなら原書の記述の間違いがあり、実際には「Crème fouettée」の方にその説明が書かれていて、正しくはそちらの方を参照しなければならないのである。その「Crème fouettée」の項には次のような説明がなされている。

【 Crème fouettée 】

ボールに良質の生クリームを入れ、同量の粉砂糖、ガム・アドラガント少々、オレンジフラワーウォーター少々を加え、樹皮のない柳の小枝の束で全体をホイップする。よく膨らんだら、しばらく置いて、皿の上にピラミッド型に盛る。周囲に小さなレモンやオレンジの皮の砂糖漬けを盛り付ける。

『Le cuisinier royal』に登場する、「Crème fouettée:クレーム・フェッテ」と「Crème à la Chantilly:クレーム・ア・ラ・シャンティイ」はまったく同じもので、現在で云うところのホイップクリームである。現代になってから「Crème fouettée」を単にホイップしたもの、そして「Crème à la Chantilly」は砂糖を加えてホイップしたものと呼び分けが行われるようになったが、もともとは同じもので名前が異なるだけだったことを、ここからも確認出来る。1820年に出版されたこの料理書ではどちらにも砂糖が加えられており、特にそのようなポイント(砂糖有・砂糖無)で呼び分けや区別はされていない。やはりこうした区別が進んだのは、1903年に出版されたオーギュスト・エスコフィエの『Le guide culinaire』だったのではないか、と改めて考えさせられることになった。

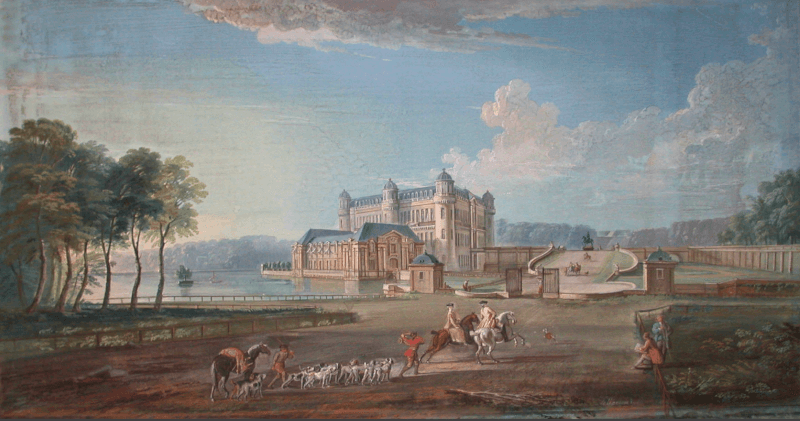

他にも注意を引いておきたいのは、「à la Chantilly」(シャンティイ風)を冠する名称が、他にも幾つかの料理で使われていることである。なぜシャンティイを冠するようになったかというと、それはシャンティイ城が歴史的に美食と関係した場所だったからである。歴史を見るならばシャンティイ城の当主だったコンデ公が、ルイ14世を招いて大饗宴を催した記録がある。この時のシャンティイ城での饗宴は、宴会を取り仕切った執事のフランソワ・ヴァテールと、その非業の死も含めて伝説となっていた。こうした経緯からシャンティイ城は、その後も美食の中心地として、高い評価を保ち続けていたのである。こうしたシャンティイ城にまつわる美食の歴史こそが、珍しく豪華な様々な料理に対して、シャンティイの名称が冠せられるようになっていったことの理由だと考えられる。

料理にはこうした美食にまつわる「形容詞的な名称」が付けられることが良くある。例えばローマの ルクッルス(Lucullus)という美食家の名前を借りて、「à la Lucullu:ルクッルス風」を冠するトリュフやフォアグラなどの高級食材を用いた料理がいくつもつくられている。また日本には幽庵焼きという料理方法があるが、これは江戸時代初期に、美食家として高い評判を得ていた 堅田幽庵 が始めた料理法だとされている。しかし実際に幽庵焼という料理方法が取られるようになったのはもっと後代になってからであり、恐らく大正時代から昭和初期になって呼ばれるようになった料理方法だろう。堅田幽庵は茶人であり、味覚鋭敏として知られた人物だったので、このような謂れが後代になって幽庵焼という料理名になっていったものと考えられる。

「Crème à la Chantilly」もそれと全く同じで、シャンティイ城での歴史的饗宴や、その後も保ち続けてきた料理の評判が、ホイップしたクリームに結び付けられ、やがては「Crème à la Chantilly」から「Crème Chantilly」という確信的な名前に変化していったのだろう。

シャンティイ城とヴァテール

シャンティイ城を美食の地として有名にした大宴会の記録がある。それは1671年4月22日(水)から4月24日(金)までの3日間、城主であるコンデ大公がルイ14世を招いて行ったもてなしである。約2000名がこの宴会に参加し、当時、シャンティイ城でメートル・ド・オテル(執事)を務めていたフランソワ・ヴァテール(François Vatel)がこの宴会を取り仕切った。

この宴会は、ルイ14世をもてなす側のコンデ大公にとって非常に重要であった。なぜならこの宴会によってルイ14世の寵愛と恩赦を勝ち得て、かつての謀反の疑いによって解任されていた役職に何しても復帰したいと考えていたからである。そのため豪華なもてなしによってルイ14世への忠誠を示し、信頼を得ることを目的にこの宴会を催したのである。よって家臣のフランソワ・ヴァテールには、この宴会は絶対に成功させなければならないという使命が課せられていた。しかしながら、宴会では肉が足りなくなるなどの幾つかの不手際があり、さらに宴会3日目の金曜日(カトリック教徒は金曜日に魚を食べるため)には料理のための魚が朝になっても届かなかった。こうした事態に直面して、フランソワ・ヴァテールは宴会の失敗を悲観し、自ら剣を3回自身に突き立てて自殺してしまったのである。

ちなみにそのすぐ後に、他の港から魚は届いて最終日の宴会は成功に終わり、コンデ公は無事に職務に復帰することが出来た。このフランソワ・ヴァテールの悲劇は書簡作家のセヴィニエ侯爵夫人によって後世に伝えられ、シャンティイ城における有名なエピソードとなって語り継がれていった。その内容の詳細は、1671年4月27日にセヴィニエ侯爵夫人がグリニャン夫人へ宛てた手紙、『47.—DE Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN.』P120のなかで確認することが出来るので、興味のある方は読んで頂きたい。

このシャンティイ城で行われた宴会とフランソワ・ヴァテールは、2000年に「宮廷料理人ヴァテール」というタイトルで映画化もされている。映画の原タイトルは単に「Vatel」というものだが、名前だけだと映画の内容が伝わりにくいと思ったのか、日本ではフランソワ・ヴァテールを宮廷料理人(シェフ)としたタイトル名にしており、これは必ずしも正しいものではない。実際フランソワ・ヴァテールはメートル・ド・オテル(執事)というシャンティイ城での全般を取り仕切る立場であり、料理や厨房の管理はその職務に含まれる一部でしかないからである。こうした日本語タイトルはともかく、この映画そのものは非常に綿密に時代考証がなされており、当時のシャンティイ城での出来事が上手く映像化された良作となっている。

映画の中ではフランソワ・ヴァテールがホイップドクリームを準備するシーンや、ルイ14世がクリームを食べるシーンがひっそりと挿入されている。ただ映画の中でそれをクレーム・シャンティイであるとか、これを発明したのがフランソワ・ヴァテールであるとは言っておらず、絶妙な曖昧さ加減で描かれているところもまた見どころである。

クレーム・シャンティイの歴史について書かれているものを読むと、その元祖をフランソワ・ヴァテールであるとする説明が散見されるが、それは完全な誤りである。先に説明したように、ホイップドクリームはシャンティイ城で宴会が行われた1671年の100年以上前には既に作られており、過去の文献からそれは明らかである。つまりホイップドクリームは必ずしもシャンティイ城で生まれたという訳ではなく、ルイ14世を招いてのシャンティ城の宴会で提供されたという証拠すら存在していない。映画「宮廷料理人ヴァテール」はその辺りのことを良く心得ていて、宴会でホイップドクリームが出されただろうという前提に基づいて描いてはいるが、それを明確にクレーム・シャンティイとしていないのもこうした理由なのだろう。

一般的にはこうした誤った認識が先行しており、クレーム・シャンティイはシャンティイ城で、ヴァテールによって発明されたとする説明が多く見られる。こうした誤りが根強くあるのは、シャンティイ城には他にも乳製品に関する逸話があり、ここからシャンティイ城とホイップドクリームとの関りが強く示唆されるようになったからではないかと思われる。よって以下、その2つの記録を取り上げておくことにしたい。

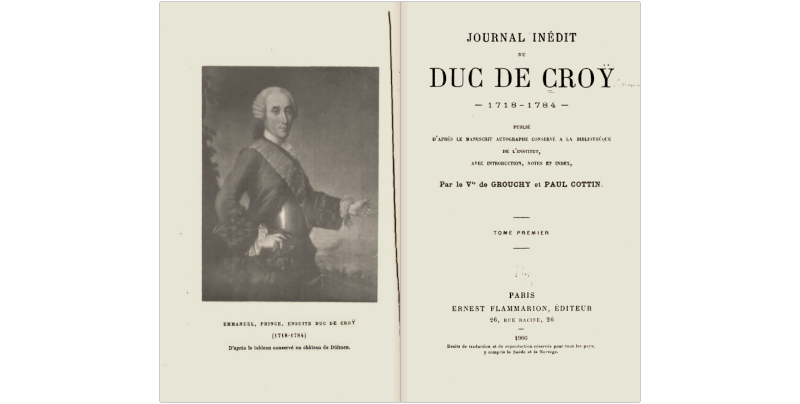

1754年:クロイ侯爵

1754年、クロイ侯爵(le duc de Croy)がシャンティイ城を訪問した記録が『 Journal inédit du duc de Croÿ (1718-1784)』に記されている。クロイ侯爵は、当時のコンデ公(当時17歳)とコンデ公妃(16歳)たちと舟遊びをして、シャンティイ城にある酪農場を訪問した時のことを次のように述べている。

【 Journal inédit du duc de Croÿ 】

極上の酪農場に入った。これほど私を喜ばせ、私の好みに合ったものを見たことがありません。壮大な泉、足の間をくまなく通る白い大理石のパイプ、たくさんの噴流が四方に交差してる様は、この場所を鮮烈で、魅力的なものにしています。この水の中にアイスクリームや果物、いろいろな乳製品などのおいしいおやつがあり、私たちは喜んで食べました。しかし戯れもなく、あまり濡れることもありませんでした。5、6人の魅力的な若い女性たちがいましたがパーティーを明るくするためには特に何もしませんでした。

これを記したクロイ侯爵は、エマニュエル・ド・クロイ・ソルレ公爵(1718-1784)のことで、当時36歳であった。1754年5月20日から4日間、シャンティイ城に滞在し、その時の様子を綴ったのが先の引用である。クレーム・シャンティイの説明をするもののなかには、クロイ侯爵の記述を重要な言及として取り上げ、その味が公爵を感動させたと説明しているものがある。しかし実際に書かれてある記述を読むと、クロイ侯爵を感心させたのは建築や噴水の方であり、アイスクリームや果実などの食べ物の方ではないことが読み取れる。しかもそこには乳製品としか言及されておらず、これをクレーム・シャンティイだったとするのは、後世になって想像された付会でしかない。よって単に乳製品とある説明から、これをクレーム・シャンティイだったと断定するのはかなり危険である。しかもここでは噴水での戯れや、女性たちとの楽しみがなかったことについても述べてあり、浮ついた遊びに夢中で、食べ物については添え物程度の言及でしかない。よってこれをもってクレーム・シャンティイが公爵を感動させたとするのは、かなり強引な説であるように思える。

シャンティイ城という広大な屋敷に招待された貴族が、どのように楽しみ、浮ついて羽目を外していたのかは、先ほど紹介した映画の「宮廷料理人ヴァテール」を見て頂くと非常に良く理解できるはずである。よってこれをもって、当時のシャンティイ城でクレーム・シャンティイが作られ供されていたとか、ここで作られたクリームなのでクレーム・シャンティイと名付けられたとするのは無理がある。この時代においてもまだシャンティイ城と、クレーム・シャンティイの関係は不明瞭なのである。

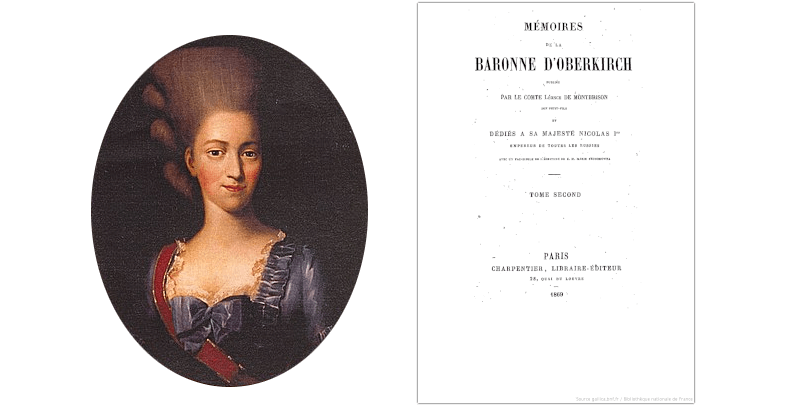

1784年:オーベルリンチ男爵夫人

オーベルリンチ男爵夫人(1754–1803)が、回想録のなかでシャンティイ城を訪問した時のことを記録している。オーベルリンチ男爵夫人(Baronne d'Oberkirch )の名前は、Henriette Louise de Waldner de Freundsteinという。アルザス、モンベリアール、シュトゥットガルト、パリとベルサイユを訪問し、宮廷社会の貴重な記録を書き残した。

彼女が最初にシャンティイ城を訪問したのは1782年である。その際に敷地内のイングリッシュ・ガーデンに建てられたカントリー・ハウスでもてなしが行われた。一番大きな小屋の内側には緑の葉が並び、外側には良い農夫に必要なものが全て揃っていたこと。茅葺きコテージに楕円形の部屋があり、10から12卓のテーブルで食事が出されたこと。またそこは快適で、明るく、カジュアルで、完璧に考え抜かれた場所だったと述べている。

この場所はアモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)と呼ばれ、7つの素朴な外観のコテージ(現在は5つのみ現存)で構成されていた農村集落である。とはいっても本物の農村ではない。当時は自然回帰が流行しており、このような疑似的な農村風景が趣味として作られることが流行していた。そして、シャンティイ城主のコンデ公は、ここに招待客を招いてもてなしを良く行なっていたようである。こうした趣味的な農村風景にマリー・アントワネットもインスパイアされ、後にプチ・トリアノン宮に、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ(Le hameau de la Reine:王妃の村里)という、同じようなカントリー・ハウスを築き、農夫のまねごとをして楽しんだとされている。

その2年後、1784年にもオーベルリンチ男爵夫人はシャンティイ城を訪問してもてなしを受けている。1794年6月19日に前回と同じ、アモー・デ・シャンティイで宴会に参加し、そこで美味なクリームが出されたことを記している。

【 Mémoires de la baronne d'Oberkirch. T. 2 】

Jamais je n'ai mangé une si bonne crème, si appétissante et si bien préparée

これほどおいしいクリームは食べたことがありません。食欲をそそり、よく準備されています。

この時に出されたクリームは、オーベルリンチ男爵夫人を大いに感心させたようである。これをクレーム・シャンティイとして説明するものは多いのだが、この記述内容だと、これがホイップさせたクリームだったのかどうかまでは正確に分からない。良く準備されたクリームとはあるが、これがホイップドクリームなのかまでははっきりとは分からないのである。当時の料理書を見ると「クリーム」の項があり、かなり多種多様なクリームが列挙されている。例えば、チョコレートクリーム、レモンクリーム、コーヒークリーム、ラズベリークリーム、ストロベリークリーム...など挙げてゆくとキリがない程である。

オーベルリンチ男爵夫人は、このクリームを「クレーム・シャンティイ」とは言っていない。よって美味しい手間のかかったクリームは先に挙げたような様々な種類のクリームのどれかだったとしてもおかしくないのである。仮に出されたのがホイップドクリームだったとして、それをクレーム・シャンティイと呼んでいないことにも違和感がある。もしこの当時、ホイップドクリームがシャンティイ城のスペシャリテだったとするならば、その名前や形状(泡立てられた)についての言及があったはずではないだろうか。オーベルリンチ男爵夫人はこうした言及をしていないことからも、出されたクリームの種類は元より、クレーム・シャンティイそのものも、本当に当時のシャンティイ城を代表するようなクリームだったのかという疑問さえ感じてしまうのである。

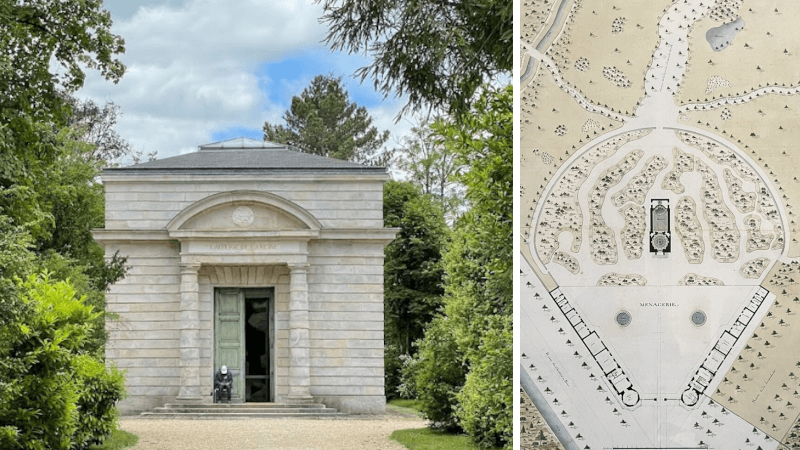

さてオーベルリンチ男爵夫人がそのクリームを食べた場所、アモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)は、現在はレストラン「Le Hameau」になっており、シャンティイ城を訪問する観光客は、ここで名物のクレーム・シャンティイのデザートを注文して食べることが出来る。乳脂肪分の高い生クリームをしっかりと泡立てた濃厚な仕上がりで、フルーツなどを合わせて供されホイップドクリームそのものを味わうデザートになっている。これをどこまで伝統的なシャンティイ城由来のデザートとするかは謎の部分は多いが、現代ではシャンティイ城とクレーム・シャンティイは分かち難く結びついた名物になっているのである。

シャンティイ城とクリームの謎

ここまでクレーム・シャンティイに関する考察を進めてきたが、調査の全体を通して改めてクレーム・シャンティイの名前の由来の不明瞭さを感じさせられることになった。クレーム・シャンティイについて説明している多数の記事を読んでも、シャンティイ城とクレーム・シャンティイには強い関係があるとしながらも、その関係の核心的な部分はミステリー(謎)であるとしている場合が多い。なぜミステリーになっているのかと言うと、それは「そもそも関係が存在していない」からではないかとわたしは考えるようになった。

シャンティイ城

クレーム・シャンティイが、シャンティイ城で始まったものではないことは、それよりも前に書かれた料理書にみられるホイップドクリームの存在から明らかである。よって問題の核心は、「なぜホイップドクリームが、クレーム・シャンティイと呼ばれるようになったのか」ということになる。クリームにシャンティイの名前を冠するレシピを料理本に最初に登場したのは、先にも取り上げたムノンが1750年に出版した『La science du maître d'hôtel confiseur』に掲載された「fromage à la chantilly」である。ムノンがなぜこのような名称としたのかは、その当時の時代背景も知ることが重要であると思われる。

1740年代のフランスで、新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)という料理スタイルが始まり、こうした料理が新旧の知識人たちのなかに大きな論争を引き起こしていた。1740年代のムノンはまさにこの新料理の牽引役のひとりで、それに関する料理書を数冊記した人物だった。ムノンの記した著作やその人物像については「ムノン」の項を参照して頂きたい。

そのムノンがシャンティイの名を付けた背景を探るにあたり、当時どのような料理に対する考え方や、価値観があったのかを次に説明することにしておきたい。

新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)

フランス料理について詳しい人であれば「ヌーベル・キュイジーヌ」と聴いてすぐに思い当たるのは、1970年代にフランス料理界を席巻した料理スタイルのことではないか。それは旧来のフランス料理とは一線を画した、軽く繊細で、斬新な盛りつけ方を特徴とした料理のことである。当時の「ヌーベル・キュイジーヌ」を代表するシェフには、ポール・ボキューズ、アラン・シャペル、トロワグロ兄弟、ミシェル・ゲラール、ロジェ・ヴェルジェ、レイモン・オリヴェらが含まれていた。1970年代に料理評論家のアンリ・ゴーとクリスティアン・ミヨによって発刊されたレストランガイド「ゴ・エ・ミヨ:Gault et Millau」では、こうした新しいとされる料理スタイルを盛んに取り上げ、これを「ヌーベル・キュイジーヌ」と名付けて世界に広めたのである。よって多くの人はまずはこちらの「ヌーベル・キュイジーヌ」を直ぐに思い浮かべるに違いない。しかしながらその200年以上も前の時代にも、同じように旧来の料理スタイルに反旗を翻す「ヌーベル・キュイジーヌ」という料理のムーブメントが興っていたのである。

ちなみに私は「ヌーベル・キュイジーヌ」について尋ねられた際には「1740年、あるいは1970年のどちらのヌーベル・キュイジーヌのことですか?」と必ず訊くようにしている。「歴史は繰り返す」という言葉があるが正にその通りである。

1740年以降から「料理」は料理人だけではなく、文明観のある側面としてアカデミックな場所で知識人によっても議論されるようになった。当時始まったばかりの新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)をどのように捉えるべきかで知識人たちの意見は真っ向から対立していたのである。先進的な啓蒙主義者たちは新料理派としてヌーベル・キュイジーヌを擁護し、旧来の知識人たちはその批判者としてヌーベル・キュイジーヌを否定した。このような双方の料理における哲学的な議論がやがて「新料理論争」にへと発展したのである。

新料理派は、複数の食材や香辛料を混ぜたルイ14世時代の旧来の料理ではなく、食物の最良の部分のみを抽出し、美味という「快」と、健康という「利」を同時にもたらす洗練された料理を、新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)であるとして高く評価した。それに対して反対派は、こうした新料理が自然を歪める堕落した技芸であり、新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)への嗜好は、習俗の退廃を招き、健全な市民の育成を阻むとまで主張して批判した。

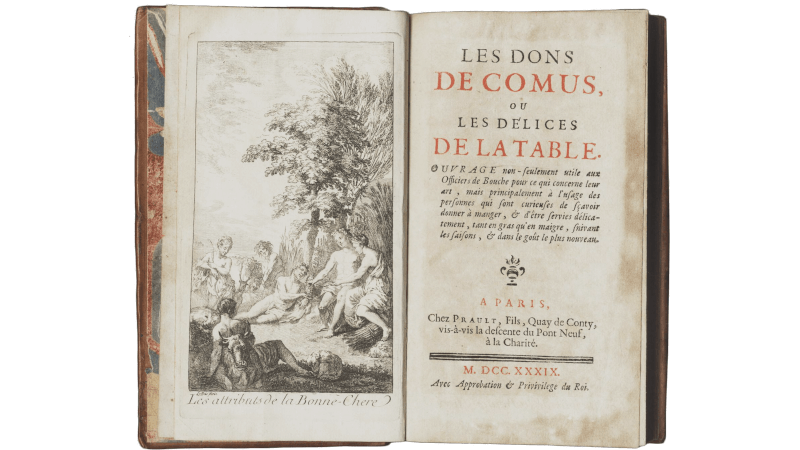

こうした論争が始まった契機は、1739年に出版された「フランソワ・マラン」の『コーモスの贈物』序文、にある。マランは新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)を推進するにあたりこの料理書を書くのであるが、これを出版するにあたり、序文を二人のイエズス会士に託すことにした。この序文は小論文とも言えるようなもので、その内容は今まで人類が築き上げてきた料理という技術が、実際に人の為になるものだったのかを問うものである。この序文に多くの知識人は反応して火種となり、ここから論争が拡大したのである。この序文は、翻訳して「ヌーベル・キュイジーヌ」に掲載してあるのでそちらを参考にして頂きたい。

先に取り上げたムノンもまた、1739年に『Nouveau Traité de la Cuisine:新料理概論』、そしてその3年後の1742年に『La Nouvelle Cuisine:新料理』を出版するなど、正に「新料理派」の急先鋒、つまりヌーベル・キュイジーヌを牽引する人物として著作を残している。「新料理論争」が盛んな時代には、多くの料理書が出版されたが、その中でも、新料理を中心人物であったマランとムノンというふたりの料理人の存在は、当時のフランス料理史を語るうえで非常に重要な存在となっている。

そのムノンが、ホイップドクリームを使う「fromage à la chantilly」を料理書に掲載したことが、後のクレーム・シャンティイの名前の定着に大きな契機だったの考えられる。そしてその時代は新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)についての論争が繰り広げられていた時代だったのである。その名前を最初に付けたのがムノンであること、そしてこのような新しい料理スタイルが論争の最中にあったこと。これもまたシャンティイという名称の由来を考える上では考慮しなければならない要素である。

ムノンの著作は近代フランス料理の基礎を築いたという点で高く評価されている。まだまだムノンについて語るべきことは多いのだが、その詳細は「ムノン」の項に譲ることにしたので、興味ある方はぜひそちらを参照して頂きたい。

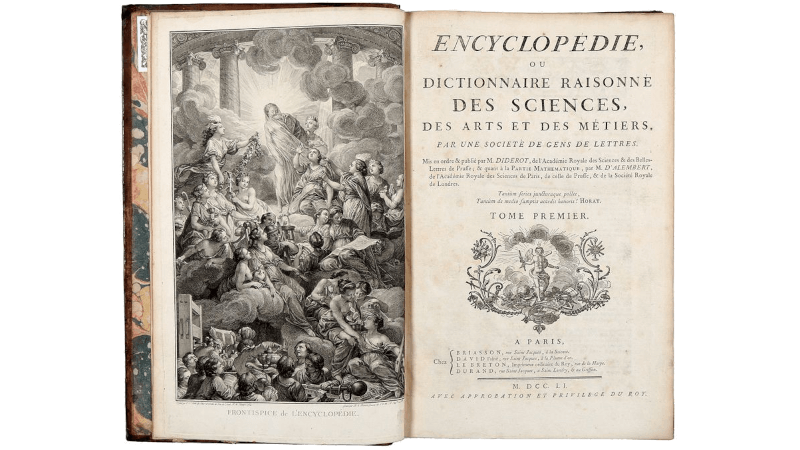

『百科全書』

18世紀半ばの「料理」における哲学的論争は、この時代に編纂された『百科全書』と非常に密接な関係があった。『百科全書』(L'Encyclopédie)はディドロとダランベールを中心に編纂された、フランスで最初の百科事典である。

『百科全書』は1751年から1772年までの20年以上もの年月をかけて編纂が行われた。その執筆は、先に挙げた編纂者のディドロとダランベール、それに加えてヴォルテール、モンテスキュー、ルソーなどのフランスの啓蒙思想家たちも加わり、総計184人の執筆者によって行われた。1751年から出版が始まり、1772年に最後の28巻(本文17巻、図版11巻、その後補巻・索引)が出版されて『百科全書』全巻は世に送り出されることになったのである。

完成まで20年以上を費やしていることから分かるように、『百科全書』完成までの道のりはかなり厳しいものであった。膨大な文書編纂そのものも大変な作業であるが、それ以上に、当時の啓蒙主義の新しい思想に対する批判や反対から、『百科全書』への出版許可の取り消し、および焚書処分が何度も行われたからである。このように『百科全書』の編纂過程を通して何度も、旧体制派の知識人と、新体制派の知識人が論争によって攻防を繰り広げていたということが時代背景としてあったことを理解していなければならない。

『百科全書』の編纂に絡んで、新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)もこうした哲学的論争の対象となっていたことはいうまでもない。『百科全書』4巻には「Cuisine:料理術」の項目があり、『百科全書』の最多の記事作成者となったルイ・ド・ジョクールによって執筆されている。ジョクールはローマ時代から当時に至るまでの「口腹の術」が享楽と不健康さと結びついたものであり、必ずしも良いものとして寄与するものではなかったと批判している。ここで書かれている詳しい内容については「百科全書」の項を参考にするようにして頂きたい。

このように新料理(ヌーベル・キュイジーヌ)は、様々な論争を引き起こしながら、主に先進的な思想家たちによって支持され、フランス料理として浸透するようになっていった。これにより、かつて複雑で手間も時間もかけて準備されていた旧来の料理は、新鮮さや素材を活かすことがより重視される料理にへと変化するようになっていったのである。このような料理スタイルの変化によって、これまであまり重要視されてこなかった、牛乳や野菜といった自然素材が注目されるようになり、新鮮さを象徴する食品として重宝されるようになったのは、この時代の大きな特徴である。

田園への憧憬

17~18世紀になると、印刷技術の拡張に伴い、園芸書や料理書といった専門的な書籍の出版が活発になった。これによって自然に触れ、果物などの自然由来の素朴な食品が好まれるようになっていった。1600年に出版されたオリビエ・ド・セール(Olivier de Serres)の『Theatre d'Agriculture:農業経営論』は農業に力をいれた書籍として知られているし、またその後も、二コラ・ド・ボンヌフォフ(Nicolas de Bonnefons)が、1651年に出版した『Le jardinier françois:フランスの庭師』は、園芸のための手引書であるが、同時に果物などのレシピも掲載されており料理書として読むことも可能になっている。また二コラ・ド・ボンヌフォフは1654年に『Les délices de la campagne:田園の楽しみ』を出版しており、こちらは果物やチーズなどの乳製品を使ったデザートのレシピを紹介している。このように二コラ・ド・ボンヌフォフが園芸書と料理書の双方の要素が融合した著作物をこの時代に残したことは注目すべきでところである。

かつてのヨーロッパ社会は自然を敵対関係にあると考え、駆逐しようとしていたが、17~18世紀になると人々は自然に触れるようになり田園趣味や園芸が盛んになったのである。そして味覚においては、自然さや素朴さを楽しみたいという気運が醸成され始めていた。

こうした流行の担い手がどのような層の人々だったかというと、それは貴族、財・法務官職保有者、富裕なブルジョワや商人など、パリに住み、近郊に別邸を持つ都市エリートだった。 フランソワ・ル・ジャンティ兄弟(François Gentil)は1704年に『Le jardinier solitaire』と題する園芸書を出版した。この1749年版の序文では、そうした人々に向けた田園へのいざないが語られている。

【 Le jardinier solitaire 】Preface

社交界での波瀾に満ちた生活から解放され…田園生活の汚れなき喜びを味わうべく残りの日々を田舎で過ごそう。こう決心した者に園芸は実に適した営みである。

この本のタイトル『Le jardinier solitaire』は、日本語にすると『孤独な(引退した)庭師』というものである。これにはさらにサブタイトルがあり、「孤独な庭師 - または好奇心旺盛な男と孤独な庭師の間の対話。果樹園・野菜園(キッチンガーデン)の作り方、栽培方法、新しい実験などを紹介。樹木の栽培に関する考察を交えて」と続いている。ここからもこの本が果実や野菜の栽培方法の楽しみを推奨するものであることが理解できる。このように上流階級の人々の間に、自然趣味というものが広がっていたとを、当時、多数出版された書籍の存在から理解することが出来る。

17~18世紀の乳製品

こうした田園趣味は、上流階級の人々の味の嗜好にも大きな変化をもたらした。この時代に好まれるようになった食品は「乳製品」である。かつて乳製品は貧しい人々の食品であると考えられており、上流階級の人々はそれを好んで食べることはなかった。『百科全書』料理の項で、執筆者のジョクールが、高級料理よりも原初の人々の食だった「乳、ハチミツ、土の中の果物、塩で味付けした野菜、灰の下で焼いたパン」を評価しているのはその為である。乳製品はどこか素朴で、牧歌的な意味合いのある原初の食として認識されていた。しかし17~18世紀にかけて乳製品が評価されるようになり、それまでとは異なる洗練された新たな価値観が付け加えられるようになった。

このような価値観の転換に合わせて乳製品はデザートとして華やかに食卓を飾るようになる。牛乳やクリーム、チーズなどを用いたデザートが急速にバリエーションを増やし、かつ洗練されたものとして人々に受け入れられていったのである。17~18世紀は多くの料理本が出版され始めた時代だったが、それら多くの書籍の後半はデザートのレシピ紹介に当てられており、そこには多くの乳製品由来のデザートレシピが掲載されている。

先にも述べたように当時の厨房は料理を作るキュイジーヌ(cuisine)と、デザートを作るオフィス(office)のふたつに分かれていた。かつてオフィスでは果実を中心とした、砂糖を用いたデザートが作られていたが、17~18世紀に乳製品が評価されるようになると、そこでクリームやチーズなどを用い、冷やしてアイスクリームにしたり、泡立てたり、果実やチョコレートなどの組み合わせて各種フレーバーのクリーム等が作り出されるようになった。乳製品のデザートが上流階級の人々に食べられるようになったのは、技術の進歩によって口当たり良く珍しいデザートへと変ったということもあっただろうが、乳製品を口にすることが良いことであるという社会的な風潮が当時広がっていたことも理由として挙げられる。

ルソーと自然

当時の思想もそうしたイノセントな食品を価値ある食として後押しした。当時の上流社会の人々の田園趣味に大きな影響を与えたのは、ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)である。ルソーは自然状態と、そこから人間がどのように生きるべきかを論じた知識人であり、当時の人々は、それまで既に人気を博していた田園趣味や園芸への関心を下敷きに、ルソーの著作の影響から自然に親しむことの価値をより認識するようになっていった。

当時の人々にルソーがどれほどの影響を与えたのかは、18世紀の大ベストセラーとして有名な『新エロイーズ』からも理解できる。この小説は出版された1761年から1800年以前迄に、少なくとも70回は重版され、印刷が販売に追い付かず、人々はこぞってこの本を買い求めたという。この小説は当時多くの人々に読まれ、共感をもって迎えられた(影響を与えた)広く頒布されたルソーの思想を理解する上でも欠かせない作品のひとつなのである。

ルソーは非常に変わった人物で、あらゆる分野においても才能を持っていた。そのひとつが音楽の才能でがあり、ルソーは作曲も行ない、日本では童謡として知られている『むすんでひらいて』の作曲者である。ルソーは思想家として後代に知られているが、彼の実際の生活は主に楽譜の写本の仕事によって賄われていた。当然ながら、当時の啓蒙思想家として文筆活動においてもたぐいまれな才能を発揮しており、その作品は現代でも読み継がれているのである。以下、ルソーの代表作を年代順に挙げておく。

哲学:『人間不平等起源論』1755年

小説:『新エロイーズ:Julie ou la Nouvelle Héloïse』1761年

教育:『エミール:Émile』1762年

哲学:『社会契約論:Du contrat social』1762年

『人間不平等起源論』では繰り返し、人間が本来(自然状態において)菜食であったという主張を述べている。つまり元来人間は菜食であったことを理由に、これによって自然状態が平和で幸福なものだったことをルソーは示そうとしたのである。ルソーは『百科全書』編纂者のディドロと親交があったことから、『百科全書』の執筆も行っている。ここからしても同じ啓蒙思想家として、彼らは同じような価値観を「料理」においても共有していたはずだと考えられる。『百科全書』で説明されている料理批判や、ルソーの述べる菜食というものは、そうした意味において互いに通底するものがあったと考えるべきであろう。

またルソーが教育論を記した『エミール:Emile』(1762年)には、乳製品に対する「食」の嗜好が語られている。

【 エミール 】第2篇

肉食が人間にとって自然なものではないことの証明として、子供たちが肉料理に無関心で、乳製品、菓子類、果物などの植物性食品を好むことが挙げられます。特に、この原始的な味覚を歪めて、子どもたちを肉食系にしないことが重要です。

ルソーは、教育の対象となるエミールを、果実、野菜、クリーム(乳製品)を好む人物として描くことで、自然状態にある人間の純朴さや、清らかな精神性を象徴させようとした。このような食べ物を好む人物を描くことで、自然人をルソーは描こうとしたのだと思われる。さらにルソーは『エミール』第5篇で女性に対する教育論も展開しており、そこにソフィーという少女を登場させ、彼女の食の嗜好について次のように記している。

【 エミール 】第5篇

ソフィーは乳製品と甘いものを好み、ペストリーやデザートを好むが、肉はほとんど食べない。ワインや強い酒を味わったことがない。さらに、何でも控えめに食べる。

ルソーはエミールと同様に、少女ソフィーに対しても実在の人物であるかのように詳細なペルソナ設定をしており、彼女が乳製品を好み、酒と肉を口にしない人物像として描いている。こうしたルソーの理想とする女性のイメージは、『エミール』の前年に出版された、小説の『新エロイーズ:Julie ou la Nouvelle Héloïse』(1761年)に登場する純真無垢な女性、ジュリの投影である。このジュリも印象的な食の嗜好を特徴とする人物であり、彼女は次のように描かれている。

【 新エロイーズ 】

ジュリは肉やラグーや塩を好まず、ワインを味わったこともない。根菜類、卵、クリーム、果物などが彼女の普段の食事であり、もし魚がなければ、彼女は完璧なピタゴラス式食事療法(ベジタリアン、しかし厳密に言うとラクト・オボ・ベジタリアン)の人となっただろう。

ルソーは理想とする女性としてジュリを描いているが、彼女も先のエミールと同様に、野菜と乳製品を好む人物として設定されている。このようにルソーにあっては清純さや汚れなき純朴さは「食」と深く結びついていたと言えるだろう。

ここまで見てきたように、ルソーの著作、哲学書『人間不平等起源論』、教育論『エミール』、小説『新エロイーズ』のどれを取っても一貫して、登場人物は自然人として描かれており、その清らかな人物像は、肉食を避け野菜と乳製品を好むという嗜好をもっているのである。

このようにルソーの著作は当時の社会に大きな反響と影響を与えるものだった。現代でもルソーの著作は読み継がれており、18世紀を代表する知識人の一人として評価され続けている。18世紀のフランスで、ルソーは間違いなく人々に大きな影響を与えた人物である。ルソーの著作が当時の人々の田園趣味にも影響を与えたと考えられているが、なぜそう言えるのかを次に探ってみることにしたい。

ルソーの与えた文化的影響

17~18世紀に田園趣味が流行することになった。当時、多くの園芸書が出版されており、人々の関心や趣味が自然・植物・田園にへと広がっていたことをトレンドとして読み取ることが出来る。また園芸書と同様に、この時期には料理書も多数出版されることになる。これに合わせて、食の分野においてもヌーベル・キュイジーヌと呼ばれる、旧来の料理を否定した新しいスタイルの料理が広がっていった。こうした時代に、諸外国から入って来た珍しく新しい野菜を用いたり、また乳製品で作られるデザートがメニューに含まれるようになっていったのである。

確かにルソーの思想と、自然人としての人間観は、当時の人々に大きな影響を与えたのである。こうしたルソーの影響によって、都市の上流階級の人々は、素朴で純粋さを求めて田園に出かけ、貴族たちは田舎風の屋敷や別荘を建ててそこで余暇を過ごすようになったのである。ここからそうしたルソーの思想を体現すべく、当時の価値観を反映して建てられた施設を紹介することにしたい。

アモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)

1774年にコンデ公はシャンティイ城の離れにアモー・デ・シャンティイ(Hameau de Chantilly)と呼ばれる、7つの素朴な外観のコテージ(現在は5つのみ現存)からなる農村集落を築いた。農村とは言っても本物の農村ではない。自然回帰や田園趣味が流行していたことから、疑似的に農村風景をつくり、ここにコンデ公は招待客を招いて、もてなしを行なったのである。

先に取り上げた自殺により非業の死を遂げたフランソワ・ヴァテールが仕えたのもコンデ公である。このコンデ公は3代目の、ルイ2世・ド・ブルボン(Louis II de Bourbon, prince de Condé, Duc d'Enghien, 1621-1686)であり、コンデ大公とも呼ばれた人物である。このコンデ公が、シャンティイ城で1671年4月22日(水)から4月24日(金)までの3日間、ルイ14世とその招待客を招いて開催した豪華絢爛な宴会はヴァテールの死と共に、既に伝説的なものとなっていた。シャンティイと美食が結びついていたのもこうした過去の出来事が大いに関係していたからとも言えるだろう。

牧歌的な疑似集落のアモー・デ・シャンティイが建てられたのは、それから103年後のことで、これを建てたコンデ公は、8代目当主のルイ5世ジョゼフ・ド・ブルボン=コンデ(Louis V Joseph de Bourbon-Condé, 1736-1818)である。このコンデ公がこうした農村を模した集落をシャンティイ城の敷地内に築いたのは、明らかにルソーの影響によるもので、自然に親しみ、自然に回帰するという当時の風潮(流行)があったからである。

1754年にクロイ侯爵(Le duc de Croy)がシャンティイ城を訪問したことは先に触れた通りであるが、まだこの時にはアモー・デ・シャンティイは建てられていない。それでも記録にはシャンティイ城の敷地内には酪農場があったこと、そこで乳製品が出されたとあることから、この頃からシャンティイ城は乳製品で知られていた場所だったようである。この時にクロイ侯爵が食べた乳製品がクレーム・シャンティイであるのかどうかまでは、この資料だけでは断言することは出来ないものの、この時にアイスクリーム(glaces)が提供されたことははっきりと記されている。そしてこれが1750年にムノンが『La science du maître d'hôtel confiseur』で記した「fromage à la chantilly」に準ずるものだったという可能性はある。この名称はフロマージュとあるが、実際のレシピ内容は確認すると乳製品のアイスクリームだからである。ムノンがこのレシピに「à la chantilly」を冠した理由は、当時からシャンティイ城は酪農が有名で、このような乳製品によるもてなしが良く行われていたことが理由ではないだろうか。

また1782年、オーベルリンチ男爵夫人がシャンティイ城を訪問しているが、6月11日にアモー・デ・シャンティイで夕食を取ったことを記している。以下にその部分を引用しておく。

【 Mémoires de la baronne d'Oberkirch. Tome. 1 】

夕食はアモー・デ・シャンティイで出された。イギリス庭園の中心には田舎風の建物があり、絵画のようである。最も大きい水車小屋の内部は緑の葉が茂り、外には農夫が必要とする道具が備え付けられていた。茅ぶき屋根の建物には、10人~12人がけの小さなテーブルが12卓並ぶ楕円形の部屋があり、そこで夕食を取った。快適で明るくリラックスできるが完璧に整えられた夕餐だった。

ここからもアモー・デ・シャンティイが農村風に演出された場所だったことが理解できる。コンデ公は、こうした場所を敷地内に作り、簡素さと自然を称えた贅沢さで招待客をもてなした。建物の図を見ると、外見は簡素な農村風であるが、建物内部なのに自然がそのまま取り入れられたかのように植物が配置されており、かなり趣向を凝らしたものであったことがうかがえる。

オーベルリンチ男爵夫人は、この2年後の1784年にも再びシャンティイ城を訪問して、その際にはクリームの美味しさについて絶賛している。自然、田舎の簡素さや素朴さ、そして乳製品を食べること。これらは当時の流行であり、貴族たちの趣味的なものとなっていたことが分かる。

プチ・トリアノン宮

ルイ16世の妻でフランス王妃のマリー・アントワネットは、ベルサイユにあるプチ・トリアノン宮に、1783年から1788年迄の間に、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ(Le hameau de la Reine:王妃の村里)という理想のカントリー・ハウス(農民集落)を築いた。これは先のシャンティイ城のアモー・デ・シャンティイに触発され、これを手本にして建てられたとされている。

この「王妃の村里」でマリー・アントワネットは、王宮を離れて気の置けない仲間たちと親しく過ごした。敷地内には、王妃の館を始めとして、鳩舎、私室、水車小屋、マールボロ塔、納屋、衛兵の家、酪農小屋などが建てられ、少し離れた場所には洞窟や農場もあった。建物はやはりアモー・デ・シャンティイの影響を受けただけあって茅葺屋根で、壁は柱と漆喰の農家風の建築物になっている。外面は農家風だが、内装や調度品は豪華にしつらえられており、ここでマリー・アントワネットは田園風の暮らしを楽しんでいた。

マリー・アントワネットはこうした田園の農村の暮らしを楽しんではいたが、実際の農作業に従事していたという訳ではない。なぜならこれらの農園管理の仕事は全て、スイス移民だったヴァリー・ブサール(Valy Bussard)とその家族によって行われていたからである。彼は最初にアンボワーズにあるシャントルー城の酪農場の責任者を務め、その後、ルイ15世の元大臣に仕えトゥールで働いていたが、1785年からマリー・アントワネットのために「王妃の村里」の主任庭師として住むようになった。

「王妃の村里」の農場には、スイスからヤギや牛などの動物が連れてこられ飼育された。そしてここで搾乳された乳でチーズなどの加工品がヴァリー・ブサールによって作られていたのである。スイスのグルエール地方出身の彼は、チーズを作る高い技術があり、こうしたことも、彼が採用された理由ではないかと考えられる。

また「王妃の村里」には乳製品を加工する場所や、それをマリー・アントワネットが味わうための場所も作られていた。フランス革命が起き、マリー・アントワネットがテンプル刑務所に収監された期間中、ヴァリー・ブサールは収監中の彼女の為にプティ トリアノンの農場からパリまで牛乳を運んでいたそうである。ここから分かることは、マリー・アントワネットは乳製品を好んでいたということである。

マリー・アントワネットが「王妃の村里」を築いたのは、一般的には宮廷から離れた趣味的な生活を送るためだったと言われている。確かにそうした一面はあったかもしれないが、時代背景とか、その当時の思想の観点も含めた方面からの説明は十分になされてない印象がある。まず前提として理解していなければならないのは、彼女がこうした田園趣味を推進していた理由は、それが「上流階級の人々のトレンド」だったからである。まずこのポイントを知っていなければ、大きくマリー・アントワネットの趣味や思考レベルを見誤ることになってしまうだろう。

王妃の村里も、実際はシャンティイ城にあるアモー・デ・シャンティイのコンセプトを借用したものであり、巨額の費用を投じて建設したことと、ベルサイユのトリアノン宮に建てられたことでより知られた建造物となっているに過ぎない。マリー・アントワネットがここで田園生活を体験しようとしたのはなぜか。それは彼女のオリジナリティある考え方や、テイスト、あるいは理念に基づいたものではなかった。そうした田園趣味は時代の流行であり、彼女はそうした流行をしっかりとキャッチして、莫大な費用を投入して実現することが出来る立場(王妃)であった。これが国費を投入してまで「王妃の村里」が築かれた理由である。

その影響の最たるものがルソーの思想であり、またその著作物であったことはもっと掘り下げられてしかるべきであろう。ルソーの「自然に帰れ」という思想・言葉(ルソー自身がこの言葉を使った個所はどこにもないのだが…)に影響され、田園趣味が都市の上流社会の人々の憧れとなった。それまで貧しい人々の食べ物とされてきた乳製品が、上流階級の人々に受け入れられるようになったのもこれが理由である。またマリー・アントワネットの乳製品に対する入れ込みようは、そうした時代の流れ(トレンド)に沿ったものがあったからとも言えるだろう。

「王妃の村里」はマリー・アントワネットが、子供たちに田舎の生活を体験させ、園芸の練習をさせ、農作業の現実を理解させる教育的な目的もあったと言われている。彼女はルイ16世との間に4人の子供をもうけているのだが、こうした教育目的で「王妃の村里」を活用しようとしたことに、ルソーの『エミール』の影響を感じることが出来る。子供の教育のために自然に触れることが出来る「場」を設け、無垢で純朴な自然人のように育てようとしていたのかもしれない。またマリー・アントワネットは乳製品にかなり熱心だったが、これもエミールが、野菜と乳製品を好む者だったとして描かれていることが影響していると考えられる。子供たちのためにもそうした乳製品を「王妃の村里」で生産し育てようとしていたのではないだろうか。

乳製品とマリー・アントワネット

ルソーは『新エロイーズ』でジュリという女性を描き、牛乳を消費することに対して、道徳的純粋さという今までになかった新しい意味合いを付け加えた。マリー・アントワネット自身が乳製品を好んで口にしたというのも、ルソーが描いた女性、ジュリを意識してのことであったとも考えられる。やはり乳製品を口にすることは、時代のトレンドであり、現代で言うところのいわゆる意識高い系の人々にとって自分と他者を隔てる要素になっていたとも考えられる。

酪農小屋(Laiterie de propreté)はどのような場所だったのだろうか。酪農小屋は意訳で、実際のフランス語の名称には「清潔な乳製品」のような意味である。ここから傷みやすい乳製品が、ここでは清潔な環境のもとで管理され、新鮮なものが供されていたことが読み取れる。そうした清潔・新鮮さを保ち、さらには気温を低くするために床は大理石で作られ、温度を下げるため床下には水が流れるようになっていた。また部屋の中央には大理石のテーブルが備え付けられ、ここでマリー・アントワネットは乳製品を味わっていたのである。

酪農小屋(Laiterie de propreté)

「王妃の村里」にある乳酪農小屋は、この施設全体の中心部であったとも言える。なぜならこのコテージにアクセスできる特別な鍵を持っていたのは庭園責任者のヴァリー・ブサールだけだったからである。ここからも、この場所がいかに重要視されていたのかを理解できる。スイス出身のヴァリー・ブサールは、単なる庭師や管理者というだけでなく。チーズを始めとした乳製品加工技術も持っており、マリー・アントワネットのために日々の乳製品を彼が備え管理していた。

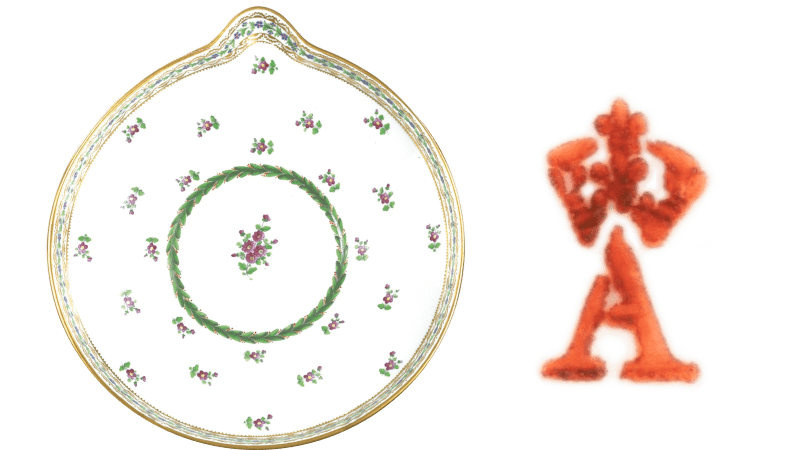

乳酪農小屋には陶器の高価な食器類が備えられていた。ここで使われていた陶器はパリ郊外のティルー通り(rue Thiroux)にあったアンドレ=マリー・ルブーフ(d’André-Marie Leboeuf)の工場で制作され、1786年11月28日に王妃の村里に納品されている。フランス公文書図書館には、その時の納品書(Archives nationales. O1 1878 ; dossier 2) に残されており、納品書から以下の品目、個数、値段が分かるようになっている。

| 品名 | 数 | 単価 | 合計 |

|---|---|---|---|

ミルクボール(大) ミルクボール(中) ミルクボール(小) チーズトレイ カップ,ソーサー バター皿 ピッチャー プレート(皿) バターメーカー |

12 24 12 6 6 2 8 6 2 |

150 120 72 36 12 24 24 10 120 |

1800 288 864 216 72 48 192 60 240 |

総額 6,372 livres |

上記が酪農小屋で使用されていたと考えられる陶磁器である。ミルクボールは牛乳を入れる鉢で、注ぎ口が付いているのが特徴である。これはフランス語では「ミルク・テリーヌ:Terrine à lait」とあり、直径41.5 cm(大)、直径34.8 cm(中)、直径29.5 cm(小)の3種類である。これらの器が48枚も発注・納品されたことからも、マリー・アントワネットの乳製品に対する熱心さが理解できるだろう。

(左)酪農小屋で使われたミルクボール

(右)裏に描かれたアントワネットのマーク

これらの陶磁器は官窯のセーブルではなく、民窯の企業が制作したものであるということもポイントである。このパリの民間陶磁器会社は、既存のフランス王立セーブル製陶所に対して、マリー・アントワネットの庇護を得ることで新規顧客を確保しようとしたのである。よってマリー・アントワネットのために特別に乳製品専用の陶磁器を制作した。なのでこの陶磁器には、マリー・アントワネットのイニシャル「A」に王冠を付けたマークが裏に描かれているのである。これらの陶磁器は現在では一部、ベルサイユ宮殿のコレクションとして所蔵されている。

当時の労働者の日当は約1リーブルだったので、ここから考えると、この陶磁器の6,372リーブルはかなりの額だったということになる。このようにマリー・アントワネットは牛乳を飲むための新鮮さ、器、施設にこだわった。これもまた乳製品に対するマリー・アントワネットの思い入れの強さを示すものとなっている。

またマリー・アントワネットの乳製品好きを示す記録として、『Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792:未公表の秘密書簡』の1777年7月15日には以下のように記されている。

【 未公表の秘密書簡 】1777年7月15日

土曜日にトリアノンに滞在していた王妃は、発熱からかなり回復したようだが、フロマージュ・ア・ラ・グラス(fromage à la glace)を食べたいと言い出し、再発熱してしまった。

これもマリー・アントワネットの乳製品好きを示す記録である。病み上がりでフロマージュ・ア・ラ・グラス(fromage à la glace)を所望したというのは乳製品がやはり好きだったからであろう。フロマージュ・ア・ラ・グラスとは、牛乳・クリームをつかったアイスクリームのことである。このレシピはマシアロが1715年に出版した『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits:果物、リキュール、砂糖漬けのための新解説書』に掲載されており、これと同様のものであると考えられる。

ムノンが1750年に出版した『La science du maître d'hôtel confiseur』には、フロマージュ・グラスの章が設けられている。そこには8種類のアイスクリーム(fromage glace)のレシピが掲載され、通常のアイスクリームに加え、チョコレート、コーヒー、ピスタチオのアイスクリームも紹介されている。場合によってはこうした様々な種類のアイスクリームもまた、マリー・アントワネットに提供されていたのではないだろうか。実はこのなかには、「Fromage a la Chantilly」のレシピも含まれている。つまりホイップしたクリームを冷やして固めた、この種類のアイスクリームというものをマリー・アントワネットも好んで食べていたのかもしれない。

ランブイエ城

「ランブイエ城」は、ルイ16世が、1783年12月29日に1600万ポンド(現在の換算価値で90億円ぐらい)で買い取った、ヴェルサイユ宮殿から約30㎞ほど南西に向かった場所にある別邸である。現在はフランス大統領の別邸であり、外交などのための会談・招待場所として用いられている。

狩猟好きだったルイ16世はランブイエ城をかなり気に入っていて、1783年から1788迄の5年間で157回も滞在したという記録がある。しかしマリー・アントワネットは、優雅さに欠けるランブイエ城をゴシックのヒキガエルの館(crapaudiere)と呼んで嫌っていた。そこでルイ16世は、彼女にもっと頻繁にランブイエを訪問してもらおうと、敷地内にマリー・アントワネットのために「レトリ・ド・ラ・レーヌ:La Laiterie de la Reine」と呼ばれる「王妃の乳製品加工所」を建てたのである。

王妃の乳製品加工所 内部

この建物は2部屋で構成されており、エントランスを入ると大理石で出来た円卓のあるテイスティング・ルーム(une salle de dégustation)がある。ここでマリー・アントワネットは乳製品を取ったはずである。またその奥には、乳製品を冷やして保管するフレッシュ・ルーム(une salle de fraicheur)がある。室内には滝があり、水が流れているのでここに牛乳を入れた壺を沈め冷やしていた。建物は、当時流行していたエトルリア様式の建築で、内装は豪華で贅沢に作られている。

王妃の乳製品加工所はイギリス式庭園の敷地内に建てられているが、当初は、1783年に初飛行が行われたことにちなみ熱気球の形に建物や道が配置されていた。森のなかに「王妃の乳製品加工所」は、極秘裏にひっそりと建てられているのだが、これは国費の使用の批判をかわす為だったそうである。

レトリ・ド・ラ・レーヌ

La Laiterie de la Reine

このような豪華で贅沢な乳製品に関係した場所が、乳製品を味わうという目的の為だけに建てられたということからも、いかにマリー・アントワネットが乳製品が好きだったかがうかがえる。しかしこのような国費の使い方もやはり批判されるようになり、これがフランス革命へと繋がってゆくことになるのである。

マリー・アントワネットの田園趣味の浅さ

こうしたマリー・アントワネットの乳製品への熱心さ、田園趣味は、ルソーの思想のごく表層的な理解でしかなかった。自然というものに共感し、そこからもっと人間らしい自然な生き方をしたいと望んだマリー・アントワネットは先進的であり、時代のファッションリーダー的な存在としても語られている。しかしそれは本質的なルソーの思想への理解ではなく、やはり流行(トレンド)として、そうした価値観がその時代の風潮だったからということが分かってくるのである。マリー・アントワネットが影響を受けていたと思われるルソーの思想が、後のフランス革命の原動力となり、結果としてマリー・アントワネットはルソーの思想が社会に及ぼした影響によって処刑されてしまうのである。

もしマリー・アントワネットが、ルソーの思想の本質的なところを理解していたのであれば、もっと違った自然への回帰、あるいは求め方があったはずである。例えば貧しさと飢えに苦しむ臣民の為に、プチ・トリアノン宮につぎ込んだ莫大な費用を、救済のために振り分けることもできたはずである。しかし、彼女はそうしたことには無頓着であったことが、「パンがなければケーキ(ブリオッシュ)を食べれば良いじゃない」と言ったという与太話から理解できる。だが実際この言葉はマリー・アントワネットが言ったものではない。そのことは「イッポリーヌ・テーヌ」の項を参照して確認して頂きたい。

当時の市民たちは、マリー・アントワネットが国費を使って贅沢な暮らしをしているということにも不満を募らせていた。農夫の真似事をするための「王妃の村里」は、正に市民たちの怒りの爆弾の導火線のようなものだったとも言えるだろう。ルソーの思想の本質を見誤り、表層的解釈だけによって自然を捉え、ファッションとしてそれを楽しんでいたところに、マリー・アントワネットの軽薄さと、それがゆえに成し遂げられた当時の文化の型というものを見ることが出来るのである。

マリー・アントワネットはルソーの思想を表層的あるいは一面的でしかとらえていなかったことを指摘したが、実はそもそもルソーそのものが、「政治的」と「文学的」という双方の相反する二面性のようなものを自身の内部に抱え込んだ分かりにくい人物だったということも指摘しておきたい。哲学書の『社会契約論』と、小説の『新エロイーズ』を同時に書いてゆくような両極性がルソーの思想の本質を確かに分かりにくくしていたということはあったかもしれない。そういう場合に読み手はどのようにそれを受け取るかというと、やはり理解しやすい、自分に都合の良い部分を切り取って理解したつもりになるということである。『新エロイーズ』は大ベストセラーだったので、ルソーの文学的側面だけが上流階級の人々に受け入れられ、彼らはルソーの思想を理解したと勘違いしていたとしてもおかしくない。

そもそもマリー・アントワネットは集中力が散漫で、生涯で一冊の本も最後まで読んだことが無かったとされている。よって当時の大ベストセラーの『新エロイーズ』ですら、全部を読み通せたかどうかも怪しい。なぜなら『新エロイーズ』はかなりの長編小説だからである。つまり彼女はルソーの思想というものは深いところでは理解しておらず、時代の流行だけを見ながら、ルソーの思想の表層的な他人の解釈だけで、プチ・トリアノン宮に「王妃の村里」を築かせ、そこで乳製品の摂取を熱心に行なっていたということになるのだろう。

当時の多くの貴族や上流階級の人々は、まさにそうした時代のトレンド(田園趣味、自然回帰)のようなものはしっかり読みながら、根底に流れる民衆を革命にへと焚きつけたドグマのようなものは読み取ることが出来なかったのである。いや、それを読み取ろうとしなかったというのが正確な表現かもしれない。いずれにせよ、そうしたファッション重視の姿勢はマリー・アントワネットだけでなく、当時の貴族社会、あるいは上流階級の人々に共通して見られた傾向だったことは間違いない。そう考えると、マリー・アントワネットが表層的な理解しかなかったことや、ルソーの思想を誤って解釈していたことを責める訳にはいかないだろう。なぜなら当時の王族、貴族たちは皆がそうした表層的なテイストだけを取り上げて、それを流行として嗜好していたからである。

クレーム・シャンティイ再考・結論

ここまでクレーム・シャンティイにまつわる歴史や文献、さらには社会的な背景や思想について諸要素を挙げてきた。最後にこれらをまとめて、クレーム・シャンティイというホイップドクリームがどのようなものであるのかを改めて考察してみることにしたい。

シャンティイとフェッテの呼び分け

まず冒頭で取り上げたフランス語のクレーム・シャンティイとクリーム・フェッテの呼び分けについて考えたい。その由来から考えると、クリーム・シャンティイを甘味が加えられたもの、クリーム・フェッテは加えられてないものであるとする定義は、比較的後になって一般化したものであることが分かった。なぜならクレーム・シャンティイよりも、クレーム・フェッテの方が先に文献に登場しており、しかもそのレシピには甘味が加えられているからである。

文献のなかにクレーム・フェッテの名称が最初に登場するのは、1715年にジョーゼフ・マシアロが記した『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits:果物、リキュール、砂糖漬けのための新解説書』である。ここに「Crème fouettée」が掲載されており、そこには粉砂糖等を入れホイップすると書かれている。こうした文献での登場はクレーム・シャンティイのそれより35年は早い。しかも最初のシャンティイの記述も、単なるホイップドクリームそのもののことなのか、それを冷やしてアイスクリームにしたものなのか明確でなく、取り方によってはまだ少し後代に設定しなければならないような可能性すらあるのだ。

こうした文献的による由来や、歴史を追うことで、甘味の添加による呼び分けが行われるようになったのは、オーギュスト・エスコフィエが1903年に出版した『Le guide culinaire』であり、どうもこの時代から砂糖添加の有無と呼び分けが始まったように思われる。「思われる」という表現は少しあいまいだが、これには理由がある。なぜならエスコフィエはクレーム・シャンティイについては明快な定義を記しているが、クレーム・フェッテについては、それを明確に記していないからである。ただエスコフィエは、クレーム・フェッテを料理で良く用いており、ここからクレーム・シャンティイには甘味を付けてデザートに用いるもの、そしてクレーム・フェッテは料理からデザートにまで使われる汎用性のある甘味の加えられていないものと、後代の人々は捉えるようになる。こうして両方のクリームの違いが暗黙の裡に定義されるようになり、これが現代に至っているのである。

シャンティイの文献登場時期

最初にレシピにシャンティイの名称が登場するのは、1750年にムノンが記した『La science du maître d'hôtel confiseur』だと思われる。この料理書の中には「fromage à la chantilly」のレシピが掲載されており、これがクリームにシャンティイの名称が結びつけられた最初であろう。

しかし厳密にはこれをクレーム・シャンティイの最初の定義とするには問題がある。なぜならこのレシピは、ホイップドクリームをつかって、これを冷やして固めたものを「fromage à la chantilly」と呼んでいるのであって、ホイップしたクリームそのものをシャンティイと呼んでいる訳ではないからである。ただしこのアイスクリームは、ホイップしたクリームが使われていることを特徴としており、それをもってシャンティイと呼ばれていることから、シャンティイと名が付くものは、基本的にホイップしたクリームが関係していることは確かである。

わたしはこのムノンの記述をもって、クレーム・シャンティイの初出であると考えるが、先のような理由でもう少し後の時代の記述をクレーム・シャンティイの初出と考える専門家もあると思う。

確実にクレーム・シャンティイが登場したといえる文献は、アレキサンドル・ヴィアール (Alexandre Viard)が、1820年に出版した『Le cuisinier royal』第10版 ということになる。ここには「Crème à la Chantilly」についての記載があり、これをホイップドクリームのことであるとしている。またクレーム・フェッテとも同じ扱いになっていることからも、これをもって確実なクレーム・シャンティイの文献登場とする見方もあるだろう。

しかしここでもその記載名は、「Crème à la Chantilly」(シャンティイ風クリーム)であって、厳密に言うと現代の呼び方、クレーム・シャンティイではない。エスコフィエが1903年に出版した『Le guide culinaire』でも、実際には「Crème à la Chantilly」という記載である。ようやくクレーム・シャンティイという名称として記載されるようになったのは、1937年にモンタニエが出版した『Larousse gastronomique』の頃になってからである。つまり単にクレーム・シャンティイと呼ぶようになったのは20世紀になってからということである。このように見てゆくと、実際はクレーム・シャンティイという名称は、そんなに昔からある名前ではなかったということになる。

シャンティイの名前故に、1667年にシャンティイ城でルイ14世を招いての宴会を取り仕切り、自殺した悲劇のメートル・ド・オテルのフランソワ・ヴァテールをクレーム・シャンティイの発明者とする記事は多くあるが、そもそも、クリームにシャンティイの名が付されるようになったのは、それから70年後であり、そもそもホイップドクリームはそれまでシャンティイとは無関係だったのである。

こうした歴史を考えると、泡立てたクリームにシャンティイという名称がつけられていったのは、1750年から1820年の間であったと理解できるだろう。

シャンティイを冠するようになった理由

ホイップドクリームにシャンティイの名前が付けられた由来は曖昧である。そもそもシャンティイ城でホイップドクリームは発明された訳ではなく、一般的に考えられているクレーム・シャンティイの発明者のフランソワ・ヴァテールよりも100年以上前から、ホイップドクリームは作られていた。つまりそもそもクレーム・シャンティイの発明とシャンティイ城には深い関係があったという訳では無かったのである。

よってなぜホイップドクリームにシャンティイの名前が付けられるようになったのか、幾つかの理由を挙げながら考えてみることにしたい。

① ムノンの名付け方から

最初にシャンティイを冠した名前を付けたのはムノンであることは先にも述べた通りである。まずは他の例の引き合いに出しながら、料理にどのように名前が付けられるのかを少し説明してゆくことにしたい。

かつて料理名は、どのような料理か直ぐに分かるような名前が付けられていた。しかし17世紀末頃から、料理名に料理人の名前や、貴族や芸術などの分野の有名人の名前が付けられるようになる。現代に伝えられているそのような料理やソースの名前を挙げると、ウェリントン風、ぺルヴェ風、デュクセル風、コベール風、コンティ、リシュリ―、ベシャメルなどがある。

こうした名前を料理に付け始めたのは、先にも取り上げたフランソワ・マシアロ(François Massialot,1660-1733)である。1691年にマシアロは『王室とブルジョア家庭の料理人』というベストセラーを出版したが、この料理書の中では、10.2%で料理名に特殊な名前の付け方をしている。その後、フランス料理における歴史的な料理書はムノンによって書かれるようになるが、こうしたマシアロの前例を踏襲して、ムノンも特殊な名前を料理に付するようになる。彼の大ベストセラーは1746年に出版された『ブルジョワの女料理人』であるが、この料理書には14.5%とさらに特殊な名前の付け方が増加していることが指摘されている。(出典:『フランス料理の歴史』ジャン=ピエール・ブーラン著)

彼らがなぜそのような人物名を料理に付けたのかは理由がある。それは料理人の雇用主である貴族の名前を付けることで、自分たちが新しく発明した料理レシピを、雇用主の貴族に献じたからである。このようにして料理人たちは、貴族の屋敷での料理の仕事に従事すると共に、長期間にわたっての雇用を確実なものとしたのである。

ムノンがコンデ公に仕えたという記録は無いが、間接的あるいは、当時の誰かがシャンティイの名をこのクリームに付していたことから、ムノンはシャンティイという名称を使ったのではないかと考えられる。ムノンはそもそも特徴的な名称を料理に用い始めた契機となる人物だったことからも、こうした名称は受け入れられ、これが後代に広がったのではないかと考えられる。

② 酪農場の存在から

シャンティイ城には立派な厩舎があり昔から馬で有名な場所である。現在でもシャンティイ城の隣には、フランスで最古の競馬場とされるシャンティイ競馬場があり、大きなレースが開催されている。こうした流れからシャンティイ城は酪農にも力を入れる場所だった。後に英国式庭園がつくられ、酪農場が敷地内につくられたのも、この地域に広々とした牧草地があり、馬の世話や、酪農に適していた地域だったからと考えられる。

18世紀の半ばから、上流階級の人々は乳製品を価値あるものとして食するようになるが、シャンティイ城では酪農が行われていたことから、いち早くそうした新しい時代の価値観を先取りして、乳製品によるもてなしがおこなわれていたことが考えられる。こうしたシャンティイ城の特徴が料理人には知られていたことから、ムノンは「シャンティイ」という名称を付けたことが考えられる。ムノンが特にコンデ公やシャンティイ城と関係が無いことを考えると、もしかすると当時の料理人の間では、既に乳製品由来のものにシャンティイの名を付していた可能性も考えられる。しかしながらムノンがそれを文書として残したことは、その後に名称として定着するクレーム・シャンティイの重要な契機だったことには間違いないのである。

ムノンがこれをシャンティイと呼び始めた1750年代中盤から後半にかけては、クリームにシャンティイの名が付くことはまだ広く知られておらず、料理人や専門家などの狭い範囲でのみ用いられていたと思われる。先にも取り上げたシャンティイ城を訪問した貴族たちが、乳製品やクリームを食べ称賛しながらもこれをクレーム・シャンティイと呼ばなかったことは、そのことを示していると言っても良いだろう。いずれにせよ、シャンティイ城では早い段階から酪農が行われ、乳製品の加工で知られており、これが料理(乳製品)にシャンティイの名が付されることになった理由のひとつとして考えられるのである。

③ 背景から

「① ムノンの名付け方から」でも説明したように、当時の料理人たちは基本的には王侯貴族に雇われており、その主人に敬意を表して料理に主人の名前を付けることを行なっていた。こうした流れから考えるのであれば、乳製品にシャンティイの名前が付けられたのも、シャンティイ城主のコンデ公とクリームに何らかの関係があったからと考えることができるのかもしれない。しかしホイップド・クリームは100年以上前から既に存在する、良く知られたクリームであり、今更これにコンデ公の名前を冠するようなことは憚られたはずである。そこでコンデ公ではなく、乳製品が盛んにつくられていたシャンティイの名前をこれに付けたと推測することは可能であるかもしれない。

しかし実際には、ムノンとコンデ公やシャンティイ城との関係を示す記録は何も残されてはいない。ムノンはルイ15世の正妻だったマリー・レクザンスカ(Marie Leszczyńska,1703-1768)の料理人を務め、1738年には料理人を引退してパリに住み、執筆活動に専念するようになったと考えられている。つまり1750年に出版した自身の料理書に「シャンティイ」の名を付す料理を掲載したとしても、それによってムノンには、コンデ公の名を高める理由も、それによる利害関係も発生していなかったと考えられる。

つまりムノンは、コンデ公とつながりがあるとか、あるいは忖度によってこれにシャンティイの名称を付けたということではなさそうである。こうした背景から考えると、当時、シャンティイ城がすでに乳製品で有名な場所になっていたか、あるいは、それによって料理人の中ではホイップドしたクリームをシャンティイと呼び始めていたのかもしれない。

クレーム・シャンティイという名前

現代のフランスでは、ホイップドクリームをクレーム・シャンティイと呼ぶが、この名称となったのは昔のことではない。ようやく19世紀に入ってホイップドクリームにシャンティイの名前が入ることは一般的になったが、それでも「Cream à la Chantilly」(シャンティイ風クリーム)という名前でずっと呼ばれていた。1903年にエスコフィエが出版した『ル・ギ―ド・キュリネール』においてさえ、このクリームの名称は「クレーム・ア・ラ・シャンティイ」のままである。1938年に出版されたモンタニエの『Larousse gastronomique』の頃になって、ようやくクレーム・シャンティイという名称で一般的に呼ばれるようになったと考えられる。つまりレーム・シャンティイという名称はそこまで古い歴史はなく、せいぜい100年前に遡れるぐらいである。(Cream à la Chantillyから数えると200年ぐらい)

結局、クレーム・シャンティイの呼び名の由来は、はっきりしていないところが多く、その多くが憶測で語られているというのが現状である。こうしたことから、1671年にコンデ公がルイ14世をシャンティイ城に招いた際に、フランソワ・ヴァテールが発明して供したクリームが最初であるという誤った見解がいまだにまかり通っていることの原因でもある。

文献調査を通して分かったことは、やはりシャンティイの名前は、ムノンの時代に付けられており、18世紀半ばから19世紀の初頭にかけて定着していったものと考えられる。しかもその時代は、乳製品が高く評価されるようになった時期ともシンクロしており、フランスの王侯貴族たちが積極的にこうした食品を口にするようになった時代である。その先頭にいたのがマリー・アントワネットであり、またシャンティイ城の当主であった代々のコンデ公だったということになる。

ルソーがもたらした自然回帰への思想は、食事にも影響を与え、乳製品を取ることがファッション化していたということは見過ごすべきではない事実である。こうした歴史的な当時の人々の価値観を知らなければ、フランスにおけるホイップドクリームの位置づけと、クレーム・シャンティイの呼び名の本質に到達することは難しいだろう。

現代人の我々が呼ぶホイップドクリームは、中世後期のヨーロッパには既に存在しており「雪の乳」と呼ばれてきた。フランスにおいても最初はその形状からそのように呼ばれていたのだが、やがて18世紀に乳製品を上流階級の人々が食べるようになると、シャンティイというブランド名を得て、広まっていったのである。こうした乳製品流行のタイミングや、当時の人々の食の価値観がどのようなものだったのかを知らなければ理解出来ない部分である。クレーム・シャンティイの歴史ひとつとってもかなり深くまで掘り下げると、当時の芸術や工芸、そして歴史・哲学・思想が深く関係していることが明らかになってくる。こうした観点から振り返ってみると、クレーム・シャンティイは、サイト「美味求真」で描き出そうとする様々な食文化の側面を示すのに正に最適なテーマであったと思う。

食文化というと、単に食の分野からそれを描き出そうとする手法が多いように思える。しかしわたしはこのような多面的なスタンスから食文化を分析し、それを描き出すことを目標としたい。今後の当サイトにおける情報発信がそのようなものであることを願いつつ、ここでクレーム・シャンティイの記事を終えることにしたい。

参考資料

『ラルース・フランス料理小辞典』 翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉

『Larousse gastronomique』1937 Prosper Montagné

『Le guide culinaire』 Auguste Escoffier

『Le guide culinaire』text Auguste Escoffier

『Banchetti, composizioni di vivande e apparecchio generale』 Cristoforo di Messisbugo

『Opera dell'arte del cucinare』 Bartolomeo Scappi

『Ouverture de cuisine』 Lancelot de Casteau

『Les delices de la campagne』 Nicolas de Bonnefons

『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits』 François Massialot

『La science du maître d'hôtel confiseur』 Joseph Menon

『Les soupers de la cour』 Joseph Menon

『L'art du cuisinier』Tome 2 Antoine Beauvilliers

『Le cuisinier royal』 Alexandre Viard

『47.—DE Mme DE SÉVIGNÉ A Mme DE GRIGNAN.』 Marie de Rabutin-Chantal marquise de Sévigné

『 Journal inédit du duc de Croÿ (1718-1784)』 le duc de Croy

『Mémoires de la baronne d'Oberkirch』 Baronne d'Oberkirch

『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』 François Marin

『Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers』 la direction de Denis Diderot et, partiellement, de Jean Le Rond d'Alembert.

『Le jardinier solitaire』 François Gentil

『Émile』 Jean-Jacques Rousseau

『Julie ou la Nouvelle Héloïse』 Jean-Jacques Rousseau

『Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792』 Lescure, M. de (Mathurin),

参考資料(日本語)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子訳

『幸福の味わい―食べることと愛すること (十八世紀叢書)』 ジャンティ ベルナール (著), ムノン (著), 中川久定 (編集), 村上陽一郎 (編集), 戸部松実 (翻訳)

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ ウィートン (著), 辻美樹 (翻訳)

『マリー・アントワネットは何を食べていたのか』 ピエール=イヴ・ボルペール (著), ダコスタ吉村花子 (翻訳)

『料理書=哲学書 文化史の史料としての「ブルジョワの女料理人」』 増田都希

『17世紀における印刷術の発展とフランス食文化』 松本孝徳, 持田明子

『17-18世紀フランスにおける料理書出版の増加と上流階級との関係』 松本孝徳, 持田明子

『目白大学図書館所蔵のフランス菓子製法に関する稀覯本について(1)』 太原孝英, 白川理恵, 大畑夏子, 市原ひかり

『目白大学図書館所蔵のフランス菓子製法に関する稀覯本について(2)』 太原孝英, 白川理恵