ソース・スービーズ

ソース・スービーズとは

ソース・スービーズとはフランス料理のソースのひとつである。このソースの名前は4代目スービーズ公こと、シャルル・ド・ロアン(Charles de Rohan:1715-1787)に由来していると考えられている。スービーズ公はルイ15世の友人であり、その愛妾だったマダム・ポンパドゥールの庇護を受けたことからうなぎのぼりに出世していった。もともと軍人だった彼は、フランス元帥を経て、その後はルイ15世とルイ16世の2代にわたって大臣までも務めている。

スービーズ公(Charles de Rohan:1715-1787)

当時のフランス王国でスービーズ公は高い地位にあったが、実際の軍人としてはすこぶる無能で、彼が出世することが出来たのは単に世渡り上手だったからである。「ロスバッハの戦い」で指揮官を務めたが大敗、この時は2倍もの兵力を持ちながらもプロイセンに敗れ多くの兵が失われた。しかしこうした無能さの責任を、当時のフランスの宮廷が追及するようなことはなかった。それもそのはずで、権力者であるマダム・ポンパドゥールが、気にいっていたスービーズ公を指揮官に任命したことがそもそもの原因だったからである。

当時のシャンソンに「Les reproches de la tulipe à Mme de Pompadour:ポンパドゥール夫人へのチューリップの非難」という楽曲があるのでぜひ聴いてみて頂きたい。(歌詞はこちら)

これは無能な指揮官のスービーズ公を任命したマダム・ポンパドゥールへの批判である。作者は明らかになっていないが歌詞を書いたのはヴォルテールだとされており、歌詞でスービーズ公の無能さを名指しで非難している。

ルイ15世やマダム・ポンパドゥールの庇護のもと、その後もスービーズ公は王宮の生活を謳歌したようであり、多くの愛人をかかえた放蕩者としても悪名を残している。

またスービーズ公は料理好きとして知られていた人物だった。18世紀当時、上流貴族階級の人々の間で、自身で料理をすることや、新しいソースに自分の名前を付けることが流行していた。スービーズ公もご多分に漏れず、こうした流行に従ったようである。

しかし実際に新しい料理を考えていたのはお抱えの料理人たちだったはずである。料理人たちは主人に敬意を表して、あるいは自分の雇用をより確実に、さらに長期的なものとするために、主人の名前を料理に付けていたからである。その結果、幾つものそうした人名由来の料理が現代に残ることになり、ソース・スービーズもそのようなフランス料理のソースとして伝えられているのである。本稿では、このソース・スービーズを深く掘り下げ、このソース詳細と、実際にスービーズ公がこのソースに関与していたのかを検討してみることにしたい。

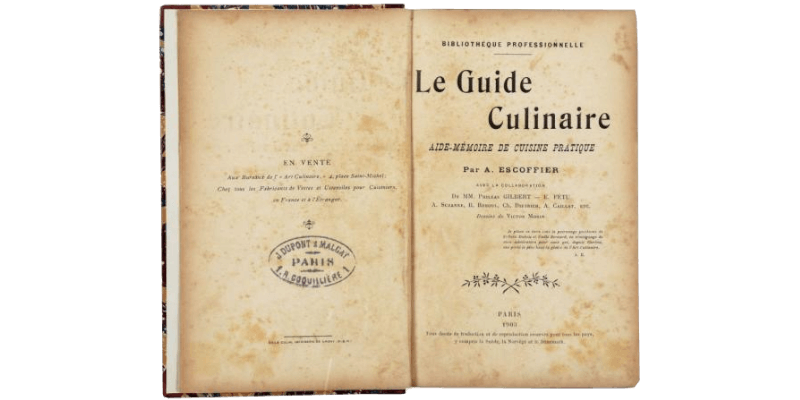

エスコフィエのスービーズ

最初にソース・スービーズが、どのようなソースなのかを具体的に理解しておくことが重要である。よってまずはソース・スービーズのレシピがどのようなものかを、現代フランス料理の礎となっているオーギュスト・エスコフィエの著した『ル・ギ―ド・キュリネール』から確認しておくことにしたい。

【 ル・ギ―ド・キュリネール 】P154 Sauce Soubise

このソースには2つの異なるレシピがある:

1. 玉ねぎ500gを薄切りにして湯通しする。玉ねぎはしっかりと水気をきって、バターを加えて蒸し煮にする。これに濃厚なベシャメルソース1/2ℓ、塩少々、白コショウ少々、砂糖少々を加える。軽く煮込んで布で漉し、バター80gと生クリーム1/2ℓを加えて仕上げる。

2. 上記と同様に玉ねぎを薄切りにしたものを下茹でし、脂身を敷いた適当な大きさのロシア式片手鍋に、カロライナ米120g、ホワイトコンソメ7dℓ、砂糖ひとつまみ、バター25gを入れて煮込んだものを布で濾し、上記と同様にバターと生クリームを加えて仕上げる。

【注釈】

ソース・スービーズは、ソースというよりはむしろクーリであり、真っ白な仕上がりにしなければならない。ベシャメルを用いた作り方のほうが米を用いるよりも美味しいので、ベシャメルソースの方が好ましい。なぜなら、より滑らかな口あたりのクーリになるからである。その一方、米を使うとよりしっかりした仕上がりになる。どちらにするかは、組みあわせる料理で決めるべきである。

ソース・スービーズとは玉ねぎを用いることを特徴とした、白いソースのことである。

現代フランス料理は、エスコフィエのレシピを基本としているので、エスコフィエが『ル・ギ―ド・キュリネール』で記したこのレシピに従って、世界中のフレンチレストランではソース・スービーズが供されている。

フランス料理の金字塔、名著とされる『ル・ギ―ド・キュリネール』であるが、残念ながらソース・スービーズの由来についてまでは説明されておらず、レシピの記載だけしかない(そもそもこの本の目的はそのようなものなので当然と言えば当然であるが...)

よってソース・スービーズが最初に文献にどのように登場したのかにまで遡って、このソースの由来と、このソースがどのように構成されているのかの両面から説明することにしたい。

カレームのスービーズ

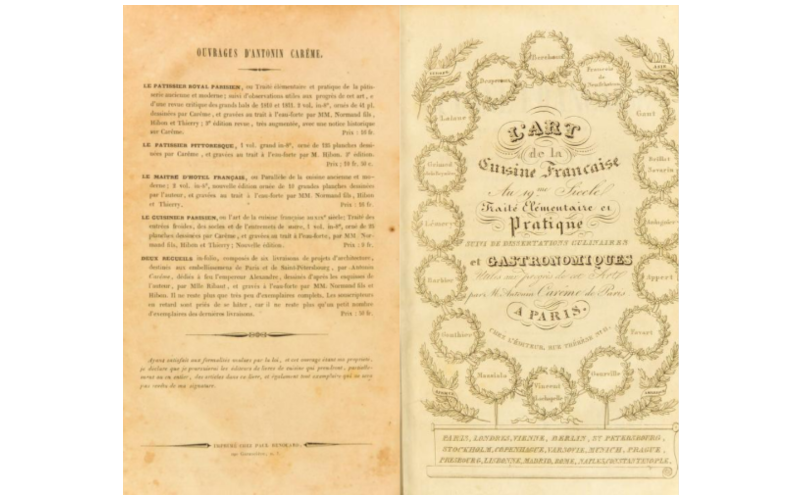

文献にソース・スービーズが始めて登場するのは、19世紀を代表する料理の大巨匠だったアントナン・カレーム(Antonin Carême:1784-1833)が、1833年に出版した『 L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻である。「Sause à la soubise」という項でレシピが紹介されている。以下にこのレシピ内容を引用しておくので、先のエスコフィエと比較してみて頂きたい。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】第3巻 P98

Sause à la soubise

ソース・ア・ラ・スービーズ

玉ねぎ4個を半分に切り、薄くスライスして熱湯に入れて湯通しする。茹で上がったらザルにあげて水気を切り、イズニーバター(適量)とコンソメ(少々)と一緒にキャセロール鍋に入れて弱火で煮込む。火が通ったら水気を切り、半分に煮詰めたコンソメ大さじ2杯と一緒に鍋に入れ、ベシャメルソース大さじ2杯、ナツメグ少々、上白糖少々、鶏肉用グレーズ少々を加える。これを目の細かい濾し布を使で濾し、提供する前にイズニーバターを加える。

スービーズは通常、タマネギのピュレを指すが、このソースはタマネギのエッセンスを抽出したものでピュレではない。

このカレームのレシピと、エスコフィエのレシピは70年間の隔たりがあるが、両方とも玉ねぎを用いた同じソース・スービーズである。つまり1833年出版のこの料理書『 L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻を礎に、エスコフィエもレシピを記したと考えられる。よってこのカレームのソース・スービーズが登場した最初の文献だということになる。ちなみに英語で「ソース・スービーズ」が記された最初の料理書は、この3年後の1836年にロンドンで出版された『The Young Cook's Guide』P27である。ここには羊のカツレツに合わせるソースとして「Sauce Soubise」のレシピが説明されているので参考にして頂きたい。

料理人:コンスタンティン

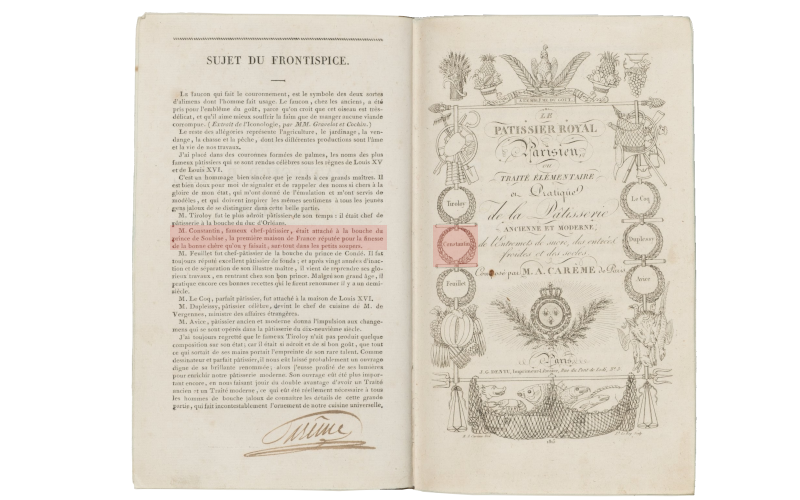

具体的な記録は残されていないが、実際にこのソース・スービーズを考案したのはスービーズ公ではなく、彼に仕えていたコンスタンティン(Constantin)という料理人であると考えられている。この人物に関する詳細は良く分かっていないが、カレームが、『Le pâtissier royal parisien』第1巻の中で、前世代の料理人で自身が影響を受けた人物のひとりにコンスタンティンの名前を挙げて敬意を表している。カレームは次のようにコンスタンティンについて語っている。

【 Le pâtissier royal parisien 】第1巻

コンスタンティンは、有名な料理人(chef-pâtissier)であり、フランスで随一といわれたスービーズ公のメゾンに仕えていた。この宮廷は「小規模な夕食」で提供される美味しい料理で特に評判だった。

カレームは『Le pâtissier royal parisien』のタイトルに敬意を表して何人かの尊敬する人物の名前を記している。その中にはカレームが師事して学んだ、Jean Avice(現在のようなシュー生地を完成させた、あるいは最初にマドレーヌを型に入れて焼き始めたといわれている料理人)、さらにはルイ16世の料理人だったル・コック(Le Coq)、外務大臣ド・ヴェルジェンヌの料理人のデュプリーシー(Dupleissy)などである。

カレームが、「コンスタンティンはスービーズ公の料理人として有名だった」と記していることから、ソース・スービーズの考案者もコンスタンティンであると考えられているようである。だがこれはあくまでも推測だけで、実際には誰が考案者かをはっきりと断定することはできない。なぜならカレームを含め、どの文献にもコンスタンティンがソース・スービーズの考案者だと直接述べたものはないからである。

加えて、カレームが最初にソース・スービーズのレシピを記載した『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻(日本語:19世紀のフランス料理の芸術)には、先に紹介したカレームの料理書と同様に偉大な料理人たちの名前が記されているが、その中にコンスタンティンの名前は無い。ここに挙げられている名前はマシアロやヴィンセント・ラシャペル、ブリア=サヴァランらの料理の巨匠らの名前だけである。

カレームの著書で、コンスタンティンの名前が挙げられているのは、『Le pâtissier royal parisien:パリの王室御用達パティシエ』だけであるが、タイトルからも分かるように、これは菓子についての本である。またカレームもコンスタンティンのことをシェフ・パティシエ(chef-pâtissier)と書いていることから、コンスタンティンは料理のシェフというよりは、偉大なパティシエだったということになる。カレームは、「料理の本」ではなく、「菓子の本」でスービーズ公に仕えたコンスタンティンを取り上げた。こうしたことから料理の分野に属するソース・スービーズの考案者をコンスタンティンとするのは無理があるように思えるかもしれない。

だがこれを考えるにおいては、別の見方をする必要がある。なぜなら19世紀の最も優れた偉大な料理人と称された、アントナン・カレーム自身もまたパティシエだったからである。もともとカレームはパティシエとして頭角を現し、フランスの宰相タレーランに見いだされ、外交で重要な宴会料理を任されるようになったのである。またカレームの師事したシェフの幾人かはパティシエであり、先に挙げたジャン・アイヴィスもカレームの師匠のひとりである。ここからすると、コンスタンティンがパティシエだったとしても、料理において優れていたということも十分に有り得る話である。

スービーズ公の晩年に、コンスタンティンが仕えていたのであれば、カレームとの面識や繋がっていた可能性もある。カレームは本人からか、あるいはスービーズに仕えた他の料理人から、コンスタンティンが考案したとされるソース・スービーズのレシピを聴き知ることが出来たのかもしれない。コンスタンティン自身は料理書を書き残しておらず、直接的であれ間接的にであれ、カレームがこれを知って書き残したことでソース・スービーズのレシピは確実に後世に伝えられるようになったのである。これによってソース・スービーズはフランス料理に定着し、20世紀に入ってからは、カレームに倣ってオーギュスト・エスコフィエがこれを自著『ル・ギ―ド・キュリネール』に書き残したのである。

ソース・スービーズは、料理人のコンスタンティンが考案したかどうかは定かではないものの、いずれにしても現代に伝えられ、フランス料理の定番ソースとして知られるようになっている。これは料理書にソース・スービーズを含めたカレームの功績でもあるし、またエスコフィエがこれを自身の料理書に含めることで、その存在を揺るぎの無いものとした。過去の偉大な料理人たちが、バトンを受け渡すようにして、ソース・スービーズはフランス料理のなかに定着したのである。

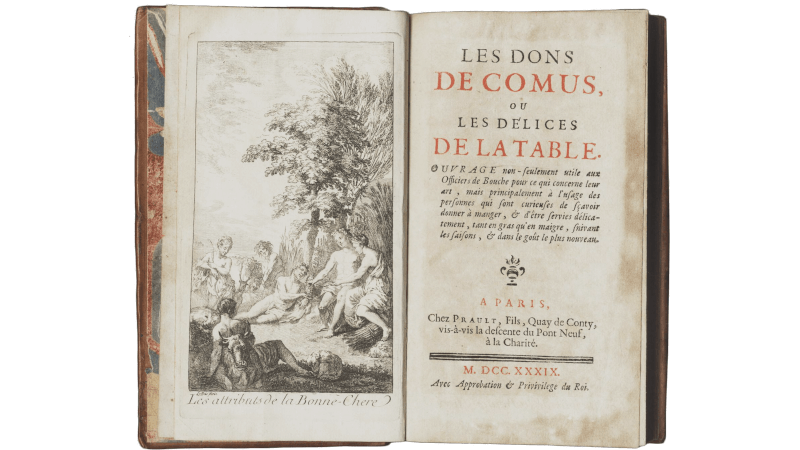

料理人:フランソワ・マラン

スービーズ公に仕えたもう一人の有名な料理人を紹介しておきたい。それはフランソワ・マラン(François Marin)という人物で、単なる料理人ではなく、スービーズ公の司厨長(maître d'hôtel)として活躍した。

フランソワ・マランは、1739年に『Les Dons De Comus:コーモスの贈り物』という料理書を書き残しており、これは18世紀を代表する料理書である。当時、ヌーベル・キュイジーヌという料理スタイルが興隆しており、フランソワ・マランもヌーベル・キュイジーヌを推進する代表的な料理人のひとりであった。よってマランのこの料理書は、ヌーベル・キュイジーヌを案内するために書かれたということになる。この本が出版されると、知識人を中心に「序文」を巡って料理論争が始まり、賛否両論の意見が交わされるようになった。この辺りの理由と経緯の詳細については、詳しく解説している「フランソワ・マラン」の項をぜひご確認頂きたい。

マランは、フランス料理史に残る有名な料理人である。こうしたマランの経歴からして、ソース・スービーズにはマランが関与していた可能性があったと考えても良さそうなのだが、わたしはマランがソース・スービーズの考案に関与していないと考えている。以下、その理由のふたつを説明することにしたい。

① マランの料理書に言及されていない

フランソワ・マランの著した『コーモスの贈り物』には、ソース・スービーズについて書かれていない。『コーモスの贈り物』が出版されたのは1739年だが、ここから当時はまだ、ソース・スービーズが存在していなかったことが推測される。後述するが、マランは特にソースに関する説明に大変力を入れている。そのマランが、もしソース・スービーズを考案したとして、そのソースについて触れないということはあり得ない。こうした背景から推測すると、やはりソース・スービーズがまだ考案されていなかったことが分かるはずである。

ソース・スービーズの存在が料理書で確認できるようになるのは、先にも説明した通り、1833年にカレームが出版した『 L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻を待たねばならす、これはマランの料理書が出版されてから約100年も後である。ここから考えても、マランの時代にソース・スービーズはまだなかったということになるだろう。

② ソース構造の違い

マランは出汁(フォン:fond)を使ってソースを作る方法を編み出した。これは画期的なフランス料理の進歩である、なぜならその後、こうしたフォンを基にソースがつくられるようになり、こうした方法が現代フランス料理の基礎になっていったからである。マランは『コーモスの贈り物』で、フォンをベースとした幾つかのソースのレシピを記しているが、ソース・スービーズの構造は、マランの時代にはまだ存在していない、より革新的なものであった。

中世の時代から一般的だったソースは、過剰なスパイス類が入っていたり、とろみを出すためにパン粉、アーモンド粉、卵の黄味が加えられたりしており、ソースは重くて濃い味付けとなっていた。18世紀に入ってフランソワ・マランの時代に、ソースの主流は新鮮なハーブ類や香味野菜をつかい、つなぎはバターや小麦を用いたものとなる。つまりソースは新鮮で軽いものへと変化したのである。これこそが18世紀のヌーベル・キュイジーヌの特徴だったのである。

しかし19世紀に入るとソースの構造がさらに変化する。それまで単一素材を組み合わせてソースがつくられていたが、カレームの時代になると、出来上がったソースにさらに別の素材を加えて新しいソースがつくり出されるようになった。カレームは4つの基本的なソースを「グランドソース」と設定し、これに様々な素材を掛け合わせて無限とも言えるバリエーションのソースを生み出す方法を提唱したのである。

ソース・スービーズの基本構造は、ソース・ベシャメルに玉ねぎのピュレを加えたものである。ソース・ベシャメルはグランドソースに含まれるソースのひとつであり、これに玉ねぎを加えて新しいソースをつくる方法は、正に19世紀的な特徴を備えていると言える。つまりマランの時代には、まだこのようなソースづくりの発想はなかったはずで、ここからもマランがソース・スービーズの発案者ではあり得なかったことが分かるのである。

19世紀のソース構成

ソース・スービーズは、明らかに19世紀になって始めてつくられるようになったソース構造を有している。

これを料理書に記して推進したのがアントナン・カレームであり、こうした料理方法を導入したことが、カレームをフランス料理の大巨匠にしたのである。つまりカレームこそが、フランス料理におけるソースを体系化し数々の異なるバリエーションのソースを生み出すことを可能にしたのである。

カレームの庇護者だった、フランス宰相のタレーランが「フランスには360のソースと3つの宗教があり、イギリスには3つのソースと360の宗教がある」と言ったのは象徴的である。これはフランスとイギリスの違いを表現する名言であるというだけでなく、同時に当時のフランスが圧倒的に食の文化における深さと多様性をもっていたことを示している。フランスは当時からヨーロッパのどの国よりも優れた美食の国として君臨していたのである。

こうしたカレームの功績によって、当時のフランス料理は前の時代と比べてさらに多種多様な新しいソースを用いるようになっていった。そしてこれこそが更なるフランス料理の進化を促し、世界に冠たる料理大国として認められるようになった理由のひとつでもある。

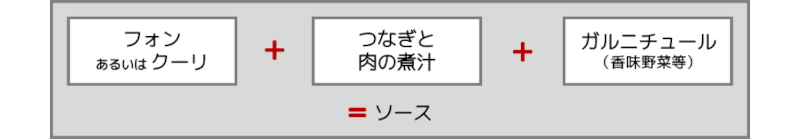

18世紀のソースは、先述したフランソワ・マランの貢献によって最初の進化を遂げた。それまでのスパイス過剰で酢を用いた濃く重たいソースは、フランソワ・マランの推進するヌーベル・キュイジーヌによって下図のような構造に変化したのである。

18世紀:マランの時代のソース構成

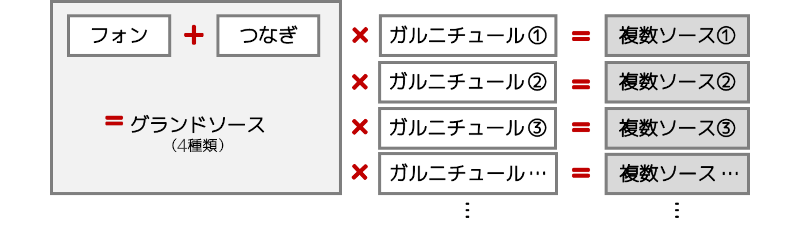

19世紀になると、アントナン・カレームが体系的な組み合わせ方を考案し、ソースは更なる進化を遂げた。こうして新しいソースを幾種類も生み出す方法が確立されたことによって、ソースはさらなる多様性と複雑さを極めるようになっていった。カレームはエスパニョール、ヴルーテ、ベシャメル、アルマンドといった4種類のソースを「グランドソース」と名付け、これを基本のソースとした。

【 グランドソース 】

①エスパニョール : 基本となるブラウンソースで肉から煮だしたもの

②ヴルーテ : 薄いストックを焦げの薄いルーでとろみを付けたもの

③ベシャメル : 小麦とバターの白いルーを牛乳で溶いて煮詰めたもの

④アルマンド : 卵黄と濃いクリームでとろみをつけ、レモンを加えたもの

カレームはこのグランドソースに、幾つかの異なる材料を組みあわせることで、下図のように様々なバリエーションのソースをつくりだした。これは既に完成されたソース(グランドソース)に何かを掛け合わせるという手法である。

19世紀:カレームのソース構成

(組み合わせにより無数のソースが派生)

ひとつのグランドソースに何らかの素材(ガルニチュール)を加えると、4種類のソースが生まれることになる。また同じようにグランドソースに別の素材(ガルニチュール)を加えると、また異なる4種類のソースが出来る。このように素材(ガルニチュール)部分を変えることによって次々と新しいソースを生み出すことが出来るようになった。またソースとソースを組みあわせることでもさらに新しいソースを生み出すことが出来る。

こうしたソース構造を説明する際に、マトリョーシカ人形が引き合いにだされることがあるが、これはソースが複雑な入れ子構造になっているためである。このようなカレームの方法を応用すると組み合わせは無限に生まれ、こうして19世紀以降に数多くのソースが誕生することになったのである。

ソース・スービーズの構造

こうしたソースの歴史を背景にして、改めてソース・スービーズの構成に注目してみたい。ソース・スービーズは玉ねぎをペースト状にしたものに、グランドソースのひとつであるソース・ベシャメルを加えた構成である。このようにグランドソースに他の素材を加えて、新しく異なったソースをつくるという構成は、18世紀のフランソワ・マランの時代にはまだ存在していなかった方法であり、19世紀になってカレームが提唱したソースの作り方である。こうした構成からソース・スービーズは、スービーズ公が考え出したソースでも、彼に仕えていたマランが関与したものでもないことが明らかになってくる。なぜならソースの歴史と照らし合わせると、ソース・スービーズは明らかに19世紀のソースの特徴を備えたものだからである。

しかし、こうしたソース手法はすべてカレーム以降だったとするのは必ずしも正しいとは言えない。なぜならカレームの著した各料理書の冒頭は、決まって先人の料理人に対する献辞から始まっており、これは必ずしもカレームが自身で新しい料理方法を編み出したという訳ではなかったことを示している。カレームは18世紀~19世紀初頭の料理人の影響を受けて、彼らの手法を学び、それを自身の料理書に記録・引用したのである。

当時の料理人の多くは料理書を残さなかったが、カレームはそれらを体系的にまとめ記録に残すことが出来る人物だったのである。よってカレームの功績の別の面は、そうした時代の料理人たちの仕事を理解し、それらを記録に残したことでもある。これもまたカレームが偉大な料理人として後世に名を残すことになった理由のひとつである。またこうしたカレームの著書によって、当時の新しい料理手法は次の世代に受け継がれたのである。

スービーズ公とソース

スービーズ公は他にもソースにまつわる逸話がある。ブリア=サヴァラン(1755-1826)はこの逸話を、美食の名著として名高い『Physiologie du goût:美味礼賛』なかで取り上げた。先に説明したようにフランソワ・マランらの始めたヌーベル・キュイジーヌの18世紀半ばから料理には化学的な要素が入るようになり、美味さを抽出してソースやクーリに濃縮させることに注意が払われるようになった。こうした当時、最先端だった料理を説明するためにこの逸話は引用されることが多い。こうしたところにスービーズ公が関係していたというのも興味深いので、その逸話を以下に引用しておく。

【 Physiologie du goût:美味礼賛 】

ある日、スービーズ公は宴会を開催しようと考えた。最後が晩餐会なのでそのメニューを提出するよう申付けると、メートル・ドテルが美しい文様で飾られたメニュー表を手にして現れた。スービーズ公がその最初の項目に目をとめるとハム50個とある。

「何だ、ベルトラン。ハム50個だなんて消費が過ぎているではないか。わたしの連隊全員にご馳走するつもりなのか」

「ご主人様、お言葉ですが食卓には1本しかお出ししません、しかし残りも必要なのです。私のソース・エスパニョール、私のフォン・ブロン、私の付け合わせ、私の…」

「ベルトラン、おまえは泥棒なのか。これを認める訳にはいかん」

「お言葉ですが旦那様」何とか怒りを抑えてこの芸術家は答えた。

「わたしたちのソースをお知りにならないとお見受けしました。ご命令とあれば、お気に召さなかったこの50個のハムを、親指ほどのクリスタルの小瓶に入れてご覧に入れましょう」

このようなポジティブな主張に対してどう答えるのだろうか? スービーズ公は微笑んでうなずき、要求は通過することになった。

この逸話の引用元をブリア=サヴァランは示していない。スービーズ公とブリア=サヴァランは同じ時代を生きており、ブリア=サヴァランはこの話をどこからか聴いて『美味礼賛』に記したのではないだろうか。ここで登場するベルトランというメートル・ドテル(司厨長)についても情報が無いので、実際する人物だったのかも定かではないが、わたしはこのベルトランが仮名で、フランソワ・マランがこの立場だったとしてもおかしくないと考えている。

実際にベルトランがスービーズ公に語るソースの説明は、マランが『コーモスの贈り物』第5章で説明した、ブイヨン(フォン)およびカンテサンス(精髄)やレストラン(回復食)に該当する内容である。このベルトランが、マランその人だったかどうかはさておき、当時の料理にはこうした概念が持ち込まれ、美味しさの凝縮(ソース化)が追求されていたことに間違いない。(第5章の日本語訳はこちらから)

50個のハムが小瓶に収まるような食材の使い方は、前時代であれば考えられないし、理解することも出来ないものだったはずである。しかしヌーベル・キュイジーヌ以降、マランが主張するように料理は化学的な側面を有するようになり、特にソースはそのような要素が強く反映されたものになっていったのである。

この逸話では、ベルトランが提出したハム50個というプランをスービーズ公が承認することになる。こうした新しい料理を理解することが出来たからか、あるいはベルトランの意見に押されたからなのかは何とも言えないが、結局のところスービーズ公はこうした新興の料理の庇護者となった。そしてこのスービーズ公が、ソース・スービーズとして名前を残したと云うもの、わたしには象徴的であるように思えてならないのである。

結論:ソース・スービーズの名前

ソース・スービーズは、料理が好きだったスービーズ公が考案したとか、スービーズ公が玉ねぎを好んでいたから等、その名前の由来については諸説ある。例えばフランス料理でカリフラワーを使う料理はデュバリー風と呼ばれるが、これはルイ15世の公妾だったデュバリー夫人が、カリフラワーが好きだった(あるいはルイ15世が好きだったからという説もある)等の逸話に由来している。そう考えると同時代を生きたスービーズ公が、玉ねぎが好きだったというのは十分あり得る話である。

名前はともかく、実際に多くの貴族階級の人々の名前が付いている料理は、彼らがつくったのではなく、雇われていた料理人が主人のために考案したものであることは明らかである。よってカレームが言及しているコンスタンティンが、スービーズ公の晩年にこのソースを考案した可能性が高いと思われる。

スービーズ公は、1715年7月16日に産まれ、1787年7月4日に71歳で没した。フランス革命が始まったのはスービーズ公が没してから2年後、1789年であるので、スービーズ公はフランスの旧体制を意味する、アンシャン・レジーム(仏: Ancien régime)と呼ばれる最後の時代を生きたことになる。こうした時期にコンスタンティンが、スービーズ公のもとで、ソース・スービーズを考案したとするならば、それは非常に合点がいく話であるように思える。

コンスタンティンの仕事がどのように後世に伝えられたのかは定かでないが、共に働いた同じ料理人たちの横のつながりによって共有されたのではないかと推測される。カレームはこうした先人たちの仕事を知り、自身の料理書で献辞を述べて彼らの仕事の記録を残したのである。ソース・スービーズとは、正にそのようなソースで、これをカレームが取り上げたこと、さらにはエスコフィエがさらにそれを洗練させたことで現代に残るソースとなった。

ここまでソース・スービーズを考えてきたが。こうしたソースひとつをとってもその源流には様々な理由や背景というものが存在しており、こうした古典を紐解き、それを知るということはかなり価値あることだと実感させられる。過去の偉大な料理人たちが名を残した理由は何だったのか。それは現代のセレブシェフとよばれるような料理人のように、テレビに出演することでも、自分の顔を売って宣伝広告塔になることでもない。古典にしっかりと当たり、料理を発展させたことである。またそうした料理を体系的に理解し、それを本にして書き残してきたということもカレームやエスコフィエを偉大な料理人にした理由である。料理人と称するすべての人々に、古典の重要性とそれを理解することの価値を改めて喚起しつつ、ここで終えることにしたい。

参考資料

『Le guide culinaire』 Auguste Escoffier

『 L'art de la cuisine française au XIXe siècle』tome 3 Antonin Carême

『Le pâtissier royal parisien』tome 1 Antonin Carême

『The Young Cook's Guide』 I. Roberts

『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table』 François Marin

参考資料(日本語)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子訳

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ ウィートン (著), 辻美樹 (翻訳)

『フランス料理の歴史―その栄光の軌跡』 ジョルジュ・ブロン (著), 杉 富士雄 (翻訳)

『季刊フランス料理』第7号 P88 三洋出版貿易

『季刊フランス料理』第10号 P156 三洋出版貿易