南蛮漬鯛

南蛮漬鯛のレシピ

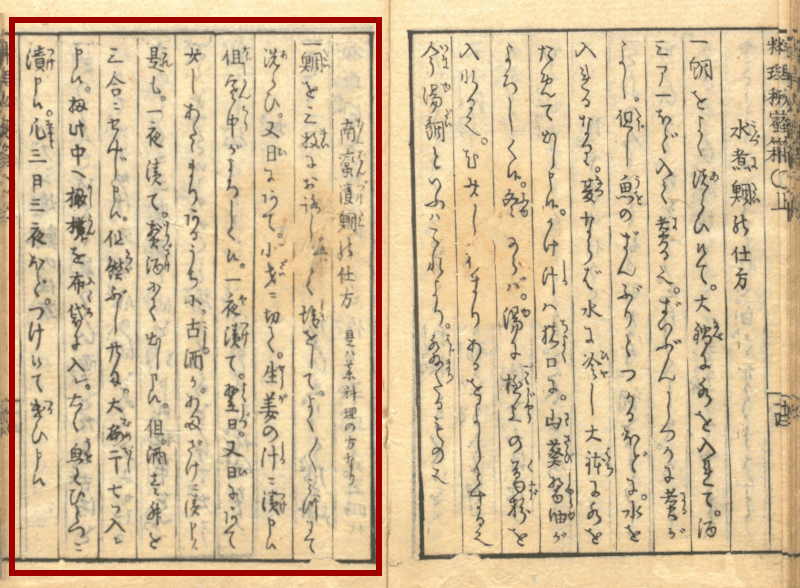

南蛮漬鯛の仕方は、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』

【 鯛百珍料理秘密箱 】南蛮漬鯛の仕方

【 南蛮漬鯛の仕方 訳文 】

レシピ解説

南蛮漬とは揚げた小魚を、トウガラシやネギのみじん切りを加えた二杯酢または三杯酢などの甘酢に漬け込んでつくられる料理である。日本では室町末から江戸初期にかけて来航したポルトガルやスペインのことを南蛮と呼んだ。この料理にこうした名前が付けられていることからも、南蛮漬という料理が大航海時代のポルトガルやスペイン由来のものであることが分かる。

南蛮料理とは

ポルトガルやスペイン由来の料理を南蛮と言うが、ネギ、唐辛子、南瓜、トウモロコシなどの外来野菜そものものを南蛮と呼ぶ場合もある。よってこのような野菜が使われている料理は「南蛮」が付けられることになる。例えば鴨南蛮はその代表的なもので、蕎麦に鴨肉とネギか使われているので南蛮の名がついている。

『嬉遊笑覧』 で以下のように説明している。

ネギが入っているので南蛮と呼ぶとのだという説明があり、この料理が鴨南蛮と名付けられていることの由来を示している。しかしさらに続けて喜多村信節は次のようにも記している。

【 嬉遊笑覧 】

異風なるものを南蛮と云ふ によれりこれ又志つぽくの變じたるなり。

このように異国風のものを南蛮と呼ぶのだと記している。そもそも南蛮とはスペイン・ポルトガルのことを意味する言葉である。異国風とあるようにこれらの国から南蛮漬がもたらされたものであることは明白である。また卓袱(志つぽく)料理との関連性も指摘しており、これが南蛮貿易の窓口であった長崎に由来する料理であることも示唆している。

『紅毛雑話』 (1787年序)には、コテレットという、胡椒をした鶏肉に卯の花、ネギを使う料理が掲載されている。紅毛というのはオランダのことで、キリスト教宣教の禁止によりスペインやポルトガルとの貿易が廃され、その後、オランダとの貿易が長崎の出島でのみ行われるようになる。この料理レシピでもネギが用いられており、異国のという要素と「ネギ」を用いることが深く関係していることがうかがえる。このように南蛮料理は、ネギが使われている、あるいは異国由来のスタイルが取れらているのでそう呼ばれていたのだということが分かる。

南蛮漬とは

南蛮漬は、当時では珍しくネギ、トウガラシを香味づけに用いたり、油で揚げたりするなど新しい手法が用いられた料理であった。また南蛮漬は酢に漬け込むので保存の面からも優れた調理法である。さらに南蛮漬で用いられる小アジ、イワシ、ワカサギなどの小魚は長く漬け込めば骨まで食べることが出来たので、小魚であっても一匹を余さずに食べることが出来るというメリットもあった。

こうした南蛮漬の原型は、エスカベシュ(escabeche)と呼ばれ地中海沿岸の国々で供されている料理である。これは魚のから揚げを酢漬けにしたマリネの一種の料理で、大航海時代にスペイン・ポルトガルから宣教師や貿易商人によって日本に伝えられ、南蛮漬と呼ばれ定着することになった。しかし南蛮漬のルーツであるエスカベシュもまた、そもそもがスペイン・ポルトガルではない別の場所で産まれた料理だったのである。

エスカベシュ(escabeche)

実はスペイン・ポルトガルで食べられていたエスカベシュという料理はペルシアを起源としている。エスカベシュは、ムーア人(北西アフリカのイスラム教教徒の呼称で主にベルベル人)がイベリア半島に侵攻することで伝えられた料理であり、そもそもは甘酸っぱいソースで作る肉料理のシクバージ(sikbāj)に由来するものであるとされている。

シクバージ(sikbāj)

シクバージは7~8世紀からペルシャで食べられていた料理だが、現在では調理されることの無くなってしまった過去の料理である。その名前は中央ペルシアの方言で、酢を意味する「sik」とシチューやブロード(stew, brodo)を意味する「baj」から付けられている。つまりこの料理は名前が表す通り、肉が酢の混合物で調理されたものであることを意味しており、スパイスの用い方などからしても中東的な要素の色濃い特徴を有する料理であったと言えるだろう。

ホスロー1世(Khusraw/Khosrow)

この料理はササン朝ペルシア帝国の王たちが好んで食べた料理でもあった。Nawal Nasrallah著の『Annals of the Caliphs' Kitchens』 では、ササン朝ペルシア帝国の第21代君主のホスロー1世が、料理人たちを試して最高の料理を準備するように命じたところ、全員がシクバージを準備してきたという話が紹介されている。これはシクバージが当時は最も美味な料理として認められていたことを示すエピソードであるようにも思えるが、それ以上にホスロー1世が非常にシクバージが好んで食べていたので、それを忖度して料理人たちがシクバージを準備したというようにも読める。なぜならホスロー1世についてのシクバージのエピソードは他にもあり、ホスロー1世はシクバージを「料理のなかの女王」と呼んで、毎日この料理に1000ディルハム(1ディルハム=銀貨1枚)を費やしていたという記録もあるからである。

シクバージは、食が細かったホスロー1世の食欲を刺激するために考え出された料理であり、ホスロー1世自身は長い間シクバージしか食べようとしなかった。それだけでなくホスロー1世は、他の者がシクバージを食べることすら禁止していたのである。その後、側近の書記官たちにもシクバージを許可しているが、当時はホスロー1世の一族の者や、高位の者たちしか食べることが出来ない貴重な料理だったのである。

これほどホスロー1世がシクバージを愛好していたのであれば、先に述べた各地の料理人たちも、シクバージ以外の料理を差し出すようなことは到底できなかったはずである。これらのエピソードからも以下にホスロー1世がシクバージを好んでいたかを理解できるはずである。ホスロー1世の在位年数は531年9月13日~579年1月31日迄であり、シクバージは6世紀から既に食べられ始めていた料理という事になるだろう。その後、シクバージはササン朝の没落と共に広く食べられるようになったようである。

アル・ムタワッキル(Al-Mutawakkil)

ササン朝が衰退してアッバース朝に変ることになったが、アッバース朝はササン朝の文化を引きついで発展したとされている。アル・ムタワッキルはアッバース朝のカリフ(王)として847年~861年まで在位した人物である。『Annals of the Caliphs' Kitchens』 は、アル・ムタワッキルに関する次のようなエピソードを紹介している。

ある日、アル・ムタワッキルが王宮に座り運河を見下ろしていると、船上の水夫の一人がシクバージを料理する良い匂いがしてきた。王はその匂いを好ましく思い、鍋ごとそれを持ってくるように命じた。王は非常に満足したというメッセージとともに、その鍋にお金を満たして船乗りに返した。アル・ムタワッキルは後に、シクバージの話が出るといつでも「今まで自分が食べた中で、それが最も美味なシクバージであった」と言ったそうである。(al-Mas'udi)

このエピソードの興味深い点は、この時代になるとシクバージが王宮料理から庶民的な料理に広がっているところである。また船乗りが船上で料理をしていたことから、このシクバージは魚の料理だったとも推測出来そうである。ただ文献による魚のシクバージについての言及は10世紀以降、またそのレシピについての言及は13世紀なるので、それが魚のシクバージだった断定することは難しいところではある。

イブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)

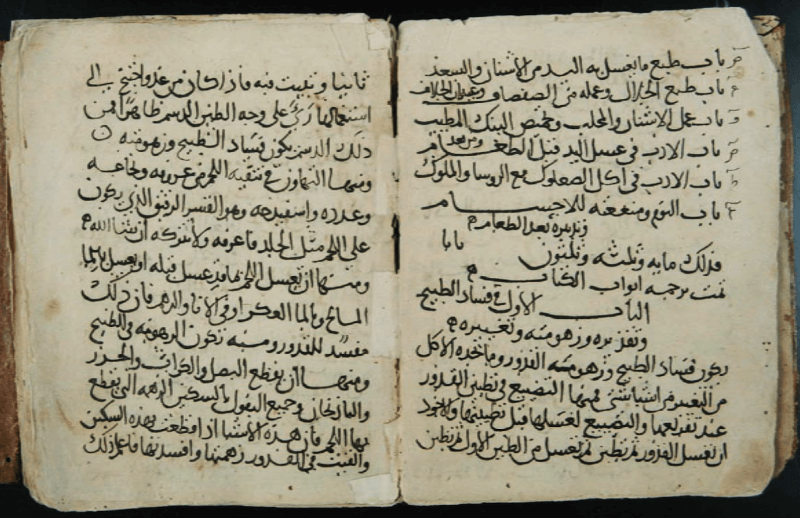

ここ迄でペルシャの王たちが如何にシクバージという料理を好んで食べていたのかを理解いただけたと思う。こうした料理のレシピは後世に伝えられることになるが、これらはイブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)が10世紀後半に著した『Kitab al-Tabikh』 (キターブ・アッ=タビーハ)の中に記録されることになる。

『Kitab al-Tabikh』

ちなみに『Kitab al-Tabikh』には2つのバージョンがあり、ひとつは既に紹介した、10世紀後半頃にイブン・サッヤール・アル=ワッラク(Ibn Sayyar al-Warraq)が記したもの。そしてもうひとつのバージョンは、1226年にムハンマド・ビン・ハサン・アッ=バグダッディ(Muhammad bin Hasan al-Baghdadi)が記した『Kitab al-Tabikh』 である。同じタイトルで紛らわしいのだが、こうした料理書がアラブで過去に既に作られ、それが記録として残されることで後世の料理の発展に大きく貢献したことが考えられる。

シクバージ(sikbāj)レシピ

以下に、Lilia Zaouali著『Medieval Cuisine of the Islamic World』 で紹介されている『Kitab al-Tabikh』のシクバージのレシピのひとつを掲載しておく。

【 Medieval Cuisine of the Islamic World 】

シクバージにはいくつかレシピがあり、このレシピではナスを塩煮にしているが他にも油で炒める方法もある。基本的な味の組み立ては同じで、酢の酸味と甘味料(蜂蜜、グレープジュース、ナツメヤシシロップ)とスパイスで味が構成されていることには変わりない。

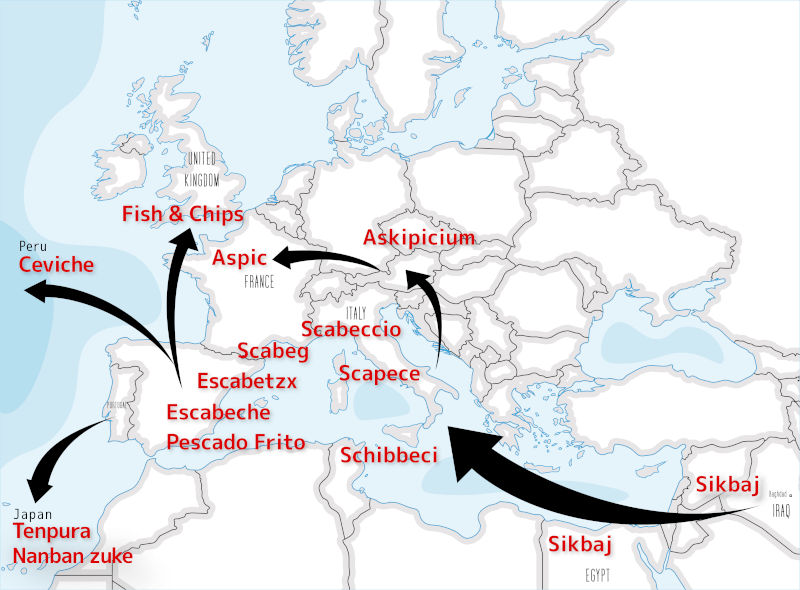

こうしたアラブ世界で食べられていた料理は、レコンキスタ(国土回復運動)によってローマカトリック教徒がアラブ領内に侵略し始めたことでキリスト教世界にも知られるようになっていった。やがてシクバージ(sikbāj)を由来とする料理は、肉から魚を主体とした料理に変化してスペイン・ポルトガルといったイベリア半島のキリスト教徒にも食べられるようになっていった。シクバージという料理名そのものは、さらに様々な変遷を経て異なった発音がされるようになり、エスカベーチェ(スペイン語: escabeche)がその料理名として定着するようになり、現在知られるような料理として定着したのである。

エスカベシュ(escabeche)

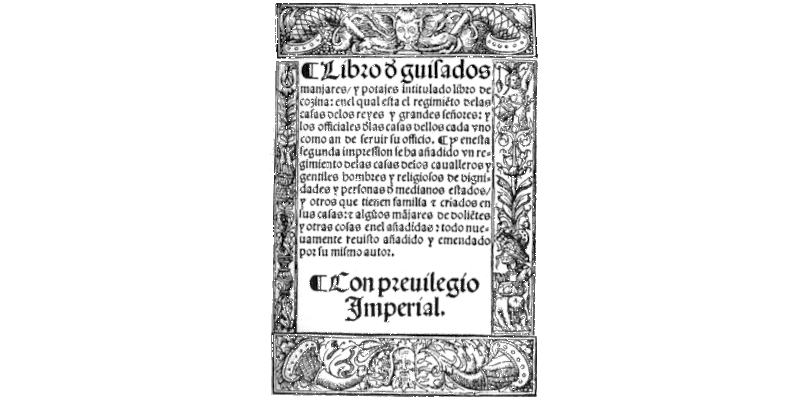

現在のエスカベシュは魚の料理だが、もともとシクバージ(sikbāj)に由来する肉料理であった。やがて時代を経てそれが魚を用いた料理方法にへと変化するようになるが、昔の料理書を見てゆくと過渡期には肉のエスカベシュの存在も散見される。1525年の中世トレドで出版されたルパート・デ・ノーラ(Ruperto de Nola)の『Libro de los Guisados』 には、肉と魚を用いたエスカベシュのレシピが記されている。

これから紹介する以下の3つのレシピは、『Libro de los Guisados』に収められており、それぞれウサギ肉、ニシキ鯛、鯛を用いたエスカベシュ料理レシピである。これらの中世料理に見られる料理の特徴から、もともとエスカベシュがどのような料理だったのかを紐解くことにしてみたい。

【 Libro de los Guisados 】

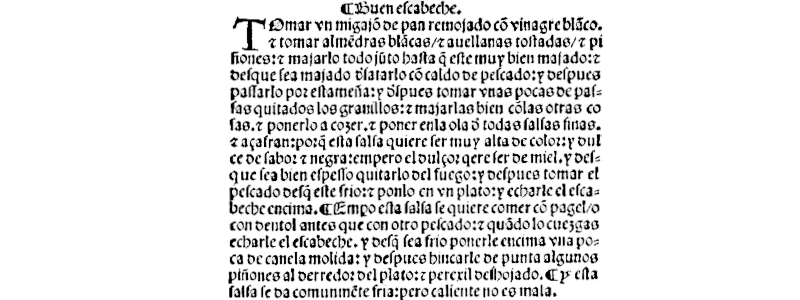

BURN ESCABECHE(ウサギ肉のエスカベシュ)

【 Libro de los Guisados 】

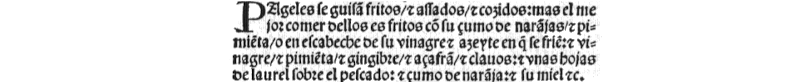

PAJELES(ニシキ鯛)

【 Libro de los Guisados 】

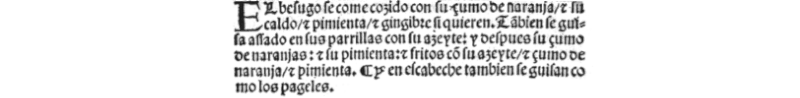

BESUGO(鯛)

これらの特徴を見るといずれも酢あるいは酸味のある果汁に漬けこまれていること。さらにスパイスが用いられていることや、漬汁には甘味が加えられているところが特徴である。また魚は油で揚げてから漬込みが行われていることも共通点である。これらは先に挙げたシクバージ(sikbāj)に由来した特徴を持つ料理であることは明らかで、やはりシクバージ(sikbāj)がイスラム教徒によってペルシャからイベリア半島に伝わり、やがてエスカベシュと呼ばれる料理になって拡散したことに間違いない。

『Libro de los Guisados』 が出版されたのは1525年である。ローマカトリック教徒が、レコンキスタ(国土回復運動)によってイベリア半島からのイスラム教徒を排除したのは1492年であり、『Libro de los Guisados』はそれから30年後ぐらいに書かれた料理本ということになる。当時のキリスト教徒たちはレコンキスタによってイスラム教徒をイベリア半島から追放することは出来たが、その料理までは排除することが出来なかったということになるのだろう。発音誤りか、あるいは意図的なのかは定かでないが、その料理名を「エスカベシュ」と呼ぶことで、かつてのイスラム由来の料理を自分たちの新たな食習慣として取り込んだとも言えるだろう。『Libro de los Guisados』に掲載されているレシピを参照するならば、エスカベシュはスペイン・ポルトガルに既に根付いた料理となっていたことを非常に良く理解できる。

sikbāj → escabeche の伝搬図

ペルシャ生まれのシクバージ(sikbāj)が冷ましても食べられている料理であったことは注目すべき点であるように思う。これはペルシャの首都バグダードでこの料理が好んで食べられていたことに関係があるように思える。バグダードは6月~9月まで平均気温は40℃を超える砂漠気候の都市である。調理後の温いまま食べるよりは、調理後に時間を置いて冷まして食べる方が好まれたのではないだろうか。

このように冷まして食べられるという料理の性質は、その後、ヨーロッパに伝搬したエスカベシュ系の料理にも共通して見られる特徴となった。これはシクバージ(sikbāj)が食べられていた料理温度が、そのままエスカベシュにも引き継がれた為だと考えられる。

ペスカド・フリート(Pescade Frito)

エスカベシュはその後、魚を揚げた料理ペスカド・フリート(Pescade Frito)を誕生させることになる。これはイベリア半島に住むユダヤ人によって盛んに食べられるようになった料理である。ユダヤ人はこれを安息日の料理としていたので、揚げたてではなく翌日になって冷めた状態になったものを食べていたようである。その理由は、ユダヤ人たちは安息日という戒律を守るために期間中に火を用いた調理を行うことが出来ず、代わりに前日に作り置きしておいた料理を翌日に食べていたからである。そもそもペスカド・フリートの源流は冷ましてから食べられていたシクバージであったということを知ると、なぜユダヤ人がこうした由来を持つアラブ由来の料理を好んで食べていたのかの理由が見えてくるように思える。こうしたシクバージの冷まして食べるという料理の性質が、やがてはペスカド・フリートに引き継がれ、この料理もまた冷めてから食べるのには最適な料理であるとしてユダヤ人たちに受け入れられていったのではないだろうか。

フィッシュ & チップス

その後、ユダヤ人たちは移民となり、ペスカド・フリートをイギリスに持ち込み、これがやがて フィッシュ & チップス (出典はフィッシュ & チップスの項でご確認願いたい) に記されている。フィッシュ & チップスの来た道をたどると、ユダヤ人由来のペスカド・フリート、また地中海沿岸で食べられるエスカベシュや、さらには中世ペルシャのシクバージにまで遡れるのである。

エスカベシュはペルーでセビーチェ(Ceviche)になったとも考えられており、エスカベシュやペスカド・フリートは日本に伝えられて 南蛮漬 天麩羅

南蛮漬鯛

ここまで南蛮漬の元であるエスカベシュの歴史を見てきたが、説明を通して、これがどのような性格を有する料理であるのかを理解していただけたのではないかと思う。こうした経緯について詳しく知りたい方は 南蛮漬け

ここからは南蛮漬けに含まれる南蛮漬鯛がどのような料理だったのかを、味の各構成要素を取り上げながら詳しく考察することにしてみたい。

油

南蛮漬鯛は普通の南蛮漬とは異なり油で揚げられていない。また小魚が丸ごとが南蛮漬には良く用いられるが、鯛を切って使っていることも普通の南蛮漬とは異なっている。

葱

さらに南蛮漬には基本的にネギが使われているが、南蛮漬鯛にはネギが使われていない。先に南蛮と付く料理のものは大概はネギが使われているという特徴を述べたが、ここからすると南蛮には必ずしもネギが使われなければならないとは言えないことになる。ただし南蛮漬鯛は生姜の汁に漬けることになっており、これがネギに代わって香味を南蛮漬鯛に与えるものとなっている。

酸味

また南蛮漬には酢が使われるが、南蛮漬鯛のレシピでは酢の代わりに橄欖(カンラン)が用いられている。橄欖はインドシナ原産で、江戸時代に渡来した植物である。緑色で卵形の実をつけ、オリーブの実に形状が似ていることからオリーブと混同されることがあるが、橄欖とオリーブを一緒にするのは間違いである。オリーブの学名はOlea europaeaであるのに対して、橄欖の学名はCanarium albumとなっており、根本的にまったく異なる植物だからである。

酒の甘味

南蛮漬鯛での酒の用い方も注視すべきものがある。鯛を古酒か甘酒に一夜漬けるすることになっている。古酒になると甘い香りや味わいになるものがある。また甘酒には糖分が含まれており、こうした酒の使い方によって甘みのある下味を料理に付けることを意図しているように思える。

南蛮漬の味の構成

ここで南蛮漬鯛の味の構成を、中世ペルシャ料理のシクバージ、スペイン・ポルトガルのエスカベシュ、日本の南蛮漬と比較したので以下の図に示しておく。

香味

酸味

甘味

南蛮漬鯛 生姜 橄欖 煎酒・甘酒

表1:味の構成

ここから分かることは、いずれの料理も香味、酸味、甘味を柱とした味の構成であり、江戸時代の料理書に記された「南蛮漬鯛」もまた素材は違えど、同じ味の構成で料理が組み立てられているという点である。10世紀のペルシャの料理書に記されたシクバージという料理は、地中海沿岸に伝搬してイベリア半島でエスカベシュとなる。やがて800年以上もの時代を経て遠く離れた日本にもたどり着き、それが南蛮漬となって日本の料理として定着することになったのである。

こうした比較を通して明らかに言えることは、日本で食べられ続けている南蛮漬、および江戸時代に書かれた『鯛百珍料理秘密箱』のレシピ「南蛮漬鯛」も、やはりペルシャ由来の料理を源流とするものであるという事である。そしてそのことは外形は異なれども味の構成が変わらないものであることを、上記の表1から確かに理解することが出来るのである。

料理の「魂」

わたしは料理を頂くときには、眼前のその料理に「魂」があるかを注視するようにしている。「魂」と言っても抽象的でなかなか他の人には説明しづらく理解してもらいにくいのだが、折角なのでこの機会に説明してみることにしたい。

料理の「魂」を説明する際に最も簡単で分かりやすい部分は、その料理を作った料理人の料理に対する姿勢や真摯さが味に込められているか、あるいはそれがしっかりと料理に反映されているかというところである。これはある意味非常に分かりやすい。なぜなら料理をする人の気持ちは必ず味に現れるからである。ぞんざいに作られた料理や、驕りの気持ちから作られた料理は必ず残念な味になっているし、真心を込めて真剣に作られた料理ならば、出された料理が美味であるかどうかは別にして、やはりそうした真摯な気持ちが現れた味がするからである。

さらに目の前に出された料理に、その料理が本来持っている料理の系譜や必然性があるかどうかということも、その料理に「魂」が宿っているかを見るべき重要な要素である。それは単なる料理そのものを超えて、先人が築き、脈々と受け継がれてきた料理方法によって伝えられる、料理そのものが発する内なる声である。

このように言うと、わたしが伝統的な料理だけを評価しているように思われるかもしれないが、必ずしもそうであるとは言えない。フュージョン料理であっても、革新的なモダンキュイジーヌであっても、わたしが見ているのはやはり「魂」がそこに存在しているかどうかである。よって伝統的な古典料理だからと言って、その料理人の作る料理には漏れなく「魂」が宿っているという訳では無い。つまりフュージョン料理であっても「魂」のある料理を作る料理人はいるし、伝統的な料理であっても「魂」の無い料理を作ってしまう料理人もいるということである。

料理の「魂」の例え

丁度良い機会なので、今回取り上げた「南蛮漬」を例にして二人のフュージョン料理人がどのように作ることが出来るかを例えから考えてみたい。一人は技法のみを重視の料理人で、他方は「味」そのもの、料理そのものを深く考え追求しようとする料理人であるとしよう。

前者の料理人は、南蛮漬という日本の家庭料理でも親しまれている題目に対して、斬新な技法を尽くし、華やかな盛り付けを駆使してこれぞフュージョンといった感のある、今までにない南蛮漬の一皿を出すことが出来るかもしれない。確かに見た目に新鮮で新規性の高い料理であるように思えるかもしれないが、そこに実質的な中身が伴っていなければ、単に目先の新しさだけを追った、凡庸なフュージョン料理としての評価にしかならない。このような浅薄な料理であれば、わたしはそこに「魂」が宿っているのを見ることは到底出来ないのである。

それに対して後者の料理人が「南蛮漬」がアラブの中世料理シクバージや、スペイン・ポルトガルのエスカベシュであることを理解していたとするならばどのような料理になるだろうか。表層的な見た目の新規性に重きをおいた料理ではなく、むしろ歴史的に培われてきた南蛮漬という料理の味の構成(香味、酸味、甘味)に着目し、それを異なる現代素材でどのように再構成するかということを考えるのではないだろうか。例えば香味としてインドのライムピクルスや日本の山椒のようなものを配合するかもしれないし、酸味にはバルサミコや日本の黒酢を選ぶかもしれない。さらに甘味には中世料理に倣って蜂蜜を用いたり、貴醸酒やブランデーを使うなどの新旧取り合わせて味を構成することさえするであろう。こうした本来の「南蛮漬」にありがちな材料からは離れ、それでいて「南蛮漬」の中世以来の味の構成を踏み外すことなく、そのイデオムがしっかりと保たれた一皿として完成させるならば、わたしは長年に亘って培われてきた料理(南蛮漬)の「魂」がそこにあることを間違いなく理解するであろう。なぜならそれはフィージョン料理という体でありながらその本質においては伝統料理であり、伝統料理という内面を保ちつつフュージョンという現代的な手法で表現された南蛮漬の「魂」の再現であると言えるからである。

ファーストフードと料理の「魂」

フュージョン料理にも料理の「魂」を込めることが出来るように、ファーストフードであっても料理の「魂」を宿すことは可能であると考えている。もともと寿司も天麩羅も江戸のファーストフードだったのであり、それが今では二極化して高級店が存在するようになっていることは注目しておくべきポイントである。

「マリンズ」- マリンズは消失した?

まず料理の形態はさまざまに異なれど、そこに「魂」を込めることは可能であるということは断言しておきたい。それは況 ( いわ )

料理に「魂」が宿ると言うと、わたしが料理人には誠実さとか人柄とか、料理に打ち込む姿勢のようなものを求めているのだと勘違いされる方もあるかもしれないが、それは誤解である。確かに料理にはそうした側面もあり、そのような人物の作る料理は美味しいとも言えるのかもしれない。しかしわたしがここで言う「魂」とはそのようなものではないことを再三伝えておきたい。

某ファーストフード店は、店に「Smile 0円」を掲げているが、これはそれが例え「0円」であったとしても笑顔の押し売りでしかない。なぜならば、その笑顔には実際にはコストが掛かっており、それは社員教育や給料という形を取って金額的な数字で表すことが可能なものだからである。しかしながらその笑顔(あるいは対応や料理)に満足できなかった顧客は、その笑顔に対する払い戻しを要求することも、その笑顔に対する支払いを拒否することも出来ないようになっているのである。「SMAILL 0円」にはそういう意味においてのある種のレトリックが潜んでいるのである。

こうした「Smile 0円」の対極にあるのが、高級店に良くある「何%かのサービス料」である。こうした料金スタイルは高額会計の店には大概は付き物で、顧客は店内で受けることになる抽象的な何らかのサービスなるものに対して何パーセントかの費用を支払うことが求められる。分かりにくいかもしれないが、実際は「Smile 0円」も「サービス料何%」も全く同じものである。要するに中に入れて分かりにくくしたか、外に出して金額が分かるようになっているかだけの違いである。また前者の内訳は「笑顔:Smile」であるとはっきり明示されているのに対し、後者の内訳はかなり高額であるにも関わらず抽象的で曖昧になっているという違いがあることも指摘しておきたい。

さて、ここでわたしが言いたいのは、そうした付加的な料金の良し悪しの云々についてではない。むしろここで言いたいのは、お店で出されるその料理の「魂」とは、料理人の誠実さや人柄によって実現されるものなのか?ということなのである。商売としてやっている以上、お店は少なくとも利益の上がる方法で経営を行うことが前提条件であり、利益を蔑ろにした経営というものであれば、継続的なビジネスによる成功の実現は有り得ないのである。

料理の価値

人によっては店側に過剰に安さを求めたり、あるいは過剰にサービスを受けることを求めるようなことがあるが、それはその店がすでに設定している経営形態の枠以上のものを要求する行為である。料理も同様であり決められた枠内の予算のなかで食材を調達して、それを料理することが絶対的に必要であることは、飲食経営の基本中の基本である。よってそうした経済バランスの枠を越えた料理を期待して、料理の「魂」を問うようなことを行うのはナンセンスなことである。

外食産業における料理とは、こうした経営的な土台が前提としてあることを忘れてはならない。こうした中で示される料理人の誠実さとか人柄の良さというものはあくまでも副次的なものでしかなく、そうしたものがサービスと結びついて料金に反映されるのであれば、その笑顔そのものが果たして人柄なのか、あるいは営業としてなのかといったところが料理以上に気になってしまうところだろう。ただこうした料理以外の部分にも飲食料金というのもはかかるものであるし、それがお店全体の売上に資するものとなっているのもまた事実である。

例えば、高級料理店には、松茸やアワビや伊勢海老などをふんだんに用いたコースを出してくるようなところがある。確かに高い原価コストをかけることが出来るのであればそのような献立も可能であるのかもしれない。しかしそうした高級食材をふんだんに用いた料理は、全体的にまとまりがなく、そうしたコースに料理の「魂」が感じられることはあまりない。それはフランス料理であれば、トリュフやフォアグラやキャビアといった高級食材が多様されている料理と同じである。中心が不明瞭であるために反ってその料理に「魂」を宿すことが出来なくなってしまっているのである。こうしたことは高級店で良く見られる「本味を濫りに用いた」誤りであるとはっきりと言っておきたい。

また松茸の時期になると、必要以上に山ほど松茸を食べさせるような高級店がある。そこで食べた人は口を揃えたかのように「一年分の松茸を食べたので今年はもう松茸は十分です」と感想を言う。わたしはこうした料理の出し方に大きな疑問がある。本来であれば料理を食べ終わった時には「松茸が美味しく、もっと食べたかった」と言わせるのが「魂」の込められた料理であるはずである。それを言うにこと欠いて「もう松茸は十分です」と言わせてしまうのは、それが美味しかったからではなく、たらふく食べさせられたからだけに他ならない。コース全体を松茸にするのでは、料理を食べることではなく松茸を山ほど食べることそのものが目的化していまい、料理の「魂」を味わうという本質から堕してしまっているのである。そういう意味において、巷の多くの高級和食店が最も迷走する時期が秋であるということだけは、私の経験から言い添えておきたい。

料理の「魂」と美味

好例、悪例を引き合いに出して、料理における「魂」と何かについて説明してきたが、わたしが再三述べている料理における「魂」とは、その料理のおける本質的なものであり、虚飾を取り払った先にある核(core)のような存在のことである。そうした料理に込められた「魂」が結果的に眼前の一皿を美味にしているのだと言うことが出来るのだろう。

それゆえに料理の「魂」というものは、場末の定食屋の一皿に宿るし、またそれと同じ「魂」が高級グランメゾンのディナーの一皿にも宿ることが出来る。食事代という金銭的な比較からは天と地ほどの開きがあるかもしれないが、料理における本質とはそのような領域を越えた先にある、何とも名状しがたいものなのである。こうしたものを、便宜上わたしは料理の「魂」と呼んでいるのだが、あなたがそれを単に「美味」と呼ぼうが、あるいは「美味しい」と表現しようが自由である。なぜならば実際にそうした「魂」の宿った料理は間違いなく美味だからであり、そのような味における主観は誰も否定することが出来ないものだからである。

まとめ

本稿は「南蛮漬鯛」についての説明であったが、思いのほか話が逸れてしまい、料理における「魂」が何かについて語る部分が非常に長くなってしまった。それでもこのテーマは料理文化における根幹的な価値を問うかなり重要な部分であり、どうしても外すべきではないという判断のもと挿入させて頂いた。

南蛮漬がどのような本質的な特性を持っているかについて描き出す意味でも、料理の「魂」に言及することになったのだが、南蛮漬という料理はそうした本質を語るにおいて、非常に好例となる料理であったことを今振り返ってみて深く感じるところがある。

南蛮漬とは、我々日本人にとっても身近な料理であるが、その歴史を紐解いてみるならば、中世はペルシャのバクダード由来の料理であったことが見えてくる。こうした時代も距離も越えて、かつてペルシャ王宮で食べられていた、シクバージ(sikbāj)という料理が、日本に定着して南蛮漬となって多くの人々に食べられ続けているというのは非常に感慨深い事実なのである。

江戸時代に『鯛百珍料理秘密箱』に収められた「南蛮漬鯛」のレシピは、日本に南蛮漬が伝えられてからまだ初めの頃であり、この料理に対する驚きや新鮮さがあったこと感じさせられるものとなっている。そのレシピや料理方法は現代のいわゆる南蛮漬とは少し異なるものであるが、このレシピの方がともすると、日本に南蛮漬が伝えられたより原初の姿を留めているとも言えるかもしれない。先にフュージョン料理の例を出したが、当時のポルトガル・スペイン人にとって、日本人の代替食材から生み出す南蛮漬のような西洋料理は正にフュージョン料理のようなものであったのかもしれない。

しかしこうした西洋からもたらされた料理が一時的に食べられていたのではなく、それが現代に至るまで脈々と食べられてきたというのは貴重な事実である。なぜならばそれはフュージョンのような目新しいものや、驚きのある新鮮さから脱して、日本の食文化の中に沈着したものとなっているからである。料理がその国のおいて、そのような発展を遂げて食べられ続けているということもまた、その料理に宿る「魂」の証でもあると言えるのだろう。そしてそうした料理はこれからも食べられ続けてゆくのは間違いないことのように思える。

現代のレシピ

南蛮酢を準備しておく。

参考資料

『ペルシャ王は「天ぷら」がお好き?』 ダン・ジュラフスキー 著 小野木明恵 訳

『The Language of Food:A Linguist Reads the Menu』 Dan Jurafsky

『Annals of the Caliphs' Kitchens:Ibn Sayyār al-Warrāq's Tenth-Century Baghdadi Cookbook』 Nawal Nasrallah

『Medieval Cuisine of the Islamic World』 Lilia Zaouali

『The Oldest Cuisine in the World: Cooking in Mesopotamia』 Door Jean Bottéro

『最古の料理』 J.ボテロ:著, 松島 英子:訳

『Kitab al-Ṭabīḫ』 Ibn Sayyar al-Warraq

『Kitab al-Ṭabīḫ』 Muhammad bin Hasan al-Baghdadi

『南蛮料理のルーツを求めて』 片寄 眞木子

『Catalan Cuisine, Revised Edition: Vivid Flavors From Spain's Mediterranean Coast』 Colman Andrews

『Stanford university:Think 53 Food Talks: The Language of Food』 Dan Jurafsky & Yoshiko Matsumoto

『Food Migrations』 Dan Jurafsky & Yoshiko Matsumoto

『Libro de guisados』Edición toledana de 1525 Ruperto de Nola

『The Language of Food | Dan Jurafsky | Talks at Google』 Youtube動画