文王

文王と孔子

文王は、紀元前12世紀〜紀元前11世紀頃の周国を治めた人物である。文王というのは、死後の諡(おくりな)であり、生前は、姓は姫、諱は昌で、

文王は、後世、とりわけ儒教では、模範的・道徳的な君主として崇敬され、聖人であるとみなされるようになった。特に孔子は徳のある文王を尊敬し、常に模範としていた。

そのことは、孔子と弟子たちが匡人たちに捕えられその命に危害が加えられようとしていた危機的状況におかれていた場面からも明らかである。文王を深く尊敬していた孔子は、こうした状況下にあって以下のようなことを言っている。

【 論語 】

文王既沒、文不在茲乎、天之將喪斯文也、後死者不得與於斯文也、天之未喪斯文也、匡人其如予何。

【 訳文 】

文王は既に亡くなっているが、文王の礼節や仁徳は私の胸にある。私を滅ぼそうとするならば、後世人たちは周王の礼節や仁徳の恩恵に預かることは出来なくなってしまうだろう。よって天が私を滅ぼそうとしないのであれば、匡人たちが私に何をすることができるだろうか。

匡人によって自分が殺されることを天が認めないと言い切るほどまでに、孔子は文王に倣い、文王の礼節や仁徳を身につけていたということだろう。こうした言葉からも、孔子は文王をロールモデルとして生き、深く傾倒していたことが理解できる。

こうした孔子の文王への傾倒ぶりを考えると、孔子が文王にならって菖蒲の漬物を食べていたというエピソードにも納得させられるものがある。その説明を以下に引用しておく。

【 太平御覽 】·飲食部十四·菹

文王好菹。孔子聞之,蹙頞而食之三年,然後美之。

【 訳文 】

文王は菖蒲の漬物を好んでいた。そのことを聞いた孔子はそれに習って首をすくめてまで無理して食べて、ようやく三年目になってこれを克服した

孔子は文王を尊敬するあまり、菖蒲の漬物までも真似して好物にしようと努力したようだ。しかし孔子が首をすくめてまでして無理をして食べたこと。さらにそれを克服するまで3年もかかったことから考えると、菖蒲の漬物とはかなり不味いもののように思える。

不味 い菖蒲の漬物

五月五日には菖蒲湯に入る習慣があるが、これは菖蒲には厄を払う力があると信じられていたためである。『荊楚歳時記』には、長寿や健康を願って菖蒲を用いていたり、粽(ちまき)を食べるたりするのだが、これらは古くからある中国の厄払いのための習慣なのである。

また菖蒲には薬用効果があり、薬としても用いられていた。菖蒲の葉には痛みに効くアサロンやオイゲノールという精油成分が多く含まれており、根の方には血行促進や保湿の薬効がある精油成分が含まれている。

そうした薬用成分が含まれているからか、菖蒲の味の方はどうも今一つのようで菖蒲をつかった料理というものはあまり聞いたことがない。薬用成分が強いクセのある味となってしまうからだろうか、菖蒲はあまり美味しいものではなく、まさに「良薬口に苦し」といった感がある。

よくそのようなものを食べようとしたと思うのだが、『韓非子』難篇にも「文王嗜菖蒲菹」とあり、この菖蒲の漬物こそが文王の好物だったのである。そうであれば文王を完璧にコピーしたいと願う孔子は、何がなんでもそれを好物にしなければならなかったに違いない。

孔子

菖蒲の漬物(菹)だが、これは糠漬けのようなタイプの漬物ではなく、菖蒲を酢漬けにしたタイプの漬物である。つまり西洋で言うところのピクルスのようなものである。菖蒲のクセの強さを酢の酸味で消そうとしたものと思われるが、それがかなり酸っぱさの原因となり、さすがに孔子も首をすくめて何とかして食べていたのではないか。

そもそも『美味求真』でこのエピソードが取り上げれれている文脈は、人によって味の好みは異なり、人の好みの味は千差万別であるということを説明するくだりである。実際に同じ文脈のなかでは、文王の菖蒲の漬物の後に続けて、 屈到 が

文王の壮絶な食体験

そもそもなぜ、このような不味いものを聖人君子として崇められる文王が好むようになったのだろうか。その理由についてはどこにも書かれていいないが、ここでその理由を少し考えてみたい。

この時代は殷の紂王が支配しており、周は殷を宗主国としていた。よって文王は周を治めてはいたが、紂王に臣従する立場にあった。しかしこの紂王というのがとんでもない暴君で、ローマのネロのようなひどい人物だったのである。

また紂王は放蕩の限りを尽くした人物である。酒池肉林という古事成語は、紂王が肉をぶら下げて林をつくり、酒を池に貯めて、裸体の男女をその間にはべらせて長夜の宴を行ったことから生まれた言葉である。この長夜の宴とは百二十日を一夜とした宴会のことで、酒池の大きさは船を浮かべて物を運べる程もあり、食物を積み重ねて出来た丘に登れば十里四方を眺望することが出来たという。酒を汲んでは車で運搬し、肴を配るには騎馬で行ったとありその消費のスケールは桁外れのものであった。

また紂王は

最悪なことに紂王も妲己も、処刑をひとつのエンターテイメントのように捉えていた感がある。彼らは自分たちで様々な残酷な刑を考え出し、それを見物することを好んでいたとされている。

『韓詩外傳』に「紂作炮烙之刑」とあり、殷の時代には紂王が考案した「炮烙の刑」という酷刑が執行されていたことが分かっている。これは銅製の丸い柱で橋を作ってそこに脂を塗り、下から火で炙って熱した橋を受刑者を渡らせる処刑である。脂が塗られているので受刑者は橋を渡り切ることはできず、足を滑らせ火の中に落下して死亡してしまう。こうした処刑を紂王と妲己は喜んで鑑賞していたとされている。

また「虿盆の刑」というのもある。地面に穴を掘り、そこにサソリやムカデなどの毒虫や毒蛇などの無数の虿を入れる。その穴に裸にした受刑者を閉じ込め、毒で殺されるのを待つのが「虿盆の刑」である。これは妲己が提案したとされているが、ただその出典が小説の『封神演技』なので、本当に妲己のものかどうかは疑う必要があるが、こうした刑が実在し執行されていたということは間違いなさそうである。

こうした処刑方法は、当時、殷の諸侯にとって最も重要な地位である三公である九侯、鄂侯に対しても執行された。さらに三公の地位にあったもうひとりの文王も幽閉され、処刑は免れたものの息子の伯邑考が紂王によって殺されている。

まずは九侯が紂王に処刑されたが、『史記』殷本紀にはそのいきさつが次のようにある。

九侯女不喜淫,紂怒,殺之,而醢九侯。

九侯には美しい娘がおり、紂王はその娘を妾にしたが、その娘は淫蕩を好まなかったとある。それに紂王は腹を立てて九侯の娘を殺し、父親の九侯を醢刑に処したと述べている。この刑は「醢戸」というが、その詳細については後ほど述べることにしたい。

また同じ『史記』殷本紀では、紂王が今度は鄂公に謀反の疑いがあるとして処刑した方法が記されている。

鄂侯爭之彊,辨之疾,并脯鄂侯

ここには鄂侯を「脯肉」という酷刑に処したとある。脯刑とは受刑者の肉を干し肉にしてしまう刑罰のことである。鄂侯は干し肉にされてしまったのである。

九侯、鄂侯の処刑を聞いた文王は嘆息を漏らしてしまうが、そのことを紂王に密告されてしまい、文王は羑里という場所に幽閉されることになる。しかもこの幽閉期間中に文王は壮絶な食体験をすることになる。

『太平御覽』が引用した『帝王世紀』の記述によると、文王が殷の紂王によって羑里に捕らわれてきた時の以下のような記述がある。

【 太平御覽 】飲食部十九 羹

《帝王世紀》曰:文王長子曰伯邑考,紂烹以為羹,以賜文王,曰:「聖人不食其子羹。」文王得而食之。紂曰:「誰謂西伯聖者與?食其子羹而不知!」

【 訳文 】

《帝王世紀》にある記述は、文王の長子だった伯邑考を紂王は羹にして文王に賜った。紂王は「聖人ならその子の羹を食わないだろう」と言ったが、それを聞いた文王は羹を食べた。紂王は「誰が文王を聖人などと言ったのだ? その子の羹を食べてなお気づかないではないか」と言った。

紂王は伯邑考を誅殺して、羹(肉汁)にして、文王に与えたとされている。文王は我が子の羹を口にすることで、紂王に対する謀反の意思は無いことを示したのである。息子を殺しておいて、しかもそれを羹にして食べさせたことは紂王の残虐性を示す典型的な出来事だったといえるだろう。

文王はたくさんの財宝と領地を紂王に献上してやっと釈放されることになったが、息子を殺され、羹にして食べさせられたことは大きな禍根となり、文王はこの後、紂王を撃つために立ち上がることになる。だがその直後に文王は没してしまうことになり、実際に挙兵して紂王を倒すのは文王の二番目の息子の武王であった。この紂王の死をもって殷王朝は終わりを迎え、その後は周王朝が武王によって創始されることになる。

伯邑考 の羹

文王の息子の伯邑考が処された刑について考えてみたい。様々な説明を読むと、伯邑考は「醢尸の刑」に処されたとある。この「醢尸の刑」とは、身体を切り刻まれ、塩漬けにされる処刑方法のことである。

実はもともと、中国では肉の塩漬けのことを醢と言い、これを食べる食文化があった。このような食品加工が処刑方法として取られていたが「醢尸の刑」だったのである。確かにこれは残酷な処刑方法であったが、中国ではカニバリズム(食人)が一般的に行われていた食文化圏にあるので、我々が感じるよりは違和感のないものだったのかもしれない。実際に中国では人肉が両脚羊という名称で流通していて、人肉を醢にしたものが長らく食べられてきた。

紂王に三公として仕えていたのは、九侯、鄂侯そして文王であったが、九侯は醢に、鄂侯は乾肉にされたとある。いずれも食目的に使われる加工方法であり、彼らは処刑後に食料としての処置が施された可能性がある。このように紂王は残酷に死刑囚を扱うことを日常的に行っており、それが文王の息子の伯邑考を醢にし、その肉を羹にして文王に食べさせたという流れになっているように思う。

しかし実際に文献を当たってみると中国の古典歴史資料には、伯邑考が「羹」にされたことは書かれているが、「醢」に処された事はどこにも書かれていない。伯邑考が「醢」にされたという記述は、どうも中国明代に成立した小説『封神演義』が初見である。以下のようにある。

【 封神演義 】西伯侯文王吐子

長子邑考,因想其醢屍之苦,羑里自啖子肉,不覺心中大痛,淚如雨下

【 訳文 】

長子の伯邑考の受けた醢戸の刑の苦しみ、また羑里で自らの子の肉を口にしたことを思うと胸が痛み、涙が雨粒のように下るのである。

ここには伯邑考が醢にされたという今までにない記述がある。しかし『封神演義』は荒唐無稽な内容で、かなり後代になって書かれた小説である。その内容にはかなりの脚色がほどこされ、伯邑考の処刑の原因は、紂王に献上した猿が愛妾妲己を襲ったためだということになっている。さらに『封神演義』には「紂王將公子醢為肉醬」という記述もあり、紂王が伯邑考を肉醤(ミンチ)とするために「醢尸の刑」にしたということになっている。

さらに『封神演義』には、文王が食べたのが「肉餅」という記述になっていて、それまで記述されていた羹(肉のスープ)から、ハンバーグのような料理に変えられてしまっている。

古典の文献を見ると、そもそも伯邑考が「醢戸の刑」によって肉醤とされたという記述は存在しておらず、羹として出されたとしか書かれていない。よって伯邑考が、醢戸の刑に処されハンバーグのようなものに料理されたものを文王が食べたという『封神演義』はまったく根拠のない創作なのである。

こうしたことから考えると、伯邑考が処刑された方法は「

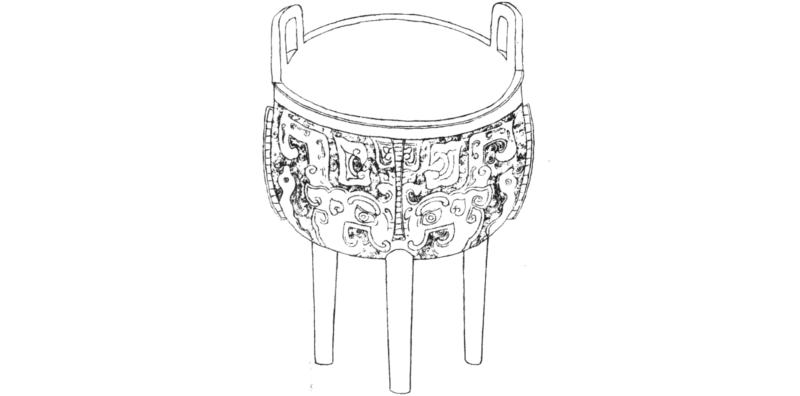

上記の図は殷時代に造られた鼎であり、鼎は殷の時代に沢山造られた青銅器である。鼎はもともとは煮炊きする料理のための道具だったが、この時代には宗廟で祖先神を祀る、いけにえの肉を煮るのに使われ礼器の地位に高められることになった。また複雑で精巧な文様(饕餮文様)が施されることで青銅器の鼎は国家の君主や大臣などの権力の象徴とされるようにもなった。

ちなみに文様の饕餮は中国の伝説上の生物である。中国の伝説によると、饕餮は

さて竜生九子という伝説上の生物は9種類おり、それぞれが特徴的な性格をもっている。『升庵外集』では楊慎が9種類の神獣を説明しているので興味のある方は参考にして頂きたい。私も「亀の尿」のなかで竜生九子については解説しているのでそちらも参考にして頂くと良いだろう。

竜生九子のひとつ饕餮は何でも食べる神獣であり、それが転じて鼎の文様に使われるようになっている。『山海經』には饕餮を説明していて「羊身人面で、両脇の下に眼があり、虎の歯と人の手爪を持ち、その鳴き声は嬰児のようで人を食らう」とある。

「

漢学者で甲骨学の先駆者でもある林泰輔の『周公と其時代』では、伯邑考が羹にされ文王に与えられたのは後代の付会であると述べているが、これは息子の人肉が料理されたという記述に現実離れしたものを林泰輔が感じたからかもしれない。

しかし私は、林泰輔の意見は間違いであると思う。確かに『周公と其時代』は周代の政治や法律制度について丹念に記述された大著であるが、この中には当時の「食」についての項目が含まれていない。ここから推測すると、林泰輔はこの時代に中国で行なわれていた食人文化については疎く、無知であった故にこうした意見を述べたのではないかと考えている。

また林泰輔の生きた時代(1854年[安政元年] - 1922年[大正11年])は幕末から明治であり、牛肉すら食べることが奇異な眼で見られた時代も含まれている。こうした日本の当時の環境下では、さすがに中国で食人が行なわれていたなどとは考えも及ばなかった事だろう。

それに対して、同時代を生きた東洋史学者の

文王が菖蒲の漬物を食べた意味

ここで文王が、菖蒲の漬物を好んで食べていた意味を考えてみたい。酸味が強く、首をすくめてまで食べなければならないような漬物であり、また菖蒲そのものも魔除や薬用効果の高い植物である。よってそれは味の悦楽とか、舌の快楽のような食ではなく、むしろ自分を戒め、律するようなストイックなものだったのではないだろうか。

文王の、我が子を食らった自分自身とその舌を罰する厳しさのようなものを、私は文王の好んだ菖蒲の漬物には感じる。修道僧が自分の身を鞭で打ち叩くように、菖蒲の刺激のある味を口に含むたびに、文王は我が子の伯邑考を思い、その悔恨の念を新たにしていたように思うのである。

臥薪嘗胆という言葉があるが、これは将来の成功を期して苦労に耐えるという意味の四文字熟語である。臥薪嘗胆の元々の語源は、仇をうつため、それを忘れないように薪の上に寝て、苦い肝を嘗めて仇をかた時も忘れず目的を果たしたことから派生している。

こうした臥薪嘗胆のような意味が、文王の好んだとされる菖蒲の漬物にもあったのではないだろうか。またこのような自分を律するために、菖蒲の漬物を文王が食べていたことの意味を悟って、孔子もまた文王に倣ってそれを数年も食べ続けたのではないだろうか。

もしも、ただ文王が好きだったからという理由だけで、孔子が菖蒲を食べようと試みていたとするのならば、単なる文王ファンの追っかけ行動ということにしかならない。それは熱烈な芸能人のファンが、その芸能人が通うレストランに自分も行って喜ぶ心理と何らかわりがない。あるいは自分の好みの芸能人の色紙を店内で見つけては喜んでいるというレベルのものでしかないだろう。

孔子の文王に見習った食は、そんな軽薄なものでなかった事は容易に推測できるはずであり、こうした自分を戒め律するという意味が菖蒲の漬物にあるとするならば、それは非常に府に落ちるものとなるように思われる。ここにこそ孔子が文王に見習って、不味い菖蒲の漬物を食べ続けた理由があったのではないだろうか。

孔子と醢

文王と孔子の食べていた菖蒲の漬物について考察したついでに、孔子と醢についても考えておきたい。実は孔子も文王と同じような感情を味わったはずである出来事を以下に引用しておきたい。

【 孔子家語 】

既而衛使至。曰、子路死焉。夫子哭之於中庭。有人弔者、而夫子拜之。已哭。進使者而問故。使者曰、醢之矣。遂令左右皆覆醢。曰、吾何忍食此。

【 訳文 】

衛の使者が来て子路の死を伝えた。孔子は中庭で慟哭した。死んだ者があるならば孔子はそれを拝し礼を尽くすためである。孔子は慟哭の後に、使者に子路の死ついて尋ねると、使者が言うには子路は「醢」にされたということであった。そこで孔子は周りのものたちに「醢」を捨てさせ、これをもう食べるのは忍びないと言った。

孔子は、愛弟子の子路が殺され「醢」とされたことを知り、「醢」を捨てさせ、以降はそれを食べなくなったとある。ここでは子路が「醢」になったことと、孔子が食べていた「醢」が並行して描かれているのだが、これは両方の「醢」が人肉を暗示しているようにも思われる。特に古代から食人の習慣があった中国においては、こうした可能性も無視できない。そしてこうした記述が、孔子が人肉を好んで食べていたのではないかという説の根拠にもなっている。

ここからは推測であるが、孔子はこうした子路の死に、自分と文王を重ねたのではないだろうか。文王が息子の肉の羹を前にして抱いたと同じ感情を、孔子も愛弟子の子路は「醢」となったことを聞いて感じたはずである。孔子が文王に倣って菖蒲の漬物を食べ始めたのもこうした出来事がきっかけだったのかもしれない。それは自分の味覚を戒め、律するためである。

孔子は文王に傾倒していた。そのことを考えると、その時の孔子は明らかに、自分と文王をオーバーラップさせて考えたに違いない。このように孔子が文王に倣って菖蒲の漬物を食べていたことに込められている意味は非常に深いのである。

孔子の食に対する見方

孔子が文王に倣って菖蒲の漬物を食べていたことが、妄信的に文王の真似をしていただけではないことは明らかである。孔子がもっていた食に対する考え方を取り上げて、それを裏付ける根拠を示すことにしておきたい。

【 論語 】郷党 第十の八

食不厭精、膾不厭細、食饐而餲、魚餒而肉敗不食、色惡不食、臭惡不食、失飪不食、不時不食、割不正不食、不得其醤不食、肉雖多不使勝食氣、唯酒無量、 不及亂、沽酒市脯不食、不撤薑食、不多食、祭於公不宿肉、祭肉不出三日、出三日不食之矣、食不語、寢不言、雖疏食菜羮瓜、祭必齊如也。

【 訳文 】

飯はできるだけ精米したもの、なますはなるべく細かく刻んだものを食べる。飯は饐(す)えて味の変ったものや、魚も腐って肉のくずれたものは食べない。変色した食べ物は食べない、悪臭のする食べ物は食べない。煮込みすぎて精気を失った食べ物は食べない、季節はずれの食べ物は食べない、切り方の正しくないものは食べない。料理に合った付け汁でなければ食べない。肉は多くても飯の量を超えて食べない。酒を飲む時には酔って乱れるまでは飲まない。市場で買った酒と干し肉は食べない。口直しの生姜は忘れずに食べるが、食べ過ぎてはならない。主君の行う祭祀でいただいた肉はその日の内に食べる。自らの行う祭祀においては三日以上肉を供えない。三日以上過ぎてしまった場合はその肉は食べない。食べる時には話さない。寝るときにも話さない。例え粗末な供え物であっても、祭祀において捧げる時には恭しい態度を損なわない。

『論語』にはこのような孔子の食に対する考え方も含まれている。こうした考え方を見てゆくと、孔子は飽くなき美食を追求するというよりは、聖人として、正しい食に対する向き合い方をしていたのだなと納得させられる。

実は木下謙次郎の著した『美味求真』の

三章一節「時ならざれば食わず」

三章二節「割く正しからざれば食わず」

三章三節「その醤を得ざれば食さず」

は、いずれも『論語』の孔子の言葉から「食」について考察されたパートなのである。これらの節では孔子の食への考え方をベースとして美食に対する考察が木下謙次郎自身によって行われている。

ここで述べられている木下謙次郎の考察は、やはり孔子の考え方に基づいたものなので、むやみに美食を貪るような内容でも、豪華さや珍味に対する食経験を開陳するようなものではない。むしろストイックに真味とは何かと追求する、真摯で誠実な姿勢が貫かれており、これは私が非常に共感する部分でもある。

既に数千年も前に生きた孔子の食に対する姿勢が、現代の我々の食においても変わらず、重要なものであることは驚くべきことであるが、孔子が時代や人種を超えて有効な真理や原則のようなものを述べているのであれば、それは腑に落ちるものとなるはずである。こうした食に対する姿勢は常に失わないようにしたいものである。

このような孔子の食に対する姿勢を見てゆくと、文王の好んだ菖蒲の漬物を、孔子は単に物珍しさや、文王に対する傾倒から真似をしたのではないことが明らかになるだろう。

中国の聖人と肉

中国で聖人とされている人物たちの肉に対するこだわりや熱意に接すると、日本人の我々は戸惑されることが多々ある。なぜなら日本人の聖人、僧侶や神官は、肉を生臭もの、あるいは不浄なる禁忌すべきものとして避けようとするのが普通だからである。

また日本人そのものも、かつては獣肉を避けて食べることを好まない食文化にあり、天武天皇の獣肉食禁止の法律を始めとして、長年にわたって肉を食べない文化が一般的な社会であった。牛肉も食べられるようになったのはそこそこ百数十年ほど前のことであり、それまでは牛肉を食べることがタブー視されていた長い時代があったのである。

こうしたなか、近代の日本でどのように食肉文化が根付いて行ったのかに興味がある方は、「中川嘉兵衛」および「堀越藤吉」の項からぜひ確認してみて頂きたい。

日本人はこうした食文化圏にあるので、中国聖人たちの肉食に対するこだわりは、日本人には理解し難いものがある。ましてや食人の習慣となると想像の範囲を超えたとても容認することの出来ない、ただおぞましいものとしてしか感じられないことだろう。

孔子と肉

しかし先程の孔子の例からも分かるように、『論語』では孔子自身が「膾は出来るだけ細かく刻んだものを好む」と言っている。この膾とは生肉の細切りのことであり、孔子の肉とその調理方法に対するこだわりがあることがうかがえる。

また干し肉に関しても孔子は自家製のものを好み、市場のものは手を付けようとはしなかったことが『論語』からは読み取れる。干し肉にするとどのような肉から作られたのかが分からなくなるので(脯刑に処された干し肉も当然流通していたであろう)、それを嫌って自家製を好んだのではないか。自家製ということになると、今度はどのような肉を干し肉にしていたのかがとても気になるところではあるが…。

また子路の死に直面するまでは、孔子は醢(肉の塩漬け)を好物にしていたようであり、家には保存したものがあった。醢戸の刑による子路の死を聴いて、それを捨てさせているが、この醢がどのような肉であったのかについては様々に論じられている。

この時の孔子が、醢という肉の加工方法を避けたのか、あるいは醢によって加工された肉の種類の故に廃棄させたのかは推測するしかないが、中国の肉食文化を考えるときに、食人が広く行われていたことを見落とすべきではない。台湾の評論家で哲学者でもある黄文雄は、食人の記録から中国人は「人食い人種」であること。さらに「食人文化は中国四千年の歴史を貫く伝統」であると述べ、また孔子がかなりの人肉好きだったという説も示している。

孟子と肉

孔子の曾孫弟子だった孟子も肉が好きだったようである。公孫丑と孟子が行った会話のエピソードの中に、孟子の肉に対する考えが示されているので以下に引用しておきたい。

【 孟子 】盡心下

曾皙嗜羊棗,而曾子不忍食羊棗。

公孫丑問曰:「膾炙與羊棗孰美?」

孟子曰:「膾炙哉!」

公孫丑曰:「然則曾子何為食膾炙而不食羊棗?」

孟子曰:「膾炙所同也,羊棗所獨也。諱名不諱姓,姓所同也,名所獨也。」

【 訳文 】

曾晳は羊棗(ナツメの一種)が好物であった。そのため親孝行であった息子の曾子は、父の死後は羊棗を決して口にしなかったというのだが、曾子のこのような心掛けが儒家の間で称賛された理由が何なのかが分からず、公孫丑は孟子に次のように質問をした。

公孫丑:「

孟子:「膾炙であろう」

公孫丑:「ならば、曾子はどうして膾炙は食べるのに、羊棗は食べなかったのでしょうか?」

孟子:「膾炙は、誰もが好物だ。しかし、羊棗は父だけの好物であった。故人の名は忌んで口に出さないが、姓の方は忌んで口にしないことはない。

それは姓が一族全体に共有のものであるのに対し、名は故人だけの固有のものだからだ」

ここで論じられているのは、曾晳と曾子の親子についてである。父の曾晳は羊棗を好んで食べていたが、息子の曾子は父の死後に羊棗を口にすることはなかった。その理由を孟子に公孫丑が尋ねているのがこのエピソードである。

孟子は、孔子の孫である子思に師事していた。その子思は曾子に師事しており、そして曾晳も曾子も親子で孔子の愛弟子だった。つまり、孟子は曾子からみて孫弟子、孔子からは曾孫弟子にあたる。

孔子 →

公孫丑は、孟子の説明によって個人の名は忌んで口にしないのと同じように、息子の曾子は、父の好物であった羊棗を、父を忌む気持から口にしなくなったことを理解するようになった。孟子は「姓=膾炙 : 名=羊棗」であり、好物だった洋棗は父に属するものであるとして曾子は羊棗を食べることを避けて孝行心を示したと説明している。

逆に考えると、曾子も肉はガンガンに食べていたということになるだろう。父・曾晳の好物が肉でなくて曾子は助かったのではないだろうか。

曾子

ここで孟子は、膾炙と羊棗を比べれば誰もが膾炙を選ぶと言っている。これは肉こそが誰もが選ぶはずの御馳走だったからだろう。「人口に膾炙する」という言葉があるが、この意味は、多くの人の話題にのぼり、広く世間に認められることである。膾炙は誰もが好む食べ物であり、誰の口にも合って好まれることからこうした言葉が生まれたのである。その語源は孟子がここで言った「膾炙所同也」、つまり膾炙は皆の好物であるという言葉であり、これが「人口に膾炙する」という故事成語として現代でも使われているのである。

孟子

さて孟子は「熊の掌」が大好物だったとされている。だから皆の好きなものは「膾炙である!」と答えているのも、さもありなんと思える。(もちろん一般的な嗜好についての言及であるはずだが、孟子の個人的主観も当然そこに込められていたと考えられる)

さて好物の「熊の掌」に関して、孟子は以下のように述べている。

【 孟子 】告子上

魚,我所欲也;熊掌,亦我所欲也,二者不可得兼,舍魚而取熊掌者也。生,亦我所欲也;義,亦我所欲也,二者不可得兼,舍生而取義者也。

ここで孟子は「自分は魚料理が好きである。同じく熊の掌も好きである。だが両方を得られなければ、自分は魚料理をあきらめて熊の掌を選ぶ」と言っている。そのすぐ後に「生命も大切であるが、正義も大切である。どちらか一つと言われたら、正義のほうを取る」という意味の言葉が続くことになる。つまり孟子は「魚料理=生命」,「熊の掌=義」という関係性を示し、自分は手に入りやすい魚ではなく、希少価値ではあるが生命維持に必要ではない好物の「熊の掌」の方を選ぶのだと述べ、人間には生きるよりもより大切な事があるということを説明しているのである。

非常に理屈っぽいが、要するに孟子は「熊の掌」が大好物であることだけは分かって頂けるだろう。ここからも孟子の肉好きがうかがえる。

誰もが好きなものとして「肉」を挙げていることがいかにも中国らしいと述べたが、ここに日本人の我々と中国人はやはり感覚が異なる部分があるように思える。 日本の場合は、『日本書紀 第二十九巻』に「庚寅、詔諸國曰:自今以後、制諸漁獵者、莫造檻穽及施機槍等之類。亦、四月朔以後九月卅日以前、莫置比彌沙伎理・梁。且、莫食牛馬犬猨鶏之宍。以外不在禁例。若有犯者罪之」とあり、天武天皇の治世(675年)に最初の肉食禁止の勅令が公布されて以来、獣肉を食べることがない食文化の国となった。

このように歴史的に見ても日本と中国では食文化は全く異なっており、中国の聖人たちが肉食を行い、肉を食べることを好んでいたことに違和感のようなものがあったかもしれない。こうした肉に対する見方を理解することで、中国の食文化だけでなく、思想や哲学や文化といった深層を理解できるようになる部分が増えてくるのではないかと思う。

文王の食べた伯邑考の羹

文王は紂王によって伯邑考の羹を食べさせられたが、これは親が子の肉を食らうということであり非常に残酷な行為であった。こうした行為をからも紂王がいかに暴君であったのかを納得させられる。紂王によって伯邑考が羹にされ文王に出されたエピソードを読んだ時に、私は以下にある聖書の律法を思い出した。

【 旧約聖書 】出エジプト記23章19節

あなたは子やぎを、その母の乳で煮てはならない。

これは家畜と言えども、慈愛をもって生き物を扱うようにという考え方が反映されたものであると思う。聖書には他にも出エジプト記34:26と申命記14:21の全部で3回、同じ表現で繰り返し母の乳で子を煮ることを禁じている。

同じく紀元前に書かれた『聖書』にある記述を参照しても、紂王の倫理観は大きく崩壊したものだったと言えるだろう。ただ倫理観とは国や地域や時代によって大きく異なっているものである。現代の我々の倫理的な感覚は、当時の倫理観と大きく乖離しているため、我々の尺度だけから判断してしまうならばその本質を見逃してしまうこともありうる。

例えば現代の倫理観から考えると、幾ら君主が出したものだからとは言え、文王は伯邑考が羹にされた料理を口にすることを頑なに拒むことだって出来たはずである。しかしそれを文王は行わず、敢えて息子の伯邑考の羹を口にしているのである。こうした感覚はどこからきたのかを当時の中国の倫理的な感覚からも読み直す必要があるはずである。

文王が伯邑考が羹を口にしたことは、中国では或る意味では美談として扱われているようにも思える。なぜならば文王はこの事跡をもって、いかなる君主、つまり紂王のような暴君であっても忠臣として仕えたとして文王は評価されているからである。つまり息子の肉の入った羹を拒むことだって出来たはずであるが、君主への忠誠のためにそれを口にしたという訳である。忠義という点にいて文王は勝っていたかもしれないが、現代人の倫理観からすれば文王の選択は大きく正義という観点は逸脱したものでしかない。

実はこうした食人に関係した美談は中国には数多くあり、カニバリズムが行われた記述を読むと、現代の我々はそこに衝撃を受けてしまうことになる。しかし中国ではポイントはそこにはなく、むしろ肉を差し出した者の忠実さの方にポイントが置かれた記述が多い。その幾つかを見てゆくことにしたい。

三国志:劉備玄徳の食人

『三国志演義』には、主人公でもある劉備玄徳の食人の記述がある。呂布との戦いに破れて逃れる劉備を、劉安という人物が迎えて食事を提供する場面である。

【 三国志演義 】

欲尋野味供食,一時不能得,乃殺其妻以食之。玄德曰:「此何肉也?」安曰:「乃狼肉也。」玄德不疑,乃飽食了一頓,天晚就宿。至曉將去,往後院取馬,忽見一婦人殺於廚下,臂上肉已都割去。玄德驚問,方知昨夜食者,乃其妻之肉也。玄德不勝傷感。洒淚上馬。

<中略>

操亦為之下淚。又說劉安殺妻為食之事,操乃令孫乾以金百兩往賜之。

【 訳文 】

劉安は食事を提供しようと探したが得ることが出来なかった。そこで妻を殺してその肉を食卓で供したのである。

劉備:「これは何の肉なのか?」

劉安:「狼の肉になります」

劉備は疑いつつも満腹になるまで食べ一晩の宿とした。朝になり裏庭につないだ馬に乗ろうとすると、台所に殺された女性の死体があり、彼女の腕の肉は切り落とされていた。劉備が驚いて問いただすと、昨夜食べた肉が劉安の妻であったことを知ったのである。劉備は悲しみをこらえきれずに馬上で涙を流した。 <中略> 曹操もまた劉安が妻を殺して食事としたことを聞き涙を流した。そして孫乾を遣わして金百両を劉安に賜った。

劉備は劉安のもてなしによって、その妻の肉を食べたのである。これはかなりショッキングな出来事であるが、この話のポイントはそこにはない。むしろこの話の重要なポイントは、妻を殺してまで劉備のために食事を提供した劉安の忠義心の方にある。こうした忠義心の故に後に劉安の息子は劉備に召抱え、またその話を聴いた曹操まで涙を流し劉安に褒美を与えている。

このように食人が美談となっていることは現代人の我々の感覚からすると有り得ない話である。『三国志演義』の日本語訳を手掛けた吉川英治はこの話を削除すべきか考えたようであるが、文化の違いを知ってもらおうと翻訳して本編に含めることにしたようである。『三国志演義』吉川英治訳では、このエピソードに「読者へ」と題して、以下のような註釈がわざわざ付けられている。

【 三国志演義 】吉川英治

=読者へ

作家として、一言ここにさし挟むの異例をゆるされたい。劉安が妻の肉を煮て玄徳に饗したという項は、日本人のもつ古来の情愛や道徳ではそのまま理解しにくいことである。われわれの情美感や潔癖は、むしろ不快をさえ覚える話である。だから、この一項は原書にはあっても除こうかと考えたが、原書は劉安の行為を、非常な美挙として扱っているのである。そこに中古支那の道義観や民情もうかがわれるし、そういう彼我の相違を読み知ることも、三国志の持つ一つの意義でもあるので、あえて原書のままにしておいた。

読者よ。これを日本の古典「鉢の木」と思いくらべてみたまえ。雪の日、佐野の渡しに行き暮れた最明寺時頼の寒飢をもてなすに、寵愛の梅の木を伐って、炉にくべる薪とした鎌倉武士の情操と、劉安の話とを。―― 話の筋はまことに似ているが、その心的内容には狼の肉の味と、梅の花の薫りくらいな相違が感じられるではないか。

吉川英治が、わざわざこうした註釈をここで入れた事には意味がある。先に述べたように現代の我々の倫理観は、必ずしもこの時代の中国の倫理観と同じではないからである。吉川英治は「鉢の木」から日本の読者がそれを理解できるように説明しているが、それでも食人に理解を示せるほど説得力のあるものとはなっていないように思える。

『三国志演義』は小説でもあるので、このエピソードは架空のものと考える読者もおられるかもしれない。確かにそうなのだが、同じ劉備が呂布に敗れて敗走する場面が正史の『三國志·蜀志』卷二にはあり、そこには裴松之によって以下のような註釈が付けられている。

【 三國志·蜀志 】裴松之 註釈

英雄記曰 備軍在廣陵飢餓困敗 吏士大小自相啖 食窮餓侵偪欲

【 訳文 】

『英雄記』曰く。劉備の軍が広陵ににいたとき、飢餓のため困窮し、軍吏兵士は身分の高下にかかわらず食らいあった。

『三國志·蜀志』は歴史書なので当然、劉安についてのエピソードは無いが、この時に兵士が飢えて盛んに食人が行われたことを記録している。『三国志演義』の劉安のエピソードはこの記録を基にしてつくられたフィクションだったのだろう。だがこちらの正史の記録の方が何倍も凄惨な出来事だったように思えるのはわたしだけだろうか。

よって劉安についてのエピソードがフィクションだからと言って、中国で行われていた食人の事実を否定することは出来ないだろう。そしてそれが美談として挿入されたことは、当時の中国の食人文化における価値観や倫理観を反映したものであると考えるべきなのである。

他にも『三国志演義』の原典を見てゆくと「碎割岑昏,生啖其肉」という記述があり、岑昏という人物が殺されその肉が食らわれたというエピソードもある。だがこれは美談として取り上げられている訳ではないのでここではあまり深くは説明しないことにする。しかしこれもまた中国の食人を示唆するものであることには間違いないだろう。

夏侯惇 の左目

少し異なる趣旨で同じく『三国志演義』にある、武将の夏侯惇の例も取り上げておきたい。夏侯惇は勇猛な武将であり、呂布との戦いで左目を失っている。以下はその記述である。

【 三國志演義 】

陣上曹性看見,暗地拈弓搭箭,覷得真切,一箭射去,正中夏侯惇左目,惇大叫一聲,急用手拔箭,不想連眼珠拔出;乃大呼曰:「父精母血,不可棄也!」遂納於口內啖之,仍復挺槍縱馬,直取曹性。

【 吉川英治 訳文 】

曹性が、「すわ、高順の危急」と見たので、馬上、弓をつがえて、近々と走り寄り、夏侯惇の面をねらって、ひょうと射た。矢は、夏侯惇の左の眼に突き刺さった。彼の半面は鮮血に染み、思わず、

「あッ」

と、鞍の上でのけ反ぞったが、鐙あぶみに確しかと踏みこたえて、片手でわが眼に立っている矢を引き抜いたので、鏃やじりと共に眼球も出てしまった。夏侯惇は、どろどろな眼の球のからみついている鏃を面上高くかざしながら、

「これは父の精、母の血液。どこも捨てる場所がない。――あら、もったいなや」

と、大音で独り言をいったと思うと、鏃を口に入れて、自分の眼の球を喰べてしまった。

そして、真っ赤な口を、くわっと開いて、片眼に曹性のすがたを睨み、

「貴様かッ」

と、馬を向け跳びかかってくるや否、ただ一槍の下に、片眼の讐かたきを突き殺してしまった。

夏侯惇が自分の目玉を飲み込む話が『三国志演義』にはあるが、これは夏侯惇の勇猛さを表現するためのフィクションだと考えられる。それでも肉を食らうというのは自分の身体の一部であったとしても違和感がある。この話は小学校6年生の子供の時に読んだのだが、その時にもかなりインパクトがあり、夏侯惇は自分のなかでかなり存在感のある武将として残った。

左目を呑み込む

これも明らかな食人なのであるが、そこに人肉を食らうことへのネガティブ感はあまりなく、むしろ夏侯惇の勇猛さが強調された記述となっている。さらに夏侯惇は「これは父の精、母の血液」と言っており、自分を生んでくれた両親に対する感謝や敬意のような感情も表現されており、そこには共感を抱くひともあるように思える。

いずれにしても食人がネガティブな感覚で語られるのではなく、勇猛さと結びつけられているところが注目点であり、それは次に説明する楽羊のエピソードとも共通しているように思われる。

子の羹を飲み干した楽羊

中国戦国時代の魏の武将だった楽羊は、魏の君主である文侯の命令により中山国を攻撃している時に文王と同じような体験をする。『韓非子』には以下のような説明がある。

『韓非子』說林上

樂羊為魏將而攻中山,其子在中山,中山之君烹其子而遺之羹,樂羊坐於幕下而啜之,盡一杯,文侯謂堵師贊曰:「樂羊以我故而食其子之肉。」答曰:「其子而食之,且誰不食?」樂羊罷中山,文侯賞其功而疑其心。

【 訳文 】

楽羊が魏の武将として中山国を攻めたとき、楽羊の子は中山国の人質になっており、中山国の君主がその子を羹にして送ってきた。しかし楽羊は座して平然とそれをすべて飲み干したのである。

これに感心した文侯は、側近の堵師賛に「楽羊が我が子の肉を食らった」と伝えると、堵師賛は「自分の息子すらも食べるのです、他の者の肉も食べないという保証があるでしょうか?」と中傷した。楽羊は中山国を落としたが、文侯はその戦功に対する報償においては猜疑心を持つようになった。

楽羊も文王と同様に息子の羹を口にしている。楽羊はこれによって、自分の意思を敵味方に見せつけたのである。ここでも食人をネガティブに捉えるというよりは、楽羊の武勇や意思の強さを示すためのエピソードとして語られている。そういう意味では夏侯惇と同じ方向性にあるエピソードでもあると言えるだろう。

ただ唯一、堵師賛が楽羊についてネガティブな発言をしているが、これはあくまでも中傷のためであって、食人そのものを非難している訳ではない。

つまりここでも食人が、忠義や、武勇を表明した楽羊を讃えるものとして述べられており、そこには食人に対する違和感やおぞましさといったものは含まれてはいないのである。

晋の文公への割股奉君

中国には親孝行の為に、親が病気になると、自分の身体から肉を削いで親に食べさせる習慣があった。特に内股の肉を割いてその肉を食べさせたことから「割股奉君」という言葉になって残っている。このような食人も中国では孝行の美談として扱われている。

「割股奉君」の始まりは、春秋五覇の代表格とされた人物だった晋の文公からである。この話も家臣の行った美談として取り上げられている。『十八史略』には以下のように記録がある。

『十八史略』

十九年 將復支國蒿餒輕畫蘇千推割股酬衾 地及輔賞從己者 狐偃趙衰顛頡魏讓 而不及事推子推

【 訳文 】

十九年後に故国に戻る。流浪中に曹の国にいて飢えた時、従者の介子推が股の肉を割いて重耳(文公)に食わせたことがあった。放浪を共にした狐偃、趙衰、顛頡、魏讓らには恩賞に与ったが、介子推には何の音沙汰も無かった。

ここでは晋の文公が逃亡途中、飢餓に苦しんでいたとき、随行していた

「割股」という習慣について桑原隲藏は「支那の孝道殊に法律上より觀たる支那の孝道」の中で詳しく説明している。まず中国では「割股」によって得られる人肉は薬とされており、その為に中国ではある種の習慣として行われるようになったとしている。その根拠は唐の開元時代の名醫であった陳藏器の「本草拾遺」であり、そこで人肉を羸疾の藥劑として紹介したことに始まる。また「新唐書」《列傳第一百二十 孝友》の中にも「唐時陳藏器著《本草拾遺》,謂人肉治羸疾,自是民間以父母疾,多刲股肉而進」として、その出典が陳藏器の著した「本草拾遺」であり、人肉には羸疾を治す効果がある事や、子供が両親の病を治すために「割股」を行っていることが記されている。よって中国においては「割股」つまり食人はある意味において、親孝行の表現であり、やはり美談に属する行為として認識されているのである。

このように介子推が、晋の文公に自分の肉を与えた行為は「忠」とか「孝」という美徳的な行為として中国では取り上げられている。さてその介子推は最終的にどのようになったのだろう?

文公が苦しい時に「割股奉君」を行ってまで従ってきたが、褒美が与えられなかったため、介子推は母親と共に山に籠もって隠者の生活を送り、山から出こなくなってしまった。後に介子推に褒美が与えられなかったことに気づいた文公は、介子推が隠遁生活を送る山を所領として与え、山の名を介山と改めた。

しかし文公は、介子推にどうしても再び会いたくなる。そこで逃げ道ひとつを残して介子推の籠もる山に火を放ち、介子推が現れるのを待った。しかし3日3晩の間燃え続けても介子推は現れず、後に、古木の中で老母と抱き合って焼死している介子推の遺体が発見された。文公はこの愚行を恥じて、人々は自らの信義を貫いた介子推を讃えて清明節の前日に火を使わずに冷たい食事のみをとった事が寒食節の起源になったと言われている。

結果的に文公は、介子推の股肉によって飢えを凌ぐことが出来ただけではなく、山を焼き払う事で、介子推自身をも食らう(死に至らしめる)事になってしまった。実際に文公は介子推の内股の肉を食べたが、象徴的な意味において結果的には彼の全ても食らったとも言えるのではないだろうか。

いずれにしてもこのエピソードは、食人が忠義と結びつけられているのは注目すべき事である。そこには食人に対するネガティブなニュアンスはなく、むしろ後年、こうした行為は賞揚されるものとなっていったのである。

子を料理した易牙

易牙は、春秋時代、斉の桓公に仕えた料理人である。中華料理の基礎を作ったとも言われる人物でその料理は非常に美味であったとされている。

春秋時代に斉国の桓公は、当時、勢力を失いつつあった周王朝にかわり、周辺諸国をまとめ覇王となった。桓公は、かなりの食通で、料理人の易牙に対して「私はこれまでさまざまな料理を食べてきたが、赤ん坊の蒸し焼きだけ食べたことはない」と言った。すると易牙は、早速、自分の息子を殺し、蒸し焼きにすると桓公へと献上したのである。桓公は易牙の行為を褒め、蒸し焼きにされた赤ん坊の味を堪能したという。

この話は『管子』小稱 に記録されている。このような忠誠心によって易牙はますます桓公に取り立てられ、料理人の身としては破格の出世といえる大夫(領地を持った貴族)にまで出世した。

易牙

易牙の話も、君主である斉の桓公のために、犠牲を払ってまで料理を出した易牙の忠義を示すエピソードになっている。詳しくは「易牙」の項で説明してあるので参照して頂きたい。

羹を拒否しなかった文王

このように中国の古典に見られる食人の例を幾つか見てきたが、いずれも食人をショッキングで倫理観を欠いた事例として捉えているというよりは、食人は行われるものであることを前提として、その上に美談が語られるというのが当時の中国のおける価値観であったことが分かってくる。

こうした事例を踏まえると、文王が口にした伯邑考の羹についても別の切り口で考察することが出来そうである。この当時の感覚からすると、あくまでも強調されるべきところは、暴君の紂王のような理不尽な君主であっても、それに従ったという文王の「忠義」であった。よって長子を食べたという行為には、禁忌を犯したというようなニュアンスはなく、むしろ後代にはそれによって文王は賞賛されるようになったのだと言っても良い。このように我々の倫理観とは大きく異なる倫理観や価値観の優先度のなかで、当時の中国の人々は生きていたのである。

さらに文王の子供たちの関係については『史記』に以下のような記述がある。

『十八史略』

同母昆弟十人,唯發、旦賢,左右輔文王,故文王舍伯邑考而以發為太子。及文王崩而發立,是為武王。伯邑考既已前卒矣。

【 訳文 】

母を同じくする10人の兄弟がいたが、次男の武王(發)と四男の周公旦(旦)が優れ、良く文王を補佐していたので、文王は伯邑考ではなく、武王を太子とした。文王の死によって武王が後を継いだが、その時には既に伯邑考は没していた。

『史記』の記述を見ると、伯邑考は他の弟に比べてあまり有能ではなかったという事である。『史記』にはその死因について述べられていないが、やはり紂王に殺され羹されたということであろう。また長男でありながら太子とされなかった伯邑考が先に亡くなったことは、後の周王朝の分裂という火種を除くことにもなったと思われる。うがった見方をすれば、文王はこれによって優秀な後継者(武王)を、次の太子に選びやすくなったとも言えるのではないだろうか。

現代人から見て自分の子供の羹をそれと知りながら食べるようなことは倫理的に受け入れられないことであるが、文王は聖人であると儒家たちからは称賛されている。これはその当時の人々が食人というものをタブー視していなかったことを意味する。またこれは文王が「忠義」をあくまでも重んじたという美談として読まれるべきものであることが、当時の人々の間で一般認識としてあったということも示している。

先に孟子が「熊の掌」に対してどのような価値観をもっていたかを説明したが、文王の場合もそれと全く同じ価値観であると考えて良いだろう。

孟子は「自分は魚料理が好きである。同じく熊の掌も好きである。だが両方を得られなければ、自分は魚料理をあきらめて熊の掌を選ぶ」と言い切ることができたのは、「魚料理=生命」,「熊の掌=義」という関係性から、自分は手に入りやすい魚ではなく、希少価値ではあるが生命維持に必要ではない好物の「熊の掌」の方を選ぶこと。さらにそこから孟子は人間には生きるよりもより大切な事があるのだというロジックの故である。

伯邑考の羹を食べてしまった文王が正当化される理由を、この孟子のロジックに当てはめるならば「魚料理=倫理」,「熊の掌=忠義」ということになるだろうか。つまり文王は君主から与えられた伯邑考の羹を口にすることで、倫理よりも忠義を重んじたと言えるのである。

こうした事績をもって文王は聖人であるとして尊敬されたのであるが、何度も言うように現代人の我々には当然のごとく理解しがたい話である。ただそのことは中国における食人文化を理解するうえで、またその価値観を理解するうえにおいて大きなヒントを与えてくれるものとなっている事には間違いない。

最後に

中国の歴史を見てゆくと、食人文化がかなり根付いていたことが理解できるような記述に多々遭遇する。しかし、こうしたものを文化として表現することすら嫌悪の念を抱かれる方も少なからずおられるだろう。確かにそれは理解できることであるが、歴史として食人が行われてきたことを無かったことのように眼をつぶり、何も考えずに獣肉を飽食する事に喜びと楽しみを感じることの方がよほど倫理的に問題があるように私には思える。

例えば捕鯨に反対する活動は世界で行われているが、こうした活動家にとっては、クジラを食することと人間を食することの間には何ら大きな違いのようなものは無いと感じているのかもしれない。

私はベジタリアンでもなく、クジラを食べることを批判する者でもないが、何度も言っているように倫理観とは時代や場所によって異なるものであり、自分の尺度だけで人を裁くことは非常に危険な行為であるということだけは喚起しておきたい。

食文化というものは、その民族や文化、アイデンティティと直結したものである。その民族がどのような食べ物でDNAをつないできたかは大変に重要で、その「食」そのものが、その民族としてのプライドや価値観を反映したもとなっている場合すらある。よって多様な価値観の存在する世界に生きている現代の我々は、「食」についてある価値観を持つ集団が、それとは異なる「食」の価値観をもつ集団を裁くことの方が野蛮である事を理解していなければならない。

分かりやすい例で言えば、捕鯨禁止団体にシーシェパードという団体があるが、彼らは捕鯨国である日本でも積極的な反対活動を行っている。自分たちの価値観が正しいと信じて疑わない彼らの活動は、それが正しいものと信じているが故に、どんな過激な反対行動を行ってもそれは善であるという考えに支配されたものであるように思える。

しかしそうした考え方は、「熊の掌」を重んじた孟子や、あえて「息子の羹」を口にした文王と変わらないのではないか。正義や忠義を重んじる事で、他者の存在価値を失わせ、生活を妨げてはいないだろうか。倫理観は一定でも世界共通でもないのである。

自分の信じる価値観や倫理観を正しいと思い込むことほど危険で、野蛮なことはないと思う。シーシェパードのような団体は、クジラをたべる人々を倫理観の低い野蛮な人々であると見なしているようであるが、彼ら自身も立ち止まって自分たちの行為のが野蛮ではないかと考えてみる必要があるのではないか。

世の中に食べ物が溢れているなか、なぜわざわざクジラを食べなければならないのか?というのも捕鯨禁止団体の掲げる常套句であるが、これを促進することは食の多様性の排除であり、食文化の破壊にも繋がっている。極端な仕方で分かりやすく考えると、もしも世の中の食がハンバーガーだけで統一されればクジラは食べられなくなるのかもしれない。しかし、それによって屠畜される牛の数は増えることになるだろう。そもそも世界中の人々が誰もが同じようにハンバーガーだけを食べることが良い事なのだろうか?

ハンバーガーは牛をつかうので良くないという反論をする人は、根本的な論点を読み間違えている。それがビーフバーガーであっても、フィッシュバーガーであっても、ベジタリアンバーガーであっても同じである。ましてやそれがハンバーガーでなく他の食べ物であっても同じである。世界の食の多様性が奪われ、それによって規格に外れた食材を、食べざる者が、食べる者を非難すること、そして自分たちの食こそが正しい食であるとしてその他を排除しようとすること、それこそが野蛮な行為なのであるということだけは伝えておきたい。

こうしたことを言っていると、筆者は食人までも食文化として擁護するのか?という批判をする方がおられるかもしれない。しかしそれもまた根本的な論点を読み間違えた批判である。

私が注意を喚起したいのは、世の中には肉を食べる人もいれば、野菜しか食べない人もいるということである。こうした幅の中にクジラを食べる人々あれば、牛を食べる人々もいれば、豚を食べる人もいる、またその対極としてヴィーガンと呼ばれる人々のように卵を食べず、牛乳も飲まない人もある。そうした食事のバリエーションの理由は様々で、それが生まれ育ってこのかた食べてきた日常食であるからかもしれないし、健康のためにそうした食事しか受け付けられない人もあるだろう。また信仰や心情の故にそのような食のスタイルを実践している人もあれば、貧困・経済的な理由からそうした食にせざるを得ない人々もあるだろう。こうした食に対するさまざまな価値観が、太古から現代に至るまで連綿と食文化の多様性を生み出してきたのであり、こうした「食」こそが思想や文化、アイデンティティと繋がっているのである。つまりそれを批判することは、その人の存在意義(レゾンデートル:raison d'etre)までも否定する行為であると言えるのではないだろうか。

人が人を食うと言うのは、食文化を考えるうえで最も極端な事例である。そういう意味では究極の食ということも出来るだろう。ここで言う究極とは、当然ながらこれ以上美味いものは無いという意味の究極ということではない。(こういう事は何度説明しても読み間違えて食人推進派であると勘違いされる方があるのでしつこく繰り返しておく)

ここで言う究極とは、「アンデス山脈飛行機遭難事故」や「ひかりごけ」のような状況下における意味での食のことである。我々はそのような状況下で命をつなぐ選択を行い生き残った人々を批判できるのだろうか。

また現代では医療技術の進歩によって臓器移植が行われるようにもなっている。これもまた人肉を自らの中に取り込むという意味においては、ある種の食人であると見なす向きもあるが、これをどのように見做すべきかはまだ検討を要すべきことかもしれない。

今回『美味求真』の註釈として記述した文王の羹に関する記事が、こうしたことを考えるための何らかのきっかけとなれば幸いである。

興味深い事に木下謙次郎は『美味求真』7章第6節に「動物の陰茎および胎盤 (附 人肉食)」という項を設けている。食の文化を語るには、人肉食という暗く重くなるテーマではあるが、これを避けては食の本質を語り尽くすことにはならないと感じたからではないだろうか。こうした部分もしっかりと網羅している辺りはやはり流石である。

欧米の反捕鯨団体についても書いたので、最後に特に欧米の人々にとって、昔からその価値基準の軸となってきた『聖書』の次の言葉で締めくくることにしたい。何故ならわたしの言いたいことは、全てここに集約されているように思えるからである。

『聖書』ローマ14:1-3

信仰の弱い者を受けいれなさい。ただ、意見を批評するためであってはならない。ある人は、何を食べてもさしつかえないと信じているが、弱い人は野菜だけを食べる。食べる者は食べない者を軽んじてはならず、食べない者も食べる者をさばいてはならない。神は彼を受けいれて下さったのであるから。

参考文献

『絵本三国妖婦伝』 高井蘭山

『絵本三国妖婦伝. 上,中,下編』 高井蘭山

『封神演義』 木嶋清道 訳

『拘幽操附録』 山崎闇斎 (嘉) 編

『東洋史説苑』 桑原隲蔵 著

『升菴外集卷95-97』 明楊愼撰[他]

『周公と其時代』 林泰輔 著

『三国志演義』 吉川英治 訳

『ヒトはなぜヒトを食べたか』 マーヴィン・ハリス

『なぜ食べ続けてきたのか!? 「食人文化」で読み解く中国人の正体』 黄文雄

『図説食人全書』 マルタン・モネスティエ

『ヒトはなぜヒトを食べたか』 マーヴィン・ハリス

『われらみな食人種(カニバル): レヴィ=ストロース随想集』 C・レヴィ=ストロース