ケチャップ

ケチャップとはどのような調味料か?

トマトケチャップは世界を席巻している、最もポピュラーな調味料ではないだろうか。実際にハンバーガー、ホットドッグ、オムライス、ケチャップライス、ナポリタンとトマトケチャップ無しには考えられない料理はたくさんある。これほど身近なケチャップなのだが、これがどのようにしてわたしたちの食卓に載るようになったのかを知る人は意外に少ない。今回はそんな身近な調味料のケチャップにスポットライトを当てて解説することにしたい。

ケチャップの旅

まず最初に言っておくべきは「ケチャップの始まりについて語るならば、醤油についても語らねばならない」ということである。なぜならばケチャップはもともとは東インドの地域で醤油のことだったからである。醤油と言っても日本で良く使われている大豆醤油ではなく、魚から作られる魚醬の方である。魚醬とは魚介類の塩漬けを発酵させてつくられる液体調味料のことで、いまでもベトナムではニョクマム、タイではナンプラーという魚醬がつくられている。かつてはこうした魚醬こそがケチャップと呼ばれていたのである。

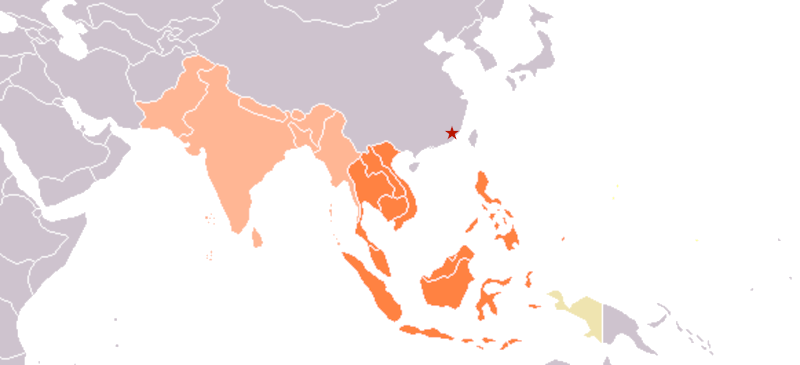

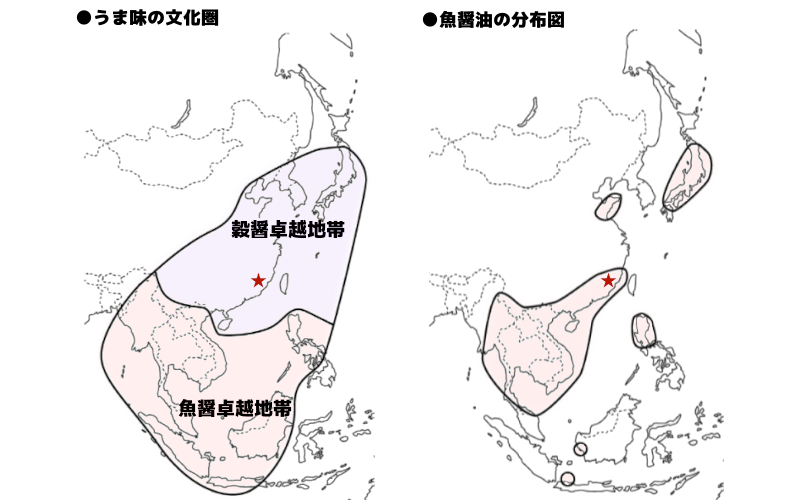

■ 東インド (狭義)

■ インドとミャンマー(広義)

■ ニューギニア西部

★ 福建省の位置

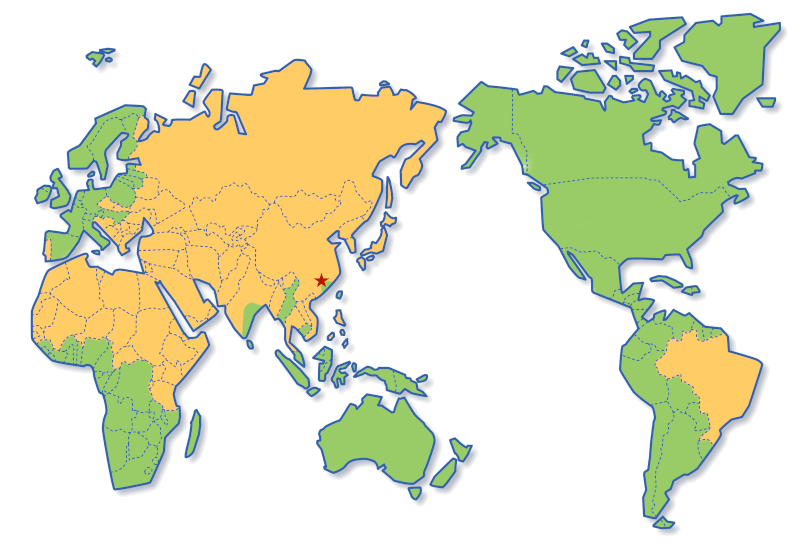

大航海時代に、東インドとの貿易によってケチャップはヨーロッパに伝えられた。この東インドとはどのようなエリアのことを言うのだろうか。まずは東インドという地がどのエリアのことなのかを上図で定義しておきたい。当時「オランダ東インド会社」と「イギリス東インド会社」という世界で初めての株式会社が設立され、アジアとの貿易によって多くの富をヨーロッパにもたらしていた。オランダはジャワに、イギリスは主にインドに中心となる拠点・植民地をおいて貿易を行っていたのである。こうした活動範囲が示すように濃いオレンジ色と薄いオレンジ色の地域が広義に東インドの領域全体ということになる。

狭義には東インドは現在のインドネシアに該当する地域ということになるが、広義にはインドやその周辺地域も東インドの領域に含まれることになる。東インドという名称は、大航海時代に、アメリカ大陸を最初はインドと間違えてしまったことが原因で、その後、区別する為にアメリカ大陸の方は西インド、インドや東南アジアを東インドと呼び分けるようになった。これが東インドという名前の由来である。

オランダもイギリスもそれぞれが東インドに拠点を置いて貿易を拡大するなかで、この地域に流通していたケチャップを見出し、商品としてヨーロッパへと伝えることになる。やがてケチャップは珍しいソースとして高価で取引されるようになり、その後、イギリスでは輸入ケチャップを真似て自国でもつくるようになった。ここからケチャップは本来の魚醬とは徐々に異なるものにへと変化してゆくようになる。やがて19世紀になるとトマトでつくるケチャップが誕生し、このトマトケチャップがアメリカで大量生産されるようになると世界中に広がっていった。こうして現在ではケチャップといえば、それすなわちトマトケチャップのことであると多くの人が思うまでに広く普及したのである。

ケチャップの起源

東インドで見い出されヨーロッパに伝えられたケチャップ(魚醬)だったが、その起源は中国南部である。6世紀に記された『斉民要術』には以下のような魚醬に関するエピソードが記されている。

【 斉民要術:8巻 】

昔漢武帝逐夷至於海濱,聞有香氣而不見物。令人推求,乃是漁父造魚腸於坑中,以至土覆之,香氣上達。取而食之,以為滋味。逐夷得此物,因名之,蓋魚腸醬也

【 訳文 】

昔、漢の武帝が野蛮人を海辺にへと駆逐した際に、香気を感じたがその出所を見つけ出せなかった。人をやって調べさせたところ、漁師が穴のなかで魚の腸を漬けており、土で覆っていても香気を発し、これを取って食べてみると美味であった。そこで野蛮人由来のこれを蓋魚腸醬と名付けたのである。

かつて中国の南方(長江から南からベトナム北部の地域)には百越あるいは越族という民族が住んでいた。漢の時代には中国南部に南越と閩越というふたつの国があり、南越は現在の広東省、広西、ベトナムにかけての地域、閩越は中国の福建省の閩江の周辺地域にあった。中国の中心(中原:ちゅうげん)にいた漢族は、辺境の地に住む他民族を「夷」つまり野蛮人と見なして、しばしば征服のために南征を行っている。漢の武帝も征服を進め、南方を支配地域に置くことで漢族と原住民族との融合が進んでいった。しかし漢に従わない民族はさらに南方にへと追いやられていったのである。

『斉民要術』の記述からすると、漢の時代にすでにこの地域では魚醬がつくられていたということになる。武帝は紀元前111年に南越を征服しているので、この魚醬に関するエピソードはその際の出来事ということになる。つまりこの時代には既に魚醬が中国南部でつくられており、漢族の征服によって、南方の民族がさらに南方に追いやられることになったことから、こうした食習慣はさらに南下し、やがて魚醬を主とする食文化は東南アジア全体に広がっていったものと考えられる。

『発酵食品の魔法の力』著者: 小泉武夫、石毛直道

★ 福建省の位置

人類学者の石毛直道はアジアにおける穀醤卓越地帯と魚醬卓越地帯を上左図(●うま味の文化圏)のように分類している。北は大豆などの穀物由来の醤油を、南は魚介類由来の魚醬を好むことが分かる。ただ穀醤卓越地帯であっても上右図(●魚醤油の分布図)にあるように魚醬をつくっているエリアがあり、日本もそこに含まれている。日本には、しょっつる、いしる、いかなご醤油などがあり、大豆醤油だけではなく魚醬文化も諸地域にはしっかりと存在している。

また中国では南部の福建省、広東省、広西省、海南省にも魚醬の分布が見られ、こうした中国南部の分布がそのまま東南アジアの魚醬分布エリアに繋がっている。こうしたエリアは正にかつて武帝が征服した南越あるいは閩越と呼ばれる国だった地域で、昔から魚醬がつくられ好んで食されてきた場所だったということが分かる。

福建語(閩南語)で魚醬は「ke-chiap」と呼ばれており、これがケチャップの語源である、そもそも「ke」には福建語で「保存された魚」という意味があり、ケチャップとは魚醬を示す言葉であったことがうかがえる。大航海時代にアジアを訪れた西洋人たちはケチャップという発音されていた音を聞き取り、他にもアルファベットで「ke-tchup」,「ge-tchup」,「kue-chiap」と文字を綴っている。

福建人と福建語(閩南語 )

しかしなぜ福建語のケチャップが東南アジア一帯に広まっていたのだろうか。そのひとつの理由は先にも『斉民要術』を引用して述べたように、福建省の辺りで昔から魚醬がつくられていたからだろう。昔からこの地域では魚醬がつくられ、流通・消費されていたので、これが東南アジア一帯に広まっていったのではないかと考えられる。

もうひとつの理由は、福建人たちの移動(ディアスポラ)である。福建省の泉州には当時世界最大級の貿易港があった。福建省の泉州は海のシルクロードの出発点であり、1290年頃にこの地に滞在したマルコポーロはその時の様子を『東方見聞録』で次のように述べている。

【 東方見聞録 】

五日間行くと、福建に属する泉州(ザイトン:Zayton)というとても大きく立派な都市がある。ここにはインドからの船がたくさんの集まる港があり、この港には中国南部(マンジ:Manzi)の商人たちも頻繁にやって来る。この港には驚くほどの量の商品、高い価値の宝石、大きな優れた真珠が集まり、これらの商品は中国南部(マンジ)で広く流通している。キリスト教徒に向けてアレクサンドリアや他の場所に行くコショウを載せた船一隻に対して、泉州には百隻もやってきていることは保証する。ここは最も多くの商品が集まる世界の最大の二つの港のうちの一つだからである。

このように福建省にある泉州は世界最大の港であり、アジアの国々との貿易が盛んに行われた都市だったことを理解できる。またこの地では造船が盛んで、ここから福建移民たちがアジア各国に移動して定住していったとされている。福建省にはこの泉州に加えて、漳州、廈門などの大都市があり、この地域では閩南語が話されている。この閩南語は東南アジアでは福建語とも呼ばれているがそれには理由がある。それは昔から閩南語を話す福建人たちは東南アジアに移住し伝統的に華僑として活躍してきたからである。よって東南アジアの各地で閩南語(福建語)が残っており、閩南語がそのまま現地の言語に取り入れられている場合もあるようだ。

中国は大きな国なので地域によって住民の性格は大いに異なる。福建人(特に閩南人)は伝統的に外の世界に出て行って商業に従事する傾向があり、冒険を好む勤勉な性格であるとされている。また適応能力が高く商売上手である。こうした性格の表れが理由なのか、世界各地に移住した華僑華人の福建省出身者は推計で全体の31%も占めている。その数は約1033.5万人、世界160余りの国と地域に広がっていると言われているが、移動先の大多数は東南アジア、そのなかでもシンガポール、インドネシア、フィリピン、マレーシアが特に多い。こうした福建人の性格は昔から形成されてきたものであり、泉州のような世界最大の海運貿易都市がかつて存在していたのもそうした理由だからと考えられる。

こうした過去から行われてきた福建人の移動の結果として、魚醬もまた東南アジアの各地でつくられるようになり、同時にそうした魚醬が各地に流通するようになっていった。インドネシアでは魚醬のことを「kecap ikan」と呼ぶが、これも福建語由来の言葉が定着した結果である。

大航海時代に東南アジアの国々には既にたくさんの魚醬が各地に存在しており、様々な名称で呼ばれていたはずである。しかし東南アジア各地に定住していた福建人たちがそれをケチャップと呼んでいたことから、ケチャップと言う名称が東インドでは汎用性をもった言葉として定着していたようである。こうした言葉に大航海時代のヨーロッパ人たちは触れ、魚からつくられるソース、つまり魚醬のことはケチャップであるとして取引の際に教えられたのだろう。

ケチャップとお茶

これと同じ現象をお茶の呼称にも見出すことが出来る。お茶は西洋では「ティー:tea」あるいは「テ:te」に類する言葉で呼ばれているが、アジアの北部では「チャ:cha」また他の地域でも「チャイ:chai」に類する言葉で呼ばれている。興味深いことに中国は主として「チャ:cha」と呼ぶ国であるにもかかわらず、一部ウーロン茶の産地である福建省の福建語だけは、お茶のことを「テー:te」と呼んでいる。

かつてのヨーロッパはお茶をアジアから輸入することでしか手に入れられなかったが、中国で一般的な呼称のチャではなく、限定的地域でしか使われていない福建語のテーが伝わることになったということになる。これは様々な名称の魚醬が東南アジアには存在しながら、福建語のケチャップがヨーロッパ人に認識され伝わっていったことと同様の事例であると考えるべきだろう。

その理由として考えられるのは、お茶も魚醬も福建由来のものであったこと。巨大な貿易港をもつ福建の泉州はアジア全体と密接につながり、ビジネスにおいて商品の呼称にも大きな影響力をもっていたこと。さらに福建省から多くの移民がアジア各地に定住して貿易ビジネスを広げ、彼らがヨーロッパ人と接触することで福建語由来の呼称(ティーやケチャップ)がヨーロッパに伝えられたことなどを理由として挙げることが出来るのではないだろうか。

世界のお茶の名称

■ Tea,Teと呼ぶ地域

■ Cha,Chaiと呼ぶ地域

★ 福建省の位置

上図は世界でどのようにお茶が呼ばれているのかを示しているが、中国でティーと呼ぶのは福建省のエリアに限定されている。しかし東インド(インドネシア)のエリアも同様にティーになっている。これはお茶の生産地が福建であるだけに、貿易によって福建のお茶がこうした東インド一帯で流通していたことからティーと呼ぶようになったと考えるべきだろう。オランダもイギリスも東インドを中心にアジアとの貿易を進めていたので、当然のようにお茶のことはチャではなくティーと呼ぶようになったものと考えられる。

チャとティーの呼び方の違いは、お茶がどのようなルートで伝搬されたのかによっても異なっている。シルクロードを経由して陸路を使った交易によって茶が伝えられた国々は、「チャ:cha」および「チャイ:chai」を呼称する地域となっている。これはアジア内陸部や東ヨーロッパ、さらには北アフリカのエリアが含まれる。それに対して大航海時代に海路でお茶が伝えられた地域は「ティー:tea」および「テ:te」と呼ばれるようになっている。

興味深いことにヨーロッパのなかで、ポルトガルだけがお茶のことをチャと呼ぶ。なぜならポルトガルはオランダやイギリスよりも先に中国のマカオに拠点を築いて貿易を始めていた為、マカオで呼ばれていた「チャ:chá」が先に入ってきたことから、ティーという言葉にはならなかったのである。同じく南米のブラジルもポルトガルの植民地でポルトガル語を話す国であったことから茶の事は「チャ:chá」と呼ぶ国になっている。

ケチャップ輸入のメリット

このように大航海時代の主要な輸入商品であった茶を見てゆくと、それと同様にケチャップ(魚醤)もまた貿易のための重要な品目であったことが見えてくる。貿易の主要な輸入商品だったお茶やスパイスは乾燥して運ぶことが出来たが、他の食品は赤道直下を通過する航海ルートであることから保存の問題があり運ぶことは非常に難しかった。しかしケチャップは塩味を有する発酵食品であったことから腐敗することなくヨーロッパまで運ぶことが出来たのである。こうしたケチャップの耐久性は輸入品として買い付けられるべき商品であることの大きな理由となったはずであり、こうしたケチャップを本国で販売することで貿易商人たちは多くの利益を得ることができたと報告されている。

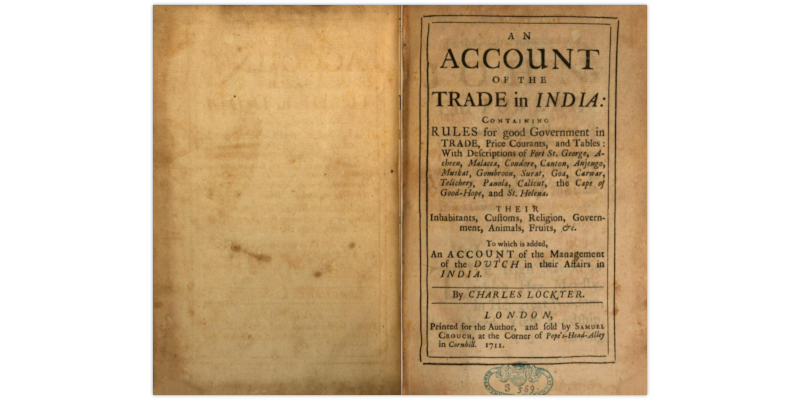

こうしたケチャップという貿易品について、かつて自身も貿易商として東インドの国々で仕事を行っていたチャールズ・ロキアー(Charles Lockyer)は、1711年に出版した自身の回想録『An Account of the Trade in India』の中で次のように述べている。

【 An Account of the Trade in India 】P128~P129

Soy comes in Tubs from Jappan and the best Ketchup from Tonqeen; yet good of both forts, are made and sold very cheap in China. Buy none but what is right, which you are likelier to meet with among the Merchants than Shop-keepers. The best way is to agree by the Catty; for the Tubs are seldom or never full; But if they will not hearken to it, try which are heaviest, and refuse all that are not likely to contain the Quantity they ought; draw it off immediately, and secure it in bottles: Therefore in your passage thither save as many as you can; for I know not a more profitable commodity.

【 訳文 】

桶入りの醤油は日本から運ばれ、最高のケチャップはトンキン(現在のハノイ)からのものである。これらの製品は中国ではとても安く生産・販売されている。しかし購入の際には売り手よりも、買い手の商人の間で流通しているような正しいものだけを選ぶべきである。最善の方法は重量で買うことである。なぜなら桶は少なく、決して満杯にはなっていないからである。もし彼らがこれに耳を貸さないのであれば、最も重いものだけ選んで、正しい量を含んでいない可能性があるものはすべて拒否すべきである。こうして直ちにそれ(醤油・ケチャップ)を汲み上げたならば、瓶に詰めるのが良い。そして航海に出たならば可能な限り多くを持ち帰るようにすべきである。なぜなら私はこれ以上に収益性の高い商品を他に知らないからである。

このようにケチャップを安くで購入して、これを瓶に詰め替えて売れば大きな利益を得られると指南している。(その際の売り手との交渉術や良いものをどのように買うのかの指南も含まれているのは興味深い)

この中では日本の醤油についても言及されており、さらにはトンキン(ベトナム:ハノイ)産のケチャップが最高品質であるとも述べている。これはケチャップが魚醤であったことから、大豆醤油よりはむしろケチャップ(魚醤)の方がイギリス人の嗜好に合っていたのがその理由ではないか。後にイギリスでアンチョビを使った種々のケチャップや他のソース類が作られることになる。そうした調味料のほとんどにはアンチョビが入っていたことを考えると、やはりそうした種類の味の嗜好をイギリス人はもっていたのではないかと推測するのである。

アジアではケチャップや醤油が安く売られていたが、商人たちはこれをボトルに詰め替えることで高額商品として販売していた。上の写真はロンドンのビクトリア&アルバートミュージアムに収蔵されている瓶であり「KETCHUP」の文字が記されている。この瓶は1790年-1800年頃のものと考えられているが、こうした瓶にケチャップは入れられて販売され、食卓に置かれていたのだろう。高価そうな瓶であることから、やはりケチャップは高価で価値あるソースだったことがうかがえる。チャールズ・ロッキアーが「これほど儲かる商品は無い」と述べているところからも、イギリスではケチャップがいかに高い値段で取引されていた商材だったかということが良く分かる。

このようにケチャップは高価で価値あるソースだったことから、やがてイギリス国内でもアジアの輸入ものを真似たケチャップがつくられるようになっていった。結果、イギリスでは様々な種類のケチャップが誕生することになるのだが、当時イギリスで書かれた料理書を参考にして、どのようなケチャップの変遷があったのかを追ってゆくことにしよう。

イギリス国産のケチャップ

ここからは、東インドのケチャップに感化され、その後イギリスでどのようにケチャップが模倣され、そのレシピが時代と共に変遷していったのかを確認する。この変化のプロセスを確認することで、現在のトマトケチャップがどのようにして誕生することになったのかを知ることができるので、まずは過去イギリスのケチャップがどのようなものだったのかを確認することは重要である。こうした変遷を確認する方法は、当時にイギリスで出版された料理本を紐解くことが効果的である。それらの書籍に記録されているケチャップのレシピがどのようになっているのかを示すことで、当時のケチャップの味を明らかにしてゆくことが出来るに違いない。

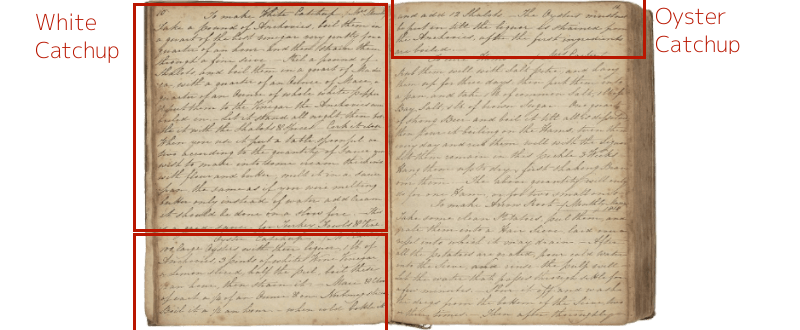

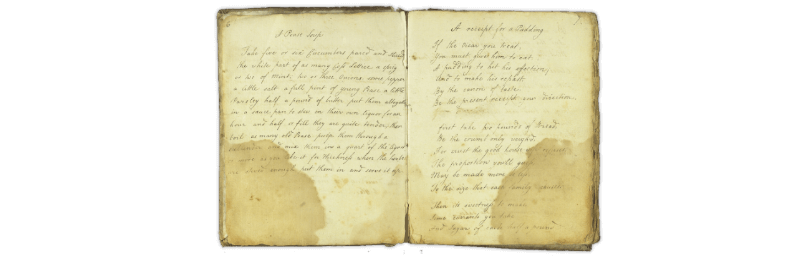

1693-1694年『Receipt book of Jane Staveley』

イギリスで書かれた最も古いケチャップのレシピのひとつは、1693-1694年にジェーン・スティーブリー(Jane Staveley)という女性が記した『Receipt book of Jane Staveley』に収録されている「マーシャル夫人のホワイトケチャップ」である。これは出版されたのではなく、手書き(写本)で残されており、そのレシピについては以下のように説明されている。

【 Receipt book of Jane Staveley 】P10

To make White Catchup of Mrs. Marshall

Take a pound of Anchovies, boil them in a quart of the best vinegar very gently for a quarter of an hour and then shain them through a fine sieve. Peel a pound of shallots and boil them in a quart of Madira, with a quarter of an Ounce of Mace, a quarter of an Ounce of whole white pepper & put them to the Vinegar the Anchovies mere boiled in. Set it stand all night, then boild the it with the shallots & spices.

【 訳文 】

マーシャル夫人のホワイトケチャップの作り方

450g(1ポンド)のアンチョビを取り、約1ℓの最高の酢で15分ほど穏やかに沸騰させてから、細かいふるいに通してそれらを濾す。450g(1ポンド)のエシャロットの皮をむいて、2パイントのマディラ酒に加えて煮る。 7g(1/4オンス)のメース(ナツメグ)、7gのホワイトペッパーを酢とアンチョビで煮たものに入れる。一晩置いておき、それからエシャロットとスパイスで煮る。

このケチャップはエシャロット、アンチョビ、スパイスを加えてつくられており、日本人の我々が思い描くトマトケチャップとは大きな違いがある。イギリス国産のケチャップは、東インドから輸入されたケチャップ(魚醬)に由来しているので、やはり現地の魚醬の味を意識したものとなっていることがその理由であろう。

このようにイギリス国産ケチャップにアンチョビが使われたのは、東インドのケチャップが魚醬であったことの名残とみなすべきである。さらに数種類のスパイスが配合されているのは、大航海時代になってインドやアジア諸国で香辛料が豊富に手に入るようになったからである。イギリスにもこうしたスパイスが輸入されるようになり、ふんだんにスパイスを使うことで現地のリアルな味わいを再現しようとしたに違いない。つまりこのソースの味が目指そうとするところはインドやアジアのテイスト迄に如何に近づけることが出来るかということである。つまりイギリス産ケチャップは最初はあくまでもこうした東南アジア産ケチャップ(魚醬)の模倣が主であったということになるだろう。こうした模倣が行われた理由は、インド・アジアから輸入されるソースが非常に高価だったということが一番の理由だったと思われる。よってジェーン・スティーブリーが17世紀後半の段階で早くもスパイスを駆使したケチャップのレシピを書き残したということは非常に先進的だったと言えるのである。

またこの本には牡蠣のケチャップのレシピも記されている。これが最初の牡蠣ケチャップとして記されたレシピとなっている。このようにイギリスでは様々な種類のケチャップが作られるようになっていた。その幾つかを年代を追って確認してみることにしたい。

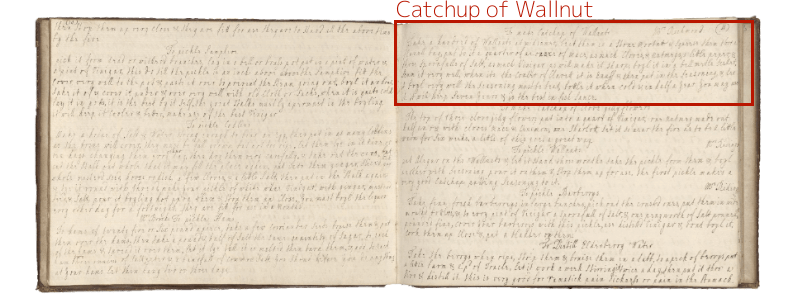

1720年『Cookbook』作者不明

他の種類のケチャップレシピも確認してみたい。1720年に書かれた作者不明の『Cookbook』には、また別のケチャップのレシピが記述されている。それは「リッチモンド夫人のクルミケチャップ」というもので作り方は以下の通りである。

【 Cookbook 】P11

To make Catchup of Wallnut Mrs. Richmond

Take a hundred of Wallnuts as midsummer, beat them in a stone morter squeese them thro a flanell bag, put to it a quarter of an ounce of mace, as much cloves, & Nutmege, a little peper, & three Spoonfulls of salt, as much Vinigar as will make it sharp, boyl it in a bell metle scellet, scum it very well, when its the couler of clarett it is enuff & them put in the seasoning & them put in it boyl very well. the seasoning must be beat, bottle it when cold in half a year you may need it. it will keep seven years & it the best in fish sauce.

【 訳文 】

リッチモンド夫人のケチャップの作り方

真夏のクルミ100個を石臼で引いて、毛織物の袋に入れて絞る。これに4分の1オンスのメース、同じ位の量のクローブとナツメグ、それにコショウを少々、さらにスプーン3杯の塩を入れる。同量の酢を入れて酸味を強くする。鍋でこれらを煮て良くアクを取る。これが十分な赤ワインの色になったら調味料を入れ、さらに良く煮る。調味料は良く混ぜられなければならない。寒い半年の時期に瓶詰めする必要がありこれは7年間は保存できる。これは魚ソースのなかで最高のものである。

このレシピではクルミが使われているのが特徴である。やがてイギリスのケチャップにはクルミを使ったものも多くなってゆく。そういう意味でも最初に記されたこのクルミケチャップのレシピは非常に興味深いものとなっている。

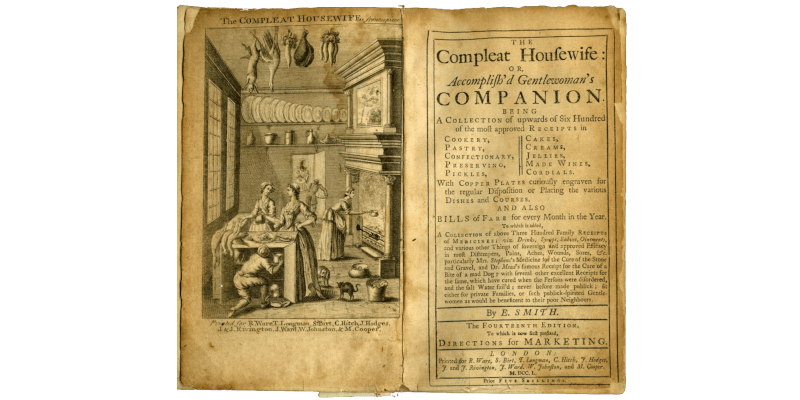

1727年『The Compleat Housewife...』Eliza Smith

最初にケチャップのレシピが印刷本に登場したのは、1727年にロンドンで出版されたエリザ・スミス(Eliza Smith)が記した『The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book』である。この本は非常に評判が良くかなり売れたようで、50年間で18回も版も重ねて出版され続けたロングセラーになっている。この本は最初に出版された人気の料理本だったという意味でも料理史における非常に重要な位置付けの本であるとみなされている。

作者のエリザ・スミスは裕福な家庭の料理人または家政婦として働いてその人生を過ごした女性だったことは本から読み取れるが、それ以上の情報に関してはまったく何も残されていない。最初に出版されたケチャップレシピが、高級レストランのシェフや有名人シェフなどではなく、家庭の女性料理人によって記されたことから、この頃には既にケチャップは裕福な家庭であれば普通に使う調味料になっていたものと考えられる。エリザ・スミスは「英国ケチャップの作り方」として以下のようなレシピを記している。

【 The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book 】

Take a wide-mouth’d bottle, put therein a pint of the best white-wine vinegar ; then put in ten or twelve cloves of eschalot peeled and just bruised ; then take a pint of the best Langoon white-wine [a French white wine], boil it a little, and put to it twelve or fourteen [salted] anchovies wash’d and shred, and dissolve them in the wine, and when cold put them in the bottle ; then take a quarter of a pint more of white-wine, and put in it mace, ginger sliced, a few cloves, a spoonful of whole pepper just bruised, let them boil all a little ; when near cold, slice in almost a whole nutmeg, and some lemon-peel, and likewise put in two or three spoonfuls of horse-radish ; then stop it close, and for a week shake it once or twice a day ; then use it: it is good to put into fish sauce, or any savoury dish of meat ; you may add to it the clear liquor that comes from mushrooms.

【 訳文 】

広口のボトルを用意し、その中に最高の白ワイン酢を1パイント入れます。 次に、皮をむいて潰して直ぐのエシャロット、クローブを10〜12個を入れます。次に、最高のラングーン白ワイン[フランスの白ワイン]を1パイント取り、少し煮て、12〜14個のアンチョビを洗って細かく刻み、ワインに溶かします。冷めたらそれらをボトルに入れます; 次に、白ワインを4分の1パイント取り、メース、生姜スライス、クローブ数個、スプーン1杯の潰したコショウを入れ、少し沸騰させます。 冷めてきたら、ナツメグのほぼ全部とレモンの皮をスライスしたもの、それと一緒にスプーン2〜3杯のホースラデッシュ(西洋わさび)を入れます。 次に、ボトルの口を閉じて保管し、1週間に1日は1〜2回振ってください。 使用方法:これをフィッシュソースに加えたり、または肉料理に入れるのも良い方法です; マッシュルームから作られた澄んだ煮汁にそれに加えても良いでしょう。

このようにイギリスで作られたケチャップは、酢を基本にスパイスや香味野菜を加えて煮たものだったことがうかがえる。またアンチョビも加えられているがこれは東アジアから輸入されるケチャップを意識してのことだったに違いない。本来の魚醬であれば発酵による酸味のようなものが伴うが、このケチャップレシピでは発酵はなく、ワインヴィネガーやワインの酸でその味わいを再現している。ヨーロッパにはチーズのような発酵食品はあったが魚を発酵させるというような食品はあまり存在していない。あえて挙げるとスウェーデンのシュールストレミングやアイスランドのハカールがあるが、これらは一部の好事家の為のものとしての性格が強く、一般的であるとは言えない。それに対して東洋の発酵食品の多くは生活に密接に根付いたものであり、こと発酵食品に関して東洋には歴史も高い技術もあることから、西洋に対して「一日の長」があるように思われる。

本来、魚醬は数年間漬け込んで発酵させてつくられるが、このレシピは即席で時間を短縮してケチャップ(魚醬)をつくる方法になっているとも言える。そういう意味でイギリスのケチャップにはヴィネガーが添加されているのだと考えるべきだろう。これは日本でいうところの熟れ鮓と握り寿司のような違いを思い起こさせる酢の使い方である。

また使用方法には「フィッシュソースに加える」とある。ここで言うフィッシュソースはヨーロッパでワインと酢をベースにつくられていたソースのことである。現代ではFish sourceだと魚醬のことを指す言葉なのだが、ケチャップ(魚醬)を魚醬に加えるというのも変な話なので、これは当時ヨーロッパで普及していたフィッシュソースにケチャップを加えるというように解釈すべきである。ケチャップとフィッシュソースは似ているが、ケチャップにはスパイスが含まれているので独特の風味を与えることができたことからこうした使い方も有効だったのではないだろうか。また当時は東インドから輸入されたケチャップは高価だった為、フィッシュソースと合わせてかさ増しするような方法で用いられていたのかもしれない。

このレシピが出版されたのは1727年であり、この初版本を探したが見つからずにその内容を読んで確認することはできなかった。しかし1729年に重版された第三版は探し当てることができたので、「To make English Katchup」のページをリンク先から確認して見て頂きたい。様々な版も並行して確認したが、このレシピに関しては第三版以降のいずれの版でも変わらず掲載され続けているので、安定したレシピとなっていたようである。

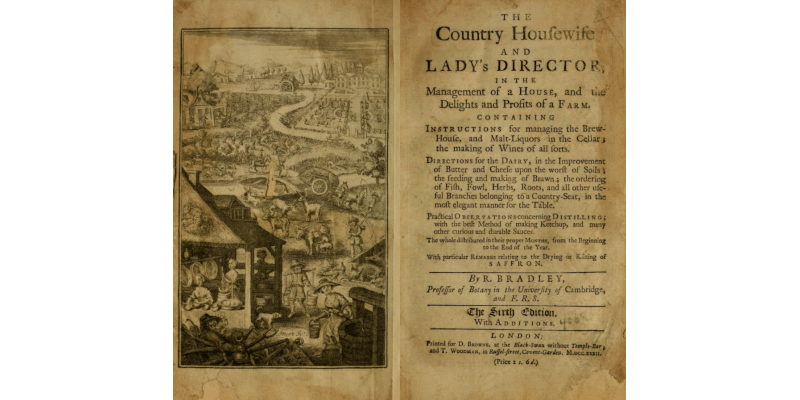

1727年『The Country Housewife...』

先ほど引用したエルザ・スミスと同年の1727年に植物学者でケンブリッジ大学の教授だったリチャード・ブラッドリー(Richard Bradley)が記した『The country housewife and lady's director, in the management of a house, and the delights and profits of a farm』のなかにマッシュルームケチャップの作り方が紹介されている。

リチャード・ブラッドリーは24歳で王立学会のフェロー選出された才人である。ブラッドリーは植物学だけでなく、天気、肥料、生産性、植物の混成などの論文を記し24冊の著作を残している。さらには植栽とガーデニング改善を行い、感染症の研究や農業の生産性についての理論、さらに料理に関する著作までもある。リチャード・ブラッドリーはパイナップルを使った料理レシピを英語で最初に記した人物でもあるので、植物学に加えて確かに料理にも詳しい人物だったと言えるだろう。そのリチャード・ブラッドリーが、1727年に出版されたマッシュルームケチャップのレシピは以下の通りである。

【 The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book 】

To make Mushroom Ketchup.

Take the Gills of large Mushrooms, such as are spread quite open, put them into a Skellet of Bell-Metal, or a Vessel of Earthen-Ware glazed, and set them over a gentle Fire till they begin to change into Water; and then frequently stirring them till there is as much Liquor come out of them as can be expected, pressing them often with a Spoon against the side of the Vessel; then strain off the Liquor, and put to every Quart of it about eighty Cloves, if they are fresh and good, or half as many more, if they are dry, or have been kept a long time, and about a Drachm of Mace: add to this about a Pint of strong red Port Wine that has not been adulterated, and boil them all together till you judge that every Quart has lost about a fourth Part or half a Pint; then pass it thro' a Sieve, and let it stand to cool, and when it is quite cold, bottle it up in dry Bottles of Pints or Half-Pints, and cork them close.

【 訳文 】

マッシュルームケチャップの作り方

傘の大きく開いた大きなマッシュルームについているヒダの部分を取り、錫の鍋か釉薬をかけた陶器の容器に入れ、煮溶けるまで弱火にかける。 欲しいだけの煮汁が得られるまで頻繁にかき混ぜ、スプーンを使って鍋の側面で潰す。 次にその煮汁を濾し、それが汁を含んだ良い状態あるいは半分以上の煮汁の場合は1ℓに対して約80個のクローブ、水分を少なくして長期間保管する場合はそれにメースを4g加える。これに混ぜ物をしていない強い赤ポートワインを1パイント加え、煮汁が約1/4または1/2パイントは失うまでそれらすべてを一緒に沸騰させる。次にふるいにかけて冷まし、完全に冷めたら乾かしてあるパイントあるいはハーフパイントのボトルに瓶詰めしコルクで閉じる。

マッシュルームをつかったケチャップはその後のイギリスのケチャップの主要な流れになってゆく。現在の我々がケチャップというとトマトケチャップを想像するのと同じくらい、一時期はイギリスではケチャップというとマッシュルームケチャップだったのではないかと思う程である。こうしたマッシュルームケチャップはその後も作り続けられており、現在でも現在でもイギリスではマッシュルームケチャップが Geo Watkins などの数社によって生産・販売されているので味わうことが出来る。

Geo Watkins:マッシュルームケチャップ

さて1727年にリチャード・ブラッドリーが記したこのレシピには続きがあり、どのような方法でこのケチャップを楽しめるかについても言及してある。その中にはグレイビーソースの代わりとして用いることができることや、英国内はもとよりヨーロッパを旅行する際に出会う美味しい魚や肉に使うと良いとある。この時代はまだマッシュルームケチャップは珍しいものであったはずだろうから、最新の調味料で食事を楽しむような進取の気性のある人々には好評だったと思われる。

またこのマッシュルームケチャップには塩が使われていない。そこでリチャード・ブラッドリーは塩やアンチョビを合わせて用いることも出来ると提案している。先にも述べたようにイギリスのソースレシピには必ずと言って良いほどアンチョビが使われる。このレシピにアンチョビは使われていないが、アンチョビと合わせ用いるように提案していることから、やはりイギリス人にとってはアンチョビのテイストがソースには不可欠なのではないかと思えるのである。

このようにアンチョビを入れることは、これから100年以上経ってから登場してくるリー&ぺリンズの ウスターソース にも引き継がれているように思う。同社の製造するウスターソースには現在も変わらずにアンチョビが入っているのである。このようにアンチョビが常に使われていることはイギリス人のソースに対する嗜好というものが、やはり東アジアで流通していた魚醬に通底しており、これに近づけようとする試みが続けられてきた結果ではないかと感じてしまう程である。酸にアンチョビを合わせたケチャップというソースしかり、イギリス人の国民食であるとまで言われる フィッシュ&チップス にはモルトビネガーを沢山かけて食べられているのもしかり、肉を良く食べている欧米人のイメージとはまた別に、魚の味を酸で食べることへの嗜好がイギリス人には強くあるという見方をやはり強く感じさせられるのである。

もうひとつのレシピ

リチャード・ブラッドリーは同書でもうひとつのケチャップレシピを紹介している。それは東インドから伝えられたとされる以下のようなレシピである。

【 The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book 】

Ketchup, in Paste. From Bencoulin in the East-Indies.

There is a Kidney-Bean, we have here, which has a fine relish in it, as the Indians say, but in fact there is none but what they give it by Art. This Bean, when it is full ripe, is taken out of the Shells, and boiled to a Pulp, and that Pulp strain'd till it becomes like Butter; then they put some of all the Spices into it, in Powder, as, Nutmeg, Cloves, Mace, and Pepper, Garlick, and Orange-Juice, or some Mango Pickle. This being well mix'd together, makes an agreeable Sauce, when it is put in any warm Liquor.

【 訳文 】

ペースト状のケチャップ、東インドのベンクーリンから

キドニービーンズには素晴らしい味があるが、インド人が言うように、その味は技術によってしか引き出されない。この豆が完熟すると殻から取り出せるので、これを柔らかく煮てどろどろの状態にする。その後、この状態の豆をバターのようになるまで細かく濾す。次に、粉状にしたナツメグ、クローブ、メース、ペッパー、ガーリックを全部加え、それからオレンジジュースかマンゴーピクルスを加える。これらを良く混ぜ、どんな温かい煮汁に入れても非常に良いソースとなる。

ブラッドリーはインゲン豆をペースト状にしたケチャップを紹介している。インゲン豆は17世紀後半にイギリスで大流行した南米由来の豆で、当時はまだヨーロッパで栽培されていなかった大豆の代替品であったと考えられる。当然ながらまだこの時代の東インドにはキドニービーンズがあったとは考えられないので、素材から東インドのリアルなレシピだったとは言えない。本来は大豆がやはり用いられるものだったのではないかと推測される。

それでもこのレシピの注目すべき点は、このレシピが東インドのベンクーリンという街から伝えられたとしていることである。ベンクーリン(英語並びにオランダ語の古名)は、1684年に設立されたスマトラ島のイギリス人入植地で、現在はブンクル(Bengkulu)という都市名になっている。イギリスがこの地を拠点としたのはスパイス貿易の為であり、こうしたケチャップのレシピがこの地から伝えられたということは、イギリス人たちが現地で様々な種類のケチャップに遭遇し、それを持ち帰っていたということを裏付けている。さらにこのレシピには沢山のスパイスが豊富に含まれていることからも、それが東インドに由来するものであることを示していると言えるだろう。

しかしこのレシピはイギリス国内ではあまり普及しなかった。それはキドニービーンズという特殊な素材が使われていたことや、このレシピには塩が用いられておらず、保存しにくいものだったからだろう。

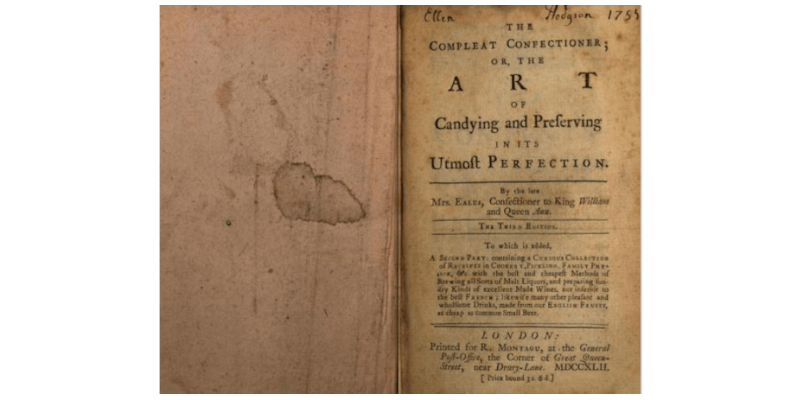

1742年『The compleat confectioner...』

18世紀半ば頃から特にマッシュルームはケチャップに使われるようになっていった。1742年にメアリー・イールズ(Mary Eales)によって記され、ロンドンで出版された料理書『The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection』の第三版から付け加えられることになった、第二部の「2nd part: containing A curious collection of receipts in cookery, pickling, family physick」には二種類のケチャップの作り方が掲載されている。

その内のひとつは「20年間日持ちするケチャップの作り方」というもので、そのレシピが以下のように記されている。

【 The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection 】2nd part:P22

To make Katch-up that will keep good twenty years.

Take a Gallon of Strong stale Beer, one Pound of Anchovies wash'd and clean'd from the Guts, half an Ounce of Mace, half an Ounce of Cloves, a quarter of an Ounce of Pepper, three large Races of Ginger, one Pound of Eschallots, and one Quart of slap Mushrooms well rubb'd and pick'd; boil all these over a slow Fire till it is half wasted, and strain it thro' a Flannel Bag; let it stand still it is quite cold, then bottle and stop it very close. This is thought to exceed what is brought from India, and must be allow'd to be the most agreable Relish that can be give both Taste and Colour beyond any other Ingredients.

【 訳文 】

20年間日持ちするケチャップの作り方

3.8ℓ(1ガロン)の古くなったアルコールの強いビール。1ポンドのアンチョビの内臓を洗い流してきれいにしたもの。1/2オンスのメース、1/2オンスのクローブ、1/4の胡椒、3つの大きな生姜、1ポンドのエシャロットと1クォートのよく拭いてほぐしたマッシュルーム。 これらすべてをゆっくりと火にかけ、半分になるまで沸騰させてフランネルの袋で濾す。 十分に冷めるまで置いてから、瓶に入れて栓をしっかり閉める。このケチャップはインドのものよりも優れていると考えられており、味と色の両面において他のどの原材料よりも最良のものとして認められるはずである。

このレシピではアンチョビと同量のマッシュルームが主原材料として用いられていることが特徴的である。1742年以前はまだマッシュルームがケチャップの主要な原材料ではなかったが、やがてマッシュルームを主とするケチャップが主流となり、1750年から1850年の100年間でピュレ状になったマッシュルームに溶かしバターやクルミを入れたケチャップがイギリスでは定番化することになっていった。

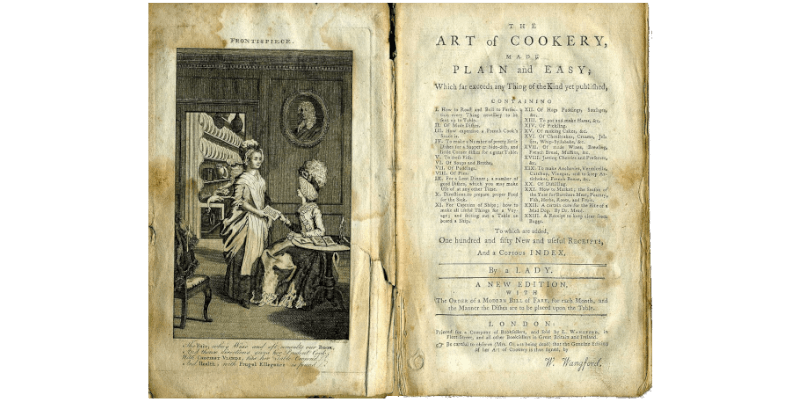

1747年『The Art of Cookery Made Plain and Easy』

1747年から出版されているハンナ・グラス(Hannah Glasse)の『The Art of Cookery Made Plain and Easy』でもケチャップのレシピが取り上げられている。この本は1747年の初版から重版を重ね続け40版にまで達したようである。この書籍は18世紀で最も重要な英国料理の本と評価されており、当時の料理がどのようなものであったのかを確認するには最適な書籍である。

1762年にエディンバラで出版されたバージョンには以下の7種類のケチャップレシピが掲載されているのを確認できたので、これらのレシピがどのようなものかを説明しておきたい。

① To make English Ketchup

② Ketchup of Mushrooms

③ To make Ketchup. Mrs,Gale

④ To make Ketchup that will keep twenty years. Mrs.Saunders

⑤ A good Ketchup

⑥ Walnut Ketchup

⑦ Mr. Braund's Ketchup

最初の「① To make English Ketchup」のレシピは先にも紹介してある、1727年にエリザ・スミス(Eliza Smith)が出版した『The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book』に掲載されている「To make English Katchup」と全く同じである。当時はレシピにおける著作権のようなものはなく、出典の記載なしに引用することが可能だったようである。しかし逆に考えると、ハンナ・グラスがそのまま引用したということは、それだけこのレシピの完成度が高く、手を入れる必要が無かったことを意味しているとも言えるだろう。

「② Ketchup of Mushrooms」は先にも紹介した、ケンブリッジ大学の教授のリチャード・ブラッドリー(Richard Bradley)が記した『The country housewife and lady's director, in the management of a house, and the delights and profits of a farm』に掲載のマッシュルームケチャップのレシピとは大きく異なっている。リチャード・ブラッドリーはマッシュルームケチャップに塩を使わなかったが、ハンナ・グラスは一握りの塩を鍋に投入してマッシュルームを煮るという方法を取っている。ただこのケチャップには他のケチャップレシピで良く使われているアンチョビが加えられていない。

「③ To make Ketchup. Mrs,Gale」のレシピもまたマッシュルームケチャップである。このレシピではマッシュルームと塩を層になるように交互にいれて9日間置いておくとある。この段階で水分が染み出し発酵した状態になっているものと思われる。これを火にかけてソースが作られ、これにアンチョビが加えられているので、かなりイギリス人好みのケチャップになっているように思う。

「④ To make Ketchup that will keep twenty years. Mrs.Saunders」は、先に紹介してある『The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection』 1742年に掲載されている「20年間日持ちするケチャップの作り方」と全く同じである。これもマッシュルームケチャップで、アンチョビも入っているのでかなりイギリス人好みの味になっている。

「⑤ A good Ketchup」もマッシュルームケチャップのレシピである。マッシュルームと塩を層になるように鍋に入れて20時間放置しておいてから汁を絞り、それを火にかけてスパイスを入れている。このレシピにはショウガやエシャロットは加えられているが酢やアンチョビが入れられておらず、酸味のあまりない、まろやかな味わいのケチャップだったと考えられる。

「⑥ Walnut Ketchup」はクルミのケチャップのレシピである。以前にも紹介した他のクルミケチャップよりもハンナ・グラスのレシピは塩の量が多い。これは他のケチャップにも共通していて、保存目的も兼ねて全体的に塩分量を上げているのではないかと思われる。このレシピには一掴みの塩となっており、塩味が強いためか、アンチョビはこのケチャップに入れられていない。

「⑦ Mr. Braund's Ketchup」はアンチョビにスパイスと酢を加えて煮込んでつくられている。印象として後の時代に登場する ウスターソース に近いのではないかと思えるケチャップである。

18~19世紀イギリスケチャップの特徴

ここまで幾つかの当時の料理書籍に記載されているレシピを確認すると、イギリスのケチャップには次の3つを主軸とするものであったことが見えてくる。これらはいずれもボトルに入れられ、肉料理や魚料理に使われていた。

① マッシュルーム

② クルミ

③ アンチョビ

① マッシュルーム

マッシュルームはこの中で最も一般的だったようで、先にも示したように現代でも製造・販売が行われている。はじめは単にマッシュルームを煮詰めてスパイスを添加しただけのものだったが、後の時代のレシピを見ると、塩に漬け込んで少し寝かせてから発酵させたものを使うようになったり、アンチョビを加えるなどして味に厚みと複雑性を与えるようなレシピに代わっている。

② クルミ

それはクルミケチャップも同様で、挽いてスパイスや酢と合わせることでケチャップとしての味わいをつくりだしている。クルミケチャップも18世紀~19世紀のイギリスで人気があったようである。クルミケチャップはイギリス人女性作家のジェーン・オースティン(Jane Austen:1775年1-1817年)も好みだったようである。

Martha Lloyd's Household book

彼女の親友のマーサ・ロイド(Martha Lloyd)は1809年の夏にハンプシャーのチョートンでジェーン・オースティンたちと暮らしていたが、その時に教えられたオースティン家のクルミケチャップのレシピを書き留めたものが残されている。以下はマーサ・ロイドが書き留めたオースティン家のレシピである。

【 Martha Lloyd's Household book 】

Walnut Ketchup

Take green walnuts and pound them to a paste. Then put to every hundred two quarts of vinegar with a handful of salt. Put it altogether in an earthen pan keeping it stirring for eight days. Then squeeze through a coarse cloth and put it into a well lined saucepan, when it begins to boil skim it as long as any scum, rinse, and add to it some cloves, mace, sliced ginger, sliced nutmeg, Jamaica peppercorns, little horse radish with a few shallots. Let this have one boil up, then pour it into an earthen pan, and after it is cold bottle it up dividing the ingredients equal into each bottle.

クルミケチャップ

まだ熟していないクルミを取り、ペースト状に叩く。 次に約2ℓのヴィネガーごとに一握りの塩を入れ、これらを全部一緒に陶器の鍋に入れて8日間かき混ぜる。次に粗布で絞ってから鍋一杯に入れる。沸騰してきたら上澄みをすくい取ってクローブ、メース、薄切りにしたショウガ、ナツメグ、ジャマイカ・ペッパーコーン、それに少量のホースラデッシュとエシャロットを加える。これが冷めたならばこれ各ボトルに均等に分け入れる。

このオースティン家のレシピは、ジェーン・オースティンが好んで食べたケチャップがどのようなものだったのかという、作家の私生活をうかがい知るための貴重な資料である。それに加えて、当時のイギリスには、このようなクルミケチャップが広く食べられていた食習慣があったことを示す証拠でもあり大変興味深い。

③ アンチョビ

アンチョビはどのケチャップにも基本的には入れられる。マッシュルームとクルミを混ぜてケチャップとするようなレシピは存在していないが、マッシュルームとアンチョビ、クルミにアンチョビを入れるという組み合わせのレシピは普通につくられていた。このようにケチャップにアンチョビが加えられていたのは、ケチャップがそもそも魚醬由来のものだったからではないかと推測される。アンチョビはイギリス人の嗜好に合うものだからか、後の時代になって同じくイギリス国内で誕生した ウスターソース にも加えられるようになり、ケチャップに代わる定番の調味料として受け入れられてゆくことになる。これはイギリス人の味の嗜好を示すものとなっていないだろうか。

面白いことに国によって味の嗜好には大きな違いがある。例えば日本は出汁の文化であり、鰹と昆布で取った出汁の「うまみ」を好んで食べている。日本料理の根底にはこうした「うまみ」が土台としてあってその上に料理がつくられていると言っても良い。さらに韓国であればトウガラシを使うことが味のベースになっており辛さが美味さの要因にもなっている。フランスは多くの種類のソースを仕立てて、それぞれの料理によってソースを使い分けるのだが、その味の根本にはバターや乳をつかう文化としての土台がある。現代的なフランス料理は素材の持ち味を引き出そうと軽めに料理されるようになっているが、クラシカルなフランス料理であればこうしたフランス人の味に対する性格がより顕著であることに気付かされるだろう。

さてそのフランス人であるが、イギリスにはウスターソースのような1種類の既成ソースしかないことや、それを肉料理にも魚料理にもどんな料理に対しても同じようにかけて食べていることに対して冷ややかである。17世紀~18世紀にかけてイギリスではケチャップが広く普及したが、フランスではこうしたケチャップを積極的に用いようとはしなかった。こうした違いの根本には、フランスは多種多様な料理に対してそれに合ったソースを準備する文化があり、ひとつの既成のソースだけで何でも賄おうという食へのアプローチを嫌うためだったのかもしれない。あるいは大航海時代の東インドの貿易の占有権はオランダやイギリスに奪われていた為に、東インドから得られるケチャップ(魚醬)の量はふんだんではなかったことが、このような味に対する嗜好があまり広がらなかった理由としても考えられる。

いずれにしてもイギリス人が好むソースには基本的にアンチョビ(魚味)が入っていることが多く、イギリス人がこうした味を好む傾向にあることは、かつてマッシュルームケチャップやクルミケチャップが主たる調味料だった時代を経て、それが衰退してからも同じようにアンチョビの入っている ウスターソース (Lea & Perrins)に取って代わったことを見ても明らかであるように思える。これをさらに突き詰めるとイギリス人は基本的にアンチョビのような魚味が好きで、こうした味に酢(酸味)を加えたものを嗜好する傾向がある為だと推論できるだろう。これは我々日本人がうま味を求めるのと同じような、その国ごとの味の特有な価値観だと言えるのかもしれない。

このような単一ソースの味だけで食べようとする傾向は現代のアメリカにおいても同様に見られる。その顕著な例はアメリカの食におけるトマトケチャップという調味料の占める割合がかなり高いことに示されている。アメリカのトランプ元大統領が、外交の場の会食でもステーキにケチャップをかけて食べることが取り上げられていた。こうした食事の仕方については様々な意見があるが、やはりそれぞれの国や食文化によって異なる価値観や意見が出てくることにはなるだろう。

かつてフランスの美食家・政治家だったブリア=サヴァランは次のような言葉を残している。

【 Physiologie du goût 】

国々の命運はその食事の仕方によって左右される。

La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent.

この言葉を読んだときは大袈裟な言葉だなと思ったが、ある時「日本人は米や発酵食品を食べて、遺伝子をつないできた」という発酵学者の話を聞き、その時に改めてブリア=サヴァランのこの言葉の意図を理解できた気がした。

進化生物学者・動物行動学者のリチャード・ドーキンス( Richard Dawkins)は『利己的な遺伝子』で、我々の遺伝子は、肉体という乗り物を必要としていると述べている。我々の肉体は先祖と同様に昔から食べられてきた食物によって支えられている。そう考えると、我々の自我や遺伝的な特質等の全ては、我々、日本人という国民が食べてきた食物にかなりの多くの部分を負っているということになるのではないか。

こうした視点に立つと「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」というブリア=サヴァランの言葉は大きな意味を持っているように思えてくる。考えようによっては日本食と言われているものは、我々日本人としての遺伝子が必然的、かつ無意識に選び取ってきた食物・食材・調理法であるのと言えるのかもしれない。何をどのように食べるのかという事は、実は我々のアイデンティティの根幹にも直結する非常に深い問題なのである。よって外交の晩餐会で出される料理には大きな意味やメッセージが込められていることも理解しておかなければならない。たかがソースだが、されどソースなのである。

イギリス人の味の嗜好

さてイギリスは料理が不味いと悪評を得ている代表的な国のひとつだが、この国にはこの国ならではの味の価値観がこだわりがあって、そこに感覚的に合わない外国人(他の食文化圏の人)が、イギリス料理は不味いと評価しているだけという可能性もある。なぜなら味というものはあくまでも主観的なものだからである。

これについてのわたしは「イギリス人の嗜好する味とは、魚味(アンチョビ等)に、酸味(ヴィネガー)を合わせた味である」という仮説をもっている。つまりこの味覚に共感できない限り、イギリスの料理を基本的には好きにはなれないということになるのかもしれない。しかしこれは同時にイギリス人の嗜好がどこにあるのかを理解する基礎にもなっているようにも思える。イギリス人にはこうした嗜好があることが、東インドくんだりからケチャップ(魚醬)を輸入し続けた原動力にもなっていたのではないか。またその後にそれを模倣してアンチョビやヴィネガーを利かせたマッシュルームやクルミのケチャップをつくるようになったことも、そうした嗜好の裏付けだったと言えるのではないか。

さらにイギリスの発祥の定番: ウスターソース (リー&ぺリンズ)にはアンチョビとヴィネガーが豊富に使われており、やがてこれがイギリスを代表するようなソースになっていった。こうした新興のウスターソースがそれまでのマッシュルームやクルミのケチャップを駆逐していった理由も、ウスターソースがイギリス人の味の嗜好により沿ったものだったからかもしれない。

さらにイギリス人の好む フィッシュ&チップス は、揚げた魚にモルトヴィネガーをジャバジャバとかけて食べる料理である。イギリスにおいてウスターソースは確かに汎用性の高いソースであるが、しかしこれをフィッシュ&チップスにかけて食べるようなことは誰もしない。ウスターソースに含まれているのは魚味(アンチョビ等)と酸味(ヴィネガー)であるが、フィッシュ&チップスという料理は魚そのものの料理であり、これに味を重ねてウスターソースをつかうよりはむしろモルトヴィネガーだけをたっぷりとかけて食べることが好まれるためだろう。

イギリスのケチャップ

もとは魚醬だったケチャップは、イギリスでマッシュルームやクルミを主原料としたものに代わり、イギリス人の中に浸透していった。またそれにアンチョビが加えられていたということは注目しておくべきポイントであると思われる。このようにして1750年~1850年までの間に確実にイギリスに定着していたケチャップは新たな展開を迎える。それがトマトケチャップの登場である。

そもそもトマトは南アメリカのアンデス山脈高原地帯原産の植物である。これが時間をかけて遥か北アメリカのメキシコまで運ばれ食用植物として栽培されるようになった。ヨーロッパに伝えられたのは、1521年にスペイン人エルナン・コルテスがテノチティトラン(現在のメキシコシティ)を征服した際に、食用栽培されていたトマトをスペインに持ち帰ってからである。しかしトマトには毒があると信じられていた為にあまり食用にされることはなく、ヨーロッパでようやく本格的に食用にされ始めるのは18世紀になってからである。トマトケチャップとして加工したものが食べられ始めるのは19世紀からなので、トマトケチャップはあまり歴史の古くないソースだということになる。

さて初期のトマトケチャップを説明するのに、トマトソースとトマトケチャップの違いをどこで線引きするのかは難しい。なぜならまだトマトケチャップは一般的でなく、呼び名は違えどトマトソースとトマトケチャップは同じようなものとして扱われた可能性があるからである。よってトマトソースもトマトケチャップの範疇に加え、文献からその歴史を見てゆくことにしたい。

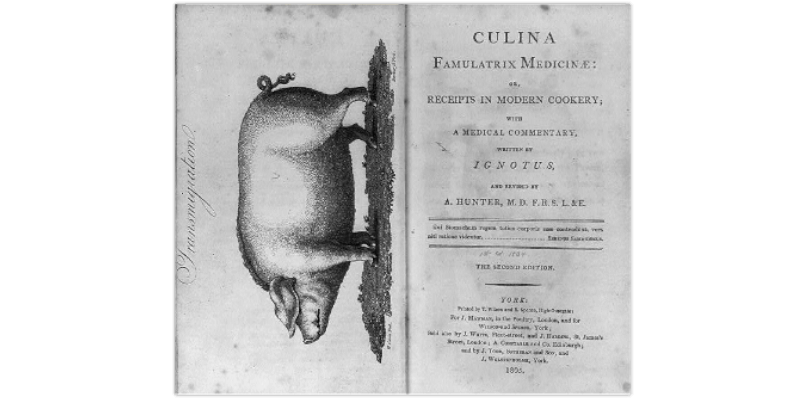

1804年『Culina Famulatrix Medicinae:Or, Receipts in Cookery』

最初にトマトソースのレシピが記されたのは、医師だったアレクサンダー・ハンター(Alexander Hunter:1729年–1809年)が、1804年にイギリスの自身の地元ヨークで出版した『Culina Famulatrix Medicinae:Or, Receipts in Cookery』である。以下にそのレシピを記しておく。

【 Culina Famulatrix Medicinae:Or, Receipts in Cookery 】

Tomata Sauce

TAKE tomatas when perfectly ripe. Put them into an earth pot, and set them in an oven after the bread has been drawn. Let them continue there till they become perfectly soft; then seperate the skins from the pulp, and mix with it capsicum vinegar, a few cloves of garlic pounded, a little powder ginger, and salt to the taste. Put the mixture into small wide-mouthed bottles; cork them well, and keep them in a dry cool place. Some white vinegar, with Cayenne pepper, may be used in place of capsicum vineger.

【 訳文 】

トマトソース

完熟したトマトを選んで土鍋に入れ、パンを焼いた後のオーブンに、トマトが完全に柔らかくなるまで入れて置く。次に皮を果肉から分離して、トウガラシ酢、にんにく数片、少量の粉末生姜を混ぜ合わせ、塩で味の調整をする。この混合物を小さな広口ボトルに入れる。それらにコルクで良く栓をして、乾燥した涼しい場所に保管する。トウガラシ酢の代わりにカイエンペッパー入りのホワイトビネガーを使用することも出来る。

トマトソースとあるが、トマトを熱してピュレ状にしたものに酢や香辛料を加えてあり、トマトケチャップの味を思わせるレシピになっている。なぜこれがトマトケチャップではなくトマトソースなのか、その違いは後で説明することにしたい。

ここで著者のアレクサンダー・ハンターに自身についても述べておきたい。アレクサンダー・ハンターは1753年に医学博士号を取得。その後1775にFRS(Fellow of the Royal Society)に選出されている。アレクサンダー・ハンターはM.D.(メディカルドクター:医学博士)であったが多才な人物で医学だけにとどまらず、林業、農村経済、農業などの様々な分野に関する書籍を出版している。トマトソースが掲載されてる『Culina Famulatrix Medicinae:Or, Receipts in Cookery』は食について書かれた書籍で、1804年に初版本が出ると、1805年、1806年、1807年に再版され、1820年には『Receipts in Modern Cookery』とタイトルを変えて再版された著名な料理本だった。

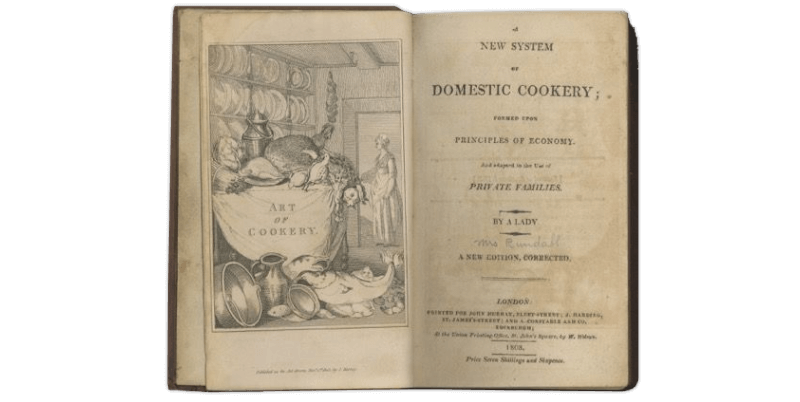

1807年『A new system of domestic cookery』

このアレクサンダー・ハンターの「トマトソース」のレシピが同時代の他の本でも取り上げられることになる。それはイギリス料理本の大ベストセラーとなる『A new system of domestic cookery, formed upon principles of economy and adapted to the use of private families』である。この料理本はマリア・エリザ・ランデル(Maria Eliza Rundell:1745年–1828年)という女性によって書かれており、その中にトマトソースのレシピが含まれている。

しかしここでそのレシピは引用しない。なぜならばそれは、1804年のアレクサンダー・ハンターの記したトマトソースのレシピとほとんど同じものだからである。マリア・エリザ・ランデルはアレクサンダー・ハンターのレシピをほぼそのまま自身の本のなかに引用したということになるだろう。

しかし実際にマリア・エリザ・ランデルが1806年に出された初版本のなかにトマトソースの記載を探してみたが、どこにもトマトソースのことは記されてはいなかった。実は1807年の第2版からこのレシピは掲載されてたようであり、残念ながらこの第2版を見つけることが出来なかった。そこで1809年に出された第4版を見つけたので読んでみたところ、P116に「トマトソース:Tomata Sauce」のレシピが記載されているのを見つけたのでリンクをしておく。

第4版も第2版もレシピ内容は同一ということなので、こうした経緯から考えると、このトマトソースのレシピは、先のアレクサンダー・ハンターの著書が発表されてから3年後に早速引用されたということになる。

このマリア・エリザ・ランデルの料理本は、1806年から1846年の間に67版も重版され、彼女の生涯中に50万部以上を売り上げている。この本はアメリカでも1807年から1844年の間に15回再版され、その後も版を重ねて最終的に37版にまで到達している。よってマリア・エリザ・ランデルの料理本は、イギリスはもちろんアメリカの料理にも大きな影響を及ぼすものとなっていたに違いない。いずれにしてもこれだけ再版された大ベストセラーの料理書だったということから、そこに収録されたレシピがイギリス・アメリカを問わず広く知られるようになっていったことに間違いなさそうである。

面白いことにマッシュルームケチャップもトマトソースも同じように、まず始めはアカデミックな科学者たちがレシピを発表し、その後に女性たちによって書かれた実践的な料理書にそうしたレシピが取り上げられ、こうした料理本が大ベストセラーとなるという構図が繰り返し見られる。

先にマッシュルームケチャップのところでは、リチャード・ブラッドリーという学者を紹介した。彼は最古の科学アカデミーの会員としての名誉が付される英国の王立協会フェロー(FRS)である。さらにトマトソースのレシピを最初に記したアレクサンダー・ハンターも同じく王立協会フェロー(FRS)だった。ちなみにこの王立協会フェローには、アイザック・ニュートン、アラン・チューリング、スティーヴン・ホーキングなどの著名で後世に影響力のある研究をした会員で構成されている。ここからブラッドリーもハンターも同様に非常に科学的でアカデミックなバックグランドをもった人達だったことが理解して頂けるのではないか。

さてマッシュルームケチャップでは、植物学者のリチャード・ブラッドリーが先行して発表し、そのレシピを女性のハンナ・グラスがマッシュルームケチャップのレシピを取り上げた『The Art of Cookery Made Plain and Easy』が40版というベストセラーになっている。またトマトソースでは医学博士のアレクサンダー・ハンターが先行して発表したが、それを女性のマリア・エリザ・ランデルが『A new system of domestic cookery』で取り上げてベストセラーになっている。いずれにせよ料理の分野においても、まずはアカデミックな科学者たちが先行してそれに取り組んで発表していたことに当時のイギリス的な性質を感じる。またその後、女性の執筆者たちがレシピを取り上げ、それを実践的に家庭で活かすための具体的な料理書を記して大ベストセラーとして人々の関心を集めたというのも大変に興味深い。こうしたバックグランドを経て、この時代に初めてのトマトケチャップと銘打ったレシピがアメリカでは登場してくることになる。

アメリカのケチャップ

ここからはアメリカでどのようにトマトケチャップが産まれたのかを残された文献から探ってゆく。かつてイギリスでは様々なケチャップが作られていたがトマトを使ったケチャップレシピは19世紀になるまで存在していない。一方のアメリカでは、トマトケチャップに関してはイギリスに先行し、多くの料理書にそのレシピが記録されている。アメリカでは18世紀終わりには既にレシピが残されているのである。

19世紀にトマトケチャップが一般的な調味料として受け入れられるようになると大きな食品産業にまで成長することになった。現代ではトマトケチャップはアメリカを代表する調味料であり、この国では毎年莫大な量のトマトケチャップが消費されている。そういう意味ではアメリカの食文化を語るにおいては、トマトケチャップは欠かすことが出来ない重要な要素である。ではアメリカにおけるトマトケチャップの歴史を、残された文献からを語り始めてゆくことにしたい。

1795年『Approval Recipes』

トマトケチャップのレシピに関する最初の記述は1795年に手書きで記された二つの記録が存在している。「New York Historical Association」という組織がこれらの記録を所有していたが、この組織は2017年に改名され「Fenimore Art Museum」となり、現在はこの美術館の所蔵となっている。トマトケチャップのレシピのひとつはミッシェル夫人(Mrs. Michel)による『Approval Recipes』である。そのレシピ内容は以下のようなものである。

【 Approval Recipes 】

Love-Apple Ketchup/Mrs Michel

Slice the Love Apples, and put them in Layers, a layer of salt and a Layer of Apples with some All-spice, Mace, and whole Pepper, in a large Stewpan, boil them till tender, then pulp them through a sieve, let it stand to be cold, then add a quarter of a pint of Ketchup to each quart of Tomatum—Pound the rinds & seeds, and put them in the bottle -

【 訳文 】

愛のリンゴ(トマト)ケチャップ/ミッシェル夫人

トマトをスライスし、大きな鍋に塩の層とトマトの層になるように置き、これにオールスパイス、メース、ペッパーを入れる。これらを柔らかくなるまで煮てパルプ状になったものをふるいにかける。冷ましてから、ケチャップの1/4パイントを、皮と種子を潰したトマトの各クオート(約1ℓ)に加えてボトルに詰める -

これが記録に残された最古のトマトケチャップのレシピであると考えられる。トマトのことを「愛のリンゴ:Love-Apple」と呼んでいるが、これはフランスのトマト(仏:Pomme d'Amour)の呼び名である。またレシピの記載者がミッシェル夫人であるというところにもフランス的なニュアンスのようなものを感じる。

1795年『Receipt Book of Sally Bella Dunlop』

トマトケチャップのレシピのもうひとつの記述は同じく1795年に手書きで記された『Receipt Book of Sally Bella Dunlop』である。そのレシピ内容は以下のようなものである。

【 The housewife's recourse, containing a number of receipts for cooking, making wines, dyeing, and also some medical ones 】

Tomattoes Ketchup

Take your Tomatoes cut them and salt them—let them stand 48 hours, then strain them & boil away the liquor two thirds in a brass kettle, then to every gal-put 1 oz cloves, 1 oz mace 1/4 oz race ginger all to be made fine and boiled ten minutes in the liquor and when cold to every bottle add one pod of red pepper and escalots [and?] add some spirits to prevent mould.

【 訳文 】

トマトケチャップ

トマトを切って塩漬けにする。48時間放置した後、それらを濾し真鍮製のケトルで沸騰させ、各1ガロンに対して1オンスのクローブ、1オンスのメース、1/4オンスの生姜の根を細かく砕いて加えて酒で10分間煮る。冷めたら各ボトルに赤唐辛子をひと鞘とエシャロットひとつを入れ、腐敗を防ぐためにスピリッツ(強い酒)を追加する。

基本的には先のレシピと同じであるが、腐敗を防ぐためにスピリッツ(強い酒)が加えらえているところが特徴的である。

さてこの手書きのレシピが収められた『Receipt Book of Sally Bella Dunlop』は400ページあり、335の料理レシピが収録されている。この文書の書き込みは1795年からイギリスで始められ、その後もアメリカで続けられたと考えられている。トマトケチャップのレシピは72ページ目に記載されている。

登場するレシピのうち少なくとも23のレシピは転写されたもので、1727年にロンドンで出版されたエリザ・スミス(Eliza Smith)の『The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book』、1747年に出版されたハンナ・グラス(Hannah Glasse)の『The Art of Cookery Made Plain and Easy』、1791年にイギリスでMrs. Frazerが出版した『The practice of cookery, pastry, pickling, preserving, &c 』がその転写元である。

これを記したSally Bella Dunlopがイギリスの料理に通じ、またアメリカでも料理レシピを記述し続けたということは興味深い点である。トマトケチャップのレシピが書かれた年代をはっきりと特定することは出来ないが、1795年~1806年までに書かれたと考えられるので、やはり初期のトマトケチャップレシピであることは間違いないようである。

余談だが、アメリカのカルフォルニアにSOYINFO CENTERという醤油や豆腐などの大豆食品に関する詳細な調査資料を公開してい研究者サイトがある。SOYINFO CENTERの公開している資料:『History of Soy Sauce (160 CE to 2012)』William Shurtleff & Akiko Aoyagiでは、トマトケチャップの初出が「1800年にJames Mortonによる言及である」と説明されている。ただこの出典についての説明が付いておらず、個人的にまだ原典を確認することが出来ていないので取り上げることは避けておきたい。

ちなみにこれと同じ説明個所にはオイスターケチャップ(Oyster ketchup)の初出が1777年にCharlotte Masonが言及したものであると説明されている。確かに彼女の著作の『The Lady's Assistant for Regulating and Supplying Her Table』にオイスターケチャップの言及はあるが、本稿で先に取り上げてある、1693-1694年にジェーン・スティーブリー(Jane Staveley)が記した『Receipt book of Jane Staveley』にはオイスターケチャップの記述が既にあるので、これは間違いということになる。よって「1800年にJames Mortonによるトマトケチャップの言及が初出である」という説明も疑わしいのではないかと思っている。よって文献の内容を確認できる1975年の二つの手書き文書こそが、間違いのないトマトケチャップに関するレシピの初出であると認定しておきたい。

1795年頃の手書き文書による二つのトマトケチャップは、フランス語のトマトの呼び名の「愛のリンゴ:Love-Apple」と記述されていること、さらにはそこにスピリッツ(強い酒)が加えらえていることを特徴としている。これは次に紹介する、印刷・出版された料理書のトマトケチャップにも含まれてる要素であり間違いなく注目すべき重要なポイントである。

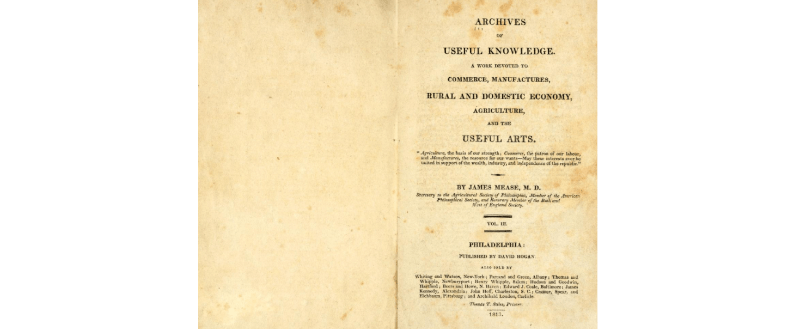

1812年『Archives of Useful Knowledge』Vol.Ⅱ

トマトケチャップのレシピが印刷物に始めて登場したのは、1812年にジェームズ・ミーズ(James Mease:1771–1846)がアメリカのフィラデルフィアで出版した『Archives of Useful Knowledge』Vol.Ⅱである。そこには次のようなトマトケチャップのレシピがある。

【 Archives of Useful Knowledge 】Vol.Ⅱ P306

TOMATOE, OR LOVE-APPLE CATSUP

SLICE the apples thin, and over every layer sprinkle a little salt; cover them, and let them lie twenty-four hours; then beat them well, and simmer them half in a bell-metal kettle; add mace and allspice. When cold, add two cloves of raw shallotts cut small, and half a gill of brandy to each bottle, which must be corked tight, and kept in a cool place.

【 訳文 】

トマトおよび愛のリンゴケチャップ

トマトを薄くスライスして層に重ねて少量の塩を振りかける。 覆いをして24時間寝かせる。それからこれらをよく潰し、青銅製のケトルで煮て、メースとオールスパイスを追加する。冷めたら、クローブを2つと小さく切った生のシャロット、142mlのブランデーを各ボトルに加える。これらにはしっかりと栓をして、涼しい場所に保管しなければならない。

これが出版文献に最初に登場したトマトケチャップのレシピである。トマトのことを「愛のリンゴ」と呼んでいるが、これは先にも述べたようにフランスのトマト(仏:Pomme d'Amour)の呼称の英語読みである。このケチャップレシピは、通常使われるヴィネガーが入らず、代わりにブランデーが入れられている。本来は保存の目的のためにヴィネガーを用いられるが、これをスピリッツ(蒸留酒)に置き換えたということになる。しかもジェームズ・ミーズはこの酒の種類をわざわざブランデーであると指定してある。ブランデーはフランスの酒であり、このレシピからもやはりフランス的な影響を感じさせられる。

『Archives of Useful Knowledge』

先に1795年頃に手書きで女性たちが書き残した二つのトマトケチャップについて言及したが、こうした要素(トマトのフランス語名、ブランデーなどの強い酒の添加)は、既にそれぞれの記述に中に見られた。ジェームズ・ミーズがこれら女性が書いた記述の双方を読んで、それを基に二つをひとつに合わせてトマトケチャップのレシピを書いたのだろうか。現実的には先行していたトマトケチャップのレシピは手書きの文書であり、簡単にこれらの文書を手にすることはなかったはずであるので、これをジェームズ・ミーズが直接読んで書き記したとは考えにくい。

むしろジェームズ・ミーズは、この当時に一般的に知られていたトマトケチャップのつくりかたを聴き知って、それを『Archives of Useful Knowledge』に記したと考える方が理にかなっているだろう。この書籍は料理本ではない。しかも『Archives of Useful Knowledge』はジェームズ・ミーズが自身のオリジナルな考えを述べるための書籍ではなく、様々な分野の技術や知識を集めて紹介する、いわば百科事典としての書籍である。そうであれば、なおさらのことトマトケチャップのこうしたレシピは、アメリカにおいて知られていたと考えるべきであろう。

ではなぜアメリカで広く普及したと考えられるトマトケチャップが、このようなフランス寄りのレシピになっているのだろうか。このレシピを記したジェームズ・ミーズは、その8年前の1804年に百科事典『The Domestic Encyclopedia』の編纂も行っている。この第3巻(Vol.3)には「Love apple:トマト」の項があり、そこには以下のような興味深い説明がある。

【 The Domestic Encyclopedia 】Vol.3 P506

LOVE-APPLE or Solanum Lycopersicum, L. a native of the East and West Indies, whence it has been introduced into our gardens. The love-apple is greatly esteemed at table: it is either used in soups or broths, to which it imparts an agreeable taste; or it is boiled and served up as a garnish to dishes of animal food.

(The cultivation of this excellent vegitable is rapidly extendong in Pensilvenia, where a few years ago, it was a scarcely known.

the apples stewed make an excellent sauce for fish; and fine catsup, which is used to by the French in a variety of dishes.

【 訳文 】

LOVE-APPLE、あるいは Solanum Lycopersicum(学名:ソラヌム・リコペルシクム) 東インド諸島と西インド諸島の原産であり、我々を畑でも栽培されるようになった LOVE-APPLE(トマト)は食用においても高く評価されている。スープやブロスに用いると美味である。あるいは茹でて肉の付け合わせとして供するのも良い。(この優れた野菜栽培は、数年前まではほとんど知られていなかったペンシルベニア州でも急速に拡大している。煮込んだトマトは魚のための優れたソースになる。また、フランス人がさまざまな料理に使用している上質なケチャップとなっている。

ジェームズ・ミーズの記述から、1804年の時点でペンシルバニアでは既にトマト栽培が広く行われ、食用にされていた様子がうかがえる。さらには「フランス人がさまざまな料理に使用している上質なケチャップ」になっているとあり、やはり当時のアメリカ:ペンシルバニア州ではフランス系のケチャップが存在していたことを示している。トマトケチャップのレシピが印刷出版されたのは1812年のこの記述が初めてだが、トマトケチャップの存在について印刷物で最初に言及されたのは1804年に出版されたこの記述ということになる。

さてジェームズ・ミーズの記録に関して『Pure Ketchup』の作者: Andrew.F.Smithは、「フランス人がケチャップという用語を使用したという証拠がないことから、ミーズはおそらくフランス人移民、おそらくハイチ革命からの逃れてきたフランス人難民、フランス系クレオール難民がこうしたトマトソースを使用しているのを見た為だろう」という見解を述べている。

実際にジェームズ・ミーズが記録したこのレシピを見るとヴィネガーもアンチョビも用いられていない。しかし本来はイギリス系のケチャップであるのならばこれらの要素は欠かせないものだったはずである。先にイギリス人のアレクサンダー・ハンターやマリア・エリザ・ランデルの「トマトソース」のレシピを紹介したが、これにヴィネガーは入っているがアンチョビは入っていない。現代のトマトケチャップに親しんでいる我々からすると、このレシピを見るとトマトケチャップと呼んでも良さそうに思えるが、これをトマトソースと名乗っているのはアンチョビが入っておらず、やはり当時の感覚的でいうとケチャップ未満というものだったからだろう。つまりイギリスではそこにアンチョビが入っているか否かに、それをケチャップと呼ぶかどうかの線引きがあったと思われるのである。では次にイギリスで最初にレシピが記録されたトマトケチャップからその違いをさらに明らかにすることにしたい。

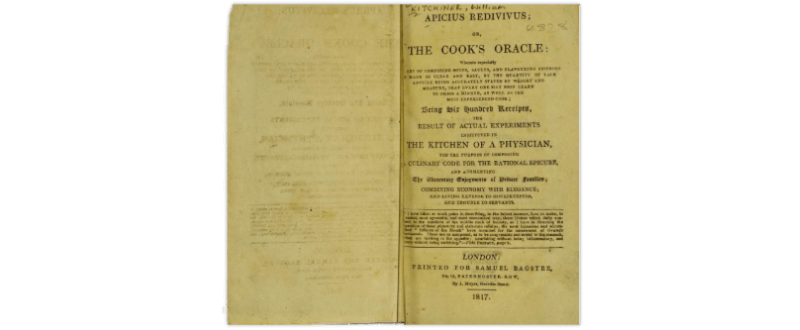

1817年『The Cook's Oracle; and Housekeeper's Manual』

イギリスの書籍に始めてトマトケチャップのレシピが登場したのは1817年に ウィリアム・キッチナー(William Kitchiner:1775–1827)の記した『The Cook's Oracle; and Housekeeper's Manual』初版本である。そのレシピは以下のようになっている。

【 The Cook's Oracle; and Housekeeper's Manual 】

Gather a gallon of fine, red, and full ripe tomatas ; mash them with one pound of salt; them rest for three days, press off the juice, andto each quart add a quarter of a pound of anchovies, two ounces of shallots, and an ounce of ground black pepper; boil up together for half hour, strain through a sieve, and put to it the following spices; a quarter of an ounce of mace, the same of allspice and ginger, half an ounce of nutmeg, a drachm of coriander seed, and half a achm of cochineal; pound all together; let them simmer gently for twenty minutes, and strain through a bag : when cold, bottle it, adding to each bottle a wineglass of brandy. It will keep for seven years.

【 訳文 】

質が良く、赤く、完全に熟したトマトを1ガロン準備する。1ポンドの塩でそれらをすりつぶす。これらを3日間置いておき、ジュースを押し出し、各クォート毎に1/4ポンドのアンチョビ、2オンスのエシャロット、1オンスの挽いた黒コショウを加える。30分間これらを一緒に沸騰させ、ふるいにかけてから次のスパイスを加える。1/4の1オンスのメース、オールスパイスとジンジャー、0.5オンスのナツメグ、1ドラム(3.5ml)のコリアンダーシード、1/2ドラムのコチニール。これらを一緒に粉々に磨り潰して20分間ゆっくりと煮て、バッグで濾す。冷めたらボトルに詰め、各ボトルにワイングラス一杯のブランデーを追加すれば、これで7年間保存が出来る。

ここで注目すべきはイギリスのケチャップレシピらしくアンチョビがしっかりと入っていることである。これは何度も指摘しているようにケチャップがもともとは魚醬由来だからであろう。しかしながらこのレシピにはそれまで良くイギリスのケチャップで用いられてきたヴィネガーが加えられていない。トマトに酸味があるために、あえてヴィネガーは加えられる必要はない為だったとも考えられるが、これにはアメリカで先行して用いられているケチャップレシピの影響があったからではないかと推測している。

その理由はロンドンのウィリアム・キッチナーのレシピにも、最後にブランデーが追加されているからである。これはアメリカのフィラデルフィアのジェームズ・ミーズの方法と同じで、やはりフランス系の印象を感じさせる方法である。実はこの時代になると、イギリスの正統なケチャップ(マッシュルームやクルミ)とは異なる、新しい味の流れが西インドやアメリでは産まれていたのではないかと考えられるのである。ウィリアム・キッチナーのレシピはそうしたアメリカの出版物から逆に引用し、そこにイギリス人好みの魚味(アンチョビ)を加えたのではないだろうか。

『The Cook's Oracle; and Housekeeper's Manual』

1817年初版本

トマトはアメリカ大陸で良く食べられていたが、ヨーロッパではまだ新興の野菜であり、これをケチャップにするということになると、それまでトマトを良く使っていた食文化圏にあるアメリカの方が、イギリスでつくられるソースに勝る要素があったと考えるべきだろう。こうした流れは西インドのフランス人や、フランス植民地下にあった原住民がトマトを食べる文化をアメリカに持ち込むことで一層促進されることになったに違いない。そういう観点からするとトマトケチャップの拡大にはアメリカ南部のクレオール料理の影響がもっと考慮されるべきではないだろうか。

クレオール料理

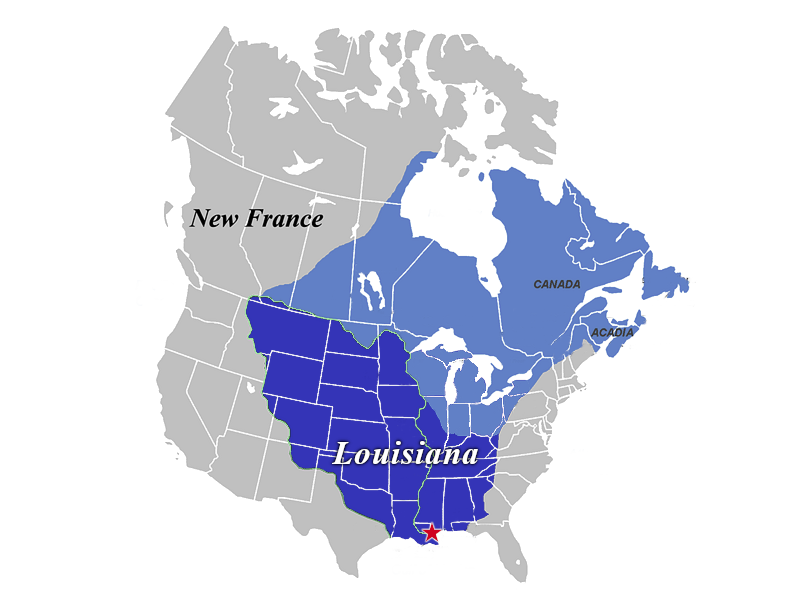

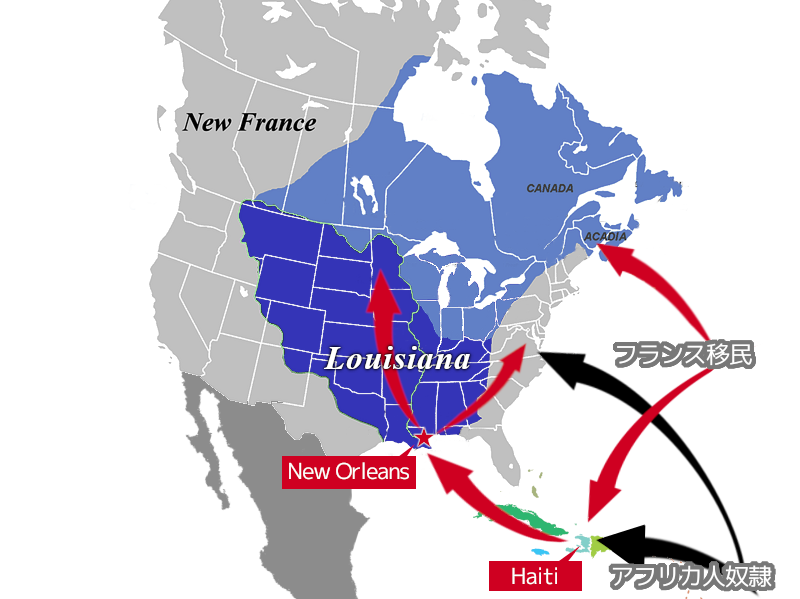

「クレオール料理」とはアメリカのルイジアナ州にあるニューオーリンズの地域を中心とした、複数の食文化の融合によって産まれた料理のことである。17世紀からアメリカや西インドへの入植が進むようになると、現地で産まれ育ったヨーロッパ系住民が増加するようになる。このような人々はやがてスペイン語の「クリオーリョ:criollo」を語源にクレオールと呼ばれるようになった。先に挙げたフランス領だったハイチもカリブ海地域に位置しているのでクレオールの圏内にある。またルイジアナもフランス植民地であったことから、西インドのハイチやルイジアナといった地域にはフランス系のヨーロッパ人が多く住んでいた地域なのである。

かつてのルイジアナは現在の範囲よりも数倍も広いミシシッピ流域全体をさす地域で、1682年にルイ14世に献上されたフランスの植民地領であった。そもそもルイジアナ(Louisiana)という地名自体もルイ14世にちなんで付けられた名前だったのである。しかし1763年に起きたイギリスとフランスの戦争(フレンチ=インディアン戦争)の結果、敗れたフランスはミシシッピ川以西とニューオリンズをスペインに、以東をイギリスに譲渡することになる。その後、スペインは再びミシシッピ以西をフランスに返却したが、1803年にナポレオンがアメリカに売却したことで最終的にはアメリカ合衆国領に組み入れられることになり、フランスのアメリカにおける領土は消滅したのである。

■フランス領ルイジアナ

■その他のフランス領域

★ニューオリンズ

上図からも分かるように、かつて17~18世紀のフランスはアメリカに広大な領地を有していたのである。

こうした経緯から、ルイジアナ周辺(特にアメリカ南部のニューオリンズ中心)にはフランス系、スペイン系のヨーロッパ人たちが多く定住し、クレオールと呼ばれるそうした人々はクレオール料理という独自の料理文化をつくりあげていたのである。

トマトケチャップを考察するにおいて、クレオール料理の影響が語られることはあまりないが、わたしはケチャップレシピの変遷をたどることで、そこにフランス植民地領の影響を感じ、クレオール料理が何らかのトマトケチャップの誕生に関係があるのではないかと思うようになった。後段ではクレオールとケチャップの関係を考察することにするが、まずはアメリカの料理書でどのようにケチャップが扱われていったのかを説明してゆくことから始めることにしたい。

アメリカ人女性のケチャップレシピ

19世紀にトマトを使った料理はアメリカで拡大を始める。そこでアメリカ女性たちが料理書においてトマトケチャップをどのようなレシピで記してきたのかを年代を追って説明を行うことにしたい。これらのトマトケチャップのレシピとその背景を読み解くことで、どのように現代のようなトマトケチャップが成立するようになったのか、そのプロセスを明らかにすることができるのではないかと思う。

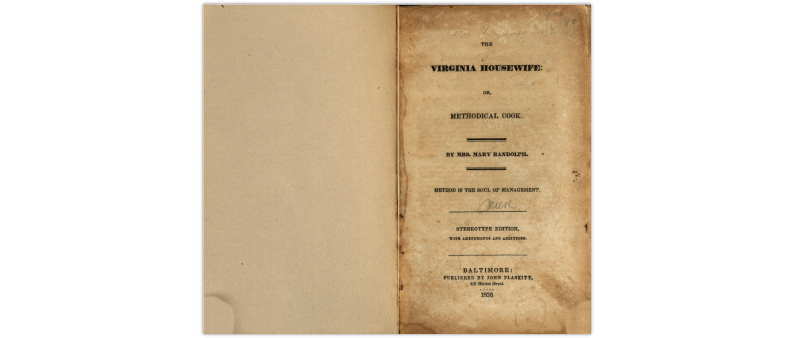

1824年『The Virginia Housewife』

バージニアに住んでいたメアリー・ランドルフ(Mary Randolph)は1824年に『The Virginia Housewife』を出版する。これはアメリカの料理書のなかでも重要な位置づけの書籍であり注目すべきものがある。この本のなかでメアリー・ランドルフが記したトマトケチャップのレシピをまずは確認しておきたい。

【 The Virginia Housewife 】

Gather a peck of tomatas, pick out the stems, and wash them; put them in the fire without water, sprinkle on a few spoonsful of salt, let them boil steadily an hour, stirring them frequently, strain them through a colander, and then through a sieve; put the liquid on the fire with half a pint of chopped onions, a quarter of an ounce of mace broke into small pieces, and if not sufficiently salty, add a little more, one tablespoonful of whole black pepper, boil all together until just enough to fill two bottles; cork it tight.-- Make it in August.

【 訳文 】

たくさん(約9ℓ)のトマトを集め、茎を取り除いて洗う。水を入れずに火にかけスプーン数杯の塩を振りかけ、1時間しっかりと頻繁にかき混ぜながら沸騰させてから濾す。次にそれらをザルに通しふるいにかける。こうして得られた液体に刻んだ玉ねぎの半パイントを加えて火にかけ、1/4オンスのメースを細かく砕いて入れる。塩が足りない場合は少し加える。大さじ1杯分の黒胡椒を丸ごと入れ、それらを一緒に2本の瓶がいっぱいになる分量を沸騰させる。しっかりとコルク栓をする。8月に作る。

これはヴィネガーもアンチョビも入っていないケチャップである。このようにアンチョビが入っていないというところに、従来イギリスでつくられてきたケチャップとは異なる、アメリカ特有のケチャップのスタイルであることが感じ取れる。

このケチャップレシピを記したメアリー・ランドルフについても詳しく説明しておくべきだろう。メアリー・ランドルフの父親であるトーマス・マン・ランドルフ・シニアは幼い頃に孤児となったことから親族のトーマス・ジェファーソンの両親によって育てられ、トーマス・ジェファーソンと同じ家族のなかで成長した。トーマス・ジェファーソンはアメリカ第3代目大統領となるが、こうした親族関係から、ランドルフ家はバージニアの政治において重要な一族だったのである。

著者のメアリー・ランドルフの父、トーマス・マン・ランドルフ・シニアはバージニア州の上院・下院議員を務めていた。また弟のトーマス・マン・ランドルフ・ジュニアは、トーマス・ジェファーソンの娘のマーサと結婚して下院議員およびバージニア州知事を務めていた。ここからもランドルフ家がアメリカ建国時代の政治家一族であったことが理解できる。

さらにメアリー・ランドルフの母の家系は、ポカホンタス(Pocahontas:1595年頃 - 1617年)の子孫であった。ポカホンタスはディズニー映画でも取り上げられたネイティブアメリカン・ポウハタン族の酋長の娘である。ポカホンタスはバージニアでタバコ会社を設立した白人のジョン・ロルフの妻となって一子をもうけており、メアリー・ランドルフはその血を受け継ぐ子孫である。

ちなみにポカホンタスの子孫はバージニア最初の入植者に遡ることのできる全米屈指の名家となっている。第28代大統領ウッドロウ・ウィルソンの夫人イーディス・ボーリングもその子孫で、他にもジョージ・ランドルフ、リチャード・バード少将、ファーストレディだったナンシー・レーガン、大統領選に立候補していたジョン・マケイン議員もその子孫である。親子で大統領を輩出したブッシュ家もポカホンタスの子孫であると言っているが、実際にはその祖はポカホンタスの直系でなく、再婚相手の方の家系や、女性側の結婚相手の方の家系にしか繋がらず、実質的にはポカホンタスの子孫であるとは言えない。しかしながらポカホンタスの子孫であることは、多くのアメリカの歴史的な政治家との親族関係にあることを意味しているようで、ひとつの政治家ファミリーとしてのステイタスになっている感がある。

このようにメアリー・ランドルフは単に料理本を書いた人物だったという訳ではなく、アメリカの政治に深く関係する一族の女性であったことは興味深い事実である。実はアリー・ランドルフの祖母のジェーン・ボリング・ランドルフが1743年に料理本の原稿を完成させ、この原稿はメアリー・ランドルフの叔母であるジェーン・ランドルフ・ウォークに受け継がれている。一族にはレシピの歴史があり、こうした料理のバックグランドがあったことからメアリー・ランドルフは『The Virginia Housewife』という料理本を記すことが出来たのだとも考えられる。

こうした経緯はアメリカにおける料理文化の成立という観点からは非常に重要である。そのことは先に引用したブリア=サヴァランの名言の「国々の命運はその食事の仕方によって左右される」という名言に照らし合わせると明瞭になるだろう。なぜならバージニアという建国初期のアメリカの場所で政治に深く関与した一族が、同じく一族のレシピを受け継ぎながらそれを守っていたということだからである。そういう観点から『The Virginia Housewife』を読み解くならば、これが単なる料理書というだけでなく、アメリカという国がどのように成り立っていったのか、あるいは原住民と他のヨーロッパ文化がどのように融合していったのかを理解するための鍵があるように思えてくる。

メアリー・ランドルフの功績

料理史研究家のカレン・ヘス(Karen Hess)は、メアリー・ランドルフが記した『The Virginia Housewife』は、「イギリスの料理の習慣から脱却し、アメリカにトマト料理の飛躍的進歩をもたらした」と評している。

料理の歴史家のアンドリュー・F・スミス(Andrew F.Smith)も同様に、1994年に出版した『The Tomato in America: Early History, Culture, and Cookery』のなかで、メアリー・ランドルフの幅広いトマトレシピは「今後30年間のトマト料理の基準を打ち立てた」と評価している。

またスペインから2013年アメリカに帰化して市民権を得た有名シェフのホセ・アンドレ(José Andrés)もメアリー・ランドルフのレシピに影響を受けた一人である。彼のレストラン「America Eats Tavern」ではメアリー・ランドルフのレシピに由来するガスパチョを提供しており、なぜこの料理が提供されているのかの理由を『What It Means to “Cook American” Food』という自身の記事のなかで、それが「自分がどこから来たのか、そして私が今どこに属しているのかを永遠に思い出させる」からであると述べている。また続けてこのレシピは「私の母国スペインがこの国に与えた最も初期の料理の影響の1つを証明している。その本ほどアメリカを定義するものはないだろう。アメリカで印刷された最初の料理本ではないが、アメリカ人が書いたアメリカで最初に印刷された料理本であると言える。彼女のガスパチョレシピは、文化のるつぼとしてのこの国の概念がどれほど遡れるかを示している」と述べている。つまり自身のスペイン人としてのアイデンティティにもつながる料理でありながら、同時にアメリカにおいて様々な文化が混じり合い、どのようにアメリカという国が作られていったかというアイデンティティにも関係する料理レシピであることを指摘している。

このホセ・アンドレの記事のことは『Richmond's Culinary History: Seeds of Change』の6章「料理の天才:メアリー・ランドルフ」の項でも言及されている。また同書には、アメリカ人シェフで多数の料理に関する著作を残しているジェームズ・ビアード(James Beard)がメアリー・ランドルフを「料理の天才」であると評価していたことも述べられている。ジェームズ・ビアードは既に亡くなっているが、ジェームズ・ビアード財団がその後も毎年行われるジェームズ・ビアード財団賞によってシェフ、レストラン経営者、作家、ジャーナリストの表彰を行い食文化の育成への貢献を行っている。その創設者のジェームズ・ビアードもまた、200年前に生きたメアリー・ランドルフを高く評価していたのである。その理由は、当時はまだトマトには毒があると信じられていたにもかかわらず、17種類ものトマトレシピを記していたということにあった。

実際に『The Virginia Housewife』には2種類のトマトマーマレード、トマトケチャップ、トマト醤、エッグ&トマト、またガスパチョを含む4種類のトマトを使ったスペイン料理などが記されている。これはメアリー・ランドルフが積極的にトマトを料理に使用しようとしていた意思の表れであり、まだ新興の野菜だったトマトを、アメリカで食べられる料理の中に取り込もうとした為だったのだろう。ちなみに姻戚関係にある第三代大統領のトマス・ジェファーソンはトマトの先駆的な栽培者だった。『Thomas Jefferson's Garden Book』を見ると、まだトマトに対して否定的な時代だった1809年からトマトを毎年栽培し、ジェファーソンの娘マーサ(メアリー・ランドルの弟と結婚)とバージニアとセプティミアは、ガンボスープ、カイエンスパイストマトスープ、グリーントマトピクルス、トマトジャム、トマトオムレツなど、トマトに関する数多くのレシピを残している。こうした料理レシピをメアリー・ランドルとトマス・ジェファーソンの娘たちは共有しあい、それが『The Virginia Housewife』にも記されたと考えるのはごく自然なことだろう。

アメリカにおけるトマトの栽培やトマトを使った料理レシピはアメリカの一族と深く関係しており、新興国家のアメリカのアイデンティティを形作る料理や料理素材になっていたものと考えられる。そしてトマトケチャップこそがその最たるものと言えるのではないだろうか。

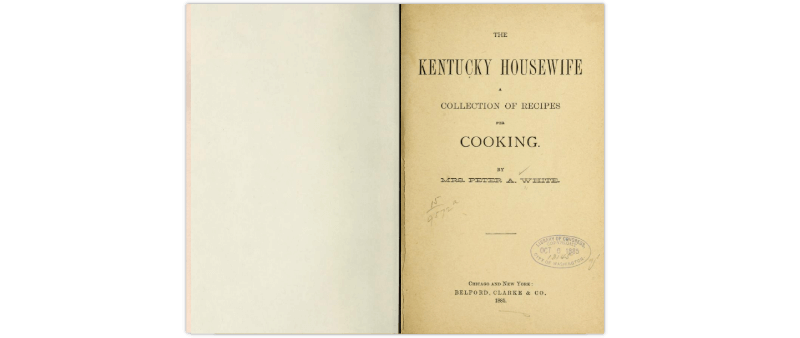

1839年『The Kentucky Housewife』

レティス・ピアス・ブライアン(Lettice Pierce Bryan:1805–1877)というケンタッキー州の女性が1839年に出版した料理書が『The Kentucky Housewife』である。この中にもトマトケチャップのレシピが掲載されているので引用しておくことにしたい。

【 The Kentucky Housewife 】

「Tomato Catchup」

Gather your tomatoes when fine and ripe, peel them and crush them to pieces; put them in a stew-pan, without water, season them with salte, as for table use, and boil them gently for two hours, strring them frequently; then strain them through a seive, pressing them with a large spoon or ladle, to get as much of the juice as you can. Season it to your taste with pepper, mace, cinnamon, nutmegs and ginger; put it again in the pan, and simmer it till tolerably thinck, then cool it, put it in samll bottles, and cork them tightly, securing them with melted rosin. You may flaver it with onion, or salt and pepper only.

【 訳文 】

「トマトケチャップ」

トマトが良く熟したら集めて、皮をむき、潰して小さくします。水を加えずにシチュー鍋に入れ、テーブルでの使う際と同じ位の塩で味付けしておき、2時間弱火で沸騰させながら頻繁にかきまぜる。次にそれらをふるいにかけて濾し、大きなスプーンまたはおたまで押して、できるだけ多くのジュースを得るようにする。コショウ、メース、シナモン、ナツメグ、生姜で好みに合わせて味付けをする。再び鍋に入れ、かなり濃くなるまで煮てから冷まし、幾つかの瓶に詰めてしっかりとコルク栓をし、溶かしたロジンで固定します。 タマネギ、または塩と胡椒だけで味付けすることができる。

トマトに塩とスパイスが加えられただけのシンプルなレシピである。先のメアリー・ランドル以降、こうしたケチャップのスタイルは定着していたように思える。そしてこのレシピにも同様にイギリス的な魚味(アンチョビ)や強い酸味(ヴィネガー)は加えられておらず、こうしたトマトケチャップのスタイルが定着していたことを感じさせられる。

『The Kentucky Housewife』

実際にこの料理書でトマトケチャップが使われているレシピの頻度を調べると、トマトケチャップそのもののレシピも含めて、24回もトマトケチャップが登場する。それだけだなくトマトスープやトマトソースとしてもトマトは登場しており、この頃にはトマトおよびトマトケチャップは一般的なものとなっていた様子が感じられる。

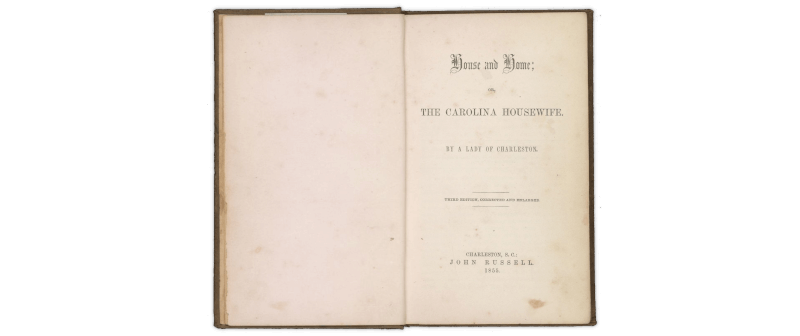

1847年『The Carolina housewife or, House and home』

次に取り上げるのは、1847年にサラ・ラトリッジ(Sarah Rutledge:1782-1855)が出版した『The Carolina housewife or, House and home』である。この料理本には2種類のトマトケチャップのレシピが収録されている。まずは「TOMATO CATSUP. No.1」と題されたレシピから紹介しておきたい。

【 TThe Carolina housewife or, House and home 】

TOMATO CATSUP. No.1

Let your tomatoes be perfectly ripe; put them in a shallow tin pan; add salt, a few slices of onions, and some pods of red pepper, seasoning to your taste; stew on a slow fire until the juice is almost a jelly; then rub the mixture through a hair sieve; let it remain until the next day; then bottle it, adding a wine-glass of the best port wine to each quart of the mixture. The bottles must be sealed carefully. The tomatoes should be stewed without being peeled.

【 訳文 】

トマトケチャップ No1

トマトを完全に熟させ、それらを浅い鍋に入れる。塩、玉ねぎのスライス、赤唐辛子のさやを加えて、好みに合わせて味付けする。液体がほとんどゼリー状になるまでゆっくりと火で煮込む。次にこれらの混合物をふるいにかけて濾してから、翌日までそのままにしておく。次にそれを瓶詰めし、混合物の各クォートに最高のポートワインをワイングラス一杯分を加える。ボトルを慎重に密封する。トマトは皮をむかずに煮込む。

このレシピもメアリー・ランドルフと同様のスタイルのトマトケチャップである。トマトとスパイスだけで、ヴィネガーも入っていないレシピである。しかし最後にポートワインを入れるとあり、これは殺菌と保存の目的と考えられ、昔の名残のように思える。

2番目のケチャップレシピは以下のようなものである。

【 The Carolina housewife or, House and home 】

TOMATO CATSUP. No.2

Select the ripest tomatoes; scald and peel them; to one gallon tomatoes, add one quart of sharp vinegar; also, the following ingredients ground fine, viz: two table-spoonfuls of salt, one of black pepper, one of allspice, three of mustard, eight or ten pods of red pepper, one or two cloves of garlic (sliced). The whole is then put into a tin or copper kettle; simmer it over the fire three or four hours, stirring occasionally. It should then be rubbed through a sieve, fine enough to catch the seeds. Bottle it. If the simmering has not been sufficient, it will be known in a few days by the appearance of a white scum in the neck of the bottles, which can be corrected by simmering it an hour or two more, adding as much vinegar as will supply the previous loss by evaporation. The bottles should be sealed.

【 訳文 】

トマトケチャップ No.2

最も熟したトマトを選択する。表面を焼き皮をはがす。1ガロンのトマトに対して1クォートの強い酢を加える。それと同様に次の材料を細かく砕いて準備しておく。テーブルスプーン2杯分の塩、スプーン1杯の黒胡椒、スプーン1杯のオールスパイス、スプーン3杯のマスタード、8~10ポッドに赤唐辛子、ニンニクひとつ、またはクローブ(スライス)をふたつ。 次に全体を錫または銅のやかんに入れ、これを時々かき混ぜながら、火にかけて3〜4時間煮る。次にトマトの種を取り除くのに適した細かさのふるいで濾して、瓶詰めする。十分に煮ていない場合はボトルの首に白い澱が現れるので分かる。こうした場合は1〜2時間煮て、酢をできるだけ多く加えることで修正できる。ボトルは密封する必要がある。

こちらはヴィネガーを積極的に使おうとするレシピになっている。味のためにヴィネガーを使うというよりも、むしろ殺菌や保存目的のためにヴィネガーを用いていると解釈すべきだろう。

『The Carolina housewife or, House and home』には2種類のトマトケチャップが登場しているが、これらトマトケチャップが関係するレシピが、このトマトケチャップ自身も含めて5つ、またトマトを使うレシピは全体で26種の料理でありトマトが一般的な野菜になっていたことが確認できる。

『The Carolina housewife』1855版

この料理本の初版では著者のサラ・ラトリッジの名前は伏せられ、匿名で「a Lady of Charleston」とだけ記されている。チャールストン(Charleston)はアメリカのサウスカロライナ州の都市であり、ここにサラ・ラトリッジは住んでいてこの料理本を執筆したということが分かる。

メアリー・ランドルフが『The Virginia Housewife』を出版して以降、レティス・ピアス・ブライアンが『The Kentucky Housewife』、サラ・ラトリッジが『The Carolina housewife』を出版した。このようにアメリカの女性たちが同様のスタイルで料理本を出版し、そこに多くのトマトレシピを記したということは注目すべきポイントである。

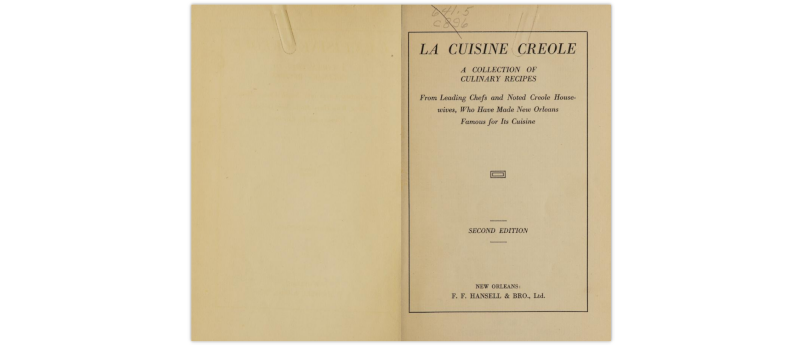

1885年『La Cuisine Creole』

1885年に出版された料理書『La Cuisine Creole』の作者は、当時ニューオリンズで新聞記者だったラフカディオ・ハーン (Patrick Lafcadio Hearn:1850-1904)である。ラフカディオ・ハーンは後に日本に渡り1896年に日本人に帰化。小泉八雲として1904年に出版された『怪談』に収められた「耳無芳一の話」や「雪女」は日本人にとって親しみのある話ではないだろうか。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)

小泉八雲はギリシャ生まれのイギリス人であったが、アイルランド、フランス、アメリカ合衆国、西インド諸島、日本と各地を転々として生きた人物であった。19歳のとき米国に移住し新聞記者となり、最初はシンシナティ、その後はニューオーリンズで仕事していた。そのニューオリンズ時代に書かれたのが『La Cuisine Creole』である。その後、小泉八雲はフランス領西インド諸島の特派員として2年間滞在し、その後日本に定住して日本に関する多くの著作を残しその生涯を終えたのである。

当時35歳だったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が記した『La Cuisine Creole』には次のようなトマトケチャップのレシピが記されている。

【 La Cuisine Creole 】

TOMATO CATCUP

Take enough ripe tomatoes to fill a jar, put them in a moderate oven, and bake them until they are thoroughly soft; then strain them through a coarse cloth or sieve, and to every pint of juice put a pint of vinegar, half an ounce of garlic sliced, a quarter of an ounce of salt, and the same of white pepper finely ground. Boil it for one hour, then rub it through a sieve, boil it again to the consistency of cream; when cold, bottle it, put a teaspoonful of sweet oil in each bottle; cork them tight, and keep in a dry place.

【 訳文 】

トマトケチャップ

完熟トマトをビンに入るだけの十分な量を取り、適度なオーブンに入れ、完全に柔らかくなるまで焼く。次に、粗布またはふるいでそれらを濾し、得られたトマトジュース1パイントごとに同量のヴィネガー1パイント、スライスしたニンニクを0.5オンス、塩を1/4オンス、および同じ白唐辛子を細かく挽いたものを入れる。 それを1時間沸騰させてから、ふるいにかけ、クリームの粘稠度になるまで再度沸騰させる。冷めてから瓶に入れ、小さじ1杯の甘い油を各瓶に入れる。しっかりとコルクで栓をして乾燥した場所に保管する。

これが当時ニューオリンズで食べられていたトマトケチャップのレシピである。『La Cuisine Creole』のサブタイトルには「A Collection of Culinary Recipes, From Leading Chefs and Noted Creole Housewives, Who Have Made New Orleans Famous for its Cuisine」とある。つまりこれらのクレオール料理のレシピは有名シェフたちや、一般家庭の主婦たちから収集したものであることを示している。その裏付けとなる情報として、1998年に出版された『Wandering Ghost: The Odyssey of Lafcadio Hearn』Jonathan Cott著を読んでゆくと、友人となったスパニッシュ系クレオールの友人の妻に料理を教えてもらったことがP164に書かれている。

小泉八雲がなぜ料理本を書いたのか、その背景にあるのは1884年にニューオリンズで開かれた万国博覧会である。その開催に合わせてこの本の出版・販売が行われたのである。この本は評判が良くその後も版を重ねている。『La Cuisine Creole』には当時のクレオールの人々がどのような料理を食べていたのかを知るのに貴重な情報が記されているが、単に料理本として興味深いだけでなく、料理を通してニューオリンズという都市の性格が上手く描き出されているという意味でも貴重である。こうした料理本をアメリカで書いた人物が、後年に日本にやってきて『怪談』を含む様々な著作を通して日本という国も描き出したというのは興味深い話である。

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は料理や怪談のような当時のサブカルチャーのようなものを通しても、その国や地域の本質を描き出すのが上手い人物だったのである。

さて実際に『La Cuisine Creole』にあるトマトケチャップのレシピに注目してみると、この当時のニューオリンズのトマトケチャップは、先の挙げた他のアメリカの各地域のトマトケチャップと比較してほぼ同じものであることが明らかである。ニューオリンズで食べられていたトマトケチャップは、クレオール料理の影響を受けてアメリカのなかでも特異なものになっていたというよりは、むしろ汎用的なレシピだったことが見えてくる。言い換えると当時のアメリカで食べられていたトマトケチャップと、ニューオリンズで食べられていたトマトケチャップは何ら変わりのない同じものだったと言っても良い。

クレオール料理というアメリカのなかでも特徴的な食文化を有しているニューオリンズにあってトマトケチャップが他地方と何ら変わりがないというのは凡庸であるように思われるかもしれない。しかしそれは逆で、わたしはニューオリンズあるいはルイジアナに広がっていたトマトケチャップこそが、アメリカ全体に広がっていったことにこうした現象の理由があるのではないかと推測している。つまりこれはクレオールたちの食べていたトマトケチャップが影響し、やがてアメリカ全土のスタンダードになったという見方である。

フランスの影響

元々は中国福建省、あるいは東南アジアの一部の地域の調味料だったケチャップはイギリスでも人気を得て、イギリス国内でも作られるようになる。イギリスはマッシュルームやクルミ、あるいは牡蠣やロブスターなどのケチャップを生み出し、イギリスの料理書にはそうしたレシピが多数記されている。しかしフランスではイギリスほどケチャップが重用されることはなく、イギリスほどこのソースが用いられることはなかった。フランスではむしろその都度、料理に合わせたソースをつくるという料理文化にあり、同じソース(ケチャップあるいはウスターソース等)をどのような料理にも共通して用いることをしなかったことがその理由であると考えられる。

17世紀に入りアメリカにはヨーロッパから多くの移民が移動して住むようになった。東海岸に移住したイギリスからの初期の移民たちは、まだイギリス由来の食文化の影響下にあったと思われる。なぜならばアメリカではイギリスの料理書が発行されており、こうした料理書は版を重ね良く売れていたからである。しかし、ことトマトケチャップに関しては、イギリス由来のレシピのものではなく、フランスの影響を受けたと思われるレシピの方が好まれたようである。

フランスの影響と言っても、もちろんフランス本国のものではない。なぜならフランスでケチャップはほとんど消費されなかったからである。ここで言うフランスの影響とは、植民地だったハイチなどを含む西インドに移動したフランス人たちの生み出した料理スタイル(クレオール料理)である。やがてこうしたクレオールの影響が少なからずアメリカ本土にも広がってゆくことになった。

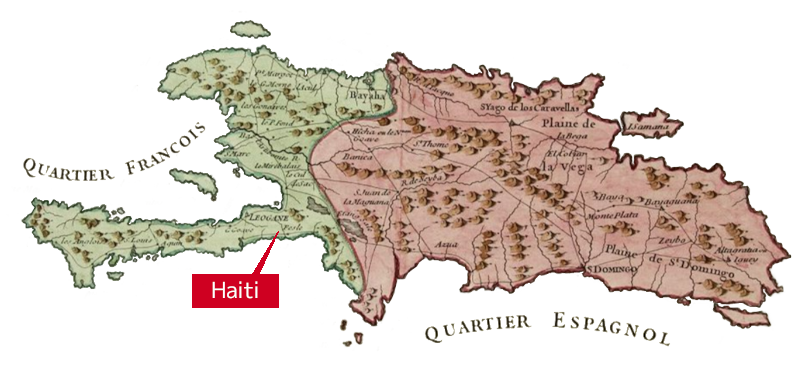

西側:フランス領ハイチ

東側:スペイン領ドミニカ

17世紀以降、かなりの数のフランス人たちが西インドに移住して植民地化が進められた。特にエスパニョーラ島の西側(現在のハイチ)にはフランス人が入植して砂糖のプランテーションを経営し、アフリカからの連れてきた黒人奴隷を労働力としてフランス本国に大きな富をもたらしていた。

しかし18世紀後半から始まった黒人奴隷による「ハイチ革命:1791-1804」によって、黒人による共和国が誕生することになり、ハイチとしてフランスからの独立宣言が行われた。この1804年のハイチ独立を機に多くのフランス系の白人たちが西インドから、フランスの領地だったアメリカ大陸のルイジアナへと移住することになった。フランスはミシシッピ川に沿ってアメリカ内陸部まで広大な領地を有しており、ルイジアナの玄関口であるニューオリンズには特に多くのフランス系白人(クレオール)が移住し、今でもフランス文化の影響を色濃く残す都市となっている。現在クレオール料理というとニューオリンズ周辺の文化の入り混じった料理スタイルのことを指すのだが、そうした土壌はヨーロッパの移民によってもたらされたものだったのである。

フランス系クレオールの移動

この時代、アメリカのフランス領ルイジアナにも大きな変化があった。1803年、ナポレオン・ボナパルトがフランス領だったルイジアナをアメリカ合衆国に売却したのである。これには同じ時期に起きたハイチ革命の影響が大きく、フランス本国が今後も植民地を維持することは困難であるという判断をした為である。この時のルイジアナは上図にあるように現在の15州にまたがる広大なエリアであり、これによってルイジアナのフランス系入植者は南部も含めたアメリカ全土へ散らばってゆくことになった。

アメリカは英語を主要言語とする国であるが、イギリス系移民だけによって築かれた国ではない。現在でもアメリカには約1180万人のフランス系アメリカ人が生活しており、そのうち約160万人は家庭でもフランス語を使用しているとされている。また2000年の国勢調査では45万人がフランス語を元としたクレオール言語を使用しているという報告がある。つまり現在でもフランスを介した言語、文化はアメリカ内に色濃くその痕跡を留めているということである。

トマトケチャップの味

アメリカの全土に、西インド・ルイアジアを経由してもたらされたトマトケチャップはフランスのニュアンスを含む、イギリスとは異なるものであったはずである。イギリスとフランスのケチャップの違いはどこにあったのかと言うと、これは再三強調しているように魚味(アンチョビ)と酸味(ヴィネガー)である。イギリスではこうしたテイストが好まれたのに対して、西インドやルイジアナに定住したフランス人たちはこうしたイギリス的な嗜好を廃して、トマトの旨味をシンプルに追求するようなレシピを中心としたように思われる。

もっとも酸味に関しては、当時のトマトは現代のように品種改良がされたものではなかったことから、かなりの酸味を有していた可能性があり、ヴィネガーを加えずとも十分な酸味があったことも考えられる。しかしながら魚味に関しては、イギリスとフランスでは明らかに対照的であり、フランス由来と思われるトマトケチャップにはアンチョビが加えられることはない。

トマトは19世紀になるまであまり料理に用いられない食材であったが、そもそも南米がトマトの原産国で、メキシコでも昔から良く消費されていたことから、西インドやアメリカ南部でも同様によく食されるようになっていたものと考えられる。よって移民として西インドやアメリカ南部に入植してきたフランス人たちはトマトを良く食べていたはずであり、トマトケチャップはイギリスよりも先にフランス植民地の西インドやアメリカ南部に普及していたのである。

その証拠にイギリスやアメリカで出版された17世紀後半から18世紀初頭の料理書には、トマトのことが英語で「love apple」と書かれており、これはフランス語の愛のリンゴ(Pomme d'Amour)の意味である。このような表記がなされた理由は、当時のフランス人が、イギリス人よりも積極的にトマトを消費していたからだろう。そしてトマトへの料理の使い方に関しては、フランス本国よりも、植民地化された場所に住むフランス人が優れ、それがトマトケチャップのレシピにも現れるようになったものと考えられる。

実際に先にも取り上げた、フィラデルフィアに住んでいたジェームズ・ミーズは、1804年に百科事典『The Domestic Encyclopedia』第3巻(Vol.3)に「Love apple:トマト」の項をもうけ、トマトはペンシルベニア州でも急速に拡大していること。さらには煮込んだトマトは魚のための優れたソースになること。また上質なトマトケチャップはフランス人がさまざまな料理に使用していることを報告している。この百科事典はアメリカで書かれたことから、ここで言うフランス人とはフランス本国のことではなく、1803年のルイジアナ売却や1804年のハイチ独立に伴い、アメリカ各地に広がったフランス人移民のことを指しているのは間違いないだろう。

こうしたジェームズ・ミーズの記録からも、アメリカのトマトケチャップのレシピはフランス人由来のものであることは間違いないように思える。西インド諸島を経て、アメリカ南部のルイジアナに入ったフラン人移民(クレオール)は、ハイチ独立やアメリカへのルイジアナ売却によってアメリカ各地に拡散し、トマトケチャップのレシピを伝えたのだろう。ではこうしたフランス由来のトマトケチャップはどのようにアメリカの料理に入っていったのだろうか。

『The Virginia Housewife』再検証

アメリカの初期の料理において大きな影響を残した料理書は間違いなくメアリー・ランドルフの記した『The Virginia Housewife』であろう。そのことは後に『The Kentucky Housewife』,『The Carolina housewife』という女性による料理書が続いたことや、現代のアメリカのミシュランスターシェフがメアリー・ランドルフのレシピに対するリスペクトを表明していることからも明らかである。よってここで再びメアリー・ランドルフの著作の『The Virginia Housewife』を取り上げ、ここからトマトケチャップがどのように定着していったのかを考察してみることにしたい。

19世紀のアメリカの料理書を見てゆくと、トマトケチャップと並行して、トマト醤(tomato soy)のレシピが記載されていることに気付かされる。もともとケチャップ(ket-chup)とは醤油(soy sauce)のことであり、両者は同じものであるのでこれを二つに分けて別物とする見方は本来であれば間違いである。本来Soyとは大豆のことであるのだが、イギリスでは醤油あるいは魚醬も含めてこれをSoyと記述してきた。しかしこの時代からアメリカではこれらを別物のように二つに分けてレシピに記すことが行われるようになった。こうした原因は、1824年に出版された『The Virginia Housewife』で「TOMATO CATCUP」と「TOMATO SOY」にメアリー・ランドルフが分けてレシピを記したことに起因する。これが醤油とケチャップの混乱の始まりでもあったとも言えるのだが、このことは従来イギリスでケチャップとされていたものと、アメリカでケチャップと呼ばれるものが乖離してゆく契機でもあったと捉えることが出来る。それを見極めるのはアメリカとイギリスのケチャップにある要素の違いである。

まずアメリカの料理書にある「トマト醤」と「トマトケチャップ」がどのように異なるものだったかと言うと、ひとつの要素は発酵の有無である。トマト醤はトマトが層になるように塩で漬け込み、時間(日にち)を置いてから調理を始めるという手順になっている。こうして時間を置くことで発酵させたソースをトマト醤としたようである。実際に醤油(soy)は発酵食品であるので、こうした要素をもってしてメアリー・ランドルフはトマト醤(tomato soy)としたのだろう。これに対してトマトケチャップの方は直ぐに火にかけて調理が行われており発酵の工程は含まれていない。まずここに大きな違いを見出すことが出来る。

さらにもうひとつの要素は粘性である。トマト醤の方はサラっとしていているのに対してトマトケチャップの方には粘度があるようにつくられていることである。トマトケチャップのレシピでは瓶詰の前に煮詰める工程が入っており、これによって十分加熱・濃縮して日持ちを良くする効果が得られるようにしてある。またかつてはこれに酒や油を加えていたこともあったが、それも同じく日持ちさせることが目的であった。このように煮詰めることで水分が蒸発し粘度が高くなったことから、結果的にトマトケチャップには、とろみがあるのだということがアメリカでは一般認識になっていったのではないだろうか。

これまでのケチャップの歴史を見てゆくと、中国由来の魚醬だったり、イギリスでつくられたマッシュルームやクルミをつかった、各時代のケチャップというものはサラっとした液体であった。昔のケチャップレシピをみると、20年持つ、あるいは7年持つという長期保存が可能であることを謳うレシピがあるが、もともとケチャップというものは長期保存が可能であることが前提として求められる発酵系の調味料だったはずである。それはかつて中国や東インドから赤道を越えてヨーロッパまで運ばれてもケチャップは痛むことがなかったことに基づいたものであったと考えられるからである。

よってヨーロッパやアメリカのケチャップレシピでもヴィネガーを加えることや、瓶に詰めて固くコルクで栓をすること、そして煮詰めることで濃縮するという方法が取られた。これはいずれも保存のためであるが、こうした保存性を高めるためにも煮ることによって濃縮されたと考えられる。こうして作られたことから、トマトケチャップがより粘度がある調味料になっていったと推測されるのである。

このように「発酵」や「粘度」という要素を通してみると、従来のイギリスで食されていたケチャップと異なる、別の要素がトマトで作られたアメリカのケチャップには適応され始めるようになったことが理解できる。まずイギリスのケチャップに求められた「発酵」という要素は、アメリカのケチャップからは取り払われた。メアリー・ランドルフは「発酵」の要素をトマト醤に切り分けたことで、トマトケチャップからは分離したのである。また粘度においてはイギリスのケチャップがさらっとした液体であったのに対して、アメリカのトマトケチャップは濃縮させる工程が加わることでよりドロッとしたものになっている。これはメアリー・ランドルフの後に時代になると、さらに進むことになり、後に書かれた、1839年『The Kentucky Housewife』では「かなり濃くなるまで煮てから冷まし瓶に詰める」とあることや、1885年『La Cuisine Creole』では小泉八雲が「クリームの粘度」とレシピで指定していることからもケチャップが徐々に粘度の高いものにへと変化した様子がうかがえる。

メアリー・ランドルフの料理環境

メアリー・ランドルフはバージニア州のリッチモンドに住んでいた。バージニアは位置的には東海岸の中ほどに位置しているが、アメリカ南北戦争の際には南軍に属しており、位置づけとしてはアメリカ南部である。そのバージニアはイギリスからの移民が最初に拠点とした場所であり、アメリカ建国を語る際にも重要な場所となっている。アメリカ初期の大統領のワシントンやトマス・ジェファーソンといった人物が排出されたのがバージニアだったのもこうした理由からである。

それと同時にバージニアは黒人奴隷が最も盛んに取引された中心地でもあった。1619年8月下旬に20人の黒人がバージニア州ジェームスタウンに最初の奴隷としてオランダ船で連れてこられ、そこで売買されたのがその後250年間続くことになったアメリカ奴隷制度の始まりである。その後、バージニアの州都はジェームスタウンからリッチモンドに移されるが、このリッチモンドには黒人奴隷の一大市場が開かれ、ここで売買された黒人奴隷たちがアメリカ南部全体へと売られていった。またバージニアはタバコの生産が主要産業であり、タバコのプランテーションによって大きな富を生み出していた。黒人奴隷たちはこうしたタバコ農園での主要な労働力となっていたことから、リッチモンドは黒人奴隷の売買の中心地となったのである。

メアリー・ランドルフの夫だったデビッド・ミード・ランドルフもタバコのプランテーションを経営しており、同時に初代ワシントン大統領に任じられ連保執行官としての役割も果たしていた。またメアリー・ランドルフの父親もプランテーションの経営を行っており、また同時に政治家でもあった。そもそもメアリー・ランドルフの祖先になるポカホンタスの夫のジョン・ロルフがタバコのプランテーションをアメリカで最初に始めた人物である。つまりメアリー・ランドルフの祖先・親族はすべてタバコのプランテーションで財をなした商人であり、かつ政治にも有力な名家だったのである。

しかしトマス・ジェファーソンが次期大統領に就任すると、政治的にトマス・ジェファーソンに反対する立場であった夫のデビッド・ミード・ランドルフが政府職を解雇され経済的状況は変化することになる。1807年から1819年まで、メアリー・ランドルフはバージニア州リッチモンドでBording House(宿泊寮)を経営しているのはこうした経済的背景の変化によるものだろう。宿泊施設では料理も提供されたことから、こうした経験も後に書かれることになる『The Virginia Housewife』に影響を与えたはずである。また1810年の国勢調査記録によると、メアリー・ランドルフを始め、この宿泊寮には12人の黒人奴隷が働いていたことも記録されている。

歴史料理研究家のカレン・ヘス(Karen Hess)は『The Virginia House-wife:1984』の解説のなかで次のような興味深い見解を述べている。

【 Historical notes and commnetaries on The Virginia House-wife 】1984, xxix

バージニアの地主階級の家では、伝統的に黒人の女性奴隷が料理をしていました。こうした女性たちは、アフリカからやってきて、アメリカ南部の料理を特徴付けるようになったオクラ、ナス、エンドウ豆、ベンネ(ゴマのアフリカ名)、ヤムイモ、ジャガイモ、そしておそらくトマトを良く料理に用い、かつこれらに良く精通していました。さらに、こうした多くの黒人料理人たちは西インド諸島の島々を渡り抜けてアメリカにまでたどり着いたか、あるいはそうした島々に豊富なクレオール料理の多くの料理方法や調味料の使い方のコツを手にした人々を知っていました。

西インド諸島の島々のカリブ族は早期にほとんど絶えてしまいましたが、残った女性たちとアフリカから連れてこられた黒人奴隷との混血は進みました。特に良く食べられた作物(種々のトウガラシ、特にトマト)の用い方にはそうした痕跡が良く残っています。さらに重要なことに人口の大多数が黒人となり、彼らの作る料理は、白人の主人たちの本国、フランス料理、イギリス料理、スペイン料理などと必然的に混ざり合うことでカラフルに異なった料理にへと適応させてきました...

< 中略 >

確かに、ランドルフ夫人はこれらのバージニアのレシピに彼女自身の痕跡を残しています。 彼女の知覚力と料理への好奇心は、バージニア料理に新しい次元を追加しています。 彼女は洗練された料理にも精通し、17世紀と18世紀のイギリスの高級料理を縦糸に、そこにカラフルな西インド、アフリカの黒人、クレオールの要素を横糸として織り交ぜています。そしてこれらはすべて、地元の食材や才能に応じてさまざまな方法で変化してきました。要するにこうしたものこそがオーセンティックなアメリカ料理なのです。

これは非常に重要な注釈であって、どのようにしてアメリカ料理というものが産まれたのかについて良く説明されている。メアリー・ランドルフの功績は、アメリカ特有の人種や文化の混合から、それまでのヨーロッパ本国の料理とは異なる新しい価値観を料理に与えたことである。それには重要なふたつの要素が含まれている。ひとつは「トマト」であり、もうひとつが「クレオール」である。

1776年に植民地だったアメリカが独立を果たし、独立国家としての歩みを始めたのは、正にメアリー・ランドルフ(Mary Randolph:1762–1828)が生きたのと同じ時代である。アメリカはイギリスから政治的には独立しても、当時はまだ国としての年齢も浅く、文化や歴史もない新興の国でしかなった。しかしそうした若い国だからこそ、アメリカはその国を構成する人々の生き方や価値観によって自在に変容することが出来るポテンシャルを兼ね備えていた時代でもあったはずである。

こうした背景においてメアリー・ランドルフが果たした功績は、新しいアメリカ料理を確立したということも挙げておかなければならない。当時はまだ毒があると信じられていたトマトを料理に積極的に用い、17種類ものトマトレシピを記していることも、こうした新興の野菜でまだ未開の味に対する彼女の積極的姿勢の表れであると思う。またトマトのような食材を料理に積極的に用いてきたのが、実は黒人奴隷の女性だったということも見逃してはならない要素である。

そういう意味において、メアリー・ランドルフが生きた場所がバージニアのリッチモンドだったというのは重要なポイントである。ここはアメリカ建国の政治的に重要な場所であり、初期アメリカ人としてのアイデンティティが最も問われた場所である。こうした場所で、彼女の一族は初期アメリカの政治・行政においても強い関りをもっていたことは、彼女の生き方や価値観に大きな影響を与えたことに違いないはずである。

またバージニアは黒人奴隷を売買する中心地だった。メアリー・ランドルフ自身がプランテーション経営を行う家の生まれであったことから、昔から家では数多くの黒人奴隷を使っていたことだろう。そうしたアメリカ南部では黒人奴隷の女性が料理を担っていたことから、メアリー・ランドは混合した料理文化も親しんでいたはずである。下宿寮を営んでいた期間中の1810年国勢調査では、12人の黒人奴隷を使っていた記録からも、メアリー・ランドルフの料理には、アフリカや西インドをアメリカに根付いていった様々な文化が混然一体となったクレオール料理の要素が強く影響していたはずであることが理解できる。

当時はまだイギリスの料理書がアメリカでも出版され評価されていたが、こうした料理スタイルとの「決別」をメアリー・ランドルフが1824年に書いた『The Virginia Housewife』はもたらしたのである。ここで「決別」という表現をしたが、厳密にいうとこれは正しくない。むしろ「融合」という表現の方が正確だろう。ただイギリス本国一辺倒だった料理の価値観とは異なる、新たな料理の価値観を提案し過去のレシピ以外の新しいものを取り入れたという意味において「決別」という表現をつかったまでである。そうした観点からも『The Virginia Housewife』はアメリカ料理史における重要な一冊であることに間違いないのである。

アメリカのトマトケチャップ

ケチャップに話を戻そう。かつてイギリスでつくられていたケチャップにはアンチョビが入れられていた。しかしアメリカのトマトケチャップに関する過去の文献を見てもアンチョビが加えられているものはない。つまりアメリカのトマトケチャップにおいては、ここでイギリスとのケチャップとのはっきりとした「決別」が行われたと考えられる。(ここでは「決別」と言う表現こそが最も的確であると思える)

また初期アメリカのケチャップにはクレオール的な要素が見られたことは既に先に説明した通りである。アメリカ南部のクレオール文化は、アフリカ~西インドを経由した黒人奴隷の料理や、トマトという新興の野菜の利用によって、アメリカ独自のケチャップを生み出したのである。

そのアメリカケチャップについて、イギリス人で、その後に日本人となった小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が、1877年~1887年までの10年間もニューオリンズに滞在し、正にクレオール文化とクレオール料理の中心地であるその場所で『La Cuisine Creole』という本を書いたこと、さらにはそこでトマトケチャップのレシピに言及しているというのは大変興味深い。『La Cuisine Creole』には以下の3種類のトマトケチャップと1種類のトマト醤が取り上げられている。

トマトケチャップ

Superior Tomato Catcup

Tomato Catcup

Tomato Catcup, Recipe for making small quantity

トマト醤

Green Tomato Soy, or Sauce

現代のアメリカで認識されているようなトマトケチャップになるまでの過渡期に、クレオール料理やトマトケチャップそのものについて異国人だったラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が描き出していたことには驚かされるものがある。かつてメアリー・ランドルフがトマトケチャップとトマト醤を別々にして扱ってから60年以上が経過しているが、ここでもしっかりとケチャップ(Catcup)と醤(Soy)が区別されていることろも重要である。これはイギリス由来の発酵を伴う醤(Soy)というものは、クレオールたちの用いるトマトケチャップとは区別されるべきものであったことを確実に押さえた記録であると言える。

彼がこのようなコマーシャルな著作のなかにおいても、きっちりとトマトケチャップを取り上げて記録していたことは、彼の有する鋭い文筆家としての観察眼のなせる技であったに違いないし、クレオール文化に対して彼特有の客観的な立ち位置でもって接していたからに他ならないだろう。こうした料理背景や世界と繋がってゆく料理文化の関係や発展に関しては クレオール料理 の項でもさらなる説明を加えたいと思うのでぜひ参照するようにして頂きたい。

さてここまでで、アメリカのケチャップがどのように始まり、発展してきたのかを説明してきた。ここからは少しだけ、その後のアメリカにおてどのようにトマトケチャップが普及したのかを取り上げておきたい。

トマトケチャップの巨人

世界でトップのトマトケチャップメーカーと言えばハインツである。ハインツは1869年にヘンリー・ジョン・ハインツ( Henry J. Heinz 1844-1919)が創業し、現在も創業地であるアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置いている。

ここでまケチャップは中国や東南アジアに始まり、大航海時代にイギリスに持ち込まれて発展し、それが植民地アメリカではクレオールや黒人の食文化の影響を受けながら新たに発展しトマトケチャップになったことを説明してきたが、アメリカでの更なる拡大においては成功を収めたのは、ドイツ系アメリカ人だったハインツであったというのもケチャップのもつ融合性や複雑性を示すものであるように思える。

ハインツは1869年、25歳の時にホースラディッシュの瓶詰製造販売のビジネスを始めて成功していたが、1875年に金融恐慌などにって破産してしまう。しかし翌年の1876年に今度はトマトケチャップの製造販売を始めて大企業へと成長させている。この成功の背景のひとつは、トマトケチャップを透明のビンに入れて販売し、食の安全を強調し、品質を高めることを行ったからであるとされている。

その後もハインツは市場を世界に広げ、2018年のEuromonitor Internationalの統計によるとケチャップのマーケットシェアは以下のようになっている。

1位 クラフト・ハインツ(アメリカ) 30%

2位 ユニリーバ(イギリス・オランダ) 8.4%

3位 カゴメ(日本) 4.3%

4位 デルモンテパシフィック(シンガポール) 3.6%

5位 オルクラ(ノルウェー) 2.2%

また2020年のクラフト・ハインツ社の売上額は282億8500万円(トマトケチャップ単体ではなく他の製品も含まれている)となっており、正にトマトケチャップ業界の巨人であるといっても過言ではない。同社は世界シェアでは30%程に留まっているが、アメリカでは60%、イギリスでは80%以上のマーケットシェアがあり世界で最強のトマトケチャップブランドであることには異論の余地がない。しかしこと日本国内に関しては、カゴメの50%以上、キッコーマン(デルモンテ)20%以上という比率に抑えられており、10%にも満たないシェアしかないというのが現状となっているようである。

いずれにしても東洋のある一地方(福建)で産まれたソースが数百年という年月の長い旅路をへて世界を席巻し、このような巨大産業にまで成長していることは驚くべきことである。ただその割にはトマトケチャップがどのような歴史をたどってきた食品であるのかについてはあまり語られていないし、それを知る人も少ないように思われるのは残念である。

結びに

ここまで長く複雑な文化が入り混じって現代にまで至ったケチャップの旅について語ってきた。世の中に多数のソースは存在しているが、ここまで世界の人々に受け入れら愛用されているソースは他に無いのではないか。この旅の締めくくりとして、最後に『Harper's Magazine』1890年11月号に掲載された「Winter Jourany to JAPAN:日本への冬の旅」というラフカディオ・ハーンの原稿に添えるために描かれたカット画を挿入しておく。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)

実際に『Harper's Magazine』に掲載されている該当記事「Winter Jourany to JAPAN:日本への冬の旅」を確認してみたがこのカットが無く、描かれはしたものの結局は雑誌掲載には至らなかったようである。これはC・D・ウェルドンがニューヨークから日本に向けて発つときのハーンの姿を思い返してスケッチしたカット画であるとされている。

このカット画は、ジョナサン・コントが記したラフカディオ・ハーンの伝記『Wandering Ghost』の最初でも取り上げられており「くたびれた麻のスーツに中折れ帽を被り、右手にはいかにも年代ものらしい小型のトランクを、左手には使い古したスーツケース―後ろ側にはL・Hのイニシャルが入っている」とラフカディオ・ハーンにつていの描写がある。

またラフカディオ・ハーンがニューオリンズで親しくしていた女性、エリザベス・ビスランド(Elizabeth Bisland)は、ラフカディオ・ハーンの死後に次のような彼に関する思い出を記している。

【 The Life and Letters of Lafcadio Hearn 】

He was at this time a most unusual and memorable person. About five feet three inches in height, with unusually broad and powerful shoulders for such a stature, there was an almost feminine grace and lightness in his step and movements. His feet were small and well shaped, but he wore invariably the most clumsy and neglected shoes, and his whole dress was peculiar. His favourite coat, both winter and summer, was a heavy double-breasted “reefer,” while the size of his wide-brimmed, soft-crowned hat was a standing joke among his friends. The rest of his garments were apparently purchased for the sake of durability rather than beauty, with the exception of his linen, which, even in days of the direst poverty, was always fresh and good. Indeed a peculiar physical cleanliness was characteristic of him—that cleanliness of uncontaminated savages and wild animals, which has the air of being so essential and innate as to make the best-groomed men and domesticated beasts seem almost frowzy by contrast.

【 訳文 】

彼はこの時期、最も記憶に残った人でした。身長はおよそ5フィート3インチで、背丈のわりには並外れてたくましい肩を持ち、歩く姿や仕草には女性のような優雅さと軽やかさがありました。足は華奢で形がよかったが、決まってひどくぶざまな、手入れの悪い靴を履き、全体の身なりも変わっていました。冬、夏を問わずお気に入りのジャケットは、分厚いダブルブレストのリーファーで、つばの広いソフト帽の大きさは、友人たちのあいだでも冗談の的でした。それ以外の服装は、明らかに美しさよりも耐久性で購入されたようです。ただし麻の服だけは例外で、貧乏のどん底にあえいでいたときでさえ、いつも清潔できちんとしていたのです。実際、彼の特徴はその独特な身なりの清潔さ、最も手入れの行き届いた男性や飼いならされた動物には太刀打ちできない、汚れのない野蛮人や野生動物が生まれ持つ清潔さがあったのです。

C・D・ウェルドンのカット画は、正にエリザベス・ビスランドが記したラフカディオ・ハーンの特徴を備えた雰囲気を醸し出している。ラフカディオ・ハーンは「日本への冬の旅」として文章を書いたが、それは単なる旅にとどまらず日本への永住となり、この漂泊の旅人は小泉八雲としてその生涯を日本で閉じたのである。

エリザベス・ビスランド(Elizabeth Bisland)

今回、ケチャップの歴史とその道のりを調査するにおいて、ラフカディオ・ハーンの生涯は、ケチャップのたどってきた旅とどこか似たものがあるように思わされるところがあった。東洋生まれのケチャップは東インドでイギリス人に持ち帰られ、イギリスでも発展を遂げて良く食されるようになるのだが、時代と共にこのケチャップの原料がアメリカではトマトに代わり、クレオール料理の影響も受けながらアメリカ食文化の一部として根付くことになった。

一方のラフカディオ・ハーンの生涯もイギリス人国籍として生まれてはいたが、アメリカに移住して異邦人として暮らすようになり、東洋に渡って最終的には小泉八雲という名前を得ることになったのである。ルートや着地点は異なれど、自身のアイデンティティを持ちその時代と場所を変えながら人々に受け入れられてきたケチャップというものに、ラフカディオ・ハーンの人生をどうしても投影させてしまいたくなってしまうのである。

またラフカディオ・ハーンはケチャップと同じく、ニューオリンズという共通項をもっている。クレオール由来の文化と食が色濃く残るこの町にラフカディオ・ハーンは滞在し、そこで『La Cuisine Creole:クレオール料理』という料理本を書き、そのなかで幾つかのケチャップのレシピを書き残しているというのも因果のある話であるようにしか思えてならない。ラフカディオ・ハーンとケチャップは、遠く地球の反対側まで来てしまい、それでもその土地土地で上手く柔軟に対応し受け入れられたのである。これらは両者の共通項であったと言っても良いだろう。

ケチャップをめぐる東洋→西洋への長い旅と、それによって勝ち得ることになった(トマト)ケチャップという変化は、ラフカディオ・ハーンが逆向きにたどった西洋→東洋と言う旅路とオーバーラップするものがある。ラフカディオ・ハーンは日本で小泉八雲というアイデンティティを得ることになるが、ケチャップも姿とレシピを変え、トマトケチャップとなることで世界に受け入れられていったのである。酒飲みはよく「酒の一滴は血の一滴」というが、ケチャップも見かけ通り「その一滴は血の一滴である」...と歴史を深く知るに至りこのようにケチャップを表現してみたい心境の自分がいるのも、今の偽らざる正直な気持である。ケチャップとは長い旅路の果てに生まれた現代の食文化の最たるもののひとつであることを改めて喚起しつつ、この辺りで長きにわたって綴ってきたケチャップの説明を終えることにしたい。

参考資料

『Pure ketchup : a history of America's national condiment』 Andrew F.Smith

『The Tomato in America: Early History, Culture, and Cookery』 Andrew F.Smith

『History of Soy Sauce (160 CE to 2012)』 William Shurtleff, Akiko Aoyagi

『The Language of Food』 Dan Jurafsky

『ペルシア王は天ぷらがお好き?』 ダン・ジュラフスキー

『斉民要術:8巻』 賈思勰

『発酵食品の魔法の力』 小泉武夫、石毛直道

『東方見聞録』 マルコ・ポーロ

『ザイトン 泉州 ―― マルコ・ポーロの東方(1)――』 高田英樹

『僑郷としての福清社会とそのネットワークに関する一考察』 小木裕文

『An Account of the Trade in India』 Charles Lockyer

『Receipt book of Jane Staveley』 Jane Staveley

『Cookbook』 Unkown

『The Compleat Housewife, or, Accomplish'd Gentlewoman's Companion is a cookery book』 Eliza Smith

『The country housewife and lady's director, in the management of a house, and the delights and profits of a farm』 Richard Bradley

『The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection』 Mary Eales

『The Art of Cookery Made Plain and Easy』 Hannah Glasse

『Martha Lloyd's Household book 】 Martha Lloyd

『Culina Famulatrix Medicinae:Or, Receipts in Cookery』 Alexander Hunter

『A new system of domestic cookery』 Maria Eliza Rundell

『Approval Recipes』 Mrs. Michel

『Receipt Book of Sally Bella Dunlop』 Sally Bella Dunlop

『The Lady's Assistant for Regulating and Supplying Her Table』 Charlotte Mason

『Archives of Useful Knowledge』Vol.Ⅱ James Mease

『The Cook's Oracle; and Housekeeper's Manual』 William Kitchiner

『The Virginia Housewife』 Mary Randolph

『The Virginia House-wife』 Historical notes and commnetaries on The Virginia House-wife Mary Randolph, Karen Hess

『Beyond the household : women's place in the early South, 1700-1835』P203-207 Cynthia A Kierner

『Thomas Jefferson's Garden Book』 Edwin Morris Bell

『The Kentucky Housewife』 Lettice Pierce Bryan

『The Carolina housewife or, House and home』 Sarah Rutledge

『La Cuisine Creole』 Patrick Lafcadio Hearn(小泉八雲)

『Harper's Magazine』1890年11月号「Winter Jourany to JAPAN」 Lafcadio Hearn

『The Life and Letters of Lafcadio Hearn』 Elizabeth Bisland

『Richmond's Culinary History: Seeds of Change』 Maureen Egan、 Susan Winiecki

『The taste of America』 John L. Hess & Karen Hess

『Richmond's Culinary History: Seeds of Change』 Maureen Egan、 Susan Winiecki

『外資系食品企業による日本事業の歴史──H.J. ハインツ社の事例──』 竹内竜介

『アメリカ・バージニアにおける奴隷市場の発展─リッチモンドとアレクサンドリアの事例を中心に』 柳生智子

『Pocahontas Ker family and decendants』