ウスターソース

ウスターソースの起源

ウスターソースは17世紀のイギリスで産まれたソースで「Worcestershire sauce」あるいは「Worcester sauce」と表記される。名前から分かるようにこれはイギリスのウスターシャー州のウスターという町で誕生したソースである。日本では単にソースとだけ呼ぶ場合が多いが、発祥の国のイギリスではウスターシャーソースと呼ぶのが一般的である。

最初にウスターソースの生産・販売したのはリー&ぺリンズ社(Lea & Perrins)である。この企業は日本で言うところで「元祖」にあたる「オリジナル:Original」を掲げており、現在もウスターシャー州でウスターソースの生産を200年近く続けている老舗企業である。こうしたことからイギリスで言うウスターソースとは、ほとんどリー&ぺリンズ社のソースのことを意味していると言っても良い。つまりウスターソースの起源を語ることは、リー&ぺリンズの歴史を語ることと等しいと言っても過言ではないのである。

Worcestershire sauce:Lea & Perrins

ウスターソース:リー&ぺリンズ

リー&ぺリンズのボトルにも記載があるように、本来であれば正式にはウスターシャーソースと呼ぶ必要があるのかもしれない。だが先にも言及したように日本ではウスターシャーソースとは呼ばずに、ウスターソースあるいは単にソースとだけ呼んでいる。さらに中濃ソースや濃厚ソースもウスターソース類としての扱いになっており少しややこしい。それぞれ粘度が異なることから色々と呼び分けされているのだが、粘りがなくさらっとしているのがウスターソースの正統派である。このようにウスターソースとひと口に言っても様々な呼び名や違いはあるが、本稿では所謂ウスターシャーソースのことを「ウスターソース」に統一して説明をすることにしたい。

リー&ぺリンズ(Lea & Perrins)

リー&ぺリンズは、化学者:薬剤師のジョン・ウィリー・リー(John Wheeley Lea:1791-1874)とウィリアム・ヘンリー・ペリンズ(William Henry Perrins:1793-1867)が共同事業として始めた会社である。1823年1月に両氏は提携してウスター市内に薬局店を開いた。そこで世界中のハーブやスパイスなど300以上のアイテムを掲載したカタログを制作しビジネスを始めている。

ジョン・ウィリー・リー(左)

ウィリアム・ヘンリー・ペリンズ(右)

それまでジョン・ウィリー・リーとウィリアム・ヘンリー・ペリンズはキニーネワインや抗マラリア剤を生産・販売をしていたようだが、1830年代後半頃に、彼らはウスター市内の 68 Broad Street の店でソース作りを始める。

イギリスのウスターにあるウースターシティアートギャラリー&ミュージアム(Worcester City Art Gallery & Museum)には1907年のリー&ぺリンズ社のレシピブックが収蔵されており、そこには錠剤、チェルトナムソルト、レモネードシロップ、カレー粉のレシピ等も一緒に記録されている。こうした記録から見て当初は化学・製薬品などの商品の延長線上にウスターソースも開発されたと考えて良さそうである。

この時代の化学者たちはイノベーターやビジネスマンであり、大量新たな飲食商品を大量生産化して世に送り出していた。例えばコカ・コーラはアメリカのアトランタで薬剤師・化学者だったジョン・ペンバートン(John Stith Pemberton:1831年-1888年)によって開発され、1885年から販売を開始している。

John Stith Pemberton

コカ・コーラは巨大な飲料企業へと成長することになったが、ウスターソースはそれに先駆けて、同様に薬剤師・化学者だったリー&ぺリンズによって生み出された当時の食産業企業だったということになる。科学・化学の進歩によって食品産業もまた大きく変化しつつあったのがこの時代の特徴である。

ウスターソース誕生のきっかけ

彼らがソースを作り始めたきっかけは、マーカス・サンディーズ卿(Lord Marcus Sandys:1798年–1863年)からの依頼によるものだったというのが定説化されている。マーカス・サンディーズ卿はイギリスの植民地であったインド東インド会社からお気に入りのインドソースの製造方法を持ち帰り、これをジョン・ウィリー・リーとウィリアム・ヘンリー・ペリンズに依頼して作らせたということになっている。

だが最初に作った試作品は失敗だった為に倉庫に放置されることになった。しかし数年後、倉庫の片付けの際に再度味を試してみたところ、長期発酵を経てソースはまろやかに変化し、美味になっていたことから製品化することになる。こうして1837年からリー&ぺリンズはウスターソースの販売を開始することになり現在に至っている。

しかし実際にはこうした経緯でウスターソースが本当に作られたのかについてはもっと検討されるべきであろう。例えば注文主であるマーカス・サンディーズ卿は元ベンガル州知事であると説明するものがあるが、実際にはマーカス・サンディーズ卿は元ベンガル州知事だったという記録は存在していない。よってマーカス・サンディーズ卿が担ぎ出された理由は当時に流行していた貴族由来の製品であるとするマーケティング手法によるものだったのではないかと考えられる。そこでリー&ぺリンズ社がどのように手法でウスターソースを広めたていったのかを紐解いて、その起源についても考察してみることにしたい。

リー&ぺリンズの広告

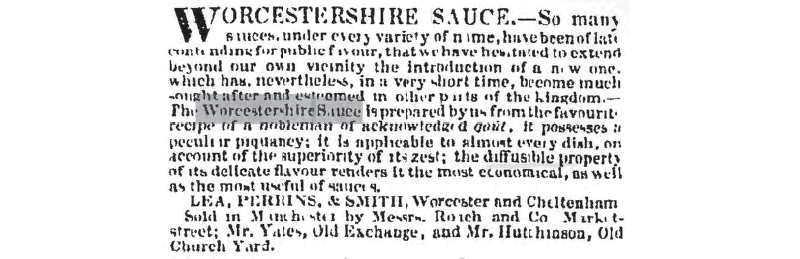

面白いことに初期のリー&ぺリンズの広告は、「nobleman」つまり貴族や上級階級のレシピであることを何度も強調した売り文句になっている。以下は当時の新聞に掲載されたリー&ぺリンズのウスターソースについての広告である。

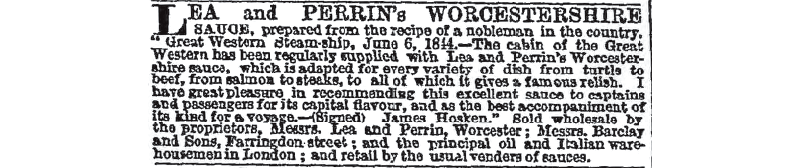

【 1840年10月17日 – Manchester Guardian 掲載広告 】

The Worcestershire Sauce is prepared by us from the favourite recipe of a nobleman of acknowledged goût.

【 訳文 】

ウスターソースは,貴族の認める味、お気に入りのレシピを基にして私たちが生産しています。

1840 10月17日 – Manchester Guardian 掲載広告

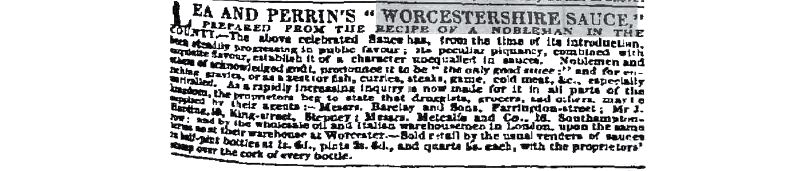

【 1844年7月15日 – Times (London) 掲載広告 】

Lea and Perrin’s Worcestershire Sauce, prepared from the recipe of a nobleman in the country.

【 訳文 】

リー&ぺリンズのウスターソースはこの国の貴族のレシピを基に国内で生産されています。

1844 7月15日 – Times (London) 掲載広告

【 1844年7月19日 – Times (London) 掲載広告 】

Lea and Perrin’s Worcestershire Sauce, prepared from the recipe of a nobleman in the country.

【 訳文 】

リー&ぺリンズのウスターソースはこの国の貴族のレシピを基に国内で生産されています。

1844 7月19日 – Times (London) 掲載広告

19世紀のウスターソースの広告に「貴族のレシピ」という文言が必ず入っていることは大変に興味深い。これを掲げた理由は、リー&ぺリンズがウスターソースはそうした上流階級の人々、つまり貴族や現代で言うところのセレブによって好まれているソースであることを強調する為だと思われる。つまりこうした上流階級に由来し、そのような人々に認められたソースということで商品価値を高めようとしたのだろう。

今の我々日本でのウスターソースのイメージは、焼きそばや串カツなどに使う大衆的なものだが、19世紀にイギリスで登場したばかりの当時は、ウスターソースはかなり高級なものだった。なぜならそれまでイギリスで流通していたソース類の多くは長い航海を経て海外から輸入されたものであり、これらはかなり高額で取引されていたからである。ウスターソースも、当時の上流階級の人々が口にしていたアジアの高価な輸入ソースと同様の位置づけで販売を始めたものと考えられる。

特にアジア圏から輸入されるソースは非常に高価で、富裕層のためのものになっていた。その代表的なソースがケチャップである。ケチャップはハンバーガーの国であるアメリカのものであるように思われているかもしれないが、実際は中国南部から東南アジアを原産地とする、魚介類の塩漬けを発酵させた液体調味料(魚醤)のことだった。福建語で魚醬は「KE-chiap」と呼ばれていたがこれがケチャップの語源である。これがヨーロッパに渡って「catchup」と呼ばれ、やがて魚醬からトマトベースの調味料の方が有名になり、最大手のハインツ社が「ketchup」と綴りを変えて販売を拡大し世界に定着することになり現在に至っている。

アジア由来の高級ソース(ケチャップ)

輸入が始まった17世紀当時のイギリスで、ケチャップは非常に高価なものだったがこれには理由があった。アジアでのケチャップ原価は非常に安いものだったが、これを輸入する業者が高額な値をつけてイギリス国内では販売していたからである。彼らは樽で安価にソースを買い付け、それを瓶に小分けして売ることで高級品に変えて大きな富を得ていたのである。

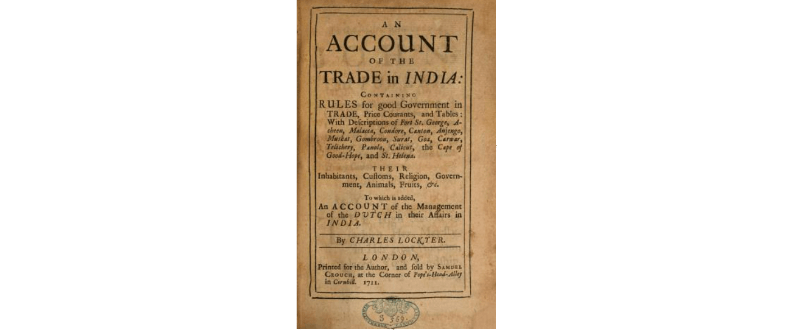

ケチャップがいかに高価なものだったかについては、チャールズ・ロッキアー(Charles Lockyer)が1711年に出版した『An Account of the Trade in India』にある以下のような記述から理解できる。

【 An Account of the Trade in India 】P128~P129

Soy comes in Tubs from Jappan and the best Ketchup from Tonqeen; yet good of both forts, are made and fold very cheap in China... draw it off immediately, and secure it in bottles: Therefore in your passage thither save as many as you can; for I know not a more profitable commodity.

【 訳文 】

桶入りの醤油は日本から運ばれるが、最高のケチャップはトンキンからのものである。これらの製品は中国ではとても安く生産・販売されている... 桶からそれ(醤油・ケチャップ)汲み上げて瓶に詰めて、その航路中には可能な限り多くを持ち帰るべきである。なぜなら私はこれ以上の収益性の高い商品を知らないからである。

アジアではケチャップや醤油が安く売られていたが、商人たちはこれをボトルに詰め替えて高額商品として販売していた。この本は作者のチャールズ・ロッキアーの回想録である。チャールズ・ロッキアー自身も貿易業に携わり、「これほど儲かる商品は無い」とその経験から語っているように、イギリスではこうしたアジアのソース類がいかに高い値段で取引されていた商材だったかということが良く分かる。

このようにアジアのケチャップはイギリス国内では高価なソースだったので、やがてイギリスでもアジアのものを真似てケチャップがつくられるようになっていったのは必然的な流れだったはずである。

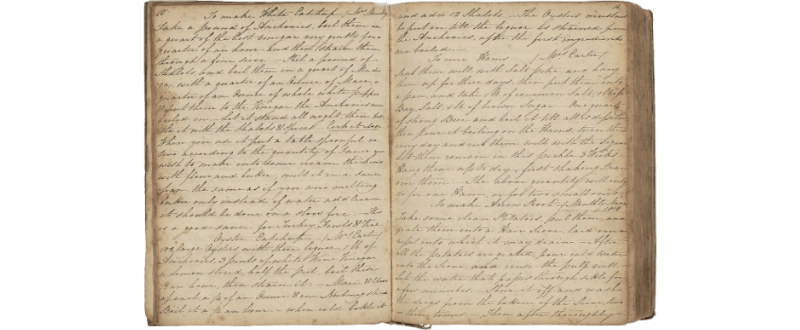

こうした流れのなかで産まれたレシピのひとつは、1693-1694年にジェーン・ステーブリー(Jane Staveley)が記した『Receipt book of Jane Staveley』に含まれている「マーシャル夫人のホワイトケチャップ」である。そのレシピは以下のようなものである。

【 Receipt book of Jane Staveley 】P10

To make White Catchup of Mrs. Marshall

Take a pound of Anchovies, boil them in a quart of the best vinegar very gently for a quarter of an hour and then shain them through a fine sieve. Peel a pound of shallots and boil them in a quart of Madira, with a quarter of an Ounce of Mace, a quarter of an Ounce of whole white pepper & put them to the Vinegar the Anchovies mere boiled in. Set it stand all night, then boild the it with the shallots & spices.

【 訳文 】

マーシャル夫人のホワイトケチャップの作り方

450g(1ポンド)のアンチョビを取り、約1ℓの最高の酢で15分ほど穏やかに沸騰させてから、細かいふるいに通してそれらを濾す。450g(1ポンド)のエシャロットの皮をむいて、2パイントのマディラ酒に加えて煮る。 7g(1/4オンス)のメース(ナツメグ)、7gのホワイトペッパーを酢とアンチョビで煮たものに入れる。一晩置いておき、それからエシャロットとスパイスで煮る。

このケチャップはエシャロット、アンチョビ、スパイスを加えてつくられており、日本人の我々が思い描くトマトケチャップとは大きな違いがある。イギリスでケチャップとは昔にアジアからもたらされたケチャップに由来するものなので、トマトケチャップを単にケチャップとは呼ぶことはせずにトマトソースと呼んで意味の使い分けをしていたのである。

「マーシャル夫人のホワイトケチャップの作り方」にあるように、イギリス産のケチャップは基本的にアンチョビが使われることになっていた。これはアジアのケチャップが魚醬であったことからの名残とみなすべきだろう。さらに数種類のスパイスが配合されているのは大航海時代になってインドやアジア諸国から香辛料が輸入されるようになり、こうしたスパイスが現地のリアルな味わいを再現するには必要だったからである。つまりこのソースの味の目指すところはインドやアジアのテイストであり、イギリス産ケチャップは最初はあくまでもこうしたアジア産ソースの模倣であったということになる。こうした模倣が行われた理由は、インド・アジアから輸入されるソースが非常に高価だったということが一番の理由だったのである。しかし次第にこのようなイギリス国産ケチャップが流通するようになることで価格を下げて作られるようになり一般にも広がることになっていった。

さらに他のケチャップレシピも確認してみたい。1720年に書かれた作者不明の『Cookbook』には、また別のケチャップのレシピが記述されている。それは「リッチモンド夫人のクルミケチャップ」というもので作り方は以下の通りである。

【 Cookbook 】P11

To make Catchup of Wallnut Mrs. Richmond

Take a hundred of Wallnuts as midsummer, beat them in a stone morter squeese them thro a flanell bag, put to it a quarter of an ounce of mace, as much cloves, & Nutmege, a little peper, & three Spoonfulls of salt, as much Vinigar as will make it sharp, boyl it in a bell metle scellet, scum it very well, when its the couler of clarett it is enuff & them put in the seasoning & them put in it boyl very well. the seasoning must be beat, bottle it when cold in half a year you may need it. it will keep seven years & it the best in fish sauce.

【 訳文 】

リッチモンド夫人のケチャップの作り方

真夏のクルミ100個を石臼で引いて、毛織物の袋に入れて絞る。これに4分の1オンスのメース、同じ位の量のクローブとナツメグ、それにコショウを少々、さらにスプーン3杯の塩を入れる。 同僚の酢を入れて酸味を強くする。鍋でこれらを煮て良くアクを取る。これが十分な赤ワインの色になったら調味料を入れ、さらに良く煮る。調味料は良く混ぜられなければならない。寒い半年の時期に瓶詰めする必要がありこれは7年間は保存できる。これは魚ソースのなかで最高のものである。

このレシピではクルミが使われているのが特徴である。後にイギリスのケチャップはクルミを使ったものが主になるので、そういう意味でもこのレシピは非常に興味深い。

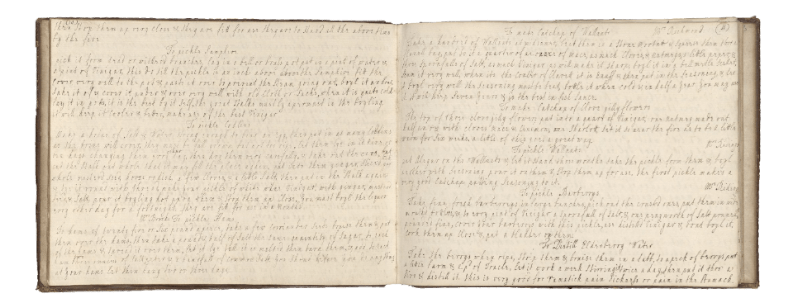

加えてマッシュルームもケチャップに使われるようになっていった。1742年にメアリー・イールズ(Mary Eales)によって記され、ロンドンで出版された料理書『The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection』の第三版で付け加えられることになった、第二部の「2nd part: containing A curious collection of receipts in cookery, pickling, family physick」には二種類のケチャップの作り方が掲載されている。

そのうちのひとつは「20年間日持ちするケチャップの作り方」というもので、そのレシピは以下のように記されている。

【 The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection 】2nd part:P22

To make Katch-up that will keep good twenty years.

Take a Gallon of Strong stale Beer, one Pound of Anchovies wash'd and clean'd from the Guts, half an Ounce of Mace, half an Ounce of Cloves, a quarter of an Ounce of Pepper, three large Races of Ginger, one Pound of Eschallots, and one Quart of slap Mushrooms well rubb'd and pick'd; boil all these over a slow Fire till it is half wasted, and strain it thro' a Flannel Bag; let it stand still it is quite cold, then bottle and stop it very close. This is thought to exceed what is brought from India, and must be allow'd to be the most agreable Relish that can be give both Taste and Colour beyond any other Ingredients.

【 訳文 】

20年間日持ちするケチャップの作り方

3.8ℓ(1ガロン)の古くなったアルコールの強いビール。1ポンドのアンチョビの内臓を洗い流してきれいにしたもの。1/2オンスのメース、1/2オンスのクローブ、1/4の胡椒、3つの大きな生姜、1ポンドのエシャロットと1クォートのよく拭いてほぐしたマッシュルーム。 これらすべてをゆっくりと火にかけ、半分になるまで沸騰させてフランネルの袋で濾す。 十分に冷めるまで置いてから、瓶に入れて栓をしっかり閉める。このケチャップはインドのものよりも優れていると考えられており、味と色の両面において他のどの原材料よりも最良のものとして認められるはずです。

このレシピではアンチョビと同量のマッシュルームが主原材料として用いられていることが特徴的である。1742年、当時はマッシュルームがまだケチャップの主要な原材料だったとは言えないが、後年になるとマッシュルームを主とするケチャップが主流となり、1750年から1850年の100年間では、ピュレ状になったマッシュルームに溶かしバターやクルミを入れたケチャップがイギリスには定着することになった。

Geo Watkins:マッシュルームケチャップ

イギリスではマッシュルームケチャップが Geo Watkins などの数社によって今でも生産・販売されているので、まだ味わうことが可能である。19世紀になってからようやくトマトからつくられたケチャップが市場に出てきたが、ケチャップの主流はトマトケチャップが占めるようになり、マッシュルームケチャップの需要は減退してしまっている。現代では間違いなくトマトケチャップが世界中を席巻する最も有名な調味料になってしまい、マッシュルームケチャップは忘れ去られてしまっている感すらある。(と言うよりもマッシュルームケチャップがあったことすら知らない人も多いはずである)

ウスターソースの誕生

少し回り道になったが、ここまでケチャップがイギリスでどのようなソースとして受け入れられてきたのかを説明してきた。イギリスにはこうしたケチャップの背景があって、その後にウスターソースが誕生したという流れがあったことを知っておくのは重要である。イギリスのケチャップの歴史を振り返ると、1600年頃~1700年頃まではアジアから輸入されたソースだったが、1700年頃からはイギリスでも独自のレシピでアジアからのソースに似たケチャップが作られ始める。1750年~1850年にはマッシュルームあるいはクルミをベースにしたケチャップが主流になり、1800年代になってようやく現在のようなトマトを使ったケチャップが誕生することになるが、これはウスターソース誕生とほぼ同時代である。

リー&ぺリンズによってウスターソースの販売が始まったのが1837年なので、輸入された高価なアジアのケチャップが、やがてイギリス国産のケチャップとなって定着していた時代であったと考えられる。当時のケチャップの主流はマッシュルームやクルミをベースにしたものだったが、ウスターソースとはこうしたケチャップとは異なる目新しい後発のソースとして人々に受け入れられていったということになる。

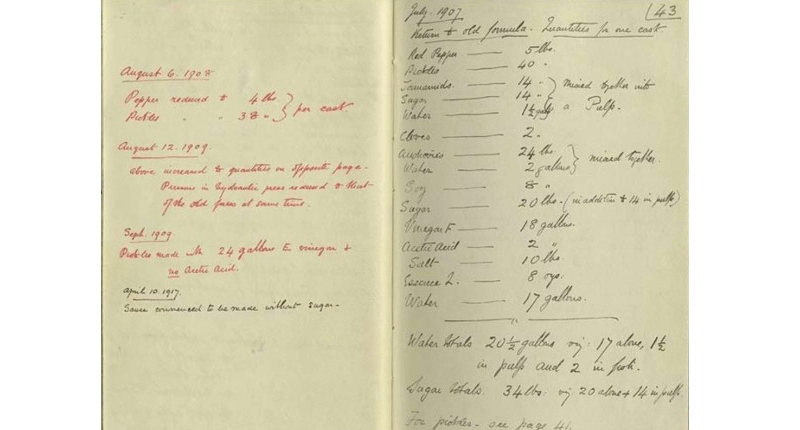

興味深いことに1907年のリー&ぺリンズ社でつくられていたウスターソースの完全なレシピや配合を確認することが出来るようになっている。なぜならリー&ぺリンズ社の従業員で会計担当だった Brian Keogh(1991年退職)が、リー&ぺリンズ社の工場にあった廃棄物入れコンテナのなかに捨てられた古いレシピの元帳があったのを発見したからである。そのレシピは以下のようになっている。

1907年の原材料

・Red peper 5 lbs(2.25 kg)

・Pickle 40 lbs(18.1 kg)

・Shallots 40 lbs(18.1 kg)

・Garlic 14 lbs(6.3 kg)

・Tamarind 14 lbs(6.3 kg)

・Cloves 2 lbs(0.9 kg)

・Anchovies 24 lbs(10.8 kg)

・Water 20 1/2 lbs(9.3リットル)

・Soy source 8 gallons(36.3リットル)

・Sugar 34 lbs(15.4 kg)

・Vinegar F. 18 gallons(81.8リットル)

・Acetic acid 2 gallons(18リットル)

・Salt 10 lbs(4.5 kg)

・Essence of Lemon 8 oz(157 ml)

上記は一樽の分量を作る際の配分である。特徴的なのはアンチョビが用いられており、これはアジアからきたケチャップの影響によるものだろう。また醤油もかなりの量が使われており、これも同様にアジアからの影響があったことを物語っている。さらに酢が多く使われていることは特徴的である。リー&ぺリンズのウスターソースは酸味が強く、こうした酸味がウスターソースを特徴的にしていると言える。

このレシピが記されている元帳は、Brian Keoghの遺族が所有しているが、現在はWorcester City Art Gallery & Museumに収蔵されている。この元帳にはラベルがついたままになっていて、ジョン・ウィリー・リーとウィリアム・ヘンリー・ペリンズが薬局店を始めた並びの61 Broad Streetにあった文具店で購入したものであることが分かっている。以下はその元帳のウスターソースのレシピとその分量が書かれたページである。

1907年 リー&ぺリンズ レシピ帖

Worcester City Art Gallery & Museum 蔵

現在のリー&ぺリンズのウスターソースのレシピは上記の1907年当時のものと全く同じものであるという訳ではない。かつてはエシャロットが用いられていたが、現代のレシピではエシャロットではなく代わりに玉ねぎになっている。またかつては醤油もかなりの量が用いられていたがそれも使われなくなり、その代わりに加水分解植物性タンパク質(HVP)に置き換えられている。またレシピでは今も昔も変わらずにタリマンドが用いられている。タリマンドはマメ科の植物で果実は柔らかく酸味がありインド料理ではよく用いられる食材であり、やはりリー&ぺリンズ社のウスターソースには欠かすことが出来ない要素になっているのだろう。さらにかつては砂糖が甘味として用いられていたのだが現代の新しいレシピではそれに糖蜜が加えられるようになっている。現在レシピの配分量は公開されていないが以下のような原材料であることは明らかにされている。

現在の原材料

・Malt Vinegar (from Barley)

・Spirit Vinegar

・Molasses(糖蜜)

・Sugar

・Salt

・Anchovies (Fish)

・Tamarind Extract

・Onions

・Garlic

・Spice

・Flavourings

ウスターソースの誕生秘話検証

ここまでリー&ぺリンズのウスターソースの誕生やそのレシピを説明してきたが、ここで再びこのソースがどのように誕生したのかを考えることにしたい。最初にも説明したように、リー&ぺリンズがウスターソースを作り始めたきっかけは、マーカス・サンディーズ卿(Lord Marcus Sandys:1798年–1863年)からの依頼によるものだったとされている。しかしこの説明はリー&ぺリンズが紹介しているウスターソースの誕生エピソードであり、実際のところこのソースの始まりがマーカス・サンディーズ卿の依頼によるものだったかについては怪しいところがある。

まずウスターソースのレシピは、元ベンガル州知事だったマーカス・サンディーズ卿がインドから持ち帰ったものとされているが、実際にはマーカス・サンディーズ卿がベンガル州知事だったことはなく、そもそもベンガルに行ったことを証明する公的な記録すら残されていない。

またリー&ぺリンズの広告を調べると、ウスターソースの販売開始の早い時期(1840年)から同社は「the recipe of a nobleman」というキャッチコピーを多用していたことが分かるが、実際ににそれが誰なのかについては言及してこなかった。実際にリー&ぺリンズとマーカス・サンディーズ卿の関係が始めて広告・文書で示されたのは、1884年2月9日のニューヨークタイムズの記事であり、これはウスターソースの販売開始から既に50年近くも経過してからということになる。こうした経緯を見てゆくとやはりサンディーズ卿がインドから持ち帰ったというレシピの経緯は、後付けのものでしかないように思われる。

こうしたサンディーズ卿由来の説に懐疑的な意見は、先ほど1907年のウスターソースのレシピを発見した、元リー&ぺリンズの会計係 Brian Keoghもその著書『The Secret Sauce:a History of Lea&Perrins』のP28~P29で述べている。創業者のジョン・ウィリー・リーとウィリアム・ヘンリー・ペリンズは、彼らの家族にもそのレシピの由来については明かさなかったことから、このような逸話が生まれたか、あるいは実際のところは不明であるとしながらも、何らかの意味が背後にあって、このような逸話が生まれたのではないかと推測している。

いすれにせよ、貴族のような上流階級の人物によって伝えられたインド由来のソースレシピであるというマーケティングが進められてきたことから、後にこのような逸話が実際の歴史とはまた別に生まれて、独り歩きを始めるようになったことは容易に想像できる。

ウスターソースの原材料を見ると、昔のケチャップが魚醬であったことを踏まえるようにしてアンチョビが用いられている。また初期のウスターソースのレシピにはかなりの量の醤油が含まれていた。ここから考えるとウスターソースはもともとインドやアジアのソースを強く意識したものだったということは間違いない。こうしたウスターソースの持つ味の性格が、エキゾチックさと結びついてインド由来のレシピのソースという逸話をやがて生んでいったのではないだろうか。またリー&ぺリンズ社自身もこのような逸話を強く打ち出しながらソースの高級感を演出し、あえてこうしたマーケティング手法を取ることによってブランドを確立しようとしていたことが、残された当時の掲載広告からも良く感じ取れるのである。

ウスターソース:味の特徴

ウスターソースの特徴は酸味である。このソースはもともとどのような方法でつかわれたのだろうか?リー&ぺリンズの過去の広告などを見るとこのウスターソースの使い方が次のように提案されている。

【 1843年3月5日 – Observer紙 広告 】

“Lea and Perrin’s ‘Worcestershire Sauce... it to be ‘the only good sauce;’ and for enriching gravies or as a zest for fish, curries, steaks, game, cold meat, &c.

【 訳文 】

リー&ぺリンズのウスターソースは...「唯一の良いソース」であり、肉汁を豊かにするため、または魚、カレー、ステーキ、狩猟肉、ハムなどの冷製肉、その他に使用できます。

このように何にでも合うというのがウスターソースの特徴と言えるのかもしれない。カレーにも合うとあるが、これはインド由来、あるいはこのソースのもつエキゾチックさを強調するものとなっているように思える。

Lea&Perrins 広告

ウスターソースは特に肉に合うようになっている。酢による酸味がソースの特徴なので、こってりとした肉を食べる際には、酸でその油を切って美味しく食べることが出来るという訳である。広告でも、高級店で紳士がステーキ肉を食べる時にウスターソースをオーダーする様子が描かれており、「the recipe of a nobleman」を掲げるリー&ぺリンズの想定するウスターソースのイメージや顧客層が良く表現されている。

肉に合う

ステーキはシンプルに塩と胡椒だけで食べるのが一番美味いと思うのだが、日本人である我々にとっては醤油をステーキに少しかけて食べる方法もまた相性の良い美味い食べ方であるように思える。かつて北大路魯山人がパリのトゥール・ダルジャンに行った際に、鴨肉に持参した播州竜野の薄口醤油をかけて食べた話が『すき焼きと鴨料理―洋食雑感―』に書かれていて、その話の最後を「わさび醤油で食った家鴨は、家鴨としては相当に美味かった」と締めくくっている。パリのレストランで、しかも客の前で骨からエキスを絞り出して鴨の血と煮詰めたソースを作り、切り分けた鴨に合わせてサーブするこの名店で、わざわざこのような食べ方をした北大路魯山人の行為にわたしは首をかしげてしまうのだが、醤油は肉にも合うということはまず間違いはないのである。(魯山人のこのエピソードに関しては「魯山人、トゥール・ダルジャンでの醜態」を参考にして頂きたい)

さて初期のリー&ぺリンズのウスターソースにはかなりの量の醤油が含まれていたので、これもまた、肉には醤油が合うことを裏付けているように思える。「肉と醤油」は日本人の好む食べ方のように思われているかもしれないが、19世紀のイギリスでも同様に醤油がふんだんに含まれたソースで肉が食べられていたというのは興味深い事実である。

わたしはかつてイギリスのウェールズの田舎にある正田醤油の工場を訪問し、英国法人代表の方に案内して頂いて工場内を見学したことがある。その時には日本の醤油会社が遠くイギリスの地に工場があって醤油を生産していることに驚きと不思議さを感じたものだったが、ケチャップやウスターソースの歴史を紐解いてゆくと、醤油との深い関係が数百年前から既にイギリスにはしっかりと根を下ろしており、なんら違和感のあるものでは無かったことが今では良く理解できるようになった。

魚に合う

リー&ぺリンズは魚にもウスターソースは合うとしている。日本人は魚に醤油をかけて良く食べているが、そこから考えても、当時のウスターソースには醤油が含まれていたので「魚料理にも合う」とやはり言えそうである。いずれにしても肉にも魚にも合わせることが出来る万能なソースとして、リー&ぺリンズのウスターソースは人気を得て英国を代表する調味料のひとつとして世界に知られるようになっていったのである。

カレーに合う

リー&ぺリンズはカレーにもウスターソースは合うとしている。これはなかなか強引な意見のように思えるがインド由来のレシピであると主張するリー&ぺリンズである。ウスターソースがカレーに合わないとはどんなことがあっても絶対には言えないはずである。

わたしが始めてリー&ぺリンズのウスターソースに出会ったのはイギリスで生活していた時期である。住まいをシェアしていたインド人の親友が「こんなソースを買ってみた」と言って、ウスターソースをカレーに入れて調理していたのを見たのが最初である。今振り返ると、インド由来のレシピであると主張するリー&ぺリンズのウスターソースを、イギリスに住むインド人がカレーに入れて料理している姿はとても面白い出来事だったと思える。しかし当時はウスターソースの歴史も知らず、リー&ぺリンズの印象的なラベルだけが記憶に残っているだけで、そのカレーの味がどうだったかの記憶はない。不味いという記憶がないので、やはりインドのカレーにウスターソースは合っていたのだろう。

実はそのインド人とは別に、スリランカ人も同時期にシェアして一緒に住んでいた。そういえばそのスリランカ人もリー&ぺリンズをカレーに使っていた。リー&ぺリンズのウスターソースにはアンチョビが使われており、スリランカのカレーはモルジブフィッシュを使う魚出汁のカレーである。こうした部分でウスターソースはスリランカンカレーとは非常に良い相性だったからではないだろうか。

日本のウスターソース

日本のウスターソースを使う料理で直ぐに思いつく代表的なものを挙げると、ソース焼きそば、串揚げ、ソースカツのような大衆的な料理になるのではないか。ウスターソースが日本に入ってきたのは明治時代で、1885年(明治18年)にヤマサ醤油が「ミカドソース」として発売したのが最初である。海外向けの名称が「ミカドソース」、国内向けの名称を「新味醤油」として販売を始めたがあまり評判が良くなく1年ほどで製造を中止している。この時期、特許制度が始まったことからこのソースも新しい商品として特許取得が行われている。第53号なのでかなり初期の特許である。以下がその時にヤマサ醤油が申請した特許取得内容である。

【 製造特許第53号 】

名称:新味醤油

洋食和食共二調和シテ用ユ可キ極テ好味ナル新規有益ノ新味醤油ヲ発明セリ之ヲ左ニ明解ス。

此ノ新味醤油ハ日本醤油、西洋酢、蕃椒、胡椒、丁字、蒜、胡すい子ノ七品目ヨリ成ル乃チ其成分ノ割合ヲ掲クルコト左ノ如シ

日本醤油1斗、西洋酢5斗、蕃椒1500匁、胡椒500匁、丁字400匁、蒜250匁、胡すい子150匁

此ノ醤油ヲ製スルニハ日本醤油ニ西洋酢、蕃椒、胡椒、蒜、胡すい子ヲ混和シテ大約2月間放置シ而シテ布袋デ以テ濾過スルモノトス。此ノ醤油ノ用法ハ西洋ノ「テーブルソース」ニ異ナラス牛肉或ハ魚肉等調理品ニ和スルトキハ鹹味ヲ増シ一種ノ芳香ヲ放チ食物ヲシテ一層美味ナラシムルノ効アリ

此ノ発明ノ専売特許ヲ請求スル区域ハ上文記載ノ如ク日本醤油、西洋酢、蕃椒、胡椒、丁字、蒜、胡すい子ヲ以テ製造スル新味醤油是ナリ

【 現代語訳 】

名称:新味醤油(ウスターソース)

洋食にも和食にも使える美味な新しい新味醤油を発明したのでその説明をする。

この新味醤油は、日本醤油、ヴィネガー、トウガラシ、コショウ、クローブ、ニンニク、コリアンダーの七種類の材料からつくられ、その成分の割合は以下のようになっている。

日本醤油18ℓ、ヴィネガー90ℓ、トウガラシ5.6kg、コショウ1.8kg、クローブ1.5kg、ニンニク0.9kg、コリアンダー0.5kg

この新味醤油をつくるには日本醤油にヴィネガー、トウガラシ、コショウ、ニンニク、コリアンダーを混ぜて約2ヵ月間放置しておいてから布袋で濾過する。この新味醤油の用い方は西洋の「テーブルソース」と同様である。牛肉あるいは魚肉などの料理に合わせるならば塩味を増し芳香を与え料理を一層美味しくする効果がある。

この発明の専売特許を請求する区域は上文に記載しているように日本醤油、ヴィネガー、トウガラシ、コショウ、クローブ、ニンニク、コリアンダーで製造した新味醤油である。

この日本最初のウスターソースで特徴的なのは、リー&ぺリンズのウスターソースと異なりアンチョビが使われていないことである。実はその後も日本のどのメーカーもウスターソースにはアンチョビは用いられていない。基本的に野菜と酢とスパイスをつかい、リー&ぺリンズよりは酸味を抑えマイルドである。さらに旨味と甘味を強調した味にしているのが日本のウスターソースの特徴である。

ある日本のメーカーのウスターソースは、7種類以上のスパイス(オールスパイス、クローブ、シナモン、セージ、タイム、ローリエ、フェンネル)が配合されており、そのブレンドのバランスこそがソースの味の決め手になっているのだとしている。先にウスターソースはカレーに合うのかについて述べたが、ウスターソースには初めからこうした多数のスパイスが複雑に配合されているので、考えようによってはウスターソースそのものが、既に液体のカレーなのだと言えるのかもしれない。

また日本では普通のウスターソースとは別に、中濃ソースのような粘度のあるソースもまたウスターソース類に含まれている。例えばトンカツのような料理にはウスターソースよりは中濃ソースをかけて食べるが、ウスターソースよりも粘度がある為にかけてもシャバシャバにならないので衣のサックリ感を保ちながら美味しく食べ進められるという利点がある。そう考えると日本では料理に合わせて種々のウスターソース類があることはかなり合理的であるということが理解できる。

また串カツなどの揚げ物料理はどうしても油分が多くもたれがちであるが、ウスターソースの酸で油を切るので、これも相性良く美味しく食べることが出来るようになっている。良く張り紙されている「二度漬禁止」であるが、ドブリとたっぷりのウスターソースのなかに漬けて食べる料理は、なかなか他国には無い独特のものである。串カツは正にウスターソースあっての料理ということになるだろう。

もともとイギリスでは貴族のソースという売り出し方をしていたウスターソースであるが、日本でも年月をかけて定着し、大衆料理にはなくてはならないものに変化を遂げている。定食屋の調味に塩や醤油と共にソースが並んでいるのを見ると、心なしか郷愁に誘われるように感じるのはわたしだけだろうか。西洋由来でありながら、ソースは何となく懐かしさや時代を感じる調味料の味のように思えるのである。これはその地域には特有のソースメーカーがあり、「子供の時から食べているこの味でないと」というものがあることもその一因になっているのではないかと思う。例えばお好み焼きにはオタフクでないとダメという具合に...。

日本料理とウスターソース

ウスターソースはどちらかというと大衆料理で好まれる調味料だが、日本料理店でも西洋由来のウスターソースをつかった料理をだすところがある。その代表的な店として、2019年にお亡くなりになった京味の西健一郎を始めとする、京味系の店を挙げておきたい。

そもそも京味系の店がウスターソースをつかった料理を出すのには理由があって、それは京味の亭主の西健一郎がウスターソースをつかった料理を出していたからである。なぜ西健一郎が日本料理ではあまりつかわれないウスターソースの料理を出していたかというと、西健一郎の父親で、同じく料理人だった西音松がウスターソースをつかった料理をつくっていたからである。

西音松が著した『味で勝負や 美味い昔の京料理』には「蛤の肌煮」という献立が紹介されており、この料理でウスターソースが使われている。その調理方法は以下のようになっている。

・ 蛤を茹で口が開いたら殻から身を外す

・ 蛤の水分を拭き取り打粉をする

・ フライパンでバターを熱して蛤を炒める

・ 鍋に八方出汁を熱して、炒めた蛤を入れる

・ 八方出汁にウスターソースを入れ味を整える

・ 葛でとじて深皿に盛る

この料理にはバターやウスターソースが使われており、文字だけだと日本料理として違和感を感じるかもしてないが、それぞれの持ち味を活かして非常に良くまとめられた逸品である。京味系のお店で出されることがあるが、その始まりは西音松からなので三代続く味ということになる。西音松はかつて魯山人も認める食通の西園寺公望のための食事をつくっていたことがあり、こうした経験が西音松の料理の腕にさらに磨きをかけたことに間違いない。西音松と西園寺公望の関係については、詳しくは 西園寺公望 の項をぜひ参照して頂きたい。

こうしたウスターソースをつかった料理が下地にあることからか、京味で修業を積んだ料理人の京味系の店に行くとウスターソースが使われる場面にちょくちょく遭遇する。もちろん肌煮が出されることもあるが、秋になると松茸を揚げたものにウスターソースが添えて出されるのである。日本料理でしかも松茸なのでちょっと意外かもしれないが、これはわたしが訪問した京味で修業されていた方の店であればどこでも同じようにして出してくる方法なのである。ちなみに大体出されるのは西健一郎が京味で用いていたのと同じメーカーのイカリソースである。

京味で松茸のフライにウスターソースが添えられていたのは、西健一郎の料理の思い出や体験がそこに色濃く投影されていたからだとわたしは思う。その理由は、西健一郎著『日本のおかず』に子供の頃の体験が書かれているからである。そこには自分が京都の丹波で育ったことや、戦後間もなくは松茸が今よりもずっと採れたこと。子供のころは11月になると「山があく」といって誰でも山に入れるようになるので、籠を背負って山で松茸を採ることができる大らかな時代があったことを回顧している。その思い出のなかに以下のような松茸のフライの話が出てくる。

【 日本のおかず 】 P96 松茸ご飯

取ってきた松茸がたくさんあるときは、フライにしてもらうことが多かったですね。旨味も水分も閉じ込めた、熱々のフライは格別でした。ひとつ丸ごと揚げるなんて、今考えると贅沢の極みですが、子どもの頃から慣れ親しんだ味というものは、簡単に捨て去れるものではありません。

こうした子供時代の体験があって、京味では松茸のフライが出されていたのだろう。ここにはどのような食べ方で松茸のフライを食べていたのかまでは書かれていない。しかしわたしは子供だった西健一郎は間違いなくウスターソースで松茸のフライを食べていたと考えている。こうした思い出や経験は料理には非常に大切である。その時に食べた美味しい幸せな体験が松茸のフライとウスターソース(イカリソース)にはあり、だからこそ京味ではこうした料理を出し続けていたのだと思う。今でも京味でお弟子さんだった方のお店で、松茸のフライとウスターソースの組み合わせで出てくるのは、これが師匠である西健一郎の思いのこもった料理だからなのだろう。そしてこうしたエピソードが示すように、ウスターソースというものはなぜかそうした郷愁を誘う味の記憶と結びつきやすい懐かしい味でもあるのだと思うのである。

さらに日本料理とウスターソース

確かに日本料理でのウスターソースはちょっと変わった組み合わせである。しかし京味のウスターソースの使い方は斬新なようでいて、実は「温故知新」でもあって、とても昭和的なものも同時に感じさせられる。先に定食屋のウスターソースに郷愁を感じると述べたが、何かそれと同じような感情がそこに存在しているからかもしれない。実際にウスターソースを葛でとじる「ソースあん」をつかった料理方法は昭和の料理本を読んでいると散見され、かつては良く用いられていた手法だったようである。

全国日本調理技能士会連合会を設立し、初代の会長に就任した小倉久米雄の著書のひとつ『日本料理技術選集 魚料理 下』を確認してみたところウスターソースを用いた料理がやはり掲載されていた。P148~P149の蟹料理の個所に「ソースあんの作り方」があるので以下に引用しておく。

「ソースあんの作り方」

出し汁 六、ウスターソース 二、みりん少量を火にかけ、吉野葛でとろみをつける

このソースあんは「わたりがにの甲羅焼き」という料理につかわれている。これは蟹の身を甲羅に詰めて天火で焼き、その上にソースあんを薄くかけて出すという料理である。

さらにもうひとつ掲載されている料理は「かにの

| 1. | えびの潰し身をすり鉢でよくすり、塩、こしょうで調味し、玉子の素を少量加え、さらにエバミルクでどろどろにのばす。 |

|---|---|

| 2. | かにのほぐし身を1.とよく混ぜ、かにの甲羅に詰め、かにの子を裏ごししたものを上に振りかけ、天火で焼く。上がりに、中央にうずら卵を割り入れ、もう一度少々焙って仕上げる。 |

| 3. | 皿にサラダ菜を敷いて、2.の甲羅を盛り、レモンを添え、割ソース(ウスターソースを天汁で好みに割る)で供する。 |

エバミルクを用いたり、割ソースといってウスターソースを天汁で割ったものを添えるのも日本料理では珍しい方法である。この料理は田毎(たごと)焼というが、こうした名前は卵が使われていることに由来している。つまり卵が何枚もある棚田のそれぞれに写りこんでいる月に見立てられているという訳である。水が張られた棚田の一枚一枚に月が映る様子が田毎(たごと)の月、つまり田毎焼きなのである。名前も見立ても日本料理特有のものなのだが、これにウスターソースが添えられるのは非常に面白い。実際にはこの「割ソース」も日本料理でごく普通に用いられてきた手法だったようで、他にもウスターソースを醤油で割るという方法もある。

小倉久米雄がこの本を出版したのは昭和56年(1980年)になっているのだが、巻頭にある小倉久米雄が記した前書きの日付が昭和54年12月になっている。よって実際にはもっと前に記されていたレシピだったということになる。西音松が『味で勝負や 美味い昔の京料理』を出版したのが昭和58年(1983年)と数年後なので、小倉久米雄の方がウスターソースを使った日本料理レシピを先に書籍に記していたということになる。

そもそも昭和の時代、ウスターソースをこのような仕方で日本料理に用いることは、一般的だったとまでは言わないまでも、ある程度は良く知られていた方法だったようである。現代では日本料理の献立で肌煮のようなウスターソースをつかったものや、松茸の揚げ物にウスターソースが付いてくるとかなり新鮮なものに感じるかもしれないが、実際は懐かしさを感じさせる昭和スタイルの料理方法を踏襲したものだったのである。

さいごに

ここまでウスターソースについて説明してきたが、これは肉にも、魚にも、カレーにも合う...つまり何にでも合う万能なソースであることが理解いただけたのではないか。また西洋の料理だけでない、日本料理にもウスターソースは合わせることが出来、実際にそのような料理を供する日本料理店もあるのだ。

それだけではない、我々日本人にとってウスターソースは既にイギリスのオリジナルレシピから離れて独自に進化して、日本特有のものにすらなっている。フランス人はイギリスには一種類のソース(ウスターソース)しかないことを侮蔑的に見ているが、我々日本人はその一種類のウスターソースから、中濃ソース、濃厚ソース、トンカツソース、焼きそばソース、お好みソースといった様々なバリエーションをつくり上げてきた。これはもう独自のソース文化と言っても良いだろう。

しかもウスターソースは高級料理だけでなく、街の大衆食堂や定食屋でも気さくに美味しく味わえる使用用途の広い定番の調味料である。これもソースの味が我々に郷愁を感じさせる要因になっているし、昭和を感じさせるちょっとした懐かしさがそこにはあるのだ。

今夜はソース味を求めて、串揚げ屋にふらっと寄ってみるのも良い。あるいはトンカツ屋にいって豚肉とソースと米のマリアージュを楽しんでも良い。あるいはたこ焼きやお好み焼きをみんなで集まってつついて食べるのも良いだろう。そこには必ずにぎやかさと人の活気が溢れた気さくな空間があることだろう。日本のソースはそうした関係性や場所も作り出してきたという点ではとても貴重な調味料だったに違いない。これもウスターソースの幅と広さと懐の深さのなせる技であると同時に、懐かしさや郷愁の源泉であることをひとり納得しつつここで解説を終えることにしたい。

参考資料

『History of Worcestershire Sauce (1837-2012)』 William Shurtleff, Akiko Aoyagi

『ペルシア王は天ぷらがお好き?』 ダン・ジュラフスキー

『The Language of Food』 Dan Jurafsky

『An Account of the Trade in India』 Charles Lockyer

『Receipt book of Jane Staveley』 Jane Staveley

『Cookbook』 Unkown

『The compleat confectioner: or,The art of candying and preserving in its utmost perfection』 JMary Eales

『The Secret Sauce:a History of Lea&Perrins』 Brian Keogh

『味で勝負や 美味い昔の京料理』 西音松

『日本料理技術選集 魚料理 下』 小倉久米雄

『ソースについて』 独立行政法人農畜産業振興機構