ピュイ・ダムール

ピュイ・ダムールはどんな菓子?

ピュイ・ダムール(puits d'amour)は、円形のパイ生地やシュー生地の中空の中心 (くぼみ) にクリームを詰め、表面をキャラメリゼした菓子である。ピュイ・ダムールは「愛の井戸」という意味で、これをとてもロマンティックな菓子名だと解説している場合があるが、わたしは不純だからか、この菓子名からはロマンティックを通り越え、むしろエロチックなものを感じてしまう。実際に歴史を見てゆくと、この菓子名が暗示するのは正に "そういう意味" の方であり、こうした一面にも触れながら、ピュイ・ダムールがどんな菓子だったのかを解説することにしたい。

ピュイ・ダムール(puits d'amour)

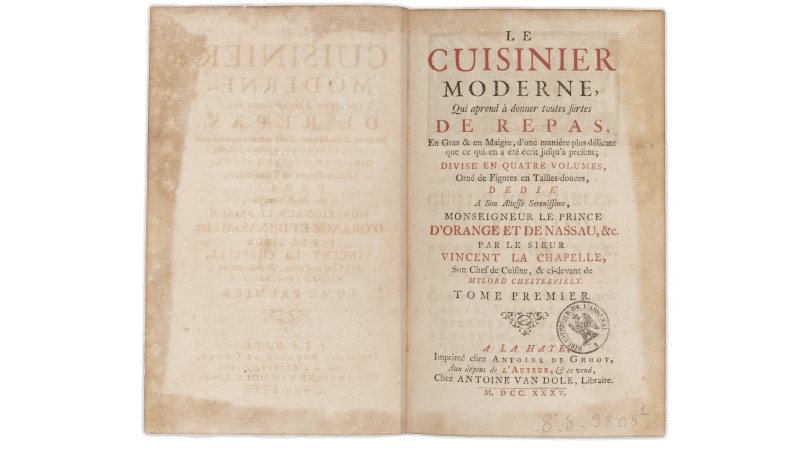

ピュイ・ダムールは、18世紀の料理人「ヴァンサン・ラ・シャペル」が発明した菓子であり、最初に文献に登場するのは、1735年にヴァンサン・ラ・シャペルが自費で出版した『Le Cuisinier Moderne』第2巻である。そこには2種類のピュイ・ダムールのレシピが掲載されている。

ひとつめは、『Le Cuisinier Moderne』第2巻 P179にある「Gâteau de Puits d'amour」である。このガトー・ピュイ・ダムールは、パイやシューの装飾が取り付けられる手の込んだ菓子であることから、現在ほとんど作られていない珍しい古典的な菓子となっている。

ガトー・ド・ピュイ・ダムール

Gâteau de Puits d'amour

ふたつめは同書P181にある「Petit Puits d'amour」である。こちらは形状もサイズ感も現在のピュイ・ダムールに近いものとなっている。

現在は一般的にピュイ・ダムールの詰め物はペストリークリームになっているが、もともとのヴァンサン・ラ・シャペルの記したレシピでは、ピュイ・ダムールの詰め物は、グロスベリージェリーまたはアプリコットマーマレードとなっている。よって食べると中からヴィヴィッドな色合いの甘味が流れ出てくる菓子だったということになる。

また現在のピュイ・ダムールは表面を焦がしてキャラメリゼしてあるが、ヴァンサン・ラ・シャペルのレシピでは表面に赤い糖衣をかけて艶出しをするとあり、見た目においてもセクシーな菓子であったことがうかがえる。そもそもピュイ・ダムールとは、女性器をイメージした菓子であって、「愛の井戸」という名前にはそうした暗示を含むスキャンダラスな菓子だったのである。

ピュイ・ダムールは、不道徳であるとして誰もが眉をひそめるような菓子だったにも関わらず、ルイ15世の時代のフランス王宮では、逆にそのスキャンダラスさが人気となり流行した。これによりピュイ・ダムールはヴェルサイユを発祥とする諸説が存在するようになったが、ピュイ・ダムールは、間違いなくヴァンサン・ラ・シャペルによって、ヴェルサイユとは関係のない場所で考案された菓子である。こうした理由も含め、ピュイ・ダムールにまつわる諸説を幾つか紹介し、これら諸説の真偽を検討してみることにしたい。

マダム・ポンパドゥール

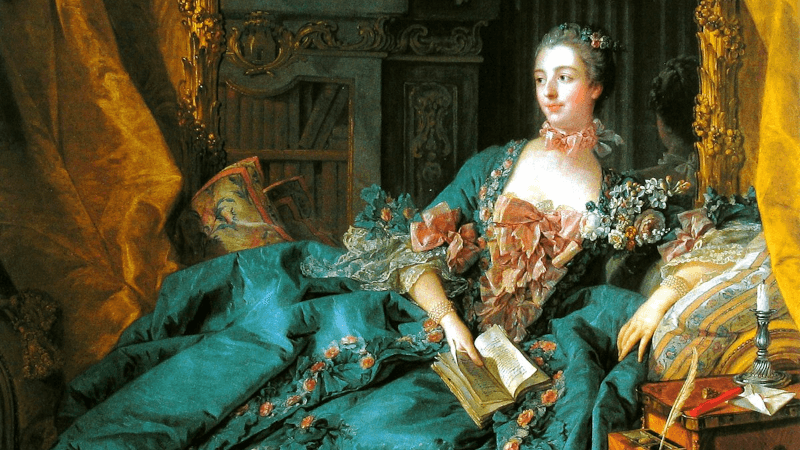

マダム・ポンパドゥール(Madame de Pompadour:1721-1764)はルイ15世の公妾としてフランス王宮で大きな権力をもった女性だった。彼女は才気溢れる女性であったことから文化や芸術、政治にもかかわり、当時のフランスの価値感に大きな影響を与えることになる。当時はロココ様式が流行していたが、こうした様式が流行したこともマダム・ポンパドゥールの影響が大きかった。

マダム・ポンパドゥール(1721-1764)ブーシェ作

知的な彼女のサロンにはヴォルテールやディドロなど、当時の先進的な啓蒙思想家たちが集った。こうした関係からフランスで最初の百科事典となる『百科全書』を出版するためのサポートもマダム・ポンパドゥールは行なっている。またマダム・ポンパドゥールはロココ時代を代表する画家のブーシェを重用し、セーヴル陶磁器工場や、ゴブラン織工場で生産される工芸品のデザインを任せた。これによりセーヴル陶磁器工場は、マダム・ポンパドゥールの庇護のもと、王立窯として繁栄したのである。さらにブーシェには宮廷劇場の舞台デザインから舞台衣装、各種の室内装飾、マダム・ポンパドゥール自身のドレスやアクセサリー類のデザインも行わせていた。つまりマダム・ポンパドゥールはロココそのものを体現していた女性だったとも言える。

マダム・ポンパドゥールの価値観

公妾だったマダム・ポンパドゥールは、ルイ15世のために「鹿の園:Parc-aux-cerfs」を建て、そこで娼婦たちを管理していた。これはルイ15世に他の公妾をつくらせないための方法だったとされている。

またマダム・ポンパドゥール自身も、妊娠を刺激するため、朝食にはトリュフとチョコレートを入れたセロリのスープを催淫薬として摂っていたという。こうした習慣からか、マダム・ポンパドゥールはコーヒーやチョコレートのような刺激のある食べ物を好んだとされている。こうした飲食物は、当時の才能溢れる芸術家や思想家が集う彼女のサロンでも供されていたことから、最先端の嗜好として人々に認識されていたのではないだろうか。

ピュイ・ダムールはそうした彼女の価値観と照らし合わせてみると、確かに好みの菓子であったはずである。もちろん甘味の強いはっきりとした味わいや、この菓子に込められたエロチックなニュアンスもまた、マダム・ポンパドゥールの刺激的な好みに叶うものだったはずである。ピュイ・ダムールは彼女のサロンで供されたことから、18世紀のフランス王宮でも流行するようになった可能性は高い。またルイ15世も、マダム・ポンパドゥールのためにピュイ・ダムールを供して宴を催したとされている。このこともこの菓子が、彼女の価値観に合うものだったことを示していると言えるだろう。

ポンパドゥールとピュイ・ダムール

ピュイ・ダムールを説明するもののなかに、「この菓子はマダム・ポンパドゥールのために、彼女の料理人だったヴァンサン・ラ・シャペルが発案した」とするものがある。確かにピュイ・ダムールはマダム・ポンパドゥールの価値観に合致した菓子ではあるのだが、これは不正確な説明であるとわたしは考えている。

まず年代的な齟齬がある。マダム・ポンパドゥールがルイ15世の正式な公妾になったのは、ルイ15世に見染められた翌年の1745年9月14日である。ヴァンサン・ラ・シャペルが『Le Cuisinier Moderne』を最後に出版したのは1742年であり、この本の最初に彼は自身のことを、オラニエ公ウィレム4世の料理人であると記している。そしてヴァンサン・ラ・シャペルの没年は1745年であり、マダム・ポンパドゥールがフランス宮廷で力を持ち始める前に亡くなっている。つまりヴァンサン・ラ・シャペルはマダム・ポンパドゥールの料理人にはなり得なかったと考えるべきだろう。

そもそもヴァンサン・ラ・シャペルが、ピュイ・ダムールのレシピを自著に記したのは『Le Cuisinier Moderne』1735年版であり、マダム・ポンパドゥールがルイ15世の公妾となる10年も前のことである。ここからしてもマダム・ポンパドゥールの"ために"ピュイ・ダムールが発案されたというのは完全な間違いということになる。

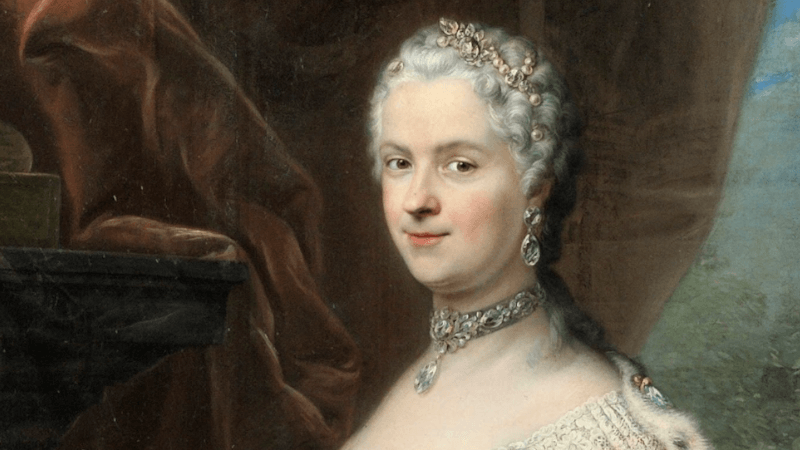

マリー・レクザンスカ

マリー・レクザンスカ(Marie Leszczyn'ska:1703-1768)はルイ15世の正妃である。1725年にルイ15世と結婚して2男8女を産み、長男のルイ・フェルディナンの息子がルイ16世となった。彼女はフランス・ブルボン王朝の華やかな時代を生きた女性だったが、当時はルイ15世の公妾マダム・ポンパドゥールが華々しく注目されていた頃である。彼女に比べて、正妃のマリー・レクザンスカはフランス宮廷文化のなかで地味な存在だった。しかし、マリー・レクザンスカには現代でも愛され続ける有名な料理や菓子の起源に関係したエピソードが多数あり、こうした食べ物に関する文脈からは際立った存在の女性である。

マリー・レクザンスカ:Marie Leszczyn'ska

マリー・レクザンスカの食を語るうえで、絶対に外すことが出来ないのが彼女の父親のスタニスワフ・レシチニスキ(Stanisław Leszczyński:1677-1766)である。スタニスワフ・レシチニスキは1704年にポーランド王となったが、5年後の1709年には既に王位を失い、亡命してアルザスで暮らすことを余儀なくされていた。こうした期間中の1725年に娘のマリー・レクザンスカ(当時22歳)が、ルイ15世(当時15歳)と結婚することになったのである。

スタニスワフ・レシチニスキ

Stanisław Leszczyński:1677-1766

スタニスワフ・レシチニスキは美食家だったことから、彼が関係した菓子が現代まで残されることになった。まずはその幾つかを紹介することにしておきたい。

マドレーヌ:Madeleine

有名な菓子のひとつがマドレーヌである。当時スタニスワフ・レシチニスキの領地だったコメルシーで生まれたこの菓子は、娘のマリー・レクザンスカに伝えられ、ヴェルサイユにいる彼女がマドレーヌで人々をもてなしたことから、この菓子がフランス王宮内で人気を博したのである。

マドレーヌの始まりは1755年頃と考えられており、こうした歴史の詳細は、「マドレーヌ」に掲載してあるので興味ある方は確認して頂きたい。

ババ:Baba

他にもスタニスワフ・レシチニスキに関係する菓子は「ババ:Baba」である。ババとは、焼き菓子にたっぷりのラム酒かシロップをしみこませたものである。これがスタニスワフ・レシチニスキに由来する菓子であることを、19世紀の美食家グリモ・ド・ラ・レ二エール(Grimod de La Reynière)が、1807年に出版した『Manuel des amphitryons:主人必携』で次のように説明している。

【 Manuel des amphitryons 】

ババはポーランドの菓子で、ポーランド王でロレーヌとバールの大公だったスタニスワフ・レシチニスキが考案したものである。ババはサフランとカシスが主な調味料だが、上手に作る方法を知っている料理人はほとんどいない。例えば、M.ルジェ(M. Rouget)のような一流のパティシエに頼るのが無難である。頻繁に作ることができれば、失敗する可能性は低くなる。

またグリモ・ド・ラ・レ二エールの言及を補うように、1997年版の『ラルース料理辞典:ジョエル・ロブション編』には次のような解説がある。

【 Larousse Gastronomique 】

ババは、ロレーヌ地方に亡命したポーランド王だったスタニスワフ・レシチニスキ(1677-1766)が、クグロフ(kouglof)があまりにも乾燥していると感じ、ラム酒を振りかけることを思いついたことがきっかけだと言われている。『千夜一夜物語』の熱心な読者だった彼は、この料理を自分の好きな英雄の「アリババ」にちなんで、「ババ」と名付けたと言われている。このケーキはナンシーの宮廷で大成功を収めた。

スタニスワフ・レシチニスキのもとでパティシエだったストレーは、このレシピを完成させ、パリのモントルグイユ通りにある自分の店の名物料理として、シンプルに「ババ」という名前で提供するようになった。1850年頃、ババに触発されたパティシエたちが、ボルドーでは「フリブール:fribourg」、パリでは「ブリア・サヴァラン:brillat-savarin」(これが後に「サヴァラン」となる)、「ゴレンフロ:gorenflot」などを作り出していった。

ここでもババはスタニスワフ・レシチニスキに由来する菓子であると説明されている。もともとアルザス地方にはクグロフという菓子があったが、スタニスワフ・レシチニスキは食べやすいようこれに酒を染み込ませることを考えたのである。当時はまだラムという蒸留酒が普及していなかったので、実際にスタニスワフ・レシチニスキがかけた酒は、マラガワインのような甘めの酒だったはずである。

マドレーヌやババの菓子の由来に、スタニスワフ・レシチニスキが関係しているということは非常に興味深い。スタニスワフ・レシチニスキはヴォルテールやルソーとも親交があり、食、文化、芸術に深い理解を示した人物だった。そうした時代の価値観や嗜好というものがこれら菓子には反映されており、これらの菓子が逸話と共に現代の我々にまで伝えられたことは、当時の食文化を理解するうえで重要なヒントを与えてくれるものとなっている。

マリー・レクザンスカのサロン

さてピュイ・ダムールに話を戻そう。ヴェルサイユでピュイ・ダムールが流行したことから、この菓子とマリー・レクザンスカの関係が説明されることがある。なかには「マリー・レクザンスカの料理人だったヴァンサン・ラ・シャペルがピュイ・ダムールを考案した」とするものがあるが、こうした説明もやはり間違いである。

マリー・レクザンスカのサロンでは、父親由来のマドレーヌが出され、それに合わせて紅茶が供されていたのではないかと考えられている。控えめながらしっかりと美味しいもてなしがマリー・レクザンスカの特徴だったのではないだろうか。これと対照的だったのがマダム・ポンパドゥールで、彼女は先鋭的で煌びやかな新しく珍しいチョコレート菓子と、刺激のあるコーヒーを合わせて客に供していた。

ピュイ・ダムールが非常にスキャンダラスな菓子であったことを考えると、やはりこの菓子はマリー・レクザンスカにはそぐわないものであり、マリー・レクザンスカの料理人がこうした菓子を生み出したというのは非常に考えにくい。当時のピュイ・ダムールはどう考えてもマダム・ポンパドゥール向きの菓子で、マリー・レクザンスカの価値観や嗜好に合うものではなかったはずである。ではなぜピュイ・ダムールが、マリー・レクザンスカの料理人が発案したと誤って考えられたのか、その理由のいくつかを挙げておくことにしたい。

ブーシェ・ア・ラ・レーヌ

ブーシェ・ア・ラ・レーヌ(bouchée à la reine)は、パイ生地に詰め物をした一口サイズの温製オードブルである。このオードブルは、彼女に仕えていた料理人でパティシエのニコラ・ストーラーが、マリー・レクザンスカのために発案したとされている。このブーシェ・ア・ラ・レーヌは「女王風の一口パイ」という意味である。一説によると、マリー・レクザンスカがルイ15世の好意を取り戻すための料理だったとか、同じ時代にピュイ・ダムールが流行していたことに触発されて生み出されたオードブルだとも言われているが正確なことは分からない。

マリー・レクザンスカの時代は、パイ生地の中にはクリームを添えた鶏肉のピューレを詰めていたが、19世紀の終わりには 、白鶏、マッシュルーム、トリュフのサルピコン(肉、野菜、果物、魚などを小さな立方体にカットして混ぜ合わせたもの)をソース・ベシャメルと合わせて詰めるようになった。サイズも大きなものになり、これがアントナン・カレームの考案したヴォル・オ・ヴァン(ヴォロヴァン:vol-au-vent)という料理となる。

ブーシェ・ア・ラ・レーヌのパイ皮で器をつくり、これに詰め物をするという構造はピュイ・ダムールと同じであり、ここからマリー・レクザンスカの料理人がピュイ・ダムールも同様につくり始めたという説が一般化したと考えられる。しかしピュイ・ダムールはそれよりもずっと前にヴァンサン・ラ・シャペルによって料理書に記されているので、ブーシェ・ア・ラ・レーヌは後から誕生したのではないかと考えられる。

ピュイ・ダムールの起源を説明するもののなかに、ヴォル・オ・ヴァン(ヴォロヴァン:vol-au-vent)が関係しているように書いているのものがあるが、それは正しくない。まずは先にピュイ・ダムールやブーシェ・ア・ラ・レーヌが同じような時代に登場したと考えられる。それから数十年後にアントナン・カレームがヴォル・オ・ヴァンを完成させているので、ヴォル・オ・ヴァンの登場は、ヴァンサン・ラ・シャペルが考案したピュイ・ダムールよりもずっと後ということになる。

ニコラ・ストレー

ブーシェ・ア・ラ・レーヌに関連して、もうひとつマリー・レクザンスカがピュイ・ダムールの誕生と関係していると間違われる原因は、彼女の料理人だったニコラ・ストレー(Nicolas Stohrer)の存在である。

ニコラ・ストレー(Nicolas Stohrer)は18世紀を生きた料理人・パティシエである。ニコラ・ストレーは、始めスタニスワフ・レシチニスキのもとで働いていたが、1725年にマリー・レクザンスカがルイ15世と結婚してヴェルサイユ宮殿に移ると、付き従ってマリー・レクザンスカのパティシエとして働くようになった。その後、ニコラ・ストレーは独立し、1730年にモントルグイユ通り 51番に店を開いた。この店「Stohrer」の経営者一族は代わったが現在でも300年近く営業を続け、パリ最古の菓子店として存在し続けている。

かつてニコラ・ストレーがヴェルサイユでマリー・レクザンスカに仕えていたのと同じ時期に、料理人で18世紀の大ベストセラー料理書『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』を著わした「ジョセフ・ムノン」もまた彼女の料理人として仕えていた。 文献が残されておらずはっきりとは言えないが、たぶんジョセフ・ムノンも、ニコラ・ストレーと同じように、最初はスタニスワフ・レシチニスキの料理人であったが、ルイ15世との結婚によりマリー・レクザンスカに従ってヴェルサイユ宮殿に入ったのではないかと推測される。先に取り上げたスタニスワフ・レシチニスキの領地コメルシーで誕生したマドレーヌも、最初にそのレシピを文献に記したのはムノンで、マドレーヌが誕生したと考えられているのと同年の1755年に出版された『Les soupers de la Cour:宮廷の夜食』第1巻 P282にレシピが掲載されているのは、こうした経緯があったからではないかと考えている。

スタニスワフ・レシチニスキは、娘の嫁入りにあたり高い技術と知識を持つ優秀な料理人とパティシエを付けてフランス宮廷に送り出したのではないだろうか。そのように想像すると、スタニスワフ・レシチニスキの娘に対する親心を感じるのだが、それと同時に、彼らにとっての美食は単なる自分たちの楽しみというだけでなく、権力、政治、交渉のための駆け引きの重要な切り札でもあったということが見えてくる。こうした背景のためか、スタニスワフ・レシチニスキと、娘のマリー・レクザンスカの周辺の美食談はなかなか尽きるところがない。

さてパリ最古の老舗菓子店のストレー(Stohrer)に話を戻そう。この店のスペシャリテはババだが、実はピュイ・ダムールも有名である。これにはかつてマリー・レクザンスカのために、二コラ・ストレーがブーシェ・ア・ラ・レーヌを生み出したことも関係しているのかもしれない。パイ生地の中身を代えて料理から菓子になったこの菓子は今でもストレーで人気の高い菓子である。

ストレーのピュイ・ダムール

しかしストレーのピュイ・ダムールは、ヴァンサン・ラ・シャペルが料理書に記し、ヴェルサイユでスキャンダラスに流行したジャムが詰められたパイ菓子ではなく、代わりにクリームだけが詰められている。これによってストレーは、ピュイ・ダムールからスキャンダラス性やエロチックさを廃し、より一般に受け入れられやすい(健全な)菓子に変えたのである。原初のレシピから大きく変わってしまったこの菓子を、まだピュイ・ダムールと呼んでいいのかどうかは何とも言えないが、今ではむしろ中にクリームを詰めたこちらのスタイルの方が、一般的なピュイ・ダムールであるとして広く知られるようになっている。

ストレーがピュイ・ダムールをつくり始めたのは、ヴァンサン・ラ・シャペルが紹介してからもっと後代になってからである。1843年に『ル・ピュイ・ダムール:Le puits d'amour : opéra comique en trois actes』という、戯曲作家のウジェーヌ・スクリーブ(Eugène Scribe)の台本に、アイルランド人のマイケル・ウィリアム・バル(Michael William Balfe)が作曲した三幕から成るコミック・オペラがパリで人気を博した。ストレーはこの演目に因んでクリームの詰め物をしたピュイ・ダムールを売り出し、これがストレーのピュイ・ダムール販売の契機となった。

ピュイ・ダムールの説明する書籍のなかには、これをピュイ・ダムール起源として説明しているものがあるが、ピュイ・ダムールそのものはもっと昔からある菓子なので、ストレーのこの販売開始をもってピュイ・ダムールの起源とする説明は間違いである。ただこの時期を境にして、ピュイ・ダムールの詰め物はクリームの方が主流となっていったことに間違いはない。現在でもストレーはピュイ・ダムールをつくり続けており、こうした背景にある諸々が、マリー・レグザンスカの料理人がピュイ・ダムールを最初に考え出したという間違えた説明を生むようになったのだろう。

ここで一旦整理しておくと、まずマリー・レグザンスカの料理人だった、ニコラ・ストレーがブーシェ・ア・ラ・レーヌを考案したのは事実である。この料理の構造がピュイ・ダムールと似ていること(詰め物が異なるだけ)、さらに19世紀になってからニコラ・ストレーの子孫の菓子店が、クリームを詰めたピュイ・ダムールの販売を始め、これがやがてスペシャリテとなったこと。

こうした要素が組み合わさって、あたかもマリー・レグザンスカの料理人がピュイ・ダムールを考え出したという単純な誤解が生じてしまったのである。よってピュイ・ダムールの考案者はあくまでもヴァンサン・ラ・シャペルに帰されるべきである。

ニコラ・ストレーの菓子

このように現在のストレーのピュイ・ダムールは、エロチックな要素を無くした健全な菓子になっている。かつてヴァンサン・ラ・シャペルの記した赤くジャムやゼリーだけ詰めたレシピのピュイ・ダムールはつくられなくなっている。さらにもうひとつ注目すべきは、ヴァンサン・ラ・シャペルのレシピにはなかったキャラメリゼするという工程が、現在のピュイ・ダムールに定着していることである。

キャラメリゼされるピュイ・ダムール

もともとピュイ・ダムールは女性器に見立てた菓子であったことから、表面を焼焦がしてキャラメリゼして固めることは、エロチックな要素をさらに廃して、貞操観念をそこに象徴的に込めようとする工程であるようにも思えてならない。言ってみれば貞操帯を装着するようなイメージである。ヴァンサン・ラ・シャペルの時代のレシピとは異なり、「愛の井戸」はしっかりと封印され蓋で閉ざされてしまったかのようである。

ただピュイ・ダムールと対照的に思えるのが、ストレーのババである。型にいれて焼くと膨らんだ部分が出来る。これをしっかりとラム酒やシロップに漬け込んだ菓子がストレーのババである。

ラム酒とシロップに漬込まれたババ

「ピュイ・ダムール:愛の井戸」が健全化したのに対して、ババの方はエロチックな要素を残しつつ菓子としての甘美さを追求しているように思える。フランス人のムッシューが、マドモアゼルにババを食べさせ、それを見てほくそ笑んでいる姿が目に浮かぶようである。かつてセルジュ・ゲンズブールが、フランス・ギャルに「アニーとボンボン:Les Sucettes」という曲を何も知らせずに歌わせたが、こういうのがフランス人的な感覚ということだろうか。

愛の井戸

最初にピュイ・ダムールの意味が「愛の井戸」であり、エロチックなイメージが込められていると述べたが、キリスト教国で聖書に親しんでいる文化圏の人であれば、これをイメージしやすいと思う。例えば聖書の中には次のような言葉がある。

【 聖書:箴言5章15‐18節 】

あなたは自分の水ためから水を飲み、自分の井戸から、わき出す水を飲むがよい。あなたの泉を、外にまきちらし、水の流れを、ちまたに流してよかろうか。それを自分だけのものとし、他人を共にあずからせてはならない。あなたの泉に祝福を受けさせ、あなたの若い時の妻を楽しめ。

これは最初に娶った妻と添い遂げるようにという教訓だが、性のパートナーである妻(女性)を井戸に例えているのは興味深い。捉えようによってはかなりエロチックな比喩表現ではないだろうか。かつて南方熊楠は「聖書とラブレーをもって西洋の二大艶書とする」と言っていたが、それもさもありなんという感じである。

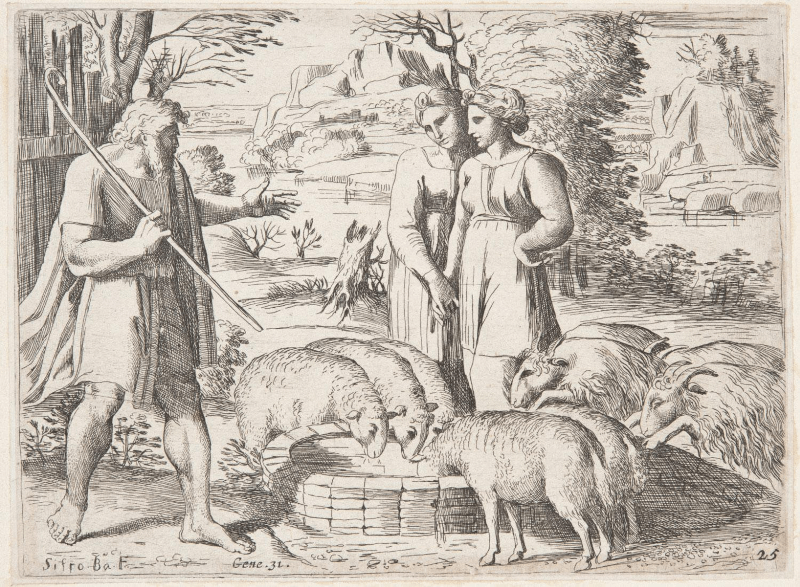

他にも聖書の中には、アブラハムの子、イサクが嫁を娶る際に、妻となるリベカが使いの者に井戸で出会い水を飲ませた話が『創世記24章』にある。これによってリベカは認められ、イサクと結婚することになったのである。

またイサクとリベカの息子のヤコブも、妻となるラケルと井戸で出会い結婚したことが『創世記29章』に書かれている。この話には続きがあり、ヤコブは義父の考えで最初に長女のレアを娶らされ、その後にラケルを娶ることができた。ヤコブは姉のレアよりも妹のラケルを愛したが、レアに7人の子供が生まれたのに対して、ラケルにはなかなか子供が生まれず、ようやく最後の12番目と13番目の子供を生むことが出来ている。この辺りの話は、先に述べたルイ15世と、多くの子供を得たがルイ15世の愛を失った正妃のマリー・レグザンスカと、ルイ15世に愛されながらも子供を授からなかった愛妾のマダム・ポンパドゥールの話にもなぞらえられるように思える。

いずれにしても聖書で語られる井戸とは、恋愛の生まれる場所であり、後の時代に箴言で語られた「自分の井戸から、わき出す水を飲むがよい」という言葉も、そのような男女の性的な関係を示唆するものだったことはキリスト教社会には通念としてあったことに間違いない。

日本にもそれと同じような逸話がある。それは天津神のニニギ尊が、逢初川で水汲みをしていたコノハナサクヤ姫を見初め、結婚を申し込んだというものである。逢初川とは名付けられているが、実際には川の水源地の湧き水のことで、まさに「愛の井戸」のような場所である。『古事記』にはここでニニギ尊が「吾欲目合汝奈何」と言ったと書かれている。これを訳すと「わたしはあなたと"まぐわい"たいが、どうだろうか?」という、初対面にしてはあまりにもド直球な表現で、太古は非常におおらかだと感心させられるのである。

コノハナサクヤ姫が逢初川で水を汲んでいたという説明は、『古事記』にも『日本書紀』にもなく、宮崎県の地域伝承として残っているもので、文献的なものはないのだが、水回りで恋愛が始まるというのは古今東西どこも同じようなものだということが分かり興味深い。

ちなみにコノハナサクヤヒメには姉に、イワナガヒメがいたが、ニニギノミコトは容姿の良くない姉を退けて、美しい妹のコノハナサクヤヒメを選び結婚した。これは先に述べたヤコブの妻となった、姉のレアと妹のラケルを連想させる話でもある。これも神話的構造が、民族や人種、社会や歴史を越えて類型化したものであることを示していると言える。

ついでなのでもうひとつ、『伊勢物語』の話もしておきたい。この中に「筒井筒」の話があり、次のような歌が残されている。

【 伊勢物語 】23段

筒井筒 井筒にかけし まろが丈 過ぎにけらしな 妹見ざるまに

筒型の井戸の井筒と背比べをした私の背丈は、いとしいあなたに会わない間にすっかり超えてしまったなあ。

当時は歌垣(うたがき)と言って男女が歌を贈り合うことで恋愛したり求婚したりすることが行われていた。これは井戸まわりで幼い頃から親しくした女性に、井戸を読み込んで贈った求婚歌なのである。この男性はこの歌を贈った幼馴染の女性と結婚するが、やがて時が流れて、別の女性のところに通うようになってしまった。この辺りも、ルイ15世がマダム・ポンパドゥールに入れ込んでゆくことになる経緯にも通じる話で、男性の性(さが)と言うか、どこも同じものがあるなと思わせられるところがある。

このように井戸周りにはエロチックな関係が発展する場所としての要素が存在しているのである。これは神話的というか、歴史的というか、あるいは文化人類学的にも人類に共通した普遍的な要素でもあると言えるだろう。よってピュイ・ダムールの意味、「愛の井戸」にはそうしたエロチックなイメージが離れがたく結びついているのは明らかなことなのである。

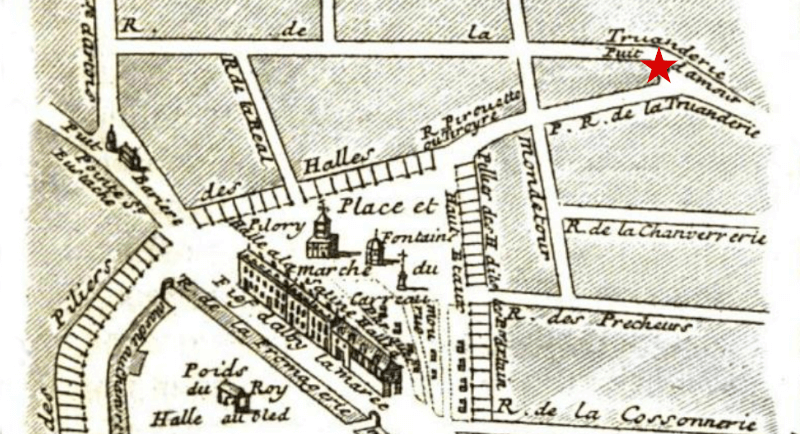

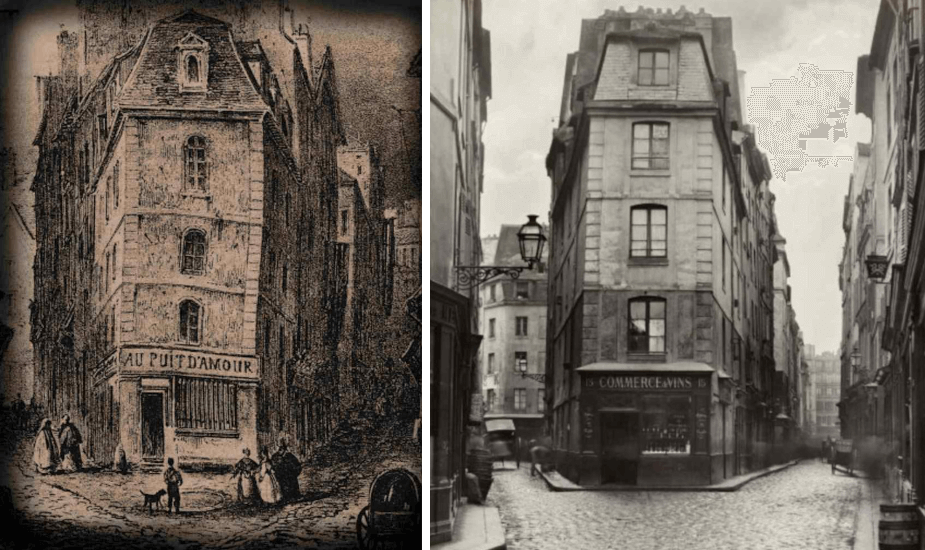

愛の井戸 ‐ パリ

ここまで井戸と恋愛にまつわる説明をしてきたが、最後にパリに実際に存在していた「愛の井戸」についても説明しておくことにしたい。12世紀にパリのグランド・トルアンデリー通りとプティ・トルアンデリー通りの交差点に「アリアンヌの井戸」があり、ここに恋人に騙されたアニエス・ヘレビックという少女が身を投げたそうである。その後この伝説的な井戸は「愛の井戸:puits d'amour」として、何世紀にもわたって若い恋人たちの巡礼の場所となり、夜な夜な恋人たちが集っては歌い、踊り、愛のための誓いが立てられた。しかしやがて毎晩の集会は近隣住民の迷惑ということになり井戸は1650年に埋め立てられてしまったのである。

1765年刊に地理学者のJean-Aymar Piganiol de La Forceが記した『Description historique de la ville de Paris et de ses environs, Paris, Chez les libraires associés, 1765, volume 3, p147』には、「愛の井戸」についての言及があり、この井戸が1525年に再建された古いものであること、またここは水を汲みに来るという名目で出会い、愛し合うためにやってくる従者とメイドのための場所だったという説明があり、こういう処にも井戸に関連した昔から変わらない文化的な普遍のコードがしっかりと埋め込まれていることの面白さを感じさせられるのである。

愛の井戸のあった場所の絵や写真が残されており、当時のこの場所の雰囲気を感じてもらえるのではないかと思う。1919年に建物が取り壊されてしまい、グランド・トルアンデリー通りとプティ・トルアンデリー通りの間はちょっとした広場になっているが、現在のこの場所の様子は「このリンク」から確認して頂くことができるようにしておいた。

この「愛の井戸」から、先に説明したパリの老舗菓子店のストレーは近く、400mしか離れていない。1730年創業であるので、近所にある「愛の井戸:puits d'amour」についても当然のごとく聞き及んでいたのではないだろうか。この菓子店のスペシャリテにピュイ・ダムールが加わるようになったのも近所に「愛の井戸」があったからと考えて良いのかもしれない。

ヴァンサン・ラ・シャペル

ここで最初にピュイ・ダムールのレシピを記したヴァンサン・ラ・シャペルについても改めて説明しておくことにしたい。ヴァンサン・ラ・シャペルはアントナン・カレームを始めとした後世の偉大な料理人たちに大きな影響を与えたが、生前は主流にいた料理人だったというよりは、少しメインストリームから外れた存在の料理人だったと考えられている。その理由はフランス国内ではなく、海外で外国人の主人に仕える料理人だったからというのもひとつだろう。またヴァンサン・ラ・シャペルは世界中を旅していたとも考えられており、フランス以外の他国の料理に対しても柔軟で、料理書にもそうした料理を記している。こうした姿勢は、当時のフランス料理こそが最高峰であるという排他的な風潮であったことも、海外で働いていたヴァンサン・ラ・シャペルの評価を下げることにもなったのかもしれない。

もうひとつ挙げておきたい理由は、ヴァンサン・ラ・シャペルの料理のもつ、イロモノ的な要素である。ここで取り上げたピュイ・ダムールもそういうレシピのひとつで、菓子に女性器を暗示させるというようなスキャンダラスさがヴァンサン・ラ・シャペルにはあることが、フランス料理の王道的ではない印象を与えていると言って良いだろう。

実はヴァンサン・ラ・シャペルの著した他のレシピに「アントレ・ド・ポム・ダムール」という料理がある。このレシピは『Le Cuisinier Moderne』第2巻に掲載されている。ポムとはリンゴのことであるが、ここには一皿にふたつのポムをつくるようにと述べている。なぜかというと、これをふたつ並べることで女性の胸のように見せるためである。レシピによるとハムでつくった乳首や細い静脈に鶏の皮や乳飲み豚の皮をかぶせて白くリアルな胸を表現しようとしている。これもフランス料理の王道から外れた、ピュイ・ダムールと同じようなイロモノ的な料理である。

ヴァンサン・ラ・シャペルは他にも謎の多い人物であり、前半生については詳しいことは分かっていない。料理に関する深い知識を有しておりパリで修行した経験があったはずだと考えられているが、同時にフリーメイソン会員としてもイギリスとオランダで活動していた。ヴァンサン・ラ・シャペルの料理人としての存在が裏付けられるのが、1733年にロンドンで出版した『The Modern Cook』全3巻の冒頭で、自身がチェスターフィールド伯爵の料理人であることを明らかにしているのが最初である。当時は既にフランスを離れていたが、1730年前後であればまだパリに住んでいた可能性はある。

これは完全な推測でしかないが、ヴァンサン・ラ・シャペルはパリに実在した「愛の井戸」を知っており、これにインスパイアされてピュイ・ダムールのレシピが生まれたのかもしれない。さらに1730年にニコラ・ストレーが、店を「愛の井戸」の近所に開いていることから、新しく出来た菓子店のストレーの事も知っていたかもしれない。ヴァンサン・ラ・シャペルがピュイ・ダムールという名前を付けた理由は分からないが、パリの「愛の井戸」は知られた場所であったことから、少なからずヴァンサン・ラ・シャペルはそのことも念頭におきながらピュイ・ダムールという名前を付けたのかもしれない。

ヴァンサン・ラ・シャペルについては、その生涯とレシピの分析を「ヴァンサン・ラ・シャペル」で行なっているので参考にして頂くことを願いつつ、菓子ピュイ・ダムールの解説を終えることにしたい。

付録:エクレアについての考察

今回、ピュイ・ダムールについての考察を進める中で、エクレアという菓子についても考察する機会があったので、合わせて記しておくことにしたい。エクレアとは細長く焼いたシュー皮にカスタードクリームやホイップクリームを挟み、上からフォンダンやチョコレートをかけたものが最もスタンダードなものとして知られている。非常に有名な菓子のエクレア(éclair)だが、これはフランス語で稲妻という意味である。

エクレア:éclair

「エクレア」の誕生について正確なことは定かではないようだが、アントナン・カレームがその前身である「Pain à la Duchesse:公爵夫人風のパン」を考案し、これがやがてエクレアと呼ばれるようになった。カレームの弟子だったジュール・グフェ(Jules Gouffé )が1873年に出版した『Le livre de pâtisserie』P288には「Pain à la Duchesse au Cafe」の説明があり、ここ20年ぐらいで名前が変わりエクレアと呼ばれるようになったと述べている。リヨンで1850年代ぐらいからエクレアがつくられるようになったという説があるが、「Pain à la Duchesse」がエクレアという名前に変わったとするならば、ジュール・グフェのこの説明はたしかにそれを裏付けるものとなっている。

ちなみにジュール・グフェはここで9種類の「Pain à la Duchesse」のレシピを紹介しており、その中にはコーヒー風味やピスタチオ、チョコレートやジャムをトッピングしたものが含まれている。またこの「公爵夫人のパン:パン・ア・ラ・デュシャス」(シュー生地で作られたパン)のサイズが、長さ8センチ、幅2センチであると説明しているので、細長い形状であることも、現代の我々が知るエクレアと同じである。

エクレアの名称

どのような経緯で「Pain à la Duchesse」からエクレアに変わったのかは不明だが、そもそもカレームに由来する「Pain à la Duchesse」の名称が変化したものであることには違いない。つまりエクレアを考案したのはやはりアントナン・カレームであり、名称が変化しただけということになる。エクレアと呼ばれるようになった理由には諸説あり、まずはそれらを紹介しておくことにしたい。

① 一瞬で食べられてしまうから

フランスの学術団体アカデミー・フランセーズの辞書にはエクレアの由来を、稲妻が落ちるのと同じくらい一瞬で食べられてしまうため「稲妻」を意味するエクレアが名前になったという説明をしている。エクレアの形状は確かに食べやすい形をしている。

カレームが考えたエクレアの前身の「Pain à la Duchesse」は「公爵夫人風のパン」という意味である。つまりこの形状は手や口周りを汚さずに公爵夫人のような女性が、優雅に食べ易い方法を考えてのことだったのではないだろうか。食べやすさの元にはそういう、食べ手への配慮があったからかもしれない。

こうした食べやすさの故に、あっという間に食べられてしまうので「エクレア」と名付けられたのかもしれない。

② 表面にできる割れ目が稲妻

焼いた表面にできる割れ目が稲妻に似ているためにエクレアと名付けられたとする説がある。確かにシュー生地にはそのような割れ目が入るし、しかもエクレアだと細長いので、これを稲妻に見立てるということもあるのかもしれない。

ただ完成品は表面をフォンダン、チョコレートなどでコーティングしてあるので、そのような模様があることを特徴とした菓子とすることは、消費者の側からはあまりピンとはこないように思える。

③ 表面の光沢が稲妻に見える

エクレアの表面に施したアイシングのフォンダンが稲妻のようにぎらりと光ることからエクレアになったという説もある。細長いのでエクレアの表面が光っていると確かに稲妻のように見えなくもない。

④ 形状が稲妻のようである

エクレアは細長くつくられており、この形状が稲妻を思わせることからエクレア(稲妻)になったとする説がある。しかしエクレアの形状をみて、稲妻をすぐに連想するかと言うと疑問は残る。ただ19世紀当時、エクレアが新しく登場した時代のことを考えると、シュー生地を細長く焼くということは、それだけで今までにない新しい発想だったと考えられる。

そうであれば、こうしたセンセーショナルな新形状に対して、稲妻を意味するエクレアが名称として付けられるということもあったのかもしれない。

エクレアの文化的紐解き

「エクレア」の名称の由来は諸説あるが、結局はどれが正しい由来かを明らかにすることは難しいだろう。ただ確かに言えるのは、「Pain à la Duchesse」が10年~20年のスパンで急速にエクレアという名称に変化したということだけである。なぜそのような変化が起きたのかも推測に頼るしかないが、ひとつはそれまでの公爵夫人風と付けられた名称が古くなったことが考えられる。フランス革命後はブルジョワの時代となっていたが、貴族階級を示唆するような名称よりは、もっとインパクトのある別の名称が好まれたからかもしれない。

さらに別の可能性はエクレアの大衆化である。これはブルジョワ階級が中心になっていったという先の説明にも共通するかもしれない。この菓子がたくさんつくられ大衆化されたことから、それに合わせた菓子名に変わった可能性が推測される。エクレアはすぐに食べられることから、飛ぶように売れたようである。こうした稲妻を思わせる印象が人々に広がったことも、エクレアという名称の変化に関係していたのかもしれない。

稲妻への考察

エクレアの意味は稲妻であるが、そもそもの「稲妻」という言葉の意味から掘り下げて考えてみることにしたい。

金関丈夫 の語る稲妻とブランコ

金関丈夫は解剖学者・人類学者だが、彼の書く文章が非常に面白く、わたしは金関丈夫のファンである。金関丈夫が1980年に出版した『お月さまいくつ』の最初には「緬鈴」という性具についての考察が掲載されており、これが非常に深い内容である。ここでは稲妻とブランコについての興味深い関係を次のように述べている。

【

(ブランコは)後世の文明国では単なる遊戯の道具になり失せたが、元来は収穫祈願の祭事に、神を迎える択ばれた少女が乗ったもので、この時一般の男女は林間で野合するが、ブランコの少女は眼に見えぬ神と交わる(日本古代の農民は雷神の交具である電(いなびかり)を「いな魂」、また稲妻といった。稲妻の「つま」は女が夫に「わが

...

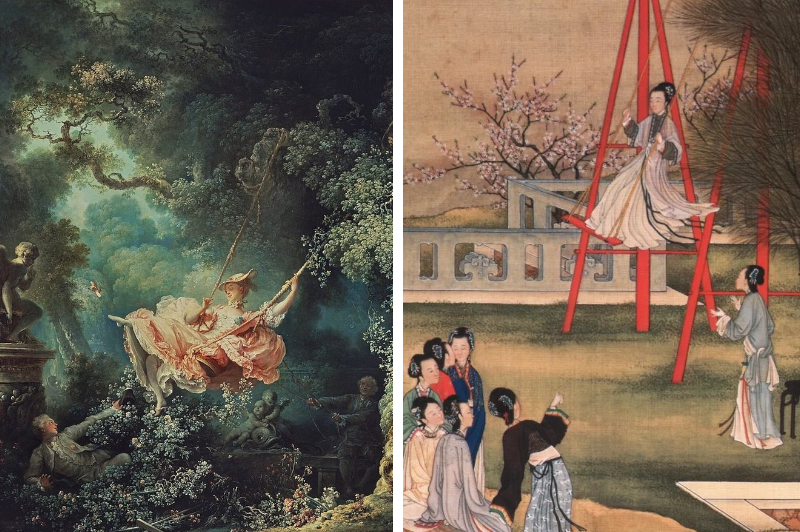

ブランコが女性のものであり、近世に入ってもなお艶戯の痕を残している例は、ロンドンのウォレス美術館にあって有名なフラナゴールの絵によく表されている。

このようにブランコが豊穣と関係した神事と結びつくものであると説明されている。春は恋の季節でもあり、農業においては種まきを始める時期である。こうした農耕における豊作を祈って、少女はブランコに乗せられた。ちなみに鞦韆(しゅうせん)、つまりブランコは春の季語でもある。大地と稲妻の関係を見ると、大地は女性、稲妻は男性である。稲妻が大地に落ちる放電現象によって、空気中の酸素や窒素がイオン化され、これらのイオンが雨に溶け込んで、大地に天然の肥料を提供する。つまり稲妻とは稲を孕ます長い棒であり、これが降り注ぐ大地との交わりによって豊穣がもたらされるのである。よって春にブランコに乗せられる少女は、こうした空中と大地の中間をとりなす存在なのである。ここに鞦韆(ブランコ)と稲妻に対するエロチックな関係性が本来的にあったと言える。

また中国では鞦韆(ブランコ)には別の特別なエロチックな要素が含まれている。なぜなら中国には纏足(てんそく)の習慣があり、女性がブランコに乗って足が見え隠れすることは、それだけでエロチックな姿として捉えられていたからである。纏足とは女性の足に布を巻いて、後天的に成長を阻害して足を小さくすることである。このように中国では女性の足に対する強烈なフェティシュ感覚があった。

左:フラナゴール「ぶらんこ」

右:鞦韆の図(梅花が咲いている)

さらにこの鞦韆(ぶらんこ)という遊具が、誰が、いつ遊ぶものだったのかも重要である。原勝郎は『鞦韆考』のなかで次のような興味深い考察を行っている。

【 鞦韆考 】原勝郎

主として鞦韆の枝を弄んだ者は男子ではない。此點に於て西洋と似て居る。

...

面白いことには鞦韆の戯が日中のみならず夜にも行はれたことである。季節が季節であるから夜の屋外遊戯の出來ぬこともないが、夜は夜でまた別の趣があるとなつて居つたらしく、寒食と云ふので火を焚かず月の光りでやつたらしい。

ここには西洋、東洋を問わずブランコに乗るのは女性であることが指摘されている。また興味深いのは「ブランコに乗るのは夜の朧げな月明かりのなかで行われた」ということで、鞦韆が夜の遊びであったということを示している。つまり鞦韆とは、春の夜に女性が遊ぶ遊具であり、これもまた豊穣を願ってのことであったと考えられる。

興味深いことに西洋画家のフラナゴールが描いた「ぶらんこ」においても、金関丈夫が指摘するエロチックさが十分に反映されている。ここにはブランコに乗る女性と、その女性の足を下から眺める男性が描かれている。ここからもまた、西洋・東洋を問わずブランコにまつわる文化的なコードが埋め込まれていることを理解できるようになっている。

エクレア(稲妻)とリンガ(男根)

春になるとブランコの少女は、大地と空の中間にあって、巫女のような役割をもって眼に見えぬ神と交わる。それと同様に、春に降り注ぐ雨と、それに伴う稲妻が農作物の豊穣をもたらしてくれるのである。金関丈夫は、「雷神の交具である電(いなびかり)を「いな魂」は男性であり、秋のはじめに稲を孕ます長い棒なのだ」と述べている。つまり稲妻(エクレア)とは天と地をつなぐ柱であることから、男根(リンガ)を象徴しているのである。春は生物にとって繁殖の季節であり、こうした時期に発生する稲妻は、繁栄のために重要な役割を果たす象徴物として東西を問わず多くの文化圏に組み込まれているのである。

菓子のエクレアも、こうした文脈において考えてみると、そのなかに含まれている文化的なコードのようなものを探り当てることが出来るように思える。ここで何もわたしはエクレアの名称の起源説に、新たな説を付け加えようと言うのではない。ただ言っておきたいのは、ご婦人方(侯爵夫人)が食べやすいようにとつくられたと考えられるあの形状が、象徴的にもエクレア(稲妻)と名付けられたことへの興味深さである。

こうした部分にも無意識下で文化的なコードのようなものが潜んでいるのではないか。こういうところを認識しておきたいということで、エクレアをこのような切り口で取り上げた次第である。本稿では先にピュイ・ダムールという菓子を取り上げたが、この菓子には明らかにエロチックな意味が込められており、それを理解したうえで、スキャンダラスにも18世紀のヴェルサイユにおいてこの菓子が人気を博したというのは興味深い事実である。

菓子は歴史的に見ても女性によって好まれてきた食べ物であり、現代でも贈物として大変喜ばれる食べ物である。また現代社会に生活している我々は、こうした菓子を贈り合うことで、人間関係を円滑にしたり、あるいは何らかの交渉事を有利に進めたりすることに努めている訳である。こうした観点から考えてゆくと、女性に菓子を贈るという行為は、男性が太古から女性の歓心をかうために続けてきた行為であることに気付かされる。そう考えるとなおさら菓子のもつエロティシズムを理解いただけるのではないかと思う。

参考資料

『Le Cuisinier Moderne』1735 Tome Second Vincent La Chapelle

『Manuel des amphitryons』 Grimod de La Reynière

『Larousse Gastronomique』1997 présidé par Joël Robuchon Comité gastronomique

『Dra. Oetkera przepisy : dla skrzętnych gospodyń』 Druki ulotne

『Moi, Nicolas Stohrer, pâtissier du Roi』 Pierre Lienard

『Description historique de la ville de Paris et de ses environs, Paris, Chez les libraires associés, 1765, volume 3, p147』 Jean-Aymar Piganiol de La Force

『Le livre de pâtisserie』 Jules Gouffé

日本語文献

『味覚の歴史―フランスの食文化 中世から革命まで』 バーバラ・ウィートン(著) 辻美樹(訳)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン

『食卓の歴史』 スティーブン・メネル(著), 北代美和子(訳)

『王のパティシエ ‐ ストレールが語るお菓子の歴史』 ピエール リエナール

『伊勢物語』 作者不詳

『お月さまいくつ』 金関丈夫

『鞦韆考』 原勝郎

『お菓子でたどるフランス史』 池上俊一

『フランス伝統菓子図鑑 お菓子の由来と作り方:定番菓子から地方菓子まで132種を網羅した決定版』 山本ゆりこ

『美味求真:ヴァンサン・ラ・シャペル』 河田容英

『美味求真:マドレーヌ』 河田容英

『美味求真:ムノン』 河田容英