エクレア(éclair)

菓子エクレアについて

エクレア(éclair)とは細長く焼いたシュー皮にカスタードクリームやホイップクリームを挟み、上からフォンダンやチョコレートをかけたものがスタンダードなものとして知られている。今ではシュークリームと共にかなりポピュラーな菓子となり、多くの人々によって愛されているが、このエクレアがフランス語で稲妻(éclair)という意味であることはあまり意識されていない。

エクレア:éclair

エクレアの誕生は、19世紀のパティシエで料理人だったアントナン・カレームが、その前身である「Pain à la Duchesse:公爵夫人風のパン」を考案し、これがやがてエクレアと呼ばれるようになったと考えられている。

アントナン・カレーム

フランス料理の巨匠、アントナン・カレーム(Marie-Antoine Carême dit Antonin Carême:1784‐1833)は、フランス料理史に欠かせない重要人物のひとりである。カレームの父親は石工職人をしており、貧しい家庭の16番目の息子として産まれた。貧しさゆえに子供の時からレストランで働くことになり、やがて頭角を現すようになる。17歳の時に、タレーランが大臣を務め居住していたオテル・ドゥ・ギャリフェ(外務省公邸)のパティシエだったジャン・アヴィスにも師事するようになる。(後でも取り上げるが主たるカレームの師匠はパティシエのシルヴァン・バイイである)

つまりアントナン・カレームの師匠たちはいずれもパティシエであり、カレーム自身も元々はパティシエとしてそのキャリアをスタートし、その後に料理でも認められるようになったという経歴をもつ人物だったのである。

公爵夫人風のパン:Pain à la Duchesse

カレームが考案した「公爵夫人風のパン」は、1815年にカレームが出版した『Le pâtissier royal parisien』第1巻 p150に掲載されているのでレシピを以下に掲載しておく。

【 Le pâtissier royal parisien 】第1巻 p150

Petits Pain à la Duchesse:公爵夫人風のパン:

鍋に水2杯と上質なバター2オンスを入れ、液体が沸騰したら火から取り除き、ふるった小麦粉6オンスを加えてよく混ぜる。ペイストリーを乾燥させ、鍋を変えた後、卵2個と粉糖2オンスを加える。すべてをよく混ぜたら、さらに卵2個と細かく刻んだレモンの皮を加える。この時にペイストリーの固さによって、さらに1つまたは2つの卵を加える。生地はシュークリームよりも少し固めにする必要がある。周りに小麦粉を振りかけ、生地を均等に3インチ(7.62cm)の長さに延ばし、それらをプレートに2インチの間隔で配置する。軽く色づくように表面に卵を塗り、通常のシュークリームよりもやや高温のオーブンに入れる。触れてみてしっかりしていたら焼けあがりである。

細かくふるいに通した上質な砂糖を表面にふって、オーブンの手前に入れ、柔らかな熱で鮮やかな色になるように艶出しをする。炎はあまり激しくならないようにする必要があるが、それはアイシングの色を均一にするためである。オーブンから取り出したら、すぐにプレートから取り外しておく。「公爵夫人風のパン」が冷えたら、切れ目を少し開けて内部にアプリコットジャム、ピーチジャム、またはグロスベリージェリーを詰める。開いた部分を閉じて盛り付ける。

材料の詳細

水 2杯

上質なバター 2オンス

粉糖 2オンス

小麦粉 6オンス

卵 5〜6個

すりおろしたレモンの皮

少しの塩

ジャム(アプリコット、ピーチ、またはグロスベリー)1つの瓶

レシピにはシュー生地を3インチ(7.62cm)に延ばしてオーブンで焼くとあり、これは現在の細長いエクレアの形状と同じである。現在の詰め物はクレーム・アングレーズ(カスタードクリーム)かクレーム・パティシエール、あるいは クレーム・シャンティイ (ホイップドクリーム)だが、このレシピではジャムやゼリーであるところが古典的な菓子の特徴を備えていると言える。

このエクレアのレシピは、砂糖でグラサージュ(艶出し)されていることから、現代でいうところのフォンダン(アイシング)のエクレアということになる。現在では仕上げで表面にフォンダンをかけるが、カレームのレシピでは砂糖を表面にふってからオーブンで焼くという方法が取られている。

カレームが書き残した「公爵夫人風のパン」は、シュー生地と表面へのアイシングのふたつの要素が満たされていることから間違いなく現在のエクレアと同一のものだと言うことができる。逆に言うとここから、この時代にシュー生地が完成し、同時にアイシングの技術も実現したことが理解できる。ここからは、このふたつの要素を少し深堀して、カレームが「公爵夫人風のパン」をどのように完成させることが出来たのかを説明しておきたい。

シューの起源

シュー生地は、シュークリームに代表されるように、現在ではごく一般的な菓子でつかわれる材料である。しかしシューが完成したのはようやく19世紀に入ってカレームが活躍を始める少し前のことであった。そもそもシューは、1533年、カトリーヌ・ド・メディシスがフランス国王となるアンリ2世(1519-1559)と結婚するに際して、イタリアから随行してきたパティシエによって誕生したという説が主流になっている。

しかしカトリーヌ・ド・メディシスの結婚によってあらゆるものがイタリアからもたらされたという説に対しては否定的な意見もある。この時にイタリアから、アイスクリーム、フロランタン、マカロン、ホイップドクリーム、そしてシューもフランスに持ち込まれたとされているのだが、これらには文献的な記録が存在していない。しかしこうした根拠を伴わないカトリーヌ・ド・メディシスを起源とする説は広く信じられており、それがあたかも揺るがしがたい真実でもあるかのように定説化してしまっている。

『La table de la Renaissance - Le mythe italien』は、18世紀にはじまり現代まで信じられている神話的とも言える、このような盲信に対して問題提起をする料理の歴史書であり、今後のフランス食文化を理解するうえでも重要な一冊であるとわたしは考えている。この本には複数の歴史家たちの論文が編纂されており、さまざまな角度から、カトリーヌ・ド・メディシスと共にもたらされたという食に対する検討が行われ、定説化してしまったこの考え方を疑問視している。それはシューにおいても同様で、16世紀のイタリア由来とする盲信的に受け入れられてきた見方を改める必要があるのかもしれない。

ピエール・ラカムの起源説

ピエール・ラカム(Pierre Lacam:1836-1902)は19世紀の料理書の著者であり、またパティシエとして活躍した人物である。彼は美食家の逸話や偉大なシェフたちの伝記に通じており幾つかのデザートについての書籍を出版している。またパティシエとしてはマカロンで有名なラデュレのシェフを務めるなど、一流のパティシエとしても活躍した。

ピエール・ラカムはシューの起源について、1893年刊の『Le glacier classique et artistique en France et en Italie』のなかで次のように述べている。

【 Le glacier classique et artistique en France et en Italie 】p47

シュークリーム。その起源、ポペラン(ププラン):

1540年にアンリ2世の妻カトリーヌ・ド・メディシスがフランスに来たとき、彼女はフィレンツェからスタッフ、コック、アイスクリーム職人、菓子職人、蒸留職人を連れてきた。フランスは菓子作りがほとんど進んでいなかった。その料理長はポペリーニ(Popelini)という人物だった。彼は、火の上で乾燥させて水分を蒸発させた菓子のレシピを持参し、それにより宮廷で自分の名前にもなっている素晴らしいデザートを作ったが、それは後にポペリーニではなくポぺラン、あるいはププランと呼ばれるようになった。この菓子とケーキは、1770年まで同じ形と同じ名前を保っていた。

ピエール・ラカムはポペリーニ(Popelini)というイタリア人のパティシエの存在を取り上げており、彼がシューの原型となるププランという焼き菓子を作ったと説明している。しかしこのポペリーニなる人物は、歴史文献にはどこにも存在しておらず、ピエール・ラカムが想定した架空の人物だったのである。実際にカトリーヌ・ド・メディシスの結婚によってシューがフランスに持ち込まれたとする文献はどこにも存在しておらず、ましてやポペリーニなるパティシエへの言及は皆無である。よってピエール・ラカムのこの起源説は鵜呑みにしてはならない。

しかし誤ってこれをシューの起源説のなかに取り入れている専門書は多く、またカトリーヌ・ド・メディシスに由来するシューの歴史に対する信仰は根強い。例えば1998年にクロード・ジュリエット(Claude Juillet)が著した『Classic patisserie』p45でも同じような誤った説明がなされている。その誤りとは、1540年にカトリーヌ・ド・メディシスの料理長のパンテレッリが、ガトーを作るための熱い乾燥ペーストを発明し、彼はこのペーストをパテ・ア・パンテレッリと命名したこと。さらに当初のレシピは年月の経過とともに変化し、ペーストの名前もパテ・ア・ポペリーニと呼ばれるようになり、さらにパテ・ア・ポペラン(pâte à Popelin)あるいはププランと呼ばれるようになったとしている。

この説明は明らかに、19世紀にピエール・ラカムの引用から書かれたものであり、シューの起源を説明する上で、創作が混濁した不正確なものであると言わざるを得ない。どうしてこのような創作が行われたのかというと、それは菓子のププラン自体が実在するペイストリーであり、その由来を説明するためにラカムは菓子名から遡って、架空の人物名をつくりあげたからである。この架空の説明が後世に与えた影響は大きく、混乱をきたさない為にも、改めてラカムの創作したこの起源説は否定されるべきだろう。

先にも指摘したようにアンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスの婚姻をあらゆる料理の起源説とするのは、現代のアカデミックな歴史学会では根拠のない伝説的なものとなりつつある。

また一般的なシューに関する説明は、「カトリーヌ・ド・メディシスからシュー生地の原型はフランスに伝わったとしながら、それから一気に300年ぐらいの経過を飛ばしてジャン・アヴィスがシューを考案し、その弟子のアントナン・カレームが完成させた」としか述べていない。しかしこれだと途中が抜けており、かなり話が飛んで唐突な説明になってしまっている。本稿ではいわばミッシングリンクのようになっている300年間にシュー生地や、シュー生地をつかった料理や菓子が、どのように扱われ、またどのような名前で呼ばれていたのかを明らかにすることで、エクレアの本質に迫ってみることにしたい。

まずはシューの前身のように言われているププランがどのようなものだったのかを説明することから始めることにしよう。

ププラン(Poupelin)

「ププラン」という菓子は、料理書によっては「Popelin」あるいは「Poupelins」という異なるスペルで記載されており、この発音をどのように日本語で記載すべきかは難しいところである。ポペリン、ポペランとも発音できるが、ププランが最も近い発音であるように思われることから、本稿では「ププラン」という表記で統一することにしたい。

ププランは、原初のシュー・ペイストリーからつくられる中世かた存在する菓子であり、文献初出は1349年の『Le Livre des mestiers de Bruges et ses dérivés』Jean Gessler版(全5巻)の第1巻p.14で確認できる。また1566年にシャルル9世がパティシエのギルドに与えた「勅許状」の中にもププランは登場している。ププランは中世から文献に登場しているが、その後、16世紀から18世紀にかけて幾つもの文献に登場するようになり、この当時の代表的なペイストリーだったことが理解できる。

『コーモスの贈り物』のププラン

18世紀の料理書で、「フランソワ・マラン」が1758年に出版した『コーモスの贈り物:Les dons de Comus』には何度かププランについての言及がある。マランは、ププランのレシピに関連して「パテ・ロワイヤル」というシュー生地のつくり方を紹介してププランに用いている。よってまずは「パテ・ロイヤル」の説明を引用しておく。

【 コーモスの贈り物 】p12

Pâte Royale(パテ・ロワイヤル)

鍋に水1パイント、少しの塩、バター1/4を入れ、少し沸騰させる。その後、生地がしっかりとするまで小麦粉を加えて常に混ぜ続ける。生地が鍋から離れるまで混ぜ続けたら、火から取り除き、次にレモンの皮をすりおろし、生地が指にくっつくまで卵を1つずつ加えてゆく(生地が指にくっつき始めると分かる)。その後、この生地を使う。生地をもっと固くしたい場合は、もっと小麦粉を加えることができる。また水の代わりに牛乳を使っても良い。

「ロワイヤル:王室」を冠する生地である。これを筆者のマランが考案したのかは定かでないが、マランはルイ15世とその公妾のマダム・ポンパドールと近しい関係にあった スービーズ公 に仕えていたことがあり、何らかの機会にこの生地をつかった菓子で供する機会があったことがその名称の理由なのかもしれない。パテ・ロワイヤルは、『コーモスの贈り物』に登場する菓子によく用いられている基本的なパテなのである。

では次に、菓子のププランにパテ・ロワイヤルがどのように使われていたのか、レシピから確認してみることにしたい。

【 コーモスの贈り物 】p110

Poupelin(ププラン)

前述のようにパテ・ロワイヤルを作り、適切な固さにしておく。バターで覆われた天板を用意し、その上に1インチの厚さで、ププランに必要な大きさの生地を広げて、しっかりと接合する。その周りに生地の高さ3本分のバターで塗った紙をしっかりと巻いておく。それを穏やかな熱のオーブンに入れて均等な火で焼く。十分に膨らんできて、表面がしっかりと乾燥するまで焼く。紙を取り除き、冷ましたら半分に切って中身を取り除き、残った部分には良質なバターを塗っておく。上には粉砂糖と、細かく刻んだレモンの皮のコンフィを振りかけ、オーブンで少し乾燥させるか、焼きごてを表面に当てる。その後、ププランを元の形に戻し、上から砂糖(ノンパレイユ)かシナモンを振りかけ完成である。

このププランは、現代のように中にしっかりとクリームなどの詰め物を行うのではなく、レモンのコンフィを散らしてキャラメリゼするぐらいの感じである。よってこのレシピのププランは生地のサクッとした軽い食感を楽しむ菓子だったのだろう。

他にもマランの菓子には、パテ・ロワイヤル(シュー生地)をつかったものがあるので紹介しておきたい。次に同じく『コーモスの贈り物』から引用するのは、カルトゥーシュという菓子である。

【 コーモスの贈り物 】p111

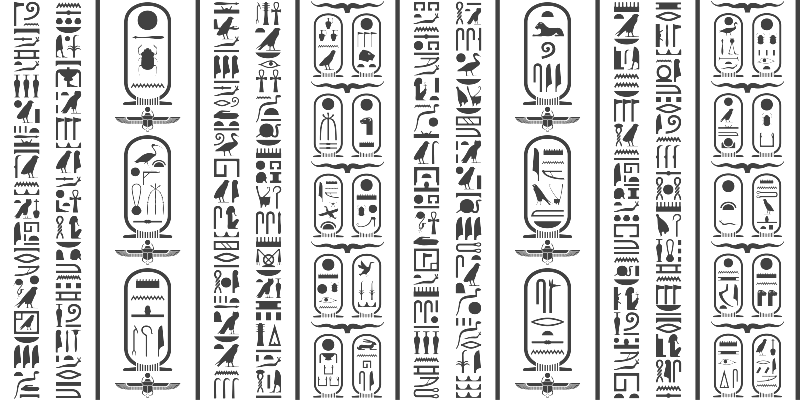

Cartouches(カルトゥーシュ):

パテ・ロワイヤルを用意。天板をバターで塗り、パテ・ロワイヤルを「カルトゥーシュ」の形に広げる。オーブンでププラン(Poupelin)と同じように焼く。焼きあがったら片側を開け、そこからクリームやジャムなどを中に入れ提供する。

基本的には、先に挙げたププランに近く、ププランのバリエーションである(料理書のなかでもププランの次に書かれている)。大きな違いはサイズでカルトゥーシュの形にすると書かれている。カルトゥーシュとは楕円形の装飾枠のことであり、エジプトにおいては文書や記念碑のファラオの名前はカルトゥーシュで装飾された。このような長い形に生地を形成して焼くという方法は、エクレアを連想せざるを得ない。

カルトゥーシュ(Cartouches)

しかも菓子カルトゥーシュは、膨らんだ生地のなかに詰め物もしている。これもエクレアと同じであり、フランソワ・マランこそがエクレアの始祖であるとしても良さそうなのだが、その栄誉はアントナン・カレームに贈られているのは先にも述べた通りである。マランのレシピでは、残念ながら細長く焼いた生地のうえに何もコーティングされていないので、ここでその栄誉を逃してしまったということになるのだろう。

現代のフォンダンの無いエクレア

ただ最近のエクレアは、表面にフォンダンはせずに、シューを横に切って「クレーム・シャンティイ」などのクリームを見せるようにして詰めたものが増えてきている。マランのカルトゥーシュをエクレアと認めないのであれば、近年のエクレアのスタイルも、エクレアの範疇から外れてしまうことにならないだろうか。やがてこうしたスタイルのエクレアも増えてくるようになり、エクレアが再定義された時には、エクレアの始まりが18世紀まで遡るようになり、「フランソワ・マラン」がエクレアの創始者として認められるようになる日もくるのかもしれない。

カルトゥーシュのレシピの後に、マランは以下の二つのレシピを掲載している。

【 コーモスの贈り物 】p111

Petits Choux(プティ・シュー):

より繊細かつ美味しくするには、生地に少量の小麦粉を入れる必要がある。小麦粉は少しずつ追加し、少量の小麦粉を2つかみして加え大きな皿を作り、残りを均等に混ぜてゆく。実際に作ってみることで、より良く理解できるようになるはずである。

【 コーモスの贈り物 】p111

Petits choux fardcis(詰め物をしたプティ・シュー):

構成は同じで、焼きあがったらカルトゥーシュと同様に仕上げをする。

興味深いことに、マランは既にこれをシュー(choux)と呼んでおり、これをもってシューの完成とすることも可能かもしれない。ただ小麦粉をププランよりも加えていることから、柔らかいというより、今よりももっとしっかりとした固めの焼き上がりだったということになる。

『百科全書』のププラン

マランが『コーモスの贈り物』を出版した後、フランスで最初の百科事典の『百科全書』の刊行が始まる。この事典は啓蒙主義者たちが中心になって執筆が行われ編纂された。その中に「ププラン」の項があるので引用しておきたい。

【 百科全書 】1769年刊 (第13巻, p244)

Poupelin(ププラン)

パティシエ用語。小麦粉、チーズ、卵、塩をバターに浸して温めたペイストリー。( DJ )

簡潔ながらププランについての説明が掲載されている。マランのレシピのなかではチーズは使われなかったが、このレシピにはチーズが入っているのが特徴である。実はププランにはチーズの入ってないものと、チーズが入っているものの二つのレシピに大別されている。

アレクサンドル・デュマのププラン

アレクサンドル・デュマは、自分の死後、1873年に出版となった『料理大辞典:Le grand dictionnaire de cuisine』P904-905 のなかで、ふたつのププラン(Poupelin)のレシピを紹介している。

【 料理大辞典 】p902

Poupelin(ププラン):

昔からのデリケートな菓子で、バター、牛乳、新鮮な卵を用い小麦粉で練ってつくり、これにレモンの皮と砂糖を加えて風味を付ける。

約1パイントの水、1/4のバター、少しの塩を沸騰させる。水が沸騰し始めたら、小麦粉を加え、吸収するまで混ぜて水分を飛ばし、鍋を変える。その後、卵を12個または14個を1つずつ混ぜてゆく。鍋にバターを塗り、生地を1/4ぐらい入れる。これは焼くと4倍に膨らむからであり、これをよく熱したオーブンで焼く。ププランが焼きあがったら、切って内部に新鮮なバターを塗り、バターの上に砂糖とオレンジの花のプラリネを振りかける。内部にもバターを塗り、砂糖を振りかけて、熱く熱したコテでグラサージュをする。

【 料理大辞典 】 p903

別の方法:

よく水切りした新鮮なクリームチーズ、塩、新鮮な卵3個、小麦粉2つかみ分を用意し、これらをすべてをよく混ぜ、バターでコーティングしたタルト型に入れオーブンで焼く。美しい色に焼き上がったら、上半分を切り取って内部をくり抜き、砂糖を振りかけ、レモンの皮の細切りを散らし、溶かしバターをかけ、熱く熱したコテでグラサージュしてから上半分を元に戻す。これをオーブンに戻して、表面に砂糖を振りかけ、熱く熱したコテでキャラメリゼして熱いうちに提供する。

デュマの紹介するひとつ目のププランはプレーンなタイプのものだと言える。このレシピはラ・レイニエール家のものだとデュマは記しているが、実際にはマランが『コーモスの贈り物』で記したレシピと細部は多少異なってはいるものの、基本的な部分はほぼ同じである。1767年刊の『Dictionnaire portatif de cuisine, d'office, et de distillation』を確認すると、「バター、牛乳、新鮮な卵と小麦粉を練って、砂糖とレモンの皮を混ぜて作るデリケートな菓子」とありシンプルではあるが同じ内容になっている。「デリケートな」という表現はデュマも用いており、執筆にあたりこの辞典を参照したか、あるいはププランとはそうしたデリケートさをもった菓子であることが一般の認識としてあったのかもしれない。

もうひとつのレシピではクリームチーズが用いられている。前者では牛乳が使われているが、こちらはチーズを使うことで特徴のある、よりしっかりとした味わいの生地になっている。この方法は『百科全書』に掲載されている方法と同じである。

アレクサンドル・デュマ:1802‐1870

『百科全書』にチーズを用いたレシピを記したのはルイ・ド・ジョクール(Louis de Jaucourt:1704年-1779年)である。ププランの説明の後に(DJ)とイニシャルがあるのは「de Jaucourt」の略である。ちなみにジョクールは『百科全書』の25%、18,000もの記事を作成しており、『百科全書』のなかで最多項目の執筆者である。ジョクールは他に「料理」の項目も担当していることから、料理や食についても造詣が深い人物だったと思われる。『百科全書』にある料理の項目を実際に読んでみると、内容はマランの『コーモスの贈り物』序文と明らかに同じ文脈と方向性をもって書かれている。よってジョクールは当然、『コーモスの贈り物』を所有していたか、あるいはマランの料理書を手にして読んだことがあるのは間違いない。しかしププランの説明では、マランのレシピとは異なり、チーズを加えたものであると説明している。ここから推測して、マランがレシピを記した1740年頃から、ジョクールがププランの記述を行なった1770年頃までの間に、チーズ入りのププランが広がりつつあったか、あるいは一般的になっていたことが考えられる。後年、デュマがチーズを加えたププランと両方のレシピを自著に加えたのも、こうした背景があってのことであろう。

このようなププランが料理書に記録された経緯から考えると、チーズを生地に入れる方法は後から考え出されたようにも思えるが、必ずしもそうとも言い切れないところがある。

グジェール(Gougère)

グジェール(Gougère) は、フランスのブルゴーニュ地域圏のヨンヌ県、トネール(Tonnerre)が起源であるとされるチーズを混ぜたシューのことである。ププランにはチーズを混ぜたタイプのものもあることから、グジェールとの差別化が非常に曖昧になってくるが、その違いも含めて解説することにしたい。

グジェールのレシピが1740年刊『Dictionnaire Œconomique』というフランス語辞書にあったので以下に引用しておく。

【 Dictionnaire Œconomique 】第1巻 p1303

Gougère(グジェール):

卵と熟成したチーズで作られる一種の菓子である。

作り方:

ボウルで卵12個を約15分間泡立て、徐々に大さじ2の小麦粉、必要なだけの量の塩を加え、スプーンでよく混ぜる。白い紙のうえにグジェール生地を流し、同じ量のチーズを振りかけ、熱したオーブンに入れる。あるいは鍋(touriere)でつくる場合は、鍋の全体に少量のバターをあらかじめ塗っておく必要がある。

引用しているこの辞典が出版されたのは、マランの『コーモスの贈り物』が出版された翌年の1740年である。同じ年代であることからププランとグジェールは別物として既に存在しており、ププランは高級なペイストリーとして、グジェールの方はチーズが入る郷土料理として食されていたと考えられる。これらのレシピは後年になって混濁するようになり、ププランにもチーズを入れたものが出てくるようになったのではないだろうか。

現在のグジェールはつまんで食べることができるサイズ感でつくられているが、この辞典の説明ではパイのような大きさで、ひとつだけつくられている。この辺もププランが最初は大きな菓子だったことと共通している。時代が下がるにつれ、食べやすく、冷めても膨らみを維持できるように現在のようなサイズになっていったものと考えられる。

グジェール(Gougère)

実はグジェールの起源はかなり古く、ヨンヌ県オーセール市のアーカイブには、1571年の文書に当時の焙煎職人でケータリング業者だった、ルイ・ピノ―(Louis Pyneau)とジャン・プルヌッツ(Jean Prunutz)という二人に、結婚式のためのグジェールが発注されたという記録が残っている。

ププランなどの菓子に似てはいるが、グジェールは塩で味付けされ、グリュイエールやコンテのような風味の強いチーズが用いられていることから料理として食べられていたはずである。現在でもグジェールは簡単なワインのつまみ、あるいは前菜などで出される料理である。また歴史をみてもグジェールが郷土料理としての性格が強いことから、これがシュー生地の系譜の源流にあると位置付けるよりは、16世紀の時点で既に枝分かれした別物の料理と捉えた方が良さそうである。

シューの源流をたどると、このような類似した菓子あるいは料理が幾つも存在している。しかし実際にレシピを確認しても、それらがどのような系統にあるのか、あるいは違いがどこにあるのかを見分けることが難しい場合がある。グジェールはそうしたもののひとつだが、他にもプロフィットロール(Profiterole)という菓子もあり、これも取り挙げて詳しく説明することにしておきたい。

プロフィットロール(Profiterole)

プロフィットロールとは、ペイストリークリームあるいはホイップド・クリームやアイスクリームを詰めたシュー菓子で、表面はチョコレートソースで覆われている。日本人には親しみのあるシュークリームの小さいものがプロフィットロールと言うと伝わりやすいかもしれないが、こうした説明も時には混乱を招くことがある。なぜなら世界で使われている菓子名には、それぞれの地域でニュアンスや表現が多少異なっているからである。

そもそもシュークリームは完全な和製の外来語であり、日本でしか通用しない呼び名である。シュークリームはフランスでは「シュー・ア・ラ・クレーム:choux à la crème」という。さらにアメリカではこれを「クリーム・パフ:cream puff」と呼び、イギリスではサイズの大きい小さいに関わりなく全て「プロフィットロール:Profiterole」と呼ぶ。

プロフィットロールを小さいシュークリームとして呼び分けているのはどうも日本的な感覚であり、フランスでは大小のサイズを問わずシュー・ア・ラ・クレームとしており、必ずしも小さいサイズのものをプロフィットロールと呼んでいる訳ではない。例えばクロカンブッシュやサントノレといった小さめのシューを使う菓子があるが、フランス語で書かれたレシピを見てもこれをプロフィットロールを使うと説明していない(敢えて小さいものを挙げるとシューケット:Chouquetteであろうか)。これに対して英語で書かれたレシピを確認すると大小を問わずプロフィットロールとあり、当然のごとくクロカンブッシュやサントノレに用いるのはプロフィットロールであると説明されている。

さらにややこしいことに現代のフランスでは、バニラアイスクリームを詰め、上からチョコレートをかけたシュー菓子のことをプロフィットロールと呼ぶのが一般的である。つまりフランスではシュー・ア・ラ・クレームとプロフィットロールは全くの別物であるが、イギリスではシュー・ア・ラ・クレームとはそれすなわちプロフィットロールのことなのである。一方、フランスではサイズに関係なく大きいものも小さいものもアイスクリームが詰められていればプロフィットロールと呼ぶ。

最近では日本でも、シューにアイスを詰めてチョコレートソースをかけたものがプロフィットロールとして認識されるようになってきている。しかしこれは高級感のあるスイーツとしてであって、一般的には、まだこうした菓子はシューアイスという方が伝わりやすい。このようにプロフィットロールは、世界でも良く食べられる一般的な菓子であるにも関わらず、その呼び名とレシピがバラバラで一致していない、実にややこしいことになっている菓子なのである。

17世紀のプロフィットロール

もともとプロフィットロールは菓子としてではなく、料理としてつくられていた。過去のプロフィットロールがどのようなものだったのかについては、17世紀~18世紀の料理書からその状態を知ることが可能である。フランソワ・マシアロが1691年に出版した『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』には、プロフィットロールを用いた以下のような料理の説明がある。

【 Le Cuisinier roïal et bourgeois 】初版 p392

プロフィットロールのポタージュ:

スープ・オ・クルートに使うような小さな丸いパンを用意する。それに詰め物をし、仔牛の肉汁と良質の牛肉で煮込む。火が通ったら、ウズラ肉か去勢鶏の端肉を少々添えて焼いたパンの上に並べる。肉汁を作った肉でクーリを作り、それを漉してポタージュに注ぎかける。皿に盛るときパンの上にアーティチョークをひとさじ、中にマッシュルームを数個入れ、フリカンドゥかリードヴォー(胸腺肉)を添える。

レシピから分かるようにプロフィットロールはポタージュの中に入れられ、他の具材と共に料理として食べられていた。現代ではポタージュにクルトンを入れることがあるが、プロフィットロールの役割もそれと同じようなものである。但しこの時代は多種多様な具材が入れられており、ポタージュ(スープ)というよりは立派な料理としての一品の感がある。

マシアロは他にも「Potage de Profitrolle, garni de Poupiettes」というレシピも紹介している。これはプロフィットロールに仔牛肉のラグー、マッシュルーム、トリュフ、ムースロン、モリーユ、クレスト、アーティチョークを詰めたものに、ポーピエット(肉料理)を添えた料理である。これに仔牛から取った白いクーリをかけるとあるが、料理はポタージュと名乗っているので多めに浸るぐらいかけたものだと思われる。

もうひとつは「Autre Potage de Profitrolle」という「プロフィットロールのポタージュ」の別ヴァージョンで、プロフィットロールの詰めものをハムにしたものと、去勢鶏にしたものを混在させて供する料理である。

このように17世紀のプロフィットロールは、ポタージュに入れて食べられていたことが良く理解できる。当時はまだデザートではなく、やはり料理だったのである。

18世紀のプロフィットロール

18世紀のプロフィットロールはどのようなものだったのか。マシアロの料理書から約50年後、1739年に出版された、フランソワ・マランの『コーモスの贈り物』には以下のようなプロフィットロールを用いたレシピが掲載されている。

【 コーモスの贈り物 】第1巻 p112

プロフィットロールの古いポタージュ:

8個の小さなパンを取り、上部を切り取り、パンの中身を取り除く。その後、調理済みの鶏肉、仔牛の脂身、湯通ししたベーコンなどの具材を詰め、4つの卵黄でとじ、盛り付けるのと同じ皿で調理する。パンを少し脂肪のあるブイヨンでつないでコクと風味を出し、セロリ、アーティチョークの芯、仔牛や仔羊の胸腺肉、鶏冠や腎臓などを添える。非常に軽い仔牛のブロンドで覆って仕上げ、熱いうちにサービスする。このポタージュは濃厚で、ちょっとしたラグーのようである。

ブイヨン入りプロフィットロールのポタージュ:

上記のように調理し、他の具材を添えることなくリエゾンされた優れたブイヨンのみで仕上げる。

女王の仔羊ポタージュ:

上記のように調理し、ヴィエルジュというクーリをかけて仕上げる。このソースの作り方は、先に「têtes d'agneau a la vierge」の記事で既に説明してある。

マランはプロフィットロールを用いた上記3種類の料理を記載した。最初のポタージュの料理は様々な具と共に供される料理であり、その次の料理レシピでは、詰め物をしたプロフィットロールだけ入ったポタージュとなっている。三つ目の「女王の仔羊ポタージュ」はなぜこのように呼ばれるかと言うとヴィエルジュがかかっているからである。このレシピは実際には「Potage d'issus d'agneau a la vierge」に書かれている、これは仔羊の頭をきれいにして牛肉や野菜と煮込んで得られる白いクーリであり、マランは「このクーリは必要に応じて、クルトン、スープ、前菜、アントルメに使うことができる」と述べている。つまり、このクーリをプロフィットロールにかけることで、女王の名を冠したという料理である。

このようにかつてのプロフィットロールは菓子ではなく、料理に属するものだった。1938年に出版された『Larousse Gastronomique』では、プロフィットロールの説明に、「天板にシュー生地を並べる。ヘーゼルナッツ大のシュー生地を、丸い無地の菓子袋を使って、皿の上に塗る。オーブンで焼く。プロフィットロールにピュレを詰める。温める。ポタージュと同時に別皿に盛って出す」と説明されている。

注目すべきはプロフィットロールの大きさがヘーゼルナッツ大というサイズであることで、ここからフランスでも小さいシューがプロフィットロールと呼ばれていたことが分かる。

詰め物については詳しく説明されていないが、これが料理の部類であることはポタージュと一緒に提供されることから明らかである。肉類のペーストを小さなシューに詰めて提供していたのだろう。つまりフランスでは、サイズの大小を問わず、料理系のシューを使ったものをプロフィットロールと呼んでいたのである。

このように17世紀~18世紀にかけてプロフィットロールはあくまでも料理に用いられるものでデザートではなかった。一概には言えないが18世紀中頃までは、プロフィットロールとは肉類を詰め物にした料理、ププランは甘いものを詰めたデザートとして使い分けられていたと考えられる。フランスでプロフィットロールがデザートになったのはようやく19世紀になってからのことである。

19世紀のプロフィットロール

アントワーヌ・ボーヴィリエ(Antoine Beauvilliers:1754~1817)が1814年に出版した『L'art du cuisinier』には以下のチョコレート・プロフィットロール(Pasitroles au Chocolatと記載されている)のレシピが掲載されている。

【 L'art du cuisinier 】第2巻 p152

Pasitroles au Chocolat:

「プロフィットロールを12個または15個用意する(これは一部のパン屋が注文に応じて作る小さなパンで、Coquillière通りのHeinzeという店で見つけることができる)。バニラチョコレート1ポンドを少量の水で削って溶かし、提供する皿の底にこれを少し入れておく。プロフィットロールから内側のパンを取り除いた後、このチョコレートをプロフィットロールに詰める。プロフィットロールを内側が下になるように配置し、細かい砂糖を振りかける。

オーブンか、上下に火を使うカントリー・オーブンに入れ約30分間、良く表面がキャラメリゼするまで熱し、オーブンから取り出して熱いうちに提供する。

ここで説明されているのはチョコレートで詰め物をして表面をキャラメリゼした菓子である。この頃からプロフィットロールはようやく菓子としての性格を持つようになった。翌年の1815年にアントナン・カレームも、次のようなプロフィットロールのレシピを『Le pâtissier royal parisien』に掲載している。

【 Le pâtissier royal parisien 】第1巻 p156

Profitrolles au chocolate:

まずコップ1杯の牛乳でクレームパティシエールを作る。その中にチョコレート4オンスを混ぜて、このクリームの半分を銀製皿に注意深く広げ、皿の底に焼き色がつくまでオーブンで約30分間熱する。その後、小さなボウルでチョコレート2オンス、砂糖2オンス、卵白少々を混ぜ合わせる。全体がしっかりと仕上がり、少し柔らかくなったら、普通よりも少し大きめの8つの美しいシューにマスキングする。オーブンで数分間乾燥させ、その後、底に穴を空けて残りのチョコレートクリームを詰め、銀皿の焼いたクリームの上に配置する。中央に一番大きなものを配置し、その周りに他の7つを密に配置する。オーブンでさらに約15分間焼いてすぐに提供する。このデザートは「petits pains au chocolat :小さなチョコレートパン」と提供方法が違うだけで同じである。

これに関連したシューを使用する菓子は幾つかある。それはフラン・スイス(flans suisses)、ププラン(poupe- lins)、プティシュー、ベニエ(beignets)、シュリンジ(seringues)などであり、これらは区別されるべきデザートとしてそれぞれ異なる章に分けて記載することにしておく。

カレームはこのようなプロフィットロールのレシピを記しているが、他にもシューや、ププランなどのレシピも掲載した。それぞれは同じもののように思えるが、それぞれに特徴ある異なるものとカレームは分類している。現代ではこうした菓子は、シューに統一されているが、イギリスではプロフィットロールの方が一般的になり、この名称が定着したということになるだろう。

さらなる詳細は、「プロフィットロール」の項に掲載してあるので、興味のある方は確認して頂きたい。

シュー(Choux)の完成

ここまでププラン(Poupline)、グジェール(Gougère)、プロフィットロール(Profiterolle)といったシュー(Choux)の前身にあたる幾つかの菓子を確認してきた。しかし現代ではペイストリーの主流はシューになったことから、昔から存在していたペイストリーは定義や名称すら変わり、シューに比べて一般的ではなくなってしまった。それでもシューの発展にはこうした過去のペイストリーが土台として存在していたことに間違いはない。

18世紀末に、シューを完成させたのはジャン・アヴィス(Jean Avice)である。ジャン・アヴィスはフランス革命前にマリー・アントワネットのパティシエを務め、フランスの首相や外務大臣を務めたタレーランの厨房で働いていたパティシエだった。アントナン・カレームはジャン・アヴィスの弟子であり、シューの完成にはこのふたりの師弟が大きな役割を果たしたとされている。

貧しい家庭の出身だったアントナン・カレームは、幼少の頃から働かなければならなかった。やがてパレ ロワイヤル近くのヴィヴィエンヌ通りの有名なパティシエ、シルヴァン・バイイ(Sylvain Bailly)の店で働き始めるようになると、その実力をパティシエのジャン・アヴィスに認められるようになる。当時のジャン・アヴィスがパティシエを務めていたのは、外務省の本拠地であり公邸だったオテル・ド・ガリフェ(ガフェリ邸)であり、外務大臣だったのがタレーランである。カレームの腕を見込んだジャン・アヴィスは、シルヴァン・バイイにカレームを昇進させるよう指示し、こうしてカレームは、シルヴァン・バイイの元で働きながら、絵を描いたり、帝国図書館で建築を勉強し、独立の準備を進めることが許されるようになった。

やがてカレームは、ジャン・アヴィスに師事するようにもなり、また同時に外務大臣としてオテル・ド・ガリフェに住んでいたタレーランとも知り合う。タレーランは、カレームをシェフとして召し抱えて料理をつくらせ、外交交渉のための要として活用するようになるのである。後にフランスの国益を大きく左右する「ウィーン会議」の料理をカレームに任せたことで交渉を有利に進めたことは良く知られている話である。

カレームの師のジャン・アヴィスは、シューを完成はさせていたが料理書を出版していないため、そのレシピ詳細は直接伝えられていない。だがカレームは数々の料理書を執筆し出版しており、そのなかでシューについての説明をしていることから、師匠アヴィスのシューを、弟子のカレームがさらに洗練させ、現代と同様のシュー・レシピにまで完成させたというのが定説となっている。

エクレアの誕生

アントナン・カレームは自身の料理書に、多くのシューを使ったデザートレシピを掲載している。こうしたもののひとつが、一番始めに引用した、1815年刊『Le pâtissier royal parisien』第1巻 p150に掲載されている「公爵夫人風のパン:Pain à la Duchesse」である。この菓子にはシューが使われているが、それは確かにパティスリーの歴史の集積から生み出された菓子であり、またそれを細長く焼き上げるという特徴的なアイディアが含まれている。シュー(choux)とは、フランス語でキャベツのことだが、これは単純にシューの見た目がキャベツに似ていることに由来している。これを細長く焼いたというところがカレームの革新性である。

カレームがなぜシューをこのように細長く焼くことにしたのか理由は記録されていないが、「公爵夫人風」という菓子名からこれが上流階級の上品な女性に向けて考え出されたものであると推測される。確かに大きいシューは口の周りを汚しやすく、また表面にはチョコレートがかけられているので手も汚しやすい。また詰め物が中からはみ出すこともある。手で持って優雅に口に運ぶことが出来るように、カレームはエクレアをこのような形に改良したのではないだろうか。

エクレア(éclair)

先にも言及したように細長く焼くという方法は、実はフランソワ・マランがププランのアレンジとして1758年に『コーモスの贈り物』で紹介した「カルトゥーシュ」という菓子の方が先だった。だとするとエクレアの発案は、カレームよりも50年以上は早く行われていたことになるが、この辺りの判断は、後の料理史研究家の調査を待つことにしたい。(これにはエクレアの定義にも関係するところである)

いすれにしても現時点では、カレームがエクレアの原型をつくりだしたということは間違いないと言って良いだろう。

エクレアの名称

なぜフランス語で稲妻(éclair)という名称がこの菓子に付けられたのか正確な起源は分かっていない。エクレアの名称起源は諸説存在しているのだが、文献的な根拠が得られていないことから決定的なものはないように思える。

カレームの弟子には、ジュール・グフェ(Jules Gouffé )という有能なパティシエがいた。この人物が1873年に出版した『Le livre de pâtisserie』P288には「Pain à la Duchesse au Cafe」の説明があり、ここ20年ぐらいで名前が変わりエクレアと呼ばれるようになったと述べている。リヨンで1850年代ぐらいからエクレアがつくられるようになったという説があるが、「Pain à la Duchesse」がエクレアという名前に変わったとするならば、ジュール・グフェのこの説明はたしかにそれを裏付けるものとなっている。

ちなみにジュール・グフェはこの料理書で9種類の「Pain à la Duchesse」のレシピを紹介しており、その中にはコーヒー風味やピスタチオ、チョコレートやジャムをトッピングしたものが含まれている。またこの「公爵夫人のパン:パン・ア・ラ・デュシャス」(シュー生地で作られたパン)のサイズが、長さ8センチ、幅2センチであると説明しているので、細長い形状であることも、現代の我々が知るエクレアと同じである。

ここからカレームの考案したエクレアの形は、間違いなく弟子のジュール・グフェに発展的に引き継がれたのは間違いないが、それでもジュール・グフェ自身が「エクレア」という名前の起源が分からず、明確に記していないことからも、自然発生的にこの菓子はエクレアと当時の人々から呼ばれるようになり、広まっていったものと考えられる。

種々のエクレア名称起源説

どのような経緯で「Pain à la Duchesse」からエクレアに変わったのかは不明だが、そもそもカレームに由来する「Pain à la Duchesse」の名称が変化したものであることに違いない。これがエクレアと呼ばれるようになるが、その名前の理由には諸説あるので、それらをここで紹介しておくことにしたい。

① 一瞬で食べられてしまうから

フランスの学術団体アカデミー・フランセーズの辞書にはエクレアの由来を、稲妻が落ちるのと同じくらい一瞬で食べられてしまうため「稲妻」を意味するエクレアが名前になったという説明をしている。エクレアの形状は確かに食べやすい形をしている。

カレームが考えたエクレアの前身の「Pain à la Duchesse」は「公爵夫人風のパン」という意味である。つまりこの形状は手や口周りを汚さずに公爵夫人のような女性が、優雅に食べ易い方法を考えてのことだったのではないだろうか。食べやすさの元にはそういう、食べ手への配慮があったからかもしれない。

こうした食べやすさの故に、あっという間に食べられてしまうので「エクレア」と名付けられたのかもしれない。現在は、これが最も主要な説として受け入れられている。

② 表面にできる割れ目が稲妻

焼いた表面にできる割れ目が稲妻に似ているためにエクレアと名付けられたとする説がある。確かに焼き上がりのシューにはそのような割れ目が入るし、しかもエクレアだと細長いので、これを稲妻に見立てるということもあるのかもしれない。

ただ完成品は表面をフォンダン、チョコレートなどでコーティングしてあるので、そのような模様があることを特徴とした菓子とすることは、消費者の側からはあまりピンとはこないように思える。ただし次の③でも説明する形状であればこの説にも可能性があるようにも思える。

③ 表面の光沢が稲妻に見える

エクレアの表面に施したフォンダン(アイシング)が稲妻のようにぎらりと光ることからエクレアになったという説もある。細長いのでエクレアの表面が光っていると確かに稲妻のように見えなくもない。

②とも関連するが、カレームの「公爵夫人風のパン:Pain à la Duchesse」のレシピを確認すると、現在のようにフォンダンあるいはチョコレートをかけるのではなく、グラサージュ(キャラメリゼ)してあることが分かる。しかも詰め物をする前に、長く焼いたシュー生地に対してこのような工程を行うことになっていることから、柔らかいシューにキャラメリゼした表面は非常に割れ易かったのではないかと考えられる。ひび割れたガラスをイメージして頂くと分かり易いと思う。つまりそのようにひび割れた光沢ある表面が稲妻を連想させたことがエクレアの名称の由来ではないだろうか。

④ 形状が稲妻のようである

エクレアは細長くつくられており、この形状が稲妻を思わせることからエクレア(稲妻)になったとする説がある。しかしエクレアの形状をみて、稲妻をすぐに連想するかと言うと疑問は残る。ただ19世紀当時、エクレアが新しく登場した時代のことを考えると、シュー生地を細長く焼くということは、それだけで今までにない新しい発想だったと考えられる。

そうであれば、こうしたセンセーショナルな新形状に対して、稲妻を意味するエクレアが名称として付けられるということもあったのかもしれない。

エクレアの文化的紐解き

エクレアの名称の由来は諸説あるが、結局はどれが正しい由来かを明らかにすることは難しいだろう。ただ確かに言えるのは、「Pain à la Duchesse」が10年~20年のスパンで急速にエクレアという名称に変化したということだけである。なぜそのような変化が起きたのかも推測に頼るしかないが、ひとつはそれまでの公爵夫人風と付けられた名称が古くなったことが考えられる。フランス革命後はブルジョワの時代となっていたが、貴族階級を示唆するような名称よりは、もっとインパクトのある別の名称が好まれたからかもしれない。

さらに別の可能性はエクレアの大衆化である。これはブルジョワ階級が中心になっていったという先の説明にも共通するかもしれない。この菓子がたくさんつくられ大衆化されたことから、それに合わせた菓子名に変わった可能性が推測される。エクレアはすぐに食べられることから、飛ぶように売れたようである。こうした稲妻を思わせる印象が人々に広がったことも、エクレアという名称の変化に関係していたのかもしれない。

稲妻(éclair)への考察

エクレアの意味は稲妻であるが、そもそもの「稲妻」という言葉の意味から掘り下げて考えてみることにしたい。

金関丈夫 の語る稲妻とブランコ

金関丈夫は解剖学者・人類学者だが、彼の書く文章が非常に面白く、わたしは金関丈夫のファンである。金関丈夫が1980年に出版した『お月さまいくつ』の最初には「緬鈴」という性具についての考察が掲載されており、これが非常に深い内容である。ここでは稲妻とブランコについての興味深い関係を次のように述べている。

【

(ブランコは)後世の文明国では単なる遊戯の道具になり失せたが、元来は収穫祈願の祭事に、神を迎える択ばれた少女が乗ったもので、この時一般の男女は林間で野合するが、ブランコの少女は眼に見えぬ神と交わる(日本古代の農民は雷神の交具である電(いなびかり)を「いな魂」、また稲妻といった。稲妻の「つま」は女が夫に「わが

...

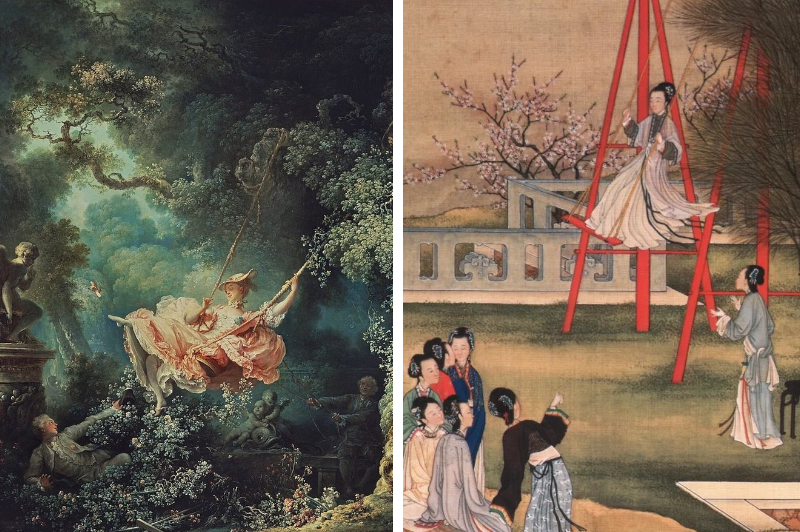

ブランコが女性のものであり、近世に入ってもなお艶戯の痕を残している例は、ロンドンのウォレス美術館にあって有名なフラナゴールの絵によく表されている。

このようにブランコが豊穣と関係した神事と結びつくものであると説明されている。春は恋の季節でもあり、農業においては種まきを始める時期である。こうした農耕における豊作を祈って、少女はブランコに乗せられた。ちなみに鞦韆(しゅうせん)、つまりブランコは春の季語でもある。大地と稲妻の関係を見ると、大地は女性、稲妻は男性である。稲妻が大地に落ちる放電現象によって、空気中の酸素や窒素がイオン化され、これらのイオンが雨に溶け込んで、大地に天然の肥料を提供する。つまり稲妻とは稲を孕ます長い棒であり、これが降り注ぐ大地との交わりによって豊穣がもたらされるのである。よって春にブランコに乗せられる少女は、こうした空中と大地の中間をとりなす存在なのである。ここに鞦韆(ブランコ)と稲妻に対するエロチックな関係性が本来的にあったと言える。

また中国では鞦韆(ブランコ)には別の特別なエロチックな要素が含まれている。なぜなら中国には纏足(てんそく)の習慣があり、女性がブランコに乗って足が見え隠れすることは、それだけでエロチックな姿として捉えられていたからである。纏足とは女性の足に布を巻いて、後天的に成長を阻害して足を小さくすることである。このように中国では女性の足に対する強烈なフェティシュ感覚があった。

左:フラナゴール「ぶらんこ」

右:鞦韆の図(梅花が咲いている)

さらにこの鞦韆(ぶらんこ)という遊具が、誰が、いつ遊ぶものだったのかも重要である。原勝郎は『鞦韆考』のなかで次のような興味深い考察を行っている。

【 鞦韆考 】原勝郎

主として鞦韆の枝を弄んだ者は男子ではない。此點に於て西洋と似て居る。

...

面白いことには鞦韆の戯が日中のみならず夜にも行はれたことである。季節が季節であるから夜の屋外遊戯の出來ぬこともないが、夜は夜でまた別の趣があるとなつて居つたらしく、寒食と云ふので火を焚かず月の光りでやつたらしい。

ここには西洋、東洋を問わずブランコに乗るのは女性であることが指摘されている。また興味深いのは「ブランコに乗るのは夜の朧げな月明かりのなかで行われた」ということで、鞦韆が夜の遊びであったということを示している。つまり鞦韆とは、春の夜に女性が遊ぶ遊具であり、これもまた豊穣を願ってのことであったと考えられる。

興味深いことに西洋画家のフラナゴールが描いた「ぶらんこ」においても、金関丈夫が指摘するエロチックさが十分に反映されている。ここにはブランコに乗る女性と、その女性の足を下から眺める男性が描かれている。ここからもまた、西洋・東洋を問わずブランコにまつわる文化的なコードが埋め込まれていることを理解できるようになっている。

エクレア(稲妻)とリンガ(男根)

春になるとブランコの少女は、大地と空の中間にあって、巫女のような役割をもって眼に見えぬ神と交わる。それと同様に、春に降り注ぐ雨と、それに伴う稲妻が農作物の豊穣をもたらしてくれるのである。金関丈夫は、「雷神の交具である電(いなびかり)を「いな魂」は男性であり、秋のはじめに稲を孕ます長い棒なのだ」と述べている。つまり稲妻(エクレア)とは天と地をつなぐ柱であることから、男根(リンガ)を象徴しているのである。春は生物にとって繁殖の季節であり、こうした時期に発生する稲妻は、繁栄のために重要な役割を果たす象徴物として東西を問わず多くの文化圏に組み込まれているのである。

菓子のエクレアも、こうした文脈において考えてみると、そのなかに含まれている文化的なコードのようなものを探り当てることが出来るように思える。ここで何もわたしはエクレアの名称の起源説に、新たな説を付け加えようと言うのではない。ただ言っておきたいのは、ご婦人方(侯爵夫人)が食べやすいようにとつくられたと考えられるあの形状が、象徴的にもエクレア(稲妻)と名付けられたことへの興味深さである。

こうした部分にも無意識下で文化的なコードのようなものが潜んでいるのではないか。こういうところを認識しておきたいということで、エクレアをこのような切り口で取り上げた次第である。当サイトでは他にもシューをつかうことのある「ピュイ・ダムール:愛の井戸」という菓子を取り上げている。ここには明らかにエロチックな意味が込められており、それを理解したうえで、スキャンダラスにも18世紀のヴェルサイユにおいてこの菓子が人気を博したというのは興味深い事実である。

菓子は歴史的に見ても女性によって好まれてきた食べ物であり、現代でも贈物として大変喜ばれる食べ物である。また現代社会に生活している我々は、こうした菓子を贈り合うことで、人間関係を円滑にしたり、あるいは何らかの交渉事を有利に進めたりすることに努めている訳である。こうした観点から考えてゆくと、女性に菓子を贈るという行為は、男性が太古から女性の歓心をかうために続けられてきたものだったことに気付かされる。そう考えるとなおさら菓子のもつエロティシズムを理解いただけるのではないかと思うのである。

現代では一般的な菓子として広く知られているエクレアだが、その意味や完成にいたるまでの背景を知ることで、一層興味深くこの菓子を食べて頂けるのではないかと考えている。

参考資料

『Le pâtissier royal parisien』第1巻 Marie-Antoine Carême

『La table de la Renaissance - Le mythe italien』 Pascal Brioist et Florent Quellier

『Le glacier classique et artistique en France et en Italie』 Pierre Lacam

『Privileges accordez aux maitres patissiers-oublayers de la ville, faubourgs & banlieue de Paris』 Charles IX

『Les dons de Comus』第3巻 François Marin

『Le grand dictionnaire de cuisine』 Alexandre Dumas

【 Dictionnaire Œconomique 】第1巻 Noel Chomel

『Le Cuisinier roïal et bourgeois』 François Massialot

『L'art du cuisinier』第2巻 Antoine Beauvilliers

『Le livre de pâtisserie』 Jules Gouffé

『Dictionnaire portatif de cuisine, d'office, et de distillation』 Vincent

『Larousse Gastronomique』1997 présidé par Joël Robuchon Comité gastronomique

『Classic patisserie : an A-Z handbook』 Claude Juillet

『Le roi Carême』 Philippe Alexandre

日本語文献

『お月さまいくつ』 金関丈夫

『鞦韆考』 原勝郎

『お菓子でたどるフランス史』 池上俊一

『美味求真:クリームシャンティイ』 河田容英

『美味求真:フランソワ・マラン』 河田容英

『美味求真:百科全書 料理』 河田容英

『フランス伝統菓子図鑑』 山本ゆりこ