ブフ・アラモード

ブフ・アラモードとは

ブフ・アラモード(Boeuf à la mode)とは、名前の通り牛肉(Boeuf)を主素材とした料理である。牛肉の部位には古来からポワント・ド・キュロット(臀部の先の部分:イチボ)が好んで用いられており、これにニンジン、玉ねぎ、バーブを加えてワインで煮込む伝統的なフランス料理である。

ブフ・アラモード(Boeuf à la mode)

古い歴史を持つ料理であることから、ブフ・アラモードには様々な異名があり、現代ではブフ・モ―ド(boeuf mode)、またブフ・キャロット(bœuf carottes)とも呼ばれている。かつてはお洒落で流行の肉料理だったことから、「流行の」を意味する「à la mode」が付けられたていたが、時代が経ち料理がその意味にそぐわなくなってきていることから、ブフ・モ―ドやブフ・キャロットの方が近頃は一般的な名前になっているようである。

ブフ・キャロットという名称から、ニンジンはずっと昔から入っていたかのように思われているかもしれないが、初期ブフ・アラモードにニンジンは入っていない。実際に17世紀~18世紀の料理書を確認してみるとニンジン入りのレシピは存在しておらず、19世紀になってやっとニンジン入りのレシピが登場するようになる。ブフ・キャロット(bœuf carottes)とは主素材が牛肉とニンジンであることからそのように呼ばれるようになるわけだが、歴史的にはニンジンはかなり後代になって加えられるようになった素材でしかないのである。

本稿では、ブフ・アラモードの原初のレシピを紐解きつつ、いつ頃からニンジンが加えられるようになったのか、レシピの変遷をたどりながら解説を進めることにしたい。

ブフ・アラモード文献初出

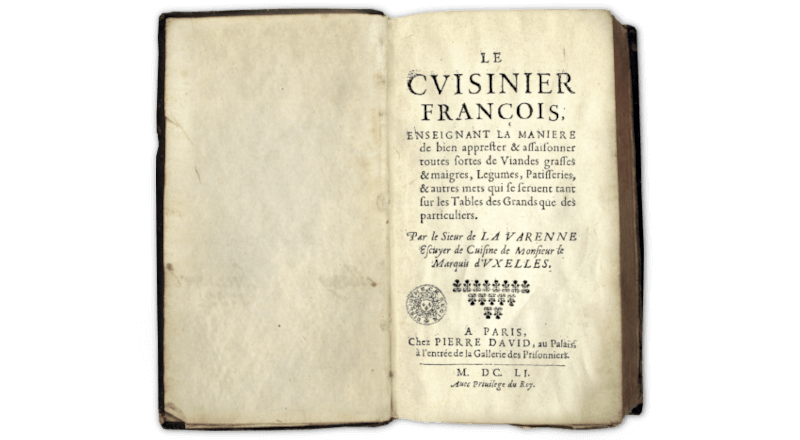

ブフ・アラモードが最初に文献に登場するのは、1651年にフランソワ・ピエール・ラ・ヴァレンヌ(François Pierre de la Varenne:1618-1678)が出版した『Le Cuisinier François:フランスの料理人』だというのが一般的な見解である。

ラ・ヴァレンヌの『フランスの料理人』は現代に通じるフランス料理の基礎となる方向性を示した重要な料理書であり、研究者であればこれを読まずして現代フランス料理のルーツを理解することが出来ない必読の一冊だと言えよう。

ラ・ヴァレンヌが登場するまでのフランス料理は、タイユヴァンことギヨーム・ティレル(Guillaume Tirel:1310-1395)が著した『Le Viandier:ル・ヴィアンディエ』がまだ主流であり、まだ中世色の強い料理が高級料理のスタンダードとして食べられていた。『ル・ヴィアンディエ』は1486年~1615年の130年間に24版も重ねた息の長い料理書だったが、逆に言えば、『ル・ヴィアンディエ』が幅を利かせていた期間中のフランス料理は、ほとんど進歩していなかったということになる。つまり17世紀初頭までのフランス料理は、中世由来の料理の価値観を強く残した、まだ洗練とはかけ離れ旧態依然とした料理でしかなかったのである。

ノルウェーの研究家ヘンリー・ノティカ―(Henry Notaker)は、中世から近世にフランスで出版された料理書目録をまとめ、『A History of Cookbooks: From Kitchen to Page Over Seven Centuries』、さらには『Printed cookbooks in Europe, 1470-1700 : a bibliography of early modern culinary literature』を出版して料理書の歴史を明らかにしている。これらの書籍でノティカ―が挙げている1600年~1650年の間にフランスで出版された料理書は、以下のわずか4冊だけしかない。

・De Serres O. (1600). Theatre de l'Agriculture. Paris: Jamet Metayer.

・De Casteu L.(1604). Ouverture de Cuisine. Liege: Leonard Streel.

・Anonymous.(1607). Le Tresor de Sante. Lyon: Estienne Servain.

・Guybert P. (1633). Toutes les Oeuvres Charitables. Paris: Jean Jost .

このように料理書の出版が低迷していた17世紀前半を経て、1651年にラ・ヴァレンヌが出版したのが『フランスの料理人』だった。この料理書は当時の料理を変える革新的なものであり、フランス料理の転換点となる重要な料理書となるのである。

『フランスの料理人』の出版を契機に、多数の料理書がフランスで出版され始めた。アラン・ジール(Alain Girard)は、論文「 Le triomphe de La cuisinière bourgeoise」のなかで、17世紀後半(1650年以降)に出版された料理書は75冊、総数は9万冊以上という概算を述べている。この中にはラ・ヴァレンヌの『フランスの料理人』を複製・盗用した書籍も含まれており、クオリティーはさておき、堰を切ったかのように短期間にかなりの数の料理書が市場に出回るようになったことは間違いのない事実である。17世紀前半にはわずか4つの料理書しか出版されていなかったことを考えると、『フランスの料理人』は料理書出版における起爆剤としての役割も果たしたということになるだろう。

1651年:ラ・ヴァレンヌのレシピ

ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』に掲載した料理の数々が革新的だったことを考えると、当時のブフ・アラモード(Boeuf à la mode)が、いかに尖っていて、かつその名前にふさわしいものだったのかを理解できるだろう。なぜならブフ・アラモードは古臭さを排除した、流行の最先端料理だったからである。ラ・ヴァレンヌはその料理レシピを『フランスの料理人』に次のように記している。

【 フランスの料理人 】p.50

53. Bœuf à la mode

牛肉をよく叩き、棒状に切った背脂をラルデ針(ラルドワール:lardoire)で刺し込む。鍋に入れてブイヨンを注ぎ、ブーケガルニ、各種スパイスを加えて煮る。煮汁が少なくなるまで肉を煮込む。ソースとともに供する。(五島学氏訳)

現代人の我々からすると実にシンプルで古典的な料理であるが、当時はこれが最先端の料理だったということになる。スパイスを加えて牛肉を煮込むだけでは、中世の料理法と何ら変わるところはないが、ラ・ヴァレンヌはハーブ(ブーケガルニ)を加えることで新規性を打ち出したのである。料理にブーケガルニを加える調理は、この時代にラ・ヴァレンヌが始めた新しい方法である。

またラ・ヴァレンヌは小麦粉と脂肪を用いてルー(Roux)をつくり、これをソースとする方法を考案したが、ブフ・アラモードにおいては単に肉を煮るだけでなく、煮汁が少なくなるまで肉を煮込んで味を濃縮させたものをソースとしている。この濃縮という方法も新しいソースの手法であり、こうしてラ・ヴァレンヌの打ち出したソースというものの概念が、後世になって複雑なソースの誕生へと繋がっていったのである。

さらに事前に牛肉にラードを刺し込むことで牛肉自体にこってりとした風味付けが行なわれている。これはピケ(piqué)、あるいはラーディングと呼ばれフランス料理では良く行われている方法である。17世紀以降の料理書で説明されているブフ・アラモードは、必ずと言って良いほどラードが加えられているのだが、これもラ・ヴァレンヌが記したラードの用い方が非常に効果的であり、かつ強く影響を残したからであろう。

ブフ・アラモード名称を再考

改めてブフ・アラモード(Boeuf à la mode)という名称を再考することにしたい。アラモードに「流行の」という意味があることは既に述べた通りである。よって現代にこの名称は時代錯誤の感があることは良く指摘されるところである。

ブフ・アラモードの説明のなかではプリン・アラモードが引き合に出されることが多い。プリン・アラモードは果物や生クリームを盛りつけた華やかなデザートであるが、現代では「流行の」というニュアンスは完全に色あせてしまい、昭和を感じさせる昔なつかしいデザートというイメージしかない。当時はお洒落で流行の先端をゆくプリンだったはずだが、時代と共にアラモードという名称は形骸化して「流行」の意味を伴わないものになってしまったのである。

ブフ・アラモードもそれとまったく同じで「流行の」という意味にはそぐわない料理名になってしまっている。ブフ・アラモードの料理名についてここまで語るものはあっても、そもそもなぜそのような名称となっているのかまでを説明しようとするものは非常に少ない。よってここからさらにブフ・アラモードという名称そのものを掘り下げ考察したい。

新料理法:ラグー(ragoût)

ラ・ヴァレンヌの『フランスの料理人』がラグー(ragoût)の初出であり、ラグーの考案者をラ・ヴァレンヌだとする研究者もある。ラグーは「味を蘇らせる」という意味のフランス語 「ragoût」に由来しており、現代では煮込んだ料理全般を指すという認識になっている。

『フランスの料理人』のなかでブフ・アラモードは数々のラグーと共に挙げられていることから、ブフ・アラモードはラグーの一種であることが理解できる。つまりラ・ヴァレンヌがこの時代にラグーを紹介し、こうした料理が流行したことから、ラグーの一種であるブフ・アラモードには「流行の」を意味するアラモードが付けられたと考えられる。

しかし実際に『フランスの料理人』を読んでみると、ある疑問をわたしは感じるようになった。そのことについて説明する前に、まずは『フランスの料理人』のセクションに掲載されている肉類ラグーの一覧を挙げておくことにしよう。

【 フランスの料理人 】p.38~41

Canards en ragoust(鴨のラグー)

Pigeonneaux en ragoust(鳩のラグー)

Poulardes en ragoust(鶏のラグー)

Perdrix rostres en ragoust(ロースト・ヤマウズラのラグー)

Langue de boeuf en ragoust(牛タンのラグー)

Langue de porc en ragoust(豚タンのラグー)

Langue de mouton en ragoust(羊タンのラグー)

Queue de mouton en ragoust(羊の尾のラグー)

Agneaux en ragoust(子羊のラグー)

Haut costé de veau en ragoust(仔牛リブのラグー)

Oye en ragoust(鵞鳥のラグー)

Sarcelles en ragoust(仔鴨のラグー)

Poulet d'inde en ragoust(七面鳥のラグー)

Cochon en ragoust(豚のラグー)

Langue de veau en ragoust(仔牛タンのラグー)

Allouettes en ragoust(ヒバリのラグー)

Pieds de veau é de mouton en ragoust(仔牛と羊の足のラグー)

Gras double en ragoust(脂肪増しのラグー)

Ruelle de veau en ragoust (仔牛腰肉のラグー)

Epaule de veau en ragoust(仔牛肩肉のラグー)

Epaule de mouton en ragoust(羊肩肉のラグー)

Longe de chevreuil en ragoust(鹿ロース肉のラグー)

Costellestes de mouton en ragoust(マトン肩肉のラグー)

Boeuf à la mode(ブフ・アラモード)

Lapreaux en ragoust(仔ウサギのラグー)

Allebran en ragoust(仔鴨のラグー)

Foye de veau en ragoust(仔牛レバーのラグー)

Epaule de fanglier en ragoust(猪肩肉のラグー)

Tranche de Boeuf fort deliée en ragoust(牛シンタマ塩漬けのラグー)

実に様々な肉をつかってラグーがつくられていることを確認できる。これらは「〇〇のラグー」と名付けられているが、どういう訳か牛肉だけは「牛肉のラグー」と名付けられておらず、代わりにBoeuf à la mode(ブフ・アラモード)になっている。しかも牛肉でも特定の部位(舌、シンタマ:tranche)を示すものであればそれを〇〇のラグーと呼んでいる。こうなると「牛肉のラグー」は何かそれなりの理由があって、ブフ・アラモードという別名が付けられているとしか考えざるを得ない。

こうした『フランスの料理人』のブフ・アラモードの掲載個所や順番から、ブフ・アラモードはラグーの一種であることは明らかであるが、このリストを眺めていると、なぜ牛肉のラグーだけ、他と異なりブフ・アラモードという名前が付けられているのかという疑問が湧いてくる。よってぜひともその疑問を解明してみることにしたい。

ブフ・アラモードの考案者

一般的にラ・ヴァレンヌがブフ・アラモードのレシピを最初に掲載した料理人であるとされている。これは多くの専門家も認めていることで、定説として既にその評価は定められていると言っても良い。

しかし分子ガストロノミー研究家でもあるエルヴェ・ティス(Hervé This)は、L.S.Rが1643年に出版した『L'art de bien traiter:巧みに饗応する術』に既にブフ・アラモードの言及があるとして、ラ・ヴァレンヌがブフ・アラモードの考案者であることを否定している。よってまずはその根拠と正当性を検証することでブフ・アラモードの初出がどこにあるのかを探ることにしたい。

エルヴェ・ティス

まずエルヴェ・ティスという人物について説明しておく必要があるだろう。彼は科学者で、フランス農業アカデミー(Académie d'agriculture de France)の会員である。分子ガストロノミーというイノベーティブな料理分野の創始者でもあり、同時に古典的な料理文献についても造詣が深く、料理やソースの起源についての興味深い考察を発信している。また料理人のピエール・ガニエールとも1998年から共に仕事をしており、エルヴェ・ティスの新しく発見した技術が料理に応用され、実際にレストランのピエール・ガニエール(Pierre Gagnaire)で提供されている。

わたしが2001年にパリのピエール・ガニエールを訪問した際、事前に店のウェブサイトを確認しようと開いてみると科学的な内容が中心に掲載されていたので、てっきりレストランのウェブサイトではないのではと何度も確認したぐらいである。それぐらい当時はエルヴェ・ティスとのコラボレーションが強く押し出された情報発信だったと記憶している。

また実際に食事をしてみると、魚にチョコレートを合わせたり、魚には赤ワイン、肉に白ワインを合わせるなど、科学的根拠に基づいた新規性の高いプレゼンテーションだった。これもエルヴェ・ティスとの関係から生み出された手法だったのだろう。

科学者でもあり料理史にも精通しているエルヴェ・ティスは、近年、様々な記事のなかで、1643年にL.S.R.が出版した『L'art de bien traiter:巧みに饗応する術』を再三引用して、定説となっている料理の起源について改定を求める発言をしている。(これが何を意味することになるのかは後程詳しく説明することにしたい)

L.S.R.(エル・エス・アール)

L.S.R.(エル・エス・アール)は17世紀の人物であるが、ほとんど情報が残されておらず、その個人については非常に不明な部分が多い。名前はL.S.R.というイニシャルしか分かっていないが、このイニシャルが本当に本名を示しているのかすら定かであるとは言えない。研究者によってはロベールという料理人であるとか、カリニョン公夫人にオフィシエ・ド・ブーシェ(食膳係、食の総責任者)として仕えていたローランなる人物だという見解もあるが正確なところははっきりしていない。

ちなみにL.S.R.がロベールだとする見解は、料理書研究家のヴィケールの『Bibliographie gastronomique:美食文献目録』で示されている。また後者のカリニョン公夫人にオフィシエ・ド・ブーシェだったローランとする見解は、フランス国立図書館(Bnf)のウェブサイトで確認できる。

L.S.R.が出版したとされている料理書は、以下のヴァージョン違いの二種類である。

1674年版(初版)『L'art de bien traiter』

1693年版(二版)『L'art de bien traiter』

L.S.R.が出版した『L'art de bien traiter:巧みに饗応する術』は、パリで出版された1672年版が初版であると研究者たちは考えている。これに加えて1693年にもうひとつの版がリヨンでも出版されているが、 この版についてはヴィケールも言及しておらず、しかもその存在がまだ6~7冊しか確認されていないことから、1674年の初版本よりもさらに希少だとされている。

ブフ・アラモードの文献初出

こうした主流の見解に反してエルヴェ・ティスは、ラ・ヴァレンヌではなく、L.S.R.の著作こそがブフ・アラモードの文献初出であるとしている。しかもそれは1643年に出版された『L'art de bien traiter:巧みに饗応する術』であるという主張である。一般的には同書の初版は1674年とされてきたが、それよりも31年も前の1643年に同書が存在しているというのがエルヴェ・ティスの主張の根拠である。

わたしも調べてみたが、1643年版『L'art de bien traiter』の存在を他で確認できず、当然ながらインターネット上でもその書籍の中身を確認することも出来ない。さらに言うと、フランス国立図書館の蔵書リストにもこの版は掲載されておらず、その存在は不確かである。しかしながらエルヴェ・ティスは何度も同書について言及しており、その存在と根拠は間違いないように思える。エルヴェ・ティスは、まだ公的には知られていない、より古い版が存在することを発見し、それに基づいてブフ・アラモードの文献初出を更新すべきであるとしているようである。

エルヴェ・ティスがブフ・アラモードについて書いている記事がウェブサイト「Les Nouvelles Gastronomiques」にある。ここでは既に1643年の文献でブフ・アラモードについての言及していると述べている。さらに同サイトの他の記事の中に1643年版からの引用部分があるので、それを以下に掲載することにしておきたい。

【 Les Nouvelles Gastronomiques 】Cuisiner à la “daube”

L.S.R.と記しただけの著者は、1643年に「温かい仔ガチョウの煮込み:Oisons à la daube servis à chaud」のレシピを提供している。

「湯通しするかどうかはお好みで、少し叩いた後、良質なラードをつかってラーディングし、たっぷりの塩と様々なスパイスで味付けする。これをBoeuf à la mode(ブフ・アラモード)と同じように惜しまずに行う。肉の内部にラードのスライス、塩、コショウ、そして小さな香草の束を詰め、肉が調理中に崩れないように上下からしっかりと縛る。良質なブイヨン、クローブを刺した玉ねぎ、ラード、皮をむいて小さく切ったレモンと一緒に鍋に入れ、調理の終盤に白ワインを一杯加える。全体がほぼ煮詰まったら、リエゾン(バターと小麦粉の混ぜ物)を数さじ加え、味付けしたアーティチョークを加える。温かいうちにパセリとレモンで飾り提供する」

1643年版『L'art de bien traiter』に、この記述があるとするならば、これがブフ・アラモードの初出だということになる。これと全く同じ記述が、1674年版『L'art de bien traiter』p.168にも掲載されており、エルヴェ・ティスの主張に従えば、L.S.R.はラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』を出版した1651年の8年前にブフ・アラモードについてすでに言及していたということになる。

因みに、わたしが1674年版『L'art de bien traiter』を確認したところ、他にも数か所、ブフ・アラモードについての言及を見つけたが、これが1643年版『L'art de bien traiter』にも同じように書かれているのかは、比較対象となる1643年版を見ることができないので確かめることが出来ていない。

ただ1643年版の存在が事実として認知され、定説化されるようになると、将来には今まで信じられてきたブフ・アラモードの定説(ラ・ヴァレンヌによって考案され、文献に最初に記された)は大きく調整されなければならなくなるだろう。

ラ・ヴァレンヌとブフ・アラモード

ラ・ヴァレンヌは数々のラグーのレシピを掲載したが、牛肉のラグーだけは他と異なるイレギュラーな名称「ブフ・アラモード」で掲載された理由はここにあるのではないか。つまりラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』を出版した1651年当時、ラ・ヴァレンヌが考える牛肉のラグーは、既にブフ・アラモードという名前で知られ、定着していたのではないか。

ラ・ヴァレンヌがラグーを最初に料理書に記したとされているが、既に似た料理が世の中に出ていたのであれば、それにわざわざラグーという名前を冠して紹介するよりは、既に認知されているブフ・アラモードという名称のまま掲載することがむしろ普通で自然であるように思われる。これが一連のラグーのレシピが書かれているなかに、例外的にブフ・アラモード(牛肉のラグー)が掲載されている理由だと推測されるのである。

L.S.R.の1643年版『L'art de bien traiter』は、まだ料理史のなかでは一般的に認知されておらず、その存在も確証されたものではないが、フランス料理の権威的な研究者で科学者でもあるエルヴェ・ティスの指摘でもあることから、今後、同書の存在は認知され、この箇所の料理史の見解も調整されることになるのではないか。

いずれにしても、ブフ・アラモードひとつを取って見ても、まだ解き明かされるべき歴史は深く、今後の研究の進展が待たれるところであり、こうした根拠となる1643年版『L'art de bien traiter』の公開とこの書籍の存在経緯の解明をわたしは強く期待している。

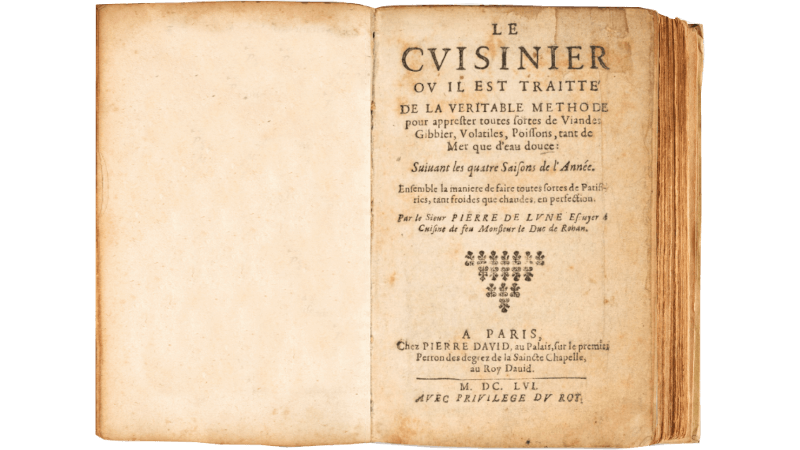

1656年:ピエール・ド・リュヌ

L.S.R.やラ・ヴァレンヌと同時代に料理書を著したのがピエール・ド・リュヌ(Pierre de Lune)である。彼は1656年に『Le Cuisinier』出版しており、そこには次のようなブフ・アラモードのレシピが掲載されている。

【 Le Cuisinier 】p.50

21. Bœuf à la mode

それをよく叩いてラードを刺す。フライパンで焼いて、これを白ワイン1杯、水2杯、ブーケガルニ、塩、コショウ、月桂樹の葉、ライム、キノコ6個を加えた容器に移す。この容器をテリーヌの生地で覆って弱火で調理する。調理が終わったら、熱したラードに小麦粉を溶かしたものを加え、器に盛ってレモン汁を加える。

このブフ・アラモードは、基本的にラ・ヴァレンヌのレシピと同様であるが、より詳細な説明が加えられている。まず注目したいのはピエール・ド・リュンのレシピには、白ワイン、ライムやレモンでマリネ―ドされた酸味が加えられていることである。

またラードで牛肉に加工を施すことはラ・ヴァレンヌと同じだが、さらに最後に「ラードに小麦粉を溶かしたものを加える」とあり、ルー(Roux)を用いることでさらに濃厚な味わいになるように手をかけた料理だったことが理解できる。

1667年:サミュエル・ピープス

17世紀イギリスの政治家だったサミュエル・ピープス(Samuel Pepys:1633 -1703)が、自身の日記のなかでブフ・アラモードを食べたことを記録している。

1667年5月12日の日記で、サミュエル・ピープスは次のように述べている。

【 Everybody's Pepys; the diary of Samuel Pepys, 1660-1669 】p.394

妻と私だけでフレンチハウスに夕食を食べに行くことを思いつき、私のかつら職人のムッシュー ロビンズを訪ねた。彼はコベントガーデンの汚い通りでかつら屋を営んでおり、玄関に彼がいたので私たちは中に入った。すぐにテーブルはクロスで覆われ、きれいなグラスが並べられた。すべてがフランス流で、まずポタージュが出され、次に鳩のア・ラ・エスターヴ( pigions à la esterve)が2~3羽、そしてブフ・アラモード(Boeuf à la mode)が出された。味は良く、私たちの好みにぴったりだった。こうした食事はガラの悪い通りやかつら職人の家でなくても良かったのだが、私たちが受けた快く行き届いた接客や、人々を喜ばせようと熱心に、そして巧みに振る舞う姿を見て私はとても感動した。夕食代は6シリングだった。

1651年にラ・ヴァレンヌが最初にブフ・アラモードのレシピを掲載してから16年後、ロンドンでもこの料理は既に食べられるようになっていたということになる。サミュエル・ピープスはコベントガーデンにあったフレンチハウスに行って、フランス式にスランス料理を食べているが、彼の書きぶりからすると当時のロンドンではこうした料理を他でも食べることが出来たようにも思える。だがここで一旦、コベントガーデンがどのような場所だったのかを詳しく説明しておくことにしたい。

この時代のコベントガーデン(Covent Garden)は、1665年のペストの流行を回避することができたこと、さらに1666年の「ロンドン大火」の被害を受けなかったことから人々が集まる大歓楽街になっていた。1650年頃には既に主に果物、野菜、花を売るマーケットがあり、かつら屋、理髪店、帽子屋、金細工師、金物屋もそこで営業していた。またフランスに亡命していたチャールズ2世が帰国してイングランド国王となった1660年から王政復古を推し進めたことで、コベントガーデンのエリアは正式なカトリック教区となった。これにより大陸からフランドル人とユグノー教徒の難民が定住する多言語が行き交うエリアになっていった。

また1662年にはチャールズ2世の勅許によって、コベントガーデンに劇場が建てられた。これが現在のロイヤルオペラハウスの前身である。劇場ができたことでコベントガーデンは演劇の後の夜遊び (売春) を求める新しい群衆でさらに賑わうようになった。なぜなら前世紀のシェークスピアが活躍した時代から、劇場は娼館と共存していることがロンドンの常だったからである。かつてはシェイクスピアのローズ座やグローブ座があった、テムズ川南岸のサザーク(Southwork)はロンドン市当局の管轄外であることから娼家、売春宿、賭博場が乱立する地域だった。17世紀になるとこうした悪所が、コベントガーデン界隈にも広がるようになっていたのである。

当時のコベントガーデンの劇場の外には公然と客引きをする者がおり、花売りの中には、夜になると売春婦に役割を変える者もあった。 ずっと後の時代(1910年代)を背景とした映画の「マイフェアレディ」の主人公のイライザもコベントガーデンの花売りで、下層階級のコックニー訛りの強い女性として登場している。これはコベントガーデンというところがどのような場所だったのかを伝えるには分かり易いステレオタイプの描かれ方だったと言える。

わたしはコベントガーデンにあるロイヤル・オペラに行く度に、毎回「マイフェアレディ」のこの冒頭のシーンを思い出してしまう。労働者階級の町娘のイライザが磨かれて淑女へと変ってゆくのが「マイフェアレディ」の見どころのひとつである。

さらに後年になって「マイフェアレディ」のリメイクとして「プリティウーマン」がつくられた。こちらは売春婦(hooker)が主人公という設定であり、両映画の花売り娘と売春婦という設定が双方の生業の相関性を示すものとなっている。

さて再びコベントガーデンに話を戻すと、1681年には最初の「バニオ」(浴場) が開業している。これはヴェネツィアの浴場を真似したもので、浴場と言いながらも実質は男性売春宿でもあった。つまり当時のコベントガーデンは移民が流入し、売春宿や男娼がたむろするいかがわしい歓楽街だったのである。その証拠にサミュエル・ピープスは1664年と1665年の日記に、コベントガーデンの北側のロングエーカーには「売春宿」や「ドアの前に立っている淫らな女性がたくさんいて、私の中に悪い考えを植え付けたために神様のお許しを願った」と書いている。ここからも市場と劇場でにぎわう当時のコベントガーデンがどのようなエリアだったのかを理解していただけるはずである。

サミュエル・ピープスが妻と食事をしたフレンチハウスが、ガラの悪い醜い通りにあったと述べているのも、コベントガーデンにはこうした背景があったことが原因である。しかしこのような場所で、ラ・ヴァレンヌに由来するブフ・アラモードが供されていたことや、フランス流の洗練されたサービスが行なわれていたこと、さらに食事の代金が6シリングと高額だったことは注目すべきである。まさにブフ・アラモードは新興階級が金に糸目を付けづに食べるスノッブな、ア・ラ・モード(流行の)と呼ばれれるにふさわしい料理だったのである。なぜなら食事代の6シリングは当時の価格で熟練職人の賃金4日分に相当するかなり高額な食事代だったからである。

ここでわたしの経験もひとつ述べておきたい。同じくロンドンの歓楽街ソーホーにはかつてカール・マルクスが住んでいた場所があり、現在はここに高級レストラン:クオヴァデス(Quo Vadis)がある。このレストランの右隣にはストリップ劇場があって、わたしはここの従業員が、目の前に停めた自分の車に対して駐車違反切符が切られるところにたまたま居合わせたことがある。そしてその従業員は大声でここに記すのもはばかれるようなとんでもなく汚い言葉で違反切符を切った取締員をなじっていた。歓楽街において高級と俗は正に紙一重であることを思い知らされた瞬間でもあったのだが、サミュエル・ピープスが訪れたフレンチハウスもまさにそんな場所にあったということなのだろう。

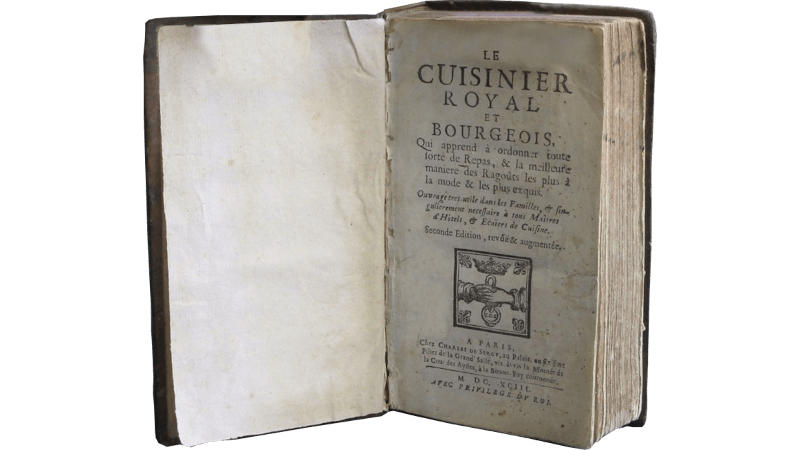

1691年:フランソワ・マシアロ

料理人のフランソワ・マシアロ(François Massialot:1660年-1733年)が、1691年に出版した料理書が『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』である。

この料理書のなかにはブフ・アラモードのレシピが次のように記されている。

【 Le Cuisinier roïal et bourgeois 】p.147

ブフ・アラモードは、よく叩いた牛肉を大きなラードでラーディング(ラードをラルドワール:lardoireという器具で肉の中に挿し込む)して、水、塩、コショウ、ローリエ、ライム、半ダースのシャンピニオン、白ワイン一杯、そして水二杯を加え弱火で蓋をして煮る。上記とは異なる独自のジュで煮ることも出来る。煮えたら、溶かしたラードと小麦を一緒にしてフライパンで炒めたものを鍋に加え、レモンの汁を加える。

ここでもラードやラードを用いたルーが加えられ、濃厚な味わいになるように調理されている。また先のブフ・アラモードと同様に弱火で時間をかけて調理されており、これはゆっくり煮汁を煮詰めてソースのようにするということが関係していると考えられる。

マシアロは17世紀の後半から18世紀を生きた料理人であり、フランス料理史を語る上で欠かせない重要人物である。マシアロは「エキストラ:臨時雇い」という、短期で王侯貴族の宴会料理を準備する、凄腕料理人たちから成る料理集団に所属していた。

またマシアロが1691年に出版した料理書『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』は大ベストセラーとなり、重版を続けて歴史に残る料理書となっている。こうした料理書の中にもブフ・アラモードのレシピが掲載されている。しかも初出とされている約50年前のレシピを踏襲したものであり、あまり大きく変化していないことも注目すべきポイントであるように思える。

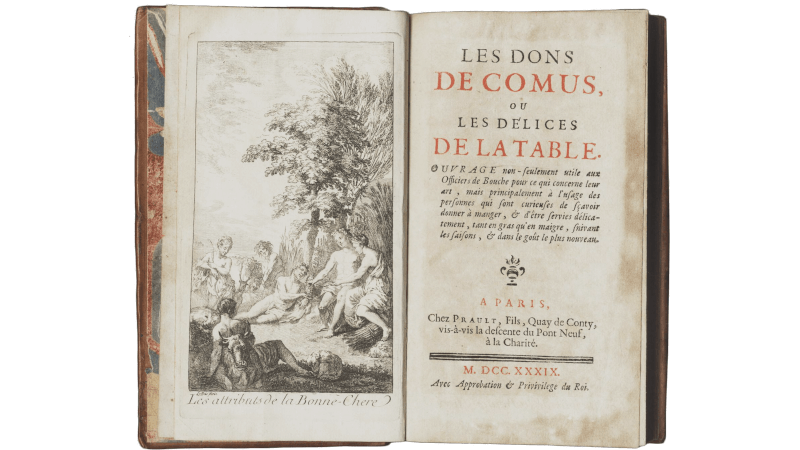

1758年:フランソワ・マラン

18世紀にヌーベル・キュイジーヌ(新しい料理)が知識人たちによって議論されることになるが、その論題の発端となる料理書が、フランソワ・マランの『Les dons de Comus:コーモスの贈り物』である。

この料理書もベストセラーとなったことから非常に多くの版が存在しているが、1758年に出版された版には、熱々のブフ・アラモード(Bœuf à la mode chaud)と、農家風ブフ・アラモード(Bœuf à la mode paysanne)が掲載されている。ここでは前者のレシピを以下に引用しておく。

【 Les dons de Comus 】1758年 p.196

Bœuf à la mode chaud:熱々のビフ・アラモード

柔らかい牛肉の部位のシンタマ(tranche)にラードをピケして、灰の上の残り火の熱で煮込み(ブレゼ)、ソースを添えて提供する。

ラードをピケ(肉に差し込む)すること。さらに鍋の蓋をしっかりと密封して、弱い火(熾火)で煮込むとあり初期ビフ・アラモードの方向性が100年を経過しても守られていることが理解できる。

ここではレシピの詳細は取り上げないが、同時代に活躍したジョセフ・ムノンという料理人が1755年に出版した『Les soupers de la cour:宮廷の夜食』第1巻 p.181 には「Rognon de Bœuf à la Mode:腎臓のブフ・アラモード」という変則的なレシピが掲載されている。この時代からこうしたブフ・アラモードの変化形が増えてくるようになってくるということも、この料理の特徴のひとつとして挙げておくことにしたい。

1833年刊:アントナン・カレーム

19世紀に活躍した料理の巨匠、アントナン・カレーム(Marie-Antoine Carême:1784-1833)も、1833年刊の『Art de la cuisine au XIX siècle:19世紀のフランス料理術』に記している。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】第3巻 p.371

ブルジョワ風ビーフ・ア・ラ・モード

ビーフ・ア・ラ・モードをジューシーで美味しそうに仕上げるためには、腿肉のうち脂肪が最も多い部分のイチボ肉(culotte)を使うのが最適である。この脂肪が料理を魅力的に見せ、食欲をそそる。主婦は、この美味しい部位を確保するために、数日前に肉屋に予約をしておかなければならない。

まず、牛肉を筋に沿って太めのラードン(豚の脂身)を刺し、少量の塩、胡椒、すりおろしたナツメグ、クローブ、細かく刻んだタイムと月桂樹の葉で味付けする。次に、牛肉を紐で縛って形を整える。これをブレゼ鍋またはキャセロール鍋に入れ、さらに骨を取り除き、白くなるまで茹でフランベして水分をなくした仔牛の足を加える。

さらに、細かく切った2本のにんじん、4つの中くらいの玉ねぎ、ブーケガルニ、グラス半分の白のシャブリワイン、小さなグラスに1杯の古いブランデー、ひと鍋のブイヨンまたはセーヌ川の水、少量の塩、胡椒、ミニョネット(あらびき胡椒)、そしてオーブンで軽く焼き色をつけた玉ねぎの小口切りを加える。これが調理に軽い色をつけることになる。鍋を熱いストーブの上で煮立て、牛肉に煮汁をかけ、蓋をして上下から火を通し、5時間じっくりと煮込む。何度も煮汁をかけながら調理をする。

その後、牛肉を取り出し、糸を外して軽く形を整えて皿に盛る。仔牛の足を4つに切り、玉ねぎとにんじんを周りに配置する。煮汁をシルクのこし器で濾し、強火で半分に煮詰める。この煮詰めた汁で牛肉をグラッセし、残りの煮汁を加え、数回煮立たせてデミグラスを作る。その一部を肉の下に注ぎ、残りをソースボートに入れて提供する。

かつては高級料理だったブフ・アラモードも19世紀の初めには庶民的な家庭料理の位置づけになっていたようである。カレームのレシピ解説は、明らかに家庭の主婦に向けたものであり、そのことは肉の調達方法についての説明からも明らかである。

またカレームはブフ・アラモードは家庭料理に属するものであり、自分たちプロが調理する料理と比較して低く見ていたようで、偉大な料理芸術家がそれを語るのはあまりふさわしくないと述べている。

そのことは1828年刊『Le Cuisinier parisien』p.15の序文で、カレーム自身が語っている言葉からも明らかである。カレームは自身の料理の緻密な構成と複雑さを述べた後に「私たちにとってこの仕事は、ブフ・アラモードのレシピの説明よりも名誉なことである」と述べているからである。こうした言葉からも分かるように、当時は既にブフ・アラモードは家庭的で庶民のためのものになっていたことを理解できる。

先に挙げたカレームのブフ・アラモードのレシピも、ブルジョワ風(市民階級のための)と名付けられており、この料理が庶民的なものであることを示している。こうしたブフ・アラモードの大衆化の流れは、カレームの弟子だったジュール・グフェにも引き継がれることになった。

1867年刊:ジュール・グフェ

19世紀を代表する料理の巨匠アントナン・カレームの弟子のひとりがジュール・グフェ(Jules Gouffé, :1807-1877)である。カレームもそうだったが、もともとジュール・グフェはパティシエで、菓子作りを家業とする家に生まれ、まだ10代の頃にカレームにその才能を見出された能力ある料理人であった。

ジュール・グフェの菓子の本は有名だが、1867年には料理書の『Le livre de cuisine』も出版しており、ここにブフ・アラモードのレシピが掲載されている。

かなり詳細に料理レシピを掲載しているのがこの料理書の特徴である。ブフ・アラモードについても例外ではなく、分量も含めた詳しい説明がなされている。同書では以下4種類のブフ・アラモードのレシピが掲載されている。

・Boeuf à la mode Chaud(熱いブフ・アラモード)

・Boeuf à la mode Froid(冷製のブフ・アラモード)

・Coeur Boeuf à la mode(心臓のブフ・アラモード)

・Boeuf à la mode à la gelée(ゼリー寄せのブフ・アラモード)

最もスタンダードだと思われる「Boeuf à la mode Chaud:熱いブフ・アラモード」のレシピを以下に引用しておく。

【 Le livre de cuisine 】p.126

Boeuf à la mode Chaud

2キロの牛肉のシンタマ(tranche)の部位を角切りにする。これには牛の首の付け根の部分を使うこともできる。この部分はシンタマよりもパサパサしておらず、シンタマよりも好まれることがある。300グラムの脂肪を用意し、皮を取り除いて湯通ししておく。この脂肪を1センチ角のラードンに切り、コショウを振り、肉に糸で刺してポトフのときのように縛っておく。

牛肉の塊を鍋に入れ、次のものを加える:

白ワイン 5デシリットル

ブランデー 1デシリットル

ブイヨン 6デシリットル

水 6デシリットル

骨を取り除き、茹でた子牛の足 2本

同じく茹でたラードの皮

火にかけて30グラムの塩を加えて沸騰させる。その後、ポトフのようにアクを取る。

アクを取った後は次のものを加える:

にんじん 500グラム

たまねぎ 1個

クローブ 3個

ブーケガルニ 1束

コショウ 少々

鍋を覆ってコンロの端に置き、弱火で4時間半ほど煮込む。刺し串で刺し肉の火の通りを確かめる。

牛肉が煮えたら、皿に牛肉、にんじん、子牛の足を取り出す。蓋をして温かい状態を保ち、提供の直前まで待つ。ジュ(肉汁)をシノワで漉し、完全に脂を取り除いてから1/4になるまで煮詰める。糸を外して牛肉をほぐしてプレートに盛り付ける。子牛の足はそれぞれ8つの部分に切り分け、にんじんはワインコルク栓の大きさに切る。これにグラッセした玉ねぎ10個を加える。

子牛の足、玉ねぎ、にんじんを牛肉の周りに配置し、見た目の対称性を損なわないように盛り付ける。ソースを肉の上にかけ、残りは翌日のために取っておく。ビフ・アラモードは風味豊かであるべきなので、常に味見をして、適切な味付けかを確かめなければならない。時々、にんにく1片を加えることもあるが、これは必須という訳では無いので、いつも家の主婦の同意を得てから加える方が賢明である。

レシピはかなり詳細で、かつ分量も数字で正確に示されている。多少の変更はあるが、レシピのおおまかな構造は昔と変わらず、ラードを加えて牛肉を長時間弱火で煮込み、煮汁を濃縮させてソースにするという昔ながらのビフ・アラモードの形式が保たれていることが理解できる。

興味深いことにジュール・グフェは、「Observation Sur Le Boeuf à la mode:ブフ・アラモードについての考察」という項をもうけ、そのなかで調理の重要なポイントを解説している。

まずブフ・アラモードの調理は弱火で行う必要があり、これが重要なポイントであると述べている。なぜならブフ・アラモードを強火で調理すると、白く水っぽくて味気ないジュが出てしまうからである。ゆえにブフ・アラモードは原則として弱火で長時間煮込まなければならず、こうした原則に従ったブフ・アラモードのジュは、赤みがかっていて、やや粘り気があり風味豊かになると述べている。

ジュール・グフェのビフ・アラモードも、カレームのレシピと同様、過去のブフ・アラモードと大きく異なる部分がある。それは付け合わせのように野菜類が加えられていることである。にんじんと玉ねぎが加えられているが、こうした野菜類は18世紀までのブフ・アラモードにはまったく見られなかった調理方法である。

こうした煮込み料理に野菜が加えられるようになるのは、19世紀に入ってから始まった特徴的な調理方法だとわたしは考えている。フランスの定番料理として、わたしは他にも「ブランケット・ド・ヴォー」についても書いたが、この料理も最初は仔牛肉だけでつくられ、野菜は加えられていない煮込み料理だった。しかし19世紀になるとマッシュルーム、その後は玉ねぎ、そして20世紀前半からはニンジンが入るようになったのである。

ブランケット・ド・ヴォーは「白さ」を重んじる料理であることから、料理の白さを保つためにニンジンが入ったのは最後になったのかもしれない。ブランケット・ド・ヴォーはフランスの典型的な家庭料理のひとつに挙げられることが多いが、旧家に伝わるレシピでは野菜が入っておらず、今でも仔牛肉だけでつくられている。

これと同様にブフ・アラモードも最初は牛肉だけで作られる料理だったが、19世紀のカレーム、そして弟子のジュール・グフェの時代に野菜を加えることが定番化し、エスコフィエを経て、現代、玉ねぎやニンジンを加えることが定着したのである。

煮込み料理に野菜が入るようになった理由

ブフ・アラモードだけに限らず、19世紀に入って煮込み料理に野菜が入ってくるようになった原因を、これらの煮込み料理が高級料理からブルジョワ料理(家庭料理)にへと広がったことに求めることができる。18世紀後半にはフランス革命が起き、その時代を境にして大きく物事の価値観は変化することになった。料理における価値観も同様で、かつて王侯貴族によって食べられていた高級料理が革命を経て一気に大衆化したのである。ただ勿論、かつての王侯貴族が食べていたような贅沢な料理がそのままブルジョワによって食べられるようになったという訳ではなく、簡略化したり素材のランクを落とすなどより経済的なものに変えて食べられるようになっていた。

18世紀~19世紀にかけて登場する「ブルジョワ風」と名付けられた料理は、基本的にそのような料理のことを指している。つまり贅沢に肉だけを用いた料理ではなく、かさ増しのために野菜を加えることによってボリュームを出すことも必要だったと考えられる。しかしこれが結果的に料理に良い風味をもたらし、健康にも良い食事を摂ることに繋がり、やがて「ブルジョワ風」は外食産業(レストラン)の発展に伴って上流階級の人々にも食べられるスタイルとして定着していったのである。

ジュール・グフェも先に取り上げた「ブフ・アラモードについての考察」のなかで、ブフ・アラモードは家庭で非常に役立つ料理であるとしたうえで、かなり一般家庭を意識したレシピ紹介をおこなっている。その証拠に、にんじんを別々に調理して風味をつけるのは、普通の家庭料理には不要な手間であるとして簡略化するよう勧めているし、ブフ・アラモードは大きめの肉の方が美味しいので、できるだけ大きめの牛肉を調理して2回分の食事を賄い、2日連続であっても美味しい肉を食べるほうが良いという経済的な提案も行なっている。

このようにブフ・アラモードは、かつてのように一部の高級な料理を食べる限定的な層の人々だけでなく、一般家庭の人々にも食べられるポピュラーな料理にへと変化したのである。

1903年刊:オーギュスト・エスコフィエ

20世紀のフランス料理の巨匠、オーギュスト・エスコフィエ(Auguste Escoffier)はフランス料理を体系化した料理書、『Le guide culinaire』を1903年に出版。その後もこの料理書は版を重ね、現代のフランス料理人にとって無視することができない必読の書となっている。(しかし実際はこの料理書をしっかりと読み込んでいるまともなフランス料理人は非常に少ないとは思われるが...)

オーギュスト・エスコフィエのブフ・アラモードのレシピは以下のようになっている。

【 Le guide culinaire 】1912年版 p.464

作業しやすいよう、2.5~3kgを超えない程度の牛イチボ肉を用いる。この重量で約20人分。 豚背脂350gをコニャックで20分間マリネし、こしょう、香辛料で味つけし、直前に刻んだパセリをまぶす。これをラルデ針でイチボ肉に刺し込む。塩、こしょう、ナツメグ少量を肉にすり込む。これを赤ワイン1⁄2本とコニャック1dℓで5~6時間マリネする。標準的なブレゼの方法で調理するが、煮汁にマリネ液を加える。さらに仔牛の足を小さいものなら3本、中位のものなら2本、骨を外して下茹でし、紐で縛って、鍋に入れる。 3⁄4程度火が通ったら、ひとまわり小さな鍋に肉を移す。小さなさいの目か長方形に切った仔牛の足と、バターで色良く炒めた小玉ねぎ400g、オリーヴ形に整形し固めに茹でたニンジン600gを肉の周囲に入れる。煮汁をシノワで漉してから浮き脂を取り除く。これを肉の入った鍋に注ぎ弱火で火入れを仕上げる。塊肉を皿に盛り、周囲につけあわせの野菜と仔牛の足をきれいに飾る。煮つめた煮汁をかける。五島学氏訳

このブフ・アラモードは明らかにカレーム~グフェの系譜上にあるレシピであるが、同時に古典的な特徴もしっかりと備えている。それはイチボ肉を使うことや、これに脂肪を差し込むこと、さらにブレゼで料理することや、煮汁を煮詰めることが守られているからである。

しかしカレームやグフェが、4時間半から5時間煮込むとしているのに対して、エスコフィエは弱火で煮込むことは指示しているものの、具体的な煮込み時間については特に言及していない。ただ肉を3⁄4程煮て、その後にニンジンを加えて煮て完成としていることから、肉とニンジンが丁度煮えたタイミングを理想としているようである。つまりしっかりと時間をかなりかけて煮込むというよりは、すべての素材が丁度良い加減になるようにタイミングを図って煮込むのを良しとしているようである。

こうした煮込み方の理由は、肉を煮こむ前に5~6時間もマリネすることにあると考えられる。マリネによって肉に味を付けると共に、肉を柔らかくするという効果が得られるからである。エスコフィエは近代~現代のフランス料理に大きな影響を残した功績のあるシェフだったことから、以降のブフ・アラモードは煮込む前に長時間マリネするというのが定番化してゆくことになるのだが、17世紀から続く古典的なブフ・アラモードの歴史と比較すると、こうした方法は新しいものであることが分かる。

ブフ・アラモードの本質

ここまで代表的なブフ・アラモードのレシピの歴史を見てきたが、時代によって基本的な要素はしっかりと残しながら、多少の変更も加えられてきた料理であることが理解できる。特にブフ・アラモードに野菜が入るか否かは、この料理の大きな分岐点でもあったと考えられる。

こうした古典料理を理解し、変遷を知るのであれば、ブフ・アラモードがどのような料理なのか、その本質を理解することが出来るに違いない。歴史を紐解けば直ぐに分かるように、この料理は名前の通り牛肉が主たる料理のはずである。しかし現在では野菜(ニンジン)が牛肉と肩を並べるような主要要素になっており、名前もブフ・キャロットとすら呼ばれるようになったことは主客転倒してしまいそうな変化である。

また古典料理の研究家であっても、過去の古典的料理をこのような現代のブフ・アラモードと比較して、ブフ・アラモードの起源となる料理に組み込もうとする場合がある。例えば先にも取り上げた18世紀の料理人のムノンが「牛イチボ肉とオランダ玉ねぎのブレゼ:Culotte à la braise aux oignons d’Hollande 」という料理を掲載しており、これもまたブフ・アラモードと同じものと考える向きもあるが、本質的には別物であることを認めていなければならないというのがわたしの見解である。

ムノンの料理は、肉と玉ねぎを煮込んであり、現代的な感覚からするとブフ・アラモードの範疇にあるとも言えるのだが、19世紀に入るまでブフ・アラモードは肉だけの料理だったことを知っているのであれば、18世紀の人々が肉と野菜をひとつの皿に供したものをブフ・アラモードとして認めなかったはずであることは直ぐに分かるだろう。もちろんムノンの料理書のなかでも、ムノンは両方の料理を別々に分けて掲載しており、それぞれが違うコンセプトの料理であることを明らかにしている。

ブレゼ(braise)について

先にも取り上げたようにブフ・アラモードにおいて重要なことは、弱火で長時間煮込む(ブレゼする)ことであり、煮汁を煮詰めてソースとすることである。これは17世紀にブフ・アラモードが登場してから行われてきた主要な原則とも言える調理方法だと考えなければならない。逆にいえば、こうした調理方法がなされていないのであれば、ブフ・アラモードとは名乗るべきではないとも言える。

よってこのブレゼという調理方法の概念がどのようなものかを十分に理解していなければ、ブフ・アラモードの本質を理解することは出来ないことになる。ブレゼ(braise)はフランス料理に特徴的な調理方法であるが、日本語ではよくこれを「蒸し煮」と翻訳している。しかしこの翻訳は必ずしもブレゼという調理方法を的確に表現している言葉であるかについては疑問である。

現代ではこうしたブレゼの調理方法でよく使われているのがキャセロール鍋である。キャセロールとはフランス語で「鍋」を意味する言葉で、厚手でフタ付きの両手鍋を指している。フランス製のストウブ(staub)やル・クルーゼ(Le Creuset)が有名で良く知られており、近年では日本の一般家庭でも使われるようになってきた。

ストウブ:ピコ・ココット

こうした鍋はブレゼという調理方法に向いているのだが、この鍋を使ったからといってブレゼになっているという訳ではない。例えば日本でのキャセロール鍋の使われ方(レシピ)を確認すると、無水調理のメリットを謳ったものが非常に多い。水を加えないことから確かにこうした調理方法は味を濃縮させる点においてはメリットではあるのだが、これだけだと鍋のポテンシャルを十分に活かしきっておらず、オーバースペックな性能を持て余しているようにどうしても感じてしまう。例えて言うならばレーシングカーをいつも法定速度40kmの公道でしか走らせていないのと同じである。

なぜかというと、これにはどのような熱源を用いて調理するかが関係しているからである。キャセロール鍋は、鍋ごとオーブンに入れて使うように意図的につくられている。両手の取っ手は鋳込んでつくられているし、鍋蓋の取っ手も金属製である。これはそのままオーブンに入れて調理する為である。しかし日本の家庭だとオーブンサイズが小さく、鍋ごとオーブンに入れることが出来ないために、コンロの下からの火にかけて煮るという限定的な使い方がされている場合が多い。これが日本ではキャセロール鍋の使い方として無水調理がやたらと推奨されている理由であろう。

さてブレゼに話を戻すと、キャセロール鍋をオーブンで加熱するならば理想的なかたちでブレゼという調理方法を実現することが出来ることになる。オーブンという熱源を用いると、密封された状態で上下から加熱がおこなわれる。これによって鍋の中の肉を柔らかく、かつ味が凝縮された状態で仕上げることが可能になるのである、

もしコンロしか熱源が無い場合でも、上質のキャセロール鍋であれば蓋も含めて鍋全体に熱を伝導させ、オーブン内部で加熱する方法に近い過熱を実現できるようになっている。これによってブレゼを実現することも可能だとも言えるのだが、やはりオーブンで加熱するというのがキャセロール鍋の本質的な使い方であるということは言うまでもない。

先に取り上げた科学者のエルヴェ・ティスは『Les Secrets de la casserole:キャセロール鍋の秘密』という書籍を出版しており、「Le Braisage」p.75 のなかでブレゼを科学的に説明している。まずエルヴェ・ティスは「偉大な料理の国の、偉大な料理の、偉大な調理法、それがブレゼ」だと言っている。

同書でエルヴェ・ティスは、ブレゼの原則とは「濃厚な肉汁で肉に栄養を与えることである」と述べている。これは浸透によって肉汁が肉に染み込むことである。肉は細胞の集まりであり、それぞれは細胞膜で囲まれた塩分を含む小さな区画である。このため、浸透が始まると濃度の高い部分から低い部分へ芳香成分が移動する。肉が濃厚な肉汁に浸っている場合、ニンジン、玉ねぎなどの芳香分子は肉に移動するが、肉の芳香は肉内に残り保たれたままとなる。ブレゼでは同じ鍋のなかに主成分が同じであるハムやラードが入れられるが、これは肉の芳香を保持するためである。よって水は肉から肉汁、さらに肉汁から肉へは移動することはない。なぜなら肉汁の水分濃度と肉の濃度がほぼ等しいからである。これが浸透の原理であり、ブレゼはゆっくりとした加熱で、この科学的な作用の働きで肉をやわらかく風味豊かに仕上げる料理ということなのである。

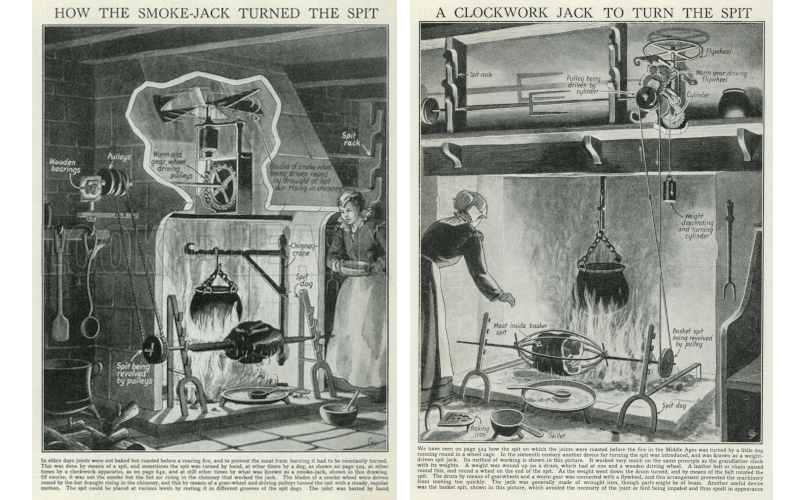

熱源について

ブレゼという調理方法の成立について語るには、かつて料理のための熱源がどのようなものだったかについても説明する必要があるだろう。17世紀の調理場には大きな暖炉があり、そこで肉が焼かれたり、鍋を火にかけて煮ることが行なわれたりしていた。

18世紀になるとストーブがキッチンに備えられるようになり、以前と比べてより熱源をコントロールしやすくなった。ストーブをつかうことで下からの火で炒めることが出来るし、下の炉ではオーブンのように全体に熱を行き渡らせることが出来た。また燃料は薪が使われていたので、炉の下には熾火や灰が溜まり、そこで長時間の緩やかな加熱を行うことも可能だった。実はブレゼは、そうした熱源の進化と切り離して考えることは出来ない調理方法なのである。

19世紀に入ると燃料は、薪や石炭からガスに代わり、ガスオーブンが普及し始めるようになった。こうした熱源の向上によって、この時代にブレゼはフランス料理の調理法として定着することになったのである。繰り返しにはなるが、鍋の蓋を閉めて密閉し、オーブンに入れて弱火でじっくりと時間をかけて加熱調理することがブレゼだということになる。

19世紀のガスオーブンレンジ

そもそもブレゼ(braise)の語源は「燃える炭」を意味する(braiser)からの言葉である。これはかつて鍋は炭の中に入れられていたことが理由である。さらには蓋の上にも炭を載せることも行なわれていたはずである。これにより上からも下からも加熱することができたのでオーブンに入れるのと同じ効果が得られることになる。ブレゼは19世紀~20世紀初頭にかけて完成された調理方法だとされいているが、それは熱源が炭からガスに変わってもガスオーブンはブレゼという調理方法により叶うものだったと言えるだろう。カレームはブフ・アラモードのレシピの中で「蓋をして上下から火を通し、5時間じっくりと煮込む」と指示しているが、オーブンは正にこうした調理に最適な方法だったのである。

さらにブレゼは難しい調理方法のひとつだとされている。なぜなら調理中は鍋の中の状態を確認できないからである。かつて炭のなかに鍋を入れていた時代には、蓋にも炭が載っていたので、蓋を簡単に開ける訳にはいかなかったことだろう。またオーブンに入れるようになっても開閉によって温度が変化したり、また蓋を開けると旨味を閉じ込めて凝縮させるというアドバンテージを活かすことができなくなってしまう。つまり料理人は鍋の中の状態を経験から想像しながら、時間とタイミングを見極めて調理をしなければならない。

現在、フランスでキャセロール鍋を作っている、ストゥブもル・クルーゼも共に20世紀になって創業した会社である。熱源の進歩もそうだが、同時にキャセロール鍋も改良が加えられ、過去と比べより保温力や熱伝導効率が高く、気密性の高い鍋を生産している。こうした高性能鍋の存在も、よりブレゼという調理方法の向上に貢献していることは間違いないだろう。

肉加工について

ブフ・アラモードで用いる牛肉には事前に加工が行なわれている。それはピケ(piqué)あるいはラーディング(Larding)と呼ばれる処理である。具体的には、ラルデ針(ラルドワール:lardoire)を使って肉にラードを刺し込んでゆくという作業である。

この加工がどのようなものなのかは、現代のビーフシチューに似たブフ・アラモードを想像してしまうとなかなか想像がつかない。現代人のブフ・アラモードあるいはビーフシチューのイメージは、一口大の牛肉がニンジンと玉ねぎに交じってゴロゴロ入っているというものだろう。

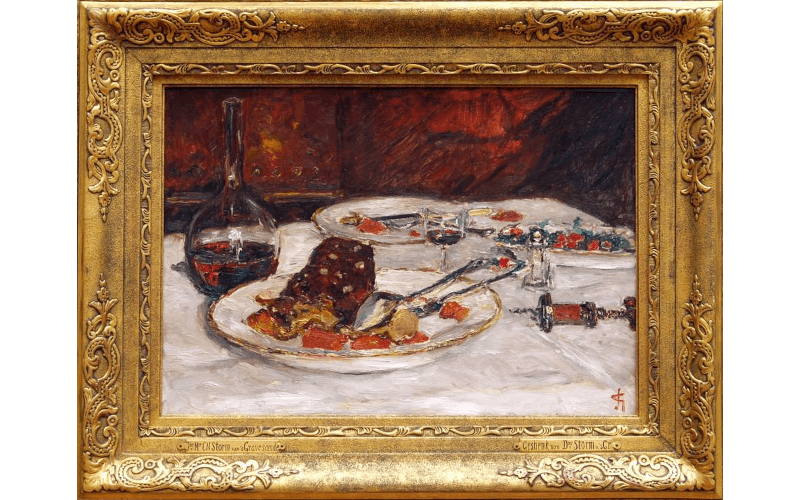

しかし100年前のブフ・アラモードは、現代人のイメージとかなり異なり、肉は大きな固まりで供されていたようである。ブフ・アラモードがどのように供されていたのかは、オランダの画家のカレル・ニコラース・ストーム・ヴァンズ・グレイブザンデ(Carel Nicolaas Storm van 's-Gravesande:1841-1924)の描いた油絵作品「ブフ・アラモード」で確認することが出来る。この絵画はオランダのテイラーズ博物館の所蔵であり、同博物館はこの作品が描かれたのは1908年頃と説明している。

この絵が示しているようにかつてブフ・アラモードは大きな塊で供されていた。肉を良く見ると白い点々があるが、これがラルデ針で挿しこまれた脂身である。こうした塊で牛肉が供されているのを見ると、脂身を差し込んで加工するという意味やその方法を理解することが出来るのではないだろうか。

先にイギリスのコベントガーデンでブフ・アラモードを食べたサミュエル・ピープスの回想録『Everybody's Pepys; the diary of Samuel Pepys, 1660-1669』を紹介したが、ここで彼が食べたブフ・アラモードについての原文を引用すると「a piece of boeuf-a-la-mode」となっている。つまり文字通りに翻訳すると「ブフ・アラモードひと切れ」ということになる。現在のようなブフ・アラモードを想像していると、たった一切れの肉しか提供されなかったと聞くと、すごくケチ臭い料理だったと思うかもしれない。しかし絵画に描かれたブフ・アラモードがなかなかの肉魁であるのを確認すると「a piece of」がどのような量を意味していたのかが納得できるはずである。実際はこのひと切れはかなりしっかりとしたボリュームだったのである。

肉の加工方法は、写真にあるように、ひも状のラードを準備し、後ろにクリップのついたラルデ針(ラルドワール:lardoire)にラードを挟んで肉の中に挿しこんでゆく。この方法によって肉の内部まで火が通りやすくし、また同時に柔らかく肉を仕上げることが出来るのである。こうした肉加工はフランス料理における文化・伝統であり歴然とした技術である。

日本では一時期、食品偽装問題が取り沙汰され、脂身を注入した加工肉まで槍玉に挙がったことがある。牛肉そのものを提供するのではなく、脂身を加えた加工肉とはけしからんという批判だったのだろうが、フランス料理文化のなかでは、これは偽装ではなく、肉をいかに旨くするかという優れた技術である。こうした料理文化のバックボーンを知らずして、安直に加工肉は駄目だと非難する行為は、フランス料理文化そのものの否定ということにもなりかねない。

実はこれと似たようなケースが、アルコール添加した日本酒においても見られる。どういう訳か純米酒に対する信仰が強く、アルコール添加した日本酒をダメな酒と見なす人がいまだに存在している。これは某グルメ漫画の影響が原因であろう。しかし実際にはアルコール添加というものは日本酒醸造文化のなかで培われてきたひとつの高度な技術であり、わたしはアルコール添加した日本酒だからといって、それを頭ごなしに否定するのは如何かと思う。アルコール添加した日本酒は頭が痛くなるというのもかなり昔の話で、戦中・戦後の「三増酒」の話を未だに引きずって否定理由にしているのは笑止千万でしかない。加工肉だからダメ、アルコール添加はダメだと声高に主張するのは通っぽく感じるかもしれないが、これらは実は昔から培われてきた飲食文化や、高度な醸造・食品加工技術であり、それらを知らずに無下に否定するのは無知と生半可で浅薄な知識が原因である。

さてブフ・アラモードの肉加工について話を戻そう。現代、一般的に食べられているブフ・アラモードはひとつのピースが小さくなっているのでラーディング(Larding)のような加工は必ずしも必要ではないかもしれないが、過去のブフ・アラモードの方法に従って塊肉を調理するのにはやはりラーディングは欠かすことの出来ない手法だった。そしてこれこそがブフ・アラモードをさらに美味しくする秘訣のひとつだったのである。

ちなみに17世紀~20世紀初頭のブフ・アラモードのレシピを見ると共通してイチボ肉が用いられているが、これを一口サイズに切り分けるという指示はどの料理書にも書かれていない。つまりブフ・アラモードの牛肉は常に塊のままで調理されていたのである。これはエスコフィエのレシピにも共通しており、大きな塊のまま調理され、それが提供されていた。エスコフィエは2.5㎏~3㎏の牛肉で20人前と言っているので、一人分が約150gのボリュームである。この量の牛肉を、一口サイズに幾つも切り分けるのではなく、一皿に一塊で提供するのが昔からの方法だったということになる。

先に取り上げたオランダの画家の油絵が描かれたのが1908年。エスコフィエが『Le guide culinaire』にブフ・アラモードのレシピを掲載したのは1912年版。こうした年代的な近しさからも、過去のブフ・アラモードがどのように提供されていたのかを良く理解することが出来るはずである。

仕上げについて

エルヴェ・ティスは『Les Secrets de la casserole:キャセロール鍋の秘密』p.79 で「ソース無しのブレゼは、美食に対する冒涜である」と述べている。ブレゼでは通常の煮込みとはことなり、水分量を落として加熱が行われる。これによって肉の調理が完了した際には味の濃縮した煮汁が得られることになる。よってこうした煮汁も料理に使わないなどとは到底考えられないことである。

過去のブフ・アラモードのレシピのどれを見ても、この煮汁をさらに煮詰めて、濃厚なソースとして、肉にかけて提供すると説明されている。こうした方法によってブフ・アラモードは無駄なくより美味しく、さらには食欲をそそる一皿として完成するのである。

こうしたブレゼして煮込まれた肉に、煮汁を濃縮して仕上げられたソースのかけられたブフ・アラモードは見るからに肉の柔らかさが感じられ、それにソースのかかった表面は、ぬるっとした光沢を纏い、しっぽりと濡れぞぼっているのである。口に含むと濃厚な肉の旨味がしっかりと感じられ、煮込まれた肉は口のなかでほどけてゆく。17世紀に登場し、現在まで作りづづけられてきたブフ・アラモードは、数世紀を経てもなお「流行の牛肉料理:Boeuf à la mode」の名に恥じない料理なのである。

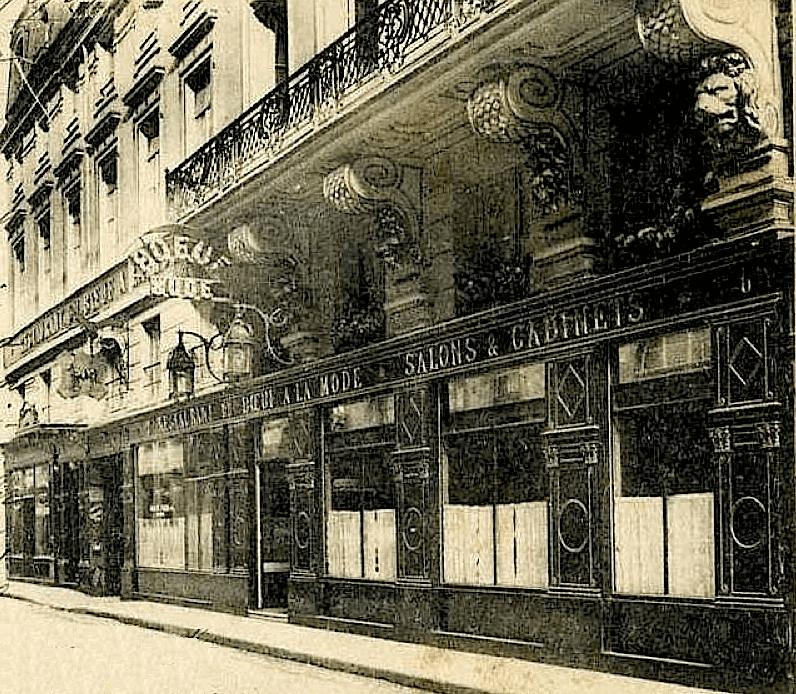

レストラン:ル・ブフ・アラモード

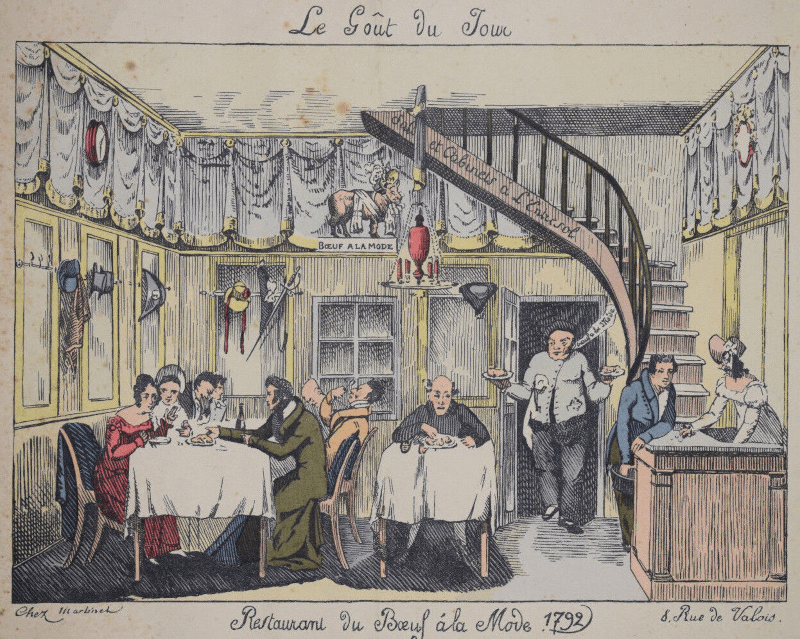

ここからはレストラン誕生の草創期(18世紀末)にパリに誕生し、長年にわたって営業を続けた老舗レストランの「Le Boeuf à la mode」についても記しておきたい。

ル・ブフ・アラモードの店舗

フランス革命の最中の1792年に、パレ・ロワイヤルの近くのヴァロア通り6番と8番: 6,8 rue de Valois でマルセイユ出身の兄弟がキャバレーを創業したのがこのレストランの始まりである。この店ではブイヤベース、プロヴァンス風のタラ、グリーンオリーブ、マルセイユのヌガーといった南仏料理が供されていた。

ル・ブフ・アラモードの所在地

当初は単に「ブフ:Boeuf」という店名だったが、ディレクトワール時代(フランス革命後、ルイ16世からナポレオンへと移行する短い期間:1795-1799)にティソ(Tissot)という経営者に代わったことから新たに「ル・ブフ・アラモード」と改名され豪華なレストランとなった。

レストラン:ブフ・アラモードに関する誤情報

フランス版Wikipediaを筆頭に、かなり多くみられるル・ブフ・アラモードについての誤情報は、最初の経営者だったマルセイユ出身の兄弟の名前がメオ(Méot)だったとする説明である。

こうした誤情報の原因は、1791年に隣の10番地にコンデ公の料理人だったメオという料理人がレストランを創業しているからである。これを混同してル・ブフ・アラモードの経営者がメオだった、あるいは主人の名前にちなんでレストランがメオとも呼ばれたという誤情報が広がってしまったように思われる。

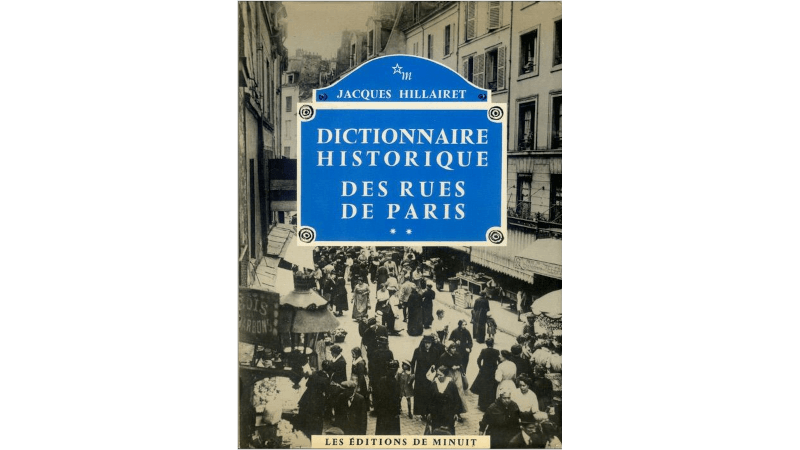

こうした間違いを完全に根絶するためにも、まずはわたしの説明する正確な情報の出典元から明らかにしておきたい。それは歴史家のジャック・イレレ(Jacques Hillairet:1886–1984) が1960年に出版した『Dictionnaire historique des rues de Paris:パリの街路歴史辞典』第二巻 p.593-594である。

この書籍はパリ市内の5,334の通りの歴史をリスト化して、年代ごとの歴史やオーナーの変遷を詳細に収集して編纂するという驚嘆すべき仕事によって支えられている大著である。この書籍はアカデミー・フランセーズのグランプリ・イストワール(歴史大賞)を受賞しており、こうした評価に値する素晴らしい良書である。当サイト「美味求真」も正にこのような仕事にぜひとも倣いたいと強く切望するところである。

さてこの書籍中には、1530年からル・ブフ・アラモードのあったヴァロア通り6番と8番の歴史が詳細に記されている。また隣の10番地のレストラン「メオ」についても説明されており、同書を参照すれば、これらふたつがまったく異なる経営者のレストランであったことは明らかになる。さらに当時の美食家だったグリモ・ド・ラ・レ二エールも『食通年鑑』でヴァロア通りにあるレストランを2軒挙げており、ここからもル・ブフ・アラモードとメオはまったく別の店だったことが裏付けられる。

こうした取り違えと間違いの理由はどこにあるのだろうか。わたしが思うに、それは当時のパレ・ロワイヤルの近辺に多くのレストランが存在していたからである。このことはパリにおけるレストランの誕生にも関係する為に本来であればかなり深い説明を要するのだが、ここでは簡単にその背景だけを触れておくことにしたい。

まず昔からフランスにはギルド(商業利権)の縛りがあってレストランを自由に開業することが出来なかった。これが18世紀後半までパリにレストランが存在していなかった理由である。しかしフランス革命前頃になるとそうした既存の利権と規制が崩壊し始めることになる。

同時期にパレ・ロワイヤルの所有者だったオルレアン公フィリップ・エガリテが、パレ・ロワイヤルの改築を始めた。これは多額の借金返済のための手段であり、屋敷の庭園をぐるりとコの字を描くように建物を建てて商人たちに貸し出すことで賃料を得るのが目的だった。パレ・ロワイヤル内は王族の敷地であることから、従来からある利権や権力の及ばないアジールのような場所となり、規制に縛られない商店やレストランが軒を連ね自由に商売を始めるようになった。つまりパレ・ロワイヤルという場所は、初期のレストランがギルドの支配下から離れて営業するにはうってつけの場所だったのである。これがパレ・ロワイヤル内、およびその近辺にレストランが多く存在するようになった理由である。19世紀初頭にパレ・ロワイヤル内あるいはその界隈にあったレストランを以下にリスト化しておく。

・ル・ブッフ・ア・ラ・モード:Le Boeuf à la mode

・メオ:Méot

・ボーヴィリエ:Beauvilliers

・カフェ・ド・フォワ:Le café de Foy

・ベリー:Very

・グラン・ヴェフール:Le Grand Vefour

・カフェ・ド・シャルトル:Le café de Chartres

・プロヴァンソー三兄弟:Les trois frères provencaux

ル・ブッフ・ア・ラ・モードとメオは隣同士だったので特に混同されることが多いのだが、ル・ブッフ・ア・ラ・モードの前身の店を始めたのがマルセイユ出身の兄弟であることから、誤って「プロヴァンソー三兄弟:Les trois frères provencaux」の店と混同して説明しているものもある。これは両レストランが同じ南仏プロヴァンス料理を出す店であることや、兄弟で創業していること(プロヴァンソー三兄弟の創業者たちは実際の兄弟ではない)が理由であろう。

また「プロヴァンソー三兄弟のメニュー」を確認すると、こちらの店でもブフ・アラモードを提供している。同じようなアラカルト料理を提供していたことも店が取り違えられた要因だったのかもしれない。

こうしたレストラン草創期の詳細は「レストラン」で詳しい説明をご確認していただきたい。

いずれにしても、このような混濁した情報があまりにも拡散されてしまい、それがあたかも事実でもあるかのように説明されてしまっているので要注意である。当然のことながら出典元を明かしていない説明は鵜呑みにしてはならず、多くの執筆者が出典元の確認を怠ったことがこのような間違いが拡散してしまった主原因なのである。

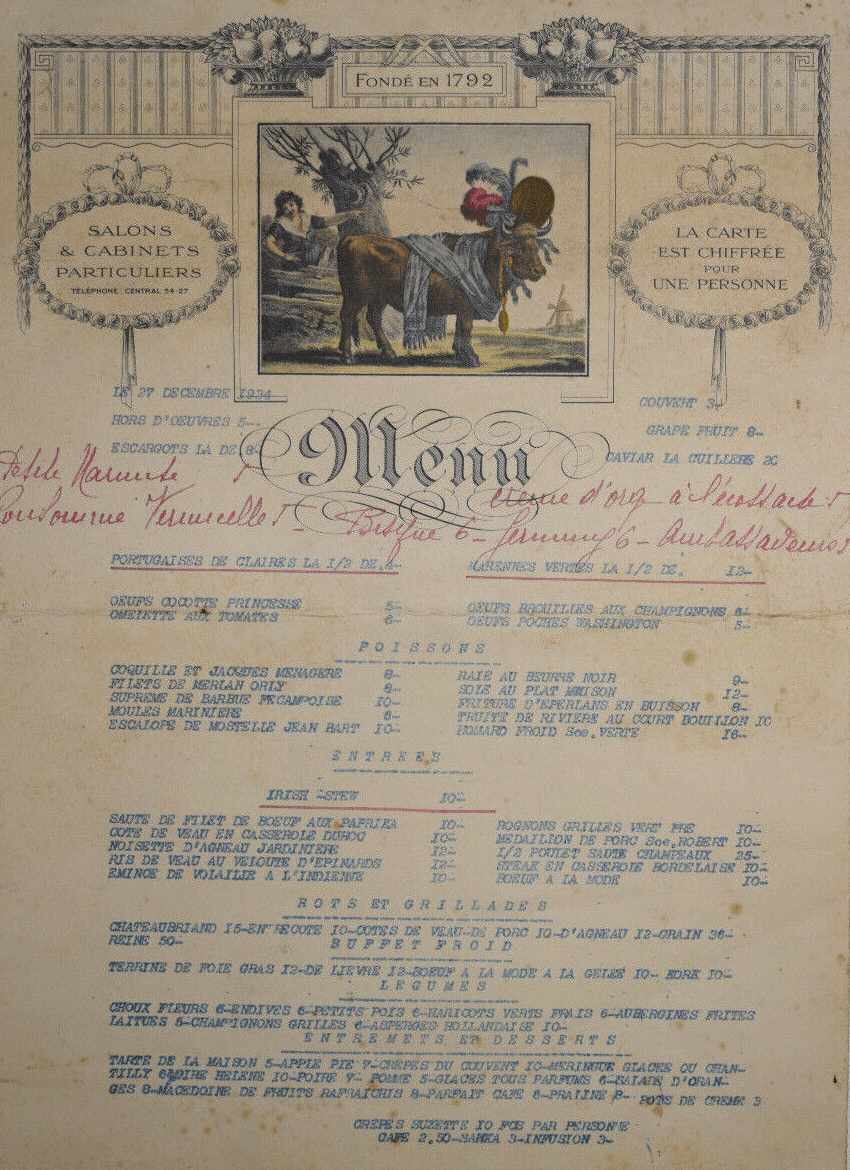

レストランの店名が表している通り、このレストランの名物料理はブフ・アラモードである。20世紀に入ってから提供された料理のメニューが現存しており、どのような料理が提供されていたのかを知ることが出来る。

・1930年 3月 5日のメニュー

・1931年12月15日のメニュー

・1936年12月27日のメニュー

これらのメニューを確認すると、どの日も必ずブフ・アラモードが掲載されており、やはりブフ・アラモードはこの店にとって欠かすことの出来ないスペシャリテだったことがうかがえる。

ル・ブフ・アラモードのメニューを見てゆくと、非常に沢山の料理名が掲載されており、コース料理よりもアラカルトにかなり力を入れていたことが分かる。実はル・ブフ・アラモードは18世紀にアラカルトを初期に導入したレストランのひとつと評されている。それまでのレストランは「ターブルドット:table d'hote」という方法、つまりシェフやオーナーが選んだ数種類の料理セット(客が選ぶことは出来ない)を、決まった固定価格でのみ提供することが主であった。こうした提供方法に対してル・ブフ・アラモードは、アラカルト(à la carte)を導入して、客が好きな料理を自由にメニューから選べるようにしたのである。

レストラン:ル・ブフ・アラモードのメニュー

1934年12月27日

バルザックの評価

オノレ・ド・バルザック(Honoré de Balzac:1799-1850)は、19世紀のフランスを代表する著名な小説家である。多産な作家であり数多くの作品を残しているが、バルザック自身もグルメであったことから、作品のなかに料理がでてくることも少なくない。

バルザックはジャーナリストとしての視点からも作品も残しており、1826年出版の『Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris:パリの看板についての批判的で逸話的な小辞典』では、当時のパリに実在したレストラン「ル・ブフ・アラモード」の看板を取り上げて以下のような評論を述べている。

【 Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris 】p.25

ル・ブフ・アラモード(Au)。パレ・ロワイヤル近くのレストラン。ショールと帽子をかぶった牛が看板を飾っている。レストランのオーナーはこの駄洒落をモードだと思ったのだろうが、言葉遊びに騙されて料理を試してみた者たちは、それが少々塩辛いと感じた。

バルザックが言及しているショールと帽子をかぶった牛の看板は、かなりインパクトがあったようで、当時のパリのい人々にはかなり知られていたレストランだったようだ。ただバルザックはこのレストランを褒めるために取り上げたのではなく、むしろネガティブなニュアンスで評価を与えている。こうした看板は単なる言葉遊びだと言っているし、それに騙されて料理を食べた人々の酷評も取り上げている。「料理が少々塩辛い」というのは料理の値段が高いという意味である。

創業から35年になる「ル・ブフ・アラモード」は、料理で評判のレストランではなく、有名な観光レストランのようになっていたと考えられる。これが高価な食事代の理由であろう。こうした誰もが知るレストランでは味が云々ではなく、そこで食事したことがあるということが得てして有難がられるものである。それに比例してこのレストランの料理は塩辛く(高額)になってしまったのだろう。

『ゴリオ爺さん』

バルザックの代表作のひとつが『ゴリオ爺さん』である。バルザックの作品群の総称は『人間喜劇』と呼ばれ、様々な作品のなかに他の小説で描かれた人物が再び登場する方法で描かれている。『ゴリオ爺さん』はこうした手法が最初に取られた作品であり、そうした点でもバルザックのなかでも注目すべき小説として取り上げられることも多い。

ゴリオ爺さん:Le Père Goriot

この『ゴリオ爺さん』のなかにも「ル・ブフ・アラモード」が取り上げられている。その箇所を以下に引用しておきたい。これはゴリオの気を引こうとする宿屋の女主人のヴォーケ夫人が、ランベルメニル伯爵夫人の手ほどきで衣装を買って整える下りである。

【 ゴリオ爺さん 】

大分思案した後、二人の未亡人は連れ立ってパレロワイヤルへ行き、庭園内にあるブティック“ギャルリ・ド・ボワ”で羽飾り付き帽子と縁なし帽子を一点ずつ買った。ランベルメニル伯爵夫人は友人を“ラ・プティト・ジョネット”という店へ連れて行き、そこで彼女たちは服とショールを一点ずつ選んだ。これだけ弾薬を仕込み、ヴォーケ夫人の軍備が整ってみると、彼女の姿はなぜか完全にレストラン「ブフ・アラモード」の看板を連想させた。

ここでバルザックはレストラン「ブフ・アラモード」の看板をネガティブな意味で引き合いに出している。ヴォーケ夫人がどんなに着飾ってみても、「ブフ・アラモード」の看板にある牛のようだということである。この牛の絵は羽飾り付きの帽子やショールを纏っており、確かにファッショナブルで流行の牛。つまりブフ・アラモードなのであるが、こうした駄洒落が当時は既に冷ややかに受け取れるようになってしまっていたのではないだろうか。

バルザックは、1826年の段階でル・ブフ・アラモードに対して厳しい批評をしていたが、1835年の名作『ゴリオ爺さん』のなかでも同レストランの看板からネガティブな表現を述べているのは興味深いところである。ただこのレストランが閉店して100年を経ようとしている現代人の我々はこの部分を読んでもその意味がよく分からないはずである。

しかし掲載してある「ル・ブフ・アラモード」の意匠を見るとバルザックが言おうとしていた意味は直ぐ理解できるに違いない。ここから『ゴリオ爺さん』に登場するヴォーケ夫人のお洒落が、いかにちぐはぐで、取って付けたような付け焼刃だったということを当時の読者たちは容易に読み取れたはずである。逆に言えば、それほどこのレストランはパリで知られた有名店であったということになるだろう。

しかしこうした知名度とはうらはらに、料理の評判はバルザックがネガティブに述べたのと同じく非常に悪い。1835年に創刊した文芸雑誌の『La Revue de Pari』は同じくこのレストランのことを次のように酷評している。

【 La Revue de Pari 】1835年3月号 p.114

パリで唯一の本当にプロヴァンス風のレストランは、ヴァロア通りにあるル・ブフ・アラモードで、その下品で悪趣味な名前を描かれた看板で正当化している。この看板には、フリル付きのドレスを着た牛が描かれ、首には鎖を巻き、肩にショールを羽織り、耳飾りを付け、羽飾りのついた帽子を被っている。南部出身者は、こうしたイメージに簡単に惹かれ、また香り高い料理にも非常に惹かれているため、ル・ブフ・アラモードに大勢で押し寄せている。特に、ブーシュ=デュ=ローヌ県から多くの人々がパリに移り住んできて以来、この店は成功を収めている。しかし、このレストランは三流で、パレ・ロワイヤルにあるPrévostと同じようなレベルでしかない。

このレビューは、ル・ブフ・アラモードがセンスが悪い三流レストランだと徹底的にこきおろしている。しかも南部出身の人々を引つけ賑わっているとして、ここはパリに住む田舎者が押し寄せるレストランであるとでも言いたげである。

こうした酷評の原因はいくつか考えられる。ひとつは「ル・ブフ・アラモード」という店名である。フランス革命後、まだレストランが誕生したばかりの1790年代には、こうした外食店は新規性がある珍しい業態だったはずである。そういう意味でも「ア・ラ・モード」という名前は当時はこの店にピッタリだったはずである。

しかしそれから数十年後にはこのような店名は既に時代錯誤の感があったものと考えられる。例えば先に挙げたプリン・アラモードも一時期は昭和感満載の時代遅れのように思われていたが、現在は一周回ってレトロな新鮮さをもって喜ばれている。この一周回ってというところが重要で、一周回るまでの期間中は古臭くて流行遅れのものとして扱われることになるが、「ル・ブフ・アラモード」にとって1820年代~1830年代は正にそのような期間だったのではないだろうか。

別の理由として考えられるのは料理そのものである。ル・ブフ・アラモードはマルセイユ出身の経営者が始めたレストランであり、文芸誌のレビューからも分かるように、提供されていた料理は南仏料理である。現代では地方料理というひとつの確立された価値観はあるが、当時は大都会のパリの価値観こそが都会的で洗練されたものとして高く評価されており、パリ市内に無数に誕生したレストランと比べて、南仏料理を提供するル・ブフ・アラモードは、南仏出身者には好まれていても、パリジャンとパリジェンヌにとっては値段の高い時代遅れな田舎料理になっていたのかもしれない。

1936年の閉店

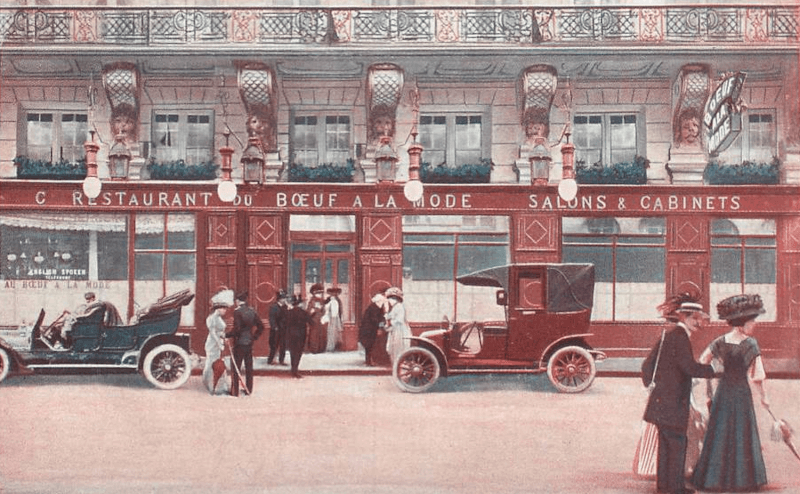

1792年創業のル・ブフ・アラモードは144年営業を続け、1936年に閉店した。1820年代~1830年代には酷評されていたレストランだったが、オーナーが代わったり、客層を変化させたりすることで長期に亘って営業を続けることが出来たのだろう。

閉店時のル・ブフ・アラモードのオーナーは、プロスピエール・モンタニエ(Prosper Montagné:1865–1948)だった。モンタニエは20世紀初頭、オーギュスト・エスコフィエと並んで、フランス料理界に大きな影響を与えた人物として挙げられている。そのモンタニエをもってしても老舗のル・ブフ・アラモードは閉店しなければならないほど既に事業は傾いていたようである。なぜモンタニエがこの店のオーナーになったのかの経緯については推測するしかないが、これにはモンタニエが南仏の出身だったということが関係しているのかもしれない。

プロスピエール・モンタニエ

Prosper Montagné:1865–1948

もともとモンタニエは1920年~1928年まで、パリのエシェル通り5番地(5 rue de l'Echelle)で「モンターニュ・トレイトゥール:Montagné Traiteur」という自身のレストランを経営していた。よってル・ブフ・アラモードのオーナーとなったのは1928年以降のことだと思われる。ル・ブフ・アラモードは1936年に閉店してしまうがこれは高級店への課税が重く、かつ店の経営が悪化したことが原因だとされている。

モンタニエはル・ブフ・アラモードの経営を1936年に終えて、1937年からはペピニエール通り6番地(6 Rue de la Pépinière)にあるロティスリー・ドゥ・ラ・レーヌ・ペドーク(La Rôtisserie de la Reine Pédauque)の料理顧問になり、この仕事を1948年に亡くなるまで続けた。このレストランのオーナーは、シャトー・コルトン・アンドレとシャンパーニュのヴーヴ・クリコのオーナーでもあるピエール・アンドレという資産家だったが、結局このレストランも1970年代後半に閉店している。

ル・ブフ・アラモードの意匠

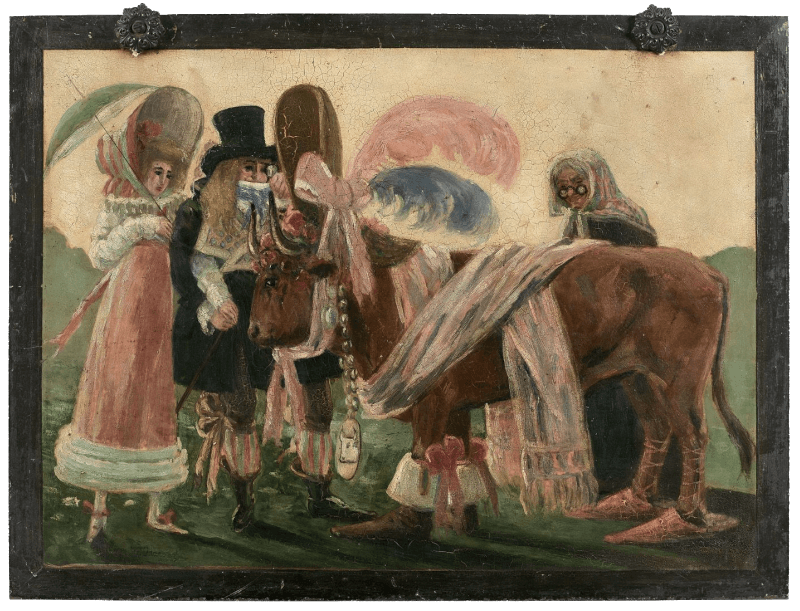

ここからはル・ブフ・アラモードの意匠となった「着飾った牛」についても説明を加えることにしておきたい。レストランの看板には当時流行の服を着た牛が描かれていたが、実はこれはレストランのために特別につくられた意匠ではなく、当時、人気のあったモチーフをそのままレストラン名にして意匠として取り入れただけのものである。よって当時はさまざまなタイプのブフ・アラモードが何人かの画家によって描かれている。

まず最初に取り上げるブフ・アラモードの意匠は、パリにあるカルナヴァレ美術館所蔵の風刺画である。

上記の風刺画は作者不詳だが、1795年頃の作だと考えられている。なぜ分かるのかと言うと、それは描かれている牛のファッションが当時の流行を反映しているからである。1795年~1799年のパリで貴族階級の間に異形のファッションが流行し、こうした服装の男性たちは「アンクロワイヤブル:Incroyables」、女性は「レ・メルヴェイユーズ:Les Merveilleuses」と呼ばれた。こうした当時のファッションがこの風刺画には反映されているので「アラモード:流行の」牛という訳なのである。

アンクロワイヤブル

フランス革命後の18世紀後半のわすか数年間に流行したアンクロワイヤブルと呼ばれる男性たちのファッション様式は、フランス革命後にフランスに定着した価値観に対する否定を表現するものだった。これは20世紀に半社会やアナーキーを掲げたパンクファッションに通底するものがあると言えるかもしれない。実際にヴィヴィアン・ウエストウッドやジョン・ガリアーノはアンクロワイヤブルのファッションに大きな影響を受けたファッションデザイナーたちである。またこうした異形の服装を日本の歴史に求めれば、歌舞伎者、婆娑羅、あるいは検非違使の下で働いていた放免(ほうめん)の服装にそれを見出すことができるのではないだろうか。

アンクロワイヤブルの男性たちは、耳に大きなイヤリングを付け、襟の大きく開いたジャケット、幅広のズボン、先の尖った靴、過剰なまでにぐるっと巻いて顎全体が隠れるネクタイで装った。また分厚い眼鏡や双眼鏡、「pouvoirs exécutifs:執行力」と呼ばれる独特の節のある棍棒や杖を持っていた。髪型も奇抜で、前に向って髪をとかしサイドは耳を覆う長髪、死刑囚の髪型を真似て櫛で後ろにまとめられた。この髪型は「オリエル・ド・シアンヌ」または犬耳と呼ばれていた。また彼らは前かがみになって背中を丸めた姿勢や猫背になり傴僂(せむし)しでもあるかのような姿勢をしていた。

アンクロワイヤブルとレ・メルヴェイユーズ

レ・メルヴェイユーズ

異形の男性ファッションをする人々がアンクロワイヤブルと呼ばれたのに対し、女性はレ・メルヴェイユーズと呼ばれた。こうしたメルヴェイユーズは、公共の庭を透けるガーゼ生地のドレスを着て半裸のような姿で歩き回った。さらにメルヴェイユーズの女性は、首切りを示唆するかのように首に赤いリボンを巻いていた。

アンクロワイヤブルとレ・メルヴェイユーズ

上図の女性はドレスの裾を持ち上げている姿が描かれている。メルヴェイユーズのドレスは裾が長かったので、女性たちは地面をドレスの裾を引きずるようにして歩いていた。当時の風刺画の中にはこうした長い裾が踏みつけられてしまう様子が描かれており、なかには裾を踏まれてドレスが破れてお尻が丸見えになってしまっている様子を描いた風刺画もある。また透けたドレスを着ているので娼婦と間違われる場面が描かれている風刺画もあり、現代人でも驚くような猥雑とも取られかねない服が流行していたことがうかがえる。

アラモード(ファッション)

このようなサブカルチャーから醸成した異形のファッションの担い手は、若い貴族階級だったということも重要である。彼らはこうしたファッションを装うことで、フランス革命後に新設されたフランス総督府時代(1795-1799)の社会慣習に反抗する姿勢を示したのである。つまりこのようなスキャンダラスで奇抜な、極端に誇張された外見で装うことで、革命によってもたらされた社会に対し、退廃、贅沢、馬鹿々々しさをもって応じようとしたのである。

こうした彼らのスタイルはファッションだけでなく、ライフスタイルにも反映された。彼らは何百もの舞踏会を開催し、そのなかにはフランス革命でギロチンによって命を落とした遺族でなければ参加資格のないものがあったという。また言葉遣いにおいてもこうした傾向は顕著で、革命(Révolution)の「R」の発音を避けるという方法で会話が行なわれていた。このようなファッションやライフスタイルは珍妙に思えるかもしれないが、当時はこれが上流階級の証であり、またこれこそが流行の先端(アラモード)だったのである。

こうした当時のファッション的な背景を踏まえて、改めて当時に描かれたブフ・アラモードと題された風刺画を確認しておきたい。この牛は先の尖った靴を履いており、首には過剰に巻かれたネクタイが見られる。耳には大きなイヤリングが付けられ、当時の女性に流行していたつば広の帽子が被せられている。よってここ描かれているのは間違いなくアンクロワイヤブルとメルヴェイユーズのファッションを取り入れたものであり、故にこの風俗画は1795年~1799年の時期に描かれたということになるだろう。

次世代のブフ・アラモード

ディレクトワール時代(フランス革命後、ルイ16世からナポレオンへと移行する短い期間:1795-1799)が過ぎ、社会が安定期に入ると再び旧来のファッションが流行するようになった。時代は繰り返すと言うが、ファッションにはそれが特に顕著であり、新解釈によって新旧が絶えず繰り返さるのは面白いところである。

19世紀に入ると過激なメルヴェイユーズは衰退し、女性のファッションは保守的で18世紀のアンシャン・レジーム期間に好まれていたようなロココ様式の服装が復活していた。レストランンのブフ・アラモードが採用した意匠は以下の牛である。

ディレクトワール時代の個性的なフォルムの帽子と比べ、こちらの方は羽根つきの華やかな様式となっている。ただこれは18世紀に流行していたロココ様式であり、かつてマリーアントワネットが好んでいたスタイルに回帰している。

Marie Antoinette:マリー・アントワネット

(1755年11月2日 - 1793年10月16日)

レストランのブフ・アラモードにアンクロワイヤブルとメルヴェイユーズのスタイルで描かれている風刺画が意匠につかわれていた痕跡はない。こうした事実から考えて、新しい経営者のティソがこのレストランの名前を「ブフ・アラモード」に変えて営業を始めたのは、19世紀に入ってからという可能性もある。

実はこのファッションの「ブフ・アラモード」は、フランス人の画家のLouis Charles Routte(1754-1806)が描いた風俗画である。カルナヴァレ美術館は描かれたのが1796年頃としており正確な年代は分かっていないようである。ただこの年だとディレクトワール時代の真っただ中であり、最新ファッションは既にアンクロワイヤブルとレ・メルヴェイユーズのスタイルであることから、もしかするとこの風刺画は1755年よりも前、あるいは1800年~1805年の間に描かれたものであるのかもしれない。

いずれにしても新経営者のティソがこの風刺画を採用して以来、その後もこの絵がレストランの意匠として使われ続けたのは間違いない。そのことは残されたメニューにこの絵が描かれていることや、今でも店のあった場所のサファードに風刺画に描かれた牛と同様のレリーフが残されていることからも明らかである。

かつてパリに存在した歴史あるレストラン、ブフ・アラモードであるが1936年の閉店以降、外装はあまり変化なく、現代でもその面影を留めている。

19世紀後半~20世紀前半のブフ・アラモード

8 rue de Valois, PARIS:現在の様子

18世紀後半からパリにレストランが登場し、その後、爆発的に広がってゆくことになったが、ブフ・アラモードはこうした初期のレストランのひとつとしてかなり興味深い歴史を有している。

『La table des Français』は、『Les restaurants dans le monde à travers les âges』を引用しつつ、「評価基準の高い『食通年鑑』(1804-1806)に住所が記載されている26のレストランのうち、21軒が右岸、そして25軒が西側の地区に位置しており、そのうち8軒がパレ・ロワイヤル地区、2軒がリヴォリ通り、2軒がヴァンドーム広場、2軒がモントルグイユ通り、3軒がイタリアン大通りにあり、1軒が新しくできたシャンゼリゼ通りにあった」と述べている。

また『Naissance et expansion des restaurants』には、革命前夜のパリのレストランは100軒、帝国時代には約600軒、王政復古期には3000軒にまで増加したことが示されており、短期間で爆発的にレストランという業種が広がっていったことが理解できる。

こうした草創期から発展期にかけてのレストランの歴史は、フランス料理文化の本質を理解するためには避けて通れない重要な部分である。こうした歴史や文化の詳細はは「レストラン」で深く掘り下げて説明をすることにしたい。

Referrence:参考資料

Balzac, H. (1826). Petit dictionnaire critique et anecdotique des enseignes de Paris. Chez les marchands de nouveautés, au Palais-Royal. Paris.

Balzac, H. (1839). Le père Goriot. Charpentier. Paris.

Carême, M. A. (1833). L'art de la cuisine française au dix-neuviême siêcle. L'auteur. Paris.

Carême, M. A. (1828). Le cuisinier parisien. Bossange père. Paris.

Diderot, D. (1763). L'Encyclopédie. Volume 24. Planches 3. Paris.

Escoffier, A. (1912). Le guide culinaire. Paris.

Gouffé, J. (1867). Le livre de cuisine. L. Hachette. Paris.

Hillairet, J. (1960). Dictionnaire historique des rues de Paris (2). FeniXX. Paris.

L.S.R. (1674). L'art de bien traiter. Chez Jean du Puis. Paris.

La Varenne, François Pierre de. (1651). Le cuisinier françois. P. David. Paris.

Marin, F. (1742). Suite des Dons de Comus. Tome Premier. Chez la veuve Pissot. Paris.

Massialot, F. (1691). Le cuisinier roial et bourgeois. C. de Sergy. Paris.

Menon, J. (1778). Les Soupers de la Cour. L. Cellot. Paris.

Pepys, S. (1926). Everybody's Pepys; the diary of Samuel Pepys, 1660-1669. G. Bell and Sons. London.

Pierre de Lune. (1656). Le Cuisinier. P. David. Paris.

Revue de Paris. (1835). Revue de Paris, 1er Mars. Directeur de publication. Paris.

This,H. (1993). Les Secrets de la casserole. Belin. Paris.

This,H. (2020). Les Nouvelles Gastronomiques:Le boeuf à la mode , available at: https://nouvellesgastronomiques.com/le-boeuf-a-la-mode-par-herve-this/ (accessed 5 August 2024)

Vicaire, G. (1890). Bibliographie gastronomique. P. Rouquette et fils. Paris.