ブランケット・ド・ヴォー

ブランケット・ド・ヴォーとは

ブランケット・ド・ヴォー(Blanquette de veau)とは、仔牛肉をつかったクリーム煮のことで、フランス人に愛されている家庭料理のひとつである。ブランケットと名付けられたのは、クリームとバターのソースの白い色(ブロン:blanc、あるいはブロンシュ:blanche)が由来であり、名前の通り白く仕上げることが重要な料理となっている。この料理に仔牛肉が用いられるのも、これが白い肉だからである。仔牛肉を他の肉で代用する場合でも七面鳥、鶏肉、ウサギ、豚肉といった白身肉が用いられている。

ブランケット・ド・ヴォーはフランスの伝統的な料理であり、通常は仔牛肉を、にんじん、玉ねぎ、ネギといった野菜とブーケガルニを入れたブイヨンで茹で、これにマッシュルームを加え、クリームと卵黄からなる濃厚なソースを絡めて供される。

仔牛のブランケット(Blanquette de veau)

ブランケット・ド・ヴォーは、フランス人の大好きな料理の筆頭に挙げられることが多い。フランスの各家庭にはそれぞれ自慢のレシピがあって、昔から深く愛されてきた料理なのである。良く日本人は家庭料理のことを「おふくろの味」と表現し、同様にイタリア人も「マンマの味」と言う。しかしフランス人は古くから食べられてきたこうした家庭料理のことを「母親:ママン(maman)の味」というよりは、むしろ「おばあちゃんの味」と表現する場合がある。これはフランスの家庭料理で受け継がれるレシピが他国と比べて一世代分はさらに古いことを示唆するものであるし、同時に伝統的なフランス家庭料理の歴史の深さを意味する表現ともなっている。実質、料理をつくるのが母親であっても、母親の料理はおばあちゃん由来のレシピで料理されることから「おばあちゃんの味」と呼ばれるのである。

ブランケット・ド・ヴォーは正にそのような料理で、過去からフランス人家庭で脈々と食べられてきた長い歴史がある。本稿ではフランス人に愛されてきたこの料理の起源がどこにあるのか、また時代と共にこの料理がどのように変化を遂げてきたのかを明らかにすることにしたい。特になぜブランケット・ド・ヴォーが白さを重要視するのか、ニンジンはいつから加えられるようになったのか、さらになぜフランス料理のブランケット・ド・ヴォーに米が添えられるのかという疑問にも応える内容となっている。フランス料理史とも深く関係しており、料理研究者のみならず、料理人の方々にもぜひ一読して頂きたい。

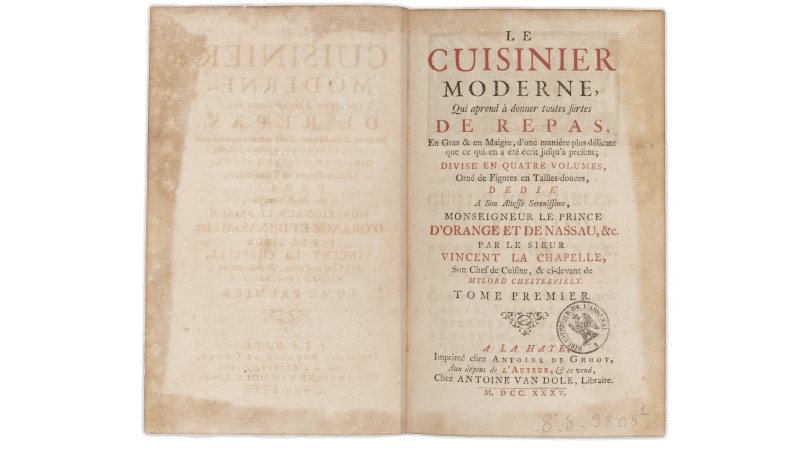

ヴァンサン・ラ・シャペルの料理

ブランケット・ド・ヴォーは18世紀の料理人だったヴァンサン・ラ・シャペルが考案した料理である。彼はオランダで英国大使だったチェスターフィールド公爵に料理人として仕え、その後、オランダ提督(実質的には国王)のオラニエ公ウィレム4世の料理人として働き、料理書を自費でも出版している。

またフリーメーソン会員としてオランダに最初のロッジをハーグに設立し、初代のグランドマスターを務めるなど、単なる料理人というよりは、政治や諜報活動においても何らかの活動を行なっていた可能性の高い人物である。こうしたヴァンサン・ラ・シャペルの人物像や生涯について「ヴァンサン・ラ・シャペル」に詳細に記してあるのでぜひ合わせてご確認頂きたい。

ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書『Le Cuisinier Moderne:現代の料理人』は、19世紀料理の巨匠アントナン・カレーム(Antoine Carême)が「帝政以前に印刷された中で、唯一注目に値する書物である」と称賛しているほど優れた料理書であった。事実、ヴァンサン・ラ・シャペルの現代的で革新的な料理は、その後の料理人に多大な影響を与え、フランス料理を進化させることに貢献したのである。

まずはヴァンサン・ラ・シャペルが最初に掲載した仔牛肉のブランケットのレシピが1735年刊の『Le cuisinier moderne:現代の料理人』の中にあるので、どのようなものだったのかを確認することにしたい。

【 Le cuisinier moderne:現代の料理人 】第2巻 p.84

仔牛肉のブランケット(Blanquette de veau)

大きく切ってローストしてある仔牛ロース肉を、冷めてから小さく薄切りにする。鍋にバターを入れて火にかけ、溶けてきたら小麦粉をひとつまみ入れて炒め、小ネギを加える:これに仔牛肉を入れ、塩・胡椒で味を調え、弱火にして2~3回かき混ぜ、少量のブイヨンを加えて3~4回沸かす:その後に卵黄3~4個、生クリーム、刻んだパセリを混ぜてつなぎ、分離しないように絶えずかき混ぜる:適度につながったら味を見て皿に盛り温かいうちに提供する。ヴェルジュで仕上げたい場合は、生クリームの代わりにヴェルジュをつなぎにしてつくる。

このレシピには冷めた仔牛ロース肉を使うとあり、ここからもともとはブランケット・ド・ヴォーが、ローストした残り物の肉を使ってつくられる料理であったことがうかがえる。ヴァンサン・ラ・シャペルは、前日の宴会などで残ったロースト肉を、翌日に上手く再利用して美味しく食べるため、この料理を考案したのであろう。 現代のブランケット・ド・ヴォーが庶民的な家庭料理として親しまれているのも、こうした倹約的な性格がもともとこの料理には備わっていたことに起因しているのかもしれない。

しかし当時のブランケット・ド・ヴォーの本質を考えると、単純にこれを倹約の為の料理だったとすることは出来ない。なぜならそのレシピが掲載された料理書は、王侯貴族や上流階級の人々に向けたものであり、ブランケット・ド・ヴォーは当時最新の高級料理のなかのひとつだったからである。既に焼かれた仔牛肉を使うとしたヴァンサン・ラ・シャペルの意図は、ありきたりなロースト肉を再び翌日にも主人に食べさせるのではなく、その肉にアレンジを施すことで、単調な味ではなくアクセントのある新しい味わいを作り出すことだったはずである。

ブランケット・ド・ヴォーは白く仕上げることが重要であることから、ローストしてある肉の焼けた部分や焦げた部分を先に取り除いたり、仔牛肉のアクを取ることが必要になる。これに卵黄やクリームが加えられ白い料理となる。ブランケットと名付けられたことを考えても、この料理が白いことは重要な特徴であったと言えるだろう。

ヴァンサン・ラ・シャペルはこれにヴェルジュというブドウからつくられた酸味のあるジュースを用いる方法も提案している。現代の仔牛肉のブランケットには少量のレモン汁がアクセントとして加えられるが、かすかに酸味を利かせることもこの料理のポイントであったことが原初のレシピから理解できる。

このレシピがブランケット・ド・ヴォーの初出であり、ヴァンサン・ラ・シャペルがこの料理を考案したと考えられる。その後も、ブランケット・ド・ヴォーは様々な料理書に掲載され、幾つかのバージョンを産みながら現代にまで伝えられてきた。よってまずは年代順に料理人や著述家がどのようにこの料理を取り上げてきたのかを紹介することにしたい。

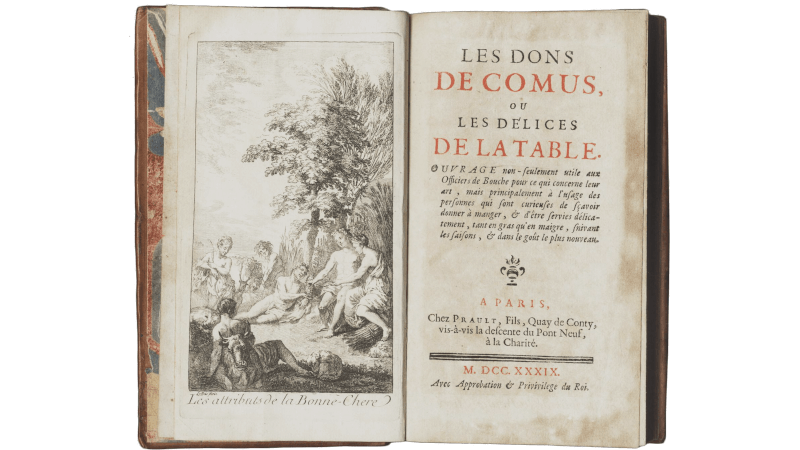

フランソワ・マランの料理

フランソワ・マラン(François Marin)は18世紀の王侯貴族に仕えた料理人である。また1739年に『Les Dons De Comus:コーモスの贈り物』という料理書を出版し、マランはこの著作で「ヌーベル・キュイジーヌ」という料理スタイルを推奨した。これは新しい料理という意味であり、「新しい調味」,「新しいソース」,「健康的な食事」という面で、それまでとは異なる革新的な料理であった。

マランの著作『コーモスの贈り物』は料理史的にも重要な一冊で、特に序文が知識人によって取り上げられ大きな論争の火種となったのである。その論争は単に料理の価値観を論ずるものであっただけでなく、文明観をも問う大きなテーマにまで発展することになった。具体的にどのような論争があり、どのように料理が新しかったのかについては「フランソワ・マラン」で確認して頂きたい。

1742年刊『コーモスの贈物』第1巻 p.289にあるブランケット・ド・ヴォーのレシピを引用しておく。

【 コーモスの贈物 】第1巻 p.289

仔牛肉のブランケット(Blanquette de veau)

仔牛肉を非常に薄く切っておく。シャンピニオンを少し煮てブイヨンを加えて煮込む。そこに仔牛肉を入れ、塩コショウをする。卵黄4個、細かく刻んだパセリ、ナツメグ少々、バター1斤でソースをつなぐ。最後にレモン汁、酢、または季節によってヴェルジュで味を調える。

基本的にヴァンサン・ラ・シャペルのレシピと同じである。出版年も7年後であり大きな違いはないのだが、残り肉を使って料理する方法ではなく、この場合はわざわざブランケット・ド・ヴォーのために肉を薄切りにして煮込むという方法が取られている。さらにここでもレモン汁や酢、そしてヴェルジュが用いられており、酸味がこの料理にアクセントを添え良いものにしていたことが分かる。

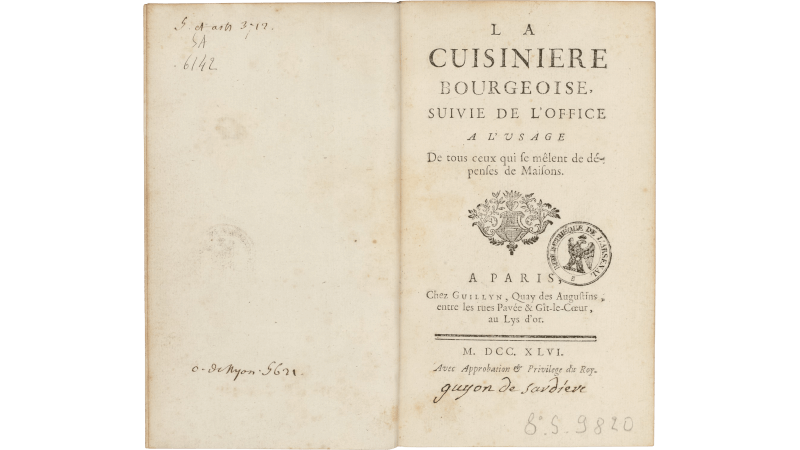

ムノンの料理

マランの『コーモスの贈り物』が出版され、「ヌーベル・キュイジーヌ」が流行していた時代に、もうひとり重要な料理書を書いたムノンという料理人がいた。彼が1746年に出版した『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』は18世紀のベストセラーとして何度も再版され、19世紀になっても読み続けられたほど広く人気を博したフランス料理史における重要書である。

フランス料理の進歩に大きく貢献したにもかかわらず、ムノンは長年ミステリアスで素性の分からない人物と考えられてきた。しかし近年の研究によって少しづつその人物像が明らかになってきている。この人物についての詳細は「ムノン」で解説してあるので参考にして頂きたい。

ムノンもマランと同じく、最初はヌーベル・キュイジーヌ系の高級な料理の本を出版していた。しかし王侯貴族が食べていたような高級料理を、ブルジョワ(市民階級)の人々でも味わうことができるようにと『ブルジョワの女料理人』を出版し、これがたちどころに大評判となったのである。『ブルジョワの女料理人』の中には直接、ブランケット・ド・ヴォーという名前の料理名の掲載はないが、仔牛の項には「Quasi de veau à la crème」という料理があり、これがブランケット・ド・ヴォーと同様の内容となっている。

【 ブルジョワの女料理人】1756年刊 第1巻 p.119

仔牛内股肉のクリーム煮(Quasi de veau à la crème)

仔牛の内股肉を準備し、卵半分より大きめに切り分け、ひとつひとつに豚脂を挿しておく。塩、混ぜ合わせたスパイス、パセリ、アサツキ、マッシュルームをみじん切りにして味を付ける。少量のパターと一緒にこれらを鍋に入れて火にかける。粉をひとつまみいれ、出し汁と白ワイン一杯でのばす。ソースが無くなるまで煮詰める。提供する際には卵黄3個と生クリームを溶いたものを火にかけて煮立たせないようにしてつなぎにする。

このようにブランケットの名前こそ付けられてはいないが、料理内容はかなりブランケットと類似しているのが「仔牛内股肉のクリーム煮」である。このレシピでは白ワインによって酸味が加えられており、こうした方法はブランケット・ド・ヴォーでも同様に用いられるようになっていった。よってワインを加えるというブランケット・ド・ヴォーの初出は、ムノンのこのレシピにあると言っても良いだろう。

ムノンは仔牛の項にブランケットを登場させてはいないものの、仔羊(アニョー:agneau)の項にはブランケットを掲載している。次にその仔羊料理のレシピを掲載しておくことにしたい。

【 ブルジョワの女料理人】1748年刊 第1巻 p.121

仔羊薄切り肉のブランケット(Filets d'Agneau en blanquette)

鍋にバターひとかけら、薄切りマッシュルーム、ブーケガルニを入れて火にかける。粉をひとつまみ入れブイヨンで溶きのばし、ソースが無くなるまで煮る。串焼きにした子羊の前部枝肉を小さく薄切りにして入れ、卵黄3つを牛乳で溶いたつなぎを加える。煮立たせないようにしながら、火にかけてつなぎ、しっかりと味を付けて、提供する際にヴェルジュか酢を垂らす。

ムノンのブランケット・ド・ヴォーは、仔牛の類似料理と比べて、素材が異なるだけで、かなりヴァンサン・ラ・シャペルに忠実なレシピである。焼いた肉を使うというところも残り肉を使っていた要素が残されているし、酢やヴェルジュなどの酸味を少し加えるというのもヴァンサン・ラ・シャペルと同様である。

ヴァンサン・ラ・シャペルがブランケット・ド・ヴォーを掲載してから13年ぐらいしか経っておらず、ムノンは素材を変えることで違いを出そうとしたということかもしれない。1752年刊の辞典 『Dictionnaire universel françois et latin』p.1646 には、「ブランケットはブルジョア家庭で一般的な料理であり、家庭で食べられるものである。調理済みの残りの子牛肉または子羊肉を使い切る方法であり、色付かないようにバターで軽くソテーしてから酢で溶かした卵黄を加える」と定義している。つまりブランケットには仔牛だけでなく、子羊も良く用いられていたことがここから理解できる。

白い料理

ここまでブランケット・ド・ヴォーを軸に、18世紀を代表する3人の巨匠たちの料理を紐解いてきたが、白色を示唆するブランケットと言う名前の料理がこの時代につくられるようになり、それがフランスで定番の料理になっていったことには深い意味がある。先ほども言及したように、ヴァンサン・ラ・シャペル、フランソワ・マラン、ムノンはいずれも「ヌーベル・キュージーヌ」のような新しく革新的な料理を推進しようとした人物たちである。

実はこのブランケットという調理方法そのものが、18世紀のヌーベル・キュイジーヌの特徴を備えているといっても良い。なぜなら当時は料理が白くあることが非常に珍重されたからである。ではなぜそこまで白い料理が重要だったのだろうか。

ムノンの『ブルジョワの女料理人』の日本語訳が1997年に国書刊行会から『幸福の味わい - 食べることと愛すること』という書名で刊行された。同書には翻訳者の戸部松美の次のような興味深い注釈が付されている。

【 幸福の味わい - 食べることと愛すること 】 p.128

フィリップ・ジエは、子牛肉を特に珍重するイギリス、イタリアに比べれば、何といってもフランスの子牛飼育法は劣っていたと思わざるをえないと言う。そして、フランス人が成長した動物の重厚な味わいよりも、若い動物の柔らかく、軽く、デリケートな味わいを愛でたということがあったとしても、それよりも、 子牛の肉が白身であるということのほうが、この時代には重要な意味を持っていた と主張する。つまり白い食べ物イコール精神の滋養、黒っぽい食べ物イコール肉体労働の滋養、という図式が成り立っており、 白い肉は、白いパンと同じく、社会的階層の優位を食卓において象徴的に示すものであった というのである。この説明もまた、なかなか捨てがたいものであるように思われる。確かに子牛肉は、白く仕上がるように常に特別の配慮を持って調理されているようにみえる。

フィリップ・ジエは、なぜ肉の白さが当時のフランスで尊ばれたのかについて明らかにしている。白い食べ物とは、それを食する者の社会的階層の優位を示すものであり、主に上流階級の人々によってこうした肉、あるいは料理が食べられていたのである。

戸部松美の注釈は、料理の白さと社会的階層の関係性についてのフィリップ・ジエの言葉を引用するにとどまっているだけだが、実際には18世紀フランスの「白い料理」には更なる深い意味が付随している。しかしこうした意味について十分説明し尽くしたものはなかなか見当たらない。よってここからは、さらに「白い料理」が何を意味しているのかを掘り下げると共に、次の5つの観点からブランケット・ド・ヴォーの白さの意味を解説してゆくことにしたい。

① 乳製品価値観の変化

② 啓蒙思想の影響

③ 宮廷女性の文化

④ 錬金術の影響

⑤ 毒殺事件の影響

① 乳製品価値観の変化

中世まで乳製品は貧しい人々の食品であると考えられてきた。しかし17世紀~18世紀にかけて乳製品をつかった料理は王侯貴族によっても積極的に食べられるようになり、先ほど挙げた3人の料理人たち(ヴァンサン・ラ・シャペル、マラン、ムノン)の時代に、クリームやバターをつかった料理が主流になっていった。

現代でもフランス料理と言うと、クリームとバターがソースにたっぷりと使われているという印象をもつ人は少なくないが、実はそうしたフランス料理のスタイルはこの時期に確立されたものである。それまで良く用いられていたのはパン粉や高価なスパイス類であった。かつてのラグーなどの煮込み料理やソースはパン粉でとろみ付けがされていたので、もっさりとしたずっしりと重い料理だった。また高価であるという理由からスパイス類は非常に良く用いられていたが、これは肉の臭気を誤魔化すためのものでもあり、繊細さとは程遠い料理が食べられていたのである。

こうした流れを大きく変えたのが18世紀の「ヌーベル・キュイジーヌ」であった。先の3人の料理人たちのブランケット・ド・ヴォーを見ても分かるように、レシピにはバターとクリームが使われている。またレシピには、粉をひとつまみという表現があるように、パン粉ではなく小麦粉が使われるようになり、滑らかで洗練された口当たりの良いソースが用いられるようになった。

18世紀ヌーベル・キュイジーヌの時代を代表するソースに、「ソース・シラック」がある。これは「ソース・イヴォワール」とも呼ばれており、非常に複雑な手の込んだソースである。「フランソワ・マラン」の説明のなかにある「1903年:ル・ギード・キュリネール」で、エスコフィエのレシピを例にこのソースの構成を説明してあるので参考にして頂きたい。ソース・イヴォワールの内容を見ると分かるように、ソースが入子状になっており、複数のソースが組み合わされ構築的につくられているのが良く理解できる。

18世紀フランスは最も料理が発達し洗練に向った時期である。この時期にバターや生クリームといった乳製品が上流階級の人々の食となっていったことが非常に重要であり、こうした食材が積極的に用いられるようになったことで、白く軽い料理が尊ばれるようになったのである。

これを表面的に見れば色が変化しただけと思われるかもしれないが、その根底には健康的な食という概念の変化があったことも見逃すことは出来ない。中世由来のそれまでの上流階級の料理は、茶色く豊富なスパイスで煮込んだものを特徴としていた。当時スパイスは輸入に頼るしかなく非常に高価なものであった。こうしたことから上流階級の富裕層たちはスパイスをふんだんに用いた料理をたべていた。しかもこれにパン粉が加えられていたのでもっさりとした粗野な口当たりであった。こうしたスパイス過多な食事は、胃腸に負担となり、健康的な料理からは程遠いものだったのである。

ヌーベル・キュイジーヌはそうした茶色く重い料理を、白くて軽い胃にも負担のない健康的な料理に変えたのである。先に言及したソース・シラクは、医師だったピエール・シラク:Pierre Chirac(1650-1732)から取られており、この事からも当時の料理が健康志向であったことが理解できる。

現代でも富裕層であれば高価なオーガニック野菜や、トレーサビリティのしっかりした食材を選択する場合が多い。あるいはベジタリアンのような食生活に切り替えるひともある。これに対して低所得層の人々ほど安価で高カロリーの不健康な食事をしている場合が多い。こうした人々は安価ではあるが、トランス脂肪酸を含んだスナック食品などを多く消費するため、若くして肥満や成人病といった健康問題を抱えている場合も少なくない。このような現代の階層間に見られる食事の違いは、はっきりとした境界線は分かりにくいものの、確実に存在してはいるのである。

18世紀の「白い料理」は正にそのようなものであり、どのようなものを食べているかで、実際に階層が分かれており、白い料理を食べる者であることは一種のステイタスを表していたのである。

さて18世紀に誕生したブランケット・ド・ヴォーだが、これがブルジョワ(市民階級あるいは庶民)の料理であることは先にも既に述べた通りである。こうした上流階級を示す白い料理が、なぜ庶民の家庭料理になっていったのだろうか。先のラテン語辞典を見ても分かるように、18世紀当時、「仔牛のブランケット」は既に市民階級の料理として定着していた。なぜここまで「仔牛のブランケット」が浸透したかというと、それはブルジョワ階級の人々の、上流階級への憧れがあったからである。この時代からブルジョワ階級の人々のなかから経済力のある人々が増加するようになった。こうした人々の贅沢が可能になり、上流階級と同じ料理を食べることに対する羨望が強まっていたのである。

その事は、17世紀末から18世紀にかけて出版された料理書に顕著である。1692年にフランソワ・マシアロが『王室とブルジョワ家庭の料理人』を出版し、さらに1746年にムノンが、宮廷料理の簡易版レシピ集をコンセプトにした『ブルジョワ家庭の女料理人』を出版した。このようなブルジョワ階級を対象にして書かれた双方の料理書が長らくベストセラーとして重版していたという事実は、これらの料理書を購入していたのは主にブルジョワ階級の人々であり、高級料理を食べてみたいという強い欲求があったことを意味している。

そうしたブルジョワ階級の人々にとってブランケット・ド・ヴォーは正に打ってつけの料理だったはずである。まずこの料理の前提としてある、残り肉をつかうという方法は、無駄とコストを抑えて美味なものを食べるための優れた方法だったといえる。こうした肉をバターと卵とクリームで調理することで最終的に「白い料理」として仔牛のブランケットは完成する。ブルジョワ階級の人々はこうした安価ではあるが、王侯貴族の人々が食べているオート・キュイジーヌ(高級料理:Haut Cuisine)の味わいをブランケット・ド・ヴォーを通して感じることが出来たはずである。それゆえにこの料理は当時のブルジョワ家庭に浸透しただけでなく、現代でも庶民の料理としてフランス人に深く愛される料理になっているのである。

17世紀~18世紀にかけて乳製品(バター、クリーム)をつかった料理を王侯貴族たちが食べるようになったこと、これが「白い料理」の尊ばれる理由であり、18世紀のヌーベル・キュイジーヌとはそうした料理の革新でもあった。こうした白い料理を実現するために、かつて貧民の食べ物とされた乳製品は優れた食素材となったが、それに合わせた白い肉を用いることも重要視された。フランス料理で仔牛や子羊の肉が重用され、良く使われているのはこうした背景が理由であり、そうした価値観は現代のフランス料理でも保たれ続けている。ブランケット・ド・ヴォーとはそうしたかつての片鱗を感じさせられる非常にフランス的な一皿なのである。

② 啓蒙思想の影響

17世紀~18世紀は啓蒙思想の時代であった。啓蒙思想とは、それまで重視されてきた教会の権威や封建的な考えを否定し,人間の理性による思考をよりどころにして社会の進歩を目指そうとする思想のことである。啓蒙思想は科学革命や近代哲学の勃興と時期を同じくしており、18世紀のフランスは大きく変動を遂げてゆくことになったのである。

18世紀の料理:ヌーベル・キュイジーヌは啓蒙思想の時代に合致する。つまり料理や食の価値観においても当時のフランス人たちは少なからず啓蒙主義の影響を受けたと考えるべきだろう。それを紐解くに際して、当時の思想家たちについて説明しておきたい。

啓蒙思想家(ホッブス、ロック、ルソー)

まずこの時代の啓蒙思想家たちに大きな影響を与えた人物として知られているのが、イギリス人の哲学者トマス・ホッブズ(Thomas Hobbes:1588-1679)、同じくイギリス人哲学者のジョン・ロック(John Locke:1632-1704)、そしてフランスで活躍したジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau:1712-1778)の3人である。彼らの残した重要な思想的著書は以下である。

・1651年 『リヴァイヤサン』トマス・ホッブズ

・1689年 『統治二論』ジョン・ロック

・1762年 『社会契約論』ジャン=ジャック・ルソー

(左)ホッブズ、(中)ロック、(右)ルソー

彼らの著書は、当時の思想家のみならず社会に対しても大きな影響を与えることになった。フランスではこうした啓蒙思想が社会に影響を与え、後にフランス革命を引き起こすことになったのである。これら思想家たちの著作は現代でも読み継がれているが、啓蒙思想家たちが食文化にも少なからざる影響を与えたという事実は、今まではあまり取り上げられてこなかった。わたしは啓蒙思想の時代と、18世紀ヌーベル・キュイジーヌは正に同時代であることから、相互にどのような関係があったのかについて関心があると共に、こうした関連性についてはもっと注意が向けられるべきであると考えている。よって啓蒙思想家と食の関係について詳しく語ることにしたい。

「自然状態」の食

先に挙げた3人の思想家は「自然状態」という、人間が政治体を構成する以前の状態を仮想した。それぞれ思想家たちは、人間がこうした状態にあると仮定したうえで、自身の論理を展開したのである。

まずホッブズは自然状態を「万人の万人に対する闘争」であると定義した。その後、ホッブスとは対照的に、ロックとルソーは自然状態を「自由・平等・孤立」という平和で幸福な状態であると定義した。つまり後者の彼らは自然状態を、理想的な状態とみなしたのである。ルソーの名言とされる「自然に帰れ」は(実際にはルソーはそうした言葉を直接的には述べてはいない)、ルソーが「自然状態」を理想としていたことを示している。

ルソーと乳製品

ルソーの主張する自然状態、あるいは人間は自然に回帰すべきだとした彼の理論は、政治的社会についての言及であり、必ずしもこれが直接的な自然への回帰に結びついている訳ではない。しかしながらルソーは、自然状態にあるなかで暮らす人間を、著書のなかで何度も描くことによって、幸福な人間としての存在がどのようなものなのかを示そうとした。

例えば『人間不平等起源論』では繰り返し、人間は本来(自然状態において)菜食であったという主張を述べている。つまりルソーは自然状態がそもそも平和で幸福なものだったことの理由が、人類が菜食であったからとしているのである。18世紀の典型的な思考パターンとして、原始的な起源にまで遡って人間存在や社会制度のあり方、あるべき姿を検討しようとする方法がある。ここでルソーが述べている論理展開は、『百科全書』や、『コームスの贈り物』序文と同じである。彼らもまた原初の人々の食事は、「乳、ハチミツ、果物、塩で味付けした野菜」と語り始め、そこから現在の人々の堕落した料理文化批判を行っており、ルソーはそうした先行文献に基づいて食というものを考えていたものと思われる。

またルソーは『百科全書』編纂者のディドロと親交があり、『百科全書』の執筆にも参加している。こうした関係性からも同じ啓蒙思想家として、当時の彼らは同じような価値観を「料理」において共有していたものと考えられる。『百科全書』で説明されている料理批判や、ルソーの述べる菜食というものは、そうした意味において間違いなく互いに通底していたのである。

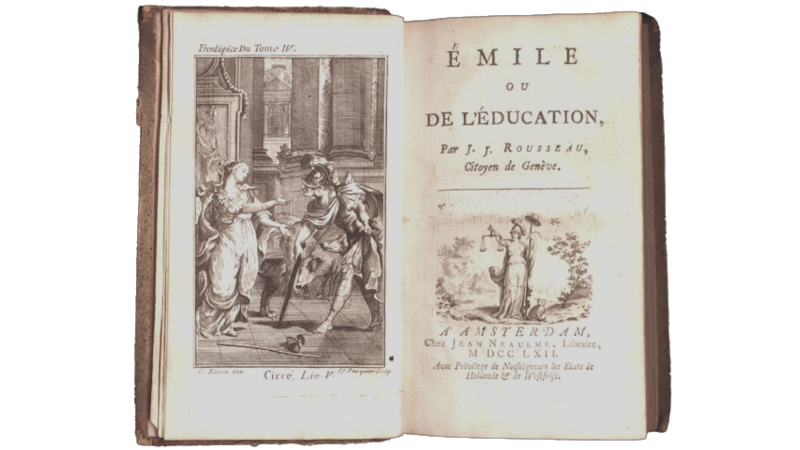

またルソーが教育論を記した『エミール:Emile』(1762年)には、「食」に関する次のような記述がある。

【 エミール 】第2篇

肉食が人間にとって自然なものではないことの証明として、子供たちが肉料理に無関心で、乳製品、菓子類、果物などの植物性食品を好むことが挙げられます。特に、この原始的な味覚を歪めて、子どもたちを肉食系にしないことが重要です。

ルソーは、教育の対象となるエミールを、果実、野菜、クリーム(乳製品)を好む人物として描くことで、自然状態にある人間の純朴さや、清らかな精神性を象徴させようとした。こうした食べ物を好む人物を自著に描くことで、ルソーは自然人を描こうとしたのである。

『エミール』ジャン・ジャック・ルソー著

興味深いことに、ルソーと同じように自然状態を平和的な理想の状態とみなしたジョン・ロックも同じようなことを教育論のなかで述べている。ジョン・ロック(John Locke:1632-1704)は、『教育に関する考察:Some Thoughts Concerning Education』(1693年)の中で、子供の食事に関して、肉類はできるだけ控えるべきであり、牛乳、ポタージュ、かゆ等の、あっさりした簡略な食べ物こそが「自然の要求」する子供には適した食品であると述べている。つまりルソーもロックも、肉食に対する否定的な意見を述べていたということになる。

しかしこれは必ずしも彼らがベジタリアンだったということを意味している訳ではない。実際に彼らはベジタリアンではなかった。ここで彼らが述べようとしているのは、あくまでも旧来から培われてきた料理というものに対する否定的な意見であり、過去の料理で珍重されてきた肉やその対極にある料理という意味で、野菜や乳製品の方を尊ぶということなのである。つまりここから、ルソーにもロックにも当時の料理に対する否定的な意見と同様の考え方があったことが明らかである。

さらにルソーは『エミール』第5篇で女性に対する教育論も展開している。そこにエミールの妻たるべきソフィーという少女を登場させ、ソフィーの食についても次のように記している。

【 エミール 】第5篇

ソフィーは乳製品と甘いものを好み、ペストリーやデザートを好むが、肉はほとんど食べない。ワインや強い酒を味わったことがない。さらに、何でも控えめにしか食べない。

ルソーはエミールと同様に、少女ソフィーに対しても実在の人物であるかのように詳細なペルソナ設定をしているのだが、やはりここでも乳製品を好み、酒と肉を口にしない人物像として描いたのは興味深い。こうしたルソーの理想とする女性のイメージは、『エミール』の前年に出版された、小説の『新エロイーズ:Julie ou la Nouvelle Héloïse』(1761年)に登場する純真無垢な女性の主人公ジュリに既に投影されていた。このジュリも印象的な食の嗜好を特徴とする人物として描かれているので以下に引用しておく。

【 新エロイーズ 】

ジュリは肉やラグーや塩を好まず、ワインを味わったこともない。根菜類、卵、クリーム、果物などが彼女の普段の食事であり、もし魚がなければ、彼女は完璧なピタゴラス式食事療法(ベジタリアン、しかし厳密に言うとラクト・オボ・ベジタリアン)の人となっただろう。

ルソーは理想とする女性としてジュリを描いており、先の『エミール』の登場人物と同様に、野菜と乳製品を好むと設定している。このようにルソーにあって清純さや汚れなき純朴さは「食」と深く結びついていた。ルソーの著作、哲学書『人間不平等起源論』、教育論『エミール』、小説『新エロイーズ』のどれを取っても一貫して、登場人物は自然人として描かれており、その清らかな人物像は、肉食を避け野菜と乳製品を好むという嗜好をもって描かれているのである。

『新エロイーズ』ジャン・ジャック・ルソー著

当時のルソーの著書が社会でどのような反響だったのかを説明しておきたい。まず『エミール』は多くの人に読まれたが、それと同時に当時はかなり問題のある有害な本であるとみなされていた。なぜなら『エミール』第4篇の「サヴォワの助任司祭の信仰告白」が教会によって問題があると判断されたからである。そのため『エミール』は発禁・押収され、ルソーはパリ大学神学部(ソルボンヌ)から告発されることになってしまった。その後、パリ高等法院で有罪となり逮捕令が出された為にスイスへ逃亡することになるのである。

こうした『エミール』の検閲に対して、ルソーの書いた『新エロイーズ』の方は、18世紀最大のベストセラーとなった。実際に出版された1761年から1800年以前迄に、少なくとも70版は印刷され、印刷数が販売に追い付かなかったと言われている。

このようにルソーの著作は当時の社会に大きな反響と影響を与えるものだったことが理解できる。ルソーの著作は現代でも読み継がれ、ルソー自身も18世紀を代表する知識人の一人として高く評価され続けてきた。よって18世紀のフランスで、ルソーは間違いなく現代で云うところの「インフルエンサー」として、人々を感化した人物だったということになる。彼が菜食や乳製品食について何度も言及したことの背景には、旧体制の食の嗜好に対する批判が込められていたからである。そして人々はそれを理解してか、そうでないかは別として、こうした食のスタイルやあり方を通しても影響を受けていたことは見落とすべきではない。

つまり1740年代のヌーベル・キュイジーヌは、啓蒙時代の思想にかなったものであり、また同時に当時の啓蒙思想家たちの後押しを受けた料理スタイルでもあったということである。『コーモスの贈り物』序文が物議をかもし、知識人たちがこぞってその論争に加わったことは、時代を牽引する啓蒙思想家たちと、旧体制の価値観を守ろうとする保守的な知識人の闘いが背景に存在していたからなのである。

ルソーと「白い料理」

このようにルソーが乳製品を好んで食べる主人公や登場人物たちを純粋無垢であると表現したことから、当時の上流社会の、特に女性たちに乳製品を摂取することに対する高い価値観が生じることになった。先にムノンの『ブルジョワの女料理人』の日本語翻訳本『幸福の味わい - 食べることと愛すること』の戸部松美の注釈にある「フランス人は色ゆえに仔牛や子羊を尊重するようになった」とする個所を取り上げたが、この時代、料理の白さはある種のステイタスのようなものにまで高められていたのである。

こうした注釈も手掛けた訳者:戸部松実は、もともとルソーの研究者である。仔牛や子羊などの白い肉に関する言及のなかに、わたしが先に述べたようなルソーとの関係性についての言及があると、さらに同書における注釈は深いものになったのではないだろうか。

実はこの翻訳本はムノンの『ブルジョワの女料理人』の全訳ではなく、3/4しか翻訳されておらず、レシピによっては料理名だけしか翻訳されていないものも多い。わたしは「クレーム・シャンティイ」や「マドレーヌ」の調査のためにこの翻訳本を求めたのだが、料理よりもさらにデザート部分に関する翻訳が大幅に省略されていた為に、やはり自身で原典をあたるしかないと覚悟を決めさせられた契機の一冊でもある。

そもそもルソーの専門家である訳者が、どうしてムノンのような料理人の書物を翻訳したのかと言うと、訳者の父親であり、モンテスキュー研究者だった関根秀雄と共にブリア=サヴァランの『美味礼賛』を既に翻訳していたことが経緯であろう。

『美味礼賛』の著者ブリア=サヴァランは、サブタイトルに「味覚の生理学」という文言を入れたりして、あたかも論文であるかのような書きぶりをしているが、実際に『美味礼賛』を読んでみると、客観的な証拠や裏付けは薄く、自身の主観によって語られている部分が多く、いかにも学者ではなく政治家が書きそうな文章の印象がする。(ブリア=サヴァランはもともと政治家でもあった)

『美味礼賛』には食に関連する性的な部分や、下世話な話も含まれているのだが、この辺の翻訳になると関根秀雄・戸部松実の親子の翻訳は遠回し過ぎて言っている意味が良く分からないところもある。そういう部分は玉村豊男の訳の方があけっぴろげにはっきり訳してくれているので個人的には分かり易い。

『幸福の味わい - 食べることと愛すること』では、なかに記されている仔牛肉の注釈には非常に興味深いものがあったのだが、訳者自身の専門分野であるルソーと「食」の関係から白い料理とは何を意味しているのかを、もう少し深く注釈して欲しかったとわたしは残念に感じている。

ルソーとフランス料理

ルソーは著作で何度も食について言及しているが、それらは当時のフランス高級料理を称揚するものではなかった。むしろルソーは高級で複雑な手間をかけた料理に対して批判的であり『エミール』のなかで次のようにも述べている。

【 エミール 】

je dirais au contraire qu’il n’y a que les Français qui ne savent pas manger, puisqu’il faut un art si particulier pour leur rendre les mets mangeables.

【 訳文 】

逆に言えば、フランス人は最も食べ方を知らないと言える。なぜなら、彼らにとって料理を食べられるものにするには非常に特殊な技術が必要だからである。

この言葉は明らかに、あまりにも高度に洗練され過ぎてしまった当時の料理技術と、それによって美食を享受しているフランス人上流階級の食に対する批判である。ルソーが推奨した食は、あくまでも素朴で簡素な食事であり、こうした食というものに代表される食材が野菜や乳製品だったのである。しかしフランス上流社会はこうしたルソーの食に対する考え方を、肉や魚やデザートにまで拡張し、美食における「白さ」というものを実現してしまったのである。

③ 宮廷女性の文化

ルソーの著作はベストセラーとなり、当時の社会に大きな影響を与えることになった。特に『エミール』に登場するソフィー、あるいは『新エロイーズ』のジュリといった架空の理想とされる女性像は、当時のフランス社会に、特に女性に対して新しい価値観を植え付けるものとなったと考えられる。先にも述べたようにソフィーもジュリも肉食ではなく、クリームなどの乳製品と甘いものを好む女性として描かれている。当時、出版が追い付かず品薄だったルソーの小説を何とか入手したり、また順番を待って回し読んだりしてい女性たちにとって、ソフィーもジュリの食習慣は美しく魅力的に映ったと考えられる。

当時の上流階級の女性たちはこうした食に対する価値観に共感し、それまで貧者の食べものとされていた乳製品を良く食べるようになったのである。これは必ずしもルソーの思想に共感したからということではなく、実際は表層的で、かつファッシナブルな行為であった。多少高尚な例えから挙げておくと「西施の顰(ひそ)みに倣う」とは正にこのことである。あるいはもっとベタに言えば、かつて世間の女子が一斉に「聖子ちゃんカット」になったことだろうか。これらは構造的には全く同じで、要するにファッションなのである。

18世紀フランス宮廷の代表的ファッションリーダーは何と言ってもルイ15世の公妾だったマダム・ポンパドゥールである。彼女の美的価値観は当時のフランス宮廷を席巻し、間違いなく当時の文化、芸術、文学、思想といったあらゆるジャンルにおいてマダム・ポンパドゥールのセンスが発揮されていたのである。しかし一世を風靡していたマダム・ポンパドゥールの価値感やセンスも、次のルイ16世の時代になると再び大きく変化することになる。

マリー・アントワネットと乳製品

18世紀ルイ16世のフランス宮廷の代表的ファッションリーダーはマリー・アントワネットである。マリー・アントワネットの食の価値観は、マダム・ポンパドゥールとは真逆であった。マダム・ポンパドゥールはコーヒーやチョコレートなどの刺激の強い食べ物を好んだ。また妊娠を刺激するため、朝食にはトリュフとチョコレートを入れたセロリのスープを催淫薬として摂っていたという。これに対してマリー・アントワネットが好んだのはクリームなどの乳製品である。

マリー・アントワネット(Marie Antoinette:1755-1793)

トリアノン宮:王妃の村里

マリー・アントワネットは、ベルサイユにあるプチ・トリアノン宮にル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ(Le hameau de la Reine:王妃の村里)という理想のカントリー・ハウス(農民集落)を築き、そこで農民のように田園の農村の暮らしを楽しんでいた。

「王妃の村里」の責任者にはスイス出身のヴァリー・ブサールが任じられ、ここに家族で移り住んで農園内で農作業を担い管理をしていた。スイス人の彼はチーズを始めとした乳製品加工技術も持っていたので、スイスから連れてこられたヤギや牛から搾乳した新鮮な乳で、マリー・アントワネットのために日々の乳製品を備える役割も担っていたのである。

「王妃の村里」にはマリー・アントワネットが乳製品を味わうためだけの場所、酪農小屋(Laiterie de propreté)が建てられた。建物は清潔・新鮮さを保つため床は大理石で作られ、温度を下げるため床下には水が流れるようになっていた。また部屋の中央には大理石のテーブルが備え付けられていた。

ここにはパリ郊外にあったアンドレ=マリー・ルブーフ(d’André-Marie Leboeuf)の工場で制作されたミルクボールなどの高価な専用陶磁器が備えられ、ここでマリー・アントワネットは乳製品を味わっていたのである。この酪農小屋にアクセスできる特別な鍵を持っていたのは庭園責任者のヴァリー・ブサールだけだったことからも、この場所がいかに重要視されていたのかを理解できる。

酪農小屋(Laiterie de propreté)

ランブイエ城:王妃の乳製品加工所

またヴェルサイユ宮殿から約30㎞ほど離れた別邸のランブイエ城の敷地内にも、マリー・アントワネットのために「レトリ・ド・ラ・レーヌ:La Laiterie de la Reine」と呼ばれる「王妃の乳製品加工所」が建てられた。このような豪華で贅沢な建物が乳製品を味わうという目的の為だけに建てられたのには理由があった。

狩猟好きだったルイ16世はランブイエ城をかなり気に入っていて、1783年から1788年迄の5年間で157回も滞在した。しかしマリー・アントワネットは、優雅さに欠けるランブイエ城をゴシックのヒキガエルの館(crapaudiere)と呼んで嫌がり同行しようとはしなかった。そこでルイ16世はマリー・アントワネットのために「レトリ・ド・ラ・レーヌ:La Laiterie de la Reine」と呼ばれる「王妃の乳製品加工所」を建てたのである。ここからも、いかにマリー・アントワネットが乳製品が好きだったかがうかがえる。

王妃の乳製品加工所 内部

パンが無ければケーキを食べれば良い

民衆が食べ物が十分になく困窮している時に、マリー・アントワネットが「パンがなければケーキを食べれば良い」と言ったという話が流布している。実はこれは間違いでマリー・アントワネットがそのようなことを言った事実はまったくない。こうした誤解が生まれた出所はルソーが記した自叙伝の『告白:Les Confessions』である。ルソーは次のように書いている。

【 告白:Les Confessions 】

Enfin je me rappelai le pis-aller d’une grande princesse à qui l’on disait que les paysans n’avaient pas de pain, et qui répondit : Qu’ils mangent de la brioche.

【 訳文 】

私は農民にはパンがないと伝えられた時の偉大な王女の解決策を思い出した。彼女は答えた:「それならば、彼らはブリオッシュを食べればいいわ」

まず前提として、ケーキとして知られている言葉は、実は「ブリオッシュ:brioche」なのである。ブリオッシュはバターやチーズがふんだんに使われた菓子パンなので、いかにもマリー・アントワネットが好きそうな菓子(パン)ではあるが、実は彼女がそのような発言をしたということ自体がすでに間違いなのである。

Brioche(ブリオッシュ)

そもそもルソーが『告白』を書き終えたのは1770年である。この年マリー・アントワネットはわずか14歳。ルイ16世と結婚したばかりの年であり、これが彼女の言葉であるはずがない。

実はこの言葉は、マダム・ド・ボワーニュの回想録の中にあるルイ15世の娘、ヴィクトワール夫人の言葉だとされている。よってルソーが述べた偉大な王女とは、マリー・アントワネットではなくヴィクトワール夫人のことだったということになる。こうしたルソーの記述が後年にゆがめられ、マリー・アントワネットの言葉として定着してしまったのである。

17世紀から18世紀にかけて、上流階級の人々の間に田園に対する憧れが醸成されていた。ルソーは自身も乳製品を称揚しつつ、大ベストセラーとなった『新エロイーズ』主人公のジュリを乳製品を好む女性として描いたことで、当時の上流階級の女性たちの間には素朴な食品として乳加工物や牛乳でつくられたデザートが流行していったのである。

こうしたルソーの小説に感化されたことも、マリー・アントワネットが乳製品を好んだ理由であるのかもしれない。(ただマリー・アントワネットは本を一冊も読み通せたことがないと言われており、ルソーの長編小説を本当に読んだのかは疑わしい)

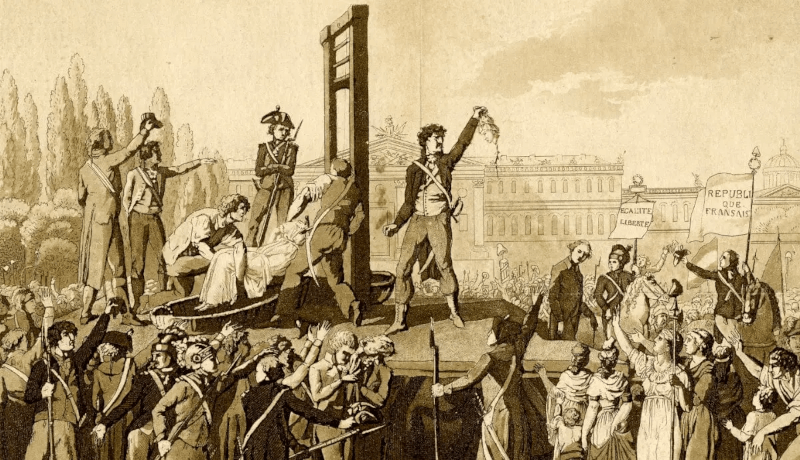

ルソーが描いた乳製品を摂る女性像に対する憧れからか、マリー・アントワネットは乳製品を摂ることに非常に大きな熱心さを示していたが、同時にそのルソーを含む啓蒙主義思想の影響によってフランス革命が勃発し、マリー・アントワネットはギロチンで処刑されてしまったのである。こうしたマリー・アントワネットの生涯というものは何とも皮肉なものがあるとしか言いようがない。

確かにマリー・アントワネットはフランス宮廷のファッション・リーダーではあったが、明らかにかつてのマダム・ポンパドゥールのようなファッション・プロデューサーとしての力量はなかった。知性やセンスにおいて、マダム・ポンパドゥールに劣っていたマリー・アントワネットは、単に時代の流行を読み取りそれを実現できる財力や立場があっただけだったとも言える。

例えばトリアノン宮に築いた「王妃の村里」は、シャンティイ城にあるアモー・デ・シャンティイの真似である。当時の上流階級には田園に対する憧憬は田舎暮らしを理想としており、彼女の田園風ライフスタイルも当時の流行をなぞるようなものでしかなかった。つまりマリー・アントワネットは、啓蒙主義の何たるかを理解することなく表面的に乳製品を好み、それを豪華に消費することで当時の流行や価値観を体現していただけだったのである。

「パンがなければケーキを食べれば良いじゃない」という発言が誤ってマリー・アントワネットと結びつけられたことは、思想を伴わない、消費的で奢侈な生き方がそれに説得性を与えたということにもなったのだろう。

乳製品好きエピソード

ここで他にもマリー・アントワネットが乳製品を好んで食べていたことを示すエピソードの幾つかを紹介しておくことにしたい。そのひとつは、『Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792:未公表の秘密書簡』のなかの、1777年7月15日の記録である。そこには次のように記されている。

【 未公表の秘密書簡 】1777年7月15日

土曜日にトリアノンに滞在していた王妃は、発熱からかなり回復したようだが、フロマージュ・ア・ラ・グラス(fromage à la glace)を食べたいと言い出し、再発熱してしまった。

これも間違いなくマリー・アントワネットの乳製品好きを示す記録である。病み上がりにフロマージュ・ア・ラ・グラス(fromage à la glace)を所望したのは乳製品が好きだったからだろう。これが体を冷やしてしまったのか、マリー・アントワネットは再発熱してしまったようである。

フロマージュ・ア・ラ・グラスとは、牛乳・クリームをつかったアイスクリームのことである。フランソワ・マシアロが1715年に出版した『Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, les fruits:果物、リキュール、砂糖漬けのための新解説書』には、レシピの掲載があるので紹介しておきたい。

【 Nouvelle instruction pour les confitures 】p.288

フロマージュ・グラッセ(アイスクリーム)

牛乳3パイントと生クリーム1パイントを鍋に入れて火にかけ、十分な砂糖とレモンの皮の2枚輪切りを千切りにして加える。火にかけ時々かき混ぜながら、とろみがつくまで煮沸させる。: 冷め始めたらブリキの型に流し込み、このブリキ型を氷の入った桶に入れる。ブリキ型の継ぎ目から水が入らないように注意しながらブリキ型の上下を氷で覆う。凍ったかどうかは、上から指で押せばわかる。鍋に水を入れて温め、ここにしばらくブリキ型を入れておき、フロマージュ(アイスクリーム)がほぐれたら磁器の皿に盛り付けて、できるだけ早く提供する。

フランソワ・マシアロがレシピに記しているように、18世紀にはアイスクリームがよく食べられるようになり、こうした乳製品のアイスクリームをマリー・アントワネットは好んで良く食べていたのである。

死に際して

フランス革命のために、ヴェルサイユを脱出したルイ16世とマリー・アントワネットだったが、途中のヴァレンヌでつかまってしまいタンプル塔で幽閉生活を強いられるようになった。死を待つ間、マリー・アントワネットはどのような食事をしていたのだろうか。

先にも取り上げた「王妃の村里」では、牛が飼われ搾乳して乳製品がつくられていた。これらの仕事を任されていたのはヴァリー・ブサールだったが、タンプル塔に収監された期間中、ヴァリー・ブサールが、マリー・アントワネットの為にプティ トリアノンの農場からパリまで牛乳を運んでいたそうである。

フランス革命によって収監されていた他の貴族たちも外から豪華な食事を運ばせていたことが記録にある。それと同様にマリー・アントワネットには、牛乳、あるいは乳製品がどうしても欠かせなかったのだろう。死刑迄の幽閉期間中も運び込まれていた乳製品を食べていたとされている。1793年10月16日の12時15分にマリー・アントワネットの死刑は執行され、享年37歳でその生涯を閉じたのである。

④ 錬金術の影響

17世紀~18世紀は錬金術が盛んな時代だったことから、錬金術も「白い料理」に影響を与えたと考えられる。錬金術とは化学的手段を通して卑金属から価値ある貴金属(金)を精錬しようとする技術のことであり、錬金術の研究によって後の化学技術は大きく発展を遂げるようになった。

現代の料理史研究家・社会学者のジャン=ピエール・プーランは、2004年刊の『Histoire de la cuisine et des cuisiniers』(日本語訳では『フランス料理の歴史』)や、論文『L'essence et la saveur』において、18世紀の料理人たちが錬金術から大きな影響を受けたと述べている。

17世紀~18世紀になると、ブイヨン、クーリ、フォンに対する技術が特に大きく進歩した。この分野は特に錬金術との相関性が高い。なぜならこうした調理術には、抽出や生成といった要素が関係していたからである。調理技術は素材に火を用いて価値ある成果物(様々な美味な料理)を生み出すことから、錬金術と同じ要素があると当時の料理人たちは考えたのであろう。よってここでは料理術と錬金術との関係に「白い料理」がどのように関係するのかについて説明しておくことにしたい。

ブイヨン:肉または野菜をボイルした茹で汁。

クーリ :古くは前もって作られる肉を煮詰めたソース。

現在は野菜や甲殻類を煮詰めて得られる液体。

フォン :牛や仔牛、鶏からとる香味をつけたブイヨン。

このように調理技術が進歩するに従って、素材のなかから取り出された旨さの本質が、一体どこからもたらされるのかという、一種化学的とも言える問題や方法論を18世紀の料理人たちは研究し始めるようになる。

このような旨さの本質、あるいは精髄はカンテサンス(Quintessence)と呼ばれ、食材からこのようなエッセンスを抽出しようとする調理技術の研究の根底には錬金術が深く影響していた。18世紀の料理人でブランケットのレシピを記したひとり「ムノン」は、特に料理術と錬金術の関連性を意識していた人物であったことが数冊の著作本から読み取ることができる。よって以下、錬金術の要素を応用した料理がどのように記されているのかについて解説しておく。

黒化:ニグレド(Nigredo)

錬金術の第一段階は腐敗を意味する「黒化:ニグレド」である。これは物質の個性化、浄化、不純物の燃焼であり、それを経て不純な状態にある物質は、解体(溶解)され、液体化される。これは「黒の作業」とも言われる。

このような黒化の過程は、料理では肉熟成に対応している。肉は何日間か寝かせ熟成が行われる。これにより肉の中に含まれるアミノ酸が増加し旨味が増すことになる。このように熟成は腐敗と非常に近しい要素をもっている。

また錬金術で云うところの解体(溶解)と液化は、料理では素材を鍋で長時間煮ることである。肉は長時間火にかけられることで肉汁が染み出してくる。これによってクーリあるいはソースが作られるが、その過程はまさに溶解と液化に相当すると言える。

ムノンは『ブルジョワの女料理人』のなかで「クーリをおいしくするためには、鍋にぴったりと蓋をして弱火にかけ、肉から肉汁が出るのをまたなければならない」と述べているが、この過程こそが「黒の作業の溶解と液化」に該当するのである。

このような化学変化の過程は、過去の人々にとって神秘的なものだったはずである。錬金術の歴史が魔術や神秘主義と密接に結びついているのは、当時の人々の化学変化に対する不可思議さが背景にある。現代では錬金術は化学に、占星術は天文学、夢占いは心理学にへと変化したが、こうした学問におけるオカルト要素は排除されてしまい、サイエンスとして現代では認識されるようになっていった。

17世紀、18世紀はそうした錬金術の影響を受けていた時代であり、調理技術もまた錬金術的アプローチを通して成長を遂げることになった。後年になり「オスマゾーム」という物質の存在が論じられるようになるが、これもまた料理の錬金術的アプローチによって考え出されたものであると言えるだろう。ムノンよりも後の19世紀初頭に活躍した美食家のブリア=サヴァランや、料理人のアントナン・カレームたちは「オスマゾーム」について熱心に語っているが、ムノンの生きた時代とその著書にはまだ「オスマゾーム」に関する言及はない。

白化:アルベド(Albedo)

錬金術で黒化に続く、次の段階が白化である。錬金術師たちはこの段階を、「土から生まれた人間の肉体に宿る魂が、水と空気に変性する過程」と表現している。これは白の作業とも言われ、先の黒化(ニグレド)によって得られた物質は、次の白化(アルベルド)によって再結晶化、あるいは精神的浄化が行われる。こうした過程は錬金術師の用いる「アタノール」と呼ばれる炉の中で進行することになる。ゆっくりと制御された燃焼によって物質が浄化された結果、錬金術師は「長寿の霊薬:エリクシール」,「万能薬:パナセア」,「飲む黄金」と呼ばれる液体が得られると考えていた。

白化の過程は、まさに料理におけるクーリやソースの煮詰めと仕上げに相当している。スイス人シェフでアカデミー・ド・キュイジーヌの創設者だったジョゼフ・ファーヴル(Joseph Favre:1849-1903)は、1889年に出版された『Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire』で、「完璧に煮詰め、理にかなった組み合わせで、純粋で繊細な非の打ち所のない味をもったソース、これこそ黄金の液体に他ならない」と述べている。

そもそもジョゼフ・ファーヴルは、アントナン・カレームの信奉者であるだけでなく、料理と化学との関連について研究していた料理人である。また1877年にジュネーブでラ・サイエンス・キュリネールという団体を立ち上げ、『La Science Culinaire』の発刊していた人物である。多少なりとも錬金術と料理についての意識はあったものと思われる。

ムノンが1749年に出版した『La Science du Maître d'Hôtel Cuisinier』には、白化(アルベルド)に相当すると考えられる錬金術と調理技術の関連性についての言及があるので、その部分を以下に引用しておきたい。

【 La Science du Maître d'Hôtel Cuisinier 】

La Cuisine subtilise les parties grossieres des aliments, dépouille les mixtes qu’elle employe, des sucs terrestres qu’ils contiennent : elle les perfectionne, les épure, & les spiritualise en quelque sorte. Les mets qu’elle prépare, doivent donc porter dans le sang une plus grande abondance d’esprits plus purs & plus déliés.

【 翻訳 】

料理とは、食べ物の粗野な部分を希薄化する、つまり料理のあつかう食べ物のかけらから、それが含んでいる卑俗な成分をとり去ることである。すなわち食べ物を磨き上げて、純化する、いわばある種の精神性を与えることだ。作られた料理は、最も純粋でかつ繊細な精髄を、おのずから豊かにあふれさせているべきものなのだ。

ムノンの料理書の序文は論文になっており、これを書いたのはアカデミー・フランセーズの学者だったエティエンヌ・ローレオー・ド・フォンスマーニュ( Étienne Lauréault de Foncemagne:1694‐1779)である。この論文タイトルは『Dissertation sur la cuisine moderne』で、この意味は「現代料理に関する論文」である。その内容は、1739年出版のフランソワ・マラン著『Les Dons De Comus, Ou Les Delices De La Table:コーモスの贈物』の序文論文を踏襲するもので、同じくかつてのローマで行われていた美食術・料理術に対する批判を下敷きに、現代料理のあるべき健康的な方法を示すという流れになっている。

Blanquette de veau(仔牛のブランケット)

この序文論文の内容に注目すると、ここで言う粗野な部分を取り除くことは、まさに錬金術で言うところの黒化(ニグレド)に相当している。またそれを通して磨き上げ純化するという過程は白化(アルベド)に当たると言えよう。これを通して精神性を与えるとか、また精髄を溢れさせるという踏み込んだ言及は、やはり錬金術の影響のなせるところであろう。やはり時代背景から考えると、ムノンを含む当時の知識人や料理人の技術への向き合い方は、錬金術からの影響があるはずに違いない。

赤化:ルベド(Rubedo)

錬金術では、黒化から白化、最終的には赤化:ルベド(Rubedo)という状態に至ることを目的とする。 これは神人合一、有限と無限の合一という状態であり、始まりと終わりが結ばれた循環状態を意味する。赤化の象徴は、不死鳥(フェニックス)だが、それは不死鳥が死んでも再び灰の中から生まれ変わるからである。つまり錬金術における各サイクルの始まりと終わりを結ぶことが、不死鳥として象徴的に示されているのである。

また赤化は、太陽、王冠を頂いた王、火と精霊、両性具有のイメージと結び付けられている。これらも「赤」という色や、「火」というエレメント、さらには有限と無限の合一というイメージを表すものであると言えるだろう。

他にもウロボロスに象徴されることもあるが、これも円環状になっていることで有限と無限の合一を意味している。調理技術において赤化:ルベドへの言及はなされることは無いようだが、蒸留においてスピリッツを作る際に用いられる蒸留機は、ウロボロスを象徴とするものになっている。なぜなら蒸留は、いったん蒸留した物質を残留物のなかに戻し、またこれを蒸留するという工程を循環して行うからである。こうした反復が、始まりと終わりを結合して循環するウロボロスのイメージになっているのである。

かつては赤化とは別に、黄化:キトリニタス(citrinitas)という変容と完成を意味する段階もあったのだが、15世紀以降は、赤化:ルベドに統合されるようになっていった。こうした段階に至ることで金が得られるのだが、それは同時に不死を得ることとも結び付けられていった。その為に錬金術師たちが必死に求めたのが「賢者の石」だったのである。賢者の石とは、卑金属を金に変える際の触媒となると考えた霊薬、あるいは人間に不老不死の永遠の生命を与えるエリクサーである。

このように錬金術は古代から、さらには中世から近代においてあらゆる技術に何らかの影響を及ぼしてきた。錬金術と同じく、火を用いて異なる成果を生み出すことが求められていた当時の料理人にとって、錬金術の手法を調理技術のなかにも投影させることは必然的な手法であったに違いない。

ムノンの料理と化学(錬金術)

ムノンの料理書の中には、直接的に錬金術について触れる記述はないものの、料理を合理的・化学的に捉えて、新しい料理のセオリーを言語化して料理書として著したところは、ムノンが間接的に錬金術の影響下のもとで料理を行なっていたからと考えるべきだろう。

ヌーベル・キュイジーヌの料理人でかつ料理書の著者でもあったムノンは、かつての調理方法から脱皮して、さらなる純化、洗練化を進めることで、新しく、かつ料理のあるべき姿を模索していたのではないかと思う。なぜなら1740年代というヌーベル・キュイジーヌの時代は、料理術、ひいては料理を通した文明観のようなものが知識人によって論争の対象とされていたからである。当然ながら知識人たちは錬金術の知識を知っていたはずであるし、そこに神秘的な要素がありはしたものの、それが今日の化学に底通するものであったことを考えると、錬金術のコンセプトに則った調理技術というものは非常に合理的であったとも言えるだろう。

ムノンがこうした錬金術の価値観による影響下にあったことは、レシピの詳細を確認することで理解することが可能である。例えば仔牛肉の扱いは、そのことを理解するための顕著な例であると言えるのかもしれない。

フィリップ・ジエは仔牛肉について、フランス人が、成長した動物の濃厚な味わいを好むよりも、若い動物の柔らかく、軽く、デリケートな味わいを愛でていたことに言及しているが、それよりも重要な点として、仔牛肉が白身であることの方が、この時代は重要な意味を持っていたと指摘していたことを思い出して頂きたい。

こうした見方の背景には、白い食べ物は精神の滋養であるのに対して、黒い食べ物は肉体労働の滋養であるという図式が当時のフランス階級社会には存在していた。つまり白い肉は、白いパンと同様に社会的階層の優位を食卓で象徴するものだったということである。こうした価値観の背景にはやはり先ほど述べたような錬金術の存在が見え隠れするように思える。黒化を経て、白化に至った食べ物を、再び黒化することを嫌い、あくまでも仔牛の白身肉をそのまま活かそうとするのが当時の好まれた調理方法だったのだろう。

ブランケット・ド・ヴォー

こうした錬金術的な価値観からムノンの料理書を見直してみると、やはり仔牛の料理方法は、特別に配慮して白身を生かす調理方法になっていることが理解できる。こうしたところにもムノンに与えた錬金術的な部分を感じ取ることができる。

さらに言うと、これは日本料理における陰陽五行にも通底するように思える。陰陽五行は神秘性の部分からも読み解くことが可能であるが、それがあまりにも日本文化になじんでしまっていることから、我々はこれを文化的価値観(CODE)のようなものとして常識的なレベルで感覚的に受け入れている。例えばヒラメのような薄造りは丸い皿に盛り、タイやマグロのような平造りの刺身は角皿に盛らなければならない。これには包丁の左右(陰陽)どの面で切って刺身が調理されるのかということと、皿の種類(丸皿は陽、四角皿は陰)のバランスで決まっているのだが、我々は特段その理由を考えること無しに感覚的に両方の皿を使い分けている。

先ほどの仔牛肉の黒化と白化に関するフランス人の感覚も、深く掘り下げるのであれば錬金術に由来する神秘性のある理由が存在するのかもしれないが、日常的にはフランス人はより感覚的に仔牛肉を白く調理することを身に付けていると考えた方が良いのかもしれない。18世紀に産まれた仔牛のブランケットという料理は正にそうした意味でもフランス的な料理であり、これが一般家庭の味として定着したことは、フランス人の食文化に「白い料理」が日常的なレベルにまで根付いていることを表すものとなっている。

⑤ 毒殺事件の影響

ブランケット・ド・ヴォーのような「白い料理」に毒殺事件が関係していたとは、にわかには信じ難い話であるように思われるかもしれないが、当時の出来事から歴史から紐解いてゆくと納得できる理由を見いだすことが出来る。

17世紀~18世紀は毒殺事件が横行した時代である。1677年~1682年、著名な貴族たちが毒殺と魔術に関与していたとして有罪判決をうけた「毒薬事件」(フランス語: affaire des Poisons )は、非常にスキャンダラスな事件であった。

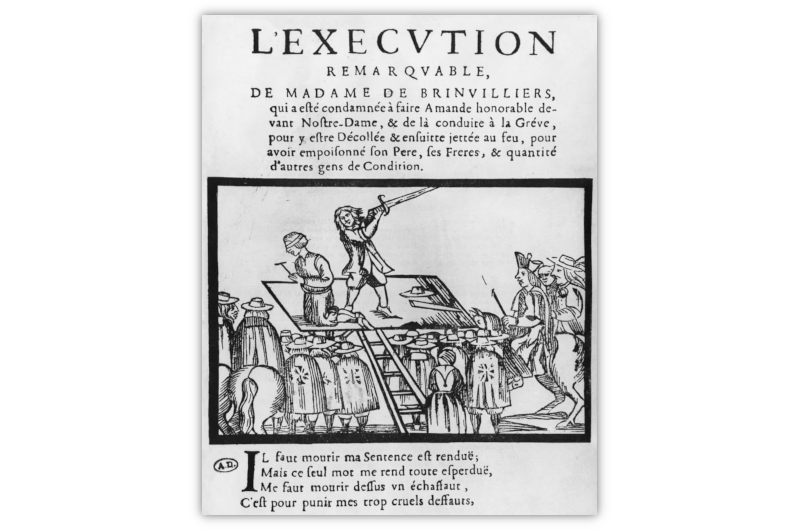

実際にこの毒物事件により、442人の容疑者が取調べを受け、367件に逮捕命令が出された。そのうち218件に対して刑が執行され、有罪判決者のうち36人が処刑、5人はガレー船に送られ、23人が追放・流刑を宣告されることになった

毒薬とブランヴィリエ侯爵夫人

こうした一連の毒物事件で最も有名だったのはブランヴィリエ侯爵夫人(Madame de Brinvilliers)である。彼女は毒殺による連続殺人犯であり、身内を含む多くの人々を毒薬で殺し続けた。毒殺行為が明るみになり逮捕されると、彼女は厳しい尋問にかけられ、1676年7月17日に公開処刑によって斬首、その遺体は火あぶりにされた。この辺りの経緯については澁澤龍彦の『毒薬の手帳』に詳しいので、興味ある方はぜひとも参照して頂きたい。

毒薬とラ・ヴォワザン

しかしその後も毒殺事件は後を絶たず、その数年後に、ラ・ヴォワザン(La Voisin)という女性の黒魔術師が毒薬製造・販売を行い数々の毒殺事件に関係したとして逮捕された。

彼女の顧客の中には、ルイ14世の公式王室愛人のモンテスパン夫人が含まれており、これが大きなスキャンダルとなった。モンテスパン夫人は、ルイ14世の寵愛を取り戻すため、ラ・ヴォワザンに黒ミサの儀式を依頼していたのである。その儀式でモンテスパン夫人は祭壇に裸で横たわり、その体に生贄になった胎児の血が注がれたという。結局はこのスキャンダルが原因でモンテスパン夫人はルイ14世から完全に退けられ、魔女ラ・ヴォワザンは1680年2月22日に火刑に処されることになった。

このように当時、黒魔術や錬金術を応用した媚薬販売、さらには毒薬による殺害行為が横行していたのである。ルイ14世が黒魔術、毒薬といったものを火刑法廷の導入によって一掃したとはいえ、当時の人々のなかには未だに毒薬に対する恐怖は燻り続けていた。澁澤龍彦の『毒薬の手帳』に、1906年にラカッサーニュ博士の作成した、フランスの毒殺事件統計『法医学概論』が引用されていたので引用しておく。

1830年-1835年 115件

1840年-1845年 250件

1850年-1855年 294件

1860年-1865年 191件

1870年-1875年 99件

1880年-1885年 49件

1890年-1895年 54件

1895年-1900年 34件

この統計は1830年~1900年までの少し後代の記録になるが、それ以前の17世紀~18世紀から毒殺が横行していたはずであることは、毒物事件(1677年~1682年)や魔女ラ・ヴォワザンの事件からも明白である。当時は技術的に毒殺の検出が難しく、自然死として処理されたものが多かったはずなので、正確な数字を割り出すことは困難だろうと推測される。

当時はトリカブト、ヒキガエル毒、さらにヒ素が毒物に用いられていた。こうした毒物は殺害を目的とする相手の料理や飲み物に混入されたので、上流階級の人々は毒殺を回避するため様々な手段を講じなければならなかった。例えば毒見役の検分が終わったものだけを食べることや、毒に反応するとされる銀の食器を用いることで毒物検知をしようとしていたのである。

白い料理と毒検知

こうした毒物(不純物)が料理に混入するのを防ぐという意味においても「白い料理」は上流階級に好まれたのではないだろうか。なぜならば白色は他の不純物が加えられた場合に見分けやすい色だからである。それまでの濃い色の煮込み料理は不純物を加えても気づかれにくいが、「白い料理」の場合だとそうはいかない。このような繊細な料理であれば色の変化などから毒物の混入を発見し易かっただろう。また白い料理に毒物を混入することは難しいため、ある種の抑止力にもなっていた可能性もある。つまりこの時代から「白い料理」が、特に上流階級に好まれるようになった理由のひとつには、毒物を検知し易いということがあったのではないかと推測できる。

17世紀~18世紀はフランス料理が進化を遂げた時期であるが、こうした恐怖心に相対するかのようにフランス料理における美食文化は花開いたのである。それと同時に、上流階級の人々は単なる美食ではなく、より健康的な食品の摂取についても関心を持ち始めるようになるのである。

ヌーベル・キュイジーヌの流行

18世紀にフランスの美食はひとつの爛熟期を迎えることになるが、このような高度に洗練された美食への飽くなき追求は、先にのべたような歴史的背景の上に築かれたものだったことを見落とすべきではない。18世紀に入るとヌーベル・キュイジーヌ(Nouvelle cuisine)が流行することになるが、これは中世に由来する体に負担をかける食事とは全く異なる、より健康的な食事を取るための技術でもあった。つまりヌーベル・キュイジーヌとは、それまで大量に使われてきた高価なスパイスの量を減らし、アーモンド粉などでもっさりとした食感のつなぎを、乳やバターなどを用いることで軽く仕上げた、消化に良く体への負担を減らすことを目指した料理だったのである。

ヌーベル・キュイジーヌの嚆矢となった『コーモスの贈り物』序文で問題視されたのは、これまで進歩してきたとされてきた料理が本当に人間の健康に資するものだったのかという点である。つまり痛風を含む、病気を料理が引き起こしてきたのであれば、それは昔のシンプルな料理と比べて進歩であるとは言えないという見方である。これは極端に言うと、料理そのものが「毒」となっていたのではないかという見方である。

ヌーベル・キュイジーヌはあそうした料理の在りかたを問題視し、シンプルでありながら健康的な料理に変えてゆこうというムーブメントでもあった。これがソース・シラクを始めとした健康的なソース、さらには「白い料理」がこの時代を特徴付けるようになった理由でもある。つまり文字通りの毒に対する嫌悪感と、さらには旧来の不健康な料理に対する嫌悪感の双方は非常に近しかったこと。これがヌーベル・キュイジーヌが「白い料理」に向っていった原因だったのである。

仔牛のブランケットという料理が、この時代に料理書に登場し、いずれもヌーベル・キュイジーヌの料理人であるとも言える、ヴァンサン・ラ・シャペル、フランソワ・マラン、ムノンのいずれもがそのレシピを記載したということは毒物に対しての「白い料理」という観点からすると非常に意味深いことなのである。

「白い料理」のまとめ

上記①~⑤から、18世紀の「白い料理」を考察してきたが、これらが意味するものは単に色合い以上のものであり、その料理がどうしても白でなければならない必然性のようなものがあったことが見えてくる。当時のフランス人が仔牛肉を珍重した理由は白さであったが、こうした肉を使ったブランケット・ド・ヴォーは、正にそのような白い料理であった。よってこの料理名のブランケットが、白(blancs)を意味していることは、先に述べた①~⑤の理由に基づき18世紀に考案された料理であることの証だとも言える。

現代のブランケット・ド・ヴォーには、人参、マッシュルーム、パールオニオンなどが入っており、最後にパセリを散らすなど彩のある料理になっている。しかし18世紀のレシピは仔牛肉だけしか入っておらず、あくまでも白さを追求することがこの料理の特徴であったことが汲み取れる。しかし時代背景の変化と共にブランケット・ド・ヴォーは様々なアレンジが施されフランス人に馴染み深い料理として愛されるようになった。

現代のブランケット・ド・ヴォーには、色味のある野菜だけでなく、バターライスのように調理された米を添えることが一般的になっている。18世紀のレシピにはまだ無かったこうした付け合わせはいつから、そしてどのように始まったのだろうか。次に19世紀以降のブランケット・ド・ヴォーの歴史をたどりつつ、付け合わせの経緯も解説してゆくことにしたい。

19世紀のブランケット・ド・ヴォー

18世紀になって料理書に登場したブランケット・ド・ヴォーだが、19世紀には著名な料理人や著述家によってどのように文献に記されてきたのだろうか。幾つかの料理書や当時の小説を紐解きながらその経緯を追ってみることにしたい。

1867年刊:『Le livre de cuisine』

19世紀を代表する料理の巨匠だったアントナン・カレームの弟子だったジュール・グフェが、1867年出版の『Le livre de cuisine』にブランケット・ド・ヴォーのレシピを掲載している。

【 Le livre de cuisine 】p.142

ブランケット・ド・ヴォーは、仔牛の胸肉を使って家庭で作るのが一般的である。仔牛の胸肉1.5kgを6センチ角に切り、5リットルの鍋に入れる; 肉片が完全に浸るように水を張り、塩3つまみと胡椒3挽きを加える; 沸騰したらアクを取り除く; 玉ねぎ200g、クローブ3個、ハーブ1束を加える; 低温で1時間煮込む。仔牛肉に十分火が通ったら、大きなふるいで濾し、丁寧に汚れを落として3リットルの鍋に入れる; 別の2リットルの鍋にバター30gと小麦粉40gを入れてルーを作る; 火にかけて4分; 火から下ろし、全体をスプーンでかき混ぜながら20分間煮詰める; 卵黄3個でつなぐ(p.88の卵のつなぎ Liaison à l'oeuf を参照); ふるいにかけて、仔牛の肉片を入れた鍋に移す。1分間茹で、パセリのみじん切りをひとさじ加え、混ぜてから提供する。

ブランケット・ド・ヴォーは、ローストした仔牛の残りで作ることもできる。仔牛は長さ4センチ、厚さ0.5センチに切り、焼き色のついた部分はすべて取り除く; ソース・プーレット(p.98の Sauce poulette を参照)で加熱; 提供する直前にパセリをスプーン半分加える。

まずブランケット・ド・ヴォーを家庭料理であるとしている。これはこのレシピ後半にある「仔牛の残りで作ることもできる」という記述にも関係しており、やはりこの料理には、残り物を有効活用した節約料理的な側面があったことがうかがえる。

このブランケット・ド・ヴォーのレシピは卵の黄身でつなぐ等の従来からあった要素で構成されているが、ヴェルジュなどを使って加えられる酸味が欠落している。これはジュール・グフェが書き漏らしたのか、あるいは酸味を含まないブランケット・ド・ヴォーを提案しようとしていたからなのかは分からない。ただ現在ではレモンを加えるなどして、やはり酸味を加える方法が一般的になっており、欠かせない要素であると言えるだろう。

1873年刊:『Le grand dictionnaire de cuisin』

作家のアレクサンドル・デュマは料理にも造詣が深く、料理書の執筆も行った。しかし残念ながらその著書は生前に出版されることはなく、死後の1873年に『Le grand dictionnaire de cuisin:料理大辞典』として出版された。この中には次のようなブランケット・ド・ヴォーのレシピが掲載されている。

【 料理大辞典 】p.1069

仔牛の肩肉をローストした後に、ブランケットを作るのに十分な肉が残ったら、残った肉を包丁の刃で平に整えてから、焼き色の付いた表面を取り除き、フィレ肉を薄切りにする。鍋にヴルーテを入れて煮詰め、そこに沸騰させないようにヒレ肉も投入する。ブランケットを卵黄でとじ、ブランケットにヴェルジュまたはレモン果汁、小さな塊のバター、必要に応じてパセリとネギのみじん切りを加えて提供する。

デュマのレシピでも残り物を使った料理であるという特徴は示されている。さらにデュマはソース・ヴルーテを使うことで従来よりも風味とコクのあるブランケット・ド・ヴォーの仕上がりを目指したものと考えられる。

アレクサンドル・デュマ

Alexandre Dumas :1802-1870

このレシピには、まだ仔牛肉以外の具材は入っていない。しかしそれから15年後に出版されたユルバン・デュボアの料理書頃から少し変化が見られるようになる。

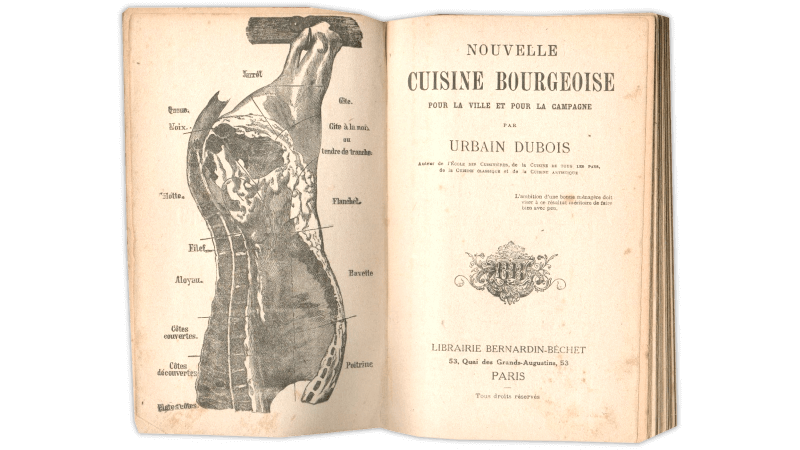

1888年刊:『Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne』

ユルバン・デュボア(Urbain Dubois:1818–1901)はフランス料理人であるだけでなく、料理書の著者でもあった。また当時フランスはテーブルに一度に多数の料理を並べて提供する方法が一般的だったが、ユルバン・デュボアはそれを現代のような一皿ずつに盛り付ける方法に変えていった。こうした料理の提供方法はロシア式サービスと呼ばれているが、こうしたサービス方法の採用によって温かい料理は温かいままに食べられるようになっていった。このような方法がフランス料理に採用されるようになったのはようやく19世紀半ばから後半にになってからである。

ユルバン・デュボア(Urbain Dubois:1818–1901)

ユルバン・デュボアの著した『Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne』にもブランケット・ド・ヴォーのレシピが掲載されている。この料理書タイトルを日本語にすると『都会と田舎のための新しいブルジョワ料理』ということになるだろうか。タイトルからも分かるように、ここに記されているのは、貴族階級の人々の料理ではなく、上流階級から中間階級までをターゲットとした市民階級(ブルジョワ)の人々のための料理である。二種類のレシピが掲載されており、それらは以下の通りである。

【 Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne 】P.219

仔牛胸肉のブランケット(Blanquette de Poitrine de Veau)

仔牛の胸肉半分を大きめの四角形に切り、玉ねぎ1個、にんじん1本、塩、粗びきこしょうと一緒に鍋に入れる。適量の温水で浸し、アクを取りながら肉を4分の3まで火が通るぐらいまで茹で、沸騰したら火を止めて肉を取り出しておく。

バター1片を溶かし、小麦粉スプーン2杯を混ぜて数分間熱しておく。これに先ほどの肉を煮たブイヨンを加えて沸騰するまで混ぜるが、このソースは厚くなりずぎないようにする。10分間火にかけ、仔牛肉、ブーケガルニと数片のマッシュルームを加え、火のそばで肉がやや固くなるまで仕上げる。

別の鍋に仔牛肉を取り出しておき、ソースから脂を取り除いて沸騰させる。これに卵黄3個分を混ぜてとろみを付け、このソースを仔牛肉のうえにかける。仕上げにレモン汁1個分とパセリのみじん切りを少々ちらして仕上げをする。

【 Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne 】p.219

主婦風の仔牛のブランケット(Blanquette de Veau à la ménagère)

仔牛のモモ肉または肩肉のロースト肉を、均等な薄さに切り、鍋に蓋をして入れる。バターと小麦粉を使いソース・プーレットを作る(p.57)。ソースから脂を取り除いて漉したら、新鮮なマッシュルーム数個を混ぜ、そのまま7~8分煮詰める。これを仔牛肉の入った鍋に加え、沸騰させないように加熱して温めておく。提供する際にはソースをひと煮立ちさせ、卵黄2~3個分を混ぜたものを加えてつなぎ、仕上げにパセリのみじん切りを少々散らす。

ユルバン・デュボアは上記二種類のブランケット・ド・ヴォーを掲載している。前者の「仔牛胸肉のブランケット」は新鮮な生肉から作るもてなし料理であり、後者の「主婦風の仔牛のブランケット」は残りのロースト肉から作られる家庭料理で、庶民的な性格をもった料理である。

またユルバン・デュボアのレシピには、マッシュルームが入っていることも特徴的である。それまでのブランケット・ド・ヴォーは基本的には仔牛肉のみで、パセリやネギ以外には他の具材が入っていなかったからである。しかしこのようなマッシュルームが入るレシピはユルバン・デュボアのオリジナルだという訳ではない。なぜならその約10年前の1877年にエミール・ゾラが出版した小説『居酒屋:L'Assommoir』の中で、マッシュルーム入りのブランケット・ド・ヴォーが既に登場しているからである。

エミール・ゾラ (Émile Zola:1840–1902)

1877年刊:『居酒屋:L'Assommoir』

ゾラの小説になかに登場するブランケット・ド・ヴォーに注目しておきたい。『居酒屋』の第七章には主人公の女性、ジェルヴェーズの祝名祭(洗礼とともに聖徒の名を貰うのであるが、その聖徒の誕生日)に、彼女が料理で隣人をもてなす場面が描かれている。そこで振舞われる料理のひとつがブランケット・ド・ヴォーである。

【 居酒屋 】第七章

祝い日はちょうど月曜日にあたり好都合だった。ジェルヴェーズは御馳走ごしらえを始めるために、日曜の午後をあてようとしていた。土曜日にアイロン女たちはどしどしと仕事を片づけながら、何を食べるかを決めようと、店で長いあいだ言い争った…。

ジェルヴェーズは何かもっと上等なものを出したいと考えていた。ピュトワが「ブランケット・ド・ヴォー」の話をしたので、みなは笑いを浮かべて顔を見合わせた。笑いは次第に大きくなった。これは良い思いつきだった。やはり「ブランケット・ド・ヴォー」に勝るものはなさそうである…。

家には大きな皿がなかったので「ブランケット」がサラダ鉢に盛って出されると、笑い声がお客たちの間を流れた。「たいしたことになるわい」と、滅多にものを言わないポワソンが言った…。

ああ! いやはや! シチューが大きくえぐられ、穴があいている!誰も何も言わないところを見ると、一生懸命に食っているのだ。濃いブランケット、ジェリーのようにふるえている黄色い美味そうなブランケットに匙が突ったっていて、サラダ鉢はからになっていった。人々はその中で仔牛の切り肉を漁さった。そして、それはいつまでも尽きなかった。サラダ鉢は手から手と旅をした。顔がその上にのしかかって、マッシュルームを探した。お客たちの後の壁ぎわにおかれてあった大きなパンは融けていくように思われた。口へ頬張る、その合い間に、食卓におかれるコップの底の音がした。汁は少し塩が利き過ぎていた。クリームのように呑みこまれ、腹の中に火事を起こしそうなそのブランケットをなんとか薄めるには、四本の葡萄酒が必要だった。

ここで描かれているのいずれも労働者階級で、男たちは飲んだくれていたり、女たちは洗濯女を仕事にして家計を支える庶民の人々である。ジェルヴェーズは祝い日の御馳走の為に指輪を質に入れてワイン代を工面している。また十分な大皿が無いために代用品としてサラダ鉢にブランケット・ド・ヴォーが盛られ、それを参加者が回し食べているがこの辺も庶民的である。またブランケット・ド・ヴォーが塩辛い出来であったこと、さらに濃厚過ぎてクリーム状ではなくゼリーのように固まってスーンですくったところに穴が空いている様子などは、いかにも労働者階級の家庭料理という感じである。

ゾラは小説『居酒屋』のなかで、ブランケット・ド・ヴォーの準備された祝いの宴席を通して、労働者階級の人々の雑多ながら、ささやかな幸福と、生き生きとした生活感のある様子を描いたのである。ただしこの宴会を境にして、主人公のジェルヴェーズの生涯は凋落へと向かい始めることになる。

ゾラの『居酒屋』は、都市の下層階級の悲惨な実態をリアルに描き出した典型的な自然主義小説として高く評価されてきた。ジェルヴェーズを中心としたこの物語は、夫クーポーのアルコール中毒による痙攣死。そしてその数か月後、ジェルヴェーズ自身が死後二日を経過して、アパートの屋根裏部屋で悪臭を放つ死骸となって発見されるところで結末を迎える。

ゾラが描いたこうしたパリに住む貧しい労働者階級の人々の食卓にもブランケット・ド・ヴォーが供されていたということは興味深い。当時この料理はご馳走でありながら、一般庶民によっても好んで食べられていたことを、この小説からも良く理解することができるのである。

さてゾラの小説『居酒屋』で描かれるブランケット・ド・ヴォーに改めて注目することにしたい。女主人公のジェルヴェーズはどのようにブランケット・ド・ヴォーを作ったのだろうか。小説の中には詳しいレシピは書かれていないものの、ゾラはしっかりと料理書にあるようなブランケット・ド・ヴォーの作り方をなぞり、これをジェルヴェーズに作らせている。例えば次のような説明がある。

ブランケット・ド・ヴォーと豚の煮込みは煮直した方が美味おいしくなるので、前の日に料理しておくことになっていた。ただ、ブランケットに使うソースだけは、食卓に備える時に濃くすればいいだろう。

月曜日が宴会の日だったので、ジェルヴェーズはその前日の日曜日からブランケット・ド・ヴォーを作り始めている。そして翌日の食事会当日、来客を迎えながらのソース作りの様子について次のような記述がある。

そしてジェルヴェーズは、深い鉢でブランケットに入れる卵の黄味を作る手を休めずに、非常に愛想よく、いちいち花束の礼を述べた。白い背の高い包み紙をつけたまま、花鉢を店の食卓の端においた。花の心地よい香りが、料理の臭いと混じった。

これは最後に黄身でつないでブランケット・ド・ヴォーを完成させるための準備を進めながら客人を迎えている様子である。しかしジェルヴェーズの調理したブランケット・ド・ヴォーは、先に述べたように、塩味が強く、本来あるべきクリーム状ではなく固まり過ぎたものになってしまっている。これは煮込み時間が長すぎて煮詰まってしまったことが原因かもしれないが、これはこれで労働者階級向きのブランケット・ド・ヴォーになったとも言える。

ゾラはこのブランケット・ド・ヴォーを「黄色い美味そうなブランケット」と描写しているが、そもそもブランケット・ド・ヴォーとは白く仕上げられなければならない料理のはずである。黄色という描写から、最後に加えるソースの黄身が多過ぎであったことが分かる。ジェルヴェーズのブランケット・ド・ヴォーがゼリー状とあるのも、全体に対して黄身の量が多過ぎた、または火が入り過ぎて黄身のソースのつなぎが固まったことが原因だと考えられる。こうした本来のブランケット・ド・ヴォーとは異なる要素を書いているところにも、ゾラが庶民の祝宴を描こうとした意図が込められているのを理解できる。

またこのような食事のシーンから、当時の庶民的な食事の楽しみや、労働者階級の貧しい人々の幸福なひとときを感じることが出来る。その先に待ち受けるジェルヴェーズの将来は悲惨を極めたものとなるが、そうした不幸に飲み込まれてゆく直前にあったこうした束の間の幸せそうな様子は、逆に彼女に降りかかる運命の荒波を予感させるかのようでもあり、胸を締め付けられる思いである。こうした意味でもゾラは非常に効果的にブランケット・ド・ヴォーを演出に用いて描いたと言えるだろう。

さてここからブランケット・ド・ヴォーの具材に話を戻そう。この時代以前のブランケット・ド・ヴォーは仔牛肉以外の具材は入っていなかった。しかし『居酒屋』でゾラが描いた、ジェルヴェーズのブランケット・ド・ヴォーにはマッシュルームも入っていたことが読み取れる。これは王侯貴族の料理人だったユルバン・デュボアのレシピとほぼ同じであり、しかもこの時代になってようやく他の具材が入るようになったということにも注目すべきである。

現代のブランケット・ド・ヴォーは、最初に仔牛肉を茹でる際に一緒に煮込む香味野菜のタマネギや人参も最後に仔牛肉と合わせて盛り付けられ、それにマッシュルームやパールオニオンを加えて上から卵黄でつくられた白いソースをかけて供されるのが一般的である。19世紀の段階では、まだ野菜は加えられておらず、マッシュルームが加えられるという段階にとどまっていたということもブランケット・ド・ヴォーの原初の姿をたどるうえでは興味深いところである。

20世紀の仔牛のブランケット

18世紀には仔牛肉だけだった具材は、19世紀になるとマッシュルームが加えられるようになった。20世紀のブランケット・ド・ヴォーはどのように変化したのだろうか。20世紀に出版された料理書からブランケット・ド・ヴォーの変化を紐解くことにしたい。

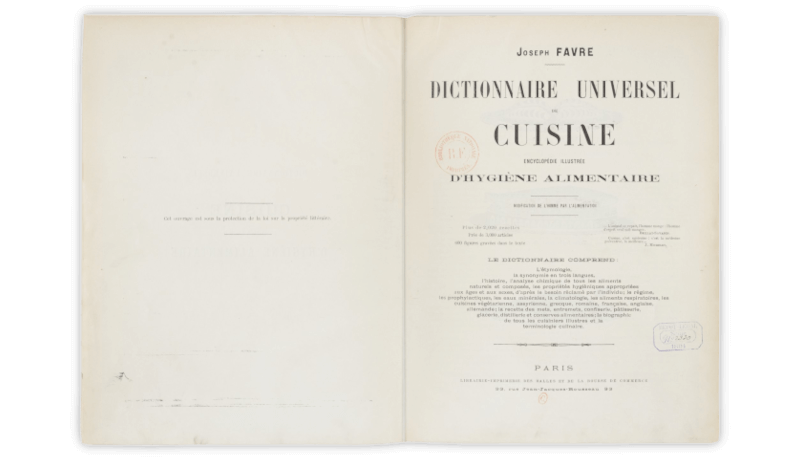

1905年刊:『Dictionnaire universel de cuisine pratique』

ジョセフ・ファーブルはスイス人シェフで、4巻からなる料理書『Dictionnaire universel de cuisine pratique : encyclopédie illustrée d'hygiène alimentaire : modification de l'homme par l'alimentation』を出版した。この書籍タイトルを日本語に翻訳すると『料理実用世界事典:食品衛生の図解百科事典:食べ物による人間の変化』となり、料理に関するあらゆる情報を網羅した百科事典的な内容である。

この書籍の第1巻p.323にブランケット・ド・ヴォーのレシピが紹介されているので引用しておく。

【 Dictionnaire universel de cuisine pratique 】第1巻p.323

一般的な手順 - 仔牛のヒレ肉(その他の部位でも可)を四角く切り、冷水で洗う。仔牛肉を水の入った鍋に入れて置き、その後、鍋の水を変えて一回だけ沸騰させ湯通しする。子牛肉を真水でさっと洗い、ニンジン2本、玉ねぎ1個、ニンニク一片とパセリの束と一緒に鍋に入れる。水と辛口の白ワイン(仔牛の量によって加減)を加え、あらかじめ塩をして煮て調理しておく。

その間に小タマネギ(petits oignons)を先の鍋のブイヨンで煮込み、温めておく。小麦粉を少量ふるい、バターと一緒に鍋に入れ、白っぽくなったら仔牛のブイヨンを加えてソースを作る。卵黄はソースの量に合わせて用意し、食べる直前に卵黄、バター、レモン汁1~2個分を混ぜ合わせる。

仔牛の水気を切って別のキャセロール鍋に入れ(ブルジョワ家庭ではソースを一緒に入れてもよい)、布巾でソースを濾したものをかけ、小タマネギを加える。皿に盛り付け揚げたパンのクルトンを添える。

一般的なレストランでは、ソースに失敗が無いようにすることが重要で、これは湯煎器でソースをつくることで避けることができる。マッシュルームとゆで卵はお好みで。

ここでは仔牛肉を白く保つために冷水で洗い、何度も水を変えるなど周到な準備が施されているのが分かる。これを野菜と共に煮て仔牛肉は調理されるが、ニンジンなどの野菜はブランケット・ド・ヴォーに用いられることはない。このレシピでは別途小タマネギを煮て、盛付で加えるという方法が取られている。小タマネギは白いことから、ブランケット・ド・ヴォーの具材にはふさわしいと考えられ加えられているのであろう。

先のユルバン・デュボアのレシピでは具材に含まれていたマッシュルームはお好みで加えることが出来るという記載になっている。さらにゆで卵を加えるという選択肢があることも示されている。つまりジョセフ・ファーブルのレシピでは、ブランケット・ド・ヴォーの色の白さは可能な限り保ちつつ、小タマネギ、マッシュルーム、ゆで卵といった白い具材を入れるという料理方法が取られるようになったということである。

ジョセフ・ファーブル(Joseph Favre:1844-1903)

当初、仔牛肉だけのブランケット・ド・ヴォーに、数種類の具材が入り始めるのは、この辺りの時代からだったということが確認出来るのである。ただ現在のようなニンジンはまだ含まれておらず、もう少し時代が下がってからということになる。

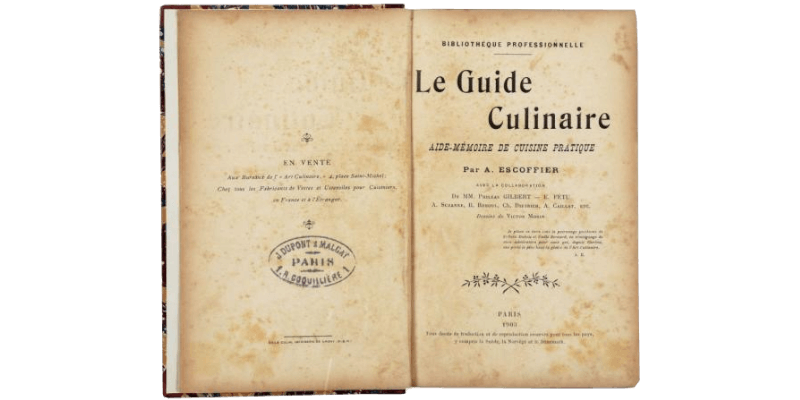

1907年刊:『Le guide culinaire』第2版

20世紀フランス料理の巨匠、オーギュスト・エスコフィエもブランケット・ド・ヴォーについて言及している。エスコフィエの名著で、1903年に出版された『Le guide culinaire』初版p.450 にはブランケット・ド・ヴォーの説明はあるが、具体的なレシピの詳細はなく、具材の変化などについては確認することが出来ない。しかし1907年出版の『Le guide culinaire』第2版p.692 からはブランケット・ド・ヴォーのレシピが掲載されるようになっており、そちらを以下に引用しておく。

【 Le guide culinaire 】第2版 p.692

ブランケット・ド・ヴォー

(1人前の分量:1キログラム500グラム)

Blanquette de veau à l'Ancienne(昔ながらのブランケット・ド・ヴォー) — ブランケットの仔牛肉は、胸、肩、および襟のリブを用いる。

肉を小さな塊に切り、それらを十分に覆うホワイトフォンで煮る。ほんの少し塩を加え、肉をよくかき混ぜながら徐々に沸騰させ丁寧にアクを取る。

小さなにんじん1本、クローブを刺した玉ねぎ1個、ポワローネギ1本、パセリの茎、タイムとローリエのブーケガルニを加える。— 1時間半ほどゆっくりと調理する。

100gの白いルーと仔牛肉を煮たフォンの1リットル3/4を使用してヴルテを作る。これに少量の新鮮なキノコの皮を加えて15分間ほど煮込む。

仔牛肉の水気を切り、必要ならば切り揃えて整える。それらを別のキャセロールに入れ、白く茹でた20個の小タマネギと同じ数の小さなマッシュルームを加える。

最後に卵黄5つ、レモンの絞り汁、おろしたナツメグ、クリーム100mℓルでソースをつくりチーズクロスで濾して、沸騰させずに火を通して仕上げる。これを仔牛肉と他野菜の上にかけ、タンバル皿に盛付けて刻んだパセリを軽く振りかける。

エスコフィエはこのブランケット・ド・ヴォーを、「昔ながらのブランケット・ド・ヴォー:Blanquette de veau à l'Ancienne」と名付けているが、実際のレシピ内容は昔のものではない。既に説明したように18世紀に書かれたレシピでは仔牛肉以外に他に具材は入っていないからである。しかしエスコフィエのレシピには、小タマネギとマッシュルームを入れることをオプションとするのではなく、むしろ定番化することで新しいブランケット・ド・ヴォーにしている。

よってエスコフィエはこれを「昔ながらのブランケット・ド・ヴォー」と呼んでいるが、実際の内容はブランケット・ド・ヴォー・ア・ラ・モード、つまり「現代のブランケット・ド・ヴォー:Blanquette de veau à la mode」になってしまっているのである。

同書では「Blanquette de veau aux Céleris, aux Cardons, aux Endives, etc 」のレシピも紹介している。これはブランケット・ド・ヴォーにセロリ、カルドン、エンダイブその他の野菜を加えた料理である。以下にそのレシピを引用しておく。

【 Le guide culinaire 】第2版 p.693

ブランケット・ド・ヴォー、セロリ、カルドン、アンディーブ他 - 上記の要領(昔のブランケット・ド・ヴォー)で調理する。- 家庭でこれを提供する場合は、調理の途中で野菜を加え、ブランケットと同じタイミングで仕上げる。- セロリ、カルドン、サルスィフィ(西洋ゴボウ)を使う場合は、まずきれいに洗ってから十分に湯通しをして5~6cmの長さに切る。

アンディーブは、通常の4分の3まで加熱しておき、分割した後でブランケットに加える。

レストランやホテルのサービスでは、ブランケットからのストックを用いる際、常に別の器具で野菜を調理することが望ましい。調理後はほぼ完全に水分を切り、これをブランケットのベースに加える。

盛り付けの際、野菜はソテーした後でも前でも、肉片の上や周りに置かれる。

このようにエスコフィエはさらに野菜を加えたレシピも掲載している。かなり豊富な野菜が入り、仔牛肉と共に盛付がなされているのは以前には無かったブランケット・ド・ヴォーのスタイルである。実際にエスコフィエがブランケット・ド・ヴォーに多くの具材を積極的に入れたことから、これが後世の料理人に影響を与えることになり、仔牛肉だけでなく他の具材も加えられるようになったと考えられる。そういう意味で20世紀になってブランケット・ド・ヴォーは古典料理から大きく変えられてしまうことになったのである。

しかしながらエスコフィエが用いているのは白い色の野菜であり、濃い色のものは使われていないことからブランケット(白い)の意味はまだ注意深く保たれていた。よって次にこの部分がどのように変化したのかを明らかにする必要があるだろう。

ブランケット・ド・ヴォーと人参

現代の定番とされるブランケット・ド・ヴォーには必ずニンジンが入っている。ここまで古典的なブランケット・ド・ヴォーを見てきたが、どの文献にもニンジンを入れるレシピは見当たらなかった。ではいつからこの料理にニンジンが入るようになったのだろうか。

フランス料理の本や記事を読んでいると、エスコフィエの「昔ながらのブランケット・ド・ヴォー」からニンジンが入るようになったとするものがあるが、注意深くレシピを読んでゆくと、そこにニンジンは入れられていないことが分かる。仔牛肉を茹でる際にフォンとしてニンジンや、クローブを挿した玉葱が入れられているが、それらは途中で除かれているのである。エスコフィエが二つ目に掲載した野菜をつかったブランケット・ド・ヴォーでもニンジンは入らない。伝統的にブランケット・ド・ヴォーは白く作られることが重要であり、そのため仔牛肉も白さを保つために注意深く調理されている。エスコフィエのレシピには今までにない野菜が種々入ることになったが、白くあることに関しては古典的なスタイルが守られているのである。

1938年刊:『Larousse gastronomique』初版

20世紀初頭、オーギュスト・エスコフィエと並んで、フランス料理界に大きな影響を与えたのがプロスピエール・モンタニエである。彼は1938年に『Larousse gastronomique:ラルース料理辞典』という重要書を出版しているので、ここからモンタニエのブランケット・ド・ヴォーを紐解いてみることにしたい。

【 Larousse gastronomique 】初版

昔のブランケット・ド・ヴォー

仔牛のブランケットに様々な付け合わせを添えたもの。- 前のレシピと同じようにブランケットを準備する。始めに仔牛の肉片を調理し、水気を切ったら、野菜と一緒にフライパンに戻す。ブランケットにソースをかけ、通常の調理法で仕上げをする。

仔牛肉のブランケットは以下の材料で作ることができる。4等分に切ったセロリ、半分に煮込んだセロリ、または半分の茎のセロリ。キュウリ(大きめのさやに切り、沸騰した塩水で3分間湯通ししたもの)、レタスの煮込み、レタスの芯の煮込みを2つに分けたもの。マティニョン - ニンジン、カブ、セロリ、ネギ、エスカロップをバターで煮込んだもの。

モンタニエはここでブランケット・ド・ヴォーに様々な野菜の具材を入れたレシピを掲載しているのだが、これまでの料理書には含まれていないニンジンが具材になっているのは注目すべきところである。ここからニンジンがブランケット・ド・ヴォーに含まれるようになったのは1930年代頃のことであると考えられる。

モンタニエはこのレシピを、エスコフィエと同様に「昔のブランケット・ド・ヴォー」と呼んでいるが、歴史を知るものからすると、このレシピは古典的でないことが明白である。これまで白さを保つことが大前提であったこの料理のあり方が、色味のあるニンジンを加えることで、革新的と言って良い程その定義を崩してしまっているからである。

白さを追求すべきか否か

ブランケット・ド・ヴォーにニンジンを入れるべきかどうかについては様々な議論がなされてきた。例えばブランケット・ド・ヴォーがいかに白くあるべきかについて、シェフで作家のアンソニー・ボーディン(Anthony Michael Bourdain:1956-2018)は次のような見解を2004年に出版した『Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook』p.142 で述べている。

【 Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook 】p.142

料理の世界には一定のルールがある。そのひとつは料理の色味はコントラストを出すべきというものである。例えば、白色が多くを占める皿には、何か色味のある付け合わせを添えることで、料理が単調な色彩になってしまわないようにすることが必要である。しかし、この料理(ブランケット・ド・ヴォー)は例外中の例外である。シェフが最初にこの料理を作るときには気が狂いそうになる。なぜならこれまでの料理に対する感覚や、修行の蓄積から、「頼むからこれにニンジンを入れさせてくれ、パセリのみじん切りも散らさせてくれ」と内なる声がささやくのだから。しかしその衝動には抗わなければならない。この料理は白くあるべきである。真っ白なのである。そのままでいい。その白さにこそ何らかの主張があるのだから。

確かに白一色の料理よりは、色合い的にアクセントになるニンジンを入れる方が好ましいように思えるかもしれない。しかし歴史的に見るとニンジンの入るブランケット・ド・ヴォーはまだ新しい方法である。正当なブランケット・ド・ヴォーを目指すためには、アンソニー・ボーディンが言うように、シェフたちはそこにニンジンなどの色味を入れようとする衝動を何としても抑えなければならない。

アンソニー・ボーディンは、白さに「何らかの主張がある:it makes something of a statement」と述べているが、具体的にはその主張が何であるかについての具体的な言及をしていない。しかしここまで本稿を読んだ皆さんであれば、それが何であるかについては既に理解しているはずである。18世紀に最初に料理書に登場したブランケット・ド・ヴォーは「白い料理」の系譜にあり、その白さには歴史、思想、社会的な深い意味があったことは既に説明した通りである。

またブランケット・ド・ヴォーの調理手順には昔から白さを保つための細心の配慮が払われてきたことも注目すべきである。仔牛肉を冷水に浸して清冽さと白さを出すことや、何度か水を変えたり、しっかりアクを取ることなどにもその意思や主張が込められていることを理解できる。しかしこうした配慮の積み重ねの最後にニンジンを入れてしまうとは一体何を意味するのか。それはそれまでの白さをブチ壊しにしてしまう行為に他ならないとも言えないだろうか。

現代でもニンジンは勿論、仔牛肉以外には他の具材を入れないブランケット・ド・ヴォーのレシピを守り続けている人々がある。実際にそうしたブランケット・ド・ヴォーは上流階級に属する、伝統的な家族のレシピである場合が少なくない。これに対して庶民的なブランケット・ド・ヴォーには大体においてニンジンが入っているのが定番となっている。

なぜニンジンが入るブランケット・ド・ヴォーが庶民的なのかというと、仔牛肉を野菜と一緒に煮る段階で使うニンジンを余すところなく有効活用しているからである。つまり、ブイヨンのためのニンジンをそのままブランケット・ド・ヴォーの具材にしてしまうという経済的有効活用が行われているのである。それまで200年近くもブランケット・ド・ヴォーに加えられてこなかったニンジンが、ようやく1930年代頃になって庶民的ブランケット・ド・ヴォーに入るようになった理由は定かでない。しかし当時の時代背景などからこうした理由が何であったのかを推測することは可能であるように思える。

その理由のひとつとして挙げておきたいのは、第二次世界大戦による食糧事情の悪化である。戦争によって十分な食料がない中、出来るだけ捨てることなくあらゆる食材を有効利用しようとしたのは当然のことである。仔牛肉だけでブランケット・ド・ヴォーを作るのはかなりコストがかかるが、ニンジンを含む野菜を含めるならばボリュームを出すことは可能である。こうして1930年代から1940年代にかけてニンジンを始めとした様々な具材が入るブランケット・ド・ヴォーが一般化したことが考えられる。

こうしたブランケット・ド・ヴォーの変化を考えると、仔牛肉に種々の野菜を加えてかさ増ししたブランケット・ド・ヴォーが、庶民によって愛される料理として受け入れられるようになったと思われる。ニンジンが入るか否かということは些細なことに思われるかもしれないが、実はこの背後にはかなり深い意味が存在しているのである。そしてこのことは次に考察する、ブランケット・ド・ヴォーになぜ米が添えられるのかということにも通底してくる。

ブランケット・ド・ヴォーと米

現代のブランケット・ド・ヴォーには米が添えられていることが多い。これにはどのような意味と経緯があるのだろうか。既に説明してきたように歴史的に見てブランケット・ド・ヴォーには余計なものを加えないというのが昔からの定石であった。

現代のように様々な野菜具材を添えるという方法はかつてのブランケット・ド・ヴォーのスタイルを知る者からするならば、それだけで既にかなりの違和感がある。その後、さらにブランケット・ド・ヴォーには米を添えることになり、普通のフランス料理からかなり逸脱した外観を呈する料理となってきたように思われる。なかには皿に多量の米を盛り、その上からカレーでもあるかのようにブランケット・ド・ヴォーをかけて提供するところもあり、一体この料理の本質はどこにいってしまったのかと訝しく思えるものすらある。

お米にかけたブランケット・ド・ヴォー

ブランケット・ド・ヴォーにこうした炭水化物系が添えられるようになった経緯は、オーギュスト・エスコフィエの『ル・ギード・キュリネール』が発端だったと考えられる。そのレシピを引用しておく。

【 Le guide culinaire 】第2版 p.693

仔牛ブランケットのヌードル添え - ブランケットを通常通り準備する。出来上がったら、仔牛のブイヨンでポーチした麺を上に盛り付ける。

あるいは、ブランケットの上にバターで炒めた生麺を盛り付ける。

このようにエスコフィエはブランケット・ド・ヴォーに「ヌードル:Nouïlles」をガルニチュール (garniture) として添える方法を提唱している。ガルニチュールとは付け合わせのことである。エスコフィエの料理書を読むと、エスコフィエは案外ヌードルを付け合わせにしているケースが見受けられる。例えば現在日本人が好んで食べているスパゲティ・ナポリタンの原型は、エスコフィエが『ル・ギード・キュリネール』のガルニチュールの項に記したスパゲッティ・ナポリティーンであり、これが付け合わせから独立した料理となり、日本では現在のようなナポリタンになったのである。

こうした影響は日本の洋食にも残されていて、ハンバーグやミックスフライなどの付け合わせにはナポリタンが添えられている。これはエスコフィエのガルニチュールに由来する。現在の横浜ニューグランドホテルの初代料理長だったサリー・ワイル(Saly Weil:1897-1976)は、強くエスコフィエの影響を受けた料理人であり、ガルニチュールだったスパゲッティ・ナポリティーンを一品料理として当時のメニューに載せている。その後、二代目総料理長の入江茂忠にこうした料理が引き継がれ、ニューグランドホテルで誕生したのがナポリタンだったのである。さらにこの料理は、横浜の野毛にあるセンターグリルの創業者だった石橋豊吉(かつてはサリー・ワイルの元で働いていた)が、ケチャップを味付けに用ることで現在の定番ナポリタンとして日本全国に広がることになった。この辺りの経緯については「もっちりへの考察」を参考として頂きたい。

エスコフィエのガルニチュールに遡る

「洋食」と「弁当」のナポリタン付け合わせ

話をブランケット・ド・ヴォーに戻すと、エスコフィエの提案した麺を合わせるという方法は現在あまり一般的ではない。それに対して米はかなり広く受け入れられており、ブランケット・ド・ヴォーには米を添えるのがむしろ定番でもあるかのようになっている。米を添える方法が広がったのは同じくエスコフィエが1935年に出版した『Ma cuisine』p.268に掲載したレシピの影響があったと考えられる。そのレシピは以下の通りである。

【 Ma cuisine 】p.268

昔のブランケット・ド・ヴォー

ブランケットの材料は、胸肉、肩肉、首の肋骨。肉を40~50グラムに切り、鍋に入れ、肉が浸るくらいの冷水を加える。静かに沸騰させ、スプーンで仔牛肉をかき混ぜる。仔牛肉6~700グラムに対して、ニンジン小2本、タマネギ1個、パセリの小枝1束、ローリエ小1枚、タイム小1枝を加える。鍋に蓋をして1時間半ほど静かに煮込みます。鍋にバター75グラムを溶かし、小麦粉スプーン3杯を入れ、焦がさないように小麦粉を数秒間炒め、仔牛の肉を加え、表面に浮き上がってくる泡を取り除きながら12~15分煮込む。仔牛肉の切り身をティンベールに並べ、白っぽくなるまで加熱したマッシュルームと玉ねぎを添えて温める。最後に、卵黄3~4個分、バター60g、レモン汁数滴、すりおろしたナツメグを混ぜたソースをかけ、目の細かいふるいで漉して仔牛肉にかける。ピラフライス(riz pilaw)、ヌードル、スパゲッティが理想的な付け合せである。

エスコフィエはこのレシピを「昔のブランケット・ド・ヴォー」としているが、これもまた全く昔のものではなく、今までになかった新しい付け合わせが添えられたブランケット・ド・ヴォーである。1907年の『ル・ギード・キュリネール』では始めてヌードルを添える方法が提案されたが、この1935年のレシピではピラフライス(riz pilaw)が提案されている。詳細までは書かれていないが、これは一般的に仔牛肉と野菜を一緒に茹でたフォンで煮た米をバターで炒めたものである。これをガルニチュールとしてブランケット・ド・ヴォーに添えたのがエスコフィエのレシピだったのである。

エスコフィエは偉大な20世紀の巨匠であり、後世に与えた影響は非常に大きい。ブランケット・ド・ヴォーに米を添えるという方法も、こうしたエスコフィエの提案を契機に一般的になっていったと考えられる。

庶民的な料理

現代のブランケット・ド・ヴォーは多くのフランス人にとって庶民的な家庭料理だという認識になっている。しかし歴史が示しているように、その始まりは必ずしも庶民のための料理という訳ではなかった。最初にレシピを掲載したヴァンサン・ラ・シャペルは宮廷の料理人であり、またその後にこのレシピを取り上げた歴史的な料理書の著者たちも同様に宮廷料理人たちだったからである。

ただブランケット・ド・ヴォーはローストした残り肉を使うということから、節約料理のような意味合いが当初からあったということにはなるのかもしれない。しかし仔牛肉を煮こむ時の野菜(ニンジンやタマネギ)は、この料理の具材に長らく使われることはなかった。もしブランケット・ド・ヴォーが最初から庶民的な要素が強かったのであれば、それら香味野菜も当初からこの料理に加えられていたはずである。しかし実際にマッシュルームが入ったのは19世紀から、ニンジンが入るようになったのはようやく20世紀になってからである。つまり徐々に時間をかけながら庶民の食卓にブランケット・ド・ヴォーは浸透していったということになるのだろう。

さらにその後、米が添えられるようになりブランケット・ド・ヴォーの庶民化は一層加速することになる。しかもそもそもブランケット・ド・ヴォーのガルニチュールとして添えられていた米だが、やがて米の上にブランケット・ド・ヴォーがかけられるようになってゆく。

世界中の各地域に米料理は存在するが、米を炊き込んでつくられる料理は高級でハレの日の食べ物とされている場合が多い。これに対して米に汁やルーなどをかけて食べる料理はどちらかというと庶民的な料理に分類されている。日本でいうと西日本で「猫まんま」と呼ばれる汁かけ飯も同じ構造である。またカレーは庶民的な料理として受け入れられており、もはや日本人の国民食と言ってもおかしくないくらいの日常食である。これと同様にブランケット・ド・ヴォーも米と合わせることで、より庶民的な料理の印象を強くしていったのではないかと考えられる。

料理の三角形

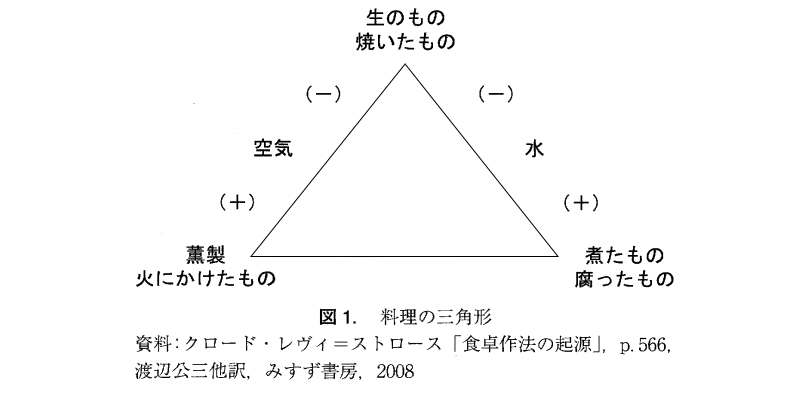

ブランケット・ド・ヴォーという料理の庶民性について、フランスの構造主義:文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが 1968年刊の『L'Origine des manières de table:食卓作法の起源』で示した「料理の三角形」の概念から説明を加えることにしたい。まずレヴィ=ストロースは以下のようなモデルを提示している。

上記の図のようにレヴィ=ストロースは「生のもの」「火にかけたもの」「腐ったもの 」を三つの頂点とする料理の三角形モデルを呈示し、このモデルについて次のように説明を加えている。

① 焼く

焼くことは、肉を、文化的な道具も、空気も、水も媒介とせずに、変換させるもの「火」に直接かける過程である。この過程は部分的なものに過ぎない。焼肉は部分的に調理されたものに過ぎない。

② 煮る

煮ることは、生の食物を、自然の腐敗に類似した、変質した状態に変える過程であるが、煮ることは水と、文化の物体である容器という媒介を必要とする。

③ 燻製

燻製は緩慢ではあるが完全な調理の過程であり、しかも文化的な道具の媒介をともなわずに、空気の媒介によって行われる。

レヴィ=ストロースは、「料理とは、三頂点が《生のもの》《火にかけたもの》《腐ったもの》のカテゴリーにそれぞれ対応するような三角形をなす意味の場の中に位置を占める一つの体系を前提とする」として図1:料理の三角形を示している。

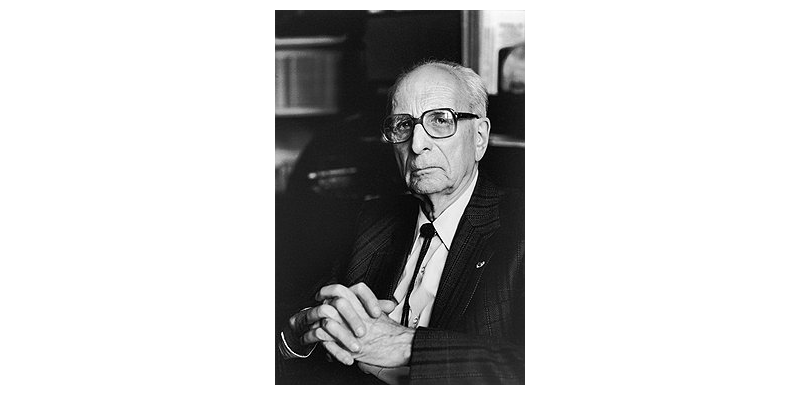

クロード・レヴィ=ストロース

Claude Lévi-Strauss(1908-2009)

レヴィ=ストロースは『食卓作法の起源』で、それまで他の分野で用いてきた構造主義的な二項対立を、料理の分野にも持ち込んで説明しようとした。そしてここでレヴィ=ストロースが示す、料理における対立する二項とは「文化と自然」である。レヴィ=ストロースは「《火にかけたもの》は《生のもの》の文化的変形であり、これに対して《腐ったもの》は《生のもの》の自然の変形である」として文化と自然の二項対立が存在していると指摘したのである。

確かに我々がモノを食べるということは、文字通り日常的に、われわれ自身(文化)と、食物(自然)との同一化を成し遂げる継続的な行為であると言える。つまり料理するという事は「自然」を「文化」に変形させる普遍的な手段でもあると言える。

このような見方をすると、料理を「食べる」ということは、無意味な行為ではなく、「食べる」という事以上の何らかの意味を有していることに気付いて頂けると思う。つまり儀礼や祝祭のような特別な日には、何を食べるべきかが昔から決められていたり、ある食べ物は男性のみに適しているとされたり、またある食べ物は女性のみに適しているとされたりするのは、調理して食べるという行為そのものに、文化的バックグランドに基づいた何らかの意味が存在しているからなのである。

「焼く」という料理の意味

レヴィ=ストロースは、焼いた食物が高い社会的地位に結びついており、それは普遍的な文化的特徴であることを指摘している。つまり支配者層の人々、あるいは上流階級の人々によってこうした種類の料理は主に消費されてきたと言っても良い。その為、煮た食物は比較的民主的な型の社会においてのみ高く評価される調理方法であると述べている。

またレヴィ=ストロースは、焼いたものと、煮たものの違いを次のようにも述べている。

【 料理の三角形 】

煮ることは、肉とその汁とをまるまる保存する手段を与えるが、これに対して焼くことは破壊と損失を伴っている。このように、一方は節約を意味し、他方は浪費を意味する。後者は貴族的だが、後者は庶民的である。

例えば祝祭や儀礼的な場においては肉のロースト(丸焼き等)が供されるが、火によるこうした調理法は、素材を著しく損壊する方法である。そしてこうしたロス(失われる物)の多い料理法こそが、特別なもてなしに通じているという普遍的な概念が、あらゆる地域において共通して見られる。例えば北アメリカ太平洋岸のインディアン社会に広くみられるポトラッチと呼ばれる贈答慣行はその最たるものであろう。主催者は盛大な宴会を開き、客に蓄積してきた財物を惜しみなくふるまい合うことで自らの地位と財力を誇示する。さらにそれが行き過ぎると価値ある財産などを破壊することまで行なおうとするのである。

レヴィ=ストロースはどのような地域の料理であっても、火と損壊(破壊)をともなう料理法(ロースト)は、メインに位置付けられるような料理方法であると説明している。

「煮る」という料理の意味

焼く料理に対して、煮ることは、その肉のもっている汁も含めて余さず鍋の中のものが失われ無いよう調理する方法である。それは権威を誇示するためのものではなく、むしろ皆と共有することを促進したり、コミュニケーションを通して協調することを目的としたものである。例えば日本には「鍋料理」があるが、これは直箸で料理を取り、皆で鍋を囲んで和気あいあいと、互いが仲良くなるために食べる料理であると見なされている。故に、先に述べたローストのような料理と比べて、より平等を期するための日常的で庶民的な料理とみなされている訳なのである。

イギリスの例も挙げておくと、イギリス人はクリスマスには七面鳥のローストを食べ、毎週日曜日の昼には重い食事としてローストビーフのような料理を食べる。これは特定の日が食べ物と深い関係にあり、その食事に何らかの意味があることを象徴しているからである。かつて私が住んでいたウエストヨークシャー地方では、ローカル(労働者階級)の人たちは、昼食をディナー、夕食をティーと呼んでいたが、これは昼食が一番重い食事であることを示している。なかでも日曜日の昼食はランチなのにサンデイ・ディナー(Sunday Dinner)と呼ばれており、一番重要な重い食事という位置付けである。そしてサンデイ・ディナーではローストビーフなど、焼いた肉類を食べるというのが昔からの習慣である。

それと対照的に、シチューのような煮込み料理は、煮汁を含めたすべてを余すところなく保持しようとする、あくまでも家庭的な位置付けの料理であって、公式な場ではメインディッシュにはなり得ない。これを現代のブランケット・ド・ヴォーに当てはめてみることで、その庶民性がどこにあるのかを考察してみることにしたい。

残り肉を煮る

1735年にヴァンサン・ラ・シャペルが『Le cuisinier moderne:現代の料理人』第2巻 p.84 にブランケット・ド・ヴォーのレシピを最初に掲載した際、この料理にはローストした仔牛肉が用いられている。よってここからブランケット・ド・ヴォーとは残った肉を無駄にしないための倹約料理としての側面もあったことが分かる。ただ倹約と言っても当時のブランケット・ド・ヴォーは庶民のための料理ではなかったことから、王侯貴族や上流階級のための倹約料理ということにはなる。このような当初からブランケット・ド・ヴォーに付与されていた料理の性格は、後代に至るまで深く影響を残すことになったと考えるべきだろう。

1752年刊の辞典 『Dictionnaire universel françois et latin』p.1646 には、「ブランケットは残り物を使って作られる料理であり、客人には提供することができない」とある。つまり18世紀のブランケット・ド・ヴォーとは、宴会で供された大きなロースト肉料理の残りを、翌日に料理人が異なる料理に仕立てて主人とその家族に提供する料理だったのである。

19世紀以降になると、ブランケット・ド・ヴォーで使う仔牛肉は、ローストしたものではなく、生から調理するようになる。これはフランス革命後、ブランケット・ド・ヴォーが王侯貴族の料理から、ブルジョワ(市民階級)の人々の料理に代わったことが原因である。大きな宴会でロースト肉の余りを使う料理というよりは、最初から市民階級の人々の家族の食卓で食べられる料理として定着していったのである。

現代のブランケット・ド・ヴォーが、カジュアルで庶民的な家庭料理としてフランスで親しまれているのも、もともとこの料理が残り肉をつかって調理されたという気安さがあってのことだとも考えられる。このような料理の歴史がブランケット・ド・ヴォーにはあることも、この料理が現代では庶民的な料理として受け入れられていることの理由のひとつだと言える。

ニンジンを入れる

20世紀に入るまでブランケット・ド・ヴォーにはニンジンが入ることがなかった。こうした野菜はあくまでも牡牛肉と一緒に煮てブイヨンを取るための材料であり、完成したブランケット・ド・ヴォーにそれらを加えてはならなかったのである。その理由はニンジンには色があり、ブランケット・ド・ヴォーの白さをダメにしてしまうからである。

このようにかつてブイヨンを取るための野菜類が、ブランケット・ド・ヴォーに加えられてこなかったことは、この料理が家庭的な料理ではあるものの、非常に贅沢なものだったことを意味している。19世紀になると仔牛肉だけだった具材にマッシュルームや小タマネギが加えられるようになり、20世紀になるとついにニンジンまでもが加えられたのである。

多彩な具材が入ることがイコール料理の豪華さという訳ではない。特にブランケット・ド・ヴォーのような料理は、むしろ具材がどんどん増えることでより庶民的な料理にへと変化していったのである。レヴィ=ストロースは「煮る」という料理方法を、その肉のもっている汁も含めて余さず鍋の中に保ち、失われることが無いよう調理する方法であると指摘している。つまり鍋に入れられた食材は、ロスすることなく全て保たれたまま提供されるのが煮物料理である。

このような視点に照らし合わせて考えると、白くあるべきだったブランケット・ド・ヴォーの前提を崩してまで、様々な具材が加えられるようになったこと。特に色のあるニンジンが加えられ始めたことは、ブランケット・ド・ヴォーの庶民性を一層加速させるものとなったに違いない。

米を添える

20世紀になるまでブランケット・ド・ヴォーに米は添えられなかった。しかしエスコフィエがガルニチュールとして米を添えたことから、これが一般化するようになっていった。そもそもエスコフィエは先に、ブランケット・ド・ヴォーのガルニチュールにはヌードルが好ましいとしていたが、こちらのタイプのものはほとんど見かけることはなく、米を添える方が圧倒的にポピュラーである。

日本人は米は炊くという感覚だが、フランス人は米は煮るという感覚である。米のガルニチュールは鍋で調理されるが、この時に仔牛肉と野菜で煮ているブイヨンを加えて米を煮る。これもまたレヴィ=ストロース的な視点からすると、肉のもっている汁も含めて余さず鍋の中のものが失われ無いよう調理されるという方法に合致したものだと言える。

エスコフィエが提案した米のガルニチュールは、あくまでも付け合わせでサブ的な存在と量であったが、現代のブランケット・ド・ヴォーに添えられる米の量はかなり多くなっている。それは付け合わせというよりはむしろ米が主になってしまい、米にブランケット・ド・ヴォーがカレーのようにかけられたものも見受けられる。このように米が添えられるようになり、ブランケット・ド・ヴォーはさらに庶民に寄り添った料理になっていったのだと言える。

結論

ここまでブランケット・ド・ヴォーの歴史とその変遷を見てきたが、フランス人にとって馴染み深い料理でありながら、なぜ現在のような料理になったのかを十分に説明し尽くしたものはあまり存在していない。こうしたことも理由で、ブランケット・ド・ヴォーにはマッシュルーム、オニオン、さらにはニンジンを入れるべきかについての議論が絶えまなく行われ続けているように思われる。

ブランケット・ド・ヴォーは18世紀に考案されてから様々にスタイルを変え、現在のようなスタイルになった料理である。こうしたスタイルに至るまでには、時代の変遷によって価値観が変わったことが影響しているのだが、同時にあまりはっきりとは見えることのない階級間の価値観の違いを含んでいる。上流階級のブランケット・ド・ヴォーは具材の数を減らし仔牛肉と白いソースだけで構成されているが、上質のブイヨンで質の高い仔牛肉を煮込んでおり、煮込む際に用いられた野菜は出汁を取るためだけに使われるため料理には加えられることはない。それに対して庶民的なブランケット・ド・ヴォーはブイヨンを取るために使った野菜を含め、そのブイヨンで米を炊いて添えるなど何でも活用することで経済的に仕上げられている。

ブランケット・ド・ヴォーのレシピに関する議論は、こうした歴史やその背景も理解しなければ平行線になるだけである。いずれにしてもブランケット・ド・ヴォーは歴史のある料理であり、階級を問わずあらゆる人々に受け入れられてきた料理である。よって一概にこうでなければ駄目だとか、間違えているとは言うことのできない、懐の奥深さを持つフランス人たちに広く愛される料理なのである。

参考資料

Aurach, G. (1473). Pretiosissimum Donum Dei.

Bourdain, A. (2004). Anthony Bourdain's Les Halles Cookbook.

Compagnie des libraires associésCompagnie des libraires associés. (1752). Dictionnaire universel françois et latin : contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différens usages que des termes propres de chaque état et de chaque profession... Tome Premier. Paris.

Dubois, U. (1873). Grand dictionnaire de cuisine. A.Lemerre. Paris.

Dumas, A. (1888). Nouvelle cuisine bourgeoise pour la ville et pour la campagne. Bernardin-Béchet et fils. Paris.

Escoffier,A. (2015). Le guide culinaire. J’ai Lu, Dl. Paris.

Escoffier, A. (1935).Ma cuisine. 2 500 recettes. Ernest Flammarion éditeur. Paris.

Favre, J. (1889). Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire. Les Libraires. Paris.

Favre, J. (1905). Dictionnaire universel de cuisine pratique. Paris.

Gouffé, J. (1867). Le livre de cuisine. L. Hachette. Paris.

Hobbes, T. (1651). Leviathan; or, The matter, forme, & power of a common-wealth, ecclesiasticall and civill. London.

La Chapelle, V. (1735). Le Cuisinier Moderne.

Locke, J. (1690). Two Treatises of Government. London.

Locke, J. (1693). Some Thoughts Concerning Education. A. and J. Churchill. London.

Marin, F. (1739). Les Dons De Comus. Paris.

Massialot, F. (1715). Nouvelle instruction pour les confitures, les liqueurs, et les fruits. Paris.

Menon, J. (1746). La Cuisinière Bourgeoise.

Menon, J. (1749). La science du maître d'hôtel cuisinier. Paulus-Du-Mesnil. Paris.

Montagné, P. (1938). Larousse gastronomique. Paris.

Poulain, J.P. and Neirinck, E. (1992). Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Édition LT Jacques Lanore. Paris.

Poulain, J.P. (1995). L'essence et la saveur.

Rousseau, J-J. (1762). Du contrat social, ou Principes du droit politique. M.-M. Rey. Amsterdam.

Rousseau, J-J. (1762). Émile, ou de l'Éducation. J. Néaulme (La Haye). Geneve.

Rousseau, J-J. (1796). Eloisa, or, A series of original letters. Samuel Longcope. Philadelphia.

Rousseau, J-J. (1782). Les Confessions. Genève.

Schler, J. (2023). "Old-Fashioned Blanquette de Veau", available at: https://jamieschler.substack.com/p/old-fashioned-blanquette-de-veau (accessed 30 December 2023)

Unknown. (1866). Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792. Henri Plon, imprimeur-éditeur. Paris.

Zola, E. (1877). L'assommoir. G. Charpentier. Paris.

日本語参考資料

『食卓作法の起源』 クロード・レヴィ=ストロース(著)

『フランス料理の歴史』 ジャン=ピエール・ブーラン(著)

『幸福の味わい - 食べることと愛すること』 ムノン/ジャンティ・ベルナール(著) 戸部松実(訳)

『毒薬の手帳』 澁澤龍彦(著)