北条時頼

北条時頼という人物

北条時頼(1227年[嘉禄3年]5月14日 - 1263年[弘長3年]11月22日)は、鎌倉時代中期の鎌倉幕府第5代執権である。祖父である北条泰時が開いた執権政治をさらに強化するとともに、北条氏独裁の幕府体制を強化した人物である。

晩年は病を得て執権職を北条長時に譲り、康元元年(1256年)3月11日、28歳の時に、最明寺において出家し最明寺入道覚了房道崇と号した。

その後37歳の若さで没することになるが、幕府の運営に尽力し、質素倹約を旨として御家人や民衆の保護につとめたその政治は、鎌倉幕府中興の仁政と謳われている。後世には時頼が諸国を行脚して民情を視察したという廻国伝説が生まれているが、これは史実ではなく、根拠に基づかない話であろう。いずれにせよ、北条時頼が信仰に厚く、善政に努めたことがうかがえるエピソードではあると思われる。

袈裟を纏った北条時頼

幼少の頃のエピソード

北条時頼がまだ9歳だった時のエピソードが『口伝鈔』には残されており、親鸞との関係が語られている。この出来事の背景について述べておくと、まず北条時氏の発願で書写された一切経に誤りがないかの校合が行われることになり、そのためには経典についてよく知っている僧に見てもらうことが必要となった。そこで親鸞聖人が適当な人物として招かれ、校合を行う事になったのである。『口伝鈔』の記述はその際の親鸞と幼少の北条時頼のやり取りである。

【 口伝鈔 】

鎌倉幕府第5代執権北条時頼の父である北条時氏が書写した一切経を校合(校正)するため、優秀な学僧を集められた時、縁あって親鸞聖人も呼ばれました。その最中に、慰労のためでしょうか酒宴が催され、お膳に様々な珍味が用意される中、鱠(なます)が出されました。その時、他の高僧の方々はお袈裟を外してそれを食されているのに、聖人はお袈裟を着けたまま食されました。その時、九歳であった開寿殿(北条時頼)はその光景を不思議に思い、きっと深い思し召しがあるに違いないと思い、聖人へその理由を尋ねられます。すると聖人は「こんな素晴らしいごちそうは見たことが無いので、うっかりとお袈裟をとることを忘れてしまいました」と誤魔化されるのです。開寿殿はそのお答えに不満が残る中、後日またそのような酒宴が催されるのですが、その時も聖人はお袈裟を着けたままお魚を食されました。この時ばかりはと再び開寿殿はその理由を尋ねられます。しかし聖人は「また忘れてしまった」とお答えになるので、開寿殿は少々立腹しながら「私が幼少だと思って、御本心を述べられないのでしょうか」としつこくその理由を尋ねられるのです。さすがに聖人もそれには逃れがたく、遂にご本心をお答えになりました。

仏様は殺生を禁じられていますが、末法濁世の今時の人々はそれを守る人もおらず、剃髪し衣を着け僧侶の威儀を保っている者さえも、心は俗人と同じで魚肉も食べています。しかし同じ食べるのであれば、せめてそのもの達が何とか救われるようにしてやりたいと思うのです。ところが私は、我が名に釋の字を付け僧を名乗っていますが、心は世俗にあって、智慧も無く、徳もないので、とても彼らを救うことなど出来ません。さて、お袈裟というものは、三世(過去・現在・未来)諸仏の有情救済の旗印でした。ですからこれを着けながら食せば、このお袈裟の功徳によって、きっと救済の願いを果たすことが出来ると思ったのです。

ここではまだ9歳だった北条時頼が、親鸞が袈裟を付けたまま食事をするのを不思議がり、何度も親鸞にその意味を尋ねたとある。

その意味を親鸞は、「自分は僧であるが、魚肉も食べている。私は袈裟を着て食べてやって、この鳥や魚に功徳を与えてあげたいと思っている」と北条時頼に説明している。

僧侶は殺生を禁じられており精進料理を食べていたが、末法濁世の時代は僧侶も肉や魚を食べるようになっていた。しかしその際には、袈裟を脱げば俗人であるということから、あえて袈裟を脱いでから食事を始めるのが普通だったようである。しかし親鸞は、植物であっても、魚であっても同じ命であり、その命を奪うからには、きちんと食べて、食材となる生きものを成仏させるつもりで食事に臨んでいたのだろう。だから袈裟を付けたまま食事をしていたのである。

親鸞

こうした親鸞の姿は、その後の北条時頼にも何らかの影響を与えたのかもしれない。北条時頼は28歳で執権職を辞して、禅宗の臨済宗に出家することになる。宗派は異なるが、若くして出家したことには何らかの親鸞の影響もあったのかもしれない。

兼好法師の描く北条時頼

兼好法師の記した『徒然草』には北条時頼に関するふたつのエピソードが収められている。まず最初に『徒然草 216段』にあるエピソードから紹介したい。これは後に室町幕府を開くことになる足利氏の三代目の祖である足利義氏が、北条時頼を招いたときの話である。

【 徒然草 216段 】

最明寺入道、鶴岡の社参の次に、足利左馬入道の許へ、まづ使を遣して、立ち入られたりけるに、あるじまうけられたりける様、一献に打ち鮑、二献に海老、三献にかいもちひにて止みぬ。その座には、亭主夫婦、隆弁僧正、あるじ方の人にて座せられけり。

さて、「年毎に給はる足利の染物、心もとなく候」と申されければ、「用意し候ふ」とて、色々の染物三十、前にて、女房どもに小袖に調ぜさせて、後に遣されけり。その時見たる人の、近くまで侍りしが、語り侍りしなり。

【 現代訳 】

最明寺の入道(北条時頼)が鶴岡八幡宮を参詣したおり、足利の左馬の入道(足利義氏)のところへ、前もって使いの者をやってから、立寄ったことがあった。そのときのもてなしぶりは、一献目に干し鮑(あはび)が出て、二献目に海老が出て、最後の三献目に牡丹餅が出て終った。その席には、主人夫婦と、それに隆弁僧正が主人側の人として同席していた。

さて「毎年頂く足利の染物が待ち遠しいです」と仰ったので、「用意してあります」と言って、色々な染物三十反を、目の前で、女房どもに小袖にこしらえさせて、お帰りになられた後に届けられた。その時に見ていた人が最近まで生存していて、話して聞かせたのである。

鎌倉で北条時頼へのもてなしの献立が、一献目が干し鮑、二献目が海老、三献目が牡丹餅(かいもちひ)であったと記してある。『徒然草』の作者、兼好法師はエピソードは記しても、それに対する解釈をあえて述べず、読者の感じる所に任せる文章の書き方をする人であるが、このエピソートにも兼好の見解・感想のようなものは一切含まれていない。こうした文章だからか、人によっては兼好は何故このようなエピソードを取上げたのか理解に苦しむというような評価がこの216段について語られているのを目にすることがある。しかし見方を変えると、この記述からも様々な要素が引き出せると私は考えている。

個人的な意見として、私は兼好法師の文章を読むときには、いくら掘り下げて推測して読んでも構わないと考えている。よって『徒然草』について私が記した解釈を見た他の人は、それは考え過ぎではないかと言うかもしれないが、そんなことは無い。私の深読みし過ぎぐらいが、兼好法師が書こうとして書かなかったことまでを理解するには丁度良いぐらいだろうと私は考えている。

それは小林秀雄が書いた『徒然草』に対する評論にもはっきりと表れている。小林秀雄は兼好法師の目について以下のように書いている。

【 徒然草 】小林秀雄

兼好は、徒然なる儘に、「徒然草」を書いたのであって、徒然わぶるままに書いたのではないのだから、書いたところで彼の心が紛れたわけではない。紛れるどころか、眼が冴えかえって、いよいよ物が見え過ぎ、物が解り過ぎる辛さを、「怪しうこそ物狂ほしけれ」と言ったのである。

...

あの正確な鋭利な文体は稀有のものだ。一見そうは見えないのは、彼が名工だからである。「よき細工は、少し鈍き刀を使ふ、といふ。妙観が刀は、いたく立たず」、彼は利き過ぎる腕と鈍い刀の必要とを痛感している自分の事を言っているのである。物が見え過ぎる眼を如何ぎよに御したらいいか、これが「徒然草」の文体の精髄である。

彼には常に物が見えている、人間が見えている、見え過ぎている、どんな思想も意見も彼を動かすに足りぬ。

...

徒然なる心がどんなにたくさんのことを感じ、どんなにたくさんなことを我慢したか。

この小林秀雄の兼好評論はまさにその本質を言い当てているように感じる。そこで私も今一度、あえて鈍い刃物で書かれたこの宴のエピソードを掘り下げて検証することで、その意味を解き明かしてみる事としたい。

兼好法師の意図

通常の武家のもてなしでは式三献といって、まずは酒と肴を三回飲食し、その後、七五三のいずれかの本膳料理に入り、最後に酒の席となり献数を延々と重ねることから始められた。よって北条時頼へのもてなしは、これから、いよいよもてなしが始まろうとする序章でしかない式三献に相当するものであるように思われる。これをフランス料理で例えるとアミューズ(突き出し)で、終わるようなものと言えるのかもしれない。

京に産まれ住んでいた兼好法師にとって、この三献だけの食事は質素なものであると感じた事だろう。兼好はこうした質素さとこの宴席にある気取らないざっくばらんな雰囲気があったことを、それを実際に見た人に聞いて、それを感じ取って記したものと思われる。

兼好法師は『徒然草 142段』で、まずは東国の荒武者について語りはじめ、貴族の支配階層が贅沢や浪費をやめて、人民に思いやりを持つことが大切であるという考えを述べている。そこから判断すると、北条時頼へのもてなしを兼好法師は好意的に捉えていたと思われる。

肉食妻帯

北条時頼が幼少の時に会った、親鸞は浄土真宗の開祖であるが、「肉食妻帯」を日本仏教史上初めて宣言して、これを実践した在家仏教徒である。しかし、真宗以外の仏教宗派は、『円光大師行状画図翼賛』に「古しえの入道といえるはみな妻子をすて肉食をたち円戒などをうけて法衣を着したる実の出家なるをいえり。今の在家禅門の肉食妻帯なるを入道と称するには異なれり」とあるように、出家者の肉食妻帯を戒によって禁じていたのである。

近代になり、明治5年(1872年)4月に「僧侶の肉食妻帯勝手たるべし」という太政官布告が行われたのを境に、他宗派でも肉食妻帯が受け入れられ、公然と行われるようになったのである。こうした背景に通じていない現代人の我々には、たとえ僧侶が肉食していたとしても、そんなに違和感は感じないのかもしれない。

しかし中世の鎌倉時代では、僧侶の肉食には誰もが眉を顰めるような時代であった。そしてこうした時代は明治時代まで継続しており、それこそが仏教僧の基本的で、僧籍を特徴付けるひとつのスタイルだったのである。それが明治時代に入ると肉食妻帯が許されるようになる。つまり今まで仏教で禁止されてきた、妻を娶る事や、肉を食べる事が解禁され、それを受け入れる僧侶がこの時代から増えてゆき、それが今では普通の事になっている。

この時期、興味深いことに「文明開化」というキーワードと共に、一般社会では牛肉食が流行し始める。こうした時代の流れのなかで僧侶への「肉食妻帯」の認可が布告されたことには意味深いものがある。こうした牛肉食の隆盛については中川嘉兵衛、堀越藤吉の項も参照して頂ければ理解頂けると思う。

このような西洋化あるいは文明開化を推進する明治政府の意向は、僧侶に対しても例外なく進められることになる。僧侶にも戸籍が割り振られ苗字を持たせることで、僧という特権的な立場から、国民という立場になり、日本政府の掲げる西欧の列強諸国に肩を並べようとする政策に組み込まれてゆくようになった。こうした時代の流れのなかで僧侶には「肉食妻帯」が許可されることになったのであるが、これは日本の仏教のあり方そのものにおける、ひとつの大きなターニングポイントであったことには間違いない。

さて、先ほど『徒然草 216段』にある、最明寺の入道(北条時頼)が鶴岡八幡宮を参詣したおり、足利の左馬の入道(足利義氏)の宴を訪問した部分を引用したが、この時にどのようなものが出されていたのを考えると大変興味深いものとなるだろう。

宴の主人の足利義氏

まず、一献目には干し鮑(あはび)、ニ献目に海老が出ている。これらは精進料理に含まれず、仏教的には所謂「なまぐさもの」と言われるNGなメニューである。しかも招いた主人の足利義氏(足利左馬入道)は、禅宗に出家した者であるので、本来であれば僧侶・出家者には禁じられた食を出していた事になる。

三献目には牡丹餅が出されている。この時代は一献につき酒は三杯飲むのが決まりであった。つまり三献で少なくとも9杯の酒を飲むことになったはずであるので、これもまた結構な飲酒でもある。この当時、飲酒も僧侶にはふさわしくないものとされていた。

このような細部を見てゆくと『徒然草』で取り上げられたこの飲食物は、僧侶はもちろん、出家者にもふさわしくない内容で占められていたことが分かる。しかも鎌倉武士たちは禅宗・臨済宗に出家しているので、親鸞の始めた浄土真宗のように緩くはなく、こうした「食」にはかなり厳しかったに違いない。

ここで考慮すべきポイントはこの宴の時に、北条時頼は既に出家して、最明寺入道と名乗るようになっていた、それともまだ出家していなかったのかというところにある。

よってまずはこの宴がいつのタイミングで行われたのかを重要視して考察することにしたい。それを考えるにあたり、改めて『徒然草』にある、明確になっている宴会の参列者を以下に記す。

・ 北条時頼

・ 足利義氏

・ 足利義氏の妻

・ 隆弁

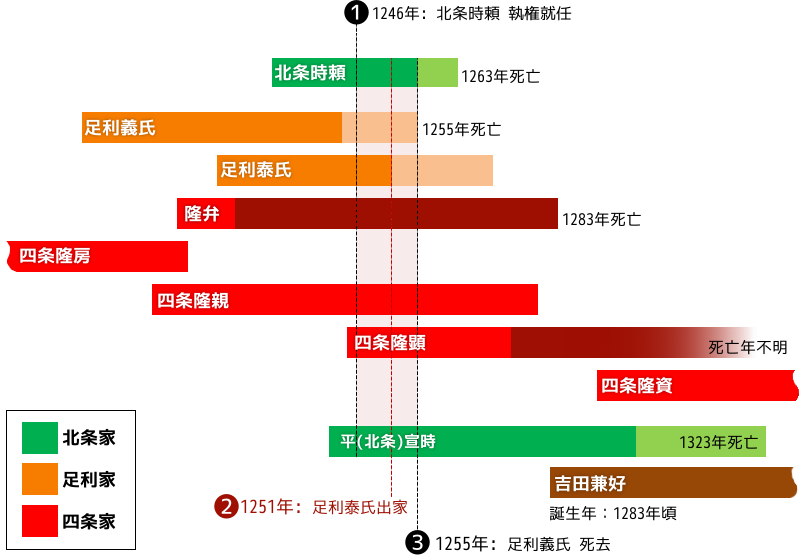

こうしたメンバーから、この宴が行われた年をある程度絞ることが出来る。まず最も遡って考えられるのは、北条時頼が執権になった1246年(寛元4年)である。この時、北条時頼は19歳である。

また最も後の時代であれば、主人である足利義氏が66歳で死亡した1255年(建長6年)である。この時は北条時頼は29歳。つまりこの9~10年間のどこかで宴が行われたと考えるべきであろう。

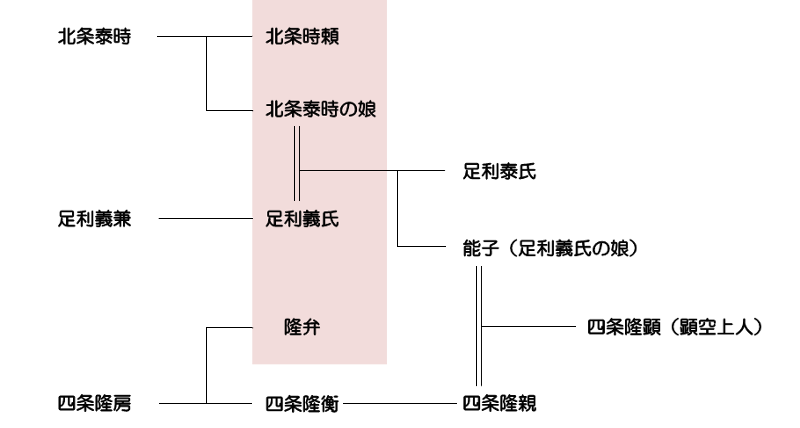

この宴の参加者の詳細を見てゆくと、彼らが皆、親族関係にある事も分かる。以下に系図を示すが、ピンク色にハイライトした部分が宴の参加者であり、彼らがどのような親族関係にあったのかを確認できるはずである。

ここから鎌倉の北条家と、関東の足利家、京の公家の四条家の各家がどういう関係にあったかが理解できる。主人の足利義氏(足利左馬入道)の妻は、客として迎えられた北条時頼の姉妹である。また隆弁は四条隆房の五男あるいは六男で、13歳で仏門に入り僧侶として育てられた人物である。しかもこの隆弁の甥にあたる四条隆親が、足利義氏の娘と結婚している。ここからも、この当時の北条家、足利家、公家の四条家が良好な関係で結ばれていたことが分かる。

足利泰氏の事件

先ほど1246年(寛元4年)~1255年(建長6年)のどこかで、この宴会が行われたのであろうと述べたが、その期間中の1251年(建長3年)12月にある事件が起きている。その事を『足利尊氏と関東』(吉川弘文館、2013)の中で著者の清水克行は次のように述べている。

【 足利尊氏と関東 】 p113

ここまでの義氏の人生は、北条氏に対しては、それなりに気も使っていたであろうが、おおむね順調な人生だった。鎌倉時代の足利氏の歴史を概観してみても、この義氏の時代が最盛期であったろう。この時期の義氏と執権北条時頼の親密な関係は、兼好法師の『徒然草』第二百十六段にも描かれている。それによれば、時頼は鶴岡八幡宮への参詣の帰りに、義氏の亭宅を不意に訪れているが、このとき義氏はありあわせの肴を用意して夫婦で時頼をもてなし、時頼から「足利の染物」をねだられれば、三十疋の染物を用意し、時頼の見ているまえで女房たちに小袖に仕立てさせて献上したという。この義氏と時頼のざっくばらんな間柄は、傍目にも好ましく見えたらしく、以後も人々のあいだで長く語り継がれたという。二重三重に固く結ばれた北条氏との絆は、義氏に強い自負心を与えることになり、もはや晩年の彼に後顧の憂いは何もないかのようにみえた。

ところが、建長三年(一二五一)、そんな絶頂期の義氏を失意に陥れる一代スキャンダルが発覚する。嫡子泰氏の「自由出家」事件である。

このとき所領の下総国埴生荘(現在の千葉県成田市付近)に滞在していた義氏の嫡子泰氏は、何を思ったのか、突然三十六歳の若さで頭を丸め、出家を遂げてしまったのである。当時、幕府の許可を得ないで勝手に出家することは「自由出家」とよばれ、重大な背信行為とみなされた。当然ながら、幕府はこれを許さず、罰として埴生荘は没収されてしまう。

足利義氏の嫡男である足利泰氏が36歳で幕府の許可無く出家し、そのことを幕府から咎められ、足利泰氏は拝領していた下総埴生荘を没収され、閉居することになった。この突然の出家の原因は不明であるが、その背後には何らかの大きな問題があった事には間違いないだろう。

さてこの領地没収の決定には、当然、執権職にあった北条時頼の意向が含まれているはずである。もしこれを機に北条家と足利家の関係が悪くなったとするならば、「自由出家事件」のあった1251年(建長3年)以降に、このような宴が行われたとは考えにくくなる。

引用した『足利尊氏と関東』の著者、清水克行はこの宴は「自由出家事件」の前であると推測しているのはこうした背景を考えての事であろう。

しかしながら私は、それが必ずしも事件前であったとは限定出来ないのではないかと考えている。何故ならばこの事件後も足利義氏の領地は継続して所有され続けており、足利義氏死後も領地は、孫の足利頼氏に無事に引き継がれ相続されているからである。ここから足利泰氏の「自由出家事件」以降も後、北条時頼と、足利義氏の関係は続いていたものと考えられる。よって逆にこうした事件の後だからこそ、足利義氏が、38歳も年下の義理の兄弟である北条時頼をもてなし染物までも準備したのだとも考えられなくもない。

この宴の日、北条時頼はまず鶴岡八幡宮に参詣して、その後に、足利義氏宅を訪問している。そこで主人の足利義氏と共に、主人の側の客として同席したのが隆弁である。隆弁は僧侶であるが、同時に、1247年(宝治元年)に鶴岡八幡宮の別当(長官)に任じられ、その職を死ぬまで務めた人物でもある。足利義氏が自分側(主人側)の客として、四条家から出た隆弁を参加させていることも深い意味があるようにも思われる。

執権である北条時頼が鶴岡八幡宮を参詣したのであれば、別当を務めていた隆弁も必ずそこに参列していたはずなので、北条時頼と隆弁は参拝後、共に足利義氏のもとを訪れたのかもしれない。いずれにしてもこの宴が、北条、足利、四条の繋がりや結びつきを強くするための機会となったことには間違いなさそうである。

兼好法師は誰にこの話を聞いたのか?

『徒然草 216段』の最後には、「その時に見ていた人が最近まで生存していて、話して聞かせたのである」と書かれている。これが誰であるのかも、この宴会が行われたのが何時かを考えるうえでのヒントとなるように思える。それを検討するにおいて、まずは以下の図2を参照して頂きたい。

まずは表の見方であるが、生存年の内で途中で色が変わっているのは、その年以降にはその人物が出家したことを表しているからである。またこの表では、北条時頼は執権に就任した❶1246年から、足利義氏が死亡した➌1255年までの約10年間をハイライトしてある。この期間中のどこかで『徒然草』にある宴は行われたと考えられる。

私が宴が何時行われたかにこだわるのは、出家した者の「食」の内容と、この宴の様子を兼好法師に伝えたのが誰だったかに関心があるからである。よって以下、その事を検証する事にしたい。

この表を見ると分かるが、北条時頼は足利義氏が死亡した1255年の数か月後に出家している。よって宴が行われた時はまだ俗人であり、この宴で出された一献目の干し鮑、ニ献目の海老という「なまぐさもの」を食べるという禁忌には抵触していない。北条時頼はこの宴の後に出家したからである。

しかしもてなす側の主人の足利義氏は、1241年(仁治3年)に出家しているので、この期間は既に僧籍にあったことになる。さらに主人側の客である隆弁は真言宗の僧侶であるにも関わらず、彼に対して仏教でいうところの所謂「なまぐさもの」を供していたことになる。先に述べた親鸞の始めた浄土真宗は「肉食」に寛容であったが、足利義氏の帰依した禅宗:臨済宗や、隆弁が僧侶である真言密教はこのような「食」に対しては厳しい立場をとっていたはずである。また隆弁は時期によっては既に僧正の地位にすらあった可能性もある。こうした背景を考えると、なぜこのような「食」がこの時に出されたのかが不可解にも思える。

その理由として考えられることをいくつか挙げておきたい。

北条時頼がまだ9歳だった時、父の北条泰時が、僧侶の親鸞に鱠(なます)を出していることからも分かるように、武家文化の強かった鎌倉では「肉食」に対して寛容であったということが考えられるだろう。またこの宴の主人の足利義氏は、武士から出家したので、食を菜食に変更することは難しかったのかもしれない。

あるいは本来であれば僧侶にとってNGな「食」が出されたところに、「自由出家」事件以降の北条時頼に対する忠誠心の表明や、時頼に対する過剰な配慮があったことも読み取れないだろうか。つまり北条義氏や隆弁のような僧侶寄りの精進献立ではなく、北条時頼の好物の献立でもてなしたと考える事も出来そうである。

こうした背景を考慮してみると、この宴が行われたのは1251年の嫡子泰氏の「自由出家」事件があった以降の出来事である可能性が高くなるように思われる。北条時頼はかなり強行な手段で北条氏執権としての立場を強め、確立させた人物であり、それにより滅ぼされた三浦泰村一族のような御家人の氏族もあったくらいである。足利泰氏の「自由出家」事件は、もしかすると今後の足利家の存続にとって危機的な状況だったかもしれない。

もしこのような背景があったとするのならば、若き北条時頼に対する、年配者の足利義氏の気の利いた接待にも納得できるものがあるように思われる。

実はこの宴が行われたのは1251年以降という推測は、誰が兼好法師にその宴について伝えたのかという事とも年代計算的な観点から繋がってくる。よって、ここからそれを兼好法師に伝えたと思われる二人の人物について考察して、年代的な可能性を探ってみたいと思う。

四条隆顕

まずその一人目は、四条隆顕である。先にも述べたように北条家、足利家、四条家は、互いに姻戚関係にあり強い結び付きがあった。四条隆顕の父である四条隆親は、足利義氏の娘の能子と結婚しているので、四条隆顕は、足利義氏の孫にあたることになる。こうした姻戚関係は先に示した図1から確認して頂くと分かりやすいと思うが、こうした人脈関係にあったことから、まだ十代の若かりし四条隆顕がその場にいて、見ていた事を兼好法師に伝えた可能性はあるのかもしれない。

四条隆顕が、伝えたのかもしれないもうひとつの理由は死亡年数である。実際のところの四条隆顕の正確な死亡年数は分かっていない。しかし四条隆顕の息子の四条隆実が早死にし、孫の四条隆資を養子にしているので、少なくとも1292年(正応5年)までは確実に存命しており、『公卿補任』1327年(嘉暦二年)にある四条隆資の記録に「父故入道権大納言隆顕卿」とあるので、四条隆顕は1327年(嘉暦二年)迄には亡くなっていたことになる。つまり死亡年は1292年~1327年の間のどこかということになる。

そうなると兼好法師が10歳~45歳位迄の間で四条隆顕は生きていた可能性があるので、『徒然草 216段』の宴も、四条隆顕から聞いて書いた可能性が考えられる。徒然草は1330年~1331年の兼好法師が48歳頃にまとめたという説が有力だが、もし四条隆顕が長生きしていたとすれば、この宴の話を「その時見たる人の、近くまで侍りし」とあるように、兼好が「それを見ていたこの頃迄生きていた人に聴いた」という部分とも齟齬はないことになる。

さて四条家の家職は昔から「笙」であり、四条家は音楽にも通じた一族であった。『徒然草 第219段』は、四条隆資が音楽について語っていることを兼好法師が聞き書きした段であるので、ここから兼好法師が四条隆顕の孫(養子)である四条隆資と面識があったことが分かる。こうした四条隆資との繋がりを通して、その養父である四条隆顕から何らかの話を聞くことが出来ていた可能性も十分にあるだろう。

また四条家は包丁家であり、料理を得意とした者も少なくない。足利義氏の娘の能子が嫁いで義理の息子となった四条隆親は料理に通じていたようである。興味深いことに『徒然草 第182段』には、四条隆顕に関する次のようなエピソードを兼好法師は記して、この人物が料理に通じていたことを裏付けている。

【 徒然草 第182段 】

四条大納言隆親卿が、乾鮭というものを天皇の食卓を備える供御にお届けしたが、『こんなあやしい(粗末な)魚を、天皇の御前にお出しするわけにはいかない』と人に言われたことを聞いて、四条大納言は『鮭という魚が天皇へお出しできないということはないだろう。鮭の乾したものに何か問題があるのだろうか、鮎の乾したものはお召し上がりにならなのか?』と言い返された。

四条隆親卿が乾鮭(からざけ)という、腹を抜いて塩をせずに干し固めた鮭を届けたが、このような粗末な魚は天皇にはお出し出来ないという意見に反論したと述べられている。

鮎は年魚とも呼ばれ、内裏の年中行事などでも使われるほど天皇の料理において重要なポジションを占めていたが、その鮎の乾したもの(白乾、あるいは素乾と書いて「すぼし」と読む)と、鮭の干したものを比べて、鮭がなぜ悪いのかと四条隆親は疑問を呈している。

この時代の天皇の食について考えると、料理は内膳部の高橋朝臣、あるいは御厨子所預の紀朝臣の一族によって準備されていたので、この辺りの膳部の者か、あるいはそれを取り巻く者たちとの何らかのやり取りがあったものと推測される。

天皇の食は高橋氏が世襲的に準備してきたが、四条家は先に述べた「笙」と、さらには「庖丁」も家職として受け継がれてきた家である。これは庖丁式といって、まな箸と庖丁だけで鯉などの魚を切る儀礼を披露することにあるのだが、四条家は庖丁式にも関係して、こうした料理にまつわる有職故実の知識も有している一族でもあると言えるだろう。現代でも四条流という庖丁流派があるので、詳しくは四條流の項から確認頂きたい。

またあらためて注目すべきは、『徒然草 216段』の宴には、どのような料理が出たのかがしっかりと記録されている事である。豪華な食であればまだしも、出された食事は簡素なものであったにも関わらず、アワビ、海老、かき餅のようにしっかりと伝えられているので、ここからも料理に詳しい、あるいは料理に関心のある人物が、そのメニュー内容を覚えていて、兼好法師に伝えたのではないかとも思える。

このように足利家とも近しい関係にあり、その話を伝えることが出来る迄生きていた可能性があるので、兼好にこの話を伝えた人物の可能性はあるということにはなるだろう。

こうした背景を考えると、宮廷における各家の職能領域、あるいは家職についての矜持、さらには儀礼における有職故実の知識のせめぎあいのようなものが感じられなくもない。(正月の餅と鮎についての儀礼は川端道喜からご確認下さい)

兼好法師の書こうとして書いていない本質は、実は語られていないこうした部分にあったのではないかと私は思うのである。料理の素材については「三鳥五魚」という言葉があり、鳥は鶴、雉、鴨。魚は鯉、鯛、真鰹、鱸、鮒が美物として珍重されており、中でも鳥は鶴、魚は鯉が最上とされていた。つまり素材に優劣があり、その序列から外れた素材はあやしいもの(粗末なもの)として見下されていたのである。

こうした食材に対する批判への四条隆親の反論は、内裏における「食」において、有職故実に基づいた力関係を暗示するようにも受け取れなくもない。

さて兼好法師は、四条隆親の死後に生まれているので、勿論この話は本人ではなく、他の関係者から聞いた話のはずである。もしかすると息子の四条隆顕、あるいは孫の四条隆資から聞いた鮭の話を『徒然草 第182段』に収めたのかもしれない。

そうだとするならば『徒然草 216段』も同様に、四条隆顕から直接聞き書いた可能性があることも捨てきれない。

四条隆親が、天皇に差し上げたのは鮭を干したものであったが、これは鮭の楚割に近いものであったと思われる。すこし話が逸れるが、『吾妻鑑』には源頼朝と佐々木盛綱に関係した鮭の楚割についてのエピソードがある。佐々木盛綱が鮭の楚割を献上したところ、源頼朝はそれを大変喜んだとある。

これは西と東で食の趣向や価値観が異なっていることを表すエピソードにもなっていると思う。鮭は西ではとやかく言われる食材であったが、東では大変喜ばれた食材だったのである。ではその詳細については、兼好法師に宴について話したかもしれない二人目の人物に言及しながら詳しく述べてゆくことにしたい。

北条宣時

兼好に宴について話した可能性のある二人目の人物は北条(平)宣時である。北条宣時と北条時頼については、『徒然草 215段』には以下のようなエピソードがある。

【 徒然草 215段 】

平宣時朝臣、老の後、昔語に、「最明寺入道、或宵の間に呼ばるゝ事ありしに、『やがて』と申しながら、直垂のなくてとかくせしほどに、また、使来りて、『直垂などの候はぬにや。夜なれば、異様なりとも、疾く』とありしかば、萎えたる直垂、うちうちのまゝにて罷りたりしに、銚子に土器取り添へて持て出でて、『この酒を独りたうべんがさうざうしければ、申しつるなり。肴こそなけれ、人は静まりぬらん、さりぬべき物やあると、いづくまでも求め給へ』とありしかば、紙燭さして、隈々を求めし程に、台所の棚に、小土器に味噌の少し附きたるを見出でて、『これぞ求め得て候ふ』と申ししかば、『事足りなん』とて、心よく数献に及びて、興に入られ侍りき。その世には、かくこそ侍りしか」と申されき。

【 現代文 】

平宣時朝臣が、年老いて後、昔語りに、「最明寺入道(五代執権北条時頼)が、ある宵の間にお呼びになる事があったので、「すぐに」と申しながら、しかるべき直垂がなくてあれこれしている間に、また使いが来て、「夜であるのでどんな格好でも構いませんのですぐにお越しください」とあったので、ヨレヨレの直垂を着て、普段着のままで参上した所、銚子に素焼きの器を添えて持って出て、『この酒を独りでいただくのが物足りないので、来てもらうように伝えたのです。家人が寝静まってしまったので肴がありません。肴になるような物はないか探してみてください」と言われたので、脂燭をさして、すみずみまで探し求めるうちに、台所の棚に、小さな素焼きの器に味噌が少しついたのを見つけて、『これぞ見つけ出しました』と申し上げた所、『十分です」といって、こころよく何杯も酌み交わして、上機嫌になられた。その時代は、万事こんなふうでございました」と申された。

味噌を舐めながら、ふたりで楽しそうに酒を酌み交わす、北条時頼と平宣時朝臣の東武士姿を想像すると何だか楽しい。質素だが、とてもいい感じの酒飲みの楽しみに溢れている風景である。このような酒の飲み方もまた、東男の感じが出ていると言えるだろう。素朴でシンプル過ぎて逆に風流感さえ漂ってくるぐらいである。

杉浦日名子が『大江戸美味草紙』のなかで、江戸っ子は、数の子のような食べるとポリポリと音のでるような食べ物は野暮として好まなかった。酒の肴とは舐めるもの(味噌類。魚のミソ、内臓も含む)であって、そうした種類の酒の肴(音の出ない豆腐や、刺身)を江戸っ子は好んだと書いている。そうなると北条時頼のエピソードは、その後、江戸に至るまで東男が持ち続けた嗜好のようなものを象徴しているようにも思えてくる。

酒飲みはいろいろな酒の肴を好むものだ。そこには、歯ごたえのあるものと柔らかいもの、冷たいものや熱いもの、辛いものや塩辛いものなど、味と食感に変化があるものを好むものと思っていたが、それはどちらかというと京風の酒飲みの傾向であると言えるのかもしれない。室町時代の都で行われた宴会の記録を見ると、25献(献とは食と酒が対になって一献となる)というものがある。つまり肴も何十種類も準備されて、それらを肴に酒を飲むのである。

こうした酒の飲み方と比較して、源頼朝~北条時頼:鎌倉の東男の酒の飲み方や嗜好を考えると、やはりそこからは素朴さや、無骨さが伝わってくる。こうした食の在り方や、酒の飲み方というのもまたなかなか良いものである。

よく京と江戸の美学が対比されることがあるが、こうした感覚の違いはもっと昔から醸成されたものであるという印象がある。例えば京のもてなしでは、何献も酒を延々と酌み交わすが、これは江戸的に言えば、長っちり(尻)といって無粋な飲み方と言えるのかもしれない。むしろ江戸の美学は、さっと飲んで店を何度も変える飲み方である。そういう意味では足利義氏が北条時頼を三献で迎えたのは簡素で気持の良いもてなしであったと言えるのかもしれない。

蕎麦屋はこうした江戸っ子の美学が色濃く反映された場所である。サッと食べてサッと帰る。これは職人が蕎麦屋の利用客だったこともあるのかもしれないが(サッと食べて仕事に戻る)、簡素さや無骨さが、繊細さと美味さに繋がっているの江戸の美学をわかりやすく反映したものであることには間違いないだろう。

それが酒の肴は、舐めるものしか駄目(必然的に品数が限定され、卓上には肴をずらっと並べる必要は無くなる)という江戸の酒飲みの美意識にも引き継がれていったと思うのである。

なぜ北条宣時が伝えたと言えるのか

『徒然草 215段』の味噌のエピソードは、若かりし頃に、北条時頼に酒の相手に呼び出されたとあるので、気の置けない親しい仲であったと思われる。この二人の年齢差は11歳位あり、二人が飲んだ時は、北条時頼は執権という立場にあったか、あるいは兼好の記述通りであるならば、ここでは最明寺入道と呼んでいるので既に出家していたと考えられる。そうなると北条時頼が出家した1256年から、亡くなる1263年迄の8年間のどこか、北条宣時の年齢にすると19歳から26歳ぐらいまでにあった出来事だったということになる。

北条宣時が亡くなったのは、1323年(元亨3年)6月30日であるので、85歳まで生きたことになる。先にも述べたように、兼好法師が『徒然草』を書いたのは1300年~1301年にかけて、つまり兼好が48歳頃であるという説が主流である事を考えると、北条宣時は兼好が40歳の時に亡くなっているので、『徒然草 216段』で宴について兼好が述べている、「その時見たる人の、近くまで侍りし」。つまり「それを見ていたこの頃迄生きていた人に聴いた」という説明に齟齬はないことになる。

また『徒然草 215段』の始めには、「平(北条)宣時朝臣が、年老いて後、昔語りに...」とあり、兼好法師は、生きている北条宣時から直接、北条時頼と宣時が味噌を舐めながら酒を飲んだ話を聴いて、それを記していることが分かる。この北条時頼の味噌の話は『徒然草 215段』、そして北条時頼が足利義氏に招かれた宴の話は『徒然草 216段』と連続した記述となっている。 もしかすると、215段で北条宣時に聴いた流れで、そのまま216段の話も聞いて書いたとも考えられないだろうか。同じかなりの年配の人物に北条時頼に関するエピソードを聞いたということろも共通していることからもその可能性は非常に高いように思われる。

また北条宣時は、時頼のお気に入りの人物だったということも、兼好に『徒然草 216段』の宴について話した可能性を高めている要素であると思う。夜中に呼び出されて一緒に酒を飲む仲だった二人である。もしかすると、北条時頼は、鶴岡八幡宮を参詣の後に、気の置けない仲の北条宣時を伴って足利義氏の屋敷を訪問したのかもしれない。そこで北条宣時が見たことを、後年、兼好に語って聞かせたとも考えられないだろうか。

ここまでで二人の人物が『徒然草 216段』の宴に参加しており、それを兼好法師に伝えた可能性を検討してみた。四条隆顕、北条宣時も共に年代的にも兼好と接触できる可能性があり、兼好はそれをもとにして『徒然草 216段』を書いたと言えるのかもしれない。

この食に対する兼好の意図

ここで改めて、『徒然草 216段』で兼好法師が述べようとした意図を探ってみることにしたい。ここで考えられる兼好法師の「食」については、二つの切り口があるのではないかと思う。まず始めは「肉食」という宗教上の「食」に対する観点。そしてもうひとつは儀礼的な意味における「食」の観点である。以降、この二つの観点から兼好法師がそのような見方をもっていたのかを探ってみることにしたい。

宗教上の「食」に対する観点

鎌倉時代は僧侶が肉食を行うことは禁じられていたとされているが、東の武家社会中心の鎌倉は、京に比べて「食」における戒律は厳しくはなかったのかもしれない。もともと地方豪族の武士たちは、獣を狩っても暮らしていたようで完全な菜食者ではなかったようである。鎌倉武士たちもその人生の後半になると出家するようになる者たちもいたが、出家後もあまり変わらない食生活を続けていたのではないだろうか。よって仏教で言う「なまぐさまもの」を食する事への抵抗感は、彼らにはあまりなかったのではないかと思われる。

このことは「肉食妻帯」を行った親鸞が、流刑の後、その布教の拠点を東国の稲田(現在の茨城県笠間市稲田)に置き、20年間にわたってそれを行ったことからも推測できる。「肉食妻帯」を容認する浄土真宗は、この当時はまだ異端の宗派であり、その教えに共感する人々の多くは、殺生に関わる社会的に差別視されていた人々が中心であったとされている。ここからも浄土真宗が拡大するためには、初期に親鸞が京ではなく、東国で信者を増やそうとしたことは意味があっての事と理解できる。それは東国には「肉食」を容認するような文化的な土壌があったからではないだろうか。

『徒然草 216段』で兼好法師は、北条時頼の事を「最明寺入道」というように出家名で呼んでいる。この宴が行われてからは少なくとも46年ぐらいは経過して『徒然草』は書かれているので、この宴の時に北条時頼が既に出家していたのか、あるいはまだ出家していなかったのかはさほど頓着なく、出家した後の最明寺入道いう認識だけで書かれたのかもしれない。(だがこの後で、足利の草木染の小袖を作ってもらっているので、ここから考えると兼好法師は北条時頼が出家していたという認識はなかったものと思われる)

いずれにせよ、北条時頼(最明寺入道)、足利義氏(足利左馬入道)、隆弁が集まり、「なまぐさもの」を食べたことを『徒然草 216段』で記述しているが、ここでそのことを非難するようなニュアンスはまったく感じられない。むしろこの宴の雰囲気を、ざっくばらんで打ち解けた好ましいものとして述べているように思われる。

兼好法師も出家した人物であり、鎌倉にも少なくとも2回は長期の訪問しているので、兼好法師も鎌倉におけるこうした食文化の在り方には理解があり、寛容であったのかもしれない。(なぜ兼好法師がそのような寛容さを示していたのかは後ほどその理由を述べたいと思う)

儀礼上の「食」に対する観点

宗教上の「食」には寛容であった兼好法師であるが、儀礼上の「食」に関する記述をみるとシビアな見方をしていることが分かる。そのことを理解できる二つの段を以下に紹介することにしたい。まずは『徒然草 118段』の記述である。

【 徒然草 118段 】

鯉の羹食ひたる日は、鬢そゝけずとなん。膠にも作るものなれば、粘りたるものにこそ。

鯉ばかりこそ、御前にても切らるゝものなれば、やんごとなき魚なり。鳥には雉、さうなきものなり。雉・松茸などは、御湯殿の上に懸りたるも苦しからず。その外は、心うき事なり。中宮の御方の御湯殿の上の黒御棚に雁の見えつるを、北山入道殿の御覧じて、帰らせ給ひて、やがて、御文にて、「かやうのもの、さながら、その姿にて御棚にゐて候ひし事、見慣はず、さまあしき事なり。はかばかしき人のさふらはぬ故にこそ」など申されたりけり。

【 口語訳 】

鯉こくを食べた日は髪の毛がボサボサにならないという。鯉の骨は接着剤の材料になるからネバネバしているのだろうか。

鯉だけは天皇の目の前で調理しても問題ない大変ありがたい魚である。鳥で言えばキジが比べようも無く素晴らしいものである。キジやマツタケは皇居の台所(御湯殿)にそのままぶら下がっていても見苦しくはない。だがその他の食材は、汚らわしく見える。ある日、中宮の台所の棚に雁が乗っているのを、お父様の北山入道が見て、帰宅早々、手紙を書いた。「雁のような下手物が、そのままの姿で棚に乗っているのを見たことがない。世間体が悪いことである。一般常識を知っている者が近くにいないからこうなる」と意見した。

ここで兼好法師は魚では「鯉」、鳥では「雉」を美物として挙げている。ただしこれらは仏教からすれば、いずれも「なまぐさもの」である。続けて兼好法師は、北山入道が「雁のような下手物が中宮の台所の棚に雁が乗っているのは世間体が悪い」と意見したことが書かれている。

ここで登場する北山入道とは、西園寺

まず、指摘しておきたいのは、ここで語られている常識とは、故実に基づいた儀礼的な常識ということである。ここにある、料理の素材の格式に関しては『四条流庖丁書』で書かれている事と一致していて、そこには

「美物(びぶつ、美味しいもの)の上下の事 上は海の物、中は川の物、下は山の物。一応そうした定めがあるが、雉に関しては別に決まりがある。川の物を中にしているが、たとえ海の物でも、鯉にまさる海の魚はいない。ただ鯨は鯉より先に出してもいいが、それ以外は鯉を上位にして置くべきである」また「鳥といえば雉のこと也」

と書かれている。また鳥は鷹が獲ったものが最上であり、雉や鶴以外のものは下等と見なされていた。つまり兼好と実兼の見解は『四条流庖丁書』それと同様のもので故実に通していた見方であると理解出来る。ゆえに西園寺実兼は宮中に雁が置かれていることに意見したし、兼好法師も故実を引き合いにしながら、まずは鯉の話から始めて、最終的には実兼の見解を紹介するという話の展開を行っているものと思われる。

ここで注目して頂きたいのは、北山入道という出家者が、仏教でいうところの「なまぐさもの」の食について、わざわざ首を突っ込んでとやかく言っていることである。出家後であるにも関わらず、こうした食から距離を置くというよりは、口やかましく美物の上下を云々言う辺りに違和感が感じられる。

また兼好法師も、北山入道のこうした関与に対して否定的なニュアンスがあるというよりも、鯉や雉という食材を高い価値あるものとして認めている点に注視すべきだろう。

さらにもうひとつの例も引用しておきたい。ここでは美物である食材とは逆のパターンである。兼好法師は『徒然草 119段』で、この頃から鎌倉で食べられるようになっていた鰹を取上げてネガティブな意見を次のように語っている。

【 徒然草 119段 】

鎌倉の海にいる鰹という魚は、あの地方では比類ないものとして最近珍重されているものである。それも、鎌倉の年寄りが言うには「この魚は、自分たちが若かった時代までは、立派な人の前に出す事はなかった。頭は身分の低い者も食べることはなく、切り捨てたものです」と言っている。このような物でも、末法の世になったので、上流社会まで入り込んできたのであろう。

ここでは鎌倉で食べられていた鰹に対する厳しい見方が語られ、そもそも鰹は人前に出されるうようなものではなく、上流社会にまで鰹が食べられるようになったのは末法の世だからであると切り捨てている。ここからも儀礼的な食の上下を重視する兼好法師の見方を理解できるのではないか。兼好法師は「鰹」を食べる事には明らかな苦言を呈しているのである。

当時、鰹は毒があると信じられていたようで、昔は生食はせず、干して固めてから食べられていた。これは鰹に寄生するアニサキスによるものであり、こうした食当たりを毒によるものと考えていたからと思われる。また鎌倉は鰹が水揚げされることでも昔から有名だったようである。鎌倉時代から生食の風習がようやく始まり、遂に天皇も供膳にもこれが出されるようになったと『美味求真 四章』では述べられている。

また時代が下がって江戸時代になると、鰹は人気の食材となり、先を争って食べられるようになる。芭蕉も「鎌倉を生きて出けむ初鰹」と俳句を詠んでいるように、江戸で消費されていた鰹は、鎌倉で水揚げされたものであった。特に初鰹の価値は非常に高く、江戸っ子たちは金に糸目を付けず競い合って初鰹を食したのである。これは東国、特に江戸での顕著な傾向であり、京では生の鰹が有り難がられるようなことはなかった。

これは単に東国の中心地である鎌倉~江戸が海に近いので新鮮な鰹が手に入り易かったからというような単に物流の理由だけでなく、むしろその嗜好が原因であると私は推測している。京とは異なり、東国は昔からより肉的なものを好む嗜好性が高く、鰹のような魚は正にそのような要素を持っているからである。鰹の味の濃い赤身はより肉に近いものであるし、また脂ののり方も他の白身魚に勝るものがある。

今でも京都で食べられる魚は、鱧、鮎、鯛、グジのような魚で淡白な味わいのものが中心である。若狭の鯖も良く食べられていたが、京で受け入れられていた味の強い青味魚というと鯖ぐらいで、生鰹はあまり人気がある魚とは言えないようである。

それに対して東国では、濃厚な味に対する嗜好が鎌倉時代から武家中心文化の中で育まれており、それが鰹に対する高評価や嗜好にも反映されたと考えられる。そしてそれに調和するように調味料も発展していった。野田の濃い醤油はこうした強い味わいに合わせるうえでも必然性があり、江戸の人々の嗜好に合わせて発展を遂げた。こうした東西の嗜好の違いというものが、西の薄い色の醤油と、東の濃い色の醤油にも表れているのは大変興味深い事である。

兼好法師の「食」に対する見方

こうした諸要素を検討してゆくと、兼好法師の「食」に対する感覚が理解できる。彼は出家しているが「なまぐさもの」を避けるような、僧侶としてのストイックさはあまりなく、むしろ宮中で食べられているような美物(鯉や雉)の肉食に対しては好意的な関心を寄せている。東国で盛んに食べられ始めていた鰹のようなものは好まなかったが、東国の武士たちのような簡素で飾らないざっくばらんなスタイルの飲食の仕方には共感している。

ここからは兼好法師の二面性というべきか、言い換えるとハイブリットな感覚・感性といったものを感じる。それは京的(西国)な感覚と、鎌倉的(東国)な感覚。さらには公家的な感覚と、武家的な感覚である。これらの相反する要素が同居しているのが、兼好法師の「食」に対する見方となっている。

兼好法師とは誰か?

兼好法師がどのような人物であったかについては研究が進んでおり、今までは吉田神社の神官である吉田氏の一族の者であるという認識が改められるようになっている。兼好法師が吉田氏の一員であると考えられるようになった原因は、兼好法師が「卜部」という姓であることから、もともと卜部の姓を名乗っていた吉田氏の吉田兼倶が捏造によって兼好を自身の属する吉田氏に取り込んだ為である。

こうした兼好法師についての研究が『兼好法師 - 徒然草に記されなかった真実』小川剛生[著]にあり、大変興味深い内容となっている。

著者は「金沢文庫古文書」の中に、兼好の若き日の足跡を発見し、その記述から兼好と兼好の父母や姉の情報、およびその筆跡を明らかにしている。こうした新たに発見した文書を根拠として、それまで兼好法師に付されていた「京都吉田神社の神官を務めた吉田流卜部氏に生まれた出自、村上源氏一門である堀川家の家司となり、朝廷の神事に奉仕する下級公家の身分、堀川家を外戚とする後二条天皇の六位蔵人に抜擢され、五位の左兵衛佐に昇った」というを経歴が、造られた虚像でしかなく、こうした出自や経歴はまったく信用できないものであることを明らかにしているのが本書である。

また残された記録から兼好法師は、伊勢国出身で金沢流北条氏に仕え、京都から下ってきた一族であった事。また可能性として、幼いうち父を失い、母に連れられて京都で成長したが、ゆかりの関東に下向し、姉の庇護の下、無為の生活を送っていた若者期があったのではないかと推測している。

さらに金沢文庫古文書から、兼好の主人は金沢貞顕(六波羅探題)であったことや、当時は越後守正五位下という官位であった北条貞顕が、兼好のことを呼び捨てにしていることから、兼好は六位かそれ以下の侍品(さむらいほん)でしかなかったはずであり、それまでの「五位の左兵衛佐という官位であったという定説」は否定すべきであり、むしろ兼好は、出家まで正式な官途に就かなかった可能性すらあるという見解も述べている。

鎌倉から京都に戻った兼好は、30歳近くで出家することになるのだが、その出家も隠者のようなものではなく、「侍入道(さむらいにゅうどう)」のような存在の出家であったとしている。また土地売買の記録から不動産の売り買いが巧みであり、金銭的には裕福な人物であったとも記しており、今までのストイックで厭世的な兼好像とは一線を画した人物像を記録から描き出しているのが興味深い。

さらに兼好法師は内裏の様子や逸話も書き残しているが、なぜ兼好法師がこのような記述が行えたのかに関しては、当時の内裏が官庁御殿が連なる大内裏ではなく「里内裏」(洛中の廷臣の邸を借り受ける)であったことを指摘してその理由を説明している。当時は、内裏に一般住民が入り込むことも普通だったようで、略装だと公家が群衆に紛れてしまうので、殿上人には略装の狩衣で儀式に参加しないようにという禁止令が出されているほどである。兼好法師も内裏に出入りして様々な内裏の様子を見聞きしてそれを記したのではないだろうか。

兼好法師は『徒然草 20段』で、「何事も古き世のみぞ慕はしき」と述べて内裏にまつわる故実を称賛していることから、今までは『徒然草』のこうした見方は、兼好法師の「過去の栄光の回想」であると考えられてきた。しかし、筆者はこれを否定して、「兼好の内裏へ抱いた憧憬は、この日に内裏につめかけた住民のそれと違いのあるものではなかった」と説明している。

兼好法師の「食」に対する見方

実は、「食」という観点から兼好法師という人物像を分析してみると、そのテイストは矛盾を孕んでいてどのように兼好法師の価値観を位置付けるべきかを迷うところがあった。その幾つかをあげると、出家者でありながら肉食に寛容であり、また鋭い視線で物事の本質を見抜く能力がありながら上流階級で有難がられる美物は無条件に賞揚するところ。また、シニカルで厭世的でありながら、コンサバティブな故実や上流階級の人々の暮らしに関心と称賛を持って記述しているところ等である。

「食」という観点から兼好法師を描こうとすると、それまでの人物像からあまりにも乖離しており、矛盾を感じてしまうのである。

こうした兼好法師の「食」におけるポジションを現代で例えるなら、リベラル派で急進的な思想の持主でありながら、テレビ番組の皇室アルバムのファンで欠かさず視聴しているような人物像である。(逆にちょっと分かりにくいか...)

それだからこそ、私にとっては『兼好法師 - 徒然草に記されなかった真実』小川剛生[著]を読むと非常に腑に落ちるところが多かったのである。

例えば兼好法師は武家の者として鎌倉に滞在していたので、東男たちのざっくばらんで気取らない飲食には共感するものがあったことだろう。逆にもし兼好法師が公家出身であれば、こうした東男たちの宴は粗野で物足らないものであると感じたに違いない。

肉食に対しても、兼好法師がもしシリアスな出家者であったとすれば、『徒然草』に度々記述される、出家者や僧侶の肉食は到底受け入れられるものではなかったはずである。だが実際の兼好法師は、肉食にはまったくの無頓着であり、むしろ高貴な人々の食の美物として、そうした肉食素材を賞揚するような記述をしている。

「食」における内裏や上流階級での故実は、兼好法師のシニカルな視線というフィルターからは簡単にすり抜けて、手放しに賞揚されることになる。それとは逆に鎌倉で食べられるようになった生鰹を兼好法師が認めないのは、それが故実から外れた食材であるからであり、味の本質における云々ではない。先にも述べたように鰹はより肉食感の強い素材であるが、それが「なまぐさもの」であるという観点は待ち合せてはおらず、故実に適さないという観点から否定しているのも出家者としてはズレているようにも思う。

だがこうした兼好法師の視点が、特にどの宗派に属するということもなく、侍入道のような出家であったということであれば腑に落ちる。もともと武家の家で育った兼好法師は、肉食に対しては抵抗もあまりなく、出家後も「なまぐさもの」を日常的に口にしていたのかもしれない。

また公家ではなかったのに内裏に通じていたことが、一般人にまぎれて見学していたからであるということであるならば、「食」における故実を手放しで称賛する兼好法師が見えてくるように思える。兼好法師は実は単なるセレブ好きだったのであるのかもしれない...。

こうしたバックグランドが見えてくると、それまで兼好法師に感じていた「食」における観点の矛盾が解消された思いである。だがそれで完全にスッキリしたかというと、また別の複雑な感覚が自分の中には残ってしまっていることは否定できない。

なぜならば、そうなると小林秀雄が兼好法師について、「ものが見えすぎるが故に、すべては書かずに我慢した」という評論も再検討される必要だからである。実際に兼好法師がそのような人物であるのならば、兼好法師は、書くことを我慢したのではなく、それ以上は書けなかった(それ以上の深さがなかったから)ということになる。

北条時頼の「食」から

北条時頼について『徒然草』を基に分析を加えてみたが、ここから兼好法師が「食」という観点において、北条時頼について好意的な見方をしていたことが理解できる。またそれが引いては「食」というものにおいて兼好法師がどのような考え方をもっていたのか、さらには兼好法師が何者であるのかを記述する機会ともなったのではないかと思う。

北条時頼の生きた鎌倉時代から江戸時代にかけて、東国特有の「食」文化は築かれていったが、それは京とは異なる武家中心の価値観に基づいたものであったことは歴史が証している通りである。

北条時頼の関係した「食」を、兼好法師というフィルターを通してのぞき見ることが出来るのは、ひとえに『徒然草』が単なる随筆というだけでなく、価値ある貴重な記録(アーカイブ)でもあるからに違いないだろう。

参考資料

『徒然草』 兼好法師

『徒然草 216段』 兼好法師

『徒然草 215段』 兼好法師

『徒然草 182段』 兼好法師

『徒然草 118段』 兼好法師

『徒然草 119段』 兼好法師

『肉食妻帯考 -日本仏教の発生- 』 中村生雄

『モオツァルト・無常という事』 小林秀雄

『足利尊氏と関東』 清水克行

『前賢故実. 巻第8』 菊池容斎 (武保) 著

『口伝鈔』 覚如

『肉食妻帯考』 中村生雄

『大僧正隆弁 : その伝と和歌』 中川博夫

『 [徒然草 第216段] の「その時見たる人の、近くまで侍りし」人』 鈴木小太郎

『中世における殺生観の展開』 原田信雄