鯛

魚の王、鯛

スズキ目タイ科を総称したものが鯛と呼ばれているが、タイには様々な種類がありアマダイ、キンメダイ、マトウダイ、イシダイ、クロダイなどタイと名が付くものは200種類以上もある。しかし一般的にはタイ科のマダイ(真鯛)のことを指して単に「鯛」と呼んでいるので、この項で使われている「鯛」という表記はすべていわゆる真鯛であることをまずは最初にことわっておきたい。

石川雅望 と太田南畝

鯛はめでたく価値のある魚であると日本では見なされている。しかし鯛がこれほど貴重な魚とされているのは日本だけで、日本人以外でここまで鯛を尊ぶ地域や民族は他にはない。しかし実際には鯛の価値がここまで高くなったのは江戸時代頃からで、それまでは日本でも特に貴重とみなされている魚ではなかったのである。

良く鯛は「めでたい」に通じているので縁起が良い魚と考えられているが、それは「めでたし」という古語が、後に口語になって「めでたい」という言葉になってからである。つまり目出鯛(めでたい)のような縁起の良い語呂が生まれたのは、そこまで昔のことではなく、どんなに遡っても江戸時代ごろ迄である。実は鯛は言葉の変化とともに後付けで縁起物として価値あるものに昇格された魚だったのである。

しかも鯛は江戸時代になってからようやく「魚の王」あるいは「百魚の王」と呼ばれるようになった魚である。鯛を「魚の王」と呼ぶこの名称の最初の出典を探してみると、江戸時代後期の狂歌師、国学者、戯作者でもあった石川雅望(1754年 - 1830年)が記した『狂文吾嬬那万里』にある。そこには次のように記されている。

【

鯛は魚の王なり、土臭く鯉をめづるは、牡丹をのみ目にふれて、桜の花を見ることなき、言さへぐちんぷんかんぷんどもが寝言なり。

石川雅望は「鯛は魚の王なり」と高く評価している。鯛の比較対象として、鯉を挙げているが、こちらは土臭いとして低く見ている。また桜の季節の鯛は「桜鯛」と呼ばれることに掛けて、鯉を有難がるのは、牡丹だけを見て桜を見ないのと同じであり、「鯉が良いなどとは物事を知らない者が言う寝言である」と非難している。

石川雅望はこのように鯛を持ち上げ、鯉の方をケチョンケチョンにけなしているのだが、このような鯛に対する賞賛の理由について考察してゆくと、以前の時代とは異なった新しく江戸に生まれた食への価値観がその背後にあることが読み取れるようなる。

石川雅望の鯉に対する手厳しい評価と鯛に対する賞賛は、単なる一個人の見解であるとしか考えない人もあるかもしれない。そこでまずは、そもそも石川雅望が食通と呼べる人物だったのか、あるいは味を評価する者としてふさわしいコメントを出せるような人物だったのかを、きちんと検証しておくべきであろう。

記録によると、石川雅望は、太田南畝(1749年 - 1823年)と狂歌の師弟関係にあった人物とある。この師匠、太田南畝(蜀山人)は、元禄時代のスーパー文化人とも言える人物で、ネットワーカーとしても多くの文人たちとの交流で知られた中心的立場にあった。

さてその太田南畝は、その当時、隆盛を極めていた江戸の高級料亭「八百善」の四代目当主だった栗山善四郎と顧客を超えた深い交流関係があった。太田南畝は『頓智頓才蜀山人』で八百善のことを「...狂歌俺れ、芸者小萬に料理八百善」と書いている。太田南畝はここで優れたものを並べているのだが、自身の狂歌を挙げつつ、当時の人気芸者の小萬に続けて、八百善の料理を最高と位置づけ評価しているのである。ただこれには幾つかのバージョンもあって芸者が小萬ではなく、お勝になったりするものがある。しかしどのバージョンでも料理のところだけは八百善で変わらないので、太田南畝にとって八百善は絶対的な位置にあったと考えて間違いない。

また八百善が出版した『江戸流行料理通』には、太田南畝と亀田鵬斎が序文を書き、酒井抱一、谷文晁、葛飾北斎らが挿画を描くという超豪華なラインナップになっていて、料理本としての枠を超えた総合カルチャー本の様相を呈している。こうした八百善の本に関係したメンバー達はいわゆるサロンのようなつながりで結ばれた仲間であり、太田南畝はそのサロンの中心的な存在であった。よって太田南畝の弟子である石川雅望も、こうしたサロンのメンバーとして八百善に度々足を運んだ可能性は十分にあったと考えられる。

『江戸流行料理通』

八百善での会食図大窪詩仏(左)、亀田鵬斎(奥)、酒井抱一(手前)、大田南畝(右)

また太田南畝は現在の日本橋室町にあった高級料亭「

このように石川雅望は、当時随一の料亭とされた八百善と百川に、師匠である大田南畝を通じて親しんでいたと思われることから、美食にも通じていた人物だったと考えられる。よって「鯛は魚の王なり」というコメントはいい加減なものではなく、しっかりとした江戸の一流どころの味に触れた体験から発せられた評価であったと評価すべきだろう。

鯛か鯉か?

石川雅望は鯉をこき下ろしているが、実は江戸時代になるまで、それまで最高の魚であるとされていたのは「鯛」ではなく圧倒的に「鯉」の方であった。例えば鎌倉時代に著された『徒然草』で兼好法師は次のように述べている。

【 徒然草 118段 】

鯉ばかりこそ御前にてもきらるゝ物なれば、やんごとなき魚なれ、鳥には雉さうなきものなり、雉松茸などは、御湯殿の上にかゝりたるも苦しからず、其外は心うき事なり。

鯉だけが天皇の前で切られる魚であるとして、鯉こそが高尚で高級な魚として別格に扱われていたことがここから分かる。この時代、正月になると包丁式が行われることになっていて、天皇を始めたとした堂上公家の前で包丁式の儀式が披露されており、そこでさばかれる魚は必ず鯉であると定められていた。

その証拠に『四条流庖丁書』のなかでも料理の素材の格について以下のように定めている。

【 四条流庖丁書 】

美物(びぶつ、美味しいもの)の上下の事 上は海の物、中は川の物、下は山の物。一応そうした定めがあるが、雉に関しては別に決まりがある。川の物を中にしているが、たとえ海の物でも、鯉にまさる海の魚はいない。ただ鯨は鯉より先に出してもいいが、それ以外は鯉を上位にして置くべきである

庖丁家として包丁式を行う公家に四条家がある。ここから料理流派が生まれ、長享三年(1489年)に、多治見備後守貞賢によって書かれたのが『四条流庖丁書』である。ここでも鯉こそが最上の美物であるという見方を述べており、やはり鯉が最も貴重な魚であることを定めている。現代でも包丁式が行われる際には必ず鯉が選ばれ、それが包丁人によって捌かれるのは平安時代ゆかりの故実に基づいてのことである。

また武家の庖丁流派である大草流の『大草家料理書』(天文19年 1550年)でも、庖丁式での切り方が、式鯉では44通り、式草鯉では38通り、行鯉では34通りあるとして、庖丁式における鯉の存在の重要性がうかがえる記述が見られる。

このように平安時代以降の宮廷料理はもちろん、および武家であってもそれまでは鯉こそが貴重な魚として尊ばれていたのである。よって平安時代から鎌倉時代、さらには室町時代から戦国時代を通して江戸時代に至るまで、魚の王とは鯉のことを指していて、鯉こそが最も貴重な魚として扱われていたのである。しかしなぜか江戸時代になると、鯛の方が貴重な魚であるという価値観に変わってしまった。これは一体なぜなのだろうか。

江戸の価値観、京の価値観

鯛は、江戸時代になってようやく貴重な魚として不動の地位に押し上げられることになったが、その理由は徳川幕府が江戸で開かれ、その江戸が大都市として成長したことにある。徳川の治世が始まると、江戸には大名や旗本の屋敷が立ち並び、全国から武士が集まる大都市へと成長していった。こうした武家中心の社会が形成される過程のなかで、江戸には京の公家社会と異なる、武士らしい新しい価値観が生まれてゆくことになった。

江戸にこのような武家社会が形成されたことで、食において「鯛」という魚が尊ばれるようになっていった。そしてこれは明らかに京で公家が培ってきた鯉を最上とする従来の価値観とは異なる、江戸らしい新しい価値観であった。それを示すかのように、江戸後期の俳文集『鶉衣』(うずらごろも)の百魚譜には次のような記述がある。

【 鶉衣 】

人は武士、柱は檜の木、魚は鯛とよみ置ける、世の人の口における、おのが隣々なる物好きはあれど、この魚をもて調味の最上とせむに咎あるばからず。絲かけて臺にすゑたる男ぶりさへ、外に似るべくもなし。

『鶉衣』は横井也有(1702年 - 1783年)によって書かれた俳文集である。しかし『鶉衣』は横井也有の生前に出版されることなく、その死後に太田南畝によって前編が1787年、後編が翌年の1787年に出版された。『鶉衣』の序文はその太田南畝によって書かれており、そこには大田南畝が読んだ横井也有の文章があまりにも面白く出版までおこなった経緯が記されている。つまり『鶉衣』は太田南畝によって見出され、世に送り出された書物だったのである。

さて『鶉衣』の百魚譜では、尊いものとして武士と鯛を並べて評価しているので、こうした風潮は江戸時代の中期、すでに顕著であったことが見うけられる。

また江戸時代中期、まさに『鶉衣』が書かれた時代は、大石蔵之介が率いた赤穂浪士が君主の仇を討ったことを題材とした「忠臣蔵」が、歌舞伎や浄瑠璃の演目となり大いにもてはやされていた頃であった。特に1748年に書かれた『仮名手本忠臣蔵』十段には「花は桜木、人は武士と申せども…」と武士と桜を並べて記されており、こうしたフレーズは人々の口に膾炙されたことであろう。このように当時の世間で人気を博して広く演じられた「忠臣蔵」からも、庶民たちは武士(赤穂浪士)の散り際を、桜の花の散る様に投影させて賞賛していたのかもしれない。

当時のこうした風潮の為だろうか、それとも「花は桜木、人は武士」の桜が、春に旬を迎える桜鯛をイメージさせた為だろうか。「花は桜木、人は武士、魚は鯛」という江戸特有の新しい価値観は急速に江戸中に広まり、それが武家社会だけでなく、やがては庶民にも浸透することになっていった。

桜の価値観

ここで桜についても述べておきたいと思う。中世までは桜は吉野の山にひっそりと咲くイメージの花木だった。しかし戦国時代から江戸時代にかけて、そのイメージが武士の社会によって変化してゆく。まず有名なのは豊臣秀吉が慶長3年3月15日(1598年4月20日)に行った「醍醐の花見」である。秀吉は武家の天下人として山科の醍醐寺に700本の桜を植樹して、豪勢な花見を行った。

やがて江戸時代になり、3代将軍徳川家光の時代になると江戸の都市設計に深く関わった僧侶の天海が、上野にわざわざ奈良の吉野山から桜を移植し、吉野の山を見立てて桜の植樹を行った。こうして天海は、あえて江戸に吉野の桜の山をつくったのである。

その後、享保の改革を行った徳川吉宗も江戸各所に桜を植え、行楽の場を整えて花見を催し江戸の花見文化の促進を行った。この時に桜の名所としてつくられたのが、隅田川東岸の向島、隅田堤、飛鳥山、小金井であり、現在でも桜の名所として季節になると多くの人でにぎわう場所となっている。

このような江戸幕府が桜を積極的に植樹した背景には、幕府の政策的な思惑があったとされている。改革によって庶民の不満がたまることがないようにと娯楽の場を備えることで、庶民の批判を避けようとしたのである。こうした政策の是非はさておき、これによって計画的に江戸にはたくさんの桜が各所に植えられ、桜の季節には満開の花が咲き、人々が桜を鑑賞できるようになったというのが江戸の花見の経緯なのである。

こうした桜の花見の時期に旬を迎える桜色に染まった鯛は、まさに目出度い食べ物として貴重なものとされたに違いない。また江戸の武家を中心とした幕府の都市計画からも、桜は武士の価値観としてシンボリックに捉えられたはずであり、こうした桜と武士のつながりからも桜鯛はますます尊ばれていったのではないかと考えられる。

ちなみに現在、日本全国の桜の名所で咲いている桜のほとんどはソメイヨシノという品種である。これは江戸時代の末期に江戸の染井村(東京都豊島区北東、巣鴨・駒込付近の旧地名)にあった植木屋が売り出した桜の品種で、明治時代にまたたくまに全国に広がり現在に至っている。この桜が江戸で生まれ各地で植えられたことも、江戸におけるこうした価値観の広まりを表しているように思えるのである。

人は武士、花は三吉野

江戸時代に「人は武士、魚は鯛、花は三吉野(桜)」という江戸特有の新しい価値観が生まれていったのだと述べたが、こうした価値観は当時の文芸、芸能のなかでも取り上げられ繰り返し上演されることで増幅されていった。また幕府も江戸に積極的に桜を植樹し、ある種のエンターテイメント空間を創り出したことも武士と桜という価値観を増幅させた要因であったとも言えるだろう。こうした背景ゆえに、食の分野で桜色を帯びた鯛は、まさに時代に合った食材であるだけでなく、外見の甲冑に包まれたような力強い様とその豪華さは、武家を象徴するものとみなされ江戸で愛される魚となっていったのである。

江戸時代に文筆家たちが書いた「人は武士、魚は鯛、花は三吉野(桜)」という価値観の元の出典は室町時代の一休宗純の狂歌であるとされている。

【 尤之双紙 】下巻 四 物のかしらの品々

人は武士 柱はひのき 魚は鯛 小袖は紅梅 花はみよしの

一休宗純とはとんちで有名な、あの一休さんである。しかし実際の一休宗純は反骨の破戒僧として、仏教の菩薩戒で禁じられていた、飲酒・肉食・女犯を行う様々な奇行でも知られた僧であった。この一休宗純の狂歌が、後世に伝えられ、引用されたのがこれである

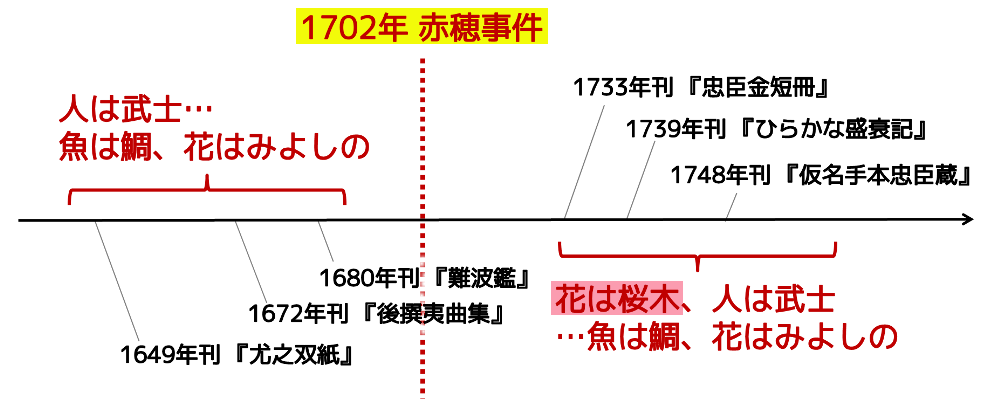

一休宗純のこの狂歌は1649年(慶安2年)刊の『尤之双紙』(こちらのリンクは活字版)で紹介されており、これが最も古い出典元ということになる。以降、様々な文芸においてこの狂歌は紹介・引用されてきた。

1672年(寛永12年)に刊行された『後撰夷曲集』にも一休宗純の狂歌として「人は武士 柱は檜 魚は鯛 衣は紅梅 花はみよしの」とある。

さらに1680年に刊行された『難波鑑』にも、「人は武士 柱はひの木 魚は鯛 小袖は紅梅 花はみよし野」とあり、一休宗純の作であると記されている。

いずれの書も、この狂歌の作者は一休宗純であるとして紹介している。では、次にこの狂歌がどのように後の文芸に影響を及ぼしたのかも説明しておきたい。

花は桜木...

一休宗純の狂歌のフレーズが、ある時期から変容して用いられるようになる。それは「花は桜木、人は武士」というものである。これは後世になって加えられた明らかな誤りであり、ネットなどをみるとこれを一休宗純の狂歌であると間違えて引用して説明しているサイトがかなり多く見られる。

花は桜木 人は武士 柱はひのき 魚は鯛 小袖は紅梅 花はみよしの

このように冒頭に「花は桜木」という句が付けられているのは間違いである。しかも末句の「花はみよしの」で意味がダブってしまっている。ではなぜ一休宗純の狂歌に「花は桜木」という混濁した句が入るようになったのだろうか。

これに間違いなく決定的な影響を及ぼしたのは赤穂浪士の吉良邸討入(赤穂事件)と、それを題材にして演じられた『仮名手本忠臣蔵』を始めとする一連の作品群であろう。赤穂浪士の討ち入りは、1702年(元禄15年)12月14日に行われ、47人の赤穂浪士(赤穂義士)が吉良上野介を討ち取り、君主の浅野内匠頭の仇討ちを果たした。

後年、これを題材にして様々な作品がつくられてゆくが、その中でも、1748年に刊行された『仮名手本忠臣蔵』が大ヒットとなり、これが現代に至るまで赤穂義士のイメージを決定づけるものとなっていったように思われる。この『仮名手本忠臣蔵』には「花は桜木、人は武士と申せども...」という一節があり、これが人口に膾炙するようになっていったのである。

『仮名手本忠臣蔵』が「花は桜木、人は武士」とした変遷を他の文芸本から見てみると、少しずつ変容していった過程が読み取れる。まず1733年(享保18年)に刊行された『忠臣金短冊』には「花は小桜、人は武士」という一節がある。さらには1739年(元文4年)に刊行された『ひらかな盛衰記』には「花は三芳野、人は武士」とあり変容の経過が読み取れる。

最終的には1748年に刊行された『仮名手本忠臣蔵』が「花は桜木、人は武士」と記述することで、決定的な影響を与えることになる。いずれにせよ、赤穂浪士の吉良邸討入(赤穂事件)を経て、その事件が「忠臣蔵」として作品化されてゆくなかで、「花は桜木」というキーワードが、一休宗純の狂歌の頭に勝手に付くようになっていったと考えられる。これにはさらに深い意味があると思われるのだが、その考察は後で述べることにして、まずはそれに先立って一休宗純の狂歌の真意を解説することにしておきたい。

一休宗純の狂歌の真意

再び一休宗純の狂歌、「人は武士 柱はひのき 魚は鯛 小袖は紅梅 花はみよしの」に立ち返り、この狂歌の本質を考察してみよう。まずこの狂歌に対する様々な解釈や評価を調べて読んでみたが、概ねどの説明でもこの狂歌が意味するものは、「桜は散り際が美しく、武士もまた潔く死に際が潔い。そこから花では桜が一番であるように、人では死に潔い武士が一番なのである」というような解説である。しかし、この狂歌は本当にそのような意味なのだろうか?

まず一休宗純は僧侶であって武士などではない。実際、自分が僧侶であって、武士こそが優れているなどと考えるだろうか。しかも一休宗純の出自は、後小松天皇の落胤とされており、皇室の血を引く人物だったのである。

さらに一休宗純は「応仁の乱」の乱世の世を経験している。一休宗純は荒くれ武士たちが跋扈していた時代を僧侶として生き抜いた人物だった。この時代の武士は、後世になって形成された武士道のような高潔な精神倫理で行動していた者たちばかりではなかった。下克上の時代であり、例えルールを破ったとしても成り上がることにこそ価値が見出されていた時代である。しかも京の都はこうした武家の権力闘争の結果として戦によって荒れ果て、焼け野原となってしまっていた。よって当時の人々の目には、多くの武士は無骨で粗野であり、江戸時代の侍のように飼い慣らされていない、野犬のような荒くれ者たちとして映っていたことだろう。

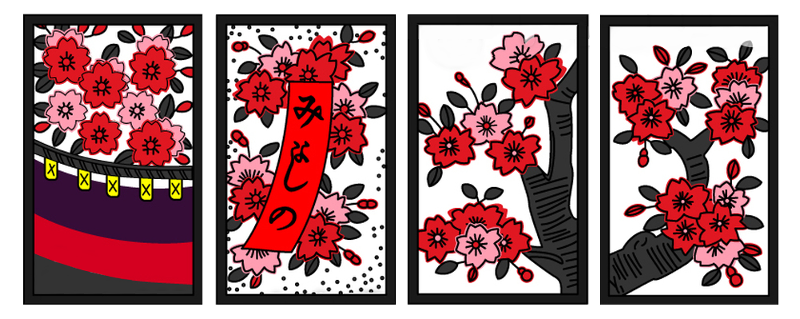

また桜についても一考するべきである。なぜなら昔の桜とは、山桜でひっそりと咲く花だったからである。一休宗純は「花はみよしの」と詠んでいるが、このみよしの(三吉野あるいは美吉野)とは桜のことである。桜は吉野の山中に咲く花であり、今の花見のように人々がわんさかと押し寄せ、馬鹿騒ぎしながら見るような花ではなかったのである。

花札の桜には「みよしの」と書いてある

それだけでない。桜の花も時代と共に変化してきた。例えば現代の我々が鑑賞している桜はソメイヨシノ(染井吉野)という品種であり、江戸時代後期になってから改良された桜である。このソメイヨシノは、戦後の高度経済成長と共に日本中に広がり現在では日本の桜の80%を占めるまでになっているとされている。ここまでソメイヨシノが人気を得た理由は、満開になると花びらが密集して咲くことと、開花している時期はまだ葉が少ないために花だけが目立つからである。

これに対して昔の桜は、ソメイヨシノのように花だけがたくさん咲くような華やかさはなく、山中にぽつぽつと密かに咲いているような花木だった。

このように桜を取って見ても、実際には今と昔ではそのイメージに大きな変化があったはずであり、その転換点こそが江戸時代にあったと言えるのではないだろうか。

明治時代以降からは軍国主義の台頭によって、国の為に兵士が命を投げ出すことが尊いとされてきたが、その美学を語る際にも桜は象徴的に利用された。特に太平洋戦争中には、桜は国威高揚のためのプロパガンダとして担ぎ出され、桜が満開に咲き誇りかつ散ってゆく様を、命を散らす皇軍兵士に重ねて、国の為に死ぬことが誇らしい生き方であるとする価値観が推奨されてきた。言ってみればこの時代は日本男児の総武士化が推進された時代だったと言っても良い。まさに「花は桜木、人は武士」が推し進められた時代だったのである。

このように後世になってつくられた桜のイメージが強いために、我々、日本人は「花は桜木、人は武士」という言葉を、桜は散り際が美しく、死に際が潔い武士も賞賛されるべきであるという解釈へと短絡的につなげていったのだろう。

こうした桜そのもののイメージが時代と共にいかようにもつくり変えられてきた背景を考えるならば、一休宗純の狂歌、「花は桜木、人は武士」にはもっと別の意味があったとしか思えなくなってくる。当然、当時のそこには、桜は散り際が美しく、その美しさを武士の潔い死に際に重ね合わせるような美化されたイメージなどは無かったはずである。よって一休宗純がこのような意図で、この狂歌を詠んだのでないと考えるべきである。

ではなぜ一休宗純は、このような狂歌をつくったのか。その理由は一休宗純の生き方から理解するしかないだろう。まず一休宗純は反骨の破戒僧であった。一休宗純は、既存の価値観とそれにあぐらをかいて本質を見失った当時の権力者や高位にある者たちを否定し続けていた人物だったのだ。よって一休宗純が「人は武士」と述べた真意は、当時の武士が既存権力に抵抗する存在であり、既存の価値観を受け入れようとしないその姿に共感したからではないだろうか。当時の武士は戦によって潔く命を落とすことはあっただろう。しかしそれはあくまでも結果であって、一休宗純が見ていたのは、そうした武士が死に向かう行為ではなく、飼いならされていない反骨心のような内面的なものだったのではないか。

また一休宗純が「花はみよしの」と詠んで桜を良しとしたのも、吉野の山奥で人知れずひっそりと花を咲かせ、静かに散ってゆく様にあったのではないだろうか。

平安時代というのは大陸からもたらされた梅が、風流かつ貴重な花木として愛でられていた時代であった。現在の年号である令和も大友旅人の邸宅で開かれた『萬葉集』5巻に記されている「梅花の宴」で詠まれた言葉から取られていることは有名である。つまりこの時代は梅の花を愛でて歌を読むことが尊ばれていたのであり、まだ桜に対してはそのような価値観は持たれていなかった。なぜなら当時は桜よりも梅が尊ばれた時代だったからである。

後の時代になると、桜の歌も詠まれるようになってゆくが、それでもまだ山桜が中心であり、群生して華々しく咲き誇るというようなニュアンスはそこには無い。

こうしたことから考えると一休宗純は、やはりそれまでの既存の価値観に反して、それまで愛でられていなかった山に咲く桜を敢えて良しとしたことが理解できるはずである。こうした既存の価値観を越えようとするところにも、一休宗純の示した反骨の精神を読み取ることができるはずである。ちなみに一休宗純の他の反骨の狂歌も紹介しておくことにしておきたい。

・世の中は 起きて箱して(糞して) 寝て食って 後は死ぬを待つばかりなり

・門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし

・女をば 法の御蔵と 云うぞ実に 釈迦も達磨も ひょいひょいと生む

・南無釈迦じゃ 娑婆じゃ地獄じゃ 苦じゃ楽じゃ どうじゃこうじゃと いうが愚かじゃ

どれも破戒的、かつ反骨の精神に満ちた狂歌である。また一休宗純は聖と俗を併せ持った人物だったが、そうした性格が狂歌にも反映されているのがはっきりと分かる。一休宗純は現代で言うとロックンローラーのような人だったのだろう。そのような人物が、誰もが有り難がる凡庸な価値観をホイホイと持ち上げて詠うようなことをするとはとても思えない。よって「人は武士…」から始まる狂歌の真意は、後世において、特に江戸時代以降から大きく歪めて解釈されてきたと考えるべきなのであろう。

一休宗純

ちなみに享年88歳で没した一休宗純の臨終の言葉は「死にとうない」である。ここからもパッと咲いてパッと散る武士の生き方を称賛したなどとする解釈は、あまりにも短絡的なものでしかないことが分かって頂けないだろうか?

魚は鯛

一休宗純がこのような感性で、武士と桜を並べたことを理解すると、「魚は鯛」とした意味も理解出来るようになるはずである。かつては桜よりは梅が尊ばれていたのと同じく、鯛よりは鯉が尊ばれていたのである。こうした時代に、一休宗純は世間では評価されていない魚を取り上げて称賛することで、既存の価値観に対する反骨心への感性を示したとわたしは考えている。

しかし江戸時代になって武家文化が江戸で花開くと、「人は武士、魚は鯛、花はみよしの」という一休宗純の狂歌に別の価値観が加えられていった。それは武士であれば、桜を好み、鯛を好むのだという価値観であり、それらこそが最上であるという風潮である。これを曲解とするのか、あるいは時代によって自然に受け入れられるようになった新解釈とするのかは受け止め方次第なのかもしれないが、それでも本来あったはずの一休宗純の反骨精神から生まれた価値観とは、似て非なるものとなってしまったことだけは間違い無い。

鯛とは、このように江戸時代になってから世間で急に尊ばれるようになった魚だった。その事を裏付ける為にも、昔から文献のなかで鯛という魚がどのように扱われているのかをここから少し紐解いて行くことにしたい。

文献に描写される鯛

江戸時代以前の過去の文献には鯛がどのように描かれているのだろうか。その幾つかを取上げて、鯛の置かれていた位置づけを確認することとしたい。

『古事記』

奈良時代に記された『古事記』に鯛が登場しており、これが日本の文献における鯛の初見ということになる。海幸彦と山幸彦という兄弟に関する記述のなかで鯛が出てくるので、まずは簡単な概略を述べておきたい。

兄の海幸彦は海での漁を得意とし、弟の山幸彦は山での猟を得意としていた。この兄弟はある日猟具を交換し、山幸彦は魚釣りに出掛けたが、兄に借りた釣針を失くしてしまった。兄は無くした釣針を返してもらわないと許してくれず、弟がほとほと困り果てていたところに塩椎神が現れて、小舟に乗って「綿津見神宮」にまで釣針を探しに行けるように助けられる。海の中にある綿津見神宮に到着すると、山幸彦は歓迎を受け、海神の娘の豊玉姫と結婚して三年もそこに留まっていた。しかしいよいよ地上に帰ろうと釣針を探すことになる。その時の場面を以下に引用する。

【 古事記 】

海神、悉召集海之大小魚問曰「若有取此鉤魚乎。」故諸魚白之「頃者、赤海鯽魚、於喉鯁、物不得食、愁言。故必是取。」於是、探赤海鯽魚之喉者、有鉤。

【 訳文 】

海神はすべての海の大小様々な魚を招集して問うた。

「もしかして釣り針を取ったものがいるのではないか?」

すると魚達が言ういには

「近頃、赤海鯽魚の喉に骨が刺さって、ものが食べられないと泣き言を言ってました。多分、この魚が取ったのでしょう」

そこで赤海鯽魚の喉を探すと釣り針が見つかったのである。

赤海鯽魚が釣鉤を飲み込んでいたが、これが鯛(タイ)のことである。『古事記』のフリガナを確認して頂くと、赤海鯽魚に「タヒ」とフリガナが振られているのが確認できる。

これが歴史上で言うと最初に鯛が登場する場面となるが、その役割は釣針を飲み込んで、山幸彦を困った立場にしたという張本人だったという意味ではあまり良い役割が与えられていたとは言えない。

『日本書紀』

さらに『日本書紀』にも同じ部分についての記述があるので引用しておきたい。

【 日本書紀 】一書の三

時海神便起憐心、盡召鰭廣鰭狹而問之、皆曰 不知。但赤女有口疾不來。亦云、口女有口疾。卽急召至、探其口者、所失之針鉤立得。於是、海神制曰「儞口女、從今以往、不得呑餌。又不得預天孫之饌。」卽以口女魚所以不進御者、此其緣也。

【 訳文 】

海神はすぐに憐れみの心を生じ、鰭の大きなもの小さなものを召し集めて問うた。すると皆は、知りませんと言った。ただ赤女だけ、口に怪我をしておりここに来ていなかった。

また別で次のようにも伝えられている。口女が口に怪我をしていた。そこで急ぎ召し出したところ、やってきた。その口の中を探ぐって見たところ、失した釣針を即座に得た。そこで海神は、口女に禁じて言った。「汝、口女よ、今から生きてゆく先、餌を口にすることは出来ないだろう。又、天孫の御膳に加わることも出来ないだろう」と。口女が御膳に献上されない理由は、まさしくこの所縁に依るものなのである。

ここでは「赤女」と「口女」という2種類の魚が登場する。注釈によると赤女は鯛、口女とは鰡(ぼら)のことである。『日本書紀』のこの部分の記述は本文とは別に、一書と呼ばれる別伝が1から4まであり、全部で5つのバージョンが存在する。他のすべてのバージョンでは、鯛の喉に釣鉤がかかっていることになっているが、なぜかこの一書の三だけに、口女(ぼら)が登場し、口女から釣鉤が見つかったことになっている。

さらに興味深いことに、口女(ぼら)が釣鉤を飲んだことから、口女(ぼら)は天皇の食事とはされなくなったという由来についても述べている。本来であれば赤女である鯛こそが釣鉤を飲んだとするのが他のすべてのバージョンであるにも関わらず、ここだけはなぜかその責任が鰡に転嫁されているというのは興味深い。該当する一書の三では、鯛は口に怪我をしていて海神のもとに集合できないというように描かれていた、釣鉤を飲み込んでいてもおかしくない状態であるが、それでも実際に釣鉤は鰡の口から見つかり、鯛は無実だったことになってしまっているのである。

他のすべてのバージョンでは鯛が釣鉤を飲んでいたことを考えると、本来は鯛こそが天皇の食膳に乗せられるべきではない魚だったのかもしれない。しかしそれを回避するために一書の三では鰡が登場し、鰡に責任が押し付けられたようにも読める。こうした『日本書紀』の事例を見てゆくと、この当時、鯛が高貴な魚の王者としての扱いであったかは大いに疑問がある。

『古事記』,『日本書紀』での鯛は王者?

『古事記』,『日本書紀』が記された奈良・飛鳥時代に、鯛が魚の王としての存在感はなかったと考えたほうが良いだろう。山幸彦が海中に行った時にそこを支配していたのは海神であった。そして山幸彦が結婚する海神の娘の玉姫とは実はワニ(和邇)であって、後に出産でその姿を山幸彦の前に現わしてしまうことになる。『古事記』では豊玉姫の実の姿を「八尋和邇」と描写しているが、八尋は大きさのことであって、一尋が約1.5mなので、姿を現した豊玉姫は12mもある巨大なワニ(和邇)だったということになる。

ちなみにワニ(和邇)とは、Alligator(アリゲーター) あるいは、Crocodile(クロコダイル)と考える説もあるのだが、日本という生息地から考えて Shark(サメ)がワニと呼ばれたのだと考えられる場合が多い。実際に広島県の三次市や庄原市などの備北地域では、サメをワニと呼んで郷土料理として食べており、そのことも和邇のことは鮫のことであるとする根拠になっているようである。

さらに『因幡の白兎』伝説にも和爾が登場する。だがこれらを鮫とするか鰐とするかに関しては意見が分かれており、この生物が何であるのかははっきりしていないというのが学術的な見解である。なぜなら実際にこの神話の源流を辿ってゆくと、南洋の国々から伝搬して日本に伝えられた痕跡があるからである。例えばベトナムでは「鹿とワニ」あるいは「サルとワニ」というような組み合わせで『因幡の白兎』と全く同じような話が残されている。つまりもともと東南アジアで始まったワニに関する神話が、そのまま日本でも取り入れられてワニとして語られるようになったと考えられるのである。よって現代の学説では、ワニ(和邇)をはっきりとは鮫と定義せずに、「日本神話に登場する海の怪物」と抽象的に表現することが行われている。

葛飾北斎も北斎漫画のなかに様々な海洋生物を描いているが、その中に「わにさめ」と記された生き物が描かれている。手足がありワニのようにも見えるのだが、何となくそれとも異なる不思議な海洋生物である。

先に引用した『古事記』,『日本書紀』の記述から考えると、鯛が綿津見神宮のある海で魚の王として君臨するようなことは出来なかったはずである。なぜなら海では竜神やワニ(和邇)のような力強い海洋生物が支配する世界観として描かれているからである。『古事記』,『日本書紀』では、鯛が王者の風格なく釣鈎を飲み込んでしまう困った存在として描かれていることは、この当時の人々の鯛の位置づけを考えるにおいて注目すべきところであろう。

神功皇后と鯛

鯛は神功皇后とも深い関係があった。神功皇后は第14代天皇・仲哀天皇の皇后であり、仲哀天皇崩御から応神天皇即位まで約70年間も摂政を務めた女性である。『古事記』では息長帯比売尊(おきながたらしひめのみこと)という名前になっているが、息が長いというこの名前からはかなり海洋民族との深い関係性があることが指摘されている。

「鮎」の項でも書いたが、神功皇后は三韓征伐の前に鮎が釣れるかどうかという誓約(ウケイ)を行っている。このように神功皇后は魚との関係が強く、魚に関係した神託を何度か行っている。熊襲征伐に向かう際にも鯛が登場し、それが神託となったという事跡があるので、その記述をまずは引用しておきたい。

【 日本書紀 】

且皇后、從角鹿發而行之、到渟田門、食於船上。時、海?魚多聚船傍、皇后以酒灑?魚、?魚?醉而浮之。時、海人多獲其魚而歡曰「聖王所賞之魚焉。」故其處之魚、至于六月常傾浮如醉、其是之?也。

【 訳文 】

皇后が

「これは聖王から頂いた魚である」

以来この魚は6月になると常に浮かび上がってきて酔っ払ったようになる。その由縁がこれである。

神功皇后が酒を注いで?魚(タイ)が浮かんで以来、毎年同じ時期になるとに魚が酔っ払ったかのように浮かんでくるようになったという。実際に瀬戸内海ではある時期になると鯛が海面に浮かんでくることは事実である。この原因は、海水の流れが急激になると浮袋が十分に機能しなくなるからであると考えられている。

もともと鯛は水深の深いところに住んでいる魚である。わたしはかつて魚市場で働いていたので、たくさんの鯛を見比べてきたが、天然鯛と養殖鯛は一目で見分けがつく。なぜなら養殖鯛は浅いところで飼育されているので日に焼けて色が濃いのだが、天然鯛は深いところに住んでいるので日に焼けておらず、綺麗な桜色をしているからである。他にも鼻腔の数や尾鰭の具合でも見分けられるのだが、鯛は桜色であることが珍重されていることを考えると、やはり天然鯛の色の美しさは格別である。こうした鯛の色の美しさは深水で生きていることが大きな理由なのである。

このように鯛は、海深く水圧の高いところに生息しているため、急速に水面まで浮き上がると浮袋が膨張してしまい酔っ払ったように浮き上がってコントロールを失ってしまう。つまり浮鯛とは海底から急激に浅くなるような海域で見られる現象であるということになるだろう。

能地 の浮鯛

広島県三原市幸崎町

しかし現在はこの海域の底の砂をさらって、以前よりも水深を下げてしまった為に浮鯛が上がってこなくなってしまった。確かに地図をみると神社の前に造船所が出来ており、ここに大きな船が出入りできるように水深を下げようとしたのだろう。これが現在では浮鯛が現れなくなってしまった原因であるのかもしれない。

『魚と伝説』では著者の末広恭雄が、浮鯛に関して興味深い実験を行ったことを記している。末広恭雄は、浮鯛の話を聞き、鯛を籠に入れて深いところに沈めて慣らしておいてから急速に引き上げたところ、鯛は浮袋の調整が出来たらしく浮鯛のような現象は起きなかったという。そこで今度は潮流渦巻く海流の激しいところで同じようにすると、潮流にもみくちゃにされて気が回らなくなるのか調整がおろそかになり、浮鯛と同じ現象を示したと記している。

これから考えると、浮鯛のあがっていた能地の海はそのような環境にあったと考えられる。つまり狭まった海峡では流れが急になるため、鯛がその海峡を流されると海底が途中から急に浅くなるために、鯛は深いところから浅いところまで激流によって運ばれることになり浮鯛となってしまうのだろう。

改めて『美味求真』を確認すると能地の鯛について以下のように書かれている。

【 美味求真 】8章第7節

また能地浦の「浮き鯛」とは『日本書紀』にも書かれており有名な話しである。今でも八十八夜の前後に瀬戸内海にある能地辺(糸崎から南西海上に20km)の沖合では鯛が腹を上にして浮き上がりながら水上に流されているのを網ですくいあげて捕らえるという簡単な漁法が行われている。これはその一帯の海が急に浅くなり流れが激しくなっており、水圧が高い深海から急に浅いところ迄来てしまった鯛の腹の中の浮袋が膨張してしまい転覆するのである。普通は浮袋の筋肉が萎縮して調整を行うのであるが潮流が早いために急に浅瀬に流されることになり、調整をする暇もなく、進退の自由を失い、死骸のようになって流されてしまうのである。こうした鯛を獲らえて肛門から竹串を刺して浮袋を破ってイケスの中で放して置くとやがて溌剌として動き回るようになる。

このように木下謙次郎も浮鯛の現象を分析している。やはり海流が激しく、急に浅くなる海域で浮鯛が獲れることを説明している。このような環境的な要因が能地の海域にはあって、そのために浮鯛の現象が起きるということが分かる。

鳴門の浮鯛

同じく能地から離れた、鳴門海峡でも同じような浮鯛の現象がみられることが『徳島水研だより』第78号(2011年6月掲載)で報告されている。このレポートでは冬の時期に水温の変化によって浮鯛があるとしており、能地で浮鯛が見られる初夏という時期とは大きくズレている。しかも鳴門海峡は水深があるので地形的には浮鯛現象は起こらないはずである。ただ鳴門の渦潮によって水面から海底へと引き込む海流と、その反作用として底から水面まで押し上げる海流(うずのはな)が生じており、これに巻き込まれた鯛が一気に水面まで引き上げられることで浮鯛現象が起こるのではないかと考えられる。

このように同じ瀬戸内海でも浮鯛現象の時期が異なるのは、海流の違いや海流温度などの様々な異なる要因によるものかもしれない。鳴門は海流の大きな動きが原因であり、一方の能地は海底の地形に急な海流という要因が重なっていることが浮鯛現象につながっているのであろう。

野地と家船(えぶね)

野地は浮鯛が取れたことから、昔から船を住いとして生活する家船漁民の本拠地であった。家船とは、近世から近代の日本に存在した一群の漂流漁民の総称であり、家船とよばれる船で周辺海域を移動しながら、潜水や鉾を使った漁で魚介類や鮑などを採集し、数艘から数十艘で海洋を移動しながら生活していたという。

このような家船漁民の多くは、長崎県の西彼杵や平戸島の幸ノ浦、あるいは五島を本拠地としていた系統がひとつ。さらには同じ九州でも東海岸に位置する豊後国の津留集落(現大分県臼 杵市)を本拠地とする船上生活漁民もおり、これらは「シャア」と呼ばれた。さらに三つ目の系統は瀬戸内海の豊田郡内にあった能地と二窓を本拠地とした漁民であり、彼らはその本拠地から 「ノウジ」,「フタマド」,「トヨタノモノ」とも称されていた。

こうした漂泊民の移動の結果、1704年 ‐ 1887年(宝永1‐明治20)の間に瀬戸内地方の各地におよそ100ヵ所の分村や寄留地が点在していたとされている。このように家船には幾つかの系統や寄留地はあるが、もともとは能地から別れていったのではないかと考えられており、能地にこそ家船の発祥の地であるとした研究もある。こうした家船に関する調査は『家船の研究史』にまとめられているので関心ある方はご確認頂きたい。

浮鯛抄

能地の漁民には『浮鯛抄』という書が受け継がれており、家船には必ずこの『浮鯛抄』が携帯されていた。『浮鯛抄』とは、この書状が有ればどこであっても漁をすることが許されているという許可書(免状)のことである。能地の漁民になぜそのようなことが許されていたのかは、彼らが神功皇后の浮鯛にまつわる由来に基づいた海の民の子孫であることが理由である。以下は『浮鯛抄』の引用である。

【 浮鯛抄 】

安芸の国豊田郡能地浦浮鯛は神功皇后この所に到ます時鯛魚多く御船の傍に聚しに皇后鯛魚に酒を洒き給へば魚即ち酔て浮ぬ、時に海人その魚を獲て献ず、又皇后岡にあがらせ給ひ東西の野を御覧じて左右のうちよきかな五穀豊穣べしと云ひしその所を号して能地といふ、その岡はいま八幡大神宮鎮座まします所といふ皇后この浦にて海神に幣を手向給ひ海へ流し幣の流れ寄りし所を浮幣といふ

今その所に浮幣社といふ小祠あり神功皇后と海神とを祭るといふ浮鯛の事は日本書紀巻第八に在り傅いふ

その時海人浮鯛をすくひ清らかなる器もなかりしにより飯をいるる器に入て男は恐れありと女これを頭にいただきて献ると今に此浦の漁家の女は魚を市に鬻ぐに頭にいただきて歩く

その魚入るる器を飯○というはその縁なりとその時皇后勅して此浦の海人に永く日本の漁場を許し給ふと夫故世々今に此所の海人は何國にて漁すれども障方なく運上も出す事なしといふ

『浮鯛抄』では、神功皇后の浮鯛にまつわる由来が語られると共に、能地との関連についても言及されている。こうした関連こそが能地の漂流漁民が各地で漁をおこなえることの理由となっており『浮鯛抄』はそのためのライセンスとして能地の漂流漁民に大切にされてきた文書であった。

『浮鯛抄』の作者についてはあまり詳しいことは分かっていないが、竹原の文化人と交流を持っていた僧の幽棲によって作られたのではないかと考えられている。いつ成立した文書なのかは定かではなく、研究者によって、元文年間(1736 - 1741)あるいは、延享元年(1744)が考えられているが、いずれにしても18世紀中頃には成立していたと見ておいても良さそうである。

さて『浮鯛抄』は『日本書紀』を出典に、神功皇后の事跡に由来する能地の漁民たちは自由に漁をする権利を持っていることを語り、権威の裏付けと正統性を主張している。ここから考えても能地の漁民は『浮鯛抄』が成立する18世紀中頃よりもずっと昔から、当然のように各地で鯛漁を行っていたことが考えられる。

ではなぜ18世紀中頃から能地の漂流漁民たちがやがて『浮鯛抄』という一種のライセンスを必要とするようになったのか。それには「鯛」への価値観の変化があったからではないかと推測する。かつては鯛という魚そのものが、あまり漁師や市場では重要視されていた魚でなかったのかもしれない。よって漂流漁民たちが各地の漁場に入り込んで鯛漁を行ったとしても地元の漁民との大きなイザコザは起らなかったのかもしれない。しかし江戸時代になり、今までは価値の低くかった鯛が高価で貴重な魚へと変化すると、鯛を獲ることへの利権が発生するようになる。そうした状況で昔から変わらず各地を移動しながら鯛を獲ってきた漂流漁民には『浮鯛抄』のようなライセンスが必要になっていったと考えられる。

つまり江戸時代になるまで鯛はそこまで価値の高い魚でなかったので、定住地を持たない漂流漁民が、他人の漁場で鯛を獲っても大して問題にはならなかったと考えらえる。しかし江戸時代になり鯛が高価で価値ある魚に変化して、地元の漁民との間に鯛漁に関して権利関係の問題が生じるようになったのだろう。これにより漂流漁民たちは自身の権利を主張する為の証拠が必要とされるようになり『浮鯛抄』が作られ、それを携帯するようになったと考えられる。こうした『浮鯛抄』がつくられていった過程を推測しても、かつて鯛はあまり尊ばれていなかった魚だったことが明らかになってくるのではないか。

『浮鯛抄』には浮幣社という神社についても言及されているが、これは現代の浮鯛神社のことである。ここからも『浮鯛抄』を有する漂流漁民たちの由来が、能地に根ざしたものであったことが感じられる。このように能地の流漁民によって、昔から鯛漁は行われ、彼らは各地でそれを売りさばいて生計を立てていたことが分かる。

『浮鯛抄』の後半には、歴史上の様々な人物が能地の鯛と関係していたことが説明されている。そのひとりが平清盛である。『浮鯛抄』には平清盛が俎板石のうえで鯛を捌かせたことが『浮鯛抄』には記されている。また義経が西国訪問の際にも、能地の漁民が鯛を献上したことが記されている。さらには足利尊氏にも鯛が献上されたとあるので、平安から鎌倉時代にかけて歴史上の人物たちに、能地の漁民は鯛を贈ってきたことになる。このように鯛を贈ってきた相手が武家であったということも注目すべき点であるように思われる。

『浮鯛抄』と『御家元包丁道御縁起』

『浮鯛抄』に関連した書物として、『御家元包丁道御縁起』を取り上げておきたい。この書物は包丁流派としての四条家の正当性を明らかにするために記されたものであるが、ここに記されているある部分の内容が『浮鯛抄』とほとんど同じもので、明らかに『浮鯛抄』から抜き書きして記されているのである。

しかしこの『御家元包丁道御縁起』の一部のある記述だけは『浮鯛抄』と異なっている。それは平清盛に関する部分であるが、まずはその違いを明らかにするために該当部分の『浮鯛抄』を引用しておく。

【 浮鯛抄 】

平清盛がこの浦で浮鯛をすくわせて磯辺の石の上で包丁でさばくのを見学したが、それは生板石といって今でも浮幣神社の海辺にある。またこの浦には

少将隆房卿

海の面 露のうちに いろはへて

浮く鯛魚や 波の初花

このような歌を詠んだ言い伝えがある。

ここでは清盛が浮鯛の調理を見たこと。それとは別に少将隆房卿(藤原隆房)がこの地で歌を詠んだことが記されている。この部分がどのように変えられているのか、続いて『御家元包丁道御縁起』記述も以下に引用しておく。

【 御家元包丁道御縁起 】

平清盛がこの浦で浮鯛をすくわせて磯辺の石の上で包丁でさばくのを見学したが、それは生板石といって今でも浮幣神社の海辺にある。またこの浦で少将隆房卿(藤原隆房)は庖丁を取り、清盛のために鯛をさばいた。

このように『御家元包丁道御縁起』では少将隆房卿(藤原隆房)が清盛の為に鯛を料理したことになっている。しかし引用元であるはずの『浮鯛抄』では平清盛の話とは無関係に、少将隆房卿の歌が単に引用されているだけであって、清盛のために鯛を切り分けたというような記述はどこにもない。

『浮鯛抄』は18世紀中頃に成立しており、それを元にして書かれた『御家元包丁道御縁起』は19世紀になってから成立したと考えられると『宮中のシェフ、鶴をさばく』で西村慎太郎は述べている。『御家元包丁道御縁起』には『浮鯛抄』からそっくりそのまま引用しながらも、なぜか平清盛に関するこの記述だけは藤原隆房が鯛を調理したという異なる記述になっており、その理由を考えてみることにしたい。

まず少将隆房卿がどのような人物であったか理解しておく必要がある。少将隆房卿:藤原隆房(1148年 - 1206年)は四条家の14代目にあたり、平清盛の娘を正室とした人物である。つまり藤原隆房と平清盛は義理の父子の関係にあったことになる。しかもこの平清盛の娘にもうけた長男の四条隆衡の時代から藤原北家魚名流として四条という家名を名乗るようになる。こうした平清盛と四条家(藤原隆房)の関係から『浮鯛抄』の大部分はそっくりそのまま『御家元包丁道御縁起』に引用されたものの、藤原隆房については鯛を調理したとする話につくり変えたようである。この目的には四条家の14代目の隆房を包丁家の祖のひとりとして権威付けする為だったのだろう。こうしたプロセスの詳細は「四條流」の項を参考にして頂きたい。

もともとは平安時代にあったエピソードであるが、『御家元包丁道御縁起』は江戸時代になってその内容を少し変えたために、記述内容が整合性を欠いた違和感のあるものになってしまっていることは見逃すべきではない。

最初の間違いは公家である包丁家の当主の藤原隆房が、鯉や鶴といった美物ではなく、平安時代にはまだ位の低い鯛のような魚をさばいてしまっているというところである。こうした間違いの理由は、明らかに江戸時代になってからこの話が創作されたことを示している。なぜなら江戸時代になってから、鯛は貴重な魚としてもてはやされるようになったからである。そのため江戸時代の価値観のもとで『御家元包丁道御縁起』の作者は、何の違和感もなく藤原隆房が鯛をさばいた話に作り変えてしまったのだろう。しかし平安時代の価値観からすれば、包丁人が鯛のような魚をさばくなどということは考えられないことだったはずである。つまり江戸時代になって『御家元包丁道御縁起』を記した作者はそのことを十分に理解していなかった為に、このような間違いを犯してしまったと考えられる。結局、平安時代の時代背景の検証が不十分だったために、考え無しにこうした改竄を意図的に行ってしまったということだろう。

このように『御家元包丁道御縁起』は、①時代背景検証と、②『浮鯛抄』の内容改竄という二重の過ちを犯しているのであるが、逆に考えると、このことからも鯛が江戸時代以降後、いかに貴重な魚に変化していったのかが浮き彫りになってくるのである。

徳川家康と鯛

貴族社会から武士社会へ変わっていく過程で、だんだんと鯛が価値ある魚として受け入れられていった。天正10年に安土で行われた織田信長が徳川家康を招いて行われた饗応は、明智光秀が料理の手配を行なっており、その献立が『続群書類従』第23輯ノ下 武家部に残されている。これは五膳の料理であるが、そのメインとなる本膳の中心に鯛の焼物が据えられていることからも、この頃から鯛が価値あるものとして認められつつあった事が考えられる。

ただこの饗応においては、徳川家康が鯛を好物としていたので、その事を知った明智光秀が、家康をもてなすために膳の中心に鯛を据えた可能性も推測できる。よってこの当時には鯛の評価が確実に定まっていたとは簡単には言えないが、それでも後の天下人となる家康が鯛を愛したということが、以降の武士たちが鯛を貴重とする価値観を持つようになった要因のひとつであるとは考えられるだろう。

徳川家康が鯛を好んでいたことは残された文献を読んでゆくと理解できる。家康の食膳には何度も鯛が載せられているからである。家康の死因については鯛の天婦羅とするものがあるが、これは家康の鯛好きを誇張して伝えるものだろう。そこで鯛と家康の死因をここで明らかにしておくことにしておきたい。

家康の死因

まず明確にさせておきたいのは、家康の死因は鯛の天婦羅ではないということである。だが家康が死の数ヶ月前に鯛を食べたことは記録に残っているので、鯛を食べたことは間違いない。その記録は『東照宮御実紀附録』巻十六に記されている。

【 東照宮御実紀附録 】巻十六

正月廿一日駿河の田中に御放鷹あり。そのころ茶屋四郎次郎(清次)京より参謁して。さまざまの御物語ども聞え上しに。近ごろ上方にては。何ぞ珍らしき事はなきかと尋給へば。さむ候。此ごろ京坂の辺にては。鯛をかやの油にてあげ。そが上に薤をすりかけしが行はれて。某も給候にいとよき風味なりと申す。折しも榊原内記清久(照久)より能濱の鯛を献りければ。即ちそのごとく調理命ぜられてめし上られしに。其夜より御腹いたませ給へば。俄に駿城へ還御ありて御療養あり。一旦は怠らせ給ふ様に見ゆれども。御老年の御事ゆへ。打かへし又なやましくおはしまして。はかばかしくもうすらぎ給はす。

この出来事は1616年(元和二年)1月21日の出来事である。この日に家康は駿河の田中城に滞在していた。そこで鷹狩りがあり、豪商の茶屋四郎次郎が訪問して、京で評判の鯛を油で揚げてニラを擦ったものをかけて食べる料理の話をしたところ、早速、家康が作るように命じてその料理を食べたと記されている。しかしその夜に腹痛になり、駿河城に帰って療養することになったが容態は回復しなかったようである。

『徳川実紀』巻四十一にも同じ記述があり、そこには1616年(元和二年)1月21日に同じように家康の体調が悪くなり、医師の片山興安宗哲が投薬治療を行ったことが述べられている。ただこの日の鷹狩りについては言及されているが、鯛を食べたことは記されていない。しかも家康の体調が悪くなったというこの緊急事態を落合小平治道次という人物が御狩場から、45里(約175km)離れた江戸まで十二時(24時間)で伝えたとあり、この記録からすると鷹狩り中に容体が悪くなったのだと読める。よって鯛を食べたのは前日の20日(あるいはその少し前)であり、その夜に腹痛になったが、その翌日には鷹狩りに出かけ、そこで体調がさらに悪化したものとわたしは考えている。

家康がこの時にどれほど鯛を食べたのかについては『元和年録』に詳しい記録があるので引用しておく。

【 元和年録 】

榊原内記方より大鯛二本、あま鯛三本を献上

御料理

風味

御機嫌よく鯛を毎より多く御召し上がり

二時後

御虫痛

食傷

医師片山興安(庵)

榊原内記清久から大鯛二本、あま鯛三本が献上されており、家康はこの鯛を食べたものと思われる。これらを全てひとりで食べたという訳ではないだろうが、それでも機嫌よくいつもよりも多く鯛を召し上がったとも記されているので、大いにこれらの鯛を家康が賞味したのは間違いないだろう。

さてこの鯛の調理方法は「油で揚げた」とある。しかし『東照宮御実紀附録』では榧(かや)の油、そして『元和年録』では胡麻油と、記録されている油の種類が異なっている。だがそれでも家康が食べたのは鯛を油で揚げたものであることは間違いなさそうである。

油で揚げる調理方法は、16世紀に南蛮料理を祖とする「長崎天ぷら」に始まりを求めることが出来る。「長崎天ぷら」は南蛮貿易によってポルトガルから長崎へと伝わった料理であり、その語源はポルトガル語のTempero「調理する」を意味していた。キリスト教では肉食を絶って魚を食べる期間をTemporasと呼んでおり、日本人の改宗したキリシタンたちは、ポルトガル人宣教師たちの習慣に習って魚や野菜をフライにして食べていた油で揚げた料理をまとめて「テンプラ」と呼ぶようになったと考えられている。ただ長崎ではラードなどの油が使われ、小麦粉に砂糖などを加えて練り混ぜた衣をつけて揚げていたので、フリッターに似たものだったと考えられている。

17世紀になると、こうした調理方法が関西に伝えられることになり、ラードではなく胡麻油などの植物油で野菜を中心としたタネを揚げる「つけ揚げ」に発展することになった。鯛の揚げ物は、茶屋四郎次郎が京で評判であるとして家康に伝えているので、家康が食した鯛の揚げ物とは関西で流行していた衣を付けない、この「つけ揚げ」スタイルの調理方法だったと考えられる。

ここから家康の食べたものは、いわゆる鯛の天麩羅であったとは言えないことが明らかである。また死因も鯛を食べたからというのも間違いである。なぜなら『徳川実紀』巻四十一には1月21日に病床に伏していたが、1月24日にはだいぶ良くなったとして駿府城に戻っている。さらに翌月の2月4日の記録では、病状が回復し納豆汁を食べたとある。しかし3月に入ると体調が再び悪化したようで、3月19日には小康状態になり粥をほんのわずか食べたと記録がある。

3月29日には家康は病を押して御衣冠を召して勅使を迎え、諸大名の拝賀を受けたとある。この日、勅使を饗応する為、式三献から始められ七五三の本膳料理が振る舞われたと記録があるが、息子で2代目将軍の徳川秀忠が中心になって行われているが、それには家康も参列したようである。またこの日は和歌管弦が催され、家康は以下の歌を詠んでいる。

【 徳川実紀 】

治れる 大和の国に 咲き匂う 幾万代の 花の春風

このように家康が桜を詠んだことは、先に述べてきたように鯛と桜の関係から見てみると大変印象的ではないだろうか。

さて後日、家康の症状はさらに悪化するようになり、4月4日には絶食状態となり、疲労が激しくなり家康自身も死を意識し始めるようになる。8日にはさらに病状が悪化し、最後は4月17日午前10時に家康はこの世を去ったのである。

このように『徳川実紀』巻四十一の記録をたどってゆくと、家康が1月21日に鯛を食べて体調を崩してから、亡くなる4月17日まで3ヶ月ほどの期間があったことになるが、もし死因が食当たりであれば、死亡までこれほど長びくはずはない。よって家康の死因は、鯛の天麩羅にではなく、他の所に求めるべきであるのは言うまでもない。

家康と医師

この時に家康の治療をした医師は片山宗哲(1573年-1622年)とある。片山宗哲は豊臣秀吉に仕えていた医師の片山宗仙の甥(実父は宗仙の兄の俊實)だったが、その娘と結婚して養子となって跡を継いで医師となった人物である。

片山宗仙と同様、片山宗哲も、医術を豊臣秀吉の医師であった一鴎宗虎に学び、後に一鴎宗虎の推挙で徳川家康に仕えるようになっている。つまり片山家は天下人に仕える医師としては最高の立場にあったことになる。しかし『徳川実紀』には病気になった家康と片山宗哲が薬の処方で意見が合わず退けられたとの記録があるので以下に記しておく。

【 徳川実紀 】元和二年三月五日

五日 医官片山興安宗哲 御薬の事により。御けしきに違いて信州諏訪高島に流せらる。

これは家康が倒れてから約1ヵ月半後の3月5日の出来事である。家康は薬のことで意見が異なるとして、片山宗哲を主治医から解任して信州諏訪高島に流したとある。なぜ病床にある家康がこのようなことをしたのかというと、家康は健康に非常に気を使っており、自身でも薬を調合するほどの健康オタクであり、病状の見立てと薬の処方で片山宗哲と意見が合わなかった為である。家康と医師の意見の違いがどのようなものだったかが『寛政重修諸家譜』に次のように記されている。

【 寛政重修諸家譜 】三百十三・清和源氏・頼親流・片山

元和二年放鷹として田中に渡御。この夜痰涎御胸に塞滞してはなはだ御危急なり。ときに御薬を献ぜしかば頗御験気ありて、還御のとき鷹狩を台覧したまひ、ことに御入興あり。のち御腹中に塊あり、御みずから寸白(すばく)の蟲とのたまひて万病円を服したまふ。宗哲これをいさめたてまつり、ただに大毒の剤をもつてこれをせめたまわば、癪のぞかるることはあたわず、かへつて御正気やぶれなば、まさに御本復かたからむと言上すといえども、かつて御許容なく、日に日に御憔悴あり。このこと台徳院殿御歎息ありて、眤近の士をめされ、東照宮万病圓を用いさせ給うといえども、かつてその効なし。汝等かの御薬をとどめたてまつるべきむね仰を蒙るといえども、彼等猶予して御聴に達せず。よりて宗哲またその仰をうけたまわり、ただちにこれを言上せしかば、御気色蒙りて信濃国高嶋に配流せらる。

ここでは家康は自身の病の原因が寸白にあるという見立てをおこなったとある。寸白とは条虫症のことであり、サナダムシが腹中に塊としてあることが原因だとして「万病円」という薬を飲んでいた。しかし片山宗哲はこれが返って逆効果であるために、強い薬である万病円を飲むのは止めるようにと家康に進言していたのである。しかしこれが家康の怒りを買ってしまい信濃国高島に流され、家康死後の2年後の1618(元和4)年になってようやく赦免されることになったのである。こうした片山宗哲の進言は『亘理文書』や『本光國師日記』にも残されていて、いずれも片山宗哲が万病円を止めるように家康に進言したことが家康の不興をかってしまったと述べている。このように健康オタクの家康は、専門家の片山宗哲の意見に従わず、自分の見立てに固執したところが命を縮める原因になってしまったのである。

こうした症状の記録から見て、現代の医師たちは家康の病因はがんだったと推測している。片山宗哲の見立ても、癪(しゃく)という激痛が腹にあることや、腹にしこり(塊)があるとして、やはり胃がんと診断していたと思われる。こうした正しい見立てをしていたので、条虫症という家康の見立ては間違として、強い万病円という薬は止めるように進言したのだろう。結果的には片山宗哲が正しく、家康が間違えており、それによって家康は命を落としてしまったのである。

鯛の天麩羅

さて良く言われている家康の死因である「鯛の天麩羅」は間違いと理解頂けたと思うが、この食事によって家康は体調を崩し、病状が現れたきっかけとなった可能性はあるのかもしれない。よってこの「鯛の天麩羅」なるものの詳細を再度、考察してみることにしたい。

先にも述べたように家康が食べた鯛は、現代の我々が考えるような天麩羅ではなく、その当時の京で流行していた「つけ揚げ」という衣も付けずに油で揚げた料理方法によるものだったと考えられる。こうした調理方法を家康は茶屋四郎次郎から聴いて始めて知ったので、鯛の揚げ物をそれまでは家康は食べた事がなかったはずである。京にも度々行った家康でさえ知らない食べ方である。駿河の家康の元にいた料理人も当然ながら鯛の揚げ物を調理するのも初めてだったはずである。さらに言うと、魚そのものの揚げ物も始めてだったはずである。それほど魚を油で揚げるという調理方法は最新の珍しいものだったのである。

さて家康は鯛の揚げ物を食べて体調を崩したことから、食べた鯛に原因があったと考えていたのかもしれない。自身の腹痛の原因を回虫であると診断して頑なに万病円という副作用の強い薬を飲み続けた理由はそこにあったのかもしれない。虫で腹痛ということになると、サナダムシというよりはアニサキスということになるだろう。アニサキスは青味の魚やイカによくいる寄生虫で胃に激痛を引き起こすが、これが鯛にも存在していることは東京都市場衛生検査所の『魚種別アニサキス寄生状況調査』で報告されている。

家康は、この腹の激痛の原因をアニサキスと考えたのかもしれず、また腹に感じるしこりの方をサナダムシと疑ったのではないかと考えられる。いずれにしても家康は何らかの虫が原因であるとした見立てに強い確信を持っていたことは間違いない。実は家康がそのように考えたのは以前の実体験に基づいたものでもあったと『徳川実紀』の以下の記述から推測される。

【 徳川実紀 】慶長十八年十一月十五日

十五日 大御所(家康)寸白の御なやみ有りて。御鷹狩やむ。

これは1613年(慶長18年)11月15日の出来事なので、家康の死の約2年前の出来事である。『駿河記』にも同じ記述があり、この日、家康は寸白(虫)による痛みを感じ、鷹狩りを中止したとある。記録には書かれていないが、当然この時にも家康は自身で処方した万病円を服用したことだろう。これによって回復した以前の経験が、その後の体調不良の原因も同じ寸白と家康が考えた理由ではないだろうか。しかもこの時の寸白の原因は慢性的なものではなく、鷹狩りを中止するような急な激痛だったことからアニサキスではないかと考えられる。これを自家製の薬の万病円で完治させたことが、その後、家康が鯛の揚げ物で腹痛になった際に、医師の意見ではなく、自分の意見が正しいと疑わなかった要因となったのだろう。

その他にも家康が寸白(アニサキス)による腹痛と考えた理由がある。なぜなら家康は鯛の揚げ物を食べてから二時(4時間)後に激痛を感じたとある。これが丁度、アニサキスの症状が現れるタイミングと一致しているのである。

自慢でないがわたしも何度かアニサキスにやられたことがある。正にこのぐらいの時間を置いてから嘔吐と腹痛が始まったので、家康も経験からそう思ったのも間違いないと思う。自分で何度も経験すると、その症状が出ると「来たな!」というのが分かるようになってくる。

直近では和食料理のお店で鯖寿司を頼んで作ってもらった時にアニサキスに当たってしまったことがある。目の前で板前さんが鮓にしたサバの表面をバーナーで炙っているのを見ていてもうちょい炙ってくれると美味しそうだな等と考えていたのを覚えているのだが、その夜に食事を終えて自宅に帰ってゆっくりしていると例の症状が始まったのですぐにアニサキスだと分かったのである。ちなみにその前には、サンマの刺身でアニサキスに当たったこともある。アニサキスにはよく当たるのである。

アニサキスの症状は最初に嘔吐があり、その後も周期的な腹への激痛が続くのが特徴である。アニサキスというとかつては開腹手術をした森繁久彌のことが良く思い出されていたものだが、現在は医学の進歩により手術することなく、内視鏡だけで胃にいるアニサキスを取り出すことができる。しかし1~2週間ぐらいは周期的な激痛があるのだが、その後にアニサキスは人間の体内では生きられず死んでしまうため、わたしは当たっても放置することにしている。ただこれは家康と同様に自分の見立てによる治療と同じなのでおススメはしない…。しかしそれでも鯖は止められず、今でも鯖寿司は好物で食べ続けている。

さて家康の食べた鯛の揚げ物に話を戻そう。家康も食べたことが無く、家康の料理人も調理した事がない魚を揚げるという調理方法は初めて尽くしであった。健康オタクだった家康は生のものは食べないようにしていたとされているが、初めて食べた鯛の揚げ物に関しては料理人も火加減が分からず、家康も中は半生だったことを後で疑ったのかもしれない。揚げると確かに表面は熱せられてアニサキスは死ぬが、中が半生だと生き残っている可能性がある。家康はこうした半生の鯛の揚げ物による寸白を疑ったのかもしれない。文献には明らかではないが、家康が初めて作らせ、初めて食べた鯛の揚げ物とは、少し熱の通りが悪いものだった可能性があったのかもしれない。揚げ時間が短いことがその理由となるだろうが、これは粉(衣)をつけずに魚を直接揚げた為からかもしれない。

鯛の駿河煮

江戸時代の代表的な料理書のひとつ『料理物語』には、鯛の駿河煮という料理の調理法が次のように紹介されている。

【 料理物語 】

たいするがには たいを白やきにして だしたまりにすをすこしくはへ よくゝゝに候て出し候 又やきてぶたのあぶらにてあげ さてに候へはいよゝゝよし 是は南蛮料理ともいふ

鯛の駿河煮のレシピは、鯛を白焼きにして出汁に酢を加えたもので煮て、これを油(ラード)で揚げたものは南蛮料理とも呼ばれると書かれている。後に石井泰次郎によって編纂された『日本料理法大成』にも鯛の駿河煮の調理方法が書かれているが、これは『料理物語』をそのまま引用したもので同じであった。 『料理物語』は1643年(寛永20年)のものが底本とされているが、その他にも1636年(寛永13年2月5日)の日付が残る手書きの版もあり、さらには実在が確認されていないものの『雑芸叢書』では慶長版(1596年 - 1615年)の存在に触れられている。

家康の死亡年が1616年(元和2年)であるので、『料理物語』とそのレシピも家康の時代、あるいはその直後ぐらいには知られたものだった可能性がある。こうした観点から「鯛の駿河煮」を考えてみると非常に興味深い。まず駿河煮という名前であるが、これは家康の最晩年の居住地が駿河であったことを考えると深い関連があるように思える。しかも料理の素材が、一時は家康が命を落としたとされていた鯛である。

鯛の駿河煮の料理法には、油で揚げるという要素も含まれており、揚げ物と範疇として捉える事もできるのかもしれない。しかもまず白焼きにし、それに出汁たまりに酢で煮るとある。これは念の入った回虫対策(アニサキス、サナダムシ)とは考えられないだろうか。直火で焼いて火を通し、出汁たまりに酢で火を通し、さらに油で揚げて火を通すのである。これによって寄生虫は間違いなく熱によって死滅することだろう。

家康が茶屋四郎次郎の話にしたがって鯛の揚げ物を美味しく食べたこと、さらにそれが原因で家康が寄生虫で病になったと信じていたことを考えると、その後の駿河では「鯛の揚げ物は食べたし、でも寄生虫は恐し」といった風潮があったのではないかと推測される。こうした家康の死を通して皆が共有していた感情が、鯛を焼き、酢で煮て、油で揚げるという料理法として根付いたのではないかと推測されるのである。よってもともとは油で揚げるという、家康が食べた「つけ揚げ」のような調理法で食べられていたのだろう。やがて寄生虫に対する警戒感から、後から白焼きにして、出汁たまりに酢で煮るという念入りな方法が加えられたのかもしれない。

池波正太郎の『鬼平犯科帳』9巻にある「本門寺慕雪」にも鯛の駿河煮が登場している。主人公の平蔵と忠吾が、芝の細井彦衛門殿の屋敷で食事をする場面である。平蔵が「その料理は鯛の駿河煮と言ってな 駿河での旗本にとっちゃぁ懐かしい料理だ」と言うシーンが描かれている。駿河の旗本の屋敷で頂いているのが、鯛の駿河煮であることは見逃せない。家康の死後、鯛と言う魚は、三河武士にとっては貴重な魚でありながら、かつ家康の命を奪った魚としても認知されていたことだろう。こうした相反する経緯こそがこの地方で念入りに火を通して揚げる「鯛の駿河煮」という料理を生んだものと考えられる。

鯛と庶民

江戸時代を境にして、鯛は大きくその評価を上げてきたことは先程から何度も述べている通りであるが、その担い手についてここからは再検討することにしたい。江戸時代の中期頃から「花は桜木、人は武士」という価値観が広がっていったが、その価値観の担い手が武士層だったのかというと、必ずしもそうでは無いように思われる。

こうした価値観の変化が起こった時代背景を見ると、まずは1702年(元禄16年)に浪士の切腹という処分で終了した赤穂事件(忠臣蔵)が、社会に大きな影響を与えた出来事であったことには注目すべきだろう。この事件が起きた元禄時代は、貨幣経済の発展と共に町民文化が花開くことになった時代である。文化が爛熟し、歌舞伎や浄瑠璃が上演され「忠臣蔵」の演目が大いに人気を集めていたのである。こうした背景から考えると、実は「花は桜木、人は武士」というような価値観を広めたのは庶民だったのではないだろうか。よってその価値観がもたらされた理由を、桜、武士、鯛の順番で再検証してみたいと思う。

桜(花見)と庶民

桜に庶民が親しむようになったのは元禄時代になって江戸幕府が庶民のために桜の庭園をつくり解放したからである。その目的は、徳川治政や改革に対する不満を、娯楽によって抑え込もうとする為であった。特に徳川吉宗は桜の植樹を進め、この時代に以下の桜の名所が造られている。

・1717年 隅田堤(吉宗が桜を百本植樹)

・1720年 飛鳥山(吉宗が270本,翌年1000本以上の桜を植樹)

・1737年 小金井(玉川上水の両岸に植樹)

このような桜の名所には、季節になると多くの江戸庶民が集まり、花見を楽しんだとされている。興味深いことにこのような桜の名所が江戸の各地に造られた年代と、忠臣蔵関係の書物が出版された年は近い。

・1706年 『碁盤太平記』

・1733年 『忠臣金短冊』

・1747年 『大矢数四十七本』

・1748年 『仮名手本忠臣蔵』

こうした元禄時代の新しい価値観や文化が、桜や武士にも今までにない新しい美意識に影響したであろうことは想像に難くない。先に「花は桜木、人は武士」という言葉がどのように生じたかを論じたが、一休宗純の言葉を越えて、元禄時代の文化がこのような新しい価値観を生んだことが理由であると考えられる。

元禄時代は大衆文化が花開いた時期でもあった。花見も庶民のための娯楽であり、歌舞伎や浄瑠璃も大衆によって熱烈に支持された娯楽である。こうした娯楽を通して、庶民もこの時代の美意識に共感するようになっていったのである。特に忠臣蔵は反幕府(実質クーデター)の話であるにもかかわらず、君主に死ぬまで忠実な家臣の模範像と相まって、時間の経過と共に庶民にも浸透し、それが貴い価値観であるとして受け入れられていった。

「花は桜木、人は武士」という言葉だが、これは実は庶民によって支えられた価値観であったとも言える。忠臣蔵の美意識・価値観は、商家であれば主人を中心とした組織において、また職人であれば親方を中心とした徒弟組織においても機能したはずであり、庶民といえども武士と同じような主従関係や、滅私奉公としての仕事のありかたを生んだのではないだろうか。その中で鯛はどのように庶民にも貴重なものとなったのだろうか。

桜鯛

鯛は「めでたい」に通じるとして、武士にも庶民にも貴重な魚としてハレの日に食べられる料理として重用された。特に焼物(お頭付き)は高価な目出度い料理として食膳に載せられた。

「にらみ鯛」という言葉があるが、これは正月に出される鯛のお頭付きの焼物のことを言った。正月に出される鯛はすぐに手を付けるようなことはせず、2日、3日と膳には載せられるが見るだけである。そしてようやく4日になってから食べ始める。つまり膳に載せられていても食べられないので「にらみ鯛」と呼ばれたのである。これは鯛が貴重な魚として扱われていた事を示すものとなっている。

映画「武士の家計簿」の中でも、節約のために「にらみ鯛」として絵に描いた鯛を膳に載せて出すシーンがある。この映画は御算用者であった主人公が質素倹約に努め借金を解消する話であるが、そうした状況でも祝いの膳には鯛が中心であり、そうした膳には絵に書いた鯛であったとしても無くてはならないものであったこと印象的なシーンであったと思う。

また旬の時期には桜鯛と呼ばれたが、これは鯛の色が桜色を帯びている為である。この時代の美意識を反映した花である桜のような色をした鯛は、いっそう食膳に華やかさを添えるものとなり、江戸時代の人々に大いに珍重されるようになったはずである。

江戸時代になって桜の花が庶民に親しみのあるものとなったと同じように、その美意識や価値観が鯛にも重ね合わされ、鯛も華やかで貴重な魚としてもてはやされるようになったということになる。つまり江戸時代の文化や価値観が「鯛」という魚には大きく反映されるようになったのだと考えるべきだろう。こうした見方は当然のように信仰にも反映されたと考えられる。

えびす信仰

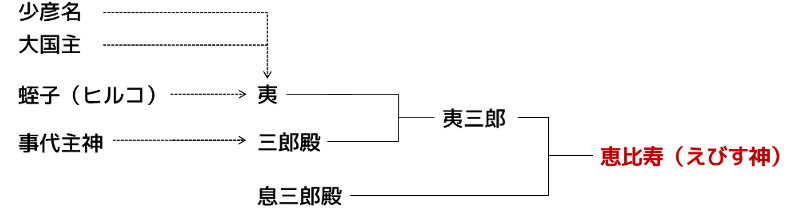

えびすは、夷、戎、胡、蛭子、蝦夷、恵比須、恵比寿、恵美須などとも表記される日本の民間信仰の神である。その姿は狩衣を着て、右手に釣り竿、左脇に鯛を抱えている。もともとは漁業の神だったが、やがては商いの神となり、商人のための商売繁盛の神として信仰を集めた。

えびすの本来の神格は外来神で、海の向こうからやってくる海神であるとされている。これは折口信夫の言うところの「まれびと信仰」に根差したものであると考えられる。こうした関係からか、室町時代になると『古事記』,『日本書紀』に、国産みの際にイザナギとイザナミとの間に生まれた蛭子がえびす信仰と結びついてゆく。蛭子は不具であったために葦の舟に入れられオノゴロ島から海に流されてしまった神である。この神話をもとに、やがて流された蛭子命はどこかの地に漂着したという信仰が生まれることになり、蛭子命が海からやってくる姿が海の神であるえびすの姿と一致するようになり、この二神は習合されてゆくことになった。

えびす神が生まれたのはどうも室町時代からであり、このような古伝承に基づかない信仰は、民間を中心に後世になってから広まったものである。当初は海の神として豊漁祈願の信仰の対象だったが、時代が下がるに従って徐々に商売の神へと変化し、やがては商売繁盛のご利益を祈る対象になったことも、より庶民の信仰を集める理由となったとも言えるだろう。

またえびす神は事代主とも習合される。これは天津神からの国譲りの要請を受諾するかを尋ねられたときに、事代主が釣りをしていたからである。このような事代主とえびすの両神を同一視する見方は、江戸時代になってから生じたとされている。

えびす信仰の総本社は、兵庫県西宮市の西宮神社である。この神社の主祭神は、蛭児大神(えびす)であり、神社の縁起では蛭児命が明石寄りの和田岬で引き上げられ、西宮で祀られるようになったとある。西宮神社は、もとは広田神社の末社の「夷・毘沙門」「三郎殿・不動明王」を祀る別々の二社であったが、次第に両者が混同され、中世になってから「夷三郎」という神格に統合されて成立したと考えられている。よってさらにその後、数種類の神々が習合してひとつの神格として信仰されるようになったのが「えびす」という神であるということになるのだろう。

えびす像

一般にエビス像は、右手に釣竿を持ち、左脇に鯛を抱き、三角形の鳥帽子をかぶった姿として知られている。最も古いエビス神象についての記述は、岩清水八幡宮に残された長寛元年(1163年)の文献『岩清水文書宮寺縁事抄』(宮寺縁事抄)で、以下のようにある。

【 宮寺縁事抄 】巻一

普通夷ノ如シ 魚持之三郎殿

ここでは

【 えびす信仰事典 】夷三郎神像考 P311

夷と三郎が合併して夷三郎、もしくは単に夷となった前、すなわち両神がなお別々の神として、対立していた時分には、事代主なる三郎殿は魚を持ち、その父神とます大国主たる夷神は、魚を持っていなかった事が察せられる。すなわち今日の夷像は当時の三郎像で、当時の夷神像は今日の夷像によく似たものではあったが、しかも魚を持っていなかったという事に帰結するのである。

ここでは三郎が大物主に習合したように、夷は大国主が習合したとする説をのべて、三郎が魚をもっているのは、大物主が習合した事が理由であろうと述べている。またそこから逆に考えて、昔の夷は魚をもっていなかったとも指摘している。

『岩清水文書宮寺縁事抄』は長寛元年(1163年)の文献なので、鎌倉時代に入ろうとする頃は、まだこのニ神は統合されておらず、現在のようなえびす神のようなイメージはまだ完成されていなかったことが分かる。

イメージの形成においては、戦国時代に記された『近江輿地志略』に引用されている『日吉記』の記述に注目すべきである。

【 日吉記 】

夷三郎殿、俗形立鳥帽子、以上両社東向、建之

ここには夷三郎殿が鳥帽子をかぶっているとある。

さらには『群書類従』所収『日吉社神道秘密記』にも以下のようにある。

【 日吉社神道秘密記 】

夷三郎殿 俗形堅鳥帽子

ここでは夷と三郎が鳥帽子をかぶっているという、現在のえびす神のイメージと共通した姿を伝えている。ただここではまだ釣竿をもっていることや、魚をもっていることは描かれていない。

烏帽子をかぶったえびす神

『日吉社神道秘密記』は、本能寺の変が起きた天正十年(1582)に、日吉大社の社司祝部が著した書である。注目すべきは、この時代には夷と三郎という神が、時には別の神として分けられ、またあるところは同一神のように扱われているところである。こうしたことろにも混濁が進み、やがてはえびす神として同一化されていった原因となったのだろう。

えびす像の混濁

ここまで

【 日吉社神道秘密記 】

或傳記云 蛭子夷ト云也

夷三郎殿。

私。三郎殿之事。日吉山王記云。或云三郎殿。神功皇后御子。或武内内大臣男矣。

ここには三郎殿が神功皇后の子、あるいは武内宿禰の子であると述べている。そうなると今度は、三郎に応神天皇あるいは八幡神のイメージが付いてくるようになるのだが、これもまた混濁による記述と捉えておかなければならないだろう。なぜなら『近江輿地志略』に引用されている『日吉記』の記述では、それを否定するような記述があるからである。以下にその箇所を引用しておく。

【 日吉記 】

〔

神功皇后御子也、夷三郎殿各別也云々。息長は神功皇后の姓也、何れの御子なるや考へず

ここでは息三郎が神功皇后の子であること。さらに息三郎は、夷三郎とは異なることが記されている。それでも何度か様々な書物に引用が繰り返されることによって混濁が生じ、いつの間にか息三郎と夷三郎は同じ神として統合されていったようである。

三郎は大物主と結びつけられることで釣りのイメージが生じて『宮寺縁事抄』にあるような魚を抱える神像としてのイメージが形作られていったが、それでもこの魚の種類が何だったのかついては特に明確に示されてはいなかった。

しかしその後、

えびすはいつから鯛を持つようになったのか

文献からたどると、やはり現在のようなえびす像(イメージ)は、昔からではなく江戸時代から定着していった姿であることが理解できる。江戸時代になり庶民(商人)の文化が大きくなるにつれ、えびす神は庶民の信仰を集めるようになった。これはえびす神が農耕・漁業・商売繁盛といった庶民の生活に深く関係した利益神だからである。この時代は七福神として、七つの神が有難がられていたが、そのなかでも特にえびす神は「えびすさん」,「えべっさん」などとも呼ばれ、庶民に最も親しまれる神となっていったのである。

ヱビスビール記念館

七福神のなかでも、えびすは大黒天ともセットで取り上げられることが多い。大黒天は米俵にのり、小槌を持った姿を特徴としており、えびすと並べてありがたい神として信仰されている。よってえびす神が鯛を持つ姿は、まさにめでたさを演出するには印象的なイメージとなったと思われる。こうしためでたさが容易に庶民文化に浸透してゆくことになったことは想像に難くない。

庶民への浸透に伴い、江戸時代には「えびす講」が広く行われるようになる。えびす講とは、おもに10月20日ないし11月20日に催される民間で行われる祭礼のことである。また1月10日や1月15日とその前後などに行なわれることもあり、こちらは十日えびすと呼ばれている。

こうした行事が民間に定着したのが江戸時代であることから、やはりえびす神のイメージも江戸時代に定着したと考えられ、花見の普及や、こうしたえびす信仰とも合わせて、時代の雰囲気とともに鯛は貴重で価値ある魚として認められていったものと考えられる。よって鯛は魚の王であるといった価値観は、江戸時代以降のものであると考えるべきなのである。

江戸の経済と鯛

江戸時代にどのように鯛に価値が付与されていったかについては、江戸の魚河岸でどのように鯛が取引され、また鯛がどのように流通していたのかを確認することからも明らかに出来るはずである。江戸ではどのように魚市場は発展したのだろうか。

江戸時代に魚市場があった場所といえば日本橋である。現在でも日本橋のたもとには「日本橋魚市場発祥の地」という碑があり、当時の繁栄ぶりを伝えている。大正時代まで魚市場は日本橋にあったのだが、関東大震災で大打撃を受けたことで、その後、築地に魚市場は移動することになり、現在では豊洲市場で魚の取引は行われるようになっている。

日本橋魚市場の始まりと森一族

日本橋魚市場は江戸(東京)初期からの魚市場であるが、『日本橋魚市場沿革紀要』によると、その始まりは徳川家康が江戸に領地替えされ、江戸に入国した1590年(天正18年)であるとしている。詳しくは徳川家康が江戸入りした頃に、家康に従うようにして摂津国西成郡佃村(大阪市淀川区佃町)の名主であった森孫右衛門が、佃及び隣村の大和田村の漁師30名余りと共に江戸に移り住んだことが始まりであると書かれている。

森孫右衛門を始めとした森一族は、もともと家康との関係が深かったようで、本能寺の変の時に堺に滞在していた家康が岡崎に何とかして逃れようと神崎川を渡ろうとしていたところ漁船を出して助けたという話もある。しかし『日本橋魚市場沿革紀要』を読んでもそのことについてはどこにも書かれておらず、当時の文献を色々探してみてもその事に関する記述は見つからず、伝えられた話に基づく不確かなもののように思える。

それでも家康との関係から摂津から江戸に移り住んできた森孫右衛門とその一族が江戸向島(後の佃島)を拝領し、1613年(慶長18年)8月10日に江戸近辺の海川の漁業権を与えられたことには確かな事実である。その後、森一族は、徳川家の御膳魚(納魚)を納める役を仰せつかり、魚の余りを一般にも販売するようになる。これが江戸における魚市場の始まりと考えられるが、それが始められた場所はまだ日本橋ではなく道三河岸と呼ばれる場所で、これは現在の丸の内一丁目あたりの場所であったと考えられている。

『日本橋魚市場沿革紀要』によると、森孫右衛門の長男である森九右衛門が、慶長年間(1596年 - 1615年)に売場を日本橋の本小田原町に移し、そこで魚市場を始めたとある。つまりこれが日本橋魚市場の始まりである。その時に魚市場を開いたと思われる人物名が以下のように記されている。

【 日本橋魚市場沿革紀要 】

森九右衛門(森孫右衛門 次男)

森輿市右衛門

森作治兵衛

井上輿市右衛門

井上作兵衛

矢田三十郎

佃屋忠左衛門

『日本橋魚市場沿革紀要』には天正十八年(1590年)にこれらの人物たちが日本橋の本小田原町で魚市場を開いたように書かれているがこれは間違いである。天正十八年にはまだ日本橋には魚市場はなく、やはり慶長年間の末頃(1615年)でなければ、日本橋で魚市場は開かれなかったとするのは多くの学者も認めているからである。

こうした年代的な誤りが書かれている理由として考えられるのは、家康が江戸に入った天正十八年(1590年)から、日本橋で魚市場を営んでいたと主張することで、箔をつけようとするものだったからだろう。つまりこれは後年になって主張し始められた意図的なものだった。よって実際にはもっと後の慶長年間に日本橋で魚市場が開かれたとするほうがより現実的な見方だと言えるだろう。

しかも『日本橋魚市場沿革紀要』には天正十八年(1590年)に日本橋魚市場を本小田原町に開いたのが森孫右衛門ではなく、次男の森九右衛門とある説明にも注目すべきである。もし日本橋魚市場が開かれたのが天正十八年(1590年)だったのでああれば、ここには森孫右衛門が筆頭にあげられているはずである。しかしそうなっていないのは、実際に日本橋で魚市場が開かれたのがもっと後の時代であって、その頃には森孫右衛門代は亡くなるか引退して代替わりして、息子たちが後を継いでいた為にこうした記述の齟齬となっているのではないかと思われる。

さらに『日本橋魚市場沿革紀要』の他の箇所では、日本橋で魚市場を慶長年間に始めたのは森孫右衛門の長男の森九右衛門とある。ここでも記述に齟齬がみられるのだが、これは森孫右衛門の長男の森九右衛門が名跡を継いで森孫右衛門となり、その次男が森九右衛門であるということを意味しているからかもしれない。

ただいずれにしても分かる事は、実際に日本橋魚市場が開かれたのは天正十八年(1590年)などではなく、後年の慶長年間のどこかであり、はっきりとした年代は分かっていないということだけは言えるのだろう。

同じく『日本橋魚市場沿革紀要』には、慶長9年(1604年)7月17日に、後の三代将軍家光誕生のご祝儀として鮮鯛二百枚等を奉献が、先に挙げた摂津の佃や大和田から移住してきた7名に申し付けられ金百七十五両、銀百五十枚を頂戴したとの記載がある。家光誕生のご祝儀で鯛を献上したという出典がどこからのものはが不明ではあるが、この頃には鯛がかなり貴重な魚として、祝いの席を飾るものとして定着していたことは間違いなさそうである。こうした鯛を貴重とする江戸の価値観を背景にして、その後に新しい方法でビジネスを始める人物が日本橋魚河岸に現れることになった。

大和屋助五郎と鯛

1616年(元和2年)に和州櫻井(現在の奈良県桜井市)から本小田原町に住んだ大和屋助五郎は、翌年の1617年(元和3年)から事業を始めて、新しい活鯛流通によるビジネスを確立した人物である。

大和屋助五郎は駿州地方の各浦を回って漁民と契約をし、仕入金を貸付けた上で、その浦々に活鯛場を設け独占的な契約を結んだ。これによってその浦で捕れる鯛はすべて大和屋助五郎だけが独占的に仕入れることが出来るようになった。こうして独占的に集められた各浦の鯛は、産地仲買人の旅人(たびにん)によって集荷され、押送船(おしおくりぶね)に積み込みを行って最速の航海で日本橋まで運んだのである。

これは活鯛(いけたい)と呼ばれた流通システムで、運ばれる鯛は浮袋に竹串で穴を空けて空気調整してから生かしておいて、生きたままの鯛を日本橋に運びこみ、その後も生簀の中で生かしておいてそのつど必要なだけ鯛を安定的に供給したのである。大和屋助五郎はこうした流通システムを構築した事で大きな利益を生み出すことが出来た。

ちなみに大和屋助五郎が日本橋に移り住んだ1616年(元和2年)は、家康が駿河で死んだ年である。先にも述べたように死の数ヶ月前に鯛の揚げ物を食べており、この地域では鯛との関係を深いことが分かるのだが、大和屋助五郎が独占的に駿河から鯛を仕入れるシステムを考えた事にも何らかの関係があったかのようにも思える。

東京(江戸)には神田駿河台という地名がある。この地名は徳川家康の死後、江戸幕府が駿府の役人を住まわせたことに由来している。つまり江戸には駿河から移り住んできた武士たちがたくさん生活していたということである。こうした武士たちも駿河から大和屋助五郎が運んでくる活鯛を大いに消費したのではないだろうか。またこうした家康にゆかりのある武士たちが鯛の消費者となったことも、江戸に住まう他の武士層にも、鯛を最上とする価値観をもたらしたに違いない。

大和屋助五郎の成功の理由で言われていることは、新たな流通システムを採用したこと、さらには問屋を介さないビジネスであったことが巨益をもたらしたという評価であるが、大和屋助五郎の成功要素はそれだけでなかったのではないかと考えている。大和屋助五郎の成功の他の側面には、このタイミングで「鯛」という魚を選び、それを「駿河」という家康ゆかりの土地から独占的に運んだ事にもあったと考えられるからである。

江戸時代の初期は、鯛が急速に価値ある魚として評価されるようになった時代である。こうしたタイミングで鯛を専門に取り扱い、しかもそれを生きたまま江戸まで届けたということは確かに画期的であった。また消費者側の価値観の変化も大和屋助五郎のビジネスの成功を後押ししたはずである。江戸という都市の武士層を中心に鯛に対する需要が拡大し、鯛は価値ある魚として価格が高騰した魚だったはずである。こうした契機は初期の江戸という都市が、家康を含む駿河武士団を中心として形作られたことが大きかったことだろう。時代が下がると、こうした武士の消費における価値観は、江戸という都市の拡大ともあいまって庶民にも共有されるものとなっていった。

つまり駿河という地域から鯛を運んだ事が、この時代のニーズに合った成功の理由だったのではないか。さらに大和屋助五郎は、単にそのニーズに応えたというだけでなく、そのニーズを江戸に創り出したとも言えるのではないか。最初は駿河鯛を有難がるのでは三河・駿河武士たちだけであり、そうした武士たちに向けて鯛を供給していたのかもしれないが、やがてはそうした価値観をうまく庶民の富裕層にまで広げる事に成功させているからである。そうしたプロセスにおいて大和屋が幕府の「活鯛納人」ならびに「納魚請負人」の地位を独占したことは非常に大きかった。実際には幕府への魚の納入は直接利益をもたらすものではなく、むしろ負担となっていたが、大和屋はこうした立場を得て、それを世間(庶民)にアピールする事で信頼とブランドを確立し、ビジネスの拡大させることが出来たのである。ここにも大和屋が成功した要因があったと考えることができるだろう。

日本橋魚河岸をつくってきたのは関西人だった

このように日本橋魚市場にふたつの勢力があった。ひとつは摂津の佃や大和田からやってきた森一族であり、もうひとつは大和の櫻井からやってきた大和屋である。江戸の台所とも称される日本橋魚市場だったが、その市場を動かす大きな力は、森一族や、大和屋のような関西から出てきた商人によって担われていたというのは注目すべき事実である。現在でも魚の仲卸には関西系(佃、堺、伊勢)を示す文字が屋号に残っているのはこの影響であろう。

新興都市であった江戸は、魚市場だけでなく他の産業でも上方から移ってきた商人の殆どがその基礎を築いている。しかもそれらの商人たちは新しい商売方法を考案し、それを大胆に導入することで巨益を得ることができたのである。現代的に言えばイノベーションであり、それまでの市場のビジネスを革新的に変えるそういうビジネススタイルが、過去の伝統やしがらみのない江戸では興隆しやすい環境にあったと考えられる。

例えばその後に財閥として発展する、三菱、三井、住友は、いずれも上方で創業した企業である。三菱は土佐藩出身の岩崎彌太郎が大阪で九十九商会を創業し、1874年に本社を大阪から東京に移して明治新政府の政商として莫大な利益を得た企業である。三井は伊勢の松坂で創業した企業であるが、延宝元年(1673)に江戸に進出し「三井越後屋呉服店」(越後屋)を開業。店前売り」と「現銀(金)掛値なし」という新しいイノベーティブな販売方法で大店に成長した。住友は17世紀に京都に書物と薬の店を開き創業した企業だが、その後、鉱山事業で財をなし、寛文2年(1662年)から江戸で両替商としての事業を開始し巨額の富を得ている。

このように上方企業が、東京(江戸)に進出して巨益を生むビジネスを成立させていった理由は、徳川幕府が江戸に政治の中心地を定めたこともあるが、それ以上に江戸にはイノベーションを起こしやすい環境があり、実際に正にイノベーターと呼べるような人物たちが江戸にやってくることで、既存のビジネスモデルを新しい発想で破壊しながら、今までにない新規のビジネスモデルを成功させたことにあるのだろう。

日本橋の魚市場も正にそのような場所であった。摂津の佃から移ってきた森一族は家康から東京湾に浮かぶ佃島とそこでの漁業権を与えられたが、それは十分な利益を出せるビジネスではなかったのかもしれない。『日本橋魚市場沿革紀要』によると彼らは最初には白魚を漁で獲って納めていたと書かれている。当然、森一族が江戸に来る前には既に江戸には地元漁民が住んでいたはずであり、森一族はそこに割って入ったような形になったことだろう。

しかし新たに入植した森一族が江戸の漁場に割って入るようなことがあっても原住民との大きな軋轢の記録はない。これは新しい江戸の支配者である徳川のお墨付きがあったことが大きなひとつの理由だろう。さらに森一族が納めていた白魚は、小魚でいわゆる雑魚の部類であった。後発の漁民の森一族はそうした魚を中心に獲る事で、地元漁民との軋轢が起きないように配慮したとも考えられる。

大阪においてはこうした魚は、大衆魚として雑魚場(ざこば)という市場で扱われていた。摂津においても森一族はもともとこのような魚を扱う漁民であったようで、家康が本能寺の変の後、逃げ帰る際に森孫右衛門が助けた時には「塩煮」を供したとも伝えられている。これは小魚を塩で煮たもので、その後、醤油や砂糖といった調味料の進化に伴い、現在のような佃煮になった。佃煮というこの名前も、森一族が摂津の佃から、江戸の佃島に移り住み、獲っていた白魚の塩煮が発展したものだからである。

このような江戸の海ではまだ後発の森一族は、自身が漁を行う事そのものよりも魚を買い取ってそれを販売する卸売りの方に新しいビジネスとしての活路を見出したのではないか。幕府に対して一定量の魚を供給しつつ、その残りを販売することを考え、魚市場を森一族が江戸に開いたのである。やがて魚市場は日本橋本小田原町(現在の日本橋室町1丁目)を拠点に拡大し大きなビジネスへと発展してゆく。森一族は不利な立場で漁を行う事よりも、仲卸・問屋として巨益を得る方法にシフトしたのである。

一方、森一族と魚市場で勢力が拮抗していた太和屋助五郎も、同様のイノベーションを行ったと言える。江戸の拡大に伴い、江戸前の魚だけでは供給が間に合わなくなることを見越してか、遠隔地の駿河から生きたままの鯛を運んできて生簀で活かして供給をコントロールするというのは当時の画期的なビジネスモデルだったはずである。これも後発の太和屋が、既存の森一族のビジネスに割って入るための新規アイディアだったに違いない。

この時代の豪商として知られていたのは、紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門である、この二人は材木商として江戸の町の発展と共に大きな財を成している。奈良屋茂左衛門であるが屋号からも分かるように、大和櫻井(奈良県桜井市)の出身であり、大和屋助五郎と同郷である。ここから奈良屋茂左衛門は、大和屋助五郎の後押しを行い日本橋本小田原でのビジネスのサポートをした可能性も考えられる。

この後、江戸の日本橋の魚河岸は商業の中心地として押しも押されもせぬ場所となっていった。川柳に「日に千両、鼻の上下に臍のした」というものがある。一日に千両もの金が落ちる場所が、鼻の下の口(魚河岸)、鼻の上の眼(芝居町)、臍の下の●●●(吉原)という意味であり、魚河岸が経済を動かす中心地のひとつであったことを意味している。

歌舞伎:助六

成田屋(市川団十郎)が演じる、助六で知られていた「助六由縁江戸桜」という歌舞伎の演目がある。かつて助六が演じられる前には必ず魚河岸や吉原への挨拶が欠かせなかったとされている。これは助六という演目が魚河岸や吉原との密接な関係をずっと保ってきた特殊な芝居であったからである。さらにこれは三つの町が密接に経済的につながっていたことを示すものとなっている。

つまり魚河岸で稼いだ旦那衆の富は歌舞伎観劇や吉原で消費され、吉原では花魁が豪勢に料理や歌舞伎に対して消費を行い、芝居町の歌舞伎役の千両役者は稼いだ金を吉原や料理で消費した。こうした現代で言えば芸能人やセレブのような人々の消費スタイルは、当然のように庶民の消費スタイルに影響を与えた事だろう。

つまりこの三つの町で互いに莫大な消費を行い、牽引することで江戸の経済を廻していたということになる。こうした消費が消費を生む関係を構築されることで経済は廻り、特に元禄時代には好景気が社会に生み出されていたとも言えるだろう。

魚河岸というと、喧嘩っ早くてべらんめえ口調で、宵越しの銭は持たないというような江戸っ子の職場というイメージであるが、実際は上方からやってきた人々が築いた堅実的なビジネスモデルだったのである。そして魚河岸ビジネスの主力高級商品とはやはり「鯛」だった。現在は魚市場の初売りでマグロ一本が数千万円で落札されたニュースが報道されているが、江戸時代の花の魚とはマグロではなく間違いなく鯛の方だったのである。よって豪華さや華やかさの象徴として食卓には決まって鯛がのぼり、そうした高価な消費食材ゆえに鯛は人々に重宝され、食べられてきたのである。

鯛を尊んだのは庶民

江戸の経済構造や文化を見てゆくと、江戸の真の意味での鯛の消費者というのは、武士ではなくむしろ庶民だったのではないかと思えるようになってくる。

江戸幕府は利権を与える代わりに、魚河岸には鯛を含めた様々な魚介類を納入するように卸売業者に義務を課していた。幕府は儀礼的な宴席や、また登城する武士役人のための賄いのために、多くの魚を必要としたが、それらは「御用肴」と呼ばれ日本橋の魚河岸から徴収され収められた魚で賄われていた。しかし納入しても魚は二束三文でしか幕府から買い上げてもらえず魚商人には多くの負担が強いられることになっていたのである。

このように、幕府への御魚御用を務めることは、ビジネス的な旨味は少なかったのであるが、幕府の御用商人であることは、店にとって大きなブランドになっていたようである。江戸時代の始めの頃に、幕府は森一族の幾つかの魚商人に納入させていたのだが、これらの業者が持ちこたえられなくなると、大和屋がこれらの権利をすべて一手に引き受けるようになる。大和屋は、幕府の専属業者というお墨付きをブランドにして、江戸で中心的に鯛を流通させることで巨財を成したようである。

徳川家康以来、江戸幕府は実に多くの鯛を消費したことには間違いないが、こうした消費が、魚河岸の経済を直接的に活性化させていたという訳ではない。なぜなら幕府は無料で、あるいは二束三文で魚を問屋から徴収していたからである。

後年、幕府は「

ここには幕府膳所で使用する鮮魚を供給するために大きな生簀があり、ここに公儀御用の高級魚を魚河岸からかなり安価に徴収して生かしておき、必要に応じて公儀の料理で用いたり、諸家にも供給したりしていた。

活鯛屋敷があったのは魚河岸に隣接する江戸橋広小路の一角で、現在の日本橋郵便局の場所である。明治時代になり近代文明の発端として郵便局が活鯛屋敷にとって代わって建てられ、これが現在の日本橋郵便局となった。

このように江戸幕府は直接的には魚河岸の多くのお金を落とすことはしなかったが、鯛をあらゆる機会に納入させることで、鯛が貴重で価値ある魚であることを市場に印象付けることには大いに貢献した。こうしてまさに「人は武士、魚は鯛」という言葉通りに武家のハレの食卓に鯛は欠かせないものとして固定されていったのである。

また幕府が業者にお墨付きを与え、魚商人自身がそれを活用して上手くブランド化することで富を築くことができた時代もあった。このように魚河岸の経済は庶民の手によって回っていたのである。

特に元禄時代は商人の経済活動が活発化し、魚河岸を始めとした商業が活性化した時代であった。こうした経済活動の結果として消費が生まれ、そうした消費が文化を生んだのである。日本橋本小田原(魚河岸)、芝居町(歌舞伎)、吉原(遊郭)の関係については先に述べたが、こうした町は経済活動と文化が融合してまさに時代の勢いのあったエリアにへと成長した町々であった。こうした庶民文化や経済活動が新たな時代の価値観を生み出していったのが、まさに元禄時代だったと言えるだろう。

こうした景気の良さは江戸庶民の勢いが生み出したものであって、幕府の政治主導による政策によって生み出された好景気でなかったことは、その後、徳川吉宗の「享保の改革」、さらに松平定信の「寛政の改革」という質素・倹約を柱としたマクロ経済に対する失策からも明らかである。経済を活性化して景気を底上げするためには、社会の消費を高め、お金を動かして広く行き渡るようにしなければならないのに、質素・倹約を庶民社会に押し付けることで消費を停滞させてしまったのである。確かにこうした政策は幕府の税収と負債解消には効果的だったのかもしれないが、結果的には社会には慢性的な不況と景気の停滞をもたらすことになってしまった。こうした景気減速の風潮は元禄時代の終わりから強まっていくことになったのである。

江戸庶民の気質

元禄時代の終わりに忠臣蔵の赤穂事件が起きたことは象徴的である。この事件が起きた時の江戸庶民の感情は、圧倒的に赤穂浪士支持であり、世間の風潮は明らかに赤穂浪士に共感する側に傾いていたのである。こうした感情の源流には、弱いものに同情する判官贔屓のようなものが理由のひとつにあると思われるが、それ以上に幕府に対する不満が赤穂浪士に対する肩入れするというかたちで噴出したとも考えられている。

この時代(1680年代)に生類憐れみの令が施行され、1716年(享保元年)からは享保の改革が施行された。赤穂事件は1703年(元禄15年)12月14日に起きたので元禄時代の終わりの前年の出来事であり、ちょうど元禄と享保という時代の間に位置していると言っても良い。

この事件の後、浄瑠璃・歌舞伎演目で忠臣蔵は様々に扱われ続け、大当のロングラン公演となっていたこともあり江戸庶民の間にはかなり忠臣蔵が浸透していた。忠臣蔵戯曲の名作は1748年(寛延元年)の『仮名手本忠臣蔵』であるが、これは赤穂事件が起きてから既に45年も経過してから初演されたかなり後発の作品である。それでもこの忠臣蔵は大当たりして様々なバリエーションを生み出しながら現代に至るまで人気の演目として続けており、このことには何らかの理由があったはずである。

忠臣蔵がかくも江戸庶民に絶大な人気を誇った背景には、弱気を助け、強気を挫くというような江戸っ子ならではの美学に基づいたからだろう。また江戸の職人たちは、親方を主とする職人組織に属していたし、商家であれば主人を中心として家族のような商人組織で運営されていた。よって赤穂浪士のような組織の主人に対する武士の忠義心というものは、江戸庶民(職人・商人)であっても容易に共有されやすいものであった。

こうした江戸庶民のおかれていた背景から考えると、忠臣蔵を観劇した江戸っ子たちは、舞台の上で権威をくじき、最後まで主人に忠義を貫き通した赤穂浪士の姿に胸をスカッとさせていたに違いない。

魚河岸にも同じような価値観が広がっていたに違いない。魚河岸の問屋の中でも、特に活鯛問屋と鯉問屋は別格とされていたようである。そのなかでも鯛は特に法外な高値で取引され、一日で一万両の商いをしたこともあったとされている。また特別な待遇にもあり「将軍家御用」の魚であれば、大名行列の前を横切っても構わないという特権も得ていた。あるとき御用の魚を運ぶ問屋が、伊達公の行列とはち合わせして喧嘩沙汰になったが、この時には伊達家が詫状を入れたというエピソードまで残っている。こうした魚河岸に関係したエピソードにも、江戸っ子たちは胸のすくようなスカッとした爽快感を覚えたに違いない。

忠臣蔵と江戸庶民

江戸庶民は忠臣蔵・赤穂浪士を熱烈に支持したのが、ここで改めてこの時代の人々の口に膾炙したあの言葉を再び振り返ってみたい。

花木は桜 人は武士 ... 魚は鯛 花はみよしの

「花木は桜 人は武士」という言葉は『仮名手本忠臣蔵』の中の台詞で、ここからこの言葉が庶民にも広まっていったのではないかと思われる。しかしこの台詞が語られた文脈を見てゆくとちょっと面白いことが分かってくる。

実はこの台詞、赤穂浪士のために武器防具を手配する商人の天河屋義平を試すため、捕り手に扮した赤穂浪士たちが店に踏み込んで脅すのだが、それでも口を頑として割ろうとしなかった天河屋義平を評して主人公の由良助が褒める言葉なのである。

【 仮名手本忠臣蔵 】

花は櫻木、人は武士と申せども、いつかないつかな、武士も及ばぬ御所存、百万騎の強敵は防ぐとも、さほどに性根は据わらぬもの、貴公の一心をかりうけ、我々が手本とし敵の師直を討つならば...

主人公の由良助はこのように述べて、商人である天河屋義平が、武士でもおよばないような心意気をもっていることを称賛するのである。実は「花は櫻木、人は武士」のくだりは江戸商人の忠義真心に対する賞賛の言葉だったというのは見逃す事の出来ない重要な点である。つまり武士のような心意気を、江戸商人も持っており、そのことが「仮名手本忠臣蔵」ではクローズアップされたと言っても良い。江戸庶民たちが「花は櫻木、人は武士」という台詞に共感したポイントは、実はここにあったのではないか。

「花は櫻木、人は武士」という台詞は、武士だけが心を熱くする台詞だったのではなく、庶民も同様に、自分たちの仕事への矜持を胸に心を熱くした台詞だったのである。これほどまで江戸で『仮名手本忠臣蔵』が大当たりした理由は、武士ではない江戸の市井の人々であっても、この物語が自分のことのように共感できていたからに違いない。

では「花は櫻木、人は武士」に続く「魚は鯛」についてはどうだったのか。先に日本橋の魚河岸の歴史について触れたが、そこで醸成された江戸っ子気質や、江戸っ子のきっぷの良さからも「鯛」がそうした価値観に沿った貴重な魚であったことは明らかである。豪華さや、粋というものを江戸の人々は「鯛」に感じており、人生の節目となる重要な食事の機会には鯛を食べたことだろう。

江戸っ子にとって、初ガツオは出始めに高いお金を払って無理してでも食べることが粋であった。それに対して鯛の方は季節を問わず年間通して食べられていたが、それでもやはりハレの日、何かの祝い事のある日に食べられるものであり、江戸の人々にとっては、正に「魚は鯛」だったのである。

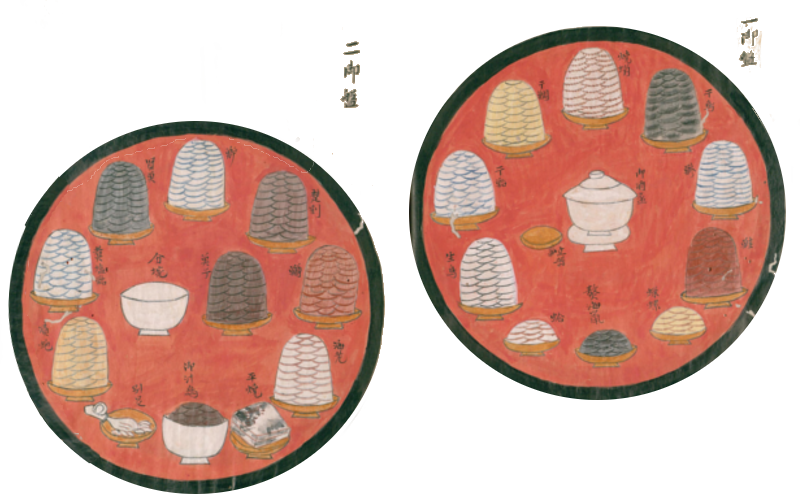

『鯛百珍料理秘密箱』

江戸時代になって鯛の価値が高くなってくると、それに合わせて様々な鯛の調理方法も増えることになった。1785年(天明5年)に『鯛百珍料理秘密箱』という、上下2巻に103種類もの鯛料理のレシピを掲載する本が出版されている。この時代は百珍と題して様々な料理本が世に出ており、大ベストセラーとなった『豆腐百珍』を始め,『大根百珍』,『甘藷百珍』,『卵百珍』,『そば百楽』など、百珍をタイトルに掲げる数多くの料理本が出版され好評を博していた。

『鯛百珍料理秘密箱』は、景甫という人物が序文を書いているので以下に引用しておきたい。

【 鯛百珍料理秘密箱 】序文

この書では鯛一種類だけを取り上げて百種に及ぶ料理法を記しているが、言葉をたくみにし、文章を飾ろうとするものでもなく、ただいにしえから名家に秘密にされてきた蔵書を探り、それに加えて諸国の名物を、あまねく集めてこの書物のなかにたくさん記載した実に珍しいものである。よってここから秘密箱と名付けたのである。世には料理書は多いが鹿を取りあげて馬であると言うようなことはしない。(中国の秦の趙高の故事)

この時 天明5年

きのとのみ秋季 (七月)

景甫書

この序文から景甫が様々なレシピを各地から集めたことが分かる。こうして集められたレシピを器土堂主人が文章にして『鯛百珍料理秘密箱』は出版されることになった。

『鯛百珍料理秘密箱』

器土堂主人は1785年に『鯛百珍料理秘密箱』を出版したが、同じ年に『萬寶料理秘密箱』,『萬寶料理献立集』,『柚珍秘密箱』,『大根料理秘伝抄』と立て続けに料理本を記している。

また同じく1785年に『大根一式料理秘密箱』という著者不明の本が出版されているが、この本も器土堂主人が書いたものであると推測すべきだろう。なぜならこの本も、先に挙げた各本と同じ年に出版された料理本であること、さらに器土堂主人は『大根料理秘伝抄』を書いており、同じく大根料理であるという共通性があること、最後に本のタイトルに料理秘密箱という言葉を使っており、これが『鯛百珍料理秘密箱』および『萬寶料理秘密箱』との関連性を示唆しているからである。ちなみに器土堂主人の著作以外では料理秘密箱というタイトルは、作者の分かっているどの料理本にも使われていない。

さらに言うと、『大根一式料理秘密箱』の序には「天明五年季秋 景甫題」とあり、『鯛百珍料理秘密箱』と同じ人物である景甫の名が記され刻印が押してある。それだけでなく『柚珍秘密箱』の序文は虚斎山人という人物によって書かれているが、刻印は「世美」となっており、そこから判断すると『鯛百珍料理秘密箱』,『柚珍秘密箱』と同じ刻印を使う人物が序文を書いていることになる。ここうしたことから、わたしは景甫と器土堂主人は同一人物なのではないかと推測しているのであるが、これに関してはまだ調査が必要である。

刻印:世美

出版されている様々な書籍の共通点から考えると、やはり器土堂主人がこれらの本の著者であるとする方が理にかなっており、器土堂主人は1785年にこれらの料理本を集中的に執筆・出版したと考える方が理にかなっている。そもそもこの時代の料理本というのは匿名で書かれる風潮があり、名著の『豆腐百珍』の作者も醒狂道人何必醇(せいきょうどうじん かひつじゅん)という号で書かれており、これは篆刻家の曽谷学川のことであるという説が定着している。器土堂主人も匿名性を保つためにこのような名前を名乗ったのだろう。

作者、器土堂主人について

寛政7年(1795)版本に追補された『鯛百珍料理秘密箱』には、京は文林堂の書肆 中川藤四郎による跋文があり、ここでこの著作が器土堂主人であることが確認できるようになっている。しかし器土堂主人という人物そのものについては、ほとんど何も分かっていない。ただ器土堂主人の著作の版元が西村市郎右衛門(同堀河通錦小路上ル町)であることや、跋文を書いている中川藤四郎(同堀河通六角下ル町)が必ず絡んでいることから推測すると、器土堂主人は京に住む人物だったと考えられる。

1785年(天明5年)に刊行された『鯛百珍料理秘密箱』は以下のような版元、売出によって出版され市場に流通することになった。

版元 西村市郎右衛門(京 堀河通錦小路上ル町)

売出 木村吉兵衛(京 東洞院通二候上ル町)

売出 中川藤四郎(京 堀河通六角下ノレ町)

売出 内神屋三四郎(伊勢)

売出 岡田茂兵衛(大坂心斉橋馬喰町南入)

売出 西村源六(江戸 通本町三丁目)

全国5つの書肆がこの本の刊行に関係しているので、非常に良く売れた本であったことには間違いないだろう。また寛政7年正月に『鯛百珍料理秘密箱』の補刻がなされているが、こちらは書肆の中川藤四郎(京堀川通六角下ル町)と須原茂兵衛(日本橋通一丁目)が刊行していることから、上方でも江戸でも『鯛百珍料理秘密箱』が良く売れていた様子がうかがえる。

器土堂主人は長崎で卓袱料理を学んだとされており、他の書に油で揚げる料理や、カステラのレシピなどが記されているのは、その時に長崎で学んだものであるとされている。卓袱料理とは長崎発祥の大皿に盛られたコース料理を円卓で囲んで味わう形式の料理のことである。日本、中国、オランダの食が混在したスタイルの献立料理で、江戸では先に述べた百川などの料亭で導入されて大いに好評を博していた。『鯛百珍料理秘密箱』にはこうした卓袱料理のニュアンスを感じられる料理も収められており、器土堂主人が長崎に滞在していた可能性を感じさせるものがある。

江戸時代の料理本流行の理由

江戸時代には『鯛百珍料理秘密箱』を始め、様々な料理本が出版されベストセラーになっているが、それまではこのような料理のレシピ本というようなものは一般には存在していなかった。室町時代には『武家調味故実』のような本はあったが、あくまでも庖丁流派のものであって、公開されるものであるというよりは、流派の秘儀のようなものとして文書化されたものでしかなかったのである。

しかし江戸時代になると一般庶民にも向けた料理本が販売されるようになる。『鯛百珍料理秘密箱』もそのような流れの中で出版された本のひとつであるが、この時代からなぜこうした料理本が多く出版されるようになったのか、その理由をいくつか挙げて考察してみることにしたい。

調味料の進歩

料理本発展の理由として考えられるのは、江戸時代になって調味料が急速に進化したことである。調味料の種類が増え、かつ豊富になったことでどのように料理に調味をするかということが、今まで以上に重要になったことは間違いない。例えば醤油や、味醂のような現代では一般的になっている調味料は、江戸時代になってようやく一般でも料理に用いられるようになった調味料である。

平安時代の饗応料理を見ると、基本的には料理する段階では調味というものが行われていない。切って膳に載せられたものに、食べる人が塩や酢を付けて自分で調味しながら食べていたのである。また日本人の食べ方の特徴として口内調味という方法がある。これは口の中で幾つかの食材を混ぜ合わせる食べ方を言い、複数の食べ物を口の中で咀嚼して食べながら調味する方法である。

実はこうした食べ方を現代の日本人も無意識のうちに自然に行っている。例えばご飯を食べるときには、おかずを一緒に食べて口の中で咀嚼するが、これも口内調味である。こうした口内調味の延長線上に、天丼や親子丼のような丼ものと呼ばれる料理が発展してきたのではないかとわたしは考えている。すこし話が逸れたが口内調味という方法は、調味料がまだ発達しておらず、調味があまり行われていなかった時代に生じた必然的な食べ方だったとも言えるだろう。

また、かつての饗応料理は儀礼を重視したものであり、天皇はこのような食事の献立を公的な行事あるいは政治支配の一環として食していた。よってそこで供される料理というものは伝統や形式が最重要視されるもので、味そのものについてはあまり注意が払われてはいなかったのである。つまり素材は切って食べやすいようには加工されてはいたが、味がついていない状態で膳や皿に山盛り(杉盛り)にして供されていた。

現代では季節に沿って、その時期の旬の様々な素材が食べられているが、平安期の饗応料理では儀礼的なものを重視しなければならなかった為、食材の旬が重視されることはなく、毎回決められた形式に沿った、決められた素材を重視して用いる料理というものが重んじられていた。つまりほとんど同じ献立のものばかりが毎回食べられていたのである。また食材そのものにも格が定められており、高貴な人々は格の低いとされる食材は口にすることさえなかった。先にも述べたように魚は鯉が最上であり、鯛があまり食べられていなかったのは格下の素材だったからである。また鳥は鶴が最上として貴ばれており、鶏は江戸時代になるまでは主に観賞や闘鶏用で、食材のランク付けさえ行われず、食べられてはいなかったのである。

流通の進歩

江戸時代になりロジスティックス(流通)が各段に進歩したことで、料理に用いる素材の幅が拡大することになった。蝦夷(北海道)から京には北前船で様々な食材が運ばれ、現代に通じるような京料理が確立していった。また江戸と大阪間にも何でも運ぶ菱垣回船と、酒樽を運ぶ樽回船が航行して大量の物資が運ばれていた。

また江戸幕府は五街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の整備を行い、こうした街道を基盤として流通は活性化されるようになった。五街道の起点が日本橋におかれ、日本橋を中心に各地に道路が伸びていたので、これによって日本橋という場所に物流が集中することになり商業地の中心としてさらに栄えることになったのである。特に日本橋の魚河岸はそうした物流の象徴として描かれ、その繁栄を今に伝えるものとなっている。

このように陸運・海運での進歩によって、江戸という都市には様々な食材が届けられるようになり、料理の幅が各段に広げられることになっていった。流通の発達により、地方の様々な特産物が江戸に集まるようになったのである。鯛もまさに江戸時代のこのような物流システムによって江戸に運ばれ、大量に消費されるようになった魚であった。こうした物流の発達を背景にして『鯛百珍料理秘密箱』を始めとした、様々な料理本がこの時代にベストセラーになったとするのは理にかなった合理的な理由であるだろう。

単身赴任世帯の増加と外食産業の発達

江戸の町が造られてゆく過程で、江戸には地方の各地からたくさんの人々が仕事のために集まってきた。江戸城の築城では石垣が運ばれ加工されたが、これが行われていた場所は日本橋魚河岸が最初にできた本小田原町で、ここで小田原からきた職人によって石が加工されていたことから、この町名は付けられたという。

また多くの建築需要があったことから、大工や普請人が多く江戸に集まってきたのもこの時代である。こうした建築需要の増大を受けて大儲けしたのが、先にも少し言及した材木商の紀伊国屋文左衛門や奈良屋茂左衛門であった。このように産業の発展と共に人々が流動的に江戸に集まり、江戸の町の産業と人口は爆発的に拡大していったのである。

また幕府が江戸に置かれたことで武士の数が江戸で増大した。地方の各藩大名たちには参勤交代が義務付けられ、江戸屋敷が設けられることになった為、配下の武士達も同様に一定期間、故郷に妻子を残して江戸で暮らす者や、江戸に滞在して君主に仕える武士が増大した。

こうした流動的な人々が江戸に集まることで、江戸では男性の単身世帯が非常に多くなっていた。ここから外食文化が成長することになるのだが、江戸時代初期には、蕎麦切りなどのいわゆる屋台のように簡易で料理を提供するような店しかなかったようで、外食の料理屋としての元祖は、浅草金竜山の奈良茶飯の店であったというのが一般的な見解になっている。井原西鶴はこの店について「金竜山の茶屋がひとり五分づつ取って奈良茶を出すのだが、器はきれいな色のものを揃え、すぐに出てくるので非常に勝手が良い。中々、上方にもこのような自由さはない」としてこの奈良茶飯の店を評価している。これが書かれたのは元禄7(1694)年刊行された『西鶴置土産』の「江戸の小主水と京の唐土と」にあるので、元禄年間あたりにこの店は始められ、評判を得ていたことがうかがえる。

このような外食店の増加に伴い、料理に単に腹を満たすことや、安いことだけではなく、味そのものの良さが求められるようになっていったことが考えられる。外食のない時代には、家庭で食べる味だけが味の基準であったが、外食によって比較対象が増えることで、味の良し悪しが食の評価基準として広がっていったのである。

江戸にはこうした単身者と、外食によって味の良し悪しの評価が広まることで、自分で自炊して同様に旨いものをいかに料理して食べるのかといったニーズが高まっていったことは想像に難くない。

江戸時代中期以降、多くの外食店が増加したことも、そこからプロが学ぶために料理本が売れるようになった要因であるに違いないが、それ以上に、一般庶民にも美味い料理の需要が生まれ、それゆえに自宅でもこうした料理本を参考にして料理を味わおうとする者が増えた事が、この時代の料理本の普及には大いに貢献することになったのである。

こうした料理や味に対する関心が高じた結果、幕末の頃になると、紀伊藩の下級武士で江戸に単身赴任していた、酒井伴四郎の『江戸江発足日記』や、江戸から京都に滞在した期間中に伊庭八郎が記した『征西日記』のような日記に記されたグルメの視点をもった食に関する興味深い記述がみられるようになる。

これらは観光記としても食レポとしても読めるが、現代のSNSにも通じる食の体験記として、その当時の単身者の武士たちがどのようなものを好んで食べていたのかを如実に描き出す良い資料ともなっている。

情報伝達と経験の拡大

それまでの書籍は手書きの写本に頼ったものであったが、江戸時代からは板木を使った木版刷りが行われるようになり、大量の書籍が一般に出回るようになった。江戸時代に外国人から見た、日本人の識字率はかなり高いと評価されており、一般庶民も出版される本を読むことが出来た。

こうした書籍による情報伝達という方法の普及によって、それまであまり公にされてこなかった料理レシピが公開されるようになったのである。これもまた美味しい料理の普及を実現させた主要な要因であったと言えるだろう。

また江戸時代にお伊勢参りと言って伊勢神宮に参拝することが大ブームになった。江戸から伊勢までには宿場町があり、その地方ごとにある名物や料理にこうした旅を通して触れる機会を庶民も持つことができたのである。

『鯛百珍料理秘密箱』にも地方の料理がたくさん含まれているが、伊勢参りによって庶民にも普及した旅行とそれによって体験できる各地のグルメにも江戸の人々は敏感に反応したと言えるだろう。こうした地方の料理に触れることによっても、新しい料理方法に対する興味が高まり、料理書のニーズも高まったと推測されるのである。

鯛という素材は高級であったので、かつては一般的には鯛は様々にアレンジして食べられていたというよりは、シンプルに御頭付きで塩焼き、あるいは煮付けにして食べられたのでは無いかと考えられるが、『鯛百珍料理秘密箱』が作られるようになったのは、高価ながらも鯛が普及してより料理される機会が増えたことを表していると言える。この時代の料理には「遊び」の要素のようなものが見られるようになっており、形を変えたり、色を付けたりという調理方法が多く含まれるようになっている。ここで『鯛百珍料理秘密箱』にはどのような料理レシピが掲載されているのかを、少し紹介しておくことにしたい。

『鯛百珍料理秘密箱』レシピ

『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されている料理が洗練されたものだったかを『美味求真』の観点から見ると、それらのレシピは「味」という点で秀逸なものであったとは言い難い。

上下巻で103種類もの鯛料理のレシピが収められてはいるが、その多くは鯛への着色を行って珍しいものとする調理法や、鯛を他の食材で煮るなどの本味を濫りに用いた料理である。これでは料理そのものの珍しさは表現されているかもしれないが、その料理が「味」において優れているかと言うと大いに疑問が残るからである。

例えば著者である器土堂主人が他にも記した『萬寶料理秘密箱』は別名で『卵百珍』としても知られているが、この本にも同じような傾向が見られる。103の卵料理についてのレシピが掲載されているが、卵に赤や黄色の色を付けたり、ゆで卵のかたちを変えるものがある。有名な料理方法としては「黄身返し」という黄身と白身がひっくり返す茹で卵の調理法も書かれているが、これらが卵料理そのものの本質的な味覚を伝える料理であるのかどうかについては論を俟たないところであろう。

『鯛百珍料理秘密箱』も、『萬寶料理秘密箱』も、そこに掲載されているレシピの多くは味の本質に迫る調理方法ではなく、物珍しく人を驚かすような種類の料理であって、美味を求真したものであるかについては必ずしもそうとは言えないのである。

ただこうした本が江戸時代に刊行されたことには否定的な面だけでなく、料理史における功績としてポジティブに捉えなければならない面も数多くある。そのひとつは具体的に料理方法が公開されたことである。それまでの料理レシピは閉ざされたものであって、一般に公開されるようなことはなかった。しかしこの時代から書籍として刊行されることで一般の人々にまで数多くのレシピが伝えられたのである。これは大きな功績であったと言えるだろう。

さらなる功績は、料理のバリエーションと幅を広げたことである。それまでの料理は焼く、煮る、蒸すを中心としたものだったが、『鯛百珍料理秘密箱』では油で焼いてから煮る料理や、油で揚げてから煮るような料理レシピも載せられている。このようにより複雑な料理工程を経ることで、今までにない料理を生み出していることは評価すべきところである。特に器土堂主人は長崎で卓袱料理を学んだとされており、この新しい料理スタイルを、一般の人々も真似して料理できるように上手く紹介してある。

『鯛百珍料理秘密箱』には、「長崎糟煮鯛」,「長崎後藤漬」,「長崎甘露煮」,「長崎てんふら」,「長崎鎧煮」などの長崎由来の名前が付けられた料理が説明されているが、これらの料理は一度揚げるという調理法であったり、大皿に盛られるという方法であったりと卓袱料理の特徴を色濃く示す方法で紹介されている。こうした新しいスタイルの料理方法を江戸時代に広めたこともこの書籍の功績であるとも言えるだろう。

『鯛百珍料理秘密箱』のような一連の百珍ものの書籍が江戸時代に出版され好評を博したことからも、この時代に人々の料理にたいする関心と、新しい料理にたいする好奇心のようなものを感じることが出来る。江戸時代には流通や情報が発達し、また大都市では外食産業の隆盛によって様々な食を体験できる機会が豊富になったことや、また伊勢参りから始まった旅行ブームの始まりといえるようなものもそれに拍車をかける事となったのである。

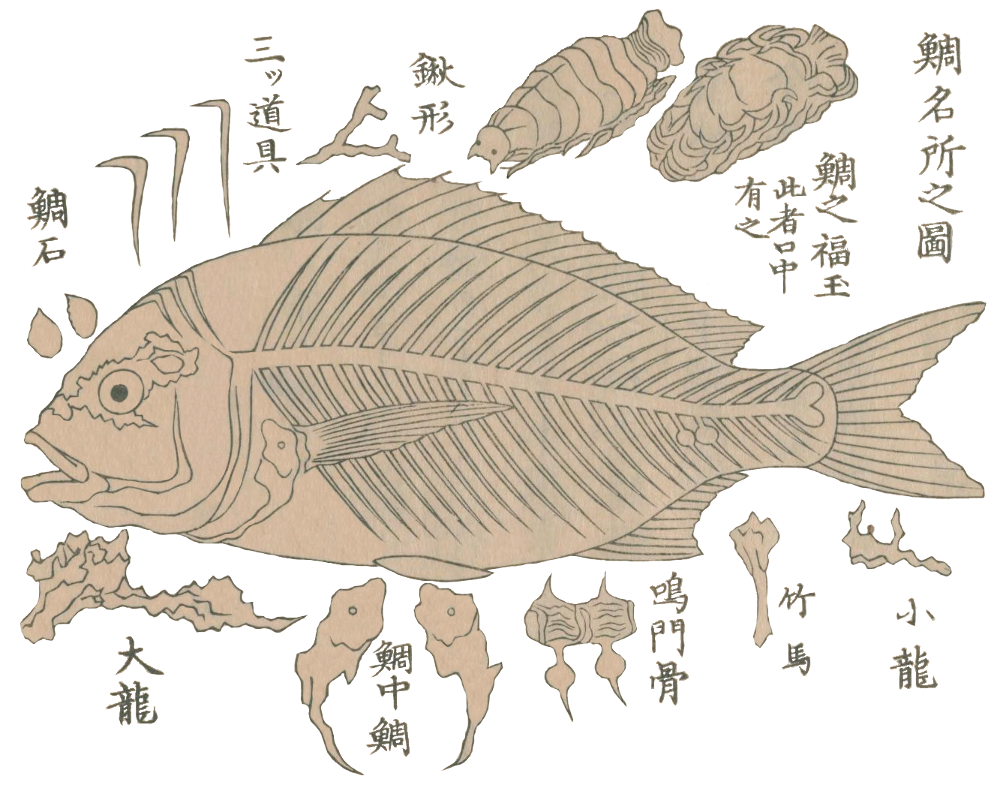

鯛の九つ道具

「腐っても鯛」という言葉がある。これは高級なものが、多少悪くなっても、何らかの価値があることを意味する言葉で、言い換えると腐って食べられないようなものでも鯛が有難がるほど貴重と見なされていたことを意味している。こうした言葉が諺になるほど鯛は価値ある魚として人々に貴ばれていたのである。

このような鯛が価値のある魚だからだろうか、安政年間に記された『水族寫真』には、鯛には9つの宝があるとしてそれらを紹介している。

① 鯛石

鯛の頭の部分にある耳石のことであるが、耳石というものはどんな魚であっても持っている。耳石は、礫石・扁平石・星状石から成っているが、扁平石が最も大きいので、そのことを指して「鯛石」と呼んでいるのだろう。「凡て石大なる魚ハ浮バず又驚易し、是魚の心なり或云耳なり」と記しているが、まさに鯛は深海に住んでいるのでそのような魚ではないだろうか。

② 三ツ道具

上神経棘のことで、鍬・鎌・熊手の3つであるとされている。

③ 鍬形

第1神経棘であるが、その形が兜の前面に付けられる角状の飾りの「鍬形」に似ていることからそのように呼ばれている。

④ 鯛之福玉

鯛の福玉とは、鯛の口腔に寄生しているタイノエという等脚類の寄生虫のことである。『随観写真』には次のような説明がある。

【 随観写真 】

長州俗謂之鯛之咽虱而甚賞味如鯛

「長州の俗之れを鯛の咽虱と謂ひて甚だ賞味すること鯛の如し」と述べてあり、長州(山口)ではこの虫を食べる習慣があることを記している。実際にタイノエはエビに近い味がするようである。

⑤ 大龍

前鋤骨を龍の口、上篩骨と1対の側篩骨を頭、そして細長い副蝶形骨を胴に見立てたてて大龍と呼ばれている。側篩骨にある孔が龍の眼のように見えるが、この穴が神経の通り道になっている。

⑥ 鯛中鯛

鯛の中にあるタイと言われる骨のことで、ヒレの下にある肩胛骨のことを差して言う。眼のように見える孔には胸鰭に分布する神経が通っている穴である。

⑦ 鳴門骨

1697年に出版された『本朝食鑑』には以下のようにある。

【 本朝食鑑 】

俗所謂諸海之鯛過阿波鳴門灘而骨労則生瘤未知果然一種

訳すと「俗に、鯛が阿波の鳴門の急灘を乗りきると骨が労れるので瘤が出来るといわれているが、はたしてそうかは未だわからない」という意味である。鳴門骨とは、尻ビレ近くの血管棘が肥大したもので天然鯛にだけ見られる骨の瘤である。鳴門の急潮を鯛が泳ぐ時に血管棘が肥厚したものとされているが、これは必ずしも鳴門を通過したからという訳ではない。

⑧ 竹馬

第2尾鰭椎前脊椎骨の血管棘で、尾の方にある骨のことである。形が乗馬を模した子供の遊具「ちくば」に似ていることから名前が付けられた。

⑨ 小龍

尾骨の下部にあり、龍の角に似た骨を小龍とよんだ。

このように鯛の各部にも名前が付けられて、貴重で珍しいものとされていることからも鯛という魚が貴重で、価値のあるものだったということは明らかであろう。

さいごに

鯛という魚について考察してみたが、鯛には深い文化的な意味が込められている魚であることが明らかになったと思う。鯛は貴重で価値ある魚として、目出度いハレの祝祭の日に好んで食べられた魚であり、そのことが文化的にこの魚に深い意味を与えることになったことは間違いない。

日本人は紅白で目出度さを表すが、鯛は赤い魚として宴席で好んで用いられるようになった。また旬の時期になると鯛は桜鯛と呼ばれるようになるが、この時期は日本人の好む桜の時期にもあたる。こうしたことからも鯛と桜の結びつきは一層強く日本人のアイデンティティに深く根差すようになっていったに違いない。

この鯛と桜の結びつきに加え、武士の要素も加えられてゆく。こうした3つ(鯛・桜・武士)の結びつきが生まれたのは江戸時代になってからであり、こうした武士的な要素は、武士道や葉隠れに影響を与え、その後も軍国主義的な思想の影響を与えたと言って良い。そしてそうした影響は、現代の我々日本人にとっても美学の一部を形成する要素として影響しているとも言えるだろう。

鯛のひとつをとっても、食におけるその意味は深いのである。

参考資料

『芸術資料. 第四期 第三册』 金井紫雲 編

『張城尚歯会』横井也有 像 内藤, 東甫[他]

『藝藩通志』 頼杏坪 他

『西宮夷神研究』 西宮神社

『魚食の民-日本民族と魚』 長崎福三

『えびす信仰事典』 吉井良隆 編集

『日本橋魚市塲沿革紀要』 日本橋魚会所 編

『鯛百珍料理秘密箱』 器土堂主人