薩摩鯛のあつめ汁

薩摩鯛のあつめ汁のレシピ

薩摩鯛のあつめ汁

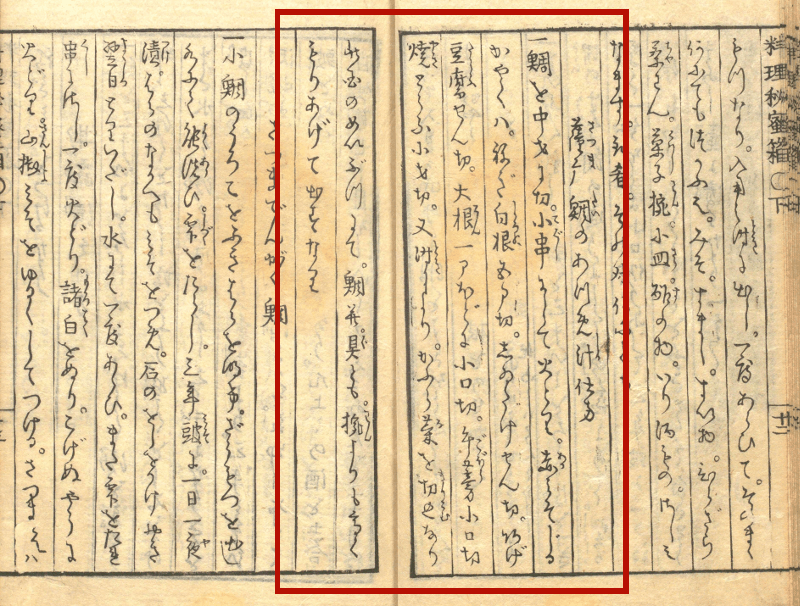

薩摩鯛のあつめ汁は、江戸時代の1785年に出版された『鯛百珍料理秘密箱』に掲載されている70番目のレシピである。『鯛百珍料理秘密箱』原文には以下のような説明がある。

【 鯛百珍料理秘密箱 】薩摩鯛のあつめ汁

鯛を中才に切、小串にして火とり、赤みそじる、かやくは、ねぎ白根五切、しゐたけせん切、あげ豆腐せん切、大根一部などに小口切、牛蒡小口切、焼とうふ小口切、又時より、かふら菜を切込なり。此国のめいぶつにて、鯛井、具も、椀よりも高くもりあげて出すなり。

【 薩摩鯛のあつめ汁 訳文 】

鯛を中才に切り、小さな串に刺して炙ったものを赤味噌汁に入れる。火薬は葱の白根を五分切り、しいたけ千切り、あげ豆腐を千切り、大根を小口切り、牛蒡を小口切り、焼豆腐を小才切り、また場合によってはかぶら葉の千切りも入れる。

この国の名物料理で、鯛と具を一緒に椀より高く盛り上げて出す。

レシピ解説

薩摩鯛のあつめ汁は、薩摩藩(鹿児島県)の料理である。この料理の名前は、薩摩から運ばれた鯛を使うからではなく、薩摩の料理であることから付けられたものである。なぜならレシピには「この国の名物料理で…」とあり、薩摩の料理方法である事が敢えて示されているだけでなく、原文の料理タイトルを見ても「薩摩 鯛のあつめ汁」となっており「薩摩鯛」ではないからである。そもそも『鯛百珍料理秘密箱』が書かれたのは京であると考えられている。京では瀬戸内海からの豊富で上質な鯛を調達できたはずであり、わざわざ薩摩から取り寄せた鯛を使うので「薩摩鯛のあつめ汁」と呼ぶというのはナンセンスなのである。

あつめ汁という名前の語源は、数種類の具材が集められて入っているからである。文献によっては「集汁」というように漢字で記載されているのはそのためである。この名称からも具材が多いことはこの汁の大きな特徴である事が分かるだろう。

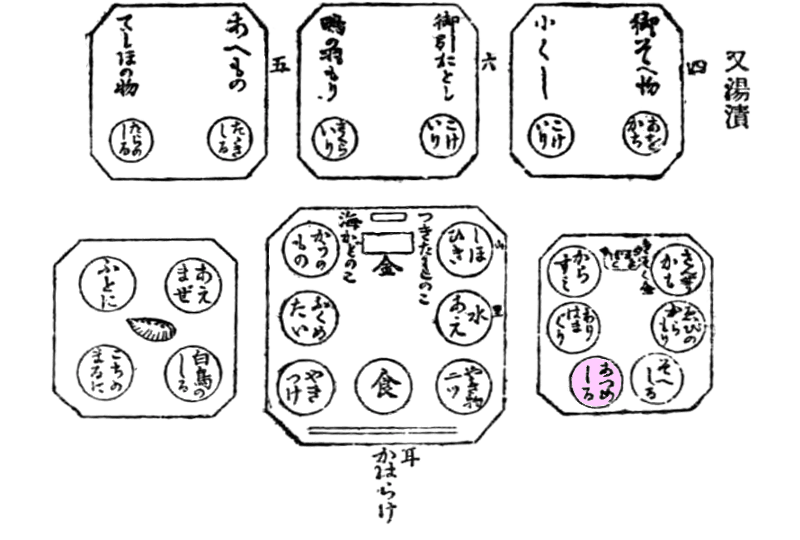

あつめ汁の文献による初見は、1504年(永正元年)に書かれた『食物服用之巻』である。この書は公家の口伝故実を、武家の礼法をつかさどる小笠原家が取り入れ、小笠原政清によって伝えられたものである。

『食物服用之巻』にある五膳の料理の図に「あつめしる」との記載があり、これが最も古い文献記載であると思われる。他にも「あつめに」ともあり、これが漢字で書くと「集煮」となると思われる。よってこれも「あつめ汁」と同じようなものだと考えられる。

「薩摩鯛のあつめ汁」の特徴は、①鯛を焼く事、②赤味噌を使う事、③具を盛りだくさんにする事である。これら3つのポイントを抑えることで、薩摩鯛のあつめ汁はグッと本格的になる。以下この3つのポイントを考察してみることにしたい。

① 鯛を焼く

鯛を切ってから焼くのは煮崩れを防ぐと共に、具としての鯛を際立たせるためであろう。焼いてから煮るのは手間になるが、こうした手間をかけることで、鯛を美味く味わう事ができる。

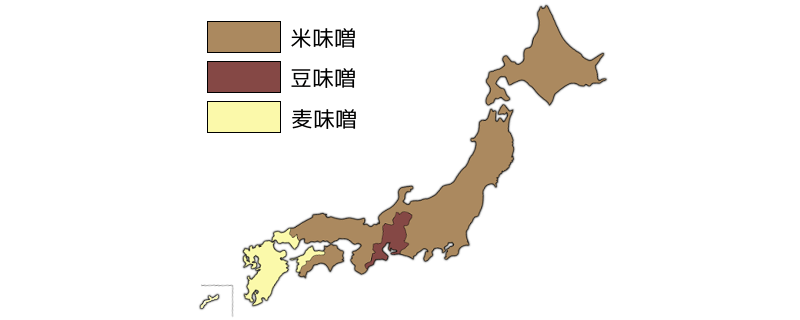

② 赤味噌を使う

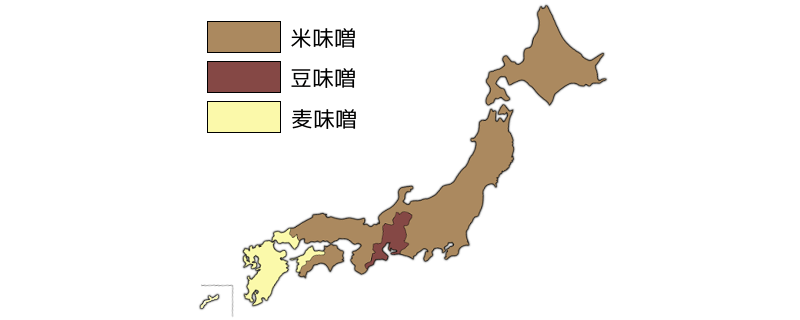

赤味噌を使うことは、この料理の最大のポイントであると言える。赤味噌というと岡崎の八丁味噌のことを差していると考えるかもしれないが、薩摩鯛のあつめ汁で言う赤味噌とは八丁味噌のような豆味噌ではない。なぜなら日本には地域によって味噌の種類が異なっており、九州の味噌は基本的に麦味噌だからである。

薩摩鯛のあつめ汁

江戸時代も薩摩藩(鹿児島)では麦味噌を主とする土地であった。しかも九州は全体的に甘味を好む特徴がある地域で、例えば醤油なども九州の醤油には甘味があるのが特徴である。

味噌も同様で、鹿児島では甘めの味噌が好まれている。そのため、大体、30日~40日前後という短期間で発酵熟成して出荷されることになっている。その理由は、鹿児島の麦味噌は、淡い色と甘めの味が好まれるので、麦麹が発酵の過程で糖化され甘みがピークに達したタイミングで出荷されるという訳である。

味噌は熟成期間が長くなるほど色が濃く赤くなる。これは熟成することでメイラード反応がおきて濃い色が付くためである。メイラード反応とは、アミノ酸と還元糖が結びつくことで反応が起こり、メラノイジン(Melanoidin)によって色が付くことである。これは肉を焼くと焼き色が付いて茶色く変色する作用と同じである。また醤油もあのような深い赤色をしているのは、メイラード反応による色である。

よって薩摩赤味噌は麦ではあるが、1年以上の期間をかけて熟成を進ませて、発酵により糖度が下がった味噌ということになる。こうしたメイラード反応によって赤く色のついた麦味噌は出来上がる。これが薩摩赤味噌である。

出来ればこの麦味噌の赤味噌を使うことが「薩摩鯛のあつめ汁」には必要である。こうすることでメイラードによる旨味が加わり、沢山の具を受けとめ得るコクのある汁になるだろう。

天璋院(篤姫)と赤味噌

天璋院(1836年 - 1883年)は、篤姫という呼び名でも知られた幕末を生きた女性である。天璋院は薩摩藩島津家の一門に生まれ、島津本家の養女となり、五摂家筆頭近衛家の娘として、江戸幕府第13代将軍徳川家定の正室になった。

天璋院:篤姫

天璋院は徳川家定に嫁いで以降は生涯にわたって薩摩に帰ることはなかった。薩摩藩が幕府と戦うことになった頃、薩摩藩は天璋院に薩摩帰国を申し出るが、天璋院自身は拒否して江戸とどまり徳川の人間として最後まで生きたのである。また明治維新後、生活に窮しするようになるが、それでも薩摩藩からの金銭援助を断っている。これも時分が徳川の人間であるという信念からのものだろう。

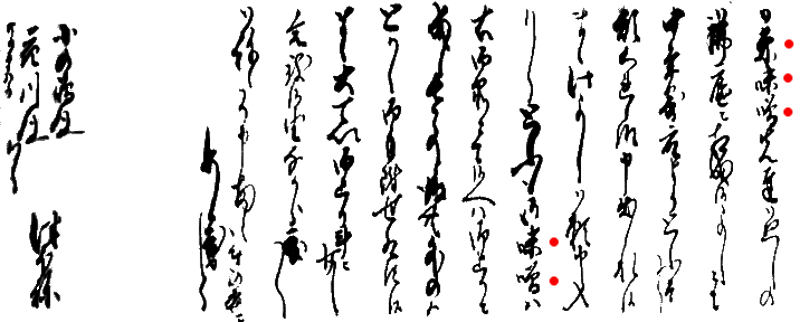

そこまで徳川の人間だったと意識していた天璋院だったが、味噌だけ薩摩の赤味噌しか手をつけなかったという。やはり子供の頃から食べ慣れ親しんでいた味噌の嗜好だけは変えられなかったのだろうか。そのことを示す、天璋院付きの女中つぼねが、薩摩藩の江戸藩邸の奥老女・小ノ島と花川に宛てて書き送った手紙が残っている。以下、その手紙の内容である。

御国の赤味噌先達御回しの払底に相成り候よしにて、中年寄衆よりどふぞどふぞ願くれ候様申し出られ候まま、此のよし御願申入候べく候。どふも御味噌は、右御品にて候へばお上がりに成らせられ候得共、外のはとかく御手付せられず候まま、大ていお上がり斗に少々答致候由ながら、度々おねだり申候。

小の嶋

花川

四月十八日

【現代文】

薩摩の赤味噌、先だって御廻し頂いたものがなくなったということで、中年寄りから、どうぞそうぞ願ってくれと申し出てきたので、このことを御願い申し入れます。どうも御味噌は、右の御品ならば御上がりになりますが、外の味噌ではとにかく御手を付けられないので、おおかた御上りになるばかりの少々贈答したということですが、度々御ねだりしております。さてさて御きの毒なことで。めで度かしく

小の嶋

花川

四月十八日

手紙では、国(薩摩)の赤味噌が無くなってしまい送って欲しいこと、また天璋院は赤味噌でないと召しあがらないので贈って欲しいと頼んでいる。文書中の「赤味噌」「味噌」の分部に赤点を打っておいたが、この書状から天璋院が薩摩の赤味噌を好んでいたことが分かる。

この書状を書いたのは、天璋院付き女中つぼねの幾島であると考えられている。幾島は、天璋院が徳川家定の正室として大奥に入る際に、同じ薩摩藩から年寄(付き人)として大奥に入った女性である。

この幾島は、大奥では、江戸城と薩摩藩との情報連絡役としても活動していた。幾島は西郷隆盛を通して江戸の薩摩藩邸の奥老女の小ノ島と連絡を取り合って、将軍継嗣問題や薩摩藩との連携の際に重要な役目を果たしたのである。

また幾島は、戊辰戦争の際に天璋院の使者として討幕派の薩摩軍に交渉に出向いて、西郷隆盛と会い江戸無血開城にも尽力したとされる。

大奥での出来事はあまり表にされていない部分もあるが、天璋院 → 幾島 → [情報交換] ← 小ノ嶋 ← 西郷隆盛という幕府側と薩摩藩の情報ラインがあったということになる。こうした政治や幕末の政変に関する情報のやり取りのなかで、薩摩赤味噌を願ったり、 天璋院が薩摩の赤味噌しか食べようとしなかったという嗜好が明らかになっているのは興味深いことである。故郷から当く離れて江戸に住む天璋院は勿論だが、最側近の幾島もまた出身地の薩摩赤味噌を好んだことだろう。薩摩藩邸への赤味噌のお願いも、天璋院にかこつけた幾島自身の求めでもあったのではないかとつい深読みしてしまうのである。

江戸の味噌

山本博文の著書、『江戸人のこころ』では、天璋院の赤味噌についての説明で、『江戸自慢』(未刊随筆百種 8巻)を引用して当時の江戸の味噌がどのようなものだったかを明らかにしている。

【江戸自慢】

味噌は赤味噌と言えへど、上方の品とは同じからず、味甚だ甘く、豆汁を多く入れて味をつけしにや、甜気(甘気)強くして停滞す。

この記録によると、この時代の江戸で作られていた味噌はとても甘かったということになる。江戸の味噌は米味噌なので、これに豆味噌(豆汁)を入れて色と甘みを加えた合わせ味噌だったのかもしれない。『江戸自慢』の著者は紀州藩の付家老水野土佐守の侍医原田何某という人物で、江戸で見聞したことを本国と比較して記録している。紀州藩の本拠地は松坂であり、この地は豆味噌の地域である。原田何某にとって江戸の味噌は甘過ぎて堪えられないものだったようである。

代表的な赤味噌に岡崎市で作られる八丁味噌がある。ただ辛口の赤味噌に砂糖やみりんを加えて濃度をつけると、八丁味噌に近い味になることから、そのように後から甘味を添加して作られた味噌が当時の江戸には横行していた可能性がある。

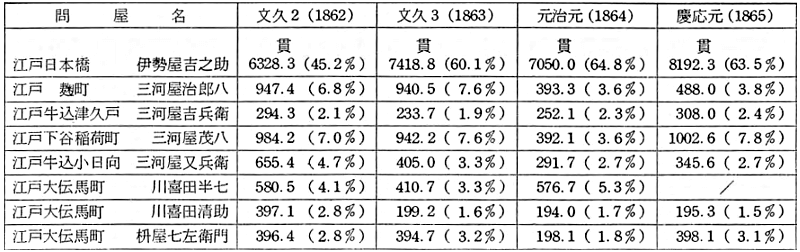

ただ正当な大量の八丁味噌も江戸には送られていたことが「岡崎市歴史的風致維持向上計画」の岡崎市歴まち-第2章05.郷土食の八丁味噌造りの資料で説明されている。計算によると八丁味噌製造業者のカクキュー(早川家)だけでも江戸時代末期の1865(慶應元)には42tもの八丁味噌を数件の卸問屋に販売している。

こうした数字を見ると、本格的な赤味噌も江戸ではかなり普及していたと考えるべきであり、一般庶民はともかく大奥で江戸の町でここまで流通している赤味噌が手に入らなかったとは考えられない。つまり天璋院は赤味噌を好んだとしても、岡崎から入ってくる八丁味噌は好みでなかったと言うことになるだろう。

よって薩摩藩出身の天璋院が好む味噌は、麦で作られた赤味噌だったと考えられる。八丁味噌は豆味噌である。天璋院はやはり薩摩藩の麦味噌をベースとした赤味噌を好んだのであろう。天璋院は徳川に嫁ぎ最後まで江戸にはとどまったが、幼少期に慣れ親しんだ薩摩赤味噌は好んで終生口にし続けたと思われる。ここから、薩摩に特別な思いがあった天璋院の心の内がうかがえるようである。

薩摩赤味噌

『鯛百珍料理秘密箱』にある「薩摩鯛のあつめ汁」のレシピに立ち返ってみたい。そこには赤味噌汁に入れるとある。天璋院と赤味噌の関係を見ると、赤味噌であれば何でも良いというのではなく、やはり麦で仕込まれ熟成させた薩摩赤味噌を用いるしかないという気にさせられる。人のアイデンティティは食に結びついているものである。ここは天璋院の思いも味わうためには、何としても麦で仕込まれる薩摩赤味噌で「薩摩鯛のあつめ汁」を味わって頂きたい。

③ 具を盛りだくさんにする

「薩摩鯛のあつめ汁」は具を盛りだくさんにすることも重要なポイントである。汁物は昔から日本の料理の中では重要なポジションを占めていた。現在では和食の基本は「一汁三菜」とされているが、汁物というのは昔から食事には必ず添えられることになっているものであった。

織田信長とも面会したことがある、宣教師のルイス・フロイスは『ヨーロッパ文化と日本文化:Europa esta Provincia de Japao』 という本の中で、その戦国時代の日本人の食事を以下のように説明をしている。

われわれはスープが無くとも結構食事をできる。日本人は汁が無いと食事ができない。

日本人の主食は米であり、米を食べる為にはどうしても汁が必要となる。つまりご飯と汁は切っても切り離せない関係にある。

昔から味噌汁のことは「おみおつけ」というが、これを漢字で書くと「御御御付」となる。これは女房詞に元来“膳の飯につけて出す汁物”と言う意味の「付:つけ」がもともとあり、これが接頭語「御」をつけた「御付:おつけ」という言葉になり、その「おつけ」をさらに丁寧にして「御御(おみ)」をつけたものが「御御御付」となったという説がある。いずれにせよ「付」に「御」がついたものであることだけは間違いなさそうである。では汁はなぜ「付」なのか。理由は簡単であり、それは「御飯」があくまでも主だからである。サブとして御飯に付けて出されるものが汁だから「付」なのである。

しかしここで取り上げる「薩摩鯛のあつめ汁」は、御飯を食べるための汁物としての「付」ではなく「菜」、つまりおかずとしての性格を有する料理である。これは、具を一緒に椀より高く盛り上げて出すことになっていることからもそう言える。

さて、この「あつめ汁」がなぜそのように呼ばれるかと言うと、様々な具が集められて椀の中に入っているからである。つまり具沢山だったので「集め汁」という訳である。ここからすると薩摩鯛のあつめ汁も立派なおかずとして捉えるべきである。

明智光秀と汁

かつては「汁講」というものが盛んに行われていた。汁講とは、主宰者が汁(具材含む)と酒を用意し、客人がごはんを持参して、鍋を囲んで酒を酌み交わす宴のことである。かつて一種の同好団体のグループやサロンのような集まりを講や連と呼んだ。汁講とは汁を介した集まりという訳である。

汁講に関しては明智光秀にまつわる有名な話が『名将言行録』に残されているので、以下に引用しておきたい。

【名将言行録】

光秀貴賎なりした時、朋友打集まり輪番に汁事して談話せしことあり。光秀の順に成りければ其由妻に告ぐ。朝夕の営みすら調わざるに汁事杯は思ひも寄らざるに、其妻甲斐々々敷受合ひ、️頓て朋友打集まりければ、諸所の会席にも勝りし酒肴を調出しけり、朋友散じて後、光秀怪しみて尋ねければ、妻髪髻を剪り、市に鬻ぎて杯酒の料とせし由を答ふ。光秀大に感激し身を立て家を興し、妻の恩にも報ばやと思ひ、頓て其由曲に妻に語り、身を立し後再開を約束し、暇乞して立ち出、細川藤孝に仕へるが、僅に八十石なり。殊に石田なれば、老臣の米田堅物入道宗鑑に肥饒に地に代へて賜はれ、と度々頼みしかど、許容なかりしかば、光秀大いに憤り、細川の家を立去れり。頓て身を立てし後、妻を迎え不便を加えたり。此妻残せし時、昔しの髪剪りし恩を報せんとて、自ら葬送の供をしたりしぞ。

まだ光秀が貧しかった時に、汁講でもてなす順番が回ってきた。妻に相談したところ、妻は自分の髪の毛を売ってお金を工面し汁講を行うことが出来のである。その時に光秀が出した汁がどのようなものかは記述されていない。しかし「諸所の会席にも勝りし酒肴を調出しけり」とあるので、かなり豪華な汁でもてなしたことは間違いないだろう。そうなるとこの時に出されたのは、やはり具の多いあつめ汁だったということが考えられるだろう。

明智光秀の出自ははっきしたことが分かっていない。よってその出自には様々な説があり、そのなかに光秀は包丁流派「進士流」に関係した出自とする説もある。もしそうであれば、出された「あつめ汁」が「諸所の会席にも勝りし酒肴」であったとしても納得の行く事であり、料理の故実やセオリーを踏まえた豪勢なものだったことが推測される。

いずれにせよ、妻の内助の功によって汁講を成功させることができ、その後、光秀は出世して信長に仕えるようになったのである。

『名将言行録』は史実性には乏しい資料であるが、こうした記述を単なる汁講での出来事、あるいは光秀の妻の美談としてではなく、それ以上のものとして捉えることで、光秀の出自にまつわる様々な可能性をさらに推測することができるのかもしれない。

明智光秀

例えば、光秀が料理にも通じていたという観点から見るならば、この時の汁講の成功が何らかのかたちで将来の光秀の出世を助けたと考えることも出来るのかもしれない。ここから光秀の出自に対しては今までとは異なる観点が必要になるかもしれない。その後、光秀は信長に使えるようになって急速に出世してゆくことになるが、こうした料理におけるもてなしの技量があったこともその出世のひとつの要素だったのではないだろうか。

こうした推測の根拠は、信長の上洛後、京の管轄を村井貞勝と共に任された光秀が、有職故実におけるしきたりや慣習の強い公家と対等に渡り合い、かつ彼らをコントロールしていることにも求めることが出来る。また信長がそのような役割を光秀与えたことも、光秀が料理に基づく有職故実はもとより、京における様々な故実に通じていたことが理由ではないだろうか。

実際に天下人となった織田信長は、明智光秀に重要な饗応手配をするように命じている。武家の饗応手配には、武家独自の様々な故実(古くから決まりごとや知識)があり、それらについて熟知していないとそのような饗応手配を行う事は出来なかったはすである。そこから考えても明智光秀が饗応料理に通じていた事は間違いないだろう。

こうした前提を踏まえて、改めて明智光秀のあつめ汁に関する記録に注目してみることにしたい。1582年(天正10年)5月、織田信長は武田を破ったことから徳川家康を安土に招き、明智光秀に饗応の手配を命じている。その時の献立の記録が『続群書類従』に残されている。(この時の饗応の詳細については「天正10年5月19日 安土饗応における能の不手際への考察」を参照して頂きたい)

・ 五月十五日おちつき膳

・ 五月十五日晩御膳

・ 五月十六日御あさめし

・ 五月十六日之夕

『続群書類従』には1582年(天正10年)5月16日の夕、明智光秀が手配したとされる献立のなかに「あつめ汁」が含まれている。光秀が手配した「あつめ汁」は以下のような内容になっている。

【続群書類従】

あつめ汁

・ いりこ(煎海鼠:干しナマコ)

・ くしあわび

・ ふ

・ しいたけ

・ 大まめ

・ あまのり

光秀の手配した「あつめ汁」にはかなり多くの具が含まれている。このあつめ汁が安土での夕食として供され、それを織田信長と徳川家康は共に食したのである。イリコやアワビにはグルタミン酸と、椎茸のグアニル酸が含まれ、旨味のある美味なあつめ汁が供されたものと推測できる。もしこれが光秀の定番レシピであったのならば、過去の汁講の際にも、これと同じようなあつめ汁が出されたのではないかと想像する。

興味深いことにこの献立が供されてから17日後の6月2日に「本能寺の変」が起きるのである。その経緯に関しては様々に憶測されていおり、ある説では光秀の手配した料理が腐っており(『川角太閤記』にはそのような記述がある)、そうした光秀の不手際を信長が厳しく叱責したことが謀反の引き金となったとしている。

しかし、もし天正10年5月16日の晩に供されたあつめ汁が、髪を売って汁講の費用を賄った妻との思い出深いレシピだったとするのならば、このすぐ後に起きた「本能寺の変」のことを思うと、そこに何か深い意味があるように思えてくるのではないだろうか。

前田利家のあつめ汁

加賀藩百万石の祖である前田利家にも「あつめ汁」による饗応の記録が『群書類従』武家部408にある。それは1594年(文禄3年)、天下人となった豊臣秀吉を前田利家が自宅に招いてもてなした御成の時のことであった。御成とは、家臣が将軍を自宅に招いて接待することであり、饗応料理と能鑑賞、さらにそれぞれに贈答品を贈ることから構成されたもてなしで武家のなかでは最もフォーマルな料理が供されることになっていた。

前田利家の御成の記録は『文禄三年卯月八日加賀之中納言殿江御成事』として詳細に献立から贈答品の種類まで残されている。4月8日に行われた御成では、式三献から始まり、続いて五膳からなる本膳料理が出された後、13献まで酒杯と料理が続けられた。

とある本に前田利家の御成について書いてあったのだが13膳の料理が出されたと誤った説明がなされていた。これは13献の間違いである。武家の御成では、まず酒と肴で式三献が行われ、それから本膳料理が出されることになっている。その料理の数は、7膳,5膳,3膳と様々であり、七五三本膳料理と言われる。この御飯を中心とした本膳料理を食べる間は酒は飲まないことになっていたのである。この時の前田利家の御成は5膳であったので、その後に菓子膳が出されている。そして食事が終ってから4献目が始まり、ここからまた酒を飲み始める。そして4献~13献まで酒宴が続けられたという記録になっているのである。この13献を13膳と間違えたのだろうが、その理由は、この本の著者が本膳料理と献の関係を理解していかったからか、あるいは御成というものについてよく理解していなかったことが原因であるように思われる。

さて話が逸れたが、前田利家の御成にある本膳料理の二の膳に「集汁」という記載が『群書類従』にある。これがあつめ汁のことである。しかし残念なことに、この汁にはどのような具材が入っていたのかまでは書かれていない。

他にも「次之御供衆弐百人前」とある。つまり御供衆に対しても200人前の3膳の料理が出され、その内容も記録されている。ここでも二の膳で「集汁」が出されている。

さらに下の位の「惣通弐百五十人」、つまり他に250人にも料理が供されており、ここでも二の膳で「集汁」が出されている。

最後に「御女房衆五十人前」とあり、女性50人にも料理が振る舞われ、「このうち20人に金銀すなこ」とあるので、身分の高い女性にも料理が出されたことが分かる。前田利家と正室の「まつ」の間に生まれた、四女・豪姫は豊臣秀吉の養女となっており、まつは、秀吉の養女の実際の母であったので、この御成にある女房衆の内20人には当然まつも含まれていたと考えるべきだろう。

御女房にも三膳の料理が出され、やはりここでも二の膳で「集汁」が出されている。

他の御成に見られる「あつめ汁」

御成の記録は多数残されており、その時にどのような献立で料理が出されたのかが分かるようになっている。多くの御成の記録も見てゆくと、ほぼ間違いなく二の膳には「あつめ汁」が載せられている。室町・戦国時代の武家のフォーマルな料理において、「あつめ汁」はある種の重要なポジションを占めていたように思われる。以下、年代を追って献立に記された「あつめ汁」を取上げてみたい。

最初は1534年(天文3年)8月20日に浅井亮政が京極高清とその子の京極高広を招いて饗応を行った時の献立が『天文三年浅井備前守宿所饗応記』である。これは将軍に対するもてなしではないので、御成の記録とは言えないが、それでも二の膳には「あつめしる」とある。この頃から武家の饗応においては「あつめ汁」が出されたことが分かるようになっている。

1561年(永禄4年)1月23日に京都の三好邸で、三好長慶の子の三好義興が13代将軍の将軍足利義輝をもてなした御成の記録が『三好亭御成記』である。二の膳で「あつめ汁」が供されている。この時の二の膳には「鯛汁」と「あつめ汁」とふたつの汁が載せられているのは興味深い。「鯛汁」は供膳に華を添えるものであったと考えられるが、「あつめ汁」もまた二の膳には欠かせないものだったのではないだろうか。

興味深いことにこの献立は「進士流」の進士晴舎が取り仕切っている。この進士晴舎の息子が進士藤延であり、この親子は永禄8年に起きた「永禄の変」で13代将軍の足利義輝と共に討死している。この時に死んだとされる進士藤延を明智光秀でないかとする説もある。詳しくは「進士流」を参考にして頂きたい。

同じく1561年(永禄4年)5月17日に三好義長が、13代将軍の足利義輝に対して御成を行った『三好筑前守義長朝臣亭江御成之記』の記録でも、二の膳には「あつめ」と記載があり、あつめ汁が供されていることが分かる。

他にも1568年(永禄11年)5月17日に朝倉義景が、14代将軍の足利義昭に行った御成の記録が『朝倉亭御成記』であり、二の膳には「同あつめ」と記述されている。よってこの御成でも「あつめ汁」が供されていることになる。

1590年(天正18年)9月18日に毛利輝元が京に建てた毛利邸で行った御成の記録が『天正十八年毛利亭御成記』にある。ここでも二の膳には「御汁。アツメ。」と記述されているので「あつめ汁」が供されたことが分かる。

1595年(文禄4年)には徳川家康が豊臣秀吉に対して御成を行っている。その記録は『文禄四年御成記』にあるが、この中でも二の膳で「あつめ汁」が供されている。ここでも「鯛汁」と「あつめ汁」とふたつの汁が二の膳で供されていることも注目すべきところだろう。

二の膳に載せられる「あつめ汁」

このように室町・戦国時代の武家のフォーマルな饗応料理では、必ずと言って良いほど二の膳には「あつめ汁」が供されている。ここまで定番化してくると二の膳に「あつめ汁」があることは、ある意味この時代の武家の饗応料理におけるセオリーのようなものだったと考えられる。

ここまで様々な「あつめ汁」が饗応料理のなかに含まれている記載を取り上げてきた、しかし残念ながらどのような具が汁のかなに入れられていたのかの詳細までは記されていない。ただ唯一、1582年(天正10年)5月16日に、織田信長が徳川家康を招いてもてなすために明智光秀が采配した『天正十年安土御献立』にある「あつめ汁」にだけは、どのような種類の具が汁に入っているのかが記載されている。

先に述べた明智光秀の「汁講」のエピソードを思い出して頂きたい。光秀が、この汁講でどのような具材のものをだしたのかは定かでないが、『天正十年安土御献立』にあるあつめ汁から考えると、ある程度はそこから光秀のレシピを読み解けるように思える。

既に再現されている他の方々の光秀の汁講レシピを見ると、イノシシなどの獣肉を用いたレシピ等になっているが、これには大いに疑問がある。武士であることや豪勢さを獣肉で再現しようと考えたのだと思うが、この当時は獣肉を食する事はあまり一般的ではなく、しかもその後の光秀の故実に基づいた饗応料理への手配や理解度から考えるとイノシシのような獣肉を用いたとは考えにくい。

この時代の光秀の所在地がどこだったのかは分からないが、光秀が土岐一族の出であるとする説から考えると、それが現在の岐阜県辺りだったということになる。海から離れた内陸地であれば、何らかの海産物が含まれていることが豪華なもてなし料理には求められたに違いない。

「天正十年安土御献立」で光秀が献立てた「あつめ汁」には、イリコ、串鮑、海海苔といった海産物が使われている。しかし海産物であると言っても鮮魚ではない。イリコ(煎海鼠)は乾燥させた干しナマコのことで、串鮑(くしあわび)とは、アワビを串にさして天日で乾燥させたものである。また海海苔も生海苔ではなく乾燥させたものが使われたことだろう。このように内陸地でも十分に入手でき、保存も出来る食材ばかりが「天正十年安土御献立」のあつめ汁で使われていることは意味深い。

他にも光秀が出した他の海産物の汁物を見ると、ほやの汁、鯉の汁、すずきの汁、鮒汁、こち汁、鯛の汁、くじら汁がある。ここには鮮度・流通の面から見てもこの時代には容易には入手しにくい食材が含まれているが、それが逆にこの饗応料理の価値を高めることになったであろう。しかし「あつめ汁」に関しては海のものは乾物だけが用いられている。

明智光秀は、包丁流派:進士流の進士氏の出自であるとする説があり、その線から考えると、光秀は若い頃から料理の有職故実に通じていた可能性も考えられる。実際に光秀の配下には進士貞連(作左衛門)という人物がいた。この人物は進士流の本家の進士晴舎(永禄の変で討死)の次男である。この進士貞連は、細川家記である『綿考輯録』によると、明智光秀が山崎の戦いに敗れ、勝竜寺城を出て最後まで光秀に従った七騎のうちの一人であると説明されている。明智光秀が進士氏の出自かどうかはさておき、光秀の側にはその死の直前まで進士氏の者がいたことは史実として残っているのである。

そうした背景から推測してゆくと、若き光秀が準備した汁講も、また本能寺の変を起こす数日前の饗応料理でも、同じレシピの「あつめ汁」を提供した可能性があるのではないか。明智光秀は愛妻家であったとされているが、汁講で妻が髪を売ってまで工面した汁講のレシピが、その後の「天正十年安土御献立」であつめ汁として再現されたということであれば、それはそれで非常に興味深い出来事ということになるのだろう。

調理方法

以上のようにこ「薩摩鯛のあつめ汁」の料理の特徴は、①鯛を焼く事、②赤味噌を使う事、③具を盛りだくさんにする事である。これら3つのポイントを押さえて調理することが必要である。

より本格的な「薩摩鯛のあつめ汁」を試みたいのであれば、薩摩の麦赤味噌を使う必要があるだろう。天璋院がそうだったようにこの麦赤味噌にこそ、薩摩料理としてのアイデンティティが込められていたと考えても良さそうだからである。このレシピに魂を吹き込む為には、麦赤味噌は欠かせないだろう。

また具に関しては出来るだけ様々なものを集めて、鯛と合わせて調理するべきである。「薩摩鯛のあつめ汁」のレシピでは7種類の具が入る事になるが、こうしたバラエティーがあることがあつめ汁には必要だろう。江戸時代、1643年(寛永20)版の『料理物語』には以下のようなあつめ汁についての説明が記されている。

【料理物語】

中味噌(みそ)だし加えよし、またすましにも仕候、大根、ごぼう、芋、豆腐、筍、串鮑(くしあわび)、ひぶく、イリコ、つみ入など入れてよし、その他いろいろ。

『料理物語』は、『鯛百珍料理秘密箱』が出版される142年前に書かれた本である。ここでは様々な具材が取り上げられていることから、やはり多くの具材がはいることがこの料理には重要な要素だったことが明らかである。

現代のレシピ

鯛の身を2cm角ぐらいに切ってグリルで焼く。

表面に焦げ色が付くぐらいに焼く。

↓

シイタケを千切りにする

揚げを千切りにする

大根を小口切りにする。

ゴボウをささがきする。

焼豆腐を切る。

↓

出汁を引き、そこに麦赤味噌を溶き熱する。

大根、ゴボウを入れる。

焼豆腐を入れる。

シイタケと揚げを入れる。

(大根葉、かぶら葉があれば刻み入れる)

粗く刻んだ白ネギを入れる。

↓

沸騰しないように注意しながら弱火で具材にゆっくり火を通す。

具材に火が通ったら、焼いておいた鯛を入れる。

↓

大ぶりの碗に具を盛る。

この時に、具が盛り上げるようにする。

彩にネギの青い部分を薄く刻んだものを入れても良い。

薩摩鯛のあつめ汁

参考資料

『群書類従』文禄三年卯月八日加賀之中納言殿江御成事 塙保己一 編

『群書類従』文禄四年御成記 塙保己一 編

『近世の権力者の邸宅における催能の場についての考察』 丸山奈巳

『江戸人のこころ』 山本博文

『未刊随筆百種』 三田村鳶魚 編

『明智光秀の乱 : 天正十年六月政変織田政権の成立と崩壊』 小林正信

『明智氏一族宮城家相伝系図書』 東京大学史料編纂所

『古典料理の研究 (十三) : 『黒白精味集』について』 松下幸子 他

『室町時代政治儀礼における喫茶文化』 橋本素子

『鐺日竒觀』 暁鐘成

『甲陽軍鑑』「御献立之次第」の評価をめぐって‐」 植月学