養蚕

養蚕と稲作

養蚕と稲作は一見あまり関りがないように思われるかもしれないが、その起源を調べると始まりを同じくする事が分かってくる。哲学者の梅原猛は『アマテラスの誕生地』というエッセイのなかで「アマテラスは何よりも農業と養蚕の神である。この稲作農業と養蚕のセットの文明はすでに七千年前に長江流域で発展した文明である」と述べ、米と蚕が太古から深い関係があったことを指摘している。

この「養蚕」の項では、神話を中心にして養蚕と米がどのように関係しているのか、また日本の神話のもつ深い意味に、養蚕がどのように関係しているのかを深く考察し、説明することにしたい。

養蚕の起源

養蚕の起源は明らかでないが、その起源は中国にあるというのが定説である。

中国の元の時代に王禎が記した『農書』巻6には、「淮南王蚕経にいう、黄帝元妃西陵氏始めて蚕す、蓋し黄帝衣裳を制作る、因て此に始まる也」とあり、黄帝の時代にその妃が養蚕を始め、絹で黄帝の衣装が作られたと述べている。

同じく『農書』21巻にも「黄帝元妃西陵氏曰嫘祖始勸蠶」とあり、その妃の名前が、黄帝が西陵氏から娶った王妃の嫘祖(れいそ)であることを明らかにしている。

しかし黄帝という人物は、歴史前の伝説で語られる人物であり、その妃の

さらに『農書』の記録には黄帝と王妃の嫘祖の間に、玄嚣、昌意という二人の息子があって、昌意の方の息子が顓頊であり、その顓頊の子が祝融であると書かれている。この祝融は火の神であり、あるいは竈神ともされている。このように神でもあり人でもあるというような人物が登場する記述をみても、養蚕の起源にはどこかまだ神話的な要素が含まれており、史実としての正確な起源はまだ不明瞭であることがうかがえる。

それでも少なくとも5000年前の太古から養蚕は始まっていたのではないかと歴史学者たちは推定しており、また文献を見ても先ほどの『農書』のように、その起源が太古からのものであるとする養蚕についての言及もあるので、中国が養蚕の起源であり、かなり昔から養蚕が行われていたことだけはまず間違いないだろう。

実際にそれを裏付けるような考古学的な証拠も発見されており、浙江省湖州市呉興区八里店鎮にある遺跡からは、紀元前2750年頃(推定)の平絹片、絹帯、絹縄などが出土している。また殷時代や周時代の遺跡からも絹製品が発見されているので、こうした出土品から中国ではかなり昔から養蚕の技術を有していたことが歴史的にも証明されていると言えるだろう。

日本神話の養蚕

日本における蚕に関する記述は、『日本書紀』,『古事記』の双方にあり、古くから養蚕が行われていた可能性を伝えている。

『日本書紀』には

【 日本書紀 】

天照大神在於天上曰「聞、葦原中國有保食神。宜爾月夜見尊就候之。」月夜見尊、受勅而降。已到于保食神許、保食神、乃廻首嚮國則自口出飯、又嚮海則鰭廣鰭狹亦自口出、又嚮山則毛麁毛柔亦自口出。夫品物悉備、貯之百机而饗之。是時、月夜見尊、忿然作色曰「穢哉、鄙矣。寧可以口吐之物敢養我乎。」廼拔劒擊殺。然後復命、具言其事、時天照大神、怒甚之曰「汝是惡神。不須相見。」乃與月夜見尊、一日一夜、隔離而住。是後、天照大神、復遣天熊人往看之、是時、保食神實已死矣、唯有其神之頂化爲牛馬、顱上生粟、眉上生蠒、眼中生稗、腹中生稻、陰生麥及大小豆。天熊人、悉取持去而奉進之、于時、天照大神喜之曰「是物者、則顯見蒼生可食而活之也。」乃以粟稗麥豆爲陸田種子、以稻爲水田種子。又因定天邑君、卽以其稻種、始殖于天狹田及長田。其秋、垂穎、八握莫莫然甚快也。又口裏含蠒、便得抽絲、自此始有養蠶之道焉。

【 訳文 】

天照大神が天上で言われるには、「葦原中国に

このように『日本書紀』では、食物神の

『古事記』では同じように大宜津比売(オオゲツヒメ)という食物の女神が登場する。この女神も食物を身体から取り出すことが出来る能力を持っており、それゆえに殺されてしまう。こうした神話の類型を、アードルフ・E・イェンゼン "Adolf Ellegard Jensen"(1899-1965)は、著書の『殺された女神』の中で「ハイヌヴォレ型」として説明している。この大宜津比売も保食神と同じように死後、その屍体から五穀が生じ、また蚕も同様に得られたと説明されているので、詳細を知りたい方は、大宜津比売についての項をぜひ確認して頂きたい。

養蚕の始まり

このような『日本書紀』,『古事記』の説明はあくまでも蚕の起源でしかなく、蚕を飼い世話をして糸を取るという、いわゆる養蚕の起源ではないと思われるかもしれない。しかし、この『日本書紀』,『古事記』の記述には別伝があり、その中に養蚕の始まりを示唆する記述が存在している。1891年に出版された『大日本農史』には養蚕の始まりに関する別伝の内容を次のように説明している。

【大日本農史】

(天照大神が)口に繭を含んで糸をとる事が出来るようになり、天御杵命(アマノホコノミコト)を

ここには『日本書紀』,『古事記』にない情報が含まれている。天照大神が糸をとり、天御杵命が織りを司り、天八千千姫命が桑を育て神衣を織ったとあるので、ここに養蚕の始まりを見ることが出来るのである。本文の註を見るとこの出典は、『伊勢二所太神宮神名秘書』(神名祕書)とある。この書は伊勢神宮の外宮禰宜だった度会行忠が記した書であり伊勢神道の確立のために書かれているので、かなり偏りのあるものとして見ておく必要があるが、それでもこのような神代の時代に養蚕の起源も記されていることを考えると、やはり日本でも歴史以前の太古から養蚕が行われていたのは間違いないと言えるだろう。

桑を育て神衣を織った天八千千姫命(アマノヤチヂヒメノミコト)は、天棚機姫神(アメノタナバタヒメノカミ)という別名もあり、「天の岩戸」で布を織る役割を果たすことになるが、そのことについては後で詳細を説明をすることにしたい。

神代に始まった養蚕

このように養蚕が始まり、それによって絹糸が取られるようになっていったが、『日本書紀』,『古事記』ではさらに、こうした絹糸を使って機織りが行われていたことを示すエピソードが語られる。それは

【 日本書紀 】本文

又見天照大神・方織神衣・居齋服殿、則剥天斑駒、穿殿甍而投納。是時、天照大神、驚動、以梭傷身、由此發慍、乃入于天石窟、閉磐戸而幽居焉。故六合之內常闇而不知晝夜之相代。

【 訳文 】

アマテラスが衣服を織る

ついにアマテラスは怒って天岩屋に入り、岩戸を閉じて隠れてしまった。それで国は常闇となり昼も夜も分からない状態となった。

ここではスサノオが衣服を織る

『古事記』には同じ出来事が少し異なる記述になっており以下のように書かれている。

【 古事記 】

天照大御神、坐忌服屋而、令織神御衣之時、穿其服屋之頂、逆剥天斑馬剥而、所墮入時、天服織女見驚而、於梭衝陰上而死

【 訳文 】

アマテラスは忌服屋で神にささげる服を織らせていたが、スサノオはその屋根に穴を開けて、斑の馬の皮を逆に剥いで放り込んだ。するとそれを見た服織女は驚き、女性器を機織りの部品の梭で突いて死んでしまった。

ここでもスサノオが機織りのための建物の屋根に穴をあけて、馬の皮を剥ぎそこから投げ込んだとある。ただ『古事記』の記述ではアマテラスではなく、服織女が女性器を機織りの部品の梭で突いて死んだというようになっている。この服織女は忌服屋で神にささげる服を織っていたあるので、当然、蚕から取られた生糸から布を織っていた最中の出来事であると考えるべきだろう。

織られた布とは

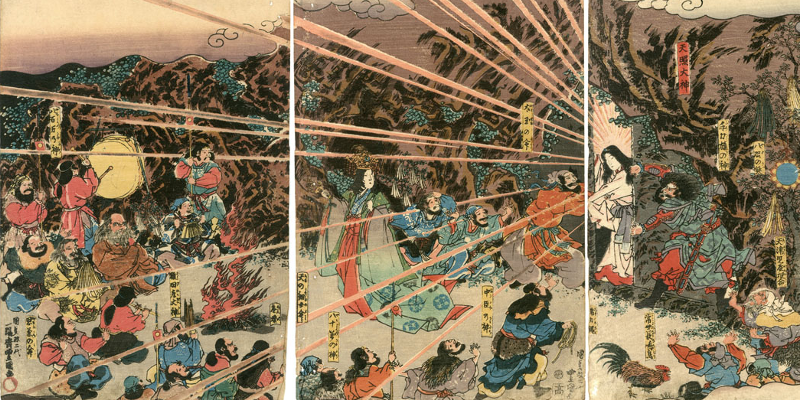

スサノオの暴虐のためにアマテラスは身を隠してしまい、世界が暗闇に包まれることになってしまう。これが所謂、「天の岩戸」である。『日本書紀』,『古事記』によると困った神々が集まり、思兼神が「八咫の鏡」や「八尺瓊勾玉」などを作らせてアマテラスを岩屋から引き出そうと計画する。

しかしこの時にアマテラスを天岩屋から引き出すための道具として、八咫鏡や八尺瓊勾玉以外にも作られたものがあったようである。それが何かについての説明は『日本書紀』,『古事記』には無いが、『古語拾遺』にはその詳細が説明されており、それが布であることが分かる。実際に『古語拾遺』を確認すると四種類の布がアマテラスの為に作られたことが書かれているのである。以下にその箇所を引用しておくことにしたい。

【

令長白羽神,[伊勢國麻續祖。今俗,衣服謂之白羽,此緣也。] 種麻,以為青和幣。[古語

【 訳文 】

長白羽神(ナガシロハノカミ)[伊勢の国の麻績(オミ)の先祖で今の世で衣服の事を白羽と言うのはこの事が始まりである。]に麻で青和幣(アオニギテ)[古語では

このように『古語拾遺』には記紀にはない布に関する記述が含まれている。天の岩戸からアマテラスを引き出すために4種類の布が織られたことが説明されているので、以下にそれらの素材と布の名前を記しておく。

麻 :

絹 :

この中でも特に絹で神衣の

天八千千姫命がアマテラスのために「絹」で布を織ったことは大変興味深い。そもそも天の岩戸にアマテラスが隠れた際に、なぜ鏡や勾玉といった神器と共に布が織られる必要があったのだろうか?

御手座 と神衣

それを説明するにあたり、まずは

しかし後年になると御手座に幣の字が当てられるようになり、御手座は幣帛(へいはく)と混同されるようになり、布帛,紙,金銭,器具,神饌といった神に奉献する物の総称が御手座と呼ばれるようになっていった。しかし元々は先に述べたように、御手座は布のことで、林兼明の『神に関する古語の研究』で、「みてぐら」の本義は神に奉納する「神衣」であったと説明されている通りである。

つまり本来の御手座とは織られた「神衣」であり、それこそが「ほくら」,「神体」,「霊体」,「ひもろぎ」のように神の依代(よりしろ)として、神をその場所に呼び寄せる役割を果たすのである。天八千千姫命が「絹」で神衣を織ったのも、アマテラスを「神衣」によって岩屋の外に呼び寄せる為であり、それが準備されたことは確かに目的にかなったものであったことが分かる。

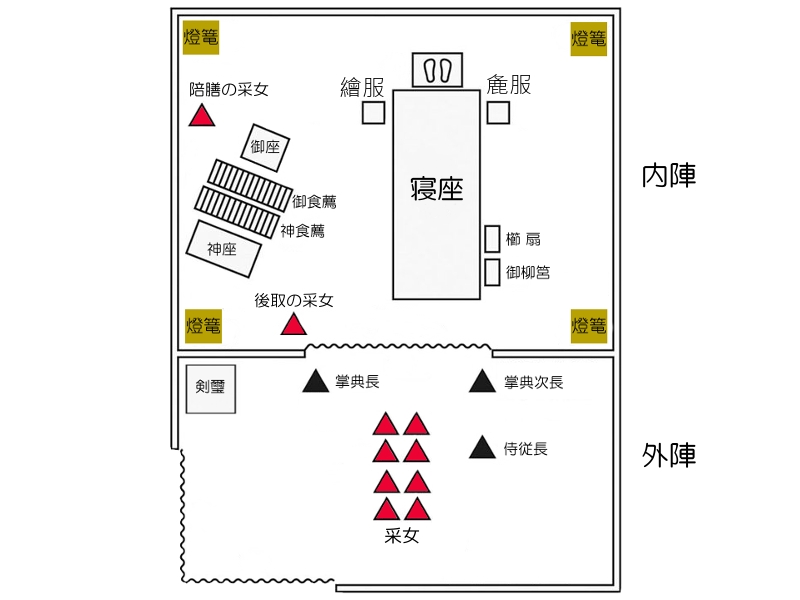

大嘗祭の布

大嘗祭の本殿には、内陣の寝座に「

本殿の間取り

繪服と麁服には、服という字が入っているが、人が着るように縫製されたものではない。これは実際には巻物のように長い一枚の織物の布であって、人間が着る服のような体裁は取られていない。繪服と麁服は、大嘗祭の時には「籠目の容器」と共に本殿の内陣に据えられることになっているが、これもまた依代の役割を果たす為であると言えよう。

蚕と女と馬

蚕にまつわるエピソードには、なぜか女や馬に関連したものが多い。先ほどのアマテラスとスサノオの関係においても、機織りの建物に、スサノオが馬の皮を剥いで投げ込んだ為にアマテラスが怪我をしたことや、機織女が死んでしまったというエピソードを紹介したが、他の文献にもこの三要素(蚕と女と馬)が合わせて語られていることが多いのである。よってそこにはどのような相関性があるのかを明らかにすることから始めてみよう。

まず東晋時代の中国(4世紀)に書かれたとされる『捜神記』には、以下のような注目すべきエピソードが記されている。

【

昔、ある家の父親が戦争に駆り出され、家には娘と雄馬だけが残された。娘は父親恋しさのあまり、冗談半分で雄馬に「もし、御父様を連れて帰ってきてくれたら、あなたのお嫁さんになるわ」と言ったところ、雄馬はすぐさま父親を連れて家に戻ってきた。ところが、娘を目にした時の雄馬の様子がおかしいので父親が娘に事情を問いただすと、娘が一部始終を打ち明けた。これを知った父親は激怒して弩で雄馬を射殺して皮を剥いで晒しものにした。ある日、娘が庭で「畜生の分際で人間を嫁にしようなどとするから、皮をはがれるのだ」と、ふざけて馬の皮を足でふむと、馬の皮が不意に飛び上がって娘に巻き付いて家から飛び出していった。数日後、娘が発見された時には娘は馬の皮と一つになって大木の枝の間で蚕に変身して糸を吐いていた。その作る繭は普通の蚕とは違って糸の捲き方が厚く大きく、隣の女房が枝からおろして育てたところ、通常の繭の数倍も糸が取れたという。 そこで、その木は「喪」と同じ音をもつ「桑」となづけられた。その後、人々は競ってこれを育て、いまに至っている。

『捜神記』は西暦4世紀に中国で書かれた書物である。そしてこの蚕のエピソードは「馬娘婚姻譚」として、特に四川省から揚子江流域の養蚕が盛んに行われていたエリアに伝わっている。戴埴の著した『鼠璞』には、唐代に書かれた『乗異集』に「蜀中寺観多塑女人披馬皮、謂馬頭娘、以祈蚕」と書かれており、その意味は、「四川省の蜀の寺院には多くの馬の皮をはおる女の像があり、これは蚕を祀る馬頭娘である」というもので、こうした記述からも中国、特に長江流域から四川にかけて馬頭娘が信仰対象とされ、昔から広く知られていたことが分かる。

さて『捜神記』のエピソードでも、蚕が女性と馬と関係してるところが非常に興味深い。しかも馬の皮を剥いでいるところにもアマテラスとスサノオとエピソードとの共通性が見出せるように思える。こうした類似性を見ると『捜神記』のエピソードが『日本書紀』,『古事記』が編纂される過程のなかでアマテラスとスサノオとエピソードに何らかの影響を与えたのかもしれないと思せられるところがある。あるいは直接的にではないとしても、中国ではこのような養蚕に関する話が既に定着していた為に、それに影響を受けて日本でも『日本書紀』,『古事記』の養蚕の記述には何らかのニュアンスが含まれるようになった可能性も考えられる。しかも何といっても日本の稲作の起源と考えられている長江流域は、養蚕が盛んに行われていた地域でもある。こうした稲作農業と養蚕のセットの文明に伝わる神話が、『日本書紀』,『古事記』に影響を与えたと考える方が理に適っていると言えるだろう。

そこで中国の神話と、日本の神話を詳しく比較・対照してみたいと思うのであるが、まずはそれに先立って日本の民話にも目を留めておくことにしたい。

日本の民話

『捜神記』のエピソードは、ずっと後代の日本でも、特に養蚕が盛んに行われていた地域で定着していたようである。民俗学者の柳田国男が『遠野物語』で、遠野に伝わる類似したエピソードを取り上げているので、まずはその内容を以下に記しておくことにしたい。

【 遠野物語 】

昔、あるところに貧しい百姓がいた。妻を早くに亡くしていたが、一人の美しい娘と暮らしていた。また百姓は一頭の馬を飼っていた。娘はこの馬のことを愛しており、夜になれば馬と共に眠り、ついには馬と夫婦になったという。様子がおかしい事に父も気づき、ある晩に一緒にいるところを見つけるや馬が憎らしくなり、娘が居ない隙をみて嫌がる馬を連れ出し、桑の木にぶら下げて馬を殺してしまった。夜になって馬が居ないことに気づいた娘は父を問い詰め、起こった事を知ると桑の木に駆け寄っていき、ぶら下がった馬の首に縋りついて泣き出してしまった。父はその姿をみてまた憎しみが募り、ぶら下がった馬の首を斧で切り落とすと、馬の首は娘もろとも天へと昇っていってしまった。オシラサマとはこの時生まれた神で、馬を吊り下げた桑の枝でその神の像は作られた。

岩手県の遠野で聞き取りされたこの民話は、中国の『捜神記』と物語の構造が類似しており、明らかに、もとは『捜神記』で伝えられていたような話が、中国から日本に伝えられて、民間伝承として語り継がれてきたものであることが推測される。ただ、『遠野物語』が『捜神記』と異なっているのは、娘が馬を愛していたというところである。

また実際に遠野で語り継がれているローカルな民話では、『捜神記』と同じように父親が、生きたまま馬の皮を剥ぎ、馬の死後にその皮が娘を包んで天に昇ったという話になっているそうだが、なぜか『遠野物語』では、馬の首を斧で切り落されると娘は馬の首は娘もろとも天へと昇っていってしまったことになっている。

『遠野物語』に馬の皮の要素が含まれていないのは、その話を収集した佐々木喜善が、柳田国夫に異なる話を伝えたのか、あるいはその部分を柳田国夫が意図的に変えた為なのかは分かっていない。しかしながら、この点に関しては思うところあり、私なりの仮説をここで述べさせて頂くことにしたい。

『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞には「天つ罪」と「国つ罪」という罪の観念が語られる。特に「天つ罪」にはスサノオと関係した犯罪であるとして、「

つまり『遠野物語』の本来の民話のヴァージョンの馬の皮を生きながら剥いだ行為は、日本では「天つ罪」に抵触しており、もし養蚕の起源にこうした天つ罪が関係していたとするならば、それは好ましくない受け入れ難い内容となっただろう。しかも特に当時の日本の背景を考えると、養蚕の始まりに生剥(天つ罪)が関係していたと書くのは非常に憚られることであったはずである。

その理由は『遠野物語』が出版された明治43年(1910年)の背景から知る必要がある。この当時の養蚕は正に国家の基幹産業であり、海外への生糸輸出によって日本は莫大な富を得ることが出来ていた。こうして得られた外貨を元手に再投資を行い、日本は近代化を急速に進めることを可能にしたのである。つまりこの時代の日本は、養蚕産業によって天皇を中心とした近代的な国家運営を盤石なものにしていったと言っても良いだろう。

こうした背景ゆえに、明治天皇の妃である

いと車 とくもめぐりて

冨たすけくる 道ひらけつつ

このように、蚕から生糸が取り出されることで国を富ませる道が開かれると、養蚕と日本への思いを歌っている。この美子皇后以降、天皇の皇后は現代に至るまで蚕とは非常に深い関係で結ばれてゆく。実際に明治天皇皇后の美子皇后以降、歴代の皇后は、皇居内にある紅葉山養蚕所で代々、養蚕を行うことになっているのであるが、この件は後に詳しく述べることにしたい。

さてこのような時代背景を考慮すると、国家戦略における蚕の位置付けと、それに関係する皇室の後ろ盾は非常に大きいものであったことが理解できる。こうしたなかで、蚕の由来に関する天つ罪に抵触する民話が受け入れられるものでなかったことは想像に難くない。この当時、日本は近代化を進め欧米諸国に肩を並べようとしていた時期である。例えば「盆踊り」も野蛮で風紀を乱す欧米諸国に対して恥ずべきものであるとして禁止されていた時代である。民話も同様にいかがわしいものとされ、さらには国家産業の核で、しかも皇室も一体となって推奨する養蚕に対して、「天つ罪」のレッテルをその起源に張るような記述は当然のように検閲を免れることは出来なかったことだろう。

こうした時代背景とその内容を考えると、『遠野物語』では、そうした問題を避ける為に意図的に民話の内容を変えたのではないかと私は推測するのである。しかもこうした忖度は、民話の収集家であった佐々木喜善が行ったというよりは、学者であった柳田国夫が意図的に行ったものだったのではないかと私は推測している。

このエピソードに対する推察と仮説

さて話がそれたが、ここからさらに、『捜神記』,『日本書紀』,『古事記』そして最後に引用した『遠野物語』の構造から、このエピソードに対する推察を行ってみたいと思う。

まず時代のもっとも離れた『捜神記』と『遠野物語』であるが、両者のエピソードは非常に近い。『捜神記』は4世紀に書かれた書であり、『遠野物語』に収められたエピソードは養蚕が盛んになり始めた江戸時代ぐらいに広がった民話ではないかと考えられている。中国から日本までの距離を経る間、あるいは十数世紀という時間を経の間に、『捜神記』で娘は馬と結婚する気が無かった話が、『遠野物語』の民話にあるように娘が馬を愛し結婚を望んだというストーリーに変化したのかもしれない。

こうした変遷がどのような経緯のもとで生じたのかを、本来であれば中国と日本の間、あるいは韓国も含めた地域的な調査で描きだすことや、あるいは時代によってどのように変化したのかを時間軸でデータとして描き出す必要があるのかもしれないが、この点に関しては継続的な文献調査を行い今後、その詳細を公開したいと考えている。

まだ調査が必要ではあるが、私は「馬娘婚姻譚」において、当初、娘は馬と結婚する気が無かった話が、娘が馬を愛し結婚を望んだという亜流のエピソードとして生み出されてゆく過程が、『日本書紀』,『古事記』編纂前の8世紀より以前の日本には既にあったのではないか。

なぜなら『日本書紀』,『古事記』のアマテラスとスサノオのエピソードと『捜神記』〜『遠野物語』の民話の相互に深い相関性があるのを感じているからである。よってそこにどのような相関性があるのかを次に詳しく説明することにしたい。

出雲と大和、スサノオとアマテラス

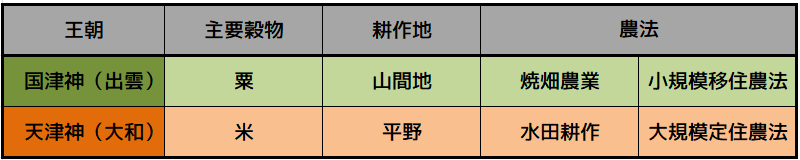

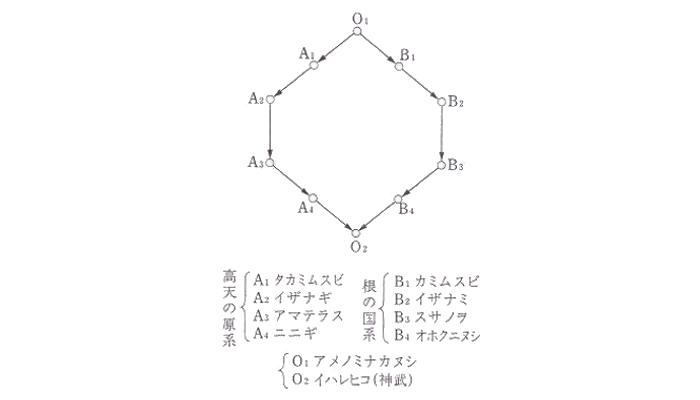

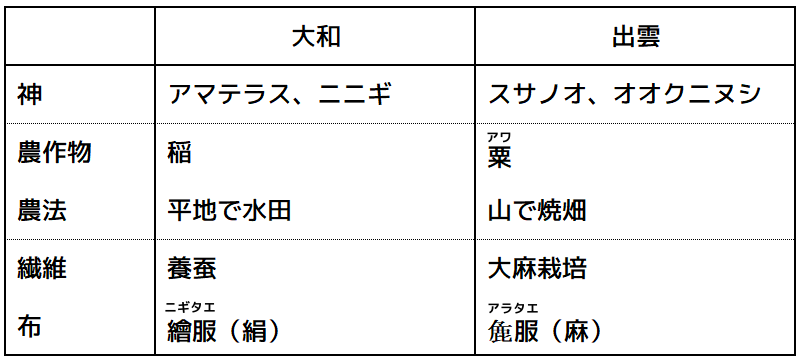

「粟と大嘗祭」のなかで既に説明したように、スサノオとアマテラスの関係は、以下の図のような構成で説明できる。国津神(出雲)はスサノオに属し、天津神(大和)はアマテラスに属している。

「粟と大嘗祭」では何度も強調したが、それぞれの王朝は、どのような穀物を主軸において権力を維持していたのかということが非常に重要であった。何故なら、この時代は統治者の選択する穀物と権力が密接に結びついていたからである。スサノオの系統である国津神(出雲)は「粟」を主軸として国を治め、アマテラスの系統である天津神(大和)は「米」を主軸として国を治めていたと思われる。つまりどのような穀物で統治するかが王朝の存続支配権力と深く関係していたのである。

特にスサノオが国津神の出雲を代表する神でもあること、さらにはその権力には「粟」が深く関係していることを踏まえた上で、スサノオがアマテラスに対して行ったとされる暴虐を考慮するのであれば、また異なる側面が見えてくるはずである。

スサノオは暴虐を行ったのか?

スサノオがアマテラスに暴虐をはたらいた話では、春にスサノオが天つ罪である、種子を蒔いた上から重ねて種子を蒔くという「

しかし少し考えてみて頂きたい。この時、田には当然、稲の種子が蒔かれていたはずであるが、その上からスサノオが種を蒔いたというが、その蒔いたとされる種子は何だったのだろうか?

最初に蒔かれていたのと同じ稲の種(米)を蒔いたとするならば何ら問題はなかったはずである。よって当然、スサノオが蒔く種子は違う穀物のものであったということになるだろう。『日本書紀』にはそれが何の種であるのかを記載していないが、私はそれが「粟」であったに違いないと考えている。

また畦を壊したという記述も、スサノオが「粟」を栽培しようとしていたとするならば、その行為の意味を理解できる。畦は水田に水を貯めておくために重要な役割を果たしているので、畦を壊された水田からは、水が流れ出てしまったことだろう。先に推測したように、もしスサノオが稲ほどの水が必要ない「粟」の種子を蒔いていたとするならば、スサノオは畦を崩す事で「粟」にとって良い環境をつくろうとしていたとは考えられないだろうか。

串刺についても同様で、重播種子によって「粟」の種がまかれた田に、収穫の時期になって米ではなく、「粟」が実った場所に対して縄張りをしてスサノオは自分の所有権を主張したのであるとも考えられないだろうか。

つまりこうしたスサノオの天つ罪に相当する数々の行為は、稲よりはむしろ「粟」こそ貴重であるとみなす国津神の考え方に根ざしたものだったのかもしれない。「粟」を栽培するという観点からスサノオの行動を見て行くと、スサノオはもしかすると悪意なく、自分の良かれと思ったことをそのまましただけかもしれないと思わされるところがある。

秋になり、スサノオは衣服を織る齋服殿に

『日本書紀』,『古事記』には書かれてはいないのだが、もし機織女が、天斑駒(斑の馬)を愛し自ら婚姻を望んでいたとするならばどうだろう。それは天つ罪に対して定められた国つ罪のなかでは「馬婚」(うまたわけ)としての罪に定められていることである。スサノオはそれを許すことが出来ず、馬の皮を生きながら剥いで(生剥と逆剥)、忌機殿の屋根に穴を空けて投げ込んだとするならば、この話にはまた別の意味が生まれてくるのではないか。

『捜神記』では、蚕と女と馬の三つがセットで語られているが、スサノオとアマテラスの話にもこれと同じ三つの要素が含まれている。よってこの双方の話を、養蚕という観点からパラレルに分析してみると新しい解釈が導き出せるのではないかと私は考えているので、ここでそのことを少し説明しながら、スサノオの暴虐行為の意味を分析してみることにしたい。

スサノオはなぜ馬の皮を剥いだのか

まずスサノオは斑の馬の皮を剥いで、なぜそれをわざわざ忌機殿の屋根から投げ込まなければならなかったのか。『捜神記』でも馬の皮が剥がれることになり、その馬皮に娘が包まれることによって蚕が誕生することになる。

スサノオの場合は、馬の皮を投げ込んだ場所は蚕から取られた糸で布を織る為の忌機殿であったことから、ここでも馬の皮と蚕との関係性が語られていると考えて良いだろう。

また蚕と女と馬の関係性のなかで注目されるべきなのは、必ずそこに女性の死が関係しているというところである。つまり女性として死に、蚕として再生するというのが『捜神記』とそれにまつわる神話や民話のイメージの根底には存在しているのである。

『古事記』でも、スサノオが投げ込んだ馬の皮で機織女が、その女性部を機織の道具の梭で突いてしまったために命を落としている。梭という機織の道具は英語で「シャトル:Shattle」という。機織りの際には張られた縦糸に対して、横糸を通す必要があるが、その横糸を通すための道具が「梭」なのである。つまり機織で横糸を通す為に、機織機の左右を何度も行ったり來するのでシャトルという訳である。同区間を何度も往復するバスをシャトルバスなどと呼ぶのもその意味からである。

こうした梭は、その形状および同じ場所を何度も行き来する(piston)動きから、男性器を象徴するものであると考えられる。よってその梭によって機織女が女性器を突かれて死んだということは非常に象徴的なことだと言えるだろう。

先ほど述べた仮説、つまりもし機織女が、斑馬と馬婚していたとするならばどうだろう。もしそれをスサノオが嫌っての行為であるとするならば、ことさら、梭によって機織女が女性器を突かれて死んだことは意味深いものとなるように思える。馬皮と梭によってもたらされた死には、国つ罪(馬婚)に対するスサノオの嫌悪感のようなものの表れであったのかもしれない。そのためにスサノオには、斑馬を穢れたもの象徴としてあえて「逆剥」にしたのかもしれず、また「生剥」にする必要もあったのかもしれない。つまりスサノオはまず馬を殺し、その生き皮を剥ぐことで穢れを除こうとしたとは考えられないだろうか。

生剥と逆剥については詳しい説明が次田潤の『古事記新講』にあるが、これは橘守部の書いた『鐘の響』を基にした説明である。そこでは以下のように説明されている。

『古事記新講』

生剥は死んだ獣の皮を剥ぐの異なって、生物の皮を剥いで、其の苦しがるのを見るのを云い、逆剥は、獣が皮を剥がれまいとして、身を藻掻くのを見て楽しむのを云う。逆剥は生剥と同じような事であるけれども、生剥ぎの中でも残酷な仕方を云うのである。

このように生剥と逆剥は、わざと獣に苦痛を与えるような方法であった。なぜスサノオはこのような方法で馬の皮を剥がなければならなかったのか。

単に機屋にいたアマテラスを驚かすためであればこのような皮の剥ぎ方をする必要までは無かったはずである。こうした残酷な皮の剥ぎ方には、むしろこの天斑馬に対するスサノオの恨みや怒りの感情が読み取れるように思える。

スサノオはなぜ忌機殿に投げ込んだのか

天斑馬が逆剥にされ、蚕から取られた糸を用いる場所である忌機殿に投げ込まれたことも象徴的である。スサノオが馬の皮を剥いで、蚕と関係するその場所に投げ込んだことは、むしろ必然的なことであったようにすら私には思える。なぜならば太古から蚕には馬や女との高い相関性のあるコード(Code)が埋め込まれており、この事件はそれを単に象徴的に現しているからである。つまりスサノオが馬の皮を投げ込んだことは、無作為に行ったことではなく、何らかの必然のゆえであり、その理由は蚕(機織)が関係していたことに間違いないだろう。

『捜神記』では「娘が発見された時、娘は馬の皮と一つになって大木の枝の間で蚕に変身して糸を吐いていた」とある。

これに対して『日本書紀』では、保食神の屍体から五穀と共に蚕が得られ、アマテラスが蚕の繭を口に含んで糸を抽くことが出来たと説明されている。ここでも口から糸を吐く「女」という同じイメージが共有されているように思える。

また『日本書紀』の一書では、スサノオが馬皮を投げ込んだときに機織屋にいたのはアマテラスであって、アマテラスが機織りの梭で傷を負ってしまったという記述になっている。『古事記』では機織女が梭で死んでしまうが、この機織女は、『日本書紀』の他記述では稚日女尊(ワカヒルメノミコト)であるとされており、この女神が驚いて梭で陰部を突いて死んでしまったことになっている。興味深いことに、この稚日女尊はアマテラスの和魂であるとして同一神であると考えられたり、あるいは妹神であるされている女神である。つまりこの事件においては、機織女ではなくアマテラス自身が象徴的な意味において死んだとも考えられるだろう。

機織女 - 稚日女尊 - アマテラスは、機織という観点から捉えると同じであると見做すことが可能であるので、スサノオが行った生剥や逆剥によって投げ込まれた馬の皮は、最終的にはアマテラスに向けたものであったと捉えなければならない。そしてそうであるとするならば、機織女というよりはマテラスの異類婚姻というものも暗示していると考えられるのかもしれない。

紀記に見られる異類婚姻譚

アマテラスの異類婚姻には、例えそれが神話での出来事であったとしても否定的な意見や、否定的な感情を多くの方は抱かれることだろう。またそれはアマテラスの神聖性を犯すものであるという意見もあるに違いない。よってまずは『古事記』などの記述で異類婚姻譚がどのように扱われ、またそれが何を意味しているのかを説明することから始めることにしたい。『古事記』には神々の異類婚姻譚が含まれており、それが天皇を含む高貴な始祖を産みだしてゆく過程についての話が収められている。まずはそうした話の幾つかを取り上げ、その後に蚕に関係した馬娘婚姻譚についての私の仮説とその裏付けを述べることにしたい。

異類婚姻譚 ① 鰐(わに)

まずは天皇の始祖に関係する、火折尊(ホオリノミコト)と豊玉姫(トヨタマヒメ)の異類婚姻譚の出産に関するくだり紹介することにしよう。

【 古事記 】

海神の女、トヨタマ姫命が言うには「わたくしは以前から姙娠しておりますが、今御子を産むべき時になりました。天津神の御子を海中で生むことはできませんから陸に出てきました」。そこでその海辺に鵜の羽を屋根にして産室を造りましたが、その産室がまだ葺き終らないのに、御子が生まれそうになり、産室に入りました。その時夫の君に言うには「すべて他国の者は、子を産む時になれば、その本国の姿になって産むのです。それでわたくしも元の姿になって産もうと思うので、わたくしを見てはいけません」。ところがその言葉を不思議に思われ、子をお産みになる最中に覗いて御覽になると、八丈もある長い鰐になって匐いのたくっておりました。そこで畏れ驚いて遁げ退いた。しかるにトヨタマ姫命はのぞき見した事をお知って、大変恥かしいと思って御子を産んでから「わたくしは常に海の道を通って通おうと思っていましたが、わたくしの姿を覗いて見られたのは恥かしいことです」と言い、海の道を塞いで帰ってしまった。

ここでは火折尊(ホオリノミコト)と豊玉姫(トヨタマヒメ)の異類婚姻譚が語られている。ホオリノミコトこと山幸彦の妻となった豊玉姫の真の姿は、八尋の大和邇(やひろのおおわに)であった。この出産によって二人の間に生まれた子供が、最初の天皇となる神武天皇の父となっているので、この話は天皇の始祖にまつわる物語なのである。

異類婚姻譚 ② 小蛇

『日本書紀』では倭迹迹日百襲姫(ヤマトトトビモモソヒメ)、『古事記』では、夜麻登登母母曽毘売(ヤマトトトビモモソヒメ)と表記される、古代日本の皇族の女性についての異類婚姻譚が『日本書紀』にあり、これも引用しておきたい。

【 日本書紀 】

夜麻登登母母曽毘売(ヤマトトトビモモソヒメ)は大物主神の妻となったが、大物主神は夜にしかやって来ず昼に姿を見せることはなかった。ヤマトトトビモモソヒメが明朝に姿を見たいと願うと、翌朝、大物主神は櫛笥の中に小蛇の姿で現れたが、ヤマトトトビモモソヒメが驚き叫んだため、大物主神は恥じて御諸山(三輪山)に登ってしまった。ヤマトトトビモモソヒメがこれを後悔して腰を落とした際、箸が陰部を突いたためヤマトトトビモモソヒメは死んでしまい、大市に葬られた。時の人はこの墓を「箸墓」と呼び、昼は人が墓を作り、夜は神が作った

大物主=オオクニヌシは小蛇であり、ヤマトトトビモモソヒメのもとに妻問いしていたことが述べられている。ここで興味深いのはヤマトトトビモモソヒメが驚き、そして腰を落とした際に箸で陰部を突いたため死んでしまったという部分である。ここにも異類婚姻譚と、驚いて梭で陰部を突いたことにより死んでしまった機織女との相関性を見ることも可能であるだろう。

異類婚姻譚 ③ 蛇

活玉依毘賣(イクタマヨリビメ)という、オオクニヌシの妻になった女神が『古事記』に登場する。これも異類婚姻譚の形式をとった記述であるので以下に引用しておきたい。

【 古事記 】

イクタマヨリ姫は美しいお方でありました。ところが形姿といい威儀といい他に並ぶことのない一人の男がふいに夜中に姿を見せ、二人は恋に落ちて住むようになり、いくらも経たないうちにこの乙女が身ごもったのである。そこで父母が娘が姙娠したことを怪しんで、「お前は自然に姙娠した。夫が無いのにどうして姙娠したのか」と尋ねると、「名も知らない立派な男が夜毎に通ってきて、一緒にいるうちに自然に姙みました」と言いました。その父母は、その人を知りたいと思って、その娘に「赤土を床のほとりに散らし麻絲を針に貫いてその着物の裾に刺せ」と教えました。娘は教えた通りにして、朝になって見れば、針をつけた麻は戸の鉤穴から貫け通って、殘った麻はただ三輪だけであった。そこで鉤穴から出たことを知って糸をたよりに尋ねて行ったところ、三輪山に行って神の社で終わっていた。そこで神の御子であるとは知ったのである。その麻糸が三輪だけ殘っていたので其處を三輪と言うようになったのである。

これもオオクニヌシにまつわる異類婚姻譚である。ただこの中ではオオクニヌシがどのような生物で現れていたのかの明確な記述はない。ただ「針をつけた麻は戸の鉤穴から貫け通って...」とあることや、先の夜麻登登母母曽毘売(ヤマトトトビモモソヒメ)の関連性から考えると、その生物が蛇であったことがうかがえるという訳である。

実際に柳田国男がこの種の昔話を「

この蛇は三輪山の神となり、神婚によって生まれた子供たちは、疫病をおさえる力をもち、鴨氏(賀茂:京都の賀茂神社の祖)という家系の始祖となる。ここからも異類婚姻譚から生み出される子孫には高貴性が込められているのが感じられるだろう。

異類婚姻譚 ④ 丹塗矢

勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)が丹塗矢に姿を変えたオオモノヌシと結婚した話が『古事記』にある。

【 古事記 】

三嶋の三島湟咋(ミシマミゾクヒ)の娘の勢夜陀多良比売(セヤダタラヒメ)という方が非常に美しかったので、三輪の大物主紳(オオモノヌシ神)がこれを見て、その孃子が厠かわやにいる時に、赤く塗った矢(丹塗矢)になって、水が流れる溝でホトを突いた。その孃子が驚いてその矢を持って來て床の邊ほとりに置いたところ、たちまちに美しい男になって、その孃子と結婚して生んだ子が富登多多良伊須須岐比売(ホトタタライススキヒメ)である。後にこの方は名を比売多多良伊須気余理比売(ヒメタタライスケヨリヒメ)と改めた。これはそのホトという事を嫌って、後に改めたのである。

セヤダタラヒメという美しい女神が、厠で丹塗矢に姿を変えたオオモノヌシに突かれた話で、これも異類婚姻譚に含めておくべきであると考えている。ここでは陰部が赤く塗った矢(丹塗矢)によって突かれているが、矢は梭と同じく男根を象徴するものであり、こうした道具で突かれたという点にも相関性を見いだすことが出来るに違いない。

この二人の間にできた娘が、初代天皇となる神武天皇の皇后となったヒメタタライスケヨリヒメであるので、やはり天皇との深い関係が説明されている。

異類婚姻譚の意味するもの

このように記紀に見られる4つの異類婚姻譚を挙げてみたが、そのいずれもが天皇の始祖にあたる重要な神や人物を生み出していることは注目に価する。また異類婚姻譚には女性の陰部が突かれることも含まれていることも見逃せない記述である。

またオオクニヌシが「蛇」のような生物になぞらえられているのも興味深い。蛇は脱皮を繰り返しながら成長する、生命力の強い生物だからである。今回挙げた4種類の異類婚姻譚にまつわるエピソードは、新しい生命を生み出しているという点では、生や再生を意味する「陽」の展開である。異類婚姻譚に挙げられている生物が蛇や鰐であることには、強い生命力や再生の意味をそこに込めるために選ばれたのであろう。

上記の4つの話からすると、初代天皇の神武天皇は、その父は鰐の息子であり、その母は丹塗矢(蛇)の娘ということになる。そう考えると異類婚姻譚ゆえに、その神聖さを貶めてるという考えは必ずしも当てはまらないということになるのではないか。

異類婚姻譚(馬と神)

ここまでの記紀の記録から、4つの異なる異類婚姻譚を確認し、それが日本の神々の神話においては必ずしもレアケースではないことを理解して頂いたと思う。これまでは日本や中国の文献から考察を重ねてきたが、ここからは少し東洋から離れて、ギリシャ神話にみられる異類婚姻譚との比較からその相関性も探ってみることにしたい。

神話学者の吉田敦彦は、『ギリシャ神話と日本神話』のなかで日本神話とギリシャ神話の興味深い比較を行っている。その神話とは、日本神話では「天の岩戸」であり、ギリシャ神話は豊穣の女神デメテルについての神話である。

これを検討するに際しては、まずは大地の豊穣の女神デメテルの神話を理解頂く必要がある。この時、女神デメテルは誘拐された娘のペルセポネを探して世界を遍歴していた。以下はその間に海神ポセイドンとの関係で起きた出来事からの引用である。

【 ギリシャ神話と日本神話 】 吉田敦彦

大地の豊穣の女神デメテルは、彼女に情欲を燃やしたポセイドン神に後をつけられているのに気付いた。そこで彼女はとっさに一頭の牝馬に身を変じると、その国の王オンキオスの持馬の群れにまじって草を食んだ。しかしポセイドンはこの女神の変身を目敏く見破り、自身もすかさず牡馬になってデメテルに番い、ついにその想いを遂げた。デメテルは最初ポセイドンの暴挙に激怒したが、後にようやく怒りを和らげ、近くのラドン河の清流に沐浴して身を浄めた。このためにオンキオンにあるデメテルの社には二体の女神像があって、その一方は陵辱者に対する復讐を願う怒りの故にエリニュウス(復讐の女神)と渾名されたデメテルを表し、他方は「沐浴する女神」デメテル・リュシアを象っているのである。またこの事を根拠にしてこの地の住民は、彼らこそポセイドンを「馬神」(ヒッピオス)と呼んだ、最初のアルカディア人であると主張している。ポセイドンとの交合によってデメテルは、秘儀にあずからぬ者には名を明かすことのできぬ一柱の娘神と、アレイオンと呼ばれる一頭の駿馬とを産んだ。

< 中略 >

ポセイドンから受けた陵辱に対する怒りと、ペルセポネの誘拐された悲しみの故に、デメテルは身を黒衣に包んで、エライオン山中の洞窟に長い間閉じこもっていた。大地の豊穣の女神が身を隠したために、地上のすべての作物は枯れ、人類は飢餓に苦しみ死に絶えようとしていた。しかし神々の中にも、デメテルの隠処を知る者は誰もなかった。ある時アルカディアの山中で狩りをしていたパン神は偶然エライオン山に来かかり、洞穴の奥に黒衣を纏ってかつ怒り悲しむデメテルの姿を覗き見、早速ゼウスにその見たことを報告した。神々の王は直ちに、運命の女神のモイライたちをデメテルのもとに遣わし、彼女の説得に当らせたところ、デメテルはモイライの言に耳を傾け、ついにポセイドンに対する怒りを収め、また娘を失った悲嘆もいくらか和らげられて洞穴を出た。その結果大地は再び実りを取り戻し、人類は飢餓を免れることができたのである。この出来事の故にピガリア人たちは以来この洞穴を、黒衣を纏ってその中に隠棲したために「黒い女神」(メライナ)と渾名されるデメテルの聖所と見なし、洞の奥に一体の木彫の女神像を祀った。この像は、パウサニアスが当地を訪れた時にはすでに消失していたが、彼が土地の人々から聞いたところによれば、馬形の頭を持ち、その頭から蛇やその他の獣が生え出ていたが、身体の他の部分は人間の女の形をしていたという。

まずはポセイドンが馬に変身して女神デメテルと

一方の女神デメテルは大地の豊穣さを司る神である、デメテルが黒衣を纏って洞窟に身を潜めた為に地上のすべての作物は枯れ、人類は飢餓に苦しみ死に絶えようとしたのである。こうした出来事は、日本神話の「天の岩戸」と女神アマテラスとの相関性を感じさせる。またアマテラスが稲を授けて耕作させたように、デメテルは人間に小麦を授けたとされており、穀物の違いはあれ、ここにもアマテラスとデメテルの神話のなかにおける共通した役割を見いだすことができるだろう。

豊穣の女神デメテル(Demeter)

ポセイドンと女神デメテルが馬に変身して交わったことは、厳密に言えば異類婚姻譚には該当しないかもしれないが、例え外見を変えていたとしても、相手が馬となっての性行為が行われたという点で異類婚姻譚の一部に含めても良いのではないか。

こうしたポセイドンの行為が、女神デメテルの怒りと洞窟に隠れる事につながることになる。神話学者の三品彰英はこれを、「アマテラスの怒りの原因が、イザナキから海(または根の国)を知らす事を命じられたスサノオが。忌機殿に馬の生皮を投げ込んだために、アマテラス自身(またはワカヒルメと呼ばれる機織女)が、驚愕のあまり梭で身体(陰部)を突いて傷ついた(または落命した)ことを思わせる」と述べ、スサノオとアマテラスの神話と、ポセイドンとデメテルの神話を結びつけているのは興味深い。やはりこの二つの神話はリンクさせて考える必要があるだろう。

他にも重要な点として挙げておきたいのは、ピガリア人たちが洞穴をデメテルの聖所と見なして、洞の奥に一体の木彫の女神像を祀った事、さらにその木彫は「馬形の頭を持ち、その頭から蛇やその他の獣が生え出ていたが、身体の他の部分は人間の女の形をしていた」という部分である。これは蚕に関係した馬娘婚姻譚で登場する馬頭娘の像と完全に重なっている。

中国で「馬頭娘」は四川を中心に祀られており、多くの祠が存在している。また日本でも東北地方では娘と馬の木彫の棒で作られたオシラサマが祀られている。

西洋、東洋を問わずこのような神話における類型が見られることは、そこに人類共通の普遍的なものの存在があることを感じさせられる気がしてならない。

「太陽と馬」に関する世界の神話

先にギリシャ神話ではポセイドンと女神デメテルが馬に姿を変えて交わったことを述べたが、他の様々な地域の神話においても太陽神は馬と非常に近い関係にあるとされている。

神話においては特に「太陽と馬」を結び付ける考え方が顕著に見られる。なぜなら、沈んだ太陽が再び翌朝になると現れるのは、馬が太陽を再び運んでくるからだと信じられていたからである。こうした馬の有する牽引力やパワーは畏敬と感謝や信仰の対象となったことだろう。また、こうした馬の力に対する畏敬の念は、今でも力を表す単位が「馬力」として計測されている事にも表れていると言えるのかもしれない。

ギリシャ神話ではヘリオスが4頭の馬に黄金の馬車を牽かせて日ごとに空を東から西に横切ると考えられていたし、北欧神話では太陽の馬車はソルという女神が御していてアールヴァク(早起き)と、アルスヴィズ(快速)という名前の馬たちがそれを引いているとされている。またインド神話の太陽神スーリアは7頭の馬が引く戦車に乗って駆け巡るとされ、スラヴ民族の神話ではダジボーグという太陽神が朝に生まれ、ダイヤモンドの戦車を12頭の白馬に牽かせて空を駆け抜けているとされる。

このように「太陽と馬」の観念は世界でも広く共有されたものであることが分かる。これは太陽のようにエネルギーを発揮する存在として「馬」が象徴的な役割を果たしてきたからであろう。そしてこうした観念は「太陽と馬」からもたらされる生命力や豊穣さ、さらには多産の象徴として、女神信仰を強化するものとなったに違いない。

再びスサノオとアマテラス

かなりの遠回りになったが、ここまでで4つの記紀にある異類婚姻譚、そしてギリシャ神話に見られる神々の馬娘婚姻譚や、「太陽と馬」に関する世界の神話の共通性から、異類婚姻譚というものが世界に共通した神話におけるプラットフォームとして存在することを確認出来たはずである。

よってここから改めてアマテラスの馬娘婚姻譚の可能性についても論じてみたい。本来であれば、もっと早い段階でその説明を始めようと考えていたが、「アマテラスと馬の馬娘婚姻譚などけしからん」と頭ごなしに否定する方も多いと思い、まずはこのような回り道をした次第である。

先にアマテラスと馬が、蚕にまつわる馬娘婚姻譚に示されるような関係にあり、そのために、スサノオが暴虐ともとれるような忌機殿の屋根に穴をあけて、馬の皮を投げ込む行為に及んだのではないかという仮説を述べた。

実際に世界の神話の事例をみても、異類婚姻譚は多く存在し、また太陽神と馬は非常に近しい関係にあることが分かっている。しかし具体的にアマテラスの異類婚姻譚は記録に存在しておらず、異類婚姻譚の可能性については外的な現象からしか説明できない。よってその根拠となるポイントを4つ挙げアマテラスと馬との関係についての説明を試みることにしてみたい。

① スサノオが天津罪を犯した理由から

② アマテラスがスサノオを庇うことから

③ アマテラスが天の岩戸に隠れたことから

④ スサノオが出雲で突然変化したことから

上記の4つに説明を加えることで、アマテラスの異類婚姻譚の可能性を検証する。

① スサノオが天津罪を犯した理由から

アマテラスは繰り返されるスサノオの暴虐にために、天の岩戸に隠れたことになっているが、実際にスサノオが行った行為は暴虐であると言えるのだろうか。先にも述べたように、スサノオが種を二重に蒔き、畔を壊したことは、もしスサノオが「米」よりも「粟」を育てようと考えていたとするならば、むしろ理にかなった行為であったとも考えられる。これらは「粟」にとって理想の生育環境のために行われた試行錯誤の行為だったのかもしれない。

しかも高天原においてこれらの「天つ罪」は最初から禁止事項として定められたものでなかったことは明らかである。なぜなら「天つ罪」として定められている禁止行為のすべてが、単にスサノオの行為をなぞったものだからである。つまりスサノオがこれら一連の行為をするまでは、このような禁止行為そのものが世界には存在していなかったのである。これは法的にいえば、今までその分野に法律が定められていないにもかかわらず、対象者の行為に対して後から法が定められ、後から出来た刑罰に基づいて裁きが執行されたということになるだろう。もしそうであるとするならば、それはかなり理不尽なことだと言えるのではないか。

この「天つ罪」は、畔放(あはなち)、溝埋(みぞうめ)、樋放(ひはなち)、頻播(しきまき)、串刺(くしさし)の農耕に関連した罪と、生剥(いきはぎ)、逆剥(さかはぎ)、糞戸(くそへ)の8つであるとされている。しかしこれらは、スサノオが罪を贖う金品を差し出し、髭を剃られて手足の爪を剥がされ、高天原を追放されるほどの行為だったのだろうか。

最終的にアマテラスを天の岩戸に隠れさせることになったスサノオの蛮行は、馬の皮を剥いで機屋に投げ込んだことであるが、この件に関しては異類婚姻譚や馬婚姻譚という観点から見るとまた違った解釈が可能になるように思える。

それは先に述べたように、天斑馬を生剥・逆剥のような執拗な方法で殺害していることにも表れている。なぜスサノオはこのような方法で天斑馬を殺さなければならなかったのか。それはこの天斑馬とアマテラスのあまりにも近い関係(馬婚姻)にあったことに原因があるのではないだろうか。長江流域から稲作と養蚕がセットで日本に入ってきたと考えられているが、もしそうであれば、長江流域で神格化されていた馬頭娘の神話が、稲作と養蚕に深く関係するアマテラスに投影されたとしても違和感はない。そうであればそこにアマテラスと馬の婚姻が示唆されているとも考えられるだろう。

よって馬とアマテラスの馬婚姻譚について『日本書紀』,『古事記』には具体的に語られていないながらも、その可能性を細部から推測することは可能であるように思える。

こうしたアマテラスと天斑馬の関係の故に、スサノオが「天斑馬の皮を剥ぎ、機屋の屋根に孔を空けて投げ込んだ」行為に及んだとすれば、それはアマテラスの行為を咎めるためのスサノオの行動だったようにも読めないだろうか。『捜神記』で父親が馬を殺し皮を剥いでいるが、その事がスサノオの行為に投影されているようにも思えるのである。これが生剥と逆剥という行為の原因ではないだろうか。

また『捜神記』では馬の皮に包まれた娘が蚕となり、口から糸をはいていたとあるが、アマテラスも高天原で養蚕を始め、「口の中に蚕の繭をふくんで糸を抽くことが出来た」とされている。こうした相関性を考えてもアマテラスにまつわる馬婚姻譚の可能性を示すものとなっているように思えるのである。

② アマテラスがスサノオを庇 うことから

被害者であるアマテラスは、スサノオの行為をどのように見ていたのだろうか。『古事記』にはアマテラスがそれをどのように捉えていたのか次にように書かれている。

【 古事記 】

離天照大御神之營田之阿、埋其溝、亦其於聞看大嘗之殿屎麻理散。故雖然爲、天照大御神者登賀米受而告、如屎醉而吐散登許曾、我那勢之命、爲如此。又離田之阿埋溝者、地矣阿多良斯登許曾、我那勢之命、爲如此登詔雖直、猶其惡態不止而轉。天照大御神、坐忌服屋而、令織神御衣之時、穿其服屋之頂、逆剥天斑馬剥而、所墮入時、天服織女見驚而、於梭衝陰上而死。訓陰上云富登。故於是、天照大御神見畏、開天石屋戸而、刺許母理此三字以音坐也。

【 訳文 】

(スサノオは)アマテラスの耕作する田の畔(あぜ)を壊し、灌漑用の溝を埋め、また大御神が新嘗の新穀を食べる御殿に糞をしてまき散らした。

しかし、それでも天照大御神はそれをとがめだてせずに、アマテラスはとがめだてせず、「糞のようなものは、酔ってへどを吐き散らそうとして、我が弟はそうしたのでしょう。また、田の畔を壊して灌漑用の溝を埋めたのも、土地がもったいないと思って、我が弟はそうしたのでしょう」と良い方に言い直した。

それでも乱暴なしわざは止やまなかった。アマテラスが清らかな機織場においでになり神樣の御衣服のを織らせている時に、その機織場の屋根に穴をあけ斑駒の皮をむいて墮とし入れたので、機織女が驚いて機織りに使う梭で陰部をついて死んでしまった。そこでアマテラスもこれを恐れて、天の岩屋戸をあけて中にお隱れになった。

このようにアマテラスは、スサノオが田の畔を壊したり、溝を埋めたり、また糞を御殿に撒き散らしても、苦しい言い訳ながら弟神を庇う発言をしている。

『日本書紀』にも同じようにアマテラスがスサノオをかばう箇所がある。しかし先に引用した『古事記』とはアマテラスのキレるポイントが異なるので、以下にその箇所を引用しておくことにしたい。

【 日本書紀 】第七段一書(二)

素戔鳴尊、春則塡渠毀畔、又秋穀已成、則冒以絡繩、且日神居織殿時、則生剥斑駒、納其殿內。凡此諸事、盡是無狀。雖然、日神、恩親之意、不慍不恨、皆以平心容焉。及至日神當新嘗之時、素戔鳴尊、則於新宮御席之下陰自送糞。日神、不知、俓坐席上、由是、日神、舉體不平、故以恚恨、廼居于天石窟、閉其磐戸。

【 訳文 】

スサノオは春に溝を埋め畦を壊し、秋には穀物が実った田に縄を張り自分のものとした。またアマテラスが織物殿にいる時、斑模様の馬を生きたまま皮を剥ぎ、その神殿に投げ込んだのである。それでもアマテラスは優しく、怒らず恨まずに安らかな心で許していた。

しかしアマテラスが新嘗祭をなさるとき、素戔嗚尊は新宮(にひなへのみや)の御座の下にこっそりと糞をしました。アマテラスは知らずにその席に座ってしまわれた。それが原因で、アマテラスはすっかりご病気になり、さすがにアマテラスも怒り恨み天石窟に入って、その磐戸を閉じられてしまわれた。

ここではスサノオが溝を埋め畦を壊し、秋には穀物が実った田に縄を張りしても、さらには織物殿にスサノオが斑模様の馬を生きたまま皮を剥いで投げ込んでもアマテラスはスサノオを優しく許していたとある。しかしスサノオが御座の下にこっそりと糞をし、アマテラスが知らずにその席に座ってしまった為に、怒り天の岩戸に隠れたとある。

このように『古事記』と『日本書紀』の対応する個所を比較すると、アマテラスが、どのスサノオの暴虐でキレたのかのポイントが異なっている事が分かる。『古事記』では糞をされてもスサノオを許していたアマテラスだったが、機織殿に馬の皮を剥いで投げ込まれると天の岩戸に籠ることになる。

それに対して『日本書紀』第七段一書(二)では、スサノオが機織殿に馬の皮を剥いで投げ込まれてもアマテラスは許しているが、新嘗祭で御座の下にこっそりとスサノオが糞をしたことが引き金となって天の岩戸に隠れている。

このアマテラスの堪忍袋の緒が切れるポイントの違いはどこにあったのだろうか。私はそれを暴虐の種類云々ではなく、アマテラスがそれによって怪我・病気・死という「穢れ」を負ったところにあると考えている。実際に、機織殿に馬の皮を剥いで投げ込んだ時に機織女が死んだり、アマテラス自身が傷つくことで天の岩戸に隠れている。またスサノオが御座の下にこっそりと糞をした場合は、アマテラスがそれを知らずに座り「病気」になったときに、天の岩戸に隠れたとある。

つまりどのような暴虐が行われたという事がポイントなのではなく、どこで「穢れ」が生じたかということが重要なポイントであったことが分かるだろう。こうした「穢れ」の為にアマテラスは天の岩戸に隠れてしまったのではないか。

さらにもうひとつ注視しなければならないポイントがある。それはどのような感情を持ってアマテラスは天の岩戸に入ったのかというところである。『古事記』の原文ではその時のアマテラスの感情を「

それに対して『日本書紀』第七段一書(二)の原文では「

「恐れ」と「怒り」。

この感情に対する記述の隔たりには非常に大きなものがあるのではないか。自分に降りかかってくる「穢れ」に対してアマテラスは「恐れ」、その「穢れ」を誘発したスサノオに対してアマテラスは「怒り」を感じていた。いずれにしてもアマテラスとスサノオの関係は、圧倒的にスサノオが強者であり、アマテラスはスサノオに不本意ながらも従属するような立場であるようにしか見えない。記紀には春から秋までにかけての稲作に対する妨害とされているスサノオの暴虐について記述されているが、少なくともその期間に行われたスサノオの行為はアマテラスが許容することが出来るようなものだったのである。つまり「天つ罪」に含まれているこうした行為に対して、アマテラスは「恐れ」も「怒り」も感じていなかったということになる。

そうであるとするならば「天つ罪」としてあげられているもので農耕に関係した罪の程度は非常に軽いものであったのではないだろうか。なぜならばそれらは「穢れ」に直結した罪では無かったからである。何度も言及するが、それらはもしかすると「粟」を推進しようとするスサノオにとっては、むしろ大義のある、良いことだったのかもしれない。

しかしそこに怪我・病気・死という事態が起こって始めて「穢れ」が生じたのであれば、「天つ罪」とは一体何を意味するのかを改めて見直す必要があるだろう。「天つ罪」はスサノオの行為をなぞって後から定められた根拠なき罰則(後出しジャンケンのような)であったと考えられるからである。「天つ罪」として挙げられている農耕妨害とされる前半の5つ、畔放(あはなち)、溝埋(みぞうめ)、樋放(ひはなち)、頻播(しきまき)、串刺(くしさし)は、後年、米による稲作が完全に中心となった時代となってから、米を中心とした権力を持つ支配者が定義した罪であるように思われる。

このように考察すると、やはり「穢れ」が生じたことに、この問題の根本的な起点があることが明らかになる。それがゆえに、この問題の根本を理解するためには「穢れ」というものが何であるのかを改めて定義し、理解しておくことが重要である。ではその「穢れ」とは一体何なのか。

神道でいうところの「穢れ」というのは、内面的な

さらに神道では「死」あるいは病気を「穢れ」として避ける。仏教では一般的に死を穢れとすることはないが、神道ではそれを穢れとする。実はこの理由のため葬式は寺で行われのである。神道では死は穢れであり、その聖域を保つために、神社の境内で葬儀を行ったり、仏教のように墓地を寺に隣接させることはしないのである。

民俗学者の大林太良は『日本神話の構造』の「天津神・国津神と天津罪・国津罪」という項目のなかで天つ罪を「あくまでも人間レヴェルにおける、人間文化を逸脱しない犯罪」と述べている。それに対して国つ罪とは「人間が人間のレヴェルから禽獣のレヴェルに逸脱した罪」であるとして、近親相姦・獣姦・食人といった罪が含まれていることを指摘している。

また大林太良は「天津罪・国津罪は聖なる秩序に対する犯罪であり、その聖なる秩序は、宇宙論的色彩をもっていた。天津罪にせよ、国津罪にせよ、その罪を犯すことによって生じる結果は、宇宙の均衡の破壊である」と述べて、スサノオの暴虐によってアマテラスが天の岩戸に隠れたために、世界が暗闇に包まれて天変地異が生じたこととの関連性も指摘している。

こうした観点から考えると「穢れ」とアマテラスが天の岩戸に隠れたことには明らかな相関性があることが分かってくる。つまり何らかの「穢れ」によって宇宙の均衡の破壊があり、世界が暗闇に包まれることになるが、その現象はアマテラスが天の岩戸に隠れることによって生じるのである。

ではその「穢れ」とは一体どのようなものであったのだろうか。もちろん先に述べたような、怪我・病気・死もあっただろう。

それに加えて「国つ罪」の中には「

もちろんアマテラスが自分で天の岩戸に隠れたので天変地異が生じ世界は暗闇になるのだが、それは結果論としてである。またアマテラスが隠れた理由を『古事記』では、アマテラスが「恐れ」て天の岩戸に隠れたと説明している。そのスサノオに対する恐れとは単に暴虐な行動に対するものではなかったのではないか。なぜならスサノオの暴虐行為とされるそれまでの行いをアマテラスはことごとく許しているだけでなく、何度もスサノオを庇ってまでいるからである。

ただスサノオが馬の皮を剥いで投げ込んだときになって、ついに「恐れ」の感情がアマテラスの中に生じることになる。しかしこの時になってなぜアマテラスは恐れを感じたのだろうか。もし馬の皮を剥いで投げ込むことが「馬婚」に対するスサノオのアマテラスに対する制裁であったとしたならばどうだろうか。もしそうであるとすれば、アマテラスがスサノオに対して感じた恐れはより深いものとなったことだろう。それほどの深い恐れのゆえにアマテラスは自ら天の岩戸に隠れざるを得なかったとも考えられるのではないか。

さらにスサノオのその制裁によって、アマテラスを暗示する機織女が陰部を梭で突いて死んでしまっている。この事から、その制裁はアマテラスに対して下されたものであるという解釈をすることが可能であるように思われるのである。

③ アマテラスが天の岩戸に隠れたことから

先に述べた部分とも関係するが、なぜアマテラスは天の岩戸に隠れなければならなかったのかを考察する必要があると思う。「恐れ」あるいは「怒り」の故にアマテラスは天の岩戸に隠れたことが『古事記』と『日本書紀』の記述から読み取れるのだが、それらの感情は明らかにネガティブなサイドに属する感情であると言えるだろう。

こうしたネガティブな感情を抱いて入った天の岩戸という場所はどのようなところだったのだろうか。この場所は伊邪那美(イザナミ)と伊弉諾(イザナキ)のなかで述べられた「黄泉の国」のような場所を連想させる。イザナキは死んだイザナミを連れ戻しに黄泉の国に下るが、そこは魑魅魍魎がうごめく「穢れ」た場所であった。

こうした「穢れ」を払う為に、黄泉の国から戻ったイザナキは「

こうした黄泉の国から禊までのプロセスを読むと、アマテラスの隠れた天の岩戸にも似たものが感じられないだろうか。なぜならアマテラスが隠れる前の『古事記』の記述は、スサノオが馬の皮を剥いで投げ込んだので機織女が梭で陰部を突いて死んだとある。また『日本書紀』では稚日女尊(ワカヒルメノミコト)が梭で陰部を突いて死んだことになっている。先にも説明したように機織女と稚日女尊は、アマテラスと同一視されており、これらの二人はアマテラスそのものを象徴しているという考え方がある。そうであればアマテラスは死に、それが故に天の岩戸に入らなければならなかったとも考えられるのである。

こうしたアマテラスの象徴的な死を考えると、イザナミが死によって行く事になった黄泉の国と、天の岩戸には近しい場所であると言えるだろう。天の岩戸の話は、死と再生の物語として描かれることがあるが、まさにその通りで、暗闇の世界が終わり、光輝く世界が回復されるように、アマテラスの再生も行われたと考えることが出来そうである。そういう意味においては、再生(黄泉帰り)出来なかったイザナミと、再生したアマテラスは対比すべき関係にあると言えるのかもしれない。

このように考えると、「天の岩戸」の中とは、黄泉の国のように「穢れ」が関係した場所であるように思える。もちろん、それにはアマテラスが「恐れ」や「怒り」というネガティブな感情を抱いてその場所に隠れたことも裏付けるものであろう。また、「天の岩戸」の中は「穢れ」た場所だったことを思わせる以下のような記述がある。

【 日本書紀 】

アマテラスは不思議に思って、天の石屋戸を細めに開けて、戸の内から、「私がここにこもっているので、天の世界は自然と暗く、また葦原中国もすべて暗いだろうと思うのに、なぜ天宇受売(アメノウズメ)は舞楽をし、八百万の神はみな笑っているのだろう」と言った。するとアメノウズメは、「あなた様にもまさる高貴な神がいらっしゃるので、喜び笑って歌舞をしているのです」と言った。そう言う間に、天児屋命(アメノコヤネノミコト)と布刀玉命(フトダマノミコト)が、その鏡を差し出して、アマテラスに見せると、アマテラスは不思議に思って、少しずつ戸から出て鏡を覗き込むその時に、戸の脇に隠れて立っていた天手力男神(アメノタジカラ)が、その手を取って外へ引っ張り出した。すぐに布刀玉命(フトダマノミコト)が、注連縄をアマテラスの後ろに引き渡して、「ここより内へはお戻りになることはできません」と言った。こうしてアマテラスが出てきた時に、高天原も葦原中国も自然と照り明るくなった。

布刀玉命(フトダマノミコト)が天の岩戸から引き出されたアマテラスの後ろから、天の岩戸の入り口にしめ縄を張り、再び入れないように結界を作ったとある。しめ縄で結界を張るのは、聖なる空間と俗なる空間を分ける為であり、厄や禍を祓ったりする意味もある。ここからも結界を張り戻れないようにされた天の岩戸の中は「穢れ」た場所だったようにも読めるのである。

もともと注連縄(しめなわ)の語源は、中国において死者が出た家の門に張る縄のことであり、その縄には水を注いで清め連ね張った縄のことで、それに注連縄という漢字が当てられるようになったとされている。またその起源は、故人の霊が再び帰ってこないようにした風習であることも興味深い。ここからも暗にアマテラスが一度死んだことを象徴的に示しているように思える。

イザナキが黄泉の国から戻ったときに、黄泉平坂の入り口を岩で塞ぎイザナミと決別するが、それと同じことが注連縄で行われたというようにも読める。イザナミはそれにより「穢れ」た場所に死の状態で留め置かれたが、アマテラスは注連縄により「天の岩戸」に戻れなくされたことで再生を果たしたのである。こうした記述からアマテラスは象徴的に死の状態にあったこと、さらにはそれが故に天の岩戸の内は「穢れ」た場所であったことが裏付けられるように思える。

アマテラスの馬婚の故に、スサノオがもし制裁あるいは反対の表明として馬の皮を剥いで投げ込み、その為にアマテラスが死んだ、あるいは象徴的に死んだのであれば、単にその死の故に「穢れ」た場所である天の岩戸に居たというだけでなく、その他の理由として、アマテラスの馬婚(国つ罪)の故に天の岩戸に留め置かれた可能性も推測することも出来るのではないだろうか。

④ スサノオが出雲で突然変化したことから

ここまでスサノオは実際に暴虐を行ったのかを検討してきた。①で扱ったように、もしスサノオが米ではなく粟を耕作しようとしていたのであれば、天つ罪に含まれる農耕に関係した罪は、必ずしも悪意のあるものでなかった可能性がある。

また②で扱ったように、そうしたスサノオの行動を、アマテラス自身がすべて

さらには③では、アマテラスは自ら「穢れ」た場所であると推測される天の岩戸に籠りそこに留まったのではないかと述べたが、その理由が、天斑馬の皮を剥いで投げ込んだことがスサノオの「制裁」によるものであるとするならば、アマテラスはそれゆえに「穢れ」た場所に下らなければならなかったという解釈も出来そうである。

こうした一連の推測の根幹にあるのはスサノオの無実性である。スサノオは本当に暴虐を働いていたのか。またアマテラスは本当にその暴虐な行い故に天の岩戸に隠れたのだろうか。もしそれが暴虐であったとするならば、なぜ非の無いアマテラスは自らを貶めるような「穢れ」た場所に留まり続けようとする必要があったのか。

こうした疑問を検討すると、スサノオの行動をまた違った見方で再検討する必要があるようにも思える。こうした文脈のなかで、④として、スサノオの人格が出雲で突然変化した理由を検討してみたい。

不思議なことに高天原では暴虐を極めたとされるスサノオは、地上に下ってからは突然に人格が違ったような描かれ方がされるようになる。スサノオは八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治してクシイナダヒメを救う英雄となるのである。クシイナダヒメを娶ったスサノオは次のような歌を詠む。

これが日本で最初の和歌であるとして『古事記』にも『日本書紀』にも記録されている。英雄としてだけでなく、文化人的なスサノオの一面もここからうかがい知ることもできるかもしれない。だがこうした出雲に来てからのスサノオの性格の変化は、研究者を戸惑わせるようである。出雲に来てからは、粗暴な神としての性格は消え去り、英雄神として描かれるようになるからである。

こうした変化の理由のひとつに、スサノオの記述は何人もの英雄のエピソードをひとつの神のなかに取り込んでしまった為であるとして、その変化を説明しようとするものがある。確かにそのような推測もひとつの可能性があるかもしれないが、もしスサノオが始めから粗暴ではなく、正義感の強い神であったとするならばどうだろう。

スサノオの高天原での一連の行動がどのようなものであったかをこうした観点から見つめるならば、それまでの性格の変化の激しい神としてではなく、一貫したスサノオという神の像が明瞭になってくるのではないだろうか。もしそうであれば、スサノオが天斑馬の皮を剥いで機屋の屋根から投げ込んだことも、正義感によるスサノオのアマテラスに対する制裁のようなものであったと考える事が可能になってくるように思える。こうした可能性から推測するならば、その延長線上にはアマテラスにまつわる馬婚姻譚の可能性も見えてくるのではないだろうか。

アマテラスと馬婚姻譚

このように以下の4つの理由からアマテラスと馬婚姻譚が関係する可能性の示した。

① スサノオが天津罪を犯した理由から

スサノオは粟を耕作しようとした

② アマテラスがスサノオを庇うことから

スサノオの行為は農耕に関する天つ罪ではなかった

③ アマテラスが天の岩戸に隠れたことから

スサノオがアマテラスに制裁を行った

④ スサノオが出雲で突然変化したことから

スサノオは元々、正義感の強い英雄的性格だった

これらは、今まで認識されているスサノオの性格、さらにはスサノオの行動の背景や動機を根本から見直す必要が求められるような考え方になってしまうが、養蚕の歴史や、養蚕にまつわる神話を中心に考察するならば、このような仮説も考慮されることが必要であるように思えるのである。

さらに次に、この仮説に関係したもう一つの要素を考察する事にしたい。それは天斑馬についてである。次に天斑馬を掘り下げて、そこに含まれている意味を改めて検討してみることにしたい。

天斑馬 考

ではここで改めて天斑馬そのものを考察してみることにしたい。天斑馬とは斑毛の馬であると考えられていたり、真鍋大覚は『玄界灘の海上気象』の中で、天斑馬とはタタラで使われるフイゴとの関係から「鹿」のことであると主張している。確かに鹿にはまだらの模様がありこれを「鹿」と考えるのも分からなくもない。

しかし本居宣長の『古事記考』では、「此斑馬は鹿を云など云るは、云うに足ず」と述べて、天斑馬を鹿であるというのは論外であると述べている。その理由として本居宣長は保食神の頭に馬が生じたという記述があることや、八千矛の神のところにも御馬の記述があることを指摘している。ここからも天斑馬は馬であり、鹿ではないとする考えを私も支持する。またそれだけでなく、鹿ではなく、馬の皮でなければならなった理由もある。その事を次に説明してゆくことにしよう。

投げ込まれたのは馬か皮か

ここからスサノオが天の斑馬の皮を剥ぎ、忌織殿の屋根に穴をあけて投げ込んだとされる行為を深く考察する。興味深い事に、このくだりを現代語に翻訳した書籍をみると二通りの翻訳が行われており、実は注意深く読んでみるとその意味にゆらぎがある。

ひとつはスサノオが皮を剥いだ天の斑馬を投げ込んだというものであり、もうひとつはスサノオは天の斑馬の皮の方を投げ込んだというものである。よってここで生じる疑問は「投げ込まれたのは馬か皮かどちらの方だったのか」ということである。

まず原文ではどのようになっているのかを確認することから始めるべきだろう。

【 古事記 】 本居宣長 編

天照大御神、坐忌服屋而、令織神御衣之時、穿其服屋之頂、逆剥天斑馬剥而、所墮入時、天服織女見驚而、於梭衝陰上而死。

まずは『古事記』原文の「逆剥天斑馬剥而、所墮入時」の部分をどう読むかがポイントとなる。プレーンに翻訳すると、「天の斑馬を逆剥に剥いで堕とし入れると」という訳になるだろうか。しかしこれでは、皮を剥いだ馬を落としたとも、皮を落としたともどちらにも解釈出来るように思える。ちなみに幾つかの訳を掲載しておくので比較してみて頂きたい。まずは皮を剥いだ馬の方を投げ落としたとする翻訳を以下に3つ挙げる。

投げ込まれたのは馬とする訳

【 古事記 】 佐野保太郎

遂に天照大御神の機を織られる御殿の中へ逆剥ぎにした斑馬を投げ込んで、機織女を殺されたので、今は流石の天照大御神も遂にこらへきれなくなって、ひそかに逃れて、天岩戸にさしこもられた。

【 古事記 】 幸田成友 校

天照大御神忌機殿にましまして、神御衣織らしめたまう時に、その機屋の頂を穿ちて、天ノ斑馬を逆剥に剥ぎて堕とし入るる時に、天ノ衣織女見驚きて、梭に陰を衝きて死にき。かれここに天照大御神畏みて、天ノ岩戸に閉てて刺し隠りましましき。

【 古事記 】 福原武

はては大御神が機を織らせてある機屋の屋根に孔を穿って、その孔から、逆剥にした天の斑馬を落とし込んだ。下で無心に機を織っていた織女は、驚いて狼狽し、梭にほどを衝いて死んでしまった。

上記の訳はいずれもスサノオは皮を剥ぎ、斑馬の方を機屋に投げ込んだという内容である。

これに対して次に挙げるのは、馬ではなく、馬の皮の方が投げ込まれたとする2つの訳である。

投げ込まれたのは皮とする訳

【 古事記 】 植木直一郎

天照大神が忌機屋に座しまして、神御衣を織らせておいでになりました時に、須佐之男命は、突然に其の御服屋の頂に穴を穿けて、天斑馬の皮を剥いで、其れを、そこから投げ入れなさいましたので、織機を織って居た天織女が、これを見て、びつくり仰天した際に、手にして居た梭で、陰上のあたりを衝いた為に、即死してしまいました。

【 口語訳 古事記 】 三浦祐之

ある時、アマテラスが忌服屋に入って、機織女たちに神御衣を織らせておった時に、スサノヲは、その服屋の頂に穴を空け、天の斑馬を逆剥ぎに剥いだ、その斑ら馬の皮を、穴から堕とし入れたのじゃ。

このように後者は、馬の皮を投げ込んだと読める記述になっている。

また武田祐吉の『古事記』では、スサノオの暴虐を暴風による災害を表しているとしているが、その説明として「逆剥はやはり暴風が馬を吹き飛ばして屋根を破壊し、馬の皮が剥げ落ちて来たことをいう」とあり、やはり皮が機屋に落とされたという見方をとっている。

このように翻訳の内容にブレが生じているので、本居宣長の『古事記考』の註釈を改めて確認してみたのだが、本居宣長はこの部分について特に触れておらず、馬が投げ込まれたのか、馬の皮が投げ込まれたのかの見解は示されていない。

この点に疑問を感じ、馬か皮に関する記述のどちらが正しいのかについて書かれた論文や書籍を探したが、この箇所について言及されているものは非常に少ない。そのなかでも荒川理恵の『天の斑馬とスサノヲ』では、馬娘婚姻譚と養蚕の関係を述べる中で、それが皮であった可能性が示されているが、それが皮であったかについては明確に示されていない。

興味深い事に先ほど紹介した『口語訳 古事記』の三浦祐之は、この部分に註釈を付しており、そこには「原文には斑馬としかなく、皮を投げ入れたのか、皮を剥いだ肉の方を入れたのかは見解が分かれるが、ここは絶対に皮でなければならない」と述べており、それが馬の皮の方であったという見解を明確に示している。

ただ、なぜ皮の方でなければならないのかの理由がそこには詳細に書かれていないため、その根拠は不明であるが、私はこの三浦祐之の皮の方であるとする説に賛成である。そもそも『古事記』は単に馬の皮を剥いだとするのではなく、天斑馬の皮を剥いだと記す事で、わざわざその皮がまだら文様であったことを示している。そう考えると、ここで注目すべきは皮を剥がれてしまった馬の方などではなく、やはり馬の皮の方であり、投げ込まれるべきは皮の方だったのではないか。

投げ込まれたのは馬の皮である

スサノオが投げ込んだとされるのは馬だったのか、馬の皮だったのかについては定説はないが、馬婚姻譚と照らし合わせて考えると、スサノオが投げ込んだのはやはり「馬の皮」であったと考えるべきであると思う。なぜならば『捜神記』と、スサノオとアマテラスの記述には相関性のある部分が非常に多いからである。先に書かれた『捜神記』が、記紀の内容にも影響を与えていたのだろう。よってスサノオが投げ込んだのも、『捜神記』で剥がれた馬の皮が娘を運び去ってしまうのと同様に、馬の皮であると考える方がより自然なのである。

異種婚姻の可能性

このように馬の皮が投げ込まれたとするならば、より『捜神記』との相関性が強くなるので、スサノオとアマテラスについてのこの記述は、異種婚姻の可能性をさらに強く示唆するものとなるだろう。

ただしこの仮説を成立させるためには、スサノオの人物像について先に述べたような新たな読み直しが求められることになるであろう。また馬が投げ込まれたのか、あるいは馬の皮が投げ込まれたのかに関しても明確な定義が必要である。こうした幾つかの点に関しては、今後の研究や解釈の進展を待ちたいと思う。

他にもスサノオとアマテラスのこの記述には、民族学者の大林太良が「近親相姦」を示すものであると述べた学説も存在している。大林太良は吉田敦彦と共に構造主義を用いた神話や民俗学の解明を進めた研究者であり、次にこうした研究も合わせて説明しておくことにしたい。

近親婚の可能性

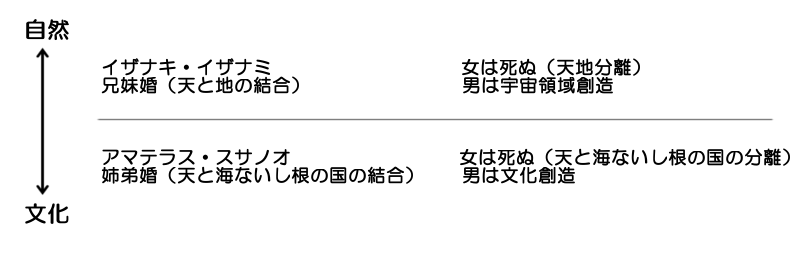

ここまで馬娘婚姻譚という観点から、アマテラスの「穢れ」の可能性について述べてきたが、民俗学者の大林太良はこれを近親婚の現れであると考えた。そして実際に、大林太良はスサノオとアマテラスのこの記述にインセスト:insest(近親婚)の要素がある事を『日本神話の構造』の中で指摘している。ここで大林太良は、イザナキとイザナミの神話と、スサノオとアマテラスの神話が互いに共通したものであり、イザナキとイザナミの神話を、スサノオとアマテラスの神話は繰り返したものであると述べているのである。

レヴィ=ストロースは『親族の基本構造』:Les structures élémentaires de la parenté の中で「インセストは自然を表しており、これに反して婚姻制度、つまり誰と誰が結婚できる、誰と誰とが結婚できない、そういうルールに従って行わている結婚、これは文化を表している」と説明している。つまり文化が進んでくると近親婚のようなものは倫理観やルールのもと遠ざけられるようになるが、まだ未文化な自然の状態では近親婚(インセスト)は違和感なく受け入れられていると述べているのである。

Claude Lévi-Strauss

そして大林太良は、このレヴィ=ストロースの説明を引用しながら、日本神話に含まれているインセストの関係を以下のような図を用いて説明している。

この図ではイザナキとイザナミ、さらにスサノオとアマテラスの関係を対比させ、その両方がインセスト(近親婚)の関係にあることを示している。そしてこのような繰り返された双方のインセストが天と地・海の統合をもたらしたというよりは、むしろ失敗による分離を招いた事。さらにはこうした失敗から、人は近親婚(自然)を選ぶのではなく、他の部族との婚姻関係(文化)を選ぶことで天と地の分離を解消し、統合と秩序が実現されることを理解するようになったのだと論じている。

さらにこうした統合と秩序が破壊される時には、天地の均衡が崩れて天変地異が起ると考え、そうした状況が引き起こされる原因こそが、日本人の「穢れ」という感覚に繋がっているのである。

吉田敦彦も『日本神話の特色』の中で、上記の大林太良の図を引用し、基本的には同じ筋が、イザナキ・イザナミ神話と、スサノオ・アマテラス神話とにおいて二回繰り返して語られているとして、それが、レヴィ=ストロースがアメリカ原住民の神話に見られる構造、つまり「対照的であべこべ:symetrique et inverse」と同じものであることを明らかにしている。

この「対照的であべこべ」の状態については、上山春平が『神々の体系』P26で示した以下の図から説明を加えておきたい。

O1:アメノナカヌシによる天地開闢によりひとつの統合された世界が誕生するが、それが高天原の系統と、根の国の系統に乖離してゆく。特にその乖離が広がったのがA2:イザナキ・B2:イザナミ神話と、A3:スサノオ・B3:アマテラス神話においてであり、その根幹にはインセストに起因した「対照的であべこべ」な状態によって引き起こされた問題があり、それにより世界は高天原と根の国に引き裂かれ乖離することになったのである。つまりこうした乖離こそが、神話的にいうと天地の均衡が崩れた状態であり、それこそが天変地異が引き起こされる原因なのである。

よってこうした乖離した不均衡な状態を克服するため、インセストは忌むべきものとされ、高天原の系統と根の国の系統という異なる系統(部族)からの婚姻が進められて、世界は再びO2:イハレヒコ(神武天皇)により統合され、乖離した状態が克服されるというのが日本神話の構造なのである。

映画スターウォーズ

このような「対照的であべこべ」な構造は、映画スターウォーズの中にも見られる。Episode 1〜6までは、ルーク・スカイウォーカーとレイアが、父であるアナキン・スカイウォーカーことダースベーダーと戦い父殺しにより世界に調和をもたらすことになる。続くEpisode 7〜9ではそれと同じことが再びあべこべに繰り返され、ダースベーダーの孫にあたるカイロ・レンが、父であるハン・ソロと、ルール・スカイウォーカーやレンと戦い父殺しが再現されるのである。またスターウォーズのストーリーにはルーク・スカイウォーカーとレイアの関係、さらにはその子供達のカイロ・レンとレイの関係にもインセスト的な要素が少なからず込められていると言っても良いだろう。このように前半と後半でねじれた形で同じストーリが二度繰り返されているのがスターウォーズのストーリーの基本構造なのである。

なぜスターウォーズがこのような神話的な構成になっているかと言うと、その理由は、監督だったジョージ・ルーカスが、スターウォーズ制作にあたり、神話学者のジョーゼフ・キャンベルに監修を依頼したからである。キャンベルは『千の顔をもつ英雄』などの著作において英雄譚の類型を示しているが、そうした神話の型がスターウォーズの根幹には導入されているのである。

であるが故に、スターウォーズには、イザナキ・イザナミ神話と、スサノオ・アマテラス神話に見られるのと同じ神話的な構造が内包されているとも言える。なぜならばこうした神話的な型は、日本神話だけでなく、世界中の神話の類型とした共通のものであるからである。こうした類型(プラットフォーム)がある故に、あらゆる国、地域、民族や人種を超えて、世界中で映画スターウォーズは、新しい神話として違和感なく受け入れられ高い興行成績を実現したのであろう。

ジョーゼフ・キャンベル:Joseph Campbell

もしも大林太良や吉田敦彦が、スターウォーズ完結編のEpisode 9までを生きて全てを見ていたとすれば、当然、そこに込められた神話的な「対照的であべこべ」な繰り返し語られる要素を見逃さなかったことだろう。ジェダイとダークサイドの対立により世界の均衡が崩れて混乱が生じ、親子間の確執も踏まえながら登場人物たちがその乖離を解消しようと務めるのがスターウォーズの神話構造なのである。またそこにはインセストの要素も盛り込まれ、それが世界の均衡と崩壊にも関係していたということにも注意を引いておきたい。

天地の均衡と天変地異

さて、日本神話に話を戻そう。大林太良はスサノオ・アマテラス神話と同じようなインセストに関係したエピソードが『日本書紀』の巻第十三には記されていると指摘している。

允恭天皇の時代、異様な自然現象が発生したことから調査が行われたところ、允恭天皇の子供たちが近親相姦を犯していたことが明らかになったという話である。以下にその部分を引用しておく。

【 日本書紀 】巻第十三 允恭天皇

廿四年夏六月、御膳羹汁、凝以作氷。天皇異之、卜其所由、卜者曰「有內亂、蓋親々相姧乎。」時有人曰「木梨輕太子、姧同母妹輕大娘皇女。」因以、推問焉、辭既實也。太子是爲儲君、不得加刑、則移大娘皇女於伊豫。

【 訳文 】

(允恭天皇の)即位24年夏6月。御膳の羹汁が固まって氷が張った。天皇は不思議に思い、その理由を占わせたところ、占人が 「国内に乱れがあり、近親相姦が行われたのではないか」と言う。

その時、ある人が 「木梨軽太子(キナシノカルノヒツギノミコ)が、同じ母の妹である軽大娘皇女(カルノオオイラツメノヒメミコ)を犯したのです」と言うので、問い詰めると、事実であることが判明した。しかし太子は次の天皇であるので罪を問うことは出来ず、大娘皇女が伊予に移されることになったのである。

ここでは真夏に羹汁が凍るという変異が生じたとある。この不自然な現象ゆえに調査が行われて、兄の木梨軽太子と、妹の軽大娘皇女の近親相姦が明らかになったのである。

大林太良は『日本神話の構造』でこのエピソードを引用し「国津罪の一種と見るべき、同母相姦の場合も、宇宙の均衡が失われ、異常な自然状態が発生し、宇宙の均衡を回復するためには、スサノオを根の国に追放したのと同様に...追放しなければならなかったのではないか」と述べている。

このような木梨軽太子と軽大娘皇女のインセストに関する記述からも、アマテラスとスサノオの関係にも同様なものがあり、それによって宇宙の均衡が崩れて天変地異が起きることになったのが天の岩戸という事象であったと考えられるのではないだろうか。

ギリシャ神話のインセスト

スサノオに対する「恐れ」,「怒り」の故にアマテラスは天の岩戸に隠れたとされているが、実は「穢れ」のゆえにアマテラスは天の岩戸に隠れたとする説は先に述べた通りである。アマテラスが隠れることによって世界が闇に包まれることは、異常な自然状態が発生し、宇宙の均衡が崩れてしまったことを正に意味している。

不思議なことにこの天の岩戸と同じような話は、ギリシャ神話にも存在しており、それが先ほど述べたデメテルとポセイドンの箇所である。馬に姿を変えたままポセイドンに犯されたデメテルは大きな怒りを感じ、山中の洞窟に籠って身を隠してしまう。デメテルは穀物の育成を司る大地の女神であるので、そうなると下界の農作物は枯れて飢饉となり、神々も困窮を極めてしまることになった。

こうした事態を憂慮したゼウスは、運命の女神モイライらをデメテルのもとに遣わし、洞窟から出てくるよう説得し、ようやくデメテルが姿を現し、世界に秩序が回復されるのである。

デメテルのギリシャ神話は、他にもアマテラスの天の岩戸と共通するところがある。アマテラスが岩屋から引き出すために、天鈿女(アメノウズメ)が半裸になって踊りを披露してアマテラスの気を引くのだが、その際にアメノウズメが下半身を露出すると神々がどっと笑ったことが記されている。その声に興味をそそられ岩戸を開いたことでアマテラスは表に引き出されるのである。

一方のギリシャ神話では、消沈したデメテルの前にバウボ(Baubo)が現れて、滑稽な踊りを披露する。最初デメテルは興味を示していなかったが、バウボが性器をむき出しにして踊り出すとデメテルも思わず吹き出してしまい機嫌が直ったことが書かれている。

バウボ(Baubo)

このようにデメテルについてのギリシャ神話は、天の岩戸のアマテラスを明らかに思い起こさせるものとなっている。この女神たちの共通点は非常に多く、地域や時代を超えた普遍的な共通要素が双方の神話には存在することが感じられる。日本神話が、ギリシャ神話の影響を受けたという具体的な根拠はまだ示されていないが、それでもこうした共通した部分に、何らかの神話の型というか、構造のようなものを思わざるを得ないのである。

さてデメテルが、弟神のポセイドンに犯されるのに馬に変身していたことは、日本の神話においても同様に重要な意味が込められているのではないか。日本神話ではスサノオが馬の皮を投げ込み、アマテラスが杼で傷を負ってしまう。別伝では機織女が杼で陰部を突いて死んでしまったとある。この機織女は、アマテラスと同じ存在であると考えらるので、ある意味、アマテラス自身が杼で陰部を突いて死んでしまったとも言える。この事故の背後には、アマテラスとスサノオの性的な意味での関係が暗示されているように思われる。

海神・馬の神であるポセイドン

よってその背後にはデメテルとポセイドンと同じく、近親相姦の要素が絡んでいる可能性を感じさせられるのである。親子を主とする近親相姦は「国つ罪」のなかに定められているが、兄弟の相姦は直接的には罪とは定められていない。しかし広義に捉えるとこれは明らかに近親相姦の範疇に含まれる行為である。

こうした誤った行為(穢れ)があったことが、アマテラスの天の岩屋への引き籠りを起こさせ、それにより宇宙の均衡が崩れ、世界が暗闇になるという異常自然現象が発生することになったのである。それゆえにアマテラスの「恐れ」という感情は「穢れ」によってもたらされたのであると言えるのであろう。

またアマテラスは「怒り」を感じながら洞窟に隠れたともある。この怒りには弟神のポセイドンに犯されて洞窟に隠れたギリシャ神話のデメテルの「怒り」と共通したものである。

またスサノオが馬の皮を剥いで投げ込んだことにも深い意味ある。なぜならばそれはポセイドンが馬に変身して、デメテルを犯したことにも繋がっているからである。

つまりこうしたギリシャ神話と日本神話の様々な共通点が存在することは、ポセイドン・デメテル神話がインセストの関係によって両者の対立が生まれたのと同じく、スサノオ・アマテラス神話にも同様にインセストな関係が、潜在的に存在していることを示すものとなっている。神話形態にはこうした共通点が構造としてあることを吉田敦彦と大林太良は論じたのである。

このようにスサノオ・アマテラス神話における近親相姦について説明してきたが、こうした関係の可能性を押し広げて考察することで、馬娘婚姻譚や異種婚姻譚のような出来事も、その背後には通底して存在することが推測できるのではないだろうか。

皇后と養蚕

皇室と養蚕が深い関係にあることは、アマテラスと養蚕が深い関係にあったことを見ても明らかである。養蚕は特に皇族の中でも女性、つまり皇后によって保護されるということが伝統的にあるようである。

『日本書紀』の雄略天皇6年(462年)3月7日には、「后妃をして親(みずか)ら桑こかしめて蚕の事勧めむと欲す」という記述があり、養蚕に皇后が大きな役割を果たしたことが記録されている。

明治:昭憲皇太后

時代は下がり、皇室で正式に養蚕が行われるようになったのは、1871年(明治4年)に明治天皇の妃、

翌年の1872年(明治5年)に群馬県の富岡にフランスのリヨン近郊出身の技術者ポール・ブリュナーを招聘して官営の「富岡製糸場」が出来て本格的な製糸産業が始まる。

美子皇后は関心が養蚕に関心が高かったのだろう、翌年の明治6年に、雨で地面のぬかるむなか富岡製糸場を英照皇太后と一緒にわざわざ訪問している。

その後、日本は製糸産業は急速に発展し、生糸の輸出によって大きな富を得ることになった。開国後の日本の輸出品は生糸・茶・蚕種で、その中でも特に生糸は最大の輸出品であった。文明開化期の日本における養蚕は、殖産興業・外貨獲得のために欠かせない基幹産業にへと成長したのである。

こうした産業促進のために、美子皇后が自らが養蚕に携わったことは、臣民がそれにならい養蚕に取り組んだという点で大きな果たした役割を果たしたと言えるだろう。皇居内に蚕屋を建てて養蚕に皇后が携わったり、富岡製糸場を訪問したのもこうした主旨に沿ったものであったのだろう。

しかし美子皇后が養蚕を始めてから2年後の明治6年5月5日、皇居一円を巻き込む火災によって蚕屋は焼失してしまう。再建までの期間中は赤坂離宮が仮皇居とされたが、その間に隣接する青山御所に英照皇太后が「御養蚕所」を1879年に新設したので、美子皇后も共にそこで養蚕を携わられ、1896年まで続けられた。

大正:貞明皇后

一時期中断していた養蚕は、1908年(明治41年)から大正天皇の妃の

この建物には伝統的な蚕室と近代的設備が備えられ、伝統的な方法と近代的な方法の比較実験などが行われており、節子皇后がかなり熱心に養蚕に取り組まれたことを物語っている。また純国産種の小石丸という蚕を譲り受けて育て始められたとも伝えられている。

節子皇后は特に養蚕に熱心に取り組み、月に28回も紅葉山御養蚕所に通い、時には深夜に提灯を手に蚕の様子を見に行ったとも記録されている。また以下のような歌も詠まれている

限りなき 御国の富や こもるらむ

しづか飼うこの まゆのうちにも

このように蚕から取られる生糸が日本に富をもたらすものであることを歌っている。節子皇后は大日本蚕糸会の総裁となり、その後も全国を巡って蚕糸関係施設の視察や蚕糸関係者、養蚕農家を激励していたという。

昭和:香淳皇后

昭和になり、紅葉山御養蚕所で行われる養蚕は

良子皇后(香淳皇后)

平成:美智子皇后

平成に入り、美智子皇后が養蚕を引き継がれる。紅葉山御養蚕所では小石丸が育てられていたが、繭が小さく、糸の量も少ないことから、小石丸を引き続き養蚕所で育てるかどうかについては検討されていた時期もあったようである。しかし、美智子皇后が「日本の純粋種と聞いており、繭の形が愛らしく糸が繊細でとても美しい。もうしばらく古いものを残しておきたいので、小石丸を育ててみましょう」と仰られたことで引き続き飼育が続けられることになったという。

小石丸

しかしその小石丸が正倉院宝物の古代裂(8世紀)の復元に欠かせないことが明らかになる。小石丸の糸は細く、それが古代裂の復元にはこうした細い糸が必要だったのである。ただ小石丸が育てられているのは紅葉山御養蚕所しかなく、美智子皇后が育てる小石丸の生糸が復元に用いられることになったのである。

小石丸の飼育を続けることとされた美智子皇后がの決断が,宝物の古代裂の一連の復元事業につながり,さらに鎌倉時代の春日権現験記絵の修理にも用いられ,日本文化の継承に貢献したのである。

令和:雅子皇后

令和になり、雅子皇后が養蚕を引き継ぐことが宮内庁により正式に発表されている。

紅葉山御養蚕所

皇居内の養蚕は春から初夏にかけて行われる。まず始めに紅葉山御養蚕所で「御養蚕の儀」を行い養蚕作業に入ることになる。「御養蚕の儀」は以下の手順で行われる。

①

②

御養蚕の儀から7日~10日後ぐらいに、皇后が自ら蚕に桑の葉をお与えになる。この時に与えられる桑の葉は、皇居内に三ヵ所ある6000平米(サッカーコートより少し小さい)の桑園に植えられた600本の桑の木から取られたものである。

③

1回目の御給桑から10日後ぐらいに、再び皇后が蚕に桑の葉をお与えになる。このころになると蚕はかなり成長して大きくなっているので、桑は葉だけでなく、茎あるいは枝ごと与えられるようになる。

④

蚕は脱皮を繰り返し、幼虫の1齢から成長し、5齢の最終段階になると約1万倍の大きさに成長する。繭をつくる段階にまで達した蚕を

⑤

上蔟して蚕を藁蔟に移した後、蚕は糸を吐き始め3日後には繭に包まれる。その中で蚕は脱皮して蛹になる。上蔟から約1週間後に繭を蔟から取るが、この作業を収繭(繭掻きとも言う)と言う。皇后はその最初の作業である初繭掻きに携わられる。

⑥

繭掻きをした後、繭の周りについている毛羽を取る。毛羽とは蚕が繭を作る時に蔟に足場としてかける糸で、弱くて糸にならない為、取り除かれる。

⑦ 選別と出荷

繭をより分け、生糸にする上繭と、色が変色した繭や、糸が切れているような繭を取り分ける。上繭は蚕糸科学研究所に送られて生糸が作られる。作られた生糸は絹織物になり宮中行事や祭祀、また国家来賓への贈答品として用いられる。

⑧ 採種

小石丸を次世代に残すために、孵化した蚕蛾を産卵台紙の上に乗せて産卵させる。蛾は一個体から約400~500の卵を産むみ翌年のためにストックされる。

御養蚕納め儀

その後「御養蚕納め儀」が行われ、生糸は紅葉山御養蚕所に祀られている大宜津比売神と和久產巢日神に奉納される。大正12年に出版された『紅葉山御養蚕所に奉仕して』という経験記があり、これによると、大正時代の皇后、貞明(節子)皇后が養蚕に熱心で、和漢の書籍から養蚕の掃立式に関係した古事を探したが見つからなったので、学者に相談して、この二柱の神を蚕神として奉じることになったとある。

よって、紅葉山御養蚕所では大正時代の貞明皇后の時から、養蚕始めの「御養蚕の儀」や掃立式、および最後の「御養蚕納め儀」でこの二柱に報告・奉納が行われているのである。

大宜津比売神と和久產巢日神は五穀を産みだした食物神としても知られている。『古事記』には大宜津比売神が五穀と蚕を産みだしたことは、この項の最初でも引用して述べた通りである。

和久產巢日神については『日本書紀』の一書二で、火神である軻遇突智を父、土神である埴山姫を母として生まれ神であり、その頭上に蚕と桑が、臍の中に五穀が生じたと伝えている。さらに『古事記』でも和久產巢日神について、食物神の豊宇気毘売神がその子あると説明している。

このように蚕神でありながら、その二柱の神は穀物を産みだした神でもあり、ここからも「食」と「養蚕」には深い関係にあることがうかがえるのである。

この二柱と別に、『日本書紀』には保食神という同じく蚕と五穀を産みだした神がいるが、なぜ紅葉山御養蚕所では祀られていないのかが大いに疑問である。本来であれば蚕の始まりに関係したこれら三柱を祀るのが正しいように思えるからである。

そこでこれに関する私の推測を述べておきたい。『古事記』には大宜津比売神の記述があってアマテラスがそこから生糸を得て機織屋で神衣を織らせたとあるが、『日本書紀』の方では、機織屋で神衣を織らせていた後にスサノオが追放されて、保食神に会い、この神を殺してその死体から五穀と蚕を得たとある。つまり時系列から考えるとアマテラスが神衣を織らせていた糸は、『日本書紀』の場合はどうしても和久產巢日神が生み出した蚕から取られていたものでなければならない事になる。よって『古事記』,『日本書紀』のなかでそれぞれ始めに蚕からの絹糸を供給したこの二柱の神を選んだのではないだろうか。

紅葉山御養蚕所の養蚕品種

紅葉山御養蚕所では現在4種の蚕が飼われている。

奈良時代から飼育されている純国産品種である。ひとつの繭から取れる糸は400~500m前後で、普通のカイコの繭の半分以下しかない。

日中交雑種で白色の繭を作る。

欧中交雑種で黄色の繭を作る。

日本原産の野生種であり、桑の葉ではなくクヌギやコナラの葉を食べ山野に生息する蚕である。緑色の繭を作る。

稲と養蚕、粟と麻

現在では稲も蚕も長江流域からもたらされたというのが定説である。日本の米はジャポニカ米といい、粘りのあるもっちりした品種の米であるが、DNAをたどると長江流域の米を起源とすることが分かっている。またその地域は昔から養蚕が盛んに行われてきた地域でもあった。ここから稲作と養蚕はセットで同じ地域から日本に入ってきたと考える方が自然だろう。それは『日本書紀』や『古事記』に、大宜津比売神や保食神といった穀物神が稲を含む五穀をもたらし、また同時に蚕も生みだし、アマテラスが糸をそこから得たとする記述によっても裏付けられている。

アマテラスを祖とする「大和」は、なぜ稲作や養蚕を重要なものと見なし、それを権力の源とする主要産業に据えたのである。しかし「大和」以前に日本で権力を持っていた「出雲」はそれとは異なる価値観をもっていたように思える。実際に記紀を読んで行くと、天津神と国津神、つまり高天原と根の国の対立、さらにアマテラスとスサノオの対立。これらは「大和」と「出雲」の異なる価値観の相違によるものだからである。

「稲と絹」と「粟と麻」

先に述べたようにスサノオは、粟を基幹産業に据えた「出雲」という国造りを行った祖である。高天原で行われた暴虐とされる行為や、アマテラスとの対立の根本には、米よりは粟を主要作物とする価値観があるからではないか。そしてそれは食物だけでなく、布に対する価値感にも表れることになる。スサノオからの国津神たち、つまり出雲では、絹ではなく麻をつかい、麻による織物(

始めは「粟と麻」を重要視して出雲が国を治めていたが、やがて「米と絹」を重視して国を治めようとする大和の台頭と国譲りにより、最終的に「稲と絹」の組み合わせが勝利を治め、「粟と麻」の価値観を駆逐していったと思われる。

稲作は非常に手間と時間がかかる穀類であると言える。子供の時分には「米」という漢字は、人の手が88回もかかっているありがたい食べ物なので粗末にしてはいけないと教えられたものである。それほど米という作物は育てるのが難しく、作るのが大変な食物なのである。現在の日本人が食べている米は、栽培に適した稲であり、これは後天的につくられたものである。野生稲は草丈があるが、栽培稲は丈が低く倒れにくく穂が大きくなっている。野生稲の米は色が着いているのに対し、栽培稲の米は白米である。さらに稲穂が熟した時に、野生稲は種(米)が自然に地面に落ちるが、栽培稲は落下することはない。こうした脱粒性の高さをロスがなくて良いとする考え方もあれば、逆に脱穀のためにかなりの労力が増したという見方もできる。

現代は機械による農作業の軽減が進んだため、昔の稲と現代の稲は、その求められる性格が変化しているとも言えるが、いずれにしても稲作はかなりの労働負荷の高い穀物であることには間違いないだろう。他にも稲作には大量の水が必要になることから、高度な灌漑技術が求められ、水を確保して独占的に水田に引いてくるための政治的な権力も求められたことだろう。

それに対して「粟」は、米ほど大量の水を必要とはせず、その為に耕作地域も平地ではなく、むしろ山間地で焼畑農法を中心にして農耕は行われた考えられる。焼畑の場合は同じ場所で耕作を続けると土地が痩せるので、何年かごとに場所を移動する必要があり半定住のようなスタイルか、あるいは耕作地を転々とする方法で農業を行っていたのではないだろうか。しかし耕作や作物の世話に要する負担は米よりは少なく、大きな労働力を要しない負担も少ない穀物であると言えるだろう。

養蚕は蚕が成長するために大量の桑の葉が必要である。皇居の紅葉山御養蚕所でも最盛期には一日に800Kgの桑の葉が必要になるそうである。また蚕は交配により完全に家畜化された昆虫であると言われており、人間が世話しなければ生きていけない生物になってしまっている。蚕は人間が餌を与えなければ自分で餌を探すこともしないので餓死してしまう。また蚕が成長して蚕蛾となっても、翅はあっても飛ぶことは出来ないので直ぐ捕食されてしまうという野生感をまったく失ってしまった昆虫なのである。つまり人間の助け無しにはその種を残す事も出来ないリソース(世話、労力、餌)を大量に消費する生物になっている。

それに対して麻布の元となる大麻は、手間のかからない作物で栽培しやすい作物である。病気や害虫に強く、それほど肥料も必要としない。ヨーロッパでは、荒れ地に適した作物と言われている程で、約110日で成長して収穫できる人間にとってあまり負荷のない植物である。

もちろん現代では大麻から麻薬ができるため、厳重に管理され許可がなければ生産することすら出来ない植物になってしまっているが、それでも大麻の有用性を主張する人が絶えないのは大麻が人の生活に役立つ植物であるというだけでなく、その栽培において、労働や環境への負荷が少ないことも理由に挙げられるのではないだろうか。

なぜ「稲と絹」が選ばれたのか

「稲と絹」は、それに対する労働という観点から見るならば、「粟や麻」に比べて負荷の高い生産物であると言えるだろう。しかしアマテラスを祖とする「大和」は、こうした負荷の高い稲作や養蚕を重要なものと見なし、それをあえて権力の源とする主要産業に据えたのである。そこで生じる疑問は、なぜ大和はわざわざそのような手間のかかる生産物を選んだのだろうかということである。その理由をいくつか仮定として立てたので、以下の三つの点を検証してみることにしたい。

① 気候や地形が稲作に適していた。

② 日本人の嗜好に米があっていた。

③ 政治権力によって意図的に選ばれた。

① 気候や地形が稲作に適していた

この考えは一番分かりやすく、納得させやすい理由であるように思えるかもしれない。確かに日本は温暖湿潤な気候にあり、稲作に適した環境であるように思える。しかし実際には本当に日本が稲作に適した環境であるかどうかは疑問である。例えば他の米を主食とするアジアの地域の稲作を見ると、日本の稲作よりはもっと緩く手間をかけていない稲作が行われているからである。特に南インドや東南アジアなどの熱帯地域では、日本の稲作のように特別な管理やケアを稲に行わなくても、ある程度の収穫は期待出来るようになっている。こうした状況をみると、稲作は日本のような気候よりはむしろ熱帯地域でこそ向いている穀物であるようにも思われる。もちろんこれらの国で栽培されている米の種類はインディカという品種で、日本で栽培されているジャポニカとは異なるので一概には言えないが、それでも世界のコメ生産量約5億トンのうち、ジャポニカは15%に満たず、主流品種でないことを考えると、単に気候が向いていたからというよりは、気候に向くように改良に次ぐ、改良の結果、ジャポニカという日本の気候でも栽培できる米が作りあげられたと考える方が正しいように思われる。

ちなみに稲の起源は、中国南部の雲南省、つまりラオス、タイ、ビルマ周辺に広がる山岳地帯であるとされている。熱帯地域の、しかも山岳地帯で稲が始まったことは大変意味深い。なぜならそこは日本と全く気候の異なる地域であり、山岳ということは日本で主流の水耕栽培とは明らかに異なったものでからである。それが時代の変遷を経て北部にひろがり、縄文時代後期に、朝鮮半島か中国の長江を経て米が日本に伝わったとされており、こうした種類の米が現在でいうところのジャポニカという品種だったのである。

特に日本人はこの粘りのあるジャポニカを好んで食べているが、こうした粘りのある米の嗜好は、実は世界的な米の嗜好と比較するとマイナー(少数派)な嗜好なのである。世界的にはインディカのような、粘りのない、日本人からするとパサついたように思える米の嗜好こそが主流なのである。

1993年、冷害で日本で米が不作になった為に緊急措置として日本政府の要請でタイから米が大量に輸入されたことがあった。この日本への大量の輸出のために、タイ国内では米価格が高騰して、餓死者も出るなど混乱が生じたとされている。一方、タイ米は多くの日本人にとってかなりの不評で、大量に売れ残って不法投棄されたり家畜の飼料にされたり、果ては産業廃棄物として処理されたそうである。こうした日本人がタイ米を好まなかった話はタイにも伝えられ、タイではそれを悲しむ声が挙がったそうである。

これも日本人の持つ、特殊な嗜好を表している一例と言えるのではないだろうか。我々日本人は、やはり粘る米を求める民族であり、それに対する嗜好はかなり強いものがある。これは日本人の米の品質が高いから云々の話ではなく(確かに非常に手間がかかっており品質は間違いなく高いのであるが)、むしろこれは嗜好の問題であるということを意識しておかなければ、本質を見誤ると私は考えている。

現在の日本にはコシヒカリのような高級な種類のお米を始め、沢山の種類の米が流通している。しかし現在我々が食べているほとんどの種類の米は、数十年前には存在していなかった種類であり、昔から品種改良が絶えず行われてきたことによって、いわゆる粘る日本人の嗜好に沿ったタイプの米というものは、後天的に人手によって獲得されてきものであると言えるだろう。つまり日本の気候に米は合っていたのではなく、日本の気候に合わせて、米は改良されて(作りかえられて)栽培されてきたのである。よって「大和」が、単に日本の気候が適していたという理由で、米を国家産業の根幹に据えたと早急に結論付けるべきでない。

また日本の地形が米栽培に適していたというのも疑問である。確かに日本は「瑞穂の国」と称するような、水の豊かな土地である。特に米の栽培には水の供給が欠かせないものであり、その点においては日本は多くの河川があり良い条件であると言えるのかもしれない。

しかし他国の米耕作地域の河川と比べると、その条件にもまた違った一面があることこに気づかされる。通常多くの米生産国には平野が広がり、そこを川がゆったりと流れる地域が稲作地帯となっているのが常である。それに対して日本の国土は山が多く、平地面積はそこまで広大であるとは言えない。また山岳部が多く、そこからの川の水が海に注ぐため日本の河川はかなり急流である。こうした急流の河川からの水の確保は難しく、その為に貯水池をつくったり、灌漑用の水路を人手によって張り巡らしたりと、水田での米栽培に適した環境を確保する為に、昔から日本人は常に米の収穫のために働き続けなければならなかったのである。

また日本は自然災害が多発する国である。水害や干害はもより、不安定な気候は米の栽培に壊滅的なダメージをもたらすことも多々あったはずである。特に日本の河川は急流なために水害は発生しやすく、水利と隣り合わせに行われる米栽培にとっては大きなリスクとなったであろう。こうした諸要素を考えると必ずしも日本は米栽培に向いた気候だったと言えないのではないか。

また日本には棚田の風景というものが残されており、これを現代人の我々は農村の美しい景色として見ているが、これも本来であれば水田栽培にまったく適していなかった山間地に水を引き、棚田を作るという、人間による重労働の結果として獲得された耕作地であって、本来であれば米が収穫されるような場所ではなかったはずなのである。つまり後天的に米が収穫できるように作り変えられた人工的な自然であると言って良いだろう。こうした棚田の存在が日本中にあるのを見ると、日本の地形はもともと米作りに適したものだったのかは疑問である。

よって私は、「日本で米が作られているのは、気候や地形が稲作に適していた」という意見とはまったく反対の見方である。日本の気候も地形も必ずしも米にとって最良の環境ではなかったはずであり、それでも日本で米の生産を可能にしたのは、後天的に米栽培を可能にする為の自然加工や、重労働による補いが絶えず行われてきた結果であろうと私は考えている。その事は次の②日本人の嗜好に米が合っていた、にも共通するところがある。

② 日本人の嗜好に米が合っていた

日本人は白御飯が好きである。私の父も白御飯を好んでいて、炊き込み御飯の日はあまり良い顔をしなかった記憶がある。またラーメンライスという外国人には一見理解しがたいメニューがあるが、これも日本人の白御飯好きを裏付ける食事スタイルであると言えるだろう。

また白御飯のことを「銀シャリ」呼んで日本人はありがたがるが、これも戦後、米が不足して麦などの混ぜ物をした御飯しか食べられない時代に、お米だけの御飯を呼んだ言葉であって、その由来も銀色をした舎利(釈迦の遺骨)というように貴重なものとしての含みを持たせたものであった。

こうした幾つかの例をみても、日本人にとって米は間違いなく中心的な「食」であると結論付ける事ができる。いかに御飯が日本人にとっての食の中心であったのかをもう一つの例から説明しておきたい。

日本人は味噌汁のことを「おみお付け」とも呼ぶ。これを漢字で書くと「

味噌汁もそれと同様で、もともと「付け」と呼ばれていた汁に、丁寧な「御」がついたものである。では汁はなぜ「付け」なのか。理由は簡単で、それはあくまでも「御飯」がメインだからである。御飯に付けてサブとして出される汁だから「付け」だったのである。こうした呼び名からも日本人の食事における御飯の中心的な役割が分かるだろう。

また御飯に対して副菜は「おかず」と呼ばれているが、これも御飯を中心に、数々の副菜が添えられていた昔の食膳からつけられた言葉で、添えられた数々の菜を口内調味しながら食事をしていたので「

また和食の定義には色々あるが、和食とは基本的に「一汁三菜」で構成されるという見方がある。この所謂「一汁三菜」には御飯は当然含まれているものであるので表面上の数字にはカウントされないのである。だがこのカウントされていない事が逆に、御飯が主である事の強い証であると言えよう。なぜならば御飯だけはそこに含まれるのが当然のものだからである。これも御飯を中心とした日本人の献立あるいは食のあり方を示すものである。

明治・大正時代までは日本人は1日に5合ほどの米を食べていたことを、日本人の米飯における本質の中で記しておいたが、そこで日本人の食は御飯が中心あったこと、そしておかずは、あくまでも御飯を食べるための添え物であったことを説明してある。現代では1日に5合もはとても食べれる量ではないが、当時は平均的な量だったのである。その理由はおかずの量がかなり少なく、少量の塩味の強いおかずで大量の御飯を食べていた為と考えられる。こうした分量の面からも御飯が主であったことは明らかなのである。

さてこれほど日本人は白御飯を好む民族なのであるが、それは本当に米が、日本人の嗜好に合っていたからだと言えるだろうか。これに関しても私は違う見方をもっている。それは米が日本人の嗜好に合う食物なのではなく、むしろ日本人の方が米に合わせてそれを嗜好するようになったというものである。

先に述べたように日本人の好む粘る米(ジャポニカ)は、世界的には少数派の嗜好であり、こうした米の世界生産量の割合は15%に満たない程度である。実は我々日本人は粘る米(ジャポニカ)を嗜好に合わせて選び取ったのではなく、もともとはこのジャポニカしか作れなかったことに起源があるように思われる。ジャポニカの特徴は粘りがあり、寒冷でも栽培できるところにあった。米が伝搬してゆく過程をみると、南方にはインディカが広がって行ったが、北方にはジャポニカが広がっている。つまり日本ではジャポニカしか作れなかったのである。こうしたジャポニカを食べ続ける文化の中で、日本人には粘る米を嗜好するように後天的に培われたと考えるべきだろう。

こうした諸々を考察すると、日本人が米を主食とするようになったのは、気候や地形や嗜好のような必然的な要素から選ばれたのではなく、むしろ他にその原因があるのではないかと思える。この点に関して私はある仮説をもっており、それを次の検証③のなかで説明することにしたい。

③ 政治権力によって意図的に選ばれた

ここまでで、日本人がなぜ米を主食に選んだのかについて考察し、①日本の気候や地形、あるいは②日本人のもつ嗜好から選ばれたのではないことを明らかにしてきた。

私はそれを選んだのは政治権力であり、それが「大和朝廷」にへと発展したと考えている。元々、狩猟を中心としていた縄文時代だったが、弥生時代に移行するまでには何からの試みや変化を経てそこに到達したはずであり、ある日突然に米作りが始められたはずはない。

私は米が伝わる前には、粟が栽培されていたと考えているが、それこそが正に出雲朝廷の権力基盤であった。またその農法は山間部で行われる焼畑農法によるものであった。焼畑では土地が次第に痩せて行くために、約18年周期ほどで別の場所に移って、再び野焼きを行い焼畑を行うが、こうした半定住のようなスタイルは、まさに縄文の狩猟による移住生活から、弥生時代の農耕定住生活への移行期間には焼畑による粟栽培は正にフィットしたものであるように思える。

『日本書紀』一書の四を読むと、スサノオが高天原を追われて出雲に到達するまえに、朝鮮半島の新羅に天下り、そこを経由して出雲に至ったことが分かる。

【 日本書紀 】一書の四

素戔嗚尊、帥其子五十猛神、降到於新羅國、居曾尸茂梨之處。乃興言曰「此地、吾不欲居。」遂以埴土作舟、乘之東渡、到出雲國簸川上所在、鳥上之峯。

【 訳文 】

スサノオは子のイソタケルを率い新羅の曾尸茂梨(ソシモリ)に降りた。スサノオが言うにはこの地に私は居たくない。埴土で船を作りこれに乗って東に渡り出雲国の簸之河上と安芸国可愛之河上にある鳥上峰に至った。

『日本書紀』一書の四の続く記述は、イソタケルが天下ったときに高天原からたくさんの樹木の種子をもって下り、それを韓の国ではなく、日本にもってきて蒔いたので山々には木々が茂るようになったとある。ここからも山で焼畑農業が行われ、粟が育てられていたこと。さらには焼畑農業による耕作地の移転によって、使われなくなったかつての耕作地の山には再び木々が生えるようになるが、こうした様子をあたかも山々に種を蒔き、次々と木々が茂るようになったというように表現したのではないかと私は思うのである。

だがその後、長江流域から稲作をもたらした集団は、粟ではなく米を主要穀物として生産する国に日本を変えていった。この集団こそが後の大和朝廷であり、この集団は強い力を持ち、粟を重要視する出雲朝廷を駆逐してゆき、それは神話的には「国譲り」という記述で説明されているのである。

長江流域から稲を携えてきた集団は、日本においても同じように稲作を始めることになる。先にも述べたように、稲作はかなり労働負荷の高い穀物である。耕作や灌漑のために整備を行う必要があり、また田植えやその後の管理にはかなりの労働力が必要とされる。

つまり稲作を行うことには、強い権力のもとで集団をコントロールして共同作業を行うことが必要である。大和は稲作という手法を用いながら、そうした集団を束ねてゆき、これが徐々に国家にへと発展していったと私は考えるのである。その数千年後、江戸時代になると、江戸幕府がまさに米に貨幣価値をもたせた石高による制度を導入するが、これが米による権力と経済価値を融合させた最も顕著な時代だったのではないか。こうした制度が成立する背景には、もともと日本人には米による権力強化や、権力の集中化が昔から行われてきたことの表れなのである。

大和が、強い中央集権的な国家を作るためには、粟ではなく米であることが必要であったということになる。なぜならば米を作ることで、集団で耕作を行うことが必然的に必要になり、こうした耕作方法こそが人々を平地に集めて集団を形成して定住化を促し、それが都市あるいは国家の形成にへとつながるからである。

それまでの粟のような山間部で行われていた焼畑のような農法では、多くの集団を束ねるような中央集権国家は生じ得なかったことだろう。オオクニヌシが国家作りを行いながらも、天津神に国譲りを行わなければならなかったのは、正にここに理由があると私は思うのである。

日本人が粘る米、つまりジャポニカを日本人が好んで食べているのは、日本人の嗜好や環境からの必然性というよりは、長江流域からやってきた権力者集団が、熱帯でない土地でも栽培できる粘る米を持ち込んだからである。またこの種の穀物を育てるには、日本という土地は集団的な労働であたらなければならず、これが縄文的な文化から、弥生的な文化への変化をもたらしたと考えられる。つまり稲作によって定住が進み、国家が生まれ、それが大和にへと成長したと考えられるのである。

よって私は、日本人のもつ米の嗜好は、我々が必然的に選び取ってきたものではなく、太古の権力闘争によって国家が形作られる過程において、過去に一つの国家として日本をまとめあげた権力者が中央集権的な組織構造と集団を維持するために作り上げてきた手法であり、それが長い年月を経て日本人の嗜好に定着したと考えるのである。そしてその権力者とは、大和から脈絡と続く天皇を中心とした組織なのである。天皇と米の深い関係の核はまさにここにあり、それが神話的には、アマテラスが天孫降臨の際に、ニニギに授けた三大神勅(斎庭の神勅:米をもって日本を治めること)にこそ、はっきりと表れているのである。

大和が「絹」を尊んだのはなぜか

ここまでは大和が「米」を選んだ経緯を考察してきたが、ここからもう一つの要素、つまり大和が「絹」を選んだ理由を述べておきたい。

稲と蚕は非常に似ている。なぜならば稲と蚕も人の助けなしには繁殖することが難しい植物・生物だからである。このことはそれを育てる人間にとってそこから生産物を得るために、高い労働負荷がかかることを意味する。先に述べたように皇居内の紅葉山御養蚕所では、かなり手間をかけて養蚕が行われているが、それが皇后が担っているというのもかなり象徴的なことであると私は思えてならない。

『日本書紀』では、稲と蚕の起源として「栗・稗・麦.豆を陸田種子(畑の種)とし、稲を水田種子(水田の種)とした。それで天の邑君(村長)を定められた。その稲種を天狭田と長田に植えた。その秋の垂穂は、八握りもある程しなって・大そう気持よかった。また大神は口の中に、蚕の繭をふくんで糸を抽くことが出来た。これからはじめて養蚕ができるようになった」と述べられている。

ここではアマテラスが栗・稗・麦.豆から、稲だけを取り分けて特別なものとしてというようにも読める。それだけではなく、他の種子はどうか分からないが、稲のに関しては天狭田と長田という田にその種を植えて収穫を得たとある。また蚕に関してもアマテラスが蚕の繭をふくんで糸を抽いたとある。

ここからアマテラスが直々に自ら稲と蚕にかなり力を入れて、これらの産業化のために手助けをした経緯が読み取れる。つまり高天原からきた、アマテラスの子孫の大和にとって、稲と蚕は欠かすことのできない大変貴重なものだったのである。

他にも労働負荷の低い、農作物や繊維の原料となる植物があったはずであるが、大和はなぜか稲と蚕を選択し、これをもって国を治めようとした。その理由のひとつは、稲と蚕を長江流域から持ち込んだ者たちが権力をもってそれを推し進め国家を治めるための基幹産業にしたからである。その意図は、労働を集約しなければ難しい稲作で人を束ね、その集団を大きくすることで権力を強め、より強力な国家を誕生させることにあったと考えられる。

もしかすると、米が日本人の味覚にあっているとか、気候が稲作に適しているとか、蚕を育てやすい環境にあるなどの理由は単なる後付けのものであって、日本に渡ってきた長江流域民が、かつて自分たちが行っていた稲作と養蚕をそのまま日本でも継続させようとしていただけであり、その後、長年に亘る改良が加えられて稲作と養蚕というものが日本で定着していっただけなのかもしれない。これが非常に手間のかかる植物・生物を、日本人が昔から高い労働負荷を負いながら育ててきた要因であると考えることも出来るのではないだろうか。

これを『サピエンス全史』を書いたユヴァル・ノア・ハラリのような視点で考えると、我々日本人は、稲作と養蚕というものに高い価値があるとする共同幻想に基づいて、実は稲や蚕の繁殖を助け奉仕する存在でしかないとも言えるのではないだろうか。稲作と養蚕で生み出される生産物である、米あるいは絹に対して日本人は特別な価値観や思い入れを持っているが、その根本にはこうしたそれまで持っていた価値観を一変させるような視点から考察してみることも必要なのではないだろうか。

アマテラスと馬

ここまで養蚕を軸に、神話的な養蚕との関係や、稲作との関係について説明してきた。確かにアマテラスと養蚕は関係が深く、明治時代に養蚕が盛んに奨励されて、生糸貿易が基幹産業となりそこから大きな富が得られたことは象徴的である。本来はこの生糸の生産から交易の部分で、日本にかつてあったとされる信州や甲府から横浜まで生糸を運ぶシルクロードや、横浜での生糸による都市の拡大について説明をしておきたかったのだが、それは他の機会に譲ることにしたい。

最後にアマテラスと養蚕と馬についても語っておきたい。アマテラスが祀られている伊勢神宮には神馬が奉納されている。内宮には

また伊勢の注連縄も特徴的である。伊勢では注連縄は一年中飾られ、そこには蘇民将来之子孫家と書かれた札が付けられている。その詳細は「粽」の項を参照して頂くとして、その意図するところはスサノオに災厄から守ってもらおうというものである。アマテラスのお膝元の伊勢で、暴虐をアマテラスに働いたとされるスサノオに由来する注連縄飾りが各家で一年中掲げられているというのも変な話であるが、これも先に私が述べた、スサノオは本当にアマテラスに暴虐を働いたのかという疑問に照らし合せて考えると腑に落ちるところもあるように思える。

伊勢の注連縄

実際にスサノオは京都の八坂神社を始め、多くの神社で祀られており、信仰の対象となっている。これも私が、スサノオとアマテラスの関係の中で、本当に暴虐が行われたのかを今一度、別の観点から考察してみることを促す要因となっているのである。

養蚕から稲作にまで神話的な観点から説明を加えてきたが、それらが日本の成り立ちに深く関係していること。そして蚕から得られる絹がどのように神々にとって貴重なものであったのかを理解いただければ幸甚である。またスサノオの暴虐に関してはそれが実際に暴虐行為だったのかを疑問視する仮説を述べさせていただいた。またアマテラスに関しては馬婚姻譚をベースとした仮説も述べさせていただいた。これらは仮説であってまだ様々な資料からの検討が必要であると思われるが、こうした新しい視点から読み直すことができるという点において、日本に伝えられた神話はまだまだ非常に新鮮であり、これからも新しい見解を見出してゆく余地があるものと感じている。

今後、こうした新しい見解がもっと出てきて、それが考古学や科学によって裏付けられるようになるのであれば、それはかなりスリリングなことになるだろう。私もそうした他分野からの証拠を待ちつつ、食の観点から神話を読み解き、それに対する考察を進めることで微力ながら貢献できるようであれば幸甚である。

参考資料

『馬娘婚姻譚の日中比較』 樋口淳, 陶雪迎

『四川と長江文明』 古賀登

『古語拾遺』 斎部広成

『神に関する古語の研究』 林兼明

『遠野物語』 柳田国男 佐々木鏡石(述)

『昔話と文学』 柳田国男

『桃太郎の誕生』 柳田国男

『伊須気余理比売の誕生』 山崎かおり

『日本神話の構造』 大林太良

『稲作の神話』 大林太良

『殺された女神』 アードルフ・E・イェンゼン

『日本神話における稲作と焼畑』 吉田敦彦

『豊穣と不死の神話』 吉田敦彦

『日本神話の特色』 吉田敦彦

『記紀神話における性器の描写 : 描かれたホトと描かれなかったハゼ』 深沢佳那子

『稲作文化の世界観 : 「古事記」神代神話の構造分析より』 嶋田義仁

『河童駒引考』 石田英一朗

『水神の話:「河童駒引」をめぐる動物考―馬・牛・猿』 mansongeのニッポン民俗学

『宮中御養蚕史』 本多岩次郎

『皇后陛下の御養蚕』 政府インターネットテレビ

『明治大嘗祭図 上』 編修局・編修委員会

『麁服と繪服』 中谷 比佐子 (著), 安間 信裕 (著), 門家 茂樹 (監修)

『ギリシャ神話』 フェリックス・ギラン著 中島健 訳

『天の斑馬とスサノヲ』 荒川理恵

『古事記における養蚕起源神話 : 馬と蚕をめぐって』 荒川理恵

『口語訳 古事記』 三浦祐之

『親族の基本構造』 レヴィ=ストロース

『神々の体系』 上山春平

『千の顔をもつ英雄』 ジョーゼフ・キャンベル

『皇后さまとご養蚕』 宮内庁協力

『紅葉山御養蚕所に奉仕して』 小椋鉄一郎

『サピエンス全史』 ユヴァル・ノア・ハラリ

『養蚕秘録 上巻』 上垣守国

『養蚕秘録 中巻』 上垣守国

『養蚕秘録 下巻』 上垣守国