ソース・ベシャメル

ソース・ベシャメルとは

ソース・ベシャメル(Sauce béchamel)は、フランス料理のソースのひとつで、ルー(バターと小麦粉の混合物)を牛乳またはクリームに混ぜてつくられる。分かり易く言うと日本で親しまれているグラタンやホワイトシチューなどに使われるホワイトソース(英語)も基本的にはソース・ベシャメルと同じものである。

ソース・ベシャメル(Sauce béchamel)

フランス料理には数多くのソースが存在しているが、それらのソースの基礎となる数種類のソースのことをマザーソース(他にもグランドソース、キャピタルソースという呼び名もある)と呼ぶ。フランス料理ではこの5種類の基本的なソースをベースにして、さらに異なる要素を付け加えることで無限にソースを産み出すことができるようになっている。このようなマザーソースから派生して生み出されるソースのことは母に対して娘を意味するドーターソースと呼ばれる。ソース・ベシャメルはマザーソースのひとつで、こうしたソースを組み合わる概念が誕生した時代から現代にいたるまで、常に主要な古典的ソースとして用い続けられている。

ソースを重視するフランス料理の腫瘍ソースであるにも関わらず、ソース・ベシャメルの起源はどこか曖昧で、はっきりとしていない部分がある。このソース名であるベシャメルとは、ベシャメル伯爵という人物の名前から取られているとは言われているが文献的な根拠に乏しい。

また多くの解説では17世紀の料理人だった ラ・ヴァレンヌ が1651年に著した『フランスの料理人』にソース・ベシャメルが始めて登場したと説明しているが、こうした説明もまた曖昧であることから、そこに記載されているレシピがソース・ベシャメルであるとはっきり断定しにくい内容なのである。

本稿ではこうしたソース・ベシャメルの起源を探ると共に、どのようにこのソースが重要な位置を占め、フランス料理の根幹を成すものとなったのかについて解説することにしたい。

ソース・ベシャメルの定義

まずはソース・ベシャメルをどう定義するかということは、このソースがいつから誕生したのかを考えるにおいて重要である。先にも述べたようにソース・ベシャメルは、ルー(小麦粉とバターの混合物)、これに牛乳またはクリームを混ぜてつくるのが基本である。ただ料理書によって牛乳とクリームの境界はかなり流動的であるため、ここではクリームは牛乳という意味で扱うことにしておきたい。つまり主要な要素はバター、小麦粉、牛乳という三種類であり、これらの要素のいずれかが欠けていれば、それはソース・ベシャメルとはいえないということになる。

ちなみに『ラルース・フランス料理小辞典』翻訳監修: 日高達太郎 技術監修: 小野正吉の「ベシャメル」の項も参照すると以下のように説明されている。

【 ラルース・フランス料理小辞典 】p.50

BéchamelまたはBéchamelle

バター、小麦粉、牛乳で作ったソースでベシャメル侯爵(1630-1703)によって創作された。

ここには「ベシャメル侯爵が創作した」という来歴について書かれているがこれは史実なのだろうか。これについては後ほど検証するとして、ここでも三種類(バター、小麦粉、牛乳)の要素でソース・ベシャメルがつくられるべきものであることが記されていることは重要である。やはりこれらがひとつでも欠けている場合は、ソース・ベシャメルの定義からは外れているということになりそうである。

ベシャメルの原型

現代には先にのべたようなソース・ベシャメルについての定義は確立されているが、こうした定義に至るまでの過渡期があったことを見過ごすべきではない。ソース・ベシャメルが確立するに至るまでは、それに類する何らかのものが存在したはずだからである。

料理史研究家で『Cooking in Ancient Civilizations』の著者、キャシー・カウフマン(Cathy Kaufman)の論文『What's in a Name? Some Thoughts on the Origins, Evolution and Sad Demise of Bechamel Sauce』は、ソース・ベシャメルの起源と歴史について非常に示唆に富む内容となっている。

カウフマンはソース・ベシャメル、つまりホワイト・ソースは二次的に料理そのものも意味する時代があったと述べている。こうした観点からすると、ローマ時代、中世あるいはルネサンス期のレシピにソース・ベシャメルの先例を求めることが出来るようになる。よってここから、それが具体的にどのようなものだったかを紐解いてゆくことにしたい。

アピキウスのレシピ

アピキウス(Apicius)という人物はローマ帝国時代の美食家として知られているが、実際には複数人のアピキウスがいたことが分かっている。こうしたさまざまなローマの料理人によって、西暦1世紀以降から執筆された可能性が考えられているのが『De re coquinaria』である。この料理書は、西暦4~5世紀の間に書かれたとされているが、記されている内容から古代ローマ・ローマ帝国時代の調理法・料理のレシピを理解することが出来る。

『De re coquinaria』アピキウス

『De re coquinaria』第8巻、第6章には「Haedus sive agnus syringiatus」と「Aliter haedus sive agnus syringiatus」という2つの仔羊料理のレシピが掲載されているが、ここにソース・ベシャメルと同様の要素を確認することが出来る。以下にラテン語本文と合わせてレシピを掲載しておく。

【 De re coquinaria 】第8巻 第6章

Aliter haedus siue agnus syringiatus

Lactis sextarium unum, mellis unc. IV, piperis unc. I, salis modicum, laseris modicum. Ius ipsius:olei acetabulum, liquaminis acetabulum, mellis acetabulum, dactilos tritos octo, uini boni heminam, amulum modice.

【 訳文 】

別の骨抜きした仔羊料理

牛乳1パイント、蜂蜜 4 オンス、コショウ1オンス、塩少々、調味料少々、仔羊のグレービーソース、砕いたナツメヤシ8オンス、スプーン一杯の脂、、少量の出汁、スプーン一杯の蜂蜜、2パイントの美味なワイン、少量のでんぷん。

ここには牛乳(Lactis)、脂(olei)、とろみ付のためのデンプン(amulum)が加えられている。つまりソース・ベシャメルを構成する、牛乳、バター、小麦粉という要素が含まれているレシピなのである。このアピキウスのレシピから約1000年後にソース・ベシャメルが誕生したということになる。

中世のレシピ

アピキウス以降、乳を用いた料理は記録になかなか見られなくなる。1290年頃に書かれた作者不詳の『Traité ou l'on Enseigne a faire et appareiller tous boires comme vin, clairet, mouré et autres, ainsi qu'a appareiller et assaisonner toutes viandes selon divers usages de divers pays』には、「去勢鶏と雌鶏の肉は、夏にはワインのソース、冬にはニンニクとシナモンとショウガで味付けしたソースに、アーモンドあるいは雌羊の乳を混ぜてローストする」という調理方法が掲載されている。このレシピは、アピキウス以降にようやく登場した乳を用いた方法であり、珍しいものとなっている。

中世の料理で、動物の乳を用いるレシピはかなり少ない。これは料理書に記される料理は庶民的料理ではなく、高級料理だったことが理由である。動物乳は、上流階級の人々にはあまり好まれず、下層階級の人々のものだったようである。これに対してアーモンドミルクは上流階級の人々に好まれていた。先のレシピに使われているのもアーモンドミルクだが、こうしたアーモンドを用いることは中世料理の特徴である。

動物乳は腐敗しやすいことから地元で搾乳したものしか用いることが出来なかったのに対して、アーモンドは保存が効き輸入によってのみ調達できる素材である。中世の料理では、こうした輸入物のアーモンドのペーストなどが上流階級の煮込み料理に使われた。アーモンドミルクもこうした理由から、動物乳よりも高級料理で用いられていたのである。

1375年頃に書かれたと考えられている、タイユバン(Taillevent)の料理書『Le Viandier』には「牛乳で和えた白パン、絞った卵黄、ヴェルジュで和えた白ショウガをすべて一緒に煮る」というジャンス・ソースのレシピが掲載されている。14世紀から15世紀にかけてフランスでは生姜と乳を使うことを特徴としたこのジャンス・ソースが流行していたようで、こうした料理方法が幾つかの料理書に登場している。

こうしたローマ時代から中世の料理書をみると、ソース・ベシャメルの素地となるようなレシピが散見されるが、これらは時代的にも、料理の手法的にも分断し、断片的であり、これらが必ずしもソース・ベシャメルの誕生にへと繋がっていった系譜上にあるという印象は薄い。

しかも中世の料理では動物乳の使用は必ずしも歓迎されるものではなかった。また高級料理ではアーモンドミルクなどが代用されてしたし、さらに動物乳あるいはアーモンドミルクが使われる場合でも、それらは香辛料などと一緒に料理され「乳」そのもの風味が求められてはいなかった。

これに対して、18世紀になって名前が登場するソース・ベシャメルは、牛乳でなければ成し得ない必然的な要素が入っている。それは脂が牛乳由来のバターに取って代わったこと、さらにはバターと小麦粉、これに牛乳を加えて乳化させるという方法が取られていることからも明らかである。またこれによって白いソースを実現するということも牛乳の使用なくしては実現できないことであった。つまりローマ時代から中世までの、過去の乳をつかった料理はソース・ベシャメルに直接的につながるものではなく、以前の料理とは異なる、新しいソースのイノベーションであったと見做すべきである。

ベシャメルの始まり

多くの研究者は、最初にソース・ベシャメルを考案したのは、17世紀の料理人ラ・ヴァレンヌだと考えている。ラ・ヴァレンヌは1651年に『フランスの料理人』という現代フランス料理の基礎となる料理書を著しており、この料理書がソース・ベシャメルの初出であるとされている。しかし、実際に『フランスの料理人』の内容を確認してもどこにもソース・ベシャメルの名称は書かれていない。

さらにソース・ベシャメルを説明するもののなかには「ラ・ヴァレンヌがベシャメル侯爵への賛辞として捧げたソースが、ソース・ベシャメルの始まり」とする根拠のない無責任な説明をしているものがある。こうした誤りの原因は、どこかに書かれたいい加減な情報を鵜呑みにして転写していることが原因であり、当時の料理文献のなかにはそのような説明は一切存在していないことを再三強調しておきたい。

こうした事実から、わたしはソース・ベシャメルを考案者あるいは起源をラ・ヴァレンヌに求めるのは間違いであると考えている。よってわたしがそう考える理由を以下に挙げ、改めてソース・ベシャメルの初出をどの時代とすべきかを再検討してみたい。

ラ・ヴァレンヌが創案者でない理由

ラ・ヴァレンヌが創案者とするのが、何故間違いなのか。その理由を以下に4つ挙げ、ソース・ベシャメルの初出をどの時代とすべきかを改めて考察することにしたい。

① ベシャメルという名称が存在しない

そもそもラ・ヴァレンヌ著作の『フランスの料理人』にはベシャメルという名称がどこにも存在しない。後でも説明するが、ようやく料理書にベシャメルの名称が登場するのは82年も後になってからである。

では百歩譲って、ラ・ヴァレンヌがベシャメルの名称を用いていなくても、それに該当する内容のレシピを掲載してるとするならばどうだろうか。

先にソース・ベシャメルの定義として「バター、小麦粉、牛乳という三要素」が含まれていることを挙げたが、こうした定義に照らし合わせながらラ・ヴァレンヌの料理書『フランスの料理人』を確認しても、実際にこの三要素が一緒に用いられた料理もソースも『フランスの料理人』のどこにも見つけることは出来ない。

ラ・ヴァレンヌは中世由来の料理方法を変革したという意味では、間違いのない重要人物てある。彼はそれまで用いられていた脂:ラードに代えてバターを用い始め、つなぎに用いられていたパンや潰したアーモンドを小麦粉に代えた。また中世の期間中には用いることの少なかった牛乳(クリーム)をつかった料理レシピも幾つか掲載している。さらにラ・ヴァレンヌは最初にルー(Roux)を用いた料理を掲載した人物である。ルーとは小麦粉をバターで炒めたもので、ソースなどにとろみをつける為に用いられる。

実際に『フランスの料理人』を確認すると、こうした革新的な料理手法が掲載されておりフランス料理史におけるターニングポイントであったことが読み取れる。よってこれを根拠に、研究者の多くはソース・ベシャメルもまたラ・ヴァレンヌによって考案されたと考えるようである。しかし実際に『フランスの料理人』の内容を確認すると、それに近しいレシピはあるが、それをもってソース・ベシャメルであるとするのはどうかと思える。

例えば研究者がソース・ベシャメルの初出として取り上げる「Champignons a la cream:シャンピニオンのクリーム」のレシピを、『フランスの料理人』から以下に引用しておきたい。

【フランスの料理人 】1651年 初版 p.233

シャンピニオンのクリーム煮

できるだけ小さく新鮮なものを選び。皮を剥き、よく洗い、すぐに水切りをする。大きいものは切り、小さいものと一緒に新鮮なバター、細かく刻んだパセリとネギ、塩、こしょうでフリカッセして小さな鍋で煮込む。提供直前まで煮込み、その後にクリームを加えて3~4回沸騰させ、ソースにとろみがついたら提供する。

このレシピには、バターとクリームが用いられているが、小麦粉が加えられていない。バターの分量は書かれていないが、バターを使う目的はシャンピニオンと他素材をフリカッセするためのものであり、ソースのために用いているという訳ではなさそうである。またソースのとろみもクリームを何度か煮詰めることによって付けているだけのようである。さらに決定的な点として小麦粉(ルー)の使用が欠けている。そのためこれを最初のソース・ベシャメルだとすることには異論があってしかるべきではないだろうか。

先にも述べたように、ラ・ヴァレンヌはルー(roux)を最初に料理書に記し、とろみ付けのために使い始めたことが評価されている。これは後にソースが発展してゆくうえで重要なポイントであり、確かにラ・ヴァレンヌは重要な概念をフランス料理に導入したということになる。しかしラ・ヴァレンヌは、このルーを他の様々なレシピで用いているにも関わらず、牛乳あるいはクリームのソースにとろみ付けにこれを用いることはまったく行なっていない。17世紀中期から後期にかけて登場した主要な料理人は「ラ・ヴァレンヌ」を筆頭に、ピエール・ド・リュヌ、L.S.R.である。彼らはいずれも料理書も執筆し、当時最新の料理法だったルーを料理に用いているが、ラ・ヴァレンヌ同様、いずれもが牛乳(クリーム)のソースのとろみ付けのためのルーの使用をまだ行なっていないのである。

確かにラ・ヴァレンヌはルーを考案したが、これを牛乳・クリームとは合わせていない。またとろみの付け方も牛乳・クリームを煮詰めるだけでルーを加えるという方法はまだ行なっていない。こうしたルーの使用方法やとろみの付け方から考えても、ラ・ヴァレンヌ著作の『フランスの料理人』をもって、ソース・ベシャメルの初出とするのは間違いであると言えるだろう。

② ベシャメイユ侯爵が考案者である

ソース・ベシャメルの始まりを考えるにおいては、当然ながらソース名の由来、ベシャメイユ侯爵についても深く知る必要があるだろう。そもそもソース・ベシャメル(Sauce béchamel)は、ルイ・ベシャメイユ(Louis Béchameil:1630-1703)の名前 Béchameil が、béchamelle あるいは béchamel に変化して定着したとされている。ルイ・ベシャメイユは、オルレアン公爵家の監督さらにはルイ14世の執事を務め、1671年にシャトー・ノインテルを購入、1691年にノインテル侯爵位を取得してベシャメイユ・ド・ノインテル侯爵となった人物である。

Le Marquis de Louis de Bechameil invented sa sauce

『La cuisine des familles』 n°96, 21 April 1907

一説によるとシャトー・ノインテルの厨房で、ソース・ベシャメルが誕生したことになっているが、そうだったとしてもルイ・ベシャメイユ自身がこれを考案したのではなく、彼に関係する料理人がこのソースを生み出し、ルイ・ベシャメイユに由来する名前(ベシャメル)が付けられたと考えるべきだろう。なぜなら当時は料理に主人の名前を付すことで雇用主に対して敬意を示すことが一般的だったからである。こうすることでお抱え料理人は主人に対する忠誠心を表したが、同時にこれは料理人にとって自分の雇用を確かなものとするための手段でもあった。

ただラ・ヴァレンヌがベシャメイユ侯爵のお抱え料理人だったという歴史はどこにも存在しておらず、シャトー・ノインテルでソース・ベシャメルが誕生したとするのであれば、ラ・ヴァレンヌが考案者だとする説は完全に否定されるべきだということになるだろう。

またソース名に自身の名前が付けられるというのは当時のフランス社会において非常に名誉なことであった。しかし、そうしたソース名と考案者の名前が広がって定着するためには、それなりの名誉ある立場や身分であることが必要だったはずである。例えばデュクセル、コルベール、マントノン、スービーズといった料理名あるいはソース名はいずれも王侯貴族の名前から付けられている。ここから考えてもベシャメイユ侯爵がソース・ベシャメルを自分の考案だと公言し、それが人々に受け入れられるには、ベシャメイユ侯爵が高い地位にあることが必要だったはずである。

ソース・ベシャメルの誕生について、回想録作家のクレキ侯爵夫人(Marquise de Créquy:1704 or 1714–1803)が、『Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803』第7巻14章 のなかで次のような興味深いエピソードを取り上げている。これはソースに名前を残したベシャメイユをうらやむデスカール老人の言葉である。

【 Souvenirs de la Marquise de Créquy de 1710 à 1803 】

ベシャメイユ・ド・ノインテル侯爵は考案の優先権を主張し、良く知られた白いソースに自分の名前を冠する光栄に浴した人物である。

デスカール老人はいつも言っていた。

「ベシャメイユはなんて幸運なんだろう! 私は彼が生まれる20年以上も前から、鶏の胸肉のスライスに調理したクリームを添えて供していたのに、このつつましやかなソースにさえ自分の名前を付けるという特権には恵まれなかったのだ」

このエピソードは、ソースに名前が付けられることがいかに名誉なことであるのかを伝えると共に、ソース名が付けられ、その名称が定着するには、単に先んじてそれを供していたからというだけでは不十分であることも伝えている。ここでデスカール老人はベシャメイユ侯爵の幸(運)をうらやんでいるが、やはり「運も実力のうち」である。当時のベシャメイユ侯爵はソースに名前を残すにおいて説得性のある立場にあり、故に考案の優先権を主張することが出来たと思われる。こうした結果としてソース・ベシャメルという名称が後代にまで残ることになったのである。

ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』を出版した17世紀中期、ルイ・ベシャメイユは裕福な税金徴収担当者ではあったが、高い地位だったという訳ではない。 ルイ・ベシャメイユがノインテル侯爵位を取得し、ベシャメイユ侯爵となったのは1691年のことである。当時の他の料理名がいずれも侯爵などの高い地位にある人々の名前から取られていることを考えると、ルイ・ベシャメイユもこのソースが自身に由来すると主張した始めることが出来たのは17世紀後半だったと考えるべきだろう。

興味深いことにルイ・ベシャメイユが侯爵となった1691年、料理人の「フランソワ・マシアロ」が『王室とブルジョワ家庭の料理人』を出版しており、そこにベシャメルの要素を備えたレシピの掲載がある。以下にそのレシピを引用しておく。

【 王室とブルジョワ家庭の料理人 】

Filets de Poularde à la crême

プーラルド(肥育鶏)フィレをローストし食べやすい大きさに切る:鍋に少量のラードとパセリを入れ、それを少量の小麦粉と混ぜ合わせた後、四つに切ったアーティチョーク、マッシュルーム数個、トリュフのスライス、上質なブーケガルニ、少量の澄んだブイヨンを入れ味付けする。これらを良く煮こんだら、そこにフィレ肉を入れ、提供するの少し前に少量のミルククリームを加えて温めておく。 とろみをつけるために、卵1~2個をクリームと一緒にかき混ぜ、適度な固さになったら食卓に並べる。

名前はまだベシャメルと付けられてないが、ラードに小麦粉を混ぜたルーにミルククリームが加えられており、ベシャメルの特徴を有するレシピになっている。ただしまだラードが用いられバターでないところや、とろみ付けには中世的な手法で卵が用いられているところは、これがまだベシャメルへの過渡期の段階にあることを示している。

注目べきは1691年の段階で、これだけベシャメルの特徴を備えた料理レシピが掲載されているにも関わらず、まだベシャメルの名前がこの料理に付けられていないことである。こうした事実からして、当時はまだベシャメルという料理法は一般的でなかったものと考えられる。1691年はルイ・ベシャメイユが公爵になった年であり、ここからも彼がこの料理法考案の優先権を主張し、それが人々に知られるようになったのが後年であったことが理解できる。

1651年刊のラ・ヴァレンヌの料理書に、ベシャメルに近いと思われるルーの使用やレシピ(シャンピニオンのクリーム煮)があったとしても、年代的な齟齬や背景からベシャメイユ公爵に由来するものだったとはどうしても考えられない。1651年はルイ・ベシャメイユはまだ21歳であり、世に出てくる前のことである。こうした理由からも、ラ・ヴァレンヌをベシャメルの初出とすべきではないとわたしは考えている。

③ ベシャメル名称初出は1733年である

ラ・ヴァレンヌの料理書にベシャメルの名称がどこにも存在していないことは既に説明した通りである。始めてベシャメルの名が文献に登場することになるのは、1733年に「ヴァンサン・ラ・シャペル」が英語で著した『現代の料理人』からである。

ヴァンサン・ラ・シャペル(Vincent La Chapelle:1690年あるいは1703年-1745年)は、海外で活躍した18世紀フランスの料理人で、1733年にロンドンで『The Modern Cook』全3巻 を英語で出版。その2年後の1735年にはオランダのハーグで『Le Cuisinier Moderne』全4巻 をフランス語で出版し、さらに1742年には増補を行い『Le Cuisinier Moderne』全5巻 を出版した。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、ベシャメルの名前とレシピを以下のように記している。

【 現代の料理人 】第1巻 p.138

ヒラメ:Turbots (a la Bechameille)

パセリとネギを非常に小さくみじん切りにして、鍋にたっぷりのバターの塊と、パセリとネギ、みじん切りにしたエシャロットを数個入れ、塩コショウ、ナツメグ、小麦粉少々で味付けする。コートブイヨンで茹でたヒラメを取り出してバラバラにして鍋に入れる。少量のクリーム、牛乳、または少量の水を入れて火にかけ、かき混ぜてソースを濃くする。その後、味を整えて盛り付け、温かい状態でコースの最初に提供する。

ア・ラ・ベシャメルとあるように、ソースではなく料理方法としてベシャメルの名前が初出している。この内容を確認してみると、バター、小麦粉、牛乳(クリーム)と現代のソース・ベシャメルに通じる要素がしっかりと揃っているのが分かる。ただヴァンサン・ラ・シャペルはクリームや牛乳を用いず、少量の水で代用する方法についても言及しており、まだべシャメルのレシピが不安定な状態にあったことも読み取れる。

それでもヴァンサン・ラ・シャペルがベシャメルという名称を、バター、小麦粉、牛乳の三要素を含めて登場させたことには事実であり、これこそが料理におけるベシャメルという名称の初出であることに間違いない。べシャメイユ侯爵の没年は1703年なので、侯爵の死後30年を経てようやく文献にベシャメルの名前が登場したということになる。

さらにヴァンサン・ラ・シャペルは『現代の料理人』第2巻 p.184で「1/4仔牛肉のクリーム煮」という料理を次のように説明している。

【 現代の料理人 】第2巻 p.184

...次のようにソースを作る:フレッシュバター1片を取り、シチュー鍋に入れ、みじん切りにしたパセリ少々、すりおろしたナツメグ、小麦粉を少々、そしてクリームを1パイントほど入れる。

ヴァンサン・ラ・シャペルはベシャメルをこの料理名に含めていないが、明らかにこれはベシャメルである。先に取り上げたヒラメ料理にバター、小麦粉、牛乳(クリーム)が用いられ、ア・ラ・ベシャメルと名付けられているので、この料理もやはりベシャメル風と呼ばれてしかるべきものだろう。

このようにベシャメルの名前は、ラ・ヴァレンヌが1651年に『フランスの料理人』を著してから実に82年を経て、ようやくヴァンサン・ラ・シャペルの時代になって文献に名前が確認されることになった。さらにこの時ラ・ヴァレンヌが亡くなってから既に55年後、ルイ・ベシャメイユ侯爵も亡くなってからも既に30年が経過している。ベシャメル名称の初出がかなり後代になって登場することが、ラ・ヴァレンヌを考案者とすべきではないとする理由のである。

④ ソース・ベシャメルの名称初出は1739年

ソース・ベシャメルは、べシャメイユ侯爵が考案したという話があたかも常識のように広がっているが、百歩譲ってべシャメイユ侯爵由来であると認めたとしても、彼をソースの考案者とするのはまだ無理があるとしか言わざるを得ない。なぜなら初期のベシャメルはソースに対して用いられる名称ではなく、あくまでも料理方法そのものに付けられていた名称だからである。

ラ・ヴァレンヌからマシアロ、ヴァンサン・ラ・シャペルに至るまで、当時のベシャメルはすべて料理方法として紹介されているだけで、べシャメイユ侯爵の死後30年を経ても、まだこれをソースであるとは誰も述べていない。では実際にソースにベシャメルの名称が付けられたのはいつからなのだろうか。

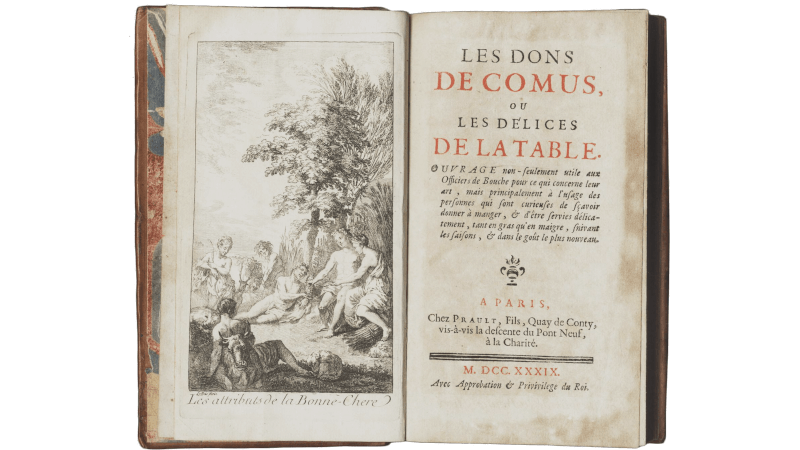

1739年『Les Dons De Comus』

「フランソワ・マラン」が1739年に出版した料理書が『Les Dons De Comus:コーモスの贈り物』である。マランはこの料理書を「ヌーベル・キュイジーヌ」と呼ばれる新興の料理を紹介するために著した。

『コーモスの贈り物』のなかには以下のようなベシャメルの名称を含む料理の言及がある。

・Filet de d'Agneau à la Béchamel

(仔羊フィレのベシャメル風)

・Filet de Poularde à la Béchame

(肥育鶏フィレのベシャメル風)

・Filet de Lapin à la Béchame

(ウサギフィレのベシャメル風)

・Filet de Merlans à la Béchamel

(メルラン:タラフィレのベシャメル風)

・Filet de Brochet à la Béchamel

(カワカマスフィレのベシャメル風)

・Filet de Turbot à la Béchamel

(ヒラメフィレのベシャメル風)

・Morue Sallee d'Hollande à la Béchamel

(オランダ産塩漬けタラのベシャメル風)

・Sauce à la Béchamel passée

(ソース・ベシャメル)

かなりベシャメルを冠する料理のバリエーションが増えており、ここからベシャメルを冠する料理が一般的になっていたことがうかがえる。ヴァンサン・ラ・シャペルが、ベシャメルという名称を登場させて以降、ベシャメルは調理方法のひとつとして既に認知されるようになっていたと思われる。ただここで注目すべきは、料理ではなくソースとして最初にベシャメルが登場したことである。

マランの記したソース・ベシャメルを以下に引用しておく。

【 コーモスの贈り物 】p.190

Sauce à la Béchamel passée.

バター2塊、パセリ、ネギ、エシャロット、ロカンボールにんにく、塩、コショウ、ナツメグ少々をよくみじん切りにして鍋に入れる。柔らかいクリームを加え火にかける。ソースが必要な粘稠度になったら、熱い灰の上で弱火にかけ、必要に応じてクリームを追加する。ソースが適切な味と濃度になったら、きれいな漉し器で漉し、最後に、レモン汁と湯通しして細かく刻んだパセリを加える。

これがベシャメルをソースとして記した最初のレシピであると思われる。しかしベシャメルとしながらも、このシースにはルーが用いられていない。これは柔らかいクリームを加え、煮詰めることでとろみ付が行なわれているためである。

ただこれまで料理一辺倒だったベシャメルが、ここでついにソース・ア・ラ・ベシャメルとして登場したのは注目すべきとことである。このようにかなり後年(88年後)になってから、ソース・ベシャメルが登場するようになったことも、その考案者がラ・ヴァレンヌだったという見方に異議を唱える理由である。

初期ソース・ベシャメルのまとめ

ここまで4つの理由から、ソース・ベシャメルの初出をラ・ヴァレンヌとする見解に異を唱えてきた。まずベシャメルは料理としてその名が登場し、やがてソース名になった。ラ・ヴァレンヌはベシャメルの名称については一切言及していない。しかもまずベシャメルという名称は料理に使われるようになり。これがソースとして登場するのはもっと後代の1739年になってからのことである。よってラ・ヴァレンヌが1651年に出版した『フランスの料理人』をもって、これがソース・ベシャメルの初出であるとするには無理があるというものだろう。

その後、ソース・ベシャメルはフランス料理を代表するソースのひとつになっていったが、その成立までの過程を文献から追ってゆくことで、これがどのような社会背景や価値観のもとで人々に受け入れられたのかを辿ることが可能である。よって次に、なぜソース・ベシャメルがここまで有名なソースになったのか、その理由をを説明することにしたい。

ソース・ベシャメルの台頭

ここでなぜソース・ベシャメルがフランス料理を代表するようなソースになったのか、その経緯を辿ることで明らかにしておきたい。フランス料理を代表するソースとは、茶色いソースのソース・エスパニョールと、白いソースを代表するソース・ベシャメルである。18世紀に入ると料理において、特に「白い」ということが重視されるようになる。

こうした料理の色に対する価値観は、中世由来のずっしりと重たく、身体にも負荷の高いスパイスを多用した料理からの脱却して、より軽く健康に資する料理への転換を意味していた。つまりソースの白さは、料理における新しい価値観を示すものであり、かつ健康にも配慮しつつ美味さを追求する料理には欠かせない要素となっていたのである。

ラ・ヴァレンヌ以降、ラードはバターに、パンは小麦粉、さらにそれまで貧者の食べ物として敬遠されていた乳製品は、当時の上流階級の人々によって好んで食される食品になっていた。これらはいずれも料理の白さには必要な材料であり、上流階級の人々はそうした白い料理を高級料理として好んで食べるようになっていたのである。

このような料理の白さ(乳製品に対する価値観)については、今まで他の項目で何度も説明していることなので、それぞれについては以下の項目から参照して頂きたい。

ブランケット・ド・ヴォー

ブランケット・ド・ヴォー(Blanquette de veau)とは、仔牛肉をつかったクリーム煮のことである。ブランケットと名付けられたのは、クリームとバターのソースの白い色(ブロン:blanc、あるいはブロンシュ:blanche)が由来であり、名前の通り白く仕上げることが重要な料理となっている。

この料理は「ヴァンサン・ラ・シャペル」によって書かれた1735年刊『Le cuisinier moderne:現代の料理人』第2巻 p.84が初出である。18世紀に誕生したこの料理がなぜ白さを必要としたのか、その詳細は同項目で説明してある内容を参照して頂きたい。

百科全書:料理

『百科全書』(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers)は、ディドロとダランベールの編纂によって、18世紀:1751年から1772年まで20年以上もの年月をかけて完成したフランスの百科事典である。料理の項目には中世由来の料理が必ずしも健康に資するものでなかったことが指摘されている、当時、「ヌーベル・キュイジーヌ」がこうした料理に代わる新しい料理として受け入れられていたが、そうした価値観の変化を『百科全書』の記述からも読み取ることが可能である。

ソース・シラク

「ソース・ア・ラ・シラク」という名称は、当時の医師、ピエール・シラク(Pierre Chirac:1650-1732)に由来するソース名である。医師のシラクによってこのソースは改良されたと『コーモスの贈り物』序文で言及されており、これも当時の価値観を反映する健康的で「白いソース」のひとつである。

ソース・イヴォワール

イヴォワールとはフランス語で象牙のことで、ソース・ア・イヴォワールの由来は、ソースの色がアイボリー(象牙:乳白色)だからである。白さを特徴とするソースであり、18世紀に誕生した。

ソース・スービーズ

ソース・スービーズの名前は4代目スービーズ公こと、シャルル・ド・ロアン(Charles de Rohan:1715-1787)に由来している。ソース・スービーズとは玉ねぎを用いることを特徴とした白いソースのことである。文献にソース・スービーズが始めて登場するのは、19世紀を代表する料理の大巨匠だったアントナン・カレーム(Antonin Carême:1784-1833)が、1833年に出版した『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻 p.98 である。

ジャン・ジャック・ルソー

ジャン=ジャック・ルソー(Jean-Jacques Rousseau,1712-1778)は自然状態と、そこから人間がどのように生きるべきかを論じた知識人である。当時の人々は、ルソーの著作の影響から自然に親しむことの価値をより認識するようになっていった。またベストセラー小説『新・エロイーズ』においては乳製品を好む理想とする女性像を描き出したことで、当時の人々(マリー・アントワネットも含む)の乳製品を摂ることに対する価値観に大きな影響を与えた。

マリー・アントワネット

ルイ16世の妻でフランス王妃のマリー・アントワネットは、ベルサイユにあるプチ・トリアノン宮に、1783年から1788年迄の間に、ル・アモー・ドゥ・ラ・レーヌ(Le hameau de la Reine:王妃の村里)という理想のカントリー・ハウス(農民集落)を築いた。ここで育てられた牛から乳製品が準備され、マリー・アントワネットはそれらを好んで摂っていたことが記録にある。

またこうした乳製品のために、高価な専用陶磁器を作らせたり、ルイ16世もマリー・アントワネットが乳製品好きであることから、高額な費用をかけてランブイエ城に「レトリ・ド・ラ・レーヌ:La Laiterie de la Reine」と呼ばれる「王妃の乳製品加工所」を建設した。

このように女王が積極的に乳製品を好んで摂ったことから、ヴェルサイユの王侯貴族の間で食べられる高級料理は白い料理(乳製品を用いた料理)、あるいはデザートが好まれるようになった。

こうした各項目で説明してある時代背景や価値観を考慮すると、当時の白い料理、そして白いソースが何を意味していたのかが明らかになってくる。新しい価値観、新しい料理において、料理の白さは非常に重要な要素であり、これはフランス料理の礎として現在まで伝えられているのである。

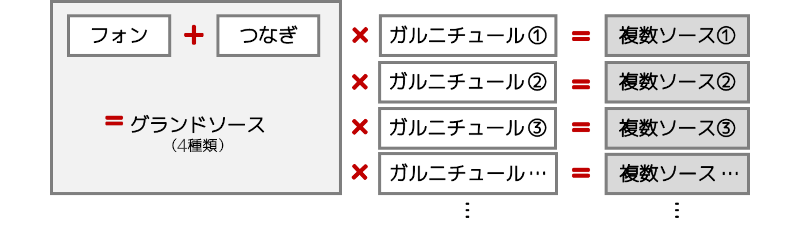

ソース・ベシャメルの神格化

ソース・ベシャメルがフランス料理を代表する重要なソースとして存在感を増すことになった経緯は、19世紀料理人の大家だったアントナン・カレームが定めた「グランド・ソース」にソース・ベシャメルを加えたからである。カレームのグランド・ソースは以下の4種類である。

【 グランドソース 】

①エスパニョール : 基本となるブラウンソースで肉から煮だしたもの

②ヴルーテ : 薄いストックを焦げの薄いルーでとろみを付けたもの

③ベシャメル : 小麦とバターの白いルーを牛乳で溶いて煮詰めたもの

④アルマンド : 卵黄と濃いクリームでとろみをつけ、レモンを加えたもの

カレームは1833年に出版した『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第3巻 p.1 で、グランドソースを定め、幾つかの異なる材料を組みあわせることで多様なバリエーションのあるソースを下図のようにしてつくりだすことが出来ると述べている。

19世紀:カレームのソース構成

(組み合わせにより無数のソースが派生)

ひとつのグランドソースに何らかの素材(ガルニチュール)を加えると、4種類のソースが生まれることになる。また同じようにグランドソースに別の素材(ガルニチュール)を加えると、また異なる4種類のソースが出来る。このように素材(ガルニチュール)部分を変えることによって次々と新しいソースを生み出すことが出来るようになった。またソースとソースを組みあわせることでもさらに新しいソースを生み出すことが出来る。

こうしたソース構造を説明する際に、マトリョーシカ人形が引き合いにだされることがあるが、これはソースが複雑な入れ子構造になっているためである。このようなカレームの方法を応用すると組み合わせは無限に生まれ、こうして19世紀以降に数多くのソースが誕生することになった。

ソース・ベシャメルはその後さまざまなソースを派生させてゆくことになる。そのなかにはソース・モルネー(Sauce Mornay)、ソース・カーディナル(Sauce Cardinal)、ソース・ナンチュア(Sauce Nantua)、ソース・ビン・ブラン(Sauce vin blanc)、ソース・ブルトン(Sauce Bretonne)、ソース・シュプレーム(Sauce Suprême)、ソース・タラゴン(Sauce Estragon)、ソース・アルマンド(Sauce Allemande)、ソース・スービーズ(Sauce Soubise)など多数存在する。

このようにソース・ベシャメルは多くのソースの基であることからカレームはこれをソース・グランド(Sauce grandes)に分類し、そこから派生するソースはソース・プチ(Sauce petites)とした。このようにソース・ベシャメルはフランス料理の根幹を成す非常に重要なソースであると位置付けられるようになったのである。

カレームのベシャメル

カレームはソース・ベシャメルを、ソース・グランドに含めることで特に重要視したが、カレーム自身のレシピはどのようなものだったのだろうか。カレームが1833年に出版した『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』にはベシャメルのレシピが記されているので引用しておくことにしたい。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】第3巻 p.14

直径14~16インチの鍋底に薄くバターを塗る。その中にハムの薄切りを数枚並べ、一塊のnoix(仔牛太ももの内側の筋肉)、一塊のsous-noix(仔牛太ももの後部の筋肉)、仔牛肉、大きな鶏2羽を入れ、肉の表面がかぶるぐらいの量のブイヨンを加える。それから鍋を熱いストーブの上に置き、丁寧にアクを取り除き、注意深く水分を飛ばし、煮汁がほとんどなくなったら肉汁の真髄(カンテサンス:quintessence)を得るために赤灰をかぶせる。

煮詰まったら、仔牛肉と鶏をナイフの先で刺す。ここで重要なのはヴルーテが色づかないように注意することである。鍋の側面を濡れた布で拭き、次に鍋いっぱいにブイヨンを入れる。沸騰したら火から外し、ヴルーテをすくって鍋に蓋をして赤灰で覆う。

肉に火が通ったら肉は取り出し、液体のヴルーテは布で濾してすぐに火にかけ直す。沸騰したら、別の大鍋に上質のバター1ポンドを入れ、沸騰させたヴルーテを大さじ4杯を注いで薄いブロンド色のルーを作る。完璧に希釈され非常に滑らかになったら、もう一度スプーン2杯のヴルーテを混ぜ、 その後、ヴルーテの鍋にルーを注ぎ入れ強火にかける。沸騰したら鍋を火から離してストーブの隅に置き、ヴルーテの表面に浮いてくる不純物や油脂を取り除いた後、スライスしたシャンピニオン3籠(レモン無し)とブーケガルニを加える。鍋に蓋をして、沸騰が穏やかで調整されていることを確認する。1時間半後、ヴルーテから脂を取り除く。

熱々のコンソメを大さじ1杯加える。ヴルーテの表面に脂が浮いたら、再度取り除き、時々コンソメを混ぜながら完全に澄ませる。脂が消え、白っぽい泡が現れると、ヴルーテを二つに分ける。二人の人がソースを取り、強火で鍋の底に付かないように注意しながら、しっかりと煮詰める。適切な時点で、片方の鍋に良質のダブルクリーム3パイントを間隔を空けて注ぎ入れる(沸騰させない)。これにより、滑らかで白い完璧なベシャメルソースができる。これを白い布で漉し、容器に移しスプーンでかき混ぜ鍋の蓋で覆っておく。

先に断っておくが、ソース・ベシャメルの作り方はヴルーテ(velouté)のなかで説明されている。ソース・ベシャメルの項は p.18 にあるが、前のヴルーテを確認するようにと指示されている。つまりカレームのソース・ベシャメルは、ヴルーテの応用であり、リッチで非常に贅沢な作りになっているのである。

カレームのソース・ベシャメルは、ヴルーテをベースとしているが、それでもルーやダブルクリームが加えらており、ベシャメルの要素がしっかりと組み込まれた内容となっている。カレームはベシャメルをソース・グランドのひとつに定めただけでなく、高度に洗練させ、極端だと言えるほどまでに手間ひまをかけることでオート・キュイジーヌ(高級料理)のソースのありかたを示している。しかしこうした過度に手間をかけたソースの時代は終わりを迎え、現代ではより簡素ではあるが、かつての料理人たちが築いてきた三要素(小麦、バター、牛乳)がしっかりと含まれたソース・ベシャメルがつくられ続けているのである。

ソース・ベシャメルの白さ

先に18世紀から「料理の白さ」が重要視されるように経緯を説明したが、19世紀においても料理の白さは慎重に保たれていたことがカレームの記述から理解できる。ソース・ベシャメルにおいてもカレームは脚注のなかで、色を白く保つことの重要性について注意を促している。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】第3巻 p.14

(1)必ずブイヨンが色付かないように厳密に注意する必要がある。なぜなら、その色合いがヴルーテの還元に大きな影響を与えて、白色でなく、くすんだ黄色の色調になってしまう可能性があるからである。例えばソース・ベシャメルの場合であれば、本来の美しい白さではなくなってしまい、灰色の色調を帯びてしまうことになる。

【 L'art de la cuisine française au XIXe siècle 】第3巻 p.16

(2)このソースを煮詰める作業は、自分の職業を愛する人が行うことが重要である。無関心な人はそれを放置して焦がしてしまうからである。それはこのソースにとって最悪の結果である。

この優れたソースは、クリームをヴルーテに加えることを考案し、この素晴らしいソースを考案し名前が付けられたベシャメル侯爵に大きな名誉をもたらしている。

このようにカレームはソース・ベシャメルの白さの重要性について何度も注意している。ソース・ベシャメルはやはり白さが重要であり、白さを保つべく調理されなければならない洗練されたソースだったのである。こうした傾向は20世紀になっても守られ、エスコフィエも同様にソース・ベシャメルを白く仕上げることに心を砕いている。そのことをエスコフィエの著作からも確認することにしたい。

エスコフィエのベシャメル

『Le guide culinaire』はエスコフィエがフランス料理を体系的に記した料理書であり、フランス料理を語るうえでは外すことの出来ない名著である。現代フランス料理の基本ともいえるこの料理書でソース・ベシャメルがどのように説明されているかを以下に引用しておく。

【 Le guide culinaire 】初版 p.135

ベシャメルソース(4リットル分)

手順:白いルー、250gのバターと300gの小麦粉からつくられ、生の小麦粉の味がなくなるまで必要な時間をかけて調理する。4リットルの沸騰した牛乳で泡立て器で溶き、20gの塩で味を調え、沸騰させる。さらに250gの細かく切った仔牛肉を加え、みじん切りにした玉ねぎ、タイム、胡椒、ナツメグを使って白く炒め、1時間ほどゆっくりと煮る。布で漉し(表面に膜ができないように)表面にバターを広げておく。

ここでも白いルーが使われており、ソース・ベシャメルには白さを保つことが重要だったことがうかがえる内容となっている。かつてカレームはヴルーテをつくりそれにクリームを加えてソース・ベシャメルにするというかなり手間を要する方法でつくっていたが、エスコフィエはそれをかなり簡略化した方法を用いている。ただし仔牛肉を香味野菜と煮て味に深みを出しており、現代のベシャメルよりはまだ手の込んだ手法のソースとなっている。

現代のソース・ベシャメル

現代のソース・ベシャメルはかつてのスタイルよりはかなり簡素化されたレシピで調理されるようになっている。1970年代のフランス料理は「ヌーベル・キュイジーヌ」の影響によってさらに軽くバターやクリームを減らすようになった。こうした料理スタイルが流行した時代にソース・ベシャメルはかなり古典的なソースであるとみなされるようになったが、それでもソース・ベシャメルは現代のフランス料理においてもまだ代表的なソースに挙げられる主要ソースのひとつであることに間違いはない。

さらにソース・ベシャメルは高級フランス料理のなかだけではなく、家庭料理のなかにも浸透し定番化している。ソース・ベシャメルはホワイト・ソースとして日本でもグラタンやシチューといった親しみやすい料理メニューとして良く知られている。このようにソース・ベシャメルが少しカタチを変えながら広く世界の料理にも吸収されているのは、ソース・ベシャメルそのものに美味しさの要素が備わっているからに違いない。

ホワイト・ソースはあまりにも日本人の我々にもなじみ過ぎて、その由来や歴史にまで眼を向けるということは無いかもしれないが、身近なこうしたソースの由来をたどると、深い意味や事実を紐解いてゆくことが出来るのである。もし今度、ソース・ベシャメルをつかった料理を前にすることがあれば、料理そのものは勿論、その歴史や由来までもぜひとも味わっていただきたいものである。

Referrence:参考資料

Carême, A. (1883). L'art de la cuisine française au XIXe siècle Tome 3. l'auteur. Paris.

Créquy, R, C, F. (1873). Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. Cousin de Courchamps, Pierre-Marie-Jean. France.

Escoffier,A. (1903). Le guide culinaire. Paris.

Kaufman, C. (2000). What's in a Name? Some Thoughts on the Origins, Evolution and Sad Demise of Bechamel Sauce

La Varenne, François Pierre de. (1651). Le cuisinier françois. P. David. Paris.

La Chapelle, V. (1733). The modern cook. Nicolas Prevost, at the Ship over-against Southampton-Street, in the Strand. London.

Marin, F. (1742). Suite des Dons de Comus. Tome Premier. Chez la veuve Pissot. Paris.

Massialot, F. (1691). Le cuisinier roial et bourgeois. C. de Sergy. Paris.