ビスク(Bisque)

ビスクとはどのような料理?

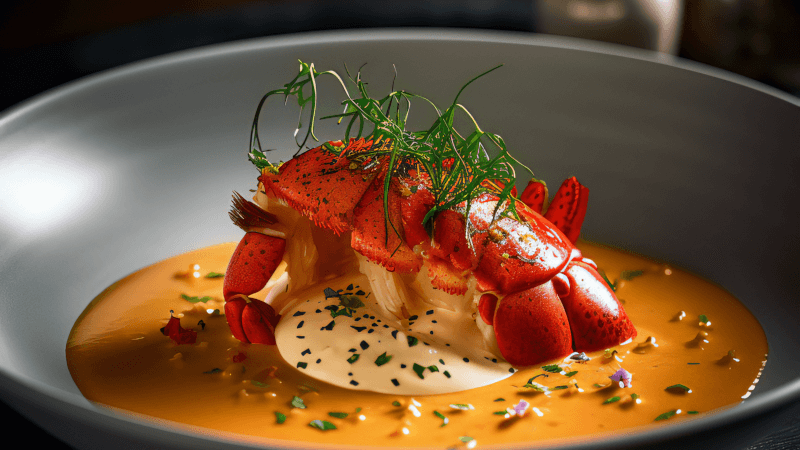

ビスクは、フランス料理で甲殻類を使ったポタージュのことを指し、オマール(英語ではロブスター)やエクルヴィス、エビなどを素材に用いるのが一般的である。調理は甲殻類の殻や頭を香味野菜と一緒に炒め、白ワイン、出汁を加えて煮つめてから、ミキサーにかけ、裏ごしして生クリームを加えるなどしてつくられる。

ビスクはポタージュの一種であるが、現代のフランス料理では特に甲殻類を使ったポタージュだけをビスクと呼んでいる。よってビスクの素材は甲殻類でなければならないと定義するフランス料理人は多いことだろう。しかし従来のビスクは甲殻類からつくられたポタージュのことだけを意味するものではなかった。本稿ではビスクの歴史を遡り、ビスクがどのように始まったのか、さらにはビスクとはそもそも本来どのような料理だったのかを明らかにすることで、ビスクという料理の本質を紐解いてゆきたい。

エスコフィエのビスク

ビスクとは甲殻類を使ったポタージュのことを言うが、これが具体的にどのようなレシピになっているのか、まずは20世紀のフランス料理の巨匠オーギュスト・エスコフィエのレシピから確認しておこう。オーギュスト・エスコフィエの著書『Le guide culinaire』には幾つかのビスクのレシピが掲載されており、そのいずれもが例外なく甲殻類を素材としたビスクである。まずはザリガニのビスク(Bisque d'Ecrevisses)のレシピを以下に引用しておく。

【 Le guide culinaire 】1903年 初版p.32

エクルヴィスのビスク(Bisque d'Ecrevisses)

材料:平均重量40グラムのエクルヴィス60匹。ミルポワ:にんじん100グラム、玉ねぎ100グラム、タイム1枝、ローリエの葉半分、パセリの茎5グラム、ブランデー大さじ1(フランベ)、白ワイン4デシリットル。リエゾン:米400グラム。スープ:コンソメ3リットル。

手順:1° ミルポワをバターで炒め、エクルヴィスを加え、よく赤くなるまで炒める。塩25グラム、挽きたての黒こしょうで味付けする。ブランデーと白ワインをかけ、半リットルのコンソメを加えて10分間煮る。

手順:2° 米を1.5リットルのコンソメで煮る。エクルヴィスを剥き、尾と殻20個を取り置く。残りのエクルヴィスとミルポワ、米、調理液をすりつぶす。布で濾す。ピューレをコンソメ(約1リットル)で薄め、沸騰させ、布で濾し湯煎にする。最後に、バター300グラム、生クリーム2デシリットルを加え、カイエンヌペッパーで味を調える。

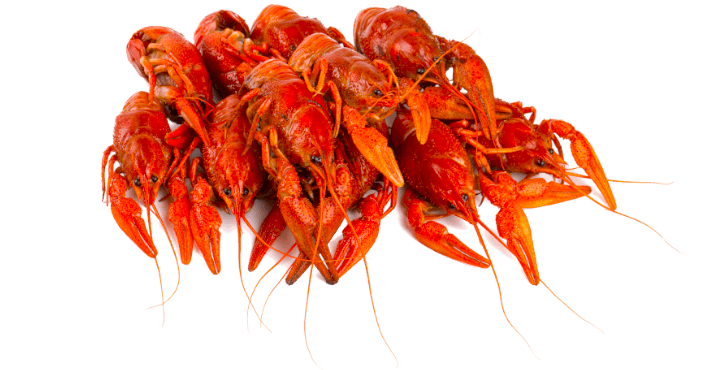

エクルヴィスはザリガニの一種で、良くフランス料理で使われる高級食材である。そういう意味ではエクルヴィスを用いたこのレシピは代表的なビスクであると言っても良いだろう。

エクルヴィス(Ecrevisses)

エスコフィエは他にも以下数種類のビスクを掲載している。

・Bisque à l'Ancienne(昔ながらのビスク)

・Bisque de Homard(オマールのビスク)

・Bisque de Crevettes(エビのビスク)

・Bisque de Langoustines(手長エビのビスク)

Bisque à l'Ancienne(昔ながらのビスク)は、エクルヴィスを使ったビスクである。エスコフィエが筆頭に挙げたビスクはエクルヴィス(ザリガニ)であり、その次に同じく別バージョンとしてエクルヴィスを用いた「昔ながらのビスク」も掲載している。ここからエスコフィエにとってエクルヴィスはビスクの中心的な素材であることが読み取れる。他の素材は、オマール、エビ、ラングスティーヌと呼ばれる手長エビ(アカザエビ)であり、エスコフィエが記したビスクのレシピはやはりすべて甲殻類だったということになる。

秋山徳蔵とビスク

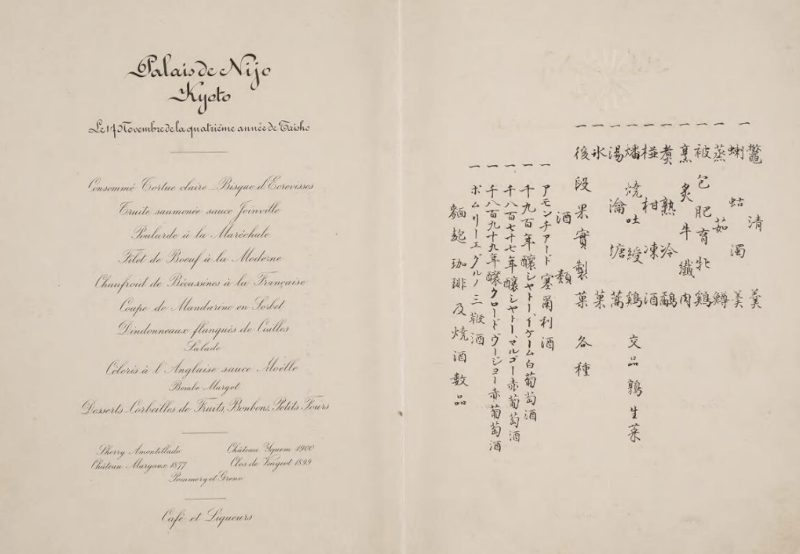

天皇の料理番だった秋山徳蔵は、大正4年(1915年)11月17日に行われた大正天皇即位の大饗で、フランス料理を調理したことで知られている。これは11月14日に大正天皇の即位礼・大嘗祭が行われたことを受けて皇族、文武高官、有爵位者、外国大使夫妻などを招いて行われた宴会である。当時、秋山徳蔵はフランスで修行をしていたが、この大饗でフランス料理を準備する為に日本に帰国して、26歳で宮内省大膳寮の初代厨司長に任じられた。

大正天皇即位の大饗のメニューに、蝲蛄濁羹(らっこだっかん)が含まれている。当時の様々なメニューを見てゆくと、コンソメは清羹、ビスクは濁羹と記載方法が分けられている。つまり蝲蛄濁羹は、ザリガニのビスクのことである。実際にメニューには漢字とフランス語が併記されており、しっかりとエクルヴィスのビスク(Bisque d'Ecrevisses)と宮内庁宮内公文書館所蔵の『献立張』には記載されている。

この時、秋山徳蔵は「エクルヴィスのビスク」をメニューに入れることにかなりのこだわりを持っていた。なぜなら、本場フランスと遜色ないフランス料理を提供するならば、日本が欧米列強諸国と同水準の文明国だと示すことが出来ると考えていたからである。よって秋山徳蔵にとってエクルヴィスのビスクは、大正天皇即位の大饗を成功させるのに欠かすことの出来ない重要な一皿だったのである。

『日光市で発見されたニホンザリガニ個体群の由来』には、その時の経緯が書かれている。大正天皇即位の大饗のために支笏湖産のニホンザリガニが4,000個体も本州に運ばれ、半分は食用として京都、残りの1,000個体は京都より環幸の供御(京都から東京に帰った際の食事用)、他の1,000個体は日光中禅寺湖に放養蓄養されたとある。大饗の為に準備されたザリガニ数が、文献によってブレがあり、2,000とあったり3,000とあったりするのはこうした理由からなのだろう。

いずれにしても、かなりの数のエクルヴィス(ザリガニ)がビスクに調理され、大正天皇即位の大饗で饗されたことに間違いはない。秋山徳蔵が一流の西洋料理には、どうしても「エクルヴィスのビスク」が必要だと感じていたのには他にも理由があったと考えられる。それは秋山徳蔵が、パリのホテル・リッツで半年間修行し、オーギュスト・エスコフィエに師事していたからである。秋山徳蔵は、エスコフィエの下で働き、実際に厨房で「エクルヴィスのビスク」の調理に携わり、それがどのように調理されるのかをつぶさに見てきたはずである。

秋山徳蔵は、大正12年に『仏蘭西料理全書』を出版する。著者は秋山徳蔵になっているが、実際の内容はエスコフィエの『Le guide culinaire』を部分的、あるいはそのまま日本語に翻訳したものである。この料理書のp.375には「ビスクまたはクーリ・デクルヴィッス」のレシピが掲載されており、これは先に紹介したエスコフィエのエクルヴィスのビスク(Bisque d'Ecrevisses)のレシピそのままである。つまり大正天皇即位の大饗で出された料理は、実際にはエスコフィエの料理だったと言っても良いだろう。

パリでエスコフィエの薫陶を受けた秋山徳蔵は、大正天皇即位の大饗でフランス料理を出すのであれば、何としても当時一流だと誰もが認めていたエスコフィエの料理を出すことにこだわったと考えられる。ビスクは単なるコース中のスープであることからあまり重要視されていなかったかもしれないが、エスコフィエのビスクは、秋山徳蔵に伝えられ、国家の威信を示すための料理として大饗の献立に加えられた。こうしたビスクの背景を知ることで、よりビスクそのものの歴史に興味をもってもらえると嬉しい限りである。

エスコフィエのビスク解説

エスコフィエ自身は甲殻類のビスクのレシピしか記さなかったが、それでも『Le guide culinaire』には次のようなビスクの来歴に関する指摘を述べている。

【 Le guide culinaire 】1912年 第三版 p.109

甲殻類のピュレにはビスクの名称の方が良く用いられ、ビスクと言えば甲殻類のピュレを指すようになっていた。しかしながらビスクというのはその始まりから18世紀末までは、鶏あるいは鳩を素材としたポタージュを意味する名称だったのである。

エスコフィエが述べているように、20世紀初頭のビスクは甲殻類を用いることが主流であった。しかしエスコフィエは、もともと(始まりから18世紀末)は、ビスクは鳥類を素材としたポタージュだったと指摘している。このエスコフィエの指摘はある意味においては正しい。なぜなら最初に文献に登場したビスクのレシピは「鳩のビスク」だったからである。しかし別の意味においては間違いである。なぜなら鳩のビスクと同時代に甲殻類を用いたビスクのレシピが既に登場しているからである。

カトリック国のフランスには、斎日:メーグル(Maigre)という宗教上の理由から肉を食べない日がある。こうした背景から考えても、肉類のビスク誕生から程なくして、魚類や甲殻類のビスクが誕生したのはごくあたりまえのことであり、17世紀文献には、実際に幾つものエクルヴィスのビスクが既に登場している。よって17世紀の初期ビスクが、必ずしも肉だけで調理されたポタージュだけでは無かったことは明らかなのである。

本稿では、ビスクの誕生とその変遷を、時代を追いつつ文献を参照しながら確認することにしたい。

ビスクの文献初出

料理の意味でビスクという用語が含まれる最古の文献は、16世紀末にフランソワ1世の桂冠詩人だったメラン・. ド・サン=ジュレ(Mellin de Saint-Gelais:1491-1558)がガリア語で書いた詩だという説がある。これを検証するにあたり、まずその詩を以下に引用しておく。

Quant on est fébricitant,

Ma dame, on se trouve en risque

Et pour un assez long temps

De ne jouer à la brisque

Et de mal disner, partant,

De ne point manger de bisque,

Si rude et si fascheux risque,

Que je bisque en y songeant!

発熱時には、

マドモワゼル、わたしはリスクにさらされる。

そしてかなり長い間、

カードゲームのブリスクをプレイしない。

そして旨くない夕食を取る

従ってビスクを食べられない。

そんな厳しい、つらいリスクにあるとき、

私はそれを想い怒り(bisquer)を覚える。

詩の中にビスクが登場するが、これは料理のビスクのことである。この詩は韻を踏んでいて、リスク(risque)、カードゲームの一種のブリスク(brisque)、そして怒りや怒りを意味する(bisquer)、これらが料理のビスク(bisque)と共に「que」の音で統一されリズムを生み出している。

この詩を書いたメラン・. ド・サン=ジュレは16世紀初めから半ばにかけて詩人として名を残した人物である。ここで引用されている出典元を。メラン・. ド・サン=ジュレ全集(1873年刊:全三巻)を始め、他数冊も参照しながら調べてみたものの、どこにも該当する詩を見つけ出すことが出来なかった。もし正確な引用個所が分かる方がいるなら、どこに原典があるのか是非ともご教授頂きたい。

二次情報の出典元

最初にビスクについて言及した詩がメラン・. ド・サン=ジュレのものだという二次情報の出典元は、1839年に出版された料理辞典の『味覚の新生理学 (アルファベット順):Néo-physiologie du gout par ordre alphabétique』p.76である。この詩をビスクの初出としている説明のほとんどは、メラン・. ド・サン=ジュレの原典からではなく、この料理辞典を出典元に挙げている。

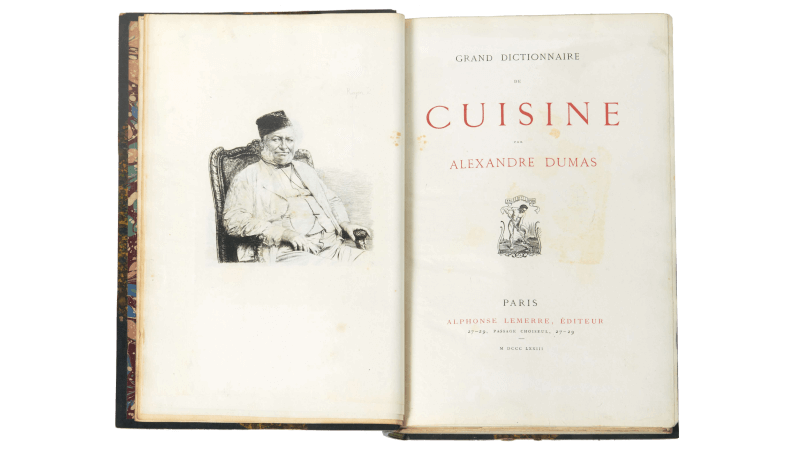

アレクサンドル・デュマは料理にも造詣が深く、料理書の執筆も行ったグルメ作家だった。『三銃士』や『モンテクリスト伯爵』など多数のベストセラー小説が有名で、現代でも広く世界中の人々に読まれている。そのデュマは、晩年になって料理書の執筆を始めた。残念ながらその著書は生前に出版されることはなかったが、デュマの死後の1873年に『料理大辞典:Le grand dictionnaire de cuisine』として出版された。

デュマは『料理大辞典』p.246 でビスクについて説明し、メラン・. ド・サン=ジュレの詩を引用している。しかしこの詩の引用は原典からではなく、あくまでも二次情報の『味覚の新生理学』からの引用であり、やはりデュマ自身も原典には当たっていないということになる。

現代では、wikipediaのラテン語(bisque)ページが、ビスクについての深みのある情報を提供しているが、この詩の出典元もやはり『味覚の新生理学』になっている。

このラテン語ページ、歴史家アンドリュー・ダルビー(Andrew Dalby)の『Bisque』から写真も含めてまるっと転載されているため、wikipediaにありがちな誤情報もなく、出典情報もしっかりとした内容になっている。しかしそのまま転載はまずいだろうと思い、このwikipediaのラテン語(bisque)ページの編集者履歴を確認してみると、当該ページはアンドリュー・ダルビー本人によって編集されており「なるほど!」と腑に落ちた次第である。だがやはり彼の記述のどこにもメラン・. ド・サン=ジュレの著作からの引用先情報がなく、同じく二次情報の『味覚の新生理学』p.76 しか参照されていない。

『味覚の新生理学』について

ビスクについて最初に書かれたメラン・. ド・サン=ジュレの詩を引用した、『味覚の新生理学 (アルファベット順):Néo-physiologie du gout par ordre alphabétique』がどのような料理辞典だったのか、さらにはその執筆者についても説明しておく必要があるだろう。

まずこの辞典が出版されたのは1839年である。この出版年はブリア=サヴァランの名著、『美味礼賛:Physiologie du Goût』 の出版から14年後である。ベストセラーとなっていたブリア=サヴァランの書名にあやかって、『味覚の新生理学:Néo-Physiologie du Goût』というあたかも続編でもあるかのような名前を付けて販売されたと考えられる。

『味覚の新生理学』は匿名・著者名なしで出版されてはいるものの、実際の作者はピエール・マリー・ジャン・クサン・ド・クルシャン(Pierre-Marie-Jean Cousin de Courchamps:1783-1849)であることが分かっている。この人物には幾つかのペンネームがあり、「モーリス・クサン:Maurice COUSIN」または「クルシャン伯爵:comte de COURCHAMPS」という名前で複数の書籍を出版している。

著者の不正確な引用と盗用の疑惑

1834年刊の『クレキー侯爵夫人回想録:Souvenirs de la marquise de Créquy』は、18世紀にサロンを主催したクレキー侯爵夫人の回想録で、当時の世の中の様子を伝える資料となっている。しかし『クレキー侯爵夫人回想録』は、クサン・ド・クルシャンがクレキー侯爵夫人の原典にかなり脚色を加えて出版した書籍であり、実質的な作者はクサン・ド・クルシャンだと考えられている。しかもクサン・ド・クルシャンは、脚色した部分の裏付けの為に、架空の情報源への言及・引用をしているため、書誌学者のケラール(Joseph-Marie Quérard:1797-1865)は、クサン・ド・クルシャンの書いた『クレキー侯爵夫人回想録』は偽文書であり、文学的欺瞞だと非難している。

こうした批判は、同書が出版された数年後の1836年刊『'Ombre de la marquise de Créquy aux lecteurs des "Souvenirs" publiés sous le nom de cette dame』、1847年刊『文学的欺瞞の暴露:les Supercheries littéraires dévoilées』、あるいは1866年刊の『Enigmes et découvertes bibliographiques』で既に指摘されている。つまりクサン・ド・クルシャンの著作物で取り扱われる引用先、引用方法にはかなり重大な問題があると、当初から複数の有識者たちによって幾度も批判されてきたのである。

クサン・ド・クルシャンの著作物に対する問題は他にもある。彼は1838年に『ベルリンの夜:Les Nuits de Berlin』を出版したが、実際はこれが既に存在していたドイツ語の本を翻訳しただけのものであったことが後に明らかになった。これが翻訳本であることや本当の作者について『ベルリンの夜』の書籍中でまったく触れていない。クサン・ド・クルシャンのこのような出版物に対する姿勢は、確信犯的な盗作と非難されても仕方のない行為である。

こうしたクサン・ド・クルシャンへの評価・評判に照らし合わせて考えると、ビスクに言及した16世紀のメラン・. ド・サン=ジュレが書いたとする詩の実在も非常に怪しいものとなってくるように思える。そもそもこの詩を本当に書いたのはメラン・ド・サン=ジュレなのだろうか、あるいは、詩そのものも最初から存在しておらず、クサン・ド・クルシャンが捏造した詩なのではないか。わたしは詩人メラン・ド・サン=ジュレの著作物をかなり探してみたが、出典元を見つけるに至らず、この詩の実在についてかなり強い疑念をもっている。

ブリスクというカードゲーム

さらに原典を探すなかで、わたしがこの引用詩の内容に違和感を覚えた部分があったことを記しておきたい。詩のなかにはブリスク(brisque)というトランプを用いたカードゲームが登場する。これがビスクと対になることで韻を踏んでいる訳である。しかしブリスクの歴史を遡ると、1752年に出版されたフランス語-ラテン語辞書の『Dictionnaire universel françois et latin』が初出であり、これ以上このカードゲームの存在を遡ることは出来ない。つまりこの詩が書かれたとされる16世紀、まだこのカードゲームは存在していなかったということになる。

ブリスク(brisque)の前身は、ブリスクカンビル(Brusquembille )あるいはブリスカンビル(Bruscambille)というカードゲームだったらしいのだが、それでも文献初出は1718年までしか遡れない。だが一説によると俳優だったジャン・グラシュー(Jean Gracieux:1575-1634) のニックネームがブリスカンビル(Bruscambille)であり、彼が自身の名をこのゲームに付けたとも言われている。この時代になると何とかメラン・ド・サン=ジュレが詩を書いた時期と合致することにはなるが、それでも詩で使われたカードゲーム名に、どうしてずっと後代になって文献に登場するようになったブリスク(brisque)が用いられているのかの説明にはならない。やはりこの詩が書かれたのは18世紀以降のことであり、メラン・ド・サン=ジュレの書いたものではあり得ないということになる。このように詩の内容そのものにも時代的な齟齬が存在していることは、この詩が本当にメラン・ド・サン=ジュレによって書かれた詩なのかという疑惑を生むことになっているのである。

推測・憶測はどうであれ、結果としてメラン・ド・サン=ジュレの詩のなかに、引用された詩が原典として見つかれば何の問題も無い訳である。よってもしそれを見つけた方があれば、重ね重ね是非とも教えて欲しいと思っている。しかしながらクサン・ド・クルシャンの著作に対する姿勢から、『味覚の新生理学』p.76 で引用されたメラン・ド・サン=ジュレの詩は、16世紀には実在しなかった架空の作品であるとわたしは考えている。

1628年:フランソワ・ド・マレルブ書簡

フランス国立文章及び辞典リソースセンター(Centre national de ressources textuelles et lexicales、略称: CNRTL)が提供するデジタルフランス語辞典(TLFi)は、詩人のフランソワ・ド・マレルブ( François de Malherbe、1555-1628)の書簡を、ビスクの文献初出だとしている。フランソワ・ド・マレルブは、天文学者のニコラ=クロード・ファブリ・ド・ペーレスク(Nicolas-Claude Fabri de Peiresc:1580-1637)とかなり書簡を交わしており、調べたところマレルブがペーレスクに宛てた手紙の中に「ビスク」に関する言及があった。

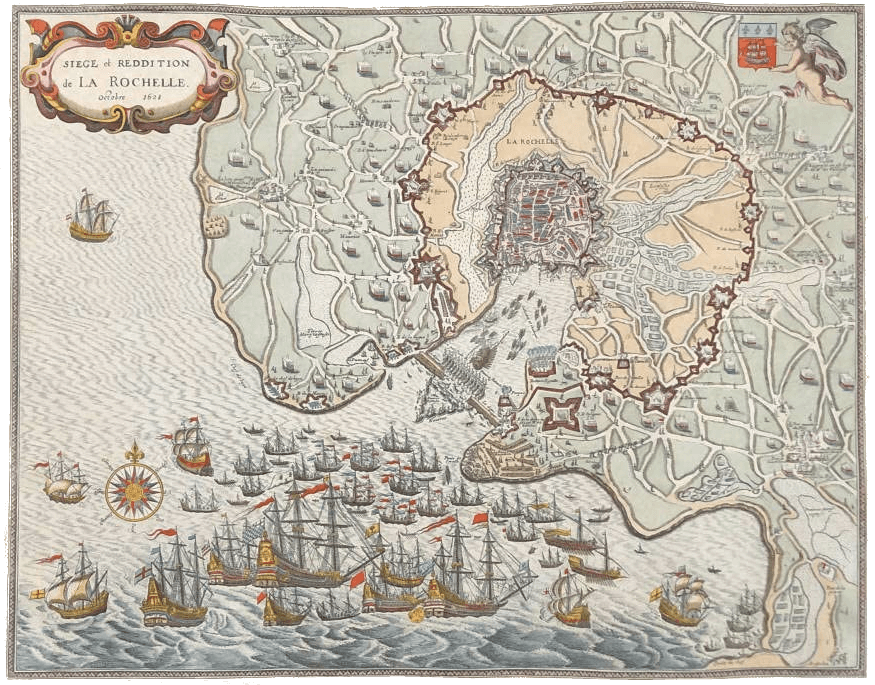

フランソワ・ド・マレルブは、『Lettres de Malherbe』1628年4月3日 の手紙のなかで、「王陛下は土曜日に彼に50,000エキュを与え、復活祭直後にそれらすべてがビスクになることを望むと言った」と書いている。これはルイ13世の発した、ラ・ロシェル包囲戦(Siège de La Rochelle:1627-1628)に関連する内容である。

幾つかの辞書や参考文献がこれを「ビスク」の初出であるとしているので、このビスクが間違いなく料理の名前であることを前提として考えると、ルイ13世が50,000エキュもの大金を渡した目的は、ビスクをラ・ロシェル包囲戦の兵糧とするため、特にビスクは高級な料理だったことから高級士官や貴族をビスクで供するためであるように読める。

王軍はラ・ロシェルを攻囲するため11の砦と18の堡塁を含む長さ12kmの塁壁を築き、ちょうどこの手紙が書かれた1628年4月に完成している。ちなみに計算すると1628年の復活祭は4月23日である。つまりこの手紙の書かれた4月8日は既に四旬節の最中だったということになる。

カトリック教徒は宗教上、四旬節の期間中は鳥獣の肉を食べないことになっている。しかし四旬節が終わり復活祭に入ると、彼らは肉絶ちから解放され大いに肉を食べて祝うのである。そこから考えると、ここで言う復活祭直後のビスクは、四旬節の期間中でも食べることが許されていた甲殻類や魚介のビスクではなく、むしろ祝祭ムードをあおり、兵士の士気を高める為に肉類のビスクを供するためだったと考えるべきだろう。

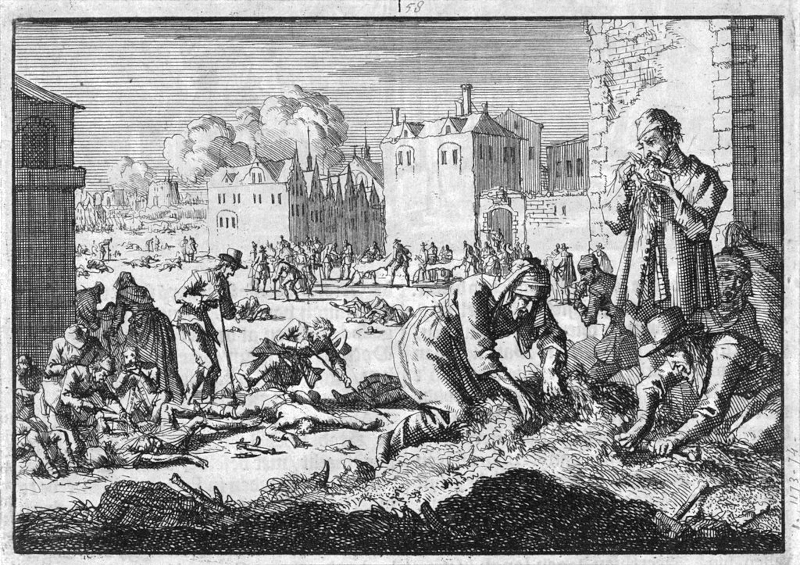

ラ・ロシェル包囲戦

1628年4月:王軍によって都市は完全に包囲された

ラ・ロシェル包囲戦はカトリック(王軍) vs プロテスタント(ユグノー)の戦争でもあった。ルイ13世は宰相リシュリ―を起用して、ラ・ロシェルを囲うように砦や壁を築き、プロテスタント国のイギリスなど外部からラ・ロシェルへ食料や援軍が近づけないよう完全包囲してしまったのである。こうした兵糧攻めによってラ・ロシェルの多くの住民が飢餓と窮乏の果てに命を落とすことになった。最終的に降伏したとき、28,000人いた住民のうち、生き残ったのはわずか5,400人だったと記録されている。日本史で言えば羽柴(豊臣)秀吉が山陰で行なった、鳥取城の兵糧攻めと、備中高松城水攻めを彷彿とさせる戦術である。

ルイ13世のビスク供給について、最初は飢餓状態にあったラ・ロシェル市民の為という可能性も推測したが、どうもそういう訳ではなさそうである。なぜならラ・ロシェルの囲いが完成したのが4月であり、ラ・ロシェルが無条件降伏したのが1628年10月28日である。まずタイミング的に考えて、これが降伏した飢餓状態にある市民救済のためのビスクだったとは考えられない。また当時のビスクは非常に手のかかる高級料理だった。飢餓救済には短時間で多くの量をつくれる料理が必要なはずであり、ビスクはそれに適さない料理である。

こうした諸条件を考えると、やはりこのビスクは、ラ・ロシェルの市民の為ではなく、四旬節から復活祭を過ごした王軍が、この地でそれを祝うためのものだったと結論付けるべきだろう。

このように残された書簡から、ルイ13世がラ・ロシェル包囲戦でビスクを供給しようとしたことが分かるのは非常に興味深い。そしてその際に供給されたのは、復活祭直後というタイミングからして、鳥獣の肉のビスクだったはずだと考えられるのである。

ビスケー湾

ビスケー湾(Biscay)は、フランスのブルターニュとスペインのカンタブリア海岸の間にあり、北大西洋に接してる海域のことである。ビスクは、このビスケー湾を語源とするという説もあれば、現在はビルバオ(Bilbo)を中心としたスペイン・バスク州の北西部に位置するビスカイア(Biscaye)を語源とするという説もある。

ビスクの初出となった「ラ・ロシェルの攻囲戦」の都市であるラ・ロシェルはビスケー湾に面しており、昔から主要な貿易港として栄えた都市である。この都市での戦争に関して、ビスクが最初に文献に登場したというのも、何か謂れがあってのことのように思えるが、その辺りの背後関係は定かではなく、根拠となるようなものは存在していない。

ちなみにビスケー湾(Bay of Biscay)は英語であり、フランス語ではこの同じ湾のことをガスコーニュ湾(Golfe de Gascogne)と全く違う名前で呼んでいる。英語のビスケー湾(Biscay)や、スペイン語のビスカイア(Biscaye)がビスクに近い音であることから、そもそもビスクはフランスのものでは無く、この海域に関係した他国から伝えられた料理である可能性も考えられるかもしれない。ただこれも名前の類似から考えられる根拠のない推測でしかない。

そもそもフランス料理には他国の名前を付けるというのが一般的である。例えばソースとして有名なオランデーズはオランダ、アルマンドはドイツのことである。また後代にはアメリケーヌ(アメリカ)という名前のソースも有名になる。これと同じようにビスクが外国語に関係していたとしても、それが必ずしも他国からもたらされた訳ではないということである。

このビスケー湾、あるいはビスカイアという地名をビスクの語源とする説はあるが、はっきりとした根拠がないことからあまり積極的に語源の根拠として論じられることはないようである。

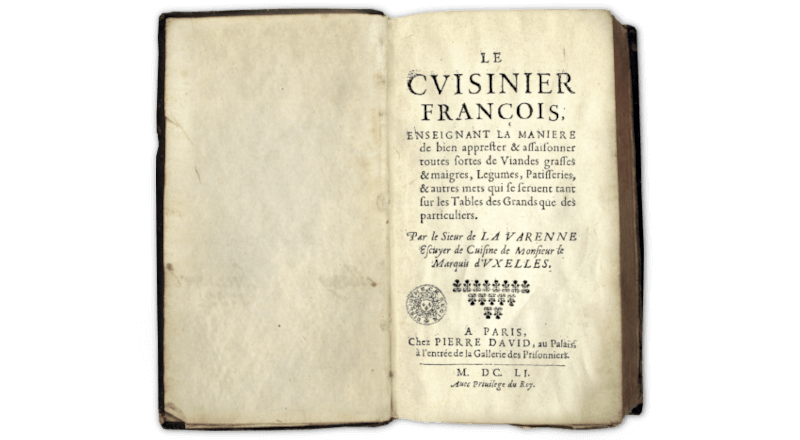

ビスク・レシピの文献初出

17世紀中半、ビスクについて言及する文献は既に存在していたが、ビスクのレシピについて言及した文献の初出は「ラ・ヴァレンヌ」が1651年に出版した『Le Cuisinier François:フランスの料理人』である。ラ・ヴァレンヌは、それまでの中世由来の料理方法を打ち破り、画期的な料理方法によってフランス料理を大きく進化させた料理人である。彼の残した料理書『フランスの料理人』は、現代フランス料理の嚆矢となる重要な料理書として非常に高く評価され、料理史に残る重要な一冊となっている。

ラ・ヴァレンヌは『フランスの料理人』で、鳩のビスク(bisque de pigeonneaux)と、半分にした鳩をつかったデミ・ビスク(Demi bisque)の2種類のレシピを紹介しているので以下に引用しておきたい。

【 フランスの料理人 】1651年 初版 p.4

鳩のビスク(Bisque de pigeonneaux)

鳩をきれいに洗い、トゥルセ(Trousser:鳩のわき腹に切れめを入れ足を差しこむ)の処理をしてから湯がき、細かいハーブの束と一緒にポットに入れ、最高のブイヨンで煮詰める。焦げないように注意する。次に、パンを乾燥させ、これを鳩のブイヨンで煮込み、よく味付けしてから、鳩、鶏冠、仔牛の胸腺肉、シャンピニオン(マッシュルーム)、羊のジュ、ピスタチオをガルニチュール(添えもの)にして、レモンを添えて供する。

【 フランスの料理人 】1651年 初版 p.19

デミ・ビスク(Demie bisque)

やや大きめの鳩を半分に割り、ビスクと同様に調理し、同様の方法でガルニチュールを添え味付けを施す。可能であれば、ビスクと同様に良い出来栄えになるようにして提供する。

『フランスの料理人』に掲載されているビスクは、いずれも鳩だけを料理素材に用いている。ここからかつてエスコフィエが指摘した、初期のビスクは甲殻類のビスクだけではなかったことが理解できる。この時代、既に幾つかの文献のなかにビスクは登場しているので、ラ・ヴァレンヌがビスクを考案したはずはない。しかしラ・ヴァレンヌがビスクのレシピを最初に料理書に記したことは間違いない。

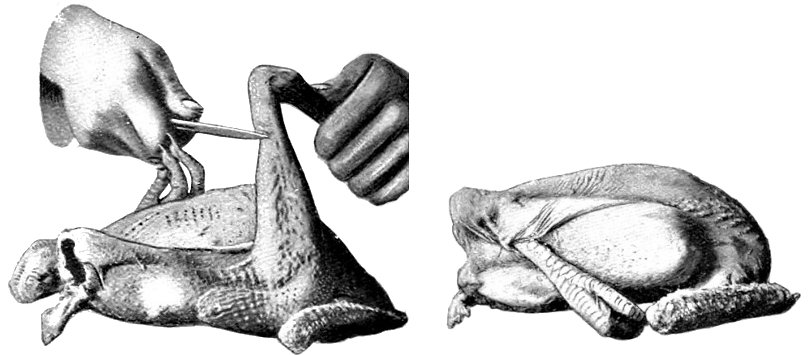

まずラ・ヴァレンヌは鳩をトゥルセ(Trousser)すると述べている。このトゥルセとは、大まかに言うと素材をまとめることである。鳥類をまるまる調理する際には、良く紐を使って縛り火が均一に通り易くする処理を行う。こうした処理全般のことを英語でトラッシング(trussing)という。

トゥルセ(trousse)は、鳥の脇腹に切り込みを入れ、ドラムスティックと太ももの関節の骨をそこに差し込む方法である。定義によると鳥の後ろ足を折り、側面の切り込みを介して保持することによって、ひもを使わずにまとめる手法としている。特に鳩等の小さな鳥の場合は傷つけることがないように紐で拘束はせず、トゥルセ(trousse)という方法で処理される。トゥルセとは鳥類の足を糸と針をつかわずにまとめる処理のことなのである。

ラ・ヴァレンヌのレシピではこのような処理を施し、鳩を丸ごとビスクに入れて盛り付けることになる。さらに鶏冠、仔牛の胸腺肉、シャンピニオン等もガルニチュール(添えもの)として盛り付けられる。こうした付け合わせ料理はベアティーユ(béatilles)と呼ばれ料理を豪華にするのに一役買っている。ベアティーユの歴史はビスクよりもさらに古く、16世紀文献には既に登場している。その定義は1680年にピエール・リシュレ(César-Pierre Richelet:1631-1698)が出版した『Dictionnaire françois』が初出であり、ベアティーユとは「鶏冠や仔牛の胸腺肉といったパテやパイに入れる繊細で小さなもの」と説明されている。

ラ・ヴァレンヌの「鳩のビスク」には種々の肉類の具材が入っており、スープというよりは、それそのものが一品料理として完成したものだという印象である。このように当時のビスクは現代の我々がイメージするような、とろみのある甲殻類のポタージュの姿とは大きくかけ離れていると言えるだろう。

ビスクのレシピが最初に登場する料理書『フランスの料理人』を書いた作者の詳細については「ラ・ヴァレンヌ」を参照するようにして頂きたい。

17世紀のビスク文献

1628年4月3日に書かれたフランソワ・ド・マレルブの書簡、さらには1651年にラ・ヴァレンヌの著した『フランスの料理人』が出版された17世紀後半に入ると、文献にビスクに関する言及が増加する。ビスクの歴史は16世紀にまで遡れるという見方の学者もいるが、その根拠となるメラン・. ド・サン=ジュレの書いたとされる詩の出自が怪しいことから、16世紀に料理のビスクについて書かれた文献は存在しないことになる。よってわたしはビスクの歴史は17世紀中半頃までしか遡れないと考えるのである。

先のビスクに関する文献初出を踏まえて、その後17世紀後半にビスクがどのように掲載、説明されてきたのか取り上げることによって、ビスクがどう変化してきたのか示すことにしたい。

1655年刊:『Délices de la Campagne』

ラ・ヴァレンヌが『フランスの料理人』で最初にレシピを掲載してから4年後、農学者・園芸家のニコラ・ド・ボヌフォン(Nicolas de Bonnefons)が1655年に出版した『Délices de la Campagne:田園の悦楽』にも、鳩のビスクが掲載されている。

ルイ14世に仕えたボヌフォンは園芸書を出版し、それらの著書は17世紀に非常に人気があった。1651年に出版したのが『Le jardinier françois:フランスの園芸家』という書籍である。この園芸書は3つのパートで構成されており、最初は果樹とその手入れについて、2番目は野菜、ハーブ、イチゴやトリュフなどの土壌の作物。3番目は、ドライフルーツ、ジャム、ゼリー、マジパン、マカロンのレシピ集になっている。

『田園の悦楽、フランスの園芸家』の合本

ニコラ・ド・ボヌフォン著

1655年に出版した2作目の『Délices de la Campagne:田園の悦楽』は料理書として評価されており、フランス料理史のなかでも良く引用される一冊である。ボヌフォンは園芸家ではあったが、収穫した農作物や果実をどのように調理するかについての解説が巧みで、料理の分野にまでその記述は及んでいるという訳である。

ボヌフォンは『Délices de la Campagne:田園の悦楽』のなかでビスクに関する詳細な説明をしており、ここに掲載されている鳩のビスクのレシピを引用しておく。

【 田園の悦楽 】1655年刊 p.248

ビスクとは、他のいくつかの材料からなる非常に優れたスープである。特に難しいのは鳩のビスクである。このビスクを上手に作り、それを上手に出す料理人であれば、間違いなく他のポタージュも上手くつくれるはずである。

最初に、最も小さい鳩を最高のブイヨンと一緒に鍋に入れて完全に調理する(つまり解体せずに丸ごと)これに少しのクローブと葱を加える。別の鍋に鳩と同じように仔牛の脾臓、レバー、または膵臓を調理し、両方の鍋の中身を一つして同じ味になるようにする。

さらにもう一つの鍋で、同じ味付けで鶏冠と腎臓を調理する。なぜ鍋を3つに分けて調理するかというと、小さい鳩はビスクのうえに盛り付けるため、あまり調理したくないからである。また鶏冠は古くなったものは固くなってしまう。よく水に浸して、長時間煮込んだ後でも、柔らかくならずに固いままのものがあるが、捨てるできものに選別して犬に与えなければならない。

良質の羊腿肉を串に刺して焼く(完全に焼き上がるのを待たずに)串から外す。肉全体にナイフを刺し、皿の上に置いて肉汁を切る。さらに別の皿に盛り上からナフキンをかけて、最後の一滴まで肉汁を切る。人によってはこの時に小さなプレスを用いるが、その方がきれいで肉汁の不快感も少ない。この肉汁から脂肪を取り除く方法は、冷ましてから別の皿に流し入れる際にナイフを使って脂肪を押さえ、肉汁だけを皿に注ぐようにする。

すべての準備が整い肉に半分火が通ったら、大きな銀の深皿を準備する。以前に鶏の記事でジャコバン料理を扱ったときに述べたように、乾いたアラモードのパンを、最高のブイヨンに浸して焦がさないように気をつけながら深皿で煮る。次に、脂肪を取り除きローストした鶏肉、またはその他の肉(新鮮なもの)をかなり細かく刻んでミンチ状にして上に載せる。シナモン一つまみを振りかけ、その上に牛骨髄の数片をいくつかのせたら、次に、鳩から取ったブイヨンをスプーン1杯、別の鍋で下ごしらえして味付けしておいたシャンピニオンを加えて再び煮込む。提供の30分前になったら、鳩の頭を銀皿の端に置くように盛付け、その周りに仔牛の胸腺肉、鶏冠、腎臓、シャンピニオンを綺麗に並べる。ビスクに蓋をしてストーブに戻し、必要であれば鳩のブイヨンを加えておく。

提供する直前に強火にかける。十分に熱したら銀皿を傾けて脂を別の皿に滴らして脱脂する。加熱した子羊肉のジュを注ぎ、レモン汁を絞って表面だけが酸っぱくならないよう、銀皿を少しかき混ぜ、ビスクのミンチ部分に混ざるようにする。味が柔らかすぎる場合は、ジュを注ぐ前に少量の白い塩を加えてから注ぐ。

料理全般で調味料は控えめに使用するように心がけるべきである。特にビスクは、しばしば塩の量を誤ることがありうる。なぜなら、多くの場合、ビスクには多量のブイヨンが使用され、水分が蒸発して塩が残るからである。また、通常は残りの料理が準備されるのを待ち、食事をする準備ができたときに提供されるが、スープはいつでも出せるようにしておかなければならない。また綺麗なスープが不足していないかも絶えず注意しておかなければならない。そうでないと、すべてを台無しにするような普通のブイヨンになってしまうからである。銀皿の縁をレモンのスライスで飾り、ピスタチオやザクロをトッピングする人もいるが、何よりも最も大事なことは美しく仕上げることである。

最初に登場したラ・ヴァレンヌのレシピと比べると、ボヌフォンのレシピはかなり念の入った詳細な解説であることは、この文章量からも一目瞭然である。ここ数年でビスクという料理が頻繁に文献に登場するようになったことを考えると、こうした新しい料理が、当時の人々の注目を集めていたことが理解できる。

初期文献に登場しているビスクは鳩を素材とした料理であったが、この種のビスクだけがずっと食べられてきたという訳ではない。なぜならカトリックでは宗教上、肉を食べない斎食の日が定期的に設けられており、こうした必然性から、美味しい料理にはごく当然のように肉を用いないバージョンが派生することになるからである。

実際にラ・ヴァレンヌがビスクを紹介してからわずか4年後にボヌフォンが『田園の悦楽』で鯉のビスクを紹介している。ここから当時のビスクは、必ずしも鳩一辺倒だったのではなく、既にバリエーションが生じていたことが確認できる。「鯉のビスク」のレシピは以下の通りである。

【 田園の悦楽 】1655年刊 p.328

魚のビスクは主に鯉を使って作る。まず大きな鍋に乾燥したパンを入れブイヨンに加えて液体の濃度が高くなるまで弱火で煮込む(mitonner)。その後、調理された挽き肉と少しのシナモンパウダーを加える。次に、牛乳、鯉の皮、そしてむいたエクルヴィスの尾(少量のソース、大きな鍋から少しのブイヨン、たっぷりのバターを鍋で一緒に調理されたもの)を加えるが、これらは仔牛レバー、小さな鳩、鶏冠といったベアティーユ(béatilles)の代用である。マッシュルームもすべて味付けし、ピスタチオと一緒に上にのせる。

提供直前には、炭火にかけてしっかりと脱脂し、エクルヴィスの卵のジュと少量のブイヨン、レモン汁を加える。これにより子羊脚肉の肉汁のような色合いになる。鍋を少し揺すって全体に行き渡るようにする。その後はビスクに合うものを加え適した材料で装飾する。

ボヌフォンは鳩のビスクに加え、鯉のビスクのレシピも掲載した。このようなビスクは肉断ちをしなければならない斎日には非常に重宝されたはずである。このように「鳩のビスク」として文献に初出したこの料理は、比較的短期間のうちに魚を用いたビスクに発展することになったのである。

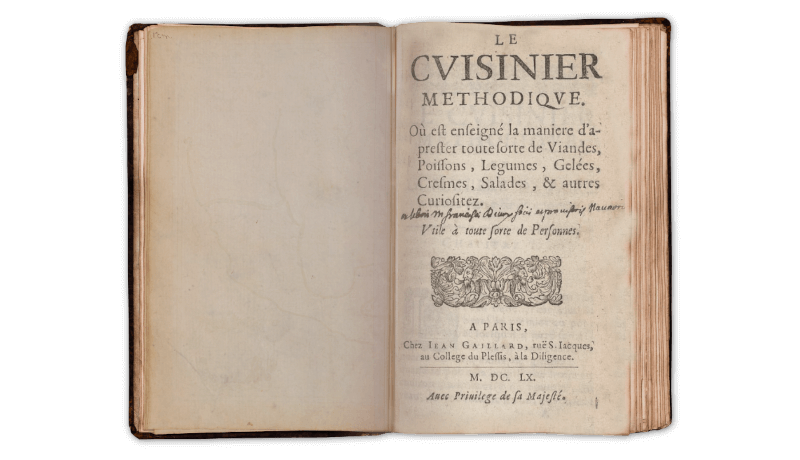

1660年:『Le Cuisinier methodique』

1660年に出版された料理書、『Le Cuisinier françois methodique:体系的料理人』にもビスクに関する記述がある。書誌学者のヴィケールは『Bibliographie gastronomique』502-503 のなかで、『体系的料理人』を「ラ・ヴァレンヌ」の著作としているが、実際には作者が特に明記されておらず、作者不明の料理書だとみなすべきだろう。

『体系的料理人』に掲載されているのは「Potage aux escreuisses en façon de bisque」というビスクで、これを訳すと「ビスク風エクルヴィスのポタージュ」である。以下にそのレシピを引用しておきたい。

【 体系的料理人 】1660年刊 p.82

魚のブイヨンまたは、澄んだピュレをポタージュに必要な分量鍋に入れ、そこにタイムとマジョラムのブーケガルニ、2~3個の玉ねぎ、塩、十分なバター、必要に応じて少しのシャンピニオンを加える。

さらに小鍋に、茹でて皮をむいたエクルヴィスを50匹あるいはその3/4匹、塩、バター、ニンニク、ナツメグ、酢少々、ハーブと小ネギのブーケガルニを加えすべてを一緒に煮る。1時間ほど煮たら、皿にクルトンを敷き、味付けしてよく調理したピューレスープを注ぎ、エクルヴィスのブイヨンの一部を加える。

エクルヴィスのブイヨンを赤くするために、すでに調理したエクルヴィスの殻と体を潰すが、その際に頭近くの内臓は取り除いておく。その後、他のピュレや薄いブイヨンを加え、布で漉して、クルトンの上に注ぐ。その後、約15分間火にかけブイヨンで煮たエクルヴィスと残ったソースを加えポタージュを盛り付ける。その上に、レモン汁や酢を加え、少し火にかけて提供する。

ハーブの風味のあるブイヨンの場合、ゆで卵の黄身を2〜3個加え、火で乾燥させたパン一片とエクルヴィスの身を一緒につぶし、これを濾してクルトンの上に注ぎ、再び弱火で加熱する方法で前述のように煮込む。

1651年にラ・ヴァレンヌが鳩のビスクを掲載してから、8年後には、既に現在一般的に認知されているような「エクルヴィスのビスク」が料理書に掲載されていたということになる。鳩のビスクのレシピ初出も、エクルヴィスのビスクの初出も大して年代的に隔たりがある訳ではなく、数百年に亘るフランス料理史からみれば、ほぼ同時代にレシピが料理書に登場したとも言える。

このレシピの詳細まで確認すると、エクルヴィスとその殻を潰してビスクに赤い色を付けるとある。これは単に色付けの為だけではなく、余さずエクルヴィスの旨味を得る為に必要な方法だからである。こうした手順は、やがて甲殻類のビスクには欠かせない一般的な調理方法として定着した。これが初期の甲殻類のビスク調理方法で、既に行われていたことは注目すべきだろう。

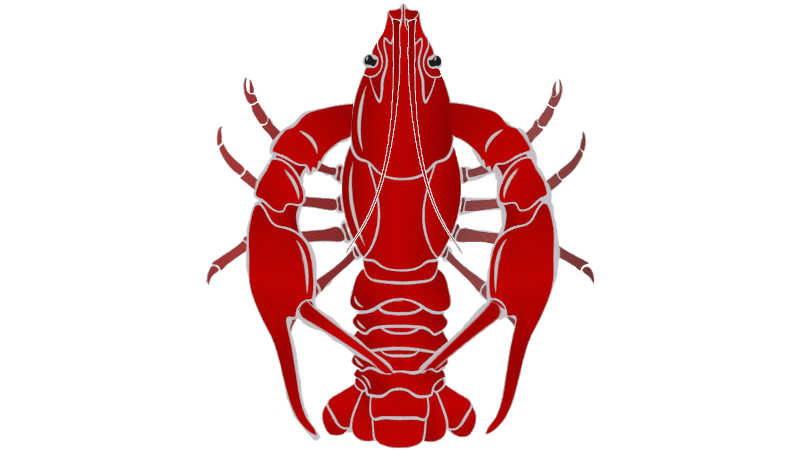

またビスクには盛付としてコンポート(compotes:煮る)してあるエクルヴィスを飾り付けることになっている。その形状について、ここには具体的な指示はないが、現在でもエクルヴィスのビスクをこのように盛り付ける際には、エクルヴィスにトゥルセ(trousser)を施すことになっている。トゥルセとは、エクルヴィスのはさみを胴体から引き裂くことなく後ろに回し、はさみの先端を尻尾に差し込む処理である。ラ・ヴァレンヌが最初に記した「鳩のビスク」のレシピを確認すると、鳩にトゥルセ(trousser)するとあり、原初のこうした形式がエクルヴィスのビスクにも引き継がれ、現代まで脈々と流れていることに感心させられる。こうしたところも古典を正確に理解しているがどうかで、大きな差が出るポイントになるのだろう。

エクルヴィスをトゥルセした形状

このエクルヴィスのビスクは、基本的には現代のビスクと同じであり、ここから既に17世紀中半に、ある程度は現代的スタイルのビスクが完成していたということになる。

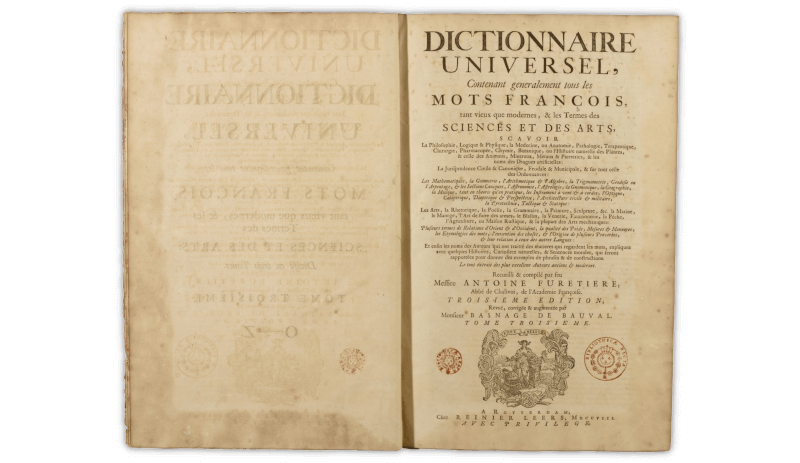

1690年:フュルティエールの辞典

次に取り上げるビスクの文献は『Dictionnaire universel, contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes』という辞典である。これはアントワーヌ・フュルティエール(Antoine Furetière:1619-1688)によって編纂されたフランス語辞典である。この辞典タイトルは『万有辞典』、『万能辞典』、『大辞典』、『普遍辞典』など、好き勝手に日本語訳されているが、本稿では『万有辞典』という表記で統一することにしたい。フュルティエールの『万有辞典』は、後にフランス最初の百科事典となる「百科全書」を生み出す素地となった重要な辞書である。

フランスの国立学術機関:アカデミー・フランセーズは、先にも登場したルイ13世の宰相だったリシュリューによって正式に設立されたフランス語の統一と純化を目指した学術団体である。アカデミー・フランセーズ会員だったフュルティエールは、当初メンバーと共に辞書の編纂を進めていたが、彼らが余りにも細部の議論に終始するため、無駄な編纂会議が繰り返されていたことに嫌気がさし、彼らとは一線を画した独自の辞書編纂を始めるようになった。1684年にフュルティエールは辞書の一部を抜粋した『Essais d'un dictionnaire universel』を出版するとアカデミー・フランセーズは、1685年に第31席にあったフュルティエールを会員から除名。独自に辞書を出版しないよう妨害と圧力を加えるようになった。

基本的にアカデミー・フランセーズ会員資格は終身制である。しかし1816年には再編成による11名の除名を含め、現代に至るまでの除名会員は22名である。1636年に横領の罪でオージェ・ド・モレオン・グラニエが最初に除名されているが、フュルティエールは二番目の除名者であり、いかに独自辞書を出版しようとする行為に対するアカデミー・フランセーズの抵抗が大きかったのかをここから理解できる。

こうした反対に遭いながらもフュルティエールは編纂を成し遂げ、没年の2年後の1690年にオランダ(ハーグ)で『万有辞典:Dictionnaire universel』は出版された。こうした複雑な出版経緯のある辞書には、ビスクについて次のような説明が書かれている。

【 Dictionnaire universel 】p.274

数羽の鳩、鶏、ベアティーユ、羊の煮汁、そのほかいろいろ美味な食材で作られる極上のポタージュで、大領主の食卓でのみ供される。この意味のこの言葉は、"bis cocta"に由来している。なぜならビスクは複数のベアティーユから作られ、最終的な調理と味付けをする前に、別々に何度も煮込まなければならないからである。

半分のビスクは、費用を抑えるため材料の半分しか用いないもの。魚のビスクは、鯉のすり身、その卵と白子、およびエクルヴィスを用いてつくられたものである。

そもそもビスクは、鳥類あるいは肉類のポタージュであったと説明されている。また魚のビスク、そして現代では主流となった甲殻類(エクルヴィス)のビスクなどが取り上げられており、必ずしも初期のビスクが鳥獣の肉一辺倒でなかったことを示している。

二度調理されるポタージュ

当時、ビスクが高級料理に属していたことは、身分と財力のある「大領主の食卓でのみ供される」という表現からも理解できる。ビスクが高級料理なのは、これに複数の肉類で構成されるベアティーユが含まれているからである。ベアティーユが料理に加えられることは、その料理が複雑な手間を要するということを意味している。こうした複雑さゆえに当時のビスクは高級料理に属していたのである。

既に幾つかビスクの語源について説明してきたが、フュルティエールは別のビスクの語源についても言及している。それは複数煮込むという調理方法から、語源にラテン語の"bis cocta"という言葉が当てられ、これがやがてビスクとして定着したという指摘である。bisは2度を意味し、coctaは料理のことなので「2度調理した」という意味となる。初期のビスクの調理工程では、必ずベアティーユが加えられることで、複数回の加熱が必要であったことから語源が示すような調理内容とも合致する。そういう意味でもこの語源説は、非常に説得性のあるものだと言えそうである。

酸味のある飲み物

1690年にアントワーヌ・フュルティエール(Antoine Furetière:1619-1688)が編纂した 『フランス語辞典:Dictionnaire universel』p.274 では、ビスクの語源のひとつがノルマンの方言「potio acerba」に由来するとしている。ラテン語で potio は飲み物、acerba には酸っぱいと苦いの両方の意味がある。

実際にラ・ヴァレンヌの鳩のビスク(bisque de pigeonneaux)のレシピを確認してみると、煮る時には焦げないようにとある。また煮込む際にはハーブも一緒に入れ、最後の仕上げにはレモンを添えるとある。こうした説明から、ビスクに関して用いられているラテン語「acerba」の意味は、苦いの方ではなく、酸味のある飲み物と解釈すべきであることが分かる。こうした名前の由来説から考慮しても、当時のビスクは刺激のある味わいを特徴とするものだったことが理解できるのである。

1694年:ジル・メナージュの辞典

ジル・メナージュ(Gilles Ménage:1613-1692)はフランス人で、語源辞典や辞典を編纂した学者である。ジル・メナージュが1694年に著した辞典、『Dictionnaire étymologique, ou Origines de la langue françoise』の「Bisque」p.103 には、ビスクに関する説明が書かれている。

ジル・メナージュがこの辞典を完成させたのは1650年だったが、実際に辞書が出版されたのは、メナージュの死後2年を経た1694年である。メナージュはメルキュリアレスというサロンを毎週開催し、そこには多くの文学者や学者が集った。先に紹介した辞書編纂者のアントワーヌ・フュルティエールもそのひとりであり、メナージュはフュルティエールとも親交があった。

1684年にジル・メナージュはアカデミー・フランセーズへの入会に名乗りをあげたようだが、常に物事に対して辛辣な批判を行うメナージュがアカデミー会員に選ばれることはなかった。こうした背景もフュルティエールと近しいものがあると感じられる。ジル・メナージュは自身の辞典でビスクについて以下のような説明を述べている。

【 Dictionnaire étymologique 】

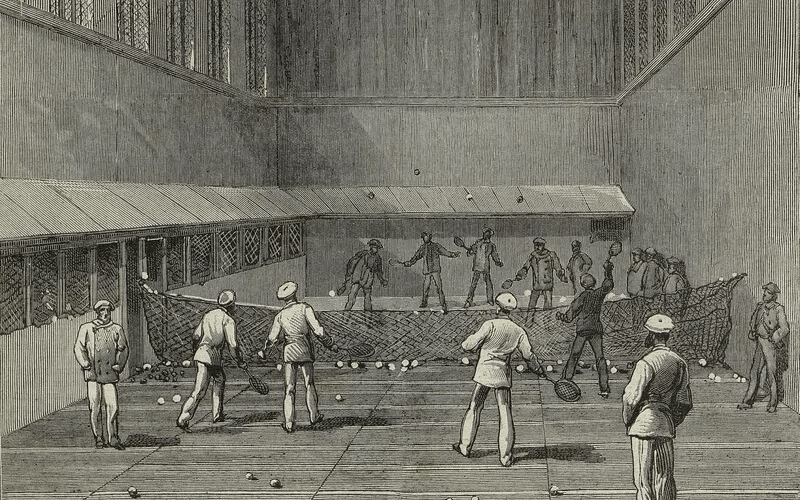

BISQUE. ボールゲームのジュ・ド・ポーム(Jeu de paume)の用語。この言葉の起源は、ナイル川の起源と同じくらい定かではない。

BISQUE. 美味しいポタージュ。このポタージュがこのように呼ばれたのは、最初にビスカヤで産まれたからだと信じる人もある。そして、このポタージュは粘り気がありペースト状で、ほとんど液体ではないことから、別の人はビスカス(viscus:粘液)が語源であると信じているようである。

しかし、正直に言ってこの言葉の語源はジュ・ド・ポーム(Jeu de paume)の用語である「bisque」と同じくらい定かではない。

メナージュはもともとが語源学者であることから、幾つかの語源説を紹介している。この辞典に先立つこと40年以上前の1650年に『Origines de la langue française:フランス語の起源』という書籍を既に出版しており、これをもってしても彼が語源に対する深い知識を有していたことがうかがえる。この書籍にビスクの語源について言及がないかを確認したが、残念ながら説明は掲載されていなかった。

確かな語源は分からないとしながらも、メナージュはビスクに関してふたつの説を紹介している。ひとつは先にも紹介したビスカヤ(biscya)という場所で産まれたという説であり、もうひとつは、ビスクに粘性があることから、フランス語の「viscus:粘液」がビスクになったという説である。ビスクはどろりとしているので、この説も説得力をもってはいるのだが、これを裏付ける確かな証拠はないので手放しに賛同するという訳にはいかないようである。

メナージュはこれをジュ・ド・ポームというボールゲーム(スポーツ)の用語だとも説明している。当時のフランスではジュ・ド・ポームがかなり流行していたことから、ビスクという名称は料理よりもこのゲーム用語として知られていたようである。

ゲーム用語の「ビスク」

メナージュはゲーム用語「ビスク」について言及している二つの文献を紹介している。

ひとつめはエラスムス(Desiderius Erasmus Roterodamus:1466-1536)の、1547年刊『Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia familiaria repurgata』である。「Lusus follis」の章のなかに「quinze & bisque par quindecim cum arbitrario quindenario」とあり、15ポイントを倍にしてゆくゲームのカウントについて述べている。( bisはラテン語で2倍、あるいは2回を意味している)

ふたつめは、1642年にシャルル ソレル(Charles Sorel:1602‐1674)が著した『ゲームの館:La Maison des jeux』である。同書の「Jeu de la Paume」p.189 にはゲームルールを説明するなかで「bisquaye」という綴りで2回、ビスクが登場している。メナージュはこの言葉の語源について、ビスカイア地方から来たものであること。さらにはこの言葉がフランスに導入される以前に、ビスカイア地方で用いられていたことを起源とする説があると述べている。

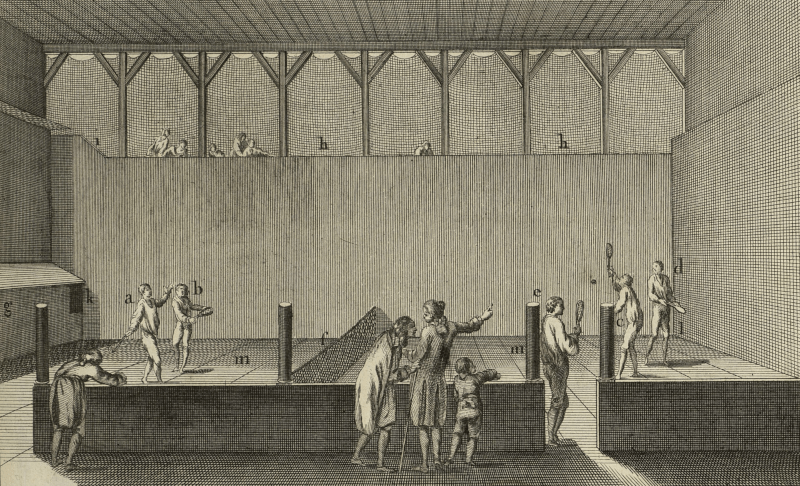

シャルル ソレルの『ゲームの館』は様々な遊戯について説明する書籍であり、「ジュ・ド・ポーム:Jeu de la Paume」とは、中世ヨーロッパで成立したラケット状の道具を用いてボールを打ち合う球技のことである。後の時代にこれがイギリスに伝わり現代のテニスに発展することになった。

『ゲームの館』のジュ・ド・ポームで言及されている「ビスク:bisquaye」とは、ハンディのことである。興味深いことに現代のテニスでも「ビスク」という用語がハンディを意味する言葉として残されている。

ちなみに『ゲームの館』では、得点のカウントの仕方は15、30、45と進み60点で勝敗を決すると説明している。こうしたカウント方法は現在のテニスに引き継がれていることに間違いはないのだがその由来については諸説ある。

ある説明は、ジュ・ド・ポームでは得点する度に15フィート、30フィート、40フィート(最後だけネットに接近しすぎるため15の倍数ではない)前進することが、得点カウントに反映されるようになったと述べている。また別の説明では、時計を使って点数表示をしていたからというものがある。つまり60を4等分した数が得点カウントになっているという訳である。(最後の45:Fourty Fiveだと点数を告げるのが長いので40:Fourtyになったという説)

ジュ・ド・ポーム(Jeu de la Paume)

図を見て頂くと分かるように、ジュ・ド・ポームの競技場は建物の内部にあるにも関わらず傾斜のある屋根が付けられている。それはこの競技が13世紀頃に修道僧によって、修道院の回廊に囲まれた内庭で始められたことに由来しているからである。やがてジュ・ド・ポームは王侯貴族が熱心に行う競技へと発展し、17~18世紀頃までにはフランス中に1800ぐらいの競技場があったとされている。

ジュ・ド・ポームの痕跡は、現在のテニスにも残されている。例えばテニスで最初にボールを相手コートに打つことを「サービス」あるいは「サーブ」というが、これはジュ・ド・ポームで王侯貴族が競技をする際に、召使たちが最初に屋根にボールを投げ、屋根を伝ってコートに落ちて来たボールを打ち返してゲームが始められたことに由来している。つまり召使たちの奉仕(service)がそのままテニス用語のサービスとして残ったということである。

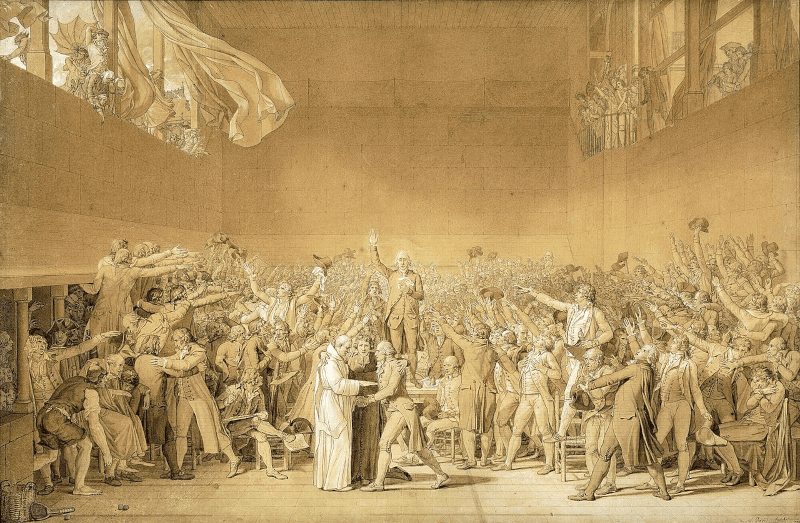

さらにフランス革命直前の1789年6月20日、第一身分・第二身分と激しく対立した、身分の低い第三身分議員が憲法制定まで解散しないことを誓い合った「球戯場の誓い」は、フランス革命にもつながる歴史的な出来事として教科書にも出てくる。あまり気に留められていないかもしれないが、この歴史的な誓いが行われたのはヴェルサイユ宮殿にあったジュ・ド・ポームのコートである。

ダビッドが描いた「球戯場の誓い」を見ると、建物の内にあるジュ・ド・ポームのコートに屋根や回廊があるのを確認できる。この歴史的出来事を英語では「テニスコートの誓い:Tennis Court Oath」と云い、かつては日本でもその名称で教えられていた。しかしこれは正確な表現ではなく、正しくはフランス語の「ジュ・ド・ポームの誓い:erment du Jeu de paume」とすべきはずである。日本ではジュ・ド・ポームが何のことか分からないことからか近年は「球戯場の誓い」という名称になっている。

本来の料理ビスク説明から脱線している感があるかもしれないが、ジュ・ド・ポームという競技用語でビスクという言葉が使われていること、さらにはその用語が現代のテニスにまで残されていることは大変に興味深い。料理のビスクも、競技用語のビスクも語源は定かではないが、古典辞書にはその両方の意味が必ず併記されている。こうした双方の言葉の意味を混同しないためにもジュ・ド・ポームについても詳しく取り上げたが、文献を紐解いてゆくと競技に関係したビスクの方が、明らかに古くから使われてきた言葉であることが明らかなのである。こうした経緯を確認してゆくと、やはり料理のビスクは17世紀にまでしか遡れない言葉であることが理解できるのである。

1694年:アカデミー・フランセーズ辞書

先駆的な辞書編纂者だったアントワーヌ・フュルティエールを牽制してきたアカデミー・フランセーズだったが、1694年になってようやくフランス語辞書『Le dictionnaire de l'Académie française』(初版)を出版することになった。しかしこの辞書は、フュルティエールが辞書を出版してから4年後である。国家的な学術の中枢たるべきアカデミー・フランセ―ズが、個人のフュルティエールの後塵を帰することになってしまったという事実は覆らない。フュルティエールは既に亡くなっていたものの、当時のアカデミー・フランセ―ズ会員たちには先を越されたことに対する忸怩たる思いがあったはずである。

そもそもアカデミー・フランセーズの重要な役割とは、フランス語の標準化である。つまりフランス人はもとより、フランス語を共通言語として採用するすべてのヨーロッパ人の誰もが、フランス語を理解できるようにしっかりと定義することがアカデミー・フランセーズの役割なのである。こうした学術的な言語定義の成果物として、フランス語辞書の編纂と出版が必須だったのである。

アカデミー・フランセーズ会員は40席(人)で構成され、会員資格はフュルティエールのように除名にならないかぎり終身である。そのため会員の死亡等で欠員が生じなければアカデミー・フランセーズに新会員が加わることはない。会員にはフランス語の言葉に深く関る、詩人、小説家、劇作家、文芸評論家、哲学者、歴史家、科学者が加えられ、また伝統に従って軍人高官、政治家、聖職者も加わる。アカデミー・フランセーズは現代でも編成され、今でも継続的に辞書を作り続けている。

そのアカデミー・フランセーズがどのようにビスクを定義したのかを確認しておくことにしたい。初版の『Le dictionnaire de l'Académie française』には次のように説明されている。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1694年版

ビスクとは、ベアティーユ、シャンピニオン、および他の材料から構成される一種のポタージュのことである。大きなビスク、半分のビスク、鳩のビスク、ビスクをつくる、魚のビスク。

アカデミー・フランセーズ辞書に掲載されているビスクは、フュルティエールの『万有辞典』と比べると、語源に関する説明もされておらず表層的に思える。また辞書には鳩や魚のビスクについての言及はあるが、当時既に存在していたはずのエクルヴィス(甲殻類)のビスクの言及がない。これは書き漏れのためか、あるいはまだエクルヴィスのビスクが一般的でなかったことが理由なのだろうか。ただ先行して出版されていたフュルティエールの『万有辞典』には、エクルヴィスのビスクがしっかりと言及されている。よってことビスクに関して言えば、フュルティエールの辞典のほうがアカデミー・フランセーズ辞書に勝っている印象がある。

しかしながらアカデミー・フランセーズ辞書には、個人編纂者を中心として出版される辞典と比べ、時代の変化に伴い継続的、かつ組織的に辞典を編纂し続けることが出来るという大きなアドバンテージを有している。言語の統一化は国家的な事業であり、アカデミー・フランセーズはそのための活動を現代に至るまで続けているのである。そういう意味では、アカデミー・フランセーズ辞書は言葉が生まれ、変化し続ける限り永遠に完成するということは無い。(現在は第九版が編纂・公開中)

歴代辞書のビスク言及

アカデミー・フランセーズは先の1694年初版を皮切りに、1718年第二版、1740年第三版、1762年第四版、1798年第五版、1835年第六版、1878年第七版、1935年第八版、そして現在では第九版を数えるようになっている。つまりアカデミー・フランセーズ辞書に掲載されているビスクを追うことによって、時代によって一般的にビスクがどのように認識されていたのかを確認することができるという訳である。よって各版でどのようにビスクが掲載されてきたのかを引用しておくことにしたい。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1718年第二版

ベアティーユ、シャンピニオン、トリュフなどを添えたポタージュの一種。鳩のビスク、ドゥミ・ビスク(Demi-bisque)、魚のビスク、エクルヴィスのビスク。

先行している他文献は、既に何度もエクルヴィスのビスクについて言及しているが、ようやくここでアカデミー・フランセーズの辞書にもエクルヴィスのビスクが登場する。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1740年第三版

ベアティーユ、シャンピニオン、トリュフなどを添えたポタージュの一種。鳩のビスク、魚のビスク、エクルヴィスのビスク。

材料を少なくしたビスクは、ドゥミ・ビスク(ハーフビスク)と呼ばれる。

主食材の量を半分にしたものがドゥミ・ビスク(Demi-bisque)であるという説明はその後に何度も繰り返される。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1762年第四版

ベアティーユ、シャンピニオン、トリュフなどを添えたポタージュの一種。鳩のビスク、魚のビスク、エクルヴィスのビスク。

材料を少なくしたビスクは、ドゥミ・ビスク(ハーフビスク)と呼ばれる。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1798年第五版

エクルヴィスのクーリを使ったポタージュに、さまざまな具材を添えたもの。クーリがより軽く、使用される材料が少ないビスクはドゥミ・ビスク(ハーフビスク)と呼ばれる。

鳩や魚のビスクについての言及が消え、完全にエクルヴィスを中心としたポタージュだとする説明に変化している。これは大きな転換点である。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1835年第六版

エクルヴィスのクーリを使ったポタージュに、さまざまな具材を添えたもの。ドゥミ・ビスク(Demi-bisque)、より軽いクーリと少ない材料で作られたビスク。

それまでドゥミ・ビスク(Demi-bisque)は、主材料の量を半分にしたものだったが、ここからは濃度を半分に落した軽いビスクであるというニュアンスに変化している。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1878年第七版

エクルヴィスのクーリを使ったポタージュに、さまざまな具材を添えたもの。ドゥミ・ビスク(Demi-bisque)、より軽いクーリと少ない材料で作られたビスク。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】1935年第八版

エクルヴィスのクーリとさまざまな食材を使ったポタージュ。

かつてのビスクは、ベアティーユなどを始めとした様々なガルニチュールが添えられ具沢山のプレゼンテーションで供されていたが、この時代のビスクはシンプルにポタージュだけを注ぐように変化している。

【 Le dictionnaire de l'Académie française 】現在:第九版

甲殻類のクーリを使ったポタージュ。オマール海老とエクルヴィスのビスク。

甲殻類のクーリという表現が含まれるようになる。オマール海老のビスクというと、昔からあったような印象だが、実際にオマール海老をビスクに用いるようになったのはそう昔のことではない。

一般的にビスクが人々にどのように捉えられてきたのかを知るためには、アカデミー・フランセーズの辞書は最適であり、時代によって少しずつではあるが、ビスクそのものの定義や内容が変化していることが読み取れる。鳩やベアティーユが沢山入った肉中心のポタージュは、時を経るごとに魚介、甲殻類でつくられるポタージュにへと変化していったことが言葉の定義から理解できる。

しかしビスクという料理をより理解するためには、言葉の定義だけでなく、当時の料理の専門家たちが、ビスクをどのように捉え、実際に供してきたのかを知っておく必要があるのではないだろうか。よって次に歴代の主要な料理人たちが、ビスクのレシピをどのように各々の料理書に記してきたのかを明らかにすることにしたい。

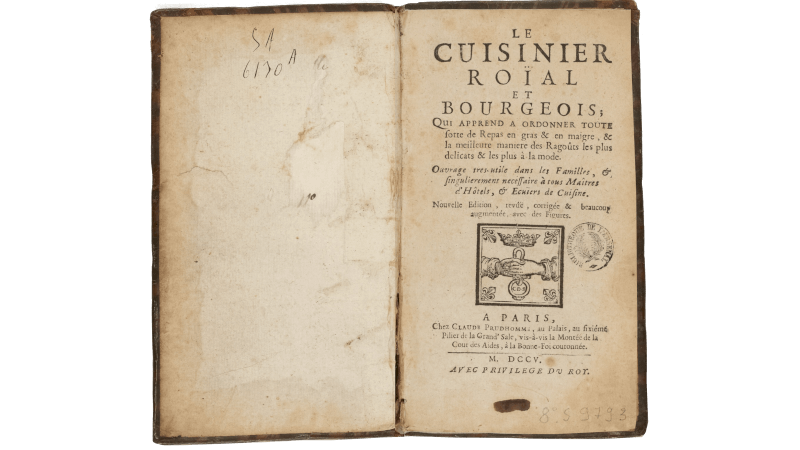

1691年:マシアロの料理書

最初にビスクのレシピを料理書に記した「ラ・ヴァレンヌ」の次に、歴史に名を残す料理人として登場したのがフランソワ・マシアロである。マシアロが1691年に出版した『Le Cuisinier roïal et bourgeois:王室とブルジョワ家庭の料理人』は、フランス料理の進歩に大きな影響を与えた重要な一冊である。

マシアロは、ビスクの項の冒頭で「ビスクは、ウズラ、シャポン(去勢鶏)、プーラルド(肥育鶏)、そしてより一般的には鳩で供される」と説明している。最初に鳩のビスクのレシピが掲載されているので、以下に引用しておく。

【 王室とブルジョワ家庭の料理人 】1691年初版 p.131

「鳩のビスク」のつくりかた

最も新鮮な鳩を選ぶ。それらを湯剥きし、湯通しし、皮を剥く。良質で透明なブイヨンで、数枚の脂身、クローブを刺した玉ねぎ1個、レモンのスライス2枚を加えて煮る。鳩の大きさによって1時間前後、よくアク取りをしながら火にかけ煮えたら脇に置いておく。ラグーを作るためには、よく湯通しした白い仔牛の胸腺肉を半分に切ったもの、マッシュルームを細かく切ったもの、トリュフをスライスしたもの、ポタージュの中心に入れるためアーティチョーク芯を丸ごとひとつと、それを4分の1に切ったものが必要である。このラグーに脂身と小麦粉そして少しの玉ねぎを加え、茶色くならないよう煮込む。火が通ったら良質なブイヨンを少し加え、レモンのスライスと一緒に煮込む。別の小さな鍋で、十分に湯通しして皮をむいた鶏冠、ベーコンのストリップ、子牛の脂身、澄んだブイヨン、レモンのスライス、クローブ3個を刺した玉葱を煮る。何よりも、すべてが白く煮られていることが大切である。そのために少量のパン粉を良質のスープに加えてチーズクロスに通したものを2杯分だけ加える。鳩、鶏冠、そしてラグーの準備ができたら、火にかけて乾燥させたパン粉を使ってポタージュを作る。アーティチョークの芯を真ん中に並べ、その上に鳩肉を盛り付け、鳩の腹に鶏冠を載せる。ラグーの脂を良く取り除き、最後に料理の上にラグーをかける。同時に、半分調理した状態のローストした牛肉または仔牛肉を用意して、それを鍋または皿に切り、手の力で押してすべての肉汁を抽出する。 この時に肉をローストし過ぎていると肉が白くなるので注意が必要である。ポタージュが完成したら、その上にこの肉汁を霜降り(マーブル模様)になるようにふりかけ、レモンを添え、レモンの半分を上から絞り、温かいうちに提供する。

このビスクは複数の調理で構成されている複雑なレシピである。もともとマシアロは王侯貴族のために料理をつくる専門職集団に属していたことから、ビスクは高い身分の人々のための高価な料理であったことがこうした料理手順からもうかがえる。1790年刊『万有辞典』でフュルティエールが ビスクは身分と財力のある「大領主の食卓でのみ供される」と説明していたが正にその通りということである。

このビスクが複雑であるのは、それがポタージュとしてだけでなく、鳩肉は勿論だが、他にもベアティーユなど多くの種類の具材が添えられるからである。つまり当時のビスクは、現代のような甲殻類から旨味を抽出するポタージュというよりは、鳩を中心とした様々な肉部位が調理され加えられたラグーのような印象なのである。

またこのビスクの味について言えば、レシピを確認するとレモンを幾度となく加えて煮込み、最後にもレモンを絞り、飾りに添えられていることから、酸味のあるポタージュだったことが分かる。これは最初にラ・ヴァレンヌが記したレシピと同じであり、やはり当時はレモンを用いた酸味付けをすることがビスクの定番となっていたことが理解できる。

さらにマシアロは、鳩以外のビスクのレシピも「Bisques de Cailles, & autres: うずらのビスク、および他のもの」の項で説明しているので以下にレシピを引用しておく。

【 王室とブルジョワ家庭の料理人 】1691年初版 p.133

うずらのビスク、および他のもの

ウズラをトゥルセにして、鶏と同様に綺麗に仕上げ、美しい焼き色になるようにルーでコーティングする。小さな鍋に入れ、良質なブイヨン、豚の脂身、ブーケガルニ、クローブ、他の調味料、挽いた牛肉の一切れ、脂身の少ない豚肉一切れ、青いレモンを一緒にして煮込み弱火で調理をする。これに調理した仔牛の胸腺肉、アーティチョークの芯、キノコ、トリュフ、フリカンドー、鶏冠の周囲を取り囲むように盛り付け、その上から仔牛のクーリとレモン汁を加えて、沸騰させながらポタージュをマーブル状に仕上げる。

去勢鶏(シャポン)、肥育鶏(プーラルド)のビスクも前述した調理方法と同じであり、穀物を食べて育った小さな鶏も同様である。

魚のビスクの場合、細かく刻んだキノコを用意し、それを魚の出汁で煮込み、パンのクルースに乗せ。鯉の白子、カワカマスの肝臓、エクルヴィスの尾と足、レモン汁でラグーをつくり、これらを添えるようにする。

マシアロは「ウズラのビスク」も紹介しており、加えて鶏をつかったビスクのレシピも掲載している。ここからも初期ビスクはやはり鳥類肉が中心であったことを意識させられる。最後に魚のビスクのレシピも紹介されているが、これはあくまでも斎食日のためのレシピとして掲載されたという印象である。

1735年:ヴァンサン・ラ・シャペルの料理書

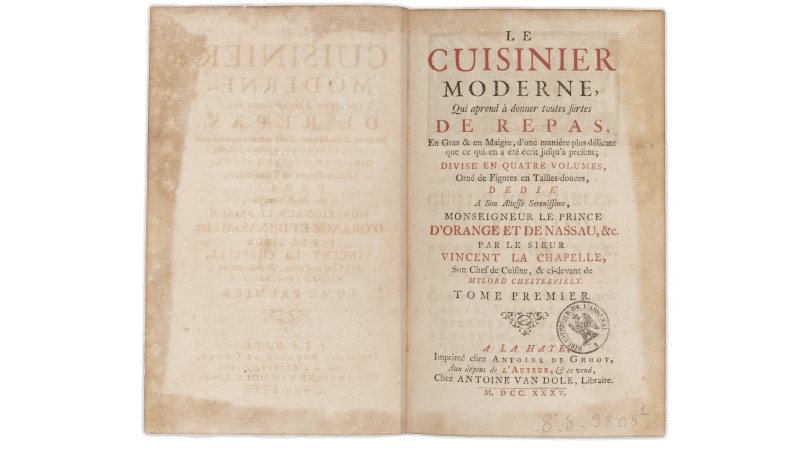

「ヴァンサン・ラ・シャペル」(Vincent La Chapelle:1690年あるいは1703年-1745年)は、オラニエ公ウィレム4世に仕えた18世紀フランスを代表する料理人である。また料理書の著者でもあり、1733年にロンドンで英語版の『The Modern Cook』全3巻 を出版。その2年後の1735年にはオランダのハーグでフランス語版の『Le Cuisinier Moderne』全4巻 を出版し、さらに1742年には増補を行い『Le Cuisinier Moderne』全5巻 を出版した。

1735年出版の『Le Cuisinier Moderne』第1巻のp.22 - p.25 には以下の4種類のビスクが掲載されている。

・Bisque de Poularde

プーラルド(肥育鶏)のビスク

・Bisque de Cailles, & Autres

ウズラのビスク、その他

・Bisque de Pigeons à la St. Cloux, au jus de Veau

鳩のビスク、サン・クルー風 仔牛肉のジュ添え

・Autre Potage, ou Bisque de Pigeons à la St. Cloux au Blanc

鳩のビスク 白いサン・クルー風

これらはいずれも鳥類を主としたビスクであり、当時はまだ肉を用いることが一般的なビスクだったことが読み取れる。ヴァンサン・ラ・シャペルのビスクにも、鶏冠や胸腺肉などが添えられており、むしろこのようなベアティーユが添えられていることがビスクの必須条件であるようにも感じられる。主たる鳥類の料理素材は勿論のことであるが、それにベアティーユが加えられていることからも、当時のビスクが具沢山で贅沢な料理であったことが良く分かる。

ヴァンサン・ラ・シャペルの「鳩のビスク 白いサン・クルー風」は白さを重視して仕上げられるビスクである。先に紹介したマシアロのビスクも、白さを重視したレシピ内容になっている。当時はまだ中世由来の料理の影響を色濃く残しており、料理には大量のスパイスが加えられ、色濃く煮込んだものが中心だった。しかし当時の新しい世代の料理人たちは、中世由来の料理から脱却し、それまでにない現代的な料理にへとシフトさせていったのである。こうした新しい料理の特徴として挙げられるのが、料理の白さなのである。

こうした料理における白さには、当時の社会階級、思想、価値観の変化が関係しており、そうした白い料理に至った背景は、ヴァンサン・ラ・シャペルが最初にレシピを記した「ブランケット・ド・ヴォー」を参照して頂きたい。

ビスクにさえ白さが重視され求められたことは、現代人のビスクのイメージからはかなり乖離している。なぜならビスクというものは甲殻類の殻を濾して旨味を抽出するため、赤みを帯びた色をしていることが一般的だからである。しかし料理がどのような色をしているのかということが、当時の価値基準では重要だった。白い色をしているというのは、高級料理の特徴であり、当時かなり重視された料理における価値観だったのである。

甲殻類のビスク

ヴァンサン・ラ・シャペルの『現代の料理人』は、鳥類のみビスクとして紹介している。しかしなかには甲殻類のビスクだとみなせそうな「Coulis d'Ecrévices」のレシピも掲載されているのでそれを以下に引用しておきたい。

【 現代の料理人 】1735年版 第1巻 p.102

エクルヴィスのクーリ

中くらいのエクルヴィスに、塩、コショウ、香草、輪切りの玉ねぎで味付けして火にかける。調理が終わったエクルヴィス、殻をむき、尾を取り除く。次にすり鉢で殻をできるだけ美しいクーリを作るために十分に細かくつぶす。こぶしサイズの牛肉の塊とハム少々、四つ割りにした玉ねぎを火にかけ、少し水分が出てきたら小麦粉をまぶす。スープを加えて丁寧に煮込み、クローブ、バジリコの枝、数個のシャンピニオン、レモンをスライスして加える。調理が終わったらよく脂を取り除き、味を確認し、肉を漉し器で取り除いて、少量のエッセンスでとろみを付ける。その後、エクルヴィスを加えてチーズクロスで漉す。適切な容器に移し、様々な種類のエクルヴィスのクーリを添えたアントレとして提供する。

これはビスクではなく、クーリのレシピとして掲載されている。

現代のクーリ(仏: Coulis)は、野菜や果物を裏漉ししたとろみのあるソースの意味である。この語源は古フランス語の coleis (もともとはラテン語: colāre)に由来していて、緊張する、注ぐ、流れる、滑らせるという意味である。もともとは鳥類の肉を濾してつくるポタージュを表すために使用されていたが、やがて魚介類でも作られるようになり、ソース、または他のソースのベースとして使用されるようになった。

ヴァンサン・ラ・シャペルの記した「エクルヴィスのクーリ」は、アントレのためのソースとして添えるものだが、クーリはそもそもポタージュを意味していたことから、現代的な観点ではビスクそのものであると捉えることも出来るように思える。

ヴァンサン・ラ・シャペルは、「エクルヴィスのクーリ」を用いた他の料理として、「Coulis d'Ecrévices d'un autre facon pour les Potages」というエクルヴィスのクーリを加えたポタージュのレシピ。さらに「Autre Coulis d'Ecrévices à demi-roux pour des Potages」という茶色いブラウンソースと、白いベシャメルソースを混ぜたデミ・ルー(demi-roux)に、エクルヴィスのクーリを加えたポタージュのレシピを掲載している。ポタージュとしているが、現代的な観点では明らかにビスクの範疇にあると言える内容の料理である。

これがビスクとして取り上げられていないのは、単にネーミングの問題というだけでなく、当時のビスクの定義からは外れていたからだと考えられる。当時のビスクは鳥類の肉でつくられるのが一般的だったが、エクルヴィスを用いたポタージュであること、さらに当時のビスクに必ず添えられていたベアティーユがないこと。こうした理由から、ヴァンサン・ラ・シャペルはビスクとは別に、これをクーリあるいはクーリをつかったポタージュとしたのではないだろうか。クーリはビスクよりも粘度が高く、ソースやピュレに近いものだが、このようなクーリをポタージュに加えてゆくことで、ヴァンサン・ラ・シャペルは粘度の異なったバリエーションのある甲殻類のビスクをつくり出しているのである。

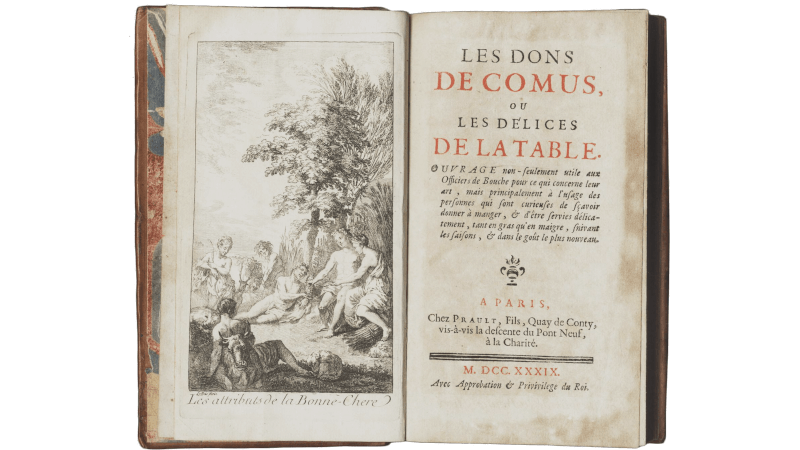

1742年:フランソワ・マランの料理書

フランソワ・マラン(François Marin)は18世紀の料理人である。フランソワ・マランは、王侯貴族たちの下で働いた経験を持ち、高級料理に関する知識を有していたことから、1739年に『Les Dons De Comus:コーモスの贈り物』という料理書を出版した。

初版にビスクは掲載されていないが、1742年版には以下のビスクのレシピの掲載がある。

第1巻

・Potage de cailles ou Bisque

うずらのポタージュまたはビスク(p.94)

・Potage de cailles aux ecrevisses

エクルヴィス入りうずらのポタージュ(p.95)

・Potage ou Bisque de pigeons

鳩のポタージュまたはビスク(p.96)

第3巻

・Bisque d'Ecrevisses

エクルヴィスのビスク(p.341)

第1巻では鳥類のビスクが中心であり、やはり初期のビスクは鳩などを用いていたことが理解できる。なかにはウズラとエクルヴィスを混ぜたものもあり、過渡期として興味深いレシピであると思える。

また第3巻に掲載されているのがエクルヴィスのビスクである。主たる鳩のビスクとは別に、なぜこの巻にエクルヴィスのビスクが掲載されているのかと言うと、第3巻の11章全体がメーグル(Maigre)、つまり肉断ち期間のための斎日食だからである。この章に掲載されている「エクルヴィスのビスク」のレシピを以下に引用しておく。

【 コーモスの贈り物 】1742年版 第3巻 p.341

エクルヴィスのビスク

魚のブイヨンでじっくりと煮込む。魚の白子、シャンピニオン、アーティチョークの芯、ムール貝、エクルヴィスの尾などの具材でラグーを作り、それをポタージュの上に注ぐ。仕上げて少しとろみがついたら、足を全て取り除いたエクルヴィスで飾り付ける。上に軽くエクルヴィスのクーリをかけ柔らかく温かい状態で提供する。

斎日食のためのビスクであることから肉類は入っていないが、ベアティーユの代用として魚介類の具材がこのビスクには加えられている。またエクルヴィスのものが飾り付けとして用いられているところも古典的な特徴を備えている。特に指示はされていないが通常こうした場合は、エクルヴィスのはさみを胴体から引き裂かないよう後ろに回して、はさみの先端を尻尾に差し込む処理(トゥルセ:trousser)をして盛り付ける。

このレシピは現代のビスクのイメージと何ら変わることのないレシピ内容である。つまりかなり初期段階から現代の甲殻類のビスクは、斎日食としてではあったが、ほぼ原形は完成して食べられていたということになる。それまで鳩が中心だったビスクの嗜好が、やがてこのようなエクルヴィスのビスクへの嗜好に移行していったということになるのだろう。このレシピは、そうした萌芽を認めることが出来るという点で大変興味深いものとなっている。

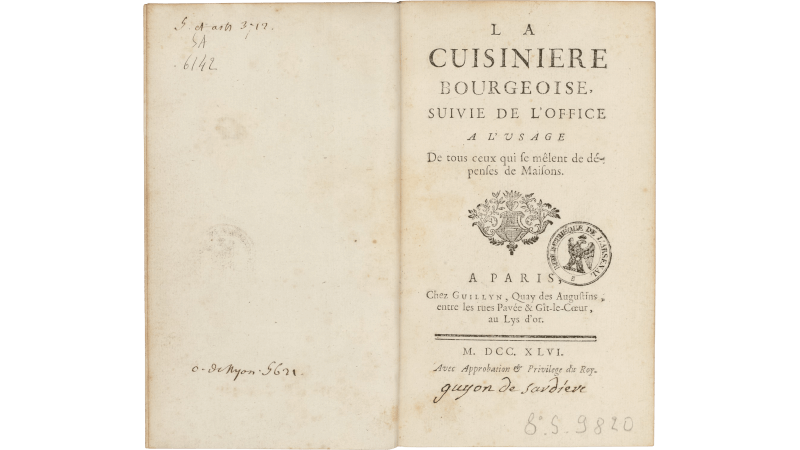

1746年:ムノンの料理書

ムノン(Joseph Menon)は18世紀フランスの料理人・料理書の著作者である。フランス料理はムノンの著作によってさらなる発展を遂げ、今日のスタイルに至ったと言っても過言ではなく、フランス料理史において欠かすことの出来ない重要人物のひとりに挙げられている。

ムノンの著書に、1746年に出版された『La Cuisinière Bourgeoise:ブルジョワの女料理人』という料理書があり、これは間違いなく18世紀最大の料理書のベストセラーである。『ブルジョワの女料理人』のレシピは、王侯貴族の厨房で準備される食事のように、贅沢さや手間を追求した料理ではない。むしろある程度簡略化しつつも、上流階級の人々が満足できる多様な料理の実現を目的として書かれている。

そもそもこの料理書タイトルには「Bourgeoise」とあることから市民階級向けであること、さらには女性名詞で料理人を意味する「Cuisinière」が付けられていることから、ムノンは市民階級でかつ女性料理人という二重に立場の低い一般層の人々に向けてこの料理書を記したことが分かる。

しかし『ブルジョワの女料理人』は、実用性の高さと、フランス王政の衰退によるフランス市民階級(ブルジョワジー)の台頭に伴い、19世紀に入ってからもなお重版を続け大ベストセラーとなった。このことは18世紀~19世紀にかけて、ムノンの料理レシピが、間違いなくフランス料理とその料理人たちに幅広く大きな影響を与え続けてきたことを意味している。

ムノンの「エクルヴィスのビスク」

ムノンの『ブルジョワの女料理人』の中にはビスクという料理名は登場していない。しかし『宮廷の夜食』という高級料理について書かれた他のムノンの著作には「Bisque de Cailles:うずらのビスク」が掲載されており、当時のビスクはやはりまだ高級料理に属するものだったことが分かる。

『ブルジョワの女料理人』にビスクの料理名はなくても、現代の感覚からすると明らかにビスクだと思える「エクルヴィスのポタージュ」のレシピが掲載されているので引用しておく。

【 ブルジョワの女料理人 】初版 p.268

エクルヴィスをつかってポタージュをつくるにせよ、アントレをつくるにせよ、次のように調理する。煮立った湯の中にエクルヴィスを放り込み、ひと煮立ちさせる。それから冷水にとり、尾を取って別にしておく。殻も別にしておく。殻を三時間搗き潰す。細かくなったら上等なブイヨンに入れ、濾し器で濾す。このクーリをソースにつかうのであれば、もっと濃くして、なかに尾も入れる。尾をブイヨンで少々煮て、ほとんど水分が無くなるまで煮詰める。これを全部先のクーリに加える。味がしっかりついているかを確かめる。煮立てないように温め、肉料理でも魚料理でも何でも適当と思うものに使用する。

ポタージュにする場合、クーリはもっと澄んでいなければならない。そしてなかにエクルヴィスの尾を煮たときのブイヨンを入れる。尾の方は食卓に出す皿の縁にリボン状に並べる。ポタージュ用のパンにブイヨンを加えてぐつぐつ煮たら、エクルヴィスのクーリを加え、煮立てないように温める。味がしっかりと付いているかを確かめてから供する。

エクルヴィスのポタージュにはなっているが、実質的にこのレシピはエクルヴィスのビスクであると言ってよい。当時の料理書にビスクと名付けられたレシピ、あるいはポタージュに分類されながらも実質的にはビスクであるものも含めて、ビスクという料理は一般的なものになっていたと考えられる。

甲殻類主流はいつから?

初期ビスクの歴史を紐解くと、その始まりは鳩等の鳥類のビスクが主流であったことが分かる。エクルヴィスのような甲殻類のビスクは斎食(宗教上の肉絶ちの日)として同じころから既に存在していたが、やがて時代と共に鳥類のビスクは廃れ、現代ではビスクというとむしろ甲殻類であるという認識の方が一般的となっている。こうした変化が、なぜ、そしていつ頃始まったのかを文献から探ってみることにしたい。

辞典と百科事典から

当時の一般的な人々の物事に対する認識や価値観は、当時の辞書や百科事典から確認することが出来るはずである。『百科全書』(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers)は、ディドロとダランベールの編纂によって、1751年から1772年まで20年以上もの年月をかけて完成したフランス最初の百科事典である。この『百科全書』で現代の百科事典の原型がかたちづくられ、知識を体系的にまとめるという作業が18世紀半ばから積極的に進められるようになった。

『百科全書』でビスクは、1751年に出版された第2巻に以下のように掲載されている。

【 百科全書 】1751年 第2巻 p.264

Bisque、名詞(料理)。種類のポタージュソース。濃厚なものや軽いものがある。エクルヴィスのビスク、野菜のビスク、レンズ豆など。いずれもポタージュや他の料理に広がるピュレである。このピュレは他のものと同じように作られる。(ピュレを参照)

興味深いことに『百科全書』では鳩やうずらなどのビスクについては触れられておらず、エクルヴィスのビスクと野菜のビスクが挙げられているのみである。さらにビスクのポタージュとピュレとの関連性も指摘している。(ピュレを参照とありながら、書き漏らしたのか実際にはピュレの項目は『百科全書』に含まれていない)

この『百科全書』の記事から推測されることは、18世紀の中盤にはビスクの認識は鳥類ではなく、既に甲殻類に変化していたのではないかということである。先に取り上げたアカデミー・フランセ―ズの辞典も、1762年第四版までは鳩のビスクが含まれているものの、1798年第五版では完全にそれらは消え、エクルヴィスのビスクのみ取り上げられているだけである。

アカデミー・フランセ―ズ辞典の1762年第四版に、依然として鳩のビスクが含まれていたことにはある理由が考えられる。アカデミー・フランセ―ズ辞典が出版されたのは1694年版からで、そこからビスクの項を追ってゆくと、1718年第二版、1740年第三版、1762年第四版の内容は変化していない。つまり50年前の情報がアップデートされずそのまま1762年第四版に掲載されていたということになる。これが1762年第四版になってもまだ鳩のビスクが掲載されていた理由であろう。

その後、1798年第五版でアップデートされ鳥類のビスクは完全に姿を消しているので、やはり18世紀中盤から後半にかけて一般的なビスクの認識に変化があったことがうかがえるのである。

食通の評価コメント

一般的な人々のビスクに対する認識は、ある程度は辞書から読み取れるが、専門家のビスクに対する認識はやはり当時の料理書から確認すべきであろう。既に18世紀中盤までの著名な料理書を取り上げてきたが、そこまではいずれの料理書も鳥類のビスクについての言及がある。しかし18世紀に入ると料理書には同じくエクルヴィスのビスク(あるいはポタージュ)が必ず取り上げられるようになっており、ビスクの在りかたが、従来の鳥類を用いたものから甲殻類に変化して行くプロセスの途上にあることが読み取れる。

18世紀初めから中盤にかけて、歴史に残る重要な料理人や料理書が多数出版されたが、彼らの働きが偉大で影響力が強かったからか、18世紀中盤から後半にかけて、取り上げるべき重要な料理人が記した料理書というものは特に存在しておらず、19世紀に入って偉大な料理人:カレームの登場を待つ必要があった。

しかし19世紀初頭、カレームの前にも美食家のグリモ・ド・ラ・レ二エール(Alexandre-Barthazar-Laurent Grimod de la Reynière:1758-1837)や、ブリア=サヴァラン(Jean Anthelme Brillat-Savarin:1755-1826)という著名な美食家が登場している。なかでも特にグリモ・ド・ラ・レ二エールのビスクに対する言及から、当時のビスクの在りかたがどのようなものだったのかを確認しておきたい。

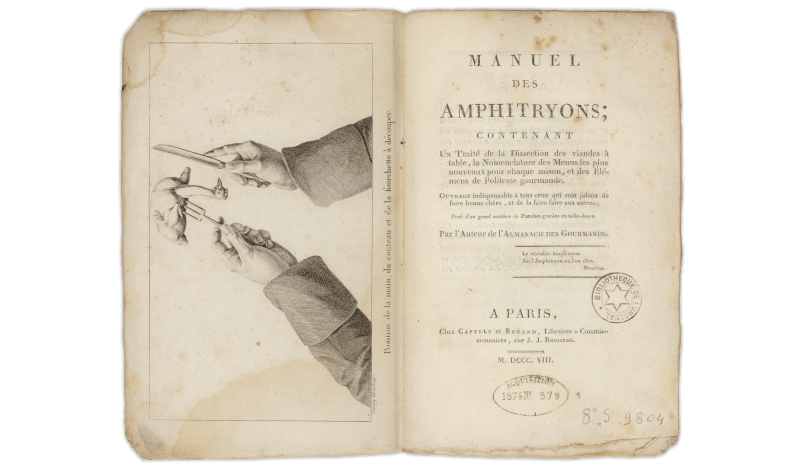

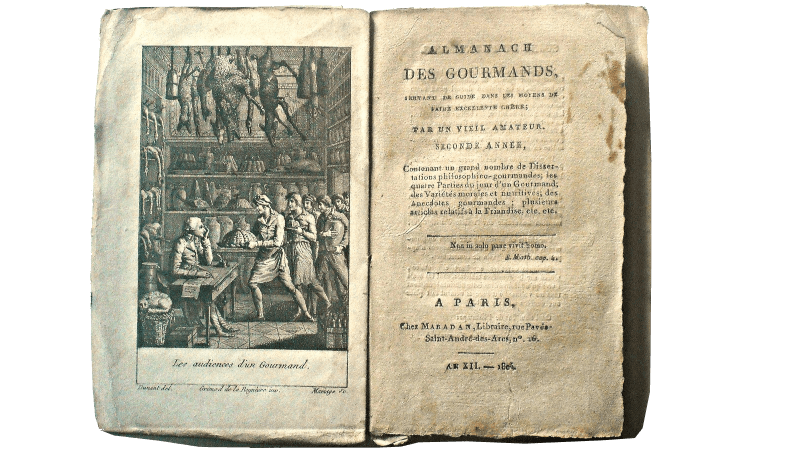

グリモ・ド・ラ・レ二エール

グリモ・ド・ラ・レ二エールは『Almanach des Gourmands:食通年鑑』(全8巻、1803-1812)や『Manuel des amphitryons:主人役必携』(1808)を著し、フランスの美食批評や美食ガイドブックのゴッドファーザー的な存在である。フランス革命後の新興富裕層に「賢明な味覚」を伝えることを目的として書かれた彼の著作は、パリのレストランや高級食料品店の食材の評価を行うことで、新しい美食家たちの指南書となった。

1808年に出版された『Manuel des amphitryons:主人役必携』にビスクについての記述がある。以下、同書からの引用である。

【 Manuel des amphitryons 】1808年 p.155

エクルヴィスのビスクとアーモンドミルクのセレスティーヌは、このメニューのポタージュの一部であり、最も熟練した料理人が注意を要する必要のあるポタージュである。よって通常はポタージュの調理を助手に任せる大物の料理人であっても、これには自身で全力を注いで調理する必要がある。

グリモはこのように注釈して、エクルヴィスのビスクには料理人の力量が問われる料理であること、またその重要性と調理することの難しさを伝えている。

さらに別の箇所でグリモは「鶏のビスク」についても言及しているので、以下に引用しておく。

【 Manuel des amphitryons 】1808年 p.175

鶏のビスクは、6つのポタージュ一部であり、かつて非常に人気があり、今日では忘れ去られてしまった美味で豊かな料理である。古い愛好家たちは、良き時代を今でも懐かしんでおり、彼らの財産が彼らの食欲に匹敵していた頃を永遠の後悔の対象としている。私たちがビスクを復活させたことに感謝するかもしれない。それが適切に作られ、栄養価が高く、非常に美味しく、最後にはすべての料理の原則に則って処理されると、料理人に大いに名誉をもたらすことができる。なぜなら、それは彼の多くの知識と経験を前提につくられているからである。若手の芸術家たちがこれをゴシック時代の調理法と軽視するならば、彼らにはまだ知識と経験の両方が足りていないことが明らかになるだろう。

ここでの鶏のビスクについてのグリモのコメントは非常に興味深い。ここから理解できることは、この時代、鶏のビスクは既に古典的な料理になってしまっており、その作り方さえ知らない若い料理人たちも多くいたということである。このように鶏のビスクが既に昔を懐かしむ古い料理になっていたということは、当時は「エクルヴィスのビスク」が主流であり、鳥類のビスクがつくられることは、既にほとんど無くなっていたということになる。

これは先に辞典や百科事典に掲載されていたビスクの説明が、18世紀後半から変化し、鳥類のビスクについての言及が削除されてしまったこととタイミングを同じくしている。つまり18世紀中盤から鳥類のビスクは廃れ始め、19世紀初頭には既に古典的であまりつくられることのない過去の料理になっていたということである。

19世紀の料理人

18世紀後半に歴史に残る重要な料理書は出版されなかったが、18世紀後半から19世紀前半になると偉大な料理人たちが活躍するようになり、それらの料理人たちも19世紀に入ると料理書を出版するようになる。そうした料理人として挙げられるのが、アンドレ・ヴィアール(André Viard)、アントワーヌ・ボーヴィリエ(Antoine Beauvilliers)、そして19世紀料理の巨匠のアントナン・カレーム(Antoine Carême)である。

19世紀の料理人たちがどのようなビスクを供し、そのレシピを料理書に書き残したのかを確認することにしたい。

アンドレ・ヴィアール

アンドレ・ヴィアール(André Viard:1759-1834)はフランス人の料理人および料理書の著者として革命期から王政復古までの期間(18世紀後半~19世紀前半)を生きた人物である。 ヴィアールはフランスだけでなく、王族や政治家に仕えウィーン、サンクトペテルブルク、ロンドンなどで活躍し、功績をあげた国際的な料理人であった。

またヴィアールは料理書の著者として、1806年に『Le Cuisinier Impérial』、1817年には続編の『Le Cuisinier Royal』を出版している。これらの料理書は重版を続け、1875年まで出版したベストセラーとなった。そのヴィアールがビスクのレシピをどのように記しているのかを確認しておきたい。

【 Le Cuisinier Impérial 】1806年 初版

エクルヴィス50匹を取り、8~10回水で洗う。これを鍋に入れ、塩、粗挽きコショウ、すりおろしたナツメグを少々、バターの四半分を加える。やや強で15分間程火にかけ木べらでかき混ぜる。エクルヴィスが煮えたら、水気を切って身を取り出して潰す。米を15分間ブイヨンか水に入れて煮る。水を切って、エクルヴィスの身と一緒にすり鉢に入れ、全体が良く潰れたら、少量のブイヨンを加えてチーズクロスで濾す。ピュレができたら、ブイヨンで薄め、あまり濃すぎず薄すぎないようにする。次にエクルヴィスの殻を磨り潰す。よく磨り潰したら、エクルヴィスを煮たバターやジュを加えて漉す。そうするとピュレは赤くなる。これを鍋で弱火にかけ、両方のピュレが沸騰しないように気をつけながらしっかりと温める。スープ皿にパン皮(クルート:croûtes)を置き、供する前に非常に熱いブイヨンを注ぐ。そして、出すときに最初のピュレをパンの上に注ぎ、殻のピュレを大さじで注ぐ。これにより、美しい色合いにすることが出来る。このポタージュは、肉汁入りでも、肉汁無しでも作ることができる。肉無し(カトリック斎食日の為のメーグル:maigre)のブイヨンの項を参照

ヴィアールは完全にエクルヴィスのみを中心にしたビスクを掲載しているだけで、過去の料理書にあったような鳥類のビスクとの併記を一切していない、ここからこの時代のビスクはエクルヴィスを用いるスタイルに完全移行していたことが理解できる。

また注目すべきは、それまでのレシピはエクルヴィスを用いると漠然と書かれているだけで数についての言及は無かったが、19世紀の料理書には共通して「エクルヴィス50匹」という表現が見られるようになる。(実は例外的には1660年『体系的料理人』にはそのような記述がある)このような当時の記述はヴィアールを始め、この後の料理書にも頻繁に登場することになる。ここからもエクルヴィスのビスクの調理方法が具体的に伝えられ、かつ一般的になっていたことがうかがえる。

アントワーヌ・ボーヴィリエ

アントワーヌ・ボーヴィリエ(Antoine Beauvilliers:1754-1817)は、パリで最初のグランド・レストランをオープンした経営者であり 、また料理人かつ料理書の著者である。正式な年は分かっていないが、1782年頃にボーヴィリエはパリのパレ・ロワイヤルにグランド・タヴェルヌ・ド・ロンドル(Grande Taverne de Londres) というレストランをオープンしたとされている。フランス革命によって店は接収されたが、1787年にリシュリュー通り26番地(26 rue de Richelieu)に移転、ボーヴィリエの死後も店は続けられ、1825年に閉店した。

アントワーヌ・ボーヴィリエは以下の料理書を残している。

・1814年刊『L'art du Cuisinier』第1巻、第2巻

・1824年刊『The Art of French Cookery』英訳版

ボーヴィリエは『L'art du Cuisinier』第1巻 p.27に、エクルヴィスのビスク(Potage à la Bisque d'Ecrevisse)のレシピを掲載しており、先のヴィアールのレシピと同様、「50匹のエクルヴィス」を調理するところから始まっていて、ビスクの内容も同じようなスタイルになっている。

アントナン・カレーム

19世紀の料理人を語る上で絶対に外せないのがアントナン・カレーム(Antoine Carême:1783-1833)である。もともとはパティシエとしてキャリアをスタートさせたが料理人としても大成し、19世紀料理の絶対的な巨匠として評価されている。

カレームの亡くなった1833年に出版された『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第1巻に以下のビスクのレシピが掲載されている。

・Potage de bisque d’écrevisses

・Potage de bisque d’écrevisses a la Francaise

・Potage de bisque d’écrevisses a la Corneille

・Potage de bisque d’écrevisses a L'amiral derigny

・Potage de bisque d’écrevisses a la Perigord

・Potage de bisque d’écrevisses a la Proncesse

・Potage de bisque d’écrevisses ou Chasseur

・Potage de bisque d’écrevisses a la Régence

・Potage de bisque d’écrevisses a la Royale

名前からも分かるように、上記9種類はいずれもエクルヴィスを主としたビスクである。かなり種類があるように思えるが、実際にはエクルヴィスのビスクに種々のアレンジを施して異なるビスク名になっているだけで本質的には同じである。例えばビスクの中にベアティーユを加えた古典的なものや、他の魚を加えたものなどであり、具材によって名前が異なっているが、基本的にはエクルヴィスを中心としたビスクであることには変わりない。

レシピを見ると、カレームも「エクルヴィス50匹」を基本的なベースにしており、こうした数が、この時代に共通したビスクの調理方法の目安に表れていることが分かる。カレームもまたヴィアールの記したレシピを参考に、エクルヴィスのビスクのレシピを記したと考えられる。カレームの料理書では独自性のある多数のバリエーションを掲載することを特徴としているが、ビスクに関して言えば、基本的なエクルヴィスのビスクがあり、その後に続く他のレシピは表面的にアレンジされたものに過ぎない。つまりこの時代のビスクはあくまでも中心にエクルヴィスがあったということなのである。

ジュール・グフェ

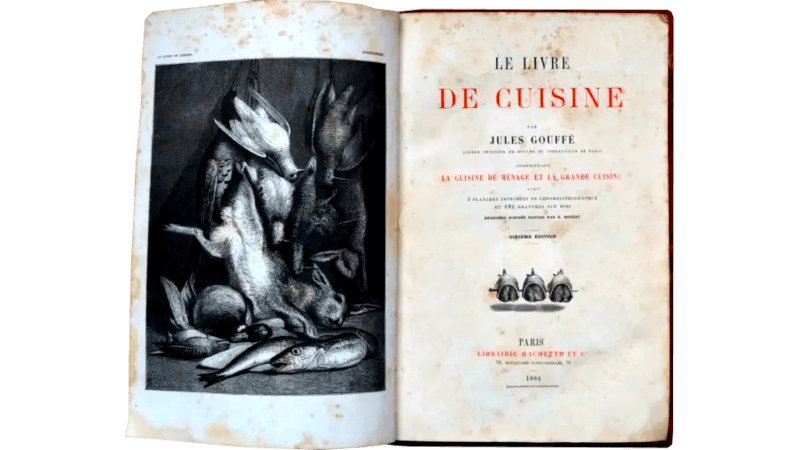

ジュール・グフェ(Jules Gouffé:1807-1877)はカレームに師事した有能なパティシエかつ料理人である。グフェがまだ17歳で父親の店で働いていた頃、カレームがグフェの才能を認めて抜擢したという経歴がある。よってグフェは、カレームの後継者のひとりとして19世紀後半を代表する料理人なのである。

ジュール・グフェは数冊の料理書を執筆している。1867年刊の料理書『Le livre de cuisine』には以下の3種類のビスクが掲載されている。

・Bisque d'Écrevisses liée

エクルヴィスの濃厚なビスク

・Bisque d'Écrevisses au maigre

エクルヴィスのメーグルビスク(獣肉を含まない)

・Bisque d'Écrevisses à la Crème

エクルヴィスのクリームビスク

いずれもエクルヴィスのビスクで、依然としてエクルヴィスがビスクの中心的素材であったことが分かる。

その後の1875年に、ジュール・グフェは『Le livre des soupes et des potages:ポタージュの本』を出版している。このポタージュのレシピを集めた料理書の第3章はビスクだけに割かれており、ここでどのように取り上げられているのかを確かめることにしたい。同書には以下の10種類のビスクが掲載されている。

・Bisque d'Écrevisses

エクルヴィスのビスク

・Bisque d'Écrevisses aux Quenelles de Merlan

エクルヴィスのビスク 鱈のクネル添え

・Bisque d'Écrevisses a la Perigord

エクルヴィスのビスク ペリゴール風

・Bisque d'Écrevisses a la Créam

エクルヴィスのビスク クリーム風

・Bisque d'Écrevisses Claire

エクルヴィスのビスク・クレール

・Bisque d'Écrevisses aux Laitances de Carpe

エクルヴィスのビスク 鯉の卵巣添え

・Bisque de Homard

オマールのビスク

・Bisque de Homard au Riz

オマールとライスのビスク

・Bisque de Crevettes

海老のビスク

・Bisque de Crevettes aux Quenelles de Merlan

海老のビスク 鱈のクネル添え

ここでもエクルヴィスがビスクの中心ではあるが、他にも新しくオマールや海老のビスクが登場している。まだ十分に調査を終えた訳でないので正確とは言えないが、これが「オマールのビスク」の文献初出ぐらいであると考えている。

現代人の我々にとってビスクというとオマールが直ぐに思い浮かぶほど一般的であるが、実はビスク全体の歴史からするとオマールのビスクはそんなに昔からある料理ではなく150年程度の歴史しかない。オマールのビスクを昔からある伝統的な料理と説明しているものがあるが騙されてはいけない、ビスクのなかではまだ歴史の浅い素材なのである。ジュール・グフェのビスクについての言及がかなり興味深いので以下に引用しておきたい。

【 ポタージュの本 】

ビスクのレシピを書くにあたって、私は師匠カレームが通った道をたどらなかった。まずこれらの料理に野心的な名前を付けることを避けた。こうした名前が料理の質を向上させる訳ではないからである。

また、魚のスープに鶏や鶉、または珍しい狩猟獲物のトサカや腎臓などの飾り付けを施すことも避けた。よりシンプルにすることで、多くの人々に喜んでもらえると確信している。また料理人たちは、必要に応じてこれらの飾り付けを施してこのポタージュを引き立たせることが出来るだろう。

私のすべての魚のポタージュは完全に肉無しである。肉で作る場合は、魚のエッセンスを鶏のコンソメに置き換えれば十分であり、作業はまったく同じである。

この連載では、あまり知られていないオマールとエビのビスクについても解説している。

これらのビスクには通常、カイエンペッパーの一振りが加えられるが、過剰な使用には注意が必要である。そうすることで風味の繊細さを失う可能性があるからだ。

あらゆる種類の魚でビスクを作ることが可能である。これらのビスクは、エクスヴィル、オマール、エビ、アンチョビ、ラビゴットソース、またはガーリックバターで仕上げる。これによって最も繊細で多様なポタージュが得られる。それぞれの魚に最も適したバターを選択するのは、賢明な実践者次第なのである。

ジュール・グフェは師匠のカレームに倣わず、新しいビスクの説明をすることを宣言している。名前の付け方、過剰な付け合わせを避けると述べているが、これはカレームがやっていることへの婉曲的な批判である。また先にも述べたように、オマールや海老をビスクの材料にしたあたりは、確かに今までにない当時は斬新なものだった。

先に取り上げたカレームのレシピ内容を読むと、ベアティーユが加えられた「Potage de bisque d’écrevisses a la Corneille」のレシピがある。実際に過去のビスクのレシピをたどってきて、カレームのこのレシピを読んだ時には確かに古臭いと感じたのだが、カレームは古典料理の研究家でもあり、こうした知識のバックグランドの結果としてこのようなベアティーユや具のたくさん入ったビスクを掲載したのだろうと思っていた。

しかしジュール・グフェの言う、カレームのビスクに対する指摘は的確で、名前の付け方や盛付方はやはり前時代的なものである印象はぬぐえない。グフェはそうした古いスタイルと決別して、伝統的なエクスヴィルのビスクを基本としながらも新しいオマールや海老のビスクを提案したのだと考えられる。そしてここは間違いなくそれまでビスクの歴史に幾つかあったターニングポイントのひとつだったと言える。

ユルバン・デュボア

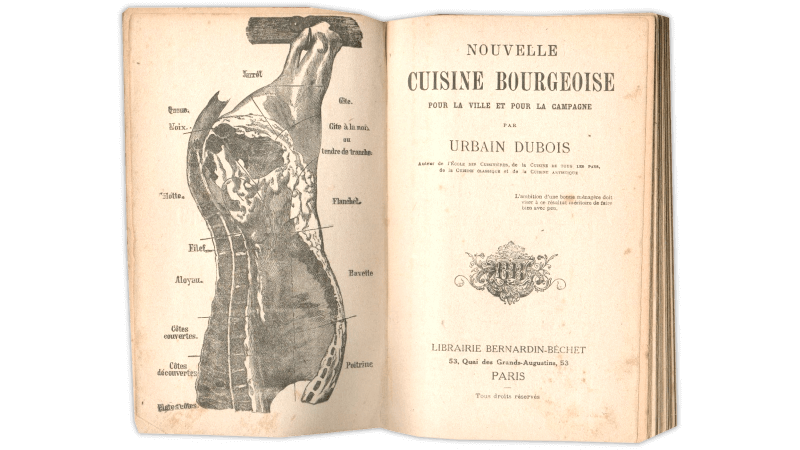

現代のビスクは甲殻類に加えてトマト・ピュレなどが加えられている場合が多い。ビスクにトマトを加えた初期のレシピは、19世紀末の料理人、ユルバン・デュボア(Urbain Dubois:1818–1901)の料理書の中に見つけることが出来る。

ユルバン・デュボアはフランス料理のサーブの仕方を変えた先駆者のひとりであるとされている。当時フランスはテーブルに一度に多数の料理を並べて提供する方法が一般的だったが、ユルバン・デュボアが現代のような一皿ずつに盛り付ける方法に変えていったのである。こうした料理の提供方法はロシア式サービスと呼ばれているが、こうしたサービス方法の採用によって温かい料理は温かいままに食べられるようになっていった。

こうした提供方法はポタージュという料理においてはアドバンテージをもたらしたはずである。過去の料理書を読むと、ビスクの提供の仕方に、一度加熱したポタージュを、提供前に再加熱してから出すと良く書かれている。ロシア式サービスの導入によってビスクは一層、料理における要、あるいは重要な位置づけを獲得するようになっていったのではないだろうか。

ユルバン・デュボアは、1888年刊:『Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne』のなかで次のようなレシピを掲載している。

【 Nouvelle Cuisine Bourgeoise Pour la Ville et Pour la Compagne 】

20~30匹の小さなエクルヴィスを、半ボトルの白ワインとみじん切りの野菜と一緒に茹で、尾を取り除く。エビの殻と尾はエクルヴィス・バターの材料にする。。殻と足をすりつぶし、ブイヨンに浸して戻したパン粉120g、また水あるいはブイヨンで炊いた米を加える。茹でたザリガニと1リットル半のエンドウ豆のブイヨンを混ぜ、可能な場合はトマト・ピュレを数スプーン分加え、沸騰させ火から外して25分間煮る。目の細かいふるいかチーズクロスで濾す。味を調えてカイエンヌペッパーを加え、刻んだ尾とエビのバターを加えてスープ容器に流し入れる。ビスクはクルトンや小さなクネルと一緒に供する。スープを赤くするためにカルミン(着色料)を絶対に入れてはならない。エクルヴィス・バターとトマトだけで色は赤くなる。

スタンダードなエクルヴィスのビスクに、トマト・ピュレが加えられ味と色付けが行なわれている。このレシピが書かれた当時は、ヘンリー・ジョン・ハインツ(Henry J. Heinz:1844-1919)がアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグでケチャップの会社「ハインツ」を1876年に創業してからまだ数年後である。「ケチャップ」は世界に広がり受け入れられていったが、かつてトマトは毒があると考えられていた為、あまり好まれない野菜だったのである。

フランス料理でトマトを普通に用いるようになったのは19世紀から、ビスクにトマトを加えるようになったのはユルバン・デュボアの時代(19世紀後半)からであり、現在ではビスクにトマトを加えることはごく一般的になっている。

ビスクの変遷まとめ

ここまで17世紀~19世紀までのビスクの変遷を料理文献や辞書・百科事典を通して確認してきた訳であるが、こうした歴史を経て、20世紀フランス料理の巨匠オーギュスト・エスコフィエが著書『Le guide culinaire』にビスクのレシピを掲載するに至ったのである。現代のビスクは基本的にエスコフィエが記したレシピに従ったもので、大きな変革は起きてはいない。

ビスクは何度か大きな変化を経験してきた料理であり、こうした料理がどのようにして現在のような型になっていったのかを知るのは、フランス料理の歴史や文化を理解するうえでも重要なポイントではないかと考えている。

ここまで述べて来たビスクの歴史を簡単にまとめておきたい。

1651年:ラ・ヴァレンヌの「鳩のビスク」初出

1653年:ボヌフォンが小斎の食で鯉のビスクを掲載

1660年:作者不詳「エクルヴィスのビスク」初出

18世紀:後半にエクルヴィスのビスクが主流となる

1867年:オマールとエビがビスクに用いられる

1888年:ビスクにトマトが加えられる

最初に鳩のビスクから始まり、ビスクは発展を遂げてきたのである。鳥類主体のビスクは、やがて甲殻類(エクルヴィス)のビスクに完全に変化してゆく。この正確な年代は特定できないが、料理書や辞書の記載からして、間違いなく18世紀中盤から後半にかけてである。そしてこうした当時の変化が定着し、現代のビスクの定番の型を築いたのである。

鳥類が甲殻類に変わった理由

ここまで「いつ」鳥類(鳩)から甲殻類(エクルヴィス)のビスクに変化したのかを明らかにしてきたが、ここからは「なぜ」こうした変化が起きたのかを考察することにしたい。

「なぜ」ビスクが鳥類から甲殻類に変化したのか、当時の文献にその理由が書かれている訳ではない。従ってこの「なぜ」という問いに対する回答は、「いつ」に比べて回答が非常に難しい。シンプルに考えれば鳩よりもエクルヴィスの方が美味しかったからということになるのだろうが、それだけではあまりにも拙速過ぎではないだろうか。なぜなら当時のビスクはかなり手の込んだ料理であり、単純にポタージュだけでなく、ベアティーユなどの具材も同時に準備して揃えなければならない非常に手の込んだ料理だったからである。

また当時は肉が優勢的に豪華な料理および食材だと認識されており、肉を用いない料理は斎日食(メーグル)と呼ばれ、宗教上の理由から節制するために甘んじて食べなければならない料理という位置付けであった。

このような当時の価値観や、階級社会における食の歴史を見ても、鳥類から甲殻類への完全なる変化の理由を、単に味の良し悪しだけで結論付けてしまう訳にはいかないのである。

確かにそうした変化の原因を特定するのは難しいのだが、それでも様々な外的な要因を検討することで、こうした変化の理由を推測することは出来るのではないかと考えている。

エクルヴィスの調達手段

ビスクの食材は鳥類から甲殻類に変化したが、その当時の甲殻類がエクルヴィスだけであったことは注目すべきポイントである。現代人からすると、ビスクにはオマールや海老、蟹など甲殻類全般が用いられているイメージであるが、こうした過渡期に使われたビスクの甲殻類食材は、例外なくエクルヴィスのみである。

なぜビスクにオマールや海老が用いられなかったのか不思議に思えるが、当時の物流事情や食材の調達先を考慮することも必要なのかもしれない。当時のフランスではパリこそが絶対的な食の中心地であり、各地からあらゆる食材が集められ消費されていた。グリモ・ド・ラ・レ二エールは『 Almanach des gourmands:食通年鑑』初版で次のように述べている。

【 Almanach des gourmands 】1803年初版 p.159

パリはヨーロッパの首都であり、外国人が頻繁に、胸を躍らせながら訪れる世界の都とみなされている。もちろん世界最高のご馳走を作る場所であることに異論はない。そして世界の文明国すべてに、秀逸な料理人を供給できる唯一の都市である。パリそのものは何も生産しない。小麦も育たず、仔羊も生まれず、カリフラワーも収穫できないのだ。しかしここには世界中からあらゆるものが集まってくる。なぜなら、食料となるすべてのものの特徴を最も正しく評価し、それを私たちの味覚にかなうよう最も上手に調理できるのがこの場所なのだから。

グリモが述べているように、当時のパリは最高の食材が各地から集められ、最高の料理人がそれらを調理することで、最高の美食を味わうことが出来る特別な都市だったことが分かる。パリは海から遠く離れており、オマール、海老といった海産物を用いることが当時は困難だったとしても、当時のパリの市場経済規模から考えると、ある程度は間違いなくそれらの食材を調達できる環境にあったはずである。

こうした背景があることを考慮すると、エクルヴィスだけがビスクに用いられた理由には物流ではない他の理由が存在しているように思える。それは遠方から送られてくるオマール、海老よりも、パリで調達できるエクルヴィスの新鮮さと高い品質にあったのではないだろうか。エクルヴィスは淡水が生息地であり、パリを流れるセーヌ川でエクルヴィスは捕獲出来た。グリモはパリが何も産物を産み出さない都市と描写したが、エクルヴィスに関して言えば例外だったようである。

先にも取り上げたアントナン・カレームの著作『L'art de la cuisine française au XIXe siècle』第1巻のビスクの項には、2回もわざわざセーヌ川で獲れたエクルヴィスを用いるという指示が記されている。ここから当時のパリでは、セーヌ川から品質の高いエクルヴィスの調達が可能だったことが分かる。よって遠方からパリに輸送されてくるオマール、海老といった食材よりも、セーヌのエクルヴィスの方がビスクには向いていたのだろう。こうしたパリ近郊で例外的にエクルヴィスを十分に調達出来たことが、ビスクがエクルヴィスだけに傾いていったことのひとつの理由だと考えられる。

社会変革

先に18世紀後半は、目立って優れた歴史的料理人の活躍や、料理書の出版がなかったことについて言及したが、これには社会的な理由が考えられる。18世紀後半はフランス王侯貴族の力が衰え、新興市民階級(ブルジョワジー)たちが勢力を持ち始めた時代である。こうした時代の潮流の頂点として「フランス革命」が起きたことは、当時のフランス料理界においても無縁であるとは言い切れないはずである。

1789年から1795年にかけて、フランス革命により貴族と高級聖職者の権力独占が破壊され、ブルジョワジーと呼ばれる商工業、金融業の上に立つ者が権力を握るようになった。こうした政治体制の激変により、国王ルイ16世や王妃マリー・アントワネットが処刑されたことは有名な歴史的事実である。

こうした社会的に不安定な時期に食の進歩が停滞したというのは十分に有り得ることで、事実、特に目立った料理人の活躍や料理書の出版は行われてはいない。しかしフランス革命後になると、社会は安定を取り戻し、ブルジョワジーを中心とした経済・文化活動が活発になってくる。

レストランの誕生と拡大は正にフランス革命前後を背景に発展してきた。特にフランス革命によりギルドによる利権が消滅したこと、さらに貴族階級に雇われていた料理人が職を失い街で開業したことがパリにレストランが広がる契機となった。これによって当時の市民階級の人々が、街でかつて王侯貴族が食べていたような料理を賞味することも可能になったのである。

しかしレストランを繁盛させるには経営力も必要である。かつては主人だけを満足させていれば十分だった料理人も、店を持つようになると、不特定多数の顧客を満足させなければならない。また利益を生まなければならないことから経済的であるという条件も調理には課せられるようになった。こうしたなかで輸送に頼らずともパリで十分供給可能なエクルヴィスは、かなり重用される食材であり、これが積極的にビスクとして供されるようになっていたことは想像に難くない。

また18世紀前半のビスクは、鳥類肉のビスクだったことに加えてそれに添えるためにベアティーユも調理されていた。既にベアティーユについては説明してあるが、ここで再度説明をしておくと、ベアティーユとは、鶏冠、仔牛胸腺肉、肝臓、シャンピニオンやアーティチョークの芯などの食材でつくられる高級な付け合わせである。かつてのビスクはポタージュを調理するだけでなく、ベアティーユも別に2度調理してつくられる料理だったのである。ビスク(Bisque)のBisはラテン語で2度を意味するが、これが語源のひとつの説にもなっていることは、それが正しいかどうかはさておき、ビスクという料理が間違いなく手間のかかる贅沢な料理だったということを示すものとなっている。

興味深いことに、18世紀後半から19世紀にかけてビスクにベアティーユは加えられなくなり、エクルヴィスを主素材としたシンプルなビスクにへと変化して行った。これは過度に贅沢な調理方法が廃れ、経済性に重きをおいた料理の簡素化が進んだ結果ではないかと推測される。こうした料理を支え消費していたのはブルジョワジーであり、エクルヴィスのビスクはそうした層の人々を満足させ得る料理として重用されたのであろう。

カレームは古典的なレシピを料理書に記したが、弟子のジュール・グフェは師匠カレームとは対照的に、シンプルなベアティーユを含まない甲殻類のビスクを説明した。このことは19世紀に人々は料理に何を求めていたのか、さらにその価値観の変化と特徴はどのようなものだったのかを示しているように思える。このような社会体制の変化に伴う価値観の変化が、エクルヴィス、やがてはオマールや海老を含む甲殻類のビスクに変化していった理由に挙げられるのではないかと考えられる。かつて王侯貴族のスポーツ(ゲーム)だったジュ・ド・ポームがテニスに変わったように、鳥類肉のビスクは甲殻類のビスクに変わったのである。

ビスクの終りに

ここまでビスクの変遷とその歴史を追ってきたが、単にビスクという料理ひとつを取って見ても、その歴史的背景は深く、絶えず変化してきた料理であるということが分かって頂けたのではないかと思う。歴史に登場した初期のビスクは、現代の我々がイメージするビスクとはかなりかけ離れていて、鳥類の肉のポタージュであり、ベアティーユと呼ばれる具材が沢山入っているものだった。ポタージュに分類されていても、それは飲むというより食べるというイメージの強い料理であったことに間違いない。

やがてビスクはエクルヴィス一辺倒の時代になるが、18世紀後半からオマールや海老でもビスクは料理されるようになり、さらにはトマトがビスクのなかに入るようになった。

エスコフィエのレシピは、それまでのビスクの歴史を踏まえつつ現代でも通用するものとなっており、世界各地で食べられるようになっている。現代では甲殻類だけではなく、野菜のピュレを使ったものもビスクの範疇に含まれるようになっているが、こうした時代と共にビスクの定義も様々に変化してゆくことは、過去のビスクの歴史を知って頂ければ十分に納得できるはずであるに違いない。

料理には新しさも大切だが、新規性だけを追っていては表面的で深みのない料理に堕してしまう危険性はぬぐえない。こうした愚を避けるためには古典を知るということが重要になってくるのではないだろうか。本稿のビスクについての説明も、どこかで古典を深く理解しようとする徒にとって何らかの一助となるのであれば嬉しい限りである。

Referrence:参考資料

Académie française. (1696). Le dictionnaire de l'Académie française. chez Jean-Baptiste Coignard. Paris.

Académie française. (1718). Le dictionnaire de l'Académie française. chez Jean-Baptiste Coignard. Paris.

Académie française. (1740). Le dictionnaire de l'Académie française. chez Jean-Baptiste Coignard. Paris.

Académie française. (1762). Le dictionnaire de l'Académie française. chez la Veuve de Bernard Brunet. Paris.

Académie française. (1798). Le dictionnaire de l'Académie française. chez J. J. Smits et Ce. Paris.

Académie française. (1835). Le dictionnaire de l'Académie française. libraire de Firmin Didot frères. Paris.

Académie française. (1878). Le dictionnaire de l'Académie française. Librairie de Firmin-Didot & cie. Paris.

Académie française. (1935). Le dictionnaire de l'Académie française. Librairie Hachette. Paris.

Alexandre, D. (1873). Le grand dictionnaire de cuisine. A. Lemerre. Paris.

Author unknown. (1660). Le Cuisinier françois methodique. chez Jean Gaillard. Paris.

Beauvilliers, A. (1814). L'art du cuisinier. chez Pilet, imprimeur libraire, rue Christine no 5. 1814. Il se vend aussi chez Colnet, libraire quai des Petits Augustins, et Lenoir, libraire, rue de Richelieu, no 35. Paris.

Bonnefons, N. (1665). Les délices de la campagne suitte du Jardinier françois. chez Raphael Smith. Amsteldan.

Carême, A. (1983). L'art de la cuisine française au XIXe siècle. l'auteur. Paris.

Compagnie des libraires associésCompagnie des libraires associés. (1752). Dictionnaire universel françois et latin : contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différens usages que des termes propres de chaque état et de chaque profession... Tome Premier. Paris.

Cousin, M. (1839). Néo-physiologie du gout par ordre alphabétique. au bureau du Dictionnaire Général de Cuisine .Paris

Créquy, R, C, F. (1873). Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. Cousin de Courchamps, Pierre-Marie-Jean. France.

Diderot, D. Alembert, D'. (1751). Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tome second. Briasson. Paris.

Dubois, U. (1888). Nouvelle cuisine bourgeoise pour la ville et pour la campagne. Bernardin-Béchet et fils. Paris.

Erasmus, D. (1547). Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia familiaria repurgata. Apud viduam Brocas, & Dionysium Joannem Aumont. Paris.

Escoffier,A. (1903). Le guide culinaire. Paris.

Escoffier,A. (1912). Le guide culinaire. Gilbert, Philéas. Paris.

Escoffier,A. (2015). Le guide culinaire. J’ai Lu, Dl. Paris.

Furetière, A. (1690). Dictionnaire universel,. Reinier Leers. Rotterdam.

Gouffé, J. (1867). Le livre de cuisine : comprenant la cuisine de ménage et la grande cuisine.

Gouffé, J. (1983). Le Livre des Soupes et des Potages. Paris.

Grimod de La Reynière. (1803). Almanach des gourmands. Maradan. Paris.

Grimod de La Reynière. (1808). Manuel des Amphitryons. Chez Chapelle et Renand. Paris.

Isabella, M. (1907). Mrs Beeton's Book of Household Management. Ward, Lock. London.

La Chapelle, V. (1735). Le cuisinier moderne. A La Haye, imprimé chez Antoine De Groot, aux dépens de l'auteur, & ce vend, chez Antoine Van Dole, libraire.

La Varenne. (1651). Le cuisinier françois. P. David. Paris.

Malherbe, F. (1822). Lettres de Malherbe. J.-J. Blaise. Paris.

Marin, F. (1742). Suite des Dons de Comus. Tome Premier. Chez la veuve Pissot. Paris.

Massialot, F. (1691). Le cuisinier roial et bourgeois. C. de Sergy. Paris.

Ménage, G. (1694). Dictionnaire étymologique, ou Origines de la langue françoise. J. Anisson. Paris.

Menon, J. (1746). La cuisinière bourgeoise. chez Guillyn, quay des Augustins, entre les rues Pavée & Gît-le-Cœur, au Lys d'or. Paris.

Richelet, P. (1983). Dictionnaire françois. J.H.Widerhold. Genève.

Sorel, C. (1668). La maison de ieux academiques. Estienne Loyson.

Viard, A. (1806). Le cuisinier impérial. Barba. Paris.

Vicaire, G. (1890). Bibliographie gastronomique. P. Rouquette et fils. Paris.

日本語参考資料

『献立張』 宮内庁宮内公文書館

『仏蘭西料理全書』 秋山徳蔵

『味』 秋山徳蔵

『日光市で発見されたニホンザリガニ個体群の由来、および大正時代に北海道から本州に持込まれた個体に関する宮内庁公文書等に基づく情報』 川井唯史, 大高明史

ビスク(1) 五島 学

仔鳩のビスク 五島 学